Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Метр на вычитание

Льготы для многодетных семей положены опекунам

Текст: Лидия Захарова

Льготами при налогообложении недвижимости для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, могут воспользоваться как родители и усыновители, так и опекуны и попечители несовершеннолетних. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Такие льготы предусматривают уменьшение земельного налога на кадастровую стоимость 600 квадратных метров по одному земельному участку, а также налога на имущество на величину кадастровой стоимости 7 квадратных метров по жилому дому и 5 квадратных метров по квартире и комнате на каждого несовершеннолетнего ребенка. Дополнительные льготы могут быть установлены представительными органами муниципальных образований по месту нахождения недвижимости.

Налоговые вычеты вводятся с налогового периода 2018 года. При этом наряду с заявительным порядком предоставления налоговых вычетов установлен "проактивный формат" (без подачи заявления в инспекцию) на основании имеющихся у налоговиков сведений.

В этом году налоговые органы впервые применили беззаявительный порядок предоставления льгот для 616 тысяч многодетных граждан. Это значит, что они были учтены автоматически при расчете налогов. Дополнительные заявления от налогоплательщиков не потребовались - льготы применяются на основании сведений, представленных органами (учреждениями) соцзащиты населения. "Оставшиеся многодетные лица также могут обратиться за предоставлением льгот в заявительном порядке в любую налоговую инспекцию. Разобраться в налоговых льготах для многодетных поможет видеоролик, размещенный на сайте ФНС России", - сообщает налоговая служба.

Держи шкалу шире

Кого можно освободить от уплаты НДФЛ и можно ли?

Текст: Ольга Игнатова

В правительстве идет дискуссия о том, можно ли освободить малообеспеченные семьи от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, сама она поддерживает такую идею, так как "разница в доходах у бедных и богатых очень высока". Но надо все просчитать и не скатываться к популизму, заявила Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24" в конце ноября.

Во вторник на вопрос Матвиенко министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что считает "очень позитивной" для экономики идею отмены НДФЛ для малоимущих.

С момента введения НДФЛ и до 2009 года действовало правило, по которому ко всем полученным доходам физлиц (независимо от регионального статуса) применялся стандартный вычет в размере 100 рублей, и он действовал до момента, пока сумма полученных доходов за календарный год не превышала 20 тысяч рублей. Этот вид вычета применялся автоматически работодателем ко всем доходам своих сотрудников, позволяя экономить в год на уплате НДФЛ 2600 рублей.

После 2009 года величина стандартного вычета была проиндексирована до 400 рублей, а не облагаемая налогом сумма дохода за год - до 40 тысяч рублей, что соответствовало освобождению от уплаты НДФЛ в годовом эквиваленте 5200 рублей. Правило действовало до 2012 года.

- На протяжении семи лет в законодательстве не предусматривалось применение вычетов в отношении сумм доходов ниже прожиточного минимума (за исключением действующих вычетов по НДФЛ на детей), - напоминает доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

По его мнению, идея возврата социальной составляющей налоговой функции по НДФЛ является более чем разумной.

- За последние пять лет к теме периодически возвращались, но не могли определиться с уровнем получаемого необлагаемого дохода жителями в разрезе тех регионов, где уровень жизни малообеспеченных слоев населения ниже среднего значения по стране. Одним из механизмов возврата к применению стандартного вычета по НДФЛ в отношении малообеспеченных граждан является подход, по которому на уровне каждого субъекта РФ может быть применено решение об установлении необлагаемой суммы НДФЛ, ежегодно корректируемое на уровень инфляции в стране. В данном случае региональные власти самостоятельно принимают данное правило. Такой подход более чем справедлив, поскольку не опирается на усредненные показатели по всей стране, - полагает Ахмадеев.

В мире много стран, где есть льготы по налогам для малоимущих - Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Кипр, Финляндия, Франция, Швейцария и другие страны, среди них и страны Восточной Европы.

С другой стороны, обращает внимание директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, есть много стран, где бедные не исключены из-под налогообложения и где к ним применяется пониженная, но не нулевая ставка. Это, например, Испания, Италия, Канада, Польша, Словакия, США, Новая Зеландия и другие страны.

- Введение налоговых льгот для бедных фактически означает введение прогрессивной шкалы налогообложения, когда до определенного уровня дохода ставка НДФЛ равна нулю, а при доходе выше порогового значения становится 13% или более, - подчеркивает он. Возврат к прогрессивной шкале, по его мнению, приведет к росту числа псевдобедных. Бизнес начнет понижать зарплаты низкооплачиваемых сотрудников, чтобы вывести их в зону, не облагаемую НДФЛ, и сэкономить на фонде оплаты труда.

Резко вырастет нагрузка и на налоговые органы, которые должны будут собирать и обобщать информацию о доходах из разных источников, чтобы вести комплексный учет доходов населения для предоставления льгот. "Параллельно увеличится объем зарплат в конвертах, так как зарплата наличкой получит дополнительный экономический стимул, - говорит Алексей Зубец. - Упадет средняя зарплата в стране, так как у предпринимателей появится стимул снижать ее до порога исключения из-под НДФЛ". Он считает, что бороться с бедностью стоит "не игрой с налоговыми ставками, а повышением минимального уровня оплаты труда и минимальных пенсий хотя бы в два раза к нынешнему уровню".

- Государство понимает, что взыскание налога с малообеспеченных категорий приводит к росту нищеты и необходимости тратить деньги на пособия по бедности. Нам давно пора перейти к этой практике. Надо увеличить и налогообложение для тех, кто получает свыше 500 тысяч в месяц, установив ставку в 15%, - уверен проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. - Да, это может отразиться на доходах бедных регионов, но при этом сократит и их расходы на социальную помощь. А в рамках перераспределения доходной базы можно было бы установить практику, при которой для профицитных регионов зачисление в региональные бюджеты НДФЛ идет по ставке 13% , а 2% Минфин перечисляет в пользу бедных регионов.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце ноября заявлял, что это "очень чувствительная тема", которая требует тщательного изучения. "Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей могут посчитать себя незаслуженно обойденными. Скажут: мы тоже не богатые, а с нас почему-то НДФЛ все-таки решили брать, его сохранили",- сказал он. По его словам, над этой идеей надо еще подумать, но она "в принципе" остается. Новый виток дискуссии дал в сентябре глава ВТБ Андрей Костин, который предложил освободить малоимущих от НДФЛ.

Цитата

Дмитрий Медведев, председатель правительства о целесообразности освобождения малоимущих от НДФЛ:

Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим.

Исследование

Чем ниже налоги, тем активнее их платят

- Стоит сократить теневую занятость, и подоходный налог можно будет сократить с 13 до 11%. К такому выводу пришли эксперты рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Количество людей в России, которые не платят налоги с зарплат, достигло 13 млн человек, или 18% от всего трудоспособного населения, показало исследование НКР. Практически пятая часть доходов россиян остается вне поля видимости для проверяющих органов. НКР провело сравнительную оценку формальной и неформальной занятости в России, основываясь на данных Федеральной налоговой службы (ФНС) о заработной плате, с которой уплачен НДФЛ, и данных Росстата о занятости в экономике.

Выяснилось, что в среднем по стране работающих налогоплательщиков в подсчетах ФНС на 22% меньше, чем занятых, согласно данным Росстата. По оценке ФНС, тех, кто так или иначе платит НДФЛ, насчитывается 58,9 млн человек. В то же время Росстат оценивает количество занятых в экономике (то есть работающих) россиян в 72,3 млн человек. Наименьшее соотношение налогоплательщиков и занятых наблюдается в Республике Дагестан - 30%, а наибольший показатель зарегистрирован в Ненецком автономном округе - 231%.

В 22 регионах доля неучтенных тружеников превышает 30%, а в Дагестане даже 70%: часть жителей остаются невидимыми для налоговых органов по месту прописки, ввиду того что они платят налоги в бюджеты других регионов или являются неформально занятыми.

Если каждый россиянин с зарплатой в конверте имеет средний для региона доход, то в бюджет не поступает около 3 триллионов рублей - 0,9 триллиона доходов от НДФЛ и 2 трлн со взносов во внебюджетные фонды. "Если перевести такие серые зарплаты в поле видимости государства, то оно смогло бы снизить ставку НДФЛ с 13 до 11%", - считают авторы исследования. Реально ли это? "Заманчивая идея: меньше платить всегда лучше, чем больше. Но из 13 млн злостных неплательщиков НДФЛ нужно вычесть 5 млн не работающих по разным причинам (больные, асоциальные элементы). Уже станет меньше людей, которые скрывают доходы. Однако от налогов ведь уходят не от хорошей жизни, а для того, чтобы хоть как-то выжить, - рассуждает Александр Сафонов. - С другой стороны - спрос рождает предложение. Маленькие зарплаты и пенсии рождают спрос на дешевые услуги, которые возможно оказывать без НДФЛ и соцвзносов. Как обьяснить бабушке, что теперь вспахать огород или починить кровлю будет дороже, потому что людям, которые эти услуги оказывают, надо заплатить налоги? Для занятости, пусть и теневой, сейчас любые эксперименты, на мой взгляд, не очень уместны. Можем рабочие места потерять, безработицу нарастить и налогов не собрать".

Если зарплаты вывести из тени, то НДФЛ можно снизить до 11 процентов, но зачем им оттуда выходить, вопрошает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев: "Для получения белой пенсии или чтобы брать кредиты? Раз люди продолжают получать зарплату в конвертах, значит, их это вполне устраивает". По его мнению, если государство найдет новые реальные стимулы работать вбелую, тогда можно будет не только снизить ставку НДФЛ, но и отменить его для беднейшей части населения.

В принципе, чем меньше налоги, тем активнее их платят, уверен Алексей Зубец: "В 90-е годы у нас была прогрессивная ставка налогообложения, причем нижнее ее значение составляло 12%, а верхнее достигало 35%. Когда ее отменили, налоговые органы отчитались о росте сборов НДФЛ на 45% за счет вывода доходов населения из тени".

.jpg)

А как же их родители?

Как Москва помогает детям-инвалидам

Текст: Ангелина Зеленькова

Около 40 тысяч детей-инвалидов проживают в столице. Город старается сделать их жизнь максимально комфортной с помощью современных программ реабилитации, инклюзивных школ, доступной среды, летнего отдыха на море. Чего же еще не хватает для полноценного развития особенных детишек? Об этом шел разговор на V съезде родителей детей-инвалидов.

Ирина Апилат - мать 16-летних двойняшек Насти и Данилы, которые родились с ДЦП. Сейчас ребята вполне успешно учатся в школе-интернате N 1 для слепых, и сложно представить, что, будучи дошкольниками, они едва могли произносить слова. "Нам очень помог город, - рассказывает мама детей. - Они ходили в детский сад компенсирующего вида, где с ними занимались по специальным программам. В результате у моих детей сформировалась ясная речь. В школе-интернате N 1, куда они пошли в первый класс, собраны уникальные методики обучения. Несмотря на отслойку сетчатки на одном глазу и остаткам зрения на другом, Настя и Данила посещают бисероплетение, занимаются оригами, играют на гитаре. Кстати, дорогостоящие офтальмологические очки, которые носят ребята как инвалиды по зрению, тоже куплены за счет столичного бюджета", - рассказала "РГ" Ирина Апилат.

Ценит Ирина и то, что за последние десять лет ощутимо выросла пенсия по уходу за детьми. Семь лет назад у них в общей сложности выходило около 10 тысяч рублей на двоих, а теперь семья как многодетная и малоимущая получает больше 20 тысяч на каждого ребенка: "Прежде мы не жили, а выживали. Постоянно собирали какие-то бумажки, куда-то записывались, стояли в очередях, чтобы выбить каждую копейку. Сейчас мы можем планировать расходы и на здоровье ребят, и на их отдых". К сожалению, в этом году Мосгортур ребятам отказал дать путевки на море - не было квот. Ирина очень расстроилась, ее дети и так далеко не каждый год получали их - подавать заявки стали только с 2016 года.

"Проблема действительно существует, - подтвердила Юлия Камал, председатель совета Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов. - От родителей на этот счет приходит много обращений. Дело в том, что бюджет на детский летний отдых не пересматривался с 2013 года, а цены на путевки выросли, да и воспользоваться путевками желающих стало больше. Кроме того, у нас в законодательстве нет разграничения в понятиях "дети-инвалиды" и "дети с ограниченными возможностями здоровья". Последних в разы больше, поэтому путевки распределяются неравномерно. Вот и получается, что дети с инвалидностью нередко остаются обделенными".

Как стало известно "РГ", первый этап заявочной кампании на отдых в 2020 году уже прошел. Мосгортур сейчас собирает данные для пересмотра бюджета на приобретение путевок. Столичные власти обещают следующим летом обеспечить отдых всех нуждающихся детей из числа социально незащищенных.

Есть еще одна проблема, на которую не первый год обращают внимание родители. Москва - единственный регион, где на море вместе с детьми могут поехать не сопровождающие, а родители. Но сообщить о том, кто именно поедет с ребенком, нужно на самом первом этапе заявочной кампании, то есть почти за восемь месяцев до планируемого отдыха. И если потом маму или папу вдруг не отпустят в это время с работы или они заболеют, то ребенок в итоге остается без поездки. Городская ассоциация родителей детей-инвалидов просит пересмотреть действующее правило, чтобы можно было заменить сопровождающего для ребенка. Ведь объективных препятствий для этого нет.

Автоматы вместо кукол

В Ленобласти отца семейства задержали за изнасилование дочери и хранение оружия

Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)

В деревне Химози Ленинградской области прямо у въезда в город в благополучном с виду трехэтажном коттедже творились чудовищные вещи. Здесь жили грязные голодные дети, отец годами насиловал родную дочь, а в комнатах хранился оружейный арсенал.

О том, что в Химози происходит что-то страшное, стало понятно накануне, когда к коттеджу подъехал ОМОН. Как оказалось, в нем хранилось оружие - автоматы, пулеметы, гранаты, пистолеты, пули. Из дома вывели мужчину. То был 46-летний отец семейства. Следователи полагают, что именно он держал в страхе свою семью и в течение многих лет насиловал дочь (сейчас девочке 13 лет). Всего же в семье воспитывались восемь детей. Шестеро младших находятся в центральной районной больнице Гатчины. Дети умеют читать, писать, играют в шахматы. Но есть и странности. В частности, ни у кого из них нет документов. Они ни разу не наблюдались у врачей и в школу не ходили. Связь с миром поддерживала только старшая дочь - она посещала воскресную школу.

Как выяснилось, о том, что в деревне Химози живет такая семья, в администрации Гатчинского района не знали. Регистрации в доме не было ни у отца семейства, ни у его детей. Несколько лет назад он предложил своему знакомому поменяться: тот переедет в Петербург, а мужчина с семьей - в коттедж. Сделку официально не оформляли.

Как складывался быт семейства, сейчас выясняют следователи. Уже известно, что дети спали на нарах, вместо постельного белья у них были грязные тряпки. На кухне - только плита и стол с тазами и мисками. Игрушек у детей не было.

Отец семейства задержан, а мать детей госпитализирована. В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области говорят, что в целом состояние здоровья детей опасений не вызывает. Но пока ни следователи, ни психологи не знают, что творится в их душах и что им пришлось пережить за те годы, пока эту семью никто не замечал.

Завершение "долевых" долгостроев

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной думе)

В последние несколько лет Государственная дума уделяет особое внимание улучшению ситуации на рынке долевого строительства. В 2017 году мы приняли закон, в соответствии с которым был создан специальный компенсационный фонд, средства которого формируются за счет обязательных отчислений застройщиков, привлекающих деньги дольщиков. Благодаря этому фонду в текущем году было введено в эксплуатацию десять домов-долгостроев, и ключи от квартир получили 4 тысячи участников долевого строительства. В ближайшие недели планируется достроить еще шесть таких домов и обеспечить квартирами порядка 2,5 тысячи человек.

Напомню также, что осенью нами был принят закон, который предусматривает возможность выплаты возмещения за недостроенное жилье дольщикам - членам жилищно-строительных кооперативов. Речь идет о кооперативах, созданных в ходе процедуры банкротства застройщиков для завершения строительства проблемных домов. Ранее у членов ЖСК не было возможности получить возмещение в денежной форме и купить долгожданную квартиру: они могли рассчитывать только на достройку дома. Сейчас у них такое право появилось.

Кроме того, на прошлой неделе в третьем окончательном чтении нами был поддержан закон, освобождающий компенсационные выплаты участникам долевого строительства от налога на доходы физических лиц. Причем этот закон касается не только возмещений из средств, внесенных застройщиками в компенсационный фонд, но и выплат из бюджета. Такие выплаты начались в декабре и коснулись уже около 5 тысяч семей.

Помимо этого, в прошлую пятницу Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает сразу несколько важных изменений, направленных на усиление защиты прав дольщиков.

Во-первых, он позволяет использовать средства компенсационного фонда на достройку того или иного жилого дома вне зависимости от того, уплатил ли застройщик взнос по соответствующему объекту. Таким образом, более 30 млрд рублей, которые находятся сегодня в компенсационном фонде, можно будет намного активнее использовать для завершения строительства проблемных домов.

Во-вторых, этот законопроект распространяет все новые положения по процедуре банкротства застройщиков, ускоряющие данный процесс, на те дела, которые были открыты до 1 января 2018 года. Благодаря этому в старых делах о банкротстве можно будет оперативно перейти от стадии наблюдения к конкурсному производству.

В-третьих, мы намерены установить более жесткие требования по отношению к арбитражным управляющим: они должны будут предоставлять все документы, необходимые для принятия решения о достройке проблемных объектов, в трехдневный срок.

В-четвертых, предлагается оптимизировать работу Фонда защиты прав дольщиков, который занимается формированием и распределением средств компенсационного фонда. С нашей точки зрения, внутри него нужно сконцентрировать работу и технического заказчика, и застройщика, упразднив дочерние организации Фонда.

Необходимость этого связана с тем, что в следующем году значительно возрастет объем осуществляемого строительства.

В-пятых, законопроект предоставляет застройщикам право направлять средства с расчетного счета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий. Одновременно он ограничивает возможность выплаты с расчетного счета застройщика сумм по исполнительным листам до выполнения всех обязательств перед дольщиками.

Надеюсь, что в феврале 2020 года этот закон уже заработает, и достройка проблемных объектов будет проводиться быстрее и эффективнее.

Соседи по Европе

Сергей Лавров об итогах 30-летних отношений между Россией и Евросоюзом

Текст: Сергей Лавров (министр иностранных дел РФ)

Тридцать лет назад, 18 декабря 1989 года, в Брюсселе было подписано Соглашение о торговле, коммерческом и экономическом сотрудничестве между СССР и Европейскими сообществами. Эта дата стала отправной в построении официальных отношений России как государства - продолжателя СССР с Европейским союзом.

Символично, что соглашение было заключено чуть более чем через месяц после падения Берлинской стены - события, вошедшего в историю как рубежное в окончании "холодной войны", периода разделения континента на противоборствующие идеологические блоки. Основатели партнерства Россия - ЕС понимали, что стереть многовековые разделительные линии на нашем континенте невозможно без создания в Европе широкого поля сотрудничества. С обеих сторон был настрой сделать его взаимовыгодным, долгосрочным, устойчивым к экономическим и политическим колебаниям. Последующие годы отмечены кропотливой работой над созданием многоуровневой архитектуры взаимодействия между Россией и ЕС. Была сформирована солидная нормативно-правовая база, основой которой по сей день остается подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. В ходе саммита Россия - ЕС в Санкт-Петербурге в мае 2003 года был сделан еще один шаг вперед в деле преодоления разделенности Европы - достигнута договоренность о выстраивании стратегического партнерства на основе создания четырех общих пространств: экономического; внешней безопасности; свободы, безопасности и правосудия; науки и образования, включая культурные аспекты. Мы сообща работали над долгосрочными проектами, которые, будь они доведены до логического завершения, принесли бы ощутимые дивиденды всем жителям нашего общего континента, существенно повысили бы уровень их безопасности, благосостояния и комфорта.

Речь шла, например, об облегчении условий - вплоть до безвизового режима - взаимных поездок граждан России и стран ЕС, налаживании тесного сотрудничества правоохранительных органов в борьбе с угрозами терроризма и оргпреступности, скоординированном урегулировании региональных кризисов и конфликтов, формировании энергетического союза. Однако обеспечить устойчивость продекларированного партнерства в отношениях Россия-ЕС не удалось.

К сожалению, многими на Западе общеевропейская перспектива стала восприниматься исключительно через призму "победы в холодной войне". На смену принципам равноправного сотрудничества пришла иллюзия, будто евроатлантическая безопасность должна строиться только вокруг НАТО, а само понятие Европы должно ассоциироваться исключительно с Евросоюзом. Все остальное - некие "концентрические круги" вокруг этих "центров легитимности".

В конкретном преломлении в наших отношениях с Брюсселем все чаще мы становились свидетелями "абсолютизации" еэсовских наднациональных норм и попыток их ретроактивного применения ко всем остальным странам. Нам предлагалось принять "готовые", "сваренные" внутри ЕС решения, не предполагавшие ни их обсуждения с нами, ни учет российских интересов. Проще говоря - встать в фарватер и идти "правильным" курсом, а также безоговорочно принять трактовку "общих ценностей", зачастую формировавшихся вразрез с европейской цивилизационной традицией, основанной на христианстве.

Наши партнеры в Брюсселе стали стыдливо умалчивать, что разрабатываемая концепция четырех общих пространств Россия-ЕС опиралась на обоюдное понимание опасности и контрпродуктивности попыток ставить наших общих соседей перед выбором "ЕС или Россия". Еще до 2014 года тревожным знаком в отношениях Россия-ЕС стал запуск инициативы "Восточное партнерство", направленной по существу - как подтвердилось в дальнейшем - на отрыв от России наших ближайших соседей, с которыми нас связывают многовековые узы. Печальные последствия этой эгоистичной политики ощущаются и по сей день.

Одним словом, ЕС на практике оказался не готов к равноправию в отношениях с нашей страной. В брюссельском лексиконе термин "Европа" окончательно стал синонимом "Европейского союза". Подается так, будто есть Европа "настоящая" - это члены ЕС, а всем остальным странам континента надо еще заслужить "высокое звание европейцев". Тем самым пытаются вновь искусственно разделять континент, искажают и географию, и историю. Чего только стоят штампуемые евроструктурами резолюции, приравнивающие нацистов, уничтожавших европейские народы, к советским воинам, которые спасли эти народы от физического истребления.

Такой подход глубоко порочен и, уверен, не идет на пользу самому евроинтеграционному проекту, противоречит его изначальному объединительному и миротворческому духу. Географически, исторически, экономически, культурно Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы. Обладая самобытной идентичностью, которой по праву гордимся, мы - часть европейского цивилизационного пространства. На протяжении веков Россия вносила свой вклад в его расширение - вплоть до Тихого океана. Наша самобытность формировалась в том числе и под влиянием передовых европейских идей. Точно так же современная европейская культура была бы немыслима без взаимообогащения с Россией.

Несмотря на разногласия, Россия и ЕС остаются важными торгово-экономическими партнерами. И крупнейшими соседями, способными самостоятельно нести общую ответственность за мир, процветание и безопасность в этой части Евразии. К слову, если бы не ангажированная позиция ЕС в контексте украинских событий, сегодня товарооборот между Россией и Евросоюзом вполне мог бы достичь отметки в полтриллиона долларов, став фактором уже глобального масштаба - сопоставимого с объемами торговли ЕС с США и Китаем.

Все больше сигналов о том, что осознание ненормальности нынешнего положения дел постепенно приходит к нашим еэсовским партнерам. После некоторого застоя оживилась динамика взаимодействия с большинством государств-членов ЕС. Состоялись первые контакты с новым руководством Европейского союза, приступившим к работе в начале декабря.

Начало очередного институционального цикла в ЕС объективно открывает возможность для "нового старта" в наших отношениях. Как минимум - это повод серьезно задуматься, кто мы друг для друга в стремительно меняющемся мире. Хотелось бы рассчитывать, что те, кто отвечает за принятие решений в Евросоюзе, будут руководствоваться стратегическим видением и действовать в русле заветов великих европейских политиков, таких как Шарль де Голль и Гельмут Коль, которые мыслили категориями "общеевропейского дома". Искусственные ограничения сотрудничества в угоду чьим-то геополитическим интересам не решают проблем, а лишь создают новые и ослабляют экономические позиции Европы. Убежден, что сохранить самобытность и конкурентоспособность европейских культур и экономик под натиском глобализации можно только через сложение сравнительных преимуществ всех стран и интеграционных объединений нашей общей Евразии.

Отношения Россия-ЕС развиваются не в вакууме. Многополярный мир стал реальностью. В Азиатско-Тихоокеанском регионе сформировались новые центры финансовой, экономической, технологической и военной силы. Мы выстраиваем нашу внешнюю политику и сотрудничество с партнерами с учетом этого важнейшего фактора. Новые реалии не только несут в себе дополнительные трансграничные вызовы, но и открывают возможности черпать ресурсы для собственного развития там, куда мы прежде даже не пытались обратить взгляд. В любом случае сложение усилий преумножает наши возможности. В условиях сохраняющейся международной турбулентности важно обеспечить верховенство международного права. Не пытаться подменить его изобретенным на Западе под свои интересы "порядком, основанным на правилах". Только тогда мы сможем обеспечить эффективность многосторонних усилий.

Евросоюз мы видим в качестве одного из центров многополярного мира. Нацелены на развитие отношений с ним в русле выдвинутой президентом Владимиром Владимировичем Путиным концепции формирования Большого Евразийского Партнерства от Атлантики до Тихого океана с участием государств Евразийского экономического союза, ШОС, АСЕАН и всех других стран континента. Экономической основой подключения членов ЕС к такому Партнерству может стать сотрудничество по линии Евросоюз - ЕАЭС. Сопряжение потенциалов двух крупных региональных рынков, гармонизация их торгово-инвестиционных режимов будет способствовать усилению позиций всех участников мировой торговли. А также - что немаловажно - позволит избежать в будущем ситуаций, когда наши "общие соседи" вновь искусственно окажутся перед примитивным выбором - либо с ЕС, либо с Россией. Еще раз напомню, что принципы партнерства уже были заложены в наших совместных документах. В частности, в утвержденной на московском саммите Россия-ЕС 10 мая 2005 года "Дорожной карте" по общему пространству внешней безопасности говорится, что процессы регионального сотрудничества и интеграции, в которых участвуют Россия и ЕС и которые основаны на суверенных решениях государств, играют важную роль в укреплении безопасности и стабильности. Продвигать эти процессы необходимо "взаимовыгодным образом посредством ориентированного на результат тесного сотрудничества и диалога между Россией и Европейским союзом, внося тем самым эффективный вклад в формирование большой Европы без разделительных линий и основанной на общих ценностях". И сегодня лучше не скажешь. Хорошо бы еще перевести эти слова в реальные дела.

Создать эффективную систему безопасности в Европе можно лишь на коллективной основе - это аксиома. 20 лет назад, 19 ноября 1999 года, на саммите ОБСЕ в Стамбуле была подписана Хартия европейской безопасности. По инициативе ЕС в нее была включена Платформа кооперативной безопасности, суть которой - взаимодействие не только государств, но и всех организаций в Евро-Атлантике. Мы это предложение поддержали. К сожалению, впоследствии в Брюсселе, где находятся не только учреждения ЕС, но и штаб-квартира НАТО, к этой идее охладели. На заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе 5-6 декабря 2019 года западные страны заблокировали российское предложение подтвердить упомянутую инициативу, которая предполагает равноправный общеевропейский диалог с участием ЕС, СНГ, НАТО, ОДКБ. Получается, что ЕС и НАТО, выдвинув свою идею 20 лет назад, были движимы убежденностью в своем доминировании, а сейчас - боятся конкуренции со стороны успешно развивающихся структур на пространстве СНГ, уходят от прямого равноправного диалога с ними.

Призываем Евросоюз руководствоваться основополагающими принципами, зафиксированными в документах об основах отношений Россия-ЕС, а не изобретенными конструкциями, предполагающими некое "вынужденное сосуществование". Перед нами - общие угрозы и вызовы: терроризм, наркотрафик, оргпреступность, нелегальная миграция и многое другое. Ограничения на сотрудничество с нашей страной, заряженность на конфронтацию с Россией вряд ли улучшат перспективы самого Евросоюза в современном мире.

Открыты к взаимовыгодному, равноправному и прагматичному сотрудничеству с ЕС - в гармонии с интересами наших союзников и всех других партнеров в Евразии. Только так можно выстроить жизнеспособную модель долгосрочных отношений, отвечающую интересам и чаяниям стран и народов всего евразийского континента.

Звонок на всякий случай

Полиция сообщит людям, в какую беду попали их близкие

Текст: Владислав Куликов

Новый закон в буквальном смысле повернет полицию лицом к семьям людей, попавшим в беду. В тревожный час не придется гадать о судьбе близкого человека: полиция сама позвонит, расскажет, в какой больнице он находится, как себя чувствует.

Сейчас вносятся последние штрихи в проект поправок в закон "О полиции", вводящий ряд человечных норм.

Например, полиция будет обязана сообщать близким родственникам пострадавшего о принятых мерах помощи, а также информацию о его направлении в медицинскую организацию.

Еще одна новация запретит правоохранителям отмахиваться от взволнованных заявлений, что человек куда-то пропал, должен был давно прийти домой, но не пришел.

Как правило, сегодня в полиции не спешат начинать поиски, уговаривая людей не нервничать. Мол, муж загулял, со всеми бывает, протрезвеет и включит телефон.

Дочь не выходит на связь? Как пить дать гуляет с каким-то мальчиком, утром или через пару дней вернется домой довольная и счастливая, вот увидите. И так далее. В большинстве случаев - будем говорить честно - полицейские действительно правы.

Просто они знают эту сторону жизни во многом лучше нас, и если у мужа, получившего зарплату, выключен телефон, грабители последние, на кого стоит думать.

Но иногда скептичные полицейские ошибаются и из-за этого теряют драгоценное время. Трагедии в жизни тоже случаются, это любой сотрудник полиции знает, как никто другой. Такая у них служба: видеть печальную сторону.

Законопроект обязывает полицию "осуществлять розыск лиц, исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, или утративших связь с родственниками".

Иными словами, любой сигнал об исчезновении людей полиции придется проверять. Нельзя ждать, что пропавший человек найдется без посторонней помощи. Даже - если он и вправду загулял.

Инициатива внесена в Госдуму группой депутатов и была принята в первом чтении. Сейчас документ готовится ко второму чтению, ключевому.

Именно в ходе второго чтения законопроект обретает окончательный вид. В свое время правительство поддержало инициативу, но высказало определенные замечания. Например, по мнению правительственных экспертов, требует дополнительного обоснования замена в проекте устоявшегося и применяемого термина "лицо, без вести пропавшее" на развернутое определение с перечислением различных признаков, указывающих, что человек пропал.

"Авторы законопроекта не учитывают, что термин "лицо, без вести пропавшее" широко используется в других законодательных актах Российской Федерации, в связи с чем предлагаемая замена может вызвать трудности в правоприменительной практике", - говорится в отзыве правительства.

Поэтому сейчас идет скрупулезная работа над формулировками. В целом же эксперты высоко оценили инициативу. "Предложенные меры направлены на укрепление правовой защищенности наших граждан", - подчеркнул после принятия проекта в первом чтении председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Например, очень важно, что полицию обяжут помнить о родственниках потерпевшего. В течение 24 часов полицейские должны будут проинформировать родственников или иных близких лиц пострадавшего о том, в какое медучреждение он направлен и какая помощь ему уже оказана. Сделать это правоохранители должны как можно быстрее, а 24 часа - это максимальный срок на крайний случай. Желательно не ждать сутки.

Полицию же проинформируют медики, если к ним доставлен пострадавший. Другой вариант: человек был ограблен, и его нашли без сознания на улице. В таком случае первыми на месте происшествия, скорее всего, окажутся сотрудники полиции. Так что они сразу будут знать, какая "скорая" забрала человека и куда отвезла.

Еще одна новация: расширяется круг людей, которым задержанный вправе позвонить. Несколько лет назад были приняты поправки в УПК, гарантирующие задержанным право на телефонный звонок. Дать трубку гражданину должны в течение трех часов после того, как его доставили к следователю.

А полиция при задержании человека обязана уведомлять его о правах, которые у него есть. Это право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право не давать показания против себя, а также на уведомление близкого родственника о своем задержании.

Теперь поправки предлагают расширить норму, разрешив задержанному звонить не только родственникам, но и просто близким людям. Например, можно будет позвонить гражданской жене.

Другое положение проекта: правоохранители должны будут проинформировать человека, если в его отсутствие кто-то проник на принадлежащий ему земельный участок. Сегодня полиция обязана приносить неприятную весть только хозяину квартиры, которую взломали воры. Но бывает так, что кто-то пришел и устроил вечеринку на пустующем участке. Полиция, как только узнает о непрошеных гостях, должна будет связаться с хозяевами.

В музее-квартире И.Д. Сытина обсудили развитие «СЫТИНСКОГО ДЕЛА»

В обновленном мемориальном пространстве на Тверской улице в доме 12/2, где провел последние годы своей жизни основатель «Первой Образцовой типографии» Иван Дмитриевич Сытин, состоялась встреча членов экспертного совета Всероссийского открытого конкурса студенческих работ «СЫТИНСКОЕ ДЕЛО».

Правнучка великого книгопечатника и просветителя Ольга Сытина с радостью официально объявила о начале нового сезона конкурса, который проводится уже четвертый год подряд.

Директор музея Игорь Думенко подробно рассказал собравшимся о планах развития музейного пространства и пригласил к диалогу всех знатоков книжного дела и деятельности И.Д.Сытина, ответил на вопросы экспертов конкурса.

Руководитель оргкомитета конкурса Галина Устинова уделила внимание новациям нового сезона. Конкурс, стартовавший 5 декабря 2019 года, будет проходить до 30 марта 2020 года. Тема конкурса

«Познавательная детская литература в книгоиздании И.Д.Сытина – мост в будущее» звучит особо актуально в контексте объявленного в 2018-2027 годах Десятилетия Детства и подготовки и проведения в России 37-го международного конгресса по детской книге 5-7 сентября 2020 года.

Впервые в этом сезоне мультимедийные проекты вынесены по решению оргкомитета в отдельную номинацию, которых в итоге стало четыре, включая номинацию для графиков и дизайнеров.

Участникам конкурса предлагается -

1) подготовить реферат (статью, журналистский очерк) на заданную тему;

2) создать мультимедийный проект по теме конкурса;

3) написать сценарий и /или представить короткометражный фильм, видеорепортаж или вдохновляющий ролик о И.Д. Сытине, его издательском опыте литературы и периодики для детей и просветительстве;

Для графиков и дизайнеров по решению экспертов жюри определено отдельное творческое задание - разработать современный и оригинальный логотип Всероссийского конкурса студенческих работ «СЫТИНСКОЕ ДЕЛО» для привлечения внимания и повышения лояльности целевой аудитории к конкурсу и информирования широкой общественности о проекте.

Графическое изображение может быть в черно – белом и /или цветном варианте.

К участию в конкурсе допускаются студенты ВУЗов всех курсов, обучающиеся по программам бакалавра, магистра, специалиста или аспиранта в области полиграфии, истории, журналистики, медиа и коммуникаций, издательского дела, графического дизайна, сценарного, операторского и режиссерского дела.

Авторам 12-ти лучших работ, отобранных жюри, а также номинантам по представлению партнеров будут вручены грамоты организаторов конкурса и ценные подарки.

Один из победителей по решению жюри и партнера конкурса – отеля KRAVT в г. Санкт-Петербург – получает сертификат на проживание в отеле на двоих.

Абсолютный победитель конкурса по решению жюри будет приглашен на 37-й конгресс IBBY (Международного совета по детской книге), который впервые будет проходить в Москве 5-7 сентября 2020 года под девизом «Огромный мир сквозь призму детских книг». Подробная информация о конгрессе на сайте https://ibbycongress2020.org/ru.

Также эксперты конкурса обсудили вопрос повышения уровня работ и организации предварительного смотра и фильтра допущенных к участию в конкурсе работ, а также важности вовлечения большего числа региональных ВУЗов к участию в конкурсе.

После оживленной дискуссии все собравшиеся с удовольствием посетили экскурсию по музею-квартире, увидев и рабочий кабинет великого российского предпринимателя, и образцы различной полиграфической продукции сытинской типографии, и мемориальные дневники из семейных архивов. Рассказ хранителя музея дополняла правнучка Ивана Дмитриевича и наполняла его живой памятью потомков большой семьи.

АО «Первая Образцовая типография» является одним из крупнейших предприятий полиграфической отрасли. Суммарный объем произведенных компанией книг в твердом и мягком переплете по итогам 2018 года составил более 106,5 млн. экземпляров, что составляет 24,65% объема выпуска книг и брошюр в стране согласно статистике Российской Книжной Палаты.

Всероссийский открытый конкурс студенческих работ «СЫТИНСКОЕ ДЕЛО» проводится с 2016 года при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Российского книжного союза.

Условия и сроки приема конкурсных работ на сайте конкурса www.contest.primepress.ru.

Дмитрий Кобылкин и Сергей Иванов открыли пленарное заседание Международного форума «Чистая страна» и Коллегию Минприроды России

Сегодня, 17 декабря, на расширенной Коллегии Минприроды России, прошедшей в рамках форума «Чистая страна» в Сколково, первые лица природоохранной отрасли страны подвели итоги 2019 г. по национальному проекту «Экология», а также обсудили перспективы его дальнейшей реализации.

Открывая заседание, Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин зачитал приветствие Президента России Владимира Путина и Председателя Правительства Дмитрия Медведева.

В обращении Главы государства к участникам форума отмечено, что вопросы улучшения экологической ситуации, продвижения ценностей ответственного отношения к окружающей среде, природным богатствам, а также создания в России современной высокотехнологичной отрасли по обращению с отходами - важнейшая общенациональная задача, требующая солидарных усилий представителей всех уровней власти, институтов гражданского общества, бизнеса и СМИ.

«Чтобы добиваться поставленных целей, необходимо уделять неустанное внимание совершенствованию экологической культуры, особенно среди молодежи, создавать дополнительные стимулы для предприятий, стремящихся к использованию «зелёных» технологий, модернизировать профильную нормативно-правовую базу, активнее распространять лучшие практики, в том числе зарубежные», - подчеркнуто в приветственном слове В.Путина.

Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, приветствуя участников мероприятия, подчеркнул, что для крупнейшего в РФ инновационного центра Сколково тема экологии является приоритетной.

«Многие наши резиденты работают над технологиями, которые позволят сделать Россию, да и весь мир, более чистыми и комфортными. Речь идет об очистке воды, мониторинге воздуха, работе с биологическими отходами. За этими технологиями - будущее», - сказал А.Дворкович.

Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов начал обсуждение промежуточных итогов реализации нацпроекта «Экология» с ответа на вопрос модератора о критике нацпроекта.

«За этот год я слышал конструктивную критику, в основном она звучала в адрес конкретных регионов, где есть примеры неблагополучия. Чаще всего критика звучит в адрес руководителей регионов с традиционным, многолетним уже экологическим неблагополучием - плохим состоянием воздушной среды, воды. Но есть губернаторы, которые включились в решение проблем и уже могут в рамках нацпроекта похвастаться созданием новых перерабатывающих мощностей, новых систем мониторинга, широким обсуждением с гражданским обществом», - подчеркнул спецпредставитель Президента РФ.

Дмитрий Кобылкин рассказал о кассовом исполнении национального проекта и фактических результатах работы за год.

«У нас самый сложный из всех национальных проектов по целевым показателям. Общий бюджет — более 4 трлн рублей, это огромная сумма. Из них федеральный бюджет вкладывает 700 млрд рублей. Большую часть бюджета в национальном проекте – из внебюджетных источников, и нам предстоит активно работать над привлечением этих внебюджетных средств. Этот год стал очень показательным, мы привлекли почти полтриллиона рублей», — резюмировал глава ведомства.

Самым сложным направлением национального проекта Д.Кобылкин назвал «Отходы». Из достижений 2019 г. министр выделил создание ППК «Российский экологический оператор».

«Провели ревизию всей страны, достигли четкого понимания, что делать в последующие годы. Планируем в следующем году поучаствовать в строительстве 21 крупного объекта обращения с отходами. Частный сектор вложил в этом году в строительство инфраструктуры по обращению с ТКО 27 млрд руб., что является неплохим показателем. Ликвидировали 16 незаконных свалок, в том числе - объекты крупные и серьёзные, а также 17 объектов накопленного вреда, среди которых три очень тяжёлых - в Нижегородской области» - добавил Д.Кобылкин.

По направлению «Вода», по словам министра, было очищено 22 000 км прибрежных полос водных объектов, что намного больше запланированного. Среди достижений и 8,1 тыс. га восстановленных водных объектов. Остается сложным вопрос состояния озера Байкал, однако на сегодняшний день удалось уменьшить объём сточных вод, сбрасываемых в озеро. «В первом квартале следующего года, до паводка, мы планируем начать работы по рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде на БЦБК. Проблема в том, что опыта работы со шлам-лигнином почти нет. Мы сменили подрядчика, выбрали технологию, которая соответствует всем экологическим требованиям», — заверил Д.Кобылкин.

Наилучшие доступные технологии — НДТ — проходят красной нитью через все экологические проекты. «В этом году с КЭРами будет задержка, но 6-7 КЭР успеем выдать», — сообщил Д.Кобылкин.

Глава Минприроды России также выделил такие позитивные моменты, как закупка 350 единиц экологичного общественного транспорта в рамках проекта «Чистый воздух», закупка 12 000 единиц лесопожарной техники, перевыполнение плана по восстановлению лесов, значительные достижения в области экотуризма в национальных парках страны и создание 3 новых нацпарков общей площадью 1,7 млн га.

Особое внимание Дмитрий Кобылкин уделил перспективе выступления на заседании Государственной Думы РФ в рамках обсуждения законопроекта о приравнивании термической обработки ТКО к мусоропереработке.

"Наша задача – максимально выделить полезные фракции и направить их на вторичную переработку», — объяснил свою позицию глава Минприроды России.

Заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Ольга Тимофеева подчеркнула необходимость громкого и публичного обсуждения законодательных актов, особенно связанных с мусорной темой. Она также уточнила, что одной из системных проблем нацпроекта является недостаточность информирования, большое количество спекуляций, непрофессиональных мнений, игры на эмоциях.

В обсуждении первых итогов реализации нацпроекта «Экология» также приняли участие аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень, заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев, директор по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев, исполнительный директор ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, губернаторы ряда субъектов РФ.

Также в заседании Коллегии Минприроды России принимали участие представители федеральных ведомств, курирующих реализацию нацпроекта «Экология», руководители и ведущие сотрудники подведомственных учреждений, занятых в реализации нацпроекта, представители регионов (кураторы нацпроекта на местах, руководители подведомственных учреждений). Представители бизнес-сообщества, компании, внедряющие современные технологии, направленные на реализацию задач нацпроекта «Экология», региональные операторы в сфере обращения с ТКО. А также независимые эксперты, лидеры общественных организаций в природоохранной сфере.

Напомним, международный форум-выставка «Чистая страна» в поддержку нацпроекта «Экология» проходит с 16 по 18 декабря. Помимо пленарного заседания, на форуме проходят сессии по отдельным направлениям нацпроекта в формате «открытого диалога», выставка оборудования и современных технологий, российских и зарубежных разработок по всем направлениям нацпроекта, международные мероприятия с участием представителей стран ЕС и СНГ, а также тематические образовательные программы.

Форум фактически стал площадкой для подведения итогов года во всех отраслях страны, так или иначе связанных с экологией. Поэтому пленарное заседание «Сохраняя будущее: первые итоги реализации нацпроекта «Экология» было решено совместить с итоговой расширенной коллегией Минприроды России за 2019 год. Основными темами пленарного заседания стали первые итоги реализации национального проекта «Экология», планы на 2020 г., принятые в отрасли законодательные инициативы и новые законопроекты, разработка и внедрение наилучших доступных технологий, механизмы поддержки важнейших мероприятий нацпроекта, а также ряд других тем.

Развитие российского Дальнего Востока: взгляд из Кореи

Ли Чжэ Ён - Президент Корейского института международной экономической политики (KIEP).

Резюме Дальний Восток — это зона соприкосновения корейской «Новой северной политики» и российской стратегии поворота на Восток. Развитие Дальнего Востока не только содействовало бы двустороннему сотрудничеству, но и заложило бы фундамент для будущей объединённой Кореи.

Краткое содержание

Российский Дальний Восток включает девять субъектов, занимающих огромные территории — 36% всей территории России, а также колоссальные залежи полезных ископаемых. Тем не менее инвестиционный климат на Дальнем Востоке России неблагоприятен, и Дальневосточный регион не считается привлекательным местом для вложения капитала. В 2010 г. здесь проживали всего 6,3 миллиона человек, поэтому раз.мер потребительского рынка невелик. Кроме того, неблагоприятное географическое положение региона — вдали от федерального центра, суровый климат, сильная зависимость экономики региона от сырьевых отраслей и производства вооружений ещё с советских времён, низкий уровень индустриализации и урбанизации и неразвитая инфраструктура — вот основные социально-экономические особенности российского Дальнего Востока.

После прихода к власти правительства Владимира Путина в 2000 г. интерес России к Северо-Восточной Азии (СВА) и Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) начал расти, а с на.чалом третьего президентского срока Путина в 2012 г. Россия начала всерьёз проводить новую восточную политику, которая во многом определялась двумя факторами. Во-первых, российское правительство осознавало тот факт, что центр мирового экономического роста перемещается в АТР, и попыталось дать новый импульс освоению неразвитых регионов Сибири и Дальнего Востока. Во-вторых, российское правительство стремилось наращивать сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна за счёт расширения своего политического и экономического влияния в СВА, включая Корейский полуостров. В частности, президент Путин заявил в декабре 2012 г.: «В XXI в. вектор развития России — это развитие на восток. Сибирь и Дальний Восток — это наш колоссальный потенциал […]. Это возможность занять достойное место в Азиатско-Тихоокеанском регионе, самом энергично, динамично развивающемся регионе мира»[1].

В этом контексте российское правительство упорно трудится над развитием Дальнего Востока. Так, в мае 2012 г. впервые в истории России правительство создало министерство по развитию Дальнего Востока. В сентябре 2012 г. был проведён саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке, а в марте 2013 г. была принята государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Первый Восточный экономический форум (ВЭФ) был про.ведён в сентябре 2015 г. Российское правительство также учредило территории опережающего социально-экономического развития (ТОРы) и Свободный порт Владивосток (СПВ)[2].

Между тем правительство Южной Кореи также проявляет большой интерес к развитию Дальневосточного региона, примыкающего к Корейскому полуострову, и ищет пути для реализации двусторонних и многосторонних проектов сотрудничества. Например, бывшая администрация Пак Кын Хе выдвинула «Евразийскую инициативу» в феврале 2013 г. Эта инициатива была нацелена на углубление сотрудничества Южной Кореи с крупными странами Евразии (Россией, Монголией, странами Центральной Азии и др.) с учётом большой значимости евразийского континента. Дальний Восток и Сибирь, примыкающие к Корейскому полуострову, представлялись главными регионами для выхода на рынки Евразии[3].

Опираясь на эту динамику, новая администрация Мун Чжэина, пришедшая к власти в 2017 г., сформулировала «Новую северную политику», подчёркивая важность стратегического сотрудничества с Россией. В своей вступительной речи на ВЭФ в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке 7 сентября 2017 г. президент Мун сказал: «“Новая северная политика” согласуется с новой восточной политикой Владимира Путина, нацелен.ной на развитие Дальнего Востока». Он также добавил: «Корея— лучший партнёр в развитии Дальнего Востока России, и корейская “Новая северная политика” была сформулирована в расчёте на сотрудничество с Россией». Президент Мун также предложил концепцию «девяти мостов сотрудничества»[4].

Таким образом, очевидно, что у корейского правительства есть всеобъемлющее понимание важности и заинтересованность в развитии Дальнего Востока. В данной статье анализируется позиция Кореи по развитию российского Дальнего Востока. Автор уделяет внимание важности и стратегической ценности Дальнего Востока России, нынешнему состоянию и определяющим факторам российской дальневосточной политики, а также направлению и задачам, стоящим перед корейской политикой на российском Дальнем Востоке.

Значение российского Дальнего Востока для Южной Кореи

Современное состояние глобальной экономики характеризуется ростом неопределённости. Об этом свидетельствует ослабление целостности и сплочённости Европейского союза вследствие Brexit, замедление экономического роста Китая, усиление политики «Америка превыше всего» (America First) и протекционизма в администрации Дональда Трампа, а также недавние торговые споры между США и Китаем. В этой ситуации корейская экономика сталкивается с рядом вызовов, таких как развитие новых отраслей современного производства, решение проблемы замедления экспорта и низкого роста по причине определённого уровня раз.вития ключевых отраслей.

Администрация Мун Чжэина признает Россию важным партнёром для сотрудничества в рамках инициатив «новой северной политики» и «новой экономической карты Корейского полуострова» и стремится к существенному развитию стратегического партнёрства и сотрудничества с Россией. 22 июня 2018 г. в программной речи на Российско.корейском деловом форуме — совместном мероприятии в ходе саммита Корея— Россия— президент Мун предложил расширить торговлю и гуманитарный обмен ($30 млрд товарооборота и 1 миллион человек в рам.ках гуманитарных обменов к 2020 г.). Он также подчеркнул важность ключевых мер, таких как сотрудничество на Дальнем Востоке, в области новых технологий и науки, а также высокотехнологичных отраслей промышленности. В частности, содействие сотрудничеству на Дальнем Востоке имеет особое значение для Южной Кореи. Это могло бы внести существенный вклад в развитие экономики северных областей, расширение новых механизмов экономического роста, содействию миру и процветанию на Корейском полуострове и построению «моста» между евразийским континентом и АТР.

Экономики Южной Кореи и России являются структурно взаимодополняющими. По этой причине ожидания устойчивых и взаимовыгодных отношений между двумя странами являются вполне обоснованны.ми. С точки зрения национальных интересов Кореи, Россия — не только важный евразийский экспортный рынок, но также источник всех сырьевых материалов, необходимых для энергетического и промышленного развития. Кроме того, Россия — это страна, обладающая передовыми научными знаниями и технологиями, которые могут содействовать развитию промышленности будущего в Южной Корее. С точки зрения национальных интересов России, Южная Корея представляет собой промышленно развитую державу, обладающую ноу-хау, накопленными в ходе поразительного индустриального развития. Промышленная конкурентоспособность Южной Кореи может способствовать экономической модернизации России, промышленной диверсификации и локализации, развитию импортозамещающих отраслей, что является главным государственным политическим приоритетом российского правительства. Помимо этого Корея — одна из ключевых стран в российских планах развития Дальнего Востока и Сибири.

В частности, Дальний Восток — это зона соприкосновения корейской «Новой северной политики» и российской стратегии поворота на Восток. Следовательно, развитие Дальнего Востока не только содействовало бы двустороннему сотрудничеству, но и заложило бы фундамент для будущей объединённой Кореи. Южная Корея сможет обеспечить прорыв в российско-корейских отношениях, изыскивая способы участия в проектах развития Дальнего Востока, таких как проект «девяти мостов», являющийся приоритетным для администрации Путина. В то же время, когда в будущем реализуется сценарий ядерного разоружения Северной Кореи, появится возможность продвигать трёхстороннее сотрудничество России, Южной и Северной Кореи, что подготовит почву для наступления эпохи объединённой Кореи.

Кроме того, экономическое сотрудничество с Россией на Дальнем Востоке дало бы Корее дополнительные возможности для участия в интеграционных процессах, происходящих в евразийском регионе. В настоящий момент развиваются различные проекты экономического сотрудничества и интеграции с целью создания единого евразийского пространства, такие как Евразийский экономический союз под руководством России, китайская инициатива «Один пояс, один путь» (ОПОП) и стратегия Нового Шёлкового пути, а также Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) под руководством России и Китая. Южной Корее, в свою очередь, следует искать способы участия в международном евразийском сотрудничестве на основе открытой экономики. Это не только способствовало бы экономическому росту Кореи, но и заложило бы фундамент для формирования институтов международного сотрудничества в Евразии.

Таким образом, Дальний Восток России для Кореи — это входные ворота на евразийский континент и регион с высоким потенциалом для сотрудничества, заслуженно признанный «последним рубежом XXI в. в АТР». В этой связи корейскому правительству следует ускорить налаживание сотрудничества между Россией и Евразией, используя свой геоэкономический и геополитический статус «шлюза» между Евразией и АТР. В то же время России нужно диверсифицировать сотрудничество со странами СВА, включая Корею, для снижения зависимости от Китая. В частности, двустороннее и многостороннее сотрудничество на российском Дальнем Востоке будет способствовать миру и всеобщему процветанию СВА, в том числе и Корейского полуострова.

Состояние корейской политики в отношении российского Дальнего Востока

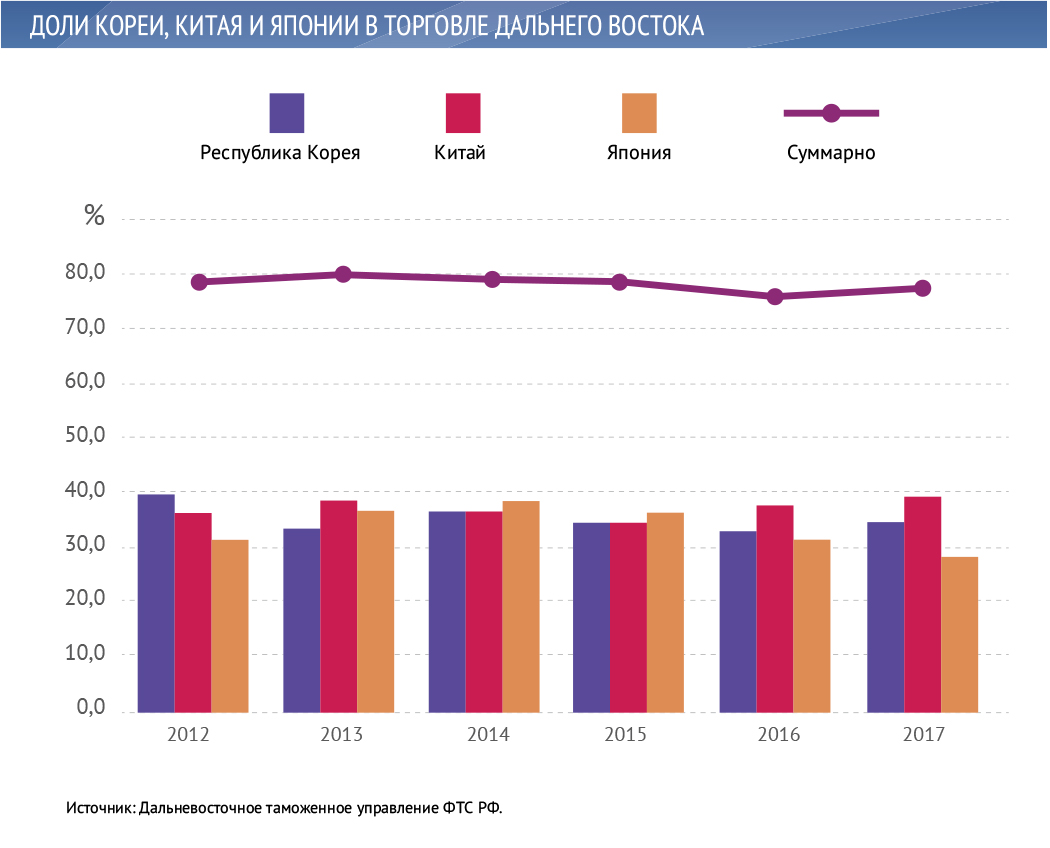

Во-первых, торговля. Торговый оборот Южной Кореи с Дальним Востоком в 2012–2014 гг. составлял от $9,9 до 10,2 млрд, однако начал заметно сокращаться на фоне общего спада российской экономики, начиная с 2014 г. В 2015 г. он уменьшился на 37,6% — до $6,4 млрд. В 2016 г. он снизился ещё на 13,7% — до $5,5 млрд. Это почти в два раза меньше, чем показатель 2012 г. ($10,2 млрд). В 2017 г. торговля немного восстановилась: годовой рост со.ставил 29%, а общий товарооборот — $7,1 млрд. Несмотря на этот спад в торговле, Корея по-прежнему остаётся одним из главных торговых партнёров Дальневосточного региона. На долю Южной Кореи пришлось 28,3% всей торговли на Дальнем Востоке в 2012 г. и 24,9% — в 2017 г.

Корея, Китай и Япония традиционно являются самыми важными торговыми партнёрами для российского Дальнего Востока. В 2017 г. на их долю приходилось 71,1% всего торгового оборота этого региона. Хотя в абсолютном выражении объём торговли между Кореей и Дальним Востоком сравнительно невелик, его долю в общем торговом обороте между Кореей и Россией вряд ли можно назвать незначительной (37,4% от $19 млрд общего двустороннего товарооборота в 2017 г.). Следовательно, чтобы увеличить объём торговли между Кореей и Россией, необходимо расширять торговлю между Кореей и Дальним Востоком.

Во-вторых, инвестиции. Корейские инвестиции на Дальнем Востоке остаются на минимальном уровне. Более 70% инвестиций идут на запад России, а инвестиции на Дальнем Востоке в последние годы были незначительными с учётом общего снижения уровня корейских инвестиций. С 2012 г. прямые инвестиции Кореи в Россию находились в пределах $100 млн, а в 2017 г. их объём составил всего $8,2 млн (0,2% от обще.го объёма прямых инвестиций Южной Кореи в мире). Это говорит о том, что корейские инвестиции на Дальнем Востоке всё ещё незначительны, составляя всего 1% от всех прямых иностранных инвестиций в этот регион.

Впервые Корея вышла на рынок Дальнего Востока в 1997 г., когда во Владивостоке была построена гостиница Hyundai. Инвестиции в развитие сельского хозяйства и разработку природных месторождений в начальные годы затем распространились на строительство,транспорт и логистику. Предполагалось, что завод высоковольтных выключателей, построенный компанией Hyundai Heavy Industries (ввод в эксплуатацию состоялся в январе 2013 г.), стимулирует дальнейшие инвестиции в промышленное производство. Однако в конце 2017 г. это предприятие было закрыто, поскольку не вышло не проектную мощность. Между тем очевидна необходимость придать новый импульс развитию региона.

В последние годы корейские компании инвестируют в ТОРы и СПВ, которые российское правительство активно продвигает с целью индустриализации и интернационализации Дальнего Востока[5]. С учётом роли, отведённой Центру поддержки корейских инвесторов, открытому в ноябре 2017 г. во Владивостоке, и недавних перемен на Корейском полуострове, благодаря улучшению отношений между двумя Кореями и отношений между США и Северной Кореей, сотрудничество Кореи и России на Дальнем Востоке вызывает растущий интерес. 16 мая 2018 г. в Москве прошла 12-я встреча Российско-корейского комитета по Даль.нему Востоку и Сибири, на которой обсуждались способы содействия сотрудничеству в рамках программы «девять мостов» на Дальнем Востоке и помощи корейским компаниям в выходе на рынок этого региона. В частности, ожидается активное сотрудничество в таких областях, как здравоохранение, энергетика, транспортная логистика, сельское хозяйство и рыбное хозяйство. Для содействия экономическому сотрудничеству между Кореей и Россией на Дальнем Востоке необходимо инвестировать в корейские компании. Эти инвестиции будут нацелены на участие корейского бизнеса в ТОРах и проекте развития СПВ, а также сотрудничество в развитии совместного промышленного комплекса в Дальневосточном регионе.

Между тем ключевым фактором, определяющим успех дальне.восточной политики Кореи, является политическая воля правительства. С 2012 г. стратегическое направление политики, проводимой правительством Кореи, сфокусировано на «Евразийской инициативе» и «Новой северной политике». Обе эти инициативы являются серьёзными государственными задачами для корейского правительства, отражающими понимание президентом Кореи ситуации в мире и приоритетов государственного управления. Эти факторы определяют задачи по сотрудничеству Кореи в Дальневосточном регионе, и на этом основании реальные проекты сотрудничества будут осуществляться.

Направления политики Кореи на российском Дальнем Востоке

Как уже упоминалось, Дальневосточный регион географически связан с Корейским полуостровом и СВА. Это стратегическая область для будущего сотрудничества определённого круга стран, куда входит Северная Корея (Южная Корея — Северная Корея — Россия, Южная Корея — Северная Корея — Китай — Россия — Монголия и т.д.). В то же время Дальний Восток — ключевой узел экономического сотрудничества на севере, где совпадают стратегические интересы России (поворот на Восток), Китая (инициатива ОПОП) и Монголии (инициатива «пастбищного пути»). Этот регион также мог бы быть связан с Корейским полуостровом с помощью проектов строительства инфраструктуры в объединённой Корее, налаживания трёхстороннего сотрудничества между Россией, Южной Кореей и Северной Кореей и сопряжения инициативы ОПОП с «Новой северной политикой».

Корея будет и дальше сотрудничать в тех областях, которые содействуют повышению качества жизни её народа на Дальнем Востоке, и, в частности, сосредоточится на проведении политики «девяти мостов» в России. В первую очередь следует развивать промышленное сотрудничество, продвигая осуществимые проекты в таких отраслях, как туризм, сельское хозяйство, животноводство, рыболовство, логистика и здравоохранение. Параллельно нужно осуществлять поэтапные инвестиции в электроэнергетику, морские порты, дороги, склады и морскую инфраструктуру.

Корея особенно заинтересована в устойчивом плане развития сотрудничества в рамках треугольника Россия — Южная Корея — Северная Корея с целью подготовки инфраструктуры для объединённой Кореи и укрепления транспортных связей и логистики на фоне меняющейся ситуации на Корейском полуострове. В настоящее время Северная Корея остаётся изолированной страной, участвуя в ограниченном экономическом сотрудничестве с небольшим числом государств, таких как Китай и Россия. По.этому трёхстороннее сотрудничество России, Южной Кореи и Северной Кореи в контексте международного сотрудничества в Евразии остаётся одной из наиболее перспективных мер возвращения Северной Кореи в плоскость экономического сотрудничества и взаимодействия. Если Северная Корея получит экономические выгоды от участия в строительстве и эксплуатации инфраструктуры, это позволит избавить её от избыточной экономической зависимости от Китая и диверсифицировать её внешнеэкономические связи через участие в планах региональной экономической кооперации, извлекая выгоду из её геополитического положения.

Помимо этого, участие Северной Кореи в таком трёхстороннем фор.мате экономического сотрудничества могло бы создать возможности для отказа от нынешнего менталитета «постоянно осаждённой крепости» в пользу нового стратегического выбора. Если Северная Корея сможет положить конец нынешней военно-политической конфронтации с США и чрезмерной экономической зависимости от Китая, наладив сотрудничество с Южной Кореей и Россией, геополитический конфликт в СВА утратит остроту. В этой связи существуют призывы к возобновлению проекта корейских компаний «Наджин — Хасан» в качестве реакции на прогресс в ядерном разоружении Северной Кореи. Три пробные поставки товаров были успешно осуществлены в рамках этого проекта, притом третья включала также контейнерные перевозки, что повышает возможность осуществления логистики с высокой добавленной стоимостью. Проект «Наджин — Хасан» мог бы стать эффективным средством вовлечения Северной Кореи в международное сотрудничество и движущей силой экономического сотрудничества России с Южной и Северной Кореей.

Заключение

Партнёрство Кореи и России, которое является одной из целей администрации Мун Чжэина в рамках «Новой северной политики», должно содействовать устойчивому сотрудничеству, миру и процветанию. С его помощью корейское правительство также намерено внести вклад в мирный процесс на Корейском полуострове и в СВА на основе тесных связей и сотрудничества с Россией в рамках реализации исторической миссии «создания условий для мирного урегулирования на Корейском полуострове и в СВА», а также создания «инфраструктуры для объединённой Кореи».

Такое взаимовыгодное сотрудничество, опирающееся на уникальные преимущества Кореи (развитое промышленное производство и возможности экспорта промышленных мощностей, а также инновационные технологии, в частности информационные) и потребность России в экономическом сотрудничестве (локализация производства,модернизация экономики и развитие импортозамещающих отраслей), будет способствовать процветанию народов двух стран на основе нового экономического роста и институционализации международного сотрудничества.

Для реализации планов сотрудничества важно найти стратегические точки соприкосновения «Новой северной политики» Южной Кореи и российской политики разворота на Восток, что может быть реализовано посредством различных проектов сотрудничества на российском Дальнем Востоке. Для расширения программы двустороннего экономического обмена стороны договорились в 2017 г. о создании финансовой платформы в размере $2 млрд для поддержки проекта развития Дальнего Востока. Теперь важно определить перспективные проекты в Дальневосточном регионе, чтобы за.тем предоставлять мощную финансовую поддержку компаниям, участвующим в развитии инфраструктуры на Дальнем Востоке России в соответствии с российской политикой поворота на Восток и новой политикой экономического сотрудничества на Севере, которую проводит Корея.

Дальневосточный регион будет важным центром северной экспансии в эпоху единой Кореи. В краткосрочной и среднесрочной перспективе нужно сосредоточить усилия на создании доверительного партнёрства и сотрудничества на базе двусторонней и многосторонней дипломатической и экономической кооперации со всеми странами региона. В среднесрочной и долгосрочной перспективе необходимо придать импульс различным проектам с участием России, Южной и Северной Кореи, а также возобновить логистические связи по маршруту «Наджин—Хасан», особенно если удастся добиться прогресса в ядерном разоружении Северной Кореи, снятии санкций и улучшении отношений между двумя Кореями. В заключение можно сказать, что сотрудничество на Дальнем Востоке будет способствовать миру и процветанию на Корейском полуострове, а также развитию отношений между Кореей и Россией.

Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба Валдай. С другими записками можно ознакомиться по адресу http://ru.valdaiclub.com/a/valdai-papers/

[1] Послание Президента Федеральному Собранию. Сайт Президента России. 2012. 12 декабря. URL: http:// kremlin.ru/events/president/news/17118

[2] Lee J. Y. et al. Evaluation of Korea-Russia Economic Cooperation and Its Mid to Long-Term Vision. Korea Institute for International Economic Policy. 2015. P. 22–23.

[3] Lee J. Y. Contacts of Putin’s New East Policy and Eurasian Initiative and the cooperation direction. Korea-Russia Forum. 2015. P. 81.

[4] Концепция «девяти мостов сотрудничества» подразумевает развитие сотрудничества в таких об.ластях, как газ, железнодорожное сообщение, портовая инфраструктура, энергетика, арктические морские пути, судостроение, трудоустройство, сельское хозяйство и рыболовство. URL: http://www. ohmynews.com/NWS_Web/ View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002358083

[5] Следующие корейские компании участвуют в развитии ТОРов и свободных портов: ТОРы — Hotel Pride LLC (строительство отелей), Ooyang LLC (рыбоперерабатывающее производство), Gorod 415 LLC (рыбоперерабатывающее производство). СПВ — Urban Transport System LLC (транспортировка), Breese PUMP LLC Production, Vostok Polikor LLC (полиуретан, бытовая химическая продукция), Roskor LLC (строительные материалы), Cristal-Golf Club LLC (поля для гольфа). См.: Leading Development Zone and Free Port System in Vladivostok. Consulate General of the Republic of Korea in Vladivostok.

С 2020 году Минздрав и ФАС получат полномочия самостоятельно пересматривать и снижать цены на лекарства, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Министерство здравоохранения и Федеральная антимонопольная служба в 2020 году наделяются полномочиями самостоятельно пересматривать и снижать зарегистрированные цены без заявления заявителей и держателей регистрационных удостоверений, если ранее эти цены были у них зарегистрированы», - приводит РИА Новости ее слова.

Вице-премьер также сообщила, что согласно новому постановлению правительства, из-под обязательной перерегистрации цен будут выведены дешёвые препараты стоимостью до ста рублей, вакцины и наркотические и психотропные препараты, произведенные в странах ЕАЭС.

Также впервые вводится порядок госрегистрации цен на лекарственные препараты в детских формах.

Говоря об обязательной перерегистрации цен в сторону снижения, которая вводится новым постановлением правительства, Голикова пояснила, что эта мера будет применяться в трех случаях: если цена на импортный препарат в России выше, чем в стране его производства, если цена на воспроизведенный лекарственный препарат выше, чем на оригинальный лекарственный препарат, и если цена на российский препарат кратно выше цены на российский же аналог.

Претендентов на покупку «Рольфа» оказалось неожиданно много

Основатель «Рольфа» Сергей Петров рассказал Business FM о ходе сделки по продаже автодилера, а также о ее возможных мотивах

Десять или 12 компаний, в том числе иностранных, претендуют на покупку «Рольфа». Как сказал Сергей Петров, это неожиданно много, и лист еще формируется. Назвать возможных покупателей он не может. Петров де-юре не акционер автодилера. «Рольф» принадлежит кипрской компании, а ею, в свою очередь, владеет траст, действующий в интересах семьи бизнесмена.

О том, что автодилер продают, стало известно месяц назад. По словам Петрова, окончательное решение будет принимать не он, но к его мнению, возможно, прислушаются. На вопрос, связана ли продажа с уголовным делом, основатель «Рольфа» говорит, что именно так бы он себя повел, если бы управлял компанией. И в этом же ключе Сергей Петров рассуждает о мотивах сделки.

— Если бы у меня спросили, повторяю, это не личный вопрос, но мотивы — это надо смотреть широко на общий бизнес-климат в стране. Очень многие компании сейчас задумываются, продолжать бизнес или нет. Вроде бы все хорошо, и солнышко светит, и Москва похорошела, но какой-то следователь может вызвать и сказать: «А вот я считаю так, и вас завтра...», — и что он там обещал, обыск или арест. Я понимаю ваш следующий вопрос, почему многие наши остаются и работают.

— Не совсем такой вопрос. Вопрос в том, что претендентов, как вы сами сказали, неожиданно оказалось много.

— Да. Здесь я не знаю, когда будет сформирован лист, можно будет им задать вопрос, отчего это вдруг неожиданно много.

Петрова, а также других фигурантов обвиняют в выводе средств. Бизнесмен вину отрицает, говорит, что, по сути, деньги переложили из одного кармана в другой. В Австрии, где живет предприниматель, это вообще преступлением не считается. Соответственно, у австрийской полиции к бизнесмену вопросов нет.

Да и вообще, за годы, что он ведет бизнес в этой стране, местные власти обращались к нему всего пару раз. И им хватило либо письменных разъяснений, либо телефонных. На вопрос, какие планы на капитал, который основатель «Рольфа» получит от продажи, Сергей Петров говорит, что с ним это не обсуждали. Охотнее он рассказывает о своих чувствах как основателя компании. Вспоминает, например, как собирался производить электромобили.

«Любой человек испытывает сожаление, потому что при основании у меня была мысль, что у нас начинается новая жизнь, новые бизнесы, которые будут передаваться детям, внукам. У нас были планы выпускать сначала запчасти, а потом и автомобили. Хотели выпускать электромобили. Это, естественно, все теперь не суждено сделать, потому что это требует бизнес-климата не такого, где всем управляют силовые структуры, а где все-таки управляют всем бизнес-люди. Я думал, что возникнет новая бизнес-элита, которая не будет, если чиновник даже не пойман, но он неприлично себя вел, хотя бы подавать ему руку, не будет открывать двери своих домов для них».

Петров напомнил, что недавно Минфин предложил отменить уголовную статью, по которой возбудили дело «Рольфа». Если это произойдет, дело могут прекратить. Но как бывший депутат Госдумы бизнесмен приводит такой пример. Чтобы посетителю попасть в здание российского парламента, необходимо пройти через несколько пунктов охраны, отстоять в очереди, получить временный пропуск и предъявить его на выходе.

А если кто-то этот пропуск потеряет, то, чтобы выйти из Думы, придется писать объяснительную. Для сравнения: в британский парламент, согласно личному опыту бизнесмена, можно зайти без всяких пропусков. Это, по словам основателя «Рольфа», лучше всего описывает российскую систему. В интервью Business FM Сергей Петров назвал ее «силовой бюрократией».

Михаил Сафонов

В КАРЕЛИИ СОСТОЯЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФОРУМ ЗИМНИХ ВИДОВ ТУРИЗМА

С 11 по 14 декабря 2019 года в Республике Карелия состоялся Международный Рождественский форум зимних видов туризма, организованный Федеральным агентством по туризму совместно с Управлением по туризму Республики Карелия.

Форум собрал более 150 участников: представителей бизнеса, федеральных и региональных органов государственной власти в сфере туризма, культуры и спорта, экспертов в сфере туризма, спорта, гастрономии, представителей общественных организаций и объединений, представителей научного сообщества, туроператоров и турагентств, ведущих отельеров и рестораторов, представителей СМИ.

Для участников деловой программы форума была создана максимально рождественская атмосфера: гостей мероприятия встречал карельский сказочный персонаж Дед Халла, а его помощники помогали участникам в отправке рождественских поздравительных открыток.

В течение двух дней форума для участников работали выставка-презентация карельских новогодних подарков и сувениров, выставка-презентация зимней туристической техники.

Темой пленарного заседания форума стали тренды зимнего туризма на основе географического и туристского потенциала регионов России. Модератором выступил Константин Гаранин – директор Центра территориального маркетинга, эксперт Международной программы развития ООН (UNPD). Также с приветственными словами и докладами выступили: Дмитрий Родионов – заместитель Премьер-министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики; Наталья Беленко – заместитель директора Департамента государственной политики в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации; Ирина Ковалева – помощник руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм); Екатерина Биктимирова – начальник Управления по туризму Республики Карелия; Александр Сирченко – заместитель генерального директора по работе с органами власти (GR) и коммуникациям TUI Россия и СНГ; Дарья Шамрай – руководитель проекта по поддержке экспорта туристических услуг АО «РЭЦ»; Владимир Шаров – президент Ассоциации внутреннего и въездного туризма России и другие участники дискуссии.

В программе стратегической сессии форума состоялись дискуссии «Развитие зимнего туризма в регионах. Экспортный потенциал и лучшие практики» и «Лучшие практики по развитию зимнего туризма».

В рамках форума состоялся гастрономический фестиваль «Кухня зимней Карелии», включавший мастер-классы по приготовлению рыбников, калиток и карельских десертов,гастрономический поединок между шеф-поварами по приготовлению блюд северной кухни, а также дегустацию первого арктического мороженого от компании «Холод-Славмо». Участники гастрономического фестиваля получили благодарственные письма за участие от организаторов.