Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Кыргызстане число безработных сократилось на 2,6% и составило 56,5 тыс. человек. Об этом сообщается в экспресс-информации Нацстаткома по основным показателям социально-экономического развития КР в январе 2016 года.

Как отмечается, в Кыргызстане в январе этого года число безработных по сравнению с январем 2015 года сократилось на 2,6% и составило 56,5 тыс. человек.

Также сообщается, что среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в 2015 году (без учета малых предприятий) составила 13 тыс. 277 сомов и по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 9,2%. Повышение темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы в 2015 году наблюдалось на предприятиях и организациях всех видов экономической деятельности.

Казахстанский тенге подешевел за год на 30% по отношению ко всем валютам. Об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на Нацбанк Казахстана.

«За 2015 год тенге в реальном выражении ослаб на 29,9%», — информирует пресс-служба главного финансового регулятора.

Отмечается, эти показатели были составлены с учётом изменения индекса реального эффективного обменного курса к валютам 34 стран.

«С начала 2014 года по декабрь 2015 года ослабление составило 25,6%», — говорится в распространённом сообщении.

За прошлый год ослабление тенге к российскому рублю в реальном выражении составило 29,3%. По отношению к доллару США ослабление тенге за 2015 год составило 36,5%. По отношению к китайскому юаню нацвалюта Казахстана в 2015 году подешевела на 34,4%.

Напомним, 20 августа 2015 года правительство Казахстана отпустило тенге в свободное плавание. Позже президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время беседы с руководителями казахстанских предприятий заявил, что другой альтернативы у страны не было. Решение отпустить тенге в свободное плавание, по словам главы государства, была вынужденной мерой.

Из Узбекистана в Кыргызстан поступит 40 тыс. тонн минеральных удобрений. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и мелиорации Кыргызстана Турдуназир Бекбоев на пресс-конференции в среду.

«Темир Сариев обратился с письмом к правительству Узбекистана о поставке 40 тыс. тонн минеральных удобрений. Представители госматрезерва, департамента по химизации министерства сельского хозяйства Кыргызстана и предприятие «Узхимпром» заключили соглашение, согласно которому поставки начнутся с 11 февраля 2016 года», - сообщил Т.Бекбоев.

Как он уточнил, 60% поставляемых удобрений – азотные, они будут отпускаться по 16,5 сомов, 40% составляет карбомин, стоимость которого составляет 19 сомов.

«40 тыс. тонн вполне покрывают потребность аграрного комплекса страны, поскольку на рынке также доступны удобрения, поставляемые частными предпринимателями из Узбекистана, России и других регионов», - отметил министр.

Глава минсельхоза также сообщил, что подготовка к посевным работам уже началась. 15 января было подписано постановление правительства о подготовке к весенне-полевым работам. В этот же день был подписано постановление о финансировании сельхозпроизводителей, это значит, что в текущем году «Айыл Банк» и «РСК Банк» раньше приступят к кредитованию аграриев», - сказал Т.Бекбоев.

«По сравнению с прошлыми годами в этом году будет кредиты и лизинг будут дешевле. В прошлом году давали под 30%, в этом году снизился до 9-10%. Это хорошие условия для сельхозпроизводителей», - добавил чиновник.

Также между министерством сельского хозяйства и мелиорации и ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызстана заключено соглашение о поставке 43 тыс. тонн ГСМ. Горючее будет отпускаться по цене на 3 сома дешевле, чем в 2015 году. По сравнению с 2013-2014 годами ГСМ будет стоить дешевле на 8-10 сомов.

«Правильные» имена возродят культуру?

Автор: Сергей КОЖЕМЯКИН. (Соб. корр. «Правды»). г. Бишкек.

Единый реестр национальных имён создаётся в Таджикистане. Граждане республики будут иметь право нарекать детей лишь в соответствии со списком, закреплённым в виде закона. По уверениям властей, это поможет сохранить таджикскую культуру и уберечь её от «чуждых веяний».

ДАВНО подмечено, что руководители, не имеющие возможности или желания проводить политику в интересах народа, направляют свою нерастраченную энергию на прожекты довольно странного свойства. Например, возводят собственные золотые статуи, как в Туркмении, или задумываются над сменой названия государства, как в Казахстане. Однако таджикские власти, судя по всему, решили переплюнуть соседей по количеству абсурдных инициатив.

Надо отметить, что страсть к ономастике — науке об именах собственных — местных чиновников обуяла давно. Почти десять лет назад в республике впервые был поднят вопрос перехода к национальным фамилиям. Как объясняли жителям, сохранение славянских суффиксов «—ов» и «—ев» негативно отражается на культуре народа и препятствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Первым пример подал сам президент, превратившийся из Рахмонова в Рахмона. И если поначалу смена фамилий была добровольной процедурой, в последнее время «возвращение к корням» стало принудиловкой. Толчком к этому явилась гневная статья генерального прокурора Таджикистана Шерхона Салимзоды, в которой он обрушился на молодых людей, предпочитающих фамилии с русскими суффиксами.

Фамилиями борьба за «чистоту культуры» не ограничивается. В конце прошлого года министерство юстиции предложило внести поправки в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния», согласно которым процесс имянаречения будет строго регламентирован. Как указывается в документе, детям запрещено давать имена, чуждые национальной культуре, представляющие собой названия предметов, видов продукции, пород животных и птиц, а также такие, что принижают честь и достоинство человека, разделяют людей на касты.

Но, как признаются чиновники, главной целью инициативы является искоренение арабских и тюркоязычных имён, получивших в Таджикистане широкое распространение. А чтобы сделать процесс максимально контролируемым, будет создан единый реестр «правильных» имён. Эта работа была поручена комитету по языку и терминологии при правительстве. На помощь чиновникам привлекли сотрудников Академии наук, а также научного издательства Национальной энциклопедии.

Сотрудники органов ЗАГС будут обязаны теперь придерживаться реестра при регистрации новорождённых. Единственное исключение сделано для национальных меньшинств: им позволено нарекать своих чад в соответствии с собственными традициями. Впрочем, считать это послабление незыблемым вряд ли стоит. «Патриотическое» рвение таджикских властей может дойти и до граждан нетитульной национальности.

Как ожидалось, поправки были утверждены парламентом, и власть отчитывается об очередном шаге на пути к «культурному возрождению». Того, что истинного возрождения такими бессмысленными мерами достичь невозможно, в Душанбе, к сожалению, не понимают.

С 9 по 11 февраля в Бишкеке в рамках проекта ГЭФ/ЮНЕП "Обзор и обновление национального плана выполнения Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в КР" проходит обучающий семинар для заинтересованных лиц. Организатором мероприятия выступает Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Стойкие органические загрязнители (СОЗ) – это химические вещества, не разлагающиеся или медленно разлагающиеся в естественных условиях.

Семинар и консультации проводит международный эксперт по выполнению Стокгольмской конвенции доктор Роланд Вебер. Международный эксперт окажет консультативную помощь Национальному координационному комитету (НКК) с целью обновления Национального плана выполнения (НПВ) Стокгольмской конвенции.

В ходе семинара национальные эксперты также проинформируют о текущей ситуации в Кыргызстане с СОЗ, об их влиянии на здоровье человека и состояние окружающей среды, а также ознакомят с законодательными, институциальными и гендерными аспектами.

Для обновления НПВ необходимо усилить взаимодействие между государственными органами и заинтересованными сторонами, повысить осведомленность общественности о влиянии СОЗ на окружающую среду и здоровье человека. Необходимо определить, в каких товарах и изделиях народного потребления они могут содержаться. Обновленный НПВ должен быть направлен на защиту здоровья человека и окружающую среду от рисков, связанных с воздействием СОЗ.

К СОЗ относятся пестициды, применяемые в сельском хозяйстве, побочные продукты сгорания или промышленных процессов и др. Они загрязняют окружающую среду, пищевые продукты и являются причиной острых и хронических заболеваний. Они долго разлагаются и способны сохраняться в окружающей среде десятки лет. Они представляют собой хлорорганические вещества, которые токсичны, действуют на здоровье даже в малых количествах и способны накапливаться в тканях организма человека. Воздействие СОЗ изменяет ферментативную активность, снижает иммунитет, вызывает аутоиммунные заболевания и аллергические реакции.

Чип спешит на помощь

Обязательная маркировка меховой одежды приведет к ростам цен на нее

Алексей Голяков

Начиная с 1 апреля 2016 года, в России и других странах Евразийского экономического союза будет введена единая маркировка изделий из натурального меха. При этом планируется запрет продажи шуб и полушубков, дубленок и головных уборов без опознавательных знаков с радиочастотными метками. Эксперты не сомневаются, что данное решение сделает и без того недешевую зимнюю одежду еще более дорогой и недоступной.

Несмотря на символическую дату нововведения, эти вовсе не шуточные предложения содержатся в проекте правительственного постановления, подготовленного Минфином совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Минпромторгом.

В правительственном документе прописывается порядок маркировки, описание меток и требования к государственной информационной системе маркировки товаров. Операцию по маркированию поручаются таможенникам, само изготовление чипов – Гознаку. Прототип информационной системы, по данным ФНС, уже готов и будет запущен на месяц раньше – 1 марта.

Нововведение вызвано тем, что, по данным Российского пушно-мехового союза, на отечественном рынке меховых изделий объем нелегально импортированных и произведенных вещей, в том числе и небезопасных для здоровья, доходит до 80%. В денежном выражении объем российского рынка меховых изделий варьирует в пределах 100–120 млрд. рублей в год. На этом фоне собираемые в бюджет таможенные пошлины и НДС едва приближаются к годовой отметке 5 млрд. рублей в год.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов утверждает, что новация будет способствовать более четкому контролю за движением «подлинных меховых изделий на всех этапах – от производства или ввоза в Россию до момента продажи». В Минпромторге делают предположения, что если от проекта будет отдача, то уже через год будет сделан шаг к единой системе маркировки товаров. И тогда мы будем иметь дело с аналогичными радиочастотными наклейками, подтверждающими подлинность изделия, уже на всю одежду, вплоть до трусов, а также на обувь, лекарства, детские товары.

Одна из ключевых целей создателей системы – снизить долю «серого потока» товаров легкой промышленности в обороте стран ЕАЭС. Знак маркировки, таким образом, выступает заодно и бланком строгой отчетности. То есть заказать и приобрести его можно будет исключительно по заявлениям изготовителей либо импортеров, в которых будут обозначены конкретные виды шуб и их объем, рассчитанный на продажу. Получается, что по факту предложение правительства как бы вводит акцизную марку на шубы, – причем неважно, где они произведены: в странах Евразийского экономического сообщества или в дальнем зарубежье.

Попасть в единую информационную систему небольшие фирмы и индивидуальные предприниматели смогут через отдельный сервис на сайте ФНС. Для этого им надо будет предоставить в электронном виде обязательные сведения о себе, в том числе ИНН и отсутствие налоговых или таможенных долгов.

Ну а в качестве возможного наказания за нарушение новых правил предусмотрена, в частности, конфискация товара. Хотя санкции предполагается применять к нарушителям лишь со следующего зимнего сезона – не раньше грядущего октября.

Председатель движения «За честный рынок» Илья Хандриков увидел в инициативе правительства очередной способ пополнения бюджета за счет потенциальных покупателей. По его мнению, нет никаких доказательств эффективности использования чипов в качестве средства санитарно-технического контроля, зато это наверняка приведет к удорожанию меховой продукции и создаст новую почву для коррупционных схем.

Ссылки же на вредность многих видов синтетической продукции (которая в состоянии удерживать тепло при двадцатиградусном морозе), используемой при пошиве теплой зимней одежды, тоже представляются эксперту надуманными. Из-за отнесенности значительной части территории страны к северным широтам, и по причине большей в сравнении с европейскими странами численности населения, от синтетики нам никуда не деться, – утверждает г-н Хандриков. «Мы не сможем просто по объективным причинам одеть всех российских женщин в натуральные манто и шубки из натурального меха», – сказал он «НИ», добавив, что дополнительные расходы на маркировку неизбежно потянут вверх в цене и синтетику, в которую одеваются большинство россиян.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) Григорий Ивлиев провел рабочую встречу с руководителем Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатента) Абдыллабек Манасом.

Григорий Ивлиев и Абдылабек Манас обсудили ряд актуальных тем в области правовой охраны интеллектуальной собственности. Стороны затронули вопросы совместимости баз данных патентных ведомств, предоставления доступа и аспекты сотрудничества в рамках Евразийской патентной организации (ЕАПО). Особое внимание было уделено вопросам образования, стажировки и участия патентных специалистов из Кыргызстана в образовательных программах Роспатента и подведомственной ему Российской государственной академии государственной службы (РГАИС). Глава Роспатента также рассказал о последних тенденциях в работе Федеральной службы, текущей ситуации с выдачей патентов и регистрацией товарных знаков в России, создании российскими правообладателями Национального реестра интеллектуальной собственности. В частности, Григорий Ивлиев назвал чрезвычайно важным стремление обоих ведомств к переходу на цифровой документооборот — от подачи заявки до выдачи патентов.

Руководитель Кыргызпатента Абдыллабек Манас подчеркнул высокий уровень российского образования в области интеллектуальной собственности. Глава патентного ведомства Кыргызстана выразил заинтересованность в стажировках кыргызских специалистов по вопросам переуступки прав на промышленную собственность, коммерциализации объектов инновационной деятельности и экспертизе заявок, в том числе тех, что поданы в электронном виде. Абдыллабек Манас также предложил открыть в Бишкеке филиал РГАИС. По подсчетам руководителя Кыргызпатента, студентами такого филиала академии уже в первый год могут стать не менее 50 человек.

Главным итогом встречи стал проект Соглашения о сотрудничестве между ведомствами, который глава Кыргызпатента передал своему российскому коллеге. Григорий Ивлиев отметил важность заключения таких соглашений на примере подобных, ранее подписанных документов. Подводя итоги встречи, руководитель Роспатента поручил Управлению международного сотрудничества ускорить подготовку к подписанию Соглашения ведомствами России и Кыргызстана.

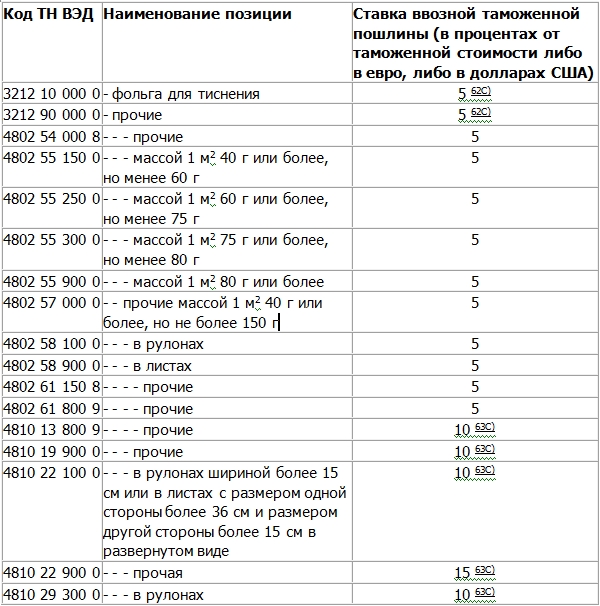

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение снизить ставки ввозных таможенных пошлин на некоторые виды товаров, используемых в полиграфии.

«Данное решение комиссии направлено на поддержку производителей полиграфической продукции Евразийского экономического союза. Снижение ставок пошлин снизит себестоимость продукции и будет способствовать повышению ее конкурентоспособности на рынке ЕАЭС»,– сообщила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, т.е. с 04 марта 2016 года.

Решение Коллегии Евразийской Экономической Комиссии № 13

Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров, используемых в полиграфической промышленности, и о внесении изменений в некоторые решения Совета Евразйской экономической комиссии

Дата принятия документа: 02.02.2016

Дата опубликования документа: 03.02.2016

Приложение № 1

к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии №13 от 02 февраля 2016 г.

СТАВКИ ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза

|

Код ТН ВЭД |

Наименование позиции |

Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |

|

3212 10 000 0 |

- фольга для тиснения |

5 62С) |

|

3212 90 000 0 |

- прочие |

5 62С) |

|

4802 54 000 8 |

- - - прочие |

5 |

|

4802 55 150 0 |

- - - массой 1 м2 40 г или более, но менее 60 г |

5 |

|

4802 55 250 0 |

- - - массой 1 м2 60 г или более, но менее 75 г |

5 |

|

4802 55 300 0 |

- - - массой 1 м2 75 г или более, но менее 80 г |

5 |

|

4802 55 900 0 |

- - - массой 1 м2 80 г или более |

5 |

|

4802 57 000 0 |

- - прочие массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г |

5 |

|

4802 58 100 0 |

- - - в рулонах |

5 |

|

4802 58 900 0 |

- - - в листах |

5 |

|

4802 61 150 8 |

- - - - прочие |

5 |

|

4802 61 800 9 |

- - - - прочие |

5 |

|

4810 13 800 9 |

- - - - прочие |

10 63С) |

|

4810 19 900 0 |

- - - прочие |

10 63С) |

|

4810 22 100 0 |

- - - в рулонах шириной более 15 см или в листах с размером одной стороны более 36 см и размером другой стороны более 15 см в развернутом виде |

10 63С) |

|

4810 22 900 0 |

- - - прочая |

15 63С) |

|

4810 29 300 0 |

- - - в рулонах |

10 63С) |

62С) - Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с даты вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 февраля 2016 г. № 13 по 31.08.2017 включительно.

63С) - Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости применяется с даты вступления в силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 2 февраля 2016 г. № 13 по 31.08.2017 включительно.

Отношения России и Турции стремительно ухудшились после трагедии с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецким истребителем F-16 над территорией Сирии. О том, какой ущерб может быть нанесен турецкой экономике после введения специальных экономических мер со стороны РФ, какая судьба ждет теперь крупные российско-турецкие проекты в сфере энергетики, есть ли выход из тупика, в котором оказались российско-турецкие отношения по вине Анкары, в интервью РИА Новости рассказал посол России в Турции Андрей Карлов.

— Андрей Геннадьевич, сегодня российско-турецкие отношения переживают, пожалуй, самый трудный период в современной истории. Видите ли вы возможности для выхода из нынешнего кризиса?

— Не мы были той стороной, по вине которой резко ухудшились российско-турецкие отношения. Уничтожение военного самолета — это беспрецедентный вызов России. Российское руководство повело себя предельно четко в этой ситуации. Президент РФ Владимир Путин с самого начала заявил, что должна сделать Турция для преодоления этого глубочайшего кризиса в наших отношениях. Мы ждем официальных извинений от турецкой стороны, наказания виновных и компенсации того ущерба, который был нанесен нашему государству. Заявлений турецкой стороны о том, что Турция сожалеет о случившемся, явно недостаточно, их уровень не соответствовал тому, что произошло. Поэтому следующий ход за турецкой стороной. Если эти условия не будут выполнены, то я не вижу возможности для нормализации наших отношений.

Дата 24 ноября, когда был сбит Су-24, разделила современную историю российско-турецких отношений на две части. РФ ввела специальные экономические меры по отношению к Турции. Действуем мы здесь предельно открыто: был указ президента и три постановления правительства, где совершенно четко перечисляются меры, которые мы принимаем в отношении Турции в нынешней ситуации. Заморожен весь механизм наших политических консультаций, в том числе Совет сотрудничества высшего уровня, который должен был состояться в Санкт-Петербурге через три недели после трагедии с самолетом, а до этого был отменен визит нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова в Стамбул для переговоров с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Прекратили свою работу межправкомиссия по экономическому сотрудничеству и общественный форум.

Единственная после 24 ноября российско-турецкая встреча на высоком уровне — между Лавровым и Чавушоглу — состоялась на полях совета глав МИД стран ОБСЕ в Белграде 3 декабря после неоднократных обращений турецкой стороны. К сожалению, эта встреча оказалась бесполезной. Турецкая сторона неоднократно заявляла, что хотела бы провести встречу на высшем уровне. Если она не изменит свою позицию, то говорить об этом не имеет смысла. Боюсь, что в этом случае все контакты останутся в замороженном состоянии.

У нас с Турцией успешно развивались экономические отношения, товарооборот превышал 30 миллиардов долларов, до 4,5 миллиона российских туристов в год посещали Турцию. В то же время есть определенное количество стран, с которыми у нас отношения десятилетиями не развиваются, а просто существуют. Вот примерно такие же отношения у нас будут и с Турцией, если Анкара не изменит свою позицию.

— Несколько стран высказали желание быть посредниками в нормализации российско-турецких отношений – Казахстан, Азербайджан, Киргизия и другие. Есть ли смысл в таком посредничестве?

— Мы считаем, что посредники здесь не нужны. Наша позиция турецкой стороне известна, у нас не прерваны дипотношения, оба посольства – в Москве и Анкаре — работают. Если Турция захочет сделать реальные шаги для нормализации отношений, то у нее есть для этого все возможности.

Несмотря на все политические разногласия, мы ранее считали Турцию своим важным партнером, с которым можно обсуждать все вопросы, в том числе и по тем темам, где наши позиции не совпадают. Это нормально, когда у двух стран есть различия в подходе к тому или иному вопросу, такое бывает даже у близких союзников. Именно для обсуждения таких проблем была создана группа стратегического планирования, ежегодно проводились совещания по линии заместителей глав МИД, глав департаментов. Напомню, что за несколько дней до трагедии с Су-24, 16 ноября наши президенты встречались в Анталье, и все вызывающие разногласия вопросы на ней тоже обсуждались.

Но то, что случилось с нашим самолетом, это вызов нашему государству. Нанесен был огромный вред не только нашим двусторонним отношениям, но и борьбе с международным терроризмом. Вред был нанесен и самой Турции. Это был непонятный, труднообъяснимый поступок, который очень осложнил наши двусторонние отношения. Случай беспрецедентный – я не могу припомнить случая, чтобы страны НАТО сбивали наши военные самолеты. Президент РФ четко сказал, что мы не ожидали такого удара в спину со стороны Турции. Возможно, эта реакция может показаться эмоциональной, но защиту государственных интересов я не могу отнести к эмоциям.

— К каким последствия для Турции могут привести специальные экономические меры со стороны РФ?

— Мы никогда не говорили, что Турция является для нас враждебной страной. Более того, президент России подчеркивал, что турецкий народ – дружественный нам народ. Проблема существует только с частью действующего турецкого руководства, с которым невозможно договориться. К сожалению, из-за этого будем иметь отношения на гораздо более низком уровне, товарооборот резко сократится.

В январе объем турецкого экспорта в Россию упал втрое, а есть еще и "невидимый экспорт" — строительство, туризм, перевозки, который составлял 15 миллиардов долларов в год, в том числе около 4,5 миллиарда долларов в сфере туризма. Эти показатели также резко упадут. Турция недосчитается миллионов российских туристов.

Согласно официальной турецкой статистике, в декабре–январе Турцию посетило по 25 тысяч неорганизованных российских туристов. На мой взгляд, это не совсем корректная цифра, сюда входят россияне, которые приехали с разными целями: это семейные, деловые, спортивные контакты. И в первую очередь сюда вошли россияне, которые побывали в Стамбуле.

Анталья и соседние провинции понесут самый большой урон от нынешнего состояния наших отношений. С одной стороны, это центр туризма, а с другой, этот регион был основным поставщиком сельскохозяйственной продукции в Россию. Мы закупали в Турции примерно на один миллиард долларов такой продукции, и объем нашей торговли по этой статье постоянно увеличивался. Сейчас закупки турецкой сельхозпродукции попали под ограничения. В чем здесь опасность для турецкой экономики, помимо потери огромной суммы? Многим турецким поставщикам очень тяжело будет когда-либо вернуться на российский рынок или не удастся никогда, потому что на их место пришли египетские, израильские, азербайджанские, иранские. Есть и длинная очередь из иностранных компаний, которые хотели бы занять эту нишу, и вернуться в нее Турции будет непросто даже в случае нормализации наших отношений. Турецкие бизнесмены — очень грамотные люди и прекрасно понимают, почему они потеряли контракты в РФ и вместе с ними миллиарды долларов. Сразу после трагедии с самолетом со стороны турецких властей звучали оптимистические оценки – экономика страны потеряет один миллиард долларов, или, может, два-три… Но по последним данным исследовательского института Turkish Social, Economic and Political Research Foundation, из-за ухудшения отношений с Россией Турция потеряет 11 миллиардов долларов. Нельзя обвинить нас в том, что Россия сгущает краски, это цифры турецкой стороны.

— Какая судьба теперь ждет крупные российско-турецкие проекты в сфере энергетики – АЭС "Аккую" и "Турецкий поток"?

- Все наши меры в отношении Турции очень ясные и прозрачные. Ни в указе президента, ни в трех постановлениях правительства АЭС "Аккую" не значится. Проект с нашей стороны не отменен, и перспективы его реализации сейчас больше зависят от турецкой стороны. Чтобы он продвигался, надо принять ряд законов, которые сейчас находятся на рассмотрении парламента. Есть большой список того, что нужно сделать турецкой стороне, а то, что на подготовительном этапе зависело от России, практически все сделано. Так что мяч сейчас на турецкой стороне. РФ также не отказывается и от "Турецкого потока", но мяч тут в еще большей степени на турецкой стороне. После 1 декабря 2014 года, когда был подписан меморандум по этому проекту, мы очень быстро прошли нашу часть пути, но столкнулись с неготовностью турецких партнеров к ответным шагам.

Понятно, что проект стоимостью в несколько миллиардов долларов не может быть реализован без подписания межправсоглашения. В прошлом году из-за напряженной политической ситуации в Турции, двух выборов в парламент, турецкая сторона так и не смогла начать переговоры по межправсоглашению. В нынешних условиях очень трудно прогнозировать судьбу проекта, поэтому мы в первую очередь ждем, что турецкая сторона образумится и сделает то, что она должна сделать для нормализации межгосударственных отношений.

— С первого января этого года Россия ввела визовый режим для граждан Турции. Осложнило ли это работу посольства и какое число виз было выдано в январе? Все ли прошения граждан Турции о получении визы удовлетворяются?

— Мы заблаговременно, за месяц, сообщили турецкой стороне о введении с 1 января этого года виз для граждан Турции, направили соответствующее обращение в турецкий МИД, разместили информацию на сайте посольства, проинформировали те турецкие организации, которые заинтересованы в этой информации. Необходимая работа была проведена в посольстве, у нас действуют четыре визовых центра в Анкаре, Стамбуле, Анталье, Трабзоне. Мы были полностью подготовлены к работе в новых условиях, и те граждане Турции, которым нужны визы, никаких трудностей не испытывают. В январе мы выдали 2 тысячи виз. Думаю, в дальнейшем запросов на визы будет больше.

Мне неизвестно, чтобы в какой-нибудь нашей консульской точке гражданину Турции с необходимым пакетом документов было бы отказано в получении визы. Сразу хочу подчеркнуть, что мы не вводили для Турции какой-то особый жесткий режим. Пакет документов, необходимый для получения визы, стандартный для всех стран мира. Такой же режим действовал и с Турцией до перехода на безвизовый режим в 2011 году.

Что касается введения виз Турцией для российских журналистов с 15 февраля, то мы узнали об этом из СМИ со ссылкой на посольство Турции в РФ. Мы направили официальный запрос в МИД Турции с просьбой разъяснить ситуацию, но ответа так и не получили.

— Ассоциация международных перевозчиков Турции заявила о проблемах с получением виз для водителей-дальнобойщиков, осуществляющих перевозки грузов по территории РФ…

— Здесь речь идет не о визах, а о разрешениях на автоперевозки. Ранее мы выдавали на паритетной основе по 7 тысяч таких разрешений. После трагедии с нашим самолетом Минтранс заявил, что будет выдавать 2 тысячи таких разрешений из-за сокращения объемов перевозок. То есть главное, чтобы турецкий водитель имел такое разрешение, после чего ему будет выдана виза.

— Турцию называют основным каналом транзита россиян, желающих примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" (ИГ). Какая работа ведется в этом направлении с турецкими властями? О каких цифрах идет речь?

— Турция – один из основных каналов перехода иностранных боевиков на территорию, контролируемую ИГ. Сотрудничество между РФ и Турцией по этому вопросу находилось на явно недостаточном уровне. Часто мы узнавали только из СМИ о том, что задержана группа иностранцев, среди которых есть российские граждане. В силу того, что Турция не шла с нами на полноценное сотрудничество, мы не можем привести статистику задержаний наших граждан на турецко-сирийской границе по подозрению в причастности к ИГ. Могу только опираться на цифры, которые озвучил министр внутренних дел Турции Эфкан Ала. Согласно его заявлению, всего в Турции в 2015 году было задержано 2783 иностранцев из 89 стран. Турецкие СМИ со ссылкой на свои источники писали, что из них порядка ста россиян, и я думаю, что эта цифра близка к истине.

Важно не только получить сообщение, что задержан российский гражданин, который подозревается в причастности к ИГ. Важно получить информацию о его дальнейшей судьбе. Очень часто граждане РФ, подозреваемые в причастности к ИГ, высылались из Турции не в Россию, а в третьи страны, с которыми у нас или нет дипотношений (Грузия), или отношения напряженные (Украина). Если подозреваемый в причастности к ИГ высылался в эти страны, то возможности наших действий по их задержанию сводились к нулю.

Турецкая сторона утверждает, что депортация в третьи страны проводилась по желанию самих задержанных. Я думаю, что если человек подозревается в причастности к ИГ и не хочет возвращаться в Россию, то это лишнее подтверждение того, что он реально принадлежит к ИГ или хотел к нему присоединиться.

Мне неизвестно, чтобы кто-то из граждан РФ был арестован или отбывал наказание в Турции по обвинению в связях с ИГ. Есть несколько россиян, которые отбывают наказание в турецких тюрьмах, но они осуждены по уголовным статьям, не связанным с терроризмом.

— После начала операции ВКС РФ в Сирии Турция несколько раз обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства, в том числе в случае со сбитым Су-24. Вас неоднократно вызвали по поводу этих якобы имевших место нарушений в турецкий МИД. Какие аргументы при этом приводит турецкая сторона?

— Здесь ключевыми являются данные объективного контроля, которые доказывают, что нарушение воздушного пространства произошло. Это то, против чего не поспоришь. Если есть заявление о том, что какого-то числа в такой-то точке российский самолет якобы пересек границу, это просто заявление. Именно такие заявления и делает турецкая сторона, не предоставляя никаких доказательств. Мы постоянно говорим турецкими коллегам, да, у нас был один случай нарушения турецкого воздушного пространства в начале октября и РФ принесла по этому поводу извинения. Что касается остальных случаев, в том числе и уничтожения нашего самолета, то заявления о нарушении воздушного пространства Турции не соответствуют действительности. Наши самолеты во всех этих случаях находились в воздушном пространстве Сирии.

Каждый раз мы просим турецкую сторону предоставить данные объективного контроля. И я могу ответственно заявить, что этих данных мы не получаем, в том числе и в случае уничтожения нашего самолета. Сразу после этого Минобороны РФ на брифинге представил карты как раз на основе данных объективного контроля. Там было четко показано, где проходила трасса нашего самолета, где находился турецкий самолет, когда он направился в сторону границы, как он ее пересек, где он произвел пуск ракеты и где эта ракета попала в наш самолет.

Поскольку подобной информации турецкая сторона нам ни разу не предоставила, разговоры о нарушениях российскими самолетами воздушного пространства Турции несерьезны. Они не могут основываться на картах, которые непонятно каким образом оказались в распоряжении СМИ. Есть российское посольство, и если существует на самом деле серьезная информация, то эти данные должны передаваться по дипломатическим каналам.

В последнем случае, 29 января, турецкая сторона сослалась на НАТО, которое якобы первым зафиксировало это нарушение. Мы точно так же запросили данные объективного контроля у НАТО и также ничего не получили. Если эти данные, как нам утверждают, секретные, то от кого этот секрет? Нас открыто обвиняют в нарушении границы, при этом говорят, что доказательства секретные. Нам это непонятно.

— Как бы вы могли прокомментировать недавний инцидент с запретом Анкарой наблюдательного полета самолета РФ над территорией Турции, который должен был быть осуществлен по договору об открытом небе?

— Вы знаете реакцию нашего МИДа после того, как российскому самолету не разрешили совершить наблюдательный полет над турецко-сирийской границей. Когда такое происходит, возникают подозрения. А еще больше подозрений возникает тогда, когда турецкие военные запретили полет по указанию МИДа. Значит, есть какие-то политические причины.

Мне ничего неизвестно о подобных прецедентах отказа в наблюдательном полете над территорией РФ с нашей стороны, на что ссылается турецкая сторона. Если они нас обвиняют, то это надо делать не голословно, а доказательно — такого-то числа турецкие наблюдатели хотели полететь туда-то, но им было отказано.

— Какие взаимоотношения у вас складываются с коллегами из МИД Турции в этот непростой период?

— Турецкие дипломаты – это профессионалы высокого уровня. Когда мы встречаемся, мы ведем вполне профессиональные беседы. В дипкорпусе у нас тоже хорошие контакты. Враждебного настроя я не ощущаю, а насколько интенсивными у нас будут контакты с МИД Турции, зависит не только от нас, но и от турецкой стороны. Самые сложные вопросы мы стараемся решить спокойно и на профессиональном уровне.

— Мы беседуем с вами накануне Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля, поэтому позвольте задать пару личных вопросов. Был ли для вас выбор профессии случайным или вы стремились на дипломатическую службу? Остались ли на карте мира места, которые еще хотелось бы посетить?

— Я представитель третьего поколения в нашей семье, которое работает на дипломатической службе. Мой дед пришел на работу в МИД в январе 1922 года. Я рос в семье дипломата, и пример моих родителей имел для меня большое значение. В сентябре этого года будет 40 лет, как я работаю в министерстве иностранных дел, и за эти годы я побывал на всех континентах, был даже в такой экзотической и далекой стране, как Фиджи. Где хотелось бы побывать еще? Весь мир объехать не удастся, а вот побывать в той стране, где начинался мой дипломатический путь — в Северной Корее, очень хочется.

Я начал работать в КНДР 13 сентября 1976 года в должности дежурного референта и был последним драгоманом министерства (официальная должность переводчика и посредника между ближневосточными и азиатскими державами и европейскими дипломатическими и торговыми представительствами – ред). В ряде посольств в азиатских странах раньше была такая должность. Коллеги тогда смеялись: не перепутать бы драгомана с драмадером. Но через полгода эту должность упразднили и приравняли к должности атташе.

Я хочу через РИА Новости передать привет своим коллегам, которые работают в МИД, в наших дипмиссиях за рубежом. Поздравляю их с нашим профессиональным праздником – Днем дипломатического работника и желаю им успехов. Надеюсь на новые встречи со своими друзьями.

Около 700 тыс. граждан Кыргызстана находится в трудовой миграции. Большая часть из них работает на территории России, сообщили в государственной службе по миграции.

По состоянию на конец 2015 года на территории РФ в трудовой миграции находились 520 тыс. граждан Кыргызстана, в Казахстане - 113 тыс., Южной Корее - 14 тыс., Турции - 10 тыс. В ведомстве считают, что одними из причин довольно высоких показателей трудовой миграции являются экономические факторы и социально-политические потрясения.

Эксперты отмечают, что большинство трудовых мигрантов составляют жители южных областей республики, чей возраст не превышает 30 лет. Также они указывают на тот факт, что если в начале 2000-х годов в трудовую миграцию отправлялись, в основном, мужчины, то на сегодняшний день среди трудовых мигрантов очень высокий процент составляют девушки и молодые женщины.

Как отметил руководитель ошского общественного фонда «Центра содействия международной защите» Акылбек Ташбулатов, причиной высокого оттока населения из южных областей в трудовую миграцию является сложное социально-экономическое положение. «Эта ситуация характеризуется отсутствием работы, нормальной инфраструктуры и условий для жизни, что заставляет молодых людей искать работу либо в больших городах, либо за рубежом. В некоторых селах юга остались только старики и дети, и даже некому могилы копать - молодежь вся за пределами страны», - сказал он.

Также А.Ташбулатов отметил проблему пустующих сел, особенно в приграничных районах Кыргызстана, что, по его мнению, является опасной тенденцией с точки зрения угрозы территориальной целостности страны.

Напомним, население Кыргызстана составляет около 5,8 млн человек.

Жители аилов в нашей стране просто не знают о существовании центров по оказанию бесплатной юридической консультации. Об этом на открытии центра по предоставлению бесплатной юридической помощи в селе Беловодск сообщила начальник управления нотариата и адвокатуры министерства юстиции Марипа Сейдалиева во вторник.

«В 2010 году начали работу центры по предоставлению бесплатной юридической помощи гражданам. Но эти центры были построены не в селах, а в центрах, что явилось большим минусом. Как вы знаете, основная часть населения живет в селах, и они просто не знали о таких центрах, а даже если и знали, то добираться до центров областей далеко. По этой причине, с начала 2010 года в центры обратились всего 50 483 человека. Но наблюдается увеличение востребованности бесплатной юридической помощи, в связи с тем, что начали создаваться центры по предоставлению бесплатной юридической помощи населению на региональном уровне», - сказала М. Сейдалиева.

По словам заместителя начальника Чуй-Бишкекского управления юстиции Акжола Калбекова, центры будут хорошим подспорьем для искоренения правовой безграмотности граждан. В центрах работают адвокаты, которые входят в государственный реестр юридической помощи, в том числе и нотариус. Здесь предоставляется помощь, ведется журнал регистрации, так же журнал учета граждан по приему и даче консультации.

«Мы проводим мониторинг и принимаем меры, если клиент не удовлетворен работой юриста. Проводится работа по правовому просвещению среди населения. По действующему закону мы предоставляем консультацию только по уголовным делам, в будущем, если примут новый закон, будем консультировать людей и по гражданским вопросам. Сейчас идет подготовительная часть, надеюсь, мы добьемся хороших результатов»,- сказал А. Калбеков.

По словам представителя московской районной государственной администрации Таланта Асанканова, чаще всего люди обращаются с просьбой переоформить документы на землю.

«Конторы по предоставлению бесплатной юридической помощи действительно помогают населению. Если стоит вопрос о бесплатной помощи населению, то это было бы очень хорошо, потому что основная масса людей малоимущая. Я, как клиент, хотела бы получать внятные разъяснения о правильном оформлении документов и прочих интересующих меня вопросах. Если говорить о более расширенной сети нотариальных контор и бесплатных центров - это было бы очень хорошо», - сказала клиент нотариальной конторы.

Данный материал подготовлен при содействии проектов ПРООН и министерства иностранных дел Финляндии «Расширение доступа к правосудию в Кыргызской Республике».

Государственная комиссия по делам религий при содействии министерства образования и науки Кыргызской Республики в рамках реализации проекта по повышению религиоведческой грамотности учителей и учащихся средних школ разработала и распространила методическое пособие «Государство и религия» для учителей школ в количестве 150 экземпляров на кыргызском и 50 экземпляров на русском языках.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки КР, целью данного учебного пособия является повышение информированности учащихся средних школ о религиозной ситуации в Кыргызстане, государственной политике в религиозной сфере и деятельности религиозных организаций на территории страны.

Отмечается, что ранее, с 24 ноября по 15 декабря 2015 года министерство образования и науки КР совместно с государственной комиссией по делам религий при технической поддержке некоммерческой корпорации «Поиск общих интересов» (Search For Common Ground) провело тренинги по религиоведческому образованию для методистов образовательных методических центров, учителей и учащихся всех школ республики.

«Неделя легкой промышленности» – впервые в России.

23–26 февраля 2016 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» впервые в России состоится уникальное конгрессно-выставочное мероприятие «Российская неделя текстильной и легкой промышленности». Оно организуется при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В течение трех дней участники Недели обсудят наиболее актуальные вопросы развития отечественной легкой промышленности. Среди основных тем, включенных в тематику круглых столов, конференций и других дискуссионных мероприятий – современное состояние и перспективы развития предприятий отрасли в сложных финансово-экономических условиях; взаимодействие между предприятиями стран-участниц ЕАЭС; определение перспективных направлений развития бизнеса и модернизации производства; наиболее эффективные меры по предотвращению и выявлению контрафактной продукции; вопросы государственной поддержки текстильной и легкой промышленности, импортозамещения и многие другие.

Организаторы мероприятия, Российский союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности и ЦВК «Экспоцентр», убеждены, что «Российская неделя текстильной и легкой промышленности» призвана стать постоянно действующей выставочной и деловой площадкой для демонстрации достижений текстильной и легкой промышленности России и стран ЕАЭС, их инновационного и технологического потенциала, а также центром выработки мер по обеспечению устойчивого развития отрасли.

«Быстрое технологичное развитие отечественной легкой промышленности возможно только при консолидации усилий государства и предпринимателей. Индустрия легкой промышленности объединяет 14 тыс. предприятий разной специализации и направленности, поэтому мы поддерживаем создание единой площадки, демонстрирующей достижения текстильной и легкой промышленности России, ее инновационный и технологический потенциал. Мы уверены, что на новой площадке участники отрасли смогут активно обсуждать актуальные отраслевые задачи и проблемы в самой широкой представительности, выводя их на государственный уровень», – считает статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

«Идея проведения подобного проекта продвигалась отраслевым сообществом уже на протяжении нескольких лет, – утверждает президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, – и сегодня успешно воплотилась в данном проекте, призванном стать самым значимым ежегодным событием в отрасли. Наряду с широкой выставочной экспозицией, мероприятие предполагает насыщенную трехдневную деловую программу. Помимо ставшего традиционным «Легпромфорума», где планируется обсудить общие проблемы отрасли с участием руководства страны, в течение трех дней будет организована профессиональная работа: торгово-закупочные сессии, мастер-классы, семинары и круглые столы для участников отрасли».

На площадке «Экспоцентра» с 23 по 26 февраля будут объединены ведущие выставки этих отраслей, проходящие в России: 16-я международная выставка «Оборудование для производства и обработки текстиля» – «Инлегмаш»; 16-я международная выставка «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам» – «CJF — Детская мода. Весна»; международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань»; 9-я международная выставка «Материалы на волокнистой основе. Сырье, оборудование, продукция» – Techtextil Russia; 3-й международный форум легкой промышленности «Легпромфорум».

В ходе круглых столов и других дискуссионных мероприятий Недели будет рассмотрен широкий спектр вопросов, напрямую связанных с повышением конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России, включая вопросы импортозамещения, государственной поддержки отрасли, модернизации ее основных фондов, привлечения инвестиций, продвижения российской продукции на внутренний и зарубежные рынки.

Например, форум «Конкурентные региональные отраслевые проекты», который состоится 25 февраля, будет посвящен основным трендам в реализации кластерных и других проектов развития текстильной и легкой промышленности целом ряде субъектов Федерации.

Вопросы внедрения и комплексного использования новейших научных разработок в отрасли – тематика круглого стола «Современные научные разработки, оборудование и технологии ведущих российских и мировых производителей для текстильной и легкой промышленности», который пройдет в рамках деловой программы Недели 24 февраля. В числе обсуждаемых здесь вопросов – современные технологии в переработке текстильных отходов; разработка нового и модернизация ранее закупленного оборудования.

В последние годы растет мировой и российский спрос на технический текстиль и на продукты его переработки. Пока в этой сфере преобладает импорт, но в России имеются широкие возможности для развития этой подотрасли и, соответственно, для положительного тренда в импортозамещении данной продукции. Эта проблематика будет обсуждаться 25 февраля в ходе международного симпозиума «Современный российский рынок технического текстиля и нетканых материалов: проблемы развития».

В деловой программе форума будут также участвовать представители ведущих отечественных торговых марок, дизайнеры и маркетологи, а также специалисты индустрии моды. Не секрет, что успешное продвижение к потребителю любой продукции – и текстильная не исключение – далеко не в последнюю очередь зависит от правильных, достоверных оценок не только спроса, но и тенденций в потребительских предпочтениях в плане оформления, дизайна предлагаемой продукции. Эти вопросы предложены к обсуждению 26 февраля на круглом столе «Стратегическое партнерство ритейла и производителей стран ЕАЭС. Возможности для развития брендов в меняющихся условиях рынка». Среди участников этого круглого стола – руководители таких известных брендов, как «ОСТИН», Vassa, Oggi, «Сударь», BAON и многие другие известные отечественные производители.

Россия поможет Лукашенко материально

Александр Лукашенко заявил, что Россия пообещала поддержать экономику Белоруссии

Денис Лавникевич (Минск)

Александр Лукашенко объявил, что руководство России пообещало поддержать экономику Белоруссии в кризисной ситуации. Это означает одно из двух: либо на встрече в Сочи Путин и Лукашенко урегулировали «нефтяной конфликт», либо российский президент пообещал «дать отмашку» на выделение Белоруссии кредита от ЕФСР. Тем временем золотовалютные резервы Минска тают, а МВФ откладывает выделение уже практически согласованного кредита.

Александр Лукашенко перед телекамерами торжественно сообщил министру иностранных дел страны Владимиру Макею, что руководство Российской Федерации приняло решение о поддержке экономики Белоруссии.

«Президент России и премьер не только пообещали, но приняли решение о поддержке, как бы ни было сложно в России, экономики Белоруссии», — заявил Лукашенко, говоря об итогах своих недавних встреч с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым в Сочи. Также, по его словам, в ходе этих встреч стороны «подробнейшим образом обсудили многие проблемы, договорившись вместе выходить из сложившейся экономической ситуации».

Но какое именно решение принял Кремль? Почему об этом решении не сказали ни Путин, ни Медведев? Почему Минфин России не рассказал, какую именно помощь решила оказать Россия Белоруссии? Почему российские информагентства молчат про решение российского руководства?

По сути, Лукашенко впервые публично заговорил о результатах своей встречи с Путиным 5 февраля в Сочи.

Тогда президенты несколько часов общались за закрытыми дверями. О чем именно они разговаривали, осталось неизвестным. Белорусские государственные СМИ сообщили: «Основное внимание во время переговоров было уделено предстоящим в феврале важным для белорусско-российского взаимодействия событиям». Пресс-служба Путина также описала переговоры предельно кратко: «Обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений, региональная проблематика, а также совместные меры по укреплению интеграционных процессов». Но в феврале лидерам двух стран еще предстоит официальная встреча — на высшем Госсовете.

И получается, для срочного «свидания» явно была какая-то другая причина.

Самая очевидная — официальному Минску срочно нужны деньги для поддержки рушащейся экономики. Только за январь 2016 года золотовалютные резервы Белоруссии уменьшились на $149 млн, а за декабрь — на $408,2 млн. В масштабах страны это очень крупные суммы. А белорусский рубль за январь обесценился более чем на 8%.

Во второй половине 2015 года белорусское руководство пыталось взять сразу два кредита: $2 млрд у Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) и $3 млрд — у МВФ. Однако с кредитом от ЕФСР, который контролирует Россия, возникли проблемы. В декабре министр финансов России Антон Силуанов заявил, что решения по бюджетозамещающему кредиту Белоруссии пока не принято.

«Мы хотели бы получить конкретные результаты от реализации программы мер экономического развития, которые были заложены в план действий при получении этого кредита. Пока необходимых решений по реализации этих планов мы не увидели, поэтому отложили принятие решения об оказании финпомощи до того, как увидим конкретный результат, — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о решении совета фонда по кредиту Белоруссии. — Мы видим здесь отклонение от первоначальных показателей по росту зарплат бюджетников, невыполнение ряда показателей, в том числе по динамике тарифов по услугам ЖКХ и по транспорту, индексации тарифов и ряду других».

Вполне вероятно, что в Сочи Лукашенко все-таки сумел решить вопрос об оперативном выделении кредита ЕФСР. Впрочем, там могла решаться и другая проблема. Значительная часть белорусского госбюджета — это доходы от переработки беспошлинной российской нефти, в 2016 году на белорусские НПЗ поставят 24 млн тонн. Взамен Белоруссия обязалась продать на российском рынке не менее 1 млн тонн автомобильного бензина, выработанного из этой нефти.

Но в январе Минск поставил всего 239 тонн нефтепродуктов, это лишь 0,2% от прошлогоднего уровня. А в феврале отгрузки прекратились вообще.

Для справки: традиционно доля белорусского бензина на российском рынке составляет 3–5%.

«Для нас поставлять сегодня бензин в Россию — работать глубоко в убыток», — заявил журналистам белорусский вице-премьер Владимир Семашко. По его словам, соглашения, подписанные в рамках ЕАЭС, позволяют Белоруссии уменьшать согласованные объемы поставок нефтепродуктов, произведенных из российского сырья, если они экономически невыгодны. По данным Семашко, сегодня потери белорусских НПЗ от поставок в Россию составляют до $100 с каждой тонны нефтепродуктов. В том смысле, что европейские потребители на эти самые $100 платят больше за каждую тонну белорусского бензина.

В Министерстве энергетики России ситуацию воспринимают принципиально иначе. Там сразу перешли к угрозам: напомнили, что по тем же соглашениям, которые упоминал Семашко, Россия имеет право в ответ сократить количество нефти, поставляемой на белорусские НПЗ. И это сокращение может быть в пять раз большим, чем недопоставленный объем нефтепродуктов. Так что вполне вероятно, что как раз этот вопрос — о бесперебойных поставках российской нефти — срочно обсуждали в Сочи Путин и Лукашенко.

«Лукашенко, несомненно, пошел на серьезные уступки Кремлю. Какие именно, нам сообщат спустя несколько месяцев, — считает белорусский политолог Сергей Марцелев. — Возможно, это размещение той самой российской авиационной базы, от которой Лукашенко публично-оскорбительно отказался осенью прошлого года, или отказ от сближения с европейскими структурами. Лукашенко сейчас пытается также получить кредит Международного валютного фонда, и, если ему удастся взять деньги и у России, и у МВФ, это означает, что в 2016 году белорусская экономика хотя и продолжит показывать спад, но это будет спад, контролируемый государством. Таковы бонусы «многовекторности» белорусской политики».

Срочную просьбу Лукашенко о встрече с Путиным (глава Белоруссии ждал коллегу в Сочи около недели) можно объяснить еще и тем, что выделение кредита от МВФ неожиданно застопорилось.

Еще осенью 2015 года, казалось, все было согласовано, и МВФ вот-вот должен был оформить Минску кредит на очень выгодных условиях. Но потом всякая информация о переговорах вдруг пропала из публичного пространства.

Здесь надо иметь в виду, что Белоруссия остается «под наблюдением» Европы: после осенних выборов президента санкции против руководства страны были не отменены, а только заморожены на четыре месяца.

До недавних пор Минск «вел себя хорошо», но последние сигналы, с точки зрения европейцев, тревожные — например, в конце января в Минске прямо в здании суда милиция жестоко избила журналиста.

15 февраля совет министров иностранных дел Евросоюза вновь вернется к вопросу санкций против Белоруссии. Их могут полностью отменить, восстановить их действие или сохранить статус-кво, то есть продлить мораторий. Вполне возможно, что в МВФ просто ожидают, каким будет решение ЕС.

Впрочем, Лукашенко не был бы самим собой, если бы, рассказав о согласии Кремля порешать белорусские экономические проблемы, не уколол бы союзника. В той же беседе с министром иностранных дел перед телекамерами президент Белоруссии упомянул китайский кредит на $7 млрд, который, по его словам, уже выдан и который теперь только нужно освоить. Однако, по мнению экспертов, толку от него мало.

«Любые кредиты, которые выдает Пекин, — это связанные кредиты. То есть сами деньги остаются в китайских банках, они могут быть потрачены только на покупку китайских же товаров или китайского оборудования для белорусских предприятий, — сказал «Газете.Ru» источник в МИД Белоруссии. — В прошлые годы, когда за счет китайских кредитов модернизировали государственные цементные и деревообрабатывающие заводы, нередко вместо заказанного оборудования приходил металлолом, хлам какой-то».

«Сегодня финансовые возможности Москвы ограниченны, но поддержка Беларуси является неизбежной и не самой большой необходимостью, на которую руководство России должно пойти, пусть и в ограниченном формате. Другое дело, какими требованиями эта поддержка сейчас обусловлена. Но, судя по всему, ситуация, когда деньги идут перед стульями, является частью переговорной реальности», — считает директор по исследованиям «Либерального клуба» Евгений Прейгерман.

Сложно сказать, насколько полно обнародованная Лукашенко формулировка отражает суть прошедших в Сочи переговоров.

Наверняка она упускает множество сложных деталей. Но, по словам эксперта, структура отношений России и и Белоруссии и переговорные ресурсы сторон традиционно приводят к тому, что Россия вынуждена оказывать финансовую поддержку Минску.

Якутские таможенники пресекли незаконный вывоз за границу дериватов.

В международном пункте пропуска Якутск – аэропорт при таможенном оформлении физических лиц и багажа, убывающих авиарейсом из Якутска в Харбин (КНР), таможенниками Якутского таможенного поста Благовещенской таможни, был обнаружен незадекларированный товар - предметы животного происхождения.

Гражданин Китая пытался вывезти за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товар (предположительно лапы медведя без шкуры и когтей) в количестве одиннадцати штук, общим весом 9,5 килограмма, который не был заявлен в пассажирской таможенной декларации по установленной письменной форме.

Задержанный товар (дериваты) был изъят, составлен акт отбора проб и образцов для проведения таможенной экспертизы. Проводится административное расследование. По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении.

Это не единичный факт сокрытия товаров, запрещенных к вывозу с таможенной территории ЕАЭС, в регионе деятельности Благовещенской таможни.

В период 2012-2015 гг. благовещенские таможенники неоднократно задерживали дериваты (части диких животных): детородные органы оленя, струю кабарги, лапы медведя и губы лося.

1 апреля продавцам шуб будет не до шуток

С этого дня в России запретят продавать меховые изделия без специальной маркировки по новым стандартам. Учитывая, что 80 процентов шубного рынка — это контрабанда, большинство предпринимателей могут уйти из мехового бизнеса. А покупатели — остаться без доступных шуб. Чем ещё грозит реформа меховой индустрии?

Рынок меха готовится к стрессу. C 1 апреля в России стартует пилотный проект чипирования меховых изделий. Маркировки контрольными идентификационными знаками с радиочастотными метками.

Об ужесточении мер контроля ещё в сентябре 2015 года договорились страны Евразийского экономического союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Теперь Минфин вместе с налоговой обнародовали проект постановления правительства, в котором прописывается порядок маркировки.

Все шубы, дублёнки, шапки без новых чипов попадут под запрет. Их будут просто изымать из продажи. Тотальному контролю подвергнутся даже интернет-магазины. Всё во имя покупателя, на рынке сейчас сплошь подделки, — рассказал Business FM президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов.

Сергей Столбов

президент Российского пушно-мехового союза

«Рынок и покупатели будут более защищены от всевозможных подделок, от некачественной продукции. Что касается цен, то я не думаю, что это значительно повысит цены на качественные изделия, которые до сих пор продавались в наших меховых предприятиях. Цена не вырастет, потому что затраты которые будут произведены на внедрение маркировки, они не настолько значительны. Мы оцениваем их, с учетом покупки оборудования, введения специальных программ учета оборота меховых изделий, в 50-60 рублей на одно изделие, не больше. Я думаю, что пришло время наводить порядок в этом сегменте промышленности».

Бизнесменов предупреждали, им дали полгода на подготовку, говорит эксперт, кроме того, до октября 2016 года никто не будет наказывать нарушителей. И маркировка с 1 апреля должна наносится только на новые изделия. Старые легальные коллекции продать позволят.

Маруся Ильченко

владелица торгового бренда «Маруся»

«Наше государство, как ни странно, всегда делает какие-то шаги, чтобы усложнить все, что есть. У нас, в принципе, и так не много, в общем, производителей, которые что-то производят в России. У нас до сих пор есть такие странные законы как, например: соболь российский, он у нас вывозится, и российские производители его не могут покупать на российском рынке как сырье. Он вывозится, потом его покупают, платятся налоги, он завозится. После того как это все завезется, мы должны будем покупать эти знаки, помимо того, что мы получаем эти знаки, мы еще ежегодно должны оплачивать взносы, и ежегодный членский взнос — 15 тысяч рублей. Это достаточно странно, потому что у нас-то нет желания его покупать. Потом мы должны оплачивать программное обеспечение, которые у нас будет считывать вот эти все бирки. Мне кажется, что это очень сильно усложнит жизнь и производителям, и людям которые продают меха на территории России».

В то же время шубы, ввезённые «в серую», заняли почти 80% рынка, говорят эксперты. Отечественным производителям осталась доля в 5%. Но это не значит, что им удастся её нарастить. О новых правилах предупредили и основных импортёров: сейчас это Китай, Греция, Турция и Италия. Интересно, что ужесточение контроля совпало с резким падением спроса на меховые изделия. Продавцы отмечают: снижение продаж уже достигает 30-40%.

Диана Чабанова

Таможня озвучила данные по ввозу рыбопродукции.

По информации ФТС России, импорт рыбы свежей и мороженой в 2015 г. составил 400,8 тыс. тонн. Поставки в стоимостном выражении – 1,027 млрд. долларов.

По данным таможенной статистики, в январе-декабре 2015 г. внешнеторговый оборот России составил 530,4 млрд. долларов и по сравнению с показателем 2014 г. снизился на 33,2%.

На долю импорта приходится 184,5 млрд. долларов, что на 36,7% меньше уровня предыдущего года. По основным товарным группам отмечается снижение как стоимостных, так и физических объемов импорта товаров, сообщили Fishnews в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Импорт рыбы свежей и мороженой (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0302 – 0304) составил в прошлом году 400,8 тыс. тонн, в денежном выражении – 1 027 млн. долларов. Из стран дальнего зарубежья поставлено 391,7 тыс. тонн (на сумму 1,008,6 млрд. долларов), из стран СНГ – 9,1 тыс. тонн (18,4 млн. долларов).

Турция ищет выход на рынок Евразийского экономического союза

Виктория Панфилова, обозреватель "Независимой газеты"

Россия и Турция являются одинаково важными партнерами Казахстана, заявил президент Нурсултан Назарбаев на встрече с премьер-министром Турции Ахметом Давутоглу в Астане. Растущая напряженность вокруг Турции оказывает негативное влияние и на Астану. В свою очередь Турция, потерявшая от ухудшения отношений с Россией сумму, которую экономисты называют весьма и весьма крупной, в поисках компенсации потерь задумалась о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и рассматривает Казахстан в качестве союзника в реализации этой задумки.

"Сегодня необходимо искать пути выхода из сложившейся ситуации. Многие причины происходящего по-прежнему остаются неясными. Конфликты в Сирии и Ираке показали отсутствие единства между мусульманами. Мы приблизились к тому моменту, когда возможен ранее предрекавшийся на Западе конфликт между суннитами и шиитами. Для нас также большой проблемой стал кризис между Турцией и Россией. Обе страны являются нашими важными партнерами", - сказал на встрече с Давутоглу Назарбаев.

Напомним, что конфликт между Россией и Турцией возник после того, как в конце ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, который, по их данным, нарушил воздушное пространство Турции. Нурсултан Назарбаев тогда заметил, что российский сбитый самолет "не шел на Турцию", а выполнял задачу по борьбе с террористами. Он призвал создать комиссию, по итогам работы которой можно было бы наказать виновных, выявить и признать допущенные сторонами ошибки, а после постепенно встать на путь восстановления отношений. "Я к этому призываю наших друзей и в России, и в Турции", - сказал Назарбаев.

Идею создания ЗСТ совершенно новой не назвать. Еще год назад на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Нурсултан Назарбаев обсуждал вопрос расширения торговых связей. Казахстан рассчитывал через Турцию получить выход на рынки Европы и Ближнего Востока. А турецкому бизнесу он предложил рынок ЕАЭС и другие рынки, связанные с ним. "Евразийский экономический союз открывает дорогу для выхода турецкого бизнеса на новые рынки", - заявил тогда казахстанский лидер. Но начавшиеся было переговоры о создании ЗСТ между Турцией и странами Таможенного союза были остановлены после инцидента с российским самолетом.

В Анкаре, судя по заявлению Давутоглу, от попытки выйти на рынок ЕАЭС не отказались. На встрече с Назарбаевым он напомнил, что Турция для Казахстана – "двери в Европу, а Казахстан для Турции – путь на евразийское пространство". Очевидно, что турецкий премьер рассчитывал найти в Астане поддержку и в вопросе восстановления отношений с Москвой. Ведь Назарбаев давно зарекомендовал себя как последовательный переговорщик, и с его мнением считаются в Москве. Но, видимо, в Анкаре понимают сложность поставленной задачи и в ее решении рассчитывают не только на Казахстан.

"Поездка Ахмета Давутоглу в Казахстан была крайне важной для президента Турции Эрдогана и для самого Давутоглу. Для Эрдогана потому, что ни попытки найти повод упросить Путина о личной встрече, ни попытки привлечь президента Азербайджана Ильхама Алиева не увенчались успехом. А между тем то, что происходит в Сирии и в самой Турции, настолько нервирует Эрдогана, что он публично обратился к США с требованием определиться, поддерживают ли они его и Турцию или же сирийских курдов”, - сказал “ВК” руководитель службы стратегического планирования Ассоциации приграничного сотрудничества, член Экспертного совета Центра стратегической конъюнктуры Александр Собянин. Он считает, что Эрдогана пугают договоренности, которые могли быть достигнуты в отношении него во время встречи в Москве патриарха американской политики Генри Киссинджера и президента Путина.

Нурсултан Назарбаев вряд ли сможет взять на себя роль посредника между Турцией и Россией. “В конфликт на Ближнем Востоке втянуты такие мощные силы как страны Евросоюза, ваххабитские монархии Залива, спецслужбы десятка заинтересованных и вовлеченных государств. Поэтому там, где это действительно важно, две самые мощные военные державы планеты - США и Россия - ведут диалог по наиболее болезненным или важным темам напрямую”, - сказал Собянин.

По его мнению, и в самой Астане нет желания брать на себя роль посредника в конфликте с участием столь могущественных и множественных сил. “Что касается самой миротворческой риторики Нурсултана Назарбаева, будь то по Турции, будь то по Украине, то она крайне полезна и актуальна. Поскольку Казахстан сохраняет добрые отношения как евразийский союзник с Россией, проводит активную политику в тюркском мире, полностью сохраняет экономические и политические отношения с Украиной. Это очень хорошо для снижения градуса военной напряженности и для смягчения последствий войны санкций Запада и России, России и Турции”, - отметил эксперт.

Впрочем, Путин неоднократно подчеркивал, что претензии предъявляет Эрдогану и не отождествляет его ошибки и личную вину с виной турецкого народа. “Поэтому твердое желание Назарбаева сохранить дружбу с Турцией в целом отвечает стратегической позиции всех евразийских союзников”,- сказал Александр Собянин.

Поэтому не вызывают удивления и попытки Анкары выйти на рынок ЕАЭС. Пробный шаг в направлении рынка ЕАЭС Анкара уже предприняла через Киргизию. На днях вице-премьер Киргизии Олег Панкратов сообщил, что турецкие инвесторы в течение полугода запустят в республике фабрику по производству тканей. "Они давно работают в Узбекистане, где государство может бесплатно предоставить землю для инвестора, а также другие преференции. Теперь инвестор решил прийти к нам. Потому что мы теперь часть большого потребительского рынка. Продукцию, произведенную в Кыргызстане, турецкий инвестор сможет беспошлинно поставлять в страны ЕАЭС", - сказал Панкратов. Намерения турецкой стороны совершенно прозрачны. Еще в начале нынешнего года вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш прямо заявил, что Киргизия интересует Анкару в качестве выхода на рынок ЕАЭС.

"Вопрос в том, что между протоколом о намерениях и самими намерениями иногда очень большое расстояние. Подобные высказывания стали возможными потому, что страны ЕАЭС до сих пор ведут себя по отношению к друг другу, скорее, как конкуренты, чем как партнеры", - сказал "ВК" генеральный директор аналитического центра "Восток-Запад" (Киргизия) Дмитрий Орлов. Эксперт убежден, что долго такая ситуация не продлится, поскольку потери прибыли в нынешних условиях повального кризиса смертельно опасны для всех экономик. "Можно сколько угодно меряться силами, но никуда не деться от того, что все государства Евразийского континента настолько взаимосвязаны друг с другом, что надо быть весьма недальновидным, чтобы устраивать торговые войны. Во всяком случае – длительные", - считает Орлов.

В интенсификации и углублении торговых связей с Турцией интерес есть и у Казахстана, который пытает соскочить с сырьевой иглы, развивая производственный сектор экономики. Астана заинтересована в поступлении инвестиций. Но пока, кроме Китая, рассматривающего возможность переноса некоторых производственных мощностей на казахстанскую или киргизскую территорию, других реальных инвесторов на горизонте не видно. Можно лишь говорить, что Турция присмотрится к китайскому сценарию.

Более уверенно строить предположения на этот счет мешают ограниченные в сравнении с Пекином финансовые возможности Анкары. К тому же турецкая сторона хорошо представляет себе, что казахстанское руководство к реализации любых проектов подходит с учетом максимальных выгод своему бюджету и всегда ставит во главу угла национальные интересы и остается довольно последовательным в партнерских отношениях. В этом свете немаловажно, что во внешнеторговом обороте Казахстана Турция находится далеко не на первых ролях, уступая их ЕС, России и Китаю.

Государственная налоговая служба Кыргызстана определила лучших налогоплательщиков страны, которые на три года освобождаются от проверок. Об этом стало известно в ходе итоговой коллегии ведомства в понедельник.

Премьер-министр Темир Сариев отметил, что компании, получившие сегодня сертификаты лучших налогоплательщиков страны по итогам 2015 года, в течение 3 лет не будут проверяться налоговиками.

«Вы заслужили доверие со стороны правительства и контролирующих органов. Платить налоги и спокойно спать для предпринимателей должно быть основой основ. За счет налогов мы содержим государство. Создаем самые благоприятные условия для развития каждого гражданина. Без налогов государство - не государство. Это мы должны понимать», - сказал глава правительства.

Среди лучших налогоплательщиков названы в сфере производства - ОсОО «Абдыш-Ата» (Чуйская область), филиал ОАО «Электрические станции» Каскад Токтогульских ГЭС (Каскад ТГЭС) (Жалал-Абадская область), ОсОО «Мрамор Таш» (Ошская область), АО «Базар-Коргон айылкурулуш» (Жалал-Абадская область); в сфере торговли и услуг – ОсОО «Топ ночь», ЗАО «Альфа Телеком», ОсОО «Гипермаркет Фрунзе» (УККН), ОсОО «Империал Тобакко Кыргызстан», ОсОО «Р.Джи. Компани», ЗАО Межбанковский процессинговый центр (Бишкек).

Этим компаниям вручены соответствующие сертификаты и дипломы.

Министр образования и науки КР Эльвира Сариева провела рабочее совещание с руководителями государственных высших учебных заведений, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

Основными вопросами в повестке дня были новые подходы к государственному финансированию вузов, рабочее обсуждение порядка приема в вузы, а также вопросы предотвращения религиозного экстремизма и терроризма.

Также министр акцентировала решение коллегии минобразования, где принято решение жестче регулировать формирование плана приема на контрактную форму обучения в государственных вузах.

«Мы понимаем, что вузы стремятся расширить количественные рамки для приема максимального числа студентов, однако, в итоге, мы с вами получаем завышенный план приема, который затем не исполняется. По некоторым направлениям подготовки нет приема абитуриентов несколько лет», - отметила Э. Сариева.

Во время совещания перечислены вузы, где при наличии лицензии, с 2012 года не осуществлялся прием абитуриентов на некоторые специальности и направления: Баткенский государственный университет, Дипломатическая академия, Евразийский университет, Жалал-Абадский государственный университет, Иссык-кульский государственный университет, Институт социального развития и предпринимательства, Кыргызский государственный университет, КГУСТА, КГНУ, Кыргызско-узбекский университет, ОшГУ, ОшТУ и Чуйский университет.

Всем государственным вузам установлен срок до 1 мая для внесения планов-приема на предстоящий учебный год.

Подмосковные приставы в 2015 году принудительно выдворили за рубеж почти 3,7 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) РФ по Московской области.

«В течение 2015 года работниками управления из Московской области выдворено 3 668 незаконных мигрантов (в том числе 4 несовершеннолетних) (незаконно проживающих на территории Подмосковья). В числе выдворенных - граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Вьетнама, Азербайджана и Грузии», - сообщили в УФССП.

В 2013 году подмосковные приставы выдворили 1656 нелегальных мигрантов, в 2014 - порядка 3 тыс.

В УФССП напомнили, что после решений судов об административном выдворении все граждане находились в специальных учреждениях для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ. За это время на них оформлялись необходимые документы и приобретались билеты.

Отмечается, что исполнительное производство по административному выдворению считается оконченным, когда иностранец переходит пункт пропуска через государственную границу. Полномочия по административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ перешли к службе судебных приставов четыре года назад от ФМС.

В банках Кыргызстана есть около $423 млн, это довольно существенные объемы. Об этом сообщила официальный представитель Национального банка КР Раушан Сейткасымова на пресс-конференции в понедельник.

«Во всей банковской системе Кыргызстана, то есть в 24 банках, есть около$ 423 млн, это не исключая Нацбанк. Из них $89 млн - наличные. Объемы достаточно существенные», - сказала Р.Сейткасымова.

Как она отметила, среднегодовые объемы в прежние годы в Кыргызстане отмечались в районе $320-380 млн.

«То есть сейчас объемы доллара даже выше, чем обычно было в банковской системе», - добавила представитель Нацбанка.

Также она сообщила, что помимо этого резервы Национального банка сегодня составляют около $1 млрд 700 млн дополнительно.

По 10-сомовым монетам среди населения распространяется неверная информация, люди начинают собирать 10-сомовые бракованные монеты, чтобы сдать их в Национальный банк. Об этом озвучено на пресс-конференции НБ КР в понедельник.

Представители Нацбанка пояснили, что бракованных монет нет, есть монеты, которые были выпущены сравнительно недавно, в которых добавился один защитный элемент.

Главный экономист экспертного отдела НБ КР Кумушай Эсенгельдиева отметила, что Нацбанк никогда не выпускал бракованные дефектные монеты.

«Мы выпустили впервые циркуляционные монеты номиналом в 10 сомов 1 декабря 2009 года. Это первые металлические монеты Национального банка, которые выпущены после 15 лет единой национальной валюты. В 2008 году выпущены первые циркуляционные монеты. В 2014 году выпущена модифицированная монета номиналом в 10 сомов, то есть это было плановое пополнение запасов наличных денег. При пополнении наличных денег были выпущены не те же самые монеты, но были дополнительно добавлены новые защитные элементы, которые предлагали монетные дворы. Таким образом, модифицированная монета номиналом 10 сом выпущена помимо существующего дизайна лицевой оборотной стороны еще дополнительно изготовлено с гурта надписью. Тем самым, дизайн лицевой оборотной стороны остался прежним, на лицевой стороне изображение номинала, название монеты и изображение национального сосуда. На боковой поверхности имеются насечки, к этой насечке нанесена дополнительно гурта надпись прописью – «он сом», - сообщила К.Эсенгельдиева.

На одном из крупнейших месторождений Кыргызстана в прошлом году добыли всего 2 кг золота. Об этом сообщил журналистам председатель государственной налоговой службы (ГНС) Замирбек Осмонов в понедельник.

По его словам, по ряду направлений был недобор налогов, в частности, недобор был по месторождениям страны.

«Отмечался недобор по месторождениям за прошлый год. Например, предприятие «Алтынкен», которое разрабатывает месторождение Талды-Булак Левобережный. Несмотря, что его запустили в прошлом году, но оно по каким-то техническим причинам до сих пор не работает. Было выпущено в тестовом режиме всего 2 кг золота. Такая же ситуация с Иштамберды», - отметил З.Осмонов.

Отметим, месторождение Талды-Булак Левобережный расположено в Чуйской области. По данным ОАО «Кыргызалтын», которое владеет 40% предприятия, запасы золота составляют более 64 тонн. В настоящее время разрабатывает месторождение кыргызско-китайское предприятие.

Правительство Киргизии предлагает фермерам страховать свой урожай

Киргизские власти пытаются внедрить систему обязательного страхования в растениеводстве

Министерство сельского хозяйства и мелиорации Киргизии предлагает ввести страхование растений и отказаться от полного возмещения государством ущерба фермерам, чей урожай гибнет из-за природных катаклизмов. Об этом заявил глава сельскохозяйственного ведомства республики Турдуназир Бекбоев, выступая на заседании парламентского Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию.

По словам чиновника, Минсельхоз подготовил законопроект, в соответствии с которым застраховавшим свое хозяйство фермерам государство оплатит лишь 50% потерь, а остальные 50% компенсирует страховая компания. Однако данный нюанс вызвал у некоторых парламентариев недоумение.

Так, депутат Дастан Джумабеков поинтересовался у министра, почему государство должно оплатить половину ущерба, не получая ничего взамен. «Тогда получается, что государство будет работать на страховую компанию? Ведь фермер заключал договор со страховой компанией, и прибыль получает тоже компания. Зачем государству платить?» — пояснил он свою позицию.