Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Дорогу осилит имущий

Всемирный банк предложил обеспечить бедных в России гарантированным доходом

Текст: Игорь Зубков

Всемирный банк предложил правительству России ввести гарантированный минимальный доход.

Под ним, в отличие от безусловного базового дохода (который выплачивается всем без исключения гражданам), понимаются выплаты людям, живущим за чертой бедности. Как подчеркивает постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн, это адресные выплаты, чей размер определяется разницей между семейным доходом и порогом бедности, а получатели пособий обязаны предпринимать усилия для поиска работы, проходить обучение для получения новой профессии или выполнять другие условия, чтобы встать на ноги и уже не нуждаться в посторонней помощи.

И если с выплатами безусловного дохода только идут эксперименты в развитых странах, то гарантированный минимальный доход уже испытан как в развитых, так и в развивающихся странах. Всемирный банк предлагает опираться, с одной стороны, на этот опыт, с другой - на программу социальных контрактов, которая в этом году распространена на всю Россию, но еще далека до выхода на полную мощность.

Введение новой программы борьбы с бедностью может стоить всего 0,33% ВВП ежегодно (сейчас это около 400 млрд руб.), говорится в докладе Всемирного банка об экономике России (он частично посвящен идее гарантированного минимального дохода на российской почве). Условиями для этого главный экономист Всемирного банка по РФ Апурва Санги называет "абсолютную" адресность и сведение к минимуму "ошибок включения", когда право на пособия получают далеко не бедные люди, а также разумный уровень издержек на администрирование - в пределах 10% расходов.

В этом идеальном случае сокращение бедности обойдется в четыре раза дешевле, чем могло бы за счет простого расширения существующей системы социальной защиты. Всемирный банк считает ее крайне дорогой из-за недостаточного фокуса именно на бедных: она стоит более 3% ВВП (без учета пенсий), или около 30 млрд долларов, что более чем в три раза выше дефицита доходов всех бедных семей в стране до социальных выплат (около 700 млрд руб.).

Многие страны достигают того же результата в сокращении бедности, тратя на половину или треть меньше, указывает Всемирный банк: глобальные расходы на социальную помощь составляют в среднем 1,5% ВВП, а в Европе и Центральной Азии - 2,2% ВВП. Достижение цели по бедности без дополнительных мер, только за счет экономического роста, даже если допустить, что он будет выше 3% в год, остается недосягаемой и к 2030 году, считает Всемирный банк.

Как быть с "безработными на Bentley"

В России в неформальном секторе заняты 15-20% трудоспособного населения, и эта доля растет, хотя пока она сопоставима со схожими странами, сказал "Российской газете" господин Санги. Учитывая наработанный в России опыт, можно настроить параметры программы таким образом, чтобы свести к минимуму число получателей пособий, которые имеют неформальные заработки. Например, если человек несколько раз отказывается от предлагаемой работы, он теряет право на выплаты. "Утечкой" ресурсов в пользу людей, которые в действительности не являются бедными, можно пренебречь, если сократятся ошибки "исключения", когда люди не участвуют в программе, хотя имеют на это право.

С точки зрения цифровой зрелости госуправления гарантированный минимальный доход может быть запущен и в следующем году, все зависит от выбранного подхода, пояснил "РГ" господин Селигманн. Адресную и простую в получении помощь правительство уже развивает в рамках социального казначейства. Для гарантированного минимального дохода прежде всего нужен качественный реестр возможных участников, основанный на данных о доходах, налогах и имуществе, его основа - Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО).

Нужен ли имущественный ценз

Гарантированный минимальный доход - гибкий инструмент, который правительство может настраивать в соответствии со своими приоритетами, подчеркнул господин Селигманн. Так, преимущественное право на участие может остаться за семьями с детьми, но программа может распространяться и на всех нуждающихся - в этом случае она может способствовать росту рождаемости, вселяя в людей уверенность в своем будущем.

Это же касается критериев благосостояния. В других странах для участия в подобных программах оценивается не только уровень дохода, но активы семьи, сказал "РГ" господин Санги.

В России учет имущества при определении нуждаемости введен недавно для пособий на детей от 3 до 7 лет. Критерии довольно мягкие, например, многодетная семья может получать пособие, даже если у нее есть два автомобиля, два гаража, дача и просторная по российским меркам квартира, но важна сама демонстрация способности государства точнее выявлять действительно бедных.

России не придется начинать с нуля

По программе социальных контрактов люди с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, получают выплаты и иную помощь для трудоустройства, преодоления трудной жизненной ситуации, а также для развития личного подсобного хозяйства или открытия бизнеса. В обмен получатель берет на себя определенные обязательства: не отказываться от предлагаемой работы, проходить обучение и так далее. Программа запущена не так давно, в прошлом году она испытывалась в 21 регионе; как ранее сообщала "РГ", в этом году минтруд планирует заключить 300 тысяч соцконтрактов, на это в бюджете предусмотрено 26,3 млрд рублей, а на ближайшие три года, с учетом все большего охвата программы - 116 млрд.

Всемирный банк предлагает расширить ее. Преференции, которые предоставляет социальный контракт, часто недостаточны, более половины регионов предоставляют сравнительно небольшие гранты всего на срок от трех до шести месяцев, уровень пособий в большинстве случаев фиксированный, не зависит от конкретного дефицита семейного дохода, говорится в докладе. Помимо того, что пособия должны покрывать именно разницу между доходом людей и пороговым значением, их следует выплачивать как минимум в течение шести месяцев; при экономических шоках или экстраординарных событиях в семье участие в программе должно продлеваться, если получатель помощи демонстрирует усилия по достижению самодостаточности, считает господин Селигманн.

Также Всемирный банк предлагает ввести федеральные стандарты социальных контрактов, выстроить единую систему определения нуждаемости и сопровождения из участников.

Где взять деньги

Реформа энергетических субсидий, экономия налоговых расходов (то есть отмена части налоговых льгот) или изменение приоритетов расходов могут стать источниками финансирования программы, считает Всемирный банк. В этом контексте он также видит "окно возможностей" для повышения налогов на табак, алкоголь, сахаросодержащие напитки и продукты.

Кроме того, во Всемирном банке не исключают оптимизацию других социальных программ. "В других странах мы видим, что часто имеет смысл начинать с привлечения дополнительных ресурсов, а уже после того, как новый механизм доказал свою действенность и люди понимают, что их не оставят в беде, можно приступать к упорядочиванию системы социальной поддержки, - сказал господин Селигманн. - В этом случае возникнут политические возможности для обсуждения возможного отказа от каких-то устаревших мер социальной помощи".

Во времена экономического роста расходы на гарантированный минимальный доход должны снижаться, а в кризисы - расти, помогая экономике быстрее восстанавливаться. Выплаты не являются только расходами: они поддерживают внутреннее потребление, создавая большой мультипликативный эффект, указывает Всемирный банк. "Мы получим большее число рабочих рук, это скажется и на спросе и на предложении, и на демографических перспективах", - полагает господин Селигманн.

Для начала Всемирный банк предлагает провести пилотную программу в небольшом масштабе.

Сколько бедных в России

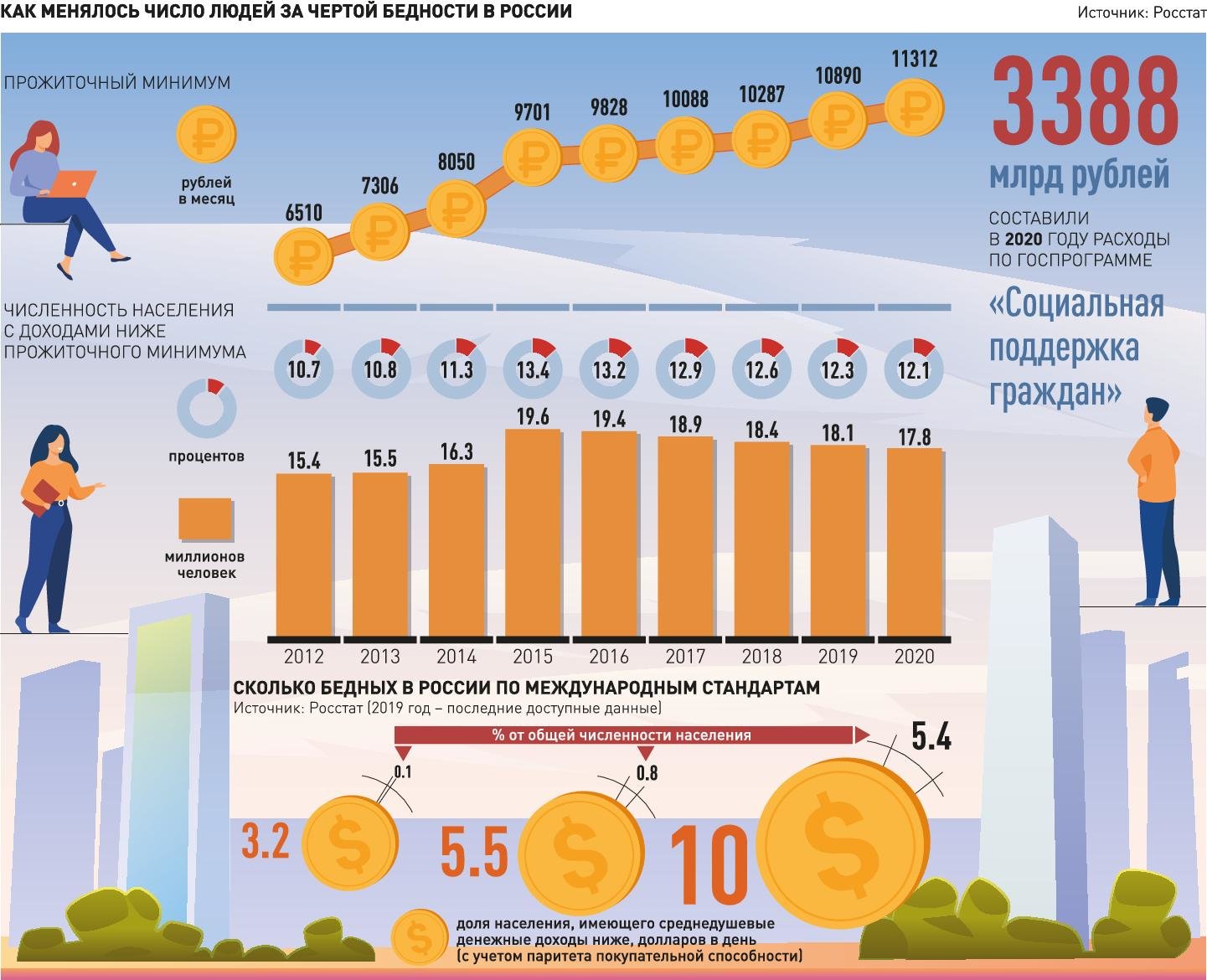

Официально бедными в России являются люди, чей доход ниже прожиточного минимума. На 2021 год он составляет 11 653 рубля, то есть бедной, к примеру, является семья из четырех человек, где отец получает зарплату чуть ниже средней по стране. На этот же критерий ориентируется Всемирный банк в своих расчетах, хотя у него есть и свой международный порог бедности (для стран с доходом ниже среднего 3,2 доллара в день, со средним и высоким уровнем дохода - 5,5 и 21,7 доллара соответственно).

По итогам прошлого года, несмотря на кризис, уровень бедности в России благодаря новым пособиям на детей и другим социальным выплатам снизился с 12,3 до 12,1% - за чертой бедности остаются 17,8 млн человек. Президентский указ 2020 года поставил цель снизить этот показатель в течение десяти лет в два раза по сравнению с 2017 годом (то есть до 6,5%). Выбор точки отсчета объясняется тем, что первоначально эта цель ставилась указом 2018 года на 2024 год.

Кто считается бедным в других странах

ООН различает абсолютную и относительную бедность. Попадающие в первую категорию граждане имеют возможность удовлетворить лишь минимальные потребности, достаточные для биологической выживаемости. Доход же тех, кто относится ко второй категории равен 50-60% от медианного дохода по стране. Среднестатистическая страна с высоким уровнем бедности, согласно ООН, имеет следующие признаки: продолжительность жизни здесь не превышает 50 лет, ВВП на душу населения - около 438 долларов, военные конфликты длятся годами.

К началу пандемии, по оценкам Всемирного банка, в условиях крайней нищеты (с доходами на уровне 1,9 доллара в день) в мире существовали 736 млн человек, а 3,4 миллиарда человек жили лишь на 5,5 доллара в день. За два десятилетия, прошедшие с 1999 года, число людей, живущих в условиях крайней нищеты во всем мире, сократилось более чем на миллиард человек. За 2020 год число новых крайне бедных людей впервые за многие годы выросло - по оценкам, на 119-124 млн человек.

ОЭСР, объединяющая развитые страны, для оценки относительной бедности применяет три пороговых значения. Доходы ниже 40% от национального медианного дохода являются критерием крайней нищеты, 50% - непосредственно черта бедности, 60% - "черта риска бедности".

В США за чертой бедности живет более 36 миллионов человек. Методика расчета порога бедности основывается на величине дохода семьи. Например, если доход семьи с двумя детьми менее 25 465 долларов в год, считается, что она живет за чертой бедности - и это при минимальном размере оплаты труда 7,25 доллара в час, который обеспечивает заработок в размере свыше 15 тысяч долларов в год.

В ЕС бедными считаются граждане, доход которых вместе с соцвыплатами меньше 60% от минимального уровня оплаты труда в стране проживания. Чтобы быть бедняком в Люксембурге, надо получать менее 2,1 тыс. евро в месяц, в Германии - 1584 евро.

Самый высокий не только в Европе, но и в мире МРОТ был установлен осенью прошлого года в женевском кантоне Швейцарии - 23 швейцарских франка в час (21 евро). Порог бедности здесь установлен на уровне 2259 франков в месяц на одного человека и 3990 франков - для семьи с двумя взрослыми и двумя детьми до 14 лет.

Кроме уровня доходов, главным индикатором бедности в Европе является отсутствие определенных материальных благ. Согласно Европейскому статистическому агентству, их всего девять видов: способность вовремя оплачивать аренду дома и счет за телефон, возможность питаться мясом или рыбой (другим эквивалентом протеина) минимум через день, наличие стиральной машины, телевизора, телефона, автомобиля, возможность недельного отпуска вне дома, способность оплатить непредвиденные расходы (наличие сбережений) и возможность на полноценное отопление. Если отсутствуют хотя бы 3 пункта, семью следует считать бедной.

Подготовила Евгения Акулова

Так полетим!

Какие альтернативные маршруты будут действовать вместо Минска

Текст: Евгений Гайва

Ситуация с белорусской авиакомпанией "Белавиа", которой страны ЕС стали запрещать летать над своей территорией, и реакция зарубежных авиаперевозчиков на рекомендации ЕС летать в обход Беларуси, обеспокоили россиян. Эта ситуация на российских пассажирах пока не отразится, успокаивают эксперты.

Стоимость авиабилетов по маршрутам, не включающим Минск, не изменилась, отмечают агрегаторы. После восстановления регулярного авиасообщения России с Сербией роль транзитного авиаузла для россиян стал выполнять Белград, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Также для стыковки россияне используют Кишинев, Дубай, Доху, Шарджу, Абу-Даби, Каир и другие города. Есть транзит через Ереван в Грузию, отмечает эксперт.

До введения ограничений улететь, например, в Рим, через Минск можно было примерно за 30 тыс. руб. Билет из Москвы в белорусскую столицу стоил около 12 тыс., а рейс "Белавия" Минск - Рим - около 15 тыс. руб. Сейчас билеты из Москвы в Белград стоят от 23 тыс. руб., а перелет из Белграда в Рим рейсом Air Serbia - примерно от 7 тыс. руб. В сумме это те же 30 тыс. руб. Из-за пересадок перелет по этому маршруту может длиться на несколько часов дольше, чем через Минск.

До пандемии коронавирусной инфекции Минск выполнял роль пересадочного авиаузла для путешествий из России в другие страны, например в Египет. После приостановки авиасообщения из-за пандемии роль минского аэропорта возросла: наряду с турецким Стамбулом он стал одним главных транзитных городов для россиян, признают эксперты. Но доля транзитных путешествий через Минск в общем объеме вылетов россиян за рубеж все равно не превышала 4%. По данным агрегаторов, самым большим спросом пользовался перелет из России через Минск в Киев.

"Для организованных туристов Минск не использовался туроператорами в качестве пересадочного пункта. У самостоятельных путешественников остаются возможности вылета по большинству европейских направлений", - говорит Горин.

Сейчас перелеты через територию Беларуси уже отменили латвийская авиакомпания airBaltic, немецкая Lufthansa, нидерландская KLM, французская Air France, а также компании из Литвы, Венгрии, Польши, Финляндии, Швеции, Эстонии, Кипра, Великобритании, Японии. Поводом для решений зарубежных авиакомпаний изменить привычные трассы полетов послужил инцидент, произошедший 23 мая с самолетом авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске.

Российские самолеты летают в Беларусь и через ее воздушное пространство в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении, заявили накануне в Росавиации.

Авиакомпания "Белавиа" имела широкую сеть маршрутов в Европе. Но для транзитных перелетов подойдет и сербский авиаперевозчик Air Serbia. В его расписании также есть удобные рейсы в востребованные у россиян Черногорию, Болгарию, Италию и другие страны, указывает Горин. Однако нужно учитывать миграционные правила каждой страны, добавляет он.

Сложившаяся ситуация больше всего скажется на пассажирах авиакомпаний Западной Европы. Из-за запрета на пролет в воздушном пространстве Беларуси 100 ежедневных рейсов из ЕС и Великобритании должны будут лететь примерно на 74 км больше. С 26 мая летать в Беларусь перестали самолеты украинских авиакомпаний, хотя это лишит страну 10% доходов.

Ситуация с рейсами по зарубежным направлениям будет меняться в зависимости от принятых решений зарубежными регуляторами. Новая информация появится 27 мая, заметил Горин.

Алло, Европа! Там тоже дети!

Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", следовавший в среду из Минска в Барселону, вынужденно развернулся после того, как власти Франции в последний момент отказались пропустить его через свое воздушное пространство. В Париже, где критикуют Минск за принудительную посадку рейса Ryanair, проигнорировали, что на борту борта "Белавиа" находились 54 пассажира, включая детей. Самолет "Белавиа" вынужденно наматывал круги в воздухе, ожидая ответа на предложения изменить маршрут, но диспетчер отказал, сославшись на распоряжение премьер-министра Франции. Рейс вернулся в Минск.

Подготовил Игорь Дунаевский

Казахстан поворачивается в сторону атомной энергетики

Несмотря на опасения казахстанцев, страна намерена развивать атомную энергетику, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув необходимость вести тщательную разъяснительную работу с гражданами страны. «Весь развитый мир полагается на атомную энергию. Фобии здесь неуместны. Но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан. Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует», — подчеркнул Токаев на совещании по развитию электроэнергетической отрасли.

На данном этапе мирового развития статус, авторитет и, соответственно, международные возможности любой страны будут во многом определяться вкладом в декарбонизацию мировой экономики. Это будет одним из критериев, определяющих возможность принятия Казахстана в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), заявил Токаев. Развивать те направления энергетики, что наносят минимальный ущерб окружающей среде, придется — другого варианта нет, резюмировал он.

Сейчас в Казахстане на долю возобновляемых источников (ВИЭ) приходится 3% общей генерации.

«Ранее мы определили цель довести этот показатель до 10% к 2030 году. С учетом новых реалий и текущей положительной динамики ставлю задачу увеличить долю ВИЭ в электрогенерации до 15% к 2030 году», — поручил президент РК.

Также он предложил в рамках развития «умных» городов реализовать пилотные проекты по эксплуатации солнечных панелей и микростанций.

В 2019 году Владимир Путин предлагал построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. Токаев в тот момент проявил осторожность, заявив, что решение о возможном строительстве АЭС в республике будет принято с учетом мнения населения, у которого еще свежи в памяти Чернобыль и Фукусима.

Лукашенко сделал первые заявления о рейсе Ryanair

Недоброжелатели Белоруссии перешли от организации бунтов к «этапу удушения», далее возьмутся за Россию, заявил белорусский президент. По его словам, сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии. Лукашенко отметил, что действовал законно

В Минске прошла встреча Александра Лукашенко с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Президент Белоруссии заявил, что сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии. Фрагмент выступления Лукашенко опубликован в телеграм-канале «Пул Первого»:

«А вообще, как мы должны были поступить? Особенно на фоне каскада угроз о минировании наших объектов? Каждый день минируют то школы, то университеты, то предприятия, в каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации. Особо отмечу: сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии. Причем сообщение поступило в Афины, в Вильнюс и Минск одновременно. Информация была оперативно доведена до экипажа самолета, иначе по международным правилам быть не могло. ХАМАС, не ХАМАС — это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и шесть членов экипажа. В районе полетов расположена Белорусская атомная станция, вблизи нее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг? Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали Соединенные Штаты Америки? Я скажу вам больше, дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам, дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. Я должен был защитить людей. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован и было желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли в этом, но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей, поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей, так будет и впредь».

На выступление белорусского президента отреагировали в Кремле. Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит оснований не доверять заявлениям руководства Белоруссии по поводу сообщения о минировании самолета Ryanair, опровержений этого пока нет.

Минск действительно не первый день говорит о том, что письмо с угрозой взрыва самолета пришло одновременно в Минск, Вильнюс и Афины, но ни Афины, ни Вильнюс до сих пор этого не подтверждали и не опровергали. Ryanair также не публикует запись переговоров экипажа в кабине или с другими аэропортами.

Также Лукашенко сказал, что самолет не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Но там пока тоже молчат. И это абсолютно нормально, предсказуемо и правильно, считает генеральный директор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.

«Мне кажется, что обсуждать здесь реально нечего. История ясна как божий день. Я этих факсов могу и в Афины, и в соседнюю галактику, и еще куда-нибудь показать десяток, если вам надо. Правда же? Мне это несложно же. Когда ты встречаешь, пользуясь известным примером, сумасшедшего с бритвой, который носится по залу, где ты находишься, ты что, будешь с ним спорить? Нет, ты согласишься на все, что он говорит. И это единственная правильная стратегия. Чего бы они там ни сказали, кто бы там чего ни писал, общая конструкция ясна как божий день. Напугали несчастных летчиков до полусмерти. И те, естественно, чтобы не подвергать риску жизни пассажиров и вообще разойтись с миром, конечно, сделают что угодно. Это их прямая обязанность».

В своей речи Лукашенко говорил не только о рейсе Ryanair. Начинал президент Белоруссии с более глобальных мыслей. Как сообщает «Белта», Лукашенко предупредил об опасности мировой войны в случае возникновения вооруженного конфликта в Белоруссии.

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество «красных линий», перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная, современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они не могут нам простить ни тротила, ни «манкуртов», поэтому боятся новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних. В ближайшее время мы вам представим, как и всей общественности, все, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные. Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас. Мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. Апробировав у нас, они пойдут туда. Хочу напомнить, что один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике, но не на нашей земле, уже вовсю работает против России, показав тем самым истинную цель западных стратегов».

Высказался Лукашенко и непосредственно о Романе Протасевиче. Слова белорусского президента приводит телеграм-канал АТН. «В самолете находился террорист, и об этом знали далеко за пределами Республики Беларусь... Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?» — заявил Лукашенко.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Роман Протасевич якобы воевал на территории Донбасса составе батальона «Азов» — организации, деятельность которой запрещена в России. Однако лидер украинской партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий позднее заявил, что Протасевич действительно был с «Азовом» и даже получил ранение, но действовал он там в качестве журналиста.

Газета «Беларусь сегодня» опубликовала расширенную цитату Лукашенко, в которой обвинения в адрес Протасевича касаются также и его сообщницы — как выразился президент Белоруссии. Речь, судя по всему, об арестованной гражданке России Софье Сапеге. Ее Лукашенко тоже обвинил в работе на иностранные спецслужбы, а также в том, что Протасевич и его сообщники «в Беларуси собирались устроить бойню и кровавый мятеж». Впрочем, как отмечают журналисты, фамилий Протасевича и Сапеги сам Лукашенко не называл.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что россиянка, задержанная в Минске, получит всю необходимую консульскую и юридическую защиту. На пятницу, 28 мая, запланирована встреча президентов России и Белоруссии. Заявления Лукашенко и перспективы грядущей встречи комментирует политолог Георгий Бовт.

— Лукашенко всегда очень убедительно говорит, он хороший оратор, он умеет говорить перед толпой и тем более перед собранными чиновниками. Я помню, что он был не менее убедителен, когда говорил, что из России накануне президентских выборов прислали неких агентов, участников ЧВК, свергать его режим. Он тоже был весьма убедителен. Потом, правда, это как-то рассосалось, и возникла другая версия. Иногда лучше не злоупотреблять такими страшными угрозами, что начнется война и что следующая будет Россия. Если все время это говорить, то это будет напоминать сказку о мальчике, который всем кричал: «Волки! Волки!»

— Сейчас Лукашенко говорит, что Белоруссия — это полигон перед броском на восток, практически накануне визита в Россию и встречи с Путиным. На сей раз это возымеет действие и о чем будет идти речь? Официально говорится, что будет речь идти об экономике.

— Официально это и в прошлый раз возымело действие, когда Лукашенко говорил, что, свергнув его, пойдут дальше на Москву, и потом осенью ему дали полтора миллиарда долларов на реструктуризацию и рефинансирование старых долгов. Я думаю, что этот механизм может сработать и сейчас. Объективности ради все-таки надо сказать, что, конечно, Лукашенко прессуют серьезно и мы имеем дело с двойными стандартами: то, что позволено делать даже какой-нибудь Украине, поднимать истребитель для того, чтобы сажать самолет с неугодным пассажиром, которого надо допросить, не позволено делать Белоруссии. Я уж не говорю про Америку, какие-то другие страны, Турцию, которые проделывали такие фокусы. Но Белоруссии, конечно, это не позволено, и это будет использовано как повод для того, чтобы прессовать. Может быть, он тут и прав по поводу удушения его режима, который соседям уже встал поперек горла, и они хотят его добить.

— Еще вскользь говорилось о гражданке России Сапеге. Мы на официальном уровне обещаем ей необходимую консульскую помощь, Лукашенко ее фактически приравнивает к террористам. На ваш взгляд, как ситуация с гражданкой России будет развиваться дальше?

— Мне кажется, что в отношении гражданки России могут быть предприняты более решительные действия со стороны самой России, чтобы вызволить ее из белорусского плена. Были случаи, когда гражданки России попадали и в Турции в неприятные ситуации, и мы возмущаемся, когда наши граждане сидят в Америке, которые тоже обвинены в довольно серьезных преступлениях. А тут как в рот воды набрали и какая-то непонятная робость. Гражданка Сапега официально никак белорусскими властями не объявлялась в розыск, не обвинялась ни в каких преступлениях, и все это всплыло после того, как она просто оказалась рядом с арестованным человеком, который действительно обвиняется в серьезных преступлениях в Белоруссии и действительно был замечен в причастности к батальону «Азов», только это до недавних пор ту же Белоруссию никак не беспокоило.

Тем временем оппозиция Белоруссии начала готовиться к новой активной фазе протестов. Об этом заявили в офисе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Какими будут последствия закрытого неба над Белоруссией?

Список авиакомпаний, которые отказываются от полетов в воздушном пространстве Белоруссии, и государств, которые прекращают авиасообщение с республикой, продолжает расти. Авиакомпанию «Белавиа» ждут сокращения. Что о происходящем думают белорусы и приведет ли сложившаяся ситуация к подорожанию авиабилетов?

Власти Франции и Великобритании запретили «Белавиа» использовать аэропорты Парижа и Лондона. Украина заявила, что прекратит авиасообщение с Белоруссией с 26 мая. Литва запретила в своих аэропортах прием и вылет самолетов, которые по пути следования будут пересекать республику. Список авиакомпаний, которые отказываются от полетов над Белоруссией, продолжает расти. До обострения ситуации перевозчики ЕС и Великобритании совершали над республикой ежедневно до 300 полетов.

Также власти Великобритании запретили белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве королевства без специального разрешения.

Российские авиакомпании с заявлениями не спешат, скорее всего, ждут встречи президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Не торопятся и авиавласти ФРГ, они пока не запрещали самолетам «Белавиа» приземляться в Германии. По данным сервиса Flightrаdar, 25 мая в полете были семь самолетов «Белавиа». Судя по публикациям в Instagram по геолокации «Минский аэропорт», пока там все спокойно.

В любом случае, первыми пострадавшими от произошедшего будут белорусы. Business FM спросила жителей Минска, сорвались ли у них или у их близких поездки и что они думают о сложившейся ситуации. Вот что говорит Евгений:

«Жители Белоруссии, кто любил пару раз в год летать за границу, опечалены. Если раньше их не удовлетворяла доступность в силу малого количества самолетов («Белавиа» летала не везде, приходилось через другие страны: надо было ехать в Москву и оттуда вылетать), то теперь перелеты в эти страны, скорее всего, будут через Россию. Это неудобно. В Египет можно слетать за те же деньги, как из Минска в Москву. Это ударит и по времени, и по деньгам. У меня есть знакомая, которая собиралась на лето вылететь, и она огорчена. Она еще не покупала билеты».

Мнением поделилась жительница республики Светлана:

«У моих близких и знакомых поездки не сорвались, большинство населения Белоруссии сидит дома. Коронавирус привозят то из Турции, то из Египта. В республику особо никто не ездит. Я сдаю квартиры и уже второй год простаиваю».

Ситуацию прокомментировал Алексей, у которого родственник сейчас находится за границей:

«Я не испытываю больших переживаний несмотря на то, что меня это затрагивает. Родственник сейчас за границей и через три недели должен возвращаться. Мы с ним созванивались. Все еще переиграется несколько раз. Сегодня в ленте встретил два поста по поводу того, что «Белавию» жалко, была такая милая бедная авиакомпания, никогда не опаздывала, всегда аккуратные и вежливые. Лично я этих чувств не разделяю. Мне кажется, «Белавией» можно было летать только втридорога. При любой возможности все пользовались аэропортами с лоукостерами из Киева, Вильнюса, Польши. Долететь до Парижа за 60 евро или за 500 евро туда-обратно — это большая разница».

Лоукостерами из Прибалтики и Польши белорусы летают в Европу уже давно, на машине или автобусе добираясь до Вильнюса или Варшавы. В «Белавиа» подтвердили, что авиакомпанию ждут сокращения, но опровергли, что будет уволена половина штата, как писали ранее белорусские телеграм-каналы.

Евроконтроль заявляет, что маршрут увеличится у 100 ежедневных рейсов из ЕС и Великобритании, наиболее эффективные маршруты будут прокладываться через страны Балтики. Это чревато увеличением расходов на топливо, потерей времени, доплатами экипажу, более частым ремонтом авиатехники, перечисляет главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:

«Может быть, на каждом отдельно взятом рейсе, в зависимости от маршрута, потери будут не столь велики, однако неизвестно, сколько лет продлится это дело. Потери могут вылиться в значительные суммы для всех авиакомпаний. Я уверен, что сами авиаперевозчики в этом не заинтересованы. Отразится ли это сразу? Сейчас авиационная отрасль в кризисе, пассажиропотоки на минимуме, и вряд ли есть возможность завышать цены. Величины, на которые могут подняться себестоимость и цены на авиабилеты, будут, конечно, плавающие, в зависимости от маршрута. Там, где маршрут легко огибает территорию Белоруссии, время удлиняется чуть-чуть, это приемлемо. Вопрос в том, как летать, например, в Польшу? Из Москвы? Это летать по кругу».

Российским туристам, которые летят в Турцию через Минск, волноваться не стоит. Анкара одна из немногих, кто пока не делал никаких заявлений об инциденте в Белоруссии.

Латвийская AirBaltic оценила издержки от отказа летать над Белоруссией в 200 тысяч евро в месяц. Белорусский Минтранс опубликовал расшифровку переговоров минского диспетчера с пилотом Ryanair. Если следовать тексту, направить самолет в аэропорт Минска экипажу рекомендовал белорусский диспетчер, утверждая, что была получена информация о минировании рейса.

Александра Сидорова

Самолет «Белавиа» не пустили в воздушное пространство Польши

Воздушное судно после двух часов кружения в небе вернулось в аэропорт в Минске. Самолет летел в Барселону, но он не смог покинуть Белоруссию

Самолет «Белавиа», который направлялся из Минска в Барселону, не смог покинуть пределы Белоруссии. После почти двух часов кружения в небе лайнер вернулся в аэропорт вылета, передает РИА Новости.

Проблема возникла при пересечении границы с Польшей. Польское агентство воздушного движения заявляет, что лишь предупредило экипаж о том, что Франция заблокировала для белорусских авиакомпаний пролет над своей территорией.

Польские авиавласти при этом отмечают, что другой борт «Белавиа» примерно в это же время без проблем приземлился в варшавском аэропорту. Польша граничит с Белоруссией, и большинство европейских рейсов из республики проходят через эту страну.

Вот как прокомментировал инцидент с «Белавиа» главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:

— На мой взгляд, удивительная ситуация, потому что в авиации ничего не происходит без предварительного согласования. Если этот рейс вылетел в сторону Барселоны, то на руках авиакомпании должны были быть разрешения и согласования с промежуточными странами, авиационными властями этих стран и системой управления воздушным движением. Поэтому здесь либо они полетели на свой страх и риск, не имея таких разрешений. Это допускаю в меньшей степени, поскольку авиакомпания «Белавиа» хоть и не крупная, но очень ответственная. Второй вариант, более правдоподобный, в том, что уже в ходе полета по политически мотивированной причине власти Польши решили не пропускать этот самолет.

— В таком случае кто несет ответственность за сорванный рейс?

— За недоставку пассажиров в пункт назначения перед пассажирами будет нести ответственность авиакомпания «Белавиа». Я с трудом представляю, как сейчас она будет выполнять свои обязательства перед пассажирами, возвращать деньги или придумает иной механизм, потому что отменить сразу столько рейсов по множеству стран даже в условиях пандемии, когда интенсивность полетов невысокая, непросто. Авиакомпания не сможет найти деньги.

— Есть ощущение, что это не последний борт, который никуда не улетит.

— У Белоруссии границ не так много: Польша, Литва, Украина и Россия. Украина и Литва уже свою позицию обозначили и запретили полеты, Польша сейчас, получается, тоже перекрыла. А летать через Балтику, через Скандинавию экономически нецелесообразно, долго, сложно, дорого, одним словом — невозможно.

О закрытии авиасообщения с Белоруссией 26 мая объявили Чехия и Финляндия. Ранее подобные ограничения ввели Франция, Швеция, Литва, Латвия, Великобритания и Украина.

Агентство авиабезопасности ЕС рекомендовало европейским авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии до окончания международного расследования по Ryanair.

Европа может ввести санкции против белорусской калийной промышленности

Наряду с топливом калий — это один из главных экспортных товаров Белоруссии. Как Минск сможет обойти санкции? И какую роль в этом может сыграть Россия?

Агентство Bloomberg со ссылкой на официального, но неназванного представителя ЕС сообщает, что Европа рассматривает введение санкций против белорусского калия и новый пакет будет готов к началу лета.

Калийные санкции для Белоруссии могут стать серьезным ударом. Белоруссия — один из главных производителей этого товара в мире наряду с Канадой, США и Россией. И экспорт калия для Минска — серьезнейшая статья дохода. В прошлом году он принес Белоруссии почти 2,5 млрд долларов. Правда, на долю Европы пришлось лишь около 200 млн долларов.

Но если вслед за ЕС белорусский калий перестанут покупать и другие страны, то это будет для Минска как минимум неприятно. Сейчас основные покупатели этого белорусского товара — Бразилия и Индия. Вероятно, они не будут обращать внимание на европейские санкции. Что же касается поставок удобрений в Европу, то вполне вероятно, что туда пойдет все тот же белорусский калий, но прошедший через Россию, предполагает рыночный аналитик Владимир Рожанковский.

«Чем можно заменить [белорусский калий]? Во-первых, нашими российскими удобрениями, что выглядит довольно странно в контексте того, если против Беларуси объявить эти санкции, а против России не объявить. Тогда Беларусь сделает реэкспорт своих калийных удобрений в пользу того же «Уралкалия». И «Уралкалий» его просто экспортирует обратно в Европу под видом своих собственных удобрений. Примерно этим занимается Украина, когда она делает реимпорт российского газа из Польши».

Еще есть вопрос с поставками белорусского топлива, которое тоже идет в Европу. Тут, правда, несколько иная ситуация. Свое небо для Белоруссии закрыла Литва, причем она официально сделала это первой. И это повод для Лукашенко воплотить в жизнь свою угрозу — прекратить отправку бензина через литовский порт Клайпеда. А для Литвы это серьезная статья дохода. Лукашенко грозился остановить транзит еще после прошлогодних белорусских протестов, поддержанных прибалтийскими странами.

Остановить транзит Лукашенко собирался тоже с помощью России — перенаправить белорусское топливо через нашу Усть-Лугу в Ленинградской области. Кстати, уже есть соглашение, согласно которому Белоруссия будет транспортировать через Россию примерно 3 млн тонн топлива в год. А в марте даже сообщалось о первой поставке трех тысяч тонн. И, вероятно, этот вопрос на встрече в Сочи будут обсуждать Лукашенко и Путин. Комментирует ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков:

«Вопрос, наверное, в условии. Каждая сторона сейчас попытается использовать ситуацию в свою пользу. России можно говорить о том, что теперь эти операции более рискованные, поэтому стоить они будут дороже, поэтому, пожалуйста, покупайте нашу нефть дороже, чем было раньше. А Минск, наоборот, скажет, что теперь мы все в одной упряжке — и вы под санкциями, и мы под санкциями, поэтому вы не можете остановить поставки и сделайте нам дополнительную скидку — мы как прежде вам платить не будем».

Правда, официально Лукашенко заявил о другой теме переговоров. По его словам, он будет обсуждать с Путиным вопрос о возможных санкциях против российских компаний. То есть если ЕС введет против Минска топливные санкции, то это может затронуть и Россию и нужно будет что-то придумать. Что можно трактовать как отеческую заботу Лукашенко о российском нефтегазовом секторе, от которого критически зависит белорусская экономика. А еще одна возможная тема для разговора — это строительство белорусского терминала в Усть-Луге. Лукашенко уже заявлял об этой идее. Возможная помощь России в экспорте калия, белорусский оплот в Ленинградской области — чем не проявление самой братской дружбы? С ней любые санкции не страшны.

Михаил Сафонов

Санкция как норма

В Смольном рассчитывают, что администрирование штрафов станет серьезным источником пополнения городской казны

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

С 29 июня штрафовать за неправильную парковку в Петербурге будет не ГИБДД, а комитет по транспорту через специально создаваемое для этих целей Управление по выявлению административных правонарушений (УВАП). Сотрудники этой структуры будут выявлять неправильно припаркованные машины по всему городу, как в историческом центре, так и в спальных кварталах. Также они готовы выезжать за нарушителями во дворы.

Тема администрирования штрафов за неправильную парковку для Петербурга очень болезненная. Когда несколько лет назад на нескольких улицах исторического центра создали систему платной парковки, выяснилось, что организовать зону, где надо платить за поставленную машину, городские структуры могут, а вот выписать так просто штрафы уже не получится. Долгое время система фактически не работала из-за того, что ГИБДД не могла передавать для выписки штрафов персональные данные водителей-нарушителей.

В прошлом году были приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволили заниматься штрафами местным властям, а главное, у органов ГИБДД появились законные основания для передачи персональных данных водителей. В первую очередь в Петербурге это позволило начать полномасштабное оформление штрафов в зоне платной парковки.

Глава комитета по транспорту Кирилл Поляков говорит, что принципиально для автолюбителей ничего не изменится. Штраф за парковку в неположенном месте остался прежним - три тысячи рублей, эвакуация машины на штрафстоянку - столько же.

Выявлять нарушителей будут в первую очередь по камерам. Правда, Поляков признает: камер на улицах Петербурга не так много, но их число будет увеличиваться. Например, только в этом году должно появиться еще полторы тысячи таких объектов.

Кроме того, по улицам Петербурга будут курсировать специальные автомобили с автоматической фотофиксацией правонарушений. Их маршрут будет пролегать через локации со знаком "Остановка/стоянка запрещена". Ожидается, что на круг будет уходить 15-20 минут.

Также на улицах города появятся пешие инспекторы из УВАП. Они будут обходить участки в зоне действия знаков, но встреча с ними для автомобиля опаснее, чем попадание в око камеры фиксации нарушений. В частности, инспектор вправе оформить протокол задержания и вызвать эвакуатор, который увезет машину на штрафстоянку.

Сейчас, напомним, эвакуаторы вызывают сотрудники ГИБДД. Учитывая обеспокоенность автомобилистов, комитет по транспорту разработал для сотрудников УВАП специальные средства отличия, у них будет особая форма и жетон.

Схема расположения штрафстоянок не меняется. Судьбу эвакуированного автомобиля можно узнать по номеру 112.

В Смольном рассчитывают, что администрирование штрафов сможет стать серьезным источником пополнения городской казны.

- Штрафы за нарушения правил парковки изначально шли в федеральный бюджет. Недавно это передали на уровень региона. Управление ГИБДД вело борьбу с нарушениями, но у них была немного другая задача, - говорит заместитель председателя комитета по законности и правопорядку Виктор Кабацкий. По оценкам чиновника, сотрудники ГИБДД при выявлении машины-нарушителя сосредотачивались в первую очередь на прекращении правонарушения, убирали автомобиль с проезжей части, увозили на штрафстоянку. В Смольном намерены сохранить жесткую линию относительно эвакуации машин-нарушителей, но также городские власти собираются добиваться уплаты штрафов.

Пока, правда, пример платной парковки в центре говорит о том, что многие граждане платить не хотят. Так, по данным, обнародованным городским центром управления парковок, за год нарушителям выставили 129,5 тысячи штрафов. Из них было оплачено 52 913.

В комтрансе намерены использовать метод кнута и пряника. По словам Кирилла Полякова, если автолюбитель оплачивает штраф в первые 20 суток после правонарушения, то ему предоставляется скидка в 50 процентов. Если же автолюбитель не заплатит в течение трех месяцев, то ему может быть выписан новый штраф, равный двукратному размеру неуплаченной суммы.

Олефиновый завод построят в Польше

PKN Orlen — крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания — построит в Плоцке (Польша) олефиновый завод. Это будет нефтехимический комплекс, производящий экологическое топливо, сообщил журналистам Polskie Radio гендиректор компании Даниэль Обайтек. «24 мая мы подписали соглашение с инвесторами. инвестиционная стоимость предприятия — 13,5 млрд злотых (3 млрд евро). В самое ближайшее время мы начнем строительство. По нашим планам, производство на предприятии должно начаться в 2025 году», — отметил Обайтек.

В первой декаде мая PKN Orlen направил в Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши заявку на поглощение госнефтегазовой компании Польши PGNIG, кроме того, Orlen уже консолидировал активы концерна Energa (генерация и распределение электричества) и подал заявку в Еврокомиссию о слиянии с нефтяной Grupa Lotos.

«Это будет не только мультиэнергетический концерн, но и энергетическо-химический. В динамично развивающемся мире, в эпоху появления новых видов топлива, источников энергии такому концерну не грозит кризис», — приводит regnum.ru слова министра государственных активов Польши Яцека Сасина.

Комплекс в Плоцке будет сооружен консорциумом южнокорейской компании Hyundai Engineering и испанской Tecnicas Reunidas. Объект займет территорию в 100 гектаров.

Дальнейшие санкции по «Северному потоку-2» контрпродуктивны — Байден

Введение санкций против газопровода «Северный поток-2» на данном этапе президент США Джо Байден назвал контрпродуктивным шагом для отношений с Европой, поскольку проект практически завершен, сообщает Bloomberg. «Газопровод почти полностью закончен. Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений», — сказал Байден накануне журналистам.

20 мая, напоминают «Известия», пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток-2», который завершен на 95%, практически невозможно. По ее словам, решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с Германией и глобальными факторами.

На днях Минфин США ввел санкции против 13 судов, работающих над завершением «Северного потока-2», и владеющих ими компаний. Под действие санкций попал в том числе трубоукладчик «Академик Черский». Также санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, «Коксохимтранса».

Решение Байдена о приостановке санкций против газопровода, считает немецкое издание Die Welt, было воспринято неверно, борьба вокруг проекта только усиливается. В посольстве США в Берлине заявили, что Байден отказался от санкций ради восстановления отношений с союзниками из Европы. При этом, как говорится в материале, американские власти могут в дальнейшем ужесточить рестрикции, так как в Госдепе призывают к «энергетической независимости» Европы.

«Северный поток-2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

БАЙДЕН НЕ МОЖЕТ РЕШАТЬ, ЧТО СЧИТАТЬ «ДЕМОКРАТИЕЙ»

ИВАН КРАСТЕВ

Председатель Центра либеральных стратегий (г. София), ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (г. Вена).

Прошедший год борьбы с пандемией сделал демократии и авторитарные режимы менее различимыми, чем прежде. Некоторые европейцы даже не уверены, что живут в демократии. Представление о том, что составляет демократическое управление, было искажено тем, что в умах людей царит страх и неопределённость. Новый авторитаризм выставляет себя не в качестве альтернативы демократии, а в качестве реальной демократии, где правит большинство.

Демократия лежит в нокдауне, но президент Байден говорит, что хочет дать достойный ответ. Он планирует созвать саммит демократий и мобилизовать широкую коалицию демократических правительств, чтобы сдержать дальнейшее усиление таких авторитарных держав, как Китай и Россия. Подобное решение выглядит разумным и находит отклик у прогрессивной части американских избирателей, поскольку многие американцы решительно настроены на то, чтобы исправить свою демократию, сделав её более справедливой и инклюзивной.

Но есть одна загвоздка: чтобы преуспеть в создании демократической коалиции против авторитарных держав, Соединённым Штатам нужно будет отказаться от своей монополии на определение демократий: какие страны следует считать «демократичными». Если они этого не сделают, то, в конце концов, получат коалицию, которая будет слишком ограниченной, чтобы служить стратегическим интересам Америки, либо которая выставит Вашингтон в крайне неприглядном свете, так что у него не получится оправдать своё лицемерие.

В докладе, опубликованном в марте, шведская исследовательская организация “V Dem” приходит к выводу, что «уровень демократии, имеющийся в распоряжении у среднестатистического жителя мира в 2020 г., упал до уровней 1990 года». По мнению V Dem, избранная автократия (политический режим, при котором демократия низводится до уровня ничем не сдерживаемой власти большинства) – сегодня наиболее распространённый тип правления. Яркими примерами являются Индия, Турция и Венгрия. Эти новые авторитарные режимы сильно отличаются от своих «родственников» времён холодной войны, которые часто были военизированными.

Однако они пересекают границы между демократией и авторитаризмом почти так же часто, как контрабандисты пересекают государственные границы.

Многие современные новые недемократии фактически являются бывшими демократиями. И во многих из этих стран граждане голосовали за авторитарных популистов именно в надежде сделать демократию работающей в их интересах. Люди, поддерживающие правительство в электоральных автократиях, таких как Индия и Венгрия, или электоральных демократиях, таких как Польша (страны, которые организации вроде “V Dem” или её американского прототипа “Freedom House” считают отступниками от демократических идеалов), будут настаивать, что живут в демократиях. По состоянию на январь процент индусов, доверявших премьер-министру Нарендре Моди, существенно превышал число американцев или европейцев, доверявших своим лидерам. Справедливости ради стоит отметить, что популярность г-на Моди существенно снизилась за последний месяц, когда COVID-19 катком прошёлся по Индии – во многом потому, что многие описывают действия правительства как самую вопиющую некомпетентность со времени обретения страной независимости.

Новый авторитаризм выставляет себя не в качестве альтернативы демократии, а в качестве реальной демократии, где правит большинство.

Концепция «отступления от демократии», которая так часто используется Государственным департаментом, ослепила многих в американском правительстве в отношении того, что простого континуума времён холодной войны с демократией на одном конце и авторитаризмом на другом конце уже недостаточно. «Отступничество» – понятие, введённое миссионерами для объяснения того, как недавно обращенные в христианство язычники «возвращаются к своим дохристианским обычаям и нравам» – скорее путает, чем что-то объясняет, поскольку для миссионеров отступники были хуже безбожников.

Либеральные демократии этого мира утратили монополию на определение того, что такое «демократия», не просто потому что новые авторитарные лидеры предъявляют все необходимые атрибуты демократии (они победили в результате свободных, хотя и не всегда честных выборов). Они её утратили также и потому, что, как показало исследование, недавно проведённое социологической организацией “Pew Research”, подавляющее большинство американцев и французов глубоко разочарованы своими политическими системами. Некоторые даже не уверены, что живут в демократии. Это также справедливо и для многих других европейских стран.

Что же случилось? Я подозреваю, что ответ отчасти следует искать в глобальном карантине и связанными с ним ограничениями, которые длятся уже год.

Представление о том, что составляет демократическое управление, было искажено тем, что в умах людей царит страх и неопределённость.

Прошедший год борьбы с пандемией во многих местах сделал демократии и авторитарные режимы менее различимыми, чем прежде. По типу режима невозможно предсказать, насколько хорошо или плохо государство будет реагировать на пандемию. Не только демократии типа Южной Кореи и Новой Зеландии, но и такие автократии, как Китай, успешно справляются с пандемией. По типу режима также нельзя предсказать, какие ограничения гражданских свобод введёт то или иное правительство или какую экономическую политику оно будет проводить. По словам политического философа Дэвида Рансимена, «при карантине демократии показывают, что у них общего с другими политическими режимами: здесь политика также нацелена на сохранение власти и порядка».

Стирание границ между демократиями и недемократиями имеет далеко идущие последствия, когда речь заходит о мировой политике. Если администрация Байдена будет руководствоваться рейтингами “Freedom House” или “V Dem”, то таким странам, как Индия, не место в этом альянсе. Однако, если Индия будет ориентирована на стратегические интересы Америки, тогда она обретёт важнейшее значение для любых попыток Запада сдерживать влияние Китая в Азии.

Так что у Вашингтона есть выбор. Ему придётся либо лицемерно притворяться, что ради сдерживания Китая страны, подобные Индии и Турции, должны считаться демократиями, либо риторически отсоединить свои усилия по сдерживанию Китая и России от попыток возрождения демократии в мире. Я предлагаю администрации Байдена избрать второй путь. В нашем мире, пропитанном социальными СМИ, лицемерие – главный порок. И, если легитимность демократических активистов исходит от их способности говорить правду власти, международная легитимность демократических правительств исходит из их способности говорить правду о власти.

The New York Times

Россия за регулирование ИТ-отрасли для своих и чужих

Государство однозначно будет регулировать рынок ИТ, но готово строить нормативную базу на основе саморегулирования и правил, которые выработают его участники. Регулирование коснется не только российских игроков ИТ-рынка, но и глобальных компаний, которые пока избегают его в силу транснационального характера ведения бизнеса.

Леонид Коник

Эти темы, наряду с другими, стали предметом обсуждения на закрытой встрече "IT-суббота без галстуков" с участием первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Мероприятие провел генеральный директор АНО "Диалог" Алексей Гореславский, который ранее был заместителем главы управления президента РФ по общественным проектам. Встреча состоялась 22 мая 2021 г. на площадке 25-го Российского Интернет Форума (РИФ).

По словам участников встречи, Сергей Кириенко открыто заявил, что государство не может пройти мимо регулирования ИТ-рынка - в силу его возросшего масштаба и значимости. При этом он отметил, что государство готово выстраивать нормативно-правовую базу на основе правил и договоренностей, которые участники рынка приняли по собственной инициативе. Сергей Кириенко признал, что государство почти всегда, вмешиваясь в специфический рынок, делает это топорнее, чем это могли бы сделать сами его игроки.

"В остальном мире все намного жестче, потому что темп внедрения необходимого регулирования очень высок, - сказал Сергей Кириенко. - Мы вынуждены устанавливать правила сразу во многих сферах, и здесь возникает ощущение: вот раньше не было такого правила, а теперь есть, значит, государство "жестит". Как от этого уйти? Выход в саморегулировании. Прекрасный пример - антипиратский меморандум. Ссылки на пиратский контент удаляются "Яндексом" по представлению правообладателей".

Этот меморандум правообладатели и операторы поисковых систем при посредничестве Роскомнадзора подписали 1 ноября 2018 г. (см. новость ComNews от 2 ноября 2018 г.). Подписи под ним поставили представители компаний Первый канал, ВГТРК, "СТС Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Национальная Медиа Группа", Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация по стимулированию оборота легального контента в сети интернет "Интернет-видео", "Яндекс", "Мэйл.Ру", "Рамблер Интернет Холдинг", "Руформ", "Кинопоиск". Уже на подписании возглавлявший тогда Роскомнадзор Александр Жаров заявил, что стороны, подписавшие меморандум, в дальнейшем намерены превратить положения этого документа в законопроект.

Такой законопроект уже появился: 27 января 2021 г. Роскомнадзор сообщил, что в развитие антипиратского меморандума на площадке Медиа-Коммуникационного союза разработан законопроект, который в настоящее время обсуждается с участием представителей отраслевого сообщества. "С принятием законопроекта отработанные за время действия меморандума механизмы борьбы с пиратским контентом распространятся и на компании, не подписавшие этот документ", - отметил тогда Роскомнадзор (см. новость ComNews от 27 января 2021 г.).

Сергей Кириенко подчеркнул, что такой закон явно будет комфортнее, чем нормативный акт, написанный далекими от рынка чиновниками: "И нам, попросту говоря, не придется заморачиваться, и для отрасли это документ, который она сама сформулировала".

Усиления регулирования нужно ждать не только российским ИТ-компаниям, но и глобальным интернет-корпорациям. Сергей Кириенко подчеркнул, что вопросы по взаимодействию с крупными транснациональными интернет-корпорациями существуют не только в России, но и в других странах, назвав законопроект о "приземлении" иностранных интернет-компаний и мерах воздействия за нарушение российского законодательства следствием складывающейся ситуации. Некоторые интернет-гиганты уже имеют офисы в Москве, но Сергей Кириенко посетовал, что часто при обращении с той или иной проблемой сотрудники этих офисов утверждают, что отвечают лишь за локальный рынок, и переадресовывают запрос в штаб-квартиру.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти "Google Россия" Марина Жунич попыталась оправдаться: "Россия входит в топ-3 стран по количеству обращений в Google с требованиями об удалении контента, и 93% этих просьб мы удовлетворяем - я понимаю, что хотелось бы все 100%. Но признания этого мы, к сожалению, не видим - а нам хотелось бы быть в России партнером с государством". При этом она пояснила, что московский офис Google не отвечает за вопросы, с которыми обычно обращается Роскомнадзор, но "24 часа в сутки находится на связи и передает запросы в американской офис".

Сергей Кириенко в ответ заметил, что наличие в России подразделения глобальной корпорации, которое формально не отвечает за действия материнской структуры, делает возможным исключительно "человеческие" взаимоотношения: "Вы захотите - сделаете, захотите - нет".

В середине мая 2021 г. группа депутатов и сенаторов, включая единоросса Александра Хинштейна, внесла в Госдуму законопроект, который в случае принятия обяжет зарубежных владельцев информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей создавать филиалы, представительства или российские юридические лица, которые "должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России" (см. новость ComNews от 14 мая 2021 г.). Его сразу стали называть законом "о приземлении иностранных ИТ-компаний".

Власти России интересует объем рекламных поступлений, которые получают международные интернет-компании в РФ. По словам Сергея Кириенко, для обеспечения прозрачности рынка был предложен закон о едином измерителе и закон об учете рекламы. "Сейчас невозможно точно сказать, какую долю на рынке занимает тот или иной сервис. А отсюда и антимонопольное регулирование, и налоги. А когда речь идет об экосистемах, мы не можем полагаться на самоотчеты платформ", - отметил он.

Министр цифрового развития и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев напомнил, что на площадках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и "Большой двадцатки" (G20) с прошлого года активно обсуждается введение национальных налогов для глобальных интернет-корпораций, и в июне 2021 г. ожидается принятие соответствующего решения.

Действительно, в документе ОЭСР от 30 марта 2021 г. On digital taxation, посвященном налогообложению цифровых компаний, выражается сожаление, что эта организация и G20 не смогли договориться о налогах по месту ведения бизнеса интернет-компаний еще в октябре 2020 г. В этом же документе указано, что Европейский парламент, Европейский совет и Еврокомиссия утвердят принципы взимания цифрового налога к июню 2021 г., а сам налог без возможности затягивания вопроса должен быть введен не позднее 1 января 2023 г. Как отметил Максут Шадаев, Россия активизируется в вопросах "приземления" глобальных интернет-компаний и их локального налогообложения с июля - после принятия решения ОЭСР.

РФ намеревалась вступить в ОЭСР с середины 2000-х гг. На 1163-й сессии Совета ОЭСР 30 ноября 2007 г. была принята дорожная карта присоединения Российской Федерации к конвенции об учреждении ОЭСР. Однако 13 марта 2014 г. Совет ОЭСР заявил о приостановлении процесса вступления России в эту организацию на неопределенный срок.

Ростехнадзор выявил нарушения промбезопасности на объектах Северстали

Ростехнадзор выявил нарушения промбезопасности на объектах Северстали. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Были проверены: цех улавливания химических продуктов КХП, цех ректификации сырого бензола КХП, цех коксовый КХП, площадка участка биохимической установки КХП, площадка главного корпуса ТЭЦ-ПВС, площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-ПВС, площадка главного корпуса ТЭЦ-ЭВС, площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-ЭВС, цех электросталеплавильный, участок транспортирования опасных веществ управления транспорта.

В ходе проверочных мероприятий было выявлено 459 нарушений обязательных требований промышленной безопасности, основные из которых: эксплуатация технических устройств осуществляется без продления срока службы; не выполняются в установленные сроки мероприятия, установленные экспертизами промышленной безопасности на технические устройства, здания и сооружения; техническое освидетельствование технических устройств проводится в нарушение установленных сроков.

По итогам проверки ПАО «Северсталь» выдано предписание по устранению выявленных нарушений обязательных требований. В отношении юридического лица и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ.

ПАО "Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии и Польше. Акции компании котируются на Московской Бирже, глобальные депозитарные расписки представлены на Лондонской фондовой бирже. Чистая прибыль Северстали по МСФО в I квартале 2021 года выросла в 10 раз до $721 млн. Выручка увеличилась на 27.5% до $2.22 млрд, показатель EBITDA – в 2.1 раза до $1.16 млрд, рентабельность EBITDA – до 52.4% с 31.9% годом ранее.

Стальное производство в Латинской Америке вышло на допандемический уровень

По данным Alacero, стальной рынок в Латинской Америке идет по пути регуляризации и вышел на допандемический уровень благодаря спросу, хотя риски от стального импорта сохраняются.

Рост спроса на сталь в регионе по-прежнему способствует росту производства стали, где производство проката до марта составляло 13,46 млн тонн, что на 6% выше, чем за тот же период 2020 года, и на 4,1% выше, чем за аналогичный период 2019 года.

Наблюдается рост трубного производства. Так, производство бесшовных труб выросло на 24,2% (96,7 тыс. тонн), за ними следуют длинные трубы с увеличением на 16,7% (2,45 млн тонн) и плоские трубы, производство которых увеличилось на 8,9% (2,16 млн тонн).

В феврале стальной импорт увеличился на 13,3% по сравнению с тем же месяцем 2020 года, но упал на 7,4% по сравнению с январем прошлого года; даже в этом случае он продолжал составлять 35% регионального потребления. Текущий месяц май может стать возможной точкой возобновления импорта с целью достижения уровней предыдущих лет. Правительствам стран региона следует внимательно следить за ситуацией, чтобы избежать внезапного роста производства, который отразится на региональном производстве.

Что касается экспорта, то в регионе было зарегистрировано сокращение из-за восстановления местного спроса.

«Важно обратить внимание на восстановление уровня местного производства до уровня спроса, так как это самый быстрый способ урегулировать ситуацию на рынке стали. Ожидается, что производство будет продолжать расти по мере того, как региональное потребление консолидируется, а торговый дефицит находится под контролем во второй половине года », - сказал Франсиско Леал, генеральный директор Alacero.

С другой стороны, информация Комитета по стали ОЭСР еще раз подтверждает, что проблема с производственными мощностями по производству стали в мире все еще существует, и что Латинская Америка не является частью этой проблемы. По данным комитета, «мировые мощности по производству необработанной стали в 2020 году увеличились на 38,1 млн т, или на 1,6%, несмотря на крайне плохие рыночные условия.

Выход из лабиринта

Известный архитектор Даниэль Либескинд объединяет и Запад, и Восток

Текст: Жанна Васильева

Даниэль Либескинд - один из самых известных сегодня архитекторов мира - родился в Польше, учился в Израиле, США, Англии. Получил профессиональное образование как музыкант, архитектор и историк архитектуры. Здания по его проектам построены в Берлине и Варшаве, Манчестере и Нью-Йорке, Сеуле и Гонконге, Оттаве и Брюсселе, Милане и Торонто… Предложенный им проект победил в конкурсе на строительство нового Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и мемориального комплекса погибшим 11 сентября 2001 года.

Но, наверное, самые известные его проекты связаны с музеями. Это Еврейский музей в Берлине, Имперский военный музей в Манчестере, новое здание для Королевского музея провинции Онтарио в Торонто, Музей искусств в Денвере, США, Военно-исторический музей в Дрездене и, если говорить о недавних завершенных проектах, здание частного Музея современного искусства в Вильнюсе.

Если вспомнить, что именно Даниэль Либескинд создавал пространство легендарной выставки "Москва - Берлин" в Берлине, то приглашение его фактически как сокуратора в совместный проект Третьяковской галереи и Государственных художественных собраний Дрездена, Альбертинума "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", выглядит продолжением традиции. О том, почему он, словно Дедал, выстроил лабиринт в Новой Третьяковке, где для него границы компромисса и почему он воспринимает Малевича как архитектора, Даниэль Либескинд рассказал "РГ".

Мы живем в трудное время в прагматичном мире. Актуален ли романтизм сегодня?

Даниэль Либескинд: Поиск свободы, мечта о ней в современном мире заложены в эпоху романтизма. Возможно, XIX столетие - самое важное для нас. Этот век - ключ к тому, какими мы стали. Ключ к нам самим. Он соединил технологии, политику, нашу идентичность, открытие природы. Он создал фундамент современности.

Мистические пейзажи Каспара Фридриха, живопись Александра Иванова, работы Карла Маркса о революции появляются примерно в одно время. Каким образом, мы не совсем понимаем сегодня. Мы не понимаем, потому что мы - результат той романтической эпохи. Мы все из нее вышли. Поэтому мечты о свободе романтиков так отзываются в нашем сердце. Думаю, люди откроют для себя очень много нового, когда придут на выставку. Она фиксирует очень важный момент.

А для вас были ли открытия на этой выставке?

Даниэль Либескинд: По крайней мере, одно для меня стало потрясением. Здесь я обнаружил, насколько близки русские и немецкие романтики, русские и немецкие мыслители. Если не смотреть на этикетки, непросто догадаться, русским или немецким художником написан тот или иной пейзаж. Каким-то таинственным образом их миры были очень близки по духу: их мир, идеи свободы, переживания схожи.

И, конечно, очень сильное впечатление оставляет центр лабиринта, где рядом сконцентрированы работы Карла Густава Каруса, Каспара Давида Фридриха и Александра Иванова, Алексея Венецианова. Для меня откровением оказалась перекличка мотивов, тем, сюжетов в их живописи …

Романтики мечтали о свободе, безграничности пространства. Но для выставки вы создали лабиринт, в котором надо искать выход. Чем обусловлено такое архитектурное решение?

Даниэль Либескинд: На мой взгляд, свобода - отнюдь не широкий открытый проспект. Свобода всегда борьба. И в наше время, и во времена романтизма. Она труднодоступна. Ее нельзя купить. Напряжение, заложенное в архитектуре выставки, дает посетителю возможность выбора пути, шанс самому исследовать пространство экспозиции с ее темами и работами разных художников. Думаю, нет противоречия между сложным комплексом лабиринта и его разрезами, дарующими чувство свободы. Оно позволяет доминировать над лабиринтом, в котором вы оказались.

Новая Третьяковка на Крымском Валу - модернистское здание, несущее память о конструктивизме начала ХХ века. Внутрь вы помещаете выставочное пространство в традициях деконструктивизма. Это противопоставление важно для вас?

Даниэль Либескинд: Важно в том смысле, что мы живем в другую эру. Догма универсального конструктивизма, если так можно выразиться, превалировала в эпоху модернизма. Она во многом предопределила то, как мы сегодня видим пространство, движение, свет и залы музея. Вероятно, это неизбежный импульс - движение к контрастной противоположности в здании, проект которого был создан в середине ХХ века.

Вы и архитектор, и профессиональный музыкант. Гофман называл музыку самым романтическим из искусств, потому что она имеет дело с бесконечностью. Архитектура - искусство ограничений. Как в вас уживаются эти противоречия?

Даниэль Либескинд: Оказавшись в центре пересечения "разрезов" лабиринта, вы увидите, что в конце проходов нет ни картин, ни скульптур. Там пустая стена. Это своего рода выход за границы выставки, если угодно - обещание продолжения. Иначе говоря, экспозиция обладает тем свойством музыкальности, которое Гофман связал с бесконечностью. Взгляд через разрезы в лабиринте - это взгляд, который не блокируется преградой.

Но, конечно, музыка очень важна. Любопытно, что мы очень хорошо знаем, музыку и литературу XIX века, как русскую, так и немецкую, но значительно хуже знакомы с живописью того времени. Мне хотелось бы открыть заново искусство того времени для зрителей. Показать важность русской живописи и картин немецких романтиков, показать, как много у них общего в мечте о свободе, в жажде понять реальность. Это важно не только для понимания прошлого, но и для сегодняшнего дня.

По-вашему, архитектура - искусство компромисса. А где границы этого компромисса?

Даниэль Либескинд: Если вы живете в демократическом обществе, вы должны идти на компромисс, потому что должны учитывать чужую точку зрения, не только свою. Это неизбежно. При создании архитектурного проекта, вообще чего-то значимого, должно быть ощущение целостности, единства проекта. И даже идя на компромисс, вы должны суметь сделать то, что считаете важным. Речь не о том, чтобы действовать, как персонаж в посредственной комедии положений. В этой несовершенной системе взаимовлияний разных мнений вы все равно несете ответственность - за создание проекта, который отвечает вашему замыслу.

Тут нет противоречия. Вы можете написать для себя музыкальное произведение, картину, стихотворение. Но в случае архитектуры вы имеете дело с публичным пространством. Даже если речь о частном доме, который виден с улицы. Поэтому изначально архитектура - политическое искусство. Греческое слово означает "права граждан". Архитектура - единственное искусство, которое является подлинно политическим, потому что основано на публичности. Поэтому она фантастически интересна и сложна.

Для вас важны ощущения человека внутри пространства, которое вы выстраиваете. Как соотносятся внутренний мир и внешний?

Даниэль Либескинд: Не думаю, что есть четкая линия раздела между внутренним и внешним миром. Мы не можем провести ее внутри нашей головы. Все связано - внутренний мир и внешний. Мы уже в мире. Это целостный мир. В этом мой подход как архитектора. Речь не о том, чтобы создать что-то для внутреннего или внешнего мира.

Вы создавали пространства для многих музеев. Что важнее всего для отношений музея, города, посетителей?

Даниэль Либескинд: Музеи глубинно связаны с творчеством. Именно потому, что у людей есть потребность в творчестве, они хотят видеть, узнавать, понимать новое. Музеи дают такую возможность. Но именно поэтому музеи не сводятся к общей формуле: все разложить по коробочкам и разделам. Речь о соответствии духу музея. Слово "музей" в греческом происходит от слова "музы". Мать муз - Мнемозина. Память - матерь муз. Для меня хороший музей - тот, который хранит память об этой давней связи с музами. В пространстве архитектуры, в свете здания что-то должно вдохновлять посетителей увидеть мир заново - как фантастически удивительное место, в котором нам дано жить.

Вы жили в трех разных странах - Польше, Германии, США. Вы чувствуете себя гражданином мира или для вас важно ощущение глубокой связи с традицией?

Даниэль Либескинд: Я не верю, что корни традиции - в почве, границах или крови. Мы принадлежим миру. Мы не выбираем, где нам родиться. В один прекрасный момент мы обнаруживаем себя в мире. И в этом красота мира. В этом смысле мы всегда в процессе перехода - из одного мира в другой. И - из одного места в другое. В этом движении пишется история человечества.

Мир - это дом. Вы можете найти его где угодно с другими людьми, разделяя любовь к семье, к месту, к будущему, к детям. Мы все здесь ограниченное время. Мы все путники. Мы не обладаем этим миром. Корни - это мистическая вещь. Корни человечества скорее духовные. И будущее человечества, вероятно, не сводится к разделительным линиям на контурной карте.

Конечно, мы испытываем глубокие чувства к месту, где родились. Я родился в Польше, польский был моим языком в детстве. И, конечно, я сохраняю к Польше привязанность. Вы рождаетесь и становитесь итальянцем, американцем, русским, немцем, поляком, евреем. Но, несмотря на все, что нас отличает друг от друга, люди связаны друг с другом. И, на мой взгляд, более важная вещь - солидарность с людьми во всем мире.

Актуальный сюжет

О русской традиции и "гении места".

Если говорить о "гении места", то какие ассоциации у вас связаны с Москвой?

Даниэль Либескинд: Москва - один из немногих знаковых городов мира, интересный, запоминающийся, полный жизни и богатый традициями. Это не просто комплекс отдельных замечательных зданий, этот город - единая ткань истории. Лет десять назад, на короткое время оказавшись в Москве, я пошел смотреть иконы Рублева. Быть в Москве и не увидеть Рублева - это невозможно.

Чем вас привлекает русская культура?

Даниэль Либескинд: С детства я люблю Пушкина. Я даже купил полное собрание сочинений Пушкина на русском. Мои родители говорили по-русски. В детстве я мог неплохо читать по-русски. Даже сегодня я могу сравнивать переводы Пушкина на английский с русским текстом. "Евгений Онегин" - одно из любимых произведений.

В целом русская литература, русская музыка, русская искусство и архитектура повлияли на меня очень основательно. Не думаю, что я был бы тем, кем я являюсь, если бы не был частью мира этой культуры.

Вы имеете в виду русскую архитектуру?

Даниэль Либескинд: Я считаю, что живописцы тоже могут быть архитекторами. Малевич, например. В России искусство, философия, архитектура всегда существовали в единой взаимосвязи. Они не были лишь отдельными дисциплинами. Все вместе они говорили о жизни. И в этом сила русской традиции - страсть к "живой жизни". На меня это оказало огромное влияние.

В суд пошли по-соседски

Чехия добилась решения о закрытии шахты в Польше

Текст: Ариадна Рокоссовская

Польша отказалась исполнять решение суда Европейского Союза о закрытии одной из крупнейших шахт страны по добыче бурого угля. Причина: судьи вынесли приговор, не считаясь с тем, что местные жители лишатся работы, а три миллиона польских домов - электричества.

С судебным иском против Варшавы выступила в конце февраля соседняя Чехия. Все дело в том, что шахта "Туров" в городе Богатыня находится практически на границе - в 15 километрах от крупного чешского города Либерец. Прага уже давно добивается от Варшавы запрета на расширение добычи угля на этой шахте, которая, по мнению чешской стороны, наносит серьезный ущерб экологии северных регионов Чехии. Поляки отвечают, что "Туров" - крупнейший работодатель и снабжает углем соседнюю электростанцию.

В случае закрытия этих предприятий, производящих 7 процентов потребляемой в Польше электроэнергии, работу потеряют около пяти тысяч человек. Поэтому, несмотря на тлеющий конфликт, поляки без консультаций с чешской стороной продлили разрешение на добычу угля до 2026 года. Последовавшие за этим польско-чешские консультации ни к чему не привели, и чехи пожаловались в суд Европейского Союза. В поданном 26 февраля иске говорится о том, что загрязнение воздуха и подземных вод в районе Турова представляет реальную угрозу здоровью жителей Чехии.

"Иск против другого государства - члена Евросоюза - это крайняя мера. В истории ЕС такое случалось от силы несколько раз. Но этот шаг необходим для защиты наших граждан, поскольку Польша до сих пор не выполнила предъявленные нами требования в отношении защиты окружающей среды", - пояснял глава минприроды Рихард Брабец. Одновременно с иском чехи попросили суд о применении временных мер - немедленной приостановке деятельности шахты - до рассмотрения существа дела. И суд с этим требованием согласился.

В Польше такой вердикт вызвал эффект разорвавшейся бомбы. "Шахты не закрывают на время. Это необратимый процесс. То есть мы должны полностью закрыть шахту, закрыть электростанцию и лишить жизни целый регион!" - возмущалась евродепутат от Польши Анна Залевская. А премьер Матеуш Моравецкий предупредил, что "правительство не собирается предпринимать действия, угрожающие энергетической безопасности Польши". Теперь, по информации экспертов газеты Dziennik Gazeta Prawna, у польских властей осталось два варианта: договориться с руководством Чехии о мировом соглашении или начать судебную тяжбу с Евросоюзом.

Польша уже имеет опыт неисполнения решений Европейского суда. В августе 2017 года Еврокомиссия подала иск против Варшавы из-за масштабных санитарных вырубок деревьев в Беловежской пуще. По мнению европейских чиновников, Польша нарушила директиву ЕС "Об охране естественных мест обитания и дикой фауны и флоры". Судьи обязали польские власти приостановить работы, но, судя по данным, полученным со спутников, вырубки приостановлены не были.

Европейский бумеранг

Два случая: в небе Австрии и Беларуси

Текст: Алексей Чуриков

Реакция на случай в небе над Беларусью напомнила о том, что произошло в австрийском небе в 2013 году. В воскресенье в Минске из-за информации об угрозе взрыва совершил посадку самолет авиакомпании Ryanair с летевшими из Афин в Вильнюс 123 пассажирами. Согласно официальной информации белорусской стороны, экипаж авиалайнера после получения соответствующего предупреждения от диспетчеров принял самостоятельное решение о посадке в столичном аэропорту Беларуси.