Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Белорусский фронт

борьба за Беларусь — это борьба за Европу, которая в период коронавируса переживает грандиозный кризис

Александр Проханов

Что происходит в Белоруссии? Почитайте сообщения информационных агентств, познакомьтесь с содержанием бесчисленных блогов, услышьте высказывания высокопоставленных лиц, послушайте самого Лукашенко. И у вас голова пойдёт кругом. Противоречивость суждений, абсурдность выводов, непоследовательность позиций, океан недостоверной информации, в которой невозможно обнаружить истину, как невозможно обнаружить лодку среди грохочущего океана.

Как понять белорусские события? Народная революция, заговор спецслужб, деятельность иностранных разведок? Бессмысленно давать ответы на эти вопросы. Ответ на вопрос: "Что происходит в Белоруссии?" — лежит в геополитике.

Маленькая Беларусь в центре Европы — это шарнир, вокруг которого вращаются огромные массивы явлений. И борьба за Беларусь — это борьба за Европу, которая в период коронавируса переживает грандиозный кризис. Что очевидно? Очевидно то, что Россия ни под каким предлогом не может потерять Белоруссию. Это наш стратегический союзник. Русские силовики не могут примириться с потерей военных баз, одна из которых фиксирует стратегические ракетные пуски противника на другой половине земли, а другая мощными антеннами устанавливает сверхдлинноволновую связь с российскими подводными лодками в мировом океане. Только Лукашенко обеспечит России сбережение баз.

Если место Лукашенко займут экзальтированные дамы, жёны оппозиционных мужей, то эти базы будут ликвидированы или переданы в руки стратегических противников нашей страны. Российские генералы никогда не смирятся с потерей этих баз, что означало бы резкое снижение обороноспособности России. Поэтому они безоговорочно поддерживают Лукашенко и стабильную Беларусь.

В сохранении стабильной Белоруссии, а значит — Лукашенко, заинтересованы наши сырьевые монополии, для которых Белоруссия является мощным открытым транзитом в Европу. Если захлопнется последнее малое оконце России в Европу, если будет восстановлен блокирующий Россию черноморско-балтийский кордон, порвётся множество коммуникаций, торговых и хозяйственных связей. Поэтому русские заинтересованы в сбережении Лукашенко.

Российский олигархат, который ещё со времён Березовского зарился на белорусские ценности: белорусские заводы, белорусские рудники, белорусские земли, — мечтает отхватить этот лакомый кусок. И сделать то, что они сделали со всей Россией: уничтожить централизм Лукашенко, снять все барьеры со свирепой приватизации, превратить белорусский народ в послушное стадо, вымаливающее у новых хозяев крохи для поддержания жизни. Олигархические силы не заинтересованы в стабильной Белорусии, не заинтересованы в Лукашенко.

Как смотрит Европа на нынешние события в Белоруссии? Европа не едина. Франция, Макрон видят, к чему приводит ослабление государственной власти, ослабление силовиков, которые допускают уличные беспорядки, что то и дело превращают Париж в огромную мусорную свалку с горящими автомобильными шинами и разбитыми витринами магазинов.

Германия, как никто другой, заинтересована в стабильной Белоруссии, заинтересована в Лукашенко. Германия боится общеевропейского и внутригерманского хаоса, она сделает всё, чтобы сегодняшний конфликт в Белоруссии был урегулирован, а Лукашенко — сохранён. Партнёрские отношения Путина и Меркель позволяют предполагать, что Германия хочет видеть Белоруссию целостным и сильным союзником России.

Польша в своём самонадеянном желании возглавить Европейский союз непрерывно усиливает свою вражду с Россией, она заинтересована в том, чтобы отколоть Беларусь от России, ослабить Россию, задушить её в черноморско-балтийском мешке. Украина, враждующая с Россией, обвиняющая Россию в агрессии, заинтересована в её ослаблении, заинтересована в том, чтобы оторвать Беларусь от России, лишить Россию стратегического союзника. Для Америки Беларусь слишком мала и слишком далека, похоже, что в Америке происходит своя Беларусь, нарастает свой хаос. И стабилизация американской жизни — это насущная проблема выживания Америки как мировой сверхдержавы.

Из этого следует, что Россия, проглотив многие мелкие и большие обиды, нанесённые ей Лукашенко, сделает всё, чтобы сохранить его у власти и сберечь Белоруссию как драгоценного союзника России. Россия рассматривала и будет рассматривать Беларусь как западную линию фронта, на которой в течение многих лет западные антироссийские силы ведут наступление: наступление на Брест, на линию Сталина, на Смоленск, на Волоколамск и на Москву.

Нарушение свободы собраний, нарушение прав журналистов, жёсткое, подчас жестокое обращение белорусских силовиков с журналистами — вот главный моральный упрёк, который выдвигается против Лукашенко, вот за что его нарекают кровавым палачом Европы. Для либералов журналисты — это священные жрецы свободы и демократии, они неприкосновенны, посягнувший на свободу журналистов является стратегическим врагом на веки веков. Какая это отвратительная ложь! Большинство журналистов не обладают никакой свободой, а служат тем хозяевам, которые их нанимают и платят им. Если это военные журналисты, они идут в рядах воюющей армии, несут потери и выполняют информационные задания, которые даёт им Генеральный штаб. Если это журналисты крупнейших мировых информационных агентств, они выполняют задания и волю этих агентств, в том числе готовы клеветать, идут на подделки, чтобы решить крупные стратегические информационные задачи, поставленные хозяевами этих корпораций. Есть третья категория журналистов, которые не имеют хозяев, а добывают сведения для того, чтобы дороже их продать любой стороне, — той, которая больше заплатит. Это аморальные журналисты, торгующие смертями и жизнями. Вам жалко тех журналистов, что не выполняют правила игры и суются в зоны, где их не ждали, где они могут причинить вред, где они могут своей информацией повредить военно-стратегическим операциям, что приведёт к гибели множества вам не известных им людей? Журналисты — не священная элита, их жизнь не дороже жизней рядового солдата и силовика.

Во время первой чеченской, когда завершался бесславный уход русских войск из Грозного, и в город вступали отряды Басаева, группа российских журналистов попала в чеченское окружение. Эти прочеченски настроенные журналисты в течение войны своими перьями, своими телекамерами и кинескопами стреляли в спину истекающим кровью российским войскам. Командование послало солдат вытаскивать их из окружения. Солдаты, выполняя приказ, шли на прорыв, теряли своих товарищей, но вытащили журналистов из западни. Те остались целы и невредимы, но погибло несколько российских солдат. Причём спасённые журналисты, оправившись от испуга и страха, вернувшись в свои конторы, продолжали поносить армию самыми чёрными и страшными словами.

Отвратительны те журналисты, которые считают себя небожителями. Прекрасны те журналисты, которые считают себя чернорабочими войны, чернорабочими обыденной жизни.

Когда мне доводилось бывать в горячих точках, я был там не только с диктофоном и фотоаппаратом — при мне всегда был автомат. Я считал аморальным отвлекать на свою охрану действующих солдат, которые уносили свои автоматы с поля боя, чтобы заслонять ими меня, журналиста. Журналист должен уметь защищать себя с оружием в руках, отстреливаться от нападающих на него врагов, а если придёт час беды, то и застрелиться.

Сегодня Белоруссия превратилась в прифронтовое государство. Не дать этому фронту подойти к Москве!

Игры с паспортом: как израильтяне летают в Европу без тестов на ковид

Каждый пятый гражданин Израиля имеет двойное, а то и тройное гражданство, а потому может пересекать европейские границы без хлопот.

Популярный израильский блогер Александр Лапшин рассказал, как ловко его соотечественники обходят карантинные препятствия. Известно, что гражданам Израиля были недавно разрешены полеты в три страны - Грецию, Болгарию и Хорватию. Можно летать еще в несколько, в том числе Турция, Украина, США, Венгрия, Германия, Австрия, Великобритания и другие, но вернувшиеся оттуда подвергаются двухнедельному карантину.

Однако все эти правила меркнут перед простым фактом: у 20% граждан Израиля имеется два-три гражданства, поскольку эту страну населяют в основном иммигранты. Лапшин пишет, что в одной семье можно легко обнаружить паспорта не только Израиля, но и Румынии, Польши и Америки...

То есть открытие границ состоялось по сути только для тех, кто не обладает двойным гражданством и не может полететь в Грецию, как француз или румын, то есть член Евросоюза...

Для открытых стран действует правило: все туристы должны обзавестись справкой об отсутствии ковида, выданной за 48 (Хорватия) -72 часов (Греция и Болгария) до момента вылета.

В реальности происходит вот что: первый же рейс в Афины вылетел в воскресенье, но в выходные никто тесты не делает, а если сделать в пятницу, то результат в выходные вам не пришлют – некому.

В результате 16 пассажиров, приехавших без справок (хотя и сделавших тесты), улететь не смогли... Ни убеждения, ни скандал, ни слезы - не помогли Зато около сотни остальных пассажиров улетели без хлопот, они взяли с собой европейские паспорта, а потому никаких тестов им делать было не нужно. А те, у кого двойного гражданства не оказалось, просто подделали справки – в фотошопе это сделать очень легко.

Политолог Маркелов: "Женщины в белом отрабатывают в Белоруссии западный сценарий"

«Женщины в белом» с цветочками в руках – это не спонтанный протест, а хорошо организованная акция, финансируемая Госдепартаментом США. Такого мнения придерживается политолог Сергей Маркелов.

Отличительной особенностью протестов в Белоруссии является присутствие на них женщин, одетых во все белое и якобы протестующих против жестоких действий местных силовиков, заявил НИ Сергей Маркелов.

Ранее «дамы в белом» были замечены на антиправительственных митингах в Никарагуа, Венесуэле, на Кубе и даже в суданском Хартуме.

По словам политолога, сегодня в Белоруссии мы наблюдаем сценарий по отстранению от власти президента Лукашенко, неоднократно апробированный в других странах. При этом протесты подогреваются из Польши, Прибалтики и Украины, подчеркивает Маркелов.

Выходя на улицы белорусских городов с цветами в руках, «женщины в белом» никак не могут повлиять на политическую обстановку в стране. Их задача в другом – в создании информационного повода и привлечения внимания к протестным акциям представителей западной прессы.

Действия «Женщин в белом» - это вторичные пропагандистские акции, но они также важны для раскачивания обстановки в стране, поясняет политолог.

Для продвижения сценария свержения действующего президента Белоруссии необходимо ежедневно поддерживать напряжение протеста, создавая все новые инфоповоды. Этим и занимаются «дамы в белом», действия которых координируют специально обученные люди.

Более 80% участников антиправительственных акций - натренированные люди, которых специально готовили для организации массовых беспорядков и провокаций, заявляет Сергей Маркелов.

Использование отработанных технологий цветных революций, в том числе и движения «Женщины в белом», свидетельствует о том, что Соединенные Штаты намерены поставить во главе Белоруссии более лояльного человека.

Строительство перемычки между белорусскими НПЗ позволит получать нефть из Польши и Украины

Строительство перемычки между белорусскими нефтеперерабатывающими заводами начнется в октябре и завершится к 2023 году.

Об этом сообщил сегодня гендиректор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко после совещания по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса у президента Беларуси Александра Лукашенко.

По словам Олега Борисенко, перемычка будет состоять из 12 частей, сейчас завершаются проектные работы по первой части. Ее возведение начнется в октябре. К 2023 году объект будет полностью построен. «Девять частей линейных и три насосные», – пояснил директор ОАО.

Перемычка между НПЗ позволит «Нафтану» получать нефть не только из России, но и из Польши и Украины. «То есть мы будем независимыми по получению нефти. Кроме того, мы сможем готовить заводам смесь нефти из различных сортов», – отметил Олег Борисенко.

Сон Святогора

о романе «Земля» Михаила Елизарова

Георгий Судовцев

"В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься"

Быт. 3:19

Нет, даже не так. "Въ начал? сотвори Богъ небо и землю". И только потом — человека на земле, из земли. С тех пор люди и земля неразрывно связаны друг с другом. Не только силой гравитации. Есть ещё понятие "родная земля". Не у каждого. Не у всех.

В русской культуре оно есть. И понятие "земли" для нас — не двумерно-плоскостное и даже не статичное. Это — не территория, не вещь, не почва, а самостоятельный и самоорганизующийся процесс, своего рода живое и включённое в наше бытие существо. Та самая "Мать Сыра Земля" из былин и сказок, которая, словно детей, объединяет семьи в общины, а общины — в народ. Всякий русский — брат другого русского (и нерусского тоже) через общую землю. Русскую землю.

"О, Руськая земле! Уже за шеломянемъ еси!" Земля-мать, земля-кормилица, земля-ратница… Которая защищает нас, но и сама нуждается в нашей защите. "Стоять за землю русскую!" — этот императив красной нитью проходит через всю историю нашего народа, нашего государства, сплетается с русским Словом, с русской Правдой, создавая русский Лад, русский Мир. Вслушайтесь, как процветает смыслами корень слова "земля": "земляной", "земельный", "земский", "земной"…

Поэтому, в некотором смысле, наша история — это наша география, и ни один правитель, который терял русские земли, не был принят и признан народной памятью. Да и жизнь свою завершал, как правило, плохо… И "лишней" земли у нас не бывает и быть не может, как не бывает у нормального человека "лишней" головы, руки или ноги.

Украина "от Сяну до Дону", Польша "от можа до можа" и прочие, более далекие от нас примеры, вплоть до американского Manifest Destiny, которые рассматривают землю, прежде всего, как объект собственности, через призму права владения, — это, как любят там говорить, совсем другое. Слова о том, что "границы России нигде не заканчиваются", в этой системе координат выглядят как преступное посягательство на чужую "законную" собственность. А в наших глазах все эти "законники"-завоеватели — те, кто стремится поработить и продать собственную или чужую мать. Понять друг друга невозможно…

Всё это — к тому, что, назвав свой роман "Земля", Михаил Елизаров, словно былинный богатырь Святогор, взялся за непосильную ношу: "суму перемётную с тягой земною". Даже в мире искусства "квантово спутанную" не столько с натуралистичным "La Terre" Эмиля Золя, сколько с фильмом Александра Довженко "Земля" 1930 года, признанным одним из последних шедевров "Великого Немого" кинематографа. Там главная героиня — живая, цветущая, плодородная, торжествующая над любой смертью, которую она "просто" вбирает в себя, давая взамен всё новые и новые жизни.

А роман Елизарова, вернее — пока не законченный роман, а его заявленная первая часть, удостоенная литературной премии "Национальный бестселлер" 2020 года, — представляет собой весьма впечатляющее явление. Хотя и вряд ли пригодное для школьной программы по русской литературе. Начинается "Земля" едва ли не как "главная книга", opus magnum автора, и выверенное обаяние его незаурядного писательского таланта, в котором свежесть образов сочетается с чёткими связующими их линиями уже опытного мастера слова, окутывает читателя с первых страниц и ведёт за собой достаточно долго. Но на каком-то рубеже — лично у меня это случилось где-то на переходе от половины к последней трети весьма объёмного текста — внезапно ощущаешь, что повествование превратилось, говоря словами одного из персонажей "Земли", в "просто кладезь обсценного фольклора", то есть из пространства литературы провалилось в пространство беллетристики.

Возможно, движение от почти классического "романа воспитания" через "порнобоевик" в духе "святых 90-х" (про них в романе и речь), а далее — в некий "мистический астрал" с "иерархической инициацией" главного героя, вполне соответствует замыслу автора. Но при этом возникает такое "сопротивление материала", сладить с которым практически нереально. Возвращаясь к упомянутой выше былине о Святогоре, пока на 35 авторских листах премированного текста Михаил Елизаров смог "только дух под сумочкой пропустить", а уже увяз по колени. В земле, в слове, в любви, в смерти… Тут уж можно начать и сквернословить, "как не в себя". Но "так оно не работает", и приёмы "18+" — они, может, и "в кассу", но немного "мимо цели".

Разумеется, сам елизаровский роман — вовсе не о смерти, как вполне объяснимо (близкая же, "родная" тема) увиделось многим литкритикам. И он — вовсе не "первое в русской литературе масштабное осмысление русского танатоса" (здесь не только можно, но и нужно вычеркнуть одно лишнее, на ваш взгляд, определение "русский"). О смерти никто из людей: ни русских, ни нерусских, — за долгие тысячи лет ничего ни сказать, ни написать не смог. Даже из тех, кто вроде бы заглядывал ТУДА и на время возвращался/отпускался ОБРАТНО. Египетская и тибетская "Книги мёртвых", священные книги нынешних мировых религий говорят о загробном мире от имени неких сверхъестественных высших существ. Роман Елизарова — о жизни людей возле смерти, в присутствии смерти, в движении к смерти. Но — о жизни на земле (пусть даже земля в глазах его героев — прежде всего, место для кладбища, а "чем ближе к кладбищу, тем дальше от смерти").

"Кладбище — такая же Родина, как и Россия, и возможно, самая главная Родина, ведь близких, по большому счёту, хоронят не в землю, а дома". "Мы ежедневно исчезаем в наших мертвецах, умираем в них. Чем больше было излучения, тем горше ощущение потери, ведь хороним не покойника (его по метафизическому счёту невозможно похоронить, он уже по другую сторону реальности), а самих себя". Сентенций подобного рода с какого-то момента в елизаровском романе появляется много. Даже чересчур много. Одна из татуировок, выбитых на теле пока главной, как ни крути, героини романа гласит "Песок покрывает снег", и эта фраза якобы нарушает причинно-следственные связи здешнего мира, тем самым отрицая и Бога как первопричину всего сущего. Но ведь само это словосочетание пишется, читается и произносится (речь имеет векторную, а не скалярную природу!), и выпускник филологического факультета Харьковского некогда госуниверситета имени А.М.Горького, а ныне — нацуниверситета ("нацуня") имени В.Н.Каразина, наверняка прекрасно знает, что в конструкциях такого рода на русском языке подлежащее предшествует сказуемому, а сказуемое — дополнению. Но специально "держит дистанцию" между автором и героями романа, превращая эту фразу в важный сюжетный ход, своего рода пароль для "своих", "думающих о смерти". И более-менее успешно монетизирующих причастность к "кладбищенскому бизнесу"…

Конечно, на фоне общего печального состояния нынешней отечественной словесности, где не то, что литература, а нормальная беллетристика выглядит редкой птицей ("редкая птица-тройка долетит до середины Днепра"), rara avis, сама попытка такого рода, предпринятая Михаилом Елизаровым, заслуживает и внимания, и уважения. Пусть — "Прилетали Эрос и Танатос, / щебетали каждый о своём…" Поэта, написавшего эти незамысловатые вроде бы строки, уже нет в живых. И умер он далеко от той земли, на которой родился и вырос. И трудно сказать, была ли она у него, "родная земля".

У Михаила Елизарова, несомненно, есть и родная земля, и родное Слово, которые он сумел соединить, преодолев центробежные силы андеграунда (хотя по отношению к Земле она — скорее центростремительная) и эмиграции. Но "Бог не в силе, а в правде". И в любви, "что движет солнце и светила", если верить Данте, тоже вроде бы знавшему толк в загробном мире. Что было не по силам самому могучему богатырю Святогору, который горы сворачивал на своём пути, легко давалось пахарю Микуле Селяниновичу, связанному как раз с жизненными, а не смертными силами земли… "И предоставьте мёртвым погребать своих мертвецов", — неразрывно связано с Тем, Кто "смертию смерть поправ"…

Впрочем, даже со Святогором не всё так плохо. По ряду версий этого былинного цикла, богатырь-великан, которого "не могла держать земля", ушёл не в смерть, а в сон, просыпаясь, чтобы дать советы и помощь другим богатырям, когда на Русскую землю приходила беда.

По какому пути пойдёт (и пойдёт ли?) Михаил Елизаров дальше — вопрос не только его личного свободного выбора (в любом случае — свободного, ибо "вольному воля, спасённому Рай"). Это ещё и вопрос общего народного выбора, состоящего из множества таких вот личных выборов. Которые в большинстве своём остаются невидимы и неслышимы. В отличие от облечённого в слово, а потому видимого и слышимого выбора писателя.

Хата с краю

Запад поддерживает белорусские протесты только на словах

Илья Титов

Мы живём в обществе, чьи информационные потоки формируются по принципам рыночной экономики. Спрос публики на "чернуху", насилие, солёные подробности известных событий и новые стороны знакомых явлений рождает гигантские рейтинги программ и публикаций с подобным контентом. Ещё недавно телезрители жадно глотали новые кадры гонконгских протестов, пользователи Сети с упоением вглядывались в снимки мятежей в Ливане, Эквадоре и Чили, а читатели бумажной прессы не могли оторваться от описаний беспорядков в Миннеаполисе, перекинувшихся на все США. Но к середине лета освещение этих беспорядков пошло на спад, что вовсе не касается самих беспорядков. "Антифа" оккупировали Портленд, хипстеры и бандиты заняли Сиэтл, но западные масс-медиа обходят эти события стороной. Иные склонны видеть в этом заговор, но ответ, похоже, намного проще — публика просто пресытилась видами столкновений толп демонстрантов и рядов полиции, картинами многотысячных протестов и горящих автомобилей.

Поэтому упования белорусских оппозиционеров, строивших многие элементы своего протеста на традиционном обращении к Западу, оказались иллюзией.

Самые яркие образы этого протеста поначалу прошли совершенно незамеченными в западных СМИ. Оперативные сводки с места событий сводились к сухому перечислению имён и действий. Только через несколько дней после самых яростных столкновений самые авторитетные западные массмедиа "проснулись" и, лениво следуя заявлениям официальных лиц, взялись давать аналитические материалы по мотивам белорусских протестов. Так, Financial Times назвала происходящее "борьбой последнего диктатора Европы за выживание". Основной мыслью материала было то, что у охваченной мятежом страны предпосылок к улучшению нет, поскольку вся экономическая и политическая система Белоруссии благодаря Лукашенко "завязана" на Россию. Более того, в тексте присутствовал и скепсис по отношению к лидерам оппозиции. Светлане Тихановской и другим видным деятелям протеста была отведена роль декораций, а в фокусе внимания находился "диктатор" Лукашенко и противостоящие ему граждане страны. Несколько историй избитых протестующих сопровождались собранной некими мутными международными организациями статистикой, согласно которой лишь три страны "постсоветского пространства" после 1991 года стали жить свободнее, а Белоруссия в этом "рейтинге свободы" вообще оказалась где-то рядом с Туркменистаном. Основной посыл был таков: диктатура — это плохо, а демократия — это хорошо. Удивительная глубина данной мысли весьма органично сочеталась с рассказами о жестокости разгона массовых выступлений. Подобная риторика слабо соотносится с безучастными рассказами Financial Times и выглядит нацеленной на американский внутренний "рынок общественного мнения", где уже долго продвигается тезис о том, что Трамп — диктатор, не терпящий свободы выражения мнений. Понимание авторами или, тем более, читателями политической ситуации в Белоруссии или хотя бы знание того, где находится эта страна, совершенно лишнее для усвоения главной мысли текста.

Куда интереснее себя повёл портал Politico. Там под рубрикой "Мнения" вышел текст Кейра Джайлса, эксперта по России британского Института международных отношений (Чатэм-хаус). Джайлс признал, что Лукашенко — вовсе не такой пророссийский, каким его привыкли представлять на Западе. Более того, по мнению автора, он долгие годы "умело балансировал между Россией и Европой". Откуда следует, что любые шаги Европы по перехвату протеста будут толкать Лукашенко в объятия Москвы. А это, в свою очередь, может привести к повторению "сценария Крыма или Сирии" и к усилению позиций России. Оставим за скобками компетентность эксперта, ставящего знак равенства между событиями в Крыму и в Сирии, простим ему предвзятость, так свойственную западным политологам. Вокруг угрозы военного вмешательства России в белорусские события строится значительная часть текста — ведь слишком явная поддержка Лукашенко Европой может, опять же, не понравиться Москве. В мирке, который пытается выстроить Джайлс перед своими читателями, любое действие Европы приведёт к ухудшению ситуации, а бездействие — тем паче, ведь безразличие Брюсселя к произволу белорусских властей рушит принципы демократии и европейской солидарности. Очень актуальное замечание, особенно в свете "Брекзита". Но Брюссель буквально на следующий день проснулся — из столицы единой Европы и из других евростолиц потоком пошли "решительные осуждения" белорусского режима, "выражения поддержки" протестующим (опять же, "вишенкой на торте" стало подключение Макрона, ещё недавно давившего протесты "жёлтых жилетов"). Тем не менее, было видно, что кроме руководителей таких европейских "сверхдержав", как Латвия, Литва и Польша, никому до происходящего в Белоруссии особо дела нет.

Бен Нортон, автор левого издания Grayzone видит причину нелюбви Запада к Лукашенко в том, что только Лукашенко сохранил в своей политике элементы советского социализма. Нортон долго перечисляет социальные блага, которыми пользуются жители Белоруссии, но почему-то ни слова не говорит о том, на чьи деньги бедная страна, имеющая нормальные отношения только с Россией, "покупает" себе социализм. С другого края западного политического спектра Нортону вторит известный американский нацист Ричард Спенсер. В данном случае определение "нацист" — вовсе не политическая метафора впечатлительных демократов американского разлива из университетских кампусов. Спенсер действительно устраивал факельные шествия и делал публичные заявления, достойные немецких "наци". Так вот, этот персонаж высказался в том духе, что "цветная революция" в Белоруссии затеяна лишь для того, чтобы уничтожить очередной бастион традиционных ценностей…

На волне протестов по российским, украинским и белорусским медиаресурсам прошла новость о том, что сам — представьте себе! — Чак Норрис поддержал белорусский протест. Оказалось, кому-то есть дело до полузабытого всеми актёра дешёвых боевиков из 80-х годов прошлого века. Оппозиционеры начали раскручивать эту тему, а потом оказалось, что видео, на котором старый уже Чак призывает Лукашенко уйти, является результатом работы сайта Cameo, где за 300 долларов знаменитости готовы наговорить любой заранее написанный текст — и эта "трёхгрошовая сенсация" быстро сдулась.

Но она весьма показательна в том смысле, что западные лидеры напоминают былого "крутого Уокера", отделываясь от громкого инфоповода — восстания масс в самом центре Европы — дежурными формулировками и серыми заявлениями. Мол, да, фальсификация выборов — это плохо. И да, жёсткий разгон демонстрантов, задержания журналистов и преследования оппонентов — ещё хуже. И мы не признаём итоги выборов. Но всё это звучит как-то отстранённо, а за всеми правильными фразами явственно проступает иное: "Идите лесом, у нас и своих проблем хватает". И это — сущая правда. У кого-то на носу выборы, кого-то топит оппозиция, у кого-то страна до сих пор не перестала бунтовать… Белорусская оппозиция, которая рассчитывала на свой "звёздный час", его так и не получила — ведь в 2020 году мало что может кого-то удивить.

Сегодня — плохо, но это хорошо

потому что дальше может быть хуже

Шамиль Султанов

То, что происходит сейчас в Беларуси, — пока первый в Европе управляемый гибридный кризис, происходящий на фоне длящейся пандемии, резко снизившихся цен на нефть, всё более надвигающегося глобального экономического кризиса и роста тотальной внешнеполитической неопределённости.

Ключевой вопрос — кому выгоден, с точки зрения Realpolitiks, этот разгорающийся конфликт в рамках большой глобальной геополитической игры? Но один стратегический результат уже совершенно ясен: в любом случае Беларусь обязательно ослабеет.

Важнейший компонент долгосрочной евразийской стратегии военно-разведывательного комплекса (ВРК) США заключается в том, чтобы существенно усилить геополитическое влияние Польши: и как противовес России с Германией, и как существенное препятствие для потенциального германо-российского сближения в будущем. Для Вашингтона именно Польша становится всё более привилегированным (после Британии) союзником в Европе. Быстрорастущее и разностороннее взаимодействие польских и американских разведслужб, недавнее решение о перемещении части американских вооружённых сил из Германии в Польшу — только подтверждение этого тезиса.

Главное направление такого польского геополитического усиления — формирование негласной антироссийской коалиции, включающей в себя ряд восточноевропейских стран и бывших республик Советского Союза. Поэтому главную роль в управлении нынешним белорусским кризисом играет не Прага, а именно Варшава. Как и в случае с Украиной, возможное отдаление Беларуси от России должно форсированно привести её в зону влияния не Германии, а именно Польши.

Причём офицеры противника, которые работают над нынешней ситуацией, стремятся к тому, чтобы любой вариант разрешения белорусского кризиса в долгосрочном плане негативно сказался на российских национальных интересах. Своего рода вариант тотального цугцванга!

Разгорающийся конфликт в Беларуси используется и для продолжения важнейшей стратегии Вашингтона по окружению России цепью взаимодействующих горячих или как бы замороженных региональных конфликтов и кризисных точек, которые позволяют оказывать управляющее воздействие на Москву, избегая "горячей" стадии в большой гибридной войне. Эта цепь включает в себя армяно-азербайджанское силовое противостояние, продолжающийся кризис в отношениях между Россией и Грузией, треугольник Молдова — Москва — Приднестровье, кризисное силовое противостояние между Москвой и Киевом на Украине. Добавьте к этому взрывоопасную ситуацию, которая складывается в Центральной Азии: прежде всего, в Таджикистане, и на границах Туркменистана и Афганистана, — плюс геополитическая ловушка в Сирии, которую организовал Москве американский ВРК. Если режим Лукашенко не устоит, то Беларусь неминуемо превратится в следующее важное звено в этой системе окружения России. И тогда вполне логично можно прогнозировать, что следующей целью американского "Deep state" станет управляемая дестабилизация Казахстана. Вполне возможно, этот процесс начнётся уже зимой-весной следующего 2021 года.

Главная задача формирования такой конфликтной цепи вокруг России заключается в том, чтобы не допустить дальнейшего сближения Москвы с Пекином на антиамериканской основе. Более того, эту цепь Вашингтон может более активно использовать после ноябрьских президентских выборов в США для того, чтобы заставить Кремль занять более активную позицию противовеса Китаю.

В рамках этой большой геополитической игры шансы Москвы существенно ухудшаются в связи с тем, что у Кремля нет единой, выверенной стратегии ни по поводу режима Лукашенко, ни по поводу Беларуси как таковой. Существуют, по меньшей мере, три политические линии в отношении главного на сегодняшний день российского внешнеполитического союзника, которые формально сами по себе достаточно обоснованы. Причём одна из таких стратегий прямо исходит из того, что в политическом будущем Беларуси для Лукашенко не должно быть места. Поэтому не случайно, что информационная война, идущая против Беларуси, активно подпитывается, в том числе, и из Москвы.

Опять-таки, вполне логично, что многие ошибки, которые были допущены Москвой в 2013-14 годах по отношению к Украине, вполне могут повториться и в условиях раскалывающегося белорусского социума.

Конечно, от Лукашенко многие в республике объективно устали. Прежде всего, это целый ряд местных бизнес-кланов. А в условиях, когда социально-экономическая ситуация в Беларуси объективно ухудшается, недовольство охватывает и общество в целом. Хотя то же самое происходит сейчас практически во всех странах мира. Кроме того, Александр Григорьевич делает в последнее время много ошибок, в том числе и во внешнеполитической сфере, пытаясь играть с разными игроками, которые порой прямо ненавидят друг друга. И, как говорил классик: "Ошибки — один из видов моих поступков, в отличие от ваших, имя которым преступление". Наконец, у него накопилось много внутренних врагов внутри правящей элиты, которые объединились или их "объединили".

Но — самое главное! — ключевых стратегов этого раунда большой геополитической игры ни сам Лукашенко, ни его т. н. оппоненты, по большому счёту, вообще не интересуют. Их задача — не в том, чтобы помочь "свободолюбивому белорусскому народу в его борьбе за демократизацию", а в том, чтобы инициировать и запустить долгосрочные процессы социально-политической энтропии в этой точке Евразии. При этом они явно торопились и также сделали несколько серьёзных ошибок, хотя многие рекомендации Джозефа Ная использовались и продолжают активно использоваться.

Например, главными оппонентами Лукашенко неожиданно стали три добропорядочные женщины, у которых, однако, нет ни только никакой политической харизмы, но даже минимального опыта руководства сложными структурами и организациями. Тем не менее, недавняя домохозяйка Тихановская на полном серьёзе заявила, что готова стать "национальным лидером", и, что интересно, её с пеной у рта поддерживают те самые либералы, которые постоянно вопили, что "кухарка не может управлять государством". Даже в насквозь феминистской Калифорнии такой фокус вряд ли прошёл бы, что уж говорить о традиционалистском характере белорусов. При этом никакой позитивной программы у этих трёх матрон не было по определению. Убрать Лукашенко и новые выборы? Но это просто продолжение внутриполитического конфликта, потому что новые выборы — это уже прямое, грубое столкновение различных белорусских кланов и групп, различных денежных мешков в борьбе за власть. Да ещё в условиях развивающегося экономического кризиса. И здесь лозунг "Запад нам поможет!" не пройдёт, Запад сам поиздержался на нынешней пандемии.

Кризисы не только обостряют ситуацию, не только ведут к депрессии и хаосу, но и создают новые возможности. Например, Лукашенко сейчас получает возможность творчески модернизировать политическую систему, в том числе за счёт подготовки нового социального договора. Если глобальные игроки дадут ему это сделать.

МИНСК И ВСЯ ОСТАЛЬНАЯ СТРАНА: ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛОРУССИИ

ИГОРЬ ОКУНЕВ

Кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник, директор Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО МИД России.

МАРИАННА ШЕСТАКОВА

Кандидат географических наук, ведущий эксперт Управления магистерской подготовки, старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России.

ЭММА БИБИНА

Стажёр-исследователь Центра пространственного анализа международных отношений Института международных исследований МГИМО МИД России.

ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО И ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА

В Белоруссии усиливается разделение между жителями столицы и остальным населением. Как показал соцопрос, проведённый по заказу Центра пространственного анализа международных отношений Института международных исследований МГИМО МИД России, Минск демонстрирует устойчивое расхождение с остальной страной практически по всем вопросам, в частности – менее оптимистично относится к союзной интеграции с Россией. Эта сложившаяся за время независимости устойчивая характеристика политического пространства должна приниматься во внимание при оценке поведения, внутри- и внешнеполитических установок жителей соседнего государства.

Данный текст – сокращённый вариант статьи, посвящённой социологическому исследованию. Полная версия будет опубликована в журнале «Россия в глобальной политике».

Вопросы территориальной дифференциации электорального поведения зачастую остаются за скобками социологических исследований. В рамках данной работы мы поставили задачу для анализа электоральной ситуации использовать параллельно методы социологического и пространственного анализа, что позволило дать комплексную оценку территориальной дифференциации электорального поведения.

В качестве объекта была выбрана Белоруссия, относительно компактное государство, находящееся на географическом перекрёстке между Восточной Европой и Россией, Балтийским и Причерноморским регионами. Последнее часто приводит к появлению в публичном пространстве неподтверждённых гипотез о существовании устойчивых региональных паттернов в поведении жителей республики: голосование на востоке отличается от поведения на Западе и так далее. При этом малодоступность электоральной статистики и социологических данных применительно именно для Белоруссии не давали возможности до сих пор дать комплексную оценку существованию таких электоральных разломов.

Согласно авторской гипотезе, в Белоруссии нет устойчивых линий территориальной дифференциации в электоральном поведении, за исключением различий между центром (столицей) и регионами. К такому выводу можно прийти, если взять в качестве переменной отношения граждан Республики Беларусь к Российской Федерации как ближайшему соседу, определить восприятие степени влияния России на политическую повестку дня, отношение граждан к разным типам институциональных отношений между двумя государствами и оценить степень социальных связей жителей Белоруссии с Россией.

В ноябре 2019 г. состоялись очередные общенародные выборы в Палату представителей Республики Беларусь. В течение недели после этого события по заказу Центра пространственного анализа международных отношений Института международных исследований МГИМО МИД России был проведён телефонный социологический опрос жителей республики для выявления потенциального неформального влияния России на выбор избирателей.

В рамках опроса было сделано более 7 тысяч звонков и получено 500 полных анкет с контролируемой равной выборкой по всем регионам страны и половозрастной структуре, что позволяет говорить о высокой репрезентативности полученных данных. В опросе использовался метод простой случайной выборки, все вопросы носили закрытый характер.

Анализ результатов социологического опроса

Рассмотрим результаты анализа по каждой из выдвинутых рабочих гипотез.

Гипотеза 1 («возрастная»)

Взаимосвязь между пророссийским настроем населения и возрастом: старшее поколение граждан Белоруссии лучше относится к РФ и выступает за союзнические отношения между двумя государствами.

В ходе анкетирования был задан вопрос о наиболее приемлемом формате отношений с Россией: союзническом, партнёрском, нейтральном и даже враждебном. Каждый десятый респондент по стране в целом выступил за нейтральную позицию Белоруссии по отношению к России. Из них четверть оказались людьми старшей возрастной группы – это всего 11,8% от всех «пожилых» респондентов. Почти треть желающих иметь нейтральные отношения с РФ – это люди младшей возрастной группы, при этом от числа всей данной возрастной группы они составляют 15%.

Почти 32% от общего числа опрошенных высказались за партнёрские, равноправные отношения между двумя государствами. Из них каждый пятый в возрасте старше 55 лет, что составляет 29,1% от общего числа старшей возрастной категории. При этом 31,7% всей молодёжи среди респондентов выступают за партнёрские отношения.

Более половины всех интервьюируемых – 288 человек // 57,6% – выступило за союзнические отношения, обсуждение данного формата вот уже несколько лет не сходит с межгосударственной политической повестки. Доля «пожилых» в этом количестве – 22,6%, что составляет более половины (59,1%) от всего старшего поколения из числа опрошенных. Лица младше 35 лет также составили 53% или 22,2% от всех опрошенных этой возрастной категории.

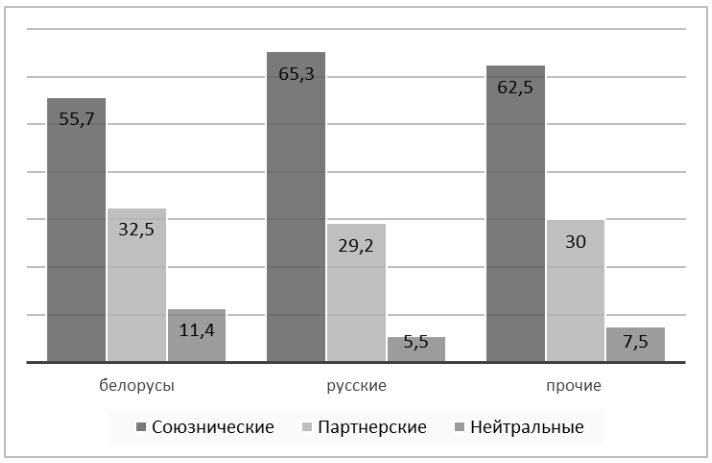

Половина респондентов, желающих видеть государства в составе единого – люди среднего возраста – 52,4%, что составляет 58,3% от числа людей средней возрастной группы. Это отражено на рисунке 1.

Рисунок 1. Удельный вес каждой возрастной группы в ответах тех, кто выступает за различные форматы взаимоотношений с Россией

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что старшее поколение более подвержено ностальгии и, чем старше человек, тем больше он ратует за единое государство, не подтвердилась. Более того, количество респондентов старшей и младшей возрастной групп по этому вопросу практически совпадают. Что касается полового состава, то по всем позициям – союзническое, партнёрское или нейтральное взаимоотношения между Белоруссией и Россией – голоса разделились примерно поровну (с небольшим перевесом за союзнические отношения в пользу женщин).

Гипотеза 2 («национальная»)

Белорусы менее пророссийски настроены, чем русские (реже выбирали вариант формата союзнических взаимоотношений между двумя государствами).

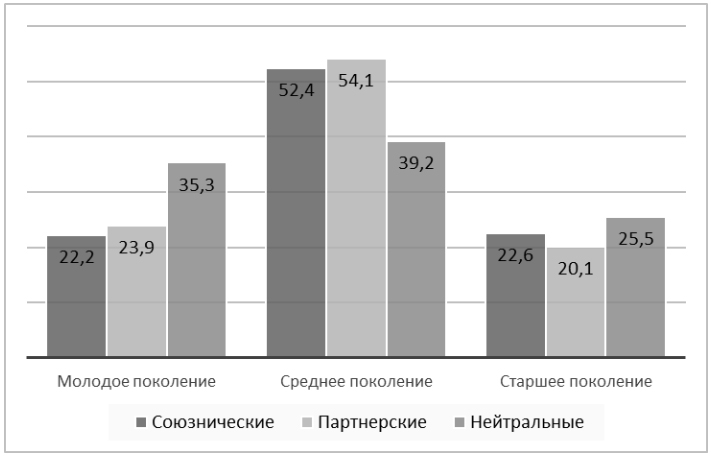

Из 500 респондентов на вопрос о национальной принадлежности 388 человек идентифицировали себя как белорусы, 72 – как русские, 40 – как представители других национальностей (в первую очередь как поляки, в основном проживающие в Гродненской области, и украинцы). В данном соцопросе белорусов оказалось немного меньше, чем фиксирует официальная государственная статистика. В исследовании приняли участие 77,6% белорусов (в стране по данным переписи 2009 г. проживает 83,7%), 14,4% русских (в республике их данным той же переписи – 8,26%), поляков – 2,8% (3,1% в Белоруссии) и 2,4% украинцев (1,7% в стране в целом) [1].

Союзнический формат отношений привлекает 55,7% респондентов от всех обозначивших свою национальную принадлежность как «белорусы». Вполне ожидаемый высокий удельный вес русских, давших положительный ответ на данный вопрос – 65,3%. Немного неожиданным оказался результат, при котором 57% всех поляков, принимавших участие в опросе, и 2/3 украинцев дали также положительные ответы. Среди представителей всех иных национальностей – 62,5% выступают за союзнические отношения (рисунок 2).

Рисунок 2. Удельный вес граждан разных национальностей, выступающий за различные форматы взаимоотношений с Россией

Гипотеза о «национальном» вопросе в Белоруссии, согласно исследованию, не подтверждается: национальность не влияет на отношение к взаимоотношению государств. Безусловно, удельный вес русских, выступающих за союзнические и партнёрские отношения оказался значительно выше, чем белорусов (94,5%), но в то же время и белорусы в подавляющем своем большинстве (более половины) также хотели ли бы видеть единое государство, а если учитывать ещё и партнёрские отношения, то их набирается почти 90%.

Гипотеза 3

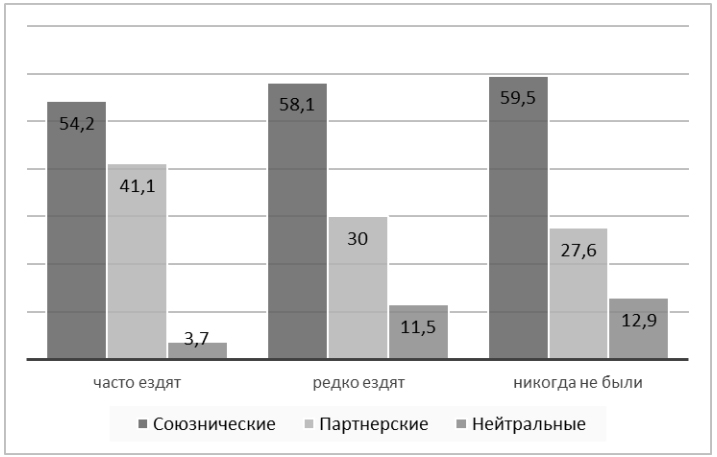

Граждане Белоруссии, чаще бывающие в соседнем государстве, активнее выступают за формат союзнических отношений с Россией.

Вполне очевидно, что граждане, которые регулярно посещают соседнее государство, независимо от целей визита (личный, деловой, маятниковая миграция), вероятнее всего, будут лучше относиться к этому государству. При этом у респондентов не интересовались целью визита.

Поэтому была выдвинута гипотеза о том, что респонденты, успевающие навестить Россию несколько раз в год, должны активнее выступать за союзнический формат взаимоотношений России и Белоруссии.

Однако, как показал опрос, во всех категориях респондентов (от часто посещающих до тех, кто никогда не был) доля тех, кто хотел бы видеть взаимоотношения двух стран в формате союзного государства, превышает половину, причём парадоксальным образом она самая высокая именно у тех граждан, кто никогда не был в России (почти 60%). Правда, среди этой же категории и самая высокая доля тех, кого устраивают нейтральные отношения между странами (12,9% против 3,7% среди часто путешествующих). Зато среди часто навещающих соседнюю страну высока доля ратующих за партнёрские отношения – 41,1% против 30% редко посещающих и 27,6% из тех, кто никогда в России не был. Если же брать ответы респондентов в совокупности по двум позициям: союзнические и партнёрские взаимоотношения, то, безусловно, цифра, которая получилась у тех, кто часто бывает в России, близка к единодушию – 95,3%, она снижается у редко посещающих и у тех, кто никогда в России не был – 88,1% и 87,1% соответственно (рисунок 3).

Рисунок 3. Удельный вес граждан, выступающих за различные форматы взаимоотношений с Россией в зависимости от частоты поездок

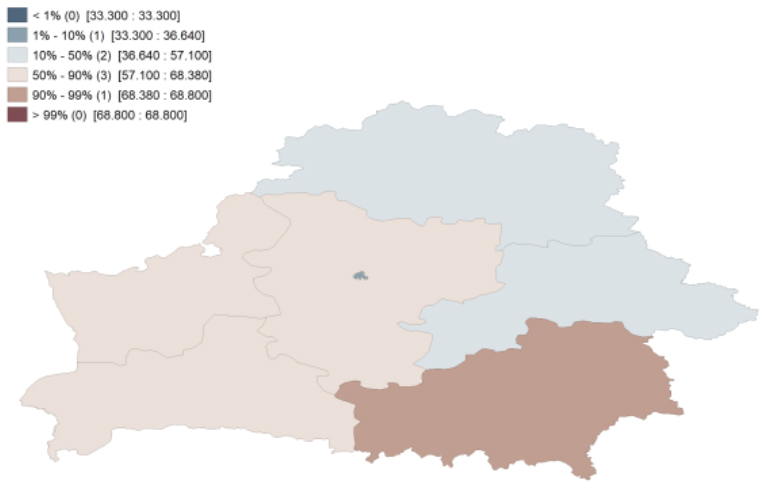

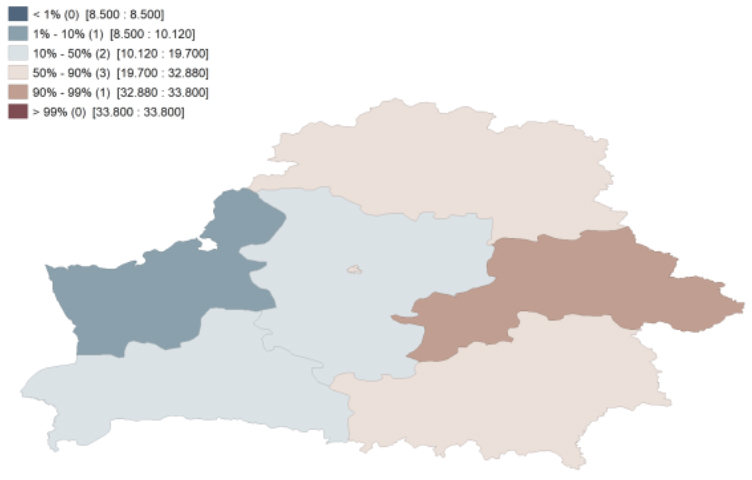

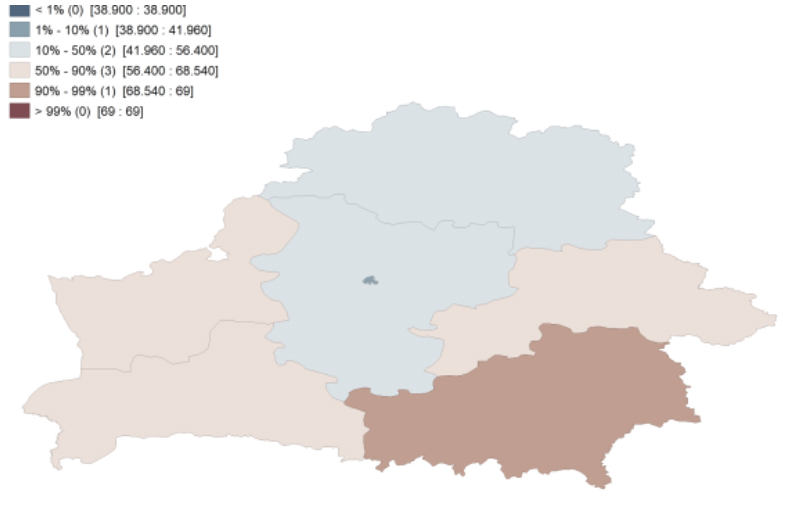

Необходимо отметить, что какой-либо чётко выраженной территориальной дифференциации в самой Белоруссии практически не прослеживается. Хотя, что касается данной гипотезы, мы наблюдаем, её подтверждение во всех регионах, в большей степени в соседней с Россией Гомельской (самый высокий удельный вес ответивших – 68,8%), а также Гродненской и Брестской областях (по 66,7%). Но также видим и ярко выраженный центр – Минск, где среди часто посещающих Россию совсем невелика доля тех, кто выступает за союзнические отношения (33,3%), что отражено на рисунке 4 (как, впрочем, и среди всех опрашиваемых независимо от частоты поездок – рисунки 5 и 6).

Это можно объяснить тем, что Минск, являющийся столицей Белоруссии, явно не согласен выступать «второй скрипкой» по отношению к Москве, а его жители больше готовы к партнёрским, нежели к союзническим отношениям, что вполне закономерно. Другим объяснением может служить то обстоятельство, что высокий удельный вес часто посещающих Россию складывается в большей степени не из-за личных, родственных, бытовых, социальных связей, как в соседних с Россией областях, а, скорее всего, носят в большинстве своем деловой характер (люди едут в командировки, а не на заработки), что, соответственно, не влияет на симпатии респондентов.

Рисунок 4. Удельный вес респондентов, выступающих за союзнические отношения среди часто посещающих Россию

Рисунок 5. Удельный вес респондентов, часто посещающих Россию

Рисунок 6. Удельный вес респондентов, выступающих за формат союзнических отношений с Россией

Гипотеза 4

Жители Белоруссии, часто посещающие РФ, считают, что отношения с Россией – это важная тема политической повестки дня.

Респондентам был задан вопрос, считают ли они, что взаимоотношения с Россией должны быть важной темой избирательной кампании. Было выдвинуто предположение, что люди, многократно посещающие Россию (несколько раз в год) должны давать положительный ответ чаще, чем граждане, которые редко бывают в РФ, либо никогда не были.

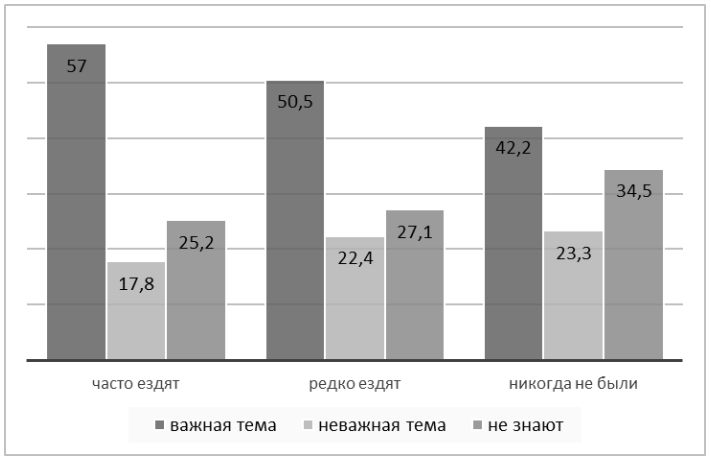

Данная гипотеза подтвердилась: из категории граждан, которые посещают Россию более одного раза в год, 57% считают, что тема взаимоотношений двух стран важна, этот процент незначительно падает для категории редко бывающих в России (тем не менее их половина – 50,5%) и уменьшается, хотя всё равно достаточно велик (42,2%), для опрашиваемых, никогда не бывавших в соседнем государстве.

Высока доля во всех трёх группах, кто затрудняется ответить на этот вопрос, но также увеличивается для тех, кто очно не знаком с Россией (от четверти опрошенных до одной трети), что наглядно показано на рисунке 7.

Рисунок 7. Удельный вес граждан, посещающих/не посещающих Россию, для которых взаимоотношения с Россией являются важной/неважной темой политической повестки дня

Гипотеза 5

Те граждане Белоруссии, которые узнают новости о России из российских СМИ, выступают за союзнические отношения.

Число респондентов, которые следят за новостями по традиционным СМИ, неважно – национальных или российских, значительно меньше тех, кто узнаёт новости из интернета (в опросе были сознательно разведены эти сегменты).

Совокупная доля граждан, получающих новости о России по классическим каналам (газеты, радио, телевидение), составляет 33,6%, тогда как доля граждан, активно пользующихся интернетом – на 20% больше. Эти пропорции характерны для всего информационного поля, а не только связанного с новостным контентом из соседней страны.

Безусловно, процент тех, кто использует традиционные российские СМИ для получения информации о России, и тех, кто при этом выступает за союзнические отношения между государствами, выше (65,1%), чем среди тех, кто следит за новостями по белорусским СМИ, интернету или не следит за новостями вообще (54,8%, 56,8% и 50% соответственно). Можно отметить также, пониженную долю граждан, выступающих за нейтральные отношения среди тех, кто смотрит российские СМИ (7,5%), по сравнению с теми, кто получает информацию по белорусским каналам, из Интернета, либо не следит за новостями вообще (9,7%, 10,1% и 16,7% соответственно).

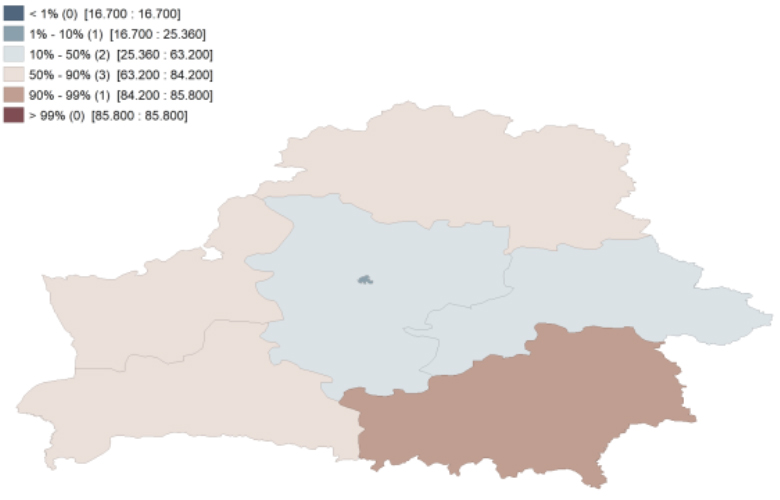

Как и в предыдущем пункте, очевидно, что на фоне всех регионов выделяется Минск, где доля тех, кто выступает за союзнические отношения и смотрит российские СМИ самая минимальная (16,7%). При этом на другом полюсе выступает Гомельская область, в которой удельный вес тех, кто узнаёт новости о России из российских СМИ и выступает за союзнические отношения достигает 85,8%, что можно объяснить исторически сложившейся сильной ориентацией области на Россию, традиционно тесными взаимоотношениями между двумя странами (рисунок 8).

Рисунок 8. Удельный вес респондентов, узнающих новости о России из российских СМИ среди тех, кто выступает за союзнические отношения

Гипотеза 6

Те граждане Белоруссии, которые узнают новости из российских СМИ, считают, что взаимоотношения с Россией – важная тема политической повестки дня.

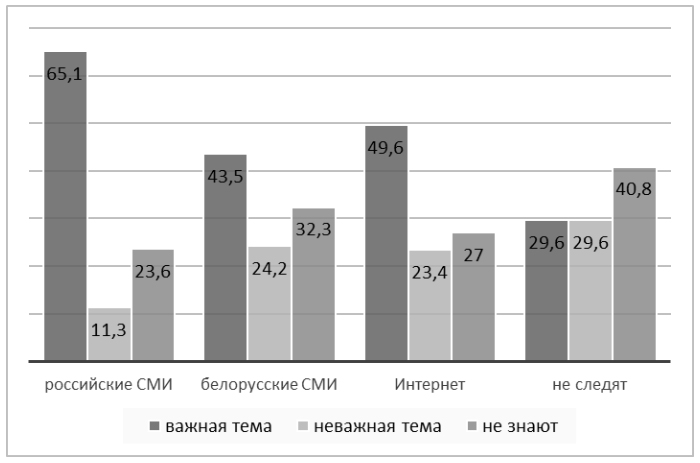

Логично было бы предположить, что граждане, узнающие новости о России из российских СМИ, будут считать, что взаимоотношения с Россией должны быть важной темой предвыборного процесса. Эта гипотеза в полной мере подтвердилась. Так, респонденты, получающие информацию из российских источников, чаще других групп считают, что взаимоотношения с соседней страной важны, таких – 65,1%, в отличие, например, от групп, которые черпают информацию из белорусских СМИ, интернета и которые не следят за новостями вообще (43,5%, 49,6% и 29,6% соответственно). То же самое относится и к таким вариантам ответа, как «эта тема не может быть важной» и «затрудняюсь с ответом». Неслучайно также, что и участников опроса, выбравших последний вариант, среди тех, кто не следит за новостями из России, значительно больше, чем в других категориях (40,8% против, например, тех, кто следит за российскими СМИ – 23,6%) (рисунок 9).

Рисунок 9. Удельный вес граждан, узнающих о России из различных источников, для которых взаимоотношение с Россией являются важной/неважной темой политической повестки дня

Гипотеза 7

Граждане, которые выступают за союзнические отношения, полагают, что взаимоотношения с Россией – это важная тема политической повестки дня.

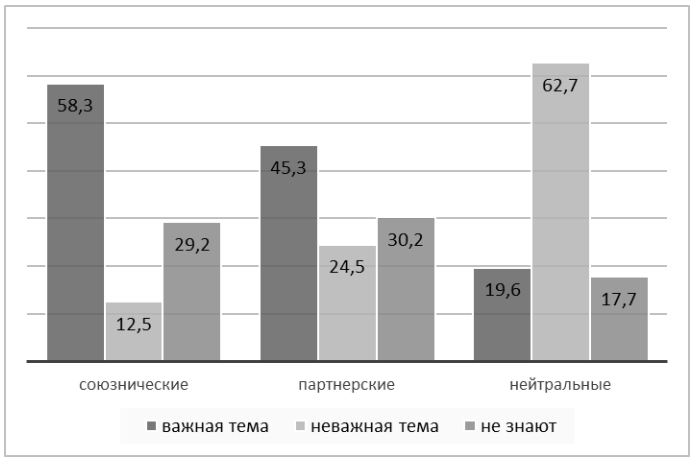

Было выдвинуто предположение, что граждане, для которых притягателен более тесный формат сотрудничества между Россией и Белоруссией, должны считать отношения с Россией важной темой избирательной кампании. Данная гипотеза полностью подтвердилась: среди респондентов, предпочитающих союзнические отношения между странами, таковой посчитали 58,3%, предпочитающие партнёрские отношения – 45,3%, среди тех, кто высказался за нейтральные отношения, только 19,6% сочли данную тему, имеющую значение для избирательной кампании. Соответственно, не считают важными и актуальными вопросы, связанные с Россией, в группе, выступившей за нейтральные отношения, 62,7%, почти четверть – в группе, выступившей за партнёрские отношения, и всего 12,5%, предлагающие союзнические отношения, что нашло своё отражение на рисунке 10.

Рисунок 10. Удельный вес граждан, выступающий за различный формат взаимоотношений с Россией, для которых взаимоотношение с Россией являются важной/неважной темой политической повестки дня

Гипотеза 8

Белорусы, выступающие за союзнические отношения между государствами, проявляли большую симпатию к «пророссийски» настроенным кандидатам.

Вполне естественно было допустить, что те граждане, которые в ходе опроса выказывались за союзнический формат отношений, должны были проявить большую симпатию к «пророссийски» настроенным кандидатам. В целом для всех групп респондентов акцентуация кандидата на отношения с Россией в основном не влияла на отношение к нему (от 61,1% среди тех, кто выступал за союзнические отношения, до 71,7% среди тех, кто хотел бы партнёрских взаимоотношений). Если кандидат высказывался за важность отношений к России, это повышало симпатию к нему той группы, которая выступала за формат союзнических отношений (37,9%). Лишь 1% в данной группе не понравилась такая стратегия кандидата. В той группе респондентов, которая выступала за партнёрские отношения между государствами, избирательная кампания кандидата, высказывающегося за важность отношений с Россией, привлекла только четверть, а в группе, выступающей за нейтральные отношения с Россией, таких оказалось лишь 5,9%. Таким образом, данная гипотеза оказалось верна.

Гипотеза 9

Те граждане, которые полагают, что тема взаимоотношений с РФ должна быть важной в избирательной кампании, меньше почувствовали влияние России на ход избирательной кампании.

Из всего массива респондентов ровно половина считают, что тема взаимоотношений с Россией являлась одной из важных в ходе прошедшей избирательной кампании, почти каждый пятый (21,6%) так не думал и 28,4% затруднились ответить на этот вопрос. Ожидалось, что опрашиваемые граждане, считающие, что тема взаимоотношений важна, должны были не почувствовать возможное целенаправленное влияние российского государства на ход избирательной кампании.

Гипотеза в полной мере подтвердилась среди тех, кто положительно оценивал важность проблематики взаимоотношений России и Белоруссии, лишь 2% почувствовали такое влияние. Так называемый «российский след» в избирательной кампании не увидела ни одна из групп респондентов (доля среди тех, кто считает неважным сюжет взаимоотношений с РФ – 3,7% и доля среди тех, кто затруднился ответить – 1,4%). Процент же тех, кто не почувствовал влияния России на выборы, велик во всех категориях, но при этом снижается от группы, для которой тема взаимоотношений важна и актуальна от 70,4% до 59,2% в группе, не имеющих чёткого мнения на этот счёт.

Гипотеза 10

Те, кто утверждает, что агитация в стране шла на русском языке, меньше почувствовали влияние РФ на ход предвыборной кампании.

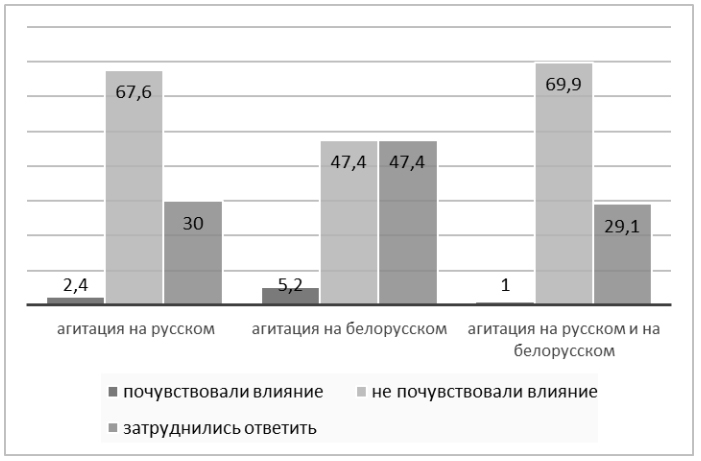

Три четверти респондентов утверждали, что агитация в процессе осенней избирательной кампании 2019 года шла на русском языке, каждый пятый считал, что русский и белорусский язык использовались поровну, менее 4% считали, что на белорусском. При этом во всех группах подавляющее большинство не увидело никакого целенаправленного влияния соседнего государства: 67,6% среди тех, кто утверждает, что агитация шла только на русском, 69,9% среди тех, кто считает, что агитация шла и на русском, и на белорусском языках. Те, кто полагал, что агитация шла только на белорусском, их меньше всего – 47,4%.

Во всех группах оказался большой удельный вес тех, кто затруднился ответить на вопрос о влиянии: около 30% среди тех, кто слышал предвыборную кампанию только на русском языке, а также на русском и белорусском поровну и 47,4% среди тех, кто утверждал, что агитация была только на белорусском языке (рисунок 11). Таким образом, можно сказать, гипотеза подтвердилась.

Рисунок 11. Взаимосвязь между восприятием влияния России на избирательный процесс и языком агитации

Комплексный анализ на основе социологических данных и пространственной электоральной статистики, как и предполагали авторы в изначальной гипотезе, не выявил устойчивых территориальных линий размежевания в белорусском обществе за исключением различий между жителями столицы и регионов.

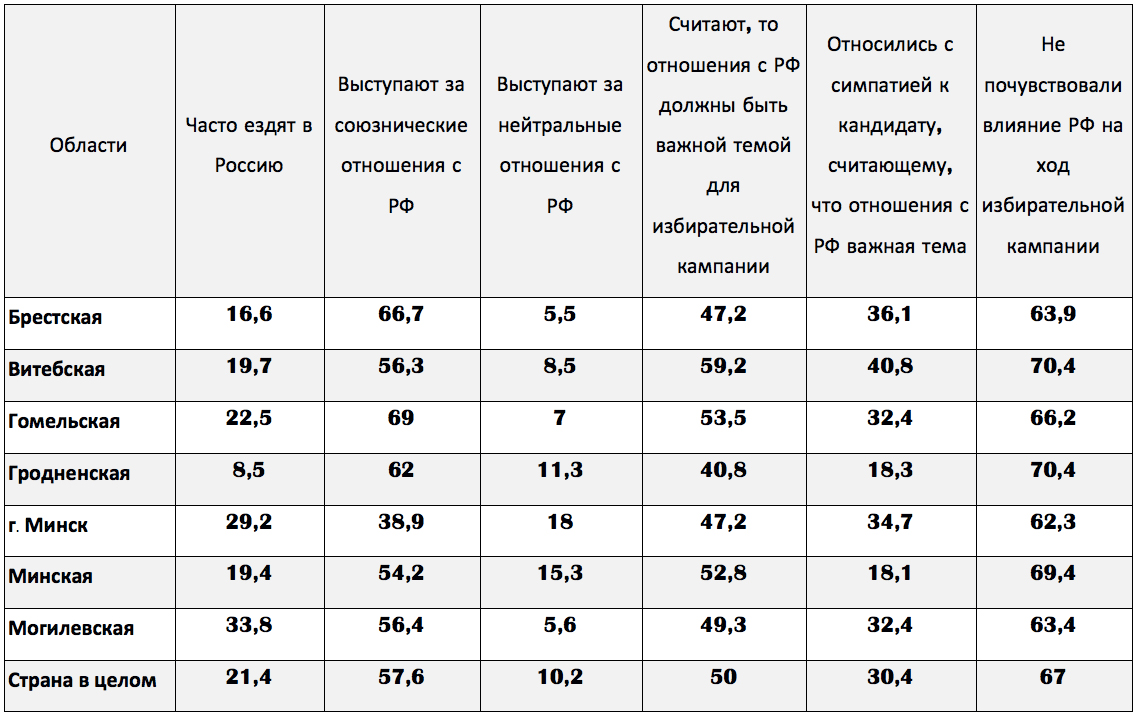

Предположения о существовании таких различий, существующие в публичном и околоэкспертном сообществе, не находят научного подтверждения. Для наглядности приведём ответы на некоторые вопросы, которые были заданы в ходе социологического исследования в территориальном разрезе (таблица 1).

Таблица 1. Ответы на выборочные вопросы, удельный вес от общего числа (в %)

Как видно из таблицы, Минск демонстрирует устойчивое расхождение с остальной страной практически по всем вопросам, в частности – менее оптимистично относится к союзной интеграции с Россией. Эта сложившаяся за время независимости устойчивая характеристика политического пространства Белоруссии, безусловно, должна приниматься во внимание при оценке поведения, внутри- и внешнеполитических установок жителей соседнего государства. В стране определённо усиливается разделение между жителями столицы и остальным населением.

В остальном существенных различий между регионами страны по линии «Запад – Восток» не прослеживается, Если и говорить о какой-то складывающейся территориальной дифференциации в электоральном поведении жителей страны, то на этом этапе можно выдвинуть гипотезу о том, что в Белоруссии начинает усиливаться не линия размежевания «Запад – Восток» (о которой часто говорят эксперты), а линия размежевания «Север – Юг», а если точнее – различия в поведении жителей, живущих ближе к Украине (особенно в наиболее связанной с ними Гомельской области). Причём близость к южному соседу скорее повышает симпатию жителей данного региона к восточному. Однако это только намечающийся тренд, который требует дополнительных проверок.

Тем не менее в остальном несмотря на известную территориальную дифференциацию страны по природным зонам, историческим и экономическим районам, предположения о складывании в государстве устойчивых линий размежевания по отношению к России или характеру электорального поведения, как и предполагалось, не находят научного подтверждения. В отличие от соседних Украины или Польши, в которых раскол между Западом и Востоком страны стал ключевой чертой внутриполитического процесса, в Белоруссии такой процесс пока не получил развитие. При этом нельзя не заметить, что существование схожих геополитических (расположение между ЕС и Россией) и историко-географических (принадлежность разных частей страны в разное время к различным государствам) предпосылок сохраняет возможность появления такой электоральной дифференциации в будущем.

Общий же вывод исследования можно сформулировать так: на электоральное поведение белорусов ключевое влияние оказывают не устойчивые заданные параметры (на что часто указывают эксперты: пол, возраст, национальность, проживание в приграничных областях и так далее), а социальные практики: поездки в Россию, просмотр российских СМИ, использование темы России в агитации и так далее. Другими словами, логика электорального поведения жителей соседнего государства намного более пластична и подвижна, чем к этому привыкли относиться.

Исследование выполнено в рамках реализации гранта Российского научного фонда (проект №19-78-10004 «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с Российской Федерацией: сравнительный пространственный анализ»).

СНОСКИ

[1] Данные Переписи населения 2009 года Национального статистического комитета Республики Беларусь. Ссылка: https://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/perepis_2009/5.8-0.pdf, 05.07.2020.

Фрагмент интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова телеканалу «Россия», Москва, 19 августа 2020 года

Вопрос: Помимо Украины теперь еще одна точка противоречий – это Белоруссия. По Вашим ощущениям, насколько США и ЕС будут активно влиять, вмешиваться, давить на политическую ситуацию в Минске? Возможно, даже сегодня в разговоре с главой МИД ФРГ Х.Маасом, Вы затрагивали эту тему?

С.В.Лавров: Да, мы об этом тоже говорили, потому что происходящее в Белоруссии нас весьма тревожит. Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ и руководство для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне. Не просто вмешиваться, а с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными. Никто не скрывает, что речь идет о геополитике, о борьбе за постсоветское пространство. Мы видели эту борьбу и на предыдущих этапах развития ситуации после того, как Советский Союз прекратил своё существование. Последний пример, разумеется, это Украина.

То, что мы сейчас слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики (Литва, Эстония), а также из Польши, Европарламента – это всё не про Лукашенко, права человека и демократию. Это всё про геополитику. Про те самые правила, которые наши западные партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь на нашем континенте и в других частях мира.

Есть международно-правовые рамки, которыми необходимо руководствоваться при определении отношения к событиям в той или иной стране. В данном случае, если соседи Белоруссии видят изъяны в том, как были организованны выборы, то, во-первых, Белоруссия – это суверенное государство. Там есть конституция, законы, процедуры, которые на основе этих законов необходимо задействовать, чтобы оспорить или поставить под сомнение результаты выборного процесса на том или ином участке, или в целом. Во-вторых, если все мы руководствуемся своими обязательствами, то в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) есть Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Одной из его функций является наблюдение за национальными выборами в странах-участницах ОБСЕ. Это записано в обязательствах, под которыми поставлены подписи всех без исключения государств этой уважаемой Организации. Сейчас нам говорят, что нарушения в ходе предвыборной и избирательной кампаний были очевидны, они зафиксированы добровольными наблюдателями, в соцсетях, на видеороликах и т.д. Само это Бюро, которое должно наблюдать за выборами, заявляет, что не поехало в Белоруссию, так как ему поздно прислали приглашение. Это, мягко говоря, неправда, потому что единственным обязательством Белоруссии, как и любой другой страны-участницы ОБСЕ, является «приглашать международных наблюдателей на национальные выборы».

БДИПЧ по-разному подходит к наблюдению за выборами к востоку от Вены, на постсоветском пространстве, с одной стороны, и к западу от Вены, особенно в США, с другой. Куда-то направляются 800 человек, куда-то 12, а куда-то вообще никто. Например, в отдельные страны Прибалтики Бюро несколько раз не направляло наблюдателей, несмотря на то, что сотни тысяч людей в Эстонии и Латвии лишены права голоса, поскольку имеют позорный для Евросоюза статус «неграждан». Многие годы Россия вместе с партнерами по СНГ предлагали раз и навсегда ввести всем понятные правила наблюдения за выборами, чтобы было прописано, когда нужно направлять приглашение, какое количество наблюдателей направляется в рамках передовой группы, а какое количество, исходя из расчетов на душу населения, направляется для наблюдения непосредственно за голосованием. Нам отвечали отказом. Более рьяно отвечали те самые страны, которые сейчас громко заявляют, что Бюро не смогло поехать наблюдать за выборами, потому что его не пригласили. Когда отказывали в разработке таких критериев, нам заявляли, что «двусмысленность» и «гибкость», которыми это Бюро наделено, являются «золотым стандартом», и его нужно всячески лелеять. Нет нужды объяснять, что такая «двусмысленность», сохранившаяся в функциях Бюро, нужна с одной целью – манипулировать им по разумению тех, кто там составляет костяк сотрудников. А костяк сотрудников – это члены НАТО и Евросоюза. Поэтому Бюро, если бы оно руководствовалось тем, что на самом деле согласовано странами-членами, не должно было «вставать в позу» и говорить, что «позвали слишком поздно». Они должны были ехать и наблюдать – тогда бы у них было больше оснований заявлять о тех нарушениях, которые они сейчас всячески раздувают.

Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав. Я бы просто посоветовал всем не пытаться использовать эту ситуацию в Белоруссии (а она непростая) для того, чтобы подорвать нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом, сделать его провокационным. Мы видим на видеоматериалах и в соцсетях откровенно провокационные призывы. Видим, как силовиков пытаются провоцировать, в том числе путем применения грубой силы против них. Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья Белоруссии за границей (а их много), смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому эта страна нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, чтобы продвигать известную деструктивную логику – «вы или с Россией, или с Европой».

Помните, в 2004 г. и в 2014 г., когда на Украине были «майданы», именно с такой логикой «или-или» выступали многие официальные лица государств-участников ЕС. Когда сейчас говорят о «посредничестве» – мы слышим предложения из Литвы и Польши, кто-то заговорил, что ОБСЕ должна выступить посредником, – я призываю всех, кто выдвигает такие идеи, делать это не через микрофон, а напрямую белорусам, прежде всего, белорусскому руководству. Всех тех, кто говорит, что это посредничество – единственный выход из нынешней ситуации, призываю не забывать о том, как наши западные коллеги «посредничали» в 2014 г. в ходе «майдана» в Киеве. Тогда уважаемые представители Европейского союза «посредничали», достигли договоренностей, и все мы помним, что из этого вышло. Убежден, что белорусский народ со своей мудростью сам может разобраться в нынешней ситуации. Не вижу недостатка готовности со стороны властей к диалогу. Надеюсь, что такая же готовность будет проявлена и со стороны тех, кто по тем или иным причинам недоволен результатами выборов.

Обойтись без РФ. В Польше просят ЕС поставлять энергоресурсы Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европейский союз мог бы предложить помощь Белоруссии в вопросе поставок энергоресурсов, чтобы освободить республику от зависимости от России в этом вопросе, передает РИА Новости.

Он пояснил, что до недавнего времени экономика Белоруссии опиралась на закупку энергоресурсов по льготным ценам.

"И постепенное изменение этой модели экономики в значительной степени привело к экономическому ослаблению Белоруссии", – сказал польский премьер.

Моравецкий уверен, что эти потери для Белоруссии можно извлечь в пользу ЕС, если предложить помощь по поставкам ресурсов. Для Европейского союза это не означает серьезных расходов, но может стать серьезным фактором стабилизации для Белоруссии, сказал Моравецкий.

По его словам, ЕС мог бы "выработать соответствующие механизмы, с помощью которых зависимость Белоруссии от России будет меньшей".

"Это в интересах Белоруссии, это в интересах Польши и Европейского союза", – заявил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как установлено. При этом 5 апреля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев допустил, что Минск и Москва могут сесть за стол переговоров и "переосмыслить" цену на российский газ с учетом падения мировых цен на нефть, однако, как подчеркнул дипломат, подписанный сторонами на 2020 год контракт должен исполняться.

«Это будет посложнее, чем Чечня!» Что говорил Лукашенко о России

За время своего правления незаконный президент Белоруссии наговорил много неприятного о нашей стране

Популярный белорусский блогер Андрей Червонец посоветовал своему незаконному уже президенту Лукашенко посмотреться в зеркало:

«Именно он начал насильственную ползучую белоруссизацию, попереписывал учебники истории и начал вливать школьникам про литвинство, потакать националистам, уничтожать все про-российские силы и движения, запрещать российские символы и инициативы, как запрет Георгиевской ленты и Бессмертного полка.

Вспомните как он выгнал российских журналистов «Регнума», как злился на деятельность Бабича (посол РФ в Белоруссии, прим.ред), хамил России напропалую, шантажировал. Ну и события последних месяцев - отжим банка, арест россиян, обвинения их и России в дестабилизации, интервью Гордону про то как он положил бы тысячи людей воюя за Крым.

Напомню, ещё две недели назад Лукашенко на всех углах кричал об угрозе российского вмешательства, ловил по всей стране русских диверсантов и изображал праведный гнев из-за этого поползновения России на суверенитет и независимость Беларуси.

Вот вам подборка его высказываний о России. Перечень далеко не полный, но и его хватит, чтобы составить вполне конкретное представление о мотивах проводимой президентом Лукашенко внешней политики в отношении России.

- Есть отдельные умники, которые заявляют, что Беларусь – это, как они говорят, часть русского мира и чуть ли не России. Забудьте. Беларусь – суверенное и независимое государство.

(Александр Лукашенко в ноябре 2018 года на встрече с аналитиками из США заявил, что на территории страны не будет российской военной базы. Он заявил, что не видит в этом необходимости. Беларусь, по словам Лукашенко, в состоянии собственными силами обеспечить свою безопасность);

- Если соглашения не будут соблюдаться, то Беларусь не исключает своего выхода из ЕАЭС.

(Лукашенко отреагировал таким образом на ограничения, введенные Россией на импорт белорусских товаров (когда белорусы, воспользовавшись запретом на поставки продуктов питания из ЕС, реэкспортировали европейские, в частности польские и балтийские, товары под белорусской маркировкой);

- Если кто-то из нашего окружения хочет иметь в Беларуси Чечню на Западе, то это не проблема. Это будет посложнее, чем Чечня.

(об этом заявил Лукашенко 21 февраля 2011 г., выступая перед военнослужащими в ходе посещения 2-й инженерной бригады Вооруженных сил);

- Нас пугают, что Россия, мол, изобретет свои «сороконожки» и будет ядерные боеголовки перевозить на своих – и на здоровье! Если у них есть сегодня мозги и деньги, которых у них нет, – пускай изобретают!

(Так высказался Лукашенко 14 августа 2015 г. в ходе визита на ОАО «Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ), подвергнув критике руководство РФ);

- Я всегда был за единство и целостность Украины. Украина должна быть единой. Мы, белорусы, в этом заинтересованы, и лично я тоже… Боевиков, которые воюют против украинцев, надо уничтожать… Чего Путину там делать? Это чужая страна, чего ему там делать? Кто его там примет, в этой стране?

(Так рассуждал Лукашенко в ходе интервью ведущей телеканала «Дождь» Ксении Собчак 20 мая 2014 г.);

- Калининград, нравится это российскому руководству или нет, – это зона ответственности Беларуси. В советские времена Калининградскую область хотели присоединить к Беларуси, и уже были наработаны колоссальные связи. С тех пор это осталось. Став президентом, я только усиливал эту связь.

(Такое заявление белорусский лидер сделал на пресс-конференции для российских СМИ 17 октября 2014 года);

- Если понадобится, я вам еще раньше сказал: надо будет от Беларуси что-то – скажи, мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Все, что президент Украины ни просил, публично говорю, мы всегда все делали. И так будет в дальнейшем.

(Так заверил Лукашенко украинского коллегу в ходе переговоров президентов Украины и Белоруссии в Киеве 21 декабря 2014 г.);

- Пусть никто не напрягается ни у нас, ни в России по поводу того, что Беларусь будет настойчиво идти к нормализации отношений с ЕС и США

(Это заявил Лукашенко 15 января 2015 г. в программной речи, с которой он выступил на утверждении парламентом Республики Беларусь новым премьер-министром Андрея Кобякова, ранее занимавшего пост руководителя президентской администрации, а до этого – посла Беларуси в России.);

И на «сладкое»:

21 октября 2019 года Лукашенко заявил, что по его мнению, Белоруссия всегда страдал от войн, которые вела Россия:

- Великая Отечественная война — не наша война.

Евросоюз и Кремль хотят одного: чтобы белорусы сели за стол переговоров

Главы государств и правительств Европейского союза примут решение о новых санкциях по Белоруссии, но позже. Европейские лидеры договорились не признавать результаты прошедших 9 августа выборов Президента Республики Беларусь. Но нужно договариваться. Об этом же говорят в Кремле.

Видеоконференция глав государств и правительств ЕС длилась 3 часа. После неё канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС не признает результаты выборов. Лидеры стран Европы считают, что голосование было нечестным и несвободным. Нет никаких сомнений, что на выборах в Белоруссии нарушались правила их проведения. Особенное внимание европейские политики уделили ситуации после голосования. «Мы осуждаем применение жестокостей и силы в отношении людей», сказала Ангела Меркель. Главы европейских государств потребовали немедленно отпустить на свободу всех задержанных безо всяких условий. Европейцы присоединились к требованию белорусской оппозиции начать диалог между всеми сторонами.

Дмитрий Орлов, политолог, генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций „АПЭК“» считает: «Ситуация не может постоянно развиваться в формате ежедневного митинга с лозунгами «уходи» и «верим, можем, победим». Поэтому политики: Путин, Меркель, Макрон - ищут реальные пути разрешения кризиса. А реальный путь - это игроки, обладающие влиянием, и институты, традиционные или новые, которые могут что-то гарантировать.»

Особое внимание на саммите было уделено вопросу о вмешательстве в белорусский кризис извне – его быть не должно. Так главы европейских государств откликнулись на высказывания Александра Лукашенко о военной помощи из России. ОБСЕ могла бы участвовать и модерировать белорусский диалог, но вмешательство России сделает ситуацию ещё более сложной, сказала канцлер Меркель. Глава Европейского Совета Жан Мишель заявил, что Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против тех, кто фальсифицировал выборы, а также тех людей во власти, кто организовал и руководил насилием и репрессиями в Белоруссии.

"Мы введём в ближайшее время санкции против существенного числа официальных лиц Беларуси", - сказал он на пресс-конференции после видеосаммита ЕС.

СМИ сообщают, что список членов белорусского руководства, чиновников и силовиков, попавших под санкции, будет обнародован на следующей неделе, после встречи министров иностранных дел Евросоюза в эту пятницу в Берлине. Попадёт ли под санкции снова сам белорусский лидер Александр Лукашенко, представители ЕС пока не говорят. До 2016 года он был под санкциями ЕС.

Некоторые эксперты считают, что санкции помогут протестующим. «Решение Евросоюза поддержит протестующих. Они будут знать, что их поддерживает окружающий мир, и они не одиноки в этой борьбе. Лукашенко поддержкой не пользуется», - говорит политолог Аббас Галлямов.

Профессор, доктор политических наук Юлий Нисневич также видит целесообразность таких жёстких политических действий: «Целенаправленные жёсткие санкции – это дополнительное давление на Лукашенко. Сейчас вопрос решается, насколько сильно на него со всех сторон будет оказано давление. Давление – способ решения задач».

Другие эксперты считают, что санкции бессмысленны. Они только сплотят белорусскую элиту. «Не думаю, что санкции помогут протестующим. Скорее они сплотят правящий класс Белоруссии - если исходить из того, что в течение по крайней мере нескольких ближайших месяцев его конфигурация будет близка к нынешней. При этом значительная часть населения возложит ответственность за ухудшение ситуации на Запад», - говорит Дмитрий Орлов.

У ЕС сложная ситуация. Определить победителя выборов не представляется возможным, поэтому европейцы поддерживают требование оппозиции провести новые выборы. Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что «Санкции – это просто фиксация несогласия ЕС с результатами выборов в Республике Беларусь. Но и Тихановскую они не могут признать законным президентом, нет фактуры – цифр, материала. В итоге ЕС занимает промежуточную позицию, с одной стороны, поддерживая гражданский протест, с другой, не желая связывать себя с «Президентом в изгнании», по примеру венесуэльского Гуайдо. Поэтому сейчас не так важно, что там решит ЕС и РФ, а что решит сама оппозиция».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал весьма примечательное заявление о том, что необходимости в военной помощи Белоруссии сейчас нет, да и сам Александр Лукашенко так считает, заметил Песков. Публично Лукашенко так не считал. Напротив, он всё время подчеркивал необходимость такой братской помощи. Лукашенко – опытный политические манипулятор. Это ему удавалось много раз, и каждый раз он выигрывал. «Путин понимает, что Лукашенко хочет разыграть его как карту, но в таких делах Путин сам на три головы выше Лукашенко. Ответ России может быть неожиданным, аномальным, поэтому с нами играть – себе дороже. Да и сейчас Лукашенко сам пытается взять ситуацию под контроль, без помощи Кремля, а значит он вряд ли союзник,» - говорит Илья Гращенков. В России хотят, чтобы Лукашенко, удержав власть, при этом вернувшись в лоно Союзного государства, не откладывая, запустил интеграционный процесс. Москве при этом сам Лукашенко не нужен, как человек ненадежный, но вначале самого запуска без него не обойтись.

Источники в Кремле говорят, что задача-минимум у Лукашенко – продержаться две-три недели, поскольку есть надежда, что протест схлынет. И затем постепенно готовить новые выборы, уже без Лукашенко.

Российская власть не может не поддержать Лукашенко по внутриполитическим причинам, но не любой ценой. «Поддержать Лукашенко Кремлю надо, но не ценой введения туда российских войск, потому что это ударит по рейтингу Путина в России, его позиции резко ослабеют. После Крыма люди уже знают, что резкие односторонние шаги ведут к снижению уровня жизни, к санкциям, к закручиванию гаек. Превращение России в нового жандарма Европы вызовет резкий всплеск протестных настроений», уверен политолог Аббас Галлямов.

Политические наблюдатели не исключают контактов российской власти со всеми силами в Белоруссии. «На мой взгляд, Путин понимает ситуацию более широко, чем «помощь Лукашенко». И действует он в логике национальных интересов России. Ведь необходима по крайней мере защита границ и инвестиций. Я думаю, взаимодействие осуществляется с многими белорусскими политиками, в том числе оппозиционными. Лукашенко, опираясь на силовиков, контролирует ситуацию, и это необходимо учитывать,» - считает Дмитрий Орлов.

Юлий Нисневич рассматривает несколько вариантов дальнейших событий: « Здесь может быть такой вариант, что запустится многосторонняя система переговоров. Но пока не видно, кто хотел бы за один стол переговоров посадить Евросоюз, Россию, Белоруссию, оппозицию. Пока этого тоже не видно. Насколько я понимаю, Кремль не ведет переговоры, но может разговаривать с оппозицией, хотя и не с первыми лицами, чтобы разобраться в ситуации. Но такая попытка должна быть предпринята. Это совсем кулуарные переговоры, ими занимаются специальные люди, спецслужбы. Я надеюсь, что они такую информационную разведку ведут, это было бы разумно.»