Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Полански проиграл

Текст: Ариадна Рокоссовская

Режиссеру Роману Поланскому, в 2003 году получившему премию "Оскар", не удалось через суд восстановить свое членство в оскаровской академии, откуда его исключили из-за недоказанных обвинений в сексуальных домогательствах.

Напомним, что в 1977 году в США 13-летняя модель Саманта Геймер обвинила Поланского в принуждении к сексу. Режиссер пошел на сделку с правосудием - признал себя виновным, согласился на прохождение психиатрического обследования в течение трех месяцев в госпитале для преступников при калифорнийской тюрьме города Чино. Однако, пройдя обследование, он испугался, что прокуроры не сдержат обещания относительно условного наказания, и навсегда покинул пределы Соединенных Штатов. Прокуратура штата Калифорния объявила Поланского в розыск, и до сих пор лицо одного из лучших режиссеров мира можно увидеть в картотеке разыскиваемых интерполом преступников. Режиссер является гражданином Франции и Польши, вместе с женой - актрисой Эммануэль Сенье - проживает в Париже. Поскольку он уже понес наказание, ни одна, ни другая страна не выдают его американскому правосудию. Он больше сорока лет не был в США и не смог лично получить премию "Оскар" за фильм "Пианист". Но это не помешало ему стать членом Американской академии киноискусств, и оставаться им до 2018 года.

Тогда - на волне откровений, вызванных делом продюсера Харви Вайнштейном, - все больше и больше женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны Поланского. Сам он не воспринял этого всерьез, а движение MeToo в одном из интервью назвал "массовой истерией". Но, несмотря на то, что ни одно из обвинений не было подкреплено доказательствами, режиссеру пришлось отказаться от председательства в жюри французской премии "Сезар". Протесты феминисток поставили под вопрос ретроспективу его фильмов в Париже. А 3 мая 2018 года в нью-йоркское бюро ТАСС поступило заявление "оскаровской" академии о том, что режиссер Роман Полански оказался в числе тех, кого исключили из ее рядов "в соответствии с правилами поведения организации". "Совет продолжает поощрять соблюдение стандартов этики, требующих от академиков придерживаться принципов академии в области уважения человеческого достоинства", - говорилось в сообщении.

Этого режиссер стерпеть не мог, и направил письмо членам академии, в котором его адвокат Харланд Браун обвинил их в нарушении собственного устава и законов штата Калифорния. Речь шла о том, что Поланскому не дали возможности выступить в свою защиту, не представили доказательств его предполагаемых преступлений. Позже сам режиссер рассказал в интервью польской Gazeta Wyborcza, что "дело Геймер" сделало из него легкую добычу. "Меня приговорили. И факты ни для кого не имеют значения. Они верят в свою правоту, а когда речь идет о вере, доказательства не нужны. Защищают права человека, а мне отказывают в правах", - цитирует его издание. Режиссер подал на академию в суд, но ожидаемо проиграл процесс. Верховный суд округа Лос-Анджелеса отклонил ходатайство кинорежиссера Романа Полански о восстановлении его в составе Американской академии киноискусств.

Уборка в угаре

Из-за засухи аграрии Челябинской области потеряли два миллиарда рублей

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)

Засушливое лето заставило полеводов интенсивнее бороться за урожай. Итоги уборочной кампании подведут позже, хотя и без того ясно: чтобы меньше зависеть от природы, нужно внедрять прогрессивные методы хозяйствования, повышать техническую оснащенность села, грамотно выстраивать стратегию полевых работ в масштабах региона.

Прогнозы и реальность

Если судить по цифрам, к началу сезона на Южном Урале подготовились неплохо. Региональный АПК весной выполнил обязательства по качественному севу яровых культур: их площадь составила 1,9 миллиона гектаров, что на 21 тысячу выше прошлогоднего показателя. На 2,6 тысячи тонн в действующем веществе больше внесли минеральных удобрений. Увеличили общую долю посевов сортовыми и кондиционными семенами. Ввели в оборот 18 тысяч гектаров залежных земель. Все это вселяло оптимизм, но, увы, засуха, начавшаяся в мае и достигшая разрушительной силы в июне-июле, спутала планы. Возможный сбор зерна, по уточненным прогнозам, составит 1,09 миллиона тонн, хотя ожидалось на 40 процентов больше.

Однако горевать полеводам некогда, уборочная кампания набирает обороты. По данным второй декады августа, зерновые и зернобобовые культуры в регионе обмолочены на 107 тысячах гектаров, собраны первые 100 тысяч тонн зерна. А вот урожайность никому не вскружила голову: в среднем 9,4 центнера с гектара. Это на 2,4 центнера меньше, чем в прошлом году.

Корма доброй воли

В числе первоочередных задач агрокомплекса его областные кураторы называют формирование семенного фонда для будущего года (предполагается засыпать в хранилища 264 тысячи тонн семян сельхозкультур) и заготовку кормов. Чтобы мясо-молочная отрасль не откатилась назад, необходимый минимум - 30 центнеров кормовых единиц на условную голову скота, а к 19 августа заготовили 11,7 центнера. Теперь мешает уже не солнце, а дожди. Но объемы можно увеличить за счет подсолнечника и кукурузы.

Как пример грамотного подхода тиражировался опыт одного из районов, где чебаркульский агрохолдинг предложил забирать солому с обмолоченных полей. Инициаторы акции заявили, что денег ни от кого не требуют, но просят оперативно "освобождать поля". Потому что после обмолота начинает работать техника, перепахивающая почву.

- Механизированные отряды прессуют солому и вывозят на фермы, расположенные недалеко. Воспользовались этим предложением несколько хозяйств: Звягино, Сарафаново, СХПК Черновской, Коелгинское, - делился тогда заместитель гендиректора чебаркульского предприятия Владимир Пупырев.

В урожайные годы, когда кормовых культур хватает для пополнения запасов, солому используют в качестве подстилки для коров. Также она входит в состав корма как источник клетчатки. А в нынешнее лето и вовсе вариантов немного.

Расторопша на экспорт

Защитой от капризов природы экспертам видится диверсификация деятельности растениеводов. В лидерах упоминают одну из крупнейших агрофирм области - СПК из Еткульского района. Этот кооператив воспринимается как экспериментальная площадка. Директор хозяйства Анатолий Шундеев подтверждает: на предприятии ежегодно осваивают новую культуру. К примеру, недавно взялись за выращивание расторопши, из нее производят масло и жмых. Целебное масло стало даже визитной карточкой коелгинцев, а жмых добавляют в корм скоту. Фирмы-посредники также приобретают расторопшу для экспорта в Германию и Польшу, но аграрии хотят переходить на прямые поставки. В прошлом сезоне экспериментаторы добавили к посевам золотистый лен. Он идет в пищу, хлебобулочные изделия и кондитерскую продукцию. И тоже имеет экспортный потенциал.

Техническую коноплю здесь вообще рассматривают как одну из самых перспективных культур: конопляное масло считается целебным и имеет высокую пищевую ценность. Кроме того, волокна растения используются для получения композитных материалов для авиации. Делая ставку на перспективные культуры, аграрии только выиграют. Цены на зерно в этом сезоне выше, отмечает министр сельского хозяйства области Алексей Кобылин. Так, продовольственная пшеница третьего класса стоит от 9,5 до 13,5 тысячи рублей за тонну (в 2019-м - 10,5-12 тысяч), но еще больше подросли цены на лен: с 15 до 22 тысяч рублей за тонну. Хозяйства, которые увеличили его площади, сумеют повысить доходы.

Овощной ресурс

По данным министерства АПК, регион стабильно обеспечивает себя картофелем, выращивая 100-110 тысяч тонн в год без учета личных подсобных хозяйств. Но в нынешнем сезоне урожай "второго хлеба", опять-таки из-за засухи, ожидается меньше: около 90 тысяч тонн.

Повысить эффективность возделывания можно за счет высококачественного семенного материала, внедрения новых продуктивных сортов. Но картофелеводческие предприятия высаживают не только рекомендованные к использованию на Урале семена, но и нерайонированные - площадь их посева в прошлом году составила половину от всех полей. При этом в реестре селекционных достижений для наших широт более 50 сортов картофеля, за их применение полагается господдержка, в частности, субсидии на приобретение элитных семян.

Почему-то мало востребована у аграриев и компенсация затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ. Сегодня их суммарная вместимость в области составляет 174 тысячи тонн, но часть объектов считается устаревшей. Провели модернизацию пока всего три хозяйства. Обновленные мощности составили 7,2 тысячи тонн. В 2020-м запланировано строительство нового овощехранилища в Акбашевском на 2000 тонн. Но решит ли это проблему в масштабах региона?

Еще один важный урок, который преподала засуха: без оросительных систем качественного урожая не получить. Сейчас площадь поливных участков картофеля и овощей открытого грунта составляет 2800 гектаров, порядка трети общей площади посева, чего явно недостаточно. Минсельхоз планирует возобновить привлечение федеральных субсидий с софинансированием из областного бюджета на гидромелиоративные мероприятия, чтобы возмещение затрат приблизилось к 70 процентам.

Никто не застрахован

24 июля на Южном Урале объявили режим чрезвычайной ситуации, который коснулся 19 муниципальных районов и одного городского округа. В связи с этим были обследованы пострадавшие посевы, подготовлены документы, которые должны уйти в Министерство сельского хозяйства РФ для экспертной оценки ущерба. Планируется также подготовить обращение в федеральное правительство об оказании финансовой помощи пострадавшим аграриям региона, выделить дополнительные средства на компенсацию затрат на производство молока и содержание основного стада крупного рогатого скота мясного направления. Кроме того, регион предложил пролонгировать на год взятые сельхозпроизводителями краткосрочные кредиты, предоставить отсрочку по льготным инвестиционным кредитам. Пандемия и засуха - все-таки гремучая смесь.

По предварительным данным, ущерб, который нанесла погода региону, равен примерно двум миллиардам рублей, а недополученные доходы - восьми миллиардам. В числе пострадавших от стихии - 440 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, в том числе 115 животноводческих.

Власти намерены еще раз вернуться и к вопросу страхования посевов. Опыт прошлых лет породил у аграриев недоверие к страховой системе: доказать, что наступил страховой случай, кажется им проблематичным, поэтому пока больше надеются на себя, а в одиночку с засухой бороться все-таки сложнее.

У последней черты

грянет ли левый марш?

Сергей Батчиков

Я не прежний весёлый полубог вдохновенный,

Я не гений певучей мечты.

Перейти к подкастам Завтра

Я угрюмый заложник, я тоскующий пленный,

Я стою у последней черты.

К. Бальмонт

Состоявшиеся 9 августа президентские выборы в Белоруссии, в очередной раз не признанные Западом по причине победы неугодного Александра Лукашенко, стали темой номер один мировых новостей и почти вытеснили другие сюжеты во всех российских СМИ. В Белоруссии на наших глазах разыгрывается хорошо знакомый "оранжевый" сценарий: мирные шествия, поющие нарядные женщины с цветами, красивые лозунги о свободе слова и правах человека, потоки лжи о бесчинствах правоохранительных органов, сакральные жертвы, проплаченные из-за рубежа забастовки, чуткое политическое руководство демократической Европы, вмиг забывшей, как разгонялись акции протеста в Париже, Барселоне и других "горячих точках". Взбудоражены соседние Литва, Польша и Украина, возбудились Меркель и Макрон (последнему сейчас не до своих "жёлтых жилетов") и спешно налаживают контакты с беглой белорусской домохозяйкой (ну, чем не Гуайдо?). Уже состоялся и экстренный саммит Евросоюза, выделивший на поддержку протестов оппозиции миллионы евро.

Сколько раз уже был сыгран этот спектакль "цветной революции" по сценарию мало известного широкой публике американского философа и весьма циничного политтехнолога Джина Шарпа, автора теории "ненасильственного сопротивления" в качестве политического оружия? Бирма, Венесуэла, Югославия, Грузия, страны Балтии, Украина — это далеко не полный перечень стран, в которых теоретические разработки Шарпа были проверены на практике и везде подтвердили свою высокую эффективность. И во всех случаях, как и сегодня в Белоруссии, ненасильственное сопротивление, подаваемое как нечто правильное и исключительно демократическое, на деле служило оправданием секретных и недемократических по своей сути действий. После "цветных революций" по системе Шарпа никакой демократии и свободы не появляется, а у власти оказываются режимы, которые попадают в зависимость от иностранных государств и транснациональных корпораций.

Предполагал ли Александр Лукашенко подобное развитие событий? Готовился ли к нему? Изучал ли опыт других стран на постсоветском пространстве? Судя по тому, что народ пошёл за домохозяйкой, не предполагал, не готовился и не изучал. Или, как минимум, недооценил степень опасности. По крайней мере, в белорусском обществе не оказалось силы, которая могла бы дать организованный отпор "ненасильственному сопротивлению". Надо признать, что свой отрицательный вклад в развитие ситуации внесли и российские политтехнологи, решившие заигрывать с оппозицией, дабы сделать "батьку" более сговорчивым, и способствовавшие появлению персонажей вроде Бабарико.

Сегодня участники бесконечных ток-шоу на главных российских телеканалах без устали обсуждают ошибки белорусского лидера, прежде всего — его непоследовательность в интеграционном процессе, непростительную многовекторность внешней политики, тёплые объятия с Помпео. Ошибки, безусловно, были, в том числе и весьма серьёзные, но при этом надо признать, что в самые тяжёлые годы Лукашенко сумел защитить суверенитет страны и национальное достоинство граждан, не допустил криминала и коррупции, сохранил порядок и социальную справедливость, избежал развала промышленности и сельского хозяйства. Может ли российская власть похвастаться такими достижениями? Однозначно — нет!

Для нас события в Белоруссии — повод для размышлений не об ошибках Лукашенко, уничижительная критика которого работает на геополитических противников и России, и Белоруссии, а о наших собственных проблемах и перспективах. В каком-то смысле это посланное нам из братского государства самое последнее предупреждение. Обвиняя Лукашенко в многовекторности и нежелании углубления интеграции в рамках Союзного государства, мы должны ответить себе на вопрос — какую модель развития и какой образ будущего предлагала и предлагает сегодняшняя Россия своему главному союзнику?

По итогам почти трёх десятилетий либеральных реформ в России реализована модель периферийного капитализма, противоречащая национальным интересам и де-факто направленная на полное подчинение страны внешнему управлению. Подробно я писал об этом в своей статье "В тупике зависимого развития. Есть ли выход?". Создана и действует уникальная по мировым меркам модель экономики: нелегитимная с точки зрения общественного мнения; незаконная с точки зрения источников формирования прав собственности; крайне неэффективная и непроизводительная с точки зрения общественного воспроизводства; неконкурентоспособная на мировом и внутреннем рынке; системно управляемая и манипулируемая извне; социально несправедливая; крайне ресурсо- и энергоёмкая; примитивная по своей структуре; деиндустриализированная и дезинтегрированная. Коррупция на всех уровнях власти, крупномасштабное воровство, бесхозяйственность, экологические бедствия, рост аварийности — всё это реалии современной России. За 2000-2017 гг. прекратили работу свыше 74 тысяч заводов и фабрик. Из-за падения производства шестой год подряд падают реальные доходы населения, 21 миллион человек живёт за чертой бедности. По данным Росстата, более четверти детей (26%) в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, что создаёт "ловушку нищеты". Вопреки Конституции идёт коммерциализация образования и здравоохранения. В условиях фактического конституционного запрета на единую государственную идеологию неофициальной идеологией России стал либерализм, представляющий собой худшую из возможных диктатур — диктатуру денежного мешка и шкурного интереса. Либерализм как замена идеологии разрушает внутренние цивилизационные основы государства, деформирует сознание молодого поколения, заменяет традиционные ценности на ложные (см. мою статью "Гниль либерализма"). Могут ли подобные "достижения" вызывать желание углублять интеграцию со страной зависимого капитализма в ущерб собственному суверенитету и, по сути, становиться вассалом вассала — большой вопрос. Осторожность Лукашенко в вопросе углубления интеграции с Россией Грефа, Чубайса, Набиуллиной, Шувалова и Медведева понять можно.

На сегодня в России причин для недовольства населения властью не меньше, чем в Белоруссии. Это и коррупция на всех уровнях, и зашкаливающий уровень социального неравенства, электризующий общество, и нерешённость экономических проблем, и провальные реформы образования и здравоохранения, и накопившаяся усталость от безыдейной "партии власти" с её демагогией и лжепатриотизмом, и спешно принятые поправки к Конституции, сделавшие возможным фактически пожизненное пребывание на посту действующего президента. При этом Запад, которого безмерно раздражают претензии Москвы на независимую внешнюю политику и свою особую роль в мировой политике, мечтает избавиться от Путина. Ориентация России на КНР в условиях нагнетания напряжённости в американо-китайских отношениях лишь подогревает желание Запада снести Путина.

Дополняет недовольство населения и раздражение Запада разрастающийся из-за пандемии глобальный кризис, который с каждым днём увеличивает риск "оранжевого" сценария вслед за Белоруссией и в России. В условиях кризиса сильные страны всегда выживают за счёт слабых, богатые — за счёт бедных, центр — за счёт периферии. В девяностые годы развал СССР, обеспечивший Запад дешёвым сырьем, квалифицированной рабочей силой, капиталами, новыми рынками сбыта, позволил отсрочить назревавший в те годы экономический кризис. Сегодня глобальный Центр рассчитывает на подобный же банкет уже на обломках России. Шансы стать, по образному выражению Андрея Фурсова, "навозом для сильных" велики.

И смута может начаться в любой момент. Либералы, мечтающие о возвращении себе всей полноты власти, которой они обладали в девяностые, могут использовать для этого любой повод. Достаточно вспомнить организацию массовых акций протеста в Москве летом прошлого года. Поддержка западных "партнёров" не заставит себя долго ждать, а технологии "ненасильственного сопротивления" отлично работают. Пока наш президент хранит молчание по поводу событий в Белоруссии, чуткие к настроениям Запада российские либералы (у которых боевого опыта побольше, чем у белорусских!), судя по многочисленным признакам, активно готовятся к реваншу и большому переделу. Всё громче кричат в СМИ и социальных сетях "буревестники революции", предвещающие надвигающуюся "оранжевую" бурю.

Понимают ли это российские власти? Готовятся ли? Судя по постоянному укреплению силовых структур и росту их численности, понимают. И рассчитывают именно таким образом решать проблему. Все призывы отказаться от либеральной модели развития, ориентированной на интересы олигархии и западный капитал, совершить левый поворот в экономике и социальной политике, чтобы вернуть власти доверие народа, не услышаны. Шансов на "революцию сверху", похоже, не осталось.

Возникает вопрос — что делать в этой ситуации? Не власти, не политтехнологам, не многочисленной "пятой колонне", а гражданскому обществу.

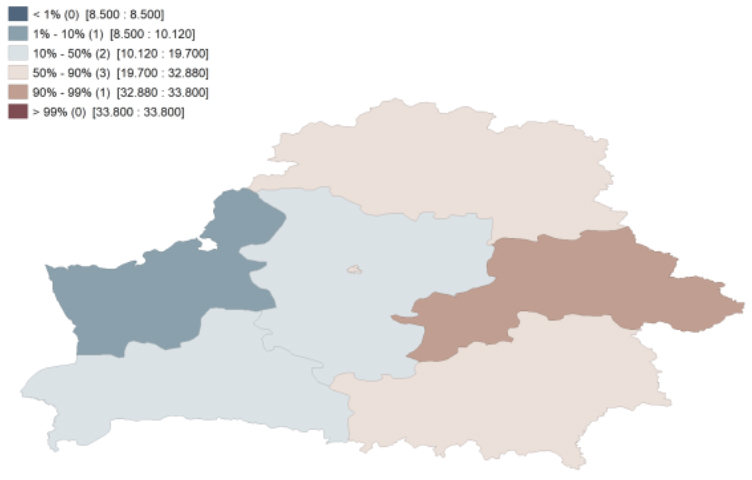

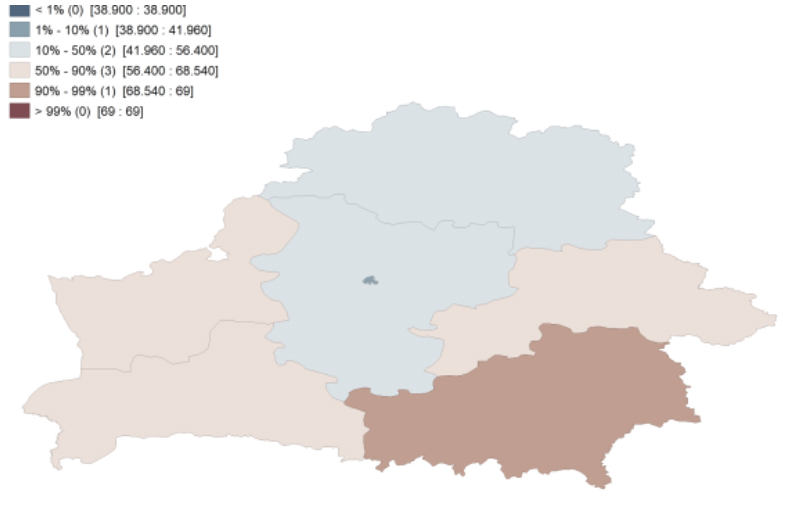

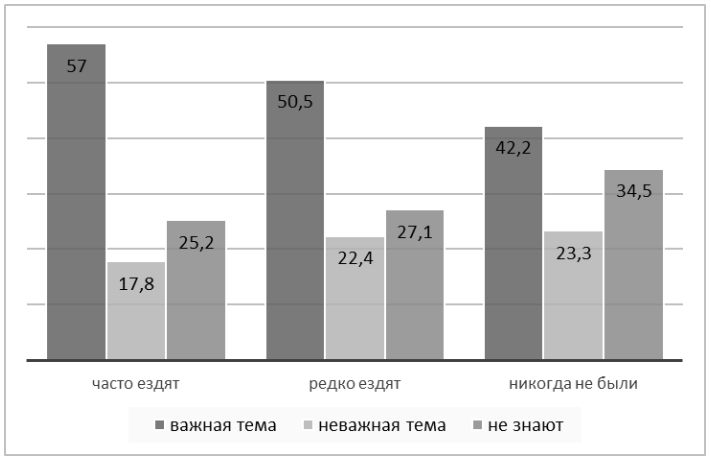

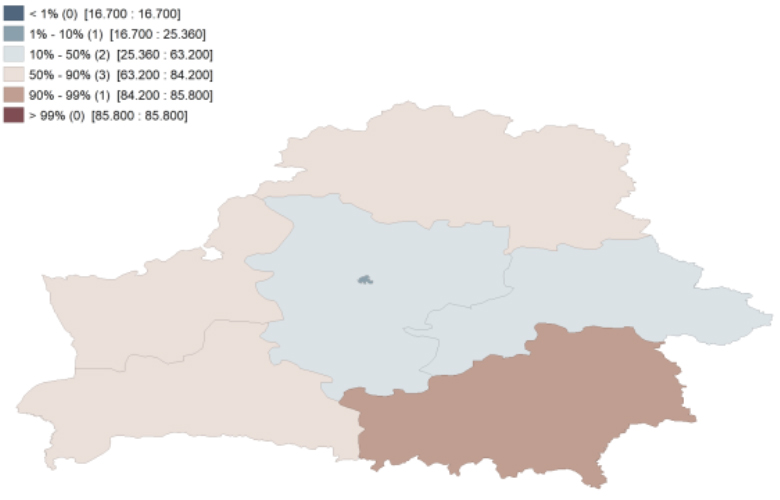

Россия традиционно — "левая" страна, и как ни старались либералы, даже по опросам ФОМ сторонников социалистических взглядов в стране в полтора раза больше, чем либеральных, в том числе среди молодёжи. Почти три четверти опрошенных молодых россиян выступают за государственную собственность на крупные предприятия, сторонников частной собственности оказалось всего 17%. Либералы же на любых выборах неизменно получают позорно низкий процент голосов. В обществе есть огромный запрос на отказ от либеральной модели зависимого развития и переход к социалистическим принципам ведения хозяйства. Осознание, что капитализм — отнюдь не конец истории, а один из этапов развития человечества, что очередной кризис может оказаться фатальным, сегодня растёт даже на Западе, где проснулся интерес к трудам Карла Маркса и Владимира Ленина и внимательно изучается успешный опыт Китая. Растёт понимание того, что благодаря стремительному развитию цифровых технологий, прежде всего скорости вычислений, плановое управление уже превосходит рыночное по всем показателям, включая эффективность использования имеющихся ресурсов и скорость реагирования на любые неожиданности. Максимальная реализация всех достоинств плановой экономики достигается при едином собственнике средств производства. Так что экономическая выгода практически предопределяет неизбежность перехода к социализму, не говоря уже о растущем запросе на социальную справедливость и человеческую солидарность.

Коммунистические идеалы отвечают тому пониманию добра и зла, прекрасного и безобразного, которое за века выработано в русской культуре, пронизанной идеями гуманизма и социальной справедливости. Результаты множества строгих научных исследований подтверждают, что само существование России в условиях грядущего ужесточения мировой конкуренции за ресурсы возможно лишь на основе восстановления структур солидарного общественного бытия. На конкурентных же началах мы далеко не уедем, нас "дезинтегрируют"; конкуренция внутри России нужна в небольших дозах — как сильное и опасное стимулирующее средство.

При укоренённости социалистических идеалов в массовом сознании, наличие сильного левого фланга российского политического спектра, казалось бы, неизбежность. Однако в России налицо парадоксальная ситуация: массовое сознание левое — и в то же время на глазах происходит увядание и сокращение организованного левого движения. Слабость левого движения (которое в любом обществе является мотором общественной мысли и политической самоорганизации населения и мобилизует энергию молодёжи в конструктивное русло) — одна из тяжёлых патологий нынешнего состояния России, её большая беда.

Об увядании левого движения в России я пишу с огромной горечью и болью, предвижу возмущение и возражения многочисленных сторонников КПРФ. Ответы на многие возражения можно найти в моей статье "Протест оппозиции: иллюзии и реальность", опубликованной в газете "Завтра" (2005, № 14) под коллективным псевдонимом Сергей Телегин. В ней была предпринята попытка выявить причины идеологической и организационной слабости компартии и ошибки в деле создания широкой патриотической коалиции. Тогда КПРФ сигнал проигнорировала.

В 2007 году, накануне XII внеочередного съезда КПРФ, я предпринял ещё одну попытку начать разговор о проблемах левого движения, опубликовав на сайте forum.msk.ru большую статью "Ни шагу вперед?" О положении в левом движении". В ней я писал о необходимости творческой работы партии на широкой интеллектуальной основе над созданием образа будущего, который она предлагает обществу как желаемый и возможный, и о том, что после произошедшей в 1970-х—80-х годах неолиберальной контрреволюции левые во всех странах работают над альтернативным проектом жизнеустройства, в то время как КПРФ никаких свежих идей, кроме идеологических клише и проклятий в адрес "предателей-демократов", не предлагает. КПРФ не только не стала собирательницей левых интеллектуальных сил, но и рассыпала те симпатизирующие ей структуры, в которых был шанс собрать эти силы вне партии (показателен печальный опыт НПСР). С поразительным постоянством союзники КПРФ сначала отодвигались в сторону, затем становились объектом резкой критики, а в конечном счёте превращались в противников. С тяжёлым чувством вспоминается череда операций по разгрому КПРФ изнутри, когда из партии исключались целые группы достойных людей. Апогеем стало проведение в результате интриги Владислава Суркова двух "параллельных" десятых съездов КПРФ с бурными публичными выяснениями того, чей съезд является законным, и обращением по этому поводу к Путину как верховному арбитру. Я тогда был делегатом "правильного" съезда. Результатом свары стало падение поддержки граждан.

КПРФ ушла от анализа кризиса советского строя и истоков массового недовольства им в 1970-е—80-е годы, так и не смогла силами партийных теоретиков предложить концепцию обновленного социализма. Несмотря на резкую критику руководства КПРФ по очень многим вопросам и на необходимость обновления партии, в завершение той статьи я выразил уверенность в возможности обновления КПРФ и в её будущем как главного носителя левых идей и ядра левого движения.

В опубликованном тогда от редакции сайта послесловии к моей статье главный редактор форума.мск А.Баранов выразил сомнение в возможности реформирования КПРФ и призвал к созданию новой левой партии.

С горечью вынужден констатировать, что за прошедшие годы всё написанное в 2007 г. не потеряло актуальности. Никаких сдвигов ни в теории, ни в практике, ни в привлечении свежих молодых сил не произошло.

Сегодняшние события в Белоруссии можно сравнить с третьим последним звонком перед началом трагического спектакля. Ситуация предельно тревожная, уже в сентябре-октябре многие эксперты предсказывают резкое обострение и политической, и экономической обстановки. Нужна срочная пересборка всего левого фланга, объединительные идеи и действия, совместная работа по выработке больших задач и целей, способных объединить широкие народные массы на общее дело, а главное — увлечь молодёжь, у которой в отсутствие перемен нет никаких перспектив. Когда "спектакль" начнётся, объединяться будет уже поздно.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов как-то сказал: "В рамках России объединительные идеи возникали только тогда, когда уже подходили к самой-самой последней черте. Это либо черта гражданской войны, либо черта внешней угрозы, либо опасность полного развала государства". Нам всем надо проснуться и понять, что именно к этой "последней черте" Россия как никогда близка.

Надвигающийся кризис будет, вне всякого сомнения, и тяжёлым, и затяжным. Но любой кризис всегда открывает окно возможностей. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимы разум, воля и энергия каждого, кому не безразлична судьба Отечества.

Правительство РФ просубсидирует контейнерные транзитные перевозки по железнодорожным путям. Соответствующее постановление подписано 21 августа премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано сегодня на сайте кабинета министров.

Решение принято по поручению президента РФ Владимира Путина, напомнил кабмин. 7 мая он поручил правительству проработать и реализовать ряд системных решений для развития транспортной отрасли в условиях пандемии коронавируса. В частности, он предложил включить в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни меры по стимулированию транзитных и экспортных контейнерных перевозок. 12 мая генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров поручил простимулировать и обеспечить кратный рост контейнерного транзита.

ОАО «Российские железные дороги» смогут получать из федерального бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на транзитные перевозки.

Новая мера касается транзитных маршрутов, соединяющих припортовые станции Тихоокеанского бассейна с Балтийским и Чёрным морями, а также с пунктами пропуска на границе с Азербайджаном, Белоруссией, Польшей и Финляндией.

Размер компенсации составит от 25,9 тыс. до 77,7 тыс. рублей за грузовой контейнер в зависимости от его типа и направления транзита. Максимальная сумма предусмотрена для перевозки 40-футового контейнера на направлении Восток – Запад.

Субсидирование позволит предложить зарубежным клиентам конкурентную цену, говорится в материале правительства. Также уменьшатся их временные затраты на доставку грузов из Азии в Европу и в обратном направлении по сравнению с трансокеанскими перевозками.

«Ожидается, что благодаря льготному тарифу в 2020 году число перевезённых контейнеров достигнет 7,5 тыс. в двадцатифутовом эквиваленте», говорится в материале кабмина.

В 2019 году на сети ОАО «РЖД» железнодорожные перевозки контейнеров во всех направлениях превысили 5 млн TEU (двадцатифутовый эквивалент). Это на 12,6% больше, чем в 2018 году, сообщал пресс-центр компании.

В 2020 году в транзитном направлении ОАО «РЖД» планирует перевезти 750 тыс. TEU с ростом также в размере 20%, сообщала компания в марте.

В 1 полугодии по сети ОАО «РЖД» в транзитном сообщении перевезено 332 тыс. TEU, что на 24% больше, чем годом ранее.

Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова «Первому каналу» по случаю 70-летия ректора МГИМО МИД России А.В.Торкунова, Москва, 26 августа 2020 года

Вопрос: Почти 30 лет А.В.Торкунов готовит дипломатов. Вы довольны тем, как изменился МГИМО и как готовит дипломатов?

С.В.Лавров: 30 лет А.В.Торкунов готовит дипломатов для Министерства иностранных дел России, примерно половину из этих 30 лет я руковожу Министерством. Могу сказать, что те перемены, которые наблюдаются в контингенте, поступающем на работу в МИД России после завершения учебы в МГИМО, очень позитивные.

Во-первых, у нас стало гораздо больше девушек. Переход от старой советской традиции, что надо делать упор на мужскую половину студентов, к новому пониманию необходимости гендерного равноправия и концентрации на том, что именно качество выпускника или выпускницы должно приниматься во внимание в первую очередь во многом связан с линией, проводимой А.В.Торкуновым. За последние 10 лет, наверное, около 40% из тех, кого мы принимаем на работу в Министерство, – девушки. Они очень активно доказывают свою профессиональную пригодность, успешно конкурируя с мужчинами. Считаю, что это новшество, которое мы ощущаем, – важное и очень позитивное, отвечающее велениям времени.

Во-вторых, гораздо больше чувствуется, что люди, желающие после окончания МГИМО поступить на работу в МИД, очень сильно мотивированы. В советское время поступление в МГИМО было, по сути, единственным выходом в международное пространство, шансом повидать мир. Сейчас таких возможностей масса, МГИМО – лишь одна из них. Когда есть большой выбор, конкуренция среди учебных заведений для тех, кто хочет посвятить себя профессии, так или иначе связанной с международной деятельностью, МГИМО по-прежнему остается «номером один».

В-третьих, когда мы с А.В.Торкуновым учились, в МГИМО было три факультета: международный (дипломатический, как его называли), международных экономических отношений и международной журналистики. Если Вы сейчас посмотрите на перечень существующих факультетов – охват гораздо больше. Это во многом связано с тем, что МГИМО активнейшим образом сотрудничает с ведущими государственными и частными российскими корпорациями. Есть целые кафедры, которые открывают наши ведущие компании. Они готовят кадры для себя, и, не исключаю, что созданные ими специальные курсы помогут готовить специалистов и для других направлений деятельности. Сейчас, по сути, в МГИМО готовят государственных служащих и кандидатов на работу в крупных частных компаниях в любой сфере человеческой деятельности.

Еще одно мое наблюдение. Это все делается на уровне высочайших общемировых критериев и требований. МГИМО котируется и по европейским, и по международным рейтингам как один из лидеров. Его репутация подтверждается тем, что десятки стран представлены своими гражданами в составе студентов, обучающихся в МГИМО.

Вопрос: Пятьдесят, даже сейчас больше…

С.В.Лавров: Больше пятидесяти. Если вы возьмете количество иностранных языков, которые там преподаются, это десятки. Боюсь назвать точную цифру.

Вопрос: Вашей дружбе больше пятидесяти лет. Я так понимаю, она началась в котловане под будущей Останкинской башней?

С.В.Лавров: Да, именно там. Мы вместе поступили, и нас тут же как поступивших направили в первый в нашей жизни стройотряд в Останкино рыть котлован под телецентр, который ныне стоит и вещает через Останкинскую башню рядом с ним.

Вопрос: С чего началась эта дружба? С какого-то слова, анекдота, песни?

С.В.Лавров: Там было много – анекдоты, песни, стихи, которые мы коллективно сочиняли в том же котловане во время перекуров про наши первые впечатления как студентов МГИМО, которых отправили на стройку. Не буду их цитировать. Они немного хулиганские. Но это началось с самых первых дней на дне котлована. Он, конечно, не «Котлован» А.П.Платонова, а куда более оптимистичный. Но он дал нам низкий старт для высокого полета.

Вопрос: Даже строчку не назовете?

С.В.Лавров: Не получится. Но смысл в иронии, самоиронии, что мы поступили, фактически дипломаты. Хотя еще не пошли заниматься на первый курс, но уже приняты в институт, а нас заставляют копать яму. Хорошая самоирония, добрый юмор. Это нас сплотило. С тех пор мы поставили вместе множество «капустников». Снимали фильмы. В том же Останкино еще до начала учебы снимали на механическую камеру фильм про Фантомаса. Бегали в котловане с лопатами в строительных робах. Было весело.

Вопрос: Самое сложное поручение, которое вы давали А.В.Торкунову, и он справился.

С.В.Лавров: Вы знаете, я не даю поручений А.В.Торкунову. Анатолий Васильевич возглавляет независимое учебное заведение. Да, оно при МИД России, но учебная, кадровая политика МГИМО абсолютно самостоятельна и определяется ректором и руководством института.

Вопрос: Польская группа в 2007 году?

С.В.Лавров: Это была инициатива института. Все международные контакты, формы контактов с другими высшими учебными заведениями из зарубежных стран – решение института, ученого совета. Мы всегда поддерживаем такого рода начинания. В наших интересах развивать связи с зарубежными партнёрами, в том числе и по линии учебных заведений.

Вопрос: Что Вы пожелаете Анатолию Васильевичу?

С.В.Лавров: Во-первых, здоровья. Это самое главное, хотя здоровья ему не занимать. Он постоянно демонстрирует свою хорошую форму.

Во-вторых, это даже, наверное, важнее, чем здоровье, оставаться независимо ни от чего молодым душой, сердцем и своими замыслами. Замыслов у него много. Он никогда не отстаёт от жизни, а во многих случаях даже опережает тенденции, утверждающиеся в мировом образовании и становящиеся нормой.

Вопрос: Что Вы скажете про 70 лет? Все только начинается?

С.В.Лавров: Если судить по моему собственному опыту, то не все только начинается, а все только продолжается.

Не впускают посла

Текст: Ариадна Рокоссовская

Впервые в современной истории двусторонних отношений польские власти уже второй месяц тянут с согласием на кандидатуру нового посла ФРГ. В Германии не скрывают недоумения. Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен - бывший до этого координатором вопросов разведки и безопасности в НАТО, а ранее - главой немецкого диппредставительства в Чехии, с начала июля находится в подвешенном состоянии.

Агреман, то есть, согласие правительства принимающего государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя аккредитующего государства, предписывается Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Стандартное время рассмотрения такого запроса - месяц, но дружественные страны, тем более, соседние, состоящие в Европейском Союзе, сокращают этот срок до двух недель. Как сообщает со ссылкой на бывшего главу диппротокола МИД Польши местный информационный портал Onet.pl, послам США и папским нунциям поляки, бывало, выдавали агреман и за 2-3 дня. Затягивание процедуры или несогласие на кандидатуру посла считается демонстрацией воли к ухудшению отношений между странами. А когда ожидание длится больше пяти-шести недель, это можно считать отказом. При этом, информацию о том, что кресло проработавшего в Варшаве беспрецедентно долгие шесть лет Рольфа Никеля займет именно Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен, польские власти получили еще весной, так что у них было время подумать.

Авторитетное немецкое издание Zueddeutsche Zeitung сообщило, что в Германии проволочку поначалу объясняли тем, что "кризис, вызванный коронавирусом, замедлил проведение необходимых дипломатических процедур, к тому же, в Варшаве все крутилось вокруг намеченных на 14 и 28 июня президентских выборов". Но выборы прошли, а ситуация не изменилась. "Прошло шесть недель, за которые немецкие дипломаты много раз спрашивали у польских коллег, когда же новый посол может вступить в должность. Их успокаивали, что ждать осталось недолго. "Может быть, существуют какие-то проблемы?" - "Проблем нет", - слышали в ответ".

Zueddeutsche Zeitung пишет, что в МИД ФРГ все это вызывает недоумение. "Все труднее не обращать внимание на это неприязненное поведение, которое не может быть нормальным для отношений так сильно связанных между собой стран, партнеров по ЕС и НАТО". Однако у польских экспертов есть объяснение текущей ситуации. По их мнению, дело не только в явном ухудшении отношений между странами, доказательством которого стали слова президента Анджея Дуды перед выборами: "Немцы не будут выбирать нам президента!". Дело не только в том, что Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен - опытный западногерманский разведчик, бывший заместитель руководителя внешней разведки ФРГ, и польские правые, например, известный тележурналист Витольд Гадовский, говорят, что он едет в Варшаву создавать сеть немецких "агентов влияния" в Польше. По данным государственного телеканала TVP Info, польские спецслужбы очень тщательно изучают его профессиональную биографию. Но оппозиционные СМИ, а также эксперты, сходятся во мнении, что проблемой кандидата на должность посла оказалось также и его происхождение. Дело в том, что отец нового посла барон Бернд Фрайтаг фон Лорингхофен был адъютантом начальника генерального штаба гитлеровской армии, одним из тех, с 22 по 30 апреля 1945 года находился в бункере Адольфа Гитлера. И хотя впоследствии барон неоднократно заявлял, что не был нацистом, но хранил верность присяге, для нынешней польской элиты эта кандидатура неприемлема. Не секрет, что правящая в Польше партия "Право и Справедливость" смотрит на современную жизнь через призму своих представлений об истории. И принцип "сын за отца не отвечает" для польских правых - пустой звук. А поскольку в нынешней ситуации, когда Германию напрямую обвиняют в попытках через СМИ влиять на события в Польше, решение о агремане для посла принимают не в МИД страны, а в правящей партии, Арндту Фрайтаг фон Лорингхофену придется набраться терпения. Впрочем, в МИД ФРГ уверены, что в конечном итоге поляки образумятся. По информации польских СМИ, это время будущий посол использует для изучения польского языка.

Больше чем просто дом

В Калининградской области разработали уникальные инструменты сохранения объектов культурного наследия

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В следующем году в Калининградской области заработает программа сохранения историко-культурного наследия. Ее главный инструмент - льготный региональный кредит. Собственники и арендаторы памятников получат дешевые длинные деньги на их восстановление и реконструкцию.

Сейчас программу прорабатывают, власти привлекли к обсуждению представителей общественности и экспертного сообщества. Новая инициатива стала хорошим поводом, чтобы подвести итоги кампании по сохранению калининградских исторических красот и культурных ценностей. О том, чего удалось достичь в последние годы и что еще предстоит сделать, рассказывает глава Калининградской области Антон Алиханов.

Антон Андреевич, сейчас в государственном реестре числятся почти 1,8 тысячи калининградских объектов культурного наследия (ОКН). Много это или мало?

Антон Алиханов: Безусловно, мало. Памятников и достопримечательностей не в юридическом, а в широком смысле этого слова в Калининградской области гораздо больше, и работа с ними идет каждый день. Многие такие объекты ставятся на учет усилиями общественников-краеведов, за что им большая благодарность. Зачастую присвоение охранного статуса - это единственный способ спасти историческое здание.

Наверное, не все собственники новоявленных памятников радуются таким обременениям?

Антон Алиханов: Некоторые даже сопротивляются. К примеру, в прошлом году калининградский предприниматель, собственник виллы "Поссекель" в Светлогорске пытался через суд оспорить включение здания в государственный реестр ОКН.?Сделать это, к слову, бизнесмену не удалось, в июле 2020-го виллу признали памятником истории и культуры регионального значения.

Нередко недобросовестные владельцы исторических особняков годами затягивают исполнение предписаний службы охраны памятников. Они кормят нас обещаниями, не озадачиваясь ни ремонтом, ни даже консервацией, без которой невозможно остановить разрушение зданий.

Обычно мы выступаем за мирные переговоры, до последнего напоминаем злостным нарушителям об их обязательствах, убеждаем, прежде чем доводить дело до суда. Но если реакции нет, остается только инициировать изъятие объектов. Возможно, до конца лета придется принимать крайние меры в отношении двух известных памятников.

Бывают, впрочем, единичные случаи, когда сами жители просят: сделайте наш старинный красивый дом ОКН.?Кто-то преследует утилитарные цели: беспокоится, что рядом построят дорогу, и надеется защитить свой покой с помощью охранной зоны памятника. Но есть и калининградцы, которые действительно заинтересованы в сохранении наследия. Они ценят эстетику старинных зданий и готовы нести обременения и расходы, связанные с особым статусом дома.

Недавно вы договорились с Минобороны России о передаче региону во временное пользование здания сельскохозяйственного кредитного банка "Восточно-Прусский ландшафт". Что даст этот маневр одному, пожалуй, из самых красивых в Калининграде памятников архитектуры, сохранившему элементы нового барокко?

Антон Алиханов: Для начала поясню, что Минобороны принадлежит огромное количество объектов в Калининградской области, и ведомство многое делает для развития нашей территории. Активно возводится жилье для военнослужащих. В этом году в Калининграде откроет двери филиал Нахимовского военно-морского училища, построенный, кстати, с элементами старинных архитектурных стилей. Летом военные развернули у нас инфекционный госпиталь.

Поэтому не согласен с мнением: военные, мол, могли бы и сами отремонтировать здание банка. В первую очередь это регион заинтересован в том, чтобы памятник вновь стал украшением областного центра. Согласно договоренности, мы возьмем здание во временное пользование на 11 месяцев и приведем объект в порядок. Затем собственник в соответствии с охранными обязательствами будет поддерживать памятник в надлежащем состоянии.

Если эксперимент окажется успешным, надеемся по такой же схеме поработать с региональным управлением Федерального казначейства. Необходимо привести в порядок их здание на Комсомольской улице, в котором после войны размещался штаб 11-й армии. Оно выглядит еще неплохо, охраняется, но стремительно ветшает.

Можно ли назвать федеральных собственников более рачительными хозяевами памятников, нежели граждане и предприниматели?

Антон Алиханов: С первыми вести разговор проще, хотя и дольше - прежде всего в силу очень большого количества объектов, которые находятся на балансе федеральных министерств и ведомств. Это работа скрупулезная, с продолжительной перепиской, согласованиями. Но, как правило, она завершается успешными договоренностями.

Знаете, например, что одна из самых известных скульптурных композиций Калининграда - "Борющиеся зубры" - долгие годы юридически была бесхозной? Только три года назад областная служба госохраны ОКН добилась, чтобы Росимущество стало собственником скульптуры и приняло на себя соответствующие обязательства.

В Калининградской области много памятников, в особенности кирх и замков, принадлежит Русской православной церкви. Епархии честно признаются, что у них не всегда есть средства на восстановление этих объектов...

Антон Алиханов: При этом РПЦ не отказывается от обязательств по сохранению принадлежащих ей памятников. Мы видим, как старательно в последние годы Калининградская и Черняховская епархии выстраивают долгосрочные отношения с арендаторами.

Вспомните кирху в Краснолесье, воссозданную в буквальном смысле из руин по программе "Культура России". Другой успешный пример работы с имуществом церкви - кирха в Славске. Ее арендатор, "Информационно-туристический центр" Славского городского округа, получил по линии региональной госпрограммы "Развитие культуры" почти 140 миллионов рублей. Работы по восстановлению объекта близятся к завершению, внутри появятся концертный зал, экспозиции местного краеведческого музея.

Есть хорошие новости и о замках, принадлежащих РПЦ. В прошлом году нашелся ответственный пользователь для замка Рагнит: местный предприниматель Иван Артюх поэтапно приводит эту территорию в порядок. Уже прошла консервация руин замка в Ушаково - туда возвращаются организаторы экскурсий.

Обновлена кровля одного из флигелей замка Вальдау. Началось проектирование восстановительных работ в Георгенбурге - эти мероприятия реализует калининградская епархия при существенной поддержке федерального бюджета. А областной бюджет финансово поучаствует в проектировании восстановительных работ в Нойхаузене.

Как обстоят дела с капитальным ремонтом домов-памятников?

Антон Алиханов: Это значительная часть нашего наследия. Наименования почти четверти калининградских ОКН звучат так: "Жилой дом, начало XX века". С 2015 года в региональную программу капремонта вошло почти 400 домов-памятников. И если поначалу мы ремонтировали 20-40 таких зданий ежегодно, то в 2020-м планируем охватить уже около сотни объектов.

В ближайшие годы показатель вряд ли будет снижаться. Ведь мы планируем продолжать спецпроекты комплексного благоустройства населенных пунктов - по примеру Железнодорожного.

Поселок Железнодорожный прогремел на всю страну - в том числе благодаря туристам из других регионов, рекламирующим эту локацию в социальных сетях. Насколько я помню, проект комплексной реконструкции отдельно взятого муниципалитета инициировали вы. Довольны ли результатом, удалось ли воплотить в жизнь задуманное?

Антон Алиханов: Работы еще не завершены. Помимо капремонта 33 многоквартирных домов в исторической части поселка, мы проводим его газификацию, ремонтируем центральную площадь, дороги, тротуары, дворы и коммуникации, убираем провода воздушных линий под землю. Есть инвесторы, интересующиеся объектами культурного наследия, с ними также ведем переговоры.

Но, судя по тому, как массово стали приезжать сюда туристы, Железнодорожный действительно получил импульс для развития. Теперь хочется увидеть предпринимательские инициативы, прежде всего - со стороны местных жителей. Я говорю об открытии сувенирных лавок, кафе и закусочных, каких-то творческих площадок. Мы готовы помогать предпринимателям через Центр "Мой бизнес". Надеюсь, муниципалитет поработает в этом направлении.

Так какой же можно сделать вывод: объекты культурного наследия помогают или мешают развитию муниципалитетов и городской экономики?

Антон Алиханов: Если искать проблемы и жаловаться на нехватку денег, то мешают. Но в Калининградской области мы все-таки стараемся найти выход из каждой конкретной ситуации - изыскиваем средства в региональном бюджете, участвуем во всех возможных всероссийских проектах, ремонтируем памятники по программе приграничного сотрудничества. И такой подход - максимально сохранить историко-культурное наследие - поддерживается на федеральном уровне.

К примеру, в Калининграде на фоне улицы Баранова, отремонтированной на средства финансового института развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ", совершенно по-иному выглядит башня "Врангель". Она теперь отлично вписывается в форматы уличных мероприятий. В Немане территорию вокруг замка Рагнит благоустроят благодаря всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды - муниципалитет стал его победителем и получил 45 миллионов рублей из федеральной казны.

Хорошая новость недавно пришла из небольшого полесского поселка Заливино. Федеральный Музей Мирового океана будет восстанавливать местный маяк, создавать музейную экспозицию. А там, где работает команда Светланы Геннадьевны Сивковой (директора Музея Мирового океана. - Ред.), всегда появляется что-то новое, творческое, интересное. Уверен, Заливино очень скоро станет популярной туристической дестинацией на побережье Куршского залива.

Поговорим о планах. Как вообще появилась идея создать программу реконструкции объектов культурного наследия с помощью льготных кредитов?

Антон Алиханов: Мы рассматривали разные опции, изучали опыт наших польских соседей. Ведь именно на Польшу так любят ссылаться калининградцы, сравнивая состояние наших "заброшек" и европейских замков и усадеб.

Очевидно, что серьезные ресурсы федеральных программ доступны далеко не всем, и чаще всего госпрограммы рассчитаны на крупные объекты. В то же время в Калининградской области на региональном уровне наработан хороший опыт взаимодействия с частными инвесторами. Это и льготные займы, и гарантийная поддержка, и другие механизмы, которые стали доступны малому и среднему бизнесу благодаря нацпроекту МСП.

Мы исходим из того, что восстановление усадьбы или форта и дальнейшее их вовлечение в экономический оборот - это тоже инвестпроект, к тому же общественно значимый. Более того, такие проекты способствуют развитию туризма, создавая для экономики мультипликативный эффект.

Фактически предпринимательство, связанное с сохранением культурного наследия, является социальным, и его необходимо поддерживать. Регион готов предоставить помощь в виде льготных кредитов - длинных, дешевых, а в некоторых случаях и вовсе бесплатных.

Предварительные параметры программы таковы: собственник или долгосрочный арендатор объекта культурного наследия может получить кредитную линию на 15-20 лет по нулевой ставке. При этом средства доводятся под выполненные работы. 50 процентов тела кредита списывается после проектирования и реализации мероприятий по приспособлению, восстановлению или реконструкции ОКН. Приступить к гашению оставшихся 50 процентов необходимо за пять лет до завершения срока кредитования.

Первые займы планируем выдать уже в 2021 году. Большинство экспертов, реально разбирающихся в вопросах сохранения памятников, нашу инициативу поддерживают. Мы приветствуем и другие финансовые механизмы, в том числе гранты и фандрайзинг.

Важно понимать, что такая созидательная деятельность принесет пользу не только экономике. Через сохранение, бережное отношение к наследию мы повышаем собственную самооценку и самоуважение - как жителей и рачительных хозяев своей земли.

Территория Калининградской области связана практически со всеми крупными мировыми военными конфликтами последних трех столетий. Как сохраняется в нашем регионе память о подвигах защитников Отечества?

Антон Алиханов: В качестве памятников истории и культуры официально учтено более 250 военно-мемориальных объектов. Большинство - это воинские захоронения погибших в Великой Отечественной войне.

Наш регион стал одним из самых активных участников ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества". Мы получили значительные средства на ремонт и благоустройство воинских захоронений: 200 миллионов рублей на шесть лет начиная с 2019 года. Еще 30 миллионов добавят областной и муниципальные бюджеты.

Задачи выполнить все работы к круглой дате мы не ставим. Главное - сделать качественно и не забывать, что эти места - святые для каждого жителя нашей страны. Уход за могилами погибших защитников Отечества - дело не формальной отчетности, а совести.

С ремонтными работами муниципалитеты в целом справляются неплохо. Для дополнительного контроля привлекаем общественность. Неравнодушные граждане могут сообщить об изъянах с помощью специального сервиса на сайте правительства области. Пользователи социальных сетей тоже оперативно информируют нас о недочетах.

С прошлого года возле мемориальных объектов начали устанавливать QR-коды, с помощью которых можно получить достоверную информацию о захоронении из Электронной книги памяти. Этот уникальный ресурс создала калининградская общественная организация "НАКАЗ".

Акцент

Антон Алиханов: Давайте зайдем на сайт Электронной книги памяти kpko.ru в раздел вопросов и ответов портала. Вот, к примеру, пишет посетитель: "Мой прадед Бондаренко Николай Иванович погиб 16 апреля 1945 года. Первичное место захоронения: Германия, Бранденбург, село Фольварт. Это по информации из Центрального архива Минобороны. Не могу найти место захоронения". Далее - всего через четыре часа (!) после публикации вопроса - читаем ответ "НАКАЗа" с подробным разъяснением ситуации и указанием места захоронения.

Другой посетитель портала знал только, что его прадед героически погиб в таком-то районе боевых действий. А в ответ на свой вопрос получил фото с могильной плитой, на которую нанесена фамилия прадеда. Можно ли вообще в чем-то измерить ценность этой информации?

Команде калининградского краеведа, руководителя "НАКАЗа" Дмитрия Вострикова удалось актуализировать сведения, исправить многочисленные архивные ошибки. По полноте, достоверности и персонализации эта база данных о погибших участниках Великой Отечественной войны не имеет аналогов в России. За каждой фамилией стоят первичные документы и их объективный анализ.

Все муниципалитеты, обновляя сведения на плитах захоронений, обязаны сверять их с Электронной книгой памяти. Мы направили информацию об этом ресурсе в администрации всех субъектов РФ.?Порталом могут воспользоваться все граждане, близкие которых воевали и погибли на территории современной Калининградской области.

Подростковая жестокость

Почему несовершеннолетние становятся агрессивными

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Старший преподаватель кафедры психологии Курганского госуниверситета Юлия Малюшина разработала методику, которая помогает не только узнать причину подростковых правонарушений, но и предотвратить их. Психолог сотрудничает с региональным управлением МВД в качестве внештатного лектора лекторской группы, помогает в расследовании преступлений с участием несовершеннолетних. Юлия награждена медалью регионального управления МВД России "За взаимодействие".

Юлия Алексеевна, почему вы заинтересовались подростковой преступностью?

Юлия Малюшина: По первому образованию я историк, в 2001 году пришла работать в одно из курганских профтехучилищ. Некоторые мои студенты выделялись, скажем так, девиантным поведением: хамили, хулиганили, были агрессивны, склонны к правонарушениям и даже уголовно наказуемым преступлениям. Я задумалась, почему они это делают и можно ли их изменить. Поскольку эти вопросы лежали в плоскости психологии, я решила получить второе высшее образование - психолога. Так с 2005-го и по сей день занимаюсь с детьми, которые совершают правонарушения и сами подвергаются насилию. На основе собственных исследований разработала методику "Доминирующий криминальный мотив". Ее суть - глубже понять основную причину противоправного поведения подростка и, исходя из этого, строить с ним взаимодействие.

Как ваша методика работает на практике?

Юлия Малюшина: У меня был мальчик, задержанный за грабеж. Оказалось, его не признавали сверстники. Чтобы стать своим, он пошел на преступление - явно желал самоутвердиться. Я его потом спросила: и как, полегчало? Нет, говорит, проступок не стоил того. Радует, что парнишка это осознал. Еще случай: две девочки зашли в магазин одежды, примерили куртку и сапоги, а потом в новой одежде убежали, не расплатившись, то есть совершили кражу. Их поймали. На следствии одна из девочек призналась, что ей нечего было надеть, а на улице похолодало. Выходит, умышленного мотива здесь тоже нет. Ребенок хотел лишь потеплее одеться.

Почему она не взяла теплые вещи дома?

Юлия Малюшина: Выяснилось, что ее избивал отчим. Она категорически отказывалась идти домой. Уж лучше в СИЗО! Значит, причину поступка девочки надо искать в семье. Кстати, существует очень тонкая грань между жестоким обращением с детьми и появлением криминальной мотивации. Негативный опыт, который накапливается у детей, может передаваться из поколения в поколение, возникает определенный стереотип. Исследования показывают: мальчики, пережившие в детстве жестокое обращение, в будущем сами очень часто становятся агрессивными по отношению к другим людям. А девочки воспринимают насилие как норму. Они и во взрослой жизни позволяют обращаться с собой жестоко, например, мужу.

Примерно месяц назад в Интернете выложили видеоролик, где шестиклассницу избивали сверстники. Особенно усердствовала одна девочка - она пинала лежащую на земле жертву. К счастью, пострадавшая отделалась синяками и ссадинами. Мама драчуньи в комментариях извинилась за дочь и призналась, что не ожидала от нее такого. То есть семья вроде вполне благополучная. Какой здесь доминирующий криминальный мотив?

Юлия Малюшина: В каждом конкретном случае надо разбираться. В моей практике встречаются и псевдоблагополучные семьи. Внешне все выглядит пристойно, а внутри - огромные психологические проблемы. Многое зависит от воспитания. Например, ситуация, когда один родитель хвалит, а другой за то же самое ругает, приводит к дисгармонизации личности ребенка. Он не знает, что правильно, а что нет. На самом деле доминирующих криминальных мотивов много. Например, обида, зависть, месть. Часто друзья провоцируют подростков на необдуманные поступки, как говорится, берут на слабо. Особенно когда дело касается алкоголя или наркотиков. И ребенок пытается доказать, что он большой, ему все можно. То же самое происходит, когда толпа избивает человека: один ударил, другой добавил. Дети входят в агрессивный раж. Вместе ничего не страшно! При этом девочки бывают более жестокими, чем мальчики. Барышни вообще не признают авторитетов, особенно если ранее уже совершали преступления.

Как не поддаться соблазну пойти за толпой?

Юлия Малюшина: Надо научить детей говорить нет. Родители и учителя должны объяснить, что отказ выпить или закурить за компанию - не проявление слабости или трусости, а напротив, демонстрация характера сильного человека, ведь плыть по течению всегда легче.

Что делать, чтобы дети не встали на криминальный путь?

Юлия Малюшина: Как это ни банально, необходима профилактика, совместная работа семьи, школы, учреждений допобразования, комиссий по делам несовершеннолетних. Я считаю, формирование правосознания надо начинать в детском саду, в раннем возрасте объяснять, что хорошо, а что плохо, выявлять отклонение от общепринятых норм.

Как сложилась судьба ваших ребят с девиантным поведением из профтехучилища?

Юлия Малюшина: По-разному. Есть те, кто пошел по кривой дорожке. Но большинство нормально живет, кто-то работает в правоохранительных органах. Общаемся, вспоминаем, как вместе восстанавливали в училище музей боевой и трудовой славы. Как говорил польский поэт и автор афоризмов Станислав Ежи Лец, будущее несовершеннолетних призрачно. Из них еще могут вырасти добропорядочные люди.

Ключевой вопрос

По статистике, в Курганской области за шесть месяцев преступлений стало меньше, чем за тот же период годом ранее, а вот количество совершенных подростками или с их участием увеличилось с 210 до 250. Печально, что больше половины из них - особо тяжкие и тяжкие. С чем это связано, по вашему мнению?

Юлия Малюшина: В подростковой среде растет агрессивность. Причин много, в том числе общая социально-экономическая обстановка в стране. Но на первое место я бы все-таки поставила взаимоотношения в семье. Не секрет, что многим родителям некогда заниматься воспитанием детей. Они заботятся прежде всего о материальном благополучии. Домой приходят усталыми - им не до детей. А если мама и папа между собой еще и не ладят, скандалят, совсем плохо. Дети уходят в соцсети, сидят в телефонах, за компьютерными играми. У героев в игре много жизней. Одна закончилась, начинается другая. И эта виртуальная реальность переносится в жизнь, вызывает агрессию и абсолютное безразличие к другим. Я работала с подростком, убившим трех человек. У него были ярко выраженные агрессивный и аморальный доминирующие криминальные мотивы. Никаких нравственных ценностей. Нечего терять! С такими труднее всего.

Груз доставят в срок

Железнодорожное сообщение Китай - Европа помогает восстанавливать внешнюю торговлю

Текст: Чжун Нань

Сначалом восстановления мировой экономики от последствий пандемии COVID-19 грузовое железнодорожное сообщение между Китаем и Европой, по словам официальных лиц и отраслевых экспертов, стало важнейшим каналом обеспечения жизнедеятельности континента.

Как отмечает Ли Муюань, генеральный секретарь Китайской ассоциации контейнерной индустрии в Пекине, в определенных частях мира пандемия создала новые возможности для железнодорожного транспорта, реструктуризации региональной экономики и инновационной деятельности.

Многие морские порты в Италии, Нидерландах, Испании и Португалии временно закрылись или столкнулись с серьезными ограничениями передвижения судов. Во втором квартале объемы доставки контейнеров в такие крупные европейские порты, как Гамбург, Роттердам и Антверпен, резко сократились. Это вызвало серьезные проблемы трейдеров как в Китае, так и в Европе, заявили в Китайском совете по продвижению международной торговли.

По словам Ли, перевозки грузовыми поездами между Китаем и Европой становятся все более популярными среди импортеров и экспортеров с обеих сторон, поскольку из-за пандемии коммерческая деятельность судоходных компаний и авиакомпаний еще приостановлена или ограничена.

В первом полугодии грузовые поезда совершили 5122 рейса по маршруту Китай - Европа, что на 36 процентов больше, чем в прошлом году, а месячный рекорд был побит несколько раз, сообщает железнодорожный оператор страны - компания "Китайские железные дороги" (China Railway).

Направление грузовых поездов из Китая в Европу было открыто в 2011 году и считается важной частью инициативы "Один пояс, один путь", направленной на стимулирование торговли между Китаем и странами, связанными с этой инициативой.

По словам старшего научного сотрудника Института международной торговли и экономического сотрудничества Министерства коммерции КНР Бай Мина, пандемия вызвала глобальную рецессию в трех основных экономических регионах мира - Восточной Азии, Европе и Северной Америке, а грузовые поезда между Китаем и Европой в определенной степени компенсировали резкое падение объемов морских и воздушных перевозок по этому направлению в этом году.

Должностные лица из Китая и Европейской комиссии пришли к консенсусу в таких областях, как сотрудничество в борьбе с COVID-19 и безопасность цепочек производства и поставок. Переговоры по двустороннему Всеобъемлющему соглашению об инвестициях были проведены во время восьмого Экономического и торгового диалога на высшем уровне между Китаем и ЕС в конце июля, и, по словам Бая, раннее подписание соглашения будет способствовать дальнейшему развитию грузового железнодорожного сообщения между Китаем и Европой в эпоху постпандемии.

Поскольку после вспышки коронавируса у китайских компаний почти не было возможностей арендовать грузовые отсеки в пассажирских самолетах внутренних и европейских авиакомпаний, в марте Почта Китая запустила регулярные грузовые поезда в ряд европейских городов из города центрального подчинения Чунцин, а в апреле - из города Иу провинции Чжэцзян.

К 2 августа государственное предприятие выполнило 22 трансконтинентальных грузовых железнодорожных рейса в Литву и Польшу. Около 8481 тонны почты и товаров было отправлено в 1303 железнодорожных контейнерах в обоих направлениях.

Лю Айли, председатель Почты Китая, говорит, что ряд стран ужесточили контроль или закрыли свои порты и аэропорты, что привело к задержке в распределении товаров. В то же время по железнодорожным линиям, соединяющим Китай и Европу, можно перевозить большое количество потребительских и медицинских товаров в обоих направлениях за 10-15 дней.

Китайская компания отправила почту и товары в 36 стран, входящих и не входящих в ЕС, включая Данию, Францию, Испанию, Швейцарию и Россию, с помощью локальных сетей доставки.

Почта Китая планирует осуществлять железнодорожные грузовые перевозки по маршруту один или два раза в неделю во втором полугодии, используя каждый раз 50 железнодорожных контейнеров, чтобы облегчить торговую деятельность между Китаем и ЕС и вселить в европейские страны уверенность в возобновлении производства и поддержании стабильной торговли с Китаем.

По словам Лю, пандемия продемонстрировала стратегическое значение железнодорожных перевозок в обеспечении глобальной цепочки поставок и развитии инициативы "Один пояс, один путь".

В прошлом месяце снизилась нагрузка на железнодорожный транспорт на погранпереходе Алатау, крупном железнодорожном порту в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, и Маньчжурии, крупнейшем "сухом" порту на китайско-российской границе в автономном районе Внутренняя Монголия.

В первом полугодии пять центров сборки грузов Чжэнчжоу, Чунцин, Чэнду, Сиань и Урумчи отправили 4003 поезда с 40 и 50 вагонами каждый, что составило 78,15 процента от общего количества поездов, отправленных из более чем 50 городов Китая в Европу.

В июле Государственный комитет по делам развития и реформ КНР сообщил, что Китай выделил 200 миллионов юаней (28,3 миллиона долларов) из центрального бюджета на строительство транспортных узлов в этих пяти городах. Ведется работа по повышению эффективности транспортной сети грузовых поездов Китай - Россия и Китай - Европа. Дан Инцзе, заместитель генерального директора Национального управления портовой администрации Главного таможенного управления, говорит, что в связи с растущим спросом на железнодорожные перевозки администрация будет поддерживать заинтересованные стороны путем строительства узловых станций вдоль железнодорожных маршрутов и поможет группировать грузы, а также сортировать отечественные и зарубежные товары на площадках, контролируемых таможней, чтобы оптимизировать мощности трансконтинентальной железной дороги.

SOCAR следует пожеланиям Лукашенко

Очередную партию нефти в 94 тыс. тонн планирует поставить Белорусии госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 26–27 августа, сообщил ТАСС руководитель отдела по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов. «Сделка о поставке партии нефти была согласована несколько недель назад. Белорусская сторона запросила 93-94 тыс. тонн. Партия азербайджанской нефти для Белоруссии объемом 94 тыс. тонн будет отгружена из турецкого порта Джейхан», — уточни Ахмедов.

В марте 2020 года SOCAR отгрузила две танкерные партии азербайджанской нефти для Белоруссии: одна объемом 90 тыс. тонн, вторая — 85 тыс. тонн. Они были доставлены в порт Одессы. Оттуда через трубопровод Одесса — Броды сырье было транспортировано на белорусские НПЗ. Еще по одной танкерной партии нефти SOCAR отправила в Белоруссию в апреле, июне и июле. Объем апрельской и июньской партий составил по 85 тыс. тонн, июльской — 650 тыс. баррелей.

Кроме того, несколько партий белоорусские НПЗ купили у США: первый танкер с американской нефтью прибыл в порт Клайпеды в начале июня. Нефть поступила для переработки на белорусский НПЗ «Нафтан» в Витебской области.

В марте действующий президент РБ Александр Лукашенко сообщил, что Минск может построить трубопровод в Прибалтику, через который страна будет получать нефть из-за рубежа. По его словам, это позволит диверсифицировать поставки топлива и не зависеть от России.

Так, Александр Лукашенко сразу после президентских выборов сказал: «Если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией, — заблуждаетесь [однако] Нефть и газ будем покупать где удобно и зависеть от одной страны не будем». Впрочем, учитывая, что работники Мозырского НПЗ и «Нафтана» присоединились к страновой забастовке, связанной результатами выборов, аналитики опасаются снижения загрузки и выпуска нефтепродуктов в Белоруссии.

С 1 января 2020 года у Белоруссии не было соглашения с российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу «Дружба» из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские НПЗ продолжала только группа компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева, поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. Несмотря на достигнутое соглашение с Москвой, Минск также решил закупать как минимум 100 тыс. тонн нефти в месяц реверсом из Польши. Также продолжаются поставки сырья из Азербайджана.

Еврогора родила евромышь

таскать каштаны из белорусского огня для Вашингтона, а тем более — для Варшавы, в Европе не хотят

Алексей Анпилогов

Состоялся онлайн-саммит лидеров государств ЕС, посвящённый ситуации в Белоруссии.

Как сообщается, в итоге обсуждения были приняты следующие решения:

— официальные результаты президентских выборов 9 августа, свидетельствующие о победе Александра Лукашенко, не признавать;

— ввести санкции против тех белорусских должностных лиц, которые были причастны к разгону «массовых мирных протестов», или же способствовали фальсификациям на выборах;

— выделить белорусским оппозиционерам пакет финансовой помощи в размере 53 млн. евро.

В этой связи удивляет не столько занятая странами ЕС позиция, сколько мизерность заявленной ими поддержки несостоявшейся «цветной революции» под бело-красно-белыми флагами. Во всяком случае, в Польше и Литве, где не просто наблюдали за волнениями в Минске и в других белорусских городах, но и приложили самые прямые усилия к их организации, явно рассчитывали на большее.

Особенно в свете недавнего создания антироссийского «Люблинского треугольника», членами которого стали Польша, Литва и Украина. Официальной целью этого международного объединения было заявлено «противодействие российской экспансии», а неофициальной, судя по всему, восстановление исторической Речи Посполитой периода её расцвета в начале XVII века, «от можа до можа». Понятно, что без участия Белоруссии данный проект выглядел явно неполным, а такое участие при сохранении «батьки» Лукашенко на посту президента Республики Беларусь полностью исключалось.

Поэтому ведущая роль Варшавы и Вильнюса, при активной поддержке структур католической церкви, в попытке свергнуть «последнего диктатора Европы» под предлогом фальсификации итогов президентских выборов выглядела, можно сказать, плановой. Например, телеграм-канал NEXTA, де-факто координировал и направлял белорусские протесты, вещал из Польши, а большая часть оппозиционных белорусских политиков в настоящее время переместилась на территорию Польши и Литвы.

Но в целом Евросоюз, как выяснилось, к поддержке данного сценария относится более чем прохладно: видимо, сказывается как украинский, так и венесуэльский опыт плюс «коронавирусный» провал европейской экономики.

Последнее, в частности, отразилось на объёме и условиях использования предоставляемой белорусским оппозиционерам финансовой помощи: 50 млн. евро из выделенной суммы ЕС намеревается потратить на поддержку бизнеса и здравоохранения в Белоруссии, однако собирается делать это в «прямых взаимоотношениях» с общественными организациями и другими структурами, «минуя государственные организации республики Беларусь». Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но сам механизм такой помощи разглашён не был. В реальности же это означает, что деньги ЕС могут попасть в Белоруссию только полулегально — в стране существуют серьёзные ограничения на получение любой иностранной помощи. То же самое касается и «оставшихся» 3 млн. евро. Из них на поддержку «пострадавших от насилия со стороны белорусского государства» Евросоюз согласен потратить всего 2 млн. евро, а ещё 1 млн. — на «развитие независимых СМИ и гражданского общества». Не помощь, а какая-то «слеза оппозиционерки».

Разумеется, ещё одним фактором, определившим такую реакцию со стороны Евросоюза, являются растущие разногласия между ЕС и США, в которых Польша не просто играет роль «засланного Америкой казачка», но и претендует на роль альтернативного «старой Европе» центра влияния. Эти шляхетские «амбиции без амуниции» вызывают растущее раздражение и противодействие не только в Берлине, но и в Париже.

Поэтому таскать каштаны из белорусского огня для Вашингтона, а тем более — для Варшавы, там не испытывают ни малейшего желания.

Тем более, и действия Лукашенко, и поддержка, оказанная ему Путиным, свидетельствуют о том, что «батька» отдавать власть из-за уличных протестов не собирается. А значит, повторения в Минске быстрой победы киевского «евромайдана» образца 2014 года ожидать не приходится. А это означает, что схватка за Белоруссию становится «игрой вдолгую», где для ЕС не просматривается вообще никаких выгод. А потери, в том числе из-за ухудшения отношений с Россией, очевидны и неизбежны.

Поэтому, комментируя итоги саммита 19 августа, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон признал, что положение Белоруссии отличается от положения других стран, граничащих с Россией, — например, Украины или Грузии. «Белоруссия по-настоящему крепко связана с Россией, и большинство населения там одобрительно относится к тесным связям с Россией», — сказал он. Но речь идёт не только о населении — в Белоруссии сегодня просто нет авторитетных прозападных и проевропейских политиков, поэтому не на кого делать ставку, некого кормить «пряниками», а использование одного только «кнута» просто толкнёт белорусские элиты в объятия России.

Поэтому за прошедшие с саммита ЕС дни ряд еврочиновников и европолитиков уже высказались в том духе, что непризнание ими легитимности переизбрания Лукашенко не означает полного прекращения всяких контактов с ним — это позиция, зеркально повторяющая позицию Москвы по отношению к официальному Киеву после госпереворота февраля 2014 года. Специального внимания заслуживает и одно из обоснований такой позиции: мол, в Европе не хотят возникновения на постсоветском пространстве ещё одной «горячей точки», с вооружённым конфликтом, массовыми жертвами среди гражданского населения и утратой территориальной целостности страны.

Поэтому «еврогора» и родила такую смешную мышь.

Местечковые «игры престолов»

единая европейская семья на вид живёт в полном покое и гармонии, но есть масса нюансов

Илья Титов

Княжество Лихтенштейн потребовало от Чехии возврата конфискованных в 1945 году владений своей правящей династии.

Факт того, что страна, которую даже на карте Европы можно принять за соринку, претендует на земли, по площади в десять раз превышающие её нынешнюю территорию, интересен, прежде всего, в контексте ползучего пересмотра ялтинско-потсдамской системы, к которому причастна сама нынешняя Чехия. Отметим, что без советского покровительства чехословакам подобная «национализация», да ещё под предлогом сотрудничества князя Франца Иосифа II с немецкими нацистами, едва ли сошла бы с рук. Тем более, что уж кому-кому, а не Чехословакии, производившей громадные объёмы техники для вермахта, было обвинять кого-то в сотрудничестве с гитлеровцами. Но сегодня, когда СССР нет и в помине, всплывают старые обиды и долги. Тем более, что чехи, говорящие о послевоенной «советской оккупации» и сносящие памятники нашим солдатам-освободителям – от рядовых до маршалов, сами напрашиваются на восстановление «довоенных» порядков и реституцию всей национализированной собственности.

Но за этим инцидентом стоит и куда более масштабная проблема.

Европа традиционно считается наименее острым из всех потенциальных очагов возникновения международной напряжённости. Но это иллюзия. Территориальные претензии здесь есть у всех и ко всем, но их, в отличие от Средней Азии, Ближнего Востока, Африки или Латинской Америки, после двух мировых войн не принято вспоминать, озвучивать и уж тем более — использовать в качестве casus belli. Единая европейская семья на вид живёт в полном покое и гармонии, но есть масса нюансов. Эльзас и Лотарингия, до сих пор украдкой говорящие по-немецки, принадлежат Франции. Ирландия осталась в Европе, чего нельзя сказать о её соседке, проголосовавшей за брекзит. Данциг, именуемый ныне Гданьском, является ключевым городом Восточной Пруссии, которую после войны отдали Польше, не имевшей на эту местность никаких исторических прав. Из ныне чешских Судет в 1945 году вышвырнули немцев, живших здесь долгие столетия. Огромные земли в Румынии, Словакии и Украины до сих пор населены мадьярами — земли были отняты у Венгрии ещё Трианонским миром и вторично — после разгрома Третьего рейха. Греки ещё с 1453 года грезят Фракией. На Корсике, родине Наполеона, являющейся частью Франции, больше половины населения говорит на корсиканском диалекте итальянского языка. Не стоит даже вспоминать о Балканах, этой пороховой бочке взаимных претензий и обид, готовой «рвануть» в любой момент.

В данном контексте лишним будет напоминание о бесконечных территориальных спорах на постсоветском пространстве, равно как и о самом факте существования этого пространства, являющегося самым масштабным актом отчуждения территорий в ХХ веке. Так что иск, поданный крохотным государством в ЕСПЧ, открывает огромные перспективы для ссор и стычек.

Вне зависимости от исхода этого конкретного иска, процесс, говоря словами Горбачёва, пошёл. Он будет идти медленно и неуверенно, но рано или поздно может привести к возвращению Европы к своему истинному облику. По сей день пристальный взгляд не найдёт никаких французов, итальянцев и немцев — вместо них внимательный глаз увидит окситанца, бретонца, саксонца, баварца, ломбардийца и калабрийца. Каждая из этих сущностей может дремать сколь угодно глубоко, но бешеный нрав полутора тысяч лет непрерывной европейской междоусобицы не скрыть гримом 75 лет ялтинского или даже 100 лет версальского статус-кво. Чисто феодальный, средневековый и при этом совершенно легитимный иск Лихтенштейна — звоночек пробуждения большой европейской заварушки, рискующей превратиться в холодную или горячую войну сотен мелких княжеств, герцогств, земель и вольных городов размером с одеяло.

Когда-то гарантом стабильности ялтинско-потсдамской системы международных отношений были сверхдержавы, между которыми оказалась поделена Европа. После Беловежских соглашений на горло Европе, этой старой синьоре, легла железная рука Вашингтона, жёстко подавлявшая любые намёки на самостоятельное принятие внешнеполитических решений. Сейчас хватка крючковатых пальцев Дяди Сэма ослабла, и то тут, то там растут сепаратистские, реваншистские и милитаристские настроения. Для того, чтобы они не переросли в очередную глобальную проблему, нужно на корню пресекать ребячество древних регионов, областей и краёв. Пресечение изнутри невозможно — брюссельские говоруны, грезящие «Европой регионов», неспособны проявлять в данном отношении решительность и жёсткость, а Германия, претендующая на роль локального гегемона, сама настолько увязла в территориальных спорах и каких-то областных конфликтах, сама настолько потенциально раздираема сепаратистами, что не имеет никакой легитимности в роли судьи.