Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ХЛЕБ ПИЧКАЮТ ОПАСНЫМИ ДОБАВКАМИ

В самом народном продукте обнаружили кучу вредных примесей.

Популярная пищевая добавка может повышать риск развития ожирения и сахарного диабета II типа.

Это открытие сделала интернациональная команда ученых одного из медицинских подразделений Гарвардского университета. Работа проведена на очень высоком уровне и включает как эксперименты на животных, так и исследования человека.

ИГРЫ С ГОРМОНАМИ

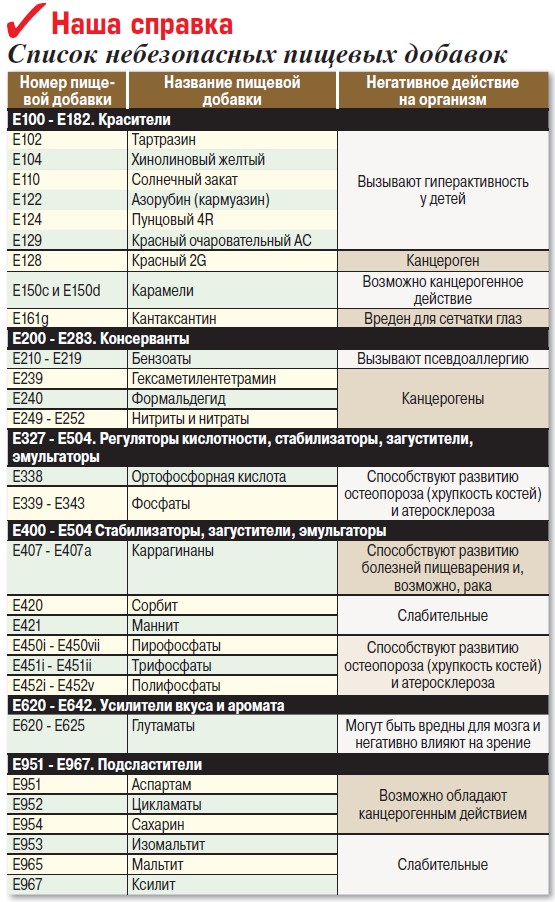

Под подозрением оказалась пропионовая кислота. Она используется в виде пищевой добавки Е280. Кроме того, есть еще три добавки в виде солей этой кислоты с натрием, калием и кальцием (Е281 - Е283). Все они применяются в виде консерванта при производстве хлеба и сдобных изделий - эти вещества защищают от плесени, дрожжей и некоторых бактерий. Другие сферы, где можно встретить пропионовую кислоту, - это сыры, синтетические ароматизаторы и питание для животных.

Ученые установили, что пропионовая кислота увеличивает в организме уровни нескольких гормонов, связанных с повышенным риском развития ожирения и диабета II типа. Было показано, что пропионат может вызвать каскад изменений в обмене веществ, которые приводят к инсулинорезистентности (снижение чувствительности к инсулину) и гиперинсулинемии (повышение содержания этого гормона в крови). Специалистам хорошо известно, что это типично как для преддиабета, так и для самого диабета II типа.

ДОБАВКИ ПРОВЕРЕНЫ НЕДОСТАТОЧНО

Ученые выбрали для исследования пропионат не случайно. Сегодня более 400 млн человек во всем мире страдают от диабета, и уровень заболеваемости им только растет. По серьезным прогнозам специалистов, число таких больных к 2040 году увеличится на 40%. И это несмотря на то, что предпринимается масса усилий по профилактике этой болезни.

Среди триггеров этой эпидемии называют не только образ жизни и современный стиль питания с большим количеством простых углеводов и жиров, но и токсическое действие ряда экологических загрязнителей и компонентов нашего питания.

Эту гипотезу ученые выдвинули несколько лет назад. Они заподозрили, что важную роль в развитии сахарного диабета могут играть некоторые пищевые добавки (включая консерванты), широко используемые производителями продуктов.

«Мы подвергаемся действию сотен таких химикатов ежедневно, и большинство из них не были достаточно проверены на возможность того, что они могут потенциально вызывать изменения в обмене веществ при долгом приеме», - говорит Амир Тирош, израильский профессор, работающий в Тель-Авивском университете и Гарварде.

БЕДНЫЕ МЫШКИ

В этом исследовании ученые сосредоточились только на одной из подозреваемых добавок - на пропионате. Это естественная, встречающаяся в природе короткоцепочечная жирная кислота. Кстати, ее производят некоторые бактерии и используют в конкурентной борьбе с другими микроорганизмами.

На первом этапе ученые давали пропионовую кислоту мышам. Дозы были сопоставимы с теми, что получают люди с обычным питанием. Пропионат быстро активизировал симпатическую нервную систему (она отвечает за возбуждение организма), а в результате увеличивалась концентрация гормона стресса норадреналина, а также глюкагона и нового недавно обнаруженного гормона с длинным названием - «белок, связывающий жирные кислоты 4» (FABP4).

Эти вещества стимулируют производство большого количества глюкозы в печени для выброса ее в кровь. В результате сахар (глюкоза) резко повышается. Все эти процессы типичны для диабета II типа. Кроме того, избыток сахара в крови сам способствует повышению веса: чтобы его снизить, организм начинает вырабатывать из него жиры.

КРАСИВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Ученые все это подтвердили: питание с пропионатом привело к существенному увеличению веса у мышей и к развитию инсулинорезистентности. Повторить на людях такой же эксперимент, как на мышах, ученые не могли, это неэтично. Для этого нужно было, чтобы две группы гомо сапиенс долго-долго сидели на разных диетах: одни - с пропионатом, другие - без него. А потом необходимо было сравнить их вес до эксперимента и после. Но ученые очень красиво показали, что пропионат на человека действует так же, как и на грызунов.

Они проверяли содержание в крови тех трех гормонов, о которых мы уже писали. Их концентрацию определяли перед едой, через 15 минут после еды и потом каждые 30 минут на протяжении четырех часов. Все это делали двойным слепым методом: ни врачи, ни сами пациенты не знали, едят они пропионат или плацебо. В итоге гормоны вели себя точно так же, как и у мышей. И это значит, что со временем при таких изменениях гормонов сахарный диабет разовьется.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Что делать в такой ситуации нам?

В первую очередь, быть более внимательными при покупке хлеба и любых продуктов из муки. Надо обращать внимание, есть ли в их составе пищевые добавки Е280 - Е283.

Во-вторых, стоит смотреть, есть ли в составе продукта искусственные ароматизаторы. Их состав и номенклатура не приводятся на этикетках, пишут просто, что есть ароматизатор. Поэтому, есть в интересующем вас продукте ароматизатор с пропионатом или без него, нам знать не дано. Значит, еды с любыми синтетическими ароматизаторами лучше избегать.

Для справки: если ароматизатор натуральный, производитель это всегда указывает. А если просто слово «ароматизатор», значит, он искусственный.

Коломойский подталкивает нового президента к объявлению дефолта по госдолгу Украины

Политологи говорят, что для украинского олигарха типична позиция «Долги платят только трусы». Однако Зеленский вряд ли на это решится, даже если бы мог

В интервью британской The Financial Times украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, «мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция, это пример для Украины». В качестве другого примера Коломойский назвал Аргентину, также объявлявшую дефолт. «Сколько дефолтов было у Аргентины? И ничего, реструктурировали. Это нормально», — заявил он. Кроме того, вернувшийся недавно на родину бизнесмен отметил, что если Зеленский будет слушать Запад, то «закончит, как Порошенко, — у него будут такие же рейтинги».

Коломойский выдвигал эту идею еще в 2014 году при худшей экономической ситуации в стране, но и тогда руководство Украины на дефолт не пошло. Все эти призывы — лишь желание лишний раз самому заработать, считает глава экспертного Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

«Когда объявляешь дефолт, когда все понимают, что ты реально не можешь платить — это одна история. Когда ты — «долги платят только трусы», то это совсем другая история. Понятно, что Коломойский в силу своего типа ведения бизнеса всегда зарабатывал не на создании. Он зарабатывал на дерибане. На том, что можно было какие-то отрасли забрать. Банк существовал «Приват» для него только в контексте того, что это инструмент пылесосания рынка. И эти деньги он потом выводил из банка. Поэтому для него «кидануть» — почему нет? А для страны, особенно после того, как там уже была проведена реструктуризация, когда соотношение долга к ВВП сейчас оценивается в 60%, то объявлять дефолт сейчас выглядит совсем уж безосновательно. Вы в этом случае должны полностью уйти от США и объявить, что вы их кидаете. Я-то вообще убежден, что сейчас это Коломойский делает именно потому, что он хочет, чтобы на Украину махнули рукой, потому что это открывает ему тогда возможности делать в Украине, при своем-то президенте, которого он сделал президентом, возможность сделать в Украине все, что ему захочется. Поэтому я думаю, что все-таки этого не получится, потому что несмотря на то, что Зеленский находится под сильным влиянием, по крайней мере, на данный момент, от господина Коломойского все-таки там разные группы присутствуют. И разные группы большого бизнеса существуют в Украине, чтобы просто можно было и их интересы не учитывать. А фактически на дефолте может заработать Коломойский, но не страна».

The Financial Times также отмечает, что на Западе обеспокоены влиянием Коломойского на Зеленского. При этом подчеркивается, что люди олигарха были назначены на многие ответственные посты. В частности, упоминается бывший личный адвокат Андрей Богдан, занявший пост главы администрации Зеленского. Издание также напоминает, что сам Коломойский вернулся на Украину сразу после инаугурации нового президента. Бизнесмен отсутствовал на родине с июня 2017-го. Сначала проживал в Женеве, а с осени прошлого года — в Израиле. По оценкам Forbes, в этом году состояние предпринимателя превысило миллиард долларов.

Позиция Коломойского — это одно, а Зеленского — совсем другое. В команде нового президента нет сторонников дефолта, считает директор украинского центра политического анализа «Пента» Владимир Фесенко.

— Он делает немало других заявлений, которые не соответствуют позиции или просто даже действиям Зеленского. Это говорит о том, что у Коломойского нет реального влияния на Зеленского. Но он хочет показать себя влиятельной фигурой. Я бы сказал так: у Коломойского проявляется синдром Березовского. Как минимум это приведет к дальнейшему уменьшению влияния Коломойского на Зеленского.

— Может ли Зеленский пойти на дефолт?

— Зеленский не политик. Поэтому по вопросам, которые требуют серьезной компетенции, влияет позиция его советников. В команде Зеленского за экономику отвечают люди, которые тесно связаны с Международным валютным фондом. Люди с либеральными экономическими взглядами. Насколько я знаю, там нет сторонников дефолта. Второй важный момент, который надо учитывать: президент Украины — это не президент России. Полномочия президента Украины весьма ограничены. У нас парламентско-президентская республика. И особенно сейчас, когда у Зеленского нет рычагов влияния ни на парламент, ни на правительство. И даже на Национальный банк в нынешнем виде. Никакого дефолта, даже, если бы Зеленский захотел, лично он объявить не может.

14 мая Зеленский заявил, что Украине необходимо искать компромисс с Международным валютным фондом. Как сообщил информированный источник «Интерфакс-Украина», об этом новый украинский лидер заявил на встрече с представителями украинских банков с иностранным капиталом. «Дефолт — не компромисс, нужно искать компромисс с МВФ», — процитировал Зеленского собеседник агентства.

Борис Ким, сооснователь Qiwi: когда любая компания создает инфраструктуру, находятся использующие ее не в тех целях

Глава совета директоров компании дал интервью радиостанции Business FM в рамках нового проекта «Бизнес говорит»

У группы Qiwi двойственная репутация: с одной стороны — пионеры финтеха, с их помощью мы в свое время научились запросто оплачивать разнообразные счета и делать многое другое, чего банки в тот момент не делали. С другой, Qiwi нередко обвиняют в том, что они же создали идеальные условия для обнала. С сооснователем и председателем совета директоров компании беседовал главный редактор Business FM Илья Копелевич.

У нас в студии Борис Ким, председатель совета директоров, сооснователь, акционер компании Qiwi, как еще все всегда говорят, обладатель пяти высших образований. Начнем с острых вопросов. У Qiwi, на мой взгляд, двойственная репутация. Ваши люди — лауреаты очень престижных предпринимательских конкурсов. «Предпринимателем года» был Андрей Романенко (EY.). IPO на NASDAQ с колоссальным ростом котировок акций, потом, правда, по понятным причинам, падение — это тоже предпринимательская награда. Всеобщая известность бренда. Это с одной стороны. С другой, если сейчас в «Яндекс» ввести запрос «обнал», то страницы три выпадет с обналом через Qiwi. Как вы относитесь к такой двойственности репутации?

Борис Ким: Я бы здесь разделил две вещи, чтобы их не путать. Первое — это объективные и понятные критерии успеха, вы с них начали. Мне кажется, действительно Qiwi как бренд и как сообщество людей — это интересная история, которая на самом деле продолжается сегодня и имеет будущее. Я не знаю, насколько поиск в «Яндексе» может служить объективным критерием репутации, но ваш вопрос имеет под собой подоплеку. Действительно, некоторое время назад инфраструктура Qiwi использовалась недобросовестными людьми для проведения такого рода операций, в том числе и обналичивания. Но здесь опять же нужно разделять две вещи. Первое — это насколько Qiwi участвовала в этом сама и насколько Qiwi вообще знала об этой ситуации, но здесь я могу твердо сказать, что Qiwi никогда не участвовала ни в какого рода схемах по обналичиванию. Более того, когда мы узнавали о них, мы их пресекали. Когда принимался закон о деятельности платежных агентов, мы сами настояли на том, чтобы был введен так называемый «институт спецсчетов», куда и только куда могли зачисляться наличные средства. Если бы этот институт спецсчетов с самого начала работал так, как он заработал два года назад, то никаких бы злоупотреблений просто не было бы. А контролировать всю эту историю могли только банки с широкой филиальной сетью, которые держали эти агентские счета, потому что у Qiwi Банк одно отделение и никаких агентских счетов не было. Вот когда два года назад Банк России с нашим участием решил навести в этом деле порядок, это сделали в течение, я думаю, трех месяцев.

Наверное, будет вполне справедливо сказать, что к этому моменту, то есть 2016-2017 годам, собственно, эпоха терминалов Qiwi в основном закончилась или начала заканчиваться. Закон был принят тогда, когда сам инструмент начал уже уходить в прошлое.

Борис Ким: Нет, в том смысле, что рост был не такой впечатляющий, как в 2008 году, но объем платежей, которые проходили на тот момент через терминал, был значительный. Поэтому, тем не менее, эти усилия Банка России были чуть запоздалыми, но вполне себе актуальными на тот момент. Проблему очень быстро удалось решить вместе с участниками рынка, в том числе и с нами. И второй момент, который я хотел бы отметить в этой части: когда любая компания создает инфраструктуру, очевидно, находятся люди, которые этой инфраструктурой пользуются не в тех целях, для которых она была создана. Сейчас Qiwi-терминалы не являются никаким инструментом для такого рода людей, но они переместились в банковскую сферу, в сферу peer-2-peer платежей, потому что есть спрос на эти услуги. И вот этот спрос, который не удовлетворен, всегда найдет, как любая вода, которая течет сверху вниз, себе дорожку, это более сложный способ решить проблему. Как лечить не симптомы, не признаки, а причины.

На ваш взгляд, каковы спрос на обнал, размер обнала, доля обнала в российской экономике? У вас же есть международный опыт, в странах СНГ вы очень активно присутствуете, в каких-то других странах пытались закрепиться, не везде это получилось. Тем не менее опыт есть. На ваш взгляд, чисто интуитивный, не научный, но оценочный, экспертный, каковы спрос на обнал и его доля в российской экономике по сравнению с украинской экономикой, например, с индийской, где вы пытались работать, и американской, там тоже ведь мафия есть?

Борис Ким: Я думаю, что мы по сравнению с развитыми странами находимся выше их по уровню такого рода незаконных финансовых операций, а по сравнению с развивающимися странами, которые вы отметили — Украина, Индия, Китай — мне кажется, что у нас здесь порядка наведено гораздо больше. Может быть, по сравнению с Китаем и Индией компактность экономики относительная, а по сравнению с Украиной — просто в связи с наличием политической воли у регуляторов и руководителей соответствующих ведомств. У нас последние годы особенно гигантские усилия были приложены к тому, чтобы такого рода операции пресечь, потому что они же бегали. В какой-то момент действительно были сначала банки, потом, может быть, терминалы, потом туристические компании, сейчас вот эта неорганизованная рыночная торговля является источником. Источник всегда найдется, потому что, повторюсь, есть потребность. Вот надо с потребностью как-то работать.

Как вы думаете, как?

Борис Ким: Потребность, спрос ведь во многом формируется каким-то криминальным сегментом, ну и коррупция, безусловно. Вот мы сейчас, когда смотрим по телевизору, я тоже как рядовой зритель вижу разоблачения каких-то чиновников, работников правоохранительных органов, ведь у них же не на банковских счетах арестовывают деньги, а мы видим, что это какие-то склады просто используются для хранения наличных. Вот, казалось бы, очевидный источник и причина.

Источник зла. Хорошо, я немножко поверну. Еще к каким-то острым моментам я вернусь, но сейчас о другом. Вы как-то уже говорили, что Qiwi на самом деле ничего не изобрела сама. Вы очень быстро подхватывали лет десять назад и еще раньше финансовые инновации, которые возникали в основном на Западе. Но что вы точно изобрели, и этого не было нигде в мире, вы соединили электронный кошелек Qiwi, который появился почти следом за PayPal, и терминальную сеть. Она на Западе тоже родилась как удобное средство для оплаты всех счетов. Когда-то люди все бегали с бумажками в очередь в банке, сейчас все в онлайне, терминалы решали эту проблему. А вот соединить терминалы с электронным кошельком, это, наверное, можно назвать вашим ноу-хау, которое и сработало и толкнуло бизнес в конце нулевых и в начале десятых годов ракетой вверх. Как это родилось?

Борис Ким: Я бы так сказал, никогда практически в истории не бывает механического переноса чужого опыта. И в случае с кошельком на самом деле нам было на что посмотреть по очень простой причине: мы видели чужой опыт, и мы видели, что кошелек сам по себе родиться не может, если он не рождается на базе какой-то очень мощной инфраструктуры. Если говорить о PayPal, мощной инфраструктурой послужил eBay, для которого это был и способ получения клиента, для PayPal eBay был способом получения клиентов, а для eBay PayPal был очень удобным способом проведения расчетов. Если посмотреть на другие успешные примеры кошельков, скажем, китайский WeChat. Он родился на инфраструктуре огромного холдинга Tencent, его ведущим в Китае интернет-мессенджером. Если посмотреть на Alipay, то он родился на инфраструктуре группы компаний AliBaba, который является крупнейшим сайтом электронной коммерции. Поэтому, когда мы думали, а как, если мы хотим запустить кошелек, для нас ответ был совершенно однозначен, у нас была собственная независимая ни от каких других банков инфраструктура, которая перерабатывала наличные деньги в безналичные. Ну да. И совершенно для нас естественным шагом было на базе этой инфраструктуры построить кошелек.

Тогда такой вопрос: что касается терминалов, вроде бы это бизнес, который мог бы быть в России очень конкурентным. Но каким-то образом никто научную работу не написал про это, Qiwi вытеснила всех со всех площадок, самым крупным и заметным конкурентом оставался «Элекснет» долгое время, но затем Qiwi просто как Сбербанк превратился в такую неестественную монополию на большом банковском рынке. В тот период Qiwi просто захватила всю страну. Чем это объяснить?

Борис Ким: Очень простая история. У нас были конкуренты, очень мощные, кстати, «Элекснет» к ним не относился, потому что «Элекснет» так и не дошел в развитии своей бизнес-модели до агентской модели, он развивал свою собственную сеть, и, по сути, их сеть ограничивалась Москвой, еще парой крупных городов, именно потому, что без агентов очень тяжело быстро ее разворачивать. Поэтому мы на самом деле две вещи сделали. Первая — собственно говоря, терминал, который сначала появился у «Элекснета», а не у нас. И второе — это агентская модель, которую мы позаимствовали у сотовых операторов, которые для быстрого развертывания и увеличения своей сети абонентов привлекли агентов по всей стране, дали им возможность зарабатывать деньги. Ровно то же делали и мы. И дальше появились конкуренты.

Вы дали возможность всем, кто вложит немного денег, в самом дальнем углу поставить за свой счет и получать доход от терминалов, что не сделали ваши конкуренты?

Борис Ким: Да, что не сделали наши конкуренты. На самом деле сделали попозже. Есть такая, дай бог ей здоровья, компания «Киберплат», бизнес-модель которой была копипастом бизнес-модели Qiwi. Но вот они не сделали две вещи. Они не ввели розничный бренд, как мы сделали довольно быстро, в 2008 году, это Qiwi. Когда у вас нет розничного бренда и вы не контролируете интерфейс-терминалы, клиент, который пришел оплачивать, на самом деле не помнит, куда он пришел. Он является клиентом вашего агента. Он не является вашим клиентом, потому что он не знает, что это Qiwi. И долгое время многие не знали, что это, Qiwi или «Киберплат»? Если завтра агент просто поменяет интерфейс, все равно клиент к нему будет приходить. Когда появляется розничный бренд, когда появляется единая служба поддержки общефедеральная, что тоже мы сделали, клиент начинает понимать, что он взаимодействует с Qiwi, у которого есть просто его франчайзинг . Есть этот агент, который купил у Qiwi франшизу и предоставляет услуги от ее имени. То есть ситуация была перевернута с головы на ноги или наоборот, с нашей точки зрения. Мы встали на ноги и перестали зависеть так сильно от агента. А вот компании, которые остались в старой парадигме, Comepay, который сейчас перестал существовать…

Вы его купили, кстати?

Борис Ким: Нет, мы просто заключили коммерческий договор с его агентами. Они не ввели этот розничный бренд. И вторая ошибка, которую они сделали, а мы нет, они не придумали «Qiwi-кошелек» или его аналог.

Поговорим про кошелек, и тут тоже, извините, начну с «Яндекса», я уж не говорю про «Стоп наркотики», сейчас они говорят, что, конечно, больше биткоины используются в этом криминальном бизнесе для оплаты, но прежде, как они утверждали и привлекали к этому внимание, именно анонимный «Qiwi-кошелек», когда как раз можно наличные положить в терминал, перевести, это уже анонимная операция, потому что никто не знает, кто положил наличные деньги, без всякой идентификации это происходит. Потом на анонимный кошелек, с анонимного кошелька прекрасная развитая инфраструктура Qiwi давала возможность переводить деньги вплоть до заграницы и снимать их уже в наличной форме где-нибудь в Казахстане, на Украине, где угодно. Понимали ли вы, знали ли вы, что этим будут пользоваться не только добропорядочные граждане?

Борис Ким: Вы знаете, что до сих пор самым удобным инструментом для всякого рода преступников являются наличные деньги. Вот наличные деньги абсолютно анонимны, это же не значит, что нам надо прекратить эмиссию наличных денежных средств, и что Центральный банк, который эмитирует эти наличные денежные средства, каким-то образом причастен к тем преступлениям, которые за счет этих денег финансируются. Да, Qiwi дает инструмент, который подавляющее большинство людей использует в целях законных и правильных, и им мы оказываем очень хороший уровень сервиса. Да, какие-то там 0,01% могут использовать неправильно.

Может, потому, что технически есть возможность, урегулированная законом.

Борис Ким: Да. Но на самом деле это же иллюзия, что вы не оставляете никаких следов, используя «Qiwi-кошелек» или любое другое электронное средство платежа, потому что технические способы отслеживания вашего местоположения, ваших переводов, [чтобы] арестовывать деньги у вас на счету, гораздо выше, чем при использовании наличных средств. У нас есть в офисе специальная комнатка, где мы собираем грамоты от компетентных органов, которым мы помогаем в рамках закона выявлять такого рода преступников.

Часто ли они к вам приходят и часто ли находят в «Qiwi-кошельках» те самые «грязные деньги»?

Борис Ким: Это достаточно часто происходит, и достаточно часто эти расследования заканчиваются печально для тех людей, которые используют «Qiwi-кошелек» не по назначению. На самом деле это же не ограничивается только наркотиками, о которых вы рассказали, это же бывает и банальное похищение денежных средств. Так вот возможностей в «Qiwi-кошельке» замести следы и в любом другом электронном средстве гораздо меньше, чем при использовании наличных. Поэтому прогресс, горячими сторонниками которого мы являемся, во-первых, нельзя остановить, поэтому, как правильно сказал председатель Мао, человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить ветряные мельницы, а не щиты от ветра. И этот прогресс работает двояко. Во-первых, он создает большие удобства огромному количеству добросовестных пользователей кошелька, а во-вторых, даже недобросовестным пользователям кошелька он создает гораздо большие проблемы при осуществлении своей преступной деятельности, чем при использовании наличных денег. Поэтому с обеих точек зрения использование «Qiwi-кошелька» для общества — благо.

Замечу, что история, которую я сейчас упоминал, уже в прошлом, это признают и самые разные общества борьбы с распространением наркотиков. Сейчас они гораздо больше говорят о криптовалюте как средстве сокрытия этих денежных потоков. Что вы вообще думаете, кстати, о криптовалюте? Видите ли вы в этом будущее вообще или для себя?

Борис Ким: Я думаю, что криптовалюта решает целый ряд важных вопросов, которые не разрешены в централизованной архитектуре. Но в целом в криптовалюту в том виде, в котором она существует сейчас, а сейчас, по сути, есть одна криптовалюта, это биткоин, если не считать специализированных каких-то вещей, связанных со смарт-контрактами, с трансграничными платежами, биткоин — это классический, если можно так сказать, вид криптовалюты, в нее я не очень верю, но не в силу ее технических несовершенств, хотя там есть проблемы с масштабируемостью, проблемы с быстротой транзакций, проблемы с их энергозатратностью скорее. Эти проблемы есть, но не они будут играть главную роль, а проблемы с содержательными характеристиками этой криптовалюты, а именно — со способом ее эмиссии, когда правила эмиссии устанавливаются алгоритмом, а не Центральным банком. С этим ни один регулятор в здравом уме не согласится. И второй вопрос — это даже не анонимность, потому что можно придумать какие-то механизмы идентификации. Второй вопрос связан с механизмом достижения консенсуса, с необратимостью транзакций. Вот все эти вопросы вместе взятые делают меня довольно скептичным в отношении классических видов криптовалют. Но я очень верю в токены, которые обслуживают конкретные системы. И я верю в технологию распределенного реестра как интересную технологию, которая, безусловно, найдет свое применение. А некоторые отрасли, как, например, учет прав собственности, всяких ценных бумаг, авторских прав в том числе, может вообще революционным образом поменять.

Теперь к инновациям. Что для инновационных компаний важно? Продолжительность времени. Ваша компания уже много лет, пытается все время, и пытается успешно, держаться на самом гребне инновационной волны, но всегда следом идет девятый вал в лице «Сбербанка-онлайн», «Тинькофф». То есть вы первыми создали удобный сервис для оплаты мобильной связи, а следом и всех остальных счетов, но сейчас люди это сделают у себя в мобильном телефоне с помощью в основном «Сбербанк-онлайн» и приложений других банков тоже. Я знаю, что сейчас вы очень развиваете в плане интернет-торговли такие устройства, как пик-пойнты, где оплата через терминал.

Борис Ким: Сочетается с доставкой товаров.

Да, но поиск новых ниш — вот со стороны кажется, что ваше главное достижение уже в прошлом, его съели. А что в будущем? Можно ли вечно держаться и придумывать что-то новое? Кажется, уже столько всего придумано, что дальше некуда.

Борис Ким: Вы правильно здесь совершенно употребили слово «ниша», в этом и состоит стратегия Qiwi — в дифференциации. Вообще, если посмотреть на сущность «кошелек», что такое кошелек и что такое банковский счет? Вот банковский счет — это универсальная история, особенно если привязана к нему банковская карта. Она глобальная, с общими правилами, не важно, где вы этот счет открыли: в Гонконге, Цюрихе или Москве, это будет примерно одна история. Она про универсализацию. «Кошельки» — это всегда про дифференциацию, они всегда обслуживают какой-то определенный класс транзакций, поэтому все кошельки на самом деле, как я уже говорил, выросли из определенных инфраструктурных проектов, будь то электронная торговля, терминалы, как у нас или интернет-мессенджеры. Поэтому они всегда про что-то особенное, а не про глобальное. В этом и сила, и слабость «кошельков». Да, «кошельки» не могут вырасти и стать гигантами вроде Visa или какого-нибудь крупного банка. Но зато они могут себя находить в нише — по разным причинам недообслуженных клиентов. Есть такой термин banked — люди, которые имеют банковский счет, unbanked — которые не имеют, underbanked — которые имеют, но недостаточный уровень банковского сервиса. А есть такой класс людей, которые unhappily banked, то есть несчастливы с уровнем сервиса.

И где сейчас найти таких несчастных?

Борис Ким: Их очень много на самом деле, и тут надо просто искать нишу. Например, у миллениалов совершенно другой подход к потреблению финансовых услуг, чем у людей старшего поколения, и поэтому мы в свое время приобрели «Рокетбанк», который очень хорошо умеет привлекать и обслуживать этот класс клиентов. Есть люди, которые хотят жить в долг, но они не хотят платить огромные проценты банкам по кредитным картам, и для них мы выпустили карту рассрочки «Совесть», которая в базовом варианте не предполагает никаких процентов и комиссий с клиента. Мы очень много занимаемся вещами, связанными с удобными сервисами для самозанятых. Есть проект для таксистов — «Гуру такси», есть проект с сервисами объявлений, есть целый ряд проектов, они очень кастомизированные, очень глубоко погружены в контекст правил и необходимых формальностей ведения бизнеса конкретных групп клиентов, вокруг которых мы и выстраиваем целый, это не отдельный даже продукт, это целый банч, это целый набор продуктов. И вот такие ниши мы успешно уже много лет ищем и находим. В пользу этого говорят наши финансовые результаты, то есть мы растем по-прежнему очень быстро.

Несмотря на уход в прошлое первого базового сервиса?

Борис Ким: Несмотря на уход терминалов, несмотря на то, что и «кошелек» уже просто в силу проникновения «кошелька» тоже потерял былые темпы роста. Тем не менее нам удается находить ниши, и в этом мы видим нашу сильную сторону. Мы находим ниши, и мы глубоко в них проникаем, это наши точки роста. Возвращаясь к интересному вопросу о бренде...

Я вам, знаете, что хочу сказать, у меня дети уже выросли, они пользуются «Рокетом», и никто из них не ассоциирует «Рокет» с Qiwi.

Борис Ким: И, может быть, хорошо. Я вам объясню, почему. На самом деле в финансовых услугах действительно очень популярный либо единый бренд, либо зонтичный бренд. Скажем, если у вас «Ситибанк», ну вот «Ситибанк» и «Ситибанк», они добавляют туда автокредиты, ипотечные кредиты, получается некий зонтичный бренд с обязательным упоминанием основного бренда. Но это же не всегда так. Например, если посмотрите в сектор потребительских товаров, Johnson&Johnson — огромное количество брендов, у автомобилестроительных компаний огромное количество брендов. У Mail.ru большое количество брендов: «ВКонтакте», «Одноклассники», собственно Mail, «Ситимобил».

Мне кажется, это очень разные истории. Когда Johnson&Johnson, себя рекламирует, там будет сказано, что это продукция Johnson&Johnson.

Борис Ким: Будет мелким шрифтом сказано, что это продукция Johnson&Johnson, но это не главное. Это философия, потому что они считают, что человеку, покупающему памперсы, совершенно не нужно знать, что это Johnson&Johnson, потому что они обслуживают определенный класс клиентов, с этим брендом им комфортно. Когда мы запускали проект «Совесть», тоже можно было сказать, это Qiwi-карта. Но речь идет не об этом. Почему это «Совесть»? Потому что можно говорить правильная коннотация, неправильная коннотация была выбрана, но в этом смысле дифференциации от обычной карты кредитной. По «Совести» мы не берем проценты, потому что мы по «Совести» кредитуем, вот такая логика. Поэтому далеко не всегда единый бренд обслуживания клиентов уместен. Да, в финансовой сфере это не очень распространено, но мы же пионеры во всем. Мы попробуем, попробуем и так — разные бренды.

Несколько личных вопросов. Про пять высших образований я упомянул, среди них нет ни одного чисто математического, физического, тем более программистского, в то время как есть, например, философия. В общем, они такие, кроме первого естественнонаучного, биохимического, но тоже не совсем IT. И в то же время вся ваша биография связана с этим. Вы разбираетесь в программировании, или необязательно его развивать?

Борис Ким: Если уж быть совсем точным, то первые три курса я учился в группе химиков-вычислителей, на химфаке была такая группа, она и сейчас есть, 13-я группа. Она подразумевала, во-первых, очень серьезное расширенное преподавание математики и не только математики, но и программирования. То есть я работал на всех доступных на тот момент компьютерах БЭСМ-6 и «Мир-2», была такая отечественная интересная разработка. Я работал потом, мы уже перешли на американские PDP, и потом уже продукция IBM, Apple пошла. То есть для меня это не есть нечто совсем уж запредельно непонятное. Понятно, что мое практическое программирование закончилось на С, язык, который сейчас не является популярным языком собственно программирования, но он используется в учебных целях, чтобы сделать мышление программиста более строгим. Но в таких прикладных вещах, как Python, который широко используется в задачах по машинному обучению, я могу легко что-нибудь простенькое написать. Более того, я считаю, что это часть общей грамотности.

Работа с этим — часть вашей жизни или уже нет?

Борис Ким: Мне по моему складу ума нравится аналитическая работа, я люблю работать с данными, с цифрами.

Ваши бизнес-решения математически обоснованы на какой-то математической гипотезе, на каком-то расчете, анализе, в котором есть цифры, или же они интуитивно-философские, это тоже ваше образование?

Борис Ким: Да, моя лично сильная сторона — это аналитический склад ума. Я люблю анализировать.

С цифрами или с образами?

Борис Ким: С цифрами. Анализировать можно только с цифрами, на мой взгляд. У меня не очень сильно развита визионерская составляющая, но, слава богу, она у Сережи Солонина (генеральный директор Qiwi. — Business FM) очень хорошо развита, и мы с ним в этом смысле составляем замечательный тандем, который, мне кажется, очень жизнеспособен. Но да, я больше склонен доверять цифрам.

Напоследок: чисто внешне ваша бизнес-биография выглядит ровно восходящей, цифры прибыли компании, естественно, колеблются, это не бывает всегда вверх, но ни одной катастрофы. Все равно появляются новые проекты, и они выстреливают. Скажите, если вы можете об этом рассказать, какой самый серьезный риск и какой серьезный вызов и страх в бизнесе вам пришлось преодолеть?

Борис Ким: Было несколько этапов, но я бы сказал так, что был один период в нашей биографии, это уже мы работали в Qiwi, когда был брошен очень серьезный вызов нашей самой бизнес-модели, собственно говоря, это накануне принятия закона о платежных агентах, когда начались очень серьезные обсуждения и споры о том, вообще этот бизнес законен или нет.

Все, о чем я говорил чуть раньше.

Борис Ким: Нет-нет, не об этом. Вообще, можно ли небанковским платежным агентам принимать платежи, и была точка зрения, что все это надо отдать банкам. Понятно, что за этим стояло определенное лобби, потому что банки увидели интерес, в них проснулся интерес к этой истории, и они захотели каким-то образом, чисто регуляторным способом, лоббированием соответствующих изменений в законодательстве это изменить. И это был очень серьезный вызов нам. Нам пришлось очень много времени и сил потратить, но это был тот период, когда дискуссии были возможны на самом высоком уровне, и в них принимали участие и Госдума, и Совет Федерации, и Центральный банк, и администрация президента, и Минфин. Общий вывод из этой дискуссии был такой: давайте сделаем так, как хорошо людям. Вот людям это интересно, людям удобно платить таким образом, давайте просто статус платежных агентов закрепим законодательно. Это прекрасный пример активности гражданского общества, которая закончилась консенсусным решением, которое в итоге устроило всех. Но накануне мы пережили довольно серьезные волнения.

Но есть же и Qiwi Банк.

Борис Ким: Ну, после этого, поскольку действительно платежным агентам была часть деятельности разрешена, а часть запрещена, и мы это понимали, почему, потому что наиболее рискованные платежи — это peer-2-peer платежи, между двумя физическими лицами. Понятно, что здесь риска гораздо больше. Потому что когда вы оплачиваете свои коммунальные услуги или платите за мобильную связь, здесь риски отмывания или каких-то нечистоплотных действий очень малы. Когда вы другому человеку платите, тут уже вопрос: какая природа этого платежа?

Сейчас это все делают в электронной форме.

Борис Ким: Это правда, но хотя бы упрощенная идентификация должна быть у обеих сторон, хотя бы упрощенная, а это достаточно солидный кусок информации.

Ну, собственно, она и случилась, верификация.

Борис Ким: Абсолютно.

Которую легко обойти по-прежнему, поскольку речь идет только о СИМ-карте, а не о паспорте все-таки.

Борис Ким: Нет, речи не идет. СИМ-карта и телефон являются обязательным реквизитом. Но кроме него обязательно [нужно] какой-то другой реквизит использовать. Это может быть СНИЛС, это может быть номер вашего паспорта. Поэтому только по мобильному телефону — это не упрощенная идентификация, это фактическая ошибка, это не так просто. И понятно, что сотовые операторы сейчас очень сильно под давлением регулятора улучшают свои базы данных, чистят их, чтобы номер телефона действительно принадлежал тому человеку, за которого он себя выдает. Таковы требования закона «О связи».

Насколько это успешно? Тоже большие споры.

Борис Ким: Это большой спор, именно поэтому и до сих пор номер мобильного телефона не используется в качестве единственного реквизита даже для упрощенной идентификации.

Хорошо, это такая проблема развития роста и регулирования. А было так, что вы вложили деньги во что-то, опираясь на визионерский ли прогноз или математический, а оно не сработало?

Борис Ким: Конечно было. У нас очень много неудачных проектов, но это и нормально. Не могут быть все проекты удачны.

Сколько вы туда вложили, какую часть того, что было?

Борис Ким: Мы много вложили, но поскольку и все равно мы все годы, кроме прошлого года, потому что мы действительно много вкладывали в «Совесть» и в «Рокет», выплачивали дивиденды, а сейчас вернулись к этой практике, то наши акционеры в целом понимают, для чего мы это делаем, потому что мы ищем новые точки роста. Невозможно найти точки роста, не экспериментируя. Если вы проводите эксперимент, есть вероятность, что у вас ничего не выйдет, но есть вероятность, и что получится, а если вы не проводите эксперимент, точно ничего не получится.

Илья Копелевич

Илон Маск — самый высокооплачиваемый гендиректор в США

Опубликован рейтинг зарплат CEO 200 крупных публичных компаний за прошлый год. Маску удалось заработать 2,3 млрд долларов

Отрыв Маска от ближайших соперников оказался огромным. Настолько, что, как отмечает The New York Times, составителям пришлось добавить лишнюю строку в таблице, чтобы корректно отобразить данные. Согласно исследованию, за прошлый год Маск заработал около 2,5 миллиардов долларов, и это на 4,5 миллиона процентов больше, чем в прошлом году.

При этом основная часть этой суммы — акционерные опционы. А зарплата Маска — всего 55 тысяч долларов. Интересно, что средняя зарплата его сотрудников такая же. И по этому показателю Tesla занимает в рейтинге 138-е место.

При этом финансовое состояние компании оставляет желать лучшего. Маск недавно призвал всех сотрудников Tesla к «жесткому» сокращению расходов. В письме сотрудникам он сообщил, что снижение расходов затронет все подразделения, включая «запчасти, зарплату, командировочные и арендные расходы». Сам Маск будет визировать каждый десятый платеж.

Как пишет CCN, это связано с тем, что компания в ближайший год рискует исчерпать все свои наличные. Она уже потеряла 700 миллионов долларов в первом квартале.

Экономия дошла до того, что, как сообщило издание Electrek, сотрудники нескольких предприятий Tesla начали носить с собой туалетную бумагу. Правда, позднее, Маск в своем Twitter назвал эту публикацию полной ерундой.

Как отмечается на сайте CСN, полученные 2,5 миллиарда долларов Маск планирует направить на финансирование проектов Tesla. Однако прогнозы аналитиков относительно будущего компании неутешительны. В Morgan Stanley, например, считают, что слабый спрос на электромобили вскоре повлияет на финансовые показатели Tesla. Ее акции на прошлой неделе уже подешевели до самого низкого уровня за последние два с половиной года. Morgan Stanley прогнозирует обвал котировок при худшем сценарии до 10 долларов. В начале мая крупнейший инвестор компании T. Rowe Price сократил свою долю на 80%.

Как при этом Маску удалось получить такое вознаграждение, объясняет исполнительный директор VSK group Максим Тищенко.

«С одной стороны, конечно, можно за него только порадоваться. С другой стороны, конечно, можно как бы и сильно поудивляться. На самом деле, наверное, некое стечение таких, скажем, благоприятных для него обстоятельств, возможно, введенный режим сверхэкономии. Но он больше введен на бумаге, на словах. Ну, и какие-то там проекты, какие-то разработки просто-напросто были заморожены — это первый момент. Но, на самом деле, нужно понимать, что его вознаграждение складывалось не только из зарплаты. Это еще и опционы. Но почему так получилось? Потому что была некая отсрочка выплаты его вознаграждения, которая привела к такому значительному накоплению. Это выплата, в большей степени, на бумаге. Фактически — это не так, что принесли там мешок, условно говоря, с 2,5 миллиарда долларов и ему отдали. Все, конечно, не так. Это некая констатация определенных достижений. Почему за него можно порадоваться, потому что все-таки он сумел усидеть в своем кресле. Он сумел доказать, что все-таки не окончательный самодур, а, наверное, гений. И говорить о том, что у Tesla нет каких-то достижений, я бы не стал. Да, у них появляется конкуренция достаточно сильная, которая бьет и по ним. В том числе, и финансово. Да, не могут они запускать все те проекты, которые хотелось бы Маску, инвесторы начали на него влиять. По моему мнению, Tesla, конечно же, не убыточна. Если в компании появляются какие-либо деньги, то они быстро растекаются по необходимым проектам, по выплатам. Чистой прибыли, условно говоря, не существует. В то же время Илон Маск получает 2,5 миллиарда. Как говорят мои коллеги, «это из области грамотности ведения бухгалтерского учета»: можно сделать как убытки, так и большую выручку тогда, когда тебе это необходимо».

На втором месте в списке The New York Times — гендиректор телесети Discovery Дэвид Заслав. Его совокупный заработок составил 129 миллионов долларов. На третьем — руководитель компании кибербезопасности Palo Alto Networks Никеш Арора, заработавший 125 миллионов долларов.

Марина Лемаева

26 мая в Братиславе (Словакия) завершился Чемпионат мира по хоккею. Турнир стартовал 10 мая, его участниками стали 16 национальных команд.

Сборная России под руководством Ильи Воробьёва завоевала бронзовые награды Чемпионата мира. В групповом этапе россияне последовательно обыграли норвежцев (5:2), австрийцев (5:0), чехов (3:0), итальянцев (10:0), латвийцев (1:3), швейцарцев (0:3) и шведов (4:7). В четвертьфинале российская команда одержала победу над сборной США (4:3), но уступила в полуфинале представителям Финляндии (0:1).

В матче за третье место россияне вновь встретились с чехами. Основное время игры завершилось со счётом 2:2. В овертайме победитель также не был выявлен, но в серии буллитов сборная России взяла вверх над командой Чехии. Итоговый счёт встречи – 3:2.

Титул чемпионов мира выиграли финны, обыгравшие в финале канадцев (3:1).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет игроков и тренеров сборной России по хоккею с бронзовыми наградами Чемпионата мира и желает новых ярких матчей, больших достижений и побед!

Администрация США в лице госсекретаря Майка Помпео воспользовалась чрезвычайным правом и проигнорировала мнение американского конгресса по 22 сделкам на продажу вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму 8,1 миллиарда долларов. Оружие продается "для сдерживания агрессии Ирана и наращивания потенциала самообороны партнеров".

Согласно сложившейся практике, оружейные сделки проходят согласование в парламенте США. Однако закон предоставляет возможность Белому дому обойти это требование. В данном случае иного выхода у Дональда Трампа просто не было, поскольку шансы договориться с конгрессом стремились к нулю.

Формальным камнем преткновения выступила Саудовская Аравия, которой американские законодатели разом припомнили все грехи, в частности убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Важным шагом стало принятие в начале весны конгрессом (54 против 46 голосов в сенате и 247 против 175 в палате представителей) резолюции, запрещающей США поддержку Саудовской Аравии в военном конфликте в Йемене без разрешения парламента. Кстати, это первый случай в американской истории, когда обе палаты поддержали документ по ограничению полномочий президента в вопросе отправки американских военных в район боевых действий. В качестве обоснования парламентарии сослались на "ухудшение гуманитарной обстановки вследствие бомбардировок" и причастность Эр-Рияда к убийствам йеменского гражданского населения.

В апреле Трамп наложил вето на резолюцию, а возможностей преодолеть это решение у его оппонентов в конгрессе не хватило.

И вот следующий шаг Белого дома.

Реакция противников Трампа оказалась привычной. Президента обвинили в неверной расстановке приоритетов национальной безопасности, неспособности отстаивать права человека и "помощи авторитарным странам". В общем, стандартная практика использования морализаторской риторики для прикрытия совершенно прагматичных целей.

Белый дом делает ровно то же самое, целенаправленно разрушая сложившиеся международные договоренности по поводу Ирана и его ядерной программы, сознательно провоцируя эскалацию в регионе Персидского залива — и прикрывая это ссылками на высокие мотивы и идеалы. Однако даже неспециалистам уже очевидно, что истинные цели Вашингтона — выгоды, которые получит американская экономика в случае дестабилизации или тем более силового развития событий вокруг Ирана.

В общем, старое и не очень доброе американское лицемерие: использование морально-этических и идеологических аргументов для продвижения принципа "это мне, это опять мне, это снова мне".

Вроде бы ничего нового.

Но это только на первый взгляд.

Дело в том, что между позициями Белого дома и его внутриполитических оппонентов есть принципиальная разница.

Можно сколь угодно жестко и абсолютно справедливо осуждать американского президента и его администрацию, но нельзя не признать, что они действуют в традиционных рамках американской политики и их приоритет — именно интересы и выгоды США.

Трамп готов использовать — и делает это — любые возможности, даже те, что грозят роковыми последствиями половине планеты, если это обещает обернуться пользой для Соединенных Штатов. Чем закончатся трения вокруг Ирана и удастся ли Вашингтону добиться своего — вопрос открытый, но восемь ближневосточных миллиардов в любом случае не будут лишними для американского ВПК и национальной экономики.

Сорок пятый президент США не только обрушил деловые индексы КНР, но и заставил призадуматься, на что еще он способен в своей торговой войне с Поднебесной.

А противники Трампа руководствуются сиюминутно-внутриполитическими мотивами даже в важных внешнеполитических вопросах. Конгресс за многие десятилетия прочного партнерства-союзничества США с саудитами никогда не волновало, что королевство во всех отношениях крайне далеко от стандартов западной демократии.

Совершенно очевидно, что внезапно осознавшие "неправильный" характер саудовской государственно-политической системы американские политики бьют не по Эр-Рияду, а по неугодному им президенту, который успешно выжимает серьезные деньги из "авторитарного режима".

Таким образом, ради подножки Трампу штатовские законодатели целенаправленно вредят национальной экономике, причем ее реальному сектору, и так переживающему крайне нелегкие времена.

Дональд Трамп не раз заявлял, что торговая война идет на пользу американской экономике. Американская экономика с этим не согласна. Во всяком случае, ее видные представители.

Среди особенностей политической системы США регулярно отмечают то, что американские избиратели склонны действовать максимально прагматично, отдавая голоса тем политикам, с которыми связывают надежды и уже свершившиеся достижения по непосредственному улучшению собственной жизни. В этом смысле нынешние достаточно высокие рейтинги Трампа (в начале мая достигнут исторический максимум в 46 процентов) — прямое следствие его политики по поддержке американской экономики, что демонстрируют и позитивные данные статистики.

В этой ситуации со стороны оппонентов действующего президента было бы весьма недальновидным надеяться, что множество американцев не сложат два плюс два и не разглядят в формально антисаудовских, а реально — антитрамповских инициативах конгресса шаги, которые наносят вред национальной экономике и в конечном счете им лично, лишая страну серьезных средств.

Учитывая, что до президентских выборов остается менее полутора лет, подобная деятельность противников Трампа не столько вредит ему, сколько содействует достижению им желанной цели под названием "второй президентский срок".

Ирина Алкснис

Перу проведет учения по цунами и землетрясениям 31 мая, сообщает портал Comercio со ссылкой на президента страны Мартина Вискарру.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в воскресенье на севере Перу. Подземные толчки зафиксированы в 07.41 по времени UTC (10.41 мск). Эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг залегал на глубине 105 километров.

"В эту пятницу, 31 мая, будет симуляция (землетрясения и цунами – Прим. ред.), потому что мы помним землетрясение в Анкаше в 1970 года, 49 лет назад, в результате которого погибли десятки тысяч человек. Учтем опыт и будем с большей ответственностью готовится к таким событиям", - сказал Вискарра.

Землетрясение в регионе Анкаш 31 мая 1970 года унесло жизни более 70 тысяч человек, десятки тысяч были ранены.

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия к Путину

Политологи объясняют это негативным фоном и отсутствием таких объединяющих нацию событий, как Крым или чемпионат мира по футболу

Доля россиян, назвавших действующего президента Владимира Путина в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила около 32%. В то же время почти две трети респондентов заявили, что в целом одобряют деятельность Путина. Вот что говорит генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров:

«Рейтинг доверия, о котором мы сейчас говорим, — это ответы на так называемые открытые вопросы. То есть мы просим наших респондентов назвать четырех-пятерых политиков, кому они больше всего доверяют. При этом не предлагаем никакого списка. Понятно, что последние два десятилетия в этом рейтинге всегда лидирует Владимир Путин. Если бы мы задавали лобовой вопрос, доверяете вы Путину или нет, конечно, доля была бы существенно выше. Такие опросы тоже проводятся, и, по последним данным, она больше 50%. Единственное серьезное изменение мы зафиксировали прошлым летом, когда в течение трех недель рейтинги президента и премьер-министра, правительства, правящей партии «Единая Россия» резко снизились, но затем кто-то остался на той же планке, кто-то пошел вверх. Вот, скажем, рейтинг президента отыграл вверх несколько процентов, но не дошел до прежнего уровня, который был до пенсионной реформы. Но зато все-таки был лучше, чем в ее разгар в пике прошлым летом. Говорить о том, что есть какая-то явно выраженная тенденция к снижению рейтинга сейчас, я бы не стал. Может быть, речь идет о каких-то конъюнктурных подвижках, которые долго не задержатся. Напомню, что у нас впереди лето: период, с одной стороны, политического затишья, а с другой стороны — крупных политических событий. Например, в середине июня будет прямая линия президента. И в конце июня будет саммит G20 в Осаке, где будет участвовать Владимир Путин, и уже анонсирована его встреча с президентом США. Поэтому я бы не переоценивал текущие цифры и не делал на их основании далекоидущие выводы о том, что все пропало».

Не стоит придавать большого значения снижению еженедельного рейтинга президента: ВЦИОМ сейчас проводит опросы ежедневно, изменения находятся в рамках статистической погрешности, а на опросах ВЦИОМ и ФОМ последних месяцев видно, что в целом уровень доверия к власти постепенно растет, отмечает директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

«Сложившийся негативный информационный фон — это связано и с событиями в Екатеринбурге, и с аварией Superjet. Это связано и, как ни странно, с шоу «Голос», потому что в принципе все эти факты подрывают доверие к системе в целом. Потому как система не реагирует на них эффективно и оперативно. И, естественно, поскольку во главе системы граждане видят одного человека, естественно, переносят все проблемы системы на Владимира Путина. Но в целом каких-то кардинальных, фундаментальных причин в общественном мнении, которые бы существенно подрывали доверие к власти, сейчас не наблюдается. И говорить о том, что рейтинг Путина рушится и невозможно будет вернуться к высокому уровню доверия, — это не так. Действительно, к уровню посткрымского консенсуса — 80% — скорее всего, вернуться не удастся. Сейчас все рейтинги доверия складываются вокруг смысловых коллизий. Это либо Крым, когда вокруг Путина объединились очень разные группы граждан. Это, например, чемпионат мира по футболу. Сейчас таких новых Крымов и чемпионатов у власти нет, и поэтому общество демонстрирует естественную для себя на данном этапе достаточную мозаичность и недоверие к власти».

Что касается остальных политиков, то второе и третье места в рейтинге достойных доверия с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу с 15% и глава МИД Сергей Лавров с 13%. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уступает не только обоим министрам, но и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 7,5% против почти 9%.

Опрос был проведен в период с 13 по 19 мая.

В Санкт-Петербурге 25 мая будет торжественно спущен на воду атомный ледокол «Урал»

Его называют «серийным»: ранее по этому проекту были построены «Арктика» и «Сибирь». Означает ли это, что Россия совершит прорыв в навигации в Северном Ледовитом океане?

У России самый большой ледокольный флот в мире. Но это во многом вопрос лишь количества: подавляющее число ледоколов — дизельные, которые обеспечивают зимнюю навигацию на короткие расстояния в портах Азовского моря, Дальнего Востока, Балтики и на Белом море.

Атомных ледоколов всего четыре, три из которых должны быть выведены в обозримом будущем из-за исчерпания ресурсов энергетических установок. Для транспортировки сжиженного газа с Ямала, по расчетам «Росатома», использование атомных ледоколов экономически неэффективно. Потому вместо них было решено строить ледоколы, на этом топливе и работающие.

Ледоколы проекта 22220 с силовыми установками 60MW типа «Урала», который торжественно спускают на воду в субботу, предназначены для замены тех трех, которые выходят из строя из-за старости в ближайшее время. Вот что говорит совладелец и директор консультационной компании ГЕКОН Михаил Григорьев:

«Что касается ЛК-60, они просто замещают те ледоколы, которые сейчас работают по подписанным долгосрочным договорам. Поэтому здесь все достаточно хорошо просчитано. По экономической эффективности использования ледоколов на СПГ, «Росатом» считает, что это будет выгодно, потому что стоят они дешевле, чем атомные ледоколы. А вот об эффективности экономической «Лидеров», которые должны работать в зимне-весеннюю навигацию на восточном плече Севморпути — это пока вопрос открытый».

Ледоколы проекта «Лидер» могут иметь вдвое более мощную энергоустановку — 120 MW, чем «Урал» проекта 22220. Теоретически, они могут позволить круглогодичную навигацию по всей Арктике. Но реализация проекта пока что повод для споров. Строительство «Урала» обойдется приблизительно в 42 миллиарда рублей. Вдвое более мощные «Лидеры» по прикидкам обойдутся в 100 миллиардов. Поэтому по поводу их экономической эффективности до сих пор существуют большие сомнения. Хотя возникают ситуации, когда деньги считать перестают.

«США намерены наращивать число кораблей ледового класса, способных обеспечивать круглогодичное присутствие в Арктике с тем, чтобы противостоять России и Китаю в этом регионе», — заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

И все же — это политическое заявление, не имеющее отношения к вопросам военной стратегии, ни тем более — экономики, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв.

«У США один ледокол, весьма почтенного возраста. Поэтому речь идет не о наращивании, а речь идет о фактически начале какой-то программы, которая может быть, через какое-то время к чему-то приведет. Вроде как их все критикуют за то, что они уступают пальму первенства Китаю и России, поэтому они вот что-то такое пытаются заявить. Но для них все-таки это задача не такой важности, потому что с точки зрения военно-стратегической, они давно там плавают, и подлодки плавают, и самолеты летают. В экономическом — гораздо меньше России, ну, потому что им это особо и не нужно, хотя на Аляске они месторождения тоже разрабатывают».

В отличие от США, для России в силу ее географического положения возможность навигации во льдах имеет не просто политическое или военное, но огромное экономическое значение. Спуск на воду ледокола «Урал» — уже третий. Два других — «Арктика» и «Сибирь» — уже спущены. «Арктика» должна быть скоро сдана, а сдача «Урала» запланирована на 2021 год.

Андрей Жвирблис

Выдающийся американский физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн скончался на 90-м году жизни, сообщил Институт Санта-Фе.

"Мы со скорбью сообщаем о кончине нобелевского лауреата, корифея по многим направлениям Марри Гелла-Манна — одного из величайших физиков XX века, первооткрывателя, сооснователя ИСФ (Института Санта-Фе. — Прим. ред.), предтечи кварка (фундаментальной частицы. — Прим. ред.). Ты многих вдохновлял, Марри. Тебя будет не хватать", — говорится в сообщении института в Twitter.

Гелл-Манн получил Нобелевскую премию в 1969 году. Нобелевский комитет отметил его за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействием.

Младший офицер второго класса ВМС США Стивен Келлогг был приговорен к трем годам лишения свободы за попытку раскрытия секретных сведений о ядерных установках на военных кораблях американского флота, сообщается в пресс-релизе ФБР.

Сообщается, что с мая по сентябрь 2018 года 26-летний Келлогг служил на борту авианосца "Карл Винсон" и имел доступ к секретной информации о возможностях, действии и техническом обслуживании ядерных силовых установок.

Как сообщает ФБР, Келлогг признал, что находясь на действительной службе, 27 августа 2018 года он попытался улететь рейсом коммерческой авиакомпании из Сан-Диего в Нью-Йорк "с намерением предоставить секретную информацию о военных кораблях ВМС США с ядерными энергетическими установками журналисту, который, как он думал, обнародует эту информацию".

Согласно пресс-релизу, Келлогг также признался, что летом 2018 года он планировал перебраться в Россию. Отмечается, что в этот период Келлогг искал в интернете информацию о рейсах в Москву, контакты российского консульства в Сан-Диего и российской судостроительной корпорации "Севмаш". Кроме того, сообщается, что он написал на адрес электронной почты, якобы связанной с "Севмашем", сообщение со словами "Я готов".

Келлогг также признал, что в 2018 году он сделал фотографии зон контролируемого доступа, на которых содержится секретная информация о программе ядерных установок ВМС на борту авианосца "Карл Винсон".

Согласно решению суда, Келлогг будет уволен с военной службы с лишением воинского звания.

Скрипаль отдыхает

Михаил Морозов, обозреватель «Труда»

Почему власть не реагирует на предательства высших офицеров ФСБ?

Несколько последних лет даже ко многому привыкшие россияне то и дело вздрагивали после извлечения очередного скелета из шкафа Следственного комитета России: взятки, связь с криминалитетом, заказные уголовные дела и прочие «шалости» высокопоставленных борцов с преступностью и коррупцией. Все эти разоблачения должны были убедить общество в искреннем намерении власти искоренить зло в самом зародыше. В большинстве таких эпизодов в роли неподкупных разоблачителей и защитников устоев выступали сотрудники ФСБ. Они ловили нечистых на руку чиновников в погонах и без, даже министра Улюкаева отправили на нары. Но вот настал черед ФСБ, и мы видим: чем круче спецслужба, тем больше взятки.

У полиционера Захарченко обнаружили 9 млрд рублей, и это был «рекорд». Но тут у недавно арестованных полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его бывших коллег нашли еще больше — 12 млрд руб-лей. Кто больше? Как сообщили источники «Коммерсанта», знакомые с ходом следствия, офицеры состояли на службе в управлении «К» Службы экономической безопасности ФСБ и курировали борьбу с преступностью в банковской сфере. По версии следствия, которую озвучивают СМИ, офицеры добывали в Банке России, Минфине и других структурах (видимо, будучи прикомандированными туда «под крышу») информацию о возможных проверках и продавали ее руководству крупных банков. Да еще, видимо, заворачивали обращения ЦБ, требовавшего от правоохранителей провести проверки в проблемных банках.

Почему эта версия выглядит правдоподобной? Например, в отношении банка «Югра» ЦБ шесть раз обращался к правоохранителям. Да все бесполезно — банк был опустошен его менеджментом и владельцами. «Дыра» в капитале «Югры» составила 143 млрд рублей, а выплаты вкладчикам после отзыва лицензии — 170 млрд. И это лишь один банк... Судя по всему, «рыцари плаща и кинжала» далеко не бескорыстно прикрывали жуликов-банкиров в ущерб национальной и экономической безопасности, пока те воровали. И это уже не банальное взяточничество, хотя любая взятка наносит ущерб экономике. Это нечто посерьезнее. Это подрыв финансовой стабильности государства.

А в Сети ставят свой диагноз: налицо идейное разложение на самом верху. Мало кто верит, что поимка банды оборотней из ФСБ — это проявление системной борьбы с коррупцией. Обыватели пишут о зарвавшихся чиновниках, взявших не по чину, спорят о том, сколько же тогда берут генералы. Политологи рассуждают о грызне кланов накануне «транзита власти». Но более всего граждан поражает реакция властей: ее просто нет. В отсутствие «генерала от пиара» Владимира Маркина (если помните, бывшего официального представителя СКР) некому даже прочесть мораль. Объяснить обществу, как могло случиться, что те, кому доверено с оружием и спецсредствами в руках охранять экономические основы государства, эти основы наглым образом разрушают. Нет ни заявления ФСБ, ни комментария Кремля по поводу того, каким образом в рядах защитников безопасности страны завелась целая шайка «кротов». И, конечно же, никаких парламентских расследований и комиссий.

А ведь речь идет даже не об украденных миллиардах, хотя масштабы воровства и коррупции поражают. Люди в погонах, облеченные высочайшими полномочиями и доверием со стороны государства, покрывали мошенников, помогали им воровать сотни миллиардов и сами были в доле. А в результате лопались крупнейшие финансовые учреждения, падало доверие к банковской системе (и не только в России, но и за рубежом), Банк России вынужден был выделять триллионы на ее спасение, а вкладчики теряли свои кровные. И будто ничего не произошло, все наверху хранят молчание, а в телестудиях все так же продолжают обличать Трампа и полоскать украинское белье, не отвлекаясь на такие мелочи.

Вспомним характеристики беглого сотрудника ГРУ Скрипаля, публично озвученные главой государства: подонок, предатель. Да, предатель. Скрипаль получил от западных хозяев 100 тысяч долларов, жил на иностранные «пожертвования».

Но чем отличаются его 30 серебреников от этих сотен миллионов уворованных долларов? Лишь масштабом. И никакой реакции. Никто не подал в отставку, не уволен с треском. Никто не застрелился, не выдержав угрызений совести, сохраняя офицерскую честь.

Впрочем, при чем тут офицерская честь? Есть только жажда наживы и стремление монетизировать власть и полученную с использованием служебного положения информацию. Бизнес — и ничего личного. А моральное разложение — это так, сопутствующее обстоятельство.

Еще один недавний эпизод. Двое следователей ФСБ (один бывший, другой действующий) не побрезговали вымогать взятку у подследственного, обвиняемого в мошенничестве. Обвиняемый сумел пожаловаться на вымогателей в Управление собственной безопасности. Офицеров задержали «на деньгах». Позор несусветный. Но у тех, кто по праздникам так любит порассуждать о «горячем сердце и чистых руках», ни один мускул на лице не дрогнул. Видимо, стремление к наживе так въелось в эти «холодные головы», что они легко опускаются ниже жуликов, которых призваны ловить. Но разве это не предательство, не нарушение присяги?

Раз уж мы про предательство, напомню еще пару недавних эпизодов. В феврале нынешнего года по статье 275 УК РФ (госизмена) был осужден на 22 года строгого режима начальник отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и трое его сообщников. Как утверждает «Коммерсантъ», старший офицер ФСБ и его подельники за 10 млн долларов раскрыли американским коллегам из Федерального бюро расследований детали работы компании ChronoPay некоего Павла Врублевского, которого в США называют киберпреступником номер один. Судя по всему, эти дела связаны с обвинениями США во вмешательстве в выборы со стороны России. Ведь один из фигурантов — майор ФСБ Дмитрий Докучаев — до сих пор находится в розыске по линии ФБР, которое обвиняет его в организации хакерской атаки на почтовые сервисы и государственные сайты США в 2015 году. Докучаев заочно приговорен к 146 годам лишения свободы. И снова ничего личного — только бизнес на предательстве?

Два офицера управления «М» ФСБ в свободное от борьбы с коррупцией в МВД, МЧС, Минюсте, ФСИН и ФССП и других госведомствах служебное время «отжимали» бизнесы у гражданских лиц на миллионы рублей. Можно сказать, мелочовка. Несколько крупнее, как утверждает обвинение из ФСБ и прокуратуры, черпали генералы СКР, которые, судя по попавшимся экс-начальнику московского главка СКР Дрыманову и генералу Никандрову, продавали службу и государство криминалу за миллионы долларов. Хотя эти люди назначались указом президента, никакого морального осуждения их поступков сверху мы не услышали, никто их подонками и предателями также не называл. Видимо, это уже и предательством не считают?

Можно, конечно, сказать, что «в семье не без урода» и прочее. Но что же это за семья, когда в ней столько уродов?

Протекционизм США не опасен для Китая, но ударит по американцам

«Действия Китая направлены исключительно на сдерживание необоснованных выпадов США и являются лишь контратакой в условиях необходимой самообороны», - МИД КНР

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что нарастание торгово-экономических трений между Китаем и США невыгодно какой-либо из сторон и к тому же может отрицательно сказаться на мировой экономике.

«Однако я должен четко заявить, что этот торговый спор спровоцировали США, а не Китай; именно США нажали на спусковой крючок повышения таможенных пошлин, а не Китай; американская сторона многократно злоупотребляла максимальным давлением — не Китай. До сих пор действия китайской стороны были целиком направлены на сдерживание необоснованных выпадов американской стороны и являлись всего лишь контратакой в условиях необходимой самообороны. Китай так поступает, потому что отстаивает не только свои законные права и интересы, но также мультилатерализм и систему свободной торговли», — отметил Гэн Шуан.

Он добавил, что Китай и США — две самые крупные экономики мира, а китайско-американские торгово-экономические отношения не только имеют огромное значение для двух стран, но также играют решающую роль в развитии мировой экономики. Американской стороне следовало бы работать с Китаем, чтобы быть способной нести на своих плечах необходимую ответственность и способствовать росту мировой экономики. Однако США действуют по-своему, развязывают торговую войну в одностороннем порядке, многократно нарушают двусторонние договоренности, достигнутые в процессе консультаций с искренне настроенной китайской стороной, а также повышают таможенные пошлины на китайские товары.

Китай надеется, что США смогут прислушаться к голосу справедливости и разума международного сообщества, скорее прояснят ситуацию, вернутся на правильный путь, пойдут вместе с Китаем навстречу друг другу, а также будут стремиться к достижению взаимовыгодного и беспроигрышного соглашения, основанного на взаимном уважении. Эти шаги не только выгодны Китаю и США, но также соответствуют насущным ожиданиям международного сообщества, отметил Гэн Шуан.

Гэн Шуан опроверг миф, насаждаемый американской стороной, о том, что дела в китайской экономике не слишком хороши и КНР всеми силами стремится заключить с США торгово-экономическое соглашение. Представитель МИД КНР указал, что в действительности китайская экономика сохраняет неизменный стабильный рост и демонстрирует активные положительные тенденции. «Американский торговый протекционизм способен оказать на экономику КНР определенное воздействие, однако это воздействие вполне преодолимо. Мы обладаем уверенностью и способностью для сопротивления любым внешним рискам и ударам», — сказал Гэн Шуан.

Он заявил, что в I квартале 2019 года рост валового внутреннего продукта КНР в годовом исчислении составил 6,4%, темпы роста превзошли ожидания. Особо примечательно, что внутренний спрос стал главным фактором подъема национальной экономики: в прошлом году доля китайского потребления в стимулировании экономического роста составила 76,2%. Не так давно в опубликованном Международным валютным фондом докладе «Перспективы развития мировой экономики» прогноз роста глобальной экономики в 2019 году был понижен до 3,3%, тогда как прогноз роста экономики КНР, наоборот, был повышен на 0,1 процентного пункта — до 6,3%. Китай стал единственной ведущей экономикой мира, в отношении которой прогноз был пересмотрен в сторону повышения.

Гэн Шуан подчеркнул, что Китай обладает целостной системой производства, непрерывно растущим потенциалом научно-технических инноваций, самой многочисленной в мире группой населения со средними доходами и огромными внутренними рынками потребления и инвестиций. «Мы преисполнены веры в перспективы китайской экономики и можем дальше в своем ритме, со своей скоростью, по своему расписанию и дорожной карте решительно продвигать реформы, открытость и высококачественное экономическое развитие, добиваясь устойчивого и долгосрочного роста экономики Китая», — добавил Гэн Шуан.

По словам Гэн Шуана, на днях сельскохозяйственные организации производителей сои, кукурузы, пшеницы и других культур США обнародовали совместное заявление, в котором отчетливо выразили возражения против повышения таможенных пошлин в отношении Китая. Глава Американской ассоциации производителей кукурузы заявил, что сельское хозяйство США нуждается в определенности, а не в пошлинах. Американские фермеры терпеливо ждали результатов китайско-американских торгово-экономических консультаций, однако в настоящее время терпение постепенно исчезает. Национальный союз фермеров отметил, что американские фермеры сейчас реагируют на такие проблемы, как снижение цен на сельскохозяйственную продукцию и стихийные бедствия, поэтому они не в состоянии выдержать еще и карательные пошлины со стороны Китая. В другом объединении заявили, что фермерам нужны контракты, а не субсидии правительства, которое пообещало поддержать сельхозпроизводителей.

Гэн Шуан отметил, что несколько последних лет Китай был основным покупателем сельскохозяйственной продукции США. В 2017 году около 60% американских соевых бобов продавалось в Китай. То есть Китай являлся крупнейшим импортером американских соевых бобов. Но после начала торговых трений между двумя странами экспорт американской сои в Китай резко сократился. Как недавно заявил глава Американской ассоциации производителей соевых бобов, США потребовалось 40 лет, чтобы создать китайский рынок соевых бобов. По мере продолжения торговой войны восстановление этого рынка будет затруднено.

«Заявления американской стороны, что ее потребители якобы будут расплачиваться за повышение таможенных пошлин на китайские товары, противоречит здравому смыслу», — подчеркнул Гэн Шуан. Согласно опубликованному исследованию американских ученых-экономистов, повышение тарифов привело к тому, что в прошлом году американские потребители и импортеры теряли 4,4 млрд долларов США ежемесячно. Соответствующие отраслевые организации США в последние дни выступили с многочисленными заявлениями, в которых говорится, что повышение таможенных пошлин на китайские товары является ошибочным методом, продолжение применения которого приведет к увеличению среднегодовых расходов американских семей на 2300 долларов США. Некоторые американские СМИ без экивоков отметили, что американские потребители являются пушечным мясом в этой торговой войне.

Производители сои в США терпят убытки

Американские фермеры с нетерпением ждут позитивного завершения американо-китайских торговых споров

Американские фермеры, выращивающие сою, испытывают разочарование в связи с торгово-экономическими трениями между США и КНР, которые были спровоцированы Вашингтоном и продолжаются уже несколько месяцев. Они терпят большие убытки и надеются, что страны как можно скорее заключат взаимовыгодное соглашение, на взаимной основе отменят дополнительные пошлины на товары, завершат торговые споры и восстановят нормальные торговые контакты. Об этом заявил в эксклюзивном интервью Синьхуа председатель Американской ассоциации производителей соевых бобов Дэвид Стивенс.

Он отметил, что из-за негативного воздействия торгово-экономических разногласий между США и Китаем фьючерсная цена на соевые бобы за прошедший год снизилась более чем на 2 доллара США за бушель (1 бушель — 36 литров), что заметно сказалось на прибылях американских фермеров, выращивающих сою. Согласно данным Чикагской товарной биржи, фьючерсная цена на бобы с поставкой в июле текущего года в конце торговой сессии 13 мая составила 8,025 доллара США за бушель, достигнув, таким образом, самого низкого уровня за последнее десятилетие. Фермеры не хотят и дальше нести убытки из-за «бесконечной таможенной войны», восстановление китайского рынка жизненно необходимо для них.

Американская ассоциация производителей соевых бобов в понедельник, 13 мая, в своем заявлении отметила, что постоянно выступает против урегулирования торгового дисбаланса путем применения односторонних таможенных мер, поддерживает увеличение экспорта американской сельскохозяйственной продукции, в том числе и соевых бобов. Фермеры выступают за торговые переговоры.

Дэвид Стивенс также указал, что американские производители сои на протяжении 40 лет увеличивали присутствие на китайском рынке, в последние годы экспорт американских бобов в КНР значительно вырос. Так, в 1997 году экспорт американских бобов в Китай составлял около 400 млн долларов, а в 2017 году этот показатель увеличился до 14 млрд долларов.

После нескольких раундов консультаций США и КНР по-прежнему не удалось заключить торговое соглашение. По его словам, для американских фермеров это означает потерю «ценного рынка, стабильных цен и возможности поддержки семьи и общины».

Июнь — последний срок посева сои в США. Фермеры в некоторых районах США ожидают прогресса на переговорах США и КНР, с тем чтобы определить посевной план на текущий год. Они надеются на скорейшее достижение соглашения и не хотят продолжать беспокоиться из-за неопределенности в результатах переговоров.

КНР выступает против пошлин, за переговоры, но принципами не поступится

Высокопоставленные китайские руководители - о позиции КНР в торговом споре, навязанном США

Лю Хэ, Член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на китайско-американских экономических переговорах

«Китай категорически не пойдет ни на какие уступки по важным принципиальным вопросам и решительно выступает против наложения США дополнительных пошлин.

Китайско-американские отношения очень важны, их фундаментом и движителем являются торгово-экономические связи между странами, которые не только затрагивают двусторонние отношения, но и влияют на мир и процветание на планете. Сотрудничество представляется единственно правильным выбором для сторон, однако существуют и принципы, Китай категорически не пойдет ни на какие уступки по важным принципиальным вопросам.

Пекин решительно выступает против введения США дополнительных пошлин, поскольку это не несет никакой выгоды ни Китаю, ни США, ни всему миру. Китайская сторона вынуждена предпринять необходимые контрмеры.

Двустороннее соглашение должно быть равноправным и взаимовыгодным, китайская сторона категорически не пойдет ни на какие уступки по важным принципиальным вопросам. К настоящему времени стороны достигли важного консенсуса по ряду аспектов. Теперь необходимо решить три ключевых вопроса, вызывающих озабоченность китайской стороны. Во-первых, надо отменить все дополнительные пошлины, так как с них и начинается торговый спор между сторонами. Поэтому, чтобы прийти к соглашению, необходимо отменить все дополнительные пошлины. Во-вторых, торгово-закупочные объемы должны соответствовать реальности. В Аргентине стороны уже достигли консенсуса по данному вопросу, их нельзя менять по своему желанию. В-третьих, надо повысить сбалансированность текста соглашения. У каждой страны свое достоинство, текст соглашения должен быть сбалансированным, в настоящее время некоторые вопросы по-прежнему требуют обсуждения. С прошлого года продвижение двусторонних переговоров сталкивалось с некоторыми трудностями, и это нормально. В процессе продолжения переговоров своевольное обвинение одной из сторон в «регрессе» является безответственным.

Самое важное для Китая — это хорошо делать свое дело. Спрос на внутреннем рынке Китая огромен, дальнейшее продвижение структурной реформы внутреннего предложения приведет к всестороннему повышению конкурентоспособности товаров и предприятий, по-прежнему существует достаточное пространство для финансовой и денежно-кредитной политики, оценки перспектив китайской экономики весьма оптимистичны. Появление некоторых зигзагов на пути развития великой державы — это хорошо, так как мы можем проверить свои умения. Мы обязательно сможем поддержать позитивную тенденцию устойчивого и здорового развития экономики при твердом руководстве ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином, а также если мы укрепим веру, объединим усилия и не будем бояться никаких трудностей«.

Ван И, член Госсовета, министр иностранных дел КНР

«Переговоры — это не дорога с односторонним движением, они должны основываться на равенстве.