Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Снимают слитки: Банки зафиксировали возросший интерес к золоту

Кирилл Каштанов

Россияне по-прежнему предъявляют повышенный спрос на золото, как физическое, так и размещенное на металлических счетах, сообщили "Российской газете" представители отрасли и эксперты. Объем продаж в некоторых банках даже превышает результаты предыдущего года. Связано это и с возросшими ценами из-за конфликта на Ближнем Востоке, и с устойчивым спросом со стороны регуляторов, и с отменой НДС на покупку слитков. Золото в данном случае выступает как защитный инструмент для диверсификации активов и долгосрочных инвестиций.

Ежемесячные объемы продаж золотых слитков в среднем на 5% выше прошлогодних значений, сообщил "Российской газете" директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов. "Всего с начала года VIP-клиенты банка приобрели более 5 тонн золотых слитков", - поделился он. Ранее ПСБ сообщал, что продал около 4 тонн по итогам 2022 года.

Наряду с физическим золотом, по словам Сафонова, популярностью пользуются и металлические счета. Так, объем средств, размещенных состоятельными клиентами на них, вырос за десять месяцев 2023 года в ПСБ более чем на 40%. "Наибольшим спросом пользуются счета в золоте - на этот металл приходится 70% объема средств на металлических счетах состоятельных клиентов, серебро занимает вторую позицию - более 25%", - рассказал он.

В качестве причины возросшего интереса к драгоценным металлам Сафонов выделил зависимость цены от курса иностранной валюты. "Поэтому такие вложения клиенты чаще рассматривают как долгосрочную инвестицию", - добавил он. В ближайшей перспективе, как отметил эксперт, металлические счета и золотые слитки останутся одним из востребованных инструментов у состоятельных клиентов для диверсификации активов.

Как сообщил "РГ" начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов, рост спроса на золотые слитки наблюдается по всему рынку. "И наш банк не исключение", - заявил он. По его словам, факторами увеличения интереса служат как информационная повестка и напряженная геополитическая ситуации в мире, так и регуляторные изменения в стране.

"Аналогичного резкого роста спроса на счета в драгоценных металлах (ОМС, - прим. "РГ") не наблюдается, спрос растет органически по мере повышения финансовой грамотности и популяризации продукта среди населения", - поделился Зотов.

В ВТБ, в свою очередь, объем портфеля золота, приобретенного розничными клиентами, достиг 52 тонн, увеличившись в полтора раза с начала года. Один из самых высоких показателей реализованных слитков в году - на уровне 3 тонн - был зафиксировано в октябре, сообщает пресс-служба банка. "Инвестиционный спрос на драгоценный металл стимулировали резкий рост мировых цен и сильная тенденция к его покупке со стороны центральных банков", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что с марта прошлого года, когда перестал действовать НДС в размере 20% при покупке физического золота, ВТБ провел более 3 тыс. сделок. Средний размер сделки тоже вырос - на 42% с начала 2023 - и составил 17 кг.

"Российские частные инвесторы поддерживают мировой спрос на золото, поскольку в периоды экономической нестабильности этот инструмент позволяет в долгосрочной перспективе сохранить и приумножить капитал", - пояснил заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгений Береснев. В октябре, по его словам, объем сделок значительно превысил результаты летних месяцев. Он также добавил, что росту спроса и увеличению среднего размера сделки способствовала опция обратного выкупа.

В разговоре с "РГ" магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили сообщила, что на протяжении последних полутора лет на рынке наблюдается повышенный спрос со стороны частных инвесторов на активы в золоте - будь то слитки, обезличенные металлические счета или акции золотодобывающих компаний. Дело в том, что золото является защитным активом и демонстрирует наиболее стабильный уровень цен в среднесрочном и долгосрочном периодах.

"Интерес к золотым слитками подстегнула отмена в марте 2022 года НДС в размере 20% на их приобретение. Кроме того, привычные всем иностранные валюты: доллары и евро - теряют свою аудиторию ввиду резких колебаний курса, в связи с чем инвесторы не могут спрогнозировать и нивелировать возникающие риски", - пояснила эксперт. По словам Валишвили, с начала 2023 года спрос стал несколько снижаться. Однако в октябре мировые цены на золото поднялись в связи с эскалацией израильского конфликта. Это вызвало рост мировых котировок, вновь подстегнув спрос со стороны частных инвесторов. Но, как подчеркнула эксперт, единого направления динамики спроса и продаж в финансовых организациях не наблюдается.

Слова Валишвили подтверждает объем продаж золотых слитков в банке "Открытие", который по сравнению с прошлым годом снизился, рассказали "РГ" в пресс-службе. "На повышенный спрос в 2022 году повлияли ряд факторов, в том числе отмена НДС 20% на продажу слитков драгоценных металлов физическим лицам и привлекательная цена. Сейчас существенная часть повышенного внутреннего спроса на слитки удовлетворена, а цена практически в два раза выше, чем год назад, что оказывает влияние на спрос", - отмечается в сообщении.

Классическая парадигма на финансовых рынках заключается в том, что при высоких ставках цена на золото должна снижаться: инвесторы перекладываются из драгоценных металлов в облигации для получения гарантированной возросшей доходности. Но в последние несколько лет, как отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков, такая корреляция была нарушена. "Это связано во многом с ситуацией, которая сложилась вокруг Российской Федерации, когда был наложен арест на часть золотовалютных резервов со стороны стран G7", - рассказал он. С этого момента восприятие рынка казначейских облигаций США поменялось, и большинство центральных банков среагировали на это событие одназначно, начав покупку золота и "перекладку" своих резервов, объяснил Рясков. Поэтому сейчас спрос на золото остается высоким в том числе из-за того, что его покупают регуляторы и держат у себя.

"Цены на золото остаются в этом диапазоне 1800-2000 долл. (за тройскую унцию, - прим. "РГ")", - рассказал Рясков "Российской газете". - "Если поддержка есть, то вряд ли золото сильно упадет". Что касается объема предложения, то он достаточно ограниченный, сообщил эксперт. "Очень сложно найти новые крупные месторождения в принципе в мире. Поэтому стоимость разведки растет, стоимость добычи растет, издержки на производство золота растут", - подытожил Рясков.

Россия наращивает поставки продукции из минтая в Таджикистан

Экспорт рыбной продукции в Таджикистан за январь-октябрь 2023 года вырос на 32% в натуральном выражении и на 12% — в денежном (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). За 10 месяцев поставлено 5,8 тыс. тонн на 7,5 млн долл. США ( по данным ФТС России, без учета перегрузки в море).

Большую часть (96%) экспорта составляет мороженый минтай.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Рамочная программа действий «Единое здоровье» для улучшения качества услуг здравоохранения в Центральной Азии

Представители правительств стран Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана собрались на региональной конференции, организованную Всемирным банком, для того, чтобы одобрить Рамочную программу действий «Единое здоровье в Центральной Азии». Программа закладывает основу межотраслевого регионального сотрудничества в целях укрепления здоровья людей, животных и экологии.

Являясь долгосрочным планом, и инвестиционной концепцией, Рамочная программа предусматривает взаимодействие между различными секторами в целях эффективной реализации подхода «Единое здоровье». Программа выделяет три приоритетных направления: борьба с зоонозными инфекциями, профилактика устойчивости к противомикробным препаратам и обеспечение безопасности пищевых продуктов.

После COVID-19 страны Центральной Азии все еще уязвимы к повторному возникновению пандемии, а изменение климата повышает риски. Болезни, передающиеся от животных к людям, ежегодно вызывают более 1 млрд случаев заражения людей во всем мире. Они причиняют значительный ущерб продуктивности животноводства и серьезно ограничивают возможности торговли.

Бруцеллез – заболевание, передающееся от животных к людям, – ежегодно наносит здоровью людей и животноводству в Центральной Азии ущерб объемом около 76,2 млн долл. США. Подход «Единое здоровье», который предусматривает тесное взаимодействие между секторами здоровья, сельского хозяйства и экологии, позволит экономически эффективно бороться с заболеванием, а постепенное внедрение межотраслевого эпиднадзора и систем холодильного хранения принесет в последующие 25 лет выгоды в размере 123–294 млн долл. США.

«Рамочная программа является важным шагом на пути к расширению сотрудничества стран Центральной Азии в области готовности к пандемиям и реагирования на них. Для защиты здоровья людей, животных и окружающей среды необходимо тесное взаимодействие всех стран региона, – сказала Татьяна Проскурякова, региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии. – Всемирный Банк гордится тем, что оказывает содейтствие в развитии сотрудничества и мы готовы привлечь необходимые инвестиции для реализации концепции «Единое Здоровье».

Рамочная программа действий "Единое здравоохранение в Центральной Азии" определяет области деятельности, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности сельского хозяйства и расширению региональной торговли, а также экспорта продуктов животного происхождения на мировые рынки. Сельское хозяйство вносит весомый вклад в ВВП региона и является одним из ключевых активов обширных сельских районов Центральной Азии. Осуществление Рамочной программы способно оказать поддержку устойчивому расширению внутреннего производства и созданию экономических возможностей в сельских районах.

Кроме того, подход «Единое здоровье» может способствовать сохранению биоразнообразия и продуктивности ландшафтов за счет улучшения здоровья экосистем в Центральной Азии. Это будет способствовать организации совместного надзора за дикими животными, состоянием пастбищ и остаточным содержанием противомикробных препаратов в окружающей среде региона. Такой подход является необходимым условием для улучшения здоровья экосистем, что приведет к сокращению рисков возникновения заболеваний и пандемий.

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на 41-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России, Москва, 20 ноября 2023 года

Уважаемые коллеги,

Рад приветствовать вас на очередном заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.

На предыдущей встрече мы обсудили комплекс вопросов, связанных с продвижением взаимодействия наших регионов со странами Центральной Азии. Определили приоритеты, наметили практические шаги, прежде всего в целях придания дополнительной динамики межрегиональной кооперации. Констатировали, что коллегами развернута системная работа по выполнению рекомендаций последнего заседания Совета, которые носят долгосрочный характер. Центральноазиатские партнеры демонстрируют встречный настрой на развитие обменов и конкретных форм сотрудничества по линии регионов.

Тема сегодняшнего заседания – «Международное культурно-гуманитарное сотрудничество субъектов Российской Федерации в новых геополитических реалиях». Для этой работы у нас есть хороший нормативно-правовой фундамент, прежде всего Концепция внешней политики Российской Федерации и Концепция гуманитарной политики за рубежом.

Укреплению гуманитарной составляющей наших отношений с зарубежными партнерами служат регулярно проводимые в России международные культурные мероприятия: фестивали, конкурсы, гастроли, контакты в области музейного и театрального дела, кинематограф. Несколько дней назад в Санкт-Петербурге завершился Форум объединенных культур. Это ежегодное мероприятие в Северной столице. Президент России В.В.Путин там выступал с развернутой речью и отвечал на многочисленные вопросы.

Не буду подробно перечислять темы, которые затрагивались. Хочу лишь подчеркнуть главное – мы за то, чтобы культура оставалась за рамками любых политических процессов, конфликтов и кризисов. Она не должна знать границ. Готовы развивать взаимодействие в этой сфере со всеми, прежде всего с теми странами, руководство которых выступает за развитие контактов в этой области, но не закрываем дверь для деятелей культуры и искусства из тех государств, где сейчас у власти недружественные нам правительства.

Необходимо задействовать российский научно-академический потенциал. Во многих региональных центрах распложены уникальные учреждения высшего образования, научные организации, научно-исследовательская инфраструктура. Это востребовано абитуриентами со всего мира. Следует продолжать развивать межрегиональные программы межвузовского сотрудничества, привлекать к участию в международных научно-образовательных мероприятиях иностранных экспертов.

Заинтересованы в увеличении количества зарубежных студентов, обучающихся в российских вузах. Для этого создаются благоприятные условия. Хотели бы стимулировать поддержание региональными образовательными учреждениями связей с их выпускниками, способствовать созданию и функционированию ассоциаций выпускников российских и советских вузов в зарубежных странах. Опыт позитивный есть. Будем его развивать.

Заинтересованы в продвижении позиций русского языка, прежде всего в приграничных с Россией странах, а также в расширении образовательных программ на русском языке с прицелом в том числе на обучение трудовых мигрирующих работников.

Отдельного внимания заслуживает развитие международных связей в таких областях, как спорт, молодежные обмены, волонтерское движение. Видим хорошие перспективы в практике создания тематических лагерей в субъектах Федерации с привлечением молодых людей из зарубежных иностранных государств.

Что касается туризма. Вы знаете, какое внимание этому уделяется. Мы за то, чтобы росла привлекательность России за рубежом как преференциального туристического направления. Многие регионы добились заметных успехов в развитии культурно-познавательного, молодежного, спортивного, экологического и других видов тематического туризма. Эти успехи наглядно демонстрируются в эти дни на международной выставке-форума «Россия», которая проводится на ВДНХ.

Отмечаем растущий уровень взаимодействия регионов с Россотрудничеством, имея в виду, прежде всего, использование инфраструктуры Российских центров науки и культуры за рубежом. Приветствуем инициативы субъектов Федерации на этом направлении. Будем оказывать им всяческую поддержку.

Как председатель Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО не могу не сказать несколько слов о возможностях, которые открывает для российских регионов работа на этой площадке этой организации. Умелое задействование ее инфраструктуры – хорошее подспорье для экспорта отечественного образования, культуры, науки, популяризации нашего языкового многообразия, культурного наследия и природного богатства. В ЮНЕСКО существуют различные сетевые проекты – от ассоциированных школ и кафедр до творческих городов и Списка всемирного наследия. Подключаясь к ним, наши регионы получают «выход» на огромное количество надёжных, заинтересованных партнеров во всем мире.

Многие регионы активно используют экспертизу ЮНЕСКО в целях собственного развития, повышения своей туристической и инвестиционной привлекательности. Примеров тому немало. Отмечу лишь включение в сентябре с.г. астрономических обсерваторий Казанского федерального университета в Список всемирного наследия, что дало заметную "прибавку" Татарстану в туристической «ренте»". Поток туристов, желающих посетить эту нашу Республику, существенно возрастает. Создание геопарка ЮНЕСКО в Башкортостане привело к наращиванию внешних связей региона по этой теме с государствами СНГ и другими странами.

Якутия и Югра активны на поприще многоязычия, в том числе в рамках Международного десятилетия языков коренных народов. Это позволяет даже в нынешних непростых условиях проводить представительные международные мероприятия.

Культурный потенциал регионов может и должен быть использован для укрепления сотрудничества в рамках многосторонних структур нового типа с участием России. Имею в виду БРИКС, где в следующем году будем председательствовать.

В том, что касается контактов регионов с представителями западных стран, уже упомянул, что мы открыты к участию их деятелей культуры, искусства, готовы к сотрудничеству с их молодежными и спортивными кругами. Разумеется, такое сотрудничество взаимодействие должно быть деполитизированным.

Министерство иностранных дел будет всячески содействовать тому, чтобы так оно и было и чтобы эти мероприятия развивались исключительно в гуманитарном контексте. В Европе и в США немало тех, кто симпатизирует нашей стране. Санкт-Петербургский международный культурный форум это лишний раз убедительно подтвердил.

За прошедший год наиболее насыщенным сотрудничество по линии субъектов Федерации со странами ближнего зарубежья (среди них – Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан). Абсолютное большинство регионов поддерживает тесные связи во всех сферах с КНР. Интенсифицировалось взаимодействие с Индией, арабскими странами. Среди субъектов, которые особо активны на культурно-гуманитарном треке, отмечу Москву и Санкт-Петербург, Карелию, Крым, Камчатский край, Вологодскую, Калужскую, Ленинградскую и Нижегородскую области.

Исхожу из того, что культурная дипломатия по линии регионов должна выйти на качественно новый уровень в интересах укрепления авторитета нашей страны, формирования ее объективного образа за рубежом. Эта работа требует постоянного внимания, адаптации к изменяющимся реалиям.

Министерство иностранных дел будет именно так подходить к сотрудничеству с нашими коллегами. Для повышения эффективности культурно-гуманитарной политики и улучшения координации в этом вопросе в начале текущего года в МИД России было создано новое подразделение – Департамент по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям. Его сотрудники будут готовы оказывать как информационно-экспертное, так и практическое содействие всем нашим субъектам Федерации. Приглашаю всех к совместной работе.

Интервью директора Второго Европейского департамента МИД России С.С.Беляева МИА «Россия сегодня», 20 ноября 2023 года

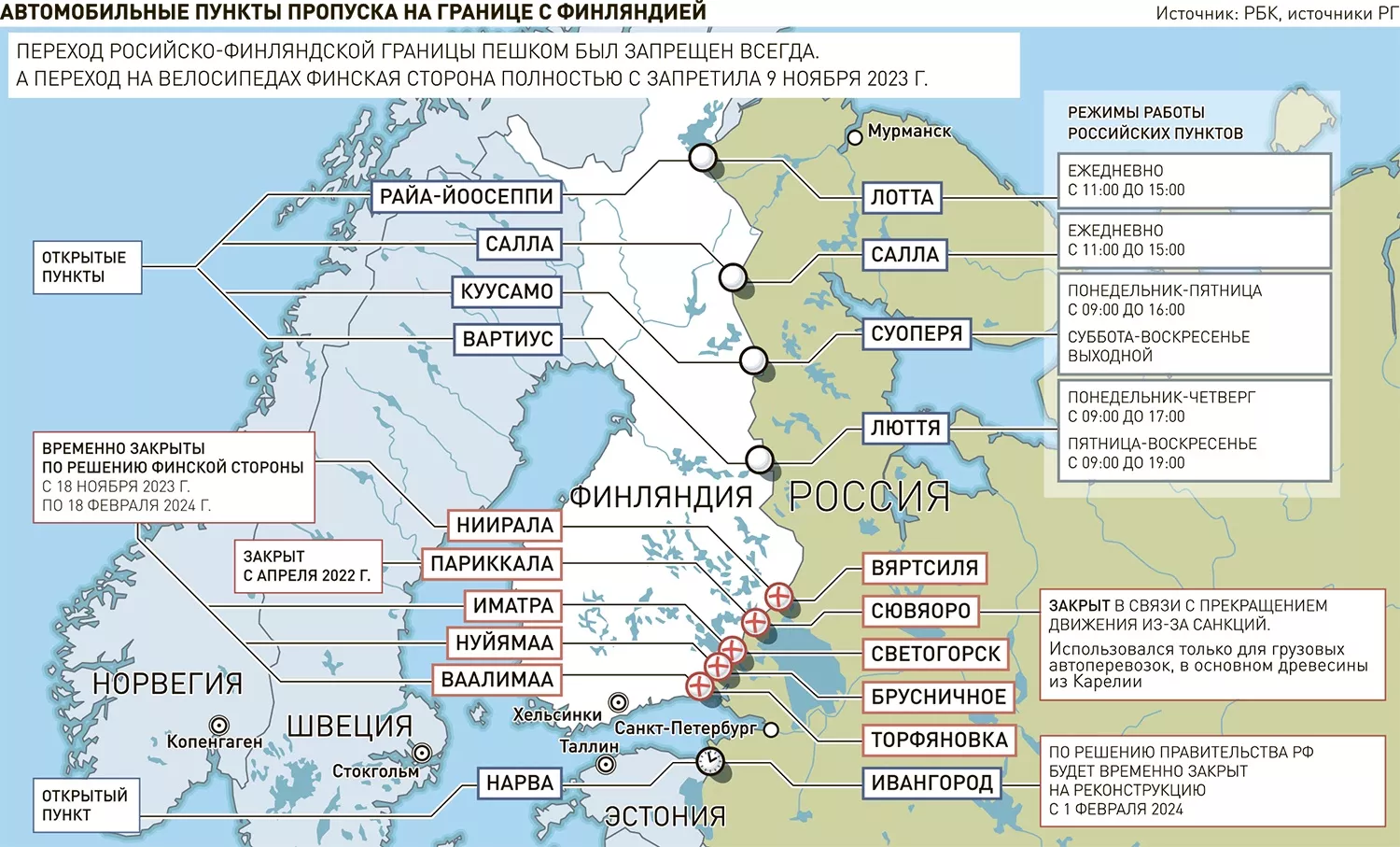

Вопрос: Как Россия рассматривает инициативу Финляндии о строительстве ограждения на границе между нашими странами? Сообщалось, что финляндские власти начнут возводить его уже зимой 2024 г. Означает ли эта инициатива окончательный отказ Хельсинки от возобновления приграничного сотрудничества с Москвой?

Ответ: Финляндия после начала Россией специальной военной операции проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику, включая всемерную поддержку киевскому режиму, в том числе поставками вооружений, активно выступает за усиление санкционного давления на нашу страну.

5 марта 2022 г. Финляндия внесена в перечень недружественных России государств. 18 мая 2022 г. финляндскими властями была подана заявка на вступление во враждебный нашей стране военный блок НАТО, 4 апреля оформлено полноправное членство в альянсе.

В результате этого курса свернуты традиционно активный двусторонний политдиалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен трудновосполнимый урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные, и городов-побратимов (всего их насчитывалось около 150 пар).

В сентябре 2022 г. власти Финляндии ввели дискриминационный запрет для граждан Российской Федерации на въезд в страну, разрешив поездки только ограниченному кругу лиц (владельцам недвижимости в Финляндии, сотрудникам финляндских предприятий и т.д.). С 10 июля эти меры были дополнительно ужесточены.

Принимая во внимание такие конфронтационные действия Финляндии в отношении России, российской стороной было принято решение о прекращении действия российско-финляндского межправсоглашения о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 г.

Таким образом, в определенном смысле Вы правы: в настоящий момент приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией нет. Вину за это полностью возлагаем на Хельсинки.

Что касается непосредственно строительства забора на российско-финляндской границе, то относимся к таким действиям спокойно. Выбирать, какие меры следует предпринять для обеспечения безопасности собственной границы – суверенное дело каждого государства.

Сложно, конечно, представить, что почти полторы тысячи километров границы можно закрыть забором. Но предоставим гражданам Финляндии возможность оценивать нужность и эффективность данной инициативы своих властей.

Вопрос: Ранее в МИД России заявляли о том, что Россия не оставит без ответа планы Финляндии по принятию механизма «облегченного» изъятия у российских граждан принадлежащей им в этой стране недвижимости. О каком ответе идет речь? Как Москва будет реагировать на намерение стран Европы, например, Латвии, конфисковывать российские автомобили и передавать их Украине? Что будет предпринимать в ответ Москва?

Ответ: Что касается Финляндии, то, судя по заявлениям властей этой страны, возможные механизмы изъятия принадлежащей россиянам недвижимости пока только разрабатываются. Хотелось бы, конечно, верить в то, что благоразумие возобладает, и этим проектам, откровенно пренебрегающим принципом неприкосновенности частной собственности, не суждено воплотиться в жизнь. В то же время при нынешнем русофобском курсе финляндских властей возможны, к сожалению, любые сценарии.

Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки по данному вопросу, если говорить прямо – грабительскому отъему собственности россиян.

Как уже не раз подчеркивалось руководством нашей страны, на творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера.

Особое внимание и впредь намерены уделять болезненным для прибалтов ограничительным мерам на экономическом направлении, имея в виду прекращение транзитных перевозок через прибалтийские порты и закупок товаров. Принятые российской стороной контрмеры уже сильно ударили по бюджетным поступлениям Латвии, Литвы и Эстонии.

В связи с угрозой конфискации Ригой российских транспортных средств МИД России были даны рекомендации не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях.

Вопрос: Россия уже вышла из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Может ли Москва также прекратить свое членство в Арктическом совете?

Ответ: Ситуация на Севере остается сложной. Недружественные действия бывших западных партнеров привели к развалу традиционной архитектуры деполитизированного многостороннего сотрудничества на Балтике и в Баренцевом регионе. Будущее Арктического совета (АС) с участием России будет зависеть от реальной готовности всех стран-членов организации к дальнейшему равноправному взаимодействию в высоких широтах. Норвежское председательство в АС декларирует намерение обеспечить постепенную «разморозку» деятельности Совета и его структур на недискриминационной основе. Посмотрим, как это будет реализовываться на практике. Российская Федерация в любом случае будет и далее стремиться к сохранению низкой напряженности в Заполярье, укреплять присутствие в этом стратегически важном для нас регионе в соответствии со своими национальными интересами.

Вопрос: Власти Эстонии в начале года заявляли о своем намерении сформировать режим прилежащей зоны в Финском заливе. Эксперты полагают, что это может затруднить российское судоходство в этом районе. Насколько оправданы подобные опасения? Планирует ли Россия контактировать с ЕС по этому вопросу?

Ответ: Практика установления государством прилежащей зоны является обычной для прибрежных стран. При этом установление прилежащей зоны в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. не дает возможности контролировать и тем более препятствовать судоходству иностранных судов.

Вопрос: Новый посол Великобритании в России Н.Кейси приступил к своим обязанностям с ноября с.г. Можно ли ожидать позитивной повестки дня? Или на фоне антироссийской политики Лондона Москва планирует ужесточить правила уведомлений британских дипломатов о своих передвижениях по России?

Ответ: Вынуждены констатировать, что российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю их историю. Виной тому реализуемый на протяжении многих лет правительством консерваторов последовательный курс на нанесение труднопоправимого ущерба, разрушающего ткань двустороннего сотрудничества. Достаточно упомянуть британские инсинуации вокруг «дела А.Литвиненко» и провокацию с «отравлением» Скрипалей. Кроме того, Лондон давно стал безопасным убежищем для таких террористов, как А.Закаев, и площадкой, на которой открытую подрывную деятельность ведут русофобы во главе с М.Ходорковским.

Власти Великобритании продолжают курс на всестороннюю поддержку неонацистского режима в Киеве: осуществляются поставки продукции собственного ВПК, ведется подготовка украинских военных на территории Британских островов. Развернута масштабная информационно-пропагандистская кампания с попытками дискредитации России и изоляции нашей страны на международной арене. При поддержке Лондона ведется работа по сбору якобы доказательной базы с целью обвинения и предания суду россиян за «военные преступления» на Украине.

Англичане не только продолжают наращивать санкционное давление на нашу страну, но и осуществляют практические шаги, нацеленные на окончательное сворачивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. При этом в последнее время в силу исчерпания российских «источников» для новых рестрикций Лондон все больше уделяет внимания преследованию «уклонистов» как внутри самой Великобритании, так и за рубежом, грозя им вторичными санкциями.

В этих условиях говорить о возможности какой-либо нормализации в российско-британских отношениях не приходится. Очевидно, что Лондон намерен и далее придерживаться конфронтационной модели поведения в двусторонних делах. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в опубликованном правительством Великобритании в марте с.г. обновленном комплексном внешнеполитическом обзоре Россия по-прежнему характеризуется как «наиболее острая угроза безопасности Великобритании».

Со своей стороны продолжаем выверенно и без ущерба для собственных интересов реагировать на недружественные выпады Лондона. Исходим из того, что все попытки британской стороны навязать свою волю, сподвигнуть Россию к пересмотру безусловных приоритетов в области внешней политики и безопасности обречены на провал. Продолжим использовать дипломатические каналы для четкого доведения до англичан пагубности и бесперспективности антироссийского курса правительства Великобритании.

Что касается нового посла Великобритании в России Н.Кейси, то он еще не приступил к своим обязанностям и планирует это сделать в конце ноября с.г. после вручения копий верительных грамот в МИД России.

При этом будет уместно заметить, что политика на российском направлении формулируется, прежде всего, в Лондоне, а в обязанности посла входит ее претворение в жизнь.

Вопрос: Какие меры готовит российская сторона в ответ на политику Лондона в отношении невыдачи виз россиянам? Не намерена ли Москва включить в ответные меры действия в отношении британских журналистов, работающих в России?

Ответ: В МИД России продолжают поступать жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию. Речь идет не только о туристах, но и о россиянах, работающих в Соединенном Королевстве по контрактам, а также о желающих посетить родственников или воссоединиться с семьями. При обсуждении этой темы англичане, как правило, в качестве аргумента ссылаются на чрезмерную загруженность миграционных органов Великобритании визовыми обращениями украинских граждан, что, как это неизменно подчеркивается, сейчас для Лондона является безусловным приоритетом.

В связи с этим заостренно ставим соответствующие вопросы перед британским посольством в Москве, требуем от британских чиновников не допускать ущемления прав российских граждан по политическим мотивам. Как Вам, наверное, известно, принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, МИД России во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз до нормализации ситуации.

Кроме того, англичане рассматривают визовое досье в качестве эффективного механизма давления, в том числе на неугодные российские СМИ, что позволяет в случае необходимости оперативно купировать освещение событий внутри Великобритании с невыгодного для властей ракурса.

В связи с этим в контактах с британским посольством в Москве и по линии посольства России в Лондоне указываем на то, что любые недружественные шаги англичан в визовой сфере неизбежно получат соответствующий ответ. В равной степени это относится и к работающим в России представителям СМИ Великобритании, в отношении которых неоднократно применялись такие меры воздействия, как отзыв журналистских аккредитаций и запрет на въезд в нашу страну.

Вопрос: Остаются ли еще какие-то шансы вернуть арестованные российские активы в Великобритании с учетом решения Лондона оставить их замороженными, пока Москва не выплатит Украине компенсацию?

Ответ: После начала СВО Лондон одним из первых пошел на введение односторонних ограничительных мер в отношении российских физических лиц и организаций, активизировал работу по аресту отечественных активов в британской юрисдикции.

Тем не менее, несмотря на громкие заявления британских функционеров, нацеленные, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, уже очевидно, что Лондону спустя без малого два года так и не удалось выработать эффективный механизм, который позволил бы экспроприировать замороженные российские активы. Преградой тому – неизбежные губительные последствия для реноме Великобритании как одного из крупнейших международных финансовых центров.

В этих условиях попытки западников, включая англичан, формализовать на бумаге условия возвращения принадлежащих России активов являются не чем иным, как «фиговым листом», прикрывающим бессовестный грабеж. Руководство нашей страны уже неоднократно подчеркивало, что российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых ответных мер в той форме и объеме, в котором это будет сочтено необходимым, по нейтрализации соответствующих угроз Запада.

Вопрос: Периодически в СМИ появляется информация о гибели британских наемников в зоне СВО. Есть ли у российской стороны данные о количестве наемников из Великобритании, воюющих на стороне киевского режима? Обсуждает ли британская сторона с Россией вывоз тел погибших из зоны СВО, просит ли о содействии?

Ответ: Руководство Великобритании продолжает демонстрировать нацеленность на всестороннюю поддержку Украины. В ходу у англичан тезис о необходимости нанесения России «поражения на поле боя». С начала СВО Лондон передал Киеву продукции военного назначения на общую сумму порядка 6,6 млрд ф.ст., по абсолютным цифрам заняв второе место в НАТО после США.

Вместе с тем участие Лондона в конфликте на Украине не ограничивается поставками вооружений и подготовкой бойцов ВСУ на территории Соединенного Королевства. Таковых, к слову, уже более 30 тыс. человек. Британские военные инструкторы задействованы в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины непосредственно на территории этой страны, в том числе с целью проведения диверсионных операций в Черном и Азовском морях, а также на критически важных объектах гражданской инфраструктуры нашей страны. Демарши на сей счет неоднократно делались посольству Великобритании в Москве. При этом подчеркивали, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям.

Что же касается участия британских наемников, воюющих на стороне киевского режима, то продолжаем требовать от Британии принятия всех необходимых мер для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность против России. Регулярно напоминаем англичанам, что, как неоднократно подчеркивал официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации И.Е.Конашенков, направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

«Банки блокируют платежи»: «АвтоВАЗ» заявил о массовых отказах от сотрудничества из-за санкций

Глава «АвтоВАЗа» заявил, что из-за санкций банки блокируют платежи компании

Анастасия Новикова

Банки дружественных и недружественных стран стали блокировать платежи «АвтоВАЗа», заявил глава компании Максим Соколов. В результате поставщики начали отказываться от сотрудничества с автопроизводителем. Соколов назвал это следствием санкций США, которые ввели в сентябре. Тем не менее «АвтоВАЗ» собирается в 2024 году запускать серийное производство электромобилей Lada Largus, правда, в дилерские центры они не поступят. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Последствия санкций

Санкции США против «АвтоВАЗа», введенные в сентябре, повлекли за собой массовые отказы банков дружественных и недружественных стран от работы с российским автопроизводителем, заявил в ходе слушаний в Совфеде глава компании Максим Соколов, сообщило агентство «Интерфакс».

Блокировке, по словам Соколова, подверглись как исходящие платежи «АвтоВАЗа», так и платежи, адресованные компании за экспортные поставки. Банки дружественных стран стали поступать подобным образом из-за опасений вторичных ограничительных мер, отметил глава производителя.

«Иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону «АвтоВАЗа», если говорить об экспортной продукции.

<...> Это идет, к сожалению, повсеместно — не только из недружественных дестинаций. С учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков», — пояснил глава компании.

Как отметил Соколов, за блокировкой последовал рост числа отказов иностранных поставщиков от сотрудничества с концерном.

Расширение производства

В то же время он обратил внимание, что компания планирует запустить серийное производство электрических автомобилей Lada Largus уже в первой половине 2024 года. При этом в середине декабря должно начаться производство опытной партии данных моделей, которая будет состоять примерно из 30 транспортных средств.

По словам Соколова, речь идет о товарных автомобилях, но, как правило, их отдают подведомственным организациям или самой структуре «АвтоВАЗа». Он уточнил, что в дилерские центры они не поступят.

На прошлой неделе глава автопроизводителя заявил, что компания может сократить производственный план на этот год на 10% из-за сентябрьских санкций, которые вызвали повторный сбой логистических и финансовых цепочек. По его словам, «АвтоВАЗ» планировал выпустить 400 тыс. автомобилей до конца 2023 года. В январе — октябре нынешнего года на заводе уже собрали 293 тыс. машин Lada.

Также Соколов рассказал, что в ноябре компания может продать на 8,3% автомобилей меньше, чем в октябре, когда «АвтоВАЗ» реализовал рекордное за последние 10 лет количество машин — 40,9 тыс. Однако компания планирует продать в ноябре 2023 года машин в 1,7 раза больше относительно ноября 2022 года.

В кулуарах выставки «Транспорт России — 2023» глава концерна отмечал, что из-за санкций Минфина США фактически произошел «повторный сбой логистических, финансовых цепочек и многого-многого всего».

«Это был такой серьезный, не холостой выстрел по экономике и по, так сказать, нашему предприятию. Но мы его выдержали, несмотря ни на что», — заявлял Соколов.

Санкции США

14 сентября на сайте Минюста США появилась информация, согласно которой американское правительство расширило санкционный список в отношении России. Ограничения коснулись 20 физических и более 100 юридических лиц, включая «АвтоВАЗ» и «Москвич».

Глава «АвтоВАЗа» тогда заявил, что концерн не прекратит работу, при этом допустив возможные трудности с поставками некоторых комплектующих.

«[Трудности], безусловно, будут, более того, не в сфере, управляемой «АвтоВАЗом», а там, где речь идет о непрогнозируемых рисках из-за алогичных действий партнеров. И даже не по отношению к «АвтоВАЗу» непосредственно, а к поставщикам второго и третьего уровня: субкомпонентов, сырья, материалов, которые в принципе не под санкциями», — прокомментировал он санкции против компании.

Компания попала в американский список SDN (Specially Designated Nationals List). Внесение влечет блокировку всех принадлежащих компании активов, находящихся в США, и запрет американским лицам на любое взаимодействие с подсанкционными структурами. В том числе нельзя получать от них (и предоставлять им или в их интересах) деньги, товары или услуги.

В сентябре этого года физлица перевели из Кыргызстана в другие страны 35,2 млн долларов США. Такие данные приводит Национальный банк.

Основная часть была отправлена в Россию — 32,3 млн долларов, или почти 92%.

В Казахстан — 0,3 млн долларов и 0,5 млн — в другие страны СНГ.

Отток в страны дальнего зарубежья в сентябре составил 2,1 млн долларов. Из них 1,9 млн отправлено в Турцию и 0,1 млн — в другие государства

За девять месяцев 2023 года объем денежных переводов из КР составил 360,05 млн долларов, что на почти на 54% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

В сентябре этого года мигранты перевели в Кыргызстан 174,4 млн долларов США. Такие данные опубликованы на сайте Национального банка КР.

По сравнению с сентябрем прошлого года приток сократился в 1,6 раза, или на 40%. Тогда по системам денежных переводов в страну поступило 291,9 млн долларов.

Около 91,6% поступивших в сентябре денег приходится на Россию — 159,8 млн долларов. По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель упал на 42,5%. Из других стран СНГ поступило 0,4 млн долларов.

Объем переводов из стран дальнего зарубежья в сентябре составил 14,2 млн долларов. Около 20% (2,9 млн долларов) физлица перевели в Кыргызстан из США. В сентябре прошлого года из стран дальнего зарубежья поступило 13,2 млн долларов, или на 7,5% меньше.

Всего с января по август в страну по системам денежных переводов поступило 1 млрд 437,59 млн долларов, что на 35% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. За девять месяцев прошлого года объем переводов физлиц составил 2 млрд 211,6 млн долларов.

"Роскосмос" опубликовал статистику полетов к МКС за четверть века

"Роскосмос" опубликовал статистику по полётам различных космических кораблей и выходам в открытый космос космонавтов и астронавтов, совершённых за 25 лет существования Международной космической станции.

Двадцать пять лет назад, 20 ноября 1998 года, ракета "Протон-К" вывела с космодрома Байконур на орбиту созданный в России функционально-грузовой блок (ФГБ) "Заря" — первый модуль МКС. К нему 7 декабря был пристыкован к сделанному в США узловому модулю Unity, доставленному в космос шаттлом "Индевор" (миссия STS-88).

Корабли и люди

"На станции побывало 273 человека из 21 страны: 59 россиян, 165 американцев, 11 японцев, девять канадцев, пять итальянцев, по четыре француза и немца, по два гражданина Саудовской Аравии и ОАЭ, по одному гражданину Испании, ЮАР, Бельгии, Нидерландов, Бразилии, Швеции, Малайзии, Южной Кореи, Дании, Казахстана, Великобритании и Израиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всех на МКС прилетали россияне Юрий Маленченко, Федор Юрчихин и Олег Кононенко — по пять раз. Рекордсменами по длительности полета стали россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, и американец Франциско Рубио, они провели на борту 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд (от старта 21 сентября 2022 года до посадки 27 сентября 2023 года).

Всего в ходе строительства и эксплуатации МКС были выполнены 275 пусков, подчеркнули в "Роскосмосе". К ней были запущены 115 пилотируемых кораблей – 68 российских "Союзов", 37 американских шаттлов и 10 Crew Dragon (тоже США). В беспилотном режиме "Союзы" летали к станции два раза, Crew Dragon – один раз, и еще один американский корабль Starliner также два раза.

Кроме того, за четверть века на МКС прибыли 152 грузовых корабля: 88 российских "Прогрессов", 30 американских Dragon, 20 американских Cygnus, пять европейских ATV и девять японских HTV. Три модуля станции - "Заря", "Звезда" и "Наука" прибыли к станции самостоятельно. Остальные были доставлены в качестве полезной нагрузки либо на американских "Шаттлах", либо на российских "Прогрессах".

Операции в космосе

Космонавты и астронавты 269 раз выходили с борта МКС в открытый космос. 198 выходов были проведены в американских скафандрах и 71 — в российских. На внешней поверхности станции работали 38 россиян, 97 американцев, по четыре гражданина Канады, Японии и Германии, по два француза и итальянца, по одному гражданину Швеции, Великобритании и ОАЭ.

"Больше всего выходов со станции совершили американцы Майкл Лопес-Алегриа, Пегги Уитсон, Роберт Бенкен, Стивен Боуэн и Кристофер Кэссиди — по 10. Суммарно дольше всех за бортом МКС пробыл Майкл Лопес-Алегриа — 67 часов 40 минут. Самый длительный выход со станции осуществлен в американских скафандрах 11 марта 2001 года американцами Джеймсом Воссом и Сьюзен Хелмс длительностью 8 часов 56 минут", - рассказали в "Роскосмосе".

Различные корабли стыковались к МКС или перестыковывались с одного модуля на другой 337 раз - 190 на российском сегменте и 147 — на американском. Коррекцию орбиты станции 195 раз проводили корабли "Прогресс", 53 раза американские "Шаттлы", 40 раз с помощью двигателей служебного модуля (СМ) "Звезда", 39 раз кораблями ATV, 17 раз с помощью двигателей ФГБ "Заря" и пять раз грузовиками Cygnus.

МКС ни разу не оставалась необитаемой с 2 ноября 2000 года, когда началась первая долгосрочная экспедиция. Всего в проекте участвуют 15 стран - Россия, США, Япония, Канада, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция.

Станция разделена на российский и американский сегменты. В российский сегмент входят "Заря", СМ "Звезда", малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет", многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и узловой модуль "Причал". В составе американского — узловые модули Unity, Harmony и Tranquility, лабораторные модули Destiny и Columbus, шлюзовой отсек Quest и надувной модуль BEAM, а также японский экспериментальный модуль Kibo и европейские обзорный Cupola и многоцелевой Leonardo.

Сергей Беляев: Лондон прикрывает "фиговым листом" грабеж российских активов

В России готовятся к тому, что в Финляндии возможны любые сценарии в связи с планами властей изымать принадлежащую россиянам недвижимость, хотя и надеются на здравый смысл финского руководства, заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. В интервью РИА Новости он оценил шансы возобновить приграничное сотрудничество между Москвой и Хельсинки в нынешних условиях, а также рассказал о перспективах вернуть замороженные в Великобритании российские активы и о том, будет ли Россия ужесточать выдачу виз британским журналистам.

— Как Россия рассматривает инициативу Финляндии о строительстве ограждения на границе между нашими странами? Сообщалось, что они начнут возводить его уже зимой 2024 года. Означает ли эта инициатива Хельсинки, что возобновление приграничного сотрудничества с Москвой отныне невозможно?

— Финляндия после начала Россией специальной военной операции проводит последовательную конфронтационную антироссийскую политику, включая всемерную поддержку киевскому режиму, в том числе поставками вооружений, активно выступает за усиление санкционного давления на нашу страну. Пятого марта 2022 года Финляндия внесена в перечень недружественных России государств. Восемнадцатого мая 2022 года финскими властями была подана заявка на вступление во враждебный нашей стране военный блок НАТО, 4 апреля этого года оформлено полноправное членство в альянсе. В результате этого курса свернуты традиционно активный двусторонний политический диалог на всех уровнях и плотные межведомственные контакты, нанесен трудновосполнимый урон некогда развитому торгово-экономическому сотрудничеству, разорваны связи по линии регионов, включая сопредельные и городов-побратимов (всего их насчитывалось около 150 пар). В сентябре 2022 года финские власти ввели дискриминационный запрет для граждан Российской Федерации на въезд в страну, разрешив поездки только ограниченному кругу лиц (владельцам недвижимости в Финляндии, сотрудникам финских предприятий и так далее). С 10 июля эти меры были дополнительно ужесточены.

Принимая во внимание такие конфронтационные действия Финляндии в отношении России, российской стороной было принято решение о прекращении действия российско-финляндского межправсоглашения о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года. Таким образом, в определенном смысле вы правы, в настоящий момент приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией нет. Вину за это полностью возлагаем на финскую сторону. Что касается непосредственно строительства забора на российско-финляндской границе, то относимся к таким действиям спокойно. Выбирать, какие меры следует предпринять для обеспечения безопасности собственной границы, – суверенное дело каждого государства. Сложно, конечно, представить, что почти полторы тысячи километров границы можно закрыть забором. Но предоставим финским гражданам возможность оценивать нужность и эффективность данной инициативы своих властей.

— Ранее в МИД России заявляли о том, что Россия не оставит без ответа планы Финляндии по принятию механизма "облегченного" изъятия у российских граждан принадлежащей им в этой стране недвижимости. О каком ответе идет речь? Как Москва будет реагировать на намерение стран Европы, например, Латвии, конфисковать российские автомобили и передавать их Украине? Что будет предпринимать в ответ Москва?

— Что касается Финляндии, то, судя по заявлениям властей этой страны, возможные механизмы изъятия принадлежащей россиянам недвижимости пока только разрабатываются. Хотелось бы, конечно, верить в то, что благоразумие возобладает, и этим проектам, откровенно пренебрегающим принципом неприкосновенности частной собственности, не суждено воплотиться в жизнь. В то же время при нынешнем русофобском курсе финских властей возможны, к сожалению, любые сценарии. Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки по данному вопросу, если говорить прямо – грабительскому отъему собственности россиян.

Как уже не раз подчеркивалось руководством нашей страны, на творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера. Особое внимание и впредь намерены уделять болезненным для прибалтов ограничительным мерам на экономическом направлении, имея в виду прекращение транзитных перевозок через прибалтийские порты и закупок товаров. Принятые российской стороной контрмеры уже сильно ударили по бюджетным поступлениям Латвии, Литвы и Эстонии. В связи с угрозой конфискации Ригой российских транспортных средств МИД России были даны рекомендации не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях.

— Новый посол Великобритании в России Кейси приступил к своим обязанностям с ноября этого года. Можно ли ожидать позитивной повестки дня? Или на фоне антироссийской политики Лондона Москва планирует ужесточить правила уведомлений британских дипломатов о своих передвижениях по России?

— Вынуждены констатировать, что российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю их историю. Виной тому реализуемый на протяжении многих лет правительством консерваторов последовательный курс на нанесение трудно поправимого ущерба, разрушающего ткань двустороннего сотрудничества. Достаточно упомянуть британские инсинуации вокруг "дела Литвиненко" и провокацию с "отравлением" Скрипалей. Кроме того, Лондон давно стал безопасным убежищем для таких террористов, как Закаев, и площадкой, на которой открытую подрывную деятельность ведут русофобы во главе с Ходорковским.

Власти Великобритании продолжают курс на всестороннюю поддержку неонацистского режима в Киеве: осуществляются поставки продукции собственного ВПК, ведется подготовка украинских военных на территории Британских островов. Развернута масштабная информационно-пропагандистская кампания с попытками дискредитации России и изоляции нашей страны на международной арене. При поддержке Лондона ведется работа по сбору, дескать, доказательной базы с целью обвинения и предания суду россиян за "военные преступления" на Украине.

Англичане не только продолжают наращивать санкционное давление на нашу страну, но и осуществляют практические шаги, нацеленные на окончательное сворачивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. При этом в последнее время в силу исчерпания российских "источников" для новых рестрикций Лондон все больше уделяет внимания преследованию "уклонистов" как внутри самой Великобритании, так и за рубежом, грозя им вторичными санкциями.

В этих условиях говорить о возможности какой-либо нормализации в российско-британских отношениях не приходится. Очевидно, что Лондон намерен и далее придерживаться конфронтационной модели поведения в двусторонних делах. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в опубликованном правительством Великобритании в марте этого года обновленном комплексном внешнеполитическом обзоре Россия по-прежнему характеризуется как "наиболее острая угроза безопасности Великобритании".

Со своей стороны продолжаем выверено и без ущерба для собственных интересов реагировать на недружественные выпады Лондона. Исходим из того, что все попытки британской стороны навязать свою волю, подвигнуть Россию к пересмотру безусловных приоритетов в области внешней политики и безопасности обречены на провал. Продолжим использовать дипломатические каналы для четкого доведения до англичан пагубности и бесперспективности антироссийского курса правительства Великобритании.

Что же касается нового посла Великобритании в России Кейси, то он еще не приступил к своим обязанностям и планирует это сделать в конце ноября после вручения копий верительных грамот в МИД России. При этом будет уместно заметить, что политика на российском направлении формулируется, прежде всего, в Лондоне, а в обязанности посла входит ее претворение в жизнь.

— Какие меры готовит российская сторона в ответ на политику Лондона в отношении невыдачи виз россиянам? Не намерена ли Москва включить в ответные меры действия в отношении британских журналистов, работающих в России?

— В МИД России продолжают поступать жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию. Речь идет не только о туристах, но и о россиянах, работающих в Соединенном Королевстве по контрактам, а также о желающих посетить родственников или воссоединиться с семьями. При обсуждении этой темы англичане, как правило, в качестве аргумента ссылаются на чрезмерную загруженность миграционных органов Великобритании визовыми обращениями украинских граждан, что, как это неизменно подчеркивается, сейчас для Лондона является безусловным приоритетом.

В этой связи заостренно ставим соответствующие вопросы перед британским посольством в Москве, требуем от британских чиновников не допускать ущемления прав российских граждан по политическим мотивам. Как вам, наверное, известно, принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, МИД России во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендовал российским гражданам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз до нормализации ситуации. Кроме того, англичане рассматривают визовое досье в качестве эффективного механизма давления, в том числе на неугодные российские СМИ, который позволяет в случае необходимости оперативно купировать освещение событий внутри Великобритании с невыгодного для властей ракурса.

В этой связи в контактах с британским посольством в Москве и по линии российского посольства в Лондоне указываем на то, что любые недружественные шаги англичан в визовой сфере неизбежно получат зеркальный ответ. В равной степени это относится и к работающим в России представителями СМИ Великобритании, в отношении которых неоднократно применялись такие меры воздействия, как отзыв журналистских аккредитаций и запрет на въезд в нашу страну.

— Остаются ли еще какие-то шансы вернуть арестованные российские активы в Великобритании, с учетом решения Лондона оставить активы замороженными, пока Москва не выплатит Украине компенсацию?

— После начала специальной военной операции Лондон одним из первых пошел на введение односторонних ограничительных мер в отношении российских физических лиц и организаций, активизировал работу по аресту отечественных активов в британской юрисдикции. Тем не менее, несмотря на громкие заявления британских функционеров, нацеленные, прежде всего, на внутреннюю аудиторию, уже очевидно, что Лондону спустя без малого два года так и не удалось выработать эффективный механизм, который позволил бы экспроприировать замороженные российские активы. Преградой тому – неизбежные губительные последствия для реноме Великобритании как одного из крупнейших международных финансовых центров.

В этих условиях попытки западников, включая англичан, формализовать на бумаге условия возвращения принадлежащих России активов являются не чем иным, как "фиговым листом", прикрывающим бессовестный грабеж. Руководство нашей страны уже неоднократно подчеркивало, что российская сторона оставляет за собой право на принятие всех необходимых ответных мер в той форме и объеме, в котором это будет сочтено необходимым, по нейтрализации соответствующих угроз Запада.

— Периодически в СМИ появляется информация о гибели британских наемников в зоне СВО. Есть ли у российской стороны данные о количестве наемников из Великобритании, воюющих на стороне киевского режима? Обсуждает ли британская сторона с Россией вывоз тел погибших из зоны СВО, просит ли о содействии?

— Руководство Великобритании продолжает демонстрировать нацеленность на всестороннюю поддержку Украины. В ходу у англичан тезис о необходимости нанесения России "поражения на поле боя". С начала СВО Лондон передал Киеву продукции военного назначения на общую сумму порядка 6,6 миллиарда фунтов стерлингов, по абсолютным цифрам заняв второе место в НАТО после США.

Вместе с тем участие Лондона в конфликте на Украине не ограничивается поставками вооружений и подготовкой бойцов ВСУ на территории Соединенного Королевства. Таковых, к слову, уже более 30 тысяч человек. Британские военные инструкторы задействованы в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины непосредственно на территории этой страны, в том числе с целью проведения диверсионных операций в Черном и Азовском морях, а также на критически важных объектах гражданской инфраструктуры нашей страны. Демарши на сей счет неоднократно делались посольству Великобритании в Москве. При этом подчеркивали, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям.

Что же касается участия британских наемников, воюющих на стороне киевского режима, то продолжаем требовать от Британии принятия всех необходимых мер для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность на Украине. Регулярно напоминаем англичанам, что, как неоднократно подчеркивал официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков, направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.

— Россия уже вышла из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Может ли Москва также прекратить свое членство в Арктическом совете?

— Ситуация на Севере остается сложной. Недружественные действия бывших западных партнеров привели к развалу традиционной архитектуры деполитизированного многостороннего сотрудничества на Балтике и в Баренцевом регионе. Будущее Арктического совета (АС) с участием России будет зависеть от реальной готовности всех стран-членов организации к дальнейшему равноправному взаимодействию в высоких широтах. Норвежское председательство в Арктическом Совете декларирует намерение обеспечить постепенную "разморозку" деятельности Совета и его структур на недискриминационной основе. Посмотрим, как это будет реализовываться на практике. Российская Федерация в любом случае будет и далее стремиться к сохранению низкой напряженности в Заполярье, укреплять присутствие в этом стратегически важном для нас регионе в соответствии со своими национальными интересами.

— Власти Эстонии в начале года заявляли о своем намерении сформировать режим прилежащей зоны в Финском заливе. Эксперты заявляли о том, что это может затруднить российское судоходство в этом районе. Насколько оправданы подобные опасения, и планирует ли Россия контактировать с ЕС по этому вопросу?

— Практика установления государством прилежащей зоны является обычной для прибрежных стран. При этом установление прилежащей зоны в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года не дает возможности контролировать и тем более препятствовать судоходству иностранных судов.

Покупка Bristol Myers Squibb компании Turning Point Therapeutics за $4,1 млрд обеспечила одобрение FDA препарата Augtyro от рака легких

Одобрение FDA препарата Augtyro (repotrectinib) дает Bristol Myers Squibb возможность бросить вызов фармацевтическим гигантам Pfizer и Roche в борьбе с ROS1-положительным немелкоклеточным раком легкого. Благодаря приобретению Turning Point Therapeutics, компании-разработчика Augtyro, Bristol Myers Squibb выходит на нишевый рынок лечения рака легких.

FDA одобрило repotrectinib компании Bristol Myers под торговой маркой Augtyro для лечения пациентов с немелкоклеточным раком легких (non-small cell lung cancer, NSCLC), опухоли которых имеют онкогенные слияния ROS1. Фармацевтическая компания из Нью-Джерси заявила, что планирует сделать препарат доступным начиная с середины декабря.

BMS заполучила Augtyro в свой портфель благодаря приобретению в прошлом году Turning Point Therapeutics за $4,1 млрд. А одобрение, полученное в среду, 15 ноября, дает BMS возможность бросить вызов препаратам Xalkori от Pfizer и Rozlytrek от Roche в отношении ROS1-положительного NSCLC, на который приходится от 1% до 2% от всех случаев NSCLC.

Аналитики Leerink Partners во время сделки с Turning Point прогнозировали, что продажи Augtyro могут достичь $1,4 млрд на пике продаж в первой линии и в $455 млн во второй.

Данные клинических исследований (КИ) показывают, что Augtyro способен стать новым стандартом лечения этого подтипа NSCLC, заявила Джессика Лин (Jessica Lin), доктор медицины из Массачусетской больницы общего профиля (Massachusetts General Hospital).

Доктор Лин руководила КИ компании BMS TRIDENT-1. В этом одногрупповом исследовании фазы 1/2 Augtyro уменьшил опухоли у 79% пациентов, не получавших до этого ингибитор тирозинкиназы (tyrosine kinase inhibitor, TKI), такой как Augtyro, при этом ответ длился в среднем 34,1 месяца. Для сравнения – среди тех, кто предварительно лечился одним агентом ROS1, но не проходил химиотерапию, общий уровень ответа составил 38%, а его продолжительность в среднем составляла 14,8 месяцев.

Препарат также показал способность сдерживать опухоли, распространившиеся на мозг. Исследователи наблюдали реакцию головного мозга у семи из восьми пациентов, ранее не принимавших TKI, с измеримыми метастазами в центральной нервной системе и у пяти из 12 пациентов, ранее получавших TKI.

ROS1-положительный NSCLC является одним из немногих показаний к раку, при котором данных об уменьшении опухоли было достаточно, чтобы поддержать полное одобрение FDA. Xalkori компании Pfizer стал первым TKI, получившим разрешение на такое использование, основываясь на объективной частоте ответа у 66% из 60 пациентов, включенных в КИ фазы 1. Средняя продолжительность ответа составила 18,3 месяца.

Препарат Roche Rozlytrek вышел на рынок в 2019 году, продемонстрировав показатель ответа на опухоль в ходе КИ, равный 78% среди 51 пациента. Ответы сохранялись в течение как минимум года у 55% пациентов.

Согласно статье в JCO Oncology Practice, написанной двумя врачами клиники Майо, до одобрения Augtyro Xalkori был методом выбора при запущенном ROS1-положительном NSCLC (без метастазов в ЦНС), тогда как Rozlytrek является предпочтительным вариантом для пациентов с метастазами в ЦНС.

Структура репотректиниба

Несмотря на то, что Rozlytrek имеет дополнительные показания для лечения солидных опухолей, положительных по слиянию NTRK-генов, за первые 9 месяцев 2023 года объем продаж Rozlytrek составил всего 63 млн швейцарских франков ($71 млн). В свою очередь, BMS также тестирует в фазе 2 Augtyro на солидных опухолях NTRK.

Xalkori (одобрен FDA в 2022 году) также разрешено лечить ALK-положительный NSCLC, но, отчасти благодаря препарату Lorbrena (lorlatinib) от Pfizer, одобренному FDA в марте 2021 года. Продажи более старого TKI упали на 27% в годовом исчислении до $86 млн в течение первых трех кварталов года.

Учитывая низкий уровень продаж этих более ранних препаратов, может быть трудно представить себе рыночный потенциал блокбастера для Augtyro. А аналитики Leerink еще в июне 2022 года признали, что многие инвесторы не разделяют их оптимизма.

Однако Augtyro имеет еще одно преимущество перед конкурентами. Одна из проблем с предложениями Pfizer и Roche заключается в том, что они не смогли преодолеть распространенную мутацию устойчивости ROS1-положительного NSCLC под названием G2032R. Для сравнения, Augtyro, похоже, смог справиться с G2032R, на долю которого приходится 41% резистентных мутаций при ROS1-положительном NSCLC.

С точки зрения безопасности, профиль побочных эффектов Augtyro во многом соответствует показателям двух его конкурентов, сообщили аналитики компании William Blair&Company в четверг. Но в исследовании Augtyro, наряду с сильной активностью ЦНС наблюдается высокий уровень головокружения, и аналитики заявили, что будут продолжать следить за этим моментом. Команда отметила, что некоторые случаи были достаточно серьезными, чтобы потребовать прерывания или снижения дозы.

На этикетке Augtyro нет предупреждений о продлении интервала QT, как в случае с Xalkori и Rozlytrek.

Учитывая все вышесказанное, William Blair сохранил прогноз, что продажи Augtyro к 2027 году достигнут $258 млн, что также предполагает одобрение в Европе в следующем году.

В последнее время BMS оказалась в затруднительном положении: самые продаваемые лекарства и ключевые запуски разочаровывают инвесторов. Вот почему компания снова обращается к сделкам, согласившись купить производителя лекарств Mirati Therapeutics за $5,8 млрд.

О Turning Point Therapeutics Inc.

Turning Point Therapeutics — компания, занимающаяся прецизионной онкологией на клинической стадии, располагающая линейкой экспериментальных препаратов, предназначенных для устранения ключевых ограничений существующих методов лечения рака. Ведущий кандидат на лекарство компании, repotrectinib, представляет собой ингибитор киназы нового поколения, нацеленный на онкогенные факторы ROS1 и TRK, вызывающие немелкоклеточный рак легких и распространенные солидные опухоли.

В портфель потенциальных лекарств Turning Point также входит elzovantinib, нацеленный на MET, CSF1R и SRC, изучаемый в КИ фазы 1 на пациентах с распространенными или метастатическими солидными опухолями, несущими генетические изменения в MET; TPX-0046, нацеленный на RET, изучается в КИ фазы 1/2 у пациентов с распространенными или метастатическими солидными опухолями, несущими генетические изменения в RET; TPX-0131, ингибитор ALK следующего поколения, изучается в КИ фазы 1/2 на ранее лечившихся пациентах с ALK-положительным распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого; и TPX-4589 (LM-302), новый ADC, нацеленный на Claudin18.2, рассматриваемый в КИ фазы 1 при раке желудочно-кишечного тракта. Turning Point стремится разработать методы лечения, которые станут поворотным моментом для пациентов в лечении рака.

Источник: https://www.fiercepharma.com/

Источник: https://www.globenewswire.com/

Источник: https://ascopost.com/

Ученые MIT разработали носимый ультразвуковой аппарат в виде пластыря

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) разработали носимый ультразвуковой пластырь. Инженеры создали портативный ультразвуковой аппарат в виде пластыря. Он показывает состояние органов так же, как и обычный ультразвук, но без необходимости использования холодного геля или оператора. Хотя ученые использовали его, чтобы измерить наполненность мочевого пузыря, устройство можно адаптировать для визуализации других внутренних органов. Это обеспечит новый способ мониторинга заболеваний.

Их пластырь для ультразвука они назвали cUSB-Patch представляет собой гибкий пластырь из силиконовой резины, в который встроены пять ультразвуковых матриц. Они изготовлены из нового пьезоэлектрического материала, который исследователи специально разработали для этого устройства. Новый материал представляет собой легированную самарием/лантаном комбинацию ниобата свинца-магния и керамики из титаната свинца Sm/La-PMN-PT.

Массивы расположены в форме буквы X, обеспечивая большое поле зрения. В этом случае устройство получило изображение всего мочевого пузыря, размеры которого в наполненном состоянии составляют примерно 12 на 8 см. Пластырь отличается естественной липкостью и мягко прилегает к коже, поэтому его легко прикреплять и отсоединять. Его можно еще более надежно удерживать на месте с помощью нижнего белья или леггинсов.

Исследователи проверили способность cUSB-Patch измерять объем мочевого пузыря на 20 пациентах в возрасте от 18 до 64 лет с различными индексами массы тела. Пациентов сначала визуализировали с полным мочевым пузырем, затем с частично опорожненным и полностью пустым. Изображения, полученные с помощью cUSB-Patch, были сопоставимы с теми, которые делают с помощью обычного ультразвукового датчика, и работали у всех пациентов, независимо от их ИМТ.

Из-за большого поля зрения устройства не нужно было применять давление, как при использовании обычного ультразвукового преобразователя, и не требовался гель. Чтобы просмотреть изображения, полученные с помощью cUSB-Patch, исследователи подключили свои ультразвуковые матрицы к обычному ультразвуковому аппарату. Сейчас они работают над портативным устройством размером со смартфон, которое можно было бы использовать для просмотра изображений.

Исследователи сосредоточились именно на УЗИ мочевого пузыря, поскольку отчасти их вдохновил младший брат Канана Дагдевирена, автора исследования, у которого несколько лет назад диагностировали рак почки. После удаления органа ему было трудно полностью опорожнить мочевой пузырь.

«Миллионы людей страдают от дисфункции мочевого пузыря и связанных с ней заболеваний, и неудивительно, что мониторинг объема мочевого пузыря является эффективным способом оценки здоровья и самочувствия почек», — объясняет ученый.

Исследование опубликовано в журнале Nature Electronics.

Источник: https://hightech.fm/

Sumitomo Metal Mining наращивает выпуск аккумуляторных материалов

Японская Sumitomo Metal Mining рассматривает возможность производства аккумуляторных материалов в США, намереваясь увеличить выработку с целью удовлетворения спроса на аккумуляторы со стороны производителей электротранспорта.

На данный момент компания поставляет катодные материалы (никель-кобальт-алюминий) для производства литий-ионных аккумуляторов Panasonic 6752.T, которые используются в электромобилях Tesla. Компания строит новый завод на западе Японии с целью увеличения годовых объемов производства катодных материалов в 2025 г. на 24 тыс. т, с 60 тыс. т в текущем году.

"Где и когда увеличить выпуск нашей продукции на очередном витке зависит от законов и регулятивных положений стран, - заявил управляющий директор компании Кацуя Танака. - Мы изучаем воздействие изменений законодательства и регулятивных актов, включая американский Акт снижения инфляции (U.S. Inflation Reduction Act (IRA), на бизнес, на случай, если мы решимся инвестировать в США, учитывая и приближающиеся выборы президента в этой стране".

Sumitomo Metal планирует увеличить годовой объем производства данной продукции к марту 2028 г. до 120 тыс. т, а к марту 2031 г. - до 180 тыс. т.

Компания также стремится к наращиванию годового объема производства никеля до 150 тыс. т в долгосрочной перспективе с 82 тыс. т в настоящее время.

Железная руда в Далянь падает из-за затяжных проблем с недвижимостью

Как сообщает агентство Reuters,фьючерсы на железную руду в Даляне упали в пятницу, 17 ноября,поскольку проблемы с недвижимостью в Китае продолжают сохраняться, а также на новостях об ограничении объемов торговли, хотя потери были ограничены признаками восстановления спроса на сталь.

Самая продаваемая в январе железная руда на китайской Даляньской товарной бирже подешевела на 0,4% до 963,5 юаня ($132,96) за метрическую тонну на закрытии, но на этой неделе поднялась на 1,4%, зафиксировав рост пятую неделю подряд.

На Сингапурской бирже эталонная декабрьская железная руда подешевела на 2,2% до $130,96 за тонну. Тем не менее, за неделю контракт вырос на 3,3%, достигнув четвертого еженедельного роста подряд.

«Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) расследует то, что они считают «неоправданно высокими» ценами, и Далянь скорректировал лимит торговли фьючерсами на железную руду», — заявил в четверг Атилла Уиднелл, управляющий директор Navigate Commodities.

Поддерживаемая государством Даляньская товарная биржа в прошлую среду установила лимит ежедневных объемов торгов фьючерсами на железную руду на уровне не более 500 лотов по контрактам с поставкой с января по май 2024 года.

«Недавние данные Китайской ассоциации черной металлургии (CISA) показывают, что… производство стали на крупных заводах выросло на 2,4% с конца октября до 1,97 млн тонн в день в начале ноября, поскольку некоторые заводы увеличили производство в этом месяце на фоне улучшения ситуации. прибыли и укрепление цен на сталь», — говорится в заметке аналитиков ING.

Котировки стали на Шанхайской фьючерсной бирже в основном снижались. Самый активный контракт на арматуру в последний раз торговался без изменений, горячекатаный рулон подешевел на 0,1%, катанка снизилась на 0,2%, а нержавеющая сталь потеряла 1,3%.

Акции других сталелитейных компонентов в Далянь коксующийся уголь и кокс подорожали на 1,2% и 0,7% соответственно.

Три инициативы прокладывают путь к декарбонизации производства стали

Как сообщает Mining.com, транснациональная корпорация по производству электротехнического оборудования ABB опубликовала отчет, в котором освещаются три инициативы, в которых используются технологии улавливания углерода, водород и электрохимия в качестве путей декарбонизации производства первичной стали.

Согласно отчету, Бразилия, Китай, Индия, Швеция и США являются странами, ведущими путь к производству стали, свободной от ископаемого топлива, что является ключевым элементом Парижского соглашения Организации Объединенных Наций по изменению климата. Соглашение предусматривает ограничение повышения глобальной температуры ниже 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Эта цель подразумевает, что сталелитейная промышленность должна достичь цели по нулевым чистым выбросам к 2050 году.

В настоящее время производство стали считается одним из шести секторов, «трудно поддающихся сокращению». По данным различных источников, в том числе недавнего исследования Международного энергетического агентства Iron and Steel Technology, в глобальном масштабе он отвечает примерно за 8% мирового спроса на энергию и генерирует от 7% до 9% выбросов CO?, большая часть которых приходится на сжигание ископаемого топлива.

Среди инициатив, направленных на решение этой проблемы, — водородная технология производства железа (HYBRIT), пилотируемая в Швеции сталелитейной компанией SSAB, государственной компанией по добыче железной руды LKAB и государственной энергетической компанией Vattenfall для производства стали с использованием экологически чистого водорода и без ископаемого топлива. электроэнергию с использованием высококачественной железной руды с шахт LKAB вместо коксующегося угля.

В отчете также освещается работа, проводимая отраслевой ассоциацией ResponsibleSteel, поддерживаемой отраслевой ассоциацией ResponsibleSteel, Aperam, которая интересуется нержавеющей сталью и сельским хозяйством и специализируется на использовании древесного угля, добываемого из собственных 100 000 гектаров сертифицированных FSC лесов в Бразилии, в качестве возобновляемого заменителя угля. на основе кокса в сталелитейном производстве, чтобы значительно снизить выбросы CO? и полностью исключить использование добываемого угля.

Наконец, высоко оценивается процесс HIsarna компании Tata Steel в Индии, в котором для производства жидкого чугуна используется порошкообразная форма рудного материала вместо обработанных руд, таких как кокс, агломерат или окатыши, поскольку он позволяет сократить выбросы до 20%. по сравнению с традиционным методом доменной печи с кислородно-кислородной печью (BF-BOF).

Nucor потратит $280 млн на расширение сталелитейного завода в округе Таскалуса

Как сообщает News Wire, Nucor Steel Tuscaloosa планирует потратить $280 млн на расширение своего завода в Холт-Роуд, согласно пресс-релизу в четверг Управления экономического развития округа Тускалуса.

«Это отличная новость, что компания Nucor делает значительные реинвестиции в свой завод в Таскалузе, потому что это обязательство укрепляет будущее предприятия и обеспечивает высокооплачиваемые рабочие места более чем 400 работникам», — сказал Грег Кэнфилд, секретарь Министерства торговли Алабамы, в пресс-релиз. «Это важная победа для общества и для всего штата».

Инвестиции позволят Nucor расширить существующие линейки стальной продукции и добавить новую линейку продукции, которая в настоящее время не производится внутри страны. Расширение приведет к производству более тонких, прочных и качественных стальных листов на заводе в округе Таскалуса.

По данным Управления экономического развития округа Тускалуса, Nucor Steel Tuscaloosa планирует потратить $280 млн на расширение своего завода в Холт-Роуд.

Строительство объекта планируется начать к концу 2023 года. Ожидается, что проект будет полностью введен в эксплуатацию к лету 2027 года.

«Инвестиции в прокатный стан в Таскалузе важны для поддержания конкурентоспособности нашего завода в мировой сталелитейной промышленности и открытия новых рыночных возможностей для нашей команды. Мы ценим поддержку, которую мы получили для этого проекта от Управления экономического развития округа Тускалуса», — сказал Брайан Филлиппи, вице-президент и генеральный менеджер Nucor Steel Tuscaloosa.

Совет директоров ведомства в четверг утвердил пакет налоговых льгот для проекта на сумму $16,8 млн.

В воскресенье в южно-китайском мегаполисе Шэньчжэнь закрылась 25-я Китайская международная ярмарка достижений высоких и новых технологий, которую посетили 248 тыс. человек, а совокупный объем достигнутых на ней фактических и запланированных сделок составил 37,28 млрд юаней /около 5,17 млрд долл. США/.

В мероприятии приняли участие более 4 тыс. экспонентов из 105 стран и регионов мира, а общая выставочная площадь достигла 500 тыс. кв. м. В общей сложности было проведено 132 мероприятия, презентована 681 новая продукция и достижение. На месте были подписаны соглашения по 17 проектам сотрудничества между предприятиями центрального подчинения и местными правительствами.

Ярмарка также привлекла около 200 компаний сферы аэрокосмических технологий, которые представили различные передовые научные и технические изделия, в том числе летательные аппараты, ракеты, спутники, зонды и беспилотники.

По данным Национального центра межбанковского финансирования /НЦМФ/, в понедельник основная процентная ставка по кредитам /LPR/ сроком на 1 год в Китае составила 3,45 проц., оставшись на том же уровне по сравнению с месяцем ранее.

При этом LPR сроком более 5 лет, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотеке, также не изменилась по сравнению с предыдущим показателем, составлявшим 4,2 проц.

На основе котировок, составленных банками-котировщиками путем добавления нескольких базисных пунктов к процентной ставке по операциям на открытом рынке, НЦМФ рассчитывает LPR, которая служит ориентиром для ценообразования при банковском кредитовании.

"Вообще говоря, если процентная ставка в рамках механизма среднесрочного кредитования /MLF/ сроком на один год остается неизменной, вероятность изменения LPR невелика", - отметил Дун Симяо, старший исследователь финансовой компании Merchants Union Consumer Finance Company Limited.

15 ноября этого года Народный банк Китая /Центробанк/ ввел на рынок 1,45 трлн юаней /около 202 млрд долл. США/ через однолетний MLF с процентной ставкой 2,5 проц., такой же, как и в ходе предыдущей операции.

Механизм MLF помогает коммерческим и политическим банкам поддерживать ликвидность, позволяя им получить займы от Центробанка под залог ценных бумаг.

Район Туннань в городе Чунцин /Юго-Западный Китай/ признан одним из трех крупнейших мест производства лимонов в мире, здесь активно развивается производство этого фрукта и плодовой продукции. Об этом пишет сайт «Хуаньцюван».

В конце 2018 года в поселке Боцзы Туннаня был создан первый в городе центр обеззараживания саженцев лимона, который способен ежегодно производить почти 600 тыс. здоровых саженцев.

Согласно данным, сегодня посевная площадь Туннаня под лимоны составляет 320 тыс. му /21,33 тыс. га/. В 2022 году объем производства свежих лимонов в районе достиг 280 тыс. тонн, общая стоимость продукции – 6 млрд юаней /828,05 млн долл. США/.