Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

К вопросу о взаимном признании противоковидных вакцин в российско-китайских отношениях

Вопрос о взаимном признании противоковидных вакцин и сертификатов о вакцинации является важным для дальнейшего развития атмосферы взаимодоверия в отношениях России и Китая, и его решение способствовало бы дальнейшему развитию партнерских отношений двух стран. Вместе с тем искусственное педалирование данной темы, имеющей ряд объективных сложностей, является излишним и контрпродуктивным.

Внимание мирового сообщества в настоящее время отвлечено от проблемы COVID-19. Однако рано или поздно вернет свою остроту – мир пока далек от победы над стремительно мутирующим вирусом, а для Китая антиковидная борьба не прекращается даже в текущий период «межволнового» затишья.

Обеспеченность вакцинами является ключевым фактором здравоохранной и гуманитарной состоятельности государства, а значит – элементом его национальной безопасности. Возможности по разработке вакцинных препаратов, а также способность ориентировать фармацевтические торговые потоки становятся рычагом давления в растущем соперничестве глобальных и региональных конкурентов.

Вопрос взаимного признания вакцин (ВПВ) распадается на два разных аспекта:

– признание самой вакцины, т.е. констатация ее пригодности для импорта и иммунизации населения страны;

– признание сертификатов вакцинации, т.е. разрешение допуска в страну лиц, привитых иностранным препаратом.

К настоящему времени Китай и Россия не признали ни вакцин, ни ковид-сертификатов друг друга, хотя это, на наш взгляд, имеет существенное значение для развития двусторонних отношений.

Политическое значение

1. Взаимное признание вакцин Россией и Китаем послужит новым свидетельством глубины всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран. Пока же тема ВПВ высвечивает парадоксальную ситуацию, когда два дружественных государства, имеющие совпадающие или сходные позиции по целому ряду глобальных проблем, медлят в решении конкретно-отраслевого вопроса.

2. ВПВ могло бы заинтересовать Китай ощущением подключенности России к «Шелковому пути здоровья» как составной части инициативы «Пояс и путь», причем не через структуры ЕАЭС, а на национальном уровне.

Экономическое значение

1. Взаимное признание вакцин и ковид-сертификатов (ВПС) – это средство восстановления и интенсификации бизнес-контактов, обменов специалистами, трудовой миграции и туристической активности.

2. ВПВ станет дополнительным свидетельством качественности вакцин российского и китайского производства, что в перспективе может повысить их коммерческий потенциал.

Гуманитарное значение

1. ВПВ является фактором медицинской защищенности населения стран-производителей и стран-реципиентов, а также соседних с ними территорий. Без масштабной иммунизации на региональном и/или глобальном уровне будут сохраняться возможности для беспрепятственного мутирования вируса и продуцирования новых, опасных штаммов.

2. ВПВ и ВПС благоприятно скажутся на контактах в сфере «общественной» и «народной» дипломатии, образования, культуры и искусства, а также воссоединении семей, разлученных карантинными барьерами.

Текущее промедление во взаимном признании вакцин и ковид-сертификатов можно объяснить следующими обстоятельствами:

- Китай в первую очередь зарегистрирует ту иностранную вакцину, которая будет включена в перечень ВОЗ. 30 октября 2021 г., выступая на саммите G-20, Си Цзиньпин призвал к взаимному признанию вакцин, одобренных ВОЗ для экстренного применения. Это понятная позиция, ибо в мировом медицинском обращении приоритет отдается именно зарегистрированным ВОЗ вакцинам. COVAX – международный механизм, ведающий вопросами приобретения вакцин и их распространения в странах невысокого достатка – оперирует только одобренными ВОЗ препаратами. Если Китай сделает исключение для «Спутник V», создав соответствующий прецедент, признания своих незарегистрированных вакцин в КНР начнут добиваться и другие страны (например, Куба, у которой есть Soberana).

- В КНР и РФ существуют сложные процедуры медико-биологической проверки вакцин, которые пока не выполнены. При этом в Китае отслеживают информацию о случаях несоответствия характеристик «Спутника V», приобретенного для непосредственного применения, тем образцам, которые были представлены для оценки международными медицинскими агентами.

Кроме того, аналитический паспорт «Спутника V» содержит более короткий перечень показателей, подлежащих контролю, по сравнению с западными препаратами. В связи с чем ВОЗ задает вопросы по поводу качеству производства «Спутника V». Пекин же не хочет ставить под сомнение свой выбор вакцины-«партнера».

Однако в адрес самого Китая также звучит критика по поводу непредоставления достаточной информации по его вакцинам. В любом случае Китай опасается, что признание любого иностранного ковид-сертификата облегчит въезд в страну лиц, качество иммунизации которых может быть сомнительным. В случае признания Китаем «Спутника V» Китай столкнется с расширением потока туристов и деловых людей не только из России, но и из стран Центральной Азии.

Россия также заинтересована в достоверности иммунизации приезжих. В 2021 г. в Китае в ходе борьбы с поддельными «вакцинами» было арестовано более 80 человек. Сообщается, что какое-то количество поддельных вакцин успело отправиться в африканские страны.

- Для взаимного признания ковид-сертификата необходим подготовительный этап разработки и согласования формы документа и создания совместной системы цифровой документации. Это требует чувствительных согласований, особенно в сфере защиты данных.

- Соображения коммерческого соперничества. Чем больше расширяется ареал применения иностранной вакцины, тем больше сужается рынок для вакцины отечественной.

Примечательно, что де-факто Китай делает исключения для ряда ковид-сертификатов, хотя де-юре в России и КНР нет официально признанных иностранных вакцин. Например, с апреля 2021 г. Китай принимает заявки на въезд американских граждан, иммунизированных Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Официально это объясняется тем, что указанные препараты одобрены ВОЗ. Возможно, Китай рассчитывает на ответное признание со стороны США своих вакцин (помимо Sinovac, сертификаты которой уже принимаются).

В Европе ситуация для китайских вакцин сложнее: хотя ВОЗ и зарегистрировала два китайских препарата, страны ЕС и Великобритания так и не признали соответствующие ковид-серитфтикаты. Это объясняется стремлением Евросоюза обеспечить себе преимущественные позиции на мировом вакцинном рынке (как и в случае с непризнанием российского «Спутника V»).

Заметим, что включение в список ВОЗ и даже юридическое признание ковид-сертификата в какой-либо стране не является гарантией отсутствия проблем. Так, сертификаты прививок Sinopharm и Sinovac, хотя и принимаются в целом ряде стран, могут быть недостаточны для доступа к общественным местам и объектам, включая гостиницы, рестораны, канатные дороги и др. В международной практике существуют и иные ограничения, во многом сводящие на нет признание сертификата. Это сроки его действия, устанавливаемые самими принимающими странами, необходимость и продолжительность карантина при въезде, обязательность дополнительных ПЦР-тестов и проч.

Выводы:

Внесение российских препаратов в список ВОЗ в ближайшее время маловероятно. Однако для России проблема признания и допуска иностранных вакцин не является первостепенной: страна располагает собственными высокоэффективными препаратами. Так, «Спутник V» в 2,1 раза эффективнее нейтрализует штамм омикрон, чем препарат Pfizer. По признанию ВОЗ, китайская Sinovac способна предотвратить проявления заболевания у 51% вакцинированных, Sinopharm продемонстрировала эффективность на уровне 79%, результат же российского препарата превышает 90%.

В ценовом отношении у российской вакцины тоже есть преимущество: китайские препараты стоят порядка 14 долл. за дозу, а «Спутник V» – 10 долл.

Соответственно, искусственное педалирование и драматизация вопроса о взаимном признании вакцин и/или ковид-сертификатов в российско-китайских отношениях представляются контрпродуктивными. Условия для ВПВ и ВПС должны «вызреть».

Более важным предстает сотрудничество в сферах, изложенных в Совместном заявлении России и Китая от 4 февраля 2022 г. Среди них:

– совместные исследования в области разработки и изготовления вакцин. Совместное производство вакцины CanSino– «Петровакс», может на некоторое время стать паллиативом решения вопроса о ВПВ и ВПС. При этом комбинированное применение «Спутник Лайт» с иными вакцинами, включая CanSino и Sinopharm, дает более высокий иммунный ответ, нежели поддерживающая прививка одним и тем же препаратом.

– координация противоэпидемических мер при осуществлении контактов между гражданами двух стран;

– проработка вопроса о создании механизма совместной профилактики и контроля эпидемической ситуации в приграничных районах.

В рамках ШОС целесообразно сфокусироваться на обмене информацией и идеями по созданию вакцин мультивалентного действия, т.е. эффективных против новых штаммов коронавируса (о соответствующей разработке Центра им. Н.Ф. Гамалеи сообщалось в феврале 2022 г.). В идеале страны ШОС могли бы учредить коллективную структуру по созданию новых препаратов и тест-систем. Пока же для ШОС, ввиду скромности ее бюджета, уместнее ограничиться разработкой стандартов эпидемиологического мониторинга и мер по совершенствованию санитарного контроля в пунктах пересечения границ, а также единого протокола ПЦР-тестирования.

Сафронова Елена Ильинична

Китайские технологические компании видят в санкциях наложенных США на сингапурскую фирму, предупреждение для себя.

Министерство финансов США в четверг ввело новые санкции в отношении 21 организации и 13 человек, в том числе акционерного общества "Микрон", крупнейшего российского производителя микросхем, и сингапурского оптового продавца телекоммуникационной электроники Alexsong Pte Ltd, который якобы способствовал сделкам, которые помогли России избежать санкций.

В связи с новыми санкциями США, риски для китайских компаний возрастают. У многих из них стоит выбор между прибылью и убытками, которые могут возникнуть в случае, если США наложат на них санкции. Считаю, что США будут оказывать на китайские компании психологическое давление и заставлять их самостоятельно соблюдать санкции, ведь для реального противостоянию Китаю у них нет сил.

Последние санкции США, охватывающие ряд предприятий за их связи с Россией после ее начала специальной операции на Украине, включая сингапурское предприятие Alexsong Pte Ltd, действуют как предупредительный выстрел для китайских компаний, сотрудничающих с Россией. "Мы будем продолжать применять санкции к путинской военной машине со всех сторон, пока эта бессмысленная война выбора не закончится", — заявила в четверг министр финансов Джанет Йеллен.

Явное игнорирование интересов Китая, может привести к открытию "второго фронта" в Азии. Разговор с позиции силы с Поднебесной, самая плохая стратегия, которую могли выбрать США. Ждем ответ Пекина на выпады в свой адрес. Думаю, ответ не заставит себя ждать.

Секретарь Генсовета Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Максим Спасский

Проект «Дальневосточный СПГ» заморозила ExxonMobil

«Дальневосточный СПГ» заморозила американская ExxonMobil, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. «Проект, которой американцы анонсировали — Exxon, в порту Де-Кастри с трубой с Сахалина, он заморожен. До отдельных их решений. Зачем это делается — меня поражает, это стрельба себе в ногу. Газ есть, берег есть, трудовые ресурсы и инвестиции есть, но они по политическим мотивам замораживают проект», — сказал Дегтярев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

За месяц до начала спецоперации на Украине, напомнил губернатор, он встречался с представителями Exxon, которые «высказали готовность, вели предпроектные работы».

При этом отмечалось, что Exxon Neftegaz Limited (ENL, «дочка» ExxonMobil, оператор проекта «Сахалин-1») в феврале начал тендерную кампанию по отбору подрядчиков на проект «Дальневосточный СПГ». Компания объявляла о поиске подрядчиков для оценки качества стройматериалов, а также о поиске производителей железобетонных изделий.

Сама ExxonMobil ожидает обесценения балансовых активов на сумму $4 млрд в связи с планируемым выходом из проекта «Сахалин-1». «В зависимости от условий выхода с Сахалина, компания может быть обязана обесценить свои инвестиции в проект до полной балансовой стоимости основных средств в размере $4 миллиардов», — цитирует «Интерфакс» сообщение компании.

Строительство завода по производству СПГ мощностью 6,2 млн тонн в год в районе порта Де-Кастри Хабаровского края планируется в целях монетизации запасов газа на шельфе Сахалина в составе консорциума «Сахалин-1».

Стоимость «Дальневосточного СПГ», по данным Минэнерго, оценивается в $4,2 млрд. Запуск запланирован на 2027–2028 годы, уточняет «Интерфакс».

Доля ВЭБа в финансировании «Арктик СПГ 2» может перейти к Газпромбанку

С просьбой к руководству ВЭБ.РФ переуступить Газпромбанку долю госкорпорации в проектном финансировании проекта «Арктик СПГ 2» в размере €400 млн обратился глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники. По их данным, НОВАТЭК ищет пути обеспечения проектного финансирования «Арктик СПГ 2» в условиях, когда большинство участвующих в нем российских банков оказались под новыми санкциями США и ЕС. В компании, пишет газета, опасаются, что попадание ВЭБ.РФ под санкции США затруднит привлечение средств на проект в целом.

ВЭБ.РФ включен в SDN-list Минфина США — американским лицам запрещено любое взаимодействие с банком, а нарушителям грозят вторичные санкции. Также ВЭБ.РФ подпал под санкции ЕС и Великобритании.

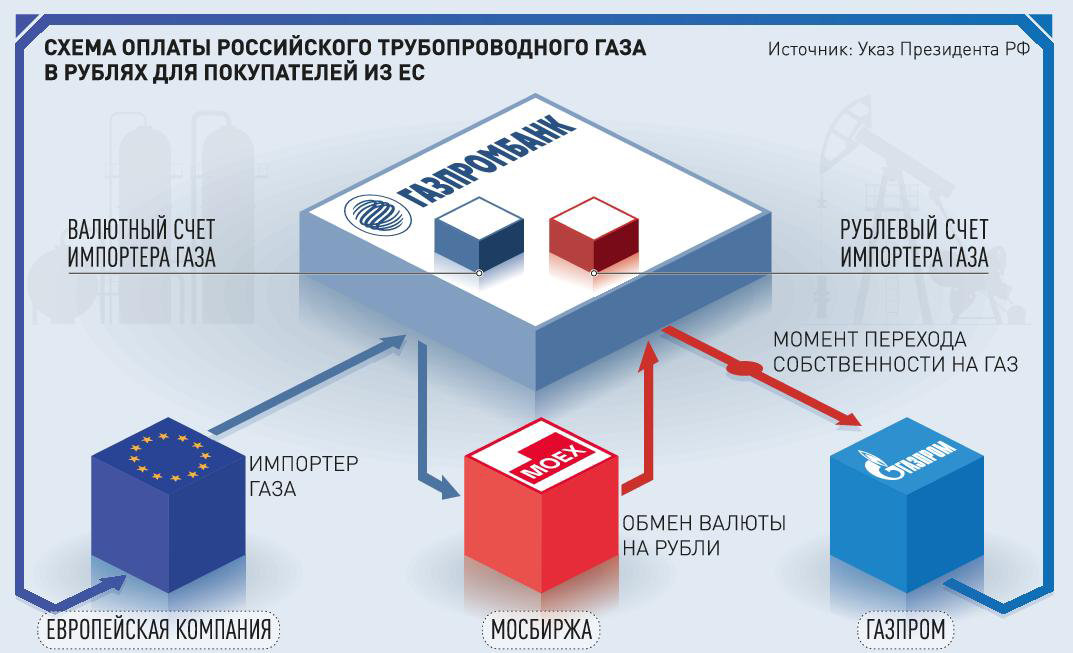

Газпромбанк, выступающий агентом по расчетам между «Газпромом» и европейскими покупателями газа, находится только под введенными в 2014 году сравнительно мягкими секторальными санкциями.

По мнению Михельсона, как поясняют собеседники «Коммерсанта», санкции в отношении ВЭБ.РФ создают риски внесения в SDN-list самого проекта «Арктик СПГ 2», его акционеров и кредиторов, а также остановки выборки оставшихся кредитных средств и возникновения дефолта проекта.

НОВАТЭК ведет строительство «Арктик СПГ 2» мощностью 19,8 млн тонн в год и стоимостью $21 млрд. Объем внешнего проектного финансирования в виде кредитов на 15 лет должен составить €9,5 млрд, остальное дадут акционеры. На конец 2021 года акционеры предоставили проекту более $5,3 млрд, уточняет «Интерфакс».

Из-за санкций Evraz остановил процесс выделения угольных активов

Горно-металлургическая компания Evraz на неопределенный срок отказалась от планов по выделению угольных активов и прекратила этот процесс из-за текущей экономической ситуации, говорится в сообщении сталелитейщика на Лондонской фондовой бирже. «В свете беспрецедентных санкций против РФ и специальных экономических мер России в ответ на санкции, которые находятся вне контроля компании, выполнение сделки стало технически невозможным, и было принято решение не проводить выделение», — отмечается в релизе.

Таким образом, ПАО «Распадская» продолжит работать в составе группы Evraz, который собирался распределить ее акции в виде дивидендов между своими акционерами. Сталелитейщик владеет 93,24% голосующих акций производителя угля.

«Распадская» — крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании включает в себя семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве. Ранее компания сообщала, что приостанавливает выделение «Распадской» на неопределенный срок. В результате акционеры Evraz, зарегистрированные в реестре акционеров на дату выделения, не получат причитавшиеся им акции «Распадской». До тех пор, пока «Распадская» остается в составе Evraz, акции компании будут также представлять долю участия в «Распадской» — при условии, что листинг акций Evraz будет восстановлен.

Планировалось, отмечает ТАСС, что акционеры Evraz получат права на 0,4255477880 акции «Распадской» на каждую акцию сталелитейщика, которой они владели по состоянию на 18:00 GMT 15 февраля 2022 года. Также для акционеров Evraz была предусмотрена возможность продажи акций угольной компании через выбранного сталелитейщиком агента. Ожидалось, что 7 апреля акции «Распадской» будут переведены на счета акционеров Evraz, выбравших эту опцию, а продажа акций производителя угля в рамках предоставляемой возможности завершится в октябре.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Входит в число крупнейших производителей стали в мире.

Новак: МЭА дает необъективные оценки

ОПЕК+ исключил оценки Международного энергетического агентства из расчета производства нефти странами и по перспективам нефтегазовой отрасли из-за их необъективности, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. «Они необъективно относятся к текущей ситуации, к прогнозированию. Известное заявление главы МЭА Фатиха Бироля, что давайте не будем инвестировать в нефтегазовую отрасль. Понятно, что, если такие заявления делаются, понятно, что соответствующие установки при расчетах, экономическом анализе делаются, и это не объективно. И ОПЕК посчитал, что не готов использовать эти данные, как объективные», — сказал Новак.

ОПЕК+, напоминает «Интерфакс», принял решение заменить данные МЭА на расчеты Wood Mackenzie и Rystad Energy в оценке добычи нефти странами-участницами соглашения.

В МЭА в ответ заявили, что его доклады являются «ключевым источником фундаментальных данных и анализа». «В целях обеспечения прозрачности МЭА отныне будет размещать свои ежемесячные отчеты о добыче нефти ОПЕК+ в публичном доступе», — говорится в релизе агентства.

Последний техкомитет ОПЕК+ уже не учитывал данные МЭА в отчете по итогам февраля, заменив их на расчеты Rystad Energy и Wood Mackenzie. Так, если перед заседанием техкомитета эксперты рассматривали доклад, согласно которому добыча ОПЕК+ в феврале была на 1,05 млн б/с меньше, чем оговорено квотами, и исполнение сделки оценивалось в 136%, то замена данных МЭА привела к тому, что теперь уровень исполнения сделки принят за 132%, то есть добыча была лишь на 936 тыс. б/с меньше, чем планировалось. Разница в оценках — 117 тыс. б/с.

Телевизионная вещательная сеть Bravo представила первый тизер-трейлер будущего реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Дубая», премьера которого состоится 1 июня 2022 года. Согласно сюжету, группа расточительных женщин расскажет об экстравагантной жизни в Дубае.

Главными героинями станут доктор Сара Аль Мадани, Нина Али, Шанель Аян, Кэролайн Брукс, Леза Милан и Кэролайн Стэнбери. 45-летняя Кэролайн Стэнбери ранее снималась в другом реалити-шоу - Ladies of London – с 2014 по 2017 год. Затем она переехала в Дубай, где живет с бывшим футболистом и мужем Серхио Карралло.

Эмиратская предпринимательница Сара Аль Мадани, мать-одиночка, имеет большое число подписчиков в социальных сетях, развивает свой бизнес в сферах моды, технологий и ресторанной индустрии. Она начала работать в возрасте 15 лет, а также занимала государственные должности. В 2014 году Сара была избрана членом правления Торгово-промышленной палаты Шарджи.

Нина Али — ливанско-американский инфлюенсер, известный под псевдонимом Lipstick Mommy. Она замужем за британским бизнесменом Мунифом Али, у них трое детей: София, Нур и Аян. Известно, что она является сооснователем компаний Fruit Cake и Phoenix Store, последняя занимается майнинга криптовалюты.

Шанель Аян называют топ-моделью в Дубае, она ранее работала с брендами Piaget, Moschino, Van Cleef & Arpels и Chanel. У кенийской модели есть 16-летний сын, а в Дубае она живет с 2004 года. Кэролайн Брукс – звезда социальных сетей, также занимается недвижимостью и благотворительностью, является владельцем и основателем роскошного салона красоты The Glasshouse Dubai.

Наконец, ямайский дизайнер Леза Милан в прошлом регулярно участвовала в конкурсах красоты, таких как «Мисс Ямайка 2009» и «Мисс Карибского мира» и др. Она замужем за британским финансистом Ричардом Холлом. У пары трое сыновей.

Настоящие домохозяйки (англ. The Real Housewives) – американская медиафраншиза, состоящая из нескольких реалити-шоу жизни богатых домохозяек, проживающих в различных регионах США и мира.

Первое шоу серии стартовало на Bravo 21 марта 2006 года. Шоу было вдохновлено мыльными операми «Отчаянные домохозяйки» и «Пейтон Плейс» и фокусируется на жизни женщин из высшего класса, которые ведут гламурный образ жизни.

Позже шоу было запущено в Греции, Израиле, Австралии, Великобритании и ЮАР. В большинстве серий снимались бывшие модели или просто светские львицы.

Сбербанк продолжает прием заявок и выдачу ипотечных кредитов с господдержкой

Сбер продолжает принимать заявки и выдавать кредиты по ипотечным программам с государственной поддержкой («Господдержка 2020», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека») на текущих условиях. Клиенты могут получить ипотечный кредит по текущим условиям, заключив кредитный договор вплоть до 6 апреля 2022 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Текущая ставка в банке на квартиры в новостройках по льготной ипотеке для семей с детьми составляет от 4.7%, по программе «Господдержка 2020» от 5.85%. По дальневосточной ипотеке от 0.1%.

Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПОДТВЕРДИЛИ ПРЕВОСХОДСТВО КЛАДРИБИНА ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ПИТРС В ТЕРАПИИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА

Компания Merck представила новые данные клинической практики, которые свидетельствуют о снижении среднегодовой частоты обострений рассеянного склероза при применении кладрибина, а также об увеличении продолжительности периода времени до первого обострения и до смены терапии, по сравнению с терапией финголимодом, диметилфумаратом и терифлуномидом.

Кроме того, дополнительные данные клинических исследований показали более низкую частоту последующих обострений или прогрессирования инвалидизации у пациентов, которые начали получать кладрибин на ранних этапах после первого клинического эпизода демиелинизации, по сравнению с плацебо.

Согласно полученным результатам, среднегодовая частота обострений (СЧО) у пациентов, получавших кладрибин, составила 0,09, по сравнению с 0,15, 0,15 и 0,17 на терапии финголимодом, ДМФ и терифлуномидом соответственно. Время до первого обострения у пациентов из группы кладрибина отличалось от получавших финголимод, ДМФ и терифлуномид на 40%, 42% и 67% соответственно. Время до перехода на другую терапию у пациентов, получавших кладрибин, отличалось от аналогичного показателя у пациентов, получавших финголимод, ДМФ и терифлуномид в 4, 7 и 6,5 раза соответственно. Исследование GLIMPSE представляло собой ретроспективный анализ, основанный на долгосрочном наблюдении за взрослыми пациентами, которым был поставлен диагноз РС с обострениями, на основании регистра MSBase – международного онлайн-регистра, который ведут неврологи, изучающие РС и другие нейроиммунологические заболевания.

Кладрибин является аналогом 2'-дезоксиаденозина, входящего в состав молекулы ДНК, и проявляет цитотоксические эффекты, ингибируя синтез и репарацию ДНК. В России препарат был зарегистрирован весной 2020 года для лечения высокоактивного рассеянного склероза.

Загадка XXI века

О спецоперациях Владимира Путина

Владимир Винников

В связи с началом и проведением Россией специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, ставшей, как показало развитие событий за прошедший месяц, для наших западных оппонентов не меньшим сюрпризом, чем возвращение домой Крыма весной 2014 года, есть особый смысл вернуться к недоумённому вопросу «Who is Mr. Putin?», который впервые прозвучал более двадцати лет назад.

Хозяева коллективного Запада и всего глобального мира, не говоря уже о публичных политиках, не единожды, хотя и вполголоса, признавались в том, что до сих пор не могут дать точный ответ на этот вопрос, разобраться в логике мыслей и действий российского лидера, просчитать их последствия. Поскольку речь идёт о политике, долгие годы стоящем во главе одного из крупнейших и важнейших государств мира, под чьим руководством оно вернуло себе казалось бы навсегда утраченный в 1991 году статус сверхдержавы, такой непознаваемый для них «феномен Путина» выглядит более чем удивительно. Особенно с учётом современной «суммы технологий», информационных в том числе.

Основываясь на массиве открытых данных, нет смысла пытаться судить о природе «путинской магии» или о приёмах «путинского дзюдо», но можно вспомнить и собрать хотя бы самые яркие образцы «путинской конспирологии», которые, собственно, ставили и продолжают ставить в тупик всех оппонентов Путина: как зарубежных, так и отечественных.

Мюнхенская речь и отказ от третьего срока

Открытый, публичный вызов господствующей западной матрице однополярного мира Pax Americana Путин впервые бросил 10 февраля 2007 года на Мюнхенской международной конференции по безопасности, выступив с известной речью. В ней он довёл до сведения западных тогда ещё «партнёров», что их слова расходятся с делами, а попытки дискриминировать Россию на мировой арене не останутся без последствий.

«Партнёры» не восприняли его выступление всерьёз, считая, что и этого политика можно легко уничтожить, подобно тому, как США неоднократно проделывали с лидерами стран «третьего мира». Полковник Каддафи (Ливия) к тому времени был ещё жив, Саддам Хусейн (Ирак) и Слободан Милошевич (Югославия) — уже уничтожены.

В России же Мюнхенская речь вызвала совершенно противоположную реакцию. Но Путин не стал, вопреки мощному общественному запросу, выдвигать свою кандидатуру на третий подряд президентский срок. Он, не нарушая букву Конституции 1993 года, отступил на позицию премьер-министра и предоставил место в Кремле вице-премьеру РФ Дмитрию Медведеву.

Медведев позиционировался как прозападный политик с полным набором соответствующего «бэкграунда»: окружил себя абсолютно либеральной «командой», в США восторгался новым айфоном и завтраком с Бараком Обамой в фастфуде Hell Burger («Адский бургер» — говорящее название, не правда ли?), не осудил расправу над Муаммаром Каддафи, отдал Норвегии спорные акватории в Баренцевом море и так далее.

На этом фоне как-то терялось, что в его президентство Россия отбила грузинскую агрессию против Южной Осетии («Война 08.08.08»), главой Чеченской республики стал Рамзан Кадыров, а Россия без особых потрясений пережила мировой экономический кризис 2008–2009 годов (который, кстати, нанёс сокрушительный удар по образу Америки в российском общественном сознании). При этом Медведев постоянно подчёркивал, что действует в «тандеме» с премьер-министром, а зимой 2011–2012 годов, вопреки ожиданиям и настойчивым призывам западных «партнёров», не возглавил и даже не поддержал «болотные» протесты против возвращения Путина на пост президента России, в результате чего произошла «рокировка» персоналий между Кремлём и Домом правительства.

За последующие почти десять лет Дмитрий Медведев ни разу не дал повода усомниться в его поддержке Владимира Путина, а вопрос о его действительных политических и прочих взглядах, особенно в свете последних выступлений, связанных с подготовкой и началом спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, остаётся не только открытым, но и во многом риторическим.

Модернизация Вооружённых сил

Буквально через пять дней после Мюнхенской речи, 15 февраля 2007 года, Сергея Иванова в кресле министра обороны РФ сменил Анатолий Сердюков, до того возглавлявший Федеральную налоговую службу. Какого-либо логического объяснения данному кадровому решению не находилось, а видимая деятельность Анатолия Эдуардовича на этом посту прямо противоречила идеям восстановления и возрождения России, её Вооружённых сил.

Сердюков и приведённые им на новое место работы «амазонки», казалось, поставили своей главной целью уничтожение нашей армии — её структура менялась с привычных дивизий на бригады, многие генералы и офицеры были лишены своих постов, закрывались и расформировывались военные вузы.

Всё это привело к почти повсеместному неприятию и растущей ненависти в армейской среде, зато вызывало аплодисменты на Западе, где с восторгом наблюдали за публичным самоубийством Вооружённых сил РФ, проблемы которых, включая недостатки материально-технического обеспечения, лишний раз подчеркнула «Война 08.08.08».

Но — удивительное дело! — после «назревшей и перезревшей» замены Сердюкова в ноябре 2012 года на Сергея Шойгу, также не кадрового военного, модернизация российской армии на расчищенной Сердюковым почве пошла такими же неприметными, но, как выяснилось впоследствии, семимильными шагами, а манифестациями этого процесса стали образ «вежливых людей» крымской весны 2014 года и «котлы» для украинских вооружённых формирований в Донбассе, затем операция ВКС в Сирии с памятным залпом «Калибров» из акватории Каспийского моря и, наконец, «семь путинских чудес» — не имеющие аналога в мире системы оружия, в том числе гиперзвукового, о наличии которых президент России сообщил в Федеральном послании 2018 года.

Опять же, нет смысла останавливаться на всех моментах, связанных с проведением данной модернизации и составляющих её программ, — достаточно сказать, что это сверхсложное дело по своему масштабу сопоставимо с советскими ядерным и космическим проектами. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины, по оценкам большинства военных специалистов, является операцией нового типа, «войны XXI века», в которой российские Вооружённые силы противостоят не столько украинской армии и парамилитарным структурам, сколько совокупной мощи коллективного Запада.

Ядерная энергетика

Если заглянуть чуть глубже в наше недавнее прошлое, то окажется, что с фигурой Путина связаны и другие парадоксы аналогичного характера. Например, начало и проведение второй фазы хорошо известной «сделки ВОУ-НОУ» или «сделки Гора — Черномырдина», известной также по звучному лозунгу «Мегатонны — в мегаватты!» Она была заключена в феврале 1993 года, и по ней высокообогащённый оружейный уран из демонтированных боеголовок советских ядерных ракет перерабатывался в низкообогащённый энергетический уран, который более двадцати лет (1993–2013 гг.) по сверхнизким, сравнительно с мировыми, ценам поставлялся из России в США, обеспечивая работу многочисленных реакторов американских АЭС. Всего в рамках этой программы было передано около 14,5 тысяч тонн энергетического урана на сумму около 17 млрд долларов.

Эта сделка долгие годы расценивалась как одно из самых ярких свидетельств предательства Ельциным и компанией национальных интересов нашей страны. Став президентом РФ, Путин не стал прекращать её действие — напротив, она неукоснительно и даже «с запасом» выполнялась. Но параллельно с 2001 года, когда с поста министра атомной энергетики РФ был отставлен Евгений Адамов, под «крышей» ВОУ-НОУ началось активное продвижение интересов российской атомной отрасли за рубежом, особенно после передачи этой работы в руки Сергея Кириенко (всем известного как премьер-министр РФ, при котором произошёл дефолт 1998 года). Но по завершении этой сделки, которая официально была прекращена Путиным только в 2021 году, выяснилось, что Россия за эти годы разработала и внедрила эффективные технологии добычи (подземное выщелачивание) и обогащения (ультрацентрифуги 8-го — 9-го поколений, в США — только 3-го) урана, что обеспечило ей фактически монопольное положение в мировой атомной энергетике (до 60% энергетического урана производится в России плюс разработка целого спектра ядерных технологий: переработки отходов, полного цикла, mох-топливо, быстрые нейтроны и т.д.). А сам Сергей Кириенко, как известно, с октября 2016 года и по настоящее время является первым заместителем главы Администрации президента.

Центробанк

С момента основания в 1990 году Банк России, он же Центральный банк (ЦБ), эмитент нашей национальной валюты, находился в гуще политических и социально-экономических событий, происходивших как в нашей стране, так и за её пределами. Само его создание в текущем статусе соответствовало требованиям такой западной структуры, как Международный валютный фонд (МВФ), согласно которым эмиссионный центр любой страны в своей деятельности должен быть неподконтролен её правительству и в максимальной степени следовать нормативам и рекомендациям МВФ, в том числе и принципу currency board, согласно которому объём денежной массы в стране не должен превышать объёма её золотовалютных резервов при доле золота не более 20%.

Согласно получившей широкую известность максиме «финансового абсолютизма», тому, кто управляет деньгами страны, нет дела до того, кто устанавливает там законы. Разумеется, ничего общего с действительностью данная максима не имеет, власть закона и власть денег находятся в куда более сложных отношениях между собой. Тем не менее с начала своего президентства Путин ЦБ «тронул» только однажды, приняв «протестную» отставку Виктора Геращенко в марте 2002 года (протест «Геракла» касался как раз степени независимости главы Банка России, которая резко уменьшалась с созданием Национального финансового совета). Затем на протяжении 11 лет пост главы Банка России занимал имевший репутацию «умеренного западника» Сергей Игнатьев, и только когда второй срок его полномочий подошёл к концу, вернувшийся на пост президента России Путин выдвинул кандидатуру Эльвиры Набиуллиной, имевшей ту же репутацию «умеренной западницы», многолетней сотрудницы Германа Грефа, а вдобавок ещё она супруга Ярослава Кузьминова, виднейшего «постмарксиста», основателя и руководителя Высшей школы экономики.

Чем отметилась на этой позиции глава ЦБ, которую критиковали и за «монетарный голод» в отечественной экономике (хотя денежный агрегат М2 за 2013–2021 годы вырос с 27,2 до 66,2 трлн рублей, он всё равно меньше 50% ВВП), и за падение обменного курса национальной валюты (с 31,9 рублей за доллар в 2013 году до 73,7 рублей по итогам 2021 года и выше 100 рублей после начала спецоперации на Украине), и за сверхвысокие ставки по кредитам (сегодня учётная ставка ЦБ составляет рекордные 20% годовых)? Плюс к этому заморозка почти половины национальных ЗВР и других российских активов за рубежом.

Прежде всего, Набиуллина провела жесточайшую санацию российской банковской системы, ликвидировав сотни региональных, отраслевых и даже общефедерального уровня «банко-прачечных комбинатов», при этом абсолютно не считаясь с «сопутствующим ущербом» и позволяя руководству и бенефициарам данных структур покидать «банковскую поляну» без катастрофического ущерба для них, превращая их из игроков финансового рынка в его фигуры.

Вторым важнейшим направлением её деятельности было поддержание и увеличение золотовалютных резервов России, прежде всего собственно «золотой» их составляющей. И если валютная составляющая, при всех колебаниях конъюнктуры, включая санкционный режим, выросла не слишком значительно (с 530 до 634 млрд долл.), то золотая усилилась более чем вдвое: с примерно 1000 тонн в 2013 году до более чем 2300 тонн на конец 2021 года. Эта цифра наверняка могла быть ещё выше, но в 2019 году ЦБ снизил темпы своих закупок золота, а с 1 апреля 2020 года объявил о моратории на них (как впоследствии объяснялось, из-за ограничений, наложенных МВФ). Ставшие «свободными» объёмы российского драгоценного металла, в совокупности более 800 тонн, пошли на экспорт, прежде всего в Великобританию и Швейцарию. Истинные причины и цели этого «золотого манёвра» остаются неизвестными, объявлено о его прекращении с 28 марта 2022 года.

При этом, что немаловажно, почти весь срок своих полномочий, минимум с лета 2014 года, Эльвира Набиуллина отработала в условиях всё более жёстких финансово-экономических санкций со стороны коллективного Запада. Путин неоднократно заявлял о том, что полностью поддерживает работу финансово-экономического блока правительства России и работу главы ЦБ. 18 марта президент РФ внёс кандидатуру Набиуллиной как председателя ЦБ на утверждение Госдумы, решение будет принято 20 апреля.

Вместо заключения

Согласитесь, даже этот короткий, из четырёх пунктов, список, который при желании можно расширить за счёт множества менее заметных фактов (в том числе самого прихода Путина к власти), свидетельствует о том, что здесь мы имеем дело вовсе не с удачной комбинацией случайных моментов. Налицо достаточно устойчивая система, с некими общими принципами и методами её работы. В их числе можно отметить выставление ложных целей и маскировку истинных, постоянное увеличение «степеней свободы» для собственных действий с максимальным ограничением таковых для «партнёров/оппонентов/противников», наличие ресурсного (и кадрового) запаса, с высокой степенью координации активности по широкому спектру пространственных и временных локаций.

Ещё одним чрезвычайно важным фактором «путинской конспирологии», на мой взгляд, является понятие «Большой России» — той самой России, «границы которой нигде не кончаются», как однажды сказал Путин. Наша страна для Запада действительно оказывается «загадкой, завёрнутой в тайну и помещённую внутрь головоломки». Это слова Уинстона Черчилля, который был одним из главных акторов сразу трёх мощных попыток уничтожить «Большую Россию»: Первой и Второй мировых войн, а также холодной войны. Все они закончились как будто бы уверенными победами коллективного Запада, но главной своей цели так и не достигли: Россия как субъект мировой политики и истории продолжает существовать, всякий раз возрождаясь из пепла, подобно мифической птице Феникс.

Впрочем, эта «Большая война» началась даже не в ХХ веке, а гораздо раньше, нынешний, «от Елизаветы до Елизаветы» (по именам известных английских королев), её этап — тоже не первый и не последний. Но само появление «феномена Путина» и связанной с ним «путинской конспирологии» свидетельствует о том, что наша страна одерживает победу в борьбе против кратно превосходящих враждебных сил.

Приложение. Большая война в зеркале мировой истории

Если отвлечься от «девятого вала» злободневных событий, напрямую связанных со спецоперацией наших Вооружённых сил по демилитаризации и денацификации Украины, и рассматривать их в более широком временнóм и пространственном контексте, то тезис о том, что Большая война коллективного Запада длится несколько веков и, по большому счёту, не прекращалась никогда, нуждается в уточнении и подтверждении. Можно сказать, что она тянется с эпохи «крестовых походов», в отечественной истории отмеченных фигурой князя Александра Невского, отразившего, к счастью, рассогласованные по времени удары шведских и тевтонских крестоносцев. Кстати, в отличие от английского короля Гарольда II Годвинсона, которому за полтора века до того не удалось отразить совместный удар норвежских и нормандских крестоносцев, напавших на его владения с согласия и по прямой воле папы Римского. Ещё одним известным эпизодом этой Большой войны стала Куликовская битва — в той мере, в которой действия ордынского темника Мамая финансировали и направляли генуэзские «нобили».

Начало нового, «английского», этапа Большой войны, обозначенного выше фразой «От Елизаветы до Елизаветы», действительно связано с именем «королевы-девственницы», взошедшей на престол в 1558 году, при которой были возобновлены прямые связи между английскими и русским землями, утраченные к середине XIII века. История плавания Ричарда Ченслора и учреждения по его результатам Московской компании, чьё здание до сих пор можно видеть на улице Варварка, сохранившаяся часть переписки Ивана Грозного с Елизаветой I, — всё это достаточно подробно изучено и хорошо известно. Впрочем, как и роль англичан в «угасании» династии Рюриковичей, особенно после перемещения на Туманный Альбион управляющего центра венецианской «чёрной аристократии», а также в последующих событиях Смутного времени (англичане помогали изгнать из московских земель войска католической Речи Посполитой) и воцарении Романовых. По сути, англичане рассматривали Россию как первую из своих колоний, поставки леса, пеньки и других товаров из которой сыграли важнейшую роль в становлении «владычицы морей» и её победе над континентальной Европой: не только католическими Испанией и Францией, но также над протестантской Голландией.

Иное дело, что и с Романовыми: от Михаила Фёдоровича до Николая Александровича, — их отношения складывались, мягко говоря, неровно, а к середине XIX века они вообще перешли в открытое столкновение Крымской войны, а затем — в известную «Большую игру» на Востоке, от Османской империи до Китая и Японии. Чтобы выстоять в этой игре-войне (а Россия в ней выстояла), нужно было обладать системами управления, по крайней мере, не уступающими аналогичным системам у противника.

Поскольку аналогов лондонского Сити в нашей стране никогда не наблюдалось, остаётся лишь согласиться с оценкой фельдмаршала Миниха: «Россия управляется непосредственно Господом Богом. Иначе невозможно представить, как это государство до сих пор существует». Или же предположить, что эти системы управления не только существуют, но и носят ещё более закрытый и эффективный характер, чем в нынешней «империи доллара», она же коллективный Запад. Тогда, стоит повторить ещё раз, и то, и другое не сулят противникам России ни побед, ни лёгкой жизни.

Так победим!

эта битва - кромешная, беспощадная, не знающая аналогов, в ней задействованы все имеющиеся ресурсы

Александр Проханов

Превращённый в руину громадный Мариуполь - это военная спецоперация. Горы сгоревшей брони от Киева до Донецка - это военная спецоперация. Эскадры российских кораблей на рейде Одессы, громящие украинские бастионы, – это военная спецоперация. Полевые лазареты, полные крови и стонов, - это военная спецоперация. Украинские вертолёты, долбящие русский Белгород, -это военная спецоперация. Русские пленные, которым бандеровцы выкололи глаза, отрубили пальцы, отсекли детородные органы, - это военная спецоперация. Всеобщая мобилизация в Донецке и Луганске, когда под ружьё ставятся и юноша, и старик, - это военная спецоперация. Отнесёмся с уважением к этому штабистскому словосочетанию. Нет, это не война. Не станем употреблять грозное, раскалённое слово «война». Спецоперация по её завершении имеет результат - удачный или неудачный. Война кончается победой или разгромом и поражением.

На Украине решается судьба России. И об этом знает каждое русское сердце, бьётся ли оно среди взорванных цехов "Азовстали" или стучит в груди сельской учительницы в бедной вологодской деревушке. Война - громадное, непомерное, живущее в русском сознании великое сакральное слово, как слово Россия и слово Победа.

Можно ли назвать Куликовскую битву с Пересветом, Ослябей и Дмитрием Донским военной спецоперацией? Можно ли назвать Ледовую сечу с Александром Невским военной спецоперацией? Можно ли назвать Бородинское сражение с Кутузовым и Багратионом военной спецоперацией? Найдётся ли скопец из команды тыловых пропагандистов, что рискнёт назвать Сталинградскую битву военной спецоперацией?

Битва, которую Запад ведёт с Россией, имеет линию фронта от Аляски до Кейптауна, от Лиссабона до Хоккайдо. Эта битва - кромешная, беспощадная, не знающая аналогов, в ней задействованы все имеющиеся в распоряжении сражающихся сторон ресурсы. Сверхточное оружие, производственная мощность заводов, источники энергии, будь то ветряки, газовые турбины или ядерные реакторы. В этой битве схлестнулись наземные и воздушные армии, сражаются мировые разведки, схватываются на явных и неявных встречах дипломаты.

Один из главных ресурсов в этой глобальной битве - воля. Воля народа, воля лидера, воля национальной элиты. В русском сознании слово «война» пробуждает глубинные реликтовые чувства, превращающие русское мышление в оборонное сознание. Это оборонное сознание, побуждающее народ на великое терпение и жертвы, имеет в своей сердцевине идею Победы. Победа позволяет русским людям терпеть нестерпимое, достигать недостижимое, опрокидывать натиск тьмы, желающей России погибели необратимой, на все века. Сегодняшняя схватка на Украине - не локальный конфликт. Воскрешён гитлеровский план "Барбаросса", не оставляющий России места на земле, а русскому народу места в мировой истории.

Месяц идёт кровавая сеча, и как осторожно вещает об этом государственная пропаганда. Измотанные, закопчённые военные корреспонденты - безупречные герои. Но их репортажи- крайне сжаты. Изо дня в день показывают развалины, причитающих беженцев и погорельцев, малочисленных кающихся нацистов и хлебные буханки, которые русский солдат укладывает в трясущиеся руки бездомной старухи. Но это лишь отблеск реальности. Почему на телевизионных каналах не звучат патриотические песни, не звенят патриотические стихи? Почему так часто суждения высокоумных экспертов напоминают несвежие заспанные матрасы?

Воля народа - как стальной кипяток в мартенах народной битвы. Этот кипяток столь же драгоценен, как пороховой двигатель гиперзвуковых ракет, как позывные комбатов, ведущих бронетехнику на штурм укрепрайонов. И беда, когда в этот кипяток вываливают груду ледяного мусора, останавливающего кипение. Таким ледяным мусором было заявление Мединского после переговоров в Стамбуле. Таким мусором было присутствие на этих переговорах Абрамовича, одного их самых ненавистных персонажей ельцинской эпохи. Появление этих персонажей вызвало панику, растерянность, надрывную тоску русских патриотов, для которых предательство, измена являются частью огромного горького опыта по сбережению России. Враги ликовали, хохотали, свистели в два пальца вслед отступавшим от Киева русским бронеколоннам.

Если идёт спецоперация, то вполне допустимо появление Абрамовича, а также возвращение в Россию Чубайса, а также триумфальное возвращение украшенной лентами кровавой барыни Собчак и Урганта, и Галкина, и примадонны Пугачёвой, и Ходорковского, и похудевшего в тюремном заточении Навального. Нет, всё это недопустимо. Если в мире идёт вселенская битва, то в ней возможен только один исход – Победа, извечная, сопутствующая России во все времена её тысячелетней истории, закрепляющая её в мироздании на веки веков.

Первое слово, которое произносит русский ребёнок, едва научившись говорить, есть слово Победа. Последнее слово, остывающее на устах уходящего в иные миры старика, есть слово Победа.

Состоялся обмен русских и украинских пленных. Пленные ВСУшники возвращались к своим накормленные, умытые.

Ужасен был вид переживших плен русских воинов. Их выколотые глаза сочились кровавым гноем. Из отрубленных рук торчали окровавленные кости. Оскоплённых молодых мужчин несли на носилках. Военные врачи и медсёстры рыдали, принимая их в госпиталях.

Борьба на Украине вступают в новую фазу. Русская благородная ярость вскипает, как волна, та волна, что в 1945 смыла фашизм, та огненная стальная волна, что смоет бандеровцев.

Сначала били самоходки.

Потом мы шли на этажи.

Сходясь, зубами рвали глотки,

Но спор решали штык-ножи.

"Никогда Америка не была в таком упадке": Трамп просит помощи у Путина

Виктория Никифорова

Бывший президент США отправился в очередной гастрольный тур по стране под лозунгом "Спасем Америку!". Нет, официально Дональд Трамп еще не заявил, что пойдет на следующие президентские выборы. Но ведь сегодня, в эпоху всемирной турбулентности, это общий тренд: лидеры заскакивают на ходу в самый последний вагончик избирательной гонки. Посмотрите на Макрона: президент Франции объявил, что будет баллотироваться, всего за месяц до выборов.

Трамп, надо думать, тоже будет тянуть до последнего с объявлением своего участия. Он щекочет намеками воображение общественности, но открыто ничего не говорит. Зацените, как он флиртует со своей публикой: "В 2024-м мы вернем себе этот прекрасный, прекрасный Белый дом. Мне интересно, кто же это сделает, а?"

Рейтинги его на этом фоне растут как на дрожжах, а массовые митинги с его выступлениями давно уже воспринимаются как часть именно предвыборной гонки. Он по-прежнему ведущий политик в стране, а свежий опрос показал, что будь выборы сегодня, он уверенно выиграл бы их у Байдена.

Оставаться в оппозиции как можно дольше — это действительно самая выигрышная для Трампа стратегия на сегодняшний день. Тут и делать ничего не надо: знай смотри, что Байден вытворяет со страной, и фиксируй все недоработки. Цены на бензин, инфляция, реальный (а не нарисованный) масштаб обнищания, нашествие нелегальных мигрантов — все эти темы Трамп отыгрывает по полной.

Впечатляет накал его риторики — так размашисто не посыпали голову пеплом даже в СССР эпохи перестройки. "Никогда наша страна не переживала такого упадка, никогда мы не были так пришиблены, — заявил экс-президент США на митинге в тауншипе Вашингтон — небольшом поселке штата Мичиган. — <…> Мы переживаем самый опасный период за всю нашу жизнь. И при этом у нас президент, который вообще не понимает, что происходит. Он не понимает, что он делает, что он говорит и где он находится".

Трамп накачивает публику в ожидании ноябрьских выборов в конгресс и сенат, на которых теоретически республиканцам гарантирована чистая победа. Демократы на сегодня успели взбесить не только консервативно настроенных избирателей, против них ополчились даже собственные приверженцы. Холодильник и автозаправка всухую победили телевизор и соцсети. Большинство американцев довольно быстро поняли, что к нищете их ведет отнюдь не Кремль, а родная Демпартия — организатор и вдохновитель всего того бардака, который творится в Штатах.

Летом страну ждет спираль инфляции, которую закрутил отказ Байдена покупать нефть у России, вызвавший рост цен на бензин. А осенью прискачет третий всадник Апокалипсиса по имени Голод. Потому что рост цен на зерно и продовольствие, спровоцированный санкционной войной с Россией, ударит не только по населению стран Африки и Азии, но и по бедным американцам, а ведь их миллионы. И впаривать как предлог для всего этого "защиту Украины" уже не получится.

Интересно могут начать развиваться события, если каждый штат решит сам обеспечивать свою продовольственную безопасность. Потому что у Техаса, например, и с зерновыми, и с мясом осенью все будет просто отлично. Но вот до какой степени взлетят цены на продукты, например, в Нью-Йорке? И как штаты будут разруливать все эти вопросы между собой?

Пока все выглядит так, что в ноябре американские избиратели захотят прокатить правящую партию со свистом. Однако при том колоссальном админресурсе, которым пользуются демократы, могут возникнуть и свои трудности. Объявят под каким-нибудь предлогом новый локдаун, запрут всех по домам. Пойдет любимое демократами голосование по почте — а ведь при нем во многих штатах откровенно запрещается проверять подлинность подписей избирателей на бланках. Мы насмотрелись уже на эти фальсификации, мама не горюй.

Да и Трамп не то чтобы уверен в своем успехе в 2024 году. Его поддержка среди избирателей постоянно растет, однако одного этого мало: прошлые выборы это доказали. Поэтому Трамп решился на парадоксальный ход. Все последние недели, с самого начала спецоперации на Украине он осыпает комплиментами президента России. Его за это уже назвали врагом американского народа и призвали судить за измену родине, но он все не перестает.

Решение российского президента о признании ДНР и ЛНР Трамп прямо назвал "гениальным". А подольстившись, внезапно попросил у Путина поделиться компроматом на Байдена-младшего, чтобы Трампу было легче снести с президентского поста Байдена-старшего.

Поразительно, как быстро проходит слава мирская. Давно ли Вашингтон учинял перевороты в разных странах и ставил там своих марионеток? А сегодня мир с изумлением видит, как кандидат в президенты США заигрывает с Кремлем, выпрашивает у него помощь и всеми способами намекает на то, что русским пора вмешаться в американские выборы и пропихнуть его на царство.

Это что получается, параллельно с демилитаризацией Украины мы должны заниматься еще и Америкой, обеспечивать американцам вменяемого лидера? Конечно, всем хотелось бы, чтобы во главе и США, и Украины работали нормальные люди, которые просто "понимают, что происходит". По минимуму они не должны разносить в хлам свою страну, подвергать риску систему мировой безопасности и лезть к России. Вопрос в том, остались ли там вообще такие люди?

Да и сможет ли сам Трамп стать таким вменяемым лидером? С одной стороны, по вопросу России в США царит двухпартийный консенсус: и демократы, и республиканцы согласны в том, что наша страна — главный враг их "нового мирового порядка" и надо ее давить до конца. С другой стороны, среди республиканцев достаточно влиятельны изоляционисты, которые считают, что Штаты должны по-тихому уйти с мировой арены, никуда не лезть и заняться своими делами. Культовый республиканец Джей Ди Вэнс, почвенник и автор "Элегии хиллбилли" — библии американских "ватников" — уже заявил, что ему безразлична Украина. Возможно, Трамп сможет опереться на них в своей президентской кампании.

Да, сегодня и республиканцы, и демократы соревнуются в забористой ругани — кто заливистее облает Россию, кто звонче призовет "бахнуть", "жахнуть", "вдарить" по Москве. Однако втихомолку работает и другой консенсус — и та и другая партия изо всех сил пытается избежать реальной конфронтации с нашей страной. Пускай вместо нас украинцы отдуваются, — полагают они, — а мы им лучше еще "джавелинов" подгоним.

Когда Трампа спрашивают, что такое "трампизм" и почему он всем так зашел, он говорит, что его политика — это "выгодные сделки". В отличие от окончательно обезумевшей демократической элиты, он понимает, что воевать Штатам сегодня невыгодно — причем ни с кем. Именно Трамп во время своего президентского срока запланировал вывод американских войск из Афганистана. И именно он после первого же обострения сдал назад в противостоянии с Северной Кореей.

Есть четкое ощущение, что, приди к власти в 2016 году Хиллари Клинтон, она натравила бы Украину на Россию, и специальную операцию пришлось бы начинать намного раньше. Однако разложение и деградация политической элиты Америки идут таким темпом, что даже некогда разумный Трамп может, придя к власти, оказаться таким же сенильным политиком, как Джо Байден. И дело тут не в преклонном возрасте — а в общей атмосфере одичания, в которой Америка теряет статус мирового гегемона.

На прошлых выборах мы видели, как клан Байденов окучивал Пекин, а критики открыто называли Джо "китайской марионеткой". Сейчас недвусмысленные сигналы Москве посылает Дональд Трамп. Украинизация США на марше — действительно, какие выборы, если кандидаты не пытаются заручиться поддержкой внешних сил? Мы же помним, как американцы ставили Яценюка премьер-министром, а немцы Кличко — мэром Киева. Ну че, нормально. Суверенитет? Не-а, не слышали.

Сегодняшний Вашингтон — это не мировой центр силы, а какой-то террариум, где бьются за власть, делят территорию и грабят народ местные олигархические кланы. Там давно уже перестали притворяться, что верят в какие-то глупости типа выборной демократии, свободы слова. Это все так, бусы для туземцев. Толкового политика, реально интересующегося судьбой американцев, здесь просто могут уничтожить — в том же стиле, в каком это делается на Украине. В частности, и поэтому Дональд Трамп побаивается официально объявлять о своем желании участвовать в выборах.

Соглашение "закрыто" на переговорах в Вене, мяч теперь на "стороне США"

Заявив, что соглашение близко к заключению на переговорах в Вене, министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран передал свои предложения по оставшимся вопросам в США через старшего переговорщика ЕС, и мяч теперь на стороне США.

"Мы близки к соглашению на переговорах [венских переговорах], и мы передали наши предложения по оставшимся вопросам американской стороне через высшего представителя ЕС, и теперь мяч находится на стороне США", - сказал Хосейн Амир-Абдоллахиан в своем телефонном разговоре с Генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем в воскресенье.

Гутерриш подчеркнул важность переговоров в Вене и выразил надежду, что стороны достигнут соглашения как можно скорее.

Обе стороны также обсудили последние события в Йемене, Афганистане и Украине.

Генеральный секретарь ООН поздравил с установлением режима прекращения огня в Йемене и заявил, что прекращение огня-это совместный успех, достигнутый в результате усилий всех сторон.

Министр иностранных дел Ирана также выразил удовлетворение установлением режима прекращения огня в Йемене и высоко оценил роль Генерального секретаря в этом отношении. "Настало время предпринять фундаментальные шаги к миру и стабильности в Йемене, и в частности полную отмену гуманитарных санкций.

Амир Абдоллахиан подчеркнул важность отправки гуманитарной помощи йеменскому народу.

Иран занимает по темпам производства первое место среди 10 крупнейших производителей стали в мире

Производство стали в Иране достигло самых высоких темпов роста среди 10 крупнейших производителей стали в мире в январе и феврале 2022 года.

Иранская организация по развитию и обновлению шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) объявила, что общий объем производства иранской сырой стали достиг 5,3 млн. тонн в январе и феврале 2022 года.

По данным IMIDRO, производство стали в Иране в феврале достигло 2,5 млн. тонн, что на 3,7 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Индия с ростом на 6,6 процента и Германия с ростом на 1,1 процента заняли второе, третье места после Ирана.

В 2021 году Китай с 1032,8 млн. тонн, Индия с 118,1 млн. тонн и Япония с 96,3 млн. тонн являются первыми, вторыми и третьими по величине производителями стали в мире, за ними следуют США с 86 млнтонн, Россия с 76 млнтонн, Южная Корея с 70,6 млнтонн, Турция с 40,4 млн. тонн, Германия - 40,1 миллиона тонн, Бразилия - 36 миллионов тонн и Иран - 28,5 миллиона тонн, которые заняли четвертое-десятое место.

«Хезболла» и «Амаль» призывают правительство принять предложение Ирана по электричеству

Движения "Хезболла" и "Амаль" подчеркнули, что ливанское правительство должно как можно скорее принять предложение Ирана о поставках электроэнергии всему ливанскому народу.

Ливанские движения "Хезболла" и "Амаль" встретились в воскресенье в южном городе Аль-Набатия и выступили с совместным заявлением по внутренним и региональным вопросам.

На встрече, «Амаль» и «Хезболл» рассмотрели последние внутренние и региональные события и подчеркнули необходимость мер и планирования для облегчения жизненных проблем ливанского народа, а также для подготовки к парламентским выборам в стране.

«Хезболла» и «Амаль» призвали ливанское правительство занять смелую позицию и не поддаваться давлению США, а также не доверять ложным обещаниям посла Вашингтона в Бейруте о поставках электроэнергии из Египта и Иордании.

Два движения также подчеркнули, что ливанское правительство должно немедленно "принять предложение Ирана решить эту проблему и обеспечить электроэнергией весь ливанский народ". Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир-Абдоллахиан подчеркнул этот вопрос в своем недавнем визите в Бейрут.

Финалистами Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» в Уральском федеральном округе стали 13 команд

В Уральском федеральном округе на площадке Сургутского государственного педагогического университета завершился полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России.

Участие в полуфинале приняли 50 региональных команд, каждая из которых состоит из четырёх человек. Среди конкурсантов – руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов.

В финал конкурса вышли 13 команд Уральского федерального округа: семь команд из Свердловской области, три команды из Тюменской области, две команды из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и команда из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Полуфинальные соревнования состояли из трёх блоков, направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств педагога, а также навыков, повышающих эффективность деятельности школы. В рамках испытания «Дебаты» команды отстаивали позиции на актуальные темы образования, участвовали в деловой игре «Школьный проектный офис» и кейс-турнире. По результатам выполненных заданий был сформирован индивидуальный рейтинг каждой команды.

В рамках просветительской программы состоялась лекция ректора Томского государственного педагогического университета Андрея Макаренко, посвящённая школе XXI века, новым форматам педагогического образования, а также взгляду государства и профессионального сообщества на вопросы современного образования.

Список финалистов конкурса «Флагманы образования. Школа» Уральского федерального округа:

Свердловская область – 7 команд:

Лицей № 4 «Интеллект», г. Полевской (директор Никитин Владимир Георгиевич, учитель русского языка и литературы Мутыгулина Оксана Валерьевна, учитель физики и астрономии Валов Валерий Олегович, учитель английского языка Созонтова Наталья Александровна);

Средняя школа № 2 с углублённым изучением отдельных предметов, г. Красноуфимск (заместители директора Попова Елена Юрьевна и Соснина Елена Александровна, учитель математики Шустикова Ольга Владимировна, учитель английского языка Полина Ольга Владимировна);

Лицей, г. Лесной (учитель истории и обществознания Царёва Ольга Борисовна, учитель математики Жирных Юлия Леонидовна, учитель географии Улыбушева Эльмира Асхатовна, учитель начальных классов Балушкина Анна Владимировна);

Средняя школа № 1, г. Екатеринбург (директор Махновецкий Алексей Витальевич, заместитель директора Хисаметдинова Наталья Александровна, классные руководители Милькова Ирина Сергеевна и Подкорытова Ксения Александровна);

Гимназия № 108 им. В.Н. Татищева, г. Екатеринбург (заместитель директора Каминов Айткали Айбасович, учителя истории и обществознания Сенатор Вячеслав Александрович и Носкова Дария Сергеевна, учитель иностранного языка Тельтевский Владислав Сергеевич);

Артинский лицей, пос. Арти (заместитель директора Кузнецова Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы Трубеева Алёна Александровна, учитель информатики Иванов Павел Алексеевич, учитель начальных классов Андреева Мария Акифовна);

Средняя школа № 215 «Созвездие», г. Екатеринбург (заместитель директора Зорина Мария Андреевна, классный руководитель Нечаева Мария Алексеевна, учителя Ахматнуров Роман Илдусович и Шароглазова Екатерина Николаевна);

Тюменская область – 3 команды:

Гимназия № 16, г. Тюмень (заместители директора Коляденко Дмитрий Юрьевич и Евдокимов Андрей Александрович, учитель истории и обществознания Васильева Анна Сергеевна, учитель математики Ушакова Лилия Владимировна);

Средняя школа № 37 имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова, г. Тюмень (директор Кузнецова Юлия Юрьевна, учитель русского языка и литературы Першина Алёна Игоревна, учитель физической культуры Царькова Мария Юрьевна, учитель начальных классов Плетнёва Анна Николаевна);

Средняя школа № 15, г. Тюмень (директор Носова Ирина Владимировна, заместитель директора Битдорф Александр Викторович, учитель истории и обществознания Вальтер Анджелла Артуровна, учитель физической культуры Мальцев Андрей Николаевич);

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 2 команды:

Средняя школа № 12, г. Урай (заместитель директора Глухих Светлана Робертовна, классный руководитель Махмутова Светлана Владимировна, учителя Колотов Владимир Сергеевич и Котельникова Майя Петровна);

Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4, г. Нефтеюганск (заместитель директора Коровина Алёна Сергеевна, учитель русского языка и литературы Зайнуллина Галина Файзулловна, педагог-организатор Кукленкова Ксения Андреевна, учитель географии Науразбаева Акзада Аматильдиевна);

Ямало-Ненецкий автономный округ – 1 команда:

Гимназия, г. Новый Уренгой (заместитель директора Зауличная Наталья Михайловна, учитель русского языка и литературы Осауленко Артём Романович, учитель математики Пих Дина Жэмилевна, учитель физики Филимонова Арина Дмитриевна).

Справочно

Всероссийские конкурсы педагогического мастерства, которые проводят Минпросвещения России и президентская платформа «Россия – страна возможностей», объединили на своих площадках директоров школ, классных руководителей, педагогов-предметников, студентов вузов и колледжей, а также ведущих экспертов.

В линейке «Флагманы образования» – Всероссийские профессиональные конкурсы «Флагманы образования. Школа», «Флагманы образования. Студенты», «Флагманы дополнительного образования» и «Флагманы образования. Муниципалитет».

«Флагманы образования. Школа» – это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников. Призёры конкурса получают возможность повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, им также вручаются подарки от партнёров проекта.

Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования.

Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Цели операции будут достигнуты

Вооружённые Силы Российской Федерации продолжат плановое проведение специальной военной операции до полного выполнения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим.

Специальная военная операция Вооружённых Сил Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины, начавшаяся 24 февраля в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ, проходит по плану. Российские военнослужащие, выполняя боевые задачи, проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность.

По оценке министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, в целом основные задачи первого этапа специальной военной операции на территории Украины выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооружённых сил, что позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса.

Говоря о проделанной нашими воинскими формированиями боевой работе на украинской территории, а также в Донбассе детально, глава военного ведомства констатировал, что вооружённым силам Украины нанесён существенный урон, и пояснил, в чём это выражено.

– Завоёвано господство в воздухе. Практически уничтожены военно-воздушные силы и система противовоздушной обороны, – перечислил самые значимые успехи нашей армии министр обороны России.

Если кое-какие летательные аппараты в украинской армии ещё остались, то военно-морские силы Украины перестали существовать. Что касается сухопутной составляющей ВСУ, то и она сегодня уже совсем не та, что была перед началом спецоперации. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск.

Как известно, США и их вассалы снабжают Украину определёнными средствами вооружённой борьбы. В том числе и из-за того, что это оружие зачастую становится для ополченцев Донбасса трофейным, такие поставки не в состоянии серьёзно повлиять на исход нашей специальной операции на Украине. Однако это не значит, что мы не обращаем на них внимания.

– Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолёты и системы ПВО на Украину, – сказал генерал армии Сергей Шойгу. – В случае их реализации адекватно отреагируем.

Цель Вашингтона и его европейских подельников – по максимуму затянуть боевые действия на Украине, чтобы ослабить Россию. В этой связи вспоминается известная русская пословица: «Не рой яму другому – сам в неё попадёшь».

– Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев, – предупредил глава российского военного ведомства.

Он указал, что последствия бездумного применения отдельных вооружений украинской армией проявляются в различных регионах. И привёл в качестве наглядного примера появление двух морских мин у берегов Румынии и пролива Босфор. К счастью, эти мины местные военные обнаружили и уничтожили. Тем не менее в Чёрном море реальная угроза гражданскому судоходству сохраняется.

Отметим, что нынешняя украинская власть весьма надеялась на наёмников, – мол, обучены, мотивированы, с боевым опытом.

– Продолжаются целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению иностранных наёмников, – сказал генерал армии Сергей Шойгу. – В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наёмников, а также боевых потерь фиксируется снижение их количества на территории Украины.

Это урок всем потенциальным солдатам удачи: не воюйте с русскими! Иначе это для вас очень плохо кончится…

Дав оценку первому этапу операции на Украине, министр обороны в очередной раз чётко и недвусмысленно заявил о том, что она будет доведена до конца.

– Российские Вооружённые Силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей, – сказал он.

Министр обороны также особо подчеркнул, что российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют высокий профессионализм, отвагу и самоотверженность.

– Указом Президента наименование «гвардейская» присвоено 126-й отдельной бригаде береговой обороны Южного военного округа и 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, – привёл генерал армии Сергей Шойгу в подтверждение своих слов высокую оценку Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами России действий двух соединений береговых войск ВМФ.

Значительное число военнослужащих, особо отличившихся в ходе специальной военной операции, удостоены государственных наград.

Так, за самоотверженность и отвагу, проявленные во время спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины, генерал армии Сергей Шойгу вручил отличившимся военнослужащим государственные награды: Звезду Героя России, орден Мужества и 10 медалей «За отвагу». Вручение состоялось в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыки, куда военнослужащие были доставлены для лечения после полученных ранений. Теперь они идут на поправку и в скором времени вернутся к боевым товарищам.

В палатах хирургического отделения госпиталя проходят лечение военнослужащие, чьи подвиги высоко оценило наше государство. Эти парни и девушки своими поступками ещё раз доказали, что в Вооружённых Силах России готовят не просто военнослужащих, способных мастерски решить полученную задачу, а настоящих, смелых, доблестных воинов, готовых и в самой сложной, нештатной ситуации подставить плечо товарищу и, несмотря ни на какие трудности, вести бой до победы.

Глава военного ведомства заявил, что все награждённые достойно выполнили свой долг, поблагодарил за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

– Выздоравливайте, ждём вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию, – отметил министр обороны.

Итак, подчеркнём, основная цель специальной военной операции – оказание помощи народу Луганской и Донецкой народных республик, подвергавшемуся в течение восьми лет геноциду со стороны киевского режима.

Достичь этой цели политическим путём было невозможно. Киев публично отказался от выполнения минских соглашений. Руководство Украины дважды, в 2014 и 2015 годах, пыталось решить так называемую проблему Донбасса военным путём, потерпело поражение, но не изменило свои планы по силовому разрешению конфликта на востоке страны. По достоверным данным, ВСУ и в этот раз завершали подготовку военной операции по взятию под контроль территории народных республик. В этих условиях помочь Донецкой и Луганской народным республикам можно было, только оказав им военную помощь. Что Россия и сделала.

При этом, по оценке Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, были возможны два варианта действий. Первый – ограничиться территорией только ДНР и ЛНР в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей, что закреплено в конституциях республик. Но тогда бы мы столкнулись с постоянной подпиткой украинскими властями группировки, задействованной в так называемой операции объединённых сил, – сообщил генерал-полковник Рудской. – Поэтому был выбран второй вариант, предусматривающий действия на всей территории Украины с выполнением мероприятий по её демилитаризации и денацификации. Ход операции подтвердил правильность данного решения.

Специальная операция проводится в строгом соответствии с утверждённым планом. Задачи выполняются с учётом сведения к минимуму потерь среди личного состава и минимизации ущерба для мирного населения.

С началом специальной военной операции в течение первых двух суток было завоёвано господство в воздухе. Вооружённые Силы Российской Федерации стали наступать на различных направлениях с целью нанесения ущерба объектам военной инфраструктуры, технике, личному составу ВСУ, это позволяет сковывать их силы и не даёт им возможности усилить свою группировку в Донбассе.

Демилитаризация Украины достигается как нанесением высокоточных ударов по объектам военной инфраструктуры, местам дислокации соединений и воинских частей, аэродромам, пунктам управления, арсеналам и складам вооружения и военной техники, так и действиями войск по разгрому противостоящих группировок противника.

Существенные потери понесли все 24 соединения сухопутных войск, существовавших до начала операции. Организованных резервов у Украины не осталось. Потери восполняются за счёт мобилизованных лиц и личного состава войск территориальной обороны, не имеющих необходимой подготовки, что повышает риск больших потерь.

ВСУ продолжают неизбирательно применять оружие повышенного могущества по городам Донбасса. Примером тому – удары ракетным комплексом «Точка-У» по мирному населению Донецка и Макеевки.

Поставки западными странами вооружений Киеву лишь затягивают конфликт, увеличивают количество жертв и не смогут повлиять на исход операции. Подлинная цель таких поставок не поддержать Украину, а втянуть её в длительный военный конфликт «до последнего украинца».

В целях недопущения восстановления вооружения и военной техники ВСУ, получивших боевые повреждения, российские Вооружённые Силы выводят из строя высокоточным оружием ремонтные предприятия, арсеналы, базы хранения, склады материально-технического обеспечения.

Крылатыми ракетами Х-101, «Калибр», «Искандер», авиационным комплексом «Кинжал» поражены ключевые предприятия военно-промышленного комплекса, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, выведенных из строя в ходе боевых действий.

Российское современное вооружение показало высокую точность, надёжность, возможность оперативного применения.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолётов и 88 вертолётов противника, 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплексов, 1918 танка и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 1789 единиц специальной военной автомобильной техники.

Вооружённые Силы России не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры. В том числе это касается уничтожения мостов через реки. Все разрушенные в районе боевых действий мосты взорваны украинскими националистами в целях сдерживания наступления наших войск.

К разгулу бандитизма, грабежам и мародёрству, а также гибели мирных жителей привела массовая бесконтрольная выдача украинским режимом десятков тысяч единиц стрелкового оружия гражданскому населению, в том числе выпущенным из тюрем уголовникам.

Ход боевых действий, свидетельства мирных жителей, вышедших из блокированных населённых пунктов, и пленных украинских военнослужащих показывают, что сегодня способность ВСУ к сопротивлению держится на страхе расправы со стороны неонацистов. Их представители внедрены во все войсковые звенья.

Оплот киевского режима – националистические формирования, такие как «Азов», «Айдар», «Правый сектор» и другие, признанные в России террористическими организациями.

Боевики воюют, прикрываясь мирными жителями, используя их в качестве живого щита. Так, боевики батальона «Азов» выгоняют из подвалов женщин и детей, угрожая оружием, направляют их навстречу наступающим подразделениям ДНР с целью затруднить продвижение Народной милиции. Это стало для них обычной практикой.

Цели операции будут достигнуты

Вооружённые Силы Российской Федерации, наоборот, стремятся избежать напрасных потерь. Перед началом наступления подразделениям ВСУ предлагается покинуть район боевых действий и выдвинуться вместе с техникой и оружием в пункт постоянной дислокации, с началом наступления не оказывать сопротивления. Сложившим оружие гарантируется безопасность.

Мирным жителям, оказавшимся в зоне боевых действий, во всех случаях рекомендуется оставаться в своих домах. Во всех городах организуются гуманитарные коридоры для выхода населения из района боевых действий, а также поддерживается их безопасность.

С подачи руководства страны Украина стала прибежищем для иностранных наёмников и террористов из 62 государств. На них не распространяются правила ведения войны, и они будут безжалостно уничтожаться.

Численность иностранных наёмников, отметим, снижается. Этому способствовало нанесение высокоточных ударов по базам и лагерям их подготовки.

За восемь лет в зоне Донбасса противником подготовлена глубокоэшелонированная, хорошо укреплённая в инженерном отношении полоса обороны, которая представляет собой систему монолитных, долговременных бетонных сооружений.

В этой связи, чтобы минимизировать потери военнослужащих России, ЛНР и ДНР, наступательным действиям предшествует мощное огневое поражение противника в опорных пунктах и по его резервам.

Восполнение потерь противника предотвращается изоляцией украинской группировки войск в Донбассе, взятием под контроль огневыми средствами узловых железнодорожных станций и ключевых дорожных направлений.