Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Плата за экономическую войну

НИКОЛАС МАЛДЕР

Доцент кафедры истории Корнельского университета.

Экономическое наступление против России доказало, что мы живём в новой реальности: эпоха применения санкций без издержек, без рисков и с прогнозируемыми последствиями действительно закончилась. Если экономическая война между Западом и Россией продолжится с такой интенсивностью и дальше, то мир скатится в рецессию.

Российско-украинский конфликт 2022 г. – не только крупное геополитическое событие, но и переломный момент с точки зрения геоэкономики. Нынешние санкции Запада – самые жёсткие из тех, что когда-либо применялись против государства такого размера и мощи, как Россия. Менее чем за три недели США и их союзники отрезали крупные российские банки от глобальной финансовой системы, вместе с азиатскими партнёрами заблокировали экспорт высокотехнологичных компонентов, захватили зарубежные активы сотен состоятельных россиян, отозвали торговые соглашения с Москвой, закрыли для российских самолётов воздушное пространство Северной Атлантики, ограничили продажу российской нефти в США и Великобританию, приостановили все инвестиции в экономику РФ из своих юрисдикций и заморозили 403 млрд из 630 млрд долларов иностранных активов ЦБ РФ. Совокупный эффект оказался беспрецедентным, и ещё несколько недель назад большинство экспертов не могли такого представить: исключая жизненно важные товары, 11-я по величине экономика мира фактически отрезана от глобализации XXI века.

Как сработают эти исторические меры? Экономические санкции редко достигают своих целей. Западные политики часто полагают, что причиной провала является слабость введённых ограничений. Действительно, могут быть лазейки в режиме санкций, отсутствие политической воли и дипломатического согласия для их эффективной реализации. Принято считать, что более жёсткие санкции имеют больше шансов на успех.

Но в случае с экономическим сдерживанием России всё иначе. Кампания по изоляции экономики G20 с крупным углеводородным сектором, развитым военно-промышленным комплексом и диверсифицированным набором экспортных товаров беспрецедентна. Поэтому западные санкции, скорее всего, столкнутся с проблемой иного рода. Рестрикции могут провалиться не из-за слабости, а из-за огромной, непредсказуемой силы.

Привыкнув к низкозатратному использованию санкций против небольших стран, западные политики не имеют достаточного опыта и понимания последствий действительно жёстких мер против крупной экономики с глобальными связями.

Существующие уязвимости мировой экономической и финансовой структуры позволяют предположить, что подобные санкции способны привести к серьёзным политическим и материальным последствиям.

Реальный шок и трепет

Оценить, насколько суровы нынешние санкции против России, можно по их воздействию на весь мир. Удар непосредственно по российской экономике очевиден. По прогнозам экономистов, ВВП РФ сократится на 9–15 процентов в этом году, но ущерб может быть значительнее. Рубль упал более чем на треть с начала января. Идёт отток профессиональных кадров из России, в то время как возможности импортировать потребительские товары и ценные технологии резко уменьшились. Как выразился политолог Илья Матвеев, «тридцать лет экономического развития выброшены в корзину».

Волна от западных санкций распространяется далеко за пределы самой России. Можно выделить четыре вида последствий, которые могут коснуться всех: эффект перелива на связанные с Россией страны и рынки, мультипликативный эффект из-за изъятия инвестиций из частного сектора, эскалация в форме ответных мер России и системные последствия для глобальной экономики.

Эффект перелива уже привёл к хаосу на международных товарных рынках. Трейдеров охватила паника после обнародования 26 февраля второго пакета западных санкций, включая отключение от SWIFT и заморозку резервов ЦБ. Резко подскочили цены на нефть, природный газ, пшеницу, медь, никель, алюминий, удобрения и золото. Из-за военных действий закрыты украинские порты, международные компании стараются избегать поставок российских товаров, в результате в мировой экономике сегодня нарастает нехватка зерна и металлов. Хотя цены на нефть позже опустились в ожидании увеличения добычи странами Персидского залива, шок от скачка цен на энергоносители и другие сырьевые товары разгонит глобальную инфляцию. Страны Африки и Азии, зависящие от поставок продовольствия и энергоресурсов, уже столкнулись с трудностями.

Экономики Центральной Азии также пострадали от санкционного шока. Бывшие советские республики тесно связаны с российской экономикой через торговлю и потоки трудовой миграции. Коллапс рубля стал серьёзным финансовым потрясением для региона. Казахстан ввёл валютный контроль, после того как его национальная валюта тенге упала на 20 процентов на фоне западных санкций против Москвы. С таджикским сомони произошло аналогичное резкое обесценение. С ухудшением ситуации в России миллионам мигрантов из Средней Азии придётся искать работу в других странах, поток денежных переводов домой может иссякнуть.

Воздействие санкций выходит за рамки решений, принятых G7 и ЕС. Пакеты официальных санкций оказали катализирующий эффект на международный бизнес, работающий в России. Практически за одну ночь надвигающаяся изоляция привела к массовому бегству корпораций. Можно говорить о массовом бойкоте со стороны частного сектора: сотни крупных западных фирм в сфере технологий, нефти и газа, аэрокосмической и автомобильной отраслях, в области производства потребительских товаров, продуктов питания и напитков, а также представители бухгалтерской, финансовой и транспортной индустрий уходят из страны. Следует отметить, что во многих случаях санкции не требовали ухода компаний. Скорее он обусловлен моральным осуждением ситуации, репутационными опасениями и просто паникой. В результате уход бизнеса усугубляет экономический удар по России, мультиплицируя негативное воздействие официальных санкций.

Правительство РФ отреагировало на санкции следующим образом. Были введены срочные стабилизационные меры для защиты валютной выручки и поддержки рубля. Иностранный портфельный капитал заблокирован в стране. Фондовый рынок оставался закрытым, активам многим западных компаний, покинувших Россию, может грозить конфискация. Министерство экономического развития подготовило законопроект, который даёт государству шесть месяцев на то, чтобы забрать бизнес, в случае «необоснованной» ликвидации или банкротства.

Потенциальная национализация западного капитала – не единственный эскалационный эффект санкций. 9 марта Путин подписал указ, ограничивающий российский экспорт. Хотя полный список товаров, подпадающих под запрет, пока не определён, сама угроза продолжает тревожить мировую торговлю. Ограничения на экспорт удобрений, введённые Россией в начале февраля, уже оказывают давление на мировое производство продуктов питания. Россия может ответить ограничением экспорта важных минералов – никеля, палладия и промышленных сапфиров. Они необходимы для производства электрических батарей, каталитических конвертеров, телефонов, шарикоподшипников, световых трубок и микрочипов. В глобализированной системе сборки даже небольшие изменения в ценах на материалы могут значительно повысить производственные затраты, с которыми сталкиваются конечные пользователи, расположенные ниже по производственной цепочке. Российское эмбарго или значительное сокращение экспорта палладия, никеля или сапфиров ударит по производителям автомобилей и полупроводников – отрасли стоимостью 3,4 трлн долларов. Если экономическая война между Западом и Россией продолжится с такой интенсивностью и дальше, то вполне возможно, что мир скатится в вызванную санкциями рецессию.

Справиться с последствиями

Сочетание эффекта перелива, негативного мультипликативного и эскалационного эффектов означает, что санкции против России повлияют на мировую экономику, как немногие санкционные режимы в прошлом. Почему нельзя было предвидеть эти потрясения? Одна из причин заключается в том, что в последние несколько десятилетий американские политики обычно применяли санкции против экономик, которые были достаточно скромными по размеру, и серьёзные негативные последствия удавалось сдерживать. Степень интеграции в мировую экономику Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы, Мьянмы и Белоруссии была относительно небольшой и одномерной. Только введение санкций США против Ирана потребовало особой осторожности, чтобы не вызвать потрясений на нефтяном рынке.

Однако в целом можно считать, что применение санкций проходило для Соединённых Штатов практически без издержек. Следовательно, никто не осознавал в полной мере макроэкономические и макрофинансовые последствия глобальных санкций.

Чтобы лучше понять, какой выбор придётся делать в нынешней ситуации с Россией, следует изучить применение санкций в 1930-х гг., когда с их помощью демократии тоже пытались остановить агрессию крупных автократических экономик – фашистской Италии, имперской Японии и нацистской Германии. Всё это происходило на фоне Великой депрессии, которая ослабила экономики и подпитывала национализм по всему миру. Когда итальянский диктатор Бенито Муссолини вторгся в Эфиопию в октябре 1935 г., Лига Наций ввела международный режим санкций, который поддержали 52 государства. Это был впечатляющий единый ответ, как и сейчас мы видим в случае с Россией.

Однако у санкций Лиги Наций был побочный эффект. Экономическое сдерживание фашистской Италии не позволяло демократиям применить санкции против более опасного агрессора – Адольфа Гитлера. Германия являлась драйвером экспортного спроса для небольших европейских экономик, и её невозможно было изолировать без серьёзных коммерческих потерь для всей Европы. В условиях медленного восстановления после Великой депрессии одновременное введение санкций против Италии и Германии – тогда четвёртой и седьмой экономик мира – было слишком затратным для большинства демократий. Гитлер воспользовался этим страхом перенапряжения сил и сосредоточенностью международного сообщества на Эфиопии, чтобы ввести немецкие войска в Рейнскую демилитаризованную зону в марте 1936 г., двигаясь по пути к войне. Немецкое руководство осознавало свою коммерческую силу и использовало её, чтобы включить экономики Центральной Европы и Балкан в свою политическую орбиту. Результатом стало создание континентального блока вассальных экономик, торговлю которых с Германией западным странам стало сложнее остановить с помощью санкций или морской блокады.

Санкционные дилеммы 1930-х показывают, что агрессорам нужно противодействовать, если они нарушают международный порядок. Но нельзя игнорировать тот факт, что жизнеспособность санкций и их шансы на успех всегда зависят от глобальной экономической ситуации. В нестабильных торговых и финансовых условиях необходимо определить приоритетные цели и тщательно подготовиться к любым последствиям.

Применение санкций против очень крупных экономик просто невозможно без компенсационных мер, которые должны поддержать экономику санкционеров и остального мира.

Администрация Байдена осознаёт эту проблему, но её действия пока не соответствуют масштабам происходящего. Вашингтон попытался снизить напряжённость на нефтяном рынке путём частичного примирения с Ираном и Венесуэлой. Чтобы смягчить эффект перелива санкций против одного экспортёра нефти, теперь, возможно, придётся снимать рестрикции против двух других. Но этой нефтяной дипломатии недостаточно для противодействия вызовам, связанным с санкциями против России, последствия которых усугубляют существовавшие ранее экономические трудности. Проблемы с цепочками поставок и «узкие места» в глобальной транспортной и производственной системах времён пандемии возникли до начала военных действий на Украине. Беспрецедентное применение санкций в этих условиях усугубило и без того сложную ситуацию.

В Европе проблема управления последствиями экономической войны стоит острее. Не только потому, что у Евросоюза более тесные торговые и энергетические связи с Россией. Это результат политической экономии еврозоны, которая сформировалась за последние двадцать лет: за исключением Франции, большинство экономик еврозоны следуют стратегии роста, в значительной степени зависящей от торговли и ориентированной на экспорт. Эта экономическая модель требует зарубежного спроса на экспорт и при этом подавляет рост зарплат и внутренний спрос. Такая структура совершенно не подходит для длительного действия санкций, направленных на сокращение торговли. Увеличить инвестиции в возобновляемую энергию по всему Евросоюзу и расширить общественный контроль в энергетическом секторе, как предлагает президент Франции Эммануэль Макрон, – один из способов смягчить этот удар. Но нужны также меры, стимулирующие рост доходов, для интервенций на рынке потребительских товаров – от управления стратегическими резервами до налогов на сверхприбыль, которые сейчас вводятся в Испании и Италии.

Есть последствия санкций для мировой экономики в целом и особенно для Глобального Юга. Решение этих проблем – макроэкономический вызов. G7, Евросоюз и азиатские партнёры США должны запустить решительные, скоординированные действия для стабилизации глобальных рынков. Это можно сделать с помощью целевых инвестиций в устранение узких мест в цепочках поставок, щедрых грантов и кредитов развивающимся странам, которые испытывают продовольственные и энергетические проблемы, а также выделения государственных средств на использование возобновляемой энергии. Потребуются также субсидии и, возможно, даже регулирование цен, чтобы защитить беднейшие слои населения от деструктивного эффекта резкого повышения цен на продукты питания, энергоносители и сырьевые товары.

Такое вмешательство государства – плата за участие в экономической войне. Компенсировать материальный ущерб, сопоставимый по масштабу экономическому удару по России, будет просто невозможно без сдвигов в международной политике, которая должна включать поддержку тех, кто пострадал от санкций. Если материальное благополучие домохозяйств не будет защищено, политическая поддержка санкций со временем рухнет.

Новые интервенционисты

Западным политикам предстоит принять серьёзное решение: сохранить санкции против России в нынешнем виде или вводить дополнительное экономическое наказание. Если цель санкций – оказать максимальное давление на РФ с минимальным ущербом для собственной экономики и с контролируемым риском внутренней политической реакции, то с политической точки зрения нынешний уровень давления – максимально возможный на данный момент.

Уже сейчас поддержание существующих санкций требует активной компенсационной политики. Ни политика экономического невмешательства, ни фискальная фрагментация не смогут обеспечить устойчивость, особенно в Европе, если экономическая война продолжится. Но если Запад решит усилить экономическое давление на Россию, экономические интервенции станут абсолютной необходимостью. Более интенсивные санкции усугубят ущерб не только для самих санкционеров, но и для мировой экономики в целом. Независимо от того, насколько сильна и оправданна решимость Запада остановить Россию, политики должны принять материальную реальность: полномасштабное экономическое наступление чревато значительной дополнительной нагрузкой на мировую экономику.

Усиление санкций вызовет каскад материальных потрясений, которые потребуют масштабных стабилизационных мер. И даже при наличии таких спасательных средств экономический ущерб может быть значительным, а риски стратегической эскалации останутся высокими. Поэтому крайне важно использовать дипломатические и экономические пути, чтобы остановить конфликт. Какими бы ни были результаты военных действий, экономическое наступление против России уже доказало, что мы живём в новой реальности: эпоха применения санкций без издержек, без рисков и с прогнозируемыми последствиями действительно закончилась.

Foreign Affairs

Роль Японии в санкциях против России в сфере высоких технологий

Романова Алена Александровна

В марте 2022 г. Япония расширила список российских компаний, попавших под санкции. Итоговый перечень включает 130 компаний, в основном действующих в сферах авиа и судостроения, а также электронной промышленности. После начала спецоперации около 22% японских компаний приняли решение приостановить деятельность в России. Основная причина ухода японских компаний с российского рынка – «сохранение репутации в глазах зарубежных партнеров».

25 февраля 2022 г. Япония присоединилась к антироссийским санкциям США. По заявлениям из Вашингтона, коллективные санкции стран Запада, направленные, в том числе против оборонного, аэрокосмического и судостроительного комплексов России, будут способны ограничить до 50% российского высокотехнологичного импорта.

Формат санкций

Иностранные компании должны получать лицензии Министерства торговли США на поставки в Россию «американских» технологий. В условиях, когда выдача этих лицензий будет прекращена, страны-союзники США во избежание возможных экономических и технологических ограничений уже в свой адрес прекратят поставки в Россию не только продукции из санкционного списка, но и смежных технологических решений. Тот же принцип Штаты применяют против китайских компаний с 2018 г.

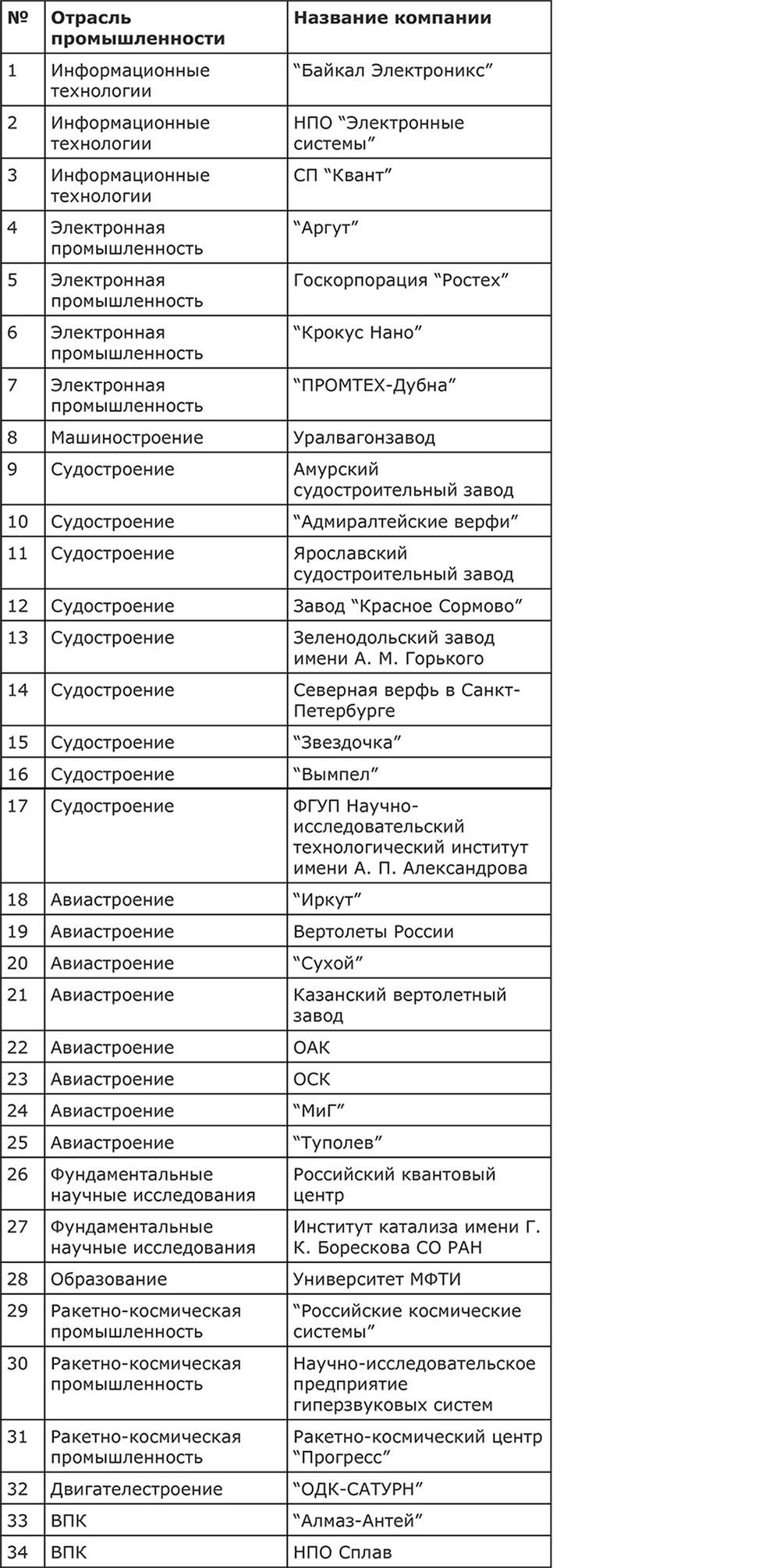

25 марта 2022 г. Япония пополнила список российских компаний, попавших под санкции. Итоговый перечень включает 130 компаний, в основном действующих в сферах авиа и судостроения, а также электронной промышленности (см. Приложение). Также ограничено сотрудничество с ключевыми российскими поставщиками данных компаний.

По состоянию на февраль 2022 г. в России вели бизнес 347 японских компаний, из них 45% – автопроизводители и промышленные предприятия других отраслей. Из этого списка Агентство кредитных исследований Teikoku Databank опросило 168 компаний, чьи акции размещены на Токийской бирже.

После начала спецоперации 37 из них (22%) приняли решение приостановить деятельность в России, при этом, по оценке японских экспертов, это число возрастет в случае продолжения конфликта в Украине. Основная причина ухода японских компаний с российского рынка – «сохранение репутации в глазах зарубежных партнеров».

Масштаб влияния на российскую экономику

Японские высокотехнологичные компании являются лидерами либо находятся на топ-позициях в мировых рейтингах в следующих областях:

- производство полупроводников для автомобильной промышленности;

- передовая потребительская и промышленная электроника (включая промышленные датчики и дисплеи для станков);

- высокоточное печатное и оптическое электронное оборудование, включая медицинскую томографию и видеокамеры.

Продукцию вышеперечисленных областей в международной статистике относят главным образом к товарной группе «Машины, оборудование и аппаратура».

С февраля 2020 г. по январь 2021 г. доля Японии в российском импорте товаров данной группы составляла 2,8% ($2,02 млрд в стоимостном выражении), находясь по этому показателю на 7-м месте после КНР (38%), Германии, Вьетнама и других стран. Иными словами, потенциал негативного влияния санкций по данным позициям (если рассматривать в целом) видится ограниченным.

Разберем подробнее отдельные высокотехнологичные области.

Полупроводники для автопрома

В данном сегменте вывод о невысокой степени зависимости России от японского рынка достаточно нагляден. Дело не только в скромной доле Японии в российском импорте по данной товарной позиции, но и в том, что, производя 15 % мирового объема чипов и микропроцессоров, японские компании не могут конкурировать с абсолютными лидерами – TSMC (Тайвань), Samsung (РК) и даже китайским SMIC. Ведущая японская компания в сфере производства полупроводников Renesas Electronics (сфокусирована на разработке микросхем для автопрома и мобильных телефонов) в работе над передовыми образцами сотрудничает с TSMC, собственные же схемы производит по сравнительно устаревшим технологиям.

Не являются ключевыми поставщиками для российской электронной промышленности и такие производители полупроводников как Ibiden, Tokyo Electron и Dainippon Screen.

Тем не менее, отказ этой «тройки» от поставок может вызвать дефицит плоскопанельных дисплеев, которые нужны для мониторинга производственных процессов. Проблемой могут стать и ограничения по картам флэш-памяти для компьютеров, поставляемым компанией KIOXIA. Поэтому уже сейчас следует задуматься о китайских компонентах для промышленного оборудования.

Потребительская и промышленная электроника

Наибольшее влияние японских санкций будет ощущаться в сфере потребительской и промышленной электроники. Поставки в Россию приостановили следующие крупные японские компании (мотивируя это «нарушением логистических цепочек» либо «нестабильной экономической ситуацией»):

- Mitsubishi Electric, производитель электрооборудования и оборудования для промышленной автоматизации;

- Panasonic, производитель оборудования для авиации, осветительного оборудования и солнечных батарей, поставщик мобильной связи;

- Sony, производитель широкого спектра потребительской электроники, - телевизоров, звукового оборудования, игровых консолей, а также программного обеспечения;

- Hitachi Manufacturing: весь спектр оборудования, за исключением электроэнергетического оборудования, необходимого для жизни граждан (компания также закроет часть производств в России);

- Komatsu, производитель строительной техники и горнодобывающего оборудования, гидравлических экскаваторов.

Другие японские компании сослались на ситуацию на Украине напрямую. Например, производитель офисных многофункциональных устройств Ricoh именно по причине конфликта на Украине приостановил поставки офисной техники для печати. Такая позиция близка к позиции американских компаний.

Японские санкции коснулись не только поставок готовой продукции из Японии, но и совместных проектов на территории России. Например, поставщик комплектующих для автомобилей AGC, являющийся крупнейшим в мире производителем стекла, приостановил ремонт печей для производства стекла, находящихся в России. Компания также сократила производство и поставки автопроизводителям в России. Ситуация в автомобильной промышленности неоднозначная. Nissan, Toyota, Honda приостановили поставки, но часть мощностей японских заводов в России продолжает работать.

Медицинская томография

Японские санкции не коснутся сферы здравоохранения и медицины. Компания Canon Medical Systems продолжит поставлять в Россию томографы, оборудование для лучевой диагностики, другие высокоточные медицинские приборы и медикаменты. Представитель компании в России Денис Чередниченко объяснил данное решение принципами гуманизма, лежащими в основе корпоративной культуры Canon Medical Systems.

Поставки томографов важны для реализации нацпроекта «Здравоохранение». Компания также продолжает строительство завода на территории России, но сроки его возведения из-за сбоев в логистических цепочках сдвинутся. В то же время подразделение компании Canon, управляющее продажами в Европе, Среднем Востоке и Африке, объявило о приостановке поставок в Россию. Речь идет о камерах и других потребительских товарах.

Санкции затронули и финансы. Крупнейшая японская платежная система JCB прекратила работу в России.

Выводы

Прекращение поставок японской высокотехнологичной продукции не является неразрешимой проблемой для российской ИТ-отрасли. Японские решения в области компьютерной памяти и программного обеспечения в настоящее время используются как альтернатива американским и южнокорейским технологиям. Однако в случае ограничения поставок заменить японское промышленное оборудование можно будет китайскими аналогами.

В случае же прекращения поставок японских томографов сфера высокоточной медицинской диагностики в России столкнется с серьезными трудностями, поскольку заменить томографы будет нечем: другие производители высокоточного медицинского оборудования имеют европейское и американское происхождение и уже присоединились либо присоединятся к санкциям.

Приложение. Высокотехнологичные компании России, находящиеся под японскими санкциями

«Прежние схемы рушатся, но у бизнеса остались возможности для эффективного продвижения»

«Мы привлекали целевой трафик из поисковиков, постили видео, собирали лиды на торговых площадках. Все это сейчас недоступно. Хорошая новость: появились новые инструменты для рекламных кампаний».

Анна Королева, заместитель коммерческого директора направления развития клиентов BLIZKO.RU, рассказала DK.RU о том, как продвигать свои товары и услуги в нынешних условиях:

— Чтоб ты жил в эпоху перемен! Это древнее китайское проклятие сбылось в масштабах пятой части земного шара. Жизнь в России меняется стремительно, изменения затрагивают все сферы нашей жизни.

Меняется рынок, рушатся привычные схемы работы, рвутся выстроенные цепочки, сбоят сформированные стратегии. Чтобы сейчас даже просто оставаться на месте, российскому малому бизнесу нужно очень быстро бежать. А куда бежать, если на месте привычных путей — обрыв, а новые пока непонятны и от этого кажутся ненадежными?

Мы привлекали целевой трафик из поисковиков — Yandex и Google, формировали близкий круг потенциальных покупателей в Instagram (запрещен на территории РФ), собирали горячие лиды на торговых площадках, поддерживали бизнес-аккаунты в Facebook (запрещен на территории РФ), привлекали клиентов интересным видеоконтентом на Youtube. И все это в комплексе обеспечивало достаточный поток заказов при стабильных прогнозируемых издержках.

Сегодня далеко не все из привычных каналов нам доступны. Некоторые, как, например торговая площадка Tiu.ru, прекратили работу, доступ к другим ограничен, где-то заблокированы рекламные возможности. А те каналы, которые по-прежнему работают, постепенно становятся слишком дорогими для простого российского предпринимателя.

Что же нам осталось и как спланировать продвижение в интернете в новой реальности?

Хорошая новость: SEO-продвижение по-прежнему актуально. Если у вас есть возможность инвестировать в свой сайт, надо обязательно этим заниматься. На кону тот самый органический трафик, который условно ничего не стоит и оттого особенно ценен. Если вы стратег, а ваш бизнес не подвержен быстрым радикальным изменениям — SEO сейчас ваш основной инструмент. Но и один из самых долгих, дорогих и непредсказуемых в плане отдачи. Поэтому настройтесь на регулярные финансовые вложения и обязательно воспользуйтесь услугами специалистов.

Из крупных поставщиков контекстной рекламы остается сейчас лишь Yandex. И здесь рост ставок как следствие возрастающей конкуренции в сочетании с сезонным ростом спроса неизбежен. Надо быть готовым к корректировкам бюджетов.

По-прежнему хороши для продвижения торговые площадки и доски объявлений, но многие имеют долю иностранного участия в бизнесе, а значит и риски внезапного вывода капитала. Для снижения рисков в современных реалиях приоритет при планировании бюджетов желательно отдавать «внутрироссийским» площадкам, поэтому будет разумным изучить, кому принадлежит ресурс и на территории какого государства размещены сервера.

Примером полностью российского продукта может служить торговая площадка Blizko.ru, которая соединяет покупателей и продавцов уже более 15 лет.

Маркетплейсы «полного цикла», такие как Яндекс.Маркет, Ozon и Wildberries дают быстрый старт с минимальными прямыми затратами на привлечение трафика, но требуют вложений в обслуживание продаж — логистику, возвраты, хранение, а также комиссионные площадки. Кроме того, требования к продавцам и условия сотрудничества постоянно ужесточаются. Такие маркетплейсы продвигают прежде всего свой бренд, а не бренды продавцов, а возможности работы с возвратной аудиторией и повторных продаж ограничены, так как маркетплейсы не позволяют собирать данные о пользователях. Поэтому, если для вас важно продвижение бренда и формирование пула постоянных клиентов, подумайте и о других каналах продвижения.

В условиях сокращения доступных для рекламы соцсетей наступает звездный час российской сети Вконтакте. Из доступных это, пожалуй, наиболее гибко настраиваемый инструмент. А если состоится активно обсуждаемое сейчас присоединение к Вконтакте сервиса Яндекс.Дзен, объединенный продукт в перспективе вполне сможет заменить по функционалу утраченный нами Instagram (запрещен на территории РФ). А если в продвижении вы делали ставки на короткие видео, то теперь, с утратой Youtube, именно аудитория ВКонтакте и Дзена станет основным потребителем вашего контента.

Итак, несмотря на то, что рынок меняется и наша деловая жизнь уже не будет прежней, у бизнеса осталось достаточно возможностей для эффективного продвижения в сети. И, хотя многие предприниматели всерьез рассматривают минимизацию рекламных расходов, именно сейчас крайне важно продолжать вкладывать в продвижение компании, не ограничиваясь каким-то одним способом. Нужно подобрать правильную комбинацию из нескольких инструментов, которая позволит при тех же бюджетах и минимальных рисках обеспечить стабильный поток заказов, выручку и прибыль.

Хорошим решением станет привлечение к формированию стратегии продвижения профессионалов. Это может быть рекламное агентство или торговая площадка, которая, помимо размещения, предлагает и услуги продвижения.

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе пленарной сессии на встрече в формате стран-соседей Афганистана (Россия, Китай, Иран, Пакистан,Таджикистан, Туркмения, Узбекистан), Туньси, 31 марта 2022 года

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемые коллеги, друзья,

Прежде всего, хотел бы выразить признательность нашим китайским хозяевам за организацию очередной министерской встречи стран-соседей Афганистана и мероприятий, которые проходят и еще предстоят на «полях» этой встречи. Считаем данную инициативу весьма своевременной. «Сверка часов» в таком формате по положению дел в Афганистане востребована для выработки общерегиональных подходов к постконфликтному обустройству этой страны.

Можно констатировать, что, несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана удается справляться с поддержанием государства «на плаву». Налицо определенные положительные результаты на контртеррористическом направлении. Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека.

Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей. Официальные лица правительства талибов регулярно проводят встречи с зарубежными партнерами в двустороннем и многостороннем форматах, как это было в Москве, Тегеране, Дохе, Осло, Анталье и т.д. Сегодня этот список пополнится городом Туньси. Отмечаем постепенное налаживание торгово-экономического взаимодействия, прежде всего со странами региона, бизнес-структуры которых проявляют интерес к Афганистану. Все эти контакты, безусловно, способствуют международному признанию новых афганских властей. В этой связи хотел бы отметить, что прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в МИД России.

На наш взгляд, основным препятствием для официального признания нового правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность. Имею в виду отсутствие в органах власти тех лиц, которые представляли бы интересы не только разных этнических групп страны, национальных и конфессиональных меньшинств, но и политических сил. При соблюдении этих условий определяющая роль в вопросе официального признания ДТ должна принадлежать ООН.

Всемирная Организация должна быть главным координатором при решении всего комплекса проблем постконфликтного восстановления Афганистана. О чем, в частности, шла речь в ходе последнего заседания Московского формата в октябре 2021 г. В нем приняли участие все присутствующие здесь страны и делегация талибов. В итоговом документе содержался коллективный призыв всех нас к скорейшему созыву под ооновской эгидой представительной международной конференции доноров. Прошло почти полгода, прежде чем ООН при поддержке таких внерегиональных государств как Катар, Германия, Великобритания откликнулась на этот призыв и объявила о проведении конференции высокого уровня по гуманитарному содействию Афганистану. Откровенно говоря, у нас вызвало недоумение отсутствие координации между организаторами и участниками при подготовке данного форума. Соответствующее приглашение в наш адрес поступило менее чем за две недели до его проведения. А сроки странным образом совпали с нашим сегодняшним мероприятием. Напрашивается вывод о том, что западные коллеги стремятся использовать флаг ООН, секретариат ООН для того, чтобы создать искусственную конкуренцию в международных и региональных усилиях на афганском направлении. Считаем подобные действия контрпродуктивными и призываем коллег из ООН более ответственно подходить к своим обязанностям.

17 марта принята Резолюция СБ ООН 2626 о продлении мандата Миссии ООН по содействию Афганистану. Россия принимала активное участие в работе над этим документом. Вместе с тем были вынуждены воздержаться при голосовании по нему в связи с категорическим отказом западных членов СБ включить в текст прямое упоминание талибских де-факто властей. Убеждены, что этот вопрос должен был согласовываться с новыми властями Афганистана. Однако наши настойчивые предложения были проигнорированы, хотя поддержка любой миссии ООН государством пребывания – абсолютный императив при принятии решения работы всех миротворческих и специальных политических миссий Организации.

Считаем необходимым активизировать нашу общую работу с руководством ООН и ее афганской миссией для того, чтобы интересы соседей и других региональных партнеров Афганистана в контексте восстановления этой страны учитывались в полном объеме.

Уважаемые коллеги,

Несмотря на прекращение, в целом, боевых действий и существенное снижение числа жертв среди мирных граждан, ситуацию с безопасностью в стране пока нельзя назвать стабильной. Серьезным фактором напряженности остается деятельность международных террористических организаций, таких как ИГИЛ, «Аль-Каида», «Джамаат Ансарулла», Исламское движение Узбекистана, Восточного Туркестана (ИДУ, ИДВТ) и др. Дополнительное напряжение создается в результате деятельности панджшерских партизан из «Фронта национального сопротивления».

Особое беспокойство вызывают планы ИГИЛ и их сторонников по дестабилизации центральноазиатских государств и экспорту нестабильности в Россию. Тревожный сигнал – наращивание отрядов «Джамаат Ансаруллы» и Исламского движения Узбекистана (ИДУ) в районе афгано-таджикской и афгано-узбекской границ.

Как мы уже заявляли, считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживавших их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии. Подобные замыслы противоречат интересам безопасности наших государств и противоречат обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации Договора о коллективной безопасности. Призываем крайне осторожно подходить к обращениям насчет размещения афганских беженцев на территории стран-соседей и тщательно взвешивать возможные негативные последствия, которые несут в себе высокие риски для соответствующей страны и региональной безопасности в целом. Даже если такие заходы подаются под благородными гуманитарными лозунгами, будет не лишним проявлять повышенную бдительность.

Не спадает острота проблемы незаконного оборота наркотических средств. По некоторым оценкам, доходы от наркобизнеса составляют от 6 до 11 проц. ВВП Афганистана. По итогам прошлого года фиксируется рост урожайности наркосодержащих культур и объемов наркопроизводства. Насколько известно, талибские власти, несмотря на те меры, о которых наш Председатель упомянул, не запрещают местным фермерам возделывание опийного мака в связи с тяжелым положением в экономике. Сами же высокопоставленные представители ДТ бьют тревогу в связи с ростом числа наркозависимых до 5 млн чел., в том числе, по подсчётам 1 млн – женщины и дети. Призывают международное сообщество оказать Афганистану содействие в переходе на альтернативные культуры. Убеждены, что подходы к решению афганской наркопроблемы должны быть комплексными и сочетать правоохранительные действия с развитием национального сельского хозяйства и системы здравоохранения.

Уважаемые коллеги,

После 20-летнего военного присутствия НАТО, сопровождавшегося потерпевшим полный крах экспериментом по навязыванию чуждых афганскому народу рецептов и ценностей, «коллективный Запад» несёт прямую ответственность за сегодняшнюю гуманитарную обстановку, плачевное состояние афганской экономики. Следовательно, он должен взять на себя основное финансовое бремя по преодолению кризиса и стабилизации ситуации.

Однако Вашингтон, как мы не раз видели, пытается уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев, включая тех, кто обслуживал американцев и теперь «застрял» по пути в США в «транзитных странах». Похоже, что в Вашингтоне не прочь оставить этих людей в регионе на постоянной основе.

Особо циничным и даже издевательским выглядит указ президента Дж.Байдена о блокировке половины счетов афганского Центробанка под предлогом необходимости выплаты компенсаций по искам родственников жертв терактов 11 сентября 2001 г. К организации этих преступлений афганский народ не имел никакого отношения. Данное откровенно несправедливое решение резко ограничивает возможности талибского правительства по нормализации ситуации и снижает контртеррористический потенциал афганских вооруженных сил и органов правопорядка. Вызывает большие сомнения искренность намерений американцев содействовать стабилизации обстановки в Афганистане.

Положительно оцениваем определенные шаги международных структур и финансовых институтов, в частности Всемирного банка, принявшего решение о «разморозке» средств Фонда реконструкции Афганистана в целях облегчения гуманитарной обстановки. Однако пока эти меры не приводят к заметному улучшению жизни простых афганцев. Вашингтон, опять же, через своё влияние в Международном валютном фонде и Всемирном банке тормозит реализацию социальных программ кабульским властям. В частности, мешает возобновлению работы афганских финансовых операторов с международной банковской системой.

В таких условиях необходимо укреплять региональное взаимодействие, консолидировать наши подходы, направленные как на восстановление и нормализацию всех сфер жизнедеятельности Афганистана, так и на пресечение всё ещё исходящих из этой страны угроз терроризма и наркотрафика. Считаю также, что перспективными механизмами для налаживания эффективной, устойчивой и скоординированной работы на этих направлениях являются Московский формат, ШОС и ОДКБ.

Важно продолжать работу в рамках т.н. расширенной «тройки». Она имеет серьёзный нереализованный потенциал и способна объединить ключевых региональных партнеров и других доноров в интересах всеобъемлющего постконфликтного восстановления Афганистана.

Главное, чтобы американские коллеги добросовестно участвовали в этом механизме, исходя не из очередных геополитических замыслов, а из интересов афганского народа и стабильности в регионе. Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь афганскому населению. В ноябре-декабре 2021 г. доставили очередные три партии гуманитарных грузов, включая продовольствие и медикаменты. Еще одна партия гумпомощи доставлена на прошлой неделе, когда в Кабуле была межведомственная российская делегация. Этот визит подтвердил обоюдную заинтересованность в налаживании российско-афганского сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, гражданская авиация, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство.

В заключении хочу отметить, что поддерживаем принятие по итогам нашей сегодняшней встречи Совместного заявления, а также предложенной китайскими организаторами «Туньсийской» инициативы. Этот документ может служить основой для нашей дальнейшей работы по наращиванию практического взаимодействия с афганскими коллегами.

Российские вузы разработали собственное аналитическое оборудование для карбоновых полигонов и ферм

В России есть запрос на отечественные технологии для проведения экологических исследований и реализации потенциала природных ресурсов страны, включая климатические. Коллективы университетов работают над созданием собственного оборудования для мониторинга экологической ситуации и измерения концентрации и потоков парниковых газов на сети карбоновых полигонов. О своих разработках, способных заменить зарубежные технологии отечественными, рассказали ученые двух ведущих технических вузов страны.

Из российских комплектующих и в два раза дешевле

Центр мониторинга окружающей среды и экологии Московского физико-технического института (МФТИ) плотно работает над проектом оперативного мониторинга углеродного баланса, практическая реализация которого позволит обеспечить импортозамещение необходимой аналитической аппаратуры. Значительная часть прикладных разработок ученых выполнена на российских комплектующих и не уступает мировым аналогам, будучи при этом дешевле в производстве и эксплуатации.

Так, коллектив ученых МФТИ работает над созданием прототипа устройства для наиболее точного измерения потоков климатически активных газов между атмосферой и подстилающей поверхностью методом турбулентной пульсации, или вихревой ковариации. Сегодня на мировом рынке аппаратуры, использующей такой широко признанный экспертным сообществом метод, лидируют американские компании. Однако стоимость разработки московских физтехов более чем в два раза ниже, чем у конкурентов из США. Тестирование этой комплексной аппаратуры начнется уже ближайшей осенью.

«На сегодняшний день в глобальном мониторинге парниковых газов лидируют США и Япония. Россия, обладая огромными климатическими ресурсами, просто обязана быть на первых ролях в изучении климата, но для этого необходимо разработать линейку приборов очень высокой точности, погрешность даже в один процент здесь недопустима. Имеющиеся заделы МФТИ в области лазерной и гетеродинной инфракрасной спектроскопии сверхвысокого разрешения позволят нам не только заменить, но и улучшить систему мониторинга и занять свою нишу на столь перспективном рынке», — отметил Александр Родин, исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ.

В прошлом году МФТИ уже удалось обогнать мировых лидеров в области разработок, включая специалистов NASA, которые также создают подобную аппаратуру, но не смогли превзойти Физтех по ключевому параметру — спектральному разрешению.

Ученые вуза создали высокоточный многоканальный гетеродинный спектрорадиометр, который может быть использован в том числе для калибровки и верификации данных проверки глобального спутникового мониторинга парниковых газов в атмосфере. Разработка вуза на сегодняшний день обладает рекордными в мире параметрами по спектральному разрешению. Немаловажно, что такое устройство существенно дешевле аппаратуры, используемой при создании сетей наземных станций. В настоящее время спектрорадиометр проходит приемочные испытания и сертификацию, которые координирует Росгидромет. В серийное производство прибор планируют запустить через год.

Глобальный мониторинг парниковых выбросов требует не только точности, но и масштабного охвата, который позволит обеспечить дистанционная диагностика локальных источников климатически активных газов с помощью лазерного газоанализатора лидарного типа на платформе беспилотников. В частности, он позволяет обнаруживать утечки в магистральных газопроводах, оценивать выделение метана полигонами захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществлять дистанционный мониторинг водных объектов.

В настоящее время только за счет выбросов метана при транспортировке природного газа в атмосферу выделяется около 30 млн тонн эквивалента CO2 в год, что ведет не только к увеличению углеродного следа российского экспорта, но и к значительным прямым потерям ценного сырья. Система, разработанная в МФТИ, позволяет строить трехмерную томографическую картину распространения выброса. Испытания новой разработки физтехов находятся в завершающей стадии.

Зондирование поверхности карбоновых полигонов с дронов и наноспутников

Собирать из воздуха актуальные экологические данные о поверхности Земли, растительности и ее составе, типах почв и т.д. ученым сегодня помогают гиперспектральные камеры, размещенные на летательных аппаратах. Разработкой мини-версии такого оборудования для зондирования карбоновых полигонов с дрона занимаются в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Н.Э Баумана. Подобная камера больших габаритов уже имеется в арсенале собственных разработок бауманцев, но она используется для решения других задач.

«Разработчикам МГТУ поставлена задача масштабировать нашу гиперспектральную камеру и сделать более компактную версию, чтобы она была транспортабельна дроном для дистанционных замеров с воздуха. Сейчас мы в стадии проработки проекта», — рассказал Михаил Иванов, доктор технических наук, доцент кафедры «Экология и промышленная безопасность» МГТУ.

Подобные гиперспектральные камеры выпускают и российские, и иностранные компании. Буквально несколько дней назад бауманцы договорились с АФК «Система» об использовании такого компактного прибора в исследованиях поверхности Земли из космоса. Партнерский аналог камеры планируется закрепить на кубсате (малом космическом аппарате) МГТУ, который будет запущен уже во втором полугодии этого года.

Помимо гиперспектральной мини-камеры, исследователи работают над созданием и другого оборудования, которое может быть полезно на карбоновых полигонах. Например, в вузе есть наработки собственных мультиспектральных камер и лидара. Тестировать разработанные устройства ученые намерены на территории учебно-опытного лесного хозяйства Мытищинского филиала МГТУ. Здесь вуз планирует развернуть собственный карбоновый полигон, одной из задач которого будет апробация новых приборов и разработка методической документации по работе с ними.

Проект по созданию в России сети карбоновых полигонов для испытаний и разработки технологий контроля углеродного баланса был запущен Минобрнауки в феврале 2021 года. В первый год реализации программы полигоны были созданы в Чеченской Республике, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Свердловской и Тюменской областях. На площадках с разными экосистемами планируется вести как научную, так и образовательную деятельность.

Палеонтологи обнаружили на раскопках в Саратовской области кости гигантских морских черепах

Палеонтологи Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. в результате раскопок в Лысогорском районе Саратовской области собрали большую коллекцию остатков древних рептилий. Изучение собранных костей позволило установить в Нижнем Поволжье присутствие древней морской черепахи Protostega gigas.

Изучение верхнемеловых морских отложений Поволжья и содержащихся в них остатков пресмыкающихся ведется давно, палеонтологи многократно описывали кости ихтиозавров, плезиозавров и мозазавров, редкие кости летающих ящеров-птерозавров и птиц. Но до сих пор ученым не удавалось сделать новых открытий в изучении ископаемых морских черепах.

«Масштабные исследования в Лысогорском районе Саратовской области проводятся палеонтологами СГТУ уже в течение шести лет. Нам удалось собрать большую коллекцию останков мозазавров, плезиозавров, летающих ящеров-птерозавров и морских черепах. Раскопки осуществляются ежегодно, весной и осенью. Мониторинг местонахождений ведется круглогодично», — сообщил Максим Архангельский, доцент кафедры «Теплогазоснабжение и нефтегазовое дело» Института урбанистики, архитектуры и строительства, руководящий раскопками.

Изучение находок позволило доказать присутствие в Нижнем Поволжье гигантской морской черепахи Protostega gigas. Длина саратовских протостег составляла около 2,5 метров при длине черепа 60 см. Результаты исследований опубликованы в журнале Cretaceous Research.

Ранее остатки протостег палеонтологи находили лишь в США. Обитали эти гиганты в Западном внутреннем море в конце мелового периода. В собранном саратовскими исследователями материале присутствуют остатки и других морских черепах, в том числе Toxochelys spp., характерных для североамериканского континента.

«Наша находка подтверждает предположения о сезонных миграциях морских мезозойских пресмыкающихся из Западного внутреннего моря через Атлантику в бассейн Русского моря, которое располагалось на территории современной европейской части России. И сейчас морские черепахи совершают сезонные миграции на большие расстояния. Ископаемые черепахи, как и прочие морские рептилии мезозоя, тоже совершали дальние путешествия», — рассказал Максим Архангельский.

Он добавил, что полные скелеты позднемеловых рептилий обнаружить в Нижнем Поволжье практически невозможно, в отличие от территории Северной Америки, где широко распространены глубоководные отложения.

«Там найденные скелетные остатки более полные, мы же находим россыпи костей в мелководных отложениях: трупы животных разбивались волнами в прибрежной зоне, захоранивались лишь разрозненные кости», — отметил ученый.

Результаты раскопок согласуются с исследованиями последних лет, демонстрирующими присутствие на поволжской территории представителей североамериканской фауны позднего мела. Благодаря этим открытиями были описаны мозазавр (Clidastes propython), плавающие птицы (Hesperornithiformes), а также птерозавры птеранодонтиды (Pteranodontidae).

«Раскопки, которые в настоящее время ведет университет, стали крупнейшими за всю историю проведения палеонтологических исследований в Нижнем Поволжье. Они уже принесли немало сенсаций и открытий. Весной полевые работы обязательно будут продолжены. Сейчас мы изучаем собранный материал совместно с учеными из Геологического института РАН, Зоологического института РАН, Санкт-Петербургского университета и Музея Мирового океана в Калининграде», — заключил Михаил Архангельский.

Об образе ледоруба в отечественной политической культуре

Пора вводить институт принудительного лишения гражданства для невозвращенцев

Дмитрий Винник

Экс-депутат Аркадий Янковский: «Желать поражения армии своей страны, оказывается, в определенных обстоятельствах становится делом чести!»

Содержательное ядро постсоветской либеральной пропаганды было сформировано в Перестройку. Вся аргументация, все художественные образы и исторические сравнения, все метафоры и аллегории, все пафосные фразы и формы сарказма, все лозунги и кастрированные цитаты, все виды лжи, софистики и демагогии, взятые на вооружение демшизой и либерал-троцкистами, — были освоены и отточены именно в этот период. Все эти слова-затычки: «быдло», «негодный народишко», «рашка», «совок», «Пастернака не читал…», «мясом закидали», «загнали на баржу и утопили», «секса нет», «пили бы баварское», «полстраны сидело…», «кровавая гэбня», «приличное общество», «цивилизованный мир», «общечеловеческие ценности», суффикс «евро-», «имперские комплексы» — были внедрены в сознание в ту эпоху. Концепты «победобесия» и «страны-изгоя» добавились к либеральному канону недавно, но и их суть была исчерпывающе изложена 33 года назад в журнале "Огонёк".

Этот еженедельный журнал занимал особое место в разрушении страны. Именно он был назначен архитектором советского Разрушения Александром Яковлевым, (которого за глаза многие брезгливо звали «Бегемот»), — на роль подшивки самой отпетой и самой эффективной исторической лжи. Как только погиб СССР, его главный редактор, украинский криптонационалист Виталий Коротич убыл на заслуженный агентурный отдых в США, где получил должность профессора Бостонского университета. Мерзавец жив до сих пор. Теперь эта история изучена достаточно основательно. Мы знаем, как достижения геббельсовской пропаганды были использованы для формирования огоньковского канона, как их лакировали и маскировали, как поэтапно внедряли, углубляясь в советскую, а затем и в имперскую историю. "Огонёк" стал апофеозом русской либеральной интеллигенции.

С времен Перестройки либеральная общественность не придумала ничего нового, что могло бы существенно обогатить их риторику, их идеологический канон. Он был придуман и сформирован не ими, и не им вольно его менять. Но следовать следует истово, без проявления самодеятельности и, тем более, — концептуального творчества.

Идеологическая работа либерал-троцкистов сводилась к следующему. Заимствовались новые культурные и наукообразные формы, но содержание, на поверку, оказывалось прежним. По мере подрастания новых поколений, они присваивали им новые цвета и буквы, перелистывали старые журналы и кормили их засохшей огоньковской клюквой. Клюква усваивалась с переменным успехом, хотя все хуже и хуже, но на так называемое поколение Z (зумеров) была особая ставка, особый расчёт. Дети, рафинированные дистанционным обучением, оторванные от связи с родной природой и отрезвляющих народных подзатыльников и тумаков, должны были усвоить святой либерал-троцкистский канон через социальные сети, многочисленные курсы онлайн-образования и популярную науку на ютубе, с потрохами захваченную всяческими шульманами и прочими соросятами.

Они не успели. Последнее советское поколение во главе с Владимиром Путиным решилось перевернуть шахматную доску, на которой России отводилось место терпилы и вековечного злодея, мешающего человечеству шагнуть в светлое неолиберальное будущее.

«Поколение Z» приобрело новый смысл.

А что происходит с либеральной риторикой? Вдохнул ли нанесенный удар в нее новые силы? Может быть хозяева дискурса подкинули новых смыслов? Для ответа на этот вопрос я решил почитать канал своего земляка, — известного в Сибири либерального политика Аркадия Янковского, депутата Государственной Думы (1995-1999), состоявшего в таких партиях, как "Яблоко" и "Либеральная Россия". Две недели назад он покинул страну.

В первые дни после начала войны и введения ультра-санкций Аркадий был полон оптимизма:

«Война проиграна, это понимает все специалисты и аналитики. Понимают и в народе, пока лишь его часть…»

Потом вдохновленный Аркадий решил поработать с трусами и соглашателями. Например, к Владимиру Рыжкову в типичной у либеральной богемы панибратской форме:

«Что-то не слышно обычно разговорчивого Володи Рыжкова…Он высказался о преступлении Путина? Занял четкую позицию, сделал соответствующее заявление?»

Затем он должным образом не оценил «подвиг» Овсянниковой в прямом эфире на ОРТ:

«Не стоит возводить культ Марии Овсянниковой. Она долгие годы служила злу…»

Затем решил подергать за усы загнанных на Западе в нужду «тигров» Фридмана и Авена (у которых работал в "Альфа-Групп"):

«В отличии от иных, Фридман и Авен многое делали с должным вкусом, профессионально и очевидно стремясь сохранять приличное лицо. Они выглядели относительно цивилизованно и даже, казалось, полностью интегрировались на Западе, но… Пуповину с вороватым руководителем управления по внешнеэкономическим связям Санкт-Петербургской мэрии (!) вовремя не разорвали. За ошибки надо платить!»

Потом бывший депутат сбежал из страны, опасаясь при пересечении границы своего телефона, больше чем паспорта:

«Кто может, у себя в фейсбуке напишите, что я был вынужден экстренно пересечь границу. Заранее было два маршрута заготовлено. После начала обысков у соратников я уехал с чужим айфоном одним. Пароли сейчас пытаюсь восстановить. 18 марта у меня суд и после этого, скорее всего, был бы полный запрет на выезд из страны…»

Или он пересекал границу по чужому паспорту? Пауза в работе с паствой не заставила себя долго ждать. Аркадий завел блог на Ютубе и начал задавался разными вопросами, раскрывающими его гаулятерскую природу. Например, он решил отработать со своими слушателями тему учебного сочиненения, заданную ему на выходные кураторами:

«Почему надо доверять США?»

Успешно справившись с заданием, новые хозяева доверили ему первое зондажное развед-задание:

«Сколько россиян поддерживает войну?»

Аркадий услышал про 75% и засомневался в столь значительном показателе народного милитаризма:

«Да, наш народ инфантилен и зомбирован, да Сталин подорвал генофонд, истребив миллионы людей, да было несколько волн эмиграции, которая вот снова набирает силу…И всё же, не верю!»

Но он сумел найти в себе силы на объективность и посмотреть правде в лицо:

«Уже по следам эфира в личных посланиях и комментариях мне стали писать друзья и зрители, что я ошибаюсь, и на самом деле, в их кругу и среди тех, с кем им приходится общаться, поддерживающих войну ещё больше - до 95%! Невероятно».

И это круг общения его тщательно отфильтрованной либеральной паствы! Ответ привел Аркадия в отчаяние:

«Если это так, то у страны нет будущего. Это неизлечимо, по крайней мере, в рамках пары поколений… Сегодня у России такое вот лицо. В детства у нас в подобных случаях говорили: «Страшнее атомной войны…» Я в отчаянии. Но это пройдёт…»

Это почти прошло. Аркадий взял себя в руки и набрался «мужества» встать на путь Измены с большой буквы, взяв пример со своих идейных предшественников — интеллигентных подонков времен I-й мировой войны:

«Желать поражения армии своей страны, оказывается, в определенных обстоятельствах становится делом чести! Да и смерти желать узурпатору власти в этой стране, хоть и не по христиански, но дозволено…»

Потом он пожелал скорой смерти Жириновскому и, вероятно, вдохновленный его примером, решился «прозреть» будущее:

«Когда Путин будет низложен, быдло-масса (не мой термин, но теперь он абсолютно справедлив) его нынешних почитателей проклянет его. Опущенные в нищету миллионы россиян в полной мере ощутят глубину падения страны, материальный и моральный удар будет жесток… Но, как и прежде во всей своей истории, этот народ станет жадно искать нового повелителя, который…Популярно объяснит им кто на самом деле виноват в случившейся катастрофе. Объяснит, что главным образом это был вовсе не Путин, а…Вечно наглеющий и ненавидящий многострадальную Русь, желающий снова и снова обогащаться за её счёт ненавистный Запад!!!»

Вскоре Аркадий убедился, что не зря сбежал из страны (сначала в Турцию, с прицелом на Европу):

«18 марта Железнодорожный суд г. Новосибирска принял решение о взыскании в полном объёме по иску областного УВД около трёх миллионов рублей, плюс судебные издержки, с меня и ещё нескольких организаторов митинга 23 февраля прошлого года. Я вместе с ребятами из штаба Навального должен оплатить расходы доблестной РосГвардии по разгону одного из самых больших митингов в истории города - их командировочные, премии, бензин и прочее…»

Вчерашние российско-украинские переговоры в Турции, которые вызвали наше негодование и опасения в сценарии «Хасавюрт-2», дали Аркадию ответ на учебный вопрос «Почему надо доверять Америке?» новую надежду:

«Проект мирного договора, судя по всему, согласован в высокой степени. Американцы заставили, убедили, купили, уговорили, выкрутили руки, ублажили и т.п. - считайте, как хотите. Но результат есть».

Однако у Аркадия, набравшегося мужества посмотреть в лицо истине, хватило трезвости признать, что:

«Все понимают, что, хотя Путин был вынужден согласиться на минимум, он лишь затаится и будет строить геополитические планы на будущее, несомненно. Учтёт ошибки и переформатирует свои редуты, завинтит гайки внутри, проведёт кадровую чистку. Легитимность «слуги народа» невероятная, выборы он выиграет любые»

Но, вдохновленный состоявшимся у него в голове Хасавюртом-2, он стал строить планы на будущее:

«Пусть уж кремлевские похоронные ритуалы заставят путинскую элитку всерьёз задуматься и решить самый главный вопрос - с заполнением мавзолея… Потом мы его оттуда быстренько выковыряем. В новой России одним из первых дел будет несомненно разборка с символами отечества. На Красной площади обязательно наведём порядок».

Кто-то может подумать, что легко сыпать угрозами из Турции. «Нет, Аркадий не таков! Он и раньше проявлял отвагу!» Точнее, практиковал весьма распространённую безрассудную безнаказанность:

«Достаточно давно, когда Путлер опускался в батискафе с двумя чувачками ко дну морскому, я писал: «…Вот если бы эти акванавты его там придушили, сказав, что сам мол не выдержал кессонной болезни и они не смогли его откачать на глубине, то стали бы героями». И неизвестный парапланерист, кстати, при знаменитом сопровождении стерхов, мог бы отстегнуть своего высокопоставленного пассажира, или уж вместе с ним спикировать на скалу… Благодарные потомки, несомненно, поставили бы ему бюст на родине».

Но теперь можно добавить прямой призыв к совершению противоправного деяния. Он не один такой.

«Сегодня Моль не ныряет и не летает… Но герои других амплуа должны же найтись!»

Итак, что изменилось в либеральной риторике? В принципе — ничего. Переплюнуть радикальные русофобские и человеконенавистнические бредни Новодворской и Борового вряд ли возможно. Сегодня они соревнуются, — кто более изощренно или более откровенно, в зависимости от обстоятельств, пожелает смерти нашему лидеру. Их внутри страны тысячи. Можно было бы привести множество примеров, включая цитаты моих недобрых коллег, но мне и так претит цитировать низкопробные оскорбления в адрес нашего Верховного Главкома. Тем более, скрытые и явные призывы к его убийству. Согласно УК, статья в прессе есть основание для заведения уголовного дела. А если в статье нет упоминаний призывов, то как она может выступить в роли такого основания?

Наш лидер великодушен и лишен мелочной мстительности. Но это личное отношение лидера, которое нас ничем не ограничивает и, не должно ограничивать. Мы, как государство, обязаны карать согласно закону тех, кто позволяет себе подобное. Особенно в дни, когда решается наша судьба. Особенно тех, кто желает скорой гибели нашим бойцам, позора и поражения нашей Армии.

Невольно вспоминаются былинные богатыри Петров и Боширов и их безграничные возможности. Вспоминаются отважные чеченские воины и Рамзан Кадыров, у которого хорошая память и длинная воля. В конечном счете, в голову приходит образ праведного ледоруба как закономерного финала авантюрного троцкистского геополитического альпинизма. Этот образ довлеет. Почему так?

Потому что все правоохранители к призывам убить главу государства относились и относятся, скажем это прямо, — формально. Не видят в суде никаких перспектив. Суд пошлет на лингвистическую экспертизу. Экспертиза наверняка не найдет прямых призывов, — и будет права. Хотя, напомним, судья должен принимать решение, в том числе исходя из личного убеждения. Между прочим, это один из принципов правосудия. Если нет убеждения — решение не правосудно. Если нет убеждения — есть ошибка объективного вменения. Формальный подход. Если нет формального подхода, если убеждению есть место, то оправдательные аргументы из серии: «Подсудимый не называл имени Президента и не произносил слова «убей его…» суд может счесть несущественными. Суд просто прочтет полтысячи постов в социальных сетях и все поймет.

Наверное, пора вводить институт принудительного лишения гражданства для невозвращенцев. Который, кстати, не избавляет от уголовного преследования. Быть может, также стоит возродить институт заочного судопроизводства?

Враг будет разбит. Победа будет за нами!

Торговля между Казахстаном и ЕС выросла на 70% за два месяца

На 70% возросла взаимная торговля РК и государств Европейского союза.

Анастасия Михайлова

Экспорт из Казахстана в страны ЕС за первые два месяца 2022 года вырос на 84,4% и составил 5,2 миллиарда американских долларов, а импорт увеличился на 14% и составил 767,5 миллиона долларов США. Об этом сообщает АО QazTrade Министерства торговли и интеграции РК, передает Liter.kz.

Товарооборот между Казахстаном и странами ЕС за январь-февраль 2022 года составил шесть миллиардов долларов США, что на 70,9% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($3,5 млрд).

Рост экспорта в страны ЕС обосновывается увеличением поставок таких товаров, как нефть сырая – на 81,2% ($4,6 млрд), ферросплавы – рост в 2,5 раза (до $96,3 млн), алюминий необработанный – рост в 2,5 раза (до $58,0 млн), пшеница – рост в 13,2 раза (до $31,7 млн), нефтепродукты – на 40,4% (до $94,6 млн), природный газ – рост в 4,3 раза (до $35,5 млн), – говорится в сообщении.

Основными товарами импорта в Казахстан из стран ЕС являются: лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи; вакцины, сыворотки из крови, кровь; двигатели турбореактивные и турбовинтовые, газовые турбины прочие; насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы; вычислительные машины; арматура для трубопроводов; телефонные аппараты; изделия из черных металлов прочие.

Показатели взаимной торговли в разрезе стран (млн. долл. США)

Отказ торговать за рубли приведет к ЕС к такому кризису, с которым Европа не сталкивалась примерно с 1945 года

Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами

Президент уточнил, что Россия предлагает контрагентам из таких стран понятную и прозрачную схему: «Чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года. Если же такие платежи не будут производиться, будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей. Со всеми вытекающими последствиями», - пояснил президент.

По его словам, Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, предусмотренными действующими контрактами, которые в разы ниже текущих котировок на спотовом рынке. Владимир Путин подчеркнул, что Россия является ответственным поставщиком. «В случае дальнейших поставок газа и их оплаты в традиционной схеме новые финансовые поступления в евро или долларах также могут быть заблокированы. Такое развитие ситуации вполне ожидаемо, тем более, что некоторые политики на Западе об этом говорят, причем говорят публично», - сказал он.

Напомним, 7 марта правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия. В него вошли: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, страны ЕС, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония. В состав Евросоюза входят: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.

Александр Фролов, заместитель директора Института национальной энергетики: «Все страны ЕС попадают под данный указ, поскольку ограничительные меры в отношении России ЕС принимал коллегиально. Что же касается чисто технической стороны вопроса, то, например, на рыке Германии есть пять компаний, которые заключили контракты с «Газпромом» на покупку газа. Они все и попадают под действие данных ограничительных мер, которые касаются покупки газа в рублях. Таким образом все компании, которые располагаются в странах, относящихся к недружественным, будут покупать газ в рублях. Юридическими основаниями для этого будут два типа документов – нормативно-правовые акты, которые подписало руководство РФ в отношении перевода на рубли, и допсоглашения которые, как мы надеемся, будут подписываться к действующим контрактам. То есть это будут дополнительные соглашения к действующим контрактам, в которых регламентируется порядок покупки газа в рублях, а также определен порядок ценообразования. Транзит под эти ограничения не попадает, по крайней мере, это не анонсировалось.

Что касается реакции европейских контрагентов «Газпрома», то если бы они исходили из своих экономических интересов, то никаких препятствий к переходу торговли на рубли не возникло бы. Но учитывая определенную степень истерии, которая присутствует сейчас в Европейском союзе в отношении России, я боюсь, вопрос с репутационными потерями становится существенным, а также вопрос о политическом давлении, которое оказывается на энергокомпании. Энергокомпании и промышленники, в свою очередь, также стараются оказать давление на политиков. И призывают их не трогать поставки газа.

Таким образом, при условии, что компании, покупающие газ, сохраняют экономическую логику своих поступков, то соответствующие соглашения о переходе торговли на рубли будут подписаны. Если же нет, то 130 млрд кубометров газа Россия может вычесть из добычи и поставок в ЕС, а это будет означать гибель большого количества европейских промышленных потребителей. Отказ торговать с Россией за рубли приведет к ЕС к такому кризису, с которым Европа не сталкивалась примерно с 1945 года ни разу.

Александр Фролов

Заместитель директора Института национальной энергетики

Газ всему голова: как производители удобрений и присадок для топлива в ЕС оказались в тупике

Проблема дефицита и высоких цен на газ уверенно «переползает» на сельскохозяйственный сектор и другие отрасли Евросоюза.

У многих компаний и даже простых обывателей в Европе вскоре очень быстро придет понимание того, что энергокризис и отказ от российского газа объективно затронет абсолютно всех. Даже тех, кто отгородившись от углеводородов, использует только «зеленую» энергию для отопления и генерации электричества, а также ездит на электромобилях вместо авто на ДВС. Углеводороды являются важным сырьем для производства удобрений — продукта, стоимость и объемы производства которого напрямую влияют на благополучие сельскохозяйственной отрасли. А чем больше расходы у фермеров и чем меньше они производят из-за нехватки удобрений, тем выше в Европе будет конечная стоимость продуктов питания.

Серьезное сокращение объемов производства удобрений в Старом Свете началось еще в начале осени 2021 года, когда отрицать энергокризис уже стало попросту невозможно.

В сентябре американская компания CF Industries сообщила, что останавливает два своих завода в Великобритании — в Инсе и Биллингеме (создают аммиачную селитру). Норвежская Yara заявила о снижении своих производственных мощностей на 40%. Испанская Fertiberia остановила аммиачную установку на заводе в Уэльсе, а нидерландская OCI уменьшила объем производства удобрений в Гелене. Немецкая компания BASF сократила производство аммиака на заводах в Антверпене (Бельгия) и Людвигсхафене (Германия). Даже на Украине в сентябре 2021-го Одесский припортовый завод и производитель удобрений Ostchem объявили о заморозке своей деятельности на пять недель. Причина у всех была одна — слишком высокие цены на энергию, необходимую для производства.

Прошло полгода, а ситуация только ухудшилась. Энергокризис никуда не исчез, цена на газ в Европе все еще на высоких отметках (апрельские фьючерсы в Европе колеблются от $1210 до $1220 за тыс. кубометров). Самого «голубого топлива» в Евросоюзе становится все меньше. По данным Gas Infrastructure Europe, с 24 марта несколько дней подряд в ПХГ Европы было больше закачано газа, чем отобрано. Но это еще не повод для радости.

Во-первых, это временная тенденция (в основном, за счет более теплой недели, следовательно, меньшего потребления энергии). Отопительный сезон еще не закончился, а сезон закачки в ПХГ не начался. В прошлом году была схожая ситуация: закачка в какой-то момент превысила отбор, но в начале апреля запасы ПХГ из-за холодной погоды вновь стали стремительно снижаться (и так до конца мая).

Во-вторых, газа в хранилищах Европы все равно очень мало. 23 марта объем заполненности ПХГ составлял — 25,6%, а 26 марта — 25,97%. Для сравнения: в 2021 году в марте этот показатель был на отметке в 30%, в 2020-м — около 55%, а в 2019 году — примерно 41%.

При этом в Европе еще и не утихают разговоры о потенциальном отказе от импорта углеводородов из России, т. е. не совсем понятно, чем будут наполнять ПХГ этим летом для будущего отопительного сезона, если ЕС начнет снижать импорт трубопроводного газа из РФ. При этом высокая цена газа продолжит больно бить по кошельку заводов из-за затрат на энергию. В подобных условиях европейские энергоемкие предприятия по производству удобрений вряд ли смогут серьезно нарастить объемы по созданию своей продукции. Сегодня речь уже идет не о восстановлении, а хотя бы о сохранении текущих объемов. Впрочем, даже такая задача становится непосильной для гигантов в отрасли.

Еще один важный момент — газ является не только источником энергии для работы заводов по производству удобрений, но и сырьем. Азотные удобрения (аммиак, карбамид, аммиачная селитра) создаются именно из природного газа. Правда, есть еще один тип удобрений — фосфаты. Их на территории ЕС делают в меньших объемах, чем азотные удобрения. Однако и тут стоимость газа с нефтью играет роль, поскольку импортируемые фосфаты нужно в Евросоюз привезти, а значит, на конечную стоимость такого продукта в ЕС влияют расходы на топливо.

Даже те небольшие объемы производства фосфорных удобрений, которые есть на территории ЕС, тоже под угрозой. Завод фосфорных удобрений Lifosa (входит вгруппу «ЕвроХим»), который распложен в Литве, в конце марта вынужден был снизить свою деятельность до минимума, а к 10 апреля планирует полную остановку производства. Причина — арест счетов из-за антироссийских санкций, который, по словам техдиректора завода Томаса Янониса, обойдется предприятию в €968 тыс.

В итоге сегодня объемы производства удобрений в Евросоюзе стремительно снижаются. Во-первых, играет роль неутихающий энергокризис, вынуждающий предприятия либо поднимать цены на удобрения, что в условиях инфляции в Европе отбивает желание у фермеров приобретать такой продукт, либо останавливать производство. Во-вторых, «масла в огонь» подливают санкции против России, включая проблемы с заходом судов с российским флагом в порты ЕС и рестрикции против компаний, в активах которых есть капитал из РФ.

Норвежская Yara — один из крупнейших в мире производителей удобрений — в начале марта заявила, что из-за высоких цен на газ сокращает производство аммиака и карбамида в Ферраре (Италия) и Гавре (Франция) с общей мощностью в 1 млн т аммиака и 0,9 млн т карбамидных удобрений в год. Как пишет CNN, с середины марта Yara уменьшит объемы производства на 55% Всего норвежская компания создает около 4,9 млн т аммиака в год, который, в свою очередь, используется в производстве карбамидных удобрений. Для сравнения: в 2018 году в странах Евросоюза было использовано 11,3 млн т азотных удобрений (к ним относятся: аммиак, карбамид, сульфат аммония, натриевая и кальциевая селитра).

Еще один крупнейший производитель удобрений в Европе — немецкий химический концерн BASF — заявил в начале марта, что не будет заключать новые сделки с Россией и Белоруссией за исключением тех, которые обслуживают производство продуктов питания в рамках гуманитарных мер. Это оставляет некоторую надежду на то, что корпорация продолжит закупки углеводородов из России для производства удобрений. Если, конечно, у компании найдутся рубли, ведь вскоре только за них можно будет купить у РФ газ. Ситуация может измениться, если в Еврокомиссии обяжут все страны ЕС соблюдать какой-нибудь очередной пакет санкций против Москвы. При этом даже если подобного не произойдет, все равно остается проблема высоких цен на газ, из-за чего заводам по производству удобрений BASF все так же дешевле сокращать объемы работ, чем удерживать их на нынешнем уровне.

В беседе с «НиК» промышленный эксперт кандидат экономических наук Леонид Хазанов объяснил, что сейчас в Европе практически у всех производителей удобрений, даже у крупнейших игроков, попросту не остается выбора, кроме как серьезно сокращать объемы производства.

«Речь даже не только о непосредственно удобрениях, но даже и о химических веществах, которые нужны в сельском хозяйстве для защиты растений. Зависимость предприятий от газа в качестве сырья колоссальная.

Даже если Европа и дальше продолжит покупать углеводороды у России в прежнем объеме, высокая волатильность цен на газ не позволяет производителям удобрений нормально выстраивать стратегию на несколько кварталов вперед.

Непонятно, в каком объеме завод может себе позволить траты на закупку оборудования уже завтра или какие затраты закладывать в стоимость своей продукции через неделю»,— говорит промышленный эксперт.

По мнению Леонида Хазанова, из-за этого в Европе уже наблюдается разбалансировка спроса и предложения. Карбамид (азотный тип удобрений), к примеру, уже стоит не менее $1100 за т. Ровно год назад он стоил примерно $290 за т.

«Причем сегодня в Европе вы еще попробуйте быстро найти карбамид за эти $1100. Я не исключаю, что через месяц из-за разбалансировки спроса и предложения, вызванной сокращением производства удобрений, цена может вырасти и до $1500 за т. Вся химическая отрасль в странах ЕС плавно движется к коллапсу. Отдельно можно выделить разве что польского производителя удобрений Grupa Azoty, который хоть и не заявлял официально об остановке производства, но, думаю, сейчас работает где-то на 60% от своей мощности. Впрочем, снижение объемов для него — это вопрос времени. Да, можно перейти на поставки СПГ, если с трубопроводным газом из России будут проблемы (санкции или отказ расплачиваться рублями). Но использование сжиженного газа автоматически задерет цены на конечную продукцию заводов с удобрениями еще выше», — поделился мнением промышленный эксперт.

В открытых источниках нет точных данных о том, в каком объеме конкретные производители удобрений в ЕС покупают газ именно у РФ. Но учитывая, долю «голубого топлива» России на рынке Евросоюза, можно смело утверждать, что «выпадение» такого поставщика гарантировано создаст дефицит сырья для всех, будь-то немецкая BASF, австрийская Borealis или чешская Lovochemie.

«С платежами за газ исключительно в рублях вообще намечается интересная история. Выходит, чтобы закупать сырье в виде газа у РФ, европейским производителям удобрений придется идти на Московскую биржу для приобретения валюты или обращаться к банкам РФ.

В таком случае предприятия из ЕС де-юре нарушат санкции, прописанные Евросоюзом. И что тогда? Самим попадать под рестрикции?

Можно этого не делать, но тогда сегодняшний дефицит и рост цен на удобрения в Европе окажутся лишь прелюдией к по настоящему серьезному кризису», — резюмировал Леонид Хазанов.

Тут стоит добавить, что исправить ситуацию с нехваткой и дороговизной удобрений за счет увеличения объемов импорта в ближайшей перспективе у Европы не получится. 5 марта Минпромторг РФ официально порекомендовал производителям удобрений приостановить экспортные поставки из России из-за проблем с логистикой. Результат — Европа теряет около 25% от своего объема импорта удобрений.

Рекомендация Минпромторга, кстати, вполне логичная. Де-факто сейчас в Евросоюзе складывается ситуация, когда из-за саботажа поставок рядом иностранных логистических компаний, аграрии не могут получить законтрактованные объемы удобрений как в Европе, так и в других странах. Смысл тогда российским поставщикам удобрений рисковать своей партией, которую могут попросту не пустить в порт? Дешевле придержать товар или направить его на другие рынки.