Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Воздушно-космическое пространство – под контролем

У системы предупреждения о ракетном нападении очередная годовщина.

Исполнился год с того момента, как Система ПРН отметила 50 лет непрерывного несения боевого дежурства. О том, что сделано за это время, как живёт и развивается СПРН в современных условиях, «Красной звезде» рассказывает начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков.

– Сергей Викторович, расскажите, пожалуйста, какие значимые события произошли за последние 12 месяцев, каких результатов добился Главный центр ПРН по итогам года в совершенствовании и развитии Системы ПРН, поддержании и повышении её боевой готовности.

– В течение последних двенадцати месяцев, несмотря на сложную коронавирусную обстановку, не прекращались испытания иностранной и отечественной ракетной техники и запуски ракет космического назначения (РКН) с целью вывода на околоземную орбиту полезной нагрузки в виде космических аппаратов. Соответственно, не простаивали и средства Главного центра. Обнаружено более 70 пусков баллистических ракет, включая гиперзвуковые, и 90 запусков РКН. Причём запуски осуществлялись не только с полигонов и космодромов, но и с авиационных носителей при проведении США испытаний так называемых воздушных стартов РКН.

В январе вскрыто проведение сразу двух испытаний в рамках совершенствования систем противоракетной обороны такими государствами, как Израиль и Китайская Народная Республика. Техника не подвела, безошибочное функционирование аппаратуры РЛС и командных пунктов позволило определить на траекториях полёта как ракеты-мишени, так и нацеленные на них противоракеты.

Эти результаты достигнуты путём поддержания боеготовности Системы ПРН на максимально высоком уровне усилиями специалистов разного плана: как военнослужащих, так и представителей предприятий промышленности.

Что касается развития Системы ПРН, тут можно сказать о таком событии, как запуск очередного, пятого КА космической системы обнаружения стартов, что повысило боевые возможности СПРН.

С 1 декабря 2021 года после завершения всех установленных видов испытаний на опытно-боевое дежурство заступили усовершенствованные командные пункты СПРН, при разработке которых учтена военно-политическая обстановка последних лет, повышена информативность и увеличено наполнение формируемой информацией.

– В последнее десятилетие в соответствии с программой перевооружения Вооружённых Сил РФ Система ПРН переживает очень важный этап высокотехнологичного развития. Уже создано сплошное радиолокационное поле, обеспечивающее непрерывный контроль всех ракетоопасных направлений. В ближайшее время ожидается завершение развёртывания сети современных радиолокационных станций, созданных по технологии высокой заводской готовности. В чём уникальность этих станций? Каковы их преимущества перед РЛС предыдущих поколений?

– На сегодняшний день наземный эшелон СПРН в составе десяти радиолокационных станций образует сплошное радиолокационное поле и обеспечивает гарантированное обнаружение атакующих баллистических ракет на всех стратегических воздушно-космических направлениях по всем типам траекторий.

Объекты Главного центра предупреждения расположены по периметру страны от Калининграда до Комсомольска-на-Амуре. Такой географический размах экстерриториального построения боевого порядка связан со спецификой решаемых задач. В первую очередь, с необходимостью обеспечить требуемое время предупреждения о ракетном нападении, которого военно-политическому руководству страны будет достаточно для принятия решения на ответно-встречные действия.

В настоящее время на территории Российской Федерации развёрнута сеть РЛС нового поколения, созданных по технологии высокой заводской готовности. Новые РЛС ВЗГ «Воронеж» несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

Кроме того, в составе наземного эшелона Системы ПРН продолжают нести боевое дежурство «ветераны» СПРН, такие как РЛС «Днепр» в Мурманской области (недавно прошедшая модернизацию), РЛС «Дарьял» в Республике Коми и «Волга» в Республике Беларусь.

Преимущество новых станций в том, что РЛС типа «Воронеж» могут быть легко и быстро построены, а также модернизированы в соответствии с необходимостью в процессе эксплуатации. В этом заключается существенное их отличие от РЛС предыдущих поколений, имевших жёсткую статичную архитектуру, при которой конструкция формировалась в процессе разработки и практически не менялась до конца эксплуатации.

РЛС «Воронеж» современнее, экономичнее, можно сказать интеллектуальнее и технологичнее. Современную РЛС не зря называют РЛС высокой заводской готовности (ВЗГ), её можно сравнить с конструктором, элементы которого изготавливаются по блочно-модульной архитектуре, и на объекте остаётся только собрать их в нужном порядке. Это позволяет при необходимости значительно увеличить информационно-технические характеристики РЛС. Прежние станции характеризовались внушительными размерами и чрезвычайно высоким энергопотреблением. Энергетический аппетит новых РЛС снизился почти в 4–5 раз. Сократились также размеры технологической площадки, на которой возводится станция, и, соответственно, также сократилось количество личного состава, как обслуживающего РЛС, так и выполняющего на ней задачи боевого дежурства. При этом тактико-технические характеристики современных РЛС не только не ухудшились по сравнению с прежними, а по некоторым параметрам превзошли их.

Ещё хочется обратить внимание на то, что в современных реалиях «асимметричных ответов» на угрозы, ключевой фактор – стоимость создания РЛС, так вот, затраты на строительство РЛС «Воронеж» составляют неизмеримо меньшие суммы по сравнению со строительством РЛС предыдущих поколений.

В завершение стоит отметить, что РЛС предыдущего поколения возводились более 10 лет. Теперь же строительство новых станций от закладки фундамента до постановки их на боевое дежурство проводится в срок около трёх лет.

– Каковы перспективы дальнейшего развития СПРН?

– В целях выполнения задач, поставленных руководством страны, и проекта развития СПРН в настоящее время продолжается создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля за счёт развёртывания на территории Российской Федерации радиолокационных станций высокой заводской готовности.

В активной фазе выполнения – работы по созданию радиолокационного комплекса ВЗГ в районе Воркуты, высокопотенциальной РЛС ВЗГ в районе Мурманска, завершено проектирование новой РЛС, создаваемой на Дальнем Востоке.

В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает модернизацию ряда РЛС ВЗГ, несущих боевое дежурство в Краснодарском крае, Иркутской области, и создание в Ленинградской области новых средств, обладающих улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех.

Ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения.

Космическая составляющая Системы ПРН развивается путём наращивания орбитальной группировки Космической системы обнаружения стартов постоянно модернизируемыми космическими аппаратами, при создании которых учитывается опыт эксплуатации космических аппаратов, ранее выведенных на орбиты. Возможные районы стартов баллистических ракет будут контролироваться одновременно несколькими космическими аппаратами, что позволит с максимальной достоверностью и в кратчайшие сроки определить масштаб старта, ускорить формирование информации о старте.

– Расскажите о принципах функционирования Системы ПРН при обнаружении баллистической ракеты с момента её старта и до падения.

– Для того чтобы гарантированно обнаружить пуски баллистических ракет с территорий зарубежных государств, СПРН построена в два эшелона: первый – космический, второй – наземный.

Для обнаружения стартов баллистических ракет используется космическая система с орбитальной группировкой КА на высоких эллиптических орбитах, обеспечивающих непрерывный контроль ракетоопасных районов. Двигательные установки стартующих БР создают мощный факел, видимый в определённом диапазоне волн, который фиксируется специальной бортовой аппаратурой обнаружения КА с высоты около 40 тысяч км. Информация об обнаруженном старте и направлении движения ракеты с борта КА передаётся на наземный командный пункт и после всесторонней оценки достоверности отправляется на командные пункты СПРН. На КП СПРН после очередной проверки достоверности формируется информация предупреждения, которой обеспечиваются пункты управления государством и Вооружёнными Силами РФ.

Далее наземными РЛС осуществляется её обнаружение, последующее сопровождение с определением основных траекторных характеристик и их выдача на командные пункты СПРН. По результатам автоматической обработки поступивших данных формируется информация предупреждения о ракетном нападении.

Таким образом, после выполнения СПРН своей боевой задачи руководство страны обеспечивается достоверной информацией о ракетно-космической обстановке, что позволяет принять взвешенное и адекватное возникшей угрозе решение на ответные действия.

– Учитываются ли новейшие разработки иностранных государств в области создания перспективных средств воздушно-космического нападения при создании новых РЛС?

– Конечно, учитываются. Особенно актуально сейчас стоит вопрос о наработках практических навыков действий боевых расчётов при проведении боевой работы по обнаружению новых типов ракет и о продолжении совершенствования программного обеспечения РЛС для повышения вероятности обнаружения гиперзвуковых носителей, которые активно разрабатываются иностранными государствами. Потенциальная опасность этих носителей заключается в том, что существует возможность их оснащения ядерными зарядами.

– Какова специфика несения боевого дежурства офицерами системы ПРН?

– В околоземном космическом пространстве находятся десятки тысяч разного рода объектов. Это функционирующие космические аппараты, искусственные спутники Земли и космический мусор. Все они при прохождении через зоны обзора РЛС являются объектами наблюдения, по каждому из них на РЛС поступает радиолокационная информация. Далее информация от каждой РЛС непрерывно поступает на командные пункты СПРН.

Во всём этом многообразии поступающей информации боевые расчёты как радиолокационной станции, так и командных пунктов должны выделить главное – определить достоверность обнаруженных целей, причём в очень сжатые сроки. Это предъявляет чётко определённые, довольно жёсткие требования к уровню профессиональной подготовки боевого расчёта и к его слаженности действий.

Такая комплексная система вооружения Вооружённых Сил РФ как Стратегическая оборонительная система ПРН в текущий период обострения отношений с принципиальными противниками РФ особенно важна, от её боеготовности зависит не только суверенитет страны, но, возможно, и само существование жизни на Земле.

– Как происходит отбор и профессиональная подготовка военнослужащих для несения боевого дежурства? Какие вузы готовят специалистов вашего профиля?

– Для повышения профессиональной подготовки офицеров с боевыми расчётами СПРН регулярно проводятся учебные тренировки на специализированных учебно-тренажёрных комплексах. С помощью специального программного обеспечения моделируются самые сложные условия радиолокационной обстановки в установленных зонах ответственности наземных средств, в ходе которых боевые расчёты отрабатывают выполнение жёстких нормативов по обнаружению, классификации, сопровождению баллистических целей и космических объектов и формированию информации предупреждения для своевременного доклада на вышестоящие пункты государственного и военного управления.

Помимо своего основного предназначения, боевые расчёты также должны быть готовы к действиям по предотвращению возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. С целью подготовки к таким действиям боевые расчёты как в ходе несения боевого дежурства, так и заблаговременно участвуют в различных тренировках.

Подготовкой и обучением офицеров для воинских частей Главного центра ПРН занимаются Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург) и академия Воздушно-космической обороны имени маршала Г.К. Жукова (Тверь).

– Что бы вы пожелали тем, кто причастен к уникальной Системе предупреждения о ракетном нападении?

– Хочу от всего сердца поблагодарить личный состав, представителей промышленности и гражданский персонал за тот огромный труд, стойкость и силу воли, которые потребовались и ещё потребуются для поддержания боеготовности и совершенствования системы предупреждения. Очевидно, что в основе деятельности этих людей – неподдельная любовь и преданность выбранному делу, патриотизм, самоотверженность и героизм.

Большое вам спасибо за напряжённый труд и преданность своей стране, своему делу и нашей отечественной Системе предупреждения о ракетном нападении!

Александр Пинчук, «Красная звезда»

Сланцевые газ и нефть будут искать американские геологи в Узбекистане

Американские эксперты совместно с узбекскими коллегами проведут геологические исследования, стоимость программы составит $2,3 млн, сообщает информационное агентство Дунё («Мир») при МИД Узбекистана. Соответствующие переговоры провели посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов и старший научный сотрудник Геологической службы США (USGS) Ингрид Верстратен. Источники финансирования не уточняются.

Так, в апреле группа американцев приедет, чтобы провести исследования и разведку «критических минеральных ресурсов» (вероятно, металлических руд) в Ауминтазау-Кульджуктауском горном массиве. А в мае группа USGS, специализирующаяся на исследованиях нефтегазовых ресурсов, планирует посетить Узбекистан для определения потенциальных залежей сланцевой нефти и сланцевого газа в Самаркандской, Джизакской и Сурхандарьинской областях.

Эксперты займутся также анализом и прогнозированием засух, наводнений и оползней, моделированиемснежого покрова, паводков и частоты разливов рек.

Байден: Дополнительные санкции против РФ могут ударить по энергетическому рынку США

Санкции против России, вероятно затрагивающие ее экспорт энергоносителей, могут повлиять на цены на энергию в Штатах

Введение санкций против РФ в случае ее нападения на Украину может отрицательно повлиять на энергетический рынок США, считает американский президент Джо Байден. «Это может повлиять на цены на энергию в нашей стране», — сказал он, выступая в Белом доме.

По словам Байдена, США «принимают меры, чтобы снизить давление на наш энергорынок» и поддерживают контакты с крупными поставщиками и потребителями энергоресурсов.

Он вновь пообещал, что в случае нападения РФ на Украину не допустит введения в строй газопровода «Северный поток-2». «Мы примем меры с долговременными последствиями, которые лишат Россию конкурентоспособности в экономическом и стратегическом плане», — заявил президент США после того, как обратился к россиянам (!) со словами «Вы не враги нам».

При этом Байден подчеркнул, что не будет посылать военных для боевых действий на Украину, однако Вашингтон даст ответ в случае нападения на американцев на Украине. «Я не буду направлять американских военных воевать на Украину, однако мы предоставили украинской армии вооружение, чтобы она могла обороняться», — сказал он. «Я ясно дал понять, что если Россия нападет на американцев на Украине, мы решительно ответим», — цитирует «Интерфакс» президента США.

Туркмения: от смены президентов экспорт не меняется?

У Туркменистана не так много возможностей для радикальной переориентации газового экспорта, и определяет его направление вовсе не президент страны

Меньше месяца осталось до проведения досрочных президентских выборов в Туркмении. Они не предвещают серьезной предвыборной борьбы: вероятнее всего, их выиграет сын действующего президента страны Сердар Бердымухамедов. Однако лозунг «дать дорогу молодым» может сулить не только омоложение власти в прямом смысле этого слова, но и со временем смену политического и экономического курса Туркмении. А если учесть, что страна находится на четвертом месте в мире по запасам газа, то даже потенциальная перспектива изменения экспортных поставок туркменских энергоносителей может добавить нервозности и без того изрядно разбалансированному газовому рынку.

11 февраля президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что дорогу во властные структуры на новом этапе развития страны надо предоставить молодым руководителям. Внеочередные выборы президента Туркмении назначены на 12 марта 2022 года. Напомним, что до этого президентские выборы в Туркмении состоялись в 2017 году, а следующие должны были пройти в 2024-м.

Гурбангулы Бердымухаммедов вступил в должность 14 февраля 2007 года. За 15 лет его правления страна стала активно разрабатывать новые газовые месторождения и экспортировать энергоносители в Китай. Кстати, освоением туркменских газовых кладовых и созданием необходимой инфраструктуры все это время занимались главным образом китайские компании. В 2021 году Туркмения добыла рекордный за годы независимости страны объем природного газа — 83,8 млрд кубометров, из них 45 млрд кубометров пришлось на экспорт.

Стоит отметить, что в настоящее время туркменский газ — это около 10% ежегодного потребления всего газа в КНР. Энергоносители поступают в Поднебесную сразу по трем газопроводам, пропускная способность которых составляет 55 млрд куб. м. Помимо этого, в 2014 году началось строительство четвертой ветки газопровода в Китай, мощность которой по данным CNPC должна составить 50 млрд куб. м. Реализация данного проекта была приостановлена, но на последних переговорах лидеров двух стран в Пекине 5 февраля идею строительства четвертой нитки газопровода решили реанимировать.

В свете активного газового сотрудничества Пекина с Ашхабадом смена президента в Туркмении имеет очень большое значение для экономических интересов Китая.

Если новый туркменский лидер (аркадаг) решится диверсифицировать экспорт страны, тогда центральные и южные регионы Китая будут испытывать дефицит газа, что станет дополнительным ударом по энергетической инфраструктуре КНР, которая и так функционирует с серьезными перегрузками.

Собственно, зачем руководству Туркмении может понадобиться изменение торговой политики, ведь на первый взгляд развитие газовой промышленности должно только укреплять экономику? Однако причины для этого имеются и они весьма серьезные. В настоящее время на КНР приходится 93% туркменского экспорта. Но этот активный газовый экспорт не уберег страну от экономического кризиса, который поразил Туркмению в 2019 году. Тогда власти были вынуждены ввести для населения плату за коммунальные услуги и поднять налоги. Кроме того, несмотря на всю закрытость страны, стали просачиваться слухи о больших очередях за хлебом и другими продовольственными товарами. В результате в том же 2019 году по просьбе Ашхабада небольшое количество туркменского газа (до 5,5 млрд куб. м в год) стал покупать «Газпром». Причем, как отметили аналитики, не потому, что он очень нужен российскому концерну, а в качестве помощи Туркмении: дестабилизация политической ситуации в этой стране не в интересах России.

А как же деньги за китайский экспорт?

Но ведь и обустройство месторождений велось китайскими компаниями за китайские же кредиты, поэтому теперь газом они же и оплачиваются.

В связи с этим пред руководством Туркмении стоит серьезная задача по увеличению экспортных направлений для своего газа. Кстати, при Сапармурате Ниязове страна активно продавала газ именно «Газпрому» и не собиралась менять коридоры поставок. Конфликты с российским концерном возникали из-за закупочных цен на туркменский газ, но так или иначе голода в стране не было.

Сейчас в качестве одного из самых привлекательных направлений для диверсификации своего экспорта Ашхабад рассматривает рынки Индии и Пакистана, а именно реализацию проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия). Естественно, что никакого продвижения строительства этого газопровода на территории Афганистана пока не идет.

Существует, на первый взгляд, и более реалистичный проект экспорта туркменского газа в Западную Европу. Стоит вспомнить, например, проект Nabucco. Газ для него предполагали брать из Ирана, Туркмении и Азербайджана и через территории Грузии и Турции отправлять в Болгарию, далее в Румынию, Венгрию, Австрию, Чехию и Германию. Планировалось, что этот маршрут обеспечит до 10% потребностей Европы в газе. 15 октября 2010 года Венгрия и Румыния даже открыли 47-километровый участок этого газопровода по маршруту Арад — Сегед, который соединил венгерскую и румынскую газораспределительные системы. Однако потом от проекта неожиданно отказались. Симптоматично, что произошло это после активного роста сланцевой добычи в США, когда из импортера Соединенные Штаты стремительно превратились в экспортера газа. Поэтому, скорее всего, перспектива вытеснить российские «несвободные» молекулы газа «свободными» молекулами туркменского сырья для Вашингтона стала не так актуально.

Но, как известно, свято место пусто не бывает. В 2018 году был построен «Южный газовый коридор» (ЮГК), который состоит из трех газопроводов — Южно-Кавказского (Баку — Тбилиси — Эрзурум), Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP). Начальной точкой ЮГК является вторая фаза разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения Шах-Дениз на шельфе Каспийского моря, но оно может дать Европе только 10 млрд кубометров в год, при этом в 2021 году оно работало лишь вполовину мощности. Этого явно маловато для строительства газопровода протяженностью 3500 километров. Поэтому, очевидно, что ЮГК строили для того, чтобы в среднесрочной перспективе к нему можно было подключить и туркменский газ. Таким образом, инфраструктура для переброски энергоресурсов Туркмении в Европу практически создана. Осталось только построить Транскаспийский трубопровод от Туркмении до Азербайджана. Вот тут и начинаются проблемы, ведь для того чтобы проложить эту трубу, придется заручиться разрешением Ирана, которому данный проект скорее всего не понравится.

Не стоит забывать, что Туркмения — страна очень закрытая, ее запасы хотя и признаются как «очень большие», но они не прошли международный аудит.

Поэтому дать профессиональную оценку ее газовым богатствам никто не может. Стоит напомнить, что Китай, который осваивает в Туркмении крупнейшее месторождение «Галкыныш», смог транспортировать в прошлом году только 34 млрд кубометров газа, то есть не загружены даже действующие газопроводы. При этом очевидно, что Поднебесная уж точно не собирается делиться газом с уже освоенных месторождений ради европейского экспорта. Европе придется самой разрабатывать и обустраивать в Туркмении новые залежи газа, но никто до сих пор не знает, насколько они велики и хватит ли их для экспорта в западном направлении. Как ранее отмечали «НиК» отраслевые эксперты, в настоящее время Туркмения вынуждена вводить в эксплуатацию запасы газа очень глубокого залегания — порядка 4 км. Этот газ содержит высокий процент сероводорода, что требует затрат на его очистку. То есть для освоения этих месторождений требуются значительные средства, и на выходе газ будет априори дороже.

Правда, сейчас, когда газ в Европе стоит порядка $1000 за кубометр, вопрос дороговизны добычи газа может отойти на второй план. Тем более что в январе 2021 года Азербайджан и Туркменистан договорились о статусе спорного месторождения Достлук, от которого уже построена необходимая инфраструктура в сторону Азербайджана. Ашхабаду останется только построить дополнительную ветку до Достлука, чтобы поставлять дополнительные объемы сырья по TANAP через Адриатику в Южную Европу. Однако уже февраль 2022 года, газ в Европе стоит очень дорого, а к реализации этого проекта никто так и не приступил.

Отраслевые эксперты пока не видят возможности для прихода туркменского газа на европейский рынок, хотя отмечают, что различных разговоров на эту тему будет много, в том числе и со стороны Брюсселя и Вашингтона. По их мнению, не стоит ждать и дестабилизации социально-экономической ситуации в стране, поскольку население Туркмении небольшое (около 6 млн человек), действуют сильные спецслужбы, кроме того, присутствует возможность любую «революцию» залить деньгами.

Заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в своем комментарии отметил, что в настоящее время реализуется давно обсуждавшийся сценарий передачи власти от отца к сыну, т. е., по сути, учреждение своеобразной наследственной монархии (подобно династии Алиевых в Азербайджане — иных примеров на постсоветском пространстве пока нет): «Такой „транзит“ уже сам по себе означает преемственность политических целей. Тем более что Бердымухамедов–старший, судя по всему, готов поделиться властью лишь частично: он останется председателем специально для этого учрежденной верхней палаты парламента. Поэтому никакого „разворота“ или тем более „переворота“ в энергетической политике не произойдет», — считает эксперт.

Он напомнил, что у туркменского газа географически есть пять рынков сбыта и, соответственно, направлений поставок: постсоветские страны, соседний Иран, Китай, Южная Азия (транзитом через Афганистан либо Иран) и Европа (транзитом через Каспийское море, Иран или Россию):

«Последние два направления для Туркмении остаются закрытыми из-за геополитических проблем, и «смена» власти это положение никак не изменит.

Северные соседи (Россия и страны Центральной Азии) особого интереса к туркменскому газу в последние годы не проявляют, хотя поставки в Россию в 2021 г. значительно выросли. Иран подписал в ноябре 2021 г. трехстороннее соглашение о своповых поставках туркменского газа в Азербайджан, но речь идет пока о небольших объемах — 1,2-2,0 млрд куб. м в год, что совсем немного на фоне пропускной способности трансграничных газопроводов в объеме 14 млрд куб. м в год. Фактически единственным «живым» направлением остается Китай. 5 февраля Гурбангулы Бердымухамедов летал в Пекин на открытие Олимпиады и, судя по пресс-релизам, достигнул предварительной договоренности об увеличении поставок газа в КНР, однако конкретные параметры пока не разглашались. Возможность для роста есть: в 2021 г., по данным Госкомстата, добыча газа достигла нового рекорда — 83,8 млрд куб. м, а экспорт вырос на 34,8%», — рассказал Белогорьев.

Эксперт напомнил, что Бердымухамедов регулярно требует от своего правительства привлечения иностранных инвестиций, но этому препятствуют сомнения в их защите и сложность с рынками сбыта, не считая Китая: «Целый ряд зарубежных нефтегазовых компаний продолжает работу в Туркмении, многие еще с 1990-х гг. Среди них есть и крупные игроки — CNPC, Eni, Petronas, Dragon Oil и др. Среди российских компаний по-прежнему активна „Татнефть“, оказывающая в основном сервисные услуги по капитальному ремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов. Заметную роль продолжает играть ARETI (наследница „Итеры“). Однако, не считая Eni, западные мейджоры к Туркмении почти равнодушны. Изменить ситуацию может только перспектива поставок газа в европейском направлении, которая пока не просматривается», — резюмировал Белогорьев.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что в стране, возможно, будут попытки переиграть ситуацию, особенно если за транзитом власти стоят какие-то более фундаментальные процессы в регионе, а не простая смена вывески: «Объективно возможностей для радикальной переориентации экспорта не так много.

Китай там очень плотно сидит и так просто не отдаст свое приоритетное право на туркменские ресурсы»,

— указал эксперт. Он также напомнил, что строительство четвертой нитки в Китай так толком и не началось: «Но сейчас они к этому вопросу опять вернулись, возможно, в контексте борьбы за доступ к ресурсам», — заметил Гривач.

По его словам, крупных европейских и американских добычных компаний сейчас в Туркменистане нет: «Но попытки зайти, вероятно, будут. В контексте организации поставок газа в Европу через Южный газовый коридор. Впрочем, такие шаги предпринимались и раньше», — пояснил эксперт.

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, что в Туркмении был продовольственный кризис: «Ашхабад много продуктов закупал в Иране, но из-за COVID-19 торговля встала. Поэтому они сейчас больше настроены на диверсификацию своего экспорта, а Западу нужен человек, который это обеспечит. На этом фоне Туркмения начнет проявлять большой интерес к поставкам газа в ЕС, но не известно, что получится», — заявил эксперт.

Он отметил, что точный объем запасов Туркмении неизвестен: «Ашхабад хотел, но не провел международный аудит запасов. Пытался провести аудит и российский „Газпром“, но оставил эту идею после остановки закупок туркменского газа в конце нулевых годов. В настоящее время Китай может этому не сильно препятствовать, ему главное, чтобы действующие поставки не прекращались. В любом случае, Китаю лучше договариваться с Россией: у нас больше газа и мы более удобные партнеры», — указал Разуваев. По его словам, заинтересованность США в туркменском газе может вырасти, если Вашингтон договорится с Ираном: «Никто не вложится в разработку новых туркменских месторождениях и строительства нового газопровода, если не будет четких договоренностей с Ираном и по Ирану, поскольку инвесторы считают, что Иран — это плохие и непредсказуемые парни», — подчеркнул аналитик.

Доцент Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Демиденко уверен, что в Туркмении ничего не поменяется:

«Все месторождения на Амударье открыты китайцами для китайцев. Это развернуть нереально. Финансовая и политическая подпитка туркменского режима идет от Китая.

Вероятнее всего, там произойдут косметические изменения, поскольку власть в Туркмении фактически передается по наследству. Просто действующий президент, видимо по состоянию здоровья, не может управлять страной. То есть все направлено на консервацию существующей ситуации, и Китаю это выгодно. У Туркмении сейчас нет возможностей для диверсификации газовых поставок», — заметил эксперт.

Он уверен, что Соединенным Штатам Туркмения неинтересна, поскольку она стала полностью вотчиной Китая, если какие-то шаги они и будут предпринимать, то только на декларативном уровне

. Что же касается возможной дестабилизации в стране, о которой всегда надо думать при смене лидера, то, как считает Демиденко, сценарии, подобные казахским, в Туркмении реализовать невозможно: «Ситуация в социально-экономическом плане перегрета. Но там очень сильные спецслужбы и армия. Относительно каких-то этно-конфессиональных факторов, на которых выстраиваются все подобные конфликты, то, скорее всего, они не будут задействованы — в случае чего их просто зальют деньгами», — считает Демиденко.

Аналитик ФНЭБ, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков также предположил, что у Ашхабада нет пока возможностей по диверсификации своего энергетического экспорта. Он напомнил, что ранее туркменский газ не дошел до ЕС из-за неопределенности правового статуса Каспия: «Потом статус был определен. Но согласно принятым документам, большие проекты, которые могут угрожать экологии региона, должны пройти экспертизу всех пяти прикаспийских стран. Иран и Россия это разрешение не предоставят. Кроме того, не стоит забывать о задекларированной в Евросоюзе политике декарбонизации. Поэтому возникает вопрос, кто вложится в разработку туркменских месторождений и вернутся ли эти инвестиции, учитывая еще и нестабильные цены на газовом рынке ЕС», — заметил эксперт.

По его словам, газопровод ТАПИ — это фантастический проект из-за нестабильной ситуации в Афганистане: «Остается Россия и Китай. „Газпром“ закупает туркменский газ в качестве своеобразной благотворительности. Эти закупки начались после проблем с экономикой Туркмении, Россия опасалась нестабильности в регионе. Есть вопрос и по экспорту в Китай, так как действующие три газопровода загружены не на полную мощность, то ли из-за проблем с добычей, то ли по другим причинам. Тем не менее я думаю, что в ближайшее время ориентированность туркменского газа на КНР останется», — уверен Юшков.

Он считает, что США всегда были заинтересованы в туркменском газе в Европе, за счет этого можно было бы ослабить Россию и Китай: «В Госдепе много лет работал спецпредставитель по делам Каспия. Соединенные Штаты продвигали проект Nabucco как альтернативу российскому сырью. Но ситуация поменялась, тогда они были импортерами газа, а сейчас они экспортеры. Вашингтон по-прежнему заинтересован убрать туркменский газ из Китая, но в Европу хотят продавать уже свой газ. То есть для Вашингтона было бы лучше, что бы Ашхабад свой газ вообще никуда не продавал», — резюмировал Юшков.

Екатерина Вадимова

Около $1,5 трлн предоставили банки угольной промышленности за три года

На финансовые организации из 6 стран — США, Китая, Японии, Индии, Канады и Великобритании, приходится более 80% общего объема финансирования угольной промышленности

Несмотря на заявления политиков и глав крупных компаний о приверженности энергетическому переходу, коммерческие банки в мире предоставили угольной промышленности в период с января 2019 по ноябрь 2021 года порядка $1,5 трлн, говорится в совместном исследовании активистских организаций Urgewald и Reclaim Finance.

При этом на финансовые организации из 6 стран — США, Китая, Японии, Индии, Канады и Великобритании, приходится более 80% общего объема финансирования промышленности.

«Эти финансовые институты должны подвергнуться критике со всех сторон: организаций гражданского общества, финансовых регуляторов, клиентов и прогрессивных инвесторов. Если мы не покончим с углем, он может покончить с нами», — заявила глава отдела финансовых исследований Urgewald Кэтрин Гансвиндт.

Исследование также показало, что за указанный период 48% общей суммы кредитования предприятий угольной промышленности, оцениваемой в $363 млрд, пришлось только на 12 банков. 10 из них входит в альянс Net Zero Banking Alliance, образованный при ООН для достижения цели нулевых выбросов СО2 к 2050 году.

В тройку крупнейших кредиторов угольной промышленности входят японские Mizuho Financial, Mitsubishi UFJ Financial и SMBC Group, отмечается в исследовании. За ними следуют британский Barclays и американский Citigroup.

Между тем другим механизмом финансирования промышленности, через который угольные предприятия получили порядка $1,2 трлн за указанный период, является андеррайтинг — процесс эмиссии корпоративных ценных бумаг банками и их продажи инвесторам.

В тройку крупнейших андеррайтеров промышленности, отмечает finmarket.ru, входят китайские Industrial Commercial Bank of China, China International Trust and Investment Corporation и Shanghai Pudong Development Bank. В 12 крупнейших банков-андеррайтеров также вошел крупнейший по объемам активов банк в США — JPMorgan Chase, следует из исследования.

«Чашу терпения всегда переполняет даже капля лжи»

Россия никому не угрожает

Рами Аль-Шаер

Как известно, Министр иностранных дел России Сергей Лавров пессимистично оценил итоги своих переговоров с главой внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс. Он назвал состоявшуюся беседу, возможно имея в виду не только Великобританию, но страны Запада в целом, «разговором немого с глухим».

Используя дипломатические формулировки, Сергей Лавров отметил, что «отношения между Россией и Великобританией оставляют желать лучшего». По его словам, «наверное, они находятся на самой низкой отметке за многие-многие годы».

Проблема российско-европейских отношений и вообще отношений России со странами Запада связана с присущим этим странам «комплексом превосходства, исключительности, мнимой «отваги», не говоря уже об откровенном хвастовстве». Это выражается в попытках навязать всем остальным правила игры, отражающие только интересы Европы и Соединённых Штатов, не обращая ни малейшего внимания на интересы других стран. А ведь российские предложения по гарантиям безопасности являются примером конструктивной и аргументированной позиции по отношению к западным партнёрам, позиции, основанной на принципах равенства и уважения интересов всех сторон. Другими словами, суть российской позиции заключается в том, что отношения между Россией и западными странами должны, по словам Лаврова, представлять собой «улицу с двусторонним, а не односторонним движением». Недопустимо, когда одна сторона диктует другим свои правила и условия, выдвигает ультиматумы, угрожает блокадой, санкциями и изоляцией.

Российские предложения не являются посягательством России на проводимую Западом политику, хотя не лишне вспомнить, что в 90-ые годы прошлого века, «благодаря» усилиям западных стран произошло пять волн расширения НАТО на восток.

А ведь у России немало общих интересов с европейскими странами. Взять, например, объём товарооборота между Россией и Великобританией. В период с января по ноябрь прошлого года товарооборот достиг 24 миллиардов долларов. Другой пример – газопровод «Северный поток-2», с помощью которого должны осуществляться поставки российского природного газа в Европу. Список подобных успешных с экономической точки зрения проектов можно продолжить. Однако камнем преткновения на пути осуществления этих проектов является политика диктата, проводимая Соединёнными Штатами Америки.

Взаимовыгодный характер сотрудничества, общие экономические интересы, укрепление положительных тенденций в двусторонних отношениях- все это является наглядным примером сближения народов, обеспечения безопасности всех стран. При этом интересами ни одной из них не пренебрегают. Ещё одним примером сближения России и европейских стран являются вековые культурные и гуманитарные связи, влияние европейской культуры, искусства на Россию, равно как и влияние российской культуры на европейскую культурную жизнь. Даже в самые мрачные времена холодной войны советские артисты, художники, представители советской интеллигенции смогли наладить гуманитарное сотрудничество со своими европейскими коллегами.

Однако превалирующей тенденцией со стороны западных стран в настоящее время, к глубокому сожалению, является поиск того, что разъединяет, а не объединяет народы. Налицо политика двойных стандартов, произвольная трактовка Западом международных договоров и соглашений, игнорирование ряда ключевых пунктов этих документов. Именно это стало основной причиной разногласий между Россией и Западом, который продолжает игнорировать договорённости, выработанные в ходе саммитов ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года и Астане в декабре 2010 года. В итоговых документах этих саммитов предельно чётко сказано, что государства-члены ОБСЕ берут на себя обязательство не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других стран. В то же время в этих документах подтверждается право любого государства свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности как путём вступления в коалиционные договоры, так и путём объявления политики нейтралитета.

Европейским странам «подходит» только одна из этих формулировок, где говорится о праве государств выбирать способ обеспечения собственной безопасности и, следовательно, о праве всех государств на вступление в НАТО. Однако при этом игнорируется тот факт, что обеспечение безопасности одной страны не должно происходить за счёт безопасности другой. Иными словами, НАТО даёт себе право расширяться на восток по своему усмотрению, используя для этого свои собственные аргументы. Тогда как Россия, оказывается, не имеет права выразить своё беспокойство по поводу расширения Североатлантического блока и, более того, не имеет права даже на передислокацию своих воинских соединений на собственной территории. Такая передислокация почему-то вызвала у западных стран приступ коллективной истерии - на Россию обрушился бурный поток обвинений в подготовке «вторжения на Украину». Всё это сопровождалось лживыми, сфабрикованными «новостями» и заявлениями. Дело дошло до эвакуации работников иностранных посольств из Киева и «советов» украинцам срочно покинуть страну, что вызвало раздражение у её жителей. Такая реакция вполне объяснима, так как подобные шаги могут негативно повлиять на и без того тяжёлую экономическую ситуацию.

Бесцеремонно ведёт себя и Евросоюз, представители которого говорят, что России «нечего делать на Балканах», да и в Африке тоже. Но мы-то хорошо помним, что произошло в Ливии в 2011 году. Мы также помним, что Соединённые Штаты назначили «челночного» посла для руководства «реформой законов о выборах в Боснии и Герцеговине»! Разве это не грубое вмешательство Вашингтона в процесс выборов на Балканах? Разве это не посягательство на суверенитет независимых стран?

Представители НАТО постоянно подчёркивают «оборонительный» характер блока, утверждая, что он является «оборонительной» организацией, защищающей безопасность своих членов. Однако НАТО не в состоянии объяснить цель своих ударов по Югославии, Ливии и Ираку. Кстати, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр признал, что бомбардировка Ирака была осуществлена на основании ошибочных разведданных. Вот так просто НАТО оперирует такими понятиями, как «бомбардировка другого государства», грубо нарушая его безопасность и стабильность, полностью игнорируя тот факт, что жертвами подобных действий стали сотни тысяч, а возможно и миллионы людей. И всё это, оказывается, явилось результатом «ложной информации»! А может быть, на основе такой же «ложной информации» сегодня развернута мощная пропагандистская антироссийская кампания? Кстати, «оборонительный» характер НАТО не мешает ему заявлять о своей «особой ответственности» за обеспечение безопасности в Индийском и на Тихом океанах, а также в районе Южно-Китайского моря. Но почему-то подобные заявления не вызывают гнева ни у кого из западных партнёров. А ведь все они когда-то учили и географию, и историю и наверняка знают, насколько велико расстояние между этими районами и европейским континентом. Они также наверняка понимают, насколько неубедительными являются все заявления об «оборонительном» характере НАТО, деятельность которого охватывает значительную часть земного шара - вплоть до Южно-Китайского моря.

Именно западные «партнёры» обвиняют Россию в «агрессивности», отравляя умы людей измышлениями о готовящемся нападении российской армии на Украину. Однако у всего мира перед глазами до сих пор стоят кадры позорного бегства американцев из Афганистана после двадцати лет бесславной войны, закончившей сокрушительным поражением войск США, войны, сопровождавшейся беспрецедентным размахом коррупции.

Что касается Украины, то в минских соглашениях, подписанных представителями стран «нормандского формата» - Украины, России, Германии, Франции - в присутствии представителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик, сказано, что единственным способом решения украинского кризиса является диалог между центральными властями в Киеве и двумя этими республиками. Минские соглашения предусматривали прекращение огня, амнистию заключённых, предоставление особого статуса Донецкой области с внесением в конституцию Украины поправок о децентрализации, проведение выборов под эгидой ОБСЕ по согласованию с руководством двух самопровозглашённых республик, и только после этого – восстановление украинскими властями полного контроля над своими границами.

Что же мы видим сейчас? Киев, за которым, несомненно, стоят западные страны, настаивает на пересмотре последовательности прописанных в минских соглашениях шагов. Другими словами, украинские власти хотят сначала восстановить контроль над границей. По-видимому, Киев рассчитывает на то, что у него будут развязаны руки, и он сможет действовать, не обращая внимания на достигнутые в Минске и одобренные Советом Безопасности ООН договорённости. Таким образом, и Киев, и страны Запада демонстрируют избирательный подход к подписанным документам и политику двойных стандартов. Они выбирают те пункты минских соглашений, которые им подходят, и полностью игнорируют другие положения этих документов, где чётко прописана последовательность шагов по урегулированию кризиса.

Президент России Владимир Путин, комментируя позицию Киева по выполнению минских соглашений, использовал фрагмент русской народной частушки: «Нравится, не нравится - терпи, моя красавица». Что имелось в виду? Конечно, неукоснительное выполнение всеми сторонами конкретных обязательств, прописанных в соглашениях, которые были одобрены Советом Безопасности ООН, независимо от того, нравятся эти обязательства той или иной стороне или нет. Путин также сказал: «Когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а «что-то» не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами,…то мне кажется, что это не тот формат».

Россия никому не угрожает. Как неоднократно заявляли президент России Владимир Путин, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие представители российского руководства, Россия не собирается нападать на Украину или угрожать кому-то из своих соседей в той или иной форме. Россия хочет обеспечить безопасность своей территории и своих граждан. Она поддерживает законные права жителей Донецкой области, в том числе 700 тысяч русских, представляющих меньшинство жителей Украины, на сохранение своей культуры, родного языка и принадлежности к русскому миру, ни в коем случае не нарушая суверенитета Украины и не поддерживая сепаратистских настроений самопровозглашённых республик.

Такая политика двойных стандартов сравнима только с преступными действиями Израиля. Я имею в виду недавний налёт израильской авиации на пригород Дамаска, в результате чего был убит один сирийский военнослужащий, ранено 5 человек и разрушены объекты инфраструктуры.

Россия неоднократно предупреждала власти Израиля о том, что налёты израильской авиации являются вопиющим нарушением международного законодательства и оказывают пагубное влияние на ситуацию в этом регионе. Посол Российской Федерации в Сирии Александр Ефимов заявил, что Россия «резко осуждает израильские налёты и требует их немедленного прекращения». Посол также отметил, что «подобные преступные действия приводят к человеческим жертвам, наносят огромный материальный ущерб, являются грубым нарушением суверенитета Сирии, угрожают полётам гражданской авиации и приводят к эскалации военно-политической напряжённости». А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что продолжающиеся налёты израильской авиации на Сирию могут привести к резкому обострению ситуации, так как эти действия «нацелены на ослабление боеспособности сирийских вооружённых сил, оказывая негативное влияние на усилия сирийцев и их союзников по борьбе с терроризмом на территории страны».

В этой связи некоторые политические аналитики и журналисты задают вопрос: не говорит ли резкий тон заявлений российских официальных лиц об изменениях политики России по отношению к Израилю? Могу заверить их в том, что речь идёт не об изменениях политики России по отношению к Израилю, а об изменении взгляда Москвы на отношения внутри треугольника «Сирия-Иран-Израиль». Россия даёт понять, что шаги Израиля, представляющие опасность для полётов гражданской авиации в воздушном пространстве Сирии, Ливана, Иордании и других стран региона, несёт в себе опасность втягивания Ирана в вооружённый конфликт с Израилем. Это может привести к опасной и непредсказуемой военной конфронтации, которая затронет не только Сирию, но и другие страны и превратит весь регион в пороховую бочку.

Россия считает, что израильские налёты являются следствием политики Вашингтона, отказывающегося признавать законное правительство Сирии и суверенитет сирийского государства, следствием политики экономических санкций и блокады Сирии. Всё это препятствует усилиям России и международного сообщества, направленным на обеспечение безопасности и стабильности в регионе и на урегулирование сирийского конфликта.

Неудивительно, что между конфликтами в Сирии и на Украине существует много общего. Мы видим, что Израиль присоединился к развязанной Соединёнными Штатами и другими странами Запада информационной кампании. Эта кампания сопровождается поставками натовского оружия и боевой техники восточноевропейским странам и Украине, попытками представить Россию агрессором, которому якобы необходимо дать отпор, сорвать минские соглашения, решения в рамках «астанинской платформы» и документы, принятые в Женеве с целью урегулирования украинского и сирийского конфликтов. Предпринимаются сомнительные попытки дискредитации роли России в этих процессах. Например, налицо стремление сформировать образ России как страны не способной, несмотря на свою военную мощь, защитить сирийскую территорию от налётов израильской авиации, которая «не замечает» российского присутствия в Сирии.

Тон заявлений Сергея Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, слова, сказанные Владимиром Путиным в ходе его совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно «избирательной» позиции Киева по вопросу минских соглашений, а также содержание заявления российского внешнеполитического ведомства по поводу израильских налётов на Сирию напомнили мне строчки российского поэта, которые удивительным образом похожи на крылатое арабское выражение: «Чашу терпения всегда переполняет даже капля лжи».

Тайвань после Олимпиады

два в одном: синхронизация украинского и тайваньского кризисов

Владимир Овчинский Юрий Жданов

В то время как российский пропагандистский ресурс сосредоточен в основном на обличении США в провоцировании украинского кризиса, в Вашингтоне синхронно нагнетается второй кризис, который по последствиям также может стремительно перерасти в военный конфликт, - тайваньский.

Одинок ли антикитайский ястреб МакКол?

Высокопоставленный республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США (от штата Техас) Майкл МакКол предположил, что Китай начнет вторжение на Тайвань через некоторое время после зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом еще 21 января 2022 года сообщила газета New York Post.

«Я действительно думаю, что Китай стал настолько провокационным, настолько агрессивным в Южно-Китайском море, что после Олимпийских игр вы увидите, как КПК, китайская коммунистическая партия вторгнется на Тайвань», —сообщил МакКол журналистам на телефонной конференции.

МакКол далее утверждал, что неудачное заявление президента Байдена о продолжающемся украинском кризисе послужило сигналом слабости для противников Америки, которым, по мнению Маккола, они попытаются воспользоваться.

«Я бы сказал, что Джимми Картер — худший президент в моей жизни, — сказал Маккол. - Но этот парень действительно берет верх, и я никогда не видел, чтобы за один год наше положение на мировой арене уменьшалось так быстро и быстро в ущерб нашей национальной безопасности».

МакКол также продолжил: «шаг Китая не будет беспрецедентным. В 2014 году Россия начала переброску регулярных войск и сил специального назначения в Крым в последние выходные дни зимних Игр того года, которые она принимала на черноморском курорте Сочи. Спустя несколько недель он завершил аннексию украинского региона».

«Путин всегда хотел вернуть Украину, он хочет, чтобы советская империя вернула себе трон», — добавил МакКол. «Си хочет, чтобы имперский Китай и Тайвань были частью китайской империи. Поэтому они видят возможность сделать это из-за слабости США».

МакКол призвал американских военных усилить свое присутствие в регионе, «чтобы показать Китаю, что мы настроены серьёзно». МакКол также заявил, что США необходимо «вооружить Тайвань большим количеством оружия для сдерживания потенциального китайского вторжения».

«Я думаю, - продолжил он, - что нам также необходимо установить лучшие экономические и торговые отношения в регионе, чтобы противостоять инициативе «Один пояс, один путь», в которой, к сожалению, Китай был так успешен», — сказал он.

Для справки

МакКол Как конгрессмен США известен как антикитайский ястреб. На протяжении многих лет МакКол атаковал КНР по таким вопросам, как отслеживание происхождения вируса COVID-19, вопросам, связанным с Синьцзяном, и островом Тайвань.Он особенно большой «сторонник» Тайваня, призывая США признать «независимость» острова, поддерживая участие Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения и спонсируя «Тайбэйский акт» (Закон о Международной инициативе по защите и укреплению союзников Тайваня (Тайбэй), 26 марта 2020 года принят Конгрессом США).

МакКол использует такие сенсационные заявления, чтобы привлечь внимание СМИ и извлечь личную политическую выгоду.

Для Маккола это может быть также и экономическая выгода. Согласно независимому новостному агентству Sludge, МакКол является вторым по величине инвестором Конгресса в оборонную промышленность США с общим объемом инвестиций в 635 000 долларов. Поскольку МакКол одновременно является вторым самым богатым конгрессменом США в 2021 году, он может заработать еще больше денег, выступая за увеличение продаж оружия Тайваню.

МакКол определенно не является единичным примером. В последние годы многие американские политики призывали к более жёсткой позиции США в отношении тайваньского вопроса.

Разыгрывая волну поддержки Тайваня, эти политики могут побудить Конгресс принять больше законопроектов, связанных с Тайванем, призвать правительство США продавать больше оружия Тайваню и вызвать большую обеспокоенность или даже враждебность американской общественности по отношению к материковому Китаю.

Некоторые американские политики с явными намерениями продолжают раскручивать возможность скорой «атаки» с материка на остров Тайвань. Для многих конгрессменов США стало нормальным продолжать создавать проблемы, раздувая «угрозы» и теории заговора. Это связано с давно сложившимся в США «железными связями» ВПК и Конгресса. Они работают вместе, чтобы получить огромную прибыль, ведя войны за границей и раздувая так называемые «угрозы».

Это цепочка интересов и политическая логика, которая работала у многих политиков США на протяжении многих лет. Многие конгрессмены стали де-факто представителями военной промышленности или групп интересов. Для них все дело в бизнесе.

В этой связи следует напомнить о последних продажах в феврале 2022 года оружия США Тайваню, когда Вашингтон одобрил оборудование и услуги на сумму 100 миллионов долларов США для самоуправляемого острова, чтобы «поддерживать, обслуживать и улучшать» его систему противоракетной обороны Patriot.

Когда риторики не хватает, в ход идут прямые провокации. Так, 20 января 2022 года американский эсминец с управляемыми ракетами USS Benfold прошел через две спорные цепи островов в Южно-Китайском море в так называемом «патруле свободы судоходства», что вызвало протест Пекина (такие заходы американских эсминцев происходят регулярно).

«Мы требуем, чтобы американская сторона немедленно прекратила подобные провокационные действия, иначе она понесет серьезные последствия непредвиденных событий», — говорится в заявлении командования Южного театра военных действий Китая.

Китай ведёт свою игру

Цзинь Канжун, профессор Школы международных исследований Жэньминьского университета и влиятельный китайский ученый, который консультирует Пекин по вопросам внешней политики , недавно заявил Nikkei Asia, что «Си Цзиньпин применит силу, чтобы объединить Тайвань с Китаем к 2027 году».

Цзинь сказал: «После того, как осенью 2022 года завершится Национальный съезд Коммунистической партии Китая, сценарий вооруженного объединения станет реальностью. Весьма вероятно, что к 2027 году, к 100-летию со дня основания НОАК, руководство будет двигаться в сторону вооруженного объединения». Он добавил, что «у Китая уже есть возможность объединить Тайвань силой в течение одной недели» и что «НОАК может победить любые силы США в пределах 1000 морских миль от береговой линии».

По вопросу о том, что Япония связывает свою безопасность с безопасностью и свободой Тайваня, Цзинь сказал: «Япония ни в коем случае не должна вмешиваться в чрезвычайное положение на Тайване. США уже не могут выиграть у Китая на этом. Если Япония вмешается, у Китая не будет другого выбора, кроме как разгромить Японию. Япония должна осознать, что происходят новые изменения».

Как на это отреагировали вашингтонские аналитики? Они дружно заявили, что «Китай никогда не назовет сроки, когда он может напасть на Тайвань , если только он не сделает это в своих собственных целях. Поручив профессору Цзинь, старшему советнику в Пекине назвать 2027 год как год, когда Тайвань может стать свидетелем китайского вторжения, Си Цзиньпин пытается одурачить мир».

«Китай хочет, чтобы мир откинулся на спинку кресла и расслабился. Он хочет застать врасплох такие страны, как США, Япония, Австралия и, прежде всего, Тайвань. Если Китай сможет убедить эти страны в том, что у них есть ещё пять лет до начала вторжения в островное государство, он выиграет полдела. Почему? Потому что он немедленно вторгнется на Тайвань».

И это то, что, скорее всего, произойдет. По их мнению, Си Цзиньпин сталкивается с проблемой всей своей жизни: осенью этого года запланирован Национальный конгресс, на котором будет принято решение о его повторном назначении на пост руководителя Китая.

Но сразу после окончания зимних Олимпийских игр в Пекине все может очень быстро стать интересным. Никого не должно удивлять, если Китай начнет вторжение на Тайвань сразу после зимних Игр, в то время как мировое сообщество в полусне думает, что вторжение на остров еще не неизбежно. «Вторжение на Тайвань и победа в этом конфликте закрепили бы за Цзиньпином будущее в качестве пожизненного руковолителя Китая. Никто не сможет отстранить его от власти, а это как раз то, что сейчас нужно человеку».

Таким образом, по мнению вашингтонских аналитиков, поручив одному из своих советников предоставить миру график вторжения на Тайвань примерно в 2027 году, Си Цзиньпин пытается переиграть «демократические державы» и сам Тайвань.

При этом американские аналитики ссылаются на посла Пекина в Вашингтоне Цинь Гана, который заявил в интервью американскому радио, что Китай и Соединенные Штаты могут оказаться в состоянии военного конфликта , если Соединенные Штаты будут поощрять независимость Тайваня. Он сказал : «Позвольте мне подчеркнуть это. Проблема Тайваня — самая большая пороховая бочка между Китаем и Соединенными Штатами».

Иллюзорные надежды Вашингтона на переворот в Пекине

Где, по мнению аналитиков Вашингтона, Си Цзиньпин совершает ошибку? «Похоже, он считает, что внезапное вторжение на Тайвань каким-то образом не будет иметь катастрофических последствий для Китая». Однако, по их мнению, после вторжения на Тайвань мировое сообщество буквально объявит Китай изгоем и наложит на него жёсткие экономические санкции.

«Уже сейчас китайская экономика находится в напряжении. Когда объединенные силы мировой экономики начнут действовать против Китая, последствия для него будут катастрофическими, и китайцы не захотят этого. В конечном счете, КПК окажется в очень опасной ситуации, и ее смерть станет неизбежной».

Некоторые «западные мечтатели» идут еще дальше.

«Группа высокопоставленных китайских чиновников может устроить внутренний переворот против Си Цзиньпина и перейти к демократической политической системе», - считает Роджер Гарсайд, автор книги "Китайский переворот".

«Политический организм Китая неизлечимо болен. Только пересадка может спасти политическое тело, и единственная система, которую можно предложить, это конкурентная демократия», — сказал Гарсайд, бывший дипломат, в интервью программе China Insider телеканала Epoch TV 31 января 2022 года.

Гарсайд, который работал в посольстве Великобритании в Пекине, утверждает, что высокопоставленные чиновники компартии Китая, включая премьера Ли Кэцяна, считают, что Си ведёт Китай в «очень рискованном и опасном» направлении, ставя под угрозу своё богатство и власть, а также будущее партии. Гарсайд утверждает, что именно по этой причине они готовят заговор против китайского лидера.

По словам Гарсайда, частный сектор Китая стал мощным и автономным. Это оказывает давление на компартию, вызывая беспокойство у руководства страны.

«Alibaba привлекла $24 млрд на Нью-Йоркской фондовой бирже; 248 других компаний привлекли миллиарды долларов вне контроля партии над обменом капитала и политического контроля».

«Эти компании могут использовать деньги, чтобы купить политиков в Китае, конкурентов Си Цзиньпина», — добавил он.

Далее Гарсайд пояснил, что, хотя кажется, что вся власть находится в руках Си, структура коммунистической партии имеет множество «центров власти» в региональных и местных органах.

«Си Цзиньпин не обладает всей полнотой власти. Но он очень проницательно и умело централизовал власть в своих руках», — сказал Гарсайд.

Гарсайд утверждает, что переворот, который по его мнению готовится в КНР, вероятно, стал бы переходом Китая к демократии, поскольку чиновники осознают, что коммунистическая система больше не функционирует и что конституционная демократия является лучшей альтернативой.

«Я думаю, что они захотели бы сохранить Коммунистическую партию как политическую единицу, но они захотят изменить систему, потому что нынешняя система не работает».

Что можно сказать на это? Гарсайд не глупый человек, он цинично стравливает партийных руководителей, зная, что никто никакого переворота в КПК совершать не только не будет, но даже в мыслях не планирует. Также как никто из действующих китайских олигархов не будет подкупать партийных лидеров для целей переворота.

Но Гарсайд такими заявлениями вольно или невольно подталкивает председателя Си к решительным действиям в отношении Тайваня.

Ведь присоединение Тайваня ещё больше сплотит КПК и НОАК вокруг Си. И одновременно поможет решить и болезненные экономические вопросы.

Китаю нужны тайваньские компьютерные чипы

Технологии - ключевой фактор политической, экономической и военной мощи, находятся в центре конкуренции США и Китая. В рамках этой конкуренции полупроводники занимают видное место. Чипы являются движущей силой прорывов в ряде важнейших технологических областей, от искусственного интеллекта до синтетической биологии и квантовых вычислений. Полупроводники необходимы для военных систем, используемых Соединенными Штатами и их союзниками и партнерами для защиты себя и своих интересов. На фундаментальном уровне повседневное функционирование современного общества зависит от надежного доступа к чипам: критическая инфраструктура, транспортные сети,

Цепочки поставок полупроводников образуют сложную глобальную сеть, в которой несколько стран и компаний служат важными узлами. Некоторые из этих узлов имеют такое огромное значение, что любой сбой будет иметь значительные и пагубные каскадные последствия для национальной и экономической безопасности США.

Тайвань является центральным звеном в цепочке поставок полупроводников. Здесь находится Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC), крупнейший в мире завод по производству микросхем, более половины мирового производства полупроводников на аутсорсинге и почти все передовые производственные мощности находятся на Тайване. Поэтому безопасный доступ к продукции тайваньской полупроводниковой промышленности является стратегической необходимостью.

TSMC— компания, которая производит чипы, разработанные как для гражданских потребителей, так и для военных заказчиков. Это обширная отрасль, стоимость которой в 2021 году составила почти 100 миллиардов долларов.

Безопасный доступ к продукции тайваньской полупроводниковой промышленности является стратегической необходимостью.

Учитывая сложность рассматриваемой темы, игровая лаборатория Центра новой американской безопасности (CNAS) разработала стратегическую игру для изучения глобальной конкуренции в области полупроводников. Игры обеспечивают «безопасную для сбоев» среду, которая особенно способствует изучению плохо изученных проблем. Игры также служат мощным инструментом для достижения общего понимания проблемы, учитывая их совместный и эмпирический формат, а также способность объединять различные сообщества.

Игра Chips Are Down позволила команде CNAS больше узнать о конкуренции полупроводников, а также предоставила участникам игры общее понимание критических последствий конкуренции.

Игра Chips Are Down позволила получить критическое представление о природе американо-китайской стратегической конкуренции и глобальной конкуренции за полупроводники, обсуждаемой в этом отчете.

В апреле 2021 года CNAS провела виртуальную стратегическую игру, чтобы лучше понять, как Китай может попытаться повлиять и установить контроль над полупроводниковой промышленностью Тайваня, оставаясь на пороге войны и последующих последствий для стратегической конкуренции с Соединенными Штатами. В игре приняли участие 30 высокопоставленных представителей правительства, промышленности и гражданского общества. Цель игры была двоякой: понять, как Китай может формировать полупроводниковую промышленность и стратегическую технологическую конкуренцию в свою пользу, и выяснить, как Соединенные Штаты и Тайвань могут противостоять таким попыткам. Цель состояла в том, чтобы определить области риска и уязвимости в полупроводниковой промышленности и лучше понять компромиссы различных стратегических подходов (см. CNAS-Report-Semidconductor-game-Jan02022-final-b.pdf)

Напряжённость на рынке микрочипов должна пойти на спад только в 2023 году — это недавнее заявление TSMC не предвещает ничего хорошего тем производственным секторам, которые уже вынуждены корректировать свои планы из-за дефицита полупроводников. В числе наиболее пострадавших отраслей оказались производство электроники и автопром, а в списке компаний, объявивших о проблемах с выполнением заказов из-за нехватки чипов, значатся такие гиганты, как Apple, Sony, Ford, General Motors, Volkswagen и т. д.

Ещё в мае 2020 года TSMC прекратила принимать заказы на процессоры для китайской компании Huawei, которая формировала порядка 15% портфеля заказов тайваньского производителя. Решение было продиктовано из США.

Следующей китайской компанией, с которой в 2021 году отказалась работать TSMC, стал разработчик суперкомпьютеров из Тяньцзиня Phytium Information Technology. Об остановке производства всех продуктов, связанных с Phytium, заявила также тайваньская Alchip Technologies. Поводом для этих решений стало решение Министерства торговли США внести Phytium в свои санкционные списки (см.подробнее).

Китайское поглощение Тайваня может дать Пекину контроль над одной из самых важных отраслей промышленности в мире.

Думать как в Пекине

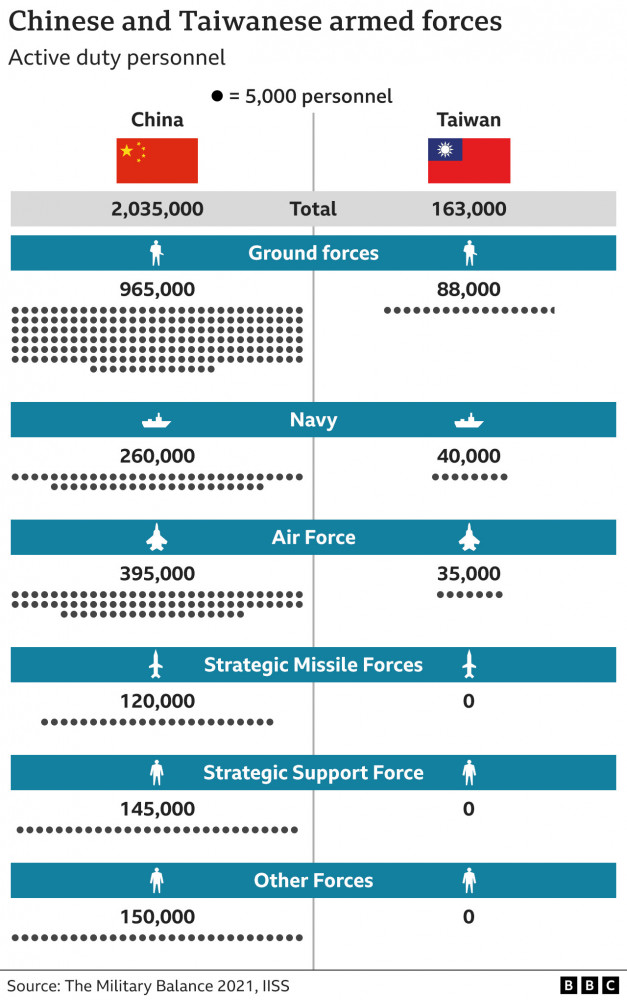

Силы КНР и Тайваня несопоставимы. НОАК обладает техникой, вооружением, живой силой и возможностями, чтобы начать наступление через Тайваньский пролив. НОАК планировал в течение десятилетий захват Тайваня.

Грант Ньюшем —бывший дипломат, ныне старший научный сотрудник Центра политики безопасности США считает, что Китай этого не сделает — по крайней мере, не предпримет полномасштабного штурма с целью захвата Тайваня:

«Они могут сделать что-то более скромное, что по-прежнему унижает Соединенные Штаты и подрывает всеобщее доверие к американской мощи и защите. И в то же время демонстрирует, что Китай является доминирующей военной державой в регионе — не в последнюю очередь из-за его предполагаемой готовности применить силу.

Если всё, чего Пекин добьется в краткосрочной перспективе, — это публично нейтрализовать США в Тихоокеанском регионе, то это продвинет его к следующему шагу — подчинению Тайваня и установлению господства в регионе.

Именно это Владимир Путин делает с президентом Байденом и европейцами. Смущать американцев, обнажая слабости и сея сомнения. И он использует трещины в альянсе НАТО, которые со временем могут быть расширены с помощью военных угроз, экономического давления и подрывной деятельности, что может привести к фрагментации или уменьшению самой НАТО.

Пекин, несомненно, принимает это к сведению».

Итак, каковы некоторые из более «скромных» вариантов Пекина для Тайваня?

Может быть, шаг против одного из прибрежных островов Тайваня? Или мешать морским перевозкам и самолетам на острова Цзиньмэнь, Мацу или Пратас?

Или, может быть, заставить Тайвань или другие страны судоходства в Южно-Китайском море подчиняться китайскому контролю, инспекции и одобрению перед входом в Южно-Китайское море?

Си Цзиньпин, несомненно, имеет своих людей, дающих ему еще больше возможностей.

И они могут включить в свои расчеты, что, если они сделают свой ход слишком быстрым и попытаются захватить слишком много, это может вынудить американцев вступить в бой — это обескровит НОАК , а также поставит под угрозу зарубежные активы Китая.

Волна недавних полетов китайских военных у берегов Тайваня подпитывает растущую напряженность в регионе.

Вооруженным силам США может быть трудно, если борьба идет вокруг Тайваня , но у них есть еще одно преимущество — они могут перекрыть (особенно работая с партнерами) китайские морские пути сообщения и жизненно важные нефть, продовольствие и торговлю, которые проходят по ним. их. У НОАК до сих пор нет глобальных возможностей «проецирования силы».

Ещё одна ловушка, которую Пекин может попытаться избежать, — это экономический «ядерный вариант» США. КНР по-прежнему уязвима перед отсоединением от долларовой системы США или полным прекращением импорта технологий — что, вероятно, произойдет в случае полномасштабного вторжения на Тайвань.

Всё это говорит о том, что Пекин может быть склонен подождать некоторое время и позволить своим усилиям по ведению политической войны закипеть и смягчить потенциальное сопротивление. Политическая война означает использование огромного экономического, дипломатического, политического, психологического и скрытого военного давления Китая для установления влияния в стране.

Пока это работает хорошо для Пекина. Китай использовал политическую войну, чтобы вторгнуться по всему Тихому океану — Соломоновы острова, Тонга и Кирибати, и это лишь некоторые из них. И Юго-Восточная Азия подстраховывает свои ставки — некоторые страны уже связывают свою судьбу с Китаем.

Камбоджа, например, разрешает КНР построить новую военно-морскую базу. Помимо того, что это само по себе является преимуществом, это позволяет Китаю все больше изолировать Тайвань в экономическом, дипломатическом, политическом, психологическом и военном отношении.

КНР даже запирает Латинскую Америку, Центральную Америку и Карибский бассейн . По всему региону прокитайские лидеры побеждают на выборах, а некоторые страны переходят в лагерь Китая. С точки зрения Пекина Африка тоже выглядит довольно неплохо.

Совокупный эффект заключается не только в политической победе над Тайванем, но и в борьбе с самой большой целью Китая — Соединенными Штатами.

Пекин разжигает так много маленьких костров, что они могут отвлечь и подавить реакцию США и, в конечном счете, ослабить сопротивление США.

Таким образом, план может заключаться в том, чтобы не делать ничего «лишнего», что заставит американцев воевать. Но делать ровно столько, чтобы унизить и дискредитировать их.

Придержите огонь немного, и Уолл-Стрит и американские компании, которые считают Тайвань в лучшем случае козырем, а в худшем — одноразовым раздражителем в более важных американо-китайских отношениях, — будут хвалить Пекин за проявленную сдержанность и настаивать на том, чтобы Вашингтон сделал все возможное, чтобы избежать войны с «ядерной КНР».

Тот же американский контингент также будет утверждать, что помощь Китая ? в изменении климата/Северной Корее/заполнении пробелов ? требует, чтобы США не обращали внимания на действия Китая против Тайваня ? до тех пор, пока они «скромны» и, таким образом, не представляют « угрозы национальным интересам США».

Но угрозу прямого военного конфликта американские аналитики не снимают.

Согласно отчету Центра новой американской безопасности 2021 года самым большим риском в ближайшей перспективе была непреднамеренная или случайная эскалация, вызванная неправильным восприятием или просчётом.

Но Лю Вэйдун, аналитик по делам США из Китайской академии социальных наук в Пекине, не согласился с этим «упрощенным» мнением, заявив, что оно переоценивает риски безопасности.

По словам Лю, война, вызванная просчетом, маловероятна, поскольку и Пекин, и Вашингтон очень четко понимают факторы, ведущие к потенциальной конфронтации, и поэтому будут очень осторожны в интерпретации сообщений друг друга.

Как поведёт себя Европа в возможном военном конфликте на Тайване?

В докладе Исследовательской службы Конгресса США "ЕС и Китай", опубликованном 14 февраля 2022 года, отмечено, что в последние годы взгляды ЕС на Китай, похоже, ужесточились и теперь более точно отражают опасения США по поводу глобального влияния Китая. В позиционном документе от 2019 года Европейская комиссия охарактеризовала Китай как «одновременно… партнёра по сотрудничеству, с которым у ЕС тесно связаны цели, партнера по переговорам, с которым ЕС необходимо найти баланс интересов, ... экономического конкурента, стремящегося к технологическому лидерству, и системного конкурента, продвигающего альтернативные модели управления».

Обмен санкциями в марте 2021 года, вызванный обеспокоенностью ЕС по поводу прав человека в Китае, отразил то, что некоторые наблюдатели назвали низшей точкой в отношениях.

Хотя многие европейские политики стремятся поддерживать или углублять экономические связи с Китаем, они, похоже, разделяют опасения США по поводу промышленной политики Китая, которая привела к асимметричным торговым и инвестиционным преимуществам для Китая, а также к растущему контролю Китая над некоторыми глобальными цепочками поставок.

Официальные лица ЕС также выразили обеспокоенность по поводу использования Китаем экономического принуждения в политических целях.

ЕС в течение некоторого времени стремился расширить доступ к рынку в Китае для европейских фирм и инвесторов на фоне промышленной политики Китая, которая ограничивает иностранные инвестиции и субсидирует отечественные фирмы в стратегических секторах.

ЕС работал с Соединенными Штатами и Японией над разработкой подходов к противодействию китайским субсидиям, но группа не предприняла никаких шагов для реализации каких-либо конкретных предложений.

ЕС и Китай завершили переговоры о двустороннем Всеобъемлющем соглашении об инвестициях (CAI) в декабре 2020 года, но Европейский парламент (EP) приостановил ратификацию CAI в мае 2021 года после того, как Китай применил экономическое принуждение против государств-членов ЕС, фирм и институты.

В сентябре 2021 года Соединенные Штаты и ЕС создали новый Совет по торговле и технологиям (ТТС) для решения широкого круга торговых и технологических вопросов, включая расширение сотрудничества в секторах, где Китай контролирует ключевые ресурсы цепочки поставок, таких как чистая энергия и фармацевтика.

Кроме того, в декабре 2020 года Европейская комиссия опубликовала нормативный «набор инструментов» для развертывания сетей 5G, который, по мнению многих аналитиков, может ограничить способность китайских фирм соответствовать стандартам участия. Несколько европейских правительств приняли различные меры, которые ограничивают, а в некоторых случаях исключают участие Huawei в построении их сетевой инфраструктуры 5G.

Некоторые европейские политики выразили озабоченность по поводу использования Китаем экономического принуждения для достижения определенных геополитических целей. В настоящее время ЕС рассматривает предложенный инструмент против принуждения, который мог бы позволить ЕС как блоку реагировать на экономическое принуждение одного государства-члена, среди других инструментов, но расхождения во взглядах между государствами-членами могут усложнить его доработку или развертывание.

В 2021 году Китай де-факто ввел торговое эмбарго в отношении Литвы и европейских фирм из Литвы после того, как Литва объявила об открытии офиса на Тайване. В ответ в январе 2022 года ЕС возбудил дело о торговом споре во Всемирной торговой организации, и некоторые эксперты утверждают, что продолжающееся давление Китая на Литву может усилить поддержку предложенного инструмента против принуждения среди государств-членов.

Европейская критика прав человека и политических вопросов в Китае, а также реакция Китая на такую критику стали источником растущей напряженности. Многие официальные лица ЕС и государств-членов выразили обеспокоенность нарушениями прав человека мусульманского населения в китайском регионе Синьцзян. Европарламент и национальные парламенты нескольких государств-членов приняли резолюции, критикующие нарушения прав человека уйгуров. В марте 2021 года ЕС ввел санкции против четырех должностных лиц и одной организации в Синьцзяне в соответствии с Глобальным режимом санкций блока в области прав человека. Обозначения были согласованы с санкциями, введенными Соединенным Королевством, Канадой и Соединенными Штатами.

Китай ответил ответными протестами против отдельных структур ЕС, неправительственных организаций и ученых. Многие сочли ответ Китая непропорциональным и несоразмерным по сравнению с обозначениями ЕС. Некоторые европейские политики разделяют мнение США опасения по поводу угроз гражданским и политическим правам в Гонконге. Несколько государств-членов ЕС приостановили действие договоров об экстрадиции с Гонконгом в ответ на принятый Китаем в июне 2020 года Закон о национальной безопасности Гонконга. В январе 2022 года Европарламент принял резолюцию, призывающую ЕС ввести санкции против должностных лиц Гонконга и КНР, «ответственных за продолжающееся подавление прав человека» в Гонконге. Европейские инициативы в отношении отношений с самоуправляемым Тайванем также вызвали напряженность в отношениях с Китаем, который претендует на суверенитет над островной демократией и стремится ограничить взаимодействие с ней других стран.

Помимо усилий Литвы по укреплению связей с Тайванем, в октябре 2021 года Европарламент принял резолюцию, призывающую к более тесным отношениям ЕС с Тайванем, и в ноябре 2021 года направил свою первую официальную делегацию с визитом на Тайвань.

В июле 2021 г. Европарламент принял резолюцию, призывающую другие институты ЕС поставить демократию, права человека и верховенство закона в центр отношений между ЕС и Китаем.

Несмотря на кажущееся растущее согласие внутри ЕС по некоторым аспектам отношений с Китаем, выработка последовательной политики, основанной на консенсусе, часто оказывается сложной задачей. Многие важные решения ЕС по внешнеэкономическим отношениям и внешней политике требуют единогласного согласия 27 членов ЕС, которые имеют разные интересы в области национальной безопасности и экономические интересы, а также различные двусторонние отношения с Китаем.

Некоторые государства-члены имеют более глубокие торговые и инвестиционные связи с Китаем, что делает экономическое принуждение потенциально более тревожной перспективой для них, чем для других. Некоторые наблюдатели предполагают, что Германия, например, по-прежнему относительно осторожно относится к нарушению отношений с Китаем, отчасти из-за ее обширных торговых и инвестиционных отношений.