Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Владимир Путин: Быть открытыми, несмотря на прошлое

Россия, подчёркивает Президент РФ Владимир Путин, выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой.

В немецкой еженедельной газете Die Zeit 22 июня 2021 года опубликована статья Президента Российской Федерации Владимира Путина, приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 года, ровно 80 лет назад, нацисты, покорив практически всю Европу, напали на СССР. Для советского народа началась Великая Отечественная война – самая кровопролитная в истории нашей страны. Погибли десятки миллионов людей, гигантский урон был нанесён экономическому потенциалу и культурному достоянию.

Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной Армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир. И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого – правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом. Мы с благодарностью вспоминаем союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов, приближавших общую Победу.

Пережив ужасы мировой войны, народы Европы всё же смогли преодолеть отчуждение и восстановить взаимное доверие и уважение, взяли курс на интеграцию, чтобы подвести окончательную черту под европейскими трагедиями первой половины прошлого века. И хочу особо подчеркнуть, что для становления такой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев, живших как на востоке, так и на западе современной объединённой Германии.

Напомню и о том, что именно немецкие предприниматели стали в послевоенные годы пионерами кооперации с нашей страной.

В 1970 году между СССР и ФРГ была заключена «сделка века» – о долгосрочных поставках природного газа в Европу, заложившая фундамент конструктивной взаимозависимости, ставшая началом многих последующих грандиозных проектов, в том числе строительства газопровода «Северный поток».

Мы надеялись, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. Казалось, ещё немного – и станет реальностью мечта Шарля де Голля о едином континенте, даже не географическом «от Атлантики до Урала», а культурном, цивилизационном – от Лиссабона до Владивостока.

Именно в этой логике – в логике построения Большой Европы, объединённой общими ценностями и интересами, – Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути.

Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны. Ведь для противостояния времён той эпохи он и был создан.

Именно движение блока на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе. О дававшихся тогда на словах обещаниях, о том, что «это не направлено против вас», что «границы блока к вам приближаться не будут», поспешили быстро забыть. А прецедент был создан.

И с 1999 года последовало ещё пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий. О чём, кстати, предупреждал в середине 80-х годов один из лидеров СДПГ – Эгон Бар, который предлагал кардинально перестроить всю европейскую систему безопасности после объединения Германии, причём как с участием СССР, так и США. Но никто ни в СССР, ни в США, ни в Европе не захотел тогда его слушать.

Более того, многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооружённый переворот на Украине.

С этого всё и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из её состава?

Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряжённость, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Мы упускаем огромные возможности, которые нам даёт кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами – пандемией и её тяжелейшими социально-экономическими последствиями.

Почему так происходит? И главное, какие выводы мы обязаны сделать вместе? О каких уроках истории вспомнить? Думаю, прежде всего о том, что вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия – одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой.

Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана, которое включило бы в себя разные интеграционные форматы, в том числе Европейский союз и Евразийский экономический союз.

Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой.

У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем.

Мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. И мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуальных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом.

ОПАСНЫЙ НОВЫЙ КОНСЕНСУС ВАШИНГТОНА В ОТНОШЕНИИ КИТАЯ

БЕРНИ САНДЕРС

Независимый сенатор США от штата Вермонт.

НЕ НАЧИНАЙТЕ ЕЩЁ ОДНУ ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ

Беспрецедентные глобальные вызовы, с которыми сегодня сталкиваются Соединённые Штаты – изменение климата, пандемии, расползание ядерного оружия, вопиющее экономическое неравенство, терроризм, коррупция, авторитаризм – это общие вызовы. Страна не способна решить все эти проблемы, если будет действовать в одиночку. Они требуют активизации международного сотрудничества, в том числе с Китаем – страной с самым многочисленным населением в мире.

Именно поэтому так опасен консенсус, который быстро складывается в Вашингтоне. Согласно ему, будущие отношения между США и Китаем – это неизбежное военно-экономическое противостояние с неясным исходом. Досадно, что возобладала именно такая точка зрения. Она приведёт к формированию политической среды, где будет всё труднее добиваться сотрудничества, в котором наш мир сегодня так отчаянно нуждается.

Примечательно, как быстро изменилось расхожее мнение по этому вопросу. Чуть более двух десятилетий назад, в сентябре 2000 г., корпоративная Америка и лидеры обеих политических партий настаивали на том, чтобы предоставить Китаю статус «постоянных нормальных торговых отношений» или ПНТО. В те годы Торговая палата США, Национальная ассоциация промышленных производителей, корпоративные СМИ и практически любой авторитетный советник в области внешней политики доказывали, что ПНТО необходимо для поддержания конкурентоспособности американских компаний за счёт обеспечения их доступа на быстрорастущий китайский рынок и что либерализация китайской экономики будет неизбежно сопровождаться либерализацией китайского правительства в смысле его движения в направлении демократии и обеспечения прав человека.

Такая точка зрения казалась очевидной и бесспорной. Предоставление ПНТО, доказывал экономист Николас Ларди из Института Брукингса (центристской организации) весной 2000 г., «стало бы важным стимулом для руководителей Китая; иными словами, это означало бы существенные экономические и политические риски ради удовлетворения требований мирового сообщества относительно проведения дополнительных экономических реформ». С другой стороны, отказ в ПНТО «означал бы, что компании США не получат выгоду от самых важных обязательств, которые Китай взял на себя при вступлении во Всемирную торговую организацию» (ВТО). Эту мысль ещё яснее и проще выразил политолог Норман Орнстейн, представляющий более консервативное заведение – Американский институт предпринимательства. «Торговля с Китаем – это хорошо для Америки и для расширения свобод в Китае, – заявил он. – Это кажется или должно казаться очевидным».

Ну для меня-то это не было очевидным, поэтому я возглавил оппозицию этому катастрофическому торговому соглашению. И я, и многие трудящиеся в Америке тогда понимали, что, если позволить американским компаниям переместить свою деятельность в Китай и нанимать там работников, готовых вкалывать за нищенские зарплаты, это подстегнет гонку ко дну. В итоге американские рабочие лишатся хорошо оплачиваемых (благодаря профсоюзам) рабочих мест в Соединённых Штатах и будут вынуждены соглашаться на более низкие зарплаты. Именно это и случилось. В течение двух последовавших десятилетий было потеряно 2 млн рабочих мест в США, закрыто более 40 тысяч заводов, а заработная плата американских рабочих заморозилась и перестала расти, хотя корпорации получали многомиллиардную прибыль и щедро вознаграждали менеджеров высшего звена. В 2016 г. Дональд Трамп победил на президентских выборах отчасти потому, что выступил против торговой политики, умело сыграв на реальных экономических проблемах многих американских избирателей, используя дешёвый популизм, раскалывающий американское общество.

Между тем, нет нужды говорить о том, что положение дел со свободой, демократией и правами человека в КНР не улучшилось. Они были резко ограничены, поскольку Китай двинулся к созданию ещё более авторитарного государства и стал всё более агрессивно вести себя на мировой арене. Маятник превалирующих в Вашингтоне настроений теперь качнулся в противоположную сторону. Если раньше там преобладал слишком большой оптимизм относительно возможностей беспрепятственной торговли с Китаем, то теперь настроения стали чересчур ястребиными из-за угроз, которые исходят от более богатого, сильного и авторитарного Китая. Это лишь один из итогов необузданного роста свободной торговли.

В феврале 2020 г. аналитик Института Брукингса Брюс Джоунс написал, что «подъём Китая до уровня второй экономики мира, крупнейшего потребителя электроэнергии со вторым по величине оборонным бюджетом – дестабилизировал мировую политику», а мобилизация «для противостояния новой реальности в виде соперничества великих держав – это вызов для американского государственного строительства в предстоящий период». Несколько месяцев назад мой консервативный коллега по Сенату, республиканец от штата Арканзас Том Коттон, сравнил угрозу, исходящую от Китая, с той, что представлял Советский Союз в годы холодной войны: «Америке снова противостоит могущественный тоталитарный противник, стремящийся к доминированию в Евразии и переделыванию мирового порядка, – утверждал он. – И подобно тому, как Вашингтон перестроил архитектуру национальной безопасности США после Второй мировой войны, чтобы подготовиться к конфликту с Москвой, сегодня Америке нужно скорректировать свои долгосрочные экономические, промышленные и технологические стратегии, чтобы они отражали растущую угрозу, исходящую от коммунистического Китая». В прошлом месяце Курт Кемпбелл, высшее должностное лицо Совета национальной безопасности США по политике в Азии, заявил, что «период, охарактеризованный как эпоха взаимодействия с Китаем, подошёл к концу» и что с этого момента «доминирующей парадигмой будет конкуренция».

Не верьте шумихе

Двадцать лет тому назад американский экономический и политический истеблишмент заблуждался в отношении Китая. Сегодня консенсус резко поменялся, но он снова неверен. Теперь, вместо здравицы в честь свободной торговли и открытости верхушка бьёт в барабаны, возвещая о начале новой холодной войны и навешивая на Китай ярлык экзистенциальной угрозы для США. Мы уже слышим, как политики и представители военно-промышленного комплекса используют эту мантру в качестве повода и оправдания для непрерывного раздувания оборонного бюджета.

Я считаю, что этот новый консенсус важно оспорить – и это не менее важно, чем опровергнуть обоснованность прежнего консенсуса. Китайское правительство, конечно же, виновно в политическом курсе и практике, которая неприемлема для меня лично и для всего американского народа: кража технологий, подавление свободной прессы и прав трудящихся, репрессии в Гонконге и Тибете, угрозы Пекина в адрес Тайваня и ужасающая политика в отношении уйгуров. Соединённым Штатам нужно также бить тревогу по поводу агрессивных амбиций Китай в мире. Им следует и дальше ставить эти вопросы ребром во время двусторонних переговоров и поднимать их в многосторонних организациях, например, в Совете по правам человека ООН. Такой подход вызывал бы больше доверия и уважения, если бы США занимали последовательную позицию в вопросе защиты прав человека и в отношении своих союзников и партнёров. В этом случае они могли бы добиться гораздо лучших результатов.

Американцы должны сопротивляться искушению добиваться единства нации за счёт страха и вражды.

Однако организация нашей внешней политики вокруг достаточно бесперспективной глобальной конфронтации с Китаем не улучшит его поведение, но будет политически опасной и стратегически контрпродуктивным и близоруким выбором. Стремление к конфронтации с КНР имеет прецедент: глобальную «войну с террором». После терактов 11 сентября американский политический истеблишмент быстро заключил, что главным фокусом во внешней политике должна стать борьба с террором. Спустя почти два десятилетия, в течение которых было потрачено 6 трлн долларов, стало понятно, что идею национального единства просто эксплуатировали, чтобы начать серию бесконечных войн, оказавшихся неимоверно дорогостоящими с человеческой, экономической и стратегической точки зрения. Эти войны породили ксенофобию и фанатизм в американской политике. Под ударом оказались общины американских мусульман и арабов. Неудивительно, что сегодня, в обстановке неумолимого нагнетания страхов по поводу Китая, страна переживает рост преступлений на почве ненависти к азиатам. В настоящее время общество в Соединённых Штатах расколото больше, чем когда-либо в новейшей истории. Однако опыт двух последних десятилетий должен был бы показать нам, американцам, что необходимо сопротивляться искушению добиваться национального единения посредством нагнетания страха и вражды.

Лучший путь вперёд

Администрация Джо Байдена справедливо признала подъём авторитаризма в мире главной угрозой демократии. Однако главный конфликт между демократией и авторитаризмом разворачивается не между странами, а внутри них, и наша страна в этом смысле не исключение.

Если уж демократии суждено победить, то победа будет одержана не на традиционном поле боя, а за счёт наглядной демонстрации того, что демократия может фактически обеспечить более высокое качество жизни для людей, чем авторитаризм.

Вот почему необходимо вдохнуть новую жизнь в американскую демократию, восстановить веру народа в правительство посредством удовлетворения давно уже игнорируемых потребностей работающих семей. Мы должны создать миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест, восстановить и обновить обветшавшую инфраструктуру и сражаться с изменением климата. Мы должны найти выход из кризисов в здравоохранении, обеспечить людей качественным жильем, решить накопившиеся проблемы в образовании, уголовном правосудии, иммиграционном законодательстве и во многих других областях. Мы должны это делать не только ради того, чтобы быть более конкурентоспособными в противостоянии с Китаем или любой другой страной, но и потому, что это отвечает чаяниям американского народа.

Хотя правительство обязано заботиться в первую очередь о безопасности и процветании американского народа, следует также признать, что в тесно взаимосвязанном мире наша безопасность и процветание влияют на жителей других стран. Вот почему в наших интересах работать с другими богатыми странами для подъёма уровня жизни во всём мире и снижения невероятного экономического неравенства, которое авторитарные силы повсюду эксплуатируют для усиления своей политической мощи и подрыва демократии.

Администрация Байдена пытается договориться о минимальном налоге на прибыль предприятий во всем мире. Это шаг в правильном направлении, чтобы покончить с гонкой ко дну. Но мы должны мыслить ещё шире и ставить вопрос о введении минимальной заработной платы, которая защитила бы права трудящихся во всем мире, дав миллионам людей более реальный шанс на достойную, нормальную жизнь и снизив возможность транснациональных корпораций эксплуатировать беднейшее население мира. Чтобы помочь бедным странам повысить уровень жизни своих граждан по мере их интеграции в мировую экономику, Соединённым Штатам и другим богатым странам следует существенно увеличить уровень инвестиций в устойчивое развитие.

Чтобы американский народ процветал, другим жителям планеты нужно поверить в то, что США – их союзник, а успехи американцев – это и их успехи. Байден делает то, что нужно, добившись выделения 4 млрд долларов в виде поддержки всемирной инициативы в области вакцинирования, известной как COVAX, поделившись 500 миллионами доз вакцины с остальным миром и поддержав отказ ВТО от прав интеллектуальной собственности, который позволит более бедным странам самостоятельно производить вакцины. Китай заслуживает признания за предпринятые им шаги по обеспечению вакцинами бедных стран, но американцы могут сделать ещё больше. Когда люди во всем мире видят американский флаг, он должен ассоциироваться у них не с дронами и бомбами, а с упаковками гуманитарной помощи, спасающими человеческие жизни.

Создание подлинной безопасности и процветания для трудящихся в США и Китае требует построения более справедливого мирового порядка, где главным приоритетом станут потребности простых людей, а не жадность корпораций и милитаризм. В Соединённых Штатах передача миллиардов долларов налогоплательщиков корпорациям и Пентагону и подливание масла в огонь фанатизма и ксенофобии точно не служит этим целям.

Американцы не должны пребывать в наивном неведении относительно репрессий и неуважении прав человека в КНР, а также относительно глобальных амбиций китайских лидеров. Я твёрдо верю, что американский народ заинтересован в укреплении мировых норм уважение прав и достоинства всех людей – в США, Китае и во всем мире. Но боюсь, что укрепляющийся межпартийный консенсус по поводу конфронтации с Китаем помешает достижению этих целей и может вдохновить авторитарные, ультранационалистические силы в обеих странах. Он также отвлечёт внимание от общих интересов, разделяемых нами: борьбы с поистине экзистенциальными угрозами, такими как изменение климата, пандемии и гибель человеческой цивилизации в результате возможной ядерной войны.

Развитие взаимовыгодных отношений с Китаем – нелёгкая задача. Но мы способны на нечто большее, чем ввязывание в новую холодную войну.

Foreign Affairs

Цветные металлы дорожают после успокаивающих заявлений ФРС США

Во вторник, 22 июня, стоимость контрактов на поставку цветных металлов через 3 месяца выросла в среднем приблизительно на 1%, продолжая восстановление после проседания на предыдущей неделе. Так, трехмесячный контракт на никель вырос в цене на бирже на 1,6%, до $17750 за т (в понедельник стоимость металла увеличилась на 1,7% к итоговому значению пятницы, до $17450 за т). В ходе торгов стоимость никеля поднялась до отметки $17830 за т.

«Мы наблюдаем устойчивый рост котировок второй день подряд, – отмечает глава отдела исследований сырьевого рынка ED&F Man Эдвард Майер. – В значительной степени все это связано с улучшением состояния фондового рынка США, ведь индекс Dow Jones вырос в понедельник на 586 пунктов, а акции многих энергетических и промышленных компаний закрылись с резким ростом». Также отыграл потери и индекс S&P500, поднявшись на 1,75% относительно итогового значения минувшей пятницы.

Кроме того, доллар продемонстрировал признаки стабилизации после выхода на 2,5-месячный максимум в пятницу.

Котировки цены меди с поставкой через 3 месяца выросли по результатам сессии на 1,3%, до $9301 за т. Тем временем аналитики Société Générale отмечают усиление «медвежьих» настроений на Comex и переток средств в сектор «медведей», поскольку инвестиционные менеджеры постепенно все более пристально изучают вероятность ужесточения кредитно-денежной политики в США и Китае с целью обуздания инфляции. «Мы ожидаем усиления данного тренда, учитывая принятие Федрезервом более активной стратегии и объявление Китаем первой продажи меди из госзапасов более чем за 5 лет», – говорится в материалах банка.

Фьючерсы на алюминий подорожали в Лондоне на 0,9%, до $2425 за т.

Трехмесячный контракт на олово вырос в цене на 1%, до $30399 за т.

На утренних торгах среды цена меди продемонстрировала позитивную динамику после того, как комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла ослабили напряжение на рынке, ожидающем «досрочного» повышения базовой процентной ставки и последующего уменьшения показателя ликвидности в секторе металлов. Г-н Пауэлл подтвердил намерение центробанка стимулировать «широкое и инклюзивное» восстановление рынка труда в США и не спешить с подъемом ставки исходя лишь из страха перед инфляцией.

На минувшей неделе инвесторы «разнервничались», ожидая скорого подъема учетной ставки Федрезервом, что вызвало проседание цены меди на 8,6% за 5 дней торгов – самый резкий недельный откат с марта 2020 г.

Китайский Госрезерв между тем заявил, что выставит в начале июля на публичный тендер 100 тыс. т цветных металлов.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:16 моск.вр. 23.06.2021 г.:

на LME (cash): алюминий – $2389.5 за т, медь – $9301 за т, свинец – $2163 за т, никель – $17800.5 за т, олово – $32445 за т, цинк – $2856.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2417 за т, медь – $9327.5 за т, свинец – $2173 за т, никель – $17820 за т, олово – $30660 за т, цинк – $2869 за т;

на ShFE (поставка июль 2021 г.): алюминий – $2893.5 за т, медь – $10578.5 за т, свинец – $2381.5 за т, никель – $20656.5 за т, олово – $32362.5 за т, цинк – $3372 за т (включая 17% НДС);

на ShFE (поставка сентябрь 2021 г.): алюминий – $2887 за т, медь – $10618.5 за т, свинец – $2402 за т, никель – $20514.5 за т, олово – $31814.5 за т, цинк – $3365.5 за т (включая 17% НДС);

на NYMEX (поставка июнь 2021 г.): медь – $9335.5 за т;

на NYMEX (поставка сентябрь 2021 г.): медь – $9367.5 за т.

Экспорт нержавеющего лома из РФ значительно вырос по выручке

В апреле текущего года, согласно таможенной статистике, экспорт из РФ отходов и лома коррозионностойких сталей составил 9,5 тыс.тонн на сумму примерно $15 млн.

По отношению к предыдущему месяцу объемы отгрузок сократились на 18,8%, а в годовом исчислении - выросли на 28,2%. Месяцем ранее эти показатели равнялись +10% и -11,8%, соответственно.

Выручка в апреле сократилась на 13,3% в месячном исчислении, но выросла на 101% - в годовом. Месяцем ранее эти показатели равнялись +11,1% и +27,2%, соответственно.

Средняя цена на границе России составила 1545 доллара США за тонну, что на 6,7% выше цены марта и на 57% - цены апреля 2020 года.

В структуре поставок примерно 90% приходится на лом с содержанием никеля 8% и более.

В целом за январь-апрель объемы поступлений составили примерно 41 тыс. тонн, что практически (+1,1%) соответствует уровню прошлого года. Выручка составила примерно $59 млн (+44,5%). Добавим, что доля этого вида сырья во всем российском экспорте черного лома составляет 3,2% - по тоннажу и 16% - по выручке.

Nordgold передумала проводить IPO

Nordgold семьи Алексея Мордашова решил отложить первичное размещение, следуетиз ее сообщения. Компания с активами в России, Африке и Казахстанепланировалаполучить листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). Обыкновенные акции были допущены к торгам на Московской бирже.

В рамках IPO планировалось размещение существующих акций, free-float должен составить как минимум 25%. В рамках размещения свои бумаги должны были предложить структуры семьи Мордашовых: компания Ocean Management Limited, бенефициаром которой является Алексей Мордашов (общая доля в Nordgold составляет 35%), а также его сыновья Кирилл (32,5%) и Никита (32,5%).

По информации Reuters, Газпромбанк оценивал всю компанию в $5,1–6,6млрд, а Renaissance Capital — в $5,4–6,3млрд.

Генеральный директор Nordgold Николай Зеленский, чьи слова приводятся в сообщении на LSE, объяснил решение недавними комментариями ФРС США, указывающими на ускорение ожидаемого повышения процентных ставок. 17 июня ФРСсохранилабазовую ставку на уровне 0–0,25% годовых и прогнозирует ее повышение в 2023 году. При этом президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард в интервью CNBC заявил, что ждет повышения ставки уже в конце 2022 года. По словам Николая Зеленского, это создало значительные неопределенности и волатильность в сырьевом секторе, что влияет на рынок золота и соответствующие активы. «Nordgold определила, что на данном этапе было бы неразумно проводить IPO»,— заявил он. Новые сроки IPO не называются.

Это уже второй срыв IPO российской золотодобывающей компании в 2021 году. В марте этого года на Московской бирже должны были начаться торги акциями компании «Высочайший», однако за день до начала торгов компания решила отложить размещение «в связи с повышенным уровнем рыночной волатильности как на глобальном, так и на российском рынках капитала». Новое IPO компания обещала провести в более благоприятных условиях.

За 5 месяцев текущего года ж/д завоз металлолома Группе АЭМЗ/МЗБ на четверть ниже прошлогоднего уровня

В мае, согласно ж/д статистике, прямые поступления черного лома Группе АЭМЗ/МЗБ (Абинский электрометаллургический завод, г Абинск, Краснодарский Край, Металлургический завод Балаково, г Балаково, Саратовская область, входят в компанию ООО "Новосталь-М" ) составили 57,4 тыс. тонн.

По отношению к предыдущему месяцу объемы поставок выросли на 2,4%, а в годовом исчислении -упали на 62%. Месяцем ранее эти же показатели равнялись +56% и -16,5%, соответственно.

В целом за январь-май объемы поставок лома достигли 250,6 тыс. тонн, что на 24,1% ниже уровня 2020 года и на 0,5% - аналогичного показателя 2019 года.. Добавим, что в этом году немногим более 50% поступлений этого вида сырья пришлось на АЭМЗ.

ЕС продлит защитные меры по импорту стали еще на три года

Как сообщает агентство Reuters, по состоянию на 22 июня, Европейский Союз намерен продолжить систему квот и тарифов, которая действует с 2018 года, еще в течение трех лет, чтобы защитить производителей стали из ЕС от потенциального всплеска импорта.

Сохранение Вашингтоном 25% тарифов на сталь закрыло рынок США для многих экспортеров, что побудило Европейский Союз ввести защитные меры в отношении 26 марок стали, включая нержавеющую, при импорте сверх пороговых квот с учетом тарифов. Квоты увеличиваются каждый год.

Двенадцать стран ЕС, включая Францию, Германию и Италию, призвали Европейскую Комиссию в январе продлить защитные меры после истечения срока их действия 30 июня.

Комиссия, которая наблюдает за торговой политикой ЕС, рассмотрела меры и предложила продление на три года с увеличением квот на 3% вначале, а также в 2022 и 2023 годах.

Поскольку гарантии будут действовать более трех лет, те, на кого распространяются квоты, могут, в соответствии с правилами Всемирной торговой организации, применять контрмеры, такие как тарифы на товары из ЕС.

Основными экспортерами стали в ЕС являются Китай, Индия, Россия, Южная Корея, Турция и Украина.

Видеообращение к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности

В.Путин: Дамы и господа!

Уважаемые зарубежные гости!

Приветствую вас на IX Московской конференции по международной безопасности.

Ваша представительная встреча посвящена важнейшим вопросам современной военно-политической повестки. От их решения, от результативного поиска эффективных, совместных ответов на общие вызовы зависит укрепление безопасности на планете, устойчивое развитие нашей цивилизации.

Однако, к сожалению, пока турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счёт безопасности других.

Серьёзное беспокойство вызывают региональные вооружённые конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм.

Повторю, масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств. И такая, коллективная, работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН.

С момента своего создания именно ООН была и остаётся фундаментом системы международных отношений. Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации – не допустить глобального конфликта, новой мировой войны.

Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые «правила игры». Иное – путь к хаосу и непредсказуемости.

Вчера мы отмечали скорбную дату – 80 лет со дня нападения нацистской Германии на нашу страну. Для нас уроки Великой Отечественной войны имеют особую цену, и мы будем делать всё, чтобы гарантировать мир и безопасность для народа России, совершенствовать наши Вооружённые Силы и, конечно, использовать возможности дипломатии, вести содержательный диалог со всеми заинтересованными партнёрами.

Мы никогда не диктуем свою волю другим странам, готовы на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами.

Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность. Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя.

Наши усилия направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договорённости, в том числе в области контроля над вооружениями.

В этой связи напомню, что ранее Россия выдвинула предложение о выработке нового «уравнения безопасности». Оно должно учитывать все факторы, влияющие на стратегическую стабильность в их взаимосвязи. Убеждены, что политическая воля и готовность к компромиссам способны дать положительный результат. Наглядное свидетельство тому – продление Россией и США Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до 2026 года.

Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что Альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов. Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают.

Важный аспект обеспечения глобальной безопасности – урегулирование региональных конфликтов. Россия активно этому содействует. Благодаря нашей военной помощи удалось освободить большую часть территории Сирии от международных террористов, не допустить распада Сирийского государства, и политико-дипломатическая работа в рамках Астанинского формата вместе с Турцией и Ираном позволила начать процесс сирийского урегулирования под эгидой ООН.

При решающем вкладе России остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы надёжно гарантируют мир и безопасность в регионе, многое делают для улучшения гуманитарной ситуации, разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры.

Россия никогда не забывает об ответственности, которую она несёт за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи.

Намерены и дальше содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на нашем общем континенте.

В заключение хотел бы пожелать вам плодотворной работы и всего самого доброго. Уверен, что участников конференции ждут интересные дискуссии, а выработанные по их итогам предложения и инициативы послужат укреплению международной безопасности и стабильности.

Спасибо за внимание.

Apple сняла с производства одну из версий iPhone 12

Apple прекратила производство смартфона iPhone 12 mini. Об этом со ссылкой на источник в компании сообщает аналитический портал TrendForce.

В Купертино решили первым из серии iPhone 12 свернуть производство именно mini-версии, которая оказалась наименее популярной у покупателей. Другие же модели остались на конвейере.

Смартфон iPhone 12 mini остается в продаже, пока не будут исчерпаны складские запасы трубок. Базовая версия устройства с накопителем 64 ГБ в России предлагается за 69 000 рублей.

Будущее mini-версии в новом поколении iPhone остается туманным — ряд инсайдеров считают, что Apple все-таки рискнет и выпустит в конце 2021 года обновленный компактный смартфон.

На карте мира появился новый океан. Завершение столетнего спора

Владислав Стрекопытов. Национальное географическое общество США объявило об официальном признании пятого океана — Южного, омывающего берега Антарктиды. Это решение — результат многолетних усилий ученых. Так в XXI веке — хотя, казалось бы, эпоха крупных географических открытий уже далеко в прошлом — изменилась карта мира.

История вопроса

Впервые обозначение "Южный океан" использовал испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа в начале XVI века, описывая холодные течения, приходящие с юга к берегам Южной Америки. Позднее антарктические экспедиции снаряжали корабли именно "в Южный океан". Но официально он фигурировал, пожалуй, только на картах, изданных в Австралии, — к нему относили все воды, расположенные к югу от Австралийского континента.

Споры, признавать пятый океан или нет, разгорелись в 1921-м — в год создания Международной гидрографической организации (МГО), призванной координировать на международном уровне мореплавание и торговую деятельность в океанах. В 1937-м термин "Южный океан" официально закрепили в публикациях МГО.

Ученые это поддержали — ведь воды, прилегающие к Антарктиде и объединенные Антарктическим циркумполярным течением, обладают особой спецификой. По физико-химическим и биологическим характеристикам они не похожи на другие три океана, сливающиеся в южной приполярной зоне.

Однако в 1953-м Международная гидрографическая организация отменила собственное решение из-за невозможности провести четкие границы Южного океана. А следовательно, и регламентировать навигационную и коммерческую деятельность в его пределах.

Ученые не согласились: все чаще упоминали этот термин в научных публикациях, подчеркивали уникальность Южного океана и важность отдельного изучения его гидрологической и биосистем. В итоге в 2000-м МГО снова приняла классификацию, в соответствии с которой Мировой океан поделили на пять частей. Но чтобы во все географические атласы и учебники внесли изменения, требовалась ратификация на уровне официальных ведомств ведущих стран мира.

Ключевым стало признание Южного океана в этом году Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. Еще раньше, в 1999-м, термин ввел в употребление американский Совет по географическим названиям. И вот точка поставлена — 8 июня, во Всемирный день океанов, Национальное географическое общество США сообщило: отныне Южный океан отметят на всех картах.

Границы нового океана

Древние греки под океаном понимали величайшую мировую реку, которая окружает сушу со всех сторон. Назвали ее в честь мифологического титана Океана — сына Урана и Геи, то есть Неба и Земли, брата и мужа Тетис, богини первозданных вод.

С точки зрения географической науки океан на Земле один — Мировой, глобальная водная оболочка. Все остальное — его части, и сколько их, зависит от критериев выделения. Самый простой и очевидный — расположение между материками, то есть ограниченность со всех сторон массивами суши. По этому признаку к океанам относят Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый.

Не менее важны с точки зрения ученых — гидрографов, океанологов, биологов — и другие критерии: наличие собственной системы циркуляции вод, их физико-химические особенности, видовой состав флоры и фауны, схема взаимодействия с атмосферой. И в этом плане Южный океан — абсолютно самостоятельная часть гидросферы, хотя у него и нет четко очерченной островами или континентами северной границы.

Международная гидрографическая организация, признавшая Южный океан в 2000-м, определила его территорию условно — от побережья Антарктиды на север до 60-й параллели южной широты. Такое решение приняли большинством голосов из формальных соображений — 60-я параллель нигде не пересекает сушу, и именно в этих пределах действует Договор об Антарктике Организации Объединенных Наций.

Понятно, что ученых-географов такой подход не устроил. По их мнению, северную границу Южного океана следует проводить по Антарктическому полярному фронту, внутри которого циркулируют холодные воды Антарктического циркумполярного течения. Эту зону, окружающую Антарктиду, еще называют Антарктической конвергенцией.

На ее северной границе, расположенной между 48-й и 61-й параллелями южной широты, текущие на север холодные воды Антарктиды встречаются с более теплыми — Тихого и Атлантического океанов. При движении на юг граница конвергенции точно определяется внезапным падением температуры морской воды с 5,6 градуса Цельсия до уровня ниже двух градусов Цельсия. Линия антарктической конвергенции разделяет два региона, которые отличаются по климату и биологическому разнообразию.

Не менее четко проявлены границы Южного океана и в рельефе дна — в виде подводных поднятий практически вдоль всего Антарктического полярного фронта.

Районы вдоль Антарктического полярного фронта чрезвычайно богаты рыбой и морскими млекопитающими. Плотные холодные воды здесь уходят под теплые, а поднимающиеся глубинные потоки, насыщенные питательными веществами, формируют благоприятную среду обитания для антарктического криля и других морских организмов.

Атлантическое циркумполярное течение, которое движется по кругу с запада на восток, пересекая все меридианы, — самое мощное на Земле, оно переносит в сто раз больше воды, чем все реки мира. Ученые считают, что возникло оно 34 миллиона лет назад, когда Антарктида отделилась от Южной Америки. Перемещая холодные воды по дну от Антарктиды на север, оно втягивает поверхностные теплые воды из Атлантики и Тихого океана в полярную область. Это важнейший элемент глобальной "конвейерной ленты" течений, определяющей схему переноса тепла и регулирующей климат на планете.

Площадь нового океана — 20,3 миллиона квадратных километров: это примерно две территории США. Он больше Северного Ледовитого океана и четвертый по величине в мире после Тихого, Атлантического и Индийского. Средняя глубина — 3270 метров, а самая нижняя точка дна — на 8264 метрах, в Южно-Сандвичевом желобе.

С начала нулевых Южный океан указывают на картах и в атласах, изданных в России.

Резиденты ОЭЗ Москвы сэкономили на налогах 700 миллионов рублей

Объем налоговых льгот, полученных резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва", составил почти 700 миллионов рублей по итогам 2020 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"В 2020 году общая сумма налоговых льгот, полученных резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва" составила 692 миллиона рублей, большая часть - 623 миллиона - пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет города. Всего с 2006 года, за время существования столичной ОЭЗ, резиденты сэкономили на налоговых платежах почти три миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он также добавил, что на каждый рубль предоставленных налоговых льгот в ОЭЗ Москвы в прошлом году пришлось 13 рублей инвестиций.

В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров напомнил, что в 2020 году резиденты ОЭЗ, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, смогли воспользоваться льготой по страховым взносам, введённой на федеральном уровне в связи с пандемией коронавируса.

"В части уплаты страховых взносов резиденты сэкономили более 33 миллионов рублей. Также в пик пандемии в прошлом году для 100 компаний, работающих в ОЭЗ, была вдвое снижена арендная плата за апрель, май и июнь что дало экономию в 19,5 миллиона рублей. Таким образом, с учётом всех инструментов в прошлом году компании сэкономили около 745 миллионов рублей", - подытожил глава департамента.

Большинство немецких компаний выступили за отмену санкций против России

Российско-германская внешнеторговая палата выяснила, как немецкие предприниматели оценивают перспективы бизнеса в России.

Опрос среди представителей 109 компаний (с суммарным оборотом более 13 миллиардов евро и штатом местных отделений более 60 тысяч человек) показал, что большинство из них — 89% — хотят отмены санкций. При этом 58% респондентов выступили за поэтапное (в прошлом году – 51%), а 31% – за незамедлительное снятие ограничений (42%).

Одну из мишеней западных санкций — проект "Северный поток — 2" — поддерживает большинство опрошенных предприятий. Так. 41% участников исследования считают его важным для энергоснабжения Европы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а 29% — и вовсе назаменимым. Лишь 15% респондентов заявили, что этот газопровод не нужен. Президент ВТП Райнер Зеле санкции раскритиковал.

"Европа не должна позволять США опекать себя в вопросах энергетической политики. Это суверенное право Германии и Европы – самостоятельно определять свою энергетическую политику и решать вопросы надежности поставок и конкурентной безопасности по своему усмотрению", – сказал он.

Российско-германская внешнеторговая палата — экономическое и лоббистское объединение, представляет интересы немецких бизнесменов по поручению правительства ФРГ. Исследование ВТП также прояснило планы предпринимателей на ближайшее время.

Выяснилось, что почти половина немецких компаний, работающих в России планируют инвестировать в страну в ближайшие 12 месяцев, общий объем планируемых вложений оценили в 840 миллионов евро.

"С учетом того, что в России действует в общей сложности 3971 немецкая компания, общий объем планируемых инвестиций может достигать нескольких миллиардов", — говорится в исследовании.

При этом аналогичный опрос от лета 2020 года показывал, что среди всех компаний-членов ВТП, вкладывать в Россию готовы были менее трети.

Сейчас немецкий бизнес интересуют проекты на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Далее в приоритетах следуют Калужская область, Краснодарский край, Свердловская и Липецкая области.

Большинство опрошенных компаний выразили мнение, что во втором полугодии 2021 года экономическая ситуация в России улучшится. При этом 54% заявили, что ожидают небольших подвижек в лучшую сторону, 21% респондентов ожидают стагнации, тогда как 12% считают, что изменения будут негативными.

Кроме того, 51% немецких компаний планируют вскоре увеличить численность российского представительства. Год назад таких было лишь 13%. Сокращения готовят три процента предприятий.

Бывшая жена Дерипаски продала часть своей доли в En+ Group фонду Mubadala

Бывшая жена бизнесмена Олега Дерипаски Полина Юмашева продала 2,6% "Эн+ Груп" (En+ Group) суверенному инвестфонду ОАЭ Mubadala, после сделки ее доля сократится до 2,58%, сообщила российская энергокомпания.

"Эн+ Груп" ... объявляет о продаже госпожой Полиной Юмашевой акций, составляющих 2,6% выпущенного акционерного капитала компании", - говорится в сообщении.

Юмашева продала 16 641 700 обыкновенных акций компании, покупателем акций стала Mubadala Investment Company, суверенный инвестор из Абу-Даби. "После продажи доля госпожи Юмашевой в En+ уменьшилась с 5,19% до 2,58% ... в то время как доля акций компании в свободном обращении увеличилась до 12,3%", - добавляется в сообщении.

Как отметил председатель совета директоров компании лорд Грегори Баркер, OFAC (управление по контролю над иностранными активами, подразделение минфина США) было должным образом уведомлено о продаже, что полностью соответствует условиям "плана Баркера". Благодаря реализации этого плана компания в январе 2019 года была выведена из-под санкций США. Одним из ключевых его моментов было сокращение доли бизнесмена Олега Дерипаски в "Эн+ Груп", в том числе за счет передачи части пакета ВТБ, а также голосование частью акций независимыми управляющими.

ОПЕК+ планирует нарастить совокупную добычу на 0,5 млн б/с

О планах нарастить добычу в рамках сделки ОПЕК+ на 500 тыс. б/с, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов. «По словам делегатов, ОПЕК и ее соратники рассматривают возможность увеличения совокупной добычи нефти примерно на 500 000 баррелей в день», — цитирует сообщение ПРАЙМ.

Меж тем котировки Brent 23 июня достигли уровня $76 впервые с октября 2018 года, следует из данных биржи ICE. Августовский фьючерс нефти марки WTI в ходе сегодняшних торгов достигал уровня $74,23 за баррель.

Ранее об обсуждении вопроса постепенного ослабления квот на нефтедобычу с августа внутри альянса ОПЕК+ писал Reuters, не называя возможных дополнительных объемов нефтедобычи.

С учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения альянса по сделке ОПЕК+ в мае составляли 7,3 млн б/с, в июне будут находиться на уровне 6,6 млн б/с, в июле — 5,76 млн б/с, подсчитал ПРАЙМ.

Заседание ОПЕК+ назначено на 1 июля, предварительно пройдут техкомитет и министерский мониторинг ОПЕК+. планы по постепенному ослаблению ограничений в рамках сделки, очевидно, рассматриваются на период с августа 2021 года.

Венесуэла готова нарастить добычу без снятия санкций

К концу года Венесуэла намерена увеличить добычу нефти в четыре раза, до 1,5 млн баррелей в сутки, заявил Bloomberg министр нефти страны Тарек эль-Айссами.

По его словам, без какого-либо внешнего финансирования власти уже смогли сделать достаточные инвестиции в находящуюся под американскими санкциями нефтяную отрасль, чтобы начать ее постепенное восстановление. Вопрос о снятии санкций фактически повис в воздухе: Госдепартамент США по-прежнему настаивает, что президент Венесуэлы Николас Мадуро должен продемонстрировать реальные шаги по восстановлению демократии в стране.

По утверждению эль-Айссами, добыча нефти в Венесуэле сейчас превышает 700 тысяч баррелей в сутки, тогда как годом ранее она составляла менее 400 тысяч баррелей в сутки из-за пандемии и падения мировых цен.

Вторичные источники ОПЕК оценивают добычу нефти в Венесуэле существенно скромнее — всего в 531 тысячу баррелей в сутки в мае, или на 45 тысяч баррелей больше, чем в апреле. Увеличение добычи нефти до 1,5 млн баррелей в сутки к концу 2021 года является невыполнимой целью, сказал Bloomberg Франсиско Мональди, эксперт по нефтяной индустрии Венесуэлы из Университета Райса.

Украина выставила на аукцион 29 июня прерываемые транзитные мощности на июль

На новый аукцион 29 июня «Оператор газотранспортной системы Украины» выставил дополнительные — прерываемые транзитные мощности на июль — 63,7 млн кубометров в сутки, свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform. В понедельник, 21 июня, на RBP прошел аукцион на бронирование на июль 15 млн кубометров в сутки твердой транзитной мощности. Они были полностью выкуплены грузоотправителями.

В случае если аукцион на «твердые» мощности проходит со стопроцентной реализацией, может быть организован аукцион на прерываемые мощности в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы.

У «Газпрома» на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров — 109 млн кубометров в сутки; 15 млн кубометров забронировано дополнительно на аукционе — всего 124 млн куб. м в сутки. В июне «Газпром» прокачивает через Украину в среднем по 124 млн кубометров в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Объявление аукциона на прерываемые мощности украинской ГТС всегда вызывает проседание цен на газ в Европе, а его итоги (пока «Газпром» не бронировал мощности на таких аукционах) — возвращение к росту котировок (так было с аукционами на май и на июнь), отмечает «Интерфакс». Впрочем, во вторник котировки газа на спотовом рынке Европы пока только продолжали рост.

Лондон не заставил себя ждать

Буквально вслед за США санкции против Белоруссии — в отношении 11 физических лиц и двух организаций республики — объявила Великобритания. Ограничения, говорится в релизе, вывешенном на сайте правительства Великобритании, введены в отношении министра обороны Белоруссии Виктора Хренина, главы министерства транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил Белоруссии Игоря Голуба и его заместителя Андрея Гурцевича, гендиректора «Белаэронавигации» Леонида Чуро. «Санкции включают запреты на поездки и замораживание активов в отношении высокопоставленных чиновников белорусского режима и BNK (UK) Ltd („дочка“ Белорусской нефтяной компании) экспортера белорусских нефтепродуктов», — отмечается в заявлении. В санкционный список включено также предприятие «Белаэронавигация»: ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на поездки. Отмечается, что эти шаги правительства Великобритании предприняты параллельно с США, Канадой и Евросоюзом (ЕС).

В понедельник США ввели санкции против 16 физических лиц Белоруссии, а также пяти ведомств и организаций республики. Ограничения коснулись КГБ Белоруссии, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, а также минского центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

В тот же день Евросоюз (ЕС) ввел также в действие четвертый пакет индивидуальных санкций против граждан республики. В список добавлены 78 физических лиц и восемь организаций.

Резкую реакцию Запада, поясняет газета «Известия», вызвал инцидент с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту лайнера находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу, россиянку Софию Сапегу задержали.

Александр Сафронов: Наша цель - удобство для законопослушных участников ВЭД

Год назад система таможенных органов на Дальнем Востоке, как и по всей стране, прошла через большую перестройку. О работе Дальневосточной электронной таможни и перспективных технологиях для оформления грузов в интервью Fishnews рассказал начальник ДВЭТ Александр Сафронов.

- Дальневосточная электронная таможня появилась в результате серьезных изменений системы таможенных органов. Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, какова специфика таможни? И также хотелось бы узнать подробнее о реформе, в рамках которой она была образована.

- Дальневосточная электронная таможня была создана 15 мая 2020 года. Как вы правильно сказали, это стало результатом масштабной реформы таможенных органов России. Если раньше в нашей стране действовало порядка 600 мест таможенного оформления, то теперь эта работа сконцентрирована в 16 местах. По итогам преобразований создано 8 электронных таможен и 16 центров электронного декларирования - Дальневосточный ЦЭД как раз входит в структуру Дальневосточной электронной таможни.

В чем заключается специфика нашей таможни? У нас один таможенный пост - пост декларирования, таможенные операции мы выполняем исключительно в электронной форме. При этом постконтролем, фактконтролем занимаются исключительно таможни фактического контроля.

Также есть специализация по видам транспорта: мы оформляем грузы, которые перевозят все виды транспорта, кроме морского: автомобильный, железнодорожный, авиационный.

- В мае 2020 года правительство утвердило стратегию развития таможенной службы до 2030 года - документ определяет общую концепцию, как должны развиваться таможенные органы. Какие задачи в связи с этим стоят перед Дальневосточной электронной таможней?

- Федеральная таможенная служба выполняет свои первоочередные задачи по обеспечению экономической безопасности страны, национальной безопасности, создает необходимые условия для развития внешнеэкономической деятельности.

Стратегия направлена прежде всего на то, чтобы превратить таможенное администрирование в быстрый и высокотехнологичный процесс. Это необходимо для удобства участников внешнеэкономической деятельности, повышения удобства и качества нашей работы.

Предусматривается цифровизация - этот процесс носит инновационный характер. В 2000-х годах, наверное, никто и представить не мог, что такие изменения вообще возможны. Мы не полностью проверяем все партии товара, а делаем это выборочно. На страже стоит система управления рисками, которая именно для этого и создана - чтобы заменить полный контроль на контроль выборочный. Это позволяет экономить ресурсы госорганов, но главное - беречь время законопослушного участника внешнеэкономической деятельности.

-Риск-ориентированный подход, цифровизация - все это укладывается в реформу контрольно-надзорной деятельности, которая сейчас проводится на национальном уровне.

- Да, в целом по России. Федеральная таможенная служба также работает в этих направлениях. До этого была реформа-2020, сейчас - 2030. Стратегия будет реализовываться по плану, который уже утвердило правительство Российской Федерации, в два этапа - с 2020 по 2024 годы и с 2025 по 2030 годы.

Базой для изменений, в том числе для концентрации декларирования в 16 точках, стала единая автоматизированная информационная система таможенных органов. Она позволила в короткие сроки поменять структуру взаимодействия с участниками ВЭД, сократить сроки оформления грузов. По данным за май, мы выпускаем 92-94% декларационного массива в один день, порядка 78% деклараций выпускается в промежуток до четырех часов.

И самое главное - цифровизация позволяет перейти на доверительные отношения между законопослушным бизнесом и таможенными органами. Участники внешнеэкономической деятельности видят через программу, какие действия выполняет таможня; мы понимаем, какие документы прикладывают и какую информацию о своем товаре вносят участники ВЭД.

- Сейчас идет отказ от территориальной привязки при взаимодействии государственных органов и граждан, бизнеса. Этот принцип экстерриториальности применяется и в вашей работе?

- У нас внедрена диспетчеризация. Для участника внешнеэкономической деятельности, в общем-то, не важно, кто и где оформит декларацию. Он вносит информацию в систему, и она определяет, где осуществят выпуск. Но такая система структурирует работу таможенных органов, исходя из специфики товаропотока, исходя из вида транспорта. Это позволяет оптимизировать трудовые ресурсы и скорость оформления.

Если говорить о Дальневосточной электронной таможне, то в зоне нашей ответственности весь Дальневосточный регион. Если участник ВЭД зарегистрирован на Дальнем Востоке и перемещает товар любым видом транспорта, за исключением морского, оформлять декларацию будем мы.

- Руководитель ФТС Владимир Булавин заявлял о постепенном переходе к интеллектуальной таможне, когда процессы анализа будут автоматизироваться и все шире будет внедряться искусственный интеллект.

- Все графы таможенной декларации - определенная информация. Это колоссальный массив данных, которые необходимо анализировать. Товаров, следующих через границу, очень много, таможня концентрируется на проблемных, так называемых рисковых, партиях. У нас есть специальное подразделение, которое занимается анализом, есть правоохранительные подразделения, которые на основании всего массива данных принимают решение о формах контроля в отношении того или иного вида товара.

И речь идет как раз о переходе на новые методы анализа. Уже сегодня часть деклараций регистрируется автоматически, часть - автоматически выпускается. Человек не участвует. На регистрацию уходит от полутора минут, выпуск декларации в автоматическом режиме, без участия инспектора, занимает до четырех минут.

- Это в случаях, когда система не видит рисков?

- Да, она сама анализирует и принимает решение.

- А какие плюсы обеспечивает внедрение цифровых технологий для законопослушного бизнеса?

- В первую очередь это скорость совершения таможенных операций. Это прозрачность взаимодействия между участниками внешнеэкономической деятельности и таможенной службой. В стратегии развития таможенной службы на ближайшее десятилетие установлены конкретные целевые ориентиры. Первый из них - полномасштабная цифровизация и автоматизация таможенных органов. То есть предусматривается внедрение технологий, обеспечивающих автоматическое совершение таможенных операций без участия должностных лиц в местах совершения операций.

Не менее важно применение механизмов межведомственного информационного взаимодействия. Часть товаров, например, требует фитосанитарного контроля. В рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запрашивается, есть ли разрешение конкретной службы на этот груз, есть ли к нему какие-то вопросы. Если документ имеется, то об этом система сообщает выпускающему инспектору, и вопросов к этой партии будет меньше или не будет вообще.

- Такая система взаимодействия с другими ведомствами уже выстроена, работает? Насколько я понимаю, она используется уже в течение некоторого времени.

- Вы абсолютно правы, она появилась не вчера. Система внедрялась постепенно. Переход на «цифру» происходит в разных сферах, в том числе и во взаимодействии контрольных служб. У наших коллег есть свои базы данных, которые сопряжены с нашими через электронную автоматизированную систему таможенных органов. Она позволяет ускорить все процессы, участнику ВЭД не нужно больше приносить документы на бумаге, как это было раньше.

- Административные регламенты, как правило, предусматривают перечень документов, которые госорганы должны запрашивать у коллег и не могут требовать у компаний.

- Да, к нам тоже устанавливаются определенные требования, чтобы и мы, и участники ВЭД привыкали к цифровизации. Уже прошло, наверное, немало времени с появления Дальневосточной электронной таможни. Все процессы у нас налажены на должном уровне, нет серьезных нештатных ситуаций. Наша работа устойчива.

- Какое место в объемах оформляемых грузов занимает продукция из рыбы и других видов водных биоресурсов?

- Если брать статистику за пять месяцев, то в экспорте на долю этих товаров приходится 15,4% в стоимостном выражении. Поставки продукции из водных биоресурсов в натуральном выражении в общем объеме занимают третье место. Крупнейшая страна-контрагент - это Китай, на него приходится 72% экспорта рыбы и других водных биоресурсов в денежном выражении. Также значительные объемы вывозятся в Республику Корея: 25% по стоимости и более 50% по весу нетто.

В целом на экспорт у нас приходится 60% товаропотока, 40% - импорта. На сегодня мы экспортоориентированная таможня - в силу специфики внешнеэкономических связей.

Важно, чтобы участники ВЭД готовили правильный пакет документов - это напрямую влияет на сроки совершения таможенных операций. Если все сделано верно, правильно заполнена декларация, то проблемных вопросов не возникнет.

Безусловно, мы понимаем важность поставок рыбы и морепродуктов для развития экспорта и стремимся выпускать эти товары в срок, при котором они не теряют своего качества.

Если какие-то вопросы возникают, если что-то непонятно в оформлении, всегда можно к нам обратиться. Мы заинтересованы в том, чтобы товары благополучно перемещались через границу. Это наша прямая задача - обеспечивать контроль таким образом, чтобы законопослушным участникам ВЭД было удобно совершать операции с товаром при пересечении границы.

- Каким образом можно обратиться в Дальневосточную электронную таможню, если у представителя бизнеса возникли вопросы?

- Прежде всего можно позвонить на горячую линию. Ее телефон - 8 (42337) 9-14-26. Если зайти в раздел Дальневосточной электронной таможни на сайте Дальневосточного таможенного управления, там представлена вся информация для связи с Дальневосточным центром электронного декларирования, в том числе с его руководством. Люди обращаются, задают вопросы.

Маргарита Крючкова, Fishnews

Нормальный график морских перевозок восстановится не раньше следующего года

Грузовые корабли из азиатских портов прибывают с задержкой в среднем на 20 дней и ожидать возвращения к нормальному графику линейного судоходства не стоит ожидать ранее второй половины 2022 года.

Как сообщает Logirus, альянс двух крупнейших линейных операторов: Maersk Line и Mediterranean Shipping Co 2Ь объявил об отмене в течение семи недель судозаходов в порт Роттердам на трех сервисах "Азия – Северная Европа", объяснив такой шаг "продолжающейся загруженностью" морских гаваней. Нынешняя ситуация в морских контейнерных перевозках сложилась под воздействием ряда факторов, считает генеральный директор и основатель eeSea Саймон Сандбоэлл. Речь идет о заторах в портах на западном побережье США, блокировке Суэцкого канала, снижении пропускной способности порта Яньтянь в Китае из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Напомним, перебои в работе китайских портов, вызванные карантинными мероприятиями, уже привели к росту сроков и существенному удорожанию поставок из Китая.

Сон в руку

Аркадий Симонов

Прямо скажем, то, чем занимаются в лаборатории нейроробототехники МФТИ, похоже на фантастику. Если совсем просто, то речь идет о возможности человеку смотреть только приятные сновидения. Сразу вспоминается знаменитый персонаж романа "Золотой теленок", который мечтал увидеть во сне государя императора или хотя бы министра двора Фредерикса, но ему снились заседания месткома, членские взносы, стенгазета и прочие советские реалии.

Как говорится, бытие определяет сновидения. А как же наука? Ведь сегодня человек силой мысли может управлять компьютером, писать тексты. Неужели нельзя "разобраться" со сновидениями? Научиться ими управлять? Сон - одно из самых загадочных тайн природы, которую ученые пытаются разгадать несколько веков. Даже сейчас, когда наука обзавелась самой изощренной техникой, особых прорывов в этой сфере не наблюдается. Но это только подогревает любопытство ученых.

- Мы научили искусственный интеллект по ЭЭГ мозга распознавать, что видит человек, - рассказывает заведующий лабораторией нейробототехники Владимир Конышев. - Ему на голову надевают специальную гарнитуру с 128 электродами и на экране показывают разные фото и видео - лица, природу, технику, движение по дороге, по воде и т.д. Для каждого варианта в мозге формируется свой специфический набор сигналов. Его мы показываем нейронной сети, которая обучается понимать, что же человек видит. А затем решаем обратную задачу: вводим в нейросеть эти ЭЭГ, и она по этим графикам восстанавливает изображения, на которые смотрел человек.

Конышев подчеркивает, что пока эта копия далека от оригинала, но понятно, что перед вами лицо, природа, техническое устройство и т.д. Словом, здесь есть куда совершенствоваться. Этот же принцип можно применить для работы и со сновидениями. Надо набрать статистику ЭЭГ "хороших" и "плохих" снов, и по этим графикам обучить нейросеть в них разбираться. А затем их воспроизвести и показать человеку.

- Конечно, все детали своего сна вы не увидите, - говорит Конышев. - Скажем, если вам приснилась ситуация с какими-то вашими знакомыми или родственниками, то нейросеть вам сможет показать приблизительно что-то похожее, но не с конкретными людьми. Или вам приснилась ваша дача, то увидите какую-нибудь абстрактную картинку на эту тему.

А дальше можно фантазировать. Например, попробовать записанные в нейросети "приятные" сны через те же электроды предъявить мозгу, и будет ему, а значит, и человеку праздник. Невероятно? Но ведь уже сейчас электростимуляция мозга помогает тем, кто страдает расстройством сна, его нормализовать.

Сейчас лаборатория занимается самым актуальным на данный момент проектом - помогает тем, кто перенес ковид. Дело в том, что после болезни у многих людей нарушается сон, появляется депрессия, раздражительность, апатия. Они засыпают, а уже через час пробуждаются, полчаса мучаются, засыпают, опять просыпаются - и так несколько раз. Утром чувствуют себя разбитыми. И еще характерный симптом - у них пропадают сновидения.

- У нас разработана методика помощи таким людям, - говорит Конышев. - Известно, что среди видов колебаний электрической активности мозга самая низкая частота у альфа-ритмов, характерных для состояния покоя. И мы тренируем людей входить в такой режим. Для этого на голову одевается устройство с электродами, и человек выполняет команды оператора, которые позволяют ему постепенно войти в альфа-ритм. Если удается, пациент слышит приятную музыку, если нет - легкое потрескивание.

После двух недель таких получасовых тренировок состояние, как правило, нормализуется. Возвращаются сны. Особый вопрос - какие конкретно. Если они из категории нормальных, то все в порядке, а если снятся кошмары, то это повод обратиться к психологу, чтобы разобраться и заняться своим подсознанием.

Исследование выполнено в рамках Национальной технологической инициативы по направлению "нейронет".

Между тем

Американские ученые создали технологию, позволяющую ускорить обучение человека, напрямую передавая информацию в мозг. В экспериментах это делалось с помощью электростимуляции участков мозга курсантов, обучающихся на авиасимуляторе. При обучении навыкам пилотирования самолетом с использованием этих технологий они показали на 33 процента более высокие результаты, чем при традиционных методиках обучения. Ученые подчеркивают, что эти исследования пока находятся на ранней стадии.

В это время

Сны состоят не только из фрагментов прошлого опыта, но предвосхищают и вероятные будущие события, утверждает профессор Эрин Уэмсли из Университета Фурмана в Южной Каролине (США).

Исследователи изучали картину сна группы добровольцев при помощи полисомнографии. Утром их попросили рассказать, какие жизненные события послужили источником сновидений. Чаще всего сны отражали пережитое и основывались на воспоминаниях (53,5%), однако более четверти (25,7%) оказались связаны с конкретными будущими событиями. Более трети снов, предвосхищающих будущее, были дополнительно связаны с одним или несколькими конкретными воспоминаниями из прошлого (37,4%). Причем с течением ночи сновидения, ориентированные на будущее, становились чаще.

Конечно, отмечают ученые, такие сны редко реалистично изображают то, что еще не случилось, однако активация и рекомбинация фрагментов памяти, относящихся к будущему, могут служить частью адаптивной функции, помогая человеку приспособиться. "Мы подтвердили, что сны не только отражают прошлые воспоминания, но и предвосхищают вероятные будущие события. Кроме того, показали, как ориентированные на будущее сны рождаются из нескольких источников, используя фрагменты прошлого опыта для построения новых сценариев", - говорит Уэмсли.

Граждане нашли вход на рынок

Что стоит ожидать от российских акций в этом году

Текст: Игорь Зубков

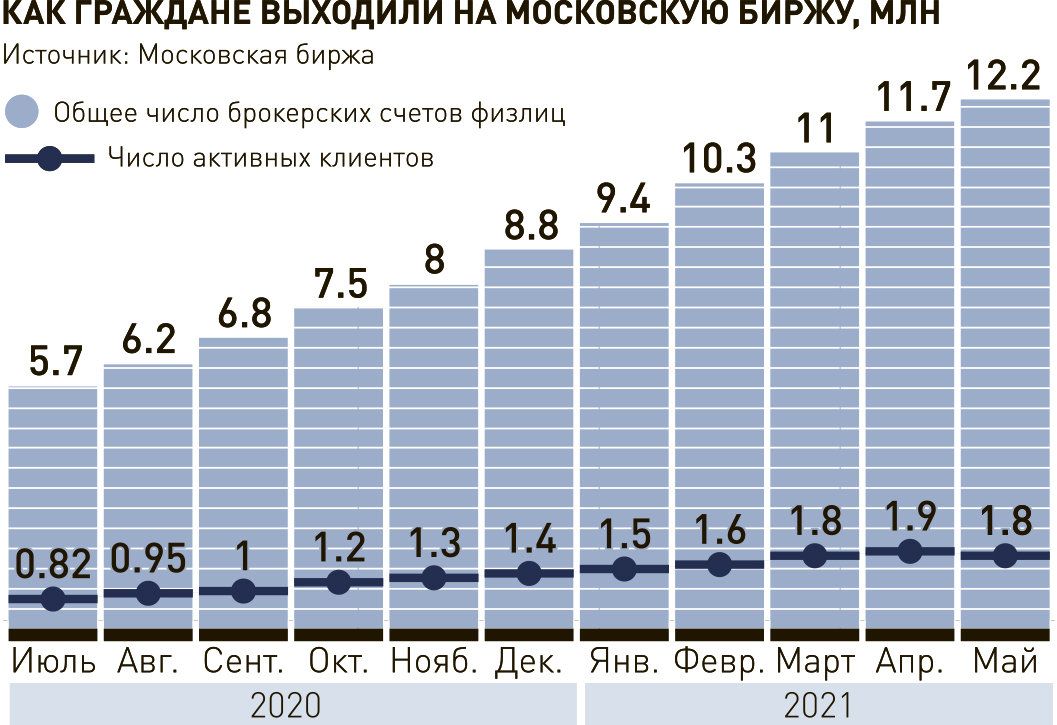

Аналитики придерживаются умеренно позитивного взгляда на российский рынок ценных бумаг до конца года. Ему придают сил приток миллионов новых инвесторов, дорогие нефть, газ и металлы, в которых нуждается быстро растущая мировая экономика. Но высокие цены усиливают опасения разгона инфляции и на горизонте уже маячит повышение ставок ключевыми центральными банками, за которым последует отток крупных инвесторов из рискованных активов, в том числе российских.

Тревогу у инвесторов вызвала коррекция акций компаний горно-металлургического сектора, которые до этого быстро росли благодаря рекордным ценам на металл. Давление на рынки оказала "ястребиная" риторика ФРС США, однако основной причиной были действия китайских властей: роспуск резервов промышленных металлов в Китае, а также ужесточение условий торговли металлами на китайских биржах с целью удержания роста цен, отмечает руководитель отдела управления акциями Сбер Управление Активами Евгений Линчик. На этой неделе металлургические компании могут оказаться в списке аутсайдеров из-за временной перекладки в бумаги нефтегазового сектора, но в долгосрочной перспективе акции металлургов обладают хорошей дивидендной доходностью и постоянным спросом со стороны растущей экономики, говорит Линчик. Металлы, в мае достигшие рекордных цен, вряд ли начнут значительно дешеветь до исчерпания мировой экономикой потенциала посткризисного роста, говорится в обзоре международной группы Coface.

Возможно, что падение таких бумаг, как "Северсталь" и НЛМК, во многом уже реализовалось, считает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Учитывая все еще высокие цены на сталь, дивидендная доходность в ближайшие 12 мес. будет двузначной, что поддержит котировки бумаг. Положительные ожидания и по сектору цветных металлов, и в частности по бумагам "Русала" и "Норникеля".

Покупать широким фронтом российские бумаги не стоит, учитывая общую перегретость рынков, предупреждает Карпунин. Сейчас, когда стоимость барреля нефти Brent находится на уровне 75 долларов (в рублях это на 35% выше среднего значения за 12 мес.), привлекательно выглядят многие акции нефтяников. Сохранение такой конъюнктуры располагает к дальнейшему подъему бумаг ЛУКОЙЛа или "Роснефти", к тому же на среднесрочном горизонте можно ожидать роста добычи вместе с увеличением производства по сделке ОПЕК+. На газовом рынке складывается крайне позитивный фон для тяжеловесных акций "Газпрома", занимающих 14,7% от индекса Мосбиржи.

Основные риски российскому рынку грозят извне. Даже прозрачный намек на ужесточение политики крупнейших центробанков может привести к сильной коррекции на рынках, говорит главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокуров. Ужесточение ДКП, снижение темпов роста в Китае или завершение первой стадии постпандемийного восстановления - все это приведет к снижению цен на сырьевые товары. "Изнутри" же силу российскому рынку дает огромный приток новых мелких инвесторов. "Миллионы частных инвесторов становятся заметной силой на рынке ценных бумаг, - говорит Винокуров. - Но, конечно, у этого фактора силы есть обратная сторона. При сильной коррекции уходящие деньги физических лиц усилят общую волатильность".

Юг уже не тот

В России начал меняться климат, который влияет на урожай зерновых

Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)

Экспертам пришлось срочно менять прогноз по урожаю зерновых. Но пока он остается благоприятным. Однако не все еще превратности погоды мы пережили. Об этом в интервью "РГ" рассказал независимый эксперт по агропрому, глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. А также об изменении климата на юге России.

Андрей, многие эксперты уверяют, что в этом году урожай зерновых будет одним из лучших в современной России.

Андрей Сизов: Действительно, благодаря большим площадям и хорошей погоде на юге урожай зерновых может оказаться относительно высоким, составив, по нашим оценкам, более 128 миллионов тонн. Рекорд, напомню, 135,5 миллиона.

Но в конце мая мы немного понизили прогноз урожая пшеницы. Это связано с понижением потенциала урожая яровой пшеницы. Также пересмотрели в сторону снижения прогнозы по ячменю. Если не увидим необходимых осадков, придется понижать еще больше.

Говорят, погода на юге России вообще меняется в худшую сторону. Меньше стало осадков, растут среднегодовые температуры, идет опустынивание . А в центре страны, наоборот, климат становится более подходящим для зерновых. Это так?

Андрей Сизов: Отчасти. Динамика последних лет показывает, что на Юге осадки сокращаются. В первую очередь - в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях.

Две последние осени на юге были аномально сухими. Глобальное потепление сильнее ощущается ближе к экватору, поэтому для южных регионов погодные риски выше. Но рано говорить о заметном изменении климата. Возможно, через лет 5-10 это будет более ощутимо.

Запасы зерна у аграриев к началу нового сельскохозяйственного года, который начнется 1 июля, близки к рекордным. Почему не продают?

Андрей Сизов: Многие сельхозпроизводители сегодня чувствуют спокойно и не рвутся продавать последние остатки в надежде на новые пики. Еще один фактор - слухи и надежды, что могут отменить экспортные пошлины на зерно. Тогда бы цены резко выросли. Но я пока не вижу предпосылок, чтобы власти в ближайшее время отменили пошлины.

А вы все же против пошлин?

Андрей Сизов: Считаю, что сохранение их на долгосрочную перспективу означает принципиальное ухудшение положения в растениеводстве.

При ныне действующих пошлинах российский производитель получает только 30 процентов от прироста мировой цены. При этом цены на материально-технические ресурсы растут опережающим темпами. Под урожай этого года многие аграрии покупали удобрения, агрохимию и сельхозтехнику по старым ценам, поэтому этот год для них пройдет нормально.

Но к осенней посевной многие обнаружат, что цены выросли. Удобрения в мире уже подорожали на 100 и более процентов. Это резко ударит по себестоимости сельхозкультур. Вероятно, многие производители уйдут в минус в 2022 году.

Доплатите за инфляцию

Со 2 июня вместо твердой пошлины в 50 евро за тонну пшеницы действует плавающая. Она рассчитывается с учетом мировых цен. Как это повлияло на рынок?

Андрей Сизов: Сейчас пошлина составляет 28 долларов, практически в два раза меньше, чем в мае. Казалось бы, для аграриев хорошо.

Но мировые цены растут. И есть все предпосылки, что размер плавающей пошлины также вырастет. Такой механизм - дополнительные риски и издержки для участников рынка. Получается, пошлина может меняться каждую неделю, а крупные контракты заключают с поставкой через два месяца и более.

Но это все-таки снижает давление на цены.

Андрей Сизов: Действительно, какой-то эффект есть, но крайне ограниченный. В среднем доля сельхозпродукции в розничной цене составляет лишь несколько десятков процентов. Например, в себестоимости булки хлеба цена пшеницы составляет менее 20 процентов. И вообще, ускорение роста цен на продовольствие - мировая тенденция. Это коснулось и богатых стран. Картофель в США за один месяц подорожал на три процента. Такого не было десять лет.

Так какие меры способны решить проблему?

Андрей Сизов: Сам рост цен был и будет. Поэтому не менее важный вопрос - как помочь наименее обеспеченным россиянам. Главная мера - денежные выплаты на покупку продуктов питания. Например, в США есть программа SNAP (дополнительного питания). Если ваш доход не превышает определенного уровня на члена семьи, вы получаете 200 долларов на человека. Их можно потратить только на еду.

И как это можно сделать в России?

Андрей Сизов: На мой взгляд, было бы достаточно 500-1000 рублей на члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы - около 120 миллиардов рублей. Это могло бы помочь тем, кто нуждается. Поддержало бы и спрос. И, что очень важно, дало бы возможность и далее развиваться аграрному и пищевому бизнесу.

Важно найти простые и недорогие инструменты администрирования. Мы почему-то сразу пытаемся строить какие-то барьеры и ограничения. То предлагается создать спецмагазины или ограничить покупки только продукцией из особого списка. Нам нужно обеспечить минимальную жизнеспособную цепочку. Только с одним условием: деньги должны пойти на покупку продовольствия.

Розы из шоколада и пряности для сада

Текст: Юлия Крымова, Анна Шепелева

Однажды Максим Темерев хотел подарить девушке розы из шоколада, но в Севастополе ничего подобного не оказалось. Так родилась идея для бизнеса.

А в конце 2020 года Максим стал победителем конкурса "Легкий старт", который проводят в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". 300 тысяч рублей помогли ремесленному бизнесу вырасти, расширить линейку продукции, увеличить штат до четырех человек.

"Мы делаем розы, а наши конкуренты в других регионах производили ромашки, тюльпаны, пионы и другие цветы,- говорит Максим. - На средства гранта мы закупили силиконовые формы для цветов, оборудование для работы с большими объемами шоколада".

В месяц на создание цветов уходит 10-15 килограммов шоколада, а в пиковый сезон, перед 8 Марта, - около 80 килограммов. Шоколад закупают у российского поставщика, который завозит его из Бельгии. Основные продажи съедобных букетов идут через соцсети. Запустили новый товар - шоколадные пельмени с цельными орехами, которые можно дарить мужчинам. Заказы приходят даже из США и стран Европы.

Самарское малое предприятие "Цветолюбово" занимается живыми цветами. Ему принадлежит питомник "Мир растений" в селе Подстепки под Тольятти. В прошлом году в разгар пандемии предприятие получило два льготных кредита. И благодаря нацпроекту смогло без потерь пережить локдаун, а также основательно подготовиться к новому сезону.

Питомник расположился на пяти гектарах, здесь выращивают саженцы и цветы для открытого грунта. Это один из самых крупных питомников в стране, специализирующийся на многолетниках. Работа в основном сезонная. И когда из-за пандемии спрос резко просел, предприниматели оказались в непростой ситуации. Растения без ухода оставлять нельзя, люди продолжали работать. А доходы существенно упали.

"Мы воспользовались госкредитом на зарплату, благодаря чему удалось сохранить всех сотрудников. Выполнили все условия, и кредит нам уже списали. Это была очень существенная помощь", - рассказала "РГ" директор питомника Антонина Орлова.

Еще на предприятии взяли небольшой кредит в Гарантийном фонде Самарской области под 4 процента годовых. Деньги пустили на закупку торфа, семян, горшков. Этой весной взяли к постоянным сорока сотрудникам еще около тридцати сезонных, в том числе на посадку и прополку.