Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

МЫСЛИ С ВОСТОКА

МАКСИМ ШАШЕНКОВ

DPhil (Оксфорд), управляющий директор VPE Capital.

XXI век – век перелома, который закончит три столетия очевидного лидерства Запада. Мир возвращается на круги своя, где Китай, Индия и другие гиганты Востока создают и потребляют больший кусок мирового пирога.

Как инвестиционный банкир недавно я занялся новым бизнесом, private equity, в ОАЭ и странах Персидского залива. Направления наших инвестиций всё те же – Россия, Казахстан и бывший СССР. Аудитория несколько иная, чем та, с которой я проработал много лет. Западные институциональные и частные инвесторы по-прежнему важны, но акцент мы делаем на суверенные арабские фонды стран Персидского Залива, на крупных игроках Азии, Сингапура, Индии и так далее.

Причина в том, что, на наш взгляд, мир сильно трансформировался с 1990-х и 2000-х годов, и наш инвестиционный бизнес тоже вынужден менять акценты. Запад поглядывает на Россию с опаской, сильно дисконтирует русский риск, порой в основном в силу геополитических, макроэкономических и «ценностных» соображений.

На Востоке же подход к России гораздо менее политизирован, и, как результат, именно тут появляются новые возможности. Я – арабист по первому образованию (выпускник ИСАА МГУ) и довольно быстро сориентировался в регионе. Восток, как известно, дело тонкое, но всё в мире, и особенно здесь, так быстро меняется, что восточные нюансы заиграли вдруг новыми красками и возможностями.

В разные годы и в разных финансовых институтах я руководил подразделениями по работе с инвесторами в Лондоне, Москве, Нью Йорке и Женеве, так что есть опыт и знания, чтобы видеть тренды в динамике и перспективе уже с трёх ракурсов – Россия, Запад и Ближний Восток. Это редкая комбинация, и я решил поделиться рядом соображений. С Востока, так сказать, не понаслышке….

Русский риск

Запад варится в своём информационном поле и понимании реальности. Под русским риском там подразумевается прежде всего «авторитаризм режима», реваншизм, агрессивность, коррупция и антизападность Кремля. На Западе считают, что Россию ждёт экономическая и политическая стагнация, постпутинский кризис транзита власти и конфликты по границам. Надежда – смена режима и приход нового поколения. То есть пока (как минимум несколько лет, а то и десятилетие), в России особо «нечего ловить». Играть можно лишь в нишевых областях и темах, и то крайне аккуратно. Риски зашкаливают.

Восток тоже не идеализирует ситуацию в России, но видит всё в целом иначе. Нет зацикленности на авторитаризме и реваншизме «режима» и ожидании doom and gloom. Критерии и ракурс оценок очень отличаются.

Сам Восток, который в последние несколько столетий сильно отставал от Запада, занят в основном развитием, выживанием, собственной стабильностью, обогащением, улучшением условий жизни, техническим прогрессом, уровнем жизни. Речь, здесь, конечно, о более успешной части Большого Востока.

Эмираты, Сингапур, Китай и многие другие показывают пример мощной модернизации, прорыва и создания собственных моделей успеха при очень разных политических надстройках. Установка на то, что западная модель политического устройства и социально-экономический успех – это две стороны одной медали и второе невозможно без первого, тут явно опровергается. Как минимум пока – «недемократический» капитализм прижился на Востоке и процветает.

Авторитарный Китай за последние десятилетие мощно обогнал демократическую Индию и по уровню жизни, и по экономической мощи. Традиционные Эмираты по уровню комфорта, безопасности, глобализации и мирному сожительству десятков разных религий и этносов опередили многие страны Запада. Многие западные аксиомы не срабатывают на Востоке.

Мир для восточных элит – мир центров силы. Правильное позиционирование – это поддержание сбалансированных и выгодных отношений с разными центрами силы с учетом прежде всего собственных интересов. То есть главное здесь – интересы, а не ценности и особенности политического устройства разных народов и цивилизаций.

Отсюда и подход к России, Китаю и другим крупным игрокам. Это просто центры силы, отличные от Запада, своеобразные цивилизации, каждая из которых, как и арабский Восток, живут по своим правилам, традициям и установкам. Ну и пусть живут.

Вообще, находясь на Востоке, особенно ясно понимаешь, что экспортом идеологии и своей цивилизаций занят лишь Запад. Остальные цивилизационные комплексы более толерантны к политическим особенностям соседей и слишком прагматичны, чтобы навязывать свои ценности всему остальному миру.

Ценности и/или интересы

Восток интуитивно чувствует глубинную дихотомию Запада – диссонанс между «ценностями» и «интересами». В западных СМИ, политике, пропаганде акцент сделан на ценностях, но порой под ними легко прочитываются серьёзные экономические, финансовые и геополитические интересы. И интересы эти совсем не всегда совпадают с интересами других народов, стран и цивилизаций.

Где у Запада кончаются ценности и начинаются интересы, порой трудно различить даже самим западным элитам… Отсюда – глубокое убеждение на Востоке в двуличии и лицемерии Запада, отсюда и прохладное отношение к идеям борьбы «демократического добра» с «авторитарным злом». Многие видят в этом ни что иное, как попытку любой ценой сохранить статус-кво, основанный на глобальном доминировании Запада.

Самоедство и упрощение

С Востока особенно ясно видны две острейшие проблемы современной Западной цивилизации: самоедство и стремление к примитивному упрощению в миропонимании и пропаганде.

Самоедство особенно наглядно проявилось в США, но неизбежно охватит и Европу. Суть его – растущее осознание того, что современное благосостояние и опережение Востока обусловлено не только преимуществом демократии и либерального капитализма и столетиями эксплуатации Западом колоний в чёрной Африке и в Азии. Отсюда и расцвет Black Life Matter, и снос памятников, и пересмотр истории. Всё это было бы невозможным, если бы большая часть западного общества, особенно часть её интеллектуальной и политической элиты, не созрела для внутреннего приятия этих трендов и явлений.

Самоедство – суть силы и одновременно слабости современного Запада. Сила заключена в способности признать и попытаться частично исправить грехи прошлого. Слабость же в том, что этими, в общем-то, правильными и благородными позывами западные элиты сами открывают ящик Пандоры, что способно усугубить и обострить внутренний раскол элит и общества и осложнить отношения с бывшими колониями в Африке и Азии.

Согласитесь, ведь на повестке неизбежно возникнет вопрос: если чёрному населению США полагаются определённые политические и социальные льготы (компенсация за прошлое рабство и эксплуатацию), то почему арабы, индусы, пакистанцы и прочие, живущие теперь, скажем, во Франции или в Британии, не могут в недалёком будущем потребовать чего-то подобного в Европе? Где грань? Они тоже были «ограблены» в прошлом. А далее – целые народы бывших колоний могут начать требовать справедливой компенсации за колониализм. Всё это уже маячит на горизонте. И так и будет, если американцы не справятся с самоедством, если они реально пойдут по пути пересмотра истории, сноса памятников, смены акцентов в образовании. Это может стать неизбежным по мере смены этнического состава населения США.

Данный вектор развития, на мой взгляд, – серьёзнейший вызов «старушке Европе». Европа не готова ни по историческим, ни по внутренним причинам к подобной смене парадигмы американского лидерства в «свободном мире». В Европе совсем иной генезис общества и государства. Восток же уважает силу и воспримет подобное самоедство западной цивилизации просто как слабость, при всём благородстве позывов части американских элит.

Самоедство также отражает и внутренний кризис западной либеральной модели в условиях новой глобализации и распространении разных «моделей успеха». Восток, доминировавший и в экономике, и по уровню жизни на протяжении большей части мировой истории (фактически до XVIII века), всё отчетливее чувствует смену вектора.

XXI век – век перелома, который закончит три столетия очевидного лидерства Запада. Мир возвращается на круги своя, где Китай, Индия и другие гиганты Востока создают и потребляют больший кусок мирового пирога.

Второй аспект кризиса современного Запада – наивное упрощение идеологических и мировоззренческих установок как для внутреннего, так и для внешнего пользования. Это реально удивляет. Я не люблю враждебной агрессивности российской пропаганды, но рассказы российских пропагандистов о том, что качество американских элит падает и Америка «тупеет», не так далеки от истины. Хотя слово «тупеет», конечно, не уместно. Главная ошибка российской пропаганды – тон! Он губит порой неглупые идеи и рациональные зерна своей оголтелой враждебностью к Западу.

Представлять главную интригу современного мира как борьбу «демократий» и «авторитаризма» – очень наивно. Это всё равно, что продолжать показывать чёрно-белые фильмы в эпоху цветного цифрового телевидения, спецэффектов и компьютерной графики.

Современный мир с его полифоничностью, распространением разных моделей успеха, гибридных авторитарно-демократических систем (как, например, в Турции, которая – часть Азии) настолько сложен для заталкивания в прокрустово ложе американской идеологии и пропаганды, что диву даёшься, откуда этот нарастающий на Западе примитивизм миропонимания.

Любопытен, конечно, недавний доклад разведывательного сообщества США. Ничто так не показывает кризис жанра, как этот анализ. Он очевидно – «мимо сюжета», и это при том, что писали его умнейшие люди. Это, действительно, квинтэссенция упрощения и неспособности понять, как собственные проблемы и внешняя динамика вкупе рождают качественно иные вызовы западному цивилизационному комплексу. Об этом в докладе ни слова.

Ну, а что Восток? А Восток безмолвствует. Отсюда картина видится иной. Понятно, что авторитаризмом тут особо никого не удивишь. Попытки видеть главную интригу развития мировой цивилизации как конфликт «демократии» и «авторитаризма» воспринимается здесь с молчаливой ухмылкой. Обычно это даже не обсуждается, так как очевидно, что подавляющее большинство элит просто не разделяет подобных воззрений. Причём не только на арабском Востоке, а на Востоке вообще. Здесь такое миропонимание считается неадекватным, непрактичным, нереалистичным и чересчур идеологичным. А Восток – это большинство человечества. Навязать им западную картину мира невозможно. Это – mission impossible.

Недемократическая глобализация

Нигде так не ощущается глобализация мира, как в Дубае. Даже удивительно. Здесь в реальной гармонии сосуществуют индусы и пакистанцы, арабы и евреи (после нормализации отношений появилось множество израильтян – как туристов, так бизнесменов), европейцы и азиаты, мусульмане, христиане и буддисты, индуисты и иудеи. Все живут мирно, спокойно, при минимальном уровне преступности. Даже в «плавильных котлах» Европы и США не чувствуется такой атмосферы мирной Вавилонской башни, гармоничного сосуществования очень различных культур и религий.

Может быть, это и есть одна из правильных моделей глобализации? Она обеспечивает равенство всех перед законом, порядок и ощущение, что мы здесь все для того, чтобы работать, зарабатывать и неплохо жить. Есть негласные правила для всех – и их никто не нарушает. Не согласен – езжай к себе, никто не держит.

Правда, политического представительства большинства нет, так как оно состоит из некоренного населения, не имеющего гражданства. Но я подумал: может быть, это не так уж и плохо: представьте себе парламент, в котором индийская фракция с пеной у рта рубится с пакистанской, а русская – с балтийской или украинской. Так может, и не стоит?

Демократия – не панацея. На Востоке точно. Всему своё время, свой исторический путь и свои модели.

Сергей Данкверт провел переговоры с Руководителем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли

Рабочая встреча Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с Руководителем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли состоялась в Москве 26 апреля в преддверии 19-го заседания Российско-Азербайджанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В мероприятии также приняла участие заместитель Главы российского ведомства Юлия Швабаускене.

Стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества и конструктивный диалог в решении вопросов двусторонней торговли и научно-практического взаимодействия.

Отмечено, что в высокой степени готовности находятся проекты межправительственных соглашений в области ветеринарии, карантина растений и межведомственного протокола по интеграции информационных систем. Планируется, что работа по согласованию всех технических аспектов и формулировок трех документов будет завершена в самые короткие сроки. Подписание соглашений и протокола намечено на май 2021 года.

Документы придадут дополнительный импульс развитию отношений между странами и закрепят достигнутые договоренности, направленные на обеспечение стабильного товарооборота при соблюдении обоюдных требований, в том числе касающихся полной прослеживаемости грузов.

Сергей Данкверт отметил, что торговые отношения между странами поступательно развиваются. В текущем году (по данным на 23 апреля) наблюдается рост на 15% объемов экспорта из России в Азербайджан пшеницы и меслина с 284,9 тыс. тонн, поставленных за аналогичный период 2020 года, до 329,4 тыс. тонн. Кроме того, на 20% увеличился экспорт подсолнечного масла с 17,9 тыс. тонн до 21,7 тыс. тонн.

Компетентные ведомства прикладывают значительные усилия для восстановления стабильного уровня импорта из Азербайджана томатов, перцев и яблок в условиях усиленного контроля за такой продукцией с обеих сторон и использования механизма видеообследований предприятий-поставщиков. Согласно статистике, в 2020 году в Россию было ввезено 179,7 тыс. тонн томатов, что на 7,4 тыс. тонн больше, чем в 2019 году и на 9,7 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.

В ходе переговоров стороны запланировали визит российских экспертов в Азербайджан для проведения инспекции предприятий по производству томатов, системы контроля за перемещением продукции и прослеживаемости семенного материала в середине мая 2021 года.

Руководитель Россельхознадзора подчеркнул, что принимаемые ведомствами меры по контролю за поставками плодоовощной продукции не будут в полной мере эффективны без ответственного отношения азербайджанских производителей к обеспечению безопасности своей продукции, борьбе с карантинными объектами и без их заинтересованности в сохранении статуса надежного экспортера. Об этом свидетельствуют неоднократные выявления карантинного для России насекомого – томатной моли, в продукции предприятий, которые ранее вошли в списки одобренных на поставки в Россию.

Еще одной темой диалога стало научное сотрудничество. Обсуждены итоги визита с 28 февраля по 14 марта азербайджанских специалистов в Россию с целью обмена опытом и знаниями с сотрудниками подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», ознакомления с российской системой контроля на СВХ и границе. Научное взаимодействие будет продолжено, в том числе по линии изучения томатных вирусов (мозаики пепино Pepino mosaic virus, пятнистого увядания томатов Tomato spotted wilt virus, коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus).

В заключение стороны поблагодарили друг друга за конструктивный подход к решению рабочих вопросов и плодотворное сотрудничество.

Sierra Metals инвестирует $28 млн в строительство предприятия по переработке магнетита

Как сообщает yieh.com, горнопромышленная компания Sierra Metals запланировала инвестировать $28 млн в строительство предприятия по переработке магнетита на руднике Bolivar в Чихуахуа (Мексика).

Первоначальный объем инвестирования оценивается компанией в $5,2 млн. Производственная мощность предприятия составит около 500 тыс. т железорудного концентрата в год (62%).

Начало строительства на объекте ожидается в июне и должно быть закончено спустя 6 месяцев.

Грузинский производитель марганца поднимет зарплаты шахтерам на $940 в год после забастовки

Компания Georgian Manganese Holding пошла на уступки и подпишет новый контракт с бастующими работниками 26 апреля, говорится всообщениикомпании, передает ИА Sputnik.

Рабочий процесс на всех действующих шахтах по добыче марганцевой руды в городе Чиатура на западе Грузии был приостановлен утром 23 апреля. Более 3,5 тысячи работников компании Georgian manganese, которая является оператором шахт в Чиатура, отказались возвращаться к работе. Рабочие требуют увеличения зарплат на 50% и улучшения условий страхового полиса.Согласно заявлению, работники службы GM Technica вернутся к работе уже в понедельник, переговоры с другими бастующими продолжаются.

Согласно новому контракту, который вступит в силу 1 мая, ежемесячная зарплата работников увеличится на 250 лари (более $70), столько же составит ежегодная премия за работу в праздничные дни. Таким образом, за год надбавка к имеющейся зарплате составит 3 250 лари (более $940). Также с мая будет проиндексирована зарплата, что предусматривает повышение тарифной ставки на 5,2%.

"Во время пандемии и экономического кризиса компания действует с высокой социальной ответственностью перед страной и своими сотрудниками. Хочет сохранить рабочие места и не останавливать производственный процесс. Что, в свою очередь, будет серьезным ударом по экономике страны. Это предложение является максимумом для компании в текущих условиях", - говорится в сообщении.

Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом.

В ее состав входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.

Цены цветных металлов обновляют максимумы на опасениях дефицита и ослаблении доллара

В пятницу, 23 апреля, цена никеля продемонстрировала самую серьезную позитивную динамику на момент окончания торгов на фоне ослабления доллара США и активности инвестфондов. По результатам сессии никель подорожал на 2% относительно значения закрытия четверга, до $16395 за т, хотя в начале торгов его котировки отступили до отметки $15925 за т.

«Учитывая тот факт, что для всего комплекса металлов хорошим подспорьем стало проседание доллара, особенно по отношению к евро, я не ожидаю, что повышение цены никеля будет длительным», - сказал один из брокеров LME.

В пятницу наблюдатели рынка отметили заметное сокращение запасов всех цветных металлов на биржевых складах: так, за прошедшую неделю запасы никеля на ShFE сократились на 10%, а цинка и свинца – на 8%. На LME запасы меди снизились на 25%, до 72,5 тыс. т, опустившись до самого низкого показателя с середины марта. Общий объем запасов олова сократился до самых низких значений с февраля (1545 т). Запасы алюминия составили в пятницу на складах LME 1,79 млн т, что является самым низким значением с 11 марта. По варрантам объем запасов алюминия сократился с понедельника на 4,8%, до 1,24 млн т.

Стоимость трехмесячного контракта на медь выросла на торгах на 1,6%, до $9551 за т, что является апрельским максимумом. С начала недели металл подорожал на 1,9%.

Алюминий с поставкой через 3 месяца вышел в ходе торгов на пиковое значение текущего года $2389 за т, однако затем несколько отступил, до отметки $2364,50 за т (+$1,50). С начала недели стоимость металла выросла на 1,5%.

«В настоящее время рынок цветных металлов контролируют «быки», так что для цены алюминия мало препятствий для выхода на максимум апреля 2018 г. $2718 за т», - отмечает аналитик Энди Фарида. Эксперты полагают, что основными факторами поддержки цены алюминия являются озабоченность вероятностью снижение его производства в Китае в связи с экологическими программами страны, увеличение спроса на металл и повышение премий к его продажным ценам. Так, премия к цене алюминия P1020A в Роттердаме составила $190-200 на стоимость тонны, выйдя на максимум с 2015 г.

Трехмесячный контракт на цинк подорожал на торгах на 1%, до $2052 за т.

На утренних торгах понедельника цена меди в Шанхае достигла 10-летнего максимума, тогда как на LME котировки цены металла приблизились к данному показателю на фоне озабоченности предложением меди и более дешевого американского доллара, просевшего почти до 8-недельного минимума. Кроме того, в Чили назревает крупная забастовка.

«Мы прогнозируем потенциал ценового роста из-за проблем с предложением. Чилийские портовые рабочие угрожают забастовкой, и хотя это временное явление, оно дополнительно увеличит напряжение с отгрузками концентрата в Китай, рынок которого уже напряжен, - говорит сырьевой брокер Анна Стаблум из Marex Spectron. – Мы также наблюдаем некоторую озабоченность предложением металла в Китае из-за давления экологов».

В Шанхае июньский контракт на медь подорожал до 71130 юаней ($10958,25) за т, самого высокого показателя с марта 2011 г., завершив торги на отметке 70980 юаней за т (+2,4%).

Никель подорожал в Шанхае на 2,6%, до 123,150 тыс. юаней за т, а цена цинка выросла на 2,3%, до 21,880 тыс. юаней за т, на волне подъема цен на сталь из-за активного спроса и ожиданий сокращения ее выплавки в Китае.

По данным International Copper Study Group, профицит на мировом рынке рафинированной меди составил в январе 28 тыс. т по сравнению с дефицитом на уровне 1000 т в декабре.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 26.04.2021 г.:

на LME (cash): алюминий – $2377.5 за т, медь – $9710.5 за т, свинец – $2050 за т, никель – $16423 за т, олово – $28496 за т, цинк – $2860 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2382.5 за т, медь – $9680.5 за т, свинец – $2071.5 за т, никель – $16465 за т, олово – $27245 за т, цинк – $2873.5 за т;

на ShFE (поставка май 2021 г.): алюминий – $2826.5 за т, медь – $10902 за т, свинец – $2357 за т, никель – $18999 за т, олово – $28724.5 за т, цинк – $3366 за т (включая 17% НДС);

на ShFE (поставка июль 2021 г.): алюминий – $2824 за т, медь – $10950 за т, свинец – $2369 за т, никель – $18949.5 за т, олово – $28811 за т, цинк – $3366 за т (включая 17% НДС);

на NYMEX (поставка апрель 2021 г.): медь – $9574.5 за т;

на NYMEX (поставка июль 2021 г.): медь – $9699 за т.

БМЗ на 32% увеличил экспорт бесшовных стальных труб в первом квартале

По итогам работы в первом квартале 2021 года ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" экспортировало более 32 тыс. т бесшовных труб на сумму свыше $25 млн. Темп роста к аналогичному прошлогоднему периоду в натуральном выражении составил 132%, в стоимостном - 119%, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

Ключевыми потребителями бесшовных труб Белорусского металлургического завода в январе - марте стали страны Европейского союза и Россия. На них приходится 45% и 42% от общего экспорта данной продукции соответственно. "На рынок ЕС было отгружено около 15 тыс. т труб на сумму более $10 млн. Это почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Продукция отгружалась в 10 стран Европейского региона. Наибольший рост потребления в отчетном периоде продемонстрировали Германия, Италия, Польша, Румыния и Финляндия", - отметил пресс-секретарь. На российский рынок в первом квартале 2021-го БМЗ поставил свыше 13 тыс. т трубной продукции более чем на $10 млн. Отгрузка в натуральном выражении увеличилась почти на 20%.

"Рост продаж бесшовных труб в указанных регионах обеспечен в том числе путем перераспределения части объемов с рынка США, где в настоящее время снижается экономическая активность в нефтедобывающей отрасли. При этом БМЗ все же сохраняет свое присутствие на данном рынке: по итогам первого квартала 2020 года выручка от продажи труб в США составила почти $3 млн", - уточнил Александр Олесик.

Солнечную электростанцию мощностью 700 мегаватт построит Samsung в Техасе

Уязвимость энергосистемы Техаса наглядно продемонстрировали февральские погодные аномалии. Местному отделению Samsung Electronics пришлось остановить свою работу в экстренном порядке и списать часть продукции. Все это заставило подразделение корейского конгломерата в срочном порядке приступить к изучению возможностей возведения в Техасе солнечной электростанции мощностью 700 мегаватт, которая начнет работу уже в декабре 2023 года, сообщает Reuters.

Из документов, попавших в распоряжение агентства, следует, что предприятие по получению солнечной энергии может быть построено в округе Милан, неподалеку от фабрики Samsung по производству микросхем в городе Остин. Строительство планируется начать в июне 2022 года. Оно должно обойтись в $673 млн.

По словам представителей Samsung, проект находится на этапе получения одобрения со стороны властей штата. Власти, в свою очередь, сообщили Reuters, что на данный момент они не ведут переговоров с Samsung, которая пока ищет источники инвестиций для проекта.

Другие производители электроники, отмечает rossaprimavera.ru, также финансируют проекты по строительству предприятий, вырабатывающих электроэнергию из возобновляемых источников. Крупнейший в мире производитель микросхем на заказ и главный конкурент Samsung по этому бизнесу — тайваньская TSMC — вкладывает средства в создание комплексов ветряных мельниц неподалеку от своих фабрик для получения электроэнергии.

Нефтегазохимики! Объединяйтесь!

Объединение СИБУРа и ТАИФа необходимо создания национально лидера нефтегазохимии, который мог бы реально бороться за долю на международных рынках

СИБУР и ТАИФ приступили к началу объединения нефтегазохимических бизнесов компаний. Это хорошая новость для реализации амбициозных планов по росту доли России на мировом нефтегазохимическом рынке до 7-8% к 2030 году.

Напомним, что соглашение о начале объединения нефтегазохимических бизнесов СИБУРа и ТАИФа подписано 22 апреля. В объединенной компании на базе «СИБУР Холдинга» действующие акционеры АО «ТАИФ» получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы ТАИФ, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. У объединения будет опцион на выкуп оставшегося пакета акций АО «ТАИФ». В 2020 году доля группы ТАИФ в общем объеме производства РФ составила: по каучукам — 64%, по пластикам — 28%, при этом ТАИФ является единственным в России производителем поликарбонатов, сэвилена и ряда других востребованных видов полимерной продукции. Общая численность его сотрудников насчитывает 36 тыс. человек.

В сообщение пресс-службы СИБУРа подчеркивается, что объединенная компания обеспечит эффективное распределение сырьевых потоков, необходимых для полной загрузки мощностей и дальнейшего развития нефтехимического кластера в Татарстане, а также продолжит финансирование утвержденной инвестиционной программы АО «ТАИФ», развитие активов группы и сохранит накопленный ТАИФом опыт по управлению бизнесом и человеческий капитал предприятий группы. «После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в ТОП-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков», — говорится в документе.

По словам председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрия Конова, которые приводятся пресс-службой, группа «ТАИФ» обладает уникальным продуктовым портфелем и технологиями, которые вместе с компетенциями СИБУРа позволят объединенной компании успешно реализовать амбициозную программу роста.

В интервью «Коммерсанту» Конов отметил, что все основные акционеры ТАИФ будут участвовать как в первой части сделки, то есть обмене акций на акции СИБУРа, так и второй части сделки — опционе.

Однако сделка будет закрыта только после одобрения российскими и иностранными регуляторами и при условии прохождения необходимых корпоративных процедур и регуляторных согласований. В связи с этим Конов считает, что ФАС помимо введения ценовых индикаторов при согласовании сделки, может предписать вывод из периметра сделки ряда активов. Он напомнил, что ТАИФ имеет очень большую рыночную долю в каучуках, а СИБУР — в полимерах, и объединение мало изменит ситуацию с точки зрения доминирования одной компании в каждом из этих сегментов.

Согласно данным ТАСС, структура владельцев «Сибур холдинга» после закрытия сделки может выглядеть следующим образом: основным акционером компании останется глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон с 30,6% акций, акционеры ТАИФа будут владеть 15%, доля Геннадия Тимченко снизится до 14,45%. Действующий и бывший менеджмент компании будут владеть 12,325% акций, «Согаз» — 10,625%, китайская Sinopec и Фонд Шелкового пути — по 8,5%.

Стоит отметить, что развитие нефтегазохимических проектов имеет важное значение для всех производителей углеводородного сырья, так как позволяет нефтегазовым экспортерам постепенно менять структуру экономики и уходить от сырьевой зависимости. Кроме того, развитию данного сектора способствует климатическая повестка, а также увеличение в мировом энергобалансе альтернативной генерации.

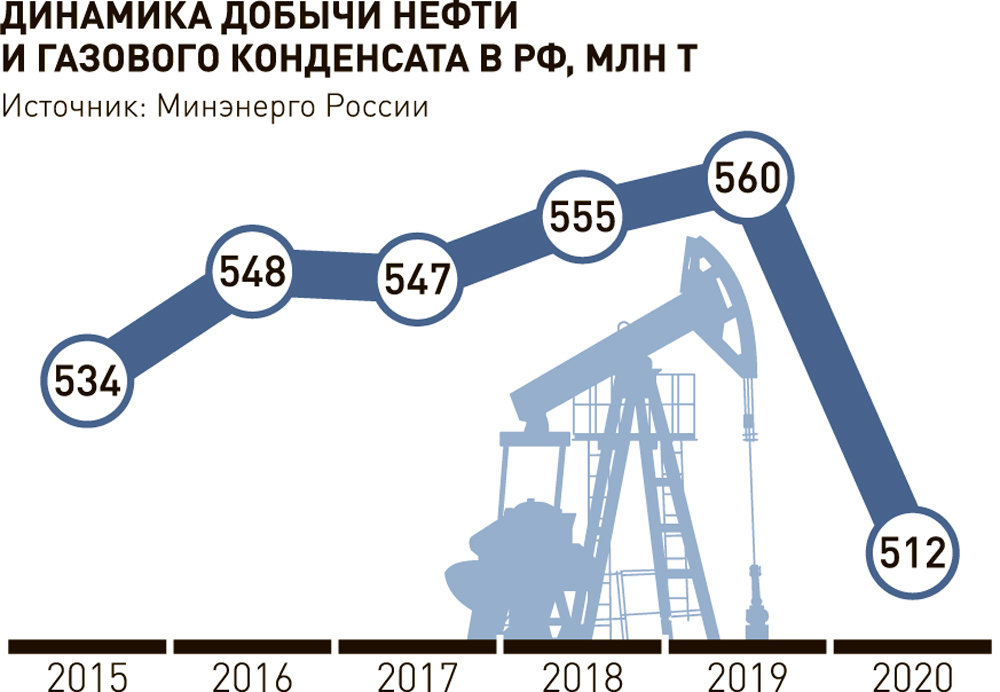

В России курс на нефтегазохимию фактически был официально объявлен 1 декабря 2020 года в Тобольске на совещании с участием Владимира Путина. Тогда президент РФ заявил, что у российской нефтехимии огромный потенциал роста, наши производители способны обеспечить не только внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке. По его словам, ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса на продукцию нефтегазохимии находится на уровне 4%, а увеличение потребления нефти в ближайшие 5 лет ожидается не выше 1%, а потом и вовсе будет снижаться на 0,1%.

Вице-премьер Александр Новак на совещании рассказал, что производство нефтегазохимической продукции в России к 2030 году может вырасти более чем в два раза, а несырьевой неэнергетический экспорт — в пять раз. Однако он отметил, что России необходимо использовать инструменты господдержки для развития нефтехимической отрасли, добавив, что Китай, Иран, Саудовская Аравия и даже США активно пользуются такими стимулами.

Кстати, одним из таких важных стимулов для отрасли стал принятый в октябре 2020 года закон о введении обратного акциза на этан и СУГ, а также инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье. Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин считает, что благодаря этому закону инвестиции в нефтегазохимическую отрасль в ближайшей перспективе могут составить до 3 трлн рублей.

Впрочем, на этом российские власти решили не останавливаться. В апреле 2021 года по итогам совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения инвестиционной активности президент РФ дал поручение правительству и РСПП до 1 мая подготовить предложения по обратному акцизу для нефтегазохимии.

Таким образом, усилия президента и правительства по стимулированию нефтегазохимии, а также объединение крупнейших отраслевых активов наглядно показывают, что Россия всерьез намерена бороться за повышение своей доли на мировом нефтехимическом рынке.

Хотя, конечно, возникает вопрос о форме слияния нефтегазохимического бизнеса компаний, поскольку объединение предполагается именно на базе «СИБУР Холдинга», а не за счет создания какой-то новой структуры.

Тем не менее, отраслевые эксперты, опрошенные «НиК», считают, что данное объединение продиктовано необходимостью создания национально лидера нефтегазохимии, который мог бы реально бороться за увеличение доли на мировом рынке.

Председатель Комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, профессор, доктор экономических наук Тамара Канделаки не сомневается, что российские регуляторы одобрят эту сделку: «Для российской нефтехимии эта сделка выгодна. После объединения нефтегазохимического бизнеса СИБУРа и ТАИФа российская нефтехимия в мировом масштабе будет выглядеть более солидно. СИБУР по мощности пиролиза войдет в число крупнейших компаний мира», — отметила эксперт.

По ее мнению, среди объективных причин, по которым ТАИФ пошел на эту сделку, главной является наличие у этой компании нескольких крупных проектов: «В частности, один из них достаточно интересный — это расширение „Казаньоргсинтеза“, где планировалось установка этанового пиролиза. Компании было сложно реализовать данный проект, поскольку она работает на покупном сырье. Однако теперь, после объединения с СИБУРом, этот вопрос будет решен», — рассказала Канделаки. Кроме того, эксперт напомнила, что для больших компания кредиты стоят дешевле, что очень важно при реализации крупных проектов.

В то же время она заметила, что есть одна особенность при объединении бизнесов двух компаний, которая должна волновать регулятора, — это возможные негативные последствия для подрядчиков этих компаний: «При эффекте масштаба выигрывает только заказчик. Любое объединение бизнеса жестко сказывается на подрядчиках. Заказчиков становится меньше, значительная часть работ с рынка пропадает. Однако нефтехимия не может существовать без подрядных организаций. Кроме того, у нас в стране не очень хорошо с рабочими местами, в том числе и квалифицированными», — подчеркнула Канделаки.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков уверен, что все вопросы по поводу антимонопольного регулирования стороны решили еще до объявления о слиянии нефтехимических бизнесов, это не новость для ФАС, скорее всего, компании получили одобрение и у президента России: «Де-факто мы видим создание если не монополиста в нефтегазохимии, то национального чемпиона. Это будет компания мирового масштаба и конкурентов на российском уровне у нее по большому счету не будет», — пояснил эксперт.

По его мнению, иностранным регуляторам вряд ли удастся помешать сделке: «С китайскими компаниями, которые входят в российские нефтегазовые проекты, проблем не будет. Их доли сохранятся, они не пострадают в результате этого слияния. Поскольку СИБУРу и ТАИФу не принадлежат крупные активы за рубежом, западные регуляторы никак не смогут повлиять на сделку.

В любом случае, объединенная структура ТАИФ и СИБУРа будет занимать на мировом рынке не больше 10%, поэтому данная сделка — скорее внутрироссийский вопрос»,

— пояснил эксперт.

Он отметил, что, скорее всего, именно бенефициары СИБУРа были инициаторами объединения: «Для ТАИФа плюс этой сделки заключается в том, что СИБУР больше не будет конкурентом. В последнее время инвестиции шли именно в проекты СИБУРа, когда говорили о развитии отрасли, в основном предполагались проекты данной компании, а тут получится, что и проекты ТАИФа будут пользоваться лоббистскими возможностями СИБУРа. В последнее время для собственников ТАИФа проблем возникало все больше и больше, ситуация ухудшалась год от года по мере развития СИБУРа», — считает Юшков. При этом он еще раз подчеркнул, что все же инициатива по объединению нефтегазовых бизнесов компаний исходила от бенефициаров СИБУРа, которые хотели создать национального лидера, способного уверенно конкурировать на международных рынках.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев полагает, что антимонопольный регулятор может одобрить сделку, несмотря на то, что объединенная компания займет доминирующее положение на российском рынке каучуков и полиолефинов: «В последнее время ведомство редко ограничивает консолидацию в отраслях. Последний пример — согласование сделки по покупке ЧТПЗ со стороны ТМК. Там по ряду позиций получается положение почти монопольное, однако, невозможно выделить и продать какие-то подразделения этих предприятий, чтобы снизить долю на рынке, поэтому ФАС ограничился формулировкой поведенческих условий по ограничению дискриминации на рынке и недопущению необоснованного роста цен. То есть там, где ФАС не может обеспечить реальную конкуренцию, ведомство контролирует поведение монополиста на рынке. Видимо, это будет распространяться и на деятельность компании после объединения активов СИБУРа и ТАИФа», — пояснил эксперт.

Калачев отметил, что владельцы ТАИФ после объединения потеряют контроль над финансовыми потоками своих предприятий. Однако взамен они получат капитализацию своей собственности и ее справедливую рыночную оценку:

«Откэшить» бизнес на его пике — это тоже неплохо.

СИБУР не отказался от планов выхода на IPO, и в новой конфигурации на фондовый рынок выйдет крупная корпорация, которая будет оценена очень высоко. Ее акции будут иметь более высокую ликвидность и значительный потенциал роста. Альтернативой был бы выход самой ТАИФ на IPO, о чем шли разговоры еще несколько лет назад. Но шансы получить высокую оценку и ликвидность в этом случае ниже, тем более в конкуренции с СИБУРом», — рассказал эксперт.

По его словам, объединенная структура будет иметь ряд преимуществ в плане оптимизации по сырью, логистике, продуктовой линейке, в способности концентрировать инвестиционные ресурсы и привлекать заемные средства: «Индустрия быстро развивается и постоянно нуждается в обновлении. Возможности ТАИФ по этим позициям более ограничены. Конкурировать с новым холдингом в России будет практически некому. Это будет крупнейший игрок на рынке каучуков и полиолефинов в РФ, который по объемам может войти в ТОП-5 мировых лидеров отрасли», — резюмировал Калачев.

Екатерина Вадимова

Беспилотник поджег иранский танкер в порту Сирии

Пожар вспыхнул в субботу на одном из нефтяных танкеров, пришвартованных у берегов сирийского города Банияс, в 35 км к северу от Тартуса, сообщило сирийское агентство Sana. По данным министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии, танкер загорелся в результате атаки беспилотного летательного аппарата со стороны территориальных вод Ливана. Ведомство также подчеркнуло, что пожар был потушен в тот же день.

Ливанский телеканал «Аль-Майядин» — рупор «Хизбаллы» — утверждает, что танкер был атакован израильским беспилотником. «Аль-Майядин» считает, что речь идет об иранском нефтеналивном танкере, на борту которого находился миллион баррелей сырой нефти.

В свою очередь, как пишет newsru.co.il, «Аль-Алям», иранский телеканал на арабском языке, утверждает, что БПЛА выпустил по танкеру две ракеты: одна из которых в носовую часть танкера, причинив судну незначительный ущерб, другая нанесла ему серьезный урон.

Нападение на танкер стало первым с начала гражданской войны в Сирии, сообщил военный наблюдатель Рами Абдель Рахман, пишет The Guardian. По его информации, погибли два члена экипажа судна. Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях, отмечают СМИ, в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Климат и мировые лидеры

При всей представительности климатический саммит, организованный США, оставил ощущение разноголосицы и отсутствия единой программы действий

На прошедшей неделе прошел виртуальный саммит мировых лидеров по вопросам изменения климата. Саммит стал первым крупным международным мероприятием, проведенным по инициативе новой администрации США. В онлайн-дискуссии приняли участие лидеры 40 стран, в том числе и президент России.

Сложно дать однозначную оценку мероприятию. С одной стороны, внешне саммит получился очень представительным — в первой части саммита выступили практически все известные политики: кроме российского и американского президентов своими идеями по климатической повестке поделились канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, глава правительства Канады Джастин Трюдо, премьер Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и другие.

Что же касается содержания, то можно только с сожалением констатировать, что изменение климата, также как и глобальная угроза коронавирусной инфекции, не стало явлением, способным объединить мир — выступления оставили ощущение разноголосицы и отсутствия единой программы действий.

«Я консультируюсь с экспертами и вижу потенциал для более процветающего и справедливого будущего. Наука безошибочна. Наука бесспорна, и цена бездействия постоянно растет», — цитирует Джо Байдена сайт Белого дома. Американский лидер также отметил, что к 2050 году США намерены прекратить вредные выбросы в атмосферу, но не способны справиться с проблемой изменения климата в одиночку.

В свою очередь Председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи призвал развитые страны усилить меры по борьбе с изменением климата и пообещал, что Китай начнет сокращать потребление угля с 2026 года и намного быстрее многих развитых стран достигнет углеродной нейтральности.

Саудовский монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сообщил о намерении провести собственный саммит в этом году «Зеленый Ближний Восток», направленный на продвижение зеленой повестки на Аравийском полуострове.

Президент России Владимир Путин озвучил ряд российских инициатив и подчеркнул, что надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат «универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций».

Прошедший климатический саммит хоть и закрепил за «зеленой повесткой» приоритетный статус в мировой политике, но еще раз наглядно показал, что речь скорее идет о глобальной конкуренции в рамках климатической повестки, а не о сотрудничестве.

И здесь уже мы можем снова провести аналогию с разворачивающейся на наших глазах «гонкой вакцин» — когда все передовые научные силы и колоссальные финансовые ресурсы брошены на то, чтобы обогнать конкурентов, а не на то, чтобы слаженными совместными усилиями как можно скорее победить опасный для всего человечества вирус. Вполне возможно, что климатическая повестка станет еще одним полем сражения за лидерство в формирующейся глобальной индустрии 4.0.

И рассчитывать в этом случае каждому придется только на себя.

Вячеслав Мищенко

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

В структуре розничной цены бензина 45% составляют налоги и акцизы

Государство собирается временно ограничить экспорт бензина из России. Логика, по-видимому, такова: если ограничить экспорт бензина, значит, больше топлива будет продаваться на внутреннем рынке, что приведёт к увеличению предложения и снижению цен.

Но есть и другие объяснения этих рискованных намерений правительства: в период длительных майских праздников 2021 года из-за ограничений на туризм и авиасообщение с зарубежными странами на внутреннем рынке может вырасти спрос на бензин, и, если экспорт бензина в майские праздники не будет ограничен, страна может столкнуться с дефицитом этого топлива. Но пока никто не доказал, что искусственные ограничения экспорта могут действительно сдержать рост цен.

Напомним, что в 2020 году, несмотря на связанный с пандемией экономический кризис, экспорт бензина из России, по данным Федеральной таможенной службы, увеличился более чем на 12% до 5,82 млн тонн. Основными потребителями российского бензина за рубежом являются европейские страны (Нидерланды, Бельгия, страны Балтии), а также Китай, США, Монголия и страны Евразийского Союза, на экспорт в которые приходится в общей сложности 20% совокупного экспорта российского бензина. Крупнейшим экспортёром нефтепродуктов среди российских компаний является Киришский НПЗ, входящий в структуру «Сургутнефтегаза». Кроме него, крупными экспортёрами нефтепродуктов также являются НПЗ, принадлежащие «Роснефти» и «ЛУКОЙЛу». Из этого следует, что государство, ограничив экспорт, рискует столкнуться с недовольством бизнеса, причём крупного бизнеса, а также некоторых крупных госкомпаний.

Полагаем, что государство, увидев негативную реакцию бизнеса на намерения ограничить экспорт бензина, откажется от этой сомнительной идеи. Кроме того, ограничения на экспорт бензина в конкретные страны могут испортить имидж России за рубежом как надёжного поставщика энергоресурсов, да в итоге не получилось бы, что мы никак не можем преодолеть обидного стереотипа, что Россия способна экспортировать только сырьё, а её продукция с высокой добавленной стоимостью неконкурентоспособна. Мы полагаем, что самой эффективной мерой по сдерживанию роста цен могла бы стать полная отмена акцизов на бензин, поскольку сегодня налоги и акцизы занимают более 45% структуры розничной цены бензина.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»

С грузом прибыли

Как Россия ускоряет перевозку товаров по суше и морю

Текст: Евгений Гайва

Как России занять свою нишу в мировых транзитных перевозках

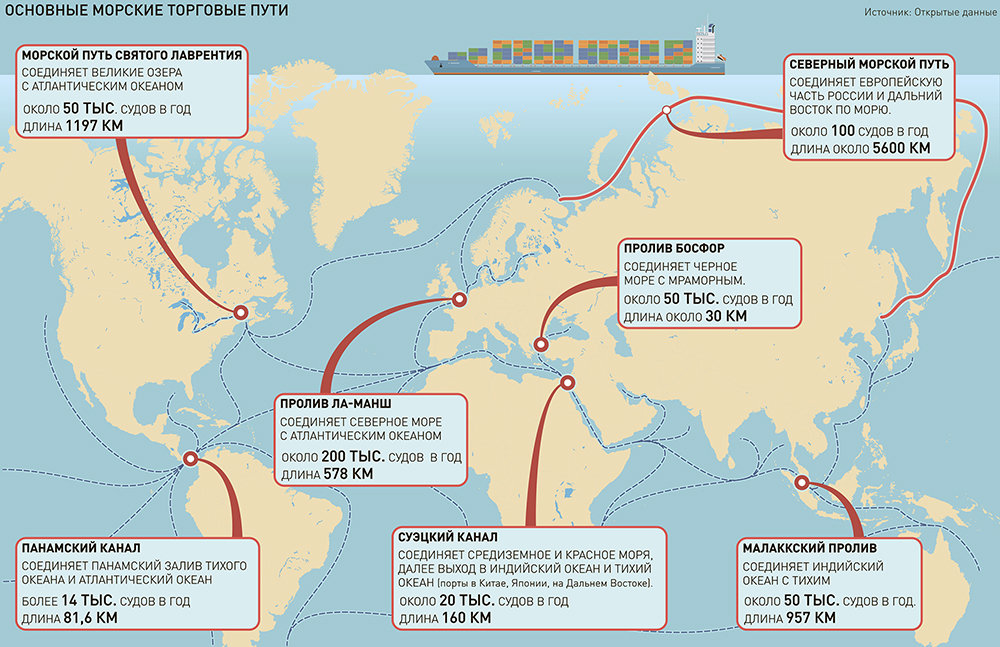

К 2030 году Россия планирует пропускать через свои транспортные транзитные коридоры до 400 млн тонн грузов в год, около 2,5% от прогнозируемых объемов мировой торговли. Доходы от транзита могут достичь 100 млрд долларов в год, подсчитали эксперты "РГ". Это налоги в бюджет, инвестиции в строительство терминалов, дорог и средства на оплату новых рабочих мест в регионах, обслуживающих транспортные артерии. Примерно столько же российские компании зарабатывают сейчас на экспорте оружия и нефти в совокупности. Реализации планов по развитию транспортных коридоров помогут тренды мировой торговли.

Сейчас в мире перевозится более 13 млрд тонн грузов в год на сумму примерно 30 трлн долларов. К 2030 году, по прогнозам Всемирной торговой организации (ВТО), объем мировой торговли вырастет на треть, то есть примерно до 17 млрд тонн грузов в год. По данным ЮНКТАД, рост мировой торговли будет замедляться.

Сказываются нарастающие противоречия, говорит заведующий московским отделением Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. В созданном за последние 30 лет глобализированном мире США проиграли Китаю, который благодаря глобализации неограниченно получал капитал, технологии и теперь стал главным конкурентом Штатов. "Единственный способ для США бороться с Китаем - деглобализировать его, то есть перекрыть источники доходов за счет огромного экспорта", - говорит эксперт. А это означает переход к автаркиям, то есть к замыканию внутри субрегионов. По прогнозу Oxford Economics, к 2030 году мировые производственные центры будут перемещаться ближе к финальным рынкам сбыта.

Скажутся и ограничения существующей инфраструктуры. По данным ЮНКТАД, с 1974 по 2008 год суммарная вместимость морских контейнеровозов в мире выросла в 35 раз, до 12 млн единиц двадцатифутового эквивалента. "Глобализация была основным трендом мировой торговли с 60-х годов прошлого века и сопровождалась ростом объема морских контейнерных перевозок, увеличением количества и размера судов. Это, в частности, привело и к недавнему коллапсу в Суэцком канале, который стал для них "узок", - поясняет руководитель Международного логистического альянса ACEX Мирослав Золотарев.

В результате вырастет потребность в альтернативных маршрутах, говорят эксперты. Россия может предложить как водные трассы - Северный морской путь (СМП), так и сухопутные - БАМ и Транссиб с Востока на Запад и транспортный коридор "Север - Юг".

Сейчас по объемам транзитной перевозки лидируют БАМ и Транссиб. По этому маршруту между Азией в Европой ежегодно проходит 120 млн тонн грузов. К 2024 году поток планируется нарастить до 180 млн тонн. Но и этих мощностей будет мало с учетом растущей экономики Китая, расширения контейнерной перевозки в Европу и собственных планов России по увеличению экспорта через порты Дальнего Востока. Потому рассматривается вариант увеличения пропускной способности на Восточном полигоне к 2030 году до 260-280 млн тонн.

Сухопутный транспортный коридор "Север - Юг" сейчас обслуживает около 17 млн тонн грузов в год. К 2030 году, по прогнозу минэкономразвития, объем вырастет до 30 млн тонн в год. В этом случае российская транспортная инфраструктура может быть загружена товарами из Ирана, Индии и государств Персидского залива, поступающих в Северную Европу. Коридор включает несколько построенных железнодорожных веток. Главная из них - "Бусловская - Санкт-Петербург - Москва - Рязань - Саратов - Волгоград - Астрахань" протяженностью 2,5 тысячи км. Основой сухопутных транзитных путей России станут железные дороги. Автомобильные трассы их все же только дополняют, считает советник генерального директора НИИ автомобильного транспорта Михаил Низов. Ситуацию вряд ли изменит даже строительство трассы М-12 Москва - Казань.

Основную роль в мировой торговле по-прежнему будут играть морские пути. Для России идеальный вариант - развитие СМП, считает Цыганов. При относительно небольших вложениях в инфраструктуру он в будущем позволит существенно сократить затраты времени и средств. За 2020 год по СМП было перевезено 33 млн тонн грузов. Планы на 2030 год - 110 млн тонн грузов в год.

"У России есть все шансы довести объемы транзитных перевозок до планируемого уровня при условии достаточных инвестиций в инфраструктуру, расширения погранпереходов, где сейчас создаются огромные заторы, решения вопросов модернизации путей, вагонного и контейнерного парка", - говорит Золотарев. Пока, по оценкам Всемирного экономического форума, Россия занимает 99-е место в мире по качеству автодорог, 74-е - по индексу качества инфраструктуры, 75-е - по эффективности логистики.

Цитата

Владимир Путин, президент России:

"Сейчас, когда в транспортной системе России возникают резервы, надо их обязательно задействовать, дать загрузку отечественным компаниям, реализовать географические преимущества нашей страны в интересах национальной экономики и наших граждан".

Принудили к развороту

МиГ-31 отогнал от госграницы самолет-разведчик США

Текст: Иван Петров

В пятницу над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к госгранице Российской Федерации неопознанная воздушная цель. Ее обнаружили российские средства контроля воздушного пространства.

Для опознания объекта и недопущения нарушения нашей в небо был поднят истребитель МиГ-31, входящий в состав дежурных сил ПВО Восточного военного округа.

Отмечается, что при подлете экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель - ею оказался стратегический самолет-разведчик RC-135 военно-воздушных сил США.

Непрошеный гость был сопровожден нашими летчиками над акваторией Тихого океана. "После разворота иностранного военного самолета российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - рассказали в отделе информобеспечения Тихоокеанского флота.

Подчеркивается, что полет истребителя МиГ-31 выполнялся "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Нарушения госграницы РФ допущено не было.

Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что НАТО за последние 3 года значительно нарастило военную активность у российских границ. По его словам, Североатлантический альянс ежегодно в Европе проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, имеющих явную антироссийскую направленность. Американские войска, отметил Шойгу, перебрасываются из континентальной части Северной Америки через Атлантику в Европу.

Белые пятна

Глава Чехии рассказал о версиях взрыва

Текст: Александр Гусаров

В воскресенье президент Чехии Милош Земан выступил с чрезвычайным телеобращением, причиной которого стала резкая эскалация дипотношений Праги и Москвы из-за взрывов боеприпасов на складах у деревни Врбетице в 2014 году.

Этот инцидент чешская спецслужба BIS бездоказательно приписала двум "русским агентам", следствием чего стала беспрецедентная по масштабу высылка российских дипломатов из Чехии и жесткий "зеркальный" ответ Москвы. Собственно, именно отсутствие прямых доказательств причастности России к взрывам констатировал Земан в своем выступлении, призвав граждан дождаться окончания итогов расследования событий семилетней давности.

"После взрывов во Врбетице контрразведка в течение шести лет ни в одном из своих ежегодных докладов, даже в их закрытой части, ничего не сообщала о возможном участии (в организации взрывов) агентов российских спецслужб, - заявил в прямом эфире телеканала "Прима" 76-летний президент Чешской Республики. - Могу констатировать, что в отчете BIS отмечается - подчеркиваю, - что не существует доказательств и свидетельств, чтобы эти два агента находились (на территории складов боеприпасов) во Врбетице. Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства".

По словам Земана, который на протяжении последней недели тщательно изучал всю имеющуюся информацию по этому делу, одной из версий произошедшего является "неосторожное обращение со взрывчатыми материалами". При этом Прага продолжает изучать и вторую версию - о причастности "агентов иностранных спецслужб". На данный момент установлена связь болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева с этим инцидентом. "Боеприпасы должны были поступить в Болгарию. Есть договоры купли-продажи, торговец выплатил аванс. Болгарский след мы можем считать доказанным", - заявил хозяин Пражского града.

"Прежде чем делать заключения по взрывам во Врбетице, необходимо дождаться итогов расследования, которое продолжается, - сказал президент Чехии. - В этом деле о взрывах существует еще много белых пятен . Расследованием дела продолжают заниматься полиция и генпрокуратура, которые имеют мое полное доверие".

"Граждане Чехии должны знать правду, и я хочу, чтобы от них ничего не скрывалось", - сказал Земан, напомнив, что жертвами взрыва стали два чеха.

При этом он не исключил, что если сведения о причастности России к взрыву будут опровергнуты, то речь идет об игре спецслужб, "которая может иметь серьезные последствия для политической жизни Чехии". Он напомнил, что руководитель BIS Михал Куделка, в присвоении генеральского звания которому он уже несколько раз отказывал, ранее получил медаль от ЦРУ. "ЦРУ сообщило правительству США, что в Ираке есть оружие массового поражения. Это не только не было подтверждено, но и последствия были ужасными. Так работает качественная разведка?" - задался Милош Земан риторическим вопросом.

Первое признание

Президент США впервые назвал геноцидом убийство армян в Османской империи

Текст: Юрий Когалов

Президент США Джо Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, совершенные в начале XX века в Османской империи. Он стал первым американским лидером, сделавшим это. Все его предшественники, несмотря на даваемые ими обещания, так и не решились на этот шаг. Ради сохранения хороших отношений с Турцией администрация президента Дональда Трампа даже отклонила резолюции, принятые в 2019 году в сенате и палате представителей конгресса США, признававшие геноцид армян. "Каждый год мы вспоминаем жизни всех, кто погиб во время геноцида армян во времена Османской империи, и вновь обязуемся не допустить повторения подобного зверства ", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Эксперты утверждают, что за символическим жестом Байдена стоит очевидное стремление Вашингтона наказать Анкару за ее отказ следовать внешнеполитическим курсом США. Власти Турции подвергались публичному давлению за покупку российских ракетных систем С-400. США исключили Турцию из программы производства истребителей пятого поколения F-35 - несколько дней назад Анкара получила официальное уведомление на этот счет. Признание Байденом геноцида армян стало для Турции еще одним свидетельством недружественной политики США, несмотря на формальное решение Байдена заранее предупредить о содержании своей речи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Это заявление США, которое искажает исторические факты, никогда не будет принято турецким народом и откроет глубокую рану, которая нанесет урон нашему взаимному доверию и дружбе", - прокомментировали ситуацию в МИД Турции. Там призвали Вашингтон "исправить эту серьезную ошибку, которая не служит никакой иной цели, кроме как удовлетворить определенные политические круги". Послу США в Анкаре было заявлено о неприемлемости подобных заявлений. Как в дальнейшем будут складываться отношения Анкары и Вашингтона, станет ясно после саммита НАТО, который пройдет в июне. Предположительно, на полях саммита лидеры США и Турции смогут встретиться лично.

Между тем

Премьер Армении Никол Пашинян подал в отставку со своего поста. На этот шаг он пошел ради проведения в республике досрочных парламентских выборов. До этого момента Пашинян продолжит исполнять обязанности главы правительства. По словам премьера, решение об отставке он принял по договоренности с президентом и политическими силами. Незадолго до этого Пашинян направил письмо Байдену с признательностью за его слова о геноциде армян.

Голос не той ориентации

Актеру из "Симпсонов" запретили участвовать в озвучке

Текст: Игорь Дунаевский

Продюсеры культового для Америки мультсериала "Симпсоны" отобрали очередную роль у актера Хэнка Азариа за несоответствие сексуальной ориентации персонажа. Азариа на протяжении 18 лет озвучивал персонажа-гея по имени Хулио, и претензий к качеству его работы не было, но нашелся другой изъян: сам актер - не гей. Теперь его место займет актер Тони Родригес - он, как и Хулио, имеет кубинские корни и открыто заявляет о гомосексуальной ориентации.

Это решение - наглядное доказательство того, что адепты прогрессивных ценностей не намерены ограничиваться BLM-активизмом и расовыми вопросами. В прошлом году в охватившем Америку раже борьбы с расовой дискриминацией продюсеры "Симпсонов", как и многих других шоу и сериалов, решили, что белым актерам теперь запрещено озвучивать "цветных" персонажей.

Азариа по меркам сегодняшнего Голливуда слишком уж прост - белый американец с традиционной сексуальной ориентацией. Под давлением насаждаемой "новой этики" он уже отказался от нескольких персонажей сериала, которые говорили его голосом с первых сезонов в конце 1980-х. Среди них - торговец-индус Апу и его темнокожий приятель Карл. Недавно в эфире подкаста Armchair Expert Азариа даже извинился за то, что озвучивал Апу, тем самым ответив активистам, обвинявшим его в насаждении стереотипов об индусах. "Если персонаж является индусом, латиноамериканцем или чернокожим, то пусть его озвучивает соответствующий актер, - считает Азариа. - Это более естественно, они привносят опыт своей культуры".

Для мира творчества такие искусственные фильтры по цвету кожи или сексуальной ориентации выглядят странными. Другой белый актер озвучки из "Симпсонов" Гарри Ширер, также лишившийся темнокожего персонажа, в эфире Times Radio не без оснований ставил под сомнение эту охватившую телеиндустрию моду: "В этом и есть работа актера - играть кого-то, кем ты не являешься. Это определение этой профессии".

Создатель "Симпсонов" Мэтт Гроунинг тоже не согласен: "Все наши актеры озвучивают по несколько персонажей, никто искусственно ограничений здесь не создавал".

Запевалы охватившей Америку прогрессивной революции действительно нередко действуют по принципу "клин клином": вместо стирания барьеров по расовому или половому признаку вводят новые, теперь уже для белых американцев, которые должны отойти в сторону в качестве искупления вины за расовые предрассудки своих предков. Будь то актерские роли, места в советах директоров крупных компаний или даже портфели министров - белым запросто могут отказать, если уже набранный состав недостаточно разнообразен по расовому признаку. Ставить такие квоты под сомнение - верный путь получить "черную метку" в карьере.

Постоянная "промывка мозгов" на эту тему дошла до того, что белые американцы, как и Азариа, подчас сами добровольно отказываются переходить дорогу согражданам с другим цветом кожи, даже когда в профессиональном плане вопросов к ним нет. Ведь даже пришедший на смену Родригес признавал, что Азарио великолепно справлялся с озвучкой Хулио.

Между тем

Под почтовым колпаком

Правоохранительное подразделение почтовой службы США ведет слежку за постами американцев в социальных сетях. Как сообщает портал Yahoo News со ссылкой на особый документ, аналитики почты мониторят "подстрекательские" публикации, посвященные планированию и проведению протестов, а затем передают эту информацию госструктурам. Инициатива получила название "Программа скрытых операций в интернете". Эта программа почтовой службы вызвала удивление и негодование у многих юристов. "Если люди, за которыми они наблюдают, осуществляют или планируют преступную деятельность, это должно входить в компетенцию ФБР. Если они имеют дело с законно охраняемыми высказываниями, даже если эти высказывания одиозны или предосудительны, то их мониторинг на таком основании вызывает серьезное беспокойство на предмет соответствия конституции", - цитирует Yahoo News Рейчел Левинсон-Уолдман, замдиректора Центра Бреннана по вопросам свободы правосудия и национальной безопасности.

Подготовила Диана Ковалева

Шифр свободы

В музее ВС РФ открыта экспозиция "Помнит мир спасенный"

Текст: Владимир Емельяненко

Документы и телеграммы эпохи Второй мировой войны, секретная переписка лидеров стран-союзниц в борьбе против фашизма, поздравления СССР от многих стран мира с Победой, - свыше 150 тысяч рассекреченных исторических свидетельств представлены на отрытой в Центральном музее Вооруженных сил России выставке "Помнит мир спасенный". Также основу экспозиции составили оригиналы и факсимиле официальных посланий, шифровок и телеграмм от глав государств антигитлеровской коалиции, их переводы на русский язык с пометками Сталина и маршалов Победы.

- Выставка дает возможность увидеть своими глазами уникальные документы - телеграммы лидеров государств, дипломатические послания со всех концов мира, письма граждан из освобожденных республик Советского Союза, - заявил на открытии экспозиции "Помнит мир спасенный" председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. - Все эти документы проникнуты искренней признательностью перед победителем и осознанием действительно огромного масштаба совершенного подвига.

Сергей Нарышкин заметил, как документы передают время и показывают то, как весной 1945 года в ведущих столицах мира давали клятвы и заверения, что никогда не забудут подвиг тех, кто сокрушил фашизм и принес народам свободу, - советский народ. А Красную Армию и Советский Союз называли "героическим и могущественным союзником", создавшим, по словам генерала де Голля, "один из главных элементов борьбы против держав-угнетателей".

Все это можно увидеть и прочитать на выставке. Ее самые ценные экспонаты - недавно рассекреченные документы, которые хранились в тематических делах и архивах Политбюро ЦК КПСС. Теперь вниманию зрителей представлены письма и шифрограммы за подписью Франклина Рузвельта, Уинстона Черчилля, Шарля де Голля, Мао Цзэдуна и многих других политических и общественных деятелей ведущих стран мира. Среди писем благодарности особое место занимают письма с оккупированных и освобожденных Красной Армией территорий - Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии.

Сергей Нарышкин заметил, что выставка открыта накануне 76-летия со дня исторической встречи на Эльбе союзных войск СССР, США и Великобритании.

- 25 апреля 1945 года произошла историческая встреча советских и англо-американских войск, которая стала символом боевого братство стран-союзниц. - напомнил Сергей Нарышкин. - Далее был воздвигнут красный флаг Победы над Рейхстагом - символ триумфа нашего народа, триумфа государства Советский Союз. Мужество, самопожертвование, героизм бойцов и командиров Красной армии вызывали искреннее восхищение лидеров стран "Большой тройки".

Выставка "Помнит мир спасенный" подготовлена Российским государственным архивом новейшей истории (РГАНИ) и РИО под эгидой Федерального архивного агентства.

Когда все дома

На МКС работает экипаж из одиннадцати человек

Текст: Наталия Славина

На МКС опять тесно. После причаливания в субботу к станции американского пилотника Crew Dragon с четырьмя астронавтами, экипаж "звездной коммуналки" вырос до одиннадцати человек. Специалисты говорят: сразу столько звездных жильцов на орбите не было с июля 2011 года, когда "Атлантис" поставил точку в полетах заокеанских шаттлов.

Это второй полет Crew Dragon с астронавтами. В мае прошлого года он доставил на МКС Дагласа Херли и Роберта Бенкена, которые присвоили кораблю название Endeavour по аналогии с кораблем программы Space Shuttle, на котором оба выполняли свои первые полеты. Напомним: тогда впервые за последние десять лет США отправили своих астронавтов из своего космопорта, на своем корабле. И впервые в мировой космонавтике люди полетели в космос на борту аппарата, который создан частной компанией.

После запуска пилотируемой миссии Crew-2 на МКС, Илон Маск заявил: "Конечно, для нас было бы делом чести доставлять космонавтов на Crew Dragon". Однако гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг сообщения СМИ о ведении подобных переговоров "Роскосмоса" и SpaceX. "Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть", - написал Рогозин в Twitter.

Кстати, 28 апреля от модуля "Звезда" российского сегмента МКС отстыкуют российский грузовик "Прогресс". Он тоже рекордсмен: к моменту затопления продолжительность полета "Прогресса МС-14" составит 369 суток.

Алло, это майор из банка

Впервые пойманы телефонные мошенники, которые обманывали граждан от имени банков и следователей

Текст: Наталья Козлова

Телефонные звонки мошенников, в результате которых свои последние сбережения теряют в основном беззащитные старики, приобрели за последний год масштабы едва ли не эпидемии. Заведены десятки уголовных дел о липовых сотрудниках служб безопасности банков и таких же якобы следователях полиции и СК, которые звонят гражданам, врут, что их личные счета в опасности.

Запугав, вынуждают их переводить свои деньги на якобы безопасные счета, с которых их тут же крадут. Но вот беда, все эти уголовные дела - только по фактам обмана. Самих аферистов, как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, поймать не удавалось. Дела есть, а фигурантов в них нет. И вот - первая победа. Следователи СКР из Санкт-Петербурга назвали пофамильно тех, кто этим занимается. А также вычислили руководителя банды, который командовал мошенниками из-за океана.

У этого уголовного дела очень длинный номер из 17 цифр. В нем говорится про несчастья жителей города, которых обокрали. А началось все с того, что в УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга завели дело по статье "Мошенничество".

Заявление написала гражданка Сергеева, указав, что у нее со счета мошенники украли 290 000 рублей. Потом появились как под копирку точно такие же дела и в других районах Петербурга - Адмиралтейском и Красногвардейском. В делах менялись только фамилии и суммы. У гражданина Бобыря украли 1 400 000 рублей, у гражданки Садовниковой - 285 000 рублей, у гражданки Дунец - 200 000.

Схема обмана была совершенно одинаковой, поэтому все уголовные дела соединили в одно. Звонили клиентам разных банков по заранее похищенным персональным данным граждан. Представлялись либо сотрудниками службы безопасности банка, либо следователями. Людям врали, что их деньги в банке под угрозой, якобы мошенники пытаются их украсть, поэтому деньги надо срочно перевести на "безопасный" счет, который им сейчас вышлют.

Понятно, что присланный счет принадлежал жуликам. Потом деньги, чтобы спрятать следы преступления, еще несколько раз переводились на другие счета. И делалось это очень быстро. Но и на этих счетах краденные деньги не задерживались. Их быстро обналичивали в терминалах разных банков.

В середине апреля это уголовное дело было изъято прокуратурой Санкт-Петербурга и передано в городской СК. Там следователи вместе с питерской полицией фактически за неделю нашли аферистов.

Вот информация, как говорится, из первых рук. Делом занимается заместитель руководителя Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу полковник юстиции Юрий Яшков. Он и рассказал, что за публика участвовала в обмане.

- Нами совместно с сотрудниками ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность глубоко законспирированной, высоко организованной преступной группы, - сообщил Юрий Яшков. - Она обладала сведениями о тактике и методах работы сотрудников внутренних дел, использовала новейшие достижения в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Проще говоря, аферисты делали все, чтобы их нельзя было вычислить по номеру телефона.

Они "осуществляли телефонные соединения, исключающие возможность идентифицировать абонента и входящий сигнал, используя сервис подмены абонентского номера" - пояснил Юрий Яшков.

Как ни скрывались мошенники, следователи и оперативники оказались умнее. Аферистов вычислили. Оказалось, что они обитают и в Санкт-Петербурге, и в Москве. И совсем недавно рано утром в их двери постучали. Адресов квартир обманщиков оказалось чертова дюжина - ровно 13. Начались обыски. Их итог - были изъяты восемь персональных компьютеров, больше 100 банковских карт, две сотни сим-карт, наличными изъяли 13 300 000 рублей.

Постучали сыщики и в главную в этом деле дверь - так называемого офиса преступной группы. Он располагался в Санкт-Петербурге, в квартире жилого дома на проспекте Космонавтов. Проведенный там обыск дал интересный результат. Был изъят персональный компьютер. А вот в нем специалисты обнаружили программное обеспечение "1С-Предприятие".

В СК по Санкт-Петербургу рассказали, что при осмотре этого программного обеспечения они нашли подробные сведения о финансовой деятельности преступной группы аж с 2018 года.

А теперь можно назвать этих граждан пофамильно. Итак, к уголовной ответственности привлечены 12 человек: Юша Е.В., 30.04.1982 года рождения; Константинов М.А., 14.01.1984 года рождения; Колиберов Ан. В., 24.09.1993 года рождения; Мурадян Г.К., 06.05.1995 года рождения; Бондаренко А.П., 28.04.1995 года рождения; Карпов Г.Н., 25.06.1986 года рождения; Колиберов Ал.В., 24.06.1995 года рождения; Ампилогов С.А., 18.09.1988 года рождения; Золотова И.А., 25.03.1977 года рождения; Юша В.В., 29.01.1980 года рождения; Курбатов М.А., 23.04.1986 года рождения.

Четверо из этого списка - Юша, Константинов, Колиберов и Курбатов задержаны. Восемь человек уже дали признательные показания, изобличая себя и соучастников в совершении преступлений. Но действовали эти граждане не сами по себе. У группировки был главарь. Очень интересная личность. Знакомьтесь: Евгений Александрович Голихин 17.02.1983 года рождения. Судя по показаниям задержанных, в настоящий момент проживает в городе Денвер, США. Этот человек родился и вырос в Санкт-Петербурге на улице Куйбышева. В Америку переехал в прошлом году, испугавшись, как уверено следствие, уголовного преследования за свою деятельность.

Судя по показаниям подозреваемых и свидетелей, бенефициаром преступной группы является именно Голихин. К слову, он получал от преступной деятельности около 8 миллионов рублей в месяц.

Деталь аферы. Похищенные у граждан деньги после обналичивания через банкомат заводились участниками преступной группы на подконтрольные банковские счета, потом либо менялись на криптовалюту, либо помещались на подконтрольные банковские счета и за вычетом комиссии переводились заказчикам - жуликам, которые звонили потерпевшим. Но их местонахождение на сегодняшний день пока не установлено.

"Сложность расследования заключается в том, что, по сути, существует преступное сообщество с четким распределением ролей, - рассказал "РГ" Юрий Яшков. - Роли разделены таким образом, что одна часть преступного сообщества на потоке обзванивает доверчивых граждан и обманным путем уговаривает перевести их деньги на карты. А карты подконтрольны другой части преступного сообщества, состоящей из людей, которые обналичивают их и передают людям, звонившим потерпевшим, с вычетом своего вознаграждения за преступную роль. При этом вторая часть преступного сообщества может контактировать с различными группами преступников не только в сфере хищения денег, но и, например, в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом стандартная их защитная версия: они не знали, что поступившие в их распоряжение деньги - результат совершенных тяжких преступлений. Расследование нашего дела показывает, что все они прекрасно все осознавали".

Пока в Санкт-Петербурге допрашивали задержанных, в столице полиция возбудила очередное дело по факту телефонного обмана. На этот раз правнука Леонида Брежнева. Ему позвонил неизвестный и с тревогой в голосе сообщил, что с его банковским счетом "выполняется подозрительная операция" и ему необходимо перевести деньги на "страховой счет". В итоге он перевел мошенникам 231 тысячу рублей. Потом понял, что ошибся. Но было поздно.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова по поводу этого дела заявила, что перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии дела из полиции и о передаче его столичным следователям.

Судя по тому, что ко всем гражданам звонившие обращаются по имени отчеству и предпочитают граждан пожилого возраста, пользуются они базой данных именно пенсионеров.

Тем не менее пока число подобных преступлений растет. По данным Генпрокуратуры их число за год составило более полумиллиона.

Прямая речь

Юрий Жданов, генерал-лейтенант МВД, руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации:

- Еще в 2016 году в США была раскрыта одна из самых масштабных схем телефонного мошенничества. Тогда преступники представлялись сотрудниками налоговых и миграционных органов. Они смогли у 15 тысяч человек выманить более 300 миллионов долларов. Кстати, кол-центр находился за рубежом - на территории Индии. И вот эти мошенники звонили гражданам, представлялись сотрудниками налоговой или миграционной службы, угрожали им арестом, депортацией, другими карательными мерами в том случае, если они им не заплатят. И получилось, что огромное количество людей пошло на уступки преступникам, позволив им заработать существенные деньги.

В Германии каждый знает, что телефон полиции это номер "110". К сожалению, мошенники уже научились его подделывать. И такие звонки раздаются чуть ли не каждый день. Больше всего страдают от этого люди пожилого возраста. К примеру еще в 2018 году таким образом только в одной из немецких земель - Северный Рейн-Вестфалия - аферисты заработали на этой уловке примерно 7 миллионов евро.

Чаще всего такие мошенники звонят из Турции. Там стало возможным запрограммировать свой телефон таким образом, чтобы на конце провода высвечивались эти заветные цифры "110". Доходит до того, что преступник под видом сотрудника полиции убеждает передать ценности тому, кто сейчас подъедет якобы для их спасения.

Всему миру уже давно стал известен уникальный случай телефонного мошенничества во Франции - двое мошенников под видом министра обороны страны вымогали у крупных компаний и иногда даже государств деньги на проведение якобы секретных операций. Сумма ущерба, который они нанесли, дошла до 55 миллионов евро. За это суд в Париже приговорил их к длительным срокам лишения свободы.

Что интересно - преступники смогли разводить свои жертвы, даже используя видеоконференцию. Один из них надевал маску, которая делала его внешний вид похожим на настоящего министра обороны Франции.

Один и тот же сценарий оказался возможным уже в Израиле в 2019 году. И связан он был с тем же именем - бывшего министра обороны Жан-Ив Ле Дриана, который в это время возглавлял уже французский МИД. Обманутый бизнесмен потерял 8 миллионов евро по такой же мошеннической схеме.

Мои коллеги - действующие полицейские - ведут постоянно разъяснительную работу в Германии. Например, в земле Бавария полицай-президент местной полиции регулярно выступает в средствах массовой информации, объясняет гражданам, что телефонный номер, появившийся на определителе, не обязательно верный. Кроме того, поясняет он, настоящие полицейские никогда не спрашивают по телефону о ценностях или деньгах.

Подготовил Иван Петров

А как у них?

Великобритания

По данным ресурса UK Finance, за первую половину 2020 года в Великобритании почти вдвое (на 84 процента) по сравнению с предыдущим годом выросло число случаев мошенничества под видом сотрудников банков, полиции, коммунальщиков. В этих амплуа жулики предпочитают в основном звонить или писать смс о якобы взломе банковского счета, проблемах с его безопасностью и т.д. По данным организации Action Fraud, активизировалась группа мошенников, которые под видом сотрудников авиакомпаний или турагентств предлагают вернуть деньги за отменившийся отдых. Кто-то играет на том, что сейчас многие работают дистанционно, и выдает себя за представителя IT-компании, которая за плату якобы может решить проблему с интернет-подключением или программным обеспечением. В минувшем году Офис комиссара по вопросам информации Британии расследовал 73 случая, когда мошенники пытались нажиться на вопросах, связанных с пандемией. В частности, было выписано три штрафа в размере 40 тысяч, 50 тысяч и 60 тысяч фунтов стерлингов. 16 организаций поместили под наблюдение.

Италия

Из-за пандемийного кризиса на Апеннинах расплодилось огромное число мошенников, стремящихся обогатиться за счет самых уязвимых и растерянных категорий граждан. По данным почтовой полиции, которая отвечает за выявление подобного рода махинаций, по сравнению с 2019 годом число онлайн-"грабежей" резко возросло в 2020 году, дойдя до угрожающей отметки 100 тысяч случаев.

Во время первого локдауна до смерти напуганных итальянцев забрасывали сообщениями о возможности приобрести в Сети средства защиты, которые, как выяснилось позже, не прошли необходимую сертификацию. Сложно найти итальянца, который в этот период не получал бы на почту или по мессенджеру сообщения с просьбой сделать взнос на несуществующий счет ковидного госпиталя. И хотя за подобные злодеяния итальянским законодательством предусмотрен штраф от 1 тысячи евро и лишение свободы сроком от 6 месяцев до 3 лет, количество преступлений начинает приобретать пугающие масштабы, с которыми не способны справиться власти. Единственное, что остается - информировать и предупреждать население о новых трендах всеми доступными способами.

Франция

За прошлый год правоохранители Франции зафиксировали свыше 360 тысяч случаев жульничества, цель которого - выудить конфиденциальную банковскую информацию. И что характерно, большая часть из них, так или иначе, была связана с коронавирусной пандемией. Аферисты предлагали французам сделать прививку "любой вакциной" на дому, достать документы, которые освободят от соблюдения комендантского часа, освободить от ограничения, по которому не разрешается отдаляться от места проживание более чем на 10 километров. Предлагали, понятно, не бесплатно, а запрашивая данные банковской карты. Тех жуликов, что попадают в руки правосудия, по французским законам ждет тюремное заключение до пяти лет и 375 тысяч евро штрафа. Если речь идет о преступной группировке, то наказание удваивается.

Подготовили Диана Ковалева, Нива Миракян (Рим), Вячеслав Прокофьев (Париж)