Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Время отдыхать

Как изменится рабочий день: четыре часа на работу, четыре часа - на обучение

Текст: Ольга Игнатова

Потребность в человеческом труде постоянно сокращается, места людей у станков занимают роботы. И этот тренд будет только нарастать, сокращение рабочего дня неизбежно, заявил в интервью "РГ" проректор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Нужно ли сокращать рабочую неделю? Эта идея обсуждается уже давно.

Александр Сафонов: Продолжительная работа - без праздников и выходных - характерна для низкой производительности труда. А как только она повышается, отпадает необходимость работать без сна и отдыха.

К концу XIX века рабочий день составлял 14 часов в сутки. Но достояние сегодняшнего дня - 8-часовой рабочий день - имеет не столь длительную историю. У нас он появился после Октябрьской революции, а в Великобритании только после Второй мировой войны.

Труд стал более сложным, и цена ошибки, которая рождается в результате интенсивной эксплуатации человека, стала очень дорогостоящей. Одно дело, когда уставший работник неправильно ударил молотком при производстве подковы, и совсем другое, когда он ошибся при монтаже двигателя внутреннего сгорания, в результате чего взорвался автомобиль. Поэтому забота о здоровье и отдыхе сотрудников стала выгодна чисто экономически. Кому нужны некачественные товары?

Но сейчас сама потребность в работниках сокращается, часть функций автоматизирована.

Александр Сафонов: Происходит планомерное замещение людей механизмами и роботами. При производстве автомобилей роботы взяли на себя функции покраски, сварки, комплектации узлов и агрегатов. Человек становится по сути добавочным звеном в общей технологической цепочке. При этом появляется ряд специальностей, которые связаны уже в большей степени с умственными, креативными способностями человека.

Когда вы занимаетесь диспетчеризацией технологических процессов, то с точки зрения качества вашей работы важно правильно принятое решение. Но мозг у нас утомляется намного быстрее, чем тело. Поэтому к радости или к сожалению работодателей, чем больше мы будем переходить в интеллектуальную сферу деятельности, тем больше будем зависеть от возможностей нашего мозга. А мозг это не только то, что находится внутри черепной коробки, это и глаза, и слух, то есть все, что связано с восприятием информации. А глаза, к сожалению, устают очень быстро. 15-20 минут работы за компьютером, и глаза уже начинают перенапрягаться. Если не отдыхать, это приведет к развитию проблем со зрением.

Эволюция производства в экономике приводит к тому, что работодатели вынуждены реагировать на ограничения, которые задает физиология человека. И для того, чтобы мозг сохранял способность креативить, а не только посылать команды пальцам, чтобы тыкали на кнопки, мозгу нужен не просто отдых, но еще и сбор дополнительной информации, то есть обучение. И в нашей жизни все большее место будет занимать обучение.

Сокращение рабочего времени все равно неизбежно?

Александр Сафонов: Конечно. Та модель, которую я описал, эволюционная, и она будет воплощаться длительный период времени. Но есть и актуальные вопросы, связанные с рынком труда. Постоянная гонка за производительностью труда приводит к тому, что количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности постоянно сокращается. Это общемировая тенденция. Следствием этого является избыточная рабочая сила. Возникает вопрос: куда ее девать? Сократить? Но это - рост безработицы, рост бедности, рост антисоциального поведения граждан. Подобная проблема уже стояла перед странами Западной Европы в 1990-х годах. И единственным ответом стало снижение количества часов, отрабатываемых всеми. Это помогло создать такой резервный фонд рабочего времени, который можно было перераспределить на молодых работников.

Эта идеология правительствами многих стран, в первую очередь европейских - Франции, Бельгии, Голландии, Германии, и привела к сокращению рабочего времени. Кто-то пришел в конечном итоге к 35-часовой рабочей неделе, кто-то остался на уровне 38-39, кто-то на уровне 37,5 рабочего часа в неделе.

Чем меньше человек работает, тем меньше он зарабатывает. Доходы тоже упадут?

Александр Сафонов: Это так и не так. Не стали современные рабочие зарабатывать меньше рабочих XIX века, трудившихся по 12-14 часов. Их труд стал более квалифицированным и получил дополнительную оплату.

Конечно, есть угроза при снижении общего фонда рабочего времени и снижения фонда оплаты труда, если выстраивать жесткую взаимосвязь. Но можно рассмотреть и другой вариант - перераспределение части прибыли в пользу работников. Кто-то скажет, что это похоже на социалистические идеи ХХ века. Но это просто вынужденная траектория развития событий.

Вряд ли работодатели будут рады такому повороту событий. Как этого добиться?

Александр Сафонов: Им придется снизить маржинальность. Вот смотрите: пять лет назад в США Билл Гейтс согласился с тем, что высокоинновационные компании, которые являются драйверами вытеснения живого труда из экономики, должны за это заплатить дополнительный налог на искусственный интеллект, на роботов. Любой бизнес построен на концепции массового потребления, которая зародилась в конце 1960-х годов.

Любая компания, которая хочет доминировать на рынке, должна вовлечь в потребление своих товаров и услуг максимальное число людей. А для потребления люди должны иметь доходы. Но как только сюда вмешивается история, связанная с автоматизацией, механизацией и сокращением рабочих мест, то вся концепция массового потребления рушится как финансовая пирамида. Нет доходов, нет потребления. Иметь не способное приобретать товары и услуги население просто не выгодно.

Еще одна серьезная проблема - старение населения. С возрастом производительность труда каждого человека все-таки уменьшается. Вот у нас и получается, что есть объективные факторы, связанные с технологической революцией, которая замещает рабочую силу. А если хотим сохранить рабочие места, то должны поделиться рабочим временем, чтобы сумма рабочих мест осталась той же самой. Хотим сохранить массовое потребление, работодатели с работниками должны поделиться деньгами. Хотим развития технологического процесса, тогда нужно больше дать времени человеку на учебу, на восстановление здоровья.

Можно спрогнозировать, что в недалеком будущем наш рабочий день будет выглядеть так: четыре часа мы будем заниматься работой, связанной с получением денег, а четыре часа или больше времени будем посвящать самообразованию, духовному и физическому развитию. Государство уже уловило такой запрос и планомерно занимается наращиванием инфраструктуры для духовного и физического развития. Не везде быстро это получается, но на это придется тратить время и ресурсы, это неизбежность.

Несколько лет назад для России было характерно постоянное сокращение рабочих мест: число ликвидированных превышало число создаваемых. Какая ситуация сейчас?

Александр Сафонов: Начиная с 2000-х годов количество ликвидированных рабочих мест больше, чем количество созданных рабочих мест. Отчасти эта ситуация поменялась в конце 2020-го и в начале 2021-го. Связано это в первую очередь с тем, что происходит восстановление ликвидированных рабочих мест по мере выхода из пандемии. Это своеобразная ремиссия.

Дальше надо смотреть, что происходит в мире. Мы уже сильно вовлечены в общемировые процессы, включены во многие экономические связи. И видим, что драйверами экономики перестали быть нефтяная и газовая промышленности. Сегодня драйвер экономики - это высокотехнологичное производство, связанное с наукой. Это производство искусственного интеллекта, автомобильная промышленность, связанная с самоуправляющими машинами. Это робототехника. Промышленность перестраивается в сторону высоких технологий. Но при этом важно создавать материалы, из которых эта техника должна собираться. Поэтому развивается химия, развиваются отрасли, связанные с изобретением новых материалов. А нефть и газ становятся в больше степени не топливом, а сырьем для технологически "продвинутых" видов экономической деятельности. И полезные ископаемые в большей степени будут использоваться как раз для развития композитных материалов.

В связи с этим будет продолжаться тенденция сокращения количества рабочих мест в традиционных секторах экономики, то есть обрабатывающей промышленности, и создаваться новые рабочие места в инновационных секторах. Но количество создаваемых рабочих мест меньше в новых сферах деятельности никогда не будет таким большим, как это было характерно для предприятий, производивших массовые товары.

Это очень важная тенденция для понимания ситуации на рынке труда. Массовых профессий, таких, как, например, станочники, строители, водители - их все меньше. Все больше и больше становится профессий, которые распределены по небольшим сегментам. И все больше профессий, которые связаны с серьезным образованием.

Какова доля людей, вносящих нулевой или негативный вклад в экономику? Какова эта динамика за пять лет?

Александр Сафонов: Если обратиться к статистике, то можно увидеть такие цифры: численность трудовых ресурсов (это граждане в возрасте 15-70 лет) у нас равна 90 млн человек. Численность граждан в трудоспособном возрасте - 79,7 млн человек, численность занятых в экономике (без военнослужащих) - 71 млн человек, а численность незанятых - чуть больше 12 млн. Эта цифра в последние годы почти не меняется. Но не все из них не работают по причине аллергии к труду. Некоторые ухаживают за членами семьи, а это важная часть жизни. Не всегда государство может освободить от этой обязанности - ухаживать за престарелыми и инвалидами, воспитывать детей. Это труд, и он полезен для общества. Но, конечно же, есть и та часть, которая ведет антисоциальный образ жизни. Таких может набраться до 3-4 млн человек. И с ними надо работать. И приходится тратить на них деньги из казны: лечить, помогать материально.

Метод

Текст: Леонид Радзиховский (политолог)

На прошедшей неделе было мало политических событий. Внешняя политика - основной поставщик сюжетов для комментов - что-то "подзависла".

Во время "событийного поста" вспоминается Чехов. "Вершинин. Что ж? Если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем. Тузенбах. Давайте. О чем?".

О способах заварки чая - т.е. без метафор, о том, как понимать, интерпретировать те самые факты, события.

Я не люблю слово "политолог". По-моему, претензии на научность, подразумевающиеся в этом термине, неосновательны: политика не поддается алгоритмизации, "оцифровке", как и иные сложные виды социального поведения и психологии. Закономерности (не "законы"!) в политике приблизительны, метафоричны, допускают множество интерпретаций. В общем виде описаны еще Макиавелли - современником Галилея, сыгравшим примерно такую роль в политологии, как тот в физике. Вот только строгость их утверждений - принципиально разная.

Кроме того, нет универсальной политологии, слишком многое зависит от традиций разных регионов ("Запад", "Восток" и разные их "смеси", скажем, в нашей Евразии), культур, "скреп" и дискурсов (представьте себе разные физики, с разным набором аксиом и "дискуссии" между учеными!).

Политика - не наука, а искусство возможного, т.е. того, что политик и его окружение таким считают. Тут работает комбинация интуиции, воли, здравого смысла, эмоций, личных и государственных амбиций, корыстных (совсем не всегда денежных!) расчетов, причем "вес" каждого элемента "вычленить и вычислить" невозможно. А в целом - политики играют друг с другом в покер... но без четкого конца партии.

Как же это "анализировать"?

Если "статуя - это камень, от которого отбили все лишнее", то "политический анализ" - отбивание молотком здравого смысла более-менее очевидной лжи и глупости от пиар-глыбы исходной ситуации. При этом легко ошибиться: политики, действия которых разбираешь, как уже сказано, часто поддаются эмоциям, действуют "глупо" (т.е. если оценивать со стороны), против своих интересов и т.д.

Приведу два примера своих "предсказаний": неудачный и удачный.

В 2008-м во время максимального обострения конфликта в Юж. Осетии, когда все кричали о неизбежном столкновении, я повторял: "Войны не будет". Почему? Потому что Грузия не сумасшедшая, чтобы нападать на куда более сильную армию России, с гарантией поражения, а Россия не сумасшедшая, чтобы вторгаться в Грузию, провоцируя грандиозный мировой скандал. Если бы война была - то Россия со 100% гарантией выбьет грузинскую армию из Юж. Осетии, но Грузию (часть ее) не захватит - зачем России чужая территория, где к ней будут относиться как к оккупантам? Значит, в итоге, очевидно, все равно сохранится статус-кво, территориально-силовое (геополитическое) равновесие сторон. Если так, то зачем любой стороне начинать?

Я ошибся. Саакашвили - авантюрист, который надеялся, видимо, мгновенным ударом выбить русских из Юж. Осетии, а затем в дело вступают "европосредники", процесс затягивается, руководство России не пойдет на большие жертвы в войне (непопулярно) и прямой конфликт с США и НАТО - в итоге каким-то образом отступит. Саакашвили переоценил свои силы, недооценил противника, принял желаемое за действительное - банальная ошибка политика. Ну, а недооценка авантюризма политика и переоценка его здравого смысла - банальная ошибка аналитика.

Другой пример.

Недавно многие аналитики уверяли, что будет военный конфликт России с Украиной. Военные маневры России - стягивание сил к Украине, Украина тоже собирает силы на границе ДНР и т.д. Я был одним из немногих, кто уверенно говорил, что никакого столкновения не будет. Логика та же, что выше: Украина слабее России и не может "силой захватить" ДНР - ЛНР, а России абсолютно незачем вторгаться в Украину и ради этого "ни за чем" нести военные жертвы и рвать все отношения с ЕС.

Значит - никто воевать не начнет. Вроде вполне очевидно. Но это гневно отвергалось многими политологами, особенно украинскими, яростно уверявшими, что Россия "вторгнется в Украину", да и рядом российских, повторявших, что Украина "нападет на Донбасс".

В чем причина такой аберрации зрения?

Демонизация противника. Украинский официальный дискурс исходит из того, что Россия - "Мордор", совершает агрессивные действия просто потому, что такова природа "Империи зла". Примерно так же про "нацистскую власть" на Украине говорят на многих наших ток-шоу. Т.е. есть "презумпция Абсолютного Зла" - и тогда обычные прагматические расчеты уже не работают.

Я считаю иначе. "Абсолютного добра" в политике вообще нет, не было, не будет - не то ремесло. Но исключительно редко (Гитлер, Пол Пот и т.д.) бывают политики-маньяки, которые в силу своей природы, скреп, идеологии, запрограммированы на Абсолютное Зло - даже вопреки элементарному здравому смыслу. И не стоит впадать в пафос, приписывая эти исключительные качества нашим современникам...

В чем причина таких ошибок политологов? Бэкон говорил о "призраках площади" и "призраках дворца".

Первое выражается в Языке Вражды, который заведомо мешает объективно видеть ситуацию ("у них - шпионы, у нас - разведчики"). Такой язык необходим фанатам и пропагандистам - но он стирает анализ.

Второе - "заказ Площади от Дворца", от разного начальства или от общественного мнения, "своей тусовки". И тогда, часто "по умолчанию", за "анализ" выдается обычная пропаганда.

Очиститься от этих "призраков" бывает сложно, они действуют даже бессознательно. Но избавление от них - первое необходимое, хоть и далеко не достаточное условие для анализа.

Поезда уходят в май

Между Москвой и Минском запущена "Ласточка"

Компания "Российские железные дороги" (РЖД) запустила поезда "Ласточка" между Москвой и Минском. Первый скоростной состав отправился из Москвы в Минск 30 апреля в 16.00 с Белорусского вокзала столицы. Одновременно такой же состав стартовал от перрона Минского железнодорожного вокзала.

"Открытие движения скоростных электропоездов "Ласточка" по маршруту Москва - Минск позволит связать наши страны надежным, быстрым и комфортным железнодорожным сообщением. Реализация этого проекта повысит транспортную мобильность пассажиров России и Беларуси за счет внедрения современных подходов к перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом", - сказал министр транспорта Виталий Савельев на церемонии отправления.

Время в пути составит менее семи часов. Поезда другого типа преодолевают расстояние между двумя столицами примерно за девять часов. "Сегодня "Ласточка" - самый быстрый поезд между Москвой и Минском, ее время в пути - 6 часов 50 минут, что быстрее других поездов более чем на два часа. Это важно, поскольку каждый час ускорения дает возможность привлечь на маршрут более 200 тысяч человек. Уверен, что проект будет востребован и наши страны станут еще ближе друг к другу. Один из показателей, подтверждающих его уникальность - продажа билетов. Все билеты на первую "Ласточку" были проданы в течение трех с небольшим часов", - сказал Олег Белозёров.

Ежедневно будут курсировать два рейса по зеркальному расписанию: N 717/722 - отправление в 6.20 и прибытие в 13.10 (с остановкой в Смоленске); N 721/718 - отправление в 16.00 и прибытие в 22.55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске). В пути они развивают скорость до 160 км/ч.

"Шаг, который совершили сегодня РЖД и Белорусская железная дорога, поможет тысячам людей решать свои задачи. Это еще и шаг в поддержку экономической интеграции двух государств, благодаря чему мы станем еще ближе, крепче, успешнее и конкурентоспособнее", - сказал Государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев.

На маршруте задействованы "Ласточки" в комплектации "Премиум" в пятивагонном исполнении, разработанные специально для комфортабельных путешествий на протяженных маршрутах. Поезда рассчитаны на 345 мест, на выбор пассажирам предложены три класса обслуживания: бизнес-класс (специально выделенная зона в вагоне N 5), эконом и базовый классы. "Ласточки" оснащены системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, информационно-развлекательной системой, стеллажами для ручной клади и санитарными комнатами.

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

Текст: Михаил Загайнов

CF Finance Acquisition и AEye одобрили поправки в соглашение о слиянии

CF Finance Acquisition Corp. III и AEye, Inc. 3 мая 2021 года подписали соглашение о поправках в ранее объявленное соглашение о слиянии. Об этом говорится в сообщении CF Finance.

Согласно условиям изменённого соглашения, стоимость AEye составит $1.52 млрд вместо $1.9 млрд на момент объявления о слиянии в феврале 2021 года.

Объединённая компания будет называться AEye Holdings, Inc. После закрытия акции AEye будут торговать на Nasdaq.

Крайний срок для завершения объединения бизнеса продлён с 17 мая по 17 сентября 2021 года или до 17 января 2022 года, при необходимости.

Сделка требует одобрения акционеров CF III и AEye и соблюдения обычных условий закрытия, включая получение разрешений от регулирующих органов. Ожидается, что сделка завершится в III квартале 2021 года.

Валовая выручка от сделки составит $455 млн, включая $230 млн денежными средствами, хранящимися на трастовом счёте CF III и $225 млн за счёт выпуска акций при поддержке стратегическими и институциональными инвесторами, включая Continental, GMVentures, Subaru-SBI, Intel Capital, Hella Ventures и Taiwania Capital.

CF Finance Acquisition Corp. III - бланковая компания, созданная с целью осуществления слияния, приобретения активов, реорганизации или аналогичного объединения бизнеса. Спонсором компании является Cantor Fitzgerald, ведущая мировая группа финансовых услуг. Cantor Fitzgerald & Co.- инвестиционный банк, обслуживающий более 5 тыс. институциональных клиентов по всему миру.

AEye является ведущим поставщиком высокопроизводительных активных лидарных систем для автономных транспортных средств, и роботизированных приложений. Компания базируется в Сан-Франциско и поддерживается известными финансовыми инвесторами, включая KleinerPerkins и Taiwania Capital, а также GM Ventures, Continental AG, Hella Ventures, LG Electronics, Subaru-SBI, и т.д.

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ АНТАГОНИЗМ?

ЧЕЗ ФРИМАН

Старший научный советник Института мировой и публичной политики имени Уотсона в Университете Брауна, в прошлом – высокопоставленный дипломат и сотрудник Пентагона, переводчик.

Приверженность Китая авторитарной политической культуре отражает тот факт, что результаты работы системы вполне удовлетворяют материальные потребности китайского народа и возрождают чувство гордости за свою нацию. Это доказывает – или не доказывает – ошибочность теорий о неизбежной политической либерализации обществ среднего класса.

53 года назад, будучи молодым сотрудником дипслужбы, я участвовал в работе над тем, чтобы Тайбэй, а не Пекин продолжал представлять Китай в Совете Безопасности ООН и на международной арене. С тех пор я наблюдаю, как развивались отношения между Китаем и США – от взаимного остракизма, основанного на не соответствующих реальности стереотипах, до различной степени сотрудничества и взаимопонимания и обратно. Сейчас соперничество с Китаем стартовало по всем направлениям, и неизвестно куда оно нас приведёт.

Прежде чем мы зайдём слишком далеко, стоит задуматься о нескольких ключевых вопросах, которые ранее почему-то не фигурировали в политических дискуссиях, а именно:

Каковы ставки Китая и США?

Какие нынешние тактические и будущие стратегические возможности каждая из сторон задействует в уже начавшейся борьбе?

Каковы возможные последствия длительного соперничества для каждой из сторон?

Чем обернётся эта борьба?

Итак, примем прошлое как данность и постараемся сосредоточиться на будущем.

По мнению китайской политической элиты, на кону стоят пять основных вещей:

окончательный отказ от попыток разделить Китай европейским и японским империализмом, военной диктатуры, гражданской войны в Китае, от американского вмешательства по образцу холодной войны с целью отделить Тайвань от остальной части страны;

статус и «лицо» (самооценка, подпитываемая почтительным отношением других), которые компенсируют прошлые оскорбления национального достоинства;

прочная защита от операций по смене режима и иностранной военной интервенции, которые могут угрожать правлению Компартии Китая, возвращению страны к силе и благосостоянию или консолидации границ КНР;

беспрепятственный возврат Китая к высокому экономическому и технологическому статусу, которым он обладал до вмешательства европейского империализма;

роль в региональных (Индо-Тихоокеанский регион) и мировых делах, соответствующая размеру Китая и его растущим возможностям.

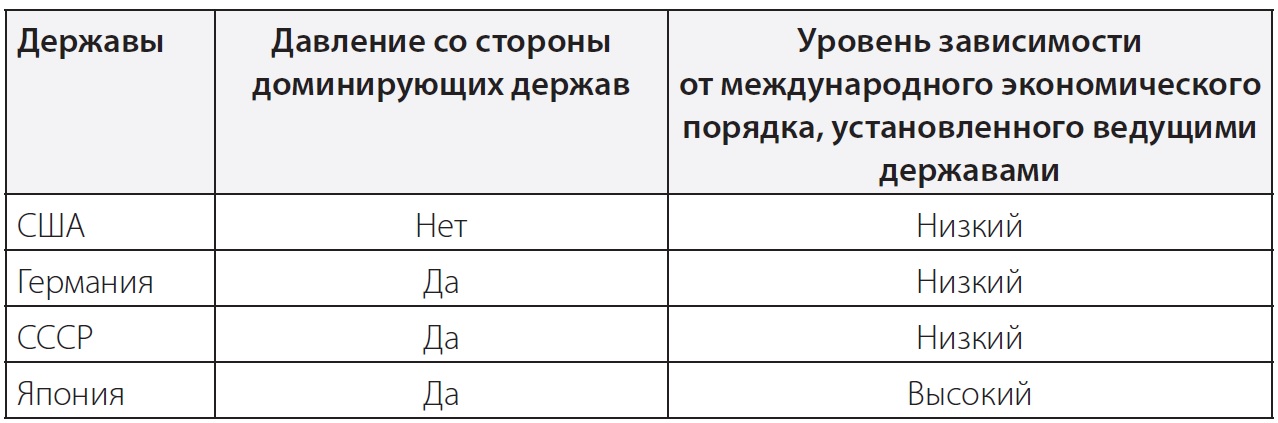

Американская политическая элита тоже имеет на кону пять моментов[1]:

сохранение Соединёнными Штатами глобального и регионального политического, военного, экономического, технологического и финансового первенства;

репутация США как надёжного военного защитника небольших государств в Индо-Тихоокеанском и других регионах;

американское превосходство в мировом порядке, основанном на нормах либеральной демократии, которые продвигались европейским Просвещением и американской революцией;

экономическая безопасность посредством уменьшения зависимости от поставок, не контролируемых США и их союзниками;

реиндустриализация, повышение уровня занятости с высокими зарплатами и восстановление социально-экономического спокойствия внутри страны.

Китайская Народная Республика была создана 72 года назад. На протяжении почти трети её существования Соединённые Штаты активно пытались свергнуть её коммунистическое правительство. Сегодня это вновь стало надеждой, если не целью, американской политики.

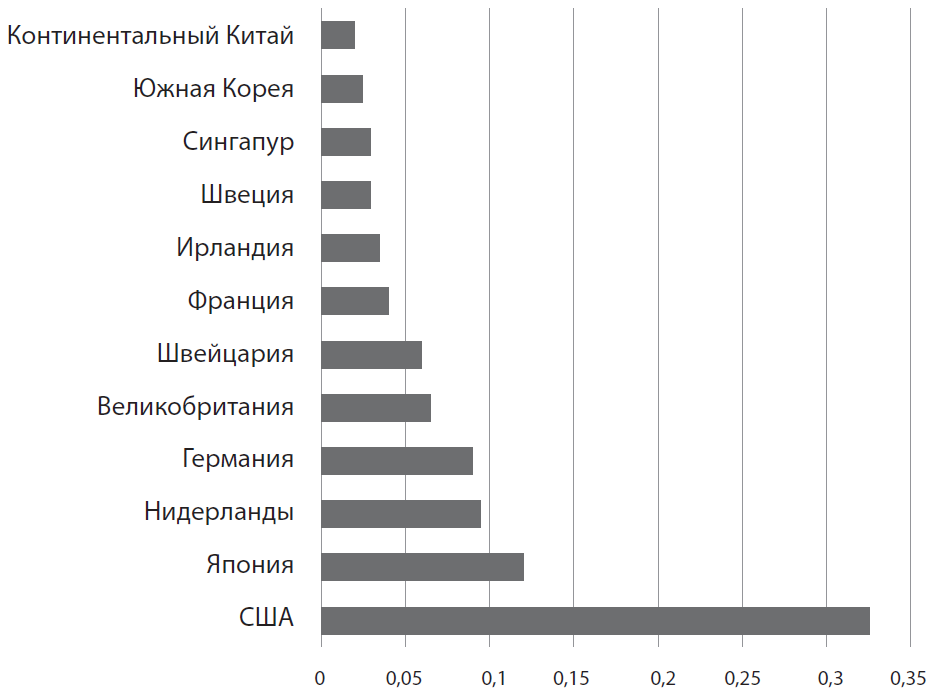

Китай и США никогда не были друг другу под стать, не считая самоуверенность, нежелание признавать ошибки и стремление объявлять другого козлом отпущения. Но сейчас баланс между двумя странами быстро смещается и не в пользу Америки. Мир ожидает, что Китай восстановит свои позиции трети или двух пятых глобальной экономики. На долю китайской экономики уже приходится около трети мирового производства, и по всем показателям, кроме номинального валютного курса, это больше, чем в США. Торговые и технологические войны Трампа убедили китайцев в том, что нужно снижать зависимость от импорта технологий, развивать собственные автономные возможности и становиться полностью конкурентоспособными в сравнении с Америкой.

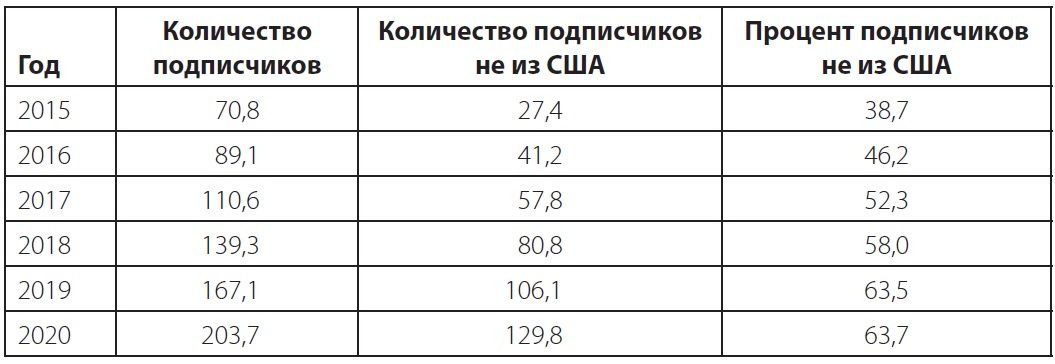

Сегодня Китай имеет больше международных связей, чем США. Это крупнейший торговый партнёр большинства экономик мира, включая Евросоюз. Его лидерство в глобальной торговле и инвестиционных потоках нарастает. 700 000 китайских студентов сегодня получают высшее образование за рубежом – по сравнению с 60 000 американцев. Американские университеты по-прежнему привлекают более 1 млн иностранных студентов ежегодно, но почти полмиллиона иностранных студентов сегодня предпочитают учиться в Китае. Роль Китая в глобальных научных и технологических инновациях возрастает, в то время как США теряют позиции. На долю Китая приходится четверть сотрудников в точных науках. Китайцы с большим отрывом лидируют по количеству заявок на патенты.

Лишь 4 процента американских школ предоставляют возможность учить китайский язык, а в Китае во всех школах учат английский – язык глобального общения – с 3-го класса (и качество обучения постоянно растёт). Из-за закрытия в Штатах на почве ксенофобии Институтов Конфуция, спонсируемых китайскими властями, возможности изучать китайский язык только уменьшатся. Кроме того, из-за неблагоприятной атмосферы в американских кампусах китайские и другие иностранные студенты реже подают заявки на обучение в США, особенно в сфере естественных наук и инженерии.

Вызовы, обусловленные подъёмом Китая, в первую очередь являются экономическими, а не военными, тем не менее уровня враждебности в отношениях США и Китая, подобного нынешнему, мы не наблюдали с первого десятилетия холодной войны. Тогда войска США, призванные сдерживать КНР и поддерживать режим на Тайване, явно были более современными и мощными, чем Народно-освободительная армия Китая (НОАК). Китайские войска выстраивали, чтобы противостоять американской атаке, но понимали, что победить США невозможно. Американская политика сдерживания во времена холодной войны помешала Китаю эффективно подтвердить давние претензии на острова в прилегающих морях, зато другие страны получили возможность их занять.

Сегодня вооружённые силы Китая в состоянии защитить свою страну от любой иностранной атаки. Они даже способны захватить Тайвань, несмотря на противодействие США, – хотя и ценой огромных потерь для себя, Тайваня и США.

Пекин сегодня считает, что запугивание – единственный способ вернуть Тайбэй за стол переговоров, и это не может не вызывать беспокойства. К счастью, Китай по-прежнему стремится к урегулированию тайваньского вопроса, а не к военному захвату и последующему усмирению острова. Войска США, дислоцированные у берегов КНР, призваны сдерживать попытки подобного захвата. Но в то же время их присутствие усиливает нежелание Тайваня вести переговоры об отношениях с материковым Китаем, которые должны соответствовать минимальным требованиям китайского национализма и таким образом гарантировать мир.

Опасность в том, что если исчезнет путь к ненасильственному урегулированию тайваньского вопроса, Пекин может прийти к выводу, что у него не осталось альтернатив, кроме применения силы. Тогда он посчитает: чтобы удерживать американцев на расстоянии, нужно представлять для США равную угрозу. Эта стратегическая логика в годы холодной войны заставила Советский Союз отправить ракеты на Кубу в ответ на размещение американских ракет в Турции. Нельзя исключать возможность, что китайско-американские отношения могут повторить Карибский кризис 1962 года.

Америка долгое время представляла угрозу для Китая. Учитывая нынешнее развитие событий, в будущем ситуация может повернуться на 180 градусов.

Пока цель стратегии КНР – повысить издержки США в проецировании силы в Тихоокеанском регионе, но не угрожать Вашингтону напрямую.

Президент Байден признаёт: чтобы эффективно взаимодействовать со всё более мощным Китаем, нужно усиливать собственные позиции и привлечь помощь других стран. Поэтому он отложил решение о политико-экономическом и военном курсе в отношении Китая, пока его администрация не протестирует готовность Конгресс бороться с американскими слабостями и не проведёт консультации с союзниками, партнёрами и друзьями. Но если в Вашингтоне послушают тех, кого хотят привлечь к противодействию Пекину, то неожиданно обнаружат, что немногие разделяют враждебность в отношении Китая, которая стала привычной для американцев. Президент Байден может оказаться перед сложным политическим выбором: смягчить враждебность в отношении Китая, чтобы привлечь поддержку третьих стран, или сохранить приверженность конфронтационному подходу, что заставит дистанцироваться большинство европейских и азиатских союзников.

Реальность такова: европейцы не чувствуют военной угрозы со стороны Китая, в Юго-Восточной и Южной Азии считают тайваньский вопрос борьбой между китайцами и стараются держаться в стороне. В отличие от тайваньцев, они боятся именно запугивания, а не захвата Китаем. Даже такие страны, как Япония, у которой есть прямая стратегическая заинтересованность в статусе Тайваня, не хотят рисковать и втягиваться в конфликт.

Тайваньский вопрос – это наследие гражданской войны в Китае и американской политики сдерживания времен холодной войны. Американские союзники полагают, что Вашингтон должен урегулировать вопрос без возобновления конфликта между островом и растущей великой державой – материковым Китаем. Если Америка в итоге вступит в войну с Китаем, ей, скорее всего, придётся действовать в одиночку.

Ещё больше усложняет ситуацию кардинальное изменение асимметрии – баланс экономической, технологической и военной мощи, долгое время обеспечивавший преимущество Вашингтона, теперь смещается в пользу Пекина. Греки придумали концепцию Европы, которая отличалась от того, что они называли Азией. Китайские программы взаимосвязей («Пояс и путь») воссоздают единую Евразию. Поэтому многие страны на этих огромных просторах считают богатый и мощный Китай неотъемлемой частью собственного будущего и процветания. Некоторые больше опасаются побочного ущерба от агрессивных действий США, чем шовинизма ханьцев. Немногие страны считают несправедливости нынешнего авторитарного режима в Китае привлекательными, но ещё меньше стран готовы объединиться с США против КНР.

По прогнозам, к 2050 г. ВВП Китая достигнет 58 трлн долларов – почти в три раза больше нынешнего ВВП США и на две трети больше прогнозируемого для Штатов показателя в 34 трлн долларов. Быстро стареющее население Китая не оставляет стране альтернатив, кроме японского образца – внутренней автоматизации и переноса трудозатратных производств туда, где продолжает расти численность трудоспособного населения, то есть в Африку. Китай активно инвестирует в робототехнику, медицину, синтетическую биологию, наноботов и другие технологии, которые могут улучшить и продлить продуктивную жизнь пожилых. КНР также адаптирует и расширяет системы социальной защиты и государственного здравоохранения. Соединённые Штаты столкнутся с аналогичными вызовами, которые усугубятся ксенофобской миграционной политикой, пробелами в образовании, рушащейся инфраструктурой и ростом госдолга из-за необходимости финансировать бюджетные расходы и компенсировать ущерб от прошлого потворства своим желаниям. Американцы говорят об этих проблемах, но их ещё предстоит решать.

Волна новых, основанных на науке индустрий находится на ранней стадии трансформации общества. В числе примеров можно назвать искусственный интеллект, квантовые компьютеры, облачную аналитику, базы данных, защищённые блокчейном, микроэлектронику, интернет вещей, электромобили и беспилотный транспорт, робототехнику и нанотехнологии, геномику, биофармацевтику, 3D/4D и биопечать, виртуальную и дополненную реальность, ядерный синтез, а также синергию этих и других технологий.

Китай вкладывает огромные инвестиции в научную и образовательную инфраструктуру и трудовые ресурсы, необходимые для разработки и внедрения этих технологий. Соединённые Штаты в настоящее время, напротив, переживают хронический бюджетный дефицит, отягощённый политическим тупиком и бесконечными войнами, которые забирают средства, необходимые для обновления ресурсов Пентагона. Американская человеческая и физическая инфраструктура находится в плачевном состоянии, и ситуация лишь ухудшится. Если это не исправить, Китай и другие страны скоро лишат США векового глобального доминирования в науке, технологиях и образовании. Или, как сказал президент Байден, Китай «съест наш ланч» и будет «владеть будущим».

Даже если США преодолеют нынешнюю политическую дисфункцию и дефицит финансов, подъём Китая в науке, технологиях, инженерии и математике станет вызовом для глобального и регионального доминирования Америки. Соперничество не ограничится Азиатско-Тихоокеанским регионом. Это многоаспектная проблема, а США, решая её, иногда склонны перемудрить – например, исключив Пекин из международного сотрудничества в космосе. В результате Китай разработал собственные космические возможности, многие из которых имеют военное применение.

Так и стремление США не допустить китайского доминирования в сетях 5G сегодня стимулирует создание конкурентоспособной полупроводниковой индустрии в КНР. В краткосрочной перспективе китайский сектор микроэлектроники столкнётся с трудностями: всегда проще купить, чем научиться делать самому. Но в долгосрочной перспективе у Китая есть воля, талант, ресурсы и рынок, чтобы добиться успеха. История человечества доказывает, что так или иначе, рано или поздно любой технологический прорыв будет повторён – и результаты превзойдут оригинал.

НОАК копирует американскую практику использования технологических инноваций для военных целей. Программа военно-гражданской интеграции признает, что стимулируемые рынком НИОКР и университетские инновации часто опережают усилия военного истеблишмента. Как и США ранее, Китай более тесно связывает промышленность и учёных в интересах национальной безопасности. Темпы разработки военного применения гражданских технологий теперь обещают ускориться.

В ответ на американское военное доминирование у своих границ Китай вложил средства в противокорабельные, противовоздушные, противоспутниковые системы, электронные и другие средства борьбы, которые помогут защититься от возможной атаки США. Некоторые китайские системы вооружений можно назвать прорывными – в частности, баллистические ракеты для уничтожения авианосцев с наведением на конечном участке траектории, квантовое коммуникационное оборудование, корабельные рельсовые пушки и радиолокационные станции для обнаружения малозаметных целей. В случае вооружённого конфликта НОАК сможет эффективно блокировать американцам доступ к китайской акватории, включая Тайвань.

У китайских ВМС больше кораблей, чем у США, они более современные, вооружение имеет больший радиус действия, а системы огневой поддержки расположены ближе к потенциальной зоне боевых действий. Развитие и конверсия китайской промышленности сегодня существенно превышает возможности США. В случае войны с Китаем в будущем американским военным не стоит рассчитывать на технологическое превосходство, информационное доминирование, не имеющие аналогов возможности компенсировать потери и безопасность баз и маршрутов обеспечения, как это было в прошлых войнах.

Стратегические усилия по расширению и эскалации антагонизма между США и Китаем приложены существенные. Позвольте привести несколько примеров.

Мир разделён на конкурирующие технологические экосферы, которые начали производить несовместимое оборудование и ПО, снижается объём товаров и услуг в глобальной торговле, ускорился спад доминирования США в высокотехнологичных отраслях.

Под угрозой оказалось 70-летнее доминирование доллара в международной торговле. Использование других валют угрожает эффективности американских санкций и нераспространению на американскую экономику торговых и платёжных ограничений, которым подвергаются другие страны.

Деформирован и, возможно, разрушен основанный на правилах глобальный порядок в торговле, что способствует распространению субглобальных, неинклюзивных зон свободной торговли и разработке ситуативных, а не институционализированных многосторонних механизмов урегулирования торговых споров.

Осложнилось глобальное сотрудничество по таким проблемам планетарного масштаба, как пандемия, изменение климата, ухудшение окружающей среды и нераспространение ядерного оружия. (Объявление Китая козлом отпущения на некоторое время отвлекло внимание от абсолютно неэффективных действий США в борьбе с пандемией COVID-19.)

Китай и Россия укрепили сотрудничество (ограниченное партнёрство в ограниченных целях). Теперь к альянсу может присоединиться Иран.

Дипломатию заменили агрессивная риторика, поиск виноватых и оскорбления, что снижает уважение к Китаю и США в других странах и наносит болезненный ущерб таким странам, как Канада и Австралия.

Возрос риск войны из-за Тайваня, ускорилась гонка ядерных и обычных вооружений между Китаем и США.

Пока нет признаков того, что одна из сторон намерена сменить курс. Девять из десяти взрослых американцев враждебно или недружелюбно относятся к Китаю. В Китае враждебность к США выросла до сопоставимого уровня.

Конечно, общество плохо информировано, и его мнение может быстро меняться. И события могут развиваться по-разному. Атака на Капитолий 6 января этого года доказывает, что сценарии, казавшиеся невероятными, могут стать реальностью. И перед Китаем, и перед США стоят внутренние и внешние вызовы. Оба государства переживают период уязвимости. Вполне могут произойти события, которые изменят правила игры.

Например, в краткосрочной перспективе:

Прекращение прогресса в борьбе с пандемией может привести к коллапсу глобальной экономики, массовой безработице и политическим беспорядкам в Китае и США.

Смерть далай-ламы может дестабилизировать китайско-индийские отношения. Пекин способен вступить в войну с Нью-Дели, который жаждет поквитаться за унижение 1962 г. и агрессивно проверяет на прочность фактическую границу между двумя государствами. Поражение в Гималаях станет катализатором разрушительных изменений в руководстве КНР. Победа укрепит стратегические позиции Китая и заставит Индию отказаться от принципов неприсоединения в пользу альянса с США.

Война на Ближнем Востоке или кризис в Корее могут стать вызовом для Америки, а Китай получит возможность относительное безнаказанно ударить по Тайваню.

Приход к власти в Тайбэе менее здравомыслящих политиков заставит Пекин реализовать закон о противодействии сепаратизму 2005 г. и применить силу, чтобы вернуть себе Тайвань, несмотря на риск вмешательства США.

Другие события, связанные с Тайванем, – например, возврат американских войск или объектов на остров, новая ядерная программа Тайбэя, – спровоцируют применение силы Китаем.

Раскол, беспорядки, деморализация, партийная борьба, политический тупик и неконтролируемая миграция, с которыми сегодня столкнулись США, могут вынудить Вашингтон сосредоточиться на восстановлении общественного порядка внутри страны за счёт выполнения международных обязательств.

Смерть руководителей Китая или США или их неспособность выполнять свои обязанности вызовут борьбу за власть, это ослабит авторитет правительства и процесс принятия решений, с обеих сторон возможны ошибочные расчёты или шаги, отвлекающие внимание.

Конечно, всего этого может и не случиться, но считать эти события невозможными неверно. Это только подчёркивает хрупкость нынешних стратегических реалий.

В более отдалённой перспективе другие события могут изменить ход противостояния. Например:

Китайская «волчья дипломатия» и экономический буллинг могут оттолкнуть другие страны, в результате они отвернутся от Пекина и перейдут на сторону США.

Стремление Пекина к политическому контролю – не в первый раз в китайской истории – может задушить частный сектор и инновации.

Китайские компании, занимающиеся полупроводниками, искусственным интеллектом или робототехникой, добьются успеха или же потерпят крах в стремлении превзойти своих американских, тайваньских и других конкурентов. В случае успеха соответствующие отрасли конкурентов будут уничтожены, и Китай сможет доминировать в киберпространстве и связанных с ним сферах. В случае провала Китай серьёзно отстанет от соперников.

Старение населения в Китае и ксенофобская миграционная политика в США приведут к сокращению трудовых ресурсов, снижению производительности труда, замедлению роста и увеличению нагрузки на систему социального обеспечения. Придётся урезать оборонные расходы и отказываться от военной конфронтации.

Эксперименты Китая и других стран с цифровыми валютами могут лишить доллар глобальной гегемонии, которой он пользовался после Второй мировой войны. Соединённым Штатам придётся выравнивать торговый и платёжный балансы, снижать уровень жизни населения и существенно сокращать международные обязательства страны.

Жёсткие попытки Пекина ассимилировать меньшинства и приобщить их к культуре хань могут не только провалиться, но и оттолкнуть мусульман и других иностранных партнёров. При этом действия Пекина останутся темой для критики Запада и поводом для остракизма Китая.

Когнитивный диссонанс между Вашингтоном и союзниками по Китаю и другим вопросам может разрушить американские альянсы. В итоге США, требуя жёсткого разрыва отношений с Китаем, могут сами оказаться в изоляции.

Если Япония станет ядерной державой, это изменит политику сдерживания в Северо-Восточной Азии и позволит Токио декларировать стратегическую автономию от Вашингтона и отказаться от американской неядерной защиты.

США и Россия могут перейти от нынешней конфронтации к договорённостям, направленным на противодействие и сдерживание Китая.

Из-за изменения климата под водой могут оказаться крупные китайские и американские города (Шанхай или Нью-Йорк), начнутся стихийные бедствия – неурожаи, суперштормы, наводнения, лесные пожары, люди массово лишатся крова. У стран просто не останется энтузиазма и ресурсов для борьбы друг с другом.

В то же время раскол внутри страны может заставить демагогов в Китае или США набирать популярность на почве патриотизма – с помощью агрессивной политики за рубежом.

Если не удастся перезапустить механизмы международного сотрудничества в сфере здравоохранения, возможны новые пандемии, с которыми государства не справятся в одиночку.

Чтобы уравновесить присутствие американских ВМС у берегов КНР, Пекин может направить свои корабли к берегам Америки. Это позволит сдерживать интервенцию США вблизи китайских границ и одновременно создаст условия для соглашения о взаимном частичном или полном выводе войск.

Такие события, меняющие правила игры, могут и не случиться. Однако они показывают, насколько для обеих стран и мира в целом важно найти пути к ослаблению антагонизма, господствующего сегодня в китайско-американских отношениях.

Каждая из сторон считает соперника возможной причиной своего краха. Однако на самом деле наибольшую угрозу представляют тренды и события внутри страны, а не действия иностранной державы. Положение Китая и США в мире зависит от того, как страна ведёт себя на международной арене, а не от действий оппонента. В мире, где мощь и влияние распределены неравномерно не только между Китаем и США, но и между другими игроками, Пекин и Вашингтон не могут пользоваться неограниченным доминированием на региональном или глобальном уровне. Китай не лишит Америку мирового лидерства, но и США не смогут его сохранить.

Если Китай потерпит неудачу, то не потому, что ему мешали Штаты – просто сам Пекин реализовывал саморазлагающую политику и практики, которые уничтожают успехи «реформ и открытости», отталкивают иностранных партнёров и препятствуют дальнейшему прогрессу. При Мао Китай потерпел неудачу с точки зрения возврата к богатству и мощи, но был заложен фундамент для реформ Дэн Сяопина – отказа от идеологической ригидности и адаптации лучших международных практик в китайских условиях. Изменения во внутренней политике Пекина, предпринимательская энергия, которой они способствовали, и обеспеченные ими международные отношения объясняют разницу между Китаем в 1949–1979 гг. и Китаем после 1979 года. Политика определяет результат.

Как заявил Пекин, чтобы развиваться, Китаю необходима «мирная международная атмосфера». Он граничит с 14 странами, четыре из которых являются ядерными державами, четыре имеют неразрешённые территориальные споры с Пекином. Гражданская война с непокорными силами Тайваня не закончена. Япония и США, с которыми Китай воевал на памяти ныне живущих поколений, не смирились с возрождением его мощи. Эти факторы вынуждают Китай защищаться и сдерживать импульсы проецировать свою мощь за пределами близлежащих территорий. Чтобы успешно практиковать рыночный ленинизм, Китаю нужны друзья.

Манера поведения помогает определить друзей. Друзья – это (1) редкие люди, ради спасения которых вы готовы пожертвовать жизнью, и кто сделает то же самое для вас; (2) партнёры, которые готовы оказать вам услугу, а вы им; (3) компаньоны, присутствие которых вам приятно, но перед ними у вас нет реальных обязательств; (4) льстецы, которым что-то от вас нужно, и поэтому они стремятся снискать ваше расположение; (5) паразиты, хитроумно использующие свою связь с вами в собственных интересах и без учёта ваших.

Китайцами восхищаются за границей. Но глобальное или региональное лидерство Китая не вызывает энтузиазма. Его достижения признают, но немногим он кажется привлекательным. Как говорят китайцы, за улыбкой скрыт кинжал. Неискренние связи, основанные на лести и паразитизме, не предполагают уважения и не могут быть надёжными и прочными. Они могут скрывать презрение, создавать ненужные обязательства и вообще чреваты предательством.

Если Китай и дальше будет позволять своим спецслужбам и дипломатам отпугивать иностранцев, относиться к другим странам высокомерно и применять тактику буллинга, построенные им международные отношения будут лицемерными, коварными и не заслуживающими доверия. Многие будут бояться Китая, но никто не станет искренне его поддерживать, лишь немногие последуют за ним, а некоторые предпочтут действовать против него. Китай потеряет лицо. В истории Китая достаточно примеров иррационального поведения, когда на кону стояло «лицо». Так что он сам себе главный противник.

Точно так же, если США окажутся вытесненными Китаем и «подъёмом остального мира», то это произойдёт потому, что американцы, поддавшись самоуспокоению, не смогли адаптировать когда-то успешную систему к решению накопившихся политических и экономических проблем и заложить фундамент для нового прорыва. Китай не способен принудить Америку к проведению реформ или остановить этот процесс. Только сами американцы могут подтвердить принципы своей Конституции, наладить работу политической системы, вернуть компетентность правительства, укрепить общество, уменьшив экономическое и расовое неравенство, стимулировать конкурентоспособность капитализма, придерживаться норм международного поведения, которые они навязывают другим, уважать мировое разнообразие и суверенитет других стран и отказаться от милитаризма в пользу дипломатии.

Падение престижа США и количества последователей в мире связано с внутриполитическими событиями в самой Америке, её стратегическими ошибками, открытым презрением к союзникам и партнёрам, ханжеским санкционным произволом, принуждением как основным инструментом внешней политики и неэффективностью дипломатии. Нападки на глобальный порядок со стороны Китая и других стран тут ни при чём. Шоу Панча и Джуди, которое высокопоставленные американские и китайские дипломаты недавно продемонстрировали в Анкоридже, уже давно разыгрывается в обеих странах. Это явно не добавляет уверенности в здравомыслии и способности к эмпатии обеих сторон.

Китай добился успехов в развитии страны после Мао благодаря идеям, взятым у Америки. Теперь, чтобы конкурировать с Китаем, США во многих аспектах копируют выстроенную Пекином систему.

Вашингтон призывает к индустриальной политике, значительному увеличению расходов на науку и технологии, созданию специальных банков и фондов для инфраструктурных инвестиций, протекционизму ради национальной безопасности, субсидиям, прерогативному лицензированию ключевых технологий и национальных компаний и удешевлению доллара путём валютных манипуляций.

Кроме того, США, похоже, стали применять китайские нетолерантные и навязчивые определения политкорректности и национальной безопасности, хотя цензура в интернете и манипуляция общественным мнением пока остаются на усмотрение корпоративных олигополий, а не под госконтролем. Некоторые уже столкнулись с так называемой культурой отмены, возникшей на фоне новой волны синофобии в США.

Стратегическая деменция американского популизма сегодня конкурирует с имперской манерой поведения китайской исключительности. В обеих странах в той или иной степени групповое мышление стало главным врагом конструктивного взаимодействия. Взаимные обиды из-за жертв, якобы понесённых по вине оппонента в прошлом или сегодня, добавляют горечи в отношения. Только традиционное стремление Пекина избегать рисков удерживает стороны от кровопролитного столкновения из-за Тайваня.

При прочих равных, если не будет войны из-за Тайваня и других меняющих правила игры событий, нынешние тренды – американский протекционизм, отказ от цепочек поставок, связанных с Китаем, и когнитивный диссонанс с союзниками и партнёрами – скорее сохранятся. Можно представить себе будущее, в котором:

Соседи Китая и десятки стран, участвующих в инициативе «Пояс и путь», продолжат сближаться с Пекином экономически и финансово. Несмотря на браваду, у США больше нет открытых рынков, финансовых ресурсов и инженерных возможностей, чтобы этому противодействовать. Вашингтон продемонстрировал неспособность поддерживать устойчивое дипломатическое взаимодействие со странами Индо-Тихоокеанского региона, Центральной Азии, Восточной Африки, с Россией и ЕС, чтобы на равных конкурировать с Пекином. Вашингтону не удаётся это даже в Латинской Америке. Нельзя обойти конкурента исключительно с помощью риторики, а в последнее время это единственное, что могут предложить США.

Распад глобального рынка на отдельные торговые и технологические экосистемы продолжится. Китай получит глобальное лидерство по широкому списку новых технологий. Его научно-технологические достижения привлекут иностранных инвесторов и корпорации независимо от их отношения к политической системе КНР. Там, где рынки останутся открытыми для них, китайские компании – как государственные, так и частные – смогут успешно конкурировать с американскими, европейскими, японскими и корейскими.

Рост китайской мощи – на фоне неустойчивого поведения израненной американской демократии – заставит такие региональные державы, как Индия, Индонезия и Япония, укреплять региональные коалиции, военно-промышленное сотрудничество и проявлять совместные дипломатические усилия с целью уравновесить Китай – с участием США или без них.

С развитием потенциала ВМС и ВВС Китай консолидирует военное доминирование вблизи своих границ. Американцам придётся дважды подумать, прежде чем вмешиваться для защиты Тайваня от угроз НОАК или контролировать моря вблизи КНР. Вооружённые конфликты с ВМС, ВВС и ракетными силами Китая возможны. Это может подорвать или, напротив, укрепить готовность США к эскалации конфликта с Китаем.

Покупатели внутреннего и внешнего долга США могут прийти к выводу, что им нужны более весомые аргументы, чем «современная монетарная теория», и перестанут приобретать долговые обязательства. Тогда закончатся «непомерные привилегии» США, Вашингтон лишится возможности вводить односторонние санкции, а американское доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе станет экономически неустойчивым.

Растущая военная уязвимость Тайваня и его зависимость от рынков материкового Китая может заставить Тайбэй пойти на переговоры, чтобы усмирить потребности китайского национализма.

Китай убеждён: эти или похожие сценарии воплотятся в жизнь в ближайшие десятилетия. Его стратегическая уверенность и решимость резко контрастирует с ситуацией в Америке, где правят бал политическая близорукость и финансовая безалаберность. Угрозы статусу Америки со стороны Китая реальны. С ними не удастся справиться с помощью фантазийной внешней политики, основанной на нереалистичных оценках текущей и будущей ситуации.

Глубоко укоренившаяся вера в идеологию либеральной демократии заставила многих американцев считать, что, оказавшись под масштабным влиянием США, китайская политическая культура неизбежно эволюционирует в американскую версию. То, что этого не произошло, не ошибка «воздействия», как считают американские синофобы.

Приверженность Китая авторитарной политической культуре отражает тот факт, что результаты работы системы вполне удовлетворяют материальные потребности китайского народа и возрождают чувство гордости за свою нацию.

Произошедшее в Китае доказывает – или не доказывает – ошибочность теорий о неизбежной политической либерализации обществ среднего класса. Об этом стоит задуматься. Как и о тезисе, что без фундаментальных внутренних реформ США не смогут успешно конкурировать с Китаем, который развивается по своей собственной модели, а не по американской, в мире, где Вашингтон уже не может диктовать свои условия.

Будущее Китая создадут – или не создадут – в Китае. Будущее Америки создадут – или не создадут – в Америке. Ни то ни другое не предопределено.

--

СНОСКИ

[1] См., например, формулировки сенатора Тома Коттона по поводу целей США в отношении Китая: Beat China. Targeted Decoupling and the Economic Long War. Prepared by the Office of Senator Tom Cotton, 2021. URL: https://www.cotton.senate.gov/imo/media/doc/210216_1700_China%20Report_FINAL.pdf

Дубай, ОАЭ. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила новые авиарейсы по маршруту «Астрахань – Дубай – Астрахань» со 2 мая 2021 года. Полеты будут выполняться один раз в неделю, по воскресеньям.

Вылет из Астрахани в Дубай – в 07:10, вылет из Дубая – в 15:50. Время в полете – менее четырех часов. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A320.

В весеннем сезоне «Уральские авиалинии» связали с городами ОАЭ 13 региональных центров России. Рейсы выполняются в Дубай, Шарджу и Рас-Аль-Хайму. В числе российских городов в маршрутной сети – Новосибирск, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа, Минеральные воды, Красноярск, Казань, Самара и Нижний Новгород.

Напомним, предварительное ПЦР-тестирование на коронавирус COVID-19 является обязательным для всех туристов и резидентов, прибывающих в Дубай. Срок годности тестов сокращен с 96 до 72 часов (до отправления рейса в Дубай).

Туристы, прибывающие из России, также сдают повторные тесты, после приземления в международных аэропортах Дубая. В настоящее время в воздушных гаванях эмирата доступны экспресс-тесты (ПЦР и на наличие антигена), которые существенно упрощают жизнь путешественникам, сдававшим тесты перед вылетом.

Если результат окажется положительным, путешественников ждет карантин, который они должны будут оплатить самостоятельно. В связи с этим всем прибывающим необходимо оформить страховки, покрывающие лечение от COVID-19 и пребывание в обсерваторе.

В аэропорту прибытия путешественникам также придется заполнить декларацию о состоянии здоровья. Прибывшим необходимо будет установить мобильное приложение Дубайского управления здравоохранения COVID19 – DXB Smart App на свои смартфоны.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что Объединенные Арабские Эмираты могут стать альтернативными направлениями для путешествий в условиях временной приостановки авиасообщения с Турцией.

Денис Пушилин: ничего хорошего от визита Блинкена в Киев не ждем

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал в интервью РИА Новости о том, какая сейчас ситуация в Донбассе, почему не удалось согласовать Пасхальное перемирие, о том, готовы ли в Донецке к разговору с украинским президентом Владимиром Зеленским, и что этому мешает, высказал мнение о том, к чему может привести более активная вовлеченность США в дела региона. Он также оценил деятельность миссии ОБСЕ, роль Франции и Германии и шансы на то, что из-за конфликта на Украине начнется Третья мировая война.

— Денис Владимирович, какая сейчас ситуация? Целый месяц мы смотрели с тревогой за ситуацией в Донбассе. Сейчас все-таки как-то спокойнее стало, вот в эти дни перед праздниками? Или, наоборот, хуже? Можете как-то оценить?

— К сожалению, спокойнее не становится. Но я все же более широко бы рассматривал ситуацию с линией соприкосновения, с напряженностью на линии соприкосновения за все эти семь лет. Были относительные и ситуационные затишья в рамках перемирия или в рамках там каких-то других там ротаций со стороны украинских вооруженных формирований. Но говорить, что на какой-то более положительный период было более спокойно, ведь Украина все-таки стреляла, – так говорить не приходится. Сейчас же за последний период времени мы видим после июльских договоренностей по дополнительным мерам к режиму прекращения огня месяц более-менее как-то что-то продержалось, с сентября началось обострение. Обострение пиковой точки, наверное, вот с декабря, декабрь-январь, и дальше мы видим ситуацию по нарастающей, с учетом того количества техники, того личного состава, который стянут. И сейчас, несмотря на разного рода заявления о попытках даже договориться о соблюдении режима прекращения огня, увы, тише не становится. Ну, буквально сегодня семь раз фиксировалось нарушение режима прекращения огня на горловском и донецком направлениях. Это также миномет, это также артиллерия.

— А почему не удалось Пасхальное перемирие согласовать? Ведь идея-то хорошая.

— Речи не было о Пасхальном перемирии. Это пиар со стороны Украины. У нас есть договоренность о бессрочном перемирии. Зачем нужно опять... Их же было, если точную цифру, было 22 перемирия. Новогоднее, рождественское, хлебные, школьные перемирия ни к чему не приводили. Если нет возможности это контролировать, пресекать, наказывать тех, кто нарушает режим прекращения огня, то все это впустую.

Поэтому были достаточно серьезные договоренности достигнуты в июле прошлого года о том, что нужны дополнительные меры (по обеспечению прекращения огня – ред.). Что имеется в виду? Это координационный механизм фиксации нарушения с той или иной стороны конфликта. И данный координационный механизм должен проводить расследования. Виновные должны нести наказание. Именно поэтому должны были быть опубликованы соответствующие указы со стороны вооруженных сил как украинской стороны, так и нашей стороны.

Мы со своей стороны все сделали. Украина затягивала, затем она разрушила координационный механизм. Если помните ситуацию в Шумах (пригород Горловки – ред.), когда они улучшали свои позиции (в сентябре 2020 года – ред.), это тоже шло в нарушение. То есть любые продвижения вперед, устройство фортификационных сооружений – это противоречит договоренностям. Нужно было зафиксировать, наказать виновных, устранить эти нарушения и двигаться дальше. Но Украина не пошла в самый последний момент на это.

И в итоге мы видим, что ситуация сейчас не работает. И вот сейчас как раз последние договоренности, которые Украина пыталась распиарить как пасхальное перемирие, еще каким-то образом – речь шла не о перемирии, а непосредственно о возобновлении работы вот этого координационного механизма. Там, где задействовано СЦКК в действующем составе, Украина попыталась то заявление, которое должны были сделать, просто выхолостить. Просто пустые заявления ради пиара, которые также не работали. Но даже на это Украина не пошла. И это было все заблокировано. Поэтому вот так на самом деле.

— Нет, может быть, там в этом перемирии были какие-то параметры, которые не удалось согласовать? Может быть, Украина требовала чего-то, что вас не устраивает?

— Да все просто. Договоренности подписаны, их нужно соблюдать. Нужно к ним вернуться. То есть есть факт нарушения. СЦКК, ОБСЕ непосредственно выезжают, фиксируют, появляется виновная сторона, устраняются нарушения, виновники наказываются. Все просто. К этому нужно вернуться. Но Украина к этому не возвращается. Вот сейчас упорно пытается сместить акценты. Что происходит последнее время? Украина делает вид, что конфликт не гражданский, что стороны конфликта – не Украина и Донбасс, а противостояние идет между Украиной и Россией. Это все, что пытается сделать Украина. На это смещает акцент. И соответственно все остальное просто блокируется. Вот так.

— Как одним словом охарактеризовать этот конфликт? Он тлеющий, замороженный, или какой-то ожидающий обострения?

— Я не знаю, как его правильно назвать. Это уже потом историки, наверно, назовут, что же происходило на самом деле. Мы только фиксируем сюрреалистическую картину. Украина заявляет на всех площадках, что они привержены Минским соглашениям, что они привержены миру. По факту мы видим огромное количество техники, мы видим огромное количество личного состава вдоль линии соприкосновения. Западные партнеры украинские, страны-гаранты в лице Франции и Германии не делают в полной мере тех усилий, которые могли бы и должны были бы сделать как страны-гаранты, чтобы Украину побудить выполнить взятые на себя обязательства. Вот такая картина на данный момент. То есть Минские соглашения есть, о незыблемости их заявляется, но ничего не выполняется. И так уже год за годом мы в этой ситуации живем.

— С украинской стороны войска, о которых вы сейчас сказали, остаются в прежнем объеме?

— Да, никаких изменений с украинской стороны вдоль линии соприкосновения не происходит. Количество личного состава и количество техники остается прежним. Вот по факту, что мы видим.

— Вы упомянули роль Франции и Германии как стран-гарантов Минских соглашений. А какое влияние на политику Киева оказывают США?

— Вот сейчас приедет господин Блинкен. Начнет более детально интересоваться уже, наверное, Виктория Нуланд, что же происходит (на Украине – ред.). Что там с реформами, как выполняются все предписания МВФ, как ситуация идет, развивается с борьбой с коррупцией. Украина ушла в другом направлении, в этом самая большая проблема. Как им можно отвлечь американцев? Да, это опять обострение на Донбассе.

— Что тогда можно ждать от визита Блинкена для Донбасса?

— Для Донбасса ничего хорошего мы не ждем. Виктория Нуланд уже внесла свою лепту в развал Украины и, безусловно, каких-то положительных шагов в плане выполнения Минских соглашений мы не ждем. В плане урегулирования конфликта мирным способом при участии американцев мы тоже не ждем. У них (представителей Киева – ред.) аргументация не то что заканчивается, а давно закончилась уже. Все, что они сейчас могут делать – просто блокируют (минский процесс – ред.), подменяют понятия, пытаются изменить форматы. Ну, или, по крайней мере, об этом заявляют очень ярко, пытаются изменить сторону конфликта, Донбасс заменить Россией. Пытаются нас вытеснить, наших переговорщиков с переговорного процесса – это то, что происходит сейчас. Поэтому с появлением еще более пристального внимания со стороны Соединенных Штатов Америки ситуацию можно только в худшую сторону сдвинуть.

— Недавно большой резонанс имело то, что вы и глава ЛНР предложили предложили президенту Владимиру Зеленскому встретиться где-то в Донбассе. От них какой-то ответ поступил на это, рассматривают ли они это предложение?

— Разные спикеры заявили, что Зеленский не будет ни при каких обстоятельствах идти на диалог с Донецком и Луганском – и в этом самая большая проблема. В этом самая большая проблема, потому что без диалога между противоборствующими сторонами к миру прийти практически невозможно. Об этом говорит история с разными конфликтами в разные периоды времени.

Мы, со своей стороны, сделали максимум возможного. Я и (глава ЛНР – ред.) Леонид Иванович (Пасечник – ред.) предложили: хотите на линии соприкосновения, в любой точке. Понимаем, (Зеленскому – ред.) страшно может быть. Страшно не из-за того, что с нашей стороны что-то там произойдет, а Зеленскому, вероятнее всего, может быть страшно получить выстрел в спину. Ситуация же доведена до того состояния, когда общество, особенно вот эти радикальные элементы, очень сильно подогреты.

Очень долгий период политика начальной команды Порошенко, а потом уже Зеленского, заключалась в расчеловечивании Донбасса. А теперь правильнее было бы поговорить с Донбассом. А как они могут теперь поговорить, если они столько всего вылили в отношении Донбасса, в отношении Донецкой, Луганской народной республик. И, безусловно, если бы он пошел на этот шаг, ему стоило бы, наверное, опасаться получить, как я говорил, пулю в спину. Вопросов нет. С пониманием здесь относимся. Страшно – давайте другой формат. Давайте видеоконференции, давайте дебаты, причем публичные. Мы к этому готовы. Давайте поговорим, как дальше будем соседствовать, сосуществовать. Ну, республики есть уже, по факту есть. Подписаны Минские соглашения. Как дальше жить? Как жить, чтобы действительно был мир? Как жить, чтобы не стреляли, чтобы не боялись на линии соприкосновения гражданские лица просто находиться, просто жить, дети ходить в школу. Что для этого нужно сделать? Каким образом найти точки взаимодействия? Ну, в Минске же все прописано. Но Киев ничего не делает. Что дальше? Продолжать стрелять? Но так не может продолжаться вечно. Семь лет – это очень долго. Нужен диалог, нужен разговор. Зеленский не идет.

— Зеленский – молодой, современный. Он не пытался вам позвонить по мессенджеру какому-то, по WhatsApp, по Telegram?

— Нет, такого не было.

— Его помощники на вас никогда не выходили? Просто поговорить?

— Не было такого.

— Вы бы стали с ним разговаривать?

— Мало того, мы об этом заявили публично. Что мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом. Как показали последние месяцы, ситуация может вернуться вновь к полномасштабной эскалации.

— Ну, а почему он действительно вам не позвонит? Понятно, да, на линии там соприкосновения могут быть провокации, неожиданности какие-то. А что мешает ему действительно как-то по WhatsApp из кабинета, из Киева, как вы думаете?

— А вы как думаете? Это точно вопрос ко мне?

— Я бы позвонил.

— Ну, вот да, это было бы наверно логично, может быть, разумно начать общаться. Потому что в диалоге только можно возможно разрешение конфликта. Но не идет на это.

— Не дают выходить на переговоры с вами, или он сам не хочет разрешения конфликта?

— Знаете, Украина после 2014 года потеряла свою субъектность. Она сейчас объект. Причем объект можно рассматривать как изнутри, это те кланы, те олигархические там группы, которые влияют в своих интересах экономических. Но можно рассматривать Украину как еще объект со стороны внешних сил, которые тоже имеют свои интересы. Одни видят Украину как большой рынок сбыта, а все те соглашения, которые подписаны были с 2014 года, именно об этом говорят. Именно большой рынок сбыта. Проведена деиндустриализация, сколько предприятий закрыто. То есть никакой конкуренции, то есть это рабочая сила. То есть это одни интересанты.

Есть другие интересанты, которые ставят перед собой геополитические задачи, они рассматривают Украину как инструмент для создания неприятностей в адрес России.

— А вы не пытались лично позвонить им в Киев?

— Не пытались.

— Когда Зеленский стал президентом и набрал такой большой процент, и многие объясняли это тем, что восток Украины тоже за него проголосовал именно в надежде, что он – президент мира. И сам он себя так позиционировал на контрасте с Петром Порошенко. Остаются у вас такие надежды, что он попытается как-то эти обещания воплотить?

— Я давно уже иллюзии не испытываю в отношении Зеленского. Изначально они были очень призрачны, с учетом того, что Украина не субъектна. Даже если бы он хотел реально, даже если бы он попытался выполнять те обещания предвыборные, которые он давал, у него возникло бы очень много препятствий. Но ситуация еще хуже. Он даже не пытался этого сделать.

Ладно бы, если бы мы видели, что он предпринимает шаги, а ему мешают, но нет. Нет никаких шагов, нет никаких предпосылок говорить, что Зеленский настроен на мирное урегулирование конфликта.

Более того, для меня очень непонятно, нелогично выглядит, что Зеленский предал свой электорат. Это предательство, по-другому я не могу это назвать. За него голосовали как за президента мира. Потому что Порошенко был олицетворением продолжающегося конфликта, продолжающейся войны. И вот он – новое лицо появилось, который говорит о мире. Причем он же очень красочно это все описывал со всем своим актерским мастерством. Насколько мог, он убеждал, что вот точно он станет президентом, и сразу наступит мир, и Украина будет развиваться, и с олигархами он там будет бороться, и экономику будет выводить совершенно в другое положительное состояние.

Но нет. Он мало того, что совершил предательство по отношению к своему электорату. Он пытался играть на чужом электорате, на электорате Петра Порошенко. Начал заигрывать с радикалами, что нелогично. У него нет шансов. Я не вижу, какие могут быть предпосылки, чтобы он пошел на второй срок.

Он свой электорат потерял, на чужом ничего не добился и ничего не мог бы добиться. Пытается заигрывать с западными странами, для которых Петр Порошенко гораздо ближе, понятней, предсказуемей, нежели президент Зеленский.

— Если говорить про следующий президентский срок на Украине, то вы видите вероятность того, что Петр Порошенко, например, снова придет к власти? И как это отразится на Донбассе? Или, может быть, вы бы хотели, чтобы Зеленский остался, или может быть вы считаете, что еще есть фигуры, которые лучше для Донбасса?

— Донбасс не принимает участие в выборах на Украине. Говорить, кто хуже, лучше – Порошенко, Зеленский... Для нас это люди, которые убивали и продолжают убивать граждан республики. Которые продолжают убивать детей, которые продолжают своими действиями ситуацию оставлять в состоянии войны. Поэтому ни Зеленский, ни Порошенко для нас неприемлемы. Но есть ли кто-то новый – непонятно.

Если рассуждать и немного отойти в сторону, кто из них больше имеет шансов. Мое мнение, что сейчас Петр Порошенко имеет больше шансов. Потому что Зеленский сейчас, знаете, выглядит, как подделка Порошенко. Ну, вот он пытается делать то, что делал Порошенко. Только делает это менее профессионально. Он пытается быть похожим на Порошенко. А зачем? За подделку никогда не голосуют. Тогда уже, если такой будет выбор, тогда уже, наверное, Петр Порошенко имеет больше шансов стать следующим президентом. Что для Донбасса тоже не сулит ничего хорошего.

— Ну, а такой поворот вправо Зеленского – это ему кто-то посоветовал, или он считает, что это перспективнее с электоральной точки зрения?

— Мне трудно об этом говорить, потому что это кардинально противоположные действия и шаги по сравнению с его предвыборной программой. И это кардинально противоположные действия, которые ожидал бы от него его электорат, те люди, которые за него искренне голосовали, и, которые на него возлагали надежды. Поэтому это вряд ли, наверное, только сугубо его личное мнение, там позиция выработанная. Это и, наверное, результат все же командной какой-то работы, но абсолютно бессмысленный и глупый даже, с моей точки зрения.

— Если еще поговорить о будущем – все эти семь лет, особенно в горячую фазу, все время всплывала идея, что сюда нужно ввести миротворцев, например ООН. Как вы считаете, насколько это реальная идея?

— Вообще этот вопрос давно не поднимался в повестке на переговорных площадках. Но если вернуться к нашей той позиции, когда этот вопрос действительно был в повестке, и Украина пыталась эту ситуацию поднимать и обсуждать на разных уровнях, то мы руководствуемся простыми установками. Мы видим миротворцев ООН только в качестве людей, которые выполняют охранный функционал в адрес СММ ОБСЕ. Почему именно так? Потому что миссия СММ ОБСЕ присутствует, но, когда мы подошли к тому, что давайте разведем стороны, то есть вот выполним обязательства, которые прописаны, то между сторонами встанет миссия ОБСЕ. То есть они не в Донецке будут находиться, а между сторонами конфликта, и сразу будет понятно, кто стреляет. И тогда не было бы таких неинформативных отчетов, как мы сейчас видим. Это могло бы быть действенным шагом к наступлению мира.

Хорошо. Мы тогда это обсудили, и Россия тогда подала соответствующую резолюцию в Совет Безопасности ООН, но по сей день она остается без ответа.

Поэтому сейчас рассуждать о миротворцах не совсем, наверное, вовремя. И я не понимаю, где здесь можно находить компромисс, потому что Украина наверняка, когда поднимала вопрос о миротворцах, видела повторение истории в отдельных балканских странах, где миротворцы ООН должны были бы помочь Украине зачистить Донбасс. Но это вот такие формулировки, даже приблизительно такие, звучали и на переговорной площадке в Минске, когда я еще был участником.

Нас это, понятное дело, не устроит. Россия, понятное дело, этого не допустит. Но Украина видела это ровно таким образом. Когда они разобрались, что так не получится, они эту тему отпустили. Сейчас она не в повестке.

— Что касается миссии ОБСЕ. Эффективно они вообще работают?

— СММ ОБСЕ должны действовать согласно своему мандату и в своей работе должны руководствоваться принципом беспристрастности и объективности. С учетом тех отчетов, которые мы сейчас видим в последнее время, когда сменилось руководство СММ ОБСЕ, мы видим ухудшение в плане отчетов. Раньше отчеты были более информативные. Из этих отчетов можно было понять, какая из сторон конфликта виновна в том или ином нарушении режима прекращения огня. Сейчас, если вы почитаете отчеты, там, увы, очень сложно разобраться.

Вот один из последних случаев, когда пожилого мужчину убили в Александровке. Снайпер убил, когда он находился во дворе своего дома, в огороде буквально. И снайпер выстрелил, абсолютно видел, в кого он стреляет, что это не военный, не военнослужащий, это действительно пожилой человек. Видно абсолютно, откуда прилетела пуля. Видно, то есть можно рассчитать, с какой стороны, даже с какого расстояния примерно. Если вы почитаете отчет по данному инциденту, то там непонятно, что это украинская сторона, там можно рассуждать по-разному. Кто-то виноват. Вот они фиксируют, что да, погиб, и кто-то стрелял. В смысле "кто-то"?

— Может, миссия старается объективнее быть?

— Если они будут вот так писать: "кто-то стреляет, кто-то нарушает". А зачем тогда они нужны? У них специальная мониторинговая миссия, то есть они должны мониторить нарушение тех договоренностей, которые достигнуты, о режиме прекращения огня. Вот они должны, зафиксировали, вот с украинской стороны выпущено столько-то снарядов, со стороны ДНР – столько снарядов. Вот эти цифры ложатся на стол переговоров на минской площадке. Что с этим будем делать? Там-то виноваты те, те и те. Там те командиры отдавали приказы, значит они действовали в нарушение указа министерства обороны о режиме прекращения огня, о запрете даже на ответный огонь, они должны нести соответствующее наказание. Тогда это работает.

Это видно и на переговорной площадке тоже, потому что там тоже присутствует ОБСЕ. Раньше, 2-3 года назад, беспристрастности и объективности было больше. Мы никогда не испытывали иллюзий, мы понимали, что они, в первую очередь, поддерживают Украину, нежели нас, видели, понимали, но это не было таким явным. Они, по крайней мере, пытались найти какие-то точки соприкосновения и быть беспристрастными. Сейчас мы зачастую видим, что они занимают позицию одной из сторон конфликта, в данном случае – Украины.

— То есть они не называют виновных не для того, чтобы быть непредвзятыми, а вы считаете, что они именно выгораживают одну из сторон?

— Да, именно так. К сожалению, это так, но при этом, я хочу сказать, что все равно они свой функционал несут, если бы не было миссии ОБСЕ, если бы не было самой ОБСЕ, в целом, с той стороны линии соприкосновения, с нашей стороны, ситуация была бы хуже, это я могу сказать. Поэтому, да, они нужны. Но они должны действовать в рамках своего мандата, четко и неукоснительно. Сейчас мы видим, они отходят от этого мандата.

— Именно в пользу одной стороны?

— Совершенно верно.

— Например, они говорят, что их беспилотники обстреливают с территории, неподконтрольной Киеву, а кто это делает? Получается, если территория, неподконтрольная Киеву, значит...

— Значит, как бы мы. Но (есть случаи – ред.), когда украинская сторона не дает даже взлететь беспилотникам, а сама ОБСЕ даже старается не всегда указывать. То есть у нас эта информация есть, мы начинаем настаивать (чтобы включили в отчет – ред.). Абсолютно понятно, что (беспилотники – ред.) пытаются взлететь с той стороны, со стороны Украины, но они (ОБСЕ – ред.) не указывают, что это Украина. Они просто говорят, что были какие-то помехи, беспилотник не смог взлететь, выполнить свои задачи в рамках мониторинга. То есть там они Украину не указывают. Но если есть какие-то инциденты с нашей стороны, это указывается без всяких промедлений. Увы, беспристрастность и объективность мы видим все меньше и меньше, к сожалению, это так.

— Еще в 2014 году деятели ДНР говорили, что правду будут искать в различных международных инстанциях. Например, что обратятся в Международный уголовный суд с делами погибших мирных граждан. Мы знаем, что все тщательно фиксируется, следственные органы по каждому обстрелу возбуждают уголовные дела... А, в принципе, удавалось ли уже подавать иски в Международный уголовный суд? Сколько вообще таких уголовных дел?

— Здесь мы тоже иллюзий никаких не испытываем. Это долгоиграющая такая история, и это больше наша работа на будущее. Когда, рано или поздно, конфликт закончится, и когда с теми военными преступлениями придет время разбираться, вот для этого мы все документируем. Что качается ЕСПЧ, то с 2015 года было направлено 5,5 тысяч дел от пострадавших жителей Донецкой народной республики. Что касается МУСа, то туда направлено 2600 дел на данный момент.

У нас все фиксируется, наши следственные органы, наша общественная организация, которая у нас специально под это создана, – все фиксируется, везде выезжаем, мы ничего не собираемся забыть. Когда придет время, и когда это будет рассматриваться, также беспристрастно, как это должно было бы быть, подождем. Нужно быть терпеливыми.

— Вы большие цифры называете, несколько тысяч. Начато уже по каким-то делам рассмотрение?