Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Работникам транспортной отрасли вручены государственные и ведомственные награды

Сегодня, в преддверии весенних праздников, министр транспорта Виталий Савельев вручил государственные и ведомственные награды отличившимся работникам транспортного комплекса. «Великая Отечественная война была битвой за будущее всего человечества. Наши отцы и деды воевали, не щадя своей жизни, показали пример благородства и подлинного патриотизма. 9 мая – день памяти о всех тех, кто смог подарить нам мирное небо над головой, – отметил министр. – День весны и труда посвящен тем, кто ежегодно добросовестно и прилежно трудится, демонстрируя свою преданность профессии, ответственность и компетентность».

Глава Минтранса особо отметил заслуги водителя автобуса ЛиАЗ общества «Пригородные пассажирские перевозки» Свердловской области Игоря Кырманова, регулярно перевыполняющего плановые задания организации. Благодаря грамотной и четкой деятельности он ежегодно экономит для предприятия до 25 % топлива. Игорю Кырманову вручен нагрудный знак «Почетный работник транспорта России».

Более 40 лет в гражданской авиации работает Михаил Соболев – исполняющий обязанности генерального директора предприятия «Аэропорт Амдерма». Он внес большой вклад в его развитие. Аэропорт – единственная транспортная нить, связывающая далекий заполярный поселок с Большой землей. Руководитель аэропорта удостоен почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Благодаря вице-губернатору Московской области Игорю Трескову и областному министру транспорта и дорожной инфраструктуры Алексею Гержику в регионе активно развивается строительство дорог. В январе текущего года при участии Президента России была открыта Репинская транспортная развязка, соединившая «старые» и «новые» Химки. Вице-губернатору и министру транспорта вручены медали «За безупречный труд и отличие» III степени.

«Май богат на праздники, еще один – День радио – профессиональный праздник работников всех отраслей связи. Среди них – инженеры, связисты, ведущие, дикторы и многие другие. Хочу отметить человека, непосредственно связанного с этим праздником и внесшего значительный вклад в повышение престижа транспортного комплекса нашей страны. Бессменный диктор, голос Минтранса – Евгений Кочергин», – сказал министр.

Уже более 25 лет Евгений Кочергин является неизменным участником и соорганизатором крупнейших торжественных и памятных событий в жизни транспорта. Его голос звучал на открытии Байкало-Амурской магистрали, Северомуйского тоннеля, Крымского моста и других крупных объектов. Министр вручил Евгению Кочергину медаль «За взаимодействие».

Виталий Савельев поблагодарил награжденных за профессионализм и трудолюбие и поздравил с наступающими праздниками.

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию прорабатывает вопрос о снижении объемов экспорта гречихи

По поручению первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле прорабатывает вопрос о снижении объёмов экспорта гречихи в текущем году. Соответствующее предложение поступило из Минсельхоза РФ.

По информации Минсельхоза, данное предложение связано с повышенным спросом на гречиху на внешних рынках и, как следствие, рисках повышения внутренних цен на фоне растущего экспорта. В частности, средняя цена на эту продукцию за период с 1 января по 30 марта 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 39% и составила 571,2 долл. США за тонну.

Контракты на доверии

Современные модели закупок отвечают интересам государства, пациентов и производителей

Текст: Сергей Клименко (партнер, руководитель российской практики фармацевтики, медицины и здравоохранения международной юридической фирмы "Дентонс")

Организаторов здравоохранения во всем мире заботит, как обеспечить лечение граждан в условиях ограниченности средств. И как сделать это наилучшим образом, избегая трат там, где полезный эффект минимален.

В условиях глобального процесса старения населения, роста стоимости разработки новых препаратов, растущего давления общества на государство эти вопросы встают все более остро.

Начиная с 2000-х годов стало ясно, что классические модели взаимодействия производителя и плательщика, предполагающие обычную закупку по согласованной цене, уже не могут обеспечить баланс интересов сторон, если речь идет о дорогостоящих препаратах. В связи с этим государства Западной Европы начали постепенно внедрять в практику модели разделения риска в отношении закупок дорогостоящих препаратов. Каждая из таких моделей имеет специфические особенности, но основана на единой идеологии: риски плательщика, связанные с приобретением дорогостоящего препарата, отчасти берет на себя производитель.

На сегодня сформировалось множество систем классификации таких моделей. Наиболее популярным стало объединение в одну группу моделей, основанных на разделении рисков финансового характера, а в другую - на разделении рисков недостижения желаемого результата.

Первая группа считается более прямолинейной и простой в реализации. В нее обычно включают две основные модели. Первая из них подразумевает софинансирование производителем затрат государства (или иного плательщика) на приобретение препарата в определенной пропорции (cost-sharing). Другая основана та том, что производитель берет на себя все расходы, превышающие определенный порог отведенного бюджета (budget cap) или количества выявленных пациентов (patient cap), который может себе позволить плательщик.

Вторая группа моделей более сложна и основывается на оценке результата в виде достигнутых или недостигнутых показателей, согласованных сторонами. Для каждого препарата такие показатели могут быть различными: наличие иммунного ответа, достижение тех или иных так называемых суррогатных точек и т.п. Модели в этой группе могут различаться и по последствиям: либо производитель обязан полностью или частично возместить стоимость лечения конкретным препаратом каждого конкретного пациента, результат которого оказался неудовлетворительным; либо меняется размер платежей за препарат в целом, если результаты не достигнуты у определенного процента пациентов; либо - там, где это возможно, - происходит переключение на другую терапию.

Для нашего государства проблемы ограниченности средств и повышения эффективности затрат также важны. При этом существующие закупочные механизмы все еще довольно примитивны и не предусматривают возможности принятия производителем на себя рисков в виде софинансирования или платежа за результат. Рост затрат на лекарственное обеспечение, вызванный появлением в последние годы дорогостоящих препаратов для лечения, в первую очередь онкологических, а также орфанных заболеваний, усугубил существующие проблемы. Государственный заказчик платит полную стоимость, пусть и сниженную за счет регистрируемой цены. И это в случае, например, закупки препаратов генной терапии, может привести к астрономическим затратам. Более того, для нынешней системы закупок даже рассрочка платежа на несколько лет пока недоступна, хотя многие орфанные препараты являются непосильной нагрузкой для бюджетов субъектов, в том числе из-за невозможности распределить расходы на несколько месяцев или лет.

Несмотря на то что какие-либо соглашения о разделении затрат до сегодняшнего дня прямо не предусмотрены российским законодательством о контрактной системе, модели, основанные на таких принципах, тем не менее реализуются в российских регионах с 2015-2016 годов. Они основываются на заключении соглашений между государственным заказчиком и производителем (или первым импортером), в рамках которых последний принимает на себя одностороннее обязательство безвозмездно передать государственному заказчику некий объем препарата при наступлении определенных обстоятельств. Государственный заказчик при этом никаких обязательств на себя не принимает, и сама закупка препарата за счет средств, имеющихся в распоряжении заказчика, осуществляется в обычном порядке, предусмотренном законодательством о контрактной системе. Применение такой модели ограничено препаратами, не имеющими альтернатив в рамках одного международного непатентованного наименования (МНН), и потребность в которых подтверждена объективно.

Абсолютное большинство реализованных моделей представляют собой относительно простые конструкции софинансирования затрат, в которых факт закупки госзаказчиком определенного процента от потребности в препарате "активирует" обязательство компании передать соответствующее количество препарата безвозмездно. На настоящий момент в регионах заключено уже около тысячи таких соглашений с совокупной экономией бюджетных средств в сотни миллионов рублей. Более сложные соглашения, направленные на компенсацию неэффективных случаев терапии (т.е. платеж за результат), предполагающие контроль результатов лечения по каждому из пациентов, реализовывались по аналогичной модели, но такие примеры единичны и осуществлялись в очень ограниченном формате.

Такие модели разделения рисков не противоречат действующему гражданскому, антимонопольному, бюджетному законодательству и законодательству о контрактной системе. Однако они все же являются компромиссным, временным решением, не лишенным недостатков. Так, им присущи избыточная налоговая нагрузка, отсутствие регламентированного механизма взаимодействия сторон и единого подхода к реализации. В связи с этим широкого и официального распространения такие модели до сих пор не получили, несмотря на попытки реализации пилотных проектов еще пять лет назад. Однако их применение имеет колоссальное значение для отработки лучших практик. В конечном итоге это нормально, когда правовое регулирование "догоняет" перспективные практические подходы.

Что нужно сделать, чтобы эти модели получили официальный статус? Во-первых, по законодательству о контрактной системе правительство вправе устанавливать особенности отдельных закупок. Это позволило бы либо использовать пилотные модели для отдельных дорогостоящих препаратов, полностью "погруженные" в процесс государственных закупок, либо закрепить использование "прямых" соглашений наряду с закупками таких препаратов для обеспечения надлежащего эффекта. А также установить долгосрочность таких контрактов и возможность рассрочки платежа. Во-вторых, в дальнейшем целесообразно было бы прямое закрепление различных специальных моделей закупок и порядка ведения переговоров по ним - по аналогии с ГЧП - в законодательстве о контрактной системе. Наконец, необходимо внедрить механизмы, позволяющие увязать регистрацию на условиях (когда обращение жизнеспасающего препарата разрешается досрочно на основе ограниченного набора данных) и сбор RWE (данных реальной клинической практики) с финансовыми условиями закупок. Это позволило бы превратить программы разделения рисков в полноценный инструмент установления справедливой цены за инновационные модели лечения. То есть нужна полноценная интеграция систем оценки технологий здравоохранения с закупочной системой.

Однако это длительный процесс, который подразумевает поэтапные изменения. Но дальнейшее использование моделей, уже применяющихся на практике в регионах, их масштабирование на уровне федеральных закупок - в том числе закупок для нового благотворительного фонда "Круг добра" - позволило бы уже сейчас сокращать затраты на закупку препаратов, альтернативы которым нет.

Точка зрения

Владислав Маличенко, руководитель отдела вывода препаратов на рынок департамента онкологических препаратов компании "Новартис" в России:

- Несмотря на достаточно сложную систему регулирования лекарственного обеспечения в РФ, законодательство допускает использование наиболее простых моделей разделения рисков, которые позволяют оптимизировать затраты госбюджета на дорогостоящие технологии. Практика внедрения подобных моделей, сформировавшаяся за последние годы в субъектах РФ, свидетельствует о признании их эффективности со стороны госзаказчиков. Однако в условиях появления новых персонализированных терапевтических решений необходимо вырабатывать комплексные подходы к формированию партнерских отношений между госзаказчиком и производителем для рационализации госзатрат. Внедрение клинических рекомендаций, а также стремительные темпы цифровизации здравоохранения позволяют уже сейчас обсуждать возможность отработки моделей разделения рисков, основанных на оценке эффективности применяемой технологии. Для внедрения таких моделей в практику следующим логичным шагом должно стать внесение изменений в федеральный закон о контрактной системе. Мы надеемся, что социально-ориентированная повестка правительства РФ позволит выработать необходимые решения.

Виталий Дембровский, директор по экономике здравоохранения, фармакоэкономике и ценообразованию компании "АстраЗенека" Россия и Евразия:

- Привлекательность инновационных долгосрочных ценностных контрактов, в основе которых лежит принцип оплаты за результаты лечения, очевидна и для государства, и для фармкомпаний. Плательщик экономит средства на закупку лекарств, производитель понимает долгосрочные перспективы своего бизнеса. Наша компания активно применяет инструмент инновационных контрактов. Заключено уже около 50 подобных соглашений в области онкологии, пульмонологии, сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений метаболизма и т.д. Значительная их часть реализуется в США, Великобритании, но в последнее время география инновационных контрактов расширяется и охватывает уже более 10 стран. Использование таких контрактов перспективно и для России, однако ввиду недостаточности правовой базы оно сопряжено с определенными сложностями. Особенно проблемными остаются риск-шеринг контракты в связи с отсутствием единых методик результатов лечения и независимых экспертных центров, разделением полномочий между федеральными и региональными властями и различными источниками финансирования.

Для оценки преимуществ и рисков инновационных контрактов необходимо провести широкомасштабное моделирование их внедрения в систему лекарственного обеспечения России на основе действующих схем и правил с использованием действующих регистров пациентов.

Юрий Мочалин, директор по корпоративным связям компании "Санофи" в Евразийском регионе:

- Существующая система госзакупок не обеспечивает конкурентных условий для оригинальных препаратов, находящихся под патентной защитой. В этой ситуации для достижения целей государства по обеспечению эффективного лечения льготных категорий граждан в условиях ограниченных бюджетов нужен поиск альтернативных методов. Таким решением могли бы стать инновационные контрактные модели. Минздрав России объявил сбор предложений от компаний о заключении таких контрактов. "Санофи" в числе первых откликнулась на это предложение. Наш препарат был выбран среди многих. Но проект не был реализован из-за несогласованности позиций различных регуляторов. Некоторые регионы пытаются заключать контракты с элементами разделения рисков или затрат, однако полноценное и широкое внедрение невозможно без внесения изменений в законодательство. Мы приветствуем работу правительства над внесением поправок в 44-ФЗ и подали свои предложения в рамках общественного обсуждения.

Оксана Куделя, директор по обеспечению доступа препаратов на рынок и ценообразованию, коммерческий директор компании Merck Biopharma Россия:

- У долгосрочных контрактов есть объективные плюсы и для государства, и для производителя. В основном сейчас это касается простых аспектов - отпускной цены препарата и гарантированных закупок. Их реализация понятна и проста. Более сложные модели, основанные на результатах лечения, требуют очень существенной правовой доработки. Но именно они необходимы для решения задач здравоохранения сейчас, так как позволяют значительно оптимизировать расходы в условиях ограниченного бюджета, добиться гарантированных поставок и производства лекарств в запланированных объемах и, что самое главное, обеспечить качество лечения.

Александр Мартыненко, директор по индустриальной политике AIPM:

- Инновационные модели контрактов различаются по сложности их реализации. Например, модели риск-шеринга более сложны, так как необходимо установить объективные критерии эффективности лечения. Это не всегда просто сделать в отдельных нозологиях. Определить "суррогатные точки" гораздо проще в онкологии или онкогематологии, чем, например, в кардиологии или в лечении сахарного диабета.

Даже простые модели долгосрочных контрактов не слишком востребованы участниками рынка. Сейчас преимущества долгосрочного контракта неочевидны как для госзаказчика (если нет снижения цены за единицу товара), так и для поставщика, поскольку риски снижения объемов поставки в случае изменения лимитов бюджета зафиксированы в самом контракте. Кроме того, Бюджетный кодекс предусматривает заключение контракта на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, только с указанием встречных (как правило, инвестиционных) обязательств поставщика.

Тем не менее возможности для дополнительного снижения цены поставки в рамках долгосрочных контрактов есть. Для их реализации необходимо, во-первых, предусмотреть возможность заключения контрактов на срок более трех лет без дополнительных инвестиционных обязательств поставщика. Во-вторых, использовать потенциал контрактов с неизвестным объемом закупки: включать в них по соглашению сторон условия о снижении цены за единицу товара при достижении определенного объема заказов.

Для реализации этой модели необходимы поправки в Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон N 44-ФЗ и установление статуса и полномочий Межведомственной комиссии по проведению прямых переговоров по ценам и условиям поставки с производителями (поставщиками) лекарственных препаратов. Для получения более низкой цены от поставщика по этим контрактам потребуется введение изъятий из общего порядка расчета начальной (максимальной) цены контракта, чтобы она не транслировалась для остальных закупок, имеющих меньший объем и иные сроки поставки.

Десять плюс

В нескольких регионах на один выходной станет больше

Текст: Роман Кияшко, Олег Корякин, Андрей Куликов, Наталья Саванкова, Анна Юркова

В четырех российских регионах - Ставропольском и Краснодарском краях, Пензенской и Саратовской областях - 11 мая станет дополнительным выходным днем по случаю Радоницы. В Башкирии и Татарстане дополнительным выходным станет 13 мая по случаю Ураза-байрама. А в Адыгее с учетом религиозного состава республики праздничными объявлены два дня: и по случаю Радоницы, и Ураза-байрама.

Пензенцам выходной предоставил региональный закон, принятый еще в 2015 году. Тогда губернатор Василий Бочкарев по просьбам жителей объявил нерабочим днем Радоницу - у православных это день поминовения усопших. Плавающая дата в церковном календаре в этом году выпала на 11 мая. Постановление губернатора носит рекомендательный характер, окончательное решение, работать или нет, остается за работодателем. Схожая ситуация и в Саратовской области. Здесь также уже несколько лет Радоница является выходным днем.

На Кубани Радоница по традиции объявляется выходным. В это время на юге обыкновенно устанавливается ясная теплая погода, поэтому жители не только ходят в храмы и поминают усопших, но и посещают кладбища.

На Ставрополье Радоница считается нерабочим днем уже пять лет: соответствующий краевой закон, принятый по инициативе губернатора в 2016 году, устанавливает выходной день в Радоницу на Ставрополье до 2049 года включительно.

Ураза-байрам в Татарстане является выходным днем с 2011 года. Тогда Госсоветом республики были приняты соответствующие поправки в закон о "Праздничных и памятных датах РТ".

Также как в случае и с Курбан-байрамом дата плавающая - устанавливается она в соответствии с лунным календарем. Правоверные соберутся во всех мечетях республики для праздничной молитвы.

Право

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала "РГ", что у регионов есть право устанавливать дополнительные выходные. Полномочия прописаны в Трудовом кодексе. Также, согласно Закону "О свободе совести и о религиозных объединениях" и в соответствии с постановлением президиума Верховного суда РФ от 21.12.2011 региональные власти по просьбам религиозных организаций вправе объявлять религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на соответствующих территориях.

Список региональных праздников можно найти в официальных справочных правовых системах. "Например: 21 июня в Республике Саха День национального праздника "Ысыах". В Севастополе 18 марта - День возвращения города Севастополя в Россию (2014 год). В Чеченской Республике один из дополнительных выходных - Курбан-байрам - дата переходящая, как и Пасха", - говорит член АЮР.

Что касается оплаты труда в эти дни, то, по ее словам, в каждом случае надо читать конкретный региональный закон. "Если он отсылает по вопросу предоставления гарантий к Трудовому кодексу, то в связи с региональным нерабочим праздничным днем гарантии предоставляются так же, как и в связи с федеральными нерабочими праздничными днями, - рассказывает Мария Спиридонова. - В отношении федеральных нерабочих праздничных дней Трудовой кодекс обязывает работодателя дополнительно оплачивать работу в нерабочие праздничные дни сдельщикам и работникам, чей труд оплачивается по часовым или дневным тарифным ставкам; соблюдать порядок привлечения к работе в нерабочие праздничные дни; оплачивать работу в нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере; не засчитывать такой день в число дней отпуска".

Подготовил Владислав Куликов

А как у них?

Во многих странах число нерабочих праздничных дней в году меньше, чем в России

Во Франции ежегодно отмечается 11 государственных и национальных праздников. Даты, на которые они приходятся, становятся нерабочими днями, если, конечно, не выпадут на выходные.

Помимо Нового года (1 января), Дня труда (1 мая), Дня Победы (8 мая), Дня взятия Бастилии (14 июля) и Дня перемирия (11 ноября, дня окончания Первой мировой войны) остальные праздники являются религиозными. Так, французы отмечают Пасхальный понедельник, увеличивая выходные дни до трех, Вознесение господне, Пятидесятницу, Успение Пресвятой Богородицы, День всех святых и, конечно, Рождество (25 и 26 декабря). Если праздник выпадает на выходной, дополнительный день отдыха может быть предоставлен только по решению президента и правительства, обычно такое бывает, лишь когда День взятия Бастилии приходится на воскресенье.

В Германии праздников в году насчитывается 10. Здесь вместо Дня взятия Бастилии отмечают День немецкого единства (3 октября) да не вспоминают об окончании Первой мировой. Зато на Пятидесятницу отдыхают аж два дня. Правда, в федеральных землях бывают свои праздники.

В США федеральным правительством установлено 10 праздничных дней в году, но власти каждого штата сами могут вводить дополнительные даты.

Еще меньше праздников, которые дают право на выходной, у мексиканцев - всего семь дней в году.

Подготовил Юрий Когалов

Собрать и поделить

Президент США раскрыл конгрессу амбициозную повестку

Текст: Александр Гасюк

Президент США Джозеф Байден, следуя американской политической традиции, выступает с обращением перед обеими палатами Конгресса. Речь демократа перед Сенатом и Палатой представителей, в которой Байден отчитывается об итогах первых 100 дней президентства, а также детализирует повестку своей администрации на обозримую перспективу, проходит в полупустом зале оцепленного солдатами нацгвардии Капитолия.

Недостатка в оценках, прогнозах и ожиданиях от первой речи перед законодателями первого в истории США 78-летнего президента в американских СМИ не наблюдалось.

Прежде всего комментаторы обращали внимание на подчеркнутую приверженность Белого дома жестким короновирусным ограничениям, которые резко сократили число присутствующих на этом мероприятии. Если обычно на выступление главы государства перед Конгрессом приглашаются порядка 1600 человек, включая всех сенаторов, конгрессменов и гостей, то в связи с пандемией на этот раз в зал пустят всего около 200.

Примечательно, что в первый раз в истории страны в двух креслах как раз за спиной президента сидят две женщины. Это вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелози, занимающие вторую и третью по значимости должности в американской иерархии.

Вопросам обеспечения физической безопасности первых лиц, с учетом произошедшего в начале года штурма Капитолийского холма противниками демократов и сохраняющейся угрозы с их стороны, отдан не меньший приоритет. Как сообщает радио NPR, на этой неделе в Вашингтоне развернулась настоящая спецоперация в связи с обеспечением "безопасности особого национального события" - такое определение присвоено выступлению президента США. В частности, создан оперативный штаб, в котором Секретная служба, полиция Капитолия и другие госведомства координируют свои действия по борьбе с "внутренними террористами".

От самого выступления Джо Байдена ждали не только рассказа об успехах его администрации в борьбе с COVID-19 (эксперты позитивно оценивают проделанную им за последние 100 дней на этом направлении работу, включая ускорение темпов вакцинации населения), но и детализации ранее анонсированного им масштабного "Плана для американских семей". Инициатива предполагает инвестиции 1,8 триллиона долларов в течение ближайших 10 лет в развитие национальной системы образования, социальной защиты и создание миллионов новых рабочих мест (напомним, что ранее президент США уже пообещал вложить 2,3 триллиона долларов в обновление инфраструктуры страны и выделил 1,9 триллиона на борьбу с последствиями пандемии).

По данным издания The Hill, резко взятый нынешним хозяином Белого дома левый крен - Байден пообещал бесплатные детские сады, двухлетнее бесплатное обучение в колледжах, увеличение минимальной почасовой оплаты труда (для федеральных служащих сразу с 10 до 15 долларов в час), оплачиваемые отпуск по уходу за ребенком (до 4 тысяч долларов в месяц) - пришелся по вкусу так называемому либерально-прогрессивному крылу демпартии. Таких инициатив в области расширения соцгарантий, несмотря на заигрывания с этой темой, ранее не смогли предложить его предшественники-демократы Барак Обама и Билл Клинтон.

Однако, если речь идет не о популизме, то кто заплатит за "того парня" в глубоко капиталистической стране? По логике Джо Байдена это сделают наиболее успешные и состоятельные американцы. Тех, кто заколачивает больше 1 миллиона долларов в год, 46-й президент планировал "порадовать" в ходе выступления в конгрессе предстоящим поднятием подоходного налога - с нынешних 37 до 39,6 процентов. В повестке Байдена также вопрос об увеличении налога с инвестиций, налога на прирост капитала, корпоративного налога и урезании различных вычетов, введенных в 2017 году экс-президентом Дональдом Трампом. Вырученные таким образом средства и будут направлены на финансирование образования и детских учреждений, а также поддержку американских семей.

Впрочем, такая постановка вопроса - "собрать и поделить" - категорически не устраивает Республиканскую партию. И не факт, что с учетом расколотого пополам Сената (50 на 50) нынешнему Белому дому вообще удастся воплотить столь амбициозную повестку в жизнь. "Предложение спровоцирует, вероятно, многомесячные горячие дебаты в конгрессе, в которых законодатели-республиканцы раскритикуют стоимость и высмеют планы Байдена как "список желаний" демократов", отмечает издание Politico.

За нашими учениями подглядывают

Корабль США зашел в Черное море

Текст: Юрий Гаврилов

Во вторник вечером Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США. Он зашел в Черное море 27 апреля.

Как раз в этот день отправился на боевые стрельбы флагман российского ЧФ гвардейский ракетный крейсер "Москва". "В нескольких морских полигонах в акватории Черного моря экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами морской авиации и ПВО", - сообщили наши военные в Севастополе. Известно также, что команда крейсера отработает действия по применению главного ракетного комплекса корабля и выполнит зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей надводного противника.

Словом, план учений весьма напряженный. Для его выполнения обеспечения безопасности морской полигон и прилегающую к нему акваторию, в которой пройдут боевые стрельбы, закроют для судоходства. Разумеется, этот запрет полностью касается сторожевика США. Надо иметь в виду, что на него распространяются и ограничения, наложенные Россией на проход через наши территориальные воды. Напомним, что с 24 апреля они закрыты для иностранных военных кораблей и судов в ряде прибрежных районов Крыма - от Феодосии до Керчи.

Эти ограничения, похоже, недавно внесли коррективы в дальний поход двух эсминцев ВМС США - Donald Cook и Roosevelt. В середине апреля они направлялись в Черное море, но в итоге так туда и не зашли, повернули обратно. Сторожевой корабль Hamilton до этих вод добрался. И с трудом верится, что его рейд в Черное море случайно совпал по времени с начинающимися там учениями флагмана Черноморского флота России. Тем более, что командование 6-го оперативного флота США не скрывает: в Черном море американский сторожевик будут действовать не в одиночку, а "взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе". В том, что такое "взаимодействие" нередко оборачивается провокационными действиями по отношению к России, наши моряки убеждались не раз.

Впрочем, серьезной угрозы их кораблям Hamilton в любом случае не несет. По боевой мощи его и близко нельзя поставить с тем же крейсером "Москва". Наш флагман оснащен 16-ю противокорабельными ракетами комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км. На его борту также имеются дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт", позволяющие надежно защитить от воздушных атак противника целую эскадру кораблей. Между прочим, по мнению экспертов, если бы возникла такая необходимость, российский крейсер поразил бы своими ракетами сторожевик США при его заходе в Черное море. Точнее говоря, еще у Босфора.

Цветные металлы снова поражают подъемом цен, медь добралась до $9999 за тонну

В среду, 28 апреля, трехмесячный контракт на олово вырос в цене на LME до самого высокого значения с августа 2011 г., подорожав на 5% относительно итогов предыдущей сессии и достигнув отметки $28595 за т на новостях о том, что крупный производитель олова Malaysian Smelting Corp. (MSC) не вернет свои мощности на допандемический уровень до конца 2021 г. Согласно ожиданиям рынка, вследствие проблем с оловоплавильными мощностями у MSC будет потеряно около 5% от совокупного мирового производства олова.

Финишировал металл на отметке $28539 за т (+5,1%), обновив десятилетний максимум. К моменту окончания торгов было продано более 650 лотов олова, что является наибольшим показателем с 1 марта. Спотовая цена на олово на LME обновила максимум 14 марта, достигнув уровня $31055 за т в ходе торгов. Тем временем премии к цене олова выросли до исторического максимума, и рыночные источники ожидают их дальнейшего повышения, учитывая недостаточное предложение и высокий мировой спрос на металл в последние месяцы. Запасы олова на складах LME достигли в среду 855 т – минимального значения с 22 февраля.

Стоимость трехмесячного контракта на никель продолжила рост, выйдя на отметку $17440 за т, финишировав на уровне выше $17000 за т впервые с 3 марта, завершив торги на отметке $17410 за т. «Мы все еще на $3000 ниже многолетнего максимума конца февраля, но ожидаем, что цена никеля выиграет от динамики сектора электротранспорта, так как никель активно используется в аккумуляторах», – отметил аналитик Commerzbank Даниэль Бризман.

Трехмесячный контракт на свинец подорожал в среду на $12,50, до $2102,50 за т.

Форвардная цена на медь выросла на $21 относительно итоговых котировок среды, до $9876 за т, снизившись, однако, относительно максимума текущего года, достигнутого в прошедший вторник.

На утренних торгах четверга стоимость меди в Лондоне практически достигла отметки $10000 за т на фоне ослабления котировок доллара к основным валютам. Трехмесячный контракт на «красный металл» подорожал по состоянию на 10:34 мск на 1%, до $9972 за т, выйдя ранее на ценовой уровень $9999,50 за т. Отметки в $10000 за т цена меди достигала ранее лишь в феврале 2011 г.

«Котировки меди поддерживает слабый доллар и «мягкие» высказывания представителей ФРС США», – комментирует ситуацию сырьевой брокер Marex Spectron Анна Стаблум.

Тем временем стоимость доллара к основным валютам упала до 9-недельного минимума после «расслабляющих» заявлений Федрезерва и на фоне обнародования Белым домом планов активных финансовых трат.

Июньский контракт на медь на ShFE достиг отметки 72960 юаней ($11279,97) за т, что является самым высоким показателем с февраля 2011 г. Финишировал металл на уровне 72380 юаней за т (+1%).

Согласно новому прогнозу Goldman Sachs, средняя цена меди составит в 2021 г. $11875 за т, а в 2022-м – $11875 за т. В 2023 г. банкиры ожидают выхода меди на ценовой рубеж $12000 за т.

На ShFE цена цинка обновила максимум марта 2008 г., достигнув отметки 22,610 тыс. юаней за т. На LME стоимость металла вышла на максимальное значение с июня 2018 г. – $2975,50 за т – на фоне оптимистических рыночных настроений.

Алюминий в Шанхае впервые с февраля 2010 г. подорожал до 19,0 тыс. юаней за т, тогда как в Лондоне котировки цены металла выбрались на 3-летний максимум $2432,5 за т на опасениях ограничений китайского предложения металла в свете общепланетарной борьбы с вредными выбросами в атмосферу.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:32 моск.вр. 29.04.2021 г.:

на LME (cash): алюминий – $2420 за т, медь – $9977.5 за т, свинец – $2091.5 за т, никель – $17516 за т, олово – $31330 за т, цинк – $2943.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2425 за т, медь – $9973.5 за т, свинец – $2113.5 за т, никель – $17535 за т, олово – $28740 за т, цинк – $2960 за т;

на ShFE (поставка май 2021 г.): алюминий – $2914.5 за т, медь – $11141.5 за т, свинец – $2348.5 за т, никель – $20290 за т, олово – $29621 за т, цинк – $3435 за т (включая 17% НДС);

на ShFE (поставка июль 2021 г.): алюминий – $2908.5 за т, медь – $11184.5 за т, свинец – $2365.5 за т, никель – $19985 за т, олово – $29658 за т, цинк – $3433.5 за т (включая 17% НДС);

на NYMEX (поставка апрель 2021 г.): медь – $9942.5 за т;

на NYMEX (поставка июль 2021 г.): медь – $9998 за т.

Вошли в контакт

Дмитрий Медведев ответил на вопросы интернет-пользователей

Текст: Айсель Герейханова

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев рассказал о перспективах четырехдневной рабочей недели, своем отношении к российской оппозиции и дал оценку дипломатическим скандалам в ходе прямого эфира VKLive.

Многие вопросы, поступившие от пользователей соцсети "ВКонтакте", касались социальных проблем. Так, Медведеву сообщили, что в Московской области все многодетные семьи не платят транспортный налог, а в соседней Калужской области льгота действует, только если мощность автомобиля составляет менее 200 лошадиных сил. "Количество больших, многодетных семей, которые располагают таким автомобилем, у нас не такое огромное. И я думаю, что эти выпадающие доходы не будут фантастическими. Давайте мы в рамках нашей партийной работы этим позанимаемся", - отреагировал Медведев. Один из пользователей поинтересовался перспективой перехода к 4-дневной рабочей неделе. Медведев ответил: движение к четырехдневной рабочей неделе должно быть постепенным и основываться на экономической логике. "Но история развития человечества за последние несколько столетий свидетельствует о том, что количество рабочего времени ввиду механизации, автоматизации процессов, перехода на компьютерные технологии уменьшается, а количество свободного времени увеличивается. И мне кажется, что для человечества это в общем неплохо", - сказал он. В целом, по его мнению, мир движется к переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Как политика с многолетним опытом работы на высших государственных должностях, Медведева также спросили про отношения власти и оппозиции. Любой политик должен коммуницировать с оппонентами, считает зампред Совбеза. "У меня, кстати, если говорить о контактах с оппозицией, с оппозицией конструктивные отношения, я имею в виду регулярные встречи, которые у меня и как президента, и как премьера, и как лидера партии были и с коммунистами, и с либеральными демократами, с их лидерами, естественно, с нашими другими левыми силами, "Справедливой Россией" и так далее", - рассказал он. Но если оппозиция сознательно нарушает законы, то необходимо применить соответствующее законодательство, считает Медведев.

Отдельно он дал оценку деятельности блогера Алексея Навального. "Я считаю, что он политический проходимец, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы и, самое главное, пытается вовлечь в свою деструктивную деятельность большое количество людей, в том числе молодежи, которая только делает первые шаги в жизни", - подчеркнул Медведев. По его словам, такая противоправная позиция должна получать жесткий ответ со стороны государства.

Много вопросов касалось международной политики: отношений с США, Чехией, угрозы втягивания России в войну. Так, комментируя отношения с Чехией, Медведев заявил, что ответственность по выходу из тупика лежит на Праге. "Эта страница рано или поздно будет перевернута, но будет масса упущенных возможностей. Если они думают, что они нас этим наказали, то нет, они нас этим не наказали, хотя общение будет затруднено", - сказал он. В целом, по мнению Медведева, Чехия стала заложником политики Вашингтона в отношении Москвы и даже "бежит впереди паровоза" в этом направлении.

Комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов из США и ответные меры, Медведев заметил, что Россия исходит из того, что посол страны не должен вмешиваться в дела другого государства, не имеет права вмешиваться во внутреннюю жизнь. "Что делают американцы? Они активнейшим образом вмешиваются во внутреннюю жизнь, я уж не говорю о подготовке всяких разных "цветных" революций, о работе с оппозицией, по сути, противодействие действующей власти в разных странах, ездят по стране, принимают какие-то решения", - сказал он. Медведев отметил, что российские дипломаты никогда не вмешиваются во внутренние дела другой страны. "Вот наши дипломаты где-нибудь там в тех случаях, когда это BLM (Black Lives Matter. - Прим. "РГ".) действовало, засветились? Нет, конечно. Потому что мы уважительно относимся к нашим партнерам", - привел он пример. На просьбу пользователей дать оценку движению BLM Медведев отметил, что это глубинное отражение проблем, существующих в американском обществе, а ими воспользовались политики. "В известной степени BLM превратилось в инструмент противодействия республиканцам со стороны демократов на определенной фазе политической борьбы", - заметил он.

Отвечая на вопрос об угрозе втягивания России в войну, Медведев заявил, что это не в интересах страны. Россия готова сотрудничать "даже с теми, у кого есть фантомные боли после распада СССР". "Россия - миролюбивое государство. Не в наших интересах втягиваться в какие-то войны. Они ничего хорошего не несут, это очень опасная история", - подчеркнул он.

И КТО ЖЕ ЗДЕСЬ ТАБАКИ? || РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

АНДРЕЙ КОРТУНОВ

Генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам.

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ || ЛИБЕРАЛЬНАЯ ШКОЛА

От редакции:

Журнал «Россия в глобальной политике» продолжает серию публикаций под рубрикой «Руководство к действию». В этой рубрике видные учёные-международники рассматривают текущие события с позиций одной из доминирующих школ международных отношений. У каждого своя линза и свой угол зрения. А нашим читателям мы предоставляем возможность выбирать, чья теория убедительнее интерпретирует события современной политики. Взгляд Андрея Кортунова на текущие события с либеральных позиций – о «Книге джунглей» мировой политики.

↓ ↓ ↓

После того, как в Вашингтоне на смену Дональду Трампу пришёл Джозеф Байден, в отношениях между США и их европейскими союзниками наметилось потепление. В России это потепление многие поспешили интерпретировать как готовность Европы отказаться от своей, и без того условной, стратегической автономии и возвратиться к старым временам однополярного мира.

Отсюда делается заключение о том, что вынужденная самостоятельность в международных делах, которую страны ЕС проявляли на протяжении последних нескольких лет, оказалась слишком тяжёлым бременем, от которого многие европейские столицы теперь только рады избавиться.

В российском дискурсе последних месяцев даже возникла несколько фривольная аллюзия, отсылающая к известному произведению Редьярда Киплинга «Книга джунглей». В этой аллюзии Соединённые Штаты предстают могучим, наглым и кровожадным тигром Шерханом, а их раболепные европейские партнёры оказываются в незавидной роли трусливого и подобострастного прихвостня тигра – шакала Табаки.

Нельзя сказать, что подобные представления полностью необоснованы.

Судя по всему, некоторым европейским лидерам – особенно из стран Центральной Европы и Балтии – очень хотелось бы оказаться большими католиками, чем сам Папа.

Вероятно, кто-то из них ищет в Белом доме защиту от всевластия брюссельской бюрократии, кто-то надеется использовать «особые отношения» с американской администрацией для увеличения своего удельного веса в европейских или даже в мировых делах. Ни для кого не секрет, что после победы Джозефа Байдена на президентских выборах в Евросоюзе вздохнули с облегчением, рассчитывая, что многие из недавних разногласий, недоразумений и даже открытых конфликтов между ЕС и США останутся в прошлом.

Но всё же насколько справедлива отсылка к Киплингу в данном контексте? Кто в американо-европейской связке больше напоминает Шерхана, а кто – Табаки? Кто кому больше уступил – Евросоюз Соединённым Штатам или Соединённые Штаты Евросоюзу? Кто в двусторонней связке был вынужден приспосабливаться к своему партнёру, отказываясь от своих прошлых позиций или корректируя их? И кто в большей мере сохранил свои позиции неизменными?

Факты говорят о том, что если в трансатлантических отношениях кто-то сегодня и играет роль Табаки, то это никак не европейская сторона.

Не Европейский союз, а Соединённые Штаты изменили своё отношение к климатической повестке дня, вернувшись в Парижское соглашение 2015 года.

Не Евросоюз, а США пересмотрели свой подход к Всемирной организации здравоохранения, из которой Америку вывел Дональд Трамп, громко хлопнув на прощание дверью.

Не Брюссель, а Вашингтон был вынужден скорректировать свою позицию в отношении ВТО, что позволило, частности, разблокировать процесс назначения нового генерального директора организации.

Не ЕС, а США возобновили взаимодействие с Советом ООН по правам человека, из которого республиканская администрация демонстративно вышла три года назад.

Не европейцы, а американцы пытаются сейчас изменить свою политику в отношении Ирана и свои, ранее сугубо негативные оценки многосторонней договорённости по иранской ядерной программе.

Не в Берлине, а в Вашингтоне пересмотрели прежнее объявленное решение о выводе части американского воинского контингента с территории Германии.

Не в Европе, а в США говорят о необходимости возвращения к многосторонности в международных делах, поскольку Европа от этой многосторонности никогда и не отходила.

Четыре года администрации Трампа наглядно показали, что политика односторонности и сопутствующая этой односторонности «блестящая изоляция» США себя не оправдывают и лишь подрывают американские позиции в мире. Джо Байдену эту политику приходится пересматривать, в чём-то идя на существенные и подчас даже болезненные уступки своим партнёрам и союзникам. Согласитесь, такая линия поведения как-то не очень вписывается в модель отношений в паре «самоуверенный Шерхан – раболепный Табаки».

Разумеется, претензии Соединенных Штатов на лидерство в мире Запада, как и в мире вообще, никуда не делись. Мощный тигриный рык и при новой администрации время от времени раздаётся на берегах Потомака. Европе предъявляют и ещё долго будут предъявлять самые различные американские требования: от поддержки односторонних американских санкций до увеличения своих оборонных расходов до 2 процентов ВВП. От дурных привычек трудно избавиться, и старые замашки всемогущего альфа-самца, безоговорочного властителя джунглей будут накладывать свой отпечаток на внешнеполитический стиль многих будущих американских администраций.

Но былой европейской готовности слепо следовать за всеми причудливыми зигзагами американской внешней политики сегодня уже не наблюдается. Уход Трампа и приход Байдена в этом смысле мало что меняют в трансатлантических отношениях. В вопросах, действительно важных для Евросоюза – торгово-экономическое сотрудничество с Китаем или новое торговое соглашение с самими США – Брюссель последовательно и в целом успешно сопротивляется нажиму Вашингтона. А в вопросах, касающихся управления глобальными общественными благами, именно ЕС остаётся ведущей силой, своего рода «коллективным Шерханом», оставляя за Соединёнными Штатами роль ведомого.

Изображение Европы или даже отдельных европейских стран в карикатурном виде раболепствующего шакала Табаки не только политически некорректно, но и фактически неверно.

Равным образом даже в полемическом запале неправильно и непродуктивно представлять Соединённые Штаты в роли абстрактного «заокеанского хозяина», отдающего приказы своей вышколенной европейской обслуге. Степень зависимости европейских стран от США варьируется в широких пределах в зависимости от конкретной сферы, но в любом случае трансатлантические отношения намного сложнее и противоречивее, чем огрублённые до предела отношения героев сказки Киплинга.

Кстати, в «Книге джунглей» легко находится и подходящая, причём более чем лестная для нашего политического класса, инкарнация современной России. Разумеется, Россия – это Маугли, человеческий ребёнок, усыновлённый и воспитанный семьёй волков. Маугли – часть мира джунглей, но он одновременно и часть другого мира, недоступного его окружению. В распоряжение Маугли попадает Красный цветок (огонь), которого боятся все звери в джунглях. Красным цветком для России выступает её ракетно-ядерный потенциал, придающий нашей стране уникальный статус военной сверхдержавы.

Но всякий, кто читал «Книгу джунглей» или хотя бы смотрел старый советский мультфильм по её мотивам, должен помнить, что сила Маугли – не только и даже не столько в обладании Красным цветком. У Маугли есть и первый наставник – медведь Балу, и лучший друг – пантера Багира, и мудрый советник – удав Каа. А главное – у него есть своя Стая во главе с благородным и заботливым волчьим вожаком Акелой.

Да, Маугли сильно отличается от других обитателей джунглей, но одиночество в джунглях ему не грозит – он всегда может обратиться за помощью к своим друзьям и рассчитывать на их понимание и безусловную поддержку. Без этой постоянной поддержки Маугли едва ли вообще выжил бы в опасных джунглях, не говоря уже о том, чтобы победить могучего и коварного Шерхана.

Где же наша Стая?

Мусорная куча не мала

Почему тормозит мусорная реформа

Текст: Марина Трубилина

Уже больше двух лет в России идет "мусорная реформа". Жители страны должны сортировать мусор, мусоровозы - доставлять его на переработку, а производители - использовать в качестве вторсырья. Предполагается, что к 2030 году абсолютно весь мусор будет отсортирован, а на свалки поедет только малая его часть. Однако внедрение этих новшеств явно тормозит. Почему это происходит и совпадет ли через девять лет "мусорная" реальность с ожиданиями, рассказали эксперты на "круглом столе" в "Российской газете".

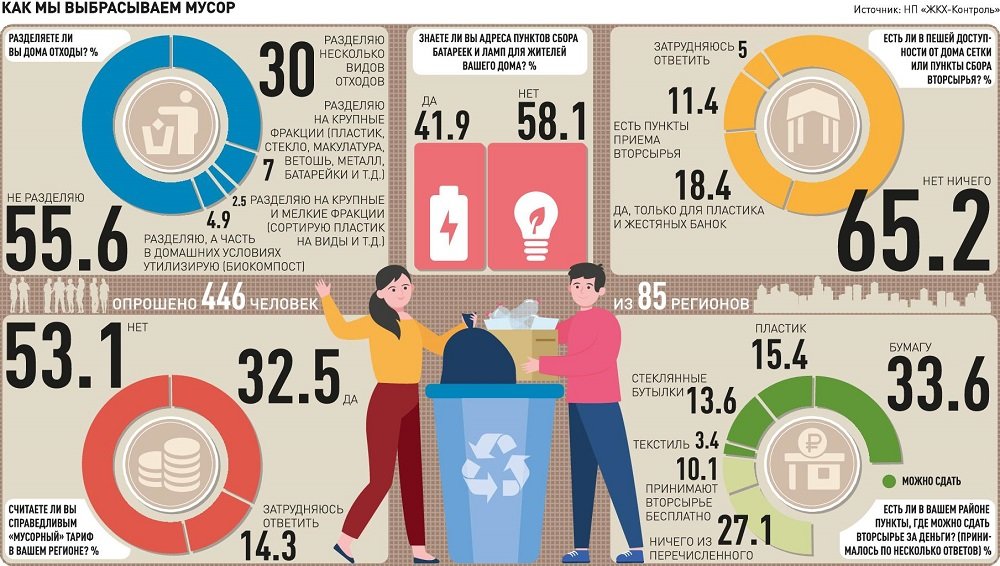

Опросы показывают, что 55% жителей страны не задумываются о сортировке мусора. В чем проблема и как ее решить?

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль", зампредседателя Общественного совета минстроя: Не хватает, во-первых, физической инфраструктуры, контейнеров для раздельного сбора рядом с домом, возможностей сдать вторсырье за деньги. И во-вторых, возможности снизить коммунальные платежи, если ты сортируешь мусор. Для этого регионы должны переходить от оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) по нормативу к оплате по объемам. Регионы ссылаются на то, что это чрезвычайно трудно. На самом деле причина другая. Региональные операторы регулярно объявляют о том, что они на грани банкротства. В прошлом году на их поддержку было выделено из бюджета 8,9 млрд рублей. Но если мы реально начнем считать, сколько мусора люди производят и сколько операторы перевозят, то их деятельность станет невыгодной. Переходу на оплату по фактическим объемам препятствует сильное лобби бизнеса в этой сфере.

Андрей Широков, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ: Регоператоры не включили население в экономический процесс утилизации отходов. По-хорошему, в каждом дворе должно стоять несколько баков разного цвета. Один бак - черный, и только он вывозится за деньги. Остальные - для определенных видов отходов - вывозятся бесплатно. Вы меньше платите, если точно сепарируете мусор.

Пока мы жителей не включим в финансовые расчеты, никаких результатов не достигнем. Хотя если, по данным опроса, 45% жителей разделяют мусор, то процесс-то пошел.

Светлана Разворотнева: Регоператоры - в большей степени перевозчики. И только единицы зарабатывают именно на переработке, организуют эти процессы. Остальные надеются только на тариф граждан, и это очень удобная позиция - ведь люди платят при любых обстоятельствах...

В некоторых регионах есть успешные примеры внедрения раздельного сбора. Как удалось вовлечь жителей?

Содном Будатаров, руководитель лаборатории по исследованию финансовых, управленческих и технологических основ экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС: Есть хорошие примеры в Самаре, Нижнем Новгороде. В Севастополе после введения раздельного сбора мусора из трех контейнеров около дома остался один. Жители платили примерно 135 тысяч рублей в год за вывоз ТКО, а стали платить на 65 тысяч меньше. Они собрали пластик, макулатуру, стекло, металл и продали их на 8 тысяч руб-лей в 2019 году.

Многоквартирный дом постоянно генерирует один и тот же объем отходов. Если мы этот пример умножим на миллион домов в России, то выходим на 65 млрд рублей, сэкономленных жителями, и 8 млрд рублей, заработанных ЖСК, ТСЖ, управляющими компаниями. Нужна заготовительная инфраструктура и внедрение принципа "больше разделяешь - меньше платишь".

Основная проблема в том, что регоператоры не хотят переходить на оплату по факту.

Андрей Широков: Надо вернуться к старой финансовой схеме, когда деньги шли через управляющую организацию, которая регулирует оплату вывозящим организациям. Если мусор вывозится на полигоны - одна оплата. Если как вторичный товар - за это мы платить не будем. Сейчас прямые расчеты с регоператором не позволяют вводить схемы, которые давали бы первичный импульс собственникам.

Содном Будатаров: Жители не лишены права собрать общее собрание и потребовать от управляющей компании заключения договора на вывоз ТКО с регоператором. Но более-менее это иногда реализуется лишь на уровне ТСЖ, ЖСК, в сельской местности. Деревня традиционно всегда разделяла отходы, там экономика замкнутого цикла давно работает.

Предположим, что жители начали аккуратно сортировать мусор. Операторы и управляющие компании к этому готовы?

Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества: Успех истории с раздельным сбором отходов в двух вещах: первая - инфраструктура, вторая - доверие. Люди готовы заниматься раздельным сбором. Но нужна инфраструктура: когда мы выходим из подъезда, нам нужен контейнер для полезных фракций. В России насчитывается около 80 тысяч контейнерных площадок, обустроенных для раздельного накопления ТКО, на которых установлено более 90 тысяч баков. Дефицит баков - более 400 тысяч. Чтобы его покрыть, нужно более 5 млрд рублей.

И крайне важный вопрос - доверие. Когда мы уверены, что наш мусор поехал на переработку, мы принимаем это и, может быть, даже не настаиваем на материальной выгоде, осознавая свою социальную роль и экологическую ответственность.

Андрей Широков: Мы должны эту культуру внедрять через мультфильмы, фильмы, через определенные действия. Германия 20 лет шла к раздельному сбору мусора. Сейчас в Берлине во дворе по 6-7 контейнеров разного цвета. Нужны ли в домах мусоропроводы? В Берлине их запаяли, чтобы сразу шла сепарация мусора. Там население включено в эти процессы. Есть обходчики, которые заглядывают в контейнеры, иногда даже что-то перекладывают, если есть ошибки. А если большие ошибки - предъявляют платежи управляющей организации.

Содном Будатаров: Немцы, финны, японцы 20-30 лет приучали жителей сортировать в двухпоточную систему, созданную под нужды мусоросжигательных заводов. А люди не приучались: "Это не наша проблема!" Но как только ввели систему "больше разделяешь - меньше платишь", они быстро перешли к раздельному сбору. У нас, в регионах, которые я называл, это заработало всего за два месяца!

Регоператоры категорически не хотят переходить на раздельный сбор, потому что снижается объем отходов, вывозимых на полигон и, соответственно, необходимо снижать тариф. Это при том что в Архангельской области в этом году регоператору компенсируют 500 млн выпадающих доходов. В Пермском крае в прошлом году до 1 млрд. Это деньги в песок. За девять миллиардов мы могли бы создать реальную инфраструктуру по раздельному сбору, например, пластика или макулатуры.

Как идет "мусорная реформа" в регионах вдали от столицы? У нас на связи Хабаровск.

Владимир Сидоров, председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы: У нас есть опыт эксплуатации станций раздельного сбора мусора в Хабаровске, по одной на район. Собираем 15 компонентов и за полтора года работы имеем аудиторию в 15-20 тысяч человек, которые копят дома эти виды вторсырья, везут их через полгорода и сдают. И это во многих городах работает - Москве, Санкт-Петербурге, Казани. Для нас это стало откровением. То есть общество готово.

Наш опыт показал, что, если человеку создать простые, понятные и удобные условия, он включается и участвует в мусорной реформе. Но очень бросается в глаза разношерстность интерпретаций закона о мусорной реформе. Исполнительная власть не имеет управленческого опыта в плане обращения с отходами.

У наших соседей в Китае, например, залог успешности реформы был в том, что во всей огромной стране были применены одни и те же подходы и технологии. Везде одни и те же контейнеры, одна и та же инструкция. К сожалению, в России - неразбериха. Каждый переработчик ставит свой тип контейнеров.

По всей России, к сожалению, серьезная проблема с несанкционированными свалками. Свалки горят, выделяют свалочный газ, загрязняют почву и воду. Очень важная задача мусорной реформы - добиться, чтобы мусоровозы доезжали хотя бы до каких-то приспособленных полигонов, соответствующих минимальным требованиям.

С другой стороны, мы в эту же реформу заложили идею раздельного сбора. И поручили это одному и тому же субъекту - регоператору. А это задача, связанная с информационно-просветительской работой - нужно "законнектить" очень много участников, для регоператоров задача очень сложная.

Мы насмотрелись на Европу, Азию, но очень высокую для себя планку поставили. В Хабаровском крае уже собрать и довезти мусор - большая проблема в условиях, когда снега выпадает по пояс.

У меня два предложения. Все регионы должны быть в равных условиях. В Хабаровском крае из федеральных денег на реализацию реформу было ноль рублей. Надо в долевом аспекте, через механизм госзакупок реализовать программу по внедрению базовых элементов раздельного сбора, дать возможность всем регионам участвовать.

Второе - вопросы подготовки специалистов в области обращения с отходами, экологического образования жителей должны быть на первом месте. Во всех странах реформа начиналась со школьной скамьи: людям объясняли, зачем это нужно делать, и параллельно появлялись объекты инфраструктуры.

Сейчас в одних регионах платят за мусор по числу собственников, в других по метрам жилплощади, иногда - по объему мусора. Нужно ли ввести единую схему оплаты по всей стране?

Содном Будатаров: Оплата должна быть справедливой и понятной. Расчет по метрам несправедлив для объектов с большими площадями, но с примерно одинаковым количеством людей (это, например, торговые центры, театры, библиотеки). Несправедлив он и для многоквартирных домов, где в одной квартире живут пять человек на площади 40 кв. м., а в другой, площадью 100 кв. м, - один человек.

Расчеты "с человека" также не везде применимы. Они сильно бьют по кошельку многодетных семей, не учитывают постоянное движение людей из города на дачу. Даже если люди будут сообщать об этом, невозможно ежедневно делать перерасчеты.

Самый лучший механизм - оплата по количеству и объему контейнеров. Но многие региональные власти и регоператоры делают все, чтобы сбор шел по нормативу.

При раздельном сборе мусора вывоз на полигоны должен уменьшаться, а полигоны - рекультивироваться. Удается ли это?

Ирина Ильина, директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ: Россия, к сожалению, большую часть отходов вывозит на полигоны несортированными. Площадь загрязненных свалками земель очень высока, насчитывается больше тысячи полигонов ТБО. К сожалению, рекультивация полигонов вызывает много вопросов о ее эффективности. Некоторые рекультивируются много лет, а результатов пока нет.

Во всем мире принято говорить об экологической реконструкции полигонов. Это новое направление в инвестиционно-строительной деятельности. После рекультивации полигоны превращаются в места для отдыха. Например, свалка в Лос-Анджелесе, в Шверберне в Германии, парк Ариэля Шарона - это все бывшие полигоны с накопленными миллионами тонн мусора. Сейчас они, во-первых, обеспечивают газом до 100 тысяч жилых домов - созданы специальные системы газоотведения. И одновременно созданы совершенно новые площадки для отдыха населения.

Содном Будатаров: Ключевым элементом реформы должны быть рециклинговые заводы, перерабатывающие мощности. Когда люди видят, что из пакетов можно сделать скамейку, а из макулатуры газету - это сильно влияет на сознание.

В России огромный научный потенциал, а сфера обращения с отходами - высокотехнологичный и наукоемкий сектор экономики. Минпромторг посчитал, что переработка вторсырья может на 30% повысить эффективность экономики. Потому что макулатуру можно перерабатывать до 36 раз, стеклянные бутылки вообще бесконечно. У нас больше 40 стекольных заводов, которые сейчас на 10-15% используют вторичное стекло, а могут - на 60-80%. А мы хотим строить мусоросжигательные заводы, каждый из которых стоит 30 млрд!

Главные участники мусорной реформы, кто действительно создает экономику замкнутого цикла, - не органы власти, а дворники и лица без определенного места жительства, которые собирают и сдают жестяные банки, макулатуру. А можно вовлечь в эту заготовительную историю школьников, дети откликаются массово.

Мы говорим о сборе мусора, переработке. Но можно ведь и уменьшить накопление мусора. От каких "вредных привычек" надо отказаться?

Ирина Ильина: Я отказалась от приобретения пластиковых пакетов, хожу с сумкой. Многие продавцы удивляются и не понимают: вам жалко заплатить 5 рублей? Есть целый ряд таких полезных привычек, и надо обязательно их внедрять, потому что получаются потом масштабные цифры сокращения отходов. Это важно воспитывать с раннего детства.

Содном Будатаров: Я в последнее время цветы дарю без упаковки. Всегда ношу с собой многоразовую бутылку. Авоська у меня тоже есть. Молодежь, хочу отметить, особенно блогеры, эконаправление очень сильно продвигают в соцсетях. Это реально модно. Многие крупные компании это чувствуют и реагируют на экозапросы своих клиентов: принеси батарейку и сдай. И это мировая тенденция. Не хватает разветвленной заготовительной инфраструктуры, которую под силу создать на деньги от расширенной ответственности производителей.

Между тем

До 2023 года будет создана система автоматизированного сбора вторсырья

88% россиян заявляют о готовности заниматься раздельным сбором мусора. Но темпы создания современной инфраструктуры для сбора отходов пока отстают, отмечают в ППК "Российский экологический оператор". В то же время работа по устранению этого перекоса ведется.

С 2019 года было сделано около 80 тысяч контейнерных площадок для РСО в 71 регионе, доля сортировки ТКО достигла 30% благодаря вводу в 2020 году 37 предприятий по обращению с отходами. Но чтобы охватить всю страну, нужно около 470 тысяч контейнеров, или 5,5 млрд руб.

Есть второй способ: создать меры поддержки, чтобы региональные рынки могли закупать контейнеры самостоятельно. Они отнесут эти затраты в себестоимость услуг. Но сейчас есть ограничение ФАС: регоператоры не могут тратить на закупку контейнеров более 1% выручки.

Для поддержки регоператоров в сфере оснащения контейнерами разработан пакет мер. К ним относятся займы на 10 лет под льготные 3% годовых, компенсация до 25% лизинга оборудования, субсидирование проектов до 29% от бюджета.

Планируется, что до 2023 года будет создана система по автоматизированному сбору вторсырья: ПЭТ-бутылок, отходов из стекла и металла. Также правительство одобрило "дорожную карту" реализации концепции расширенной ответственности производителей по утилизации продукции и упаковки. Кроме того, будут введены меры по стимулированию использования перерабатываемых материалов и меры по ограничению неперерабатываемых.

Подготовил Алексей Дуэль

Вопрос от партнера

Газета "Нижегородская правда": В дачных домах плата за мусор начисляется по количеству собственников круглый год. Хотя домом люди пользуются по три-четыре месяца. Поднимался ли вопрос изменения порядка начисления платы?

Светлана Разворотнева: В случае, когда расчет производится, исходя из количества собственников, можно получить перерасчет, если вы не живете на даче круглый год. Для этого можно осенью, уезжая в город, обратиться в правление СНТ и написать заявление, что вы будете отсутствовать. Либо, напротив, весной взять справку в городе в управляющей компании о том, что с сентября по май вы находились по адресу основного проживания (при необходимости это можно подтвердить показаниями счетчиков воды или электричества). С этой справкой весной обращаетесь в СНТ и просите сделать перерасчет. Документами, подтверждающими отсутствие на даче, могут стать билеты на транспорт или даже чеки на бензин, если вы передвигаетесь на автомобиле. Важно, что перерасчет можно требовать, если вы отсутствуете более пяти дней. И пересчитать плату можно лишь за последние шесть месяцев, не больше.

Сложности возникают, когда расчет платы за вывоз мусора ведется, исходя из квадратных метров. К сожалению, для этого случая до сих пор нет формулы для перерасчета платы.

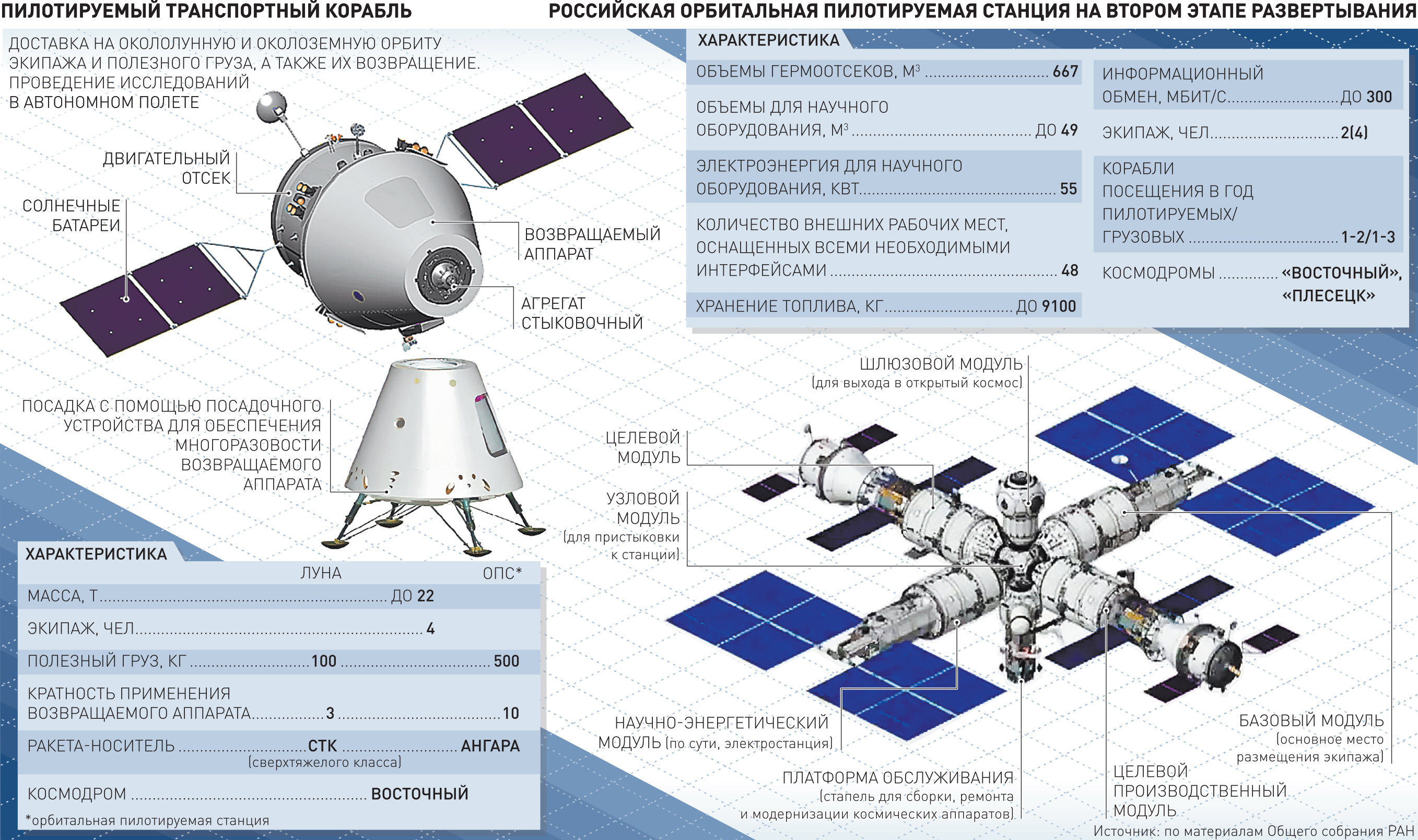

Космос — наш?

Пришло время строить тяжёлый межпланетный корабль

Владимир Бугров

Наша страна отметила 60-летие космонавтики — юбилей пилотируемых полётов в космос. Организаторы всех праздничных мероприятий провели большую работу по их подготовке в сегодняшних сложных условиях, чтобы достойно отметить этот знаменательный день. К юбилеям обычно отдают дань уважения тому, что было, рассказывают о том, что есть, и обещают то, что будет. Рассказать к юбилею о том, как летал 60 лет назад Юрий Гагарин, как наши космонавты после него без бороздят околоземные орбиты, и как сегодня мы предоставляем услуги по выведению в космос грузов и даже людей всем, кто захочет, и кто полетит завтра, — хорошо, но справедливости ради нужно напомнить, что это праздник не только лётчиков-космонавтов, а, прежде всего, советской инженерной школы и ракетно-космической индустрии. А вот такого краткого обзора и сравнительной оценки того, что было, есть и будет в плане технических достижений отечественной космонавтики (особенно в пилотируемых программах), к сожалению, не прозвучало.

В одной из статьей, вышедших к нынешнему юбилею, оценка общего вклада в отечественную космонавтику участников советского и российского периодов прозвучала так: «От первого спутника до федеральных программ». Я бы разделил: в советский период — «От первого спутника до "Бурана"», и в российский — «От станции "Мир" до федеральных программ».

В послевоенные годы, как раньше говорили, «под руководством партии и правительства» были созданы боевые ракетные комплексы — основа нашего ракетно-ядерного щита. Созданный промышленный потенциал позволил 10 декабря 1959 г. принять постановление правительства о развитии пилотируемой космонавтики, утвердившее нашу межпланетную программу начиная с первых полётов на околоземную орбиту и до экспедиций на ближайшие планеты. При головной роли ОКБ-1 — ЦКБЭМ, её главных конструкторов Королёва и Мишина был подготовлен и осуществлён первый полёт человека в космос на корабле "Восток". В 1962 году был разработан и утверждён проект экспедиции на Марс, и всё, что разрабатывалось и летало в первое десятилетие космической эры, было подчинено его реализации. Ракета Н1 грузоподъёмностью 95 т, макет Тяжёлого межпланетного корабля (ТМК) для наземных испытаний, серия космических ракет на базе боевой ракеты Р-7, серии автоматических аппаратов для полётов на орбиту, на Луну, Марс, Венеру для отработки элементов межпланетного полёта, космические корабли "Восток", "Восход", 7К-Л1 для облёта Луны, транспортная система ракета и корабль "Союз", автоматическая сборка кораблей на орбите, масштабные сооружения технического и стартового комплексов на космодроме, лётные испытания ракеты Н1, серия испытаний с участием испытателей на макете ТМК в ИМБП.

По дополнительной лунной программе Н1-Л3 были разработаны лунные корабли и ракетные блоки, подготовлен к беспилотной экспедиции на Луну прототип марсианского посадочного корабля. Большинство разработок сделано впервые в мире. В 1974 году по инициативе бывших соратников Королёва марсианская и лунная программы были уничтожены в пользу полётов на орбитальные станции. Но созданный к этому времени мощный научно-производственный потенциал позволил ещё через 15 лет, в ноябре 1988 года, триумфально завершить эпоху советской космонавтики полётом корабля "Буран" и созданием станции "Мир". Такова вкратце история первых 30 лет советской космонавтики (1959–1988).

После этого мы перестали создавать новые реальные изделия, занимались разработкой федеральных программ. В качестве самых ярких событий этого периода можно описать, как мы добивались, совместного с американцами проживания в «коммуналке» МКС; как по настоянию НАСА уничтожили последний советский символ космонавтики на орбите — станцию "Мир"; сколько миллиардов сэкономили для наших «партнёров», даром передавая им уникальные технологии длительных полётов; сколько слетало на орбиту наших космонавтов, сколько зарубежных космонавтов и спутников мы вывели на орбиту; сколько первоклассных двигателей продали американцам, сколько проектов нарисовали и выбросили, сколько лет и денег потратили на создание ракеты "Ангара" и корабля "Федерация" — сколько «распилили» средств на Восточном, сколько завели уголовных дел. Всё это, увы, — история российской космонавтики.

Вряд ли разницу в достижениях первых и последних тридцатилетий космической эры можно объяснить различием экономического положения страны. Холодная война в послевоенные годы была погорячее сегодняшней гибридной, да и денег, потраченных на полувековые полёты на станции, хватило бы, чтобы слетать на Юпитер. Но разница впечатляет, и возникают традиционные русские вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?».

Можно обвинить организацию, созданную по инициативе перестроечных дилетантов в качестве посредника между правительством и создателями космической техники, — Российское космическое агентство. После его первого руководителя Коптева, сумевшего вместе с НПО "Энергия" сохранить хоть что-то от советского наследства, "Роскосмос" возглавляли и генерал-полковники, и замы министра обороны, их сменили штатские. Но прежде чем сделать вывод о том, что этим руководителям, занимавшимся, между прочим, укреплением нашей обороноспособности, не хватило компетентности, попробуем объяснить сначала следующий парадокс.

Сын сапожника с церковным образованием сумел понять замыслы начинающего ракетчика Королёва и создал в 1933 году первый в мире Ракетный институт, РНИИ. В 1946 году он же, товарищ Сталин, не пренебрёг предложениями вчерашнего зека Королёва и подписал постановление, определившее расцвет ракетостроения в стране. В 1953 году утвердил предложения главного конструктора Королёва о создании знаменитой «семёрки», обеспечившей наш прорыв в космос. В 1959 и 1960 годах глава государства, которого называли «кукурузником», тоже сумел понять Королёва и подписал постановления, на 30 лет вперёд определившие цели советской пилотируемой космонавтики.

Вместе с тем, как объяснить, почему сталинский выдвиженец, производственник и «технарь», главный куратор военно-промышленного комплекса, создавший ракетно-космическую отрасль, Дмитрий Фёдорович Устинов, принял или одобрил ряд решений: в 1964 году — погнаться за американцами на Луну, в 1969 году — заняться в ущерб межпланетной и лунной программам созданием орбитальных станций, в 1974 году — уничтожить уникальную ракету Н1 и нашу межпланетную программу? Эти решения привели к утрате нашего лидерства в космонавтике и обрекли её на деградацию. Это что — результат некомпетентности Устинова? Или кто-то весьма компетентный умело советовал ему и правительству принимать такие «эпохальные» решения. Как видим, руководители отрасли и страны, в силу некоторой некомпетентности в делах космических, могут принять не только хорошие, но и плохие решения, если специалисты, которые их предлагают, весьма компетентны и умеют искусно маскировать свои истинные корыстные личные или корпоративные цели.

Так что ответ на вопрос «Кто виноват?» — не однозначный. Основы деградации нашей космонавтики заложены теми, кто в 1974 году добился смены нашей межпланетной программы Циолковского и Королёва на «Магистральный путь» — бесцельные полувековые полёты на орбиту, но этих людей уже нет в живых. А их наследники не хотят сворачивать с «магистральной» околоземной колеи, им в ней уютно. Огромная кооперация предприятий, образованная для достижения грандиозной цели — осуществления межпланетной программы, утратила эту цель, а вновь образовавшаяся стала монстром со множеством организаций со своими целями, что противоречит главному принципу системного подхода: цели составных частей системы должны совпадать с целями самой системы. Чтобы изменить положение, нужен такой же силовой приём, какой применили, уничтожая межпланетную программу. Но кто за это возьмётся?

На вопрос «Что делать?» убедительно ответил в одном из интервью корреспонденту РИА "Новости" председатель научно-технического совета "Роскосмоса", первый руководитель РКА в 1992–2004 гг. Юрий Николаевич Коптев: «Если делать какой-то вывод, то надо, во-первых, не шарахаться, во-вторых — учитывать наши возможности сегодняшнего дня при разумном учёте нашего славного героического прошлого…»

«Не шарахаться» и «учитывать наше героическое прошлое» — очень хороший совет. Действительно, почему, выбирая перспективные цели нашей космонавтики, мы должны ориентироваться на мнения специалистов, не реализовавших за 30 лет ни одного нового проекта, и игнорировать утверждённые постановлениями правительства замыслы Королёва, Тихонравова, Мишина, Келдыша и их верных соратников, создавших десятки реальных ракетно-космических комплексов?

Шарахаются наши специалисты в широком диапазоне. Так академик Борис Черток, один из инициаторов создания орбитальных станций, предложил развернуть на лунной базе производство из местных ресурсов солнечно-парусных кораблей, барражирующих в зоне точек либрации между Землёй и Солнцем, чтобы уже в XXII веке регулировать климат Земли из космоса. Его коллеги-академики в солидном труде «отехничили» идею: корабль в виде шторки массой 56 млн т(!!!), и диаметром 1800 км (это расстояние от Питера до Астрахани!). Заодно, чтобы электричество падало всем на голову прямо с неба, предлагается передавать энергию на Землю из космоса с помощью солнечных электростанций и пяти тысяч 100-тонных ретрансляторов общей массой 160 млн т(!!!). Справка: чтобы эти 216 млн т вывести хотя бы на орбиту вокруг Земли, нужно до конца века запускать каждый день по 80 ракет типа «Энергия» (масса ПГ — 100 т). На Луне 216 млн т — всего-то 33 млн т, вот специалисты и решили изготовить всё на лунной базе. А большой промышленный город вырастить на Луне, видимо, из рассады. Хотя Черток обладал чувством юмора и сам написал, что столь маловероятный прогноз базируется не на науке, а на политической фантастике, эта фантастика стала для России острой необходимостью и федеральной программой. И это при том, что реально для «шараханья» всего два варианта: первый — прекратить пилотируемые полёты (затраты немалые, польза небольшая); второй — продолжать работать таксистами и сантехниками или в американской «коммуналке» МКС с перспективой неизбежного увольнения, или на собственной орбитальной станции, построенной из имеющихся модулей, и летать туда до скончания века на "Союзах" без "Орла-Федерации", чтобы игроки в орбитальные станции не оставались без зарплаты. Вот, собственно, и всё, что реально доступно для «шараханья» эффективным менеджерам.

Учитывая наше героическое прошлое, следует помнить, что не правительственные чиновники, а главный конструктор Королёв рассказывал Сталину, что нужно создать, когда и как он это может сделать, а Сталин, понимая замыслы Королёва, утверждал их, наделял его полномочиями и создавал необходимые условия для достижения цели.

В недалёком прошлом один из руководителей отечественной космонавтики сказал: «Обойдёмся без главных конструкторов». И обходятся! Вместо главного конструктора предлагают главе государства перспективные программы, ориентируясь на мнения закулисных стратегов, но при этом не отвечают за конечный результат. То есть на высшем уровне руководства космонавтикой не только исчезла прежняя основа организационно-технического управления разработками — служба главного конструктора вместе с традиционно полезным советом главных конструкторов, но и сам главный конструктор. Это положение длится вот уже 20 лет и, видимо, всех устраивает?

Чтобы оживить космонавтику, вряд ли мы «обойдёмся без главного конструктора». Главе государства должны предлагать не федеральные программы, где всё про всё, а один конкретный масштабный проект с подробной спецификацией всего, что нужно создать для его реализации, с конкретными фамилиями ответственных за конечный результат, как это формулировалось в постановлениях Сталина во времена нашего героического прошлого. Ему и предлагать: продолжать идти по «Магистральному пути» Глушко и Чертока или развивать межпланетное наследие Циолковского и Королёва.

В октябре 2009 года я написал две короткие записки и, приложив к ним свою книгу "Марсианский проект С.П. Королёва", в которой разъяснялось и «Кто виноват?» и «Что делать?», передал их президенту и премьеру.

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

Прошу Вас принять от меня книгу "Марсианский проект С.П. Королёва", в которой я постарался рассказать об истинном значении творчества Сергея Павловича Королёва, главной целью которого было осуществить экспедицию на Марс в конце 70-х годов.

Проект осуществлялся в соответствии с постановлением правительства, принятым ровно полвека назад — 10 декабря 1959 года. Мне, как непосредственному разработчику этого проекта, хорошо известны все обстоятельства его реализации и уничтожения.

Написать книгу меня побудило то, что бывшие соратники Королёва, спровоцировавшие уничтожение проекта и сделавшие всё, чтобы о нём не знали, придумали лунную гонку с американцами, которой на самом деле не было, и обвиняют Королёва в том, что он её проиграл.

Мы уже 40 лет после Королёва бороздим околоземные орбиты на созданных им ракете и корабле "Союз". Он взялся за марсианский проект через 15 лет после разрушительной Отечественной войны. Кто сегодня продолжит и завершит этот величайший инженерный проект?

Полёт на Марс для человечества неизбежен. Если не мы, то кто? Постановка перед страной такой амбициозной цели позволит оживить работу многих предприятий и привлечёт молодежь к инженерному труду, без чего невозможно настоящее возрождение России.

Желаю Вам здоровья и удачи!

В. Бугров»

Аналогичную записку я передал Путину. Получили они записки или нет, не знаю. Реакции не последовало.

Летом 2012 г. я повторил попытку что-то изменить. Записку с предложением я направил в "Роскосмос". Её содержание было опубликовано с подробнейшими комментариями в "Российской газете" 27.06.12. Затем мной 13 и 14 ноября 2013 года были переданы две обстоятельные записки вице-премьеру Д.О. Рогозину и руководителю "Роскосмоса" О.Н. Остапенко и 10 октября 2014 года И.А. Комарову.

Я даже получил обнадёживающие ответы с благодарностью за беспокойство о судьбах космонавтики. Но создаётся впечатление, что десятки статей, докладов и писем, где поднимается эта тема, не поколебали намерений руководства теперь уже по-настоящему проиграть кому-нибудь лунную гонку. Во всех моих публикациях содержится простой смысл: ничего нового — только вернуться к тому, что было при Королёве, а именно.

В организационном плане:

— Восстановить статус главного конструктора и его службы с прямым подчинением правительству. Назначить «нового Королёва». Он не появится сам, его нужно найти и назначить. Это не простая задача. Королёва выбирал Сталин. Если бы он ошибся, не было бы у нас ракетно-ядерного щита и достижений в космонавтике.

— Объединить все разработки в единый целевой проект главного конструктора, в основе которого структурная схема технического комплекса с чёткими функциями составных частей. Предприятия для их разработки должен выбирать главный конструктор по принципу технической совместимости, а не чиновник по принципу «эффективного» распределения денежных потоков.

В техническом плане:

— Принять в качестве главной цели пилотируемой программы выполнение первого в мире полёта человека в межпланетном пространстве с перспективой осуществления экспедиции на Марс. Такой полёт станет вторым эпохальным событием в истории покорения космоса, более значимым, чем экспедиция на Луну, — человек впервые преодолеет земное тяготение, он этого ещё не сделал. Для чего необходимо:

А) Разработать Тяжёлый межпланетный корабль (ТМК) для длительных автономных полётов в межпланетном пространстве, пока не на Марс, а, скажем, в точку либрации между Землёй и Солнцем, где уравновешены силы тяготения и центростремительные силы, действующие на корабль. Сохраняя своё положение в этой точке, ТМК может выполнить полёт уже как спутник Солнца, а не спутник Земли, но это будет полноценная проверка возможности полёта человека к Марсу.