Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Каким будет 2021 год: четыре сценария

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)

Мы - открытая экономика и прямо зависим от мирового спроса на российское сырье и спокойствия в глобальных финансах. Каким же будет год 2021-й? В этой точке все начинают ежиться, поминая год нынешний, проклятый.

И все-таки? Хотя бы какие-то сценарии. Куда пойдем? Вниз? Или все-таки есть шансы, что вперед и с песнями? Что ж, зажмурим глаза, может быть, приложимся к паре чашек кофе или чему-нибудь покрепче и начнем вещать, желательно не замогильным голосом. Год 2021-й будет определяться пандемией и циклами. В 2020-м мировая экономика должна была пройти "дно" очередного цикла, а в 2021-м - от него оттолкнуться.

Есть четыре сценария. Первый (вероятность - 45 - 50%) - мировая экономика в "депрессивной" зоне. Нашему сырью (цены, объемы) особенно ничего не светит. От -3% до -5% ВВП у стран G-7, хотя Азия, особенно Китай, по-прежнему в плюсах. Глобальные финансы ходят ходуном. Акции и валюты летают туда - сюда в коридорах от 10 до 20% их стоимости. Начинают трескаться госдолги. По группе стран G-7 они уже больше 140% ВВП. А с нами что? Нам несладко.

Второй сценарий (шансы - 15 - 30%) - это чудо, V-образный рост мировой экономики. Все растет как на дрожжах. Финансовые рынки ломятся вперед. Все хотят сырья. В мире - чудо вакцинации, пандемии - конец. Именно этот сценарий закладывает МВФ, благожелательно улыбаясь. Им так хочется. Весь мир растет со скоростью больше 5% ВВП, развитые страны - +4 - +6%, Китай и Индия - всех впереди, +8 - +9%. А у нас счастье бытия, победные реляции. И нужно успеть вложиться в акции - там бум!

Стоп-стоп-стоп! Не так быстро, пожалуйста! Есть еще и третий сценарий (вероятность - 20-30%). Повторяем 2020-й год. Третья волна пандемии, правительства пытаются проскользнуть между человеческими жертвами и тем, чтобы не погубить экономику. Еще и не проиграть выборы. ВВП в развитых странах сокращается на 7-10%. Нефть и газ не растут ни в спросе, ни в цене. Наша экономика продолжает падать, в регионах - мольбы. Валюты и акции всех стран штормит, вниз - до 20-35% их стоимости. Жизнь напоминает ледоход, со всеми его приключениями. Возникает идея начать новое летоисчисление с 2020 года.

Наконец, сценарий четвертый, жуть, "черный лебедь" (вероятность - до 5%). Что-то новенькое, глобальное, на наши головы, которые наконец-то начинают верить и в сумасшествие климата, и в то, что земной шар, родненький, перестал нас любить. Какое событие? Мы не знаем. Известно, что с 1980-х годов частота катастроф и бедствий, имеющих системное значение, выросла в 3-4 раза. Высоки геополитические и военные риски. Если случится такая напасть, ждем падений экономик G-7 на 10 - 20%, финансовых рынков - на 30 - 40%. Боимся разрывов мыльных пузырей - в США (акции), в госдолгах G-7, в Латинской Америке, на других развивающихся рынках. Землетрясение, сэр!

Нам-то что до этого? Ответ: мы аккуратно следуем за мировой динамикой. Мы - один из активов глобального хозяйства. То, что с нами происходит, во многом производно от спроса на сырье в ЕС и в Китае, от цен на нефть и металлы на биржах деривативов в Нью-Йорке, Чикаго и Лондоне, от нерезидентов с горячими деньгами, глубоко сидящих в наших финансах, и еще - от курса доллара США к евро.

Чем слабее доллар к евро, тем лучше для нас, тем выше, при прочих равных, мировые цены на сырье. Почему? Цены и расчеты за сырье - преимущественно в долларах. Девальвация доллара, инфляция в США - все это гонит цены на нефть вверх. И наоборот, сильный доллар - это рано или поздно падение стоимости российского экспортного сырья.

Что ж, гадаем на 2021 год! И здесь тоже сценарии. По-другому нельзя, на финансы влияет даже взмах крыльев бабочки. Первый сценарий - курс доллара гуляет в коридоре 1,10 - 1,20 к евро (шансы на это - 25-35%). Значит, господа-товарищи, можно ждать, что цены на нефть "Брент" будут примерно теми же, что и сегодня (при прочих равных). Границы - от 40 до 50 долл. за баррель. Для нас не очень сытно, не размахнешься, но жить можно. Второй сценарий - усиление доллара США к евро в границах 1,02 - 1,10 (шансы - 10 - 15%). Пли-из, не надо! Тяжелый доллар - беда. Будет давить на цены на нефть, а значит, и на природный газ и металлы, всё - вниз. Прочь, адское создание!

Третий сценарий - циклическое ослабление доллара США, его падение до 1,20 - 1,35 к евро. А с какой стати? У доллара - длительные колебания к евро (до 1999 г. - к корзине валют "евро"). То поднимется, то опустится. Длина каждого такой волны - 15 - 17 лет. С 1970-х годов их было две. Сейчас проглядывает третья. И мы ждем, когда доллар начнет скользить вниз, слабеть год за годом, как это было в 2000-х. Может ли это случиться в 2021 году? Шансы, по оценке, - 55 - 60%. Тем более что экономические планы Байдена могут вести к ослаблению доллара. Это было бы счастье! Слабый доллар - это дорогие нефть, газ, металлы. Животворящий валютный дождь прольется на нас.

Да уж, никакой определенности, одни развилки. И не факт, что они все видны. Так что же нам делать? Ждать, когда все решится где-то за границей, потому что наша экономика - пока ведомая? Нам бы нужно самим активничать. Уже написаны сто тысяч программ. Даны десять тысяч целеполаганий. Но мы как-то всё тащимся. И что же? В 2020 г. нас перегонит Малайзия - по ВВП на душу населения по номиналу. Она же в 2021 г. догонит по ВВП на душу по паритету покупательной способности (МВФ). Ожидаемая продолжительность жизни в Малайзии выше, чем у нас, на 2-3 года. Темпы роста - 5% в год. Нам бы так. И когда же? Завтра? Снова ждем и смотрим в чужое окно.

Коли. Жизнь дорога

В России началась масштабная вакцинация от коронавируса

Текст: Сергей Бабкин, Ирина Невинная

Первым регионом России, где началась масштабная вакцинация от коронавируса, стала Москва. В субботу в городе открылись более 70 прививочных пунктов, они будут работать ежедневно.

Столичные власти в первую очередь предложили защититься людям из групп риска: работникам образования, здравоохранения, соцзащиты населения, независимо от формы собственности учреждений, в которых они работают. За первые пять часов электронной записи на прививку записалось более пяти тысяч москвичей. Довольно быстро разобрали и временные слоты на две недели вперед. "Мы рассчитываем привить около 6-7 млн горожан, - заявил мэр Сергей Собянин. - Но это перспектива. Нам нужно всю эту машину раскрутить. Отработать механизм цифровой записи и логистику". Речь и о производстве, и доставке и хранении вакцины. В "Технополисе "Москва" в Зеленограде завершается строительство завода "Р-Фарм", тут начнут выпускать вакцину в начале следующего года. С доставкой и хранением вопрос тоже решается. Москва закупила рефрижераторы, спецтранспорт. Одним словом, вакцину в медучреждения доставят в идеальных условиях.

"Этот иммунобиологический препарат требует особых условий, - сказала "РГ" главврач московской поликлиники N 2 Наталья Шиндряева. - Необходимо соблюдать температурный режим при хранении жидкой вакцины - не выше минус 18 С". Москвичей прививают уже известным, наверное, всему миру "Спутником V". Жидкая вакцина заморожена и расфасована в емкости по 3 мл, этого хватает на пятерых пациентов. Перед началом вакцинации упаковки достают из морозильника и размораживают 20-30 минут прямо в прививочном кабинете. В смежном помещении - зона ожидания, после прививки человек должен находиться под наблюдением медиков еще полчаса.

Кстати, есть и вторая лекарственная форма "Спутника V"- в виде сухого порошка - лиофилизата. Ее промышленный выпуск, как сообщили в РФПИ, начался в последней декаде ноября. Эта форма вакцины менее требовательна к условиям хранения - достаточно температуры 4508С, как в обычном холодильнике. Но эту форму вакцины планируют отправлять в удаленные регионы.

Один из прививочных пунктов, где корреспонденты "РГ" следили за началом вакцинации, расположен в здании филиала поликлиники на улице Ялтинской, 10. На входе здесь, как и везде сейчас, измеряют температуру, проверяют маски и перчатки. Скопления людей у прививочного кабинета мы не обнаружили - каждый приходит в назначенное время, в час принимают по пять человек.

Сначала стандартный медосмотр: у пациента не должно быть признаков инфекционных болезней или обострения хронических недугов. Далее каждый заполняет согласие на вакцинацию.

Споров в Москве, как во всем мире, надо или не надо прививаться, сейчас очень много. Одни убеждают, раз у нас появилась своя, российская вакцина, значит, нужно немедленно, без лишних разговоров, привить всех. Другие считают всю эту затею не более чем пропагандой. Александр Терентьев, сотрудник ФМБА, пришедший на прививку в числе первых, объяснил "РГ" свое решение так: "Да, вакцинация не гарантирует, что я не заболею. Но если подхвачу инфекцию, заболевание не перейдет в тяжелую форму". А вот еще одна причина для прививки: "Хочу защитить своих пожилых родителей", - рассказал "РГ" доцент Сколковского института науки и технологий Андрей Осипцов.

Сама вакцинация занимает несколько секунд. Медсестра делает укол, затем пациент выбирает день для новой записи: надо будет ввести второй компонент препарата. "Как правило, антитела вырабатываются на вторую или третью неделю после введения первого компонента, - объяснил замглавы департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин. - Поэтому дата записи назначается через 21 день, возможен люфт 2-3 дня".

По словам главврача поликлиники Натальи Шиндряевой, ограничений в образе жизни после прививки не требуется. "Волнуются те, кто ходит в тренажерные залы, - поделилась она. - Мы просим их просто следить за самочувствием". Вице-премьер Татьяна Голикова все же рекомендовала в течение 42 дней после прививки не употреблять спиртное. Первая мысль у многих: впереди же Новый год... Впрочем, понимаешь: если продержаться, то есть неплохой шанс сберечь не только легкие, но и пощадить печень.

Большинство переносит вакцинацию хорошо. Испытания показывают, что каждый десятый может испытывать слабость, иногда поднимается температура - в этом случае надо дать себе отдых. При температуре выше 38 достаточно принять жаропонижающие препараты. Если держится выше 39 и не сбивается - необходимо вызвать врача. Но это - крайне редкие случаи. Возможный дискомфорт в месте введения вакцины возникает лишь в каждом пятом случае и, как правило, не требует специального лечения.

Противники вакцинации ищут аргументы в свою пользу. Одна из онлайн-страшилок ссылается на цифру, приведенную заммэра Москвы по соцполитике Анастасией Раковой: 273 участника испытаний вакцины все же заболели COVID-19. Но надо иметь в виду: подхватить вирус можно в любой момент, поскольку иммунный ответ формируется в течение двух-трех недель после прививки. Во-вторых, часть заболевших во время испытаний получили не вакцину, а плацебо. Но главное: доля заболевших составляет лишь 1,5 процента от общего числа участников испытаний "Спутника V". А сколько заболевает в Москве каждый день? Даже ковид-нигилисты не могут отрицать тревожную статистики. В воскресенье, например, коронавирус выявили у 7512 москвичей, в больницу отправили более 1,4 тысячи, 462 человека находятся на ИВЛ.

Ну хорошо, скажет кто-то, мы согласны на прививку. Но когда вакцина будет в нужном количестве? На самом деле даже сейчас у нас не так и мало. В Москве уже прививают по 4200 человек в день.

В ближайшее время городские власти рассчитывают увеличить количество прививочных пунктов до 170 и нарастить объемы вакцинации и расширить доступ к ней.

На чем основаны эти обещания? В стране сейчас для вакцинации доступны 168 тысяч доз вакцины "Спутник V", сообщила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. Но, чтобы сдержать распространение новой инфекции, по мнению эпидемиологов, нужно привить не менее 40 миллионов населения. Поэтому идет работа по наращиванию производства до десятков миллионов доз вакцины в год. И результаты уже есть: как стало известно "РГ", если в сентябре в России производилось не более 6,8 тысячи доз в неделю, то в ноябре недельные графики уже показывали сотни тысяч доз.

Скоро вакцину в промышленных масштабах должны производить сразу в нескольких российских биофармацевтических компаниях: "Биннофарм" (АФК "Система"), "Генериум" и "BIOCAD". Кроме того, заключено соглашение и с четвертой производственной площадкой - "Р-фарм", здесь также готовят производственные мощности. "Производство биопрепаратов - более сложный процесс по сравнению с синтезом химических лекарств, тут масса нюансов, в частности, намного труднее обеспечить стабильность производства, - пояснили "РГ" в одной из фармкомпаний. - При этом в производстве вакцины против COVID-19 задействованы лучшие, самые современные биофармпроизводства, поэтому нет сомнений, что проблемы, если они возникли, будут решены".

По мере масштабирования производства вакцины будет расширяться и иммунизация. Так, в ближайшее время - уже в декабре - станет доступна вторая зарегистрированная российская вакцина - "ЭпиВакКорона", которую разработали в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, сообщила Голикова. Этой вакцины к началу декабря произвели 25 тысяч доз, и еще столько же будет выпущено в течение декабря.

В феврале, как ожидается, должна пройти регистрация третьей противоковидной вакцины, которую сделали ученые ФНЦ имени Чумакова РАН, и сразу же начнется ее промышленное производство. С этой вакциной проблем перехода к объемному производству возникнуть не должно - научный центр обладает собственной мощной производственной базой, и его руководство заявляло, что будет выпускать 10 млн доз препарата в год. При этом надо учесть, что все три вакцины проходят клинические испытания и для их завершения также потребуются еще десятки тысяч доз.

В Минздраве готовится документ, который уже в ближайшие дни утвердит порядок проведения массовой вакцинации вслед за столицей и в других регионах страны. Предстоит определить, где именно, когда и какие группы населения будут прививаться в первую очередь. Логично начать с территорий с наиболее серьезной ситуацией с распространением инфекции. Она же в стране с каждым днем становится напряженнее, в воскресенье, например, выявлено за сутки максимальное количество этой осенью зараженных COVID-19 - 29 039 человек. Можно также поставить в приоритет крупные города, имеющие метро, - общественный транспорт остается местом, где наиболее высок риск заражения. Нельзя забывать и о самых незащищенных группах населения - обитателях домов престарелых и других соцучреждений, хронических больных. Но тут есть серьезное но: нужно убедиться, что вакцина безопасна не только для здорового, но и ослабленного организма.

Примерно таким же путем идут страны, которые уже объявили о начале массовой вакцинации. Они начинают, как и в России, с групп риска.

Компетентно

Зачем нужно подписывать информированное согласие?

Перед прививкой все пациенты подписывают особый документ - "информированное согласие". Многие считают, что таким образом медики снимают с себя ответственность за возможные негативные последствия, если они вдруг возникнут.

На самом деле это не так. "Медицинская организация несет ответственность не только за качество и безопасность проведения вакцинации (например, в случае возникновения абсцессов при нарушении правил асептики и антисептики), но и, например, за полноту сбора аллергологического анамнеза - в частности, в случае возникновения аллергических реакций", - пояснил "Российской газете" эксперт Всероссийского союза страховщиков по ОМС, врач-терапевт и кардиолог Сергей Шкитин.

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство пациенты подписывают в соответствии с требованием ст. 20 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан. Главная цель - человек должен понимать, что ему предстоит.

"В таком согласии должна содержаться информация о целях и методах оказания медицинской помощи, связанном с ним риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи", - уточнил эксперт.

"При проведении вакцинации могут возникать нежелательные реакции, например, повышение температуры, различные системные реакции, которые обозначены в инструкциях по применению, - пояснил Шкитин. - В информированном добровольном согласии пациент принимает на себя риск их возникновения, но только в тех случаях, когда медицинская помощь оказана без нарушений".

А как у них?

Италия

Вакцинация населения в Италии начнется в январе и продлится до конца лета 2021 года. Как уверяют власти, эта процедура будет "надежной, необязательной и совершенно бесплатной" для всех жителей Апеннин.

Отмечается, что процесс приобретения препаратов будет полностью централизованным. Первые партии поступят уже в январе будущего года от компаний Pfizer-BioNTech и Moderna - 8,7 и 1,3 миллиона доз соответственно. Первыми доступ к антивирусным препаратам получат две категории населения: люди, наиболее подверженные риску заражения (от медицинских работников и учителей до правоохранительных органов), а также относящиеся к группе риска, прежде всего пожилые граждане и пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Все, кто сделает прививку, получат своего рода сертификат о приобретенном иммунитете. Планируется также создать онлайн-платформу, на которой будут храниться данные привитых итальянцев, а также детали их вакцинации (место, препарат и т.д.).

Великобритания

Соединенное Королевство уже одобрило вакцину Pfizer и BioNTech для применения на своей территории, а потому вакцинация на Альбионе начнется уже со вторника. Первыми инъекции получат пожилые британцы, особенно в домах престарелых, а также их обслуживающий персонал, медработники и люди, "особенно уязвимые перед лицом инфекции".

Среди них, как сообщает Daily Mail, королева Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филип. По данным газеты, преференций для королевской четы не будет, они получат вакцину в порядке общей очереди для лиц в возрасте от 80 лет. Ожидается, что на этой неделе по всей Британии для использования будут готовы уже 800 тысяч доз, всего их было закуплено 40 миллионов.

Германия

В минздраве ФРГ надеются, что смогут начать вакцинацию населения перед самым Новым годом или сразу после. Она будет добровольной и бесплатной для всех граждан - за счет страховки.

В Германии уже полным ходом идет строительство инфраструктуры для массовой вакцинации от "короны". Не позднее середины декабря по всей стране должны появиться 400 специальных стационаров с большой пропускной способностью, рассчитанных на установку морозильных камер, которые позволят хранить вакцину при температуре минус 75 градусов по Цельсию.

США

Правительство США выделило до 12 миллиардов долларов на поддержку разработок вакцины от COVID-19, но пока ни один препарат не завершил последнюю фазу испытаний и не рекомендован властями к использованию. Начало массовой вакцинации планировалось к католическому Рождеству (отмечается 25 декабря), однако, вероятно, сдвинется на следующий год.

Как сообщается на сайте минздрава США, "закупленная на деньги налогоплательщиков вакцина будет бесплатной для граждан или недорогой" (low cost). При этом, по данным Bloomberg, стоимость прививки от компании Pfizer будет в районе 19,5 доллара (около 1,5 тысячи рублей), а от Moderna - около 32 долларов (около 2,5 тысячи рублей).

Япония

Японские власти приняли решение о бесплатной вакцинации населения страны с первой половины 2021 года, но конкретные сроки запуска кампании пока не определены.

Вакцинация в Стране восходящего солнца не будет обязательной. Вместе с тем японцы, по традиции стараются следовать советам, которые исходят из администрации премьера. Поэтому можно не сомневаться, что подавляющее большинство граждан воспримет установку властей положительно и согласится на прививку. Вакцинация для Японии имеет особое значение, так как государство готовится летом 2021 года принять Олимпийские игры. Пока в местном кабмине отмечают, что прививка не станет обязательным условием для въезда в страну иностранных болельщиков.

Подготовили: Александр Гасюк, Екатерина Забродина, Диана Ковалева, Александр Ленин (Токио), Нива Миракян (Рим)

Ген во спасение

Ранняя диагностика поможет сохранить жизнь сотням детей с фатальными заболеваниями

Текст: Ольга Неверова

Президент России Владимир Путин предложил создать специальный фонд по управлению средствами, которые должны пойти на медицинскую и лекарственную помощь детям, страдающим орфанными (редкими) заболеваниями.

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания с главой государства. Объем средств фонда составит около 60 миллиардов рублей, которые должны поступить в федеральный бюджет в 2021 году в результате повышения ставки НДФЛ на доходы лиц, получающих более 5 миллионов рублей в год, до 15 процентов. По мнению Татьяны Голиковой, получить поддержку за счет этих средств смогут около 25 тысяч детей.

- Мы находимся на этапе отработки окончательного решения, но уже сегодня можно сказать, что главными внештатными специалистами представлены предложения по финансированию за счет этого источника 19 орфанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия, - рассказала вице-премьер.

В последнее время многие люди впервые услышали о таком тяжелом генетическом недуге, как СМА. Сюжеты о детях, без лечения обреченных на тяжелую инвалидность и раннюю смерть, стали появляться на телевидении, в газетах, в интернете именно потому, что в нашей стране появились эффективные препараты для лечения этого прежде фатального заболевания.

- Генетические заболевания - это болезни, которые связаны с изменениями генетического аппарата клеток, - рассказал "РГ" директор Медико-генетического научного центра, главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России, член-кор-респондент РАН Сергей Куцев. - Сейчас их известно около 4,5 тысячи. Большинство из них - тяжелые, хронические, прогрессирующие, часто приводят к инвалидности или ранней смерти. Но сейчас разработаны подходы к патогенетическому лечению примерно 300 с лишним заболеваний. Самый первый препарат для лечения СМА воздействует на генетический аппарат клеток пациента и заставляет его работать более эффективно. В первый год лечения он вводится в спинномозговой канал шесть раз, а во все последующие годы по три раза. И уже есть положительные результаты длительного наблюдения этой терапии. Второй препарат, который сейчас находится на стадии регистрации в нашей стране, позволяет внести в нервные клетки здоровый ген, который начинает там работать. В них начинает вырабатываться нормальный белок, который позволяет нервным клеткам жить и развиваться. В результате даже одна его инъекция может дать видимый клинический результат.

- При СМА патогенетическая терапия останавливает патологический процесс, который был запущен мутациями в генах, и дальше заболевание не прогрессирует, - дополняет заведующая отделением психоневрологии НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева, к.м.н. Светлана Артемьева. - Препарат, который действует на дефектный ген - причину заболевания, можно ввозить на территорию РФ для конкретных пациентов по жизненным показаниям. И у нас такие наблюдения также есть. С появлением терапии стало ясно, что чем раньше она начата и чем меньше возраст ребенка и длительность его заболевания, тем лучше будет результат лечения. Но если диагноз долго не поставлен и у ребенка уже возникли парезы и параличи, то ему требуется длительное восстановление, а его потенциал у всех разный, он зависит и от организма, и от длительности заболевания.

До появления патогенетической терапии острейшей проблемой была и наследственная патология сетчатки, с которой в среднем рождается один из каждых 4000 детей.

- В отсутствие своевременного лечения это заболевание в 90 процентов случаев приводит к потере зрительных функций вплоть до слепоты и инвалидности в будущем, - говорит офтальмолог высшей категории, старший научный сотрудник Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова, к.м.н. Виталий Кадышев. - Выявить заболевание можно буквально с первых месяцев жизни младенца. Врачи первичного звена знают это и неплохо устанавливают клинические диагнозы на основании инструментального и физикального обследования. Но это не позволяет верифицировать клинико-генетический диагноз, который учитывается при проведении генотерапии. Важно направить ребенка в специализированные центры генетического и офтальмологического профиля. Маршрутизация таких пациентов разработана и сейчас находится на стадии регламентирования.

До недавнего времени лечения для этой патологии, кроме поддерживающей терапии, не существовало, но с развитием молекулярно-генетических технологий для двух форм патологии сетчатки за рубежом уже доступно генотерапевтическое лечение. В нашей стране такой препарат сейчас находится на стадии регистрации.

- Существует около 350 генетически обусловленных вариантов патологии сетчатки, - продолжает Виталий Кадышев. - Эффективная терапия даже для нескольких из них может улучшить качество жизни тысяч людей. Причем эти патологии хорошо поддаются лечению у детей даже до 16-17 лет, если у них сохранен клеточный компонент.

- Для раннего выявления генетических заболеваний нет иного метода, кроме массового скрининга, - продолжает Сергей Куцев. - Но для этого надо иметь тест и соответствующее оборудование. В нашей стране проводится обязательный неонатальный скрининг пяти генетических заболеваний, а в европейских странах и США его проводят уже на 40-50 заболеваний. Я считаю, что сейчас, когда появилось эффективное лечение, мы просто обязаны расширить скрининг. Тест на СМА, например, на одного пациента будет стоить всего двести-триста рублей. Но это абсолютно обосновано даже с экономической точки зрения - ведь после лечения мы получим активного трудоспособного члена общества.

Рождение ребенка с тяжелым генетическим заболеванием - большое испытание для семьи. Ему требуется особый уход, для которого нужны средства, а мама нередко вынуждена уйти с работы, такие семьи часто распадаются… Государство и раньше предпринимало усилия для их поддержки: несколько лет назад была принята межведомственная программа ранней помощи, в последние годы развиваются детские отделения паллиативной службы. А 12 лет назад была создана первая программа финансирования высокозатратных нозологий (ВЗН), в которую вошли и некоторые генетические заболевания. Но те, для которых не существовало специфической терапии, в нее не включали. С каждым годом эта программа расширяется, дорогостоящие препараты для нее закупает государство. И создание Фонда орфанных заболеваний стало ее закономерным развитием. Но, помимо больших средств, для успешного лечения таких больных нужны и организационные решения.

- Мы ждем регистрации еще одного препарата для лечения СМА, - продолжает Сергей Куцев. - Механизм регистрации орфанных препаратов в нашей стране является упрощенным, так как компании не надо представлять данные клинических исследований, проведенных в стране регистрации, она может предоставить эти данные, полученные в других странах и юрисдикциях. Но все равно регистрация идет как минимум год, потому что включает в себя много этапов.

Препарат для лечения СМА, который сейчас регистрируется в России, закупают уже более сорока стран. Если диагноз был поставлен в первый месяц жизни и дети получили препарат в течение первых шести недель, они практически ничем не отличаются от здоровых сверстников.

- Генная терапия - динамичное направление, в нем все быстро меняется, появляется новая информация, - отмечает Виталий Кадышев. - Раннее выявление наследственной патологии позволяет начать раннее лечение, чтобы избежать необратимых изменений зрительного анализатора. Для государства это важно, потому что может предотвратить инвалидизацию или хотя бы снизить ее долю, а это серьезно уменьшает затраты, несмотря на высокую стоимость самого лечения. Поэтому важно также дать врачам первичного звена образовательную базу по вопросам офтальмогенетики. А лечить таких пациентов можно на базе специализированных центров федерального уровня.

Для генетических орфанных заболеваний, для которых еще вчера не было специфического лечения, вывод на рынок первых генотерапевтических препаратов - это настоящий прорыв. Создание специального фонда дает надежду, что врачи смогут лечить таких детей с высокими шансами на успех.

Защита на подходе

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться уже в декабре

Текст: Ирина Невинная

По данным ВОЗ, в мире разрабатывается около полутора сотен вакцин от коронавируса, клинические исследования проходят 48, в том числе 11 находятся на заключительной, третьей фазе испытаний, когда оценивается их эффективность - то есть насколько препарат снижает риск заболеть.

Главной новостью ноября стали сообщения о высокой эффективности четырех разрабатываемых препаратов. Это российская вакцина "Спутник V" Центра им. Гамалеи и РФПИ и три зарубежные - компаний Pfizer в партнерстве с немецкой BioNTech, AstraZeneca и Moderna. И если наша и первая из зарубежных вакцин показали эффективность на уровне 95 процентов, то Moderna заявила, что сделала практически стопроцентно надежную вакцину, поскольку ни у одного из привитых ею добровольцев, которые все же заразились, не было тяжелого течения COVID-19. А вот AstraZeneca сообщила, что, в зависимости от способа введения, эффективность вакцины, разработанной ею совместно с Оксфордским университетом, составила от 60 до 92 процентов, в среднем - 70.

Все это, правда, промежуточные результаты - за последние недели компании уточняли цифры. Тем не менее и в ВОЗ, и в мировом экспертном сообществе информацию о результатах испытаний встретили с оптимизмом и назвали очень обнадеживающей. Ведь еще совсем недавно представители ВОЗ говорили, что будут рекомендовать вакцину к применению, даже если она покажет эффективность 50 процентов, а если 70 - это будет сверх ожиданий.

Интересно получилось с нашим "Спутником V", разработанным НИЦЭМ им. Гамалеи при поддержке РФПИ. Вакцину минздрав зарегистрировал еще в августе, по результатам первых двух фаз клинических исследований, когда препарат тестируется на ограниченном количестве добровольцев. Решение было вынужденным - на смягчение правил пошли сознательно, из-за непрекращавшейся эпидемии. Но это вызвало критику и со стороны некоторых отечественных специалистов, и за рубежом. Первую публикацию о начальных фазах клинических испытаний гамалеевцы опубликовали уже после того, как вакцину допустили к использованию. В результате разработчиков обвиняли в торопливости и непрозрачности.

В последующие месяцы ситуация постепенно менялась: во-первых, началась третья фаза испытаний с участием тысяч добровольцев (до конца декабря обещают привить все запланированные 40 тысяч), и вакцина показала хорошие результаты. Скрыть серьезные проколы, например, осложнения у испытателей, не удалось бы - добровольцы создали открытые группы в соцсетях, где вовсю рассказывали (пусть и в нарушение общепринятых правил) о том, как проходит тестирование. Во-вторых, на Западе, поразмыслив, также решили ускорить выдачу разрешений на применение вакцин. И сейчас лидеры - Pfizer, Moderna и AstraZeneca - уже подали или собираются подать в ближайшее время соответствующие заявки. Относительно Pfizer сомнений нет - американская FDA, как ожидают власти США, даст "добро" в первой половине декабря. Компания уже начала развозить партии своей вакцины по спецскладам в Америке и Европе - чтобы начать доставлять ее аказчикам немедленно после того, как утрясут все формальности. Moderna отстает буквально на несколько дней. Компания сделала ход конем: не просто объявила неделю назад, что подает документы на регистрацию вакцины в США и ЕС, но и подняла оценку ее эффективности до 100 процентов.

Что касается AstraZeneca, то тут вышла некоторая заминка. Разброс в оценке эффективности (те самые 60-92 процента) вызвал вопросы. А чуть позже выяснилось, что половинная доза препарата, которую во время первой из двух положенных инъекций ввели части добровольцев, была ошибкой - в протоколе исследований все должны были получить равные дозы. И хотя как раз при стартовой половинной дозе вакцина и показала лучший результат, разработчику пришлось объясняться и обещать продолжить исследования. Впрочем, к самому препарату претензий нет, и с учетом того, что компания назвала самую низкую цену на свою вакцину (около 10 долларов за обе дозы), она, конечно, будет востребована. Уже сейчас у AstraZeneca самый большой объем предварительных заказов - шесть миллиардов доз и объявленные мощности производства - три миллиарда доз в год.

Будут ли доступны зарубежные вакцины у нас, в России? Конечно, их прежде всего ждут "по месту прописки": американские - в США и Канаде, оксфордскую - в ЕС. Кроме того, все ключевые игроки фарминдустрии пытаются застолбить и другие крупные рынки - Индии, Бразилии, Китая, Японии, Австралии. Интересуются и рынком России.

AstraZeneca еще летом заключила предварительное соглашение с российской "Р-Фарм" - было заявлено о проведении клинических испытаний ее вакцины в российских медучреждениях. А при положительном их завершении - размещении производства оксфордской вакцины на площадке нашей компании в Ярославле. Однако о дальнейшем продвижении проекта пока не слышно: из "Р-Фарм" на запрос "Российской газеты" о ее сотрудничестве с AstraZeneca не ответили.

Есть и еще один международный проект с участием российской фармкомпании. Крупнейший китайский фармпроизводитель CanSino Biological заключил договор с нашей компанией "Петровакс" о проведении клинических испытаний. В перспективе планируется начать производство их препарата на подмосковном предприятии российского партнера. Из "Петровакс" сообщили "РГ", что производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 40 миллионов доз вакцин в год, но объемы производства будут зависеть от спроса.

Компания Pfizer несколько дней назад также сообщила, что не исключает возможности зарегистрировать свою вакцину в России. Но пока это не более чем намерения.

Для регистрации нового препарата надо пройти экспертизу Минздрава России, то есть провести отдельные клинические исследования в России либо включить нашу страну в глобальные международные исследования. И если AZ и СanSino это сделали, то Pfizer - нет.

С другой стороны, вышедшее в апреле 2020 года постановление правительства № 441 не только смягчило условия вывода на рынок российских лекарственных разработок, но и допустило исключение из правила обязательной экспертизы для лекарственных средств, уже зарегистрированных в США, Евросоюзе, Канаде и других государствах, перечень которых может устанавливать минздрав. Очевидно, в правительстве подстраховались на тот случай, если в стране возникнет острая потребность в зарубежных препаратах.

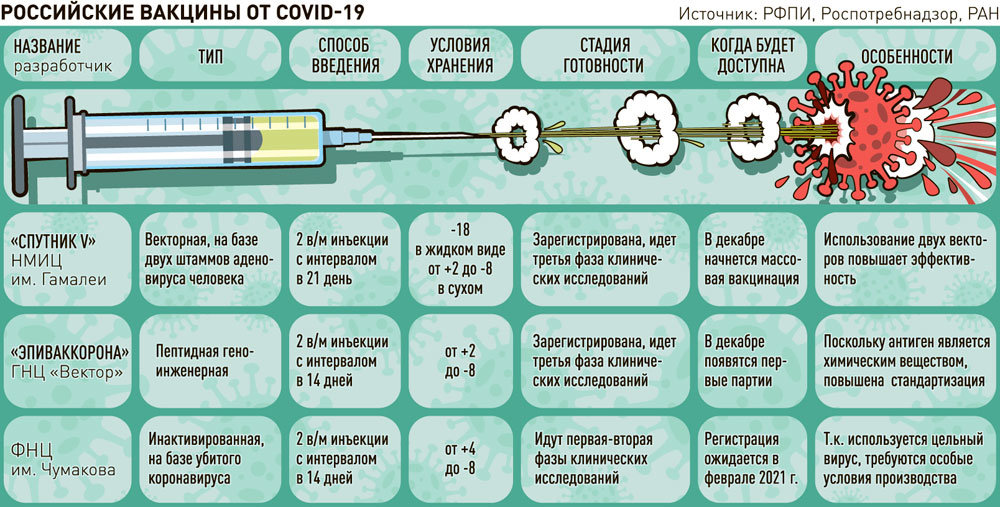

При этом правило "третий лишний" никто не отменял. А по нему зарубежные поставщики лекарств (и вакцин) не могут участвовать в госзакупках, если на торги выходят хотя бы два российских производителя. Если у AZ и СanSino получится локализовать производство в России - на них это ограничение распространяться не будет, и китайская, и оксфордская вакцины будут нам доступны. Что касается американских, они, с учетом всех обстоятельств, скорее всего, останутся "журавлем в небе". Причем не только из-за ограничений для участия в госзакупках. Барьером может стать и ценовая политика: правительство включило вакцины против COVID-19 в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а это значит, что цены на них будут контролироваться государством. Поэтому, говоря о возможности скорой вакцинации, ориентироваться нужно прежде всего на собственные разработки. Тем более что у нас, помимо "Спутника V", на выходе еще две перспективных вакцины: "ЭпиВакКорона" Центра "Вектор" Роспотребнадзора и вакцина ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН. Все три сделаны на разных платформах, имеют свои особенности и находятся на разной степени готовности. Так что выбор будет.

Справка

"Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") НИЦЭМ им. Гамалеи

Это векторная вакцина - фрагмент генома коронавируса SARS-CoV-2 методом генной инженерии встроен в безобидный человеческий аденовирус, который выступает вектором, то есть доставляет "вражеский" генный материал в организм человека. В ответ возникает иммунная реакция, в частности, образование антител и активация T-клеток, которые и обеспечат защиту в случае встречи с живым коронавирусом. Особенность гамалеевской вакцины, как уже не раз говорилось, состоит в том, что в ней использованы два разных аденовирусных вектора, что усиливает эффект после двукратного введения.

24 ноября РФПИ, активно продвигающий "Спутник V" на зарубежные рынки, сообщил результаты второго промежуточного анализа III фазы испытаний: эффективность вакцины через неделю после второго введения (на 28-й день после начала вакцинации) составила 91,4 процента, а к 42 дню оказалась уже выше 95 процентов.

Именно этой вакциной уже начали прививать медиков в регионах, и в минздраве и правительстве говорят, что вакцинация населения может начаться в декабре этого года или январе 2021-го. Во всяком случае, в Москве и Подмосковье уже готовят центры и кабинеты вакцинации.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, в ноябре планировалось произвести около 200 тысяч доз вакцины, в декабре - примерно 1,5 миллиона. При этом потребности страны - это 40 миллионов доз, примерно столько россиян прививаются от сезонного гриппа.

Главная задача - наладить масштабное производство с компаниями-партнерами (среди них назывались "Биннофарм", "Генериум", "Фармасинтез", "Р-Фарм"), поскольку сам научный центр необходимыми производственными мощностями не располагает. При этом даже сами разработчики признают, что выбранная технология с использованием двух векторов создает дополнительные технологические сложности.

Одновременно РФПИ активно ищет возможности экспортировать технологию производства "Спутник V", наладив выпуск вакцины за рубежом. В РФПИ заявляют, что достигнута договоренность с Индией по выпуску 100 миллионов доз вакцины. Кроме того, запустить ее производство намерены Бразилия, Южная Корея, Казахстан, идут клинические исследования в Беларуси и других странах.

"ЭпиВакКорона" разработки ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора

Вакцина, зарегистрированная в России второй, относится к другому типу - это пептидная вакцина. Пептидами называют короткоцепочечные белки. В ее основе три синтетических (искусственно смоделированных) пептида SARS-CoV-2, соединенные с белком-носителем и закрепленные на вспомогательном веществе (адъюванте) - гидроксиде алюминия. По словам ее создателей, отсутствие фрагментов реального коронавируса (вакцина полностью синтетическая) делает ее не вызывающей никаких побочных эффектов. Поэтому такие прививки можно делать аллергикам, пожилым людям и хроникам с ослабленной иммунной системой.

Клинические испытания третьей фазы начались в ноябре. Пока произведены только первые партии вакцины - для испытаний эффективности. Тем не менее разработчики сообщили, что произведено 25 тысяч доз вакцины, к концу декабря планируется выпустить суммарно 50 тысяч доз, и в декабре часть вакцины направят на прививки групп риска. Массовое производство запланировано на 2021 год.

Вакцина ФНЦ имени Чумакова РАН

Это хорошо изученный и проверенный тип вакцин - цельновирионная инактивированная, на основе "убитого" SARS-CoV-2. В Центре Чумакова производят подобные вакцины для борьбы с клещевым энцефалитом и полиомиелитом.

Разработчики закончили доклинические испытания на животных и в ноябре приступили к первой фазе клинических исследований с участием добровольцев. Планируется закончить клинику и пройти регистрацию вакцины в феврале.

При этом, в отличие от НИЦЭМ им. Гамалеи и ГНЦ "Вектор", у ФНЦ имени Чумакова имеется свое довольно крупное производство. Разработчики говорят, что смогут выпускать до 10 миллионов доз в год с перспективой расширения производства. Что касается подключения других площадок - тут могут возникнуть сложности, так как технология, основанная на участии в производственном процессе "живого" вируса, требует особенных условий безопасности.

IX Международная конференция «Креативная кардиология & кардиохирургия. Новые технологии диагностики и лечения заболеваний сердца»

30 ноября и 1 декабря 2020 г. на базе ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России под эгидой Министерства здравоохранения РФ, Российской академии наук, Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России успешно проведена IX Международная конференция «Креативная кардиология & кардиохирургия. Новые технологии диагностики и лечения заболеваний сердца».

С учетом особых условий, связанных с пандемией COVID-19, Конференция проходила в онлайн-формате.

В программе приняло участие более 40 докладчиков, в их числе руководители крупных национальных медицинских центров и учреждений здравоохранения, академики и член –корреспонденты РАН, ученые из США, Испании, Нидерландов и других стран. Так же были представлены доклады сотрудников Центра, имеющих большой практический опыт работы в период пандемии новой коронавирусной инфекции.

В рамках Конференции обсуждались вопросы практического применения самых современных подходов и инноваций при лечении сложных кардиологических и кардиохирургических больных.

Современная реконструктивная хирургия сердца, актуальные проблемы кардиологии, последние результаты лечения пациентов с коронавирусной инфекцией - таковы были темы самых посещаемых секций Конференции. Большой интерес среди участников и зрителей мероприятия вызвал раздел, посвящённый метаболическому здоровью, в котором обсуждались вопросы гормон-заместительной терапии у мужчин и женщин, лечение сахарного диабета, ожирения и другие проблемы.

Традиционная выставка медицинской продукции от ведущих производителей мединдустрии впервые проводилась в рамках Конференции в виртуальном режиме. Ее участниками высоко оценена наполненность стендов, полнота и доступность представляемой информации.

Учитывая, что Конференция проходила в год 130- летия со дня рождения А.Н. Бакулева, сопредседателем Конференции, академиком РАН Е.З. Голуховой был представлен юбилейный альбом, посвящённый этой дате и содержащий уникальные материалы о жизни и деятельности выдающего хирурга, который был вручен всем лекторам в качестве памятного подарка.

Согласно отзывам участников, состоявшаяся конференция имела большой резонанс не только в профессиональной, но и общественной среде как мероприятие междисциплинарного характера, проведенное на высоком научном и технологическом уровне.

Проведение следующей X Международной конференции «Креативная кардиология & кардиохирургия. Новые технологии диагностики и лечения заболеваний сердца» планируется в 2022 г.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяном, Москва, 7 декабря 2020 года

Уважаемые дамы и господа,

Хотел бы еще раз приветствовать моего коллегу, Министра иностранных дел Республики Армения А.Г.Айвазяна, находящегося в России с первым зарубежным визитом в качестве главы внешнеполитического ведомства. Переговоры прошли в традиционно теплой, союзнической атмосфере стратегического партнерства, которая определяет развитие связей между нашими странами.

21 ноября с.г. в Ереване по поручению Президента России В.В.Путина находилась российская межведомственная делегация. В ходе встречи с Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном и бесед с коллегами из Министерства иностранных дел, Министерства обороны и экономических ведомств подробно обсудили ситуацию, сложившуюся после подписания совместного Заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября с.г., а также задачи, вытекающие в этой связи в интересах полного урегулирования нагорно-карабахской проблемы и в контексте развития двусторонних связей между Россией и Арменией.

Подписание Заявления от 9 ноября с.г. создает все необходимые условия для долгосрочного урегулирования конфликта на справедливой основе в интересах армянского и азербайджанского народов, стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Удовлетворены тем, что перемирие соблюдается «на земле» уже почти месяц. Идет возвращение беженцев, есть продвижение в обмене пленными и телами погибших, в поисках пропавших без вести. Заинтересованы в том, чтобы эти острые гуманитарные вопросы решались как можно скорее. Наметили ряд шагов на этом направлении.

Признательны нашим друзьям за высокую оценку деятельности российского миротворческого контингента. На первый план наряду с упомянутым мной решением гуманитарных проблем выходят задачи оказания содействия в восстановлении инфраструктуры, жилого фонда, налаживания нормальной жизни, здравоохранения. Разблокирование транспортных коридоров и всех экономических связей, как предусмотрено в совместном Заявлении от 9 ноября с.г., также должно сыграть позитивную роль в оживлении экономической активности, налаживании нормальной повседневной жизни в этом регионе.

Говорили о вопросах, связанных с созданием по инициативе Президента России В.В.Путина центра гуманитарного реагирования. Предложили сделать его международным, с участием Армении и Азербайджана. Сейчас обсуждаются практические вопросы такой инициативы. В ее реализации будут участвовать многие российские министерства и ведомства.

Обменялись мнениями о подключении к постконфликтной реабилитации региона соответствующих международных организаций. В регионе уже не один год (с середины 90-х) работает Международный комитет Красного Креста (МККК). Его представители есть в Ереване, в Баку и Степанакерте. Штатное расписание будет увеличено, как нам сказал Президент МККК П.Маурер в ходе своего недавнего визита в Москву. Интерес проявляют также Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ПРООН, Всемирная продовольственная программа, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО заинтересована в сохранении всемирного культурного наследия. Это в полной мере отвечает интересам Армении. Россия поддерживает такой подход.

Нацелены на то, чтобы процесс восстановления экономики, инфраструктуры, систем здравоохранения и жизнеобеспечения способствовал созданию условий для налаживания добрососедских отношений между армянами и азербайджанцами, как на территории Нагорного Карабаха, так и в межгосударственном плане. Это помогло бы формированию в регионе атмосферы доверия и сотрудничества на благо проживающих народов и расположенных здесь стран.

Убеждены, что представители различных национальностей и вероисповеданий должны жить в мире и безопасности где бы то ни было. Южный Кавказ заслужил такой подход. Будем его всячески продвигать.

Отметили призванную сыграть в укреплении этих тенденций роль Минской группы ОБСЕ во главе с «тройкой» сопредседателей – Россией, Францией и США.

Подробно говорили о ключевых аспектах двусторонней повестки дня. У нас интенсивный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. Несмотря на эпидемиологические ограничения, активно продолжается сотрудничество по линии министерств и ведомств, включая сопредседателей Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Вице-премьеры, возглавляющие данную комиссию, находятся в постоянном контакте. На повестке дня проведение очередного полноценного заседания межправкомиссии и Российско-армянского межрегионального форума. Соответствующие мероприятия состоятся, как только позволит ситуация с коронавирусной инфекцией.

Приветствовали хороший рост товарооборота в прошлом году на 26 процентов (до 2,5 млрд долларов), а в этом «коронавирусном» году уникальный результат – он сократился всего на 0,7 процента. У России мало с кем из ее торговых партнеров есть такие цифры. Считаем это важным.

Договорились, что внешнеполитические ведомства будут всячески способствовать созданию необходимых условий для дальнейшего углубления торгово-экономических связей. Подчеркнули, что будем укреплять договорно-правовую базу наших отношений. Ускорим подготовку документов в сфере массовых коммуникаций, биологической и международной информационной безопасности.

Придаем большое значение изучению русского языка в Армении. Ценим, что наши друзья понимают значение этого направления сотрудничества. В Республике около 60 государственных школ осуществляют углубленное обучение русскому языку, действуют 6 филиалов российских вузов, а также Российско-Армянский университет. Всего в российских вузах обучаются свыше пяти тысяч граждан Армении, из них более двух тысяч – за счет федерального бюджета Российской Федерации. Продолжим выполнять подобные программы, выделять соответствующие квоты. Готовы их увеличивать.

Говорили о задачах противодействия коронавирусу. Подчеркнули важность наращивания усилий по линии общих интеграционных объединений в интересах укрепления единого санитарно-эпидемиологического пространства, о чем недавно в рамках видеоконференции говорили лидеры наших государств.

В двустороннем формате Россия продолжит поставлять армянским друзьям на безвозмездной основе мобильные биолаборатории, тест-системы, реагенты, медтехнику. Ереван проявляет интерес к сотрудничеству по использованию российской противовирусной вакцины.

Высоко оценили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружества Независимых Государств (СНГ). Условились продолжать тесную координацию в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), других многосторонних форумах. Рассмотрели ход реализации Плана консультаций между нашими министерствами на 2020-2021 гг. Договорились внести в него соответствующие коррективы, связанные с переносом ряда мероприятий из-за пандемии коронавируса.

У нас состоялся очень полезный, полноценный первый контакт с новым Министром иностранных дел Армении, который любезно пригласил меня посетить Ереван в очередной раз. С удовольствием приеду. По срокам договоримся дополнительно.

Вопрос: В свете Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября с.г. и Совместного заявления глав делегаций стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 3 декабря с.г. могли бы Вы обозначить основные задачи и направления дальнейшей работы сопредседательства Минской группы ОБСЕ?

С.В.Лавров: Минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели Россия, США и Франция (изначально были Россия и США, Франция присоединилась позднее по просьбе Парижа) проделали за последние годы очень большую работу, в том числе разработали, согласовали со сторонами в целом, хотя и не до последних деталей, базовые принципы урегулирования. Они и легли в основу договоренности, зафиксированной в Заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября с.г. Имею в виду передачу Азербайджану пяти, а потом еще двух районов, также развертывание миротворцев для обеспечения безопасности в регионе, создание Лачинского коридора между Нагорным Карабахом и Арменией и разблокирование всех транспортных и экономических связей и коммуникаций. Всё это закреплено в Заявлении и начинает осуществляться максимально эффективно.

Вопрос: В контексте обеспечения условий для скорейшего возвращения к нормальной жизни как Вы оцениваете уровень взаимодействия Межведомственного центра гуманитарного реагирования с местными властями Нагорного Карабаха?

С.В.Лавров: Миротворцы вместе с Межведомственным центром гуманитарного реагирования активно сотрудничают с местным населением. Содействие, оказываемое возвращающимся людям, предоставляется с первых же минут, когда там появились миротворцы и спасатели – сотрудники МЧС России. Этот процесс сейчас обретает устойчивый характер. Люди приобретают больше уверенности в том, что происходит. Будем всячески укреплять эти настроения. Этому способствуют ведущиеся переговоры о превращении центра гуманитарного реагирования в международный – с участием Армении и Азербайджана. Соответствующие документы обсуждаются по линии соответствующих структур.

Среди продолжающихся процессов, которые должны детализировать договоренности, есть тема конкретизации правовых аспектов зоны ответственности российских миротворцев. Это та зона, которую они занимают в соответствии с Заявлением от 9 ноября с.г. Миротворцы выполняют функции по обеспечению безопасности, созданию условий для возвращения беженцев, содействию в решении гуманитарных вопросов, обеспечению нормальной жизнедеятельности.

Процесс идет в том направлении, о котором договаривались вместе со сторонами сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Исходим из того, что самое главное – обеспечить всестороннюю поддержку Заявлению трех лидеров от 9 ноября с.г. На состоявшемся 3 декабря с.г. виртуальном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ три сопредседателя на уровне глав внешнеполитических ведомств приветствовали Заявление от 9 ноября с.г. и высказались в поддержку его реализации.

Из тех задач, которые предстоит решать и по которым сопредседатели могли использовать свой вес и авторитет, отмечу подключение международных организаций. Очень важно определить правильные параметры такого взаимодействия. Международный комитет Красного Креста (МККК) работает там давно. А организации системы ООН, хотя и присутствуют в Армении и Азербайджане, но в Карабахе их не было. Сейчас Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш готовит (это займет время, но бюрократия есть бюрократия) оценочную миссию, в которую войдут профильные специализированные учреждения и программы системы ООН. Они рассчитывают направить ее туда в середине декабря. Хотели, чтобы эти миссии максимально конкретно сконцентрировались на предоставлении специфической, предметной помощи на всех направлениях, являющихся наиболее острыми для тех, кто живет в Нагорном Карабахе: восстановление необходимой инфраструктуры, жилищного фонда, решение других гуманитарных вопросов.

Особое внимание сопредседатели могли бы уделить теме сохранения религиозных объектов, культурного наследия в Нагорном Карабахе. На эти цели планируется выделить специальные ресурсы ЮНЕСКО. Эта организация тоже готовит свою оценочную миссию. В качестве страны-сопредседателя заинтересованы в том, чтобы вместе с французскими и американскими коллегами побуждать международные организации обеспечивать прогресс на этих направлениях. Сохранение, защита культурного наследия, религиозных объектов имеет особое значение. Думаю, что Франция как страна-хозяйка штаб-квартиры ЮНЕСКО может сыграть в этом особую роль. Считаю, что американская сторона тоже может этому поспособствовать.

Вопрос: Договоренности по Нагорному Карабаху от 9 ноября с.г., очевидно, стали лишь временным шагом на пути к урегулированию карабахского конфликта. Планируются ли в ближайшее время более содержательные дискуссии по этому вопросу на уровне глав МИД Армении и Азербайджана или на высшем уровне? Когда такие встречи могут состояться?

С.В.Лавров: Я говорил во вступительном слове, что частью устойчивого долгосрочного урегулирования является налаживание нормальной жизни в этом регионе, которая отвечала бы интересам всех национальных, этнических, конфессиональных групп. Это подразумевает сосуществование и добрососедство армян, азербайджанцев и других народов, проживающих в регионе. Выступаем за это и будем приветствовать любые шаги, которые стороны будут готовы предпринять в этом направлении. Будем их к этому поощрять. Когда могут состояться прямые контакты между Баку и Ереваном, в т.ч. на высшем уровне, решать нашим азербайджанским и армянским коллегам.

Вопрос: 3 декабря Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Ж.Боррель употребил в своем блоге термин «астанизация», характеризуя раздел сфер влияния, например, России и Турции. Он заявил, что такой сценарий был в Сирии, на Южном Кавказе, в Ливии. Согласны ли Вы с такой трактовкой и вообще в целом с этим термином?

С.В.Лавров: Не читал блога Верховного комиссара ЕС по иностранным делам Ж.Борреля с термином «астанизация». Надеюсь, он именно это имел ввиду, а не какие-то другие созвучные выражения. В данном случае я не усматриваю какого-то негативного подтекста. Надеюсь, что он не вкладывал негативное звучание в это слово, которое он изобрел, потому что по большому счету «Астанинский процесс» сложился в контексте сирийского кризиса.

Пока «Астанинский формат» не оформился, никакого прогресса в политическом урегулировании не наблюдалось вообще. Целый год ничего не делалось, ссылались на различные проблемы, связанные то с одним, то с другим аспектом: то Правительство было готово, а оппозиции не была готова, то оппозиция была представлена исключительно эмигрантами, а не от них зависит положение на поле боя и многое другое. Тогда Россия, Турция и впоследствии присоединившийся к ним Иран как непосредственно заинтересованные страны, соседи (а Россия как страна, которая понимала страшный риск повторения в Сирии того же, что до этого устроили в Ливии и Ираке), решили воспользоваться своим влиянием на сирийские стороны для того, чтобы хоть как-то начать усаживать их за стол переговоров.

Так появилась инициатива проведения Конгресса сирийского национального диалога. Мы смогли расшевелить ООН, которая именно после «Астанинской инициативы» согласилась участвовать в «Астанинском процессе», где за столом переговоров представлены Правительство и вооруженная оппозиция наряду с Россией, Турцией и Ираном как гарантами «Астанинского процесса». Там присутствуют и наблюдатели от арабских стран (Иордании, Ирака и Ливана), а также представители ООН. Мы должны без ложной скромности признать, что начинания «Астанинского процесса», его конкретные договоренности и сейчас определяют магистральное направление сирийского урегулирования, которому следует ООН при поддержке всего мирового сообщества.

Что касается проецирования этого формата на другие регионы – это дело политологов. Но что касается Южного Кавказа, то и Россия, и Турция, и Иран являются непосредственными соседями стран этого региона и нам не безразлично, как здесь обстоят дела. Мы свое отношение к происходящему выражаем конкретными делами. Это касается и Заявления от 9 ноября с.г., согласованного по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина вместе с его коллегами из Азербайджана и Армении, и той большой серьезной помощи, которую мы оказываем в преодолении последствий горячей фазы этого конфликта и миротворцами, и гуманитарными поставками, и во многих других формах.

Что касается «настроения», которое Верховный комиссар ЕС по иностранным делам Ж.Боррель изложил в своем блоге, то, как я понимаю, он немного озабочен тем, что кто-то другой кроме Евросоюза может делать какие-то инициативные шаги в современном мире. Напомню, что некоторое время назад предшественница Верховного комиссара ЕС по иностранным делам Ж.Борреля г-жа Ф.Могерини заявила, что, когда Евросоюз приходит на Балканы или какой-то другой регион, остальным там делать нечего. Потом, когда мы задали недоуменные вопросы, они стали делать вид, что их не так поняли. Но все всё поняли прекрасно. Если «астанизация» вбрасывается в дипломатический оборот как отражение ностальгии по колонизации, наверное, Евросоюзу тогда придется пережить эти годы ностальгии по тем временам, которые канули безвозвратно. Очень надеюсь, что Евросоюз будет вести себя по-современному и не будет пытаться представлять современный мир, как подлежащий разделению на сферы влияния. Всем хватит места, если в урегулировании того или иного конфликта участвовать честно, а не ради получения геополитических выгод и односторонних преимуществ.

Раскол Европы перед лицом Америки Байдена

В Евросоюзе разразилась жесткая дискуссия об отношениях с «новой» Америкой.

В США к власти рвутся монстры из тех времен, когда они жестко управляли политикой своих европейских союзников, устраивали чудовищные кризисы на континенте и на Ближнем Востоке. Именно эти люди разрушили мир и порядок в Ливии, устроили перевороты на Украине и в Египте, развернули бойню в Сирии.

Перспектива новых американских авантюр очень пугает некоторых европейских политиков. Журнал Politico пишет о расколе в Евросоюзе. Президент Франции Эммануэль Макрон возглавил движение за «европейскую автономию». Он развивает идею независимости Европы, которая должна нарастить военную мощь, создать свои гигантские корпорации и сохранить собственные цепочки поставок. Макрон говорит, что Европа не может больше полагаться на международное партнерство с США.

Слишком ничтожен оказался отрыв Байдена от Трампа в ключевых штатах, поэтому и бывший премьер-министр Италии, президент Института Жака Делора в Париже Энрико Летта отметил, что будущее Европы не может больше зависеть от того, за кого в очередной раз проголосуют несколько тысяч американских избирателей в Неваде, Аризоне или Пенсильвании. На сторону Макрона перешли президент Европейского совета Шарль Мишель и отвечающий за внешнюю политику Евросоюза Жозеп Боррель.

Им противостоят германская политическая элита во главе с канцлером Меркель, лидеры стран Балтики, Центральной и Восточной Европы, требующие, чтобы НАТО защищало их от России. Они называют опасной и нереалистичной концепцию «стратегической автономии» и слепо уповают только на союз с США. Но на западе континента преобладают другие настроения. Близкий союзник Макрона Шарль Мишель говорит, что мир изменился и интересы Европы не всегда будут совпадать с американскими. Макрон публично высказал несогласие с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, назвав ее выпад против «автономии» исторически неправильным толкованием его идеи. Он заявил, что Европа должна сама отстаивать свою независимость так же, как это делают США и Китай.

Николай Иванов

Американцы не простят Байдену мошенничества на выборах

Часть Америки отказывается признать Джо Байдена своим новым президентом.

Корпоративные СМИ США не могут заставить сторонников Трампа смириться с поражением. Ведущим западным изданиям и телеканалам запрещено ставить под сомнение победу Байдена, это стало обязательным условием публикации материалов о прошедших выборах.

Однако простой народ таких газет не читает. Независимая внепартийная американская организация по защите прав человека «Проект Эмистед Общества Томаса Мура» зафиксировала более миллиона случаев потенциального обмана на выборах в пяти ключевых штатах.

Ранее эта организация уличила основателя соцсети «Фейсбук» Марка Цукерберга в перечислении миллионов долларов «Центру технологий и гражданской жизни», через который финансировался подлог на выборах.

«Проект Эмистед» установил, что в Аризоне мошенническим образом Байдену были подарены 200 тысяч голосов, тогда как 100 тысяч бюллетеней вообще не учтены.

«Проект Эмистед» утверждает, что провел тщательное расследование, выявившее, что избирательные комиссии посчитали свыше 300 тысяч незаконных бюллетеней. Следствие показало, что число подложных бюллетеней в Аризоне в 30 раз больше разрыва, с которым победил Байден. Была создана избирательная система абсолютно не подотчетная общественности.

Николай Иванов

«Рынок показывает абсолютно новые черты»

Генеральный директор «Алор Брокер» Александр Калин опасается, что уже в начале следующего года на рынке акций начнется масштабная коррекция, которая надолго отпугнет от него россиян, пришедших на биржу в этом году. Поэтому он советует частным инвесторам вкладываться в продукты с защитой капитала, причем формировать их самостоятельно, а не покупать у банков.

Петр Рушайло

СПРАВКА

Александр Калин родился в Москве. В 1993 г. окончил Московский инженерно-физический институт. Профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг начал в ЗАО «Алор Инвест» в 1996 г., с 1998 до 2001 г. занимал должность генерального директора этой компании. В дальнейшем работал заместителем гендиректора УК «Агана». С сентября 2017 г. – генеральный директор компании «Алор+».

Компания ООО «Алор+» работает на российском рынке под брендом «Алор Брокер» с 1997 г., входит в топ-10 российских брокеров по количеству клиентов. У компании более 37 тыс. клиентов, ежемесячный клиентский оборот – более 600 млрд рублей.

«Нужно, чтобы люди привыкали к риску постепенно»

– Как вы сейчас оцениваете ситуацию на финансовых рынках? Что считаете наиболее интересным?

– Рынок в последнее время показывает абсолютно новые черты. Никогда такого не было, чтобы во время экономического кризиса была столь серьезная денежная накачка, чтобы вопреки всему, что творится в экономике, котировки акций росли, ставки падали – на моей памяти такое впервые. В связи с пандемией многие отрасли теряют огромную часть доходов. В первую очередь, конечно, нефтегазовый и банковский бизнесы. Но вопреки этому все растет. И это, безусловно, не совсем нормально.

– Не совсем нормально – это как понимать? Это плохо или хорошо для инвесторов? Допустим, на горизонте в пару лет.

– Даже на таком относительно коротком временном горизонте это не очень хорошо. Потому что высока вероятность, что в течение этой пары лет в один прекрасный момент начнется серьезная коррекция. И опыт показывает, что рынок падает гораздо быстрее, чем растет. При этом стоит учесть важную особенность именно российского рынка. В этом году на отечественные биржи пришло рекордное число новых инвесторов, количество брокерских счетов примерно удвоилось. У этих людей по большей части нет опыта работы на рынке, нет опыта финансовых потерь в кризисные времена. Поэтому есть очень большая вероятность, что при начале коррекции пойдет волна закрытия длинных и маржинальных позиций, что приведет к еще большему падению рынка. И конечно же, многие инвесторы очень сильно разочаруются.

Еще один момент. На рынок идут те, у кого все-таки какие-то деньги есть. А, как говорит статистика, в России сейчас таких совсем немного, большая часть населения имеет весьма скромные сбережения, инвестировать мало кто может. И вполне возможно, что значительная часть этих людей как раз и пришла на биржу в последние годы. Поэтому, если будет серьезная коррекция, разочарование затронет очень значительную часть граждан, которые в принципе в состоянии инвестировать. Это может быть большой удар по долгосрочным перспективам развития отечественного фондового рынка, да и экономики в целом.

– Вы упомянули закрытие маржинальных позиций. Но есть ощущение, что приходящие сейчас на рынок инвесторы – это в основном разочарованные в низких ставках по депозитам вкладчики банков, которые инвестируют достаточно консервативно.

– Да, в основном это именно такие инвесторы. Но кто-то из них, конечно, открывает и маржинальные позиции. Пусть их немного, но именно закрытие позиций по margin call вызывает эффект снежного кома и может приводить к очень серьезным просадкам рынка. Поэтому, мне кажется, инвесткомпаниям и банкам по большому счету следует предлагать клиентам, которые переводят деньги со вкладов, не трейдинг, а продукты, аналогичные депозитам: облигации, ноты с защитой капитала. Нужно, чтобы люди привыкали к риску постепенно. Но те же банки, переводя клиентов из категории вкладчиков в категорию инвесторов, сейчас дают им, условно говоря, доступ к кнопке. Любой клиент банка может за пару минут открыть себе на мобильном приложении брокерский счет. И ему сразу в том же приложении советуют покупать ценные бумаги, в основном акции. А акции – это уже серьезный риск.

Сейчас много разговоров о том, что российский рынок акций растет на деньгах физлиц. И это меня сильно тревожит. Допустим, нерезиденты продадут розничным инвесторам бумаги, а дальше все понятно: покупать акции будет не на что, рынок начнет падать, начнется волна коррекции. И разочарование частных инвесторов.

– Чтобы началась волна падения, нужен некий триггер. Что может им стать?

– Все что угодно. У нас же только дай повод. Например, если начнет сдуваться пузырь в Америке (не секрет, что там многие компании перекуплены), пойдут продажи и у нас. Наш рынок всегда смотрит на американский. Или новые санкции: если будут наложены ограничения на работу с российским госдолгом, нерезиденты начнут выходить из этих бумаг, а это практически автоматически означает ослабление рубля и распродажи на фондовом рынке. Да и вообще любые темы, связанные с политикой. У нас же часто бывает так, что вдруг появляется некое неожиданное решение руководства страны, которое вызывает резкую реакцию на Западе, нерезиденты начинают выводить деньги, а внутренних ресурсов, чтобы выкупить просадку рынка, просто не хватает.

«Инвесторы покупают надежду»

– Вы сказали, что надувается пузырь, который рано или поздно схлопнется. По вашим ощущениям, когда это произойдет?

– Отвечать на такой вопрос – гадание на кофейной гуще. Если же по ощущениям, мне кажется, что в феврале следующего года уже пойдет коррекция. В США в январе новый президент даст присягу и начнет принимать какие-то решения, которые, возможно, и станут триггером.

– В такой ситуации, которую вы описали, когда существует риск коррекции, как лучше всего вести себя частному инвестору? Что вы советуете своим клиентам?

– Все зависит от того, какие цели у инвестора, насколько длинные у него деньги. Если говорить о тех, кто переходит с банковских депозитов, я бы рекомендовал составлять пакет облигаций. И если сумма небольшая – естественно, на счете ИИС. На купон от облигаций я бы рекомендовал покупать дивидендные акции.

– То есть, по сути, делать индивидуальный структурный продукт?

– Да. Только делать самому, поскольку то, что предлагают банки, – это, конечно, немного не то.

– Почему?

– Маржа, которую закладывают финансовые дома, достаточно серьезная, и инвестору ничего не остается. Простой пример. Недавно банки активно продавали инвестиционное страхование жизни. Комиссия, которую они брали, – порядка 8–10% от суммы вложенных средств. И это с 3–5-летнего продукта. Сейчас они перешли на продажу структурных продуктов, нот, но аппетиты у них нисколько не умерились. То есть механизм примерно такой. Берем, к примеру, простую ноту, которая на 90% состоит из условно безрисковой части, облигаций. На оставшиеся 10% покупаются кол-опционы на акции. На сегодняшний день безрисковая часть дает 4,5% годовых, что на трехлетней ноте даст 13,5%. Поскольку вложили 90% портфеля – немногим более 12%. Допустим, происходит самый плохой вариант – акции не выросли. Инвестор теряет опционную премию, но это небольшие деньги и вроде бы как он все равно должен получить доход порядка 12%. В реальности же он получает нулевой доход, потому что 8% берет себе банк и еще 4% – изготовитель нот. Люди, которые сейчас покупают такие продукты, будут пожинать плоды этого через 2–3 года.

– А почему тогда люди это покупают?

– Они покупают надежду. И при благоприятном раскладе они действительно зарабатывают. Просто вероятность этого благоприятного расклада низкая. Продавцы в банках на этом не заостряют внимание. Они никого не обманывают. Действительно, если все кол-опционы сработают, то клиент получит свой купон по ноте. И такое происходит. Но, к сожалению, не так часто.

– Разве я сам не могу собрать такую квазиноту, купив необходимые финансовые инструменты?

– Это довольно тяжело. Опционы на российские бумаги не подойдут – там ликвидности никакой нет. А если опционы на западных рынках – там с небольшой суммой бывает сложно открывать счета, заморачиваться с иностранными брокерами. Опять же частному инвестору, всю жизнь державшему деньги на депозите, собрать корзину кол-опционов – весьма нетривиальная задача. Поэтому я и говорил о дивидендных акциях. Причем выбирать надо бумаги компаний, которые стабильно платят дивиденды, у которых финансовое состояние нормальное. Частному инвестору, наверное, нужно пользоваться рекомендациями аналитиков, брокеров, которые данную тему отслеживают.

– Это должны быть западные акции или российские?

– Если у вас деньги в валюте – то западные, если рубли – российские. В идеале – и то и другое.

– Какие сектора вы бы отметили с точки зрения подбора дивидендных акций для рисковой части портфеля.

– Сектора я взял бы разные. Если говорить о российском рынке – и «нефтянку», и телекомы, и энергетику, и металлургию. В каждом секторе есть такие бумаги. Ключевой вопрос здесь – наличие стабильной выручки, а не отраслевая принадлежность. Возьмем, например, МТС. В принципе у нее есть некие триггеры роста. Те же сети 5G, например. Но по большому счету это компания, которая из года в год стабильно получает определенную выручку, несильно зависит от кризисов, у нее хорошая дивидендная политика, порядка 10% годовых она стабильно платит акционерам. У нее коэффициент бета (это коэффициент, который показывает, как бумага ведет себя относительно рынка) – меньше 1, то есть бумага ведет себя стабильнее рынка в целом. Для консервативных инвесторов я бы лучше такие бумаги рекомендовал, чем тот же «Яндекс».

– Те 90%, которые вы советуете разместить в облигации, – что это за бумаги?

– Я бы брал либо ОФЗ, либо корпоративные облигации крупных компаний.

– Сейчас у нас ЦБ едва ли не напрямую начал кредитовать бюджет. Как правило, это приводило в российской истории к инфляции. Защитят ли облигации сбережения от обесценения?

– Нет, конечно. Если инфляция будет расти, никакие облигации, конечно, не защитят сбережения. Но я и не призываю держать 90% портфеля в облигациях. Речь о начальных вложениях, чтобы сразу не брать на себя слишком большие риски. А дальше портфелем надо управлять. Я бы предложил такую схему. Изначально вы действительно 90% средств вкладываете в облигации, а в дальнейшем на просадках рынка постепенно продаете облигации и докупаете акции, конвертируя таким образом, например, по 10% портфеля на каждой просадке. И постепенно у вас сформируется хороший сбалансированный портфель из дивидендных акций.

Китай включил «искусственное солнце»

Аппарат HL-2M Tokamak способен работать при температуре 150 миллионов градусов по Цельсию (270 миллионов по Фаренгейту), что в 10 раз выше температуры солнца. Запуск токамака стал еще одной вехой для Китая в его стремлении получить чистую энергию за счет управляемого ядерного синтеза.

Китай ввел в эксплуатацию свое новое «искусственное солнце» - исследовательский центр с термоядерным реактором нового поколения, который работает при температуре, в 10 раз превышающей температуру Солнца.

По данным Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), аппарат HL-2M Tokamak способен работать при температуре 150 миллионов градусов Цельсия - почти в три раза горячее, чем предыдущая версия под названием HL-2A.

Способность генерировать такую сверхвысокую температуру необходима для исследования процесса термоядерного синтеза, копируя способ, которым Солнце производит энергию, используя водород и дейтерий в качестве топлива. Солнце "работает" при температуре 15 миллионов градусов по Цельсию.

Международный термоядерный экспериментальный реактор (ИТЭР), который строится на юге Франции, также рассчитан на работу при температуре до 150 миллионов градусов по Цельсию (270 миллионов по Фаренгейту).

Примерно неделю назад Корейский институт термоядерной энергии объявил, что его реактор смог проработать при температуре 100 миллионов градусов Цельсия не менее 20 секунд.

Ян Цинвэй, главный инженер Института термоядерных исследований CNNC в Юго-Западном институте физики, сообщил, что HL-2M может обеспечить время удержания магнитной плазмы до 10 секунд.

«HL-2M - это крупнейшее искусственное солнце Китая с лучшими параметрами», - сказал Сюй Минь, директор института.

Новый объект также имеет в три раза больший объем плазмы и в шесть раз большую силу тока плазмы по сравнению с HL-2A, и это существенно улучшит исследования и разработки технологии термоядерных генераторов в Китае, согласно заявлению CNNC, курирующей проект.

Ян Цинвэй сказал, что проект станет «важной опорой» ИТЭР, членом которого является Китай наряду с США, Индией, Японией, Россией и Южной Кореей.

Китай планирует построить экспериментальный реактор уже в следующем году, промышленный прототип - к 2035 году и перейти к крупномасштабному коммерческому использованию к 2050 году.

Владимир Алексеев

Евгений Касперский: мы хотим создать телефон, который нельзя "хакнуть"

Пандемия и последующий локдаун привели к активизации хакеров и увеличению числа атак в мире. Как коронавирус изменил рынок киберпреступности, на чем специализируются хакеры из России и Китая, какие тренды в сфере IT-безопасности ожидаются в ближайшие годы, почему шифровальщики не ориентируются на курс биткоина, и когда управлять электростанцией можно будет через смартфон, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский. Беседовала Мариам Багдасарян.

– Какие главные тренды в кибербезопасности вы видите на ближайшие годы? К чему стоит готовиться компаниям и людям?

– Первый тренд – киберпреступность становится массовой, к сожалению, особенно во времена экономического кризиса. И ряды преступников пока только пополняются. По данным Kaspersky Security Network, в июле в мире ежедневно появлялось более 400 тысяч вредоносных файлов. Я не знаю, сколько должно быть хакеров, чтобы они каждый день выдавали столько зловредов. Да, у них есть автоматизация, автоматическая генерация кодов, но, я не удивлюсь, если их уже 100 тысяч человек.

Что интересно, у преступников есть специализации. Китайцы больше всего работают по ботнетам (сеть компьютеров, зараженных вредоносным ПО – ред.), хакеры-шифровальщики часто говорят по-русски, а финансовый фрод (мошенничество – ред.) идет, в основном, из Латинской Америки. Вот загадка, почему так? Я не знаю. Да, все делают все, но есть статистические всплески: кто-то чем-то занимается больше, чем другие.

Второй тренд – появляются высокопрофессиональные кибербанды. Причем первая такая банда появилась в 2014 году – Сarbanak. До этого были спонсируемые государствами хакеры и обычная преступность, а после Сarbanak появились такие профессиональные группы.

Третий тренд – атаки на инфраструктуру, которые постоянно растут. Темпы я не готов назвать, поскольку очень сложно сказать, в какую сторону они пойдут, и какие темы будут у групп наиболее актуальными. Деятельность злоумышленников тоже зависит от многих факторов. Если посмотреть на шифровальщиков, то их расцвет совпал с расцветом биткоина: они берут оплату в криптовалюте.

Атаки будут усложняться, все больше технологий будет подпадать под удар, но какие и в каком порядке – это от нас не зависит.

– Спровоцирует ли рост цены биткоина увеличение числа атак шифровальщиков?

– Не уверен. Злоумышленники не привязываются к цене биткоина. Они знают сумму, которую хотят получить в реальных деньгах, и от нее высчитывают размер выкупа в биткоинах на момент атаки. Таким образом, когда биткоин падал, хакеры просто меняли цены.

– Как изменила пандемия рынок киберпреступности и кибератаки?

– Изменение только одно – их стало больше, и стало больше жертв. Вообще было очень интересно наблюдать, что происходило с киберпреступностью, когда весь мир ушел в локдаун. В апреле все датчики пошли вверх, а в мае все упало. Почему? Летом все опять пошло наверх и вышло на новые цифры. Я не знаю, почему в мае у хакеров было такое "падение". Но, не исключаю, что они с начала локдауна получили столько денег, что им просто нужно было время монетизировать то, что уже успели добыть. Но, это мое предположение.