Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

МИД Ирана осудил санкции США в отношении сирийского народа

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в четверг осудил санкции США в отношении сирийского народа и заявил, что Тегеран продолжит укреплять свои экономические отношения с Дамаском.

Мусави отметил, что реализация Закона Цезаря противоречит международным законам и правам человека, сообщает IRNA.

Закон о защите гражданского населения или Закон Цезаря, подписанный президентом США Дональдом Трампом в декабре 2019 года, должен вступить в силу в среду. Документ предусматривает санкционирование практически всей сирийской экономической и торговой деятельности, а также государственных чиновников.

Мусави сказал, что в то время, когда весь мир поражен коронавирусом, такие действия, как «негуманные санкции», только усиливают страдания сирийского народа.

Он добавил, что, как ранее заявлял Иран, он не признает односторонние санкции, введенные с помощью хулиганского поведения, и считает их экономическим терроризмом правительства США против народа Сирии, и они являются попытками Вашингтона дестабилизировать эту страну.

Мусави добавил, что Иран, как и прежде, продолжит сотрудничество со стойким народом и правительством Сирии и, несмотря на санкции США, укрепит с ними экономические связи.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил в Твиттере, что его страна намерена ввести дополнительные санкции против сирийского правительства, включая президента Башара Асада, его жену и десятки других сирийских чиновников.

В заявлении Помпео говорится, что любой, кто ведет дела с правительством Сирии, "потенциально подвергается ограничениям на поездки и финансовым санкциям".

Новые правила охоты: учтены интересы представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и отражены необходимые шаги по сохранению окружающей среды

Вопрос возможности использования петель для отлова охотничьих животных, вызвавший общественный резонанс, длительное время рассматривался на экспертных площадках в Минприроды России и в Государственной Думе РФ.

В процессе работы над проектом документа Минприроды России изучило несколько сотен предложений о предоставлении возможности использования петель для добычи некоторых видов пушных животных и птиц. С такой просьбой в ведомство обращались, в частности, жители Республики Коми, Магаданской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, общественные организации и представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Все обозначенные мнения рассматривались с учетом международного и российского опыта. К примеру, в СССР с 1960 года безружейная охота, в том числе, отлов животных с применением самоловов, включая петли, была разрешена с 14-летнего возраста. В ряде стран, в частности, США и Канаде, петельный лов некоторых видов охотничьих животных разрешен и сегодня, что не противоречит Соглашению о международных стандартах на гуманный отлов диких животных.

По результатам обсуждения предложений было принято решение включить в документ запрет применения петель при осуществлении охоты для добычи копытных животных и медведей, а также запрет отлова петлями пушных животных (за исключением отлова волка, шакала, зайца беляка) и птиц (за исключением отлова белой и тундряной куропаток, рябчика, глухаря). Данная позиция является результатом тщательной работы с представителями охотничьей отрасли, общественных и научных организаций, ассоциаций коренных малочисленных народов, проживающих на территории нашей страны.

Напомним, проект Правил охоты рассматривался в ноябре, декабре 2019 и феврале 2020 года на заседаниях секции госполитики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Научно-технического совета Минприроды России, в ноябре 2019 года – на заседании Межфракционной рабочей группы Госдумы РФ по совершенствованию правового регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Итогом обсуждений стало проведение в мае 2020 года на площадке министерства совместного заседания представителей экспертных групп, в состав которых входят руководители уполномоченных органов государственной власти субъектов РФ в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также директор WWF России Дмитрий Горшков. В ходе рассмотрения предложений, поступивших в рамках обсуждения проекта приказа Минприроды России «Об утверждении Правил охоты», он предложил включить в проект Правил охоты запрет отлова петлями пушных животных, включая медведей, рысь и др.

При этом решение о возможности применения петель для отлова белой и тундряной куропаток, рябчика, глухаря, волка, шакала, зайца беляка было предложено предоставить главам субъектов РФ при обязательном его согласовании с Росприроднадзором. В противном случае решение о применении петель не будет иметь юридической силы.

Отметим, что при разработке новых Правил охоты Минприроды России учитывалось мнение коренных малочисленных народов Севера, для которых этот вид деятельности является традиционным.

«Прежде чем направить предложении по данному вопросу в природоохранное ведомство, мы провели ряд онлайн-совещаний с представителями нашей Ассоциации в федеральных округах. Самый важный пункт для нас, за который мы стоим – это разрешение петельной охоты на тундряную и белую куропатку, рябчика и глухаря. Такой способ – традиция наших предков. Сейчас это особенно актуально для пенсионеров, не кочующих или малообеспеченных семей. Однако на местах наши люди регулярно сталкиваются с ситуациями, когда их задерживают, штрафуют. Создается социальное напряжение. Мы рады, что наше мнение услышали в Минприроды России. Ждем итоговую версию документа», – пояснил депутат Госдумы РФ, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

При этом Президент Ассоциации КМНС оценил разработку новых Правил охоты как компромиссный вариант, в котором не только учтены интересы представителей КМНС по традиционному способу добычи пищи, но также отражены необходимые действия для сохранения биоразнообразия.

Необходимость снятия запрета на добывание ряда видов пернатой дичи (рябчики, глухари, белая и тундряная куропатки) петельными самоловами в рамках осуществления любительской охоты поддержал и руководитель Тазовского филиала ассоциации «Ямал – потомкам!» Виталий Сатыков. Он отметил, что в практике организации в 2018 году был инцидент, когда пожилого человека, инвалида второй группы оштрафовали за ловлю петлями. «Чтобы это не повторялось необходимо разрешить данную ловлю для граждан, ведущих традиционный образ жизни, для инвалидов и вдов, которые в отсутствии кормильца вынуждены охотиться самостоятельно. Особенно это важно для тех слоев населения, которые не могут получить оружие», – подчеркнул он.

Биолог-охотовед, директор АНО «ИПРИЭП» Александр Пушкин считает, что такие виды промыслов нуждаются в государственной поддержке, поскольку введение запрета на применение петельных самоловов способно привести к утрате охотничьих навыков и умений, а вместе с тем – материального и нематериального культурного охотничьего наследия.

Кроме того, по мнению представителей экспертного сообщества, снятие запрета на применение петельных самоловов может способствовать увеличению уровня самозанятости охотников, осуществляющих свою деятельность в сельских, таёжных и иных отдалённых местностях. В настоящее время многие российские организации, осуществляющие деятельность по закупке продукции охоты, хотели бы закупать добытых рябчиков у населения. В силу имеющегося запрета на применение петельных самоловов в настоящее время при добывании пернатой дичи охотникам невыгодно этим заниматься из-за дороговизны патронов и больших трудозатрат.

Разработчики новых Правил охоты уверены, что снятие запрета на применение петельных самоловов для добывания пернатой дичи способно увеличить разнообразие видов и способов охоты, повысить охотничью активность населения и, в результате, положительным образом повлияет на сохранение и сбережение охотничьих навыков и традиций, материального и нематериального культурного охотничьего наследия России.

Справочно:

Многие представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и их общин, а также лица, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота является основой существования, осуществляют именно безружейную охоту.

Отлов указанных видов охотничьих ресурсов петлями будет осуществлять ограниченный круг охотников на незначительной по площади территории охотничьих угодий, что не окажет негативного влияния на состояние животного мира. Использование петель при отлове охотничьих ресурсов не требует больших материальных затрат для осуществления охотничьего промысла и будет являться фактором самообеспечения и выживания в дикой природе.

ЗА ГРАНЬЮ ОЧЕВИДНОГО: КАК ПОСТРОИТЬ СУВЕРЕННОЕ БУДУЩЕЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЕВРОПЕ

ОЛИВЕР ГЕРМЕС

Председатель Восточного комитета германской экономики, председатель правления и президент группы Wilo, председатель попечительского совета фонда Wilo-Foundation, член правления германского общества Ближнего и Среднего Востока и Немецкой Азиатско-Тихоокеанской бизнес-ассоциации. Автор выражает собственное мнение.

Действуя воедино и солидарно во время кризиса, нужно заложить основы будущей суверенной Европы в цифровую эпоху с сильной промышленностью. То, что было упущено в прошлом, теперь можно быстро наверстать. Во время кризиса предприниматели всегда ищут возможности. То же самое относится и к европейской политике.

Прежние двадцатые, особенно после 1924 г., до сих пор хранят в себе удивительное очарование Европы. Если говорить о Германии, на ум непременно приходит эпоха процветания искусства, эйфория и отчаянная в своём легкомыслии ночная жизнь, особенно в Берлине. Часто используется термин «Золотые двадцатые». Похожая терминология применяется и в англоязычном пространстве, где говорят о бурных Roaring Twenties, в Италии – Anni ruggenti и Франции – Années folles, что в дословном переводе означает «сумасшедшие годы».

Новые двадцатые уже в первый свой год начались довольно «сумасшедше». Не только деятели искусства должны оставаться дома. Вечеринки и бурная ночная жизнь в период социального дистанцирования и частичной самоизоляции даже не обсуждаются. Пандемия коронавируса заставляет Европу трепетать, и наш континент стоит перед историческим испытанием. Большое количество людей находится под угрозой потери работы и благосостояния.

Бесспорно, европейская солидарность в области здравоохранения, а также в экономических вопросах подвергается серьёзному испытанию во время коронакризиса. Однако вопрос о солидарности и суверенитете в пределах нашего содружества стран возник не в кризисный период. Вопрос о последовательной европейской промышленной стратегии слишком долго оставался без должного ответа внутри ЕС. Сейчас период кризиса предоставляет шанс Европе. Сначала временная классификация.

Европейская промышленность до начала пандемии коронавируса

Отдельные страны за пределами Европы приняли национальные промышленные стратегии незадолго до начала пандемии и последовательно их реализуют.

В США лидирует подход «Америка прежде всего». Американское правительство стремится прежде всего укрепить национальные предприятия разных отраслей промышленности, а также выполнить реиндустриализацию страны.

Правительство Китая имеет свой чёткий план развития национальной промышленности. С этой целью оно сформулировало стратегию Made in China 2025 и в настоящее время находится в процессе её реализации. Новая промышленная стратегия Китая предусматривает выделение десяти секторов. Государство будет прилагать все усилия к тому, чтобы китайские компании, относящиеся к этим секторам, стали мировыми чемпионами.

Россия также разработала чёткую промышленную стратегию – не в последнюю очередь в связи с наложенными несколько лет назад и действующими до сих пор санкциями. РФ стремится уменьшить свою зависимость от сырьевых рынков, в частности от рынков нефти и газа. Государство принимает меры по диверсификации промышленности и увеличению локальной добавленной стоимости, а также по усилению экспортной активности.

Страны Ближнего Востока приняли национальные концепции, которые также содержат очевидные цели по укреплению промышленной деятельности. В них речь идёт о снижении зависимости от нефти и газа и подготовке к новым 20-м. Промышленную стратегию Китая и концепции Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Омана, Кувейта и Катара объединяет то, что они устанавливают чёткие цели и задачи в области защиты климата для цифрового преобразования.

Но если мы посмотрим на нашу Европу до коронакризиса и попытаемся найти последовательную промышленную стратегию ЕС, то будем горько разочарованы. До начала пандемии Евросоюз был слишком занят сам собой, Брекзитом и растущим национальным популизмом в некоторых странах Южной и Центральной Европы. В этой слабой позиции Европейский союз воспринимался и до коронакризиса в лучшем случае как младший партнёр США в вопросах безопасности и обороны и как младший партнёр Китая в экономических вопросах.

Мы, европейцы, ещё до начала пандемии должны были позаботиться о том, чтобы мир не погрузился в биполярность в новом десятилетии и чтобы правила игры не определялись США и Китаем, особенно в цифровую индустриальную эпоху.

Промышленность Европы имеет решающее значение в борьбе с коронакризисом

Во времена кризиса некоторые эксперты в области экономики уже предсказывают конец промышленности и «старой экономики», ссылаясь на рост таких технологических гигантов, как Amazon, Apple, крупных стриминговых компаний, Microsoft с её облачными сервисами и, конечно же, таких игровых гигантов, как Nintendo. Все эти цифровые компании выиграют от кризиса, вызванного коронавирусом, а их бизнес-модели будут сильно стимулироваться. Взамен этому отрицательно представлен «останов» традиционных промышленных предприятий и соответствующее падение цен на акции на фондовых рынках.

Безусловно, в разгар вызванного коронавирусом кризиса мы открываем для себя цифровой мир стриминга, электронного спорта, а также цифровых учебных материалов и используем E-Commerce и онлайн-торговлю намного больше, чем раньше.

Но верно и то, что этот кризис показывает, что люди не могут существовать без местной промышленной продукции.

Для выживания необходимо произведённое в Европе медицинское оборудование: промышленные устройства защиты органов дыхания и лабораторное оборудование. Именно промышленная продукция обеспечивает поддержание важнейших европейских инфраструктур в области здравоохранения, энергетики и водоснабжения, транспорта и дорожного движения. Товары цифровой онлайн-торговли также должны быть сначала произведены промышленным способом и физически доступны для виртуального распространения в Европе.

Поэтому я думаю, что неправильным будет предрекать закат индустриальных сообществ в Европе. Кризис только что показал, что европейские промышленные и технологические концерны вносят значительный вклад в поддержание функционирования системообразующих отраслей и, таким образом, являются основополагающими компонентами важнейших критических инфраструктур в ЕС. И именно промышленные компании обеспечивают выживание наших сограждан во время кризиса.

Первые реакции в контексте кризиса, вызванного коронавирусом, были изначально рефлекторными и националистическими на политическом уровне во многих странах мира. Границы были закрыты в одностороннем порядке не только в пределах ЕС, медицинские материалы и средства защиты были припрятаны, систематическое перераспределение пациентов между странами было изначально немыслимо.

В последние недели главы государств и правительств по всей Европе проводили заседания в различных органах Евросоюза, используя системы видеоконференцсвязи. Постепенно становится ясно, что вирус не знает границ и что для сдерживания пандемии необходима значительная степень координации и солидарности в Европе.

Изоляция и социальная дистанция в личной жизни на данный момент накладывают отпечаток на социальную среду в государствах – членах Европейского союза, но на политическом уровне происходит обратное. Сейчас в Европе важны сотрудничество и координация.

Поэтому параллельно с преодолением кризиса в области здравоохранения чрезвычайно важно свести к минимуму экономический ущерб, нанесённый Европе, сохранить финансовую стабильность и даже сейчас, в разгар коронакризиса, осторожно, но смело подготовиться к последующему этапу экономического восстановления, особенно в промышленном сегменте, с учётом перспектив на будущее.

Действуя воедино и солидарно во время кризиса, необходимо заложить основы будущей суверенной Европы в цифровую эпоху с сильной промышленностью. То, что было упущено в прошлом и в период до коронакризиса, теперь можно быстро наверстать. Во время кризиса предприниматели всегда ищут возможности. То же самое относится и к европейской политике.

Будущее европейской промышленности «за гранью очевидного»

Главы правительств стран ЕС во время видеоконференций осознали, что является самым необходимым для преодоления коронакризиса. Было принято решение об оказании экстренной помощи через Европейский стабилизационный механизм (ESM), создании общеевропейского инструмента финансирования краткосрочной работы (SURE) и поддержке компаний через Европейский инвестиционный банк (EIB).

Это, безусловно, важный и правильный шаг. Принятые меры принесут пользу и европейским промышленным предприятиям, а это около 30 миллионов сотрудников и членов их семей. Но этих мер недостаточно. Как и предложенный Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном фонд в размере 500 миллиардов евро и, тем более, не выраженный в цифрах фонд экстренной помощи четырёх государств-членов, называющих себя «экономными», – Австрии, Швеции, Дании и Нидерландов, они представляют собой всего лишь минимальную меру. Они очевидны и нацелены лишь на очевидные вещи, а именно на срочное и краткосрочное управление экономическими и социальными последствиями кризиса. У этих мер нет достаточной долгосрочной ориентации в будущее.

И сейчас самое время подумать о том, чтобы выйти за рамки очевидного и не только вывести континент из кризиса с помощью соответствующих средств, но и сделать его пригодным для будущего и наверстать упущенное в прошлом.

Сейчас задача состоит в том, чтобы не только вывести Европу из коронакризиса, но и ввести её в новую эру.

В частности, важно создать такие условия, которые позволят европейским промышленным компаниям оставаться конкурентоспособными на мировом уровне в цифровую эпоху.

Обязательное условие – общая геостратегия для Европейского союза

В посткризисные времена, в новых двадцатых, Европейский союз должен активно участвовать в торговле, чтобы стать равноценным партнёром на мировой арене, а не последователем США и Китая. Теперь к этому следует, наконец, подготовиться, более широко подумав о масштабах мер по борьбе с коронакризисом.

В новом десятилетии ЕС должен стать более уверенным в себе и более суверенным в рамках антикризисного управления, основанного на солидарности. Если Европа хочет выжить во времена разъединения Китая и Америки, она должна вместе с северными странами заботиться о своих страдающих партнёрах (и рынках сбыта).

До начала пандемии нигде в мире не было такой высокой средней продолжительности жизни, нигде в мире люди не жили так комфортно, здорово, мирно и обеспеченно, ни в одном регионе мира материальное благополучие не являлось настолько повсеместным, как в Европе. Во всемирном докладе о счастье за 2019 год, содержащем результаты исследования качества жизни в отдельных странах, первые семь мест занимают европейские государства.

Поэтому стоит вести решительную совместную борьбу за то, чтобы эти преимущества и в будущем оставались доступными для граждан Европы. С этой целью следует прежде всего отметить, что формулирование геостратегии ЕС имеет важное значение и представляет собой основу всех стратегий нисходящего звена, таких, как последовательная промышленная стратегия.

Чтобы в будущем позиционировать европейские сильные стороны в глобальном масштабе, необходимо срочно разработать дальнейшие секторальные или функциональные стратегии, основанные на геостратегии Евросоюза. К ним относится общеевропейская стратегия безопасности, а также стратегия в области энергетики, защиты климата и дигитализации, со всеми вытекающими отсюда взаимозависимостями в отношении будущей европейской промышленной стратегии.

Особенно после Брекзита ЕС должен сделать акцент на том, что геостратегически европейская интеграция будет продолжаться. Поэтому в рамках формулировки геостратегии расширение ЕС с целью включения в него, например, стран Западных Балкан, должно стать высшим приоритетом. Страны региона являются неотъемлемой частью Европы и должны быть как можно скорее интегрированы в её политические и экономические структуры. Европейская промышленность выиграет от этого, так как эти страны проявляют растущий интерес к рынкам сбыта и закупок.

Следует также приветствовать тот факт, что ЕС в настоящее время разработал новые стратегические элементы для улучшения отношений с Центральной Азией и восточными странами-партнёрами. Однако до тех пор, пока стратегии не будут связаны диалогом с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), шансы на успех будут ограничены. В интересах европейской промышленности нам наконец-то нужен институциональный обмен между двумя комиссиями ЕС и ЕАЭС.

Здесь скрыты огромные экономические потенциалы, которые в настоящее время эксплуатируются не в полной мере, поскольку отсутствует чёткая геостратегия и присутствует российский вопрос. По отдельности ни Евросоюзу, ни России не удастся разработать эффективное решение по разделению мира между китайцами и американцами. Как только геостратегия ЕС будет сформирована, должен произойти серьёзный обмен мнениями о едином экономическом и промышленном пространстве от Владивостока до Лиссабона.

В любом случае очевидно, что недостаточно сосредоточиться исключительно на вопросах, связанных с борьбой с пандемией и защитой климата.

Доверие к европейским рынкам не должно быть утрачено. Однако эта опасность существует, если принимаемые до сих пор меры направлены только на «спасение» или «восстановление», а не на стратегическую ориентацию Европы в будущем.

«Спасение» и «восстановление» необходимы очевидны. Но геостратегическая ориентация Европы в будущем выходит за рамки очевидного.

Европейский «фонд восстановления» должен быть «фондом будущего»

Это также должно быть учтено при разработке проекта фонда восстановления ЕС, учреждённого в результате коронакризиса. Необходим фонд будущего. Чистого «фонда восстановления» было бы недостаточно.

Конечно, первым шагом должно стать определение цели и использование средств для поддержки европейской экономики и, в частности, государств, которые особенно сильно пострадали от пандемии. Цепочки поставок в Европе более тесно взаимосвязаны, чем в любой другой области экономической интеграции в мире. Некоторые эксперты в сфере экономики говорят о единой производственной цепочке в рамках Европейского союза. Поэтому является очевидной необходимость стабилизации производственной цепочки в Европе, чтобы отдельные государства не выпали из неё – ни как клиенты, ни как поставщики.

Но ни при каких обстоятельствах это нельзя оставить как есть. Нельзя игнорировать будущее направление европейской экономики и её столь важных промышленных предприятий. Опять же – надо думать не только об очевидном, но и выходить за грань очевидного.

Фокус на цифровой трансформации и изменении климата

Помимо «спасения» компаний, фонд должен сосредоточиться на темах будущего, таких, как цифровая трансформация и изменение климата, и компенсировать отставание Европы в исследованиях, разработках и образовании. Поэтому я думаю, что термин «фонд восстановления», или Recovery Fund, уже неправильно выбран и скорее реактивен. Намного лучше было бы использовать такой перспективный термин, как European Go-Ahead Fund. В контексте цифровой трансформации европейская промышленность должна сосредоточиться не только на создании умных продуктов, систем и решений, но и на создании цифровых производственных мощностей. Опять же, это было бы слишком очевидно. Дигитализация процессов продаж и маркетинга, включая процессы дистрибуции, может быть проактивной и ориентированной на будущее. Надо не потерять важных клиентов и приобрести новых.

«Коронакризис» ясно показывает, что, напротив, сейчас есть возможность повысить лояльность европейских промышленных потребителей за счёт дигитализации. В этом отношении США и азиаты пока несколько опережают нас. Они смотрят на цифровую трансформацию с Front-End, то есть с точки зрения клиента. В Европе это часто задумывается и структурируется под названием Industrie 4.0, или Industrie du Futur с Back-End, то есть с точки зрения закупок и производственных процессов. Это необходимо изменить, и европейские промышленные компании должны будут выйти за границы очевидного. В этой связи фонд поддержки европейской экономики и промышленность должны поддерживать инновационную мощь компаний, чтобы они могли продолжать стратегические проекты в области исследований и разработок, несмотря на экономические спады, связанные с коронакризисом, и ускорить цифровую трансформацию во всех функциональных областях.

Защита климата останется основной темой нашего времени

Как мы знаем из периода перед коронакризисом, климат испытывает сильное негативное влияние и поэтому будет по праву оставаться одним из главных вопросов нашего времени на всех уровнях общества. Это будет продолжаться в отношении будущих поколений даже после того, как пандемия будет преодолена.

В своей предвыборной речи в Европарламенте новый президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна стать первым климатически нейтральным континентом на этой планете к 2050 году. Теоретически цель хорошо поставлена. В конце концов, климат нуждается в пионерах и первопроходцах. Сейчас должен быть кто-то, кто смело исследует путь, и это вполне может быть Европа. Фонд, ориентированный на будущее, родившийся в результате коронакризиса, должен включать в себя цель оперативного обеспечения климатической нейтральности. В вопросе защиты климата наблюдается совпадение целей, состоящих, с одной стороны, в спасении перспективных промышленных предприятий, а с другой – в сохранении климата.

Очень многие европейские промышленные компании разработали чёткую и строгую стратегию устойчивого развития. Основой большого числа таких корпоративных стратегий является обеспечение людей продуктами, технологиями и услугами, защищающими климат, при одновременном снижении воздействия на окружающую среду при производстве. С глобальной точки зрения европейские промышленные компании могут внести существенный вклад в защиту климата посредством эффективного использования энергии и ресурсов.

Многие европейские промышленные компании занимаются защитой климата. Защита климата является частью их бизнес-моделей. Работа с драгоценными ресурсами воды и энергии и работа с климатом, который необходимо защищать, требуют устойчивого мышления и действий. Это прочно укоренилось в корпоративной культуре многих европейских промышленных компаний.

Ориентированный на будущее фонд для борьбы с пандемией должен не только спасти компании, ориентированные на защиту климата, но и дать им возможность позиционировать себя на глобальных рынках в долгосрочной перспективе. Кстати, следует отметить, что те продукты, системы и решения, которые защищают климат, как правило, также имеют самый высокий уровень цифрового интеллекта. Поэтому целью Европейского фонда будущего должно быть объединение и координация компонентов защиты климата и цифровой трансформации.

Добавленная стоимость в Европе должна быть увеличена

Другой важной целью Европейского фонда будущего должно быть не только увеличение глобального распределения добавленной стоимости в пользу европейских государств, но и интенсификация соответствующего объёма чистого производства компаний внутри Европы. Страны Центральной и Восточной Европы, которые уже тесно интегрированы в производственно-сбытовые цепочки европейских компаний, могли бы извлечь выгоду из текущих идей по регионализации цепочек поставок и концентрации стратегически важных производственных процессов в Европе.

Коронакризис показал, что суверенная Европа включает в себя системообразующие промышленные компании, которые обслуживают важнейшие европейские инфраструктуры в области здравоохранения, энергетики и водоснабжения, транспорта и дорожного движения. В результате коронакризиса многие европейские промышленные компании пересмотрят свои стратегии Make-or-Buy и, в случае сомнений, будут скорее сами производить критические компоненты для производства промышленных товаров в Европе, в пользу минимизации рисков и за счёт требований по возврату. Это требует дополнительных мощностей и соответствующих инвестиций. И здесь ЕС должен создать соответствующие инвестиционные стимулы через фонд будущего. Цель состоит в том, чтобы вернуть добавленную стоимость в Европу и в то же время расширить объём чистого производства.

Выдача еврооблигаций является логическим следствием

После того, как будет означена и определена геостратегия Европейского союза, определятся цели и задачи, а также использование средств ориентированного на будущее европейского фонда Go-Ahead-Fund, возникнет вопрос о финансировании. Борьба с последствиями пандемии в сочетании с необходимой будущей ориентацией Европы и в то же время восполнение прошлых упущений – это сложнейшая задача для государств ЕС. И эта титаническая задача, конечно же, должна быть профинансирована. Здесь тоже надо посмотреть за грань очевидного. Поэтому выдача еврооблигаций больше не должна быть предметом табу, особенно для более процветающих экономик внутри ЕС.

Мы все должны признать проблемы, которые будут определять будущее нашего континента, и в этой связи взять на себя ответственность за следующие поколения. И наоборот, это означает, что состоятельные страны Северной Европы также должны непосредственно принимать на себя финансовые обязательства в отношении более слабых или даже находящихся в бедственном положении государств ЕС. Общие проблемы и кризисы требуют совместных решений. Но именно в тот момент, когда речь идёт о том, чтобы гарантировать будущее ЕС и определить меры и использование средств на эти цели по взаимному согласию, как логичное следствие необходимо финансирование со стороны ЕС.

Многие страны Северной Европы сравнительно благополучны и экономически сильны. С одной стороны, они получают большую часть своей экономической мощи от экспорта готовой продукции в страны ЕС, некоторые из которых не так продуктивны. С другой стороны, в некоторых случаях они сильно зависят от поставщиков продукции из менее продуктивных стран. Таким образом, если менее благополучные и менее экономически сильные европейские страны попадут в экономический дисбаланс, то эти страны могут пострадать и как потребители, и как поставщики, а значительное количество рабочих мест окажется под угрозой даже в странах ЕС, имеющих положительное сальдо экспорта.

Тем не менее Европейский союз не заслуживает своего имени, если он может справляется с кризисами, ориентируясь в первую очередь на национальные интересы, и если страны ЕС не держатся вместе и не солидарны друг с другом. Это, безусловно, не единство, если никто не пытатся вместе решать будущие задачи. Особенно это относится к финансовому измерению целевого капитала необходимого европейского фонда, ориентированного на будущее. Поэтому общее будущее Европы также должно финансироваться совместно. Государства Европейского союза – это общность исторической судьбы. Совместная ответственность не является чем-то новым в реальной экономике, поскольку производственные цепочки более или менее стандартизированы и имеют высокую степень интеграции.

Если реальная экономика находится в бедственном положении в отдельных государствах ЕС в результате кризиса, как это происходит сейчас в случае с пандемией коронавируса, то очень сильно интегрированная в Европу финансовая экономика в отдельных государствах ЕС с общим европейским влиянием тоже будет быстро затронута. Финансовый кризис 2008–2009 гг. показал, что это может быть решено только совместно в рамках ЕС. Таким образом, уже существуют совместные обязательства, в том числе и финансовые. Совместная финансовая ответственность также не является чем-то новым в рамках ЕС. В североевропейских странах часто возникают опасения, что выдача еврооблигаций обременит их национальные бюджеты более высокими процентными ставками из-за более низкого рейтинга.

Чтобы предотвратить это, важно убедить инвесторов путём выдачи еврооблигаций, что стратегия ЕС правильная и перспективная и что она генерирует рост и в конечном счете приводит к сокращению задолженности стран-участниц. Это позволило бы держать под контролем потенциально рискованный рост процентных ставок.

Поэтому доверие к ЕС имеет решающее значение. Нужно документально подтвердить устойчивость к кризисам, но в то же время следует поддерживать не только надёжные, но и ориентированные на будущее бизнес-модели, которые создают конкурентные преимущества. Создание фонда будущего является эффективным средством достижения этой цели.

Финансирование путём выдачи еврооблигаций является логическим следствием. Ни при каких обстоятельствах их не следует называть «коронными облигациями», они должны иметь многообещающее название. Как, например, European Go-Ahead Fund, они также могут быть выпущены под названием European Go-Ahead Bonds.

Стратегические предпосылки должны отображать условность

В микроэкономике при выдаче корпоративных облигаций финансовые инвесторы на уровне компаний-эмитентов в большинстве случаев требуют соблюдения финансовых ковенантов, то есть финансовых обязательств. Экономические эксперты также часто требуют финансовых условий для выдачи еврооблигаций в качестве обычных облигаций. Это очевидно.

Йенс Вайдманн, президент немецкого центрального банка, провёл метафорическое сравнение, сказав, что нельзя передавать свою личную кредитную карту другим людям, чьё расходное поведение невозможно контролировать. Однако это не учитывает тот факт, что супружеские пары часто имеют так называемые карточки Twin Card или что карточки партнёра также выдаются доверенным лицам. Поэтому самое главное – это доверие внутри Европейского союза.

Если выйти за грань очевидного, то при выдаче еврооблигаций гораздо важнее задать стратегические предпосылки как условия. Поэтому необходимо согласовать эти стратегические предпосылки. Только в том случае, если государства – члены ЕС стратегически преуспеют в определении и реализации перспектив роста, государственный долг будет сокращаться. Устойчивый рост – это повестка дня для соответствующих экономик ЕС после того, как пандемия коронавируса закончится.

Суть в следующем: программа «Следующее поколение ЕС», представленная главой Комиссии ЕС 27 мая 2020 года, уже указывает на то, что кризисные ситуации должны способствовать тому, чтобы Европейский союз стал климатически нейтральным, цифровым и социальным, а также сильным глобальным игроком будущего. В рамках этой программы цели теоретически поставлены правильно и более ориентированы на будущее. Чего до сих пор не хватает, так это чёткого стратегического направления для достижения ЕС данных целей.

Если мы сформулируем геостратегию параллельно с преодолением кризиса внутри Евросоюза, разработаем отраслевую или функциональную стратегию, создадим европейский фонд будущего и будем его совместно и солидарно финансировать, то мы укрепим европейскую экономику и промышленные предприятия в качестве её основы.

Корпоративная политическая ответственность в настоящее время является ключевым фактором

Мы обязаны вести не только европейскую промышленность, но и экономики, граждан в целом, в процветающее будущее. В суверенную Европу. Промышленные предприятия призваны взять на себя политическую ответственность за наш европейский континент. В дополнение к классическим трём целям – «люди, планета, прибыль» – необходимо интегрировать политическую ответственность в качестве четвёртого измерения в реализацию корпоративных стратегий.

БУДУЩЕЕ БОЛЬШОГО ТРЕУГОЛЬНИКА

СЕРГЕЙ КАРАГАНОВ

Ученый-международник, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, председатель редакционного совета журнала «Россия в глобальной политике». Декан Факультета мировой политики и экономики НИУ ВШЭ.

СТАТЬЯ ПОДГОТОВЛЕНА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ LIMES

Я обычно достаточно смело берусь за прогнозы. Но в этот раз былой уверенности нет. К мириадам противоречивых проблем и тенденций, которые всё же просчитывались, прибавился «чёрный лебедь» – эпидемия коронавируса.

Это тяжкая проблема для многих стран, особенно для Италии. Но с исторической точки зрения это относительно обычная эпидемия. Если она и может серьёзно повлиять на мировое развитие, то из-за двух факторов. Похоже, правящие элиты многих стран используют её для того, чтобы прикрыть свои прошлые провалы или оправдать свою неспособность справиться со стоящими перед ними вызовами. Среди первых из них – загрязнение окружающей среды и изменение климата, быстрое обеднение среднего класса и рост социального неравенства, наконец, в целом исчерпанность нынешней модели капитализма, основанной на стимулировании бесконечного роста потребления. Стремление прикрыть и оправдать возвело проблему коронавируса в квадрат. А современная медийная среда возводит её в куб.

Поэтому эпидемия может иметь действительно исторические последствия. Но никто не может знать – какие.

Я согласился на просьбу главного редактора этого журнала сделать прогноз и оценку развития отношений в треугольнике великих держав – России, Китая и США с российского угла зрения. Рискну.

Для удобства прогноза буду исходить из наиболее вероятного, с моей точки зрения, сценария. Основные тенденции последних лет – частичная экономическая деглобализация, ренационализация мировой политики и экономики, обострение соперничества США с Китаем, ослабление ЕС, многосторонних институтов в целом – будут подстёгнуты начавшимся глубоким мировым экономическим кризисом. Всё будет так же, но хуже.

Единственное светлое пятно в этом прогнозе – частичное смытие паразитических наростов с тела современных обществ и экономики – сдутие финансовых и информационно-цифровых пузырей, всё больше заменявших реальную экономику и жизнь. Похоже в её центр будет возвращаться семья, Вера, страна, реализация человека, прежде всего, через служение обществу. А среди профессий важнейшими вновь станут инженеры, врачи, полицейские, люди, производящие что-то реальное. Впрочем, в развивающемся мире эти ценности и не уходили.

***

Треугольник ведущих держав существует только виртуально из-за нежелания США сотрудничать с кем бы то ни было в попытке дать «последний бой» в защиту своей уходящей гегемонии. Он распадается на три пары отношений.

Российско-американские отношения никогда с 1950-х гг. не были столь враждебными. В США раздражены отказом России следовать в фарватере американского лидерства и самим её возрождением. К тому же, восстановив свою стратегическую мощь, Россия, видимо, окончательно лишила США и Запад в целом военного превосходства – фундамента пятисотлетнего доминирования в политике, экономике, культуре, которое позволяло перекачивать мировой ВНП в свою пользу. Россия, как прежде СССР, старалась в первую очередь обеспечить свою безопасность. Но попутно, даже не стремясь, стала причиной этой исторической трансформации.

США начали развязывать конфронтацию ещё с начала 2010-х гг. Когда в 2014 г. Россия остановила экспансию западных союзов, вернув Крым и поддержав восставший Донбасс, конфронтация переросла в открытую форму. Барак Обама мечтал обрушить Россию, «разорвать её экономику на куски». Люди Дональда Трампа рассчитывали жёстким давлением на Россию оторвать её от Китая. Результаты обеих стратегий были противоположными. Хотя санкции и несколько замедлили российское экономическое развитие, Россия не уступила, внутренне консолидировалась и углубила сотрудничество с Китаем.

Но по дороге американская элита убедила себя в своей собственной, как теперь уже совсем очевидно, лживой пропаганде о том, что Россия вмешивалась в американские выборы и поддерживала Трампа. Эта пропаганда стала важным фактором американской внутриполитической борьбы. В этой ситуации рассчитывать на скорую нормализацию не приходится. Хотя Москва и пытается оздоровить обстановку. Нынешний уровень враждебности ей не нужен.

Да он и просто опасен. Вкупе с ухудшающейся ситуацией в военно-технической сфере – появляется всё больше дестабилизирующих вооружений, разрушаются оставшиеся режимы ограничения вооружений, деградирует интеллектуальный уровень и ответственность элит ряда стран – эта враждебность увеличивает вероятность возникновения непреднамеренной войны и её эскалации на уровень глобальной ядерной катастрофы. Пока политика Москвы в отношении США зиждется на «трёх китах»: на попытках снизить уровень конфронтации; на жёстком, даже упреждающем военном сдерживании, в том числе через создание систем вооружений, делающих надежды на возвращение превосходства в стратегической области запретительно дорогостоящими; и на активизации экономических, политических, военных связей с незападными миром, на содействии дальнейшему развитию многополярности. Почти никто в Москве больше не рассчитывает на нормализацию отношений с США в ближайшие годы. Они, особенно учитывая их внутренний раскол, выглядят сверхненадёжным партнёром.

Сохраняется линия на относительную нормализацию отношений с Европой. Впрочем, и здесь серьёзен скептицизм. Слишком неэффективен Евросоюз, по нарастающей погружающийся в проблемы своей собственной медленной дезинтеграции. Сильна и зависимость европейцев, даже уже и невыгодная, от США. Наконец, выяснилось, что современные западные демократии не могут существовать без врага. Им был коммунизм и СССР, а когда их не стало, западные элиты, попраздновав победу и увидев, что общества выходят из-под контроля («популисты»), а привычные отношения (атлантизм) сыпятся, стали выдумывать врага. Им стала привычная Россия, «подрывающая демократию», читай, рушащая привычные порядки. До которых Москве дела нет – рушатся они и так, из-за внутренних противоречий. Особенное изумление вызывают обвинения в военной угрозе. И это при том, что Россия резко сократила численность своих вооружённых сил, тратит в разы меньше на оборону, чем даже только европейские страны НАТО.

Усиление конфронтации со стороны Запада мощно подтолкнуло российское движение на Восток. Оно началось ещё во второй половине 2000-х гг. как преимущественно экономический проект, направленный на использование поднимающихся рынков Азии, отход от чрезмерной зависимости от западных рынков, развитие восточных территорий, выглядевших опасным вакуумом рядом с поднимающимся Китаем.

Но с усилением западного давления «поворот на Восток» стал приобретать геополитические очертания. Поворот, при всей его незавершённости, привёл к качественным изменениям. Доля торговли с Европой, когда-то превалировавшая, сравнялась с азиатской.

Россия создала новое качество отношений с Китаем – вероятной первой сверхдержавой будущего. Они были дружественными, теперь стали полусоюзническими, когда нужно «самостоятельными, но никогда друг против друга». В Китае Россия получила увеличивающийся внешний источник капиталов, технологий и рынков сбыта для своей продукции – энергетической, сырьевой и всё больше сельскохозяйственной. И что самое важное – безопасные восточные рубежи. Дело дошло до помощи Китаю в создании системы раннего предупреждения о ракетном нападении, укрепляющей безопасность обеих сторон и усиливающей стратегическое сдерживание США. Китай получил возможность опираться на стратегическую мощь России в своём противодействии американскому давлению. Россия – на китайскую экономическую мощь. Когда конфронтация с Западом была наиболее острой, Пекин, насколько известно, предлагал практически неограниченное кредитование. Москва решила обойтись своими силами. Страны договорились не соперничать друг с другом в Центральной Азии.

Элементы конкуренции сохраняются. В России, несмотря на весьма корректную политику Пекина, существуют опасения чрезмерной мощи Китая. Особенно учитывая его всё более наступательную, хотя и не агрессивную политику в отношении меньших и зависимых стран.

Но пока и на ближайшие годы сближение выгодно обеим сторонам. Поворотом на Восток и сближением с Китаем Россия качественно сдвинула баланс сил в отношениях с Западом в свою пользу. Из ученика, готового платить за обучение и вхождение в клуб, которым она была или казалась ещё 10–15 лет тому назад, она превратилась в балансира, центральную державу Евразии, которая геополитически, да и идейно «возвращается домой». Будучи в значительной мере культурно европейской, политически и социально Россия – во многом азиатская держава. Без сверхцентрализации и сильной авторитарной власти и без Сибири с её бездонными богатствами страна не стала бы тем, что она есть и что определяет её генетический код великой державы. С Китаем, при всём гигантском различии культур, её объединяет и многое в общей истории. До XV века они были завоёванными частями самой большой в истории империи Чингисхана. Только Китай ассимилировал монголов, а Россия их всё-таки выбила, но за два с половиной века впитала многие азиатские черты. Во время уходящего пятисотлетнего лидерства Европы – Запада – «азиатчина» считалась признаком отсталости. Но теперь, похоже, становится конкурентным преимуществом. И с точки зрения способности к концентрации ресурсов для жёсткой конкуренции, и для борьбы с новыми вызовами, в частности, коронавирусом. Да и технологически Азия резко устремилась вперёд.

Пока приходится исходить из продолжения, если не нарастания американо-китайского соперничества. Американская элита, вопреки рекомендациям своих последних стратегических мыслителей – Генри Киссинджера и покойного Збигнева Бжезинского – взяла курс на всеобъемлющее противодействие Китаю, по сути на новую «холодную войну». Надежда – использовать свои сохранившиеся от прошлой экономической системы позиции для «последнего боя». Но слишком поздно. Соотношение сил в мире кардинально изменилось. Он стал гораздо свободнее. В том числе и из-за лишения Россией Запада возможности диктовать свои условия силой. И строиться в фарватере политики США будет гораздо меньше стран.

В случае дальнейшего усиления американо-китайского соперничества, Россия не «сдаст» Китай. Но будет искать (и ищет) возможности расширения поля для манёвра, стремясь улучшить отношения с частью европейских стран, сблизиться с ключевыми азиатскими странами – Индией, Японией, Южной Кореей, Вьетнамом, Турцией, Ираном, Египтом, Саудовской Аравией, государствами АСЕАН.

Не думаю, что Россия серьёзно рискует оказаться в стратегической зависимости от Китая. Никакая зависимость от какого-либо внешнего центра для России, со священным для неё стремлением к суверенитету, неприемлема. Она не может быть «младшим братом».

И когда Запад попытался сделать её таковым, он получил жёсткий отпор. И китайцы знают об этом опыте. Равно как и о том, что Россия выбила или разгромила всех претендентов на мировую и региональную гегемонию – и наследников Чингисхана, и Карла ХII, и Наполеона, и Гитлера.

В военном и политическом отношении Россия самодостаточна. Но в экономическом, технологическом, цифровом – она нуждается во внешних рынках и партнёрах. И она будет искать и находить их.

К сожалению, третьей опоры будущего миропорядка, третьей технологической платформы, которая была бы создана, не откажись Европа в пылу эйфории и стратегического слабоумия 1990-х гг. от создания единого пространства с Россией, не получилось. Но стремление начать новый тур сближения с Европой осталось. C учётом нового соотношения сил и новых реалий. Уже в рамках евразийской стратегии.

Будут создаваться два мягких суперцентра. Один – Америка плюс: англосаксы, часть европейцев. С колебаниями и мучениями США будут отходить от невыгодной в новом мире, где они уже не могут диктовать свои условия, роли глобальной сверхдержавы.

Будущее китайского «центра» неочевидно. Если Китай, следуя тысячелетней традиции Срединного царства будет пытаться сделать партнёров вассалами, ни Россия, ни Индия, ни Турция, ни Иран, ни Япония, ни Вьетнам, ни многие другие не подчинятся. И Китай останется просто могущественной державой с сетью зависимых государств в Азии, Африке, Латинской Америке.

Другой вариант предлагает Москва – через формирование официально поддержанного Пекином партнёрства Большой Евразии – системы равноправных экономических, политических, культурных, цивилизационных связей, интеграционных группировок, в которой Китай играл бы роль первого среди равных. Такое партнёрство в том или ином виде будет включать значительную часть западной оконечности Евразии – Европу. Уже сейчас очевидно, что при таком развитии событий её северная и западная часть будут больше тяготеть к американскому центру, а Юг и Центр – к евразийскому проекту.

И в любом варианте Россия сможет играть выгодную роль – либо как балансир двух потенциальных гегемонов, гарант нового неприсоединения, либо как один из активных творцов нового партнёрства, становясь не окраиной Европы и Азии, а Северной Евразией – одним из её ключевых центров.

Журнал Limes || no. 5/2020, pp. 37-43

ДЕНИС МАНТУРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕЛОВЫХ КРУГОВ США

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел встречу в формате ВКС с Послом США в России Джоном Салливаном, руководством Американо-Российского делового совета и представителями деловых кругов США.

Как отметил в ходе мероприятия Денис Мантуров, сегодня российская экономика постепенно восстанавливается на фоне частичного снятия карантинных ограничений. Темпы сокращения деловой активности замедлились после спада на 33% в апреле до 21% в мае.

Заметно оживляется и международная повестка. Бизнес активно восстанавливает свои силы после ударов пандемии. И наша сегодняшняя встреча – лучшее тому подтверждение. По объему торговли в 2019 году Соединенные Штаты занимали 5-е место среди всех внешнеторговых партнеров России, а также 10-е место по объемам российского экспорта и 3-е место – по объемам импорта. По итогам прошлого года российско-американский товарооборот продолжил рост, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 4,9% до 26,2 млрд долл. По итогам I квартала 2020 года положительные тренды сохранились. Рост товарооборота составил 11,1%, при этом экспорт увеличился на 24,9%. Отрадно, что даже в текущих непростых условиях темпы сотрудничества не снижаются, а, напротив, демонстрируют определенный рост - прокомментировал Денис Мантуров.

Развивается также и двустороннее инвестиционное сотрудничество. США долгое время находились среди главных зарубежных инвесторов в российскую экономику, размещая средства преимущественно в производственном секторе. В настоящее время на территории России реализуется целый ряд успешных двусторонних проектов.

В ходе мероприятия представители 15 крупных американских компаний имели возможность обратиться лично к главе Минпромторга России с предложениями и интересующими их вопросами, связанными с условиями ведения бизнеса в России и мерами государственной поддержки.

"Их срочно начали размораживать". Почему не готова вакцина от SARS-CoV-2

Татьяна Пичугина. Всемирная организация здравоохранения к началу июня зарегистрировала 136 кандидатов в вакцины против SARS-CoV-2. Десять — на стадии клинических испытаний. Какие разработки лидируют и кому прочат победу, выясняло РИА Новости.

Какие бывают вакцины

Когда вирус или бактерия проникает в организм, иммунная система активирует b- и t-лимфоциты, убивающие патоген и зараженные клетки. Именно этот механизм запускают вакцины, подготавливающие нас к встрече с инфекцией, в том числе коронавирусной.

Вакцины делятся на две большие группы: те, что представляют собой цельную вирусную частицу — ослабленную или убитую, и такие, где активна только часть вируса. Вариантов много. Можно делать инъекцию из вирусного белка, на который реагирует иммунитет (субъединичные вакцины). Или доставлять в организм один-два ключевых гена, присоединив их к геному другого, предварительно обезвреженного вируса (вектора). Или упаковать в искусственные контейнеры вирусные ДНК и РНК и тоже ввести их в кровь.

Значительная часть списка ВОЗ — это ДНК/РНК-вакцины. Синтезировать их относительно просто — не нужно разрешение на работу с опасными вирусами, как в случае живых вакцин, что резко расширяет круг лабораторий. Теоретически быстрее и дешевле наладить промышленное производство — это тоже важно, ведь эффективный препарат должен быть доступным для всех.

Секрет РНК

Вирусная частица SARS-CoV-2 несет на поверхности корону из S-белков (от английского spike — шип), которые через мембрану клетки запускают внутрь РНК патогена.

S-белки — это иммунодоминантные антигены, то есть молекулы, которые наша защитная система распознает как врагов. Их уничтожением занимаются антитела. Почему бы не сделать вакцину только из S-белка, отбросив все лишнее? Можно наработать его в лаборатории, очистить и приготовить в виде инъекции. Таков принцип субъединичных вакцин.

Другой путь, гипотетически более простой, — заставить наши клетки производить антиген. Для этого нужно ввести в организм матричную РНК, с которой синтезируются только S-белки или их фрагменты, а дальше на них среагирует иммунная система.

Еще более продвинутый вариант — самореплицирующаяся РНК, или саРНК. Она несет информацию не только об антигене, но и о ферментах-полимеразах, которые ее копируют. Такую молекулу конструируют, например, на основе генома альфа-вируса, убирают из него все ненужное и встраивают участок генома SARS-CoV-2, кодирующий белок-шип.

"Такая длинная РНК, попадая в организм, синтезирует и антигены, и полимеразу, которая потом копирует всю конструкцию. Таким образом мы увеличиваем время действия вакцины и снижаем исходную дозу. Но есть общая для всех РНК-вакцин проблема — эта молекула довольно капризная, быстро разрушается, и, чтобы доставить ее целой в клетки, нужны специальные носители", — рассказывает Андрей Васин, и. о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). Его научная группа вместе с НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, Научным центром исследований и разработок иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН и Университетом Мэриленда (США) развивает направление саРНК-вакцин.

В большинстве случаев РНК помещают в липидную оболочку. В СПбПУ используют полиэлектролитные микрокапсулы, синтезируемые из синтетических и природных полимеров. Помимо того что их концентрация в организме ничтожно мала, они постепенно разлагаются на безвредные компоненты.

"Мы начали работать над этим два года назад, как раз на случай пандемии. Пока вопросов больше, чем ответов", — отмечает исследователь.

Неизвестно, какова продолжительность иммунитета, вызываемого такой вакциной, а значит, непонятно, сколько инъекций потребуется. Нет ясности и с массовым производством микрокапсул. Впрочем, время еще есть. Проект выйдет на стадию доклинических испытаний не раньше осени.

Мыши с человеческими свойствами

Вакцину создают десятки лет. Необходимы длительные испытания на культурах клеток и животных (доклинические), людях (клинические). Отчасти по этой причине ни одну из РНК-вакцин пока не одобрили к производству. Над ними активно работают последние годы, хотя идея возникла еще в 1990-е. Пандемия коронавируса заставила ученых сильно ускориться: запускать сразу несколько этапов, упростить испытания.

Любую вакцину сначала тестируют на животных. Проверяют безопасность — не вызывает ли она аллергию, высокую температуру, какие-либо побочные эффекты. Оценивают иммуногенность — распознает ли ее иммунная система организма, сколько антител вырабатывается, а также важнейшее свойство — протективность, когда после вакцинации животное заражают вирусом и смотрят, начнется ли болезнь.

"В идеале лучше использовать две животные модели, например мышей и хорьков. В случае коронавируса иммуногенность можно изучать и на стандартных мышах, а вот протективность — только на гуманизированных. В экстренных случаях — испытывать сразу на приматах. Сложность в том, что в мире не так много лабораторий, способных работать с приматами в условиях BSL-3 (высокого уровня биологической безопасности. — Прим. ред.). У таких важное преимущество на стадии доклинических исследований", — объясняет Андрей Васин.

Гуманизированными называют мышей, восприимчивых к человеческим болезням. В природе они не заражаются SARS-CoV-2, но ученые это корректируют редактированием генома.

"Сейчас закупить животных нереально. Единственная доступная линия восприимчивых мышей находится в США в питомнике The Jackson Laboratory. На момент начала пандемии эмбрионы этих животных были заморожены в жидком азоте, их срочно начали размораживать. Спрос космический, в марте заказали более трех тысяч животных! В лаборатории максимально быстро размножают животных с помощью ЭКО, но все равно первые поставки состоятся лишь в конце июня", — описывает ситуацию Нариман Баттулин из лаборатории генетики развития Института цитологии и генетики СО РАН.

Его научная группа с нуля создает несколько вариантов гуманизированных мышей. Быстрее всего получить особей со встроенной копией гена ACE2 человека — именно он кодирует рецептор мембраны клетки, пропускающий коронавирус внутрь. Несколько сложнее поправить собственный мышиный ген ACE2.

Геном меняют посредством редактора CRISPR-Cas9. Это раствор разных РНК и белков, который вводят микроиглой в эмбрион, состоящий всего из одной клетки. Затем заранее подготовленной к беременности самке мыши делают ЭКО — имплантируют в матку отредактированный эмбрион. Через 20 дней рождаются детеныши.

Процесс очень трудоемкий, требует много ручных операций. А для полноценных испытаний одной вакцины нужно не менее сотни особей.

Баттулин допускает, что те, кто уже приступил к испытаниям на людях или готовится к ним, тестировали свои вакцины-кандидаты, скорее всего, сразу на приматах.

Другой вариант — хорьки и хомяки, которые, согласно опубликованным данным, восприимчивы к SARS-CoV-2 без генной модификации. "Если это так, то они годятся для изучения протективности", — уточняет Васин.

Вирусные векторы вырываются вперед

Среди российских научных групп дальше всех продвинулись в ГНЦ "Вектор" (Новосибирск) и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (Москва). Об этом говорили на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни", проведенного на площадке РИА Новости 28 мая.

В Новосибирске готовят несколько вакцин, в том числе на основе ослабленного вируса везикулярного стоматита. Он безвреден для человека, остается только в его геном встроить участки, кодирующие антигены коронавируса. Попав в организм, такой вирусный вектор начинает синтезировать S-белки, чем вызывает иммунный ответ.

К проекту приступили еще в январе, затем в компании BIOCAD создали опытные образцы вакцины, ее тесты на животных показали, что в крови вырабатываются антитела. Как сообщил генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов, клинические испытания на людях начнутся в июле.

Вирусный вектор, точнее два вируса, взяли за основу и в НИЦ Гамалеи. Такой подход называется "гетерологичная прайм-буст иммунизация". По словам заместителя директора Дениса Логунова, это позволяет добиться двух видов иммунного ответа — гуморального (антитела) и клеточного цитотоксического, за который отвечают т-лимфоциты. Именно они, как предполагают ученые, играют решающую роль в долговременной защите от коронавируса.

Перспективнее всего вакцины с цельными вирусными частицами патогена, ослабленными или убитыми. Это направление развивают в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. Дело в том, что мы не знаем точно, достаточно ли только S-белков для активации иммунитета или нужно что-то еще, поэтому вводить в организм целый вирион надежнее. Однако испытывать такую вакцину следует более тщательно, и для массового производства требуются особые разрешения.

Концепцию НИЦ Гамалеи уже проверили при создании вакцин от вирусов лихорадки Эбола и ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Их препарат способен стать альтернативой цельновирионным вакцинам. Сейчас идут клинические испытания и одновременно разрабатывается промышленная технология.

С борта МКС запустили американский военный спутник

Малый спутник Red-Eye-2 в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США DARPA выведен на орбиту с борта Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.

На сайте агентства говорится, что космический аппарат был запущен с помощью канадского манипулятора SSRMS после его вывода наружу станции из японского модуля Kibo.

Red-Eye-2 массой 110 килограммов был доставлен на МКС американским грузовым кораблем Cygnus в феврале 2020 года. В интересах DARPA он будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.

Это второй из трех спутников Red-Eye, первый был запущен в июне 2019 года.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

Состоялось 19-е заседание Совместного Министерского мониторингового комитета ОПЕК+

Под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазиза бен Сальмана состоялось 19-е заседание Совместного Министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Члены комитета рассмотрели подготовленный Совместным техническим комитетом месячный отчет, обсудили последние события на мировом нефтяном рынке и краткосрочные перспективы его развития до конца 2020 года и в 2021 году.

Участники СММК вновь подтвердили, что «Декларация о сотрудничестве» продолжает играть важнейшую роль в обеспечении стабильности нефтяного рынка и восстановлении экономики после испытанного ей из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 потрясения и последовавшего за ней спада в мировой экономике. В этой связи отмечено историческое решение, приятое на 10-й внеочередной Министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года странами, участвующими в исполнении «Декларации о сотрудничестве», пересмотреть в сторону понижения совокупный объем добычи нефти. Также отмечены решения, принятые по результатам состоявшейся недавно 179-й сессии Конференции ОПЕК и 11-й Министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК 6 июня 2020 года. Согласно этим решениям, первый период сокращения добычи нефти продлевается на один месяц до 31 июля 2020 года.

Кроме того, была поддержана идея, согласно которой страны, не сумевшие полностью (на 100%) выполнить взятые на себя обязательства в мае и июне, компенсируют не сокращенные объемы добычи в июле, августе и сентябре в дополнение к уже согласованным объемам по сокращению добычи в эти месяцы.

Комитет отметил, что в мае 2020 года уровень исполнения договоренности составил 87%. Рассмотрев ситуацию с исполнением условий каждой отдельной страной, участники заседания вновь заявили о важности исполнения условий всеми Участвующими странами на 100% и компенсации не сокращенных объемов добычи в июле, августе и сентябре. Комитет приветствовал заявления стран, не выполнивших свои квоты на 100% в мае, о готовности выйти на этот уровень, и представленные ими детальные планы по компенсации не сокращенных объемов с указанием, каким образом они добьются поставленных целей в период с июля по сентябрь.

Комитет подчеркнул важность полного исполнения квот и компенсации излишней добычи нефти в мае и июне за счет дополнительного сокращения объемов добычи в июле, августе и сентябре 2020 года в соответствии с заявлением, принятым 6 июня 2020 года по итогам 11-й Министерской встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующих в исполнении «Декларации от сотрудничества», особо отметив важность пяти пунктов, согласованных в этом заявлении.

Комитет выражает благодарность тем из его участников, а именно Ираку и Казахстану, которые уже представили планы по компенсации не сокращенных объемов добычи. Решено дать возможность другим участникам, которые не выполнили взятые на себя обязательства в полном объеме и еще не представили окончательные версии своих планов, подать их расчеты по компенсации несокращенных объемов добычи в Секретариат ОПЕК до понедельника, 22 июня 2020 года.

Кроме того, Комитет поручил Секретариату связаться со всеми Участвующими странами, которые не выполнили свои обязательства в полном объеме, и попросить их подать до наступления указанного выше срока свои план по компенсации не сокращенных объемов добычи.

На заседании Комитета особо подчеркнуто, что обеспечение исполнения договоренности на 100% всеми Участвующими странами будет не только честно и справедливо, но и жизненно важно для обеспечения своевременного восстановления равновесия, устойчивости и стабильности нефтяного рынка.

Комитет приветствовал заявления Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Омана о дополнительном совокупном снижении добычи в июне 2020 года на 1,2 млн. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ показывают позитивную динамику исполнения Соглашения, отметил Александр Новак по итогам заседания.

«В ходе заседания нами была рассмотрена ситуация на рынках за май, также мы оценили прогнозы на июнь и июль. Будущие меры поддержки рынка в августе нами пока не обсуждались», - сказал он.

Россия, как и большинство стран Соглашения, придерживается высокого уровня исполнения, добавил Александр Новак.

«Россия исполняет соглашение практически в полном объеме, близко к 100%. Мы очень ответственно относимся к этому», - сказал глава Минэнерго России.

Следующее заседание Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ пройдет 15 июля.

Экономический мониторинг. 10– 17 июня 2020 года

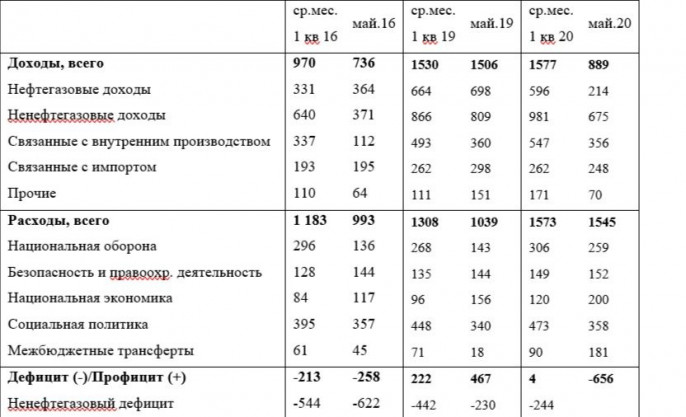

В этом дайджесте Департамент аудита экономического развития Счетной палаты приводит динамику биржевых индикаторов, анализирует ситуацию на рынке нефти и в промышленности, а также отмечает исполнение федерального бюджета за первые пять месяцев.

Динамика ключевых биржевых индикаторов

Ситуация на нефтяном рынке остается стабильной. После коррекции котировок марки Brent в район 38,5 долл. США за баррель стоимость сорта повысились до 40,95долл. США за баррель по итогам закрытия торгов 16 июня.

Позитивным моментом для России является тот факт, что сорт Urals стоит дороже Brent (на 16 июня 41,85 долл. США за баррель).

Курс рубля поддерживается высокими ценами на нефть и спросом на ОФЗ (в ходе двух прошедших 17 июня аукционов Минфин России разместил облигации федерального займа на общую сумму в 151,1 млрд рублей).

Рынок нефти – стабилизация продолжается

Ситуация на рынке нефти остается относительно стабильной. Балансировка спроса и предложения будет происходить в течение всего второго квартала 2020 года. Запасы нефти в наземных хранилищах снижаются медленно, в отдельные периоды фиксируется даже их рост. Объемы нефти в танкерах сокращаются. Вышедший 17 июня прогноз ОПЕК предполагает, что спрос на нефть начнет восстанавливаться в третьем-четвертом кварталах текущего года.

Промышленность в мае – есть надежда на восстановление роста

В мае падение промышленного производства ускорилось до 9,6% в годовом выражении, хотя с исключением сезонного и календарного факторов снижение за месяц было гораздо менее выраженным – только на 1,3%.

В июне можно будет ожидать дальнейшего замедления отрицательной динамики промышленного производства. Основным драйвером промышленности в 2020 году станут обрабатывающие производства, тогда как в добывающих динамика будет слабой ввиду действия сделки ОПЕК+.

Инфляция в июне – в ожидании сезонного снижения цен

На второй неделе июня инфляция ускорилась, но сохранилась на минимальном уровне – 0,1%. Ожидаемое сезонное замедление или снижение цен добавляет оптимизма потребителям: инфляционные ожидания россиян на ближайший месяц снизились.

Федеральный бюджет за пять месяцев года исполнен с дефицитом

По предварительной оценке Минфина России, федеральный бюджет за январь - май 2020 года исполнен с дефицитом в размере 409,1 млрд руб. При этом в мае наблюдается значительное, по сравнению с апрелем, сокращение нефтегазовых доходов (в два раза) и еще большее снижение ненефтегазовых доходов (в 2,7 раза).

Финансовые потоки компаний не свидетельствуют об устойчивом восстановлении экономической активности

За неделю 01.06.2020-05.06.2020 отклонение входящих платежей вниз от «нормального» уровня увеличилось до 14,2% - с 10,4% ранее (18.05.2020-22.05.2020). Основной причиной ухудшения динамики платежей в начале июня стала неблагоприятная динамика в отраслях инвестиционного спроса, а также в широком круге отраслей, ориентированных на промежуточное потребление. Это может указывать на действие вторичных эффектов от произошедшего ранее снижения конечного спроса (потребительского и инвестиционного).

С полной версией дайджеста можно ознакомиться по ссылке.

Зайцев Дмитрий Александрович, Аудитор

За 5 месяцев 2020 года количество случаев травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры Северо-Кавказской магистрали снизилось на 27% по сравнению с январем - маем 2019 года, сообщила пресс-служба дороги.

«В январе - мае 2020 года из-за несоблюдения правил нахождения на объектах Северо-Кавказской железной дороги в зоне движения поездов травмировано 34 человека, в то время как за аналогичный период прошлого года – 47», - говорится в сообщении.

Количество погибших за январь - май 2020 года снизилось на 34% (за 5 месяцев текущего года погибли 25 человек, за аналогичный период 2019 года – 38).

Также за 5 месяцев 2020 года в зоне движения поездов на Северо-Кавказской железной дороге произошло 3 случая травмирования несовершеннолетних, из них 1 – со смертельным исходом. За аналогичный период 2019 года – 2 случая, из них 1 – со смертельным исходом.

Основной причиной травмирования граждан остается хождение по путям в неустановленном месте перед движущимся поездом, подчеркивают в пресс-службе магистрали.

Как сообщал Gudok.ru, уровень травматизма на Приволжской железной дороге в январе - мае 2020 года снизился в 3 раза.

В Центробанк жалуются на процедуры взыскания долгов со стороны МФО

Банк России выявил у микрофинансовых организаций (МФО) недобросовестную практику, когда компании продают коллекторам долги клиентов сразу после одобрения кредитных каникул. Только за май граждане подали 2,2 тыс. жалоб на МФО, причем треть из них касались процедур взыскания долгов.

Павел Еськов

Как указывает в ходе онлайн-конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) начальник управления поведенческого надзора службы по защите прав потребителей Центробанка Сергей Колганов, по сравнению с нерабочим апрелем количество жалоб на сбор задолженности микрофинансистами выросло на 40%. Он отметил, что рост обращений связан с новыми видами нарушений.

Напомним, что начиная с апреля российские заемщики, пострадавшие от кризиса, вызванного распространением коронавируса, могут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам и займам.

«Что мы уже увидели: в первую очередь, продолжение взыскания после того, как предоставлены кредитные каникулы, что законом запрещено, уступка. По нашему мнению, это совершенно недобросовестная практика. В микрофинансовую организацию поступает требование о предоставлении кредитных каникул в рамках 106-ФЗ, и в этот же день либо на следующий этот долг уступают профессиональному взыскателю», – цитирует г-на Колганова РБК.

Начальник управления ЦБ РФ отметил, что взыскатели, которым был передан долг с одобренными каникулами, должны учитывать этот факт. «Пока клиенту предоставляется отсрочка по кредиту или займу, требовать возврата долга кредиторы или коллекторы не могут. Кроме того, ранее из-за пандемии Центробанк рекомендовал финансовым организациям приостановить процедуры взыскания до 30 сентября 2020 года», – напомнил он.

Сергей Колганов отметил, что определенное время микрофинансовые организации, в отличие от банков, в ряде регионов были лишены возможности работать, а потому говорить, что это основные нарушения регулятор не может. «Мы увидим истинные результаты в июле-августе, когда МФО активно начнут свою деятельность», – уточнил г-н Колганов.

Исследование: США и Россия лидируют по числу утечек данных из "облаков"

Количество утечек данных из облачных сервисов в мире за прошлый год выросло в 3,5 раза – до 248 случаев, причем больше половины из них произошли в США и России примерно в равных долях, говорится в отчете компании InfoWatch, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

По данным экспертов, в результате всех утечек в мире в свободном доступе оказались 8,35 миллиарда записей персональных и платежных данных. "Более 53% всех утечек из облачных сервисов зарегистрированы в компаниях США и России вместе взятых", – говорится в документе. На США приходится доля в 27,5% от общего числа утечек, а на Россию - 26,7%.

При этом в России, по данным компании, их количество за прошлый год выросло в 22 раза – до 66 зарегистрированных случаев, в результате которых более 122 миллионов записей персональной и платежной информации оказались в открытом доступе.

Одной из самых уязвимых сфер с точки зрения надежности "облачных" хранилищ, по данным компании, оказался хайтек, на который пришлось 40% всех зафиксированных случаев утечек. "Такие компании по своей природе применяют новейшие технологии в сфере обработки информации, ценят удобство хранения информации и доступа к ней. В то же время, далеко не все представители высокотехнологичного сегмента готовы направлять существенные ресурсы на создание собственной инфраструктуры и обеспечение ее безопасности, поэтому охотно размещают данные в облачных сервисах", - поясняют авторы исследования.

Большая доля незащищенных "облаков" в России обнаружилась в сфере здравоохранения: на них пришлось 11,4% зафиксированных в РФ случаев утечек против 9,3% - в мире. При этом ситуация в банковском и финансовом секторах в России оказалась намного лучше мировой – на эту сферу в РФ пришлось всего 1,4% "облачных" утечек против 7,7% - в мире. Российский финансовый сектор пока не готов к миграции на облачные сервисы по технологическим причинам и из-за требований регулятора, объясняют эксперты.

Авторы исследования отмечают, что подавляющей части утечек можно было избежать, если бы компании уделяли больше внимания защите облачных сервисов, регулярно проводили аудит подключенных к сети хранилищ и заботились о повышении квалификации администраторов, обслуживающих облачные серверы.

Россия строит будущее своей нефтегазохимии

Александр Собко

Два будущих газохимических комплекса — на востоке (Амурская область) и на западе (Ленинградская область) страны — все чаще оказываются в центре внимания информагентств. У обоих проектов много общего. Речь идет о выделении из природного газа тяжелых, более ценных углеводородов с последующей переработкой их в продукты нефтегазохимии — в первую очередь это полимеры. Оставшийся газ пойдет на экспорт.

Ранее большая часть газа, который добывал "Газпром" в Западной Сибири, содержала минимум тяжелых углеводородов, так называемый сухой газ. Сейчас же компания постепенно переключает свою добычу в том числе и на запасы с большим содержанием этана и других углеводородов, так называемый жирный газ. Таковым же является и топливо, добываемое в Восточной Сибири, поэтому там такая переработка стала актуальной с самого начала освоения восточносибирских месторождений.

Газ по трубопроводам будет доходить из Восточной и Западной Сибири до пограничных районов (Амурская и Ленинградская область соответственно), где и поступит на переработку. Тут необходимо пояснить, что в каждом из проектов будет реализовано два различных последовательных производства.

Сначала природный газ попадает на газоперерабатывающий завод (ГПЗ), где из него выделяют метан и прочие компоненты: этан, пропан и более тяжелые углеводороды. Именно они уходят в качестве сырья уже на газохимический комплекс (ГХК), где из них будут производить продукты нефтегазохимии, преимущественно это полиэтилен, а также другие полимеры. На первом этапе газопереработки — то есть, по сути, разделения компонентов — самой сложной задачей оказывается выделение этана. В США (да и в других странах) этан зачастую вообще не выделяют, так как средства, вырученные от его продажи, иной раз не окупают расходы на это разделение. Сложно выделять и гелий, извлечение которого будет производиться в восточном проекте, на Амурском ГПЗ. Гелий, разумеется, не имеет никакого отношения к углеводородам и не будет сырьем для газохимии, но он ценный продукт сам по себе.

В описанных случаях ГПЗ и ГХК — технологически связаны, но не являются единым целым. Более того, важно отметить, что у них будут даже разные собственники. На востоке строящийся газоперерабатывающий завод принадлежит "Газпрому", а газ поступает на него по "Силе Сибири". Оставшийся после разделения компонентов метан пойдет в КНР (как происходит и сейчас, только пока туда экспортируется все топливо без разделения, благо объемы поставок сейчас невелики), а полученные более тяжелые углеводороды попадут далее на газохимический комплекс, который уже будет находиться в ведении "Сибура" (точнее, планируется СП с китайской Sinopec, которая получит 40%).

Похожая ситуация и в проекте в Ленинградской области. Там газопереработка (а также будущее производство СПГ) будет принадлежать на паритетных основаниях "Газпрому" и "Русгаздобыче", а непосредственно газохимический комплекс — полностью самой "Русгаздобыче". Очищенный от тяжелых компонентов оставшийся метан попадет как в газотранспортную систему "Газпрома", так и на сжижение на проектируемый "Балтийский СПГ".

Данному вопросу уделяется много внимания, поскольку стоимость этана — предмет переговоров. Этанопроводы в России существуют, но это история скорее экзотическая. Экспорт этана у нас не планируется, поэтому два производства — ГПЗ и ГХК — взаимозависимы. Все это говорит о том, что стороны, пусть и с применением формул, по стоимости сырья договариваются в индивидуальном порядке в рамках долгосрочных контрактов. А значит, та или иная стоимость этана, да и других углеводородов, которые попадают на ГХК, способна смещать экономику связанных проектов от одного к другому.