Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Оценку падения мирового спроса на нефть улучшило МЭА

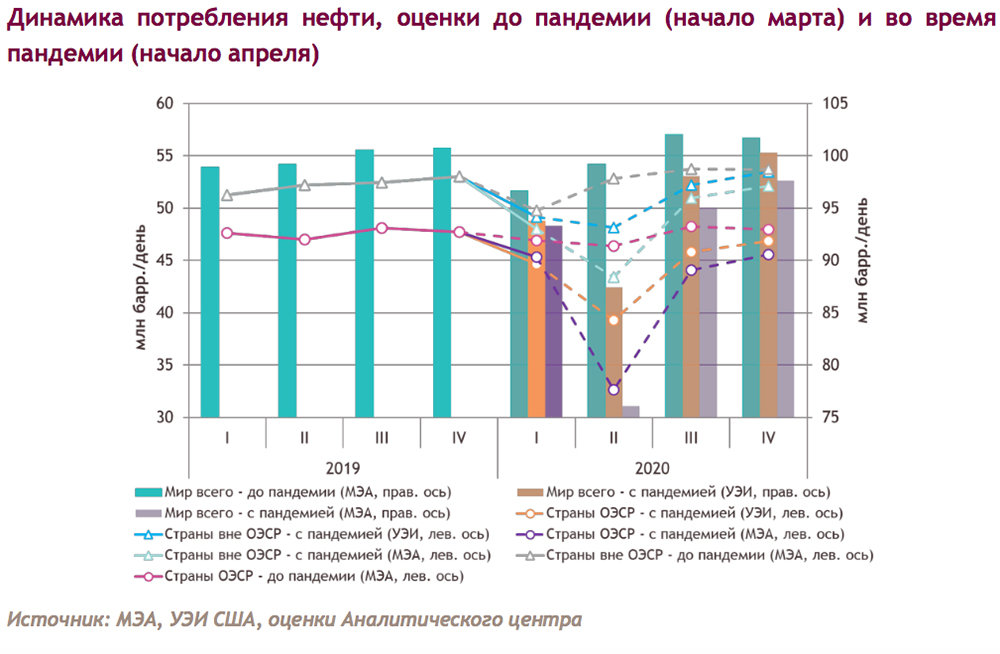

Во втором квартале 2020 года мировой спрос на нефть может упасть на 19,9 млн б/с — до 79,3 млн б/с, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА). Эта оценка на 3,2 млн б/с меньше, чем в прогнозе в прошлом месяце. В связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19 падение мирового спроса на нефть в апреле составило 25,2 млн б/с в годовом исчислении.

«Темпы падения спроса должны уменьшиться в мае до 21,5 млн б/с, в июне — до 13 млн б/с, поскольку правительства постепенно снимают ограничения, связанные с вирусом. Мы повысили нашу оценку спроса во втором квартале примерно на 3,2 млн б/с на основании данных о большей, чем ожидалось, мобильности в некоторых европейских странах и США. Мы также увеличили оценку спроса в Китае за март и апрель. Вместе эти шаги позволяют предположить, что снижение спроса на нефть в первом полугодии может быть не таким сильным, как мы опасались ранее», — подчеркивает агентство.

«В этом отчете мы повысили нашу оценку спроса на нефть в 2020 году на 690 тыс. б/с по сравнению с предыдущим прогнозом — до 91,2 млн б/с. Так, потребление нефти в этом году сократится на 8,6 млн б/с, что является самым большим падением в истории, хотя предполагаемое снижение немного меньше, чем 9,3 млн б/с в прошлом месяце», — пишет МЭА.

При этом в целом МЭА видит в настоящее время некоторое улучшение нефтяного рынка на фоне исторического сокращения добычи.

По данным МЭА, коммерческие запасы нефти стран ОЭСР в марте 2020 года выросли на 68,2 млн баррелей или на 2,2 млн б/с — до 2,96 млрд баррелей. Это на 46,7 млн баррелей выше среднего показателя за последние пять лет.

По предварительным данным, отмечает «Интерфакс», объем промышленных запасов нефти США в апреле увеличился примерно на 54 млн баррелей, в Европе и Японии рост составил по 3 млн баррелей. Запасы нефти в плавучих хранилищах в апреле выросли почти на 10 млн баррелей — до 123,8 млн баррелей.

Саудовские супертанкеры «загорают» в Мексиканском заливе

Из-за нехватки судов для перевозки сырья на сушу саудовские супертанкеры, доставившие нефть в США, вынуждены ждать разгрузки значительно дольше обычных четырех-шести дней, сообщает Bloomberg. По данным агентства, один из супертанкеров прибыл в американский порт в Мексиканском заливе 1 мая, но его пока разгрузили лишь наполовину.

Ситуацию усугубляет также увеличение поставок сырой нефти к побережью Мексиканского залива. По словам главного аналитика по судоходству в промышленной группе BIMCO Питера Санда, примерно месяц назад туда направлялись 18 супертанкеров, хотя обычно их число не превышает семи.

В начале марта нефтяные котировки, отмечает РИА «Новости», резко обрушились на фоне значительного сокращения спроса из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+. В середине апреля участники альянса заключили новое соглашение и договорились уменьшить добычу в мае и июне на 9,7 млн б/с, во втором полугодии — на 7,7 млн, а до конца апреля 2022-го — на 5,8 млн. Однако, по общему мнению аналитиков, новая сделка ОПЕК+, которая вступила в силу 1 мая, вряд ли сможет серьезно повлиять на сложившуюся ситуацию. Как считает Международное энергетическое агентство, она не сможет компенсировать падение спроса, которое в этом году станет рекордным. Из-за избытка нефти, по данным Financial Times, производители начали хранить нефть не только в танкерах, но и в небольших судах.

На 2,8 млн б/с упадет добыча нефти в США к концу года

Из-за закрытия скважин компаниями на фоне падения спроса и нефтяных цен добыча нефти в США падает быстрее, чем ожидалось, считает Международное энергетическое агентство (МЭА).

Активность на сланцевых формациях, поясняет агентство, упала до рекордно низких уровней, и почти все производители закрыли неэффективное производство.

Добыча нефти, по оценкам МЭА, упала минимум на 630 тыс. б/с в апреле и упадет еще на 1,2 млн б/с в мае. Добыча нефти в США к концу 2020 года, прогнозирует агентство, упадет на 2,8 млн б/с и в целом по году падение составит 1,1 млн б/с по сравнению с 2019 годом, отмечает «Интерфакс».

Пульс нефти во время COVID-19

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что спрос на нефть в 2020 году снизится меньше первоначальных оценок: до 8,6 млн б/с по сравнению с 9,3 млн б/с. Однако восстановление не идет настолько быстро, как хотелось бы странам-экспортерам нефти и нефтедобывающим компаниям. Разбираем, как COVID-19 изменил нефтяной рынок, с управляющим партнером EXANTE Алексеем Кириенко.

Мир в безуспешном поиске баланса

Баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке в текущей ситуации определить сложно, однако Американский нефтяной институт (API) посчитал, что влияние со стороны спроса в пять раз сильнее, чем со стороны добычи.

Утверждение выглядит справедливым: новое соглашение ОПЕК+, вступившее в силу с 1 мая, а также новые добровольные сокращения стран Персидского залива во главе с Саудовской Аравией так и не сумели отправить Brent на уровень выше $30.

Нефтехранилища по-прежнему заполнены и, похоже, до сих пор продолжают заполняться. Рынок не нащупал баланс, а его поиск напоминает зыбучие пески — дно постоянно ускользает. Участники рынка ожидают увидеть его в перспективе нескольких месяцев, возлагая надежды на постепенное снятие карантина в разных странах.

Слишком оптимистичные оценки

Ранее на топливо для транспорта уходило до 65% производимой нефти. Карантины снизили эту статью потребления в Европе почти наполовину. Ситуация в Китае, который первым ввел карантин и первым вышел из него, показывает, что авиасообщение восстанавливается медленнее ожиданий и сейчас оно составляет 50% от докризисного уровня. Схожая картина и на рынке бензина: Европа не спешит вернуться к своим автомобилям: карантин показал, что работать можно удалено, а продукты заказывать онлайн. Многие эксперты считают, что восстановление транспортных потоков внутри стран даже при закрытых границах в значительной мере увеличит потребление.

Однако здесь встает вопрос, насколько люди готовы вернуться к прежней докарантинной жизни и восстановить свои привычки.

Кроме того, не стоит забывать, что в любой момент может случиться новая волна кризиса, когда странам снова придется вернуться к локдауну. В этом случае нефть может ждать новое обрушение цен. Экономика критически зависит от того, насколько быстро будет найдена и внедрена вакцина от коронавируса. При этом далеко не все отрасли и производства восстановятся после «искусственной комы».

Умрет ли американский сланец

Добыча сланцевой нефти в США и при более высоких ценах на нефть была не очень доходным занятием: себестоимость ее добычи в разы превышает уровни ОПЕК и России. При этом качество сланцевой нефти заметно ниже, что отражается в существенном дисконте к Brent и WTI.

При стабильном росте спроса, который был на протяжении последнего десятилетия на фоне роста мировой экономики, инвесторы были толерантны к высокой себестоимости.

Сейчас ситуация радикально изменилась: когда начнется восстановление потребления — неизвестно, а фьючерсные контракты показывают индикативные цены на нефть в коридоре ниже $40 на годы вперед.

Кроме того, высокая волатильность цен последних лет делает этот бизнес намного менее прогнозируемым, это бьет по кредитному финансированию небольших компаний. Нынешний кризис может обернуться укрупнением таких компаний как Exxon, когда гиганты будут поглощать ослабевших конкурентов.

Baker Hughes в своем отчете сообщает, что 8 мая в США действовало 374 буровые установки, что на 34 единицы меньше, чем неделей раньше. По сравнению с годом ранее (10 мая 2019 года) их стало на 614 меньше. Если раньше сокращение буровых было связано с ростом эффективности бурения за счет технологических улучшений, то сейчас судя по всему это знак сокращения добычи, хотя публично компании об этом не заявляют. При этом возможности восстановления добычи в конце года становятся менее реальными.

Нефтяные компании

Россия: В отличие от коллег по ОПЕК+ Россия вряд ли пойдет на новые сокращения добычи в ближайшие месяцы. Кажется, что Россия все активнее придерживается позиции расширения своей доли на рынке экспорта энергии. Аналитики Goldman Sachs предполагают в ближайшие месяцы среднюю цену на Urals $30, а в 2021 году — $40-45.

Дивиденды нефтегазовых компаний будут снижены в 2020 на 25%, а в 2021 — повышены на 40%. Стоит отметить, что в особо выгодном положении сегодня находится «Газпром», поскольку ему не нужно снижать добычу.

Для российских компаний важным фактором выступает не только цена нефти, но и рубль. Его резкое снижение в 2014 году усилило конкурентоспособность отечественных производителей, сделав их акции привлекательными для покупки. На этот раз ослабление рубля происходит не так решительно, что не позволяет сравнивать ситуацию тогда и теперь.

Вынужденные 20% сокращения поставок в рамках сделки ОПЕК+ в дополнение к обвалу потребления в России — всё это обещает больно ударить по выручке.

США: Сланцевые компании США делали ставку на рост производства. Благодаря низким ставкам они получали финансирование от банков. Однако цены на нефть поднимались не так высоко, чтобы отрасль получала сверхприбыль. В результате долговая нагрузка оставалась высокой.

Дополнительной статьей расходов было хеджирование. Компании страховались от падения цен на нефть. Это помогало им смягчить удар, какой мы видели в конце 2018 или ранее в этом году. Однако без перспектив восстановления спроса эта страховка становится всё дороже, равно как и стоимость финансирования от банков и на долговых рынках. Перед многими компаниями отрасли встает угроза банкротства.

Конечно, мы не увидим полного вымирания отрасли: нефтедобытчики постараются не останавливать наиболее рентабельные месторождения, вероятно также субсидирование со стороны государства стратегически важной отрасли.

Однако серьезным игроком на мировом рынке нефти американские производители в ближайшей время уже не будут.

Дивиденды

Shell сообщила о резком снижении дивидендов. В Saudi Aramco только в конце прошлого года вышедшей на IPO не смогли пойти на такой шаг. Российская «Роснефть», вероятно, последует за примером Saudi Aramco, поскольку ее дивиденды — важный источник пополнения бюджета. Немного больше свободы у других компаний: ЛУКОЙЛ может пересмотреть дивидендную политику в ответ на обвал выручки в ожидании обвала доходов.

Алексей Кириенко, управляющий партнер EXANTE

Эр-Рияд в июне наполовину сокращает поставки нефти в США и Европу

Поставки нефти в США и Европу намерена сократить в июне наполовину Саудовская Аравия, сообщил Bloomberg, ссылаясь на источники. По данным агентства, поставки некоторым покупателям в этих регионах сократятся на 60-70%.

Уведомления Saudi Aramco о сокращении июньских поставок получили также по крайней мере 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры. В то же время три других покупателя в регионе получили запрашиваемые объемы нефти. 8 из 12 нефтепереработчиков, поставки которым были сокращены, заявили, что сокращение оказалось существенным — на 20-30% или более. Большая часть крупных сокращений приходится на покупателей в Китае и Индии. Некоторые из них сообщили, что ведут переговоры с Aramco, чтобы попытаться получить больше нефти.

Ранее Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco снизить добычу в июне еще на 1 млн б/с в дополнение к сокращению, согласованному в рамках сделки ОПЕК+.

По мнению Саудовской Аравии, это должно способствовать восстановлению баланса на рынке нефти, в то время как смягчение ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, дает надежду на улучшение спроса, отмечает «Вести.Экономика».

Рука дающего оскудела

кары вместо помощи?

Анна Серафимова

О том, как США в период кризиса помогает своим гражданам, рассказывается много. Причём по сарафанному радио: люди звонят знакомым, живущим за океаном, те делятся информацией. Ролики и посты в интернете: вот официант поведал, что, уйдя на карантин, получает 1100 долларов в неделю, хотя, когда работал, у него больше 900-950 не выходило. Он ещё и в выигрыше.

Много сообщений на негосударственных сайтах: "США на поддержку граждан и бизнеса выделят в общей сложности 2 триллиона долларов. Американцы, зарабатывающие менее 75 тыс. долл. в год, получат прямые выплаты в размере 1200 долл. (92,5 тыс. рублей), плюс дополнительные 500 долл. (38,5 тыс. рублей) на каждого ребёнка младше 17 лет. Пособие по безработице вырастет на 600 долл. в неделю в течение четырёх месяцев — при том, что нынешние пособия составляют от 200 до 550 долл. в неделю. То есть за эти 4 месяца каждый безработный американец должен будет дополнительно получить 9600 долл. (739 000 рублей). Право на это пособие получат и фрилансеры, то есть самозанятые.

Германия выделяет самозанятым гражданам и небольшим компаниям (до 5 сотрудников) единовременные невозвратные гранты в размере до 9000 евро (745 000 рублей). Компании со штатом до 10 сотрудников могут претендовать на грант до 15 000 евро (1 241 000 рублей). Перечень стран, помогающим своим гражданам, велик. Среди них есть и совсем не богатые.

Но по нашим новостным каналам об этом что-то не слышала. Чтобы люди не сравнивали? Уж очень сравнение не в пользу наших заботников, которые все испеклись о том, чтобы мы жили, не умерли от коронавируса. От голода и стресса — это можно. В апреле в Москве зафиксирована самая большая смертность за последние годы, данный показатель превысил средний уровень смертности для этого месяца за десять лет на 20%. Также уровень смертности в апреле 2020 года впервые с 2010 года перешагнул отметку в 11 тысяч человек.

Всё можно списать на вирус. Инфаркты, инсульты, самоубийства от переживаний и неподвижности, выпадение врачей из окон, неполучение медпомощи и так далее — расчесать под одну гребёнку.

Причина многих смертей — всеобщий стресс, безысходность! Чем кормить семью, как отдавать кредиты, найдёшь ли работу после этого ужаса? От властей только репрессии, но не выполнение прямых функций: организация жизни. Запереть по домам, обязать носить маски — это не организация жизни. Все страны раздают деньги населению, а Россия идёт своим путём. Греф заявляет, что у нас не разработан инструмент раздачи денег населению. "Если США могут себе позволить эмитировать совершенно спокойно в очень короткий период времени 3 трлн. долл. долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или у европейских стран. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь такое количество денег".

То есть рынок у нас есть, а вот рыночного источника денег — нет.

В том же духе поют Набиуллина с Силуановым. Им ни к чему было инструменты раздачи денег людям разрабатывать. Зато в совершенстве отработаны все инструменты изъятия денег у населения.

Но какие инструменты ещё нужны, почему они до сих пор не выработаны, если тот же Стабфонд создавался именно для того, чтобы поддерживать людей в трудной ситуации. А сейчас — куда труднее? Даже в кризис ничего не раздали, но штрафы мгновенно учредили и собирают.

Любимица народа Собчак, как та баба Яга, тоже против. Она считает, что "если раздать деньги населению, то их сразу можно будет считать "сгоревшими", так как люди не умеют с ними обращаться и просто их проедят". Мотивы Собчак вполне понятны: если бы деньги отдали населению, то что досталось бы ей, её крабовому бизнесу? Слава Богу и маме, крабы Собчак получат господдержку именно из того самого фонда?

В роли бабки Ёжки выступил и Киркоров: "Когда такой вопрос был ему задан, ответ оказался весьма кратким: "Я против"". Сергея Светлакова, как говорят, за язык никто не тянул, он пошёл на самовысказывание: мол, если выдать деньги населению — то это просто деньги на воздух, государству от этого лучше не станет, а большинство людей этими деньгами распорядится нерационально".

Услышали от депутата, что мы — мародёры, а от футбольного тренера с 40 миллионами зарплаты из бюджета о том, что мы — дармоеды, желающие урвать. Он вон по 40 миллионов урывает, плюс его высокооплачиваемые тихоходы из бюджета гребут, а тут дармоед-пенсионер 4 тысячи захотел отхватить?! "Звёздам" самим мало!

Вообще, конечно, чего стоит американцам напечатать деньги? Включил станок — и получите новенькие купюры. К тому же, немало денег привезено из России: деньги Стабфонда вложены в американские бумажки (а чтобы их получить, мы продавали реальные ресурсы), РУСАЛ, как и едва ли не все значимые компании и предприятия России — под американцами, западниками. А сколько недвижимости там куплено нашими "звёздами". Мало того, что при покупке там жилья они вложили миллиарды, отсюда выкачанные, так ещё налоги на недвижимость платят там: у нас отнимают, Америке прибавляют…

Родственница, работающая на муниципальном предприятии непрерывного цикла с зарплатой 25 тысяч рублей ждала тринадцатую зарплату. Начальство обещало: ужо дадим. А тут заявило: мы вам маски и перчатки выдаём? Выдаём. Так что тринадцатой не будет. Ещё один инструмент обирания граждан. Ракова в костюме за полмиллиона и в украшениях на восемь миллионов повелела, чтобы работодатели выдавали средства зашиты? Вот на маски и ушла ваша тринадцатая зарлата. Зато не заболеете и не умрёте от коронавируса. Те самые две новости, одна хорошая, а другая плохая: денег не получите. Зато не заболеете за свой счёт. Так что сообщение об обязательных тестах на коронавирус за счёт работодателя трудящиеся встретили с ужасом: зарплату им точно урежут.

Но не всё так просто. Ведь наши либералы делают всё, что им повелят из Америки. Все рекомендации "вашингтонского обкома" неукоснительно выполняются. Значит, это обком им запретил наши же деньги, которые у нас забирали и в кубышку складывали, нам выдать? Неужели Греф с Набиуллиной, смельчаки прямо такие, мыслят и действуют самостоятельно?

В то же время в неофициальных источниках информации, в основном в интернете, где сидит молодёжь, новости о гуманном отношении Америки к своим гражданам не блокируют, а активно распространяют. Это агитация: в Америке — лучше. И у одних появляется мысль: надо "сваливать" туда. Другие склоняются к тому, чтобы заокеанских гуманистов сюда призвать: мол, придите и володейте нами. Что, грядёт вторая Болотная война? Похоже, её готовят не без помощи…

Если нашу жизнь делают невыносимой, значит, это кому-нибудь нужно.

Панголины перелётные

как натянуть мышей на глобус

Редакция Завтра

Уже не первый месяц спецслужбы, масс-медиа и конспирологи всех мастей ломают головы над ответом на один-единственный вопрос. Рассуждения о том, откуда взялся заразный и смертоносный вирус, порой имеют между собой мало общего, но все они сходятся лишь в недоверии к официальной версии событий. Согласно этой версии, вирус, так удачно совместимый с особенностями человеческого организма, родился силами летучих мышей и панголинов, имеющих, как легко догадаться, весьма мало общего с человеком. Мнение экс-советника Путина по экономике Андрея Илларионова, ныне проживающего в США, интересно прежде всего тем, что этот патентованный либерал жёстко критикует официальную версию возникновения пандемии COVID-19, раскрывая важную часть её предыстории и обозначая некоторые структуры, кровно заинтересованные в распространении по миру коронавирусной инфекции. Такого рода информационные "вбросы" наглядно демонстрируют разделение некогда единого "коллективного Запада" на несколько частей, всё сильнее враждующих между собой.

Начал Илларионов с пресловутых подковоносых летучих мышей из рода Rhinolophus, на которых напуганная общественность уже успела повесить всех собак:

"Несмотря на то, что (Rhinolophus) являются природным резервуаром этого коронавируса, их способность инфицировать им людей оказывается ничтожной. Во-первых, только 20% местных крестьян когда-либо видели этих мышей, поскольку основная жизнедеятельность Rhinolophus протекает ночью, когда крестьяне окрестных деревень уже, как правило, находятся в своих домах. Во-вторых, встречи мышек, живущих в труднодоступных пещерах, затерявшихся в джунглях Юньнани, с людьми оказались столь редкими, что только у 3% жителей окрестных деревень обнаружились антитела на их родной коронавирус, что означает, что контакт летающих с ходящими был минимальным. В-третьих, из той же публикации мышки выяснили, что даже их родной коронавирус проявляется у них сезонно, следовательно, время для продуктивного контакта с человечеством оказывается весьма ограниченным. Наконец, за все время существования рядом с людьми эти подковоносы так и не смогли заразить своим коронавирусом ни одного человека. Как оказалось, шипообразный S-белок не всех коронавирусов способен инфицировать людей".

Несмотря на это, утверждает автор, самая распространённая версия событий пытается убедить нас в том, что именно эти рукокрылые, живущие за полторы тысячи километров от очага заражения и носящие коронавирус, в принципе не способный заражать людей, являются виновниками эпидемии. Для описания нелепости этого допущения Илларионов рисует картину героического и полного трудностей путешествия летучих мышей на север:

"Никогда раньше мышки не совершали таких дальних перелётов, так как обычная дистанция для их миграций не превышает 20-30 км, а максимальный случай, отмеченный в литературе, — всего 180 км. Предстоящее путешествие осложнял также и более суровый климат в точке назначения — ни в Ухане, ни в его окрестностях подковоносые вообще не живут, в осенне-зимние месяцы для них там слишком холодно. Даже в родном субтропическом Юньнане температура зимой падает до 9-17 градусов Цельсия, что заставляет мышек впадать в спячку. А в Ухане температуры ниже нуля могут держаться в течение целых 3-5 месяцев в году (то есть с ноября по март), что означало бы для них неминуемую гибель. Дальнюю дорогу в холодное время года также усугубляло и отсутствие на пути следования насекомых — основного продукта питания для подковоносов".

Несложно догадаться, что в холодном Ухане и панголинов никаких никогда не водилось. Тем не менее, именно в этом нас пытаются убедить авторитетные учёные и главы исследовательских организаций. Для претворения официальной версии событий в жизнь малайские панголины, у которых якобы тоже был обнаружен SARS-CoV-2, должны были проделать ещё более тяжёлый путь:

"Панголины Pholidota, редкие животные (занесённые в Красную книгу) совершили 3,5-тысячекилометровый перелёт (переполз?) со своей исторической родины, чтобы повидаться с уже знакомой нам группой подковоносых мышей, отправившейся в Ухань из Юньнаня. В этом месте, правда, возникает небольшая логическая проблема. Дело в том, что ближайшие места, где живых малайских панголинов видели последний раз, были китайскими таможнями в провинциях Гуаньдун (900 км от Уханя) и Гуаньси (1100 км). И панголины, как видно, путешествовали через эти таможни не вполне сами по себе, а в сопровождении неких представителей человеческой цивилизации.

Это бы ещё полбеды. Хуже всего то, что указанные панголины проходили таможенную проверку всего лишь считанное число раз в период с августа 2017 года по март 2019 года. И, судя по имеющейся информации, прямо там, на таможенных постах они и скончались от неизвестной болезни.

Но, видимо, наши летучие мышки из Юньнаня встретились в Ухане совсем с другой группой панголинов — той, которая успешно преодолела все случившиеся на её пути таможни: и малайзийскую, и бирманскую, и таиландскую, и лаосскую, и вьетнамскую, и китайскую. И потому эта группа панголинов благополучно добралась до места встречи, которое, понятно, изменить нельзя. Место это, естественно, оказалось славным городом Уханем, в котором расположен знаменитый Институт вирусологии с единственной на всю многотысячекилометровую округу микробиологической лабораторией четвёртого уровня безопасности Р4".

Разумеется, череда таких невероятных событий не могла ни к чему не привести:

"Для начала летучие мыши и панголины направились на экскурсию на знаменитый оптовый рынок морепродуктов и животных Хуанань, о котором они знали лишь понаслышке, поскольку ранее ни одного из предшественников этих видов животного мира, как известно, на нем замечено не было. Именно там, в дружной подковоносо-панголинной компании, они и обменялись своими уникальными коронавирусами. Поскольку в природных вирусах подковоносов шипообразные S-белки оказались, как выяснилось, не совсем той системы, то их новые версии пришлось мастерить где-то в подсобных помещениях уханьского рынка без 4-го уровня защиты. Оставалась лишь самая малость — найти сотрудника Уханьского института вирусологии в 11-миллионном городе. Но что представляет собой эта мелкая задачка на фоне всех предыдущих, успешно решённых сводными отрядами подковоносов и панголинов за предыдущие три недели? Задача была решена, и ассистент из знаменитой лаборатории, ни разу не бывавший на знаменитом рынке морепродуктов, внезапно так сильно раскашлялся 17 ноября 2019 года, что в результате попал в местный госпиталь, став первым официальным пациентом — жертвой новой эпидемии".

Достойное дополнение официальной версии правдоподобно объяснило все её нестыковки и странности. Тем не менее, если говорить серьёзно, подобные "фейки" не возникают спонтанно, будь то теории о связи коронавирусной инфекции и вышек 5G. Нет, такие версии тщательно выверяются (несмотря на все их глупости) и распространяются по всем возможным каналам, а значит, стоят за ними солидные и влиятельные люди и организации. Кто это? Китайские коммунисты, задумавшие уничтожить весь мир, в чём нас убеждает американская пропаганда? Западные спецслужбы, не рассчитавшие силу удара по Китаю, о чём нам говорят возражения из Поднебесной? Андрей Илларионов попытался разобраться в том, на чьи деньги в Ухане был организован столь лакомый для летучих мышей и ящеров банкет:

"Так получилось, что именно в сентябре 2019 года закончилась очередная 5-летняя программа финансирования проекта PREDICT, специализировавшегося на освоении многомиллионных бюджетов по сбору тысяч коронавирусов по всему миру и осуществлении разных модификаций с ними рядом исследователей, включая и великую Ши Чжэньли. Другие учёные, увы, не писали о мышках из пещер Шиту и Янзи. А Ши писала. И кто же теперь, без продления финансирования, будет рассказывать миру людей о скромной группе подковоносов из провинции Юньнань, обладающих уникальными коронавирусными свойствами? Долг платежом красен, говорит популярная летучемышиная поговорка.

Конечно, визит можно было бы отложить до следующего года. Тем более, что большие друзья выдающейся учёной Ши Чжэньли из проекта PREDICT, EcoHealth Alliance, Университета Джона Хопкинса, Всемирной организации здравоохранения, Фонда Билла и Мелинды Гейтс 18 октября 2019 года провели особо представительный семинар "Событие 201", нацеленный на привлечение внимания государственных властей, межгосударственных организаций и щедрых доноров к работам академических энтузиастов по экспериментам с коронавирусами. И просили-то они на свою благородную деятельность, надо признать, сущую малость — всего каких-то 1,2 млрд. долл. Это при том, подчёркивали они, что в условиях неизбежно грядущей пандемии (Событие 201) придётся потратить намного больше — целых 50 миллиардов. Но скупой дядя Трамп остался преступно равнодушным к проникновенным выступлениям на семинаре. И не дал любителям коллекционировать коронавирусы и пришивать к ним S-белки ничего. Правда, потом все-таки пообещал продлить финансирование. Но не сразу. И не в тех объёмах. Казначейство, намекнул он, рассмотрит ваш вопрос только в мае 2020 года. Совсем загрустили Питер Дасзак из EcoHealth Alliance и доктор Ши из Уханьского института вирусологии".

Их грусти, надо думать, положил конец героический марш-бросок подковоносых летучих мышей и малайских панголинов в Ухань и их своевременный визит на рынок Хуанань. Результаты этого визита мы и видим до сих пор. И надо же было случиться такому совпадению, что именно те, кто так усиленно предупреждал о грядущей пандемии, кто особенно тщательно исследовал коронавирусы летучих мышей с юга Китая и кто имеет во всеобщей панике свой финансовый интерес, оказались сейчас на вершине:

"Вдохновлённая подковоносо-панголинными подвигами, по результатам их уханьских приключений великая учёная Ши Чжэньли, заслуженно прозванная "леди-летучей мышью", написала несколько захватывающих работ о коронавирусе, случайно возникшем в результате исторической встречи на уханьском рынке Хуанань обладателей уникального коронавируса жителей пещеры Шиту с фигурантами Красной книги из Малайзии.

ВОЗ, в свою очередь, не стала мешать распространению нового коронавирусного шедевра по планете, рекомендуя гражданам не использовать маски и не находя полезной вакцинацию людей вакциной БЦЖ для снижения их заболеваемости и смертности. Университет же Джонса Хопкинса стал главным мировым источником данных об эпидемии.

Основатель фонда Билла и Мелинды Гейтс напомнил о своём недавнем предсказании скорого наступления опасной пандемии и сообщил, что у него уже есть наготове вакцина, способная спасти все человечество и каждого человека в отдельности. А руководитель EcoHealth Alliance Питер Дасзак развернул масштабную фандрейзинговую кампанию для своих коронавирусных проектов под лозунгом: "В прошлый раз я просил у вас всего 1,2 млрд. долл. Сколько вы готовы дать на деятельность моего фонда сейчас?"

Жестокий урок

о предварительных итогах коронакризиса

Фёдор Лисицын

Казалось (в том числе — и автору этой статьи), что события с COVID-19 развиваются по благоприятному сценарию, который известен по двум предыдущим эпидемиям, так и не ставшим пандемиями: SARS в 2003 году и MERS в 2012-2015 гг. Тогда, как сейчас вначале, всё развивалось примерно следующим образом: медики обнаруживают новое заболевание, вирусологи выделяют и определяют возбудителя, эпидемиологи принимают быстрые и эффективные меры для предотвращения распространения инфекции за пределы первоначального ареала (и если, как в случае с MERS, всё-таки происходит "прорыв", в данном случае — заболевание, изолированное в Саудовской Аравии, обнаружили в Южной Корее, то его быстро локализуют в новом месте, и пандемии не происходит). При этом, даже несмотря на то, что вакцины не созданы, врачи подбирают сравнительно эффективные методы лечения, молекулярные биологи быстро расшифровывают геном нового вируса (помню поучительную публикацию по расшифровке генома SARS, где в авторах числилось несколько сотен человек из разных стран мира — вместе и эффективно они в 2003 году сделали дело быстро и точно, хотя этот список авторов был чуть ли не длиннее текста публикации), благодаря расшифровке генома быстро (это, в общем, отлаженная процедура) создаются новые тесты и они помогают в борьбе с распространением инфекции. Какое-то время мне казалось, что всё будет точно так же и в случае с коронавирусом нового типа, обнаруженным в китайском городе Ухань. Долго казалось — но потом всё пошлó совершенно не так.

И сейчас уже настало время подвести некоторые итоги, так сказать — уроки, пандемии COVID-19. Пожалуй, если делать выводы, то следует признать главное: медицина и эпидемиология оказались служанками и заложниками политики и СМИ (а есть ли сейчас между ними чёткая разница? да вроде уже давно нет). Окончательно выяснилось, что проблема коронавируса нового типа — это не медицинская проблема и не биологическая проблема, а это в первую очередь проблема политическая и социальная.

Причём стала она такой стараниями множества политиков и "медиаперсон". Пока рано изучать и оценивать личную роль каждого из тех, кто принимал решения по противодействию коронавирусной инфекции, но уже можно сказать о последствиях этих решений. Социальные и политические потрясения оказались важнее, чем требования медицины. И, как только медицина стала служанкой политики, люди стали платить за это жизнями. В чём-то это как раз похоже на пандемию "испанского гриппа" в 1918-1920 гг., когда все решения диктовались необходимостью вести Мировую войну (даже в нейтральных странах), а не борьбой с распространением заразы. И даже после окончания войны политическая необходимость часто была важнее требований эпидемиологии. Но нас уверяют, что сейчас нет мировой войны, некоторые уверяют, что нет даже мирового экономического кризиса…

С медицинской и биологической точек зрения пока ситуация находится в рамках положенного при пандемии, которая как-никак есть стихийное бедствие. Да, есть жертвы; да, есть заболевшие. Но пока COVID-19 не догнал даже последнюю по времени пандемию "гонконгского" гриппа 1968 года, от которого, по разным данным, погибло от 300-340 тысяч до чуть ли не миллиона человек. Первая цифра считается доказанной, а вторая — уже оценка, которая, видимо, учитывает смертность всех тех людей, включая осложнения, которые можно было приписать гриппу, включая сезонный грипп этого года. Да и сейчас новая пандемия с трудом, за исключением двух-трёх точек на карте, вроде Нью-Йорка или итальянской провинции Бергамо, не даёт серьёзного превышения уровня средней смертности от обычных заболеваний — скажем, больше, чем в три раза. А действительно опасной для человечества пандемию, на мой взгляд, делает превышение смертности от неё в 10 раз и более. Тогда это — действительно бедствие, ради прекращения которого допустимо применять любые имеющиеся средства. Как в войне на выживание. Есть ли где то в мире сейчас (на начало мая 2020 года) такая ситуация в связи с коронавирусной пандемией? Пока точно нет. Даже вспышки в Италии и в США обошлись без применения чрезвычайных мер.

Но неправы и те, кого называют отрицателями коронавируса, "коронаскептиками" и "коронадиссидентами", кто утверждает, что этой болезни и связанных с ней проблем не существует: мол, это что-то вроде обычного сезонного гриппа… Нет, к сожалению, это не так. Просто ситуация пока не настолько страшная, как может показаться после данных, публикуемых глобальными массмедиа. Если в стране отсутствует более-менее нормальная система здравоохранения и нет эффективной карантинной службы, то возникает ситуация, действительно близкая к пандемии малой интенсивности. Ещё раз повторю, это первое официально объявленная и имеющая право на такое объявление, то есть соответствующим критериям ВОЗ (как бы ни скомпрометировала себя Всемирная организация здравоохранения в эти дни), пандемия XXI века. И, повторюсь, первая почти за 40 лет, с 1968 года (эпизоотии, вроде африканской чумы свиней, не в счёт, там своя специфика). Да и до того серьёзных пандемий за XX век немного. Такого кошмара, как "испанка" 1918-1920 гг., конечно, не наблюдается и, судя по всему, наблюдаться не будет.

Ещё один важный урок COVID-19: во многих странах необходимые противоэпидемические меры были приняты с запозданием и с не очень хорошей, это если мягко сказать, эффективностью. Действия, предпринятые для ограничения коронавирусной инфекции, нередко оказывались разрушительнее и опаснее самой болезни. Хотя баланс соблюдён, и катастрофической ситуации в Москве пока не наблюдается. По регионам России таких ситуаций тоже не видно. И будем надеяться, что всё пройдёт нормально, но многие мероприятия, об этом уже сейчас можно сказать, оказались либо избыточными, либо запоздавшими, либо теперь мы понимаем, что многое можно было сделать по-другому. Это — не критика действий правительства и не одобрение действий правительства, это — просто констатация фактов.

Возможно, через несколько лет эту пандемию, по здравому и беспристрастному анализу всех данных о ней, будут считать "учебной". Поскольку во всём мире, а не только в Российской Федерации, пришлось в "условиях, прибиженных к боевым" проверить работу служб гражданской обороны, экстренной медицинской помощи и т. д. Во многих странах мира уже выяснилось, где необходимо вносить какие-то коррективы, а где — система в целом справилась. Тут нельзя не отметить снова блестящие противоэпидемические действия, например, правительства Вьетнама. В очередной раз руководство этой не слишком богатой и весьма густонаселенной страны показывает просто чудеса в деле предотвращения эпидемии на своей территории. Как в 2003 году во время SARS (атипичной пневмонии), как во времена "свиного гриппа" и так далее. Хотя, чего ещё мы должны ожидать от страны, народ которой в XX веке выстоял и победил в боях с четвёркой сильнейших противников: сначала императорской Японии, потом Франции, США, а в 1979 году — и Китая. Умение организованно воевать помогает в борьбе не только с вооружёнными противниками, но и с заразой, и стихиями. Неумение — усугубляет последствия и множит число жертв.

Надеюсь, что по итогам этой пандемии будут внесены какие-то дополнения и изменения в отечественные медицинские регламенты — их обязательно надо внести. Очень много вскрылось тех недостатков, о которых даже не подозревали или же наличие которых, несмотря на обоснованную критику, отрицали некоторые ответственные лица, заявляя, что всё у нас хорошо, всё — как надо и как оно должно быть.

Самый главный урок этой пандемии оказался почти целиком антикапиталистическим: деньги, оказывается, в здравоохранении, в медицине решают далеко не всё. Иногда — почти ничего не решают, а только усугубляют последствия. Сравним ход эпидемии в том же Вьетнаме и в США. Медицина США, несомненно, более развита и более богата, чем вьетнамская, — пожалуй, даже в несопоставимое число раз. Богаче вьетнамцев и американские граждане. Но, увы, так же несопоставим уровень смертности от COVID-19 приведенный, скажем, к 100 000 жителей. Экономические соображения, поставленные позади соображений эпидемиологии, дали во Вьетнаме прекрасный результат. Если не нравится сравнение с Вьетнамом, можно обратиться для сравнения к опыту Южной Кореи. Смогли же там организовать продиводейстие коронавирусной эпидемии? Смогли! То же самое произошло и в Китае. А в США период "раскачки" обошёлся в десятки тысяч погибших. И при этом мы помним, как смеялись над мэром Чикаго, объявившим карантин, когда в этом городе не было ещё ни одного заболевшего. Кстати, сейчас Чикаго по эпидемиологическим данным смотрится намного благополучнее Нью-Йорка.

Отсюда — страшный для адептов мантры "рынок решает всё" и "деньги всему голова" вывод: важен не размер трат на медицину, а то, как ты их используешь. Кто не верит — может сравнить параметры медицины Кубы с такими соседними территориями, как штат Флорида (США) и Демократическая республика Гаити.

Тем не менее, в целом катастрофы с медициной, с неподготовленностью больниц и т. д. — не случилось. Не случилось его ни в европейских странах, ни в США. Что-то страшное показывали первое время про Италию, в Бергамо и в Ломбардии, но и там более-менее ситуация нормализовалась. Хотя, конечно, на начальном этапе было не просто плохо, а очень-очень плохо. Многие богатые итальянцы, заболевшие чем-то похожим на коронавирус, успели выскочить в Австрию и Швейцарию, чтобы их лечили за деньги, а не "как всех". Но, повторю, медицина показала: деньги ничего сами по себе не решают. Даже пресловутые аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), о наличии которых так беспокоились и число которых так судорожно подсчитывали, не настолько важны, как постоянно находящийся и умеющий действовать персонал при них. Если цифры верны, то в Китае на ИВЛ спасали 6 из 10 больных с тяжёлой формой коронавирусной инфекции, а в США, с их лучшей в мире медициной, где нет проблем ни с количеством аппаратов ИВЛ, ни с количеством коек или больничных мест, на этих аппаратах погибали 9 из 10 больных.

Такое жуткое соотношение, если эти цифры верны, говорит о том, что в отсутствие специалистов, непрерывно отслеживающих состояние больного, подключение к ИВЛ равносильно гуманной эвтаназии… Грань между двумя состояниями: а) больной дышит, потому что ему обеспечивают дополнительную вентиляцию лёгких, и б) больной погибает из-за разрушения альвеол повышенным давлением воздуха от ИВЛ, — очень тонка. Но здесь уместно вспомнить историю с вентиляцией лёгких и "искусственными лёгкими" во времена эпидемии полиомиелита 1930-х—50-х годов. Это была совсем другая болезнь, но на первых порах применение искусственных лёгких было практически смертным приговором для больных, этими аппаратами не сразу научились пользоваться в нужном режиме.

Возможно, в Китае, в отличие от США, сумели обеспечить непрерывное дежурство медицинского персонала при больных, находящихся на ИВЛ. Возможно, в современных Соединённых Штатах больше надеются на электронику. Где фильмы про врачей — там писк датчика: бип-бип-бип… И тут же вопль: "Эй! Срочно реанимировать, мы его теряем!!!" Эти моменты необходимо дополнительно исследовать, но пока статистка показывает, что чем лучше оборудована больница, тем больше там смертность на ИВЛ. Это очень странно и требует, повторюсь, отдельного изучения.

И ещё — ни одна из прогрессивных, перспективных, принимаемых традиционных/нетрадиционных практик пока не показала стопроцентной эффективности против коронавируса нового типа. Возможно, не только потому, что они неэффективны, нет. Возможно, только потому, что нормальные клинические испытания ещё не прошли. Например, не оправдались надежды на "Арбидол". Не оправдались надежды на другие лекарственные препараты. Но эти факты были установлены на группах, выборках из 30, 34 больных… Даже тут мы ничего не можем сказать с полной уверенностью. На столь маленьких выборках статистика может быть какой угодно.

Я уже говорил, что моральный настрой как больных, так и врачей, которые их лечат, в невероятной степени влияет на работу иммунной системы человеческого организма. Если люди верят, что лекарство им помогает, то оно им помогает. К сожалению или к счастью, люди — не крысы. На них так, как на лабораторных крысах, опытов не поставишь. Человеческая психика, психосоматика — страшная сила, очень сильно, к сожалению, искажающая те параметры, которые так любит доказательная медицина. Здесь мы просто не можем сказать и поставить никакой точки, просто ждать дополнительных исследований…

Уроки, уроки — только кто и когда будет их учить?

Это — про медицину, а теперь — про общество. Пандемия COVID-19 действительно будет иметь долгосрочные последствия. Многие футурологи и прочие предсказатели будущего считают, что она изменит мир навсегда, что теперь люди будут больше работать на "удалёнке", меньше ездить в офисы и т. д.

Я бы сказал, что нет, этого не случится. Пока у нас такой мир, в котором начальству психологически важно видеть подчинённого у себя под рукой для непосредственного воздействия на него. Пока у нас не устранена система отношений "надсмотрщик на плантации"—"раб на плантации", о массовой "удалёнке" лучше забыть. Извините, все работающие понимают, что, собственно говоря, даже такие замечательные термины, как "супервайзер", они же оттуда идут, "надсмотрщики" будут предпочитать, при любой возможности, непосредственный контроль за работником со стороны работодателя и его представителя (что часто ещё хуже самого работодателя).

Часто говорят, что после пандемии люди будут строже соблюдать социальную дистанцию и т. д. Пожалуй, тоже нет. Уже сейчас видно, что в условиях пандемии у многих людей, особенно — находящихся в режиме "самоизоляции" (о, какой глупый термин! видимо, дальше будет: если вы заболели, то сами виноваты, недостаточно "самоизолировались", а власти тут ни при чём), то есть честно выполняющих распоряжения "сверху", возникает и растёт тактильный голод. Им не хватает близкого человеческого общения вне семейного круга. Им не хватает просто возможности пойти куда-то в кафе посидеть — не ради еды даже, или просто погулять, посидеть в парке на лавочке. Странно, конечно, что в Москве закрыли парки, — видимо, боятся, что не смогут их контролировать, а это далеко не самый лучший вариант. Как бы ни был труден такой контроль — что, у нас не хватает росгвардейцев, скажем? И им будет тренировка, и народу от них — очевидная польза.

Ещё месяц такого карантина (я сужу пока по Москве и могу неверно судить о ситуации в других регионах России, где другие порядки, а тем более — в других странах) может привести к серьёзнейшей социальной напряжённости. Потому что ощутимая социальная напряжённость в нашем обществе была и до коронавируса. А теперь на неё сверху накладываются дополнительные нагрузки, ограничивающие пространство социальной свободы и, следовательно, пространство социальной ответственности.

Более того, судя по всему, те же процессы идут и в других странах (смотрим на штат Мичиган, где прошли вооружённые демонстрации протеста против карантинных мероприятий). Можно сколько угодно рассуждать об избыточности блокады Уханя и других китайских мер, но в почти полуторамиллиардном Китае сегодня, как выяснилось на общем фоне, особенно — в сравнении с США и европейскими странами, очень небольшой процент как заболевших, так и умерших. Там снимают карантинные меры. Никакой "второй волны" коронавирусной инфекции у них пока нет и, похоже, в ближайшее время не будет. Особенно поучителен тот факт, что китайское общество справилось с заразой, помогая властям и доверяя властям.

С другой стороны, эту эпидемию и могли, и должны были локализовать в Китае. И всё, что сейчас происходит в Европе, в США; всё, что начало происходить в Африке, где уже разворачивается тестирование на новый штамм коронавируса, — это следствия тех ошибок в карантинной политике, в учёте и контроле за перемещениями людей по всему миру, которые были допущены в ходе вспышки COVID-19 в КНР.

Сейчас часто говорят, что, мол, китайцы дают недостоверную и неполную информацию о коронавирусе в своей стране. Я не считаю, что они врут, — наоборот, их данные как раз наиболее достоверные пока. Но если даже предположить, что они что-то скрывают, занижают масштабы инфекции, то вряд ли это делается "с потолка". Соотношение между цифрами заболевших и умерших по регионам Китая в любом случае показательно, и соответствует действительности. Поэтому надо изучать, как они добились локализации коронавируса в Ухане, а не угрожать, что, мол, такой-сякой Китай не предупредил одного американского политика, а был обязан, поскольку все и всё обязаны этому американскому политику.

Это ещё один урок нынешней пандемии: даже если у тебя есть такая большая дубинка, какая и не снилась Тедди Рузвельту, это ещё не значит, что все будут тебя заранее предупреждать о тех неприятностях, которые ты сам себе создаёшь…

Китай показывает нам, что системы противоэпидемических мер существуют, они отработаны, они достаточно эффективны и принимаются обществом без социального взрыва. Пример Южной Кореи показывает, что можно выправить положение, загнать инфекцию в рамки даже в капиталистическом государстве, государстве гигантских, в том числе — транснациональных, корпораций. И что это возможно даже при неблагоприятном развитии событий, когда распространение коронавируса по Южной Корее произошло из-за действий религиозной секты. Причём это было достигнуто не столько благодаря действиям правительства, сколько достаточно законопослушное население само добровольно, без введения никаких чрезвычайных ситуаций, чрезвычайных положений, соблюдало многие нормативы и справилось с этой ситуацией. Даже не сильно обрушив пресловутые "интересы бизнеса".

Сейчас в мире есть несколько стран, где решили не вводить строгие карантинные меры и не устраивать своего рода краш-тест для экономики и населения. Но на две из них больше всего обращают внимание, врачи, эпидемиологи, и я вот в том числе очень интересуюсь. Это Республика Беларусь и Королевство Швеция, где решили не принимать меры жёсткого карантина, понадеявшись на сознательность своих граждан, на эффективную систему здравоохранения, которая должна быть готова к подобным чрезвычайным ситуациям.

И пока мы не видим ни в той, ни в другой стране аварийной ситуации. Хотя смертность в Швеции от COVID-19 достаточно высока, на уровне большинства европейских стран, где вводился карантин, и даже выше большинства регионов США. Давайте назовём вещи своими именами: на территории США есть большая помойка — Нью-Йорк, которая даёт уже больше трети жертв коронавируса по Соединённым Штатам. А в остальных штатах и мегаполисах ситуация намного лучше…

Так вот, даже в условиях относительно высокой смертности власти Швеции не спешат вводить какие-то ограничения, нет жёстких карантинных мер, принятых в Европе. Они дают населению перезаражать друг друга и переболеть. И, в общем-то, пока это у них получается, несмотря на то, что более двух тысяч человек в Швеции уже умерло, и, конечно, эта цифра будет расти. Правда, сами шведы настолько дисциплинированы, что многие из мероприятий, которые в других странах приходится вводить насильно, они соблюдают действительно добровольно: соблюдают правила социального дистанцирования, личной гигиены, ношения масок.

Нет смысла спорить, помогает или нет ношение масок при COVID-19, а если помогает, то насколько. Просто есть некоторые правила поведения во время эпидемии, и шведы им следуют.

То же самое можно сказать про Республику Беларусь. С одной оговоркой: если там ничего экстраординарного не случится в связи с началом необходимых весенних полевых работ, если там не начнут — в подхалимаж высказываниям президента страны или, наоборот, "тайно диссидентствуя" — изменять статистику.

Беларусь, в отличие от Швеции, ещё и полностью игнорирует рекомендации ВОЗ — то есть выступает, таким образом "контрольной группой", необходимой в любом эксперименте. Понимаю, что говорить о эксперименте, в ходе которого массово умирают люди, несколько цинично, но медицина в определённом смысле вообще очень цинична. И в чрезвычайных ситуациях врачи имеют право определять, кому жить, а кому умирать, — и делать выводы даже из самых ужасных трагедий: именно для того, чтобы такие трагедии больше не повторялись.

Небольшое замечание по Ирану: в этой стране наблюдается аномальный для региона уровень заболеваемости и смертности, а также это единственная страна в мире, где доказанно прошла "вторая волна" заражения коронавирусом. Во всех других странах — это либо спекуляция на статистике, либо просто растянувшееся "плато", которое трактуют как "вторую волну". А в Иране "вторая волна", безусловно, была. Но сейчас там ситуация нормализуется, поскольку, по всем данным, этот всплеск был связан с проведением сельскохозяйственных работ, а теперь посевная закончена. Возможно, не находись Иран под шантажом "международных санкций", ему не потребовалось бы таких усилий на обеспечение посевной. Жертвы "второй волны" в Иране — целиком на совести политиков, считающих, что бороться с "тираниями" в той или иной стране следует всячески ухудшая жизнь народа в этой стране, чтобы люди побыстрее восстали и свергли "тирана". Это крайне опасное политическое заблуждение.

Что касается России — вирус сильно ударил по социально-экономической ситуации в нашей стране. Мало того, что люди, находясь на самоизоляции, на карантине, теряют работу, теряют средства к существованию. Мало того, что у них очень плохой психологический настрой… Запрет на прогулки был, по-моему, самой тяжёлой ошибкой. И больше такой ошибки, я надеюсь, медики не допустят, придумают способ, чтобы она больше не повторилась. Как-то надо это продумать, особенно для детей. Потому что люди сидят взаперти в пыльных помещениях. Иммунитет и всё прочее у них падает настолько, что мы уже получаем людей с обострившимися собственными хроническими болячками, которые точно так же перегружают медицинскую систему, которые точно так же становятся восприимчивыми к инфекционным болезням, в том числе — и к коронавирусу нового типа. Но не только к нему.

В результате мы получаем, извините, очень плохую весну. Весна и так — время пониженной функциональности иммунной системы. Сейчас мы по ней ударили ещё — со страшной силой. Мы ещё не знаем, каким будет лето, какой будет погода, поэтому я ничего хорошего не жду. По окончании карантина, скорее всего, всей стране придётся столкнуться со всплеском других болезней, вплоть до пищевых отравлений. Плавно будут выводить страну из карантина или не плавно — от этого ничего не изменится: "посткарантинный" всплеск заболеваемости в нашей стране, по ряду прогнозов, которые хорошо бы не подтвердились, будет такой, что число его жертв может превысить число жертв от коронавирусной инфекции.

Поэтому, на мой взгляд, никаких "плавных переходов" — отменять, так отменять! В любом из субъектов Федерации, где карантин вводился, свою роль он сыграл. Подготовить медицинские учреждения за полтора месяца нам удалось… А что дальше?

Посмотрите, например, на тех, кто живёт в 11-метровых студиях где-нибудь в "Новой Москве". И подумайте сами, стоит ли дальше продолжать карантин и как можно удержать этих людей, когда у них закончатся деньги, когда они больше не смогут выплачивать ипотеку и кредиты, не смогут кормить семью. А вы ещё начнёте их штрафовать за "нарушения режима добровольной самоизоляции"? Ещё раз повторю: социальные последствия могут оказаться намного хуже медицинских и экономических. Повторения 1917 года, скорее всего, не будет, но не исключено, что и 1917-й покажется ерундой.

А экономические последствия принятых противоэпидемических мер, которые были оправданы только результатами "оптимизации" отечественной медицины, убравшей из неё вроде бы "излишние", но по сути — резервные мощности, на мой взгляд, очень тяжелы. Падение цен на нефть, усугубленное падением туризма, снижением числа авиарейсов, морских рейсов, потребления топлива… Впервые за всё время пандемий у нас они совпали не с войнами, а с глобальным экономическим кризисом.

Это, по своим параметрам, ещё не Великая депрессия, но даже по ситуации в таких богатых развитых странах, как США и Германия, смело можно говорить, что по уровню безработицы налицо не рядовая рецессия. Этот показатель уже на уровне серьёзнейших кризисов конца XIX века. И дальше некоторое время будет только хуже — особенно в странах, где большую часть ВВП уже давно даёт не промышленность, не реальный сектор экономики, а сфера услуг. Даже домну можно запустить вновь, хотя это трудно и затратно, или же снести её и построить новую, если не поможет.

А вот сфера услуг не восстановится без наличия платёжеспособной массы потребителей этих услуг. И даже раздавая им деньги или разбрасывая их с вертолётов, ситуацию не исправить. Поэтому валятся целые отрасли: туризм, шоу-бизнес, большой спорт, отели, рестораны. Прощай, новый постиндустриальный мир! Добро пожаловать обратно в индустриал: к шахте, к разгребанию мусора вручную, к перетаскиванию телеги: "Копай больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит".

Это мы уже получили, это мы уже видим. Политики, откройте глаза! Вам разгребать последствия этой ситуации, созданной, в том числе благодаря реакции на пандемию, которой могло бы просто не быть, если бы чуть-чуть лучше контролировалась социальная мобильность и движение людей из заражённой страны. Ещё раз повторю: сейчас многие политики пытаются валить всё на Китай, как делает это президент США: "Китайцы вовремя не предупредили! Скрывали информацию, скрывали всё, они нам ничего не сказали…" Мол, мы такие все в белом, а они — враги и должны оплатить нам все убытки, связанные с пандемией COVID-19…

А ведь ничто так не характеризует политиков, как публичное признание в собственной некомпетентности. Что ты за лидер, если самоустраняешься от решения проблем, перекладывая их на чужие плечи: "Я тут не при делах, выкручивайтесь как хотите". Значит, у тебя не работают ни спецслужбы, ни учёные, ни государственный аппарат, — вообще ничего. Или ты сам не способен правильно оценивать ситуацию и принимать необходимые решения. И в том, и в другом случае ты занимаешь не своё место. Это — игра с огнём, которая приводила к краху и не таких сообществ, как США. Древний Рим пал даже по меньшему поводу…

Ещё раз хочу повторить: это была и есть, по большому счёту, учебная ситуация. Мы бесконечно скорбим по всем, кто умер во время этой пандемии и от неё. Но, с другой стороны, сколько людей остались в живых, не погибли вследствие автомобильных аварий, авиакатастрофах и т. д.? Это ещё стоит посчитать, хотя жертвы — всегда жертвы, независимо от того, погиб один человек, тысяча или миллион. Коронавирус уже унёс жизни более чем 230 тысяч человек. И сколько ещё погибнет — неизвестно. Особенно — с учётом того, что ни Африку, ни Латинскую Америку COVID-19 пока почти не затронул.

Тем не менее, эту вирусную атаку саму по себе нельзя считать катастрофой для человечества. Катастрофой её делает наша неадекватная реакция. Так что новый коронавирус стал очень серьёзной учебной тревогой, но даже с ней далеко не все справились.

ИНТЕРВЬЮ ЛЕСИ ДАВЫДОВОЙ ЖУРНАЛУ ПРАВО И ЗАЩИТА

ФАС России идет в ногу со временем

Развитие экономики страны сегодня невозможно в отрыве от остального мира. Именно поэтому международное сотрудничество выходит на первый план. А в такой области, как антимонопольное регулирование, в условиях глобальной экономики замыкаться на проблемах одной страны и вовсе невозможно. Мы поговорили о том, как развивается это направление в Федеральной антимонопольной службе с начальником управления международного экономического сотрудничества ФАС России Лесей Евгеньевной Давыдовой.

Леся Евгеньевна, Вы всю свою карьеру посвящаете антимонопольной сфере. Входит ли, по Вашему мнению, Российская Федерация в число элитных стран по качеству нормативного правового регулирования, обеспечения конкурентной экономики и справедливого рынка.

Действительно, я практически всю свою сознательную жизнь работаю в антимонопольной службе. В этом году мы отмечаем 30-летие создания антимонопольного органа в России, и практически с его основания я работаю в области антимонопольного регулирования. И все время, начиная с этапа становления и до сегодняшнего дня, мы занимаемся международным сотрудничеством. На начальном этапе оно было фактором создания национального законодательства, мы использовали опыт, который был у зарубежных стран. Сейчас российский антимонопольный орган стал полноправным членом международного конкурентного сообщества.

Не так давно организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), крупнейшая международная организация, объединяющая развитые страны мира, проводила обзор нашего законодательства и практики его применения. Этот процесс осуществлялся в рамках вступления России в эту организацию. И уже в 2013 году было официально констатировано, что в целом антимонопольное законодательство и практика его применения в России соответствует стандартам стран-членов ОЭСР.

Если говорить о последних оценках достижений ФАС России в этом направлении, то необходимо отметить оценку, которую осуществляет независимое международное издание «Всемирный обзор по конкуренции» (ВОК) в рамках формирования рейтинга эффективности конкурентных ведомств мира. На протяжении более 10 лет в этом рейтинге мы планомерно продвигались и повышали свой уровень.

Сейчас ФАС России в рейтинге имеет 3,5 «звезды» по пятибалльной шкале и находится в одной группе с конкурентными ведомствами Испании, Италии, Канады, Мексики и Сингапура, опередив по эффективности ведомства Австрии, Бельгии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и ряде других вошедших в Рейтинг стран. По оценке ВОК, российское конкурентное ведомство находится на пороге перехода из категории ведомств со статусом «хорошо» в число стран, имеющих более высокий статус «очень хорошо» и «элита». В настоящее время ФАС России занимает место в диапазоне 11-19 мест в рейтинге, поднявшись из группы 19-34. С учетом того, что США представлены в Рейтинге сразу двумя ведомствами, Россия (вместе с остальными странами своего диапазона) входит в десятку государств с наиболее эффективным конкурентным правоприменением.

По итогам 2018 года ВОК в описании работы ФАС России положительно оценил разработку нашим ведомством цифрового антимонопольного пакета поправок к законодательству о защите конкуренции. После принятия эти законы позволят России стать одной из немногих европейских стран, разработавших «цифровое» антимонопольное законодательство. Это свидетельствует о том, что ФАС России идет «в ногу со временем», отвечая вызовам современности.

Расскажите, пожалуйста, о своем участии в разработке Договора о Евразийском экономическом союзе.

ФАС участвовала в разработке необходимой договорно-правовой базы для создания Единого экономического пространства с самого начала этого процесса. С момента, когда были отменены таможенные границы, когда перестали применяться стандартные защитные меры во внешней торговле между государствами-членами, именно инструменты конкуренции могут обеспечить защиту и эффективное функционирование внутренних и международных рынков.

Положения, касающиеся регулирования конкуренции на общем пространстве, вошли в нормативно-правовую базу Союза с самых первых дней. ФАС России и я лично принимали самое активное участие в работе над Договором о ЕАЭС, в который вошли специальные главы и приложения, связанные с конкурентной политикой и антимонопольным регулированием.

Положения Договора о ЕАЭС представляют собой сплав лучшего: как международных наработок и опыта, так и национального – всех государств-членов ЕАЭС, не в последнюю очередь, российского. Многолетнее сотрудничество стран «пятерки», в том числе в антимонопольной сфере, позволило в достаточно короткие сроки реализовать масштабный проект Евразийской интеграции, и мне очень приятно, что я смогла внести свой вклад в эту работу.

Расскажите, с антимонопольными органами каких стран еще сотрудничает ФАС России. Что является основой для его осуществления?

ФАС имеет достаточно обширный договорный портфель – это международные многосторонние, и двусторонние договоры: межведомственные, межправительственные, межгосударственные.

Сегодня у нас более 70 договоров разных форматов о сотрудничестве в области конкурентной политики, среди которых и межгосударственный многосторонний (Договор о ЕАЭС), и межправительственный многосторонний (Договор о проведении согласованной антимонопольной политики, заключен по линии СНГ), и межправительственные двусторонние с Беларусью, Болгарией, Бразилией, Китаем, Польшей, Украиной, а также многостороннее межведомственное соглашение о сотрудничестве конкурентных ведомств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Двусторонние документы о сотрудничестве заключены с Европейской Комиссией и конкурентными ведомствами стран Западной, Восточной и Северной Европы (Австрия, Болгария, Венгрия, Испания, Италия, Латвия, Македония, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония), странами Латинской Америки (Бразилия, Венесуэла, Мексика, Эквадор), а также Индией, Монголией, ЮАР, и странами Азиатско-Тихоокеанского Региона (Китай, Вьетнам, Корея, США, Австралия).

Кроме того, ряд документов заключен по линии Межгосударственного совета по антимонопольной политике (МСАП) – органа отраслевого сотрудничества в рамках СНГ, активным участником в работе которого является ФАС России.

Следует учесть, что в соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и рядом зарубежных стран также содержатся разделы о правилах конкуренции, в разработке которых ФАС России принимает непосредственное участие.

С какими государствами за 2019 год достигнуты максимальные темпы сближения?

Я уже говорила о странах СНГ, с антимонопольными органами которых сотрудничество осуществляется в разных форматах. Это и Межгосударственный совет по антимонопольной политике, и сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза. В последние годы активно развивается сотрудничество в формате Союзного государства России и Беларуси. В 2019 году произошло значимое событие, как для двустороннего сотрудничества наших стран, так и в целом для развития договорно-правовой базы российского антимонопольного органа. Было подписано Соглашение о сотрудничестве в области конкурентной политики между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь, которое предполагает возможность проводить совместно правоприменительные действия при расследовании нарушений, которые затрагивают интересы сторон. В соответствии с данным Соглашением мы можем проводить совместные проверки, можем давать поручения органу-партнеру на осуществление процессуальных действий на его территории в интересах проводимого нами расследования и т.д. Подписанию и вступлению в силу Соглашения помимо его согласования с нашими белорусскими партнерами, предшествовали необходимые для этого внутригосударственные процедуры, которые обычно занимают достаточно длительное время. Однако, в этом случае мы прошли все необходимые согласования в рекордно короткие сроки, в общей сложности с момента, когда была достигнута договоренность о разработке Соглашения, до момента вступления его в силу, прошло около года. После вступления Соглашения в силу мы «не сбавили темпа» на пути развития нашего сотрудничества и подписали двусторонний Меморандум об учреждении Совместного экспертного совета по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках, который уже начал свою работу. Для нас интересно посмотреть, как будут работать и Соглашение, и созданный новый институт сотрудничества, но очевидно, что результаты нашей совместной работы уже приносят ощутимую пользу.

Как предполагается бороться с высокой экономической концентрацией в условиях цифровой экономики? Есть ли универсальное одобренное международным экономическом сообществом решение?

Вопрос контроля экономической концентрации очень интересный – ведь тенденция ее роста наблюдается во всем мире, практически во всех секторах экономики. Крупные глобальные сделки проходят на рынках информационно-коммуникационных технологий (Broadcom – Symantec), фармацевтики (Bristol-Myers Squibb Co. – CelgeneCorp), автопрома (Toyota – Suzuki), табака (PhilipMorris – Altria) и многих других. При этом меняется вектор антимонопольной правоприменительной практики, когда больший акцент делается на предотвращении нарушений антимонопольного законодательства, чему способствует усиление контроля экономической концентрации. Легче предварительно проанализировать, не создастся ли монопольное положение на рынке вследствие процессов экономической концентрации, чем потом отслеживать и пресекать нарушения со стороны созданных в результате экономконцентрации гигантов.

Если говорить о тенденциях, мировое конкурентное сообщество при рассмотрении глобальных сделок опирается на Рекомендации ЮНКТАД, ОЭСР, МКС, посвященные специфике международного сотрудничества при пресечении нарушений конкурентного законодательства, имеющих трансграничный эффект, и при анализе крупных слияний. Контроль таких сделок невозможен без взаимодействия.

Вот представьте: идет слияние двух транснациональных корпораций. Сделка оказывает существенное влияние на рынки разных стран по всему миру и по законодательству должна быть нотифицирована, ее должны одобрить в разных странах. Когда мы рассматриваем сделку, мы оцениваем, как она влияет на состояние конкурентной среды, и если негативное влияние есть, то мы даем предписания компаниям, что им необходимо сделать, чтобы не произошло ухудшение конкуренции на рынке. Если предписания разных стран несовместимы и противоречивы, то сделка не произойдет технически. Чтобы вырабатывать взаимоприемлемые решения, осуществляется взаимодействие между конкурентными ведомствами, поэтому международное сотрудничество в таких процессах очень важно.

В рамках таких сделок в антимонопольные органы компании представляют много информации, и вся она, как правило, содержит коммерческую тайну. Чтобы антимонопольные ведомства могли взаимодействовать, нужно разрешение участников сделки – так называемый отказ от конфиденциальности, или вейвер. Компании официально разрешают конкурентному ведомству обмениваться информацией при обсуждении сделки. Это выгодно, в первую очередь, самим субъектам, которые хотят объединиться: это сокращает и сроки рассмотрения сделки антимонопольными органами и «страхует» их от получения взаимоисключающих предписаний. Поэтому компании достаточно охотно дают антимонопольным органам такие разрешения, тем более, что используемый механизм «вейвера» четко определяет в каждом конкретном случае объем прав антимонопольных органов по проведению необходимых консультаций, а существующая законодательная база в сфере защиты коммерческой тайны предусматривает обязанность по сохранению режима конфиденциальности такой информации и ответственность, в случае ее нарушения. Это эффективный механизм, но для российского антимонопольного органа он достаточно новый, и сейчас идет работа по совершенствованию его применения.

Можете привести примеры успешного применения вейверов?

Например, это сделка о слиянии Bayer и Monsanto. Мы проводили консультации со странами СНГ, БРИКС, с Еврокомиссией. По многим позициям наше предписания были согласованы, сделка закрылась вполне удачно.

Иногда у компаний есть желание не согласовывать слияние в отдельных юрисдикциях. Например, объединяются в Америке две транснациональные компании. Это, естественно, окажет влияние и на наш рынок. Так как компании проводят сделку в Америке, то они могут принять решение не подавать нотификацию о сделке в ФАС России. Но коллеги из конкурентного ведомства США наверняка поинтересуются нашим мнением, а мы можем запросить документы по сделке или применить административное наказание за не предоставление нотификации. Компании знают об этом сотрудничестве и у них не возникает желания обойтись без подачи нотификации в тех юрисдикциях, где они должны это сделать по закону. Это своего рода превентивный механизм по «воспитанию» компаний.

Мы знаем, что в рамках СНГ были приняты Рекомендации по применению вейверов при рассмотрении сделок экономической концентрации. Планируется ли распространение опыта совместной разработки такого документа с другими странами?

Если какая-то сделка затрагивает интересы рынков России, то, безусловно, в силу исторических, географических и экономических факторов она, скорее всего, будет оказывать влияние на рынки стран СНГ. Опрос наших коллег из конкурентных ведомств стран Содружества показал, что ими практически не применялся механизм добровольного отказа от конфиденциальности. ФАС России, имея определенный опыт по его применению, показала коллегам, как работает этот простой, но в то же время уникальный механизм, ведь он основан на принципах добровольности и не требует специального законодательного закрепления. ФАС России, совместно с антимонопольными органами государств-участников СНГ и Евразийской антимонопольной ассоциацией, разработали соответствующие модельные рекомендации, которые призваны стать основой для имплементации механизма отказа от конфиденциальности в государствах СНГ, и который, надеюсь, найдет свое практическое применение.

Если говорить о расширении этой работы, то мы на последнем заседании Координационного комитета конкурентных ведомств БРИКС, который прошел в сентябре 2019 года, поставили этот вопрос перед коллегами и планируем разработать модельные рекомендации стран БРИКС, чтобы унифицировать механизм отказа он конфиденциальности на пространстве БРИКС.

Многие слышали о существовании международных экономических картелей. Как международное сотрудничество помогает в выявлении и пресечении деятельности таких картелей?

Сейчас борьба с транснациональными картелями – очень важная тема. В условиях глобализации экономики нарушения антимонопольного законодательства тоже становятся глобальными. Картели – не исключение. Что такое транснациональный картель? Это нарушение, при котором компании — участники картеля зарегистрированы на территориях разных государств. Картелям подвержены многие сектора экономики, и мы стремимся к борьбе с ними, но без сотрудничества антимонопольных органов это очень сложно.

В формате БРИКС вопросы картелей выносились на обсуждение в рамках заседаний рабочих групп по исследованию проблем конкуренции на социально значимых рынках, в частности фармацевтическом и автомобильном. Кроме того, ФАС России совместно с коллегами по объединению создали Контактную группу БРИКС по картелям для обсуждения конкретных кейсов для проведения совместных расследований на пространстве БРИКС, а также для совершенствования существующих и выработки новых механизмов для выявления и пресечения антиконкурентных соглашений.

В рамках деятельности Контактной группы 21 ноября 2019 года состоялся визит первой миссии Административного совета по экономической безопасности Бразилии в ФАС России. В ходе двусторонней встречи участники подробно обсудили детали работы скрининговых программ, используемых ведомствами для выявления антиконкурентных соглашений, наглядно продемонстрировав технические детали работы российского проекта «Большой цифровой кот» и аналогичного бразильского проекта Cerebro, который уже несколько лет используется Административным советом по экономической безопасности Бразилии в целях выявления сговоров на торгах. Участники встречи также обсудили технические вопросы фиксации и защиты значимой информации, аккумулируемой с помощью вышеуказанных скрининговых программ.

В марте 2020 года планируется визит миссий ФАС России и Комиссии по конкуренции ЮАР в Бразилию. Кроме того, в 2020 году планируется организация подобных миссий совместно со всеми остальными конкурентными ведомствами БРИКС.

В 2019 году прошла VI Конференция по конкуренции под эгидой БРИКС. Какие решения приняты по ее итогам? Чему будет посвящена новая Конференция в 2021 году? Как проходит подготовка, планирует ли Россия принимать участие?

Сотрудничество в формате БРИКС – один из приоритетов для ФАС России. Ведь разумная конкурентная политика способствует развитию экономики, росту благосостояния граждан. У стран БРИКС большой экономический потенциал, и сотрудничество в этом направлении для нас приоритетно.

В сентябре 2019 года в Москве была проведена VI Конференция БРИКС. Такие форумы проходят каждые два года в одной из стран БРИКС, первая конференция была в России 10 лет назад в Казани. Она заложила формальную основу для сотрудничества, а шестая конференция – это старт «второй десятилетки» нашего сотрудничества. Мы обсуждали все острые вопросы, которые стоят перед нашими странами, обсуждали деятельность рабочих групп по развитию конкуренции на социально значимых рынках (продовольственный рынок, фармацевтика, цифровизация, автопром и биржевая торговля). Кроме этого, в ходе встречи руководителей конкурентных ведомств стран БРИКС в рамках заседания Координационного комитета была достигнута договоренность о пролонгации на бессрочный период Меморандума о взаимопонимании в области сотрудничества в сфере конкурентного законодательства и политики стран БРИКС, который был подписан пять лет назад в Санкт-Петербурге. Он был подписан на пять лет, а продлен будет на бессрочный период. Протокол об этом планируется подписать в мае 2020 года вновь в Петербурге. Обсуждались также вопросы функционирования антимонопольного центра БРИКС, который был создан в 2018 году на базе Высшей школы экономики и уже подготовил два фундаментальных доклада – по цепочкам добавленной стоимости на продовольственных рынках и по развитию конкуренции на цифровых рынках.

Каково значение и функциональные задачи международных рабочих групп по исследованию проблем конкуренции на социально значимых рынках?

Еще в начале нашего сотрудничества с зарубежными конкурентными ведомствами было принято решение о том, что они будут взаимодействовать по вопросам развития конкуренции на конкретных рынках, социально значимых для экономик наших стран. Мы изучаем состояние конкуренции на рынке, выясняем, что мешает развитию конкуренции и эффективному функционированию конкретных рынков, совместно вырабатываем шаги, которые необходимо предпринять, используя при этом опыт друг друга. По результатам работы готовятся доклады, обзоры, мы совершенствуем свою конкурентную политику и законодательство. При этом, зачастую, поднимаемые нами в рамках совместной работы вопросы и проблемы становятся объектами обсуждения на других международных площадках, таких как ОЭСР, МКС, ЮНКТАД. Если мы видим, что решение каких-то выявленными нами проблем выходит за рамки полномочий антимонопольных органов, мы выносим их на более высокий правительственный уровень.

В настоящий момент функционируют Международная рабочая группа по фармацевтике, сопредседателями которой являются ФАС России и конкурентное ведомство Италии, а также Рабочие группы БРИКС по исследованию проблем конкуренции на рынках, которые были выбраны конкурентными ведомствами БРИКС в качестве приоритетных: фармацевтический, продовольственный, автомобильный и цифровой. В сентябре 2019 года мы договорились о создании новой группы по биржевой торговле, которая начнет свою деятельность в 2020 году.

В рамках фармацевтической рабочей группы изучались вопросы ценообразования на лекарственные средства, защиты интеллектуальной собственности, готовились предложения по модернизации законодательства. В результате в России цены на лекарства по некоторым позициям были снижены в несколько раз. По результатам изучения вопроса интеллектуальной собственности в России были подготовлены поправки в законодательство, обеспечивающие возможность введения принудительного лицензирования в случаях, когда компании отказываются производить или поставлять по разумным ценам жизненно необходимые лекарства, и государство может принудить эту компанию выдать патент, чтобы другие компании производили это лекарство. В результате наше население получит необходимый препарат. В Индии и Бразилии эти меры уже широко применяются в интересах национальной безопасности, конечно, точечно, индивидуально и нечасто. Но такой механизм должен быть у государства.

Помимо рабочих групп БРИКС, есть рабочие группы со странами СНГ, и созданный механизм по реализации мер, выработанных в результате совместной работы в данном формате, очень действенен. Например, мы изучали тему авиаперевозок: почему, например, билеты от Москвы до Алматы стоят дороже, чем до Нью-Йорка, при условии несопоставимости длительности авиаперелетов. Мы эту тему исследовали, на основании проведенного анализа был подготовлен доклад, содержащий конкретные предложения по решению выявленных проблем, получивший одобрение глав правительств СНГ, которые дали поручения уполномоченным органам своих стран о принятии соответствующих мер. Не всегда решения, предлагаемые антимонопольными органами, «позитивно» воспринимаются отраслевыми регуляторами, но выработанный механизм работы позволяет достичь положительных результатов развития отраслей через применение мер по развитию конкуренции.

Расскажите, пожалуйста, поподробнее об Антимонопольном центре БРИКС.

Антимонопольные органы стран БРИКС в силу политико-экономических особенностей развития своих стран долгие годы оставались в стороне от процесса выработки доктрин антимонопольного права в глобальном масштабе, лидерство в разработке которых традиционного принадлежит антимонопольным органам развитых стран Запада. Сейчас мы имеем возможность изменить эту ситуацию, а помочь в этом деле может привлечение научного сообщества.

В целях содействия развитию в странах БРИКС антимонопольного права, отвечающего всем вызовам современности, способного лечь в основу при формировании доктрин в этой области в международном масштабе, а также закрепления за странами БРИКС роли ключевых игроков при формировании глобальной конкурентной повестки, на базе Высшей школы экономики и был создан Антимонопольный центр БРИКС.

В центре работают не только ученые стран БРИКС, но и коллеги из зарубежных стран.