Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

КАЗАХСТАН И США ВСЕ БОЛЬШЕ СБЛИЖАЮТСЯ

На днях завершилось центрально-азиатское турне заместителя госсекретаря США Дэвида Хэйла.

Он побывал в Казахстане и Узбекистане. Отношениям с этими постсоветскими странами Вашингтон придает особое значение.

Узбекистан рассматривается Белым домом прежде всего как политический переговорщик в афганском урегулировании. Казахстан же в Вашингтоне считается основным партнером в регионе. Американский бизнес участвует в казахстанских энергетических и транспортных проектах, в разработке недр республики, содержащих практически всю таблицу Менделеева.

Крупнейшие нефтегазовые месторождения Республики Казахстан (РК) - Тенгиз, Карачаганак, Кашаган - осваивают международные консорциумы, в которых США играют первую скрипку. С точки зрения геополитики Вашингтон стремится минимизировать участие РК в таких интеграционных проектах, как Евразийский экономический союз и военно-политический блок ОДКБ, организатором и вдохновителем которых является Россия.

И, надо прямо сказать, у американцев это неплохо получается. Задачу им облегчает многовекторный курс во внешней политике Казахстана, занимающего подчеркнуто нейтральную позицию по поводу российских инициатив. Независимо от того, нравится нам это или нет. Руководство РК неоднократно заявляло, что придает особое значение развитию отношений с США и НАТО.

Крайне раздражает Москву, к примеру, то, что Казахстан разрешил Пентагону использовать каспийские порты Актау и Курык для транзита военных грузов в Афганистан. Сегодняшние перевалочные базы завтра могут превратиться в базы военные под боком у России.

А чего стоит подписанный в Вашингтоне план военного сотрудничества с Казахстаном на 2018-2022 гг.! Американцы уже передавали РК военную технику, они проводят обучение армии этой страны по стандартам НАТО для того, чтобы та была способна участвовать в зарубежных операциях альянса. Американские наблюдатели присутствуют на всех военных учениях, проводимых в Казахстане (наших приглашают не всегда).

Казахстан - суверенное государство и волен крепить отношения с любыми государствами, включая США. Однако западный дрейф страны, которую наряду с Белоруссией мы всегда считали ближайшим партнером и другом, не может не тревожить. И неминуемо задаешься вопросом об эффективности нашей внешней политики на постсоветском пространстве.

Игорь Вересков

Предпочли Россию США: Турция рассказала о закупках С-400

Турция намерена купить у России дополнительные ЗРК С-400

Рафаэль Фахрутдинов

Пока Турция не сможет производить зенитные ракетные комплексы С-400 — она будет покупать вооружение у России, пообещал глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет интегрировать в свою систему ПРО и ПВО купленные Турцией у России ЗРК С-400.

Турция намерена закупать у России зенитные ракетные комплексы С-400 до тех пор, пока турецкий военно-промышленный комплекс не сможет сам производить это вооружение – заявил главы МИД страны Мевлют Чавушоглу на XIV Международном стратегическом форуме в городе Блед.

«[Покупка С-400 будет проводиться] до тех пор, пока мы не сможем производить собственные. Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция — независимая страна», — подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Вероятно, сценарий, описанный дипломатом, будет реализован, поскольку неделей ранее Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot.

Ранее американские политики, эксперты и СМИ указывали, что Турции — как члену НАТО было бы естественно приобрести американские ЗРК Patriot — и фактически правительства Турции и США договорились об этом.

Однако контракт так и не состоялся, во-первых, потому что эти системы были для Турции слишком дороги, а во-вторых, потому что США не захотели осуществить передачу технологий Анкаре наряду с продажей — для производства вооружения, рассказывал заведующий кафедрой международной и внешней политики Кельнского университета профессор доктор Томас Ягер.

Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года.

Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, рассказывал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Этот договор американская сторона восприняла с критикой. Одна из причин связана с риском этого предприятия для НАТО, о котором заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

Он выражал уверенность, что в случае покупки Анкарой этого оружия, используемого «известными противниками» НАТО, поставившая С-400 сторона получит возможность изучить работу и технические характеристики истребителей F-35.

На фоне всего происходящего Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не будет интегрировать в свою систему ПРО и ПВО купленные Турцией у России ЗРС С-400 «Триумф».

Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по вопросам возможного приобретения российского вооружения, в том числе истребителей ОКБ Сухого.

«После того, что мы увидели на выставке [МАКС-2019], наши ведомства — Минобороны, Управление оборонной промышленности — продолжили переговоры с российской стороной», — рассказал президент, когда его спросили, были ли предприняты дальнейшие шаги после того, как

в России Эрдогану представили истребитель Су-57.

Глава Турции отметил, что видит «перспективу широкого взаимодействия в сфере оборонной продукции».

Комментируя исключение Турции из программы создания американских истребителей пятого поколения F-35 и возможность их замены самолетами ОКБ Сухого, Эрдоган обратил внимание, что эти машины очень отличаются друг от друга.

«Если Америка продолжит вести себя прежним образом, мы позаботимся о себе. То есть оценим — Су-35 или F-35, Су-57 или что-то другое. Когда начнутся соответствующие переговоры, мы выдвинем свои условия на основании того, что будет необходимо нашей оборонной сфере», — сказал Эрдоган.

По его словам, на таких переговорах Анкара поднимет вопросы совместного производства и кредитования. Также, известно, что примерно 100 турецких военнослужащих в конце мая начали обучаться эксплуатации ЗРС С-400 «Триумф» в одном из военных центров на территории России.

ЗРС С-400 «Триумф» может поразить самолеты стратегической и тактической авиации, а также баллистические ракеты, гиперзвуковые цели и другое оружие воздушного нападения. Причем радиоэлектронное и другие виды противодействия не помешают работе российской системы, передает ФАН.

Дальность ее действия на аэродинамические цели составляет 400 км, баллистическое средство нападения С-400 способно поразить на расстоянии 60 км цели при скорости до 4,8 км/с, летящие до нескольких десятков километров над землей, передает НСН.

Нечасто академическое исследование вызывает широкий общественный интерес и искренний живой отклик. Международному коллективу ученых, опубликовавшему на днях в журнале Science результаты исследования, посвященного взаимосвязи гомосексуальности и генома человека, это удалось.

На основе изучения биологических данных почти полумиллиона (477 552, если быть точным) граждан США и Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет ученые пришли к следующим выводам:

— Не существует одного конкретного гена, определяющего сексуальную ориентацию человека;

— В человеческой хромосоме есть пять участков, комбинации которых "ассоциируются с однополым поведением", причем для мужчин и женщин они различаются;

— Но даже в таком виде генетическая предрасположенность объясняет гомосексуализм в абсолютном меньшинстве случаев (восемь-двадцать пять процентов). В остальном половая ориентация, по мнению исследователей, определяется сложносоставным сочетанием очень разных факторов, включая экологический и социальный.

Неравнодушную общественную реакцию вызвали даже не выводы, к которым пришли ученые. На профанном уровне среди людей, не связанных с наукой, доминируют схожие (хотя, конечно, и значительно упрощенные) представления о природе гомосексуализма. В этом смысле итоги проекта просто подтвердили бытовые стереотипы из серии "трава — зеленая, вода — мокрая, геями становятся по-разному".

Удивление вызвал сам факт публикации подобного исследования, да еще в самом популярном и престижном научном журнале планеты.

Мир уже привык, что наука зачастую тесно связана с политической и общественной сферами, подчинена им. И ладно еще, когда речь идет о решении реальных масштабных задач, например в области космоса или обороны. Последние десятилетия ознаменовались куда более неприятным феноменом: науку массово превращают в обслуживающий инструмент для идейных концепций, которые в соответствующий момент объявляются единственно верными.

ЛГБТ-тема служит тому нагляднейшим примером. Прогрессивный глобальный мейнстрим активно навязывает отсталому человечеству представления о любых сексуальных отклонениях как варианте нормы. Причем процесс развивается по нарастающей.

В 1990-х годах имело место аккуратное сглаживание часто встречающейся в традиционных взглядах неприязни к гомосексуалистам. Славный и забавный гей как лучший друг главной героини стал тогда расхожим голливудским штампом. Ныне же происходит явное форсирование процесса, и дело дошло до гормональной терапии несовершеннолетним даже вопреки мнению родителей.

Базовой установкой продвижения данной идеологии последние десятилетия была ссылка на чисто генетическую природу сексуальных предпочтений. За безапелляционным утверждением, что гомосексуалистами рождаются, следовала нехитрая уловка: раз их такими создала природа (а она не ошибается!), значит, это вариант нормы.

Разумеется, ни малейшей проверки здравым смыслом и формальной логикой подобный передерг выдержать не способен. Если природа не ошибается, то откуда тогда рождение детей с патологиями, вплоть до нежизнеспособности?

Массовое закошмаривание людей всяческими бойкотами – никоим образом не внутреннее американское дело. Это их экспортный продукт, замечает Дмитрий Косырев.

Но это не было проблемой, поскольку очевидную бредовость идеи успешно замещала громкоголосость и агрессивность ее сторонников. На любой публично заметный комментарий о том, что на сексуальную ориентацию влияют и внешние факторы, в том числе социальный, следовала истерическая атака ЛГБТ-активистов. Это коснулось, в том числе, и представителей секс-меньшинств, которые позволяли себе заявить, что предпочтение партнеров своего пола было для них осознанным выбором, а не судьбой, предуготованной генами.

В нулевые годы неоднократно возникали скандалы и в науке, когда ученые, чьи исследования шли вразрез с "генеральной линией партии" политкорректности, подвергались очень жесткому давлению, вплоть до разрушения карьеры.

Именно поэтому свежая публикация вызвала такое изумление. Она утверждает то, с чем на протяжении многих лет яростно боролся либерально-политкорректный мейнстрим. А поскольку журнал Science, по существу, сам является его частью, недоумение многих по поводу происходящего вполне закономерно.

Шум после решения Верховного суда США, который сделал обязательной регистрацию однополых браков во всех штатах страны, немного улегся. Теперь можно взглянуть на все спокойно и попытаться понять, не содержится ли в самом институте легализации однополых союзов некое рациональное зерно. Такую попытку предпринял Владимир Ардаев.

Однако не стоит питать иллюзий.

Дело вовсе не в том, что здравый смысл и объективность пробили себе дорогу в агрессивной среде тотальной пропаганды. Причина в прямо обратном: в том, что прежний идеологический подход к природе сексуальных меньшинств исчерпал себя и, более того, стал неудобен.

Значит, пришло время его сменить на нечто более подходящее. А то, что это "подходящее" куда ближе к объективной реальности, нежели предыдущая выдумка, так тем лучше.

Объяснение сексуальной ориентации исключительно врожденными особенностями в сочетании с мантрой "что от природы — то норма" действительно позволило снизить уровень неприятия гомосексуализма на Западе и при этом внедрить в массовое сознание неприемлемость попыток переделать или лечить геев.

Вот только в последние годы "прогресс" двинулся в сторону интенсивного вмешательства людей в данную сферу, правда, с целями прямо противоположными традиционным. Установка "не трогайте геев, поскольку их такими создала природа" сменилась на "а давайте-ка медикаментозно затормозим гормональное развитие детей, чтобы они попозже сами могли выбрать себе пол". Плюс масса иных явлений: от десятков официально одобренных гендеров до трансгендеров — бывших мужчин, внезапно становящихся звездами в женском спорте.

Ничего удивительного, что идея, которую еще совсем недавно ЛГБТ-активисты так горячо отстаивали, ныне отодвигается на задний план, чтобы вскоре быть окончательно забытой.

А на повестке дня, похоже, действительно соответствующая реальности концепция о смешанной природе сексуальности. В ней социальный фактор, включая влияние на половую ориентацию окружающих людей (друзей, старших товарищей, учителей, врачей и т. д.), является естественной частью процесса. А поскольку в предыдущий период идею о нормальности — и позитивности — любой сексуальной ориентации удалось прочно внедрить в голову западной общественности, совершенно логично, если многим людям, включая детей, помогут выявить в себе и развить (вплоть до хирургического вмешательства) их "истинную природу".

Так что обнародованное исследование и статья Science просто открывают новые возможности для дальнейшего движения западного общества по намеченному пути.

Во всем этом утешает только одно: реакционность российского общества, уперто держащегося за устаревшие традиционные догмы, и наличие у нас в стране статьи о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Ирина Алкснис

Президент США решил лично и, надо признать, довольно откровенно объяснить избирателям ситуацию вокруг американской валюты и усилий самого президента по снижению курса доллара и долларовых процентных ставок. Дискуссии о высоких монетарных материях — не самый сильный элемент репертуара политической коммуникации Трампа, но тут особого выбора у него не было. Даже в американских СМИ уже активно обсуждаются предложения по демонтажу международной финансовой системы, основанной на доминировании доллара, а сам Трамп подвергается жестокой критике за то, что он ухудшает положение национальной экономики своими торговыми войнами и давлением на Федрезерв. И это значит, что президент США должен был объяснить свои действия и предложить некую привлекательную картину будущего.

Примечательно, что из-за сильной ненависти значительной части медийщиков к Трампу в американском инфополе было снято существовавшее ранее фактическое табу на обсуждение в информационном мейнстриме двух болезненных для США экономических тем, а именно структурных проблем американской экономики, связанных с ростом госдолга, и тех негативных последствий, которые испытывает на себе весь мир из-за того, что доллар остается главной валютой международной торговли и финансов.

Например, журналисты Bloomberg провели интересное исследование того, что произойдет с американской экономикой, если ей в какой-то момент отключат "мотор роста в долг", то есть, грубо говоря, что случится с США, если нельзя будет дальше наращивать долги и придется жить по средствам.

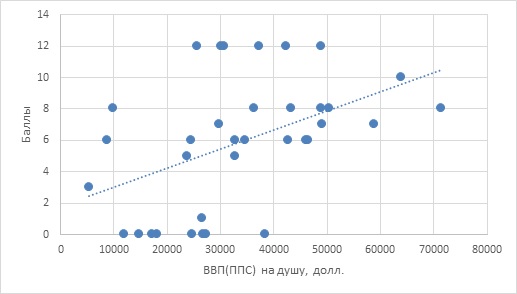

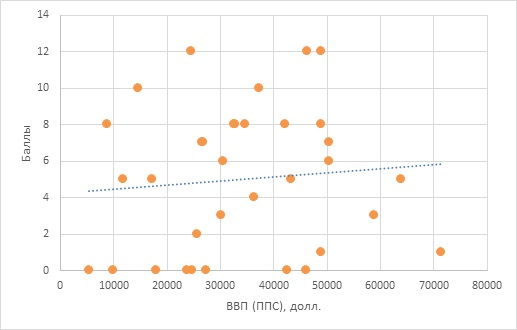

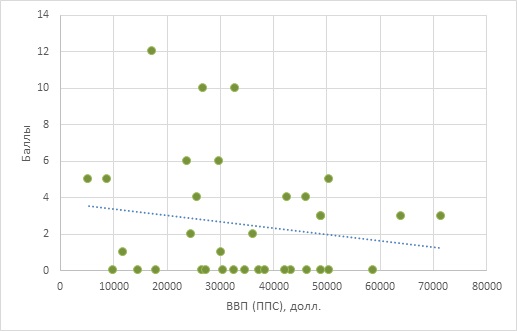

Результат оказался удручающим: "Экономика США неизменно входит в число самых сильных в мире. Но отрежьте ее зависимость от долга и исчерпайте ее золотовалютные резервы — и увидите совсем другую картину. Согласно данным, собранным Bloomberg, без зависимости от заемных средств, (оценка. — Прим. ред.) здоровья страны, измеряемая валовым внутренним продуктом в пересчете на душу населения, погрузится в отрицательную территорию. Фактически США упали бы почти до дна рейтинга 114 стран по ВВП на душу населения. Только Италия, Греция и Япония жили бы хуже. <…> Чтобы получить этот несколько антиутопический результат, Bloomberg взял ВВП каждой экономики в 2020 году, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в качестве отправной точки. Затем мы скорректировали число, исключив возможность заимствования, добавив при этом (золотовалютные. — Прим. ред.) резервы для создания альтернативной меры благосостояния. С учетом этой меры доход на душу населения в США в размере 66 900 долларов США будет сокращен до отрицательных 4857 долларов США. Это общий убыток в почти 72 000 долларов США для каждого мужчины, женщины и ребенка."

Понятно, что ВВП страны (как и ВВП в пересчете на душу населения) не может быть отрицательным. По крайней мере если использовать конвенциональные определения этих терминов. Но именно в этом суть расчета, проведенного Bloomberg. Если сравнить долговую нагрузку на экономику и те деформации, к которым она приводит в структуре экономики, с человеческим ожирением и теми хроническими проблемами со здоровьем, которые оно вызывает, то подсчет Bloomberg можно сравнить с диагнозом врача, который сообщает пациенту: его привычка к гамбургерам и газировке привела к тому, что его невозможно даже взвесить, ибо его вес ломает весы, которые вместо килограммов начинают показывать температуру на Марсе.

Впрочем, и сугубо экономический смысл в расчете Bloomberg найти можно: США однозначно живут в долг, причем до такой степени неэффективно, что долговое финансирование уже стало незаменимым элементом экономической устойчивости. Эта возможность обусловлена особым положением доллара в мировой экономике.

Мы уже писали о предложениях "банкира Елизаветы II", главы Банка Англии Майкла Карни о необходимости замены доллара на некую альтернативную "цифровую валюту" консорциума центральных банков, что неизбежно приведет к демонтажу существующей долларовой системы. И надо признать, что тема пересмотра долларовой системы захватила умы на Западе — например, журнал Businessweek пишет о необходимости "найти конкурента для доллара", что позволит избавить мировую экономику от структурных проблем, связанных с зависимостью от американской валюты.

Нужно еще раз подчеркнуть: ничего из того, о чем говорят и пишут западные банкиры, финансисты и журналисты, не новость. Новизна ситуации именно в том, что открыто и беззастенчиво продвигаются такие "антидолларовые решения", за озвучивание которых еще лет десять назад даже лидеры целых стран могли заплатить жизнью (что хорошо видно на примере полковника Каддафи). Дональд Трамп, который прекрасно знаком со структурными проблемами американской экономики (ее он еще во время избирательной кампании назвал "финансовым пузырем"), не может себе позволить согласиться с такими предложениями, а молчать уже тоже нельзя, и вот в твиттере президента появляется его собственный рецепт, на примере актуальных событий на валютном рынке: "Евро падает против доллара, "как сумасшедший", что дает им (Евросоюзу. — Прим. ред.) большое преимущество в экспорте и производстве, <...> а ФРС НИЧЕГО не делает! Наш доллар сейчас самый сильный в истории. Звучит хорошо, не правда ли? За исключением тех (производителей. — Прим. ред.), продукция которых предназначена для продажи за пределами США. <...> У нас нет проблемы с тарифами (мы сейчас ограничиваем плохих и/или недобросовестных игроков), у нас есть проблема с ФРС. Они тупят!"

Это заявление хорошо стыкуется с информацией американских СМИ о том, что администрация Трампа рассматривала (и только временно от этого отказалась) возможности проведения валютных интервенций с целью опустить курс доллара после того, как Китай снизил курс юаня, уменьшив эффективность антикитайских тарифов.

Трамп, как и его сторонники и спонсоры из сферы промышленного (а не финансового) капитала, делает ставку на реиндустриализацию Америки, на то, чтобы вернуть все вывезенные за 30 лет из США производства назад, дать продуктивную работу "глубинному народу" (то есть базовому избирателю Трампа) и вернуть жизнь в американский "ржавый пояс".

Для этого нужно сделать так, чтобы импорт из Китая и Европы был дорогим, американский экспорт — дешевым, а еще откуда-то нужно взять деньги на релокацию производств и на восстановление инфраструктуры, которая, по признанию самих американских властей, находится в плачевном состоянии.

Для реализации этой схемы нужно, чтобы доллар, с одной стороны, постоянно дешевел по отношению к остальным валютам (это поддерживает экспорт, купирует импорт, способствует возвращению производств в США). А с другой стороны — чтобы доллар же оставался базой мировой финансовой системы, иначе США просто перестанут давать в долг, а что произойдет в этом случае, как раз описано в исследовании Bloomberg про "отрицательный американский ВВП".

Легко заметить, что выполнить эти два условия одновременно — очень сложная задача. Но даже если предположить, что Трамп с ней справится, то на пути реиндустриализации Америки станет еще одна, еще большая сложность. Трамп фактически предлагает рядовому американцу лозунг "хватит сидеть на пособии и играть на купленном в кредит китайском смартфоне, иди на завод и заработай денег!". Причем президент действительно прилагает серьезнейшие усилия к тому, чтобы условный завод (принадлежащий американской компании) все-таки вернулся из Китая в условный Канзас. Однако есть обоснованные сомнения в том, что американскому обществу понравится такое предложение и что лозунг "иди на завод работать!" будет пользоваться популярностью, несмотря на всю его экономическую целесообразность.

Иван Данилов

Китайская ассоциация развития предприятий за рубежом (CODA) и Россельхозбанк подпишут на полях предстоящего Восточного экономического форума меморандум о сотрудничестве, рассказал РИА Новости генеральный секретарь ассоциации Хэ Чжэньвэй.

CODA – некоммерческая общественная организация, находящаяся под непосредственным ведением Государственного комитета по реформам и развитию Китая. Ассоциация оказывает услуги китайским предприятиям в инвестировании и развитии бизнеса за рубежом.

"Во время форума я также приму участие в ряде встреч. В частности, у нас будет встреча с председателем правления "Россельхозбанка". Я от лица Китайской ассоциации развития предприятий за рубежом приму участие в церемонии подписания меморандума о сотрудничестве с "Россельхозбанком", - рассказал Хэ Чжэньвэй в преддверии форума.

Представитель ассоциации, который принимает участие в ВЭФ уже в пятый раз, подчеркнул, что полон ожиданий от форума и надеется воспользоваться этой возможностью, чтобы ознакомиться с последними тенденциями развития на Дальнем Востоке.

"Принимающие участие китайские компании и я лично хотим узнать на форуме, какие возможности для сотрудничества с Россией может дать продолжающиеся торговые трения Китая с США", - добавил Хэ Чжэньвэй.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V Восточного экономического форума.

Посадочный модуль "Викрам" в понедельник успешно отделился от индийской автоматической станции "Чандраян-2" и направился к южному полюсу Луны, чтобы 7 сентября совершить посадку на ее поверхности, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Сегодня в 13.15 (10.15 мск) посадочный модуль "Викрам" успешно отделился от космического аппарата "Чандраян-2". При этом сама станция продолжает двигаться по орбите Луны в соответствии с прежней траекторией", - говорится в распространенном сообщении индийского космического агентства.

Станция "Чандраян-2" состоит из орбитального модуля, посадочного модуля и лунохода. Ожидается, что 7 сентября посадочный модуль "Викрам" доставит на лунную поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян". Орбитальный модуль, по задумке ISRO, проработает не менее года.

Индия выбрала для посадки именно южный полюс Луны, поскольку научный предшественник миссии – аппарат "Чандраян-1" - обнаружил с орбиты водяной лед внутри кратеров, расположенных в этом районе. Поэтому ISRO снарядила вторую экспедицию, которая включает в себя спускаемый аппарат, для более детального изучения этих находок.

Луноход проработает на поверхности спутника Земли в течение одного лунного дня (около 14 земных суток), изучая минералогический и элементный состав ее поверхности. В случае успеха миссии "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей своё присутствие на Луне.

Обменный курс юаня продолжает ослабляться к доллару, обновляя минимумы с марта 2008 года, китайский Центробанк в понедельник опустил курс национальной валюты еще на 4 пункта – до 7,0883 юаня за доллар, следует из информации на сайте регулятора.

Курс юаня на таком уровне был зафиксирован 13 марта 2008 года, когда стоимость 1 доллара составила до 7,0882 юаня.

Народный банк Китая в начале августа впервые после глобального финансового кризиса 2008 года установил средний обменный курс юаня ниже отметки 7 юаней за доллар - на уровне 7,0039 юаня за доллар. С тех пор китайская валюта продолжает постепенно ослабевать.

Центробанк Китая начал опускать курс национальной валюты на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов. Новые взаимные пошлины вступили в силу в минувшее воскресенье.

США ранее обвинили Китай в манипулировании валютным курсом и заявили о намерении работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем от ослабления нацвалюты.

Центробанк Китая в свою очередь заявлял, что не собирается использовать курс юаня в качестве инструмента реагирования на торговый конфликт с США. Решение США признать Китай страной, манипулирующей валютой, китайский регулятор назвал решение необдуманным шагом и предупредил, что это приведет к потрясениям на международных финансовых рынках и станет препятствием для восстановления мировой экономики.

Генпрокурор США Уильям Барр подготовил проект закона по смертной казни за массовые убийства, сообщил журналистам глава аппарата вице-президента Марк Шорт.

Ранее президент США Дональд Трамп дал указание минюсту страны разработать меры по ускорению введения смертной казни за массовые убийства.

По словам Шорта, Барр "подготовил проект закона" по ускорению введения смертной казни тем людям, которые будут признаны виновными в массовых убийствах. Он отметил, что этот законопроект может стать частью окончательного пакета мер, которые Белый дом предложит конгрессу США.

Очередной случай массовой стрельбы произошел в американском штате Техас на выходных. По меньшей мере семь человек погибли, более 20 получили ранения.

Массовая стрельба в Техасе произошла менее чем через месяц после двух трагедий в техасском городе Эль-Пасо и Дейтон, штат Огайо. Тогда погиб 31 человек и свыше 50 получили ранения. Каждая подобная стрельба вызывает в США общественные дебаты по вопросу хранения и использования оружия. Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.

Ураган "Дориан" в Атлантическом океане снизился до 4 категории, скорость ветра составляет 250 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

"Дориан - крайне опасный ураган 4 категории по шкале ураганов Саффира - Симпсона. Хотя предвидится постепенное ослабление, ожидается, что Дориан будет оставаться мощным ураганом на протяжении следующих нескольких дней", - сообщают синоптики.

В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Уже четыре штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины объявили режим ЧС из-за приближения "Дориана". Президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о введении режима ЧС в Южной Каролине.

"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек.

Российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли госкорпорации "Роскосмос" провели съемку урагана "Дориан", который обрушился на северную часть Багамских островов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе "Роскосмоса".

Урагану "Дориан" присвоена максимальная, пятая категория по шкале измерения ущерба от ураганов Саффира — Симпсона, означающая сильные разрушения и опасность для жизни людей.

"Российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" № 2 и № 2-2 провели съемку урагана "Дориан", космические снимки с орбитальных аппаратов "Роскосмоса" используются спасателями для оценки масштабов разрушений, восстановления коммуникаций и обеспечения продовольствием и водой жителей", — сообщили в пресс-службе госкорпорации.

По последним данным, максимальная скорость порывов ветра урагана достигает порядка 300 километров в час. По сообщениям СМИ, в течение понедельника ураган будет бушевать в районе северной части Багамских островов, а затем направится в сторону побережья штата Флорида. По прогнозам, "Дориан" незначительно ослабеет, но останется мощным в течение ближайших нескольких дней.

Польша и США подписали декларацию о безопасности создания сети 5G, передает корреспондент РИА Новости.

С польской стороны документ подписал премьер-министр Матеуш Моравецкий, а с американской - вице-президент Майк Пенс.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Миллер ранее сообщил, что после подписания декларации о безопасности создания сети 5G стороны перейдут "к конкретным вопросам - то есть к научным исследованиям в этом вопросе, созданию рамок безопасности для новой мобильной сети".

"В конечном итоге также нужно будет выбрать поставщика, и, как мы знаем, это тоже вызывает некоторые споры", - добавил Мюллер.

Под спорами имеется в виду возможное участие компании Huawei в поставках оборудования стандарта 5G.

В тексте документа говорится, что "увеличение объемов данных в сетях 5G будет способствовать дальнейшему объединению экономики всех стран, включая Соединенные Штаты и Польшу". "Защита этих сетей связи следующего поколения от сбоев или манипуляций и обеспечение неприкосновенности частной жизни и личных свобод граждан Соединенных Штатов, Польши и других стран имеет первостепенное значение", - отмечается в декларации.

Также подчеркивается "необходимость построения сетей 5G на основе свободной и честной конкуренции, прозрачность и верховенство закона".

Одним из основных постулатов декларации является "строгая оценка поставщиков" оборудования, которая должна включать в себя такие элементы, как то, "контролируется ли поставщик иностранным правительством без возможности обращения в независимый суд, имеет ли поставщик прозрачную структуру собственности, имеет ли поставщик обязательство этического корпоративного поведения и подчиняется ли он правовому режиму, обеспечивающему прозрачную корпоративную практику".

Российские космические аппараты дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2 и № 2-2 провели съемку урагана «Дориан», который в настоящий момент обрушился на северную часть Багамских островов. Ему присвоена пятая категория, означающая сильные разрушения и опасность для жизни людей.

По последним данным, максимальная скорость порывов ветра урагана достигает порядка 300 км/ч. По сообщениям СМИ, в течение понедельника ураган будет бушевать в районе северной части Багамских островов, а затем направится в сторону побережья штата Флорида.

По прогнозам, «Дориан» незначительно ослабеет, но останется мощным в течение ближайших нескольких дней. В настоящее время урагану присвоена максимальная, пятая категория по шкале Саффира-Симпсона.

Космические снимки с орбитальных аппаратов Роскосмоса используются спасателями для оценки масштабов разрушений, восстановления коммуникаций и обеспечения продовольствием и водой жителей. Госкорпорация «Роскосмос» выражает искренние соболезнования погибшим и пострадавшим во время урагана «Дориан».

От Трампа до газа: что обсудили вице-президент США и Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом обсудил свою предстоящую встречу с американским главой государства, говорится в сообщении на сайте президента Украины.

«Речь шла о предстоящем визите Владимира Зеленского в США и встрече с президентом Дональдом Трампом», — информирует пресс-служба главы украинского государства.

Кроме того, там обозначили и другие темы их разговора, который состоялся в Польше в рамках участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

«Украинская и американская стороны обсудили ситуацию в Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира на Украину. Майк Пенс заверил, что США не изменят позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — обратили внимание в офисе главы государства. Там также отметили, что основной темой в рамках этого вопроса «было оказание военно-технической помощи Украине».

Помимо этого, Пенс обратил внимание на реформы, которые собирается проводить новое украинского правительство, и борьбу с коррупцией. «Мы должны не просто бороться с коррупцией, мы должны победить ее. Мы запустили Антикоррупционный суд, который начинает работать уже 5 сентября. Мы перезапускаем другие антикоррупционные органы, сменили главу Службы безопасности Украины, имеем нового Генерального прокурора и новое молодое правительство», — в свою очередь заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина намерена провести трансформацию. В качестве доказательства решительной позиции киевских властей он сообщил, что парламентарии Украины в первый день работы нового созыва Верховной рады зарегистрировали более 70 законопроектов. Среди них есть и те, которые предусматривают борьбу с коррупцией.

Кроме того, по данным УНИАН, Владимир Зеленский пообещал, что главные реформы будут проведены в стране уже в течение первого года его правления на посту президента Украины. «Не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года нашей власти», — цитирует агентство украинского лидера.

По данным пресс-службы президента Украины, Зеленский и Пенс в своем диалоге затронули также вопросы сотрудничества между странами в энергетической сфере. Представители стран подчеркнули «важность подписанного Меморандума о взаимопонимании между Украиной, Польшей и США». Вице-президент Майк Пенс, как утверждается на сайте офиса украинского главы, «особо отметил поддержку Соединенными Штатами независимости Украины в энергетическом вопросе».

По словам Пенса, передает РИА «Новости», отношения между США и Украиной «никогда не были крепче». Он отметил, что США поддерживают Украину в ее борьбе с «российской агрессией». Кроме того, вице-президент Соединенных Штатов обратил внимание Зеленского на то, что администрация Трампа «решительно выступает за территориальную целостность» страны.

«И я могу заверить вас, что мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вашей безопасности, территориальной целостности, включая законные требования Украины на Крым», — обратился Пенс к собеседнику.

Накануне глава украинского государства Владимир Зеленский прибыл в Польшу с двухдневным визитом, чтобы принять участие в памятных мероприятиях и провести встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, спикером сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

Ранее планировалось, что встреча Зеленского и Трампа пройдет на польской территории в рамках организованного съезда мировых представителей. Американский лидер должен был присутствовать в Польше с 31 августа по 2 сентября. Однако, сославшись на надвигающийся ураган «Дориан», отменил свою поездку в эти даты. Вместо Трампа страну представляет вице-президент США Майк Пенс.

«Президент США Дональд Трамп проинформировал по телефону президента Анджея Дуду, что в связи с ураганом, который должен ударить в выходные по Соединенным Штатам, не приедет в Польшу», — рассказал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

По его словам, Трамп считает свой «визит перенесенным, а не отмененным», так как планирует встретиться со своим польским коллегой Анджеем Дудой «в ближайшие месяцы».

Между тем в связи с отсутствием на мероприятиях российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Совфеде отметили, что Варшаве не удалось организовать «всемирно значимого события». Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков, передает РИА «Новости».

«Ни [президента России Владимира] Путина, ни Трампа не будет на годовщине начала Второй Мировой войны в Польше. Всемирно значимого события Варшава организовать так и не смогла. Трамп нашел повод, чтобы не приезжать. Отсутствие главы США на юбилее — неудача для Варшавы. Отсутствие главы России — грубый просчет», — считает Пушков.

«Опыта никакого»: новую главу минобра Украины высмеяли за ошибки

Нового министра образования Украины высмеяли за незнание языка

Иван Апулеев

Новый министр образования Украины Анна Новосад стала объектом насмешек интернет-пользователей после того, как допустила ряд ошибок в тексте на украинском языке. Внимание привлекло незнание министром правил постановки предлогов, окончаний дательного падежа и правильного написания слова «госбюджет». Новосад обвинили в использовании суржика вместо мовы и снисходительно объяснили ошибки ее «русскоязычностью».

Пользователи сети высмеяли нового министра образования Украины Анну Новосад за ошибки, допущенные ею в тексте, написанном на украинском языке. Публикацию с ошибками 29-летняя чиновница разместила в своем фейсбуке.

Внимание на ошибки обратила юрист Татьяна Монтян. Она указала на незнание министром Новосад «элементарных» правил постановки предлогов, окончаний в дательном падеже и орфографии слова «госбюджет». Кроме того, министр допустила ряд синтаксических и стилистических помарок и описок.

В тексте Новосад сообщает, что ей необходимо сформировать команду для развития на Украине науки и инноваций, а кроме того — работать над бюджетом на следующий год и развивать новую украинскую школу.

Ряд пользователей объяснил ошибки министра тем, что Новосад является носителем русского языка. Другие комментаторы заявили, что подобные ошибки — «позор и неуважение к украинцам».

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с ФАН также высмеял нового украинского министра образования. По его мнению, Новосад после такого конфуза должна уйти в отставку, но «вряд ли это произойдет».

«Анне Новосад всего 29 лет, опыта никакого, а она ведь министр не только образования, но и науки. А ведь у нее даже нет полного высшего образования. Она всего лишь бакалавр — это неполное высшее образование, все остальное — какие-то западные соросовские организации, которые я считаю абсолютно несерьезными. И вот она стала министром», — заявил экс-депутат «Партии регионов».

Стоит отметить, что Новосад получила степень магистра по европеистике в Маастрихтском университете в Нидерландах. В Минобрнауки Украины она работает с 2014 года. В 2017 году Новосад была назначена на должность гендиректора директората стратегического планирования и европейской интеграции.

В конце прошлой недели Верховная рада Украины утвердила новое правительство страны в составе 15 министров и двух вице-премьеров.

При этом количество ведомств сократилось: министерство аграрной политики объединили с минэкономики, энергетики — с министерством экологии, а ведомство по делам молодежи и спорта — с министерством культуры. Слияние произошло также с министерством по делам ветеранов и по вопросам неподконтрольных территорий.

Как стало известно, минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства возглавил Тимофей Милованов. Назначение на пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции получил дипломат и бывший постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Уточняется, что большая часть кабмина – новички или без большого опыта в политике и госуправлении.

Из прежнего состава правительства на том же месте остались лишь глава МВД Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова. Новым премьер-министром Украины стал 35-летний юрист Алексей Гончарук.

В разговоре с НСН Владимир Олейник заявил, что новые украинские министры имеют проамериканскую ориентацию и неопытны.

«Первое, что бросается в глаза — впервые люди слышат эти фамилии. Они себя нигде не зарекомендовали на разных должностях, тот же Гончарук, как говорят, управлял самым большим коллективом из пяти человек. У них нет опыта. Второе. Говорят о том, что эти люди, в основном, сориентированы на США, и большинство из них — птенцы гнезда Сороса, получали очень серьезную поддержку грантами. Вероятно, это будет временное правительство», — убежден бывший депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, предупредил новых министров и депутатов об опасностях, поджидающих их в будущем.

«Не дай бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего — один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок», — предостерег украинский президент, выступая в Раде.

Торжество оппозиции? Премьер Грузии ушел в оставку

Премьер и правительство Грузии подали в отставку

Иван Апулеев

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку. Все остальные грузинские министры также слагают с себя полномочия. Пока что неизвестно, кто может сменить Бахтадзе на посту главы правительства — кандидатуру нового премьера назовут во вторник, 3 сентября, когда правящая партия «Грузинская мечта» проведет заседание политсовета. Новый премьер выберет членов кабмина.

Грузинское правительство в полном составе ушло в отставку. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также объявил, что слагает с себя полномочия, передает ФАН.

«Пока говорить о кандидате [на пост премьера] преждевременно и некорректно», — заявил лидер парламентского большинства Грузии Георгий Вольский. Он подчеркнул, что кандидатура нового премьер-министра страны будет оглашена во вторник — после заседания политсовета партии «Грузинская мечта».

По словам Вольского, кандидат в премьеры представит претендентов на министерские должности после назначения.

Мамука Бахтадзе, в свою очередь, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку «выполнил свою миссию». Он подчеркнул, что для него работа премьер-министром была «большой честью». Экс-премьер добавил, что останется членом партии «Грузинская мечта» и «преданным солдатом своей родины».

Ранее он заявил, передает НСН, что НАТО всегда останется гарантом глобальной безопасности, обеспечения мира и развития стабильности — в том числе и для Грузии.

Бахтадзе подчеркнул важность участия Грузии в юбилейном заседании НАТО в Вашингтоне.

Смена власти в Грузии — пусть и в пределах партии — происходит спустя два месяца после завершения череды антиправительственных митингов и акций протеста.

Протестующие выдвигали четыре требования: отставка спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии, освобождение всех задержанных в ходе протестов и переход на пропорциональную избирательную систему. Впоследствии Кобахидзе ушел в отставку, но Гахария остался на посту.

Об отставке премьер-министра Бахтадзе речи не было. Сам премьер обвинил оппозиционную партию «Единое национальное движение» в дестабилизации ситуации в стране.

По словам экс-премьера, оппозиция пыталась политизировать протесты.

Он прокомментировал инцидент с российским депутатом Сергеем Гавриловым, назвав его «справедливым» протестом. Однако, по его словам, то, что происходит сейчас, является насилием.

Массовые антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня из-за инцидента с участием депутата Государственной думы Сергея Гаврилова — он, по приглашению грузинской стороны, в начале заседания занял кресло председателя грузинского парламента. На площади у здания законодательного органа страны вскоре после этого началась многотысячная антироссийская акция протеста. Кроме того, представители оппозиции вместе с митингующими требовали отставки грузинских министров, а РФ называли агрессором и оккупантом.

Вскоре возмущенные грузины ворвалась в здание парламента. Депутата Гаврилова протестующие облили водой и потребовали «убираться прочь из страны». Российские делегаты под охраной отправились в отель, желая избежать дальнейшей эскалации насилия, и вскоре вылетели в Москву. Одновременно с этим на площади начались столкновения радикалов с полицейскими. Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Около 250 человек пострадали, задержаны были более 200 протестующих.

В Кремле тбилисские беспорядки назвали «экстремистской русофобией».

Власти Грузии в итоге пошли на уступки и начали реформу по переходу к 2020 году избирательной системы в парламент страны по партийным спискам.

«Мы <...> выступаем с инициативой широкомасштабной политической реформы — провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера», — заявил председатель партии Бидзина Иванишвили.

Политик отметил, что изначально переход на пропорциональную систему был назначен на 2024 год, а барьер должен был составить 5%. Однако теперь ценз аннулирован, и шанс пройти в парламент появляется у всех партий Грузии.

До этого в Грузии действовала смешанная избирательная система. Парламент состоит из 150 депутатов, из которых 77 избираются по пропорциональному принципу, а 73 — по мажоритарному.

В США вспомнили о долгах китайского императора

Пекин должен американским гражданам более 1 трлн долларов по долгам династии Цин и Китайской Республики. Есть ли шанс взыскать задолженность?

В Белом доме вспомнили о долгах китайского императора: Bloomberg сообщает о встречах высших чиновников администрации США с руководством Американского фонда держателей дореволюционных китайских облигаций.

Сын за отца не в ответе, а вот Си за Цин — может быть. По крайней мере, так считают члены Американского фонда держателей облигаций, объединяющего владельцев ценных бумаг республиканского и имперского Китая.

В США политику массированного кредитования Азии и Латинской Америки на рубеже XIX и XX веков называли «долларовой дипломатией» — в Китае этот период считают «столетием унижения». В 1911 году, за год до Синьхайской революции, умирающая Китайская империя привлекла в США значительные средства на строительство железной дороги Хукуанг.

Республиканский Китай тоже не стеснялся одалживать за океаном. По мнению фонда, современный Пекин должен американским гражданам более 1 трлн долларов по долгам династии Цин и Китайской Республики. Оценки суммы могут быть разными, но шансов на ее возвращение все равно нет, считает руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.

«Действительно, многие держатели акций, прежде всего американцы и британцы, потеряли несколько десятков миллиардов долларов в современном исчислении и неоднократно потом обращались в Фонд американских держателей китайских бондов, чтобы поднять этот вопрос. Однако КНР сейчас не считает себя наследницей долгов императорского Китая. И тот же самый вопрос можно было предъявить тайваньцам, которые, на самом деле, считают, что они наследники правильного и единственного Китая. Я думаю, что это дело, не имеющее перспектив. Но самое главное, это еще один раздражитель в китайско-американских отношениях».

Несмотря на скептический настрой как экспертов Business FM, так и собеседников Bloomberg, в Белом доме возврат китайских долгов как минимум рассматривают. Как рассказали американскому агентству в Фонде держателей облигаций, главы Казначейства и Минфина США провели встречи с руководством организации — о содержании бесед не сообщается.

Коллекторов в Пекин, конечно, не направишь, но Bloomberg отмечает, что сумма дореволюционных долгов сравнима с объемом казначейских облигаций США, купленных сегодняшними властями КНР. Может ли Вашингтон чисто гипотетически выкупить древние облигации у держателей, а потом в одностороннем порядке обнулить свой долг перед Пекином, сославшись на долги республики и императора? Ситуацию комментирует управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.

«Нет, так не поступают, так не делают. Даже Трамп этого делать не будет, несмотря на всю его харизматичность и стремление поучаствовать в каждой драке. Нет, даже Трамп этого делать, скорее всего, не будет. Вообще, это чрезвычайно важный вопрос всегда, поскольку готовность физического лица, юридического лица, государства или группы государств рассчитываться по своим долгам, выполнять свои обязательства всегда является лучшей характеристикой, которую можно получить. Потому что с точки зрения экономики, бизнеса кредит священен и выполнение обязательств по кредиту священно, первостепенно по отношению ко всему остальному. И те, кто не выполняет эти обязательства, нарушают главный, ключевой принцип отношений».

Даже если Трамп решит использовать дореволюционные долги в качестве инструмента риторического давления на Пекин, шансов выбить долг из коммунистического Китая у американских кредиторов практически нет.

Правда, определенную надежду им может дать современная российская история. СССР тоже отказался расплачиваться по долгам императора, но после распада Союза Москва взяла на себя и советские, и дореволюционные долги — и почти по всем из них уже расплатилась.

Андрей Ромашков

Ураган "Дориан" обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Как следует из заявления синоптиков, ураган 5-й, наивысшей категории, "обрушился на побережье острова Абако", расположенного в северной части Багамских островов.

"Дориан становится сильнейшим ураганом в современной истории северо-западных Багам. Катастрофичные условия возникают на островах Абако", - заявляют синоптики.

В воскресенье ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, максимальная скорость ветра достигает порядка 298 километров в час.

Ранее Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, и в расположенной далее по побережью Джорджии уже объявили режим ЧП. Позднее губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер также объявил режим ЧС.

Президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter: "Похоже, что по нашей великой Южной Каролине может быть нанесен гораздо более сильный удар, чем думали раньше". "Это касается также Джорджии и Северной Каролины", - добавил Трамп. Он вновь сообщил, что "Дориан" может стать самым мощным за последние десятилетия.

"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана – "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.

Вице-президент США Майк Пенс провел в воскресенье в Варшаве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил ему о поддержке территориальной целостности Украины.

"Я могу вас заверить, господин президент, что отношения между США и Украиной никогда не были крепче", - сказал Пенс Зеленскому. Он отметил, что США поддерживают Украину в ее борьбе с "российской агрессией".

Пенс заявил, что администрация Трампа "поддерживает народ Украины" и "решительно выступает за территориальную целостность Украины". "И я могу заверить вас, что мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вашей безопасности, территориальной целостности, включая законные требования Украины на Крым", - добавил он.

При этом Пенс не стал отвечать на вопрос журналистов относительно прекращения военной помощи США Украине, о чем ранее сообщали СМИ.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны проходят в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства. "Звездой программы" в Варшаве должен был стать президент США Дональд Трамп, однако в четверг вечером стало известно, что американский президент решил остаться на родине в связи с приближающимся к берегам Флориды ураганом "Дориан". Вместо себя Трамп направил в Польшу вице-президента Пенса.

Антиамериканская акция протеста проходит в Варшаве во время визита в Польшу вице-президента США Майка Пенса, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в Варшаве проходят мероприятия в по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Руководство Польши пригласило в Варшаву союзников по НАТО, ЕС, "Восточному партнерству", но не пригласили Россию. Главным гостем должен был стать президент США Дональд Трамп, но в последний момент он отложил визит, направив в Варшаву Пенса.

Активисты Студенческого антифашистского комитета собрались на митинг у памятника Копернику в старом городе. Участники акции считают, что американские чиновники не имеют права присутствовать на антивоенных мероприятиях, так как сами не соблюдают права человека.

"Наша акция против приглашения Трампа и вице-Трампа. Власти Польши готовы плюнуть в лицо жертвам фашизма, приглашая Трампа почтить жертв фашизма. Он держит невинных в концентрационных лагерях. В подобных лагерях умирали жертвы Второй мировой войны", - заявил один из выступающих на митинге.

В митинге участвуют несколько десятков человек. Они принесли с собой плакаты с надписями: "Вице-Трамп, прочь!", "Польша была и будет против фашизма", "Нет войне, нет фашизму, нет концлагерям".

Памятные мероприятия в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны проходят в Польше в присутствии лидеров ряда стран, в том числе Германии и Украины, но без России, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье на площади Пилсудского в центре Варшавы начались кульминационные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала войны.

Сюда съехались приглашенные польским руководством руководители стран НАТО, ЕС, "Восточного партнерства".

Среди гостей - вице-президент США Майк Пенс, президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер, канцлер этой страны Ангела Меркель. Также присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, грузинский лидер Саломе Зурабишвили, главы Литвы, Латвии, Мальты, Словаки, Черногории, Эстонии, Исландии, Хорватии, Болгарии, Словении, Албании и Венгрии.

В мероприятиях принимают участие и премьеры Франции, Бельгии и Люксембурга Эдуард Филипп, Шарль Мишель и Ксавье Беттель, а также генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт.

Восемьдесят лет назад 1 сентября Германия напала на Польшу – так началась Вторая мировая. Третьего сентября Великобритания и Франция объявили Германии войну. В апреле – июне 1940 года немцами были оккупированы Дания и Норвегия, 10 мая 1940 года силы вермахта вторглись в Бельгию, Нидерланды, Люксембург, а через их территории – во Францию.

Ряд государств представлены главами парламента. Некоторые из приглашенных стран решили не присылать в Польшу руководителей высшего ранга. Среди них Белоруссия, Молдавия, Нидерланды, Азербайджан. Британия, Ирландия, Дания, Норвегия делегировали представителей на уровне министров обороны или иностранных дел.

По официальной версии, Россию не пригласили так, как она не входит ни в одну из этих организаций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия РФ не могут считаться полноценными.

Члены делегаций возложили общий венок на Могилу Неизвестного Солдата, на ленте которого написано: "Память и предостережение". Эти слова написаны на специальном колоколе, который изготовлен по случаю данных мероприятий и установлен на площади Пилсудского. Затем он будет подарен городу Велюнь, который первый подвергся бомбардировке фашистов 1 сентября 1939 года.

Первого сентября ТАСС отмечает 115 лет со дня своего образования.

Появившись в начале XX века, ТАСС со временем стал одним из главных мировых источников новостей. Поменяв за эти годы несколько названий (СПТА, РОСТА, ТАСС, ИТАР-ТАСС, снова ТАСС), агентство всегда ставило во главу угла интересы государства и своих подписчиков и читателей.

Сегодня в нем работают почти две тысячи сотрудников, его представительства есть более чем в 60 странах и почти во всех российских регионах.

Журналисты обязаны ТАССу словом "тассовка", ставшим впоследствии универсальным для полученных в редакциях газет и телевидения агентских сообщений. Многие из них информировали о самых важных событиях в истории страны и всего человечества. Вспомнить хотя бы "молнию" о первом полете человека в космос. Если бы в 1961 году существовали интернет и рейтинги цитируемости, она наверняка бы надолго, если не навсегда, побила все рекорды.

Но ТАСС — это не только лента новостей с сотнями сообщений в день, но и сайт, современный пресс-центр, фотослужба и фотоархив, эта мировая история в картинках. С 1919 года в Москве стали публиковаться "Окна сатиры РОСТА", которые создавались крупнейшими советскими поэтами и художниками, в том числе Владимиром Маяковским. "Это телеграфные вести, моментально переданные в плакат, это декреты, сейчас же распубликованные на частушки, это новая форма, выведенная непосредственно жизнью", — писал об "Окнах" Маяковский.

Уже на пятый день Великой Отечественной войны в Москве появились первые "Окна ТАСС". Они так же, как "Священная война" Александрова и "Седьмая симфония" Шостаковича, вселяли уверенность в грядущей победе. Создавали "Окна" лучшие поэты современности — Лебедев-Кумач, Маршак, Кирсанов, Симонов, известные художники Кукрыниксы, Соколов-Скаля, Дени, Савицкий. А после того, как в 1977 году агентство въехало в новое здание на углу Тверского бульвара и улицы Герцена, тема визуально-текстовой информации получила продолжение в его окнах-ячейках. К этому времени слово "ТАСС" уже по сути стало именем нарицательным. После объявления дикторов Центрального телевидения "ТАСС уполномочен заявить" телезрители понимали: сейчас прозвучит что-то важное.

Впервые эта ставшая впоследствии знаменитой фраза была опубликована в марте 1934 года в газетах "Правда" и "Известия" в сообщении Телеграфного агентства Советского Союза. Она была придумана как формальное обозначение: чтобы отделять тексты корреспондентов от заявлений высшего руководства страны. Сегодня из сообщений с этой пометкой можно составить почти полную историю СССР. Ну а еще более популярной фраза "ТАСС уполномочен заявить" стала с выходом в 1984 году одноименного сериала по роману Юлиана Семенова, многие сцены из которого, кстати, снимались в самом агентстве.

"Одним из моих консультантов в фильме был Вячеслав Ерванданович Кеворков, заместитель генерального директора агентства в 80-е годы, — вспоминает в беседе с РИА Новости режиссер фильма, народный артист России Владимир Фокин. — Он был генерал-майором КГБ, участвовал в Нюрнбергском процессе, много лет был нелегалом в Германии. Кеворков стал прототипом одного из главных героев — сотрудника КГБ Виталия Славина, которого сыграл Юрий Соломин". "Сниматься в этой ленте было интересно. Тогда мы главные вещи узнавали из ТАССа. Я живу недалеко от этого здания, часто вижу его и каждый раз вспоминаю о фильме", — рассказал РИА Новости народный артист СССР Юрий Соломин. "Поздравляю агентство с днем рождения. ТАСС — это мощнейший мировой новостной бренд, как ВВС или CNN. Я рад, что агентством руководит Сергей Михайлов, которого знаю полжизни. Он высокопрофессиональный, талантливый человек", — добавил Леонид Ярмольник, сыгравший в сериале роль сотрудника КГБ Гречаева.

К наилучшим пожеланиям присоединяется и агентство "Россия сегодня", многие сотрудники которого работали в ТАССе.

"Поздравляю коллег. "Россия сегодня" и ТАСС — партнеры в информационной журналистике, мы не только конкурируем, но и тесно сотрудничаем на многих важных участках новостного поля. С днем рождения!" — отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Группа бывших сотрудников ТАССа после распада СССР стояла у истоков создания Главной дирекции информации и главного выпуска РИА Новости, которое входит в "Россию сегодня". В свою очередь, и многие журналисты РИА Новости впоследствии работали в ТАССе, а один из них, Максим Филимонов, возглавлял в качестве главного редактора ключевое новостное подразделение агентства. "Это броуновское движение в наших сообщающихся сосудах, видимо, не закончится никогда", — сказал Киселев.

"ТАСС — это отличная школа журналистики, да и жизни вообще. Навыки, полученные за годы работы там, позволяют прочно и уверенно освоиться в профессии. В советское время с точки зрения оперативной передачи информации ни одно отечественное СМИ сравниться с ним не могло, Сейчас другое дело, конкурентов много. Но конкуренция делает всех нас сильнее. Желаю ТАСС не стоять на месте и всегда оставаться востребованным", — говорит заместитель руководителя редакции спецпроектов МИА "Россия сегодня" Сергей Кузнецов, многие годы проработавший ответственным выпускающим Главной редакции и иностранной информации ТАСС и тассовским корреспондентом в Сьерра-Леоне.

"Если бы не было ТАССа, то не было бы и РИА Новости в его нынешнем виде. Мы вместе с Олегом Колесниковым, Сергеем Кузнецовым, Светланой Каражас создавали главный выпуск и Главную дирекцию информации РИА, руководствуясь нашими знаниями, навыками и представлениями, полученными на выпуске ТАСС. Приветы и поздравления коллегам в родном агентстве"", — сказал советник генерального директора МИА "Россия сегодня" Сергей Горбунов, в прошлом многолетний корреспондент ТАСС в странах Латинской Америки, а впоследствии руководитель Главной дирекции информации РИА Новости.

Весь коллектив "России сегодня" присоединяется к этим поздравлениям.

День памяти: почему Польша не пригласила Россию

Польша объяснила отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой

Рафаэль Фахрутдинов

Варшава обвинила Москву в «отказе от исторической правды» — поэтому Польша, якобы, и не пригласила президента России Владимира Путина на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия, посвященные годовщинам Великой Отечественной или Второй мировой войны «без участия России не могут считаться полноценными».

Польша не пригласила Россию отмечать 80-летие начала Второй мировой войны, потому, что Варшава хочет вспоминать эту дату в духе исторической правды, а Москва в этом не заинтересована — заявил заместитель главы польского МИДа Шимон Шинковский в эфире радиостанции Radio Maryja.

«Сложно закрывать глаза на сегодняшнюю политику Российской Федерации. Мы хотим отметить эту трагическую годовщину в духе исторической правды. Россия в этом не заинтересована – это подтверждают последние события», — сказал замглавы МИД.

Он также указал, что Москва не является частью европейского и атлантического объединений.

«Ключ к приглашению гостей на торжества — это отражение нынешнего положения вещей. Приглашены представители Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства — Россия не фигурирует ни в одном из этих форматов», — пояснил дипломат.

Президент США Дональд Трамп должен был приехать в Польшу на церемонию. Однако глава Белого дома отменил свой визит из-за приближения к побережью Флориды потенциально разрушительного урагана «Дориан». Вместо этого Польшу посетит вице-президент США Майк Пенс, который выступит с речью на Площади маршала Юзефа Пилсудского – главном парадном месте Варшавы.

«10 лет назад одним из героев мероприятий к годовщине начала Второй мировой войны в Вестерплатте был премьер-министр РФ Владимир Путин. Это в том числе и символическая иллюстрация изменений нашего подхода к историческим вопросам, по сравнению с тем, как мы их видели 10 лет назад», — указал замглавы польского внешнеполитического ведомства.

Он также напомнил, что в Варшаву приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

«То, что мы ожидаем в гости президента Украины в такой важный юбилей, является исторической правдой.

Чем больше этой правды и исторической целостности будет отражено в заявлениях президентов, тем лучше. Сегодня Украина — это страна, с которой у нас тесные отношения, хотя на самом деле подход к историческим вопросам является тем фактором, который все еще влияет на эти отношения. И это действительно проблема», — подчеркнул Шинковский.

При этом, комментируя присутствие президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в воскресенье в Варшаве, заместитель главы польского МИДа отметил, что «Германия добилась прогресса в признании своей вины в контексте Второй мировой войны».

«Прогресс носит декларативный характер, мы все еще ожидаем конкретных действий. Таким жестом станет, например, строительство памятника польским жертвам Второй мировой войны в Берлине. Эта инициатива зашла в тупик — юбилей был бы хорошей возможностью возобновить ее. Мы также не забываем, что Польша не получила компенсацию за огромные потери, понесенные во Второй мировой войне», — резюмировал дипломат.

Тремя днями ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не примет приглашение польского коллеги Анджея Дуды посетить 1 сентября мероприятия в память начала Второй мировой войны из-за того, что в Варшаву не приглашен Владимир Путин. Минск будет представлен только белорусским послом.

При этом в июле Варшава пообещала, что в начале следующего года направит Владимиру Путину приглашение на памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения заключенных нацистского концлагеря Аушвиц, расположенного около польского города Освенцим.

«На мероприятия, которые будут организованы музеем Аушвиц в начале следующего года, приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт.

Здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать», — заявил Блажей Спыхальский, пресс-секретарь президента Польши.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в этой связи указал, что Москва не должна остро реагировать на такое поведение польских властей, передает НСН.

«Мы — великая страна, которая выиграла эту войну, и обращать внимание на идиотские решения, мне кажется, нам просто неправильно. Другое дело, что нам нужно, конечно, при формировании нашего курса на отношения с Польшей все это иметь в виду. У нас, к сожалению, сейчас в мире осталось не так много политиков — мировых лидеров, и эти решения, которые принимает Польша, говорят о том, что там сидят маргиналы, ничего не могут создать, могут только нагадить», — подчеркнул сенатор.

Комментируя происходящее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия, посвященные годовщинам Великой Отечественной или Второй мировой войны «без участия России не могут считаться полноценными», передает ФАН.

В феврале нынешнего года польские активисты попросили Трампа помочь в получении Польшей репараций за разрушения, причиненные СССР и Третьим Рейхом во Второй Мировой войне. Петиция с соответствующим обращением появилась на сайте Белого дома.

«Благодаря последовательной политике США, многие страны и народы уже получили причитающиеся им компенсации за Вторую Мировую войну.

Увы, в 1944 году польская нация была брошена под русской оккупацией, и до сих пор не получила выплат за разрушения, причиненные германскими и русскими агрессорами», — говорится в петиции.

Кроме того, авторы петиции — «свободные поляки» — требуют «исторической справедливости». По их словам, помощь в получении репараций важна для того, чтобы Польша стала «сильным союзником» для США перед лицом «новой Империи Зла, зреющей в Европе и Азии».

Стоит отметить, что Владимир Зеленский будет приглашен на памятные мероприятия в честь 75-летия Победы, которые состоятся в Москве в мае 2020 года. Лидеры 17 государств также уже подтвердили свое участие в праздновании. Так, в Москву приедут президент Франции Эмманюэль Макрон, а также первые лица Индии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Сербии, Белоруссии, Армении, Молдавии и других стран СНГ.

«Глупое положение»: кто не приехал в Польшу на годовщину войны

Захарова назвала «глупым» отказ звать Россию на годовщину Второй мировой

Андрей Чистов

В Польше проходят памятные мероприятия, приуроченные к началу Второй мировой. Именно нападением на эту страну нацистская Германия развязала одну из самых кровопролитных воин в истории человечества. На мероприятии не присутствует Россия, роль которой в разгроме нацизма Варшава сегодня всячески пытается замалчивать. Мария Захарова заявила, что таким решением Польша ставит себя в «глупое положение». Часть лидеров постсоветских стран также отказались ехать в Польшу из солидарности с Москвой.

Ранним утром 1 сентября 2019 года в польском Велюне начались памятные мероприятия, приуроченные к началу самой жестокой войны в истории человечества. 1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу. Именно небольшой городок Велюнь, расположенный в 20 км от польско-германской границы стал первым, куда вошли гитлеровские войска. Вторым объектом нападения стал полуостров Вестерплатте под Гданьском.

Памятные мероприятия начались с церемонии возложения венков к мемориальному камню на месте разрушенного бомбардировкой костела, а также к уничтоженной нацистами синагоге.

Всего в них участвуют 250 официальных лиц из 40 стран, включая 20 президентов и четырех глав правительств.

На торжествах присутствуют лидеры большинства европейских государства, которые во время Второй Мировой войны воевали по разные стороны фронта. США в Польше представляет вице-президент Майк Пенс. Глава Белого дома Дональд Трамп буквально в последние дни отменил поездку из-за надвигающегося на Америку урагана.

Среди гостей мероприятия и президент Украины Владимир Зеленский. К моменту начала войны Украина входила в состав СССР. Известно, что дед Зеленского воевал с нацистами в составе Красной Армии.

Не приехали на мероприятия представители властей Армении. По словам главы МИДа этой страны Зограба Мнацаканяна, это принципиальный вопрос для Еревана. «Наши деды воевали в советской армии против нацизма. У нас колоссальный вклад в общую победу, и тогда, вместе с другими, мы защищали нашу общую большую родину (СССР)», — заявил Мнацаканян.

По словам министра, у Еревана есть «чувствительный подход» в плане того, как организуются такие мероприятия на разных площадках.

Принимать приглашение не стал и Минск.

«Освобождение Восточной и Центральной Европы, окончательный разгром нацизма на территории Германии стали возможны благодаря героическим усилиям всей многонациональной Красной армии. При этом в Варшаву не были приглашены Казахстан, страны Центральной Азии, Россия»,— пояснил позицию Белоруссии официальный представитель внешнеполитического ведомства этой страны Анатолий Глаз.

Из лидеров постсоветских стран в Польше присутствуют лишь представители Грузии и Азербайджана. Тбилиси представляет грузинский президент Саломе Зурабишвили, Баку — замглавы МИД Махмуд Мамедгулиев.

Россия — правопреемница СССР — на мероприятиях не присутствует. В Кремле к этому отнеслись негативно, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны, не могут считаться полноценными без участия России.

Песков отметил, что роль страны в завершении Второй Мировой невозможно переоценить.

В свою очередь, 1 сентября представитель польского МИДа Шимон Шинковский заявил, что Москва не приглашена на мероприятия, так как на нем присутствуют страны-члены ЕС, «Восточного партнерства» и НАТО, куда Россия не входит.

Он также напомнил, что десять лет назад на эти тожества приглашали президента России Владимира Путина, а теперь подход к историческим вопросам изменился, и пригласили его американского коллегу Дональда Трампа. Дипломат при этом заявил, что в России якобы не заинтересованы в сохранении «духа исторической правды».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова коротко прокомментировала отказ Польши приглашать российскую сторону на мероприятия. «В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — написала дипломат в фейсбуке.

В тоже время, экс-президент Польши Лех Валенса негативно высказался по поводу решения нынешних властей республики не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, приуроченные 80-летию начала Второй Мировой войны.

По мнению Валенсы, российского лидера надо позвать на мероприятия, чтобы тот узнал правду о нападении на Польшу. Как отмечает Валенса, своим решением не приглашать главу российского государства польские власти усугубляют отношения с Россией, которые и без того плохие.

СССР времен Иосифа Сталина, действительно, сыграл неблаговидную роль в событиях 1939 года. Советские войска вошли на территорию Польши с востока и оккупировали часть страны. Однако во времена правления президента СССР Михаила Горбачева СССР официально принес извинения польской стороне, и они были приняты тогдашним польским правительством.

Между тем, подчеркивая негативные страницы отношений двух стран, в Польше стараются убрать из истории страницы освобождения этой страны Красной Армией от гитлеровцев. После событий на Украине 2014 года Варшава начала активно избавляться от советских военных памятников. Всего, по данным российского посольства, с улиц польских городов было убрано более 100 советских военных монументов.

Комментируя эти действия, посол России в Польше Сергей Андреев, напомнил, что во время операции по освобождению этого государства погибло более 600 тыс. советских солдат и офицеров. «Это люди, благодаря которым Польша сегодня существует», — напомнил посол.

Однако, выступая на торжественных мероприятиях, президент Польши Анджей Дуда, заявил, что для его страны Вторая мировая война и ее последствия закончились только в 1989 году. Он также добавил, что Польша не стала свободной по окончании войны, а превратилась в «заложника коммунизма». «Адольф Гитлер и Иосиф Сталин в пакте Молотова-Риббентропа договорились об уничтожении Польши», — сказал Дуда.

Пакт Молотова-Риббентропа, названный так по именам советского и нацистского МИДов, был заключен в августе 1939 года. Он, действительно, устанавливал зоны ответственности Германии и СССР и фактически привел к разделу Польши. При этом ряд историков считает, что пакт был вынужденным и дал Советскому Союзу определенную отсрочку неминуемой войны.

При этом в Варшаве предпочитают не вспоминать аналогичный пакт, заключенный генерал-инспектором Польши Юзефом Пилсудским и нацистским лидером Адольфом Гитлером в январе 1934 года.

Подписание пакта с набиравшим стремительное влияние в Европе лидером нацистов казалось тогдашнему польскому руководству единственной возможностью отсрочить войну. Это стало понятым после того, как Париж отказался пойти на военный союз с Варшавой против нацистской Германии.

«Сегодня поляки смотрят на эти события как на урок политического реализма: надо действовать исключительно в национальных интересах и, как сказал Черчилль, в условиях угрозы для государства быть готовым заключить пакт даже с дьяволом», — говорил «Газете.Ru» политолог Якоб Корейба.

В свою очередь, сам Гитлер, как отмечает в своей работе немецкий военный историк Рольф-Дитер Мюллер, в то время рассматривал Польшу как возможного военного союзника в действиях против России.

В своей речи на мероприятиях в Польше президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия берет на себя ответственность за преступления Второй Мировой войны. По словам Штайнмайера, немцы допустили геноцид в Польше. Он отмечает, что эту часть истории нельзя забыть.

«Мы принимаем ту ответственность, которую дает наша история»,— цитирует ТАСС слова Штайнмайера.

На мероприятия в Польше не присутствует и глава Европейского совета, экс премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, организаторы мероприятий не хотят видеть его там, а он никогда не навязывает свое присутствие, когда знает, что ему не рады. Известно, что Туск, в прошлом лидер партии «Гражданская платформа», фактически стал личным врагом нынешней польской элиты. При этом они опасаются его возможного участия в президентских выборах 2020 года.

Ради мира: Зеленский и Пенс обсудили военную помощь США

Пенс заверил Зеленского в поддержке со стороны США

Владимир Зеленский встретился в Польше, где проходят памятные мероприятия, приуроченные к годовщине начала Второй Мировой войны, с вице-президентом США Майком Пенсом. Это первый разговор украинского лидера со столь высокопоставленным американским чиновником, хотя ранее планировалось, что в Варшаве будет присутствовать Дональд Трамп. Зеленский поблагодарил Вашингтон за военную помощь, несмотря на то что часть средств на эти цели ранее США заморозили.

В рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Второй Мировой войны, которые проходили в Польше, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом.

В ходе беседы украинский лидер заявил, что он и его команда делают все для разрешения конфликта в Донбассе, передает УНИАН. Кроме того, он выразил признательность США за оказываемую Киеву финансовую и военную помощь.

Администрация Трампа в 2017 году одобрила продажу Украине летального оружия, сделав шаг, на который до этого администрация Барака Обамы никак не могла решиться. Правда, затем Белый дом заморозил $250 млн на военную помощь Украине, вызвав этим раздражение американских законодателей и адвокатов Украины в США, которые утверждают, что подобное финансирование имеет решающее значение для «сдерживания России».

Пенс напомнил Зеленскому о крепких отношениях между Украиной и США. По его словам, Америка выступает за территориальную целостность Украины, включая ее законные, по версии Вашингтона, требования на Крым. Он также подчеркнул, что США поддерживают Украину в ее борьбе с «российской агрессией». «Я могу вас заверить, что отношения между США и Украиной никогда не были крепче», — добавил Пенс.

Это была первая встреча Зеленского со вторым человеком в США после его избрания президентом. Правда, Зеленский рассчитывал встретиться с американским президентом Дональдом Трампом, однако последний отменил поездку в Польшу из-за надвигающегося на США урагана. Не исключено, что Трамп и Зеленский могут пересечься на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября.

В памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй Мировой войны в Польше участвовало 250 официальных лиц из 40 стран. Россию — правопреемницу СССР — польские власти решили не приглашать. Официальный представитель МИД Польши Шимон Шинковский заявил, что Москву не позвали на мероприятия, так как на нем присутствуют страны-члены ЕС, «Восточного партнерства» и НАТО. Россия ни в одну из этих организаций не входит.