Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Александр Лукашевич: Украина ломает медиаресурсы через колено

В декабре 2020 года ОБСЕ удалось преодолеть управленческий кризис и назначить новое руководство. Постпред России при этой организации Александр Лукашевич в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказал об ожиданиях Москвы от нового генерального секретаря Хельги Шмид и шведского председательства в 2021 году, в частности, в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Постпред дал оценку ситуации с притеснением Sputnik и RT на пространстве ОБСЕ и дискриминацией русского языка и русскоязычного населения Прибалтики, а также прокомментировал закрытие президентом Украины Владимиром Зеленским ряда телеканалов, вспомнив в этой связи "афоризмы" Владимира Кличко. Беседовала корреспондент РИА Новости в Вене Маргарита Костив.

– Каких изменений в работе ОБСЕ ждете при новом руководстве, в частности, с приходом генерального секретаря Хельги Шмид?

– Рады тому, что государствам-участникам удалось-таки преодолеть управленческий кризис в ОБСЕ в 2020 году. Как известно, почти полгода организация дрейфовала без формально утвержденного руководства ключевых исполнительных структур. Рассчитываем, что назначение нового генерального секретаря и глав трех правозащитных институтов принесет лучшую управляемость нашего "корабля" и станет залогом его устойчивого движения к стоящим перед нами общим целям. Верим, что негативные явления, обострившиеся во время пандемии коронавируса, доказали безальтернативность взаимовыгодного сотрудничества и поиска пересекающихся интересов во всех сферах безопасности.

Что же наиболее важно в работе генсекретаря ОБСЕ? Прежде всего это эффективная координация всех структур организации, встраивание их деятельности в русло потребностей государств-участников, как это отражено в соответствующих решениях директивных органов. Здесь очень важны прозрачность и подотчетность. Сейчас как никогда требуется восстановить нормальный межгосударственный диалог, поэтому ждем от секретариата оценок тенденций в сфере европейской безопасности и стратегического видения путей снижения напряженности и обеспечения доверия в Евроатлантике.

Искренне надеемся, что под руководством госпожи Хельги Шмид секретариат поможет развить сотрудничество ОБСЕ с региональными структурами на востоке зоны ее ответственности, такими как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС и ШОС. ОБСЕ должна тянуться на Восток не в плане менторства, а для обмена опытом и налаживания сотрудничества.

Прошлый год наглядно показал, что ОБСЕ серьезно недоиспользует заложенный потенциал межгосударственного взаимодействия. Считаем, что сейчас пора углубленно заняться повышением эффективности функционирования организации. В конце прошлого года Россия предложила создать специальную рабочую группу, разработать к следующей министерской встрече ОБСЕ в декабре 2021 года в Стокгольме первые практические выводы. Рассчитываю, что в ближайшее время этот процесс удастся запустить при активной поддержке секретариата и лично генерального секретаря.

– Приоритетом председательства Швеции в ОБСЕ, как и ее предшественников, стал кризис на востоке Украины. И именно туда состоялся первый визит главы МИД Швеции Анн Линде на посту действующего председателя. Что уже отразил состоявшийся визит?

– Действующее председательство ОБСЕ имеет неплохие возможности содействовать урегулированию внутриукраинского конфликта. Самое важное – задействовать их эффективно и непредвзято. Как известно, представители ОБСЕ координируют работу минской Контактной группы и ее четырех тематических рабочих подгрупп. В рамках этого переговорного механизма стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск – согласовывают конкретные шаги для практической реализации минского Комплекса мер. Он является основой урегулирования и, напомню, единогласно одобрен Советом Безопасности ООН в его резолюции 2202 от 17 февраля 2015 года. Роль председательства – помогать сторонам в нахождении решений на основе "Минска", предоставлять политическую и организационную поддержку шагам по выполнению Комплекса мер и решений Контактной группы. Действовать при этом важно, как принято говорить, в качестве честного брокера, не подыгрывая определенным сторонам.

Старт шведского председательства пока не оправдывает такие ожидания. В ходе визита на Украину 19–20 января уже в качестве действующего председателя ОБСЕ Анн Линде допустила ряд высказываний, откровенно выходящих за рамки принятых в нашей организации консенсусных подходов. Скажем, если к спекуляциям на тему Крыма в исполнении украинских и западных коллег мы уже привыкли и просто не обращаем внимания на их бесперспективные потуги, то чего-то подобного от действующего председателя ОБСЕ мы явно не ждем. В любом случае председательство обязано с уважением относиться к суверенитету Российской Федерации. Иначе мы каши не сварим. В то время как заварить кашу – проще простого. Рассчитываем, что шведские коллеги впредь будут выполнять обязанности действующего председательства ОБСЕ более профессионально, не допуская злоупотребления своими полномочиями.

Мы призываем всех наших коллег серьезно, без ненужных спекуляций, относиться к необходимости скорейшего урегулирования кризиса на Украине. Ситуация в Донбассе остается непростой. Продолжающееся там противостояние – это не просто сухие цифры статистики ежедневных обстрелов, которых с начала этого года миссия насчитала уже порядка трех тысяч. Это судьбы конкретных людей, которые уже седьмой год находятся в ожидании, когда же, наконец, на их землю придет мир.

Чтобы достичь устойчивого урегулирования, требуется политическая воля, которой, к сожалению, в Киеве не наблюдается. Сейчас украинский истеблишмент разделен фактически на два лагеря – сторонников силового решения, то есть так называемой партии войны, и сторонников заморозки конфликта в Донбассе с неясными перспективами. А партии выполнения минских соглашений, увы, просто нет. При этом здравые голоса тех, кто призывал четко следовать букве и духу Комплекса мер, просто затыкались. Вспомните, к примеру, показательную историю сентября 2020 года с тогдашним первым заместителем главы делегации Украины в Контактной группе Витольдом Фокиным. Президент Владимир Зеленский уволил его уже на следующий день после выступления в Верховной раде, где господин Фокин высказался за выполнение положений Комплекса мер именно так, как они в этом документе и прописаны.

– Какие у вас ожидания от шведского председательства по украинскому направлению?

– Нужно посылать Киеву четкие сигналы о необходимости вернуться к логике Комплекса мер как единственной международно признанной основе урегулирования внутриукраинского кризиса. Давать внятную оценку инициативам Киева, подрывающим минский процесс, таким, например, как представленный 11 января этого года законопроект о так называемом переходном периоде. В условиях пандемии особо остра потребность отмены бесчеловечной социально-экономической блокады Киевом жизнедеятельности Донбасса. Тем более что сам факт ее осуществления грубо нарушает пункт 8 Комплекса мер. В общем, настраивать Киев добросовестно выполнять взятые им обязательства.

– Русский язык подвергается откровенной дискриминации на Украине и в Прибалтике. Донесла ли российская сторона свои озабоченности в этой связи новому Верховному комиссару по делам национальных меньшинств, представителю Казахстана Кайрату Абдрахманову? Рассчитывает ли РФ на качественные подвижки в этом направлении теперь, когда делами нацменьшинств занимается представитель СНГ, который, вероятно, имеет хорошее представление о происходящем на постсоветском пространстве?

– Защита от дискриминации русского языка и русскоязычного населения Прибалтики и Украины – одна из наиболее актуальных для нас тем в правозащитной повестке дня ОБСЕ. Ранее этому вопросу уделялось, на наш взгляд, недостаточное внимание со стороны организации и ее профильных исполнительных структур. Одной из причин такого состояния дел является географический и тематический дисбалансы в их деятельности, а также в руководстве, где на протяжении многих лет было явное доминирование представителей государств к западу от Вены.

Назначение господина Абдрахманова на пост Верховного комиссара по делам нацменьшинств дает надежду на некоторое выправление таких дисбалансов. Наши озабоченности до него мы, разумеется, уже довели. Рассчитываем на его активную работу по упомянутой проблематике.

В то же время, помимо ВКНМ, профессионального и непредвзятого подхода к возложенным на них функциям, в том числе по теме дискриминации русского языка в странах Прибалтики и на Украине, мы ожидаем и от всех других глав исполнительных структур ОБСЕ, включая генерального секретаря, директора Бюро по демократическим институтам и правам человека и представителя по вопросам свободы СМИ. От этого во многом будут зависеть наши оценки их деятельности в целом.

– Состоялся ли уже контакт с новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейру в связи с притеснением Sputnik и RT на пространстве ОБСЕ? Какие меры госпожа Рибейру намерена предпринять?

– Да, практически сразу после назначения мы провели ознакомительную встречу с госпожой Терезой Рибейру. Донесли до нее российские озабоченности по всему спектру медиапроблематики, в том числе в связи с дискриминационными мерами в отношении российских и русскоязычных СМИ в ряде стран ОБСЕ. Особо акцентировали тяжелейшую ситуацию в государствах Прибалтики, где пресса продолжает подвергаться всем формам давления со стороны властей вплоть до угроз уголовного преследования. Подчеркнули, что рассматриваем действия Риги, Таллина и Вильнюса как грубейшее нарушение международных обязательств по свободе СМИ. Кроме того, призвали госпожу Рибейру незамедлительно разобраться в ситуации и дать оценку подобным рестриктивным шагам. Насколько известно, после нашей встречи она, как и обещала, провела встречи с постпредами Латвии и Эстонии при ОБСЕ, в ходе которых подняла вопрос закрытия Sputnik Эстония и преследования в Латвии журналистов Baltnews и Sputnik. Мы с удовлетворением отметили, что в ходе этих дискуссий госпожа Рибейру также указала на недопустимость ограничивать права журналистов на свободу выражения мнения и подчеркнула, что применение экономических санкций не должно нарушать свободу СМИ.

Мы рассказали госпоже Рибейру и про притеснения российских журналистов в других государствах ОБСЕ, до сих пор считающих себя образцами демократии. Подчеркнули, что Россия не приемлет практику сегрегации прессы на правильную и неправильную. Она согласилась, что необходимо придерживаться равноудаленного подхода и подтвердила, что защита прессы остается приоритетом ее работы. Надеемся, это не пустые слова. По крайней мере, впечатления от общения с новым представителем остались позитивные. Мы, в свою очередь, также не намерены сбавлять обороты в деле отстаивания интересов российского журналистского сообщества.

В фокусе нашего пристального внимания также находятся процессы, связанные с усиливающейся цензурой глобального информационного пространства и сетевых ресурсов со стороны американских цифровых платформ, прежде всего Facebook, Twitter и Google. Их откровенный произвол в отношении российских и русскоязычных СМИ по-прежнему вызывает глубокое беспокойство, особенно в свете массовых блокировок и удаления российского контента в последние месяцы. Можно сказать, такие действия Big Tech приобрели системный характер и представляют собой грубую цензуру. В этой связи мы держим ОБСЕ в тонусе по этим сюжетам.

– Как насчет недавних новых ограничений свободы СМИ на Украине?

– Украина – совершенно особый случай, если речь идет о свободе СМИ. Там установлен попросту репрессивный режим политической цензуры. Медиаресурсы ломают через колено, принуждая принимать политизированные установки, продвигаемые украинскими властями. Киев преследует цель свернуть распространение информации на русском языке. Как вы знаете, в предыдущие годы на Украине запретили вещание российских телеканалов от новостных до таких неполитических, как "Улыбка ребенка" или "Охота и рыбалка". А потом пошла зачистка информационного поля уже в среде непосредственно украинских СМИ.

В 2019 году народ Украины доверился Владимиру Зеленскому, победившему на президентских выборах под лозунгами из серии "за все хорошее против всего плохого". В сентябре того же года в ходе поездки в Ровенскую область он утверждал, цитирую: "Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, поскольку не имею на это права, не имею полномочий". Однако 2 февраля этого года перед нами, судя по всему, предстал уже другой человек в роли президента. Своим личным решением он без всякого суда и следствия заблокировал вещание ряда украинских телекомпаний, среди которых оказались три ведущих новостных канала с огромной аудиторией – "112", "NewsOne" и "ZIK". Да еще и обвинил их в распространении некой "пропаганды", причем на русском языке. Ирония в том, что свое обещание не закрывать никакие каналы полтора года назад он давал как раз журналисту "NewsOne".

Мы, естественно, понимаем, что недавнее решение президента Зеленского не имеет ничего общего с ответственной информационной политикой в правовом государстве, хотя представители Украины и твердят постоянно о неких "ценностях". Как никогда к месту здесь пришлась бы цитата одного украинского политика (который, кстати, не так давно издал сборник своих "метких" изречений) – человек "окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя". Воистину в Киеве в завтрашний день могут смотреть "не только лишь все, мало кто может это делать".

Мы уже обратили внимание и Терезы Рибейру, и ОБСЕ в целом на столь вопиющие факты ограничения нынешними украинскими властями свободы СМИ. Что ж до борьбы с политическим инакомыслием, то и в Киеве, наверное, еще помнят мудрую русскую пословицу – на каждый роток не накинешь платок.

– Что нового привнес коронавирус в дипломатическую службу? Что ушло из будней дипломатов, и чем они пополнились в эпоху пандемии?

– Действительно, распространение коронавирусной инфекции сильно изменило жизнь и работу дипломатов. Во-первых, дипломаты, как и другие люди, подвержены заболеванию. К несчастью, пандемия безвременно унесла жизни нескольких наших коллег, о которых мы глубоко скорбим. Многие сами прошли через тяготы этой болезни. Во-вторых, находясь вдали от родины, многократно возросло чувство тревоги за родных и близких, оставшихся дома, особенно в условиях тотального закрытия границ и жестких ограничений на передвижения.

Вместе с тем в условиях повсеместных локдаунов дипломатическая жизнь не закончилась. Особенно это касается деятельности многосторонних организаций, занятых в сфере поддержания международной безопасности, что в полной мере относится и к ОБСЕ. Несмотря на то, что традиционные методы работы, включая регулярные очные встречи и заседания во дворце Хофбург, где размещается штаб-квартира ОБСЕ, пришлось временно отменить, важно было поддерживать контакты с партнерами, в том числе для выработки возможных путей реагирования на распространение вируса. Мы продолжили работу в онлайн-формате. Речь не только о регулярных консультациях и заседаниях Постоянного совета – состоялось даже такое крупное мероприятие, как Совет министров иностранных дел ОБСЕ в декабре прошлого года, которое, кстати, оказалось весьма урожайным в плане итоговых документов.

В настоящее время российские дипломаты ведут планомерную работу по продвижению на международный рынок разработанных в нашей стране вакцин от коронавируса.

– Положительно или, скорее, отрицательно, на ваш взгляд, сказался главным образом дистанционный вид работы?

– Как мы уже говорили, традиционные методы работы дипломатов были переведены в дистанционный формат. Хорошо это или плохо? С одной стороны, в условиях пандемии удается поддерживать контакты, не подвергая риску здоровье дипломатов. Есть плюсы и в том, что онлайн-формат облегчил и расширил участие политических представителей и экспертов из столиц. С другой – ни один телефонный разговор не заменит личной беседы. При виртуальном контакте труднее создать доверительную атмосферу, расположить к себе собеседника, что является важной составляющей дипломатического искусства.

Отрадно, что по мере нормализации ситуации работа постепенно возвращается в привычное русло. Все больше встреч, в том числе на высоком уровне, уже проводится в очном формате. Буквально 2 февраля я принимал участие в переговорах министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, прибывшей в Москву с официальным визитом в качестве действующего председателя ОБСЕ. Хочется надеяться, что болезнь отступит, и жизнь, в том числе дипломатическая, возобновится полностью.

Дмитрий Мезенцев: о стратегии сотрудничества России и Белоруссии

Накануне Дня дипломатического работника агентство РИА Новости пообщалось с послом России в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым, узнало у него о нюансах работы на дипломатическом посту в соседней стране, перспективах развития Союзного государства, полного возобновления транспортного сообщения между странами, совместных мерах по борьбе с COVID-19 и стимулированию экономик после пандемии

– В России сегодня отмечают День дипломатического работника. В этой связи хотелось бы попросить вас поделиться своими впечатлениями от работы на посту посла России в Белоруссии. Белоруссия и Россия исторически, культурно близкие страны, говорят на одном языке. Облегчает ли это работу дипломатам или вносит дополнительные нюансы в деятельность, которые вам приходится учитывать?

– Высоко ценю право быть причастным к российской дипломатической службе. Эта удивительная профессия дает возможность общаться с яркими людьми, получать от них новые знания, сверяя с ними позиции, возможно не без споров, высказывать свое мнение. Все это ради главного — защиты национальных интересов России, а для сотрудников нашего посольства – упрочения особых отношений с братской Беларусью. Мы стараемся, чтобы наш дом здесь, на Нововиленской, 1А, был открытым, приветливым, был "площадкой", где можно решать ключевые вопросы двусторонних отношений. Важно помнить, что потенциал Союзного договора, интеграционная работа в экономической сфере значимы для россиян и белорусов. Важно, чтобы для всех нас была родной земля от Бреста до Владивостока, Приморья, Камчатки. Россиянам и белорусам Союзный договор дает возможность работать, учиться, отдыхать, проходить лечение в наших странах – без каких-либо юридических и бюрократических препятствий. Каждый белорус, приезжая в Россию со своим паспортом, имеет такие же права и возможности, как и россиянин. Впрочем, как и россиянине, которые, приезжая в республику, чувствуют себя здесь комфортно, постигают ее историю, наслаждаются красотами, имеют возможность развивать отношения в бизнесе без ограничений.

Мы в буквальном смысле слова разговариваем на одном языке и в большинстве случаев находимся на одинаковых позициях, в том числе в системе оценок вопросов международной повестки. Все это, конечно, очень помогает в работе.

– Вместе с тем, несмотря на историческую и культурную близость стран, не исключено появление недопонимая, как в случае с негативно воспринятым частью белорусского общества комментарием из аккаунта посольства в Instagram Национального исторического музея по поводу роли в истории Белоруссии Тадеуша Костюшко…

– Что ж, если этот эпизод видится важным, отмечу: один из молодых сотрудников посольства, который интересуется историей, порывистый и по-своему смелый, из "постсоветского поколения", посчитал возможным высказать свое личное мнение в аккаунте Национального исторического музея. Он видит в этом свою личную позицию. При этом хочу подчеркнуть, что всегда сложно судить о событиях прошедших столетий, а в данном случае – века 18-го, через призму наших современных оценок, взглядов, миропонимания века 21-го. Согласен с посылом МИДа Беларуси: такую работу надо делегировать профессиональным историкам. Ведь по итогам их профессиональных дискуссий нам интересно узнавать что-то новое. Столетия России, Беларуси, соседних стран столь многогранны и сложны, что давать им упрощенные, шаблонные оценки, пытаясь "подверстывать" эпизоды из ушедшей эпох к дню сегодняшнему, а, порой, к политически конъюнктурным "запросам", некорректно.

Если мы хотим укреплять наши отношения, делать их более глубокими и масштабными, нужно не обижаться на события многосотлетней давности, и не переносить непонимание, а в ряде случаев, обиды и конфликты из прошлого в день нынешний. Вернее – обращаться к событиям и фактам, которые делают нас сплоченнее, сильнее. Как мы сегодня хотим вести диалог? Если кем-то ставится задача обострить спор, то в истории стран-соседей можно найти примеры, которые не сделают нас дружнее.

Не следует искать ответы на вопросы, которые сейчас ставит жизнь, исключительно в прошлом. Когда мир становится еще сложнее, надо стремиться определять пути сотрудничества на фундаменте единых подходов. Иначе мы, оставаясь во власти эмоций, будем становиться заложниками только оценок (отдельных – ред.) событий далекой истории.

Для всех нас, в том числе и для этого дипломата, возникший спор – еще одно подтверждение того, сколь велико значение сказанного слова. В каждом обществе есть люди, которые имеют различные точки зрения, это важно и естественно, но также важно быть терпимым, уважать мнение других и не хвататься за "холодное оружие", которое хранится и в исторических музеях, чтобы "рубить" направо и налево. Полагаю, в ближайшее время побывать вместе с коллегами в Национальном историческом музее, ознакомиться с десятками экспозиций, в том числе и с выставкой, посвященной судьбе Костюшко.

– В Беларуси первой из зарубежных стран началась вакцинация российской вакциной от коронавируса "Спутником V". Готова ли Россия поставить дополнительные объемы в республику в рамках массовой вакцинации населения? Когда начнется выпуск российской вакцины на производственных площадях в Белоруссии?

– Беларусь первой получила вакцину "Спутник V". Это стало решением президента России Владимира Путина по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Россия выполнила свои обязательства: первая партия препарата была доставлена в Минск в декабре ушедшего года. Сейчас законтрактованы поставки на первый квартал 2021 года. Речь идет о 340 тысячах однокомпонентных доз. Также успешно идет профессиональный разговор по организации производства "Спутника V" в республике не позднее марта.

Поставки препарата из России, а также объемы, которые будут изготовлены на фармпроизводстве здесь, позволят добиться того уровня популяционного иммунитета населения республики, который даст возможность если не победить COVID-19, то сделать так, чтобы коронавирусная инфекция отступила.

Недавно в январе была доставлена из Москвы партия в 30 тысяч, в ближайшие месяцы равными долями будет осуществлена поставка до 30 тысяч тестов, производимых московским предприятием "ДНК-Технологии". Вскоре ожидаем еще одну партию ПЦР-тестов – также на безвозмездной основе – по линии Роспотребнадзора. Это диагностические наборы для проведения также десятков тысяч исследований.

Сегодня весь мир знает о высокой эффективности российских вакцин. Хотелось бы вновь поблагодарить белорусскую сторону за профессиональную апробацию и госрегистрацию "Спутника V". Мы видим успешную работу российских ученых, создавших "линейку" вакцин от коронавируса. Главный государственный санитарный врач России Анна Попова в ходе визита в Минск 3 февраля передала коллегам партию нового препарата "ЭпиВакКорона". Сейчас у нас в стране завершаются испытания и третьей российской вакцины.

Запрос на объем поставок препарата во втором-третьем кварталах будут определяться масштабом производства вакцины здесь, что позволит соотнести это с потребностями системы здравоохранения в Минске.

Сотрудничество по противодействию COVID-19 – это еще один повод задуматься, насколько Беларусь и Россия важны друг для друга. Не следует лишний раз вспоминать о каких-то ранее возникавших спорах. Важнее, преодолев их, идти вперед, успешнее договариваться, понимая задачи, стоящие перед странами, – ради людей, ради того, чтобы мы вместе становились сильнее и конкурентоспособнее. "Постковидный" мир будет жестче, и те потери, которые национальные экономики уже понесли, проще преодолевать во взаимодействии, под эгидой Союзного государства, также в рамках СНГ, ЕАЭС, даже ШОС. Убежден, что стороны научились извлекать уроки из ненужных споров и "недоговоренностей", в большей степени готовы сегодня совместно идти вперед, в том числе по пути формирования единой промышленной, аграрной политики, сотрудничества налоговых систем, взаимодействия таможенных служб, по десяткам других направлений.

– На недавней встрече в Москве премьеры России и Белоруссии говорили о необходимости в текущем году преодолеть падение взаимного торгового оборота, вызванное пандемией, восстановить в прежнем объеме экономические связи. Будут ли правительства двух стран предпринимать совместные или скоординированные действия для восстановления национальных экономик после пандемии и взаимного торгового оборота? Что это будут за меры и какие сектора экономик могут затронуть?

– Руководство России и Беларуси очень внимательно относится к ситуации с взаимным товарооборотом. Хотелось бы обратить внимание на практику диалога национальных лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Состоявшиеся 26 января переговоры глав правительств Михаила Мишустина и Романа Головченко были предметными и содержательными. Детально обсуждены вопросы, без решения которых сложно говорить о расширении масштабов двустороннего взаимодействия. Работа, которая проделана правительствами в 2019 году, позволила добиться того качества сотрудничества, которого не было раньше.

Взаимопонимание, которое достигнуто сегодня по принципиальным и значимым для обеих сторон вопросам формирования союзных программ, является основанием для ухода от ненужной конкуренции в одних и тех же производственных сферах (где пока не удается объединять усилия), становится фундаментом для объединения потенциалов предприятий реальной экономики, сближения подходов в рамках программ цифровизации, работы по десяткам других направлений.

При этом очень важно взаимодействие регионов России и Беларуси, которые точнее видят структуру потребностей местных рынков и могут быстрее и напрямую договариваться, содействуя взаимовыгодному сотрудничеству. Такому сотрудничеству уделяют особое внимание главы верхних палат национальных парламентов Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова. В 2019–2020 годах здесь побывали с визитами губернаторы 15 субъектов Российской Федерации. На состоявшемся в сентябре 2020 года VII Форуме регионов двух стран, даже при том, что из-за пандемии он прошел в режиме онлайн, было подписано контрактов более чем на 750 миллионов долларов. Это конкретные соглашения, которые позволяют зарабатывать предприятиям как в Беларуси, так и в России, а значит, сохранять рабочие места, выплачивать зарплаты, чтобы люди чувствовали реальные результаты нашего взаимодействия. Если реализовать договоренности, обозначенные по итогам визитов глав шести российских регионов (Приморья, Иркутской, Омской, Псковской, Брянской и Ленинградской областей) в сентябре 2020 года по поставкам белорусских автобусов, лифтов, широкой линейки другой промышленной продукции, то это позволит загрузить мощности флагманов белорусской промышленности заказами более чем на год.

Полагаю, что на нынешнем этапе важно менять "почерк" взаимодействия – уходить от режима борьбы исключительно за выгоду от продаж сегодня той или иной продукции, выходя на создание совместных производств. Россияне по-прежнему подтверждают объемные заказы на комплектующие из Беларуси для готовой продукции своих производств, как и белорусские гиганты национальной промышленности системно закупают у нас комплектующие для большегрузных автомобилей, комбайнов, дорожной, коммунальной, строительной техники. Это взаимовыгодное и успешное сотрудничество. При этом поиск подходов, с которым согласны стороны в проведении единой промышленной политики, предусматривает иной масштаб совместных прикладных исследований, совершенствования инженерных и технологических школ, и конечно, совместного продвижения продукции на рынки третьих стран. Это одна из ключевых задач, особенно с учетом санкционного давления на Россию и Беларусь, которое не уменьшается.

Важно отметить, что в ходе заседания Совета по науке и образованию при президенте России 8 февраля глава НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук доложил Владимиру Путину о том, что подписано масштабное соглашение о взаимодействии этого ведущего научного центра России с Национальной академией наук Беларуси по десяткам ключевых, стратегически важных для сторон направлений фундаментальных и прикладных научных исследований. Ученые из Беларуси могут включиться в работу и на новом научно-исследовательском ядерном реакторе ПИК, который только что введен в эксплуатацию в Гатчине. Это важно для республики, которая сегодня стала страной мирного атома – успешно завершена работа Госкорпорации "Росатом", которая вместе со своими белорусскими партнерами и коллегами обеспечила ввод в эксплуатацию станции в Островце в ноябре 2020 года.

– Речь идет о создании новых совместных производств или о взаимном вхождении бизнесов двух стран в капиталы уже существующих предприятий? Идут ли переговоры об участии российской стороны в приватизации крупных белорусских предприятий?

– Здесь нет противопоставления. Надо искать те формы сотрудничества, которые могут быть наиболее выгодны, и, главное, не мешают, а помогают производителям в наших странах. Тема привлечения российского капитала – в целях умножения промышленного потенциала в республике – должна прежде всего инициироваться белорусской стороной. Но это дорога с двусторонним движением, когда должен быть равноправно обеспечен взаимный интерес.

Если мы говорим о стратегическом сотрудничестве, то важно делать шаги к снижению административных барьеров, сближению нормативной и законодательной базы, практик госрегулирования. Экономическая интеграция нужна не ради какой-то абстрактной цели, а нужна, потому что внешние вызовы столь значимы, что не учитывать их, невозможно. Работать в одиночку текущая ситуация в регионе и в мире уже не позволяет. Повторюсь, "постковидный" мир становится жестче, требования к странам выше, и сохранять, расширять свои позиции смогут те государства, которые в рамках союзов совместно защищают свои интересы, в том числе добиваясь нового позиционирования на рынках третьих стран.

– На днях между странами восстановилось пассажирское железнодорожное сообщение, принято решение о расширении географии и частоты авиарейсов. Когда можно ждать следующего этапа активизации транспортного сообщения, нарушенного из-за пандемии, и его полного возобновления?

– Давайте правильно оценим решение, принятое председателем правительства России Михаилом Мишустиным, которое давно ждали граждане Беларуси и России. Это ответ на запрос бизнеса и студентов, обучающихся в вузах наших стран, и представителей многих сфер промышленности. Определенные ограничения в транспортном сообщении – это вынужденный ответ с учетом реального положения дел с коронавирусной инфекцией в каждой из стран. На данный момент возобновление железнодорожного и авиасообщения и нынешнем формате – это максимально взвешенный и возможный ответ, прежде всего, на запрос белорусской стороны.

– Когда в Белоруссию может поступить очередной транш госкредита РФ в 0,5 миллиарда долларов? Как в России оценивают Белоруссию как заемщика, готовы ли оказывать финансовую поддержку и далее в случае такого запроса со стороны Минска?

– Кредит был обозначен в размере 1,5 миллиарда долларов. Нет сомнений в том, что рабочее взаимодействие министерств финансов двух стран обеспечит согласование рабочих документов, и средства своевременно будут получены белорусской стороной. Беларусь является добросовестным плательщиком и по ранее взятым кредитам.

Российской стороной также был учтен запрос о кредитном обеспечении ввода в строй Белорусской АЭС. Вы обратили внимание, сколь быстро достигнут рубеж выработки станцией первого миллиарда кВт/ч электроэнергии. Работающая АЭС в Островце уже позволяет пополнять белорусский бюджет, в то время как обязательства перед нашей страной в части погашения кредита будут исполняться позднее. Это серьезный плюс, который дает финансовую выгоду республике. Беларусь стала страной мирного атома, что гарантирует энергобезопасность государства, позволяет республике оставаться в роли экспортера электроэнергии. Хочется верить, что некоторые страны, выдвигающие, порой, претензии в отношении уровня безопасности АЭС, заявляющие об отказе быть покупателями на региональном энергорынке, пересмотрят свои позиции – также и с учетом реалий "постковидной" ситуации – если не в ближайшее время, то в перспективе.

– Какие привлекательные условия готова российская сторона предложить Белоруссии при поставке нефти, которая, по-прежнему, не отказывается от идеи ее закупки у альтернативных поставщиков?

– Уже обозначены индикативные показатели объема перевалки белорусских нефтепродуктов через порты России, который должен составить в текущем году свыше 1,5 миллиона тонн. Заявлено о таком сотрудничестве и на ближайшую перспективу. Соответствующее межправительственное соглашение будет подписано министрами транспорта в самое ближайшее время – под эгидой комиссии по обеспечению формирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Прорабатывается пока на экспертном уровне и возможность поставок по этому маршруту других грузов.

Что касается покупки или участия белорусской стороны в строительстве терминала в российском порту – тема видится перспективной, но требует детальной проработки, в том числе и ее финансового аспекта.

– В прошлом году российская и белорусская стороны согласовали механизм межбюджетного трансферта при поставках нефти из РФ, который компенсировал Белоруссии премию российским компаниям-поставщикам нефти. Перечислила ли Россия в адрес Минска эту компенсацию, сколько она составила? Поскольку в текущем году такой механизм не предусмотрен, какие иные привлекательные условия готова российская сторона предложить Белоруссии, которая по-прежнему не отказывается от идеи закупки нефти у альтернативных поставщиков?

– Важно отметить, что в декабре прошлого года все соглашения между российскими поставщиками нефти и белорусскими партнерами были подписаны в плановом режиме. Это касается и соглашения по поставкам газа. Как ранее отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, поставки энергоресурсов в страну в 2021 году обеспечены на взаимоприемлемых условиях.

Россия, услышав запрос белорусской стороны, выполнила все обязательства, связанные с поставками нефти в ушедшем году. Это в полной мере касается и обязательств по выплатам за так называемую "грязную" нефть.

– Белорусская сторона выступает за скорейшее создание общего энергетического рынка с Россией, который бы предшествовал общему нефтегазовому рынку в ЕАЭС. Появится ли общий рынок в "двойке" раньше, чем в ЕАЭС?

– Особенно важно на нынешнем этапе рассматривать экономическое взаимодействие Беларуси и России не в режиме сиюминутных выгод в том или ином сегменте товарооборота, а понимая стратегию нашего взаимодействия на годы вперед. Мы не можем воспринимать формирование единых рынков нефти и газа как исключительно вопрос "сопоставимых цен" на эти ресурсы в России и Беларуси. Вопрос и в формировании единых подходов к льготированию юридических и физических лиц потребителей газа. Мы должны видеть через призму становления единого энергорынка проблематику косвенных налогов, понимать долю расходов на энергоресурсы в конечной продукции, конкурентоспособной и за рубежами Союзного государства. В целом, проблема цены на энергоресурсы вписывается в большую задачу создания условий для совместной конкурентной борьбы наших экономик на внешних рынках. Мы понимаем, что единый энергорынок – это не только "близкая" цена, а сложный комплекс вопросов, к решению которых стороны приблизились, работая в 2019 году над интеграционной повесткой. Важно не останавливать эту работу, а продолжать профессиональный диалог на равноправной основе.

Внешнее санкционное давление, "постковидная" ситуация, напряжение на продовольственных рынках и угрозы социальному благополучию граждан в ряде стран и регионов мира также обязывают нас быть предельно внимательными к запросам друг друга, уходить от сиюминутной конъюнктуры, каких-то обид и недоговоренностей в пользу решения стратегических задач.

Наш потенциал взаимодействия таков, что Россия и Беларусь обязаны стать примером для стран ЕАЭС и по интеграционной повестке. Такая работа требует шлифовки, обновления, инвентаризации сделанного, но в качестве первичного задела эта работа завершена.

– Получит ли продолжение в 2021 году работа над отраслевыми дорожными картами по углублению союзной интеграции и планируется ли вновь вернуть в двустороннюю повестку подписание главами государств программы углубленной интеграции в рамках Союзного государства?

– Мы говорим о сближении подходов в экономической, налоговой, промышленной, сельскохозяйственной, таможенной и других сферах на равноправной основе баланса интересов, что позволит в свое время выйти на стратегические рубежи в экономической сфере, прописанные в Союзном договоре.

Работа над союзными программами в рамках интеграционной повестки должна быть продолжена, по существу препятствий к этому нет. Российская сторона открыта к такому взаимодействию, ответ за белорусскими партнерами. Программа углубленной экономической интеграции в рамках Союзного государства по-прежнему актуальна. Полагаю, стороны не хотят откладывать в дальний ящик заделы по проведенной интеграционной работе, после "осовременивания" которой обоснованно говорить и об этапном – без забегания вперед – выходе на подписание программы.

– Белорусская оппозиция неоднократно заявляла, что для урегулирования политического кризиса в Белоруссии необходимо посредничество международной коалиции, хотела бы видеть в числе ее участников и Россию. По мнению Москвы, текущая обстановка в Белоруссии требует ли некоего посредничества, в том числе РФ? Возможны ли контакты официальной Москвы с представителями оппозиции Белоруссии и в каком случае?

– Диалог оппозиции с руководством республики, полагаю, это – внутриполитический вопрос независимой Беларуси. Нужны ли здесь посредники – определять не внешним игрокам, не тем, кто навязывает себя официальному Минску в этом качестве, а только авторитетным представителям белорусского народа.

Абстрагируясь от поствыборной ситуации в Беларуси, хочу подчеркнуть: сложно представить успешной и правовой схему, когда вопросы совершенствования политической системы государства, поправок в конституцию, судеб миллионов людей пытаются решать люди, покинувшие свою страну, но не забывающие давать "рекомендации" соотечественникам в онлайн-формате из зарубежных столиц.

Успей подать заявку на грантовый конкурс Фонда Горчакова

Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова ведет прием заявок от российских и зарубежных некоммерческих организаций на получение финансовой поддержки проектов, реализуемых во втором полугодии 2021 года.

Прием заявок на конкурс продлится до 15 февраля 2021 года. Следующий набор заявок состоится с 15 июля по 15 августа 2021 года.

Фонд Горчакова оказывает грантовую поддержку проектов в области публичной дипломатии, которые направлены на содействие развитию международного сотрудничества и формированию благоприятного для России общественного, политического и делового климата за рубежом.

Проекты, участвующие в конкурсе, должны соответствовать утвержденным приоритетным направлениям деятельности Фонда на текущий 2021 год, среди которых – «Цифровизация и современные технологии в мировой политике», «Молодежное сотрудничество в сфере международных отношений», «Россия и интеграционные процессы (ЕАЭС, ШОС, БРИКС)» и другие.

Для того чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на сайте Фонда и создать личный профиль. Подробная информация о конкурсе и требованиям к заявкам содержится на сайте Фонда grant.gorchakovfund.ru в разделе «Гранты».

Государства-члены ЕАЭС придают большое значение экономическим отношениям с Ираном

Председатель Совета Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на встрече со спикером парламента Ирана Мохаммадом Бакером Калибафом во вторник в Москве заявил, что государства-члены ЕАЭС придают большое значение своим отношениям с Ираном, особенно в экономической сфере.

«Новая глава открывается в отношениях между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном», - сказал Мясникович, сообщает Fars News.

«ЕАЭС приобрел мировую известность через шесть лет после своего образования, и его члены стремятся расширить сотрудничество с Ираном», - добавил председатель ЕЭК.

«Необходимы новые подходы, особенно в финансовых расчетах, и мы хотим, чтобы иранские торговцы имели доступ к национальной валюте, чтобы облегчить торговлю», - отметил он.

Мясникович подчеркнул, что ЕАЭС хочет, чтобы у Ирана был «особый взгляд на сотрудничество с ЕАЭС».

Калибаф, в свою очередь, выразил удовлетворение Ирана сотрудничеством с ЕАЭС, заявив: «Каждый жизненно важный вопрос может иметь проблемы, и эта чувствительность требует, чтобы мы предоставили дорожную карту для устранения барьеров в нашей торговле».

Он сказал, что Иран, Россия и некоторые другие страны, в настоящее время, сталкиваются с двумя серьезными проблемами, а именно с коронавирусом и санкциями, но пообещал, что иранский парламент сделает все возможное, чтобы принять необходимые законы для содействия сотрудничеству.

Иран и Россия думают о 20- и 50-летнем сотрудничестве

Спикер парламента Ирана заявил, что Исламская Республика Иран и Российская Федерация думают о 20- и 50-летнем сотрудничестве.

Выступая во вторник в интервью телеканалу «Россия-24», Мохаммад Багер Калибаф указал на положительную тенденцию сотрудничества в области политики и безопасности между Ираном и Россией и подтвердил, что Тегеран и Москва думают о долгосрочном сотрудничестве в различных областях.

В последний день своего визита в Российскую Федерацию Калибаф охарактеризовал сотрудничество между Тегераном и Москвой в сферах политической безопасности и торгово-экономического взаимодействия как удовлетворительное и заявил, что укрепление и расширение двусторонних связей до стратегического уровня является главной целью визита в Россию.

В своем выступлении он указал на передачу послания Лидера Исламской революции российскому правительству и значимость этого послания, и подчеркнул: "Изменения в руководящем органе США являются не трансформирующим элементом в отношениях Тегерана и Москвы, а повышением позитива истории в Сирии, на международных форумах, таких как Совет Безопасности ООН и Совет управляющих МАГАТЭ, а также экономического сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на самый высокий стратегический уровень".

Он подтвердил, что изменения в руководящем органе США не влияют на дружеские отношения между Тегераном и Москвой.

В этот критический момент в мировом порядке, сотрудничество между Ираном и Россией на стратегических уровнях усилит позиции обеих стран на международной арене, сказал он, добавив: «Стратегическое сотрудничество между Ираном и Россией началось с событий в Сирии, которые привели к ликвидации терроризма в регионе, и это сотрудничество может быть расширено в других областях».

Что касается ядерной сделки Ирана, СВПД, Калибаф сказал: «Мы получили различные сигналы от официальных лиц США в администрации президента США Байдена. Хотя Исламская Республика Иран не увидела никакой новой политики от них (США), и кажется, что администрация Байдена не имеет полномочий принимать важные решения».

Администрация Байдена выдвинула предварительные условия для выполнения своих обязательств, но правительство США не имеет права устанавливать предварительные условия для выполнения обязательств, которые не выполнялись в течение нескольких лет, - сказал он, добавив: «Американцы вышли из СВПД и нанесли непоправимый ущерб иранской экономике».

Документ прямой выгоды

На кого распространяется действие соглашения ЕАЭС о пенсионном обеспечении трудящихся

Текст: Артем Петров (Бишкек)

С первого января 2021 года начало действовать Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза. Документ дает ответы на вопросы о защите социальных прав граждан стран ЕАЭС, работающих в других государствах интеграционного объединения, включая сотни тысяч киргизстанцев, находящихся в России. О том, почему соглашение имеет особую важность и на кого распространяется его действие, в ходе видеомоста, организованного агентством "Спутник", подробно рассказал министр Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков.

О важности

- Соглашение - это один из редких документов, дающий прямую выгоду широкому кругу трудящихся. В государствах ЕАЭС сегодня работают сотни тысяч человек, которые переезжают из одной страны союза в другую. О том, насколько важна и востребована мобильность трудовой миграции, говорит нехватка по причине закрытых границ рабочих рук в России, особенно в таких сферах, как строительство и ЖКХ. Выгода соглашения в том, что оно, во-первых, уравнивает мигрантов и граждан принимающей страны в правах, касающихся формирования пенсий.

Второй важный момент - в соответствии с соглашением трудовой стаж, полученный заявителем во всех пяти государствах ЕАЭС, может суммироваться. То есть у человека, который выходит на пенсию, скажем, в Киргизии и который легально трудился какое-то время в РФ, есть законная возможность учесть годы работы в России. Он указывает данный факт в заявлении, Соцфонд КР, в свою очередь, направляет запрос российской стороне о подтверждении. В случае положительного ответа стаж суммируется, определяется право на пенсию и начисляются выплаты в соответствии с законодательством республики. Отмечу, что есть условие - стаж работы должен быть не меньше 12 месяцев.

В-третьих, теперь возможен так называемый экспорт пенсий. Это когда трудящийся может сам решить, в какой стране получать выплаты - либо там, где он фактически проживает, либо в государстве, гражданином которого является. Важность представляет и социальная сторона инициативы. Она связана с тем, что соглашение посылает ясный и четкий сигнал о необходимости легализации трудовых отношений. Для людей, которые сегодня работают, так сказать, в ненаблюдаемых секторах экономики, работодатели которых не уплачивают пенсионные взносы, это должно стать стимулом для выхода из "тени".

Об обмене данными

- Мы предполагаем, что обмен информацией, которая необходима для успешного функционирования соглашения, будет осуществляться в электронном формате. В настоящее время прорабатываются технические вопросы, связанные с готовностью национальных и наднациональных компонентов, для запуска системы. Понятно, что для этого требуется время. Поэтому пока происходит бумажный обмен данными.

О наследниках

- Соглашение предусматривает возможность членам семьи претендовать на пенсионные накопления в случае смерти трудящегося, если такая возможность предусмотрена национальным законодательством. Для этого наследникам не нужно находиться в государстве, в котором формировались выплаты, право на их получение реализуется в рамках упомянутой системы экспорта пенсий. Необходимо обратиться в компетентный орган страны проживания. В целом скажу, что пенсионные накопления - это собственность трудящегося, и наследники, конечно, имеют на нее право.

О договорах

- Если вы заключаете договор с работодателем, который не предусматривает выплаты в пенсионный фонд или согласно которому вас не принимают в штат компании, то вопрос ваших пенсионных прав в сферу действия соглашения не входит. Тем более, если договор заключается на период меньше, чем 12 месяцев. Сейчас этот момент не урегулирован. Возможно, это произойдет в будущем. Пока есть то, что есть, - если за человека уплачивают взносы, то формируется его пенсия в стране ЕАЭС.

О нераспространении

- Действие соглашения не распространяется на военнослужащих, госслужащих и других приравненных к ним лиц. Это связано с тем, что данные категории во всех государствах союза не могут быть иностранцами.

Еще один вопрос, который сейчас задают чаще других, - подпадут ли под действие соглашения граждане, работавшие в странах ЕАЭС до января 2021 года. Учитываться стаж будет со дня вступления документа в силу, то есть с первого января 2021-го. Государства союза взяли на себя обязательства реализации норм, заложенных в соглашении. Обратной силы оно не имеет, обратные расчеты не ведутся. Повторю, пенсионные права документ защищает только со дня своего вступления в силу.

Необходимо также отметить, что действие соглашения распространяется только на те виды пенсий, которые в нем перечислены. Вопрос предоставления льгот гражданам оно не регулирует. Это делает каждое государство в рамках своего национального законодательства.

Какие выплаты подпадают под действие соглашения

- В Армении: трудовая пенсия по возрасту, на льготных условиях, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, частичная; обязательная накопительная - аннуитет, программная выплата, единовременная выплата, единовременная выплата наследникам.

- В Беларуси: трудовая пенсия по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

- В Казахстане: пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда за счет сформированных пенсионных взносов по достижении пенсионного возраста, при установлении инвалидности первой и второй групп, единовременная выплата наследникам.

- В Киргизии: пенсии по государственному социальному страхованию по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца; накопительная часть пенсии из средств государственного накопительного пенсионного фонда, выплаты за счет средств пенсионных накоплений из средств государственного накопительного пенсионного фонда.

- В России: страховая пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца; фиксированная выплата к страховой пенсии, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии и доплата к страховой пенсии; накопительная пенсия и иные выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Выходит маэстро - начинается магия

Альбина Шагимуратова спела "Травиату" на Шаляпинском фестивале

Текст: Владимир Дудин

Всемирно известная оперная певица Альбина Шагимуратова выступит в опере "Травиата" Верди на Международном оперном фестивале им. Ф. Шаляпина в Казани. Лауреат первой премии конкурса Чайковского (2007), владеющая бриллиантовой техникой колоратурного сопрано Альбина рассказала "РГ", за что любит эту роль и почему важно хотеть и уметь принимать вызовы от жизни и искусства.

Партия Виолетты в "Травиате" - ваша любимая?

Альбина Шагимуратова: Да, одна из любимых, но какая певица не любит "Травиату"? Красивая история, потрясающая музыка. Верди написал мелодии, которые хватают за сердце. Я исполняла ее очень много раз, настолько вжилась в нее, что чувствую себя в ней легко и гармонично. Если почитать "Даму с камелиями" Дюма, станет понятно, какое несчастное у нее было детство, она рано потеряла мать, которая тоже умерла от чахотки. Судьба Виолетты была предрешена. Но она все же испытала минуты счастья с Альфредом.

Как вы думаете, почему Верди написал оперу о куртизанке?

Альбина Шагимуратова: Хороший вопрос, хотя об этом лучше всего было бы спросить у Верди. Может быть, композитор кого-то так же беззаветно любил и потому образ Маргариты Готье так глубоко запал ему в душу? Мне очень везло с дирижерами: когда я исполняла "Травиату", каждый из них помогал мне лучше понять этот образ. Например, в Венской опере был Эвелино Пидо, который помог мне разобраться с темпами, расставить смысловые акценты. А маэстро Риккардо Мути однажды был на моем спектакле в Чикаго в качестве слушателя. Я исполняла с ним Царицу ночи в "Волшебной флейте" Моцарта на Зальцбургском фестивале, а также участвовала в гастролях в Японии. Дирижеров, которые по-настоящему любят певцов и помогают им, не так много. Я вспоминаю и свое сотрудничество с Джеймсом Ливайном в "Похищении из сераля" Моцарта, которая стала последней его работой на посту главного дирижера Метрополитен Опера. Он многому меня научил.

Вы нередко выступаете и с Валерием Гергиевым. Многие певцы говорят, что он умеет преображать хаос в космос иногда даже без репетиций.

Альбина Шагимуратова: По приглашению Валерия Абисаловича я солистка Мариинского театра вот уже почти три года. Да, он шестым чувством улавливает дыхание певца. У меня было много выступлений с маэстро без репетиций и таких, что у меня дух захватывало. Я прошла большую закалку. Бывает, что месяцами репетируешь, результата не добиваешься, свежесть пропадает, а выходит маэстро Гергиев - и начинается магия. С кем бы мне еще очень хотелось выступить, но теперь не суждено, так это с Марисом Янсонсом. Я была на его "Пиковой даме" в Зальцбурге - что он творил за пультом! Марис даже не дирижировал, а будто погружался в музыку, ведя за собой всех солистов, весь Венский филармонический оркестр, создавая этот спектакль, в котором музыка звучала так, как была написана Чайковским - никакой отсебятины.

Недавно вышел ваш диск неизвестной оперы "Пария" Доницетти. Насколько певца увлекает процесс звукозаписи?

Альбина Шагимуратова: Да, я осталась под большим впечатлением от знакомства с этой компанией, специализирующейся на записях редких опер. Им удается собирать очень качественные составы исполнителей. Патроном лейбла является Рене Флеминг, которая тоже записывалась там. Первым моим диском у них была опера "Семирамида" Россини, после которой мне уже вообще ничего не страшно - ни "Травиата", ни "Лючия", ни любая другая опера. Это очень сложный материал, поэтому очень редко ставится. Партию главной героини за последние десятилетия удалось исполнить Джойс ди Донато и мне.

Сегодня некоторые лирико-колоратурные сопрано соблазняются предложениями исполнить "Тоску". Вам еще не предлагали?

Альбина Шагимуратова: Когда ты развиваешься как белькантовая певица, не можешь перечеркнуть это и перейти к Пуччини, потому что это совсем другая планета, где требуется другой голос, дыхание, мышление. Я отказывалась от предложений даже больших дирижеров: когда исполняешь Моцарта или Беллини, ты не можешь браться за "Реквием" Верди, это несовместимо. Сейчас я нацелена на репертуар для драматических колоратур - "Анну Болейн" и "Марию Стюарт" Доницетти, а также "Норму" Беллини, намеченную на 2022 год.

Когда-то вы преподавали в Казанской консерватории, а сегодня бываете в Казани редко?

Альбина Шагимуратова: Я уже не преподаю. Последней моей выпускницей была Айгуль Хисматуллина, но я решила остановиться, поскольку разрывалась между Москвой, Казанью и другими выступлениями. Педагогика - огромная ответственность. Я занималась не с начинающими певцами, а с аспирантами, которые уже проучились пять лет в консерватории. За два года аспирантуры было сложно что-то исправить, если были проблемы. Заниматься с певцами надо с первого курса. Айгуль пришла в плачевном состоянии, но сделала огромный рывок после большой совместной работы, у нас получился хороший тандем. Я очень часто получаю сообщения в Facebook и Instagram, где просят послушать, порекомендовать, поэтому у меня возникла идея создания в Казани своего Оперного центра, появления которого ждут очень многие наши студенты. Пандемия внесла свои коррективы, но я надеюсь, что к концу этого года или в следующем мы откроемся.

Каким видится вам место Шаляпинского фестиваля в Казани в истории мировой оперы?

Альбина Шагимуратова: Это старейший фестиваль в России, которому сам Бог велел проходить именно в Казани, где певец родился. У фестиваля сложилась богатая история и традиции. Я дебютировала там в 2006 году в год 250-летия Моцарта в партии Царицы ночи. Никогда не забуду, как зал стоя аплодировал мне на "Лючии", топал ногами, что редко бывает в России, так топали после моей Лючии только в Ла Скала. Театр не изменяет себе, старается держать планку, приглашая достойных певцов. Конечно, хотелось бы, чтобы чаще задействовали и местных певцов, хотя фестиваль международный, чтобы фестиваль двигался вперед, чтобы в его афише был представлен не только Верди и веристские оперы, но и "Дон Жуан" Моцарта, чтобы о Шаляпинском фестивале знали далеко за пределами нашей страны.

Справка "РГ"

Альбина Шагимуратова

Родилась в Ташкенте. Выпускница Московской консерватории по классу Галины Писаренко. Мировую известность принесла партия Царицы ночи в "Волшебной флейте" Моцарта, с которой певица дебютировала на Зальцбургском фестивале в 2008 году, в Метрополитен-Опера - в сезоне 2009-2010 гг., в 2010-2011 - в Ла Скала и Большом театре, позднее в Венской государственной опере и многих других театрах. В 2011 г. Исполнила партию Людмилы в премьере оперы "Руслан и Людмила" М. Глинки в Большом театре, исполнив партию Людмилы в постановке Дмитрия Чернякова под управлением Владимира Юровского. Лауреат премий Casta diva (за партию Людмилы в спектакле Большого театра) и "Золотая маска" (за партию Лючии ди Ламмермур в спектакле Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля). В 2019 году была председателем жюри 26-го Международного конкурса вокалистов им. М. Глинки.

Еда не приходит одна

Почему подорожали продукты и что с этим делать

Текст: Татьяна Карабут

Фиксация цен на подсолнечное масло и сахар - исключительная мера. Распространять госрегулирование на другие продукты в правительстве не планируют, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

У роста цен на базовые продукты, который наблюдался в прошлом году и продолжился в этом, несколько причин, пояснил министр. В первую очередь на него повлияла динамика валютного курса.

"Первая волна ослабления рубля проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. И на этот фон наложилась вторая волна. Поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался в ноябре-декабре", - пояснил Решетников.

Во-вторых, в условиях пандемии многие страны начали формировать дополнительные запасы продовольствия. По зерну, кукурузе, сое наблюдается кратное увеличение закупок. При этом у многих основных экспортеров продовольствия снизились прогнозы по урожаю основных культур.

"Свою роль сыграла и ультрамягкая денежно-кредитная политика во многих странах, в том числе скупка центральными банками финансовых активов. Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал. Он пришел на рынок биржевых товаров и разогрел спрос, в результате чего волатильность на мировых рынках (то есть колебания цен, увеличение цен) существенно возросла", - рассказал глава минэкономразвития.

При этом Россия является крупнейшим экспортером ряда сельхозтоваров. У нас открытая экономика - отношение экспорта к ВВП составляет 25%, и это высокий показатель. Сказывается и отсутствие экономических границ в рамках Евразийского экономического союза: у экспортеров всегда есть возможность вывозить наши товары в Европу через Беларусь, Казахстан и другие страны ЕАЭС. Поэтому все процессы на мировом рынке отражаются на российском рынке.

В этой ситуации российское правительство еще в конце прошлого года предприняло ряд мер: до 1 апреля 2021 года были зафиксированы цены на подсолнечное масло и сахар в опте и рознице, установлена квота на вывоз зерна до конца агросезона и введены экспортные пошлины на ключевые культуры. Кроме этого, решено было выделить средства на частичную компенсацию затрат мукомолов и хлебопеков на покупку ими зерна и муки соответственно. Поддержали также производителей сахара.

Но продовольственная инфляция ускорилась. Цена российской пшеницы с октября по декабрь 2020 года выросла на 20%, а в начале января прибавила еще 10%. Поэтому принятых мер оказалось недостаточно.

Поэтому сначала было принято решение об увеличении экспортной пошлины на пшеницу с 25 до 50 евро за тонну. А потом был разработан постоянно действующий механизм "зернового демпфера". Он будет состоять из двух частей. Во-первых, экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень будет действовать постоянно и будет рассчитываться еженедельно на основе мировых цен. Она будет введена со 2 июня. Во-вторых, все экспортные пошлины на зерно вернутся аграриям в виде субсидий. Средства от пошлин будут поступать в регионы пропорционально объемам произведенной продукции. За счет господдержки участники зернового рынка смогут компенсировать до 50% затрат на производство продукции.

Все это механизмы экономического регулирования. И именно на них делает ставку правительство, подчеркнул Решетников. По его мнению, предпринятые правительством административные меры в виде регулирования цен - "максимум, что мы можем себе позволить". Распространять их на другие продукты эту практику крайне опасно. Тогда придется регулировать ценообразование по всей цепочке. Такое тотальное регулирование может привести к дефициту товаров, потому что предприниматели будут выходить из нерентабельного бизнеса, считает глава минэкономразвития.

В СССР розничные цены не росли 30 последних лет, и старшее поколение до сих пор помнит, сколько стоила бутылка молока и буханка хлеба, отмечает директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова. Но это не значит, что инфляции у нас не было: она была скрытая, накапливалась и в итоге выливалась в жесточайший дефицит товаров. А фиксировать цены на отдельные товары или сырье для них тоже нет никакого смысла, уверена эксперт. Доля сельскохозяйственного сырья в конечной стоимости продовольствия все время падает. В баночке йогурта стоимость молока - 20%, все остальное - баночка, отдушки, консерванты. И если мы фиксируем цены на йогурт, возросшую стоимость энергии для его производства или баночки производитель будет вынужден переложить, например, на сыр.

Время собирать камни

Минфин предложил обнулить ввозные пошлины на мелкие бриллианты

Текст: Ирина Алпатова

Ввезти драгоценные камни в Россию, Казахстан и другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) можно будет без уплаты пошлин. Такое предложение Минфин России внес на рассмотрение в Евразийскую экономическую комиссию.

Предложение Минфина касается цветных драгоценных камней и мелких бриллиантов (до 0,3 карат). Нулевая таможенная ставка будет действовать в течение двух лет.

"Пандемия в значительной степени повлияла на рынок ювелирных изделий, снизив объемы производства. Разработанная Минфином России мера таможенного регулирования поможет преодолеть последствия пандемии и станет серьезной поддержкой для евразийской ювелирной промышленности", - говорится в сообщении министерства.

В основном в ЕАЭС покупают украшения со вставками из мелких бриллиантов, при этом здесь практически не добываются цветные драгоценные камни, а огранка бриллиантов массой до 0,3 карат на территории союза не рентабельна. Ставка ввозной таможенной пошлины на готовую ювелирную продукцию практически равна ставке на драгоценные камни (10-15%), необходимые для производства ювелирных изделий. В итоге становится выгоднее импортировать готовые изделия, чем производить их самим.

За счет обнуления ставок производители ювелирных изделий смогут снизить издержки и увеличить продажи как внутри союза, так и на глобальных рынках, считают авторы инициативы.

Глава Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин отметил, что предложенной минфином меры отрасль ждала много лет.

Без трудностей перевода

Как мигрируют люди и денежные потоки между Россией и Беларусью

Объемы экономической поддержки экономики Республики Беларусь со стороны России за 2009-2019 гг. составили почти 200 млрд долларов. Это и льготные государственные кредиты (16,4 млрд), и экономия на льготной стоимости нефти и газа (70,2 млрд), и денежные переводы граждан и юридических лиц из России (1,7 млрд) и т.п.

Эти средства оказали серьезную поддержку экономике и социальной сфере Беларуси. Для наглядности: почти 20 млрд долл. каждый год - это объем налоговых льгот и освобождений для белорусских предпринимателей, это четыре годовых фонда оплаты труда бюджетников, три годовых объема расходов на выплату пенсий или семь годовых объемов расходов на дорожное строительство.

В последние годы поток трудовых мигрантов из Беларуси в Россию увеличивался. Сейчас, по оценкам экспертов, в России проживает и работает более миллиона белорусских граждан. Казалось бы, денежные переводы из России в Беларусь должны показывать при этом постоянный прирост, однако картина выглядит иначе: в 2020 году рост показали денежные переводы из Беларуси в Россию.

По данным МВД Беларуси, в 2019 году работать за границу уехало 9 тыс. человек. Из них 1,6 тысячи устроились на работу в Польше и чуть более тысячи - в Литве. Но пальму первенства ожидаемо взяла Россия - сюда в 2019 году приехало жить и работать 4,2 тысячи белорусов - более половины всей официальной трудовой миграции страны.

Официально устроиться на работу в России для белорусов не составляет труда. Здесь нет конкуренции с выходцами из Западной Украины, как в европейских странах, отсутствует языковой барьер и нет никаких юридических сложностей.

С 1992 года действует соглашение о пенсиях в рамках Союзного государства, напоминает Елена Кузьмина, завсектором Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН. А с середины января 2021 года пенсионное соглашение между странами заработало и в рамках Евразийского экономического союза. Теперь выплаты пенсий будут производиться независимо от того, где пенсионер проживает - в России, Беларуси, Казахстане, Армении или другой стране ЕАЭС.

Официальная статистика учитывает только тех, кто работает по контрактам и регистрируется. По неофициальным данным, которые экономисты презентуют на конференциях, число работающих в России белорусов составляет около миллиона человек, рассказывает Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции.

Белорусы могут находиться в России до 90 дней без регистрации, а насколько оформление происходит в рамках закона, остается на совести работодателей. В России сохраняются проблемы правоприменения, обращает внимание Сергей Рекеда: "До сих пор не все российские работодатели воспринимают работников-белорусов как россиян, как должно было бы быть с точки зрения Союзного государства. Это тоже проблема - необходима реализации тех соглашений, которые были достигнуты".

По словам Кузьминой, поток работников из Беларуси заметно растет в последние годы. В большей степени едут из приграничных регионов, в основном из-за экономических причин, в том числе из-за закрытия производств. На увеличение потока трудовых мигрантов повлиял и так называемый указ о тунеядстве, принятый в Беларуси несколько лет назад. Его суть в том, что граждане, которые нигде официально не работали, обязаны были платить налог, рассказывает Кузьмина. Потом этот указ был отменен, так как стало понятно, что для Беларуси это не самый лучший выход.

В основном белорусы заняты в дорожном строительстве, говорит Кузьмина. "В строительстве белорусы тоже заняты, но в меньшей степени, чем приезжие из азиатских республик. Скорее, речь о сегменте элитного строительства", - полагает она. Это подтверждают и данные МВД Беларуси - в 2019 году большинство белорусских трудовых мигрантов были представителями рабочих специальностей (7311 человек), а вторые по численности - работники сферы обслуживания и торговли.

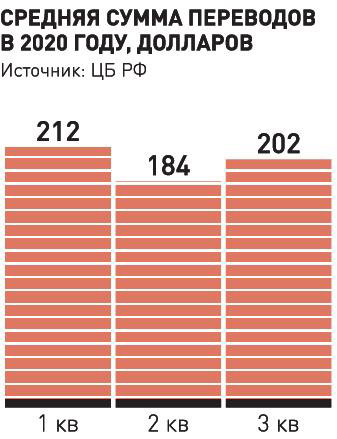

Рост трудовой миграции должен был бы обусловить и рост денежных переводов из России в Беларусь, однако данные центробанков обеих стран говорят об обратном. Денежные переводы физлиц из России в Беларусь, которые показывали позитивную динамику в 2019 году, в прошлом году сократились: если в III квартале 2019 года сумма переводов достигла 68,7 млн долл., то в III квартале 2020-го - всего 58,5 млн долл., по данным Банка России.

Сокращение переводов связано в первую очередь с девальвацией рубля, объясняет Рекеда. Подобная ситуация была и в 2015 году. В прошлом году рубль оказался под давлением целого ряда внешних факторов - за год курс доллара вырос с 62 до 74 рублей. Эксперты связывают это с обвалом нефтяных цен, а также с геополитическими факторами. В 2020 году удар нанесла пандемия. "Закрытые границ, несмотря на принципы Союзного государства, сильно сказались на экономике. 2020 год ярко продемонстрировал, что российский рынок труда очень важен для белорусов", - говорит Рекеда.

При сложной экономической ситуации денежные переводы из Беларуси в Россию, наоборот, выросли - по данным Национального банка Беларуси, их сумма увеличилась с 20,6 млн долларов в I квартале 2020 года до 31,8 млн долларов в IV-м. Но эти цифры значительно меньше переводов из России в Беларусь, говорит Рекеда, и колебания больше ощущаются.Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.

Текст: Ирина Алпатова

Минфин предложил обнулить пошлины на ввоз драгкамней в ЕАЭС

Минфин России внёс на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение по обнулению ставок ввозных таможенных пошлин на цветные драгоценные камни и бриллианты мелких рассевов (весом менее 0.3 карат) сроком на 2 года в странах ЕАЭС. Предложение будет рассматриваться на коллегии Евразийской экономической комиссии 9 февраля, сообщил Минфин.

Участники евразийского ювелирного рынка давно и активно поднимали вопрос обнуления пошлин на импортируемое в ЕАЭС сырьё для ювелирной промышленности. Это связано с тем, что в странах ЕАЭС практически не добываются цветные драгоценные камни, а огранка бриллиантов массой до 0.3 карат на территории ЕАЭС не рентабельна. В то же время значительную часть ювелирных изделий на рынке занимают украшения со вставками из мелких бриллиантов. Складывается ситуация, когда импортировать готовую ювелирную продукцию из стран, не входящих в ЕАЭС, становится выгодней, чем производить на его территории. Ставка ввозной таможенной пошлины на готовую ювелирную продукцию практически равна ставке на драгоценные камни (10-15%), необходимые для производства ювелирных изделий.

XII Ежегодная международная конференция «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний»

7-9 февраля 2021 года в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России состоялась XII Ежегодная международная конференция «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний».

В этом году, в связи с ограничениями по новой коронавирусной инфекции COVID-19, мероприятия Конференции прошли в онлайн-формате на сайте MICHS. В научно-организационный комитет Конференции вошли эксперты из России, Беларуси, Литвы, Узбекистана, Китая, Кореи, Израиля, Германии, Великобритании, Швеции, Италии, Венгрии. Свои доклады представили 96 докладчиков из России и зарубежных стран, участниками стали более 1300 специалистов - такой внушительный охват мероприятия стал уже традиционным. Интерактивный формат, возможность взаимодействия специалистов и экспертов в области хирургического, гибридного, интервенционного лечения заболеваний сердца, аорты и её ветвей, периферических артерий, а также постоянно возрастающая роль минимально инвазивных методов лечения – все это объясняет большой интерес профессионального сообщества к этому значимому событию.

Открывая Конференцию, академики РАН Р.С. Акчурин, С.А. Бойцов и А.В. Покровский подчеркнули важность мероприятия, особенно в эпоху пандемии COVID-19, вносящую свои коррективы в деятельность медицинских учреждений и выводящих на первый план медицинскую науку и практику, а также отметили острую необходимость наращивания объемов гибридных технологий, позволяющих достичь результата менее травматичными способами и снизить риск осложнений.

Программа Конференции предоставила участникам возможность познакомиться с целым рядом высоких хирургических технологий, что будет способствовать их внедрению в актуальную практику российского здравоохранения.

Пленарное заседание, лекции, симпозиумы, оперативные вмешательства, выполненные сотрудниками лаборатории гибридной хирургии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России и их прямые трансляции из операционной, позволили аудитории в интерактивном режиме ознакомиться с инновационными технологиями в сердечно - сосудистой хирургии.

Выступления экспертов содержали новейшие данные, касающиеся дальнейшего развития метода транскатетерной хирургии клапанного аппарата сердца, в том числе вмешательств на митральном и аортальном клапанах; специфики гибридного и мультидисциплинарного подхода в лечении «сложных» форм фибрилляции предсердий; а также инновационных технологий в хирургических, эндоваскулярных и гибридных методах лечения структурных заболеваний сердца и аорты. Также, один из дней был полностью посвящен эндоваскулярному лечению стенозирующих поражений артерий нижних конечностей. В ходе мероприятия участники получили возможность получить наиболее полное представление о текущем состоянии и перспективах гибридной хирургии в нашей стране и в мире.

Многочисленные выступления подтвердили, что успех гибридных вмешательств обеспечивает слаженная мультидисциплинарная команда. Докладчики отметили, что мастерство и опыт специалистов по гибридной хирургии с каждым годом растет, однако требуется существенное увеличение объемов таких вмешательств, а также более широкое внедрение данных методов в практику. Кроме того, необходимо поддерживать и развивать отечественные технологии, применяющиеся в кардиохирургии, и постоянно повышать уровень знаний специалистов, в том числе и в рамках таких конференций.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России желает участникам Конференции успешного внедрения в практику полученных знаний, а также успешной и плодотворной работы! Напоминаем, что Международная конференция «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний» проводится ежегодно. Актуальная информация на сайте ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России и страницах в НМИЦ в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Инстаграм.

Минфин России предложил обнулить пошлины на ввоз драгоценных камней в страны ЕАЭС

Минфин России внес на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение по обнулению ставок ввозных таможенных пошлин на цветные драгоценные камни и бриллианты мелких рассевов (весом менее 0,3 карат) сроком на 2 года в странах ЕАЭС. Предложение будет рассматриваться на коллегии Евразийской экономической комиссии 9 февраля.

Минфин России давно ведет работу по обнулению ставок, инициатива сократит издержки при производстве ювелирных изделий в странах ЕАЭС, повысит объемы продаж как на евразийском, так и на глобальном рынках. Создаст необходимые условия для повышения стоимостной конкурентоспособности отрасли.

Пандемия в значительной степени повлияла на рынок ювелирных изделий, снизив объемы производства. Разработанная Минфином России мера таможенного регулирования, поможет преодолеть последствия пандемии и станет серьезной поддержкой для евразийской ювелирной промышленности.

Участники евразийского ювелирного рынка давно и активно поднимали вопрос обнуления пошлин на импортируемое в ЕАЭС сырье для ювелирной промышленности. Это связано с тем, что в странах ЕАЭС практически не добываются цветные драгоценные камни, а огранка бриллиантов массой до 0,3 карат на территории ЕАЭС не рентабельна. В то же время значительную часть ювелирных изделий на рынке занимают украшения со вставками из мелких бриллиантов. Складывается ситуация, когда импортировать готовую ювелирную продукцию из стран, не входящих в ЕАЭС, становится выгодней, чем производить на его территории. Ставка ввозной таможенной пошлины на готовую ювелирную продукцию практически равна ставке на драгоценные камни (10-15%), необходимые для производства ювелирных изделий.

По качеству ювелирная продукция стран ЕАЭС не уступает мировым производителям. Чтобы обеспечить ее стоимостную конкурентоспособность, необходимы соответствующие меры наднациональной (на уровне ЕЭК) и национальной государственной поддержки.

ЕЭК повторно расследует импорт стальных труб из Украины

Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии принято решение о начале повторного антидемпингового расследования в связи с истечением срока действия меры в отношении некоторых видов стальных труб из Украины.

В охват расследования включены обсадные, насосно-компрессорные трубы, а также нефтепроводные, газопроводные трубы и трубы общего назначения диаметром до 820 мм включительно.

Основанием послужили результаты рассмотрения заявления, поданного от имени основных трубных предприятий Евразийского экономического союза.

Представленная в ЕЭК со стороны производителей информация свидетельствовала о возможности продолжения демпингового импорта стальных труб из Украины и о возможности возобновления ущерба отрасли экономики ЕАЭС при прекращении действия меры. Наличие в заявлении таких сведений является основанием для проведения повторного расследования.

«В целом антидемпинговая мера направлена на устранение недобросовестной конкуренции, сбалансированно учитывает интересы производителей и потребителей Союза и, как следствие, способствует стабильному функционированию трубного рынка ЕАЭС. Учитывая сохраняющуюся угрозу демпинга в рамках проводимого расследования, будет оцениваться угроза возобновления причинения ущерба производителям. В случае подтверждения этой ситуации решение по итогам нашей работы позволит сохранить стабильность на рынке трубной продукции», –отметил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В рамках повторного расследования Комиссией будет произведен сбор и анализ информации на предмет возможности возобновления демпингового импорта и причинения ущерба отрасли экономики ЕАЭС при прекращении действия меры.

На основании проведенной работы Комиссия в течение 12 месяцев подготовит заключение, которое рассмотрит Коллегия ЕЭК.

Больше российской рыбы «уплыло» за рубеж

Федеральная таможенная служба опубликовала данные по экспорту и импорту важнейших товаров России за прошедший год. Страна увеличила объемы рыбных поставок за границу.

Экспорт

Согласно данным таможенной статистики, с января по декабрь 2020 г. за рубеж отправилось 1,716 млн тонн свежей и мороженой рыбы (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0302 – 0304) общей стоимостью около 2,8 млрд долларов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по сравнению с показателем предыдущего года физический объем экспорта этих товаров возрос на 8,5%. А по стоимости наблюдается отставание – на 3,5%

ФТС обратила внимание, что в общие итоги рыбного экспорта включена продукция, не подлежащая доставке для таможенного оформления на территории России.

Импорт

За прошлый год в страну ввезли 394,4 тыс. тонн рыбы свежей и мороженой – на 1,121 млрд долларов. Физические объемы импорта снизились на 11,4% к уровню 2020 г., стоимостные – на 10,1%.

Fishnews

В Якутии запретили работать иностранцам без патента

Глава Якутии Айсен Николаев издал указ о запрете иностранцам устраиваться на работу в регионе на основании патентов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Аналогичный указ главы об ограничении на работу мигрантам в Якутии выходил в 2019 году.