Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На 61 тыс. тонн в год увеличивает производство СУГ «Узбекнефтегаз»

Шуртанское нефтегазодобывающеее управление «Узбекнефтегаза» завершает модернизацию производства сжиженных углеводородных газов, после окончания которой предприятие сможет ежегодно выработать 61 тыс. тонн СУГ дополнительно.

Инвестиционный проект «Модернизация оборудования пропан-бутановой сепарации 1, 2 и 5» в главном корпусе Шуртанского управления находится на завершающем этапе. Ведутся работы по увеличению «отделения пропан-бутановой смеси от состава природного газа» на действующем оборудовании. В частности, уже выполнены работы по установке сепараторов в 2-и 5-й ветви установки получения пропан-бутанской смеси, установке новых контактных элементов вместо внутренних элементов колонн деэтанизатора, замене устаревших клапанов управления, по монтажу системы распыления метанола и других технологических решений. Монтаж оборудования и межпромысловых трубопроводов завершен на 98%.

В проекте задействованы специалисты «Сумского НПО», КМПО, ПЕТОНа, компании «Электростандарт-прибор», Endress+Hauser ( Швейцария) и других. Генподрядчиком проекта выступает «Мубаракнефтегазмонтаж».

По итогам модернизации предприятие сможет дополнительно выпускать 61 тыс. тонн СУГ в год, которые будут направляться на местный рынок.

Основанное в 1980 году Шуртанское нефтегазодобывающее управление, являющееся структурным подразделением «Узбекнефтегаза», занимается добычей газа, разработкой газовых, газоконденсатных месторождений, подготовкой и переработкой природного газа и газового конденсата, уточняет rupec.ru.

Всемирный банк поддержит инвестиции Узбекистана в коммерциализацию НИОКР и инновации

ВАШИНГТОН, 28 октября 2020 года – Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил сегодня финансирование в размере $50 млн для реализации проекта «Модернизация национальной инновационной системы в Узбекистане». Развитие инноваций и научных исследований стало более актуальной темой на фоне новой волны цифровизации и автоматизации различных процессов в государственном и частном секторе, что приводит к быстрой трансформации экономик во всем мире.

Узбекистан стремится к внедрению инновационных идей, продуктов, процессов и разработок в различных сферах жизни, рассматривая их в качестве движущей силы своего экономического роста. Страна поставила перед собой задачу вхождения к 2030 году в состав 50 передовых государства мира по рейтингу Глобального инновационного индекса. Эти планы приобрели гораздо большее значение ввиду серьезных последствий пандемии COVID-19 для населения и экономики страны.

С началом рыночных реформ несколько лет назад правительство также приступило к модернизации научного и инновационного потенциала страны. В сентябре 2018 г. была принята Стратегия инновационного развития на 2019-2021 гг. Среди ее целей – укрепление научного потенциала и эффективности научных исследований и разработок, создание механизмов интеграции образования, науки и предпринимательства для широкого внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР), а также увеличение государственных и частных инвестиций в инновации и НИОКР. В результате ожидается, что валовые внутренние затраты на НИОКР увеличатся в четыре раза – с 0,2% ВВП в 2018 г. до 0,8% ВВП в 2021 г.

«Инновации играют важную роль в экономическом развитии любого государства. Они также способствуют решению различных проблем, включая вопросы интеграции граждан в различные секторы экономики и социальной устойчивости общества к различным потрясениям и вызовам, в том числе в период экономического восстановления после пандемии. Новый проект, поддержанный Всемирным банком, поможет правительству в развитии национальной инновационной системы, способной функционировать в условиях рыночной экономики. Она будет содействовать сотрудничеству между государством, научно-исследовательскими организациями и частным сектором в области НИОКР и коммерциализации научных и инновационных продуктов и услуг», - отметил Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане.

Проект будет способствовать проведению исследований международного класса в государственных научно-исследовательских институтах (НИИ) и вузах, а также позволит коммерциализировать результаты их работ. Научные сотрудники названных организаций смогут подать заявки на получение грантов, которые профинансируют реализацию порядка 50 исследований в области НИОКР, в том числе совместных проектов с участием международных исследователей и частного сектора.

Темами исследований могут быть возобновляемые источники энергии, низкоуглеродные технологии, различные темы в области медицины и вирусологии, включая COVID-19, и другие перспективные направления науки и техники. На основании результатов исследований, финансируемых в рамках проекта, планируется издание порядка 50 статей в международных рецензируемых журналах.

Кроме того, местные фирмы и компании смогут получить порядка 30 грантов для инвестирования в стартап проекты и в НИОКР новых или существующих инновационных продуктов и услуг, востребованных на местном и международном рынках. Например, они смогут подать заявки на финансирование проекта в области разработки медицинских, фармацевтических и биотехнологических продуктов и услуг, а также в других перспективных направлениях науки и техники.

Международный экспертный совет, состоящий из известных иностранных ученых, опытных венчурных инвесторов, и экспертов в области науки, техники и инноваций, будут принимать решения по вопросам предоставления финансирования и отбору соответствующих исследовательских предложений. Они будут базироваться на основе четких и объективных критериев, отражающих научную ценность, инновационный потенциал, или социально-экономическую значимость предложенных исследований.

В рамках проекта будут выделены средства на модернизацию инфраструктуры и лабораторий отдельных НИИ, перечень которых будет утвержден Министерством инновационного развития после всесторонней оценки потребностей соответствующих организаций.

Средства проекта также будут использованы для подготовки правовой базы, необходимой для регулирования вопросов коммерциализации НИОКР и инноваций в Узбекистане, а также проведения соответствующих институциональных реформ в данных областях.

Например, создание специализированной структуры по трансферу технологий при Министерстве инновационного развития, которая будет содействовать местным исследователям и предпринимателям в коммерциализации их научных и инновационных продуктов и услуг.

В настоящее время Всемирный банк оказывает содействие Узбекистану посредством технической помощи и финансирования 24 проектов на общую сумму более $4,45 млрд. Они вносят вклад в осуществление важных экономических реформ, развитие сельского хозяйства, здравоохранения, образования, водоснабжения и санитарии, энергетики, транспорта, системы социальной защиты, модернизации городской и сельской инфраструктуры, а также в смягчение последствий COVID-19 для здравоохранения, экономики и граждан страны.

Афганистан и Украина обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Посол Афганистана в Украине Вали Монавар провел переговоры с секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны Алексеем Даниловым.

Как сообщается в заявлении СНБО, в ходе встречи стороны обсудили вопрос о подписании меморандума о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности.

Кроме того, Монавар и Данилов подчеркнули важность развития сотрудничества между странами в торгово-экономической, военно-технической и культурной сферах.

Секретарь СНБО заявил, что, несмотря на новые вызовы, Афганистану и Украине необходимо расширить взаимодействие в сфере киберзащиты.

В свою очередь, афганский дипломат сказал, что его страна заинтересована в развитии отношений с Киевом, и отметил важность более активного привлечения Украины к сотрудничеству в многостороннем формате – с Афганистаном, Узбекистаном и Туркменистаном.

Как уже сообщал «Афганистан.Ру», недавно Монавар обсудил расширение афгано-украинского сотрудничества с вице-премьером Украины Олегом Уруским. В свою очередь, посол Украины в ИРА Василий Серватюк обсудил развитие сотрудничества между странами с советником по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом и главой Минобороны Асадуллой Халидом.

Страны СНГ подпишут соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов

Под председательством заместителя министра энергетики Белоруссии Михаила Михадюка состоялось XXI заседание комиссии государств – участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией COVID, заседание прошло в формате видеоконференции.

В мероприятии приняли участие члены комиссии от Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. От Российской Федерации участвовали - заместитель генерального директора – директор блока международной деятельности госкорпорации «Росатом» Николай Спасский и заместитель руководителя Ростехнадзора Алексей Ферапонтов.

Участники одобрили проект протокола о практических мерах по информированию о ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации, объеме и содержании помощи. Проект протокола был разработан в рамках имплементации подписанного соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации ее последствий.

При рассмотрении вопроса о ходе реализации межгосударственной целевой программы СНГ «Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» было отмечено, что, несмотря на трудности, вызванные эпидемиологической ситуацией, строительство технологических дорог в районе населенного Мин-Куш завершено.

Специалисты Казахстана доложили о ходе научных исследований на казахстанском токамаке. В проводимых исследованиях задействованы все основные технологические системы установки. Члены комиссии одобрили отчет о выполнении мероприятий программы научных исследований на казахстанском токамаке на 2018 – 2020 гг. и проект программы научных исследований на 2021-2023 годы.

Был одобрен проект меморандума о создании Ассоциации органов регулирования безопасности в области использования атомной энергии стран СНГ и организаций, осуществляющих их научно-техническую поддержку.

Члены комиссии поддержали передачу АО «ТВЭЛ» функций базовой организации по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов и одобрили проект положения о базовой организации.

Был заслушан доклад о статусе проекта соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов. Подписание соглашения ожидается на предстоящем 6 ноября заседании совета глав правительств государств – участников СНГ. Там же предполагается утвердить рамочную программу «Сотрудничество «Атом – СНГ» на период до 2030 года.

По итогам заседания члены комиссии подписали протокол.

Боб в помощь

Минсельхоз предложил продлить упрощенный порядок ввоза ГМО-сои и шрота

Текст: Татьяна Карабут

Минсельхоз планирует продлить упрощенный режим ввоза ГМО-сои и шрота до конца 2021 года. В противном случае для российских животноводов есть риск дефицита кормов, считают в ведомстве.

Постановление правительства, разрешающее ввоз без регистрации ГМО-сои и шрота, было издано в середине апреля 2020 года. Упрощенный ввоз разрешили до конца 2020 года и только для той продукции, безопасность которой подтверждена Россельхознадзором.

Однако, учитывая длительную процедуру экспертиз ГМО, а также период, необходимый для госрегистрации как продукции, так и самого ГМО, срок до конца 2020 года оказался недостаточным, говорится в пояснении к проекту постановления правительства.

"Отсутствие возможности с 1 января 2021 года у неограниченного круга лиц ввоза вышеуказанной продукции может привести к дефициту высокобелковых кормов на отечественном рынке и, как следствие, росту цен как на корма и кормовые добавки, так и на продукцию животноводческой отрасли в целом", - поясняют авторы проекта.

По оценке гендиректора Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимира Манаенкова, для покрытия внутренних потребностей нам недостает около 30% соевого шрота. И решение минсельхоза облегчит российским животноводам в создавшееся непростое время приобретать важнейший компонент корма с минимальными затратами. С точки зрения конечного потребителя, это правильное решение, считает эксперт.

В России нет дефицита соевого шрота, наоборот - мы успешно экспортируем эту продукцию, не согласен генеральный директор агентства "ПроЗерно" Владимир Петриченко. По его информации, за время действия постановления случаев ввоза партий соевого шрота в Россию не было, что только подтверждает отсутствие необходимости в нем. Да и импортировать его при нынешнем курсе рубля невыгодно, добавляет эксперт.

Стоимость ГМО-шрота на 20% ниже даже при текущем курсе, спорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Союз неоднократно выступал за исключение соевого шрота из списка продукции, не подлежащей госрегистрации. Эксперт уверен, что, допуская на внутренний рынок более дешевый за счет тарифных барьеров стран-производителей иностранный ГМО-шрот, мы ставим под удар наши перерабатывающие предприятия, которые не смогут предложить конкурентоспособную цену на внутреннем рынке сои по сравнению с экспортной альтернативой. И значительную часть объемов отечественной сои, по оценкам союза, будет выгоднее экспортировать, а не продавать переработчикам.

"В результате производители мяса сядут на иглу импортного шрота, отечественная соя уедет на экспорт, а перерабатывающие мощности, построенные в том числе на средства господдержки, пойдут на металлолом. Это разбалансирует и разрушит созданную с таким трудом отрасль переработки сои. И в целом данное постановление идет вразрез с политикой государства в области контроля за оборотом ГМО", - категоричен Мальцев.

Таблеткам дадут волю

Предлагается увеличить отпускные цены на дефицитные лекарства

Текст: Ирина Невинная

Дефицита лекарств, с которым столкнулись семьи, где есть дети с онкозаболеваниями, не будет, минздрав примет меры, сообщили в ведомстве. И объяснили: сложности возникли из-за пандемии, которая повлияла на ценообразование, в результате цены на многие препараты увеличились.

"В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарств в будущем Минздравом России разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты", - говорится в сообщении министерства. Раньше такой же механизм - возможность "точечного" пересмотра отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших в случае нерентабельности их производства и угрозы ухода с рынка - предлагал минпромторг. Поэтому есть надежда, что межведомственное согласование, которое сейчас проходит документ, долгим не будет.

Пандемия не единственный фактор риска. Острый дефицит лекарств для онкобольных детей возник не вчера. Уже несколько месяцев родители не могут купить этопозид, винкристин, цисплатин и некоторые другие препараты. В больницах их запасы на исходе, а в аптеках их нет вовсе.

По данным НМИЦ гематологии, в дефиците сейчас 26 жизненно важных препаратов. Онкологи говорят - это просто катастрофа: есть протоколы лечения рака крови, признанные одними из лучших в мире, есть успешный опыт излечивания, но нет лекарств, без которых терапия многих опухолей кроветворной системы невозможна.

И главная причина все же не эпидемия, а ситуация с ценообразованием и госзакупками - иностранные фармкомпании поставки постепенно сворачивают, поскольку производство по фиксированным ценам со временем становится нерентабельным, а российские предприятия закрыть потребности в полном объеме тоже не могут.

"В августе 2020 года было подписано постановление правительства, разрешившее госорганизациям закупать иностранные лекарства для лечения лейкоза и лимфомы без ограничений, несмотря на наличие их производителей в странах ЕАЭС", - рассказала сенатор Татьяна Кусайко на одном из недавних совещаний по этой проблеме. Она пояснила необходимость такого решения: смена препарата или использование лекарств от другого производителя у некоторых пациентов может привести к ухудшению, поэтому если оптимальная терапия подобрана, переходить на другие препараты нежелательно. Перебои в поставках тоже недопустимы: рак прогрессирует быстро, прерывать лечение нельзя.

Примерно с 2018 года с российского рынка начали уходить многие препараты с доказанной эффективностью и хорошей переносимостью, и сегодня в детской онкогематологии недоступны уже 12 критически важных препаратов, сообщил президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев. "Врач не должен думать, где взять необходимые лекарства для лечения смертельно больных. Надо отрегулировать вопросы, связанные с лекарственным обеспечением онкогематологических пациентов", - призвал академик. Он предлагает создать федеральный лекарственный фонд, который бы гарантированно обеспечивал препаратами пациентов с раком крови в любом регионе.

С этого года онкогематология включена в федеральный проект "Борьба с онкозаболеваниями" с финансированием по ОМС. Деньги на закупку лекарств выделены огромные. Но используются они в разных регионах по-разному - где-то закупки налажены, где-то проводятся "вслепую". Эту проблему помог бы решить регистр онкопациентов.

Регламент в наших интересах

Отрасль готовится к введению важного нормативного документа

Текст: Иван Безуглов

Первого июля 2021 года должен вступить в силу технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности химической продукции" (ТР ЕАЭС 041/2017). Он разработан для обеспечения безопасности химической продукции, которая будет реализовываться в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а это, напомним, Российская Федерация, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Регламент не содержит требований к процессам производства и перевозки, а предназначен для защиты жизни и здоровья человека, его имущества, окружающей среды, а также жизни и здоровья животных и растений.

"При разработке этого регламента за основу были взяты Рекомендации ООН "Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС)". Например, когда ТР ЕАЭС 041/2017 будет введен в действие, то на упаковку должна быть обязательно нанесена предупредительная маркировка химической продукции - один из элементов СГС", - рассказал "РГ" заместитель директора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России Павел Филаткин.

При этом регламент будет введен в действие только после разработки и принятия документов "второго уровня", в которых будет установлено, как именно будет сформирован и вестись реестр химических веществ и смесей ЕАЭС и как будет проводиться нотификация новых химических веществ. Сейчас эти документы проходят согласование членами экспертной рабочей группы при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Минэкономразвития России 10 сентября этого года направило в ЕЭК предложение о переносе срока вступления регламента в силу на 30 ноября 2022 года. Проект решения Совета ЕЭК размещен на правовом портале ЕЭК для публичного обсуждения.

А что делается в нашей стране для подготовки к введению технического регламента? "В прошлом году у нас был утвержден план-график мероприятий для реализаций ТР на национальном уровне. Началась планомерная подготовка, в том числе инвентаризация химвеществ, обращающихся на территории России. Распределены полномочия федеральных органов исполнительной власти по реализации положений регламента. Так, Минпромторг России определен уполномоченным органом по формированию и ведению национальной части реестра химвеществ и смесей Союза, по нотификации новых веществ - в части внесения сведений о них в национальную часть реестра. И еще за минпромторгом закреплена важная функция представлять интересы РФ и взаимодействовать с международными организациями по поводу обращения химических веществ и смесей", - ответил Павел Филаткин.

При этом Роспотребнадзор уполномочен проводить нотификацию новых химвеществ и госрегистрацию химпродукции в части определения опасности для здоровья человека и окружающей среды новых химических веществ с учетом физико-химических, токсикологических и экотоксикологических свойств и направлять заключение в минпромторг.

Если же производитель по каким-либо причинам не успеет пройти процедуру инвентаризации, тогда все не включенные в реестр вещества должны будут нотифицированы как новые - придется провести комплексное исследование их свойств и заполнить отчет о химической безопасности, разъяснил представитель минпромторга. Если компания не смогла принять участие в инвентаризации химвеществ, то уже сегодня можно проверить, есть ли производимое или импортируемое вещество в таблице с промежуточными результатами инвентаризации. Там более 50 тысяч позиций, она доступна в государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Если вещества представлены, дополнительных действий не требуется.

Если вещества не будет в реестре, то можно будет воспользоваться отложенной нормой - в течение двух лет после введения регламента компании имеют право представить сведения о химическом веществе для включения в реестр без проведения нотификации. Но только при условии предоставления сведений, что химическое вещество обращалось на рынке ЕАЭС до даты вступления регламента в силу. Для подтверждения может предъявить договор на поставку (купли-продажи), товарно-транспортную накладную, сведения о наличии химического вещества в национальном реестре государства-члена и т.д.

Как введение в действие техрегламента отразится на самочувствии нашей химической отрасли? "Компании, которые заботятся об информированности своих потребителей и уже сегодня на добровольной основе разрабатывают паспорта безопасности и предупредительную маркировку химической продукции, не заметят существенной разницы, - считает Павел Филаткин. - При утверждении документов второго уровня предполагается поэтапное введение требований к госрегистрации химической продукции в зависимости от объемов ее производства/импорта и отнесения к категории: химическое вещество или смесь. Это позволит равномерно распределить нагрузку как на бизнес-сообщество, так и на уполномоченные органы, ответственные за государственную регистрацию химической продукции".

Шины не подкачали

Россия поставляет на мировой рынок продукцию высокого передела

Текст: Салават Аминев (кандидат экономических наук, гендиректор "НИИТЭХИМ")

Принято считать, что Россия на мировом рынке реализует исключительно сырье или продукцию низшего технологического передела, когда речь идет о продажах химической продукции. Но так ли это? Давайте разберемся.

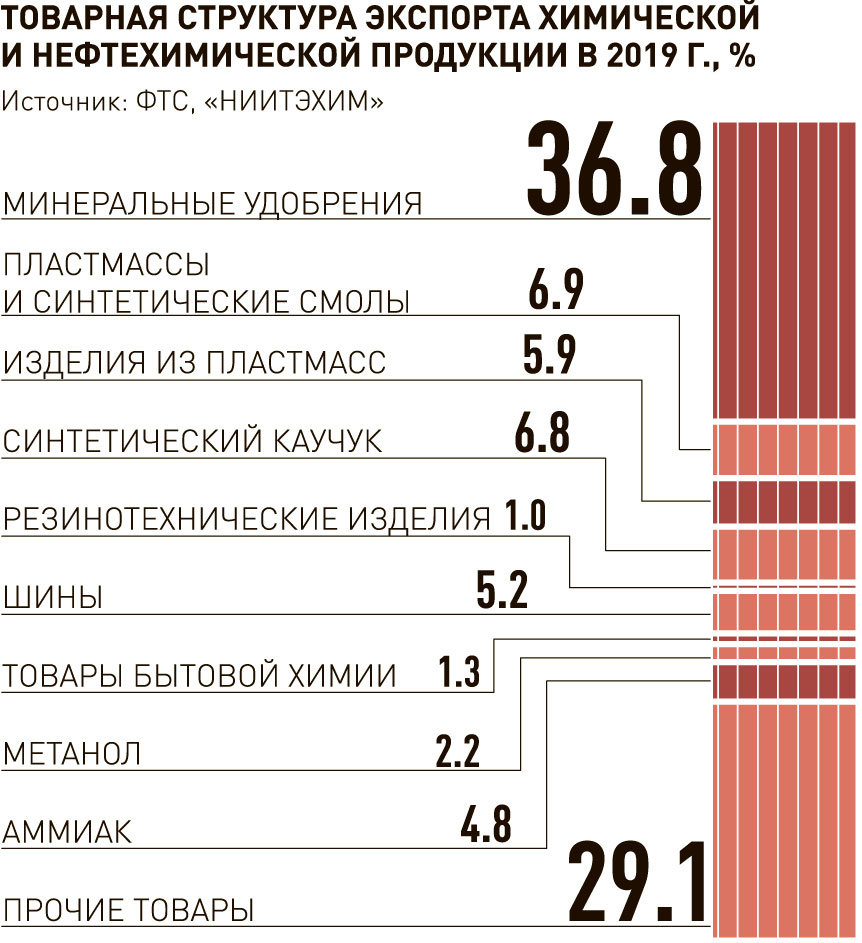

Российские химики реализуют за рубежом не менее трети произведенной продукции. Экспортные потоки химической и нефтехимической продукции направляются более чем в 100 стран мира. При этом доля продукции конечного назначения в отраслевом экспорте составила в 2019 году 51,4 процента.

Конечно, в международном интеграционном процессе в этой области Россия пока занимает позиции, не соответствующие ее ресурсным возможностям. В мировом экспорте химической и нефтехимической продукции российская доля российского составляет 2,6 процента, в то время как США - примерно 17,5; Китая - 15, Японии - 9 процентов.

Однако на некоторых рынках Россия занимает весьма достойные позиции. В первую очередь это рынок минеральных удобрений, по которым у нас сформировался значительный экспортный потенциал. Так, на мировом рынке карбамида российская продукция занимает около 12 процентов, хлорида калия - примерно 20. Таким образом, наша страна вносит значительный вклад в решение проблемы обеспечения населения планеты продовольствием. Доля минеральных удобрений в общей стоимости вывоза в 2019 году и январе - мае 2020 года составила 36,9 процента. Кроме минеральных удобрений, химики поставляют мировому аграрному рынку химические средства защиты растений (ХСЗР). В структуре экспорта ХСЗР преобладают гербициды (51,7 процента), что соответствует конъюнктуре спроса на мировом рынке.

Крупной экспортной статьей являются пластмассы и синтетические смолы. На экспорт поставляется до 17 процентов произведенной в отрасли продукции. Доля пластмасс всех видов и синтетических смол в товарной структуре экспортных поставок составила в прошлом году и январе - мае нынешнего 6,9 процента; на синтетический каучук пришлось 6,8 процента экспорта. Высокотехнологичной продукцией конечного назначения являются автомобильные шины и камеры. Их стабильные и крупные поставки за рубеж составили 6,4 процента в стоимости экспортных поставок в прошлом году. Экспортируются в основном шины для легковых автомобилей, производимые на территории России филиалами зарубежных компаний, обеспечивающими этой продукцией автомобили, выпускаемые за рубежом нашей страны. Однако, поскольку эти филиалы являются российскими резидентами, мы учитываем их продукцию в товарной структуре отраслевого экспорта.

К сожалению, весьма скромно представлен в экспортной товарной структуре средне- и малотоннажный бизнес химического комплекса России, хотя именно в этом секторе продукция имеет высокие цены и высокую маржу. Среди такой продукции выделяются лаки и краски, экспорт которых в последнее время развивается по восходящему вектору. При этом основной экспортной позицией лакокрасочного производства являются растворы лаков и красок в неводной среде на основе сложных полиэфиров.

Стабильные и крупные поставки за рубеж осуществляются также по следующим позициям: аммиак безводный - 4,8 процента; технический углерод - 3; горнохимическое сырье - 2,6; метанол - 2,2; циклические углеводороды - 1,6; эфиры простые ациклические - 1,4; синтетические моющие и жидкие чистящие средства - 1,3 и лакокрасочные материалы - 1 процент. Экспорт продукции химического комплекса России, хотя и в малых объемах, пополняется и такой продукцией глубокого передела сырья, как товары бытовой химии и резинотехнические изделия.

География экспорта обширна и охватывает практически все региональные рынки мира. Основными покупателями являются страны ЕС и Латинской Америки (прежде всего Бразилия), КНР. Важным рынком сбыта, особенно сбыта высокотехнологичной продукции, являются страны ЕАЭС (в основном - Беларусь и Казахстан): в прошлом году доля последних составила 19,5 процента от экспортных поставок.

В общероссийском экспорте доля химической и нефтехимической продукции составляет 5-6 процентов, а это примерно 23 миллиарда долларов в год. Только экспорт такой высокотехнологичной продукции конечного назначения, как шины, позволяет получать около 1,2 миллиарда долларов.

Пандемия нанесла жестокий удар мировой экономике в 2020 году. Под угрозой оказалась внешняя торговля. Сейчас в России создана мощная система поддержки экспортеров. Она должна обеспечить к 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года. Перед химиками стоит сложная задача, но благодаря целому арсеналу мер, направленных на расширение объемов экспорта и совершенствование товарной структуры путем увеличения доли несырьевой неэнергетической продукции, вполне выполнимая.

Маслом экспорт не испортишь

В период пандемии в международной торговле возникли новые драйверы

Текст: Валерия Минчичова (кандидат экономических наук, доцент департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ)

В 2020 году структура внешней торговли России серьезно поменялась. Скорее всего, новые условия носят временный характер. Даже пандемия не может мгновенно переломить глобальные цепочки создания стоимости, которые складывались десятилетиями. Так или иначе российский экспорт претерпел значительные изменения в плане и географии поставок, и их объемов, и товарной структуры.

Внешнеторговое сальдо по итогам первого полугодия по-прежнему положительное. В стоимостном выражении, по данным ЦБ РФ, экспорт товаров составил 158 миллиардов долларов, импорт - 110 миллиардов.

При этом в структуре продаж традиционная группа лидеров (различные виды сырья для энергетики) уступила место другим товарам. Это видно по падению валютной выручки. Резкое снижение и цен, и физического объема экспорта нефти, нефтепродуктов, природного газа, каменного угля привело к падению курса рубля. Стало необходимо обеспечивать приток валюты другими путями. Россия начала продавать за рубеж золото, приостановив собственные закупки; выросли продажи продукции АПК: пшеницы, масел, сахара.

По данным Федеральной таможенной службы, стоимостный объем экспорта сырой нефти с января по июль 2020 года составил всего 63 процента от объемов ее вывоза за тот же период 2019-го. Продажи нефтепродуктов и каменного угля в денежном выражении уменьшились более чем на четверть, кокса - на 44 процента, трубопроводного газа - вполовину.

Одновременно с этим за первые семь месяцев выросли показатели экспорта пшеницы и меслина (на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года), а также растительного масла (на 38 процентов). С января по июль 2020-го Россия продала за рубеж 2,39 миллиона тонн таких масел на 1,69 миллиарда долларов. А экспорт всего АПК превысил 11 миллиардов долларов.

Это позволяет говорить о действительно серьезных успехах в стимулировании экспорта продовольствия и продукции сельского хозяйства. Основной прирост здесь обеспечивают зерновые и масложировые культуры. Новыми драйверами стали масличные (семена подсолнечника, соя) и свекловичный сахар.

Причин для резкого роста экспорта в этих категориях несколько. Во-первых, изменилась географическая структура стран, которые покупают масличные и сахар в России. Так, растут продажи сои, масел и воска в Китай и Индию, подсолнечного масла - в Иран, сахара - в страны Средней Азии и Азербайджан. Во-вторых, в результате санкционной политики развитых стран Запада и контрмер России произошел разворот на Восток, ориентация внешней торговли РФ на партнеров из ЕАЭС и Азии, прежде всего на Китай, Индию, Сингапур и Вьетнам. В-третьих, в 2020 году в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" правительство выделило 3,75 миллиарда рублей в виде субсидий на поддержку производства именно масличных культур.

Политика расширения посевных площадей под масличными проводится не первый год. Текущие показатели - 14,5 миллиона гектаров - результат этой планомерной работы. Отмечу, что в стране продолжается и ввод в эксплуатацию пахотных земель. В десятке лидеров здесь Рязанская, Брянская и Московская области.

На руку экспортерам сыграло и то, что переходящие запасы подсолнечника и сои в этом сезоне были нетипично высокими, а значит, не произошло роста цен на сырье для внутреннего потребления. На отечественном рынке дефицита не было, и излишки пошли на экспорт. Вдобавок значительные запасы сырья дали заводам возможность работать круглый год на максимальной мощности и произвести больше масла, которое в 2020-м также удалось продать за рубеж.

Развитие АПК и рост производства скота поддержали спрос на сырье для комбикормов - соевый шрот и кукурузу. Более востребованным стал и рапс: он идет на производство биодизеля и биоэтанола в развитых странах Запада. Ну а хорошие условия для выращивания этих культур предоставило глобальное потепление. Мягкая зима и жаркое лето - идеально для масличных. По прогнозу, зима 2020/21 тоже будет теплой.

В регионах Центрального федерального округа в текущем году расширили посевные площади под масличными культурами, особенно соей. Это позволило компенсировать потери из-за неблагоприятной погоды на Дальнем Востоке. В ЦФО значительно увеличилась урожайность рапса, вырос и спрос на него у переработчиков. Кроме того, в округе более активно занялись переработкой льна, в первую очередь в Липецкой области на новом заводе "Альтаир".

Кстати, экспорт именно переработанной продукции идет на пользу российской экономике не только из-за притока валютной выручки. Продавая не сырье, а продукцию средних и высоких переделов, мы продаем, по сути, добавленную в России стоимость. А это зарплата всех сотрудников отрасли, а также транспортных, страховых и складских рабочих.

Перспективы российского экспорта масличных зависят от мировой конъюнктуры. Она влияет и на цены внутри страны. Так, в разгар пандемии рапс и соя в РФ в русле общемировых трендов подешевели на семь и четыре процента соответственно. В это же время семена подсолнечника и подсолнечное масло подорожали на 10-14 процентов. К концу 2020 года эти цены будут иметь тенденцию к снижению.

С 2018 года мировая структура торговли меняется из-за торговых войн между США (один из главных экспортеров масличных, прежде всего сои) и Китаем (важнейший импортер). Это означает благоприятные условия для других производителей - в том числе и для Аргентины, Украины и России, обеспечивающих сегодня основной прирост производства той же сои.

Фрилансер спит спокойно

Новый налоговый режим помог самозанятым выйти из тени

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

С 1 июля 2020 года у фрилансеров, неофициально работающих на себя, появилась очень удобная возможность легализоваться: в регионах ЦФО заработал новый специальный налоговый режим для самозанятых - налог на профессиональный доход. О том, насколько он оказался востребован, говорят цифры: спустя несколько месяцев с начала действия режима число тех, кто предпочел выйти из тени, в каждой области уже исчисляется тысячами.

"Ничего не боюсь..."

Например, в Ярославской области, по данным регионального управления Федеральной налоговой службы РФ, в качестве плательщиков налога на профдоход (НПД) к середине октября зарегистрировались 3,6 тысячи человек. Их суммарный доход - более 146 миллионов рублей. Это репетиторы, няни, фотографы, домашние кондитеры, юристы, бухгалтеры, парикмахеры, дизайнеры, программисты, семейные повара, личные водители и так далее. То есть такая коллизия, какая случилась, скажем, в 2018 году с подпольным кондитером из Твери, когда для вывода его из тени сотрудники налоговой инспекции заказали у него торты, а при передаче заказа вручили уведомление о вызове для дачи пояснений, в их случае уже невозможна.

- Я сдаю квартиру и всегда боялась, что добрые соседи когда-нибудь настучат в налоговую, - призналась Наталья Владимировна из Ярославля, которая предпочла получить для себя официальный статус самозанятой. - Кроме того, для привлечения клиентов я иногда давала объявления в интернете, что тоже было рискованно. А теперь я ничего и никого не боюсь. Я официально плачу налог в четыре процента и сплю спокойно.

В УФНС объяснили, что налог на профессиональный доход начисляется по ставке в четыре процента, если покупатели продукта или услуги - физические лица. Если же самозанятый продает результат своего труда юридическому лицу или ИП, то ставка налога возрастает до шести процентов. Но это все равно намного меньше 13 процентов НДФЛ, который платит большинство.

- Применять НПД могут физические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие работников. Причем это доступно гражданам как России, так и других государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), - поясняет начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Ярославской области Наталья Воробьева.

Механизм - удобный

В налоговом управлении подчеркивают, что спецрежим можно совмещать с работой по трудовому договору, а платить налог нужно только в случае получения дохода: нет дохода - нет и налога. Если же, наоборот, доход самозанятого за год превысит 2,4 миллиона рублей, право на НПД он потеряет и доходы со дня превышения лимита будут уже облагаться налогом в 13 процентов. Но главное - у нового режима очень удобный механизм применения.

- Все взаимодействие между самозанятым и налоговыми органами обеспечивает мобильное приложение ФНС России "Мой налог", в котором легко зарегистрироваться, - продолжает Наталья Воробьева. - Личного визита в налоговую инспекцию не требуется. Приложение работает бесплатно - с телефона и планшета. На компьютере все то же самое работает в личном веб-кабинете самозанятого на сайте ФНС России. Чеки для клиентов в приложении "Мой налог" формируются автоматически, а информация о продажах в режиме онлайн поступает в налоговый орган. По итогам месяца налогоплательщику на его мобильное приложение приходит информация о сумме налога, которую при его согласии списывают с банковского счета. Или самозанятый оплачивает все самостоятельно.

Нервничать не придется

При всех плюсах и удобстве нового налогового режима, а также внушительных, казалось бы, цифрах зарегистрированных самозанятых они пока капля в море, полагает Светлана Дегтярева - самозанятый специалист по консалтингу, эксперт по финансовым вопросам Счетной палаты РФ и Ярославской ТПП, а в недавнем прошлом - руководитель ярославской консалтинговой компании. Потому что многие просто не знают о новом режиме, опасаются увеличения в будущем очень пока привлекательного четырех- и шестипроцентного налога или еще взвешивают все "за" и "против". Среди плюсов, например, возможность взять ипотеку или кредит, заказав через "Мой налог" справку о доходах. А среди минусов важнейший для многих нюанс - отсутствие отчислений на пенсионное страхование. Правда, если стаж уже есть, то это тоже не проблема.

- Я приведу в пример себя, - рассказывает Светлана Львовна. - Когда я проверила свой стаж в Пенсионном фонде и поняла, что уже заработала себе пенсию, что уже потолок и она от нынешних моих доходов не зависит, я все закрыла и стала самозанятой. Зачем мне моя организация? Зачем я буду нанимать сотрудников, платить дополнительные налоги, если я могу просто работать на себя? И как только в Ярославской области ввели новый налоговый режим, я сразу зарегистрировалась. Работаю с юрлицами, то есть плачу налог в шесть процентов. Предоставляю им услуги, как ИП или ООО, мне перечисляют деньги на расчетный счет, и я в приложении "Мой налог" плачу эти шесть процентов. Причем это делается ежемесячно, и у меня нет задолженности по налогам. Нет желания подождать до декабря... Здесь жесткая дисциплина: получил доход - заплати, получил - заплати. 31 декабря нервничать уже не придется: все оплачено. Такой вариант во многом удобнее.

Не расстраивает перспектива остаться без пенсионного стажа и владелицу фотосалона в Данилове Любовь Миклякову. Она организовала свое ИП в прошлом году с помощью органов службы занятости: поскольку тогда НПД в Ярославской области еще не ввели, оказавшаяся безработной женщина шла давно проторенным, но более сложным путем (хотя и более выгодным на этапе стартапа). Подготовила и защитила бизнес-план, получила 68 тысяч рублей подъемных, открыла дело. Благо ее свекор всю жизнь занимался фотографией и, можно сказать, передал ей все свои знания и умения по наследству. Но сегодня женщина тоже думает об НПД, изучает тему.

- Мне нужно все это проанализировать, может быть, и туда перейду. Отсутствие пенсионных отчислений меня не пугает. Я с 19 лет работаю, стаж у меня хороший, причем часть его - по первой сетке вредности. Буду думать, человек ведь всегда ищет, где лучше, - не скрывает даниловский фотомастер.

При желании будет и стаж

Впрочем, в налоговом управлении уверяют, что никаких препятствий для формирования пенсионного стажа в случае НПД нет.

"Основной вопрос, волнующий действующих и потенциальных самозанятых, - как уплата налога на профессиональный доход повлияет на будущую пенсию, - признают в ярославском управлении ФНС. - Самозанятые граждане в этом случае не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, то есть пенсия у них действительно может быть только социальной. Но они могут добровольно отчислять средства в ПФР, вступив в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Сделать это можно опять же через мобильное приложение "Мой налог". Сложностей нет никаких".

Есть у налоговиков приятный бонус и для тех, кто опасается повышения ставок налога после выхода всех пока еще нелегальных работников-индивидуалов из тени.

- В течение 10 лет ставки не повысятся. Эта беспрецедентная норма закреплена законодательно, - подчеркнула представитель УФНС по Ярославской области Наталья Воробьева.

В общем, логично предположить, что число "выплывших из сумрака" будет расти и дальше. Хотя злоупотреблений при этом тоже, судя по всему, не избежать. Так, в областном объединении профсоюзов корреспонденту "РГ" рассказали, что в последнее время некоторые предприниматели начали переводить в самозанятые своих работников. Однако такой финт законодатели тоже предусмотрели. Шестая статья 422-го ФЗ не признает объектом налогообложения НПД доходы самозанятых от оказания ими услуг по гражданско-правовым договорам, если заказчик был их работодателем меньше двух лет назад. То есть бизнесмену, формально отправившему работника в самостоятельное плавание, но использующему результат его труда, придется два года платить с его дохода страховые взносы, а самому работнику уплачивать 13 процентов НДФЛ. Оптимизироваться за счет НПД не получится, - предупреждают налоговики.

Комментарий

Галина Крохмаль, заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области:

- Налог на профессиональный доход дает самозанятым право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме. При этом самозанятым доступны государственные меры поддержки как для МСП. Скоро ярославский региональный фонд поддержки предпринимательства будет выдавать им льготные микрозаймы, бизнес-инкубатор - предоставлять офисы в аренду по сниженным ставкам, давать бесплатные консультации, проводить обучение, оказывать содействие в размещении на электронных торговых площадках и так далее. Кроме того, самозанятым полагается налоговый вычет 10 тысяч рублей, а для тех, кто успеет зарегистрироваться до конца этого года, - еще 12 130 рублей. Для несовершеннолетних самозанятых (с 16 до 18 лет) с 2021 года вводится повышенный налоговый вычет - 22130 рублей.

ИСМАИЛ САФИ: ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ И СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ НА ДНЕ СЕГОДНЯШНЕМ

ИСМАИЛ САФИ

Член Совета при президенте Турецкой Республики по вопросам безопасности и внешней политики. Был одним из учредителей правящей Партии справедливости и развития (ПСР), занимал различные партийные посты, был депутатом Великого Национального собрания Турции.

ИЛЬЯ ФАБРИЧНИКОВ

Член Совета по внешней и оборонной политике, коммуникационный консультант.

Развивающаяся и укрепляющаяся Турция будет искать установления более тесных отношений со странами региона. Но почему это нужно называть «неоосманской» политикой? О том, чего можно ожидать от Турции в ближайшей перспективе, рассказал в интервью globalaffairs.ru член Совета при президенте Турецкой Республики по вопросам безопасности и внешней политики Исмаил Сафи. С ним беседовал Илья Фабричников.

ВОПРОС: Как бы вы сформулировали национальные интересы Турции на среднесрочную перспективу – 3–5 лет? И какая внешняя политика, по вашему мнению, будет служить достижению этих национальных интересов?

ОТВЕТ: Интересы Турции на кратко- и среднесрочную перспективу предполагают приоритетную задачу продолжения борьбы против угрожающих ей террористических проявлений внутри страны и вокруг неё. Другим приоритетом является укрепление мира и стабильности на международной арене, в том числе в регионе. Таким образом, Турция будет противодействовать – как у себя, так и за пределами своих границ – террористическим организациям и стараться совершенствовать модель взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами.

ВОПРОС: Какую цель ставит Анкара, активно вовлекаясь на сей раз в карабахское обострение? Президент Эрдоган говорил о необходимости деоккупации территории, но это – очень крупная война. Готова ли Анкара поддерживать Баку в решении этой задачи?

ОТВЕТ: Все мы знаем, что часть территории Азербайджана находится под армянской оккупацией. Есть целый ряд резолюций Совета Безопасности ООН, предусматривающий прекращение армянской оккупации. Турция будет рядом с братским народом Азербайджана в том, что касается необходимости соблюдения законности и международного права. Разумеется, очень хотелось бы, чтобы оккупация прекратилась без войн и чтобы как можно скорее там воцарились мир и благополучие.

Под миром мы имеем в виду прочный мир. Режим прекращения огня в течение тридцати лет, пусть даже с некоторыми перерывами, в целом соблюдался. Но привело ли это к решению проблемы? Конечно, нет.

Продолжение войны тоже не является решением проблемы, но если его не обеспечивает и прекращение огня, то следует стремиться к более всеобъемлющему и основательному урегулированию. Готовы ли стороны конфликта, а также посредники к такому вызову? В действительности ли они намерены добиваться решения проблемы? Вот главный вопрос, который ожидает своего ответа.

ВОПРОС: Рассматривает ли Анкара Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Узбекистан как зону своего влияния? Зону приложения своих национальных интересов? Не считаете ли вы, что Москва может считать интересы Турции в этих странах противоречащими российским национальным интересам?

ОТВЕТ: Анкара не рассматривает эти страны как зону своего влияния или интересов, а видит в их лице достойные, дружественные и братские государства. Собственно говоря, у неё иной подход. Отнесение этих стран к зоне чьих-то интересов или влияния, было бы несправедливо по отношению к ним, если не сказать унизительно. В нашей внешней политике нет места таким понятиям и подходам.

Исходя из этого, убеждён, что не стоит беспокоиться по поводу возможности начала какой-то борьбы между Москвой и Турцией за сферы влияния в регионе, возникновения там противоречий между их интересами. Мы рассматриваем эти государства как направление сотрудничества наших двух стран на основе общих интересов и принципа взаимного уважения.

ВОПРОС: Министр иностранных дел Чавушоглу сообщил, что Москве предлагали сирийскую схему для Карабаха. Что это значит на практике? Новая формула урегулирования? Зоны деэскалации?

ОТВЕТ: Женевский процесс, к сожалению, оказался недостаточным для обеспечения прекращения многолетнего кровопролития в Сирии. Между тем инициированный Россией, Турцией и Ираном астанинский процесс оказался успешным и, по сути, открыл путь к миру в Сирии. Иными словами, «астанинский процесс» стал для всех нас хорошим опытом и успешно сданным экзаменом.

Аналогичным образом, применительно и к карабахской войне, инициированный Россией и Турцией процесс мог бы обеспечить там мир. Что касается возможных слагаемых формулы урегулирования, то это уже больше вопрос технического порядка.

Деятельность Минской группы ОБСЕ, которая не смогла обеспечить мир и решения карабахской проблемы в течение тридцати лет, к сожалению, не увенчалась успехом. Естественно, наши надежды на урегулирование и восстановление мира всё ещё сохраняются. Но я, однако, полагаю, что сейчас есть необходимость в новых формах взаимодействия, в новых подходах.

ВОПРОС: Внешнюю политику Турции сейчас называют неоосманской. Стоит ли задача возвращения ко всем прежним сферам влияния? Со стороны выглядит именно так.

ОТВЕТ: Наблюдаемая особенно в последнее время тенденция на проведение Турцией на международной арене более решительной и независимой внешней политики, увы, вызывает обеспокоенность у ряда стран, которые таким образом стараются незаслуженно вешать на нас ярлыки. Развивающаяся и укрепляющаяся Турция, естественно, будет искать установления более тесных отношений со странами региона. Но почему это должно называться «неоосманской» политикой?

Думаю, что главная причина подобных оценок кроется не в собственно внешнеполитической линии правительства правящей ныне Партии справедливости и развития. Они скорее обусловлены опасениями некоторых сил, испытывающих тревогу в связи с дальнейшим увеличением роли Турции.

Аналогичным образом – разве не наблюдаются попытки отдельных кругов вешать подобные ярлыки и на Россию, проводящую в последнее время активную внешнюю политику, путём приписывания ей «планов» создания новой Российской Империи или нового СССР?

ВОПРОС: Как вы считаете, Российская Федерация воспринимает Турцию как своего регионального оппонента с учётом соприкосновений в Сирии, дискуссий вокруг Ливии, претензий Турции на спорные месторождения углеводородов в средиземноморском бассейне? Может ли это помешать двустороннему торговому и энергетическому сотрудничеству?

ОТВЕТ: Турция, у которой в районе Восточного Средиземноморья наиболее протяженная береговая линия, твёрдо и решительно намерена отстаивать здесь свои права и интересы. Мы не рассматриваем Россию как регионального оппонента в этом районе, а считаем её партнёром. Более того, обе страны, особенно в последнее время, хорошо понимают важность такого сотрудничества и получают соответствующую выгоду от этого.

В Восточном Средиземноморье нашими конкурентами больше могут считаться европейцы, и это естественно. Но почему там нашим оппонентом должна быть Россия? В принципе если нам удастся избавиться от всех исторических предубеждений и сконцентрироваться на дне сегодняшнем, на сферах наших общих интересов, уверен, что мы с вами будем разговаривать не о противоречиях и соперничестве в регионе, а на темы мира и благополучия.

ВОПРОС: В начале 1990-х президенты Озал и Демирель уделяли большое значение налаживанию тесных связей с тюркоязычными народами бывшего СССР. Стоит ли эта задача сейчас? Согласны ли вы с тем, что СНГ – это зона влияния и безопасности РФ, и с тем, что наши власти могут резко реагировать на попытки «размыть» присутствие России в этих странах?

ОТВЕТ: Не только Демирель и Озал, но и Ататюрк, и другие наши государственные деятели уделяли значение этой теме. Турция, разумеется, будет стараться поддерживать тесные отношения с родственными ей тюркскими народами, а также связанными с ней общей религией мусульманскими странами. Это не может не вызывать понимания. Точно так же, как с пониманием можно отнестись к установлению Россией близких отношений со славянскими или другими православными народами.

Говоря в целом, мы, россияне и тюркские народы, тысячелетиями вместе жили в этом географическом пространстве и продолжим жить вместе и дальше. Никому не удастся отделить друг от друга проживавшие бок о бок тысячелетиями турецкий и российский народы. Исходя из этой реальности, нам необходимо прилагать усилия к тому, чтобы на основе взаимного уважения и сотрудничества внести свой вклад в дело укрепления мира и обеспечения благополучия.

Не знаю, заметили вы или нет, но ваши вопросы преимущественно акцентируются на таких моментах, как «противоречия», «соперничество» и «борьба за влияние». Почему бы не уйти от противоречий, соперничества и борьбы за влияние, и не перевести наш разговор на тему о более тесном взаимодействии на основе, например, турецко-славянского или православно-мусульманского партнёрства?

ВОПРОС: Остаётся ли членство в ЕС целью Турции? С момента, когда официально начались переговоры, ситуация изменилась кардинально, однако формально Турция сохраняет статус кандидата.

ОТВЕТ: Вступление в Европейский союз мы рассматривали как проект, нацеленный на укрепление мира и на экономическое развитие. В течение вот уже долгих лет мы прилагаем усилия для вступления в этот Союз. Сейчас, однако, можно констатировать, что мы, к сожалению, являемся свидетелями применения Евросоюзом по отношению к Турции политики двойных стандартов и проволочек.

Мы и сегодня со всей откровенностью продолжаем вести переговоры с ЕС. Вместе с тем, согласитесь, что ЕС не является для Турции последней и единственной альтернативой.

ВОПРОС: Как бы вы оценили нынешние отношения с Саудовской Аравией? И какова позиция Турции по вопросу об установлении странами залива отношений с Израилем?

ОТВЕТ: Наши отношения с Саудовской Аравией, к сожалению, не находятся на желаемом для нас уровне. Они особенно ухудшились после преступления, совершённого в отношении журналиста Хашогги. Однако, принимая во внимание наличие в регионе общих угроз и общих интересов, нельзя сказать, что наши дела с этой страной непоправимы.

Отношения Турции с Израилем заметно испортились после инцидента с гражданским судном «Мави Мармара». К сожалению, страны Персидского залива, взявшие на себя «антитурецкую» миссию, думают, что они, взаимодействуя с Израилем, смогут обеспечить свою безопасность и сохранить собственную власть.

Турция не занимает в отношении какой-либо страны региона или групп стран, имеющих союзнические обязательства, заведомо недоброжелательную или враждебную позицию. Но придерживаясь своей принципиальной линии и даже осознавая, что это чревато для нас потерями в торгово-экономической сфере, мы не одобряем и не приемлем ошибочные шаги этих стран.

ВОПРОС: Правительство Эрдогана испытывает симпатии к идеологии ассоциации «Братья-мусульмане». Как политический истеблишмент Турции воспринял гонения на это движение в регионе и как это определяет стратегические отношения Турции с Египтом, ОАЭ, Иорданией и Израилем?

ОТВЕТ: На мой взгляд, правительство Эрдогана испытывает симпатию не по отношению к «Братьям-мусульманам», а по отношению к угнетаемым мусульманским народам в целом. Если заглянуть в корень проблемы, то можно увидеть, что авторитарные лидеры Ближнего Востока стремятся подавлять не «Братьев-мусульман», а сам мусульманский народ. И очевидно, что они это делают исключительно ради защиты собственных интересов и личной власти.

Было бы не совсем правильным считать, что проводимая сегодня Турцией внешняя политика является результатом исключительно собственных инициатив правительства Эрдогана. Эту политику поддерживает подавляющее большинство турецкого народа, и она проводится от имени турецкого государства. Таким образом, можно быть уверенным в том, что этот курс будет сохранён и следующими турецкими правительствами.

Я убеждён и настроен оптимистически в том, что в ближайшие годы в стратегических отношениях Турции с перечисленными вами странами произойдут позитивные сдвиги.

Дубай, ОАЭ. Власти Дубая обновили требования по тестированию на COVID-19 – теперь туристы из ряда стран будут сдавать тесты только в аэропорту прибытия.

В частности, от предварительного тестирования (перед вылетом в Дубай) были освобождены пассажиры, прибывающие из 56 стран мира. Многие из них сдавали тест дважды – перед вылетом и по прибытии в Дубай – и ждали отрицательного результата второго теста в режиме карантина.

От предварительных тестов освободили пассажиров, прибывающих из Великобритании и Германии, говорится в сообщении авиакомпании Emirates. Те, кто по-прежнему обязан сдавать тесты для посадки на борт, будут обязаны предъявить распечатанный сертификат об отсутствии коронавируса на английском или арабском языке – SMS и цифровые сертификаты приниматься не будут.

Резиденты, прибывающие из стран, перечисленных ниже, могут либо предъявить сертификат об отсутствии коронавируса, либо пройти тестирование в аэропорту прибытия (в Дубае). Туристы, прибывающие из стран, указанных ниже, обязаны предъявить сертификат об отсутствии коронавируса, за исключением пассажиров, прибывающих из Германии и Великобритании. Транзитным пассажирам сертификат не требуется (за исключением случаев, когда его предъявление является обязательным в конечном пункте назначения).

Правила, указанные выше, распространяются на пассажиров, прибывающих из таких стран, как: Алжир, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней, Болгария, Канада, Китай, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гонконг, Исландия, Индонезия, Ирландия, Италия, Япония. , Казахстан, Кыргызстан, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мальдивы, Маврикий, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сербия, Сейшельские острова, Сингапур, Сомали, Южная Африка, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайвань, Таиланд, Турция, Великобритания, США (Нью-Йорк, Вашингтон, , Бостон, Чикаго, Сиэтл).

Для резидентов ОАЭ и туристов, прибывающих в Дубай из стран, перечисленных ниже, сохраняется правило «двойного» тестирования на COVID-19 – перед вылетом и по прибытии. Срок действия результатов теста – 96 часов. Транзитные пассажиры должны предъявлять сертификат об отсутствии коронавируса для допуска на борт.

Правила, указанные выше, распространяются на пассажиров, прибывающих из таких стран, как: Афганистан, Ангола, Аргентина, Бангладеш, Камбоджа, Чили, Кот-д'Ивуар, Хорватия, Кипр, Чехия, Джибути, Египет, Эритрея, Эфиопия, Грузия, Гана, Греция, Гвинея, Венгрия, Индия, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кения, Ливан, Мальта, Молдова, Черногория, Марокко, Мьянма, Непал, Пакистан, Филиппины, Румыния, Россия, Руанда, Сенегал, Словакия, Сомалиленд, Южный Судан, Судан, Сирия, Таджикистан, Танзания, Тунис, Туркменистан, Уганда, Украина, США (Калифорния, Флорида, Техас), Узбекистан, Вьетнам, Замбия, Зимбабве.

Новость размещена при поддержке проекта Olivara Residence & Park. Новый жилой проект в Дубае. Квартиры в зелёном квартале в аренду напрямую от застройщика Palma Holding. Получите месяц аренды в подарок прямо сейчас.

На стройплощадку Амурского ГПЗ с начала 2020 года доставлено по железной дороге свыше 18 тысяч тонн грузов

Показатель является рекордным, поскольку за весь прошлый год железнодорожный транспорт перевез порядка 16,5 тысяч тонн.

По железной дороге доставляют строительные материалы (трубы, кирпич, керамзит), металлоконструкции и монтажные материалы, электрооборудование и комплектующие к нему. География отправки грузов включает в себя города и порты России, ЕАЭС и Китая.

Для реализации проекта Амурского ГПЗ создана собственная транспортная инфраструктура, в том числе — железнодорожная. Примыкание к путям общего пользования является одним из ключевых объектов масштабной железнодорожной инфраструктуры Амурского ГПЗ. На сегодняшний день она включает в себя две железнодорожные станции — Заводская-2 (расположена рядом с действующей станцией Усть-Пера) и Заводская (расположена рядом с площадкой Амурского ГПЗ), перегон между станциями протяженностью 12 км, железнодорожный мост через р. Большую Перу и путепровод через участок региональной автодороги.

С сентября 2019 года открыто рабочее движение по второму железнодорожному пути, который связывает площадку строительства Амурского ГПЗ и Транссибирскую магистраль. Участок дороги протяженностью 460 метров используется для доставки возрастающего потока грузов на предприятие. С марта 2020 года ООО «Газпромтранс» организовало открытие железнодорожной станции Усть-Пера для приема грузов в контейнерах для строительства Амурского газоперерабатывающего завода.

Амурский ГПЗ будет извлекать из сырьевого газа, поступающего по газопроводу «Сила Сибири», самые ценные фракции для переработки на территории России: этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий. Завод состоит из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. На проектную мощность в 42 млрд куб. м газа в год Амурский ГПЗ выйдет к началу 2025 года.

Инвестор и заказчик проекта строительства Амурского ГПЗ — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет АО «НИПИГАЗ» — ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством.

В МЭР предложили Китаю обсудить развитие электронной торговли высококачественными товарами из РФ

Минэкономразвития предлагает Китаю обсудить вопросы продвижения на китайский рынок посредством электронной торговли высококачественными товарами из РФ. Об этом заявила во вторник, 27 октября, директор департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности МЭР Лилия Щур-Труханович, выступая в ходе открытой дискуссии "Трансграничная электронная торговля как драйвер развития торговых отношений ЕАЭС и Китая", которая состоялась в рамках видеофорума "Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь".

"Хотели бы предложить китайской стороне совместно проработать вопросы сотрудничества по продвижению на китайский рынок посредством трансграничной электронной торговли российских высококачественных товаров, в первую очередь продуктов питания и продукции сельскохозяйственной переработки", - сказала директор департамента МЭР. По ее словам, "важным моментом в регулировании взаимной электронной торговли является выравнивание условий доступа товаров на китайский и российские рынки через применение одинаковых механизмов, в том числе, в части налогообложения, уплаты таможенных пошлин, доказательству соответствия товаров требованиям страны и так далее (фискальные и нефискальные меры)".

Представитель Минэкономразвития считает необходимым усилить кооперацию между российскими и китайскими компаниями на данном треке, а также взаимодействие государственных органов по регуляторному обеспечению вопросов электронной торговли. Она обратила внимание, что уже есть примеры такой кооперации. Чуть более года назад было создано совместное предприятие "АлиЭкспресс Россия", в которое вошли "Алибаба Групп", "Мэйл.ру" и российский оператор мобильной связи "Мегафон".

Директор департамента также отметила, что создаются витрины российских производителей и ритейлеров на глобальных китайских электронных площадках, что также будет способствовать дальнейшему росту экспорта качественных российских товаров китайским покупателям.

"Полагаем, что электронная торговля может стать новой опорой для взаимной торговли наших стран и поможет Китаю и России противостоять нестабильной внешней обстановке в период новых вызовов и угроз, в том числе – в условиях эпидемии нового коронавируса COVID-19, когда в условиях изоляции многие покупатели предпочли заменить традиционные каналы оффлайн торговли на приобретение товаров онлайн", - заключила она.

В сентябре министр экономического развития России Максим Решетников заявил на встрече министров торговли G20, что пандемия ускорила цифровую трансформацию как повседневных, так и деловых связей, существенно увеличив объемы электронной торговли. Глава ведомства предложил "в срочном порядке разработать актуальную, сбалансированную и признаваемую всеми систему правил в этой сфере".

Минэкономразвития отмечает перспективы общего климатического регулирования на пространстве ЕАЭС

В ходе состоявшегося обсуждения на экспертной сессии «Экология и торговля» в рамках форума «Сопряжение евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь» отмечен значительный потенциал взаимодействия в области климата.

Участники экспертной встречи из стран ЕАЭС и КНР предложили ряд перспективных направлений для взаимодействия. В том числе создание общих правовых рамок для инвестиций в снижение энерго- и углеродоемкости производств и возобновляемую энергетику, а также учет стратегическими документами ЕАЭС климатических факторов, включая вопросы климатических рисков, адаптации и совместной реализации климатических проектов.

По мнению заместителя директора департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития России Андрея Чайки, в качестве цели единого климатического регулирования в странах ЕАЭС можно рассматривать общий рынок обращения углеродных единиц. Для этого целесообразно сближать подходы в отношении стандартов и таксономии климатических проектов и возможностей привлечения в эти проекты «зеленого» финансирования.

В ходе дискуссии были затронуты вопросы одностороннего введения в Европе пограничного корректирующего углеродного механизма. Участники экспертной сессии выразили озабоченность в связи с этой инициативой ввиду ее возможного ограничения торговли стран региона с ЕС.

РОССИЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИИ ВО ГЛАВЕ С ВАСИЛИЕМ ОСЬМАКОВЫМ ПОСЕТИЛА ЕГИПЕТ

22 октября состоялась рабочая поездка российской делегации во главе с заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василием Осьмаковым в Египет. В состав делегации вошли представители АО «Трансмашхолдинг», ГК «ЭФКО», ООО «Газпромнефть-Снабжение», Российского экспортного центра. Однодневная программа поездки включала встречи с замминистра торговли и промышленности Египта, руководителем коммерческой службы Египта Ахмедом Диабом, председателем Главного управления Экономической зоны Суэцкого канала (ЭЗСК) Яхья Заки. Кроме того, была организована выездная инспекция участка Российской промышленной зоны (РПЗ) в районе Порт-Саида Восточного.

В ходе переговоров с египетскими партнерами обсуждались темпы развития двустороннего торгового сотрудничества, ход проработки соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и АРЕ, текущие совместные проекты, упрощение доступа российских компаний на египетский рынок, применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Египте, подготовка к проведению в г. Москве в текущем году XIII заседания Совместной Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК).

Стороны высоко оценили динамику двусторонних контактов, уверенное развитие отношений по ряду ключевых направлений производственной кооперации, включая сооружение АЭС «Эль-Дабаа», поставки российских железнодорожных пассажирских вагонов, а также ход реализации проекта по созданию Российской промышленной зоны.

Газовый чемодан без ручки

Что ждет «Газпром» в Киргизии после новой революции?

Третья за пятнадцать лет революция в Киргизии заставляет задуматься о том, как Россия должна выстраивать взаимодействие с этим специфическим партнером в Средней Азии, у которого «уличная демократия» регулярно становится способом выяснения отношений между местными кланами. Одним из главных инструментов российского влияния в Киргизии является газовый рынок — обеспечивать эту малоперспективную с экономической точки зрения страну дешевым голубым топливом никто, кроме «Газпрома», в обозримом будущем не собирается. Но пока газовая дипломатия так и не стала реальным рычагом воздействия на киргизские элиты, для которых вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) оказалось лишь дополнительной возможностью коррупционного обогащения.

С больной головы на здоровую

Очередная внеплановая смена власти в Киргизии может поменять в этой стране всё, что угодно, но не газовую повестку отношений с Россией. Вне зависимости от того, какие политические силы в итоге получат бразды правления, они, конечно же, не забудут о тех обязательствах, которые взял на себя «Газпром», когда в 2014 году, накануне вступления Киргизии в ЕАЭС, приобрел активы компании «Кыргызгаз». Стопроцентный пакет акций достался «Газпрому» за символическую сумму в один доллар вместе с долгами порядка 60 млн долларов (которые уже погашены), а в нагрузку прилагалась программа модернизации газовой инфраструктуры Киргизии. Первоначально вложения в этот благой замысел оценивались в 20 млрд рублей на пять лет, но в июне 2017 года российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с тогдашним киргизским президентом Алмазбеком Атамбаевым сообщил, что «Газпром» вложит в газораспределительную систему Киргизии 100 млрд рублей, что позволит довести уровень газификации страны с около 22% до 60%. А в марте прошлого года киргизским властям еще и удалось договориться с «Газпромом» о его участии в приобретении имущества и активов ОАО «Кыргызнефтегаз», ведущего добычу в южных Баткенской и Джалалабадской областях страны.

Киргизии как воздух нужны инвестиции, особенно в энергетический сектор, говорит казахстанский эксперт в области энергетики Алмаз Абилдаев, напоминая, что вся инфраструктура энергетики в стране — это наследие СССР, а дефицит электроэнергии уже превышает миллиард киловатт-час. Треть производства электричества в Киргизии зависит от Токтогульского водохранилища, которое каждые пять лет сталкивается с маловодностью.

Понимая обязательства России перед партнером по ЕАЭС, а также перед такими структурами, как ШОС и ОДКБ, «Газпром» свои обязательства выполнял вполне добросовестно. В конце прошлого года компания «Газпром Кыргызстан» сообщала, что уровень газификации за пять лет доведен уже до 32%, объем реализации газа вырос на 38%, до 290 млн кубометров, а число потребителей газа увеличилось на 18%, до 343 тысяч абонентов.

Цены на газ для Киргизии также были установлены «братские».

Если незадолго до перехода «Кыргызгаза» под контроль «Газпрома» газ приходилось закупать у Казахстана и Узбекистана по, соответственно, 224 и 290 долларов за тысячу кубометров, то в начале 2016 года стоимость российского газа на границе Киргизии составляла 150 долларов за тысячу кубометров, причем тарифы для севера и юга страны сравнялись. Несложно догадаться, что никакой экономики в такой ценовой политике не было. «В настоящее время тариф, установленный для ОсОО „Газпром Кыргызстан“, убыточен и не покрывает затраты на приобретение, транспортировку и хранение природного газа. Дефицит расходной части бюджета и затраты на фонд оплаты труда дотируется напрямую со стороны ПАО „Газпром“», — говорится на официальном сайте российской компании.

«Своих средств на газификацию у Киргизии не было и раньше, до коронакризиса, а теперь тем более нет, и ни на кого, кроме „Газпрома“, рассчитывать не приходится. Для „Газпрома“ же присутствие в Киргизии не подразумевает каких-либо серьезных доходов — он пришел туда не зарабатывать деньги, а тратить их в рамках помощи и компенсации за вступление Киргизии в Евразийский экономический союз», — комментирует профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев.

Приобретение «Кыргызгаза» для «Газпрома» — вопрос не столько про деньги и выгоду, сколько про влияние на среднеазиатском рынке, добавляет Ольга Орлова, руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа. В Киргизии, напоминает она, есть и собственные углеводородные ресурсы, но говорить о серьезном потенциале наращивания производства на данный момент не приходится: годовая добыча нефти у «Кыргызнефтегаза» составляет порядка 75-80 тысяч тонн в год. Поэтому, предполагает Орлова, приобретение этой компании «Газпромом» могло планироваться по той же схеме, что и в случае с «Кыргызгазом» — за бесценок.

Газовые льготы — далеко не единственный пример политики широких жестов в отношении Киргизии после ее вступления в ЕАЭС — пожалуй, самым известным из них стало окончательно списание Россией киргизских долгов в феврале 2018 года.

Такой подход определенно способствовал тому, что азиатский партнер быстро стал воспринимать благотворительность как нечто должное.

Показательная история произошла нынешней весной, когда «Газпром Кыргызстан» после падения курса довольно стабильного прежде киргизского сома объявил о повышении тарифов с 15,3 до 17,6 сома для населения и с 18,7 до 21,3 сома для предприятий (для конвертации можно использовать соотношение сома к российскому рублю в примерной пропорции 1:1). Это решение незамедлительно вызвало реакцию на самом высшем уровне — о сохранении прежнего тарифа перед руководством «Газпром Кыргызстана» ходатайствовал лично премьер-министр Киргизии Мухамметкалый Абылгазиев, а затем вице-премьер правительства Киргизии Эркин Асрандиев обратился к своему коллеге в правительстве РФ Алексею Оверчуку с просьбой сделать тариф еще меньше.

В качестве обоснования этого предложения были названы негативные последствия пандемии коронавируса, хотя первая волна, по большому счету, обошла Киргизию стороной — количество заболевших было минимальным, однако власти поспешили устроить национальный локдаун. Но летом, когда в стране началась настоящая эпидемия, выяснилось, что система здравоохранения, на поддержку которой киргизские власти незамедлительно стали просить денег у международных институтов, попросту не справляется. Подозрения в том, что миллионы долларов, предоставленные Киргизии МВФ, Азиатским банком развития и другими структурами, разворованы, стали звучать еще весной, а затем к ним добавились другие обвинения в коррупции в адрес высокопоставленных чиновников. В результате экономический и бюджетный кризис стал перерастать в политический (в июне премьеру Абылгазиеву пришлось уйти в отставку), а к началу осени налицо был и кризис гуманитарный — по количеству выявленных случаев коронавируса на тысячу жителей Киргизия вышла на первое место в Средней Азии. Все это и стало тем фоном, на котором после прошедших 4 октября парламентских выборов в стране состоялась очередная революция.

Газовая игра в одни ворота

«Главные объективно стоящие перед Киргизией на пути к демократии задачи — это низведение родовых и местнических лояльностей до совместимого с демократией и правопорядком уровня и перевод киргизского вольнолюбия в правовое демократическое русло», — писали российский социолог Дмитрий Фурман и киргизская журналистка Санобар Шерматова в своей книге «Киргизские циклы», которая вышла в 2013 году, вскоре после второй постсоветской революции в стране, увенчавшейся свержением глубоко коррумпированного президента Курманбека Бакиева. Тот, в свою очередь, пришел к власти после революции 2005 года, низложившей первого постсоветского президента Киргизии Аскара Акаева.

В минувшем десятилетии первая из обозначенных задач определенно не выполнена — клановость и коррупция в Киргизии по-прежнему пронизывают все общество, к тому же членство в ЕАЭС превратилось для киргизских элит в новый способ заработка, констатирует Андрей Казанцев. В качестве одного из многочисленных примеров он приводит южный клан Матраимовых из Ошской области, который вместе с недавно ушедшим в отставку президентом Сооронбаем Жээнбековым контролировал таможню. При этом, добавляет эксперт, многие обязательства Киргизии при вступлении в ЕАЭС до сих пор не выполнены, зато кланы получили возможность для реализации серых внешнеторговых схем, на которые фактически закрываются глаза.

«Кто бы ни пришел к власти в стране, он будет держаться за членство в ЕАЭС — в противном случае ситуация будет описываться формулировкой „пчелы против меда“.

От этих преференций никто в Киргизии отказываться не станет, тем более, что больше никто такие преференции ей давать не готов — даже Китай, несмотря на то, что он играет в экономике страны очень большую роль», — говорит Казанцев.

Но эта ситуация, по его словам, фактически нивелирует политические риски для киргизского бизнеса «Газпрома» — если это вообще можно назвать бизнесом: «Любая киргизская власть будет с удовольствием принимать эту помощь в виде снабжения газом по сниженным ценам. Во время всех киргизских революций „Газпром“ оказывался в стороне от событий именно потому, что это не инвестор, пришедший в страну за прибылью, а спонсор, оказывающий фактически безвозмездную помощь. А поскольку киргизские элиты еще и сами зарабатывали на этой помощи, системных претензий к „Газпрому“ у них не было — в отличие, например, от проблем „Газпрома“ в Узбекистана или от киргизского золотоносного месторождения Кумтор, вокруг которого схлестнулись интересы нескольких киргизских кланов. Поэтому главный вопрос, связанный с присутствием „Газпрома“, заключается в том, сколько еще денег он готов потратить в стране, где не приходится рассчитывать на какие-либо доходы, в ситуации, когда российская компания несет потери на важных для себя рынках».

С этой точкой зрения соглашается еще один известный эксперт по Средней Азии, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике, доктор философских наук Сергей Масаулов. По его мнению, при любых политических пертурбациях стратегическая ориентация Киргизии на Россию никуда не исчезнет: любая киргизская элита, приходящая к власти, вскоре осознает реальную альтернативу — либо Киргизия становится экономической провинцией Большого Китая, либо сохраняет привычный формат взаимодействия с Россией.

«ЕАЭС — стратегический выбор Киргизии, и в этом — политическом — смысле позиции „Газпрома“ там неуязвимы, — отмечает Масаулов. — Но с точки зрения экономики, присутствие „Газпрома“ в Киргизии рождает ряд вопросов, прежде всего относительно тарифов на газ и платежной дисциплины. Факт принадлежности всей газораспределительной сети Киргизии „Газпрому“ еще не означает контроля над ситуацией на местах — собираемость платежей за газ в стране низкая, а энерготарифы для Киргизии — это исключительно болезненная тема. В 2010 году окончательным поводом для свержения президента Курманбека Бакиева стала именно его попытка повысить тарифы на электроэнергию. Поэтому стабильность тарифов — тема, имеющая полноценное политическое значение в стране».

Возможности повышать платежную дисциплину в Киргизии у «Газпрома», несомненно, есть, полагает Сергей Масаулов. По его мнению, для этого компании нужно более активно взаимодействовать с местными лидерами, от позиции которых во многом зависит решение обычных жителей страны, платить ли им за газ в полном объеме. Это позволит сформировать сообщество ответственных газопользователей, которые гарантируют оплату не менее 90% потребленного газа. Все эти технологии можно протестировать на двух больших пилотных площадках газификации в Джалалабадской области до конца 2021 года, после чего «Газпром» может всерьез рассчитывать на расширение своего рынка в Киргизии, тем более, что конкуренцию в этой сфере ему никто не составит.

«Но рассчитывать на какие-то серьезные прибыли в Киргизии не приходится на горизонте ближайших трех-четырех лет, пока не будет сформирован единый газовый рынок ЕАЭС, — предупреждает эксперт. — Так что пока „Газпрому“ нужно выстраивать отношения с новой конфигурацией элитных групп, а российскому руководству не стоит стесняться использовать более жесткие методы газовой дипломатии. Многие представители киргизской элитной среды теряют всяческое представление о реальности — занимаемые должности становятся для них источником сверходоходов, и никаких иных способов справиться с этим, кроме как делать своим союзником население, в том числе с помощью газовых каналов, у России нет. Тем более, более дешевые газовые альтернативы у Киргизии отсутствуют».

Политические пертурбации в Киргизии могут замедлить планы «Газпрома», но вряд ли полностью их нивелируют, а российские власти и представители компании будут договариваться с любым новым руководством страны, считает Ольга Орлова. Киргизии, по ее словам, слишком выгодно сотрудничество с Россией, чтобы нагнетать внешнеполитическую обстановку: такими партнерами не разбрасываются — и кто бы ни пришел к власти в стране, это понимает.

Николай Проценко

Иран и Россия обладают огромным потенциалом для развития двустороннего сотрудничества

Иран и Россия как два соседа, соединенные Каспийским морем, обладают огромным потенциалом для развития двустороннего сотрудничества, но их торговые отношения сейчас не на благоприятном уровне, несмотря на усиление стратегических связей в последние годы.

С двух сторон Каспийского моря прилагаются усилия по устранению препятствий и развитию сотрудничества в экономических вопросах, отмечает IRNA.

Удвоилось значение укрепления отношений между Ираном и Россией после исторического соглашения 2015 года, Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), решительной поддержки Москвой позиции Ирана на международной арене и сотрудничества двух сторон в Сирии.