Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В конце сентября т.г. в Астане в рамках 11-го Заседания совместного координационного совета по транспорту и таможни в рамках ЦАРЭС Россия предложила строительство железной дороги Россия–Казахстан-Кыргызстан-Таджикистан. «Предложенный российской стороной проект по строительству ж/д дороги станет продолжением ныне осуществляемого проекта пот строительству железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан», - отметили в Минтрансе республики. Таджикская сторона рассмотрела проект и уже направила свои выводы в ЦАРЭС. «Основное строительство будет проходить на территории Таджикистана и Кыргызстана, а Россию и Казахстан уже соединяет железная дорога и эти пути планируется соединить, но пока это рассматривается, как вариант», - отметили в ведомстве. Кроме этого железнодорожного проекта, в ходе обсуждений в Астане таджикской делегацией был предложен альтернативный маршрут по строительству ныне действующего проекта ж/д ветки Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, протяжённостью 400 км. Строительство этой ветки уже началось в Туркменистане. Как сообщалось ранее, эта магистраль будет проходить по маршруту Атамырат-Ымамназар-Акина-Андхой: 85 км линии Атамырат-Имамназар на территории Туркменистана и 38 км линии от Ымамназара до населенного пункта Андхой в Афганистане. «В дальнейшем строительство дороги на территории Афганистана продолжится до Шерхан-Бандара и приграничного пункта Нижний Пяндж в Таджикистане, где магистраль соединят с существующими ж/д путями Нижний-Пяндж-Колхозабад», - сообщают в Министерстве. Туркменистан не против предложенного варианта, в основном мы ждём мнения Афганистана», - уверяют в Минтрансе Таджикистана. В ведомстве отметили, что, по планам, строительство таджикской части железной дороги начнётся в 2014 году и должно завершиться в 2016 году. Часть магистрали, соединяющий Туркменистан с Афганистаном планируется сдать в эксплуатацию в июне 2015 года. Финансирование будет проходить в рамках ЦАРЭС. Отметим, что на сегодня железнодорожные пути южного Таджикистана отрезаны от центрально-азиатской магистрали, которая проходит по территории Узбекистана, соединяя Таджикистан с другими странами. В ноябре 2011 года, по официальной версии Узбекистана, на железнодорожном мосту на территории Узбекистана граничащего с Таджикистаном, произошел взрыв, последствия которого устранить не удалось. Через некоторое время железнодорожные пути на этом мосту были демонтированы. На сегодня строительство транснациональной железнодорожной сети, соединяющей Таджикистан с другими странами, стало одним из приоритетных задач для таджикского правительства.

В обновлении своего основного ежегодного экономического издания «Обзор развития Азии 2013», Азиатский банк развития (АБР) сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана в 2013 году на уровне 7,5%.По данным отчета банка, прогноз роста ВВП на 2014 год сохраняется на уровне 8,0%. В 2012 году экономический рост достиг 8,2% и в первом полугодии 2013 года – 8%.

По прогнозам АБР, уровень инфляции в Узбекистане в 2013 году составит 9,5% и 9% в 2014 году. АБР также сохранил прогноз по данному показателю.

Прогноз сальдо счета текущих операций также сохранен на уровне 4,3% от ВВП в 2013 году и 3,2% в 2014 году.

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» осуществила модернизацию пяти аэропортов Узбекистана — в Андижане, Намангане, Фергане, Карши и Термезе общей стоимостью около 25 миллионов долларов.

Реконструкция указанных региональных аэропортов республики позволила открыть их для международных полетов и позволит расширить интенсивность воздушного сообщения регионов на международном направлении, а также обслуживания транзитных рейсов иностранных авиакомпаний.

Государственный банк развития Китая (ГБРК) и Национальный банк ВЭД Узбекистана (НБУ) подписали соглашение о выделении кредитной линии в размере 100 миллионов долларов для финансирования проектов в частном секторе. Средства кредитной линии будут использоваться для финансирования поставок технологий и оборудования из КНР для малого и среднего бизнеса.

По данным узбекской статистики, объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана в настоящий момент превысил 2 миллиарда долларов. Объем взаимного товарооборота по итогам 2012 года увеличился на 19,7% по сравнению с 2011 годом и составил 3,4 миллиарда долларов (12,3% во внешнеторговом обороте Узбекистана).

Правительству Таджикистана нужно поблагодарить Всемирный банк за содействие в проведение экспертиз Рогунского проекта и наконец-то приступить к работам по возведению объекта. Такое мнение высказал заведующий лабораторией гидроэнергетики Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Академии наук Республики Таджикистан Г. Петров. «Раньше я неоднократно говорил, что экспертиза - это пустая трата времени. Теперь думаю, что я даже немного ошибся. Это очень вредная трата времени. Мы теряем его. По моему убеждению, эксперты Всемирного банка выполняют работу, которая нам не нужна», - сказал он. «При всем уважении к Банку, а я считаю, что это очень серьезная, хорошая структура, он принес нам вреда не меньше, чем узбеки - затормозил строительство… По его словам, от экспертов ВБ не стоит ожидать конкретных, определенных заключений в пользу какой-либо из противоборствующих сторон. Петров подчеркнул, что даже, если ВБ даст блестящие заключения, у Таджикистана пока не существует утвержденного проекта по строительству Рогуна. Напомним, на днях были опубликованы отчеты по оценке существующего объекта Рогунской ГЭС, и оценке проблемы солевого купола на стройплощадке предполагаемой ГЭС. Они были подготовлены консультантами (Coyne & Bellier) в сотрудничестве с правительством республики, и изучены независимой группой экспертов, технической командой ВБ и командой правительства республики. Ожидается, что в октябре состоятся очередные консультации по Рогунскому проекту с участием правительств и гражданских обществ Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, где будут обсуждены данные отчеты.

Правительство Таджикистана утвердило проект договора концессии по теплоэлектроцентрали на угольном топливе в поселке Шураб Исфаринского района, граничащего с Кыргызстаном. Этот центр с производственной мощностью 300 мегаватт электроэнергии будет построен с привлечением более 400 млн. долл. США прямых инвестиций. Пресс-служба главы государства не раскрывает название компании, с которой планируется подписать договор концессии. В мае 2012 года Министерство энергетики и промышленности Таджикистана подписало с малазийской компанией HOS International Trading (PTY) Ltd. два меморандума по строительству ТЭЦ «Шураб» и гидроэлектростанций малой и средней мощности. В соответствии с проектной документацией, ТЭЦ в поселке Шураб будет работать на твердом топливе, добываемого на местном месторождении бурого угля, запасы которого оцениваются в 145 млн. тонн. В годы советской власти объемы, добываемого в Шурабе угля, не только удовлетворяли потребности Таджикистана, но и в больших количествах топливо поставлялось на ТЭЦ в Узбекистан и Туркменистан.

В церемонии сдачи в эксплуатацию модернизированной печи «Таджикцемента», которая состоится на этой неделе, как ожидается, примет участие и Президент страны Э. Рахмон. Печь, работающая на угольном топливе, установлена на предприятии специалистами китайской корпорации Beijing Uni-Construction Group Co. «Мощность этой печи составляет 600 тонн цемента в сутки. Завод будет и далее стремиться к тому, чтобы заменить ещё одну из 6 печей предприятия, хотя предприятие всегда будет готово работать и на природном газе, если он будет поступать», - отметили в Минэнергопроме страны. Отметим, что контракт «Таджикцемента» с китайской корпорацией был заключен 28 февраля 2013 года в Китае. Сумма контракта составляет 7,7 млн. долл. США, из которых 150 тыс. долл. США - доля «Таджикцемента», а остальную сумму вложила Корпорация Beijing в качестве беспроцентного кредита. Сроки возврата кредита составляют 2 года. С начала этого года «Таджикцемент» простаивал из-за отсутствия природного газа. Таджикистан так и не смог договориться по поставкам природного газа с Узбекистаном на 2013 год. В прошлом году в Таджикистане было произведено 235 тыс. тонн цемента, из которых 203 тыс. тонн произведено именно на «Таджикцементе». В основном же Таджикистан закупает цемент в Пакистане. Ежегодное поступление цемента из Пакистана в Таджикистан составляет порядка 1,7 млн. тонн, что составляет от 75% до 80% доли цементного рынка в стране. Годовая проектная мощность «Таджикцемента» составляет 1 млн. тонн цемента, однако завод еще ни разу не выпустил продукцию в соответствии со своими проектными мощностями. На модернизацию завода на угольное оборудование предприятию понадобятся десятки миллионов долларов и, как минимум, - 5-6 лет.

ГАК "Узфармсаноат" подвел итоги выполнения основных показателей за 9 месяцев 2013 года. Так, по прогнозам "Узфармсаноат", объем производства за 9 месяцев 2013 года составит 291,8 млрд.сум (темп роста 124,1%). При этом лекарственной продукции будет произведено на сумму 219,3 млрд.сум (темп роста составит 113,9%), изделий медицинского назначения на сумму 59,4 млрд.сум (темп роста – 183%).

Вспомогательных материалов будет выпущено на сумму 10,9 млрд.сум (темп роста – 114,5%) и прочей продукции на 2,1 млрд.сум (темп роста 109,7%). Товаров народного потребления будет выпущено на сумму 290,8 млрд.сум (темп роста 124,6%). В натуральном выражении ожидается выпуск продукции в объеме 48,9 млн.усл.единиц (темп роста 128,1%). Остатки готовой продукции на складах предприятий составят 44,6 млрд.сум.

В соответствии с постановлением Кабмина утверждены сводные параметры сокращения себестоимости производства по ГАК «Узфармсаноат» в 2013 году на 14%. По результатам мониторинга хода реализации принятых мероприятий за 9 месяцев 2013 года снижение себестоимости выпускаемой продукции составит порядка 14%, и ожидается экономия денежных средств в размере 26,5 млрд.сум.

За 9 месяцев 2013 года экспорт продукции ожидается в объеме $3,4 млн.или 108,7% по отношению к прогнозу. Из 41 контрактов, заключенных на Кооперационной бирже, на закупку сырья и материалов для исполнения производственной программы за 9 месяцев текущего года предусмотрено исполнение 41 контрактов на сумму 6,6 млрд.сум. Выполнение составит 100,3%. В рамках Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2013 год, утвержденной Постановлением Президента предусмотрена реализация 29 инвестиционных проектов. При прогнозе освоения в отчетном периоде $32,94 млн. будет освоено $32,96 млн. (100,1%) инвестиций.

В 2013 года предприятиями концерна запланирован выпуск 32 новых лекарственных препаратов. По итогам 9 месяцев на 11 предприятиях освоено внедрение 42 позиций по 31 наименованиям новых лекарственных средств по 18 фармакотерапевтическим группам. Объемы выпуска вновь освоенной продукции составят 2256,46 тыс.условных единиц на сумму 8,1 млрд.сум.

На сегодняшний день 21 фармацевтическое предприятие, входящие в состав ГАК «Узфармсаноат», имеют сертификаты качества ИСО 9001. Кроме того международные сертификаты GMP имеют 3 предприятия концерна: СП "Novopharma Plus", СП "Jurabek Laboratories" и СП "Remedy group" и национальный сертификат GMP - ДХО "Nika Рharm". В настоящее время ведется работа по внедрение стандартов менеджмента качества ИСО 9001 на 4-х предприятиях концерна: СП ООО “Ekoplast systems”, ОАО «Узхимфарм", ООО "Tubex" и ООО "Armenia". До конца года сертификат качества должен получить СП ООО “Ekoplast systems”.

В Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялось расширенное заседание Комитета по вопросам экологии и охране окружающей среды, посвященное итогам изучения в порядке контрольно-аналитической деятельности исполнения статьи 13 (Ограничение, приостановление или прекращение вредного воздействия на атмосферный воздух и его потребления) Закона Республики Узбекистан «Об охране атмосферного воздуха» на примере Бухарской области.

Анализ полученных справок по исполнению требований данной нормы Закона показывает, что на основе разработанных совместных планов с хокимиятом, областным комитетом охраны природы и другими причастными организациями области, со стороны соответствующих органов Бухарской области в период 2010-2012 годов и в первом квартале 2013 года, осуществлен ряд мероприятий. По данным центра Узгидрометеорологии уровень загрязнения атмосферного воздуха в Бухарской области соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

Для осуществления охраны атмосферного воздуха взяты на контроль 269 хозяйствующих субъекта, из них 167 промышленные и 102 транспортные предприятия. Наиболее крупными являются Бухарский нефтеперерабатывающий завод, объекты, нефтяные склады предприятий «Муборакнефтгаз», «Гарбгазтаъминот» и специализированные предприятия, производящие гипс, известь и другие строительные материалы.

- Анализ показывает, что за последней 3 года объем выброса загрязняющих веществ в атмосферу сокращен на 18%. Данная ситуация объясняется переводом транспортных средств на газовое топливо, а также выполнением мероприятий по охране атмосферного воздуха в крупных промышленных предприятиях. Однако в ходе контрольно- аналитической деятельности рабочая группа выявила, что есть некоторые ограничения по испольнению норм данного закона, – отметила депутат Законадательной палаты Олий Мажлиса Мавжуда Раджабова.

2010 году Комитетом охраны природы и центром Госсанэпиднадзора Бухарской области временно приостановлена деятельность некоторых предприятий. Все вышеуказанные работы осуществлены по согласованию с областной территориальной Комиссией по координации деятельности контролирующих органов.

На заседании были предложены конкретные рекомендации и принято соответствующее решение, направленное на устранение выявленных недостатков в обеспечении требований статьи 13 Закона Республики Узбекистан «Об охране атмосферного воздуха» в Бухарской области.

Участники заседания высказали замечания и предложения по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.

ГОЛ КАК СОКОЛ

Пока заключенный отбывал срок, его лишили имущества

ВЕСЬ ДРАМАТИЗМ ИЗВЕСТНОЙ ПОСЛОВИЦЫ «ОТ ТЮРЬМЫ ДА ОТ СУМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» ОЩУТИЛ НА СЕБЕ БЫВШИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, НЕДАВНО ВЫШЕДШИЙ НА СВОБОДУ. Пока Дуйумбек Сатыбалдиев, «исправлялся» в колонии строгого режима, его имущество (родительский дом, квартира и торговый центр в Джалал-Абаде) было переоформлено на других. Сейчас бывший узник, в прямом смысле не имеющий ни кола, ни двора, пытается добиться справедливости и вернуть свою недвижимость. Недавно Дуйумбек был снят с учета в ГСИН в связи с окончанием условного срока. Так что теперь он наряду с законопослушными гражданами может отстаивать свои интересы в судебных инстанциях. Удастся ли экс-заключенному одержать победу, невзирая на темное прошлое? Этот вопрос пока остается открытым.— После «командировки» в места лишения свободы на мне словно стоит позорное клеймо, —начинает свою исповедь собеседник, — поэтому доказать, что я прав и вернуть свою собственность пока не представляется возможным. В наших судах и обычные-то истцы часто не могут добиться справедливости, не говоря уже о бывших заключенных. Еще сложнее для меня оказалось открыть свое дело, как в прежние времена. Пока все буксует.

Выяснилось, что гость, который пожаловал к нам в редакцию, чтобы рассказать о проблемах, постигших его после освобождения, человек достаточно известный в определенных кругах. На встречу Дуйумбек пришел вместе с телохранителем, чем удивил меня и коллег. «Меня долгое время преследуют, поэтому я вынужден постоянно принимать меры безопасности», — пояснил он. Правда о том, кто именно охотится за ним, бывший заключенный поведать не пожелал, мотивировав свой отказ возможными «репрессиями» со стороны высокопоставленных лиц.

Как рассказал Сатыбалдиев, он художник-архитектор по образованию, бывший спортсмен (владеет несколькими видами единоборств), возглавляет созданную им же ассоциацию боевых искусств «Дюн»... Да, еще один небольшой, но жирный штрих к портрету визави: он назвался соратником и другом ныне покойного каскадера Усена Кудайбергенова. Напомню, что выдающийся исполнитель зрелищных трюков был убит в собственном доме в пригороде столицы 10 апреля 2005 года — спустя две недели после «тюльпановой» революции. Убийство до сих пор не раскрыто, а друзья Кудайбергенова убеждены в том, что оно носило политический характер.

Как выяснилось, Сатыбалдиев не только хорошо знал погибшего и являлся его компаньоном, но даже был осужден вместе с ним.

— В мае 2000 года я по инициативе бывшего архитектора Ошской области, заслуженного деятеля культуры К. Назарова, был приглашен в южную столицу на реконструкцию музея, расположенного на Сулайман-Тоо, — рассказывает предысторию этого эпизода своей жизни Сатыбалдиев. — Проект реконструкции музея разрабатывали в мастерской заслуженного архитектора Нежурина. Параллельно я помогал Усену Кудайбергенову в его кинопроектах с Японией.

Однако грандиозным планам Кудайбергенова и Сатыбалдиева не суждено было сбыться. Обоих в одно и то же время арестовали по указке высокопоставленных чинов, сфабриковав, по словам Дуйумбека, дело, и посадили за решетку за финансовые хищения в особо крупном размере. Усену Кудайбергенову, который находился в глухой оппозиции к тогдашнему президенту Аскару Акаеву, дали 10 лет лишения свободы, Дуйумбека приговорили к меньшему сроку, однако потом обоих выпустили по амнистии.

• • •

— В 2002 году меня вновь задержали, — продолжает рассказ собеседник. — Я с моим партнером, директором фирмы «Ош-Темир» Р. Эгембердиевым, поставлял из Узбекистана фирме Адыла Бакиева (брата беглого президента Курманбека Бакиева) армированный металл по цене от 9 до 12 сомов за килограмм. Адыл Бакиев через свое предприятие поставлял металл на «Нарын-ГЭС» уже по цене 32 сома за килограмм. Рассчитался он со мной машиной, поскольку денег, по его словам, у него не было. Оформить на меня авто он обещал позже. А через какое-то время меня задержали оперативники и возбудили уголовное дело на том основании, что автомобиль якобы находится в розыске. К этому обвинению позже «прилепили» еще и соучастие в нападении на УВД и ГОВД Джалал-Абадской области в мае 2003 года, хотя я в то время сидел под арестом. Еще одним пунктом обвинения стало нападение на турецкого предпринимателя международной компании «Атлас-Коттон».

В совокупности Сатыбалдиев получил 25 лет, из которых отсидел в исправительной колонии № 16 в Беловодском ровно половину, после чего пошел на УДО за хорошее поведение.

— За время нахождения в местах не столь отдаленных я потерял мать, супругу, без присмотра остались трое детей, — продолжает исповедь Сатыбалдиев. — Не успел выйти на волю, начались потрясения одно за другим.

Оказалось, что жилья на тот момент у Сатыбалдиева уже не было. Его жена продала их квартиру и уехала в Россию, дети повзрослели, стали самостоятельными, хотя они не отвернулись от отца, постоянно навещали родителя в колонии. Самое интересное всплыло позже: сожительница его младшего брата Эркинбека Азирет Ташпаева без согласия остальных членов семьи продала родительский дом, в котором выросли дети, а также большой торговый комплекс в Джалал-Абаде, принадлежащий Дуйумбеку (он построил его в 1996 году). Все попытки поговорить по-родственному с братом, по словам мужчины, оказались безрезультатными. «У нас не вышло диалога, потому что все решает Азирет, а не он сам », — отмечает Дуйумбек.

Причем Ташпаева стала владелицей торгового центра по постановлению тогдашнего мэра города Тилека Акамбаева (в настоящее время он является председателем джалалабадского филиала АО «Айылбанк») и впоследствии даже получила госакт о праве бессрочного пользования земельным участком.

Сатыбалдиев обратился с иском в межрайонный суд Джалал-Абадской области, потребовав вернуть ему участок. Иск также предъявлялся к Джалал-Абадской межрайонной администрации, дополнительно ответчиками стали Госрегистр Джалал-Абада и Азирет Ташпаева. И этот, и последующие суды встали на сторону оппонентов истца. Сейчас дело рассматривается в Верховном суде.

Кстати, в суде Эркинбек Сатыбалдиев, который и переоформил участок на свою дражайшую половину, ссылался на весьма сомнительный документ — доверенность, якобы подписанную моим собеседником, согласно которой Эркинбек может осуществлять все сделки с земельным участком. По словам Дуйумбека, никакой доверенности он не подписывал хотя бы потому, что в это время находился в колонии. Доверенность у заключенного можно брать только через начальника того учреждения, где он отбывает срок наказани, и в присутствии адвокатов. Но, как утверждает собеседник, к начальнику колонии родственники с подобной просьбой не обращались.

— Печать на доверенности от 5 августа 2009 года, согласно которой я передаю все полномочия своему брату, липовая, — подытоживает разговор собеседник. — На ней нет идентификационных номеров, что является незаконным. Фирменный бланк моей ассоциации боевых искусств «Дюн» вообще подделали с грубыми грамматическими ошибками. Я хочу вернуть все свое имущество, участок и дом, а также хочу, чтобы с меня сняли судимость, ведь мне просто «налепили» статей и упекли за решетку. Потом уже буду думать, как жить дальше. Нужно восстановить связи с прежними партнерами по бизнесу, подготовить новые бумаги в Верховный суд, чтобы обжаловать решение судов предыдущих инстанций...

— Вы обмолвились, что вас преследуют. Кому это нужно и зачем?

— Если сейчас мое дело начнут заново пересматривать, кое-кому из нынешних и предыдущих представителей властей будет плохо.

— Кому именно, не уточните?

— Назову только госструктуры, где они работают: Генпрокуратура, силовые ведомства, судьи. Поиск правды невыгоден некоторым чиновникам, замешанным в прошлых делах.

Наталья НЕСТЕРОВА.

ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА: БРАТЬЯ БРАТЬЯМИ, А БРЫНЗА — ЗА ДЕНЬГИ

Краткие итоги саммита

САММИТ ШОС ЗАВЕРШИЛСЯ: ПОДПИСАНЫ ПЯТЬ ДОКУМЕНТОВ, В ИХ ЧИСЛЕ БИШКЕКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ, В КОТОРОЙ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЕДИНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТРАН-УЧАСТНИЦ ОРГАНИЗАЦИИ НА СИТУАЦИЮ В АФГАНИСТАНЕ, СИРИИ, ИРАНСКУЮ ЯДЕРНУЮ ПРОГРАММУ И Т.Д. И ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ НА 2013-2017 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА О ДОЛГОСРОЧНОМ ДОБРОСОСЕДСТВЕ, ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ. Однако за всеми этими исключительно дипломатическими экивоками просматривается традиционное следование глав государств расхожей жлобской поговорке «Дружба дружбой, а табачок врозь», ну, или брынза за деньги. Никакого феномена, в этом, конечно, нет: слишком уж разновеликими являются страны, входящие в организацию, отсюда и разность мотиваций «пребывания» в составе ШОС. Напрашивается «собачья» — без всяких оскорбительных намеков — аналогия: огромные воспитанные мастифы позволяют мелким той-терьерам подпрыгивать, ластиться и путаться под ногами, поскольку до участия в больших бегах «мелкоте» все равно дорасти «не светит». С другой стороны, с мелких и спрос невелик, и коэффициент маневренности (а применительно к Кыргызстану — лавирования) у них выше, так что извлекать свои выгоды можно и из этого, казалось бы, невыгодного положения.

Кому банк, кому фонд, кому и то, и другое

Начнем, пожалуй, не с сирийской проблемы (обывателей она пока мало интересует), а с «тесного экономического сотрудничества», которое стопорится из-за скрытого противостояния таких «мастифов» ШОС как Китай и Россия.

Вопрос создания реального механизма финансирования совместных экономических проектов, который прибавил бы «веса» организации как на международной арене, так и среди населения стран-участниц ШОС, поднимается членами организации едва ли не на каждом саммите, однако никакие конкретные договоренности до сих пор достигнуты не были. Не стоит, по всей видимости, ждать кардинальных сдвигов в этом направлении и после нынешней встречи. В тексте декларации, подписанной главами шести государств, говорится лишь о том, что оные «отметили важность проводимой работы по изучению вопросов создания Фонда развития (Специального счета) ШОС и Банка развития ШОС и поручили продолжить усилия в целях ее скорейшего завершения». Перевести эту фразу можно так: консенсус между РФ и КНР в этом вопросе пока не достигнут. За создание фонда выступают россияне, за банк «голосуют» китайцы. По «задумке» России, из средств спецсчета будут оплачиваться проектные работы, а заниматься непосредственным превращением сказки в быль станет межбанковское объединение ШОС, которое создавать не надо — оно уже есть. Китай предлагает иную схему: «открыть» банк, в который каждая страна-участница организации будет «вкладываться» в соответствии со своими финансовыми возможностями. Ясное дело, что в этом случае силенок тягаться с Поднебесной не хватит не то что у «той-терьеров» вроде Кыргызстана или же Таджикистана, но даже у РФ. Потенциально это мощнейший удар по российским позициям в регионе: добровольно вручить экономический рычаг Китаю Россия не готова. Об этом же однозначно говорит и тот факт, что КНР и КР так и не подписали соглашение о строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, хотя незадолго до саммита наши чиновники уверенно трубили о том, что документ будет подписан. Официально этот вопрос никак не комментируется, разве что отдельные высокопоставленные лица говорят о том, что спешить с осуществлением проекта не позволяет его масштабность. Однако всем ясно, что в данном случае нашла коса на камень — россияне заартачились.

Поднебесная в буквальном смысле слова рыщет в поисках новых энергоисточников, способных удовлетворять растущие как на дрожжах потребности страны, поэтому практически уже и не пытается завуалировать «добрососедством и дружбой» свои намерения от души поэксплуатировать ресурсы, имеющиеся в ЦАР. Необходимо учитывать и еще один момент: специалисты из так называемого Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США (Joint Chiefs of Staff) предрекают очень неблагоприятные последствия усиливающегося доминирования Китая, и в первую очередь — для его соседей: дескать, ШОС для китайцев не более (но и не менее) чем трамплин для решающего рывка на экономический пьедестал. Это автоматически повлечет за собой смещение геополитических акцентов: в «тени», отбрасываемой Поднебесной, окажутся державы, прежде считавшиеся безусловными мировыми лидерами. И вот тогда во взаимоотношениях со слаборазвитыми соседями Китай займет однозначно жесткую, ультимативную позицию хозяина-деспота. Можно, конечно, назвать этот прогноз поклепом с нотками истерики — американцам ведь тоже «не улыбается» мировое лидерство Китая. Потерять звание «сверхдержавы», окончательно уступив его «азиатчине» — это как-то не по-американски, вот и предрекают янки миру «китайский апокалипсис». Но совсем сбрасывать со счетов вышеизложенное мнение, особенно на фоне планомерной, хотя пока и аккуратной, шажок за шажком «экспансии» Китая в ЦАР, не стоит.

Возвращаясь к «созданию механизма финансирования совместных проектов» добавлю, что предложения иных центральноазиатских президентов по этому поводу напомнили эпизод из мультика про Винни-Пуха: «Вам что намазать, меду или сгущенного молока?» — «И того, и другого! И можно без хлеба!». Некоторые лидеры предложили создать и фонд развития, и банк. А вот Рахмон, к примеру, высказался сдержаннее: мол, нужен банк «или иной финансовый механизм». Ислам Каримов заявил, что решения по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС «могут быть приняты уже в ноябре в ходе встречи глав правительств ШОС в Ташкенте». А могут и не быть.

Не нашла, увы, особой (точнее сказать — никакой) поддержки и идея Нурсултана Назарбаева о создании Энергетического клуба ШОС, которую он озвучивает, если не ошибаюсь, аж с 2007 года. А ведь проблема дефицита пресной воды и использования трансграничных рек, а также последствия, в прямом смысле слова вытекающие отсюда, в скором времени могут приобрести необратимый характер. «Узконаправленные» решения, принимаемые в таком клубе, безусловно позволили бы на первых порах хотя бы снизить градус напряженности в этих вопросах. Не то чтобы президенты дали Нурсултану Абишевичу от ворот поворот — головами согласно покивали: дескать да, проблема есть и проблему надо решать. Но о том, насколько серьезно они к ней относятся и насколько оперативно собираются ее решать сказал тот факт, что в Бишкекской декларации ей не уделили ни строчки. Даже дежурного «приложить усилия в целях ее скорейшего решения» проблема не удостоилась.

В своем глазу…

Вопрос наркотрафика тоже не «оброс» конкретными предложениями. Незадолго до саммита звучали экспертные мнения о том, что лидеры государств критически обсудят слабую реализацию Антинаркотической стратегии ШОС на 2011–2016 годы, принятую в Астане, тем более, что после планируемого в следующем году ухода из Афганистана коалиционных сил, проблема транзита наркотиков существенно обострится. Однако кроме банальных заключений в стиле «ни одна страна не может решить эту проблему в одиночку» и таких же банальных предложений усилить борьбу и углубить меры, никакие свежие идеи не были озвучены. В Бишкекской декларации указано, что «государства-члены исходят из того, что незаконный оборот наркотиков и их немедицинское потребление представляют серьезную угрозу стабильности и безопасности, здоровью и благосостоянию населения государств региона. Они считают необходимым принятие мер по формированию эффективно работающей системы совместной борьбы с наркоугрозой, установлению надежного заслона незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также по противодействию распространению наркомании. Они выступают в пользу активного сотрудничества с другими заинтересованными государствами, региональными, международными организациями и структурами по данному вопросу».

Тут же упомяну об итоговом заявлении по ИРА, гласящем, что «государства-члены ШОС выступают за построение в Афганистане независимого, нейтрального, мирного, процветающего государства, свободного от терроризма и наркопреступности. Они подчеркивают, что национальное примирение должно осуществляться под руководством афганцев и самими афганцами с тем, чтобы способствовать скорейшему достижению мира и стабильности в этой стране. Государства-члены, призывая мировое сообщество к созданию условий для скорейшего установления мира, поддерживают центральную координирующую роль ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию и оказанию содействия в восстановлении Афганистана».

Очевидно, что ввязываться в эту проблему странам-участницам ШОС, откровенно говоря, незачем— силы и возможности не соответствуют ее масштабам. ООН и карты в руки.

По ситуации в Сирии мнение стран-участниц было единодушным. Согласно тексту Бишкекской декларации, «государства-члены выступают за скорейшее преодоление кризиса в Сирии самими сирийцами при соблюдении суверенитета САР, прекращение насилия в этой стране, запуск широкого политического диалога между властями и оппозицией без предварительных условий на основе Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года. Государства-члены поддерживают усилия по созыву международной конференции, призванной заложить основу для примирения и нормализации в Сирии, а также для содействия мировому сообществу в этом процессе. Они решительно осуждают любые проявления терроризма и насилия над мирным населением, особенно на религиозной или национальной почве, и выступают против противоправных действий, направленных на дальнейшую милитаризацию внутреннего конфликта в Сирии».

Была поддержана и инициатива о передаче сирийского химического оружия под международный контроль с его последующим уничтожением и присоединением Сирии к Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Заявление, как ему и положено, носит больше демонстрационный — по направлению к Вашингтону — характер слабой психологической атаки: мол, нас много и мы в тельняшках, к тому же с нами теперь еще и Иран. Вряд ли оно как-то повлияет на «телодвижения» американцев на Ближнем Востоке, но, по крайней мере, им придется, что называется, принять к сведению единодушнодушный «неодобрям-с» от ШОС.

Здесь более важным представляется другой аспект: бурно обсуждая чужие (в определенном, конечно, роде, ибо Иран, Китай и Россия кровно заинтересованы в урегулировании сирийской ситуации) конфликты, принимая по ним решения, раздавая советы его участникам, страны ШОС пока что ни разу не показали ни одного примера успешного разрешения меньших по масштабам конфликтов в зоне своей непосредственной ответственности. Достаточно будет вспомнить события на юге Кыргызстана летом 2010 года (хотя есть пара-тройка и других «ярких» примеров). ШОС не может в достаточной степени оперативно реагировать на такого рода вызовы, хотя члены организации подписывали программу о сотрудничестве «в борьбе с нетрадиционными угрозами безопасности», тоже, получается, недееспособную…

Кроме декларации и программы действий на 2013-2017 годы, были приняты Решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении доклада генерального секретаря за прошедший год, решение Совета глав государств-членов ШОС об утверждении доклада Совета региональной антитеррористической структуры о деятельности в 2012 году и информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС. «Эстафетную палочку», определяющую председательство, принял Таджикистан.

Елена АГЕЕВА.

ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ КЛИНИНГА

Иоланта Качаева, i.kachaeva@mn.ru

Уборщиц замечают только тогда, когда в офисах или магазинах грязно. Девушки и женщины в униформе быстро и тихо моют полы, раковины, стены, выбрасывают мусор из урн. Это одна из самых низкооплачиваемых, но одна из самых востребованных профессий на рынке. Клининговые компании не скрывают, что ведут настоящую охоту за новыми сотрудниками.

Кто такие московские уборщицы?

Чем они живут и что думают о российской столице и горожанах? С какими трудностями сталкиваются при трудоустройстве, сколько денег тратят на жизнь в Москве, сколько отсылают родным, как часто могут съездить к себе на родину и мечтают ли остаться здесь навсегда? Владелец и сотрудники компаний по уборке помещений - о бизнесе, зарплатах, кадровом голоде, лицензии ФСБ, Москве и москвичах.

ХОЗЯЙКА ЧИСТОТЫ

Маргарита Авдеева совладелец ГК "Ронова" рассказала "МН" о том, как устроен клининговый рынок, сколько получают иностранные рабочие, почему оборудование различают по цветам и кто разработал технологии уборки, которыми пользуются во всем мире.

О ТЕХНОЛОГИЯХ

Обучающие клининговые программы с 1968 года разрабатывает Британский институт уборочных наук. В их классическом учебнике 50 видов уборки различных помещений или отдельных участков: санузла, пола, окна, стены, потолка, стены с граффити и т.д. К каждому виду прилагаются подробные инструкции с описанием, что и зачем делается. В нашей компании есть внутренний учебный центр. Среди 20 внутренних тренингов, к примеру, такие: "Открытие нового объекта", "Проверка качества работ на объекте", "Уборка прилегающей территории".

О КЛИЕНТАХ И ВЛОЖЕНИЯХ

Сейчас такая тенденция на рынке: очень многие заказчики, заключая договор, хотят путем каких-то ухищрений провести свои, неинтересные для подрядчика условия. Например, очень высокие штрафные санкции, либо невыгодные условия по расторжению договора, либо какую-то жуткую отсрочку платежа. В основном 99% таких "умников-заказчиков" в России - торговые предприятия.

Для того чтобы клининговая компания запустила работу в крупном торговом центре, ей надо вложить несколько миллионов рублей: одна поломоечная машина стоит в среднем от 500 до 800 тыс. руб. Но самое сложное - набрать персонал, обучить технологиям уборки, следить за сотрудниками, чтобы все выполняли свои обязанности. А "умный" заказчик думает: "Зачем мне клининговая компания, у меня и так все хорошо, оборудование я могу купить. Персонал оставлю себе, с менеджером договорюсь, а с компанией расторгну договор". И компания в один момент может остаться без договора, без обученного персонала, с кучей ненужного оборудования.

"Офисные" заказчики - самые надежные. Пусть в этом сегменте контракты не столь большие - от 500 тыс. до 1 млн руб. ежемесячно, но зато это самый стабильный клиент с наименьшим количеством претензий.

О ЧИСТОТЕ

Сейчас чисто, а откроешь дверь, пробежит толпа народа, и станет грязно. И тут придет клиент, потрет ручки и скажет: сейчас я штрафные санкции включу. И не дай бог, если он прописал в контракте, что какой-то процент от стоимости контракта подрядчик должен выплачивать за каждую претензию, а каждая такая претензия может быть умножена на энное количество раз. Тогда выясняется, что подрядчик работает бесплатно.

О ЗАКОНАХ

Хотелось бы добавить поправки к законам, связанным с трудовыми отношениями и оформлением на работу иностранцев. Потому что чтобы взять сейчас на работу иностранца и получить для него разрешение, нужно пройти огонь, воду и медные трубы. Казалось бы, иностранцев в Москве пруд пруди. А на работу такого человека взять очень тяжело, потому что у него просрочена миграционная карта, въехал он почему-то очень давно и не выехал, у него нет медкнижки, нет регистрации с места жительства. Соответственно нормальным путем он разрешения получить не может. И работодатель должен думать, как это сделать.

Подготовка документов для оформления иностранного работника (если у него не было другого разрешения) стоит 22-24 тыс. руб. Плюс сейчас требуется сертификат по русскому языку, который стоит от 3 до 5,5 тыс. руб. Ситуация не изменилась: никто по-русски не стал говорить лучше. Просто появился дополнительный сбор денег, и работодатель закладывает в бюджет большую сумму.

Но самое ужасное, что человек, которому вы оформили разрешение на работу, вложили в него деньги, может легко завтра же переметнуться в другое место с этим разрешением. Средняя продолжительность работы иностранца в клининговой компании - от 3 до 6 месяцев.

О РАБОЧЕЙ СМЕНЕ, ЗАРПЛАТЕ И РАСХОДАХ СОТРУДНИКОВ

Рабочая смена - от 8 до 12 часов. Среднерыночная зарплата сотрудников - 18-20 тыс. руб. в месяц. Это с учетом работы каждый день, без выходных. Мы своим сотрудникам предлагаем выходные, но они чаще всего отказываются. Говорят: что я буду делать дома? Ходить некуда, денег на развлечения нет.

Они живут очень скромно, их ежемесячные расходы четко распределены. 3 тыс. в месяц за койко-место, около 2 тыс. руб. на дорогу, плюс питание не меньше 3 тыс. И порядка 5-6 тыс. они стараются отослать на родину.

О ЛИЦЕНЗИИ ФСБ

Лицензия ФСБ выдается компаниям для работы на объектах повышенной секретности. Мы ее получили, проходили долгую проверку. Нам она необходима, к примеру, для обслуживания ряда крупных объектов в Москве и Московской области.

С сотрудниками, которые работают на таких объектах, проводятся определенные инструктажи. У этих людей не должно быть никаких административных или уголовных правонарушений. О КАДРОВОМ ГОЛОДЕ За рабочие руки на рынке идет борьба. Это так кажется, что иностранных рабочих много. На то, чтобы их найти и уговорить работать, мы тратим ежемесячно от 500 тыс. до 1 млн рублей.

О ЗНАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

У нас был эксперимент: мы нашли рекрутинг-менеджеров, владеющих таджикским и киргизским языком.

Они отвечали на звонки соискателей, звонивших в нашу HR-службу. Но оказалось, это не нужно: те, кто звонит, могут изъясняться на русском. А те, кто вообще не знал ни одного слова по-русски, не представляли для нас никакого интереса. На объекте менеджер, к примеру, дает указание сотруднику: иди прямо до санузла и набери воды в ведро, а он идет налево и делает совершенно другое. Мы говорим: возьми корзину с помидорами, а он пошел за яблоками. Если десять лет назад в Москву приезжали люди, которые знали хоть как-то русский язык, они уже уехали обратно. А сейчас приезжают те, кто русский язык в школе не учил.

О КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ

Сама неоднократно сравнивала труд иностранца и россиянина - это земля и небо. Там, где россиянин будет сидеть и ничего не делать, иностранцы будут убирать. Самое главное, чтобы был менеджер. Если он их контролирует, дает им фронт работы, задания, проверяет выполнение, они будут работать, т.к. заинтересованы в этом и выбор у них не такой уж большой.

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ФАКТОРЕ Человеческий фактор в клининге очень значим, он влияет на успех бизнеса. Один человек может как развить бизнес, так и погубить его. И контракт с заказчиком может быть расторгнут именно по вине одного-единственного человека.

Марианна Катан 40 лет, Сороки (Молдова), уборщица в офисе "Меня сестра позвала в Москву. Я здесь с 2003 года работаю. Мне все очень нравится, люди добрые, зарплата хорошая, мне хватает.

Никогда не возникало желания все бросить и уехать. Потому что дома нет работы, нет заработка. Как там жить? А цены у нас тоже высокие. В Москве жить хорошо, особенно если есть деньги. Но надо много работать. Я получаю 18 тыс. рублей.

Мы с мужем комнату снимаем возле метро "Профсоюзная" за 10 тыс. руб. На питание тратим примерно 6 тыс. Муж курьером в фирме работает. Каждый месяц мы отправляем на родину деньги, от 5 до 8 тыс., покупаем одежду. У нас сын растет. Хочу тоже его в Москву перевезти. Здесь возможностей больше, есть что посмотреть. Мне, например, очень понравился праздник 9 Мая. Мы с мужем были на Воробьевых горах в этот день, видели салют".

СОТРУДНИЦЫ КЛИНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ О РАБОТЕ, РОДИНЕ, МОСКВИЧАХ И МОСКВЕ

Гуля Ашурова 23 года, Канибадам (Таджикистан), уборщица в торговом центре

"Я в Москве пятый год живу и работаю. Сначала здесь жили мама и брат. Я приехала, а они домой вернулись. Я сразу в эту компанию устроилась. Мне все нравится, менять работу не хочу.

Снимаю комнату у русских бабушки и дедушки рядом с метро "Каховская". У них две взрослые дочери. Хозяйка даже ездила в гости к моим родителям в Таджикистан. Так мы породнились. Теперь у меня есть московские родители (смеется).

Хозяева обо мне заботятся, беспокоятся, если задерживаюсь. Всегда звонят, спрашивают, как дела. Мы вместе отмечаем праздники: Новый год, дни рождения. Еще хотят меня здесь замуж выдать, но я не хочу. Вот вернусь домой, там и найду жениха.

Я на родину еще ни разу не ездила. Билеты очень дорогие. Как проходит мой день? Утром еду на работу, работаю, возвращаюсь вечером домой и ложусь спасть. В Москве я никуда не хожу, а зачем?

Люди в Москве хорошие. Меня никто не обижает".

Гульнара Таджибаева 48 лет, Джалал-Абад (Киргизия), уборщица в бизнес-центре

"Работаю здесь пять лет. Люди замечательные. Прихожу утром - все мне улыбаются, здороваются со мной. Это очень приятно. У меня здесь сестра работала и меня устроила.

На родине я 15 лет работала библиотекарем. У меня три сына, когда уехала, им было 13, 11 и 10 лет. Потом и муж ко мне в Москву приехал, а дети остались дома. Там хозяйство, они большие уже, самостоятельные. Рядом брат с семьей живет, они, конечно, нашим детям помогают.

Наверное, мне везет с людьми - никто никогда не обижал, наоборот, всегда помогали. Раньше я в метро плохо ориентировалась, по-русски не очень хорошо говорила. Так мне люди все объясняли, теперь никаких проблем нет, я быстро ориентируюсь.

Муж мой наружной рекламой занимается, получает больше меня. Мы деньги копим - строим на родине новый большой дом. Недавно я получила гражданство России".

Галина Заболоцкая 48 лет, Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская обл.), горничная в гостинице

"Я ехала в Москву не просто денег заработать. Я сочиняю стихи, песни. Хочу, чтобы они звучали. Я поняла, что у меня есть шанс. Или сейчас им воспользуюсь, или никогда. Собрала вещи и поехала. Мужу я все объяснила, и он меня отпустил.

В Москве не пропадешь. Рабочие руки всем нужны. Я сначала жила в Подмосковье у подруги, в ресторане посудомойкой работала. Но поняла, что мне нужно в Москву, где шоу бизнес, где все знаменитости. Устроилась в гостиницу неподалеку от телецентра.

Когда искала работу, ездила по разным объявлениям. Было предложение работать на складе. Я приехала на окраину Москвы. Предложили начать работу со следующего дня. Я осталась ночевать. Общежитие - в вагончиках. Так много разных женщин, это было очень тяжело. Там в воздухе висело какое-то страшное отчаяние - не могу объяснить. Я на следующее утро уехала.

Хожу на разные ток-шоу, например была на шоу "Две звезды". Передала свои песни продюсеру Виктору Дробышу. Пока мне еще не ответили, но я не отчаиваюсь. Я всегда хожу с тетрадкой и пишу стихи сразу, как только сочиняю их. И мне намного легче переживать трудности.

В Москве я стала более сильной, более равнодушной к бытовым условиям. Нет того, что бы меня здесь раздражало. Еще первое время была слишком открытой, теперь я закрываюсь. Научилась разбираться в людях.

Очень многие приезжают в Москву, чтобы выплатить кредиты. Вот у меня тоже кредит - брала на ремонт. Выплачивать не могла, набежали проценты. В Москву я и сына перевезла, он работает в "Метрострое". Думаю, что постепенно перевезет и свою семью - жену и дочку".

Я всегда хожу с тетрадкой и пишу стихи сразу, как только сочиняю их. И мне намного легче переживать трудности

ЦВЕТ УБОРКИ

Цветовое кодирование употребляется при использовании инвентаря для того, чтобы уборщики в каждой функциональной зоне применяли оборудование, предназначенное только для этого участка.

1. Красный - для санузлов.

2. Синий - общие помещения (офисы, проходы в торговых центрах, коридоры).

3. Зеленый - пищевые зоны (продуктовые залы в гипермаркетах, ресторанные дворики в торговых центрах).

4. Желтый - бассейны, душевые, медицинские палаты.

Мне здесь очень нравится. Люблю на Красной площади гулять. Если бы я была грамотная, написала бы энциклопедию

ФАКТЫ О КЛИНИНГЕ

В России около десяти крупных клининговых компаний, которые активно борются за место под солнцем. Сколько всего компаний - неизвестно.

Рентабельность клинингового бизнеса варьируется от 5 до 15%.

18-20 тыс. руб. в месяц - среднерыночная зарплата сотрудника рабочей специальности в клининговой компании в Москве.

Никто по-русски не стал говорить лучше. Просто появился дополнительный сбор денег

Зинаида Ивасюта 57 лет, Украина, уборщица в сети ресторанов быстрого обслуживания

"Я удмуртка, родилась в Марий Эл. Вышла замуж, уехала к мужу на родину - на Украину. Муж ушел к другой женщине, пил много, однажды выпил кислоты и умер. Я потом снова замуж вышла.

На нашем конезаводе уже несколько месяцев зарплату не платят. Решила в Москву ехать: и сама заработаю, и дочкам помогу и внукам.

В Москву в ноябре 2012 года приехала. Увидела объявление о работе, позвонила, сказали, что возьмут меня. В первый день вышла на работу - мне выдали туфли и форму, туфли были на размер меньше. Надо было успеть убраться в мужском и женском туалетах, показать менеджеру, что чисто, я не успевала, не знала, за что сначала хвататься. Слезы сами лились, то ли от того, что ногам было больно, то ли душе было больно. За несколько дней выучилась, поняла, как надо время распределять. Теперь все быстро делаю.

Люди разные бывают. Некоторые спасибо говорят, кто-то остановится и поговорит. Но бывают и такие, кто грубит. Одна женщина мне сказала: "Иди убирай, хохлушка, ты сюда за этим приехала!" А один мужик закричал на меня, что я зашла с уборкой в мужской туалет. Вечером иду с работы, а он меня у метро ждет, схватил за руку. Я испугалась. Мимо ребята какие-то шли, я им кричу: "Сыночек, спасибо, что идешь меня встречать!" Один из них мне подыграл: "Да, мама, вот решил тебя с друзьями встретить". Тот мужик убежал.

В туалеты приходят не только для того, чтобы нужду справить. Бывает, и водку пьют, и сексом занимаются, и наркотики употребляют. Я вижу все.

Шприцы колпачками наркоманы не закрывают, поэтому я пакеты с мусором, где использованные шприцы, завязываю иначе. Чтобы ими не укололись те, кто утрамбовывает мусор.

Москва затягивает. Думала, уеду в августе. А теперь не хочу. Мне здесь очень нравится. Люблю на Красной площади гулять. Если бы я была грамотная, написала бы энциклопедию обо всем, что видела здесь".

КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА И СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ

1. Граждане России - 40 тыс. руб. в месяц.

2. Граждане Украины, Молдовы - 25-30 тыс. руб. в месяц.

3. Граждане Таджикистана, Киргизии, Узбекистана - 18-20 тыс. руб. в месяц.

Фракцией Социал-демократической партии «Адолат» в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан организована беседа за круглым столом, посвященная вопросам совершенствования законодательных актов в области альтернативных источников энергии.

В ней приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представители соответствующих министерств и ведомств, предприятий-производителей альтернативных энергетических технологий, ученые.

По мнению специалистов, Узбекистан располагает широкими возможностями для использования малых гидростанций, солнечных, ветряных ресурсов и других видов энергии. Большое количество солнечных дней в году, наличие обширных, обдуваемых ветрами территорий расширяют возможности бесперебойного обеспечения населения энергией, способствуют предотвращению загрязнения окружающей среды и динамичному развитию экономики.

В нашей стране отношения, связанные с электроэнергией, упорядочены законами Республики Узбекистан «Об электроэнергии» и «О рациональном использовании энергии».

Указ Президента Ислама Каримова «О мерах по дальнейшему развитию альтернативных источников энергии» от 1 марта 2013 года служит важным руководством к действию в дальнейшем повышении эффективности широкомасштабной исследовательской работы в сфере энергетики. Производителям и пользователям альтернативных источников энергии в нашей стране предоставлены налоговые и таможенные льготы.

Особое внимание уделяется экономии электроэнергии, снижению производственных затрат и себестоимости продукции, разработке и внедрению механизмов использования возобновляемых, нетрадиционных источников энергии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам поддержки инновационных идей в сфере энергетики, дальнейшего совершенствования законодательства, касающегося стимулирования организации энергетического рынка путем развития альтернативных видов энергии.

Как ищут нелегальных мигрантов. Один день с сотрудниками ФМС

Дмитрий Виноградов

Ровно два месяца назад произошла печально знаменитая драка на Матвеевском рынке Москвы, когда торговцы избили полицейских, приехавших задержать предполагаемого педофила. Полиция и ФМС ответили массовыми проверками сначала рынков, а затем и других мест обитания нелегалов, организацией палаточного лагеря для задержанных и депортациями. Скептики уверяли: это всего лишь предвыборный акт, и вся активность сойдет на нет после выборов мэра Москвы. Специальный корреспондент РИА Новости Дмитрий Виноградов посмотрел, как выглядит борьба с нелегалами сегодня.Хмурое утро в новой Москве

"Заезжать надо быстро, не обращая внимания на охранников, — инструктирует участников спецоперации Костя, инспектор УФМС по Троицкому административному округу. — Если пререкаться с охранниками, они успеют позвонить хозяину, тот нажимает какую-то кнопку, и ты видишь только пятки иностранных граждан: срабатывает тревога, они разбегаются".

Раннее буднее утро, в руках у сотрудников ФМС пластиковые стаканчики с кофе. Мы в дальнем углу "новой Москвы", в окрестностях наукограда Троицка, на территории Подольского пищевого комбината. Когда-то процветающее производство, ныне комбинат, выживает за счет сдачи помещений арендаторам. "Здесь полсотни фирм. Где за всеми уследишь?", — говорит сотрудник ФМС.

В последние месяцы инспекторы наведываются на пищевой комбинат регулярно — большинство из полусотни его арендаторов используют труд гастарбайтеров. Так что эти места сотрудникам ФМС уже хорошо знакомы.

Сегодня цель — шоколадный цех. "Были там с проверками уже дважды. Каждый раз находим нелегалов, то есть тех, у кого нет разрешения на работу. И каждый раз владелец цеха говорит, что об этом не знал. "Да, я их беру на Казанском вокзале по 500 рублей, и не знаю, что они левандосные (от слова "левые")", — передразнивает директора инспектор ФМС. — Директор все знает. Просто выгодно брать нелегалов".

"Бывает, что нелегалы прыгают в окно, прячутся в какие-нибудь коробки, холодильники. Их достаешь оттуда — они зубами стучат", — предупреждают более опытные инспектора молодых коллег.

Инспекторы врываются в шоколадный цех. "ФМС, проверка документов", — приветствуют они работников, трех женщин славянской внешности и два десятка "гостей с Востока".

Перед нами грязный цех, старенькое оборудование, немытые ящики с продукцией — шоколадными дедами-морозами, зайцами, яйцами "с сюрпризом" и мобильниками. "Не удивлюсь, если они пятые айфоны тут собирать будут", — шутят инспектора.

Поражает кустарность производства — здесь нет ни бахил, ни халатов, ни перчаток. Работники заворачивают шоколадки в цветную фольгу вручную, безо всяких перчаток. На обертке — название известного производителя, про Подольск ничего не написано.

"Сюда бы СЭС еще или Роспотребнадзор", — замечает корреспондент РИА Новости. "Это не наш профиль", — парирует ФМС.

Нелегал в айфоне

Работники достают узбекские паспорта с красными карточками — разрешениями на работу. Инспектора фотографируют их на свои айфоны и отправляют коллеге в офис — тот будет "пробивать" их подлинность по базе.

Пока идет проверка, работа стоит — гастарбайтеров собрали в одной комнате, чтобы не разбегались. Есть время пообщаться.

Мухабад Багировой 43 года. Когда-то, в начале 1990-х, она работала в Ташкенте методистом в школе. Потом с работой стало совсем плохо, Мухабад переехала в Россию. "Здесь нам платят 15 тысяч — на эти деньги в Узбекистане можно хорошо жить", — рассказывает она. На родине же найти такую зарплату нереально.

Когда-нибудь она мечтает туда вернуться, а сейчас там живут ее дети — на деньги, присланные мамой.

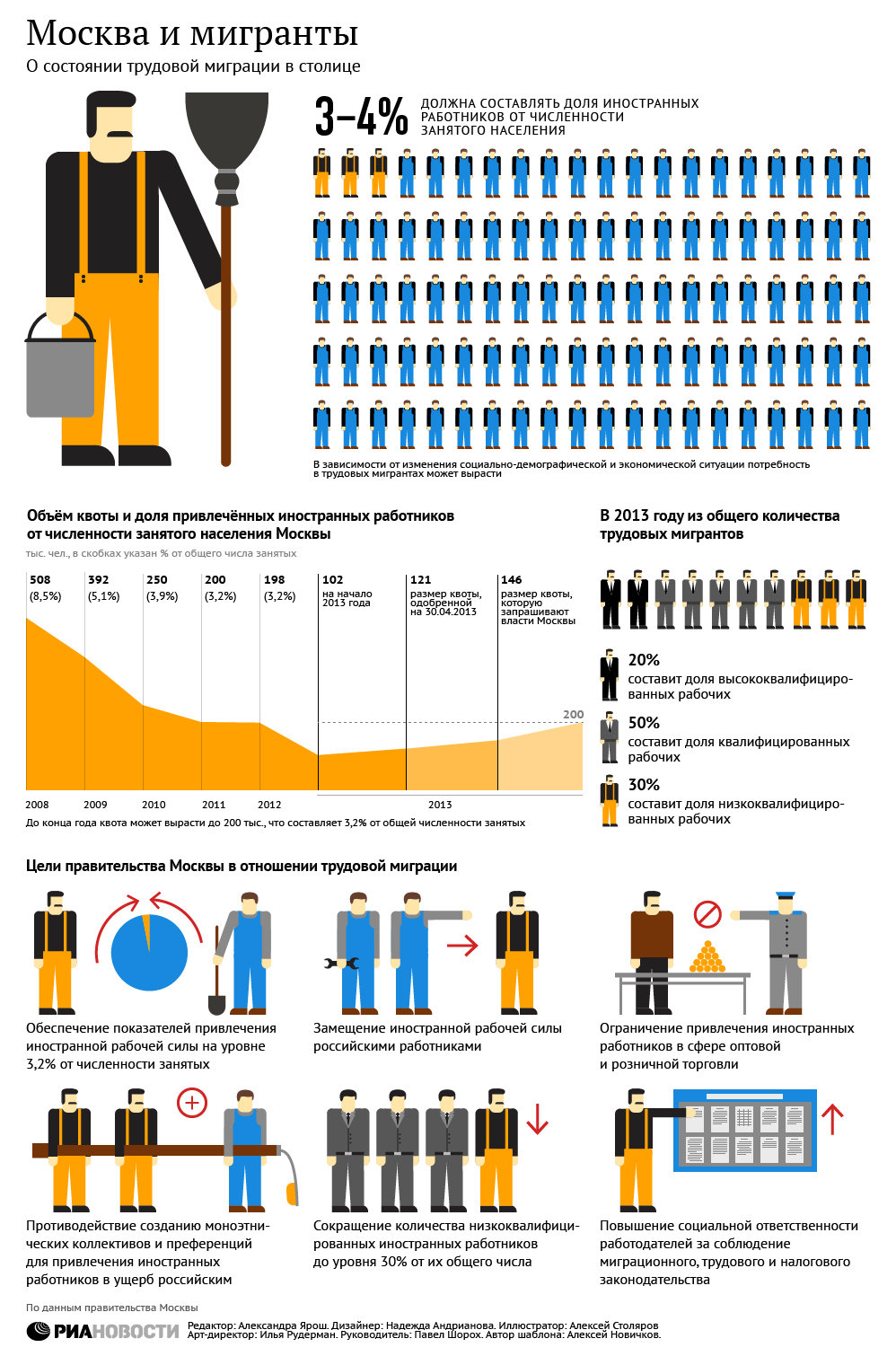

Мигранты, рассказывают работники шоколадного цеха, вовсе не против регистрироваться по закону. Проблема в том, что на каждого работодателя выделяется определенная квота на иностранную рабочую силу. Квот на всех не хватает — на всю Москву выделяется всего 200 тысяч квот. При этом почему-то получается, что у одних фирм эта квота большая, даже если они не занимаются никаким производством. А в других, которым иностранная рабсила очень даже нужна, она очень маленькая. В результате получается, что мигранты должны идти в фирму, торгующую этими квотами, и устраиваться туда. А фирма, в свою очередь, заключает "клининговые" или "аутсорсинговые" договора с работодателями.Вот и работники шоколадной фабрики все как один предъявляют разрешения на работу, оформленные на некую фирму "Бест-Сервис". Указана и профессия, по которой они могут работать. Например, у Багировой написано: "прессовщик-формовщик пищевой продукции".

Но и такое разрешение еще надо суметь оформить. В фирму приходится обращаться несколько раз — то подавать документы, то проходить дактилоскопию. А потом платить за услуги фирмы 20-30 тысяч. Его дают на год — получается, что за разрешение работать на год надо отдать одну-две месячных зарплаты. "Платишь большие деньги, а тебя все равно проверяют каждую неделю, работать не дают", — жалуется Мухабад Багирова. В последние месяцы проверки проходят каждую неделю, замечают мигранты. Что до выборов, что после выборов — после 8 сентября меньше их не стало.

Как рассказал РИА Новости инспектор ОИК ОУФМС России по городу Москве в ТАО Алексей Горьков, если у мигранта нет разрешения на работу, то его задерживают и отвозят в управление ФМС. Через пару дней суд.

Сегодня все 22 разрешения на работу оказываются настоящими. "Не зря мы сюда приезжаем в третий раз", — радуются инспектора. В предыдущие визиты им удавалось ловить нарушителей, но теперь они либо оформили нормальные документы, либо, как надеются в ФМС, покинули территорию России.

Несколько портит настроение визит к директору фабрики Александру Грехову, у которого ФМС должен подписать протокол обыска. "Достали уже эти арендаторы и мигранты, — признается он. — А знаете, они ведь заранее знали, что вы приедете. Думаю, все нелегалы сегодня на работу не вышли".

Он не скрывает, что его настроение портит и то, что мигранты "привлекают" постоянные проверки правоохранителей. Выборы мэра Москвы прошли три недели назад, но интенсивность "визитов" не снизилась, замечает Грехов.

Два месяца необъявленной войны

Настоящая война между органами правопорядка и нелегальными мигрантами развернулась после 27 июля. В этот день на Матвеевский рынок Москвы приехали полицейские, чтобы задержать подозреваемого в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней 25-летнего уроженца Дагестана Магомеда Магомедова. Родственники Магомедова избили полицейских — оперативник Антон Кудряшов получил тяжелую черепно-мозговую травму.Сейчас Магомедов находится под стражей, ожидает окончания следственных действий и передачи дела в суд. Задержан и его родственник, будто бы ударивший Кудряшова кастетом. Кроме того, своей участи ожидают двое экс-сотрудников ППС, Владимир Черезов и Юрий Луньков, видевшие драку, но не вмешавшиеся в нее. Президент Владимир Путин лично обвинил полицейских в "крышевании" торговцев — по его словам, они "своим бездействием отрабатывали тридцать сребреников, которые получают от торговцев".

© РИА Новости/Аврора. И .Кизиров, Д. Вожегова, И. Чеботарев, А. Градов

Спецприемник и палаточный лагерь: где и как живут пойманные нелегалы

После этого правоохранительные органы начали масштабные проверки рынков, строек и общежитий по всей стране. Задержаний стало так много, что для нелегалов организовали специальный палаточный лагерь на окраине Москвы, в районе Гольяново. Правда, несмотря на то, что катализатором всех этих действий стали события с выходцами из южных регионов России, среди задержанных оказались исключительно иностранцы — ведь граждане РФ по-прежнему могут свободно перемещаться в ее пределах.Лагерь в Гольяново оказался населен в основном вьетнамцами, на отправку которых домой правительство Москвы потратило 765 тысяч рублей.

С наступлением холодов нелегалов (тех из них, кого пока не выслали на родину), перевели в Центр содержания иностранных граждан №1 в поселке Северный, а сам палаточный лагерь в Гольяново был закрыт.

В середине сентября ГУ МВД организовало туда поездку правозащитников, после чего в СМИ появились рассказы о том, какие ужасные там условия содержания. Полиция отреагировала — журналистов и правозащитников пускать в Центр перестали, но зато начали ремонт. На просьбу корреспондента РИА Новости в МВД организовать визит в Центр в поселок Северный пришел отказ "в связи с проведением ремонтных работ".

2,5 тысяч выселений в неделю

Как мера для скорейшего наведения порядка в сфере миграции было ужесточено и законодательство. С 9 августа в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — самых популярных у мигрантов регионах — был увеличен штраф за нарушение правил въезда или пребывания в России, правил миграционного учета или заявленных целей пребывания. Теперь такой штраф может составить от 5 до 7 тысяч рублей (раньше он был от 2 до 5 тысяч). За повторное нарушение закона предусмотрена депортация.

Если иностранец в течение трех лет неоднократно привлекался к административной ответственности на территории России, ему может быть вовсе закрыт въезд в нашу страну.

Статистики применения нового законодательства у ФМС пока нет. Известно только, что за 7 месяцев из России было выдворено около 20 тысяч иностранных граждан, а депортировано 625. Это несколько разные вещи, потому что административное выдворение — это мера административного наказания, которое предусмотрено КоАП. Она происходит по решению суда. Депортация налагается по решению руководителя территориального органа в области миграции.Однако из статистики ФМС заметно, что в августе подобные решения принимались гораздо чаще. Если до августа из России выселяли в среднем около 750 нелегалов каждую неделю, то в августе эта цифра увеличилась до 2,5 тысяч человек.

Впрочем, сам глава ФМС Константин Ромодановский неоднократно озвучивал цифры в 3 миллиона мигрантов, которые находятся в России с превышением срока пребывания и, "вероятно, незаконно работают". Так что до полного порядка в этой сфере пока далеко.

В пресс-службе ФМС заверили РИА Новости, что активизация борьбы с нелегалами не связана с выборами. "Активная работа с правительством Москвы по этой теме началась еще в прошлом году, — говорят в пресс-службе. — Например, были созданы миграционные патрули и отдельное подразделение на транспорте". Что действительно изменилось — так это увеличилось число массовых проверок на больших объектах (стройках, рынках и общежитиях). Возросло количество задержанных и число наложенных ФМС штрафов. За 8 месяцев служба только в Москве наложила штрафов на нелегалов и их работодателей на 982 миллиона рублей.

Работа не прекратилась и после 8 сентября, обращают внимание в ведомстве. Число проверок не снизилось. Кроме того, ФМС собирается открыть новый центр по оформлению разрешений на работу и запустить call-центр, который будет принимать сообщения от рядовых граждан. В Москве собираются построить еще один центр содержания иностранных граждан в дополнение к тому, который работает в поселке Северный.

В туалет не отпустили

Пример такой массовой проверки корреспондент РИА Новости видит тем же утром. Одновременно с нашим визитом на "шоколадную фабрику" на другом краю Москвы, в районе Каширского шоссе, сотрудники ФМС проверяют мигрантское общежитие. Это панельная пятиэтажка, взятая в аренду крупной строительной компанией. Его населяют строители-гастарбайтеры — киргизы, таджики и турки.

Чтобы попасть сюда, сотрудникам ФМС приходится вставать ни свет ни заря — пока еще рано и строители в своих постелях. Проверка заходит в тусклый коридор, наполненный спертым воздухом. И действительно — за каждой дверью ряды двуспальных кроватей, заполненные спящими рабочими. Все свободное пространство занято личными вещами и бельем.

Сотрудники ФМС идут по коридору и стучат в двери: "Выходим! Строимся!" В сочетании с темным коридором это оставляет гнетущее впечатление. "В туалет хочу сходить", — просится мигрант. "Терпи, потом сходишь", — не отпускает его сотрудник ФМС. Они боятся, что он сбежит.

Мигранты строятся, все уже достали паспорта. Появляется крепкий пожилой мужчина русской внешности, явно с опытом работы в силовых структурах — сотрудник службы безопасности этой компании, который представляется Николаем. "После нескольких проверок мы стали лучше следить за документами работников. А на условия косо не смотрите — бывает гораздо хуже, я сам видел", — откровенничает он.

Что интересно, здесь, в общежитии, сотрудники ФМС и полиция не проверяют разрешения на работу, а только визовый режим и регистрацию. "Разрешение на работу можно проверять только на рабочем месте. А здесь они не работают, а живут — вот мы и проверяем проживание", — поясняет сотрудник миграционной службы.

Женщина восточной внешности и с платком, намотанным на голову на восточный манер, приглашает позавтракать. Сегодня, как и каждый день, на завтрак чай и вареные яйца. Инспектора ФМС вежливо отказываются.

И действительно, как и уверял Николай, сегодня нарушений не выявлено. Во дворе общежития заводят моторы пять или шесть старых обшарпанных "Икарусов". В чадящем дыму гастарбайтеры торопятся занять свои места в автобусах — новый рабочий день начинается.

Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" в первой половине 2014 года завершит все процедуры для вступления в международный альянс авиаперевозчиков SkyTeam, заявил источник в авиакомпании, сообщает "Новый век".Источник уточнил, что в сентябре британская консалтинговая компания Skytrax завершила аудит качества услуг "Узбеких авиалиний" по более 700 пунктам сервиса в аэропортах республики и на бортах воздушных судов.

"Тестирование качества предлагаемых на рынке услуг авиакомпании признано соответствующим стандартам "трех звезд". Профессиональный аудит показал готовность авиакомпании к вступлению в альянс SkyTeam", - сообщил источник.

В конце 2011 года НАК "Узбекистон хаво йуллари" подготовила окончательный вариант генерального соглашения о присоединении к авиационному альянсу Sky Team, который объединяет крупнейшие авиакомпании мира и контролирует 35% рынка пассажирских и грузовых перевозок на всех континентах. В сентябре 2012 года парламент Узбекистана утвердил поправки в Воздушный кодекс республики (конкретизированы пункты, связанные с ответственностью перевозчика), которые должны позволить узбекской авиакомпании вступить в Sky Team.

НАК "Узбекистон хаво йуллари", монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству. Авиапарк компании насчитывает 33 самолета западного производства. В частности пятнадцать Boeing (десять 767-300 и пять 757-200), три аэробуса А-310, десять аэробусов А-320, три среднемагистральных RJ-85, а также два грузовых А300-600F.

Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в 21 город стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 22 города стран СНГ и по 11 направлениям на местных авиалиниях.

ОАО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" (Ташкентская область) в 2013-2014 годах осуществит реконструкцию цинкового завода стоимостью 25,7 миллиона долларов, следует из постановления правительства, обнародованного в прессе. Документом утверждено ТЭО проекта и условия его финансирования.

Проект предусматривает увеличение загрузки мощностей цинкового завода на 80 тысяч тонн концентрата в год. Поставщиком оборудования (цех электролиза и катодоплавильного отделения) является британская Worldwide Integro llc. Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита узбекского Ипотека-банка (16,4 миллиона долларов) и собственных средств АГМК.

Цинковый завод АГМК проектной мощностью 125 тысяч тонн металлического цинка в год был построен в 1970 году и предназначался для переработки руды из Казахстана. После распада СССР комбинат осуществлял переработку цинковой руды по толлингу и его мощности были задействованы на 50%.

В январе 2011 года АГМК ввел в эксплуатацию горно-обогатительный комплекс (ГОК) в Кашкадарьинской области на юге страны стоимостью 147 миллионов долларов. Производственные мощности обогатительной фабрики составят до 5 тысяч тонн медного концентрата, 20 тысяч тонн свинцового концентрата и 60 тысяч тонн цинкового концентрата ежегодно. В 2014 году ГОК планируется вывести на проектную мощность.

Алмалыкский ГМК является единственным производителем меди в Узбекистане. Предприятие выпускает рафинированную медь, цинк металлический, свинцовый концентрат и другую продукцию. На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.

Узбекистан с 2013 года планирует ежегодно поставлять в Китай по 300 тысяч тонн хлопка-волокна, что составляет почти половину от экспортных объемов этого товара, сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.

"Договоренность о стабильных ежегодных поставках в объеме не менее 300 тысяч тонн достигнута на уровне правительства двух стран, "твердые" контракты будут подписаны в октябре в рамках хлопковой ярмарки в Ташкенте", - сообщил источник.

По его словам, три внешнеторговые компании Узбекистана, контролируемые государством, в начале сентября подписали с китайскими покупателями рамочные соглашения на поставку 300 тысяч тонн хлопка-волокна на общую сумму 570 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Узбекистан планирует сократить экспорт хлопка-волокна в сезоне 2012/2013 годов до 600 тысяч тонн против 620 тысяч тонн в сезоне 2011/2012 годов за счет увеличения объемов внутренней переработки. По данным министерства внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, главными покупателями узбекского хлопка до настоящего времени являлись Бангладеш (39% в общем объеме экспорта), Китай (15%), Южная Корея (7%).

Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Около 60% выработанного хлопка-волокна отгружается на экспорт. Производство хлопка-волокна в Узбекистане по итогам 2012 года снизилось на 0,6% - до 1,095 миллиона тонн. По прогнозам, в 2013 году производство сохранится на уровне 1 миллиона тонн. Планируется, что объем урожая хлопка-сырца также составит не менее итогов 2012 года - 3,35 миллиона тонн. Сезон массового сбора хлопка-сырца в республике приходится на сентябрь-октябрь.

Си Цзиньпин предложил создать ряд ЗСТ вдоль Нового шелкового пути

Целый "пояс" зон свободной торговли может появиться на вдоль новой железнодорожной магистрали. Страны-участники ШОС поддержали инициативу лидера Китая.

Президент Китая Си Цзиньпин предложил создать вдоль нового Шелкового пути пояс специальных экономических зон Такое предложение глава нации выдвинул в ходе саммита ШОС, после визитов в Центральную Азию: Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

По словам Си Цзиньпина по время выступления в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби, экономические зоны вдоль нового шелкового пути будут иметь несколько отличительных статегических особенностей:

- развитие сопутствующей инфраструктуры, стимулирование денежного обращения и реализация культурного взаимодействия. Кроме того, Китай и страны Центральной Азии смогут постепенно сформировать региональный альянс. Си Цзиньпин отметил, что Китай остро нуждается в укреплении сотрудничества в области торговли, энергетики и экономических вопросов. Глава государства подписал 38 договоров с правительствами и частными фирмами из четырех стран во время рабочей поездки.

- пояс экономических зон будет гарантом безопасной и стабильной обстановки в Центральной Азии, способствовать экономическому развитию удаленных регионов и социальному благополучию.

Ряд политологов склонны видеть в этой инициативе противоречие геополитических интересов России и Китая, ожесточение борьбы за рынки сбыта.

Тем не менее, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия и Китай не будут конкурировать за влияние в Центральной Азии.

Источник: Shanghai Daily

Казахстан закупит у "Газпрома" GAZP порядка 3 миллиардов кубометров газа для снабжения южных регионов страны в отопительный период 2013-2014 годов, еще чуть более миллиарда кубов планируется получить из Китая, сообщил министр нефти и газа республики Узакбай Карабалин на заседании правительства во вторник.

"На сегодня договоренности с "Газпромом" по обмену и поставке газа на юг Казахстана в принципе достигнуты, они будут подписываться в четвертом квартале. По договоренности 3 миллиарда кубов газа будет поставлено, еще 1 миллиард 130 миллионов - по системе Туркменистан-Узбекистан-Китай. Таким образом, объем заимствований у китайской стороны будет порядка миллиарда (кубометров)", - сказал Карабалин.

По словам министра, на газопроводных системах республики в настоящее время идут плановые работы по подготовке к зиме, общее состояние магистральных газопроводов, газораспределительных сетей и других технических сооружений удовлетворительное.

"Информации о цене по договору с китайской стороной мы еще не имеем", - добавил в свою очередь аким Алма-Аты Ахметжан Есимов.

Карабалин со своей стороны заверил, что 30 сентября ожидается заседание межведомственной комиссии, где одним из вопросов станет ценообразование на газ. "После обсуждения и принятия решения мы сможем дать ответ (по цене)", - пообещал он. Ольга Коваленко.

Международный аэропорт "Воронеж", рассчитанный после реконструкции взлетно-посадочной полосы на обслуживание самолетов типа Boeing, откроет рейсы в Египет, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан, сообщил во вторник журналистам гендиректор авиакомпании "Воронежавиа" Андрей Шагунов.

Взлетно-посадочная полоса, прослужившая уже более 40 лет, не позволяла аэропорту "Воронеж" принимать современные воздушные суда с низкорасположенными двигателями. Во вторник аэропорт Воронежа впервые после реконструкции взлетной полосы принял Boeing-737-800 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс из Москвы.

"С 23, 26 октября планируются первые туристические чартерные рейсы в Эмираты", - сказал Шаргунов.

По его словам, вскоре авиакомпания Nordwind планирует выполнять полеты из Воронежа на Ближний Восток (ОАЭ, Егпипет), а "Уральские авиалинии" - в Среднюю Азию (Узбекистан, Таджикистан) и на Ближний Восток (ОАЭ).

Сейчас пропускная способность аэропорта по внутренним линиям составляет 180 пассажиров в час, по международным - 80 пассажиров в час. После 1 января пассажиропоток планируется увеличить до 198-206 пассажиров по международным линиям и до 360-400 - по внутренним линиям в час. Таким образом, у аэропорта появится возможность одновременно пускать два-три внутренних рейса и один-два международных. Алексей Андреев.

Правительство Афганистана приняло решение о том, что поставляемая из Ирана электроэнергия будет подаваться в расположенную на западе страны провинцию Фарах, сообщает агентство «ИРИБ ньюз» со ссылкой на пресс-службу правительства Афганистана.

Стоимость поставляемой в провинцию Фарах электроэнергии составит 25 млн. долларов.

В настоящее время около 60% населения Афганистана лишены возможности пользоваться электроэнергией.

Основная часть электроэнергии поставляется в Афганистан из таких стран, как Иран, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан.

Крюковать или хюндаить?

Прежде чем решать, у кого закупать скоростные поезда для украинских железных дорог, чиновникам не мешало бы выяснить, где такую технику у нас применить

«Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ) создал поезд не лучше и не хуже Hyundai. Мы Hyundai больше покупать не будем. Покупать будем поезда Крюковского завода», — заявил в середине августа Николай Азаров. Тогда слова премьера многие эксперты всерьез не восприняли. В начале лета власти, воодушевленные стартом Евро-2012, объявляли о намерении приобретать по 25 экспрессов Hyundai Rotem ежегодно. Позиции корейской продукции казались незыблемыми.

Но в первых числах сентября стало ясно: азиатам придется как минимум существенно потесниться. Как сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзалізниця», до конца года монополист купит два скоростных поезда производства КВСЗ.В сводном финансовом плане железных дорог на эти цели за счет средств госбюджета предусмотрено направить 400 млн гривен. Азаров 22 сентября прокатился на поезде КВСЗ, публично его одобрил и заявил, что стране нужно 400–500 таких составов.

Перевели стрелки

Пятьсот не пятьсот, но покупкой двух поездов железнодорожное ведомство не ограничится: 10 сентября Кабмин поддержал идею изготовления скоростных поездов на КВСЗ, включив завод в Государственную программу развития внутреннего производства. Речь идет о проекте создания линейки межрегиональных электропоездов к 2015 году с общим объемом государственных инвестиций в размере 767,1 млн гривен. На эти средства, по подсчетам «Эксперта», предприятие сможет произвести четыре-пять скоростных поездов.

Пассажиры украинских железных дорог уже успели немного ознакомиться с новинкой КВСЗ — в начале этого года на рельсы был пущен межрегиональный девятивагонный скоростной поезд. Поначалу он курсировал по маршруту «Столичного экспресса» Киев—Харьков, а с июня крюковский поезд перевели на маршрут Харьков—Симферополь. «Внутри крюковский поезд может удивить лишь тех, кто никогда не ездил в ”Столичном экспрессе”. Но ход у него более мягкий, плавный, никаких бросков, толчков, заносов в кривых и подвагонных стуков и скрипов. На табло регулярно высвечивается текущая скорость: самыми популярными были цифры 98, 110, 115–118, 126 и 138 км/ч. Максимум в 141 км/ч достигли на перегоне Вилы — пост 155 км, 140 км/ч — Гребенка—Марьяновка», — делится впечатлениями на одном из форумов студент Максим Сидоренко, который проехался на новинке КВСЗ по маршруту Харьков—Киев.

А вот мнение другого форумчанина, пишущего под ником Е-09: «Сиденья более удобные, чем в ”Столичном экспрессе”, имеют регулируемый подголовник и одну степень свободы, коей мне насладиться не удалось, так как рычаг наклона оказался недееспособным. Единственное, но ощутимое ”но” — кресла нешироки, и путешествуй я на строенной секции кресел в компании столь же габаритных товарищей, руки реально пришлось бы располагать на плечах попутчиков. Зато несомненным плюсом оказалось наличие розетки у каждого кресла и отсутствие телевизоров».

«Мы не ставим вопрос: Hyundai или крюковский поезд? Мы ставим задачу обновления подвижного состава, и выбор производителя зависит от качества поезда, его технической надежности и сервиса… Крюковский завод нам пока не предложил ничего. Есть только опытный образец. Что покажут испытания, какие положительные и отрицательные стороны, каким будет сервис — покажет время. Пока нам сравнивать не с чем. У нас пока только один производитель — Hyundai», — сдержанно комментирует вопросы выбора подвижного состава генеральный директор администрации «Укрзалізниця» Владимир Козак. Видимо, опытным образцом он называет технику КВСЗ потому, что это поезд локомотивной тяги, а правительство в дальнейшем собирается закупать двухсистемные поезда (с распределенной тягой, то есть с мотор-вагонами, способными работать на постоянном и переменном токе). Кременчугское предприятие такие составы еще не выпускало.

Стоит заметить, что большого количества жалоб на опытный крюковский поезд пока не поступало ни от пассажиров, ни от Южной железной дороги. Возможно, из-за доступной стоимости билетов. Проезд вторым классом в данном составе по маршруту Харьков—Симферополь обходится примерно на 25 гривен дороже, чем в обычном скором поезде.

Напротив, корейским поездам постоянно достается: их ругают за дороговизну билетов (проезд вторым классом стоит более чем в два раза дороже купейного билета в обычном поезде), за изменения в расписании движения прочих составов, произошедшие в связи с выводом на маршруты «азиатов», за опоздания и даже за нередкие поломки…

А 17 сентября Кабинет министров предложил вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) по билетам на проезд в скоростных поездах «Интерсити +» (Hyundai Rotem). Правда, сделать это предлагается лишь с начала 2017 года. Примечательно, что законопроект о возвращении НДС был внесен в парламент тогда, когда главный лоббист корейских поездов, вице-премьер — министр инфраструктуры Борис Колесников посещал выставку InnoTrans-2012 в Берлине.

Новые собственники — заказ государственный

Внезапно проснувшиеся симпатии украинского правительства к КВСЗ совпали с частичной сменой собственников завода. В августе этого года 25% + одну акцию кременчугского завода приобрела австрийская OW Capital Management GmbH, подконтрольная председателю наблюдательного совета ОАО «Завод металлоконструкций» (Саратов, Россия) Станиславу Гамзалову. Сделка стала возможной после того, как КВСЗ выкупил 23,28% своих акций у фирмы «ТЕКО-Днепрометиз», входящей в группу ТАС вице-премьера — министра социальной политики Сергея Тигипко. Другими крупными владельцами украинского завода являются компания Skinest Finants (25,15%) эстонского предпринимателя Олега Осиновского, а также Transbuilding Service (24,93%) и Osauhing Divinta (14,51%). Последние две компании аналитики рынка связывают с Павлом Приходько, сыном Владимира Приходько, председателя наблюдательного совета КВСЗ. Еще пять процентов составляет free float, остальные акции (5,4%) принадлежат менеджменту предприятия.