Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ЕДИНЕНИЕ ПРОТИВ НАПАСТИ

СВЕТЛАНА СУСЛИНА, Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

ВИКТОРИЯ САМСОНОВА, Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ В АЗИАТСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 1997–1998 ГОДОВ

Конец 1990-х гг. в истории Республики Корея связан с глубочайшим потрясением основ экономической модели, сложившейся за тридцать лет догоняющего развития. Это было время тяжёлого разочарования, прозрения, жертвенного подвига народа, оно потребовало от руководства корректировки экономического курса и жёсткой концентрации всех средств и возможностей для быстрого выхода из кризиса.

По своей глубине и разрушительности для южнокорейской экономики азиатский финансовый кризис можно сравнить с Великой депрессией для стран Запада.

Значимость этого кризиса для Республики Корея состоит ещё и в том, что он обозначил новый этап в развитии экономики, в ходе которого ей удалось воспользоваться открывшимися возможностями и благодаря быстрым радикальным структурным реформам изменить модель экономического роста и укрепить конкурентоспособность. Реформы, предполагающие внешнюю и внутреннюю либерализацию экономики, осуществлялись под наблюдением МВФ и затронули финансово-банковскую, предпринимательско-корпоративную, госуправленческую сферы и рынок труда. То время в Южной Корее назвали «эрой МВФ», когда страна была вынуждена обратиться за внешней помощью и признаться в собственной финансовой несостоятельности. Однако, несмотря на столь тяжёлый момент и плачевное положение трудящихся, период часто воспринимается и как момент сплочения нации.

Опыт преодоления кризиса 1997–1998 гг. Республикой Корея имеет значение не только для неё самой, но и в контексте более широкой дискуссии о путях развития экономики.

Неолиберальная модель, несмотря на мощный удар, нанесённый азиатским кризисом, показала свою жизне- и конкурентоспособность в условиях глобальной экономики.

В Республике Корея эта модель смогла пережить и мировой финансовый кризис 2008–2009 гг. и, вероятно, выдержит испытания, связанные с пандемией COVID-19.

Причины кризиса

Республика Корея не была первой в списке жертв азиатского кризиса 1997–1998 годов. Необычный по внезапности, глубине и быстрому распространению, он в первую очередь поразил страны, развивавшиеся на тот момент наиболее динамично, – Таиланд, Малайзию, Индонезию и Филиппины, а потом добрался и до Южной Кореи. Причём, несмотря на тревожные сигналы, такие как рост дефицита бюджета, падение спроса на южнокорейские товары из-за роста их себестоимости, обесценивание национальной валюты, правительство РК до последнего закрывало глаза на приближающийся смерч, что впоследствии оказалось губительным как для крупных финансово-промышленных групп, так и для малого бизнеса и обычных граждан.

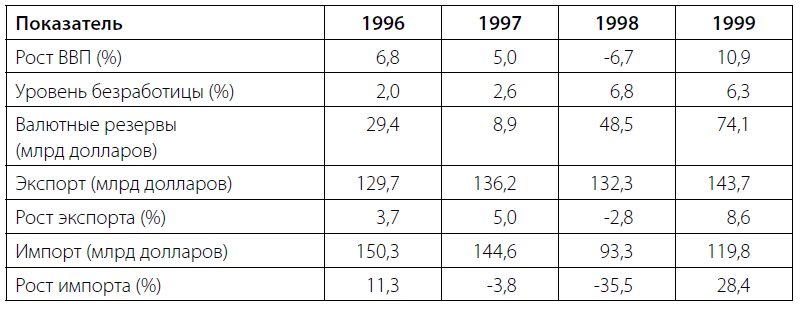

В 1998 г. корейский ВВП сократился почти на 7 процентов после среднегодового прироста в 1990–1997 гг. в 7 процентов. Работы лишился каждый двадцатый трудящийся, а уровень безработицы вырос с 2,0 процента в 1996 г. до 6,8 процента в 1998 году. Валютных резервов страны не хватало, чтобы покрыть многомиллиардные долги (таблица 1).

В РК довольно быстро разобрались с ответом на вопрос, кто виноват. Внимание было акцентировано, во-первых, на крупных компаниях, накопивших безумные долги, а во-вторых, на негативных внешних факторах, сложившихся на финансовых рынках и обрушивших акции южнокорейских и других азиатский предприятий.

Таблица 1. Основные экономические показатели Республики Корея в 1996–1999 годах

Источники: Annual Report 2000. The Bank of Korea. Korea, Seoul, 2001, p. 68-69. URL: http://ecos.bok.or.kr/jsp/vis/keystat/index_e.html#/detail. Дата обращения: 20.08.2020.

URL: https://english.motie.go.kr/en/tp/tradeinvestrment/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=794&bbs_cd_n=2&view_type_v=TOPIC&¤tPage=1&search_key_n=&search_val_v=&cate_n=2. Дата обращения: 20.08.2020.

Логика в таких рассуждениях, конечно, есть и отражена в большом количестве аналитических материалов как видных мировых экономистов, так и южнокорейских учёных и экспертов.

Безусловным является факт, что существенная вина за кризис лежит на ведущих южнокорейских компаниях, в которых вся власть была сконцентрирована в руках семейных чеболей, управляемых при помощи жёстко иерархической системы.

Не имея достаточного финансового обеспечения, чеболи практически бесконтрольно использовали финансовые ресурсы банковского сектора, вкладываясь порой в дорогостоящие и заведомо убыточные проекты. Причём щупальца этого экономического спрута дотягивались до всех сфер экономической жизни.

На роли чеболей в экономике Республики Корея необходимо остановиться особо. В середине 1970-х гг., когда приоритетом было развитие машиностроения и судостроения, сталелитейной, электронной и химической индустрии, правительство в качестве надёжного партнёра выбирает крупный бизнес. На протяжении нескольких десятилетий чеболи пользовались неизменной поддержкой властей, были гордостью Южной Кореи и её «лицом» на мировой экономической арене. Но с середины 1990-х гг. всё отчётливее проявляются негативные моменты, отражающие монополистическое положение и абсолютное доминирование чеболей в системе отношений между экономическими агентами. В результате названных факторов, а также в силу близких, нередко коррумпированных связей с высшими эшелонами власти, они получили практически неограниченный доступ к банковским кредитам для финансирования высокозатратных проектов. В ряде случаев соотношение заёмного капитала чеболей по отношению к собственному составляло свыше 400 процентов. В конце 1998 г. размер кредиторской задолженности банкам был свыше 63 млрд долларов. Невозврат же долгов стал главной причиной кризиса банковской системы Республики Корея и банкротства ряда коммерческих банков.

Безусловно, такая деятельность чеболей была обусловлена поддержкой и попустительством государства. Правительство допустило ряд серьёзных просчётов и в финансовой политике. В целях сокращения дефицита бюджета, который в 1991 г. достиг отметки 8,7 млрд долларов, власти пошли по пути увеличения притока капитала и в 1993 г. объявило о либерализации финансового сектора. Кроме того, с целью выполнения одного из требований для вступления в ОЭСР, в 1996 г. продолжилось финансовое дерегулирование и открытие рынка капитала, что упростило выдачу краткосрочных кредитов. В итоге резко возросла общая сумма внешней краткосрочной задолженности: к концу 1997 г. она превысила 63 млрд долларов.

Национальные особенности Южной Кореи, которые столь позитивно оценивались до азиатского кризиса и дали ей возможность резкого экономического взлёта, сыграли в конце 1990-х гг. отрицательную роль.

В частности, прямое вмешательство государства в экономику, ограничение конкуренции на внутреннем рынке, а также «семейные отношения» между хозяевами и работниками предприятий, при которых гарантируются рабочие места вплоть до выхода на пенсию, привели к тому, что бизнес продолжал работать в тепличных условиях, не уделяя должного внимания падению конкурентоспособности на внешних рынках. К этому добавились и внешние факторы – такие, как снижение мировых цен на основные товары южнокорейского экспорта (например, цена на микросхемы памяти 16M D-RAM упала с 50 долларов в конце 1995 г. до 9 в 1996 г.) и повышение конкурентоспособности японских товаров благодаря дешёвой йене.

Существенный просчёт состоял и в отсутствии развитой системы страхования занятых, пенсионного обеспечения, поддержки безработных. В итоге во время кризиса 1997–1998 гг., когда рост безработицы практически достиг 7 процентов, ни власти, ни простые граждане оказались к этому не готовы. В стране и за рубежом долгое время существовала уверенность, что государство не допустит краха своих крупнейших корпораций и протянет им руку помощи в трудный час. Однако этого не произошло, и в процессе банкротства, реорганизации этих компаний, их служащие оказались на улице без средств к существованию.

В результате в конце 1990-х гг. на предприятиях, входящих в чеболи, финансовых структурах и корпорациях количество рабочих мест уменьшилось на четверть. С сентября 1997 г. по сентябрь 2002 г. в чеболях произошло сокращение общей численности рабочих и служащих с 869 до 645 тысяч, в финансовых структурах – с 434 до 378 тысяч, в корпорациях – с 257 до 198 тысяч человек. Больше всего пострадала молодёжь, которую практически перестали брать на работу. Если в 1996 г. доля выпускников школ при найме на работу в фирмы составляла 41,5 процента, то в 2001 г. – всего 14,8 процента. В то же время преимущество имели работники со стажем – они составили 55,7 процента нанятых на работу в 2001 г. по сравнению с 25,7 процента в 1996 году.

Во время кризиса испытанию на прочность подверглась система и стратегия жёсткого государственного регулирования, переставшая отвечать задачам ускоренного экономического роста. Уже в начале 1990-х гг. Республика Корея вступила на путь внешней либерализации. Движение в сторону большей свободы, а также экономической и частично социальной демократизации началось с конца правления президента Ро Дэ У (1988–1993) и в период президентства Ким Ен Сама (1993–1998). Осознавая необходимость реформирования чеболей и возросшую коррупцию среди государственных чиновников и бизнесменов, президент Ким Ен Сам выступил с рядом мер по ограничению чрезмерного влияния корпораций и реорганизации их системы управления, однако в конце 1990-х гг. сам был заподозрен в коррупции. Выяснилось, что незадолго до банкротства компании Hanbo Steel, задолжавшей кредиторам 5,8 млрд долларов, были предоставлены огромные кредиты от коммерческих и государственных банков. Разразившийся скандал привёл к допросам и арестам крупнейших бизнесменов и политиков. Среди попавших в поле зрения правоохранительных органов оказался и сын президента Ким Ен Сама.

Несмотря на позитивные нововведения при Ким Ен Саме, его экономическая политика учитывала необходимость изменения только количественных, но не качественных параметров развития, продолжался курс на поддержание высокого уровня внутренних инвестиций и наращивание экспорта, которые должны были обеспечить стабильные темпы роста экономики, а на деле лишь усугубили ситуацию. Противостоять финансовому кризису и вывести страну из него предстояло новому правительству под руководством президента Ким Дэ Чжуна.

Вывод страны из кризиса

К 1997 г. экономика Республики Корея оказалась в катастрофическом положении: иностранные банки отказались пролонгировать кредитные линии южнокорейским финансовым учреждениям, а иностранные инвесторы начали массово выводить ресурсы из страны. Валютные резервы были почти исчерпаны. Сеулу пришлось обратиться за помощью к МВФ и в дальнейшем при принятии решений по стабилизации экономической ситуации опираться на рекомендации фонда. 3 декабря 1997 г. было подписано трёхлетнее соглашение о финансировании на общую сумму 58 млрд долларов, предоставляемых МВФ (21 млрд), Всемирным банком (10 млрд), Азиатским банком развития (4 млрд), а также США (10 млрд), Японией (5 млрд), Германией, Канадой, Великобританией и Австрией.

Для реформирования экономики было выделено четыре главных направления: финансы, рынок труда, государственное управление и корпоративный сектор.

В финансовой сфере сократилось количество функционирующих организаций: число банков уменьшилось с 33 в 1998 г. до 19 в 2004 г., более 770 небанковских финансовых учреждений было закрыто и реструктуризировано. План реформ предусматривал также либерализацию финансового сектора и законодательства о прямых иностранных инвестициях (ПИИ). В декабре 1997 г. произошло открытие рынка государственных и корпоративных облигаций, в мае 1998 г. – рынка краткосрочных денежных инструментов. Для резидентов отменялись ограничения на инвестирование в иностранные ценные бумаги. Разрешены поглощения компаний нерезидентами, расширен доступ иностранных инвесторов в ряд секторов, включая банковский. Иностранцам разрешили покупать недвижимость. Кроме того, произошла отмена ограничений на покупку иностранной валюты и размеры вкладов и кредитов в иностранных банках.

Одновременно с этим реформированы чеболи – из 30 крупнейших финансово-промышленных групп исчезли одиннадцать. В корпоративном секторе в начале 1998 г. приняты пять основных принципов: повышение прозрачности управления компаниями; отказ от практики предоставления гарантий по кредитам между аффилированными компаниями; повышение финансовой устойчивости; ограничение количества отраслей, в которых может функционировать чеболь; улучшение отчётности со стороны контролирующих собственников и топ-менеджеров. Позднее к этим принципам добавились ещё три: уменьшение контроля чеболей над небанковским финансовым сектором; ограничение возможности косвенного «перекрёстного» владения акциями и сделок внутри группы, совершаемых по нерыночным ценам; пресечение практики уклонения от налогов на дарение и наследство.

Была проведена реформа рынка труда: произошёл переход от существующей на тот момент пожизненной системы найма к более гибким трудовым отношениям. Для стабилизации ситуации на рынке труда был создан Трёхсторонний комитет, в который вошли представители правительства, рабочих и работодателей. Благодаря деятельности комитета удалось достигнуть соглашений в отношении сокращений и временной занятости.

Пересмотр роли государства, преобразования в структуре крупного бизнеса, системе управления, культуры предпринимательства привели также к повышению роли женщин в общественной жизни и изменениям в системе страхования занятых. До конца 1997 г. программа страхования действовала только в организациях и компаниях, где работало не менее 30 человек, с начала 1998 г. она стала применяться на всех предприятиях независимо от числа работающих, а также была расширена за счёт включения подённых рабочих и лиц, которые длительное время не могут найти работу. Всё это ознаменовало переход к большей демократизации общественной жизни и к постановке на повестку дня задачи создания гражданского общества.

Однако резкая трансформация рынка труда потрясла традиционные устои общества: возросло число разводов и суицидов. Структуры занятости характеризовалась увеличением временных работников, имевших ограниченные права и низкий уровень заработной платы. Диктуемые МВФ реформы рынка труда привели в 2000-х гг. к росту социальной поляризации. Вырос верхний сегмент среднего слоя; из среднего слоя «выпали» массы людей, чьи доходы сократились из-за перехода к неполной занятости, снижения зарплат и девальвации национальной валюты; увеличился нижний слой, пополняемый ещё и притоком иностранных рабочих.

На фоне «среднестатистической» тенденции роста доходов населения высокодоходная группа становится всё богаче, население с низким доходом – всё беднее.

Нарастает дифференциация в потреблении продуктов питания, платных услуг, непродовольственных товаров, в показателях имущественного накопления. Становится всё более заметным расхождение жизненных и потребительских стандартов семей, относящихся к «элите», и остальных.

Уроки для нашего времени

Финансовый кризис 1997–1998 гг. вызвал крах ориентированной на экспорт модели развития Республики Корея 1960–1990-х гг., которая реализовывалась за счёт активного вмешательства государства в экономику в целях индустриализации и ускорения экономического роста. Государство напрямую контролировало и выделяло ресурсы для развития стратегических отраслей, управляя инвестициями, осуществляя защиту молодых отраслей индустрии, содействуя экспорту, реализуя макроэкономическую политику в интересах инвестиций и контроль над внутренними финансовыми потоками и валютными ресурсами. Достижение за столь короткое время высоких темпов экономического роста обусловлено экспорториентированной стратегией догоняющего развития, в основе которой макроэкономическая цепочка «массовое производство – высокая производительность – низкая заработная плата – массовый экспорт».

Азиатский кризис 1997–1998 гг. показал, что дальнейшее развитие страны за счёт мобилизации и концентрации внутренних ресурсов невозможно в силу усложнившейся структуры экономики. Остро встал вопрос о качественных параметрах роста, таких как повышение производительности труда, улучшение среды деятельности бизнеса, развитие не только промышленности, но и сферы услуг. Либерализация, проводимая во время и после кризиса, создала условия как для привлечения иностранных инвестиций в страну, так и осуществления вложений южнокорейскими компаниями за рубежом.

Главный урок, который можно извлечь из опыта Республики Корея по преодолению самого тяжёлого в её истории финансово-экономического кризиса, заключается в эффективности быстрого и адекватного реагирования руководства и экономического аппарата правительства, а также организованности и сплочённости населения в стремлении вернуть стране статус успешно развивающейся экономики.

Угрожавший в ходе кризиса откат от определённого уровня благополучия и признания в мире был воспринят населением как тяжелейшее унижение, а необходимая внешняя помощь – как позорная «эра МВФ», когда страна оказалась в зависимости от сильных экономик мира. Это сыграло роль своеобразного триггера, благодаря которому властям удалось при финансовой поддержке и контроле МВФ и ряда ведущих стран предпринять срочные меры санации финансового сектора и осуществить соответствующие либеральные реформы, придавшие экономической модели гибкость.

Действия по стабилизации и выводу страны из кризиса 1997–1998 гг. были универсальными, следующими из рекомендаций МВФ, который контролировал их принятие жёстким графиком выделения средств. Но имелись и некоторые особенности реформ, связанные, в частности, со спецификой ведения бизнеса (разросшейся мощью чеболей и патерналистскими отношениями с государственным аппаратом), с особенностями рынка труда (отношения «пожизненного найма»).

Кризис показал, что успешная модель Республики Корея, построенная на основе концепции внешнеориентированного развития и предполагавшая глубокую включённость в мировую экономику, уже к концу 1990-х гг. устарела.

Но Южная Корея по-прежнему привержена стратегии интеграции и регионализации и борется за приемлемые и более выгодные условия.

Спустя менее четверти века, Республика Корея вновь переживает серьёзный экономический спад, грозящий перерасти в затяжную депрессию. Разительное отличие текущего экономического кризиса в том, что он охватил все страны мира, всю мировую экономику, а не только её азиатскую часть, как в конце ХХ века. Пандемия COVID-19 поставила перед мировой экономикой вопрос о переоценке ценностей и основ господствовавшего до недавнего времени порядка, провозглашавшего глобализм, открытость и либерализм в экономике.

Для Республики Корея этот порядок был крайне благоприятен, и меры по выходу из кризиса 1997–1998 гг. во многом приняты для того, чтобы воспользоваться его преимуществами. Либерализация финансовой и банковской сферы, реформы социальной системы и регулирования рынка труда – все эти чрезвычайные на первых порах меры сложились в определённую стратегию реформирования экономической модели, ставящую в приоритет достижение качественных, а не только количественных параметров. Эта стратегия со временем привела страну к постановке задач перехода к устойчивому развитию в его новейших формах – построению инновационной, «зелёной», «креативной» экономики. Кризис 1997–1998 гг. стал для Республики Корея и потрясением, и возможностью: страна не только одна из первых преодолела трудности (уже в 1998–1999 гг. имела прирост ВВП почти в 10 процентов), но и показала жизнеспособность новоиндустриальной модели роста, которую многие западные эксперты предлагали «похоронить».

Вместе с тем, выйдя из кризиса, южнокорейская экономика существенно изменилась, особенно в сфере государственного управления, взаимоотношений с бизнесом, его прозрачности, подотчётности и в конечном итоге конкурентоспособности. Власть крупного бизнеса оказалась поколеблена, хотя монополизация производства и рынка сохранилась и даже усугубилась. Государство постепенно «уходило» из экономики и брало на себя большую, чем ранее, ответственность за социальную сферу. В южнокорейском обществе активизировались тенденции к демократизации и повышению гражданской ответственности. Мировой кризис 2008 г. не столь сильно затронул РК, что свидетельствует о том, что в целом социально-экономическое и финансовое положение страны после реформ 1997–1999 гг. существенно укрепилось.

Если набравшая сейчас ход тенденция деглобализации продолжится, Республике Корея будет труднее удержаться в рядах высококонкурентных экономик Азии. Южная Корея очень сильно зависит от внешнего рынка. Если её ведущие торговые партнёры – Китай, США, Япония, ЕС, нефтедобывающие страны – впадут в длительную рецессию и начнут закрывать национальные рынки, это окажет негативное влияние на производство и внешнюю торговлю Республики Корея. В данном случае потенциал её внешнеориентированной экономики попадёт под удар, возможно, более сильный, чем в конце ХХ века. Тогда может быть с пользой востребована практика диверсификации внешних связей, подписание соглашений о создании зон свободной торговли, участие в региональных блоках типа ВРЭП и так далее. Одновременно страна будет адаптироваться к условиям протекционизма и повышать уровень импортозамещающих производств.

ОТ КРАХА К ЧУДУ

КСЕНИЯ СПИЦЫНА, Кандидат экономических наук, эксперт, приглашённый преподаватель департамента зарубежного регионоведения Факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

ЯПОНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Япония с середины 1945 г. до конца 1950-х гг. прошла тяжёлый путь от послевоенного коллапса до запуска «экономического чуда». Перемены, произошедшие в этот период, стали достоянием экономической истории мира, породив множество подражаний. Частые обращения к тому опыту оправданы его многогранностью, в том числе и с позиции осмысления вывода из состояния глубокого кризиса сложной системы национального масштаба и её дальнейшего развития.

Последствия военных действий для Японии

Для Японии поражение во Второй мировой войне означало проигрыш в жестокой битве за сферы господства и влияния, региональный передел, сырьевые ресурсы и рынки сбыта. Эта война была противостоянием государственных систем, идеологий и экономик. Страна не справилась с сильными противниками, масштабы её захватнических намерений не соответствовали совокупным внутренним возможностям.

Состояние, в котором Япония находилась на момент капитуляции, можно охарактеризовать как системный кризис всех сфер жизни – крах внутренней националистической политики и внешней политики интервенции и захвата; резко отрицательная репутация жестокого агрессора в международном сообществе, особенно в странах Тихоокеанского региона; резонанс международной общественности на факт атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Япония утратила колонии и захваченные территории, воспринимавшиеся как часть её национального богатства.

В экономике наблюдались разбалансировка финансовой и денежной систем, отраслевые диспропорции, деградация отраслей гражданского производства и сельского хозяйства, остановка производства и сырьевых поставок, нарушение внутренних и внешних хозяйственных связей, разрушение населённых пунктов, транспортной наземной и морской инфраструктуры, систем связи и коммуникаций.

Япония понесла огромные людские потери, а также столкнулась с дисбалансом мужского и женского населения. Страну охватили безработица, нищета, антисанитария, массовое перемещение демобилизованных и репатриантов, распространение бродяг и беспризорников, рост преступности.

Все эти беды лишь частично можно описать цифрами. В результате военных действий в целом утрачено около 25 процентов национального богатства, в том числе уничтожено 80 процентов флота, разрушено 24 процента промышленных строений и 34 процента производственных мощностей. Демобилизация вернула к гражданской жизни 7,61 млн солдат, многие добирались до Японии из отдалённых районов не один год. К этому нужно добавить ещё 1,5 млн репатриантов, которые, приезжая из бывших колоний, сталкивались с голодом и нищетой, пытались устроить свою жизнь, искали жильё и источник дохода.

Сведения о гуманитарных последствиях войны разнятся. Согласно официальной статистике, которая может быть занижена, количество убитых среди военнослужащих составило 1,5 млн человек, а среди гражданского населения – около 300 тысяч человек, в том числе в результате бомбёжек в Токио – 97 тысяч человек, во время атомной бомбардировки Хиросимы – 86 тысяч, Нагасаки – 26 тысяч человек.

Вывести Японию из состояния послевоенного коллапса удалось комплексом разносторонних мер, занявших более десятилетия и реализовывавшихся в несколько этапов.

Середина 1945-го – начало 1952 года

Характер и направление мер восстановления японской экономики, которые предпринимались с середины 1945 г. по начало 1952 г. диктовались не только кризисной ситуацией внутри страны, но и жёстким внешним контролем. На территории Японии по условиям Потсдамской декларации находились оккупационные силы союзников, а главной оккупирующей державой были США.

Начальный период оккупации: 1945–1948

Первый этап оккупации был временем подведения итогов войны, когда превалировали политические цели, в частности – демилитаризация и демократизация Японии, создание в стране условий, исключающих возможность возрождения милитаризма. Оккупационное управление было косвенным. Японское правительство, сохранённое американскими властями, подчинялось целям оккупации, осуществляло от своего имени действия по их реализации и корректировало под эти условия решение задачи нормализации повседневной жизни, восстановления экономической и финансовой системы, возобновления гражданского производства и так далее.

Цели оккупационных властей были сквозными, они достигались через системное переформатирование всех сторон жизни, вычленение милитаристских и националистических составляющих, введение демократических принципов. Демонтировались основы полуавторитарной монархической структуры, в которой культивировался милитаризм, а также базис его экономической и идеологической поддержки.

Демилитаризация началась с демобилизации армии, освобождения военнопленных, реализации программы разоружения. После капитуляции все каналы массового идеологического воздействия, хорошо отлаженные во время войны, были поставлены под контроль и подвергались цензуре. Они же стали использоваться для распространения информации о проводимых изменениях, внедрения идей пацифизма, осуждения милитаризма, рассказов о США и демократических ценностях. Существенному изменению подверглась система образования. В школах заменялись учебные программы, вводились новые учебники, разрабатывались методические пособия для преподавателей, изменялась в направлении децентрализации структура управления образованием.

С принятием в конце 1945 г. гарантий политических прав и свобод начала меняться политическая жизнь. В разноплановых идейных потоках формировались многочисленные мелкие политические группы. После многолетнего запрета на деятельность и силового подавления активизировалось движение профсоюзов и левых партий. Решающую роль в демонтаже юридических основ монархической структуры сыграла новая Конституция 1947 г., которая заложила общий нормативно-правовой фундамент демократического режима, установила правила жизни и дала гарантии предсказуемости будущего развития. Император становился «символом государства и единства народа». Конституция ликвидировала институт государственной религии синто, систему аристократического сословия и наследование титулов. Вводилось всеобщее избирательное право, которое распространялось и на женщин. Императорская армия была расформирована, а в соответствии со статьёй 9 Конституции, японский народ отказывался от войны как средства решения международных споров. Полнота демилитаризации обеспечивалась роспуском всех военных, милитаристских и ультранационалистических структур, запретом воинственной идеологии, массовыми чистками должностных лиц, судом над военными преступниками.

Японцы впервые в истории получили возможность широкого прямого контакта с представителями западных традиций, увидели элементы их бытовой и материальной культуры. В массовом сознании это вызывало и восхищение, и неприязнь. Сравнение своего с чужим способствовало консолидации вокруг восстановления страны и преодоления экономического и технологического отставания.

Ощущение всеобщей катастрофы, униженности, беспомощности и бессмысленности, которое охватило японское общество в момент поражения, постепенно сглаживалось. На фоне необходимости решения рутинных жизненных проблем оно перерастало в стремление к реализации новых задач развития, что стало мощным мотивационным фактором созидания.

Экономический и производственный хаос начался в стране задолго до капитуляции. Структура экономики была деформирована в сторону военных отраслей, ресурсы истощены, сформировались резкие диспропорции между потреблением и накоплением, возникли всеобщий товарный дефицит, инфляция и финансовая нестабильность. В связи с этим государственное регулирование экономикой в жёстком формате довоенного и военного времени сохранялось до конца 1940-х годов.

Демилитаризация непосредственно затрагивала все аспекты экономики. Она начиналась с реализации программ разоружения, подготовки репараций и реституции. Для этого проводилась комплексная ревизия всех видов собственности и активов, выявлялось оборудование, потенциально пригодное для гражданских целей или репараций, а в противном случае – подлежащее немедленному уничтожению. Частью политики демилитаризации была программа промышленной конверсии. Некоторые предприятия возвращались к довоенному делу, другие осуществили кардинальный разворот, переходя от производства оружия к выпуску швейных машинок, оптики для фотокамер, велосипедов, бытовой химии.

Важнейшим объектом демократических реформ стали корпоративные структуры. Доминировавшие в стране принципы управления обусловливались историческими особенностями взаимодействия государства и предпринимательства. Экономическую основу военно-бюрократического режима и агрессивных действий Японии составляли дзайбацу – крупные промышленные конгломераты, которые принадлежали небольшой группе семей. Для ликвидации системы дзайбацу и организации публичных акционерных компаний по американскому образцу в разные годы оккупации были приняты законы о демонополизации и свободной конкуренции. На их основании проведена реструктуризация собственности, реорганизация компаний, их разукрупнение, часть компаний была ликвидирована. Акции компаний дзайбацу распределялись между работниками и банками.

Решения по роспуску дзайбацу приняты осенью 1945 г., однако процесс их реформирования занял не один год и в результате не был завершён. Принятые меры не уничтожили сеть деловых взаимосвязей и преемственность контактов, что позволило в скором времени восстановить в более гибком варианте структуру горизонтальной группировки многопрофильных объединений вокруг банков и вертикальную структуру связей крупных фирм с мелкими субподрядчиками.

Продовольственная проблема была одной из острейших. В стране долгое время действовал жёсткий механизм нормирования и продажи продуктов по карточкам, люди голодали. Аграрная реформа 1946 г. осуществлялась на основе изменения структуры владения и пользования землей. Была ликвидирована крупная помещичья собственность и создано сельскохозяйственное производство, основанное на системе мелкого независимого фермерства. Впрочем, скоро стало очевидно, что усилиями мелких хозяйств трудно решить проблему масштабного производства. Для покрытия потребностей в продовольствии нужно было интенсифицировать культуру земледелия и восстановить рыболовный промысел. Продуктовые резервы пополнялись регулярными поставками из США в рамках специальных программ, осуществлявшихся на долгосрочной кредитной основе из целевых фондов.

Внешняя торговля производилась с санкции оккупационных властей и по государственным каналам. Она велась в строго ограниченных позициях и масштабах сугубо для обеспечения острых внутренних потребностей. Торговый баланс оставался дефицитным, импорт существенно преобладал над экспортом. Ведущим партнёром, как, впрочем, и в довоенный период, выступали Соединённые Штаты. Контроль над внешней торговлей позволял американцам проникать на внутренний рынок Японии, воздействовать на все отрасли хозяйства, включая внутреннюю торговлю, финансовую систему, промышленный сектор.

Толчком для преодоления послевоенного коллапса экономики стал курс на развитие приоритетных производств, который реализовывался в 1947–1948 годах. Его задача состояла в выделении отраслей, способных при определённом стимулировании вывести национальное хозяйство из хаоса. В качестве приоритетных производств выбрали угледобычу, лёгкую промышленность, чёрную металлургию, производство удобрений и транспорт. Восстановление производства происходило на старой технической базе за счёт ремонта мощностей и их интенсивной загрузки.

Поток государственных субсидий, направляемых в эти отрасли, стал одним из факторов усиления инфляции. Правительство должно было сочетать структурные реформы с антиинфляционными мерами, перестройкой системы бюджетных счетов в соответствии с новыми целями, а также корректировать процесс пополнения бюджета через налоговую систему и государственные займы, по которым большие долги сохранялись ещё с военных времен. Все эти задачи дополнялись необходимостью реорганизации системы бухгалтерского учёта предприятий и финансовых учреждений.

Второй период оккупации: 1949–1952 годы

Экономическое восстановление Японии само по себе не являлось задачей оккупационных властей. Однако с конца 1940-х гг. по мере углубления противостояния с Советским Союзом США изменили отношение к вопросу экономического развития Японии, определив её как своего потенциального стратегического партнёра.

В этой связи были смягчены репарации, остановлена программа демонополизации. Япония, приняв в апреле 1949 г. условия установления фиксированного курса йены к доллару в размере 360 йен за 1 доллар, стала частью Бреттон-Вудской валютной системы. Кроме того, Япония законодательно установила параметры деятельности иностранного капитала, были открыты фондовые биржи, восстановлены министерство торговли и промышленности и Банк Японии.

С 1949 г. на основании рекомендаций американских специалистов, превратившихся в требования оккупационных властей, правительство приняло к исполнению режим экономии и сбалансированности государственного бюджета на основе принципов «финансового консерватизма», а также ослабило государственный контроль над экономикой, отказавшись в том числе от предоставления правительственных субсидий частным фирмам. Эти меры помогли стабилизации макроэкономики: установили на многие годы режим жёсткой бюджетной дисциплины и сняли остроту инфляции. Оборотной стороной стал резкий экономический спад, который привёл к стремительному сокращению реальной зарплаты и массовым увольнениям как в государственном, так и в частном секторах. Почти полное прекращение кредитования и аннулирование заказов со стороны государства и крупных компаний подорвали финансовое положение огромной массы мелких и средних предприятий. Началась экономическая депрессия.

Японская экономика смогла выбраться из глубокого спада только во время Корейской войны (1950–1953), создавшей высокий внешний спрос. На японских предприятиях размещались американские заказы, что не только обеспечивало страну валютными поступлениями, но и позволило восстановить ритмичность производства. В этот период проводилась своеобразная проверка способности обновлённой системы Японии к действию. И она показала свою эффективность.

От оккупации к быстрому росту

Оккупация Японии официально завершилась в апреле 1952 г. после ратификации парламентом Сан-Францисского мирного договора. Япония перешла на новый этап своего существования, начав адаптироваться к новым геополитическим условиям. Правительство решило сосредоточить ресурсы на экономических задачах обеспечения внутренней стабильности и защиты от внешней угрозы на основе союза с Вашингтоном. Японо-американский договор безопасности, подписанный в Сан-Франциско в 1951 г., стал базой многомерного альянса двух стран.

Япония восприняла опыт оккупационного периода и действия Соединённых Штатов в те годы как доказательство эффективности американской модели экономического устройства.

Ориентация на данную политику стала результатом осмысленного решения, подразумевавшего и то, что создание мощной индустриальной базы в сотрудничестве с сильным партнёром поможет как политической реабилитации Японии, так и построению равноправных отношений с международным сообществом в будущем.

В 1950-е гг. активная экономическая роль государства сохранялась. Она заключалась в определении целей и направлений развития экономики и её отдельных отраслей, стимулировании предпринимательства в движении по выделенным направлениям, установлении для него норм и стандартов. В ходе этой деятельности обкатывалась и настраивалась определившаяся во время оккупации система, которая должна была теперь обеспечивать основные жизненные потребности людей. Стратегический акцент делался на внутренние ресурсы развития и защиту внутреннего рынка.

В начале 1950-х гг. первостепенной задачей стало сокращение технологического разрыва с индустриально развитыми государствами и создание современной производственной базы. Тогда же сформировалась модель научно-технологической политики, которая стала активно реализовываться через применение зарубежных технических достижений в японском производстве. Вместе с тем массовое заимствование технологий имело и отрицательные стороны. Ориентация на прикладные исследования и доводку лицензий приводила, во-первых, к повышению зависимости японской экономики от иностранной техники и технологии, а во-вторых, содействовала сворачиванию фундаментальных исследований, что в долгосрочной перспективе замедлило развитие научно-технического потенциала страны.

Ещё одной линией государственной экономической политики оказалась промышленная рационализация, которая поддерживала курс на формирование новых производств, способных выпускать продукцию с большим объёмом потребления и экспортным потенциалом. В соответствии с этими критериями автомобилестроение, металлургия, химия, судостроение, станкостроение и производство электрооборудования для связи были определены в качестве ключевых отраслей.

Политика рационализации предполагала не только техническую модернизацию, но и совершенствование менеджмента. Организационно-управленческие факторы, вышедшие на первый план, представлялись важными и в прежние годы, но тогда их эффект был завуалирован другими процессами, поддающимися регулярному статистическому исчислению и лежащими на поверхности экономической жизни. В послевоенный период управление предприятиями происходило на основе объединения отечественных практик и преимущественно американских методик. Большее значение при этом имел японский опыт, который накапливался с предшествующих десятилетий.

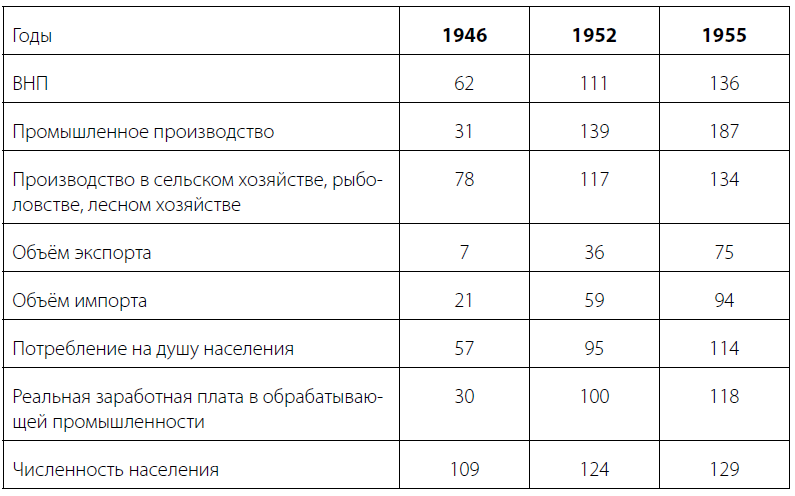

В июле 1955 г. был принят Пятилетний план экономической независимости, содержащий широкие политические ориентиры. В это время базовые показатели экономики Японии достигли предвоенных. Это означало завершение процесса восстановления страны (таблица 1). С этого времени планы стали новым инструментом государственной политики, они положили начало формированию механизма прогнозирования и целевого развития.

С введением индикативного планирования управление экономикой стало более систематизированным. Оно было необходимо для распределения ограниченных ресурсов, а также позволило определять долгосрочные цели. Главная цель Пятилетнего плана экономической независимости состояла в обеспечении внутреннего стабильного экономического развития, а также в формировании новой экономической структуры страны, способствующей интеграции в мировую экономику.

Таблица 1. Индикаторы послевоенного экономического развития (уровень 1934–1936 гг. принят за 100)

Источник: Составлено по: Yoshioka Shinji, Kawasaki Hirofumi. Japan’s High-Growth Post war Period: The Role of Economic Plans. // ESRI Research Note №27, 2016, р. 9. URL: http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_rnote/e_rnote030/e_rnote027.pdf . Дата обращения: 21.08 2020.

К тому моменту Япония уже присоединилась к ведущим международным организациям: в 1952 г. – к Международному валютному фонду и Международному банку реконструкции и развития, в 1955 г. – к Генеральному соглашению по тарифам и торговле. Условия членства в этих организациях вводили многие ограничения, с которыми страна в дальнейшем должна будет считаться.

Изменения в отраслевой структуре экономики не могли не отразиться на структуре занятости населения. Рост населения продолжался, но темпы роста экономики обеспечивали низкий уровень безработицы. В составе трудоспособного населения увеличивалась доля наёмных работников. Началось перемещение из сельского хозяйства в промышленный сектор и сферу услуг, что приводило к постепенному сокращению численности сельского населения. Ближе к концу 1950-х гг. переселение в города, в основном молодёжи, стало массовым. Тогда же сложилась система национального социального обеспечения, которая включала здравоохранение, пенсии и социальную защиту.

1950-е гг. – время формирования политической структуры Японии. На общественную сцену возвращались представители старой государственной элиты, отстранённой от власти во время оккупации. Отношения между правящим консервативным лагерем и оппозиционным, который был в значительной степени левоориентированным, приобретали конфронтационный характер. Среди консерваторов наблюдалась тенденция к консолидации. Это происходило в то время, когда Японии была необходима власть, способная обеспечить стабильное развитие, противодействие левому и рабочему движению, достижение равноправных отношений с ведущими странами мирового сообщества. Создание в 1955 г. Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) завершило процесс формирования политической структуры.

В оппозиции шёл процесс дробления, что ослабляло её влияние. Социалистическая партия, опиравшаяся на поддержку профсоюзного движения, стала центром объединения левых сил. Однако было очевидно, что левые не имели серьёзных шансов на успех, поэтому реальная альтернатива политическому господству ЛДП отсутствовала.

В 1958 г. в Японии резко ухудшилась конъюнктура. Возникла ситуация, характеризующаяся классическими чертами кризиса, хотя смена фаз экономического развития и выход из кризиса произошли в ускоренном порядке. Началась отраслевая перестройка экономики: падение производства в сферах, обслуживавших инвестиционный спрос (поставки производственного оборудования, строительных материалов, сырья и полуфабрикатов), сопровождалось бумом производств, выпускавших потребительские товары длительного пользования. Это были новые для Японии отрасли – производство бытовой техники, автомобилей. Они поддерживали общую положительную динамику через потребность в новых капиталовложениях и удовлетворение высокого спроса. Новые отрасли стали основой японского экономического чуда, сделавшего страну одной из самых развитых в мире.

Значение и уроки японского послевоенного восстановления

Послевоенная ситуация в Японии представляла собой переплетение кризисов разного характера, которые в совокупности можно охарактеризовать как национальный коллапс. Наложение кризисов требовало времени для исправления ситуации. Большие усилия были направлены на то, чтобы противостоять давлению послевоенной инфляции, сбалансировать бюджет, запустить нормальный экономический рост в условиях демилитаризации.

На всех этапах послевоенного восстановления и последующего развития японское правительство играло ключевую роль. В ходе проведения масштабных изменений во всех сферах экономики использовался прошлый опыт Японии и оправдавшие себя механизмы государственного управления и контроля.

В процессе реформирования, особенно на первом этапе, важную роль сыграли оккупационные силы, в первую очередь США. Ставя во главу угла скорее демилитаризацию Японии, чем экономическое развитие само по себе, они, тем не менее, помогли задать жёсткий ритм реформ, определить болевые точки японской экономики и стимулировать их исправление.

Ретроспективная оценка мер, принятых во время оккупации, сопровождается разными выводами. Многие слабости японской экономики, проявившиеся в последние три десятилетия её стагнации, были заложены именно в тот период. Тем не менее очевидно, что шаги, осуществлённые в послевоенные годы, послужили базой для восстановления, быстрой модернизации страны и вступления её в ряды передовых экономик. Менее чем за пятнадцать лет Япония прошла путь от послевоенного коллапса к экономическому чуду. В эти годы сформировалась новая модель экономического развития. А меры государственной политики послевоенных лет современное знание классифицирует как государственное антикризисное управление, ставшее частью общей долгосрочной стратегии превращения страны в успешное государство.

РЫНОК КАК ВОЖДЕЛЕНИЕ

ДЭВИД ЛЭЙН

Почётный научный сотрудник Колледжа Эммануэль Кембриджского университета; член Академии общественных наук; вице-президент Европейской социологической ассоциации.

КАКОЙ ИМЕННО КРИЗИС ПОГУБИЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ МИР?

В ходе дискуссий, периодически вспыхивающих в связи с эпохой строительства социализма в России, обычно поднимаются такие темы, как роль Ленина и Коммунистической партии в захвате политической власти, последующие успехи Советского Союза в качестве силы модернизации в СССР и Азии и влияние революции на Запад.

Анализируются выдающиеся советские достижения: роль в мобилизации государственных ресурсов для осуществления плана индустриализации и урбанизации, привлечение многонационального населения к государственному строительству, победа над нацистской Германией и её последствия. Естественно, упоминаются и теневые стороны, прежде всего, сталинские репрессии и засилье бюрократии.

Но очень немногие задаются вопросом, как и почему возглавляемые СССР социалистические страны были в конце XX века неожиданно упразднены. Эпоха, начатая Октябрьской революцией 1917 г., закончилась в марте 1990 г. с изъятием из Конституции СССР пункта о ведущей и руководящей роли КПСС. Эти перемены примечательны, ведь последствия других социальных революций, в частности французской, английской и американской, оказались необратимыми.

Возникает вопрос, а не преследовала ли Октябрьская революция заведомо порочную цель, намереваясь преодолеть стадию капитализма?

Критики утверждают, что Октябрь, конечно, заложил основы государственной политики индустриализации и построения коммунистических государств, создал системы здравоохранения и образования, обеспечил строительство жилья, но социалистическая система планирования оказалась непригодной на стадии потребительского капитализма.

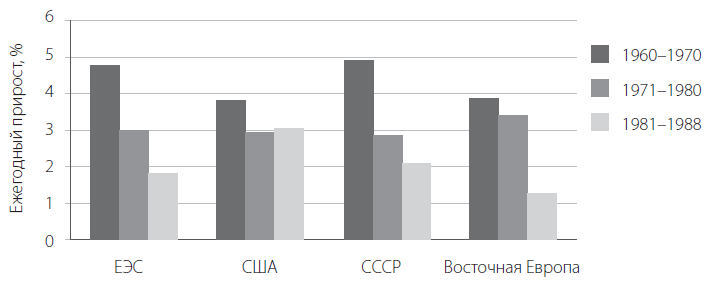

Замедление экономического развития

Главной причиной крушения системы называют её неспособность удовлетворять материальные и духовные потребности населения. Это явное преувеличение. Замедление экономического роста в европейских социалистических странах – всего лишь одна сторона дела. Темпы экономического роста в СССР снизились с 5 процентов в 1961–1970 гг. до 2 процентов в 1981–1988 гг., а падение производства в социалистических странах Восточной Европы было и того значительней. Но экономический рост продолжался даже там. Рисунок 1 свидетельствует о том, что социалистические страны немногим отличались от капиталистических государств соответствующего уровня развития. В период с 1980 по 1987 гг. в Западной Германии темпы экономического роста составляли 1 процент, в Великобритании 1,3 процента, а во Франции – 0,5 процента. Однако аналитикам не кажется, что европейские капиталистические страны постиг экономический крах. Китай в то же время развивал темпы роста в 8,68 процента, но сохранял существенные черты социалистической системы.

Рисунок 1. Экономический рост в капиталистических и социалистических странах, 1961–1988

Источник: Economic Report of the President 1985-89 // Washington DC: US Government Printing Office, 1989.

Всякий раз, когда в капиталистических странах происходят экономические кризисы (вспомним Великую депрессию 1930-х гг., финансовый кризис 2007 – …), в рыночной системе происходят реформы. Горбачёвские реформы привели к разрушению социальных институтов Советского Союза, уничтожив административно-командную систему, а заодно с ними и легитимность центрального планирования и партийного руководства. Так было покончено с завоеваниями Октябрьской революции.

Классовые революции и переход к капитализму

При своём зарождении и Французская, и Октябрьская революции были революциями классовыми. В обеих критически важную роль играли классовые права, ставшие катализатором и стимулом социальных перемен. Но стал ли конец социализма в России следствием осуществления классовых интересов?

Большинство аналитиков в это не верят: в социалистических странах отсутствовали явно «антагонистические» классовые силы, а буржуазия была уничтожена в процессе социалистического строительства. Однако с моей точки зрения, в социалистических обществах выработалась классовая структура, включавшая два основных элемента, которые взаимодействовали с зарубежными элитами в деле разрушения режима. Во-первых, административно-исполнительный класс и, во-вторых, «приобретательский» класс.

Административный класс

Административный класс состоял из чиновников, занимавших посты, которые обеспечивали им контроль над средствами производства, а также над идеологическими институтами, вооружёнными силами и службами безопасности. Его представители имели высокие должности в партийной и профсоюзной иерархии, а также занимали исполнительные посты в правительственных ведомствах (в том числе на хозяйственных предприятиях, в области образования и здравоохранения и в СМИ). Отличие от системы рыночного капитализма состояло в том, что эти чиновники не могли ни передать свои посты по наследству, ни распоряжаться фондами, которые они контролировали. К тому же руководство производственных предприятий в отличие от своих коллег, работавших в условиях свободного рынка, не извлекало никаких выгод из прибавочной стоимости, создававшейся при производстве товаров и услуг.

Представители административной прослойки находились в двусмысленном положении. Принадлежа к правящей элите, они занимали важные, надёжно защищённые и привилегированные должности, многие пропагандировали коммунистические ценности. В то же время, конвертировав административный контроль в собственность, они могли завоевать ещё более выгодные экономико-классовые позиции. Из сидящих на зарплате членов административной прослойки они выросли бы в часть капиталистического класса, обладающей законными правами на экспроприацию прибавочной стоимости и на владение частной собственностью.

Средний «приобретательский» класс

Вторая классовая группа была связана с рынком. В условиях плановой экономики рабочие и служащие получали за свой труд заработную плату от государственного предприятия или учреждения: государство обладало монополией найма и определяло ставки зарплаты и условия труда. Обмен рабочей силы на деньги оставался характерной чертой государственного социализма, а доход, извлекаемый из работы по найму, оказывал большое влияние на уровень жизни каждого отдельного работника. При капитализме рыночная позиция выявляется в ходе секторальных переговоров, что создаёт неравенство между работниками. Иные профессионалы – врачи, артисты эстрады, менеджеры – могут выторговать себе дополнительные льготы.

При государственном социализме размер материального вознаграждения не имел отношения к переговорам или объёму продаж на рынке и устанавливался в административном порядке. Разница между существующим уровнем вознаграждения и воображаемым изобилием материальных благ, которое якобы должен был принести рынок, и создала в среде многих профессиональных групп, работников административного звена и квалифицированных рабочих настроение в пользу введения рыночной системы. При государственном социализме разница в оплате труда была минимальной. Среди интеллигенции такое относительное равенство порождало недовольство.

Чувство обделённости предрасположило некоторые общественные группы к тому, чтобы настаивать на проведении рыночной политики, а позднее – на приватизации государственной собственности.

Многим казалось, что предоставляемых им относительных льгот недостаточно для вознаграждения предпринимательской деятельности и усилий по овладению высокой квалификацией, что дало дополнительные доводы тем, кто ратовал за переход к рыночной системе, которую считали «более справедливой», если речь шла о вознаграждении квалифицированного труда. Либеральную интеллигенцию к тому же возмущал административный контроль над деятельностью в области культуры, что подрывало профессиональный престиж её деятелей, а также над свободой передвижения и выезда за границу.

Социальный базис контрреволюции

В основе реформ лежали интересы упомянутых групп: части государственной бюрократии и членов среднего класса («приобретательский класс»), считавших, что лично они выгадают от того, что их жизненные перспективы будут определяться товарными качествами их квалификации. Обе группы могли конвертировать свои социальные позиции в классовые права в два этапа: (1) введение рыночной экономики, (2) приобретение права на собственность. Эти-то социальные слои системы государственного социализма и сформировали новый восходящий класс.

Впрочем, важно помнить о неоднородности этих социальных групп. В обеих имелись верные сторонники и защитники социалистической системы. Особенно сильную поддержку существующей социалистической системе оказывали высшие эшелоны государственной бюрократии. В начале, формулируя программу реформ для придания нового импульса развитию экономики, Михаил Горбачёв рассчитывал осуществить переход к рынку в рамках политической системы, во главе которой стояла КПСС. Дабы обеспечить поддержку политике перемен, руководство нарушило политическое равновесие в партии, выдвинув на смену сторонникам традиционных форм административно-политического контроля более молодых деятелей с политическими связями в приобретательских слоях. Более того, поощряемый лидерами западных держав Горбачёв ввёл систему конкурентных выборов, тем самым создав условия для значительного расширения рамок политических возможностей.

Однако для реализации классовых интересов необходима политическая мобилизация.

Политические параметры государственного социализма и интересы государственной безопасности налагали жёсткие ограничения на выражение альтернативных мнений и не давали развиться альтернативным движениям.

Как следствие – реформистскому движению недоставало политического веса и энергии для выработки политики, ведущей в направлении к бесповоротному переходу к основанной на приватизации рыночной системе.

Это может быть проиллюстрировано на примере преобразований, осуществлённых в Восточной Европе. Самые первые реформы в таких странах, как Чехословакия, Венгрия, Польша и ГДР не затрагивали системы государственного планирования и государственной собственности. Внутренние экономические преобразования в Китае не покушались на гегемонию КПК и оставили в неприкосновенности систему государственной собственности. Догорбачёвское политическое руководство жёстко пресекало мобилизацию контрреволюционных сил, и то же самое происходит сейчас в Китае.

На заре горбачёвских преобразований многие из тех, кто принадлежал к административным и приобретательским кругам поддерживали идею «рынка», но не перехода к приватизации объектов государственной собственности. В июле 1990 г. в Верховном Совете РСФСР состоялось голосование по программе «силаевских реформ», посредством которых в России вводилась рыночная система. Реформы получили поддержку более 70 процентов членов государственной и партийной элиты и более 80 процентов депутатов – выходцев из профессиональной среды и органов исполнительной власти.

Однако при анализе уровня поддержки идеи приватизации выясняется, что правительственные и партийные элиты выступали против неё. В декабре 1990 г. большинство депутатов отвергло предложение о введении частной собственности – против него проголосовало 70 процентов тех, кого я называю представителями «административного класса». С другой стороны, «против» проголосовало только 40 процентов выходцев из профессиональной среды («приобретательский класс»). Стало быть, маловероятно, чтобы у национальных административных элит ради перехода к неопределённости капитализма возникла личная заинтересованность в уничтожении собственного политического базиса. К тому же многие из них по-прежнему верили в превосходство социализма.

Внешнее измерение

Но помимо этих двух классов имелись ещё и заинтересованные внешние силы, действовавшие через мировые политические элиты, которые оказывали поддержку переходу к рынку и приватизации и его легитимировали.

Это международное измерение сыграло важнейшую роль в качестве механизма внушения, действие которого привело к ясному осознанию элитами своих классовых интересов.

Получив отпор, советское руководство ради сохранения линии на переход к капиталистической экономике волей-неволей попало в зависимость от внешних сил. Как убедительно свидетельствует бывший советник Горбачёва Андрей Грачёв, «задача [внешней политики Горбачёва] состояла не в том, чтобы защитить СССР от внешней угрозы или обеспечить внутреннюю стабильность, а едва ли не в прямо противоположном: использовать отношения с внешним миром в качестве дополнительного орудия осуществления внутренних перемен. Он хотел сделать Запад своим союзником в политической борьбе против консервативной оппозиции, противостоявшей ему внутри страны, поскольку его настоящий политический фронт был именно там»[1].

Политика радикального реформистского руководства – во главе сначала с Горбачёвым, а потом с Ельциным – была направлена на оформление союза с внешними мировыми игроками. Как в то время указывал дипломат Раймонд Гартхофф, архитекторы политики Запада перешли от «сдерживания» коммунизма к его «интеграции в международную систему». Западом под руководством США были разработаны и основные правила такой интеграции, включавшие внедрение в государственную организацию конкурентной рыночной системы (соперничающие между собой политические партии и конкурентные выборы); то же самое относилось и к сфере экономики (приватизация производственных предприятий за валюту, котировка национальной валюты на международных рынках). Переход должен быть закреплён образованием правового государства, гарантирующего права собственности на имущество и доходы с него.

Такая политика имела непосредственное влияние на переход к капитализму в СССР и позднее – в Российской Федерации. Рыночная форма обмена привела к появлению на предприятиях западного персонала, товаров и капитала (для приобретения фондов). Связи с иностранными интересантами в процессе перехода к капитализму породили политический балласт, занявший место туземного буржуазного класса или, как на заре капитализма, аристократов-землевладельцев с коммерческой жилкой.

Взаимодействие этих трёх политических сил и положило конец эпохе, начавшейся в октябре 1917 года. Произошёл контрреволюционный переворот. В странах, уцелевших после разгрома социалистического лагеря, – Китае, Кубе и Северной Корее – геополитический фактор встретился с сопротивлением, а нарождающиеся силы социальных перемен оказались неспособными сформулировать свои классовые интересы.

Комментарий был заказан Международным дискуссионным клубом «Валдай» и впервые опубликован на сайте клуба в разделе «Аналитика».

--

СНОСКИ

[1] Andrei Grachev, ‘Russia in the World’. Paper Delivered at BNAAS Annual Conference, Cambridge, 1995, p.3.

ШАНС НА ПЕРЕМЕНЫ

ИГОРЬ МАКАРОВ

Руководитель Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Этот номер журнала – тематический. Большинство его материалов подготовлено в рамках проекта «Уроки кризисов прошлого», инициированного Факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Авторы рассмотрели двенадцать кризисов последних ста лет, изучили, как разные страны их преодолевали. Некоторые из этих государств провалились, потеряв годы в экономическом развитии, а иногда – и жизни многих граждан. Другие вышли из периода потрясений сильнее, чем входили в него.

В неуправляемом потоке информации и дезинформации, захлестнувшем человечество, прошлое – лучшее зеркало, в которое оно может посмотреться. Сейчас это более чем своевременно. Мир переживает сразу несколько масштабных кризисов, и непонятно, куда они заведут.

Во-первых, кризис здравоохранения и даже шире – модели государства всеобщего благосостояния. И до пандемии она едва справлялась с вызовами старения населения, неравенства, деиндустриализации и миграции, а сегодня окончательно затрещала по швам.

Во-вторых, экономический. Локдауны – только начало. Перед миром маячит призрак долгового краха, чреватого коллапсом всей финансовой системы.

В-третьих, социальный. Движение Black Lives Matter – одно из самых безобидных из его проявлений. Растущее неравенство – бомба замедленного действия под политическими системами развитых стран, способная рвануть в любой момент.

В-четвёртых, кризис экологический. Нерешённые проблемы окружающей среды и изменения климата в долгосрочном плане угрожают гораздо большему количеству жизней, чем коронавирус.

В-пятых, кризис идей. Среди политических элит, в особенности на пространстве Большого западного мира (включающего и Россию), отсутствует понимание, куда двигаться. Это маскируют ситуативным реагированием и поиском внешних врагов.

Сергей Караганов, инициатор проекта, представляет свои рассуждения о современных событиях как проблеме не только социально-экономических систем, но и демократии, идеологий и ценностей. (Свои оценки происходящего дают Марк Узан, а также Кармен Рейнхарт и Винсент Рейнхарт – это «внешние» публикации.) Леонид Григорьев и Александр Астапович рассказывают о Великой депрессии в США. Деятельность Рузвельта – «мать всех реформ», уникальный опыт переформатирования капитализма, сочетавший в себе решение краткосрочных антикризисных задач, балансирование между группами интересов, а также очерчивание новой траектории долгосрочного развития. Американский взгляд на ту эпоху – в статье Мег Джейкобс. Опыт выхода из Великой депрессии в Великобритании вспоминает Игорь Ковалев. Восстановление началось лишь тогда, когда разные политические группы, до того остававшиеся в плену неработающих идей и погрязшие в конкуренции, консолидировались. А Иван Простаков и Анна Барсукова демонстрируют беспомощность французских элит перед лицом кризиса, которая привела не только к огромным социально-экономическим потерям, но и к военной катастрофе.

Иван Простаков обращается к опыту преодоления Великой депрессии фашистской Италией, а Наталия Супян – нацистской Германией. В обоих случаях успехи в индустриализации и технологической модернизации невозможно отделить от действий тоталитарной системы и милитаризации, которые в итоге привели страны к агрессии и подтолкнули мир к большой войне.

Ксения Спицына описывает, как Япония восстановила экономику после Второй мировой с опорой на новые ценности и внешнюю помощь. Светлана Суслина и Виктория Самсонова демонстрируют, как Южная Корея, используя тяжёлый кризис 1997–1998 гг., трансформировала экономико-политическую модель, став одним из самых успешных государств Азии. В статье Евгения Канаева и Александра Королёва показано, насколько по-разному азиатский финансовый кризис повлиял на соседей – Индонезию и Малайзию. Первая пошла по «лёгкому» пути принятия помощи и рекомендаций МВФ и потеряла десятилетие развития. Вторая нашла собственный ответ на кризис, учитывающий специфику национальной экономики, что придало динамизм на десятилетие вперёд.

Алина Щербакова констатирует неспособность аргентинских властей адекватно ответить на кризис 2001–2002 гг., спровоцированный их же политикой. Леонид Григорьев и Марина Стародубцева показывают, как успехи Бразилии в преодолении ловушек развития были остановлены кризисом 2016 г., который стал результатом завышенных ожиданий, рождённых этими успехами.

Две статьи посвящены глобальным кризисам, между которыми достаточно параллелей. Вместе с Максимом Чупилкиным мы описываем нефтяной кризис 1973 года. Он больно ударил по западному миру, но послужил толчком для трансформации экономики и общества, обеспечившей ему успех в долгосрочной перспективе. Этого нельзя сказать про события 2008–2009 годов. Мы с Екатериной Макаровой отметили, что, несмотря на эффективные оперативные меры, западным странам не удалось решить структурные проблемы. Многие обострились в последующее десятилетие, что делает нынешний кризис более сложным и многогранным, чем случившийся двенадцать лет назад.

Прошлый опыт нельзя повторить. Однако на былых ошибках и успехах можно и нужно учиться. Кризисы позволяют воплотить изменения, недоступные в хорошие времена. Если подойти к этому комплексно, с учётом страновых особенностей и баланса групп интересов, сочетая оперативные и долгосрочные цели, можно сбросить бремя устаревших общественных структур и сделать шаг вперёд. Сегодня, в период самого масштабного кризиса со времён Второй мировой войны, он особенно необходим.

Posco приняла существенное повышение закупочных цен на марганец

Уточнённые данные по закупкам 99,7%-ного марганца в хлопьях южно-корейским металлургическим гигантом POSCO свидетельствуют о существенном локальном укреплении рынка марганца. Как и сообщалось ранее, окончательная средняя цена при закупке на январь 2021 г. действительно составила $2443 за тонну CIF Южная Корея, на $444 за тонну выше, чем при предыдущей частичной закупке на январь. Подтверждается, что объём последней закупленной «доли» января составил 2000 тонн, хотя при этом закупка свыше 2600 тонн материала. Общий окончательный объём на январь составил 3026 тонн. Средняя закупочная цена оказалась на $794 за тонну выше, чем при аналогичной закупке в декабре. Помимо «чистого» повышения цен поставщиками, к существенному росту цен привело ощутимое повышение фрахтовых ставок.

В среднем POSCO «нормальный» ежемесячный объём закупок 99,7%-ного марганца составляет около 4500 тонн. В 2019 году было закуплено 47225 тонн материала, в 2020 г. 43552 тонны.

Текущие преобладающие цены китайского рынка на 99,7%-ный марганец в хлопьях составляют 15000-152000 юаней ($2333-2364) за тонну ex-works, на 300 юаней ($198) за тонну выше, чем во второй половине прошлой недели. Экспортные преобладающие цены на материал также укрепились по сравнению с указанным временем, на $60 за тонну до $2360-2390 за тонну FOB Китай.

США: стальной импорт в 2020 году был на 19,1% ниже, чем годом ранее

Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), разрешения на стальной импорт в декабре 2020 г. в США составили 2,071,000тонн,что на 48.1% выше уровня разрешений ноября (1,399,000 тонн) и на 51.2%выше уровня предварительного импорта в ноябре (1,370,000 тонн). Импортные разрешения на плоский прокат в декабре составили 1,326,000 тонн, что выше на 12.2% по сравнению с ноябрьским предварительным импортом (1,181,000 тонн).

За 2020 г. общий стальном импорт и импорт плоского проката в США составили 22,597,000 тонн и 16,125,000 тонн, что соответственно ниже на 19.1% и 23.4%к уровню 2019 г. Оценочная доля стального импорта в декабре составила 18%, а за полный год также равна 18%.

Ключевыми продуктами импорта, по которым наметился рост вдекабре были: линейные трубы (+219%),листы и полосы из электростали (+193%),товары для нефтяной отрасли (+158%),листы в рулонах (+40%), г/к листы (+ 33%),листы и полосы с другим металлическим покрытием (+19%).

В декабре крупнейшими экспортерами стали в США стали: Южная Корея - 240,000 тонн (+ 88% к ноябрю 2020), Германия - 70,000 тонн (+ 5%),Япония - 59,000тонн (+28%),Нидерланды - 52,000 тонн (+2%) и Бразилия - 49,000 тонн (+168%).

Размеры трески рассказали ученым о ее запасах

Группа исследователей из США и России оценила изменения размеров тихоокеанской трески – это индикатор состояния популяции. Специалисты использовали зооархеологические данные и современную информацию.

О результатах исследований, опубликованных в специальном выпуске журнала Quaternary Research (Q1), рассказали в пресс-службе Томского государственного университета.

«Целью было определение состояния тихоокеанской трески и недопущение чрезмерного сокращения ее численности, как это произошло с родственным видом – атлантической треской. За последние пять веков у атлантического побережья Канады рыбаки выловили десятки миллионов тонн этой рыбы, что практически привело к ее исчезновению. В конце ХХ века промысел был закрыт, но по прогнозам специалистов даже в условиях полного моратория, введенного с 1990-х годов, потребуется не менее 40 лет для полноценного восстановления популяции», – отметили в пресс-службе.

Поэтому было решено оценить состояние запасов трески в северной части Тихого океана, где ведут промысел США, Россия, Канада, Корея и Япония. Ученые проанализировали, как изменялись размеры исследуемого вида за последние 6 тыс. лет.

«Американские археологи осуществляли раскопки культурных стоянок в заливе Аляска, на Алеутах и Курилах, где местные народы активно потребляли треску и оставляли кости. По этим костям восстанавливали размеры рыб и анализировали, как менялась длина трески в разное время. Например, смотрели, достигают ли сегодня рыбы того же максимума, что и в прошлом, – рассказал один из авторов статьи, главный научный сотрудник Института океанологии РАН и Биологического института ТГУ Алексей Орлов. – Мы с моим коллегой предоставили данные по размерному составу трески из района островов Матуа, Шиашкотан и Расшуа (Северные Курилы) за 1950-е годы, найденные в архиве СахНИРО. По другим северным Курильским островам материалов много, но нет палеонтологических данных, а американцы как раз работали на Матуа, Шиашкотане и Расшуа, то есть имеются сравнительные данные».

Ученые обращают внимание, что размерный состав рыбы внутри вида играет важную роль. Этим определяется доминирующее положение в структуре морских экосистем, величина особи влияет на отношения в пищевой цепи, темпы роста, пополнение и продуктивность. Вместе с тем в некоторых ситуациях размер рыбы может быть показателем изменений в окружающей среде, например, указывать на снижение доступности пищи в океане, пагубное влияние глобального потепления, влияние промысла и другие параметры.

В ходе исследований было установлено, что самая крупная тихоокеанская треска обитает у западных и центральных Алеутских островов. В тех местах, где современная промысловая нагрузка была наиболее интенсивной, присутствует меньшее количество крупной рыбы, чем в археологических комплексах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТГУ, наибольшие изменения коснулись трески Hawadax Island (западная часть Алеутских островов), где средняя длина рыбы снизилась с 84 до 76 см, а также Little Taki/Mink Isl. – c 72 до 65 см. На других участках обследованной акватории снижение средней длины было не столь существенным.

«На результаты исследования могут оказывать влияние два фактора, –подчеркнули специалисты. – Мы не знаем, какая селективность по отношению к размеру трески была у орудий лова, применявшихся аборигенами в исторические времена. Нам не известно точно, в какие периоды года преимущественно осуществлялся промысел местными народами, а это откладывает отпечаток на ее размерный состав в уловах в связи с сезонными миграциями трески».

Также исследователи отмечают и влияние глобального потепления, из-за которого океан теперь прогревается сильнее. Это также влияет на распределение рыбы. Взрослая треска, в отличие от молодых особей, способна зимовать на глубине более 100 м, где температура более постоянна, чем на мелководье.

«Понимание этих отношений стало особенно важным, поскольку численность трески в заливе Аляска в последнее время резко сократилась, вероятно, из-за потепления океана. Сложившаяся ситуация потребовала резкого сокращения квот на вылов рыбы (∼80%) в 2018 и 2019 годах и закрытия направленного промысла в 2020 году, – напомнили авторы статьи. – Перед лицом экстремальных климатических условий и резкого потепления популяция трески может оказаться не такой устойчивой, как предполагалось ранее, и данные исследований о прошлом будут иметь важное значение для понимания реакции рыбы в будущем».

В пресс-службе ТГУ добавили, что по объемам вылова в России тихоокеанская треска входит в десятку наиболее важных объектов промысла на Дальневосточном бассейне. Популярность ее пока не очень высока, поскольку в сравнении с атлантической треской в тихоокеанской меньше жиров. Однако ожидается, что на фоне увлечения диетическими продуктами востребованность этого вида будет расти. Интерес к нему проявляют также страны Европы (Испания, Португалия и другие), которые традиционно используют в национальной кухне сушеную треску.

«Состояние популяции тихоокеанской трески в России не вызывает опасений, – заявил Алексей Орлов. – В обозримом будущем речь может идти о расширении ареала в воды Арктики через Берингов пролив. Уже сейчас в южной части Чукотского моря заметно увеличилась встречаемость молоди трески».

По словам специалиста, вероятно, могут наблюдаться изменения численности отдельных популяций. «В 2019 году в наших водах добыто свыше 150 тыс. тонн тихоокеанской трески, – привел данные специалист. – Промысел ведется строго в соответствии с научными рекомендациями, состояние запасов во всех районах достаточно стабильно и не имеет никакого смысла сокращать объемы вылова».

Fishnews

ПРОТИВОСТОЯНИЕ С КИТАЕМ МОГЛО БЫ БЫТЬ БЫСТРЫМ И ОСТРЫМ

МАЙКЛ БЕКЛИ

Доцент политологии в Университете Тафта, приглашённый исследователь Американского института предпринимательства и автор книги «Непревзойдённая: почему Америка останется единственной сверхдержавой мира».

ХЭЛ БРЭНДС

Почётный профессор международных отношений в Школе передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса, а также постоянный научный сотрудник Американского института предпринимательства.

ГРЯДУЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ: УГРОЗА ВОЙНЫ ВЕЛИКА КАК НИКОГДА

Весьма показательная статья с призывом к новому американскому руководству наращивать противостояние с Китаем, потому что осадить его нужно именно в ближайшие пару лет. «Политика обольщения и принуждения ушла в прошлое; сегодня мы имеем дело с линией на целенаправленное истощение сил противника».

Во внешнеполитических кругах США широко распространено мнение, что Соединённые Штаты и Китай решили принять участие в так называемом «марафоне сверхдержав», способном растянуться на целое столетие. Но, похоже, самой острой фазой этой гонки станет спринтерский забег, который нам предстоит наблюдать в течение следующего десятилетия. Китайско-американская борьба за первенство не обещает скорого финала. Однако сама история и траектория развития, которую выбрал для себя Китай, говорят о том, что от пересечения наивысшей точки опасности нас отделяет всего несколько лет.

Китай как растущая держава вступил в особенно опасный период: он обрёл способность подрывать и даже разрушать существующий международный порядок. Это, впрочем, не исключает того, что его коридор возможностей может сужаться. Баланс сил смещается в пользу Пекина в важнейших областях американо-китайского соперничества, таких как вопрос Тайваньского пролива и борьба за глобальные телекоммуникационные сети. Тем не менее КНР продолжает сталкиваться с выраженным замедлением темпов экономического роста, а также растущей негативной международной реакцией.

Хорошая новость для Соединённых Штатов заключается в том, что в долгосрочной перспективе противостояние с Китаем может оказаться более управляемым, чем считают многие скептики.

Возможно, когда-нибудь американцы смогут взглянуть на КНР так, как теперь смотрят на призрак Советского Союза, который хотя и был опасным соперником, но, как выяснилось, скрывал за стальными доспехами своей военной мощи экономическую стагнацию и уязвимость. Но есть и плохая новость для Вашингтона.

Она заключается в том, что Пекин сейчас испытывает огромное искушение броситься за геополитической выгодой, а это означает, что в течение следующих пяти-десяти лет темпы китайско-американского соперничества станут чудовищными, а перспектива войны – пугающе реальной. Да, США по-прежнему нуждаются в долгосрочной стратегии для ведения затяжной конфронтации. Но сейчас не менее важно разработать стратегию по успешному ориентированию в этой опасной зоне, и рассчитана она должна быть на куда менее отдалённое будущее, а на самом деле – на самое близкое.

Красные флажки

Сегодня значительная часть дискуссий о политике Вашингтона в отношении Китая сосредоточена вокруг анализа угроз, которые Пекин будет представлять в качестве равного конкурента к концу этого столетия. Однако на самом деле Соединённые Штаты сталкиваются с более серьёзной и подвижной угрозой уже сейчас: это могущественный, но все ещё ощущающий неуверенность Китай, который страдает от замедления темпов роста и усугубления враждебной реакции извне.

У Китая есть и деньги, и силы, чтобы бросить вызов Соединённым Штатам в ключевых областях их интересов. Благодаря десятилетиям стремительного роста КНР может похвастаться крупнейшей в мире экономикой (если измерять по паритету покупательной способности), профицитом торгового баланса, внушительными финансовыми резервами, крупнейшим по количеству кораблей военно-морским флотом и ракетным потенциалом в области обычных вооружений. Китайские инвестиции охватывают весь земной шар, и Пекин стремится к первенству в таких стратегических технологиях, как телекоммуникации 5G и искусственный интеллект (ИИ). Добавьте к этому четыре года полного раздрая, одолевавшего мировой порядок во время президентства Дональда Трампа, и вот попытки Пекина пересмотреть статус-кво от Южно-Китайского моря до границы с Индией уже перестают вызывать удивление.

Тем не менее окно возможностей, открытых сегодня перед Пекином, может начать стремительно закрываться. С 2007 г. ежегодные темпы экономического роста КНР упали более чем наполовину, а производительность снизилась на 10 процентов. Долг за это время вырос в восемь раз и к концу 2020 г. составит 335 процентов ВВП. Полагаться на то, что эти тенденции Китаю удастся переломить, оснований пока мало. Вдобавок к этому, специалисты предсказывают, что в течение следующих тридцати лет Пекин потеряет около 200 миллионов взрослых граждан трудоспособного возраста, и на 300 миллионов расширит группу пожилого населения. А по мере сокращения темпов экономического роста возрастает опасность социальных и политических волнений. Китайские лидеры, впрочем, это прекрасно осознают: председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно выступал с предупреждениями о возможности распада государства по примеру СССР, а китайские элиты переводят свои деньги и детей за границу.