Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ЭШЕЛОНИРОВАННАЯ ОБОРОНА

КОРИ ШЕЙК, Директор по исследованиям внешней и оборонной политики в Американском институте предпринимательства.

ДЖИМ МЭТТИС, Сотрудник Гуверовского института, бывший Министр обороны США.

ДЖИМ ЭЛЛИС, Сотрудник Гуверовского института, возглавлял Стратегическое командование США.

ДЖО ФЕЛТЕР, Сотрудник Гуверовского института.

ПОЧЕМУ БЕЗОПАСНОСТЬ США ЗАВИСИТ ОТ АЛЬЯНСОВ – СЕЙЧАС БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО

Текст, важный для понимания разворачивающихся в США дебатов о национальной военной стратегии. Оппоненты Трампа опасаются, что его победившие противники не откажутся от части его постулатов.

Мир не становится безопаснее для США и их интересов. Ещё до пандемии коронавируса в Стратегии национальной обороны 2017 г. отмечались растущий глобальный беспорядок, долгосрочное стратегическое соперничество, быстрое распространение технологий и размывание военных преимуществ Соединённых Штатов как основные характеристики международной обстановки. Для защиты США необходима стратегия глубоко эшелонированной обороны, то есть идентификация и борьба с глобальными проблемами там, где они происходят, а не выжидание, пока они достигнут американского побережья.

Чтобы обеспечить эшелонированную оборону, недостаточно простого усиления вооружённых сил или дипломатии и других гражданских составляющих национальной мощи, хотя последняя задача является более актуальной.

Укрепление национальной безопасности нужно начинать с признания фундаментальной истины: американцы не могут защитить себя и свои интересы без помощи других.

Международная вовлечённость позволяет американцам видеть и действовать на расстоянии, пока угрозы только формируются, не дожидаясь, чтобы они достигли пугающего масштаба, а борьба с ними стала более затратной. Для ликвидации возникающих угроз необходима прозорливость, способность видеть за пределами своих границ, которая обеспечит раннее предупреждение и быструю адаптацию к непредвиденным событиям.

При всех возможностях Вооружённых сил США принципиальных противников Америки в значительно большей степени сдерживает сеть альянсов, а не военная мощь страны. Однако неспособность адекватно инвестировать в отношения с союзниками и партнёрами и сотрудничать с ними в формировании международной атмосферы несёт в себе риск эрозии этой сети – в результате сад, за которым давно ухаживали, начинают душить сорняки. Более того, в случае появления других, конкурирующих сетей альянсов может сформироваться международный порядок, из которого Соединённые Штаты будут просто исключены и не смогут влиять на исход событий.

США сегодня подрывают основы международного порядка, который явно благоприятствует американским интересам, абсолютно игнорируя тот факт, что эти альянсы и международные институты обеспечивают жизненно важную стратегическую безопасность. На практике «Америка прежде всего» означает «Америка в одиночку». Такой подход наносит ущерб способности страны решать проблемы до того, как они появятся на американской территории, и усугубляет опасность новых угроз.

Опасность «Америки в одиночку»

Сторонники подхода нынешней администрации, по-видимому, считают, что у других стран нет иного выбора, кроме как прислушиваться к пожеланиям Вашингтона и сотрудничать на его условиях. Это заблуждение. У суверенных государств всегда есть выбор: идти на компромисс с агрессором, действовать вопреки интересам США, не оказывать помощь, необходимую Вашингтону, и сотрудничать между собой в тех сферах, где не задействована Америка. В противном случае можно спровоцировать противников, которые станут проверять надёжность американских обязательств.

Даже Соединённые Штаты не настолько сильны, чтобы защитить себя собственными силами. Им нужна помощь для поддержания привычного образа жизни. Сотрудничество со странами-единомышленницами в сохранении международного порядка, который обеспечивает взаимную безопасность и процветание, – эффективный способ получить такую помощь.

Но нужно избежать соблазна добиться максимальной выгоды для США за счёт стран, которые разделяют их цели. Вместо этого следует приложить усилия, чтобы расширить группу государств, готовых взаимодействовать с Америкой ради общего блага.

Для союзнических отношений требуется стратегия передовых рубежей, подразумевающая присутствие американских дипломатов и военных в Азии, Европе и на Ближнем Востоке, чтобы подкрепить надёжность американских обязательств. Такое присутствие в сочетании с союзническими отношениями создаёт преграду для новых угроз, защиту от шоковых ударов и систему раннего предупреждения, которая обеспечит время и пространство для манёвра в случае опасности. С этой точки зрения сегодня отказываться от вмешательства США в Афганистане, Ираке и других странах как от «бесконечных», или «вечных», войн – как делают Дональд Трамп и избранный президент Джо Байден – неверно. Речь идёт о поддержке дружественных правительств, которые пытаются взять под контроль собственную территорию. В интересах Вашингтона дать им возможность справиться с угрозами, которые касаются американцев. Работа не быстрая и не линейная, но это инвестиции в безопасность и прочные отношения, что более предпочтительно, чем необходимость бесконечно противостоять угрозам в одиночку.

Союзники дополняют военную мощь США. Стратегия национальной обороны 2017 г. строилась на идее увеличения реальных военных расходов на 3–5 процентов в год. Это идея исходила не из политических реалиий, а из нового фокуса на партнёрствах, которые позволят снизить требования к американским силам, поскольку безопасность – командный вид спорта. Однако требуются существенные инвестиции в создание сильных и готовых помочь союзников, в переговоры и имплементацию международных правил и практик в целях сдерживания противников, в поддержание устойчивой индустриальной базы, которая удовлетворит военные нужды США, а также их ключевых партнёров. В своё время эти инвестиции не просто окупятся, они позволят союзникам разделить бремя затрат.

Военные ресурсы не могут заменить многие невоенные составляющие национальной безопасности: дипломатов из Госдепартамента, экономистов из Минфина и ФРС, специалистов по переговорам из офиса торгового представителя США, экспертов по здравоохранению из центров по контролю за заболеваемостью, юристов Международного арбитражного суда, финансистов из Экспортно-импортного банка и Агентства по международному развитию, а также специалистов по технологиям из Федеральной комиссии по связи.

Можно привести много аргументов в пользу инвестиций в эти инструменты. Вооружённые силы обладают всё меньшими возможностями и теряют легитимность, отступая от своих основных функций. Министерство обороны способно укрепить позиции дипломатов за рубежом и оказать поддержку гражданским ведомствам дома, оказывая содействие в таких сферах, как логистика, защита от опасных биологических и химических веществ, а также чрезвычайных ситуациях. Пентагон должен оказывать поддержку, а не требовать её сам, всячески избегая политизации своих действий, как в инциденте с Трампом на Лафайет-сквер в июне. Такое балансирование американской повестки безопасности уменьшит значимость военного элемента, но не ослабит оборону, невоенные источники обеспечат свой многообразный и не менее эффективный вклад. Это позволит не допустить чрезмерного влияния военных, которое может подорвать американские традиции гражданского управления и преимуществ свободного общества.

Пересмотр подхода к национальной безопасности необходим, когда речь идёт о поддержании сети альянсов и партнёрств. Милитаризация национальной безопасности может снизить привлекательность американской модели, благодаря которой другие страны обычно готовы поддерживать политику США. Она также может привести к нездоровому разделению труда между союзниками: Соединённые Штаты возьмут на себя непропорциональный риск за военный результат, а их союзники сосредоточатся на помощи в развитии и управлении.

Конец «Америки прежде всего»

Главную внешнюю угрозу для США сегодня представляет агрессивность и ревизионизм Китая – единственной державы, которая в состоянии подорвать американский образ жизни. Однако целью Соединённых Штатов должно быть не только сдерживание войны между великими державами, но и стремление к миру между ними и сотрудничеству в продвижении общих интересов. Для этого особенно важны альянсы и партнёрства США.

Для реализации американской военной стратегии в Азии потребуются изменения и улучшения по ряду фронтов: более эффективное ядерное сдерживание, расширение возможностей в космосе и в киберпространстве, кардинальное совершенствование возможностей по проецированию военной мощи и готовность переносить ресурсы с менее приоритетных задач. Поскольку Китай использует асимметричные стратегии и технологические инновации, США нужен всеобъемлющий подход по восстановлению того, что традиционно считалось их конкурентным преимуществом. Природа конкуренции кардинально изменилась после холодной войны: раньше борьба за технологическое доминирование разворачивалась в секретных национальных лабораториях и на спонсируемых государством предприятиях, сегодня передовые технологии для военного применения разрабатываются в коммерческом секторе, драйвером прогресса стал потребительский спрос, а не правительственная директива. Технологии должны быстро встраиваться в системы вооружений и другие оборонные платформы, чтобы обеспечить возможности для новых оперативных концепций и доктрин.

Императивом должно стать сохранения альянсов в Азии, особенно с Австралией, Японией и Южной Кореей; укреплять отношения с такими партнёрами, как Индия, Индонезия и Вьетнам, у которых есть общие интересы – свободный и открытый регион, полноценная работа в международных организациях, чтобы Китай не мог манипулировать ими в противостоянии с США. Эти партнёрства также важны, когда речь идёт об укреплении и диверсификации цепочек поставок и уменьшении зависимости страны от товаров и материалов из Китая (в первую очередь редкоземельных элементов). Пандемия продемонстрировала актуальность этой проблемы.

Соединённые Штаты не должны заставлять страны выбирать между двумя ключевыми державами. Подход «с нами или против нас» сыграет на руку Китаю, потому что экономическое процветание американских союзников и партнёров базируется на прочных торговых и инвестиционных отношениях с Пекином.

Считать страны пешками в соперничестве великих держав – неверный подход, нужно акцентировать внимание на общих нормах поведения и подталкивать других к формулированию представления о собственном суверенном будущем и предпочтительных видах партнерства.

Это также позволит расширить пространство для сотрудничества, в котором смогут взаимодействовать все те, кто поддерживает основанный на правилах миропорядок, продвигая общие интересы. Добиться сотрудничества разных идеологических систем трудно, но необходимо. Нужны возможности для взаимодействия с Китаем в сферах совпадения интересов, включая пандемию, изменение климата и ядерную безопасность.

В январе, когда президент Джо Байден и его команда по национальной безопасности начнут переоценивать американскую внешнюю политику, мы надеемся, они быстро пересмотрят стратегию нацбезопасности, чтобы удалить из неё принцип «Америка прежде всего» и восстановить сотрудничество в сфере безопасности, которое многие десятилетия служило интересам США. Лучшая стратегия обеспечения безопасности и процветания – сочетать наращивание американской военной мощи с расширением гражданских инструментов и восстановлением сети прочных альянсов. Обе эти составляющие необходимы для эшелонированной обороны. Пандемия напомнила нам, что бывает, если ждать, пока проблемы затронут нас самих.

Перевод: Елизавета Демченко

МИРОВАЯ ВОЙНА, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ?

ФЁДОР ЛУКЬЯНОВ

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай». Профессор-исследователь НИУ ВШЭ. Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник.

ИНТЕРВЬЮ В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ SCIENCE BAR HOPPING ONLINE

Локальные конфликты, терроризм, санкции – всё это никуда не денется. Но чтобы началась Третья мировая война, нужны совершенно особые условия. О том, что это за условия и стоит ли готовиться к большой войне, 29 ноября в интервью Science Bar Hopping online рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов. Беседу вела Ирина Шихман, журналист, телеведущая, видеоблогер, ведущая YouTube-канала «А поговорить?».

– Сегодня мы поговорим о наших тревогах и страхах по поводу Третьей мировой войны. Обоснованы ли они или нам вообще нечего бояться в нынешнее время? Почему не будет Третьей мировой? Или она всё же возможна?

– Скорее – не будет, но стопроцентных гарантий, конечно, никто дать не может. Если мы говорим именно о мировой войне как о конфликте, который вовлекает самые могущественные страны мира, охватывает значительную часть земного шара и имеет последствия практически для всех, то шанс на такую войну, к счастью, сейчас гораздо ниже, чем сто лет назад. Потому что ядерное оружие, которым обладают державы, потенциально имеющие возможность такую войну развязать или вступить в неё, является хорошим фактором сдерживания. В первую очередь речь идёт о США, России и Китае, но в этот список можно добавить некоторые европейские страны (Великобританию и Францию), Индию, Пакистан и другие.

На самом деле, ядерное оружие ведь создавалось не как оружие применения, а как инструмент устрашения и сдерживания. Надо признать, что пока оно эту функцию успешно выполняет. И хотя сейчас много разных дискуссий ведётся по поводу того, что ядерное оружие перестаёт быть таким элементом полного ужаса, и некоторые начинают осторожно говорить о том, что точечное его применение не так уж и страшно для человечества (если это не будет масштабным конфликтом между Соединёнными Штатами и Россией), такие рассуждения тут же гасят.

Также говорят и о несправедливости. Ведь у ряда стран есть право (которое они сами себе и дали, придумав Договор о нераспространении ядерного оружия), а у остальных его нет. Поэтому идут разговоры о том, что это несправедливо и дискриминационно. Есть даже движение, в котором не участвуют главные страны, но оно очень массовое – более 50 стран, выступающих за полный запрет ядерного оружия.

– Могут ли страны, официально не имеющие ядерного оружия, скрыть факт обладания ядерным потенциалом? Возможно ли такое скрыть и кто это будет проверять?

– Скрыть сейчас практически ничего невозможно. Механизмы проверки, которые разрабатывались с 1960-х годов после Карибского кризиса 1962 г., когда США и СССР оказались на грани ядерного столкновения, запустили процесс выработки правил игры в сфере ядерных отношений. Они существуют до сих пор, но их значение сильно уменьшилось из-за наличия других методов. Сейчас всё увешано спутниками, и скрыть что-либо почти невозможно. И раньше это было, но не в таких масштабах – можно вспомнить начало 1960-х годов, когда американские разведчики летали над Советским Союзом, знаменитую историю со сбитым У-2 и Гэри Пауэрсом. Но тогда ещё не было всё так прозрачно, как сейчас. И эти механизмы транспарентности скорее выступают не как инструменты, чтобы реально «видеть» или «не видеть», а как некий индикатор наличия или отсутствия доверия.

Мы переживаем эпоху демонтажа всех прежних договорённостей. Последним остался Договор о сокращении стратегических и наступательных вооружений, заключённый при администрации Обамы, но он истекает в феврале 2021 года. Администрация Трампа склонялась его не продлевать (если и продлевать, но на немыслимых условиях и ненадолго), администрация Байдена, судя по всему, всё же готова его продлить, но на 5 лет – то есть просто отсрочка. И когда всё это закончится, возникнет вопрос, а будут ли вообще правила в данной сфере? Особенно с учётом того, что, когда вырабатывалась прежняя модель, было всего два игрока (Францию, Великобританию и Китай тогда никто в расчёт не принимал). Сейчас же официальных игроков пять, и четыре неофициальных – Индия, Пакистан, Северная Корея, Израиль (с интересной позицией – «ядерного оружия у нас нет, но при необходимости мы готовы его применить»). И хотя у большинства стран несопоставимые арсеналы с российским и американским, но, например, тот же китайский арсенал, который засекречен (и никто точно не знает, сколько у них оружия), достаточно очевидно растёт.

Мы вступаем в новую эпоху, но это не означает приближение ядерной войны, – наоборот, возможно, это будет стимулом, чтобы некоторые политики взбодрились. И ядерная многополярность добавляет множество разных нюансов.

– Вот вы говорите, можно легко со спутника всё увидеть, а почему мы тогда не знаем про Китай?

– Всё, да не всё. Идёт соревнование тех, кто умеет смотреть, и тех, кто умеет прятать.

– В 2016–2017 гг. все вдруг заговорили о Третьей мировой войне. Это как-то связано с президентством Дональда Трампа или просто раздувают медиа?

– Медиа, безусловно, раздувают, хотя не на пустом месте. Но дело совершенно не в Трампе. Его оболгали с ног до головы, назвали сумасшедшим психопатом, который в любой момент готов нажать на кнопку. Но Трамп первый и пока единственный президент США, который за годы президентства не начал ни одной войны. Все американские президенты какую-то войну да начинали. Не все заканчивали, но начинали.

Трамп лишь наносил демонстративные удары по Сирии, но это были операции, а не войны. Он оказался человеком по-своему миролюбивым. Война – не его стезя, он бизнесмен. Он понимает соперничество и конкуренцию, прежде всего, в категориях экономических мер – санкции, эмбарго, повышение тарифов – это его стихия. Он считал, что прежние администрации влезли в огромное количество совершенно ненужных войн. В непредсказуемости его также трудно упрекнуть. Просто он проводил другую линию, не такую, как до него. Но в рамках своей линии был предельно последовательным. Что он обещал во время избирательной кампании, то и старался выполнять. Мало что удалось, но точно больше, чем кажется. Хотя новая администрация и ведёт себя так, будто эти четыре года были ночным кошмаром, который нужно забыть, я думаю, что Америка уже повернула в противоположную сторону от того курса на глобальное лидерство, который проводился раньше. Риторика при Байдене, скорее всего, будет такая, как при Обаме, но так же, как было, уже не будет. Собственно, США уже тогда начали осознавать, что их ресурсы ограничены.

И, отвечая на ваш вопрос, почему такие психотические настроения, нужно сказать, что уходит та система отношений, которая казалась упорядоченной. Эта система укоренена в холодной войне, которая была беспрецедентно устойчива. Международные процессы были настолько управляемы, насколько вообще могут быть. Столь понятной ситуации в мире с точки зрения схемы отношений, как в период с 1945 по 1990-е гг., никогда ранее не существовало. Нельзя сказать, то та система была модельной и к ней надо возвращаться (что просто невозможно даже при замене Советского Союза Китаем), но она довольно неожиданно закончилась. И на смену ей пришла идея о том, что функцию гаранта теперь будет выполнять только одна держава, ведь она такая могучая, что может всё сама. В этой парадигме, которая активно продвигалась как на Западе, так и в остальном мире, все продолжали жить. Но вдруг оказалось, что это как-то не работает, и пошли сбои.

Начало XXI века знаменовало появление сомнений в способности Соединённых Штатов выполнять роль гаранта мировой стабильности. Формальным символом можно считать 11 сентября 2001 г., а дальше шаг за шагом представление об американоцентричном мире как о стабильном стало исчезать. Трамп это лишь констатировал, но поскольку он это сказал, на него все и набросились.

– Я как обычный житель страны с экрана телевизора постоянно слышу о внешнем враге, о «загнивающем Западе», о том, что мы должны их побороть и быть лучше. Как это соотносится с реальной картиной мира?

– Вы слышите разное. Это, я бы даже сказал, шизофренический нарратив. С одной стороны, враждебный Запад строит козни и пытается нас подорвать, с другой стороны – «ха-ха-ха», Запад уже сгнил, рассыпается и ничего не может. Это две линии нашей пропаганды, которые в некотором смысле друг друга исключают, но сосуществуют. Давайте не будем ориентироваться на телевизионную картинку, которая и у нас, и в США, и в Европе обслуживает текущие сиюминутные нужды.

Если посмотреть то, что происходит в мире системно, то роль Запада сокращается. На подъёме находятся другие игроки – азиатские в первую очередь, – и это продукт западной глобализации, которую Китай и некоторые другие страны Азии использовали на все двести процентов. Никто на Западе не рассчитывал, что главным выигравшим от либеральной глобализации будет Китай. И теперь западные возможности относительно сокращаются – прежде всего потому, что внутри очень много проблем. Ведь Трамп – лишь симптом проблем в американском обществе. Простые американцы в какой-то момент начали задаваться вопросами, а зачем нам это всё вообще надо, зачем нам глобальное лидерство. И настроение «давайте займёмся собой» оказалось очень распространённым, что и привело Трампа к власти.

Возвращаясь к тому, с чего мы начали. Наша телевизионная картинка чудовищно американоцентрична. Мы сконцентрированы на Соединённых Штатах. По инерции мы на всё смотрим сквозь западную призму. Но важно понимать, что мир стал другой, и воспринимать Азию сквозь западную перспективу мы не имеем права, потому что нам Азия ближе, чем им.

Для России выстраивание конструктивных и при этом равноправных отношений с Китаем гораздо важнее на следующие годы и десятилетия, чем отношения с Соединёнными Штатами. К сожалению, ментально мы на это ещё не перестроились. И речь не идёт о том, что мы должны забыть о США и Европе и броситься в объятия Китая. Как раз наоборот, должна быть достаточно сбалансированная политика. Необходимо просто перестроить логику.

– Если говорить о новой Третьей мировой, можно ли предположить, что про ядерное оружие мы забудем, но начнётся торговая война (как сейчас между США и Китаем) или, например, локальных конфликтов будет больше?

– Я всё-таки за точность и чистоту терминов. Мировая война – это масштабное взаимное уничтожение. Всё остальное – это другое. Это всё-таки методы конкуренции, которые могут обретать невероятно острый и достаточно сокрушительный характер. Отчасти это связано с тем, что политически мы уходим от ситуации полного американского доминирования в мире. Но экономически – нет. До тех пор, пока доллар является мировой резервной валютой, возможности Соединённых Штатов оказывать давление на другие страны гораздо больше, чем у других. Это постепенно будет меняться, но это долгий процесс. И это не война, а болезненная длительная перестройка всей мировой системы.

Что касается второго аспекта, о котором вы упомянули, – большое количество локальных конфликтов – это есть и сейчас. Даже во время пандемии, когда мир был если не парализован, то замедлен, конфликты никуда не делись. Случилась большая война на Южном Кавказе, большая война в Эфиопии, продолжаются конфликты в Сирии, Ливии и так далее. Но всё-таки мировая война – это другое.

Мировая война – это масштабное уничтожение масс людей в глобальном объёме с участием ведущих в военном отношении стран мира. А локальные конфликты будут всегда. Сейчас растёт важность непосредственно играющих сторон: она становится выше, чем была раньше, а внешнее влияние, наоборот, уменьшается. Во времена холодной войны почти любой региональный конфликт был завуалированным противостоянием США и СССР. Сейчас же практически везде – своя динамика, а у внешних сил возможностей, ресурсов и интереса – намного меньше. Мы раз за разом наблюдали, как ведущие крупные державы, вмешиваясь в конфликты, ничего не могли сделать. Яркими примерами являются провал США в Ираке и Афганистане. Европа, пару раз попробовав в Африке силами французов, сейчас старается просто дистанцироваться от всего. Россия – отдельный интересный вопрос. У неё скорее эффективный опыт вмешательств, но параллельно с этим начинает формироваться новая система приоритетов. Я думаю, что в ближайшие годы мы увидим изменения российской политики в том числе в отношении соседних стран. Идея, что всё вокруг нас – наша сфера интересов, которая была до недавнего времени, начинает постепенно уходить.

– Что сегодня может быть предпосылкой для Третьей мировой войны?

– Думаю, мировая война может начаться только в случае, если в ведущих странах (которые могут быть инициаторами мировых войн) будут приходить к власти радикально-мыслящие, националистические, безответственные политики, не понимающие опасности войны и того, как всё устроено. Но, мне кажется, всё-таки даже при том политическом хаосе, который во всём мире сейчас царит, это маловероятно. И волна популизма, которую очень много обсуждали в середине этого десятилетия, постепенно начинает затихать. Для популистов красное словцо важнее всего остального, но ведь публика хочет результата.

Скорее можно ждать ренессанса более серьёзной классической политики. Партийные системы в разных странах тоже переживают тяжёлый кризис, так как они больше не отражают структуру общества. В Америке мы уже увидели перерождение обеих главных партий: республиканцы при Трампе резко начали смещаться вправо, а демократы едут в сторону радикальных левых. Я не думаю, что мы на грани периода приходов безумцев к власти. А без этого причин, которые вызвали бы необходимость войны при наличии ядерного оружия, я не вижу. И хотя религиозный вопрос – очень острый и опасный, это тоже не причина для мировой войны, а больше триггер локальных кризисов.

– Как вы думаете, почему страны в связи с коронавирусом не объединились, чтобы сделать быстро сделать одну общую вакцину?

– Единственная правильная реакция на появление заразы – это неизбежная изоляция. Другого способа человеческая история не придумала. Когда начинается эпидемия, все должны максимально закрыться. И пандемия показала, что идея о необратимости глобализации – иллюзорна. Одномоментное схлопывание мира, к которому мы привыкли, хорошо это продемонстрировало. А самое главное, оказалось, что когда возникает серьёзная проблема, угрожающая жизни, здоровью и благополучию конкретных людей, они обращаются не в ООН, не в международные организации, не в «третий сектор», они обращаются к собственному государству с требованием их защитить. И государства (кто-то хуже, кто-то лучше) эту ответственность берут на себя, ведь именно они отвечают за безопасность жизни граждан своей страны – не за мировое благо, а за своих людей. Совершенно естественно, что здесь появляется эгоизм.

Хотя насчёт вакцины, конечно, говорят, что это всеобщее благо и мы должны помогать друг другу, но сначала мы обеспечим жителей своей страны, а потом мы готовы, например, дать какое-то количество африканцам.

– Не окажется ли, что в будущем, в постковидное время из-за вакцины возникнет борьба Севера с Югом? Не начнётся ли ряд террористических акций, если более развитые страны будут жить хорошо и быстро справятся с пандемией, а страны победнее – нет?

– Здесь начнётся другое. Вернее – не начнётся, а продолжится. Расслоение, которое пандемия может усугубить, даст свои плоды. Наверное, богатый Север, имея больше денег и возможностей, начнёт быстрее из этого выползать, а бедный Юг либо медленнее, либо вообще не выползет. Мировое сообщество может сделать вид, что не так важно, что там в Африке происходит, они и так там умирают. Это цинично, и на словах все будут другое говорить, но на практике возможно так и будет.

Реакцией будут не теракты, а то, что уже давно идёт, – попытки обратной колонизации.

Возвращение империй, только уже в виде тех людей, которые не видят для себя перспектив жизни в Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Азии. И они всеми правдами и неправдами будут прорываться в тот мир, который лучше справляется. И что с этим делать – неизвестно. Правая идея о закрытии всех границ не сработает, а леволиберальная – об открытии границ – опасна. Европейцы уже «открывали ворота» в 2015 г. и до сих пор не могут оправиться от результатов. Дальше всё будет только усугубляться.

Это не война, не терроризм и даже не локальные конфликты. Это великое переселение народов в условиях, когда богатый мир уже начинает ощущать критическую неспособность это абсорбировать.

– В России важнейшей наукой является геополитика. Вы считаете это наукой?

– Геополитика – определённая сфера знаний, которая интересна и важна, но её, как и любую другую сферу знаний, нельзя абсолютизировать. Взаимоотношения стран в географическом контексте – важный элемент. Но когда из него пытаются сделать руководство к действию по любым вопросам, это просто не работает.

Мир сейчас очень сложен именно в том смысле, что из-за всех технологических прорывов, коммуникационных революций, соотношение людей и территорий изменилось. Можно быть далеко от своей территории и всё равно ей принадлежать, и наоборот. Поэтому геополитика важна, её хорошо понимать, но не нужно превращать в догму.

– Нам часто говорят, что конкуренция – двигатель прогресса. А конкуренция между странами?

– Конкуренция между странами – это двигатель исторического процесса, который может вести в разные стороны – к прогрессу или регрессу. Это форма существования государств. Они иначе как в конкуренции – не существуют.

Конкуренция имеет разные формы. Например, внутри Европейского союза тоже есть конкуренция между странами, хотя они теснейшим образом объединены. Крайний пример конкуренции – это мировая война, которой, как мы пытаемся сегодня объяснить, не будет. И здесь нет понятий «хорошо» или «плохо», это как погода – мы живём в таких условиях.

– Если не будет Третьей мировой войны, то, на Ваш взгляд, какие страны с кем будут конкурировать? Повестка поменяется?

– Повестка меняется с неизбежностью. Сейчас идут фундаментальные сдвиги, которые не вполне ясно, чем завершатся. Американо-китайские отношения, вероятно, станут самыми главными на предстоящий период. Некоторые считают, что это даже будет подобие двухполюсной холодной войны, но я думаю, что, скорее всего, всё будет гораздо сложнее. Холодная война была невероятно упорядочена, и такое уже не вернётся, даже с заменой СССР на Китай. Но, конечно, это две крупнейшие державы, от которых очень многое будет зависеть.

У России тоже начинается новый этап истории – и политической, и экономической, и истории отношений с соседями. Если совсем упросить, на протяжении 25 лет лейтмотивом российской политики было стремление преодолеть последствия распада СССР, когда Россия из одного из столпов мирового устройства откатилась непонятно куда. И на протяжении этих 25 лет – и при Ельцине, и при Путине одном, и при Путине другом, и при Путине третьем и так далее – разными методами Россия пыталась вернуть себе роль великой державы. Вернула. И дальше возникают вопросы. Во-первых, в каком мире мы оказались, будучи значимой страной. Во-вторых, что в этом мире на самом деле великой державе нужно. Ответов на эти и множество других новых вопросов в прошлом уже не найдёшь, поскольку ситуация несравнима с той, что была в прежние периоды нашей истории.

Текст подготовила Анна Портнова

Топчемся на месте

Результаты инновационной деятельности в России ниже ожидаемых

Текст: Татьяна Батенёва

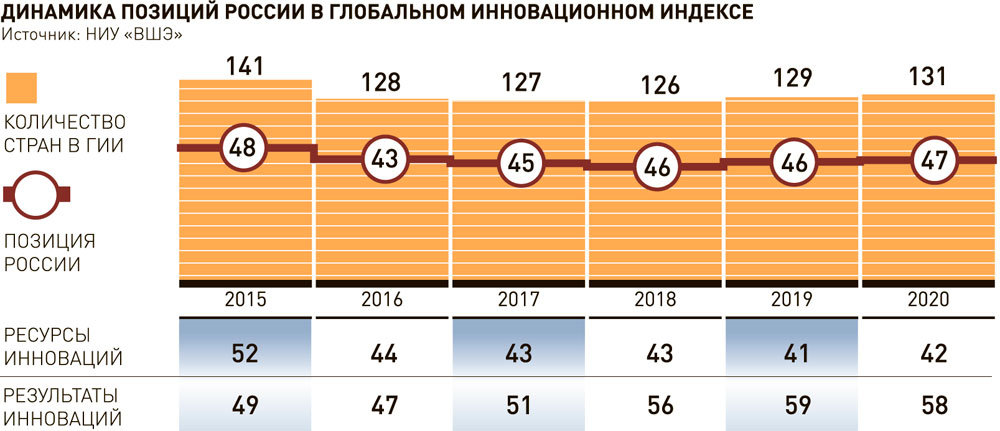

2 сентября 2020 года был обнародован очередной доклад "Глобальный инновационный индекс" (ГИИ, Global Innovation Index), содержащий результаты сопоставительного анализа инновационных систем 131 страны и их рейтинг по уровню инновационного развития.

Для "РГ" выход доклада комментирует первый проректор НИУ "Высшая школа экономики", директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, член Международного консультативного совета Глобального инновационного индекса профессор Леонид Гохберг.

Леонид Маркович, каковы позиции РФ в Global Innovation Index-2020?

Леонид Гохберг: На протяжении последних лет Россия занимала позиции в середине рейтинга. В 2013-2016 годах нашей стране удалось значительно улучшить свои позиции, переместившись с 62-го на 43-е место, затем наблюдалась стабилизация в районе 45-46-го места. В 2020 году Россия заняла 47-е место, потеряв одну позицию по сравнению с 2019 годом. Позиция России по субиндексу ресурсы инноваций традиционно оказалась значительно выше, чем по субиндексу результаты инноваций (42-е место против 58-го). При этом если в первом случае наблюдается незначительное ухудшение ситуации (-1 строка) по сравнению с прошлым годом, то во втором - симметричная коррекция позиций (+1). С учетом расширения охвата стран в рейтинге можно заключить, что положение нашей страны фактически не изменилось и отражает средний уровень конкурентоспособности российской инновационной системы на фоне глобальной конкуренции национальных экономик. Но по оценкам составителей рейтинга, результативность инноваций в России ниже ожидаемого уровня при текущих значениях показателей ВВП на душу населения и инвестиций в науку, технологии и инновации.

Как меняются позиции других стран?

Леонид Гохберг: Рейтинг в течение уже нескольких лет возглавляет Швейцария. Вместе с ней в 2020 году в первую десятку вошли Швеция, США, Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Республика Корея. Для этих стран характерны наивысшие показатели как ресурсов, так и результатов инноваций, но отличительное свойство лидеров - максимальный уровень эффективности инноваций - соотношения между ресурсами и результатами. Устойчиво укрепляются позиции таких стран, как Китай, Индия, Филиппины, Вьетнам. Они стабильно демонстрируют наиболее быстрое продвижение в рейтинге. В ГИИ-2020 все они вошли в группу 50 ведущих стран. Рейтинг отражает процессы, которые в профессиональной литературе называют догоняющим развитием и технологическим апгрейдом национальных экономик. Фактически именно так современные экономисты и определяют успешную модель обеспечения устойчивого экономического роста.

Что, на ваш взгляд, мешает развитию инноваций в нашей стране?

Леонид Гохберг: Один из главных выводов, который можно сделать на основе рейтинга: для быстрого продвижения и достижения лидерства в сфере инноваций недостаточно наращивать объем ресурсов, в том числе финансовых. Лидерство в конечном итоге определяется эффективностью использования этих ресурсов, а это, в свою очередь, зависит от таких условий, как деловой климат, качество регулирования и др.

В ситуации здоровой и эффективной экономики инновационная активность является главной стратегией достижения успеха для предприятий. Однако конкретные конфигурации рыночных условий, уровня конкуренции, качества регулирования приводят к тому, что лишь небольшое число предприятий делает ставку на инновации как драйвер развития.

В каких отраслях отмечен рост инновационной активности, в каких - ее спад? К какому блоку можно было бы отнести фармацевтический сектор и сферу здравоохранения - лидеров по внедрению инноваций или аутсайдеров?

Леонид Гохберг: В целом по промышленности за последние три года уровень инновационной активности снизился: с 17,8 в 2017 году до 15,1 процента в 2019 году. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, медицинского оборудования относится к высокотехнологичным видам деятельности. Для них характерны опережающие уровни инновационной активности. Однако и здесь в 2017-2019 годах отмечалась негативная динамика: с 46,6 до 35,6 процента в фармацевтическом секторе и с 29,4 до 21,5 процента в производстве медицинской техники. Организации здравоохранения относятся к сфере услуг. В этом году впервые получены оценки уровня инновационной активности в здравоохранении и социальных услугах - 5,3 процента в 2019 году. Полагаю, что пандемия способствовала росту инновационной активности в этих секторах, но строгие количественные оценки получим уже в следующем году.

Есть ли в РФ научные и производственные возможности для инноваций в фармацевтике и медицине? Если нет, то как можно сформировать потенциал для них?

Леонид Гохберг: Профиль научного превосходства России во многом наследует традиционные для отечественной науки области компетенций, сложившиеся в советские годы: физика, химия, математика, науки о Земле, исследования космоса. По многим областям позиции российских ученых укрепляются. Однако представленность в целом ряде динамично развивающихся областей, в том числе в компьютерных науках и науках о жизни (life sciences), остается недостаточной. Хотя, безусловно, существуют сильные команды исследователей, которые демонстрируют уникальные результаты.

Нужно понимать, что переход от науки к инновациям - нелинейный. Процесс определяется наличием целого ряда субъектов инновационного процесса и специальной настройкой институтов, регулирующих их взаимодействия.

Что, на ваш взгляд, должны предпринять законодатели и правительство, чтобы активизировать инновационную деятельность?

Леонид Гохберг: В последние годы государство уделяло значительное внимание повестке инновационного развития. К сожалению, при номинальном наличии многочисленных стратегий и мер поддержки, значительных многолетних расходах инновационная политика не дает значимых результатов. Более того, наблюдается стагнация базовых для сферы инноваций показателей - например, уровня инновационной активности.

Пандемия COVID-19 способствовала переосмыслению роли науки и инноваций в экономике и обществе. Первым приоритетом повестки инновационного развития должны стать улучшение среды для инноваций и стимулирование конкуренции, согласованность и скоординированность портфеля мер инновационной политики, вовлечение в инновационную деятельность широкого круга компаний, прежде всего малых и средних.

Что необходимо бизнесу, чтобы он наиболее полно использовал свои ресурсы для внедрения инноваций в фармацевтике и здравоохранении?

Леонид Гохберг: Один из главных драйверов инноваций - необходимость конкуренции на глобальных рынках, выход за пределы "уютных" локальных ниш. Может ли быть эффективна инновационная деятельность в секторах экономики, существенно регулируемых государством, к которым, например, относится фарма, либо в общественном секторе (организации здравоохранения)? Да, может, но это предъявляет дополнительные требования к качеству государственного управления в этой сфере и считается одной из наиболее актуальных проблем развития госуправления в мире. Решение такой задачи требует крайне зрелых и эффективных процессов планирования и реализации государственной политики, развитой системы оценки эффективности, востребованности и полезности отдельных ее мер.

Справка

Глобальный инновационный индекс с 2007 года формирует консорциум Корнелльского университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности. ГИИ-2020 сформирован на основе 80 показателей, объединенных в семь направлений анализа, по 131 стране. Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее двух субиндексов - ресурсов инноваций (институты, человеческий капитал и наука, инфраструктура, уровень развития рынка и бизнеса) и результатов инноваций (развитие технологий и экономики знаний, результаты креативной деятельности).

В Венгрии назвали сроки поставок российской вакцины

В Венгрию в в декабре начнут поставлять маленькие партии вакцины "Спутник V", более крупные партии - в январе, заявил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто.

"Российский министр здравоохранения сказал, что в декабре нам могут начать поставлять маленькие партии вакцины из России, более крупные партии будут доступны в последней трети января. Но поскольку ситуация очень нестандартная, сложно обозначить точные объемы поставок и точные даты", - сказал глава МИД Венгрии в эфире телеканала "Россия 24".

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран. Заявки на приобретение свыше 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

Угольный морской порт Шахтёрск впервые отгрузил юбилейные 10 млн тонн угля

«Несмотря на общее снижение спроса на российский уголь, Восточная горнорудная компания остается одним из ключевых экспортеров в страны АТР благодаря высокому качеству поставляемой продукции и развитой логистической цепочке», - отметил Анатолий Балакин, исполнительный директор Угольного морского порта Шахтерск.

Угольный морской порт Шахтерск, один из ключевых активов Восточной горнорудной компании, осуществил рекордную норму отгрузки угля с начала 2020 года. На 28 ноября объём перевалки впервые в истории предприятия составил 10 млн тонн. Юбилейный показатель достигнут с начала открытия навигации 2020 года. Объем отгрузки по итогам 2019 года составил 8,8 млн тонн.

Балкером, зафиксировавшим юбилейный показатель по отгрузке угля, стал Perseas, который в данный момент находится в порту Шахтерск. Судно приняло 72810 млн тонн угля и в ближайшее время направится в порт назначения Кореи.

«Компания ежегодно наращивает объемы отгрузки угля. С этой целью модернизируются производственные мощности порта, расширяется флот. К примеру, с начала года наш флот пополнили новые баржи и буксиры. Также были расширены границы порта. Все это комплексно влияет на рост показателей по отгрузке и в будущем позволит достигнуть объёма отгрузки до 20 млн тонн угля в год», - прокомментировал Анатолий Балакин, исполнительный директор Угольного морского порта Шахтерск.

По итогам 2020 года Восточная горнорудная компания планирует отгрузить около 10,6 млн тонн угля на экспорт. В начале 2021 года в Угольном морском порту Шахтерск будет произведена реконструкция. В перспективе реализуемые мероприятия направлены на увеличение объемов перевалки угля, сообщает пресс-служба Восточной горнорудной компании.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и индийская компания Hetero подписали соглашение по производству в Индии более 100 млн доз в год вакцины против коронавируса Спутник V. Стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года.

В настоящее время проводится III фаза клинических исследований в Республике Беларусь, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза II-III – в Индии. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины Спутник V поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

Особенность российской вакцины состоит в использовании двух различных векторов на основе аденовируса человека, что позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один и тот же вектор для двух инъекций. Так, предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (эквивалентен 21 дню после второй инъекции), когда добровольцами уже сформирован устойчивый иммунный ответ, показывают эффективность вакцины выше 95%.

Олег Кожемяко: аварийные работы после циклона продолжим до 10 декабря

Приморский край, где из-за пандемии коронавируса больше всего пострадала туристическая отрасль, готовится к приему российских путешественников в зимнем и следующем летнем сезонах. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью РИА Новости рассказал о том, какова сейчас обстановка в регионе после мощного циклона с ледяным дождем, состоится ли Восточный экономический форум-2021, и ждут ли во Владивостоке президента Белоруссии Александра Лукашенко.

– Олег Николаевич, как вы оцениваете на сегодня ситуацию с коронавирусом в Приморье? Планируется ли возвращаться к более строгим ограничениям, в школах и в детсадах в том числе?

– Дальнейшее развитие ситуации сложно предсказать в том числе потому, что на это влияет человеческий фактор. Мы в силах ускорить позитивный итог все вместе – своим ответственным подходом и терпением. Конечно, люди утомлены, многим кажется, что, например, масочный режим совсем не помогает. Но если мы хотим скорее забыть обо всех ограничениях, которые повлекла за собой пандемия, мы обязаны продолжать соблюдать все правила и рекомендации. Это в наших же интересах. Кроме того, школьники приступили к занятиям. Главная задача – не допускать вспышек заболеваемости в школах и дошкольных учреждениях. Любые очаги должны быть оперативно локализованы. На сегодняшний день массовых ограничений в учебных заведениях вводить не планируем.

– Каков на сегодня коэффициент распространения, охват тестирования на коронавирус и процент свободных коек в ковидных госпиталях? Планируется ли разворачивать дополнительные госпитали?

– Коэффициент распространения – 1,0 (соотношение случаев, зарегистрированных в последние 4 дня к предыдущим 4 дням). На этом уровне держимся последние два месяца. Показатель тестирования методом ПЦР – в среднем 260 на 100 тысяч населения. Это соответствует нормативу. Кроме того, в Приморье широко применяют и другие методы тестирования. ИФА, например. Конечно, нагрузка на лаборатории значительно возросла. Представьте, в начале эпидемии там делали 280 тестов в сутки, сейчас около 5 тысяч. На сегодня в крае работает 17 лабораторий, приобретаем дополнительное оборудование, дооснащаем. Вот только получили средства от федерального центра на еще одну лабораторию. Решили открыть ее в Арсеньеве, чтобы жители прилегающих районов – Анучинский, Чугуевский, Яковлевский – могли оперативнее проходить тестирование.

На сегодняшний день развернуто 2064 койки, при том что в начале пандемии нашему региону Минздрав РФ рекомендовал норматив 948 коек. Дополнительные 40 коек развернули 9 ноября во владивостокской клинической больнице №1. Сейчас занятость коечного фонда – 85%. С первого декабря будут введены в строй еще 100 коек в так называемой больнице рыбаков, и затем в городской больнице Владивостока также заработают дополнительные 100 коек.

– Год подходит к концу, и уже, наверное, можно подвести финансовые итоги. Сколько бюджет края уже потерял и еще потеряет до конца года из-за коронавируса?

– Текущий год стал непростым для Приморья. Из-за эпидемии COVID-19 потери доходов бюджета текущего года уже составили около 10 миллиардов рублей. По прогнозам, до конца 2020 года эта цифра может увеличиться еще на 2,8 миллиарда рублей. Но, во-первых, нам удалось не сокращать социально значимые бюджетные расходы за счет поддержки федеральных властей и правильно проделанной работе правительства края. Во-вторых, есть и положительная динамика. Загадывать еще рано, но потенциал хороший – за последние пару месяцев потери удалось приостановить, мы наблюдаем прекращение падения доходов. На следующий год свои доходы мы уже планируем более амбициозно. Начали работу предприятия, налоги поступают, поэтому надеемся, что постепенно ситуация будет приходить в норму.

– Постепенно открывается авиасообщение с другими странами, в том числе рейсы из Владивостока в Токио. Как это скажется на ситуации в туристической отрасли региона и в части привлечения зарубежных инвестиций?

– К сожалению, о восстановлении туристского потока и, как следствие, восстановлении туротрасли Приморского края с открытием рейсов из стран ЮВА говорить не приходится. Ограничения, связанные со въездом и выездом граждан из-за распространения коронавируса, сохраняются, поэтому этот факт не может существенно повлиять на привлечение дополнительных иностранных инвестиций в регион.

Однако открытие рейсов положительно сказывается на реализации тех инвестиционных проектов, что уже существуют на территории Приморского края – в части привлечения специалистов высокой квалификации из-за рубежа.

– Этот сезон показал, что Приморье привлекает множество не только зарубежных, но и российских туристов. Каковы показатели по въездному туризму в регионе на данный момент? Какие новые проекты прорабатываются для российских туристов, возможно, в части зимних развлечений?

– По итогам 2019 года Приморский край вошел в пятерку регионов по объему туристического потока. Общее количество туристов в 2019 году составило более 5 миллионов человек. В последние годы в Приморском крае наблюдался стабильный рост въездного туризма, однако из-за вспышки коронавируса туротрасль Приморского края фактически лишилась потока туристов. На данный момент турпоток Приморского края за текущий год – около 700 тысяч человек, это на 86% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Безусловно, на сегодняшний день мы ведем подготовку к зимнему сезону, разрабатываем карты муниципальных образований записываем цикл видеосюжетов и видеоэкскурсий по зимнему отдыху. Также мы записываем аудиоподкасты, готовим интерактивные фотовыставки, посвященные выдающемуся путешественнику, ученому и писателю Владимиру Арсеньеву. В этом году мы запустили цикл программ дополнительной профессиональной переподготовки экскурсоводов со знанием корейского и японского языков. Пандемия обязательно закончится, и эти знания пригодятся нашим экскурсоводам. Ведь от работы людей, организующих отдых, зависит то, насколько успешным будет опыт посещения нашего края.

– Ожидаете ли вы, что поток иностранных туристов в Приморье в следующем году восстановится?

– В настоящее время сложно делать какие-то временные прогнозы, все зависит от эпидемиологической обстановки как в нашей стране, так и в целом за рубежом, в том числе в близлежащих приграничных регионах КНР. Мы не можем говорить о каких-то конкретных сроках, но надеемся, что это произойдет в ближайшее время, и верим, что туристы станут приезжать в наш регион как можно раньше. Безусловно, пик въездного туризма приходится у нас на летний период и начало осени, поэтому в период снятия ограничений мы ожидаем, что в первую очередь будет востребован туризм формата командировки, лечения или обучения совместно с экскурсиями. В то же время на волне популярности остается и гастрономический туризм. Так, на осень приходится часть гастрономических фестивалей, которые очень полюбились нашим гостям.

– Отмечается ли сейчас в Приморье дефицит рабочей силы из-за ограничений на въезд иностранцев? Отражается ли ситуация на стройках региона?

– Правительство региона достаточно оперативно разработало пакет мер государственной поддержки для предпринимателей, чтобы помочь справиться с теми ограничениями, которые потребовалось ввести для сохранения и поддержания действующих предприятий. Особенно явной стала необходимость по-новому готовить профессиональные рабочие кадры. Уже в этом году мы запустили пилотный проект целевой подготовки поваров с дальнейшим трудоустройством. На следующий год запустим программу ускоренной подготовки специалистов для строительной отрасли "Кадры для бизнеса. Стройка". Мы делаем все, чтобы нужные кадры были на местах. Изменений и отклонений от сроков в этом году нет. Но есть некоторые риски, которые могут отрицательно сказаться на реализации инвестиционных проектов Приморского края.

Так, закрытие границ России и близлежащих стран и связанные с этим мероприятия, в том числе вопросы продления виз гражданами КНР и других стран, из которых привлекается рабочая сила строительных специальностей, специалисты по шеф-монтажу и наладке импортного оборудования, а также запрет на въезд граждан этих стран может негативно сказаться на сроках в тех проектах, где активно привлекается иностранная рабочая сила.

Но ситуацию мы контролируем, периодически производится мониторинг, согласно его данным, инвесторы корректируют бизнес-планы под текущие условия. После окончания корректировок будет необходимо обеспечить упрощенный порядок внесения изменений в действующие соглашения, на основании которых реализуются инвестиционные проекты.

– Откладывается ли на фоне коронавируса стройка конгрессно-выставочного центра, который планируется создать в рамках первого этапа (до 2022 года) реализации концепции развития острова Русский? Когда можно ожидать старт проекта?

– На сегодняшний день проектирование территории "Приморский форум" ведется компанией ООО "КВЦ". Территория включает конгрессно-выставочный центр "Русский", торгово-развлекательный комплекс, гостиницу, колесо обозрения, рекреационную зону и зону семейного отдыха. Утвержден предварительный план застройки территории. Минвостокразвития России совместно с инициатором ООО "КВЦ" разработана дорожная карта. Сейчас реализация проекта планируется согласно установленным срокам. Уже поданы документы на изменение генерального плана и правил землепользования и застройки. По итогам согласования всей необходимой документации запланирована встреча министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики с инвестором ООО "КВЦ". В перспективе инициатор планирует получить статус приоритетного инвестиционного проекта Приморского края.

– Когда регион начнет готовиться к ВЭФ-2021? Как думаете, не помешает ли проведению пандемия?

– Очевидно, что в настоящий момент преждевременно говорить о проведении ВЭФ в 2021 году. Для этого в стране, да и в мире в целом должна улучшиться эпидемиологическая ситуация, должны открыться границы. Ежегодное проведение ВЭФ – это значимый фактор социально-экономического развития региона. Фактор, который благоприятно влияет на инвестиционный климат края, на привлечение иностранных и отечественных инвесторов. Начиная с 2015 года каждую осень во Владивосток съезжались делегации из многих зарубежных стран, политики и инвесторы, подписывались соглашения о будущих сделках на миллиарды рублей. Проведение форума стало не просто важной традицией для Приморского края, а проводником дальнейшего экономического роста региона, потому мы все будем верить в лучший прогноз.

– Есть ли с послаблением ограничений, в связи с открытием ряда рейсов за рубеж подвижки в сфере международного сотрудничества?

– Нет, большая часть международных встреч и мероприятий переносится на 2021 год либо проводится в формате видео-конференц-связи. Во-первых, ситуация в мире еще слишком нестабильна, никто не хочет идти на бессмысленный риск. Во-вторых, мероприятия по предотвращению завоза и распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции продолжаются. И в этом вопросе мы не делаем исключений ни для кого.

– Полгода назад по видеосвязи вы общались с Владимиром Путиным, в том числе подняли вопросы финансирования ремонта мостов в крае, поддержки внутреннего туризма и другие. Что из того, что вы просили, регион уже получил?

– Поддержку получила та отрасль, которая в ней очень нуждалась. Больше всего от введения ограничений пострадали отрасли, связанные с приемом и обслуживанием иностранных туристов, выездным туризмом, а также компании, занятые экспортно-импортными операциями. Совместно с бизнес-сообществом мы подготовили ряд предложений по стабилизации ситуации и направили их в правительство РФ, где их поддержали. Это и отсрочки выплаты в бюджет налогов и сборов, и снижение страховых взносов, и упрощенная система налогообложения для особо пострадавших отраслей. Это общественное питание, перевозки, гостиницы, туризм, спорт, деятельность санаторно-курортных организаций и физкультурно-оздоровительная деятельность. Очень востребованными мерами поддержки стали субсидии на организацию общественных работ и субсидии в размере 1 минимального размера оплаты труда (МРОТ) на сотрудника, беспроцентное банковское кредитование на заработную плату на срок не более 6 месяцев. Из нового — продление налоговых каникул для компаний и индивидуальных предпринимателей из пострадавших от коронавируса отраслей до конца года. Это востребованная мера поддержки для предприятий туротрасли. Большое значение имеет тот факт, что в данном случае правительство пошло нам навстречу, так как ранее мы неоднократно озвучивали необходимость продления налоговых льгот, с подобными предложениями обращались так же крупные профессиональные турассоциации.

– Вы недавно были в Белоруссии, и Лукашенко обещал посетить Дальний Восток в 2021 году. Ждете ли его на будущий год во Владивостоке?

– Мы всегда открыты для сотрудничества с нашими белорусскими друзьями. Если глава Белоруссии действительно найдет время и посетит наш край, то мы, конечно, радушно примем. Тем более Александр Григорьевич давно уже не был во Владивостоке. Белорусы всегда очень тепло встречают нас на своей земле. И это нормальные отношения очень близких народов. Так и должно быть. Тем болеечто белорусы одни из первых осваивали и обживали Приморье. Среди наших земляков много белорусов.

– Планируются ли визиты приморских делегаций за рубеж в ближайшей перспективе и иностранных делегаций во Владивосток?

– Это станет возможным после восстановления полноценного международного транспортного сообщения, снятия ограничений на въезд иностранных граждан на территорию России. Когда это произойдет, предсказывать не берусь. На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена, потому решение о снятии ограничений будет приниматься правительством России с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом. Могу только надеяться, что все это произойдет в недалеком будущем. Ведь из-за коронавируса был приостановлен не только обмен делегациями, но и множество международных мероприятий как федерального, так и регионального уровня, планировавшиеся к проведению на территории края в текущем году, были перенесены на 2021 год.

– Как сейчас обстоит ситуация в плане сотрудничества с КНДР? Планируются ли взаимные визиты делегаций после стабилизации эпидемической обстановки?

– Еще до объявления пандемии сотрудничество с Северной Кореей было существенно ограничено санкциями ООН в отношении КНДР. На сегодня, в связи с закрытием границ, сотрудничество и гуманитарные обмены с КНДР приостановлены самой северокорейской стороной. Контакты осуществляются только через дипломатические представительства КНДР в России. После стабилизации ситуации планируется возобновление сотрудничества и, конечно, взаимных визитов.

– Какова сейчас обстановка в регионе после снежного циклона, сколько еще времени может занять устранение последствий?

– Сейчас обстановка в регионе начинает постепенно стабилизироваться. Электричество пришло в жилые дома Первомайского района Владивостока. Завершается подключение в Артемовском городском округе – там остается частный сектор, должны быть подключены к электричеству многоквартирные дома. Во Владивостоке к водоснабжению и теплоснабжению подключены все дома за редким исключением.

Так, сложной остается обстановка на Русском острове. Там работает "Оборонэнерго", части ТОФ занимаются расчисткой просек, проходов к ЛЭП. Переброшены дополнительные бригады ДРСК для помощи "Оборонэнерго". Идет поэтапное подключение поселков, тепло в большинство домов подается. Думаю, что потребуется минимум два дня, чтобы подключить всех жителей Русского к электроэнергии. Перебрасываются дополнительные дизель-генераторы, который освобождаются после подключения центрального энергоснабжения в Первомайском районе.

Мэрии Владивостока и Артема активно занимаются уборкой улиц, вывозом деревьев, освобождают в первую очередь проходы к лечебным и социальным учреждениям, готовятся к проведению массового субботника. В пятницу будут проведены большие работы по очистке города, будут задействованы силы ТОФ – 350 человек во Владивостоке, 150 в Артеме, 50 на Русском. Работы будут продолжены в течение недели до полной очистки города. Работы остается много. В субботу будет объявлен общегородской субботник. Думаю, жители положительно отзовутся на его проведение.

"Русгидро", ДРСК приняли план о необходимости установки анкерной опоры в районе Морского кладбища Владивостока, что позволит гарантированно в течение зимы и всех последующих катаклизмов стабильно подавать электричество в Первомайском районе, избегая таких случаев, когда провод оборвался и район остался без света.

Мы на всякий случай оставляем до конца зимы все дизель-генераторы, которые получил регион, и будем формировать запас новых. Закупим коммунальную мини-технику, чтобы быстрее чистить город от завалов и наледи. Аварийно-спасательные работы продолжаем до 10 декабря. Далее перейдем к восстановлению системы надежного энергоснабжения и нормальной жизни города, когда все улицы и проезды будут расчищены. Будем делать все для этого.

В Индии произведут более ста миллионов доз вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийский производитель фармацевтических препаратов Hetero объявили о соглашении на производство в Индии вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Ежегодно стороны планируют выпускать более ста миллионов доз.

Запуск производства наметили на начало следующего года.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник V" должна стать важной частью "национального портфеля вакцин" для каждой страны.

Препарат, разработанный сотрудниками Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса.

Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Разработчики, ссылаясь на промежуточные данные клинического исследования, заверили, что препарат продемонстрировал эффективность в 91,4 процента на 28 день после первой инъекции, и более 95 процентов на 42 день.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

В настоящее время одобрена и проводится фаза III клинических исследований в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и ряде других стран, а также фаза IIIII – в Индии. Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.

Водородомобили будут делать в Калининграде

Калининградский завод «Автотор», занимающийся сборкой машин BMW, Genesis, Hyundai и KIA, нацелился на выпуск собственных моделей с электрическими и водородными двигателями, сообщает popmech.ru. О планах по разработке и производству собственного автомобиля «Автотор» заявил еще в октябре, однако только сейчас появились подробности о новом проекте.

«Мы начинаем новую работу по подготовке к производству электроавтомобилей. Создали в Калининграде инжиниринговый центр, в нем — около 100 человек. Вместе с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта начинаем его наполнять специалистами, расширять технологическую часть. В январе–феврале 2021 года создадим конструкторско-технологический центр для подготовки производства и постановки на производство электрических автомобилей. Мы хотели бы на этой базе создать еще одну ветку топливных элементов для электрического автомобиля с тем, чтобы поставлять отсюда много этой продукции на экспорт. У нас есть хорошие партнеры — KIA, BMW, Hyundai. Именно для этого создаем мощную научно-исследовательскую и конструкторскую базу — чтобы с помощью наших партнеров создать здесь производство и выпускать автомобили на водородном топливе», — приводит «Интерфакс» слова основателя «Автотора» Владимира Щербакова.

Планируют также наладить в Калининграде выпуск композитных материалов и оборудования для хранения энергии. Однако конкретных сроков реализации всех озвученных проектов «Автотор» не обозначил.

«Автотор» занимается сборкой автомобилей иностранных марок с 1997 года. Калининградское предприятие выпускает легковые и коммерческие машины с разной степенью локализации производства. Собственных моделей у «Автотора» никогда не было.

Производство стали в Иране выросло на 12,6 %

Иранские производители стали произвели более 23,79 миллиона тонн стали в течение первых 10 месяцев 2020 года, что на 12,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года, когда производство составляло 21,12 миллиона тонн.

Согласно данным, опубликованным Всемирной ассоциацией производителей стали (WSA), в октябре Иран произвел 2,66 миллиона тонн нерафинированной стали, что на 27,9 процента больше, чем за тот же месяц в 2019 году, когда было 2,08 миллиона тонн.

Китай возглавил список производителей сырой стали в октябре с объемом производства 92,2 млн. тонн, а Иран занял 11-е место, сообщает Iran Daily.

Со второго по десятое место в этом списке заняли, соответственно, Индия (9,05 миллиона тонн), Япония (7,2 миллиона тонн), США (6,14 миллиона тонн), Россия (6,05 миллиона тонн), Южная Корея (5,85 миллиона тонн), Германия ( 3,41 миллиона тонн), Вьетнам (3,37 миллиона тонн), Турция (3,2 миллиона тонн) и Бразилия (2,78 миллиона тонн), говорится в сообщении.

Мировое производство стали в октябре составило 161,89 миллиона тонн, что на семь процентов больше, чем в том же месяце 2019 года, который составлял 152,24 миллиона тонн.

Согласно данным WSA, опубликованным в январе, в 2019 году Иран произвел 31,9 миллиона тонн необработанной стали.

Страна планирует увеличить свои годовые мощности по производству стали до 55 миллионов тонн к 2025 году, а экспорт, как ожидается, достигнет от 10 до 15 миллионов тонн в год.

Стоимость экспорта железной руды из Австралии в Китай достигла рекорда в октябре

Как сообщает Yieh.com, согласно данным Австралийского статистического бюро, из-за высокого спроса стоимость экспорта железной руды из страны в октябре достигла рекордного уровня, достигнув $10,9 млрд.

Среди них экспорт в Китай составил 80% от общего объема экспорта железной руды Австралии, что намного превышает объемы экспорта Японии и Южной Кореи.

Возможности Бразилии по экспорту железной руды сокращаются после обрушения плотины Брумадинью в Вале в январе прошлого года, а рудник Симанду в Гвинее еще не добывает железную руду. Таким образом, железная руда из региона Пилбара в Западной Австралии стала основным источником Китая.

CIIE-3: соглашения на 72,62 млрд долларов

На 3-м Китайском международном импортном ЭКСПО были заключены сделки на рекордную сумму

Несмотря на свирепствующую по всему миру пандемию COVID-19, на 3-м Китайском международном импортном ЭКСПО (CIIE) были заключены сделки на рекордную сумму, превзойдя аналогичные показатели предыдущих двух выставок.

Об этом свидетельствуют обнародованные 10 ноября официальные данные. Общая сумма сделок и соглашений составляет 72,62 млрд долларов США, что на 2,1% больше по сравнению с итоговыми показателями ЭКСПО прошлого года, заявил на пресс-конференции заместитель руководителя Бюро CIIE Сунь Чэнхай.

Напомним: на первой выставке CIIE в 2018 году были подписаны соглашения о намерениях покупки товаров и услуг на общую сумму 57,83 млрд, а в ходе второй выставки CIIE в прошлом году аналогичный показатель составил 71,13 млрд долларов США.

Несмотря на введенные ограничения в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции, в этом году выставочная площадь CIIE составила 360 тысяч кв. метров, что почти на 30 тысяч кв. метров больше, чем в прошлом году. Около 400 тысяч специальных посетителей со всего мира зарегистрировались для участия в мероприятии, отметил Сунь Чэнхай.

Почти 80% предприятий из рейтинга 500 крупнейших компаний мира и лидеров той или иной отрасли, которые участвовали в прошлых двух мероприятиях, в этом году вновь вернулись в Шанхай. На третьей выставке CIIE было представлено до 411 новых продуктов, технологий и услуг.

По данным организаторов, деловые встречи инвесторов и участников выставки в ходе Э-КСПО прошли продуктивно. В онлайн- и офлайн-сессиях, на которых были представлены 674 экспонента и 1351 покупатель, было заключено 861 соглашение о намерениях.

Видя перспективы выставки, сотни предприятий зарегистрировались для участия в 4-м Китайском международном импортном ЭКСПО, которое состоится в следующем году, сказал Сунь Чэнхай.

Еще до открытия 3-го ЭКСПО почти 100 участников, включая компании Hyundai Motor Group, Shiseido и Michelin, уже подписали с оргкомитетом договор об участии в выставке в ближайшие три года. Ранняя регистрация является свидетельством "признания CIIE и доверия к китайскому рынку",отметил заместитель министра коммерции КНР, руководитель Бюро CIIE Ван Биннань.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ США И КИТАЕМ: ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

АЛИСИЯ ГАРСИЯ-ЭРРЕРО

Старший научный сотрудник BRUEGEL, адъюнкт-профессор Гонконгского университета науки и технологий.

Сдерживание со стороны США лишь подтолкнёт Китай к ускорению развития собственной экосистемы в сфере технологий. Китай не станет экономить на затратах на её поддержку. Более того, он будет спешить с приобретением необходимых технологий у остального мира. Создание двух технологических экосистем представляется сейчас относительно неизбежным.

Хотя тарифная война между двумя крупнейшими экономиками мира, похоже, утихла, после того как в декабре прошлого года была достигнута договоренность по первой фазе торгового соглашения, стратегическая конкуренция между США и Китаем далека от завершения. Помимо торговых мер, США использовали против Китая ещё несколько видов оружия. Размежевание на уровне финансов и личных контактов ведётся вполне целенаправленно, в области технологий – также продвигается быстрыми темпами.

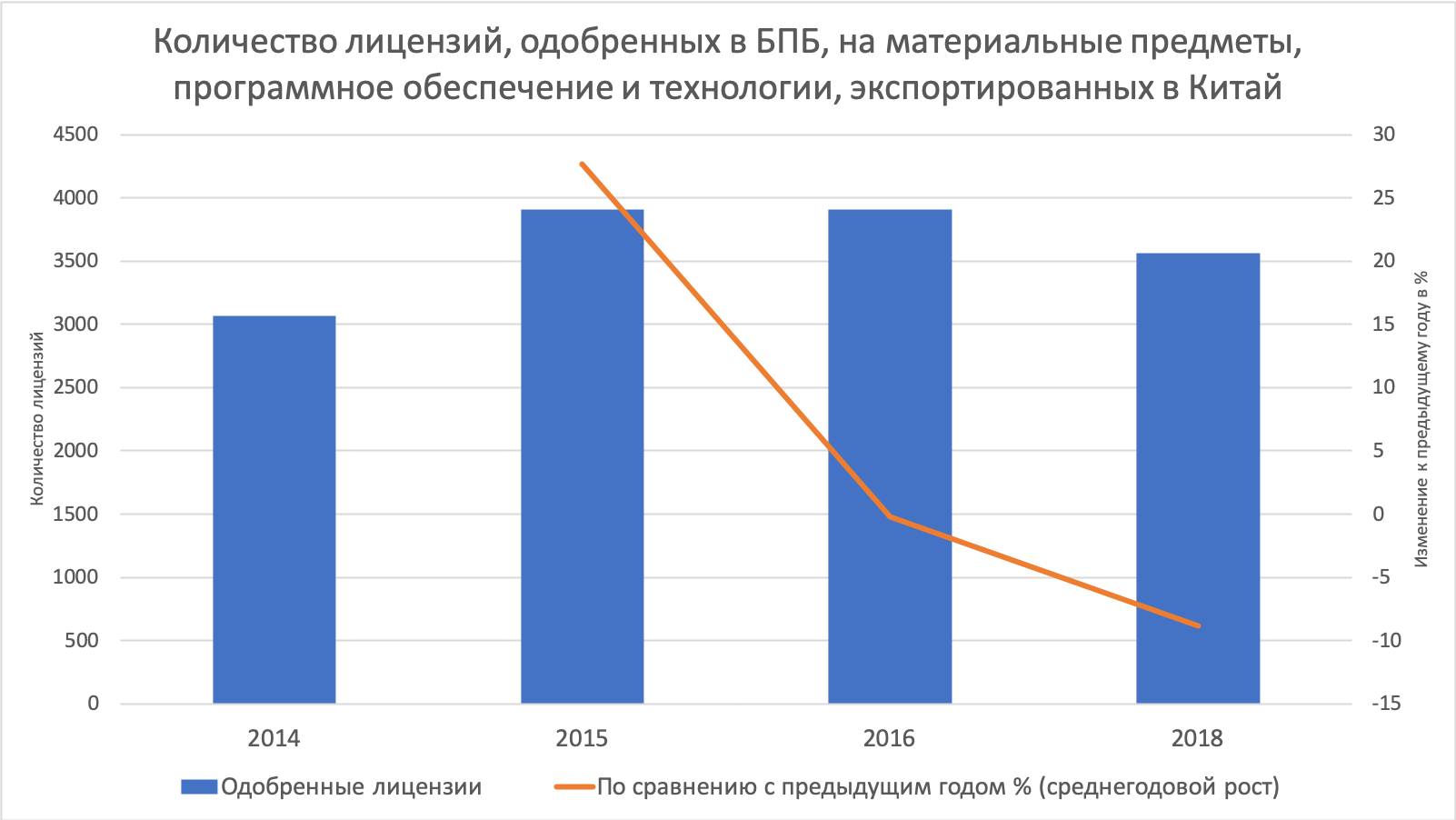

Точную дату, когда началось технологическое противостояние между США и Китаем, назвать трудно. Можно вспомнить, как Китай стал запрещать американские социальные сети и другие платформы, такие как Google и Facebook. Как уже в разгар торговой войны между США и Китаем была арестована финансовый директор компании Huawei в Канаде по запросу судебных органов США с требованием дать показания на территории США. Учитывая роль Huawei как национального лидера в телекоммуникационном секторе Китая, китайские официальные лица сочли это прямой атакой на предполагаемую гегемонию Huawei в области 5G. На самом деле, это был лишь один из американских шагов по ужесточению контроля над китайскими технологиями. Например, не так давно США ужесточили контроль, сократив лицензии на экспорт чувствительных технологий – причём как в Китай, так и в Гонконг. Фактически процесс начался ещё до торговой войны, как показано на графике 1. Количество разрешений стало уменьшаться уже в 2015 году, а с 2016-го эта тенденция приобрела обвальный характер. В свою очередь, Китай ввёл экспортные лицензии на ключевые технологии, такие как дроны и искусственный интеллект.

Помимо торговли, свободный поток инвестиций также был ограничен, особенно в отношении технологий. Со стороны США это наиболее ярко проявилось после реформы Комитета по иностранным инвестициям (CFIUS), целью которой было заблокировать растущий объём слияний и поглощений между компаниями Китая в США, особенно в высокотехнологичном промышленном секторе. ЕС также последовал этому примеру и создал в апреле 2020 года собственный институт для проверки инвестиций, что указывает на технологический протекционизм – как глобальный, так и направленный специально против Китая.

Другой важной мерой, принятой США, является введение списка юридических лиц, который фактически запрещает американским компаниям вести дела с включёнными в него китайскими предприятиями. Бюро промышленности и безопасности США (БПБ) опубликовало список организаций, которые считаются опасными для национальной безопасности США, ещё в 1997 году. Но с 2019 года этот список резко расширился – туда попала компания Huawei, её филиалы и ещё целый ряд китайских корпораций.

Китай не замедлил с ответом и объявил о составлении ответного списка, но названия попавших в него компаний не разглашаются. Тем не менее были обнародованы основания для включения в список: в него попадают фирмы, принявшие дискриминационные меры против китайского бизнеса по некоммерческим основаниям. Как было заявлено, последствием попадания в китайский список будут не санкции, аналогичные вводимым в США, а скорее полный запрет на торговлю и инвестиции в Китае. В целом оба списка затрудняют работу китайских компаний с США, а любых иностранных компаний – с Китаем, что делает технологическое размежевание ещё более вероятным.

Камнем преткновения в отношениях США и Китая является технология 5G. После того, как Huawei было запрещено предоставлять платформы 5G в США, подобные шаги предприняла Великобритания. Таким образом, подвергаемая нападкам Huawei символизирует процесс глобализации технологий. А торможение этого процесса приводит к фрагментации инвестиций, производства и занятости.

Сдерживание технологической экспансии Китая в США не ограничивается конфликтами в сфере оборудования, оно затрагивает и программное обеспечение. В начале августа этого года Белый дом опубликовал распоряжение, касающееся китайских социальных сетей TikTok и WeChat. Оно угрожает наказанием резидентов США или компаний, участвующих в любых сделках с этими фирмами после его вступления в силу. Это эквивалентно «Великому китайскому файрволу», или «Золотому щиту», установленному Китаем намного раньше для блокировки доступа своих интернет-пользователей к нескольким популярным приложениям.

За пределами отрасли технологическое размежевание отягчается первыми шагами к финансовому размежеванию, что делает трансграничное финансирование всё более трудным. Тем временем китайские технологические фирмы, зарегистрированные в США, решили провести вторичный листинг, чтобы избежать риска исключения из фондового рынка США. Это касается Alibaba, JD и NetEase, которые запустили вторичный листинг в Гонконге. Помимо этого, китайское правительство проводит политику поощрения внутреннего финансирования технологических компаний, включающую создание Торговой площадки по научным и технологическим инновациям (SSE STAR Market) с ослаблением правил и введением льгот. Этот новый рынок, расположенный в Шанхае, призван поддержать перспективные технологические стартапы за счёт более лёгкого акционерного финансирования. Таким образом, он отвечает целям промышленной политики Китая, особенно в аспекте технологической модернизации, и избавляет китайские компании от необходимости полагаться в вопросах привлечения капитала на иностранные фондовые биржи – тем более что крупнейшие платформы находятся в США.

Хотя невозможно точно сказать, как дальше будет развиваться конфликт, но ограничения со стороны США лишь подтолкнут Китай к ускорению развития собственной экосистемы в сфере технологий. Другими словами, модернизация китайской технологической индустрии является сейчас более актуальной, чем когда-либо, поэтому Китай не будет экономить на затратах на её поддержку. Кроме того, он будет спешить с приобретением необходимых технологий у остального мира. Европа (в которой меньше ограничений, чем в США или даже в Японии или Корее) по-прежнему будет основной целью.

Создание двух технологических экосистем представляется сейчас относительно неизбежным, если только американские выборы-2020 не повлекут за собой серьёзное изменение подхода США к Китаю. Последнее, впрочем, выглядит маловероятным, поскольку воинственную позицию в отношении Китая в Соединённых Штатах разделяют как демократы, так и республиканцы. В связи с этим следует отметить, что работа с двумя разными экосистемами в области технологий подтолкнёт другие сферы, такие как финансы, торговля и прямые иностранные инвестиции, к большей разобщённости.

Экспорт велосипедов из Китая стремительно растет

Впервые за 25 лет экспорт китайских велосипедов за один квартал превысил $1 млрд. В третьем квартале 2020 года стоимость экспорта китайских велосипедов составила $1,1 млрд. Это на 35% больше, чем во втором квартале 2020 года. Данные сообщило Главное таможенное управление КНР со ссылкой на Китайскую велосипедную ассоциацию.

Производство велосипедов возобновилось в полном объеме со второго квартала 2020 года — и сразу же увеличились продажи. Начиная с мая экспорт велосипедов прирастал минимум на 30% к аналогичному периоду прошлого года. Так, в июне было экспортировано 5,59 млн велосипедов, что на 30,5% больше, чем в июне 2019 года. При этом стоимость этого экспорта выросла на 38,8% в годовом выражении, до $321 млн.

За первое полугодие КНР поставила на различные зарубежные рынки: в США — 6,11 млн штук (+8,4% в годовом выражении), во Вьетнам — 784 тыс. штук (+72,6%), в Республику Корея — 734 тыс. штук (+37,4%).

Ожидается, что подписание ВРЭП с 14 странами АТР станет драйвером экспорта велосипедов на рынки этих стран. Особенно, электрических моделей. АТР является крупнейшим в мире рынком импорта электровелосипедов: на его долю приходится 94,39% всего импорта.

В настоящий момент число электровелосипедов в Китае достигло 300 млн, а годовой объем продаж превысил 30 млн единиц.

Удаленный режим спутал карты безопасникам

Group-IB представила результаты своего мониторинга ситуации с глобальной киберпреступностью по итогам второго полугодия 2019 г. и первой половины 2020 г. Главные итоги состоят в том, что наибольший финансовый ущерб зафиксирован вследствие атак вирусов-шифровальщиков. Переживает расцвет рынок продажи доступа в скомпрометированные сети компаний. Более чем в два раза вырос объем рынка по продаже краденых банковских карт. Появились новые проправительственные хакерские группы, в том числе возобновили атакующие действия те из них, которые считались сошедшими со сцены.

Яков Шпунт

Уже традиционно отчет по киберпреступности был представлен на конференции CyberCrimeCon 2020, которая в текущем году проходила в онлайн-формате. Открывая форум, генеральный директор Group-IB Илья Сачков назвал борьбу с киберпреступностью не бизнесом, а целью. Играть с "черными хакерами" в своего рода пинг-понг нельзя, хотя это пытаются делать многие борцы с киберпреступностью.

Руководитель направления борьбы с киберпреступностью Интерпола Крейг Джонс констатировал, что ландшафт угроз серьезно изменился. Тут особенно велико влияние пандемии и мер противодействия ей. Переход на удаленный режим буквально спутал все карты сотрудникам служб информационной безопасности, поскольку уровень защиты в домашних сетях намного слабее, чем в корпоративных, и этим сразу же воспользовались киберпреступники. Наиболее широко использовался такой простой метод, как фишинг. При этом правоохранительные органы часто выходили на первый план, и их сотрудники также должны знать, какие методы применяют киберпреступники. И Group-IB в этом активно помогает Интерполу.