Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Открытый дипломат

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал "РГ" о важнейших международных проблемах, а мы поздравили его с Днем дипломатического работника

Текст: Николай Долгополов, Евгений Шестаков

Военная напряженность в Европе - кому она нужна и кто ее нагнетает? Каково будущее дипотношений России и Украины? Наконец, какая из многих командировок министра иностранных дел России стала для него самой запоминающейся? На эти и многие другие вопросы глава российской дипломатии Сергей Лавров ответил на "Деловом завтраке" в "РГ". Первая часть беседы с министром была опубликована номере "РГ" 5 февраля 2020 года.

Вопросы стратегической стабильности долгое время являлись одним из столпов российско-американских отношений и в какой-то степени залогом стабильности во всем мире. Но в последние годы американская администрация предприняла действия, которые частично обернули этот былой прогресс вспять. В частности, американцы откровенно тормозят возможность продления Договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). На ваш взгляд, может ли измениться ситуация после президентских выборов в США? Работает ли по вопросу о продлении СНВ-3 группа по разрешению спорных вопросов, о создании которой вы договаривались еще с Рексом Тиллерсоном в его бытность госсекретарем США?

Сергей Лавров: Начну с конца. Группа работает, но пока без особых успехов. За последние годы состоялось 12-13 заседаний, точно не вспомню количество. Еще до Тиллерсона на этих встречах все сводилось к тому, что российский представитель зачитывал своему американскому коллеге перечень проблем, неприемлемых действий со стороны американской администрации, приводил примеры, передавал памятные записки. Там перечислялось все, начиная от захвата российской дипломатической собственности и волюнтаристского сокращения персонала российских дипмиссий до похищения россиян - В.А.Бута, К.В.Ярошенко, Р.В.Селезнева, многих других. Проблема заключалась и в том, как к россиянам относятся в американских тюрьмах, обеспечивают ли им нормальные условия и прочее.

Американская сторона нам отвечала, что будет этим заниматься, но Россия, мол, должна перестать вмешиваться в американские дела, потому что все взаимосвязано и не бывает наказания без преступления. Такая сказка про белого бычка, как раньше говорили. Когда я был в Вашингтоне в декабре прошлого года, мы с госсекретарем Майком Помпео условились придать новый импульс российско-американскому диалогу, чтобы был хотя бы какой-то прогресс. Президент США Дональд Трамп также говорит, что нам надо "ладить". В Москву приехал новый посол США Джон Салливан. Он уверяет, что хотел бы конкретно помогать продвигаться хотя бы по некоторым вопросам, но для начала надо все-таки нормализовать отношения между странами. Перспективы конкретных шагов весьма туманны. Вроде бы с горем пополам удалось возобновить в прошлом году диалог по контртерроризму - в этих вопросах уж точно не следует возводить искусственные препятствия.

Американцы нам передали пару раз за последние несколько лет информацию, которая позволила предотвратить теракты в России. Мы тоже им передаем соответствующую информацию еще со времен бостонского марафона. И у нас вроде бы возобновились контакты. Когда в октябре 2019 года Вашингтон предложил продолжить консультации, мы договорились, что к моему визиту приурочим принятие совместного заявления по контртерроризму, чтобы обозначить позитивный сигнал - есть темы, по которым Россия и США могут действовать с единых позиций и под которыми могут вместе подписываться. Но когда я приехал, оказалось, что они "опять что-то не успели согласовать". Трудно сейчас с нашими американскими партнерами работать конкретно.

Вернемся к стратегической стабильности. Эта тема волнует не только Россию и США, но и весь остальной мир. Разрушается каркас соответствующей архитектуры. После ликвидации Договора по ПРО исчез Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Наше предложение о моратории на создание и развертывание этих ракет отметается. По ДРСМД нас обвиняют в хитрости. По их мнению, наш мораторий означает следующее: у нас уже есть "Искандеры", оснащенные запрещенными по договору ракетами, а у США средств средней дальности нет. И мы хотим, мол, сохранив свои ракеты средней дальности, лишить американцев возможности их создавать.

На это мы отвечаем достаточно конкретно. Прошлой осенью, после того как США вышли из ДРСМД, президент России Владимир Путин направил послание главам более 50 государств и правительств - американцам, всем натовцам, остальным не натовским нейтральным странам Европы, а также государствам Азиатско-Тихоокеанского региона (поскольку у США есть намерение развернуть РСМД именно в этой части мира). Текст послания мы не публиковали, но в нем изложили предысторию вопроса, подчеркнув, что нет ни единого факта, который оправдывал бы обвинения США в наш адрес об испытании ракеты 9М729 на запрещенную ДРСМД дальность. США, имея возможности спутниковой съемки, могли бы показать хотя бы один снимок, подтверждающий их правоту, и тем самым опровергнуть российские доводы. Но нет у них доказательств, что Россия нарушила договор. Американцы отказались посетить показ новой крылатой ракеты, который проводило Министерство обороны России вместе с МИД России в январе прошлого года, запретив остальным натовцам присутствовать на этом мероприятии. Назвали все это "показухой и инсценировкой". Но так серьезные дела не ведутся. Если ты хочешь доказать, что это "показуха", приди и докажи. Там же была возможность задать вопросы, выступить с комментариями. Два часа российские представители проводили брифинг, отвечали на вопросы. Но из представителей НАТО на презентацию пришли только греки, болгары, турки. А у них все-таки нет такой экспертизы, какая есть у американцев. Присутствие американских экспертов на презентации позволило бы им самим разобраться, с чем они имеют дело.

В послании Владимира Путина было сказано: мы предлагаем США и их союзникам присоединиться к нашему мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности, включая создание возможного механизма верификации. Это пытаются вообще игнорировать, не упоминают в принципе. Нам говорят: нет, вы обманываете, у вас уже есть такие ракеты, они стоят на боевом дежурстве, они уже давно были созданы, развернуты в нарушение тогда еще действовавшего договора. А предложение о моратории с мерами верификации они пытаются забалтывать. Только президент Франции Эмманюэль Макрон публично высказался в том плане, что у него по-прежнему сохраняются проблемы в отношении того, как Россия выполняла договор, но он готов откликнуться на послание Владимира Путина. Все остальные натовцы (видимо, им приказали из Вашингтона) молчат.

У американцев есть планы развертывания ракет средней и меньшей дальности в АТР. При этом упоминаются Япония и Южная Корея. Обе эти страны заявляли, что у них намерений в отношении развертывания таких ракет нет. Но если американцы всерьез захотят разместить там ракеты, я не думаю, что это невозможно. Упоминают также экзотические острова в средней части Тихого океана. Понятно, и они этого и не скрывают, что эти меры направлены на сдерживание Китая. Но географические расстояния таковы, что если в этих точках будут размещены американские ракеты средней и меньшей дальности, то значительная часть территории России окажется под ударом, а в случае с Японией и Кореей - вся наша территория до Уральских гор. Конечно, мы будем вынуждены реагировать. Поэтому мы со странами АСЕАН, АТР, включая Японию, Южную Корею, ведем очень конкретный разговор о том, какими рисками чреваты все эти "игры".

Говоря про СНВ-3, мы многократно предлагали его продлить. Владимир Путин на саммите "Группы двадцати" в Осаке в июне прошлого года говорил своему американскому коллеге о важности продления договора. Причем принять решение на этот счет желательно как можно скорее. В мае прошлого года президент России обращал на это внимание и госсекретаря США М. Помпео, когда тот приезжал в Сочи.

Американцы постоянно навязывают тему присоединения Китая к обсуждению тематики и ракет средней и меньшей дальности, и СНВ. Но ведь есть неоднократные публичные заявления Пекина о том, что он не будет к таким переговорам подключаться, потому что у Китая структура ядерных сил принципиально иная, нежели у России и США. И по количественным характеристикам они далеки от того, чтобы выходить на переговоры о каком-то балансе. Если Китай вдруг изменит свое мнение, пожалуйста, мы будем участвовать и в многосторонних переговорах. Но уговаривать Пекин мы не будем. Если американцы убеждены в бессмысленности каких-либо дальнейших действий по тематике СНВ без подключения Китая, пусть они этим и занимаются. Мы же считаем, что есть смысл в том, чтобы продлить срок действия Договора СНВ-3, который истекает через год. После 5 февраля 2021 года этого соглашения уже не будет, если его не продлить.

Даже если завяжется многосторонний процесс, он будет очень длительным - не бывает переговоров на такую серьезную тему, которые завершились бы за несколько месяцев. Поэтому иметь страховочную сетку в виде продленного СНВ-3 следует даже с точки зрения соображений политической репутации России и США, чтобы никто не обвинил нас в развале юридически обязывающего инструмента в сфере стратегической стабильности. Все это мы американцам сказали. Они до сих пор молчат. Были ли у них какие-то опасения, что мы будем им выдвигать предварительные условия для продления этого договора? Ничего подобного. Владимир Путин неоднократно публично заявлял, что мы предлагаем продлить Договор СНВ-3 незамедлительно и без предварительных условий. Но американцы постоянно вбрасывают в медийную сферу вопрос о подключении к этому соглашению Китая.

Повторю, если дело дойдет до многосторонних переговоров в отношении СНВ-3 и все согласятся в них участвовать, конечно, Россия тоже будет частью этого процесса. Но многосторонность предполагает не просто какие-то тройственные беседы. Есть еще и две другие официальные ядерные державы - Великобритания и Франция. Есть Индия и Пакистан, которые де-факто являются ядерными державами, хотя и не участвуют в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Есть еще пара стран, у которых имеется ядерное оружие. Мы готовы участвовать в переговорах о дальнейших сокращениях, ограничениях ядерных вооружений в любой конфигурации. Считаем абсолютно обязательным продление Договора СНВ-3 с тем, чтобы сохранялась какая-то база для наших последующих разговоров и для практических действий.

Американцев интересуют наши новые вооружения. Мы уже упоминали, что часть этих новых вооружений, по крайней мере "Авангард" и "Сармат", наши военные готовы рассматривать в контексте критериев договора. Все остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре 2010 года, но и на эту тему мы тоже готовы разговаривать. Правда, уже в контексте тех обстоятельств, которые, собственно, изначально и повлекли работу над созданием таких вооружений. А обстоятельства эти были связаны с развалом Договора о противоракетной обороне. Сейчас, спустя пару десятилетий после того, как тот договор прекратил свое существование, обсуждать любые вопросы, связанные с новыми типами вооружений, необходимо исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Помимо противоракетной обороны это и набравшая обороты американская концепция "Быстрого глобального удара", которая предполагает использование неядерных стратегических вооружений. Поставлена цель - достижение любой точки земного шара максимум за час. Конечно, это новый дестабилизирующий фактор. Сюда же необходимо отнести уже официально объявленный США отказ присоединяться к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и планы по выведению оружия в космос. Кстати, об этом объявили не только американцы, но и французы. Они это сделали в достаточно обтекаемом виде, но мы пытаемся через наш диалог понять, что имеется в виду под новой французской космической доктриной. Плюс натовцы публично заявили, что космос и киберпространство теперь являются официальными средами приложения сил альянса, включая, как я понимаю, задействование статьи 5 Североатлантического договора.

Там много что происходит. Конечно, мы готовы обсуждать наши новые вооружения, как и новые вооружения других стран, причем делать это с учетом совокупности всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. И если нам будут предлагать поставить свои вооружения под ограничения, а сами будут неограниченно развивать все то, о чем я сейчас рассказал, конечно, такой разговор никуда нас не заведет.

В СМИ появилось много сообщений о подготовке самых масштабных за последние четверть века американских учений в целом ряде стран Восточной Европы. Речь идет о предстоящих в мае Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020"). В контексте охлаждения в отношениях между Россией и НАТО становимся ли мы сегодня свидетелями зарождения новой "холодной войны"?

Сергей Лавров: В "холодную войну" проводились большие операции по наращиванию вооруженных сил в Европе, включая усиление американского присутствия. Была даже операция Return of forсes to Germany (REFORGER), когда американцы "обживали" Германию, где сейчас десятки военных объектов. В современной ФРГ колоссальное присутствие иностранных военных. Но это натовские дела.

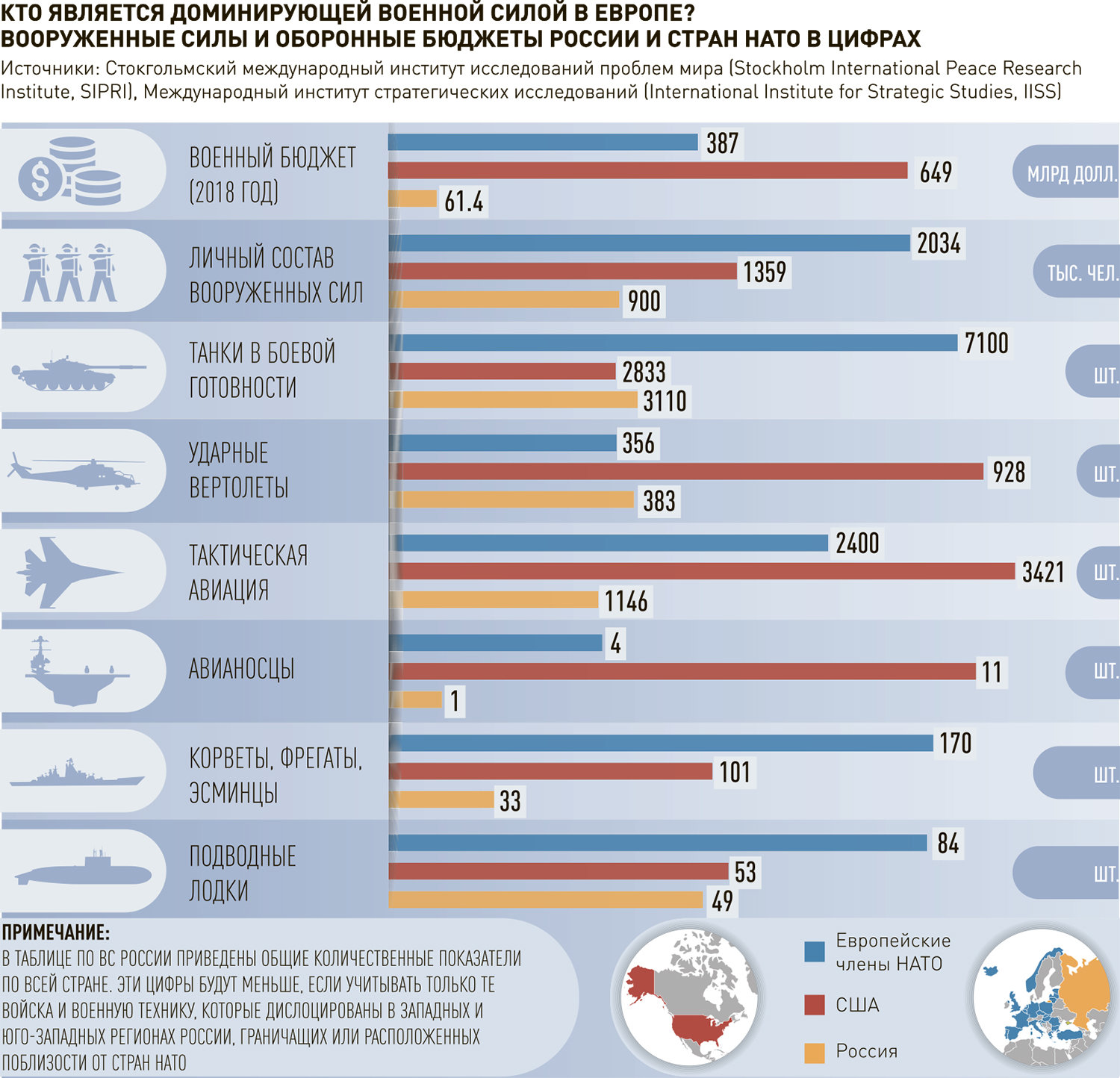

Defender - "защитник". Мы спрашиваем: от кого защищаться? Они говорят, что не от России, а от сопоставимого с точки зрения военного потенциала НАТО противника. Тут трудно найти правильный, отвечающий критерию сопоставимости объект применения этих усилий. Если посмотреть на официальные данные (не наши, а зарубежные) по военным расходам, военной технике - по всем без исключения видам вооружений (танки, боевые самолеты, ударные вертолеты, БМП, БТР, боевые корабли, подводные лодки) - только европейские члены НАТО, без учета американских цифр, превосходят наши вооруженные силы более чем в два раза. Где они нашли сопоставимого противника, я не знаю.

Россия точно не является доминирующей военной силой в Европе. Таковой является НАТО. Несмотря на то что уже и так все пространство здесь перенасыщено военными объектами, вооружениями, несмотря на то что движение Североатлантического альянса на Восток уже создало достаточно серьезные проблемы в сфере стратегической стабильности в Европе, продолжается сращивание НАТО с Евросоюзом. Натовцы пытаются проводить совместные учения, завлекают в них под предлогом членства в ЕС нейтральные государства - такие как Финляндия, Швеция. Придумали в контексте сотрудничества НАТО с ЕС в военной сфере термин "военный Шенген", предполагающий модернизацию всех транспортных артерий вплоть до восточной границы альянса таким образом, чтобы любая самая крупная боевая техника могла беспрепятственно проходить на Восток. Думаю, одного этого достаточно, чтобы понять опасность подобных игр.

Учения Defender Europe 2020, которые планируются в апреле-мае текущего года (подготовка к ним началась достаточно давно), предполагают в дополнение к уже размещенным здесь военным контингентам, которые я упомянул, переброску многих тысяч единиц американской техники и более 20 тысяч американских военнослужащих. Формально, кстати, учения объявлены как американские, но с приглашением и других натовцев, и партнеров по НАТО. Интересный момент. Не знаю, чем это вызвано, но одна из возможных причин заключается в том, что американцам гораздо проще самим все планировать и реализовывать по собственной схеме, а не будучи даже символически связанными какой-то натовской дисциплиной. Хотя командующий силами США в Европе одновременно является командующим силами НАТО в Европе. В общей сложности более 40 тысяч человек участвуют в этих учениях. Разумеется, мы будем реагировать. Мы не можем игнорировать процессы, которые вызывают очень большую озабоченность. Но реагировать будем таким образом, чтобы это не создавало ненужных рисков.

Это неизбежно. Надеюсь, любой нормальный военный и политик это понимает. Круги, которые провоцируют проведение такого рода абсолютно неоправданных учений, хотят, чтобы последовали ответные меры, что приведет к дальнейшему нагнетанию напряженности. Но немаловажный аспект - все, что предпринимается нами в ответ на создание натовцами угроз безопасности России, мы делаем исключительно на своей территории. Равно как и все российское ядерное оружие находится на нашей территории в отличие от американского.

Говоря о Defender Europe 2020, я упомянул Германию. Мы понимаем, что в НАТО, в Евросоюзе есть небольшая группа стран, которые нагнетают исторические фобии в отношении России. Они постоянно призывают сдерживать Россию, не ослаблять санкционное давление, которое сохраняется под абсолютно необоснованным предлогом невыполнения нами Минских договоренностей, - это отдельная тема. Но вдруг фобии и тему возможного нападения на Европу стали обсуждать публично и официальные лица такой страны, как ФРГ. Какое-то время назад президент Франции Э. Макрон заявил о необходимости радикальной реформы НАТО, о том, что у альянса наблюдается "смерть мозга" и надо что-то делать. Помните, как Берлин не согласился публично с этим выводом? Мой коллега, министр иностранных дел ФРГ Х. Маас сказал, что они не согласны с Парижем. У них выходит, что НАТО нужно, в том числе Германии, поскольку кроме альянса никто Германию не защитит. Мы тут же поинтересовались у Берлина, от кого они хотят защищаться с помощью НАТО? Они ничего не ответили. А затем аналогичное заявление прозвучало и из уст федерального канцлера Ангелы Меркель. И тоже нам немецкие коллеги пока не смогли объяснить, кого боится Германия.

Можно ли говорить о том, что с выходом Великобритании из Евросоюза эпоха единой Европы завершается? Сможет ли Евросоюз когда-либо обрести единый голос?

Сергей Лавров: Термин "единая Европа", или еще говорят "большая Европа", уже воспринимается, в том числе журналистами, политологами, однозначно как синоним Евросоюза. А мы все-таки предпочли бы под "большой Европой", под "единой Европой" понимать то, что еще Шарль де Голль предвидел как единое пространство от Атлантики до Урала. Потом уже другие великие люди говорили, что единая Европа должна простираться от Атлантики до Тихого океана.

В контексте того, что сейчас происходит с интеграционными процессами в Евразии, в контексте создания Евразийского экономического союза, его контактов с АСЕАН, ШОС, уже можно говорить о едином пространстве Евразии, скажем, от Лиссабона до Джакарты. Почему бы и нет? Президент России Владимир Путин выдвинул инициативу Большого Евразийского партнерства. Это было на саммите "Россия - АСЕАН" в 2016 году в Сочи. Он отметил, что мы хотим идти от жизни, признавая наличие интеграционных процессов и налаживая связи между ними не путем каких-то искусственных, навязываемых сверху договоренностей, а путем определения, выявления общих, практически реализуемых проектов и по линии ЕАЭС, и по линии АСЕАН, и по линии ШОС.

Поэтому большая Европа, единая Европа для нас - это наше общее пространство. Кстати, Евросоюз подписался под этой концепцией в декабре 2010 г. на саммите ОБСЕ в Астане. Там впервые за долгие годы была принята политическая декларация. Надо отдать должное казахстанским хозяевам того саммита, ведь с тех пор на саммитах ОБСЕ политических деклараций не принималось. Принятая декларация провозгласила необходимость построения и укрепления единого пространства безопасности и сотрудничества в Евроатлантике и Евразии, а это и есть пространство ОБСЕ. Конечно, Евразия шире, чем территория, которую занимают евразийские члены ОБСЕ, но тем не менее. Это концепция того, что у нас пространство единое, и оно должно занимать всю ту территорию, на которую европейскую цивилизацию распространяли прежде всего наши предшественники. Не бескровно, но тем не менее это факт.

Когда мы проводили один из саммитов "Россия - Евросоюз" в Хабаровске, тогдашний руководитель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу совершенно ошеломленный ходил по набережной, по городу и говорил, что они летели 12 часов из Брюсселя в Хабаровск, но по-прежнему находятся в европейской среде. Это было для них поразительно. Я думаю, что нынешние более молодые политики из Евросоюза могли бы тоже постараться осознать значение этого цивилизационного завоевания, цивилизационного процесса. При этом европейские цивилизационные нормы были "продвинуты" здесь без подрыва прав коренных народов, благополучие которых мы постоянно подчеркиваем, в том числе в рамках международных организаций.

Теперь насчет единства Евросоюза. Я уже упомянул, что там есть небольшая, но очень агрессивная группа стран, которые настраивают всех на конфронтацию с Россией, на продолжение санкций до тех пор, пока "Минские договоренности не будут выполнены Москвой". Этим пользовался экс-президент Украины Петр Порошенко, этим же сейчас пользуются новые украинские власти. Они ничего делать не будут, ведь без их действий Минские договоренности не будут выполнены, но Евросоюз по своей логике будет сохранять санкции против Москвы. А Украина получит некие дотации по линии западной помощи. Это уже не практическая политика, а какая-то одержимость санкциями. Хотя всем известно, что европейский бизнес несет от них убытки, исчисляемые многими десятками, если не сотнями миллиардов евро. Таким образом, русофобское меньшинство в Евросоюзе явно спекулирует на принципе консенсуса. Нам многие представители стран - членов Евросоюза в беседах с глазу на глаз говорят, что они против санкций, что санкции вредят. Но у них принцип солидарности, принцип консенсуса. В моем понимании консенсус - это согласие всех. И если кто-то, а таких немало, как нам говорят в двусторонних контактах, против санкций, то не должно быть консенсуса. А пока получается так, что это русофобское меньшинство активно, грубо злоупотребляет правилом консенсуса, чтобы всем остальным навязывать сохранение совершенно искусственной и абсурдной увязки санкционного режима с выполнением Минских договоренностей.

Насчет "брекзита". Как говорят сами англичане, демократия сработала. 51 процент жителей королевства высказался за выход из ЕС. Потом были сомнения, терзания, колебания. В итоге произошли перемены в Консервативной партии Великобритании, пришли к власти люди, которые колебания отмели. Британцы в Евросоюзе всегда держались особняком и всегда старались вести свою игру - это тоже факт. Они получали экономические, торговые выгоды, но в политическом плане постоянно держались на дистанции и старались продвигать в Евросоюзе свои интересы да и интересы Вашингтона (тут нечего скрывать). Поэтому не зря они не были участниками многих процессов, которые проходили в ЕС. Этот особый путь был виден, даже когда Великобритания была членом Евросоюза. Поэтому я не думаю, что ЕС сильно пострадает от "брекзита". Если это поможет ему быть более целостным объединением, укреплять свою независимость и самостоятельность не на основе русофобии (Лондон играл немалую роль в том, чтобы так оно и было), мы будем такую тенденцию только приветствовать.

После избрания Владимира Зеленского президентом Украины возобновляются некие взаимоотношения с Украиной, по крайней мере на уровне президентов и их помощников. Но из наблюдений за украинским МИДом создается ощущение, что он по-прежнему отодвинут от общения с Россией напрямую. Возможно, там происходит какое-то изживание, избавление от тяжелого наследия Павла Климкина и Петра Порошенко. Есть ли перспектива возобновления не квазидипломатических, а нормальных дипломатических отношений с Украиной?

Сергей Лавров: Вы правы. Со своим нынешним украинским коллегой Вадимом Пристайко я виделся вживую один раз - на Нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года. Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз. Собственно, у нас и поводов для контактов больше не было, потому что о двусторонних встречах, о визитах друг к другу по понятным причинам речь не идет. Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях. И, конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта да и просто для общения. Кто-то съездил в Крым, и всё - человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива.

С Павлом Климкиным мы общались, но на полях каких-то мероприятий: в Минске, когда были выработаны Минские договоренности; в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате"; затем по тому же поводу в Берлине. В промежутках пересекались на министерских встречах "нормандского формата", советах министров иностранных дел ОБСЕ. И каждый раз на этих форумах мы встречались и разговаривали - бывало и с помощниками или просто один на один. Не скажу, что это были какие-то агрессивные разговоры. Многие украинские партнеры в беседах стараются прагматично подходить к проблемам, которые существуют и которые вредят, в том числе украинцам и Украине. Но на публике практически каждый из них говорит по-другому. Наверное, такой сейчас существует запрос, который преодолеть нельзя, настолько велико влияние националистов всех мастей, включая тех, кто марширует со знаменами эсэсовцев по улицам городов, с факелами. И нормальные политики вынуждены на это оглядываться.

Но мы заинтересованы в контактах. Владимир Путин общался с Владимиром Зеленским в Париже. Результатом, как вы знаете, стала договоренность по газовым делам, важная и для обеих стран, и для Европы. Да и для создания более конструктивной атмосферы тоже.

Состоялся и обмен удерживаемыми лицами. Сейчас Зеленский анонсировал, что дополнительно к декабрьскому российско-украинскому обмену будет и украинско-украинский обмен. То есть Киев и Донбасс обменяются лицами, задержанными в контексте конфликта в Донбассе. Конечно, позитивно, что Зеленский проявил политическую волю, несмотря на очень непростую внутриполитическую ситуацию на Украине, и все-таки выполнил решение двух предыдущих Нормандских саммитов - Парижского 2015 года и Берлинского 2016 года. Достигнут прогресс по вопросу обмена удерживаемыми лицами. Наблюдается он и в том, что касается разведения сил и средств. Очень важно, что в Париже на декабрьском саммите 2019 года был принят итоговый документ, где помимо необходимости продолжать разведение сил и средств, а также соблюдать и пресекать нарушения прекращения огня, фиксируется и значение политического процесса в соответствии с Минскими договоренностями, в том числе "формулы Штайнмайера", и необходимость закрепления в украинском законодательстве на постоянной основе особого статуса Донбасса, с которым связана "формула Штайнмайера", - то есть, как и договаривались в Минске, в контексте конституционной реформы по децентрализации.

Но опечалило нас то, что заранее подготовленный документ, согласованный и помощниками лидеров "нормандского формата", и министрами иностранных дел, был "вскрыт" украинской делегацией, лично президентом Зеленским в самом начале заседания, прежде всего в том, что касалось разведения сил и средств. Те, кто готовил саммит, согласовали (украинцы под этим подписались) договоренность о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения. Зеленский же резко заявил, что он на это пойти не может, а разведение возможно только в отношении трех населенных пунктов дополнительно к Петровскому, Золотому и станице Луганской. По его словам, в станице Луганской, в Петровском и в Золотом разведение заняло пять с лишним месяцев, поэтому если экстраполировать этот темп на всю линию соприкосновения и количество населенных пунктов на ней, это займет 10-15 лет. Достаточно странная логика. Потому что если тянуть с каждым населенным пунктом, то можно и полвека разводить. Тогда Владимир Путин предложил записать, что стороны начнут с дополнительных трех населенных пунктов, но их цель, и они будут над этим работать, заключается в том, чтобы линия соприкосновения была освобождена от сил и средств противоборствующих сторон. В ответ - категорический отказ.

Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на Нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон. Видимо, поддержание этого конфликта в некой контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство. Но повторю, мы все-таки убеждены, что дальнейшая работа Контактной группы (а именно там должны конкретно решаться все вопросы и обменов, и разведения) будет по-прежнему нацелена на полное выполнение всех договоренностей и на то, чтобы не забывать о гуманитарных и экономических вопросах, которые просто игнорируются Киевом в том виде, в котором их надо было бы выполнять по Минским договоренностям.

И, конечно, политический процесс. Нас тревожат недавние заявления Вадима Пристайко о том, что, если в ближайшее время не состоятся какие-то позитивные шаги, опять же со стороны России, Киев может задуматься над альтернативой Минским соглашениям. А какие альтернативы? Это то, что наши американские коллеги активно продвигают, а под их прикрытием - киевские власти. Дескать, сначала отдайте нам границу, а потом все будет хорошо. Президент России Владимир Путин в ответ на эти заявления не раз обращал внимание на то, какие люди собираются на Украине под неонацистскими знаменами, как они грозятся применить силу. Даже члены нового правительства, депутаты Верховной рады нового созыва говорят, что нельзя исключать силового сценария. И этим людям отдать полный контроль над границей? Так дальше можно забыть и про особый статус, и про выборы, и про все остальное. Местное население там просто задушат. И даже если у руководства Украины есть твердое намерение не допустить насилия по отношению к жителям Донбасса, я не вижу, чтобы все добровольческие батальоны, которые там по-прежнему в большой силе, были готовы выполнять приказы Верховного главнокомандующего. Все видели, как Владимир Зеленский ездил на передовую уговаривать их на разведение сил и средств в тех самых районах, согласованных еще в 2015 году.

Какую из ваших командировок вы бы назвали самой трудной и почему? И бывало ли такое, что, возвратившись из командировки, немножко отдыхая, думаете: "Боже мой, как все хорошо. Ай да Сергей, ай да молодец!"

Сергей Лавров: Как у Пушкина, "ай да сукин сын"? Если, вступая в переговоры, не иметь в виду конкретный результат, то лучше их и не начинать. Это не значит, что каждый раз получается все, что задумано. Так не бывает ни у кого и никогда. Но без четко поставленной цели на нее не выйти. Конечно, при понимании, что любая поставленная цель должна быть реалистична, и предполагать необходимость компромиссов. Потому что дипломатия - это достижение договоренностей с кем-то. Это не то, что ты сам придумал и сам в одиночку делаешь, но всегда диалог, всегда нацеленность на консенсус, а это может быть только через компромисс.

Что касается командировок, которые запомнились, - мы сегодня говорили о Сирии. В первых числах осени 2013 года, когда американцы всерьез готовили удары по САР, делегаты приехали на саммит "Группы двадцати" в Санкт-Петербург. Никаких встреч между Владимиром Путиным и Бараком Обамой там не планировалось. Более того, Барак Обама, обидевшись за получившего у нас убежище Эдварда Сноудена, отменил планировавшийся накануне саммит в Москве. Хотя на что тут обижаться? Человек попросил убежище, потому что дома ему грозил электрический стул. Тем более пока он летел из Гонконга в Москву для пересадки, его паспорт был аннулирован. Так вот, американский президент отменил планировавшуюся встречу, хотя готовился к подписанию очень интересный документ о стратегической стабильности. Такая манера ставить личное над государственным у него все-таки проявлялась. Так же, как она проявилась, когда в декабре 2016 года, уже уходя с поста президента, он "хлопнул дверью", отняв российскую дипсобственность, выгнав дипломатов и тем самым оставив Д. Трампу отвратительное наследство в отношениях с Россией, что до сих пор в известной степени сказывается.

Но на саммит "Группы двадцати" в Санкт-Петербург Обама все же приехал. Никаких планов двусторонней встречи даже "на ногах" не было. В какой-то из перерывов, когда случилась пауза, он попросил о разговоре с Владимиром Путиным. Говорил, что невозможно терпеть ситуацию в Сирии. Потому что тогда уже были первые сообщения о применении химического вещества против мирных граждан. Именно в этом разговоре родилась инициатива, которую выдвинул наш президент: добиться решения Б. Асада о присоединении САР к Конвенции о запрещении химического оружия. Это было в принципе одобрено двумя президентами, и нам с госсекретарем США Джоном Керри поручили все оформить. Оформляли мы это в сентябре того же года сначала в Женеве, потом в Нью-Йорке. По линии Совета Безопасности ООН подготовили резолюцию, которая была единогласно принята и потом на 100 процентов выполнена. Причем в выполнении участвовали военные и специалисты по химоружию из России, США, Китая. Такая вот интернациональная операция, по итогам которой экспертами ОЗХО было зафиксировано полное отсутствие химического оружия в Сирии. И эта организация затем получила Нобелевскую премию мира. Это на самом деле вызвало очень большое удовлетворение от реально проделанной работы. Ведь и "на бумаге" бывает трудно договориться, а здесь, помимо согласования всех слов и предложений, все это оказалось еще реализованным на практике.

Другое дело, что сейчас американцы пытаются поставить под вопрос тогдашний вердикт о выполнении Дамаском всех обязательств, хотя он был универсальным и все под ним подписались.

Из других ситуаций с чувством глубокого удовлетворения я бы упомянул Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы, который согласовывался несколько лет, в том числе в ходе многочисленных продолжительных сессий в Лозанне, Женеве и Вене, где многое решалось в формате "шестерка плюс Иран", а многое - в формате "США - Иран" и в рамках наших прямых двусторонних переговоров с Джоном Керри. Это тоже было весьма и весьма продуктивно опять же потому, что не просто программа была согласована, а она была одобрена Советом Безопасности ООН и заработала. По крайней мере Иран выполнял все, что ему надо было выполнять, и из обязательного, и из добровольного.

Поначалу не было каких-либо попыток прекратить законную торговлю с Ираном. Тегеран пошел на беспрецедентные обязательства сверх того, что требуется от всех остальных по ДНЯО, и по соглашению с МАГАТЭ, и по дополнительному протоколу к этому соглашению. Иран пошел на 5-7 дополнительных необязательных шагов, которые были описаны во всеобъемлющем плане действий как добровольные. Поэтому, когда США резко передумали и в 2018 году сказали, что они не будут ничего выполнять, а всем остальным запрещают торговать с Ираном, Тегеран долго терпел, но потом начал все-таки сокращать добровольные обязательства. Еще раз подчеркну, Иран пошел на беспрецедентные добровольные ограничения сверх ограничений универсальных. А в ответ по согласованному всеми плану не получал ничего беспрецедентного - с ним просто возобновлялась нормальная, непреференциальная, обычная торговля. И вот эта ответная мера в отношении Ирана - нормальная торговля - была запрещена всем со стороны Вашингтона. Затем Тегеран и сам перестал выполнять свои добровольные обязательства в рамках плана. США же потребовали, чтобы он вернулся к выполнению своих обязательств, в обмен на которые они - США - обещали с ним просто торговать, и не более того. Это же нонсенс! Неприемлемое высокомерие!

Другой пример. Договоренность о химической демилитаризации Сирии, выполнение которой было подтверждено по линии ОЗХО, сейчас подвергается ревизии администрацией США. СВПД тоже был всеми верифицирован и утвержден Советом Безопасности ООН, а сейчас его разваливают американцы, что вызывает вопрос с точки зрения договороспособности Вашингтона в отношении решений, которые единогласно одобрены и признаны обязательными к исполнению резолюциями Совета Безопасности ООН.

И, конечно, снова упомяну Минские договоренности. Они тоже были единогласно утверждены Советом Безопасности ООН и сейчас также подвергаются испытанию со стороны в том числе Вашингтона, который хочет убедить всех, что первым шагом должно стать установление полного контроля над Донбассом украинского правительства и оккупационных войск "под крышей" миротворческих сил ООН. К сожалению, и здесь мы видим проблему договороспособности. Но не теряем настроя на совместную работу, будем продолжать со всеми нашими партнерами добиваться выполнения всего, о чем договаривались, и достижения новых договоренностей, которые позволяли бы снижать напряженность в мире и продвигаться к урегулированию конкретных, к сожалению, сохраняющихся на земле многочисленных конфликтов.

Вопрос от партнеров "РГ"

Газета "Амурская правда" (Благовещенск)

Сергей Викторович, сейчас предпринимаются беспрецедентные меры по поддержке Дальнего Востока. Но мы в регионе видим еще один ресурс - сделать Дальний Восток безвизовым для ближайших соседей России - Китая, Японии и Кореи. Считаете ли вы это возможным, учитывая, что россияне из западной части страны редко долетают до Сахалина и до Дальнего Востока - для них это и дорого, и далеко. Может ли Дальний Восток стать безвизовым?

Сергей Лавров: Дальний Восток в известной степени уже стал безвизовым - пока на экспериментальной основе. Уже полтора года действует система электронных виз, которые выдаются бесплатно. Вечно бесплатными они не будут, но сейчас ими пользуются десятки стран. Есть специальный список государств, который приложен к постановлению правительства о введении электронных виз в Дальневосточном регионе. И Китай, и Япония, и Республика Корея входят в этот список. В обозримой перспективе есть планы, утвержденные правительством Российской Федерации, ввести систему электронных виз для всех регионов нашей страны для посещения всеми желающими из зарубежья. Но, учитывая, что это будет сопряжено с серьезными затратами на соответствующие оборудование и технологии, эти визы будут все-таки платными.

Сама форма подачи заявки на визу в электронной форме предельно удобна. Между прочим, за последний год за электронной визой для посещения Дальневосточного региона, если я правильно помню, обратились где-то 110 тысяч человек из всех стран, не только из трех упомянутых. При этом около 40 процентов получивших эти визы ими не воспользовались. Так что опыт применения электронной визы тоже нужно проанализировать. Но есть принципиальное решение президента и правительства переходить на электронный формат выдачи виз для посещения всех регионов Российской Федерации.

Ключевой вопрос

Не могу представить ситуацию, когда роботы будут решать вопросы Сирии, Ливии, Палестины

10 февраля - День дипломатического работника. У российской дипломатии богатейшая история, берущая начало с основания Посольского приказа в 1549 году. Не могли бы вы назвать отличительные черты российской дипломатической школы? И можно ли сказать, что в современной дипломатии появилась "школа Сергея Лаврова"? Даже наши оппоненты об этом говорят.

Сергей Лавров: Что касается отличительных черт российской дипломатии - в первую очередь это должна быть профессиональная работа, которая предполагает в нашем случае как минимум идеальное знание иностранных языков. Сейчас для того чтобы попасть на работу в МИД России, требуется владение не менее двумя иностранными языками. Эта работа предполагает также серьезное погружение в историю дипломатии и специализацию на регионе или проблеме глобального масштаба, которая носит функциональный, а не географический характер. Предполагается также знание фактов - до последних мелочей. Ведь если ты не знаешь азов, при всех существующих сегодня возможностях (искусственный интеллект, получение доступа к любым сведениям через интернет) ты просто куда-то кликнул, почитал, а знания эти от тебя ушли.

Этими возможностями нужно пользоваться. Получение доступа к большому объему информации, первый прикидочный ее анализ - все это могут делать машины, искусственный интеллект и т.д. Но решение все равно должен принимать человек. Не могу представить себе ситуацию, когда роботы будут решать вопросы Сирии, Ливии, Палестины и т.д.

Еще со времен Российской империи отличительной чертой отечественной дипслужбы была специализация. У американцев, европейцев в подавляющем большинстве случаев подход другой. Они считают, что нужно ротировать людей из Африки в Европу, из Европы в Латинскую Америку, а оттуда - в Азию. Дипломаты в каждом регионе работают по два-три года. Исходя из нашего опыта, этого недостаточно по двум причинам. Во-первых, это продолжительность командировки. Как показывает практика, первый год человек, приехавший в новую страну, входит в курс дела. Только со второго года он начинает "выдавать на-гора". Ну а если на третий год ему предстоит переезд в другую страну, то, наверное, у него будет много причин отвлекаться от своей основной работы. Поэтому у нас обычный срок командировки составляет от четырех до шести лет: для стажеров и молодых дипломатов - поменьше, для старших коллег и послов - побольше. А второй отличающий нас момент - организация ротации. У западников она не предполагает глубоких знаний каждой из стран, по которым человек перемещается. Начиная с Российской империи, у нас были т.н. драгоманы, специализировавшиеся исключительно на одной стране или даже на одном ее конкретном регионе, либо на одной конкретной проблеме. Безусловно, когда именно эта проблема становилась предметом большой политики, им цены не было. Сейчас это не столь востребовано, но тем не менее знания предмета, географии того региона, которым человек занимается, или знание глобальной проблемы, которая обсуждается в ООН, ОБСЕ, других многосторонних структурах, - это величайшее качество.

Что касается "школы Лаврова", я бы не персонифицировал современную дипломатию. Во-первых, внешнюю политику у нас определяет президент. Весь настрой, вся нацеленность нашей внешней политики действительно задается той линией, которую определяет глава государства. Этот курс, закрепленный во всех принимавшихся с 2000 года редакциях Концепции внешней политики России, позволил нам обрести принципиально новые качества на международной арене, восстановить свой статус великой державы. Буду называть вещи своими именами - статус ключевого игрока по основным международным проблемам, статус страны, без которой, по признанию всех наших партнеров, включая и объявившие санкции западные страны, которые сейчас твердят о необходимости продолжать жесткий курс в отношении Москвы - все они подтверждают, что без России проблемы в мире решать трудно, если не невозможно. Все выступают за диалог с нами.

Это следование традициям, которые были заложены А.М.Горчаковым, А.А.Громыко, Е.М.Примаковым. Важнейшее достижение современных дипломатов в том, что мы по поручению президента смогли и продолжаем работать так, чтобы не дать подорвать эту традицию, а всемерно ее укреплять.

«Перед лицом уничтожения»: как КНДР 15 лет держит США в страхе

15 лет назад КНДР заявила о наличии у нее ядерного оружия

Валентин Логинов

15 лет назад КНДР признала наличие у нее ядерного оружия. Так Пхеньян показал, что усилия США и международного сообщества по разрешению «северокорейского ядерного кризиса» потерпели крах. Сегодня Северная Корея обладает ракетами, способными достичь территории США, а Вашингтон по-прежнему может предложить рабочей схемы для разрешения корейской проблемы. Как развивалась ядерная программа КНДР и почему мир не смог ее предотвратить, — в материале «Газеты.Ru».

10 февраля 2005 года КНДР впервые признала наличие у нее ядерного оружия. В общем-то, для международных наблюдателей это не стало неожиданностью — в том, что атомная программа Пхеньяна не носила исключительно мирный характер, к тому времени не сомневался практически никто. Однако до этого Северная Корея говорила лишь о наличии в стране «сил ядерного сдерживания», правда, что скрывалось за этим словосочетанием, не было до конца ясно.

Главным мотивом для создания ядерного оружия для КНДР послужило стремление защититься от США.

«Перед лицом усиления администрацией [президента США Джорджа] Буша политики уничтожения КНДР мы решительно вышли из договора о нераспространении ядерного оружия (еще в 2003 году. — «Газета.Ru») и для самообороны произвели ядерное оружие», — говорилось в заявлении МИД КНДР, которое было распространено Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) и южнокорейским агентством «Ренхап».

Именно опасения со стороны северокорейских элит, которые к тому моменту уже окончательно приобрели черты наследственности и тотальной закрытости, в том, что Вашингтон во что бы то ни стало намерен ликвидировать политический строй КНДР, стали главным объясняющим мотивом действий Пхеньяна. Тем не менее, даже открыто признав наличие ядерного оружия, Северная Корея не говорила, что планирует применять его в наступательных целях.

«Наше ядерное оружие всецело оборонительное и будет оставаться силой ядерного сдерживания», — цитировало тогда «Ренхап» слова представителя МИД КНДР.

Так, по сути, рухнули все попытки урегулировать проблему северокорейской ядерной программы, которые предпринимались более 10 лет.

Фактически северокорейская ядерная программа остается одной из главных угроз для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, устранить которую в настоящий момент крайне сложно, поскольку переговорные процессы проваливаются один за другим, а попытка разрешить ее военным путем может обернуться развязыванием достаточно крупного конфликта.

Зарождение ядерной программы и сотрудничество с СССР

Начало атомной программе КНДР было положено в середине 1950-х годов. Именно тогда в стране были созданы специализированные научные центры. К слову, у истоков северокорейской ядерной программы стояли СССР и отчасти Китай. В Советском Союзе северокорейские инженеры-ядерщики проходили подготовку, и к распаду социалистического лагеря в советских центрах отучились до 300 человек.

В 1956 году КНДР и СССР подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии, и уже в 1965 году в исследовательском центре в городе Йонбен (провинция Пхенан-Пукто в центре страны) был установлен советский реактор ИРТ-2000. Его мощность была 2 МВт, впоследствии Пхеньян провел две модернизации объекта и довел его мощность до 8 МВт.

Однако уже к этому моменту внешнеполитический курс КНДР стал отклоняться от привычного. Пхеньян стал пытаться занять более обособленное положение по отношению и к Москве, и к Пекину. Именно этим обусловлено стремление создать собственную, не зависящую от внешних факторов систему обеспечения военно-стратегической стабильности режима. Сделать это, впрочем, было не так просто.

Собственная экономика была не столь сильна, отставание от Южной Кореи становилось все более очевидным. В этих условиях Пхеньян, судя по всему, уже тогда сделал ставку на разработку ядерного оружия.

Эксперты утверждают, что лидер КНДР Ким Ир Сен взял курс на создание собственного оружия в начале 1970-х годов, тогда же северокорейские специалисты перешли к освоению ключевых ядерных технологий военного назначения.

Помог в этом Пхеньяну, как ни парадоксально, официальный статус члена Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) — КНДР в 1974 году вошла в организацию, после чего ускорила процесс освоения ключевых ядерных технологий и, как следствие, проработку возможностей создания собственного ядерного оружия.

Такое положение дел уже не устраивало СССР: слабо контролируемое государство с собственными ядерными амбициями становилось фактором неопределенности. К этому добавляются и не особо дружественные отношения Москвы и Пекина, который имел (и до сих пор имеет) влияние на КНДР. И хотя диалог между СССР и КНР к середине 1980-х годов начинает постепенно восстанавливаться, стабилизации на корейском направлении это не помогает.

Не без давления Москвы в 1985 году КНДР присоединяется к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Это стало условием Советского Союза для продолжения сотрудничества в сфере атомной энергетики. В обмен советские инженеры должны были возвести в КНДР АЭС, оснащенную четырьмя реакторами ВВЭР-440.

Тогда же в Йонбене началось строительство ядерного реактора мощностью 50 МВт и еще одного — в Тхончхоне — мощностью 200 МВт. Оба реактора, по оценке специалистов, имели двойное назначение, то есть они могли использоваться не только для выработки электроэнергии, но и получения плутония оружейного качества.

К слову, советская АЭС в КНДР так и не была построена: в 1990 году прошли переговоры президентов СССР и Республики Корея Михаила Горбачева и Ро Дэ У, по итогам которых Советский Союз свернул сотрудничество с Пхеньяном в области атомной энергетики.

Северокорейский ядерный кризис

В январе 1992 года наступил период относительного спокойствия на Корейском полуострове. Сначала Пхеньян подписал с МАГАТЭ соглашение о мерах по контролю за ядерными объектами страны, а в феврале КНДР и Южная Корея подписали Совместную декларацию о безъядерном статусе полуострова. Стороны отказались от испытаний, производства, ввоза, хранения и размещения ядерного оружия. До этого с территории Республики Корея было полностью вывезено американское ядерное оружие.

Однако уже в мае того же года инспекция МАГАТЭ заявила, что Пхеньян производит плутония больше, чем утверждали ранее северокорейские политики. Справедливости ради, надо отметить, что тогда же эксперты подчеркнули, что этого количества плутония не хватило бы КНДР для создания собственного ядерного оружия.

Тем не менее, доверие к корейской ядерной программе было подорвано, и МАГАТЭ потребовало дополнительных инспекций — в Йонбене. КНДР эти требования проигнорировала, а в 1993 году и вовсе заявила о начале процедуры выхода из ДНЯО.

Ситуация стала приобретать острый характер, а в СМИ ее описывали как «северокорейский ядерный кризис». В дело вмешались США, поскольку именно Вашингтон северокорейские элиты продолжали называть источником главной угрозы существования КНДР.

США пообещали не вмешиваться в дела Пхеньяна, в обмен КНДР приостановила выход из ДНЯО. Правда, спустя год — 13 июня 1994 года — страна вышла из МАГАТЭ.

По данным CNN, президент США Билл Клинтон в ответ на эти действия даже планировал нанести ракетный удар по ядерному реактору в Йонбене и обсуждал возможность атаки с тогдашним министром обороны Уильямом Перри. От этих действий их отговорил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Шаликашвили, который, ссылаясь на аналитические данные, прогнозировал масштабный военный конфликт, который приведет к большому числу жертв — со всех сторон участников столкновений.

Начался процесс переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном, результатом которых стало заключение рамочных соглашений между двумя странами.

Пхеньян, в частности, взял на себя обязательства остановить строительство и использование реакторов и предприятий по обогащению урана, отказаться от извлечения плутония из топливных сборок реакторов, вывозить отработанное ядерное топливо за пределы страны, а также предпринять меры для демонтажа всех объектов, чье назначение указывает на распространение ядерного оружия.

В обмен Вашингтон обязался осуществлять в КНДР поставки топливного мазута, а также построить взамен остановленного в Йонбене реактора мощностью 5 МВт два более современных реактора на легкой воде мощностью 1000 МВт каждый (их, вместе с тем, нельзя было бы использовать для наработки оружейного плутония).

Этим планам не суждено было сбыться: в 2000 году Билла Клинтона на посту президента США сменяет Джордж Буш, диалог с которым не заладился. В итоге отношения КНДР и США снова ушли в глубокое пике, и реакторы так и не были построены.

КНДР в 2002 году официально заявляет о возобновлении ядерной программы, а в 2003-м окончательно покидает Договор о нераспространении ядерного оружия.

В августе 2003 года Северная Корея выступает с инициативой провести шестисторонние переговоры по урегулированию ядерного кризиса на Корейском полуострове. Всего было проведено шесть раундов при участии КНДР, США, России, КНР, Республики Корея и Японии. Они, правда, ни к чему не привели. В 2009 году Пхеньян заявляет о бессмысленности продолжать переговоры. Москва и Пекин до сих пор полагают, что возрождение формата было бы полезно для урегулирования ситуации.

Пхеньян переходит к испытаниям

В феврале 2005 года Пхеньян публично заявляет о наличии у него ядерного оружия, и уже через год, в октябре 2006-го, проводит первое подземное ядерное испытание. Официальных данных по этому поводу не было, однако эксперты полагали, что его мощность составила менее килотонны в тротиловом эквиваленте.

Это событие вызвало осуждение мирового сообщества. Совет Безопасности ООН принимает резолюцию 1718, предусматривающей эмбарго на поставки в КНДР вооружений, материалов и оборудования, которое может быть использовано для разработки ядерного оружия, баллистических ракет и других видов оружия массового уничтожения.

Впоследствии КНДР произвела еще пять испытаний — в 2009, 2013, дважды — в 2016 и в 2017 годах. При этом четвертое и шестое испытания Пхеньян заявил как термоядерные. Совбез усиливал санкционное давление на Пхеньян еще девять раз.

В 2012 году парламент КНДР внес изменения в конституцию. С этого момента Северная Корея позиционирует себя как ядерная держава.

Впрочем, ракеты «Нодон» с дальностью 1200-1500 км находились на вооружении КНДР еще с 1990-х годов. В 2017 году Пхеньян испытал межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-14» и «Хвасон-15», дальности действия которых хватает, чтобы достичь континентальной территории США (о том, какие ракеты есть на вооружении у КНДР, — читайте в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка).

Таким образом, Северная Корея, по сути, стала обладателем ядерного оружия, способного достичь территории США (на данный момент на это способно лишь вооружение России и Китая).

И это уже вызывает серьезное беспокойство со стороны США.

Глава Белого дома Дональд Трамп встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном дважды — в 2018 и 2019 годах. Саммит, который, по замыслу Вашингтона, должен был завершиться историческим прорывом, завершился провалом. США, по сути, было нечего предложить Пхеньяну, поэтому дальше декларации о намерениях дело не зашло.

И здесь можно сказать, что опасения Кима можно считать вполне обоснованными. В 1994 году КНДР уже достигала договоренностей с США, однако смена политического руководства привела к тому, что эти соглашения были сорваны. Да и действия самого Трампа не внушают уверенности в надежности соглашений. Ситуация со сделкой по иранской ядерной программе, которую Трамп объявил невыгодной для Вашингтона, показала, что сменщик Трампа в Белом доме может объявить «невыгодными» и соглашения с Пхеньяном. Настоящая денуклеаризация Корейского полуострова, к чему, скажем прямо, КНДР не стремится, — процесс нелегкий и вряд ли уложится в один срок президентских полномочий американского лидера.

Названы самые популярные автомобили на вторичном рынке

В январе на вторичном рынке в России было продано почти 325 тысяч легковых автомобилей, что на 8,1% превысило аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщает портал "Автостат инфо".

По данным авторов исследования, за год перепродажи иномарок выросли на 9,2%, в то время как объем продаж подержанных отечественных авто увеличился на 5,7%.

Самой продаваемой маркой в январе стала Lada, на нее пришлось более 88 тысяч машин. Далее следуют Toyota (20 тысяч) и Kia (18 тысяч). Также среди лидеров Hyundai и Nissan.

На вторичном рынке чаще всего продавали Lada 2114, Ford Focus и Lada 2170 Priora. Наряду с ними в пятерке моделей-лидеров — Hyundai Solaris и Kia Rio.

Китайский вирус продолжает заражать экономику

Коронавирус влияет на сырьевые рынки и автопроизводство. В находящихся на карантине городах снизилось потребление. Но эксперт Александр Зайнигабдинов считает, что «реальный масштаб проблем и медийный сильно различаются»

Коронавирус влияет на сырьевые рынки. Китайские трейдеры, как сообщает The Financial Times, отменяют закупки меди и природного газа, ссылаясь на форс-мажор, а эксперты ухудшают прогнозы по перспективам экономики КНР.

Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом, уже привела к множественным негативным эффектам. Ситуацию комментирует начальник управления доверительного управления ИФК «Солид» Михаил Королюк.

«Первое — это снижение потребления, потому что очевидно люди, находящиеся в городе на карантине, избегающие болезни, пытающиеся как можно меньше посещать людные места, потребляют заметно меньше. А второе — это спад инвестиционной активности, потому что в этой ситуации резко возрастает неопределенность и, естественно, многие проекты ставятся на hold, особенно это касается мелкого и среднего бизнеса. И третье — это разрыв производственных цепочек, потому что, как только вводятся карантинные мероприятия, тут же останавливается работа ряда предприятий и получатели их продукции вынуждены работать на запас, а потом, возможно, просто останавливать свою работу».

Корейские автопроизводители бьют тревогу: из-за остановки производства в КНР они перестали получать оттуда комплектующие. Китайские заводы Airbus и Tesla тоже встали. Это лишь несколько примеров того, как коронавирус негативно сказался на производстве.

В реальности все не так ужасно, как преподносится в СМИ. Такое мнение высказал руководитель пекинского офиса China Window Consulting Group Александр Зайнигабдинов.

«Некоторые аналитики уже насчитали триллионы китайских потерь. Действительно, вирус новый, иммунитета нет. Давайте посмотрим на цифры. Цифры говорят о том, что в целом это не выходит за пределы обычного тяжелого гриппа, который миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов заражает по миру. И какое-то количество людей со слабым здоровьем получают тяжелые осложнения и иногда даже погибают ежегодно. Очевидно, что реальный масштаб проблем и медийный масштаб сильно различаются. Вот как медиа будет разворачиваться, так и будет происходить дальнейшая эскалация потерь китайской экономики и связанной с ней мировой».

Из Китая продолжают поступать негативные новости. Так, большинство китайских провинций снова продлили школьные каникулы, теперь до конца февраля. Если в ближайшие дни ничего не изменится, рынки снова начнет штормить. Ситуацию комментирует трейдер Дмитрий Пушкарев.

«Мы уже наблюдаем обвальное падение на рынках, и поэтому если до конца февраля китайцы не представят доказательства того, что они нашли вакцину, то рынки могут просесть еще на процентов восемь-десять, это как минимум. Пока нефтяные трейдеры и нефтяные спекулянты гонят цену в район отметки 53 доллара за баррель Brent. Но психологически значимый уровень — это 50 долларов, где «медведи» будут закрывать короткие позиции, и эта цифра вполне вероятна уже концу февраля, то есть 50 долларов за баррель Brent».

Еще в начале года Китаю прочили рост ВВП на уровне 6%. Сейчас консенсус-прогноз — в диапазоне от 4% до 5,5%, если китайским властям в ближайшее время удастся остановить распространение коронавируса.

Михаил Задорожный

Samsung начал избирательно блокировать телевизоры россиян с функцией Smart TV

Блокируются не все телевизоры — речь идет об устройствах, которые были произведены не для России, а для других стран. Можно ли уберечь себя от проблем?

Компания Samsung начала блокировать телевизоры россиян с функцией Smart TV. Но не все. Речь о телевизорах, которые не были произведены для России. Масштаб проблемы неизвестен, но об этом решении компании уже пишут федеральные СМИ. Сообщается также, что с аналогичной проблемой столкнулись граждане Украины и Белоруссии. Эксперты говорят, что Samsung прав.

Одним из первых о неприятностях с телевизором Samsung сообщил читатель издания VС. Мужчина купил телевизор в конце прошлого года. Все было хорошо, но внезапно при запуске Smart TV на экране появилось сообщение о том, что «Телевизор не функционирует полноценно в этом регионе». И все.

Выяснилось, что случай не единичный и в компании даже выпустили официальный пресс-релиз, суть которого сводится к тому, что, раз устройства не сертифицированы для использования в том или ином регионе, значит, это исключает возможность производителя гарантировать их корректную работу, поэтому и отключили.

Но возникает вопрос — человек купил не подделку, а настоящий телевизор Samsung. Должен ли он сам искать информацию, для какого региона произведен тот или иной товар? Эксперты говорят: «Получается, что должен». Или же нужно идти в проверенный сетевой офлайн-магазин из списка официальных дилеров Samsung.

Но! Берем совершенно случайную модель телевизора Samsung. У дилера выбранное устройство стоит 149 990 рублей по акции, без скидки — 170 тысяч. Тот же телевизор на «Яндекс.Маркете» можно найти уже за 126 700 рублей — разница внушительная. Причем продавец утверждает, что на товар действует гарантия от производителя и он сертифицирован в ЕАЭС.

Сколько же тогда можно сэкономить на покупке несертифицированного телевизора? По словам экспертов, до половины стоимости. Но и риски соответствующие. У пострадавших есть вариант попытаться вернуть деньги, но требовать их нужно у продавца, говорит заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин.

«Если остались документы того магазина, через Роспотребнадзор попытаться уладить эту проблему, потому что у нас закон о защите прав потребителей защищает — это мало сказать. Более того, он отдает предпочтение и преференции защите именно потребителя, причем во многих случаях даже спорных, скажем так».

Если не получилось или не хочется ввязываться, есть другой способ. Программное обеспечение телевизора можно попробовать перепрошить, но настройки могут слететь при следующем обновлении. Можно через VPN настроить роутер домашней сети так, чтобы Samsung думал, что ваш телевизор висит на стене в Польше или в Финляндии, для которой он и был произведен.

Но будут ли при этом работать какие-нибудь российские стриминговые сервисы, за которые вы заплатили? Не факт. Обезопасить себя при покупке телевизора от всех вышеперечисленных проблем на самом деле несложно, говорит главный редактор Content-Review Сергей Половников.

«Очень крупно на каждой коробке каждого телевизора любой компании, будь то Samsung или LG или еще какой-либо производитель, есть очень длинный номер модели. Традиционно у всех компаний в конце этого номера стоит несколько букв, которые обозначают регион, для которого предназначена данная модель. В частности, у покупателя, от которого пошла первая информация об отключении его Smart TV, в конце модели стоит буковка F. Это означает, что телевизор был произведен для рынка Финляндии».

Соответственно, на телевизорах, которые должны работать в России, в конце написано RU. И еще один момент. По словам Сергея Половникова, по собственной инициативе Samsung вряд ли бы начал такую кампанию.

Эксперт предполагает, что ограничить доступ к сервисам Smart TV от производителя мог потребовать какой-то его крупный партнер. Например, Google, которому совершенно не интересно, чтобы в YouTube рекламу, таргетированную на Финляндию, смотрели россияне. А если все так, кто даст гарантию, что завтра такую же кампанию не запустят LG или Sony.

Иван Медведев

Обложить пошлинами: США развязывают валютную войну

Новые пошлины США: какие страны пострадают от валютной войны

София Кракова

США собираются ввести компенсационные пошлины на товары из стран, которые занижают курсы своих валют по отношению к доллару. Американское Министерство торговли сможет в одностороннем порядке объявить то или иное государство манипулятором, а затем повысить тарифы на импорт его продукции. Эксперты полагают, что больше всего от новой меры пострадает Китай, хотя и остальные страны, включая Россию, не защищены. Не исключено, что это регулирование положит начало валютной войне.

На этой неделе Министерство торговли США утвердило критерии, по которым будет решать, вводить ли компенсационные пошлины в случае занижения стоимости валюты той или иной страной.

«Правило является важным шагом в обеспечении того, чтобы нечестные торговые практики должным образом устранялись», — заявил министр торговли Уилбур Росс.

Ведомство теперь станет оценивать, была ли цена продукта в США искусственно занижена из-за недооценки валюты.

Это решение может стать новым раздражителем на переговорах между США и Китаем через несколько недель после того, как две крупнейшие в мире экономики подписали торговое соглашение, пишет Reuters.

Компенсационные или антисубсидийные пошлины — читай тарифы — главное оружие президента США Дональда Трампа в торговой войне с Поднебесной.

По сути Министерство торговли теперь сможет в одностороннем порядке объявить страну валютным манипулятором, а затем ввести тарифы на определенный импорт, который, по его мнению, имеет несправедливое преимущество перед американскими производителями.

В дополнение к Китаю новое правило также может ударить по другим странам, включая Германию, Ирландию, Италию, Японию, Малайзию, Сингапур, Южную Корею, Вьетнам и Швейцарию.

Когда Америка и Китай подписали торговое перемирие, Казначейство США исключило Пекин из своего списка валютных манипуляторов.

Однако эксперты опасаются, что Министерство торговли будет игнорировать оценки Казначейства, чтобы накладывать пошлины на импорт, который затрагивает американские компании.

По словам Росса, это шаг к выполнению обещания президента США бороться с недобросовестной валютной практикой.

Интересно, что при Россе число антидемпинговых расследований, начатых его отделом, почти утроилось — с момента вступления Трампа в должность было начато около 200 новых дел.

Марк Собел, бывший высокопоставленный чиновник Казначейства США и советник лондонского аналитического центра OMFIF по экономической политике, заявил, что новое правило не решает проблем и, вероятно, будет несовместимо с правилами ВТО.

«Нет точного способа измерить недооценку валюты. Это односторонняя политика, которая оттолкнет страны всего мира», — сказал Собел Reuters.

Трамп решил вновь поднять острую тему валютного манипулирования, поскольку сильный доллар мешает американским компаниям конкурировать с другими странами и играет на руку торговым партнерам, в первую очередь КНР, сказал «Газете.Ru» эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«За счет более дешевой валюты китайцы получают возможность продавать свои товары гораздо дешевле локальных игроков, благодаря чему сохраняется дефицит торгового баланса США. Увеличить конкурентоспособность американских товаров предполагалось за счет торговых барьеров и ослабления доллара, однако, несмотря на ощутимое снижение процентных ставок ФРС, юань подешевел к доллару почти на 4% за 2019 год. Формально Вашингтон снял обвинения с Пекина в валютных манипуляциях, но вполне способен вновь поднять эту тему», — отметил эксперт.

Николаев уверен, что пошлины, которые теперь сможет вводить Минторг даже без участия Минфина, будут использоваться как дополнительный инструмент давления на китайское правительство во время обсуждения второй фазы торговой сделки.

«При этом обвинения КНР в манипулировании крайне сомнительны. Снижение курса китайской валюты было абсолютно адекватной реакцией рынка на ввод экономических барьеров со стороны главного торгового партнера — США. То есть обвинять Пекин в намеренном ослаблении юаня некорректно», — отметил Николаев.

По его словам, есть шансы, что США будут применять новое законодательство против других государств, записанных в манипуляторы: Германии, Японии, Швейцарии.

Для определения валютного манипулятора Штаты используют три критерия: объемы и частоту интервенций денежных властей страны, величину превышения объема экспорта над импортом, значимость страны для торговли США, напомнил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В список валютных манипуляторов может попасть и Россия, так как она проводит независимую экономическую политику и ведет активную внешнюю торговлю.

«С этой точки зрения РФ, пополняющая Фонд национального благосостояния для уменьшения зависимости от нефтяных котировок и развивающая экспорт, становится валютным манипулятором. Товарооборот между Россией и США не слишком значим, но он и сбалансирован, перекоса в экспорте практически нет. Получается, что США, используя роль доллара в мировой торговле, хотят с помощью пошлин обеспечить рост собственной экономики за счет обеднения других стран», — пояснил Деев.

И эта инициатива противоречит правилам ВТО, но Штаты уже давно ведут работу по снижению значимости этой организации в мировой торговле — и у них это получается, указал эксперт.

«Введение пошлин для стран, занижающих стоимость своей валюты, означает, что США намерены развязать следующий этап войны — теперь это будет валютная война», — подвел итог Деев.

По сути, новая мера — это субъективная оценка ряда чиновников, которые могут по своим убеждениям посчитать, что та или иная страна искусственно занижает курс национальной валюты, поскольку нет объективной оценки измерения недооцененности валюты, подчеркнул директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

«Если говорить о возможности использовать подобную методику другими странами, то, конечно, все могут это использовать, однако это может привести к глобальной мировой торговой войне», — заключил Абрамов.

Низшая точка: посол США об отношениях с Москвой

Посол США заявил о низшей точке в отношениях Россией

Рафаэль Фахрутдинов

Деградация отношений Москвы и Вашингтона до низшей точки со времени окончания холодной войны не означает прекращения контактов, напротив, обе страны должны улучшать существующее положение дел, рассказал посол США в России Джон Салливан.

Посол США в России Джон Салливан признал деградацию отношений Москвы и Вашингтона до низшей точки со времени окончания холодной войны, то есть – за последние 30 лет, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

При этом дипломат указал на необходимость поддерживать обоюдные контакты и улучшать положение дел, несмотря на принципиальные разногласия властей двух стране по ряду важных вопросов — такое поручение ему дал глава Белого дома Дональд Трамп.

«Я не могу сказать вам, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России — это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача», — подчеркнул сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Тремя днями ранее Салливан в Кремле вручил президенту России Владимиру Путину верительную грамоту. Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков ранее пожелал новому послу успешной работы и выразил надежду на продвижение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США.

Рябков отметил в беседе с журналистами, что у Москвы «реалистичные» ожидания в связи с приездом Салливана. Он при этом выразил надежду, что общение с новым послом позволит «медленными шагами, но двигаться к более конструктивной повестке дня».

В отличие от своего предшественника — бывшего губернатора Юты и экс-посла США в КНР Джона Хантстмана, Салливан до отправки в Россию работал заместителем главы Госдепартамента. В 2018 году он даже на месяц возглавил ведомство — пока госсекретарем не был утвержден Майк Помпео.

В области международных отношений Салливан трудится лишь с 2010 года — до того момента он работал на различных должностях в министерстве юстиции, минобороны и минторге.

В начале карьеры на дипломатическом поприще Джон Салливан возглавлял специальный правительственный комитет по налаживанию экономических отношений США и Ирака. Стоит отметить, что в соседнем Иране в 1970-е годы послом работал его дядя Уильям Салливан.

Салливан не раз делал критические высказывания в адрес России. Например, говоря о бюджете госдепартамента США на 2020 год, в котором на борьбу с «российской угрозой» заложено более полумиллиарда долларов, он назвал влияние России в Европе, Евразии и Центральной Азии «злонамеренным».

До назначения Помпео — в 2018 году — исполнявший обязанности главы госдепа США Салливан обвинил власти Чечни в отказе расследовать нарушения прав человека и ущемление прав сексуальных меньшинств в регионе. Такой пунт содержался в официальном ежегодном докладе госдепартамента по правам человека в мире. В итоге глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Салливана посетить республику.

Салливан в середине прошлого месяца обозначил несколько приоритетов во взаимодействии с Россией. Среди них — сотрудничество в Арктике, денуклеаризация Корейского полуострова, ситуация в Афганистане, а также исследование космоса.

Еще в прошлом году комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России заявляла, что планирует обсуждать попытки США повлиять на выборы в РФ уже с новым американским послом — об этом сообщал глава комиссии Василий Пискарев.

«Я думаю, будет правильно, если мы составим диалог с новым руководителем дипмиссии, потому что от него зависит, как будут формироваться отношения», — сказал Пискарев, возглавляющий также комитет нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции.

Пискарев отметил, что у комиссии есть подтверждение независимых экспертов-лингвистов, включая зарубежных, о том, что публикация в Twitter посольства США о массовых беспорядках в Москве «имела скрытый смысл агитации на участие в неразрешенном митинге, демонстрации и шествии».

«У нас есть подтверждение нашей позиции, что имело место вмешательство, мы об этом говорили и будем говорить», — отметил российский парламентарий.

Ожившие технологии. Кореянка пообщалась с умершей дочерью благодаря VR

Жительница Южной Кореи увидела свою дочь через три года после ее смерти, осуществить это женщине помогли технологии VR. Об этом сообщает "МЕЛ" со ссылкой на местные таблоиды.

Для кореянки создали цифровой образ умершей девочки, который способен разговаривать, держаться за руки и даже устраивать свой день рождения.

В 2016 году семилетняя дочка Чан Цзи-сен Найон умерла от неизлечимой болезни. Спустя три года радиокомпания Munhwa подготовила документальную ленту "Я встретила тебя": после создания цифрового образа девочки ее мать сумела встретиться с дочкой в виртуальной реальности.

"На создание образа команда фильма потратила восемь месяцев. Они с помощью технологий воссоздали парк, в котором бывали мать и дочь, когда та еще была жива. Также разработчики записали движения ребенка-актера, который стал моделью для двойника Найон ", – отмечается в статье.

Кроме того, для встречи мама использовала гарнитуру VR и тактильные перчатки.

Чан Цзи-сен побеседовала с девочкой, подержала ее за руку. Вместе они отметили ее день рождения с зажженными свечами на торте.

"Может быть, это настоящий рай. Я встретила Найон, которая позвала меня с улыбкой, это было так недолго, но это очень счастливое время", – подчеркнула кореянка.

В свою очередь разработчики предупредили, что такой эксперимент с воссозданием образа мертвых людей может приводить к непредвиденным последствиям. Так, неизбежно влияние на ментальное и физическое здоровье живых родных.

Интервью Посла России в КНДР А.И.Мацегоры Международному информационному агентству "ТАСС", опубликованное 7 февраля 2020 года

Вопрос: Александр Иванович, вы согласились пообщаться с нами в преддверии Дня дипломатического работника. В этой связи не могли бы вы рассказать нам о специфике работы и общения с коллегами из КНДР — одной из самых закрытых стран мира? Какой совет вы дали бы молодым дипломатам-международникам, которые только начинают свою карьеру именно в этом регионе?

Ответ: Я бы сказал, что КНДР — это своего рода параллельная галактика, настолько она удивительная, уникальная, не похожая ни на какую другую страну. При этом не соглашусь, что она полностью изолирована от современной цивилизации — десятки тысяч северокорейцев до недавнего времени трудились за рубежом, в том числе в России. Они видели другой мир, по возвращении на родину, конечно же, рассказывали о нем своим близким. Телевидение КНДР довольно подробно информирует население о международных событиях.

Интернет здесь мало кому доступен, но во внутренней интернет-сети можно найти, например, практически любые интересующие специалиста научные сведения из баз данных основных мировых научных центров

Столичные юноши и девушки вполне по-современному "упакованы" — и с точки зрения одежды, и в плане обладания самыми навороченными гаджетами.

Вместе с тем имеется довольно много ограничений и запретов, очень специфических правил, которые распространяются и на иностранных дипломатов. Поначалу все эти северокорейские условности обескураживают, вызывают непонимание и даже внутренний протест. Особенно у нашей свободолюбивой молодежи, которая не помнит советских времен, когда у нас действовали пусть не такие же жесткие и тотальные, но во многом похожие требования. Впрочем, этот "столбняк" быстро проходит, тем более что мы научились с местной спецификой довольно неплохо справляться. Например, известно, что любой дипломат стремится разобраться во внешней и внутренней политике руководства страны своего пребывания, уловить экономический тренд, знать главные центры принятия решений, понимать кадровый расклад и т.д. В любом другом месте основным источником такой информации являются контакты с дипломатами, бизнесменами, политиками, учеными, а также изучение специализированной литературы, в том числе статистических материалов.

В КНДР приходится действовать по-другому, поскольку встречи с корейскими коллегами нечасты и, как правило, очень официальны — все, что они рассказывают, ограничено жесткими рамками письменных директив

Что же касается статистики, то она здесь не публикуется с начала 60-х годов. Наш неиссякаемый родник знаний — корейская периодическая пресса, в том числе ориентированные на внешнюю аудиторию интернет-ресурсы, материалы партийных пленумов и сессий Верховного народного собрания и, главное, выступления лидера государства. Все это мы кропотливо изучаем в ежедневном режиме, с карандашом в руках. Когда занимаешься какой-то темой систематически, на протяжении долгих лет, имеешь возможность подмечать важные детали, сравнивать и проводить параллели с тем, что говорилось или публиковалось раньше (у нас в посольстве ведется архив газет и другой печатной продукции КНДР начиная с 1957 года). В результате получается довольно точная картина. Возьму на себя смелость утверждать, что российское посольство в Пхеньяне знает реальную ситуацию, улавливает происходящие здесь процессы и поэтому держит Москву в курсе событий.