Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Южная Корея не нашла у себя радиоактивной рыбы

После начала сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1» Республика Корея провела в общей сложности более 34 тыс. исследований рыбы, морепродуктов и морской соли. Как заявило министерство морских дел и рыболовства, во всех случаях не было зафиксировано превышения допустимых норм радиации.

Результаты исследований озвучил замминистра Сон Мёндаль на брифинге. Мероприятие организовали спустя год после начала слива японцами загрязненной воды, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, сбросы с резервов АЭС «Фукусима-1» привели к резкому сокращению закупок и потребления японской рыбопродукции корейцами.

По словам Сон Мёндаля, министерство выполнено почти 16 тыс. исследований рыбы и морепродуктов непосредственно после вылова (в том числе 726 исследований рыбы-сабли, 559 — скумбрии, 541 — морской капусты). Также проведено 15,3 тыс. проверок продукции на рынках и в магазинах (в частности, 1001 проверка по скумбрии, 834 — по окуню, 822 — по кальмару).

Кроме того, 3152 раза взяли образцы на 803 предприятиях, производящих морскую соль. Почти 5,4 тыс. проб собрано с импортируемой из Японии рыбы. Еще 439 проверок провели непосредственно по заявлению гражданских активистов.

Также обследовано 255 судов, пришедших из Японии, проверки не выявили превышения безопасного уровня радиации. Как отмечают СМИ, правительство республики выпустило отдельное требование по сбросу балластных вод флотом. Такие воды, собранные в шести японских префектурах, находящихся вблизи от АЭС «Фукусима-1», можно сливать только за пределами территориального моря Южной Кореи.

Проверкам подверглись и грузовики, перевозящие живую рыбу (733 исследования), а также 20 популярных пляжей (636 исследований). Однако и там не выявили превышения норм загрязнения радионуклидами.

Fishnews

Минэнерго США: Штаты нарастили импорт СПГ в годовом исчислении в июне на 8,7%

США продали в июне 10,1 млрд кубометров СПГ

Соединенные Штаты в июне текущего года продали за рубеж 356,4 млрд кубических футов, или 10,1 млрд кубометров СПГ, на 119 танкерах. Это на 8,7% больше уровня июня 2023 года, сообщает американское Минэнерго.

В то же время показатель июня 2024 года был на 3,1% ниже майского.

Больше всего газа из США экспортировано в Южную Корею — 1,15 млрд кубометров, Голландия забрала 0,99 млрд кубометров, Индия — 0,82 млрд куб. м.

Всего в Азию было отправлено 43,1% всего экспорта, еще 40% поставок поплыло в Европу, остальные объемы были поглощены Латинской Америкой и Африкой.

При этом за полгода американские компании вывезли из страны 60,91 млрд кубометров газа, что на 3% больше уровня первых шести месяцев 2023 года. В ЕС было экспортировано 33,36 млрд кубометров, в Азию — 21,5 млрд.

Китайская сталелитейная промышленность переживает «зиму» на фоне избытка предложения и слабого спроса

Как сообщает CNBC, китайская сталелитейная промышленность испытывает трудности, поскольку сектор недвижимости страны остается в упадке и не может поглотить избыточные мощности, по мнению отраслевых наблюдателей CNBC.

«Китайский спрос стал серьезным разочарованием для металлов по всем направлениям», — сказала Сабрин Чоудхури, руководитель отдела анализа сырьевых товаров в BMI, подчеркнув, в частности, спад в секторе недвижимости и железной руды.

«Это в основном связано со слабым сектором недвижимости в Китае. Спад в секторе недвижимости, как ожидается, продлится несколько лет, и это определенно не сулит ничего хорошего промышленным металлам, которые требуются в инфраструктуре», — добавила она.

Китай является крупнейшим в мире производителем стали, на долю которого приходится более половины мирового производства — более миллиарда тонн в год.

Он также является ведущим в мире потребителем стали и железной руды, и цены на оба материала упали, поскольку предложение стали остается раздутым на фоне слабого внутреннего спроса.

Цены на стальную арматуру в Китае упали более чем на 20% с начала года до 3208 китайских юаней ($450) за тонну, свидетельствуют данные поставщика финансовой информации Wind. Цены на китайскую железную руду, ключевой материал для стали, упали более чем на 28% в этом году, согласно данным FactSet.

«Зима» сталелитейной промышленности

Ху Ванмин, председатель крупнейшего в мире производителя стали, государственной компании Baowu Steel, недавно заявил, что сталелитейная промышленность переживает «зиму», добавив, что отрасль находится в разгаре длительного периода корректировки.

Китайская сталелитейная промышленность оказалась «между молотом и наковальней», поскольку маржа производителей стали все больше сокращается из-за слабого спроса, заявила Мэтти Чжао, глава отдела исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, нефти и газа Bank of America. Ожидается, что сдержанный спрос сохранится в 2025 году на фоне «очень слабого» китайского рынка недвижимости, сказала она CNBC.

Кроме того, поскольку на Третьем пленуме страны не было объявлено никаких конкретных мер, надежды на то, что находящийся в тяжелом положении сектор недвижимости Китая выйдет из спада, тают.

Ожидается, что продажи экскаваторов в Китае снизятся на 8% в годовом исчислении в 2024 финансовом году, написал Citi в августовской заметке. Продажи экскаваторов обычно рассматриваются как опережающий индикатор строительной активности и, как следствие, спроса на металлы.

«Маржа сталелитейных заводов в Китае рискует упасть до самых отрицательных уровней в этом году, что может оказать еще большее понижательное давление на цены на железную руду», — сказал Вивек Дхар из Commonwealth Bank of Australia.

Китайские производители стали понесли убытки за последние 12 месяцев, поскольку производители стали ищут экспортные рынки в поисках лучших цен, сказал Чжао из BofA.

«Неустойчивые» рыночные условия

Несколько стран выдвинули обвинения в демпинге против Китая, поскольку его производители пытаются увеличить экспорт на фоне замедления внутреннего рынка.

Недавно Таиланд объявил о введении антидемпинговых пошлин на горячекатаные рулоны стали из Китая. В сентябре прошлого года Индия также ввела антидемпинговые пошлины на некоторые виды китайской стали сроком на пять лет. Министерство промышленности и торговли Вьетнама также начало расследование в отношении некоторых типов горячекатаных рулонов из Китая и Индии.

«Китайский экспорт оказал существенное влияние на перспективы производства стали в остальных странах мира», — заявили аналитики Citi.

В июле чистый экспорт стали из Китая составил 57,1 млн тонн, и если этот показатель сохранится до конца года, в 2024 году чистый экспорт стали из Китая увеличится на 17% в годовом исчислении, заявила команда Citi, добавив, что рост экспорта стали в 2023 году сократил запас по производству стали для остального мира.

Крупнейший сталелитейный завод Чили Compañía Siderúrgica Huachipato недавно объявил, что закроет свои сталелитейные операции «на неопределенный срок» из-за «невозможности конкурировать с китайской сталью».

Второй по величине производитель стали в мире ArcelorMittal заявил, что избыточное производство Китая сделало условия на рынке стали «неустойчивыми».

«Избыточное производство Китая по сравнению со спросом приводит к очень низким внутренним спредам стали и агрессивному экспорту», — заявила люксембургская компания в своих результатах за второй квартал.

Демпинг стали Китаем может привести к избыточному предложению в его экспортных направлениях, что нанесет ущерб ценам на акции отечественных сталелитейных компаний, сказал Чжао из BofA.

Пять стран Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам, Таиланд, Филиппины, Индонезию и Малайзию, поглотили 26% китайского экспорта стали в 2023 году, за ними следует Южная Корея с 9%, согласно статистике BofA.

Индия остается нетто-импортером стали в апреле-июле, так как китайские поставки растут

Как сообщает агентство Reuters, Индия продолжала оставаться нетто-импортером стали в течение первых четырех месяцев текущего финансового года, начинающегося в апреле, при этом Китай является ее крупнейшим поставщиком сплава, согласно предварительным правительственным данным, с которыми ознакомилось Reuters.

Индия импортировала 2,69 млн метрических тонн стали в период с апреля по июль и экспортировала 1,57 млн тонн, показали данные.

Индия, второй по величине производитель нерафинированной стали в мире, стала нетто-импортером стали в финансовом году, закончившемся 31 марта 2024 года, и с тех пор эта тенденция сохраняется, при этом импорт из Китая неуклонно растет.

Китай был крупнейшим экспортером стали в Индию с апреля по июль, поставив около 807 000 тонн своему соседу. За ним следуют Япония и Южная Корея, показали данные.

Ведущие индийские производители стали, такие как JSW Steel и Tata Steel, назвали растущий импорт в Индию серьезной проблемой, и правительство инициировало антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов стальной продукции, импортируемой из Вьетнама.

Цены на сталь в Индии упали до самого низкого уровня за последние три года из-за роста импорта и снижения экспорта, согласно данным консалтинговой компании BigMint по сырьевым товарам.

Согласно данным, в период с апреля по июль производство сырой стали в Индии составило 48,8 млн метрических тонн, а производство готовой стали — 47 млн тонн.

Согласно данным, крупнейшим покупателем индийской стали в этот период была Италия, за ней следовали Бельгия и Великобритания.

Авиакомпания Etihad Airways с 29 октября увеличит число рейсов между Абу-Даби и Санкт-Петербургом с двух до трех в неделю. Рейсы из аэропорта «Пулково» в Аду-Даби будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам.

Согласно расписанию, вылет из аэропорта Пулково в Абу-Даби запланирован в 11:50, прилет в Абу-Даби – в 19:10. Вылет из Абу-Даби запланирован в 03:00, прилет в Санкт-Петербург – 08:35. Время указано местное для каждого аэропорта.

Благодаря удобным стыковкам в Абу-Даби, пассажиры смогут продолжить путешествие в более чем 70 направлений мира. Так, пассажирам Etihad Airways из Санкт-Петербурга доступны рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), Мале (Мальдивы), Нью-Дели, Мумбаи, Кералу, Ахмадабад, Хайдарабад, Ченнаи и Бангалор (Индия), Исламабад, Лахор и Карачи (Пакистан) – со стыковками до 7 часов в Абу-Даби.

Петербуржцы смогут отправиться на Пхукет и в Бангкок (Таиланд), Куала-Лумпур (Малайзия), Сингапур (Сингапур), Сеул (Южная Корея), Токио и Осаку (Япония), Джакарту и Бали (Индонезия), Манилу (Филиппины), Пекин и Шанхай (Китай).

Жители Санкт-Петербурга также смогут улететь в Доху (Катар), Маскат (Оман), Бахрейн (Бахрейн), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия), Тель-Авив (Израиль), Амман (Иордания), а также в африканские направления Каир (Египет) и Йоханнесбург (ЮАР).

Рейсами Etihad Airways можно улететь в направления Европы и Северной Америки со стыковками 7–8 часов. В случае транзитной остановки, пассажиры могут познакомиться с Абу-Даби, благодаря программе стоповера авиакомпании, включающей бесплатное проживание в отеле. В настоящее время полеты между Абу-Даби и Санкт-Петербургом выполняет только Etihad Airways.

Как сообщалось ранее, в направлении Объединенных Арабских Эмиратов в зимнем сезоне – 2024/2025 полетит больше самолетов из России. Прямые рейсы в Дубай начнут выполняться из Волгограда.

Новый маршрут – в Рас-Аль-Хайму – появится из Москвы. Наконец, Air Arabia в партнерстве с туркомпаниями продолжит летать в Шарджу. Рейсы из Москвы в Рас-Аль-Хайму будут выполняться на самолетах «Уральских авиалиний». Периодичность вылетов в самый северный эмират – 2 раза в неделю, первый намечен на 6 октября.

Новый маршрут – из Волгограда в Дубай – появится в зимнем расписании flydubai. Арабский лоукостер собирается возить пассажиров из 10 российских городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург.

Полеты из России в Шарджу зимой возобновит Air Arabia. Из Москвы, Екатеринбурга и Казани в сезоне зима-2024/2025 заявлены ежедневные вылеты, из Уфы – пять частот в неделю, из Самары – три.

Туристы из Москвы будут летать в Дубай и Абу-Даби «Аэрофлотом». Рейсы запланированы в ежедневном формате. В полетной программе на сезон зима-2024/2025 также значатся вылеты в Дубай из Петербурга и Сочи. Авиакомпания Emirates продолжит летать в Дубай из ряда российских городов.

РБК: «Арктик СПГ 2» сдвинул срок запуска третьей линии СПГ-завода на 2028 год

Работы по сборке третьей технологической линии для «Арктик СПГ 2» в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений НОВАТЭКа снижены до «минимально необходимых»

Запуск третьей технологической линии проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2» сдвинут с 2026 на 2028 год, сказали два собеседника РБК, пояснив, что принято решение приостановить активные работы по строительству оборудования для линии на новатэковском ЦСКМС в Мурманске до конца следующего года. Однако нет речи о том, что работы полностью сворачивают и третьей линии у проекта не будет, сказали источники издания.

Причина все та же: сложности с доступом к оборудованию из-за санкций и нехватка СПГ-танкеров для вывоза готовой продукции.

В связи с переходом работ по третьей линии до «минимально необходимых» срок сдачи ее сдвигается с 2026 года на 2028-й, сказали источники. Рабочую силу, отвлеченную от проекта, направят непосредственно на Утреннее месторождение, сырьевую базу проекта, а также на ССК «Звезда», где для проекта строятся газовозы.

Напомним, первая линия «Арктик СПГ 2» мощностью 6,6 млн тонн СПГ в год работает (хотя официально отгрузок не было, но они, вероятно, происходят — Bloomberg отследил по меньшей мере два СПГ-танкера, идущие с проекта). Вторая линия той же мощности на прошлой неделе прибыла из мурманского ЦСКМС на место постоянного расположения на Гыдане, ожидается, что ее запуск после необходимого монтажа состоится к концу года.

К слову, собеседники не подтвердили слухи о том, что оборудование для третьей линии «уйдет» на новый проект НОВАТЭКа «Мурманский СПГ»: этот вариант не рассматривают, поскольку оборудование для третьей линии предназначено для работы в других температурных режимах.

Примечательно, что опрошенные РБК эксперты даже нашли плюсы в переносе сроков проекта. Они считают, что в 2026 году на рынке СПГ будет жесткая конкуренция за счет старта целого ряда проектов в США и Катаре, а вот к 2028-му для «Арктик СПГ 2» «откроется окно возможностей».

РБК напоминает, что первые санкции против проекта введены даже не в декабре прошлого года, а ранее, когда в ограничительные списки США попала «Арктическая перевалка» НОВАТЭКа — компания, которая должна была управлять двумя плавучими хранилищами СПГ в Мурманской области и Камчатском крае, что существенно облегчило бы/облегчало транспортировку сжиженного метана как с «Арктик СПГ 2», так и с действующего «Ямал СПГ».

Затем в декабрьский пакет американских санкций попал сам проект, что заставило НОВАТЭК и его иностранных партнеров объявить форс-мажор по поставкам СПГ, хотя газ на проекте производится с декабря. Эти же санкции не позволили южнокорейской Hanwha Ocean (бывшая DWSE) передать для проекта шесть заказанных танкеров-газовозов ледового класса. Еще 15 газовозов заказаны у российского ССК «Звезда», но их все никак не могут достроить — вероятно, и там сложности с поставками оборудования из-за санкций. Кроме того, в июне из числа поставщиков оборудования вышла Wison New Energies из КНР, которая делала часть модулей для второй и третьей линий завода (она же, по некоторым данным, делала оборудование и для первой линии, но генподрядчиком выступали французы).

Как в массовом сознании трансформируется представление о ДФО

Сергей Набивачев

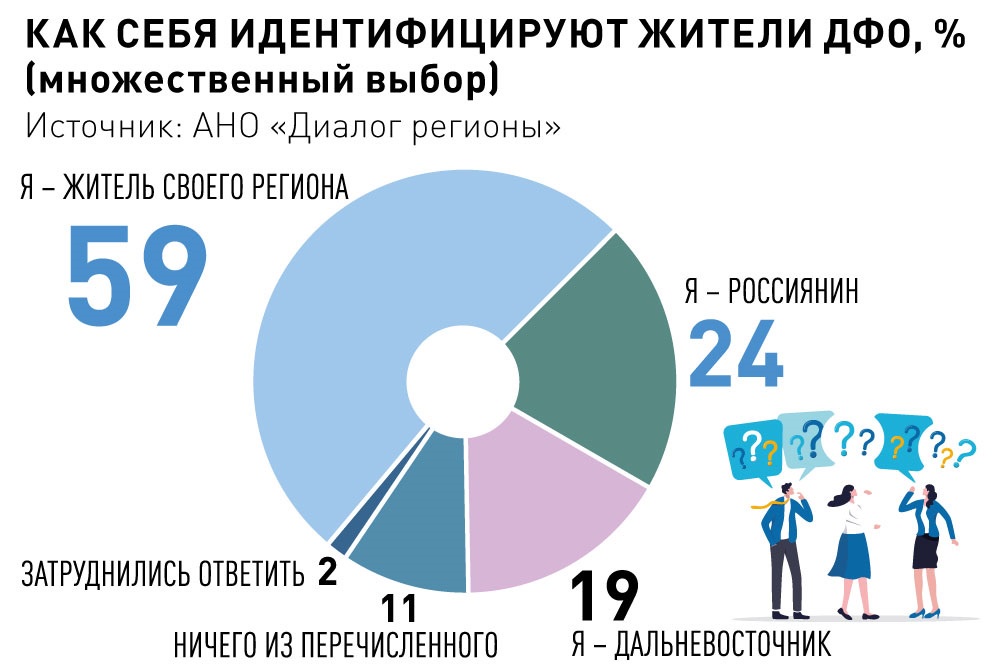

Дальний Восток привлекает к себе все больше внимания, поскольку является приоритетной территорией развития. О нем сложились различные стереотипы: непростая жизнь, суровые природные условия, большие просторы. Как меняются представления людей о ДФО и существует ли у местных жителей самоидентификация как дальневосточников? АНО "Диалог регионы" провело собственное исследование, результатами которых поделился первый заместитель гендиректора организации Кирилл Истомин.

Набор якорей

Опрос проводился в июне 2024 года в сети методом Ривер-сэмплинг* среди жителей всех регионов ДФО. Выборка составила 1200 респондентов старше 18 лет. Почти половина из них (48 процентов) призналась, что их никогда не называли дальневосточниками. 41 процент респондентов сообщил, что такое наименование им "скорее нравится", семь процентов затруднились ответить, а еще четыре процента заявили, что не любят такое обращение.

- Мы выяснили интересный факт. Люди не сталкиваются в своей жизни со словом "дальневосточник", - поделился Кирилл Истомин. - Я много лет прожил и на Ямале. Там никого не называют ни ямальцем, ни уральцем. В обиходе такое понятие, как северянин.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО Григорий Куранов согласился с результатами исследования, поделившись собственным наблюдением о том, что люди не любят, когда их обобщают.

- Более всего это выражено на Сахалине. Здесь говорят: "Я сахалинец. Какой я дальневосточник?". Единственное, когда работает это понятие - если где-то в Москве встречаются люди, например, с Чукотки и из Приморья, то сразу воспринимают друг друга земляками, - рассуждает Григорий Куранов. - Человеку очень важен набор якорей. И это его регион в первую очередь. Когда он приедет в столицу своего края, республики или области, то сообщит, что родился в такой-то деревне. В Москве он с гордостью скажет, что он с Дальнего Востока, а где-то в Европе - что из России.

Стать своим

Очень любопытны результаты опроса среди жителей ДФО о том, сможет ли приезжий стать дальневосточником. Ровно половина считает, что скорее всего у переселившихся из других регионов получится найти себя на Дальнем Востоке. Чуть меньше трети не верят в такое, а остальные затруднились ответить. При этом 62 процента респондентов полагают, что житель ДФО, уехав за пределы региона, все равно останется дальневосточником.

К слову о миграции: 64 процента опрошенных планируют оставаться в ДФО. 15 процентов хотят уехать в другой регион РФ вне Дальнего Востока, шесть процентов - в другую страну (как подчеркнул Кирилл Истомин, количество таких людей заметно снизилось, в том числе среди молодежи), а еще три процента хотели бы перебраться в другой субъект ДФО. Кстати, для последних топ-3 - это Приморье, Хабаровский край и Амурская область.

В путешествия же большинство опрошенных предпочли бы отправиться по России (в порядке убывания: Краснодарский и Алтайский края, Калининградская область, Москва, Санкт-Петербург). На втором месте вариант с зарубежным вояжем (Китай, Вьетнам, Таиланд, Турция, Южная Корея). На третьем - другой регион ДФО (Приморье, Камчатка, Сахалин, Хабаровский, Забайкальский края).

Глобальный поворот

Шесть из десяти жителей ДФО в курсе об объявленной концепции разворота нашей страны на Восток, 40 процентов ранее о нем не знали.

Среди осведомленных эта концепция ассоциируется в первую очередь с развитием ДФО, с активной внешней политикой, взаимодействием со странами Азии.

- Люди воспринимают ее как развитие через промышленность, экономические связи. От разворота на Восток ждут, что у нас начнет расти внешняя торговля и "железный занавес" через нас будет преодолеваться, - подчеркнул Кирилл Истомин.

При этом он добавил, что сегодня человека в принципе больше интересуют новости из своего региона, а из соседнего - гораздо меньше.

- В эпоху постправды в медиа очень много информационного шума и недостоверной информации. В связи с этим у людей высокий запрос именно на правду. В исследовании мы спросили жителей Дальнего Востока, каких новостей им не хватает. Была градация уровней: отдельно о России, ДФО, регионе и населенном пункте. В каждой категории на первом месте запрос на правдивые и честные новости: так отвечали от 12 до 24 процентов опрошенных. Больше всего ценится достоверная информация о развитии региона, достижениях и уровне жизни. Сейчас власти учитывают этот тренд, поэтому так активно развиваются госпаблики и личные страницы глав территорий.

Штрихи к портрету

В массовом сознании Дальний Восток по-прежнему в основном воспринимается через природу, океаны и реки, а также как нечто труднодоступное. Тем не менее стали добавляться и другие ассоциации. Например, развитие экономики. Меняется и образ жителей ДФО. Все меньше про них думают как про людей, стесненных в финансовых средствах. На передний план вышла такая характеристика, как доброжелательность, отзывчивость. На первых ролях также образ трудолюбивого человека. Среди других качеств, названных опрошенными, - душевность, патриотизм, закаленность, любовь к природе и путешествиям, образованность, суровость и жесткость, честность.

* Ривер-сэмплинг (от англ. River Sampling) - метод сбора данных, основанный на непрерывном потоке респондентов, которые привлекаются различными способами и маршрутизируются по разным опросам.

«Нанолек» продолжает расширять портфель препаратов для терапии орфанных заболеваний. В рамках сотрудничества с южнокорейской биофармацевтической компанией GC Biopharma в портфеле «Нанолек» в скором времени появится препарат для инновационной терапии синдрома Хантера (мукополисахаридоза II типа) — Хантераза Нейро. Стартовая поставка препарата для терапии первых пациентов запланирована на ноябрь текущего года.

В июне делегация «Нанолек» в составе заместителя генерального директора по стратегическому развитию Артема Ана и менеджера по препаратам Дмитрия Двинина с рабочим визитом посетила Медицинский госпиталь г. Окаямы (Япония). Заведующая отделением педиатрии доктор Фуруджи провела для специалистов мастер-класс по проведению инъекции Хантеразы Нейро. Врачи поделились клиническими данными по использованию препарата, доказывающими его безопасность и эффективность.

Представители «Нанолек» стали участниками встречи Hunterase L.I.N.K. Day, организованной GC Biopharma для врачей из России, Японии и Колумбии. Специалисты обменялись опытом лечения синдрома Хантера, обсудили данные профильного клинического исследования, рассмотрели опыт применения «Хантеразы Нейро», а также процедуру имплантации резервуара Оммайя, через который в мозг пациента вводится фермент. За период применения препарата в реальной клинической практике в Японии не было зафиксировано ни одного случая микробиологической инфекции, что связано с коротким временем проведения инъекции, которая занимает не более двух минут.

Сотрудничество «Нанолек» и GC Biopharma началось в 2015 году, благодаря этому в 2018 году в России появился разработанный южнокорейскими биотехнологами препарат «Хантераза». Он используется для внутривенного введения в рамках ферментозаместительной терапии синдрома Хантера. Инновационный препарат «Хантераза Нейро» вводится интравентрикулярно, то есть напрямую в желудочки головного мозга, с помощью резервуара Оммайя. Такой способ, по оценкам ученых, повышает эффективность терапии.

Битва конца Нового мирового порядка

«глобальная империя» фрагментируется под давлением накопившихся противоречий и ошибок управления

Андрей Светлов

Войны никто не хотел. Война была неизбежна.

Барбара Такман. «Августовские пушки»

Когда мы смотрим на лицо человека, его мимику, выражающую его чувства и эмоции, мы можем делать какие–то выводы о состоянии его души в этот момент. Но лицо приводится в движение тем, что под кожей: мышцами, сухожилиями, нервами. Уберите мысленно кожу, и вы увидите что–то бесчеловечное, картину, уместную в справочниках анатомии, но не в реальной жизни. В реальной жизни эта механика, будучи открытой взгляду, выглядела бы жутко.

Именно подобное жуткое впечатление на обывателя, как правило, производит анализ различных механик, формирующих политическое лицо мира. Страх, боль, гнев и прочие спутники войны, отражающиеся на этом лице, имеют под собой глобальные политэкономические движущие силы. Но поскольку картина выглядит жутко и непривычно взору обывателя, он стремится отвернуться от неё. И там, где работают экономические мотивы и глобальный политический расчёт, формировавшийся не несколько лет и даже не несколько десятилетий, обыватель видит конспирологию и стремится за одним лицом увидеть другие лица. Он думает, что, увидев их, он сможет понять их. Это — ошибка, просто потому, что «за кулисами» смотреть особо не на кого.

В каком–то смысле это стремление сродни идолопоклонству, характерному для древних религиозных практик. Когда силы природы представлялись какими–то антропоморфными духами и богами, изображениям которых поклонялись. Да, есть вполне себе живые конкретные «сотрудники», обслуживающие политическую и экономическую сцену. По большому счёту, все люди в шекспировском театре жизни не только актеры, но и подсобные рабочие, играющие каждый выбранную им самим роль. Однако сценарии всего «исторического спектакля» написаны не людьми. Он движется собственной внутренней логикой, хотя энергия движения, разумеется, создаётся усилиями множества участвующих в процессе людей. Поняв эту внутреннюю логику, можно понять процесс. И, только поняв процесс, установить его внутреннюю первопричину.

Спрос рождает предложение. Война начинается тогда, когда её хочет Мир. Когда ситуация созрела, тогда и находятся триггеры. Можно сказать, что обвал произошёл из–за первого покатившегося камня, и это будет правдой. Но можно сказать, что обвал произошёл, потому что достаточно много камней скопилось к моменту обвала на склоне, и это тоже будет правдой. Можно, наконец, сказать, что обвал произошёл под действием силы тяготения, и это тоже будет правдой.

Все дискуссии об арабо-палестинском конфликте, которые в поисках его причин отсылают к каким–то триггерам близкого или более отдалённого прошлого, — правдивы для любой стороны в зависимости от того, что взято за первопричину, в качестве которой рассматривается один из триггеров. Все эти дискуссии бесплодны с точки зрения понимания прошлого и прогнозирования будущего. Плодотворно будет в результате наблюдения обвала открыть закон гравитации или, для начала, установить какие–то эмпирические закономерности, а не найти первый камень среди множества подобных ему камней. За картиной войны нужно увидеть закономерный исторический процесс.

Финал однополярной глобализации

Нам нелегко понять глобальное изменение мира, в котором мы родились и который с самого детства был перед нашими глазами. Нужно искать аналог в собственном жизненном опыте, транслировать его на исторический процесс, найти исторические аналогии и понять паттерн событий. Пожалуй, в жизненном опыте старших поколений жителей постсоветского пространства наиболее масштабный кризис — это кризис позднего СССР и его распад. На примере этого процесса можно составить себе некоторое представление о механиках управленческих «кризисов сложности» и фрагментации экономических пространств.

«Кризис сложности» — это ситуация в управляемой системе, когда скорость анализа и принятия решений в ней оказывается сопоставимой со скоростью срабатывания обратных связей в ней же. Это, в свою очередь, приводит к ситуации, когда информация о системе, на основе которой принимаются управленческие решения, успевает устаревать и теряет адекватность текущей ситуации за время, требуемое для принятия решений. Это приводит к накоплению ошибок управления, отказу систем управления, попыткам перевести управление в ручной режим, возникновению ситуации, когда никто в управленческом классе уже не понимает, что происходит, и, в конечном итоге, к разрушению управляемой системы.

Не вдаваясь в подробности, именно такой цикл разрушения прошла советская государственная «корпоративистская» экономика. Я намеренно не хочу использовать ярлык «плановая», потому что экономика не бывает по сути своей «плановой» или «рыночной». Любой экономический субъект планирует свою деятельность. В любой экономической системе существует рынок как комплекс обратных связей между спросом, предложением и ценообразованием. Эти обратные связи тоже можно планировать, спросом и предложением можно управлять. И это всегда, в большей или меньшей степени, делается в любом государстве, и рынок остаётся рынком. И если он зарегулирован так, что из–за ошибок управления на нём возникает острый дефицит, как это часто случалось в позднем СССР, это говорит не о том, что рынка нет, это говорит как раз о том, что он есть и посылает острый сигнал.

Экономика СССР, в основных своих чертах, была сформирована при Сталине. Её ядро составляла инфраструктура и тяжёлая промышленность, потребление и выпуск которой были хорошо стандартизированы, благодаря чему ядро управлялось балансовыми методами. Периферия экономики с её кооперативами, колхозными рынками, артелями и т. д. оставалась рыночной и, если так можно выразиться, «мелкособственнической». За периферией был уже криминальный (в рамках советского правового поля) мир цеховиков.

На начальном этапе развития модель хорошо работала, поскольку число управляемых параметров в балансовом планировании позволяло осуществлять эффективное управление на том уровне развития методов управления, который был характерен для середины прошлого века. На этом этапе модель обыгрывала классический рынок, потому что управленческие решения опережали характерную для того времени скорость срабатывания рыночных обратных связей, что позволяло снизить риски планирования и оптимизировать запасы и затраты. По мере усложнения технологий и производственных цепочек задачи управления усложнялись и стали банально требовать больших вычислительных мощностей. Производительных компьютеров тогда ещё не было. Было два пути выхода из этой ситуации: либо уделить внимание улучшению качества сбора статистики, обработки информации и развитию компьютеризации и прикладных моделей, либо дать больше пространства для рыночных обратных связей. Запрограммированный идеологией догматизм советской системы управления, однако, избрал третий, самоубийственный путь. Нарастающую сложность задач управления попытались преодолеть через их фрагментацию. Дробление на подзадачи. Так СССР пошёл по пути наращивания мощи бюрократического аппарата. Сформировалась разрушительная обратная связь: чем более сложной становилась цепочка планирования и принятия решений, тем больше нарастала острота ситуации, когда решения принимались на основе искажённой и устаревшей информации. Ошибки управления, отражающиеся в финансовой отчётности бюджетными дефицитами, начиная с некоторого момента стали купировать денежной эмиссией. Сначала — депозитами населения в сберкассах. Пустив их в государственный финансовый оборот, запустили процесс денежной мультипликации, когда избыток денег, который невозможно было потратить из–за перманентного дефицита, снова ложился на депозиты. Затем просто стали закрывать дефицит кредитами Госбанка.

В конце концов экономическая система пошла вразнос, и экономически выгодным управленческим решением оказалась её фрагментация, которую провели элиты второго эшелона, «взяв суверенитета столько, сколько смогли унести». Но эти и другие политические силы, которые оседлали этот процесс, вторичны по отношению к самому процессу. Впавшая в кризис социально-экономическая система предъявила спрос на фрагментацию с целью улучшения управляемости своих отдельных частей. Встраивание СССР в глобальный рынок, которое развивалось по мере наращивания экономических связей с Европой за счёт торговли сырьём, в последние пару десятилетий существования СССР только ускорило процесс, сделав его на определённом этапе необратимым. Обломки советской системы были поглощены глобальной экономикой. «Железный занавес» упал, последнее препятствие на пути формирования однополярного глобального рынка рухнуло, и процесс экономической глобализации на данном историческом этапе быстро завершился.

К чему это вспоминать? А к тому, что, если отбросить внешний антураж и идеологию, под соусом которой массам «продаются» управленческие решения, то с точки зрения проблем управления ситуация, в которой находится сейчас однополярный глобальный мир, очень напоминает ситуацию социальноэкономического кризиса позднего СССР со всеми сопутствующими признаками, как политэкономическими, так и чисто политическими:

1. Высокий уровень монополизации в ключевых отраслях последнего (пятого) технологического уклада (IT, производство чипов), который делает соответствующий рынок «плановым».

2. Управленческие решения не поспевают за быстро меняющейся конъюнктурой. Точно так же, как в позднем СССР, возникающие проблемы пытаются решить ужесточением и усложнением регулирования. Наблюдаются явные тренды развития протекционизма и «санкционной» политики, и эти тренды выглядят как поляризация существующей глобальной системы, в которой формируются два полюса: евроатлантический и китайский.

3. Высокий уровень монополизации глобальной финансовой отрасли, которая превратила комплекс крупнейших финансовых институтов планеты в некий коллективный глобальный аналог Госбанка. Точно так же, как в позднем СССР, ошибки управления, отражающиеся в балансах, пытаются купировать денежной эмиссией. Это началось в конце 2008 года и продолжалось до 2022–го. Последнее масштабное вливание, осуществлённое под предлогом пандемии коронавируса в 2020—2022 гг., вероятно, исчерпает своё действие уже в следующем, 2025 году.

Эта финансовая политика привела к тому, что ключевой финансовый рынок глобальной экономики — облигационный — фактически сломан и не может сколько–то долгое время функционировать без масштабной поддержки центробанками. Даже сам глава ФРС США Джером Пауэлл открыто признаёт, что у ФРС нет больше стабильных прогнозов и экономических моделей. Они стали «эволюционирующими». Проще говоря, финансовая система переведена в режим ручного управления, которое может постепенно распространяться от верхних уровней управления на более низкие, создавая риск фрагментации.

Масштабную санкционную политику в отношении России, кстати, можно рассматривать как натурный эксперимент, позволяющий сделать выводы о том, как будет перестраиваться глобальная экономическая система в условиях, когда кризис доверия к глобальной финансовой системе начнёт сильно вредить финансовой логистике.

4. В евроатлантическом ядре ещё до российско-украинского конфликта нарастал своеобразный «сепаратизм», который выражался в попытках ключевых стран Евросоюза сформировать сначала коллективную европейскую субъектность, а затем, после неудачи, ставшей явной во время долгового кризиса 2010–го, — субъектность европейского ядра (что в итоге сыграло на руку евроскептикам на европериферии). Сепаратизм нарастал и нарастает и на обеих сторонах Атлантики — в ЕС и США. Такие эксцессы, как бунт Техаса против федерального правительства в Вашингтоне в контексте миграционного кризиса, многим казались немыслимыми ещё несколько лет тому назад. Точно так же трудно было представить себе, что Польша или Венгрия сможет навязывать Брюсселю свою повестку. Также с момента кризиса 2008–го и по мере роста экономических противоречий в мире в целом, и между Китаем и США в особенности, постепенно возрастало осознание Китаем своего потенциала как будущего нового полюса глобальной экономической системы. В последние годы начала формироваться субъектность Индии, явно формируется некоторая коллективная субъектность арабского мира. Ярко выраженную самостоятельную политику начали проводить и просто сильные региональные игроки: Польша, Турция, Бразилия, Индонезия. После выхода из ЕС свою игру всё более явно начала играть Британия. Всё это усложняет задачи глобального управления и поддержания какого–то устойчивого порядка в мире. США в этом мире уже явно неспособны играть привычную для них роль шерифа, а союзники не столько помогают, сколько полагаются на американскую защиту, что вызывает всё большее возмущение в самих США.

5. Как и в позднем СССР, на периферии «глобальной империи» начались локальные военно-политические кризисы, которые теряли управляемость. Если ранние конфликты конца текущей версии глобализации, такие как обе иракские компании и гражданские войны в бывшей Югославии, были достаточно хорошо модерируемыми процессами, то долгая афганская кампания Вашингтона или цепная реакция «цветных» революций в арабском мире, известная как Арабская весна, были уже процессами, управляемость которых быстро терялась со временем. Последний конфликт из этой череды — российско-украинский — выглядит уже как полностью вышедший из–под контроля своих основных инициаторов.

6. Ну и напоследок стоит отметить характерную для позднего СССР догматизацию и косность политики в основных центрах принятия решений, элементы геронтократии, ужесточающуюся политическую цензуру и отсутствие адекватного восприятия угроз, основанное на вере в безальтернативность существующего порядка. Перефразируя известную цитату — «Учение глобального либерализма всесильно, потому что оно — верно».

Взяв на вооружение эту аналогию, оценим текущую ситуацию с учётом отличий.

Главное отличие текущей ситуации от ситуации конца холодной войны заключается в том, что тогда друг другу противостояли борющиеся системы, представляющие совершенно разные политические и социальные мировоззрения. Хотя культура управления образованием, производством, научно-техническим развитием была сходна. В этом противостоянии мог быть победитель и проигравший, и мог реализоваться сценарий победившего третьего. Принятая в России и на Западе трактовка окончания холодной войны заключается в том, что Запад победил, а СССР проиграл. В Китае многие не без оснований считают, что в холодной войне победил Китай, а проиграл весь Запад, к которому придерживающиеся в Китае такой интерпретации относят и Россию. Как бы там ни было, важно то, что итогом войны стала глобальная централизация, когда на некоторое непродолжительное по историческим меркам время возник некий глобальный центр принятия решений, действовавший в единой логике.

Сейчас ситуация иная. Нет никакой силы, которая противостояла бы «глобальной империи». Не считать же за такую силу ХАМАС, «Талибан»*, йеменских хуситов и им подобные маргинальные по отношению к ядру современной глобальной цивилизации структуры. Не противостоят ей и периферийные по отношению к ней сохранившиеся центры суверенного управления, такие как Иран, КНДР и Россия со своими торговыми партнёрами. Не противостоят ей и вырастающие из неё, такие как Китай и Индия. Отличие в том, что «глобальная империя» фрагментируется просто под давлением накопившихся противоречий и ошибок управления. Это процесс сродни фрагментации и распаду Римской империи, который поддерживался общим давлением периферии на центр, а не каким–то вектором противостояния. И это значит, что в процессе фрагментации не какая–то одна организационная концепция и идеология победит другую, а скорее мир распадётся на зоны, полностью подобные друг другу как в части технологического уклада, так и в части методов управления. Не будет больше опережающего и догоняющего. Не будет конкуренции систем. Но должна появиться третья сила, которая будет поддерживать баланс между двумя явными нарождающимися полюсами миропорядка и которая должна оставаться активной как минимум до тех пор, пока миропорядок не вырастит себе больше геополитических и экономических опор.

Эту силу сегодня достаточно легко обнаружить, потому что именно она становится в последнее время очень активной в деле проведения физических границ, геополитических разломов, которые должны разделить глобальный мир на сферы интересов.

Если вдумчивый наблюдатель на примере жизни нескольких поколений и судьбы одной империи — Советской — может в общем и целом понять текущую глобальную ситуацию, глупо предположить, что определённые достаточно компетентные элиты не просчитали возникновение этого кризиса заранее и не подготовились к нему. Они не могут его предотвратить и ни в коем случае не станут этого делать. Тот, кто попытается предотвратить «кризис сложности», сопротивляясь ему, потратит свою силу на противостояние с гигантской инерцией кризисной системы и погибнет. Так погибла советская элита. А до этого — элита Российской империи. И множество других. Вполне возможно, что такая же участь ждёт и американскую элиту, которая пытается сейчас всеми силами удержать за собой титул «первой среди равных», а за США — звание «незаменимой страны».

Но есть те, кто понимает, что кризис можно пройти, возглавив его. Что, управляя разрушением и контролируя момент, когда можно начинать новое строительство, «мастера кризиса» могут начать строить это новое, во–первых, в качестве руководителя, во–вторых, по собственным понятным лекалам, по которым затем и управлять. Это тем более просто делать в ситуации, когда решение задачи управляемой фрагментации «глобальной империи» сводится во многом к компетентному применению старого доброго принципа «разделяй и властвуй». Опыт имперского колониального строительства здесь оказывается гораздо полезнее опыта финансовой глобализации по–американски.

И есть в мире одна элита, которая по праву может гордиться тем, что создала самую масштабную за всю человеческую историю колониальную империю. Речь, разумеется, идёт о британской элите. Британская элита проиграла мир после Второй мировой войны. Пресловутый Новый мировой порядок строился США как ведущей экономической и индустриальной державой, ставшей главным бенефициаром поражения стран Оси. СССР, понеся во время войны тяжелейшие демографические и экономические потери, стал державой «догоняющего развития», а Британия в процессе последующего преобразования мира и деколонизации потеряла свою империю, хотя сохранила сильное культурное, политическое и экономическое влияние на свои бывшие колонии. Но родовая знать, правящая этой страной, умеет ждать, планируя своё будущее на несколько поколений вперёд.

Разумеется, вряд ли в Лондоне могли видеть технологический облик мира на горизонте масштаба одного кондратьевского цикла, но есть властные принципы, которые не меняются веками. Элита, сумевшая пройти переход из феодальной в индустриальную эпоху, может думать, что способна пройти и переход из индустриальной в информационно-индустриальную, используя опробованные веками методы управления. Именно эта элита активна на геополитических разломах современного мира: в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и на постсоветском пространстве. И, играя явную роль разжигателей конфликтов, проводит линии разграничения в старом Новом мировом порядке, чтобы вернуть новый Старый мировой порядок. Приняв это в качестве рабочей гипотезы, посмотрим сквозь её призму на Израиль и арабо-израильский конфликт.

Проект «Израиль». Между Британие и США

Надо понимать, что Израиль начал создаваться (или воссоздаваться) задолго до 1948 года, когда по итогам Второй мировой войны решением ООН Израилю было позволено обрести легитимность. За десятилетия до этого в британской Палестине уже скупалась земля для будущих поселенцев. В этом участвовали многие влиятельные представители британско-еврейской элиты, и наиболее видным стоит признать барона Эдмона Ротшильда, который родился в далёком 1845 году и в возрасте 30 лет увлёкся идеями сионизма. Владея огромным состоянием, он скупал земли в Палестине и передавал их поселенцам-евреям. Благодаря ему на карте появились такие города, как Рош-Пина, Зихрон-Яаков и Ришон ле-Цион. Всего он стоял у истоков основания 44 поселений и городов. Также, будучи большим знатоком вина, он создал в Израиле две крупные винодельни, которые славились своей продукцией по всей Европе. Барон Ротшильд горячо поддерживал идею Еврейского государства, правда, сам он не дожил до его провозглашения 14 лет.

Хотя к поддержке сионистского проекта позже присоединилось множество людей, как британцев, так и видных американцев и представителей других государств, в своей основе проект «Израиль» имеет британские корни как с точки зрения начальных источников своего финансирования, так и с точки зрения юрисдикции, на территории которой он был создан. Земля для этого проекта была уступлена британской Короной.

Стоит предположить, что, как это часто бывает, у исполнителей проекта были одни планы, а у тех, кто покровительствовал ему на самом высоком уровне, — другие. Сионисты верили в Великий Израиль «от моря до Евфрата». Столь амбициозным планам не суждено было сбыться, и государство Израиль реализовалось в гораздо более скромных рамках. Более того, в рамках послевоенного советско-американского политического устройства мира политическая роль Британии неуклонно снижалась как минимум до окончания Вьетнамской войны, и Лондон, даже если бы хотел, не мог поддержать сионистские амбиции. Однако трудно не предположить, что через контроль финансов и родственные связи части британской элиты Лондон сохранял влияние на Израиль. Так же, впрочем, как через контроль финансов Лондон всё послевоенное время сохранял и сохраняет влияние и на арабские, и на турецкие элиты.

Израиль с самого начала своего провозглашения вступил в конфликт с арабским исламским миром. Арабы смотрели на прибывающие массы еврейских поселенцев как на колонизаторов, отнимающих у них землю. Наверное, так же во времена европейской колонизации Нового Света на прибывающие массы поселенцев смотрело коренное население Америки. И в этом — сходство судьбы Израиля и судьбы США, которое их всегда сближало. Разница между США и Израилем в том, что Израиль — это колония без метрополии. Уникальное в своём роде явление, когда колония создана изначально диаспорной нацией и сформировалась на территории, где представители этой нации ранее составляли меньшинство населения.

Социальным материалом для строительства США в своё время стали массы протестантов, мигрировавших из Европы в поисках религиозной свободы, но сами США добились независимости от метрополии в результате вооружённой борьбы. Также путём вооружённой борьбы с коренным населением США колонизовали огромные пространства Северной Америки. Израиль же был создан при покровительстве Британской Короны, но также завоевал своё право на существование в войне с теми, кого можно назвать менее развитыми или как минимум хуже вооружёнными и организованными аборигенами. Так же как и США, Израиль — страна, созданная мигрантами. Но если США, в силу своих размеров, богатств и исторически сложившихся обстоятельств, стали региональным, а затем и глобальным гегемоном, сионистский проект не поднялся даже до статуса регионального гегемона. Ему попросту не дали этого сделать.

Стоит в этом контексте вспомнить, что Лондон часто играл роль модератора арабо-палестинского конфликта, поддерживая своё влияние в нефтеносном регионе, противопоставляя это влияние, когда это было возможно и выгодно, американскому влиянию. Стоит также в этом контексте держать в уме, что времена разрядки в этом конфликте, как правило, приходились на правление демократической партии в США, которая традиционно проводит политику, ориентированную на глобальные, а не собственно национальные американские интересы. Американские демократы взаимодействуют с Лондоном в глобальной политике, а не только как с военным союзником.

Разделяй и властвуй! Имея влияние как на арабский мир, так и на Израиль, Британия и США долгое время держали арабо-израильский конфликт в управляемом режиме, используя, в значительной степени вслепую, противостоящие стороны. Израиль был угрозой соседям — богатым нефтью арабским странам. Они, в свою очередь, — угрозой самому существованию Израиля. Идеальная конструкция, которая позволяет играть на геополитической «шахматной доске» за обе стороны. Израиль благодаря американской поддержке всегда одерживал верх в прямом столкновении с арабскими соседями. Но каждый раз его заставляли впоследствии уступать часть приобретений. Наиболее крупная такая уступка — возвращение Египту Синайского полуострова.

Эта конструкция теоретически могла бы существовать неограниченно долгое время, но фактически время её существования оказалось ограничено концом текущей версии глобального мироустройства, когда интересы основных его стейкхолдеров вступили в сильные противоречия друг с другом и появились новые субъекты, претендующие на ведущие роли в глобальной политике.

От ситуации, в которой арабо-израильский конфликт использовался как средство управления всем Ближним Востоком, регион пришёл к ситуации, когда арабо-израильский конфликт может быть использован как средство детонации всего региона с целью формирования в нём разделительных линий, геополитического разлома, необходимого для решения задачи фрагментации мира. И это — тот случай, когда интересы Вашингтона и Лондона могут кардинально разойтись. Потому что американцы борются за сохранение своего американоцентричного, как им кажется, мирового порядка, не осознавая в полной мере, что он уже прекращает своё существование. Именно поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен носится по всему Ближнему Востоку с планами за морозки конфликта, а президент США Джо Байден постоянно говорит, что не теряет веру в проект «двух государств для двух народов» — чтобы сохранить старую систему управления интересами региональных игроков. Однако это не нужно тем, кто, похоже, возглавил сейчас процесс разрушения мирового порядка.

Могут ли в Лондоне сказать об Израиле «я тебя породил, я тебя и убью», используя вслепую против Израиля палестинское сопротивление, центры управления которым находятся, к слову, в столицах, тесно связанных с Лондоном финансово и политически? Это вполне соответствует логике исторического процесса и глобальных экономических процессов.

Логика такова, что США должны сформировать свой евроатлантический или даже просто североамериканский полюс силы — в противовес формирующемуся китайскому, а некая третья сила, которая планирует модерировать в будущем взаимоотношения полюсов, должна воспрепятствовать США сохранить своё влияние на Ближнем Востоке и продолжать направлять процессы в этом регионе. Для этого надо втянуть США в несколько подобных региональных кризисов, чтобы США растратили свой потенциал и авторитет в них во всех и занялись собой, отдав на аутсорсинг, если так можно выразиться, вопросы глобальной политики более исторически компетентной и изощрённой политической силе. Первым региональным кризисом стал украинский. Вторым — палестинский. Для полного комплекта в рамках развития ситуации в этой логике не хватает последнего — тайваньского или корейского кризиса.

Если эта логика верна, то Израилю, каким мы его знали всю историю его последней реинкарнации в качестве независимого государства, вероятно, приходит конец. Вполне возможно, что конец приходит и всему региону Ближнего Востока, каким мы его сегодня знаем. Разрастающаяся «воронка насилия» рискует втянуть в себя все соседние исламские государства. Причём, как ни печально это наблюдать при взгляде со стороны, в Тель-Авиве у власти сейчас находятся люди, для которых такой ход истории выглядит исторически обусловленным и совершенно естественным. Их организация ума такова, что они готовы к большой религиозной войне, в победу в которой они фанатично верят. Нет ничего более предсказуемого в политике, чем действия религиозных фанатиков.

Вариант развития событий, когда арабо-израильский конфликт перерастёт в крупную региональную войну, в которую втянутся США с одной стороны (Лондон в качестве их формального союзника) и исламский мир — с другой, станет максимально вероятным тогда, когда власть в Вашингтоне сменится в случае, если в Белый дом вернётся республиканец и большой друг израильских правых Дональд Трамп.

Здесь стоит остановиться подробнее на отношениях республиканской партии с израильскими правыми, ультраправыми и ортодоксами. Как я уже писал выше, между Израилем и США много общего. Израиль — колония без метрополии, так и не сумевшая стать самодостаточным региональным игроком. Соответственно, полагаясь в основном на себя, эта страна ищет себе «метрополию по вызову», где еврейская диаспора в состоянии обеспечить достаточное влияние для установления близких к союзническим отношений. Политическая и экономическая роль Британии после Второй мировой войны неуклонно снижалась, и британская элита первой стала играть на противоречиях Израиля и арабского мира.

Кстати, стоит в этом контексте вспомнить, что знаменитое нефтяное эмбарго, которое арабы устроили американцам и европейцам за их поддержку Израиля во время войны Судного дня в 1973–м, сильно навредило Европе, в меньшей степени — США, в которых пришлось вводить меры экономии топлива, но в конечном итоге не Британии, которая сама была нефтедобывающей страной. Она использовала этот кризис и решила проблему энергетической безопасности посредством ускоренного освоения запасов нефти и газа в Северном море. Если в 1970–м на собственные нефть и газ в стране приходилось лишь 4,5% потребления первичной энергии, то к 1978–му эта величина достигла уже 41,4%. Если добавить к этому уголь, а также атомную и гидроэнергетику, то к 1978–му Британия самостоятельно обеспечивала 80% своих энергетических потребностей.

Израиль по итогам той войны также сделал для себя определённые выводы. Поняв, что сила арабского мира существенно выросла, а старая «криптометрополия» как минимум не разделяет сионистского экспансионизма, израильские правые стали выстраивать отношения с американскими правыми в республиканской партии. Еврейской колонии без метрополии нужна была надёжная «метрополия по вызову» хотя бы на время, когда этой метрополией управляет правильная политическая сила. Точки соприкосновения нашлись на почве религии. Значительную часть электората республиканской партии составляют так называемые «ветхозаветные христиане», представляющие собой пёстрый набор приверженцев различных протестантских сект, верующих в конец света в буквальном понимании, причём в обозримой исторической перспективе. В этом их религиозные убеждения пересекаются с ортодоксальными иудеями.

Израильское лобби в США стало образовываться сразу же после провозглашения Израиля, ещё во времена президента Гарри Трумэна, который был баптистом и видел в иудеях близких по взглядам людей. Вскоре американские правые стали позиционировать свою страну не как христианскую, а как иудеохристианскую, противопоставляя её атеистическому СССР. Во внешней политике они стали стабильно поддерживать Израиль в противовес арабским странам, что особенно проявилось именно во время войны Судного дня, когда арабы ввели нефтяное эмбарго против США. Это эмбарго лишь усилило израильские позиции в американском истеблишменте, причём к лоббистам Израиля впоследствии примкнули лоббисты американской нефтегазовой промышленности, получившие карт-бланш на наращивание производства. Именно они впоследствии стали лоббистами американского интервенционализма на Ближнем Востоке, движимого корпоративными интересами американского нефтегазового сектора. Обеспечение безопасности Израиля стало одним из идеологических обоснований этой политики. Окончательно политический альянс американских правых, опирающихся на различные протестантские секты, и израильских правых оформился при президенте Рональде Рейгане. Тогда же к ним примкнули переметнувшиеся из стана демократов неоконсерваторы.

Именно этот коктейль политических сил ответственен за провальную в целом политику США на Ближнем Востоке, начавшуюся с провокации 9/11 в 2001 году, известную в самих США как «война с терроризмом» и бесславно закончившуюся через 20 лет в августе 2021–го похожим на бегство отступлением американских войск из Кабула и падением там марионеточного проамериканского правительства. В том же году, в мае, чуть раньше бегства американцев из Кабула, наметился новый виток эскалации арабо-израильского конфликта. Это случилось в самом начале президентства Джо Байдена.

Но ещё до этих событий и незадолго до пандемии Дональд Трамп, проводивший последовательную антииранскую и произраильскую политику, сделал всё возможное, чтобы взорвать Ближний Восток, но не по разлому арабо-израильского конфликта, а по разлому суннитско-шиитского религиозного конфликта. Осенью 2019 года в США наметились существенные финансовые проблемы, которые отражались резким ростом операций РЕПО банков с ФРС США. Не вдаваясь в профессиональные подробности, касающиеся деталей работы современной финансовой системы, можно образно сказать, что это был толчок в глубине, цунами от которого должно было выйти на поверхность финансовых рынков как раз весной 2020 года. Кризис и рецессия были неминуемы. Вопрос был в том, на что их «повесят» и как разыграют в глобальной политике. Трампу, сделавшему максимум возможного для решения вопросов энергобезопасности США, была нужна война на Ближнем Востоке, но по–американски. Он приложил массу усилий к тому, чтобы вывести Израиль из–под удара, дать ему американские гарантии безопасности и инициировать процесс восстановления отношений между Израилем и арабскими союзниками США. При нём же возобновилось последовательное давление на Иран — Трамп восстановил эмбарго, разорвал «ядерную сделку», совершил теракты против высокопоставленных иранцев, как гражданских — ведущих специалистов ядерной программы, так и военных. Наиболее нашумевшим стало убийство генерала КСИР Кассема Солеймани. Осенью того же года, перед пандемией, важнейший объект нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии подвергся атаке проиранскими йеменскими хуситами, а в Ираке активизировались столкновения между суннитами и шиитами. Казалось бы, всё было готово для подрыва региона, но саудовская королевская семья проявила мудрость и выдержку, как и иранское руководство. Они начали искать пути к диалогу, и к сегодняшнему дню обе страны уже восстановили отношения.

Конфликт, который мог бы взорвать регион в интересах американского нефтяного лобби, Израиля и Республиканской партии США, на развитии которого Трамп, став президентом военного времени, легко мог бы переизбираться на следующий срок, не случился. Случилась пандемия, на волне которой путём фальсификаций выборов к власти пришли демократы и президентом стал Джо Байден.

Конфликт, который может взорвать регион, хуже того — стать в представлении участников конфликта ветхозаветной Битвой Конца, когда сам Всевышний должен будет отдать победу Израилю, вполне возможно уже идёт.

Разумеется, как и всё в истории, конфликт идёт в рамках воли провидения, но у этой воли есть вполне конкретные проводники, которых отбирает на свои роли исторический процесс в соответствии с их свободным выбором. Исторические обстоятельства таковы, что взрыв на Ближнем Востоке был неизбежен. Разумеется, никто его не хотел, но все оказались на своих местах, чтобы играть свои роли в соответствии с мыслями, словами и действиями, которые подготовили их к этому

Израиль не сможет прекратить войну путём переговоров, потому что действия его руководства предопределены его убеждениями и прошлым опытом, а его консультируемые и курируемые извне непосредственные оппоненты постоянно будут выдвигать неприемлемые для нынешнего руководства Израиля условия. Израиль также не сможет выиграть войну против всего соседнего исламского мира в условиях постепенного распыления американской мощи. После возвращения к власти республиканцы США не смогут не попытаться вмешаться в конфликт — с непредсказуемыми последствиями для себя и для всего региона.

Это — геополитическая ловушка, точно просчитанная и заранее подготовленная. Кем?

Британия возвращается

Как учит нас бессмертный герой новелл Конан Дойля Шерлок Холмс, отбросьте все предположения, которые логически противоречивы, и тогда то, что останется, и будет правильной версией, какой бы невероятной она ни казалась. Проделав в уме такое упражнение в отношении событий на Ближнем Востоке, я прихожу к единственному выводу, который кажется мне верным: эта война модерируется Лондоном. То, что было им создано когда–то на руинах Османской империи, сейчас им же уничтожается, чтобы стать историческим топливом для чего–то нового.

Двум формирующимся полюсам нового — хорошо забытого старого — мирового порядка нужна граница. Геополитический разлом, который очевидно для всех отделял бы их друг от друга, став физическим препятствием для развития торговли и миграции. И этот разлом, отделяющий Восток от Запада, формируется на наших глазах. Через Украину, Закавказье, Палестину, Красное море. Незатронутыми этим процессом пока что остаются Турция и Иран, которые, будучи историческими противниками, вероятно, до последнего будут удерживаться от того, чтобы шагнуть в новый ближневосточный пожар, понимая, что кто первый не сдержится, тот и проиграет в региональной борьбе за власть.

Формирующейся глобальной границе между Востоком и Западом нужен управляющий. Британия, в коронных землях которой в офшорных трастах и отделениях банков под управлением находится около трети сбережений планеты, — единственная сила, способная играть эту роль. По крайней мере, до того времени, как мир не станет более гармоничным, с большим количеством полюсов-опор, объединённых транспарентными правилами финансового обмена и торговли. Играть эту роль так же, как сегодня она «соблюдает санкции» против России одной рукой, помогая обходить их другой рукой. Ведя закулисные переговоры с Россией в одних кабинетах и лоббируя поставки Киеву оружия, способного улучшить его стратегическое положение, с другой стороны. Это — не политическая шизофрения. Это обычная британская «большая игра», ходы в которой делаются сразу на нескольких уровнях управления: военном, политическом, экономическом. И Израиль в этой игре — фигура, которой, вероятно, пожертвуют.

Любой, кто наблюдал драматические события прошлой осени, был поражён тем, как ХАМАС смог осуществить столь дерзкую и эффективную вылазку, с которой началась война в Газе. Множество вопросов тогда витало в воздухе, но главный был: где в этот момент был хвалёный «Моссад»? Почему они проворонили эту атаку? Такое трудно допустить, если предполагать, что ХАМАС планировал эту атаку самостоятельно, но легко допустить, если принять, что её планировали и осуществили профессионалы, не уступающие или даже превосходящие в своей осведомлённости и компетентности израильскую разведку. Имеющие к тому же контакты с ней, по линии которых сами они могут её дезинформировать. Есть лишь две такие разведки в мире: американская и британская. Если отбросить американскую на том основании, что США заведомо невыгоден конфликт на Ближнем Востоке на фоне всё более очевидного провала американской политики на Украине, остаётся только один вариант. Если учесть то, что штаб-квартира ХАМАС — в Катаре, имеющем тесные финансовые связи с Лондоном с одной стороны и посредничающим между Ираном, Турцией и Саудовской Аравией — с другой, удалённая игра Лондона за обе стороны конфликта просматривается достаточно очевидно.

Параллели с Украиной. Что делать России

Между российско-украинским и арабо-израильским конфликтом можно провести достаточно очевидные параллели.

Донбасс — это проекция Палестины. Украина — это проекция Израиля. Россия — это проекция всего остального арабского мира. До поры до времени Россия делала всё возможное, чтобы избежать конфликта, поддерживая тем не менее в меру своих возможностей своих единоверцев против впитавших карикатурное подобие израильской идеи «богоизбранности» украинских идолопоклонников. Войны никто не хотел, ни в России, ни в киевском политикуме. Но она стала неизбежной после того, как выпавшая из поля зрения Вашингтона при Трампе киевская власть стала окормляться Лондоном. Любая попытка заморозки конфликта проваливается, и «воронка насилия» уже втягивает в него Восточную Европу. В конечном итоге Украина отдаст то, что ей не принадлежит, а возможно, и вообще исчезнет как субъект международной политики. И это будет дорого стоить и России, и украинцам, и, главное, европейцам, которые, пострадав от разрыва экономических и, что более важно, энергетических связей с Россией, впадают во всё большую зависимость от Вашингтона.

Если палестино-израильский конфликт перерастёт в арабо-израильский, и соседи Израиля, устав смотреть на жестокий геноцид, осуществляемый еврейским государством в Газе, вступят в войну, Израиль ждёт судьба Украины. Американская помощь, затруднённая в данном случае тем, что американские базы в регионе будут блокированы, не поможет Израилю выиграть войну у столь численно превосходящего его противника, столь мало ценящего жизнь отдельно взятого солдата. Нанеся тяжелейший урон противникам, он всё же, вероятно, будет раздавлен в кровавой войне. Однако прямое военное вмешательство США, возможное в том случае, если в Вашингтоне будет править республиканская администрация, уравняет шансы, точнее, создаст условия для взаимного уничтожения противостоящих друг другу сил. И тогда вопрос будущего региона, возможно, будет решаться с применением тактического ядерного оружия. И когда дело дойдёт до высшей точки кипения, тогда и наступит время миротворцев, которые имеют влияние во всех столицах, участвующих в конфликте. Это касается и российско-украинского конфликта тоже.

Сильной стороной Британии является её способность бесструктурного управления с помощью разведки, финансов и дипломатии. Но этой умной тонкой силе нужна грубая сила, для того чтобы оформлять результаты договорённостей. В этом их слабость, и с сильными британцы будут договариваться. Так что если США окажутся всё глубже втянутыми в ближневосточный кризис и их помощь Киеву будет ослабляться дальше, это ни в коем случае не должно быть воспринято в Москве как создание благоприятных условий для переговоров. Напротив, это повод наращивать военное давление, переходя к максимально возможным конвенциональным разрушительным методам ведения войны.

Лорд Пальмерстон как–то сказал историческую фразу: «У Британии нет постоянных друзей и нет вечных врагов. Интересы Британии вечные и постоянные, и наш долг служить этим интересам». Любая сделка с этим Дьяволом дорого обойдётся в будущем. Нет такого договора, который он не извратил бы, и такого союзника, которого не предал бы. Как это ни цинично звучит, деструктивная деятельность этой силы где угодно вне сферы интересов России тактически выгодна России. Ближневосточный кризис расширяет для Москвы окно возможностей. Но не дипломатических, а военных. В мире наступило время дипломатии силы. Россия свою в полной мере ещё не продемонстрировала, чтобы садиться с Вашингтоном или Лондоном за стол переговоров.

В конечном итоге мир, вероятно, распадётся на новые блоки. В лучшем случае через какое–то время в мире возникнет достаточно суверенных центров, вокруг которых может быть выстроена сбалансированная глобальная политика, максимально полно учитывающая интересы всех регионов планеты. В худшем случае мы вернёмся в модель биполярного мира, но не в состоянии холодной войны, а в состоянии «холодного мира», когда две почти во всём подобные друг другу системы будут находиться в состоянии управляемой конкуренции под надзором третьей силы, которая будет модерировать их связи друг с другом. В этом сценарии Россия, очевидно, попадёт в китайскую сферу влияния. Чтобы сформировать свою, надо набрать геополитический, экономический и военный вес. Конфликт с Украиной позволяет это сделать, нужно успеть выжать из него максимум возможного, пока поддержка Киева слабеет и фокус внимания ключевых глобальных игроков смещается на другие регионы планеты.

*террористическая организация, запрещённая в РФ

Эр-Рияд тратит большую часть дохода от нефти на развитие собственной страны

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии потратил 76% средств на экономику страны

В 2023 году PIF вложил 76% своих средств в проекты, связанные с Саудовской Аравией

Годовой отчет госфонда инвестиций Саудовской Аравии (PIF), опубликованный 19 августа, показал, что в 2023 году активы под его управлением выросли почти на треть до $766 млрд.

76% от этого объема инвестиций было вложено в проекты внутри страны. Годом ранее, в 2022 году, эта цифра достигала только 68%, а в 2021 году — 51%. В 2024 году цифра будет выше прошлогодних значений, поскольку власти королевства передали в PIF 8% Saudi Aramco, что помогло увеличить активы фонда до $925 млрд, пишет Reuters.

PIF все больше внимания уделяет стимулированию внутреннего роста, инвестируя в экономику $40 млрд в год. В конце 2023 года крупнейшим компонентом активов фонда было инвестирование в размере $251 млрд, направленные на создание и рост высокоприоритетных секторов. В соответствующем разделе годового отчета упоминаются соглашения с Hyundai Motor Company и Pirelli о создании местных производственных площадок.

Однако не все инвестиции фонда, отмечает издание, выглядят разумно. В частности, это касается контракта саудовской футбольной лиги с Криштиану Роналду, а также мегастроек, таких как город длиной 170 км. Все это — амбициозные проекты кронпринца Мухаммеда бен Салмана, и агентство отмечает, что некоторые инвесторы относятся к политике PIF с опаской, предпочитая более рациональные инвестиции вложениям в футбол или гонки.

Тем не менее в прошлом году инвестиции PIF на внутреннем рынке выросли по сравнению с 2022 годом в долларовом выражении до $585 млрд. Его международные активы увеличились на 14%, до $156 млрд. Долг вырос на 45%, до $124 млрд.

На Сахалине туристам предлагают отправиться на охоту на устриц на озере Буссе

Марина Туркушева

Кому однажды посчастливилось попасть на Сахалин, непременно стоит попробовать "его" на вкус. Поможет в этом однодневный гастротур в лагуну озера Буссе с добычей и дегустацией местных морепродуктов. "Рай для гурманов" посетила и корреспондент "РГ".

Прежде чем отправиться на экскурсию, я познакомилась с предложениями разных туристических компаний. Ценник варьируется от 6,5 до и более 10 тысяч рублей, в зависимости от продолжительности, программы и ассортимента блюд в меню. Есть туры с погружением в водоем, прогулками на сапах или с рыбалкой.

Наш бюджетный вариант в семь тысяч включал трансфер из Южно-Сахалинска до озера, катамаран для выхода в водоем с гидом-проводником, сбор морепродуктов, мастер-класс по открыванию устриц, обед и возвращение.

Итак, выбор сделан, транспорт подан, два часа езды - и мы на месте. Гид встречает группу из 30 человек. Затем, как велено, надеваем выданные рыбацкие сапоги, спасжилеты и перчатки, проходим инструктаж. Знакомимся с будущими "трофеями", стоя в воде.

- Озеро Буссе находится у северо-восточного берега залива Анива в Охотском море. Это особо охраняемая природная территория. В нее впадают река Шишкевича и протока Аракуль. От моря лагуну отделяет песчаная коса. Смешение пресной и морской воды создает прекрасные условия для обитания различных морских жителей. Это гребешок, трубач, креветка, устрица, много моллюсков, всего не перечислить, - рассказывает гид-проводник. - Произрастает здесь 31 вид растений, включая анфельцию. Из нее делают агар-агар.

По словам знатока местной флоры и фауны, нам предстояла охота на "глубоких устриц". Одна взрослая особь способна фильтровать до пяти литров воды в час!

- Сросшиеся семьи устриц ни в коем случае не берем. Собираем только единичные и крупные размером примерно с ладонь. Деток тоже не трогаем. Не забываем, вы находитесь в редчайшем в мире месте, где устрица комфортно живет и размножается в естественной среде, - акцентирует внимание гостей сопровождающий.

Чтобы добраться до места, мы прошли сначала вброд по отмели. Затем на катамаране переплыли глубину и снова отправились пешком, но уже по густым зарослям водорослей. Даже во время отлива здесь было сильное течение. Идти по заиленному местами дну тяжело. По пути то и дело раздается хруст под ногами: дно сплошь усеяно раковинами.

- Это устрицы так хрустят? - спрашиваю у проводника.

- Нет, конечно, это пустые раковины моллюсков, - слышу в ответ.

На душе немного полегчало. Хотя при такой антропогенной нагрузке экосистема озера наверняка страдает. Двуногих "пожирателей" морских вкусностей тут было как саранчи. Но разной живности пока еще хватает.

Дотянуться до морских деликатесов в этот прохладный день означало промочить рукава до самого плеча. Я не рыбак и не охотник, посему ограничилась наблюдением, да и мокнуть не хотелось. Некоторые из моих "согруппников" вошли в азарт и набрали почти полные сумки-сетки. Кроме устриц попадались морские ежи, мидии, реже - трубачи и гребешки. За некоторых экземпляров кое-кто получил втык от проводников. Их попросили выпустить свой улов. В общей сложности в воде мы пробыли около двух часов.

Дегустация экзотических блюд ждала нас после возвращения в стан. Второй наш проводник ловко открывал огромных устриц. Показывал и рассказывал, как это правильно сделать. Тут же можно было попробовать добычу. Сырая устрица даже с лимоном - блюдо на любителя. Безвкусная, склизкая и не очень приятная. По мне так эта еда аристократов - ни рыба ни мясо. Запеченная с сыром еще более или менее... Ежей ели только сырыми. Поглощение морских деликатесов напомнило мне прием лечебных препаратов, когда мало, невкусно, но полезно.

Мини-фуршет у костра под открытым небом сменил местный крытый ресторан. Там подавали знаменитый корейский суп из морепродуктов, маринованные древесные грибы и салаты, в том числе из морского винограда. Домой возвращались сытые, довольные и счастливые, с массой самых ярких впечатлений.

Рыбоводам Южной Кореи навредила небывалая жара

Аномально высокая температура воды привела к массовым заморам на аквафермах в четырех южных муниципалитетах Республики Корея. Пострадали 102 хозяйства.

Как рассказали в администрации провинции Южная Кёнсан, падеж рыбы зафиксирован в муниципалитетах Тхонъён, Кочже, Косон и Намхэ. Они расположены вдоль южного побережья Корейского полуострова и известны многочисленными морскими рыбоводными хозяйствами.

По предварительным оценкам, к 20 августа погибло 2,8 млн рыб, отмечает южнокорейская пресса. При этом, по мнению аквафермеров, ущерб может вырасти, так как не вся мертвая рыба всплыла и была подсчитана.

Заморам подверглись семь выращиваемых видов: корейский морской окунь (Sebastes schlegelii), японский красный морской окунь (Sebastes inermis), лобан (Mugil cephalus), спинорог (Thamnaconus modestus), японская скумбрия (Scomber japonicus), звездчатая камбала (Platichthys stellatus) и ложный палтус (Paralichthys olivaceus), сообщает корреспондент Fishnews.

Информация о падеже рыбы стала появляться примерно с середины августа, после того как температура воды в Корейском проливе подскочила до 29 градусов. Сейчас она продолжает держаться на уровне 28-29°C.

В администрации Южной Кёнсан обсуждают варианты утилизации мертвой рыбы и снижения потерь бизнеса. В прошлом году из-за потепления в провинции погибло 14,7 млн рыб, ущерб составил 20,7 млрд вон (15,5 млн долларов).

Fishnews

Осужденному в Приморье американцу отказали в смягчении приговора

Илья Аверин (Владивосток)

Приморский краевой суд постановил оставить без изменения приговор суда первой инстанции в отношении американского военнослужащего Гордона Блэка. Ранее гражданина США приговорили к трем годам и девяти месяцам лишения свободы за кражу и угрозу убийством.

В апреле этого года Блэк прибыл в Приморский край из Южной Кореи, где проходил службу. С жительницей Владивостока, у которой он остановился, мужчину связывали романтические отношения.

По данным правоохранительных органов, причиной уголовного преследования американца стали его действия в квартире приморчанки. В ходе ссоры Блэк схватил потерпевшую за шею, что она восприняла как реальную угрозу жизни и здоровью, после чего фигурант достал из кошелька девушки десять тысяч рублей и скрылся. Деньги он потратил на собственные нужны, в том числе на оплату гостиницы, где и был задержан.

Россия проинформировала госдепартамент США о задержании американского военнослужащего по обвинению в нарушении закона в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Синтия Смит.

Государственный обвинитель попросил признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде четырех лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении. После судебного вердикта в три года и девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима сторона защиты подала апелляционную жалобу. Однако доводы адвоката оказались неубедительны.

Между тем стало известно, что вооруженные силы США перестали выплачивать зарплату Гордону Блэку после приговора в России. Об этом сообщило агентство Reuters. Кроме того, оказалось, что Блэк может быть привлечен к ответственности и на своей родине, если решит туда вернуться после отбывания наказания в РФ.

Жители Южной Кореи больше не верят, что США защитят их в случае конфликта с КНДР

Георгий Пархоменко

Последние соцопросы показали, что жители Южной Кореи перестали верить в то, что Соединенные Штаты способны защитить их в случае прямого конфликта с Северной Кореей. Как обратила внимание газета The New York Times, до 70 процентов граждан страны выступили за создание своего ядерного арсенала. Более того, впервые в истории доля опрошенных, которые считают, что Вашингтон встанет на защиту Сеула с использованием ядерного оружия, сократилась до 39 процентов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 51 процент.

Не меньше, чем боеголовки КНДР, которых, по оценкам стокгольмского института СИПРИ, может быть уже более пятидесяти, южнокорейцев беспокоит судьба оборонного союза с США в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента. Впрочем, последний однажды заявлял, что готов позволить Японии и Южной Корее обзавестись собственным ядерным оружием. Разумеется, за свой счет.

В то же время между общественной поддержкой и реальными возможностями лежит огромная пропасть: у Сеула на данный момент нет ни заводов, ни технических компетенций, необходимых для производства ядерного оружия. Отчасти поэтому эксперты утверждают, что вместо возрождения закрытой еще в 70-е годы ядерной программы следует развивать разведывательные возможности и высокоточные тактические ракеты.

Более 50 тыс. кубометров фанеры экспортировано в 9 стран мира из Костромской области под контролем Россельхознадзора

Более 1,5 тыс. партий фанеры проконтролировано сотрудниками Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областямпри отправке с территории Костромской области в период с 9 января по 16 августа 2024 года.

Объем экспорта подкарантинной продукции (фанера березовая) с начала года составил почти 55 тыс. куб. м., из которого 99% приходится на Китай. Также в число стран-импортеров костромской фанеры вошли: Индия, Канада, ОАЭ, Республика Корея, Таиланд, Турция, Шри-Ланка, ЮАР.

При подготовке к экспорту все партии подкарантинной продукции прошли процедуру сертификации для подтверждения фитосанитарного состояния. Лабораторная экспертиза на наличие карантинных объектов проводилась в Тверском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». Результаты экспертиз подтвердили соответствие экспортных партий карантинным фитосанитарным требования стран-импортеров.

В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 12.01.2022 № 7 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» Управлением выдано 1578 фитосанитарных сертификатов.

На сцене Александринки пять дней будут показывать работы современных хореографов

Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

На Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге - впечатляющий эксперимент. С 19 по 24 августа здесь каждый день - трижды за вечер! - будут показывать наиболее интересные работы современных хореографов в рамках фестиваля современного танца OPEN LOOK. Который, кстати, уже можно назвать традиционным - в этом году он пройдет в 26-й раз.