Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Тарифы на импорт белой жести в США наносят ущерб потребителям

Американская Ассоциация потребительских брендов(Consumer Brands Association) сообщила о публикации двух исследований, проведенных в партнерстве сTrade Partnership Worldwide, LLCиThe Juday Group, демонстрирующих неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в результате введения предлагаемых тарифов до 300% на импорт белой жести. Тарифы поставят под угрозу почти 40 000 профсоюзных и не связанных с профсоюзами рабочих мест на производстве и увеличат стоимость консервированной продукции до 30%.

Исследования об экономическом воздействии подкрепляют усилия ассоциации, направленные на то, чтобы призвать Министерство торговли и Комиссию по международной торговле (ITC) отклонить петицию, поданную сталелитейным конгломератом Cleveland-Cliffs, о введении тарифов до 300% на импорт белой жести из восьми стран (Канады, Китая, Германии, Нидерландов, Южной Кореи, Тайваня, Турции, Великобритании). Поскольку жесть используется в сотнях видов консервов – от супа до крема для бритья – введение требуемых тарифов повысит производственные затраты для производителей консервных банок в США и спровоцирует скачок цен для каждого потребителя, что подтверждается исследованием.

«Cleveland-Cliffs нарушает законы о торговле и пытается искусственно завышать цены, чтобы увеличить свою прибыль за счет покупателей», – заявил Дэвид Чаверн (David Chavern), президент и генеральный директор Ассоциации потребительских брендов.

Согласно исследованию, проведенному The Juday Group, предлагаемые тарифы увеличат стоимость консервов до 58 центов за банку.

Исследование Trade Partnership Worldwide, LLC показало, что на каждое рабочее место в сталелитейном производстве, которое может быть защищено, 600 производственных рабочих мест в США будут поставлены под угрозу. Между тем, пошлины приведут к увеличению импорта пустых банок и готовых пищевых продуктов, увеличивая зависимость Америки от Китая, Мексики и других стран. Импорт консервов из Китая уже вырос на 19% с 2021 по 2022 г.

«Производство стальных банок – важная отрасль, обеспечивающая продуктами питания каждую кухню в Америке. Если будет введен этот налог на банки, это нанесет ущерб не только нашей отрасли, но и потребителям, особенно тем, кто полагается на недорогие и доступные консервы, – сказал Роберт Бадуэй (Robert Budway), президент отраслевой ассоциации производителей банок CMI. – То, что задумано как инструмент для защиты американских производителей, будет иметь прямо противоположный эффект, потому что производителям банок нужен доступ к определенным сортам стали, которые даже не производятся в США».

«Если мы продолжим идти по этому пути, мы потеряем огромное количество трудолюбивых рабочих в обрабатывающей промышленности, – согласился Дэвид Чаверн. – Это плохое деловое решение и разрушительная угроза для потребителей, особенно для тех, кто меньше всего может себе это позволить».

«Росатом» накапливает энергию

Российская госкорпорация «Росатом» почти полностью выкупила южнокорейского производителя накопителей энергии Enertech, сообщает «Коммерсант».

В публикации отмечается, что доля российской структуры увеличилась с 49,16% до 98,32%. Сделка состоялась в прошлом году, «Росатом» выкупил акции у TVG Saehan Holdings Limited, структуры Ener1 Бориса Зингаревича. Компания была убыточной, ее долг составил $64 млн.

Стоит отметить, что выкуп «Росатомом» южнокорейской компании — достаточно неординарное событием, учитывая антироссийские санкции. В последнее время в странах ЕС и не только, как правило, отбирают или выкупают российские активы.

Вместе с тем российской компании крайне важны новые технологии, касающиеся создания накопителей энергии. Напомним, что в феврале текущего года «Полярный литий» (СП «Норникеля» и «Росатома») получил право на крупнейшее в РФ месторождение лития — Колмозерское в Мурманской области. С приобретением Enertech «Росатом» должен замкнуть цепочку производства литиевый батарей.

США, Япония и Канада сокращают потребление нефти

Глобальный спрос на нефть в апреле 2023 года снизился на 680 тыс. баррелей в сутки.

Так, в марте 2023 его объем составлял 100,55 млн баррелей в сутки, а в апреле только 99,87 млн баррелей.

EIA указывает, что основной вклад в это сокращение внесли США, где спрос снизился на 390 тыс. баррелей в сутки.

Спрос на нефть в Японии снизился на 340 тыс. баррелей. Страна находится на грани промышленной рецессии.

Сокращение спроса было также зафиксировано в Канаде (на 50 тыс. баррелей) и странах ОЭСР вне Северной Америки и Европы, к числу которых относятся Чили, Южная Корея, Новая Зеландия и Австралия (минус 120 тыс. баррелей).

Согласно апрельскому прогнозу МВФ, прирост ВВП в странах ОЭСР замедлится с 2,7% в 2022 г. до 1,3% в 2023 г.

Главная точка роста потребления — это Китай. Он прибавил в апреле 320 тыс. баррелей. Однако в других странах Азии сокращение составило 210 тыс. баррелей.

Южная Корея наращивает поставки из Саудовской Аравии

Несмотря на одновременный рост импорта нефти из России и Соединенных Штатов, южнокорейские потребители последовательно выбирают сотрудничество с ближневосточными нефтепроизводителями.

Доля нефтяных поставок Саудовской Аравии в Южную Корею достигла 41%, или 1 млн баррелей в сутки, по итогам апреля текущего года.

Отношения между странами укрепляются за счет рекордных инвестиций. В ноябре 2022 года Сеул и Эр-Рияд подписали инвестиционные соглашения на 30 млрд долларов.

Южная Корея — четвертый крупнейший по величине импортер сырой нефти в мире. Это также крупный перерабатывающий центр и экспортер нефтепродуктов на другие азиатские рынки. Страна более чем на 75% зависит от импорта нефти.

Согласно данным Korea National Oil Corp., Южная Корея импортировала 2,03 млн баррелей в сутки ближневосточной нефти в среднем в первые три месяца этого года. Доля ближневосточных поставок нефти в общем объеме импорта Южной Кореи выросла до 70,2%.

Поставки из Объединенных Арабских Эмиратов увеличились более чем вдвое, до 275 тыс. баррелей в сутки, по сравнению с первым кварталом 2022 года.

По итогам первого квартала Япония также увеличила зависимость от поставок сырой нефти из региона Ближнего Востока.

Байден пообещал полностью избавиться от химоружия к осени

Американские власти неоднократно говорили о планах ликвидировать свои запасы химического вооружения к сентябрю этого года и теперь официально подтвердили эти намерения. Байден стремится завершить процесс разоружения к осени, чтобы заручиться поддержкой избирателей в преддверии выборов, считают эксперты

Все запасы химического оружия США будут уничтожены к осени. С таким заявлением выступил Джо Байден в преддверии пятой конференции стран — участниц Конвенции о запрещении химического оружия. Она пройдет в Гааге с 15 по 19 мая 2023 года.

В предыдущие годы американские власти неоднократно говорили о планах ликвидировать свои запасы химического вооружения к сентябрю этого года и теперь официально подтвердили эти намерения. Байден подчеркнул, что своим примером США должны побудить другие страны присоединиться к конвенции.

Ранее глава Организации по запрещению химоружия Фернандо Ариас сообщил, что процесс уничтожения заявленных мировых арсеналов химического оружия завершится в ближайшие недели. По его словам, под надзором организации было уничтожено более 70 тысяч тонн самых опасных ядовитых веществ. Последние запасы остались в США.

Ликвидировать осталось лишь 3% от прежнего арсенала, утверждает бывший помощник министра обороны США по программе ядерной, химической и биологической защиты Брэнди Ванн:

«То, что мы собираемся сделать, — сложная задача, но хочу подчеркнуть, что США официально уничтожили уже 97% всех запасов. Таким образом, осталось всего 3%, и мы достигнем цели. Так что за все время программы нам удалось добиться очень многого. Причина, по которой процесс уничтожения химического оружия занимает так много времени, в первую очередь — это его сложность. Изначально в США было девять объектов, где этим занимались, а теперь из них осталось всего два, на остальных площадках процессы завершены. Другая причина в том, что мы очень серьезно относимся к экологическим аспектам уничтожения запасов химического оружия. Наш приоритет — безопасность работников и местного населения. Поэтому, когда мы чувствуем, что нужно сделать паузу, чтобы проверить все еще раз и предотвратить любые возможные риски, мы приостанавливаем работу. Несмотря на сложности, мы делаем все, чтобы успеть завершить программу в установленные сроки. Это приоритет для министерства и для администрации».

Байден стремится завершить процесс разоружения к осени, чтобы заручиться поддержкой избирателей в преддверии выборов, считает бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин:

«Самыми большими запасами обладали Россия и США. У России было порядка 30 тысяч тонн, а у США — около 40 тысяч тонн. У англосаксов своеобразное отношение к разоружению, они идут на разоружение, когда у них какая-то проблема. Вот у них к концу 1980-х была проблема, потому что химические боеприпасы 1950-1960-х годов пришли в негодность, стали течь, а у Советского Союза тогда еще химические боеприпасы были достаточно свежие. Вот поэтому, в общем-то, конвенция и состоялась. Причем они бинарного типа химические боеприпасы не хотели включать в конвенцию, потому что их можно хранить десятилетиями. Но когда они узнали, что у России есть своя программа под названием «Фолиант», которую они стали называть «Новичок», только тогда они согласились. Но как только Россия разоружилась, у них всякий интерес к этому процессу пропал. С тех пор уже прошло больше пяти лет, и они все под разными предлогами откладывают. Ближе к выборам Байден все-таки пойдет на это дело. Это, скорее всего, у них было предвыборное обещание, так как он собрался на второй срок, то время пришло. Но опять-таки, подчеркиваю, уже у многих террористических группировок в Сирии изымалось химическое оружие с клеймом Made in USA. Так что, может, они еще надеются его где-то использовать, возможно, на Украине».

Конвенция о запрещении химического оружия вступила в силу в 1997 году. С тех пор, по данным сайта коалиции, было уничтожено около 98% всех запасов, о которых объявляли государства-обладатели. Самыми большими арсеналами такого типа вооружений обладали Россия и США. Москва полностью ликвидировала свои запасы в 2017 году. В настоящее время участниками конвенции являются 189 государств — членов ООН. Среди них нет Израиля, Северной Кореи, Египта и Южного Судана.

Роспатент за время пандемии запатентовал более 700 разработок для борьбы с COVID-19

12 мая исполнилось три года с момента выдачи первого патента на вакцину против COVID-19. Патент РФ №2720614 был выдан разработчикам из ФГБУ «Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи».

Пандемия длилась 3 года 1 месяц и 24 дня. По данным ВОЗ, за это время от COVID-19 скончались около 20 млн человек.

Ученые всех стран ломали голову над тем, как победить вирус. Они создавали вакцины и лекарства, тестировали и патентовали их. Разрабатывали эффективные средства профилактики и защиты.

Так, за время пандемии только в России было выдано 722 патента на разработки, созданные для борьбы с коронавирусом. Из них Роспатентом зарегистрировано 35 патентов на вакцины, 112 патентов на противовирусную терапию вирусных инфекций и их осложнений, 145 патентов на диагностические тест-системы и методы диагностики, 229 патентов на дезинфицирующие технологии и 103 патента на средства индивидуальной защиты.

Всего за время пандемии в Роспатент поступило 1198 заявок на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. Треть заявок была подана отечественными образовательными учреждениями, а четверть заявок – предприятиями (юридическими лицами).

Стоит отметить, что российским ученым благодаря интенсивному патентованию собственных разработок, в том числе с использованием принципов комплексной патентной охраны удалось предотвратить экспансию иностранных производителей средств борьбы с COVID-19 на территории РФ - иностранные разработчики подали лишь 3,5% заявок от общего числа.

Более того, лидирующая инновационная роль России в борьбе с коронавирусной инфекцией подтверждается сведениями из отчета ВОИС за 2022 год. Так, ВОИС включила РФ в топ-5 стран-заявителей по числу выданных патентов на вакцины. По этому показателю мировыми лидерами также были признаны Китай, США, Великобритания и Индия.

В области терапии основными лидерами ВОИС признала Россию, Китай, США, Индию и Республику Корея. При этом организация отметила, что только патентные ведомства США и РФ значительно ускорили сроки выдачи патентов, предназначенных для борьбы с COVID-19 (на 70 и 58% соответственно). В свою очередь, Китай и Япония сократили сроки выдачи таких патентов вдвое.

ВОИС также признала, что на Россию, Китай, США, Республику Корея, Великобританию, Индию и Германию приходится более 95% патентных данных о вакцинах против COVID-19. Сравнивая вклад различных стран в патентовании и клинических испытаниях, отмечается доминирование в патентной сфере Китая, России и США.

Рекордная скорость разработки вакцин и лекарств от коронавирусной инфекции стала возможна благодаря существенному научно-технологическому заделу. Российские ученые подтвердили общемировой уровень своих разработок и готовность оперативно реагировать на возникающие вызовы и угрозы общественному здравоохранению, считают в ВОИС.

«В России с начала пандемии оказывалась беспрецедентная государственная поддержка ускоренному внедрению инновационных технологий в практику. Так, в апреле 2020 года Роспатент ввел процедуру приоритетного рассмотрения заявок, касающихся разработок в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями. Средний срок совершения первого действия в рамках процедуры экспертизы заявок по существу составлял 28 дней. Накопленный ведомством опыт работы применяется и сейчас в работе с российскими учеными и предпринимателями», - напомнил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

В Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС), подведомственном Роспатенту, во время пандемии были созданы рабочие группы из ученых-разработчиков, специалистов в области интеллектуальной собственности (патентных поверенных, патентоведов и иных специалистов), экспертов ФИПС и представителей инвестиционных фондов. Благодаря их совместной работе удалось обеспечить надежной правовой охраной широкий ряд отечественных разработок в области борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Введение ускоренного рассмотрения патентных заявок позволяет изобретателям, работающим в области приоритетных направлений развития науки и техники, ускорить процесс получения патентной охраны в случае готовности к коммерциализации своей разработки», - считает президент Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) Григорий Ивлиев. По его словам, в экстремальных условиях пандемии российскому ведомству также удалось отладить оперативный механизм четкого взаимодействия создателей вакцин и средств для борьбы с коронавирусной инфекцией с экспертами патентного ведомства. Учитывая передовой опыт Российской Федерации, передовые практики и ключевые принципы этой работы были применены ЕАПВ, выдающим патенты, действующие на территории восьми государств евразийского пространства.

Сроки экспертизы евразийских «ковидных» заявок в среднем были сокращены в три раза, а подавляющее большинство — было рассмотрено в среднем, чуть более чем за пять месяцев. За время пандемии было выдано 19 евразийских патентов, 10 из которых защищают вакцины, 2 — диагностические методы, а 7 патентов посвящены методам терапии.

В настоящее время в российской системе здравоохранения активно применяются запатентованные вакцины, лекарства и другие разработки для борьбы с COVID-19. Так, например, в аптеках РФ можно приобрести препараты МИР-19, Авифавир, Илсира и Лейтрагин. В систему единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) была интегрирована программа «КТ-калькулятор» - оценки изменения легочной ткани у больных COVID-19, без учета данных компьютерной томографии.

За прошедших три года пандемии Роспатент получил уникальный опыт налаживания системы экспертизы по приоритетным научно-технологическим направлениям. Открытие в апреле 2022 года в ФИПС «Центра содействия опережающим технологиям» позволяет, используя наработки и методики, опыт совместного сотрудничества экспертного состава патентного ведомства и ученых-разработчиков, не только реализовывать принципы приоритетного рассмотрения патентных заявок, но и оказывать поддержку в формировании надежной правовой охраны опережающих технологий в областях, представляющих особый интерес.

Среди них – биотехнология, ИТ-технологии (включая ИИ), медицинские технологии, нефтепереработка/нефтедобыча и двигателестроение. Подготовлено 230 экспертных заключений. Средний срок проведения исследований и подготовки экспертного заключения составляет 14 дней. По итогам экспертной поддержки Роспатентом выдано 25 патентов и уже 12 разработок на их основе внедрены в производство.

Литва и Южная Корея думают о совместных проектах СПГ

Также партнеры интересуются темой возобновляемых источников энергии, водородными проектами и проблемами улавливания углерода.

Литовский оператор терминалов нефти и сжиженного природного газа Klaipedos nafta и «дочка» южнокорейской корпорации SK Group — SK E&S договорились начать сотрудничество по совместному производству СПГ. Стороны обменяются опытом и полезной информацией, обсудят инфраструктурные проекты, чтобы вместе торговать сжиженным газом. Также партнеры интересуются темой возобновляемых источников энергии, водородными проектами и проблемами улавливания углерода.

Сотрудничество столько далеких стран стало возможным, поскольку число терминалов СПГ в мире неуклонно расширяется. На этом фоне Klaipedos nafta и SK Group ищут новые проекты как в Европе, так и в Азии. В частности Корея уже заявляла о планах инвестиций в Литве.

В России начали продавать терминалы Starlink, но передумали

Соответствующая позиция появилась на сайте одного из магазинов бытовой техники, но быстро оттуда исчезла. Почему терминалы Starlink убрали с продажи и можно ли их использовать в России?

На сайте одного известного магазина бытовой техники появилась позиция под названием «Спутниковый интернет Starlink V2 от Илона Маска» стоимостью 659 тысяч рублей. Правда, довольно быстро эту позицию с сайта убрали. Когда радиостанция Business FM позвонила в магазин, ей сказали, что сейчас позицию убрали из продажи по неизвестной причине.

При этом цена выглядела завышенной — обычный терминал в пересчете на рубли стоит около 40 тысяч, плюс почти 8 тысяч ежемесячная плата. Но даже для тарифа премиум терминал стоит порядка 200 тысяч рублей.

Вероятно, причина в том, что легально использовать Starlink в России нельзя, говорит аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко:

«Сейчас не существует возможности легального использования терминалов Starlink на территории России. Не был подписан договор между российским регулятором и оператором, который требовал бы создания в России наземных станций, станций приземления трафика, через который должен был бы проходить весь трафик тех, кто пользуется терминалами Starlink на территории страны. Идея этих низкоорбитальных группировок в том, что терминал может контактировать через небольшую приставочку с небольшой антенной, можно взаимодействовать со спутником, выходить в интернет, разговаривать по телефону, в данной старлинковской версии в основном интернет. Американцы получают возможность зафиксировать необходимую им информацию, а российские силовые службы к ней доступа не имеют. В рамках сложившейся системы это не устраивает российские силовые структуры, поэтому нет условий для такого использования. И компания, уважая международное законодательство, не приветствует активацию своих терминалов в России».

Starlink, владельцем которого является американский предприниматель Илон Маск, предоставляет быстрый спутниковый интернет по всему миру. В его сеть входит более полутора тысяч спутников. 6 мая 2023 года в компании заявили (ссылка ведет на заблокированный в РФ ресурс), что достигли отметки в полтора миллиона подписчиков.

Официально Starlink недоступна не только в России, но и в других странах: в Белоруссии, Афганистане, Венесуэле, Иране, Китае, Северной Корее, Сирии и на Кубе.

Спутниковая сеть Starlink активно используется вооруженными силами Украины в зоне специальной операции.

«Фестиваль краба-короля» в Тонхэ: впечатления участника

В южнокорейском Тонхэ прошло яркое событие для сотрудничества между нашими странами: фестиваль российского краба. Чем угощали гостей и какие темы рассматривались в рамках деловой программы, рассказал доцент кафедры корееведения Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ Вадим Акуленко.

«Название фестиваля можно дословно перевести как «Фестиваль краба-короля», что, возможно, является маркетинговым ходом со стороны администрации города, так как камчатский, или королевский, краб давно стал в Южной Корее брендом и синонимом роскошного потребления.

На самом же деле главным героем фестиваля стал краб-стригун опилио. Тонхэ давно пытается позиционировать себя как главный порт для импорта этого вида краба в страну. В 2018 году немного южнее центра города, за хорошо известным российским туристам и путешественникам пассажирским терминалом, выросло двухэтажное здание, предназначенное для продажи приготовленного тут же на пару живого краба-стригуна и других российских товаров. Тут же расположена особая торговая зона со льготным налоговым режимом, она создана в том числе для стимулирования переработки российских морепродуктов. Здесь и было решено провести основные мероприятия фестиваля.

Организаторы, в числе которых был и один из крупнейших местных импортеров российских крабов — компания Gold crab, решили заодно провести и Российско-корейский форум сотрудничества провинции Канвон с Приморским краем в сфере рыбных ресурсов. К участию пригласили представителей российских компаний. В мэрии Тонхэ также рассчитывали на визит и официальных лиц из администрации Владивостока, однако выбранное не совсем удачно время проведения мероприятия и неспокойная внешнеполитическая обстановка сделали приезд высоких гостей из России затруднительным.

Однако на форум прибыла достаточно представительная делегация из вьетнамского Хайфона — это были представители бизнеса и администрации города. Гостей интересовал не только российский краб, но и возможности трудоустройства вьетнамцев на местных южнокорейских предприятиях, что также является и предметом интереса мэрии и бизнеса Тонхэ, испытывающих недостаток рабочих ресурсов из-за продолжающейся депопуляции этой части Южной Кореи.

После торжественной части участники форума обменялись мнениями о перспективах развития российско-корейских отношений в области рыболовства, состоянии морских биоресурсов бассейна Японского (Восточного) моря, полезности краба и продуктов из него и по другим темам, связанным с морепродуктами. С докладом об истории и перспективах российско-корейских отношений в области рыболовства выступил и я — доцент кафедры корееведения Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ Вадим Акуленко.

Главный вывод моего доклада заключается в том, что за прошедшие три десятилетия отношения в области рыболовства между РФ и Республикой Корея переживали взлеты и падения. Главной целью, которую преследует Южная Корея в рамках двустороннего сотрудничества с Россией, является получение доступа к добыче гидробионтов в российской акватории. Наиболее ценный биоресурс — минтай. На протяжении трех десятилетий квота на промысел этой рыбы становилась как предметом разногласий, так и рычагом воздействия на Южную Корею со стороны РФ в вопросах развития двусторонних отношений в области рыбного хозяйства. Прослеживаются по крайней мере три кризиса в двусторонних отношениях по вопросу наделения квотами: в 1993 г., после 2000 г. и в 2013 г. Одной из основных причин всегда становился вопрос браконьерского промысла биоресурсов в российской экономзоне и их последующий импорт в Республику Корея. В развитии этих отношений можно отметить тенденцию на увеличение разнообразия видового состава предоставляемых южнокорейским рыбакам квот.

В области противодействия ННН-промыслу мы можем наблюдать стремление Республики Корея, как ответственного прибрежного государства и одного из лидеров мирового рыболовства, продемонстрировать нетерпимое отношение к ННН-промыслу и желание наладить двустороннее взаимодействие с РФ для борьбы с браконьерством. Не стоит забывать, что Южная Корея первой в 1993 г. добровольно ограничила промысел в центральной части Охотского моря, несмотря на то, что по международному законодательству вполне могла себе его позволить. В 2009 г. был заложен прочный фундамент для взаимодействия в этой области между нашими странами — Соглашение о сотрудничестве в области предупреждения незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов.

Не мог я не затронуть и роль Тонхэ в российско-корейских двусторонних отношениях. Поставки начались не совсем удачно — с крупномасштабного импорта браконьерского краба в начале 2000 гг., но к настоящему времени они вошли в легальное русло, а по итогам 2021 и 2022 гг. пережили бурный рост. При этом Тонхэ заинтересован в импорте и других морских биоресурсов, для чего в порту был построен достаточно крупный холодильный склад.

После официальной части гости переместились из здания управления свободной торговой зоной Тонхэ в двухэтажное здание ресторанно-торгового комплекса «Русские крабы». Мэр города Тонхэ и другие официальные лица еще раз поздравили всех участников форума с началом фестиваля и разрезали огромный торт в форме краба-стригуна опилио. В 19 часов состоялась и официальная церемония открытия фестиваля.

Несмотря на дождливую погоду на праздник съехалось довольно большое количество местных жителей и гостей города. Сами организаторы в течение трех дней насчитали не менее 120 тыс. посетителей. Их, скорее всего, привлекла не столько обширная развлекательная программа, сколько возможность приобрести дешевого краба-стригуна опилио и камчатского краба. Цена первого в рамках фестиваля составляла всего 30 тыс. вон, а второго — 50 тыс. вон, в то время как в ресторанно-торговом комплексе краба-стригуна продолжали продавать по 55 тыс. вон за килограмм. В результате желающих приобрести дешевых крабов была настолько много, что некоторым приходилось стоять в очереди почти час.

Можно было здесь приобрести на фестивале и различные блюда с добавлением краба — лапшу, блины, хот-доги и т.д. Однако организаторы, по всей видимости, не рассчитали, что мероприятие привлечет столь много посетителей, потому что целый ряд блюд оказался распродан задолго до окончания праздника.

Посетителей в течение трех дней развлекали различные южнокорейские певцы и шоумены, а для самых маленьких гостей на фестивале устроили ловлю крабов голыми руками. Организаторы надеются повторить успех «Фестиваля краба-короля» и в следующем году».

Fishnews

Там, где свистят призраки: на экраны вышли хорроры из Америки и Кореи

Валерий Кичин

Затемненные кадры, виолончельные низы в саундтреке - все сигнализирует о том, что пора начинать бояться. Идет фильм "Одержимость. Проклятие Лиззи Борден", обозначенный в постерах как фильм ужасов.

Но это не только ужастик. Режиссер Джеррен Лаудер предлагает сложную смесь кинопугалки с психологическим этюдом на темы подростковых беспокойств, комплексов и травм. А в основе сюжета - мистический хоррор о переселениях душ и криминальном генетическом наследстве. Общее ощущение от фильма: мы читаем клиническую историю ментальных аберраций с ярким иллюстративным материалом. Авторы словно собрали опыт таких фильмов, как "Сияние" и "Молчание ягнят", чтобы сделать триллер достаточно эффективным - хотя, конечно, результат на порядок менее сильный.

Где-то в конце XIX века кроткая Лиззи Борден стала знаменита тем, что зарубила топором отца и мачеху. Спустя столетие ее светлый лик является в воспаленном воображении девушки Тары, ее очень дальней родственницы - беспокойной, полной комплексов, отягощенных половым созреванием и сексуальной неудовлетворенностью. К тому же ее чернокожий бойфренд собирается уехать учиться в Стэнфорд, оставив девушку в тоскливом одиночестве. Не заладилось и в школе: одноклассница и партнер по женской хоккейной команде все время ее подсекает, травмируя физически и уязвляя ее самолюбие. По ходу дела выяснится, что ее родная тетя в том же возрасте родила и убила младенца - теперь ее держат в психушке. Пошли ночные видения, в которых бедняга Тара сама становится убийцей не в меру орущего младенца - своего маленького братца. Она начинает всерьез подозревать, что в ней проснулись гены пра-пра-прабабки, ей слышатся потусторонние голоса, ее преследует призрак женщины в белом, и у нее один путь - в кабинет школьного психолога и в местную палату номер шесть.

Оператор Брайан Соуэлл методично погружает действие в сумрак сознания: изображение туманное, зыбкое, депрессивное. Композитор Станфорд Паркер упирает на тревожные виолончельные тремоло и нарастающий инструментальный гул - все атрибуты очень страшного фильма без тени юмора. Затем авторы картины добавят в свой жанровый коктейль новый компонент: чередой пойдут элементы детектива. Один за другим начинают погибать люди из окружения злосчастной Тары - и первой жертвой рока падет ее оскорбительница-одноклассница. Причем оркестрован сюжет так, что подозревать в нехорошем начинаешь каждого, кто попадет в кадр. Авторы откровенно наслаждаются, придумывая и воплощая на экране все новые кровавые подробности. Фильм до отказа набит образцами психологических аберраций от фетишизма до садомазохизма, и, конечно, такая коллекция - специалитет для любителей переперченного. Остальным можно расслабиться.

Есть в фильме и "урок жизни": героиня пытается сопротивляться обуревающим ее демонам, и выйдет ли она из схватки победителем - в том будет искомое моралите.

Я не принадлежу к преданным потребителям этого жанра: даже в лучших образцах он озадачивает откровенной, часто наивной манипуляцией зрительскими эмоциями, игрой на условных рефлексах без участия головного мозга. "Одержимость" - далеко не лучший образец. Но нельзя не оценить уверенное мастерство, даже изощренность этой манипуляции и работу актрисы Одессы Эзайон ("Восставший из ада") в роли главной страдательницы сюжета Тары.

Тревожным гулом в фонограмме отмечен и южнокорейский хоррор "Призрак у озера". У священника с женой беда: утонул их третий ребенок, и они решают усыновить отрока Исаака - так им повелел бог. Мальчик - инвалид, зрение почти на нуле, и с родными детьми супружеской пары уживется не сразу. Но все остальные чувства у слепца обострены, и он начинает чувствовать присутствие в доме кого-то еще. Этот кто-то - утонувший ребенок…

Режиссер Ким Джин Ён сняла картину по собственному сценарию, снабдив его максимальным количеством сюрпризов и полных переворотов всех зрительских ожиданий - таких кульбитов в фильме, пожалуй, даже слишком много, чтобы что-то внятное осталось от его ведущей темы. Наиболее очевиден мотив бесогонства, практикуемого святыми отцами вопреки тому, что в цивилизованном мире он под запретом, в том числе и церковным. Бесогонство даже противопоставлено нормальной медицине, слепая фанатичная вера - научному знанию.

Самый сложный и хорошо разработанный образ - мать большого семейства, в исполнении прекрасной актрисы Пак Хё-джу, страдающая от непонимания и постоянных подозрений своего мужа-священника. Образ мерцательный, как все в этом фильме, - он несет в себе некую тайну. Внятно звучит посвист привидений, и ясно, что дьявол всегда рядом - он соблазняет каждого, но не каждый устоит. К финалу, дойдя до прямого криминала, истово верующие вдруг осознают, что они на краю пропасти, и что им дан второй шанс. Но главный вывод, который можно сделать из кровавых событий у смиренного озера: фанатичная вера неотвратимо ведет к преступному сознанию и в конечном итоге - к беде. Оба фильма - типовые создания эпохи победившего феминизма (мужчины или в эпизодах, или в ролях упертых тупиц), оба упоенно играют на нервах зрителей, оба в высшей степени приспособлены для того, чтобы наслать на публику плотный вал депрессухи, и к их постерам стоило бы прикнопить пресловутое "Минздрав предупреждает".

Корреспондент "РГ" протестировал новые для России автомобили из Китая

Денис Гонтарь (Калининград)

Европейский рынок авто в России заметно просел после приостановки работы зарубежных концернов с отечественным автопромом. Однако на смену привычным иномаркам один за одним стали приходить китайские бренды. Корреспондент "РГ" провел тест-драйв новых для России моделей из Поднебесной, которые производят на калининградском "Автоторе".

Признаюсь честно, к китайским машинам я всегда относился скептически. В голове был известный стереотип, что материалы в них используют некачественные, двигатель сыпется, а дизайн и вовсе представляет собой плагиат на популярные зарубежные бренды. Да и в целом нашпигованные азиатской электроникой машины не внушали доверия: складывалось ощущение, что авто едет самостоятельно, а ты в нем - нежелательный пассажир. Но я ошибался.

На тест-драйв мне предоставили два автомобиля разных китайских брендов. Первым оказался седан BAIC U5 Plus. При длине кузова в 4,6 метра и клиренсе в 15,5 сантиметра это прямой конкурент немецким и корейским седанам, которые так любят использовать в качестве служебных автомобилей и в такси. При этом седан не выглядит плагиатом популярных марок. На фоне современных "обмылков" мощная решетка радиатора и заостренные линии задней части кузова выглядят свежо.

Что интересно, внутри машина кажется больше, чем снаружи. В салоне довольно просторно, нет чувства скованности. Все панели, кресла и подлокотники отделаны экокожей. Места, за которые мы чаще всего хватаемся, выполнены из приятного на ощупь мягкого материала. Я провел эксперимент: максимально отодвинул назад водительское кресло, после чего сел позади него. При моем росте в 180 сантиметров ноги ни во что не уперлись, места хватало.

Вопрос вызвала приборная панель - ее полностью заменил широкий сенсорный дисплей, на котором расположились показания приборов и медиасистема с климат-контролем. С точки зрения дизайна - пять баллов, за практичность - троечка. Несколько раз я ловил себя на мысли, что не могу разглядеть показания электронного спидометра или уровень топлива в баке. Возможно, это дело привычки, но осадок остался.

Не все однозначно и с рулем, выполненном в спортивном стиле. В его верхней части сделаны специальные выступы, которые по идее должны улучшать хват. На деле они мне только мешали, руль постоянно хотелось перехватить. А вот багажник в BAIC удивил. Когда я его открыл, то не ожидал, что он настолько уходит вглубь салона - заявленных производителем 430 литров хватит для всех задач с головой.

По электронике - полный фарш: парктроники, система кругового обзора, иммобилайзер, дистанционное открытие багажника, электрические стеклоподъемники, климат-контроль. Единственное, отсутствует подогрев сидений. Однако, как сообщили нам на "Автоторе" эту опцию специально для российских потребителей обещают в ближайшее время добавить.

Сердце авто - мотор мощностью 113 "лошадок" и объемом 1,5 литра. Коробка - автомат, хотя есть версия с механикой. При таком движке средний расход топлива не будет превышать шесть литров.

Если дизайн седана получился более классическим, то городской кроссовер SWM G05 Pro оказался дерзким и агрессивным. Своими углами, слегка раскосыми фарами и вызывающей радиаторной решеткой он напомнил мне "доджи", BMW и "ниссаны" разом. Но это скорее общее впечатление от габаритов машины. Все же аппарат немаленький - 4,7 метра в длину, 1,8 - в ширину, 1,7 - в высоту. В целом экстерьер получился стильным, и, что самое важное для китайских авто, узнаваемым. Приспособили его и для российских дорог: клиренс здесь - 17 сантиметров, что позволяет "китайцу" легко справляться с бордюрами, ямами и проселочными дорогами.

Интерьер тоже не подкачал. Салон отделан экокожей, в нем не тесно. Передняя панель здесь более классическая, чем в седане BAIC. В центре - мультимедийная система, работающая на Android. Гаджеты от "яблока" и "робота" подключаются без проблем, поэтому все привычные сервисы будут под рукой - проверено. Из приятных дополнений - встроенный в бардачок кабель для зарядки смартфона или планшета.

Задние кресла полностью складываются, образуя практически ровную поверхность. При желании туда можно поместить крупногабаритную бытовую технику или даже матрац, а также дополнительно установить еще два кресла, увеличив их число с пяти до семи. Самое интересное скрыто под капотом - там разместился бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 150 "лошадей". Движок турбированный, и об этом нужно напомнить. То же касается и коробки передач - это семиступенчатый робот. Работала она на тестах плавно, но все же это компромисс между автоматом и механикой со всеми вытекающими.

А теперь о главном. Стоить эти машины будут немало. Самые "нафаршированные" варианты можно будет купить за 1,7 миллиона (седан) и 3,5 миллиона (кроссовер) рублей. Да, для китайца суммы выглядят непривычно, но это все же меньше, чем за одноклассника "японца" или "немца".

Новые перспективы российского экспорта и развития внутреннего рынка

Рыбохозяйственный комплекс продолжает ощущать на себе последствия фрагментации мирового рыбного рынка и новых ограничений при сбыте продукции за рубеж. Для стабильного комплексного развития — технологического, производственного, кадрового и научного — отрасли необходимо соблюдать баланс между ростом поставок внутри страны и повышением экспортного потенциала. Добиться этого рыбакам помогает участие в международных отраслевых мероприятиях, которые ориентированы на покупателей из Азиатско-Тихоокеанского региона и развивающихся стран.

Инфраструктура внутреннего рынка

Внутренний рынок — один из приоритетов развития российского рыбохозяйственного комплекса. Ежегодно вопросы потребления и сбыта рыбной продукции, кадрового и научного обеспечения отрасли и ее инфраструктуры находятся в центре внимания Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia. Форум и выставка объединяют все стороны рыбной индустрии, включая аквакультуру, и взаимосвязанные сферы деятельности, которые обеспечивают функционирование и развитие рыбной отрасли. Это помогает участникам рынка вести долговременную координированную работу и добиваться системных изменений как в части увеличения доли продукции глубокой переработки, так и в отношении доставки готовой продукции конечному потребителю.

Пристальное внимание уделяется всей товаропроводящей цепи, в том числе железнодорожным и автомобильным перевозкам. Ежегодно в рамках деловой программы форума и выставки совместно с Ассоциацией организаций продуктового сектора проводятся мероприятия, направленные на выстраивание непрерывной холодильной цепи (НХЦ) при организации логистики скоропортящейся пищевой, в том числе рыбной, продукции. Участие в этом процессе трейдеров, производителей, перевозчиков и ритейла позволяет учесть интересы всех заинтересованных сторон и объяснить значение НХЦ для рынка и потребителей, а также ее важность для сохранения водных биологических ресурсов.

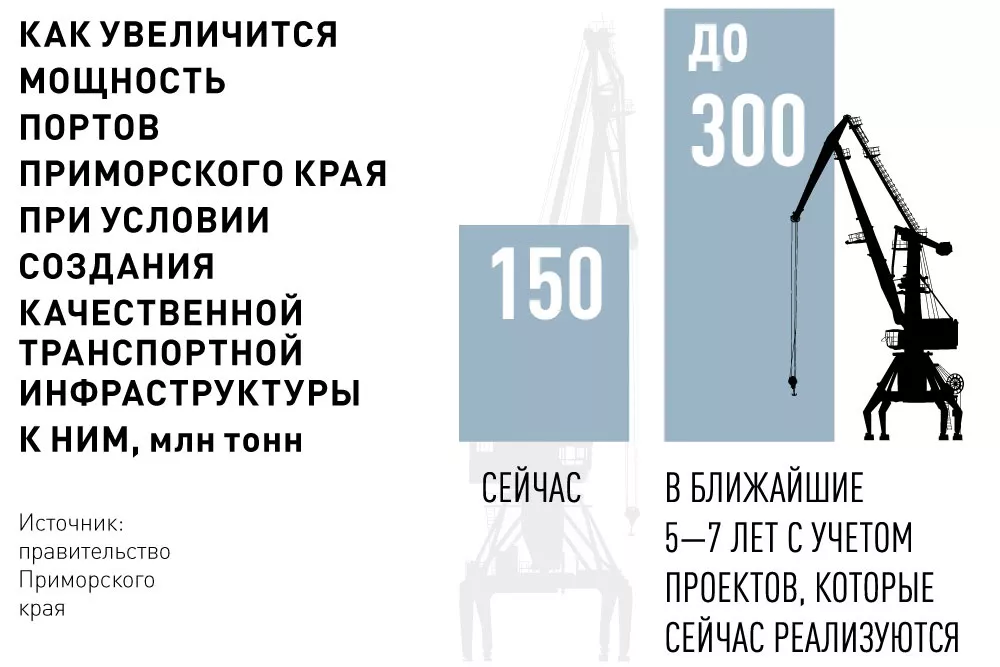

Другой важный аспект — портовая инфраструктура. От состояния самих портов, своевременной модернизации автомобильных и железнодорожных подъездов к ним зависит возможность перевалки большого объема продукции. Это особенного важно для России, обладающей впечатляющим потенциалом и огромными потребностями как в плане экспорта, так и для внутреннего рынка. В прошлом году модернизации инфраструктуры портов было посвящено отдельное мероприятие деловой программы, в рамках которого эксперты и представители бизнеса обсудили возможности частно-государственного партнерства в таких проектах. Не будет обойден вниманием этот вопрос и в текущем году.

По целому ряду направлений перевозки рыбы ведется системная работа. Изменения выражаются в таких процессах, как введение в эксплуатацию современных рефрижераторных вагонов и контейнеров, холодильных мощностей, модернизация транспортного флота. Но для того, чтобы все эти меры оказались эффективными, столь же важно уделять внимание возрождению забытых и формированию новых потребительских привычек.

Потребители для рыбы или рыба для потребителей?

«Рыбный четверг» давно остался в советском прошлом, но для стимулирования потребления и сегодня применяются особые подходы. При планировании маркетинговых активностей важно иметь достоверную информацию о целевой аудитории, от потребительских привычек которой зависит будущее рыбного рынка. Так, согласно данным актуального исследования, в группе от 18 до 24 лет регулярно покупают рыбу только 33% опрошенных.

Именно поэтому для формирования новых потребительских привычек у молодежи ежегодно при проведении форума и выставки организуются отдельные мероприятия. Они уже дали первые результаты: производители начали выпускать новые линейки продукции ready-to-cook и ready-to-eat для поколения, которое не привыкло самостоятельно чистить и потрошить рыбу, крутить котлеты, — и дело пошло.

На Seafood Expo Russia в сентябре 2022 года была организована целая витрина новинок, большинство позиций которой было заполнено полуфабрикатами, консервами и пресервами, готовой к употреблению продукцией. Это замороженные котлеты из трески и кальмара, рыбные палочки из минтая, креветки в панировке, рыбные бургеры и фрикадельки, консервы в медовой заливке и не только.

Впервые состоялось профильное мероприятие, посвященное рыбной консервированной пищевой продукции «Сорвать банк на банках». Вопреки широко распространенному мнению, рыбные консервы — это не только килька в томате, хотя многие любят и такой вариант. Потребители «со стажем» еще помнят вкус консервированных камчатских крабов, которые очень быстро стали дефицитом. Эта продукция и сегодня обладает значительным потенциалом и при правильном подходе может занять, помимо общедоступного, премиальный и экологически ориентированный сегменты рынка.

Не менее важную роль для стимулирования потребления играет развитая торговая инфраструктура. Рыбный ритейл — один из самых сложных. Чтобы создать условия для сбалансированного рынка, в рамках выставки действует «Ритейл Центр». Это единственная в России отраслевая площадка для проведения прямых переговоров между рыбопромышленными компаниями, производителями рыбной продукции, трейдерами и представителями крупных сетевых и небольших торговых предприятий. Важной особенностью «Ритейл Центра» является возможность общения с менеджментом торговых категорий рыбы, рыбной продукции и бакалеи, который в наибольшей степени влияет на решение о закупках той или иной продукции и лучше других понимает нюансы и особенности такой торговли.

Не стоит забывать и о сегменте HoReCa. Одной из изюминок Seafood Expo Russia 2022 стало мероприятие Russian Seafood Show. На протяжении трех дней лучшие шеф-повара России демонстрировали технику приготовления и подачи блюд из морепродуктов с Дальнего Востока и Черноморского побережья, из уникальных рыб сибирских рек и северных морей. Эксперты-кулинары рассказывали, на что следует обратить особое внимание при выборе сырья и как правильно с ним обращаться.

Столь большой интерес к внутреннему рынку во многом связан с попытками российских рыбопромышленников компенсировать часть доходов, выпадающих в связи с изменениями мировой торговли, за счет внутреннего потребления. В этом направлении наметился значительный рост, но его темпы пока недостаточны, чтобы восполнить снижающуюся из-за новых ограничений рентабельность. Чтобы полностью раскрыть потенциал внутреннего рынка, потребуется больше времени, поскольку такие долгосрочные процессы невозможно форсировать только из-за сложившейся сегодня конъюнктуры.

Изменения структуры экспорта

События последних лет оказали существенное влияние на структуру экспорта российских рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний. Многие привычные направления еще полностью не восстановились, другие стали недоступными из-за санкций. Согласно экспертным оценкам прямой экспорт рыбы в Европу по итогам прошлого года сократился более чем вдвое. Под угрозой оказались также поставки продукции из минтая и другой белой рыбы, выловленной российскими рыбаками и переработанной в Китае. Помимо уже введенных ограничений, долгосрочному планированию экспортных операций препятствует отсутствие стабильных прогнозов.

В целом Россия в течение 2022 года поставляла рыбу и морепродукты в 60 стран. Экспорт рыбной продукции в Европу сильно снизился еще до установления ограничений в отношении минтая, трески и другой белой рыбы. Суммарный объем экспорта в Китай, Японию и Южную Корею за год вырос на 1,25% — до 1,667 млн тонн. При возвращении к прежней динамике торговли со странами Азии этот рынок упрочит свое положение главного экспортного направления для рыбы и морепродуктов из России. Китай остается одним из ключевых торговых партнеров российской рыбной отрасли, но для стабильности важна диверсификация экспорта.

В то же время усугубляющийся продовольственный кризис способствует повышению интереса к российской рыбной продукции в глобальном масштабе. На фоне демографических изменений заинтересованность высказывают страны Ближнего Востока и Африки. Рынки Латинской Америки нуждаются в рыбе и морепродуктах: собственный промысел и продукция аквакультуры не закрывают внутреннюю потребность этих стран. Европейские потребители также начинают испытывать нехватку рыбной продукции из России, по качеству не уступающей американской, но гораздо более доступной по цене. В условиях продолжающейся фрагментации мирового рынка отрасли необходимы мероприятия, которые бы способствовали возврату к честным и взаимовыгодным принципам торговли. И такие мероприятия существуют.

Рынки АТР: выставка в Циндао возвращается

Не только Китай, но и АТР в целом — это наиболее перспективное направление. Уже сегодня на эти страны приходится порядка 60% мирового потребления рыбной продукции, и эта доля продолжает расти. Важнейшими торговыми партнерами российских компаний остаются Южная Корея, Индия, Вьетнам. Интерес проявляют и другие азиатские страны с быстро растущим населением. Их всех объединяет China Fisheries & Seafood Expo (CFSE) в Циндао — крупнейшая в Азии и одна из главных международных отраслевых выставок рыбы, морепродуктов и технологий. Ежегодно ее посещают свыше 30 тыс. профессионалов рыбной отрасли из более чем 80 стран мира.

Спустя три года карантинных ограничений выставка CFSE в этом году вновь открыта для иностранных экспонентов и ждет гостей со всего мира 25–27 октября в Циндао на площадке Hongdao International Convention and Exhibition Center. Российская отрасль тоже готовится к большому возвращению: площадь национальной экспозиции впервые за всю историю превысит 1000 кв. метров.

Центр мира — Стамбул

Потребности Азиатско-Тихоокеанского региона огромны, поэтому выставка в Циндао посвящена преимущественно рыбной индустрии Азии. Для связи с Европой, Ближним Востоком, Латинской Америкой предназначена площадка Seafood Expo Eurasia. Глобальное мероприятие впервые пройдет 7–9 декабря в залах центрального выставочного комплекса Стамбула Tüyap Fair and Congress Center.

Стамбул во все времена соединял Европу и Азию, а сегодня потребность в установлении новых прочных торговых связей между странами и континентами высока как никогда. Турция подтверждает свое значение крупнейшего мирового торгового хаба и обладает подходящими характеристиками для организации логистики во все части света.

Участие в Seafood Expo Eurasia в этом году примут компании из 120 стран, представляющих Европу, Азию, Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку. Общая площадь экспозиции составит 20 тыс. кв. метров. Российская рыбная отрасль будет представлена в рамках национального павильона, который станет одним из крупнейших на выставке.

Журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Почему буксует экспорт медицинских услуг в ДФО

Александр Форин (ДФО)

К 2024 году медицинский туризм в России должен приносить не менее одного миллиарда долларов. Так определено нацпроектом "Здравоохранение". Другая ключевая цифра - 1,2 миллиона человек - из федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг". Столько иностранцев требуется ежегодно избавлять от недугов в клиниках страны. Эту планку в масштабе РФ одолели еще пару лет назад. Но вклад регионов ДФО оказался весьма скромным.

Семь из 11

С 2019 года в федеральном проекте "Развитие экспорта медицинских услуг" участвует 71 субъект РФ. Из 11 дальневосточных в стороне остались четыре: Забайкальский край, Магаданская и Сахалинская области, а также Еврейская автономия.

Любопытно, что вхождение в федеральный проект не подразумевало никаких инвестиций и обновления инфраструктуры. Между тем другие страны, начавшие развивать экспорт медуслуг 10-15 лет назад, делали многомиллионные вливания в отрасль.

Регионы ДФО всегда считались весьма перспективными в плане медицинского туризма, несмотря на то, что им приходится конкурировать с соседями, добившимся лидирующих позиций в этой сфере. Наоборот, географическую близость Японии, Южной Кореи и Китая эксперты продолжают расценивать как конкурентное преимущество из-за короткого транспортного плеча.

Козырем российских регионов называют и соотношение цена-качество. В последние годы из-за экономического кризиса в мире действительно вырос спрос на недорогие качественные медуслуги. Медтурбизнес перестает делать ставку на затратные инновационные методики.

Ну и, наконец, по мнению российских чиновников от медицины и туризма, иностранцев на Дальнем Востоке должна привлекать возможность не только дешево и сердито оздоровиться, но и увидеть местные красоты природы и достопримечательности, поучаствовать в событийных мероприятиях. Как говорится, утром - процедуры, после обеда - экскурсии, или наоборот. Осталось лишь убедить в этом соседей по АТР. Мысль простая - прилетев на уикэнд во Владивосток, они могли бы попутно пройти медобследование и даже лечение.

Медтуризм по-приморски…

Региональным проектом "Развитие экспорта медицинских услуг в Приморском крае" предусмотрено, что в 2024 году в регионе должны пролечиться две тысячи иностранцев, в текущем - 1580. В проекте участвуют шесть медучреждений. В списке, наряду с ведущими клиниками края, фигурирует даже обычная городская поликлиника.

Но в регионе есть медучреждение, которое изначально создавалось с прицелом на медэкспорт. Это медицинский центр ДВФУ, миссия которого - приостановить поток российских медицинских туристов (только из Приморья выезжало до 20 тысяч человек в год) за границу и привлечь хворых иностранцев на остров Русский.

В эпидемически благополучном доковидном 2019 году пациентами медцентра ДВФУ стали 56 граждан Китая, 47 - Южной Кореи, 44 - Вьетнама, 66 - Узбекистана, 28 - Колумбии, 23 - Азербайджана. Плюс восемь японцев и пятеро американцев. По словам проректора по медицинским вопросам ДВФУ Олега Пака, большинство были сотрудниками ДВФУ и студентами. Остальные по разным причинам длительно проживали на территории Приморья, как, например, сотрудники японского генконсульства. То есть специально на лечение в РФ никто из них не прибывал.

- Въездной туризм, или экспорт медуслуг, для нас пока остается очень сложным для реализации. Это связано с закрытием границ во время эпидемии ковида, а еще надо признать, что уровень медицины у нас немного ниже, чем у коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона. Но мы нашли свою нишу. Улучшили сервис для пациентов. Нас спрашивают, когда же вы начнете привлекать иностранцев. Мы отвечаем: нам бы сделать так, чтобы свои не уезжали, - рассказывал Олег Пак на первом Всероссийском турфоруме в Хабаровске.

Известно, что у иностранцев, приезжающих в РФ с медицинскими целями, востребованы акушерство и гинекология, а именно процедура ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), стоматология, травматология и офтальмология. Но на первом месте check-up (чек-ап) - комплексное обследование организма.

Медцентр ДВФУ в среднем в год чекапит 1300 пациентов. При этом спрос превышает предложение. Лист ожидания заполнен обычно на два месяца вперед. Попасть на консультацию к специалисту, например, к сосудистому хирургу, удастся через месяц после записи.

- Зато стоимость лечения у нас в два-три раза меньше, чем в странах АТР, - отметил Олег Пак. И добавил, что с азиатским сервисом сложно конкурировать, потому что наши медработники не могут предоставить его пациенту. Но над этим в медцентре ДВФУ работают.

Поток въездных туристов, прибывающих в Приморский край с медицинскими целями из стран АТР, по данным департамента здравоохранения региона, не превышает нескольких десятков человек в год. В основном иностранцы обращаются за офтальмологической помощью или по поводу операций на роботизированной хирургической системе "Да Винчи" в медцентре ДВФУ.

… и по-хабаровски

В Минздраве РФ выяснили: около 60 процентов медицинского въездного потока - это граждане Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Украины, Армении, Молдавии и Беларуси. В Хабаровском крае граждане бывших союзных республик составили 90 процентов пролеченных иностранцев. При этом все они постоянно находились на территории региона и преимущественно обращались в медучреждения с острыми заболеваниями, а не в плановом порядке.

В 2019 году медицинскую помощь в крае получили более 17 тысяч иностранцев, в 2020-м - 17,3 тысячи, в 2021-м - 22,1 тысячи. С ростом числа пациентов, росли и финансовые показатели. С 2019 по 2021 год объем платных услуг увеличился почти вдвое - до 121,5 миллиона рублей.

В Хабаровске находится единственный на Дальнем Востоке филиал МНТК "Микрохирургия глаза", где в среднем проводят около 30 тысяч высокотехнологичных операций в год. И это, безусловно, один из флагманов здравоохранения макрорегиона.

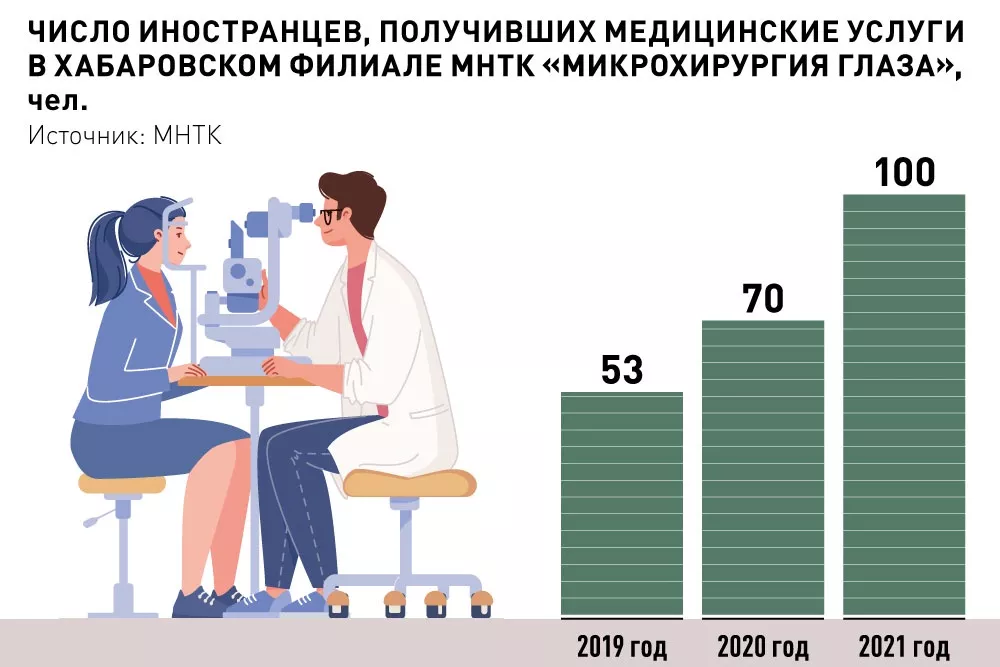

Пациенты приезжают к хабаровским офтальмологам не только из других регионов ДФО, но и из западной, центральной части РФ. Иностранцев в этом потоке - доли процента. В 2021 году их было сто человек, а в 2019-м и 2020-м - 53 и 70. Ежегодно в филиал МНТК обращается не более десяти граждан КНР. Туризмом назвать такой поток сложно.

Председатель комитета по вопросам социальной политики краевой думы, профессор Института повышения квалификации сотрудников здравоохранения регионального минздрава Ольга Ушакова считает, что нужно делать выбор: либо развивать экспорт медицинских услуг для иностранцев, либо медицинский туризм, когда россиянам, приезжающим в Хабаровск на отдых, предлагают некоторые виды лечения. С учетом сложившейся экономической ситуации пока можно рассчитывать на второе. Однако медучреждения и их сотрудники к новому неосновному виду деятельности не готовы.

Гораздо эффективным может быть создание новых медучреждений. Так, "РЖД-Медицина" готовится открыть в Хабаровске российско-японский центр превентивной медицины и диагностики, способный принимать более полумиллиона человек в год и явно заточенный на медэкспорт.

Владимир Дьяченко, доктор медицинских наук, профессор ДВГМУ (Хабаровск):

- Перспективы развития внутреннего и въездного медицинского туризма на Дальнем Востоке России сомнительны по нескольким причинам. Прежде всего, уровень технологий и сервиса во всех медицинских организациях, претендующих на участие в программах международного туризма, пока далек от международных аккредитационных стандартов, что дополняется низким уровнем доступности и удобства транспортной инфраструктуры региона. Дезорганизация управления и устаревшая структура региональной медицины, неприемлемый уровень доступности и качества медицинских услуг тормозит развитие въездного медицинского туризма в регионе.

Александр Косолапов, доктор медицинских наук, профессор Московского госуниверситета спорта и туризма:

- Для выхода медицинского туризма в России на качественно иной уровень, привлекательный прежде всего для граждан стран АТР, необходимо разработать целевую программу медицинского сопровождения иностранцев, развивать государственно-частное партнерство в здравоохранении, упростить визовый режим для пациентов, прибывающих на лечение из других стран.

Молочные реки, кисельные берега

о программах «Блокбастеры народов мира» и «Дикие ночи» на ММКФ

Анастасия Белокурова

Уже второй год подряд программа «Блокбастеры народов мира» на ММКФ проходит при полном отсутствии нормальной рекламы, поэтому полторы калеки в зале, включая бессменных обозревателей газеты «Завтра», - обычное явление на фильмах Индии, Нигерии, Малайзии и прочих дружественных стран. И уже второй год наш коллега Сергей Угольников почивает на лаврах в чёрных списках – на фестиваль его велено не пускать, а потому нет былого привычного веселья на «намоленных» лавочках. К тому ж альтернатива повесточному фестивальному буму западной цивилизации - экзотические мотивы стран "где, оказывается, тоже есть кино" - в современных российских реалиях работает слабо. Без нужного разъяснения и рекламной поддержки идея многообразия мирового кино пока не находит массового отклика у любителей посещать кинотеатры в фестивальные дни. Публика ещё слишком хорошо помнит бури и натиски на показах каннских кинохитов, поэтому блокбастеры народов мира презрительно игнорирует. А ведь это самая интересная программа ММКФ на данный момент, не считая «Диких ночей» - о них мы тоже поговорим, но чуть позже.

Итак, после того как постепенное выдавливание России из западной культурной повестки (напомним, что продолжается это уже лет так десять) закономерно привело к тому, что ММКФ стал испытывать острый дефицит международных хитов и звёздных гостей. Но только в прошлом году было принято единственно верное решение сменить вектор и погрузить гостей фестиваля в современный эквивалент советского кинопроката брежневской эпохи. А именно – познакомить с лидерами проката стран, о кинематографе которых у нас мало кто слышал. Открытием прошлого года стала Нигерия, выпускающая по двести фильмов в месяц и занимающая второе место в мире по кинопроизводству, уступая только Индии. Но отсутствие любопытства и привычный снобизм привели к тому, что привезенные на фестиваль картины посмотрели от силы человек двадцать. Поэтому на боевик «Братья» - брутально и мощно снятый и отлично сыгранный - вновь заявилось всего несколько человек. Тема двух братьев, оказавшихся по разные стороны закона, ещё в 70-е была ключевой в болливудских тяжеловесах, таких как «Стена» (1975) Яша Чопры – индийского киномагната, о котором ныне выпускает документальный сериал Нетфликс. Полностью переосмысленная – а Болливуд в Нигерии смотрят - история оживает на улицах Лагоса и демонстрирует не только высококлассный экшн, но и реалистичную жизнь одного из самых опасных городов мира. При всей самобытности это тот самый универсальный «крайм» с душой, который может быть интересен любому зрителю в любой точке земного шара.

Возвращаясь к индийскому кино, ныне щедро представленному на ММКФ, нельзя не упомянуть о председателе жюри – болливудском режиссере Рахуле Равайле, почему-то переименованному у нас в Рахуля Равеля. Мало того, что имя классика чудовищно извратили. Не обошлось и без оскорбительных эскапад в его адрес, исключительно потому, что поле деятельности кинематографиста Индия – а значит «третий сорт». Вот, что пишет в своей блоге заслуженный кинокритик Ирина Павлова.

«Ну, не могу я без яду, уж простите.

Вчерась вечную Цепь ММКФ получил председатель жюри основного конкурса – индийский режиссер Рахул Равайл (я так привыкла читать это имя, а не как у нас его вчера называли).

Он там, правда – болливудский классик. Автор множества тех самых фильмов – где пол-фильма песни и танцы, а вторая половина – материнские слёзы, подмененные дети, зверские рожи бандитов и стрельба.

То есть, классик примерно того толка, каким у нас, допустим, считался Самвел Гаспаров – создатель популярных, но второсортных истернов, или авторы популярных, но дешёвых мелодрам, или комедий "ниже пояса".

То есть, имидж, прямо скажем, не Сатьяджита Рея и не Мринала Сена.

Я понимаю, что Индия – это ныне политически модное направление. Как и Китай.

Но китайские режиссеры – мировые суперзвезды. Что Чжан Имоу, что Анг Ли, что Чэн Кайгэ, и там еще с десяток таких набрать можно.

Правда, не убеждена, что их легко добыть – именно потому, что они – всемирные звезды.

А лидер Болливуда – это по мировым стандартам – второй сорт. Я бы даже сказала – третий.

И за пределами Индии известен сугубо узким специалистам по Болливуду.

Да я не ханжа, мне всё равно.

Но я представила себе, как такой вот дяденька станет судить, условно говоря, "Снегиря". И подозреваю, что ему должно нравиться кино режиссёра Татьяны Лютаевой...

Председатель жюри – это решающий голос. Его там, конечно, есть кому "подстраховать", хотя бы, к примеру, умному Лёше Гуськову, но тем не менее.

Я просто не могу себе представить, чтоб Кирилл Разлогов, при всей широте своих взглядов, решился бы пригласить руководить работой жюри такого вот режиссера.

Но Кирилла уже нет.

Вот где беда-то».

Беда, уважаемая Ирина не в этом. Беда в том, что за поплёвыванием свысока в индийских кинематографистов, стоит непрофессионализм, формирующий у публики мнение, что кинематограф Индии это всё тот же вездесущий «Танцор диско» - фильм категории Б, низкобюджетная поделка, выстрелившая в свое время только благодаря актёрской харизме главного героя и популярности дискотек. А не многообразие жанров современного высокотехничного кинематографа, где при желании каждый, даже закоренелый сноб, найдет себе картину по душе.

И, тем не менее, программа «Блокбастеры народов мира» уже привычно включала в себя два фильма южноиндийского производства – фабрики грёз с несколько иными традициями, нежели у привычного нашему зрителю Болливуда – кинематографа, сделанного в Бомбее. Трехчасовая спортивная драма «Клан Сарпатта» пролетает незаметно благодаря классическому сюжету – никому неизвестный боксер, побеждает противника преодолев внутренний кризис и внешние обстоятельства. Фоном для событий становится Мадрас 70-х: в городе процветают криминал и коррупция, а политическая обстановка заострена противоречивым правлением Индиры Ганди. Два спортивных клана (один поддерживает партию правительства, другой – оппозицию) меряются силами на боксерском ринге. Отлично прописанный звук создает невероятный эффект присутствия – из зала выходишь с ощущением, что побывал на рок-концерте. Однозначный зачёт.

Другая индийская лента программы – «Тень ночи» Радхакришнана Партибана – поэтический неонуар, снятый полностью одним кадром. Скорее дорогой артхаус, нежели блокбастер и единственная лента в мире, сделанная подобным образом, где события развиваются нелинейно. К примеру, в «Русском ковчеге» Сокурова и в «Веревке» Хичкока, снятых идентично, драматургия повествования имеет поступательное развитие и не изобилует разноплановыми флэшбеками. Режиссёр Партибан (он же играет главную роль) усложняет задачу – рассказывает историю, в которой мы видим этапы взросления героя – от рождения до смерти, показанные отрывочными воспоминаниями – этакий калейдоскоп мест и встреч, любви и боли, озвученный великолепной музыкой оскароносного А.Р.Рахмана («Миллионер из трущоб»). Перед показом авторы демонстрируют получасовой фильм о создании «Тени ночи», где мы видим сумасшедших энтузиастов, влюблённых в кино, готовых творить безумства ради расширения возможностей кинематографа и осуществивших, казалось бы, невозможную затею на пределе возможностей.

Совсем иное настроение и цели демонстрирует китайская лента «Обмен телами» - фантастическая комедия, взлетевшая на всплеске постпандемийного кино на внутреннем рынке китайского кинопроката. Искромётная комедия с визуальным разнообразием художественных деталей, интерьерных мелочей. Так должна была бы выглядеть «Любовь -морковь» если бы у нас научились нормально снимать кино. Комедия в наши дни – это хорошо, а когда она по совместительству ещё и блокбастер – ещё лучше. И таких в программе было несколько – это и гонконгская лента «Стол на шестерых» и сингапурско-корейская «Тетушка».

Но особенно хотелось бы отметить другой фильм из Гонконга – «Угрызения совести». Это новая традиция гонконгского кино, ранее преимущественно жанрового (фильмы о восточных единоборствах и криминальные драмы помнят все), включающая в себя элементы судебной драмы, комедии, детектива, триллера и остросоциального кино. В центре сюжета – циничный адвокат средних лет (потрясающий Дайо Вонг), который по небрежности становится виновником несправедливого жестокого приговора своей клиентки. Осознав свой промах, герой делает всё возможное, чтобы исправить ситуацию. И это как раз тот случай, когда в картине полноценно и гармонично на результат работает всё: драматургия, режиссура, актерская игра, операторская изобретательность. Все ружья вовремя стреляют, крючки закрючковываются, а пазлы ровнёхонько ложатся в нужный узор. Именно в таком кино сегодня нуждается российский кинопрокат. Но, разумеется, никто и пальцем не пошевелит, чтобы это осуществилось.

Программа «Дикие ночи», фильмы к которой отбирает кинокритик Егор Москвитин, в этом году была не столь феерична, как в прошлом, но тоже отличалась веселым разнообразием. Будь то монгольский хоррор «Искажения» - лента, построенная на постоянном «обмане» зрителя, притворяясь то картиной о домашнем насилии, то психопатическим триллером, то фильмом о маньяке, а на деле оказывающаяся совсем иным. Или вьетнамский ответ «Джону Уику» - жёсткий боевик «Магнум 578» про разгневанного отца, мстящего мафии педофилов за поруганную честь своей дочери. Или индийский «Вредитель» - притчевая история в стиле «Случая на мосту через Соловьиный ручей» Амброза Бирса. Особым сюрпризом для постоянных посетителей программы стал показ американской независимой ленты семьи Шмидт «Невероятное приключение Джоджо (и его сестры-занозы Авилы)», снятый ещё в 2015-м году. На прошлом ММКФ настоящий фурор произвел более свежий семейный проект – «Остров потерянных девчонок» (2022). И именно он скоро выходит у нас в прокат. Сенсационным является то, что этот прокат у картины на сегодняшний день единственный. По сути – это домашнее семейное видео, но по форме – роскошное остросюжетное зрелище о потерявшихся детях, оказавшихся во власти морской стихии. Маленькие девочки сами исполняют все трюки, взаимодействуют с морскими животными и демонстрируют невиданное бесстрашие, граничащее с безрассудством. Руководят камерой и процессом сьемки их безбашенные родители - удивительно, что по их душу до сих пор не пришли повесточные охранители детских прав. «Остров потерянных девчонок» - настоящее чудо, за которым необходимо идти в кино. Редкий случай увидеть на большом экране подлинную магию.

Главным же открытием «Диких ночей» стал швейцарский опус «Безумная Хайди» - лента на стыке пародии и оммажа картинам Квентина Тарантино, Роберта Родригеса и Росса Майера. Одним словом, «Хайди» легко могла бы стать третьей частью в «Грайндхаусе» (2007), где смотрелась бы более чем уместно. Красочная антиутопия о Швейцарии под руководством Президента (Каспер Ван Дин, «Звездный десант») живописует мир, где тирания государственной монополии на сырное производство репрессирует и уничтожает сопротивленцев, осмеливающихся производить собственную продукцию, а также тех, кому не повезло родиться с непереносимостью лактозы. Против сырного фашизма восстает бесстрашная жительница Альп юная Хайди и учиняет кровавый макабр молочному произволу – после вечернего просмотра в последний день фестиваля зал взорвался овациями. Отличный повод завершить праздник кино на звучной ноте.

Что же касается послевкусия, то знакомство с картинами из вышеперечисленных стран формирует уверенное ощущение, что кино научились снимать везде, только не у нас. В России жанровый кинематограф полностью перекочевал в сериалы, а кинотеатры в последние годы предлагают редкую фантастику, артхаус и спортивные ретро-блокбастеры. Или зубастый гибрид Чебурашки – картину, вылепленную на западной закваске, и в которой нет ничего русского. Зритель не имеет никакой возможности посмотреть в кино отечественный детектив, триллер или мелодраму. Почему так происходит – вопрос. Но усталость от происходящего настолько велика, что искать на него ответ – дело абсолютно неблагодарное. Вспоминается бессмертный диалог из фильма «Искатели приключений»:

- Скажите, если бы вы были пилотом, вы бы решились пролететь под триумфальной аркой?

- Разве такое возможно? И стоит ли так рисковать?

- А если бы вы были автомехаником, вы попытались бы произвести революцию в автомобильной промышленности?

- Ну, что вы? Для чего это нужно?

- Извините меня.

МВФ о проблемах западных инвестиционных и пенсионных фондов и страховых компаний

на полях финансового кризиса

Сергей Ануреев

В конце апреля МВФ выпустил традиционный полугодовой отчёт о глобальной финансовой стабильности (Global Financial Stability Report). Вторая глава посвящена небанковским финансовым организациям (НБФО), к которым относят инвестиционные и пенсионные фонды, а также страховые компании, чьи суммарные активы составляют 141 трлн долл. и превышают сумму государственного долга и обязательств всех банков западных стран. Эксперты МВФ отмечают, что если в госрегулировании банков были "закручены гайки" после кризиса 2008 года, то указанные типы НБФО продолжают работать в менее требовательной регуляторике, и у них возможны проблемы.

Для начала следует обратить внимание на таблицу отчёта МВФ с размерами активов НБФО, а также кратко описать основные типы НБФО. Инвестиционные фонды по своей сути близки к банкам, но в основном привлекают деньги состоятельных клиентов и на довольно длительный срок, имеют суммарные активы 58 трлн долл. Пенсионные фонды собирают взносы с будущих пенсионеров, как бы инвестируют их в облигации и акции и как бы удваивают будущие пенсии за счёт инвестиционных доходов, их суммарные активы составляют 43 трлн долл. Страховые компании собирают страховые взносы и выплачивают страховые возмещения, а профицит между взносами и возмещениями вкладывают в финансовые активы в качестве резервов на случай нетипичных выплат, имеют совокупные активы 40 трлн долл. Эксперты МВФ также дают отдельные цифры активов по фондам, спекулирующим на различных валютах, процентных ставках и деривативах, с суммарными активами ещё 20,5 трлн долл., которые в силу краткости обзора МВФ в деталях не рассматриваются.

В отчёте напрямую не перечислены страны с наибольшими НБФО, но именно в США и в странах — их союзниках они получили максимальное распространение. Для сравнения потенциального "размера бедствия" (то есть величин активов таких НБФО) следует напомнить, что госдолг США упёрся в потолок 31,4 трлн долл., госдолг стран Евросоюза на конец 2022 года составлял 13,2 трлн евро (курс 1,09 долларов за евро), Японии — эквивалент 9,7 трлн долл., Британии — 2,4 трлн фунтов (курс 1,25), то есть суммарно 58,5 трлн долл. Суммарные активы американских банков составляют 23 трлн долл., банков Евросоюза — 26 трлн долл., Японии — 20 трлн долл., Британии — 17 трлн долл., суммарно — 86 трлн долл.

Эксперты МВФ отмечают, что ещё в 2010-е годы НБФО росли значительно быстрее банков, поскольку предоставляли клиентам более высокую доходность на фоне близких к нулю ставок по гособлигациям и банковским депозитам, и занимают они теперь примерно 50% финансового рынка при его измерении по величине активов. НБФО "используют финансовый рычаг для увеличения ожидаемой прибыли, а именно соглашения об обратном выкупе, маржинальное заимствование на брокерских счетах, кредитное плечо (англ. леверидж — Прим. авт.), фьючерсы и свопы (иначе называемые деривативами — Прим. авт.), инструменты структурированного финансирования" (упрощённая цитата из отчёта МВФ).

Чтобы не грузить читателей расшифровкой сложных финансовых терминов, следует прибегнуть к паре простых бытовых объяснений таких финансовых инструментов. В голливудском фильме "Игра на понижение" (The Big Short) про события 2008 года в США, а ещё ранее в политике В.В. Геращенко по минимизации выплат после кризиса 1998 года такие сделки характеризовались как аналоги ставок в казино или как сделки-пари. То есть биржи или крупнейшие финансовые институты предоставляли своим клиентам возможность делать ставки на финансовом рынке под залог средств самих клиентов в пропорции в несколько раз или даже в несколько десятков раз больше собственных средств.

В отличие от НБФО банки закладывают в свои бизнес-модели вероятность внушительного оттока средств клиентов и потому должны иметь значительную долю ликвидных активов (деньги на корсчетах, гособлигации, корпоративные облигации с высокими кредитными рейтингами). Как известно, именно бегство вкладчиков и недостаток ликвидных средств для выплат клиентам стали причиной недавних банкротств средних американских банков Silicon Valley, Signature и First Republic.

Три указанных выше основных типа НБФО почти не имеют "горящих" обязательств перед клиентами, готовыми в любой момент "попроситься на выход", поскольку деньги клиентов такие НБФО привлекают на годы, с редкими днями разрешённого договорами и госрегулированием вывода средств, зачастую с приличными потерями в доходах или даже в основных суммах "вкладов". Имея "длинные" пассивы по сравнению с банками и менее жёсткую регуляторику, НБФО вкладывают деньги в более же длинные и рисковые активы в попытке заработать бо́льшую доходность. Чтобы увеличить доходность и вроде бы снизить риски, такие НБФО активно используют указанные выше "ставки в казино" и "сделки-пари".

Бизнес-модели НБФО хорошо работают во время умеренной по продолжительности и амплитуде турбулентности на финансовых рынках. Длительная турбулентность порождает множество желающих вывести деньги, даже учитывая редкие дни разрешённого вывода. Высокая амплитуда изменения цен финансовых активов этих НБФО даёт непредсказуемые результаты реализации активов, чтобы расплатиться с клиентами во время "юрьевых дней". "Ставки в казино" или "сделки-пари" не сокращают, а эскалируют проблемы НБФО, поскольку не всегда удачно сделаны самими НБФО, да и контрагенты из числа крупных могут обанкротиться или поменять условия ставок и сделок.

НБФО оперируют на тех же финансовых рынках и с теми же финансовыми инструментами, что банки и государства, зачастую получая средства от одних банков и правительств и активно вкладывая деньги в другие банки и гособлигации. По мнению экспертов МВФ, паутина взаимосвязей правительств, банков и НБФО малопонятна из-за изъянов в финансовой отчётности, обычно показывающей общие величины, но не раскрывающей индивидуальные взаимосвязи хотя бы между крупнейшими игроками.

Продолжим цитировать экспертов МВФ в следующих двух абзацах.

"Существуют значительные пробелы в данных для мониторинга уязвимости ликвидности инвестиций, денежного рынка и хедж-фондов. Хотя большинство регулирующих органов требуют предоставления отчётов высокого уровня о ликвидности активов, данные не предоставляются достаточно часто или подробно. Разрыв в данных ещё больше в отношении обязательств. Различия в показателях также препятствуют трансграничной сопоставимости. Раскрытие информации о кредитном плече недостаточно подробное, менее заметное для регулирующих органов".

"Для пенсионных фондов значительные пробелы в данных ограничивают оценку кредитного плеча, ликвидности, деривативов, сторонних управляющих и корпораций-спонсоров (плательщиков взносов за сотрудников). Страховые компании ограничивают использование более рискованных активов, но широко используют сторонних инвестиционных управляющих (для обхода ограничений — Прим. авт.), неликвидные кредиты непубличным частным компаниям с неликвидными залогами. Пробелы в данных становятся ещё более значительными для нерегулируемых или даже незарегистрированных типов НБФО, особенно для семейных фондов".

В качестве первого примера эксперты МВФ кратко разбирают ситуацию в пенсионных фондах Британии, которые оказались в шаге от системного кризиса, а их проблемы были "залиты" деньгами Банка Англии и не "вылились" в СМИ. "В Британии в сентябре 2022 года негативный финансовый прогноз привёл к резкому росту доходности гособлигаций и большим убыткам в пересчёте на рыночную стоимость гособлигаций. В сочетании с возвратом заёмных средств, урегулированием позиций по деривативам установленные по пенсионным планам выплаты усилили распродажи гособлигаций, ещё больше уронили их цены и увеличили убытки. Банк Англии вынужденно приобрёл большие объёмы гособлигаций для стабилизации их доходности и цен (фактически за счёт скачка денежной эмиссии — Прим. авт.)".

Вторым разобранным экспертами МВФ примером стали проблемы долгового рынка Южной Кореи, которые по своей амплитуде превысили на треть проблемы ковидного 2020 года и составили примерно половину проблем Азиатского финансового кризиса 1997 года. "Дефолты по долговым ценным бумагам сектора недвижимости спровоцировали широкую распродажу и переоценку обеспеченных залогами ценных бумаг и корпоративных облигаций. Корейские инвестиционные фонды привлекают деньги посредством коротких бумаг для финансирования долгосрочных проектов, их ключевыми кредиторами являются страховые компании, а также другие финансовые организации. Корейские власти выкупали огромные активы (за счёт денежной эмиссии — Прим. авт.), предоставляли деньги и гарантии, послабления в регулировании, а также прямые директивы".

Взаимные активы и нетто-долги правительств, банков и НБФО западных стран огромны и не могут быть выплачены классическим образом, а разрешение долговых проблем ожидается через тайно управляемые паники и банкротства отдельных крупных организаций.

Крупнейшие банки являются "витриной капитализма", имеют внушительные, застрахованные государством вклады и сильно завязаны ликвидными активами на гособлигации, а потому неудобны для крупных паник и банкротств. В частности, три средних американских банка и один крупный швейцарский точно не могут разрешить накопленные противоречия в более крупных банках и тем более в финансовой системе в целом. Паника же хотя бы в одном из четырёх крупнейших американских или британских банков может выйти из-под контроля правительств и привести к системному коллапсу, а потому неприемлема (во всяком случае, пока).

Инвестиционные фонды являются удобными мишенями для управляемых паник и банкротств, поскольку их обязательства не застрахованы государством, а незначительность госрегулирования в сочетании с ориентацией этих фондов на состоятельных клиентов снимают с правительств и моральную ответственность. Распродажи активов инвестиционных фондов с большими дисконтами вполне в интересах крупнейших банков и банковских регуляторов, поскольку потери клиентов фондов могут потенциально стать прибылями банков, особенно если банки получат от регуляторов экстренные деньги на выкуп подешевевших активов фондов, а выкупленные активы в последующем восстановятся в цене.