Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Душанбе представлен экономический прогноз для стран Европы и Центральной Азии

Душанбе, 29 октября 2015 г. – В условиях неопределённости перспектив мировой экономики темпы роста ВВП в странах региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА) прогнозируются на уровне 1,4 процента в 2015 году и 1,8 процентов – в 2016 году. При этом динамика в разных странах существенно различается: в западной части региона в 2016 году, скорее всего, будет продолжаться неустойчивое восстановление, в то время как страны на востоке ждёт значительное сокращение ВВП.

В недавно вышедшем докладе об экономике региона ЕЦА под названием «Низкие цены на сырьё и слабые валюты» утверждается, что полное восстановление после глобального финансового кризиса 2008 года в регионе Европы и Центральной Азии всё ещё не произошло, ряд стран региона испытывают немалые трудности. Поэтому для того, чтобы обеспечить устойчивость экономики и создать условия для прочного роста в восточной части региона критически важно адаптироваться к «новой норме», для которой характерны более низкие цены на нефть. Это потребует применения гибкого валютного курса и обеспечения благоприятного делового климата.

В странах региона ЕЦА, таких как Таджикистан, которые прямо или косвенно ощутили на себе негативные последствия падения цен на нефть, значения ВВП лишь частично отражают резкое снижение покупательной способности населения. Реальный внутренний доход страны включает в себя реальный ВВП, средства, поступающие в виде денежных переводов из-за рубежа, а также доходы или убытки, связанные с изменением импортных и экспортных цен.

В результате резкого изменения цен на нефть и обесценения рубля негативные последствия для покупательной способности оказались гораздо сильнее, чем отражено только таким показателем, как ВВП. Учитывая снижение покупательной способности многих домохозяйств в странах восточной части региона следует ожидать роста показателей бедности в регионе.

«Для снижения риска дальнейшего ухудшения проблемы бедности, необходимо обеспечить гибкие обменные курсы, финансовое регулирование и активизировать долгосрочные реформы для стимулирования инвестиций в секторы с конкурентными возможностями трудоустройства», отметил Ханс Тиммер, главный экономист Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии в ходе презентации доклада сегодня в Душанбе. «Данная корректировка представляет собой необходимый шаг на пути к созданию экономической устойчивости и направления Таджикистана, а также других стран восточной части региона ЕЦА на путь к устойчивому росту и созданию рабочих мест».

Страны Южного Кавказа, прочие страны Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) и Центральной Азии сильно пострадали из-за экономического спада в России и резкого падения цен на нефть. Негативные последствия ощущались ими прямо и опосредованно: через снижение цен на нефть, сокращение денежных переводов и объёмов торговых операций. Ожидается, что в 2015 году в странах Южного Кавказа и Центральной Азии темпы роста составят лишь половину от показателей 2014 года; в прочих странах Восточной Европы, согласно оценкам, будет углубляться рецессия.

28 октября заместитель руководителя ФНС России А.Л. Оверчук и заместитель министра по налогам и сборам Э.А. Селицкая подписали Протокол первого заседания постоянно действующей Рабочей группы по налоговому контролю и обмену налоговой информацией.

Согласно документу стороны обязуются координировать действия налоговых администраций двух стран в рамках информационного обмена при проведении контрольных мероприятий. Совместная работа будет направлена на пресечение теневого оборота и попыток минимизации налогоплательщиками налоговой базы.

Обе стороны отметили необходимость совершенствования совместной работы в рамках обмена данными, полученными в ходе оперативных проверок. Обмен информацией предполагается осуществлять автоматически и по запросу.

Рабочая группа по налоговому контролю и обмену информацией была создана 29 мая 2015 года на совместном заседании Коллегий ФНС России и МНС Республики Беларусь для выработки решений по противодействию схемам уклонения от уплаты налогов по внешнеэкономическим сделкам во взаимной торговле, а также для внедрения информационного обмена.

Правление ПАО "Газпром" рассмотрело готовность объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к работе в период пиковых нагрузок осенью-зимой 2015-2016 годов и меры. Об этом говорится в сообщении Газпрома.

На заседании было отмечено, что комплексная работа Газпрома по подготовке к осенне-зимнему периоду позволяет обеспечить надежное газоснабжение регионов РФ и выполнение контрактных обязательств перед потребителями в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В частности, потенциальная производительность ПХГ Газпрома на территории России будет увеличена до рекордного уровня: максимальная суточная производительность на начало сезона отбора составит 789.9 млн куб. м газа, что на 19.5 млн куб. м выше аналогичного прошлогоднего показателя. Рост максимальной суточной производительности сопоставим с суточным потреблением газа в зимний период отдельными субъектами РФ, например Вологодской или Ленинградской областью.

Завершается работа по восполнению в ПХГ объема газа, отобранного в прошлом осенне-зимнем сезоне, и созданию оперативного резерва газа в российских ПХГ в объеме 72.018 млрд куб. м. С учетом ПХГ, расположенных на территории Армении и Беларуси, оперативный резерв газа Газпрома достигнет 73.209 млрд куб. м.

На территории России Газпром эксплуатирует 22 ПХГ, которые включают 26 объектов хранения газа: 17 - в истощенных газовых месторождениях, 8 - в водоносных структурах и 1 - в соляных кавернах. На территории Беларуси Газпром эксплуатирует три объекта хранения газа, Армении - одно.

В Европе Газпром имеет долю в подземных хранилищах газа "Катарина" (Германия), "Реден" (Германия), "Хайдах" (Австрия), "Банатский Двор" (Сербия). Газпром также дополнительно арендует емкости для хранения газа у сторонних компаний.

Предправления Газпрома Алексей Миллер и вице-премьер Республики Беларусь Владимир Семашко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении Газпрома.

Особое внимание стороны уделили подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов. Одним из ключевых направлений этой работы является наращивание мощности белорусских подземных хранилищ. К началу сезона отбора их потенциальная максимальная суточная производительность будет увеличена на 9.7% до 34 млн куб. м газа, оперативный резерв газа составит 1.07 млрд куб. м.

Отмечено, что Газпром обеспечивает надёжное газоснабжение белорусских потребителей в необходимом объёме: в январе-сентябре 2015 года было поставлено более 13 млрд куб. м газа. Осуществляется стабильный транзит российского газа через территорию республики в страны дальнего и ближнего зарубежья, в Калининградскую область. За девять месяцев текущего года он составил более 33 млрд куб. м газа.

29 октября 2015 г. начала работу 6-я Всероссийская научно-практическая конференция «Ведение федеральных регистров и государственных реестров, их применение для исполнения государственных функций и обеспечения доступа к актуальной правовой информации».

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель Министра юстиции Российской Федерации М.Л. Гальперин. С докладом о перспективах развития федеральных регистров выступил директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Минюста России А.А. Корнеев.

В работе конференции принимают участие представители федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальных органов Минюста России, а также органов государственной власти Республики Беларусь и Республики Казахстан.

На конференции планируется обсудить вопросы укрепления взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления при ведении федеральных регистров и государственных реестров, обеспечения эффективного доступа граждан к правовой информации, содержащейся в них, а также имеющиеся проблемы на данном направлении работы. По результатам конференции, которая завершит свою работу 30 октября 2015 г., будут приняты предложения по дальнейшему развитию федеральных регистров и государственных реестров.

В рамках конференции «Адвокатирование конкуренции в сфере промышленности на трансграничных рынках Евразийского экономического союза» проекты представили начальник Управления контроля промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Нелли Галимханова и руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Саратовской области (Саратовское УФАС России) Людмила Борисова.

Говоря о «Принципах экономического анализа практик ценообразования доминирующих хозяйствующих субъектов на предмет соответствия Закону о защите конкуренции» Нелли Галимханова уделила внимание методам расчета экономически обоснованных цен для товарных рынков и критериям допустимости установления разных цен на один и тот же товар.

«Принципы – это, в первую очередь, методические рекомендации для сотрудников регулятора и его территориальных управлений, – сказала г-жа Галимханова. – Их применение повышает прозрачность работы антимонопольного органа, предупреждает нарушения антимонопольного законодательства со стороны организаций».

Выступление руководителя Саратовского УФАС России Людмилы Борисовой коснулось актуальных проблем пресечения недобросовестной конкуренции и защиты народных художественных промыслов.

«Результаты нашей работы показывают, что своевременное пресечение недобросовестной конкуренции восстанавливает преимущества добросовестного игрока рынка, способствует эффективному развитию рыночной экономики», – подвела итог г-жа Борисова.

Глава Республики Башкортостан посетил павильон России на ЭКСПО.

В четверг, 29 октября, павильон России на Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2015 в Милане посетил глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. Вместе с генеральным комиссаром российской секции на ЭКСПО, заместителем министра промышленности и торговли РФ Георгием Каламановым он осмотрел экспозицию.

«Я посетил сегодня уже несколько павильонов других стран, но определенно могу сказать, что у нас лучший павильон на ЭКСПО! Он показывает Россию, ее культуру и традиции, в том числе кулинарные», – прокомментировал Рустэм Хамитов.

Павильон России площадью 4170 кв. м входит в десятку самых крупных на ЭКСПО-2015, а также пользуется большой популярностью у посетителей. Рекорд посещаемости за сутки составил более 50 тыс. человек. Здесь представлена интерактивная экспозиция, посвященная выдающимся русским ученым – Николаю Вавилову, Дмитрию Менделееву, Владимиру Вернадскому.

Кроме того, в павильоне России размещаются экспозиции регионов. На сегодняшний момент свои экспозиции представили Республика Татарстан, Калужская область, Ростовская область, Москва и Тульская область. Состоялись дни культуры Северной Осетии-Алании и Бурятии.

Павильон привлекает внимание большого количества посетителей выставки и официальных лиц зарубежных государств. Так, почетными гостями павильона стали представители властей Австрии, Эстонии, Казахстана, Франции, Италии, Китая, Кувейта, Швейцарии, Марокко, ОАЭ, Республики Беларусь и ряда других стран.

Всемирная универсальная выставка ЭКСПО-2015 посвящена теме «Питание для планеты. Энергия для жизни» и проходит в Милане с 1 мая по 31 октября 2015 года. Главным организатором выставки является Министерство экономики и финансов Италии. В 2015 году в ней принимают участие более 140 стран. Выставку посетило уже более 20 млн человек. В программе выставки запланировано более 7 тыс. мероприятий. На организацию затрачено более 25 млрд евро.

Россия является постоянным участником Всемирных универсальных выставок, начиная с самой первой в 1851 году в Лондоне. ЭКСПО-2015 в Милане позволит еще больше укрепить российско-итальянские отношения. Участие России в выставке – это возможность дать новый импульс развитию внешнеэкономических отношений и поделиться опытом в области обеспечения продовольственной безопасности на международном уровне.

МИД Беларуси опроверг сведения о поставках санкционных продуктов в Россию

Официальные и неофициальные обвинения в адрес страны и белорусских таможенников звучат уже больше года, практически с момента введения властями России продовольственного эмбарго в отношении продукции из ряда западных стран.

На этой неделе очередным чиновником Белоруссии, опровергшим подобную информацию, стал глава МИДа страны Владимир Макей. По словам руководителя ведомства, данные таможенной статистики говорят об обратном.

- Если бы мы занимались реэкспортом подсанкционной продукции, которая поступала бы через территорию Белоруссии, товарооборот между Россией и Белоруссией вырос бы в разы. Но, к сожалению, товарооборот с Россией у нас с января по август этого года составил 18,2 млрд долларов, это почти на 30% ниже, чем за тот же период 2014 года,- считает г-н Макей.

Глава белорусского ведомства также напомнил о договоренности с российской стороной. Если в Беларуси обнаружат санкционное продовольствие, его отправят в переработку, то есть в продукты привнесут добавленную стоимость. Такие товары уже допускаются к отгрузкам на российский рынок со статусом «товар Союзного государства».

Владимир Макей не исключил единичные случаи работы недобросовестных поставщиков, занимающихся реэкспортом. Но в таких случаях контролирующие ведомства России и Беларуси работают сообща и выявляют нарушения.

Состоялся первый семинар Бореальной лесной платформы

При поддержке Всемирного фонда дикой природы стартовала работа Бореальной лесной платформы. Первый полевой семинар международного уровня прошел в Республике Коми.

Полевой семинар "Интенсивное и устойчивое лесное хозяйство" - начало практической работы платформы, которая представляет собой экспертную площадку по обмену опытом и разработке правовой базы, необходимой для развития интенсивного лесного хозяйства, а также информационный ресурс.

Принципиально важным моментом мероприятия стало то, что судьбы лесного хозяйства, его перспективы и риски обсуждались не в кабинетах и конференц-залах, а непосредственно в лесу, на участках, где уже внедряются передовые практики по интенсификации.

Участие в семинаре приняло более тридцати квалифицированных специалистов из разных регионов России и Финляндии. Среди них были представители крупных лесопромышленных компаний, общественных организаций, научного сообщества, государственных органов управления лесами. В ходе дискуссий рассматривались острые, неоднозначные вопросы развития интенсивного лесного хозяйства, от экономической целесообразности новых подходов до гарантий по долгосрочным инвестициям в их реализацию.

"Мы уверены, что Бореальная лесная платформа станет практическим инструментом и эффективной площадкой для обсуждения самых важных насущных тем, связанных с развитием интенсивного и устойчивого лесного хозяйства, - говорит Николай Шматков, руководитель Лесной программы WWF России. - В частности, всем активным участникам платформы необходимо в ближайшее время обсудить новые нормативы рубок ухода, которые сейчас разрабатываются по заданию Минприроды России".

Эксперты WWF отмечают, что экономические задачи интенсификации лесного хозяйства должны решаться параллельно с экологическими, и в интенсивной модели необходима разработка соответствующих природоохранных нормативов.

"Если эта работа не будет проведена, появится серьезный риск того, что экономика "перевесит", - уверен Николай Шматков. - В таком случае в России повторится кризис, подобный тому, что испытали скандинавы на первом этапе внедрения интенсивной модели. Этого сценария развития событий необходимо избежать, взяв на вооружение единый для всех принцип - "Не навреди!"

За время работы полевого семинара участники посетили не только производственные участки и демонстрационные объекты, где познакомились с существующими практиками по интенсификации, но и побывали в лесопитомнике "Монди" по выращиванию сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой. В рамках Бореальной лесной платформы продолжился диалог всех заинтересованных сторон, при этом обсуждались дальнейшие шаги по развитию интенсивного лесного хозяйства в России, включая расширение круга участников последующих мероприятий и выход на международную арену, где проблематика бореальных лесов еще не получает достаточного внимания.

"По итогам семинара мы максимально конкретизируем все дискуссионные темы, чтобы разработать общие предложения, - рассказывает Денис Попов, начальник отдела сертификации и экологии "Монди СЛПК". - Бореальная платформа позволит нам консолидировать позицию бизнеса, науки и общества, чтобы впоследствии довести ее до государственных органов управления лесами. Мы хотим не только вырабатывать новые идеи, но и предлагать варианты по их реализации".

Впрочем, одной из главных задач Бореальной лесной платформы пока остается четкое формулирование самого понятия интенсивного лесного хозяйства в России. Сегодня специалисты-практики предлагают разные трактовки: кто-то заменяет "интенсивное" на "правильное", другие убеждены, что сейчас вообще нельзя говорить ни о чем большем, чем отдельные элементы интенсификации...

"Интенсивное лесное хозяйство воспринимается как какие-то оторванные от системы мероприятия типа рубок ухода, лесовосстановления, удобрения, мелиорации, -комментирует Юрий Паутов, директор фонда "Серебряная тайга". - Чтобы перевести ситуацию на разумные рельсы, нужно поставить во главу угла, что интенсивное лесное хозяйство - это грамотное, долгосрочно спланированное выращивание древесины на достаточно большой территории, начиная от нескольких десятков тысяч гектаров".

В ближайшее время на сайте www.borealforestplatform.org появится большое интервью с участниками семинара. Они поделятся своим пониманием сути интенсивного лесного хозяйства и теми надеждами, которые связывают с работой Бореальной лесной платформы.

По итогам прошедшего в Коми семинара готовится резолюция, с учетом которой будут приниматься решения по развитию интенсивного лесного хозяйства в России. В ней найдут отражение и планы работы Бореальной лесной платформы на ближайшую перспективу. В частности, предполагается активнее привлекать к диалогу региональные и федеральные органы управления лесами, намечено проведение новых полевых семинаров, изучение передового опыта Канады, Швеции, Прибалтики и Белоруссии.

Пресс-секретарь Лесной программы WWF Ангелина Тихонова

Экономика ЕАЭС: повестка дня

Евгений Винокуров, Тарас Цукарев

Е.Ю. Винокуров – доктор экономических наук, директор Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.

Тарас Цукарев - руководитель направления Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития.

Резюме ЕАЭС — молодое интеграционное объединение, созданное с целью помочь его странам-участницам реализовать свой экономический потенциал и потенциал хозяйственных связей внутри региона, создать условия для повышения глобальной конкурентоспособности.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — молодое интеграционное объединение, созданное с целью помочь его странам-участницам реализовать свой экономический потенциал и потенциал хозяйственных связей внутри региона, создать условия для повышения глобальной конкурентоспособности. Единый рынок товаров, услуг, капитала и труда является сердцевиной интеграционного проекта.

Создание ЕАЭС – серьезное достижение его участников после нескольких «интеграционных фальстартов» 1990-2000-х годов. В перспективе им предстоит преодолеть еще множество препятствий. Глобальные проекты с трудом пробивают себе дорогу. Несмотря на наличие ряда нерешенных задач, идея глубокой экономической интеграции обретает конкретные практические очертания.

Что нужно сделать для достижения максимального положительного эффекта ЕАЭС? На наш взгляд, повестка дня на ближайшие 10 лет предусматривает следующие важнейшие шаги:

завершить формирование единого рынка товаров и услуг, устранив имеющиеся изъятия;

максимально ликвидировать и/или унифицировать нетарифные барьеры внутри союза;

эффективно координировать макроэкономическую политику, включая валютно-финансовые вопросы, и тем самым не допустить «расползания» экономического союза;

создать сеть зон свободной торговли и соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, включая двух ключевых торгово-инвестиционных партнеров – ЕС и Китай.

Реализация этих мер и ряда более узких инициатив (развитие инфраструктуры, промышленной политики, АПК, рынка труда, формирование единого пенсионного пространства, активизация научного и образовательного сотрудничества и т.п.) позволит существенно увеличить эффект от интеграции.

Прежде чем подробно раскрыть суть этих задач в рамках ЕАЭС, напомним вкратце об эволюции евразийской интеграции и ее институтов.

Эволюция евразийских институтов

Начальной точкой реализации масштабного межгосударственного проекта можно назвать выступление в марте 1994 года в МГУ Президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Его доклад содержал принципиально новую для того времени интеграционную парадигму, основная суть которой заключалась в создании Евразийского Союза с упором на экономику.

Есть такое выражение: «в России надо жить долго». Оно в полной мере подтвердилось и в отношении региональной интеграции. Для ее практического воплощения понадобилось 20 лет работы, сопровождаемой несколькими фальстартами.

Все это время действовали механизмы Содружества Независимых Государств (СНГ), сдержавшие многие губительные дезинтеграционные процессы. Особую роль сыграли отраслевые советы по транспорту и электроэнергетике, которые много сделали для сохранения технологического единства и электроэнергетических систем. И все же, нельзя отрицать, что в силу ряда объективных причин СНГ как организации не удалось продвинуться дальше задачи «цивилизованного развода».

В 1995 году «тройка» стран (Белоруссия, Казахстан и Россия), которые и в настоящее время являются ядром интеграционного объединения,[1] подписала Соглашение о Таможенном союзе. Документ предполагал устранение препятствий для свободного экономического взаимодействия между хозяйствующими субъектами сторон, обеспечение свободного товарообмена и добросовестной конкуренции. Фальстарт.

В 2000 году пятью государствами было учреждено Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).

В 2003 году Президенты Белоруссии, Казахстана, России и Украины подписали соглашение о формировании Единого экономического пространства. «Оранжевая революция» 2004 года поставила крест на этом начинании, что до сих пор вызывает глубокое сожаление, ведь участие Украины в евразийских интеграционных процессах было глубоко осмысленно и экономически целесообразно. Второй фальстарт.

В октябре 2007 года Россия, Белоруссия и Казахстан подписали Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза (ТС). Тогда же утвердили План действий по его созданию. Поставленная цель — обеспечение свободного перемещения товаров во взаимной торговле, создание благоприятных условий торговли с третьими странами, а также развитие экономической интеграции.

Мало кто верил в успех новой попытки, но, по истечении плановых двух лет подготовки, 19 декабря 2009 года в Алма-Ате А. Лукашенко, Д. Медведев и Н. Назарбаев подписали Совместное заявление о формировании Таможенного союза, после чего 1 января 2010 года вступил в силу единый таможенный тариф. Успех во многом был обеспечен экономическим кризисом, который подтолкнул страны к объединению. [2]

Уже в 2011 году ТС Белоруссии, России и Казахстана начал функционировать в нормальном режиме. Создана единая таможенная территория и единый таможенный тариф.

С 1 января 2012 года в силу вступили 17 соглашений, формирующих основу Единого экономического пространства (ЕЭП). Они регламентировали ряд ключевых тем экономического сближения «тройки» — от координации макроэкономической политики до трудовой миграции.

И, наконец, 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе. Со 2 января 2015 года к интеграционному объединению присоединилась Армения, а в мае — Киргизия.

Институты ЕАЭС

«Семья» институтов ЕАЭС также сформирована. Принципиальные вопросы деятельности союза, его стратегию, направления и перспективы развития интеграции утверждает Высший Евразийский экономический совет, в который входят главы государств-членов. Евразийским межправительственным советом в лице глав правительств государств-членов осуществляется работа по 10 полномочиям, в том числе, обеспечение контроля за исполнением Договора о ЕАЭС и одобрение проекта бюджета. В полную силу заработал единый наднациональный институт, который является регулирующим органом союза и движущей силой интеграции — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). На наднациональный уровень Комиссии переданы 140 властных полномочий.

Среди других ключевых органов ЕАЭС необходимо выделить следующие.

Суд Евразийского экономического союза — специализированный судебный орган, который рассматривает споры по вопросам реализации международных договоров в рамках союза и решений органов союза. Его решения, например, по Единому таможенного тарифу, имеют прямое действие.

Финансовые механизмы евразийской интеграции реализуются через Евразийский банк развития (ЕАБР) и Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). ЕАБР (6 государств-участников, 1,6 млрд. долл. капитала и около 5 млрд. долл. инвестиционного портфеля) состоялся как авторитетный международный финансовый институт. Он реализует в приоритетном порядке проекты, увеличивающие взаимную торговлю и трансграничные инвестиции. ЕФСР с капиталом с 8,5 млрд. долл. и шестью участниками — ключевой механизм антикризисного регулирования и финансовой стабилизации в регионе.

Основным правовым документом ЕАЭС является Договор о Евразийском экономическом союзе. Документ изложен на 680 страницах, из которых сам Договор занимает 100 страниц, остальное — приложения к нему. [3]

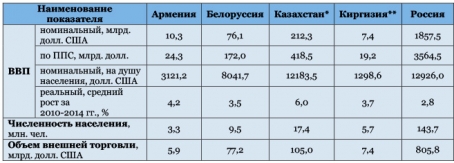

Таким образом, в настоящее время сформировано региональное интеграционное объединение с общим рынком в 180 млн. человек и совокупным ВВП 2,2 трлн. долл. Ключевые по масштабу экономики союза — Россия и Казахстан (Таблица 1).

Таблица 1. Индикаторы социально-экономического развития стран ЕАЭС, 2014 год

* Оборот внешней торговли рассчитан на основе данных ЕЭК по внешнеторговому обороту с третьими странами и обороту взаимной торговли

** Данные по объему внешней торговли рассчитаны на основе платежного баланса Киргизии.

Источник: МВФ, национальные статистические ведомства, ЕЭК, расчеты ЕАБР.

При этом сегодня мы видим определенные положительные результаты в евразийской интеграции. Например, согласно данным Мониторинга взаимных инвестиций в странах СНГ (ведется Центром интеграционных исследований ЕАБР), на фоне общего существенного падения взаимных инвестиций в СНГ, страны-участницы Евразийского союза удерживают стабильный уровень инвестиционного взаимодействия (25,1 млрд. долл. взаимных инвестиций в ЕАЭС). [4]

Население поддерживает евразийскую интеграцию. По данным проводимого ЦИИ ЕАБР с 2012 года мониторинга общественного мнения в рамках проекта «Интеграционный барометр ЕАБР», уровень одобрения таможенного союза находится на комфортном уровне в 65 -78%. [5]

Важнейшие составляющие повестки дня на ближайшие годы

Ликвидация оставшихся изъятий из единого рынка товаров и услуг

Дальнейшее развитие евразийской интеграции зависит от того, насколько успешной будет реальная «интеграция снизу» — рост взаимной торговли, трансграничных инвестиций, цивилизованной трудовой миграции. Для этого необходимо создание единых «правил игры» в экономике ЕАЭС. Конечной целью на перспективу до 2025 года должно стать доведение охвата общего рынка, максимально близкого к 100%.

Необходимый и важный процесс для модернизации и кооперации экономик государств-участников ЕАЭС — ликвидация изъятий из единого рынка. Так, например, стороны договорились о создании до 1 января 2016 года единого рынка фармацевтических и лекарственных средств.

Начинается подготовка к созданию общего электроэнергетического рынка. После утверждения ЕЭК концепции формирования единого электроэнергетического рынка будет подготовлен межгосударственный договор. Появление единого рынка планируется на 2019 год.

Прорабатывается вопрос создания к 2022 году финансового мега-регулятора ЕАЭС — наднационального финансового института, ответственн ого за формирование единых правил работы на финансовых рынках союза, соответствующее регулирование и надзор.

К 2025 году должен возникнуть единый рынок нефти, газа и нефтепродуктов. Столь отдаленный срок связан с чрезвычайной важностью нефтегазового сектора в формировании национальных бюджетов.

Ликвидация и унификация нетарифных барьеров

Одной из важнейших составляющих повестки дня ЕАЭС на ближайшие годы является постепенная унификация и отмена нетарифных барьеров (НТБ) в торговле товарами и услугами. Они существенно обременяют взаимные потоки товаров и услуг между странами ЕАЭС, снижая эффективность общего рынка, препятствуя развитию и кооперации технологичных отраслей.

Центр интеграционных исследований ЕАБР провел масштабное исследование и впервые дал развернутую оценку влияния НТБ на взаимную торговлю в ЕАЭС и рекомендации по их устранению. На основе опроса предприятий Белоруссии, Казахстана и России подсчитано, что НТБ «крадут» 15-30% стоимости экспорта. Другими словами, в каждом долларе экспорта между странами ЕАЭС все еще «зашито» 15-30 центов издержек, связанных с барьерами. [6]

Условно НТБ можно разделить на две группы. К первой относятся такие нетарифные барьеры, как санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, квоты, запреты и меры количественного контроля. Ко второй — нормы ценового контроля и меры, влияющие на конкуренцию (институт специмпортеров, ограничения в области сбыта и государственных закупок, субсидии). Вторая группа барьеров часто называется «песком в колесах», поскольку затрудняет движение товаров и в принципе может быть полностью ликвидирована. Эксперты ЦИИ ЕАБР установили, что именно эти нетарифные барьеры оказывают более негативное влияние на торговлю. Таким образом, основные усилия нужно направить на устранение «песка в колесах» взаимной торговли.

Согласно проведенному ЦИИ ЕАБР исследованию, в среднесрочной перспективе наибольший выигрыш от снижения НТБ будет у Белоруссии: ее реальный ВВП может вырасти на 2,8%, а благосостояние на 7,3% накопленным итогом. В Казахстане благосостояние увеличится на 1,3%, тогда как прирост реального ВВП составит 0,7%. Эффекты для России могут быть менее значительными: благосостояние вырастет на 0,5% кумулятивно, а реальный ВВП — на 0,2%. Это связано как с большими размерами экономики, так и меньшей значимостью для России торговли внутри ЕАЭС по сравнению с другими странами.

Исследование показало, что наибольший выигрыш в случае снижения НТБ получат производители машин и оборудования. В этом секторе экономики издержки от НТБ находятся на самом высоком уровне. Заметные преимущества также получат предприятия целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности, производители кожи, обуви, резиновых и пластмассовых изделий.

Кроме того, с высокими издержками от нетарифного регулирования торговли сталкиваются экспортеры химической продукции (в Белоруссию и Россию), продукции деревооб работки (в Казахстан и Россию), сельскохозяйственной продукции (в Белоруссию), а также электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в Казахстан).

Макроэкономическая и валютно-финансовая координация

Для стран ЕАЭС крайне важна согласованная макроэкономическая политика. Данный механизм предусматривает обеспечение макроэкономической стабильности, формирование единых принципов функционирования экономики, согласование параметров основных показателей в целях повышения устойчивости и углубления интеграции экономик участников.

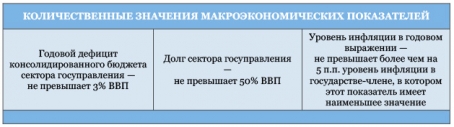

Задача критической важности для будущего ЕАЭС — добиться полноценной координации макроэкономической политики, как в монетарной сфере, так и в фискальной. Близкие и очень умеренные темпы инфляции, сближающаяся цена финансовых ресурсов и их взаимная доступность, сближение рисковых премий, стабильные и устойчивые темпы роста, устойчивость долга, сбалансированность внешней торговли, сбалансированность в налогово-бюджетной сфере (Таблица 2) — все это предстоит реализовать в рамках ЕАЭС. В Договор заложены три критерия: соотношение госдолга к ВВП, уровень инфляции и дефицит бюджета. Но как добиться их соблюдения государствами-участниками? Вот задача, для которой необходимо найти решение.

Таблица 2. Основные макропоказатели, определяющие устойчивость экономического развития государств-членов ЕАЭС

Источник: Договор о ЕАЭС.

Одним из важнейших условий успешного функционирования монетарного союза является налогово-бюджетная координация. Невыполнение этого условия может свести на нет все усилия, связанные с созданием союза.

Характерен пример Греции и некоторых других стран южной Европы. При создании зоны евро инвесторы стали воспринимать их как малорискованных заемщиков. Однако при отсутствии фискальной координации рост долга и госрасходов приобрел бесконтрольный характер. В итоге это привело к пересмотру рисковых премий и суверенным долговым кризисам. Таким образом, о монетарном союзе необходимо говорить только в контексте контроля над дефицитом бюджета и уровнем государственного долга.

Нужно ли при этом вводить единую валюту? Последнее время рассуждения на тему введения единой валют и создания единого центрального банка стали популярны. По нашему мнению, в настоящий момент данная дискуссия не оправдана и даже контрпродуктивна.

Основная среднесрочная цель валютно-финансовой координации — добиться менее волатильной динамики взаимных валютных курсов внутри ЕАЭС, исключить их «разбегание», представляющее угрозу для стабильности единого экономического пространства. Это позволит снизить издержки взаимной торговли, увеличить ее объем, а также откроет путь для взаимных долгосрочных инвестиций. Для инвесторов предсказуемость и стабильность ситуации на валютных рынках (особенно для малых стран) имеет первостепенное значение.

При этом выгоды от валютно-финансовой координации, которая является оправданным и закономерным шагом на пути развития и укрепления ЕАЭС, очевидны. Формирование единых правил валютного регулирования и платежно-расчетных операций, скоординированной монетарной и фискальной политик даст массу преимуществ. Среди них:

интенсификация взаимной торговли за счет снижения транзакционных издержек и волатильности валютных курсов;

благотворное влияние на развитие общего финансового рынка и инвестиционных потоков. Снизятся издержки и риски взаимных инвестиций, а это означает, что объем взаимных инвестиций вырастет;

уменьшение цены заимствования за счет стабилизации инфляции и процентных ставок, что особенно важно для экономик малых стран ЕАЭС. Валютный союз позволит «импортировать» экономическую стабильность в те страны, где инфляция традиционно выше.

В последнее время среди аргументов против монетарно-финансового сближения часто называют валютный кризис в России в декабре 2014 года. Наше видение здесь противоположное. Последние четыре квартала показали, что валюты стран ЕАЭС де-факто сильно зависят от рубля. По прошествии времени они, так или иначе, корректируются вслед за российской валютой. Целесообразно сделать этот механизм прозрачным и регулируемым, чтобы избежать краткосрочных дисбалансов.

Приведем пример.

В Белоруссии в январе 2015 года экспорт в Россию упал на 39% при общем падении экспорта на 25%. Причина не одна. Однако курсовые проблемы, а именно связанная с ними потеря конкурентоспособности белорусских товаров на российском рынке, сыграли важную роль. В I квартале 2015 года по отношению к соответствующему периоду 2014 года ослабление курса белорусского рубля к доллару составило 51%, в то время как российская валюта за аналогичный период обесценилась почти на 80% (казахский тенге и армянский драм подешевели на 9% и 16% соответственно).

Адаптация к согласованию курсовой политики в Белоруссии должна происходить при гораздо более высоких уровнях инфляции. С этим связаны потенциальные проблемы в текущем счете. Мы провели предварительные расчеты такого сценария. Результаты показывают, что накопленный дефицит счета текущих операций за 4 года может составить 7-8% от ВВП дополнительно к базовому сценарию. Соответственно необходимо будет искать источники внешнего финансирования.

Странам ЕАЭС предстоит также ответить и на другие вопросы, которые затрагивают интеграцию в финансовой сфере:

либерализация услуг банковского сектора, включая вопросы участия иностранного капитала в банковской системе, открытия филиалов иностранных банков и снятия ограничений на движение капитала;

выравнивание условий по операциям капитального счета;

либерализации доступа на рынок ценных бумаг, в части брокерской деятельности, включая возможность свободного размещения и обращения ценных бумаг для национальных эмитентов в странах ЕАЭС;

либерализация доступа на рынок ценных бумаг в части депозитарной деятельности.

Создание сети зон свободной торговли и соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве Евразийского союза

Широкий спектр вопросов предстоит решить в части торгово-экономического сотрудничества. Дело в том, что правила мировой торговли претерпевают тектонические изменения. И очень часто не в пользу стран ЕАЭС. Нужно признать, что сегодня ЕАЭС — с его ВВП в размере 2,2 трлн. долларов США и 182 млн. человек (92,9 млн. человек экономически активного населения) — не представляет собой самодостаточный рынок. Это всего 3,2% мирового ВВП! Любые попытки отстроить «крепость Евразию» самоубийственны.

Какие могут быть решения в текущей ситуации кризиса отношений с Западом?

Во-первых, необходимо выстраивать сеть зон свободной торговли (ЗСТ). Первое — с Вьетнамом — было подписано в мае текущего года. В настоящее время также прорабатываются соглашения о ЗСТ ЕАЭС с Египтом, Индией и Израилем. Другие потенциальные партнеры — Южная Корея, Чили, Южная Африка, Иран и т.д.

Во-вторых, перспективна активизация переговорного процесса между ЕАЭС и его крупнейшими торгово-экономическими партнерами — ЕС и КНР. В данном случае оптимальная политика ЕАЭС может быть сформулирована в духе китайских дацзыбао — «Стоять на двух ногах». Другими словами, Евразийский союз не может позволить себе опираться лишь на одного партнера. [7]

В данном направлении уже есть определенное движение. Начался диалог между ЕАЭС и КНР по разработке Соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Активно обсуждается участие ЕАЭС в новой стратегической концепции КНР «Экономический пояс Шелкового пути». Несомненно, перспективы взаимовыгодного сотрудничества ЕАЭС и КНР должны придать дополнительный серьезный импульс региональному развитию, транспортному, энергетическому и финансовому взаимодействию в Центральной Азии, Сибири и на Дальнем Востоке. [8]

Возрос интерес к экономическому сотрудничеству и интеграции между ЕС и ЕАЭС . Для формирующегося Евразийского союза глубокая экономическая интеграция с ЕС чрезвычайно важна. Во-первых, ЕС — это крупнейший торговый партнер России и Казахстана, более половины товарооборота Российской Федерации приходится на ЕС (Россия, в свою очередь, является третьим по значимости торговым партнером Евросоюза). Во-вторых, ЕС мог бы сыграть важную роль в решении проблем модернизации стран ТС. В-третьих, зарождающийся Евразийский союз в настоящее время инициирует ряд соглашений о свободной торговле с более мелкими партнерами. В этом контексте ЕС также следует рассматривать как основного долгосрочного партнера. [9]

Безусловно, мы не ожидаем быстрого прогресса в отношениях с ЕС в условиях текущего кризиса отношений, но в 10-летней перспективе многое может стать возможным.

Чтобы иметь больше шансов на успех, соглашения между ЕАЭС и важнейшими экономическими партнерами должны носить максимально всеобъемлющий и прикладной характер. Причина следующая: «голая» зона свободной торговли невыгодна, например, России и Казахстану, экспорт которых носит в большей степени сырьевой характер. Из-за существующей структуры торговли Россия и Казахстан не заинтересованы в узко сформулированном режиме свободной торговли (это верно и для Белоруссии, хотя в меньшей степени). При этом очевидные проблемы, связанные с уступками в торговле, должны быть компенсированы выгодами в других сферах. Нужен существенный прогресс по другим направлениям экономического сотрудничества для того, чтобы идея зоны свободной торговли обрела смысл.

Возможные варианты соглашений должны охватывать не только вопросы товарной торговли, но и торговлю услугами, электронную торговлю, инвестиционные режимы, техническое регулирование, нетарифные барьеры в торговле, либерализацию доступа на финансовые рынки, развитие международной транспортной инфраструктуры, механизмы рассмотрения и урегулирования торговых конфликтов и т. д. [10]

Примером потенциальной интеграции между ЕАЭС и наиболее заинтересованными экономиками-партнерами может послужить всестороннее торгово-экономическое соглашение (Сomprehensive Economic and Trade Agreement, CETA), которое выступает юридической формой принципиальной договоренности, достигнутой, например, в 2013 году между ЕС и Канадой. Также полезно изучение структуры Трансатлантического партнерства по торговле и инвестициям (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) — глубокое экономико-торговое соглашение по своей форме, охватывающее массу вопросов наряду с либерализацией торговли товарами и услугами. [11]

ЕАЭС не должен быть нацелен на создание «крепости Евразия». Необходимо стремиться к максимально взаимовыгодному сотрудничеству с любым из своих партнеров.

Первая ЗСТ Евразийского экономического союза

30 мая 2015 года в Казахстане между ЕАЭС и Вьетнамом подписано соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ), устанавливающее, в том числе, особый режим работы для совместных производственных проектов в этой стране.

Документ предусматривает постепенное взаимное открытие рынков договорившихся сторон. Средний уровень импортного тарифа стран ЕАЭС к 2025 году сократится с 9,7% до 2%, Вьетнама — с 10% до 1%. При этом уже после ратификации парламентами (предположительно, на это уйдет полгода) будут обнулены пошлины примерно по 60% позиций взаимной торговли, по окончании переходного периода — по 88%. Минэкономики РФ ожидает удвоения торгового оборота с Вьетнамом к 2020 году (с $3,7 млрд. в 2014 году).

В пакете подписано соглашение «Об особом режиме для российских инвесторов и поставщиков услуг», которое, в частности, закрепляет возможность комп аниям из РФ вести бизнес во Вьетнаме на таких же условиях, что и местные фирмы. Речь, в частности, идет о совместных проектах автопроизводителей (ГАЗ, КамАЗ, УАЗ), а также о вложениях в электрогенерацию, транспортную инфраструктуру и нефтепереработку.

Уроки других интеграционных объединений

Немаловажным является опыт развития других интеграционных объединений. ЕАЭС внимательно следит, например, за процессами, происходящими в том же ЕС, и извлекает для себя уроки.

Первый урок — степень интегрируемости стран в первую очередь зависит от экономической составляющей, т.е. положительный результат интеграции основывается на реальных экономических эффектах.

Второй урок — единая валютная зона нуждается в подготовке надежного фундамента в виде реального, эффективного согласования макроэкономических политик. Своя Греция Евразийскому союзу не нужна.

Третий урок — для успеха интеграционного проекта необходима активная информационная политика.

Важным моментом является отношение и интерес общества к интеграционному проекту. Это задает общий положительный фон и во многом определяет динамику, а также дает мощный импульс политическим элитам к действию. Восприятие населением успехов и недостатков евразийской интеграции отражены в результатах оценки уровня одобрения ТС и ЕЭП гражданами СНГ. Так, репрезентативный опрос в рамках Интеграционного барометра, проведенного ЦИИ ЕАБР летом 2014 года, выявил, что одобрение ТС И ЕЭП находится в Казахстане, России, и Белоруссии на высоком уровне – 84%, 79%, и 68% соответственно (рисунок 1). В Армении данный показатель составил 64%, в Киргизии — 50%. Рассматривая отношение населения стран, не являющихся членами ТС и ЕЭП, нужно отметить, что наиболее высокая поддержка была зафиксирована в Таджикистане (72%) и Узбекистане (68%). Население этих стран ориентировано на экономическое взаимодействие со странами бывшего СССР, и, прежде всего, с Россией. На наш взгляд, это является аргументом в пользу активизации интеграционного взаимодействия ЕАЭС с этими двумя государствами. [12]

Рисунок 1. Вопрос для стран-членов ТС: Белоруссия, Казахстан и Россия объединились в Таможенный союз, который освободил торговлю между тремя странами от пошлин, и создали Единое экономическое пространство (по сути — единый рынок трех стран). Как вы относитесь к этому решению? Вопрос для стран вне ТС: Белоруссия, Казахстан и Россия объединились в Таможенный союз, который освободил торговлю между тремя странами от пошлин, и создали Единое экономическое пространство (по сути — единый рынок трех стран). Считаете ли вы, что нашей стране желательно присоединиться к этому объединению?, %

Источник: Интеграционный барометр ЕАБР – 2014.

ЕАЭС с позиции иностранных инвесторов

Иностранные инвесторы и торговые партнеры могут быть заинтересованы в работе на рынке Евразийского экономического союза в силу следующих причин:

Во-первых, единое пространство ЕАЭС позволяет инвестору выбрать удобную с точки зрения его стратегии локализацию производства. Например, разместив производственные мощности на севере Казахстана, можно одновременно работать на регионы Центральной Азии, Южной Сибири и Урала.

Во-вторых, единое таможенное и экономическое пространство позволяет выстраивать эффективные товаропроводящие сети, пользуясь всеми преимуществами интеграции.

В-третьих, иностранные инвесторы имеют возможность использовать наработанный потенциал научно-производственных кластеров и инфраструктуры для создания на их основе эффективных производств с удобным выходом на региональные рынки.

Согласно данным Мониторинга и анализа прямых иностранных инвестиций ст ран ЕАЭС на евразийском континенте, который реализуется ЦИИ ЕАБР, отобранные пять стран Евразии (Австрия, Турция, Индия, Вьетнам и Китай) демонстрируют положительную динамику ПИИ в страны ЕАЭС. За 2008 – 2013 годы показатель увеличился на 69% (до 58,3 млрд. долл.).

При этом самая впечатляющая динамика ПИИ наблюдается у Китая. Если еще 5 лет назад Китай был сопоставим с Индией на постсоветском пространстве, то теперь он ее значительно превосходит. Однако такое соотношение обеспечивается благодаря масштабному присутствию китайских ТНК в нефтегазовом секторе Казахстана. В другие отрасли китайцы до 2014 года почти не шли. Есть основания полагать, что в настоящее время ситуация кардинально меняется. [13]

Для потенциальных иностранных инвесторов вывод будет следующий : инвестировать в экономику ЕАЭС с учетом факта существования единого экономического пространства. Соответственно, выбирать для этого локализацию, выстраивать логистику, пользоваться «конкуренцией юрисдикций», продвигать создание ЗСТ своих стран с ЕАЭС.

Таким образом, ЕАЭС является новой реальностью для инвесторов. Создан общий рынок на территории пяти государств, дающий возможность работать практически из любой точки. При всем текущем несовершенстве механизма работы союза он уже представляет собой единое экономическое пространство с достаточно четкой дорожной картой развития и перспективами роста.

Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба Валдай. С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publications/valdai-papers/

[1] Идея «интеграционного ядра» евразийской интеграции количественно обоснована в: Винокуров Е. (ред.) (2010) Система индикаторов евразийской интеграции. ЕАБР: Алматы.

[2] Стандартный теоретический аргумент состоит в том, что кризисы препятствуют интеграции, т.к. повышается уровень протекционизма. Вопреки этой аргументации, мы обосновываем, что экономические кризисы могут выступать катализатором интеграционных процессов при условии наличия тесных связей между странами и отсутствия реальных альтернатив: Vinokurov E., Libman A. (2014) Do Economic Crises Impede or Advance Regional Economic Integration in the Post-Soviet Space? Post-Communist Economies. Vol. 26 (3): 341–358.

[3] http://www.eurasiancommission.org/ru/act/texnreg/depsanmer/Documents/Договор о Евразийском экономическом союзе.pdf

[4] ЦИИ ЕАБР (2014) Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ. Доклад №26. Санкт-Петербург. Доступно на: http://www.eabr.org/r/research/centre/projectsCII/invest_monitoring/ ; ЦИИ ЕАБР (2015) Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ. Доклад №32, Санкт-Петербург (сентябрь).

[5] ЦИИ ЕАБР (2012-2014) Интеграционный барометр ЕАБР 2012, 2013, 2014. Соответствующие доклады доступны на http://eabr.org/r/research/centre/projectsCII/

[6] ЦИИ ЕАБР (2015) Оценка экономических эффектов отмены нетарифных барьеров в ЕАЭС. Доклад №29. ЕАБР: Санкт-Петербург. Доступно на: http://eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2015/НТБ-29/doklad_29_preview.pdf

[7] Vinokurov E., Libman A. (2012) Eurasian Integration: Challenges of Transcontinental Regionalism. Basingtoke and New York: Palgrave Macmillan.

[8] Аналитический доклад Международного дискуссионного клуба «Валдай». Экономический пояс «Шелкового пути» и приоритеты совместного развития евразийских государств. Москва, Июнь 2015. Доступно на: http://valdaiclub.com/publication/77920.html

[9] Vinokurov E. (2014) Mega Deal Between the European Union and the Eurasian Economic Union. Russia in Global Affairs, No. 4 October-December, 2014.

[10] ЦИИ ЕАБР (2014) Количественный анализ экономической интеграции Европейского союза и Евразийского экономического союза: методологические подходы. Доклад №23. ЕАБР: Санкт-Петербург. Доступно на: http://eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2014/Колич%20анализ%20эк%20интеграции/doklad_23_ru_preview_web1.pdf

[11] Hamilton, Daniel S., ed. (2014) The Geopolitics of TTIP: Repositioning the Transatlantic Relationship for a Changing World. Washington, DC: Center for Transatlantic Relations.

[12] ЦИИ ЕАБР (2014) Интеграционный барометр ЕАБР – 2014. Доклад №25. ЕАБР: Санкт-Петербург. Доступно на: http://eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2014/Barometr-2014/EDB_Centre_Analycal_Report_25_Full_Rus_1.pdf

[13] ЦИИ ЕАБР (2014) Мониторинг прямых инвестиций России, Беларуси, Казахстана и Украины в странах Евразии. Доклад №28. Санкт-Петербург. Доступно на: http://eabr.org/general//upload/CII%20-%20izdania/2014/МПИ-2014/doklad_28_preview.pdf

В БЕЛАРУСИ ПРОВЕРЯТ ВСЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИЕ УСТАНОВКИ

В Беларуси проверят все зарегистрированные топливосжигающие установки. Об этом на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА, посвященном проблемам обращения с отходами отработанных масел, сообщила и.о. заведующего отделом обращения с отходами РУП "Бел НИЦ "Экология" Нина Кичаева.

В настоящее время в реестре РУП "Бел НИЦ "Экология" зарегистрированы около 140 собственников объектов, сжигающих отходы отработанных масел, самих объектов - около 600. "Мы ведем регистрацию по заявительному принципу, учитывая документы, которые нам предоставляют. Проводить проверки мы не можем, поэтому после выхода постановления №30 (ужесточающего экологические требования к регистрации топливосжигающих установок. - Прим. БЕЛТА) во все территориальные органы Минприроды мы направили документы, на основании которых была проведена регистрация, для того чтобы они проверили объекты на предмет соблюдения нового законодательства", - отметила Нина Кичаева.

Начальник управления обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Шахэмиров пояснил, что постановление Минприроды №30 вступило в силу летом текущего года. Согласно документу при регистрации топливосжигающих установок, работающих на смесевых видах топлива или отходах отработанных масел, необходимо представить лабораторное подтверждение соответствия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух установленным требованиям. Установки, не соответствующие по этим параметрам, регистрироваться не будут, и эксплуатация их будет запрещена. За эксплуатацию печей без регистрации предусмотрен немалый штраф.

Говоря об уже зарегистрированном оборудовании, он отметил, что большинство сжигающих установок не только зарегистрированы в реестре, но и имеют лицензию на использование отходов в качестве топлива, которая выдается на пять лет. Далее идет повторное лицензирование, если за период эксплуатации и контрольных мероприятий не были выявлены нарушения, которые приостанавливают действие лицензии. "Таким образом, при повторном лицензировании уже необходимо будет представить документы, подтверждающие соответствие установки действующим требованиям", - отметил он.

В перспективе оборудование, которое позволяет использовать отработанные масла не при производстве товарной продукции, а в качестве топлива, будет постепенно выводиться из эксплуатации, добавил представитель Минприроды.

За полтора года компания Biocad заключила экспортные контракты на поставку фармсубстанций и готовых лекарственных препаратов на сумму более 700 млн долларов, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции Remedium.

Главными торговыми партнерами российского фармпроизводителя стали Египет, Турция, Беларусь, Вьетнам, Аргентина, ЮАР, Перу, Парагвай. В дальнейшем компания планирует активно развиваться на рынках БРИКС, МЕНАТ, Латинской Америки, а также на территории европейских государств.

Больше всего спросом пользуются лекарственные препараты против онкологических заболеваний, выпущенные Biocad: биоаналоги ритуксимаба (31%), трастузумаба (24%) и бевацизумаба (21%). В 2016 году планирует продать ритуксимаб, цепэгинтерферон альфа-2b, филгастрим в страны СНГ, на Кубу, в Иорданию, Алжир, Марокко, Вьетнам, Парагвай, Шри-Ланку на общую сумму в 62,5 млн долларов.

«Экспортный потенциал Biocad очень высок. За короткий период времени компания достигла показателей, к которым некоторые предприятия идут десятилетиями. Нашему успеху способствовали инвестиции в проведение международные клинические исследования лекарств, подготовку досье в формате CTD, а также регистрацию препаратов и поддержку партнеров по заключенным контрактам в рамках продвижения продуктов. Рынок устал от доминирования чрезмерно дорогих препаратов монополистов. Пациенты нуждаются в качественных лекарственных средствах по разумной стоимости», - заявил генеральный директор Biocad Дмитрий Морозов.

«Ориентиры будущего» намечены в Казани

С 22 по 23 октября в столице Татарстана при поддержке Министерства культуры Российской федерации, Федерального агентства по туризму и Правительства Республики Татарстан состоялся III Казанский международный туристский форум «Ориентиры будущего», который в этом году прошел совместно с Давосским коммуникационным форумом

В открытии форума приняли участие Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан и Сергей Корнеев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму.

Поскольку коммуникации в нынешнее время играют важнейшую роль в построении правильного диалога между потребителем и производителем, в этом году форум затронул актуальную тему в развитии туризма: «Глобальная индустрия туризма в новом коммуникационном пространстве».

Рустам Минниханов отметил, что очень важно использовать коммуникационные технологии в туризме, особенно важно использовать IT-технологии. «В 2014 году Татарстан принял 2,5 млн. туристов, чему способствовало включение Казанского Кремля и Болгара в список наследия ЮНЕСКО. Также рост турпотока связан со спортивными мероприятиями - только за время ЧМ-2015 по водным видам спорта в Казань приехало 129 тыс. человек. Впереди Кубок конфедераций, ЧМ-2018, World Skills-2019. Наша задача - провести их на самом высоком уровне» - отметил глава республики.

Сергей Корнеев подтвердил слова Президента: «Позитивная динамика по количеству туристических поездок не меняется даже во время экономических кризисов, сейчас туриндустрия - одна из основных экономик в мире».

Форум собрал более 800 участников из 15 регионов страны: специалистов различных сфер, руководителей министерств федерального и регионального уровней, крупнейших туроператоров, СМИ, аналитиков, экспертов сектора, руководителей крупнейших российских компаний, работающих в сфере туризма.

В качестве спикеров участие приняли более 30 ведущих специалистов в области коммуникационных технологий из России, Италии, Испании, Венгрии, Республики Беларусь, Великобритании, Швейцарии, Германии и США.

Спикеры в течение двух дней рассказывали о новых коммуникационных технологиях, SMM, брендинге городов, управлении брендом, коммуникационной стратегии в туризме, digital- коммуникациях, а также онлайн-тенденциях в туризме. Так, Джианни Каталфамо, основатель компании Ketchum Pleon рассказывал, как компаниям добиться доверия от клиентов; Григорий Померанцев из Беларуси - о создании брендов и государственной поддержке; Шон Гарднер, основатель Twitter Powerhouses Series - о коммуникациях в соцсетях. В свою очередь, российские спикеры: Геннадий Шаталов, организатор премии “Russian Event Award” , Артем Балаев, генеральный продюсер Международной Недели Моды в Петербурге AURORA FASHION WEEK Russia и крупнейшего российского гастрономического фестиваля "О, ДА! ЕДА!", Сергей Иванов, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, затронули очень важную тему событий и мероприятий в развитии глобальной туристической индустрии.

Также, в рамках первого дня форума прошел круглый стол на тему «Особенности продвижения российского турпродукта за рубежом», организованный Федеральным агентством по туризму в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)”.

Сергей Корнеев, заместитель руководителя Ростуризма рассказал, что сейчас основные усилия ведомства направлены на продвижение российского турпродукта на мировом и внутреннем рынках. Запланирована серия пресс-туров по 22 регионам России. Иностранные коллеги уже ознакомились с Краснодарским краем, Республикой Крым и Севастополем и другими регионами. До конца года намечены поездки в Тамбовскую, Тульскую и Рязанскую области, Якутию, российский отрезок Великого Чайного пути (Забайкальский и Красноярский края, Бурятия, Хакасия, Иркутская, Томская и Новосибирская области), в Сибирь и на Дальний Восток. Сергей Корнеев подчеркнул, что маркетинговая политика Ростуризма учитывает положительный опыт зарубежных коллег. Планируется открытие пилотного туристско-информационного центра в Сочи. Впервые пройдет кобрендинговая межрегиональная рекламно-информационная кампания в 12 регионах РФ под слоганом «Время отдыхать в России".

Форум «Ориентиры будущего» - это уникальная площадка, где собираются мировые эксперты и представители турбизнеса со всех регионов страны для того, чтобы вместе обсудить актуальные вопросы и идеи, которые помогут развивать внутренний туризм в России.

ТАМОЖЕННИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ВЛИЯНИИ ВТО

Руководитель ФТС РФ Андрей Бельянинов рассказал о том, что членство Казахстана во Всемирной торговой организации (ВТО). угрожает потерями для бюджетов стран Таможенного союза. Ранее Казахстан, который наряду с Россией, Белоруссией, Арменией и Киргизией является членом Евразийского экономического союза, ратифицировал соглашение о присоединении к ВТО, таким образом, вступление в организацию должно завершиться до конца 2015 года.

Вступление в ВТО влияет на экономику разных стран по-разному. Так, Китай вышел на новый этап экономического развития, вызванный его присоединением к ВТО и Пекин настойчиво продолжает претворять в жизнь программу либерализационных мероприятий, предусмотренных соглашениями с ВТО. Россия вступила в ВТО в 2012 году и спустя год никаких существенных изменений в экономике в связи с этим не произошло.

Продэмбарго вынудило ритейлеров вернуться к отечественному производителю

Уверенность в этом выразил Ярослав Луканин, генеральный директор кубанского садоводческого предприятия ОАО «Трудовое», назвавший импортозамещение настоящим трендом настоящего времени.

Эксперт отметил и непрекращающийся поток контрабанды на российский рынок. Это та же европейская продукция, прибывающая через территорию Белоруссии. Но сейчас «торговые сети хотя бы обратили на отечественных производителей внимание».

На вопрос оценки сроков достижения импортозамещения в продукции садоводства г-н Луканин согласился с реальностью 5-7 лет. По его мнению, такой прогноз имеет право на существование, но при условии должных усилий и заинтересованности в росте производства всех сторон. Нельзя забывать и возможность сбора урожая плодов только через 1-2 года после высадки.

Само ОАО «Трудовое» также планирует наращивать объемы производства, отмечая благоприятную конъюнктуру и внимание со стороны властей страны. Большая помощь здесь – увеличение погектарных субсидий при закладке нового сада до 230 тысяч рублей. Раньше поддержка составляла 128 тысяч рублей на гектар, которые после вступления России в ВТО снизили до 68 тысяч рублей на ту же территорию.

Названы лучшие страны для ведения бизнеса

Россия значительно поднялась в этом рейтинге по сравнению с годом ранее.

Рейтинг под названием Doing Business ежегодно составляется Всемирным банком. Он учитывает все условия для ведения бизнеса, включая действующее законодательство, предпринимательскую активность, экономические показатели, реформы, коррупционную составляющую, безопасность и другие факторы.

Россия заняла в рейтинге 51-е место. Беларусь опередила ее и оказалась на 44-й строчке. Украина расположилась значительно ниже – на 83-й позиции.

Напомним, в 2014 году Россия находилась в этом рейтинге на 62-м месте.

ТОП-10 лучших стран для ведения бизнеса:

1. Сингапур

2. Новая Зеландия

3. Дания

4. Южная Корея

5. Гонконг

6. Великобритания

7. США

8. Швеция

9. Норвегия

10. Финляндия

Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» по итогам девяти первых месяцев 2015 г. увеличил производство бумажных санитарно-гигиенических изделий почти на 35%, об этом сообщает пресс-служба концерна «Беллесбумпром».

С целью обеспечения выпуска конкурентоспособных товаров и насыщения ими внутреннего рынка на предприятии проведена модернизация оборудования с установкой новых производственных линий и узлов. На обновление производства направлено более 300 тыс. евро.

Предприятие стало выпускать бумажные салфетки улучшенного качества, а также двухслойные бумажные полотенца и туалетную бумагу. Завод уже выпустил 21 млн пачек и рулонов санитарно-гигиенической продукции. Ожидается, что к концу года общий объем производства превысит 27 млн единиц.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСУ ВОЗМОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА Р. СЕЛЕНГА ПРОЙДУТ В МОСКВЕ В 2016 Г.

Такое решение было принято на 5-ом заседании Смешанной Российско-Монгольской комиссии по вопросам охраны окружающей среды, прошедшем 26-27 октября 2015 г. в Улан-Баторе (Монголия).

В заседании приняли участие: российская делегация во главе с заместителем Руководителя Росприроднадзора, сопредседателем Смешанной Российско-Монгольской комиссии по вопросам охраны окружающей среды Амирханом Амирхановым и монгольская делегация во главе с Государственным секретарем Министерства окружающей среды, зеленого развития и туризма Монголии, сопредседателем Смешанной Российско-Монгольской комиссии по вопросам охраны окружающей среды Ц.Цэнгэлом.

В ходе заседания российская сторона отметила необходимость обмена информацией по вопросу выполнения работ по оценке воздействия возможного строительства гидротехнических сооружений на р. Селенга на окружающую среду, включая уникальную экосистему озера Байкал. Стороны ознакомились с результатами работ, выполненных в рамках проекта «Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал».

Российская сторона также отметила необходимость скорейшего подписания Соглашения между правительствами России и Монголии о создании трансграничного резервата «Истоки Амура».

Кроме того, участники встречи отметили необходимость совместной разработки проекта Соглашения между правительствами России и Монголии о создании трансграничного резервата «Тунка-Хубсугол».

Стороны признали важность сотрудничества в рамках трехстороннего российско-монгольско-китайского заповедника «Даурия», а также поддержали развитие трансграничной сети экологического мониторинга и международной экологической станции на базе «Даурии».

В ходе заседания участники встречи обменялись информацией о деятельности по сохранению трансграничных популяций и группировок редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира. Обсуждалась необходимость обеспечения свободной миграции видов и негативное воздействие инженерных сооружений на границе стран. Была отмечена важность повышения контроля за перемещением через границу дериватов, являющихся объектами СИТЕС. Стороны пришли к согласию в необходимости своевременной оценки и предотвращения воздействия проектов развития линейной инфраструктуры (дороги, трубопроводы) на состояние популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира и их местообитаний.

Российская сторона проинформировала о процессе изучения и мониторинга трансграничных группировок снежного барса на хребтах Чихачева и Цаган-Шувут, имеющих особую важность для восстановления группировок хищника в России. Стороны согласились объединить усилия в разработке совместной программы сохранения и мониторинга трансграничных группировок снежного барса.

На заседании российская сторона представила проект Программы мониторинга алтайского горного барана аргали в трансграничной зоне России и Монголии. Доработанный проект Программы планируется утвердить на следующем заседании Смешанной комиссии.

Российский специалисты проинформировали о процессе разработки Программы реинтродукции аргали в Забайкальском крае. В настоящее время Забайкальский край совместно с Даурским заповедником разработал программу восстановления алтайских горных баранов в регионе с целью воссоздания устойчивой дикой популяции аргали. Программа должна быть реализована в несколько этапов, включая увеличение поголовья животных в вольере за счет размножения и дополнительного завоза особей из Монголии. Основной площадкой ее реализации должен стать вольерный комплекс Даурского заповедника. Разработанная программа уже получила предварительные одобрение и поддержку монгольской стороны и Правительства Забайкальского края.

Стороны отметили необходимость запрета весенней охоты в ключевых местах массового скопления пролетных водоплавающих и околоводных видов птиц, а также важность разработки и принятия срочных мер по изучению, сохранению и восстановлению дрофы и даурского журавля.

Кроме того, стороны одобрили действия Даурского заповедника по устранению массовой гибели птиц на ЛЭП в окрестностях заповедника и указали на необходимость активизации действий государственных природоохранных структур по решению данной проблемы на остальной территории стран, прежде всего степной и приграничной.

Стороны приняли решение о проведении следующего заседания Смешанной комиссии в России в третьем квартале 2016 г.

В заседании приняли участие представители Минприроды России, Росводресурсов, Росприроднадзора Республики Бурятия, Республики Тыва, Алтайского края и Республики Алтай, заповедника Убсунурская котловина, Посольства Российской Федерации в Монголии, Всемирного Фонда дикой природы (WWF России), Проекта ГЭФ/ПРООН «Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал».

Россия и Монголия реализуют совместную программу по охране аргали

Такое решение было принято на 5-ом заседании Смешанной Российско-Монгольской комиссии по вопросам охраны окружающей среды, прошедшем26-27 октября 2015 г. в Улан-Баторе (Монголия).

В заседании приняли участие: российская делегация во главе с заместителем Руководителя Росприроднадзора, сопредседателем Смешанной Российско-Монгольской комиссии по вопросам охраны окружающей среды Амирханом Амирхановым и монгольская делегация во главе с Государственным секретарем Министерства окружающей среды, зеленого развития и туризма Монголии, сопредседателем Смешанной Российско-Монгольской комиссии по вопросам охраны окружающей среды Ц.Цэнгэлом.

На заседании российская сторона представила проект Программы мониторинга алтайского горного барана аргали в трансграничной зоне России и Монголии. Доработанный проект Программы планируется утвердить на следующем заседании Смешанной комиссии.

Российский специалисты проинформировали о процессе разработки Программы реинтродукции аргали в Забайкальском крае. В настоящее время Забайкальский край совместно с Даурским заповедником разработал программу восстановления алтайских горных баранов в регионе с целью воссоздания устойчивой дикой популяции аргали. Программа должна быть реализована в несколько этапов, включая увеличение поголовья животных в вольере за счет размножения и дополнительного завоза особей из Монголии. Основной площадкой ее реализации должен стать вольерный комплекс Даурского заповедника. Разработанная программа уже получила предварительные одобрение и поддержку монгольской стороны и Правительства Забайкальского края.

Стороны отметили необходимость запрета весенней охоты в ключевых местах массового скопления пролетных водоплавающих и околоводных видов птиц, а также важность разработки и принятия срочных мер по изучению, сохранению и восстановлению дрофы и даурского журавля.

Участники одобрили действия Даурского заповедника по устранению массовой гибели птиц на ЛЭП в окрестностях заповедника и указали на необходимость активизации действий государственных природоохранных структур по решению данной проблемы на остальной территории стран, прежде всего степной и приграничной.

Российская сторона отметила необходимость скорейшего подписания Соглашения между правительствами России и Монголии о создании трансграничного резервата «Истоки Амура».

Кроме того, участники встречи отметили необходимость совместной разработки проекта Соглашения между правительствами России и Монголии о создании трансграничного резервата «Тунка-Хубсугол».

Стороны признали важность сотрудничества в рамках трехстороннего российско-монгольско-китайского заповедника «Даурия», а также поддержали развитие трансграничной сети экологического мониторинга и международной экологической станции на базе «Даурии».

В ходе заседания участники встречи обменялись информацией о деятельности по сохранению трансграничных популяций и группировок редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира. Обсуждалась необходимость обеспечения свободной миграции видов и негативное воздействие инженерных сооружений на границе стран. Была отмечена важность повышения контроля за перемещением через границу дериватов, являющихся объектами СИТЕС. Стороны пришли к согласию в необходимости своевременной оценки и предотвращения воздействия проектов развития линейной инфраструктуры (дороги, трубопроводы) на состояние популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира и их местообитаний.

Российская сторона проинформировала о процессе изучения и мониторинга трансграничных группировок снежного барса на хребтах Чихачева и Цаган-Шувут, имеющих особую важность для восстановления группировок хищника в России. Стороны согласились объединить усилия в разработке совместной программы сохранения и мониторинга трансграничных группировок снежного барса.

Стороны приняли решение о проведении следующего заседания Смешанной комиссии в России в третьем квартале 2016 г.

В заседании приняли участие представители Минприроды России, Росводресурсов, Росприроднадзора Республики Бурятия, Республики Тыва, Алтайского края и Республики Алтай, заповедника Убсунурская котловина, Посольства Российской Федерации в Монголии, Всемирного Фонда дикой природы (WWF России), Проекта ГЭФ/ПРООН «Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна озера Байкал».

Справка

Смешанная Российско-Монгольская комиссия по вопросам охраны окружающей среды действует в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Монголии 15 февраля 1994 г. о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

УКРАИНА. АНАЛИЗ ГРУЗОПОТОКОВ В 2014/2015 ГОДАХ В РАЗРЕЗЕ НОМЕНКЛАТУР

УКРАИНА – ВНУТРЕННИЕ ТРЕНДЫ

Политическая нестабильность, отсутствие четкого понимания дальнейшего развития событий в Украине со стороны основных финансово-промышленных групп и геоэкономических партнеров – все эти тренды в той или иной степени сопровождали Украину на протяжении 2014 и первой половины 2015 годов.

По данным Informall B.G., с начала 2014 года Украина находилась в глубокой экономической рецессии. Вследствие значительных накопленных фискальных и внешних дисбалансов в начале 2014 года органы власти принялись проводить макроэкономические корректировки. Однако обострение военного конфликта во второй половине года привело к серьезному ухудшению экономической ситуации на индустриализованном востоке страны и к падению уровня доверия инвесторов и потребителей.

Перечисленные факторы привели к негативному влиянию практически на все отрасли экономики. Так, по данным Всемирного банка, в 2014 году промышленность сократилась на 10,1% по сравнению с прошлым годом, оптовая торговля на 15%, а строительство на 21,7%. Частично падение данных показателей смягчил рост в сельскохозяйственной отрасли на 2,8%.

ВВП страны в прошлом году продолжил падение – после сокращения на 3,9% в первые три квартала реальный ВВП уменьшился на 14,8% в четвертом квартале в сравнении с годом ранее, что в годовом исчислении составило около 6,8% падения в 2014 году.

Еще одним негативным фактором стала ситуация на валютном рынке и падение курса национальной валюты. С момента резкой девальвации в феврале 2014 года и до настоящего времени ситуация не изменилась в лучшую сторону. В свою очередь, эксперты и аналитики сходятся во мнении, что без устранения причин девальвации, в 2015 году ситуация на валютном рынке не изменится в лучшую сторону.

Снижение курса национальной валюты привело к уменьшению рентабельности в сфере грузовых перевозок, а также к росту конкуренции и риску банкротства некоторых компаний, что касается, в первую очередь, предприятий, работающих с использованием иностранных комплектующих и сырья.

Согласно прогнозам агентства Fitch падение украинской экономики в 2015 году составит 9%, в то же время Всемирный банк немногим более оптимистичен и предполагает снижение ВВП на 8% по итогам текущего года.

Среди других факторов, в той или иной степени влияющих на изменение динамики грузопотоков, можно выделить снижение численности населения страны вследствие новой волны эмиграции, а также снижение рождаемости. С 2014 года, численность населения сократилась на четверть миллиона. Причины – война на Юго-Востоке страны и падение уровня жизни. По данным Института демографии и социальных исследований, демографическая структура в Украине такова, что в будущем будет происходить только сокращение численности населения.

Кроме сокращения численности населения, в 2014/2015 годах произошло также падение уровня жизни. По данным Всемирного банка ВВП на душу населения в Украине в 2014 году составил 3082 долларов, в то время как еще годом ранее данный показатель составлял 4029 долларов. Таким образом, существенное снижение покупательной способности оказало негативное влияние на рынок потребления товаров и услуг, а это, в свою очередь, негативно отразилось на импорте потребительских товаров и продукции легкой промышленности.

Среди позитивних факторов начала второй половины 2015 года стоит отметить замедление падения валового внутреннего продукта, которое обусловлено стабилизацией ситуации на финансовом рынке и увеличением экономической активности на востоке государства. Однако в целом геополитические проблемы продолжают оставаться основными рисками, которые могут сказаться не только на экономике Украины, но и на странах Европы с формирующимся рынком.

УКРАИНА И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Ограничение экспорта в Российскую Федерацию.

По данным Украинского института стратегий глобального развития и адаптации, в связи с взаимными ограничительными мерами на торговлю между Украиной и РФ, в 2014 году по сравнению с 2013 годом объем украинского экспорта в Россию сократился более чем на 5 млрд долларов – с 15 до 9,8 млрд. А в первом полугодии 2015 года, экспорт в РФ продолжил тенденцию к падению и снизился еще на 65%

Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

В свою очередь, Украина попыталась компенсировать потери от снижения объема экспорта в РФ путем наращивания объема экспорта в страны Европейского Союза и другие страны, но ожидаемых результатов это не дало. Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза в денежном выражении снизился на 38%, а в страны СНГ на 54%. Уменьшение объемов торговли произошло из-за ослабления курса гривны.

Следует отметить, что, несмотря на открытие рынка ЕС для украинских товаров через сокращение импортных пошлин в одностороннем порядке, экспорт продукции ограничивается через существенное квотирование.

Вопрос наращивания экспорта украинских товаров при одновременном сокращении импорта является актуальным для Украины. Геополитический выбор, который сделала страна в 2014 году, влечет за собой неотвратимые геоэкономические последствия и к настоящему моменту уже сказался на внешней торговле.

ЭКСПОРТ

|

Экспорт, шт. |

|

|

2 п/г 2014 |

1 п/г 2015 |

|

91 392 |

78 342 |

Экспорт товаров в первой половине 2015 года составил 78 342 контейнера, что почти на 16,7% ниже уровня второго полугодия 2014 года, когда было экспортировано 91 392 контейнера.

Прирост в первой половине 2015 года по сравнению со второй половиной 2014 года произошел по таким номенклатурам как рудные грузы (+32,6%), растительные масла (+22,1%), изделия из черных металлов (+17,5%), зерновые (+15,2%), мука и продукты помола зерна (+8,9%).

В то же время в первой половине 2015 года значительно сократился экспорт семян и минерального топлива – на 78,5% и 67% соответственно.

Основные номенклатуры грузов, экспортируемых из Украины

|

Позиция |

2-я половина 2014, шт |

1-я половина2015, шт |

Прирост,% |

| Лес |

25 481 |

21 749 |

-14,6% |

| Черные металлы |

9 415 |

8 774 |

-6,8% |

| Растительные масла и жиры |

7 240 |

8 842 |

22,1% |

| Семена |

7 218 |

1 550 |

-78,5% |

| Зерновые |

7 213 |

8 308 |

15,2% |