Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Замминистра Юрий Гордеев принял участие в выборе победителей Всероссийского архитектурного конкурса «Новая Анапа»

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев принял участие в финальном заседании жюри Открытого всероссийского конкурса с международным участием на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений развития будущей туристской территории проекта «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа».

Мероприятие прошло в Координационном центре Правительства Российской Федерации под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» - новый масштабный проект, который будет создан по поручению Президента России на территории Краснодарского края. Уже сегодня на этапе разработки архитектурных решений обсуждается строительство не только большого номерного фонда, но и всей необходимой туристической и обеспечивающей инженерной инфраструктуры», - отметил замминистра Юрий Гордеев.

В финале конкурса были рассмотрены предложения архитектурного бюро «Студия 44», Института «Мосинжпроект», компании «Творческие технологии» и специального участника конкурса – студенческого объединения «Студия 5».

Победителем стал проект консорциума под лидерством ООО «Творческие Технологии». В составе консорциума: ООО «Кронвелл Менеджмент» (Санкт-Петербург, Россия), ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» (Реутов, Россия), АО «ИнфраВЭБ» (Москва, Россия). Его предложения станут основой для создания внешнего облика будущего города-курорта «Новая Анапа». Архитектурные решения других финалистов конкурса будут также учтены при разработке мастер-плана будущего курорта.

Планируется, что мастер-план будет разработан и представлен на рассмотрение членам Правительственной подкомиссии в первом полугодии 2024 года. По итогам разработки мастер-плана будет сформировано более 100 инвестиционных лотов как для крупных инвесторов, так и представителей малого и среднего бизнеса. Это гостиницы, точки общественного питания, развлекательной, деловой, образовательной и сервисной инфраструктуры.

На территории «Новой Анапы» планируется создать центр парусного спорта, гостевую марину до 300 стояночных мест для круизных и маломерных судов, конгресс-центр, концертно-фестивальную зону, школы и мастерские для дополнительного образования, торговую галерею и коммерческие площади. Номерной фонд нового круглогодичного курорта составит 15 тыс. номеров.

По прогнозам, после реализации проекта и выхода на проектную мощность туристический поток в Анапский район Краснодарского края вырастет до 3 млн человек ежегодно.

Более 800 жителей Калужской области были переселены из аварийного жилья с начала года

В Калужской области продолжается переселение жителей области из аварийного жилья в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

С начала года более 800 жителей региона были переселены из аварийного жилья с опережением графика. На сегодняшний день переселено 3,3 тысячи человек.

Всего в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется расселить 219 многоквартирных домов площадью 67,12 тыс. кв. м и переселить 4,51 тысяч человек.

Портал органов власти Калужской области

Более 100 общественных пространств обустраивается в этом году в Липецкой области по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Более 30 детских игровых зон организованы в районах Липецкой области. Территории были обустроены благодаря участию региона в национальном проекте «Жилье и городская среда».

В Лебедянском районе благоустроено больше всего новых детских площадок в селах Старый Копыл и Большое Попово, в деревне Васильевка и поселке Культура, где рядом с горками и качелями находятся и спортивные тренажеры для взрослых. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект «Жилье и городская среда» игровые комплексы установили на четырех улицах в поселке совхоза Агроном.

Новые зоны для игр и отдыха в этом году были оборудованы также в Усманском, Липецком, Данковском, Становлянском, Добринском, Добровском, Долгоруковском, Елецком, Чаплыгинском, Воловском районах, а также в Липецке.

Всего в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Липецкой области были проведены работы по благоустройству более сотен общественных пространств, среди которых организуются зоны для занятия спортом, парки и скверы, набережные и зоны для выгула собак.

Официальный сайт Правительства Липецкой области

В Подмосковье завершены работы по благоустройству 59 общественных пространств

В Московской области в полном объеме завершено благоустройство 59 объектов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На территории были проведены работы по благоустройству 22 парков и лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов и 6 набережных.

Подмосковье пятый год подряд входит в тройку лидеров Индекса качества городской среды. По сравнению с 2019 годом показатель повысился на 11% в 2022 году. На территории Московской области расположены 74 города, из них 70 являются городами с комфортной городской средой. По итогам 2023 года ожидается, что оставшиеся четыре города, а именно Ликино-Дулево, Луховицы, Яхрома и Белоозерский войдут в число городов с благоприятной городской средой.

С 2019 года возросло число крупных знаковых объектов. Среди них парки Островского в Ступино, «Свердловский» в Лосино-Петровском, «Киово» в Лобне, Городской парк в Раменском, «Дубрава» в Павловском Посаде. Идут работы на объектах, которые стали победителями Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений в городе Коломне в 2018 году. Это исторический центр Вереи в Наро-Фоминском городском округе, берег Стахановского озера в Электрогорске, парк «Меланж» в Куровском Орехово-Зуевского округа, общественная территория «Таблетка» В Пущино, набережные Оки в Кашире, Нары в Серпухове, Осетра в Зарайске. Обустроено девять лесопарков для прогулок и отдыха, запланированных на этот год.

В 2023 году была выполнена работа по благоустройству территорий у станций Московских центральных диаметров и приведены в порядок пространства у 24 станций третьего и четвертого диаметров. Среди них станции Раменское, Быково, Люберцы-1, Малаховка, Железнодорожная, Ольгино, Реутово, Апрелевка и другие.

Кроме того, создали семь больших зон отдыха и досуга в парках. Две спортивные зоны в балашихинском парке «Пехорка-лес» и в наро-фоминском парке «Дубки», две детские игровые зоны в парке Стрекалова в Мытищах и в Глуховском парке Богородского городского округа, экстрим-зоны в парке «Скитские пруды» Сергиева Посада, в талдомском парке «Победа», а также в деревне Гальчино Домодедовского округа.

В 2024 году планируется благоустроить 72 объектов: 39 общественных территорий, среди которых пешеходные зоны и площади, скверы и набережные; 13 парков; 10 лесопарков и 10 детских скверов.

Министерство благоустройства Московской области

Александр Новак провёл 36-ю министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак в качестве сопредседателя провёл 36-ю министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК в режиме видеоконференцсвязи.

Участники ОПЕК+ подтвердили все ранее достигнутые договорённости, включая продолжение Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.

«Россия увеличит добровольное сокращение экспорта на внешние рынки, которое ранее составляло 300 тыс. баррелей нефти. Принято решение увеличить этот объём до 500 тыс. баррелей в сутки на I квартал 2024 года. Ряд других стран также объявили, что снизят свою добычу добровольно ещё на 700 тыс. баррелей в сутки. Эти меры будут способствовать прохождению зимнего периода пониженного спроса, обеспечат стабильную работу нефтяных рынков и баланс спроса и предложения», – сообщил Александр Новак. Он добавил, что Россия, Саудовская Аравия и другие взявшие на себя обязательства по добровольному сокращению добычи нефти страны – участницы соглашения выполняют свои договорённости в рамках ОПЕК+ в полном объёме.

В дальнейшем для поддержания стабильности рынка дополнительные объёмы сокращения будут постепенно возвращены на рынок темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры. Участники сделки будут ежемесячно мониторить ситуацию.

Участники встречи приветствовали решение Республики Бразилия о присоединении к Хартии сотрудничества ОПЕК+ с января 2024 года в качестве 24-й страны – участницы.

Следующая, 37-я встреча министров ОПЕК+ состоится 1 июня 2024 года в Вене.

Дмитрий Чернышенко: В 2024 году размер мегагрантов для российских учёных будет увеличен до 500 млн рублей

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в качестве модератора в пленарном заседании Конгресса молодых учёных. Темой заключительной сессии конгресса 2023 года стало пространство возможностей и перспективы, которые открываются сейчас перед представителями научной сферы. В этом году формат заседания был особенным – в качестве главных спикеров участвовали молодые учёные, каждый из них подробнее рассказал о своей траектории развития.

В их числе Максим Никитин, организовавший малое предприятие по разработке и производству научного оборудования и реагентов; сотрудник Российского квантового центра, МИСиС и МФТИ Алексей Фёдоров; учёный, занимающийся созданием препарата для иммунотерапии рака, Ирина Алексеенко; руководитель прикладного НИОКР технологической компании «Сибур ПолиЛаб» Константин Вернигоров; директор пермского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня Павел Илюшин и председатель Молодёжного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), соавтор проекта «Наша Лаба» Ольга Тарасова.

В дискуссии также приняли участие помощник Президента России Андрей Фурсенко, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, Министр здравоохранения Михаил Мурашко, председатель совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва, ректор Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий и генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв.

Дмитрий Чернышенко отметил, что, вопреки ожиданиям недружественных стран «мы не расклеились», а крепко взялись за обеспечение независимости и конкурентоспособности нашей страны.

«Первоочередная задача, поставленная Владимиром Путиным, – укрепление технологического суверенитета. Для этого страна должна сама себя обеспечивать всей критически значимой продукцией – микроэлектроникой, станками, транспортом, медикаментами, продуктами питания. Именно такие производственные цепочки лежат в основе мегапроектов. При этом мы понимаем, что добиться успехов в экономике в целом и в промышленном производстве в частности невозможно без учёных и их прорывных идей. Это глобальная задача для науки. Поэтому Правительство продолжит создавать все условия для комфортной работы исследователей», – подчеркнул зампред Правительства.

По словам Дмитрия Чернышенко, сегодня в стране порядка 110 тысяч аспирантов, и с каждым годом их количество увеличивается. В этом году число бюджетных мест в аспирантуре выросло до 17,8 тыс.

«Аспирантура – первый этап в становлении молодого учёного. После неё исследователям предстоит найти место работы – для этого открываются молодёжные лаборатории. В 2024 году будет создано уже порядка 900 таких лабораторий, сейчас их 740, и все они сфокусированы на приоритетных направлениях. 86% открытых в прошлом году молодёжных лабораторий занимаются новой медициной, микроэлектроникой, новой энергетикой и другими важными сферами. Каждая лаборатория – это уникальная исследовательская тематика и вновь создаваемый коллектив», – отметил вице-премьер.

На поддержку таких интеллектуальных центров направлена целая линейка грантовых программ. К примеру, гранты Российского научного фонда. За прошлый год фонд поддержал 708 организаций и около 53 тысяч учёных, из которых 38 тысяч – это молодые исследователи в возрасте до 39 лет.

«Уже 13 лет ключевым инструментом привлечения ведущих учёных в российскую науку является программа мегагрантов. По поручению Президента её финансирование будет продолжено. За годы реализации программы создано 345 лабораторий, зарегистрировано около 1,5 тыс. объектов интеллектуальной собственности, а количество статей, входящих в Q1, достигло 2,8 тыс. В начале 2024 года мы запускаем конкурс по обновлённым правилам. Размер мегагрантов будет увеличен до 500 млн рублей для российских учёных и до 250 млн рублей для иностранных исследователей», – сообщил вице-премьер.

Участники финальной дискуссии обсудили различные грани сферы исследований и разработок, в частности, своим опытом кооперации с реальным сектором поделился директор пермского НОЦ «Рациональное недропользование» Павел Илюшин.

По словам Валерия Фалькова, пермский НОЦ – пример того, как молодые кадры интегрируются в решение реальных инженерных задач.

«Сегодня многие технологические компании испытывают дефицит квалифицированных кадров. Такие НОЦ, как в Перми, активно поддерживают крупнейшие предприятия и в дальнейшем берут воспитанников центров на работу. Для любого молодого человека участие в таких проектах – возможность показать себя, получить хорошую работу и, возможно, заявить о себе на Конгрессе молодых учёных», – сказал Валерий Фальков.

Реализация научных проектов, по словам зампреда Правительства, невозможна без создания удобных и современных цифровых сервисов. Один из флагманских проектов Правительства – платформа «ГосТех». В числе первых на этой платформе был создан домен «Наука и инновации». До конца декабря здесь будут развёрнуты 14 приоритетных сервисов. Они объединят все существующие источники данных и обеспечат прослеживаемость.

В завершение Дмитрий Чернышенко рассказал, что во время поездок в регионы он часто общается с молодыми учёными и может уверенно заявить: молодёжь у нас потрясающая.

«Быть молодым – здорово. А быть молодым учёным – здорово вдвойне. Молодые учёные в России – всегда в центре международных событий. Только в следующем году у нас пройдут первые в мире Игры будущего и Всемирный фестиваль молодёжи. Приглашаю вас всех к ним присоединиться. Будущее России создаёте именно вы. Дерзайте! Мы очень вами гордимся и поддержим во всех начинаниях!» – сказал Дмитрий Чернышенко.

Заявление Александра Новака о ситуации на рынке нефти

А.Новак: Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 тыс. баррелей в день ещё на 200 тыс. баррелей в день, чтобы достичь 500 тыс. баррелей в день, и продлит это добровольное сокращение поставок до конца I квартала 2024 года в координации с некоторыми странами ОПЕК+. Это сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 года и составит 300 тыс. баррелей в сутки нефти и 200 тыс. баррелей в сутки нефтепродуктов.

В дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объёмы сокращения будут постепенно возвращены на рынок – темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры.

Дополнительное добровольное сокращение призвано усилить превентивные меры, принимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

Россия также провела встречу с пятью утверждёнными вторичными источниками, которые оценивают соответствие производства соглашению ОПЕК+, и пятью агентствами по оценке экспорта, чтобы обеспечить точность и надёжность их оценки, которая будет продолжать проводиться на ежемесячной основе.

Марат Хуснуллин: Первый этап северного обхода Твери готов более чем на 80%

Строительство первого этапа северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева» протяжённостью порядка 34 км вышло на финишную прямую. Работы выполнены более чем на 80%. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В развитии дорожного каркаса России мы уделяем большое внимание обходам городов. Они способствуют улучшению транспортной и экологической ситуации в крупных населённых пунктах, а также оптимизации грузопотока. В активном строительстве сейчас находится северный обход Твери. Готовность первого этапа объекта уже более 80%. Дорога обеспечит автомобилистам удобный съезд с трассы М-11 на Р-132 “Золотое кольцо”. Благодаря этому у транзитного транспорта, например в пути из Санкт-Петербурга в Бежецк и Ярославль, больше не будет необходимости проезжать через Тверь, тем самым это значительно разгрузит город. Кроме этого, обход Твери даст мощный импульс для притока инвестиций в регион, а также откроет новые возможности для туристической отрасли и запуска инфраструктурных проектов», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что северный обход Твери общей протяжённостью 62,4 км соединит Москву и Санкт-Петербург бесшовным скоростным движением без светофоров и перекрёстков.

По словам председателя правления госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, всего в работах по строительству северного обхода Твери задействовано почти 2,8 тысячи человек и 845 единиц техники.

«На первом пусковом комплексе дорожники сейчас занимаются устройством гидроизоляции на искусственных сооружениях, выполняют монтаж мачт освещения, установку барьерного ограждения, прокладку электрических сетей. Также ведётся устройство шумозащитных экранов и сетчатого ограждения. В 2024 году планируется завершить второй этап строительства объекта и открыть движение по всему обходу. На новой дороге также предусмотрены современные многофункциональные зоны отдыха, где помимо АЗС будут расположены супермаркеты, кафе, аптека, комната матери и ребёнка, спортивные площадки», – сказал Вячеслав Петушенко.

Дмитрий Чернышенко: В этом году мероприятия Десятилетия науки и технологий привлекли 20 миллионов человек

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко в рамках Конгресса молодых учёных провёл совместное заседание Комиссии по научно-технологическому развитию России и комиссии Госсовета по направлению «Наука», а также принял участие в заседании координационного комитета Десятилетия науки и технологий.

На мероприятии были представлены итоги национального рейтинга научно-технологического развития субъектов за 2022 год. Также участники обсудили корректировку системы показателей рейтинга за 2023 год.

Помощник Президента России Игорь Левитин отметил значимость формирования данного рейтинга для обмена лучшими практиками и совершенствования региональных программ поддержки науки, привлечения частных инвестиций в сферу исследований и разработок в субъектах.

«Методика формирования рейтинга содержит дополнительные показатели, учитывающие реализацию стратегии НТР, госпрограммы НТР, нацпроекта “Наука и университеты”, а также показатели, утверждённые для проведения Десятилетия науки и технологий. Напомню, Президент России поручал рассмотреть госпрограммы субъектов – лидеров рейтинга и выработать рекомендации для других субъектов», – прокомментировал Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, на встрече рассмотрели возможности масштабирования госпрограмм НТР субъектов – лидеров рейтинга на другие регионы.

«Считаю, что актуализированная методика формирования национального рейтинга научно-технологического развития субъектов России соответствует современным требованиям. Сделан дополнительный акцент на развитии в регионах работы с детьми и молодёжью – в рамках мероприятий по популяризации науки. В методику введены аналитические показатели, позволяющие максимально учитывать действия региональных и федеральных властей по достижению результатов в научно-технологическом развитии», – подчеркнул губернатор Новосибирской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Наука» Андрей Травников.

Под председательством вице-премьера и помощника Президента России Андрея Фурсенко также прошло заседание координационного комитета Десятилетия науки и технологий.

«В Десятилетие науки и технологий мы рассчитываем получить конкретные результаты для экономики и социального развития страны. Для этого нам нужна подготовка кадров на опережение. И это у нас получается: впервые в истории современной России мы остановили тенденцию сокращения научных кадров. А доля молодых учёных с каждым годом только увеличивается. Молодёжь идёт в науку», – сообщил Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что в рамках Десятилетия науки и технологий в этом году по всей стране проведено более 2 тыс. мероприятий. В них приняли участие 20 миллионов человек, было также запущено свыше 40 научно-популярных маршрутов в 12 регионах.

«По итогам обсуждения предстоит доработать план Десятилетия науки и технологий с упором на вовлечённость и активное участие бизнеса и регионов. Лекции о научных достижениях России войдут в цикл внеурочных занятий “Разговоры о важном”. В 2024 году в программу Конгресса молодых учёных добавятся мероприятия по выполнению нормативов комплекса “Готов к труду и обороне”. Это усилит спортивную подготовку молодёжи и будет способствовать гармоничному развитию личности», – сообщил вице-премьер.

«В преддверии Года семьи, объявленного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, предлагаю усилить реализацию инициативы “Наука для всей семьи” с включением сюда всех сфер: культура, здравоохранение, образование», – сказал Андрей Травников.

Так, по итогам заседания правительству Новосибирской области было поручено проработать вопрос включения вице-губернаторов, ответственных за научно-технологическое развитие субъектов, в реализацию инициатив плана, а также совместно с АНО «Национальные приоритеты» проработать вопрос разработки единой формы регионального плана Десятилетия науки и технологий.

Дмитрий Чернышенко также принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между Минобрнауки, Российским союзом промышленников и предпринимателей и АО «Российский экспортный центр».

Татьяна Голикова: В чемпионате «Абилимпикс» приняли участие более 800 человек из 77 регионов

Под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой прошло заседание организационного комитета по проведению Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В повестке – обсуждение итогов девятого национального чемпионата, вопросов подготовки нового чемпионата и перспектив развития движения. В заседании приняли участие члены организационного комитета – представители федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций инвалидов, регионов, организаций, предприятий-партнёров.

Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходил с 20 по 23 октября 2023 года на площадке выставочного центра «Гостиный Двор», а также на базе колледжей Москвы.

«В чемпионате по 49 компетенциям приняли участие более 800 человек из 77 субъектов, в том числе из новых регионов, судейство осуществляли 269 экспертов. Победителями и призёрами стал 441 участник из 64 регионов. Им были вручены сертификаты на получение дополнительного образования и приобретение специализированных технических средств реабилитации», – сказала Татьяна Голикова.

В общем медальном зачёте 1-е место заняла команда Москвы (114 медалей), 2-е место – команда Татарстана (76 медалей), 3-е место – команда Московской области (27 медалей).

В рамках чемпионата были проведены Международные открытые соревнования, в которых приняли участие 18 представителей из Саудовской Аравии, Белоруссии, Китая, Малайзии, Литвы, Армении, Азербайджана, Молдовы.

На площадке чемпионата были организованы деловая, культурная, выставочная, профориентационная и спортивная программы. Партнёрами деловой программы стали более 80 работодателей.

В заключение Татьяна Голикова поблагодарила всех, кто выступил организатором и спикером мероприятий, мастер-классов, консультационных, экспертных, профориентационных площадок в рамках чемпионата.

Марат Хуснуллин: Красный мост в Орле открыли после реконструкции

Движение по Красному мосту через Оку в историческом центре Орла возобновили после реконструкции, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Мосты играют важную роль в городском транспортном потоке, они соединяют районы города и делают передвижение жителей удобнее. Красный мост – это одно из самых узнаваемых инженерных сооружений Орла. Он соединяет улицы Гостиную на левом берегу и Московскую на правом. За счёт расширения проезжей части и тротуаров повысится комфорт и безопасность передвижения для автомобилистов и пешеходов. Кроме того, восстановлено движение общественного транспорта – трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов», – сказал Марат Хуснуллин.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что крупный инфраструктурный проект удалось успешно реализовать при поддержке федерального центра. «Главная транспортная артерия областной столицы получает новую жизнь. Мост стал шире, заменены или усовершенствованы его основные конструкции. Благоустроена прилегающая территория. Особое внимание уделено вопросам безопасности дорожного движения. Заменены трамвайные пути, контактная сеть для электротранспорта. Спасибо всем, кто вложил свой труд, знания, опыт в его реконструкцию», – сказал Андрей Клычков.

На мосту реконструировали железобетонные опоры, заменили монолитную плиту проезжей части и центральный металлический пролёт общей массой более 600 т. Общую ширину моста увеличили почти на 5 м – до 23,5 м, тротуары для пешеходов также стали шире – их увеличили с 1,9 до 2,25 м. Смонтировали светодиодные фонари в историческом облике. Также в рамках реконструкции под мостом соединили пешеходные части набережной.

Дмитрий Чернышенко: Для успешного достижения техсуверенитета страны необходимы талантливые изобретатели

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко принял участие в Конгрессе молодых учёных, который проходит на федеральной территории «Сириус». Он совершил обход выставки в парке науки и искусства «Сириус», где ознакомился с разработками школьников и молодых учёных.

Вице-премьер посетил стенд «Движения первых», на котором более 60 участников из 25 регионов страны представили свои научные разработки.

«На конгрессе много интересных разработок совсем молодых ребят, в том числе из “Движения первых”. Глеб из Казани изобрёл технологию для помощи сестре, которая плохо видит. Мы возьмём его под опеку и постараемся, чтобы этот прибор запустили в промышленную эксплуатацию», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Он пообщался с ребятами и отметил, что изготовленные роботы никого не могут оставить равнодушными. Часть изобретений юные инженеры не только спроектировали, но также самостоятельно изготовили детали к ним.

Зампред Правительства осмотрел экспозицию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, где наградил победителей Всероссийского конкурса «Изобретатель года – 2023».

«Достижение технологического суверенитета страны – одна из ключевых задач, которую поставил Президент России. Для её успешного решения нам нужны талантливые изобретатели, на поиск которых как раз направлен конкурс “Изобретатель года”. Организаторы с размахом включились в работу Десятилетия науки и технологий, которое проводится по инициативе главы государства. В нашей стране всегда были Кулибины, но именно вы помогаете выводить такие таланты в свет и даёте возможность признания, коммерциализации и продвижения их изобретений», – отметил вице-премьер.

На конкурс было направлено более 1 тыс. заявок из всех российских регионов, включая новые. За звание лучшего изобретателя боролись участники разных возрастов, самому юному из них всего восемь лет. По итогам определились пять победителей в четырёх номинациях. Гран-при конкурса получил изобретатель из Волгоградской области Андрей Красиков. Он изобрёл технологию прокатки товарных труб специального назначения из коррозионно-стойких марок стали. Сейчас изобретатель готовится защитить докторскую диссертацию по этой теме.

Среди проектов победителей – разработка подводного беспилотного робота-помощника, пружинная прутковая клемма рельсового скрепления, обеспечивающая прижатие рельса в различных узлах промежуточных рельсовых скреплений, технология для повышения стойкости и улучшения качества огнеупорных изделий для конвертерного производства, робототехнический комплекс «Курьер», предназначенный для совершенствования навесной защиты бронетанковой техники, и другие изобретения.

Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков также ознакомились с разработками университетских стартап-студий и проектами – победителями конкурса грантов «Студенческий стартап». Среди уникальных проектов, представленных на выставке, – полуавтономный подводный робототехнический комплекс «Прометей», разработанный студентами Астраханского государственного университета им. В.Н.Татищева, беспилотный летательный аппарат «Вертикаль» Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, универсальная литейная форма для создания трёхмерных моделей кровеносных сосудов разработки Рязанского государственного медицинского университета им. И.П.Павлова и высокотехнологичный робототехнический конструктор Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Татьяна Голикова: Более 1,1 тыс. школ построены по нацпроекту «Образование»

С 2019 года в рамках программы строительства школ в России введено 1154 здания, по программе капремонта с 2022 года отремонтировано более 3 тыс. зданий. Об этом сообщила Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова на Всероссийском совещании для руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих госуправление в сфере образования, и руководителей вузов, подведомственных Минпросвещения.

«В рамках национального проекта “Образование” введены в эксплуатацию 1154 объекта на более чем 678 тыс. мест. До конца года нам необходимо обеспечить ввод более 140 школ общей мощностью более 77 тыс. мест», – сказала она.

Татьяна Голикова добавила, что начиная с 2022 года капитально отремонтировано более 3 тыс. зданий. Из них в 2023 году – 1384 здания.

«Это масштабная программа, она будет продолжаться и после завершения национального проекта в 2024 году. Инфраструктурная работа позволила полностью ликвидировать третью смену обучения и сдержать рост второй смены», – подчеркнула она.

Заместитель Председателя Правительства обратила внимание, что в рамках реализации нацпроекта «Демография» начиная с 2019 года введены в эксплуатацию более 1,5 тыс. детских садов общей мощностью 240 тыс. мест.

Вице-премьер рассказала, что в настоящее время пищеблоки всех образовательных организаций приведены в нормативное состояние. Модернизация пищеблоков продолжается в рамках президентской программы капремонтов.

«За 2022–2023 годы запланирован ремонт более 1,5 тыс. пищеблоков, из них в 2022 году уже отремонтированы 676 пищеблоков и в 2023 году будет отремонтировано ещё 954 пищеблока», – отметила Татьяна Голикова.

Она сообщила, что к настоящему моменту создано более 1,2 млн новых мест дополнительного образования в 64 регионах и 76 региональных центров развития талантов. Более чем в 4 тыс. школ обновлена материально-техническая база для занятий спортом.

По её словам, на сегодняшний день дополнительным образованием охвачено более 79,5% детей страны, реализуется более 2,9 млн дополнительных общеразвивающих программ, в том числе более 160 тыс. адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«С Министерством просвещения и другими коллегами уже сейчас ведётся работа по определению контуров новых приоритетов. Их основой станет большинство проектов, которые мы реализуем, которые находятся на повестке дня», – сказала Заместитель Председателя Правительства.

Татьяна Голикова подчеркнула, что мероприятия Года педагога и наставника не завершатся с окончанием календарного года. Она пояснила, что многие из них были реализованы, вместе с тем многое из начатого требует продолжения и развития.

Андрей Белоусов: Обновлённая редакция Правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования должна вступить в силу с 1 сентября 2024 года

Под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова состоялось заседание президиума Правительственной комиссии по транспорту. На заседании рассматривались изменения, которые необходимо внести в Правила недискриминационного доступа (ПНД) в целях обеспечения равного доступа грузоотправителей к услуге по перевозке. Обсуждение проходило с участием грузоотправителей и представителей федеральной и региональной власти. Новую редакцию ПНД представил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Пётр Иванов.

«Необходимость изменений связана с новой экономической ситуацией и перераспределением грузопотоков. Представленная на обсуждение редакция Правил недискриминационного доступа взята за основу. Все предложения, озвученные на заседании, будут проработаны. Планируется, что итоговый документ начнёт действовать с 1 сентября 2024 года», – прокомментировал Андрей Белоусов.

Разработанный ФАС России проект однозначно устанавливает очерёдность перевозки грузов при дефиците провозной и пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, а также определяет порядок работы «РЖД» с заявками грузоотправителей по лимитирующим направлениям. Документ основан на Правилах недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, действие которых в данный момент приостановлено, и Временных правилах «РЖД», которые действуют в настоящее время.

«Обсуждение документа проходило в максимально открытом режиме на площадке ФАС России. Для этого по поручению Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Андрея Рэмовича Белоусова была создана рабочая группа, в которую вошли все заинтересованные ведомства и крупнейшие грузоотправители, а также ОАО “РЖД”. Определяя недискриминационный доступ к услугам субъекта естественной монополии, разработанные правила обеспечивают соблюдение баланса интересов всех участников рынка железнодорожных перевозок», – отметил на заседании заместитель руководителя ФАС России Пётр Иванов.

После утверждения документа ОАО «РЖД» будет рекомендовано привести Временные правила в соответствие с новой редакцией ПНД на период до вступления ПНД в силу с 1 сентября 2024 года.

Заседание Правительства

В повестке: об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 2023 года, о повышении зарплат работников бюджетной сферы, о поддержке региональных систем здравоохранения, о развитии автомобильной промышленности, о расширении участия владельцев фермерских хозяйств в туристических программах.

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Уважаемые коллеги, добрый день!

Начнём с важной темы – исполнения майского указа Президента. Он касается повышения доходов людей, которые заняты в бюджетной сфере. Глава государства подчёркивал, что все параметры по уровню их зарплат должны строго соблюдаться. Речь идёт о специалистах важнейших для общества и страны отраслей.

На эти цели в текущем году Правительство выделило свыше 36 млрд рублей. В том числе – для учителей, воспитателей детских садов, педагогов колледжей, преподавателей вузов, работников культуры, науки и здравоохранения.

Сегодня дополнительно направим более 11 млрд рублей. Финансирование также пойдёт на выполнение социальных обязательств перед служащими отдельных федеральных государственных учреждений.

Ещё – о поддержке сотрудников нашей системы здравоохранения.

В соответствии с майским указом главы государства заработная плата фельдшеров и медсестёр должна быть не ниже средней по региону, а врачей – вдвое выше этого показателя. И чтобы она соответствовала уровню, который определил Президент, Правительство приняло решение направить в регионы дополнительно почти 30,5 млрд рублей.

Здесь очень важно следить за тем, чтобы в каждом российском субъекте положенные средства дошли до медицинских работников.

Обеспечение достойной оплаты труда занятых в бюджетной сфере и, конечно, тех, кто заботится о здоровье людей, спасает их жизни, – одна из наших главных задач.

Сегодня обсудим исполнение федерального бюджета за девять месяцев этого года. Благодаря решениям Президента, помощи различным отраслям и нашим гражданам российская экономика продолжает развиваться вопреки внешним вызовам.

По предварительной оценке Министерства экономического развития, за январь – октябрь рост валового внутреннего продукта составил 3,2%. Причём наиболее сильная динамика наблюдалась в сфере обрабатывающей промышленности – почти 7,5%.

Всё это отразилось и на доходах федерального бюджета. За отчётный период – девять месяцев – они были больше прогнозных значений на три с лишним процента. Некоторое снижение поступлений от нефтегазового сектора – из-за перенастройки логистики – компенсировано перечислениями налогов на добавленную стоимость и на прибыль, различными акцизами и другими ненефтегазовыми платежами, что стало следствием повышения деловой активности, расширения действующих и запуска новых проектов внутреннего производства важных для промышленности и людей товаров.

Расходы также выросли. К уровню уточнённой бюджетной росписи они составили около 70%. Это самый высокий показатель финансирования за три квартала в последние десять лет. Он стал возможным во многом благодаря усилению исполнительской дисциплины, повышению ответственности за использование бюджетных ресурсов. Уже в январе – марте многие контракты были заключены, а некоторые и профинансированы в ускоренном порядке. Обеспечен мониторинг достижения результатов предоставления субсидий и реализован целый ряд других важных мер.

На следующие три года бюджет подписан. Хочу обратить внимание всех присутствующих: надо сделать всё от нас зависящее, чтобы средства начали поступать уже с первых дней 2024 года.

В повестке заседания Правительства также вопрос о развитии автомобильной промышленности. Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку предприятиям в условиях внешних ограничений, в том числе на фоне логистических сложностей с поставками иностранных запасных частей.

Чтобы гарантировать бесперебойную работу конвейеров, необходимо локализовать внутри страны производство максимально возможного количества автокомпонентов. Об этом мы неоднократно говорили, в том числе на наших стратегических сессиях.

Правительство выделит Фонду развития промышленности дополнительно 15 млрд рублей. Субсидии будут направлены на финансирование не менее 10 значимых проектов, включая организацию серийного выпуска антиблокировочной тормозной системы и элементов пассивной безопасности.

Это решение позволит увеличить темпы разработки и изготовления комплектующих. При этом нужно держать на контроле конечную стоимость отечественных автомобилей. Президент особо отмечал необходимость следить за обоснованностью этих цен.

Ещё одна важная инициатива касается более активного стимулирования инжиниринговой деятельности, а также работ в области промышленного дизайна. Для чего мы обсудим поправки в федеральный закон о промышленной политике, включив в него понятия о двух таких относительно новых направлениях. Это придаст дополнительный импульс их развитию и поможет созданию не только надёжных и современных моделей машин, но и любой иной сложной техники, в которой нуждаются люди и бизнес.

Ещё один вопрос касается напрямую жителей села.

Подготовлены корректировки в действующее законодательство, которые расширяют для владельцев крестьянских (фермерских) хозяйств возможность участия в туристических программах.

На местах приезжим зачастую предлагают поселиться в жилье, которое находится на землях сельхозназначения. Это небольшие гостевые дома, где раньше нельзя было официально оказывать услуги по временному размещению путешественников. Хочу сказать, что я, посещая наши регионы и встречаясь с жителями села, постоянно слышал об этом. Тема достаточно чувствительная, её неоднократно затрагивали в ходе совещаний, в том числе и с представителями отрасли.

Теперь такое ограничение снимается, соответствующий законопроект есть в нашей сегодняшней повестке. И владельцы крестьянских (фермерских) хозяйств смогут активнее работать по этому направлению, приглашая к сотрудничеству бизнес и граждан.

Тем более что в регионах растёт интерес к таким проектам. Мы второй год поддерживаем предпринимателей, выделяя гранты «Агротуризм». И если в прошлом году у нас средства получили свыше 50 участников, то в текущем было отобрано уже 73 проекта.

Президент также отмечал повышенный спрос в области внутреннего туризма, подчёркивая, что это даёт хороший стимул как самой индустрии, так и смежным отраслям, и в этой связи – нашим регионам.

Правительство будет и дальше способствовать развитию сферы гостеприимства, в том числе и на селе. Благодаря таким решениям там не только создаются рабочие места, но и открываются новые возможности для малого и среднего агробизнеса. И что ещё очень важно, идёт продвижение региональных брендов. Это и продукты питания, и многие другие вещи. Ведь туристы нередко стараются привезти из поездки какие-то вкусные сувениры, отражающие самобытность регионов, которые они посещают.

Совместное заседание Комиссии по научно-технологическому развитию и комиссии Госсовета по направлению «Наука»

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, помощник Президента, Секретарь Государственного Совета Игорь Левитин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках III Конгресса молодых учёных провели совместное заседание Комиссии по научно-технологическому развитию и комиссии Государственного Совета по направлению «Наука».

В заседании приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Кировской области Александр Соколов, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, Министр здравоохранения Михаил Мурашко, президент Российской академии наук Геннадий Красников, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель Министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, представители профильных федеральных и региональных органов исполнительной власти, ведущих научных и образовательных организаций и общественных объединений, экспертного сообщества.

Валерий Фальков представил результаты Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов Российской Федерации по итогам 2022 года. В списке лидеров Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская область, Томская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Нижегородская и Челябинская области.

Игорь Левитин отметил значимость формирования Национального рейтинга научно-технологического развития для обмена лучшими практиками и совершенствования региональных программ поддержки науки, их эффективной интеграции в общефедеральную повестку с учётом запросов и особенностей развития каждого субъекта Федерации, привлечения частных инвестиций в сферу региональных исследований и разработок.

На заседании рассмотрены лучшие практики реализации программ в области научно-технологического развития территорий, занявших лидирующие позиции в Национальном рейтинге. С докладами выступили представители Санкт-Петербурга и Тульской области.

Участники заседания обсудили вопросы использования опыта регионов – лидеров Национального рейтинга в целях обеспечения эффективного управления в области науки, технологий, инноваций в субъектах Федерации, а также совершенствования программ научно-технологического развития, их ориентации на научные исследования, результаты которых направлены на достижение практических задач, получение новых конкурентоспособных продуктов и их коммерциализацию в контексте научно-производственной специфики регионов.

Андрей Травников проинформировал о планах комиссии Государственного Совета по направлению «Наука» по формированию банка данных о лучших практиках субъектов России в области поддержки сферы исследований и разработок.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул необходимость оценки социально-экономических эффектов от реализации программ в области научно-технологического развития регионов и актуальность создания института руководителей по научно-технологическому развитию территорий.

На заседании одобрен Национальный рейтинг научно-технологического развития субъектов Федерации по итогам 2022 года, а также методические рекомендации по совершенствованию государственных программ в области научно-технологического развития регионов.

Встреча с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным

Владимир Путин провёл встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Обсуждались вопросы противодействия незаконной деятельности в финансовой сфере и международная кооперация на данном направлении.

В.Путин: Юрий Анатольевич, добрый день!

Пожалуйста.

Ю.Чиханчин: Хотел доложить, как организуется работа антиотмывочной национальной системы в современный период.

В.Путин: Пожалуйста.

Ю.Чиханчин: Несколько моментов. На международной площадке что происходит? На площадке FATF – это межправительственная организация, которая занимается вопросами противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма.

Деятельность наша приостановлена, нам разрешено только работать в региональной евразийской группе, куда помимо нас входят Китай, Индия, центральноазиатские республики, Белоруссия. И оппоненты предпринимают шаги полностью исключить нас из FATF и включить в «чёрные списки». Но совместно работа ведётся – с министерствами и ведомствами. Нам всё-таки удаётся доказать, что это техническая площадка, и Российская Федерация соответствует с точки зрения национальной антиотмывочной системы всем стандартам.

Аналогичная ситуация складывается на второй международной площадке – это группа «Эгмонт», которая объединяет финансовые разведки порядка 170 стран. Здесь тоже попытка исключить, но страны всё-таки не принимают это решение. Нам приостановили членство и отключили от сети «Эгмонт», которая не даёт нам возможности в онлайн-режиме получать запрашиваемую информацию.

Но мы ищем другие варианты, каналы. Тем более что на момент приостановления мы работали более чем с 50 странами, вели почти 700 финансовых расследований и порядка 230 уголовных дел.

Поэтому такое действие, на наш взгляд, только на пользу преступному миру. Тем более мы сейчас ведём с ФСБ материалы, где российские граждане и иностранцы создали так называемый колл-центр, и под видом благотворительности в одной из европейских стран больше сотни человек получили мошенническим образом деньги. Мы сделали запрос в эту страну – ответов нет – уже дважды. И понимаем, что такое действие только на руку преступникам. Но работу всё равно продолжаем.

В октябре, спасибо, главами государств СНГ было подписано Соглашение о создании Международного центра оценки рисков. Он уже заработал. Мы проанализировали с коллегами из стран СНГ все уголовные дела и определили страны, куда преступники выводили деньги, банки, а также контрагентов. И на сегодняшний день как раз работа по этим странам у нас ведётся, мы уже завели несколько десятков финансовых расследований, это работает.

А вот этот анализ нам позволил определить страны и банки повышенного внимания, довести их до министерств и ведомств и до стратегических предприятий, чтобы они учитывали это как риски. Вот посмотрите [в презентации], динамика как раз – снижение резко пошло с этими странами, с этими банками.

Конечно, наши оппоненты задают вопросы, что наша система антиотмывочная неэффективна, и они здесь глубоко заблуждаются, я могу с уверенностью сказать. Действительно, в 2022 году у нас были некие проблемы, когда были наложены санкции на российские банки, и часть клиентов перешла в банки мелкие, небольшие, региональные банки.

Здесь была проведена очень большая работа совместно с Центральным банком, и сегодня можно сказать, что финансовые институты, финансовые организации в стране довольно законопослушны, где-то около 90 процентов законопослушны. С десятью процентами мы продолжаем работать. И вот этот созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм «Знай своего клиента».

Ликвидировано 10 теневых площадок на сегодняшний день с оборотом 28 миллиардов и возбуждено – или работа ведётся – где-то порядка полутора тысяч уголовных дел совместно с МВД, ФСБ и Следственным комитетом. Взыскано уже в бюджет 11 миллиардов.

Ведётся работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках – это в первую очередь псевдоброкеры, финансовые пирамиды. И здесь две особенности. Первая особенность – это то, что практически все они находятся в интернет-пространстве, очень тяжело выявлять их, но работу ведём. И второе – это вовлечение сейчас большого количества так называемых дропов, которые добровольно передают свои установочные данные для проведения теневых схем за какое-то небольшое вознаграждение. И когда люди не знают, просто покупаются. Рост в три раза в этом году.

Но самое неприятное то, что появилось очень много молодых людей, а участвуя в таких схемах, они ломают свою жизнь и кредитную историю. То есть им уже будет сложно открыть счета в банках, получить кредиты и так далее. Но совместно с правоохранительными органами в первую очередь удалось пресечь 14 финансовых пирамид, возбуждено в отношении организаторов и участников этих сделок 380 уголовных дел, наложен арест на два миллиарда.

И ещё один механизм хорошо стал работать. Я в прошлый раз Вам докладывал о том, что были попытки вовлечения судов.

В.Путин: И через суды неправомерное взыскание денег?

Ю.Чиханчин: Да, фиктивные документы представляют. Сегодня отработана методология с судами, и они в этом году уже не пустили в теневой оборот 94 миллиарда. То есть очень хорошие…

В.Путин: То есть не дали деньги забрать, по сути.

Ю.Чиханчин: Да.

Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учётом того что всё-таки система не доурегулирована, идёт рост подозрительных операций примерно в два раза. И в основном это связано с наркотиками, мошенничеством и коррупцией.

В.Путин: Отмывание денег от продажи наркотиков?

Ю.Чиханчин: Да. И, к сожалению, терроризм тоже здесь использует.

Но благодаря программному продукту, который Вы одобрили, мы совместно с банком ВТБ запустили прозрачный блокчейн так называемый – он даёт возможность нам всё-таки проводить расследования по этим делам, связанным с криптовалютой. Более того, к этому прозрачному блокчейну сейчас подключено около семи тысяч сотрудников правоохранительных органов, других заинтересованных ведомств. И шесть стран мы уже подключили, то есть они тоже пользуются. Это даёт возможность возбуждать уголовные дела.

Несколько слов хотелось бы сказать о нашей работе, связанной с бюджетом. Спасибо Вам, Вы в своё время поддержали так называемое казначейское банковское сопровождение. Это даёт возможность нам на мониторинге держать где-то более полутора миллионов различных контрактов.

В.Путин: На сумму?

Ю.Чиханчин: Сумма – порядка 6,5 триллиона рублей, то, что мы отслеживаем.

В результате нам удалось совместно с Банком России, с правоохранительными органами результаты получить. В частности, пресечены незаконные торговые процедуры с ФАС почти на 30 миллиардов, сохранено бюджетных средств тоже на 30 миллиардов и возбуждено уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Следственным комитетом только по бюджету – около тысячи дел. И возмещено уже в бюджет порядка 190 миллиардов рублей.

С точки зрения эффективности совместно с Центральным банком, Налоговой службой нам удалось снизить обналичивание, такое явление, на 20 процентов с бюджетными средствами и использование фирм-однодневок примерно на 10 процентов.

Аналогичная работа ведётся по ГОЗу, и уже сохранено только в этом году 6,5 миллиарда рублей. Надо сказать, что механизмы запущены, они дают своё значение, в ГОЗе всё меньше и меньше становится преступлений. Но самое главное, мы вышли на сокращение просроченной дебиторской задолженности.

В.Путин: Перед Минобороны?

Ю.Чиханчин: Да. Совместно с Министерством обороны, Генпрокуратурой, ФСБ, здесь [в презентации] динамика показана, с 2020 года в три раза сократилась, только в этом году 43 контракта больших закрыто – в общей сложности на 50 миллиардов рублей.

Продолжаем вести работу в новых субъектах, и здесь тоже запущено это казначейское банковское сопровождение: в общей сложности почти 1,7 триллиона рублей в оборот мы контролируем и около сотни различных фондов, которые оказывают помощь по восстановлению.

Здесь работа плотно ведётся с командой [Марата] Хуснуллина, комиссией. В результате уже на сегодняшний день предотвращено хищений на сумму порядка 14,5 миллиарда рублей, возбуждены уголовные дела.

Продолжаем работу, или, вернее, начали работу, в рамках Вашего Указа по обязательной продаже иностранной валюты российскими экспортёрами, где совместно с Правительством работа активно идёт, с Минфином, с Минэкономразвития и с органами валютного контроля в лице [Центрального] банка.

Что нам удалось сделать? Во-первых, координацию ведёт Первый заместитель Председателя Правительства [Андрей] Белоусов. Мы создали уже личный кабинет для работы с экспортёрами, определён порядок взаимодействия уполномоченных, Указом определены уполномоченные с экспортёрами, утверждена методология [мониторинга] обязательной продажи валюты, работает, определены параметры мониторинга. То есть выделены все «головники», дочерние предприятия, в том числе нерезиденты. И настраиваем антиотмывочную систему на механизм мониторинга за валютной выручкой. Определены все банки. Надо сказать, что в целом мы провели большую работу.

В.Путин: Количество банков увеличилось же сейчас?

Ю.Чиханчин: Да, сегодня около 300 банков, на сегодняшний день.

Проводим большую работу с экспортёрами, встречаемся постоянно, здесь спасибо РСПП, [Александру] Шохину, мы с ним вместе встречаемся. В целом надо сказать, что есть правильное понимание у всех экспортёров. Есть некоторые нюансы, мы уже сейчас вышли на материалы, на расследование, но это рабочий механизм. Подписан Ваш Указ о дополнительной численности. Мы это всё будем запускать.

Работаем над повышением финансовой грамотности, финансовой безопасности. Здесь совместно с Правительством создан комитет по олимпиаде [по финансовой безопасности], в Правительстве [Дмитрий] Чернышенко возглавляет, Минпросвещения, Минобразования в первую очередь нам помогают, конечно, наш Международный учебный центр, финансовые институты – Финансовый университет, РУДН в первую очередь, МИФИ. Олимпиада уже в этом году собрала 19 стран. Вы принимали участие [в пленарной сессии].

В.Путин: Шесть миллионов человек [охват олимпиадного движения]?

Ю.Чиханчин: Да.

В.Путин: Невероятно. Это большое количество людей.

Ю.Чиханчин: Да. Это уроки финансовой безопасности. Но и 19 стран. И сегодня у нас заявки уже под 25 стран на следующую олимпиаду.

Но и то начинание, которое предложил бразильский студент Аугусто, инициатива Аугусто – создание международного движения, мы над ним сейчас работаем. Я потом покажу.

Мы запустили информационно-коммуникационную обучающую платформу для школьников и студентов, которую нам создал Промсвязьбанк по Вашему поручению, ему большое спасибо за это.

Аналогичную работу ведём не только со студентами, школьниками, но и запустили такой же проект «Новое поколение» совместно с Россотрудничеством, но уже для сотрудников финансовых разведок. Семь стран объединили, и уже к нам просятся другие страны, примерно то же самое. Вот так организована работа.

В.Путин: Спасибо.

Вместе мы - сила!

Профсоюзу ГУ ФССП России по Пермскому краю - 10 лет

Александр Шестаков (Пермь)

В 2024 году свое десятилетие отметит объединенная организация профсоюза ГУ ФССП России по Пермскому краю. За это время профессиональный союз из группы единомышленников стал реальной силой, которая работает над улучшением условий труда судебных приставов по всему региону.

На смену энтузиастам пришли профессионалы, они регулярно повышают свою квалификацию, обмениваются опытом с коллегами из других регионов, изучают правовые аспекты профсоюзной деятельности и целенаправленно выстраивают конструктивный диалог с работодателем.

Профсоюзный комитет старается отстаивать социальную справедливость на всех уровнях взаимодействия работников и работодателя. Регулярно рассматриваются конфликтные вопросы внутри коллектива, разбираются трудовые споры. В этом очень помогает соглашение о социальном партнерстве. Оно позволяет в максимально короткие сроки разобраться практически в любой ситуации с минимальными потерями для обеих сторон. Коллектив профсоюза выстраивает взаимоотношения с работодателем на основе данного документа, благодаря чему поддерживается четкий курс на достойный труд, достойную жизнь и социальную справедливость, высокоэффективный диалог с работодателем.

В соглашении прописаны различные гарантии и льготы. В этом году профсоюз одобрил 221 заявление на материальную помощь. Свадьба, рождение ребенка, а также менее счастливые события - во всех этих случаях члены профсоюза могут рассчитывать и на материальную, и на моральную поддержу. Кроме того, 55 членов профсоюза получили вознаграждение за успешную работу и поощрение к юбилейным датам.

Комитетом одобрена 41 заявка первичных ячеек на выделение денежных средств, которые пошли на нужды профсоюзных организаций. Стоит упомянуть, что отдельно прописаны выплаты командированным сотрудникам: им компенсируют расходы, понесенные в связи с выполнением служебных обязанностей за пределами Пермского края.

Большое внимание уделяется здоровью работников главного управления. Недавно были приняты поправки в положение о материальной помощи, профсоюз стал возмещать затраты на спортивные секции - до 30 процентов их стоимости. К мнению представителей профсоюза прислушиваются при решении вопросов соблюдения прав трудящихся на восстановительную медицину и реабилитацию. Так, за 10 месяцев текущего года было распределено 155 путевок в санаторий ФССП России "Зеленая долина" в Туапсе и дом отдыха в Московской области.

В дальнейшем на основании заявлений членов профсоюза им компенсируется часть потраченных на поездку средств.

Забота о комфорте и самочувствии работников ГУ ФССП по Пермскому краю - зона повышенного внимания профсоюзного совета. За счет взносов были закуплены и установлены пять кондиционеров в кабинетах главного управления. Кроме того, в 2020 году по инициативе членов профсоюза регулярно закупались маски, перчатки, электронные термометры и санитайзеры для сотрудников службы. Не оставляют без внимания и всероссийскую кампанию по вакцинации. Любой желающий может обратиться в профком и записаться на прививку от COVID-19, гриппа и клещевого энцефалита.

Но были на пути работников комитета и сложные задачи. Одна из них - привлечение в его ряды молодежи, тех, кто пока еще не сталкивался с таким явлением, как профсоюз. Для них это слово было непонятным и незнакомым, встречалось только на уроках истории и лекциях по трудовому праву. Но дело сдвинулось с мертвой точки, когда активные члены профсоюза стали рассказывать коллегам о своей деятельности, пояснять, что работа профсоюза не сводится лишь к функции кассы взаимопомощи.

Комитет организовывает множество мероприятий, в которых участвуют не только члены профсоюза, но и их семьи, дети. И когда люди приезжают с ежегодных турслетов, олимпийских игр, организованных и проведенных профсоюзом, они делятся впечатлениями и эмоциями с коллегами, и те вскоре приходят с заявлением о вступлении в ряды организации.

В определенный момент деятельности профсоюза его члены начали генерировать и предлагать для реализации собственные инициативы, и касаются они не только отдыха, но и благотворительности. Не так давно профсоюз выделил деньги на приобретение средств детской гигиены, позднее переданных региональному отделению "Народного фронта". То была полностью идея рядовых членов профсоюза.

В 2022 году было сформировано и отправлено несколько гуманитарных грузов в Донбасс. Один состоял из средств первой необходимости и продуктов питания. Вторую посылку собирали к Дню знаний. Канцелярские товары, наборы первоклассников, краски, пластилин - все это ушло нуждающимся школьникам с конвоем, организованным благотворительным фондом "Добровольцы Донбасса".

Не забывает профсоюз и о детях. Проводятся утренники и праздники в Международный день защиты детей. Судебные приставы навещают ребят, оставшихся без попечения родителей, дарят им подарки, исполняют желания.

Помимо помощи нуждающимся реализуются инициативы в сфере экоактивизма. Команда волонтеров помогала в посадке деревьев в городском питомнике в районе Архирейки. Саженцы были предназначены для улиц и парков краевой столицы. Новый опыт понравился всем участникам, и они присоединились к МКУ "Зеленое хозяйство" во время компенсаторных высадок в пермском микрорайоне Рабочий поселок. Не обошлось без профсоюзных рук и на субботнике по очистке территории реки Данилихи. С помощью судебных приставов от мусора и упавших деревьев очистили место у спуска "Тысяча ступеней", где впоследствии обустроили рекреационную зону.

Благотворительные инициативы получили развитие в сотрудничестве с молодежным советом ведомства. А оно вылилось в шефство молодежного совета над Центром помощи детям, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях. Также молодые добровольцы решили организованно вступить в ряды доноров костного мозга, сами договорились о визите в главное управление медиков, которые помогли собрать кровь для типирования. Нет отбоя от желающих пополнить банк крови Пермской станции переливания. И пусть эта акция является платной - все вырученные средства идут на поддержку ребят из центра помощи. Уже удалось организовать для них посещение цирка. Работа с донорскими организациями будет продолжена.

Не забывают в профсоюзе и тех, кто стоял у истоков службы. Ветеранов и пенсионеров ведомства приглашают вступить в совет ветеранов, который активно участвует в профессиональной и общественной жизни главного управления. К мнению членов совета прислушивается не только профсоюзный актив, но и руководство ведомства, ведь за спиной у этих людей - долгие годы службы по восстановлению законности в обществе.

В благодарность профсоюз регулярно устраивает для ветеранов дружеские встречи и увлекательные экскурсии. Они - желанные гости на праздновании Дня судебного пристава, которое ежегодно проводится в стенах главного управления. Ни одно из торжественных собраний не проходит без теплых слов в адрес ветеранов, они тоже не остаются в долгу и всегда не только верно подмечают позитивные тенденции в работе судебных приставов, но и готовы внести свои предложения по ее улучшению.

С каждым годом членов объединенной организации профсоюза ГУ ФССП России по Пермскому краю становится все больше. Вступают в профессиональную организацию для того, чтобы участвовать в благотворительных инициативах и спортивных мероприятиях, развивать не только профессиональные качества, но и личные компетенции. Таким образом, реализуются проекты, которые не только интересны членам профсоюза, но и приносят реальную пользу обществу.

614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 28

Взаимное доверие

Новые методы работы налоговой службы повышают платежную дисциплину

Александр Шестаков (Пермь)

Федеральная налоговая служба - это надзорный орган, главная функция которого - контроль. Однако в последние годы методы работы учреждения меняются, что приносит ощутимый результат. О том, как выстраиваются взаимоотношения ведомства с налогоплательщиками, о перспективах медиации в этой сфере, а также о новшествах в налоговом законодательстве "Российской газете" рассказала руководитель УФНС России по Пермскому краю Наталья Гурова.

Российская газета: Наталья Владимировна, в чем смысл происходящих в ведомстве реформ, на что они направлены и какого результата удалось добиться?

Наталья Гурова: Началом изменений подходов работы налоговых органов послужил Манифест Федеральной налоговой службы, основной принцип которого - сформировать взаимное доверие. Мы считаем, что если следовать этому простому правилу, число добросовестных плательщиков увеличится, а злоупотребления в сфере налоговых отношений со временем искоренятся.

Формирование доверия налогового администрирования включает в себя стабильность и понятность правил налогообложения, эффективную обратную связь, снижение количества разногласий. Важную роль играет прямой диалог между налоговым органом и самим бизнесом, а не его представителями. Если показывать налогоплательщикам, как и из чего складываются их обязательства, рассказывать о рисках и мерах, которые помогут их устранить, то мы сможем наглядно продемонстрировать, что выход из тени возможен и не обернется для бизнеса крахом.

Огромную роль сыграли наши новые цифровые сервисы. Накоплены массивы информации, которые позволяют выстраивать работу, ориентируясь вовне, на людей. Десятилетие назад, не имея такой базы данных, мы были вынуждены вручную, точечно выявлять зоны риска, неплательщиков, проводить многочисленные проверки, фиксировать уклонения, взыскивать недоимки и многое другое.

Когда информация была уже накоплена, то оказалось, что вопросов, которые надо решить с налогоплательщиками, настолько много, что решить их прежними методами просто невозможно. Условно говоря, проверять всех подряд так, как мы делали это раньше, нереально - для этого нет ресурсов, да и смысла в этом нет.

Поэтому мы перешли на рискориентированный подход - продекларировали принципы, подходы и критерии, которыми мы руководствуемся, чтобы плательщики о них знали и могли эту информацию использовать так, чтобы избежать конфликтных ситуаций. В итоге получилось, что проверять нам теперь приходится только тех, кто эти правила игнорирует. Сегодня мы много рассказываем, доводим, объясняем и получаем обратную связь, при этом мы видим тех, кто пренебрегает полученными от нас знаниями либо не понимает их.

Неопределенность таким образом почти исключена - все понимают, чем мы занимаемся, каковы требования законодательства и какая возникает ответственность за их невыполнение. То есть перешли к практике профилактики, а не наказаний.

Сыграла роль и экономическая ситуация. Мы владеем всеми данными по состоянию бизнеса, видим тенденции, проблемы, возникающие у налогоплательщиков. К примеру, сегодня не хватает оборотных денег, и это объективная реальность. Все началось с коронавируса, сегодня определенный отпечаток накладывает проведение специальной военной операции.

Российская газета: Но при всех нововведениях вы остались контрольно-надзорным органом?

Наталья Гурова: Да, но стали гораздо больше помогать налогоплательщикам, решать их проблемы законным способом, потому что хотим, чтобы бизнес сохранился и продолжил развиваться.

Сегодня применяется отраслевой подход: если мы видим, что в какой-то сфере возникает напряжение, возможны нарушения правил игры, риски, то выходим на открытый диалог с участниками отрасли и предлагаем законные пути решения проблемы. Опять же, проверкам подвергаются только те, кто по каким-то причинам не идет нам навстречу. Так как, подчеркну, мы выступаем гарантами создания конкурентной среды. Надо отметить, что нарушителей год от года становится все меньше.

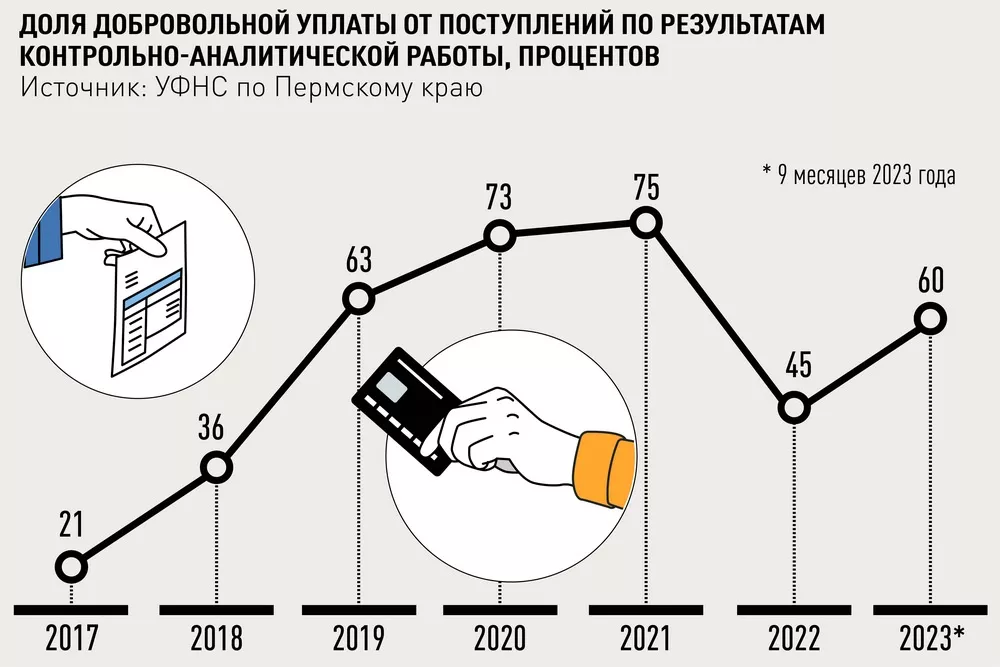

Это подтверждает статистика. Если до 2018 года основные, до 80 процентов, налоговые поступления происходили по результатам проверок бизнеса, когда мы их взыскивали через суды, то уже в 2019 году, когда мы стали переходить на новые методы работы, процент добровольных поступлений стал стремительно расти.

Налогоплательщики стали сами уточнять налоговые обязательства, не доводя до камеральных проверок и тем более судов. И эта положительная тенденция сохраняется.

Еще один фактор сыграл свою роль - мы стали больше проводить быстрые тематические проверки. Видим риск, понимаем, что плательщик по каким-то причинам его не воспринимает, и показываем, что пора меняться, выходить из тени. Сегодня такие проверки в приоритете и направлены в первую очередь на то, чтобы показать, что с государством нужно быть в открытом диалоге на равных.

Российская газета: Существует примирительная процедура - медиация. Есть ли она сегодня в правоотношениях между налоговыми органами и налогоплательщиками и каковы перспективы этого направления работы?

Наталья Гурова: Предпосылки к внедрению медиации в налоговой сфере как способа решения спора при содействии третьей стороны существуют. Мы только делаем пробные шаги в этом направлении, так как вопросов пока гораздо больше, чем ответов, и появятся они именно в процессе, когда мы постепенно будем наращивать объем данных, объем знаний в этой сфере.

Пока же все-таки медиация в налоговых правоотношениях как таковая не существует. Чтобы она заработала, необходимо принять соответствующие изменения на законодательном уровне. Отдельно стоит проблема наличия реальных коррупционных рисков, связанных как с работой налоговых инспекторов, так и с оплатой услуг медиаторов.

Но надо сказать, что в своей работе мы уже успешно используем некоторые медиативные подходы. Например, это выстраивание полноценного диалога с налогоплательщиками на стадии побуждения, еще до каких-либо проверок, реконструкция, при наличии соответствующих документов и сведений, налоговых обязательств, смягчение ответственности путем применения многократного снижения сумм наложенных ранее штрафов, досудебное урегулирование споров, то есть рассмотрение жалоб на решения налоговых органов, в том числе с приглашением налогоплательщиков.

Очень важный момент, напрямую относящийся к медиации, - это именно досудебное урегулирование споров. Раньше налогоплательщики и другие участники налоговых правоотношений отдавали предпочтение судебному урегулированию конфликтов. Мало того, что суды оказались перегружены делами, такие споры - это огромные финансовые и эмоциональные затраты. В конце концов - репутационные потери. Благодаря нашим усилиям, разъяснительной работе многие начинают понимать, что практически любую ситуацию можно не доводить до суда и разрешить проблему именно с помощью медиативных технологий. Мы это только приветствуем.

Российская газета: Какие законодательные новеллы в части налогообложения ждут в следующем году налогоплательщиков - как физических лиц, так и юридических?

Наталья Гурова: Самые значимые изменения для физлиц - это повышение размера социальных вычетов. С 1 января 2024 года вступают в силу изменения, согласно которым их совокупный размер увеличивается до 150 тысяч рублей, ранее эта сумма не превышала 120 тысяч.

Можно получить возврат денег по расходам на собственное обучение (на обучение детей максимальная сумма составляет 110 тысяч), на лечение (компенсация за медицинские услуги и приобретенные лекарственные препараты, назначенные врачом), на физкультурно-оздоровительные услуги и так далее.

Размер вычета не ограничен только в том случае, если гражданин прошел дорогостоящее лечение.

Благодаря цифровизации документы на получение вычетов с 2025 года (по расходам начиная с 2024 года) можно будет подавать в упрощенном порядке.

Что касается юрлиц, то с нового года появятся новые форма и формат представления пояснений организаций на сообщение налогового органа об исчисленном налоге на имущество. Это транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество в отношении объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, размер налоговых обязательств по которым определяется налоговым органом на основании сведений регистрирующих органов.

Юрлицо вправе представить пояснения в течение 20 дней со дня получения сообщения. Сделать это можно, если сумма уплаченного налога за истекший период не соответствует рассчитанной налоговым органом, в том числе если не учтены основания для освобождения от уплаты налога, применения пониженных налоговых ставок и льгот.

Ответ на обращение налогоплательщика рассматривается в течение месяца со дня получения. О результатах налоговый орган информирует организацию: если сумма налога изменилась, то он проводит перерасчет и направляет уточненное сообщение об исчисленной сумме налога с указанием оснований для перерасчета.

Ликвидировать нельзя оставить

Государство участвует в регуляторной функции создания и ликвидации бизнеса

С одной стороны, многие процедуры упрощаются: например, регистрация юридического лица или ИП занимает всего три рабочих дня и уже можно обойтись без визита в налоговую, достаточно иметь ЭЦП и разрешается удаленно зарегистрировать бизнес, с другой - ужесточаются требования, вплоть до принудительной ликвидации компании.

Думаю, некоторые еще помнят, как в конце 1990-х - начале 2000-х годов ставшие ненужными компании собственники просто "бросали", то есть переставали вести деятельность и сдавать отчетность. Как следствие, компании эти висели мертвым грузом и числились действующими. Сейчас такое, что называется, не пройдет.

Если компания не сдает отчетность более 12 месяцев, не ведет операции по счетам (а налоговики этими сведениями располагают, уж поверьте), то налоговая инспекция исключит ее из ЕГРЮЛ, то есть ликвидирует по своей инициативе.

Такая же участь ждет компании, у которых не подтвержден юридический адрес. Например, выяснилось при проверке, что компания по заявленному юридическому адресу фактически не находится (или налоговая по каким-то причинам не смогла найти юрлицо по заявленному адресу). В ЕГРЮЛ будет внесена информация о недостоверности сведений, и если в течение шести месяцев не подтвердить адрес или не заявить новый адрес местонахождения, то компанию также ждет исключение из реестра. Но и это еще не все. Учредителей / директоров исключенных компаний (недействующих или с недостоверным адресом) ждет своего рода "черная метка" от налоговой - в течение трех лет после ликвидации юрлиц они не смогут выступить директором или учредителем новой или действующей компании.

И еще один случай принудительной ликвидации бизнеса, совсем недавно введенный в гражданский оборот. Связан он с "антиотмывочным" законом 115-ФЗ. Если кратко: ЦБ РФ с 2022 года ввел так называемый светофор благонадежности компаний. Те из них, что по критериям, установленным Центральным банком, попадают в красную зону, - это высокорисковые компании, совершающие подозрительные операции. Их также ждет ликвидация.

Начинается она с блокировки расчетного счета обслуживающим банком. Чтобы обжаловать блокировку, необходимо обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ (если в течение полугода не обратитесь, компанию ликвидируют). Далее если межведомственная комиссия откажет и признает блокировку законной, а вы не пойдете в суд обжаловать решение комиссии, компанию ликвидируют. Если и суд признает правомерность действий банка по блокировке расчетного счета в соответствии с законом 115-ФЗ, то компанию опять же ликвидируют. И вся эта процедура урегулирована на уровне законодательства.

Что сказать в завершение? Вести бизнес в России непросто, это сродни подвигу, и те, кто, несмотря на трудности, готовы идти вперед, созидать, создавать новое, предпринимать что-то и организовывать вокруг себя бизнес-пространство, - настоящие герои. А мы, юристы, готовы поддерживать бизнес, защищать его в трудные минуты или сопровождать в текущей хозяйственной деятельности, когда многие сложности можно преодолеть с наименьшими потерями или вообще без них, "не дожидаясь перитонита".

Юрист для бизнеса

Адрес: г. Пермь, ул. Юрша, д. 72, пом.1

Телефоны: (342) 203-75-25, 298-72-34

Электронная почта: info@kvcons.ru

Разрушая мифы о юрфаке

Юридическое образование в Пермском университете - одно из самых лучших в стране

Александр Шестаков (Пермь)

Вокруг юридического образования в последнее время сформировалось много стереотипов. О том, какими реалиями живет юридический факультет ПГНИУ, "Российской газете" рассказала его декан Наталья Сыропятова.

Соответствуя реалиям

- Существует мнение, что юридическое образование меняется медленно и не всегда отвечает современным условиям. Юридический факультет ПГНИУ регулярно обновляет образовательные программы. Потребность в этом обусловлена не только постоянным совершенствованием действующего законодательства, но и изменениями в политической, экономической, социальной и духовной сферах, технологическим развитием, цифровизацией и иными процессами, которые влекут за собой необходимость адаптации реализуемых факультетом программ к запросам современного общества и рынка труда, - говорит Наталья Сыропятова. - Создаются новые дисциплины, посвященные интеллектуальному праву и праву новых технологий, банкротному, цифровому, экологическому праву, правовому регулированию деятельности органов публичной власти, налоговому администрированию, организации деятельности суда и прокуратуры, альтернативным формам рассмотрения споров и способам разрешения уголовных дел, правовому регулированию финансовых сделок рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а также организационно-управленческой деятельности в сфере юриспруденции. В образовательные программы бакалавриата "Юриспруденция" и специалитета "Судебная и прокурорская деятельность" включены как новые, так и фундаментальные классические дисциплины: теория государства и права, гражданское, уголовное, трудовое, процессуальное право.

Студенты специальности "Судебная экспертиза" помимо традиционных правовых дисциплин изучают различные виды современных экспертиз: почерковедческую, судебно-баллистическую, трасологическую, технико-криминалистическую экспертизу документов, судебную фотографию и видеозапись, занимаются криминалистическим исследованием веществ, материалов и изделий, а также электронных носителей информации.

Образовательная программа "Социальная работа", включающая в себя традиционные для данного направления учебные курсы: социальная защита и социальное обслуживание населения, основы социальной медицины, социальная работа с семьей, социальная защита сферы трудовых отношений, содержит правовой блок, позволяющий сформировать правовые компетенции у студентов, что впоследствии поможет им заниматься организационно-управленческой деятельностью в соцсфере. Желающие параллельно с обучением могут также пройти профпереподготовку по юриспруденции.

Студенты направления "Конфликтология" изучают психологию, технологию урегулирования конфликтов, медиацию и примирительные процедуры в социальной сфере, особое внимание уделяется урегулированию правовых споров. Эти вопросы являются актуальными для современного общества, а специалисты востребованными.