Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Закончены съемки сериала "Многодетство"

Сусанна Альперина

Завершились съемки комедийного сериала "Многодетство" с Павлом Савинковым, Антоном Батыревым и Нелли Уваровой в главных ролях. Сериал расскажет о большой семье Герасимовых и их мечте - построить ЖК для многодетных. Режиссер - Роман Самгин ("Везучий случай!", "Стройка").

Сериал, который создается при поддержке Института развития интернета, выйдет в онлайн-кинотеатре Start в 2024 году.

Согласно синопсису, присланному в "РГ", главные герои - семья Герасимовых. Павел - архитектор, отец пятерых детей - мечтает о шестом. Но живут Герасимовы в маленькой и тесной квартире. Павел разрабатывает жилой комплекс для многодетных семей. Идея ЖК "Ковчег" нравится девелоперу Льву Борисовичу, но только как способ привлечь внимание к проекту. Павел стоит перед дилеммой: увеличить свою жилплощадь, обманув таких же как он бедолаг, либо пойти на конфликт с очень серьезным человеком. Семья понимает, что не способна на сделки с совестью и решает построить свой "Ковчег"...

"Семья Герасимовых - это семь "я", объединенных любовью. На мой взгляд, эта история сможет раскрыть зрителю силу большой дружной семьи и, возможно, даже вдохновить на создание собственной. У меня замечательная семья, трое детей, но чем старше они становятся, тем больше осознаешь, что хочется еще больше. Детства много не бывает", - рассказал креативный продюсер проекта, генеральный продюсер и сооснователь онлайн-кинотеатра Start Алексей Троцюк.

"Толстой сказал, что все счастливые семьи похожи друг на друга - а это не совсем так. Наша счастливая многодетная семья - особенная и счастлива по-особенному, по-своему. Съемки проходили очень бодро, материала много, кастинг замечательный. Всегда здорово, когда в проекте участвуют актеры разных поколений. Старшие, в хорошем смысле, учат жизни младших, младшие учатся и немного иронизируют над старшими. Возникает такая семейная уютная атмосфера на площадке, у нас было как раз так, и это очень приятно", - делится режиссер Роман Самгин.

В сериале также сыграл Владимир Гостюхин ("Жена олигарха", "Красный призрак", "Дальнобойщики"). А Нелли Уварова после неожиданного образа стильной бизнес-вумен с платиновыми волосами в четвертом сезоне "Содержанок", как обещают, снова удивит зрителя, но на этот раз комедийной ролью провинциального участкового.

Продолжательница известной актерской династии, внучка Светланы Немоляевой и Александра Лазаревого (старшего) актриса Полина Лазарева, поделилась своими наблюдениями за семьей Герасимовых, которая напомнила ей ее собственную: "Отдельные сцены напомнили мне про отношения внутри моей собственной семьи, где мы, конечно, ругаемся, ссоримся, иногда даже кричим друг на друга хорошо поставленными голосами, но по большому счету очень любим друг друга, поддерживаем в начинаниях, радуемся успехам и утешаем в неудачах".

Александр Гельман знает цену жизни, потому что с детства ощущал всевластие смерти

Швыдкой - о драматурге Гельмане: Талант пробивался сквозь изломы судьбы

Александру Гельману - драматургу, поэту, эссеисту - исполнилось 90 лет. И по-новому воспринимаешь строки, написанные десятилетие назад: "Я так много в последние месяцы думал о смерти, / готовил душу к излету, / что сегодня, вдруг в зеркале себя увидев, / искренне удивился: / о, да я еще жив! / Какое открытие! / Я люблю вас, три замечательных слова: / Я ЕЩЕ ЖИВ..."

Он знает цену жизни, потому что с детства ощущал всевластие смерти.

В пору зрелости он гнал от себя мысли о небытии, с которым мальчик Шуня, потерявший маму, бабушку, брата и других близких в гетто, жил долгие годы, не позволяя себе рассуждать о нем. В гетто и по дороге к нему смерть была повседневностью, обыденностью, как сказала бы Ханна Арендт. По существу, она и была жизнью, в любом случае - важнейшей ее частью; для Саши Гельмана это не формула речи, не поэтическая метафора, не философский софизм. Раннее прикосновение к смерти определило его недюжинную энергию жизни. Неуемный общественный темперамент его высказываний, который при всем том рядится в неторопливую рассудительную манеру его обычной речи.

Талант А. Гельмана пробивался сквозь изломы судьбы, которая кому-то покажется типичной для советского человека. Он начал трудовой путь подмастерьем на трикотажной фабрике, а в зрелости был удостоен званий члена ЦК КПСС и депутата Верховного Совета СССР. Но для того, чтобы еврейский юноша, рожденный в Бессарабии, во время яростного государственного антисемитизма смог поступить во Львовское военно-политическое (сухопутных войск) училище и закончить его в 1954-м, нужна была не только воля советского провидения, благорасположение звезд, но человеческое упорство и упрямство. И хотя в поздних стихотворениях Александр Гельман напишет об искушении смирения, которое он обрел в гетто, смиренным его назвать трудно. Думаю, что за шесть лет службы в армии - от Севастополя до Камчатки - он лишь укрепился в умении сопротивляться предлагаемым обстоятельствам, отстаивая свое право жить по совести.

Ему не надо было тратить время на изучение советской действительности - он с отрочества постигал ее во всех деталях и подробностях, ему были ведомы ее праздничные, будничные и низменные стороны. Наверное, поэтому его первая пьеса, переделанная из сценария фильма "Премия", что называется, пожаром прошла по стране. Не припомню ничего подобного, это был и вправду уникальный случай, когда после успешного проката кинокартины Сергея Микаэляна, в которой играли Евгений Леонов, Владимир Самойлов, Олег Янковский, сразу два лучших театра страны - товстоноговский БДТ в Ленинграде и ефремовский МХАТ в Москве - решили не просто заказать новую пьесу автору сценария, а попросили переделать сценарий для сцены. Их не смущало, что фильм успели посмотреть более 12 миллионов зрителей.

Обычно все бывало ровно наоборот: успешно идущие пьесы в какой-то момент обретали экранную жизнь. Но и Товстоногов, и Ефремов почувствовали, что А. Гельман попал в болевую точку жизни советского общества. Что производственный конфликт, раскручивающийся как детективная история, открывает глубинные социальные проблемы того времени, которые впоследствии будут называть эпохой брежневского застоя, да и всей советской системы в целом. Бывший диспетчер 99 СМУ 46 треста "Главзапстрой", который возводил огромный нефтехимический комбинат в Киришах, недавний сотрудник ленинградского "Строительного рабочего" досконально знал строительное дело. Проницательный мыслитель, он понимал, что прикасается к материям, которые связаны с самим существованием советского строя, поставившего амбициозную задачу создания нового человека, но так и не сумевшего преодолеть сопротивления этого уникального чуда природы. Сопротивление человеческого материала социальной системе - об этом рисковали размышлять немногие.

Александр Гельман заявил о себе как один из лучших драматургов страны в пору, когда театр заменял большинству советских людей и кафедру, и храм, и парламент. Так было и в СССР, и в досоветской России: зрители становились гражданами в темноте зрительного зала. И Ефремов, и Товстоногов почувствовали в произведениях нового автора общественный темперамент, который оплодотворял их творческие поиски. Как справедливо писал А. Смелянский, идеолог Московского Художественного в пору двух Олегов - Ефремова и Табакова, А. Гельман после "Протокола одного заседания" стал драматургом, удовлетворяющим социальную жажду современной сцены.

Ефремов получил право "первой ночи": все новые пьесы А. Гельман приносил в Художественный театр, он и писал их, думая о том, кто будет играть в них главные роли - сам Ефремов, Лаврова, Доронина, Евстигнеев, Смоктуновский или Табаков... Театр и писатель нашли друг друга. И это было счастьем для зрителя.

Когда в годы горбачевской перестройки драматургия жизни бросила вызов театральным фантазиям, А. Гельман сам стал одним из героев политической драмы, разворачивающейся в СССР. Реальность, как и предупреждали марксисты, оказалась богаче вымысла. Выступления А. Гельмана на партийных пленумах, в Верховном Совете СССР, публикации в "Московских новостях" парадоксально сочетали страсть и рассудительность. Он не был человеком крайностей. И не стремился к собственной выгоде. Он получил возможность на прямую речь, его мысли о жизни, о будущем страны, о судьбах мира не надо было прикрывать художественными образами. Тяжелое испытание для писателя, который знает, что такое творческое озарение.

А потом он разочаровался в политике. И стал писать стихи. Могут сказать, что у Саши все не как у людей - ведь стихи пишут в пору разгоряченной юности. Но только после 75 философская лирика обретает прозрачную хрупкость. А после 90 уже ничего не страшно.

Какое счастье, что ты еще жив!

Суперзвезда мировой оперы Витторио Григоло дал единственный концерт в Москве

Мария Бабалова

Итальянец Витторио Григоло прибыл с визитом в российскую столицу по приглашению Московской филармонии. Давно в Россию не приезжали европейские гастролеры такого высокого профессионального уровня и мировой востребованности. Концерт в зале имени П. И. Чайковского, в котором к звездному гостю присоединились его соотечественники - сопрано Анастасия Бартоли и дирижер Марко Боэми, прошел с восторженным аншлагом.

Надо заметить, что и появление на афише имени Бартоли тоже вызвало у меломанов и не только серьезный переполох: возникла мысль, что певица имеет отношение ко всемирно знаменитой Чечилии Бартоли. И верно она не лишена мощной родственной поддержки, но со стороны другой Чечилии - Газдиа, некогда выдающейся сопрано, а сегодня одной из самых влиятельных фигур оперного бизнеса - руководителя фестиваля "Арена ди Верона". Анастасия - дочь Чечилии.

В Москву дочь приехала вместе с мамой. Считалась, что Чечилия Газдиа прибыла в Москву с неофициальным визитом. Но времени даром она не теряла - побывала в Центре оперного пения Галины Вишневской и дала мастер-класс для артистов Молодежной оперной программы Большого театра. При этом оказалось, что имя ее дочери интригует куда больше, нежели ее пение.

Анастасия вышла в черном платье в готическом стиле с эффектным декольте и репертуаром для Primadonna Assoluta - Леди Макбет, Тоска и Джоконда. Но харизма и сопрано певицы не обладают запоминающимися ни лирическими, ни драматическими красками, а вокальная техника практически и вовсе отсутствует - голос большой, но не выравненный и звучит очень резко. Очевидно, не будь у нее столь солидного содействия, ее карьера была бы тождественна ее способностям и умениям.

Впрочем, Россия уже давно привыкла к выступлениям звезд "с нагрузкой". В этом контексте вспоминается, например, также филармонический концерт великолепной певицы Сони Йончевой в ноябре 2019 года, когда звездная сопрано захотела дать концерт вместе с любимым братом Марином, чье высшее вокальное достижение - пение в хоре… Удивительно, что принимающая сторона так легко соглашается на условия гостей и их агента, притом, что не секрет: гонорары знаменитостей у нас выплачиваются по самым высоким коммерческим ставкам.

Но Витторио Григоло полностью оправдал статус мегазвезды и феноменального таланта, который, как всякое неординарное явление, и восхищает, и озадачивает. Его обаяние сокрушительной силы, а голос - умопомрачительной красоты. Именно такие певцы оживляют самые яркие мифы об итальянской опере. Однако остается впечатление, что сам певец не до конца доверяет своей абсолютной музыкальности и яркому, очень полетному тенору.

Концерт начался с хитовой песенки Герцога из оперы "Риголетто", и на знаменитом вступлении из кулис с распахнутыми объятиями появляется главный герой вечера: принимает богатую порцию приветственных аплодисментов от публики и… не вступает в прописанном композитором месте. Пауза искусственно затягивается: певец продолжает раскланиваться и посылать щедрые горсти воздушных поцелуев, бегая по сцене с фланга на фланг. В ответ зал заполняется дальнейшими аплодисментами. Пауза длится долго, ария Верди возобновляется, когда о ней все уже практически забыли, подумав, что тенор придумал специальный приветственный номер на шлягерный мотив.

И нечто подобное сопровождало почти каждый выход певца, а порой даже возникали вербальные комментарии и прочие заигрывания с аудиторией, будь это романс Неморино из "Любовного напитка" Доницетти или ария Рудольфа из "Богемы" Пуччини. Еще чуть-чуть, и из-за недостатка чувства меры и вкуса происходящее грозило превратиться в пародию. Но фантастический голос певца оказался надежным оперным якорем.

И в запредельно трагичных соло - Каварадосси из "Тоски" Пуччини и Канио из "Паяцев" Леонкавалло Григоло избежал заигрывания с публикой и достиг пробирающей до мурашек эмоциональной силы, хотя и тут не обошелся без падения на колено и снятия пиджака, под которым футболка с коротким рукавом только подчеркивала облагороженные фитнесом бицепсы и трицепсы певца. Но если заглянуть в его глаза, то становилось понятно, что все эти сценические приемы - звездная пыль, скрывающая ранимую человеческую душу. Но так или иначе, очевидно, что сегодня Витторио Григоло, как никто другой в опере, способен довести публику до экстатического исступления, и в финале концерта она уже была готова аплодировать кому и за что угодно.

В 2019 году вслед за Пласидо Доминго Витторио Григоло был обвинен в харассменте, из-за чего от него отвернулась большая опера. Правда, недолго - большинство европейских театров быстро дезавуировали табу. До сих пор непреклонными в этом вопросе остаются лишь Англия и США, что, конечно, не доставляет радости певцу, но, очевидно, дает возможность большей свободы, чем у его именитых коллег, в выборе прочих гастрольных маршрутов. И уже в январе следующего года есть некоторый шанс, если всегда непростые в подобных случаях переговоры все же завершатся подписанием контракта, увидеть по-настоящему звездного тенора в "Травиате" на сцене Большого театра.

Сегодня, ссылаясь на разного рода призрачные опасения, Витторио Григоло уклоняется от интервью. Но когда он приезжал в Москву на вручение премии BraVo, у нас состоялся небезынтересный разговор вполне в доверительном ключе. Вот пара важных цитат из той беседы.

"Я свободен. Я делаю все, что я хочу. Я не боюсь ничего. Но я понимаю, что смелость приходит от страха. И герои, они тоже рождаются из страха. Уверен, и Давид боялся Голиафа…

Я не хочу быть птичкой, запертой в клетке. Хотя во внешнем мире ты можешь и не найти гармонии, но обрести мир внутри себя ты обязан. Я начал развиваться, когда стал лучше понимать себя самого. Думаю, сейчас я на пороге своего лучшего возраста. И только, может быть, мне надо попрощаться с несколькими лишними килограммами…

Для меня успех сейчас измеряется тем, скольких людей я могу сделать счастливыми. Для меня в этом понятии нет ничего материального теперь. Потому что быть известным, это не то, что тебе принадлежит, это то, что тебе дано. Поэтому сегодня в обществе очень много известных людей без всякого таланта. Как например, большинство блогеров. У какого-нибудь 16-летнего блогера может быть 1,5 миллиона подписчиков, а у меня всего 50 тысяч. Но попроси его в течение 25 лет петь, обладая голосом, и сводить с ума мир, он ничего не сможет…

Я всегда говорю молодым людям: "Стремитесь к тем достижениям, которые требуют много труда, ума и пота. К тем вещам, которые у вас никто никогда не заберет"… Если я когда-нибудь приеду в Италию, пойду по городу, а меня никто не узнает, я не расстроюсь, не впаду в депрессию, потому что у меня есть мой талант. И, может, когда-нибудь я отойду от пения и займусь, например, живописью, скульптурой или стану дирижером, или начну снимать кино, я все равно буду победителем. Я все равно буду Витторио".

Как остановить заселение России чужеродными биологическими видами

Аркадий Симонов

Чужеродные растения и животные стремительно по историческим меркам будут распространяться по территории нашей страны. Об этом рассказали ученые Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН на Всероссийской конференции "Климат-2023". В XX веке эта скорость составляла чуть более 6 км за 10 лет. Но оказалось, что это "черепашьи" темпы. Применив математические модели, ученые выяснили, к концу этого века она увеличится в несколько раз и достигнет 28-42 км за 10 лет. Виновато, конечно, глобальное потепление, сдвигая границы обитания флоры и фауны.

В своем исследовании биологи обобщили данные по 100 самым опасным чужеродным биологическим видам, заселившим новые для них регионы России, преодолев большие расстояния, в том числе океаны. Напомним, что организмы, проникающие за пределы исторических мест распространения, называют чужеродными. Это общемировое явление и серьезная проблема, так как снижается биологическое разнообразие экосистем, куда проникают чужаки. "Пришельцы" хорошо приспосабливаются к новым местам, где нет привычных для них хищников и паразитов, они могут приносить новые болезни, опасные для местных биологических видов. Но они несут не только экологическую, но и экономическую угрозу, так как могут вредить гидроэнергетике, сельскому и рыбному хозяйству, лесному фонду и здоровью людей.

Проанализировав входящие в топ-100 морские, пресноводные и наземные организмы, ученые установили, что 62% видов из этого списка оказались в России случайно - из-за попадания в балластные воды судов и прилипания к корпусу кораблей, а также при перевозке сельскохозяйственной продукции. Около 33 процентов в топ-100 составляют виды, которых человек переселил намеренно, например, карась серебряный, ондатра, американская норка. Около 19 тысяч американских норок и более 330 тысяч ондатр были выпущены с 1928 по 1970 гг. в различных регионах России.

Изучив потоки миграции, ученые выяснили, что Россию заселили чужеродные виды из разных регионов мира, но больше всего (31%) - из Северной Америки, которая близка к России по эколого-климатическим условиям. Некоторые виды и ранее обитали в России, например, борщевик Сосновского - на Северном Кавказе, уссурийский полиграф, ротан и енотовидная собака - на Дальнем Востоке страны. Они вызывали экологические катастрофы на европейской территории России.

Также ученые выявили на территории России зоны с самой высокой концентрацией "чужаков". Это европейская часть страны, где много дорог и проходят водные пути, соединившие Балтийское море с южными морями России. Высокая концентрация отмечена на юге России, в частности, на побережье Черного моря. Исследователи ожидают самое высокое отрицательное воздействие этих видов на водные и наземные экосистемы именно в данных районах.

Можно ли остановить наступление пришельцев? По мнению ученых, это сложно, так как меры по предотвращению их распространения применяются только для 19 видов. Разработаны механические, химические и биологические методы борьбы для 62 инвазивных видов, однако для 38 видов не существует методов контроля роста популяции ни в России, ни в мире.

Отметим, что ученые впервые указали на специфику продвижения чужаков по нашей территории. В отличие от общеизвестных закономерностей сдвига ареала видов на север в Северном полушарии, в Северной Евразии основной сдвиг ареала происходит в северо-восточном направлении (для многих видов сдвиг оказался в два раза больше по долготе, чем по широте).

Авторы исследования также показали, что диапазон и характер изменений среды обитания в будущем будут неодинаковы для разных экологических групп организмов. В авангарде расширения ареалов к 2100 году окажутся пресноводные и околоводные организмы, в арьергарде - морские виды. Промежуточное положение занимают наземные виды живых организмов.

В Черном море выращивают океанских моллюсков

Сергей Винник

Ученые ФИЦ Института биологии южных морей РАН, по сути, сделали Черное море родным для привезенных сюда океанских моллюсков. По данным статистики, россияне потребляют около 4,6 тысячи тонн в год морских устриц. Во Франции, например, ежегодно производится около 150 тысяч тонн этого деликатеса. Сейчас в Крыму более 10 устричных ферм. Но до последнего времени мальки (спат), завозились сюда из Европы. Сейчас по понятным причинам это стало невозможно. Отметим, что в Черном море обитает аборигенный вид - обыкновенная устрица. Но она погибает из-за загрязнения моря, различных заболеваний, в частности, грибка. Крымские ученые решили адаптировать к условиям моря гигантскую устрицу Magallana gigas родом с Дальнего Востока. Задача не простая, учитывая, что соленость Японского моря 34 процента, а Черного - 13-22 процента.

- Маточное стадо мы взяли на севастопольской ферме. Важно, что устрица Magallana gigas устойчива к грибку, ее выращивают во всем мире, в том числе и в Европе, - рассказал доктор биологических наук Виталий Рябушко.

Главная задача ученых - создание племенного поголовья моллюсков отечественной селекции с хорошими вкусовыми качествами. Отметим, что без вмешательства человека до товарназмеров моллюск растет четыре года. Ученые намерены сократить этот срок в четыре раза.

- В результате селекции мы сможем вырастить в питомнике молодь устрицы, которая будет лучше приспособлена для жизни в Черном море, чем завезенный из Европы спат, выживаемость которого крайне низкая, - говорит Виталий Рябушко. Сегодня в экспериментальном питомнике доращивают около 800 тысяч спата размером 1-2 миллиметра, а 10 тысяч экземпляров первой партии размером до 15 миллиметров готовятся к пересадке для дальнейшего роста в море. Самых лучших и сильных устриц планируют использовать как "родителей" для получения спата в следующем году и продолжения селекционных работ.

Какие аппараты будут исследовать Венеру

Наталия Ячменникова

Ученые разных стран готовят сразу несколько миссий к Венере. Из них четыре уже разрабатываются, две в стадии предложения и есть даже одна частная. В России занимаются миссией "Венера-Д". Как уже сообщала "РГ", НПО имени С.А. Лавочкина завершило разработку технического предложения на создание космического комплекса для исследования Венеры. Эскизный проект планируется начать в январе 2024 года.

Кстати, отказ США от сотрудничества никак не повлиял на задачи российской миссии по дистанционным и контактным исследованиям атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры на современном научно-техническом уровне.

Почему эта планета вызывает такой огромный интерес? По крайней мере, не меньший, чем, скажем, Марс. Помните у Рэя Брэдбери про Венеру? Планета вечного дождя, где с неба рушатся тонны воды. Без просвета, без конца. И только раз в семь лет на два часа показывается Солнце... Такой представлял Венеру писатель-фантаст. Но реальность оказалась куда страшнее. Там царит настоящий ад: температура на поверхности достигает +462 C! При такой плавится даже свинец. Атмосферное давление в 92 раза превышает земное. Покруче, чем на дне океана.

И это при том, что Венера - близнец Земли. Примерно одного размера, одного состава. Обе вращаются вокруг одной и той же звезды. Но, как говорят ученые, на этом сходства заканчиваются. Как же получилось, что две столь похожие планеты оказались настолько разными? Венера по какой-то причине пошла по другому эволюционному пути. Ответа пока нет. А если ученые его получат, то будет лучшее понимание: является ли планета, подобная Земле, правилом или исключением из законов Вселенной.

Только в СССР было запущено 18 космических аппаратов, совершено десять успешных посадок на "адскую соседку". Никто до нас на Венеру не садился. И, заметим, после нас тоже. В 1975 году советские космические аппараты "Венера-9" и "Венера-10" передали на Землю первые фотографии поверхности этой планеты. В 1982 году "Венера-13" и "Венера-14" - уже цветные изображения.

Впрочем, как рассказывают планетологи, условия на поверхности Венеры такие, что ни один из космических аппаратов не проработал на планете более двух часов. Советские аппараты жили там недолго, но успели передать уникальные снимки. По большому счету, это страшная иллюстрация того, что может произойти с нашей планетой, если мы не будем бороться с парниковыми газами и потеряем контроль за экологией.

"Венера-Д" пока единственная миссия, где, как говорится, будет все: орбитальный, атмосферные и посадочный аппараты и посадочный аппараты, аэростат. Последний отделится на высоте 53-57 километров и приступит к исследованию облачного слоя. Сам спуск продлится 51 минуту. Предполагается, что сразу после посадки с помощью бура начнется взятие проб грунта. Тут же на месте - их химический и минеральный анализ. А еще через 45 минут "Венера-Д" начнет передавать на Землю научные данные...

В общем, экстрим полный. Через три часа после посадки работа станции прекратится: радиосистема перегреется. Но по расчетам ученых, аппарат сможет за это время передать на Землю 340 Мбайт данных. Времени должно хватить, считают ученые.

Ученые подчеркивают: исследования комплекса "Венеры-Д" будут по-настоящему уникальными. Они не ставятся во главу угла другими иностранными миссиями. Так, функционал российского аппарата направлен на решение целого ряда фундаментальных задач. Это, скажем, объяснение природы парникового эффекта, который разогрел поверхность до суперградусов Цельсия. Это объяснение наблюдаемых особенностей динамики атмосферы Венеры и природы суперротации, когда атмосфера на верхней границе облачного слоя вращается в шестьдесят раз быстрее поверхности. Это исследование того, как Венера взаимодействует с солнечным ветром, почему у нее отсутствует собственное магнитное поле и было ли оно в прошлом. Это определение, существуют ли активные вулканы на Венере и каков характер вулканической активности. Это поиск признаков обитаемости и ответа, куда исчезла вода Венеры...

Предполагается, что эскизный проект миссии "Венера-Д" должен быть готов к 2026-му, запуск - не ранее 2031-го. Между тем ученые и специалисты космической отрасли прорабатывают возможность возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры - миссия "Венера-В". Ее концепция предполагает последовательный запуск абсолютно новых поисково-возвратного и десантного космических аппаратов.

Академик Борис Черток в свое время рассказал корреспонденту "РГ" удивительную историю, связанную с запуском первого аппарата на Венеру в феврале 1961 года. Цель тогда не была достигнута. "В сибирской деревне во время купания в притоке Бирюсы мальчишка повредил ногу о какую-то железку. Это были остатки металлического шара, - вспоминал Борис Евсеевич. - Притащил домой. Отец вскрыл шар и там обнаружил... медаль, которая отправлялась на Венеру. После пуска мы были уверены, что тяжелый спутник вместе с вымпелом утонул в океане. По прогнозам баллистиков, вероятность этого составляла более 90 процентов. Только 10 процентов приходились на сушу, из них три - на территорию СССР. Случилось то, вероятность чего близка к нулю".

Ученые из России и США создали вещество, которое может победить ВИЧ

Юрий Медведев

Разработанная учеными молекула, без всякого преувеличения, может стать одним из самых громких прорывов последнего времени в мировой науке. Если говорить совсем просто, то в российской лаборатории создан "киллер" ВИЧ.

Кстати, у этого вируса интересная судьба. Открытый в 80-х годах прошлого века, он сразу поразил своим коварством. Отключая иммунитет и лишая организм оружия для борьбы с ним, вирус грозил выкосить многие миллионы жизней. Его сразу объявили болезнью века, он оказался среди лидеров главных угроз человечеству вместе с климатом и падением большого астероида. Но где этот страшный ВИЧ сегодня? Почему практически исчез из информационного поля?

Неужели победили? Но вот реалии. Сегодня на планете зафиксировано несколько десятков миллионов инфицированных, скажем, в России их около 800 тысяч. И это только официальная статистика. Если бы была проведена массовая проверка, число заболевших оказалось бы минимум вдвое больше. Дело в том, что болезнь вначале протекает без особых симптомов, и человек даже о ней не догадывается. А когда вирус в полной мере проявляет себя, оказывается, что уже поздно.

Но если 20 лет назад это было смертельное заболевание, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Созданы различные препараты, принимая которые, человек может прожить достаточно долго. Однако сам вирус так и остался непобежденным.

- Увы, никакие современные препараты не могут его убить, он остается с человеком навсегда, - говорит завлабораторией ФИЦ Биотехнологии РАН Вадим Макаров. - Почему? Дело в том, что вирус иммунодефицита оказался очень изощренным. Во-первых, он очень маленький, а поэтому у него сложно найти мишени, чтобы его убить. Но главное, он нашел для себя очень надежное пристанище - наши нейроны. Они надежно защищены от проникновения "чужаков", в том числе лекарств. А не пропускает их в нейроны так называемый гематоэнцефалический барьер. Являясь основным бастионом защиты, охраняя наши нейроны от разных внешних воздействий, барьер в данном случае затрудняет лечение болезни.

Сегодня вирус "бомбардируют" целым букетом из нескольких препаратов, уничтожают его почти во всем организме, но он прячется за барьером в нейронах. И из этого логова его ничем не достать. Но стоит ослабить терапию или она по каким причинам становится неэффективной, вирус сразу появляется и болезнь быстро прогрессирует.

Кроме того, все лекарства от вируса сами по себе токсичны, имеют немало серьезных побочных эффектов. Как говорится, одно лечим - другое калечим. А ведь принимать препараты надо постоянно.

Ученые ФИЦ Биотехнологии РАН и Университета Северной Каролины (США) поставили задачу убить вирус в его логове - самих нейронах. "Киллер" должен удовлетворять минимум трем требованиям: проникать через барьер внутрь нейронов, убивать там врага и не вредить самим нейронам. Чтобы в одной молекуле совместить эти три критерия, ученым понадобилось более пяти лет. Кто-то может спросить: почему так долго? Дело в том, что требования противоречивы. Стремясь выполнить одно, вы можете выйти за критический порог для других. К примеру, известны лекарства, которые могут проникнуть через барьер, но они очень токсины для нейрона. А это приводит к различным нейродегенеративным болезням. Фактически в данном случае учеными решалась сложная задача оптимизации требований.

- Это работа шла по стадиям. Мы придумывали вещество, потом его синтезировали и отправляли в США, где проходило тестирование на разных штаммах, - рассказывает Вадим Макаров. - Получив от них результаты, вносили в нашу молекулу те или иные изменения и синтезировали новое соединение, которое опять тестировали американцы.

В поисках "киллера" через конвейер пропустили и отсеяли десятки самых разных вариантов, пока, наконец, не был получен желаемый результат. Оптимум по всем трем критериям. Созданное соединение проникает через барьер в нейроны, не вредит им и убивает вирус. Что и подтвердили испытания на животных. Почему тестирование проводилось в США? Ведь у нас во многих лабораториях любой желающий может пройти проверку на ВИЧ?

"Да, тесты на выявление вируса в организме человека у нас есть, но на проверку различных химических соединений, которые тестируют их активность, безопасность, способность проникать в нейроны, пока в России не созданы, поэтому работали с американцами", - объясняет Макаров.

Итак, стадия фундаментальных исследований завершена, впереди превращение полученных знаний в реальное лекарство, которое избавит человечество от страшной болезни.

Приморский край откроет представительство в Харбине

Ольга Журман

В ноябре в столице приграничной китайской провинции Хэйлунцзян - городе Харбине - начнет работать представительство Приморского края. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Кроме этого, планируется открытие аналогичного и в городе Даляне.

"Мы начнем с Харбина. Представитель будет работать при торгпредстве, государственной структуре, и выполнять функции, связанные с продвижением наших товаров", - сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ключевой задачей представительства станет налаживание экспорта меда из Приморья в Китай.

"Мы в свое время экспортировали в Японию 13 тысяч тонн меда. Это большие деньги. Когда исчезли заготконторы, оптовые закупки и поставки, мы потеряли этот рынок. Наша задача - снова выйти на рынок, реализовать имеющиеся перспективы", - уточняет губернатор.

В Приморье многие жители занимаются пчеловодством. Экспорт его важен для них. У края есть также планы по сотрудничеству с Китаем в сфере других отраслей сельского хозяйства. Например, привлечь инвесторов для поднятия залежных, в прошлом мелиорированных земель, например, в районе озера Ханка.

Кроме того, Приморье намерено и далее развивать сотрудничество с соседом в области сельского хозяйства: в планах - строительство российско-китайского агропарка, зернового порта и завода по переработке сои в бухте Суходол, развитие семеноводства. Край, например, заинтересован в китайских инвестициях в восстановление мелиоративных систем, построенных на юге региона еще в советские годы для выращивания риса. "Они позарастали, - поставил диагноз Олег Кожемяко. - Нужно вкладывать деньги, и пускай там выращивается рис". Кстати, Приморье - самый северный регион, где возделывают рис. Чеки расположены в Хорольском и Ханкайском районах. Последний - приграничный, так что водами озера Ханки пользуются рисоводы по обе стороны границы.

Представителям Приморского края в Харбине также предстоит способствовать активизации сотрудничества в сфере мясного животноводства, лесопереработки, рыбной промышленности и, конечно, туризма.

Три десятилетия назад провинция Хэйлунцзян была первой, с которой массово познакомились дальневосточники, когда только начинался безвизовый туризм.

"Наконец-то! Это пусть запоздалое, но очень правильное решение, - доволен ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН Юрий Авдеев. - Я в 2012 году жил в Харбине и предлагал создать такую структуру, но тогдашний губернатор Приморья не счел идею своевременной. Наличие представительства укорачивает бизнес-контакты и бюрократические коммуникации, а это важно в наше время. К тому же Приморью есть что предложить провинции не только в экономике, но и в решении социальных проблем, например, по очистке питьевой воды".

Кроме Харбина правительство края намерено организовать представительство и в городе Даляне провинции Ляонин.

Собянин рассказал о Центре амбулаторной помощи, созданном в Москве для участников СВО

Любовь Проценко

В госпитале на улице Стартовой, 4 стр. 1 на северо-востоке столицы три десятка лет лечились ветераны трех войн - Великой Отечественной, афганской и чеченской. Словом, отцы и деды раненых участников СВО, которые сейчас здесь стали основными пациентами. Для того, чтобы каждый из них после выписки из стационара и дальше мог продолжать реабилитацию под квалифицированным наблюдением, при госпитале открылся еще и Центр амбулаторной помощи. Посмотреть, как он работает, пообщаться с бойцами, которые находятся в Москве на лечении, сегодня сюда приехал мэр Сергей Собянин.

"Тех, кто уже закончил службу, становится все больше - их уже больше 200, - рассказал глава города. - В этом центре, который мы открыли специально для участников СВО, они могут получить все виды медицинской помощи - ведь здесь работает коллектив, который хорошо знает свою работу".

Впрочем, где лечиться, каждый боец решает сам. Он может, как и прежде, в мирной жизни, ходить и дальше в ближайшую от дома поликлинику, а может приезжать сюда, в новый центр.

"Приезжают многие, - рассказала "РГ" заведующая центром Ольга Колесникова. - Ребятам нравится, что все специалисты здесь собраны в одном месте. Буквально за три часа можно пройти полное обследование у терапевта, кардиолога, эндокринолога, оториноларинголога, офтальмолога, хирурга, невролога, психиатра. А к концу проверки уже готовы бывают и все анализы, результаты УЗИ, кардиограмма, рентген-исследования. По итогам приема пациент получает индивидуальный план лечения, реализовать который ему предстоит под контролем персонального врача, к которому мы его прикрепим".

Людям, которые восстанавливаются после лечения, ездить на улицу Стартовую многим не близко. Но и это врачи предусмотрели. "Каждый пациент может скачать приложение и в любой момент воспользоваться телемедицинской консультацией, - продолжила рассказ Ольга Колесникова. - Или просто позвонить в наш колл-центр - врач обсудит проблему, которая волнует человека или запишет его на прием к нужному специалисту".

Но многим бойцам, вставшим на учет в эту поликлинику, еще потребуется время на реабилитацию, ее проводят здесь же, в госпитале. Под это отдан практически весь второй этаж, залы ЛФК оборудованы самым современным оборудованием и лучшими технологиями. Для тех, у кого нарушены функции опорно-двигательного аппарата, на первом этаже есть бассейн с мобильным подъемником.

"У нас же пациенты совсем другие - молодые, со свежими ранами, другой структурой заболеваний, чем были прежде, - рассказал заведующий отделением ранней реабилитации восстановительного лечения Ваграм Мовсесян. - Поэтому весь госпиталь переоборудовали, а персонал переобучили и укрепили нужными специалистами. С каждым пациентом работает целая команда врачей в зависимости от его состояния, включая психолога, нейрохирурга, травматолога, реабилитолога".

Владислава Еременко, 28-летнего шахтера из Кузбасса, Собянин застал во время занятий, когда он заново учился ходить с помощью локомата - инновационного реабилитационного комплекса с сенсорной беговой дорожкой. После ранения в боях под Горловкой Владислав 12 дней лежал неопознанным в коме и только очнувшись смог назвать телефон мамы. Одна из пуль попала в позвоночник.

"Врачи говорили: не встану. Но у меня уже чувствительность к ногам вернулась, таз заработал, осталось только встать", - рассказал боец мэру.

"Значит, настроение боевое?", - спросил Собянин.

"Конечно. Я же командир ГРАДа, у меня и позывной был "Град", - сказал Еременко.

А корреспонденту "РГ" Владислав сказал: "Если бы отмотать время назад, я снова сам пошел бы в военкомат, как год назад, когда понял - надо нашим парням в Донбассе помочь".

Еще один военнослужащий, 34-летний гранатометчик Илья Девиченко из Белгорода, после ранения в бою под Лисичанском четыре с половиной месяца пролежал без движения. Сейчас уже не только ходит, но и мечтает вернуться туда, где операция еще продолжается: "Главное, чтобы мы победили".

И этот лейтмотив - уверенность в правоте своего дела - пожалуй, главное, что объединяет всех, кто сегодня лечится в госпитале.

"Я ленинградец, повестки ждать не стал, - рассказал Павел, 47-летний водитель из Ленинграда, как он сам представился. - Если Родина сказала - надо, значит, надо. Так у нас всех, кто родом из СССР, принято".

У Павла после ранения одна нога в аппарате Илизарова, ее спасли, вторую готовят к протезированию. Врач ЛФК Алексей Колесов доволен, как Павел работает над собой: "У него очень хорошая динамика восстановления, уверен, он и водителем снова сможет работать".

Куда можно сдать ненужные вещи в Москве

Сергей Жуков

Жители Москвы и Подмосковья теперь могут сдать ненужную одежду в четырнадцати пунктах выдачи заказов "Яндекс Маркет". Собранные вещи обретут вторую жизнь или отправятся на переработку.

Как рассказали "РГ" кураторы проекта, контейнеры пока установлены в тестовом режиме. Если все сложится успешно, их разместят и в других пунктах выдачи заказов. К слову, владельцы точек из разных городов страны, как только узнали об эксперименте, уже прислали больше ста заявок на установку боксов. Пока же принести одежду, обувь и аксессуары можно в 14 пунктов столичного региона. Главное условие - вещи должны быть сухими и чистыми. Их сортируют, а затем передают многодетным семьям, пенсионерам и малоимущим, остальное уходит на переработку или выставляется на продажу в благотворительных магазинах. "Это облегчает нагрузку на экологию и помогает людям, которым так необходима поддержка, - отмечают в фонде "Второе дыхание", участвующем в проекте. - Пусть вещи служат долго, даже если они устарели или просто разонравились".

А в фонде "Спасибо!" уверены: у каждого должна быть возможность не выбрасывать ненужные вещи в мусорные контейнеры, а сдавать в отдельные боксы, установленные рядом с домом, по пути в магазин или на работу. Это важно, поскольку к осознанному потреблению приучены далеко не все: у многих в гардеробе найдется одежда, которые мы надели пару раз, а потом ей остается один путь - на свалку. Но ситуация потихоньку меняется: боксы для сбора текстиля появляются в магазинах и торговых центрах. "Многие думают: чем моя хлопковая рубашка может навредить природе? Она же такая красивая и натуральная! Но все не так просто, - объяснила "РГ" директор PR-направления "Спасибо!" Ксения Чепига. - Текстильная промышленность находится на втором месте после нефтяной по загрязнению окружающей среды".

Почему колледжи Москвы догоняют по популярности вузы

Сергей Буланов

Разработка беспилотников, программирование, логистика, робототехника - вот топ самых престижных специальностей в колледжах Москвы, конкурс в которые приближается к вузовскому. Что мотивирует ребят свернуть с проторенной дороги школа - вуз? И почему "рабочие" специальности снова в моде?

Потенциальные студенты видят, что эти профессии становятся все более востребованными, комментирует HR-директор фармацевтического оператора NC Logistic Ирина Пак. По сути, повторяется ситуация из советского прошлого, когда учитель с "вышкой" получал 110 рублей, а заводской слесарь со среднеспециальным - под 200, а на каждом заборе "срочно требовался Петрыкин".

"Подрастающее поколение отличает здоровый прагматизм. Со школьной скамьи ребята интересуются не только будущей профессией, но и рынком труда, возможностью применить свои знания и умения, - объясняет первый проректор РГСУ Джомарт Алиев. - А среднее специальное образование дает больше возможностей, особенно в небольших городах. И это очень важно: получив специальность в столичном колледже, выпускник может вернуться на родину, найти достойную работу".

Однако такая ситуация - скорее исключение: многие стремятся устроиться именно в Москве. Студент колледжа связи N 54 имени П.М. Вострухина Данила Плотников увлекся компьютерами, с юности начал подрабатывать в этой сфере, выполняя разовые задания IT-компаний. И на своем опыте понял, что обучение в колледже часто гораздо ближе соотносится с практикой. "Общаясь с коллегами, которые учились в вузах, я понял, что некоторые технологии, которым обучают у нас, они никогда даже не видели. Там много времени тратят на теорию и документацию, в то время как практики почти нет. В колледже упор идет именно на практику, что на самом деле здорово", - говорит Данила.

Популярного в столице дизайнера Анастасию Сидорову в колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга N 26 тоже привела мечта: хотела максимально быстро освоить творческую специальность и получить свободный график. Сейчас у Анастасии достаточно заказов, а трудится она как самозанятая, поэтому может свободно распоряжаться своим временем. Для тех выпускников, кто работает по найму, важна зарплата.

По оценкам опрошенных "РГ" экспертов, доходы "синих воротничков" сейчас не только сравнялись с офисными зарплатами некоторых "белых воротничков", но и стали значительно выше. Например, начинающий юрист после окончания вуза может рассчитывать на заработную плату в размере 40-50 тысяч рублей. В то время как работник склада на линейной должности может получать 120 тысяч рублей, отмечает Ирина Пак. Помимо этого он сделает карьеру, приобретет практический управленческий опыт быстрее, чем это произошло бы в размеренной офисной жизни.

Москвичи решили свою пятиэтажку превратить в 13-этажный дом

Пятиэтажку на бульваре Матроса Железняка, 11, теперь видно издалека. За пару лет она превратилась в 13-этажный дом. Работы, правда, еще не окончены и жители дома живут прямо на стройке. Ради чего они это затеяли, узнали корреспонденты "РГ".

Коптево - район старый, со сложившейся инфраструктурой, новыми дорогами и станциями метро. Еще пару лет назад тут стояли две 70-летние пятиэтажки в роще из кленов и берез. Эти дома не вошли в городскую программу реновации. Но жильцы одного из них не стали ждать, когда у города дойдут до них руки или территорию облюбует инвестор. Решили сами улучшить свои жилищные условия. Так, как в 2017-м это сделали жители дома на улице Мишина, надстроившие над своей четырехэтажкой пять этажей.

Образовали ЖСК "Бульвар Матроса Железняка,11". Наделили его функциями заказчика и застройщика. Власти проект одобрили. "В старом доме у нас было 20 квартир, а семиэтажная надстройка добавит еще 49, - рассказал "РГ" Дмитрий Шубин, зампредседателя ЖСК и один из пайщиков строительства. - Денег от их продажи будет достаточно для надстройки. Именно так рассудили большинство наших собственников в доме - за персональную реновацию проголосовали 86 процентов жителей".

Воодушевление у горожан больше всего вызывало то, что старый дом из эконома становится бизнес-классом, а каждая квартира - просторнее в среднем на 36 "квадратов". Причем абсолютно бесплатно. Владелица угловой квартиры Ольга Глаголева, например, к своим трем комнатам ждет еще четыре комнаты пристройки. "Осуществится моя мечта - оборудую художественную мастерскую, кабинет с библиотекой, комнату для семейного отдыха, обеденную рядом с кухней", - делится женщина планами.

Реально стройка началась в декабре 2020 году. Пока дом еще окружен строительным забором, но шума работ не слышно. Как выяснилось, строителей занято всего 16, а в пиковое время доходило до полусотни. Внешние новые стены из монолитного бетона, возведенные вокруг кирпичной пятиэтажки с отступом на два метра, уже готовы. Этот отступ в два метра и есть пристройка с новыми "квадратами". На вид - узкий коридор, но использовать его можно по-разному: например, вынести сюда кухню - электрические кухонные плиты это позволяют. А можно оборудовать гардеробную, учебное место для ребенка или, как Ольга Глаголева, мастерскую. Вход туда без двери, просто широкий проем на месте бывшего окна.

Более половины новых квартир уже раскупили, часть из них купили жильцы дома. Так, мечтает переехать этажом выше Иван Серый: "У нас семья большая - дети, жена и родители, в старой "трешке" тесно. Купить новую квартиру в Коптево мы бы не потянули, да и далеко уезжать от родных не хотелось. Стали пайщиками, ждем завершения работ".

Прежде чем попасть в свой подъезд, жители пока проходят через черновой вариант будущей входной группы. В воздухе витает цементная пыль, под ногами лежат доски.

"Подъезд оформим большими витражными окнами, наружные стены облицуем серым и темным керамогранитом и фибробетоном. Украшением дома станут последние два этажа, они будут напоминать сталинский ампир", - рассказал "РГ" нанятый ЖСК прораб Ибрагим Мацуев. Первый опыт такой перестройки он приобрел на улице Мишина. Здесь же, на бульваре Матроса Железняка, уже готова лифтовая шахта, а скоро установят и лифт. За бетонным порогом - дверь в прежний подъезд. Открываем и попадаем в середину прошлого века: деревянные двери квартир с раритетными почтовыми ящиками, спускающиеся со стен паутиной провода. По сколотым ступеням видно, что капремонта не было лет тридцать. "Эти пролеты разберем, вместо них у жителей будут межквартирные просторные холлы к лифтам, - продолжает прораб. - Всю электрику, инженерные системы, систему отопления в доме заменим".

Жить на стройке, конечно, не очень удобно. "В Москве капремонт в домах идет в среднем полгода, и то жители недовольны, а у нас все это уже третий год, - рассказывает Глаголева. - Спасибо, что строители соблюдают закон о тишине, да и по выходным шумных работ нет. Но главное знаем, ради чего нужно все это потерпеть".

В доме надеются, что 2025 год уж точно встретят в обновленных квартирах, красивом доме и с ухоженным двором. Тем временем еще одна пятиэтажка в Измайлове изучает опыт двух предшественниц, как бы ей подрасти, да повыше.

Ирина Огилько

Во время предстоящих праздничных дней парковка в Москве будет бесплатной

Сергей Буланов

Во время предстоящих праздничных дней парковка в Москве будет бесплатной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

Бесплатный режим начнет действовать с 4 ноября. 5-го числа, в воскресенье, парковка и так бесплатная, кроме улиц с повышенными тарифами - 380 и 450 рублей в час. При этом платить не надо будет и в понедельник, 6 ноября. Этот понедельник также нерабочий, так как День народного единства выпал на субботу. Бесплатными будут парковки, не оборудованные шлагбаумами. Кроме того, льготный режим не отменяет ПДД: парковаться по-прежнему нужно с соблюдением всех правил.

Напомним, что в ближайшее время в городе станет больше бесплатных парковочных мест у поликлиник. Их обозначат специальной синей разметкой. Долгое время эти места занимали в основном сотрудники и посетители офисов в центре Москвы. Но благодаря проведенному эксперименту поведение водителей изменилось. Теперь среднее время стоянки авто, принадлежащих пациентам, составило всего 41 минуту. "Мы планируем расширить проект на все поликлиники города, рядом с которыми требуется такая льготная парковка. Сейчас совместно с дептрансом формируем перечень этих медучреждений", - отметила заммэра Анастасия Ракова. Напомним, пилотный проект затрагивал всего 12 парковочных мест возле трех городских поликлиник. Места там отмечены синей разметкой и специальными информационными щитами. С момента запуска проекта ими воспользовались уже более 3,3 тыс. раз.

Как библиотеки обучат москвичей финансовой грамотности

Сергей Жуков

Финансовую грамотность населения взялись повышать столичные библиотеки, что особенно актуально на фоне непрекращающихся мошеннических атак.

Это совместный проект двух департаментов Москвы: финансов и культуры. Эксперты Центра финансовой грамотности планируют заглянуть в читальни во всех административных округах города. Например, в ноябре лекции пройдут в библиотеках юго-запада и северо-запада столицы, а также Зеленограда. Занятия бесплатные, но нужна предварительная регистрация на портале mos.ru. На них особенно ждут москвичей в возрасте, так как именно они чаще попадаются на крючок к мошенникам.

В частности, лекцию, адресованную им, прочитают 2 ноября в первом филиале библиотеки N 172. Объяснят, как распознать обман и как грамотно вести себя в цифровом мире, чтобы сохранить сбережения. Или бывало, что идете в супермаркет за батоном хлеба, а набираете в корзину сладости и безделушки, которые покупать не собирались? Наверняка! Вот об этом эксперты 9 ноября поговорят в библиотеке N 234. Разберут детально распространенные маркетинговые уловки и научат делать только рациональные покупки.

Еще одна лекция запланирована 11 ноября в зеленоградской библиотеке N 253. Там обещают поделиться полезными советами по защите личных сбережений и персональных данных. Для закрепления знаний слушателям предложат обсудить реальные ситуации, связанные с финансовым мошенничеством. В целом уровень финансовой грамотности в Москве еще хотя и недостаточен, но благодаря обучению населения растет, отмечают эксперты, опрошенные "РГ".

По словам советника по инвестициям Fontvielle Максима Фёдорова, лучше в финансовом смысле осведомлены горожане в возрасте 25-45 лет. Это самые активные пользователи банковских и инвестиционных услуг. Опрос компании "Лайм-Займ" показал, что 36% респондентов-москвичей неплохо ведут личный бюджет. Им удается достигать финансовых целей, контролировать свои расходы и инвестировать средства. Еще 31% опрошенных оценили свой уровень финграмотности на 2 из 5 баллов, 15% - на 5 баллов.

В Ялте стартовал Бал хризантем

Сергей Винник (Ялта)

Эта традиция - каждую осень проводить Бал хризантем - не прерывается уже 70 лет. И сегодня, в юбилейном ноябре, ученые Никитского ботанического сада представили одну из самых больших в мире коллекций этого цветка - 450 сортов.

Похоже, осень в этом году решила провести зиму в Ялте. В Крыму задержалась необычайно теплая погода: +25 градусов. На главной демонстрационной площадке хризантемы расплескали по клумбам всю палитру красок. И если бы не аромат осени и цвет листьев на деревьях, можно было бы подумать, что наступил апрель.

"Солнце осени" - так романтично назвали выставку этого года. Посетители смогут увидеть селекционный участок, где растут около 3,5 тыс. новых растений, которые еще проходят отбор в процессе создания новых сортов. "Наши гости смогут оценить тот или иной цветок и предложить свое название будущим сортам", - рассказала "РГ" заведующая лабораторией цветоводства сада Вера Зыкова. - Представьте, что некоторые наши гости приходили сюда на осенний бал еще детьми, а теперь они приводят своих внуков. С 2007 года посетители бала выбирают его королеву. А принцессу бала начали выбирать с 2013 года. Получается, у нас двойной юбилей".

Голосовать за королеву и принцессу, будут гости осенней выставки. Но по правилам бала оба титула можно получить только один раз в жизни. Поэтому королевы и принцессы прошлых лет собраны в отдельной "ложе" - клумбе, где они с высоты своего положения следят за балом, но в номинации уже не участвуют.

Хризантема в переводе с греческого означает "золотой цветок". А в японском языке, где она стала символом императорского дома, ее называют "кику" - солнце. По легенде, само государство Япония появилось благодаря юношам и девушкам, искавшим сок волшебной хризантемы, дарующий вечную жизнь. "На нашей выставке представлены сорта и из древнейшей китайской коллекции", - рассказала Вера Зыкова.

В дни работы выставки саженцы самых полюбившихся сортов хризантем можно купить в горшочках и затем высадить у себя на участке. Посещение сада и Бала хризантем, как части его экспозиции, платное. Взрослый входной билет стоит 500 рублей, детский - 200, при этом действует множество льгот. Также прийти на выставку бесплатно могут художники. Пропуском для них будет мольберт. Не платят за вход и именинники, предъявив паспорт или свидетельство о рождении. Продлится Бал хризантем до первых морозов.

Деньги от квартиры Зеленских пойдут на нужды СВО

Юлия Крымова (Симферополь)

Ялтинскую квартиру жены президента Украины Владимира Зеленского, национализированную властями Крыма, продали на открытом аукционе.

По данным государственной информационной системы "Торги", победил участник, который предложил 44,4 миллиона рублей. Это почти в два раза больше стартовой цены - 24,6 миллиона.

Квартира 120 квадратных метров и 16 квадратных метров подземного паркинга принадлежали жене украинского президента Елене Зеленской. Жилье расположено на пятом этаже в элитном доме с видом на Ливадийский дворец - летнюю резиденцию российских императоров.

Бывшие хозяева так и не завершили в квартире ремонт, она 10 лет простояла с черновой отделкой. По описи имущества, в помещении успели установить лишь две ванны и два унитаза, а также вентиляционную систему.

Квартиру национализировали в марте 2023 года. Власти Крыма приняли решение, что имущество украинцев, которые ведут антироссийскую политику, будет обращено в пользу республики. А вырученные от продажи средства пойдут на поддержку участников специальной военной операции.

Стоит отметить, что очереди из желающих завладеть жилплощадью Зеленских не было. В аукционе приняли участие только две претендентки, обе - жительницы Москвы. Победительница предложила последнюю цену - 44,356 миллиона рублей, а ее соперница - 43,124 миллиона. Шаг аукциона составлял 1,2 миллиона рублей.

За последние месяцы власти Крыма выручили от продажи национализированного имущества украинских олигархов более 800 млн рублей. Самая крупная сделка на сумму около 500 млн рублей была заключена при продаже сети строительных магазинов "Эпицентр".

Как сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, на торги выставлено еще 19 лотов, включая торговые и санаторно-курортные комплексы. До конца года в бюджет Крыма от их продажи поступит не менее миллиарда рублей.

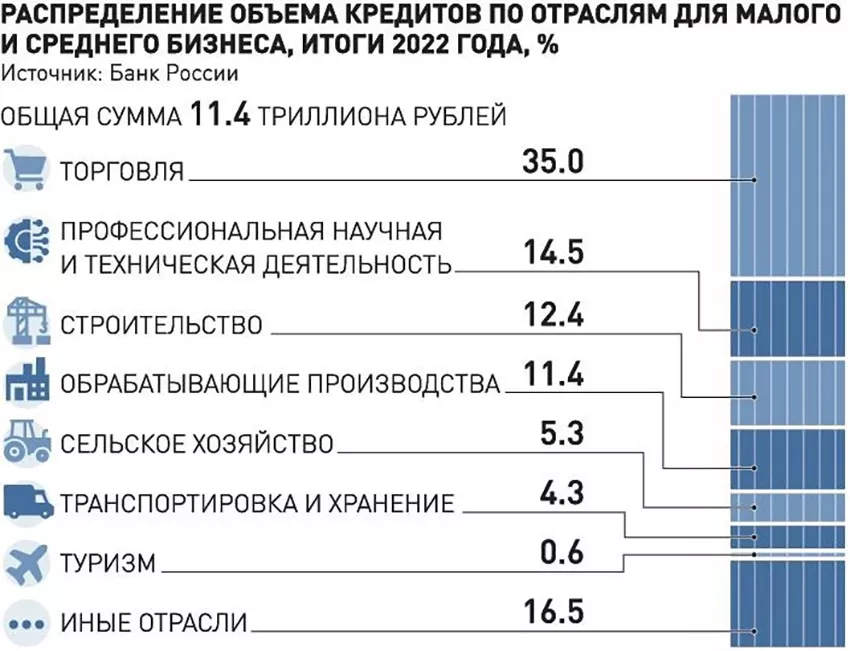

Чего ждет от нового нацпроекта малый и средний бизнес

Татьяна Кузнецова,Ольга Гутман,Наталья Граф

В России готовят новый нацпроект для поддержки малого и среднего бизнеса (программа нынешнего завершается в 2024 году). В планах - увеличить "рождаемость" малых компаний на 20% - сейчас появляется около миллиона в год, на 25% поднять выручку на работника. Что нужно сделать государству для этого - "РГ" спросила предпринимателей.

"Мы не можем найти слесаря-сварщика и токаря", - говорит бизнесмен из Новосибирска. Он 20 лет выпускает товары для туриндустрии. "А нам не хватает горничных, строителей, рабочих", - рассказал основатель турбазы в Республике Алтай Павел Кирьянов. - С кадрами очень нужна поддержка". Дефицит работников - болевая точка- многих предприниматели. Хочется сказать им - платите конкурентоспособные деньги и люди к вам потянутся!

Но недостаток финансов, особенно на этапе "рождения", тоже одна из проблем. С ней, казалось бы, справиться можно с помощью мер господдержки: грантов, налоговых льгот. По поводу первого - мнения разделились. Как рассказал Максим Кабаненко, руководитель безглютеновой пекарни в Омске, им с супругой удалось открыть свое дело именно благодаря грантам. А в прошлом году они получили грант как социальные предприниматели. В первом случае сумма была 400 тысяч рублей, во втором - полмиллиона. С Максимом не совсем согласен председатель правления некоммерческого партнерства "Алтайский союз предпринимателей" Юрий Фриц: "Такие точечные меры ставят предпринимателей в неравные условия. Кто-то смог получить поддержку, а кто-то не подошел по условиям. Нужно создавать благоприятные условия для развития малого бизнеса в целом".

То есть снижать налоговую нагрузку, убежден Юрий Фриц. Для этого в новом нацпроекте предусмотреть налоговые послабления, которые коснутся большинства предпринимателей. "Изменить схему уплаты НДС, который отчисляют сразу после отгрузки товара, - перечисляет Юрий. - При широком распространении поставок с отсрочкой платежа это не совсем правильно. Расчет за товар еще не получили, а НДС уже должны уплатить. Лучше вернуться к схеме, когда выбирали - оплачивать налог после отгрузки или после расчета. Хорошей поддержкой стало бы снижение отчислений и с фонда оплаты труда. Они очень высокие, и это сдерживает процесс обеления зарплат. Не секрет, что у малого бизнеса в ходу "конверты".

Помочь начинающим можно, считает Юрий, и преференциями по "антиивестиционным" налогам, размер которых не зависит от оборота: на имущество, арендная плата на землю. "Предприятие еще не начало работать, а платежи, и немаленькие, уже обязано вносить, - подчеркивает он. - Если бы для всех начинающих действовали налоговые каникулы, это существенно увеличило бы инвестиционную активность бизнеса. Такие решения принимают власти регионов, поскольку администрируют такие налоги".

По словам Юрия Фрица, в Алтайском крае многие налоговые ставки установлены по максимуму. По налогу на имущество, например, ставка больше, чем в Москве и Петербурге. А с 2024 года краевые власти поднимают и стоимость патентов, в том числе для торговли, доля которой доходит до 65% в сегменте малого и среднего бизнеса региона. Так что бизнес ждет позитивных изменений не только в федеральном, но и в региональном законодательстве.

А еще бизнес рассчитывает на информационную помощь. Например, Павел Кирьянов предложил создать в Республике Алтай сервис по подбору участков земли для строительства баз отдыха. "На основе публичной кадастровой карты могла бы работать платформа, где представлены земельные участки для продажи с фото и всеми характеристиками - по аналогии с сервисами по продаже недвижимости", - поясняет предприниматель.

"Также для нас очень актуальной может оказаться помощь при выходе на внешние рынки, - добавляет омич Максим Кабаненко. - Процесс весьма непростой, и дополнительная поддержка будет неоценимой. А еще очень важна реклама, хотелось бы, чтобы государство активнее участвовало в продвижении товаров".

Наши собеседники надеются, что все эти проблемы будут учтены в новом нацпроекте. И он поможет дальнейшему развитию важного для страны сегмента бизнеса в продолжение нынешнего нацпроекта - "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России:

- Сейчас самое главное - создать условия для хорошего экономического самочувствия страны на долгие годы. Это значит, мы должны быть самодостаточными и не зависеть критически от зарубежных поставок. Обладать своими компетенциями, технологиями, чтобы самим производить самое необходимое.

Вот этим надо сейчас заниматься в первую очередь. Вкладываться в надежные национальные компании, которые будут жить и работать здесь. И не только сейчас, но и всегда. Создавать для них рыночные механизмы, преференции, офшорные зоны, как, например, на острове Русский, в Калининграде. Обеспечить условия не только для работы, но и чтобы было выгодно вкладываться в экономику страны. Своей!

В нише малого и среднего бизнеса сегодня самое перспективное направление, на мой взгляд, семейный бизнес. Мы активно работаем по этой теме последние шесть-семь лет. Вот будущее! Их производство - здесь, деньги - в российских банках. И, кстати, уже появляются семейные компании, которые готовы перейти в разряд крупного бизнеса. Например, такая есть в Ростове. В ней работает практически вся семья, которая управляет несколькими производствами. Такие компании надо поддерживать, помогать им становиться крупными.

Сейчас семейные бизнесы занимаются и сельским хозяйством, и медициной, и образовательными программами, и производством разнообразных товаров. Их уже почти пять миллионов, это две трети малого и среднего бизнеса страны. Но вот незадача - официально на федеральном уровне нет такого юридического понятия, как "семейная компания". Некоторые регионы принимают свои законы, выделяют их из общего числа, разрабатывают специальные программы поддержки. Такую работу, считаю, надо вести и на федеральном уровне, принять закон о семейном бизнесе. Есть очень важные нюансы, которые не предусмотрены в нынешнем законодательстве.

Кстати, семейные бизнесы лежат в основе многих мировых компаний, которые превратились в мощные концерны. Это тот же Siemens, он начинался как семейный бизнес братьев-изобретателей. А империя Фордов, Кеннеди? И в истории России есть свои семьи: Мамонтовы, Рябушинские, Морозовы... Давайте продолжим этот славный список.

Подготовила Татьяна Панина

Для северян заработала "Арктическая ипотека"

В ноябре жителям северных регионов начнут выдавать "Арктическую ипотеку". Ставка по кредиту - всего 2%, максимальная сумма - 6 миллионов рублей, срок - до 20 лет. Такая же программа четыре года работает на Дальнем Востоке, и многие северяне просили распространить ее на Арктику. Мечта сбылась. Но не для всех - есть целый ряд ограничений.

Одна из главных проблем северных территорий во всем мире - отток людей в более благополучные края. С 1990 года российская Арктика потеряла почти треть населения. Но и сегодня там проживают около 2,4 млн человек. И чтобы они оставались на Севере, вводятся новые механизмы господдержки. "Арктическая ипотека" - одна из них. Программа охватывает 131 населенный пункт в семи регионах: Мурманской и Архангельской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в Карелии и Коми, в Красноярском крае.

Получить льготный кредит на жилье могут молодые семьи, в которых каждому из супругов не более 35 лет. Или молодой одинокий родитель несовершеннолетнего ребенка. Но для врачей, учителей и представителей других важных профессий возрастного порога нет: главное, проработать на Севере не менее пяти лет. И для всех заемщиков есть еще одно важное условие. В городах "Арктическая ипотека" распространяется только на новостройки (на селе и в моногородах можно брать вторичку). И цена квадратного метра не должна превышать средний рыночный показатель по региону.

"В нашем городе будет сложно найти квартиру дешевле указанной стоимости, - вздыхает многодетная мама из Северодвинска Наталья Голубцова. - Удивило и ограничение по "оседлости". Ведь надо не только удерживать их на Севере, но и привлекать сюда. А получается так: вы приезжайте, живите где придется, а через пять лет сможете оформить ипотеку. Лучше бы дать им сразу купить квартиру и обязать отработать такой же срок в регионе".

Могут возникнуть проблемы и с самим жильем. В Архангельске под условия "Арктической ипотеки", озвученные одним из банков, подходят всего два жилых комплекса, выяснила ведущий агент по недвижимости Светлана Иванова. Да и цена квадрата в новостройке обойдется как минимум в 150 тысяч рублей. А для получения кредита надо не более 99 466 рублей. Кстати, во многих северных городах, в отличие от Архангельска, вообще строят очень мало.

Если же пазл из условий сложится, то ипотечные платежи будут вполне посильными. "Ставка в 2% - очень привлекательный ход, - считает ипотечный брокер Юлия Маркина. - В Мурманске средняя цена на первичное жилье составляет 100 тысяч рублей за квадрат. При покупке в ипотеку квартиры площадью 40 квадратных метров с 15% первоначальным взносом на срок 20 лет ежемесячно надо будет платить около 17 тысяч. Для сравнения: средняя зарплата в области составляет около 56 тысяч. Возможность приобрести квартиру на таких условиях действительно может остановить молодежь, которая пока не решила, покидать родной регион или нет".

Тем не менее председатель правления Проектного офиса развития Арктики, член Общественной палаты РФ Николай Доронин прогнозирует, что объемы выдачи "Арктической ипотеки" будут небольшими - примерно несколько десятков тысяч кредитов. "Это связано с низкими темпами строительства нового жилья в северных городах, - поясняет он и предлагает: - Чтобы программа стала более популярной, было бы целесообразно включить в нее покупку вторичного жилья в любых населенных пунктах".

Но если обратиться к опыту "Дальневосточной ипотеки", то она как раз подстегнула "стройку". За время ее действия в федеральном округе ввели в два раза больше жилья. И рост цен на него замедлился. Вполне возможно, что эффект от арктической программы будет таким же. И если ее еще распространят на жителей других регионов, желающих переехать на Север, то Арктика точно не опустеет. А правила нового жилищного кредита, которые не отвечают условиям в том или ином "холодном" регионе, в конце концов можно со временем и скорректировать.

Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

Бизнес попросил отложить введение маркировки икры на год

Татьяна Карабут

Введение обязательной маркировки икры нужно отложить на год - до 1 апреля 2025 года. До тех пор маркировку в рамках эксперимента, который начался 15 сентября 2023 года, следует "докрутить" с учетом особенностей отрасли. Такое решение было принято по итогам заседания общественного совета при Росрыболовстве.

Кроме того, по словам председателя Общественного совета Германа Зверева, члены совета намерены провести общественную экспертизу эксперимента, его последствий как для предприятий рыбной отрасли, так и для потребителей. Также общественники рекомендуют заинтересованным министерствам и ведомствам подумать над альтернативными вариантами борьбы с нелегальной продукцией - в частности, с помощью информационной системы "Меркурий" и ограничений по вывозу икры авиапассажирами с Камчатского края.

В необходимости маркировки как таковой участники рынка не сомневаются - добросовестный бизнес сам страдает от браконьерской продукции и тратит собственные средства на рыбоохрану. Однако сейчас механизм маркировки явно не проработан - даже методические рекомендации о порядке проведения эксперимента в окончательном виде появились только в июле этого года, рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. По его словам, на Камчатке участие в эксперименте приняло только одно предприятие, и это участие было, по сути, формальным: очень долго настраивали программы, было вручную промаркировано 48 банок, штрих-коды были считаны и отправлены на сервер, день не могли дождаться ответного сигнала, перенесли сервер на предприятие и, получив сигнал, представители оператора быстро уехали. При этом изначально предполагалось, что маркировке будет подвергаться только баночная продукция, а большинство предприятий Камчатки производят продукцию в 25-килограммовых куботейнерах. Получалось, что участвовать в эксперименте им вроде бы не было смысла. Но потом оказалось, что такая оптовая упаковка тоже будет маркироваться, говорит Галицын.

По словам президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова, у предприятий, участвующих в эксперименте, отсутствует поточность в маркировке банки, им нужно привлекать дополнительно специалистов, иметь электронное оборудование, программы, которые должны обеспечивать эту маркировку. Маркировка "Честный знак" заявлена как один из методов борьбы с контрафактной, браконьерской продукцией. Но на вопросы, каким образом она будет с ней бороться, от оператора маркировки - ЦРПТ - ответа не получено, говорит Козлов. Есть опасения, что ожидаемого эффекта она не принесет, зато приведет удорожанию продукции, а у предприятий появятся дополнительные сложности.

По словам Владимира Галицына, маркировка не учитывает сезонность работы рыбной отрасли. Рыбопромышленники на Камчатке работают с июня по сентябрь. То есть сейчас участие в эксперименте бессмысленно, поскольку маркировать нечего - продукция уже вывезена в центр страны. По плану, обязательная маркировка должна будет начаться с 1 апреля 2024 года. Получается, бизнес сразу без обкатки процессов должен будет в обязательном порядке начать маркировать продукцию. "С учетом сложности с оборудованием, программным обеспечением и т.д. мы путину в отношении икры поставим под вопрос", - считает Галицын.

Между тем, сторонники маркировки настаивают на том, что она работает. В условиях моратория на проверки бизнеса маркировка остается единственным инструментом борьбы с нелегальной продукцией, считает депутат Сергей Лисовский. Член совета директоров ЦРПТ Александр Демьянов напомнил, что каждый раз, когда маркировку вводят на новую группу товаров, бизнес старается ее избежать. Но в итоге все технические проблемы решаются, и маркировка дает эффект. Например, по данным НИИ Минфина, налоговые поступления и сборы в бюджеты всех уровней за первый год после введения маркировки молочной продукции выросли почти на треть.

По словам директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислава Заславского, эксперимент по маркировке икры уже охватывает более 4,5 тыс. участников оборота этой продукции. Уже заказано более 19 тыс. кодов маркировки и промаркировано почти 1,5 тыс. единиц продукции. Заславский говорит, что в данный момент Минпромторг разрабатывает проект постановления, по которому обязательную маркировку красной и черной икры предполагается начать 1 апреля 2024 года, как и планировалось ранее.

Цифровую маркировку "Честный знак" государство вводит для борьбы с нелегальной продукцией. С помощью нее можно отследить путь товара до полки. Маркировка уже введена для многих товаров - шуб, лекарств, молока и прочих. По оценкам НИФИ Минфина, доля нелегальной икры на рынке составляет более 20%, а по данным ВШЭ - более 27,5%. По данным НИФИ Минфина, вклад цифровой маркировки в конечную стоимость одной единицы продукции (банка 130 г) оценивается в 0,27% за шесть лет (1,17 рубля на упаковку). Баланс доходов и расходов государства и бизнеса от внедрения маркировки оценивается в 45,5 млрд руб. за шесть лет.

Шоколад продолжает дорожать из-за плохого урожая какао-бобов

Татьяна Карабут

Плохой урожай какао-бобов из-за засухи привел к повышению цен на сырье. Вслед за этим растет и стоимость шоколада, рассказали "РГ" представители рынка.

Несколько торговых сетей - членов Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) - уже получили уведомления от некоторых производителей о повышении цен на шоколад, говорит председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

По его словам, сейчас эти обращения находятся на рассмотрении у ретейлеров. Как и в других товарных категориях, сети вместе с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен.

"Шоколад пользуется особой популярностью у покупателей, а в целом категория кондитерских изделий является одной из крупнейших по объемам продаж. Широкий ассортимент, промоакции и различные программы лояльности ретейлеров позволяют сохранить привлекательное ценовое предложение для разных категорий покупателей, а говорить о повсеместном единовременном повышении розничных цен на шоколад сейчас не приходится", - прокомментировал Караваев.

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД" отказались от комментариев. Представитель одной торговой сети сообщил "РГ", что речь идет о возможном повышении цен на 10-15%. У торговых сетей есть месяц на принятие решения.

Причина подорожания - рост стоимости какао-бобов на фоне низкого урожая в основных регионах-производителях по причине засухи из-за природного явления Эль-Ниньо (в результате которого нагревается экваториальная часть Тихого океана). За год цены на какао-бобы на Лондонской бирже выросли почти в полтора раза. Летом этого года стоимость фьючерсов на какао достигла 3,5 тыс. долл. за тонну. Это максимальные за десять лет цены.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), с начала 2022 года шоколад в российской рознице подорожал менее чем на 9% - с 936,69 руб. до 1017,88 руб. за кг.

На рынке настенных покрытий усилилась конкуренция

Юлия Василькина

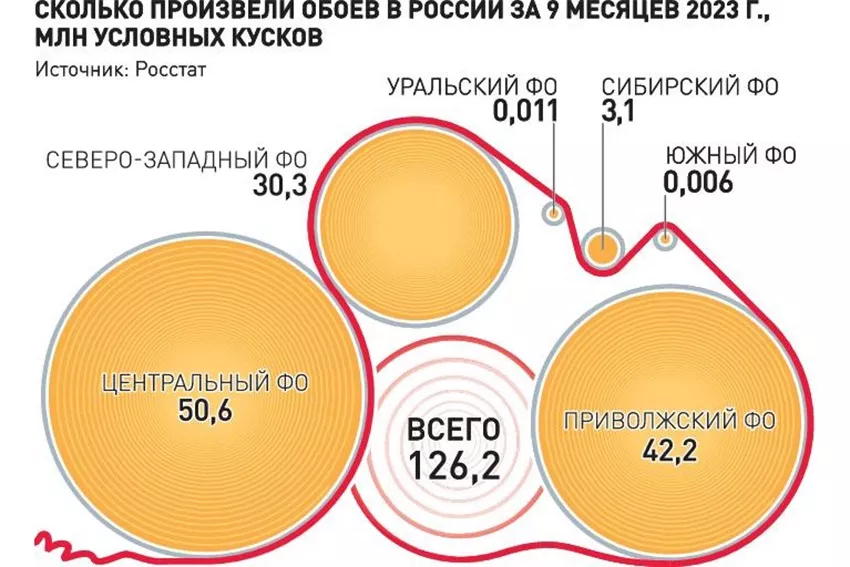

Спрос на обои в России начал восстанавливаться после прошлогоднего спада за счет импортозамещения. На рынке сейчас только 10% импорта, говорят представители отрасли. Но конкуренцию обоям теперь составляют другие отделочные материалы. Производители обоев готовы даже начать кампанию по популяризации своей продукции.

По данным Росстата, обоев за девять месяцев 2023 года в России произвели 126,27 млн условных кусков, за тот же период прошлого года - 115,5 млн усл. к., но уровня сентября 2021-го пока не достигли - (143,4 млн усл. кусков). Если по итогам 2021 года выпустили почти 193 млн усл. кусков, то в 2022-м - 152,1 млн усл. кусков.

По оценкам BusinesStat, продажи обоев и обойных покрытий в России немного снижались последние несколько лет, серьезное падение произошло в 2022 году, когда их реализовали на 20,9% меньше по сравнению с предыдущим годом, или 144,2 млн условных кусков. Эксперты связывают это с общим сокращением объемов реализации материалов для отделки жилых и нежилых помещений, а также с уменьшением количества сделок с недвижимостью. Повлиял и рост цен на строительные работы и материалы. В 2022 году цена реализации продукции увеличилась на 10,1% по сравнению с предыдущим годом. Ряд западных компаний-производителей основных компонентов для производства виниловых обоев остановили поставки и ушли с рынка. В 2023 г. рост цен продолжится.

В условиях неопределенности люди откладывали ремонт на будущее. И только за счет больших объемов ввода в эксплуатацию новых зданий, которые начали возводить ранее, и повышенного спроса на квартиры с отделкой от застройщика удалось избежать дальнейшего спада.

В этих условиях в 2023 году продажи обоев в России могут стагнировать, а с 2024 года - постепенно восстанавливаться. Но сдерживающее влияние будет оказывать увеличение доли индивидуальных жилых домов в общем объеме ввода жилья в стране. В частных домах отделка стен обоями менее популярна, чем в квартирах, замечают в BusinesStat.

Президент Ассоциации "РОСОБОИ" Алексей Щербаков пояснил, что объем российского рынка обоев в прошлом году снизился, но итоги трех кварталов этого года свидетельствуют о преодолении спада, и по итогам года показатели должны приблизиться к цифрам 2021 г.

В 2022 году отечественные производители предприняли значительные усилия по замещению ушедших с рынка западных производителей обоев. При этом в популярном сегменте виниловых обоев процесс импортозамещения начался еще с нулевых годов. Тогда на рынке была только иностранная продукция. Основными импортерами были Германия, Италия и Украина.

Сегодня импорт составляет менее 10% всего российского обойного рынка, а число ввозимых материалов с каждым годом снижается, отмечают представители рынка.

Но теперь, говорят они, сдерживает рост нарастающая конкуренция обоев с альтернативными материалами для отделки стен. Все популярнее становятся краска, декоративный камень и штукатурка, флоковое покрытие, ЗД и МДФ-панели.

В ассоциации рассчитывают, что в России все же любят обои. По данным исследований НАФИ, 33% из тех, кто делал ремонт в 2022 г., и покупали именно обои. Так что уступать рынок производители обоев не намерены.

В первом квартале 2024 г. под эгидой ассоциации начнется глобальная российская программа по популяризации обоев в стране, в которой будут принимать участие ключевые производители виниловых и не только виниловых обоев, розничные игроки и ведущие DIY-сети наравне со специализированными розничными обойными магазинами, отметил Щербаков.

В частности, планируется обширный ряд мероприятий, начиная с интенсивной просветительской рекламы и заканчивая многочисленными мастер-классами для конечных потребителей в местах реализации обоев.

Какие продукты будут экспортировать за рубли

Татьяна Карабут

Правительство утвердило список продовольствия, при экспорте которого можно рассчитываться через спецсчета в рублях. Эксперты говорят, что это упростит поставки сельхозтоваров в дружественные страны.

В список кабмин включил свинину, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукурузу, пшеницу и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров. Перечень сформирован с учетом информации о торговле российской сельхозпродукцией на товарных биржах и о мониторинге внебиржевых сделок. Отдельные позиции перечня проработаны с отраслевыми ассоциациями.

Перечень подготовлен вдогонку к указу президента, по которому с 1 ноября 2023 года иностранным покупателям разрешается рассчитываться за российское продовольствие в рублях. Механизм предполагает, что при расчете за российскую сельхозпродукцию иностранный покупатель сможет в упрощенном порядке открыть в уполномоченном российском банке специальный счет (типа "З"), расплатиться за товар в иностранной валюте через этот счет, после чего банк продает эту валюту и зачисляет средства в рублях на рублевый счет.

По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, утверждение перечня - технический, хотя и важный шаг, который поможет развитию экспорта зерна и другой сельхозпродукции в дружественные страны, которые "получат технологичный инструмент конвертации валют в рубли".

Ранее он говорил "РГ", что пока доля таких расчетов невелика. Для успешного запуска механизма, помимо снижения бюрократических издержек на открытие счетов, требуется проработка механизма рублевого фондирования операций иностранных закупщиков из дружественных стран. Это уникальная возможность для российских банков для развития бизнеса и повышения собственного международного статуса, считает он.