Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Глава РАН встретился с председателем Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым

В ходе встречи глава Академии Геннадий Красников, вице-президент РАН академик Владислав Панченко и Сергей Кабышев обсудили итоги работы Комитета Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию в весеннюю сессию.

Так, в период с января по июль Комитетом обеспечено рассмотрение в первом чтении ряда законодательных инициатив. Законопроектами закрепляется понятие «научная (научно-техническая) экспертиза», организация и правила её проведения, предоставляются адресные меры государственной поддержки молодым учёным.

Участники встречи договорились о дальнейшем взаимодействии РАН с Комитетом. В предстоящую сессию Комитет, в частности, продолжит работу по проекту федерального закона «О внесении изменения в главу II Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике».

Президент РАН и глава Минтранса России обсудили дальнейшее взаимодействие

Глава Российской академии наук Геннадий Красников провёл рабочую встречу с министром транспорта Российской Федерации Виталием Савельевым.

Они обсудили развитие транспортных коридоров на территории России, решение связанных с этим инфраструктурных, социальных задач, а также взаимодействие в области охраны природных ресурсов.

Президент РАН и глава Минтранса России договорились о дальнейшем сотрудничестве Академии и министерства в рамках научных советов, что позволит в полной мере задействовать научный потенциал РАН для эффективного выполнения общенациональных задач.

В ходе встречи Виталий Савельев вручил академику Геннадию Красникову ведомственную награду — медаль Августина Бетанкура.

Награда присуждается в том числе за вклад в усовершенствование образования, создание научных школ, подготовку квалифицированных специалистов и научных кадров для транспортной отрасли.

Гибриды на основе платиновых металлов помогут в борьбе с раком

2 августа на территории Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН (ПХФ и МХ РАН) состоялись успешные летные испытания водородного дрона для будущей арктической станции «Снежинка».

Спроектированный на основе шестимоторной мультироторной платформы разработки компании ЛегионАэро, БПЛА-гексакоптер питается от водородной энергоустановки номинальной мощностью в 3,5 киловатт (с кратковременной максимальной мощностью до 5 кВт), созданную сотрудниками Центра компетенций. Водород под давлением в 300 атмосфер хранится в двух композитных баллонах объемом 7 литров. Для эксплуатации на «Снежинке» коптер может летать на номинальной мощности не менее 80 минут. Максимальная взлетная масса коптера – 30 килограммов.

«В ходе испытаний была проведена отладка взаимодействия автопилота коптера и энергоустановки, а также подтверждены летные характеристики БПЛА», - сообщает руководитель Центра компетенций Алексей Левченко.

Как сообщают разработчики, в энергустановку заложены возможность объединения нескольких энергоустановок для повышения выходной мощности и возможность использования баллонов большей емкости для повышения времени непрерывной работы.

Смоделированы траектории движения четырех астрофизических обсерваторий

Траектории движения астрофизических обсерваторий «Спектр-РГ» (ГК «Роскосмос»), JWST (NASA), Gaia и Euclid (ESA) смоделировали сотрудники отдела космической динамики и математической обработки информации Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт и Максим Пупков.

В конце июля к солнечно-земной точке либрации L2 прибыла космическая астрофизическая обсерватория Euclid (ESA), выведенная в космос 1 июля. Таким образом, она стала четвертым космическим аппаратом в этой области – на гало-орбитах вокруг L2 уже обращались обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма»(ГК «Роскосмос»), James Webb Space Telescope (NASA) и Gaia (ESA).

Траектории движения всех четырех обсерваторий смоделировали сотрудники отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН Натан Эйсмонт и Максим Пупков.

Анимация показывает траектории аппаратов в период с 1 июля 2023 года (время старта Euclid) до 28 сентября 2024 года.

В центре системы координат – солнечно-земная точка либрации L2, которая расположена на линии «Солнце–Земля» в полутора миллионах км от Земли. В этой точке силы притяжения Земли и Солнца складываются таким образом, что космический аппарат, помещенный туда, в идеальном случае останется «на месте» относительно и Земли, и Солнца. Однако в реальности «удержаться» здесь сложнее, и аппараты обращаются по так называемым гало-орбитам вокруг L2. Сравнительные размеры орбит можно увидеть на анимациях, а также оценить их размеры относительно орбиты Луны вокруг Земли.

Ось X в представленной анимации – линия, соединяющая Землю и Солнце. Ось Z направлена «вверх» относительно плоскости эклиптики (говоря грубо, плоскости орбиты Земли). Ось Y перпендикулярна им.

• Слева вверху – вид строго сверху, Солнце за левым краем. Кажется, что орбиты аппаратов пересекаются, но это не так.

• Справа вверху вид из дальнего космоса на Землю и Солнце, которые в данном случае «спрятаны» за космическими аппаратами. На этой анимации ещё тесновато.

• Слева внизу – вид сбоку из плоскости эклиптики (Солнце снова слева «за кадром»).

Наконец, справа внизу и на отдельной анимации – вид сбоку и чуть сверху, как будто из внутренних областей Солнечной системы. При поворотах видно, что траектории обсерваторий не пересекаются и находятся очень далеко друг от друга. «Там, далеко, ещё много места»!

Траектории движения астрофизических обсерваторий «Спектр-РГ» (ГК «Роскосмос»), JWST (NASA), Gaia и Euclid (ESA) с 1 июля 2023 г. по 28 сентября 2024 г. В центре системы координат – точка Лагранжа L2. Ось OX лежит на прямой, соединяющей Солнце и Землю, направлена от Солнца к Земле. Ось OZ направлена к северному полюсу эклиптики. Ось OY дополняет систему до правой тройки. Представлены четыре ракурса. Авторы: Натан Эйсмонт и Максим Пупков, ИКИ РАН.

Траектории движения астрофизических обсерваторий «Спектр-РГ» (ГК «Роскосмос»), JWST (NASA), Gaia и Euclid (ESA) с 1 июля 2023 г. по 28 сентября 2024 г. В центре системы координат – точка Лагранжа L2. Ось OX лежит на прямой, соединяющей Солнце и Землю, направлена от Солнца к Земле. Ось OZ направлена к северному полюсу эклиптики. Ось OY дополняет систему до правой тройки. Расширенная версия. Авторы: Натан Эйсмонт и Максим Пупков, ИКИ РАН.

Источник: ИКИ РАН.

Азербайджан - привлекательный партнер для инвестиций и сотрудничества на мировой арене - Михаил Хазин (Эксклюзивное интервью)

Садраддин Агджаев

Азербайджан - привлекательный партнер для инвестиций и сотрудничества на мировой арене.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend российский экономист, аналитик, общественный деятель и публицист Михаил Хазин.

По его словам, уникальные возможности для инвестиций в экономику Азербайджана сформированы благодаря участию в малых объединениях, на которые распадается мировая долларовая система.

«Сегодня Азербайджан сталкивается с вызовами, связанными с изменениями в мировой нефтегазовой индустрии, что требует правильного выбора и перенаправления инвестиционных ресурсов для дальнейшего развития экономики. В этом контексте стране предстоит искать новые возможности и специализироваться в технологиях. Считаю, что возможность формирования Азербайджана, как технологического центра со штабом в Баку представляет значимый потенциал для расширения сотрудничества с Россией, Китаем, Индией и другими странами. Российский рынок - идеальный объект для внешних инвестиций из Азербайджана, при этом, он открывает путь для дальнейшего экспорта продукции на евразийские рынки. Однако я думаю, что это не единственные перспективы для Азербайджана. Баку может еще стать, финансовым центром всего азиатского региона, укрепляя свои экономические связи с Центральной Азией и Россией. Сотрудничество с Ираном и арабскими странами представляется также потенциально выгодным для диверсификации экономики и привлечения инвестиций», - отмечает Хазин.

Также, по мнению экономиста, инвестирование в городскую инфраструктуру может стать катализатором для развития освобожденных территорий и обеспечения населения более высоким уровнем жизни и современными условиями.

«Азербайджан, на своих освобожденных территориях, реализовывает современную инфраструктуру, строит современные заводы, города и села. Это все позволит обеспечить будущее население этих освобожденных территорий более высокой заработной платой и современной инфраструктурой, и, я уверен, что Азербайджан имеет для этого все возможности», - подчеркнул Хазин.

Резюмируя, экономист подчеркнул, что все вышеуказанные факторы делают Азербайджан привлекательным партнером для инвестиций и сотрудничества на мировой арене.

«Страна обладает большим потенциалом для развития новых технологий, привлечения иностранных инвесторов и укрепления своего статуса на международной арене. Азербайджану предстоит еще принять решительные шаги и сделать новые стратегически правильные выборы, чтобы обеспечить еще более устойчивое и процветающее будущее своей экономики», - добавил он.

В Архангельской области завершилось строительство объекта водоснабжения

Архангельская область активно реализует федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». За 4,5 года действия федерального проекта, с 2019 года, в регионе было введено в эксплуатацию 11 объектов питьевого водоснабжения.

«В деревне Кузнецово Холмогорского района Архангельской области завершился второй этап строительства станции очистки воды. Ввод в строй станции водоочистки позволит обеспечить качественной водой около 2000 жителей села Емецк и близлежащих деревень», – сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Вторым этапом строительства смонтирована установка доочистки воды, дополняющая технологическую схему очистки оборудованием, предназначенным для проведения процесса коагуляции с последующим отстаиванием и вторичным хлорированием перед поступлением в резервуары чистой воды. Перед подачей потребителям производится обеззараживание воды ультрафиолетом. В настоящее время все необходимые строительно-монтажные работы на объекте завершены, проводятся мероприятия по оформлению ввода в эксплуатацию. Запуск системы запланирован на осень 2023 года.

Ранее, при реализации первого этапа строительства объекта, на территории существующего водозабора на реке Ваймуге были установлены два резервуара чистой воды объёмом 150 м3 каждый, резервуары ливневых и дренажных стоков, насосная станция II подъема и блочно-модульная станция водоподготовки производительностью 400 м3 в сутки. Функционирование станции предусмотрено в автоматическом режиме и не требует присутствия персонала: исходная вода поступает на дисковый фильтр, где проходит механическую очистку, а затем этапы окисления, обеззараживания и обезжелезивания.

«К концу 2024 года в планах ввести в эксплуатацию ещё 13 объектов. Это позволит повысить долю населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до уровня 73,1%, а городского населения – до 85,2%. На сегодняшний день в результате проведённых мероприятий эти показатели уже составляют 67,9% и 82,1% соответственно», – отметила руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

Справочно:

Федеральный проект «Чистая вода» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и направлен на обеспечение граждан Российской Федерации качественной питьевой водой. Сопровождает реализацию проекта ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

Цель проекта – к 2024 году увеличить долю населения страны, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 88,8%. В городах этот показатель должен достичь отметки 95%.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках рабочей встречи обсудили федеральные проекты и программы, входящие в национальный проект «Жилье и городская среда», в том числе реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» для благоустройства в 2023 году были определены 136 общественных территорий, из которых 20 общественных и 116 дворовых. Регион принимает активное участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды - с 2018 по 2023 год от Мурманской области было подано 39 заявок на участие, из 19 победивших проектов уже завершено 13.

«В июне 2023 года были подведены итоги VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, где победили два проекта Мурманской области, — сказал Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. — Победителями стали такие проекты как благоустройство бульвара по улице Энергетиков в городе Полярные Зори и реставрация части улицы Ленина от площади Ленина до здания «Ковдорский ГОК» в Ковдоре».

На встрече отметили важное решение Президента РФ о распространении льготной ипотеки под 2% годовых на Арктическую зону Российской Федерации. Данное решение благоприятно повлияет на жилищное строительство в Мурманской области.

«Арктическая ипотека станет подспорьем для людей, которые хотят приобрести жилье, и стимулом для выхода на рынок новых застройщиков. Льготная ипотека уже продемонстрировала свою эффективность. Если распространить этот опыт на Арктику, то уровень стабильного спроса, который сегодня и так растет, даст финансовую возможность реализовывать в Мурманской области большие жилищные проекты», — сообщил Андрей Чибис.

Также Губернатор предоставил Министру перечень из пяти населенных пунктов региона, в которых планируется развивать инвестиционное жилищное строительство, а именно города Мурманск, Кола, Кировск, Полярные Зори и Мончегорск. В регионе уже ведется работа по реализации 11 объектов с применением средств инфраструктурных бюджетных кредитов в размере 11,05 млрд рублей.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин принял участие в рабочем совещании по развитию новых регионов

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл рабочее совещание по развитию новых регионов, на котором обсуждались планы работ по восстановлению и строительству жилищных и инфраструктурных объектов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«В новых регионах продолжаем работу по восстановлению и строительству, необходимых для комфортной и улучшенной жизни граждан, объектов. Развернуты масштабные мероприятия, в том числе благодаря усердной работе регионов-шефов. Хочу выразить им благодарность за положительное влияние на развитие новых регионов и видимые результаты. Намечены планы по восстановлению жилищных, социально-культурных и инфраструктурных объектов на 2023 - 2025 гг, сформированные Минстроем и Фондом развития территорий на основе предложений регионов. Всего за 3 года планируется восстановить и построить порядка 8,4 тыс. объектов, из которых около 3,5 тыс. многоквартирных домов и почти 1,4 тыс. социально-культурных объектов и около 2,5 тыс. объектов ЖКХ. За этот год в планах восстановить порядка 3,5 тыс. объектов инфраструктуры и жилья», - сказал Марат Хуснуллин.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин отметил, что в этом году продолжаются масштабные восстановительные работы в новых регионах России: «Регионами-шефами планируется восстановить 3 538 объектов, среди них, например, 1 303 многоквартирных дома, 645 объектов социального, культурного и бытового назначения, 1 129 объектов ЖКХ, 87 объектов благоустройства, 233 объекта инфраструктуры и 46 административных зданий. Планируется создать и «опорную» сеть многофункциональных центров. Работы ведутся по 83 МФЦ, в настоящее время готовы к работе 4 и еще 17 завершены. Особое внимание уделяется подготовке новых регионов к отопительному сезону. Сформированы и утверждены планы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Всего в планах восстановить 652 объекта в рамках подготовки к ОЗП. Работа идет по графику. Хочу поблагодарить шеф-регионы за неравнодушие и проделанную работу».

Кроме этого, вице-премьер добавил, что в 2023 году у 35 регионов-шефов подлежат восстановлению 652 объекта по подготовке к осенне-зимнему периоду. «Прошу продолжать еще активнее работать в данном направлении, создать аварийно-восстановительные бригады, организовать их деятельность, а также укомплектовать их необходимым оборудованием. Регионы должны быть обеспечены теплом и такими оперативными бригадами на протяжении всего отопительного сезона», - сказал Марат Хуснуллин.

Российские ученые напечатали на 3D-принтере аналог барабанной перепонки

Ученые Сеченовского университета научились печатать на биопринтере аналог барабанной перепонки из живых клеток и коллагена, новая методика позволит возвращать людям слух в течение одного месяца.

«Для восстановления перфорации барабанной перепонки мы решили создать новые для нас и более сложные тканеинженерные конструкции. За основу взяли ранее разработанные биочернила, содержащие биосовместимый гидрогель и клеточные сфероиды. Затем с помощью 3D-биопринтера на биобумаге, в качестве которой выступали коллагеновые матрицы, напечатали конструкты», — сказала младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Полина Бикмулина, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы Сеченовского университета.

По словам заведующего кафедрой, профессора, директора Клиники болезней уха, горла и носа УКБ №1 Сеченовского университета Валерия Свистушкина, глухота и тугоухость являются распространенной проблемой и важным вызовом для отоларингологов. От перфорации барабанной перепонки страдают миллионы людей по всему миру, она ведет к потере слуха, а значит, к нарушению профессиональной и социальной адаптации и потере качества жизни, пояснил специалист.

Он отметил, что новая технология сильно упрощает процесс оказания помощи людям с данной патологией, благодаря ей операция пройдет в разы быстрее обычной – около 40 минут.

В настоящее время уже проведен опыт на шиншиллах, так как их перепонка очень похожа на человеческую, позже в планах провести клинические исследования и перейти к лечению людей, добавили в пресс-службе.

Жилье из стали: почему в России его строят так мало?

Цены на жилье в России за последние три года выросли почти в два раза на фоне снижения доходов населения. При этом всё больше домов строят по одной из самых дорогих технологий – монолитной, тогда как в развитых странах преобладает более экономичный способ: строительство на основе металлокаркаса. Управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» и EVRAZ STEEL BUILDING Григорий Ваулин рассказал «Стройгазете» о непростой истории стального строительства в России, а также о новых технологиях и решениях, которые позволят быстрее решить жилищный вопрос в стране.

За последние три года доля строящихся монолит-кирпичных домов в России выросла с 59% до 67%. При этом из стального каркаса возводятся меньше 1% новостроек, хотя в развитых странах до 17% жилых домов и до 68% всех строений создают из металлических элементов.

Стальное строительство экономично: здания на металлокаркасе легкие, строятся они быстрее, рабочих рук на площадке нужно меньше, качество при этом высокое, ведь дом на 80% создается на заводе при строгом производственном контроле. Иными словами, стройка здания превращается в сборку. Но в России в силу исторических причин господствует бетон.

Почему в СССР запретили стальное строительство жилья

Вообще Россия могла стать родиной стального строительства - еще в 1725 году на Урале при строительстве одного из зданий были применены металлические перекрытия. Проблем со стальным строительством в нашей стране не было до середины 1950-х годов. И речь не только о знаменитых сталинских высотках, хотя и их история впечатляет: главное здание МГУ, напомню, построили всего за четыре года, тогда как башню «Федерация» в Москва-Сити строили 12 лет.

Именно стальным строительством советские власти первоначально намеревались решать жилищную проблему. Всего за четыре месяца и 10 дней в 1948 году в Москве на 5-й улице Соколиной Горы была построена первая многоквартирная четырехэтажка на металлокаркасе. Еще шесть каркасно-панельных домов построили в 1949 году на Хорошевском шоссе, где их можно видеть и сегодня. Вес этих домов был в 2,3 раза меньше, чем у аналогов с кирпичными стенами, расход кирпича сокращался в шесть раз, лесоматериалов – в 2,6 раза, трудовые затраты – на 32%.

В середине 1950-х годов к власти пришел Никита Хрущев, который был убежденным сторонником панельного строительства. После Великой Отечественной войны металлический фонд Советского Союза был примерно в три раза меньше, чем у США, главного противника СССР в холодной войне. Гонка вооружений подталкивала советское руководство к экономии стали ради военно-промышленного комплекса.

В 1954 году ЦК КПСС и Совмин СССР принимают постановление, которое определило культуру строительства в стране до наших дней: «О развитии производства сборных железобетонных конструкций и деталей строительства». За бюрократически нейтральным названием следовал разгромный текст с критикой разных ведомств, строивших сооружения из стали. В резолютивной части говорилось: «В целях экономии металла в промышленном строительстве обязать проектные организации при составлении проектов зданий и сооружений широко внедрять сборные железобетонные конструкции и детали, не допуская применения металлических конструкций во всех случаях, когда они могут быть заменены железобетонными, преимущественно сборными». И далее: «Запретить с 1955 года при проектировании и строительстве вновь начинаемых жилых и культурно-бытовых зданий применение металлического каркаса…».

Постановление также предписывало создать 402 завода железобетонных изделий. Около 200 заводов ЖБИ работают и сегодня, только теперь они меньше производят панелей, а больше бетона для монолитного строительства. Решение 1954 года затормозило развитие стального строительства жилья. Сегодня его возрождение – это не только вопрос исторической справедливости, но и экономически обоснованная задача.

Зачем нам стальное строительство сегодня и как его развивать

«Реабилитация» металлоконструкций уже началась. С 2016 по 2020 год их продажи в России выросли на 20%. Однако в жилищном строительстве металла почти нет, но международные санкции парадоксально ускорят его внедрение. Российские экспортеры металла лишились заграничных рынков сбыта, и крупнейшим потребителем стали станут наши застройщики жилья.

Технология привлекательная: скажем, для популярных сегодня высоток можно использовать сборные стальные конструкции. Заводская готовность таких зданий достигает 50%. Это снижает вероятность ошибок проектирования и строительства, с которыми подрядчик столкнется непосредственно на стройплощадке. Для перекрытий можно использовать железобетонные перекрытия, а фасадов – готовые каркасно-обшивные панели. По сравнению с монолитными их полезная площадь увеличивается на 10%, а экономия на один квадратный метр достигает 5-10%.

Для более массового жилья подойдет модульная технология. Типичный модуль – это фактически комната, собранная из металлокаркаса, с габаритами 3,2×6,4×3,0 метра. Из таких модулей можно строить многоквартирные дома до девяти этажей. На 80% модульный дом создается на заводе (включая отделку), а на площадке его собирают как конструктор – на монтаж одного модуля уходит всего 30 минут. Выбор архитектурных решений при этом не ограничен – каркас можно «завернуть» как в экономичные, так и в премиальные материалы.

Главную роль в продвижении стали может сыграть государство, восстановив тем самым историческую справедливость. В 2021 году вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в России могут создать оператора строительства социального жилья. Такое жилье, конечно, нужно строить с помощью наиболее экономичной технологии. При этом массовое строительство социального жилья может стать практическим примером преимуществ зданий на металлокаркасе для коммерческого сектора.

Правда, понадобится усилить стальное строительство кадрами. По данным Минстроя, строительной отрасли не хватает 200 тыс. работников. В производстве металлокаркаса также нужны проектировщики и другие специалисты – необходимо привлечение молодежи и новые образовательные программы.

Одновременно можно и нужно стимулировать застройщиков переходить на стальное строительство. В частности, благодаря двукратному ускорению строительства (по сравнению с монолитом) снижается объем проектного финансирования. По аналогии с программами ипотеки власти могут субсидировать ставки для застройщиков, которые будут возводить более экономичные здания на металлокаркасе. Это ускорит распространение технологии в жилищном многоквартирном строительстве.

Авторы: СГ-Онлайн

Такое не забывается – обзор музеев в жилых комплексах Москвы

Москва – мировой лидер по количеству музеев. Сейчас в столице насчитывается более 450 подобных познавательных учреждений, и с каждым годом их число растет. В самом музейном мегаполисе планеты встречается даже крайне редкий формат выставочных пространств, которые создаются при поддержке девелоперов в жилых комплексах. Эксперты компании «Метриум» рассказали «Стройгазете» о тех музеях, которые уже работают или скоро должны открыться на территории московских ЖК.

Музей восковых фигур и музей шоколада на «Острове Мечты»

В 2023 году крытая часть парка развлечений «Остров Мечты» (Нагатинский полуостров, ЮАО) увеличилась на 50% благодаря переносу турникетов к центральной площади городского променада. Компания Regions Development – девелопер данного проекта и близлежащего премиального ЖК Dream Towers – приняла решение на расширенном пространстве обустроить ряд новых рекреационных зон, включая полноценный познавательный кластер.

Во-первых, здесь появится самый большой в мире музей восковых фигур. По масштабу он превзойдет легендарную лондонскую галерею мадам Тюссо. Ожидается, что копии знаменитостей в полный рост будут удивлять посетителей своей реалистичностью.

Во-вторых, в парке откроется музей шоколада. Его гости смогут совместить образовательную составляющую с гастрономической и прямо во время экскурсии полакомиться любимым десертом.

В-третьих, в «Острове Мечты» запустят аттракцион «Ночь в Музее», ключевой особенностью которого станут «ожившие» гигантские экспонаты. Посетители получат возможность знакомиться с культурными символами разных эпох в форме интерактивного квеста.

Лиля Арцибашева, коммерческий директор Regions Development (девелопер премиального ЖК Dream Towers рядом с «Островом Мечты») отметила, что «Остров Мечты» – не только крупнейший в Европе крытый парк развлечений, но и просветительское пространство. «Под крышей парка уже открыт киноконцертный зал «Москва», а в ближайшее время должны появиться новые музейные пространства. Экскурсанты будут получать знания в веселой игровой форме, совмещая приятное с полезным», - сказала она.

Центр современного конструктивизма «Зотов»

Успешный пример интеграции памятника архитектуры в новую застройку представляет собой культурно-образовательный центр «Зотов» на территории ЖК бизнес-класса «Пресня Сити», построенный MR Group совместно с Coalco (Пресненский район, ЦАО). Жилой комплекс находится на месте бывшего хлебозавода № 5 имени Василия Зотова. Компания MR Group сохранила главное здание завода – шедевр конструктивизма, от которого, словно лучи, теперь расходятся три 44-этажные башни. По проекту архитекторов бюро СПИЧ данный памятник советской архитектуры был бережно реконструирован, и в 2022 году здесь открылся центр современного конструктивизма «Зотов». Новое арт-пространство быстро привлекло внимание москвичей благодаря своей нестандартной культурной повестке.

«Зотов» – не обычный музей, а инновационный культурный центр, посвященный исследованию теории и практики конструктивизма. В свои проекты руководство учреждения привлекает современных художников, архитекторов, дизайнеров, благодаря чему направление искусства с вековой историей становится понятным молодой аудиторией. Гости центра имеют возможность регулярно посещать выставки, лекции, мастер-классы, смотреть авторские фильмы.

«Многие жители мегаполиса активно интересуются искусством, и мы считаем, что нужно поощрять их интеллектуальные увлечения, – отмечает Ирина Дзюба, заместитель генерального директора MR Group. – Больший опыт сохранения и модернизации объектов культурного наследия помогает нам в создании новых городских центров культурной жизни. Исторические здания оптимально подходят для формирования арт-пространств, символизирующих связь поколений. Например, центр современного конструктивизма «Зотов» на территории жилого комплекса «Пресня Сити» открылся в корпусе хлебозавода с вековой историей. За счет нетривиальных экспозиций менее чем за год он стал любимой достопримечательностью москвичей и гостей столицы».

Музей под открытым небом имени Родченко

В I полугодии 2023 года в Ватутинках (Десеновское, НАО) был введен первый в России авторский жилой кластер RDD с музеем под открытым небом – арт-бульвар имени Родченко. Группа Родина – девелопер проекта – инвестировала в его создание 500 млн рублей. Дизайнерскую улицу-музей спроектировало архбюро «Схема». На ее территории размещены стационарные арт-объекты и временные экспозиции современных художников, а также трехмерные копии произведений знаменитого авангардиста Александра Родченко. В центре Дизайнерского бульвара откроется павильон для проведения творческих мастер-классов.

«Девелоперы сейчас находятся на переднем фланге развития градостроительных практик, – комментирует Владимир Щекин, владелец и основатель Группы «Родина». – Тем не менее, застройщики даже в ходе КРТ крайне редко проектируют музеи и другие культурные учреждения. Вместе с тем наш опыт показывает, что арт-пространство в шаговой доступности служит немаловажным фактором при выборе клиентами новостройки. Но в первую очередь строительство таких объектов, например, Дизайнерского бульвара, это инвестиция в будущее, так как они формируют благоприятную обстановку для успешного интеллектуального и духовного развития подрастающего поколения».

Музейный центр «Коллекция»

До конца 2023 года в жилом квартале бизнес-класса «ЗИЛАРТ» от «ЛСР»

(Даниловский район, ЮАО) завершится строительство пятиэтажного музейно-выставочного комплекса «Коллекция». Первоначально в здании планировалось открыть московский филиал «Эрмитажа», однако впоследствии девелопер пересмотрел концепцию. Музей будет специализироваться на современном искусстве. Одновременно он сможет принимать 1,5 тыс. посетителей. На подземном этаже «Коллекции» разместятся фотолаборатории и помещения для подготовки и хранения экспонатов, на первом – конференц-зал и ресторан авторской кухни, на втором-пятом – временные и постоянные экспозиции.

Музей ретроавтомобилей

Первый в Новой Москве музей ретроавтомобилей появится в спортивно-событийном кластере «Прокшино» от «А101 Девелопмент» (Сосенское, НАО). Сменяемая экспозиция включает красочные фотозоны с возможностью съемки в салоне старинных машин. Планируется, что в музее регулярно будут проходить тематические выставки, лекции, фестивали, кинопоказы, творческие встречи. Кроме того, руководство строящегося учреждения заявляет о намерениях активно участвовать в различных автопробегах и ралли.

Также в спортивно-событийном кластере «Прокшино» откроется интерактивный музей «Парк наук». Это совместный проект «А101» и РАН, который будет посвящен фундаментальным научным дисциплинам. Экспозиции будущего музея будут оснащены технологиями виртуальной и дополненной реальности, кроме того, предусмотрены лаборатории для практических занятий школьников и студентов.

Музей высотного строительства

Единственный в России музей высотного строительства открылся в 2017 году на 56-м этаже башни с премиальными апартаментами «Империя» от MOS CITY GROUP в международном деловом центре «Москва-Сити» (Пресненский район, ЦАО). Здесь можно не только полюбоваться захватывающими панорамными видами, но и познакомиться со смелыми невоплощенными проектами советских архитекторов, узнать историю сталинских высоток, Останкинской башни, главного здания Российской академии наук. Часть экспозиции представляет собой вмонтированные в стену миниатюрные окошки, заглянув в которые можно увидеть архивные фотоснимки, иллюстрирующие, как создавался ММДЦ «Москва-Сити». Также в музее через муляжи телефонов с дисковым набором можно услышать ностальгические рассказы о столице от ее знаменитых жителей: Валерия Тодоровского, Александра Филипенко, Геннадия Хазанова, Павла Лунгина и др.

«Музей рядом с домом – эксклюзивный формат социальной инфраструктуры, который встречается менее чем в 2% новостроек Москвы, – резюмировал Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Мы привыкли к тому, что девелоперы строят в жилых комплексах детские сады, школы, фитнес-центры, но арт-пространства на территории ЖК появляются очень редко. Однако подобные инвестиции оправданны, ведь позволяют формировать более комфортную и эстетичную среду для резидентов. Кроме того, проекты с музеями становятся яркими «визитными карточками» девелоперов, способствуя привлечению новых клиентов».

Авторы: СГ-Онлайн

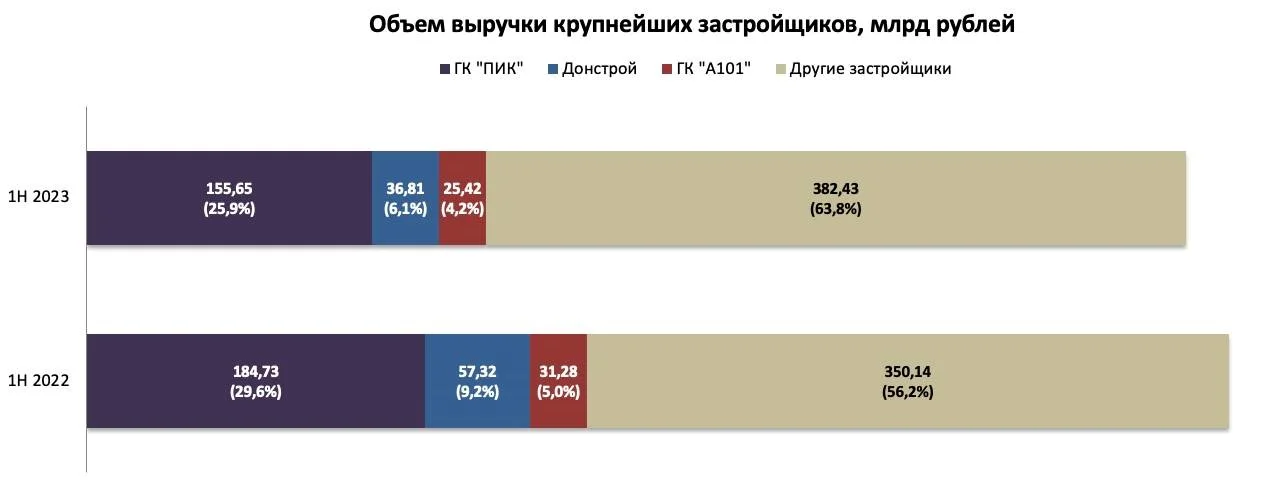

Три крупнейших застройщика Москвы потеряли за год 55 млрд рублей выручки

Корпоративные итоги первого полугодия 2023 года на столичном рынке недвижимости подвели эксперты премии Urban Awards. Выяснилось, что все три компании, которые год назад лидировали по объему выручки, – ГК «ПИК», «Донстрой» и ГК «А101» – лишились части финансовых поступлений. Суммарный недобор оценивается более чем в 55 млрд рублей. Причем ГК «А101» это стоило места в тройке. Ее вытеснила оттуда Группа «Самолет», собравшая за последние шесть месяцев свыше 30 млрд рублей.

Первая половина текущего сезона выдалась не слишком удачной для хедлайнеров жилищного рынка. Их коммерческие показатели ощутимо ухудшились. Так, у ГК «ПИК» в годовом выражении размер кассы ужался на 15,7% (до 155,65 млрд рублей), у компании «Донстрой» – на 35,8% (до 36,81 млрд рублей), у ГК «А101» –на 18,7% (до 25,42 млрд рублей). Их совокупный вес в общем объеме выручки потерял 7,6 п.п. и теперь ограничивается 36,2%.

Генеральный директор Urban Awards Ольга Хасанова обратила внимание, что за каждым из трех кейсов стоят разные причины: «ГК «ПИК», замкнув на себя большинство покупательских потоков в комфорт-классе, фактически пользуется статусом гегемона. Но одновременно это означает, что все проблемы комфорт-класса становятся и проблемами ПИКа. Аудитория массового продукта серьезно потеряла в платежеспособности. Чтобы удержать ее, застройщику пришлось перенастроить линейку предложения. Это не могло не отразиться на среднем чеке покупки. В «старых» округах он уменьшился на 6,1%, в ТиНАО – на 11,1%. И надо отдать должное ГК «ПИК» – она сохранила 90% от прежнего объема спроса, правда, ценой недобора в 29 млрд рублей.

«Донстрой» начинает третий сезон подряд, по сути, с одним и тем же сетом проектов, пусть и очень качественных. ЖК «Остров» уже не демонстрирует той сверхвысокой результативности, как год назад. Тогда за шесть месяцев по этому адресу было распродано жилья на 27,5 млрд рублей. «Остров» и сейчас помог «Донстрою» остаться на второй строчке, но его показатели стали в полтора раза меньше – 18,9 млрд рублей.

ГК «А101» в силу особенностей своего продукта оказалась уязвимой перед затянувшимся экономическим кризисом. Жилье в ее старых флагманах на территории Новой Москвы продавалось в среднем за 275 тыс. рублей в пересчете на квадратный метр. Это на 5,6% больше, чем в предыдущем сезоне, и на 25,5% больше, чем в остальных новостройках ТиНАО. По новым адресам – ЖК «Бунинские кварталы» и ЖК «Дзен-кварталы» – также экспонируются более дорогие квартиры, чем в среднем по локации. Это лишило ГК «А101» части аудитории, а с ней и части выручки.

В числе других отстающих первой половины сезона следует упомянуть «Инград», «Стройком», Ant Development и Sminex-Интеко. Все они к началу лета прошлого года входили в топ-15 строительных компаний по объему выручки, но по состоянию на сегодняшний день находятся за пределами этого пула. Три из четырех проектов «Инграда» (TopHills, RiverSky и Кутузовad II) были сданы в течение последнего полугодия, что закономерно привело к спаду финансовых поступлений. С января по июнь 2023 г. удалось собрать 5,86 млрд рублей. Годом ранее размер кассы составлял 12,86 млрд рублей. Статистика должна выправиться после июльского дебюта премиального ЖК Foriver Residence. Ant Development достраивает оба дорогомиловских комплекса – «Поклонная 9» и Victory Park Residences. Соответственно, отдача от них приближается к нижней точке – 0,69 млрд рублей за первое полугодие 2023-го вместо 11,10 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Из наследства «Интеко», перешедшего к Sminex, к концу полугодия в активной фазе продаж остались только проекты «Ильинка 3/8» и Onest. Поступления от «интековского» фонда новостроек за год снизились втрое – до 3,19 млрд рублей. В то же время собственные активы Sminex принесли застройщику на 2 млрд рублей больше, чем в первом полугодии 2022-го. Это дает суммарный результат в 9,64 млрд рублей. «Стройком» усилил корпоративную экспозицию микрорайоном «Заречный» в составе ЖК «Новые Ватутинки» и проектом «Новое Летово», но растерял свой ценовой гандикап. В январе-июне 2022 г. прайс квадратного метра в его домах был на 16% ниже среднего по ТиНАО, спустя год разница сократилась всего до 6%. То есть этот фактор перестал быть решающим конкурентным преимуществом. По итогам полугодия количество реализованных лотов стало меньше в 2,5 раза, а размер кассы – в два раза.

Авторы: СГ-Онлайн

ПАО «Т Плюс» прекратило использование угля как резервного топлива Ижевской ТЭЦ-2. Для производства тепла и электроэнергии станция использует природный газ. Исключение из топливного баланса твердых углеводородов позволит Ижевской ТЭЦ-2 сократить объем валовых выбросов парниковых газов минимум на 15% в ближайший год.

Минимизация воздействия на окружающую среду – часть ESG-повестки компании. Одним из важных направлений работы в этом направлении является модернизация действующих мощностей по программе ДПМ-2, в которую также включена Ижевская ТЭЦ-2. Результатом ее реализации станет повышение энергоэффективности станции и ее экологичности. К 2026 году на 30 МВт увеличится электрическая мощность (она составит 420 МВт) и на 26 Гкал/ч тепловая (до 1500 Гкал/ч).

«Зеленая» повестка для компании - один из приоритетов, в рамках которого снижается воздействие на окружающую среду. Изменение топливного режима ТЭЦ-2 с полным отказом от угля стало очередным, стратегическим решением. Оно фактически открывает новый этап в развитии станции, который связан с начавшейся модернизацией производства», - отметил директор Удмуртского филиала «Т Плюс» Дмитрий Разумов.

Ижевская ТЭЦ-2 является крупнейшим генерирующим источником в Удмуртской Республике и ключевым в обеспечении столицы региона электроэнергией, теплом и горячей водой. Станция покрывает 75 процентов потребностей города в тепловой энергии.

Филиал ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» во втором квартале 2023 года выработал 430,2 млн кВт⋅ч, что на 10% превышает среднемноголетние значения.

За полугодие выработка каскада составила 842,4 млн кВт⋅ч, в том числе выработка Угличской ГЭС – 168,9 млн кВт⋅ч, Рыбинской – 673,5 млн кВт⋅ч.

Выработка Угличской ГЭС за II квартал составила 58 млн кВт⋅ч, Рыбинская ГЭС выработала за этот период 372,2 млн кВт⋅ч, что на 20% превышает среднемноголетние значения.

Компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в первом полугодии 2023 года направила на реализацию природоохранных проектов более 3,6 млрд рублей, что на 33% превышает аналогичный показатель прошлого периода.

Средства направлены на снижение нагрузки на атмосферный воздух, рекультивацию земель, восстановление лесов и восполнение рыбных ресурсов.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на минимизацию воздействия на окружающую среду и достижение лидерских позиций в области экологичности производства.

«Башнефть» в основном регионе добычи – Республике Башкортостан, обеспечила полезное использование попутного нефтяного газа на уровне 95,4%, в то время как установленный норматив составляет 95%.

«Башнефть» продолжает активную работу по снижению накопления нефтесодержащих отходов (в том числе на специализированных площадках) с применением современных технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу. Всего за первое полугодие 2023 года было переработано более 59 тыс. тонн нефтешламов.

Другое значимое направление природоохранной деятельности «Башнефти» – защита экосистем и биоразнообразия, восполнение природных ресурсов. Работники «Башнефти» со своими семьями высадили около 25 тыс. саженцев деревьев на площади более 16 га в ходе Международной акции «Сад Памяти» и Республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия». Из них 12,5 тыс. сосен высажено в Кушнаренковском и Чишминском районах, 12,5 тыс. елей – Иглинском и Аскинском районах Башкортостана.

Экологические инициативы «Башнефти» по защите экосистем и биоразнообразия, восполнению природных ресурсов будут продолжены в августе и осенью 2023 года. Планируется высадить еще более 560 тысяч молодых деревьев на территории Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа на площади 158 га. Также в водоемы Башкортостана, Ненецкого автономного округа планируется выпустить более 20 тыс. мальков рыб ценных пород.

Справка:

АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан. Разведка и добыча нефти и газа осуществляются также на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан.

За шесть месяцев 2023 года «Россети Юг» отремонтировали в северо-восточной части Ростовской области 30 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения.

Это позволит повысить надежность электроснабжения более 260 тысяч жителей Каменского, Милютинского, Морозовского, Белокалитвинского, Обливского, Советского, Тарасовского и Тацинского районов. Объем финансирования превысил 60 млн рублей.

Большая часть работ пришлась на Каменский район, на территории которого расположены 30 сельскохозяйственных предприятий, 120 фермерских и свыше 20 тыс. личных подсобных хозяйств, а также несколько предприятий по добыче природного камня, завод по производству силикатного кирпича. Здесь в нормативное состояние приведены 10 км линий электропередачи. Также энергетики заменили на ВЛ 0,4-110 кВ 220 изоляторов и 5 км провода, установили 230 новых опор.

В рамках ремонтной кампании от деревьев и кустарников расчищено 170 га охранных зон линий электропередачи. Это позволит снизить риски низовых пожаров, падения веток на провода воздушных линий электропередачи и связанные с этим нарушения электроснабжения.

«Россети Юг» ежегодно реализуют программу технического обслуживания и ремонта энергообъектов для поддержания высокого уровня надежности электроснабжения потребителей в летние и зимние максимумы нагрузок.

В 2023 году «Татнефть» отмечает 80-летие с начала разработки нефтяных месторождений республики и 75-летия открытия Ромашкинского месторождения.

Промышленная добыча нефти в Татарстане началась в июле 1943 года, когда бригада мастера Гарифа Хамидуллина близ села Шугурово в Лениногорском районе пробурила скважину №1. С глубины 648 метров ударил нефтяной фонтан дебитом 20 тонн в сутки. Как выяснилось позднее, Шугуровское месторождение находилось на окраине гораздо более крупного - Ромашкинского.

Через 13 лет после добычи первых тонн нефти «Татнефть» и Татария стали лидерами по объему нефтедобычи. Еще через 13 лет ежегодная добыча достигла 100 млн тонн.

За 28 лет с начала разработки нефтяных месторождений «Татнефть» добыла первый миллиард тонн нефти. Десять лет понадобилось для добычи второго миллиарда черного золота. Третий миллиард был добыт в 2007 году. В целом, за годы разработки нефтяных месторождений Татарстана добыто 3,5 млрд тонн. И активная нефтедобыча продолжается.

Ромашкинское месторождение и сегодня обеспечивает больше половины добычи нефти в Татарстане. Здесь отрабатываются новые технологии в нефтедобыче.

Заявки на догазификацию подали 1,360 млн жителей России

В Координационном центре при правительстве РФ прошло заседание Федерального штаба по газификации под руководством вице-премьера Александра Новака.

В работе приняли участие член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, представители федеральных министерств и ведомств, главы регионов.

Сергей Густов выступил с докладом о ходе догазификации за 6 месяцев 2023 года. Также он рассказал об усилении информационной работы с населением, которую «Газпром межрегионгаз» проводит вместе с региональными органами власти и представителями партии «Единая Россия».

На конец июля в рамках догазификации подано около 1 млн 360 тыс. заявок, заключено 916 тыс. договоров. Без привлечения средств потребителей газ подведен до границ более 641 тыс. земельных участков, техническую возможность подключения к сетевому газу получили более 896 тыс. домовладений.

«Совместно с органами власти, региональными отделениями „Единой России“, волонтерами „Молодой Гвардии“ представители газораспределительных организаций проводят подворовые обходы в зонах созданной технической возможности подключения. Цель таких мероприятий — помочь в оформлении заявок или выяснить причины, по которым они были отклонены, рассказать о принятых в регионах мерах социальной поддержки при догазификации, о преимуществах перехода на газовое топливо. Эта работа приносит результаты: более 127,8 тысяч потенциальных потребителей газа, чьи заявки ранее были некорректно поданы и отклонены, выразили готовность написать заявление еще раз, а 27,5 тысяч уже подали повторные заявки, которые мы приняли в работу. Такую работу с населением мы будем продолжать», — отметил Сергей Густов.

«Северсталь» изготовила оборудование для Яковлевского ГОКа

На Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, ключевой актив компании «Северсталь») освоили производство роторов загрузочных устройств для нужд Яковлевского горно-обогатительного комбината.

Первые два загрузчика изготовлены силами машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» (входит в состав дирекции по ремонтам ПАО «Северсталь») и уже отгружены клиенту.

Ротор загрузочного устройства предназначен для равномерного распределения руды, поступающей в сушильный барабан. Оборудование эксплуатируется в условиях постоянного абразивного износа, поэтому для продления срока службы материалом для изготовления определен высокопрочный металлопрокат «Северстали».

«Наши машиностроители впервые работали над таким нестандартным заказом. Особенности конструкции требовали повышенного внимания к используемым в процессе материалам, поэтому для реализации проекта выбрана сталь марки Powerhard. Она гарантирует высокую износостойкость и надежность конструкции роторов. Дополнительно специалисты использовали самоупрочняющуюся в процессе эксплуатации проволоку, что обеспечит необходимую пластичность и прочность сварных соединений», – прокомментировал генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов.

Для создания загрузчиков специалистами Яковлевского ГОКа была разработана конструкторская документация и 3D-модель ротора. Вместе с тем, для обеспечения эффективной собираемости эксперты машиностроительного центра предусмотрели механическую обработку ряда позиций, а также разработку дополнительной документации и оснастки.

Сложная геометрия изделия наглядно показывает пример отличия машиностроительных сварных конструкций от строительных. Она требует высокой трудоемкости при относительно небольшой металлоемкости. Успешное выполнение первого такого заказа говорит о наличии у специалистов машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш» необходимых компетенций для выполнения сложных конструкций.

В январе-июне 2023 года объемы поставок природного газа в Армению составили 1 млрд 353,2 млн куб. м. В указанный период потребителям республики было поставлено 1 млрд 276,5 млн кубов.

В первом полугодии текущего года объемы поставок природного газа энергетическому и промышленному секторам составили 264,6 и 137,5 млн куб. м соответственно.

Объемы поставок населению составили 486,0 млн куб. м, автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям (АГНКС) — 202,5 млн куб. м.

Иным потребителям было поставлено 186,0 млн куб. м природного газа.

Согласно данным за январь-июнь 2023 года, опубликованным Комитетом государственных доходов РА, ЗАО «Газпром Армения» занимает второе место в списке 1000 крупных налогоплательщиков по общей сумме выплат в государственный бюджет.

В указанный период компания выплатила 30 632 159 тыс. драм.

Дочерняя компания ЗАО «Газпром Армения» — ООО «Трансгаз», находится на 53 месте в списке. За январь-июнь текущего года компания «Трансгаз» выплатила в госбюджет 2 876 851 тыс. драм.

Компания «Эй-И-Джи Сервис», осуществляющая техническое обслуживание внутридомовых систем газопотребления, занимает 233 место в списке крупных налогоплательщиков. Сумма выплат в госбюджет со стороны ООО «Эй-И-Джи Сервис» составила 687 829 тыс. драм.

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», 1 августа в ОЭС Востока, энергосистемах Амурской области и Приморского края достигнут летний максимум потребления мощности.

В ОЭС Востока новый максимум потребления мощности в период экстремально-высоких температур (ПЭВТ) пройден в 16:00 по местному времени при среднесуточной температуре наружного воздуха 23,2 ºС. Потребление составило 4930 МВт, что на 203 МВт больше предыдущего значения максимума потребления мощности в ПЭВТ, пройденного 4 августа 2022 г.

В энергосистеме Приамурья новый летний максимум потребления мощности составил 1189 МВт, что на 11 МВт больше летнего максимума в предыдущий ПЭВТ, зафиксированного 4 августа 2022 г. Новое значение максимума достигнуто в 16:00 по местному времени при среднесуточной температуре наружного воздуха 24 ºС.

Энергосистема Приморья прошла новый максимум потребления мощности в ПЭВТ в 21:00 по местному времени. Рекордное значение 1712 МВт, достигнутое при среднесуточной температуре наружного воздуха 25,7 ºС, превышает максимум зафиксированный 5 августа 2021 года на 111 МВт.

«Нынешние летние максимумы достигнуты при температурных условиях аналогичных показателям прошлых лет, что говорит о «чистом» приросте потребления в ОЭС Востока и региональных энергосистемах», – отметил генеральный директор ОДУ Востока Виталий Сунгуров.

Башкирская сетевая компания (дочернее предприятие АО «БЭСК») ведет реконструкцию подстанции 220/110/10 кВ «Туймазы». Работы начались в июне и должны завершиться в октябре. Основное – это замена 10 разъединителей 110 кВ. На сегодня демонтировано 5 устаревших разъединителей и вместо них смонтированы новые современные.

Они относятся к основному электротехническому оборудованию и предназначены для включения и отключения обесточенных участков электрических цепей, находящихся под напряжением, а также заземления отключенных участков при помощи заземлителей.

В сентябре предстоит заменить по три трансформатора тока и трансформатора напряжения 220 кВ.

Программа реконструкции также включает замену 8 старых электромеханических панелей релейной защиты и автоматики (РЗА) на такое же количество микропроцессорных. Микропроцессорные панели РЗА обладают многочисленными преимуществами по сравнению с предыдущим поколением электромеханических защит: у них меньше масса и габариты, для обслуживания требуется меньше специалистов, сокращены затраты на эксплуатацию и, наконец, объединены функции защиты, автоматики, управления и контроля в одном устройстве.

Работы 2023 года являются продолжением реконструкции подстанции 220 кВ «Туймазы», которая была проведена в прошлом году. Тогда заменили 10 разъединителей 110 кВ и шесть трансформаторов тока 220 кВ.

В 2024 году обновление основного электротехнического оборудования продолжится. По предварительным планам, предстоит заменить два выключателя 110 кВ, 6 разъединителей 110 кВ и три ввода трансформаторов 110 кВ.

Подстанция 220 кВ «Туймазы» имеет важное значение для энергосистемы Башкирии, в целом, и для западного региона республики, в частности. В классе напряжения 220 кВ она является частью энергетической цепочки, обеспечивающей энергоперетоки из центральной части страны на Урал. В классе напряжения 110 кВ обеспечивает надежное энергоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий городов Туймазы и Октябрьский, Туймазинского и части Буздякского и Благоварского районов республики. От подстанции запитаны социальные, административные и жилищно-коммунальные объекты двух городов и трех районов региона. Таким образом, в результате реконструкции повысится надежность энергоснабжения более 200 тысяч человек.

«Россети Северный Кавказ» подключили к централизованным электрическим сетям компании в Республике Ингушетия первый в Северо-Кавказском федеральном округе завод алюминиевых сплавов. Согласно заявке, новый потребитель получил 650 кВт мощности.

Продукцию предприятия, расположенного в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района, составят алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов. Ожидаемый объем переработки материалов – 5 тыс. тонн цилиндрических слитков из алюминиевого сплава в год.

При реализации проекта учитывались требования по защите окружающей среды. На заводе предусмотрен модуль аспирации и очистки отходящих газов от плавильного оборудования, обеспечивающий высокие показатели очистки с эффективностью более 97 %. Все отходы будут сначала храниться на площадке с учетом природоохранных требований, а затем направляться на утилизацию в специализированную организацию.

Запуск производства позволит создать до 60 новых рабочих мест. Завод уже заключил первые соглашения о поставке готового сырья, в том числе в такие страны, как Турция, Азербайджан и Узбекистан.

Введение в эксплуатацию крупного инвестиционного проекта будет способствовать развитию промышленного комплекса республики.

«Обеспечение ресурсом промышленных предприятий – задача многофункциональная и трудоемкая. Сфера постоянно усложняется в силу появления новых технологий и оборудования. Соответственно, растут требования к гарантирующему поставщику. Оперативная выдача необходимой мощности, надежное и качественное электроснабжение – вопросы, над которыми мы последовательно работаем, совершенствуя подход и итоговый результат», – отметил и.о. директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

На Запорожской АЭС состоялась ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

В составе миссии четыре инспектора Международного агентства по атомной энергии. Их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности станции. Директор станции Юрий Черничук ознакомил экспертов МАГАТЭ с текущим состоянием АЭС.

Юрий Черничук обратил к вновь прибывшим инспекторам слова поддержки: «Мы находимся в постоянном контакте и стараемся оперативно реагировать на запросы экспертов. Эксперты МАГАТЭ регулярно посещают большинство объектов Запорожской АЭС и имеют возможность осматривать их основное оборудование. Важная для нас задача - обеспечение безопасности самих работников МАГАТЭ с учётом возможных провокаций со стороны ВСУ».

Напомним, эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 г., после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси.

С начала года Белоярская АЭС выработала 6,5 миллиардов кВт*ч электроэнергии

«С конца августа энергоблоки Белоярской АЭС будут остановлены на планово-предупредительный ремонт, чтобы АЭС продолжала безопасно производить экологически чистую энергию», - отмечает директор атомной станции Иван Сидоров.

«С конца августа энергоблоки Белоярской АЭС будут остановлены на планово-предупредительный ремонт, чтобы АЭС продолжала безопасно производить экологически чистую энергию», - отмечает директор атомной станции Иван Сидоров.

В июле 2023 года Белоярская АЭС выработала 1045,87 млн кВт*ч электроэнергии — это на 4% больше, чем в прошлом месяце. Суммарно за 7 месяцев 2023 года Белоярская АЭС произвела 6,5 миллиардов кВт*ч электроэнергии.

Объём выработки Белоярской АЭС за 7 месяцев 2023 года позволил избежать поступления в окружающую среду 3,2 миллионов тонн парниковых газов (если бы такой же объём электроэнергии вырабатывался угольной генерацией). Тем самым Белоярская АЭС внесла существенный вклад в достижение одной из целей устойчивого развития, провозглашённых ООН: борьбе с изменением климата на нашей планете.

«С конца августа энергоблоки Белоярской АЭС будут остановлены на планово-предупредительный ремонт. Это нужно для того, чтобы атомная станция продолжала безопасно и надежно производить экологически чистую энергию для жителей уральского региона, промышленных объектов и социальных учреждений», - отметил директор атомной станции Иван Сидоров.

Действующие энергоблоки Белоярской АЭС с реакторами БН-600 и БН-800 работают в штатном режиме. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории не превышает естественных природных значений.

В Тюменском макрорегионе за полгода отремонтировали более 800 км ЛЭП

«Россети Тюмень» подвели итоги ремонтной кампании в первом полугодии 2023 года. Энергетики опережают график: на ЛЭП выполнено свыше 60% годового объема запланированных мероприятий. В Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО за это время отремонтировали 835 км ЛЭП различного класса напряжения. Общая стоимость работ составила более 560 млн рублей.

«Россети Тюмень» подвели итоги ремонтной кампании в первом полугодии 2023 года. Энергетики опережают график: на ЛЭП выполнено свыше 60% годового объема запланированных мероприятий. В Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО за это время отремонтировали 835 км ЛЭП различного класса напряжения. Общая стоимость работ составила более 560 млн рублей.

Ремонт и техническое обслуживание ЛЭП – одно из ключевых направлений производственной программы энергетиков. Общая протяженность линий электропередачи эксплуатируемых «Россети Тюмень», составляет почти 53 тысячи км. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону компания заменила более 11 тысяч изоляторов, почти 2 тысячи опор, 32 км грозотроса и 86 км провода. Также на ЛЭП установлено свыше 2 тысяч птицезащитных устройств, которые помогают сохранить биологическое разнообразие в макрорегионе, исключить попадание продуктов жизнедеятельности птиц на гирлянды изоляторов и снизить риск возникновения технологических нарушений.

Ежегодно большое внимание «Россети Тюмень» уделяют расчистке охранных зон ЛЭП от поросли и кустарников, а также поддержанию нормативной ширины просек. За полгода такие профилактические мероприятия охватили территорию площадью порядка 2 тысяч га, что на 30% больше запланированного объема.

Компания «Россети Тюмень» ведет комплексную подготовку энергообъектов Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО к осенне-зимнему периоду. До начала отопительного сезона специалисты отремонтируют еще около 500 км ЛЭП. Своевременные профилактические мероприятия позволят обеспечить надежное электроснабжение 3,8 млн жителей и ряда системообразующих предприятий.

Норникель настроен позитивно в отношении рынка платины

В отчете по итогам первой половины 2023 года Норникель дает позитивный прогноз для рынка платины. Ожидается, что автомобильный сектор продолжит восстановление во 2 полугодии 2023 года.

Несмотря на стагнацию спроса на платину со стороны ювелирной отрасли в этом году, промышленный спрос со стороны прочих отраслей вырастет на 2%. Ожидается, что в этом году рынок будет сбалансирован (исключая инвестиционный спрос), что положит конец многолетнему периоду профицита рынка платины. В то же время риски со стороны предложения могут перевести рынок в состояние дефицита.

В компании полагают, что восстановление первичного производства будет компенсировано ростом спроса на платину, в результате чего после периода профицита рынок платины перейдет к более сбалансированному состоянию в 2023 и 2024 годах.

Рынок дизельных автомобилей, на который по-прежнему приходится почти половина спроса на платину в автомобильной отрасли, продолжает сокращаться, особенно в Европе. При этом общее восстановление производства автомобилей и замещение палладия платиной в автомобильных катализаторах (темпы которого выросли за год, судя по всему, незначительно) дополнительно поддерживают спрос. В связи с сокращением разницы в цене между палладием и платиной в 2023 году, а также на фоне объявления новых экологических требований в Европе и США и направления автопроизводителями и изготовителями автокомпонентов существенных инвестиций и научно-исследовательских ресурсов на электрификацию транспорта, Норникель не ждет сильных изменений в структуре использования МПГ (металлы платиновой группы) в автокатализаторах в ближайшем будущем.

В этом году ожидается стагнация спроса на платину со стороны ювелирной отрасли, поскольку неопределенность макроэкономической ситуации продолжает оказывать давление на спрос на предметы роскоши и стимулировать потребителей к сбережению, в то время как промышленный спрос на этот металл вырастет на 2% за счет расширения мощностей в химической и стекольной промышленности Китая.

Ожидается, что предложение платины вырастет на 5% в годовом исчислении на фоне «расшивки» узких мест в работе плавильных мощностей в Южной Африке, однако риски, вызванные проблемами с электричеством в ЮАР, могут привести к снижению годового производства.

Норникель обещает баланс рынку палладия

В отчете по итогам первой половины 2023 года Норникель дает осторожно положительный прогноз по рынку палладия. Ожидается, что в этом году рынок будет испытывать умеренный дефицит, восстановление производства (+2% год-к-году) превысит стагнирующее потребление (+1% год-к-году). Тем не менее, риски со стороны предложения, такие как проблемы с электроснабжением в ЮАР и более низкое производство из вторичных источников, а также окончание процесса оптимизации запасов металла потребителями во 2 полугодии 2023 года, создают поддержку для рынка.

Автомобильная отрасль, на которую приходится более 80% потребления палладия, медленно восстанавливается после потрясений, связанных с пандемией COVID-19 и перебоями в цепочке поставок в 2020—2021 годах. Ожидается, что рынок автомобилей с ДВС вырастет всего на +3% до 76 миллионов единиц в 2023 году, что, по прогнозам, приведет к росту спроса на металл на 1% в этом году. Темпы восстановления ограничиваются не только производственными проблемами, ростом рыночной доли электромобилей и более масштабным внедрением трехкомпонентных катализаторов, но и неуверенностью потребителей на фоне повышения процентных ставок и снижения ожиданий относительно роста экономики. В этом году ожидается стагнация спроса на палладий со стороны ювелирной отрасли и других секторов промышленности.

В то же время темпы роста производства металла могут замедлиться из-за рисков, связанных с ситуацией в электроэнергетике ЮАР, планового технического обслуживания на российских производственных площадках, операционных проблем в Северной Америке, а также слабых результатов в секторе вторичного производства, поставки металла на рынок, которые остаются на 30—40% ниже рекордного уровня 2021 года из-за снижения объемов утилизации автомобилей, повышения стоимости финансирования в связи с ростом процентных ставок и ужесточения процедур проверки поставщиков по цепочке создания стоимости.

В компании ожидают, что в 2024 году рынок палладия станет сбалансированным при условии возобновления роста вторичной переработки темпами, опережающими восстановление спроса.

Норникель: рынок меди сбалансирован, но "зеленая энергетика" его поддержит

В отчете по итогам первой половины 2023 года Норникель дает нейтральный прогноз для рынка меди в среднесрочной перспективе, но позитивный на долгосрочном горизонте. Экономическая неопределенность оказывает давление на рынок, но электрификация транспорта и переход к зеленой энергетике, а также отсутствие новых крупных проектов в долгосрочной перспективе приведут его к дефициту.

Ожидается, что мировой спрос на рафинированную медь в 2023 году составит 25,5 млн тонн или +3% год-к-году. В компании ожидают, что потребление меди в Китае увеличится до 14,1 млн тонн в 2023 году, или +3% год-к-году, в то время как Европа и Северная Америка потребят то же количество меди, что и в 2022 году, или 3,3 млн тонн и 2,2 млн тонн соответственно.

Ожидается, что мировая добыча меди в 2023 году увеличится на 2% до 22,4 млн тонн за счет ввода в эксплуатацию новых проектов и расширения существующих. Производство рафинированной меди оценивается в 25,3 млн тонн или +3% год-к-году. Прогнозируется, что в 2023 году Америка, один из основных производителей меди, произведет 4 млн тонн рафинированной меди, или -4% год-к-году, ввиду проблем в Чили и Перу, в то время как Азия и Европа увеличит производство на 4% год-к-году. Сильный рост производства меди ожидается в Африке (на 15%), ввиду сильных показателей в Замбии и ДРК.

В целом, рынок меди сбалансирован. В 2023 году ожидается нематериальный дефицит в размере около 130 тыс. тонн или менее 1% мирового потребления.

Электрификация транспорта и переход на зеленую энергетику требуют значительного количества меди. Несмотря на оптимизацию использования меди в электромобилях, применение меди в электротранспорте и в зарядной инфраструктуре почти утроится к 2030 году до 3 млн тонн, а потребление, связанное с зеленой энергетикой, включая распределительные сети, увеличится более чем вдвое до 2,5 млн тонн в 2030 году. Долгосрочный рост предложения менее очевиден из-за отсутствия новых низкозатратных проектов, инфляционного давления как на операционные, так и на капитальные затраты, а также непредсказуемости нормативно-правовой базы в «высокорисковых» юрисдикциях, таких как Латинская Америка и Африка.

Норникель смотрит в ближайшее будущее рынка никеля с осторожностью

В отчете по итогам первой половины 2023 года Норникель дает осторожный в среднесрочной перспективе прогноз по рынку никеля, но отмечает, что он выглядит более позитивным в долгосрочном формате.

Компания ожидает, что профицит рынка останется на уровне 200 тыс. тонн в 2023 году и 180 тыс. тонн в 2024 году и придется на низкосортный никель из-за роста производства в Индонезии; в течение 2023-2024 гг. в Китае и Индонезии предложение никеля будет превышать спрос, в то время как западные рынки будут довольно сбалансированными с учетом их зависимости от поставок никеля традиционными производителями.

В Норникеле считают, что в 2023 и 2024 годах спрос на первичный никель увеличится на 7% и 11% год-к-году соответственно, в первую очередь за счет повышения производства нержавеющей стали в Китае и восстановления выплавки в Индонезии, а также устойчивого роста в секторе аккумуляторных батарей на фоне реализации политики поддержки рынка электромобилей, оптимизации стоимости аккумуляторов и повышения популярности электромобилей среди потребителей.

Ожидается, что производство первичного никеля в 2023 и 2024 годах вырастет на 10% и 9% год-к-году соответственно, благодаря вводу в эксплуатацию новых проектов по выпуску ЧФН в Индонезии, росту производства химических соединений никеля для сектора электромобилей за счет конвертации ЧФН в файнштейн и технологии HPAL, а также введения новых мощностей по выпуску никелевых катодов в Китае и Индонезии.

Долгосрочно спрос на никель сохранит существенные темпы роста за счет потребления в секторе аккумуляторных батарей и строительства мощностей ВИЭ. Недавно было запущено массовое производство коммерчески рентабельных натрий-ионных аккумуляторов для электромобилей, что является дополнительным позитивным фактором для рынка никеля, поскольку наиболее распространенный тип используемых в таких аккумуляторах катодов содержит 16% никеля, при этом содержание никеля в химическом составе этих аккумуляторов нового поколения планируется увеличить. Кроме того, несмотря на некоторые недостатки (например, более низкая удельная мощность), эта продукция – дешевая альтернатива литий-железо-фосфатным батареям (LFP), что означает возможность занятия ею определенной доли рынка электромобилей нижнего и среднего ценового сегмента, а также рынка систем накопления энергии.

Норникель по итогам 1 полугодия потерял 20% выручки и 79% прибыли

ПАО «ГМК «Норильский никель» объявляет промежуточные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2023 года.

Консолидированная выручка составила $7,2 млрд, сократившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вследствие снижения биржевых цен на все ключевые металлы, несмотря на увеличение физических объемов продаж МПГ и золота. Показатель EBITDA снизился на 30% год-к-году до $3,4 млрд вследствие сокращения выручки, при этом рентабельность EBITDA осталась на высоком уровне – 47%.

Чистая прибыль сократилась почти в 5 раз (на 79%) относительно того же периода прошлого года до $1,07 млрд.

Диверсификация продаж продолжилась, в результате чего Азиатский регион впервые в истории компании стал основным рынком, на который пришлась почти половина выручки от сбыта металлов;

Объем капитальных вложений снизился на 19% год-к-году до $1,5 млрд благодаря оптимизации расчетов с подрядчиками, а также из-за пересмотра графиков инвестиционных проектов, обусловленного добровольными санкциями на поставку импортного оборудования и технологий, и, как следствие, необходимостью их перепроектирования.

Чистый долг снизился на 8% год-к-году до $9,1 млрд, при этом, соотношение чистого долга к показателю EBITDA по состоянию на 30 июня 2023 года незначительно выросло с начала года до 1,2x.

В I полугодии значительно вырос экспорт стальной продукции из РФ в Азербайджан

По предварительной информации в июне экспорт российского стального проката и труб в Азербайджан составил 50 тыс. тонн.

По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок упали на 10%, но выросли в 2,2 раза - в годовом исчислении.

В целом за период с января по июнь объемы поставок достигли 260 тыс. тонн, что в 2 раза выше уровня прошлого года. Выручка за этот период выросла на 30%, до $170 млн.

В структуре поставок примерно 57% составляет плоский нелегированный прокат. По сравнению с прошлым годом объемы поставок этой продукции выросли в 3 раза, а выручка - в 1,9 раза.

13% - доля поставок сортового и фасонного проката(рост составил +27% и -14%, соответственно).

Доля поставок стальных труб составила 15%(+23%,+20%)

В I полугодии объемы поставок стальной продукции из РФ в Узбекистан выросли, а выручка- снизилась

По предварительной информации в июне экспорт российского стального проката и труб, в Узбекистан составил 132 тыс. тонн.

По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок выросли на 18% и на 24% - в годовом исчислении.

В целом за период с января по июнь объемы поставок достигли 722 тыс. тонн, что на 20% выше уровня прошлого года. Выручка за этот период сократилась на 2,4%, до $627 млн.

В структуре поставок примерно 70% составляет плоский нелегированный прокат. По сравнению с прошлым годом объемы поставок этой продукции выросли на 23%, а выручка упала на 12%.

Около 15% - доля поставок сортового и фасонного проката (рост составил +2,2 раза и +2,7 раза, соответственно).

Доля поставок стальных труб составила 11%(-28%, -28%)

В I полугодии значительно вырос экспорт российской строительной арматуры в Израиль

По предварительным оценкам в июне экспорт стальных прутков для армирования бетона (арматура) и катанки из РФ в Израиль составил 86,4 тыс. тонн.

Объемы поставок упали на 35% как в месячном так и в годовом исчислениях.

Средняя цена продукции на границе РФ составляла примерно $605 за тонну, что на 2% ниже в месячном и на 20% - в годовом исчислении.

В целом за период с января по июнь объемы поставок достигли 570 тыс. тонн, что в 1,5 раза выше уровня прошлого года. Выручка при этом выросла на 21%, до $388 млн.

В Ростовской области запущен Шахтинский трубный завод

В Шахтах Ростовской области 2 августа открыли новое предприятие по производству металлических труб. Об этом сообщила в соцсетях депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Шахтинский трубный завод (ШТЗ) расположен в посёлке Наклонная. Он является частью предприятия «Техмаш», которое работает в городе с 2005 года и изготавливает стальные трубыс 2013 года.В декабре 2022 года его руководством было принято решение расширить производство уже на отдельной площадке.

По словам директора завода Тенгиза Хиникадзе, на первом этапе производимая мощность составит 8 тыс. тонн продукции в месяц, а затем вырастет до 15 тыс. тонн.

"ЧЗПСН-Профнастил" почти вдвое сократил прибыль от продаж за полугодие

"Челябинский завод профилированного стального настила"(ЧЗПСН-Профнастил)отчитался о доходах за 6 месяцев этого года. Согласно отчету по РСБУ, выручка компании за отчетный период этого года составила 4 млрд 971 млн рублей, тогда как за аналогичный период 2022 года — 5 млрд 116 млн рублей. Прибыль от продаж в 2023 году составила 118 млн 968 тыс. рублей, в 2022 — 202 млн 295 тыс. руб.

Челябинский завод профилированного стального настила — первый завод в России, запустивший производство стальных сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты и пенополиуретана в 1974 году. Является одним из крупнейших российских производств в своей отрасли.

В настоящее время«ЧЗПСН-Профнастил» входитв промышленную группу «Стройсистема».

"МЗ Балаково" освоил выпуск профилей повышенного класса прочности

Сортовой завод «МЗ Балаково» (входит в «Новосталь-М») расширил линейку выпускаемой продукции.

«Июль стал не только жарким, но и более чем продуктивным месяцем. Команда завода освоила производство фасонных профилей в двух новых классах прочности:

1) С345-15 — согласно ГОСТ 19281 «Прокат повышенной прочности». Произведено из НЛЗ марки 09Г2С с разливкой закрытой струей,

2) С345-13 — согласно ГОСТ 27772 «Прокат для строительных конструкций». Разливка НЛЗ открытым способом.

Области применения новой продукции: ответственные металлоконструкции строительного назначения, мостостроение, опоры линий электропередач», - говорится в сообщении металлургической компании.

Назначен новый управляющий директор "Уральской стали"

Управляющим директором металлургического комбината «Уральская сталь» назначен Сергей Журавлёв.

«Новый управляющий директор обладает большим опытом работы на производстве. Этот практический опыт поможет ускорить темпы реализации наших стратегических проектов и будет способствовать повышению производственной дисциплины.

Сергей Журавлёв — в прошлом заместитель генерального директора по металлургическому производству на металлургическом комбинате Череповца. Свой профессиональный путь металлурга начал в 1998 году. Прошел все ступени профессионального роста — от рабочего до начальника сталеплавильного производства. Имеет огромный опыт в направлении по снижению затрат на производстве и улучшению качественных показателей продукции», - говорится в сообщении металлургической компании.

О том, что прежний руководитель комбината Ильдар Искаков покинул пост, меткомпания объявила в конце июня. Исполняющим обязанности управляющего директора был назначен главный инженер предприятия Александр Бедринов.

«Уральская сталь» — один из ведущих в России производителей штрипса для труб большого диаметра, трубной заготовки, толстого листа и мостовой стали. Входит в топ-10 сталепроизводителей РФ. Совместно с Загорским трубным заводом включён в состав единого металлургического холдинга.

В России нашли новый способ выявления дефицита йода

Определить недостаток йода в женском организме станет возможно благодаря универсальному маркеру, разработанному учеными ТМУ. По их словам, в основу работы легли результаты скрининга щитовидной железы новорожденных детей, которые можно проецировать на беременных женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале "Проблемы эндокринологии".

По данным ВОЗ, заболевания щитовидной железы среди эндокринных нарушений занимают второе место после сахарного диабета, причем у детей до 80% из них вызваны хроническим дефицитом йода в питании. Каждый год в мире с риском йододефицита рождается около 38 млн детей. Это более 1/3 от общего числа новорожденных. В России, по словам ученых ТМУ, значительная часть регионов относится к территориям с йодным дефицитом разной степени тяжести.

Помимо заболеваний щитовидной железы негативное влияние оказывается на нервную систему, умственное развитие и интеллект, с периода внутриутробного развития и далее в течение всей жизни человека. Спектр проявлений дефицита очень широк: от умственной отсталости при тяжелом йодном дефиците, до небольших отклонений в интеллектуальной сфере при легкой его степени.

Кроме того, проблема дефицита распространяется на репродуктивную систему. Помимо бесплодия, нарушения течения беременности при йододефиците характерны и другие серьезные осложнения, такие как мертворождение, врожденные аномалии, повышение вероятности детской смертности. Именно поэтому врачи рекомендуют употреблять пищу, богатую йодом, и препараты йодида калия до и во время всего течения беременности.

Для новой методики выявления йододефицита ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) взяли за основу показатель уровня неонатального тиреотропного гормона (ТТГ), характеризующий работу щитовидной железы в организме человека. Данный гормон выявляют на этапе неонатального скрининга – обследовании новорожденного на наличие наследственных заболеваний, проводимого на 3–5-й день жизни.

"Повышенный уровень неонатального ТТГ помимо своего основного значения – диагностики нарушений функции щитовидной железы – также говорит о том, что новорожденный находится в условиях йодного дефицита. Значит, и его мать во время беременности тоже испытывала дефицит йода", – объяснила доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии ТМУ Людмила Суплотова.

По ее словам, для исследования использовали показатели новорожденных, которые соотнесли с содержанием микроэлемента в организме беременных женщин. Исследователи рассчитали так называемую точку отсечения неонатального ТТГ, отклонения от которой и говорят об обеспеченности территории йодом или йодном дефиците.

Она отметила, что использовать новый универсальный маркер оценки йододефицита проще и экономически выгоднее других методов. Сейчас для определения дефицита йода в регионе используют данные частоты заболевания зобом у школьников, а также лабораторное исследование уровня йода в моче.