Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Российский бюджетный перевозчик «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», объявил о запуске рейсов по маршруту «Москва – Абу-Даби» с 29 октября 2023 года.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю из аэропорта «Внуково». Сейчас «Победа» выполняет ежедневные рейсы из Москвы в Дубай.

Ранее «Победа» объявила о запуске рейсов по маршруту «Волгоград – Дубай» с 31 октября 2023 года. Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и субботам.

Время в пути в одном направлении – 4 часа 55 минут. На маршруте перевозчиком будут задействованы самолеты Boeing-737-800 вместимостью 189 кресел. Билеты на рейсы уже поступили в продажу.

С 4 июля «Победа» запустила рейсы из Махачкалы в Дубай. Полеты выполняются два раза в неделю – по средам и воскресеньям.

Как сообщалось ранее, Россия и Объединенные Арабские Эмираты планируют увеличить количество прямых рейсов по маршруту Москва – Дубай в зимний сезон до более чем 100 в неделю. Так, в период с 9 октября 2023 года по 30 марта 2024 года рейсов по указанному маршруту вырастет более чем на 32%.

Еженедельно перевозчики будут осуществлять 102 перелета. Согласно плану, интенсивность полетов нарастят эмиратский flydubai, а также российские «Аэрофлот» и «Победа». Emirates сохранит прежнее количество рейсов.

Мера принята в связи с тем, что Дубай является самым популярным направлением в ОАЭ среди путешественников из РФ. Наибольшим спросом поездки в эмират пользуются с сентября по декабрь и с марта по май.

«36,6» НАЧНЕТ БЛОКИРОВАТЬ ПРОДАЖИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ И ПРОСРОЧЕННЫХ ЛЕКАРСТВ ЧЕРЕЗ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»

Аптечная сеть «36,6» начнет блокировать продажи нелегальных и просроченных лекарств через «Честный знак». Подобный механизм уже реализован в розничных сетях при продажах на кассах молочной продукции и бутилированной воды в рамках эксперимента. Однако в случае с лекарствами технология расширена.

Коды маркировки при поступлении партий на склады будут дополнительно проверяться через специально разработанный функционал «Честного знака», чтобы просроченные лекарства или с истекающими сроками годности, а также нелегальные препараты не попадали на полки аптек.

Второй этап — повторная проверка в товароучетной системе аптеки на этапе розничной продажи. При сканировании маркировки информационная система аптеки будет обращаться к «Честному знаку» для получения сведений о товаре. Если код маркировки попытаются использовать повторно или срок годности лекарства уже истек, система не позволит пробить товар на кассе и продать его.

«ПАО «Аптечная сеть 36,6» насчитывает более 1900 аптек (бренды “36,6” и “Горздрав”), которые ежедневно посещают тысячи граждан. Заявленное качество и оригинальность лекарств должны быть аксиомой, поэтому мы всецело заинтересованы во внедрении системы контроля продаж на всех наших кассах. Новую технологию начнем внедрять с Москвы. Планируется, что до апреля 2024 года на всех кассах “36,6” будет внедрена система блокировки продаж через “Честный знак”», — рассказал директор по информационным технологиям аптечной сети «36,6» Алексей Ефёров.

Система маркировки уже фиксирует в автоматическом режиме нарушения, связанные с продажей просроченных лекарств в аптеках. Однако без сотрудничества с аптечными сетями предотвратить эти продажи невозможно. Предлагаемый механизм поможет решить проблему и усилит контроль за реализацией контрафактных лекарств и продажей незаконно введенных в оборот препаратов.

«Для нас очень важна инициативность участников рынка в борьбе с нелегальным оборотом и их стремления оптимизировать бизнес-процессы с помощью возможностей маркировки. Система блокировки продаж уже была успешно апробирована на фармацевтической продукции. Хочется отметить, что новый механизм не повлияет на стоимость лекарств и не замедлит процесс продаж — скорость обмена информацией кассовый техники с “Честным знаком” занимает секунды, а внедрение нововведения потребует только незначительных доработок учетных систем аптечной сети», — отметил руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

ОКОЛО 100 МОСКОВСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ МОБИЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТРАВЯТ В СТРАНЫ АФРИКИ

Московская компания Polymed prof представила разработку на саммите «Россия-Африка» 27-28 июля 2023 года в рамках экспозиции «Здоровое общество» Министерства Здравоохранения РФ. Решение для проведения диспансеризации и оказания мобильной медицинской помощи создано совместно с ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России. На саммите были достигнуты договоренности о подписании соглашения о намерениях с рядом Африканских стран, в их числе Зимбабве, Кения, Мали, Нигерия, Конго, Кот-д’Ивуар. Компания планирует поставить в Африку порядка 100 мобильных центров диспансеризации в течение ближайших нескольких месяцев.

«Министры из Уганды, Мали и других стран называют наше решение универсальным, современным, высокотехнологичным и удобным. Оно оказалось востребовано с учетом географии и особенностей собственных систем здравоохранения. Высокую поддержку нашему потенциальному сотрудничеству оказал Российский экспортный центр. Ряд стран подписали соглашения о сотрудничестве с РЭЦ, в рамках которых планирует закупку наших программно-аппаратных комплексов. А министр здравоохранения Мали заинтересован в том, чтобы первая мобильная лаборатория появилась у них в стране уже до конца 2023 года», — отмечает Алексей Алтынбаев, соучредитель компании-разработчика мобильного комплекса Polymed prof.

Поддержку московским разработчикам оказывает Московский инновационный кластер, куда входит компания Polymed prof. Она также является резидентом кластера «Ломоносов» в научно-технологической долине МГУ «Воробьевы горы».

Уникальный программно-аппаратный комплекс включает самые современные портативные устройства: рентген, УЗИ, маммограф, электрокардиограф, аппарат для измерения внутриглазного давления. Также в комплекс могут быть включены экспресс-тесты для оперативного определения инфекционных заболеваний, распространенных в стране эксплуатации. Все портативное медицинское оборудование интегрировано в специализированную IT-платформу, которая обеспечивает обработку полученных данных с предоставлением возможности дистанционной консультативной поддержки от ведущих медицинских экспертов ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России.

На прошедшем вчера совещании глава правительства России Михаил Мишустин озвучил решение, призванное поддержать импортёров и ускорить им прохождение таможенных процедур в дальневосточных портах. Учитывая рост ввозимых через Дальний Восток грузов, решено было упростить импортёрам порядок их оформления. По словам премьер-министра, российские импортёры будут освобождены от необходимости предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей и пошлин, "и если раньше это нужно было делать, подавая две декларации, то теперь мы их сокращаем до одной". Декларантом таможенной процедуры должен выступать экспедитор, не имеющий задолженности и представивший таможне договор транспортной экспедиции, подтверждающий, что перевозка (транспортировка) товаров по территории России осуществляется с использованием автомобильного и железнодорожного видов транспорта. Постановлением правительства определено 11 морских пунктов пропуска и перечень железнодорожных станций для перегрузки с автомобилей на платформы. В список морских пунктов пропуска вошли следующие: Ванино, Владивосток, Восточный, Де-Кастри, Зарубино, Находка, Николаевск-на-Амуре, Ольга, Охотск, Посьет и Советская Гавань. Указанные послабления получат импортёры, которые перегружают товары на станциях «Артём-Приморский –1», «Находка», «Находка-Восточная», «Советская Гавань – Сортировочная», «Угловая», «Угольная» и «Уссурийск».

Таким образом, упрощённый порядок оформления предоставлен импортёрам, чьи грузы поступают через указанные порты на Дальнем Востоке, а затем их довозят и перегружают на железную дорогу на указанных в списке станциях.

В 14 регионах России благодаря федеральному проекту «Оздоровление Волги» реконструируется 43 очистных сооружения

Федеральный проект «Оздоровление Волги», входящий в состав нацпроекта «Экология», реализуется с 2019 года. Его основная цель – экологическая реабилитация водных объектов, направленная на сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, в 3 раза к 2024 году - с 3,173 до 1,05 км3 в год.

«В реализации мероприятий федпроекта участвуют 16 субъектов Российской Федерации. Регионами – участниками проекта проводится действительно огромная работа по строительству новых и реконструкции существующих очистных сооружений. Всего к 2024 году планируется построить и модернизировать около 140 очистных сооружений. За 4,5 года с момента начала реализации проекта уже построены, реконструированы и введены в эксплуатацию 93 объекта водоотведения», – сообщил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В 2020 году в рамках федпроекта был введен 51 объект, в 2021 году -18 объектов, в 2022 году - 24 объекта, благодаря чему обеспечен прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих очистку сточных вод, с нуля до 1,0264 км3 в год. За счет проведённых мероприятий на данный момент доля загрязнённых сточных вод, отводимых в Волгу, уже снижена на 0,972 км3 в год и составляет 2,201 км3 в год. Таким образом, уровень неочищенных стоков, поступающих в реку сократился почти на треть.

По приросту мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, среди лидеров сейчас Москва (0,6205 км3 в год), Ивановская область (0,0730 км3 в год), Московская область (0,0670 км3 в год), Вологодская область (0,0614 км3 в год).

«На сегодняшний день в реализации находятся 43 очистных сооружения на территории 14 субъектов России. Они будут сданы в течение 2023 и 2024 гг. Больше всего программных объектов строится в Самарской области - 11, Московской области -5, Нижегородской и Ярославской областях и Республике Марий Эл по 4», – рассказала руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

Также ведутся работы на трех объектах в Ульяновской области, на двух объектах – в Москве, Волгоградской, Тверской областях и Чувашии, по одному объекту строится в Татарстане, Астраханской, Ивановской и Вологодской областях.

Среди крупнейших очистных сооружений, на которых в настоящее время выполнено более половины работ по ремонту и реконструкции, можно отметить следующие:

- Реконструкция биологических очистных сооружений Казани. На действующие в Казани биологические очистные сооружения каждый день поступает 361 тысяча кубометров сточных вод, где они очищаются и возвращаются в Волгу. После реконструкции проектная производительность очистных сооружений составит 650 000 м3 в сутки. Проектом предусмотрена реконструкция 22 существующих объектов с заменой оборудования и строительство 33 новых.

- Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов в г. Самаре. После запуска нового оборудования произойдут существенные качественные изменения – помимо сточных вод будет очищаться и обеззараживаться воздух, в том числе и ультрафиолетом, и только потом попадать в атмосферу. Мощность объекта – 640 000 м3 в сутки, его ввод в эксплуатацию значительно повысит как качество очистки, так и его надежность в качестве экологического барьера между миллионным городом и Волгой.

- Реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений, являющихся крупнейшим объектом системы водоочистки Московской области. Реализация масштабного проекта ведётся без остановки деятельности предприятия, используются самые современные технологии очистки, такие как доочистка сточных вод на самопромывных дисковых фильтрах и ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод. Более 95% строительно-монтажных работ завершены, ведётся пусконаладка. После запуска модернизированных очистных сооружений их производительность составит 400 000 м3 в сутки.

- Строительство второго блока сооружений биологической очистки воды Люберецких очистных сооружений в г. Москве. Финансирование проекта осуществляется за счет бюджета Москвы. Строительно-монтажные работы на объекте завершены, ведутся пуско-наладочные работы. Мощность объекта – более 350 000 м3 в сутки.

- Действие федерального проекта «Оздоровление Волги» планируется завершить в 2024 году. Вместе с тем по поручению Президента РФ с 2025 года будет запущен новый федеральный проект по оздоровлению водных объектов.

Справочно:

Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется в рамках национального проекта «Экология». Основная задача проекта — к 2024 году в три раза сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, для экологической реабилитации водных объектов — с 3,17 до 1,05 км³/год. Запланированные в рамках федерального проекта по оздоровлению реки Волги мероприятия будут выполнены до 2024 года. Реализацию проекта сопровождает ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

В Петрозаводске обновляется коммунальная инфраструктура

Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин посетил Республику Карелия в составе делегации Секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева.

В рамках рабочего визита посетили строительную площадку завода по производству газобетонных блоков автоклавного твердения в Петрозаводске. Мощность будущего производства составит 50 тыс. куб. м бетонных изделий для строительства в год. Запустить новый завод планируют к концу 2024 года. На базе производства создадут 42 рабочих места.

Автоклавный газобетон - легкий, негорючий, экологичный строительный материал, который используют при строительстве многоэтажных жилых домов, ИЖС, а также нежилых зданий.

В ходе деловой программы первый замглавы Минстроя России Александр Ломакин также осмотрел строящиеся объекты инфраструктуры в регионе.

«Развитию, обновлению объектов ЖКХ в регионах сегодня уделяется большое внимание. По поручению Президента разрабатываются региональные программы модернизации коммунальной инфраструктур. Такая программа Республикой Карелия уже разработана и одобрена. Также на средства инфраструктурного бюджетного кредита в регионе ведется технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения в рамках комплексного развития территории микрорайона Октябрьский Петрозаводского городского округа. Это позволит улучшить качество коммунальных услуг для жителей этого района», - отметил Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

В настоящее время заменены более шести км сетей водопровода и более двух км канализационных сетей. Увеличены диаметры труб, что позволит повысить пропускную способность. Работы планируется полностью завершить до октября.

«При поддержке Минстроя России Карелии был выделен инфраструктурный бюджетный кредит на сумму 1,2 млрд рублей. Эти средства были принципиально важны для развития района, так как большие затраты на создание подводящих сетей необходимой нагрузки были сдерживающим фактором для жилищного строительства», - подчеркнул министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики Республики Карелия Виктор Россыпнов.

Фиджитал-спорт начали развивать в СКФО

Михаил Сухарев (СКФО)

В Кисловодске приступили к строительству первой в Ставропольском крае фиджитал-площадки для классических спортивных и киберспортивных дисциплин. Есть ли у фиджитал-спорта на Северном Кавказе перспективы, узнал корреспондент "РГ".

О строительстве площадки рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев. Средства на закупку и монтаж оборудования поступили из федерального и краевого бюджетов - порядка 90 миллионов рублей. Еще около 15,5 миллиона выделено из местного бюджета, они пойдут на софинансирование проекта. Сроки реализации пока не называют.

- Наша площадка будет единственной в Ставропольском крае. Фиджитал-инфраструктура создается в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" и региональной госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта", - сообщил Моисеев.

Слово фиджитал происходит от сочетания английских слов physical (физический) и digital (цифровой). Это гибрид киберспорта, то есть компьютерных игр и классических дисциплин - футбола, баскетбола, тенниса и других. В январе 2023 года минспорта РФ внесло его в реестр, то есть он стал официальным видом. Также создана Всероссийская федерация фиджитал-спорта России.

Несмотря на полученный статус, фиджитал-спорт только формируется - устанавливаются правила, определяются дисциплины. В марте 2024 года в Казани пройдет первый международный турнир "Игры будущего" по 16 гибридным дисциплинам в фиджитал-формате. Их поделили на пять категорий: спортивная, тактическая, боевая, техническая и скоростная. Таким образом, оказались охвачены разные жанры компьютерных игр и множество классических видов спорта. Призовой фонд составит 25 миллионов долларов, что для первого такого турнира значительная сумма. Естественно, будут и трансляции с площадок.

Интерес к подобного рода турнирам стремительно растет - в соревнованиях, которые уже проводились в Казани, участвовали команды из Беларуси, Бразилии, Турции, Болгарии, Казахстана и Ирана. Болельщики тоже принимают участие - они голосуют за любимых спортсменов, и те получат специальные призы.

Как рассказал корреспонденту "РГ" президент Федерации компьютерного спорта Ставропольского края Сергей Кузьмин, для СКФО, как и для России в целом, фиджитал-спорт пока совершенно новое направление и на местах команды только собираются. Организаторы в основном ориентируются на коллег, пытаясь проводить собственные мероприятия.

- Не всегда дисциплины фиджитал-спорта требуют больших финансовых вложений. Многие связаны со спортивными симуляторами на популярных консолях PlayStation или Xbox. Они вполне доступны и дешевле, чем хороший ноутбук или тем более персональный компьютер. Однако есть такие дисциплины, которые требовательны к компьютерному "железу", например автосимуляторы, - отметил Кузьмин.

По словам президента федерации, в плане финансирования отличий от классического спорта практически нет. Решающую роль играют спонсоры, кроме того, можно сдавать в аренду площадки, если они есть, и продавать билеты. На первых порах может вкладывать средства и государство, но в перспективе фиджитал-игры должны стать самоокупаемыми.

- Из плюсов - круг потенциальных спонсоров широкий, это могут быть предприятия, которые занимаются производством экипировки для обычных атлетов, крупные IT-компании, интернет-провайдеры. В фиджитал существует достаточно много дисциплин и, наверняка, будут появляться новые. А трансляции очень зрелищные, - подчеркнул Сергей Кузьмин.

Многие популярные компьютерные игры пока не обзавелись своим альтер-эго в мире классического спорта. Это, например, RTS (стратегии в реальном времени) или MOBA (многопользовательская онлайн-боевая арена).

- Например, игрокам в Dota 2 мы хотели предложить фехтование или что-то наподобие боев в духе исторической реконструкции, но пока эту идею оставили, - сообщил президент Федерации компьютерного спорта Ставрополья.

По мнению вице-президента университета "Синергия", заведующего кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта Владимира Леднева, перспективы у фиджитал-спорта хорошие, так как всероссийская федерация старается активно его развивать и продвигать в регионах. Однако необходимо практически с нуля в сжатые сроки пройти тот путь, на который у обычных видов спорта уходили десятилетия.

- Чтобы вид активно развивался, нужно оперативно поработать над созданием важнейших атрибутов, он должен стать массовым и популярным, иметь многоуровневую систему соревнований, спортивную и технологическую инфраструктуру, финансирование, а также кадровое обеспечение - тренеров, судей, менеджеров, - подчеркнул Леднев.

Эксперт также добавил, что в плане коммерциализации ситуация достаточно сложная. У фиджитал-спорта еще нет своей целевой аудитории, которая, например, уже сформировалась в киберспорте. Организаторы соревнований, конечно, могут зарабатывать на взносах участников, но основные средства в перспективе должны приносить спонсоры, продажа медиаправ и билетов для зрителей. Пока об этом можно только мечтать.

- Участники соревнований смогут зарабатывать, если появятся призовые фонды. Возможно, на первых порах государство поможет бюджетными деньгами с целью развития нового вида. А дальше все равно необходимо думать о коммерциализации, - отметил Леднев. - Для этого нужна система соревнований и высокий зрительский интерес. К тому же должно быть продумано освещение турниров, трансляции, раскрутка звезд фиджитал-спорта.

Сегодня спортсменов с хорошим уровнем мастерства мало. Поэтому нужно решить главный вопрос: как готовить и тренировать универсальных атлетов.

В СКФО фиджитал приходит медленно, пока в регионах округа для него нет специальной инфраструктуры. Однако она постепенно строится. Помимо площадки в Кисловодске, о возведении спорткомплекса нового поколения сообщили в Северной Осетии. Современный фиджитал-центр расположится во Владикавказе. Решение приняли после визита в республику первого заместителя министра спорта России Азата Кадырова.

Следовать тренду пытаются и в Чечне. Это единственный регион СКФО, где уже создали региональную федерацию фиджитал-спорта, а местные вузы проводят игры, впрочем, пока без специализированной инфраструктуры. К примеру, в Чеченском государственном педагогическом университете в начале июня прошли открытые студенческие игры по фиджитал-стритболу, настольному теннису и стрельбе из лука.

В КЧР закрыли частный зоопарк с опасными хищниками

Николай Грищенко

В Карачаево-Черкесии работникам прокуратуры и Россельхознадзора потребовалось около двух месяцев, чтобы приостановить работу нелегального зоологического сада в станице Кардоникской. Индивидуальный предприниматель для частного зоопарка приобрел 30 львов, тигров, леопардов и других опасных животных.

Выйти на след любителя экзотических хищников удалось с помощью федеральной государственной информационной системы "Меркурий". Это автоматизированный портал для электронной сертификации грузов, которые должны проходить государственный ветеринарный контроль.

"Анализ данных системы показал, что предпринимателю поступили девять хищников: два леопарда-меланиста (черные пантеры), три африканских льва, два тигра, персидский леопард и один волк", - сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Чиновники решили проверить документы на редких хищников и отправились в казачью станицу Кардоникскую. Однако попасть на территорию частного домовладения оказалось непросто - ворота были закрыты. Тем не менее проверяющим удалось увидеть клетки и вольеры на заднем дворе.

Позже выяснилось, что на учете в управлении ветеринарии КЧР числились 30 хищных животных, среди которых также были североамериканские пумы, рыси, тигры и львы.

Видимо, предприниматель готовил аттракцион для туристов, ведь до горнолыжных курортов "Архыз" и Домбай от станицы всего около 60 километров по трассе. В свидетельстве ИП у него были прописаны такие виды деятельности, как "Разведение прочих животных", "Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях" и "Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков".

Однако для создания частного зоопарка данных документов оказалось недостаточно.

"Использовать животных в культурно-зрелищных целях предприниматель не имел права, так как у него отсутствовала лицензия", - сообщили в Россельхознадзоре.

Ведомство передало материалы в региональную прокуратуру, которая также проверила частный зоопарк и выдала бизнесмену представление об устранении выявленных нарушений. Однако тот не отреагировал. Прокурор Зеленчукского района обратился в суд, чтобы обязать предпринимателя взять лицензию на содержание и использование животных, а также заставить его закрыть зоопарк до получения данных документов.

"Суд признал требования прокурора обоснованными и удовлетворил их в полном объеме", - сообщили в надзорной структуре.

В Дагестане и Чечне будут тестировать исламский банкинг

Тимур Алиев (СКФО),Екатерина Ковалевская

Госдума приняла закон, обеспечивающий правовую базу для проведения исламских финансовых операций в четырех мусульманских регионах страны - Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.

Выдавать лицензии, вести реестр организаций партнерского финансирования, регулировать их деятельность будет ЦБ РФ. Эксперимент пройдет с первого сентября 2023 года по первое сентября 2025-го. Затем его результаты проанализируют и примут решение о распространении опыта в других регионах.

Напомним, под исламским банкингом подразумевается ведение финансовой деятельности в соответствии с нормами шариата. В частности, они запрещают выплату процентов (риба), процентные сделки, сделки с условиями неопределенности (гарар), финансирование некоторых секторов экономики (игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции и табака). Банки получают прибыль с инвестиций. Распространенные операции - рассрочка, лизинг, долевое финансирование.

- Текст принятого закона слова "исламский" не содержит. В нем говорится о "создании необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию". Слово "банк" используется только при упоминании ЦБ РФ, - пояснил корреспонденту "РГ" председатель комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса, управляющий партнер Адвокатского Бюро Москвы "Матюнины и Партнеры" Олег Матюнин. - В эксперименте могут участвовать как кредитные, так и некредитные финансовые организации, а также потребительские кооперативы, общественно значимые фонды, автономные некоммерческие организации, хозяйственные общества или товарищества, являющиеся резидентами РФ. Участники без статуса кредитной организации могут заниматься производственной и торговой деятельностью, если соответствуют требованиям финансовой устойчивости, соблюдают антиотмывочные нормы и ведут раздельный бухгалтерский учет.

По мнению Матюнина, от упоминания ислама разработчики отказались по двум соображениям. Во-первых, согласно Конституции Россия имеет статус светского государства. Во-вторых, нейтральные формулировки снимают любые барьеры для масштабирования эксперимента по всей территории страны.

- В Чечне и Дагестане значительная доля мусульманского населения, поэтому, естественно, что эти регионы выбрали в качестве пилотных для проведения эксперимента, - считает бизнес-консультант Максим Оганов. - Субъекты Северного Кавказа обладают потенциалом для привлечения исламских инвестиций, особенно в сфере туризма и создания инфраструктуры. Внедрение исламского банкинга может стать стимулом для развития отраслей.

Оганов добавил: чтобы банкинг активнее развивался, необходимы образовательные программы, разъясняющие принципы и возможности такого вида финансовых слуг. Полезно создать специальные институты или советы, которые будут контролировать соблюдение исламских финансовых норм. Российским банкирам следует рассмотреть возможность партнерства с международными исламскими финансовыми институтами для получения дополнительных знаний и опыта в этой области.

Кстати, в прошлом году власти Дагестана анонсировали создание на базе Корпорации развития республики центра исламских финансов. Предполагалось, что на средства корпорации будет закупаться оборудование или продукция для реализации предпринимателям в рассрочку с минимальной наценкой. Но структура так и не заработала. Совет директоров корпорации должен был вынести решение о создании дочерней компании для воплощения инициативы в жизнь. Но решение до сих пор не принято.

Представитель рабочей группы, которая занимается разработкой мер государственной поддержки по исламским нормам при Агентстве по предпринимательству и инвестициям РД, Магомедали Юсупов рассказал корреспонденту "РГ", что исламский банкинг в регионе очень перспективен, потребность в исламских финансах составляет около четырех миллиардов рублей. Принцип такого банкинга в том, что если прибыль получает одна сторона, совершившая сделку, то ее в оговоренных пропорциях получают и остальные участники. Если бизнес по форс-мажорным обстоятельствам закрылся, то и убытки делятся на всех.

- Допустим, финансовая организация покупает оборудование условно за десять рублей и перепродает его предпринимателю, учитывая свои расходы на доставку, зарплату и так далее, в рассрочку за 13 рублей. Эта сумма уже не поменяется, оборудование остается в залоге. У предпринимателя должны быть поручители, которые обязуются в случае неудачи вернуть деньги полностью. Если он обанкротился, залог реализуется по среднерыночной цене, чтобы окупить затраты инвестора. Часть средств, в зависимости от срока использования оборудования и произведенных выплат возвращается предпринимателю, - рассказал Юсупов.

Он добавил, что закон об исламском банкинге хорош тем, что минимизирует риск инвесторов на юридическом уровне.

Максим Федоров, советник по инвестициям ИК Fontvielle:

- Тема исламского банкинга очень актуальна для России. Религиозные нормы делают работу с капиталами мусульман достаточно специфической. А ведь они составляют значительную долю населения страны - около 10 процентов. Кроме того, при санкционных барьерах Россия активно развивает партнерство с мусульманскими странами, в частности, Ираном и Турцией.

Я бы отметил, что до принятия закона исламский банкинг в стране уже существовал, однако не было единой нормативно-правовой базы, которая способствовала бы его активному продвижению. Данный пробел был устранен. Выбранные для эксперимента регионы отвечают нескольким критериям. Во-первых, значительная доля населения исповедует ислам (более 50 процентов в Башкортостане и Татарстане и более 90 процентов в Чечне и Дагестане). Во-вторых, здесь есть потребность в финансовых продуктах с учетом религиозной специфики.

Например, это касается ипотеки. Мусульманам запрещено брать деньги под процент, то есть пользоваться кредитами в традиционном понимании. Однако для них приемлем вариант с их "вшиванием" в стоимость недвижимости. По факту и банк, и застройщик остаются при своем, а клиент покупает жилье тем способом, который его полностью устраивает. Однако юридически есть отличия между оформлением привычной ипотеки и ипотеки по законам исламского банкинга.

Это же касается инвестиций. Потребность в них со стороны мусульманского населения есть, однако важно учесть все нюансы. Шариант-комплаенс предполагает проверку любого продукта или фонда на соответствие требованиям ислама. Безусловно, для экономики России развитие исламского банкинга - хорошая новость. Это означает приток новых капиталов, открытие компаний. Инвестиционные продукты станут более клиентоориентированными, появятся персональные предложения в финансовой сфере с учетом потребностей граждан.

Исторический центр Пятигорска признали достопримечательным местом

Никита Пешков (Ставропольский край)

Новый статус центра Пятигорска должен защитить эту территорию от точечной застройки и спасти от разрушения важные культурные объекты. Эксперты, радеющие о городском наследии, считают, что администрация сделала важный шаг и теперь не должна отступать.

С начала 2000-х годов историческая застройка в центре Пятигорска, формирующая уникальный облик города, не раз оказывалась под угрозой. То и дело возникали скандалы из-за сноса старинного здания или строительства стеклянно-бетонного "монстра", совершенно не вписывающегося в окружающую архитектуру.

О том, что "сердце" курорта нуждается в надежной и системной защите, говорили часто. И вот в конце 2022 года городские власти заявили, что исторический центр может обрести особый статус. В июле стало известно, какой именно - достопримечательное место. Начальник краевого управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Анна Конева рассказала корреспонденту "РГ", что он дает.

- В границах достопримечательного места будут соблюдаться определенные регламенты, в том числе касающиеся реконструкционных и строительных работ. Акцент делается на сохранении исторического облика, - сообщила Конева. - Новые здания, если для них найдется место, разрешат возводить только определенной высотности, с элементами исторической застройки, чтобы современные сооружения гармонировали с памятниками.

В границах достопримечательного места оказалась территория вокруг проспекта Кирова, Центральный военный госпиталь на улице Академика Павлова, старые кварталы в районе улиц Фрунзе, Дзержинского, Косты Хетагурова. Документ на 338 страниц, устанавливающий статус центра города, с подробным описанием границ выложил в открытый доступ глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

- Определен режим использования земельных участков на территории исторического центра Пятигорска. Введены требования к рекламным вывескам, - заявил градоначальник. - Это поможет сохранить историческое, архитектурное и культурное наследие нашего города.

Он также отметил, что определенным правилам должны следовать и собственники недвижимости, которая оказалась в границах достопримечательного места. Эксперты считают, что новый статус - не панацея, а лишь инструмент. И использовать его нужно правильно, отмечает член Союза архитекторов России почетный архитектор Ставропольского края Виктор Аксенов.

- В умелых руках и при правильном, научном подходе он может спасти исторический центр от разрушения, но этот же инструмент у непрофессиональных и аффилированных исполнителей может серьезно навредить, если они приговорят ценные сооружения к сносу или бездумной реконструкции. Все дело в установленных регламентах - насколько они обоснованы исследованиями, учтены ли все критерии ценности, - говорит Аксенов. - Многое зависит от того, насколько деликатны и профессиональны проектировщики. Ведь всего в регламентах не пропишешь, всегда есть варианты.

Куратор волонтерского движения "Том Сойер Фест" (занимается восстановлением и сохранением зданий дореволюционной архитектуры) в Ставрополе Иван Самохвалов считает, что наличие такого статуса лучше, чем его отсутствие. По его мнению, подобные инициативы нужны и в других городах, где существует историческая застройка. Например, в Ставрополе также есть участок, являющийся достопримечательным местом, - Крепостная гора в центре города.

- Тем не менее это не помешало сломать подпорную стену на месте старой крепостной стены и вала. Теперь в ситуации будет разбираться прокуратура, - отмечает Самохвалов. - В Ставрополе центру нужно присваивать статус исторического поселения. Это позволит охранять не маленькую территорию, а весь старый город. Кроме того, это поможет через участие в специальных конкурсах получить федеральное финансирование на реконструкцию и ремонт зданий.

В Пятигорске завершено создание туристской навигации для гостей и жителей города. На улицах появились специальные карты для самостоятельных путешественников, доля которых на курорте растет с каждым годом. Они находятся у бювета минеральной воды N 1, в районе Китайской беседки, у Академической галереи, места дуэли Лермонтова, нижней станции канатной дороги, в районе Колоннады на бульваре Гагарина, парка "Цветник" и озера Провал. На картах отображены основные достопримечательности, памятники природы и культуры, гостиницы, санатории, бюветы, заведения общественного питания, а также транспортная инфраструктура курорта.

В Кабардино-Балкарии открыли круглосуточный пункт наблюдения за селями

Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В Эльбрусском районе республики, в верховьях реки Герхожан-Суу, спасатели регионального управления МЧС организовали круглосуточное дежурство. Специалисты будут следить за формированием селей, чтобы в случае появления грязевого потока вовремя предупредить жителей города Тырныауза и других населенных пунктов об опасности.

- Наблюдательный пост создан для оценки изменений в русловой зоне и мониторинга состояния склонов селевого бассейна в верховьях реки Герхожан-Суу, - отметили в пресс-службе главного управления МЧС по КБР.

Информацию об обстановке с наблюдательного пункта присылают в Единую дежурно-диспетчерскую службу Эльбрусского района дважды в сутки. Но если идут ливни или возникают ситуации, провоцирующие сель, то сведения отправляют раз в час. В случае его возникновения экстренные службы и местные власти проинформируют немедленно.

В Кабардино-Балкарии июль и август считаются самыми опасными в плане схода селей. В это время на территории республики часто идут сильные дожди, а температура воздуха в горах достаточно высокая, чтобы начали таять ледники.

- Данная тенденция характерна и для Тырныаузской группы селевых бассейнов. Влияние таких факторов, как интенсивность атмосферных осадков в летний период, переувлажнение грунта, таяние погребенных льдов, эрозионный размыв рыхлых отложений, будет усиливаться и дальше. Они могут осложнить паводковую обстановку, а селевые потоки и оползни станут чаще угрожать горным населенным пунктам и инфраструктуре, - пояснил начальник ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин.

Спасатели на наблюдательном пункте в горах дежурят вахтами и периодически сменяют друг друга. У них есть вся необходимая техника и средства связи, чтобы вовремя передать сигнал об опасности. В местах, где сход грязевого потока наиболее вероятен, строят задерживающие плотины и селепропускные сооружения, прокладывают отводящие каналы, но помогает это не всегда.

Река Герхожан-Суу - одна из самых селеопасных на Северном Кавказе. Во-первых, она течет рядом с населенными пунктами, включая Тырныауз. Во-вторых, ее русло спускается прямо с гор, поэтому селевой поток способен набрать разрушительную силу.

Осенью 2017 года в Эльбрусском районе дважды сошли мощные сели. В результате прорыва горного озера Башкара на долину Адыл-су обрушился грязекаменный поток, который разрушил несколько участков федеральной трассы Прохладный - Азау. Отрезаны от внешнего мира были около восьми тысяч местных жителей и туристов, в том числе иностранцы. Погибли три человека. Повреждения получила обсерватория РАН.

Потребовалось немало сил и средств, чтобы восстановить единственную дорогу, ведущую на курорт "Эльбрус". Кроме того, селевые потоки спустились и перекрыли реку Баксан посреди Тырныауза, что вызвало подтопление в верхней части города.

Как скажется на самих аграриях рост цен на продовольствие в мире

Петр Коротченко (Член правления Российского зарнового союза, депутат Думы Ставропольского края)

Россия вышла из зерновой сделки, цены на продовольствие в мире пошли вверх. Скажется ли это на благосостоянии наших аграриев?

По данным министерства сельского хозяйства страны, рентабельность производства зерна в прошлом году снизилась почти в два раза. Россия является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, однако дополнительные средства от роста цен на продовольствие, которые могли бы получить наши аграрии, до них не дойдут. Деньги с учетом текущей конъюнктуры будут в основном разделены между экспортерами, логистами, портами и получателями зерновой пошлины. Существенного дополнительного дохода сельхозтоваропроизводители, видимо, не получат.

Ситуация может измениться только в случае корректировки нижнего порога расчета зерновой пошлины: с нынешних 17 до 18,5-19,5 рубля за килограмм мягкой пшеницы с соответствующей корректировкой расчета по остальным культурам. Либо же пошлину надо отменить совсем. Очевидно, что в этом финансовом году второй вариант невозможен. Для этого нужно найти дополнительные источники средств в федеральный бюджет, которых сейчас нет. Но корректировка могла бы спасти положение.

Сейчас завершается уборка зернобобовых в Ставропольском крае и в целом на юге России. Битва за урожай в этом году действительно похожа на настоящее сражение. К 20 июля в России убрано только 14 процентов площадей под пшеницей. Год назад на ту же дату было 22 процента. Из-за задержки уборки снижается урожайность и качество зерновых. Это связано как с погодными условиями, так и с нарастающим технологическимм отставанием в зерновой отрасли: приобретение сельхозтехники за два года в Ставропольском крае сократилось в два раза. Статистика по стране примерно такая же.

По мнению наших аграриев, давно следовало бы в программе льготных инвестиционных кредитов выделить особую статью - "Приобретение сельхозтехники". Льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты - два основных и жизненно необходимых инструмента поддержки сельского хозяйства, которые есть в нашей стране.

Собственно говоря, только они до сих пор позволяли производить тот огромный объем продовольствия, которым мы гордимся. Остальные инвестиционные пожелания в условиях складывающегося дефицита средств и нехватки специалистов на селе можно не рассматривать в приоритетном порядке. Решение нужно принимать незамедлительно. В противном случае проблемы с наличием современной техники у аграриев к следующей уборке могут усугубиться.

Кроме того, растущая миграция из села в город станет основным тормозом развития сельского хозяйства в ближайшие годы. У аграриев нет средств, чтобы повышать заработную плату, как это могут делать на промышленных предприятиях при нехватке специалистов. Согласно информации Центрального банка РФ, дальнейшие возможности роста производства в нашей экономике все больше ограничиваются состоянием рынка труда.

А когда спрос начинает устойчиво превышать предложение, это неизбежно выливается в рост цен. Подорожание происходит при дефиците. Есть ли возможность поднять зарплаты нашим производителям зерна? Очевидно, что аграрии платят жалованье из своих доходов, которые ограничены квотами и пошлинами, и при нынешних внутренних ценах на зерно в России они не могут предложить зарплаты выше, чем на промышленных предприятиях, в сферах строительства и транспорта.

Что будет дальше? Хозяйства, которые не имеют финансовых запасов, будут вынуждены увеличить зарплаты в надежде, что на ситуацию обратят внимание чиновники, которые отрегулируют цены так, чтобы остановить начинающуюся волну банкротств в аграрном секторе.

Запрет на банкротство действовал до первого августа прошлого года. Затем аграрии надеялись на хороший урожай и цены 2023-го, но в большинстве регионов надежды не оправдаются. И тогда появится новая опасность: обанкротившиеся предприятия не смогут вернуть долги партнерам и банкам, а значит, возникнет эффект "домино", когда они потянут за собой других.

Из последних инициатив экономического блока минсельхоза хотелось бы отметить попытку увеличить долю застрахованных посевов в стране до 20 процентов путем ограничения доступа к льготному кредитованию. Наши аграрии открыто называют это налогом на развитие страховых компаний. Он не прописан в Налоговом кодексе, не одобрен Госдумой и руководством страны. Вместо того чтобы создать качественный продукт, за которым аграрии станут в очередь, чиновники занимаются профанацией, имитируют решение поставленных задач, ставя под угрозу главную: производить больше качественного и доступного для населения продовольствия.

Причем бьют по больному - тем, кто не спешит страховаться на невыгодных для себя условиях, хотят ограничить доступ к самой эффективной мере господдержки. Хотелось бы надеяться, что чиновники, принимающие решение, обратят внимание на это. Ведь принятие таких решений неизбежно сократит кредитование в аграрном секторе России и нанесет ущерб не только сельскому хозяйству, но и банкам, как, впрочем, и производителям сельхозтехники, ГСМ и удобрений.

И наконец: повлияет ли все это на цены в российских магазинах? В текущем сельскохозяйственном году если влияние и будет, то незначительное, потому что в российском АПК достаточно талантливых и трудолюбивых людей, которые умеют и хотят работать на благо России.

В Ставропольском крае начнут готовить сельских управленцев

Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В крае впервые будут обучать профессии "менеджер по развитию сельских территорий". Образовательную программу подготовили в Ставропольском государственном аграрном университете (СтГАУ). Для чего нужны такие специалисты и будет ли на них спрос, выяснял корреспондент "РГ".

О новом факультете рассказала во время рабочего визита в Ставропольский край первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. СтГАУ будет готовить магистров совместно с Российским государственным народным университетом имени В. И. Вернадского. Лекции прочтут сотрудники ведущих научных центров - МГУ им. Ломоносова, РАНХиГС, НИУ ВШЭ и других вузов, а также представители министерств.

- Мы уже сейчас понимаем, что нам очень не хватает специалистов - менеджеров среднего звена, которые бы знали, как должна развиваться отдельная территория - не край в целом, а именно сельская агломерация, чтобы она была эффективной в бюджетном плане и комфортной для жизни и ведения бизнеса, - отметила Оксана Лут.

Программа называется "Управление устойчивым развитием сельских территорий". Она позволит готовить специалистов, способных анализировать ситуацию в муниципалитетах и находить способы решения проблем. В университете уточнили, что магистерская программа призвана улучшить подготовку муниципальных управленцев: они получат новые компетенции, которых им сейчас не хватает, смогут анализировать ситуацию на территориях, искать точки роста и создавать стратегии развития.

Например, если в каком-то округе есть предприятия, с помощью которых можно развить агротуризм, нужно понять, как использовать механизмы государственной и краевой поддержки, как привлечь инвесторов, как войти в федеральные и региональные программы и получить гранты.

Должность, которую получит выпускник, будет зависеть от наличия вакантных мест в округах. Он сможет стать заместителем главы администрации, начальником отдела, специалистом, консультантом, даже главой территории. Важно, что программу может пройти в рамках повышения квалификации даже действующий сотрудник администрации.

Магистров обучат грамотно использовать государственные программы поддержки. Сегодня их десятки, причем какие-то завершаются, а другие только начинают действовать, поэтому ориентироваться в них отнюдь не просто.

- Я думаю, что такие специалисты будут очень востребованы на муниципальном уровне, потому что именно местным властям приходится разбираться в нормативных базах. Однако в основном им предстоит разрабатывать стратегию развития конкретной территории, - отметил министр сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков.

Практику студенты будут проходить в местных администрациях и на различных коммерческих и некоммерческих предприятиях, где заинтересованы в повышении качества сельской жизни. Среди основных дисциплин программы - стратегический и инновационный менеджмент, муниципальные финансы, технологии взаимодействия власти, бизнеса и общества, подготовка проектов.

Напомним, ранее минсельхоз страны по инициативе правительства РФ приступил к реализации программы развития опорных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. Согласно планам, до 2030 года в стране появится 1,8 тысячи сельских агломераций. В ближайшее время для каждой начнется разработка стратегии долгосрочного социально-экономического развития. Такой подход должен повысить качество жизни населения и снизить темпы миграции в крупные города.

На Ставрополье таких опорных пунктов 17. Это небольшие города и села, в основном являющиеся административными центрами округов. Самый крупный из них - Светлоград с населением около 35 тысяч человек. Везде преобладает частный сектор, многоэтажек совсем мало. В составе агломераций опорных городов и сел больше 400 населенных пунктов. В опорных будут ускоренно развивать инфраструктуру, а жители прилегающих территорий смогут пользоваться новыми благами цивилизации. И в таких проектах сельские менеджеры будут очень востребованы.

Тем временем

Эксперты относят Россию к странам с высоким уровнем урбанизации, сейчас он превышает 75 процентов. Резко переломить ситуацию с миграцией в крупные города практически невозможно, но ее темпы можно замедлить или стабилизировать. Согласно прогнозам Финансового университета при Правительстве РФ, процесс урбанизации в России продолжится и через 20-30 лет страна остановится на характерных для развитых стран 10-15 процентах постоянных жителей сельских территорий.

300 килограммов черной икры впервые произвело в Чечне осетровое хозяйство

Анна Юркова (Чеченская Республика)

В горном чеченском селе Итум-Кали в мае заработало крупное осетровое хозяйство, и уже в июне здесь получили 300 килограммов черной икры - первой в истории республики.

Обычно первая "дойка", то есть сцеживание икры у самок, происходит по достижению рыбой половой зрелости - в семь лет. В чеченские бассейны завезли внушительное стадо - более 20 тысяч особей, две тысячи из которых уже способны участвовать в товарном воспроизводстве. Корреспонденты "РГ" побывали в новом хозяйстве.

Директор рыбхоза Роман Чехов родом из Крыма. Выращивать осетровых он начал 13 лет назад - в качестве эксперимента на собственной животноводческой ферме. Сейчас о ценной рыбе знает почти все.

- Первую икру я собрал на седьмой год своего эксперимента, затем через три года, а теперь сократил период до полутора лет, - рассказывает Роман Чехов. - Каким образом? Искусственно регулирую жизненные циклы рыбы: отсаживаю самок на "доение" в декабре. В природе же они нерестятся только весной, когда устанавливается теплая погода.

Инфраструктура чеченского хозяйства продумана до мелочей. Площадка построена в рекордные сроки - за полгода, инвестиции составили 700 миллионов рублей, в том числе средства, выделенные в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". На территории находится 46 бассейнов, кислородная станция, отделение преднерестового содержания рыбы, собственная лаборатория, жилые помещения для сотрудников.

Вода в бассейны поступает из горной реки Хачарой-Ахк самотеком и после очистки снова попадает в русло. В день нашего приезда зарядил дождь, сразу же придав зеркалам прудов землистый оттенок. В мутной ряби внимательный взгляд отмечал беспокойное движение. Вот перед нами мелькнула острая морда и спина со щитком. Кстати, осетровые - современники динозавров и за миллионы лет практически не изменились. Но обзор для гостей в этот день оказался не самый лучший. Зато именно в такой среде осетр чувствует себя наиболее комфортно.

- У него низкое содержание меланина, из-за чего в жару он может получить сильные ожоги, - поясняет Роман. - Чтобы защитить рыбу от травм, приходится в бассейнах натягивать сетки и добавлять метиленовую синь. И все равно, помню, не сберег самца белуги весом 75 килограммов. Кроме того, в отличие от форели, нуждающейся в прозрачной воде, осетр в аналогичных условиях теряет аппетит. У него слабое зрение, ориентироваться ему помогают усики: плавая у дна, он волочит их по земле и таким образом "нащупывает" корм.

Осетр очень активен, но в зимние месяцы залегает в спячку. С одной стороны, это позволяет ощутимо экономить на кормах, а с другой - приходится идти на разные хитрости, чтобы вывести рыбу из вялого состояния. По словам Романа Чехова, в этом году он начал кормить ее 17 марта. Чтобы поднять аппетит, добавлял в рацион красного мотыля.

- Одни комбикорма предназначены для ускоренного набора веса, другие - для роста производства икры. Содержание протеина и жира в них разное, - говорит директор рыбхоза. - Но во всем нужен баланс - рыбу лучше недокормить, чем перекормить. Иначе она зажиреет. Гранулированная смесь должна быть высокого качества и включать только натуральные ингредиенты. Увы, отечественные производители в погоне за удешевлением производства нередко подмешивают в состав искусственные дрожжи, заменители белка и крахмал. А ведь нехватка даже одной аминокислоты приводит к тому, что рыба не формирует икру в ястыках. Поэтому закупаю корма только у проверенного поставщика. "Доим" самок на четвертой стадии созревания икры.

В Итум-Калинском хозяйстве сотрудники работают только в перчатках, не пропускающих тепло человека, а в "родильный зал" самок переносят на тряпичных носилках, предварительно сделав им УЗИ.

Заходим в ангарное помещение. Благодаря установкам замкнутого водоснабжения здесь можно создать условия для "нереста" даже зимой. У стен - ряды бассейнов со специальным биофильтром. Два сотрудника загружают в него очередную порцию "биочипсов", которые притягивают колонии бактерий, поглощающих аммоний, нитриты и другие продукты жизнедеятельности. Так что вода в бассейнах прозрачная.

- В первую "дойку" осетровые дают икру массой 10 процентов от массы тела, а вот в четвертую - 20-25 процентов, - разъясняет Роман. - Перед процедурой самкам назначаем определенную диету - добавляем в корм рыбий жир, целый комплекс витаминов. "Дойка" протекает напряженно, рыба в этот момент испытывает колоссальный стресс, дергается, поэтому все равно кто-то травмируется. Раньше смертность осетровых во время сцеживания достигала 50 процентов, сейчас, благодаря правильному уходу, удалось свести этот показатель к минимуму. После сдаивания особи находятся под наблюдением, им колют антибиотики.

Полученную икру пастеризуют и солят. Тут тоже есть свои секреты, которые производители тщательно охраняют. Со стороны вроде все просто, однако лишь правильный подход сделает продукт гастрономическим шедевром. Посол икры Роман доверяет только своей жене-технологу. Упаковывают деликатес в 50-граммовые баночки.

- Пока товар поступает лишь на внутренний рынок региона. Стоимость икры персидского осетра составляет 100 тысяч рублей за килограмм, русского - 80 тысяч, - отмечает Роман Чехов. - Дорого? Но и расходы на поддержание осетровой фермы огромные. Выращивание этой рыбы - бизнес исключительно дотационный. Либо необходимо поддерживать хозяйства за счет другого предприятия.

Всего в Итум-Кали выращивают 12 видов осетровых - от сибирского до весьма редкого золотого осетра, он же стерлядь-альбинос. Каждая особь чипирована - маленький кусочек намагниченной проволоки аккуратно имплантирован под кожу рыбы. По сути, это паспорт, который содержит информацию о конкретном экземпляре - когда проводили бонитировку (измеряли и взвешивали), в каком месяце делали УЗИ, сдаивали икру, какие препараты кололи.

Несмотря на растущую популярность осетровых ферм (сейчас в стране работают около 130 хозяйств, где выращивают рыбу ценных промысловых пород), черной икры на прилавках больше не становится, а вазочка с деликатесом - редкость на праздничном столе даже в состоятельной компании. Связано это с сокращением популяции дикого осетра в Каспии, Волге, Азовском море.

- К сожалению, ситуация складывается таким образом, что через пять лет мы вообще сможем увидеть этот деликатес только на фотографиях, - сетует Роман. - Азовское море сейчас стало для России внутренним, его необходимо зарыблять, если мы хотим, чтобы наши дети и внуки знали вкус осетрины.

Возможности для зарыбления Азова у чеченского хозяйства появятся уже в следующем году. К весне Роман Чехов планирует оборудовать инкубатор для выведения до 300 тысяч мальков, тогда предприятие станет производством полного цикла.

Согласно информации министерства сельского хозяйства РФ, в 2022 году предприятия аквакультуры выпустили 383,5 тысячи тонн продукции - на семь процентов больше, чем в 2021-м. Власти интенсивно поддерживают это направление рыбной промышленности, предоставляя фермерам льготные кредиты и лизинг, субсидии и гранты.

По словам министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева, с учетом роста производства будет увеличиваться и потребность в ресурсах для аквакультуры, в первую очередь в специализированных кормах. Сейчас реализуется восемь проектов строительства и модернизации производств, благодаря которым мощность российских заводов вырастет в 10 раз и превысит 220 тысяч тонн кормов в год. Это позволит удовлетворить потребности отечественных рыбохозяйств.

Кстати

Осетровое хозяйство в Итум-Кали создано на месте пришедшей в упадок форелевой фермы. Его площадь - 7,5 тысячи квадратных метров. На предприятии 30 рабочих мест. Сейчас здесь проходят практику студенты из соседних регионов. Собственные высококвалифицированные специалисты хозяйству пригодятся: директор уверен, что через три года здесь будут производить до шести тонн икры.

Новые суда позволят развивать водный туризм в Калининградской области

Денис Гонтарь (Калининградская область )

На калининградской верфи заложили новое пассажирское судно, ориентированное на экскурсионные водные прогулки. Такое обновление гражданского флота, по мнению экспертов, позволит активно развивать туризм и "оттянет" отдыхающих от переполненного побережья Балтики в глубь региона.

Проект теплохода полностью разработали в области. Практически все оборудование на будущем прогулочном судне - отечественного производства. Судостроители отмечают, что оно сможет ходить не только по рекам и каналам, но также по озерам и заливам. Что интересно, свое название новое судно получило в честь пресноводного речного дельфина инии, который обитает в реке Амазонке.

- Мы решили расширить судовую линейку для регулярных городских и пригородных речных маршрутов. Это довольно мощный теплоход и может разгоняться до 40 километров в час. Сейчас мы работаем над тем, чтобы упростить эксплуатацию парка таких судов в регионах, - подчеркнул заместитель генерального директора судостроительной корпорации Сергей Ляшенко.

При этом "Иния" - модифицированный последователь уже спущенного на воду судна "Соталия", которое также заложили на верфи в Калининградской области. Последнее сегодня успешно осваивает речные просторы Нижегородской области. Причем перевозит трамвайчик не только туристов, но и жителей отдаленных поселков, в которые тяжело добраться по суше.

В правительстве региона подчеркнули, что речной туризм является хорошим стимулом для развития экономики и улучшения качества жизни в эксклаве. Об апгрейде речных судов задумались после резко возросшего туристического потока. Ведь только в этом году российский эксклав планируют посетить более двух миллионов гостей со всей страны. Инфраструктура с таким потоком справляется со скрипом. Развитие речного судоходства - отличный способ перенаправить туристические потоки.

На востоке региона есть что посмотреть - многие архитектурные достопримечательности Янтарного края расположены вдали от курортных городов и областного центра. Так, например, кирха Святого Якоба в поселке Знаменск или знаменитый орденский замок Тапиау в городе Гвардейске как раз стоят на берегах судоходных рек. Новые суда и речные туристические маршруты позволят грамотно вписать их в экскурсионную карту области. Бизнес это прекрасно понимает.

- Не могу сказать, что речные прогулки сегодня пользуются большой популярностью у наших гостей, по крайней мере - в восточных муниципалитетах. В основном такие кораблики заказывают местные жители на какое-либо торжество или праздник, - рассказал калининградский предприниматель и владелец прогулочного катера Егор Федосеев. - Здесь все взаимосвязано: чем активнее будут развивать туристическую инфраструктуру, тем проще станет ориентироваться бизнесу. Речной потенциал у области колоссальный. В целом мы понимаем, как его использовать, и готовы вкладываться в покупку новых комфортабельных катеров и теплоходов.

Такой комплексный подход повышает конкурентоспособность калининградских компаний на рынке. Руководитель регионального центра "Мой бизнес" Кирилл Лило убежден, что с точки зрения предпринимательства и развития туристического потенциала проект калининградских верфей значимый. Он показывает, что сегодня регион вполне может усиливать присутствие бизнеса в тех секторах, где раньше лидировала импортная продукция. Компания получает заказы, использует собственные материалы и оборудование, что делает ее самостоятельной и устойчивой в современных экономических условиях.

Одним из главных драйверов речного туризма станет, конечно, международная трасса Е70, представляющая собой трансъевропейский водный коридор. В самом западном регионе страны она проходит по акватории Калининградского и Куршского заливов, а также рекам Преголя и Дейма. Общая протяженность маршрута составляет около 280 километров. На сегодняшний день ее туристический потенциал практически не раскрыт, и над этим необходимо работать.

- Этот маршрут примечателен тем, что пролегает вдоль главных достопримечательностей региона. Ему не требуется сложная инфраструктура. Основной упор нужно делать на навигацию, маркетинг и продвижение. Есть пара узких мест, где судам непросто проходить. Будем решать эту проблему. Потенциал водных маршрутов велик, ведь они востребованы не только у туристов, но и у спортсменов, - подчеркнул министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Сегодня туристы, по его мнению, уже могут использовать причалы у Музея Мирового океана или у Рыбной деревни в Калининграде, в областном яхт-клубе, в районе орденского замка Тапиау в Гвардейске и в Полесске. В плане логистики регион очень компактный, поэтому не обязательно делать большие речные вокзалы на маршрутах. Можно ограничиться дебаркадерами по примеру Санкт-Петербурга.

Запустить новое судно по маршруту недостаточно, сначала нужно подготовить инфраструктуру. Для этого в Славском округе на востоке Калининградской области начали расчищать и восстанавливать судоходную реку Промысловую. Подрядчик уже очистил при помощи плавучей платформы почти полторы тысячи метров водных путей. По примерным подсчетам, со дна поднимут более 123 кубометров донных отложений. Работы завершат до конца 2024 года. После этого можно будет смело запускать водный маршрут из поселка Причалы на берегу реки прямиком до Куршской косы.

В отличие от Калининградской области, в других российских регионах водный туризм лишь набирает популярность. Как отмечают эксперты, продажи круизов на сезон текущего года в среднем выше на 20 процентов по сравнению с показателями 2022-го. Более того, целый ряд российский туристических компаний отмечают превышение допандемийного уровня - в целом на 10 процентов к аналогичному периоду 2019 года. Бронировать речные теплоходы начали еще зимой, а самыми популярными направлениями для круизов остаются Соловецкие острова, Байкал, Выборг, Пермь, Тверь и Углич.

Как в регионах СЗФО поддерживают будущих Ломоносовых

Татьяна Сухановская (Архангельская область)

По опросам ВЦИОМ, 70 процентов россиян интересуют новые достижения науки и техники. Этот показатель на 10 пунктов выше, чем по итогам исследования 2021 года. Вместе с тем, по тем же опросам, большинство россиян не хотят отдавать своих детей в науку. Причины всем понятны: заработная плата в этой сфере невысокая, а перспективы непонятны. Как поддерживают своих ученых регионы и каким должно быть сегодня государственное регулирование научной деятельности?

"Когда человек приходит в науку, у него должна быть заработная плата, соцпакет и понятная карьера", - заявил на недавно прошедшем "Форуме будущих технологий" зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Отметив, что государственное регулирование науки не тождественно каким-либо ограничениям, наоборот, оно создает дополнительные условия для того, чтобы ученые работали комфортно.

По словам эксперта, в новых геополитических условиях российской науке в первую очередь были необходимы "быстрые решения", которые позволили бы обеспечить ее остро дефицитными реактивами и приборами (поставки их сократились после введения санкций). В России для этого упростили процедуры закупки, а бизнес, инвестирующий в науку, получил право использовать вычет по налогу на прибыль. Кроме того, в стране в сжатые сроки удалось создать отечественный каталог российских приборов и материалов, наладить связь с поставщиками из других стран, начать финансировать совместные исследования с партнерами из стран Азиатского региона.

Напомним, что в прошлом году в России объявили десятилетие науки и технологий и начали обновлять стратегию научного развития. Зачем это нужно? Хотя российская наука считается одной из самых молодых в мире (половина исследователей в РФ младше сорока лет), ученые долго не задерживаются. "Сколько приходит, столько и уходит, а важно, чтобы люди в науке оставались", - отметил Александр Мажуга. И сообщил о том, что Госдума подготовила законопроект о мерах поддержки молодых ученых - он уже прошел первое чтение.

- Если, с точки зрения государства, ты делаешь науку престижной, то через несколько поколений получаешь другую нацию. Это биология, - говорит академик РАН Александр Кулешов.

Поддержку "собственным Ломоносовым" оказывают сегодня и на региональном уровне. Тем более, как говорят эксперты, архангельской, мурманской или карельской науки в отдельности не существует: знания, полученные в одном регионе, тиражируются по всей стране.

Как выяснила "РГ", в каждом субъекте Федерации созданы свои инструменты для помощи ученым-землякам. Архангельская область, к примеру, стала одним из регионов России, где эту поддержку "вывели" в отдельный закон. Отметим, что его разработка велась два с половиной года, а к процессу привлекались представители научного и образовательного сообщества. Итог - в июне 2023 года наука Поморья впервые получила законодательный статус.

Необходимость нового документа продиктовало время: ранее в регионе, по мнению главы комитета областного Собрания Ольги Витковой, была недостаточно выстроена система господдержки научной деятельности - это касалось как молодых ученых, так и проектов, которые сегодня ведутся в университетах. Необходимо было систематизировать помощь, но старые нормы "не отражали современных социально-экономических условий развития науки и инновационной деятельности либо утратили свою актуальность".

"Под крыло" нового документа попали полномочия власти, формы господдержки науки, региональный венчурный фонд, инновационный центр. В результате прочная законодательная опора появилась у созданного в Архангельской области научно-образовательного центра мирового уровня "Российская Арктика", строящегося сейчас кампуса "Арктическая звезда", технопарков.

Отметим, что комплексные законы в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности приняты на Северо-Западе в Мурманской, Калининградской и Вологодской областях. Кстати, в Мурманской области депутаты недавно утвердили закон, благодаря которому молодые ученые и научно-педагогические работники региона могут получать компенсации на аренду жилья - с 1 июля ежемесячная выплата составляет 25 тысяч рублей. Для того чтобы обеспечить эту льготу, в бюджет региона в 2023 году заложено 4,6 миллиона рублей. А в 2024 году финансирование по программе планируется увеличить почти в три раза - до 12,6 миллиона рублей.

Тем временем в Вологодской области в июле 2021 года вступили в силу законодательные поправки, согласно которым молодые ученые (в возрасте до 35 лет) могут заявить свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на финансирование из бюджета. Речь идет о научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работах. В прошлом году на поддержку ученых из бюджета Вологодской области было выделено 12 миллионов рублей, причем значительная часть направлена на исследования в сфере сельского хозяйства. Среди них - разработка технологии безлактозного молока, способа и устройства для термизации молока, восстановления залежных земель, предпосевной обработки почвы.

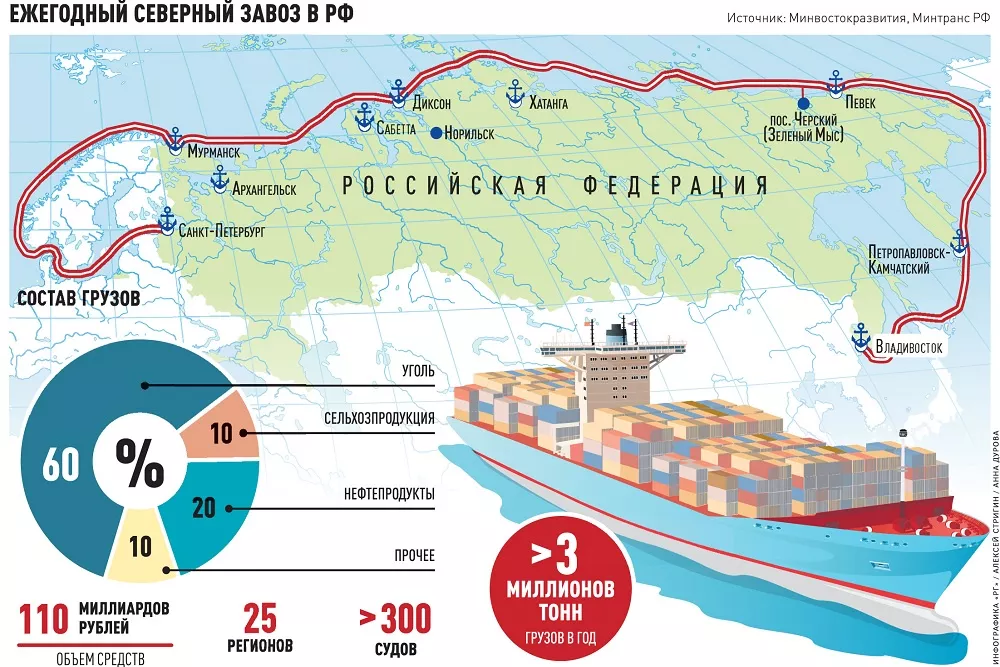

В России приняли закон о северном завозе

Алексей Михайлов (Мурманская область),Татьяна Сухановская (Архангельская область)

Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов, регламентирующих процесс северного завоза. В них утверждено понятие "северный завоз", определены территории, жителям которых он необходим, даются определения грузам разных категорий, уточнены полномочия органов власти в данной сфере.

Напомним, северный завоз - это обеспечение территорий Крайнего Севера жизненно важными товарами, прежде всего продовольствием, лекарствами и топливом. Весь объем грузов, завозимый на северные территории, разделится на три категории. В первую войдут товары для обеспечения жизнедеятельности населения - продукты, лекарства, медицинские изделия, топливо и горюче-смазочные материалы. Во вторую - грузы для государственных и муниципальных нужд, в третью - товары, не включенные в первые две категории. Регионам предполагается выделять бюджетные кредиты на закупку продукции первой категории, а перевозить первую и вторую категории планируют по льготным тарифам. Предлагается установить, что линейные морские перевозчики должны обеспечивать приоритетную перевозку указанных категорий грузов.

Северные регионы ждали закона о северном завозе более двадцати лет, и все эти годы процесс обеспечения жителей российской Арктики самым необходимым не был отрегулирован законодательно, подчеркнул председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. Теперь данный вопрос решен. Как отмечается в принятых документах, контролировать доставку грузов, выявлять и пресекать сбои в этой работе предполагается с помощью государственной информсистемы мониторинга, а перевозить товары на Север по морю будут по льготным тарифам.

Благодаря принятым законам будет решена масса проблем. Ежегодно в удаленные города и поселки Арктики, в которых живут более трех миллионов человек, привозят более 3,4 миллиона тонн грузов, и для руководства этим сложнейшим процессом приходилось использовать "ручное управление".

- В 2021 году в декабре на трассе Севморпути корабли застряли во льдах, в 2022 году у нас Магадан едва не остался без нефтепродуктов, в 2023 году уже в Билибино на Чукотке людям приходится сидеть без куриных яиц. Это все далеко не смешно, потому что под угрозу поставлено благополучие жизни, комфорт и безопасность людей, - отметил Сергей Чекунков, глава Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Случалось, что стоимость угля для арктических населенных пунктов в пути от места закупки до пункта назначения увеличивалась в десять раз, при этом около 90 процентов конечной стоимости угля занимала доставка четырьмя видами транспорта. Из-за длительных сроков доставки и сложной логистики в северных регионах цены на прилавках в магазинах на хлеб, молоко, мясо, овощи в 2-2,5 раза превышают среднероссийские. Законы о северном завозе повысят надежность поставок, сократят сроки доставки и снизят как минимум на 15 процентов стоимость жизненно важных товаров для жителей Севера.

Чтобы снизить инфраструктурные ограничения северного завоза и сократить сроки доставки грузов, в ближайшее время федеральные власти утвердят перечень объектов опорной сети транспортно-логистической инфраструктуры. С 2026 года такие объекты будут содержаться полностью за счет государства. Строительство и развитие инфраструктурных объектов предполагается включить в государственные программы. Кроме того, для бесперебойной доставки грузов в рамках северного завоза предстоит строить новые транспортные суда. Для того чтобы определить их необходимое количество и грузоподъемность, Минвостокразвития провело исследование каботажного грузопотока в Арктическом и Дальневосточном бассейнах, включая объемы и номенклатуру грузов. Сейчас министерство определяет источники финансирования, за счет которых будет разработан проект судна и проведение модельных испытаний. Контракт на эти работы предполагается заключить в 2024 году.

На Северо-Западе опорным регионом для северного завоза остается Архангельск: это связано как с географическим положением города, так и с его транспортно-логистическим потенциалом. Только каменного угля в отдаленные точки Поморья по северному завозу ежегодно отправляется около 100 тысяч тонн, а доставка грузов обеспечения ежегодно проводится из Архангельска на арктические территории вплоть до Чукотки.

Вместе с тем потенциал поморского хаба используется сегодня недостаточно: его общий грузооборот в 2022 году составил 6,6 миллиона тонн, хотя производственные мощности почти в два раза больше и рассчитаны на 12 миллионов тонн различных грузов.

В правительстве Поморья считают, что новая система завоза откроет направление развития Архангельского транспортного узла. Главный плюс - это государственный подход, включающий систематизацию процесса, льготное кредитование, субсидирование доставки. А главное - создание единого морского оператора СМП.

"РГ" уже рассказала о том, что для многих архангельских предпринимателей сегодня большая проблема найти перевозчика и место на судне "чтобы приткнуть туда свой мешок муки". Но когда появится логистический оператор и будет создана единая цифровая система доставки, бизнес сможет выбирать наиболее оптимальные по цене, времени и маршруту варианты отправки грузов.

- Предприниматели ждут, что будет создана система качественного планирования, чтобы все заранее понимали, какой объем работы предстоит и в порту, и для перевозчиков, - говорит зампред правительства Поморья Виктор Иконников. - А в целом все это отразится и на стоимости завоза, и на бюджетных расходах: ведь сегодня регион вынужден вкладывать большие бюджетные средства для того, чтобы обеспечивать завоз грузов на отдаленные территории.

Кстати, сложности, с которыми страна сталкивается при организации северного завоза, наглядно продемонстрировало на прошлой неделе судно "Михаил Сомов", севшее на мель в районе Земли Франца-Иосифа. Причем "подводная банка", на которой оказался "Сомов", не была указана в навигационных картах - значит, никто не застрахован от повторения ситуации. Хорошо еще, что легендарный ледокол успел доставить большую часть продовольствия, лекарств и всего самого необходимого на высокоширотные станции вдоль Севморпути - это почти 800 тонн грузов.

Неслучайно в научно-образовательном центре "Российская Арктика" для северного завоза начали разработку беспилотных морских судов:

- Проект многоцелевого беспилотника, представленный НОЦ "Российская Арктика", направлен на решение прикладных задач, в частности, северного завоза: судно с малой осадкой из недорогих материалов за счет своей автономности может достигать удаленных поселений за сотни километров вверх по течению северных рек, - рассказали "РГ" в центре.

И отметили, что новый беспилотник поможет также обеспечить безопасность Северного морского пути:

- По проектным расчетам, наш беспилотный аппарат способен держаться на волне при шторме в три-четыре балла. Поэтому планируется его использование для мониторинга ледовой обстановки, гидрометеорологических показаний в Белом море. Сейчас идет речь о создании полноразмерного прототипа проекта.

Пять регионов СЗФО оказались наиболее привлекательными для инвесторов

Денис Гонтарь ("Российская газета" )

На Северо-Западе ввели новые инвестиционные стандарты. Государственная программа поддержки бизнеса, которая заработала еще в 2021 году, принесла плоды: теперь инвесторам стало значительно проще вкладывать деньги в развитие региональных производств. Как итог - сразу пять регионов СЗФО попали в топ-15 субъектов страны с наиболее высокой инвестиционной привлекательностью.

В лидерах, по данным агентства стратегических инициатив, оказались Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская и Калининградская области, а также Республика Карелия. Эти регионы выполнили все критерии, которые входят в разработанный федеральным правительством инвестиционный стандарт. Если говорить простым языком, то на их территориях создали максимально комфортные условия для бизнеса: развитая инфраструктура, к которой легко и просто подключиться, удобные цифровые карты с подробной информацией об объектах инвестиций, меры государственной и региональной поддержки и многое другое.

Регионы благодаря такому стандарту могут получить федеральную дотацию по инвестиционному налоговому вычету, что является большим подспорьем для бюджетов. Кроме того, стандартизация упрощает масштабирование бизнеса и ускоряет приток капитальных вложений. Эксперты отмечают, что это особенно важно для перезагрузки всего инвестиционного цикла в условиях санкций.

В Калининградской области также утвердили и приняли инвестиционный стандарт, который значительно упростил жизнь компаниям, готовым вкладываться в экономику эксклава. Особое внимание уделили "нормативке". По одному из региональных постановлений, например, инвестор может возместить часть затрат, если он является участником областного соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Важной частью калининградского стандарта стала инвестиционная онлайн-карта. Всего на ресурсе 12 слоев, которые быстро переключаются и при желании накладываются друг на друга. Найти на них можно все - от списка муниципалитетов и населенных пунктов до объектов инфраструктуры и туристических достопримечательностей. При помощи карты предприниматель быстро оценивает инвестиционный потенциал региона и экономит львиную долю времени.

Региональный бизнес новые инвестиционные стандарты воспринял с энтузиазмом. Причем предпринимателей радуют не столько интерактивные онлайн-сервисы и господдержка, сколько сокращение бюрократических проволочек.

- Уменьшилось время на подготовку документации. Теперь мы можем оперативно получить разрешение на строительство или на ввод жилья в эксплуатацию. Ведь цепочка здесь предельно простая: чем эффективнее работают власти, тем активнее мы строим и тем быстрее дольщики могут получить свои квартиры, - рассказал генеральный директор строительной компании Александр Огуреев.

Отмечает бизнес и снижение давления со стороны контролирующих органов. Благодаря продлению моратория на проверки предприниматели в регионах СЗФО в целом чувствуют себя в безопасности. Ко многим за год вовсе не приходили контролеры. Однако здесь, полагают эксперты, необходимо соблюдать осторожность. Предпринимателей все же следует держать в правовых рамках.

- Безусловно, то же обязательное досудебное обжалование и рискориентированный подход дали бизнесу значительную свободу и уверенность в завтрашнем дне. Однако контролирующим органам, несмотря на сокращение числа проверок, необходимо уделить повышенное внимание их качеству, - отметил руководитель калининградского юридического бюро Антон Цепин. - Ведь главная задача - обеспечить безопасность потребителей. Если мы посмотрим статистику за первый квартал 2023 года, то увидим, что количество нарушений в торговых сетях выросло в десять раз. Новые инвестстандарты и послабления для предпринимателей - дело хорошее, но не стоит при этом забывать о простых жителях в регионах и их благополучии.

Вероника Лесикова, министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области:

- Выбирая конкретный земельный участок на интерактивной карте, пользователь сразу видит, какие коммуникации к нему подведены, что располагается поблизости, есть ли дороги и электрические подстанции. Широкий функционал заметно облегчает принятие решений об участии в инвестпроектах.

Что влечет за собой повышение ключевой ставки

Денис Перепелица

Недавно Банк России поднял ключевую ставку с 7,5 до 8,5 процента. Какой эффект окажет это решение?

Можно выделить более десятка самых явных последствий для отечественной экономики.

Первое - снижение инфляции. Повышение ключевой ставки помогает сдерживать рост цен на товары и услуги. Высокая процентная ставка делает займы и кредиты для бизнеса и потребителей более дорогими, что может снизить спрос на товары и услуги, а, следовательно, оказать давление на инфляцию.