Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Навальному могут дать новый срок - 20 лет колонии

Иван Петров

Прокурор в четверг попросил суд приговорить блогера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) к 20 годам лишения свободы. "Гособвинитель потребовал признать Навального виновным по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ "создание экстремистского сообщества и участие в нем", а также в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщила ТАСС адвокат Ольга Михайлова.

Такой срок Навальному запрошен путем частичного сложения по совокупности с его предыдущим наказанием.

Мосгорсуд рассматривает новое дело Навального на выездном заседании в колонии N6 во Владимирской области в закрытом режиме. Это сделано ради безопасности участников процесса.

Уголовное дело об организации экстремистского сообщества было возбуждено в отношении Навального и других лиц, большинство из которых признаны иноагентами и скрылись за границей. По данным следствия, Навальный учредил фонд, который под видом борьбы с коррупцией занимался экстремистской деятельностью. А именно попытками изменить основы конституционного строя в России, подорвать общественную безопасность и государственную целостность.

Приговор Навальному по этому делу будет оглашен на территории колонии 4 августа. Напомним, в колонию Навальный попал в феврале 2021 года после того, как он нарушил режим условного срока, отбываемого им по делу о хищении средств у компании "Ив Роше".

В Калининградской области открылись специальные пляжи для туристов с инвалидностью

Денис Гонтарь (Калининград)

Сразу семь адаптивных пляжей для инвалидов появилось в Калининградской области. Теперь люди с ограниченными возможностями могут комфортно и, главное, безопасно отдохнуть как на берегу Балтийского моря, так и на внутренних водоемах региона.

От обычного места отдыха такие пляжи отличают дорожки, по которым можно передвигаться на инвалидной коляске до самой воды, приспособленные санузлы, раздевалки и душевые, а также специальное оборудование. В числе последнего - особые транспортировочные коляски для купания, куда при помощи подъемников помещают инвалидов.

Присматривают за инклюзивными туристами волонтеры, посменно дежурящие на пляжах с утра до вечера. Все ребята прошли обучение по работе с оборудованием и инструктаж по технике безопасности, поэтому инвалиды могут не переживать за свой досуг. Доступ на все адаптивные пляжи свободный.

В Санкт-Петербурге мошенник изобрел новый способ получить деньги по чужим данным

Наталья Козлова

Довольно нестандартное уголовное дело расследуют сотрудники МВД. Полицейские смогли поймать афериста, который придумал схему обмана людей под видом оказания госуслуг. Причем делал он это достаточно умело.

Следствие ведет подразделение МВД, о котором знают только профессионалы - это Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Дело в том, что пойманный ими мошенник - житель Северной столицы. Официально он обвинен в "неправомерном доступе к компьютерной информации".

А в реальности придумал и довольно долго делал вот что - он создал в интернете несколько фишинговых сайтов. Их внешний вид был почти неотличим от официальных страниц разных государственных учреждений.

Надо подчеркнуть, что посетителей у таких сайтов всегда много, и понятно, что люди им верят. Как только граждане пробовали воспользоваться этими очень востребованными сервисами - то есть вводили данные своих учетных записей, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг, то мошенник получал доступ к чужим аккаунтам.

Дальше он тут же менял пароли и использовал данные чужих людей для подачи заявок в микрокредитные организации по всей стране. А в таких конторах деньги дают легко. Так хакер получал небольшие суммы, но часто и в итоге выходило - много. Ну а потом эти деньги он выводил через анонимные электронные кошельки. На последнем этапе он их обналичивал.

После того как лимит на получение кредита исчерпывался, учетная запись уничтожалась вместе со всей информацией об ее использовании.

Уголовное дело по многочисленным жалобам пострадавших людей в полиции возбудили, но долго искали автора аферы. Его смогли обнаружить и задержать совсем недавно далеко от Питера - в Уфе.

В МВД рассказали, что при обыске в его съемной квартире изъяли 25 SIM-карт, средства связи, банковские карты.

Пока полиции известно о 130 пострадавших от хакера граждан, но цифра может увеличиться в разы.

На сегодняшний момент гражданина уже привезли в Санкт-Петербург.

Следствие в самом разгаре.

- Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стоит напомнить, что фишинговые сайты - одна из любимых уловок сетевых аферистов. Для этого мошенники частично или полностью копируют сайты, которым мы привыкли доверять. Очень часто правдоподобно создаются копии страниц банков, платежных систем, популярных интернет-магазинов и даже сервисов по доставке пиццы. Попасть на подобный ресурс можно, пройдя по ссылке из электронного письма, сообщения в мессенджере или рекламы, всплывшей в соседнем окне вашего интернет-браузера.

Отельеры и туристы рассказали об отдыхе в Крыму после атаки дронов на мост

Юлия Крымова

После теракта на Крымском мосту в крупных гостиницах и санаториях полуострова отменили около 10 процентов бронирований, сообщили власти республики. Как узнала корреспондент "РГ", в частных домах отдыха и мини-отелях Крыма число отказов доходит до 20 процентов. Но массовой отмены бронирований отельеры и турфирмы не отмечают. Даже наоборот, появляются новые заявки на отдых.

Как заявил в своем Telegram-канале спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, "массовой отмены брони на отдых и оздоровление в республике после ЧП на Крымском мосту не наблюдается".

Чтобы поддержать туристов, во многих гостиницах сделали скидки на проживание тем, кто был вынужден задержаться в Крыму из-за ЧП на мосту. У кого-то отменили автобус, другие побоялись ехать, чтобы не стоять в пробках долгие часы.

- Мы предложили гостям скидки до 50 процентов, - сообщил "РГ" директор курортного комплекса "Аквамарин" в Севастополе Александр Новокшонов. - Отказы у нас есть, но их число не критично. При этом места продолжают понемногу бронировать дальше. В целом обстановка нормальная, спокойная, делаем все, чтобы людям было комфортно на отдыхе.

Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова сообщила "РГ", что в мини-отелях и гостевых домах, которые принимают около 70 процентов всего турпотока на полуострове, отменено около 20 процентов бронирований на июль и август.

- Когда отказываются, называют причину: взрыв Крымском мосту, пожар на полигоне, - говорит Стамбульникова. - Все зависит от человека. Есть, конечно, паникеры. Но львиная доля гостей относятся с пониманием к ситуации. Это люди, которые любят Крым и едут сюда целенаправленно, для них он как глоток свежего воздуха. К примеру, есть гости, которые недавно выехали и планируют вернуться в августе.

Отели на полуострове, по словам эксперта, заполнены неравномерно. На ЮБК отдыхающих больше всего, в Алуште и Ялте в гостиницах занято до 80 процентов номеров. На западном побережье заполнено меньше мест, до 40 процентов. Столько же в Судаке и Феодосии. Меньше всего людей на востоке Крыма, в Керчи. Там в гостиницах заняты лишь 30 процентов номеров. В среднем, на полуострове заполняемость отелей и гостевых домов составляет около 50 процентов.

Массовой отмены бронирований отельеры и турфирмы не отмечают. Даже наоборот, появляются новые заявки на отдых

- Многие повелись на "утки" в интернете, что у нас разрыты пляжи, стоят противотанковые ежи. Не верьте этому, все наши прекрасные пляжи открыты, - говорит Стамбульникова. - Я уже не раз сталкивалась с тем, что наши гости по телефону успокаивают друзей и родственников в других регионах. Объясняют, что в Крыму все спокойно, не надо паниковать.

Отели и гостиницы сделали скидки на проживание на весь летний сезон до 30 процентов. Многие предлагают бесплатное размещение детей. Например, номер на базе отдыха на берегу моря в Сакском районе стоит в этом году от 2000 рублей в сутки. Трехзвездочный отель в Ялте - от 6000 рублей, четырехзвездочный в Евпатории - от 10 тысяч рублей. В кемпинге на берегу моря можно разместиться по цене от 600 рублей в сутки за двухместный номер.

- Мы только вернулись, отдыхали на Азовском побережье Крыма, - рассказал "РГ" житель Краснодара Андрей. - Опасений у меня не было, я собрал друзей, поехали большой компанией. Все прошло отлично, вода чистая, теплая, людей на пляжах мало, меньше чем обычно. Крым - лучшее место, чтобы отдохнуть от шума городов, отвлечься от суеты. Я считаю, что бояться нельзя, нельзя жить в страхе. На это и рассчитан террор, - запугать людей.

Комментарий

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России:

- С 10 утра после произошедшего инцидента на Крымском мосту от туристов стали поступать многочисленные обращения, но аннуляций туров было немного. При этом отмены касались не ближайших дат, а дальнего периода, то есть конца июля - августа. Если сравнить масштабы произошедшего с последствиями, можно сказать, что их не было никаких, по крайней мере сейчас. По текущим продажам и ближайшим заездам последствий практически нет. Конечно, есть сложности с транспортным сообщением. Но самое главное для наших туристов, что поезда идут. Поэтому посмотрим, как ситуация отразится на следующей волне продаж.

Подготовил Евгений Гайва

Розничные цены на бензин обогнали инфляцию. Когда остановится их рост

Сергей Тихонов

По последним данным Росстата, розничные цены на бензин обогнали инфляцию (3,15%). В среднем с начала года к 17 июля все марки бензина подорожали на 3,6%. Меньше всего подорожал АИ-98 и выше - на 3,3%, сильнее всего выросла цена на АИ-95 - на 3,7%.

Превышение незначительное, но обращает на себя внимание динамика роста цен на бензин. Он начался только в мае, и всего за три неполных месяца догнал и обогнал инфляцию. Причем, если сначала еженедельное подорожание было в пределах 10-15 копеек, то за последнюю неделю цены в среднем выросли на 27 копеек. Если темпы роста сохранятся, то уже в августе подорожание может в два раза превысить уровень инфляции, причем само же будет инфляцию разгонять.

В минэнерго, комментируя последнюю статистику Росстата, отметили, что поскольку цены на топливо не регулируются государством, возможны незначительные колебания как оптовых, так и розничных цен в отдельные месяцы, что в целом характерно для экономики с рыночным ценообразованием. При этом в розничном сегменте сохраняется маржа, которая позволяет удерживать цены на бензин на АЗС в рамках инфляции, считают в ведомстве.

Основной вопрос сейчас, как долго продолжится рост цен и когда он остановится. Большие надежды возлагаются на осенний спад спроса на бензин, но едва ли в результате цены уже поднявшись пойдут вниз. Кроме того, именно с сентября правительство планирует повысить фискальную нагрузку на нефтепереработку, в два раза сократив выплаты из бюджета нефтяникам по демпферу. Это механизм компенсации части разницы между экспортными ценами на нефтепродукты и внутренними. Нефтяным компаниям деньги выплачиваются из бюджета при превышении экспортными ценами индикативной цены, устанавливаемой государством, если топливо поставляется на внутренний рынок.

Ожидается, что, сократив выплаты по демпферу вдвое, бюджет будет ежемесячно экономить около 30 млрд рублей. Но соответственно вырастет и нагрузка на нефтеперерабатывающие компании. А это сработает на поддержание высоких оптовых цен, которые и так с июня этого года бьют рекорды. Бензин на АЗС не появляется волшебным образом, его покупают на бирже или напрямую на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), поэтому полностью игнорировать высокие цены в опте продавцам топлива в рознице не получится. Также уже анонсирован будущий рост акцизов на топливо на 5% в 2024 году, что совсем не увеличивает оптимизм в отрасли.

По мнению эксперта Института развития технологий ТЭК Кирилла Родионова, нынешний рост цен связан с планами по сокращению демпфера, которые де-факто были частью негласных условий, согласно которым нефтяники в обмен на субсидии обязывались удерживать топливные цены в границах инфляции. Грядущее сокращение выплат воспринимается в отрасли как разрыв негласных условий, что и привело к безостановочному росту цен.

Но, как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, осенью спрос снизится, завершится плановый ремонт на ряде НПЗ, что увеличит предложение, и значит, розничные цены на топливо не будут слишком обгонять темпы инфляции.

Также важно, что демпфер не будет отменен полностью, просто сократятся субсидии. Мы полагаем, что до конца года розничная цена литра бензина вырастет до 54-55 рублей, то есть на 6-8% за год. Таким образом, рост цен на бензин будет обгонять прогнозируемую инфляцию потребительских цен совсем немного, считает эксперт.

"Спрут" - огневая мощь десанта. В чем преимущество нового российского противотанкового орудия

Иван Петров

В Минобороны России рассказали об оружии, которое еще не поступило в зону спецоперации, но которое там с нетерпением ждут. Самоходная противотанковая пушка 2С25М "Спрут" была создана специально для артиллерийских и противотанковых подразделений ВДВ. И, как утверждают разработчики, по огневой мощи соответствует современным российским танкам. Оборонщики обещают уже вскоре начать поставки боевой машины в войска, после чего новинка точно окажется на передовой.

Новая пушка может применять бронебойные, кумулятивные, осколочно-фугасные снаряды, управляемые ракеты, а также осколочные боеприпасы с дистанционным подрывом. Дальность поражения цели - более пяти километров.

На обновленные "Спруты" установлены новейшая цифровая система управления огнем и комплект дополнительной защиты, повышающий стойкость к поражению боеприпасами. При этом у боевой машины на прежнем уровне сохранены плавучесть и остойчивость на воде, то есть способность противостоять внешним силам, вызывающим крен.

Отмечается, что самоходная пушка легко выбирается на неподготовленный берег, при этом может вести огонь и находясь в воде. Машина способна развивать скорость до 70 километров в час по суше и до десяти км в час на водной поверхности. Боевая машина может быть доставлена к месту применения морем, транспортной авиацией, железнодорожным или грузовым автомобильным транспортом. Ее даже можно десантировать при помощи парашюта, причем с экипажем внутри. Своим ходом же она способна преодолеть до пятисот километров.

Особая фишка десантной самоходки - комплекс оптико-электронного подавления. Он гарантирует защиту от приближающихся ракет или облучения лазером. Это немаловажно, поскольку "Спрут" все-таки не является бронированной машиной. Для того чтобы хорошо плавать, десантироваться и быть маневренной, машину сделали из менее прочных, но легких металлов.

Для снижения утомляемости механика-водителя модернизированный "Спрут" оснащен видеокамерами, обеспечивающими круговой видеообзор при движении, в том числе задним ходом.

Гладкоствольная пушка имеет калибр 125 миллиметров. Она предназначена для поражения техники, в том числе бронированной, а также живой силы противника. Действовать самоходка сможет не только в составе подразделений воздушно-десантных войск, но и морской пехоты.

Как отмечает Telegram-канал "Русское оружие", орудие может вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами "Инвар-М1" на дистанции до 5500 метров, работать бронебойными оперенными подкалиберными и кумулятивными снарядами из частично замаскированных позиций, а также работать по настильным траекториям с полностью закрытых позиций.

Отличные прицельные параметры в ночное время суток обеспечиваются благодаря оснащению машины полноценным мультиспектральным панорамным прицелом.

Новое самоходное противотанковое орудие получило более мощный 500-сильный дизельный двигатель УТД-29 (ранее было 450 лошадиных сил).

Поставки новых "Спрутов" в российские войска запланировано начать уже в 2024 году. Об этом ранее сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех").

Сейчас ведутся корректировка конструкторской документации для последующего ее представления межведомственной комиссии и подготовка к серийному производству боевых машин.

Сообщалось, что самоходная противотанковая установка 2С25М прошла госиспытания в первом полугодии 2022 года. Выпуск будет осуществляться на базе Курганского машиностроительного завода.

В настоящее же время в бою десантников поддерживают обычные "Спруты", без приставки "М", то есть не модернизированные. Самоходная противотанковая пушка 2С25 была принята на вооружение в январе 2006 года. Машина массой 18 тонн оснащена гладкоствольным орудием 2А75 калибра 125 миллиметров, что делает плавающий "Спрут-СД" сравнимым по огневой мощи с основными танками. Машину также можно десантировать посадочным или парашютным способом и перевозить на внешней подвеске вертолета Ми-26.

Главная задача таких машин в современном бою - поддерживать мощным бронебойным огнем высадку десанта и захват объектов противника нашими военнослужащими.

Американский "Брэдли" попал в плен: Как российские военнослужащие используют трофейные западные БМП

Иван Петров

Военнослужащие спецназа Росгвардии, действующие на одном из направлений спецоперации, обнаружили и уничтожили боевую машину пехоты БМП М-2 "Брэдли" американского производства. "В ходе ведения воздушной разведки местности росгвардейцы вскрыли перемещение бронемашины и нанесли по ней удар с применением FPV дрона-камикадзе. Это беспилотник, управляя которым оператор видит картинку с размещенной на нем видеокамеры от первого лица. Средства объективного контроля зафиксировали точное поражение машины, возникший пожар и последовавший за ним взрыв боекомплекта, что не позволит противнику восстановить "Брэдли", - сообщили в Росгвардии.

Несколькими днями ранее видеоотчет об уничтожении американского броневика опубликовало Минобороны России. "В ходе боевой работы артиллеристы во взаимодействии с операторами беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по скоплению бронетехники ВСУ. Корректирование огня орудия выполнялось в режиме реального времени, что позволило уничтожить технику противника минимальным количеством выстрелов на дальности более 12 километров", - сообщили в военном ведомстве.

Это произошло на Краснолиманском направлении. В опубликованном видео показано, как расчет орудия Д-20 уничтожил БМП "Брэдли". При этом военные отметили, что последние "долго не живут".

Еще чуть ранее военным удалось затрофеить одну из таких же БМП. "Целая американская машина "Брэдли" захвачена российскими военными в Запорожской области", - сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, добавив, что это заслуга бойцов из подразделения "Керчь" 42-й дивизии 58-й армии.

Позднее появился рассказ российского военнослужащего с позывным Леший. Он отметил, что его подразделению удалось подбить две БМП, которые украинская армия получила от США. Но одна полностью сгорела, а вот вторая отделалась лишь небольшими повреждениями.

По словам бойца, "Брэдли" - "навороченная фигня", которая не способна составить конкуренцию российской технике. "Я служил до этого на БМП-3. Она сгорела, а мы целы. БМП-3 - это вообще лучшая машина в своем классе в мире", - пояснил он.

На днях военные впервые сообщили об уничтожении самоходной артиллерийской установки AS90 Braveheart производства Великобритании. Еще ранее военные рассказали об уничтожении британского бронеавтомобиля Mastiff. Для этого российские военные применили ударный беспилотник. Трофеем наших бойцов не так давно стал и бронеавтомобиль Husky - тоже британского производства, но считающийся лучше и мощнее своего собрата Mastiff.

О затрофеивании британских Mastiff ранее рассказывали военкоры. По их словам, украинские военные, убегая, бросили технику в относительно неплохом состоянии. Броневики можно будет использовать как в качестве доноров деталей для других машин, так и для выполнения непосредственно боевых задач.

По данным Минобороны РФ, в период с 4 июня уничтожены 1244 танка и других бронемашин ВСУ. В их числе 17 немецких танков "Леопард" и 12 американских БМП "Брэдли".

Некомпетентность руководства и постоянные угрозы: Что рассказывают иностранные наемники о ситуации в ВСУ

Иван Петров

Австралийский наемник обвинил командование Вооруженных сил Украины в некомпетентности, из-за которой на поле боя гибнет много украинских солдат и иностранных наемников. Об этом он рассказал в четверг, 20 июля, в интервью радиостанции ABC.

По словам наемника, который из-за опасений за свою свободу и жизнь скрыл имя, воюющие на стороне Украины солдаты постоянно подвергаются опасности. А связано это, уверен он, с некомпетентностью военачальников. Он рассказал, что украинским военным постоянно угрожают расправой за нелестные высказывания и попытки покинуть зону боевых действий.

Австралиец подчеркнул, что многие бойцы иностранного легиона на Украине не получают обещанных им выплат и готовы покинуть зону спецоперации, если не будут устранены проблемы. "Мы вполне готовы к тому, чтобы просто уйти и отправиться куда-нибудь еще, и это то, что нужно знать руководству ВСУ. Мы все на самом деле собираемся уйти", - подчеркнул он. И отметил, что система руководства в ВСУ нарушена до такой степени, что невозможно выполнять самые простые задачи.

"Простой факт заключается в том, что там настоящая мясорубка", - сказал наемник. Он добавил, что видел на Украине "вещи, совершенно неприемлемые с военной точки зрения".

Примечательно, что австралиец подтвердил ровно то, что несколько дней назад сообщали в Минобороны России. Российские военные рассказывали, что украинское командование использует подразделения, сформированные из наемников, в "мясных штурмах" против российских позиций.

При этом командиры подразделений ВСУ, действующих на линии боевого соприкосновения, не привлекаются к ответственности за потери среди иностранных наемников.

В Минобороны также добавили, что эвакуация раненых наемников организуется "по остаточному принципу, только после вывоза украинских военнослужащих".

Такие сведения были получены на допросах от пленных украинских военнослужащих.

В Пентагоне признали, что ВСУ не удастся одолеть Россию в воздухе

Иван Петров

В США признали, что украинским военным даже при масштабной помощи западных стран не удастся лишить Россию превосходства в воздухе. Довести военные возможности Украины в воздухе до российских потребовало бы годы, огромных финансовых вложений и длительного обучения пилотов. Такое мнение высказал глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.

"Десять F-16 - это 2 миллиарда долларов, у русских - сотни истребителей четвертого и пятого поколения. Так что если мы попытаемся довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, мы говорим о большом количестве самолетов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, годах для достижения необходимого уровня финансовой поддержки", - заявил Милли.

По его словам, в свете указанных причин США сосредоточились на обеспечении Киева возможностями ПВО. Переводя с дипломатического языка, это означает, что боевых самолетов Украине не видать.

Вместе с тем в минувший вторник министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники Украины на заседании контактной группы обсудили подготовку к началу обучения пилотов ВСУ на истребителях F-16.

Украинский президент Владимир Зеленский 12 июля заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте начать в августе подготовку пилотов. Ранее именно Нидерланды заговорили о том, что готовы первыми поставить F-16 Украине.

Российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что в вопросе возможных поставок Нидерландами F-16 Украине наступила тишина.

По его оценке, причиной стало то, что голландцы "наверняка осознают тот факт, что на Украине практически не осталось взлетно-посадочных полос, пригодных для использования этими истребителями". "А раз так, если эти истребители окажутся в руках киевского режима, то их придется использовать с аэродромов, находящихся в других странах - странах НАТО.

Чем это чревато, понятно всем. Многократно возрастает риск прямого столкновения НАТО и РФ", - пояснил посол.

Российские военнослужащие получили премии в 500 тысяч рублей за подбитые в зоне СВО немецкие танки "Леопард"

Александр Степанов

Российские военнослужащие получили премии в 500 тысяч рублей за подбитые в зоне СВО немецкие танки "Леопард". Сертификаты за уничтоженную технику получили восемь боевых расчетов бойцов-десантников, а также жены и матери военных.

Награждение денежными сертификатами состоялось вчера в рамках презентации первой народной премии "Своим", созданной благотворительным фондом помощи военным ветеранам и инвалидам специальной военной операции и штабом Захара Прилепина. Общий наградной фонд составил 4 млн рублей. Деньги были выделены компанией "Форэс", которая выступила с частной инициативой поощрения бойцов за уничтоженную технику.

Бойцы, получившие награды, рассказывали о своих историях в зоне СВО. Так, один из них отметил, что больше всего его удивило, как украинские военные убегали с поля боя после работы нашей артиллерии и добивали своих раненых, которые не могли самостоятельно выйти из боя.

"Поразили мы два БМП "Брэдли", танк "Леопард" и "Леопард" с противоминным тралом, французский колесный танк, это сделало мое подразделение. После этого нас атаковало украинское подразделение, человек 20. Мы их встретили. Половина их них была уничтожена, половина отступила, у меня все ребята остались живы", - рассказал другой боец.

Также десантники рассказали, что уничтожали "Леопарды" в том числе с помощью российских ударных дронов ZALA и "Ланцет". В целом, по словам бойцов, что "Леопарды", что "Брэдли", что французские танки горят абсолютно одинаково, никаких сюрпризов эта бронетехника не преподнесла.

"Парни, которые там сражаются, офицеры, контрактники, мобилизованные, добровольцы - это часть того противостояния, в котором мы можем победить и выстоять только все вместе!" - сказал телеведущий Артем Шейнин.

Учредители премии пообещали, что если на Украине появятся западные самолеты F-15 и F-16, вознаграждение за первую уничтоженную машину составит 15 млн рублей.

В Минобороны рассказали о результатах ударов возмездия по Одессе и Николаеву

Юрий Гаврилов

Вооруженные силы России продолжают уничтожать военную и оборонно-промышленную инфраструктуру по всей территории Украины. В нашем Минобороны называют такие атаки ударами возмездия. Сказано точно, поскольку они являются своего рода ответом на террористические нападения ВСУ и украинских спецслужб на мирные города, объекты и гражданское население России.

Очередной удар возмездия был нанесен в ночь на четверг. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточное оружие морского и воздушного базирования поразило цеха производства и места хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области.

Кроме того, в районе города Николаев были уничтожены объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - доложил генерал.

Тем не менее, по его словам, противник не оставляет попыток вести наступательные действия на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Несмотря на огромные потери, украинское командование бросает на смерть все новые взводы и роты.

Наши военные метко прозвали эти безумные наскоки ВСУ "мясными штурмами". Результат от них практически один - десятки погибших и раненых украинских солдат да разбитая вражеская техника. И так повторяется день за днем.

За истекшие сутки, в частности на Донецком направлении, группировка войск "Юг" отбила 16 атак. Кроме того, под Серебрянкой и Авдеевкой взлетели на воздух два склада боеприпасов 81-й аэромобильной и 110-й механизированной бригад ВСУ.

"В ходе боев уничтожены более 210 украинских военнослужащих, боевая бронемашина, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также две гаубицы Д-30, орудия Д-20 и "Мста-Б", - сообщил генерал Конашенков.

На Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях противник за сутки суммарно потерял до 230 человек и более двух десятков единиц техники и вооружения. В том числе шесть танков, самоходку "Гвоздика" и четыре гаубицы.

У Ямполовки и Торского в ДНР, а также в Серебрянском лесничестве наши авиация и артиллерия нанесли поражение 21-й, 63-й и 67-й мехбригадам ВСУ. Под огонь также попали узел связи 110-й мехбригады и пункт управления 63-й механизированной бригады.

Но вот что поражает. Чем больше украинских солдат не возвращаются из боя, тем активней генералы ВСУ бросают в пекло новых.

"На Донецком направлении вооруженные формирования Украины в три раза увеличили атаки для преодоления наших оборонительных рубежей. В районе населенного пункта Артемовск противник наращивает и усиливает давление на наши оборонительные порядки. Количество атак ежедневно растет в геометрической прогрессии", - поделился сведениями с РИА Новости военный эксперт из ЛНР Андрей Марочко.

Он также сказал, что для стабилизации обстановки на артемовском участке фронта туда направлены дополнительные силы и средства.

Будем объективны: противник у России серьезный и зачастую хорошо мотивированный - кто слепым национализмом и ярой русофобией, кто деньгами, как иностранные наемники. К тому же киевскому режиму помогает чуть ли не весь коллективный Запад.

Противостоят этому профессионализм наших военных, их твердое убеждение, что Россия воюет за правое дело. А еще - героизм и отвага солдат и офицеров.

Именно такими качествами в полной мере обладают морские пехотинцы 40 отдельной Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной бригады.

По указу президента N541 этому соединению присвоено почетное наименование "гвардейское". Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Там сказано, что почетного наименования бригада удостоена за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

Центризбирком утвердил правила работы наблюдателей и СМИ на участках

Галина Мисливская

Журналисты и наблюдатели на избирательных участках должны находиться на отведенных им участковой комиссией местах и не мешать ни голосованию, ни подведению результатов. Порядок размещения этих участников избирательного процесса утвердил сегодня Центризбирком.

"Иногда возникают споры на участках, где должны размещаться журналисты и наблюдатели, куда нельзя ходить, куда можно. Настоящие требования определяют для них места, чтобы у них был обзор и чтобы не нарушалась тайна голосования, конфиденциальность персональных данных, которые содержатся в списках и других документах", - рассказала, представляя проект, член ЦИК Эльмира Хаймурзина.

В документе указано, что в поле зрения наблюдателей и журналистов должны находиться и места выдачи бюллетеней, и места для тайного голосования, и ящики, и технические средства, которые используются для подсчета голосов (например, КОИБы), а также увеличенная форма итогового протокола. Места для прессы и наблюдателей должны быть снабжены табличками.

При этом наблюдатели и представители СМИ не должны мешать избирателям и комиссии, фото- и видеосъемку следует вести так, чтобы в кадр не попадали паспортные данные, отметки в бюллетенях и другие сведения, нарушающие тайну волеизъявления или сохранность персональных данных. Делать фото и видео можно только с ведома председателя или секретаря избиркома. Новый порядок учитывает и ставшую уже привычной практику многодневного голосования. В нем указано, что наблюдатели и аккредитованные журналисты вправе осмотреть сейф-пакеты, в которых бюллетени хранятся ночью, а также прилагаемые к ним акты.

По мнению члена ЦИК Евгения Колюшина, наблюдателям и журналистам надо дать право свободно передвигаться по участку. "Свободно - нельзя, если мы не хотим дезорганизовать работу комиссии", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова. "Мы обязаны обеспечить права наблюдателей, они не должны сидеть на расстоянии 15 метров и ничего не видеть. Но свободно передвигаться везде, мне кажется, это лишнее", - добавила она.

Эльмира Хаймурзина сослалась на международный опыт: за рубежом наблюдатели и СМИ контролируют процесс, сидя на отведенных для них местах. "Если председатель комиссии и секретарь хорошо подготовлены, то никаких конфликтов не возникает, - сказала она. - Что касается хаотичного перемещения, конечно, никто не запрещает вставать, выходить курить или еще куда-то. А просто перемещаться по территории участка, я считаю, неправильно".

"Это в логике наших с вами действий, - поддержала коллегу глава ЦИК Элла Памфилова. - Определяются зоны нахождения всех участников избирательного процесса, которые позволяют им напрямую осуществлять свои права и обязанности".

"Не надо стоять у ящика для голосования, не надо нависать над членами комиссии и так далее", - добавила она.

По словам Памфиловой, во все регионы направлены письма с просьбой провести ревизию участков и привести их в такое состояние, которое позволит нормально работать и комиссиям, и наблюдателям, а также обеспечит интересы избирателей.

Мишустин: Пришедшие в негодность строения будут досрочно заменены на новые дома более чем в половине регионов

Правительство планирует в следующем году в ускоренном темпе завершить программу расселения жилья, признанного непригодным до 1 января 2017 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На шестилетнюю программу из федерального бюджета было предусмотрено свыше 430 миллиардов рублей.

Уже до конца текущего года благодаря системе опережающего финансирования пришедшие в негодность строения будут досрочно заменены на новые дома более чем в половине российских регионов, подчеркнул Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. Сейчас кабмин принял решение предоставить дополнительно Московской области свыше 1,4 миллиарда рублей на сокращение аварийного фонда. Такое решение, по словам Мишустина, позволит обновить порядка 18 тысяч квадратных метров, и жители смогут быстрее переехать в комфортные и безопасные квартиры.

Параллельно реализуется новая программа - расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. "Благодаря ей уже порядка 9,5 тысячи граждан в 14 регионах смогли улучшить свои жилищные условия", - рассказал председатель правительства. Он обратил особое внимание, что все бюджетные средства должны быть использованы максимально эффективно, чтобы граждане, для которых такие проекты существуют, увидели конкретные результаты работы.

Блок вопросов на заседании кабмина касался поддержки российских производителей. По поручению президента будет расширен перечень изделий, для которых в два раза - до 10% - снижен налог на добавленную стоимость. В него войдут автомобильные сиденья и товары для ухода за детьми, сообщил Михаил Мишустин. Это позволит предприятиям дополнительно направлять на развитие свыше четырех миллиардов рублей ежегодно, создаст условия для роста выпуска в России продукции для детей и поможет семьям с детьми приобретать нужные им товары. В апреле, напомнил премьер, НДС снизили в отношении кроваток для детей. Льготным налогообложением также пользуются производители и продавцы детской одежды и обуви, колясок, матрасов, принадлежностей для образования и творчества.

Дополнительные средства выделены на развитие в стране туризма. Отдыхающие все чаще стремятся посещать заповедные и особо охраняемые природные территории, и для перемещения внутри таких мест, заметил глава правительства, требуются соответствующие инженерные, транспортные решения и благоустройство. "Мы перераспределим сегодня около 1,5 миллиарда рублей на создание инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях и развитие экологического туризма", - рассказал Мишустин.

Содействие на всех уровнях власти должен получать бизнес, который строит и реализует долгосрочные планы, рассчитанные на укрепление технологического, промышленного и аграрного суверенитета нашей страны, напомнил премьер-министр установки президента. Правительство со своей стороны внедрило целый комплекс мер помощи предприятиям, которые выпускают российскую продукцию. Это и востребованные льготные инвестиционные кредиты, и поручительства по займам, и компенсация части затрат на лизинг оборудования. Развивая нормативную базу, кабинет министров подготовил законопроект, который сделает более удобным процесс официального подтверждения, что продукция действительно сделана в России. "Предпринимателям не придется больше оформлять на нее многочисленные бумаги, - объяснил Михаил Мишустин. - Теперь все необходимые для принятия таких решений сведения будут сразу же вноситься в соответствующий реестр".

- Благодаря полностью электронной системе увеличатся и возможности бизнеса для получения мер государственной поддержки. Отечественной продукции будет отдан приоритет в государственных закупках, а также в инвестиционных проектах с государственным участием, - отметил премьер.

Владимир Кузьмин

Проблемы искусственного интеллекта, зерновая сделка и цены на авиаперелеты: О чем говорилось на совещании Путина с членами правительства

Владимир Кузьмин

Важно обеспечить до 2030 года господдержку исследовательских центров в области искусственного интеллекта. В федеральном бюджете на 2024-2026 годы должны быть заложены средства на финансирование таких центров. Об этом говорилось на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Основной доклад на эту тему сделал глава минцифры Максут Шадаев. Предложение ведомства - включить проекты по ИИ в состав стратегий цифровой трансформации. "У нас есть хорошо отлаженный механизм, который мы запустили как раз для контроля перехода на российские IТ-решения, - это стратегии цифровой трансформации. Мы предлагаем проекты по искусственному интеллекту включить в состав этих стратегий", - сказал министр.

Что будет сделано в этой сфере:

- Необходимо расширить охват компаний с государственным участием, которые используют или планируют задействовать механизмы искусственного интеллекта в своей работе.

- Ключевой элемент работы ИИ - обработка больших массивов данных. Сведения, которые касаются наших граждан, должны быть обезличены и надежно защищены. С учетом этих требований нужно организовать доступ к данным со стороны участников рынка.

- В России запущены экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций. Нужно дополнительно упростить доступ к таким режимам на законодательном уровне, а также ввести страхование ответственности за возможный ущерб, причиненный при использовании искусственного интеллекта.

- Нужно включить требования об обязательном использовании искусственного интеллекта для компаний, которые планируют получить субсидии из федерального бюджета.

- Наконец, важнейший вопрос - это подготовка специалистов, которые работают с цифровыми технологиями. Всем вузам страны уже направлен обновленный образовательный модуль системы искусственного интеллекта. Нужно объявить его обязательным.

Зерновая сделка: условия Москвы

На совещании обсуждались и другие темы. С понедельника Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке. Запад сделал все, чтобы пустить ее под откос, заявил Владимир Путин. "Он и на зерновой сделке беззастенчиво наживался, полностью извратил смысл этих договоренностей", - заметил президент. По его словам, соглашение использовали по факту для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, который перепродавал зерно из Украины. Более 70% поставок пошли именно в богатые страны, прежде всего страны Евросоюза. Ни одного из российских условий сделки выполнено не было, напомнил Путин. "Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам", - заметил президент.

Россия не против самой сделки, учитывая ее значение для глобального рынка продовольствия. Но наша страна вернется в нее только при одном условии - в полном объеме должны быть реализованы все без исключения ранее согласованные принципы участия России в ней. Это вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки; снятие препятствий для российских банков, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений (подключение к SWIFT); возобновление поставок в Россию запчастей для сельхозтехники; решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российских экспортных поставок продовольствия; снятие препятствий для поставок российских удобрений, сырья для их производства, восстановление работы аммиакопровода Тольятти - Одесса; разблокировка российских активов, связанных с сельхозотраслью. "И наконец базовое условие России для возвращения к сделке - это восстановление ее изначальной, гуманитарной сути", - заявил президент.

Перелет по доступной цене

Министра транспорта Виталия Савельева глава государства попросил доложить о ситуации с гражданскими авиаперевозками. "Несмотря на закрытие 11 аэропортов, мы уже перевезли на один миллион пассажиров больше, чем планировали к этой дате. Общий пассажиропоток за полугодие составил 47,5 миллиона пассажиров, что почти на 18% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - сообщил глава минтранса. Общий план на год составлял 101,2 миллиона пассажиров, и он будет выполнен, ожидает министр, даже с учетом закрытых аэродромов. А если бы работали они, то пассажиропоток приблизился бы к 120 миллионам.

"Востребованность авиаперевозок и уровень загрузки говорит о необходимости увеличения парка воздушных судов. Поэтому мы с нетерпением ждем поставок самолетов от наших производителей", - сказал Савельев. Эта реплика министра не осталась незамеченной президентом. Он припомнил, как спорил с ним, когда Савельев еще возглавлял "Аэрофлот". "Я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже, так сказать, ну, условно, ругались на этот счет", - заметил Владимир Путин. Только будущий министр тогда уверял, что западные партнеры надежные и хорошие. Несмотря на рост операционных расходов на 4,3% за пять месяцев 2023 года, авиакомпаниям удается сдерживать рост стоимости билетов, заявил глава минтранса. Он сослался на данные Федеральной антимонопольной службы, согласно которым цены с января по май этого года выросли на 6,2% в среднем по всем авиакомпаниям.

Путин дал старт отправке первой линии "Арктик СПГ - 2" по Севморпути к месту установки

Татьяна Замахина

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Мурманскую область в четверг побывал на объекте компании "Новатэк" на берегу Кольского залива. Глава государства официально дал старт отправке по Северному морскому пути технологической линии сжижения газа. Сооружение будет отбуксировано к месторождению в Ямало-Ненецком автономном округе.

После прибытия в Мурманск российский лидер посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО "НОВАТЭК-Мурманск". "Аурус" главы государства заехал в один из цехов предприятия. Затем Путин пересел из автомобиля в поджидавший его открытый восьмиместный электрокар, на котором и передвигался по цехам. Пояснения президенту давал председатель правления "Новатэк" Леонид Михельсон.

Согласно сообщению на сайте Кремля, президент ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа. Она сооружается для проекта "Арктик СПГ - 2", который компания "Новатэк" планирует запустить в конце 2023 года - начале 2024 года. Это уже второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа (СПГ) после "Ямала СПГ". По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (а в целом - 19,8 миллиона тонн СПГ в год).

Строительство линий происходит на основаниях гравитационного типа размером с многоэтажный дом - это наиболее масштабные на сегодняшний день плавучие сооружения в мире. Краны в цехах отечественные, они способны поднимать 300 тонн груза.

Сообщается, что завод не имеет аналогов, на его базе происходит локализация в России технологий мирового уровня для производства СПГ. В процессе изготовления технологических линий задействованы сотни российских предприятий, создано более 80 тысяч рабочих мест по всей России, в том числе более 17 тысяч рабочих мест в Мурманской области.

Готовая технологическая линия по производству СПГ будет отбуксирована по Северному морскому пути к месторождению "Утреннее" на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе, где к ней подключат газопровод. Президент принял участие в церемонии отправки.

"Мы посмотрели завод по производству заводов, который построен рядом с Мурманском, - заявил Владимир Путин, открывая совещание на эту тему. - Если такие проекты будут реализовываться, то произойдет как минимум удвоение нынешних возможностей. Проекты по производству СПГ дадут комплексный эффект для всей экономики".

Такого рода масштабные проекты, по словам президента, позволяют отвоевывать России нужное ей место на СПГ-рынке. Первый проект в этой сфере ("Ямал СПГ"), подчеркнул российский лидер, успешно работает. А новый проект позволит заполнить Северный морской путь, и это, считает Путин, даст мультипликативный эффект для целого ряда отраслей. Вложенные средства должны быть использованы на благо экономики страны, уверен глава государства.

Сенатор Пушков: В Совфеде обсуждают пятилетний нулевой НДС для печатных СМИ

Дмитрий Гончарук

Чтобы помочь газетам и журналам, в Совете Федерации обсуждают введение нулевого НДС для них на пять лет, мораторий на рост цен на доставку прессы, а также отмену "макулатурного" экосбора. Об этом сообщил председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Из-за санкций у прессы возникают большие трудности в приобретении необходимого полиграфического оборудования и запчастей к нему, растут цены на подписку. При этом общий объем госсубсидий на печатные СМИ в России составляет 500 миллионов рублей в год. "Это бюджет одного небольшого телеканала. При этом есть планы сократить объем субсидий еще на сто миллионов рублей", - обратил внимание Пушков. Сенатор подчеркнул, что и сейчас печатные СМИ необходимы людям, которые живут вне больших городов. "Если вы поедете на юг Челябинской области, то в глубинке узнаете, что многие там не знают, что пишут в Telegram, в котором новые менеджеры проводят опросы, читают ли люди региональные СМИ", - отметил Пушков.

При профильной комиссии Совфеда действует рабочая группа с участием главных редакторов, которая подготовила свои предложения.

Во-первых, речь идет об увеличении общего объема субсидий на поддержку социально значимых проектов в печатных СМИ. Во-вторых, об установлении на пять лет нулевого НДС для печатных СМИ, а также об установлении нулевой ставки налога на имущество для печатных СМИ и печатающих типографий, о введении моратория на рост цен на доставку печатных СМИ и мораторий на рост цен на подписку. "Иначе у нас подписка может вообще погибнуть", - считает сенатор. Есть и такая идея, как отмена экологического сбора, потому что 5% от всех доходов печатных СМИ сейчас взимается за утилизацию макулатуры. "Знаете, это было введено в советское время, когда были многомиллионные тиражи и действительно встал вопрос об утилизации макулатуры", - добавил Пушков.

По его мнению, надо понимать, что печатные СМИ - не просто коммерческий проект, а социально значимое средство общения между государством и обществом, между людьми, между центром и регионами. "Мы не можем идти по пути разрушения единого информационного пространства Российской Федерации, а если не будут предприняты какие-то шаги на этом направлении, то мы окажемся в ситуации, когда печатным СМИ придется конкурировать не только с интернетом, а между собой за те очень незначительные субсидии, которые им выделяются по линии государства", - предупредил Пушков. Сенаторы собираются поставить этот вопрос перед кабмином.

Предстоит решать и проблему продвижения российского взгляда в мире. Запад не занимал бы доминирующее место, если бы там не выработали систему механизмов навязывания своих подходов для внешнего мира. "Один из ключевых элементов - воспитание прозападных элит в незападных государствах, - считает Пушков. - Это то, к сожалению, чем мы сегодня мало занимаемся, хотя в советский период мы этим занимались активно". Сейчас Москве надо создавать новую систему информационного влияния в мире.

Бизнес Италии и России вырабатывает схему торговли в условиях санкций. Об этом в интервью "РГ" рассказал президент ИРТП Фердинандо Пелаццо

Екатерина Свинова

Итало-Российская торговая палата помогает бизнесу контролировать таможенные коды, чтобы не нарушить санкции во взаимной торговле и создает законную схему расчетов. Об этом в интервью "РГ" рассказал президент организации Фердинандо Пелаццо. По его словам, итальянский бизнес желает остаться в России, хотя многим компаниям приходится уходить.

Как антироссийские санкции повлияли на товарооборот между Италией и Россией?

Фердинандо Пелаццо: В прошлом году товарооборот выглядел однозначно лучше +50% по отношению к 2021 году. По итогам этого года мы прогнозируем заметное ухудшение. Год назад экспорт из России заметно вырос - на 89%, а импорт из Италии снизился на 23%. Однако в 2022 году энергоресурсы, поставляемые из России, стоили достаточно дорого. Поэтому Россия оказалась в плюсе.

Что касается 2023 года, то пока мы можем судить лишь по показателям первого квартала. Статистика показывает, что экспорт из России просел на 80%, он составил 1,6 млрд евро, а экспорт из Италии - 1,3 млрд евро. Экспорт из Италии потерял 23% по отношению к 2021 году. В этом году первый квартал по отношению к прошлому году - это 14%, а второй квартал - 15%.

Как бизнес справляется с отключением от SWIFT?

Фердинандо Пелаццо: Надо иметь в виду, что в Италии порядка 80% экономики - это маленькие, зачастую семейные предприятия. То есть отец управляет бизнесом, а дети ему помогают. Ситуация в общем противоположная тому, что мы пока наблюдаем в России. Многие из таких мелких предпринимателей даже не знают, попал их товар под санкции или нет. В свою очередь мы, как торговая палата, контролируем таможенные коды, чтобы эти предприятия окончательно не отказались от поставок товаров в Россию, поскольку у них нет огромного штата юристов и введение антироссийских санкций стало для них огромной головной болью.

Идя навстречу членам нашего объединения, мы запускаем свою платежную систему, которая поможет нам вести расчеты через торговую палату. Поясню, проблемы ведь еще не только со SWIFT. Небольшому предприятию трудно в России открыть счет, поскольку платежи иногда должны составлять не менее 50 тыс. евро. Так, мы решили создать дополнительную структуру палаты в третьей стране, дружественной России. Таким образом, мы будем вести расчеты в рублях через эту дочернюю структуру, например в Армении или Казахстане, а затем перемещать платежи в Италию. Мы будем выступать поручителями экспортера по договору купли-продажи. То есть мы получаем, например, тысячу рублей, конвертируем эти деньги в евро и перемещаем в Италию поставщику.

Еще одна проблема - это то, что банк-корреспондент, который может находиться где-нибудь за рубежом в Германии, может просто взять и заморозить платеж из России. То есть российский предприниматель оплатил поставку товара, а итальянский эти деньги не получил, потому что зарубежный банк этот платеж заблокировал. Если законодательство разрешает, то мы можем воспользоваться этим правом, не боясь давления со стороны. Мы не банк и не имеем дочерних структур в Европе и США, институционально мы палата между Россией и Италией. Этой системой могут пользоваться наши члены как из России, так и из Италии, и это абсолютно прозрачная, юридически заверенная схема.

Мы видим, что некоторые итальянские бренды не спешат покидать российский рынок, а кое-кто даже взял курс на расширение. С чем это связано?

Фердинандо Пелаццо: Действительно, существует много компаний, которые приняли решение остаться на российском рынке. Надо сказать, что итальянцы в своем большинстве старались остаться в России. Тем не менее мало-помалу наши предприятия покидают Россию. Несомненно, имеются те, кто остался и даже начал увеличивать экспансию на рынке, но и немало тех, кто сейчас замер в ожидании лучших времен, физически оставаясь здесь. Многие такие компании сейчас раздумывают, как бы им освободиться от российских активов.

Какая доля итальянского бизнеса покинула российский рынок?

Фердинандо Пелаццо: У нас есть четкие данные. Доля покинувших Россию незначительна. Но мы знаем, есть компании, которые сейчас намерены уходить. Итоги можно будет подвести в конце года.

А как в основном поступают итальянские бизнесмены? Передают операционное управление российскому менеджменту или продают активы?

Фердинандо Пелаццо: Они действуют по-разному. Нет какой-то общепринятой практики, нет и особой итальянской специфики в этом вопросе. В основном стараются продать бизнес. Но вернуться потом будет сложнее. И все это понимают.

Как вы оцениваете инвестиционный климат в России для итальянцев?

Фердинандо Пелаццо: Кратко - все заморожено. Так исторически сложилось, что итальянцы хорошие продавцы и плохие инвесторы. Сейчас мы особенно концентрируемся на продажах. Тем более, как я уже говорил ранее, существенная часть наших предприятий небольшие, а инвестиции - прерогатива крупного бизнеса.

Низкая инвестиционная активность наблюдалась и до событий прошлого года. Хотя все равно некоторые бизнесмены рассматривают инвестиции в Россию на будущее. Сейчас по факту период неопределенности и на рынке присутствует состояние стагнации. Что касается банковской сферы, то тут все радикально. Даже если существуют все условия для вложений, то, когда речь идет о России, банкиры предпочитают отказываться сразу. Само по себе слово Россия уже недопустимо в нынешних реалиях.

С какими сложностями сейчас сталкиваются российские бизнесмены в Италии?

Фердинандо Пелаццо: Очень сложно открыть счет в банке, причем проще даже открыть его как физлицу, нежели юрлицу.

Замораживают ли власти Италии российские активы? Если да, то кто отстаивает права наших предпринимателей в Европе?

Фердинандо Пелаццо: Много таких случаев по отношению к физическим лицам. Например, россияне покупали квартиры, виллы и другую недвижимость в Италии, а сейчас они не могут их продать. Таких замороженных активов сейчас в районе 2 млрд евро. Замораживают активы компаний, которые были связаны с санкционным бизнесом, а также тех, кто к нему не имел ни малейшего отношения, то есть полностью чистые предприятия.

Сейчас могут заморозить счета несанкционных компаний, на счету которых сумма свыше 125 тыс. евро, просто потому, что собственник - россиянин и не является налоговым резидентом Италии, не имеет гражданства и ВНЖ. Так, зачастую инвестиции в активы проводились через Кипр или какие-то третьи страны.

Российский бизнес также уходит из Италии? Насколько эта доля велика?

Фердинандо Пелаццо: Например, в Италии есть очень крупная и старая алкогольная компания, которую купила компания российского бизнесмена. То есть российский бизнес на самом деле спас эту компанию от банкротства, поскольку она была сосредоточена только на внутреннем рынке и потерпела крах, игнорируя международный рынок. Сейчас по всем законам это итальянская компания. В Италии также базировалась дочка ЛУКОЙЛ, ее сейчас продают. Ну и множество предприятий в туристической сфере, которые были ориентированы на российского туриста, а турпоток, как известно, в Италию иссяк. Продать свои активы эти бизнесмены тоже не могут - они у многих заморожены. Но российского бизнеса в Италии представлено было немного.

Тем не менее россияне больше, чем другие иностранцы, склонны понимать специфику работы с Италией.

Разве вся сложившаяся ситуация не противоречит международному праву?

Фердинандо Пелаццо: Как сказал один видный итальянский посол, "международное право - это больше глобальная политика". Нравится нам это или нет, но сегодня мы имеем такие вот правила. И все, что мы можем сделать, - это адаптироваться.

Госдума приняла закон о пресечении полетов любых беспилотников

Татьяна Замахина

У силовиков появятся полномочия пресекать незаконное использование любых беспилотников, а не только воздушных. Такой закон приняла Госдума, документ прошел сразу второе и третье чтение. Причем в рамках обсуждения был внесен ряд дополнений, в том числе бороться с дронами разрешили частным охранным предприятиям.

Останавливать дроны можно будет, если они угрожают жизни и здоровью людей, а также безопасности охраняемых объектов. В условиях специальной военной операции и роста диверсионно-террористических угроз такой закон необходим. "Безопасность должна быть обеспечена везде, как пелось в старой советской песне: на земле, в небесах и на море", - заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информатизации и связи Александр Хинштейн.

Согласно новому закону, ряд ведомств смогут пресекать движение не только беспилотных летательных аппаратов, но и роботизированной техники, действующих как на земле, так и на воде. В том числе уничтожать их, повреждать, а также подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления. Такие полномочия получат Росгвардия, МВД, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки, Федеральная служба исполнения наказаний, Главное управление специальных программ при президенте РФ.

Такие же полномочия целесообразно предоставить и вневедомственной охране, решили депутаты. В соответствии с поправками ко второму чтению, руководитель частной охранной организации определяет перечень сотрудников, которые вправе пресекать функционирование беспилотников. Дело в том, что есть важные объекты, которые не охраняются силами государственных органов или организациями ведомственной охраны. Для этого в список и добавлены частные охранники - но не все подряд - согласно объяснению Хиншнтейна, у ЧОП должна быть специальная лицензия, а сотрудники должны пройти подготовку и получить навыки обращения с дронами. "Использовать антидроновые комплексы должны только те, кто имеет соответствующую подготовку и квалификацию", - уверен депутат.

Кроме того, останавливать дроны смогут и военнослужащие спасательных воинских формирований - в том числе в целях защиты своих сил и средств, населения при его эвакуации. Кроме сотрудников МЧС, полномочия получат и представители Государственной фельдъегерской службы.

Поправками к основному чтению также уточняется, что пресекать движение беспилотников можно как в случаях, если они угрожают жизни и здоровью людей, а также безопасности охраняемых объектов, но и для предотвращения атак на транспортные средства.

Соавтор Хинштнейна, глава думского Комитета по безопасности Василий Пискарев подчеркнул, что власти РФ должны создать все условия для защиты граждан и инфраструктуры от возникающих угроз в условиях диверсионно-террористических попыток атак со стороны Украины и ее западных спонсоров.

Депутат ГД Джамаладин Гасанов заявил в комментарии "РГ", что об актуальности закона свидетельствует в том числе недавняя атака на Крымский мост морскими беспилотными аппаратами. "В настоящее время в законе используется понятие "беспилотные воздушные суда", но в действительности на вооружении противника уже стоят морские, сухопутные, подводные беспилотные системы", - уточнил он.

Без беспилотников немыслимы сейчас современные боевые действия, и именно дроны представляют зачастую главную угрозу российскому населению, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Он призвал заранее определить и прописать способы борьбы с дронами разного типа и не допустить анархии, "когда палить по игрушечным квадрокоптерам станет любой дворник".

Напомним, что в ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника совершили атаку на Крымский мост, в результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. При этом Киев за последние месяцы несколько раз пытался атаковать гражданскую инфраструктуру с помощью дронов. А 20 июля стало известно, что беспилотник атаковал северо-западную часть Крыма, в результате чего погибла девочка-подросток, повреждены четыре административных здания. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Полис обязательного автострахования можно будет приобрести на короткий срок

Владимир Баршев

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит заключать краткосрочные полисы автогражданки вплоть до одних суток. До сих пор полис ОСАГО можно было купить только на год.

Поправки в закон об ОСАГО предполагают, что приобрести такой полис можно будет на срок от одного дня до трех месяцев. Тут есть одна тонкость. Дело в том, что если изначально поправки в закон предполагали заключение договора на любой срок, то ко второму чтению поправки претерпели значительные изменения. В частности, поправленный закон предполагает, что автовладелец должен совершить выбор. Либо он покупает длительный полис на год, но с ограниченным сроком действия, например на полгода, либо покупает короткий полис.

При этом ему стоит учитывать, что короткая страховка будет стоить значительно больших денег, чем страховка на год, в пересчете на месяц, а то и на день.

Кроме того, у автовладельца всегда есть возможность "разорвать" договор без потери денег. Не всегда автовладельцы пользуются этой возможностью.

Законопроект поможет повысить доступность полисов ОСАГО для автолюбителей, которые время от времени используют личный автомобиль, в том числе в качестве такси. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, предполагается, что коэффициент срока для таких договоров страховщики будут определять самостоятельно. Евгений Уфимцев напомнил, что, согласно поправкам, оформить краткосрочный полис ОСАГО сможет любой гражданин.

Но есть одна проблема. Стоимость краткосрочного полиса будет существенно выше, чем стоимость полиса на год. Это обусловлено тем, что риск попадания в аварию у тех, кто страхуется на очень короткие сроки, как показывает статистика, гораздо выше, чем у тех, кто страхует свою ответственность на длительный срок.

"Цена полиса на день будет выше, чем 1/365 стоимости годового полиса, а месячный полис будет дороже, чем 1/12 от годового ОСАГО. Но таксистам это позволит распределить свои затраты", - считает глава Российского союза автостраховщиков.

Нововведение будет выгодно в первую очередь тем, кто работает в качестве такси время от времени. Обычным же гражданам вряд ли будет выгоден краткосрочный полис ОСАГО, сообщил "РГ" Евгений Уфимцев.

Ко второму чтению депутаты внесли серьезную поправку. Они, по сути, разделили ОСАГО и автомобилистов на две части. Первая - те, кто покупает полисы на год. Для них действуют те же правила, что и сегодня. Вторая - те, кто покупает краткосрочные полисы сроком от одного дня до трех месяцев.

По сути, им устанавливать стоимость полиса будет не Центробанк, а сам страховщик.

Ранее страховщики могли назначать тарифы, а также коэффициенты только в пределах установленных рамок Центробанком. Но лишь при расчете в течение года.

Казалось бы, развитие страхования в России - довольно молодое дело. Однако, как выясняется, оно имеет много перспектив.

Так, например, краткосрочное страхование, по сути, - это наше ноу-хау.

Как сообщили в РСА, страховка машины (и ответственности в том числе) устроена обычно комплексно, базовое покрытие - нечто вроде нашего ОСАГО, то есть только ответственность, во многих странах обязательно. Сверху всевозможная доброволка, включая расширение лимитов по ответственности и каско.

В общем, никто в мире не страхует ни автомобили, ни ответственность автовладельцев на сутки. Это исключительно наше нововведение, которое, если будет принято, совершит довольно серьезный переворот в страховом деле.

Кстати, правительство не поддержало законопроект, который обязывал страховщиков при досрочном прекращении договора ОСАГО вернуть деньги без всяких вычетов. Соответствующий проект отрицательного отзыва есть в распоряжении "РГ".

Автовладелец может прекратить действие договора ОСАГО раньше, чем истечет его срок действия. Это может произойти потому, что он продал машину. Либо она была уничтожена во время аварии. В этом случае остаток неиспользованной платы за полис возвращается тому, кто машину застраховал. Но с некоторыми вычетами.

Дело в том, что 20% от суммы стоимости полиса - это деньги на ведение страхового дела. Еще 3% - это взносы в резерв. На случай выплаты страховки по жизни и здоровью пострадавшему в ДТП по вине незастрахованного водителя - 1%. На случай выплат за обанкроченную компанию - 2%.

Например, автовладелец расторгает договор через три месяца после его заключения. Возврат ему будет произведен, но при следующих расчетах. Допустим он заплатил 6 тысяч рублей. Вычитаем 23%, которые не возвращаются, - остается 4620. Делим их на 12, а потом умножаем на 3 месяца использования. Этот результат вычитаем из 4620 и получаем 3465 рублей к возврату.

Да, формула непростая. Поэтому депутаты предложили ее упростить. А именно просто делить стоимость полиса на 12 месяцев, а потом уже складывать и вычитать периоды использования. Однако правительство такой подход не одобрило.

Как сообщили в РСА, премия рассчитывается с учетом коэффициентов, установленных ЦБ. За сезонность также есть коэффициент, он актуарно обоснован, то есть рассчитан по математическим формулам. Поэтому непонятно, по какой причине следует возвращать премию пропорционально сроку, если период меньше года и он истек (или, к примеру, подходит к концу). Не очень понятна востребованность в таких действиях со стороны страхователей.

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин: Нелегальный алкоголь чаще всего производят из медицинского спирта - на него пока нет акцизов

Пивным напиткам и медицинскому спирту готовят новые ограничения из-за отравлений суррогатом

Татьяна Карабут

От отравления суррогатным напитком "Мистер Сидр" погибли 36 человек, ежегодно такой "паленый" алкоголь уносит жизни около 1 тыс. человек. Суррогат вполне может оказаться в любом пивном магазинчике в соседнем доме, так как контроль в этой сфере ослаблен, считает глава Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин. В интервью "Российской газете" он рассказал, почему ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) не спасает от отравлений и при чем тут медицинский спирт.

Росалкогольрегулирование принимало участие в расследовании отравления суррогатным сидром? Что выявили?

Игорь Алёшин: Расследованием занимаются правоохранительные органы. Росалкогольрегулирование, во-первых, сразу же заблокировало продажу "Мистера Сидра". Во-вторых, мы оказывали содействие Роспотребнадзору в изъятии этой продукции. И, в-третьих, обменивались информацией - о расположении этой организации, о наименованиях ее продукции и т.д. Были изъяты большие партии товара в Севастополе, Нижнем Новгороде, Саратове, Астраханской области.

Потом выяснилось, что у этой компании работали две производственные площадки: одна из них была подключена к ЕГАИС - там выпускалась легальная продукция с маркировкой (она обязательна для пива и пивных напитков с 1 апреля 2023 года), а вторая площадка работала с "неучтенкой", нелегально. Вот продукция с нелегальной площадки, которая не была подключена к ЕГАИС, и содержала метанол. Пивная розница работает без лицензий, поэтому продавала всю продукцию без разбора, легальная она или нет. Насколько нам известно, продавец тоже оказался в больнице из-за отравления этим суррогатом.

Получается, ЕГАИС не дает гарантий, что нельзя отравиться суррогатом?

Игорь Алёшин: ЕГАИС не может отвечать за нелегальную продукцию. Задача системы в том, чтобы нелегальный алкоголь не попадал в лицензированную розницу. И таких случаев не было. В легальную розницу "паленый" алкоголь попасть не может, поскольку мы отслеживаем всю цепочку - мы знаем, сколько, где, каких мощностей, сколько произведено продукции, сколько поступило в розницу. Когда в розницу приходит продукция, нужно подтвердить в ЕГАИС возможность ее приема, чтобы отправить - нужно спросить у нас разрешение.

Пока пивная продукция продается в каких-то забегаловках, где лицензирования нет, мы, к сожалению, будем сталкиваться с подобными случаями. С 1 сентября заработает реестр пивоваров - это, по сути, вариант лицензирования. Мы бились за этот закон пять лет и рассчитываем, что с помощью реестра удастся усилить контроль за производством, оптом и розницей пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Когда здесь выстроится цепочка по аналогии с крепким алкоголем, тогда и будет порядок.

Да, но вводится реестр только для производителей. Для торговых точек, торгующих пивом, по-прежнему не предусмотрена лицензия. Нужно это делать?

Игорь Алёшин: Какая-то форма контроля должна быть и за розницей. Если торговые точки будут знать, что их могут исключить из реестра, они вряд ли станут брать на реализацию сомнительную продукцию. А сейчас стоит магазинчик, на нем же не написано: "Мы торгуем нелегальной продукцией". Была бы лицензия - сразу было бы понятно.

Есть мнение, что контроль за производителями алкоголя ослаб из-за отсутствия внеплановых проверок. Вы считаете, их надо вернуть?

Игорь Алёшин: Росалкогольрегулирование в полном объеме обеспечивает исполнение поручений президента и председателя правительства о введении моратория на внеплановые проверки. Государственный контроль в отрасли в условиях моратория осуществляется на основе рискориентированного подхода с применением индикаторов риска правонарушений.

Это позволяет более оптимально оценивать риски нарушений участниками рынка с одновременным снижением административной нагрузки на них.

Определены 18 признаков нарушений, с которыми мы можем обратиться в прокуратуру. При этом Росалкогольрегулирование может проверить производство, а на магазины наши полномочия не распространяются. Это уже дело Роспотребнадзора. Задача риск-ориентированной модели - предупреждение самого факта происшествия.

Вы также выступаете за введение акцизов для медицинского спирта. Что это даст?

Игорь Алёшин: Сейчас мы боремся не только с метанолом, но и с нелегальным медицинским спиртом, из которого чаще всего и производят нелегальные спиртные напитки. Хотя тут, я считаю, решить вопрос просто - нужно убрать экономическую выгоду. Сейчас акциза на медицинский спирт нет, в отличие от пищевого. Поэтому в стране производится "псевдо" медицинского спирта в четыре раза больше, чем на самом деле используется в медицине. Нужно просто сделать такой же акциз и на медицинский спирт.

Все эти инструменты - реестр пивоваров, контроль розницы и оборота медицинского спирта, а также проверки - должны дать эффект.

Кроме того, мы хотим выйти с законодательной инициативой - ввести отдельную административную и уголовную ответственность, если будет найден нелегальный спирт у производителей алкогольной продукции, в которой спирта не должно быть в принципе по закону. Сейчас, если обнаружен "левый", неучтенный спирт, такую продукцию просто изымают.

Еще одно из предложений - запретить названия, которые вводят потребителя в заблуждение. Ведь "Мистер Сидр" был на самом деле не сидром, а слабоалкогольным напитком.

Как вы относитесь к идее упразднить категорию пивных напитков?

Игорь Алёшин: Как минимум, надо разобраться в формулировке, что такое пивной напиток. В западных странах, например, вообще нет такого понятия.

И в целом необходимо навести порядок в этой категории. Мы сейчас готовим предложения на этот счет. Возможно, потребуется ужесточить требования к пивным напиткам в техническом регламенте. Сейчас ведется работа в этом направлении. Есть вариант установить минимальные цены - этот способ отлично работает на крепком алкоголе.

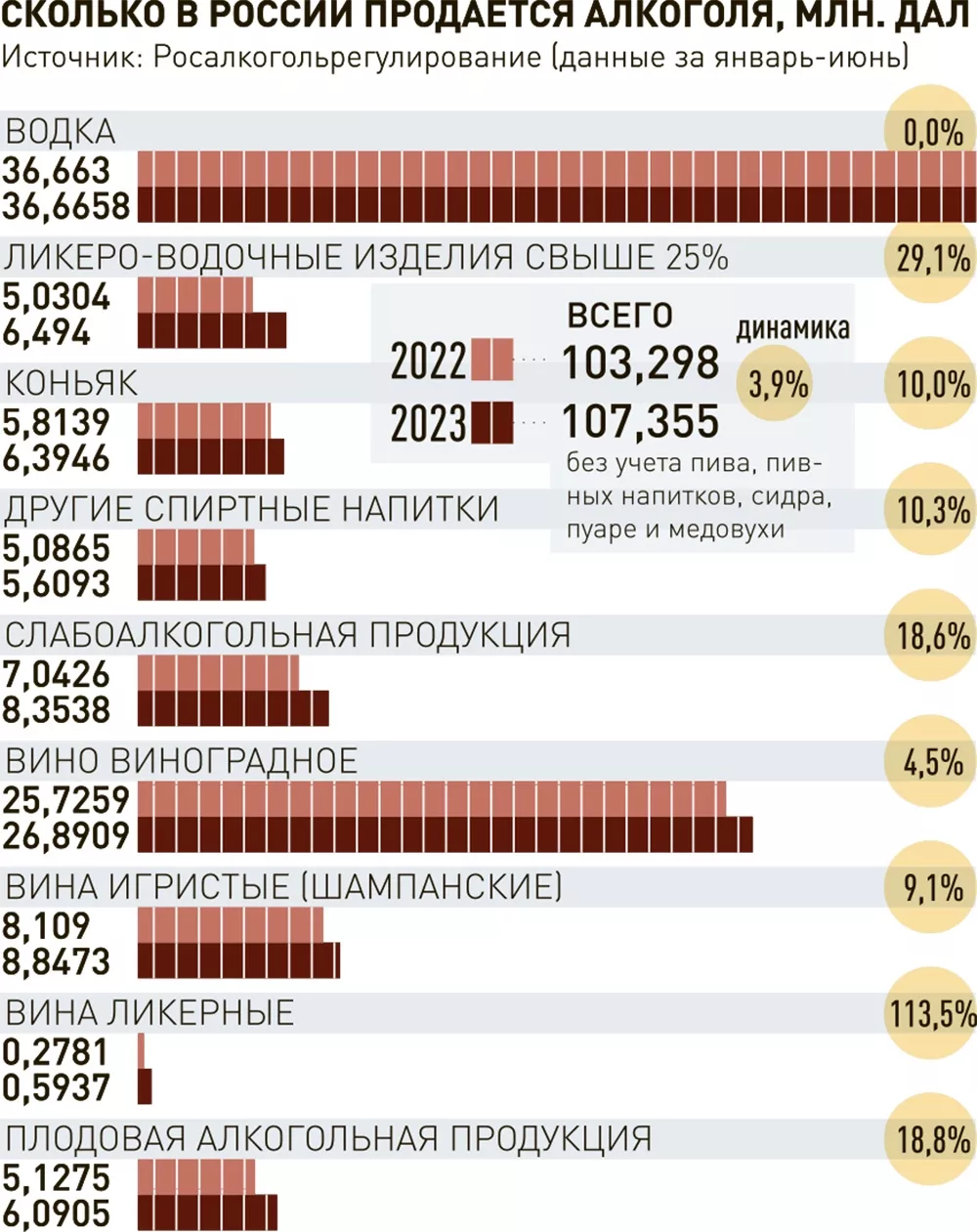

Что происходит с производством российского алкоголя и импортом в этом году? Не вернулись на рынок западные ром, виски, текила?

Игорь Алёшин: Производство в России немного упало. Но это было ожидаемо: в 2022 году, когда на нас обрушились санкции, производители нарастили объемы, опасаясь дефицита импорта. Но этого не случилось. За пять месяцев 2023 года маркированной продукции было импортировано на 7,5 млн литров больше, вместе с немаркированным алкоголем (напитками брожения) - на 12,6 млн литров больше, чем за тот же период 2022 года. Так, импорт виски вырос на 1 млн литров.

Продажи тоже подросли в сравнении с 2022 годом. Есть небольшое падение у водки, но она остается лидером среди крепких напитков. Растут продажи ликеро-водочных изделий (настоек, бальзамов и т.д.).

Росалкогольрегулирование уже контролирует рынок табака?

Игорь Алёшин: По закону должны получить эти полномочия с 1 сентября. Мы готовы к выполнению новых задач. Будем выстраивать вместе с ЦРПТ единую систему прослеживаемости, как и в алкоголе. За счет усиления контроля может быть реализован потенциал табачного рынка в части его легализации и дополнительных поступлений акцизных платежей в бюджет.

Как один из вариантов решения проблемы нелегальной продажи вейпов называли досудебную блокировку сайтов, как в алкоголе. Но вы сами говорили, что на один заблокированный ресурс появляется пять новых. Будет работать такой метод в табаке?

Игорь Алёшин: Любое дополнительное препятствие на пути нелегальных продаж табака или алкоголя это барьер для деятельности недобросовестного бизнеса. Нельзя сказать, что блокировка сайтов не работает. В борьбе с нелегальным сегментом нужен комплексный подход.

Минэкономразвития выделит гранты на внедрение искусственного интеллекта предприятиям -участникам нацпроекта «Производительность труда»

При выделении субсидий внедрение искусственного интеллекта должно стать одним из критериев оценки эффективности предприятий. Это будет стимулировать компании использовать новые технологии, включая искусственный интеллект. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников 19 июля на совещании по теме внедрения искусственного интеллекта в отрасли экономики с членами Правительства под руководством Президента Владимира Путина.

Минэкономразвития совместно с Минфином согласовали подход по внедрению технологий ИИ в рамках выделения субсидий. Эта работа ведется по поручению Президента по итогам международной конференции AiJourney. Куратором направления является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Предлагаем при получении субсидий бизнесом сделать обязательным условием приобретение и использование решений с технологиями искусственного интеллекта. С Минфином обсуждаем возможность проведения со следующего года такого пилотного проекта в сельском хозяйстве, транспорте, промышленности и здравоохранении», – сказал Максим Решетников.

Также Президент поручил внедрять ИИ-технологии для роста производительности труда. Для этого Минэкономразвития предлагает при внедрении искусственного интеллекта использовать практики нацпроекта по повышению производительности труда.

«В рамках «пилота» Федеральный центр компетенций уже проанализировал 80 решений искусственного интеллекта и отобрал некоторые наиболее унифицированные для 10 пилотных предприятий участников национального проекта. Например, использование компьютерного зрения для снижения рисков неправильной сортировки сырья», – добавил министр.

Глава Минэкономразвития отметил, что по итогам эксперимента не все компании обладают необходимыми компетенциями для доработки и внедрения ИИ-решений. Федеральный центр компетенций окажет им необходимую методологическую поддержку, подберет решения для внедрения на конкретном производстве. На разработку и внедрение таких решений в этом году будут выделены гранты.

Ранее на этой неделе на совещании с регионами вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по искусственному интеллекту. Функции руководителя штаба вице-премьер возложил на заместителя министра экономического развития Максима Колесникова.

Изучение ИИ-технологий в российских вузах может стать обязательным

Изучение технологий искусственного интеллекта должно активнее внедряться в образовательные программы вузов, которые готовят специалистов для приоритетных направлений экономики. Для того, чтобы внедрение в вузы разработанного Минобрнауки учебного модуля по ИИ проходило активно, его нужно сделать обязательным. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ) с Президентом России Владимиром Путиным.

«С учетом потребности в отраслевых специалистах, предлагаем, во-первых, сделать внедрение модуля обязательным для каждой образовательной программы. А также разработать программы по приоритетным направлениям экономики – это здравоохранение, транспорт, сельское хозяйство, промышленность, строительство и ЖКХ», – предложил Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития также отметил рост количества студентов, обучающихся по программам изучения ИИ в российских вузах. По его словам, уже сегодня в вузах обучается 3 тысячи человек по программам ИИ, а в следующем году количество обучающихся вырастет до 12 тысяч.

«Со следующего года по специальным программам бакалавриата и магистратуры будут обучаться в четыре раза больше студентов, чем в этом году. Есть результаты и в сфере дополнительного профессионального образования. При грантовой поддержке государства желающие могут пройти краткосрочное обучение по востребованным специальностям: от аналитика данных до руководителя проектов. Грант покрывает до 90% стоимости обучения», – рассказал Максим Решетников.

Министр также доложил Президенту о ходе масштабирования программ по искусственному интеллекту на всю систему образования. В настоящее время школьники в 52 регионах изучают ИИ-технологии.

«Для вовлечения молодежи в развитие технологий искусственного интеллекта проводим соревнования среди ИТ-специалистов (хакатоны). За два года участие в них приняли более 20 тысяч человек. Например, на хакатоне в Москве в мае участники боролись за призовой фонд в 3 млн руб. по 5 реальным кейсам от компаний и ведомств. В результате за 48 часов работы без сна команда-победитель из Новосибирска предложила решение с использованием искусственного интеллекта, которое позволит фермерам определять, какие лекарственные растения лучше выращивать на каких почвах с учетом региональной специфики», – отметил Максим Решетников.

Электронные визы смогут получить граждане 55 стран менее чем за неделю