Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Для чего сибирскому агропрому искусственный интеллект

Юлия Потапова (Кемерово)

Кузбасс наряду с Новосибирской и Омской областями, Алтайским и Красноярским краями вошел в число семнадцати регионов - участников пилотного проекта по агроскаутингу. Что это даст?

В Кемеровской области будет сформирована цифровая карта сельскохозяйственных земель с данными о состоянии почвы, содержании в ней питательных веществ и метеоусловиях в течение вегетационного периода. Информацию, поступающую с космических спутников, сравнят с той, что получат при обследовании состояния полей студенты-волонтеры Кузбасской сельхозакадемии. А далее процесс выращивания различных сельскохозяйственных культур будет отслеживать искусственный интеллект.

В итоге это должно повысить эффективность производства, сократить затраты и свести потери к минимуму.

- В Кузбассе уже оцифровали все сельскохозяйственные земли, что позволяет нам вести строгий учет неиспользуемых и пахотных участков. Благодаря агроскаутингу данные будут доступны сельхозпроизводителям в мобильном приложении. Искусственный интеллект поможет определить места, наиболее подходящие для сева тех или иных культур, а в результате выращивать хорошие урожаи и максимально обеспечивать регион собственным продовольствием, - считает глава региона Сергей Цивилев.

Агроскауты обследуют в общей сложности более 1,6 тысячи полей в семнадцати муниципалитетах. Необходимо все успеть до конца периода роста растений и начала уборки урожая. Обученные работе в информационной системе бойцы студотряда уже выезжали на поля вместе со специалистами регионального минсельхоза и отраслевых управлений в муниципалитетах. Теперь ребята перепроверяют собранные данные и вносят их в единую федеральную информационную систему о землях сельхозназначения.

Для чего еще сибирским аграриям может пригодиться искусственный интеллект? Сегодня в сфере растениеводства роботов обучают не только проверке качества посевов, борьбе с сорняками и сбору урожая, но и быстрой диагностике болезней растений, выявлению вредителей.

Также робототехника все шире используется и в животноводстве. Например, "умную" технологию доения коров последовательно внедряет крупный животноводческий комплекс в Промышленновском районе Кузбасса. Цех с роботизированной доильной системой на 280 коров (их обслуживают четыре робота) здесь ввели в эксплуатацию несколько лет назад. И продуктивность дойного стада за это время выросла на 13,5 процента. В нынешнем году собираются пустить второй современный цех на 520 голов уже с восемью роботами.

При этом в первом рейтинге инновационности регионов России в сфере АПК, составленном Россельхозбанком и "Сколково", сибирские регионы уступают субъектам центральной части страны. Рейтинг отражает уровень внедрения новых технологий и барьеры на этом пути. Топ-10 замыкает Новосибирская область, Алтайский край занимает 17-е место, Омская область - 28-е, Иркутская область и Красноярский край - 30-е и 31-е соответственно, а Кузбасс - 44-е из пятидесяти возможных.

Эксперты полагают, что инновационному развитию сельского хозяйства мешают низкий уровень инвестиций в исследования и разработки, нехватка ресурсов на реализацию крупных перспективных проектов, отсутствие системной работы бизнеса с научными организациями и несбалансированность диалога между ними.

В числе негативных факторов и нехватка квалифицированных кадров, низкая популярность аграрных профессий, сокращение научного потенциала отрасли, невысокая доля инновационной продукции в общей структуре производства, недостаточный уровень доверия к отечественным решениям. В свою очередь подготовка специалистов, программы технологической трансформации, стимулирование бизнеса к внедрению разработок, модернизация производственных мощностей, привлечение частных инвестиций наряду с господдержкой сельхозтоваропроизводителей дают положительный результат.

Из-за засухи в Омской области ввели режим ЧС

Светлана Сибина (Омск)

Омскую область накрыла жара, сопровождаемая суховеем. Палящее солнце уничтожило посевы на полях. Больше всего пострадали южные районы. Глава региона подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации.

Засуху омские полеводы переживают уже четвертый год подряд, но в 2023-м природа ставит новые рекорды. В июле температура воздуха зашкаливала за +35 градусов, на небе ни облачка, а сильные ветра дополнили климатическую аномалию. Сельскохозяйственные посевы в Русско-Полянском, Таврическом и Черлакском районах оказались практически выжжены.

- Введенный режим ЧС призван поддержать земледельцев. Хозяйства, застраховавшие свои поля от природных аномалий, получат компенсацию, - пояснили в региональном минсельхозе.

Природа начала испытывать на прочность сельхозпроизводителей Омской области с самого начала сезона. Весной осадков выпало меньше нормы, растения гибли на корню, и некоторые поля пришлось засевать заново. Сейчас там, где прошли кратковременные дожди, в хозяйствах снова вернулись к этой практике. Чтобы земля не пустовала, аграрии торопятся посеять многолетние травы, востребованные в животноводстве. Наде-ются, что более длинные ночи, понижение температуры воздуха и осадки спасут хотя бы часть посевов и позволят заготовить корма для животноводства.

По данным регионального минсельхоза, в минувшем году засуха и суховей привели к снижению урожая зерновых в Омской области на 600 тысяч тонн (около двадцати процентов от плана). И теперь ситуация может повториться.

- Если сухая погода сохранится, урожай в этом составит всего четырнадцать-пятнадцать центнеров с гектара, тогда как обычно собирали по двадцать центнеров, - оценил ситуацию саргатский агроном Виктор Грицина.

Что касается поливного земледелия, которое могло бы спасти ситуацию, то тут похвастать нечем. Восстановление старых водоводов и строительство новых в регионе идет с большим трудом. Несмотря на то что региональная казна компенсирует аграриям половину расходов на устройство систем полива, площади орошаемых полей не превышают одного процента от всей пашни. .

Согласно постановлению правительства РФ, начиная с 2023 года аграрии, претендующие на возмещение из госбюджета части своих затрат, должны предъявить договор страхования урожая. В противном случае ежегодную бюджетную субсидию на производство и реализацию зерновых культур сократят на треть, а с 2024 года - наполовину.

Реформа общественного транспорта в Новосибирске будет серьезно профинансирована

Наталья Решетникова (Новосибирск)

В Новосибирской области ожидаются существенные изменения в сфере общественного транспорта: Новосибирску направлено 540 миллионов рублей на развитие метрополитена, а регион получит один миллиард рублей на обновление общественного транспорта в муниципалитетах - так, на эти средства приобретут 206 автобусов для работы на 466 маршрутах.

- На проектирование Дзержинской линии метрополитена из областного бюджета выделено по 180 миллионов рублей на три года - 2023-2025, - прокомментировал мэр Анатолий Локоть.

Как сообщал ранее пресс-центр мэрии, продлить Дзержинскую линию Новосибирского метрополитена планируется на 3,5 километра - от станции "Золотая нива" до "Молодежной", с промежуточной "Гусинобродской". Это решит проблему транспортной доступности крупных жилых районов - Волочаевского, Молодежного, Плющихинского и других, где проживет более110 тысяч человек.

Также в районе новых станций расположены крупные торговые центры, автовокзал, рынки, Гусинобродское шоссе. Предполагаемый пассажиропоток на вводимом участке составит 62 тысячи человек в сутки, или 22,7 миллиона человек в год.

В то же время начальник МУП "Новосибирский метрополитен" Аркадий Чмыхайло не раз указывал на ряд проблем, которые не дают развиваться метрополитену. Прежде всего это тариф, который не покрывает необходимых расходов подземки.

- Пассажиров в метро становится больше, при этом самый низкий в стране тариф не позволяет полноценно заменять старые вагоны на новые. За 36 лет эксплуатации в метрополитене с каждым годом возрастает степень изношенности основных средств. Чтобы метро в Новосибирске развивалось, необходимо заложить в тариф минимальную инвестиционную составляющую, - считает Аркадий Чмыхайло.

Представляя помощнику президента РФ Игорю Левитину концепцию развития дорожно-транспортной инфраструктуры Новосибирска на X Сибирском транспортном форуме, Анатолий Локоть подчеркнул, что основная задача - избавить Новосибирск от пробок. Помимо метро, предполагается развитие дорожных развязок, рельсового транспорта и троллейбусной сети.

Так, в этом году областной центр получит 120 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, приобретенных по договору лизинга при поддержке правительства Новосибирской области. Первые пять троллейбусов уже были представлены на транспортном форуме. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" на службу в город поступят еще 58 троллейбусов: первые девять машин работают на линии, заключительная партия, по данным мэрии, - 49 троллейбусов - ожидается в 2024 году. Всего за три года Новосибирск получит 178 единиц техники - это обновит троллейбусный парк на 65 процентов.

Кроме того, за два предыдущих года в Новосибирск поступило 205 новых автобусов. Продолжается и модернизация парка трамваев: в этом году будет обновлено десять вагонов, в прошлом году отремонтировали 1,5 километра трамвайных путей.

По данным пресс-службы регионального правительства, с 2017-го по 2023 год на условиях софинансирования из областного бюджета для Новосибирска закуплено 366 единиц техники - 190 автобусов, 47 трамваев, 129 троллейбусов.

Все эти цифры мало радуют новосибирцев, которые по-прежнему теряют время в ожидании наземного транспорта и не могут добраться до своих домов в девятом-десятом часу вечера. Как показало исследование банка "Открытие", сибиряки вообще больше всех по стране недовольны состоянием общественного транспорта. Их не удовлетворяют состояние подвижного состава, график движения и маршруты, а также стоимость проезда. .

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

- Три года назад стартовала программа ускоренного обновления нерельсового общественного транспорта в городе Новосибирске. За прошедший период мы старались использовать все возможные варианты привлечения финансирования - от проекта "Народный бюджет" до участия в различных федеральных программах. И наши усилия принесли реультаты. За этот и следующий годы мы практически полностью обновим троллейбусный парк Новосибирска, а также продолжим обновление автобусного и трамвайного парков.

Более ста производственных компаний уже вошли в кластеры Алтайского края

Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Алтайский край одним из первых в стране начал развивать кластерное движение. Сегодня в регионе действует пять кластеров, объединяющих более ста промышленных, научных и образовательных организаций. Они производят более десяти процентов всей промышленной продукции, выпускаемой в регионе. Зачем предприятия объединяются и что дают им кооперационные связи?

Пятнадцать лет назад, в 2008 году, в Алтайском крае был открыт первый биофармацевтический кластер - "АлтайБио". Сегодня в регионе, кроме биофармацевтического, работают кластер аграрного машиностроения "Алтакам", кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий "Алтэк", полимерный композитный кластер "Алтайполикомпозит" и Барнаульский промышленный химический кластер (БПХК).

- Создание кластеров позволило привлечь федеральное финансирование. На эти средства приобретаем оборудование для лабораторий и центров коллективного пользования, - отметил директор Алтайского центра кластерного развития Дмитрий Ляхов. - Это помогает предприятиям разрабатывать и выпускать инновационную, импортозамещающую продукцию, реализовывать совместные проекты. Кроме того, участники кластеров могут пользоваться дополнительными федеральными и региональными мерами государственной поддержки. Так, "Алтакам" и БПХК вошли в перечень промышленных кластеров, утвержденный минпромторгом РФ. Это позволило промхимкластеру привлечь свыше ста миллионов рублей федеральной субсидии на реализацию совместного проекта по созданию колодки для производства шин на заводах "Нортек" и АТИ.

Условия вхождения в федеральный перечень до недавнего времени были очень жесткими, и немногие региональные кластеры могли им соответствовать. Сейчас же процедуру упростили: число предприятий-участников снизили с десяти до пяти, а меры поддержки, наоборот, расширили.

Помимо субсидии, до 150 миллионов руб-лей, участники кластеров могут привлечь и льготный кредит на заработавшей в этом году инвестиционной платформе. Условия - от двух до ста миллиардов рублей по ставке 5,25 процента годовых на реализацию совместных кластерных проектов.

- Правда, учитывая, что минимальная сумма кредита - два миллиарда, такая объемная поддержка пока не интересует участников кластера, большинство из которых - малые предприятия. А вот субсидии - более реальный инструмент поддержки, - подчеркнул Дмитрий Ляхов.

Как пояснил замминистра экономического развития Алтайского края Сергей Кореннов, сейчас, когда условия упростились, любые пять компаний (необязательно близкие территориально и по специфике производства, как раньше) могут объединиться в кластер для реализации совместного проекта и подать заявку на субсидию или льготный кредит.

Кластерные предприятия активно пользуются и региональной поддержкой. Для них организуют коллективные стенды на крупных международных и всероссийских промышленных выставках, проводят межрегиональные бизнес-миссии. Есть льготы и при получении индивидуальной финансовой поддержки - субсидировании затрат на участие в выставках, сертификацию продукции и разработку проект-ной документации.

По словам руководителя энергомашиностроительного кластера Дмитрия Абалымова, "Алтэк" пока не планирует получать федеральный статус - условия, по его мнению, по-прежнему трудновыполнимые. Но это не мешает предприятиям кластера работать над крупными совместными проектами.

- Сейчас в Забайкальском крае более десяти наших компаний строят котельную на семьдесят мегаватт, - рассказал Дмитрий Абалымов. - Одни разрабатывают проект, другие строят котлы, третьи - вспомогательное оборудование, четвертые занимаются инжинирингом, пятые изготавливают металлоконструкции. Благодаря совместному проекту мы привлекли в Алтайский край более шестисот миллионов инвестиций. Это очень хороший пример того, зачем нужны кластеры. Объединение позволяет нам реализовывать крупные проекты в малой энергетике - от техзадания до сдачи объекта в эксплуатацию.

Крупные совместные проекты есть и в других кластерах. В агромашиностроительном, например, якорное предприятие "Агроцентр" выпускает почвообрабатывающие комплексы, а ряд небольших компаний производит для них детали, предоставляют инжиниринговые услуги.

- Кластерный подход помогает малым инновационным компаниям расти рядом с якорным предприятием и выходить на новый уровень, - уверен руководитель ассоциации "Алтакам" Андрей Смышляев. - Сейчас у малых инновационных предприятий большая потребность в инжиниринговых услугах, разработке конструкторской документации. Их предоставляют компании, созданные на базе вузов и в самих кластерах. Наши предприятия очень нуждаются в новых разработках из-за открывшихся ниш в связи с уходом зарубежных производителей сельхозтехники с российского рынка.

По мнению ректора АлтГУ Сергея Бочарова, чтобы активнее привлекать вузы к созданию инновационных продуктов в кластерах, нужно сначала решить проблему разграничения интеллектуальной собственности.

- У нас смешивают понятия кластеры и кооперация. Кластеры изначально объединяют конкурентов для совместного продвижения продукции и получения поддержки. А совместные проекты - это уже кооперация. Но поскольку у нас в кластерах предприятия-конкуренты совместно выпускают продукцию, то возникают проблемы с правами на разработанные инновационные продукты. Приведу пример, АлтГУ (входит в биофармацевтический кластер. - Прим. ред.) сотрудничает с компанией Сиббиофарм в разработке ферментов. Мы предлагали привлечь к исследованиям еще одну компанию, но партнеры против, потому что не хотят ни с кем делиться научными разработками. Поэтому при объединении конкурентов в кластеры в первую очередь нужно решать вопросы интеллектуальной собственности, - считает Сергей Бочаров.

Но в алтайских кластерах не так много прямых конкурентов, да и те научились договариваться. По словам Дмитрия Абалымова, в "Алтэке" несколько групп предприятий, и только котельщики, являются конкурентами друг другу.

- Вначале мы действительно не могли их объединить, потому что они опасались промышленного шпионажа. Но потом мы разработали свод правил, который позволяет оберегать участников от перетягивания специалистов, разработок и идей. Поэтому даже прямые конкуренты участвуют в со-вместных проектах. Так, наши котельщики вместе со специалистами Новосибирского катализного комбината сейчас работают над созданием установки для компенсации дымовых газов в котлах. Эта разработка нужна всем котельщикам, и каждый из них сможет ею пользоваться. Я считаю, что алтайские предприятия должны конкурировать с другими регионами, с зарубежными производителями. А внутри края нужно друг другу помогать и делиться современными технологиями, чтобы каждый в отдельности не изобретал велосипед.

В поликомпозитном кластере вообще нет конкурентов, все предприятия различны и по ассортименту выпускаемой продукции и по использованию сырья. Но совместных проектов много.

- Два бийских предприятия наладили выпуск гибких армированных труб: одно делает линейную продукцию, другое - фурнитуру, - отметил руководитель ассоциации "Алтайполикомпозит" Евгений Пазников. - Также мы запустили со-вместный проект по производству газовых баллонов высокого давления и сегодня работаем над проектом по выпуску трубопроводов высокого давления для перекачки нефтепродуктов. По-моему, неважно, как называется объединение - кластер или кооперация. Главное - есть результат в создании инновационной продукции и есть государственная поддержка. .

В Алтайском крае пять кластеров объединяют более 110 участников, в том числе около ста производственных предприятий, а также научные и образовательные учреждения. По данным минэкономразвития региона, совокупный объем выпуска продукции компаний, входящих в кластеры, в 2022 году достиг 66,2 миллиарда рублей, а среднегодовой прирост выручки на этих предприятий составляет пять-десять процентов.

Специалисты рассказали о грядущих изменениях на рынке жилья

Сергей Набивачев (ДФО)

Именно сейчас самое время приобретать квартиру, считают риелторы, несмотря на то что традиционно лето - "мертвый сезон". А вот если собираетесь продавать недвижимость, то лучше подождать пару месяцев. Почему?

21 июля Центральный банк России может повысить ключевую ставку. Долгое время она держалась на одном уровне - 7,5 процента.

- Тем, кто планирует в ближайшие месяцы брать ипотеку с целью купить квартиру на вторичном рынке, моя рекомендация - как можно скорее совершить эту сделку, - советует президент гильдии риелторов Приамурья Виталий Злочевский. - Изменение ключевой ставки повлияет на ипотечные кредиты. Они станут дороже: как правило, банки реагируют именно таким образом. В итоге у потенциальных заемщиков "ужмется" возможность получения займов. Нужно будет либо увеличивать срок кредитования, либо отказываться от покупки. Или придется искать дополнительные источники денег. Тем более что для вторички пока нет программ льготного кредитования.

Зато они есть для квартир в новостройках. По словам Виталия Злочевского, в свое время такие программы породили настолько мощный спрос со стороны покупателей, что застройщики с ним не справились. Учитывая, что строительство занимает как минимум два-три года, был период, когда существовал провал с точки зрения предложения.

Сейчас же ситуация обратная - рынок первичного жилья перенасыщен. Неудивительно, ведь прошлый год стал рекордным для страны по объемам сдачи жилья - 102,7 миллиона квадратных метров. В Амурской области, например, тоже обновился исторический показатель - введено 380 тысяч квадратных метров при плане 200 тысяч.

Еще одно следствие льготных ипотек - продавцы повышают цены на квартиры. В среднем по России первичка выросла в цене с момента ввода в действие программ на 80 процентов, а в Благовещенске - более чем на 100 процентов. Если три года назад средняя цена за "квадрат" составляла 65-70 тысяч рублей, то сейчас - около 150 тысяч. По всем этим причинам сейчас спрос на новое жилье значительно отстает от предложения.

- Льготные ипотеки разогнали цены на первичку слишком сильно, - констатирует Виталий Злочевский. - Общая тенденция сейчас такова, что власти постараются "поджать" цены на первичном рынке и "подтянуть" к нему вторичный.

Изменения коснулись и индивидуального жилищного строительства. Этот сегмент рынка сейчас растет как никакой другой и явно будет наступать на первичный рынок. Прежде практически не было ипотечного кредитования ИЖС. А в июне прошлого года вышло постановление правительства РФ, которое позволило банкам выдавать ипотеку на ИЖС без привязки к профессиональному подрядчику. И теперь можно строить даже самостоятельно, отчитываясь перед банком. В результате - большой ипотечный спрос на строительство индивидуальных жилых домов.

Эту сферу стремятся упорядочить - ожидается, что и для нее введут систему эскроу-счетов, что, скорее всего, обезопасит банки. К слову, государственный банк ДОМ.РФ объявил о запуске выдачи ипотек на индивидуальное жилищное строительство по эскроу-счетам.

Жители Амурской области в первом полугодии оформили более 2,5 тысячи льготных ипотек. Это на 50 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2022-го. В общей сложности банки выдали около 12,4 миллиарда рублей.

- Безусловным лидером остается "Дальневосточная ипотека". На нее приходится порядка 70 процентов всех оформленных с начала года кредитов. Впервые на второе место по популярности вышла "Семейная ипотека", которую за этот период получили 426 амурских семей. Во многом это обусловлено расширением условий программы. Теперь оформить ее могут семьи с двумя и более детьми вне зависимости от их года рождения. Тройку лидеров замыкает льготная ипотека для поддержки строительной отрасли под восемь процентов годовых, которую оформили 351 раз. 41 человек получил "Сельскую ипотеку". Самой новой "IT-ипотекой" пока воспользовалось только четыре специалиста данной отрасли, - рассказала министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева.

По данным Сахалинстата, Сахалинская область за 2022 год ввела в эксплуатацию более 504,1 тысячи "квадратов". Это исторический рекорд, как и в Амурской области. Основная часть сданного жилья приходится на Южно-Сахалинск, который теперь из расчета на одного человека занимает по темпам строительства третье место в стране после Краснодара и Новороссийска. Что интересно, цены и на первичном, и на вторичном рынках жилья Южно-Сахалинска сейчас падают. Эта тенденция отмечалась и в январе в сравнении с январем прошлого года, и в течение первого квартала.

- К 2024 году в Сахалинской области планируется ввести около одного миллиона квадратных метров жилья, треть из которого составит арендное и социальное для переселенцев из аварийного фонда, - рассказала президент региональной гильдии риелторов Юлия Гулай.

А вот на соседней Камчатке прямо противоположная ситуация.

- Новое жилье почти не строится. А то, что строится точечно, по бюджету не попадает в суммы льготных ипотек. Поэтому квартиры от 80 квадратных метров продаются неактивно, - рассказала вице-президент камчатской гильдии риелторов Татьяна Клюс.

По ее словам, камчатский рынок недвижимости непростой. В связи с удаленностью полуострова и сложной логистикой стройматериалов цены очень высокие как на вторичном рынке, так на первичном. Для застройщиков регион не особо интересен - здесь высокая себестоимость и малый объем реализации.

Эксперт: "Вольный принос" неприемлем для Хабаровского края

Виктор Лопатин (председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры)

На парламентских слушаниях в Госдуме обсудили пакет законопроектов о совершенствовании старательской деятельности. Ряд регионов и объединений золотодобытчиков выступили против разрешения "вольного приноса".

Аргументировали они свою позицию в первую очередь тем, что предложенный минвостокразвития документ выводит старателей-частников из-под регулирования закона "О недрах". В результате получится, что для индивидуальных предпринимателей при добыче драгметалла будет действовать два правовых режима: для старателей и для организаций-пользователей недр.

Изъятие старательской деятельности из-под действия законодательства о недрах означает, что с частника, в отличие от компании, сложно будет потребовать рационального использования и охраны окружающей среды. Старатель, перекопавший ручей и навредивший обитавшей в нем рыбе, вряд ли станет сам восстанавливать место добычи.

Вызывает сомнения и предлагаемый порядок предоставления участков золотоискателям через информационную систему по аналогии с ФИС "На Дальний Восток", с помощью которой граждане выбирают "дальневосточные гектары". Во-первых, в отдаленных населенных пунктах (а на их жителей прежде всего рассчитан законопроект) не всегда есть интернет, во-вторых, мы помним, с какими сложностями сталкивались потенциальные пользователи "гектаров" при выборе наделов.

Индивидуальных предпринимателей законопроект наделяет преференциями, в том числе при налогообложении, тогда как для малых предприятий при той же численности работников (до десяти человек) таких льгот не предусмотрено.

Подобные решения вместо благих намерений о декриминализации отрасли и расширении налогооблагаемой базы могут привести к обратному эффекту.

Не соглашусь и с аргументами, которые приводил, например, губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он объяснял, что региону очень нужен закон о старателях, поскольку там 65 процентов населения проживает в труднодоступных районах, где нет работы. А по мнению ректора санкт-петербургского Горного университета Владимира Литвиненко, в современных условиях нет уже той идеальной картины, когда с лотком и киркой можно намыть золота на достойную жизнь. Таким способом проблемы занятости не решить, а можно лишь устроить "золотую лихорадку".

Возможно, в Магаданской области и Забайкалье еще остались такие места, где можно применить этот закон о "вольном приносе". Но в таких регионах, как Хабаровский край, он неприемлем.

Мы обсуждали этот законопроект на нашем комитете по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры, общались с представителями экспертного сообщества, руководителями золотодобывающих артелей. И краевая Законодательная дума его не поддержала. Мы считаем, что внесение такого законопроекта - ошибочное решение, и его принятие не приведет к достижению тех целей, ради которых все это затевалось.

В золотодобывающей отрасли края только-только был наведен порядок, она показывает хорошие показатели в последние годы - объем добычи драгметалла растет, а проблема нелегальных старателей стала неактуальной. И тут, получается, мы откроем ящик Пандоры и начнется "золотая" вакханалия?•

Грядущие изменения в правилах рыболовства откроют промысел ценных видов рыб

Александр Филимоненко (Хабаровский край)

Власти Хабаровского края исключили из Красной книги региона три вида амурской рыбы, в том числе китайского окуня - ауху. Ученые-ихтиологи уверены: перечень редких и исчезающих видов водных биологических ресурсов Амура давно нуждается в пересмотре. Когда начнется промысел бывших краснокнижных и что он даст региону, "РГ" рассказал руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), кандидат биологических наук Денис Коцюк.

Ауха, желтощек и сом Солдатова были исключены из Красной книги РФ еще в 2018 году. Почему из региональной их убрали только сейчас?

Денис Коцюк: Потому что вывод определенного вида из федеральной Красной книги не означает автоматического исключения его из аналогичного перечня субъектов. Регламент этой процедуры в регионах непростой. Например, предусмотрено проведение общественных слушаний, которые продолжаются ни много ни мало 180 дней.

Решение об исключении из рядов краснокнижных принимает специализированная краевая комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов на основе научного обоснования. Его готовил наш институт, потому что именно мы в рамках ФЗ-166 осуществляем такой вид деятельности, как рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях, ведем мониторинг и изучение биоресурсов.

К слову, эпопея с аухой, желтощеком и сомом Солдатова длится еще с 2011 года. Уже тогда наши сотрудники подготовили рекомендации понизить их охранный статус до промыслового. Потому что численность этих рыб выросла, исчезла угроза сокращения их ареала. Я помню, что в уловах контрольных сетей ауха составляла пять-семь процентов. Ни о каком краснокнижном статусе речь идти не может, если рыба встречается так массово. И рыбаки-любители говорили, что запрещенные ауха и желтощек постоянно попадаются на удочку или спиннинг. Между тем поимка такой рыбы влекла последствия - наказание и очень серьезное.

Теперь, после подписанного губернатором постановления, ауху и желтощека можно ловить?

Денис Коцюк: Любительский лов в разрешенное для рыбалки время разрешенными законом орудиями добычи - крючковыми снастями - не будет считаться нарушением. Но это не означает, что ауху, желтощека и сома Солдатова теперь можно добывать бесконтрольно. В правилах рыболовства существуют ограничения, например, суточная норма, устанавливающая, сколько штук определенного вида рыбы один рыбак-любитель может выловить в день. Если пройтись по списку, то мы увидим, что разрешено поймать 20 карасей, по пять штук сазана, щуки, сома и верхогляда, по десять сигов и красноперов. Понятно, что для краснокнижных такие нормы не разрабатывались. Сейчас мы этим занимаемся, готовим изменения в правила рыболовства - определяем промысловую меру и суточную норму. Для аухи она, скорее всего, будет три-пять штук, чтобы не было промышленной добычи под видом любительской рыбалки.

Ауха и желтощек станут объектами промышленного лова?

Денис Коцюк: Да, но не сразу, нужно провести их детальное изучение. Мы будем устанавливать лимиты на вылов этих рыб. Сейчас в рамках неизбежного прилова рыбопромышленники могут "приловить" два-три процента рыбы, на которую квот у них нет.

Почему вокруг китайского окуня - аухи такой ажиотаж?

Денис Коцюк: Потому что поймать ее у рыбаков всегда считалось удачей. Рыба с экзотичной внешностью, красивая, эффектная. В длину может достигать 70 сантиметров. Встречаются особи весом до восьми килограммов. Как у всех окуневых, мясо у нее вкусное, нежное, с высоким содержанием Омега-3 жирных кислот. Ценится кулинарами и гурманами. Важно, что в нем мало мелких костей.

Думаю, ауха, которая перестала быть краснокнижной, вполне может стать брендом Хабаровского края - и туристическим, и гастрономическим. Во-первых, рыбалка на китайского окуня будет очень интересна для рыбаков-любителей из других регионов страны, а значит, можно развивать рекреационный туризм. Во-вторых, на основе аухи можно сделать большое кулинарное событие - например, гастрономический фестиваль на открытом воздухе.

Обладает ли таким же кулинарным потенциалом японская корбикула, которую вывели из Красной книги края семь лет назад?

Денис Коцюк: Конечно. Это двустворчатый моллюск, обитающий в Амурском лимане, напоминающий мидию, и востребованный в странах Юго-Восточной Азии, где из нее готовят супы.

Запасы корбикулы огромные - счет идет на тысячи тонн. Мы составляем прогнозы вылова, и ее можно спокойно добывать. Но сегодня корбикулу в основном ловят на Сахалине и в Приморье. В Хабаровском крае промысел развития не получил, поскольку сдерживается рядом административных факторов.

На сайте краевого минприродных ресурсов есть информация об общественных слушаниях по выводу еще одной рыбы из Красной книги региона…

Денис Коцюк: Это сима, один из видов тихоокеанских лососей. Ее разрешено ловить в Приморье и на Сахалине, и даже на Камчатке, где она встречается редко, потому что это самая северная граница ее ареала. А в Хабаровском крае лов симы под запретом. Мало того, краснокнижный статус ставит препоны искусственному воспроизводству ценной рыбы в крае. Разведением ее давно занимается компания, имеющая рыбоводный завод на озере Тихом в Советско-Гаванском районе.

Хабаровский филиал ВНИРО много лет ведет исследования симы. По нашим данным, в последние годы наблюдается пик ее численности в крае - до полумиллиона экземпляров! В реках Коппи, Ботчи, Тумнин ее 200 тысяч. Там такая же численность кеты и гольцов. Их тоже в Красную книгу будем вносить? В этом плане Хабаровский край самый парадоксальный регион в ДФО. Хотите еще один пример? У всех соседей сахалинский таймень внесен в Красную книгу, а у нас нет.

Кто еще из краснокнижных амурских рыб является кандидатом на лишение этого статуса?

Денис Коцюк: Мелкочешуйный желтопер, черный амур и черный лещ пусть остаются в Красной книге. Раньше бытовало мнение, что это виды не коренные амурские, а южные, которые были вселены сюда. У них нет естественной репродукции в реках края. Либо очень узкая экологическая ниша. Черный амур, например, моллюскоед. Нерестилища у него очень специфичные, скорее всего, он воспроизводится исключительно в Сунгари. Все это малочисленные виды.•

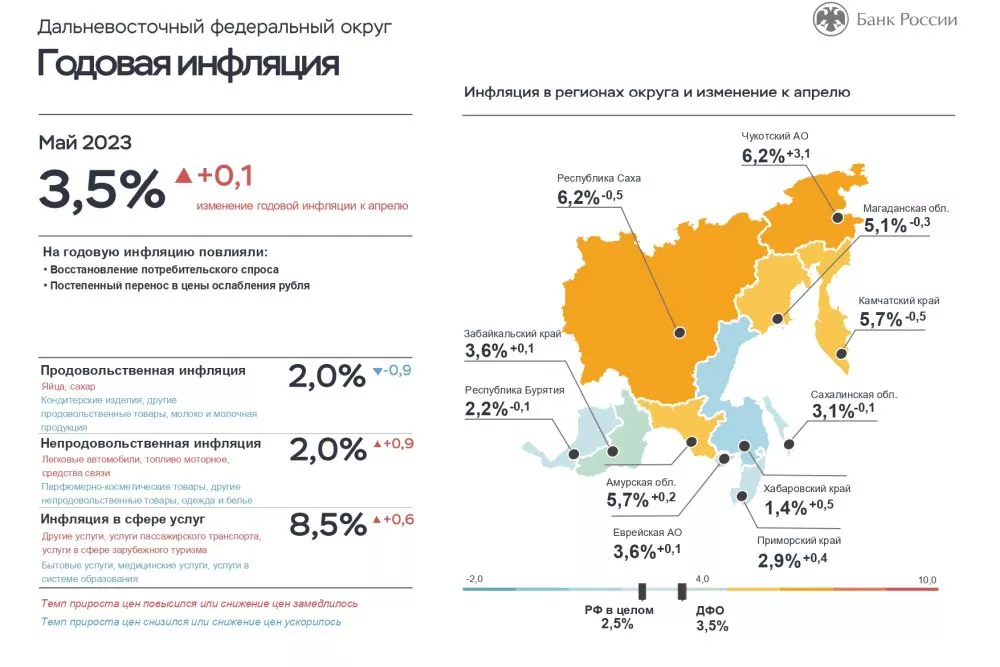

Бизнес-сообщество ДФО и Банк России оценили влияние инфляции на деловую активность в округе

Ирина Дробышева

На начало июля инфляция в стране составила 3,4 процента. По итогам года она не превысит пяти процентов. Об этом рассказал президенту России Владимиру Путину премьер-министр Михаил Мишустин.

Между тем в регионах в силу особенностей каждого показатель инфляции различается. Насколько он влияет на развитие дальневосточного предпринимательства, во Владивостоке обсудили представители бизнеса, науки и органов власти, а также эксперты ЦБ на общественных консультациях, организованных Банком России. Задача этих мероприятий - узнать, как общество в целом и в каждом отдельно взятом регионе относится к инфляции и денежно-кредитной политике ЦБ. Региональные подразделения регулятора занимаются мониторингом настроений предпринимательства, используя лучшие мировые практики. По словам главы Дальневосточного ГУ Банка России Ирины Карлаш, на основе такого мониторинга (в ДФО он затрагивает около 1,5 тысячи предприятий) готовятся итоговые обзоры по региональной экономике.

- Округ занимает уникальное геополитическое положение, он удален от основных западных товарных рынков. Его логистические и производственные цепочки давно ориентированы на АТР. После введения санкций перестройка логистики и товаропотоков отразилась на макрорегионе менее остро, чем в целом на стране, поэтому и инфляция здесь была ниже, чем в целом по России, - подчеркнула Ирина Карлаш.

Среди показателей, влияющих на становление бизнеса, конечно, отмечается инфляция. Но не одна она.

- Сопоставление рисков и прибыли дает бизнесу понимание, есть ли перспективы развития, - заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина. - Я начала заниматься бизнесом в 1995-1996 годах, и тогда инфляция была высокой (не в пример сегодняшней!), тем не менее бизнес развивался и рос. В Приморье с 2015 года была положительная динамика по количеству субъектов МСП, а в конце 2020-го край вышел в минус. По итогам 2022 года снова наметилась положительная динамика, хотя год был архистрессовый. Для бизнеса важны предсказуемость, горизонт планирования и дешевые деньги.

Ее поддержал президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев из Владивостока.

- Для меня замедление инфляции - не такой важный ориентир, это всего лишь коэффициент, говорящий, насколько длинный горизонт планирования у тех или иных проектов, - подчеркнул Алексеев. - Неопределенности все равно достаточно, не на все кризисные явления на рынке политика ЦБ может влиять. Мы отмечаем, что деньги у людей есть, они их тратят. Поскольку у нас бизнес по всей стране, видим, что деньги пришли туда, где их раньше не было. В небольших городах динамика роста товарооборота порой больше, чем в миллионниках. Турбулентность не столько проблема, сколько родная стихия для бизнеса. Мы в ней живем!

По мнению бизнесмена, низкая инфляция - это сигнал, что можно заходить в более сложные проекты. В то же время различие между прогнозируемым и ожидаемым уровнем инфляции довольно сильное.

- Есть многие факторы, влияющие на ожидаемую инфляцию. Получается, что эти ожидания еще более турбулентно воздействуют на нее. Разница может быть в три раза. Рычаги, которые есть у ЦБ на управление инфляцией, тоже "небесплатны" и имеют негативный эффект. А может, лучше строить более реалистичные прогнозы? На мой взгляд, логично в нынешних условиях не стремиться занижать ожидаемую инфляцию, - заявил Дмитрий Алексеев.

Мнение девелоперов озвучил генеральный директор ООО "Специализированный застройщик "Талан-Регион 2" Александр Ляховенко из Хабаровска.

- Стабильность на финансовом рынке напрямую влияет на спрос, на наполнение эскроу-счетов, позволяя в интервале двух-трех лет чувствовать себя уверенно и прогнозировать спрос, - отметил он. - Когда с 2017 по 2021 год инфляция была стабильная (четыре-пять процентов), мы могли оставаться в пределах прибыльности. Когда ставки стали ускоренно расти, нам пришлось притормозить некоторые проекты.

Он предложил Банку России найти для Дальнего Востока возможность поддержать не только федеральных игроков, но и местных, более мелких, чтобы повысить конкуренцию и в целом снизить стоимость квадратного метра. Увереннее смотреть в завтрашний день дадут, по его словам, льготные индивидуальные условия в части кредитования на приобретение земельных участков и на подготовку инженерных коммуникаций для строительства.

Как мастер-планы могут привлечь инвестиции в города ДФО

Кузнецов Михаил (директор ФАНУ "Востокгосплан")

Говоря о принципах формирования мастер-планов, необходимо учитывать, что город - единый организм, но каждый живет в своих реалиях и имеет свои особенности и уникальные цели, свою "экономическую душу". Поэтому в основе мастер-планов лежат не только пространственное развитие и реновация парков и набережных.

Сам мастер-план - отличный повод привлечь инвестиции, когда государство дает четкий индикатив, что город будет развиваться и расти, а количество населения, как минимум, стабилизируется.

При составлении мастер-плана важно вместе с жителями, бизнесом, руководством города определить приоритетные потребности городского развития, исходя из его "экономической души" - смысла существования на ближайшие 20 лет. Это творческая и в то же время рациональная задача. Ее ключевые вопросы таковы. Какие виды деятельности традиционно хорошо "растут" на этой территории? Какие сильные торгуемые сектора, а значит и известные бренды "живут" в городе? Сколько денег в городскую экономику принесет каждый вид деятельности? Как будет сбалансирован городской бюджет?

Например, для Петропавловска-Камчатского - это рыба, туризм, а в будущем - новая энергетика. Туризм и рыба - воспроизводимые ресурсы, питание и экономика впечатлений - торгуемые секторы. Осталось создать инфраструктуру и условия, которые позволят извлечь максимум пользы из каждого килограмма выловленной рыбы, а также нежно и изящно облегчить карман туриста так, чтобы он потом с восторгом всем об этом рассказывал и приезжал еще.

Я думаю, важнейшим вызовом для северных территорий является преодоление синдрома "отложенной жизни". Как он проявляется? К примеру, жители Мурманска или Магадана говорят: "Нас хотят сделать вахтовым городом: жилье не строится…"

Что делать? Строить жилье - проактивное, с возможностью обновления "метров" в комфорт-классе. Синхронизировать развитие общественных пространств, сервисов для граждан, транспортной системы с приоритетными целями развития территории и идти на "опережение".

Скажем, для Магадана приоритетное направление - расширение и укрепление "морского фасада" - главной прогулочной и рекреационной зоны, одновременно с приведением в порядок гавани и рыбного рынка.

Важнейшим фокусом внимания становится сфера образования (единые кампус, места тусовок для молодежи), так как образовательная эмиграция - ключевой вызов для многих северных и дальневосточных городов. Вот в Якутии возле солнечной электростанции фотографируются молодожены - они поверили, что поселок будет жить, раз его обновляют. Или Комсомольск-на-Амуре - прекрасный город с сильной "экономической душой": здесь авиа- и судостроение, нефтепереработка, сталелитейное производство. И сфера образования - местный университет, Инженерная школа - стала поставщиков кадров.

Что еще нужно? Качественные места тусовки для молодежи, а не алкомаркеты. Молодым и не только критически не хватает социальных культурных событий. Необходимо развивать креативный сектор, который "опыляет" остальные индустрии.

Я уверен, что мастер-план может стать магнитом и мультипликатором экономического развития, так как он создает "индикатив" для всех - показывает, что город нужен и важен, у него есть перспектива, в него придут инвестиции. Он задает "векторы" потребностей горожан, привлекая к ним внимание бизнеса, и позволяет решить застарелые инфраструктурные проблемы (в энергетике, ЖКХ), которые сдерживают развитие города.

В максимальном случае мастер-план меняет судьбу города, помогая ему перейти к новому экономическому укладу, сохраняя все старые драйверы и преимущества, увеличивая доходы населения.

"Почтальон из Лонжюмо" появился в столичной "Новой Опере"

Мария Бабалова

Редкий образец французской комической оперы XIX века "Почтальон из Лонжюмо" от автора всемирно известного балета "Жизель" Адольфа Шарля Адана в "Новой Опере" представили на закрытии 32-го сезона в концертной версии в качестве презентации полномасштабной премьеры уже следующего года. "Почтальоном из Лонжюмо" руководил молодой, специально приглашенный дирижер Клеман Нонсьё, а титульную партию исполнил солист театра Ярослав Абаимов.

Лонжюмо - французский городок, который был первой почтовой станцией между Парижем и Орлеаном, но прославила его именно опера Адана, хотя сюжет либретто Адольфа де Левена и Леона Брунсвика - лишь милая шутка, далекая от реальности. Мировая премьера состоялась в октябре 1836 года в Париже. А действие комической оперы (она же оперетта) начинается и заканчивается свадьбой красавицы Мадлен и обаятельного пройдохи Шаплу, который обладает чарующим голосом. Услышав пение жениха, заезжий интендант Парижской оперы Маркиз де Корси тут же предлагает ему заманчивый ангажемент, деньги и славу.

Забыв о молодой жене, почтальон отправляется за успехом в Париж, где превращается в звезду оперы под именем Сен-Фар. Но 10 лет спустя он встречается с давно забытой женой и, конечно же, не узнав ее (в полном соответствии с правилами драматургии классической оперетты), начинает с ней флиртовать и предлагает даме сыграть свадьбу. Мадлен по-прежнему любит своего Шаплу, но она теперь знатная и богатая (как же иначе!) мадам де Латур и хочет проучить неверного: Шаплу обвиняют в двоеженстве, за что его ждет виселица. По опереточным законам все обманы и превращения раскрываются в счастливом и веселом финале.

Все эти шутейные трансформации в театральное представление в июле 2024 года превратит режиссер Евгений Писарев. Пока что по его инициативе лишь немного сократили партитуру и французские разговорные диалоги, составляющие около трети оперы, заменили на звучащими почему-то в записи стихотворными виршами на русском языке от Сергея Плотова, баловавшего публику рифмами типа: чепуха/ха-ха; маркиз/каприз; дружок/голосок.

Единственное, о чем можно серьезно и с восхищением говорить в случае с этим опусом, как ни странно, это о музыке. Вопреки тому, что Адан - автор "Жизели" и соавтор "Корсара", в мировую историю искусства вошел прежде всего как балетный композитор (что означает не первого ряда). Хотя он создатель полсотни опер/оперетт, только "Почтальон из Лонжюмо" оказался шедевром на века. Правда, сей факт не подарил ему счастливой театральной судьбы. И причина того очевидна: заглавная теноровая партия, написанная для настоящего tenore di grazia, требует запредельно виртуозного мастерства и выносливости.

По первоначальному замыслу предполагалось на роль почтальона-премьера пригласить мировую знаменитость Максима Миронова (в свое время в этой опере блистал Николай Гедда), но пришлось обходиться своими силами. Получилось очень достойно. Ярослав Абаимов продемонстрировал и изумительное владение французским языком, и головокружительную музыкальность. Жаль только, что голос звучал заметно устало (певец без замен и страховок провел не только два выступления, но и все репетиции перед премьерой в ежедневном режиме), отчего и все кульминационные верхние ноты зачастую не были достаточно убедительны. Но знаменитая первая песня Почтальона Mes amis, coutez l histoire d un jeune et galant postillon получилась почти безупречно.

Мила и коварна в роли субретки-инженю Мадлен сопрано Мария Буйносова, хотя и не всегда точна интонационно и стилистически, придавая своей героине излишнего примадонства. И особых комплиментов заслуживает оркестр "Новой Оперы", что под дирижерской палочкой молодого француза Клемана Нонсьё, завоевавшего "серебро" на Международном конкурсе имени Рахманинова прошлым летом, звучал необычайно легко, слаженно, но с необходимой, истинно французской пикантностью. Так что пусть не все, но многое уже сделано для будущей премьеры.

Кстати

"Новая Опера" кроме "Почтальона из Лонжюмо" в сезоне 2023/2024 планирует еще несколько оперных премьер. В октябре будет перенесен из Перми спектакль Константина Богомолова и Филиппа Чижевского по опере Вагнера "Летучий голландец". Увы, театр отказался от запланированной постановки оперы Джона Адамса "Доктор Атомик", которую феноменально в концертном варианте исполнили здесь однажды в начале этого сезона. И самой масштабной и событийной премьерой обещает стать "Война и мир" Прокофьева. Над совместным проектом "Новой Оперы" с Большим театром в лице Молодежной оперной программы работают дирижер Тимур Зангиев и семейный дуэт - режиссер Кирилл Вытоптов и художник Нана Абдрашитова. Премьерой откроется Крещенский фестиваль 19 января.

Финалистка "Большой книги" и солистка группы "МореЖдет" Александра Шалашова: Ушла из школы - поговорить один на один

Анастасия Скорондаева

Мы начинаем серию интервью с финалистами Национальной литературной премии "Большая книга". И первая наша собеседница - Александра Шалашова, чей роман "Салюты на той стороне" вошел в 15 претендентов на победу. Ее книга - страшная антиутопия. На берегу реки Сухона стоит санаторий, в нем живут дети с нарушениями зрения и их воспитатели, эвакуированные сюда на время войны. На стороне города дым, постоянно раздаются залпы салютов, как думают воспитанники. Мост разрушен. Связи с городом нет... Как Голдинг, Метерлинк и Петросян оказались в романе "Салюты на той стороне", почему автор не любит ставить точку и как поэзия помогает дышать, мы и поговорили с Александрой Шалашовой.

Александра, вы дважды лауреат премии "Лицей" в номинации "Поэзия". Но "Большая книга" - премия за прозу. Поэзия помогает ее писать?

Александра Шалашова: Поэзия не только помогает писать прозу, она помогает дышать. Недавно я пыталась пережить очень страшную в моей жизни ночь - и это то время, когда уже неловко звонить друзьям, когда совершенно невозможно читать романы или слушать музыку; просто не хватает на это решимости, эти действия кажутся слишком долгими. И тогда я открыла сборник одной современной поэтессы и поняла, что с ним проживу. Это была книжка Екатерины Соколовой "Чудское печенье", может быть, ей будет приятно это узнать.

А помогает ли мне конкретно в прозе какой-то навык написания поэтических текстов - не знаю. Думаю, нет.

В романе "Салюты на той стороне" многое на грани мистики, в частности призраки умерших... Вы верите в потусторонний мир?

Александра Шалашова: Прямо и конкретно в "потусторонний мир" в привычном представлении - нет. Другое дело, что я верю, что это может измениться. И если я сейчас не чувствую в своей жизни никакого иного присутствия, то это не значит, что это никогда не проявится. Более того, я бы очень хотела это почувствовать, но в последнее время мир довольно отчетливо дает мне и всем понять, что устроен иначе. И эти законы мне только предстоит постичь.

"Здесь вправду могла бы начаться новая жизнь. Тут все слепые", - цитата из вашей книги. Есть ли надежда, что новое поколение может построить лучший мир?

Александра Шалашова: "Иногда нужно ослепнуть, чтобы прозреть". Роман ведь именно так и задумывался, там очень много надежды именно на это лучшее - тот факт, что некоторые персонажи переживают несколько смертей, не говорит ли о том, что смерть там - не совсем настоящая, поэтому смерти нет в принципе? Дети выходят на Той Стороне, они уже успели отвыкнуть от мира, в котором есть родители. Может быть, они никогда к нему не привыкнут. Но их навык любви, полученный за время изоляции, никуда не денется. И они, конечно же, непременно попытаются построить лучший мир.

Аллюзии в вашем тексте на "Повелителя мух" и, как говорят некоторые критики, на пьесу "Слепые" Метерлинка, отчество Хавроновна заранее продуманы? Или как случаются эти референсы?

Александра Шалашова: Аллюзия на Метерлинка была в свое время для меня большим откровением, я совсем не думала об этом. Более того, я даже про "Повелителя мух" и "Дом, в котором..." не думала, все эти отсылки бессознательно случаются, иначе это было бы чем-то вроде обмана, а мне хочется верить в большую органичность моего текста. Хотя Хавроновна, конечно, получилась не совсем случайно, но это и не самая большая загадка.

В "Салютах" финал остается открытым, но мне хочется верить, что все будет хорошо. Почему вы решили оставить концовку без развязки?

Александра Шалашова: Потому что я не люблю ставить точку, останавливаться, объяснять. Если бы можно было не оставлять детей одних, я бы ни за что этого не сделала. Поэтому именно отсутствие развязки и дает надежду; ведь исходя из всех обстоятельств на самом-то деле нам понятно, что кончится все наверняка очень плохо.

Некоторые характеризуют ваш роман как триллер. Вы с этим согласны?

Александра Шалашова: Наверное, кто-то может понимать его и так, но я точно сознательно не пыталась напугать читателя, не использовала никаких специальных приемов.

Вы работали учителем русского языка и литературы в школе, а сейчас преподаете в частном порядке. Почему ваши пути со школой разошлись?

Александра Шалашова: Я просто поняла: чтобы вести настоящий разговор, весомый и осмысленный, нужно вести его один на один, в крайнем случае - в какой-то очень маленькой компании. А в классе ты как будто всегда наособицу, мне не нравилось это ощущение.

Ваш новый роман называется "Камни поют". Сразу вспоминаешь такое природное явление. А ваша книга о чем?

Александра Шалашова: Она об отношениях преподавателя и ученика, сложных и травмирующих. Она о том, что каждому нужно делать выбор, хотя он может быть трудным и невыносимо болезненным. О том, как работает человеческая память. По жанру - все те же вкрапления антиутопии плюс мой первый опыт работы с альтернативной историей. Камни поют, но они могли бы и плакать. Моя новая книга выйдет тоже в издательстве "Альпина" - и я бесконечно счастлива, что наше сотрудничество продолжается, тот день, когда я впервые прислала на общую почту рукопись "Салютов на той стороне", изменил мою жизнь.

Вы солистка и автор текстов группы "МореЖдет". А какая музыка помогает настроиться на работу вам как писателю?

Александра Шалашова: Я часто делаю плейлисты для работы над определенным текстом. Это может быть Клод Дебюсси, София Губайдулина и группа "Пропаганда". Недавно, например, я долго писала под музыку очень интересной группы The Grus - и в какой-то момент в конце англоязычного трека вдруг услышала стихотворение. Я его раз десять переслушала потом.

А успели уже прочитать произведения финалистов "Большой книги", кого рекомендуете?

Александра Шалашова: Я сейчас читаю меньше, чем хотелось бы, но порекомендовала бы "Валсарб" Хелены Побяржиной и "Комитет охраны мостов" Дмитрия Захарова.

Между тем

На сайте книжного рекомендательного сервиса LiveLib открылось народное голосование премии "Большая книга". На данный момент лидирует Евгений Водолазкин с романом "Чагин", за него отдали уже более 190 голосов. Но вы еще можете изменить ситуацию в пользу любимого писателя.

Ученые предложили лечить тяжелые ожоги вирусами

Антон Дерябин (Нижний Новгород)

Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) разработали уникальный состав раневого покрытия для лечения инфицированных ожоговых ран.

Основа такого покрытия - бактериофаги - антимикробные препараты природного происхождения. По словам ректора ПИМУ, доктора медицинских наук Николая Карякина, удалось получить комплекс бактериофагов, который при введении в состав раневых покрытий способен адресно уничтожать патогенную микрофлору. Эти вирусы наносятся на пленку из синтетических материалов на основе полиуретана. Испытания показали, что она хорошо впитывает и долгое время сохраняет жизнеспособность коктейля из губительных для вредоносных бактерий микроорганизмов. Попадая с пленки на ожог, бактериофаги значительно сокращают сроки заживления ран.

- Инфекции - это глобальная проблема. Если здоровый человек может быть к ним невосприимчив, то у ослабленных пациентов с обширными ранами бактерии могут вызывать воспаления, септические состояния, полиорганные нарушения. Кроме того, микроорганизмы, циркулируя в условиях больницы, могут мутировать. Уже сейчас имеются отдельные виды бактерий, обладающих устойчивостью ко всем имеющимся антибиотикам, - отметила заведующая бактериологической лабораторией НИИ ПМ Университетской клиники кандидат медицинских наук Ирина Широкова.

Зачем Роспотребнадзор с июля ввел дополнительные меры по профилактике чумы? Эпидемиолог Сергей Балахонов рассказал об очагах опасных болезней

Ирина Штерман (Иркутск)

Роспотребнадзор с июля ввел дополнительные меры по профилактике чумы. Зачем это понадобилось, "РГ" рассказал директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института, доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов.

Сейчас в Монголии вспышка чумы. Инфекция может перейти границу?

Сергей Балахонов: Риск ввоза чумы в Россию со стороны Монголии практически исключен. Место, где произошло заражение, удалено от нашей границы на 500 километров. Даже больше. Роспотребнадзор и другие ведомства контролируют ситуацию. Но это не значит, что нам вообще беспокоиться не о чем.

В России - 11 природных очагов чумы площадью более 200 тысяч квадратных километров. Это территории, на которых долгое время сохраняется возбудитель инфекции - чумной микроб. Его жизнеспособность поддерживается за счет восприимчивых к заболеванию животных: чаще всего это грызуны или зайцеобразные. Кстати, чумной микроб по российской шкале классификации - самый опасный патоген.

И что это за очаги?

Сергей Балахонов: Наиболее значимые - Алтайский высокогорный и Тувинский. На их территории ежегодно выявляют возбудителя чумы, больных животных и переносчиков. Недавно проявил активность Центральный Кавказский очаг. Эпидемический потенциал других считается низким. Но контроль необходим.

С чем связана активность сибирских очагов?

Сергей Балахонов: Отчасти - с потеплением и обильными осадками. Отчасти - с деятельностью человека. Осваивают новые территории, прокладывают маршруты, в том числе и там, где есть риск заражения чумой.

Но все эти процессы не сегодня начались. Зачем дополнительные меры?

Сергей Балахонов: Комплекс профилактических мер позволил нормализовать обстановку на нашей территории. Это эпизоотический мониторинг, вакцинация, контроль численности носителей и переносчиков инфекции. И создание санитарных зон вокруг летних стоянок скотоводов, их поселений.

Какие новые разработки есть у вашего института для этого?

Сергей Балахонов: Одна из актуальных связана с совершенствованием противочумной вакцины. У нее и сейчас хороший защитный эффект, но есть над чем работать. Важна кратность введения, сроки, скорость формирования иммунитета в разных возрастных группах. Получены интересные результаты, которые в будущем, надеюсь, позволят оптимизировать систему иммунопрофилактики. Появляются новые методики при обследовании природных очагов. Например, лабораторная диагностика, которая позволяет выявить даже очень малое количество возбудителя в материале. И быстро оценить обстановку, чтобы принять меры, адекватные ситуации.

Началось авиасообщение между Псковом и Минском

Мария Голубкова (Псков)

В среду, 19 июля, из аэропорта Пскова совершен первый за последние десять лет международный авиарейс. Пассажиры отправились в столицу Беларуси - Минск. Теперь два раза в неделю, по средам и субботам, из Пскова и обратно будут летать комфортабельные воздушные суда на 110 мест. Время в пути составит 1 час 20 минут.

Псковский аэропорт имеет статус международного и носит имя княгини Ольги. Однако на табло прилетов и вылетов список пунктов назначения был довольно кратким: Москва, Сочи, Калининград, Минеральные Воды - российские города.

В 1990-е годы аэропорт едва не прекратил свое существование, затем в 2000-е местные власти вроде бы запустили областную целевую программу "Развитие авиационных услуг в Псковской области". Однако в 2017 году, согласно официальным данным, из псковского аэропорта не было выполнено ни одного пассажирского рейса, а как юридическое лицо он находился на грани банкротства. В 2018 году пассажиропоток составил всего шесть тысяч человек. Но в 2019-м - уже 30 тысяч, а в прошлом году аэропорт Пскова принял 120 тысяч пассажиров.

В этом году планка, поставленная местными властями, - 150 тысяч человек, но уже сейчас есть основания думать, что она будет превышена.

Новый рейс в Минск - продолжение развития транспортного сотрудничества России и Беларуси. В апреле был запущен новый еженедельный поезд по маршруту Минск - Архангельск, который в Псковской области останавливается на станциях Дно, Дедовичи, Сущево, Локня, Новосокольники, Невель-2. Со 2 июня есть прямой поезд Псков - Минск, а также различные варианты с удобными пересадками. И вот теперь - самолет.

Новые авиарейсы будут выполнять Nordwind и "Икар". Ранее эти авиакомпании запустили прямые рейсы в Беларусь из Перми и Нижнего Новгорода.

Примерно за пять часов до вылета оставалось всего девять доступных билетов на первый рейс. Полет одному пассажиру обойдется в 3216 рублей 50 копеек, но это если лететь только с ручной кладью. Разрешенный вес - 10 кг. С багажом в 20 кг из Пскова в Минск билет стоит уже 5256 рублей 50 копеек. Максимальный тариф "Премиум" предполагает не только увеличенные габариты ручной клади при том же весе, но и бесплатный выбор места и обмен его при необходимости. Цена вопроса - 9336 рублей 50 копеек.

Цена билета из Минска выше: минимум чуть более пяти тысяч рублей. При повышении уровня тарифа - 7 и 11 тысяч рублей. При покупке заранее есть возможность немного сэкономить. Например, билет на 2 августа Псков - Минск без багажа стоит 2909 рублей. Однако о рейсах на более поздние сроки информации на официальном сайте авиаперевозчика еще нет.

Псковская область и Беларусь тесно сотрудничают по многим направлениям. На базе Псковского госуниверситета и Белорусского национального технического университета работает Первая передовая инженерная школа Союзного государства. Она создает технологии для крупных заводов. Сейчас в ней обучаются более тысячи студентов. 27 июля начнутся Дни Псковской области в Витебске - масштабный фестиваль, который представит культуру, туристический потенциал, экономические возможности Псковской земли. А в 2024 году в области будут снимать российско-белорусский художественный фильм "Городская сказка".

Ливень века Москва пережила без последствий

Ирина Огилько

Непогода продержалась в столице ровно сутки. За это время в отдельных районах выпало больше половины месячной нормы осадков, ветер повалил десятки деревьев, улицы превратились в реки, а парки даже пришлось закрыть, чтобы избежать возможных ЧП.

Ливень начался около 14.00 вторника, первый час он хлестал как из ведра. Усугубляли ситуацию сильнейшие порывы ветра - 20 метров в секунду, и гроза с молниями. Через час буйства стихии улицы стали напоминать реки. Закрылся Парк Горького, остановилось колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ.

Подтопленными оказались две станции метро - "Охотный Ряд" и "Парк культуры"-кольцевая. А через три часа сверхинтенсивного дождя Москву в социальных сетях стали называть "московским морем". Часть подземных переходов превратилась в мощнейшие водопады. Подтопило Арбатский тоннель, Ленинский проспект, Садовое и Бульварное кольца, ряд центральных улиц.

"Сверхсильный ливень вызвала коллаборация атмосферных фронтов, которые усилили друг друга, такое бывает в июле раз в два-три года, - рассказала "РГ" главный специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова. - Но минувший дождь побил рекорд. Он стал сильнейшим за 50 лет. За 19 часов в центре города выпало 68,3 мм осадков, до 65,9 мм на северо-востоке и 62,5 на юго-западе столицы".

Размер ущерба, причиненного буйством погоды городу, не так и велик, как представлялось. Пока нашли 55 автомобилей, поврежденных непогодой, и 57 поваленных деревьев. Жертв и разрушений городской инфраструктуры нет. К слову, уже в четверг синоптики обещают новые дожди. Правда, уже не столь интенсивные. Кстати, в столичном регионе безусловным лидером по количеству воды стал Клин: в этом подмосковном городе выпало 110 процентов месячной нормы осадков, или 90 мм осадков.

Чиновники не смогли помочь пенсионерам в защите их прав: Садовое товарищество в Подмосковье затапливает канализация новомодного коттеджного поселка

Наталья Козлова

В тревожных ожиданиях проводят нынешнее лето многие подмосковные пенсионеры. И дело не в погоде или в видах на урожай с грядок.

Пожилым людям не до погоды и тем более не до урожая, который в этом году стал для них просто опасен для здоровья - их садовое товарищество затапливает канализация новомодного коттеджного поселка на сто с лишним домов.

С прошлого года сотни жителей одного из старейших садоводческих товариществ Подмосковья с характерным для прошлого века названием "40 лет Октября" с нетерпением ждут суда. У них на Одинцовский суд осталась последняя надежда, когда чиновники объяснили, что помочь заслуженным гражданам не могут.

На сегодняшний день основной контингент жителей СНТ - старики и дети. Бабушки и дедушки, которые много лет назад за труд на благо страны получили свои 6 соток, живут в поселке на постоянно вместе с внуками.

"Просим принять меры, чтобы остановить нарушение прав жителей СНТ "40 лет Октября". Круглый год фекалии и другие сточные воды выливаются под наши заборы. Мы задыхаемся от запаха нечистот! Незаконный слив канализации, самовольно оборудованный соседним коттеджным поселком "Юдинские дачи", угрожает жизни и здоровью людей, а также пагубно влияет на экологию района. Канализационные стоки уже попали в наши колодцы: вода чудовищно пахнет и непригодна для употребления. В СНТ нет круглогодичного централизованного водоснабжения, и всю воду для питья, готовки и полива люди берут из своих колодцев. И то, что нас оставили без доступа к чистой воде, злостно нарушает сразу несколько федеральных законов", - сказано в жалобе пенсионеров во все мыслимые инстанции, в том числе и в "Российскую газету".

Про нарушение законов пенсионеры написали не ради красного словца. Это действительно так. То, что творится сегодня в старом садовом товариществе, действительно идет вразрез с законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "О водоснабжении и водоотведении". А также противоречит действующему федеральному проекту "Чистая вода", контроль за реализацией которого был возложен в том числе на Генпрокуратуру.

Поэтому пенсионеры, когда в поселке, образно говоря, плохо запахло, начали писать в надзорное ведомство, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор, местной власти.

Подчеркнем - ответы граждане получили из всех организаций, куда обращались. Но в основном ведомства сообщали, что проблема не их, а другой организации, куда они жалобы отправили. Получившие их чиновники так же отвечали пенсионерам, что их проблемой они поделились со следующей инстанцией.

Итог бумажной круговерти длиною в год таков - канализация в коттеджном поселке организована незаконно. Это было официально зафиксировано выезжающими на место специалистами администрации. Так же официально был подтвержден факт нарушения экологического законодательства.

Но для жителей СНТ ничего не изменилось. Чиновники итоги проверки отправили в полицию. Та ничего "по своей линии" не усмотрела и переслала в службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Чиновничьи проверки подтвердили, что сброс сточных вод "осуществляется с территории ООО "Управляющая компания "Прагма капитал". И даже усмотрели административное правонарушение. Наказали ли кого-то - пенсионеры не знают, да им это и неинтересно, так как сути этот факт - был штраф или нет, ситуацию не меняет.

Итог всех обращений пенсионеров за помощью таков - жители старого СНТ кроме нечистот еще и "утонули" в море бумажных отписок, так как ни одно ведомство безобразие с нечистотами не прекратило, хотя "с выездом на место" жалобы людей подтвердили.

Понятно, что у нас все граждане страны равны перед законом, но похоже, что жители дорогого поселка по сравнению со стариками из старого СНТ все-таки оказались ровнее.

Итоги ЕГЭ: Для московских выпускников открыты все вузы

Ирина Огилько

Подведены итоги ЕГЭ - в этом году московские выпускники сдали экзамены намного лучше, чем год назад. Сейчас они выбирают факультеты и вузы, где и на кого им учиться дальше.

"Но уже сегодня можно сказать: большинство московских ребят смогут поступить в вузы своей мечты", - написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. По мнению главы города, выпускникам во многом помог пилотный проект нового формата подготовки к экзаменам. Запустили его по просьбам детей и родителей: "В последний учебный семестр на специальных практикумах выпускники повторяли пройденное и подучивали то, что успели забыть, разбирали каверзные задачи, учились избегать типичных ошибок".

Еще одна важная инновация этого года - больше внимания уделили эмоциональной подготовке выпускников. Ведь можно идеально подготовиться, но в последний момент не справиться с нервами и в результате получить недостаточно высокий балл. "Чтобы не оставлять ребят один на один со своими переживаниями, специально подготовили для них программу психологической поддержки перед экзаменами. В нее вошел цикл открытых лекций известных специалистов в области работы со стрессом", - написал в своем блоге мэр Сергей Собянин.

По данным департамента образования и науки Москвы, практикумы посещали 43 тысячи ребят из 406 школ, или 80% выпускников. Помимо этого дети писали две волны пробных ЕГЭ, которые позволили им оценить свой уровень подготовки. Итог такой: до 13% вырос средний балл по таким предметам, как русский язык, литература, биология, химия, физика, история, информатика и география. Увеличилось число отличников. Кроме того в школах стало меньше двоек, выше средний балл, больше стобалльников.

По итогам соцопроса 74% родителей, чьи дети готовились к экзаменам без репетиторов и дополнительных курсов, довольны результатами своих детей. Руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков рассказал "РГ", что в новом учебном году проект будет развиваться. Для этого создадут экспертную рабочую группу, больше внимания уделят подготовке учителей к преподаванию на практикумах, сделают более гибким разделение детей на группы, учитывая уровень подготовки и притязания на результат экзамена.

Выпускница школы "Покровский квартал" Валерия Ярыгина поделилась с корреспондентом "РГ" своими успехами: она сдала на триста баллов экзамены по трем предметам: русскому и английскому языкам, а также по литературе. "Готовиться к экзаменам начала, как только перешла в 11 класс. Новый проект подготовки к ЕГЭ помог мне лучше понять, как будет проходить экзамен".Сейчас Валерия подала документы в "Школу дизайна" при Высшей школе экономики и ждет результата творческого проекта. Надеется, что, как и мечтала, попадет на бюджет. Еще одна выпускница школы N 1538 Елизавета Данько получила по 100 баллов по литературе и английскому,.

Выпускать собаку на самостоятельную прогулку можно будет только на территориях, разрешенных местными властями

Оксана Ильина (Ижевск),Екатерина Ковалевская (Краснодар),Елена Мационг (Салехард - Ханты-Мансийск)

В среду, 19 июля, Совет Федерации одобрил законопроект, наделяющий власти регионов правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными. Одна из его норм касается самовыгула. Отпускать питомца свободно побегать за пределами частного домовладения можно будет только на территориях, разрешенных для выгула местными властями.

А на улице животное должно быть под контролем владельца - на поводке либо, если это маленькая собачка, на руках у хозяина или в переноске. Запрет на самовыгул связан с тем, что часто на людей нападают животные, у которых есть хозяева, и те позволяют им свободно гулять на улице. Жертвами безнадзорных собак за последнее время стали семилетняя школьница из Забайкалья и четырехлетняя малышка с Чукотки.

А глава Бурятии Алексей Цыденов недавно сделал резонансное заявление и предложил усыплять в республике бродячих собак, которых отловили, но не нашли им в течение определенного времени хозяев. А если в отлов попадет домашняя "потеряшка"? Предполагается, что за отведенное время хозяин ее найдет. Но может ведь и не успеть.

Запрет на самовыгул и штрафы должны привести к тому, что на улицах станет меньше домашних собак, которые могут напасть на людей или же сами пострадать. Однако к этой норме многие собачники относятся скептически. "У нас нет обязательной регистрации животных. В спорной ситуации владелец может откреститься от собаки и избежать ответственности", - считает хозяин овчарки Владимир Вахрушев из Удмуртии. Тем не менее в ряде регионов уже приняли местные нормативные акты, запрещающие самовыгул, и ввели штрафы. Мы выяснили, как они работают.

В Удмуртии штрафы составляют от одной до двух тысяч рублей. "Принимая нормы, мы обсуждали их с общественностью, зоозащитниками, кинологами, - сообщила начальник отдела государственного надзора в области обращения с животными Главного управления ветеринарии по Удмуртской Республике Луиза Хасанова. - В крупных городах фиксировать нарушения помогают камеры видеонаблюдения. На помощь также приходят активные граждане. Надо зафиксировать нарушение на фото или видео, затем обратиться в управление ветеринарии или органы местного самоуправления". Так, в 2022 году административные комиссии Удмуртии рассмотрели 776 дел по статье о самовыгуле, а за первые три месяца 2023 года - 139.

В Краснодарском крае закон, запрещающий самовыгул, приняли в декабре прошлого года, а в апреле нынешнего ввели штрафы - до трех тысяч рублей. "Учитывая, что поправки в закон были приняты недавно, правоприменение сейчас только формируется, - пояснили в краевом департаменте ветеринарии. - Возбуждено восемь административных дел, наложено штрафов на три тысячи рублей. При наличии подтверждений факта нарушения, таких как фото- и видеосъемка, пояснения очевидцев, доказательство не составит большого труда". Для отлова собаки без владельца, даже если у нее есть ошейник, необходимо обратиться в местную администрацию.

Власти Югры штраф за самовыгул ввели в конце прошлого года, он доходит до трех тысяч рублей. За шесть месяцев 2023 года в регионе оштрафовали уже 186 человек. "Мера хорошая, но половинчатая, - говорит руководитель организации "Зоодозор" Татьяна Бронских. - Она рассчитана на тех, кто этот штраф согласится заплатить по доброй воле. Но есть масса случаев, когда владелец отказывается признавать, что собака его, особенно когда она кого-то искусала". Поэтому в другом регионе - Ямале - решили не останавливаться только на штрафах (они доходят до 2,5 тысячи рублей). Здесь одними из первых в России ввели чипирование собак и кошек и их обязательную регистрацию. Чипировать начнут с 1 сентября. В чипе содержится вся информация о животном и контакты его хозяина. Данные вносятся в единую базу. Что очень важно, на Ямале для владельцев животных чипирование бесплатно.

А председатель правления общественного движения помощи бродячим животным "Дай лапу" Александра Нуриева из Югры предлагает чипированием не ограничиваться: "Нужно обязательно ввести налог на нестерилизованных животных. Он уже действует во многих странах. Когда человек понимает, что за удовольствие иметь собаку нужно платить, он начнет задумываться, а заводить ли ему животное. Только тогда на улицах городов и поселков не будут бродить стаи одичавших псов. Ведь все они когда-то были домашними питомцами".

Владимир Бурматов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды:

- Запрет самовыгула по факту и ранее содержался в Законе "Об ответственном обращении с животными", принятом в 2018 году. Но этого оказалось недостаточно. Регионы к нам обращались с просьбой усилить норму, добавить конкретики и прописать четко, что недопустимо присутствие владельческих животных на улицах без хозяина. Почему поступали такие обращения? Потому что статистика неумолима - 40 процентов всех нападений собак на людей происходило со стороны владельческих животных, за которыми не следили хозяева.

Хотелось бы еще подчеркнуть - самовыгул опасен и для самих животных. К тому же у большинства владельцев собаки не стерилизованы, а значит, в результате самовыгула может появиться нежелательное потомство. Щенков никто не пристраивает, их просто выкидывают за ворота, а дальше ими придется заниматься муниципальным властям, отлавливать их, помещать в приюты.

Самый эффективный способ решить проблему самовыгула - отлов с последующим помещением в пункт передержки. Владелец придет, заплатит штраф, заберет питомца и больше не будет допускать подобных ситуаций. Мы понимаем, что регистрацию домашних животных одномоментно не проведешь. Сейчас у нас на руках у граждан находится порядка 22 миллионов собак. Поэтому регистрация, конечно, нужна, но она займет какое-то время. Варианты регистрации могут быть разные - клеймо, бирка, чип. Мы сейчас собираемся передать субъектам полномочие вводить регистрацию домашних животных в своих регионах. Будем осенью этим заниматься. Таким образом дадим им еще один инструмент контроля за животными.

Сквер на улице Правды в Москве назвали в честь Геннадия Селезнева

Андрей Васянин

Это уже четвертая точка в России, где увековечена память о председателе Госдумы двух созывов и редакторе четырех газет. В 2017 году был открыт памятник Геннадию Селезневу на Троекуровском кладбище, в 2019-м мемориальную доску установили на здании Санкт-Петербургского университета (Селезнев окончил его в 1974-м), в октябре прошлого года был открыт памятник на родине журналиста и государственного деятеля в городе Серове Свердловской области. И вот, наконец, его имя появилось на карте Москвы. На улице Правды, напротив бывшего входа в "Комсомолку", которой Селезнев руководил в 80-х, теперь стоит стела с надписью о том, что сквер назван в честь советского и российского государственного и политического деятеля, председателя Госдумы II и III созывов.

Отдать должное Геннадию Николаевичу Селезневу в Сквер имени Селезнева пришли заместитель председателя Госдумы Петр Толстой, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты и руководители фракций Госдумы, друзья и близкие Геннадия Николаевича.

- Это был крупный политик, замечательный журналист, прекрасный руководитель, - говорил на торжественной церемонии заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой. - Он чувствовал пульс времени, отдавая всего себя тому делу, которому служил.

Геннадий Зюганов вспоминал, как Селезнев, возглавляя Госдуму в 90-х, сыграл огромную роль в разрешении сложнейших политических и экономических проблем того времени, а депутат Госдумы Елена Драпеко говорила о том, что еще в 80-х Селезнев предвидел многие негативные явления в нашей культуре.

Перед телекамерами государственные и политические деятели говорили о Селезневе - политике и стратеге, уважаемом во всем мире. А за кадром сотрудники, друзья, родственники Геннадия Николаевича вспоминали Селезнева-человека - внимательного, доброго, бескорыстного.

Бывший руководитель секретариата председателя Госдумы Анатолий Усов вспоминал, как трудно было планировать рабочий график Селезнева в поездках по стране: к нему постоянно подходили люди, он останавливался, выслушивал, давал поручения разобраться...

- Он очень любил готовить, - говорила Ирина Борисовна Селезнева, вдова Геннадия Николаевича. - На нашей даче под Питером в жаровне на лужайке запекал нам такую рыбу в фольге! А потом играл с внучками в куклы...

Петр Толстой, заместитель председателя Госдумы РФ:

Геннадий Николаевич был человеком с постоянным позитивным настроем. Я, учась в университете, был практикантом в "Комсомольской правде" и помню, Селезнев, вручая какую-то грамоту, выразительно так посмотрел на меня и говорит - не унывать!

Какую сделку до развода считать недействительной, рассказал Верховный суд

Наталья Козлова

Весьма любопытный спор рассмотрел Верховный суд РФ*. Спор был о сделке, которую провела семья перед разводом. Но позже одна из сторон настаивала, что сделка была задумана специально, чтобы меньше делить из совместно нажитого имущества.

Подобные сделки, как уверяют юристы, - достаточно распространенное явление, если семейная лодка показала все признаки крушения и уже дала течь. В нашем случае супруги стали делить имущество при расторжении брака и не смогли договориться о его судьбе. Муж пошел оспаривать договор дарения денег жене: эти средства ей якобы подарила сестра за несколько лет до развода. Супруг был уверен, что на самом деле сделку оформили перед разделом совместно нажитых активов, чтобы уменьшить его долю. Местные суды не смогли прийти к однозначным выводам. Точку поставил Верховный суд.Спор заметил портал Право ru.

История началась с того, что в 2016 году одна гражданка решила продать свою квартиру. Для этого она привлекла сестру и ее супруга. Сначала женщина оформила доверенность на их имя. А уже они заключили предварительную сделку купли-продажи квартиры. Стороны договорились, что покупатель приобретает жилье за 2,7 млн рублей. Сначала он должен выплатить 40 000 рублей задатка, а остальную часть передать уже после регистрации права собственности.

Следом сестры заключили договор дарения. По нему наша героиня дарила сестре 2,9 млн рублей. Из них 2,7 млн рублей должны были пойти на строительство дома, 154 353 рубля передаются покупателю квартиры, чтобы он покрыл расходы на риелтора, и еще 40 000 рублей пошли на оформление документов по сделке купли-продажи.