Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Сеть "Да!" с помощью ИИ увеличила скорость найма работников

Cеть супермаркетов "Да!" (принадлежит компании ООО "Фреш Маркет") внедрила AI-технологию Smart ID Engine для автоматизации процесса приема на работу новых сотрудников в системе 1С.

Smart ID Engine разработана компанией Smart Engines и включена в единый реестр российских программ. Автоматическое распознавание данных паспорта РФ, СНИЛС и ИНН выполняется менее чем за 3 секунды, что ускорило оформление комплекта документов каждого кандидата на работу в сети "Да!".

Ретейлер "Да!" установил модуль распознавания Smart ID Engine, который мгновенно извлекает данные из удостоверяющих документов кандидатов и переносит их в систему кадрового учета на базе "1С". Благодаря высокой точности алгоритмов извлечения данных Smart ID Engine на изображениях удалось сократить время обработки комплекта документов. Работы по внедрению ПО распознавания в систему "1С" были выполнили без привлечения сотрудников Smart Engines.

В 2022 г. Роскомнадзор зафиксировал рекордные 150 случаев утечек персональных данных. Всего за минувший год, оценивает InfoWatch, "утекло" 667 млн уникальных записей. Объем персональных сведений жителей РФ , попавший в открытый доступ, вырос в два раза год к году: с 18 млн в мае 2022-го до 38 млн строк в мае 2023-го, пишут "Известия" со ссылкой на компанию DLBI.

Обработка кадровых документов с помощью Smart ID Engine проходит в соответствии с наивысшими требованиями информационной безопасности. Утечка персональных данных исключена за счет полной автономности распознавания паспорта РФ и других документов. Изображения документов и персональные данные кандидатов ни в каком виде не передаются на обработку в сторонние сервисы. Внешние операторы в процессе извлечения данных для верификации не участвуют. Распознавание в Smart ID Engine всегда выполняется локально и не требует сетевого соединения.

Smart ID Engine обеспечивает распознавание основного разворота паспорта РФ на изображении за 0,15 секунды даже на мобильном телефоне. В серверных решениях, без использования для вычислений GPU, система распознает 55 изображений разворотов паспортов за 1 секунду. В основе Smart ID Engine лежит фирменная технология оптического распознавания символов GreenOCR, созданная учеными Smart Engines.

Помимо паспорта РФ, СНИЛС и ИНН Smart ID Engine распознает и другие документы соискателя – трудовую книжку, водительские права, диплом об образовании, свидетельство о рождении и свидетельство о заключении брака. Всего программа поддерживает распознавание более 2400 типов удостоверяющих документов 220 стран и юрисдикций на 102 языках, в том числе документы стран ЕАЭС.

"Партнерство с ретейлером "Да!" особенно важно для нашей компании, потому что мы увидели значительное ускорение кадрового документооборота. Высокое качество распознавания Smart ID Engine дает возможность оптимизировать процесс найма сотрудников. Отдельно хочется отметить команду внедрения, которая показала высокий профессионализм при внедрении нашего продукта в "1С"", - прокомментировал генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

Внедрив систему Smart ID Engine, ретейлер "Да!" демонстрирует приверженность к безопасной обработке персональных данных сотрудников, отмечает Владимир Арлазаров. "Это хороший пример для всего рынка розничной торговли на фоне беспрецедентных по объему утечек персональных данных россиян, случившихся в последние месяцы. Лучший способ снизить риск утечки и риск попадания данных в руки мошенников - не привлекать к процессу внешних операторов верификации и не передавать данные из своих систем на обработку в сторонние сервисы", - подчеркнул ученый.

Свердловское РДУ перешло на цифровую систему мониторинга

В филиале "Системного оператора" Свердловском РДУ, осуществляющем функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Свердловской и Курганской областей, впервые реализована цифровая система мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемом сечении "АТГ Южная".

По сетевым элементам, входящим в состав этого контролируемого сечения, осуществляется передача мощности потребителям Екатеринбургского энергорайона, а также транзит мощности в западную часть энергосистемы Свердловской области. Внедрение СМЗУ стало первым в операционной зоне Свердловского РДУ и позволит до 10 % (на величину до 80 МВт) увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в этом контролируемом сечении.

В рамках внедрения новой цифровой технологии в Свердловском РДУ установлено и настроено серверное оборудование, системное и технологическое программное обеспечение, разработана инструктивная документация и проведено обучение диспетчерского персонала по применению СМЗУ при управлении режимом работы территориальных энергосистем.

В результате диспетчеры получили эффективный инструмент для оценки и управления в реальном времени режимом работы контролируемого сечения "АТГ Южная". Применение СМЗУ для определения допустимых перетоков мощности при управлении электроэнергетическим режимом позволяет увеличить степень использования пропускной способности электрической сети и повысить экономическую эффективность электрогенерации.

Впервые в ОЭС Урала СМЗУ была реализована в 2016 году, сегодня – очередной этап последовательного внедрения Системным оператором этой цифровой технологии. Расчеты максимально допустимых перетоков ведутся для 34 контролируемых сечений территориальных энергосистем Свердловской области, Пермского края, Челябинской области, Республики Башкортостан, энергосистемы Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. На очереди подключение других контролируемых сечений.

"Применение цифровых технологий в оперативно-диспетчерском управлении позволяет не только повысить надежность энергосистемы Свердловской области, но и более эффективно использовать электросетевую инфраструктуру, что дает реальный экономический эффект для электростанций Среднего Урала",- прокомментировал событие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Внедрение отечественного программно-технического комплекса, разработанного АО "НТЦ ЕЭС" совместно с АО "СО ЕЭС" – это реальный шаг к цифровизации энергетики, наряду с централизованными системами противоаварийной автоматики нового поколения и систем дистанционного управления оборудованием объектов электроэнергетики.

"Ростех" разработал "умную" систему для повышения эффективности животноводческих хозяйств

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал автоматизированную систему управления животноводческими хозяйствами "АСУ-АГРО". В ней применены технологии интеллектуальной поддержки принятия решений и протокол передачи данных Интернета вещей. Комплекс поможет фермерам повысить эффективность содержания поголовья крупного рогатого скота и улучшить качество молока.

Решение включает подсистему автоматизированного мониторинга состояния животных и контроля количества и качества молока, а также подсистему поддержки принятия решения.

В состав первой подсистемы входят RFID-считыватели, автоматизированное рабочее место оператора, программное обеспечение, комплекс взвешивания, датчики шагомера и транспондеры, позволяющие оперативно отслеживать состояние здоровья животных. Также подсистема включает анализатор качества молока, который помогает принять решение о корректировке рациона. Разработка позволяет автоматизировать доение, а также планирование и отчетность ветеринарного и зоотехнического обслуживания, формирует цифровую генетическую и племенную карту животного.

Вторая подсистема комплекса "АСУ-АГРО" представляет собой модуль поддержки принятия решений. Он позволяет оператору обрабатывать большие объемы данных и предлагает оптимальные рекомендации для улучшения жизнедеятельности поголовья, получения от него качественной продукции и уменьшения затрат на содержание.

При разработке решения была заложена возможность автоматизированного обмена данными с отечественными информационными-аналитическими системами, такими как "Меркурий", "Селекс" и 1С. В комплексе применены современные протоколы Интернета вещей, позволяющие снизить затраты на установку оборудования и его энергопотребление.

Комплекс создан специалистами Омского НИИ приборостроения (входит в "Росэлектронику") в рамках инициативной опытно-конструкторской работы при поддержке Минпромторга России.

"У аналогичных иностранных систем сервисы обработки данных находятся за пределами России, что в последнее время негативно влияет на качество их работы и стабильность. Отечественный комплекс "АСУ-АГРО" позволяет заменить зарубежные решения. Его программное обеспечение и составные элементы разработаны и изготовлены нашим предприятием. Сейчас аппаратно-программная часть комплекса проходит тестирование на фермерских хозяйствах Омской области, ученые-аграрии принимают непосредственное участие в ее отладке и интеграции в работу хозяйств. Запустить новое оборудование в серийное производство планируем в 2024 году", – рассказал генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

ИТ-стартапы запросили господдержку

Денис Тельманов

Российские ИТ-предприниматели выступили за популяризацию успешных российских цифровых продуктов на государственном уровне. По их мнению, это поможет не только продвинуть российское ПО, но и изменить отношение в обществе к цифровому предпринимательству.

О проблеме креативной индустрии в условиях западных санкций шла речь в ходе дискуссии "Креативные ИТ: кадры, проекты, бизнес" в рамках Российской креативной недели.

"По моему мнению, не хватает информационной поддержки начинающих предпринимателей со стороны государства. Новости читаем: этого посадили, на этого завели уголовное дело. А чтобы кого-то похвалили - это крайне редко. Соотношение "похвалили, погладили по головке" и "посадили" пока где-то один к девяти. Можно наоборот повернуть? При этом реально государство оказывает поддержку - куча институтов развития, грантов, льготных кредитов - все это есть, просто про это никто не знает", - отметил Эдуард Гуринович.

Кроме того, по его словам, низкий уровень коммуникации между молодыми разработчиками и крупными государственными и частными компаниями порождает дефицит полезных и недорогих нишевых решений, поскольку внутри крупных государственных компаний существует огромный спрос на услуги ИТ-специалистов и готовые продукты, однако общей базы знаний о конкретных потребностях корпораций нет.

"Как молодые предприниматели узнают, какую задачу готов решать, например, "Ростелеком", "Газпром", Сбербанк или любая другая крупная корпорация? Внутренних процессов, которые они готовы оптимизировать, - очень много. Бюджеты, которые у них есть на эти процессы, и затраты - очень большие. И мне кажется, не только в России, но в мире не хватает коммуникации между крупным бизнесом и молодыми начинающими стартапами. Стартапы делают все для всех, не понимают реального спроса, и это большая проблема", - отметил сооснователь CarPrice.

Одним из негативных факторов, тормозящих развитие ИТ-бизнеса в стране, Эдуард Гуринович назвал негативное восприятие предпринимательства в обществе: "Мне кажется, что в России слово "предприниматель" все еще ассоциируется с негативной окраской, вроде "жулика". А можно перевернуть эту "пирамидку" и сказать, что предприниматель - это такой творец, создатель чего-то нового, но это очень сложно".

Такая ситуация привела к тому, что в России гораздо быстрее и проще заработать деньги, работая в госкорпорациях и в блоггинге, чем занимаясь технологическим предпринимательством, считает Эдуард Гуринович.

Одним из способов поддержки ИТ-специалистов в стране, по мнению предпринимателя, могла бы стать популяризация молодых проектов, которые способны занять нишу уехавших в связи со спецоперацией на Украине успешных российских предпринимателей.

"По моей личной статистике, процентов 90 людей, которые заработали в ИТ большие деньги, уехали из страны, потому что российский рынок - это 2% мирового ВВП, а западный - 98%. И западное общество тебя жестко ставит перед выбором - ты либо тут работаешь, либо там. И прагматичный предприниматель говорит: ну, логичнее там. Что с этим можно сделать? Наверное, ничего", - напомнил Эдуард Гуринович.

В качестве примера покинувших Россию ИТ-миллиардеров он привел пермскую компанию Miro, которая в полном составе уехала в Амстердам и "вряд ли вернется", а также игровую компанию Playrix из Вологды братьев Игоря и Дмитрия Бухманов. "Они вернутся? Нет. Что мы можем сделать? Можем плакать, что они уехали, а можем сказать: ладно, эти уехали, но есть новое молодое поколение, место освободилось, давайте показывать новые ролевые модели а-ля Бухманы, Дуровы (речь идет об основателе соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павле Дурове, эмигрировавшем в ОАЭ, - прим. ComNews) и т.д., создавать новые иконы молодых предпринимателей и говорить, что есть возможности даже здесь", - добавил Эдуард Гуринович.

"Мне кажется, что не хватает этой повестки со стороны государства: рынок есть, место есть, вот те, у кого получилось, мы его поддержали, подняли, и у него получилось", - подчеркнул предприниматель. При этом он признал, что основная часть общества "не одобрит", если государство выделит "какому-то молодому предпринимателю" "кучу бабла".

"С точки зрения общественной морали мы не любим зарабатывать деньги. Есть чувство справедливости, оно в России очень острое. А когда человек много денег заработал, это как-то не бьется с внутренним глубинным чувством справедливости", - резюмировал Эдуард Гуринович.

Руководитель сообщества сотрудников ИТ-отрасли "MIT - Мы ИТ", основатель FinTech-проекта в области программ лояльности и персональных предложений BenefittY Евгений Титаренко отметил, что развитие ИТ-индустрии в России должно идти по рыночным законам, а не благодаря государственной поддержке и грантам.

"Гранты - это временная мера, когда государство вливает деньги в сферы, где может наступить сильный провал. И пока раскачаются венчурные инвесторы, пока поймут, нужно это или нет, государство закрывает "черные дыры". Все должно идти по канонам бизнеса - нужно создать инвестиционно привлекательный продукт, привлечь инвесторов, чтобы инвесторы захотели вложиться в продукт, и дальше расти по канонам бизнеса", - отметил Евгений Титаренко.

Он подчеркнул, что государственная поддержка должна работать по запросу самого ИТ-сообщества, для этого цифровые предприниматели должны объединяться и вырабатывать совместные предложения по механизмам такой поддержки.

"Не надо ждать от государства, что оно за нас что-то сделает. Пока мы сами не соберемся и не выработаем механизмы, как нам государство должно помочь, оно нам не поможет. Мы через это прошли - уже есть несколько реальных случаев, когда мы говорили, что живем вот так, нам это не нравится, мы хотим жить вот так, для этого нам нужно вот это, и уже таких случаев больше 20, когда мы какие-то решения сообществом внедрили", - рассказал Евгений Титаренко.

По его словам, одним из результатов такой работы стала выработка механизма освобождения ИТ-специалистов от частичной мобилизации. "Вывод, который мы сделали, - все зависит только от нас", - отметил Евгений Титаренко.

Основатель соцсети для предпринимателей TenChat, российский ИТ-предприниматель, инвестор, глава группы компаний ВБЦ Семен Теняев обратил внимание на низкий уровень бизнес-подготовки молодых бизнесменов, которая препятствует получению инвестиций и продвижению на рынке.

"Люди не умеют делать бизнес-планы, инвест-упаковку, простейшие инвест-презентации, не могут связать трех слов. Я не получатель грантов, не сотрудник РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий - оператор государственной поддержки ИТ-решений, который выдает гранты цифровым компаниям - прим. ComNews), я смотрю со стороны. Я могу сказать, что предприниматели безумно необразованны", - сказал Семен Теняев.

Он добавил, что прежде, чем создавать собственные проекты и продукты, разработчикам полезно поработать в существующих компаниях, чтобы получить нужный для ведения бизнеса опыт.

"Я сам поработал сначала в одной компании, в госкорпорации, затем ушел в частную компанию и только потом открыл бизнес. Я получил определенный опыт. Я не понимаю, как 20-летний человек может стать предпринимателем - то есть это может быть, но должно быть исключением, а не правилом. В 98% случаев их ждет провал, просто потому, что они не обладают нужной информацией", - отметил Семен Теняев.

При этом, по его словам, сотрудники госкорпораций с опытом работы как раз могут становиться предпринимателями и должны это делать. В то же время популяризировать такие решения должны не государственные фонды поддержки предпринимателей, а все сообщество в целом.

"В России 80% населения относится нейтрально-негативно к новым цифровым продуктам. Не хотим, не будем пробовать, опять мне что-то втирают. Для сравнения, в Индии - 80%-ный нейтрально-положительный формат, то есть люди готовы начинать пользоваться новыми продуктами", - отметил Семен Теняев.

По его словам, в России очень много цифровых продуктов, которые существенно опередили мировые аналоги. "Я знаю очень много состоятельных людей, которые пользовались российским финтехом, а потом пооткрывали счета в иностранных банках, скачали иностранные приложения и обнаружили, что они лет на 10 отстали от российских. Огромное количество примеров ребят, которые зашли на рынок в Индонезию, на Филиппины, в Турцию и сразу же взлетели", - отметил Семен Теняев.

Генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) Александр Павлов отметил, что популяризация предпринимательства в целом и российских ИТ-решений в частности является одной из задач фонда, которая успешно решается.

"Это абсолютно правильный подход - рассказывать целевой аудитории на понятном для них языке про ценности, которые несут в себе ИТ-продукты и какие-то решения. Мы тоже видим эту задачу, когда даем предпринимателям возможность настроить маркетинговую кампанию вместе с топовыми площадками, такими как "Яндекс", VK, РБК, "Ведомости" - то есть, все те, кто так или иначе для целевых аудиторий работает в понятных форматах. И сразу же даем грант на возмещение расходов на открутку рекламы, чтобы лидеры общественного мнения - инфлюенсеры, амбассадоры на понятном для аудитории языке рассказывали про российские ИТ-продукты. В этом потребность точно есть, и мы точно в эту сторону будем идти", - рассказал Александр Павлов.

Отвечая ему, Эдуард Гуринович предложил госоператору грантов выбрать "три суперчемпионских кейса из серии "взяли студию, дали им денег, они делают движок для 3D" и "прям громко-громко говорить про их успех".

"Дали им 5 млрд руб., из которых миллиард - это их прибыль, они набрали 100 человек команду, предприниматель купил дом, машину - и показывать эту историю успеха: "Смотрите, мы им дали денег, и к ним ОБЭП не пришел, и Следственный комитет тоже не пришел. Они нормально работают, переехали в новенький офис, их жизнь улучшилась. Приходите к нам, вот список задач, где у нас есть запрос". И рекламировать эту поддержку, чтобы создать входящую воронку для предпринимателей, нужно через истории успеха. В бизнесе истории успеха - это "бабло", - отметил Эдуард Гуринович.

Он также предложил гендиректору РФРИТ подарить успешным ИТ-предпринимателям российские автомобили люксового класса "Аурус".

"Ауру подарить можем, "Аурус" - чуть сложнее", - парировал Александр Павлов.

Биометрия: кто не спрятался, тот в ЕБС

Дмитрий Федонин

По данным ВЦИОМ, 71% россиян не имеют опыта сдачи биометрии, а 39% не имеют представления, что это такое. В то время как в Центре биометрических технологий подсчитали, что половина жителей России уже сдала биометрические данные (изображение лица) - 75 млн человек из 150 млн граждан РФ.

Вчера, 4 июля, прошла дискуссия Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об отношении Россиян к биометрии.

На сегодняшний день с понятием "биометрия", по собственным оценкам, знакомы более половины россиян (55%). Под этим термином россияне понимают в первую очередь уникальные физические признаки человека (58% в группе осведомленных). В частности, речь идет о биометрических данных в целом (35%), отпечатках пальцев (17%), внешности (9%) и сетчатке глаза (7%). О том, что биометрия представляет собой систему распознавания человека, известно каждому третьему (31%), в том числе в единичных случаях упоминаются конкретные способы идентификации - распознавание голоса (3%) и анализ ДНК (2%). Чаще других верное определение биометрии ("система идентификации личности") давала молодежь: 18-24 лет - 41%, 25-34 лет - 36%.

По данным ВЦИОМ, не имеют представления о биометрии 39% россиян. Чаще о ней ничего не известно женщинам (43%), старшему поколению 60+ лет (54%), гражданам с неполным средним образованием (70%), жителям сел (58%) и активным телезрителям (68%).

Использование биометрических данных не ограничивается банковским сектором - помимо отделений банков, их можно сдать через специальное мобильное приложение. И хотя некоторые эксперты отмечают, что в скором времени на смену бумажных паспортов придут биометрические данные, говорить о широком распространении последних пока не приходится. Согласно результатам опроса, с предложением сдать биометрию в общей сложности сталкивались 42% россиян, в том числе 29% соглашались на сбор и обработку таких данных, не соглашались - 13%. Никогда не поступало предложения сдать биометрические данные 56% россиян.

Однако, похоже, что точных данных, сколько россиян сдали биометрию, не может привести никто. Например, по данным Центра биометрических технологий, уже 75 млн жителей России сдали биометрические данные.

Директор дивизиона "Биометрия" Сбербанка сообщил корреспонденту ComNews, что в банке собрано более 30 млн биометрических слепков россиян. "В соответствии с требованиями №572-ФЗ, биометрические персональные данные, такие как изображения лица и записи голоса граждан, будут храниться в государственной Единой биометрической системе (ЕБС). В рамках выполнения законодательства, Сбербанк начал кампанию по уведомлению клиентов о передаче их биометрических данных в ЕБС. В дальнейшем, Сбербанк перейдет на сбор биометрических образцов только в ЕБС и обработку в собственной системе векторов, которые получены односторонним математическим преобразованием из фотографий", - рассказал Олег Евсеев.

Пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщила, что россияне для получения различных услуг и сервисов сдали биометрические образцы более 50 млн раз.

"Напоминаем, что использование биометрии носит исключительно добровольный характер. Отказать человеку в получении услуг без биометрии организации не имеют право. После регистрации биометрические персональные данные в любой момент можно удалить и отозвать согласие на их обработку", - заверила пресс-служба ведомства.

Директор по продажам и руководитель практики технологических решений "ЕАЕ-Консалт" Виталий Волнянский считает, что биометрия является очень надежным способом идентификации.

"Еще несколько лет назад можно было уверенно заявлять, что биометрия - это очень надежный способ идентификации. Но с развитием нейросетей ситуация начала резко изменяться. Биометрия подразумевает сейчас много средств идентификации, в том числе и распознавание голоса и лиц, но ЕБС - это только лицо и голос и их комбинация. Распознавание лица камерой, которая в состоянии определять глубину и реальность находящегося перед ней человека - как, например, камера FaceID у Apple, - можно считать довольно безопасным методом, так как на его подделку нужно больше времени и ресурсов, но в приложениях EBS этот метод отключен", - поведал Виталий Волнянский.

"А вот распознавание голоса становится небезопасным средством, ведь современные нейросети способны обучаться голосу, манере речи и интонациям человека всего за две-три минуты разговора, что вполне достижимо при звонках мошенников из "служб безопасности банка" и открывает им новые возможности, если гражданин сдал биометрию в банке. Оператор ЕБС декларирует, что система аттестована ФСБ и ФСТЭК, и это действительно снижает площадь атаки для утечек", - рассказал Виталий Волнянский.

"Я соглашусь с результатами статистики в том, что среди россиян преобладает нейтрально отрицательное отношение к сдаче биометрических данных. Потому что у нас в стране было слишком много утечек персональных данных в последние годы, и это сильно подрывает доверие граждан к тому, чтобы сдать еще и биометрию. Для преломления этого тренда нужна системная работа госорганов и бизнеса, по повышению информационной безопасности систем", - подытожил Виталий Волнянский.

Спикеры из компании - разработчика ключевых компонентов для построения безопасной инфраструктуры "Алладин" согласились с прошлым экспертом во мнении, что биометрия является надежным и безопасным способом идентификации.

"Применение многофакторной аутентификации всегда положительно сказывается на защите интересов пользователей, вне зависимости от того, в каких услугах и операциях она может применяться. Пользовательский опыт при этом может отставать как на этапе регистрации биометрии, так и на этапе дальнейшего повседневного использования. При этом хотим отметить, что, кроме использования биометрических данных, есть и другие альтернативные "факторы": Push, OTP, которые до сих пор плохо распространены в ряде B2C-систем (лидирует SMS). Рабочая альтернатива биометрии и организации "беспарольного будущего" существует", - рассказал Александр Гусихин, менеджер по биометрическим продуктам "Аладдин".

"При законном требовании гражданина удалить из единой базы данных (ГИС ЕБС) его биометрические персональные данные, это требование, конечно, будет исполнено оператором. Документ будет направлен гражданину, для него это будет подтверждающим документом. С технической точки зрения 100% гарантий, что данные действительно удалены и не остались в неких "бэкапах", уверен, никто не может дать, это остается на совести основного оператора - Центра биометрических данных. Надзирает за соблюдением необходимых требований со стороны оператора и ГИС - Роскомнадзор, от качества их работы будет зависеть соблюдение прав граждан", - отметил Александр Додохов, руководитель отдела защиты баз данных "Аладдин".

"Со статистикой ВЦИОМ о том, что биометрия вызывает недоверие, я как специалист согласен, сейчас распространено именно такое мнение в обществе. С точки зрения импортозамещения и спроса на биометрические продукты, наши заказчики из финансового сектора отмечают, что поставляемое нами оборудование будет востребовано, но чуть позже, когда произойдет импортозамещение более фундаментальных элементов инфраструктуры: ОС, СУБД, других ключевых компонентов ИТ-инфраструктур. Мы разрабатываем новые продукты, которые будут работать с биометрией" - поведал Александр Гусихин.

Руководитель департамента аудита и консалтинга в компании iTPROTECT Роман Писарев рассказал, что безопасность биометрических данных обеспечить сложнее, чем стандартных данных вроде паролей. "Такая персональная информация, как голос, отпечатки пальцев или внешний вид, распространены гораздо шире, так как любой человек каждый день отвечает на телефонные звонки, появляется в общественных местах и регулярно выкладывает фото в соцсети, - поясняет он. - Что касается вероятности утечек данных из ЕБС, то такая вероятность есть всегда и в любой организации, однако, насколько мне известно, в системе используются все современные решения для минимизации рисков. Никогда нельзя дать полной гарантии, что та или иная организация будет неуязвима для кибератак на 100%".

Ведущий эксперт по развитию инновационных решений STEP LOGIC Олег Овсянкин считает, что использование многофакторных аутентификаций компаниями важнее, чем вероятные утечки биометрии. "В цифровую эпоху получить биометрические данные человека не составляет труда - достаточно скачать его фото из социальных сетей или записать голос. Поэтому я рекомендовал бы оценивать прежде всего не вероятность утечки биометрии, а ее последствия. Если организации будут использовать многофакторную аутентификацию, то негативного влияния от хищения биометрии можно легко избежать. К тому же в ЕБС будут храниться не фотографии или запись голоса, а их цифровые слепки, из которых практически невозможно восстановить исходные данные", - рассказал Олег Овсянкин.

Апокалипсис на рекламном рынке отменяется

Яков Шпунт

Российский рекламный рынок, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), после падения на 2% по итогам 2022 г., вновь вернулся к росту. По итогам I квартала 2023 г. российский федеральный рынок рекламы вырос на 8% в годовом выражении, а региональный - на 12%.

Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков, выступая на сессии "Трансформация медиа: как прямо сейчас создается благоприятная информационная среда для разных сегментов бизнеса" Российской креативной недели, назвал настроения, которые царили весной 2022 г. на отечественном рекламном рынке, не иначе как апокалиптическими: прогноз падения на 50% тогда считался относительно оптимистическим, более реальными, по мнению игроков рынка, были темпы падения на уровне 70%. Такими, по его словам, отрасль считала последствия ухода зарубежных игроков, как рекламодателей, так и площадок.

Однако результат 2022 г., как проинформировал Валентин Смоляков, оказался не настолько обескураживающим: падение рекламного рынка (без учета телерекламы) составило лишь 2% на федеральном уровне и на 3% в региональном сегменте. Общий объем рекламного рынка России по итогам 2022 г., по подсчетам АКАР, составил 392 млрд руб., регионального рынка - около 39 млрд руб. В I квартале 2023 г., по оценкам АКАР, рынок вернулся к росту, который составил 8%. Общий объем рекламного рынка по итогам первых трех месяцев 2023 г. составил 145-147 млрд руб. Как подчеркнул Валентин Смоляков, региональный рынок восстанавливался быстрее: темпы роста в I квартале составили 12%.

При этом, обратил внимание Валентин Смоляков, очень серьезно изменился перечень рекламодателей. Если раньше основную их массу, по оценкам АКАР, составляли производители товаров повседневного спроса (FMCG) и фармацевтические компании, то после февраля 2022 г. основная часть объема стала приходиться на российские экосистемы ("Сбер", "Яндекс", ВТБ) и интернет-сервисы. При этом основная масса рекламы приходится на российские компании. По оценке Валентина Смолякова, российские компании будут доминировать на отечественном рекламном рынке как минимум до конца 2023 г.

Управляющий директор "Voice и Новый Очаг" (раннее - русская редакция "Космополитен") Мария Колмакова назвала одним из побочных эффектов ухода традиционных рекламодателей то, что издания начали уделять больше внимания продвижению продукции российских региональных компаний, в том числе предприятий народно-художественных промыслов, что стало трудной, но при этом очень интересной задачей. При этом некоторые медиа, в том числе "Voice и Новый Очаг", начали заниматься этим задолго до февраля 2022 г. Так, например, проект "Мода без границ", целью которого было объединить продукцию народных промыслов и модных дизайнеров, как напомнила Мария Колмакова, стартовал еще в декабре 2020 г., а очередной выпуск запланирован на осень 2023 г.

Руководитель проекта TechInsider (раннее - "Популярная механика") Александр Грек назвал основными рекламодателями в "прошлой жизни" зарубежных производителей люксовых товаров. Но их место, по его словам, заняли крупные российские компании, среди которых "Норильский никель", "Полиметалл", "Росатом". Также Александр Грек обращает внимание на высокую активность китайских компаний: их доля в сегменте рекламы автомобилей составляет уже около 80%. По его мнению, уже в ближайшее время стоит ожидать высокой активности на российском рекламном рынке китайских производителей электроники, мобильных устройств, компьютеров, возможно, и интернет-сервисов.

Руководитель команды внешнего продвижения и digital-евангелист "ВКонтакте" Вячеслав Прохоров выразил серьезный скепсис в отношении того, что китайские компании займут весомую долю на рынке. По его мнению, это связано со своеобразной тактикой рекламных кампаний, которую обычно используют китайские компании: "Работать с ними весело, особенно если наблюдать за этим со стороны". Обычно при выходе на новый рынок, как заявил Вячеслав Прохоров, китайские фирмы проводят короткие, но очень агрессивные кампании, но потом они надолго исчезают.

По оценке Вячеслава Прохорова, серьезным вызовом становится переход к постматериальной культуре у так называемых зумеров - тех, кому сейчас от 16 до 25 лет. На этом поколении, как он обратил внимание, не работают многие подходы, которые применяют в рекламе, но при этом создатели и заказчики рекламы до сих пор работают с площадками, а не с людьми. Однако, с другой стороны, Вячеслав Прохоров призвал адаптировать контент для разных возрастных групп, в чем помогает искусственный интеллект.

Tele2 заморозит тарифы на полтора года

Юлия Тихонова

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил ввести госрегулирование тарифов на мобильную связь. Тем временем рабочая группа при Минцифры предложила разрешить операторам ежегодно увеличивать цены на связь на уровень, превышающий инфляцию на 5%, а Tele2 заявила, что до конца 2024 г. цены на ряд их тарифов останутся прежними.

Рабочая группа по фиксированной связи предложила разрешить операторам мобильной связи ежегодно увеличивать цены на связь на уровень, превышающий инфляцию на 5%. Отбором и проработкой предложений занимается Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).

Единственное ограничение по ценообразованию, которое действовало всего десять месяцев до конца 2022 г., - рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) для операторов связи, в соответствии с которыми они могли повышать цены на услуги поэтапно, с учетом текущего уровня инфляции. Однако в 2023 г. никаких ограничений на повышение стоимости тарифов нет.

Возможное повышение цен на тарифы обусловлено тем, что операторы должны обновить инфраструктуру, построить новые базовые станции, модернизировать сети, чтобы обеспечить их стабильную работу в условиях, когда зарубежные вендоры телекоммуникационного оборудования ушли с российского рынка. Об этом ComNews сообщили источники на рынке.

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов требует ввести государственное регулирование тарифов на мобильную связь, поскольку, по его мнению, стоимость мобильной связи в России может резко подняться: "Чистая прибыль "МегаФона" за прошлый год - 43 млрд. Акционеры МТС нашли возможность направить 67 млрд - но не на техническое перевооружение или развитие сетей, а на выплату дивидендов себе любимым. Кстати, это значительно больше, чем по итогам 2021 г.".

Как считает лидер партии, если регулирование со стороны государства не появится, операторы будут постоянно повышать цены на тарифы, но это не гарантирует, что увеличившуюся выручку компании инвестируют в новое оборудование.

Сергей Миронов назвал наглым шантажом инициативу крупнейших операторов связи, которые считают, что модернизация сетей для обеспечения их стабильной работы требует роста тарифов ежегодно на 5% выше инфляции.

Пресс-служба ПАО "МегаФон" сообщила, что их компания формирует тарифную линейку таким образом, чтобы любой абонент мог найти оптимальное предложение с точки зрения необходимых услуг и стоимости, и поддерживает тарифы на максимально доступном уровне.

"Телекоммуникационный рынок высококонкурентный, и ни один из операторов не сможет сделать тарифы выше, чем это оправдано текущими расходами, даже если это предложение будет принято", - комментирует пресс-служба "МегаФона".

Пресс-служба оператора мобильной связи ООО "Т2 Мобайл" (Tele2) заявила, что компания сохраняет для клиентов фиксированную абонентскую плату за тариф на срок до полутора лет, до конца 2024 г. Заморозка цены будет действовать в том числе и для новых клиентов.

Представители ПАО "МТС" и ПАО "ВымпелКом"("Билайн") на вопрос редакции ComNews, подорожают ли их тарифы в ближайшие два года, не ответили.

Юрий Домбровский, президент Ассоциации региональных операторов связи (АРОС) отметил, что в России цены на тарифы мобильной связи - одни из самых низких в мире, а происходящее ослабление рубля фактически продолжает их снижать. "Значительная часть затрат операторов остается валютной, поэтому финансовое положение сотовых операторов ухудшается. Нет сомнений, что госрегулирование цен замедляет развитие отрасли, снижает инвестиции", - добавил он.

Как отмечает президент ассоциации, огромный успех сотовой связи РФ в начале 2000-х, который выразился в фундаментальном снижении тарифов и росте охвата населения, достигнут не вмешательством государства, а рыночной конкуренцией негосударственных сотовых компаний: "Именно свободная конкуренция является залогом снижения цен и оптимизации инвестиций. ФАС права".

С июля на Кругобайкальской железной дороге начнутся перевозки туристов поездами на паровозной тяге

Экскурсию по «Золотой пряжке» Транссиба можно совершить в комфортабельных и вместительных вагонах электропоезда, который ведёт настоящий паровоз серии Л

На Кругобайкальской железной дороге начинаются перевозки туристов поездами на паровозной тяге. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги, ретропоезда будут курсировать с июля по сентябрь от станции Слюдянка по субботам, обратный маршрут – по воскресеньям.

Экскурсию по «Золотой пряжке» Транссиба можно совершить в комфортабельных и вместительных вагонах электропоезда, который ведет настоящий паровоз серии Л.

Также с 7 июля в направлении Кругобайкальской железной дороги начнёт курсировать туристический поезд «Байкальский экспресс».

Поездка будет проходить в формате «отель на колёсах», когда ночь пассажиры проводят в поезде, а день могут посвятить знакомству с достопримечательностями.

По пятницам состав отправляется со станции Иркутск-Пассажирский, обратно со станции Байкал возвращается в воскресенье. Этим летом «Байкальский экспресс» совершит 5 рейсов по КБЖД.

Корпорация знаний ВСЖД будет создана в ИрГУПСе

Это новый формат информационного взаимодействия между работодателем и вузом, который позволит обеспечить практическую подготовку специалистов

В Иркутском государственном университете путей сообщения будет создана Корпорация знаний ВСЖД. Соглашение об этом подписали начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров и ректор ИрГУПСа Юрий Трофимов, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Корпорация знаний ВСЖД – это новый формат информационного взаимодействия между работодателем и вузом, который позволит обеспечить практическую подготовку специалистов железнодорожного транспорта и сократить период адаптации молодых кадров, принятых в структурные подразделения магистрали.

В программу обучения специалистов войдут мастер-классы по развитию профессиональных компетенций, тестирования и кейсы по трудовым функциям, конкурсы мастерства в формате «Молодые профессионалы».

Опыт такого сотрудничества планируется тиражировать и на другие транспортные вузы страны.

Железнодорожники открыли памятник строителям Дороги Мужества в Старом Осколе

Участие в церемонии принял глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров

На привокзальной площади Старого Оскола в Белгородской области 5 июля открыли памятник строителям Дороги Мужества. Именно в этот день 80 лет назад началась Курская битва – одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

В церемонии принял участие генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров, сообщается в Telegram-канале холдинга.

Двухпутная железнодорожная линия Старый Оскол – Ржава, названная Дорогой Мужества, была построена в 1943 году во время подготовки к Курской битве. Тогда было необходимо разгрузить однопутную магистраль, которая обслуживала пять армий Центрального и три армии Воронежского фронтов.

Дорогу протяжённостью 95 км проложили за 32 дня – на месяц раньше срока.

Новая линия помогла ускорить доставку грузов к линии фронта почти на двое суток, и войска были обеспечены всем необходимым. Дорогу использовали для организации кольцевого одностороннего движения поездов по маршруту Касторная – Курск – Сараевка – Старый Оскол. В результате высокая пропускная способность железных дорог на Воронежском и Центральном фронтах во время Курской битвы стала одной из главных причин победы в этом сражении.

В строительстве Дороги Мужества участвовали три железнодорожные бригады, спецформирования НКПС, две тысячи красноармейцев из запасных частей, а также примерно 20 тыс. местных жителей, в основном женщин и подростков.

За месяц они возвели 56 искусственных сооружений, в том числе 10 мостов, 2 пункта водоснабжения и 8 остановочных площадок.

Дорога в профессию. Диплом об окончании РУТ (МИИТ) получили более 5 тыс. выпускников

836 человек завершили обучение в Российском университете транспорта с отличием

В Российском университете транспорта в пятницу состоялась церемония вручения дипломов выпускникам. Всего документы об окончании крупнейшего из транспортных вузов страны получили более 5300 миитовцев, из них 836 человек завершили обучение с отличием.

С приветствием к выпускникам обратился министр транспорта РФ Виталий Савельев. «Уверен, вы внесёте свой вклад в будущее нашей страны и транспортной отрасли, которая была и остаётся опорой экономики всего государства», – сказал он.

По словам министра, 1800 выпускников этого года получили специальности в области железнодорожного транспорта и логистики, более 750 человек обучались по целевому направлению от ОАО «РЖД».

«Мы всегда ждём вас в «Российских железных дорогах». У нас вы найдёте себе специальность по душе, современные железные дороги впитывают в себя все специальности. Желаю вам зелёного светофора и круглых колёс», – приветствовал выпускников заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Ректор РУТ (МИИТ) Александр Климов пожелал собравшимся удачи, быстрого карьерного роста и человеческого счастья.

Студентка Аделя Краснова, обратившись к педагогам университета с ответным словом от выпускников, отметила, что это были пять незабываемых лет, полных вызовов, побед и поражений.

«Вместе удалось со всем справиться и стать дипломированными специалистами», – сказала она.

Марина Лепина

Железнодорожники напишут обучающие курсы для своих коллег

Чтобы стать автором курса необходимо обратиться к руководителю, рассказать о своей идее и отправить заявку на Сервисный портал

Железнодорожники со всех дорог теперь могут стать разработчиками курсов для Системы дистанционного обучения (СДО) компании. Проект «Делимся опытом», который ранее пилотировался на Южно-Уральской магистрали, распространён на всю сеть.

Благодаря СДО работники компании могут совершенствовать свои профессиональные и корпоративные компетенции, а также развивать прикладные навыки. В СДО на сегодняшний день размещено более 1100 курсов, при этом две трети из них разработаны с участием экспертов компании.

В прошлом году Департамент управления персоналом (ЦКАДР) инициировал на Южно-Уральской железной дороге проведение пилотного проекта «Делимся опытом». Его цель – создание дистанционных курсов самими работниками на основе их экспертизы, накопленной в процессе работы. Было создано 14 курсов на самые разные темы, начиная от вопросов адаптации молодых сотрудников и заканчивая борьбой с обледенением проводов. Их уже изучили 8615 человек.

«Благодаря пилоту мы увидели, насколько востребованы эти курсы у слушателей, и это подтверждает нашу способность стать полноценной самообучающейся компанией. Каждый из нас вносит свой уникальный опыт и точку зрения, что особенно ценно, когда мы сталкиваемся со сложными задачами», – рассказала «Гудку» заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» Мария Савина.

Для того чтобы стать автором курса, необходимо обратиться к руководителю, рассказать о своей идее и отправить заявку через сервис «События» на Сервисном портале работника РЖД. Далее нужно будет пройти несложное двухчасовое обучение, после чего работник получит доступ к удобному конструктору курсов.

«Мы приглашаем каждого сотрудника ОАО «РЖД» присоединиться к этой инициативе, расширить свои знания и поделиться своим опытом. Вместе мы сможем создать среду, где каждый может делиться своим опытом и вести дискуссии с коллегами и тем самым содействовать развитию себя и компании», – добавила Мария Савина.

Новое направление «Делимся опытом» стало очень популярным в СДО, подчёркивают в ЦКАДР. Многие сотрудники проявляют интерес к этим курсам, дают положительную обратную связь и ждут новых разработок. Кроме того, проект «Делимся опытом» открывает новые горизонты и возможности для профессионального роста.

Дистанционные курсы, созданные работниками, доступны в СДО в направлении обучения «Делимся опытом».

Ирина Иванова

В старейшем городе Ивановской области возродили круизную навигацию

Ирина Манаева,Элина Труханова

В старейшем городе Ивановской области возродили круизную навигацию. После перерыва длиной в 13 лет в Юрьевец зашел туристический теплоход - четырехпалубный "Мстислав Ростропович".

Ожидается, что в сезоне-2023 здесь побывают более пяти тысяч человек, путешествующих по Волге. В программе круизных туров - обзорная экскурсия с рассказом об архитекторах братьях Весниных и посещением дома-музея режиссера Андрея Тарковского, который жил в Юрьевце ребенком. Гости могут прогуляться по берегу реки, увидеть знаменитый Входо-Иерусалимский собор.

В советское время в городе и его окрестностях действовал значимый узел водного транспорта: система пристаней и остановочных пунктов, речной вокзал, пакгаузы, судоремонтные мастерские. К пристани "Юрьевец" был приписан не один десяток судов. Работала местная линия, заходили круизники.

Чтобы в Юрьевце снова начали останавливаться туристические суда, власти организовали реконструкцию дамбы и набережной, ремонт дорог. Обустроили и пристань - спустя 35 лет после расформирования речного порта. Он принимал пассажирские теплоходы, суда на подводных крыльях и самоходный паром на местной линии. Просуществовал, правда, всего 15 лет.

- Цель не сам заход теплохода, а развитие малого города, ведь туристы - это возможности для малого бизнеса, для привлечения инвестиций, - отметил губернатор Станислав Воскресенский.

В 2025 году городу исполнится 800 лет, юбилей отметят на государственном уровне.

Тем временем

В Ярославле спустили на воду причал, который после завершения всех подготовительных работ будет установлен на Волге у Свято-Введенского Толгского монастыря. Первые теплоходы он должен принять в августе - к дню Толгской иконы Божией Матери. Чтобы комплекс дополнял архитектурный ансамбль монастыря, в разработке проекта вместе со специалистами принимали участие священнослужители.

Не только самолеты

На Казанском авиационном заводе созданы уникальные условия для работы и досуга сотрудников

Олег Корякин (Казань)

Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО "Туполев", который входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростех") - один из флагманов отечественного авиастроения. Здесь строят гражданские лайнеры Ту-214, на которые возлагают большие надежды в отрасли, и самые мощные в мире стратегические сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160.

Но, вопреки известной песне, на предприятии исходят из принципа, что "первым делом" не самолеты, а люди. Без квалифицированного, сплоченного и мотивированного коллектива производство было бы невозможно. Корреспондент "РГ" выяснил, какие условия создаются здесь для работы и досуга, как готовят кадры и почему сотрудники воспринимают завод как второй дом.

Планета детства

Вечер. Конец рабочего дня. Но далеко не все заводчане спешат домой. На площадке перед зданием КАЗ столпотворение родителей с детьми. Играет музыка. Одни ребята увлеченно рисуют мелками на асфальте, другие катаются на горках, третьи стоят в очереди к мастеру аквагримма. Так здесь каждый год отмечают Международный день защиты детей.

Многодетный отец, начальник одного из отделов завода Тимур Шарипов, привел на праздник троих своих детей. Старшие гуляют с мамой, а он присматривает за самым маленьким. Младший сын в восторге от воздушных шариков, которых здесь море.

- Это отличная возможность в неформальной обстановке пообщаться с коллегами и сделать детей причастными к празднику, - делится Тимур впечатлениями. - Мы всегда заранее планируем время, чтобы выбраться сюда.

Схожие ощущения и у Лилии Потаповой.

- Этот праздник объединяет всех людей, а также родителей с детьми, - говорит она. - Мы пришли вместе с дочкой, прекрасно провели здесь время, рисовали мелом планету детства. При регистрации всем вручали подарочный пакет с мелками, альбомами, карандашами, соком, фигурным шариком и сладкой ватой. Настоящий детский праздник!

По словам инженера-конструктора, председателя цехового комитета Лилии Потаповой, на предприятии всегда была мощная и стабильная социальная поддержка. По любому вопросу можно обратиться в профсоюз или в социальный отдел. Ее семья эту помощь ощутила в полной мере еще в 2012 году, получив квартиру от завода. И таких примеров масса.

Льготы, путевки и мини-поликлиника

По словам начальника отдела социальных программ Галии Нугаевой, соцпакет предприятия прирастает ежегодно. Он включает в себя разные направления поддержки. Это большой блок материальной помощи, в том числе выплаты демобилизованным из рядов российской армии, за бракосочетание и рождение ребенка, на лечение детей, супруга.

Действует на КАЗ и жилищная программа. Решить квартирный вопрос на заводе помогают разными способами. Это служебное жилье, соципотека, общежитие. Причем заводчане имеют возможность получать компенсацию за наем жилья и выплату процентов по ипотечным кредитам.

Огромное внимание на предприятии уделяют здоровью персонала.

- Расширяется программа добровольного медицинского страхования (ДМС), - продолжает Галия Нугаева. - Сейчас КАЗ в авангарде других предприятий отрасли по внедрению мини-поликлиники на территории завода. На базе нашего здравпункта по графику ведут прием узкие специалисты. Среди них невролог, эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, офтальмолог, гинеколог и уролог. Также здесь работает физиокабинет. Есть своя регистратура, где можно записаться на прием.

Сотрудник, в случае если у него возникли острые боли или обострилось хроническое заболевание, может, не покидая пределов завода, в рамках ДМС получать медицинские услуги. В том числе сделать УЗИ сердца и шеи, внутренних органов, сосудов верхних и нижних конечностей, снять ЭКГ с расшифровкой и провести исследование сердца с помощью холтера.

В летнюю пору актуальна тема детских лагерей отдыха. И здесь завод тоже готов помочь своим сотрудникам. Они получают компенсацию за путевки до десяти тысяч рублей. Также закупаются путевки в детский лагерь "Радуга" в Туапсинском районе Краснодарского края. Их распределяют среди наименее социально защищенных заводчан.

К слову, о зарплате. Она здесь достойная, конкурентоспособная. Каждый год ее повышают с учетом индекса потребительских цен.

Йога после работы

Огромное значение имеет то, в каких условиях работают сотрудники. И эстетическая сторона здесь важна не меньше технической. Недавно на заводе был отремонтирован Конструкторско-инженерный центр. Теперь это офисный центр формата Open Space (Открытое пространство), отвечающий всем современным требованиям. Прежний КИЦ не узнать. Вместо закрытых стен - комнаты, отделанные стеклом. В современном актовом зале достаточно места для мероприятий большого коллектива и награждений.

Преображается и призаводская территория. Здесь посадили новые деревья, кустарники, обустроили цветники, проложили пешеходные дорожки.

Созданы на КАЗ и все условия для досуга. Здесь поощряют увлечение сотрудников спортом. Заводские команды участвуют в городских и всероссийских соревнованиях. Совсем недавно 15 легкоатлетов КАЗ отлично показали себя на турнире Забег.РФ, заняв второе место в корпоративной лиге.

Есть на заводе и свои команды по мини-футболу и волейболу. Еще сотрудники любят настольный теннис, шашки и шахматы, занимаются стендовой стрельбой и армрестлингом. Вот уже два года для сотрудников проводятся занятия йогой.

Разумеется, для этого имеется вся необходимая инфраструктура. В феврале 2022 года на заводе был открыт новый тренажерный зал. Он полностью оснащен необходимым инвентарем. В отдельной комнате установлены шкафы-раздевалки. После тренировок можно воспользоваться удобными душевыми. Имеются и уличные спортивные площадки, где можно поиграть в баскетбол и волейбол, а еще заняться воркаутом.

Также на КАЗ помогают сотрудникам раскрыть свой творческий потенциал. Здесь есть своя музыкальная группа "Седьмое небо", творческий коллектив "Авиатор", хор "Крылья".

У заводчан имеется добрая традиция каждую весну сплавляться по реке Юшут в Марий Эл, устраивать турслеты, участвовать в "Гонке Героев". Для интеллектуалов проводятся квизы и другие интересные мероприятия.

Обучение - на высоте

Очень важное направление для завода - подготовка молодых специалистов. С этой целью 30 мая между КАЗ и Казанским национально-исследовательским техническим университетом

КНИТУ-КАИ был подписан договор о создании базовой кафедры "Самолетостроение". Эти ребята в будущем будут создавать конкурентоспособную наукоемкую продукцию под потребности предприятия. Базовая кафедра должна запустить позитивные изменения в авиастроительной отрасли, усилить практическую подготовку и сократить период профессиональной адаптации выпускников.

Как отметил на открытии кафедры генеральный директор ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь, КНИТУ-КАИ традиционно является поставщиком кадров для авиазавода.

- Почти половина руководителей КАЗ имеют его диплом. Количество выпускников, трудоустроившихся на предприятие, растет каждый год. К примеру, в прошлом году завод принял на работу более ста человек. Очень важно, что создана отдельная образовательная программа для наших сотрудников, которые хотят получить высшее образование, - подчеркнул Юрий Слюсарь.

С мечтой о небе

Студенты будут обучаться и проходить практику как на базе КАИ, так и непосредственно на заводе. Это позволит уже на этапе обучения погрузиться в производственные процессы и приобрести практические знания и навыки. По мнению управляющего директора ПАО "Туполев" Вадима Королева, подписание этого договора имеет очень важное значение.

- Непосредственная близость производственных площадок позволит усилить практическую подготовку, закрепить и развить профессиональные навыки будущих авиастроителей, - сказал он.

Но подготовка кадров не сводится лишь к обучению студентов. На предприятии давно налажена многоступенчатая система профориентации - от детских праздников и посещения музея КАЗ до сотрудничества со школами, организациями НПО и СПО. Каждый год на базе Казанского научно-исследовательского технического университета (КНИТУ-КАИ) совместно с КАЗ проводятся школьные олимпиады по физике имени В.А. Окулова. Главное - как можно раньше зародить у ребенка мечту о небе. И, возможно, спустя годы это приведет его на порог Казанского авиационного завода.

Тем временем

КАЗ им. С.П. Горбунова продолжает набирать новые кадры. Заводу требуются:

оператор станков с программным управлением, токарь-фрезеровщик, слесарь механосборочных работ, слесарь-сборщик летательных аппаратов, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-программист по разработке управляющих программ для станков с ПУ.

Реклама. 6+.

КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал ПАО "Туполев".

Депутат Госсобрания Башкирии рассказала о работе в парламенте

Олеся Нематова

Парламент Башкирии нынешнего 6-го созыва завершил свою работу. Осенью нам предстоит выбрать новый состав госсобрания республики. Какими были эти пять лет работы в качестве народного избранника - на "деловом завтраке" в "РГ" рассказала депутат от КПРФ Лия Хафизова.

Лия Автаховна, вы недавно вносили предложение, чтобы семьям, в которых пять и более детей, получали жилье бесплатно и вне очереди. Как отнеслись к этому коллеги?

Лия Хафизова: К сожалению, мой проект отклонили. А я ведь постоянно общаюсь с многодетными родителями, и они говорят, что все социальные выплаты уходят на еду и одежду, школьные нужды. На крупные покупки денег уже не остается. А если стоят в очереди, то это может длиться годами, в это время надо где-то жить.

Сейчас предлагаю поддержать жильем хотя бы те многодетные малоимущие семьи, в которых отцы погибли или получили увечье, участвуя в СВО. Я знаю, что они получают выплаты от минобороны и могут купить квартиру, но ведь этих детей еще нужно вырастить, обучить в вузе или колледже, да и много всего. Министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова поддержала мою идею и дала экспертную оценку законопроекту. Посмотрим, как на это отреагирует госсобрание следующего созыва.

Также я предложила обеспечить молочной кухней детей-инвалидов до 18 лет. Пока бесплатные молочные продукты получают только многодетные и малоимущие семьи. Но считаю, что в этот перечень необходимо включить и детей с ограниченными возможностями здоровья. Решать этот вопрос придется новому составу парламента.

На посту депутата вы особое внимание уделяли многодетным семьям и их проблемам, потому что они чаще всего обращались к вам?

Лия Хафизова: С самого начала сложилось так, что ко мне регулярно приходили на прием, писали многодетные мамы. И чаще всего их вопросы связаны с улучшением жилищных условий. Вот недавно только был случай: обратилась женщина, проживающая с шестью детьми в старом общежитии. По каким-то непонятным причинам их не ставили в очередь. После нескольких депутатских запросов ситуация изменилась и их включили в список.

Было много просьб от многодетных женщин вернуть мужей со спецоперации. Четырех мужчин, проходивших обучение военному делу, смогли беспрепятственно возвратить в их семьи. Но те, кто уже был в зоне боевых действий, остались служить.

В общем, как-то с самого начала повелось, что я стала больше работать именно по вопросам многодетных семей. К тому же я являюсь председателем регионального отделения организации "Надежда России", созданной по инициативе депутата Госдумы РФ Нины Останиной. Союз изначально оказывал помощь мамочкам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. А с начала проведения спецоперации стал еще помогать семьям участников СВО и отправлять бойцам на фронт провиант, маскировочные сети, теплые носки, одежду.

А вообще, заявления от избирателей поступают самые разные: высокие коммунальные платежи, отсутствие детской площадки, необходимость проведения капитального ремонта в доме.

Многие родители говорят, что не могут устроить малышей в детсад, их все время отодвигают в очереди. У меня недоумение по этому поводу. Когда обращаешься в администрацию как депутат, то вопрос решается за несколько минут. Не всегда, конечно, но часто.

В одном из районов разбиралась с проблемным домом, находящимся на краю обрыва. Администрация знала о сложившейся ситуации, но никак не помогала семейной паре. После депутатского запроса новое жилье им было предоставлено.

Недавно также ко мне обратилась женщина из села Алаторка, у нее сын - инвалид. У ребенка началась эпилепсия, а в больницу не кладут. Врачи говорят, чтобы сначала прошли все обследования и принесли заключение. Но у женщины нет машины выезжать каждый день в райцентр Иглино, к тому же с больным ребенком - это сложно. Я позвонила в минздрав, объяснила ситуацию, на следующий день они уже были в палате.

Еще был случай: пенсионерка пожаловалась, что еще в середине 1970 годов встала на учет, как нуждающаяся в жилье. Но до сих пор квартиру не получила. Бабушка показала мне пожелтевшую от времени бумагу, служащую доказательством того, что она была в очереди. Когда я стала выяснять подробности этого дела, оказалось, что в списке на получение жилья женщины нет. Что это? Халатность? Равнодушие или большая загруженность? В общем, вернули ее в очередь, буду следить, чтобы получила в ближайшее время свои законные квадратные метры.

Вы говорили как-то, что руководители муниципалитетов даже на запросы депутатов порой присылают отписки.

Лия Хафизова: Отписки мы получаем и по сей день, но сейчас хотя бы стали указывать сроки по решению вопроса и включению проблемы в дорожную карту.

А у меня, в свою очередь, появился опыт, как писать запросы, работаю на опережение, более детально формулирую вопросы, не давая возможности увильнуть от ответов. Порой консультируюсь с юристами.

И все же, к сожалению, не всем могу помочь. Некоторым надо идти в суды, кому-то в прокуратуру. Но, по крайне мере, мы вырабатываем алгоритм и дальнейший план действий.

Я склоняюсь к тому, что у администраций районов очень много вопросов, и они не в каждый могут стопроцентно погрузиться. Часто мне отвечают, что денег нет, поэтому, к примеру, расселение аварийного дома невозможно. Однако порой дело вовсе не в этом.

К примеру, недавно я выезжала в село Михайловка. Жители позвали познакомиться с неочищенным озером Ольховое, которое превращается в болото. Они переживают, что скоро от этого прекрасного водоема не останется и следа. И вновь мне дают ответ, что нет денег на проведение очистительных работ. Но ведь есть же программа поддержки местных инициатив. Жильцы с удовольствием бы в такой поучаствовали, чтобы спасти озеро. Выход можно найти, но легче сказать "нет".

Вы в числе парламентариев, которым за работу не платят. А между тем сил уходит много. Что дает депутатство?

Лия Хафизова: Конечно, поток обращений нескончаемый. В соцсетях пишут круглосуточно, и от этого не уйдешь. Мне нравится помогать людям. Когда все получается, то так хорошо становится на душе. Одна улыбка человека, с которым вы вместе сдвинули какой-то вопрос, заряжает надолго.

Есть ли гештальты, которые вы не успели закрыть?

Лия Хафизова: Меня очень волнует микрорайон Максимовка в Уфе. Сначала там были серьезные проблемы, связанные с плохим освещением улиц. Три года мы с активистами писали обращения в исполнительные органы власти. И только в прошлом году, наконец, там установили новые фонари.

А вот проблема с отсутствием канализационной системы до сих пор не решается. Весной жители утопают в воде, по дорогам невозможно ходить. В администрации Калининского района чиновники сказали, что они не видят в этом ничего критичного. Мол, устанавливать ливневки необязательно, просто нужно вовремя вывозить снег. Но ведь они и должны этим заниматься, почему же не делают? Не хочу оставлять жителей микрорайона на произвол судьбы, буду продолжать заниматься решением их насущных вопросов.

Также в микрорайоне Шакша есть запущенное озеро Касимовское. Я даже участвовала в программе поддержки местных инициатив в качестве мецената. Но эти средства, что были собраны, направили на благоустройство прибрежной территории. А жители просят, чтобы весь водоем привели в порядок. Пруд сам по себе красивый и может стать местной достопримечательностью. В региональном минэкологии мне ответили, что нужна смета. Этот вопрос тоже планирую довести до победного конца.

Уфимский хоспис провел День открытых дверей

Гульназ Данилова

До начала официального приема подопечных в Уфимском хосписе - первом и пока единственном в республике - провели День открытых дверей. Гости - спонсоры, представители медицинского сообщества, обычные люди, объединенные неравнодушием к чужой беде, - своими глазами увидели, в каких условиях будут получать паллиативную помощь пациенты.

Хоспис полностью построен на благотворительные средства и по проекту, созданному с учетом всех требований к учреждениям подобного рода, поэтому все здесь продумано до мелочей.

Стационар состоит из двух отделений - для детей и взрослых на 40 и 20 коек соответственно. Палаты просторные с собственными санузлами, есть место и для пациентов, и для тех, кто их опекает. Из обстановки - удобные кровати, шкаф, холодильник, кондиционер, обеззараживающая воздух установка, телевизор. Полы теплые, что важно: кроме двери из коридора, есть еще одна - во двор. Ширина проемов позволяет выкатить как кресло, так и кровать.

В обоих отделениях предусмотрены столовые и кухни для самостоятельного приготовления пищи, оборудованные всем необходимым.

Есть бассейн с безопасным спуском в воду, где будут проводиться реабилитационные занятия.

В отличие от многих стационаров, в хосписе выделены места для отдыха, например, детская игровая комната, зимний сад, а еще - молельные комнаты для мусульман и христиан.

Сроки пребывания пациентов индивидуальны. Кому необходима противоболевая терапия или кислородная поддержка, будут находиться круглосуточно, а кому-то достаточно посещать дневной стационар. Что касается детского паллиатива, то в 70% случаев это связано с неврологией. Болезни тяжелые, но с ними дети живут годами.

- Наша задача - создать комфортные условия, обучить родителей, показать, как ухаживать за больным ребенком. Формируется среда, где родители могут общаться, обмениваться опытом, - рассказали волонтеры хосписа.

Открытие стационара - новый этап в деятельности Уфимского хосписа, который еще с 2019 года опекает около 400 семей по всей республике, помогая им медоборудованием, спецпитанием, обеспечивая социальную и юридическую поддержку.

О том, что это поистине бесценно, не понаслышке знают мамы детей-инвалидов.

- Хоспис еще строился, а нам уже помогали и лекарствами, и средствами гигиены, и много чем еще, - рассказывает Лейсан, мама четырехлетнего Данияра, страдающего неизлечимым генетическим заболеванием.

- И нам хоспис помогает не первый год, - присоединяется к разговору Зиля, мама пятилетнего Рамазана. -Ребенок тяжелый, у него поврежден головной мозг. Нам дают спецпитание. Вот эта коляска тоже от хосписа. Предоставляют и социальное такси, чтобы мы приезжали из деревни в Уфу.

Наряду со стационарной помощью есть и выездная - создано шесть мобильных бригад, которые навещают подопечных на дому. Один раз в год на две-три недели семьи смогут получать "социальную передышку", когда заботу о больных берут на себя сотрудники хосписа.

Кроме того, Уфимский хоспис, как сообщила его исполнительный директор Радмила Сурначева, станет центром, где будут получать знания и опыт специалисты паллиативной помощи.

Кстати

Помочь Уфимскому хоспису или стать волонтером может каждый.

В Индии плохо представляют, как живет современная Россия, а россияне - как изменилось индийское житье-бытье

Михаил Швыдкой - о том, как изменилась Индия за последние 30 лет и чем она схожа с Россией

На пресс-конференции в "Русском доме" в Нью-Дели, которую для меня любезно устроили сотрудники Посольства России в Индии и представитель Россотрудничества Олег Осипов, потерпел лингвистическое фиаско - не смог вспомнить, как перевести слово "кизяк" на английский язык. Вместе с российскими журналистами пытался объяснить индийским коллегам, что это за субстанция, чем окончательно развеселил присутствующих, и в конце концов точное слово перевода было найдено. Английское "dung" вполне устроило представителей индийских печатных и электронных СМИ, которых было на удивление много.

Они пришли, разумеется, не для того, чтобы узнать, как переводится на английский язык слово "кизяк", и, полагаю, даже не столько для того, чтобы получить исчерпывающее представление о российско-индийских культурно-гуманитарных связях. Первый вопрос, который был задан, оказался естествен и ожидаем: "Что у вас там происходит? Как живет Россия после военного мятежа Пригожина?" Думаю, именно желанием получить ответ на эти вопросы объясняется количество индийских журналистов, оказавшихся в "Русском доме".

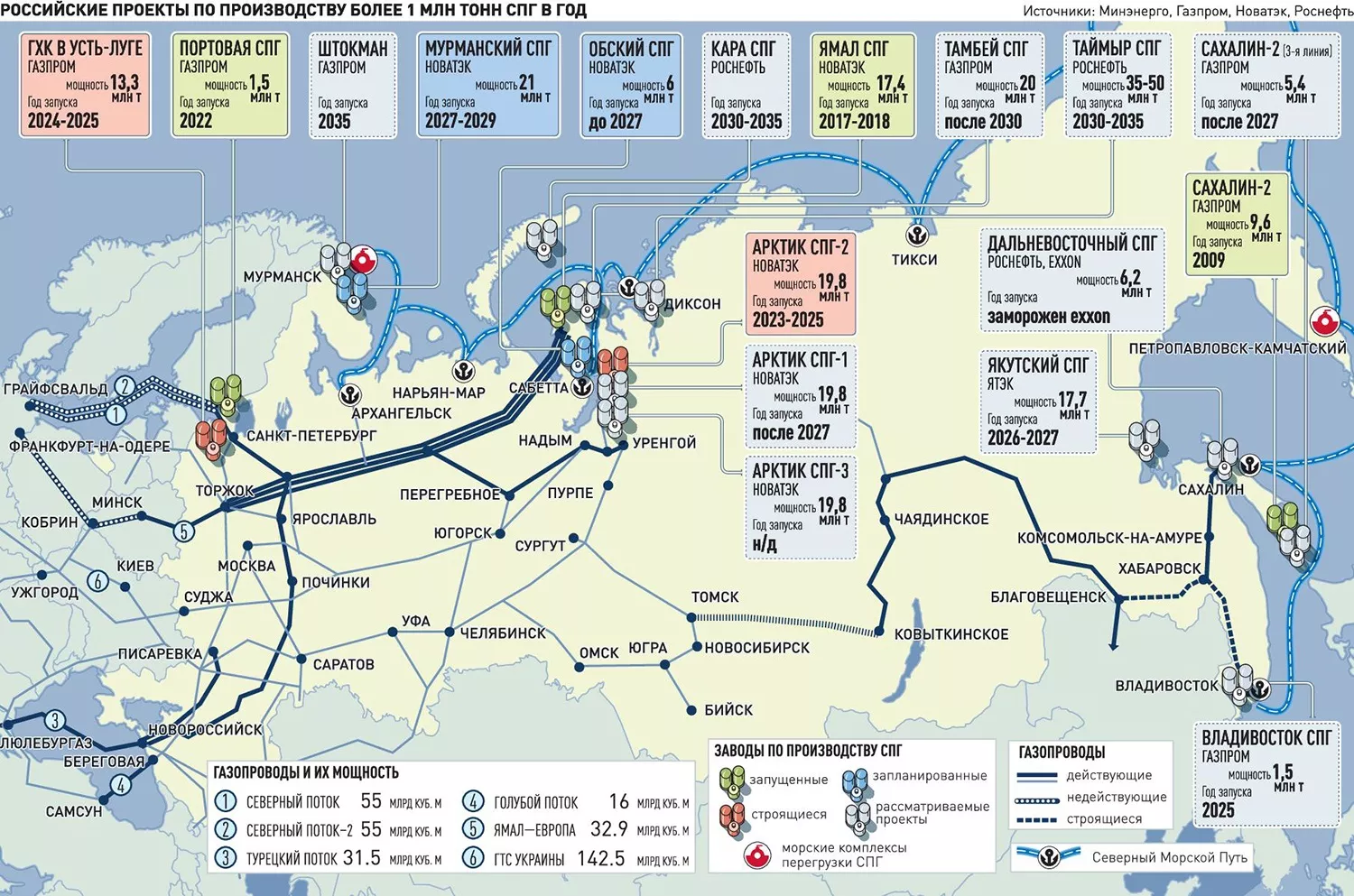

Разумеется, они читали заявления президента Владимира Путина, который дал исчерпывающую оценку происходящему, были знакомы со множеством комментариев российских и мировых СМИ, но им хотелось получить информацию из первых рук, от человека, который был в Москве с 23 по 25 июня 2023 года. Им нужны были впечатления очевидца. Ведь западные СМИ не рассказывали о том, что в Москве в эти дни работали все театральные, кино- и концертные залы, что на столичных улицах и в заведениях общепита завершение кризиса отмечали, как праздник, что слова "сплочение вокруг президента" имели не только политическое, но и эмоционально-психологическое измерение. Потребность получить такую информацию от приехавшего в Нью-Дели российского чиновника во многом связана с тем, что пул индийских журналистов, аккредитованных в России, ничтожно мал, временами в Москве работает только один человек. Практически всю информацию о нашей стране индийские читатели, зрители, слушатели получают из западных источников, которые транслируют местные СМИ. Это создает негативный образ России, который, к счастью, влияет далеко не на все индийское общество. Но индийцы любят Россию, - видимо, работает историческая память. Подобными позитивными общественными настроениями во многом руководствуется правительство Нарендры Моди, которое занимает дружественно-нейтральную позицию в отношении России и не присоединяется к подавляющему большинству западных санкций, направленных против нашей страны. Понятно, что у Индии есть свои прагматические интересы, она заинтересована прежде всего в российских углеводородных ресурсах (хотя и не только в них), но было бы странно, что в сегодняшнем мире отношения между такими огромными странами, как Россия и Индия, строились на чисто альтруистической основе. На встрече с президентом Индийского совета по культурным связям В. Сахасрабудхе, где участвовали ответственные сотрудники министерств иностранных дел, торговли и промышленности, культуры и туризма, молодежи и спорта, равно как во время круглого стола в Федерации торгово-промышленных палат Индии, который вел ее генеральный секретарь Ш.К. Патхак, собравший представителей разных сегментов бизнеса, был очевиден интерес к тому, что происходит в российской экономике, науке, культуре, общественной жизни. Наши крупные компании - "Роснефть", "Сибур", "НОВАТЕК", Сбер, "Синара" и другие - работают на индийском рынке, но возможностей куда как больше, особенно в сегменте среднего и малого бизнеса.

Позволю себе высказать предположение, что в Индии недостаточно хорошо представляют, как живет современная Россия, а россиянам явно не достает информации о том, как изменилось индийское житье-бытье за минувшие тридцать лет. Назвал этот временной отрезок только потому, что именно тридцать лет назад мне впервые посчастливилось оказаться в Нью-Дели, а потом, когда был сопредседателем российско-индийской межправительственной комиссии по культуре, побывать в разных штатах этой великой и магически притягивающей к себе страны.

Когда впервые приехал в Индию, то даже в столице топили кизяком - высушенным и примитивно переработанным коровьим навозом, дым от которого вместе с выхлопной гарью от старых британских машин обрушивал на индийскую столицу терпкий смог. Именно это слово по-английски я забыл во время пресс-конференции. Мне было важно передать индийским коллегам, как изменился запах Индии, сегодня он открывается не в дыме и гари, а в ароматах восточных трав, цветов и пряностей. Но дело не только в запахах. На моих глазах Индия превращалась в бурно развивающуюся державу, которая устремлялась в прорывные сегменты наукоемкой экономики, решая при этом сложнейшие социальные задачи. От Бангалора, где сосредоточена высокотехнологическая индустрия, и Бомбея, финансовой и кинематографической столицы страны, которая производит 2,5 тысячи фильмов в год, где процветают театр и изобразительные искусства, до территорий, где в условиях самоизоляции проживают так называемые зарегистрированные племена, - дистанция огромного размера. Нужно проявлять управленческие чудеса, чтобы сохранить высокую динамику развития в многонациональной и многоконфессиональной стране, где архаика и модерн существуют в непрерывном взаимодействии, противоречивом и плодотворном.

В этом, пожалуй, мы похожи друг на друга. Нужно проявить больше усилий, чтобы это сходство обернулось взаимной пользой.

"Будут небольшие эксперименты": Дмитрий Юровский рассказал о фестивале "Лето. Музыка. Музей", хедлайнером которого станет Большой театр

Татьяна Эсаулова

В подмосковной Истре 5 июля в шестой раз стартует молодой, но уже известный российский open-air фестиваль классической музыки "Лето. Музыка. Музей". Известные исполнители и коллективы будут выступать пять фестивальных дней на площадке с видом на Ново-Иерусалимский монастырь. А в этом году главный сюрприз для пятитысячной публики - выступление артистов Большого театра России, которые представят на открытой сцене оперу "Алеко" и поэму "Колокола" Рахманинова…

О программе фестиваля, его знаменитых участниках и особенной публике рассказывает представитель знаменитой музыкальной династии - дирижер и худрук фестиваля Дмитрий Юровский.

В этот раз впервые среди участников фестиваля "Лето. Музыка. Музей" Большой театр России…

Дмитрий Юровский: Большой Театр представит два выдающихся произведения Рахманинова - оперу Алеко и вокально-симфоническую поэму "Колокола". Даже в "полуконцертной" версии - эти произведения настолько театральны и сильны по драматургии, что несомненно будут достойной кульминацией фестиваля в этом году.

В одном из своих интервью вы заметили, что чувствуете, "к чему зритель готов, а к чему - нет". К чему еще не готов зритель фестиваля "Лето. Музыка. Музей"?

Дмитрий Юровский: Всего лишь во второй раз я выступаю на этом фестивале, и впервые - в роли художественного руководителя, поэтому с постоянной публикой пока еще не так хорошо знаком. Но при исполнении в прошлом году, так скажем, не самых популярных произведений Скрябина и Равеля меня приятно удивила "открытость душ" и вообще реакция публики…

В этом году тоже будут небольшие эксперименты: отмечу исполнение таких редких произведений, как "Увертюру на русские темы" Танеева и увертюру из оперы "Сон на Волге" Аренского.

Со временем мы, возможно, будем попробовать сыграть и какие-то сочинения современных композиторов. В любом случае у меня нет такого ощущения, что зритель фестиваля "Лето. Музыка. Музей" к чему-то может оказаться не готов…

"Протагонистом" фестиваля "Лето. Музыка. Музей" в этом году стал Сергей Васильевич Рахманинов: его 150-летие со дня рождения отмечает весь музыкальный мир. Что для вас, как для дирижера, становится главным в интерпретации его музыки?

Дмитрий Юровский: В интерпретации музыки Рахманинова очень важно продумать сюжетную линию, поскольку Рахманинов всегда основывается на драматургии - независимо от того, камерная ли это музыка, симфоническая или театральная. Кроме этого, в его оркестровках огромное количество второстепенных голосов, которые могут при желании (в зависимости от интерпретации), временно вытеснять ведущие голоса. Поэтому одна из основных задач - все это продумать, подготовить с оркестром, чтобы исполнение было осознанным.

За свою дирижерскую карьеру вы руководили немалым количеством известнейших оркестров. На каком этапе определяете энергетику коллектива? Что может сделать дирижер, если этой энергетики не хватает для поставленных исполнительских задач?

Дмитрий Юровский: Думаю, что уже на первой репетиции дирижер должен уметь прочувствовать энергетику оркестра. Иногда приходится быть генератором и катализатором этой энергетики, а иногда достаточно просто "регулировать движение" этих энергетических волн. В любом случае, в процессе исполнения дирижер, несомненно, должен влиять на общий настрой и атмосферу звучания.

На открытии вы дирижируете Государственным академическим симфоническим оркестром России имени Е. Ф. Светланова - постоянным резидентом фестиваля. Какие особенности учитываете, встречаясь с этим легендарным коллективом?

Дмитрий Юровский: Госоркестр на сегодняшний день - один из лучших оркестров мира. Его главная особенность и достоинство, на мой взгляд, - это способность пропускать через себя самые разные интерпретации, при этом не теряя своей яркой "личности", которая основывается на десятилетиях мощных традиций.

Как вам удается соблюдать симфонический и оперный баланс в своей карьере?

Дмитрий Юровский: Для меня очень важно сохранить и театральную, и симфоническую деятельность в балансе. В любом случае, музыкальный театр дает мне уникальную возможность, а также необходимость в любом симфоническом произведении искать и находить сценарий и драматургию.

Какие встречи со знаменитыми артистами запомнились на всю жизнь?

Дмитрий Юровский: Любая встреча с яркими музыкантами для меня важна, независимо от того, известный ли это солист или еще только начинающий. Таких встреч в моей жизни было немало и большинство из них я вспоминаю с искренней благодарностью, поэтому сложно выделить кого-то одного. Но, конечно, особенно вспоминаются те выдающиеся музыканты, которых уже, к сожалению, с нами нет… Скрипачка Ида Гендель, пианист Менахем Пресслер… Встречи на одной сцене с такими исполнителями запоминаются навсегда.

На фестивале великие произведения Рахманинова прозвучат вместе с музыкой близких ему композиторов: Чайковского, Римского-Корсакова, Танеева, Аренского.

5 июля Вадим Руденко представит Концерт для фортепиано с оркестром № 2 С. Рахманинова в сопровождении Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова под управлением Дмитрия Юровского. В этот вечер также прозвучит Симфония № 2.

6 июля будут исполнены произведения для скрипки Николая Римского-Корсакова, Александра Глазунова и Сергея Рахманинова. Солист - Гайк Казазян. На сцене - Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Михаила Грановского.

7 июля в программе концерта - сочинения современников С. Рахманинова: Чайковского, Танеева, Аренского, Лядова, которые прозвучат в исполнении Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова под управлением Дмитрия Юровского. Солист - Иван Бессонов (фортепиано).

8 и 9 июля на фестивале - дни Большого Театра России.

170 человек на открытой сцене исполнят оперу "Алеко" и поэму "Колокола".

Фестиваль "Безумные дни" в Екатеринбурге объединил рекордное количество любителей классической музыки

Лариса Барыкина

В Екатеринбурге прошел музыкальный фестиваль "Безумные дни". Этот уникальный марафон классической музыки - более сотни концертов за три дня одновременно на десяти площадках - в России аналогов не имеет. Созданный в 2015 году как российский вариант международного La Folle Journee (назван в честь Бомарше) в сегодняшних реалиях фестиваль проводится с особым посылом: музыка во все времена призвана объединять, давать чувство гармонии, красоты и надежды. Неизменной остается и главная цель, которую организатор фестиваля, Свердловская филармония, формулирует как императив: сделать поклонниками классики как можно большее количество людей.

Для этого существует проверенный способ: короткие, не больше часа концерты, максимально доступные цены (не более 200 рублей) и атмосфера всеобщего праздника. Демократичный формат дает свои результаты: число неофитов возрастает от фестиваля к фестивалю, на первом их было 22 процента, на прошлогоднем - уже 43. Как всегда, большинство билетов было раскуплено заранее, в итоге - аншлаг на всех 120 концертах.