Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Москве систему "ЭРА-ГЛОНАСС" тестируют для повышения безопасности электросамокатов

В Москве стартовал эксперимент по подключению электросамокатов к государственной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС". Тестирование проводится при участии Минпромторга России, Департамента транспорта Москвы, столичного ЦОДД, АО "ГЛОНАСС", АО "НИИМА "Прогресс" и "ИТ-Резерв".

"С каждым годом растет популярность электросамокатов, при этом некоторые владельцы не соблюдают правила, превышают скорость, едут по скоростным магистралям. Чтобы сделать самокаты безопаснее для всех, мы начали тестировать технологию геозонирования совместно с коллегами и АО "ГЛОНАСС". Уверены, что результаты пилотного проекта по использованию "ЭРА-ГЛОНАСС" и оснащение личных электросамокатов подобными устройствами вместе с изменениями в ПДД лягут в основу безопасного передвижения личных средств индивидуальной мобильности. Это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина по снижению аварийности в городе", — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С 1 марта 2023 года вступили в силу новые правила дорожного движения, которые ограничили максимальную скорость средств индивидуальной мобильности до 25 км/ч. Изменения призваны снизить риски возникновения тяжелых ДТП и сделать этот вид транспорта более безопасным.

"При въезде на определенные участки Москвы самокаты будут автоматически снижать скорость, обеспечивая соблюдение установленных правил, безопасность пешеходов и всех участников дорожного движения. Для этого электросамокаты оснащены специальными трекерами российского производства, подключенными к "ЭРА-ГЛОНАСС". Территории, на которых проходит эксперимент, разделены на несколько зон с максимальными скоростными ограничениями – 10 км/ч, 15 км/ч или 20 км/ч (тротуары, пешеходные переходы, парки и т.д.) Эксперимент пройдёт до конца сезона", – отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

По мнению генерального директора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, ЦОДД Москвы станет примером того, как необходимо заботиться о безопасности всех участников дорожного движения. "Подключение к "ЭРА-ГЛОНАСС" создает равные условия для пользователей электросамокатов, позволяет и в онлайн, и офлайн режимах устанавливать геозоны с конкретными скоростными ограничениями. При этом Дептранс столицы сможет оперативно корректировать и актуализировать эти параметры, которые будут автоматически обновляться для подключённых самокатов. Это показательный пример, как "ЭРА-ГЛОНАСС" становится решением самых острых проблем, универсальным цифровым инструментом повышения безопасности на транспорте", - заключил глава АО "ГЛОНАСС".

"Базальт СПО" стала партнером Российского Альянса RISC-V

"Базальт СПО", разработчик операционных систем "Альт", подписала меморандум о партнёрском сотрудничестве с Альянсом RISC-V. В планах — разработка отраслевых стандартов, рекомендаций для совершенствования законодательства, просветительская и исследовательская деятельность.

Компания "Базальт СПО", разработчик операционных систем "Альт", заключила меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с "Ассоциацией независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе архитектуры RISC-V" (Альянсом RISC-V).

Разработчики "Базальт СПО" окажут Ассоциации содействие в работе над развитием российских решений на платформе RISC-V и экосистемы совместимого с ней ПО, а также в формировании необходимой нормативной базы.

Партнерское сотрудничество будет направлено на:

"Базальт СПО" также входит в международный альянс RISC-V International и ведёт большую работу по поддержке плат этой архитектуры в операционных системах "Альт". Статус "Стратегический участник" даёт компании право участвовать в формировании и реализации стратегии развития RISC-V.

В мае 2023 г. "Базальт СПО" представил новую экспериментальную сборку ОС Simply Linux для архитектуры RISC-V. Она предназначена для разработчиков и опытных пользователей, заинтересованных в развитии экосистемы свободного ПО для архитектуры RISC-V.

"Потребности рынка в компьютерах на платформе RISC-V только формируются, но "Базальт СПО" превентивно развивает её поддержку в операционных системах "Альт", — отметил генеральный директор "Базальт СПО" Сергей Трандин. — На протяжении пяти лет мы вместе с сообществом ALT Linux Team активно развиваем открытый репозиторий Sisyphus riscv64. Это экспериментальная ветка собственной инфраструктуры разработки "Базальт СПО", на которой создается семейство операционных систем "Альт". Весь исходный код ОС "Альт" для платформы RISC-V открыт, также он будет публиковаться в национальном репозитории — российском аналоге GitHub".

Важность и ценность такого сотрудничества отметила директор Альянса RISC-V Анна Серебряникова: "Взаимодействие с лидерами рынка операционных систем крайне важно для нашего молодого Альянса и развития экосистемы RISC-V в России".

Fix Price внедряет централизованное управление процессами складской логистики

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, совместно с российским разработчиком систем управления складом, транспортом и производством ГК LogistiX внедрила централизованное управление процессами складской логистики с помощью обновленной системы LEAD WMS.

Реализация проекта дает возможность централизованного мониторинга, контроля и управления изменениями на распределительных центрах (РЦ) сети, площадь которых составляет более 400 тыс. кв метров.

"На базе нового решения были запущены РЦ в Домодедово, Внуково и Екатеринбурге. До конца года оно будет внедрено в остальных РЦ компании. Реализация проекта – большой шаг в направлении автоматизации бизнес-процессов в сфере логистики. За счет более удобного и современного интерфейса, а также централизованного обновления системы по всем РЦ скорость обработки документов теперь существенно повысится", - сообщил Олег Штайнагель, директор департамента логистики Fix Price.

"Новое решение LEAD WMS имеет богатый функционал автоматизации, а также специализированный инструментарий для централизованного формирования пакетов обновлений и организации CI/CD-конвейера. Таким образом, существенно экономится время на распространение изменений по всем распределительным центрам, а также обеспечивается оперативное восстановление работоспособности системы в случае неполадок", - отметил Дмитрий Блинов, управляющий директор LogistiX.

С 2012 года Fix Price в партнерстве с ГК LogistiX последовательно автоматизировали на LEAD WMS 11 распределительных центров, каждый из которых имел возможность своими силами производить адаптацию системы под собственные нужды.

В Москве открылась музыкальная квартира - там, где работал Жванецкий

Сусанна Альперина

30 июня состоялось торжественное открытие новой концертной площадки Москонцерта - Музыкальной квартиры на Тверской, где на протяжении многих лет работал Михаил Михайлович Жванецкий. В рамках открытия прошел вечер, посвященный памяти писателя-сатирика "Там, где Жванецкий…".

Жена писателя Наталья Жванецкая и пианистка Басиния Шульман стали инициаторами создания этого пространства - само открытие музея для широкой публики запланировано на ноябрь 2023 года. 6 ноября исполнится три года с момента ухода Михаила Жванецкого. А 6 июля - 40 дней как не стало его ближайшего друга, литературного секретаря Олега Сташкевича. В состав экспозиции в Музыкальной квартире входят личные вещи писателя, редкие фотографии, ценные артефакты и, конечно же, - легендарные кепка и портфель.

Автор этих строк не раз бывала в этом пространстве. Квартира была местом притяжения, нестандартным офисом для Михаила Жванецкого, Романа Карцева и Виктора Ильченко. В 1988 году был создан Театр миниатюр. Сюда пришла на работу Клара Борисовна Новикова. Здесь было все - встречи, вечеринки, празднования, первые читки произведений, концерты для своих....

В вечере "Там, где Жванецкий…" приняли участие Наталья Жванецкая, художественный руководитель ГБУК города Москвы "Москонцерт" Басиния Шульман, народная артистка Клара Новикова, журналист, писатель, актер Юрий Рост, телеведущая Кира Прошутинская, журналист Виктор Лошак и другие. Рост рассказал, что у него собран фотоархив, посвященный Жванецкому, Лошак поделился воспоминаниями - чем для него был Жванецкий в Одессе, а потом в Москве. Кира Прошутинская приоткрыла кухню программы "Дежурный по стране", делясь неизвестными ранее подробностями ее создания. Программу они вместе с Михаилом Михайловичем делали 17 лет...

Вел вечер - Михаил Довженко. В концертной программе прозвучали любимые Жванецким джазовые композиции в исполнении джаз-ансамбля Алекса Новикова. Также в программе было выступление заслуженной артистки России Нины Шацкой.

В Москве завершился XVII Международный конкурс им. П.И. Чайковского - главная музыкальная олимпиада в мире

Мария Бабалова,Светлана Мелентьева,Айдана Кусенова,Наталья Кожевникова

Одно из самых знаменитых в мире состязаний молодых музыкантов, которое иногда даже называют Олимпиадой, определило победителей по шести номинациям. За баталиями молодых музыкантов из 23 государств благодаря ставшими уже традиционными прямыми онлайн трансляциями следила аудитория в 50 миллионов человек из 102 стран. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в Доме Пашкова.

Конкурс готовился в экстремально-спринтерском темпе: имена конкурсантов и членов жюри были тайной до самого последнего момента, что, безусловно, только добавляло интриги. В год 65-летия конкурса жюри проявило редкое великодушие: лишь в одной из специальностей - виолончель - судьи строго следовали регламенту, в остальных же дисциплинах число финалистов оказалось значимо большим, чем это было предусмотрено правилами. А в финале марафонского гала-концерта лауреатов в Санкт-Петербурге на сцене Новой Мариинки выяснялось, что в этом году самая весомая награда - Гран-При конкурса достался молодой солистке театра меццо-сопрано Зинаиде Царенко.

Во всю силу голоса

Судейский ареопаг в номинации "Сольное пение" возглавляла Хибла Герзмава - обладательница первого в истории конкурса Чайковского Гран-При, что впервые был вручен в 1994 году. А среди арбитров были и один из самых влиятельных оперных агентов итальянец Алессандро Ариози, и знаменитый китайский баритон Юань Чэнье, и всемирно известный тенор, нечуждый и дирижерского искусства Дмитрий Корчак, и прославленная солистка Мариинского театра Ольга Бородина. А в день финального прослушивания к жюри присоединился худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, что, конечно же, было крайне важно для соревнующихся. Но еще большей бы наградой для них стало, если б маэстро в этот вечер был за дирижерским пультом, как то, например, происходит на третьем туре конкурса "Опералия" Пласидо Доминго, чтобы он помог и вдохновил финалистов. Увы, работа дирижеров на конкурсе даже с самыми лучшими оркестрами из раза в раз становится притчей во языцех. Вот и ныне Павел Смелков своим нечутким, испытующе замедленным аккомпанементом, можно сказать, вмешался в распределение наград.

Некоторым участникам, конечно, выступление подпортили и нервы. И все же основная проблема в том, что в манере пения доминирует агрессивность, без опоры звука и кантилены. Молодые солисты не музицируют в пении, а штурмуют ноты, как горновосходители заветную вершину, часто с нескрываемом ужасом во взгляде, а не со свободой, которая рождается от технического совершенства и эмоциональной наполненности. Никак не в борьбе за звук и слово на непонятном иностранном языке на фоне явной нехватки чувства стиля и вкуса, а главное умения и желания исполнять программу, соответствующую своему возрасту и природе голоса. Впрочем, и крошечный зал Мусоргского в Петербурге, где вновь проходили дофинальные прослушивания, скорее подходит для домашнего музицирования, нежели для оперного пения. Да, к тому же эта площадка лишает большую часть поклонников вокала послушать выступления конкурсантов в "живую".

И все же жюри удалось разложило вполне справедливый "премиальный пасьянс". По сути, как и на прошлых конкурсах XXI века, противостояние свелось к борьбе представителей России и Азии. Что касается географии в целом, надо заметить, что западноевропейские певцы всегда сравнительно редко выступали на конкурсе Чайковского, прежде всего, избегая очень трудной для них необходимости петь по-русски. Как нечасто до нашей страны добирались и очень весомые в современном оперном мире латиноамериканские голоса, но уже по причине кране долгой и дорогой дороги.

Другое дело, что открытием новых имен конкурс, по большому счету, не стал. И все из-за того, что сегодня в России неадекватное множество вокальных состязаний, и добрая половина лауреатов уже была премирована, например, на конкурсе Елены Образцовой или Хиблы Герзмава, который родился в этом году. Все конкурсы в той или иной степени проходят при финансовой поддержке государства и, наверное, уже пора задуматься о составлении "национального календаря конкурсов", чтобы они не спорили друг с другом, а певцы не превращались в "вечных конкурсантов", кочуя от одного соревнования к другому. Это только снижает зрительский интерес и увеличивает предсказуемость результатов.

Из четырех басов лауреатами стали 28-летний солист Мариинского театра Глеб Перязев, исполнявший в финале баритональную программу (IV премия) и 32-летний Чон Ин Хо из Южной Кореи (II премия). Также удостоены IV премии 32-летний тенор Игорь Морозов и 24-летняя сопрано Полина Шабунина, представляющие "Геликон" и Большой театр. Еще две награды ушли в Большой: II премию получил 24-летний баритон Максим Лисиин, а III премию - 27-летняя сопрано Альбина Тонких, представляющая Беларусь, - артисты Молодежной программы Большого театра. III премия и у 32-летнего баритона из Китая Хун Чжэньсяна, а еще одна II премия у 32-летней сопрано Ольги Масловой.

Золото же досталось запоминающемуся и 32-летнему тенору Чи Хун Сон из Южной Кореи и приглашенной солистке Мариинского театра, очень стабильной 30-летней меццо-сопрано Зинаиде Царенко, за спиной которой уже были победы и лауреатства на других конкурсах. Ей свою личную премию отдала и Хибла Герзмава. Почти 30 лет назад юной Хибле Елена Образцова отдала свой личный приз, сегодня она сама, будучи уже председателем жюри, личную награду передала победительнице. Зинаиду Царенко, можно сказать, признали абсолютной чемпионкой, она забрала и Гран-При XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского. И теперь уже перед певицей, как и перед всеми лауреатами, стоит задача, длиною во всю жизнь: трансформировать конкурсную, "спортивную" победу в подлинный творческий успех.

Русское пиано

Первую премию в номинации "фортепиано" получил 19-летний пианист Сергей Давыдченко (ныне - студент Ростовской консерватории, класс Сергея Осипенко), уже хорошо известный московской публике по победам на музыкальных конкурсах "Щелкунчик" (2016) и Grand Piano Competition (2021). Пианиста отличает мощная природная виртуозность, смелость и харизматичность игры, что особенно ярко проявилось в исполнении музыки Прокофьева: во II туре молодой пианист исполнил Шестую сонату Прокофьева, а для финала выбрал его Второй фортепианный концерт.

"Для меня Конкурс Чайковского - это популяризация нашей русской музыки в такое тяжелое для нашей страны время, - прокомментировал Давыдченко после объявления результатов конкурса. - Я считаю, что долг музыканта - это нести свет и радость людям, и я надеюсь, в каком-то смысле мне удалось это сделать".

Напомним, что в финале конкурса восемь пианистов исполнили по два фортепианных концерта (включая один из концертов Чайковского) в сопровождении Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова (дирижер - Алексей Рубин). Завершавшему прослушивания Валентину Малинину (II премия), зал аплодировал стоя: для финала пианист выбрал фортепианный концерт Скрябина и Первый концерт Чайковского. Триумфальная, пламенная, при этом точная и виртуозная игра Малинина напомнила выступление Дмитрия Маслеева на XV Конкурсе Чайковского (напомним, пианист получил Золотую медаль конкурса в 2015 году), а представители старшего поколения среди публики сравнивали впечатления от игры Валентина Малинина с выступлением легендарного Михаила Плетнева на Конкурсе Чайковского в 1978 году.

Вторую премию на завершившемся XVII Конкурсе Малинин разделил с яркими пианистами Джорджем Харлионо из Великобритании и Энджелом Вонгом из США, который, к слову, уже 10 лет живет и учится в России.

"Конкурс Чайковского для меня - это мечта, которая стала реальностью, - рассказал Энджел Вонг "РГ" после конкурса. - Я мечтал выступить здесь с 8 лет, и счастлив, что прошел все туры, выступил с потрясающим оркестром Светланова, который я очень люблю и играл для консерваторской публики. Это большая честь. Я переехал жить в Россию в возрасте 9 лет и вот спустя 10 лет я продолжаю свое обучение, сейчас уже на первом курсе Московской консерватории. Русская музыка - моя любимая. Моя мама русская, так что я ощущаю сильную связь с русской музыкой, во мне достаточно "русской души"".

Хочется отметить конкурсное выступление Ильи Папояна (III премия), чья игра произвела глубокое впечатление на многих слушателей, профессиональных музыкантов и знатоков фортепианного искусства, которых среди публики конкурса Чайковского традиционно много. В английской культуре есть непереводимое понятие "Understatement" - оно описывает аристократов, которые внешне скромны, или сшитый именитым кутюрье костюм скоромного кроя, но из сверхдорогой ткани. Это понятие можно отнести и к игре Папояна, внутренняя интеллигентность, выдержанный вкус и сценический аристократизм отличал игру пианиста на фоне всех лауреатов. Папоян - музыкант сути, пианист содержания.

III премию пианист разделил с виртуозом 30-летним пианистом Станиславом Корчагиным, преподавателем фортепиано на кафедре Российской академии музыки имени Гнесиных, очень стабильно проявившим себя на протяжении всех трех туров.

Соа Ё из Южной Кореи, очень уверенно показавшая себя в сольных турах, к сожалению, не смогла проявить себя также ярко в игре с оркестром - пианистка получила IV премию конкурса.

Яркие вспышки скрипачей

Скрипачи состязались в Малом зале консерватории и в Московской филармонии. Яркими вспышками стали Леонид Железный (Россия) - с невероятно вдумчивым и темброво насыщенным "Размышлением" Чайковского; Равиль Ислямов (Россия) - Концертной фантазией на темы из оперы "Порги и Бесс" Гершвина; Елена Таросян (Россия) - Фантазией на темы из оперы Бизе "Кармен". Несколько раз прозвучала на I-ом туре Элегическая поэма, соч. 12 Эжена Изаи, и каждый раз по-своему необычно, а Ким Ке Хи (Южная Корея) начала свое самое первое выступление свежей и чудесной Сонатой для скрипки и фортепиано соль-минор Клода Дебюсси, хотя немногие сразу подумали, что именно ей предстоит встать на пьедестал.

Жюри выбрало свою шестерку лидеров, которые соревновались с двумя диаметрально противоположными концертами - Чайковского и Моцарта. Проиграть шесть частей подряд - задача не из легких, это проверка музыканта на прочность. Но гораздо сложнее переключиться от одного стиля на другой. Излишне игривая игра в концерте Моцарта с невесомым смычком практически могла развалить концерт Чайковского, а за более приглаженным Моцартом мог следовать убедительно логичный Чайковский.

Как и предполагалось, результаты удивили всех. Так, I-ю премию получил Ким Ке Хи (Южная Корея), II-ю премию взял Равиль Ислямов, III-ю премию разделили между собой Ло Чаовэнь (Китай), Елена Таросян (Россия) и Даниил Коган (Россия).

На длинном дыхании

Чайковский не писал концертов и концертных пьес для медных духовых и даже для деревянных. Но больших развернутых соло для них в оркестровых сочинениях композитора достаточно: валторновое соло в Адажио Пятой симфонии, ставший шлягером неаполитанский танец для трубы из "Лебединого озера", соло гобоя из Четвертой симфонии, список - огромен. И, тем не менее, когда эти две номинации появились в прошлом конкурсе в 2019 году, многие недоумевали. Цель определил маэстро Гергиев, инициировавший появление новых номинаций: мотивировать развитие духовой школы в России, где дефицит духовиков существует во всех оркестрах.

Конечно, географическая карта участников этого конкурса определена временем: самое большое количество участников - из России и стран Азии - Южной Кореи и Китая. Но уровень этих музыкантов очень высок, и говорить о национальных школах сегодня уже не приходится - музыканты учатся там, где можно отточить мастерство под руководством высококлассных наставников.

Лауреатом первой премии в номинации медные духовые инструменты стал безусловный лидер конкурса и фаворит публики - Семен Саломатников, 17-летний трубач, учащийся Средней специальной музыкальной школы при Петербургской консерватории, уже концертирующий, его не раз можно было слышать в Концертном зале Мариинского театра. Опыт сольных выступлений дает артистическую свободу, что сразу выделяет на конкурсе. Обязательная для программы трубачей в финале Ария Ленского поразила настоящим пением с длинным дыханием, интонациями "речи", разнообразной динамической палитрой, и тончайшими градациями пиано. Концерт Щедрина в исполнении Семена Саломатникова прозвучал ярко виртуозно, почти задиристо, молодой музыкант, который пробует себя и в жанре джаза, не чужд азарта игры.

Туба Вильнура Самигуллина (V премия) оказалась очень певучим выразительно интонирующим бас-баритоном. Исполненный им на третьем туре каприс Паганини (что вначале вызывает улыбку и кажется несовместимостью - Паганини на тубе - что-то вроде польки для слона) был сыгран убедительно и виртуозно, открыв новые возможности в этом инструменте. Серебряную медаль получил валторнист Цзинь Чжичэн из Китая, его игру отличала богатая красками кантилена и чутко уловленные русские интонации Andante cantabile из Струнного квартета №1 Чайковского, а концерт Глиэра для валторны заставил вспомнить концерт для сопрано этого же композитора по мастерству звуковедения.

Третья премия в этой номинации оказалась не присуждена. Четвертую присудили французу Шарлю Ределле, его исполнение концерта Глиэра и Чайковского отличалось истинно французским шармом и элегантностью.

Оркестр Мариинского театра, аккомпанирующий выступлениям медных (дирижер - Гурген Петросян) и деревянных духовых инструментов (дирижер - Николай Хондзинский) как всегда был мобильным и внимательным партнером ансамбля, тем более что среди участников в номинации медных и деревянных были их коллеги - артисты оркестра театра.

Из 48 участников состязания на деревянных духовых инструментах было 32 представителя России, 10 из Китая, двое итальянцев, и по одному из Беларуси, Коста-Рики, Южной Кореи и Казахстана. В обязательной программе конкурсантов каждого из четырех инструментов (флейта, гобой, кларнет и фагот) - ария Ленского из оперы "Евгений Онегин". Если трубачи "пели" оригинальную арию Ленского, то более легкие и подвижные деревянные работали с переложением ее для виртуозной скрипки Леопольдом Ауэром, что задачу усложняло. Обязательные концерты - Карла-Филиппа Эммануила Баха для флейты, Рихарда Штрауса для гобоя, концертные пьесы Россини и Дебюсси для кларнета, и Гуммеля для фагота превратили выступления участников на Третьем туре в насыщенный концерт популярной классической музыки, исполненной с воодушевлением и драйвом соревнования молодыми энергичными музыкантами. Первую премию завоевала обаятельная Софья Виланд, дипломант прошлого конкурса Чайковского, артистка оркестра Мариинского театра.

Вторая премия досталась флейтистке Анне Макаровой, которая лидировала в слушательском голосовании, а также гобоисту Федору Осверу. Его инструмент в Гобойном концерте Рихарда Штрауса разговаривал, смеялся, плакал, меняя интонацию от нежной до наступательно резкой, вступал в диалог с инструментами оркестра. Виртуозная третья часть была сыграна с азартом и заставила вспомнить, что концерт написан автором "Проделок Уленшпигеля". Третью премию поделили корейская флейтистка Ким Е Сон, итальянский фаготист Палумбо Аугусто Велно и российский кларнетист Лев Журавский.

Интеллектуальные виолончелисты

Программа виолончелистов в финале отличалась интеллектуальностью и философской глубиной - все выбрали для своего выступления серьезные сочинения XX века - концерты Шостаковича, Прокофьева и редко исполняемый концерт Лютославского (Иван Сендецкий, IV премия).

Обязательные для всех вариации на тему Рококо Чайковского прозвучали совсем по-разному, как ария, исполненная разными голосами, различающимися тембром, наполненностью, дыханием, штрихами, агогикой. Первый концерт Шостаковича выбрали для финала все три корейских виолончелиста. Обладательница золотой медали Ли Ён Ын поразила каким-то пронзительно тонким исполнением концерта, особенно его медленной части, богатством нюансов внутри пиано от акварельного теплого звучания до призрачно холодного и резкого.

Особенностью игры серебряной медалистки Марии Зайцевой стал звук ее виолончели с удивительно бархатным мягким звуком, наполненным даже в тончайших пианиссимо, и мягким в скерцозных образах, отсутствием шва при смене смычка и энергичными кульминациями во Втором концерте Шостаковича.

Особого комплимента заслуживает оркестр, работавший с виолончелистами - Академический оркестр Петербургской филармонии под управлением Феликса Коробова. Сразу слышно, что дирижер - сам виолончелист, насколько он был чуток к солистам, но на самом деле в этом проявлялась удивительная тонкость дирижерского прочтения партитур: каждый концерт превращался в глубокую философскую драматическую симфонию, выстроенную как театральная драма.

Валерий Гергиев, сопредседатель Оргкомитета Международного конкурса им. П.И. Чайковского:

- У победителей и призеров Конкурса имени Чайковского все только начинается. Все будет зависеть лишь от них самих. А мы им обязаны предоставить первый, второй, а, может, и пятый, и десятый шансы и возможности для новых партий, нового репертуара на достойных сценических и концертных площадках. А потом уже все будет развиваться в зависимости от реакции профессионалов: коллег, коллективов, с которыми они будут работать, журналистов, также, конечно, и публики. Именно так все и происходило последние годы, а я за этот конкурс отвечаю с 2009 года. И с 2011 года конкурс дал миру замечательных победителей. Естественно, их судьба складывалась по-разному, но неслучайно мы изменили регламент конкурса, допустив к соревнованию и 17-летних музыкантов. И сегодня они все чаще побеждают. И великолепное, без преувеличения блестящее восхождение пианиста Даниила Трифонова, обретение им мировой славы после победы на Конкурсе в 2011 году тому доказательство.Только с нашим, Симфоническим оркестром Мариинского театра, участием он играл в десятках стран мира и десятках городах России, каждый год обогащая свой репертуар. Он убеждал профессионалов, влюблял в себя публику. И сегодня, как можно быстрее, надо создать новую возможность для его возвращения в Россию. Таким образом, например, складывалась и карьера таких замечательных певцов, как Юлия Маточкина или Ариунбаатар Ганбаатар. Вокальный репертуар - это очень сложная, загадочная вещь. И они расширили границы своего таланта и его международного признания, но и очень достойно, мне кажется, несут знамя Конкурса Чайковского, на котором они побеждали.

Джордж Харлионо (фортепиано, Великобритания):

- Несмотря на все политические сложности, я чувствовал большую поддержку от российской аудитории, получил приглашения выступить с концертами на разных российских площадках и очень благодарен жюри и публике. Я не ощущал никаких предрассудков в судействе из-за моей национальности и очень благодарен за это. Россия - одна из моих самых любимых стран для выступлений. У меня уже запланированы концерты, например, 4 августа в Культурном центре ГЭС-2, 6-го - в Нижнем Новгороде и 8-го - в Санкт-Петербурге.

Радио "Орфей" со своими коллегами делает очень благородное дело: раздает долги

Андрей Максимов - о том, как прошел вечер "Джаз с русской душой"

А вот вы знаете, например, что в СССР джаза было много? Я не знал. Фраза про "сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продашь" - мне известна. Про популярность этой музыки знаю меньше.

Я, скажем, не знал, что великий Дмитрий Шостакович написал джазовую сюиту. Посвятил ее любимой женщине, к которой хотел уйти от жены. Но не ушел. Сюиту хотел уничтожить. Выяснилось: не горят не только рукописи, но и партитуры.

И вот замечательный Большой джазовый оркестр Петра Востокова играет эту сюиту. Музыка неожиданная и чудесная: Шостакович как-никак. Звучит, однако, редко. Ведь для того, чтобы услышать джазовую сюиту гения, что необходимо? Джазовый оркестр и вечер джазовой музыки.

Вот, пожалуйста, получите. Радио "Орфей", фонд ФИРКОН при поддержке Президентского фонда культурных инициатив провели вечер "Джаз с русской душой".

Мне посчастливилось (правда, увы, совсем недолго) поработать на радио "Орфей", и я, что называется, на собственном опыте убедился: на радио классической музыки работают искатели и исследователи. Здесь не просто выпускают передачи. Здесь постоянно что-то ищут и строят. Например, построили мультимедийную платформу, на которой желающие могут джазовый концерт посмотреть и еще много чего увидеть и услышать.

Ищет "Орфей" знатно. То вдруг начинает открывать никому не ведомых русских композиторов ХХ века. И оказывается, что в прошлом веке звучала грандиозная музыка, о которой мало кто знает. То начинает проект "Неизвестные имена российского джаза", и мы узнаем то, о чем бы и ведать не ведали, если бы не "Орфей".

Вечер в Московском международном Доме музыки "Джаз с русской душой" - не просто замечательный музыкальный вечер. Хотя оркестр Петра Востокова блистателен и удовольствие от музыки любители джаза получили. Но придуманный и организованный "Орфеем" вечер получился еще и познавательным. Вел его обаятельный молодой артист Кузьма Котрелев. Кузьма даже не претендовал на роль ведущего, если под этим человеком мы подразумеваем того, кто соединяет сцену и зал. Котрелев с выражением читал хороший текст про героев вечера. И мы узнавали новое - про неведомое: про советский джаз.

А еще прибавьте к этому документальную хронику жизни СССР разных лет, которая шла на экране практически постоянно. Поначалу казалось: она отвлекает от музыки, замечательный оркестр, исполняющий выдающиеся произведения, не нуждается ни в какой поддержке. Однако постепенно стало ясно: это не поддержка никакая, это ... если угодно: стерео. Хроника и музыка. Звуки и видео ушедшей эпохи. Память, как известно, бывает разной. Вечер в Доме музыки доказал, что она может быть очень страстной.

Вот, например, Александр Цфасман. Известный композитор. Во всяком случае, песню про "Неудавшееся свидание" знают все. "Так, значит, завтра. На том же месте, в тот же час", - помните? А это, оказывается, был человек с судьбой очень нелегкой (впрочем, у кого из джазовых музыкантов она была простой?), который был принципиальным и абсолютным оптимистом. Он старался жить так, чтобы не замечать неприятностей, надеясь, что в этом случае они тоже потеряют его из вида. А какой невероятной энергии музыку писал этот человек!

Николай Капустин умер относительно недавно, в 2020 году. В конце жизни превратился в затворника, никуда из дома не выходил. Кто знает, почему? Выпускник Московской консерватории, виртуозно исполняющий классический фортепианный репертуар, он придумал соединить классическую музыку с джазом. В Доме музыки прозвучал его "Концерт N 1 для фортепиано и джаз-оркестра". Солировал Алексей Чернаков. Абсолютно необычная, ни на какую иную непохожая, своеобразная музыка.

Вадим Людвиковский - слышали про такого человека? Я, увы, нет. И это проблема моя, а не Людвиковского. Потому что это был выдающийся композитор и дирижер, воспитавший много знаменитых джазовых музыкантов. Как вам нравится название произведения "Что Вы делаете сегодня вечером с восьми до половины девятого?" Это Людвиковский придумал. Произведение чудесно - глубокое и азартное одновременно.

Леонид Половинкин - композитор, умерший аж в середине прошлого века, однако успевший много сделать для становления советского джаза. Имя известное знатокам. Я - не знаток. Послушав его музыку, подумал: жаль, что до этого никогда не слышал.

И наконец, Александр Варламов - известный джазовый музыкант. Многие называют его первым, едва ли не родоначальником советского джаза. Варламов был арестован, сидел в ГУЛАГе. Но даже в неволе организовал джазовый оркестр. Классик джаза - безусловно! Но часто ли мы слушаем его?

Джаз никогда не был столбовым направлением советского искусства. Ни в какие годы. Великий актер и пропагандист джаза Леонид Утесов объявлял себя: "Простуженный артист республики", потому что звание "заслуженный" слишком долго не получал.

Но и убить джаз в СССР не получилось. Не дали талантливые люди, которым, в сущности, и был посвящен концерт "Джаз с русской душой".

Радио "Орфей" со своими коллегами делает очень благородное дело: раздает долги. Да, мы должны тем джазовым музыкантам, которые, несмотря и вопреки, играли совсем не идеологическую музыку. Их обвиняли, их забывали, их выгоняли, даже арестовывали. А они продолжали свое дело: играть и сочинять.

Спасибо за то, что познакомили. Вспомнили. Если угодно - оживили и доставили удовольствие.

В библиотеки Донецка начала регулярно поступать "РГ"-Неделя

Елена Мелихова (Донецк)

В читальных залах всех 32 библиотек Донецка появилась "Российская газета"-Неделя. Этому очень рады и сотрудники, и читатели. Ведь многие дончане в поисках правдивой информации приходят в библиотеки и просят, просят именно нашу газету.

...Библиотекари улыбаются, перелистывая свежие, еще пахнущие типографской краской номера, внимательно изучают каждую страницу. И очень радуются, сколько полезной информации в нашей "толстушке" - в "РГ"-Неделе, в которой выходит и региональная вкладка "Новые регионы", где мы рассказываем о том, что касается едва ли не каждого жителя Донбасса.

- Особенно порадовало, когда на обложке увидели нашу горожанку Инну Тарасенко, учительницу, потерявшую ногу в результате обстрела. И вот она уже счастливая стоит вместе с супругом на обеих ногах, теперь у нее протез! Такое чудесное продолжение, а мы и не знали. Оказывается, за нашу землячку переживает вся страна, и люди откликнулись, помогли, - говорит Татьяна Авраимова.

Конечно, отмечают библиотекари, невероятно важна и рубрика "полезная книжка". Сейчас все государственные системы Донбасса перешли на российские стандарты, и у людей много вопросов. Как будут получать пенсию на новых территориях? Как получить компенсацию за утраченное жилье? Какие документы нужны детям для пересечения границы? Как оформить загранпаспорт? Для жителей Херсонской области, думаю, будут полезны сведения о пунктах временного размещения и денежных выплатах, о вакцинации, а еще о том, где можно получить помощь. Все это и многое другое, о чем пишет "РГ", для людей невероятно важно.

- Интернет не всегда является достоверным источником информации, да и у нас в регионе из-за взрывов очень часто возникают перебои со связью. Вот газета - другое дело. Тем более издание правительства, - продолжает моя собеседница. - Да и в целом газета очень интересная. Любопытно узнать, как живет наша страна, ведь она такая огромная и сильная.

С просьбой, чтобы к ним доставляли "РГ", обратилась в редакцию директор библиотечной системы Татьяна Авраимова, когда мы делали репортаж о библиотеке, чтобы помочь с обновлением книжного фонда. Тогда мы провели акцию "Дарите книги с любовью", результатом которой стала передача донецким книголюбам около тысячи экземпляров различной литературы, собранных сотрудниками и друзьями "РГ".

У некоторых бытует мнение: мол, в библиотеки народ не ходит, книги и газеты не читает, все можно найти за секунду в смартфоне или компьютере. Но это не так. Побывав в донецкой библиотеке на улице Челюскинцев, 123, корреспондент "РГ" убедилась: читатели есть, и потребность в хорошей литературе и газетах остается. Город живет, читатели в библиотеку идут, даже несмотря на опасность обстрелов. Идут, чтобы получить ценную для них информацию.

У библиотеки есть и постоянные читатели. Один из них Максим Газизов, можно сказать, вырос на глазах библиотекарей и за четверть века знакомства с ними стал преподавателем Донецкого национального университета. Среди постоянных читателей и Анна Александровна, подполковник медицинской службы в отставке. Ей уже за 80. Но она и дня не может прожить без чтения.

Сотовые операторы хотят повысить тарифы на связь

Олег Капранов

Власти могут разрешить операторам повышать тарифы на мобильную связь на 5% выше инфляции ежегодно. Эксперты отмечают, что причиной роста тарифов может быть необходимость закупать оборудование для сетей связи по сложным схемам параллельного импорта.

Рост тарифов необходим операторам для проведения масштабного обновления инфраструктуры, для внедрения новых технологий в условиях высокой закредитованности и наличия социально значимых обязательств. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в минцифры. В ведомстве полагают, что индексация тарифов возможна только выборочная, при условии выполнения операторами всех социальных обязательств, а также инвестиций в инфраструктуру.

Сейчас тарифы на связь в России не регулируются. Однако Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендует операторам повышать цены не более чем на накопленную с начала года инфляцию. Ведомство следит за тем, чтобы операторы не превышали эти параметры. Так 27 декабря 2022 года ФАС признала "МегаФон" нарушителем антимонопольного законодательства из-за необоснованного повышения цен на услуги связи для абонентов.

Сотовые операторы сейчас зависимы от импортного оборудования, и необходимость закупать его в отсутствие отечественных альтернатив может быть одним из факторов повышения цен, говорит глава ИАА Telecom Daily Денис Кусков.

"Отечественные базовые станции нам пока только демонстрируют. Когда это станет на рельсы, когда можно будет выпускать десятки тысяч базовых станций в год - пока непонятно. Так что отдельные элементы активного оборудования низкоконкурентны и операторам приходится покупать по гораздо более высоким ценам", - говорит Кусков.

По его словам, если выпуск отечественного оборудования затянется и операторы будут вынуждены и дальше закупать технику на внешних рынках для поддержания работоспособности сетей связи, то рост тарифов может быть еще выше.

"Операторы не могут использовать оборудование в полной мере, но при этом качество связи должны сохранять. Они используют рефарминг частот и другие вещи, но техника все равно выходит из строя и ее не хватает", - добавил эксперт.

Троицкую линию метро в Москве запустят в 2024 году

Александр Мелешенко

Первый участок Троицкой линии столичного метро с 11 станциями планируется запустить в конце следующего года. Благодаря ему подземку в пешей доступности получат более 400 тысяч москвичей, а больше транспортных возможностей станет у миллиона горожан. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время визита в Новую Москву. Он осмотрел там несколько строящихся объектов, включая станцию метро "Корниловская".

"Сегодня в Троицком и Новомосковском административных округах проживает почти 700 тысяч человек, - напомнил градоначальник. - Буквально на глазах растут огромные районы. И наша первейшая обязанность - обеспечить их жителей максимально качественной транспортной и социальной инфраструктурой, создать рабочие места и качественную среду для жизни и отдыха. Многое уже сделано. А крупнейшим проектом следующего года, безусловно, станет открытие Троицкой линии метро".

Станция "Корниловская", на стройплощадку которой приехал мэр, расположена в поселении Мосрентген рядом с агрокластером "Фуд Сити". До МКАДа вроде бы рукой подать, однако выбраться отсюда не так просто - только автотранспортом, который часто простаивает в пробках. Поэтому метро здесь ждут с нетерпением - одна только "Корниловская" упросит дорогу в "старую" Москву для 140 тысяч жителей поселений Сосенское и Мосрентген. В мэрии подсчитали, что они смогут добираться до метро без использования наземного транспорта и экономить более 40 минут в день.

Путь до станции "Новаторская" Большой кольцевой линии для местных жителей сократится в 2,5 раза - до 12 минут, а до МЦК можно будет доехать всего за 20 минут. Далее по БКЛ и МЦК можно будет добраться уже в любую часть города и пересесть на другие линии метро и МЦД.

"Корниловская" откроется вместе с еще 10 станциями на новой Троицкой линии - в перспективе эта ветка протянется от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицка. Но первый участок длиной 25 километров в следующем году дойдет от "ЗИЛа" только до "Коммунарки". Недавно горожане во время открытого голосования выбрали цвет, которым Троицкая линия будет обозначаться на схемах - победил изумрудный.

Помимо транспортной инфраструктуры Сергей Собянин в Новой Москве осмотрел и создание новой "социалки". Он приехал в жилой комплекс "Саларьево парк", где недавно завершилось строительство школы на 1150 учеников. Мэр рассказал, что учеников школа примет уже 1 сентября. В этот же день в ЖК откроется и новый детский сад на 220 мест. "Садиков и школ, конечно, не хватает в округе. Поэтому стараемся побыстрее строить и вводить их. За последние годы мы здесь около 100 школ построили. Так что, я думаю, обеспечим всех жителей", - подчеркнул градоначальник.

Кабинеты в новой школе оснастили самым современным оборудованием, а еще предусмотрели помещения, которых в старых образовательных учреждениях просто не было. Например, для практических занятий обустроены лабораторно-исследовательские комплексы по инженерно-физическому и естественно-научному направлениям, мастерские по обработке дерева и металла, кулинарии и домоводству, а также IT-полигон.

В КЧР разгорается скандал, связанный с хищением из федерального бюджета 100 млн рублей и задержанием вице-премьера республики

Как "делала деньги" вице-премьер КЧР

Валерий Николаев (Черкесск)

В Карачаево-Черкесии разгорается скандал, связанный с хищением из федерального бюджета 100 миллионов рублей и задержанием главного подозреваемого - заместителя председателя правительства республики Ирины Гербековой. Вместе с ней фигурантами по уголовному делу проходят еще шесть человек - сотрудники учреждений здравоохранения и коммерсанты, в том числе работающие и с другими регионами на Северном Кавказе.

В служебных кабинетах и по месту жительства задержанных членов ОПГ прошли обыски, изъяты документы, обнаружено большое количество наличных денег и ценностей.

Сообщество специализировалось на хищении средств федерального бюджета в особо крупных размерах, выделенных по государственной программе развития здравоохранения. Как следует из материалов уголовного дела, в 2015 году, еще будучи главврачом лечебного учреждения, Ирина Гербекова создала преступную группу из коллег и местных бизнесменов. Деньги, которые выделялись на закупку медицинского оборудования и лекарств, с помощью завышенных контрактов уходили в кошельки подозреваемых. Миллионы рублей похищались посредством фиктивных закупок, сделок и договоров на ремонт объектов.

Впрочем, Ирина Гербекова "отметилась" и будучи министром здравоохранения и курортов КЧР. Строительство новой станции переливания крови в Черкесске должно было завершиться 31 декабря 2011 года, но модуль так и не был сдан в эксплуатацию. Генпрокуратура РФ заявила о выявлении неправомерного расходования бюджетных средств на 288 миллионов рублей при ее строительстве. По решению арбитражного суда строители вернули Федеральному медико-биологическому агентству 200 миллионов рублей.

Результаты проведенного обыска по месту жительства зампреда КЧР удивили оперативников. В апартаментах правоохранителями была обнаружена коллекция из 120 пар эксклюзивной обуви Sergio Rossi, Jimmy Choo и других брендов. Для понимания: пара итальянских ботильонов бренда Lorbac начинается от 100 тысяч рублей. По предварительным подсчетам, стоимость обуви составляет около 2,5 миллиона рублей, а еще обнаружены 70 сумок от Louis Vuitton, Armani, Gucci и прочих известных брендов.

Решением суда пятеро из семи фигурантов дела, включая Ирину Гербекову, отправлены под домашний арест. Двух их подельников заключили под стражу.

В Пензенской области уволили первого заместителя министра ЖКХ и гражданской защиты населения Наталью Клак в связи с утратой доверия. Она курировала сферу регулирования тарифов. А днем позже правоохранительные органы сообщили о возбуждении уголовного дела по факту завышения тарифов на водоотведение в регионе.

- Злоупотребление должностными полномочиями сотрудниками департамента по регулированию тарифов и энергосбережению привело к росту тарифов и существенно нарушило права и охраняемые законом интересы граждан, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Жалобы на разорительные тарифы неоднократно поступали в областную прокуратуру. Как сообщили в ведомстве, только с начала года в Пензенской области выявлено 192 нарушения законодательства о водоснабжении. В суд направлено 48 исков и заявлений.

Подготовила Наталья Саванкова

Еще пять московских промзон в ближайшие годы превратятся в городские кварталы с общественными пространствами

Сергей Жуков

Еще пять московских промзон в ближайшие годы превратятся в городские кварталы с общественными пространствами. Там построят жилые дома, детские сады, школы, спорткомплексы, офисы и магазины.

Речь идет о бывших "промках" "Выхино", "Донские улицы", "Медведково", "Соколиная Гора" и "Черемушки". На их месте и собираются возвести новые кварталы, а это более полутора миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 880 тысяч "квадратов" - жилье, в том числе по программе реновации.

По оценкам столичных властей, на обновленных территориях удастся создать более 17 тысяч рабочих мест. Например, в развитие промзоны "Выхино" инвесторы рассчитывают вложить не меньше 15 миллиардов рублей. Помимо домов там планируют построить здание МВД и общественно-деловые постройки, включая кафе и салоны красоты. На месте "Донских улиц", что недалеко от станций метро "Ленинский проспект" и МЦК "Площадь Гагарина", "вырастут" новостройки, детский сад на 100 мест, школа на 200 учеников, физкультурно-оздоровительный комплекс и магазины. А в районе Широкой улицы и Полярного проезда планируется возвести технопарки, опять же школу с детсадом, спорткомплекс, отделения банков и офисы. Примерно то же самое появится вместо промзон в районах Соколиная Гора и Черемушки.

Программа комплексного развития территорий, напомним, действует в Москве с 2020 года. С ее помощью власти рассчитывают вернуть к жизни заброшенные или неэффективно используемые земли и тем самым создать минимум 550 тысяч новых рабочих мест. Сейчас одобрены и уже реализуются 40 проектов.

В Лужниках отметили столетие московского спорта

Ирина Огилько

В минувшую субботу на День московского спорта в Лужники пришли более 200 тысяч горожан. Они смогли ознакомиться с хроникой спортивной истории столицы с помощью интерактивных площадок и фотоэкспозиций, а также принять участие в спортивных активностях.

Как отметил в поздравлении мэр Москвы Сергей Собянин, физкультура и спорт развивались в городе и до 1923 года. Но именно в этот год были учреждены Высший совет физической культуры и его московское отделение. "С этого времени и начинается отсчет современной эпохи развития столичного спорта", - уточнил мэр.

Территорию Лужников поделили на площадки, посвященные как популярным в Москве видам спорта, так и необычным. Можно было поиграть в городки, настольный хоккей и футбол, стритбол (вид баскетбола с тремя игроками), шашки, шахматы, домино, настольный теннис, сразиться на фехтовальных шпагах. А еще здесь давали мастер-классы именитые спортсмены и тренеры.

В первой половине дня больше всего зрителей собрала зона экстремальных видов спорта. С одной стороны площади трюки исполняли райдеры на велосипедах. С другой стороны - асы мотофристайла. Сорвала свои аплодисменты и мировая звезда экстрима из Швеции Даниэль Бодин. Он исполнил на снегоходе свой фирменный двойной блэкфлип (сальто назад). Причем снег не понадобился, лыжи снегохода отлично скользили по искусственному покрытию.

К часу дня Большую спортивную арену взяли в кольцо люди в черных трико и шортах. Они собрались на массовую тренировку по растяжке. Пришли около двух тысяч человек. Ажиотаж был вызван тем, что тренировку вела на поле стадиона гимнастка и популярный блогер Самира Мустафаева.

А неподалеку около 800 участников крутили педали на велотренажерах под команды тренера - это тоже была массовая тренировка.

Во второй половине дня люди пытались попасть на показательные выступления российских фигуристов: Алины Загитовой, Камилы Валиевой, Евгении Медведевой, Алексея Ягудина и других. Однако Малая спортивная арена вместила всего пять тысяч зрителей. Зато потом аншлаг был на площадках, где фигуристы учились другим видам спорта. Например, Камила Валиева отправилась на площадку брейк-данса.

В Екатеринбурге развивается скандал с гибелью шестилетнего мальчика из приемной семьи

Ольга Фаткуллина (Екатеринбург),Ольга Медведева

В Екатеринбурге суд заключил под стражу 33-летнюю Веронику Н. Следователи обвиняют ее в истязании и убийстве малыша, который находился под ее опекой.

...Три дня на Урале искали шестилетнего Далера. Опекунша утверждала: у мальчика отклонения в поведении, он уже не в первый раз сбегает из дома. Более тысячи человек искали ребенка круглосуточно, прошерстили дворы, подвалы, даже кладбище. Полиция исследовала окрестности при помощи квадрокоптера. Многим казалось, что день-два - и ребенок вернется сам. На медиаэкранах крутили объявления об исчезновении мальчика. В штаб поиска приходили целыми семьями. Надежда оборвалась коротким сообщением: "Найден. Погиб".

Тело ребенка обнаружили в сумке внутри гаража, который принадлежал семье опекунов. Люди испытали шок, когда узнали: смерть наступила примерно в декабре. В гаражном комплексе появился стихийный мемориал. Люди приносят сюда детские игрушки, свечи и цветы. Возле фотографии темноглазого мальчугана кто-то оставил записку "Мы любим тебя, Далер".

Следователи возбудили сразу два уголовных дела: в отношении Н. и сотрудников опеки. Помимо убийства даму обвиняют в мошенничестве: несколько месяцев она получала деньги на содержание ребенка, когда того уже не было в живых. Сотрудников опеки - за то, что, начиная с декабря, они не проверили, как обстоят дела в семье, все ли нормально со всеми приемными детьми. Детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков подтвердил, что "сигналы о неблагополучии в этой семье были", но "преступная халатность" сотрудников опеки привела к трагедии.

У Вероники трое собственных детей и трое усыновленных. Ее муж военный. С осени прошлого года он проходит службу в зоне СВО. Далера вместе с его старшей сестрой Дашей семья взяла под опеку в августе 2019 года. Незадолго до этого ребята оказались на попечении государства: отец в тюрьме, а мама не имела условий для их воспитания.

О Веронике были только положительные отзывы, она работала в центре социальной поддержки детей "Лукоморье", преподавала биологию и географию.

- Вероника всегда выглядела хорошо. Она и меня приглашала работать в "Лукоморье", - рассказала корреспонденту "РГ" знакомая Н. Анна Столбовских. - Но я отказалась: у меня нет никакого педагогического образования. А ее это не смущало. Она мне так и говорила: учись зарабатывать легкие деньги, показывая на детей. Типа ты же знаешь, как можно зарабатывать.

Лишь после известия о гибели малыша стала всплывать правда. Журналисты разыскали молодого человека, Даниила, который какое-то время был под опекой семьи, но сбежал, не вытерпев домашнего ада. Он рассказал, что опекунша не хотела брать в семью малыша, но ее убедили это сделать, чтобы не разбивать родных брата и сестру. Довольно быстро мальчик стал ее раздражать, за воровство еды из холодильника его чуть ли не пытали, запирали в подполе...

- Когда мы встречались на детской площадке, Вероника рассказывала, что Далер ведет себя странно, вплоть до того, что ест свои фекалии, - вспоминает Анна Столбовских. - Я ей советовала отдать мальчика, раз у нее не хватает сил с ним справиться.

Даниил утверждает, что опекунша вела все к тому, чтобы у окружающих сложилось впечатление: малыш психически нездоров, его необходимо поместить в лечебницу! Почему она просто не отказалась от мальчика, который был ей так ненавистен?

По словам Анны Столбовских, Вероника не шла на это, потому что боялась, что заберут еще и Дашу, его родную сестру.

Действительно, по закону нельзя разлучать братьев и сестер, а сестра погибшего Далера пришлась опекунше ко двору. Чего здесь больше - страха потерять девочку, которую она полюбила, или деньги - мы не знаем.

По мнению экспертов, возможность неудачи при устройстве ребенка в семью не должна никого пугать.

- Когда такие ситуации возникают, мы объясняем сотрудникам опеки, что это нормально, и выстраиваем дорожные карты по перемещению детей. У нас были случаи, когда родители, хорошие адекватные люди, вынуждены были отказываться от детей, и мы при помощи нашей службы поддержки приемных родителей и сотрудников опеки осуществляли переход ребенка из одной семьи в другую. Первая семья не могла найти с ребенком контакт даже с помощью психолога, а другая - не лучше и не хуже - быстро становилась для него своей. Никаких психозов, никакой реабилитации, все хорошо, - размышляет руководитель проекта "Школа приемных родителей" Валерий Басай, который, кстати, не согласен с обвинениями, которые звучат в адрес госслужащих. - Хуже, если мы будем обрекать на жизнь друг с другом людей, которые несовместимы, заставлять опекунов брать с желанным ребенком, а в нагрузку его брата или сестру. И таким образом оставлять малыша там, где его ненавидят или просто с трудом терпят...

С ним солидарен и юрист Максим Васенёв. "Не в каждой ситуации уместен принцип неразделения членов одной семьи. В интернате дети могут между собой вообще не общаться, являясь родственниками лишь по крови", - считает он.

Но все-таки , кажется правильным, что для органов опеки случай, когда ребенка возвращают, становится негативным показателем в работе. А для опекунов такое решение означает не только финансовые, но и репутационные потери и перед лицом чиновников, от которых они зависят, и в обществе. Пусть маленький, но это - человек! А не игрушка...

Районный суд рассматривал дело о мере пресечения опекуну в закрытом режиме. Следователи СК настаивали на заключении ее под стражу. Представитель ведомства сообщила, что женщина не признает обвинения в убийстве, утверждает, что мальчик погиб в силу несчастного случая. Родные и приемные дети семьи размещены в детском центре. Из зоны проведения СВО вызван их отец. По делу он проходит как свидетель.

В Сочи открылся Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов "Кубанский казачок"

Татьяна Павловская

Нынешний фестиваль юбилейный. Он проходит в 25-й раз и посвящен еще одному юбилею - 85-летию, художественного руководителя Государственного академического Кубанского казачьего хора, Герою Труда России Виктору Захарченко.

"Казачий маэстро", как зовут Захарченко на Кубани, в поселок Лазаревское, где традиционно встречаются самые талантливые певцы и танцоры со вех концов России, приехал еще накануне. И не один, а вместе с артистами хора, которые прямо на площади перед Центром национальных культур удовольствием выступают перед гостями курортного Черноморского поселка. Зрелище, поверьте, великолепное. Расцвеченная флагами и разноцветными гирляндами площадь ликует, приветствуя участников фестиваля. А они не скрывают радости от общения друг с другом и встреч с самим маэстро, его балетмейстерами и хормейстерами, которые проводят с ними мастер-классы.

- Мои воспитанники выросли на песнях Захарченко, - говорит руководитель детского народного образцового хора "Млада" Тамара Митрофанова. В Хабаровские, где мы живем, наш коллектив все знают и любят. 35 лет назад я его сама создавала. Первыми хористами были бабушки нынешних воспитанниц. И тогда, и сейчас, мы учимся на песнях Кубанского казачьего хора. Здесь, в Лазоревском, мы впервые побывали еще в 2010 году. Участники того фестиваля давно стали взрослыми, многие связали свою жизнь с народным искусством. А заразились мы любовью к нему благодаря песням Кубанского казачьего хора, которые, кстати, есть и в нашем репертуаре.

Перед началом церемония открытия "Кубанского казачка" погода неожиданно испортилась. Небо затянули тучи, заморосил дождик. Но никто не расходился. Зрители восторженно приветствовали участников фестиваля, награждая каждый коллектив аплодисментами. Парад творческих коллективов завершился выносом на площадь огромного шестиярусного торта, увенчанного юбилейными цифрами "25". Артисты хора, поднявшись на сцену, оборудованную за спинами участников, исполнили лучшие песни из своего репертуара. Их голоса звучали так мощно, что разогнали тучи, и день снова стал ярким и солнечным.

- Мы становимся единым народом, когда объединяемся и действуем сообща, - сказал Виктор Захарченко. - Вот даже тучи сейчас разогнали. В народном искусстве заложена великая сила, в чем я не раз убеждался. Фольклор - это зерно, которое нужно беречь. Когда ляжет в землю, оно прорастает и дает всходы. У фольклора особая миссия - соединять поколения. Благодаря ему, народ остается единым, объединяя тех, кто жил тысячу лет назад, кто живет сейчас и будет жить после нас. Россия - могучая, многонациональная держава. Ее история не раз доказывала: кто к нам с мечом идет, от меча и погибнет. Нам с вами выпало жить в непростое время. И сегодня, как никогда, важно объединение народа вокруг наших традиционных нравственных ценностей.

"Кубанский казачок" был задуман как детский фольклорный фестиваль. Всероссийский статус он приобрел в 1999 году, получив тогда практически постоянную прописку в сочинском поселке Лазаревское с его уникальным Центром национальных культур. Со временем к нему проявили интерес и взрослые коллективы народного жанра. С тех пор очные встречи не проводились лишь в пик пандемии. В прошлом году друзья и единомышленники вновь собрались на Черноморском побережье Кубани. Но тогда их было гораздо меньше обычного.

А теперь вновь - почти 600 участников, представляющих 32 коллектива, приехавших на Кубань со всех концов России. География обширная - от Ханты-Мансийского округа и Хабаровска до Подмосковья и Севастополя. И, конечно же, сюда приехали лучшие народные творческие коллективы Кубани, победители краевого финала "Кубанского казачка", прошедшего недавно на родине Виктора Захарченко, в станице Дядьковской, Кореновского района. Завершится юбилейный 25-й "Кубанский казачок" большим гала-концертом победителей фестиваля, который пройдет вечером 4 июля.

Минсельхоз: Квота на экспорт зерна будет введена и в новом агросезоне

Татьяна Карабут

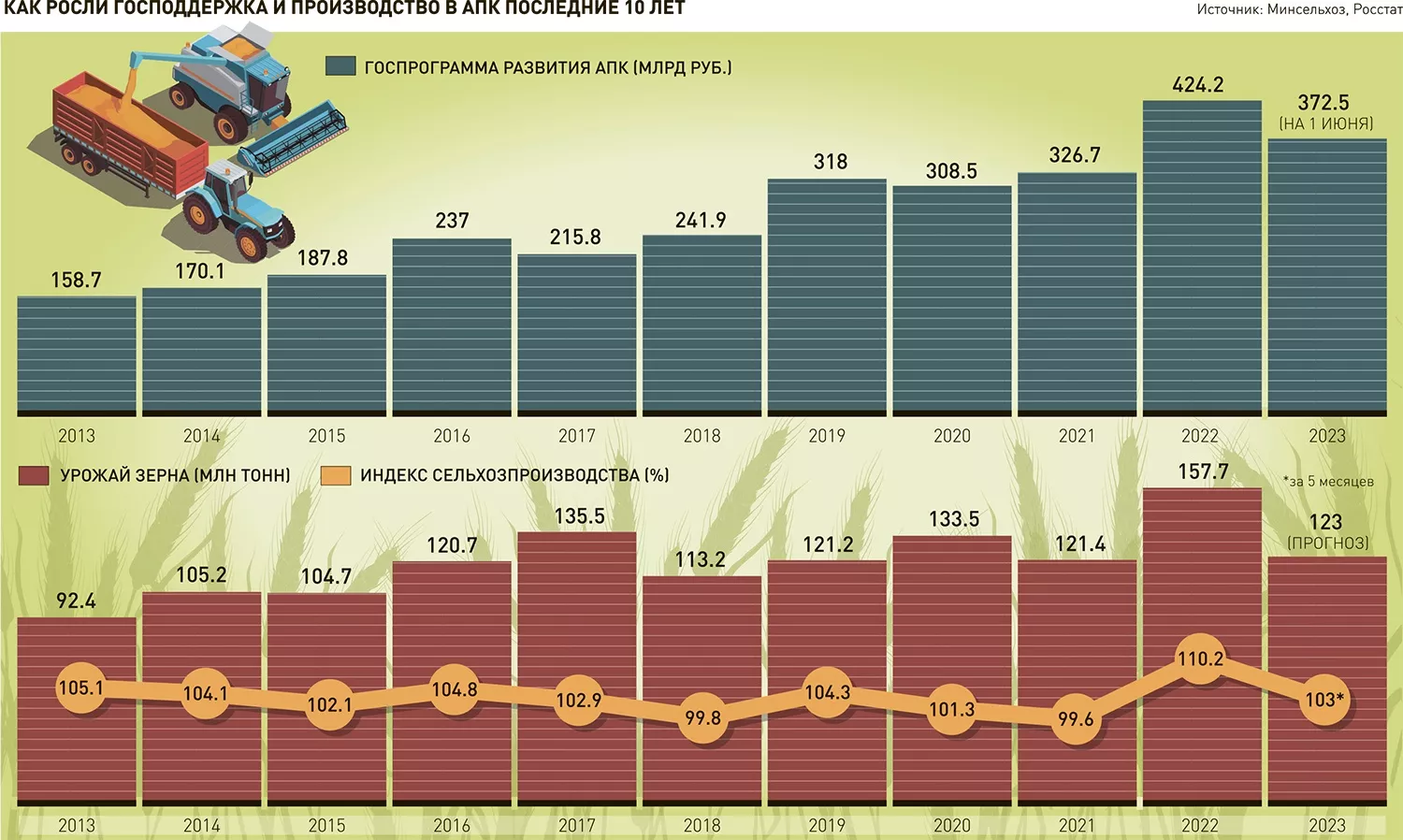

Квота на экспорт зерна заканчивает свое действие 30 июня. Но минсельхоз не планирует отменять этот механизм и в новом сезоне (начинается с июля), рассказали "РГ" в ведомстве. Вместе с вывозными пошлинами квота позволяет сохранить необходимый уровень зерна внутри страны и минимизировать рост внутренних цен на муку, хлеб, молоко и мясо.

В минсельхозе отметили, что тарифные квоты на зерновые культуры устанавливаются ежегодно и действуют во второй половине агросезона - с 15 февраля по 30 июня включительно. На фоне рекордного урожая 2022 года (почти в 158 млн тонн) во второй половине сезона 2022/23 разрешалось вывезти за рубеж 25 млн тонн зерна (в 2022 году - 11 млн тонн). Как оценивали ранее в минсельхозе, всего за этот сезон удастся вывезти порядка 55-60 млн тонн. С учетом внутреннего потребления в 80-85 млн тонн, переходящие запасы могут составить порядка 15 млн тонн.

Какой квота будет в 2024 году, пока говорить рано - уборка урожая только недавно началась. Министерство планирует подготовить предложения о размере квоты уже по результатам уборки и "оценки внутренних потребностей страны, а также экспортного потенциала во второй половине следующего сельскохозяйственного сезона". По оценке минсельхоза, урожай зерна в 2023 году составит 123 млн тонн, включая 78 млн тонн пшеницы. С учетом больших переходящих остатков к концу сельхозсезона 2022/23 экспортный потенциал России составит порядка 50-55 млн тонн зерна на новый сельхозгод, говорил Дмитрий Патрушев.

Отменять механизм экспортных квот на зерно точно не планируется, но минсельхоз при необходимости может инициировать изменения в нем. Как это случилось буквально в середине июня, когда экспортная квота была разделена на основную и дополнительную части. Это должно повысить эффективность ее освоения экспортерами, рассчитывают в минсельхозе.

В частности, экспортеры могут добровольно отказаться от квот или их части в случае, если они считают, что распределенные им объемы избыточны, и они не смогут полностью освоить их до начала следующего сезона, пояснял на ПМЭФ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Потом из этих объемов будет сформирована дополнительная часть квоты, которая будет снова распределяться между экспортерами в заявительном порядке. Если экспортер недовывезет часть зерна, в следующем сезоне ему снизят квоту на этот объем. Уже известно, что 24 экспортера отказались от части квоты на вывоз зерна общим объемом 814,8 тыс. тонн.

В минсельхозе признают, что на 100% квота не будет выбрана. И так происходит каждый раз. Это объясняется "спецификой механизма квотирования, а также особенностей внешнеторговой деятельности экспортеров", говорят в министерстве.

Между тем, экспорт зерна по итогам только что закончившегося агросезона, несмотря на ограничения в виде квот, пошлин и скрытых санкций все равно будет рекордным. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин ожидает, что экспорт составит около 58 млн тонн зерна. Окончательные результаты будут подведены в течение недели-двух.

По его мнению, отменять квоту нельзя даже с учетом большого урожая. "Квота - системная, а не конъюнктурная мера регулирования вывоза из страны пшеницы и других зерновых культур. Каждый сезон по-своему уникален. Это не повод обсуждать целесообразность и тем более отменять системные меры", - говорит эксперт.

С 1 июля три крупных иностранных зернотрейдера - Cargill, Viterra, Louis Dreyfus Company (LDC) - должны были прекратить свою экспортную деятельность. До этого числа каждая из этих компаний должна была предоставить материалы на правительственную подкомиссию, чтобы получить разрешение на продажу активов.

Но, как сообщили "РГ" в минсельхозе, по состоянию на 29 июня процесс передачи активов иностранных зернотрейдеров российским инвесторам находится в стадии переговоров и пока не выносился на правительственную подкомиссию. В Федеральной антимонопольной службе "РГ" также сообщили, что не получали ходатайств о покупке активов, принадлежащих уходящим из России глобальным зернотрейдерам. Впрочем, в минсельхозе уверены, что в любом случае, если они остановят операционную деятельность, "в новом сезоне объемы экспорта будут естественным образом распределены между действующими участниками рынка".

Три глобальных зернотрейдера объявили о своем решении прекратить экспорт российского зерна с нового сезона (начинается в июле) весной этого года. Все три компании входят в топ-10 экспортеров российского зерна.

"Роль западных зернотрейдеров трагически гипертрофирована. Их доля не настолько велика, чтобы влиять на процессы внутреннего рынка. Проблем закрыть выпавший объем не будет совсем: российские экспортеры еще передерутся между собой за эти 15% рынка", - говорил ранее в интервью "РГ" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Кроме того, уходящие зернотрейдеры не ликвидируют, а продают свои активы в России. То есть вся история этих "дочек" и квота на экспорт в стране сохранятся, говорила в апреле первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут. "Ну, были иностранные компании - стали наши или дружественные. По большому счету нам нет разницы. Главное, чтобы зерно вывозилось с рынка в том объеме, в котором нам нужно", - говорит Лут.

Еще в 2022 году российский поставщик удобрений "Уралхим" сообщил президенту Владимиру Путину, что готов купить местные активы Cargill и Viterra. Но на данный момент, по информации "РГ", определенностей по возможным сделкам нет. "Продажа - это долгая, а теперь еще и мучительная процедура. Для рынка важнее, что они точно не будут присутствовать в России в новом сезоне", - говорит источник "РГ" на зерновом рынке.

Какую рыбу подают в российских кафе

Татьяна Карабут

Вылов рыбы в России растет. Но рестораторы жалуются на отсутствие отечественной качественной красной рыбы. Все лакомые куски уходят на экспорт. А импорт хоть и есть, его качество вызывает сомнения у бизнеса.

Щучьи котлеты, палтус, треска и, конечно, минтай - этой российской рыбы в наших ресторанах достаточно. Но сложная ситуация складывается с лососевыми, делится председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Сергей Миронов. "Свои лососевые, которые годятся для ресторанов - крупную нерку, кижуч, семгу, чавычу, Россия продает в Азию. А мы по-прежнему покупаем норвежскую, чилийскую, фарерскую семгу", - говорит он. По его словам, проблем с ее поставками нет - просто сейчас она обходится дороже. Причем зачастую норвежская семга "химическая" - с нитратами, пестицидами и антибиотиками, утверждает Миронов.

Среди отечественной красной рыбы доступна горбуша. Но она для ресторанов "бесполезна", говорит эксперт. На нашем рынке остаются невостребованные за рубежом мелкие кижуч или нерка. Такая рыба есть в магазинах, но она тоже не годится для ресторанов - на стейки ее не порежешь. "У нас не выстроены внутренние цепочки поставок - нет ни поставщиков, ни морозилок. Заморачиваться с логистикой внутрь страны никто не хочет. Проще продать на экспорт", - поясняет Миронов.

При этом ближе к центру страны, в Мурманске, выращивают лосося. Но выращивается он в недостаточном количестве (несколько процентов от общего потребления) и из импортного малька, говорит эксперт. "Завтра Мурманску не дадут этого малька - и производство встанет", - считает Миронов. Да и стоит мурманская семга не дешевле норвежской.

По данным Росрыболовства, на 29 июня добыто более 2,4 млн тонн рыбы - на 3,3% больше к 2022 году. На Дальнем Востоке началась лососевая путина - уже сейчас вылов более чем на четверть больше, чем в 2021 году (уловы сравнивают по четным и нечетным годам).

Хватит ли России риса после подрыва Каховской ГЭС

Татьяна Карабут

В этом году урожай риса окажется немного меньше - в том числе из-за аварии на Каховской ГЭС, сообщили "РГ" в Минсельхозе. Но избежать дефицита поможет запрет экспорта до конца года, стабильный импорт и большие переходящие запасы.

По данным Минсельхоза, итоговые площади под рисом в этом году оказались меньше среднегодовых значений. Основной поставщик риса в стране - Краснодарский край (на него приходится более 70% всего объема производства). В 2022 году из-за аварии на Федоровском гидроузле, обеспечивающем водой значительную часть рисовых полей Кубани, пришлось ввести запрет на экспорт риса и рисовой крупы - сначала до конца прошлого года, затем запрет продлили до30 июня 2023 года.

Это позволило избежать дефицита. В этом году на гидроузле были проведены восстановительные работы, что позволило посеять в Краснодарском крае на 30% больше риса, чем в 2022 году. Но этого оказалось недостаточно. Кроме того, неблагоприятные условия сложились в отдельных регионах в связи с аварией на Каховской ГЭС. С учетом этих факторов урожай риса в этом году ожидается на уровне порядка 1 млн тонн против среднегодовых значений около 1,1-1,2 млн тонн, подсчитывают в Минсельхозе. В связи с этим ведомство предложило продлить запрет экспорта еще на полгода.

"Ограничения помогут исключить риски дефицита, загрузить предприятия переработки и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей", - пояснили в министерстве.

Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова рассказала "РГ", что в 2023 году посевные площади под рисом составили 189 тыс. га по сравнению со 174 тыс. га в 2022 году. Но о видах на урожай риса-сырца говорить еще рано, поскольку сев завершился не так давно. Тем не менее текущее состояние всходов в Краснодарском крае хорошее. А авария на Каховской ГЭС практически никак не скажется на общем урожае, поскольку в Крыму (который может пострадать от разрушения дамбы) площади риса мизерные, говорит Глазунова.

В новый сезон рынок риса входит с достаточно большими переходящими запасами. Урожай в 2022 году, несмотря на сокращение посевов, оказался неплохим, составив 923 тыс. тонн по сравнению с 1076 тыс. тонн в 2021 году. Кроме того, ограничение на экспорт отечественного риса и рост ввоза импортного риса позволили обеспечить предложение на уровне, полностью покрывающем потребности российского рынка, утверждает Глазунова.

Кому и на что выделяют госсубсидии в сельском хозяйстве. Интервью с замглавы Минсельхоза Еленой Фастовой

Татьяна Карабут

В следующем году вместо двух субсидий для аграриев будет действовать одна. На льготные кредиты минсельхоз рассчитывает добавить средств уже к осенней уборке. Об основных изменениях в системе господдержки АПК в интервью "Российской газете" рассказала заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова.

Изначально сумма господдержки АПК в этом году оказалась меньше, чем в прошлом. Сколько добавили? Сколько из общего объема ушло на посевную?

Елена Фастова: Первоначальный бюджет на 2023 год составлял 445,8 млрд рублей. На сегодняшний день нам удалось увеличить сумму уже почти на 26,7 млрд рублей - до 472,5 млрд рублей. Так, в течение первого квартала мы добавили средства на транспортировку агропродукции - 4 млрд рублей. Учитывая ситуацию с ценами на зерно, мы добавили к планируемым 10 млрд рублей поддержки еще столько же. На традиционные стимулирующую и компенсирующую субсидии прибавка составила порядка 5,5 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. То есть в основном средства направлены на прямую поддержку сельхозтоваропроизводителей. Что касается посевной, на данный момент аграрии направили около 12 млрд рублей на компенсацию затрат за минеральные удобрения.

Хватит ли аграриям выделенных лимитов по льготным кредитам? На что их в основном тратят?

Елена Фастова: Льготные кредиты - самая востребованная мера поддержки. Каждый год мы увеличиваем лимиты по ним. Но все равно сельхозтоваропроизводители беспокоятся, что им не хватит выделенных средств. Сравнивая с аналогичным периодом 2022 года, мы пока идем в пределах тех лимитов. На короткие кредиты выделено 19 млрд рублей. Мы буквально в мае увеличивали сумму на это направление, потому что сельхозтоваропроизводители очень быстро освоили деньги, которые были выделены изначально. Кредиты на инвестиционные проекты в этом году тоже используют более активно: если в том году за весь период на них было направлено 2,8 млрд рублей субсидий, то в этом году - уже 5,5 млрд рублей. Мы понимаем, что этот вид поддержки очень нужен, поэтому по мере высвобождения невостребованных субсидий мы сразу же увеличиваем суммы на новые кредиты. Рассчитываем, что у нас будет возможность добавить лимиты в процессе уборочной кампании.

Больше всего тратят кредиты (41%) на растениеводство. В инвестиционных кредитах в этом году резко возросла потребность в кредитных средствах на проекты, касающиеся переработки сельхозпродукции. И это хорошо, потому что нам нужно развивать высокий передел в этом сегменте.

Какие меры поддержки можно назвать непопулярными у аграриев? Будете ли вы их отменять? И, наоборот, какие субсидии будете вводить?

Елена Фастова: Непопулярных мер поддержки у нас нет: ежегодно кассовое исполнение бюджета составляет 99,9%. Но изменения планируются. Сейчас есть две субсидии - стимулирующая и компенсирующая. По сути, идея стимулирующей субсидии была увеличить производство продукции. Но на сегодня мы практически выполнили по всем направлениям продовольственную безопасность, а по некоторым перевыполнили. Поэтому принято решение, что со следующего года мы объединяем эти две субсидии, убирая стимулирование. Наша задача уже сохранить и поддержать производство, а не стимулировать.

В прошлом году себестоимость сельхозпроизводства серьезно выросла. Насколько господдержка компенсирует этот рост?

Елена Фастова: Наша основная задача - не столько в том, чтобы компенсировать инфляционные издержки, а в том, чтобы поддерживать сельхозпроизводство. Но можно посчитать, какую долю составляет господдержка в структуре себестоимости. В зависимости от отраслей она разнится. Самую большую компенсацию получают в молочном животноводстве, а также в козоводстве и овцеводстве - 8,7%. А, например, в производстве овощей компенсация не такая высокая - в пределах 3%.

Недавно субсидии на транспортировку агропродукции были увеличены. Кому достанутся эти деньги? Планируется ли пересматривать эту статью расходов?

Елена Фастова: В связи с тем, что произошел существенный рост транспортных расходов, а нам надо вывозить зерно высокого урожая 2022 года, мы увеличили сумму финансирования на экспорт зерна с 7 млрд до 11 млрд рублей. Эту субсидию получают напрямую сельхозтоваропроизводители. Она составляет 25% от расходов на любой вид транспорта - железнодорожный, морской, речной, автомобильный. Есть еще субсидия на транспортировку в один конец для РЖД - компании возмещается 100%, а сельхозтоваропроизводитель пользуется льготным тарифом на перевозку зерна, масличных, продукции глубокой переработки и рыбы. Здесь мы тоже увеличили поддержку с изначально запланированных 2,3 млрд до 6,3 млрд рублей.

Минсельхоз планирует субсидировать 100% транспортных расходов на экспорт молочной продукции. Сколько на это выделено средств, когда начнете субсидировать?

Елена Фастова: Компенсация 100% транспортных расходов планируется для сухого молока. Сейчас соответствующий проект постановления находится на рассмотрении в минфине. Мы надеемся, что в июле постановление уже выйдет.

С этого года малые предприятия и самозанятые могут получить господдержку на выращивание овощей и картофеля. Востребована ли эта мера поддержки?

Елена Фастова: На новую программу развития овощеводства и картофелеводства в 2023 году выделено 5 млрд рублей. Это вдвое больше, чем выделялось по этому направлению в 2022 году. В текущем году впервые такую поддержку могут получить личные подсобные хозяйства, малые формы. На сегодняшний момент пока по программе выбрано 170 млн рублей. Но компенсируются понесенные затраты, а они в овощеводстве только сейчас закрываются. Поэтому мы будем видеть полную картину (в том числе какой процент из этой суммы взяли самозанятые и малые формы) в третьем квартале. Я уверена, что эта мера поддержки будет востребована.

Год назад мы с вами говорили, что в стране страхуется менее 10% посевов. Что изменилось с тех пор? Почему не востребована программа агрострахования у аграриев?

Елена Фастова: Мы начинали совсем с низкой базы - в 2018 году агрострахования почти не было. А 2022 год мы закончили с 8,6%. Так что рост налицо. С 2019 года мы ежегодно прирастали на 1% по охвату застрахованных сельхозплощадей. В том году мы ввели новый вид страхования - от чрезвычайных ситуаций, который тоже увеличил охват.

Причин непопулярности агрострахования две. Раньше у сельхозтоваропроизводителей был негативный опыт: если страховали посевы, то часто не получали возмещение. Поэтому сейчас их сложно переубедить, что ситуация изменилась. А вторая причина - наше русское авось, когда не хочется тратить деньги в надежде на то, что пронесет. Тем не менее у нас есть регионы, которые застраховали более 50% своих посевных площадей. Это Тамбовская область, Забайкальский край, Приморье. Там поняли, что без страховки можно вообще лишиться всего урожая, не получив никакой компенсации.

В животноводстве куда более оптимистичные результаты - в среднем по России застраховано 40% поголовья. А есть регионы, где этот показатель стремится к 100%. Животноводы уже на себе испытали, что убытки возмещаются, опасаться нечего, поэтому они идут в страхование. Считаю, переломный момент произошел и в страховании посевов. По нашим прогнозам, в 2023 году мы превысим планку 9,5% застрахованных посевных площадей, а в следующем приблизимся к 10%.

Как происходит импортозамещение иностранного ПО?

Елена Фастова: Год назад были созданы отраслевой комитет и три центра компетенции по растениеводству, животноводству и переработке, в 2023-м появился четвертый - по рыболовству. Их задача - выделить те программные продукты, которые на сегодняшний момент только импортные и требуют замещения. Уже отобраны и одобрены правительственной комиссией шесть важных проектов, по два в каждом направлении. Из них три уже находятся в работе, два получили правительственные гранты. Работа идет, и бизнес активно в нее включается.

Немецкий бизнес избегает любых выплат жертвам нацизма

Герт Эван Унгар (обозреватель RT DE, специально для "Российской газеты")

Как утверждает "Шпигель", в Германии нет ни одного подробного исследования, сколько денег было переведено банками рейхсминистерству финансов от еврейских клиентов. Во времена национал-социализма немецкие компании сотрудничали с властью, подстраивались под идеологию и зачастую получали очень неплохую прибыль.

В концентрационном лагере Равенсбрюк недалеко от Берлина женщины выполняли принудительные работы для компании Siemens. Аналогичным образом компания Daimler-Benz получала прибыль от принудительного труда и военной экономики. Компания Degussa участвовала в разработке ядовитого вещества "Циклон Б", с помощью которого нацисты в промышленных масштабах уничтожали людей в концлагере Освенцим.

IG Farben, объединение компаний BASF, Bayer, Casella, Agfa и других, является символом военных преступлений, преступлений против человечности и сотрудничества немецкой промышленности с национал-социалистическими правителями. Deutsche Bank помимо всего прочего финансировал строительство концлагеря Освенцим. Почти все немецкие компании, которые сотрудничали с нацистами и получали от этого прибыль, официально признают свою вину. Они поощряют исследования на эту тему, финансируют возведение памятников и мемориальных комплексов. Словосочетание "темная глава", с которого компании начинают в своих хрониках раздел о своей деятельности в эпоху национал-социализма, стало устоявшимся. Но у всех этих признаний вины и стремлений примириться с прошлым есть предел. Когда речь заходит о деньгах и компенсациях, желание прояснять и примиряться резко уменьшается.

Frankfurter Sparkasse решила выпустить по случаю двухсотлетия своего существования юбилейное издание. "Темной главе" там должно было уделяться 20 страниц. Ответственному за это исследователю показалось проблематичным охватить такую сложную тему на 20 страницах, и он предложил сделать отдельную публикацию об отношении банка к национал-социализму. Помимо этого ему пришла в голову идея, что можно было бы узнать, в каком конкретно объеме Frankfurter Sparkasse удерживала и перемещала средства еврейских клиентов. Необходимые для этого документы нашлись в архивах. Как результат - человек потерял свою работу.