Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Нарышкин назвал ключевые даты и события, которые дают импульс развитию исторической науки

Владимир Емельяненко

Отечественной историей люди интересуются больше, чем зарубежной. Объяснение каждого второго: "История объединяет". При этом учат историю по художественным произведениям (кино и литература) - 44%, 40% предпочитают документальные фильмы, 32% - мемуары и семейные архивы, 26% - интернет, 24% - музеи и лишь 21% учат историю по учебникам.

Эти данные Институт социологии РАН подготовил к общему собранию Российского исторического общества (РИО), которое назвало ключевые исторические даты и мероприятия ближайших лет.

- Открытие мемориала в Гатчине мирным людям, ставшим жертвами нацистов во время Великой Отечественной войны, 80-летие снятия блокады Ленинграда, 80-летие Курской битвы и освобождения Крыма и Севастополя от фашистов, а так же события "Русской весны" в Новороссии и воссоединение Крыма с Россией в 2014 году - события, которые дают импульс развитию современной исторической науки, - заявил на общем собрании Российского исторического общества его председатель, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Глава РИО особо отметил, что природу нового этапа развития отечественной исторической науки определяют условия формирующейся многополярности мира - складывающееся сотрудничество с Академией наук Китая и гуманитарное сотрудничество форумов "Россия - Африка".

Еще одно направление развития РИО - запрос на качественное массовое историческое просвещение. Поэтому с 1 сентября в стране во всех вузах вводится общий курс истории России. Это 144 часа изучения истории для непрофильных вузов, где 80% времени будет занимать очное изучение. "Мы ориентированы не на процесс, а на результат - знание учебника второстепенно, первостепенна живая среда коммуникации, которая формирует как знания, так и историческое мировоззрение", - сказал Сергей Нарышкин.

Именно поэтому важное место в мероприятиях РИО в будущем году будут занимать выставки, музейные экспозиции, доступ в архивы тем, кто интересуется семейной историей, создание исторических фильмов и видеоигр. "В этом ряду такое событие, как 80-летие освобождения восточной Европы и части Германии от фашизма Красной армией СССР, крайне важно популярно показывать тем, кто делает вид, что "забыл" о нем, - говорит директор Института российской истории РАН Юрий Петров, - и делает этот факт объектом переписывания истории".

С ним солидарен научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. Он анонсировал большой проект РИО по изучению истории колониализма со смещением интереса на Евразию и Африку и их включение в международную историческую науку.

По итогам собрания Сергей Нарышкин назначил сопредседателем РИО замминистра высшего образования и науки РФ Константина Могилевского, а председателем правления РИО утвердил Руслана Гагкуева.

РИО было воссоздано в традициях Императорского Русского исторического общества 20 июня 2012 года. Среди его 27 учредителей - РАН, МГУ, СПбГУ, МГИМО, Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Эрмитаж, РГБ и другие.

Безработица не только не выросла, но и достигла рекордно низкого уровня

Депутат Андрей Исаев - о том, как преодолеть дефицит рабочих рук

На прошлой неделе в Государственной Думе состоялся "правительственный час" с участием министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

Одна из важных тем, которую мы обсудили с министром, касалась дефицита рабочих кадров на рынке труда.

Напомню, что в прошлом году мы ожидали всплеска массовой безработицы вследствие экономической войны, развязанной Западом против России, ухода многих иностранных компаний из нашей страны, разрыва логистических цепочек, прекращения поставок комплектующих из-за рубежа. Совместно с министерством труда и социальной защиты мы приняли целый ряд серьезных мер по поддержке рынка труда, начали реализацию партийного проекта "Моя карьера с "Единой Россией", подготовили новый закон "О содействии занятости населения в Российской Федерации" (он был принят Госдумой в первом чтении в марте и вскоре должен быть рассмотрен во втором чтении, после того как все поправки будут согласованы со сторонами социального партнерства). Еженедельно на заседаниях специально созданной межведомственной рабочей группы под председательством заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой обсуждаются текущая ситуация на рынке труда, вопросы, связанные с обеспечением кадрами отдельных промышленных предприятий, принимаются решения по устранению связанных с этим проблем.

Одновременно в различных сферах промышленности стали появляться новые рабочие места, поскольку в условиях западных санкций возникла необходимость расширения наших производств для проведения скорейшего импортозамещения.

И сегодня мы видим, что безработица не только не выросла, но и достигла рекордно низкого уровня, в некоторых регионах она приближается к нулю. Это хорошо для граждан, но неоднозначно для экономики. Многие работодатели жалуются нам на нехватку рабочих рук, что сокращает возможности для расширения производства.

Одним из путей решения этой проблемы мог бы стать переезд работников из трудоизбыточных в трудодефицитные субъекты Федерации.

Сегодня главным инструментом, используемым министерством труда и социальной защиты для перетока трудовых ресурсов из регионов, где нет дефицита кадров, в регионы с кадровым голодом, является программа "Мобильность 2.0". Она реализуется с начала этого года в большинстве субъектов Федерации. В рамках данной программы работодателям компенсируются затраты на переезд сотрудника из другого региона. Размер поддержки составляет 12 МРОТ, увеличенных на страховые взносы и районные коэффициенты. В среднем это более 260 тысяч рублей на каждого привлеченного сотрудника. Причем работодатели имеют возможность направить полученные средства на различные цели: это может быть как компенсация расходов на аренду жилья для работника, так и компенсация расходов на оплату ему дороги до того места, где располагается предприятие.

Особое внимание государство уделяет небольшим населенным пунктам, не носящим названия "моногород" официально, но по факту такими являющимися. Потребность в рабочей силе там часто очень ощутима, но жилья для новых работников иногда просто нет. Поэтому сейчас представители министерства труда и социальной защиты совместно с коллегами из министерства строительства и ЖКХ, министерства промышленности и торговли, компании "ДОМ.РФ" обсуждают вопросы, направленные на строительство жилья граждан, которые переезжают на оборонно-промышленные предприятия, расположенные в небольших населенных пунктах. Надеюсь, что в ближайшее время будут озвучены конкретные предложения по этой теме.

Грузия стала главным поставщиком вина для России: эксперты считают, что это временный тренд

Татьяна Карабут

Отсутствие проблем с платежами и нулевые пошлины на ввоз вывели Грузию на первое место по поставкам тихих вин в Россию. Позиции страны могут еще укрепиться, если власти все же решат повысить пошлины на импорт для других стран.

За первые пять месяцев 2023 года поставки тихих вин из Грузии выросли на 63%, до 24,15 млн литров, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на таможенную статистику. Италия тоже увеличила ввоз на 31%, до 23,36 млн литров, но в объеме все же уступила первое место Грузии. В итоге доля Грузии в поставках тихих вин в Россию достигла 19,1%, а Италии - 18,5%. Ввоз тихих вин из Испании вырос на 25%, до 20,46 млн литров, из Франции - на 23%, до 10,04 млн литров, из Португалии - на 69%, до 9,61 млн литров год к году.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев называет несколько причин для такой динамики. В первую очередь, это нулевая пошлина на грузинские вина, тогда как для других она составляет 12,5%. Кроме того, у Грузии нет проблем с логистикой (общая граница с Россией) и платежами.

Также на показатели влияет вклад торговых сетей в общий объем импорта. Вдобавок играет роль устойчивый стереотип российских потребителей о высоком качестве грузинских полусладких вин. При этом по ценам грузинское вино даже опережает итальянские, отмечает Ставцев. По его мнению, если российские власти все же решат ограничить импорт вина из ЕС или ввести повышенные пошлины, а Грузию этот процесс не затронет, страна еще больше закрепит свои лидерские позиции.

Увеличение импорта из Грузии - временный тренд, связанный в том числе с активностью сетей, которые стараются заменять ассортимент импортеров собственным и распродавать то, что у них уже накопилось, считает директор по импорту виноторговой компании Fort Дарья Сологуб. По ее мнению, в течение года Грузия скорее всего вернется к тем показателям, которые у них были до этого всплеска: 3-4-е место в тихих винах после Италии, Испании и Франции.

Сологуб также отмечает, что поставки вин растут из всех стран, кроме тех, которые официально их запретили (Австралия, Новая Зеландия и США). Из интересных трендов эксперт также отмечает рост интереса к белым винам, игристым и просекко. Также, по ее прогнозам, среди стран Нового Света уже до конца этого года Аргентина может обойти ЮАР и занять второе место после Чили по поставкам тихих вин. В работе с Аргентиной оказалось минимум бюрократических задержек, поясняет Сологуб.

Кто виноват в утечках персональных данных россиян

Олег Капранов,Юлия Гуреева

Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал о проблемах утечек персональных данных, об ответственности бизнеса, о том, кто стоит за атаками на российские компании и о том, как гражданам защитить себя и информацию о себе.

Милош Эдуардович, одна из самых горячих тем этого года в IT - это утечки данных. Как можно оценить объем утечек, которые были в 23-м году? Какова динамика? Есть ли изменения за последние несколько месяцев?

Милош Вагнер: Если смотреть случаи, по которым мы работаем, то динамика выглядит следующим образом: в 21-м году было пять инцидентов, в 22-м - 140, сейчас за полгода - 75. Если сравнивать 22-й и 23-й, то темпы сопоставимые. По объему это порядка 600 млн строк в прошлом году, сейчас уже 230 млн строк. Если сравнивать 21 и 22 год - увеличилось в десятки раз.

Стало больше атаковать? Стали хуже защищаться? В чем причины такого роста?

Милош Вагнер: Мы это четко увязываем с началом специальной военной операции. По времени эти утечки совпали и с блокировкой в России ряда социальных сетей, в том числе тех сетей, владельца которых суд признал экстремистской организацией. Спецслужбы, получавшие "онлайн" цифровые портреты наших граждан от этих соцсетей, лишились доступа к информации, в которой они заинтересованы. В этих условиях просто нельзя не заметить след зарубежных служб, скорее всего, приближенных к тем, кто умеет взламывать и похищать данные.

Ну и потом - вы как российская организация защищали данные, обеспечивали безопасность, но вы не были объектом такого повышенного внимания со стороны тех людей, которые умеют взламывать системы. С марта прошлого года вы таким объектом стали. С их точки зрения ситуация поменялась радикально, а с вашей - вроде как нет. Вот и результат.

Но в результате бизнес оказывается виноват. Даже очень небольшие компании, у которых в принципе зачастую нет специалистов по информационной безопасности, там весь штат 5-7 человек, какой-нибудь интернет-магазин. И они внезапно для себя оказались под ударом с одной стороны, и под ответственностью - с другой.

Милош Вагнер: Административная ответственность должна быть для тех, кто не уберег данные, уголовная для тех, кто своровал и дальше их продает. Третья сторона - те, кто незаконно использует такие данные, обогащает свои базы данных любой ценой, должна быть ответственность серьезная и для них. Спрос ведь рождает предложение. Но если говорить про компании, особенно небольшие, то пришло уже время понять, что персональные данные, которые они накапливают, - это токсичный материал. И если их украдут, то ты за это понесешь ответственность. Точно так же, как сложное химическое производство: если эти химикаты у тебя утекли и нанесли ущерб окружающей среде или, не дай бог, людям, ты будешь нести ответственность вне зависимости от того, сколько у тебя человек - 2 работают или 10, или 20 тысяч. Чем быстрее компания прекратит обработку персональных данных, уничтожит их, достигнув цели обработки, тем меньше она будет уязвима.

А какие здесь могут быть пути выхода?

Милош Вагнер: Вы упомянули не очень крупные компании: сфера услуг, интернет-магазины. Есть принципы обработки персональных данных, которые в законе прописаны. Если ты можешь достичь цели, не собирая персональные данные, то не собирай. Если не можешь без них обойтись, собирай меньше: не фамилия, имя, отчество, а только имя или никнейм, не требуй все обязательно. Попроси один способ связи с клиентом, не требуй все его контактные данные. Если ты уже собрал, оказал услугу и понимаешь, что клиент не вернется, удали эти данные. Зачем ты у себя их хранишь? Они попадут в доступ рано или поздно. Мы исходим из того, что не утекут только те данные, которые не собрали. Вот и все.

Могут ли компании отказаться вообще от работы с персональными данными? Они ведь сегодня используют различные внешние сервисы: бухгалтерию, юристов, сервера. Можно ли работать и с данными в такой же логике?

Милош Вагнер: Одна из инициатив, которая обсуждается в рамках комплексного регулирования персональных данных, как мера противодействия утечкам, как раз про это. Предлагается ввести таких доверенных операторов персональных данных, которые могли бы на себя взять обеспечение сохранности и конфиденциальности, которые обеспечили бы подлинную, а не бумажную безопасность персональных данных. Могли бы гарантировать со 100-процентной вероятностью, или близкой к этому, что ничего страшного не произойдет с этими данными. И тогда те самые небольшие компании, компании, в которых есть обязательные требования по кадрово-бухгалтерскому учету, могли бы делегировать обработку и защиту данных крупным операторам.

Общим местом является то, что ответственность зависит от объема утекших данных. Но интернет ничего не забывает. И то, что утекло в Сеть, остается в ней навсегда. И очень часто можно слышать, что продают несколько склеенных ранее утечек, как одну новую. Как вычленять ответственность конкретной компании в ситуации, когда, условно говоря, слили 200 тысяч строк, потом продается 800 тысяч строк?

Милош Вагнер: Абсолютно верно. Это большая аналитическая работа. Приходится исследовать каждую утечку. Мы не можем опираться на сообщения преступников, которые разместили украденную базу и кричат, что из банка крупного утекли все клиенты. А в реальности там будет у них один клиент. То есть вторая цель у преступников, после извлечения выгоды, опорочить российские компании, нанести им репутационный ущерб.

Поскольку тема обеспечения сохранности персональных данных крайне важна, нам предоставлена возможность проводить, по согласованию с органами прокуратуры, проверки в отношении тех компаний, о которых есть предположения, что скомпрометированы данные, изучать их информационные системы.

Эксперты говорят, что в рамках административных дел очень трудно прийти в компанию и убедиться в том, что она продемонстрировала все, что у нее украли.

Милош Вагнер: Есть несколько этапов, несколько уровней погружения в то, что есть у оператора данных. Первый уровень - это то, что в средствах массовой коммуникации мы наблюдаем или на специфических ресурсах, где такие сообщения появляются. Второй уровень - это то, что нам сообщила компания в рамках уведомления об инциденте. Третий уровень - это то, что на наши запросы официальные отвечают в рамках проверки. Четвертый уровень - это, что мы видим в их информационных системах. А дальше включается сотрудник Роскомнадзора, который проводит проверку и решает, не пытается ли компания ввести его в заблуждение, предоставляя ему часть информации, предоставляя ограниченный доступ и т.д.

Ну, это практически работа следователей, дознавателей.

Милош Вагнер: В этом и суть. Поэтому одно из существенных изменений в том кодексе, который сейчас идет вместе с предлагаемыми оборотными штрафами - это представление нам полномочий для административного расследования. Это, конечно, обычное разбирательство в сути произошедшего - поиск доказательств. Новые нормы позволят проводить опросы, исследования, заказывать экспертное мнение и т.д., то есть немного больше полномочий, чем вопрос-ответ. И, значит, более точный результат контрольного мероприятия.

Были ли случаи, когда компании скрывали информацию об утечках, отказывались сотрудничать, пытались заиграть эту историю, говорили, что "это не мы"?

Милош Вагнер: Конечно. Есть и такие, кто пытаются сообщить о том, что это не их данные. Один из последних трендов - это то, что компании говорят: "Это не у нас утекло. Это у нашей организации подрядной, которую мы попросили создать информационную систему или обеспечить поддержку". Но для нас это не имеет значения. Если ты их привлек к своей работе, ответственность лежит на тебе.

Но надо сказать, что в прошлом году закон "О персональных данных" дал операторам больше возможностей для контроля за субподрядчиками. Они могут со своими микропроверками туда прийти и проверить, как он обеспечивает выполнение договоренностей.

Но есть и еще один аспект - компании собирают данные, потому что граждане дают свое согласие на это. И понятно, что зачастую это профанация, когда подсовывают кучу документов, один из них - это самое согласие. И ты подписываешь все подряд, потому что "надо".

Милош Вагнер: Согласие на обработку персональных данных - это одно из тринадцати правовых оснований, когда оператор может обрабатывать данные. Но для оператора это самое дешевое с точки зрения получения, с точки зрения администрирования. Совершенно верно - вам проще в этом безвыходном положении поставить галочку. И оператор счастлив - это же проще, чем сформулировать внятно договор или ограничиться минимальных набором данных, предусмотренных законом. Поэтому проблема как раз в том, что по факту ты не можешь отказаться. Хотя слово "согласие", оно предполагает добровольность, ты не должен находиться под давлением, ты не должен находиться в условиях, когда если не предоставишь, с тобой не заключат договор, не окажут услугу, не выдадут кредит, еще что-то. Вот этот принцип, он, по сути, и нарушается, когда собираются эти согласия. Но доказать это сложно. Вы же уже дали согласие. Значит, это ваше волеизъявление было. Кто может сомневаться теперь в решении дееспособного человека, который распоряжается своими персональными данными, пусть и таким странным образом?

Можно ли упорядочить эту историю?

Милош Вагнер: Мы знаем о создании "системы управления согласиями", которую Минцифры создает на базе Госуслуг. Мы участвуем в их работе, считаем это верным. Это правильный первый шаг к тому, чтобы эту ситуацию стабилизировать. На что мы рассчитываем, когда будет реализовываться этот проект? Что те согласия, которые можно будет предоставить или отозвать с помощью этой системы, они будут справедливы по отношению к человеку. Не будут содержать, например, условия, что эти согласия выдаются на 50 лет. Когда я подписываю согласие на 50 лет, я чувствую, что в меня и мое здоровье оператор верит больше, чем я сам. Или что согласие не будет указанием, что мои данные выдаются 50-ти организациям. О какой информированности тут может идти речь - я не в состоянии просто оценить физически, что эти организации из себя представляют по отдельным наименованиям. То есть мы как раз хотим уйти от того, чтобы компании собирали подряд эти согласия абы какие, лишь бы формально выполнить требование закона, поставив при этом человека в неловкое положение. Когда будем реализовывать с Минцифры этот проект, рассчитываем на то, что проект встанет на сторону человека, а не оператора, которому нужно выудить согласие от человека.

Как быть человеку, если он все же выдал согласия или его данные куда-то утекли, куда обращаться?

Милош Вагнер: Я привел пример, когда согласие делают обязательным условием для того, чтобы получить или не получить услугу. Вот если вы с такой ситуацией сталкиваетесь - ваши права нарушаются. Вы можете обращаться в Роскомнадзор или в наш Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде, который вникнет в ситуацию, поймет, чья это зона ответственности - Роскомнадзора, Роспотребнадзора или гражданско-правовая, которая решается через суд. Центр как раз занимается такими ситуациями, когда полномочий одного какого-то конкретного органа не хватает для решения жизненной ситуации человека: когда взяли кредит на человека без ведома, когда микрокредитов набрали, когда задеты его честь и достоинство. Помогает обратившимся Центр абсолютно бесплатно. На сегодня филиалы нашего центра есть в четырех федеральных округах: Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Сибирском.

Он востребован?

Милош Вагнер: В прошлом году было 1 700 обращений, в этом - за полгода уже 1 500. То есть количество обращений растет. Наши коллеги подготовили уже порядка 800 обращений, жалоб, требований, претензий к операторам, к госорганам за эти полгода. Они обращаются не только, кстати говоря, в органы исполнительной власти, но и требуют от правоохранительных органов защиты прав человека. Самая трудная часть, которой они занимаются - это защита в суде. Кто сталкивался - понимают, что это история на 3-5 месяцев и больше. Это утомительно, трудозатратно. Человек просто не в состоянии себе позволить заниматься этим систематически, отслеживать все материалы, спорить с крупными операторами, которые на той стороне, с которыми он судится. Поэтому Центр как раз помогает в таких ситуациях. Только в судах порядка 30 дел уже выиграли, сейчас на рассмотрении еще по-моему 50 исков, которые они подготовили.

И еще одна тема, очень горячая, использование иностранных мессенджеров для передачи финансовой информации. Вы можете объяснить, о чем собственно речь? Что нельзя передавать? Чеки за услуги? Ссылки на оплату?

Милош Вагнер: Ключевая мысль этого закона в том, что нельзя ставить в зависимость от желания или воли владельцев иностранных мессенджеров взаимодействие с клиентами, которые, как и ты сам, оператор, находитесь на территории РФ. И вот то, что есть в законе, - это стимул для того, чтобы задуматься: может быть, правильно использовать те сервисы, которые всегда находятся здесь - российские мессенджеры, которые обеспечивают и безопасность, и конфиденциальность данных, и точно уж не отключат в одностороннем порядке тебя из-за того, что какой-то зарубежный регулятор сказал им так сделать?

Но я хочу обратить внимание еще на один аспект. К нам часто обращаются организации, особенно из финансового рынка: "А если я сделаю вот так, а если я сделаю эдак?". Пытаются уйти от нарушения прямого запрета на передачу персональных данных. Но мы обращаем внимание всегда: в законе же не только на передачу персональных данных и платежной информации запрет. Там запрет для банков на подключение своих систем информационных к этим мессенджерам. То есть, если ты подключил свои системы, то уже нарушаешь закон вне зависимости от того, что ты там передаешь.

А есть ли уже какая-то практика наказаний за это, претензий за использование?

Милош Вагнер: С марта, пока работает закон, мы двум операторам отправляли требования, чтобы они прекратили прием персональных данных. Называть не буду, но два случая были.

Они подчинились?

Милош Вагнер: Да, исполнили. В общем, других шансов у них не было, исполнили по закону.

Афера чиновников: СК завершил дело о краже денег по фиктивным договорам

Наталья Козлова

В суд отправлено уголовное дело о циничном обмане чиновниками жителей целого района.

Прокуратура согласилась с работой Управления Следственного комитета по Ленинградской области, которое расследовало аферу бывших депутата совета депутатов Приозерского муниципального района, замглавы администрации по ЖКХ района и замгендиректора МП "Приозерское районное агентство социально-бытовых услуг" и еще двух граждан. Все они обвиняются в совершении так называемых "чиновничьих" преступлений по статьям 160 УК РФ - "присвоение и растрата организованной группой лиц в особо крупном размере" и 174.1 УК РФ - "легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, организованной группой лиц в особо крупном размере".

В СК объяснили, что все эти граждане с декабря 2019 года по апрель 2021 года крали деньги муниципального предприятия. По подсчетам следствия, вышло больше 7 миллионов рублей.

Крали деньги "под видом заключения и исполнения более 60 фиктивных договоров на предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств и поставку товаров для нужд предприятия".

Кроме того, бывшие депутат и замглавы получили взятку в два миллиона рублей от представителей местного бизнеса за "способствование заключению муниципальных контрактов. У них арестовано имущество на 42 миллиона рублей.

В Петербурге открывается военно-морской салон

Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)

Сегодня в Кронштадте начинает работу Международный военно-морской салон. В этом году он впервые проводится на территории Музея военно-морской славы и конгрессно-выставочного центра, построенных в рамках кластера "Остров фортов".

В новом выставочном пространстве разместили свои экспозиции более 250 ведущих российских и иностранных участников: судостроители, предприятия оборонной промышленности, конструкторы приборов и двигателей, производители сопутствующего оборудования.

- В 2023 году Рособоронэкспорт и участвующие в салоне российские предприятия продемонстрируют посетителям надводные корабли и подводные лодки, стоящие на вооружении Министерства обороны, МВД и Пограничной службы ФСБ России, корабельные радиолокационные комплексы "Заслон" и "Минерал-МЭ", береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ", - рассказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

В деловой программе салона - три профильные конференции: "Военно-морской флот и судостроение в современных условиях", "Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем", а также PLM-форум "Управление жизненным циклом изделий судостроения. Информационная поддержка". Отдельное мероприятие под названием "Поле битвы: Арктика" будет посвящено развитию Северного морского пути и арктических территорий в интересах России.

Демонстрационная часть салона традиционно вызывает большой интерес как у специалистов, так и у широкой публики. В этом году в Средней гавани Кронштадта пришвартовались надводные корабли, подводные лодки, суда обеспечения, катера. Для свободного посещения 24 и 25 июня будут доступны большой десантный корабль "Иван Грен", корвет "Стойкий", малые ракетные корабли "Серпухов" и "Советск", их можно будет осмотреть без предварительной регистрации. Кроме того, в субботу и воскресенье состоятся выступления пилотажной группы "Стрижи", гонка на гребных шлюпках и детская парусная регата "Кубок главкома ВМФ".

Главные достопримечательности Кронштадта - настоящие военные форты - тоже не останутся без внимания. В этом году посетители салона смогут прибыть на площадку по воде - причал оборудован на форте "Петр Первый". Кроме того, на завершившемся недавно ПМЭФ достигнуты договоренности о развитии туристского потенциала фортов "Кроншлот", "Петр Первый" и "Император Александр Первый", на которых сейчас ведутся реставрационные работы.

Минобороны РФ: С 4 июня ВСУ предприняли 263 безуспешные попытки атаковать

Иван Петров

Украинские войска продолжают попытки наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях боевых действий. Об этом во вторник на заседании коллегии Министерства обороны РФ рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, киевский режим при этом задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО.

С 4 июня вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли 263 атаки позиций российских войск. "Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг", - указал министр.

Сергей Шойгу также рассказал, что военными получены данные о планах руководства ВСУ нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow. "Применение этих ракет вне зоны проведения спецоперации будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины", - заверил глава военного ведомства.

На коллегии также обсудили работу военно-транспортной авиации, без которой невозможно эффективно обеспечить всем необходимым группировку наших войск в зоне СВО.

С началом спецоперации интенсивность полетов увеличилась, по словам Сергея Шойгу, более чем в 2 раза. "На сегодняшний день самолеты Ан-124 и Ил-76 выполнили свыше 10 тысяч рейсов, перевезя 2300 единиц техники, более 300 тысяч военнослужащих и 160 тысяч тонн грузов", - подчеркнул министр обороны.

Самолеты А-50 и Ил-22 в то же время выполнили почти 5 тысяч специальных боевых вылетов.

Более детально о событиях последних дней, произошедших в зоне спецоперации, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, в течение минувших суток украинские военные продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. "Умелыми и слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем на Времевском выступе и Ореховском тактическом направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками. Уничтожены три танка и пять украинских боевых бронированных машин", - уточнил генерал.

Кроме того, российские военные нанесли огневое поражение четырем скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новополь в ДНР и Левадное в Запорожской области.

В то же время на Положском тактическом направлении в районе населенного пункта Решетиловское (Запорожская область) была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Общие потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили, по данным Минобороны России, до 260 украинских военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронемашин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении за сутки российские военные отразили десять атак противника. Это заслуга "Южной" группировки войск. В ходе боев в районе Авдеевки, Красногоровки и Марьинки уничтожено до 220 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины, семь автомобилей, гаубица "Мста-Б", а также артиллерийская система М777 производства США.

"Западная" группировка российских войск отлично отработала на Купянском направлении. Ударами армейской авиации и огнем артиллерии уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы "Зоопарк".

На Краснолиманском направлении за сутки потери противника составили до 100 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 25 украинских военнослужащих, 5 автомобилей, а также гаубицы М777 и Д-30.

Российские военные впервые массово применили новейшие инженерные машины дистанционного минирования "Земледелие"

Александр Степанов

Впервые с начала специальной военной операции российские Вооруженные силы массово применили новейшие инженерные машины дистанционного минирования "Земледелие". Эти комплексы, которые совсем недавно поступили на вооружение нашей армии, поставили непреодолимый шлагбаум военной технике и пехоте ВСУ, пытавшейся штурмовать наши позиции на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.

В первые дни так называемого украинского контрнаступа весь мир облетели кадры подрыва западной техники на минных полях. Немецкие танки "Леопард", американские БМП "Брэдли", другая бронированная техника, которую ВСУ бросали в бой, регулярно подрывались на минах, которые дистанционно устанавливали комплексы "Земледелие". Интересный факт. Пострадала от наших мин и та западная техника, которая в принципе должна была с ними бороться. На фото и видеокадрах видны поставленные на Украину из Финляндии бронированные машины разминирования, сделанные на базе танков "Леопард 2Р". Эта новейшая техника не справилась с минными полями и осталась на них.

Конечно, уничтожение бронетанковых колонн не стоит приписывать только одним лишь комплексам "Земледелие". Над решением этой задачи постарались и наши вертолетчики, и операторы дронов-камикадзе "Ланцет", и расчеты переносных противотанковых комплексов.

Однако свою большую лепту в общую копилку победы комплексы "Земледелие" несомненно внесли.

В принципе системы дистанционного минирования стоят на вооружении армии уже достаточно давно. Пионерами здесь являлись универсальные минные заградители на базе автомобиля ЗИЛ–131. При всей неприхотливости этого комплекса у них есть один большой недостаток - небольшая дальность минирования, которая составляет всего 120 метров.

Кроме того, на вооружении российской армии также находятся вертолетная система минирования ВСМ-1 на базе вертолета Ми-8. Однако и у нее есть свои минусы. Этот комплекс минирует относительно узкую полосу местности. Кроме того, вертолет, приближающийся к линии боевого соприкосновения, всегда находится в зоне поражения переносными зенитными комплексами. Риск потерять винтокрылую машину очень велик.

Минобороны поставило нашей военной промышленности задачу создать систему минирования с больших расстояний. Взялось за это непростое дело тульское НПО "Сплав".

Впервые "Земледелие" продемонстрировали на параде в 2020 году. В состав комплекса входят боевая машина на шасси высокой проходимости, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами.

Задача системы - оперативно создавать минные поля на особо опасных направлениях на расстоянии от 5 до 15 км.

Комплекс работает по принципу реактивных систем залпового огня. На боевой машине размещены 50 направляющих калибра 122 миллиметра для ведения залпового огня. Из направляющих выстреливаются реактивные снаряды, которые разбрасывают мины на заданном участке. Система укладывает минное поле любой сложности, в том числе и с готовыми проходами для своих войск. Одним залпом она может накрыть район, сравнимый с площадью нескольких футбольных полей.

Для поражения пехоты используются противопехотные мины ПОМ-3. В мине находятся электронный определитель шагов и сейсмодатчики. Электронная начинка мины понимает, кто находится поблизости от нее - животные или люди. Она активируется только если рядом человек.

По такому же принципу работает и противотанковая мина ПТМ-4М. Когда рядом с миной проезжает танк или другая бронетехника, мина улавливает магнитное возмущение, создаваемое машиной. Если она классифицирует, что это движение тяжелой техники, тогда идет срабатывание взрывателя.

Разработчики утверждают, что эту мину невозможно разминировать. Стоит только сдвинуть ее с места, и последует взрыв.

Открыты курсы подготовки операторов дронов-камикадзе для нужд спецоперации

Иван Петров

Росгвардия и учебный центр "Пустельга" открыли курсы подготовки операторов дронов-камикадзе для нужд спецоперации. Первый выпуск операторов-пилотов FPV-дронов (flight person view - вид от первого лица) уже состоялся на базе одной из воинских частей Росгвардии в Подмосковье. В учебном центре развернуты компьютерные классы, аудитория для технической подготовки, а также учебно-материальная база для отработки практических навыков.

"Среди первых выпускников - росгвардейцы, военнослужащие Минобороны и других силовых ведомств. В центре готовят не только пилотов, но и инструкторов FPV-систем для подразделений, выполняющих задачи в зоне спецоперации. Программа подготовки разработана специалистами центра на основе опыта применения как в гражданской сфере, так и полученного в ходе применения FPV-дронов в зоне спецоперации", - отметили в Росгвардии. "Мы постоянно меняем и адаптируем программу под реалии. Задача - постоянно быть на связи с нашими выпускниками, работающими на передовой, получать актуальную информацию и под это адаптировать программу", - отметил представитель учебного центра "Пустельга" Иван.

Курс обучения пилота длится 4 недели, а у инструкторов дополнительно проводится стажировка в течение месяца. Это минимальный срок, за который можно подготовить пилота, способного дальше успешно профессионально расти и развиваться самостоятельно.

Базовая программа включает в себя обучение на симуляторах, теоретическую часть, инженерную и техническую подготовку - каждый пилот должен досконально знать техническую часть, уметь обслуживать и ремонтировать аппараты, а также основную систему полетных программ, то есть выполнение тактических задач.

"Оператор должен уметь не просто летать, он должен уметь выполнять конкретные тактические задачи в боевой обстановке с использованием FPV-систем", - подчеркнул специалист центра.

Курсанты обучаются выполнять задания как на открытой местности, так и в замкнутом пространстве - разведка в здании, в лесу, поражение движущихся объектов, управление дронами из движущейся техники и многие другие задачи.

В ходе выпускного экзамена курсанты продемонстрировали мастерство управления дронами-камикадзе, выполнив фигуры высшего пилотажа, а также поразили с их помощью различные объекты, в том числе с использованием имитационных боеприпасов.

"По окончании экзаменов курсантам вручили сертификаты и дипломы об окончании курса. В дальнейшем полученные навыки выпускники будут совершенствовать в своих подразделениях непосредственно в зоне спецоперации", - рассказали в Росгвардии, добавив, что аналогичные курсы развернуты и в других российских регионах.

"Оснований для паники нет": Как военные химики обеспечивают безопасную работу Запорожской АЭС

Николай Грищенко (Энергодар)

Расположенная практически на линии боевого соприкосновения Запорожская атомная электростанция является одной из лакомых целей для ВСУ. Потому безопасную работу реакторов станции обеспечивают российские военные химики из сводного отряда войск РХБЗ. Корреспондент "РГ" ознакомился с боевой службой защитников мирного атома.

Построенная в середине 80-х годов Запорожская АЭС находится вблизи Каховского водохранилища, которое изрядно обмелело после устроенного ВСУ взрыва плотины. На другом берегу находится оккупированный украинскими войсками городок Марганец. Это всего лишь 16 километров - идеальное расстояние для американских гаубиц М777 и реактивных систем залпового огня противника, чем и пользуются украинские артиллеристы.

Хотя энергетики быстро устраняют последствия обстрелов критически важной инфраструктуры, воронки от снарядов, посеченные осколками стены и окна, а также следы от пожаров еще виднеются. Кроме того, объекты ЗАЭС и тепловой электростанции часто подвергаются ударам воздушных беспилотников. Последний налет был 8 июня.

- Только на той неделе ТЭС дважды подвергалась атакам беспилотников. Первый раз они послали четыре беспилотника, второй раз - три. Били по ОРУ - открытым распределительным устройствам, - пояснил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Мне показали самодельный дрон, изготовленный из пластика и фанеры. Держу беспилотник в руках. Из сложных механизмов лишь система наведения и электромотор. Неужели такая "птичка", которая может нести лишь трехкилограммовую мину или заряд от противотанкового гранатомета, может угрожать АЭС и спровоцировать ядерную катастрофу? Оказывается, запросто. Как объяснили специалисты станции, с помощью дронов украинские военные стремятся вывести из строя инженерную инфраструктуру, а это уже может привести к технологической аварии.

- Брызгательные бассейны используются для охлаждения отработанного ядерного топлива и являют собой часть замкнутого контура. Эти бассейны подпитываются посредством глубокого дренажа, но у них есть одна уязвимость - их дно выложено специальным гидроизолирующим материалом. Поэтому мы так напряженно реагировали всякий раз, когда с территории, занятой Украиной, производились артиллерийские удары из гаубиц М777, известных как "три семерки", - объясняет Ренат Карчаа.

Поэтому для безопасной работы реакторов станции на территории ЗАЭС работают военнослужащие сводного отряда войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России.

- Мы отвечаем за выполнение мероприятий по обеспечению радиационной безопасности на ЗАЭС. В случае ЧС отряд способен обеспечить эвакуацию персонала несколькими маршрутами, дезактивацию сооружений и при необходимости провести санитарную обработку техники, - рассказал офицер отряда с позывным "Гранит".

Для выполнения столь ответственного задания привлечены только лучшие из лучших бойцов РХБЗ. Например, "Гранит" служит в войсках радиохимической защиты более 20 лет. Его подчиненными развернуты несколько постов замера уровня воды в Каховском водохранилище и посты РХБ-наблюдения, которые ведут непрерывный круглосуточный мониторинг, а по всем вопросам организовано плотное взаимодействие с руководством станции.

Для проведения работ военные химики используют возможности уникальной машины разведки обстановки РХМ-6. Построенная на базе БТР-80, она может разгоняться до 80 километров в час на шоссе, а на плаву - до девяти километров в час. Топлива хватит на 600 километров. Экипаж машины - три человека.

Внешне от обычного бронетранспортера РХМ-6 отличается наличием на крыше корпуса специального оборудования. В частности, за пулеметной башней установлен прибор дистанционного зондирования атмосферы ПРХДД-2Б. С его помощью военнослужащие на расстоянии в три километра от зоны предполагаемого заражения могут фиксировать и определять отравляющие вещества.

Бронированная четырехосная машина, которая по сути является передвижной лабораторией, также оснащена новейшей аппаратурой, в том числе системой спутниковой навигации. Есть возможность сбора полученной информации и передачи ее на командный пункт в режиме реального времени.

- В базе приборов РХМ-6 хранится обширная библиотека данных для идентификации того или иного вещества. Также имеется возможность вести непрерывное метеонаблюдение с помощью бортового автоматического метеокомплекта. Имеется возможность отбора, хранения и транспортировки различных видов проб, - рассказал командир расчета с позывным "Часовой".

После разрушения дамбы Каховского водохранилища и падения уровня воды военные ведут постоянный мониторинг за гидрологической обстановкой в прудах-охладителях.

Как сообщил командир сводного отряда с позывным "Гранит", вода, которая охлаждает реакторы, находится в замкнутом контуре и не имеет никакого контакта с прилегающими водоемами, а также с водой в Каховском водохранилище.

- Все гидротехнические сооружения станции работают в штатном режиме, - подчеркнул офицер войск РХБЗ.

Оснований для паники нет

Благодаря своевременно принятым на станции мерам снижение уровня воды в пруду-охладителе не прогнозируется. Тем не менее специалистами проработаны несколько альтернативных источников пополнения гидросистемы станции. Одним из них является бурение на территории ЗАЭС артезианских скважин. Другая возможность пополнения гидроресурса - это использование передвижных насосных станций, которые способны выкачивать воду из водоемов с очень низким уровнем. Третьим альтернативным источником воды для ЗАЭС могут стать артезианские скважины, имеющиеся в Энергодаре.

- Оснований для паники нет. Тревожно только за одно - все наши усилия, какими бы оперативными они ни были, могут быть умножены на ноль двумя-тремя прилетами, двумя-тремя грамотно заложенными взрывными устройствами, - подчеркнул советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе, которая включает шесть реакторов и сухое хранилище отработанного ядерного топлива из 173 бетонных контейнеров. Строительство началось в 1981 году, а в 1984-м станция введена в эксплуатацию. В настоящее время из шести реакторов ЗАЭС два остановлены и находятся в состоянии ремонта, три выведены в так называемую конфигурацию холодного останова, и один находится в режиме горячего останова - вырабатывает лишь тепло для внутреннего пользования.

Госдума приняла закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников

Татьяна Замахина

Второе и сразу третье чтения в Госдуме прошел законопроект о правовых гарантиях освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы. К основному чтению депутаты уточнили, кого не коснутся резонансные нормы.

Законопроект был внесен в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и депутатами Павлом Крашенинниковым и Ириной Панькиной. После его вступления в силу лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, будут освобождаться от уголовной ответственности в случае заключения военного контракта.

Ко второму чтению депутаты решили исключить из перечня освобождаемых от ответственности лиц осужденных или находящихся под следствием за призывы к экстремизму, террористическую деятельность, педофилию и ряд других статей Уголовного кодекса.

При этом прописывается, что освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением с военной службы. Депутаты также установили, что контроль над поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей.

Лидер фракции ЛДПР, глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий объяснил, что освобождение от уголовной ответственности участников специальной военной операции увеличит число добровольцев. "Эта идея имеет широкую поддержку в обществе", - добавил он.

Политик обратил внимание, что в законопроекте предусмотрены важные ограничения. "Он действует только на период СВО, освобождаются от ответственности только обвиняемые и осужденные по легким и средним статьям, - заявил Слуцкий. - По тяжким составам преступления - нет. Освобождение от ответственности обвиняемых в экстремизме, педофилии и ряде других преступлений исключено".

Еще один важный нюанс - закон будет действовать только после увольнения со службы, а также при получении государственных наград. "Мошеннические схемы при такой конструкции законопроекта исключены", - подчеркнул глава комитета.

"Не нужно забывать, что первоочередной и главной целью заключения преступника в колонию является его исправление, - напомнил в комментарии "РГ" депутат ГД Абдулхаким Гаджиев. - Иными словами, государство должно сделать так, чтобы человек деятельно раскаялся в совершенном преступлении и встал на путь неукоснительного соблюдения законов. Поэтому, если заключенный хочет помочь стране отстоять ее суверенитет и общечеловеческие ценности, то это нужно, как мне кажется, только приветствовать".

Тот же законопроект гласит, что на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ может быть принят гражданин (иностранный гражданин), признанный ограниченно годным к военной службе и не имеющий заболеваний, определенных перечнем, утвержденным Министерством обороны РФ.

Закон в случае окончательного принятия вступит в силу со дня его официального опубликования.

Госдума одобрила законопроект о цифровых рублях, разрешив наследовать их

Татьяна Замахина

В России можно будет расплачиваться цифровыми рублями, их можно будет завещать и наследовать. Такие изменения в Гражданский кодекс РФ Госдума приняла во втором чтении.

Документ относит цифровые рубли к безналичным денежным средствам, которые будут храниться в электронных кошельках. Открывать и вести цифровые счета будет Банк России. А рассчитываться виртуальными рублями можно будет через специальную платформу Центробанка.

Это будет третья форма денег наравне с наличными и безналичными, представляющая собой цифровой код с уникальным номером.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность завещания прав на них. По словам главы Комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова, законопроект устанавливает, что виртуальные деньги могут быть объектом супружеской собственности, сделок и наследования. И содержимое электронного кошелька можно будет поделить между супругами в случае развода или завещать детям и внукам. В том числе это можно делать посредством завещательных распоряжений, порядок совершения которых определит правительство РФ.

Одновременно законопроект вводит возможность для наследников получать цифровые рубли со счета наследодателя для организации его похорон. Сейчас в подобном случае наследники имеют право на средства с его банковских счетов.

Предполагается, что нормы об обороте цифровых денег должны вступить в силу с 1 августа нынешнего года. А положения о наследовании заработают позже - с 1 марта 2025 года.

По словам автора законопроекта о цифровых рублях, главы комитета ГД по финрынку Анатолия Аксакова, в более чем ста странах будут использовать цифровую валюту, а жители Китая уже активно оплачивают ей товары и услуги.

Никита Чаплин, член Комитета по бюджету и налогам (фракция "Единая Россия"):

- У цифрового рубля, безусловно, есть ряд преимуществ, которые важно донести до граждан, чтобы они не боялись новой системы. Операции станут дешевле с учетом отсутствия банковских комиссий за переводы на их, порой слишком завышенных, условиях.

Помимо этого, усилится безопасность. ЦБ будет наделяться правом следить за переводами и вовремя останавливать ненадежные транзакции. Кроме того, предусмотрена особая маркировка, которая позволяет владельцу определять условия использования своих средств, например, исключительно на оплату ипотеки.

Важное изменение для инвесторов: смарт-контракты по типу операций по криптовалюте. Предприниматели смогут заключать "умные сделки", которые будут автоматически закреплены при соблюдении необходимых действий со стороны контрагентов. То есть система будет выступать оператором.

Здесь важно учитывать, что экономике нужен будет небольшой переходный период для адаптации банковского сектора.

Сергей Алтухов, член Комитета ГД по экономполитике (ЕР):

"Одним из основных санкционных вызовов, с которыми столкнулась наша страна за последний год, - это угроза стабильности нашей финансовой системы. Естественно нам необходимо искать альтернативу для трансграничных расчетов с контрагентами в дружественных странах и в целом отказываться от платежей в долларах. Такие альтернативы есть - они связаны с цифровыми национальными валютами и криптой.

По этому пути идут наши стратегические партнеры. Китай довольно успешно в течение нескольких лет тестировал цифровой юань и сейчас наращивает его присутствие в реальном секторе экономики.

После первого чтения законопроекта о введении цифрового рубля было достаточно бурное общественное обсуждение, породившее много мифов, не имеющих под собой никаких оснований. Поэтому ко второму чтению проект прошел тщательную доработку. И это понятно: так как мы вводим совершенно новый цифровой актив, мы должны взвесить все риски и ожидаемые положительные эффекты для финансовой системы страны.

Рассчитываем, что в этом году состоится тестовый запуск цифрового рубля. С учетом того давления, которое оказывают традиционные финансовые институты на нашу страну, цифровой рубль может стать реальным инструментом финансового суверенитета и обеспечить надежность и безопасность трансграничных платежей".

Как Россия и Саудовская Аравия поделили нефтяной рынок

Сергей Тихонов

После последнего заседания ОПЕК+ 4 июня в Вене многие ждали очередного резкого роста нефтяных котировок, но они хотя и приподнялись немного, не смогли преодолеть даже психологическую отметку в 80 долл. за баррель. Не помогло ни продление сделки на 2024 год с дополнительным сокращением производства некоторыми участниками альянса на 1,39 млн баррелей в сутки, ни обязательства Саудовской Аравии добровольно снизить производство в июле на 1 млн баррелей в сутки.

При этом Саудовская Аравия одновременно с сокращением добычи подняла цены на свою нефть для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), фактически освобождая рынок для российской и иранской нефти, находящейся под санкциями и поэтому продающейся дешевле. Но всем участникам сделки хотелось бы поднять котировки своего сырья.

Нельзя сказать, что нефтяной рынок в кризисе. Более того, скорее, на нем достаточно стабильная ситуация. Ведь не только страны ОПЕК+ не могут добиться роста цен на нефть, но и США, ЕС и другие импортеры нефти не могут их снизить. Причем если бы не препарированный санкциями против России нефтяной рынок, то сложившееся положение было бы выгодно именно нам и другим странам-экспортерам.

Сейчас основной вопрос для нас в том, будет ли снижаться дисконт на российскую нефть. Новые правила минфина ограничили скидку на нефть Urals, которая используется для расчета налогов, но цены все равно находятся на невысоком уровне, ниже 55 долл. за баррель. По разным оценкам, нам нужна минимальная цена от 60 до 70 долл. за баррель за нашу нефть, в зависимости от объемов производства и экспорта. Другие крупные члены ОПЕК+ еще больше зависят от нефтяных котировок, им нужны мировые цены на нефть выше 80 долл. за баррель, но повседневные траты этих стран все же в последнее время были меньше, чем у России, которой пришлось обходить санкции Запада и ставить вопрос о технологическом суверенитете. В результате можно предположить, что запас прочности их экономик в случае низких котировок будет больше или соразмерен с российскими резервами.

Решение ОПЕК+ и отдельно Саудовской Аравии о сокращении в июле на 1 млн баррелей в сутки способствовало восстановлению (росту) цен на нефть в момент объявления, поясняет портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Но надолго ли - вопрос пока открыт, поскольку помимо рисков экономического плана (рецессия в США и ЕС, медленное восстановление экономики КНР) появилась еще опасность возобновления "Иранской сделки". Некоторые СМИ опубликовали новость, о переговорах Ирана с США по возможному временному снятию ограничений на экспорт нефти из Исламской республики, что привело к 3%-ному падению цены на нефть, уточняет эксперт.

С другой стороны, Саудовская Аравия еще не перешла к добровольному сокращению, объем которого достаточно значителен. Если спрос на нефть не упадет, то в июле на мировом рынке может возникнуть если не реальный дефицит нефти, то реальный намек на его появление. В нефтяном королевстве заявили, что мера может быть продлена.

Дефицит подтолкнет не только цены на нефть к росту, но и будет способствовать снижению дисконта на российскую нефть. Как отмечает начальник Управления аналитических исследований ИК "Ива Партнерс" Дмитрий Александров, дисконт при росте дефицита будет сокращаться. Особенно если и Россия сократит объем предложения (Россия добровольно сокращает производство на 500 тыс. баррелей в сутки до конца 2024 года), а альтернативные сорта из Венесуэлы и Ирана не выйдут на рынок в увеличенных объемах.

А вот решение о сокращении добычи на 2024 год едва ли будет влиять на рынок. Новостной повод ценами уже отыгран, а в дальнейшем слишком много переменных, чтобы планы альянса принимались во внимание.

По мнению Скрябина, возможен и пересмотр параметров сделки на 2024 год на встрече участников альянса в конце этого года. Настораживает лишь то, что впервые за всю историю ОПЕК+ основной груз сокращения в 2024 году ляжет на плечи стран, в том числе и Россию, не входящих в картель ОПЕК. Но едва ли в ОПЕК считают, что сделка ОПЕК+ им уже не нужна. Последний развал соглашения в 2020 году привел к катастрофическому падению цен на нефть.

Михаил Мишустин призвал развивать телекоммуникационые сети нового поколения

Отрасль связи сможет преодолеть трудности, возникшие после прекращения поставок в Россию отдельного зарубежного телекоммуникационного оборудования, уверен премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства провел стратегическую сессию, посвященную развитию отрасли связи до 2035 года. Участникам встречи представили проект долгосрочной стратегии действий. "В ее основе системный подход к построению современной информационной инфраструктуры с учетом текущих вызовов и ограничений, для создания которой будут использоваться отечественные телекоммуникационные системы и оборудование", - подчеркнул Мишустин.

В сфере связи правительству и участникам рынка предстоит решить несколько основных задач. "Прежде всего у людей должна быть возможность получить качественные услуги связи и доступ к интернету по всей стране, включая и труднодоступные районы, небольшие поселения, территории вдоль автомобильных трасс и железных дорог", - указал премьер-министр. В поездках по регионам, в общении с гражданами он пришел к выводу, что в разных местах качество предоставляемых услуг может быть разное.

Между тем спрос на услуги связи в стране большой. Около 75 процентов граждан старше 18 лет пользуются и домашним, и мобильным интернетом практически ежедневно. Однако современные технологии есть еще не везде, заметил Михаил Мишустин. Он напомнил, что президент поставил задачу - к 2030 году довести до 97 процентов долю домохозяйств, которым созданы возможности именно широкополосного доступа в Сеть. "Мы уже вышли на 86 процентов при плановом значении 81 процент", - заявил председатель правительства.

Продолжается обеспечение качественной связью и доступом в интернет всех населенных пунктов страны, где проживают от 100 до 500 человек. Такая задача должна быть выполнена в течение семи лет, напомнил глава кабмина. Первый этап завершен 1,5 года назад, когда подключили поселению с населением свыше 250 человек. "Сейчас мы активно создаем телекоммуникационные инфраструктуры и в совсем небольших поселках на чуть более 100 жителей. Причем уже строим там сети четвертого поколения, которые обеспечивают быстрый интернет в стандарте LTE", - сказал Михаил Мишустин.

Свою роль в этой работе сыграла масштабная программа подключения социально значимых учреждений. За три года ею охватили более 75 тысяч объектов, две трети из которых находятся в сельской местности. "В целом принимаемые меры позволили увеличить до 100 миллионов число граждан, которые могут воспользоваться преимуществами интернета для обращений за получением государственных услуг. Около 200 из них уже доступны на данный момент в электронном формате", - заявил премьер.

Каждый год объемы трафика в России растут примерно на треть, обратил внимание глава кабинета министров. Перед отраслью стоит значимая задача - ускоренная разработка и внедрение самых передовых отечественных решений, чтобы коммуникации были организованы на современном уровне, а доступ в интернет стал еще более быстрым и надежным, подчеркнул Мишустин. Для этого операторам необходимо провести модернизацию сетей для увеличения их пропускной способности и скорости передачи данных, обеспечить высокую устойчивость функционирования каналов связи, их защищенность от кибератак и внешнего вмешательства. Но, по словам премьер-министра, соответствующие компетенции и технологии только предстоит сформировать. "Нельзя останавливаться на оказании мобильных услуг в стандарте LTE, это уже очевидно всем. Важно активнее переходить на сети связи новых поколений. Поэтому нужно усиливать научные изыскания в этой области", - заметил глава кабмина. После того, как в Россию перестало поставляться зарубежное телекоммуникационное оборудование, возникли затруднения. Особенно это заметно в сегменте мобильной связи, где применялись западные решения.

Чтобы ускорить переход на российские базовые станции LTE и 5G, правительство и участники рынка подготовили дорожную карту развития современных сетей. "Она включает в себя несколько программ господдержки, в том числе выделение в текущем году субсидий на сумму около 3,5 миллиарда рублей на изготовление именно таких высокотехнологичных устройств. Самое главное, что у нас есть сильные производители, которые способны решить поставленные задачи. Поэтому уверен, что мы с этим вызовом справимся", - заявил Михаил Мишустин.

Росстат сообщил о росте стоимости перелетов по стране. Что говорят эксперты

Ирина Жандарова

За первые пять месяцев 2023 года цена перелетов по России выросла на 32%, сообщил Росстат. В мае она достигла рекордных почти 7 тыс. руб. за тысячу км. Это максимальное значение за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд стоимости - 6892,51 руб. - Росстат зафиксировал 13 лет назад, в августе 2010 года.

Эксперты уверены, что в ближайшее время снижения цен на авиабилеты ожидать не стоит. Напротив, идет период их повышения, который начался в феврале-марте и не закончится до конца августа, пояснил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Этот год не исключение, подтвердил он.

Тарифы на перелеты "определяются уровнем спроса на рынке и конкурентной позицией перевозчиков", сообщили в минтрансе. Авиакомпании не могут устанавливать тарифы, опираясь на собственные расходы, а более низкие цены на билеты позволяют им увеличить загрузку рейсов. Подорожание авиабилетов экономкласса не превышает прогнозируемый Банком России индекс потребительских цен на 2023 год, сообщили в министерстве.

В минтрансе сообщили, что в мае было зафиксировано снижение стоимости билетов. По мере приближения периода перевозки стоимость авиабилетов на конкретный рейс уменьшается за счет применения авиакомпаниями скидочных программ. Это привело к снижению конечной стоимости авиабилетов в мае 2023 года на 3%, или 265 руб., отметили в министерстве.

Рост стоимости авиабилетов не однороден по стране. Он может отличаться в зависимости от авиакомпании, отмечает Пантелеев. У перевозчиков, которые получают больше субсидий от государства, стоимость авиабилетов растет медленнее. К тому же там, где конкуренция меньше - работает одна-две авиакомпании, цены выше. "Также к росту цен приводит повышенный спрос на определенные направления", - говорит Пантелеев. К примеру, летом все стремятся улететь на отдых. В итоге спрос и цены на полеты к морю растет.

В среднем российские граждане тратят на авиабилет в июне 2023 года 9800 рублей, подсчитали для "Российской газеты" в Ozon Travel. В сравнении с июнем прошлого года цены выросли на 20%.

"На стоимость авиабилетов оказывают влияние такие факторы, как сезонность, спрос, инфляция", - говорит резидент экспертного клуба ЦСР, заместитель гендиректора транспортно-логистической компании MLP Глеб Белавин. Однако основной причиной роста стоимости перелетов с начала года эксперты считают снижение объема субсидирования. В 2022 году авиаотрасль получила поддержку от государства в 100 млрд руб. И мы видим это по динамике цен, отмечает Пантелеев. "В летний период были проведены распродажи авиабилетов, чего раньше не делалось", - говорит он. В 2023 году российской авиаотрасли выделено в качестве субсидий примерно вполовину меньше средств. Суммарный бюджет программ на этот год составляет порядка 25 млрд руб., что позволит перевезти более 3,8 млн пассажиров по 412 маршрутам. Также перевозчикам выделены бюджетные средства в объеме 25,3 млрд рублей за выполненный пассажирооборот в ноябре 2022 года - марте 2023 года.

Росстат рассчитывает стоимость перелетов за продолжительный период времени при неизменном охвате территории, отмечает ведущий научный сотрудник лаборатории "Количественные методы исследования регионального развития" РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Духон. Это дает возможность проанализировать стоимость перелетов не за месяцы, а за десятилетия. К примеру, оценить доступность авиаперелетов для российских граждан в разные годы. Росстат анализирует не только потребительские цены, но и средние начисленные заработные платы, обращает внимание Пантелеев. И с 2010 года доступность перелетов для работающих россиян выросла более чем в два раза - с 5 до 11 с лишним тыс. километров.

В Минтрансе сообщили, что сейчас министерство вместе с Минэкономразвития, Росстатом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) занимается разработкой новой единой методологии оценки стоимости авиабилетов. По мнению министерства, расчет стоимости билетов должен прежде всего учитывать динамическую систему ценообразования, а также данные с учетом глубины бронирования. Это позволит высчитать реальную величину средней цены на авиаперевозки для пассажиров.

Росстат сейчас ведет работу с авиакомпаниями, стремясь расширить объем данных о стоимости билетов, которые покупают пассажиры, рассказали в службе. Обсуждаются возможности передачи Росстату данных о стоимости купленных билетов на различные рейсы без данных о пассажирах. В случае если будет получено согласие на это от большинства авиакомпаний, Росстат сможет значительно увеличить глубину расчета средней стоимости полета в салоне экономкласса самолета в расчете на 1 тыс. км пути.

Перечень жизненно необходимых лекарств предложили пересмотреть

Ольга Игнатова

В Минздраве решили актуализировать перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Сделать это нужно за полгода - до 1 января 2024 года.

Предлагается расширить возможности включения или исключения лекарств из перечня, а также учитывать мнения регионов.

Как рассказала "Российской газете" директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, сейчас в перечне ЖНВЛП около 850 препаратов. Часть из них можно безболезненно исключить - например, безрецептурные препараты, доступные в аптеках для самолечения, а также редкие лекарства, которые нужны ограниченному кругу пациентов. Их целесообразнее прописать в отдельной программе.

Вообще ЖНВЛП - это не просто препараты, которые должны быть всегда в доступности - гражданам в розничной торговле, а врачам в больницах, а определенная государственная гарантия лекарственного обеспечения населения. Это те препараты, эффективность которых доказана, производство отлажено, поставки гарантированы, а цены регулируются государством.

При включении в перечень определяется максимальная наценка. То есть к цене производителя может быть применена установленная государством оптовая и розничная наценка. Поднимать ее нельзя. ФАС контролирует эти цены. И если вдруг, грубо говоря, аптека решит продать анальгин не за 50, а за 500 рублей за упаковку, ее оштрафуют.

Исключить из перечня могут лекарства, которые устарели. Вместо них появятся лекарства нового поколения - более безопасные и действенные, имеющие меньше побочных эффектов. Бывает, сложные препараты появляются в перечне, но со временем у них появляется много побочек и их оттуда тоже убирают. Также поводом для исключения лекарства из перечней сейчас является прекращение его производства или поставок в Россию, а также отсутствие препарата на рынке больше года. Минздрав предлагает включить в список исключений и такой пункт, как отсутствие в течение года закупок препарата и ввоза в упаковках, предназначенных для обращения в иностранных государствах, и отсутствие остатков этого лекарства в стране. Сегодня импортозамещение в фармпроизводстве налажено достаточно хорошо. Поэтому вполне реально перестать закупать импортные лекарства, заменив их отечественными аналогами.

Предлагается и учитывать мнения региональных властей при включении в перечень тех или иных лекарств с учетом нагрузки на бюджеты субъектов и числа нуждающихся в терапии пациентов. "Примерно 53% жизненно-важных препаратов попадают в сегмент коммерческих. Это значит, что их можно купить в аптеках и они доступны всем. Остальные предназначены для льготных категорий и подбираются строго врачами для лечения редких заболеваний, онкологии, различных неврологических, психических расстройств, сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Вот эти препараты - они закупаются на бюджетные деньги, пациентам предоставляются бесплатно. Безусловно, здесь нужно учитывать потребности региона. Потому что сейчас в одних регионах они есть в избытке, льготники в других же не могут месяцами их получить", - поясняет Лариса Попович.

Перечень ЖНВЛП будет формироваться и с указанием основного или дополнительного элемента лекарственных форм. Вместо лекарственных форм может быть указан способ или путь введения препарата.

Зарубежная автогражданка продолжит работать в дружественных странах

Владимир Баршев,Нина Егоршева

"Зеленая карта", которая обеспечивает страховку гражданской ответственности для автомобилей, выезжающих за рубеж, перестает работать для россиян. Но на ее место придет "Синяя карта", которая будет работать в дружественных странах. Список этих стран только формируется.

Итак, с 30 июня российские страховщики не вправе выдавать сертификаты "Зеленая карта" для поездок во все страны, где действует эта система, на основе соглашений, заключенных в рамках этой системы. Такое решение принято Генеральной ассамблеей Совета страховых бюро "Зеленая карта". Приостановление на неопределенный период членства Российского союза автостраховщиков в системе с 30 июня 2023 года принято по санкционным мотивам. В общем, для поездок в Европу на своей машине российским автовладельцам придется покупать страховку тех стран, в которые они въезжают. Сделать это можно будет прямо на границе.

Такое же решение принято в отношении Белорусского бюро по транспортному страхованию, сообщили в РСА. Действие ранее выданных "Зеленых карт" прекратится независимо от срока страхования, указанного в них. Исключение - дружественные страны. Зеркально прекращается действие иностранных "Зеленых карт" в России.

Страховые случаи, произошедшие как по российским "Зеленым картам" за рубежом, так и по иностранным "Зеленым картам" в России до 29 июня 2023 года включительно, будут урегулированы в стандартном порядке. За исключением стран Евросоюза, Великобритании и Швейцарии, соглашения о признании "Зеленых карт" с которыми не действуют уже с 1 июня 2023 года.

Вместе с тем между РСА и Белорусским бюро по транспортному страхованию было заключено новое соглашение, обеспечивающее непрерывность взаимного трансграничного страхования транспортных средств обеих стран по правилам, аналогичным "Зеленой карте".

Все страховые случаи по ним подлежат урегулированию в стандартном порядке.

Заключены также двусторонние соглашения с бюро Азербайджана и Турции, согласно которым до истечения срока страхования продолжается действие российских "Зеленых карт", срок страхования которых начинается до 1 июля 2023 года. Страховые случаи, произошедшие в период с 30 июня 2023 года до 30 июня 2024 года, и по этим картам будут урегулированы стандартно. Азербайджанские и турецкие "Зеленые карты" равным образом будут действовать на территории России.

Эти соглашения предусматривают, кроме того, совместную деятельность по формированию новой системы трансграничного страхования автогражданской ответственности под рабочим названием "Синяя карта".

На эти три страны в последние годы приходился основной объем выданных "Зеленых карт" для поездок в страны вне Европейского союза. Дополнительно прорабатываются двусторонние соглашения с бюро иных дружественных стран.

Ранее Центробанк опубликовал для общественного обсуждения проект Указания, в котором утверждаются практически запретительные коэффициенты для иностранных перевозчиков. Для грузовиков и автобусов они вырастают с 1,7, действующих сейчас, до 12,5 - практически в семь раз. При этом для физлиц - владельцев легковых автомобилей из "недружественных" стран коэффициент остается прежним - 1,7. То же касается и автовладельцев из остальных государств независимо от категории транспортного средства.

И тот, и другой проект - ответ на санкционные меры. С 1 июня российских автовладельцев исключили из "Зеленой карты" для Евросоюза, а также Швейцарии и Великобритании. С 30 июня - из всех других стран, входящих в соглашение.

На самом деле, как пояснил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта Владимир Матягин, после введения санкций грузовики у нас за границу не ездят. Даже в Калининград перевозки осуществляются на пароме. Остаются только Азербайджан, Китай, Монголия.

Но есть еще одна проблема. Дело в том, что полуприцепы также считаются транспортным средством и страхуются отдельно. То есть перевозчик доставил на границу полуприцеп. Сам он за границу выехать не может. А полуприцеп может. Но не перегружать же его? Только в прошлом году в Финляндии для наших полуприцепов стоимость страховки выросла до 360 евро - в десять раз. Но иностранные прицепы также приезжают в Россию. Увеличение выплаты в 12,5 раз вполне логично.

Как пояснили в РСА, по анализу количества страховок сейчас основные потоки идут в Белоруссию, Азербайджан и Турцию. С Беларусью заключен договор. С Азербайджаном и Турцией, пока не заключат новый договор, будет действовать тот же режим "Зеленой карты", который действовал и раньше - до 30 июня 2024 года.

Есть надежда, что в рамках нового соглашения под названием "Синяя карта" такое страхование будет продлено. Также предполагается, что к этому соглашению присоединятся и другие страны.

В своем проекте Указания Центробанк также вводит территориальные коэффициенты для новых регионов. А именно: для Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также для Запорожской и Херсонской областей. Для этих территорий назначается коэффициент 0,68. Именно на это число надо будет умножать тариф ОСАГО при оформлении страховки.

Как пояснили в РСА, коэффициент в размере 0,68 соответствует уровню риска для небольших территорий. Как правило, убыточность там ниже, соответственно в РСА считают вполне справедливым расчет.

В союзе напомнили, что сейчас идет плановая работа по запуску ОСАГО на территориях, которое в соответствии с законодательством будет запущено в следующем году.

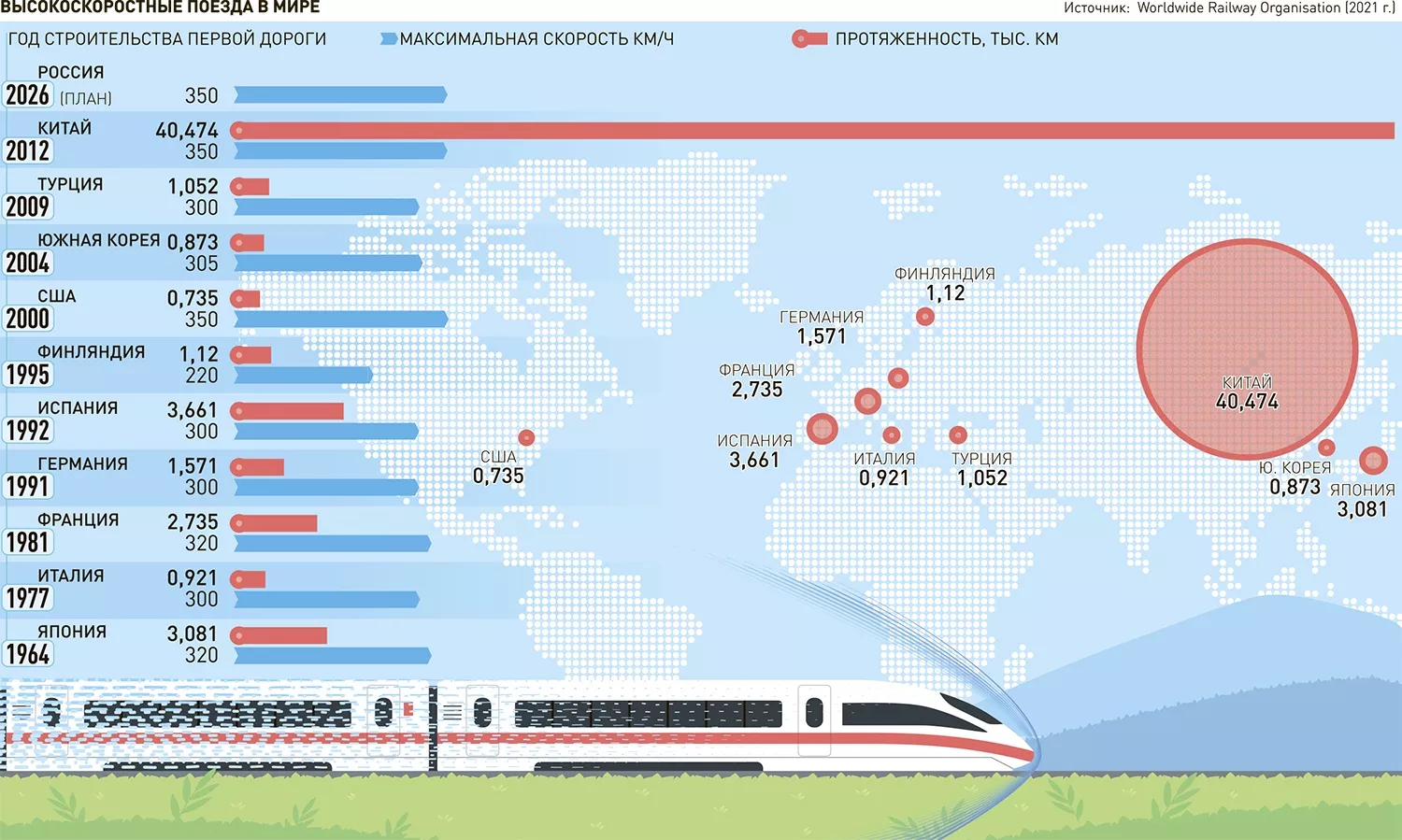

"Сапсаны" и "Ласточки" планируют пустить по высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском

Евгений Гайва,Валерия Лобко

Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, которая сама пока только в проекте, могут продлить до Минска. Эту идею обсуждали на очередной сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Глава Минтранса России Виталий Савельев заявил, что в министерстве готовы обдумать предложение. Эксперты считают, что геополитическое значение такого проекта весьма велико, но его экономическую целесообразность стоит детально проанализировать.

Собственно и министр транспорта предложил вместе осмыслить идею и посмотреть, "сколько она будет стоить и что она нам даст". А вот вопрос о строительстве ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга, по его словам, уже в ближайшее время обсудят в правительстве. Причем большинство членов правительства поддерживает строительство этой магистрали.

Если запустят ВСМ, путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут. На "Сапсане" сейчас можно добраться за четыре часа. Также в два раза может сократиться время в пути из Москвы в Минске. Сейчас "Ласточка" идет около семи часов.

Высокоскоростная магистраль, в каком бы виде она ни появилась, будет первой в России. ВСМ обладают многие страны Европы, США, Турция, Япония, Китай. Причем первые такие магистрали в мире появились еще в 60-е годы прошлого столетия. России, конечно, нужно также развивать технологии. Но вопросов о практической реализации перспективной идеи пока больше, чем ответов. Основной вопрос в рентабельности проекта. Сложности могут возникнуть и с созданием локомотивов и подвижного состава (компания Siemens, производившая и обслуживавшая "Сапсаны" ушла из России).

В Минпромторге комментировать возможность создания отечественных локомотивов и подвижного состава не стали. В Минтрансе также эту тему пока не комментируют. Там сообщили только, что российская и белорусская стороны "подтвердили планы рассмотреть возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Минск, продлив планируемую к строительству трассу Москва - Санкт-Петербург".

Проект ВСМ между столицами России и Беларуси, как и между Москвой и Санкт-Петербургом, обсуждают уже далеко не первый год. Строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. По этим планам завершить строительство нужно в 2026 году. Правда даже на маршруте Москва - Петербург загружать ВСМ пассажирами предполагается за счет переключения "Сапсанов" и "Ласточек" на высокоскоростную линию. Конкуренции с ними ВСМ не выдержит.

В Минтрансе ранее называли компанию "Синара", которая будет вместе с РЖД разрабатывать скоростной поезд. Также говорили о потенциальном участии китайских компаний.

В 2021 году вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург не отменено, а разбито на этапы. По его словам, выход из Москвы будет построен в рамках развития МЦД. Также строится и выход из Санкт-Петербурга. А вот соединять две части планируется в дальнейшем, если будут финансовые возможности. Как пояснял вице-премьер, пока ресурсы сконцентрированы на строительстве железной дороги на Восточном полигоне.

На 2022 год стоимость строительства ВСМ Москва- Санкт-Петербург оценивалась в 1,39 трлн рублей, говорит завотделом комплексного развития транспорта НИИ автотранспорта Татьяна Михеева. Что касается ветки Москва - Минск, то ее стоимость сейчас эксперты оценивают примерно в 2 трлн рублей без какой-то внятной перспективы окупаемости.

"Пилотный проект ВСМ в России, конечно, нужен. В пределах тысячи километров - это основной путь развития мирового железнодорожного пассажирского транспорта", - говорит научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. С востока и запада от нашей страны таких примеров очень много. Но там есть простой расчет. Эффективность ВСМ возможна с гарантированным трафиком примерно в 15 млн пассажиров в год. А на трассе Москва - Минск вряд ли в обозримой перспективе будет такой трафик. Сейчас он составляет чуть более миллиона пассажиров в год.

Между тем ВСМ - это прежде всего обособленные путевые конструкции. Если "Сапсаны" идут по тем же рельсам, что и обычные поезда, электрички и некоторые грузовые поезда, то для высокоскоростных поездов нужны специальные пути. Строить такую сложную инфраструктуру до Минска вряд ли имеет смысл, говорит Блинкин.

Отдельная высокоскоростная линия между Москвой и Минском, скорее всего, не окупится, соглашается доцент кафедры "Управление транспортным бизнесом и интеллектуальные системы" РУТ (МИИТ) Дмитрий Роменский. А от Петербурга до Минска пассажиропоток еще меньше. Для пассажира, путешествующего между этими двумя городами, поездка на высокоскоростном поезде будет удобнее, однако цена таких билетов будет сопоставима со стоимостью авиабилетов, по крайней мере в первое время.