Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Какими увидели перспективы развития Союзного государства эксперты ПМЭФ

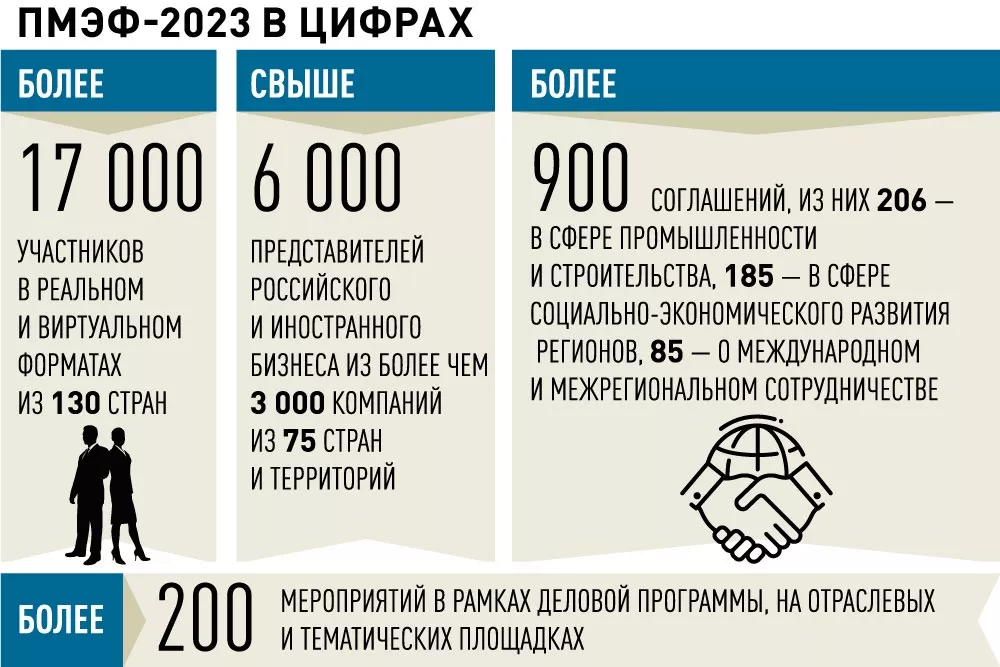

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге проходил 26-й Международный экономический форум. И сразу две его сессии были напрямую посвящены проблемам и перспективам интеграции, в том числе в рамках Союзного государства. В обеих дискуссиях активное участие принимал Государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

О конкурентах и партнерах

Выступая на сессии "Диалог интеграций: партнерство вместо конкуренции", Дмитрий Мезенцев отметил, что практика в форматах Союзного государства может быть удачным примером для стран СНГ, стран ЕАЭС, а также для стран ШОС. Конкуренция была, есть и будет, убежден Дмитрий Мезенцев, но в любой интеграционной структуре важен баланс пропорций сочетания национального интереса и интереса самого объединения.

"Союзное государство и практика отношений Беларуси и России - это удивительно реалистичный баланс сочетания национальных интересов, политических задач, экономических практик и той системы отношений, которая сложилась в гуманитарно-культурно-образовательном пространстве", - подчеркнул Государственный секретарь Союзного государства. Он напомнил присутствующим, что с ноября 2021 года начался новый виток интеграционного взаимодействия двух стран.

"После принятия Высшим Госсоветом в ноябре 2021 года решения о принципиально новом масштабе экономической интеграции многие вопросы отпали сами собой, - уточнил Дмитрий Мезенцев. - 28 союзных программ - это план работы по 28 направлениям, но при этом эти направления четко и профессионально взаимоувязаны".

Среди этих направлений: формирование единой промышленной политики, единой политики в агросфере, взаимодействие Центробанков двух стран как регуляторов валютного контроля, поддержка и формирование совместных практик с Беларусью как страной мирного атома по использованию потенциала БелАЭС и распределению нового ресурса электроэнергии...

"Мы говорим о социальной сфере и о гарантированной обеспеченности (то, чего нет в СНГ) равных прав граждан на трудоустройство, получение образования, повышение квалификации, получение квалифицированной медицинской помощи, право перемещения и другие", - перечислил Дмитрий Мезенцев, особо подчеркнув, что хотя паспорта у гражданина Беларуси и гражданина России разные, но обеспеченность социального статуса гражданина практически единая на всем пространстве от Бреста до Дальнего Востока.

В дискуссии также участвовали замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, зам. генерального секретаря СНГ Денис Трефилов, министр ЕЭК Сергей Глазьев и другие эксперты.

Обсуждались перспективы дальнейшего расширения экономического взаимодействия евразийских организаций, возможность появления общего сельскохозяйственного рынка, пути обеспечения баланса интересов государства, бизнеса и общества.

О стратегии и векторах

Крайне содержательной выдалась и дискуссия в рамках сессии "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси". К разговору были приглашены первый заместитель Премьер-министра Беларуси Николай Снопков, зампредседателя российского правительства Алексей Оверчук, президент РСПП Александр Шохин, Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и другие статусные эксперты.

В качестве модератора выступил Дмитрий Мезенцев. Открывая дискуссию, Госсекретарь Союзного государства подчеркнул, что "Россия и Беларусь умеют решать самые сложные вопросы, договариваясь и учитывая национальные интересы и выходя на интегральные результаты, которые определяются президентами двух стран".

Николай Снопков (он возглавлял делегацию РБ), взяв слово, заявил:

"Когда есть реальная заинтересованность в углублении сотрудничества здесь и сейчас, мы сразу переходим от слов к конкретным действиям, тем самым задавая вектор регионального сотрудничества для других постсоветских стран. Союзное государство сейчас апробирует новую модель интеграционного строительства, создает новые тренды, траектории развития и показывает образцовый и эффективный уровень сотрудничества".

Он озвучил цифры товарооборота между двумя странами:

- Ранее доля двухсторонней торговли Беларуси и России составляла 74% всей взаимной торговли нынешних стран - членов ЕАЭС. В 2022 году показатель стал 57%, но в стоимостном выражении две союзные страны сохранили прежние объемы. Это означает, что выросли показатели торговли с другими партнерами по Союзу.

По итогам прошлого года взаимная белорусско-российская торговля составила 45,8 млрд долларов. Можно нарастить объемы еще на величину от 700 млн до 1 млрд долларов. Это можно сделать через увеличение поставок традиционной продукции: мясо-молочной продукции, изделий из металла, материалов из древесины, уточнил Николай Снопков.

Вице-премьер правительства России Алексей Оверчук в свою очередь отметил, что наиболее глубокая интеграция обеспечена сегодня именно в Союзном государстве.

- И именно Союзное государство приняло основной удар от санкционного экономического давления на наши страны в прошлом году. Это в какой-то степени подтолкнуло наши страны к дальнейшей кооперации, - сказал он, подчеркнув, что сейчас сложилось три орбиты интеграции: Союзное государство, ЕАЭС и СНГ.

Алексей Оверчук отметил значимость 28 союзных программ, реализация которых в немалой степени способствует устойчивости Союза.

- Эти документы предполагают планомерный переход к сближению государственного управления и регулирования во всех ключевых сферах жизни нашего общества. На сегодняшний день союзные программы реализованы на 80%, то есть мы работаем, и эта работа идет по графику, - сообщил чиновник.

Алексей Оверчук напомнил, что Россия и Беларусь ведут активную работу над созданием наднационального налогового комитета.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин остановился на промышленном сотрудничестве России и Беларуси.

- Российские инвестиции достаточно эффективно вкладывают в белорусскую экономику. Хороший пример показывает Новолипецкий комбинат. Много логистических и транспортных решений. Например, у "Северстали", - сказал он. По словам Шохина, хорошие результаты показывают и белорусские предприятия на российском рынке. Речь в первую очередь идет о таких предприятиях, как БЕЛАЗ, "Амкодор" и МТЗ.

О позитивных тенденциях в отношении двух стран рассказал и Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой. По его словам, Минск и Москва планово устраняют остающиеся барьеры в экономике, а торговля между двумя странами демонстрирует взрывной рост. Глава белорусской дипмиссии сообщил, что Беларусь и Россия продолжат работать над удешевлением роуминга в Союзном государстве.

- В прошлом году оборот услуг составил $6 млрд. И темпы роста - 29% - в 2 раза превышают темпы роста взаимной торговли товарами, в этом году - есть данные за I квартал - торговля услугами выросла на 31% - это тоже выше почти в два раза, чем взаимная торговля товарами, - уточнил Дмитрий Крутой.

Что касается видов услуг, востребованных в Союзном государстве, здесь доминирует транспортный сектор. Это связано с переориентацией товарных потоков, отметил Крутой. На втором месте в линейке торговли услугами стоит IT-сфера.

- Взаимная кооперация составляет больше $1 млрд. Я встречаюсь с главами регионов, в том числе в рамках этого форума, и многие из них об IT-услугах говорят как об одной из ключевых тем двусторонней повестки", - заключил Посол.

Главной задачей государства должно являться достижение суверенитета в области агропромышленного комплекса (АПК). Об этом заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

- Мы должны отчетливо понимать, что ядерное оружие - это оружие сдерживания, а сегодня есть совершенно другой вид биологического оружия, которое значительно опаснее и которое могут использовать так, что мы с вами об этом даже не узнаем. Поэтому суверенитет в области агропромышленного комплекса является сегодня главной государственной задачей, - сказал ученый.

Госсекретарь Союзного государства в кулуарах форума, отвечая на вопрос РИА Новости, рассказал, что продолжается разработка предложений по символике Союзного государства России и Беларуси и что ее утверждение находится в компетенции Парламентского Собрания Союза. О том, что Союзному государству необходим общий символ, связанный с совместной историей, Дмитрий Мезенцев впервые заявил в ноябре 2021 года.

Текст: Дарья Шелест

"Получают общественное признание". Руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев - о том, как живется волонтерам

На будущей неделе в Уфе начнет свою работу X юбилейный Форум регионов Беларуси и России. Впервые в рамках подобного мероприятия запланирована дискуссия, посвященная волонтерскому движению. О том, кто сейчас идет в волонтеры, с какими сложностями приходится им сталкиваться и каково отношение к ним в обществе, мы говорили с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), председателем Комитета Государственной Думы России по молодежной политике, руководителем платформы ДОБРО.РФ Артемом Метелевым.

Артем Павлович, сколько сегодня в России волонтеров?

Артем Метелев: На вопрос "Считаете ли вы себя волонтером?" утвердительно сегодня отвечают 19 процентов россиян. Еще больше - 28 процентов - уже имеют опыт волонтерства или задумываются об этом.

По моим личным оценкам, почти половина россиян - волонтеры. Ассоциация волонтерских центров объединяет более 160 волонтерских организаций и центров. На нашей платформе ДОБРО.РФ зарегистрировано почти пять миллионов человек и 76 тысяч организаций.

Можете описать, как выглядит среднестатистический волонтер?

Артем Метелев: Примерно три четверти волонтеров - женщины, возраст - от 18 до 35 лет. Среди волонтеров много людей с высшим образованием и хорошим доходом. Особенно быстро растет процент участия в волонтерской деятельности среди молодежи. Она наиболее активна и креативна. Впрочем, волонтерство объединяет самые разные социальные группы и поколения. Очень активно развивается "серебряное" волонтерство - 55 плюс.

Эксперты отмечают, что с каждым годом растет не только количество добровольцев, но и меняется отношение к волонтерам.

Артем Метелев: Волонтерство стало социально одобряемым поведением: 76 процентов россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки стали волонтерами, а 90 процентов доверяют людям, которые занимаются волонтерством. Большую роль в том, чтобы ситуация преломилась таким образом, сыграло изменение государственной политики в области волонтерства и социально ориентированного некоммерческого сектора в целом. Теперь некоммерческие организации (НКО) поддерживаются наравне с малым и средним бизнесом, а развитие волонтерства обрело системную поддержку, в том числе на законодательном уровне.

И что конкретно изменилось?

Артем Метелев: Изменение отношения к волонтерству повлекло за собой внедрение новых подходов к использованию потенциала волонтеров и их опыта в основных социальных сферах - здравоохранения, спорта, культуры, образования. С первого сентября 2023 года в ста российских вузах будет запущен модуль "Обучение служением", который позволит совмещать учебу с практикой студентов в благотворительных фондах и социально ориентированных НКО.

Должно ли волонтерство давать преимущество при трудоустройстве или дополнительные баллы при поступлении в вузы?

Артем Метелев: Волонтеры получают заслуженное общественное признание, в том числе на уровне высших руководителей страны. Это очень важно. Одновременно развивается система дополнительной мотивации для волонтеров. Например, используется личная книжка волонтера. Зафиксированный в ней опыт может дать баллы при поступлении в вузы, помочь попасть на наиболее интересные волонтерские мероприятия. Недавно книжку волонтера включили в перечень документов на госуслугах наравне с паспортом и военным билетом. На общероссийских порталах поиска вакансий в шаблонах резюме введена строчка "участие в волонтерских программах". Это разные способы сказать человеку "спасибо" и показать другим, что такая жизненная позиция в нашем обществе поощряется. При этом у волонтеров есть и болевые точки, например, проблема доверия между НКО, гражданским обществом и государством, а также между НКО и бизнесом.

Что вы имеете в виду?

Артем Метелев: Не во всех регионах России сложились партнерские отношения с властью. Не хватает современных программ, связывающих волонтеров с партнерскими организациями, не достает ресурсов для эффективных коллабораций, аналитики и экспертизы. Еще я бы отметил неразвитость инфраструктуры социального взаимодействия на муниципальном уровне и необходимость расширения образовательных программ для разных целевых аудиторий. Важно также развивать волонтерство с участием специалистов в разных областях, экспертов. Нужно плотно сотрудничать с бизнесом, активно привлекать компании и корпорации.

Текст: Юлия Васильева

У студентов Беларуси и России появился единый учебник по истории

На днях вышло в свет учебное пособие по истории Белорусского государства для студентов российских и белорусских вузов. Это первый за последние тридцать лет единый учебник по истории (официально - материалы к учебному курсу) для высшей школы. В работе над ним объединились несколько ведущих образовательных учреждений двух стран, включая МГУ и БГУ. О том, как идея стала реальностью, мы расспросили редакторов пособия - ректора Академии управления при Президенте РБ Вячеслава Даниловича и замдекана исторического факультета МГУ Оксану Солопову.

Что представляет собой ваш учебник?

Вячеслав Данилович: Это, по сути, краткий очерк истории Беларуси от древности до современности, в основу которого положена разработанная учеными Института истории НАН Беларуси совместно с вузовскими коллегами концепция истории белорусской государственности. Знакомство с изданием позволяет составить целостное представление об истории белорусских земель и белорусского государства, знакомит с ключевыми особенностями и достижениями белорусской культуры. Мы очень благодарны нашим российским партнерам за совместную подготовку и публикацию этого издания.

Оксана Солопова: От себя добавлю, что его написание стало возможным благодаря установившимся в результате многолетнего системного сотрудничества связям между ведущими учебно-научными центрами наших стран - Академии управления при Президенте Республики Беларусь, исторических факультетов БГУ и МГУ и Института евразийских и межрегиональных исследований РГГУ.

А что мешало его появлению все эти годы?

Вячеслав Данилович: Мы хотели, чтобы это пособие было подготовлено на основе новейшей национальной концепции отечественной истории, разработанной совместно академическими и вузовскими белорусскими историками.

Этот процесс начался 15 лет назад. Разработка и апробация концепции заняли длительный период. Ее ключевые положения были представлены мной на Первом российско-белорусском форуме историков, который прошел в Москве 2-3 июня этого года. Наша концепция была положительно оценена российскими коллегами.

Оксана Солопова: Системное взаимодействие истфака МГУ с белорусскими коллегами, которое после распада СССР началось заново в 2008 году, наши многочисленные совместные проекты позволили нам взять эту однозначную для нас самих высоту. Данный учебник, несмотря на небольшой его объем, является, по сути, концепцией преподавания белорусской истории, разработанной российскими и белорусскими историками как единое видение. Сто страниц этого издания лягут в основу или будут учитываться в подготовке последующих изданий по белорусистике. Будут развиваться или оспариваться, но именно в рамках общего видения - не как компромисс, что недопустимо в науке, не как точки бифуркации, но как кольцо Мебиуса в его бесконечности. А главное, эта работа показала, что для российско-белорусского коллектива нет закрытых исторических тем и сюжетов. Мы можем работать сообща над осмыслением всех исторических периодов и любых фактов.

И как вам работалось на расстоянии? Возникали ли споры и научные дискуссии?

Вячеслав Данилович: Несмотря на расстояние, мы работали с большим чувством ответственности и с удовольствием. Конечно, мы дискутировали, но обязательно находили консенсус, так как прекрасно осознавали важность данного издания для Союзного государства Беларуси и России, и потому что оно, без сомнения, позволяет российской молодежи лучше узнать и понять Беларусь. Молодежь - это наше будущее, а без ясного понимания исторического прошлого этого будущего просто не может быть. Именно поэтому коллективный Запад так стремится исказить и сфальсифицировать историю Беларуси и России. Наше пособие в том числе направлено на противостояние этим попыткам искажений и фальсификаций.

Оксана Солопова: За годы сотрудничества нам удалось достичь взаимопонимания по многим сложным и неоднозначным вопросам исторической науки. Мы дискутировали, да, но не спорили. Потому что мы видели общую цель и шли к ней. Цель эта состояла в том, чтобы, систематизировав базовые исторические факты, наметить векторы, траектории развития исторической мысли учащихся. Но работа над учебником стала и для нас самих точкой роста, повышением профессиональной квалификации, заставив, по сути, выйти на новый уровень понимания необходимости формировать общие для российских и белорусских историков методологические принципы, исторические подходы, наполнить уточненным содержанием исторические понятия, термины...

В оглавлении указан изучаемый временной промежуток - до 2020 года. А как быть с периодом после?

Вячеслав Данилович: Для исторического анализа современных событий необходимо время. Но я уверен, что это будет обязательно сделано совместными усилиями белорусских и российских историков.

Оксана Солопова: Добавлю только, что первое издание нашего учебного пособия вышло в серии "Труды исторического факультета МГУ". Уже в этом году оно выйдет вторым изданием в еще одной узнаваемой и авторитетной серии "Труды Института евразийских и межрегиональных исследований" РГГУ. А первое издание будет введено в учебный процесс в Московском университете и в РГГУ уже с 2023-2024 учебного года.

Где и когда планируется презентация вашего учебного пособия? Появится ли его электронная версия?

Оксана Солопова: Начну с ответа на последний вопрос. Да, мы готовим электронную версию учебного пособия. А презентацию нашего издания мы планируем провести на юбилейном Х Форуме регионов России и Беларуси, который пройдет 26-28 июня 2023 года в городе Уфе. Эта возможность для нас - и высокая честь, и большая ответственность. То, что последние годы на Форуме большое значение уделяется гуманитарной составляющей, исключительно важно для нашего взаимодействия. Так, именно в рамках VI Форума регионов, проходившего в Санкт-Петербурге, ректорами МГУ имени М.В. Ломоносова и Белорусского госуниверситета В.А. Садовничим и А.Д. Королем была подписана первая в истории международная российско-белорусская магистерская программа "История белорусской диаспоры", студенты которой, граждане РФ и РБ, за два года обучения получают два диплома главных вузов Союзного государства. Так что историки двух стран вносят свой конкретный вклад в формирование общего гуманитарного пространства Союзного государства и растят общими усилиями себе смену.

Оксана Вячеславовна, вы - основатель и руководитель лаборатории истории диаспор и миграции истфака МГУ, первый зампредседателя Совета ФНКА Белорусов России. На мой взгляд, один из самых ярких представителей общественной дипломатии Союзного государства. Белорусская диаспора в России - это что-то уникальное?

Оксана Солопова: Спасибо за такую высокую оценку. Белорусская диаспора России не только самая многочисленная в сравнении с другими государствами мира, где сегодня живут белорусы. Ее деятельность наполняют своими идеями лидеры и активисты белорусских общественных объединений России. И к каждому из них могут быть в равной степени отнесены те слова, которые вы так комплиментарно сказали мне... Потенциал и ресурс белорусской диаспоры России - так сложилось благодаря личному примеру Председателя ФНКА Белорусов России С.Л. Кандыбовича - определяется профессиональными возможностями каждого из нас. И государственными правовыми рамками, что, будем честны, стало возможным благодаря факту существования Союзного государства, деятельности его Постоянного Комитета, решениям Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, сотрудничеству с Консультативным советом по делам белорусов зарубежья МИД РБ, нашими посольствами... Миссианского сознания или амбиций у нас нет. Просто есть любовь к России и Беларуси. И это все определяет.

Текст: Ольга Герасименко

22 июня из Бреста по городам Беларуси и России отправляется "Поезд Памяти"

Этого поезда нет в расписании, но встречают и провожают его очень торжественно сотни людей. 21 июня на Брестский железнодорожный вокзал пришли представители местной власти, Молодежного парламента, участники военно-патриотических клубов, члены БРСМ и простые горожане. Несколько минут ожидания, и вот у перрона плавно останавливается красочно оформленный состав с победной символикой, флагами Беларуси и России -"Поезд Памяти". Его пассажиры - юные патриоты, своими делами доказавшие право стать участниками этого уникального проекта.

Инициированный главами верхних палат парламентов России и Беларуси, в прошлом году проект объединил 200 школьников из России и Беларуси, в нынешнем к ним присоединились ребята из Армении и Кыргызстана.

Маршрут "Поезда Памяти" пройдет по 14 городам России и Беларуси. Ребята посетят знаковые места Гродно, Жлобина, Могилева, Полоцка, Минска, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Москвы, Тулы и Волгограда. Старт будет дан сегодня вечером, 22 июня, в Бресте, с которого в 1941-м началась кровопролитная Великая Отечественная война. А до этого у ребят была огромная, насыщенная встречами, событиями и впечатлениями программа. Вечером 21 июня на диалоговой площадке, прошедшей в облисполкоме, доброго пути школьникам пожелала председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова. Чуть позже в Брестской крепости прошла торжественная церемония старта "Поезда Памяти", где ребята получили символ проекта и возложили цветы к Вечному огню. Ранним утром 22 июня они приняли участие в митинге-реквиеме, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. А затем увидели военно-историческую реконструкцию о начале войны и героической обороне защитников легендарной цитадели над Бугом. В этот же день состоялась увлекательная экскурсия в Беловежскую Пущу.

- Прошлым летом я была в гродненском областном лагере "Юность" на лидерской смене, где вместе со мной отдыхали трое ребят, которые проехали в "Поезде Памяти" в 2022-м, - вспоминает щучинская десятиклассница, член районного Молодежного парламента, председатель комиссии по достижению Целей устойчивого развития в Республиканском детском и подростковом парламенте, а в этом году и участница нынешнего проекта Дарья Барыш. - Они очень много рассказывали о том, как было классно. Поэтому я утерпеть не могла, так хотелось скорее в путь. Из всех пунктов нашего маршрута особенно ждала военно-историческую реконструкцию в Брестской крепости "22 июня. Брестская крепость", которая рассказывает о первом дне войны… Также очень хочу посмотреть Россию, ведь ни разу там не была. Уверена, больше всего впечатлит Питер - там особенная атмосфера.

Как и другие участники проекта, Дарья прошла серьезный конкурсный отбор, чтобы стать пассажиром поезда, участвовала в Республиканском конкурсе "Я патриот своей страны".

Один из пассажиров "Поезда Памяти" - ученик сельской школы Илья Бовсун из агрогородка Куритичи Петриковского района:

- Тема Великой Отечественной войны мне очень близка. События тех лет преподали всему миру столько уроков, что забывать о них - значит поставить крест на будущем. А сейчас, когда люди не только забывают, но и перевирают историю, нужно узнавать правду из самых надежных источников.

Илья ждет от поездки новых знаний, знакомств и ярких впечатлений:

- Я хочу узнать о новых местах, их истории и современном развитии. Полезно будет сравнить, как чтят память своих героев в других населенных пунктах, много ли знают мои сверстники о войне.

"Поезд Памяти" - уникальный культурно-образовательный проект, посвященный героизму советского народа в Великой Отечественной войне. Проект впервые реализован в 2022 году по инициативе председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, председателя Совета МПА СНГ Валентины Матвиенко. Тогда его участниками стали 200 белорусских и российских школьников, по 100 от каждой страны. За 15 дней они посетили 15 городов двух государств. "Поезд Памяти" прошел по маршруту Брест - Гродно - Витебск - Смоленск - Ржев - Вязьма - Кубинка - Москва - Санкт-Петербург - Великий Новгород - Псков - Орша - Могилев - Гомель - Минск.

На конечную станцию прибыл 3 июля - ко Дню Независимости Беларуси. Школьники ознакомились с основными событиями Великой Отечественной, к которым был привязан маршрут движения поезда, посетили музеи и памятники, участвовали в военных реконструкциях и встречались с ветеранами.

На встрече руководителей парламентов государств - участников Евразийского экономического союза в Самарканде Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова выступили с предложением включить в историко-патриотический проект "Поезд Памяти", проходящий под эгидой Союзного государства, участников из Армении, Казахстана и Кыргызстана. Спикер Совета Федерации выразила уверенность, что проект должен развиваться, чтобы к 2025 году, объявленному в СНГ Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом, организовать "Поезд Памяти", состоящий из детей всех стран Содружества.

В нынешнем году отбор для участия в проекте прошли 55 белорусских и 89 российских школьников. А всего в поездку оправились больше 200 детей. В Беларуси за участие в проекте "Поезд Памяти" состязались более 11,3 тысячи десятиклассников из 2075 учреждений образования. Конкурс включал пять основных испытаний: визитная карточка, творческий конкурс "Я могу", конкурс видеороликов "Мая краiна" - участник рассказывал о своей малой родине, знаменитых людях, которые там живут, о культуре и достопримечательностях своего региона. В конкурсе эссе "О той весне" ребята вспоминали о событиях Великой Отечественной войны, своих родственниках, которые принимали в ней участие. А еще участникам проекта нужно было достойно пройти три этапа (от школьного до областного - интеллектуального конкурса "Память поколений"). Так что случайных пассажиров в этом поезде нет.

В половине двенадцатого ночи 20 июня с Белорусского вокзала Москвы в Брест отправился необычный состав - его пассажирами стали старшеклассники из России, Армении и Кыргызстана. По приезде в Брест они встретились с ребятами из Беларуси - такими же, как они, участниками проекта "Поезд Памяти". И теперь уже все вместе отправились в большое путешествие по Беларуси и России.

А в тот вечер на вокзал проводить ребят пришли Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой, Посол Армении в России Вагаршак Арутюнян... и мы.- Мы все на эмоциях, до сих пор не верится, - в один голос поделились с нами россияне Диана Хазипова (Новый Уренгой), Милена Тимофеева (Петрозаводск) и Эскерхан Алиев (Гудермес). Диана планирует стать учителем и уже проводит уроки истории в средней школе. Поэтому от поездки ждет не только знакомства с новыми друзьями и новых эмоций, но и возможность лучше узнать историю Беларуси. Обе девочки ведут блоги, они планируют рассказывать о поездке в соцсетях. А Эскерхан уверен, что это прекрасная возможность рассказать ребятам о подвигах чеченцев во время войны.Точно такие же эмоции и у Эмилии Адамян и Анны Алексанян из Армении, а также у Таснимы Нурмухамеджановой и Вероники Гребенниковой из Киргизии. Девочки рассказали, что попасть в проект было непросто - был очень строгий отбор. К слову, Дмитрий Мезенцев и Дмитрий Крутой не только пожелали участникам проекта счастливого пути, но и лично посмотрели, как ребята устроились в вагонах.

Текст: Мария Крушевская Ольга Вальченко

Почему нарушения в пансионатах для пожилых выявляют только после трагедий

Инна Горбунова (Тюменская область)

Повторяемость ЧП в частных домах престарелых может, пожалуй, сравниться с частотой отравлений суррогатным алкоголем. Сходство этих явлений - во множестве человеческих жертв, а главное - в цинизме, с которым ведется бизнес. Как остановить таких "предпринимателей", обеспечить постоянный контроль и неотвратимость наказания для нарушителей?

Рейтинг и проверка

Частные пансионаты для престарелых постоянно в зоне риска. Скандалы и ЧП в этой сфере случаются регулярно, за ними следуют проверки, по итогам которых число выявленных нарушений зашкаливает. Потом волна гаснет, и одинокие или очень больные люди вновь оказываются беззащитными. От хорошей жизни в такие заведения никто не попадает: как правило, это происходит, когда нет другого выхода, ухаживать за больным родные не в состоянии, но готовы платить за качественную услугу. Вот только найти учреждение, где о людях действительно хорошо заботятся, непросто: в рекламе все они сулят "максимум внимания", "идеальные условия", "психологический комфорт", а на деле очень часто все оказывается по-другому.

Такие обещания раздавали и организаторы закрытого недавно в Тюмени пансионата для пожилых, инвалидов и малоподвижных "Рэмели". На сайте утверждалось, что объект входит в сеть заведений "европейского уровня", расположенных в Тюмени, Омске, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Новокузнецке, Яровом, Иркутске и Красноярске, работающих под скромным слоганом - "пансионаты с душой". Тюменский даже якобы завоевал первое место в рейтинге таких объектов в Сибири. Но то ли европейский уровень нынче не лучший, то ли рейтинг выдуманный.

После неоднократных личных и коллективных жалоб на условия содержания в "идеальном месте" туда пришли с проверкой специалисты Роспотребнадзора, МЧС и прокуратуры. Список нарушений получился длинным, были возбуждены дела об административных правонарушениях. Областная прокуратура обратилась в суд с иском о приостановке деятельности предприятия. В пансионат нагрянули судебные приставы и ужаснулись: в помещениях из-за спертого, затхлого воздуха тяжело дышать, белье на кроватях несвежее, на постелях все вперемешку - рядом с уткой, например, лежат зубные протезы. А сами старики, которые выглядели изможденными и неухоженными, увидев людей в форме, кричали: "Помогите!".

Кто должен кричать SOS?

Наверное, инициировать проверки надзорные органы могли и раньше, просто проведя мониторинг соцсетей. Вот только несколько шокирующих постов.

"В безвыходной ситуации пришлось определить в пансионат "Рэмели" в Тюмени мою старшую сестру. Оплатили 33 тысячи рублей за месяц. 17 апреля нам сообщили, что сестру избили пультом по голове... Сейчас она в реанимации с переломом шести ребер, пробито легкое, разбито лицо, в челюсти трещина… Все тело в ссадинах, словно ее пинали и били много дней… Что за звери там правят?.. Дело даже не в деньгах, а в насилии над недееспособными", - возмущается Анна Коренина.

Наталья Олешкова пишет: "Разместили на месяц бабушку. За такой короткий срок превратили адекватного человека, самостоятельно передвигающегося, в овощ. Остригли волосы клоками и залысинами. Забрали ее грязную, худую, не может ходить, говорить, никого не узнает. Просто изуродовали человека".

"В пансионат нам пришлось определить отца. Мы работаем, а ему требовался постоянный уход и прием лекарственных препаратов. Привели его туда на своих ногах, а через месяц увезли на скорой. Плечи и спина были все в синяках, колени содраны, плохо двигался. Это ужасно, что с ним там было", - негодует Елена Медведева.

По всем фактам проводят следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. Однако кому теперь от этого легче? Как такой кошмар вообще возможен? Получается, с больными беззащитными людьми работали настоящие садисты, но никто не бил тревогу? Или органы надзора долго не реагировали на обращения?

Увы, чаще всего вопиющие нарушения выявляют только после того, как произошла трагедия. В той же Тюмени, например, в 2021 году во время пожара в частном пансионате для престарелых в поселке Боровском погибли семь человек. Грубые нарушения правил пожарной безопасности там выявили постфактум. Спустя 1,5 года суд вынес приговор хозяйке нелегального учреждения - шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. В том же году закрыли пансионат для престарелых на Лесобазе (там обнаружили 57 нарушений), а в одном из корпусов другого такого учреждения произошло возгорание. В результате в 2021 году в регионе проверили 60 пансионатов, половина из них предлагала услуги для пожилых. Выдали аж пять предписаний. И, судя по происходившему в "Рэмели", кардинально ситуация в этой сфере не меняется.

Совесть - слабый контролер

По данным Росстата, только шесть процентов граждан страны самостоятельно ухаживают за тяжелобольными или престарелыми близкими. При этом служба социальной помощи на дому работает по демократичному заявительному принципу, остальных просто не видит. Если 85-летний с деменцией не запишет себя в нуждающиеся в уходе или его родственники не сделают этого, то проблемы вроде бы и нет.

По заявительному принципу вынуждены работать и проверяющие работу частных пансионатов инстанции. Если есть сигнал - заявления граждан, сообщения органов госвласти или информация в соцсетях, значит, можно инициировать проверки (именно так и было в случае с "Рэмели"). Если все тихо - бизнес, даже социальный, никто не "кошмарит".

Дело не только в моратории на проверки малого и среднего бизнеса. В отличие от государственных социальных учреждений, где есть нормативы и регламенты на каждый чих, с частниками не все понятно. Выдвигаемые претензии они могут оспорить: где прописаны такие требования? И в условиях, когда спрос на услуги ухода за престарелыми растет, а возможностей удовлетворить эти потребности в госучреждениях недостаточно, возникает огромная ниша для бизнеса, работа которого, получается, регулируется только совестью исполнителей. Не самый надежный контролер, учитывая, какие деньги крутятся в этой сфере.

Хотели как лучше

Еще в 2019 году на совещании, посвященном реализации федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", констатировали: состояние многих домов престарелых в стране неудовлетворительное, система помощи этой категории граждан деградировала. Тогда же было объявлено о разработке госпрограммы долговременного ухода за пожилыми. К 2024 году в рамках федерального проекта планировалось ввести в строй около 100 пансионатов для престарелых. Общие затраты на это должны были составить около 100 миллиардов рублей, при этом предполагалось и софинансирование региональных программ.

Система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами должна была включать в себя социальный патронаж на дому, полустационарную и стационарную формы обслуживания. В перспективе предусматривалась и такая опция, как "социальная передышка" - возможность для ухаживающих перевести дух, например, съездить в отпуск, оставив пожилого родственника в социальном учреждении на время.

Полустационарные виды долговременного ухода, такие как геронтологические центры, клубы и отделения дневного пребывания, действительно начали развиваться бурными темпами. В 2022 году в Тюменской области подобные услуги оказывали уже около полусотни организаций.

- По сути, такие центры должны быть в каждом микрорайоне, - считает Дмитрий Грамотин, директор областного департамента социального развития. - Мы нацелены на масштабирование проекта. И хотели бы, чтобы еще больше социальных предпринимателей было занято в этой сфере.

Их число на самом деле растет, вот только главным образом в теневом секторе: в реестре социально ориентированных организаций большинство из них не значится. Так, из 28 проверенных в 2021 году частных пансионатов для пожилых в него входили только два. У "Рэмели" официального статуса тоже не было, хотя предприниматели и рекламировали себя как "работающие по госпрограмме". Сколько еще таких? Два года назад заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев признавал, что "деятельность частных пансионатов для пожилых осуществляется во всех регионах УрФО, однако мы не обладаем достоверной информацией ни об их точном количестве, ни о местонахождении, ни тем более о числе пребывающих в них граждан". Очевидно, и сейчас понимания не добавилось.

Арифметика по совести

По официальным данным, в области 15 интернатов, предоставляющих услуги по уходу за престарелыми с проживанием, два из них - в Тюмени. Но информацию о них потребителям по-прежнему приходится добывать самостоятельно, без какой-либо гарантии ее достоверности. Скажем, на запрос в интернете "Пансионаты для пожилых людей в Тюменской области" поисковик выдает десятки ссылок. В одном из списков - 19 частных учреждений, из них девять в Тюмени. Причем среди них и сгоревший пансионат в Боровском, и центр, который занимается вовсе не уходом за пожилыми, а временным размещением лиц без определенного места жительства. К слову, сайт "Рэмели" тоже до сих пор зазывает постояльцев и гарантирует качество услуг.

Проблема в том, что негосударственные организации, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме (дома-интернаты, пансионаты и другие), в реестре поставщиков социальных услуг состоять не обязаны. Поэтому и информация на их сайтах не более чем реклама, не обязательно достоверная. Даже высокая цена не является гарантией качества, а уж если она ниже рынка, то, собственно, "чего вы хотели"? Но родственники больных часто стеснены в средствах и вряд ли могут, не вникнув глубоко в тему, квалифицированно оценить ситуацию. Откуда им знать, например, сколько необходимо санитаров? В Боровском по факту был один на 10 человек, в "Рэмели" тоже четверо на 40 лежачих. Специалисты в этой сфере утверждают, что при такой нагрузке ни о каком качественном уходе не может быть и речи. Если цена на услуги неправдоподобно низкая, ничего хорошего не ждите. По госнормативам на 15 подопечных в пансионате для пожилых должно быть три специалиста. Но эти нормы действуют только в госучреждениях. Для частника они не указ. А совесть ни в каком договоре не пропишешь.

Согласно данным статистики, 405 тысяч жителей Тюменской области - люди пенсионного возраста, из них около 52,5 тысячи - старше 80 лет. Сколько из них нуждается в долговременном стационарном уходе, неизвестно. Но эксперты констатируют, что их количество растет, а вместе с ним и масштаб проблемы.

В департаменте социального развития Тюменской области признают, что вопрос обеспечения безопасности постояльцев частных стационаров нуждается в дополнительном регулировании на федеральном уровне. Необходимо разработать для них режим лицензирования, установить меры ответственности в случае начала экономической деятельности без вступления в реестр поставщиков социальных услуг. Данные предложения департамент направил в Министерство труда и социальной защиты РФ.

Московский оператор создаст на Урале экосистему для электромобилей

Юлия Вострецова (Свердловская область)

Правительство Свердловской области заключило соглашение с оператором развития зарядной инфраструктуры о создании в регионе экосистемы для электротранспорта.

Напомним: в конце 2022 года на Среднем Урале ввели субсидии, подразумевающие возмещение части затрат на закупку оборудования и техприсоединение объектов зарядной инфраструктуры к сетям. Нынешнее соглашение предполагает развитие этого тренда - создание условий для роста спроса на электромобили. Компания-оператор не просто строит зарядные станции, а развивает платформенные решения для рационального размещения объектов.

- Модель комплексного развития электродвижения в регионах уже успешно отработана нашей командой и неплохо зарекомендовала себя. Сегодня мы видим огромный интерес к этому опыту со стороны региональных властей и крупных городских агломераций. Свердловская область - один из самых промышленно развитых регионов в стране. Мы готовы реализовать здесь проект в кратчайшие сроки, - заявил гендиректор компании Алексей Тихонов.

Отметим: компания-оператор - московская. Ранее подобный проект она реализовала в Нижнем Новгороде. В то же время производители зарядных станций есть и в Екатеринбурге, и в Челябинске. Последние недавно представили на выставке мощный зарядный комплекс и заявили, что готовы выпускать до ста таких изделий в месяц, чтобы удовлетворить потребности соседних регионов.

Тюменский бюджет добавит денег на реконструкцию канализации в Кургане

Инна Горбунова,Валентина Пичурина

Тюменская область выделит еще 224 миллиона рублей на ремонт канализации в Кургане.

Напомним: соглашение между правительствами Тюменской и Курганской областей о предоставлении Зауралью субсидии в размере 450,7 миллиона рублей на реконструкцию и модернизацию трех объектов водоотведения был заключен в 2019 году. Тюменская область готова участвовать в этом процессе на условиях софинансирования, поскольку курганская система канализации сбрасывает сточные воды в Тобол. Эта река протекает по Курганской, а затем и по Тюменской областям, впадая в Иртыш. В месте слияния этих двух рек стоит город Тобольск, который активно развивается как туристический центр.

Согласно договору тюменцы в Кургане модернизируют три ключевых объекта: коллектор на улице Куйбышева, канализацию Восточного района и сети водоотведения в крупнейшем Заозерном районе Кургана. Строительно-монтажные работы должны быть завершены не позднее 20 ноября нынешнего года. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, запущенное состояние канализации могло привести к масштабной экологической проблеме.

Первоначально планировалось, что модернизацию завершат за два года, но из-за пандемии освоить средства не получилось, работы перенесли, а субсидию разделили на части. В 2022 году Курган получил почти 220 миллионов рублей. В текущем году выделят 221 миллион на завершение реконструкции канализационных сетей в Заозерном и около трех миллионов - на строительство объекта в Восточном. Деньги поступят после того, как Тюменская облдума утвердит допсоглашение о выделении субсидии. Ожидается, что это произойдет на июньском заседании.

На Урале проанализируют миграцию населения по данным мобильных операторов

Ольга Фаткуллина (Свердловская область)

В Свердловской области планируют отслеживать движение населения, используя данные мобильных операторов. Это не значит, что перемещения каждого из нас будут под контролем. Как уточнили в минцифры региона, информация обезличенная, она необходима для анализа миграционных потоков и планирования социально-экономического развития. В перспективе уральский проект можно будет распространить на другие регионы.

Умный сервис создает министерство цифрового развития и связи Свердловской области совместно с крупнейшим оператором. Программно-аппаратный модуль "Анализ геоданных" станет частью региональной геоинформационной системы, которая постоянно пополняется новыми модулями.

Собрать информацию о тех, кто, пользуясь сотовой связью, перемещается по территории региона, - идея не новая. Геоаналитика развивается во всем мире и в государственных, и в коммерческих интересах. Проект уральских айтишников обеспечит широкий охват территории и высокое качество прогнозирования. Кроме того, данные будут визуализированы: есть возможность в онлайн-режиме отображать на карте контур каждого абонента, его маршрут. Однако инициаторы подчеркивают: считать, что за всеми уральцами будет вестись тотальная слежка, неверно - сервис агрегирует данные без возможности идентифицировать абонента.

Это не единственное отличие геоаналитики от традиционной переписи населения. В данном случае, чтобы каждого посчитали, не придется ни ждать переписчика на дом, ни включать опцию "Мое местоположение" на смартфоне, ни переходить по ссылкам. Как только человек вставляет сим-карту и включает мобильное устройство, он в базе.

- Нам не передают персональные данные, анализируется только перемещение сим-карты между базовыми станциями операторов связи - нахождение на определенной территории либо движение по какому-либо маршруту. Исходя из этих данных, мы можем с высокой степенью вероятности выделить группы, например, по социальному статусу: студенты, учащиеся, рабочие, пенсионеры, женщины в декретном отпуске, - поясняет директор по работе с корпоративным и государственным сегментами компании "Ростелеком" на Урале Александра Исхизова.

В базе агрегатора уже 150 слоев информации. На основе этих данных умный модуль проанализирует суточную и сезонную миграцию жителей области, что, в свою очередь, позволит принять более взвешенные управленческие решения. Например, где-то выделить больше автобусов, где-то установить новые остановки, расширить социальную инфраструктуру: если людям приходится постоянно ездить далеко, значит, на территории необходимо дополнительно построить школы или больницы.

- Охват аудитории составит более 80 процентов. С точки зрения статистического анализа этого вполне достаточно для точных прогнозов, - констатирует Александра Исхизова.

Как раз на этапе анализа к проекту подключатся ученые: соглашение о сотрудничестве подписали на днях минцифры и Институт экономики Уральского отделения РАН. Социологи будут проводить информационно-аналитические исследования для правительства региона и отдельных ведомств: министерства экономики и территориального развития, минсоцзащиты, минздрава, департамента по труду и занятости населения Свердловской области.

- Для нашей работы будет полезна ежедневная и ежемесячная динамика этих процессов, отражаемая посредством цифровой платформы. Предварительно срез будут делать раз в месяц. Основной акцент - на оценке рынка труда, - говорит директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова. - Отслеживая эмпирические данные, мы охарактеризуем модели миграционных потоков в Свердловской области, а затем появятся решения: как правильно регулировать эти потоки, их обслуживать. Скажем, на какой-то территории нужно будет разработать программу развития рабочих мест.

По словам ученого-экономиста, миграционные потоки - очень важная характеристика. Благодаря их анализу сложится полная картина: для чего и куда едут люди, сколько человек перемещаются общественным и междугородным транспортом, а сколько могут позволить себе поездки на такси. Геоаналитика покажет, сколько приезжих воспользуются гостиницами, какая их часть выберет поход в ресторан, кинотеатр, а кто приезжает специально за медицинской помощью, которую не может получить в своем городе.

- Сервис позволит оценить объемы оказываемых услуг здравоохранения, общепита, транспорта, сферы гостеприимства и других. Этот массив данных пригодится и для властей, и для работодателей. Обобщив их, мы поймем, что делать с теми территориями, откуда жители уезжают окончательно. Для властей это будет звоночек: нужно готовить кадры, создавать новые рабочие места и зоны досуга, чтобы удержать людей на месте. А те муниципалитеты, куда люди возвращаются только на выходные, можно, например, превратить в спальные районы или развивать там туризм, - добавляет Юлия Лаврикова.

Наталья Тонких, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом УрГЭУ:

- Данные о численности и составе населения всегда были объектом пристального внимания властей как на уровне региона, так и на муниципальном. Этот показатель отражает привлекательность территории. Если растет количество гостей и жителей, значит, город развивается, и нужно усиливать инфраструктуру. К примеру, для Екатеринбурга актуально строительство новых детсадов и школ в связи с точечной жилой застройкой и активным ростом новых районов. Особое внимание стоит уделить и маятниковой миграции: характеристика суточной и сезонной мобильности позволит оптимизировать транспортные потоки.

Самый юный тюменский фермер зарегистрировал ИП

Ирина Никитина (Тюменская область )

Интервью полуторагодовой давности с самым юным на тот момент фермером Западной Сибири Сашей Сотниковым из поселка Голышманово завершал вопрос о мечте. 13-летний заводчик бычков-голштинов и герефордов и владелец птичника рассказал, что хочет стать самозанятым, а чуть позже, к своему 18-летию, накопит на машину. Благодаря настойчивости парнишки все произошло гораздо раньше: в январе 2023-го Александр приобрел собственный автомобиль, а в середине мая, в 14 лет, получил свидетельство о госрегистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. На этой неделе он проходит тренинг "Азбука предпринимателя" от областного инвестагентства, чтобы защитить проект и побороться за грант для молодых бизнесменов. Но обо всем по порядку.

- Если помните, фермерство у Сани началось с мечты о новом компьютере: сначала были одни бычки, потом другие, следом добавились бараны и голландские курочки. И вот в конце прошлого года сын продал животных, купил технику и заявил, что машину тоже будет брать сейчас. Мы с мужем противились: куда, маленький еще, лучше пустить деньги на более нужное дело или вообще не трогать, - рассказывает Светлана, мама Саши.

Но семиклассник решил по-своему: сам нашел объявление, списался с продавцом и поставил близких перед фактом - нужно забирать.

- На осенних каникулах побывал в музее военной и гражданской техники в Верхней Пышме и, проходя мимо "Москвичей", подумал: вот бы мне такой! "Москвич-407" 1958 года выпуска нашел в Ишиме. Раньше им владел корреспондент городской газеты. Автомобиль он ласково называл Машей. Я оставил это имя. Теперь так: Саша и Маша. Когда продавец, внук журналиста, узнал, чем я занимаюсь, отдал в придачу целый прицеп нужного для ремонта железа. Пока это конструктор. Поразбираю, пособираю - научусь всему, - рассказывает герой.

Чтобы достойно отреставрировать раритет, нужно немало времени и опять-таки средств и сил. Силы у парня есть, время изыскивает, а деньги будет зарабатывать. Выкатить восстановленный "Москвич" за ворота дома Сотников хочет к 18-летию. Не ошибемся, если предположим, что план он выполнит досрочно. Еще и водительское удостоверение успеет получить.

С регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя вышел почти анекдот: в МФЦ просто растерялись, услышав просьбу семьи, ведь ничего подобного сельские специалисты раньше не делали.

- Открытию ИП, честно сказать, предшествовал непростой путь. Из перечня документов выбрали самое подходящее - оформление нотариально заверенного согласия родителей. Мы к нотариусу, а там огромная очередь… Но все же нас приняли, помогли. Регистрируясь, Саша остановился на налоге на профессиональный доход, поскольку он в развивающемся сельском хозяйстве может быть нестабильным, редким, - объясняют родители.

Недавно Александр ездил на местную ферму - подал заявление, чтобы для него подрастили бычков.

- Их продают недельными, кормить надо цельным молоком, а хранить большие емкости сейчас негде. Это в прошлый раз, когда брал животных зимой, замораживал корм. В общем, новых бычков заберу через пару недель, - объясняет фермер.

Вообще-то у Александра и сейчас забот полон рот: он ходит за десятком кур-несушек (посчитал, что содержать домашнюю птицефабрику невыгодно, но небольшое поголовье держать стоит, чтобы получать свежие яйца для себя и соседей), помогает приводить в порядок хозпостройки для будущих жильцов. Скоро начнутся полевые работы - нужно будет помогать отцу заготавливать сено. А с сентября добавится школа, занятия гирями и саксофоном.

Со стороны может показаться, что у ребенка нет детства - одна работа на уме. Но и взрослые Сотниковы, и сам Саня утверждают: времени хватает на все, в том числе и на мальчишеские забавы, потому что оно грамотно распределяется. Единственное, о чем сожалеет юный фермер, - об отсутствии уроков финансовой грамотности, которых, по его мнению, недостает в школьной программе.

- Учиться важно и полезно. Только мне нужны еще и экономические дисциплины. В селе это, увы, не преподают. А ведь даже взрослые, не то что мои сверстники, не умеют распоряжаться деньгами, - рассуждает Саша.

Какие еще планы у индивидуального предпринимателя? Говорит, что заработанные рубли намерен копить, формировать неприкосновенный запас. А то мало ли что: рынок есть рынок.

Фаворитом фестиваля белорусской кухни в Екатеринбурге стали налистники

Татьяна Казанцева (Екатеринбург)

Изучение культуры страны по ее кухне, пожалуй, самый приятный способ расширить горизонты и удовлетворить свое любопытство. В этом убедились участники фестиваля белорусских товаров, приуроченного к выставке "Иннопром-2023". Один из его этапов - фестиваль белорусской кухни - прошел в екатеринбургском техникуме индустрии питания и услуг "Кулинар".

Во вкусном действе приняли участие около ста человек. И если гости воспринимали его как приятное кулинарное шоу, то для 50 студентов техникума событие стало отчетным мероприятием, своего рода экзаменом. До этого почти две недели преподаватели знакомили ребят с особенностями белорусской кухни. Занятия были частью учебной программы: студенты изучали рецептуры блюд, тренировались их готовить. Интересно, что в роли эксперта порой выступал их белорусский однокурсник - парень родом из Жодино, где делают знаменитые БелАЗы, успешно учится в уральском техникуме и уже работает шеф-поваром.

- Наши преподаватели рассказывали не только о белорусских блюдах, но и о самой республике, а также о предстоящем Иннопроме. Как известно, Беларусь - страна-партнер выставки, и Минск готовит большую программу. Приедут представители 130 белорусских предприятий. Считаю, что мы должны знать не только о промышленном потенциале наших соседей, но и об их культуре, - говорит директор техникума Юлия Митько.

Кстати, минувшей весной она лично побывала в Беларуси в составе делегации руководителей свердловских техникумов и колледжей.

- Мы узнали много нового о среднем профессиональном образовании в республике, а теперь пытаемся внедрять у себя успешный опыт коллег. Его можно назвать правильным, рациональным и приемлемым. Кардинальных различий между нашими странами нет, у нас вообще много общего, а белорусские блюда очень вкусные, - добавила Митько.

Презентация блюд была обставлена, как и положено, с национальным колоритом: узорчатая скатерть, керамическая посуда, берестяные туески. Хитом стали не только традиционные драники, но и другие блюда из картофеля, соленья, а также сласти и напитки.

Фаворитом фестиваля оказались узкие, похожие на трубочки блинчики с начинкой - по-белорусски "налистники". В этот раз их приготовили с творогом, хотя начинка в принципе может быть любая - грибы, ягоды, варенье.

- Белорусские блюда отличаются простотой и доступными ингредиентами. В этой кухне, например, много солений: огурцы, помидоры, квашеная капуста. Но есть интересные изделия из теста. Те же налистники - с секретом, - отметила мастер производственного обучения Гульназ Нигаматянова.

Этот секрет она великодушно раскрыла. Тесто должно быть жидким, как для обычных блинов: молоко, мука, яйцо, немного сахара. А вот в конце, когда все составляющие перемешают, нужно добавить две столовые ложки кипятка. Тогда начинается брожение - и за счет кислорода блинчики получаются с дырочками. Проверено - красивые ажурные налистники мгновенно исчезают с тарелки.

Какие новые направления открылись перед уральскими экспортерами

Наталия Тихонова (Свердловская область)

В 2023 году свердловские экспортеры из числа субъектов МСП заключили контракты с контрагентами из 14 стран. Помимо Белоруссии, Казахстана, Китая, Турции в списке неожиданно оказались Чехия, Польша, Южная Корея и Эстония. Означает ли это восстановление былых связей?

- Они и не прерывались, бизнес делает свое дело, невзирая на политику, - дипломатично уходит от ответа директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

А вот фантастический рост Китая, Турции и Белоруссии как торговых партнеров Свердловской области связан не только с санкциями 2022-го, положительная динамика прослеживается еще с 2015-2017 годов, поясняет Олег Александрин, замминистра внешнеэкономических связей региона.

За последние пять лет число свердловских компаний, работающих на внешних рынках, выросло с 1600 до 2000, причем в основном именно за счет МСП. На 1 июня 2023 года малый бизнес заключил контрактов с господдержкой через региональный центр экспорта на 22,5 миллиона долларов. В структуре поставок преобладают товарные: изделия из металлов, продукция легкой, пищевой и лесной промышленности, медоборудование. Из услуг очень востребованы разработки уральских айтишников.

Куда все это отправляют? В приоритете страны СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Аравийского полуострова. Кроме того, компании присматриваются к Африке и Латинской Америке. К примеру, в Алжире часть заводов еще с советских времен и до сих пор укомплектована оборудованием из Свердловской области, есть техническая документация на русском языке.

- Предприниматели поняли, что чуда не произойдет, и направили все усилия на расширение присутствия на рынках дружественных государств, которые заинтересованы в сотрудничестве или являются промежуточным звеном в реэкспорте. По итогам пяти месяцев лидируют Узбекистан и Казахстан, на третьем месте Азербайджан, который обошел даже КНР, - комментирует ситуацию Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты.

Среди совершенно новых направлений экспорта - Бангладеш. Страна не на слуху, однако там проживает 170 миллионов человек, и туда уже поставляется уральский хризотил. Другой пример - Пакистан: 280 миллионов жителей, готовых не только покупать у нас, но и продавать нам товары повседневного спроса и медицинский инструмент.

- Нынешняя ситуация открывает перед нами экспортные направления, на которые раньше не смотрели или относились к ним как ко вторичным. Что нас там привлекает? Огромное население, экономический рост, сопоставимость с российской продукцией, отсутствие или минимальные геополитические риски, - считает Игорь Гундобин, профессор бизнес-практики Школы управления Сколково.

Правда, не стоит питать иллюзий, что вход на рынки Африки, Азии или Латинской Америки очень прост. К примеру, Африка - огромный континент с населением 1,4 миллиарда человек, но это 55 стран, совершенно разных по уровню развития, этническому составу, языку и т. д. В северной части материка, экваториальной и южной кардинально отличается не только платежеспособный спрос, но даже способы вести переговоры.

Не менее поляризована по деловому поведению Юго-Восточная Азия, включающая 11 государств, от Сингапура до Индонезии. Западная Азия, Иран - емкий рынок с 80 миллионами жителей и умеренно платежеспособным спросом, однако здесь принципиально не берут товары, у которых есть местные аналоги.

Особняком стоят Китай как глобальный игрок и Индия как самая густонаселенная страна в мире. Тут надо тщательно подбирать локальных партнеров. Менталитет такой, что вам с радостью поведают, как босс по субботам пьет чай с Си или ходит с Моди в горы, даже фото покажут, хотя на самом деле это не так.

- Не стоит замахиваться на весь Китай сразу, лучше остановиться для начала на какой-то провинции или городе. Тот же Шанхай - это 25 миллионов человек, как среднее европейское государство. Выбирайте свой Шанхай и пробуйте, получится - будете двигаться дальше, - советует Игорь Гундобин. - Индия модернизируется и оцифровывается со страшной скоростью, но в программе Made in India акцент делается на поддержке своих либо локализованных технологий. С одной стороны, это можно воспринимать как барьер, с другой - как возможность: выбрав местного партнера, реально расширить или перенести туда производство, кастомизировать свой продукт.

Мы поинтересовались, нет ли у экспортеров риска впасть в новую зависимость - от Азии вместо Европы?

- Думаю, нет, потому что азиатские рынки изменились. Сегодня это динамично развивающиеся экономики со своими запросами и возросшими требованиями. Там придется конкурировать с производителями из разных стран, в этих условиях говорить о зависимости не приходится, - рассуждает Гундобин.

- Велики ли риски вторичных санкций со стороны государств, которые сейчас покупают наши товары?

- Каждый российский экспортер сегодня фактически работает "в открытом космосе". Предрекать, будут ли санкции, как отреагирует та или иная страна, - сродни гаданию на кофейной гуще. Нужно смотреть на мир глобально, но через призму своего продукта, оценивать риски, которые есть непосредственно у него, связанные с товарной номенклатурой. Также многое определяется типом экономических отношений между странами: government2government или В2В.

Кстати

Расчеты в евро при ВЭД опустились до исторического минимума. Доля юаня достигла 18 процентов при экспорте и 27 - при импорте. А вот лира, рупия и дирхам пока не смогли вытеснить доллар: издержки при оплате этими валютами пока очень высоки, отмечает Татьяна Чернышова, представитель крупной логистической компании.

Как продукция челябинской компании поможет спасти жизни бойцов

Евгений Китаев (Челябинская область)

На выставке инновационных товаров, организованной к всероссийскому форуму "От импортозамещения - к технологическому суверенитету", челябинская фирма представила защитные изделия для бойцов, участвующих в СВО, - шлемы и бронежилеты. Посетителей заинтересовал и штурмовой рюкзак-трансформер: если потянуть его лямки вверх, за секунду изнутри можно вытянуть сложенный в специальном отсеке бронированный передний модуль, быстро зафиксировать его на груди и боках.

- Это если нужно на опасность отреагировать мгновенно, - поясняет начальник клиентского отдела научно-производственного объединения Алексей Огнев. - "Передник" не убережет от всех поражающих элементов, но защитит от пистолетной пули или осколков.

Показываете на выставке разработки для минобороны?

Алексей Огнев: Защитные изделия используются разными подразделениями - военными, Росгвардией, спецназом. Но в Донбасс они попадают различными путями. Не секрет, что госструктуры связаны целым рядом нормативно-правовых актов, которые мешают быстрой закупке. Нужно проводить тендеры, осуществлять госприемку. Согласования порой тяжелы и занимают даже не месяцы, а время сейчас дорого. Поэтому процесс закупок повсеместно стараются упрощать: поставки часто ведутся через частные компании или благотворительные фонды, которые активно приобретают амуницию на пожертвования. Вот и мы работаем с благотворительным фондом из Челябинска, чтобы сократить бюрократическую цепочку, быстро переправить защитные изделия в зону спецоперации.

Чем новые бронежилеты отличаются от обычных, которые попадают в войска по прямым каналам?

Алексей Огнев: Мы специально ездили в военный госпиталь, чтобы услышать от бойцов, побывавших в окопах, их пожелания. Они, например, говорили, что лучше иметь съемную разгрузку под автоматные рожки, гранаты, рацию и аптечку. Еще советовали обеспечить защиту области паха, легкое дооснащение защиты шеи. Все это было учтено. Площадь человеческого тела примерно 200 квадратных дециметров. Стандартный военный жилет типа "Ратник" закрывает 30 дециметров и весит 18-19 килограммов. Усовершенствованный комплект с баллистическим поясом, дополнительной защитой бедер, плеч и других участков прикрывает большую площадь и при этом меньше давит своим весом.

Конечно, невозможно одеть современного бойца, как средневекового рыцаря, полностью в доспехи. Ему надо ходить, бегать, и это тоже вопрос его безопасности и выживания. Но у производства свои задачи - оно может использовать более дорогие, качественные материалы, добиваясь адаптивной, анатомически правильной конструкции, чтобы все уязвимые места были закрыты, причем без перерасхода материалов.

Что при этом используется?

Алексей Огнев: На грудь и спину обычно идут плиты из стали или керамики, а там, где нужна динамика, гибкость, - синтетический материал арамит. Другое, более знакомое его название - кевлар, но его стараемся не употреблять: это торговая марка компании "Дюпон".

Степень защиты "коммерческих" бронежилетов достаточна для работы на передовой?

Алексей Огнев: Конечно. Есть четвертый класс - от автоматных пуль. И пятый, максимальный, - от снайперского выстрела из винтовки СВД. Хотя производятся и облегченные варианты, которые активно приобретают, в частности, военные корреспонденты. Как бывает? Вернулся журналист из горячей точки и старается сбросить с себя надоевшую "сбрую", но расслабляться нельзя, сейчас понятие тыла достаточно условно.

Вы сравнивали свои изделия с импортными аналогами?

Алексей Огнев: У нас противоосколочная защита тоньше и легче раза в два, но хорошо держит осколок с высокой начальной скоростью. Есть и другой важный нюанс. Если жилет пробит - это порой полбеды. Бронеэлемент не должен прогнуться настолько сильно, чтобы нанести здоровью его владельца еще больший вред. Например, многие используют китайские изделия: они, есть такая иллюзия, не пробиваются. Только вот панель прогибается на пять сантиметров. В результате легкое порвано, ребра сломаны и в дополнение ко всему открылось внутреннее кровотечение. И неизвестно еще, что хуже. Все потому, что используются чуждые нам стандарты. Из чего исходят зарубежные изготовители? Пусть так называемые запреградные травмы тяжелы, но человек-то ведь жив. Ну хорошо, допустим. А что с ним будет через 15-20 минут? Вот главный вопрос.

В России же другой ГОСТ, заточенный под служивых людей. По всем методикам прогиб бронеэлемента не должен превышать двух сантиметров, от чего дезориентация пострадавшего должна продолжаться не более пяти минут, а полное восстановление боеспособности предусматривается через 15.

Выходит, конкуренты из Поднебесной и тут поспели?

Алексей Огнев: Да, конкуренция сильная, но это плохо прежде всего для наших бойцов. Когда началась частичная мобилизация, на рынке ощущался большой дефицит средств защиты. Не хватало самих бронежилетов и комплектующих к ним. Предприимчивые ребята быстро сообразили, как действовать, чтобы нажиться: стали завозить их вагонами с Востока. Естественно, брали самое дешевое, чтобы продать и заработать. Эти изделия, мягко говоря, не имели сертификатов, не соответствовали стандартам. Но об их надежности снимались рекламные ролики. Наш директор, к примеру, говорит, что никогда не будет заказывать сюжеты о том, как отстреливается наша продукция. Снять можно как угодно красиво, и вы не поймете, качественный перед вами жилет или нет. Демонстрационные ролики профессионалам ничего об этом не скажут, это все для дилетантов. А так ведь и было: люди покупали жилеты в полной уверенности, что приобретают настоящую броню, а выходило совсем не как в кино.

Сколько человек способна обеспечить защитой одна частная фирма?

Алексей Огнев: Тысячи. У нас, к примеру, есть запас, можем пошить еще. Но нет смысла масштабировать производство без конкретных заказов. Сотрудников ведь надо кормить, а швеи - это уникальные специалисты. У нас эта профессия сегодня вымирает. Нет хороших учебных центров, которые обучают мастеров. Знаете, как готовят снайпера? Чтобы он воспринял какие-то азы, должен сделать 600 выстрелов, чтобы стал профессионалом - 3000, а чтобы достиг уровня экстра-класса - не менее 10 тысяч. То же справедливо для швей. Многие трудятся у нас по 10 и более лет, успевают делать в разы больше, чем менее опытная сотрудница. Как-то мы передали часть своих изделий смежникам, чтобы они поставляли нам отдельные комплектующие. Так вот, столкнулись с тем, что у партнеров производительность оказалась втрое ниже, вырос и процент брака. Нельзя новичку быстро зайти на этот рынок и, не имея опыта, сразу превзойти всех.

Олег Голиков, действующий депутат Госдумы от Челябинской области, участвовал в СВО в качестве командира отряда аэроразведки, награжден орденом Мужества:

- Сам я ношу шейную защиту. Боковые элементы для плеч, колен обычно не используются - мешают двигаться. Конечно, если боец на позиции постоянно, они уберегут его от осколков, ранений будет меньше. Но важно, что промышленность сегодня способна предложить различные, в том числе облегченные, варианты. В полном комплекте в машине тяжело, хотя ездим, конечно. А вот в населенных пунктах, которые обстреливаются, но находятся за линией соприкосновения, можно накинуть "облегченку". Интересен и вариант с бронированным рюкзаком. Эту амуницию не на передке лучше использовать, а на второй или третьей линии. Допустим, обеспечить санитаров, которые эвакуируют раненых. В рюкзаке же можно носить медикаменты - будет удобно.

Ямал досрочно выполнил годовой план ввода жилья

Марина Некрасова (ЯНАО)

За пять месяцев в автономном округе сдали 159 тысяч квадратных метров, вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, перевыполнили на пять процентов план, установленный федеральным проектом "Жилье".

Всего с начала года ямальские строители завершили 41 многоэтажку на 2193 квартиры. Лидирует по этому показателю Новый Уренгой (60,7 тысячи квадратных метров). Также высокие темпы сохраняют Ноябрьск (13,2 тысячи) и Губкинский (21,2 тысячи).

В основном новостройки предназначены для расселения аварийного фонда - такие площадки курирует фонд жилищного строительства ЯНАО. Кроме того, в Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкинском и Салехарде реализуют крупные проекты частные компании. Яркий пример - 18-й микрорайон Губкинского, где коммерческое жилье соседствует с социальным. В четырех готовых домах квартиры продаются по рыночной цене. Рядом на реализацию возводят таунхаусы со встроенными теплыми гаражами. Помимо многоквартирной и блочной застройки ведется индивидуальная: на 20 участках многодетные семьи создают дома своей мечты.

А вот яркая четырехэтажка предназначена для переселенцев из "деревяшек". Подрядчики уже укладывают здесь чердачные перекрытия и монтируют внутренние сети, летом закроют контур здания и займутся отделкой. Все 97 квартир граждане получат в формате "заходи и живи": здесь есть натяжные потолки, линолеум, обои, электроплиты и необходимая сантехника. Во дворе установят спортивно-игровую площадку с резиновым покрытием, разобьют газон и высадят деревья. Общая площадь озеленения превысит 1700 квадратных метров. Социальная инфраструктура для новоселов расположится в ближайшем 17-м микрорайоне: школу на 400 мест и детсад на 240 начнут строить в 2023 году с использованием облигаций ДОМ.РФ.

Отметим, что для избавления от ветхого и аварийного фонда на Ямале все чаще используется механизм комплексного развития территории. Больше всего таких проектов сейчас в Салехарде - 11. Активно модернизируют застроенные районы через КРТ и в Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкинском.

В ближайшие два года округ получит около 400 тысяч квадратных метров нового жилья. Сейчас в стадии возведения находятся 233 многоквартирных здания.

- Высокие темпы призваны стабилизировать цены, - заявляет первый замдиректора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Тимофей Савиных.

А как у соседей?

В Югре в 2023 году построят 199 жилых домов. Общий объем ввода составит 950 тысяч квадратных метров, из них 678 тысяч - в многоэтажках. На сегодня план в Ханты-Мансийске выполнен более чем на 45 процентов, а вот в Сургуте - на 21, в Нижневартовске - на 16,3.

В Челябинске начали производить гигантские стеклопакеты

Евгений Китаев (Челябинская область)

Челябинское предприятие взялось за выпуск архитектурных стеклопакетов длиной до 12 метров, которые используются для остекления фасадов современных зданий и способны придать им индивидуальность и неповторимость. На запуск линии компания взяла заем - более 1,5 миллиарда рублей, а общие инвестиции в проект составили 2,2 миллиарда.

- Запуск производства не только позволяет встать в один ряд с мировыми лидерами в этой сфере, но и открывает новые возможности для отечественных архитекторов и проектировщиков. По сути, это создает в России новую отрасль сверхбольших и сверхпрозрачных материалов, - отмечает гендиректор компании-изготовителя Михаил Дедович.

Как подчеркивают инвесторы, новые компетенции позволяют создавать пакеты с двойным или тройным содержанием серебра, увеличенной в разы энергоэффективностью. В производстве будут использовать более 150 видов продукции, отличающейся толщиной и типом покрытия.

Сами южноуральцы тоже обогатили технологический процесс рядом ноу-хау. Дело в том, что стеклоизделия больших форматов подвергаются значительному температурному воздействию от прямого солнечного излучения, из-за чего возрастают риски самопроизвольного разрушения при резких колебаниях дневных и ночных температур. Поэтому основой для такой продукции служит стекло закаленное, которое прочнее обычного в 5-7 раз и выдерживает значительные температурные перепады. Как признают специалисты, подобные изделия в России и странах ближнего зарубежья прежде не выпускали, импортировали в основном из Европы и Китая. Но челябинцы собираются положить конец зарубежной монополии, планируя к концу 2024 года выйти на объем до 3,8 тысячи тонн товарной продукции, что позволит заместить около 90 процентов импорта.

А рынок для таких изделий расширяется год от года. Сейчас в России в работе проекты, предполагающие применение сверхкрупных стеклопакетов, которые позволяют архитекторам не ограничивать полет фантазии, формируя особую градостроительную среду. Среди таких объектов называют спорткомплекс "Олимпийский", ЖК "Бадаевский", небоскребы iCity и One Tower, штаб-квартиру "Яндекса" и "Сбербанк Сити" в Москве, вторую очередь "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге и другие.

Югра и Ямал получили награду за развитие инфраструктуры

Наталия Тихонова

Лучшие проекты, получившие премию "Росинфра" по итогам 2022 года, назвали на Петербургском международном экономическом форуме. Ханты-Мансийский автономный округ уже второй раз признали победителем в номинации "Клиентоцентричный регион", а Ямал наградили за лучшую концессионную сделку.

Экспертное жюри отметило, что в Югре созданы эффективные инструменты взаимодействия с инвесторами. Всего на территории региона предусмотрено 12 проектных инвестиционных режимов. В частности, благодаря ГЧП автономный округ смог быстро обеспечить всех малышей местами в детских садах, а всего на принципах партнерства реализуется 45 проектов в образовании, здравоохранении, спорте, сфере обращения с отходами, ЖКХ, благоустройстве, транспортной отрасли. Общий объем частных вложений в них превышает 61 миллиард рублей. Оценить, насколько тот или иной вариант ГЧП выгоден обеим сторонам, помогает программа "Инвестиционный бюджет".

- Первое важное правило - спрогнозировать, предвидеть. С 2012 года мы начали вводить элементы такого партнерства. Сегодня это федеральная практика - выкуп готовых объектов, которые необходимы для оказания услуг населению, - поделилась опытом глава региона Наталья Комарова.

А вот губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов получил премию, можно сказать, авансом: за подписание концессионного соглашения о возведении горнолыжного комплекса "Рай-Из" на Полярном Урале. Для России это первый опыт такого рода.

Проект предусматривает строительство горнолыжных трасс длиной не менее 19 километров с подъемниками, которые обеспечат комфортное катание четырех тысяч человек одновременно. Кроме того, на территории комплекса разместятся горнолыжные школы, гостиницы, рестораны, СПА-центр, автостоянки для автомобилей и автобусов. Сторонами концессии выступают правительство Ямала, Газпромбанк, управляющая компания "СТК "Шерегеш" и AZIMUT Hotels в лице совместной компании "ИФР-Харп".

Ввод курорта в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Здесь создадут около трех тысяч новых рабочих мест, еще семь тысяч появится в смежных отраслях.

Закупочные цены на сырое молоко разорят уральских крестьян

Светлана Добрынина (Свердловская область)

Это нефть можно закачать в хранилища и ждать, пока цена поднимется. Молоко коровы дают каждый день, и его необходимо тут же продать, какую бы цену ни давали переработчики, - пока не скисло. "Нынешняя цена закупа ведет к одному - разорению и в перспективе ликвидации стада. Но не могу я пускать под нож дело моей жизни!" - так эмоционально, с надрывом обрисовал сложившуюся на рынке ситуацию фермер из первоуральской деревни Шадриха Нвер Овсепян.

За развитием семейной молочной фермы в небольшой деревушке близ Новоуткинска мы следим уже несколько лет. Видим, как развивается, растет хозяйство. Благодаря полученным грантам построены новые коровники, появилась новая техника, стадо обновляется племенными животными. Надои выросли до четырех тонн: некоторые буренки дают до 50 литров молока в сутки. Но нынешняя ситуация поставила фермера на грань банкротства: за месяц закупочная цена литра молока упала на червонец - до 26 рублей, фактически до уровня себестоимости.

- И это не самое низкое предложение. Другие молокозаводы согласны закупать только по 24 рубля. Так что выбора нет, - разводит руками Овсепян.

Волна молочного демпинга накрыла уральских фермеров и крупные холдинги в мае нынешнего года. Хотя в Центральной России, в Поволжье ее ощутили еще в конце зимы, когда молзаводы начали жестко снижать цены закупа сырья. В некоторых областях они достигли критического уровня - 18 рублей за литр.

Главный довод переработчиков - в стране перепроизводство сырого молока: такого количества рынок не требует, товар залеживается на полках магазинов. По данным гендиректора Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артема Белова, потребление в прошлом году снизилось на 200-250 тысяч тонн, а производство выросло примерно на 800 тысяч тонн. В результате запасы в виде "долгоиграющих" продуктов составили 1,4 миллиона тонн.

- В 2022 году ситуация на рынке была стабилизирована во многом благодаря сокращению импорта на 8 процентов. В частности, обнулился импорт из Аргентины, Уругвая, до минимума сошли поставки из Новой Зеландии, - поясняет эксперт.

Другие страны уходить с российского рынка не собираются, а отечественные аграрии продолжают наращивать производство: только за два первых месяца этого года - более чем на пять процентов. Сыграли роль позитивные изменения прошлых лет: субсидирование, обновление племенного фонда, строительство современных животноводческих комплексов. Как резюмирует гендиректор уральской компании "Агро-Актив" Илья Бондарев, генетика коров "разогрела" рынок, селекция привела к тому, что коровы дают все больше молока. Но остановить это развитие - значит откинуть на десятилетия назад отечественное молочное животноводство.

Тем более что конечная цель - увеличение потребления полезных продуктов населением страны - так и не достигнута. Наоборот, в последний год показатели снижаются. Ежедневный стакан молока скоро может стать роскошью. Чтобы выйти из ситуации, необходимо не тормозить процесс, а искать другие рыночные механизмы, уверены эксперты.