Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

С начала года российские рыбаки добыли свыше 466 тыс. тонн водных биоресурсов

По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 466,1 тыс. тонн.

Дальневосточный бассейн: 414 тыс. тонн

Минтая – 269 тыс. тонн; трески – 14,5 тыс. тонн; сельди тихоокеанской – почти 110 тыс. тонн (+ 14,6 тыс. тонн к уровню 2024 г.)

Северный бассейн: 23,4 тыс. тонн

Трески – 17 тыс. тонн; пикши – 3,4 тыс. тонн

Западный бассейн: 7,5 тыс. тонн (+ 3,4 тыс. тонн или 83% к уровню 2024 г.)

Шпрота (кильки) – 4,5 тыс. тонн (+ 2,2 тыс. тонн к уровню 2024 г.); сельди балтийской (салаки) – 3 тыс. тонн (+ 1,1 тыс. тонн к уровню 2024 г.)

Азово-Черноморский бассейн: 5,4 тыс. тонн

Хамсы – 4,9 тыс. тонн

Волжско-Каспийский бассейн: 6,3 тыс. тонн (+ 44,1% к уровню 2024 г.)

Кильки – 6,3 тыс. тонн (+ 1,9 тыс. тонн к уровню 2024 г.)

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 9,4 тыс. тонн (на 46,5% выше уровня соответствующего периода 2024 г.).

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Марат Хуснуллин: В ЛНР построили водовод для стабильного водоснабжения более 75 тысяч жителей республики

В Луганской Народной Республике запустили новый магистральный водовод высокого давления протяжённостью 33 км. Новый объект соединяет города Молодогвардейск и Свердловск. Он обеспечит бесперебойным водоснабжением более тысячи жилых домов и социальных учреждений, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Прежний водовод, который предназначен для Свердловска, посёлков Комсомольский и Мирный, а также части Краснодонского района, был настолько за 50 лет изношен, что жители из–за частых аварий на нём оставались порой неделями без воды. К решению этого вопроса подошли комплексно, применив для строительства объекта механизм специальных казначейских кредитов. Теперь новая магистраль уже стабильно обеспечивает водой более 930 многоквартирных домов, свыше 110 социальных учреждений, а также индивидуальные жилые строения, что улучшило качество жизни более 75 тысяч жителей Луганской Народной Республики», – сказал Марат Хуснуллин.

Оператором проектов, реализуемых за счёт средств специальных казначейских кредитов, является Фонд развития территорий. Работы на объекте проходили при непосредственном контроле «Технического заказчика ФРТ».

«Водовод рассчитан на поставку питьевой воды объёмом до 30 тыс. кубометров в сутки, что требует от него высокой износостойкости. При строительстве водовода были использованы различные виды стальных и пластиковых труб, разного диаметра. Для запуска стратегического объекта Роспотребнадзор провёл исследования воды и подтвердил её безопасность, что дало возможность завершить технологическую врезку нового водовода в насосную станцию, которая направляет воду жителям», – добавил генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Дмитрий Патрушев провёл совещание об ускорении старта поставки в сеть электроэнергии от завода «Свистягино»

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев посетил действующий завод по энергетической утилизации отходов «Свистягино» в Московской области. Объект введён в эксплуатацию в декабре прошлого года.

На совещании по итогам осмотра вице-премьеру доложили о ходе работ по аттестации завода. После неё завод получит статус субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности. Согласно графику, «Свистягино» сможет стать поставщиком электроэнергии во втором квартале текущего года.

Дмитрию Патрушеву также рассказали об операционной модели деятельности «Свистягино» и других подобных объектов. Вице-премьер подчеркнул, что завод должен быть финансово устойчивым, это обеспечит его эффективное функционирование.

Дмитрий Чернышенко провёл встречу с главой Республики Алтай Андреем Турчаком

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с главой Республики Алтай Андреем Турчаком. Стороны обсудили вопросы в сфере туризма, образования и спорта.

Дмитрий Чернышенко высоко оценил туристический потенциал республики и отметил эффективную реализацию в регионе мер поддержки нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

«Республика Алтай демонстрирует хороший рост в сфере туризма, уверенно удерживая лидерство в Сибирском федеральном округе. Регион привлекает всё больше гостей, и мы видим стабильный рост турпотока. Это полностью соответствует задачам, которые ставит Президент Владимир Путин по развитию внутреннего туризма, увеличению его доступности и созданию комфортных условий для путешествий по стране», – отметил вице-премьер.

По данным региональных властей, Республику Алтай в прошлом году посетили 2,77 миллиона туристов – это на 5% больше, чем в 2023 году. По итогам текущего года ожидается увеличение турпотока.

Главными вызовами в вопросах развития туризма Андрей Турчак назвал высокую долю теневого сегмента туризма и дефицит квалифицированных кадров.

«Мы будем перезагружать сферу туризма в Республике Алтай. С одной стороны, важно создавать современный и конкурентоспособный продукт с едиными подходами и требованиями. С другой стороны, туризм должен приносить реальную пользу жителям и активнее участвовать в социально-экономическом развитии республики», – подчеркнул Андрей Турчак.

Для легализации турбизнеса в регионе стартовала земельная амнистия. В январе – феврале у предпринимателей, которые ведут бизнес в теневом секторе, есть возможность подать заявления и начать работать легально. В противном случае такие объекты не смогут начать новый турсезон. Земельная амнистия призвана увеличить число зарегистрированных средств размещения и поступление налогов в бюджет.

За счёт средств индивидуальной программы развития регион планирует улучшить инфраструктуру туризма. Среди основных задач – развитие придорожного сервиса, который сегодня либо отсутствует, либо не отвечает современным требованиям. При этом более 80% туристов посещают регион именно на автомобильном транспорте.

Дмитрий Чернышенко отметил активную работу региона по строительству социально значимой инфраструктуры и участие республики в новом нацпроекте «Молодёжь и дети».

Для решения кадрового вопроса планируется развитие системы профессионального образования, в том числе в сфере туризма. Большую роль в этом вопросе играет участие Республики Алтай в федеральном проекте Минпросвещения «Профессионалитет».

На базе Горно-Алтайского политехнического колледжа им. М.З.Гнездилова совместно с курортом «Сбера» «Манжерок» создан кластер по направлению «Туризм и сфера услуг». Студенты не только участвуют в образовательной программе и проходят производственную практику на крупнейшем курорте, но и получают гарантированное трудоустройство. За три года по программе «Профессионалитета» обучение прошли 650 студентов. В этом году учебные заведения Республики Алтай готовят ещё три заявки на проект «Профессионалитет» по направлениям сельского хозяйства, педагогики и медицины.

За четыре года по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» в Республике Алтай капитально отремонтировано 24 школы. В 2025 году по национальному проекту «Молодёжь и дети» запланирован капремонт ещё в 10 школах. Также в этом году начнётся реконструкция школы №12 в Горно-Алтайске и капитальный ремонт общежития Горно-Алтайского политехнического колледжа. Важным событием для всего региона стало открытие нового здания школы №7 в Горно-Алтайске, строительство которого началось по прямому поручению Президента России Владимира Путина.

«Сегодня эта школа – крупнейшая в Республике Алтай и единственная, где дети с первого класса углублённо изучают алтайский язык. Здесь учатся дети со всего региона», – рассказал Андрей Турчак.

Завершить работы на этом объекте удалось благодаря поддержке Председателя Правительства России Михаила Мишустина.

Обсуждая развитие спортивной отрасли региона, Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что по итогам 2024 года более 58% жителей Республики Алтай регулярно занимаются физической культурой и спортом, а обеспеченность спортивными объектами достигла 62%. Благодаря синергии федеральных и региональных программ в субъекте развивается современная спортивная инфраструктура, происходит вовлечение населения в активный и здоровый образ жизни.

Марат Хуснуллин: Более 2 тыс. км коммунальных сетей обновили по программе с участием федерального бюджета с 2023 года

В 2023 году стартовала программа модернизации коммунальной инфраструктуры с участием поддержки из федерального бюджета. По ней в российских регионах построили и модернизировали свыше 2 тыс. инженерных сетей, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Одно из ключевых направлений работы строительного комплекса России на ближайшие годы – модернизация коммунальный инфраструктуры. Это крайне важная сфера, которая напрямую влияет на комфорт, настроение и благополучие наших граждан. Одновременно с этим ЖКХ – одна из самых чувствительных отраслей, требующая большого внимания и объёма работы. По поручению Президента к 2030 году в России необходимо добиться улучшения качества коммунальных услуг для 20 миллионов граждан. Для достижения этой цели в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни„ активно будем заниматься модернизацией отрасли. При этом уже есть определённые результаты. По программе с привлечением федерального бюджета за два года реализовали свыше 1,1 тыс. мероприятий в коммунальной сфере. С 2023 года проведены капитальный ремонт, строительство и реконструкция более 2 тыс. км коммунальных сетей, а также объектов производственного назначения, в том числе котельных, водозабора, очистных сооружений водоотведения», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, наибольший объём работы выполнили Смоленская область, где обновили 209,2 км сетей и ввели в эксплуатацию 6 объектов, Свердловская (189,3 км), Челябинская (137,8 км и два объекта) области, республики Татарстан (128 км) и Башкортостан (115 км).

«Обновление жилищно-коммунального хозяйства крайне важно для повышения качества жизни людей, обеспечения безопасности и энергоэффективности жилых домов. Важно наращивать темпы этой работы. Только за 2024 год по программе с участием поддержки из федерального бюджета реализовано 704 мероприятия, в том числе построено и модернизировано 1,5 тыс. км сетей и введено 11 объектов производственного назначения», – сказал Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Ильшат Шагиахметов, генеральный директор Фонда развития территорий – оператора данной программы, сообщил, что модернизация коммунальной инфраструктуры в стране будет идти на основе данных автоматизированной информационной системы (АИС) ФРТ.

«Невозможно улучшить то, что нельзя измерить. Поэтому первое дело – это учёт. Необходимо понимать, где и какие конкретно проблемы нужно решать в первоочередном порядке. Поэтому в АИС ФРТ мы сформировали базу всех ключевых элементов коммунальной инфраструктуры. Туда вошли 240 тыс. объектов, около 1 млн км инженерных сетей и порядка 12 тыс. ресурсоснабжающих организаций. На основе этих данных совместно с Минстроем и регионами готовим комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры. Будем прилагать все усилия для успешного достижения целей нацпроекта “Инфраструктура для жизни„», – отметил Ильшат Шагиахметов.

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры реализуется в рамках постановления Правительства от 8 декабря 2022 года №2253. По данному механизму регионы получают субсидии на обновление объектов и сетей коммунальной сферы.

Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию о реализации макроэкономической политики для устойчивого роста

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Уважаемые коллеги!

Сегодня мы рассмотрим ключевые параметры макроэкономической, бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики в текущих условиях, а также возможные вызовы для экономического роста.

В этом году началась реализация обновлённого пакета национальных проектов, в том числе по обеспечению технологического лидерства. Все они ориентированы на достижение долгосрочных стратегических целей, которые определил Президент на ближайшие шесть лет.

Предстоит сложная и масштабная работа. Необходимо продолжить развивать экономику и другие сферы жизни страны, невзирая на текущие и вероятные вызовы в будущем.

Для этого необходимо решить немало задач. В первую очередь обеспечить сбалансированный рост с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Это подчёркивал глава государства.

Правительство действует в координации с Банком России в части макроэкономической политики. Отработан целый ряд механизмов. Активно выстраиваем экономику предложения.

Фундамент создан. Наша экономика продемонстрировала уверенную динамику – в отличие от государств, которые были инициаторами антироссийских санкций.

По предварительной оценке Минэкономразвития, прирост валового внутреннего продукта по итогам 2024 года составил около 4%, что было обусловлено высокой инвестиционной и потребительской активностью.

Причём основным драйвером стала обрабатывающая промышленность, которая прибавила 8% – выше изначально прогнозировавшейся траектории. Это тот сектор, где доля добавленной стоимости значительно больше, чем при простой продаже сырья. И подтверждает, что российская экономика становится более технологичной. Такой тренд важно продолжить в ближайшие годы и укрепить.

Нужно предпринять все необходимые действия для обеспечения макроэкономической устойчивости. Это одно из базовых условий для сохранения позитивной динамики во многих сферах жизни страны.

Заседание Общественного совета программы «Время героев»

Состоялось заседание Общественного совета программы «Время героев», реализуемой по поручению Президента России Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко отметил высокий интерес к дополнительному набору среди бойцов и ветеранов, имеющих серьёзный управленческий опыт и необходимые знания: «Доля Героев России относительно подавших заявки в первой волне регистрации выросла на 53,5 процента и составила 51 человек, доля кавалеров четырёх орденов Мужества выросла в 18 раз, трёх орденов Мужества – в девять раз, двух орденов Мужества – в 47 раз. Выбор среди достойнейших будет непростым». Общее число заявок на отбор в программу составило более 65,5 тысячи.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что участники программы изучат территориальное планирование, социальную политику и основы экономического развития территорий.

Сенатор Герой России Александр Карелин подчеркнул важность выхода программы на региональный уровень. По его словам, итогом программ, построенных по образцу «Времени героев», станет появление значительного числа современных управленцев с уникальным опытом, настоящих патриотов России.

Ранее состоялось 22 назначения из числа участников первого потока обучения в программе. Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

Встреча с губернатором Тверской области Игорем Руденей

В Кремле состоялась рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

В.Путин: Добрый день!

И.Руденя: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович!

Хотел бы Вам кратко представить…

В.Путин: Красиво как! Волга, да? (Смотрит презентацию.)

И.Руденя: Да, это город Тверь, с набережной, ещё при Екатерине II была построена – набережная в самом городе.

Владимир Владимирович, кратко об экономических результатах, которые сейчас у нас сложились за год. Благодаря, конечно, росту экономики, благодаря, как мы говорим, санкциям, преференциям, которые у нас есть, инвестиции в регионах укрепляются, в том числе и в Тверской области. За 2024 год 800 миллиардов рублей роста регионального валового продукта.

Мы каждый год прирастаем, причём достаточно серьёзно. Это благодаря тому, что идёт сейчас импортозамещение и развитие нашей национальной экономики.

Далее – это товары собственного производства, которые у нас есть. Тоже не остались в стороне, и у нас порядка 740 миллиардов рублей, практически рост в два раза [по сравнению с] 2017 годом. Тоже считаем это, конечно, достижением национально ориентированной экономики.

Далее, Владимир Владимирович. У нас есть по обрабатывающим производствам показатель – это тоже важно.

В.Путин: Тоже хорошо – 2,2.

И.Руденя: Да, тренды сохраняются.

Конечно, ключевые обрабатывающие производства, которые у нас есть, – это производство электронной техники, это производство сельского хозяйства, активно инвестируется пищевая промышленность, дальше – это транспортное машиностроение и электрооборудование, которое есть.

Далее – это то, что по сельскому хозяйству, раскрываем цифры по регионам, как у нас растёт. Конечно, наши крупные инвесторы – мы Вам о них рассказывали. Тоже приглашаем Вас посетить новые достаточно высокотехнологичные предприятия. Как будет у Вас возможность, мы с удовольствием их покажем.

Здесь у нас основные инвесторы, которые работают в регионе. Основная ставка делается на новые рабочие места, на образование, на профессиональную ориентацию и техническое образование молодёжи.

Все инвестиционные проекты, которые в области происходят, они сегодня уже планируются вместе с профессиональным образованием наших ребятишек, школьников. У нас уже очередной год проходит трудовая практика – проходит на конкретных предприятиях. Мы продолжаем эту линию по профессиональной ориентации детей, когда они приходят в учреждения среднего профессионального образования и, работая, проходя практику на предприятиях, уже ориентируются по трудовым коллективам, по тому, где им больше нравится и хотелось бы работать.

Основные наши инвесторы здесь показаны. И хотел бы, Владимир Владимирович, сразу перейти к территории, которая Вам известна, это наше Завидово, курорт Большое Завидово. Здесь представлен уже статус, когда Вы приезжали, там только стройка начиналась.

Хотел бы Вам доложить, что уже планируется открытие объектов. Это уже даже не визуализация – это больше, чем визуализация. Мы планируем открыть три отеля: два четырёхзвёздочных отеля и один трёхзвёздочный отель. Общий объём номерного фонда будет 1400 номеров. И два крупных центра отдыха. Тут есть фотографии отелей – как они выглядят на сегодняшний день.

В.Путин: Красивые места какие.

И.Руденя: Да. Там, где, помните, был порт, – Вы приезжали, смотрели, – как и обещали, у нас уже открытие этих отелей. Очень важно, что они получили наши названия: отель называется «Рябина» – это будет целая сеть отелей, они будут в Сочи, на Дальнем Востоке. У нас инвесторы, которые развиваются на территории.

И, конечно, аквапарк – о чём мы, собственно, говорили.

В.Путин: А кто инвестирует?

И.Руденя: А это, помните, группа «Агранта» – крупные компании, которые занимаются профессионально гостиничным бизнесом. И вместе с Внешэкономбанком – хотел бы сказать спасибо институту развития «ВЭБ.РФ»: очень удачно выбирает проекты, поддерживает их.

Это будет центр семейного отдыха, который находится очень выгодно в зоне транспортной доступности: там трассы М-10, М-11, которую Вы открывали, тоже позволяют быстро доехать, и там формируется ещё железнодорожная трасса, которая будет идти от Октябрьской железной дороги.

В.Путин: В продвинутом состоянии находятся объекты.

И.Руденя: Да, мы планировали летом их открыть и даже подготовили Вам приглашение, чтобы, когда у Вас будет свободное время по графику, уже приехать, посмотреть: или Вы откроете, либо уже посмотрите работающие.

Владимир Владимирович, понимаем, что там нужны будут кадры. Поэтому следующим предложением хотели бы получить Вашу поддержку по строительству нового кампуса Российского государственного университета туризма и сервиса. Прямо там, рядом есть территория, которая тоже сейчас уже благоустраивается инвестором: более 1600 номеров, которые сейчас там сложились, хорошая транспортная доступность.

Мы планируем достичь уровня 1 миллион туристов в год, которые там будут. Сегодня пока уровень туристов чуть больше 600 тысяч в год. И мы хотели бы построить кампус, где будут учиться, получать высшее и среднее специальное образование работники индустрии туризма. Там же будет построен городок, жилая зона для преподавательского состава, который будет там же размещаться. Там же мы хотим, чтобы не только была практическая работа, но и, соответственно, из других регионов приезжали бы и обменивались опытом, наша молодёжь.

В.Путин: Хорошо. Давайте я документы посмотрю.

Только есть один вопрос, на который хотел бы Вас попросить обратить внимание, – это укомплектованность ФАПов.

Более 2 тыс. км коммунальных сетей обновили по программе с участием федерального бюджета с 2023 года

В 2023 году стартовала программа модернизации коммунальной инфраструктуры с участием поддержки из федерального бюджета. По ней в российских регионах построили и модернизировали свыше 2 тыс. инженерных сетей.

«Одно из ключевых направлений работы строительного комплекса России на ближайшие годы – модернизация коммунальный инфраструктуры. Это крайне важная сфера, которая напрямую влияет на комфорт, настроение и благополучие наших граждан. Одновременно с этим ЖКХ – одна из самых чувствительных отраслей, требующая большого внимания и объёма работы. По поручению Президента к 2030 году в России необходимо добиться улучшения качества коммунальных услуг для 20 миллионов граждан. Для достижения этой цели в рамках нацпроекта “Инфраструктура для жизни„ активно будем заниматься модернизацией отрасли. При этом уже есть определённые результаты. По программе с привлечением федерального бюджета за два года реализовали свыше 1,1 тыс. мероприятий в коммунальной сфере. С 2023 года проведены капитальный ремонт, строительство и реконструкция более 2 тыс. км коммунальных сетей, а также объектов производственного назначения, в том числе котельных, водозабора, очистных сооружений водоотведения», – сообщил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, наибольший объём работы выполнили Смоленская область, где обновили 209,2 км сетей и ввели в эксплуатацию 6 объектов, Свердловская (189,3 км), Челябинская (137,8 км и два объекта) области, республики Татарстан (128 км) и Башкортостан (115 км).

«Обновление жилищно-коммунального хозяйства крайне важно для повышения качества жизни людей, обеспечения безопасности и энергоэффективности жилых домов. Важно наращивать темпы этой работы. Только за 2024 год по программе с участием поддержки из федерального бюджета реализовано 704 мероприятия, в том числе построено и модернизировано 1,5 тыс. км сетей и введено 11 объектов производственного назначения», – сказал Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Ильшат Шагиахметов, генеральный директор Фонда развития территорий – оператора данной программы, сообщил, что модернизация коммунальной инфраструктуры в стране будет идти на основе данных автоматизированной информационной системы (АИС) ФРТ.

«Невозможно улучшить то, что нельзя измерить. Поэтому первое дело – это учёт. Необходимо понимать, где и какие конкретно проблемы нужно решать в первоочередном порядке. Поэтому в АИС ФРТ мы сформировали базу всех ключевых элементов коммунальной инфраструктуры. Туда вошли 240 тыс. объектов, около 1 млн км инженерных сетей и порядка 12 тыс. ресурсоснабжающих организаций. На основе этих данных совместно с Минстроем и регионами готовим комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры. Будем прилагать все усилия для успешного достижения целей нацпроекта “Инфраструктура для жизни„», – отметил Ильшат Шагиахметов.

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры реализуется в рамках постановления Правительства от 8 декабря 2022 года №2253. По данному механизму регионы получают субсидии на обновление объектов и сетей коммунальной сферы.

Для морского технического вуза в Санкт-Петербурге построили новый научно-производственный корпус

Завершилось строительство нового научно-производственного корпуса для Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. Это единственный вуз в России, который готовит специалистов по всему спектру кораблестроительных специальностей.

«Создание комфортных условий для обучения и проживания студентов – один из приоритетов работы нашего строительного комплекса. По поручению Президента создаётся сеть университетских кампусов мирового уровня. Некоторые из этих проектов реализует публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Одновременно с этим идёт развитие инфраструктуры и других вузов. Например, для студентов Санкт-Петербургского государственного морского технического университета завершили строительство нового здания научно-производственного корпуса. Уже получили заключение о соответствии. Строительство этого корпуса даст студентам возможность получать практические навыки и углублённые знания в области морских технологий», – сказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

В корпусе создадут материальную базу, необходимую студентам для получения производственных навыков.

«Строительные работы в новом здании для морского вуза выполнялись в рамках комплексной государственной программы «Строительство», куратором которой выступает Минстрой России. Научно-производственный корпус состоит из двух блоков – производственного и административного. Первая часть здания представлена тремя функциональными зонами, где будут расположены Институт лазерных и сварочных технологий, учебные помещения механической обработки и помещение учебной верфи», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев.

В целом строительство нового объекта позволит обеспечить развитие научно-исследовательского потенциала университета.

«Общая площадь нового учебного корпуса составляет более 2,6 тыс. кв. м. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году», – сообщил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет – ведущий центр передовых научно-технических и образовательных технологий.

Управление ТЭПами, сроками и стоимостью: итоги года и новые цели работы Минстроя России - на вебинаре Главгосэкспертизы

Об итогах нормативно-технического и правового регулирования строительной деятельности в 2024 году и о главных задачах на текущий год рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко на январском вебинаре Главгосэкспертизы России.

«Выход на автоматизированные режимы работы и ускорение сроков строительства остается приоритетной задачей совершенствования регуляторных механизмов для достижения показателей, обозначенных в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни» и Стратегии развития отрасли до 2030 года», – подчеркнул Сергей Музыченко, комментируя принятые нововведения и цели дальнейшей нормативной работы.

Ее основным итогом в 2024 году стали 2 Федеральных закона, 14 постановлений Правительства РФ и 16 приказов Минстроя России. Одно из ключевых изменений – норма федерального закона №280-ФЗ от 8 августа 2024 года, которая допускает возможность в отдельных сегментах строительства обойтись без подготовки рабочей документации и выполнить проектирование объектов в одну стадию. Отмена дублирования стадий «Р» и «П» станет дополнительным фундаментом для сокращения времени и финансовых затрат при строительстве инженерных сетей и коммуникаций, а также для объектов, по которым не требуется проведение экспертизы.

На оптимизацию затрат и сроков строительства также направлены поправки в Градостроительном кодексе, принятые федеральным законом № 261-ФЗ от 8 августа 2024 года. Они позволяют развивать систему подготовки типовой проектной документации без привязки к земельному участку. Сергей Музыченко рассказал, что данная инициатива достаточно долго разрабатывалась, но в итоге было принято решение, которое станет важным инструментом для проектировщиков, в том числе для типизации решений при создании информационных моделей. Он также отметил, что работа по развитию института типового проектирования продолжится и в 2025 году. В частности, предлагается сделать применение типовой проектной документации обязательным для объектов социальной сферы. Такая норма разрабатывается и будет включена в проект постановления Правительства РФ.

Замминистра также подробно прокомментировал другие законодательные инициативы, в том числе подготовленные с участием Главгосэкспертизы России, например, новые механизмы управления технико-экономическими параметрами, сроками и стоимостью объектов.

«Мы наблюдаем много случаев, когда некорректность расчетов технических и стоимостных параметров на начальной стадии приводят к изменениям и удорожанию проектов, а нередко – и к переносу сроков строительства. Поэтому предлагается сместить процесс проектирования, начав его с разработки ТЭПов, как это было в советское время. Мы видим в этом большую перспективу за счет бесшовного внедрения этой стадии в инвестиционно-строительный цикл», – подчеркнул Сергей Музыченко. Кроме того, для сложных объектов разработка ТЭПов и внедрение технико-экономического обоснования начальной стадии проектирования должна стать обязательной. Это поможет в формировании перечня таких объектов.

Замминистра обратил внимание участников вебинара на новый калькулятор укрупненных нормативов цены строительства (НЦС), который разрабатывает сегодня Главгосэкспертиза России как один из инструментов управления стоимостью. Он позволит автоматизировать процессы применения НЦС и тем самым исключить ошибки заказчиков и при планировании инвестиций в части определения предполагаемой стоимости, и при расчете начальной максимальной цены контракта (НМЦК) «под ключ», когда предметом контракта является одновременно проектирование и строительство.

Анонсируя другие меры поддержки заказчиков в сфере ценообразования, которые находятся сегодня в разработке, Сергей Музыченко отметил необходимость внедрения ускоренного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), когда подрядчики, получив аванс, сразу вынуждены перечислить НДС с аванса в бюджет, формульной цены контракта. Это позволит гибко управлять ценой контракта с учетом актуальных показателей инфляции.

В целом для совершенствования системы ценообразования и нормативно-правового регулирования в строительной отрасли разработано несколько комплексных планов мероприятий, содержащих более 30 мер. В частности, одной из главных задач Минстроя России на ближайшую перспективу станет внедрение государственного рейтинга подрядных организаций. Внедрение такого рейтинга на российском строительном рынке позволит объективно оценивать состояние подрядчиков до участия в тендерах.

Вторую часть вебинара провели эксперты Главгосэкспертизы России. Они разъяснили принципы работы с новыми XML-схемами, включая сервисы для их подготовки и загрузки на экспертизу. О машиночитаемом формате задания на проектирование рассказали представители Центра цифровой информации Александр Перепелица и Даниил Державский. В свою очередь, представители блока ценообразования Леонид Дюкарев и Илья Мартынов разъяснили нюансы работы с машиночитаемым форматом ведомостей объема работ (ВОР) и продемонстрировали бесплатный модуль на базе сервиса Комплексной проверки сметных расчетов.

В 2024 году в Калининградской области благоустроено 28 территорий

В 2024 году в Калининградской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» выполнено комплексное благоустройство 28 территорий: 11 дворовых и 17 общественных в 6 муниципальных образованиях Калининградской области.

В городе Калининграде благоустроено семь дворовых и три общественных пространства, в городе Пионерский – три дворовых и пять общественных, в Гвардейском округе – одно дворовое и четыре общественных, в Краснознаменском округе и в Янтарном по одной общественной территории.

В городе Гвардейске в сквере по улице Юбилейной в районе Дома культуры и в «Сквере искусств» выполнено устройство дорожек из тротуарной плитки с резиновым покрытием, установлено игровое и спортивное оборудование, произведена замена освещения, устроена система видеонаблюдения.

В городе Правдинске в Сосновом бору по улице Малая Садовая и поселке Железнодорожном по улице Черняховского обустроены зоны активного отдыха: установлено спортивное оборудование, устроено безопасное резиновое покрытие.

В Калининграде в парке имени Юрия Гагарина построена научная детская площадка на космическую тематику, ориентированная на подготовку будущих космонавтов. Комплексно благоустроены территории многоквартирных домов по улицам Горького, Гайдара и Красносельской.

Общая площадь благоустроенных муниципалитетами территорий составляет более 120 тыс. кв. м: обустроены пешеходные и прогулочные зоны, велодорожки, выполнено озеленение, установлены малые архитектурные формы. Оборудованы новые детские игровые и спортивные площадки.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области

За шесть лет в Республике Карелия построено около двух млн кв. метров жилья

В Республике Карелия за время реализации национального проекта «Жилье и городская среда» введено в эксплуатацию 1,8 млн кв. метров жилья. Более 330 тысяч кв. метров из них построены и введены в эксплуатацию в 2024 году.

В рамках реализации программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году в городе Костомукше завершилось строительство дороги с сопутствующей инфраструктурой: сетями водоснабжения и водоотведения, уличным освещением. Обеспечен проезд к более чем 100 земельным участкам, которые были выделены для индивидуальной застройки, в том числе для многодетных семей.

Также в 2023 году благодаря «Стимулу» в столице региона Петрозаводске введен в эксплуатацию расширенный участок Лососинского шоссе, который обеспечил комфортное транспортное сообщение от улицы Попова до строящегося микрорайона на 200 тыс. кв. метров жилья. В 2021 году введена двухполосная магистраль, ставшая частью улицы Оборонной. Это обеспечило проезд к школе № 55 и жилым комплексам «Скандинавия» и «Сампо».

Еще одно масштабное направление национального проекта «Жилье и городская среда» – расселение аварийных домов. С 2019 года в Карелии расселено 630 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В них проживали 8,4 тыс. человек. Для расселения аварийного жилищного фонда в разных городах республики построены 16 современных домов, это более полутора тысяч квартир. В 2024 году были расселены еще более 130 семей участников специальной военной операций, многодетных семей, а также семей, в которых есть инвалиды.

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

С опорой на ценности

На форуме в Петербурге выдвинули предложения по укреплению единства народов и противодействию экстремизму

Марина Дашина (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге состоялся первый Общероссийский патриотический форум "Единство народов - фундамент суверенной и сильной России". В парке "Россия - Моя история" собрались общественные и политические деятели всех уровней, представители федеральных национально-культурных автономий и религиозных конфессий, руководители патриотических организаций, ветераны и юнармейцы из Петербурга, Москвы, Волгограда, Ростова-на-Дону, Республики Дагестан, Чеченской Республики, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и других регионов России.

Форум был организован Межрегиональным общественным патриотическим движением "Вечно живые" при поддержке комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Государственной Думы, профильных комитетов Совета Федерации, Общественной палаты РФ, управления общественной работы СК РФ, Секретариата ОДКБ, Международного альянса стратегических проектов БРИКС, правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви, Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России", ассоциации "Вымпел" ФСБ России, Российского союза ветеранов, Общероссийской общественной организации "Офицеры России", ДОСААФ России и издательства "Воинское братство".

Главными темами повестки стали укрепление гражданского единства и межнационального согласия, противодействие экстремизму, патриотическая работа с молодежью, сохранение исторической памяти и традиционных ценностей России. Участники форума не только обозначили вызовы, стоящие перед обществом, но и выдвинули конкретные предложения по достижению поставленных целей.

Форум проходил на следующий день после празднования 81-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Перед началом деловой программы его делегаты почтили память жителей и защитников города, приняв участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище.

Особая миссия

- Мы переживаем очень сложный момент нашей истории, - отметил, открывая форум, председатель движения "Вечно живые" Федор Туркин. - Наш противник умеет разобщать народы, отдалять их друг от друга. И мы все вместе должны этому противостоять. 28 декабря 2024 года издан Указ "О стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации". Это большой мощный документ, который отвечает на очень многие вопросы - в частности, о том, как не допустить раскола в нашем обществе, сплотить его и сделать сильнее. Считаю, что гражданское общество должно проявить активность в достижении этих целей. Мы готовы оказывать и уже оказываем поддержку в укреплении нашей Родины.

Приветственные обращения к участникам форума направили руководители федеральных общественно-государственных организаций, сенаторы, депутаты, представители правоохранительных органов, религиозные деятели. Начальник отдела информации и связей с общественностью Секретариата ОДКБ Юрий Шувалов назвал форум актуальной инициативой российского гражданского общества и выразил уверенность, что он внесет весомый вклад в дело объединения россиян для защиты национальной безопасности. Генеральный директор Ассамблеи народов России Герой РФ Александр Даркович подчеркнул особую миссию форума - противостоять идеологии экстремизма, защищать ценности культуры и истории России, укреплять межнациональные связи.

Первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Герой России Вячеслав Бочаров напомнил, что в этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, которая была бы невозможна без единства народа. Председатель президиума организации "Офицеры России" Герой РФ Сергей Липовой отметил важность недопустимости фальсификации истории, подмены ценностей и идеалов, которыми всегда жила наша страна.

Руководитель управления общественно-политической работы СК РФ Герой России Сергей Петров также подчеркнул, что нам необходимо хранить правду о войне и преступлениях нацистов, передавать ее из поколения в поколение, воспитывать у молодежи истинные гражданские чувства. "В период, когда наша страна ведет борьбу с неонацизмом в зоне специальной военной операции, отражает многочисленные атаки против нашей страны на международной арене, трудно переоценить вклад в укрепление России ветеранов и общественных организаций", - отметил представитель СК РФ.

Сенатор Юлия Лазуткина в своем обращении отметила, что в эти дни вся страна вспоминает "бессмертный подвиг воинов со всех концов нашей Родины, погибших при защите Северной столицы". В ленинградской Победе есть заслуга и ее земляков-пензенцев, о котором напоминает мемориальная доска на Пискаревском кладбище.

Председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов подчеркнул: "Я хотел бы поблагодарить участников форума, которые оказывают гуманитарную помощь и различную поддержку по их направлениям деятельности. Данный форум - очень важный вклад в нашу дальнейшую работу".

Заместитель председателя комитета по молодежной политике города Иван Есипов отметил: "Для того чтобы достучаться до молодого поколения, необходимо находить и формулировать общие, наднациональные ценности, одна из которых - любовь к Родине".

Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Константин Чебыкин высказал мнение о важности единения народа в сложившейся ситуации и необходимости патриотического воспитания молодежи. Он привел пример: Петербург стал передовым городом по кадетскому образованию. В кадетских классах обычных школ учатся уже 7400 ребят, и ежегодно их число увеличивается на тысячу человек.

Депутат петербургского Заксобрания Вера Сергеева предложила обратиться к присутствовавшей на форуме народной артистке РФ Ларисе Лужиной за содействием в создании качественных патриотических фильмов для молодежи - таких, как советская картина "Отец солдата".

"В обновленной Стратегии противодействия экстремизму прямо подчеркивается роль общественности, религиозных и национально-культурных организаций в противодействии этой идеологии. Только сообща мы можем выполнить поставленные задачи", - обратился к делегатам митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Муфтий, председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона Равиль Панчеев отметил, что Северная столица всегда была многонациональным и многоконфессиональным городом. В блокадном Ленинграде сообща работали организации всех основных религий. И сегодня общая деятельность по укреплению духовно-нравственных ценностей продолжается.

Связь поколений

Вектор пленарному заседанию задал рассказ о работе движения "Вечно живые". Она стала примером комплексного подхода к объединению людей всех возрастов.

- Мы ведем деятельность по нескольким направлениям - с детьми, молодежью, взрослыми людьми и ветеранами, - пояснил Федор Туркин. - Они во многом взаимосвязаны: молодые работают со старшими, старшие с молодыми - это и есть преемственность поколений. Все начиналось с культурного центра в одном из жилых комплексов, где мы создали единственный пока в Петербурге музей Александра Невского. Вокруг него и завертелась большая работа. Поддерживаем движение "Александровский стяг" и стремимся сделать этот военно-исторический форум школьников всероссийским. Работаем со студенчеством, оно участвует в создании концепций памятников, в том числе Александру Невскому, детям блокадного Ленинграда и героям СВО. Проводим игру "Зарница", турнир по практической стрельбе из боевого оружия среди спецподразделений, заключили договор с Российским союзом ветеранов.

Этот союз также работает с подрастающим поколением, но в последнее время у некоторых из его 68 региональных организаций стали возникать трудности. Когда ветераны приходят в школу на "Урок мужества", его порой отменяют, потому что родительский комитет выступил против такой встречи - она якобы может навредить детям. "Что происходит? Ветеранское движение всегда было направлено на воспитание достойных граждан своей страны", - обозначил проблему заместитель председателя Российского союза ветеранов Александр Бычков.

Его поддержал член президиума и совета организации "Офицеры России" Хуршед Нуманов:

- Наши отцы и деды победили фашизм. Я сын и племянник участников Великой Отечественной, мой сын участвует в СВО. Наша организация также проводит патриотические мероприятия для молодежи. Без воспитания нового поколения нам будет тяжело. Поэтому надо сказать спасибо всем, кто несет историческую правду детям и молодежи.

Историю как предмет мало написать - ее надо правильно довести до школьников, и особенно это важно в глубинке, продолжил тему вице-президент ассоциации "Вымпел" ФСБ России кавалер ордена Ленина, ветеран ФСБ и СВР России Рустамходжи Турсункулов. Он предложил активнее подключать к этой работе научных экспертов.

Интернациональный экипаж

Укрепление дружбы между народами стало сквозной темой форума. Практически в каждом докладе звучала мысль: наша сила - в единстве. Образцом такого единства и ориентиром, на который надо равняться, все называли Победу в Великой Отечественной войне.

- Наша страна всегда была многонациональной, - отметил Герой Советского Союза, ветеран авиации Владимир Гасоян. - Я по национальности езид, родился и вырос в Тбилиси. В нашем дворе жили представители разных народов, дети общались и понимали язык друг друга. Мы были одной большой семьей, как весь Советский Союз и как сегодняшняя Россия.

Владимир Гасоян получил звание Героя в 1983 году. Во время полета преступники попытались захватить гражданский самолет и угнать за рубеж. Но интернациональный экипаж дал им достойный отпор и вернул лайнер с пассажирами на родной аэродром. В этом экипаже были езид, армянин, грузин, сван, мингрел, русская и украинка. Сплоченность позволила им победить в своей маленькой войне, как весь народ победил в большой, подчеркнул ветеран. Это у террористов нет национальности, а у героев - есть.

На форуме активно обсуждалась актуальная и непростая тема миграции. Председатель комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский отметил, что необходимо представлять реальную численность иностранных граждан в России, а не транслировать необоснованные "пугающие" цифры.

- Те, кто говорит о 15-16 миллионах мигрантов в РФ, в общем правы, но надо учесть, что около 10 миллионов из них приехали в нашу страну еще до 2010 года - в основном из бывших союзных республик. Что касается иностранных граждан, прибывших именно с целью работы, то их в России около 2,5 миллиона человек. Сейчас идет миграционная амнистия: до 30 апреля иностранец, который незаконно находится в РФ, может прийти в полицию и получить легальный статус. С чем это связано? С нехваткой трудовых ресурсов. У нас отсутствует простое воспроизводство рабочей силы - это ключевая проблема страны, - полагает Юрий Московский.

Резолюция форума будет направлена в Общественную палату РФ, органы законодательной и исполнительной власти

Председатель Санкт-Петербургской общественной организации таджикистанцев "Аджам" Мурод Усманов рассказал о работе по интеграции своих соотечественников в российское общество, в том числе при поддержке движения "Вечно живые". В частности, для детей создаются классы по изучению русского языка. Руководитель Узбекского землячества Ленинградской области Равшанбек Курбанов предложил возродить выпуск национальной газеты, доказавшей свою эффективность в профилактике экстремизма. Опытом по укреплению межнационального единства поделилась войсковой старшина Союза казаков Дона, председатель Международного союза антифашистов Любовь Корсакова.

Руководитель отделения движения "Вечно живые" в Чеченской Республике Сулим Магамадов рассказал о том, что принесло его родной земле единение с Россией:

- Сегодня это удивительной красоты край, где комфортно, чисто и много туристов. Чистота поселилась не только на улицах, но и в душах людей. Сегодня Россия сталкивается с очень серьезными вызовами, против нее идет гибридная война. Мой дед защищал Москву, дошел до Берлина. Никогда не забуду его слова о единстве и братстве сплотившихся народов. И сегодня мы снова говорим об этом.

По мнению члена научного совета Российского военно-исторического общества Алексея Плотникова, необходимо выработать новую современную национальную политику, основанную на принципах интернационализма.

- Единство народов - действительно основа суверенитета России. Но это одновременно наше уязвимое звено, поэтому именно сюда был направлен главный удар наших недругов. Как говорил Петр Первый, русский - тот, кто любит Россию и служит ей. В этом смысл интернациональности русского национализма, и на этом должна базироваться наша политика в данном вопросе, - поделился мнением эксперт.

Единство народов разных религий приобретает особое значение в экстремальных условиях. Протоиерей, главный военный священник в зоне СВО Димитрий Василенков рассказал, что однажды спросил бойца-мусульманина, с кем ему лучше в бою. Тот ответил: "Конечно, с православным братом: он прикроет, не сдаст и не оставит". А войсковой старшина, руководитель Агентства поддержки казачьих инициатив Константин Астахов поделился историей о чудом сохранившемся православном храме в ЛНР. Он был изрешечен пулями, но остался цел. Казак спросил у его настоятеля, помогает ли кто-нибудь в сохранении церкви. И тот ответил, что первыми пришли на помощь мусульмане из отряда "Ахмат".

Ценности для нейросети

Время ставит перед обществом все новые задачи, в том числе связанные с изменением международной повестки и развитием технологий.

- В докладе минувшего Давосского экономического форума его эксперты назвали в числе главных вызовов вооруженные конфликты на государственном уровне, поляризацию мира, растущую роль искусственного интеллекта и биотехнологий, а также дезинформацию, - перечислил протоиерей, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Александр Пелин. - Это влечет за собой риски обрушения нашей религиозной идентичности и усиления межнациональных конфликтов. Такие процессы нельзя пускать на самотек.

В информационную эпоху все большее значение приобретает технология "сетевых войн", отметил руководитель Московского регионального отделения МОПД "Вечно живые" Дмитрий Пахомов. Для купирования таких угроз он предлагает создавать под контролем государства общественно-политические и национальные сетевые структуры.

- Эта технология сегодня усиливается возможностями искусственного интеллекта. Наши геополитические конкуренты разрабатывают его на протяжении многих лет. Нам необходимо поддерживать своих молодых ученых, инвестировать в науку для того, чтобы мы могли обеспечить себе паритет в этой сфере, - считает Дмитрий Пахомов.

Научный эксперт движения "Вечно живые" Николай Шеляпин предложил привлечь молодежь к разработке программ по выявлению экстремистского контента с использованием нейросетей.

- Мониторинг созданного за рубежом искусственного интеллекта показал, что он не является морально нейтральным, а ориентирован на ценности левого либерализма. Его использование, по сути, лишает страну суверенитета. Поэтому важно развивать собственные наработки в этой области, создавать контент на основе российских традиционных ценностей, - подчеркнул эксперт.

Надо активнее привлекать гражданское общество к противодействию экстремистскому и другому деструктивному влиянию, отмечали многие докладчики. Научный сотрудник Центра профилактики экстремизма в сфере образования и молодежной среде при РГПУ имени А. И. Герцена Алексей Богачев рассказал, что его специалисты могут проводить занятия по этой теме с учащимися и семинары для педагогов. Региональный руководитель движения "Вечно живые" в Ростовской области, член Союза писателей России Нино Слепченко-Сабанадзе считает, что необходимы изменения в законе об образовании, которые вернут школе воспитательную функцию. И это лишь часть практических инициатив, выдвинутых на форуме.

В числе его делегатов были блокадницы Ирина Алексеевна Зимнева и Тамара Романовна Грачева, жители блокадного Ленинграда из других регионов страны, Герои Советского Союза и России, кавалеры орденов Красного Знамени и Мужества. С ними охотно общалась молодежь, и это было живым символом преемственности поколений.

Лучшие предложения участников форума по вопросам, которые на нем поднимались, после рассмотрения войдут в резолюцию, принятую за основу. Этот документ будет направлен в Общественную палату РФ, органы законодательной и исполнительной власти.

Дословно

Геннадий Русин, вице-президент по культуре и межкультурному взаимодействию АНО "Международный альянс стратегических проектов БРИКС":

- Наш альянс занимается позиционированием российских ценностей за рубежом - в частности, в африканских странах, которые избавляются от зарубежной экспансии. Их представители говорят: "У вас сейчас идет война с бесами". Мы действительно сегодня боремся за духовность, и наша задача - сконцентрироваться и отстаивать правду о нашей стране, ее истории и людях.

Владимир Оськин, руководитель фонда "Доверие", ветеран ФСБ России:

- Наша задача - доносить до молодежи нашу историю и память о ветеранах, особенно о ветеранах Великой Отечественной войны. Поэтому журнал "Воинское братство" совместно с движением "Вечно живые", Общественной палатой РФ и фондом "Доверие" готовит ряд турниров и мероприятий федерального значения в 2025 году.

Владимир Шамахов, научный руководитель РАНХиГС в Санкт-Петербурге:

- Идет борьба за новое переустройство мира, и каким будет новый миропорядок - основанным на духовных ценностях или на наживе и мракобесии, - во многом зависит от нас с вами.

Валерий Михеев, председатель регионального отделения "Ассамблеи народов России" в Санкт-Петербурге:

- Многие забывают, как встречали эвакуированных детей блокадного Ленинграда в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и других республиках. Им отдавали последний кусок хлеба. Надо помнить об этом.

Компетентно

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская оценила форум в Петербурге как важное мероприятие, направленное на укрепление межнациональных отношений и выработку инструментариев для противодействия попыткам деструктивного влияния на наше общество.

Сенатор Айрат Гибатдинов напомнил: "Наш народ не раз преодолевал страшные вызовы именно благодаря дружбе и единству".

От имени Госдумы РФ к участникам обратился председатель комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Виктор Водолацкий: "Форум предоставляет уникальную возможность для открытого диалога, обмена опытом и совместного поиска решений, направленных на укрепление межнационального согласия".

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова подчеркнула, что сегодня, когда Россия уверенно отстаивает свой суверенитет и национальные интересы, единство многонационального народа приобретает особое, поистине фундаментальное значение.

Приветственные слова также направили вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина и председатель ЗакСа города Александр Бельский.

Подробно

Председатель комитета по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде комиссии Совета при правительстве Москвы, руководитель молодежного движения МОПД "Вечно живые" Михаил Рубцов предложил создавать в регионах молодежные антитеррористические советы и объявил минуту молчания в память о всех Героях России, погибших при исполнении служебного долга в зоне СВО. Он также рассказал о работе Всероссийского патриотического лектория и анонсировал Всероссийский турнир на кубок ветеранов Великой Отечественной войны имени Бориса Павловича Уткина - генерал-полковника, ветерана войны, почетного гражданина Москвы. Кроме того, планируется проведение турнира по шахматам среди участников СВО в военных госпиталях, Санкт-Петербургского и Московского молодежного антитеррористического форума, а также мероприятий-спутников и окружных семинар ов разных регионах России.

Итоги

Некоторые предложения из резолюции форума:

- сформулировать и реализовывать просветительские программы и специальные мероприятия, направленные на объединение граждан России;

- разработать методические пособия для патриотического воспитания школьников и студентов;

- наладить эффективную работу общественных организаций с системой образования, молодежной политики и культуры;

- разработать специальные мероприятия, направленные на устранение предпосылок распространения экстремистской идеологии в интернет-среде и социальных сетях;

- организовать системную работу по профилактике экстремизму в среде национальных диаспор и трудовых мигрантов;

- организовать на уровне российского гражданского общества всестороннюю поддержку ВС РФ в достижении победы в СВО;

- предложить провести на площадке Общественной палаты РФ, профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Всероссийские общественные слушания по теме Указа "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации";

- предложить рассмотреть отдельным пунктом в ходе данных слушаний вопрос о необходимости системной активизации отечественной науки, общества и государства для преодоления разрыва между РФ и другими странами в создании искусственного интеллекта.

Тем временем

В рамках форума состоялась тематическая секция по дружбе народов "Вечно живые Герои России" на площадке Санкт-Петербургского университета МВД России и ряда других ведомственных университетов. Мероприятие объединило российских и иностранных курсантов, а также слушателей из ближнего и дальнего зарубежья. Выступающие подчеркнули особую опасность терроризма и рассказали на своих примерах борьбы с ним о важности укрепления межнационального согласия.

Бизнес просит песка: почему строить дороги в лесу стало невыгодно

Татьяна Сухановская (Архангельская область)

Лесопромышленные компании СЗФО, работающие на территориях Архангельской, Вологодской областей, республики Карелии предложили разрешить бизнесу свободную добычу материалов для строительства лесных дорог. Речь идет об использовании для их прокладывания песчано-гравийных смесей: возможность брать песок и гравий рядом с дорогами значительно снижает материальные и временные затраты на строительство лесных магистралей.

Это важно не только для бизнеса - проложенные предприятиями ЛПК дороги служат не только для вывозки зеленых ресурсов, но имеют и социальное значение. "РГ" неоднократно рассказывала о том, как жители труднодоступных территорий Севера используют магистрали лесников для поездок в школы и больницы, приобретения лекарств и продуктов.

Одним словом, технологические дороги решают задачи, с которыми государство сегодня справляться не успевает. Потребность в дополнительных коммуникациях особенно остро ощущалась в минувшем году в Архангельской области, где обмелевшие во время засушливого лета реки перестали пропускать паромы и труднодоступная глубинка долгое время оставалась без связи с большой землей.

Отметим также, что летом лесные дороги нужны государству для доставки в объятую пламенем тайгу техники и пожарных. Требуются они и для отправки в лес специалистов, а также оборудования, необходимого для проведения учета зеленых ресурсов ухода за ними.

Обращения лесного бизнеса и депутатского корпуса СЗФО с предложением разрешить безвозмездную добычу песка и гравия направлены в Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Отмечается также, что компании не замахиваются на землю, которая находится за границами их пользования. Лесопромышленники просят предоставить только песок и гравий, которые можно добывать в пределах арендованных земельных участков.

- Возможность безвозмездной добычи подобных ископаемых распространяется в случае использования их в личных, бытовых, технологических и иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд, - говорит глава комитета заксобрания Поморья по ЛПК, сельскому хозяйству, природопользованию и экологии Александр Дятлов. - Но формулировка статьи 19 Закона "О недрах" не позволяет сделать однозначный вывод о том, относится ли к собственным нуждам лесозаготовителей использование ими песка и смесей для строительства лесных дорог.

Отсутствие четкого законодательного определения приводит к судебным спорам, а в итоге бизнесу отказывают. Подобные ситуации имели место в Республике Коми, где против использования общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд одной из компаний выступило министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.

Точку в этом судебном поре поставил Верховный суд, посчитавший, что пользование недрами предполагает государственный контроль. "Законом установлен разрешительный порядок пользования недрами: предоставление участка недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование участком", - говорится в постановлении ВС.

Суд также признал, что бизнес обязан заниматься восстановлением участков добычи и платить за их использование, напомнив про "условия рекультивации земель" и "условия, связанные с платежами, взимаемыми при пользовании недрами".

Бизнес парирует: от момента, когда арендатор принимает решение о необходимости получения лицензии и до начала фактической добычи песка и гравия проходит в среднем полтора года. Такой длинный срок связан с обязательными согласованиями документов, в том числе, на федеральном уровне. А также с изыскательскими работами, составлением документации, прохождениями массы экспертиз. Плюс к этому необходимо заключение договоров аренды на участки разработки полезных ископаемых, создание ПСД для освоения лесов: одним словом, ворох бумаг, куча времени и расходов, делающих строительство лесных дорог нерентабельным в принципе.

- Все построенные лесные дороги находятся на государственных землях. Лесозаготовители пользуются ими, в среднем, четыре года, а в дальнейшем инфраструктура остается в государственной собственности, - говорит предприниматель из Архангельской области Владимир Буторин. - Песок и песчано-гравийная смесь никуда не перевозятся, а остаются на тех же землях государственного лесфонда, поэтому говорить, что эти ископаемые служат нам для коммерческих целей - нельзя.

Эта проблема только на первый взгляд кажется узкой, а на самом деле касается всех - и предпринимателей, и жителей северных территорий. А в первую очередь казны регионов, где сфера ЛПК играет ведущую роль. Бизнес предупреждает: отсутствие свободного доступа к общераспространенным полезным ископаемым на арендуемых территориях может привести к серьезным проблемам, в том числе к остановке лесозаготовительных предприятий, далее - к остановке лесоперерабатывающих заводов России, а также банкротству и росту безработицы.

Депутаты и бизнес предлагают внести изменения в статью 19 Закона Российской Федерации "О недрах": это позволит отнести производственные и технологические нужды предприятий, использующих гравий и песок для строительства и содержания лесных дорог, к их собственным нуждам - а значит, лицензии можно будет не оформлять. Правда, есть и альтернативный вариант: эксперты предлагают сегодня вместо лицензии ввести лимиты на добычу общераспространенных полезных ископаемых - это позволит государству контролировать компании ЛПК, не создавая дополнительных административных преград.

Цифра

Пять тысяч километров: столько составляет ежегодный дефицит лесных дорог в России по данным Рослесинфорга. До 2030 года, как сообщает ведомство, потребность лесного комплекса в строительстве оценивается минимум в 2,1 тысячи километров автомобильных дорог постоянного действия и свыше 9,3 тысячи километров автомобильных дорог сезонного действия.

Власти и бизнес намерены возродить в макрорегионе водные пути

Денис Гонтарь (СЗФО)

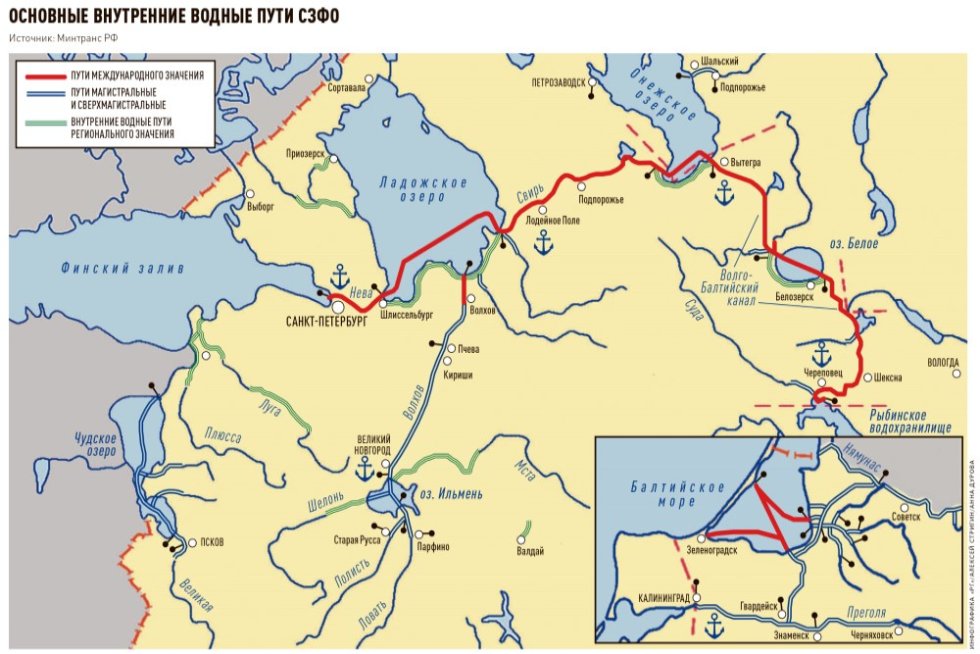

Больше триллиона рублей готово выделить федеральное правительство на новый нацпроект "Эффективная транспортная система". Немаловажную роль в нем играет развитие речного судоходства. Готовы ли регионы СЗФО восстановить некогда заброшенные водные маршруты, что для этого нужно и какие проблемы пока остаются нерешенными, рассказали эксперты.

Деньги, по информации Министерства транспорта РФ, будут распределять постепенно до 2030 года. Как сообщил глава ведомства Роман Старовойт, в рамках нацпроекта хотят уделить особое внимание развитию Северного морского пути и возвращению на реки пассажирских и грузовых судов. Для этого власти уже зарезервировали на первую двухлетку нового нацпроекта (2025-2027 годы) около 60 миллиардов рублей. Всего "Эффективную транспортную систему" будут развивать по восьми направлениям.

Для чего все это нужно? Дело в том, что российский речной флот сильно изношен. По оценке аналитиков, в ближайшие пять лет в утиль спишут более 400 судов. Возраст многих из них к этому времени превысит 60 лет. Если новый нацпроект будет развиваться по намеченному плану, то регионам понадобится свыше 420 судов, способных вместить от 120 пассажиров.

Туристический бизнес готов включиться в работу, однако для начала нужно подготовить соответствующую инфраструктуру. Именно с ней в регионах Северо-Запада, за исключением, пожалуй, Санкт-Петербурга, возникают основные проблемы.

- В Калининградской области идеальные условия для развития речного судоходства. Однако отсутствует единый маршрут, который мог бы замкнуть это водное кольцо. Сейчас можно прокатиться по Балтийскому морю, заливам, в муниципалитетах есть своя небольшая сеть причалов. Нет общего туристического продукта, который можно было бы продавать, - рассказала в беседе с корреспондентом "РГ" директор турфирмы Ольга Себелева.

Идея общего маршрута, который мог бы стать региональным брендом, не нова для Калининградской области. Уже на протяжении многих лет здесь хотят возродить некогда популярный водный путь Е-70. Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщал, что проект должен был связать два залива - Калининградский и Куршский - и большинство муниципалитетов. Главными остановками предлагали сделать города Гвардейск, Полесск и Калининград. Однако воплотить планы в жизнь пока не смогли.

- Для этого нужны колоссальные финансовые вложения. Новые суда стоят дорого, и инвесторы просто не готовы вкладывать в них деньги без гарантии окупаемости. Кроме того, много вопросов возникает к причальной инфраструктуре и проходимости самих рек. Десятилетиями они были заброшены. Сейчас многие объекты нужно восстанавливать фактически с нуля, - добавил финансовый аналитик Артур Поляков.

Пока же инвесторы предпочитают вкладываться в небольшие проекты, которые гарантированно принесут прибыль. Как правило, водные прогулки - смежный бизнес. В качестве примера можно привести предпринимателей из небольшого поселка Знаменска, которые проложили речной маршрут до Правдинска и Гвардейска.

- Здесь важно начать. Проделанную работу замечают муниципальные власти. Они пишут свои проекты, получают на их развитие региональные и федеральные гранты. Затем на водных маршрутах появляются указатели, раздевалки, беседки, причалы и многое другое. Да, назвать работу масштабной нельзя, но это первый шаг на пути к возрождению речных маршрутов, - подчеркнул предприниматель Дмитрий Тюнин.

По схожему пути решили пойти в Псковской области. Как сообщили в региональном комитете по туризму, программа развития водных путей на 2025 год уже сформирована. В приоритете - развитие нестационарной причальной инфраструктуры. Одним из якорных объектов станут Талабские острова. Пока причалить к ним практически невозможно, что затрудняет развитие туристических маршрутов.

В ближайшие пять лет в утиль спишут более 400 судов возрастом более 60 лет

Парк судов тоже обновят. Одним из первых его пополнит речной трамвай "Иния", который построили на верфи в Калининградской области. Первых пассажиров он примет уже в грядущем туристическом сезоне. Судно специально приспособили для хождения по рекам, каналам, озерам и водохранилищам. Проект, по словам судостроителей, весьма гибкий, и при необходимости его можно подстроить под нужды конкретного региона.

В федеральном центре отметили, что у региональных речных перевозок большой потенциал. Реализовать его в полной мере как раз поможет новый нацпроект. Например, только за прошлый год объем перевалки грузов морскими и речными судами вырос на 24 миллиона тонн. Пассажирские перевозки с начала прошлогодней навигации также подросли более чем на десять процентов.

В Минтрансе России хотят бросить основные усилия на развитие портовой инфраструктуры и транспортных коридоров, включая международный "Север - Юг". Это большой вызов не только для регионов СЗФО, но и для всей страны в целом. Справиться с ним можно только через совместную работу властей и бизнеса.

Кстати

По данным Росморречфлота, в 2025 году планируют запустить речную информационную систему. Она представляет собой международный стандарт по обмену данными "судно - берег". Через систему можно будет получить путевую информацию и обновленные картографические материалы. В качестве пилота проект запустят в Волго-Балтийском, Волго-Донском, Московском и Волжском бассейнах внутренних водных путей.

Цифра

120 миллионов тонн грузов перевезли по российским внутренним водным путям в навигацию 2024 года.

По прогнозам электромобили останутся на рынке, несмотря на мировые тенденции

Алексей Стригин (СЗФО)

Одним из первых указов нового американского президента стал документ об отмене господдержки продаж электромобилей и финансирования строительства зарядной инфраструктуры. Тем временем ряд регионов СЗФО, в том числе и Калининградская область, делают ставку на развитие этого вида транспорта. Корреспондент "РГ" решил обратиться к экспертам, чтобы выяснить, как заокеанские нововведения окажут влияние на российский авторынок.

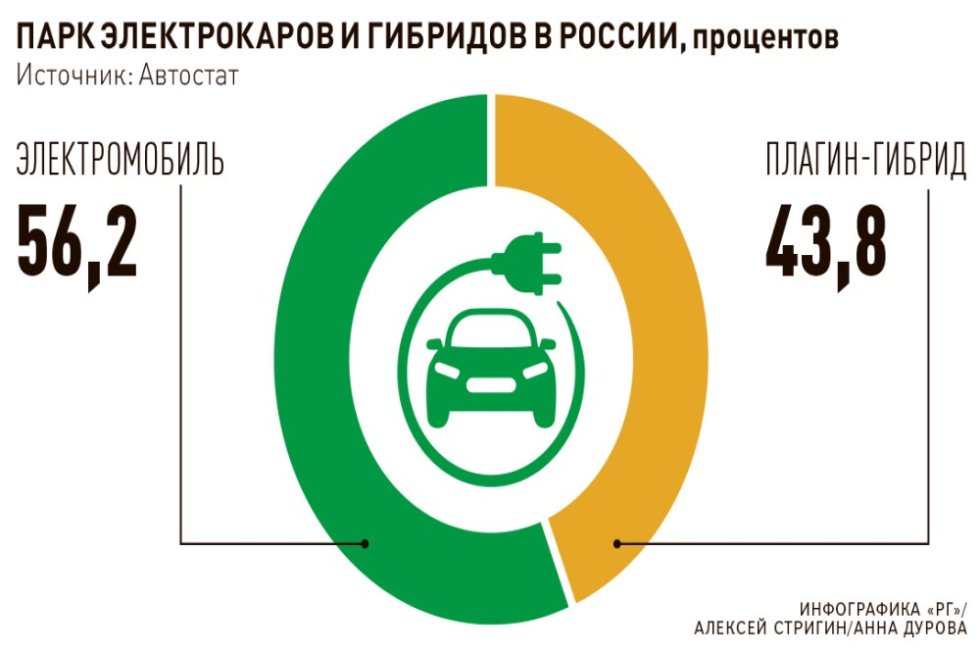

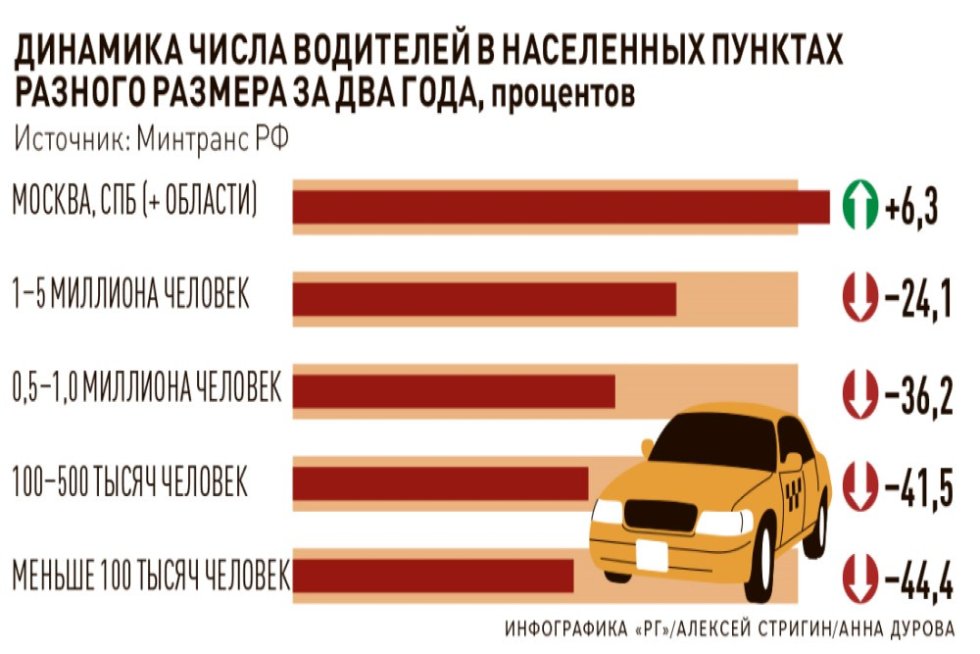

Сегодня доля новых электромобилей в общем объеме российских продаж незначительна - немногим более процента. Однако рост ощутим: в 2024 году было продано на 26 процентов машин больше, чем годом ранее, отмечает Даниил Шкурыгин, директор по развитию и продажам "Авто.ру Бизнес". Ощутима динамика продаж и гибридных автомобилей: в 2024 году было реализовано в три раза таких машин больше, чем в 2023-м. Причем 42 процента всех проданных гибридов приходится на одну только марку.

В сумме электромобили и гибриды "собирают" пять процентов общего объема продаж. К 2030 году, согласно целевым показателям, этот вид транспорта должен занять 10 процентов. По мнению экспертов, пока нет никаких причин эти целевые показатели не выполнить. Отказ от поддержки электротранспорта в некоторых зарубежных странах сделает их дороже и откроет дополнительные возможности для российских производителей. Конечно, в случае поддержки отрасли со стороны государства.

- Причин для развития отечественного производителя электрокаров достаточно. Растет интерес в корпоративном сегменте, где использование электротранспорта - вопрос сокращения расходов, а также у госкомпаний энергетического сектора. Частный же потребитель стимулируется за счет обнуления транспортного налога, бесплатной парковки, зарядки и проезда по платным дорогам, льготного кредитования и лизинга отечественных электромобилей с возмещением затрат в размере 35 процентов стоимости, - перечисляет Виталий Чаус, управляющий активами LionMax Capital.

Дальнейший рост продаж зависит от трех важных факторов - снижения стоимости, совершенствования технологии производства батарей и развития зарядной инфраструктуры. Последний особенно важен - сегодня инфраструктура активно развивается в первую очередь в мегаполисах.

- Запас хода является определяющим при решении о покупке электромобиля. В России для этого существенно разные условия. Если в Москве высокая плотность покрытия электрическими зарядными станциями и топливными автозаправочными станциями углеводородного топлива, то где-нибудь в Красноярском крае или в Якутии грузовые автомобили берут запас топлива в размерах до трех тонн в топливозаправочных станциях, - поясняет Михаил Якимов, член Общественного совета при Ространснадзоре.

Такая ситуация ставит владельца перед выбором - либо содержать два автомобиля, либо сделать ставку на гибрид.

- Гибридные автомобили во многих странах рассматриваются как практичное решение на пути к полной декарбонизации транспорта. Успех подобных стратегий уже продемонстрирован на примере Китая, Японии и США, где гибридные модели становятся популярнее "электричек" у потребителей за счет своей универсальности и экономичности, - комментирует Алексей Кожухов, официальный представитель Sinomach Auto в России, и прогнозирует появление в стране мер по государственной поддержки гибридов.

Несмотря на это, важным вопросом развития электротранспорта остается обслуживание, восстановление и утилизация аккумуляторов - не все из них через 8-10 лет службы подлежат полной замене, а многие могут быть восстановлены частично или переработаны, поясняет Алексей Пожидаев, основатель evezzy.com. Этот рынок создаст дополнительные рабочие места, стимулирует развитие инфраструктуры и технологий, а также будет способствовать росту рынка вторичных материалов (литий, кобальт и другие компоненты), что, в свою очередь, снизит зависимость от импорта этих материалов.

Мнения

Ирина Никулина, руководитель направления "Электрозаправочные станции" в компании "Электрорешения":

- Самая частая отговорка, которую я слышу на тему покупки электромобиля, то, что климат в России совершенно не приспособлен для этого вида транспортных средств. Возможно, удивитесь, но 90 процентов автомашин, проданных в 2022 году в Норвегии, это электромобили и гибриды. Конечно, такой рывок с почти 50 процентов в 2018 году они сделали за счет очень жесткого государственного регулирования.

Артур Джилилов, автогонщик:

- Электромобили, несмотря на их популярность и яркий имидж "экологичности" или транспорта будущего, имеют высокую экологическую цену. Производство и эксплуатация таких машин зачастую перекладывают нагрузку с выработки энергии на электростанции, которые в большинстве случаев по-прежнему работают на угле, газе или нефти. Как и 100 лет назад, паровые турбины на этих станциях производят электричество, которое питает электромобили, и при этом выделяют огромное количество углекислого газа и вредных веществ в атмосферу. Не забудем также упомянуть, что производство литиевых батарей остается одной из самых экологически вредных отраслей. Учитывая эти факторы, развитие электромобилей в России требует переосмысления. Я предполагаю, что акцент следует переместить в сторону совершенствования технологий существующих ДВС, а также развития гибридных автомобилей. Гибриды и водород могут стать более выгодным и разумным вариантом в условиях нынешних экономических и экологических надвигающихся кризисов.

P. S.

Впрочем, есть и другой подход к трактовке новой американской политики в отношении электротранспорта - в стране накоплен достаточный технологический потенциал, и он позволит развиваться отрасли и дальше.

- В Китае, несмотря на частичный отказ от субсидирования электротранспорта, рынок продолжает расти за счет уже сформированных мощностей, накопленных технологических наработок и крупных экспортных амбиций, что позволило КНР стать мировым лидером: именно там в 2022 году было продано более двух третей всех электромобилей на планете, - резюмирует Вадим Петров, юрист-международник.

Другими словами, если меры поддержки отменены, это указывает на то, что отрасль прошла период становления и может развиваться самостоятельно.

Сокращение стройки в Петербурге беспокоит только покупателей

Владислав Краев (Санкт-Петербург)

Девелоперы в наступившем году рассчитывают сохранить свои доходы, несмотря на снижение объемов строящегося и реализованного жилья. Покупателям же приходится выбирать из "усыхающих" квартир, стоимость которых продолжает расти, или искать жилье на вторичном рынке.

Как заверяют чиновники, даже сократившиеся объемы позволят выполнить плановые нормативы по вводу жилья, утвержденные для региона Минстроем РФ в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В то же время, как отмечают участники рынка, ожидаемые темпы жилищного строительства окажутся самыми низкими за последние десять лет. И это не может пройти без последствий для всех, кто связан с недвижимостью.

То, что рынок петербургских новостроек будет сжиматься, эксперты говорили еще в прошлом году. Неизбежность этого процесса стала очевидна после прекращения программы массовой льготной ипотеки. Уже построенное жилье стало труднее продать. По данным сервиса "Яндекс Недвижимость", в 2024 году удалось реализовать покупателям на 18 процентов новостроек меньше, чем годом ранее, а суммарное количество сделок снизилось на 14 процентов. Это говорит о том, что покупатели в Петербурге приобретали квартиры в среднем меньшего метража, чем годом ранее.

По данным агентства недвижимости Георгия Патанина, две трети выставленных на продажу квартир в новостройках Петербурга сегодня имеют площадь менее 50 квадратных метров, что делает их малопригодными для проживания семей с детьми. Специалисты Dataflat.ru подсчитали, что средняя площадь нашедшей своего хозяина квартиры в Петербурге за год снизилась на четыре процента. Но это не помешало росту цен. Средняя цена реализованного в течение 2024 года квадратного метра возросла на 13 процентов, а средняя цена проданной в прошлом году квартиры - на семь процентов. Но даже рост цен не смог компенсировать потери застройщиков: по оценке аналитиков, их общая выручка снизилась на 10 процентов по сравнению с 2023 годом.

Гендиректор агентства недвижимости MTG Мария Тарасова называет три ключевых тренда, определивших ситуацию на рынке новостроек Санкт-Петербурга к началу 2025 года. Это снижение объемов продаж, рост стоимости жилья и увеличение популярности апартаментов. Основной причиной падения продаж стал кризис ипотечного кредитования на фоне роста ключевой ставки, отмечает специалист. Покупатели стали реже обращаться за ипотекой и чаще откладывать сделки. Параллельно инфляция и падение рубля привели к увеличению себестоимости строительства и удорожанию объектов. Те же, кто решается на сделку, сталкиваются с ограниченным выбором качественных новостроек с развитой инфраструктурой и современными удобствами. Это усиливает конкуренцию уже среди покупателей и также толкает цены вверх.

Но самих девелоперов не пугает тренд на снижение числа новостроек в наступившем году. "Сокращение нового строительства уже идет, что хорошо для продаж, так как это снижает риск затоваренности в будущие несколько лет", - объясняет плюсы этого процесса для застройщиков руководитель сервиса "Пульс Продаж Новостроек" Артем Советников.

Неприятных для строителей и продавцов потрясений не ожидается и с ценами на жилье, полагает эксперт рынка недвижимости Петербурга Алексей Лякин.

Дефицит предложений усиливает конкуренцию уже среди покупателей и толкает цены вверх

Зато хорошей новостью для потенциальных новоселов является сохраняющийся разрыв в ценах между новостройками и вторичным жильем. "Многие покупатели с наличными средствами предпочитают приобретать квартиры на вторичном рынке, где объекты можно найти значительно дешевле", - говорит эксперт по недвижимости Константин Анохин. А на первичке, по его словам, постепенно меняется качественный состав покупателей: доля ипотечников снижается, и на рынок приходят те, кто готов использовать другие финансовые инструменты, такие как рассрочки или субсидированные программы от застройщиков.

Калининградская область готова к энергетической независимости

Денис Гонтарь (Калининградская область)

В феврале Литва собирается разрушить все энергетические связи с Россией: власти республики заявили о подключении к европейской энергосистеме. Это решение заблокирует транзит электричества в Калининградскую область, которое раньше поступало через единое электрическое кольцо России и Белоруссии (БРЭЛЛ). Корреспондент "РГ" выяснил у экспертов, готов ли к этому самый западный регион страны с учетом растущей экономики и производственных мощностей.