Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Александр Макаров: древний лед Антарктиды поможет понять изменения климата

В ноябре 2022 года на новом снежно-ледовом аэродроме в Антарктиде впервые приземлился транспортный самолет Ил-76 по маршруту Кейптаун-Прогресс. Он доставил первых участников 68-й Российской антарктической экспедиции. Следом из порта Санкт-Петербург вышло научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" с полярниками на борту и направилось к южному полюсу. О том, какие задачи стоят перед полярниками в этом сезоне, что может хранить в себе древний лед возрастом 1,5 миллиона лет, как вырастить арбузы в Антарктиде, и когда ученые начнут исследовать озеро Восток под толщей льда в четыре километра, рассказал корреспонденту РИА Новости Павлу Зюзину директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Александр Макаров.

– Александр Сергеевич, 68-я Российская антарктическая экспедиция стартовала. Какие задачи поставлены на этот сезон?

– У нас в последнее время довольно много производственных задач, много усилий направлено в сторону инфраструктурных проектов. Пожалуй, самый заметный из них – модернизация зимовочного комплекса на станции Восток. Это очень сложная организационная и рабочая задача. Пока у нас все идет по плану, все подготовительные работы уже сделаны. В прошлом году мы завезли груз в Антарктиду, начали его транспортировку от береговой станции к станции Восток – это примерно 1500 км, сделали поле для уплотненной застройки, установили свайные основания. Полноценные строительные работы сейчас идут полным ходом. Недавно завезли еще более 800 тонн грузов, начали установки самих блоков станции. План на этот сезон – собрать три из пяти модулей и сделать первую очередь теплового контура. В этом случае, как планируется, несколько специалистов нашей подрядной организации "Запсибгазпром" останутся на зиму и уже начнут проводить работы внутри. Строительный сезон в Антарктиде очень короткий. Надеемся, что все пройдет гладко, погода и техника нас не подведут, и мы успеем уложиться в срок. На текущий момент более половины запланированных сезонных работ уже выполнено.

– Когда планируется полностью завершить строительство?

– Следующая экспедиция будет проходить с 2023 по 2024, затем сезон с 2024 по 2025 годы. Мы, конечно же, мечтаем уже к концу 2024 года завершить.

– В ноябре на станции "Прогресс" в Антарктиде открылся новый снежно-ледовый аэродром для транспортных самолетов, названный в честь футбольной команды "Зенит". Аэродром будет работать постоянно?

– Он достаточно сложен в инженерном плане, так как это аэродром на глубоком снегу, а не на поверхности ледника, как на станции Новолазаревская. Такая площадка по-другому готовится, и ее содержание сложнее. Для создания этого аэродрома была разработана технология послойного уплотнения снега до прочности, способной выдержать ИЛ-76, и сделаны специальные уплотняющие устройства. Для такого тяжелого самолета минимальная толщина снежной плиты покрытия аэродрома должна быть прочностью порядка 1 МПа (мегапаскаля) на поверхности не менее одного метра. Безусловно, строительство аэродрома потребовало дополнительных ресурсов, но экономически это решение абсолютно оправдано. Пока ведутся работы по Востоку, и требуется прилет сотрудников раньше, чем может прийти наше судно, он будет работать.

– Российские ученые продолжают исследовать озеро Восток, расположенное в Центральной Антарктиде под толщей льда в четыре километра. Что уже удалось узнать, что планируется выяснить?

– В настоящее время хорошо изучен лед возрастом 400 тысяч лет, ведутся работы по исследованию более древних образцов – порядка полумиллиона лет. Это позволяет нам лучше понять, какие процессы происходили на Земле столетия назад и объяснить текущие климатические изменения.

Наблюдаемое потепление главным образом вызвано ростом концентрации парниковых газов в атмосфере, прежде всего, СО2, что, конечно, тесно связано с деятельностью человека. Но мы точно знаем, что много веков назад на планете бывали и более выраженные потепления. При этом достоверной информации о темпах изменения климата и влияния таких изменений на планету еще мало. Очевидно, что исследования должны быть продолжены.

Сейчас у нас появляется очень мощный современный инструмент для продолжения научной работы в Центральной Антарктиде, о котором я уже упомянул, – это новый зимовочный комплекс на станции "Восток". В летний сезон там смогут работать до 35 полярников, зимой чуть меньше – около 20. Естественно, под этот комплекс есть такие же прорывные научные задачи.

Никто не снимал задачу проникновения в озеро Восток и отбора проб воды непосредственно из него и, если удастся, грунта. В настоящий момент проводилось только вскрытие озера, мы исследовали образцы замерзшего озерного льда и таким образом косвенно понимали, что там происходит. Это задачи достаточно сложные, мы их планируем решать с нашими давними партнерами – это Санкт-петербургский горный университет. Мы подготовили соответствующую программу и обоснование, направили это в Росгидромет и дальше – в правительство. Очень надеемся, что в следующий бюджетный цикл нас включат, потому что после старта этой программы и финансирования должно еще пройти несколько подготовительных лет, прежде чем мы сможем реализовать этот амбициозный проект.

Вторая часть наших планов – это поиск древнего льда. Это сейчас, наверное, самая актуальная научная климатическая задача в Антарктиде. У нас есть научно подтвержденное предположение, где находится самый древний лед на Земле, возрастом порядка двух миллионов лет. Это так называемый купол Б, водораздел в 300 километрах от станции Восток. В сущности, это будет комплексный проект изучения климата за последние два миллиона лет на новой инфраструктуре станции Восток.

– Какую информацию может хранить древний лед?

– Ледяные керны содержат законсервированные образцы воды и газа – следы углекислого газа, метана и других. Для ученых это почти фотографии атмосферных изменений изучаемого периода. Наша задача расшифровать эти данные.

Нам уже известно, что около миллиона лет назад на Земле произошел "климатический переход" – продолжительность основного климатического цикла выросла с 40 до 100 тысяч лет, а амплитуда увеличилась вдвое. То есть временной период между наступлением очередного "ледникового периода" увеличился в 2,5 раза. Одна из возможных причин этого события – снижение количества СО2 в атмосфере Земли. Проверить эту версию поможет лед возрастом 1,5 миллиона лет.

Мы видим климатические изменения, видим, что климатическая повестка сейчас крайне актуальна, но говорить о будущих изменениях без знания прошлого достаточно сложно. Данные, которые мы получаем, – это точная реконструкция климатического прошлого, они помогают нам понять, каким образом мы можем адаптироваться к будущим изменениям климата.

– В этом году Минприроды РФ заявило о планах к концу 2028 года построить новое российское научно-экспедиционное судно "Иван Фролов", которое станет самым крупным в мире и заменит судно "Академик Федоров". Подготовка к строительству уже началась?

– Да, подготовительная работа уже идет. Финансирование предусмотрено, но контракты пока не заключены, и мы очень их ждем. Большие заделы уже нами сделаны в инициативном порядке, в том числе проведены предварительные наработки по форме судна, сейчас мы проводим модельные испытания в нашем ледовом бассейне.

У нас накоплен уникальный опыт надзора над строительством ледостойкой платформы "Северный полюс", и мы будем продолжать его использовать. Команда готова, с нетерпением ждет этот проект. Научный полярный флот России ждет, чтобы новый флагман пополнил его состав.

НЭС "Академик Федоров", которое сейчас ходит в рейсы, не молодеет. Если проектирование и постройка нового судна начнутся в следующем году, то к моменту окончания работы "Академику Федорову" будет уже 40 лет – это многовато, но новое судно встанет на смену как раз в нужный момент. Думаю, это станет очень успешным проектом.

– Российские ученые вырастили в Антарктиде почти 30 килограммов помидоров и девять килограммов перцев. Будут подобные эксперименты проводиться в этом сезоне? Что еще планируется вырастить?

– Да, у нас ведутся работы совместно с Агрофизическим научно-исследовательским институтом, с Институтом медико-биологических проблем РАН. Часть этих работ связана именно с экспериментами по выращиванию на искусственных почвах зелени и овощей. В фитотехническом комплексе на станции Восток наши ученые смогли достичь довольно высоких показателей по урожайности – в два раза превышающие средний показатель в современных тепличных комплексах, использующих гидропонные технологии с искусственной досветкой и регулируемыми условиями микроклимата. Сейчас мы выращиваем 58 видов растений и будем продолжать работу.

В этом году мы планируем впервые вырастить арбузы и огурцы. Такие эксперименты могут вызвать у кого-то улыбку, но, на самом деле, задачи очень серьезные. Работы направлены на подготовку миссий на Луну или на Марс, когда специалистам придется долго находиться в замкнутом пространстве и быть на максимальном самообеспечении. Это серьезные, прорывные наработки, которые в том числе будут менять облик всего сельского хозяйства в ближайшем будущем.

Кроме того, выращивание овощей улучшает психологическое состояние полярников. Замкнутое пространство очень сильно влияет на психику, а живые растения оказывают благоприятное влияние на эмоциональный фон. Простые задачи, связанные с растениеводством, имеют огромное значение. Не просто так растениеводство используется, в том числе, для реабилитации тяжелых больных с травмами головы и так далее. Это очень сильно помогает. Часть урожая, конечно, используются на кухне для пополнения рациона питания зимовщиков

– Экспедиция в Арктику на ледостойкой самодвижущейся платформе "Северный полюс" продолжается. Как проходят работы?

– Экспедиция проходит хорошо, все идет нормально. За три месяца протяженность генерального дрейфа составила 215 морских миль в северо-западном направлении. Буквально с первых месяцев работы платформа демонстрирует свою эффективность. Начались научные исследования, в которых задействовано много оборудования, которое ранее для постоянных научных работ в этих широтах попросту невозможно было доставить. Это, в частности, позволило нам провести отборы проб донного грунта, геохимические исследования отложений и изучение их минералогического состава.

В конце ноября – начале декабря была ситуация, когда из-за шторма и сильных ветров – до 25 м/c, в районе станции базовое поле испытывало разнонаправленные напряжения, которые привели к подвижке льда, появлялись трещины. Но все прошло в штатном режиме: оборудование и команда со льда поднялась на платформу, работы продолжились с борта судна. Если бы обычный ледовый лагерь столкнулся с такой проблемой, пришлось бы много сил и времени тратить на организацию нового лагеря и так далее. Сейчас ситуация стабилизировалась, ветер стих, температура там в настоящий момент ниже минус 30, и все довольно быстро смерзается. Ученые уже работают на льду.

В нескольких километрах от станции запущен полигон из 15 автономных буев, которые по каналу спутниковой связи стабильно передают данные в наш институт. Кстати, аналогичные буи будут использовать для развертывания наблюдательной сети в акватории Северного Ледовитого океана.

– Как себя чувствуют полярники?

– Прекрасно! Рейс этот первый, мы очень много уделяем ему внимания, наблюдаем, смотрим. Судно принципиально новое, и нам еще только предстоит по-настоящему узнать его потенциал. Мы каждый день на связи с ребятами. Моральная обстановка в порядке. Все чувствуют, что они в безопасности, в тепле и уюте, и спокойно работают. Очень весело встретили новый год, была ёлка и костюмированное представление, праздничный стол, удалось даже сохранить свежий виноград.

– Сколько лет прослужит ЛСП "Северный полюс"?

– Заявленный срок – 25 лет, но я думаю, что это может быть и 30, и 40 лет. Как мы продлеваем срок службы судов, так, наверное, сможем продлить и срок службы платформы. Мы настраиваемся на 40 лет. Впервые мы можем на десятки лет вперед планировать научные эксперименты в Арктике.

Мы очень ждем молодых ученых, нуждаемся в них, потому что воплощение наших идей невозможно без молодежи. Такие проекты, как ЛСП или глобальный проект по наблюдению за мерзлотой, или экологические задачи, позволяют им видеть некую траекторию своей карьеры. Да, у нас особый образ жизни, но он совершенно точно интересный и необычный. Ребята могут себя реализовать в разных областях – научные, лабораторные и экспедиционные исследования, судовые экспедиции. Работа есть на любой вкус, и ее всем хватит.

ФАС: 3610 МЕДИЦИНСКИХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С 1 МАРТА 2023 ГОДА СМОГУТ БЕСПЛАТНО ДОВЕСТИ ГАЗ ДО ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев на итоговом заседании Коллегии Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

В 2022 году ФАС России сосредоточилась на мерах поддержки в сферах жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и газоснабжения. Это позволило регулируемым организациям аккумулировать средства, перераспределить их и исполнять наиболее важные и необходимые мероприятия по ремонтам.

Вместе с тем использование средств инвестиционных программ на выполнение реконструкции и модернизации объектов будет проанализировано при корректировке тарифов.

Также замруководителя службы отметил, что работа ведомства в части социальной газификации позволила с 28 июля 2022 года сократить количество просроченных договоров по подключению к газу с 97 тысяч до 1 418 на момент 31 декабря 2022 года.

В декабре прошлого года принято постановление Правительства Российской Федерации, которым Программа социальной газификации распространяется на медицинские и образовательные организации. Они смогут бесплатно довести газ до границ земельных участков. По предварительной оценке такой возможностью могут воспользоваться 1750 медицинских учреждений в России (в Республике Татарстан – 38), 1860 образовательных учреждений (в Республике Татарстан – 22).

В завершение Виталий Королев определил задачи в сфере тарифного регулирования на 2023 год. В их число вошло создание синхронизированной системы тарифного регулирования, которая основана на потребностях в модернизации ЖКХ, а также контроль за исполнением инвестиционных мероприятий. Еще одна задача – внедрение регуляторных соглашений как дополнительного инструмента обеспечения гарантий возвратности инвестиций.

В сфере цифровизации основными задачами стали переход на гибкую модель тарифного планирования и синхронизация программ комплексного развития территорий со схемами электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, сферы обращения с ТКО.

ТПУ растет ввысь: «Большой Сити» обретает свою «небесную линию»

Архитектурное бюро CIVIL ARCHITECTS представило прототип будущего здания транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пресня» в «Большом Сити». 200-метровый небоскреб предлагается создать на территории площадью почти 53 гектара, ограниченной Московским центральным кольцом (МЦК), Звенигородским шоссе, 3-й Магистральной улицей, Проектируемыми проездами №№6689 и 630 и Силикатным проездом. Помимо ТПУ здесь намечено возведение жилья и социальных объектов, в частности, школ и детских садов. Проектом также предусмотрены развитие транспортной инфраструктуры, в том числе реконструкция улиц районного значения с устройством остановочных пунктов городского наземного пассажирского транспорта, прокладка улиц местного значения, строительство и модернизация инженерных коммуникаций и коммунальных объектов.

Планируется, что ТПУ объединит будущую станцию метро «Звенигородская», которая войдет в состав Рублево-Архангельской линии. Правда, линия пока существует только на бумаге, а в активную стадию строительства войдет не ранее 2027 года. На МЦК, возможно, появится еще одна станция — «Пресня». По крайней мере, такая возможность сейчас тоже активно обсуждается.

Стоит отметить, что это будет только кусочек «Большого Сити». Градостроительная концепция всей огромной его территории, расположенной на западе столицы на участке от Ленинградского проспекта до Кутузовского проспекта и включающей в себя районы сразу четырех административных округов (ЦАО, САО, СЗАО, ЗАО), была разработана Институтом Генплана Москвы еще в 2014 году. В настоящий момент локация занята преимущественно не функционирующими промышленно-производственными территориями, а также жилым фондом, львиная доля которого нуждается в реновации.

Концепция развития «Большого Сити» предполагает комплексную реорганизацию данных территорий с формированием многофункциональных общественных зон и жилых микрорайонов в качестве элементов нового городского центра, но с сохранением предприятий федерального подчинения, а также городских инфраструктурных объектов. Отдельная роль отводится попадающим в проект набережным, которые с вовлечением в жизнь мегаполиса ждет интенсификация. Преимущественно их используют под размещение жилья, но намечается и создание общественных, озелененных пространств, ориентированных на рекреационную систему Москвы-реки.

Сегодня именно прибрежные территории с удовольствием осваивают девелоперы, возводящие там объекты высокого уровня: «Донстрой» достраивает здесь свой жилой комплекс (ЖК) «Сердце столицы», «Группа ФСК» возводит масштабный Sidney City. Помимо жилого фонда строится и инфраструктура, в том числе транспортная, частью которой и должен стать впоследствии новый ТПУ. В частности, будет продлена Шелепихинская набережная — она соединит Краснопресненскую и Карамышевскую набережные.

Еще одна крупная точка «Большого Сити», в прошлом году получившая понятные очертания, расположена на другом краю проекта — в районе Беговой на пересечении Ленинградского проспекта, Боткинского проезда и улицы Маршала Шапошникова. Сейчас там находятся гаражи, несколько городских образовательных учреждений и недействующие производственные площади. Этот участок будет реорганизован по программе комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Соответствующий проект решения уже опубликован на сайте правительства Москвы. На участке построят общественно-деловую недвижимость площадью около 940 тыс. кв. метров, благодаря которой в городе появится 25 тыс. новых рабочих мест, жилье (1,4 млн «квадратов»), а также «социалку» — сразу несколько школ для 2,1 тыс. учеников, детских садов для 750 воспитанников и одну городскую поликлинику на 750 посещений в смену. Запланировано также возведение физкультурно-оздоровительного центра и здания полиции.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №01 13.01.2023Версия для печати

Стальной резерв: отечественные биметаллические и криогенные стали помогут решить проблему ремонта резервуаров

Начальник отдела технического сопровождения продаж предприятия металлургического комбината АО «Уральская сталь» Дмитрий Иванов знакомит «Стройгазету» с технологией биметаллического проката

На 6-й Международной конференции «Резервуаростроение: проблемы, решения, инновации», состоявшейся в конце прошлого года в Москве в рамках 28-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо», начальник отдела резервуарных конструкций ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» Андрей Афонин поставил вопрос об ухудшающемся качестве ремонта резервуаров, отметив странную позицию заказчиков, которые во главу угла ставят сокращение сроков ремонта и снижение его стоимости, но при этом резервуары после ремонта становятся хуже, чем до него. Докладчик отметил, что он не знает, в какой плоскости находится решение этой проблемы. После своего выступления в беседе со «Стройгазетой» он констатировал, что резервуары некоторых крупных российских нефтяных компаний приходится часто ремонтировать, и это может привести к снижению безопасности. Специалист также обратил внимание на то, что во многих случаях ремонт резервуаров затягивается на срок более двух лет. Между тем, по его словам, в ряде стран проблем с ремонтом резервуаров нет, потому что там их изначально строят качественно.

Одним из путей решения проблем с ремонтом резервуаров могло бы стать внедрение биметалла — уникального материала, в котором к основному слою из углеродистых, низколегированных, теплоустойчивых, высокопрочных сталей прочно присоединен плакирующий слой, придающий ему коррозионную стойкость и износостойкость. Об этом шла речь на конференции «Применение биметаллов в различных отраслях промышленности: преимущества, современные технологии производства, рыночные тренды», прошедшей в рамках той же выставки. Так, в докладе заместителя директора Научного центра сталей специального назначения ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» Андрея Амежнова среди перспективных направлений внедрения биметаллической продукции было названо повышение коррозионной стойкости нефтепромыслового оборудования — сварных внутрипромысловых нефтепроводов, резервуаров для хранения сырой и товарной нефти. Отмечалось, что при повышенном содержании в водной фракции хлоридов и других агрессивных компонентов активно развиваются процессы коррозии нижнего пояса и днища резервуаров, которые превышают скорость общей коррозии в 3-6 раз и могут достигать 3-4 мм в год. При этом особенно опасны сквозные проржавления, приводящие к утечке нефтепродукта. Среднестатистический срок службы днища резервуаров с применяемыми в настоящее время защитными покрытиями не превышает 10 лет, а в некоторых случаях межремонтные сроки составляют один год. В этой связи перспективным является применение двухслойных сталей с плакирующим слоем из коррозионностойкой хромистой стали небольшой толщины. По мнению Андрея Амежнова, применение двухслойного проката для изготовления и ремонта нефтяных резервуаров является кардинальным решением проблемы защиты от коррозии их внутренней поверхности.

Докладчик сообщил, что специалистами ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» в 2022 году проведены масштабные комплексные исследования по оптимизации технологических режимов получения исходных составляющих, корректировке электрических параметров процесса с целью предотвращения разнотолщинности плакирующего слоя. В рамках реализованного государственного контракта по постановлению правительства РФ №1649 проведена модернизация существующего оборудования с целью полной автоматизации процесса и исключения влияния человеческого фактора при получении двухслойных слябов. Освоено производство двухслойных сталей с плакирующим слоем из коррозионностойких сталей, легированных титаном. Внедрение разработанной технологической схемы, не имеющей мировых аналогов, в ПАО «Северсталь» обеспечивает на промышленных партиях проката прочность сцепления слоев до 450 МПа, превышающую все существующие требования стандартов по этому показателю для других способов производства. Такой уровень прочности сцепления слоев полностью исключает возможность расслоения в процессе изготовления и эксплуатации сосудов и аппаратов из двухслойных сталей и позволяет повысить срок их гарантийной службы до 40 лет.

Биметаллический прокат, который можно использовать для строительства резервуаров, стал новой разработкой новотроицкого металлургического комбината АО «Уральская сталь». Начальник отдела технического сопровождения продаж предприятия Дмитрий Иванов объяснил, что обычная низколегированная черная сталь обеспечивает изделию конструкционную прочность, а тонкий слой более дорогой нержавейки толщиной всего 3-4 мм — коррозионную прочность. Разработки такого материала проводились в Новотроицке еще в 1960-е годы, но были возобновлены только сейчас, после объединения в один холдинг с Загорским трубным заводом. И этот пример не единичен. До недавнего времени при строительстве нефтегазоперерабатывающих производств использовались в основном импортные двухслойные стали. Теперь же за производство этого востребованного в строительстве и ремонте материала взялись и российские металлурги.

Кроме того, посетителей «Металл-Экспо» заинтересовали и разработки «Уральской стали», позволяющие снизить себестоимость строительства резервуаров для хранения сжиженных газов. Сейчас в мировой практике строительства резервуаров применяются несколько видов криогенных материалов, из которых наиболее перспективной с точки зрения низкого содержания дорогостоящих легирующих элементов является криогенная ферритная сталь. Ее применение целесообразно из-за более низкой цены на прокат и существенно более высоких прочностных характеристик в сравнении с аустенитной нержавеющей сталью. При этом большую роль играет возможность ее производства в широком диапазоне толщин и ширин проката. Новотроицкие металлурги предлагают применять свою совместную разработку с АО «НПО «ЦНИИТМАШ» — криогенную сталь 0Н6ДМБ, способную работать при температурах до минус 196 градусов. Такая сталь является экономно легированной по сравнению с традиционными хромоникелевыми сталями, обеспечивая при этом требуемый уровень свойств.

Внедрение этих и других достижений российских металлургов позволит строителям резервуаров увеличить их надежность, что имеет ключевое значение при хранении нефти и газа. Тогда и ремонт резервуаров нужно будет проводить гораздо реже.

Авторы: Алексей ТОРБА

Номер публикации: №01 13.01.2023

Год рекордов и высот: Евгений Барановский о результатах, достигнутых стройкомплексом Ленинградской области в непростом 2022-м

Для Ленинградской области 2022 год стал рекордным по вводу жилья, появлению новых общественных пространств и решению проблем обманутых дольщиков. Подробнее о прошлогодних достижениях региона «Стройгазете» рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений БАРАНОВСКИЙ.

Евгений Петрович, с чем областной стройкомплекс встретил 2023 год?

По итогам прошлого года регион достиг рекордных показателей — на рынке строительства жилья мы перевалили отметку в 3,5 млн квадратных метров. Из них 2,5 млн «квадратов» пришлось на индивидуальное жилищное строительство. Сегодня в стадии строительства в Ленинградской области находится еще более 5,5 млн кв. метров. И, по моим прогнозам, в I квартале 2023 года этот объем составит уже 6 млн «квадратов». По коэффициенту ввода жилья на одного жителя в 2022-м регион вышел в российские лидеры. Если в 2021-м у нас на человека приходилось 1,8 кв. метра, то в прошлом году мы вплотную приблизились к двум «квадратам» — сегодня это самый высокий показатель в стране.

Понятно, что при таких темпах строительства повышается риск заключения контрактов с ненадежными подрядчиками. Однако долгостроев в регионе становится все меньше. По проблемным объектам Ленобласть вошла в так называемую «зеленую» зону «светофора» Минстроя России, в 2022 году из реестра долгостроев были исключены 120 проблемных объектов. В 2023-м предстоит решить вопрос с оставшимися 140 долгостроями, и тогда мы полностью закроем тему обманутых дольщиков.

Также в 2022-м мы успешно работали и по программе капитального ремонта домов. По итогам прошлого года Фонд капитального ремонта Ленобласти выполнил 1 003 вида работ в 838 домах. Мы — один из первых субъектов в стране, кто перешел от замены аварийных лифтов на их плановый ремонт. В итоге мы полностью сняли вопрос аварийности лифтов — он больше не стоит в региональной повестке. Вместе с тем, за год мы установили и 60 новых лифтов. А за три года действия программы в целом заменили 565 подъемников. Отсюда еще одна показательная цифра — в домах Ленобласти больше нет лифтов старше 25 лет.

Еще недавно в области остро стояла проблема аварийного жилья, а как с этим сегодня?

Программа расселения ветхого и аварийного жилья у нас на особом контроле. Она подразумевает два вектора развития. Первый — строительство нового жилья, второй — покупка квартир для жителей расселяемых домов на вторичном рынке. Однако, к сожалению, далеко не во всех районах, где у нас есть аварийные дома, существует рынок вторичного жилья. Поэтому в отличие от других субъектов РФ мы 90% домов для этой программы строим сами. В 2022 году в рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья мы сдали 10 домов и переселили в них около 2,5 тыс. человек. Среди тех населенных пунктов, где мы уже построили по этой программе дома, — Тихвин, Ивангород, Сясьстрой, Луга, Лесколово, Янино и Подпорожье. В 2023-м начнется четвертый этап программы, в рамках которой мы планируем построить еще шесть домов общей площадью 37 тыс. кв. метров и расселить еще 4 тыс. человек. Не скажу, что эта задача легкая, но уверен, что набранные темпы расселения «аварийки» мы сохраним.

А как сейчас складывается ситуация со строительством социальной инфраструктуры?

В 2022 году на возведение соцобъектов в Ленобласти было выделено 9,7 млрд рублей. В рамках адресной инвестиционной программы введено в эксплуатацию 17 объектов: шесть объектов здравоохранения, пять образовательных учреждений, четыре спортивных объекта, два дома культуры. Помимо этого у нас действует программа, по которой застройщики возводят объекты соцкультбыта и передают их нам. Так, к примеру, в прошлом году девелоперы передали нам четыре детских сада, ряд школ и поликлиник.

Как известно, Минстрой России поставил перед регионами задачу разработать пятилетние планы по строительству соцобъектов. Мы такую работу выполнили — в течение пяти лет у нас запланировано строительство 253 социальных объектов. В их числе — 29 объектов здравоохранения, 21 школа, 16 детских садов, четыре объекта профессионального и дополнительного образования, 43 спортивных комплекса, 31 культурно-досуговый комплекс, а также восемь объектов ветеринарии и бизнес-инкубатор. Также запланирован выкуп 100 образовательных учреждений, которые будут возведены застройщиками по соглашению с областным правительством.

Кроме того, мы возобновили программу по строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Первые шесть объектов уже находятся в стадии проектирования. Для этой работы будет привлечено так называемое «Инфраструктурное меню», где одной из его частей станут кредитные средства механизма облигаций «ДОМ.РФ».

В прошлом году Ленинградская область стала одним из привлекательных регионов для туристов. Чем был вызван этот интерес?

Не секрет, что точками притяжения стали новые благоустроенные территории. В 2022-м в Ленобласти благоустроено 75 общественных пространств. В этом году мы планируем поднять планку и выполнить благоустройство уже 106 территорий. Мы также каждый год участвуем во всероссийских конкурсах на лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых и исторических поселениях — и каждый год не менее четырех наших проектов в этом конкурсе побеждают. В 2022-м были завершены работы по проектам победителей прошлых конкурсов: новые общественные пространства появились в Ивангороде, Луге, Коммунаре, Светогорске, Тихвине и Лодейном Поле. В списке победителей 2022-го Пикалево, Подпорожье, Шлиссельбург и Сосновый Бор; на них выделят 305 млн рублей. Благодаря таким проектам мы качественно меняем восприятие наших городов, сел и деревень.

2022-й стал годом небывалого санкционного давления. Как строилась работа местного стройкомплекса в таких условиях?

В феврале-марте прошлого года, когда на рынке произошел рост стоимости стройматериалов и царила неопределенность, мы приняли решение поддержать стройотрасль. Для этого снизили административные барьеры, разрешили подрядчикам увеличивать стоимость контракта, упростили работу с генеральными планами, дали добро местным администрациям корректировать генпланы при реализации магистральных проектов — при строительстве объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, соцобъектов и промышленных предприятий. Кроме того, мы сегодня выдаем новые разрешения на строительство только при подтверждении обязательств по строительству социнфраструктуры. Этим регион стимулирует застройщиков к заключению договоров комплексного развития территории (КРТ). Фиксированные договоры КРТ позволяют разрабатывать многие градостроительные документы в параллели, сокращая время строительного цикла. А чтобы сделать механизм КРТ привлекательным для застройщиков, мы предоставляем им возможность получить послабления по плотности застройки.

Как вам удалось сдерживать рост цен на стройресурсы?

Мы отрабатывали с антимонопольными службами все случаи, когда видели неподтвержденный обстоятельствами рост стоимости. Были случаи, когда, например, вдруг выросла цена на обычную керамическую плитку, которая производится на одном из предприятий Ленобласти. Оказалось, что санкции наложили ограничения на поставку всего одной составляющей — глазури, которой покрывается это изделие. И рост стоимости изделия произошел сразу на 48% из-за изменения логистики. Когда были найдены другие логистические цепочки, стоимость керамической плитки выровнялась. Но бывали случаи и необоснованного роста цен. Так, один из карьеров региона вдруг повысил отпускную стоимость сырья. Стали разбираться — оказалось, что компания в своей работе использует земснаряды итальянского производства. Техника исправна и работает, но руководство компании решило подстраховаться — и на тот случай, что когда-нибудь она выйдет из строя и придется закупать подорожавшие запчасти, подняло цены на свою продукцию. Вопросами ценообразования и роста стоимости занимался специальный штаб. Когда наступила турбулентность, подключали к работе УФАС и правоохранительные органы. Кроме того, для стабилизации ситуации производителям было оказано более 250 различных мер поддержки. Многие вопросы приходилось решать в «ручном» режиме и даже договариваться с портами о доставке продукции. Но сегодня цены стабильны — мы научились работать в новых условиях.

Евгений БАРАНОВСКИЙ, заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ

«Несмотря на непростой год, строители Ленинградской области не только завершили его с замечательными показателями и новыми рекордами, но и смотрят в будущее с оптимизмом»

Авторы: Светлана СМИРНОВА

Номер публикации: №01 13.01.2023

Запас прочности: Сергей Кузнецов о том, почему экономить на городской среде — безответственно

Начало года — время оценивать прошедшие события и строить планы. «Стройгазета» поговорила с главным архитектором Москвы, первым заместителем председателя городского Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергеем КУЗНЕЦОВЫМ о том, как 2022-й повлиял на работу столичных зодчих и чего всем нам ждать от наступившего 2023-го.

Сергей Олегович, завершился непростой 2022 год, полный внешних вызовов. Повлияли ли они на работу Москомархитектуры?

Да, у нас произошли определенные изменения в текущих задачах, но сейчас они уже не критичны. В активной фазе разработки и строительства находится множество девелоперских проектов, и в целом я вижу значительную загрузку архитекторов. Так что сказать, что работы стало меньше, точно нельзя! А еще существует довольно много новых задач. В первую очередь — крупные проекты, реализующиеся за счет государства. Продолжается реновация, на нее уходит достаточно усилий и времени. Для нас это большая работа по поиску оптимальных архитектурных решений, чтобы эти проекты улучшали городскую среду, а не ухудшали ее. Ведутся и масштабные строительные проекты, такие как Национальный космический центр, кампус Бауманского университета, кластер «Ломоносов» в составе инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». И для нас это тоже очень важный участок работы, где мы много занимаемся проектированием. Активно идет строительство мостов. Я даже не ожидал, что работы эти будут так двигаться, но мэр сделал на этом особый акцент — и вот результат.

То есть никакие проекты в столице не отменяются?

Из текущей работы ничего не сократилось. Слегка пересмотрены планы по началу реализации ряда проектов, где строительных работ еще не велось.

Были ли в прошлом году какие-то важные законодательные, нормативные изменения?

Разработкой различных рекомендаций, уточнением каких-то деталей мы занимаемся на регулярной основе. В 2022-м вышли своеобразные городские инструкции по техническим сооружениям, школам, детским садам. Сейчас мы начинаем заниматься темой инклюзии, общей доступности городской среды. В конце прошлого года инклюзии была даже посвящена конференция Москомархитектуры «Комфортный город». Такие встречи нам нужны, чтобы разобраться, где есть тонкие места и проблемы. Мы видим, что есть много нареканий на локальном уровне, когда люди справедливо жалуются на недостаточную доступность горсреды. При этом на уровне нормативов закреплено уже очень много. И на самом деле неочевидно, что еще нужно проработать, чтобы что-то улучшить. В любом случае это небыстрая работа, которая, подозреваю, займет весь 2023 год: там все не так просто. Как я уже сказал, на уровне нормативов очень многое и так прописано и делается. Когда начинаешь разбираться с замечаниями горожан, понимаешь, что вопрос зачастую не в нормах, а в том, что в конкретных местах что-то сделано неправильно. Возможно, нужно учитывать и эти нюансы, и выяснять, чего именно не хватает. Здесь еще встает и вопрос эксплуатации — как обслуживается соответствующая инфраструктура, насколько она удобно и доступно расположена. Может быть, нужно наладить обратную связь на уровне города, и выяснится, что есть смысл где-то что-то доработать в стандартах, а может быть, понять, как наладить обратную связь с жителями.

Сегодня Москва делает акцент на возведении садиков, школ и поликлиник только по оригинальным — для своей локации — проектам. Это, безусловно, красиво и правильно, но насколько такой подход удорожает строительство?

Да, типовых проектов как таковых в столице уже нет давно. В Москве даже то, что делается в сборных индустриальных элементах, тоже уже давно не однообразное. Что касается роста стоимости, то такие проекты удорожают строительство на уровне проектирования — и то не полностью, потому что типовые дома тоже ведь требуют проектных работ. Так что, создавая городскую среду, в которой будем жить не только мы, но и следующие поколения, говорить об экономии в 1-2%, на мой взгляд, просто смешно и безответственно. Не всякая экономия хороша. Есть выражение, которое я всегда себе напоминаю, — «жадность порождает бедность». Не надо путать экономию с жадностью. Экономия — очень хорошо, жадность — очень плохо. Мы боремся за человеческий капитал. Люди тут живут и не готовы уезжать, потому что Москва очень классный, комфортный город для жизни. Москва своим качеством среды, архитектуры, бизнес-возможностями является настолько привлекательной, что даже в такой сложной ситуации, когда многие уезжают, столица держит удар. Это говорит только об одном: смысл в это инвестировать есть, это наш запас прочности.

Поговорим о программе реновации. Сейчас завершается переселение в стартовые дома, дальше пойдет квартальная застройка, на которую проводились конкурсы, в том числе с участием иностранных архитекторов. Будут ли эти кварталы реализованы как задумывалось?

От задумки до реализации всегда есть какая-то подвижка. В реновации она тоже есть — и местами довольно большая. Все авторы концепций-победителей вовлечены в работу, находятся на консультативной поддержке, где-то на проектных работах. Так как у нас меняется ситуация в том числе с экономикой, с деньгами и мы вынуждены идти на замену материалов, конечно, и проектные решения тоже меняются. То есть планировочно, структурно и композиционно будет то же самое, что было на конкурсе. С точки зрения дизайнерских отделочных решений есть какие-то вещи, которые мы делаем попроще. Но то, что это будут нормальные городские кварталы с нетиповой архитектурой — эта идея сохраняется.

Ждать ли столичным архитекторам каких-то еще интересных конкурсов?

Да, мы надеемся, что будут еще конкурсы на станции метрополитена. Сейчас планы немного перекраиваются, поэтому сложно назвать точные сроки. На самом деле, мало конкурсов анонсируется сильно заранее. Когда возникает конкретная задача, под нее объявляется конкурс — это довольно быстро происходит. Конкурсы будут однозначно.

Увидим ли мы в ближайшее время какие-то знаковые проекты, учитывая уход именитых зарубежных архитекторов?

Зарубежные звезды выходят из проектов, и пока я не вижу возможности обратного хода. Тем не менее, я верю, что и без них будут появляться яркие проекты. И множество уже было заявлено. Так, мы проводили Архсовет по ТПУ на Поклонной горе — шикарный комплекс, спроектированный Юрием Григоряном. Есть разные проработки и других площадок. Одни Южный порт и территория завода «МиГ» чего стоят — гигантские пространства, которые при благоприятном стечении обстоятельств в экономике, в социальной жизни могут стать новыми центрами притяжения с обилием классной архитектуры.

Недавно было представлено сделанное по заказу Москомархитектуры исследование о деятельности архитектурных компаний, работающих в столице. Почему понадобилась такая аналитика и какой вывод вы из нее сделали?

Это был мониторинг того, что происходит на рынке. Мы хотим быть в курсе событий, знать, какими ресурсами располагаем, сравнить динамику и, может быть, посмотреть, куда все движется, как ситуация будет складываться через два-три года. Наблюдения получились довольно интересные. К примеру, выяснилось, что с начала работы нашей команды, вообще Сергея Собянина, число архитектурных компаний в городе выросло многократно. Сегодня их более сотни, и это, конечно, огромная разница с тем, что было 10-12 лет назад. Это серьезный ресурс, актив, который нам очень не хотелось бы терять. Его важно сохранять, снабжать работой.

Сергей Олегович, 2023-й только начался. На что в новом году надеетесь, рассчитываете?

Работа всего столичного стройкомплекса и, в частности, нашего ведомства очень сильно завязана на общую политическую ситуацию, потому что это работа с гигантскими бюджетами, зависящими от мировой и российской экономик. Конечно, мы надеемся, что геополитическая ситуация изменится и можно будет возвращаться к нормальному режиму работы. Это главный фактор. Все остальное — нюансы. Для развития архитектуры и строительства нужна базово стабильная и спокойная обстановка. Время потрясений, к сожалению, не дает развиваться архитектурной мысли. Чтобы заниматься проектами, нужно ориентироваться на созидание, а не на разрушение.

Сергей КУЗНЕЦОВ, главный архитектор Москвы:

«От задумки проекта до его реализации всегда есть какая-то подвижка. В реновации она тоже есть — и местами довольно большая»

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №01 13.01.2023

Кто управляет, тот и учит: вторая корпоративная кафедра Минстроя России откроется в Новосибирске

В конце прошлого года в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете (НГАСУ) прошло пилотное занятие для студентов в рамках Корпоративной кафедры Минстроя России. Ранее «Стройгазета» писала (№49 от 23 декабря 2022 года) о запуске аналогичной программы в Московском государственном строительном университете (НИУ МГСУ). Таким образом, кафедра в Новосибирске станет второй в России образовательной структурой, создаваемой под эгидой федерального строительного министерства.

Кафедры формируются в сотрудничестве с отраслевым консорциумом «Строительство и архитектура», а в Новосибирске эта работа ведется при содействии Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (АСОНО). Цель едина и для Москвы, и для Новосибирска — укрепление кадрового потенциала стройотрасли, создание возможностей для самореализации молодых специалистов и развития карьеры.

По словам генерального директора АСОНО Марии Бирюковой, первый — «пробный» — запланированный курс от кафедры Минстроя России согласился провести «Банк ДОМ.РФ». В дальнейшем, когда будет подписано официальное соглашение и кафедра будет открыта официально (произойдет это ориентировочно в феврале 2023 года), будут сформулированы и другие образовательные направления, появятся курсы по иным темам.

«Такая кафедра сейчас есть только в Москве и больше нигде, в регионах мы — первые, — подчеркнула «Стройгазете» Мария Бирюкова. — Новосибирск — это пилотный регион, где мы постараемся внедрить и развить передовой столичный опыт. Идея кафедры в том, чтобы ускорить процесс вовлечения студентов в реальную отраслевую практику. В качестве преподавателей планируется задействовать, в том числе, сотрудников профильных ведомств. Мы хотим, чтобы сибирские студенты глубже и шире осознавали возможности для приложения своих усилий, использования своих компетенций по окончании вуза, а это, как мы понимаем, не только непосредственно стройка, но еще и финансово-кредитные структуры, органы управления отраслью и так далее».

Как напомнил «СГ» координатор Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) в Сибирском федеральном округе, руководитель Совета АСОНО Максим Федорченко, «изначальная цель министерских кафедр — готовить специалистов для работы в профильных органах власти. Вместе с тем, тот расширившийся спектр масштабных задач государственного уровня, которые сегодня ставятся перед стройкомплексом страны, полезно понимать всем молодым специалистам, а не только выпускникам «управленческих» специализаций. И в этом смысле, соответственно, шире становится и круг образовательных задач кафедр».

Видит представитель профсообщества и более глубинную первопричину, которая заключается «в справедливом и обоснованном желании Минстроя России сделать так, чтобы система строительного образования определялась не только Минобрнауки, но и профильным министерством». И первым шагом на этом пути, по его мнению, стало создание образовательного строительного консорциума, куда вошли все строительные вузы России.

По оценке Максима Федорченко, «законодательное понуждение» строителей к массовому освоению инструментов проектного банковского финансирования привело к росту их финансовой грамотности, заставило четко, прозрачно и детально просчитывать финансовые модели строек, что, среди прочего, способствовало повышению экономической эффективности строительства. В этом свете курс по повышению практической «профильной» финансовой грамотности будущих молодых специалистов, предложенный «Банком ДОМ. РФ» в рамках работы кафедры Минстроя России в Новосибирске, очевидно, имеет большое практическое значение. Лягут в основу будущих образовательных программ и ставшие в последнее время актуальными вопросы цифровизации стройки, внедрения в нее технологий информационного моделирования.

С первой, вводной лекцией перед студентами НГАСУ выступил управляющий директор Сибирского регионального центра «Банка ДОМ.РФ» Алексей Кузнецов, поделившийся с собравшимися подробностями собственной карьеры и показавший, какие возможности нельзя упустить в этой сфере. Главное, с его точки зрения, — понять и принять, что процесс образования, обучения, повышения квалификации не финиширует с получением вузовского диплома, но должен и в дальнейшем продолжаться непрерывно: ведь наша жизнь очень быстро меняется, постоянно требуя совершенствования профессионализма, расширения полученных компетенций.

Алексей Кузнецов также познакомил молодежь с некоторыми тонкостями «кухни» современного проектного финансирования, на практических примерах продемонстрировал, как в конструктивном диалоге застройщиков и банкиров создаются условия для старта и реализации инвестиционно-строительных проектов. Много внимания было уделено вопросам развития ипотеки, льготных ипотечных программ, были затронуты перспективы, которые открывает перед бизнесом внедрение новых цифровых технологий, систем искусственного интеллекта.

Студенты высоко оценили практическую направленность лекции, ее ориентированность на реальные, «земные» будни современного стройбизнеса.

Авторы: Александр РУСИНОВ

Номер публикации: №01 13.01.2023

Новое в отраслевом законодательстве

Специально для «Стройгазеты» юристы компании «Гарант» подготовили мониторинг ключевых федеральных законодательных актов и нормативных документов, принятых в конце 2022 года и затрагивающих вопросы строительства, градостроительства и архитектуры.

1) 29 декабря 2022 года подписан закон №612-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ».

Документом сокращен срок (с двух месяцев до 30 дней) согласования проектов генерального плана поселения, городского округа. То же самое касается изменений в них. Общественные обсуждения, публичные слушания по проектам будут проводиться максимум один месяц.

Поправками также введены новые нормы об архитектурно-градостроительном облике (АГО) объекта капитального строительства. Территории, в границах которых предусматриваются требования к такому облику, нужно будет отображать на карте градостроительного зонирования. Подразумеваются требования к объемно-пространственным, архитектурностилистическим и иным характеристикам объекта, которые устанавливаются правительством РФ. АГО нужно будет согласовывать с уполномоченным органом местного самоуправления, за исключением отдельных случаев. Ранее о согласовании АГО упоминалось только в особенностях ведения градостроительной деятельности в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года, за исключением отдельных положений, которые будут действовать с 1 января 2024-го.

2) С 23 декабря скорректированы правила выплаты возмещения гражданам — участникам долевого строительства, имеющим требования о передаче жилых помещений, машиномест и нежилых помещений (постановление правительства РФ №2393).

С 2023 года этим будет заниматься публично-правовая компания «Фонд развития территорий» (ФРТ). Заявления о выплате возмещения и иные необходимые документы можно будет подавать через личный кабинет заявителя на сайте Фонда при наличии технической возможности приема заявления или через Единый портал госуслуг. Аналогичные изменения внесены в правила выплаты возмещения членам ЖСК или иного специализированного потребкооператива, которому были переданы права застройщика на объект незавершенного строительства и земельный участок.

Положения о подаче заявлений вступают в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования постановления.

3) Правительство РФ утвердило «Положение об особенностях оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, технологического присоединения к электросетям и регулирования отношений в сфере электроэнергетики на розничных рынках в пределах технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем». Соответствующее постановление кабмина №2274 было принято 9 декабря 2022 года.

Новое положение будет действовать до 15 января 2024 года. Документом также внесены изменения в «Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» от 2011 года. В частности, начиная с 2023 года при установлении тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике будут учитываться в том числе и расходы системного оператора.

4) Постановлением правительства РФ №2253 от 8 декабря 2022 года утверждены «Правила предоставления ФРТ финансовой поддержки бюджетам субъектов РФ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры».

В 2023-2027 годах ФРТ будет оказывать регионам финансовую поддержку на модернизацию коммунальных систем. Обозначены финансируемые расходы, требования к региональным программам. Срок реализации каждого мероприятия программы должен составлять не более двух лет. Предусмотрено обязательство субъекта и муниципалитета обеспечить достижение доли фактического значения индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по итогам каждого года реализации регпрограммы не менее 80% от установленного правительством РФ.

Мониторинг подготовлен юристами компании «Гарант».

С полными текстами документов можно ознакомиться в системе ГАРАНТ.

Номер публикации: №01 13.01.2023

По новым правилам 2: Эксперт «СГ» рассказывает о глобальных изменениях в налоговом учете с 2023 года

Продолжаем начатый в конце 2022-го («Стройгазета» №50, с. 14) рассказ о появлении с 2023 года совершенно нового документа в работе бухгалтера — Уведомления об исчисленных налогах и взносах. В нем указываются ИНН, КПП организации, код инспекции, КПП из налоговой декларации, ОКТМО, КБК, сумма платежа и срок уплаты. Уведомление можно подать через личный кабинет налогоплательщика.

Что будет, если не подать в срок уведомление в 2023 году

Пока налоговая не получит Уведомление об исчисленных налогах и взносах, налог не будет считаться уплаченным, даже если деньги на ЕНС зачислились. До подачи налогоплательщиком Уведомления принадлежность этих денег не определена. Определение принадлежности денежных средств, поступивших единым налоговым платежом (ЕНП), осуществляется автоматически строго в соответствии с правилами, установленными НК РФ. Суммы обязательств налогоплательщика будут погашены в последовательности, исходя из того, что налогоплательщик указал в декларации или уведомлении. Сначала будет погашена недоимка, начиная с налога с более ранним сроком уплаты, затем начисления с текущим сроком уплаты, после этого пени, проценты и штрафы. Если суммы платежа не хватает для покрытия нескольких налогов с одной датой погашения, то ЕНП будет зачтен по каждому, но пропорционально остатку долга. Такое же правило действует, если сумма платежа недостаточна для оплаты пеней по нескольким налогам, по штрафам и по процентам.

Возможные варианты развития событий в случае неподачи своевременно Уведомления в ИФНС: неопознанный платеж закроет другие обязательства и недоимки (если они есть) или «повиснет» положительным сальдо на едином налоговом счете (ЕНС). А еще ФНС может предъявить штраф 200 рублей за каждый несданный документ (п. 1 ст. 126 НК РФ), о чем она заявила на своем сайте, отвечая на вопросы налогоплательщиков по ЕНП. Не исключена и другая неприятность — налоговики могут не засчитать вовремя поступивший платеж до тех пор, пока не выяснят его принадлежность. Это следует из подп. 1 п. 7 ст. 45 НК РФ в новой редакции с 2023 года. А пока налоговая обязанность не закрыта, налоговики будут начислять пени.

Ранее заявленную определенную принадлежность ЕНП можно будет изменить в случае уменьшения обязательств. В этом случае происходит высвобождение сумм ЕНП и определяется новая принадлежность или возврат ЕНП после проведения распределения денежных средств по обязательствам. Задача ИФНС с 2023 года — «собрать» и «распределить» поступившие налоговые обязательства, а вот куда распределить — за это по-прежнему отвечает бухгалтер.

При наличии ошибок в Уведомлении необходимо сделать следующее:

1. Если в Уведомлении неверно указан КБК или ОКТМО, Уведомление можно уточнить до наступления срока платежа, то есть до 28 числа. Если Уведомление оформлено неверно, следует отправить в ИФНС исправленный документ, при этом исправляются только реквизиты, в которых допущена ошибка.

2. В случае ошибки в КПП подается новое Уведомление с корректным КПП и с нулевой суммой по неверному КПП. Исправленное Уведомление не понадобится, если уже сданы декларация или расчет.

3. В случае ошибки в реквизитах в налоговый орган подается новое Уведомление с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой произошла ошибка.

4. При неверном указании суммы следует подать Уведомление с правильной суммой. Создается новое Уведомление, например, в личном кабинете. В нем повторяются КПП, КБК, ОКТМО, период, а сумма вписывается новая. Корректировка произойдет автоматически при поступлении Уведомления в налоговый орган, то есть дополнительно аннулировать ошибочное Уведомление не придется. Предполагается, что новое Уведомление автоматически отменит данные с ошибкой и внесет новые.

Если срок подачи Уведомления оказывается более поздним, чем срок представления отчетности, Уведомление подавать нет смысла: суммы обязательств налоговики возьмут уже из отчетности. Если в Уведомлении и декларации разные суммы (например, по авансам), верной считается сумма по декларации.

На своем сайте налоговики пояснили, будет ли осуществляться информирование налогоплательщика в случае зачета из ЕНП не по Уведомлению налогоплательщика, а в ином порядке или размерах. Информирование будет осуществляться в течение пяти дней по запросу налогоплательщика по ТКС, через ЛК или учетную систему налогоплательщика (ERP-систему) и на бумажном носителе. Справка о принадлежности сумм ЕНП содержит сведения обо всех денежных средствах, поступивших в качестве ЕНП, и иных суммах, формирующих сальдо ЕНС, с указанием их принадлежности, определенной на дату формирования справки. Кроме того, данные о состоянии ЕНС и детализированная информация о распределении ЕНП будут доступны в онлайн-режиме в личном кабинете налогоплательщика, через ТКС или в ERP-системе.

На самый часто задаваемый вопрос «Можно ли в 2023 году вместо Уведомлений по-прежнему предоставлять платежные поручения?» налоговики ответили положительно при условии, если налогоплательщик с начала 2023 года ни разу не представлял в налоговый орган Уведомление об исчисленных суммах налогов и сборов в утвержденной форме.

В 2023 году вместо Уведомления можно направлять в налоговую инспекцию распоряжение на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему (п. 1.1. Положения Банка 762-П и п. 12, 14, 16 ст. 4 Федерального закона от 14 июля 2022 года №263-ФЗ). Денежные средства все равно попадут в состав ЕНП и будут распределены по правилам ст. 45 НК РФ.

Санкций за неподачу уведомления в новой версии НК РФ пока нет, но во избежание ошибок при распределении ЕНП лучше Уведомление предоставлять своевременно.

Сальдо на ЕНС в 2023 году

У налогоплательщика может иметь место положительное (переплата), отрицательное (недоимка) или нулевое сальдо на ЕНС.

Если будет иметь место положительное сальдо на ЕНС, можно подать распоряжение, на каком КБК учесть эту переплату. Например, если у организации имеет место переплата в сумме 20 тыс. рублей по страховым взносам, а ей удобно хранить эту переплату на УСНО, организацией предоставляется в ИФНС распоряжение, что данная сумма учитывается на КБК УСНО. При этом обязательно должно быть выполнено условие, что на ЕСН отсутствует отрицательное сальдо. Если на ЕСН образуется отрицательное сальдо, данные денежные средства в сумме 20 тыс. рублей (переплата по УСНО) будут автоматически зачтены в счет погашения налоговых обязательств.

Если образуется положительное сальдо, переплату по ЕНП также можно будет вернуть. Как только на ЕНС налогоплательщика образуется положительное сальдо (то есть совокупная обязанность меньше ЕНП), налогоплательщик сможет обратиться в инспекцию с заявлением о возврате или зачете денег. Если положительное сальдо меньше суммы налога, заявленной к возврату, то средства будут возвращены лишь в пределах положительного остатка. Но в 2023 году, пока все наладится, лучше держать положительное сальдо на ЕНС в виде «соломки» и не забирать переплату из бюджета.

Для возврата средств нужно подать заявление. Сделать это можно разными способами: на бумажном носителе, в электронной форме по ТКС, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью, в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, подписав электронной подписью. Поручение на возврат будет направлено в казначейство РФ не позднее дня, следующего за днем после получения заявления от налогоплательщика. В свою очередь, казначейство исполнит поручение инспекции на следующий день после его получения (если оно поступило до 14.00 часов). Таким образом, налогоплательщик получит деньги на расчетный счет в течение трех рабочих дней после подачи заявления. В случае, если в ИФНС нет информации о счете, указанном в заявлении, срок возврата увеличится на период получения налоговым органом данной информации от банка до 6 рабочих дней (новая редакция ст. 79 НК РФ).

Если по заявлениям на возврат, поданным в 2022 году, не было принято решение о возврате, то в 2023-м придется подать новое заявление о возврате (при наличии на едином налогом счете положительного сальдо).

При нарушении сроков возврата налога инспекция начислит проценты с 11-го рабочего дня после наступления события, с которого начинается отсчет срока возврата налога. Проценты начисляются автоматически (то есть без заявления налогоплательщика) за каждый календарный день нарушения срока перечисления. Процентная ставка равна ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в дни нарушения срока (новая редакция п. 9 ст. 79 НК РФ).

На образование задолженности указывает отрицательное сальдо ЕНС. Если такое сальдо появится, налоговики выставят требование. Его необходимо исполнить, в противном случае инспекторы примут решение о взыскании долга и разместят его в специальном реестре вместе с поручением на перечисление. Это считается направлением документа в банк. Также в этом реестре будут размещать информацию о блокировке счетов и взыскании задолженности за счет имущества.

Пока нет практики работы с ЕНП и нет ясности, в какой момент обязанность налогоплательщика по уплате конкретного налога будет считаться исполненной, лучше все уведомления направлять четко в срок. Это поможет избежать начисления пени по причине того, что налоговая не смогла своевременно определить принадлежность платежа, даже если ЕНП уплачен в полном объеме (пп. 1 п. 7 ст. 45 НК РФ).

В 2023 году пени за несвоевременную уплату налога будут начисляться в соответствии со статьей 75 НК РФ на общее отрицательное сальдо, сформированное на ЕНС. Недоимка по налогам возникает со следующего дня после истечения установленного срока уплаты налога. Налоговики пояснили, что пени не начисляются, если уведомление подано с опозданием, но до срока уплаты. Например, если уведомление сдали не 25, а 26, а срок уплаты 28, то пени начисляться не будут.

При предоставлении уточненных деклараций к доначислению налога сумма отрицательных обязательств, например, по страховым взносам, поднимется на ЕНС и получится совокупное отрицательное сальдо по всем налоговым выплатам и начисление пени будет на общую сумму отрицательного сальдо, не в разбивке по конкретному налогу.

Документы на взыскание налогов (требования, инкассовые поручения) будут направляться также на общую сумму отрицательного сальдо. Таким образом, как поясняют налоговики, уходим от множества требований на взыскание налогов, так как с 2023 года будет один документ на взыскание налоговых обязательств на всю сумму задолженности на ЕНС.

Распределяться ЕНП всегда будет 28 числа, поэтому на эту дату у организации не должно быть отрицательного сальдо на ЕНС. Для снижения налоговых рисков на каждое 28 число месяца должна быть сформирована сумма (в виде частичной оплаты или единовременно), необходимая для погашения обязательств перед бюджетом в соответствии с предоставленными организацией уведомлениями и декларациями.

Порядок зачета (возврата налогов) также изменен. Как таковых зачетов налогов с 2023 года не будет. Писать заявление о зачете, например, страховых взносов на НДФЛ, нет необходимости: программа в ИФНС настроена так, что работает автоматический зачет.

Как уплачивать задолженность (или переплату) за прошлые годы после перехода на ЕНП? Например, в 2023 году подали уточненку по УСН за 2021 год к доначислению. Исходя из того, что с 2023-го все платежи зачисляются на ЕНС налогоплательщика, все налоги за прошлые периоды будут учитываться аналогично. Если имеет место недоимка за прошлые периоды, она также включается в сальдо по ЕНС на дату подачи уточненной декларации.

Если, наоборот, за прошлые периоды подали уточненку к возмещению (в пределах трехлетнего срока), то налоговая обязанность на ЕНС будет скорректирована автоматически в сторону уменьшения.

Ожидается, что по авансовым платежам, которые уплачены в бюджет за 2022 год (земельный и транспортный налоги, налог на имущество, УСН, НДФЛ, страховые взносы), будут сделаны предварительные начисления. Суммы будут как бы «заминусованы» из сальдо ЕНС. После того как налоговики получат отчетность за 2022 год, они предварительное начисление сторнируют и сделают финальное начисление по отчетам.

Таким образом, сальдо ЕНС будет содержать только свободные денежные средства под налоговые обязанности с 2023 года, при этом в нем не будут учтены авансы IV квартала 2022 года. Пока это только устные комментарии.

При формировании начального сальдо ЕНС налоговая инспекция учтет недоимки и переплаты, но не все. В первоначальное сальдо не войдут (п. 3 и 5 ст. 4 263-ФЗ) переплаты, которые возникли более чем за три года до 31 декабря 2022 года; недоимки с истекшим сроком взыскания на 31 декабря 2022 года.

Естественно, вам необходимо провести инвентаризацию и списать за счет 84 или 86 счета переплаты или недоимки со сроком более 3 лет, чтобы они не искажали ваш учет на ЕНС с 2023 года.

Более подробно со всеми изменениями на 2023 год можно ознакомиться в Telegram-канале https://t.me/auditarte, материалы которого для СРО и застройщиков находятся в свободном доступе.

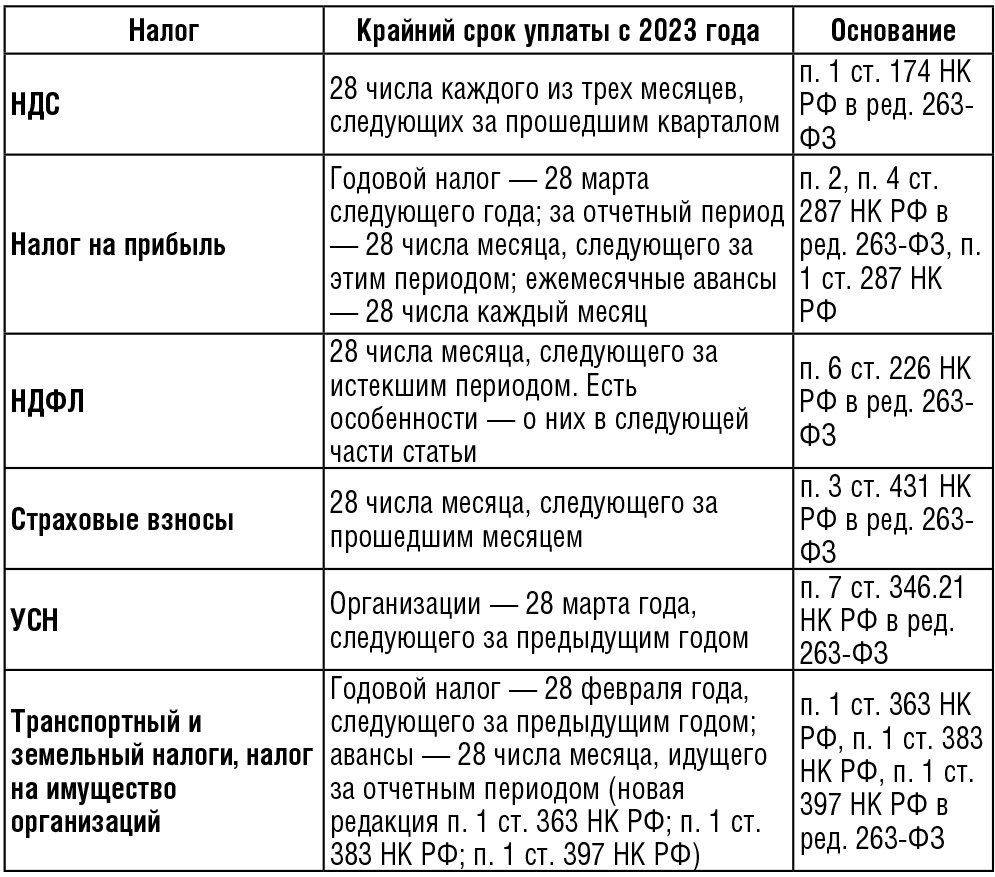

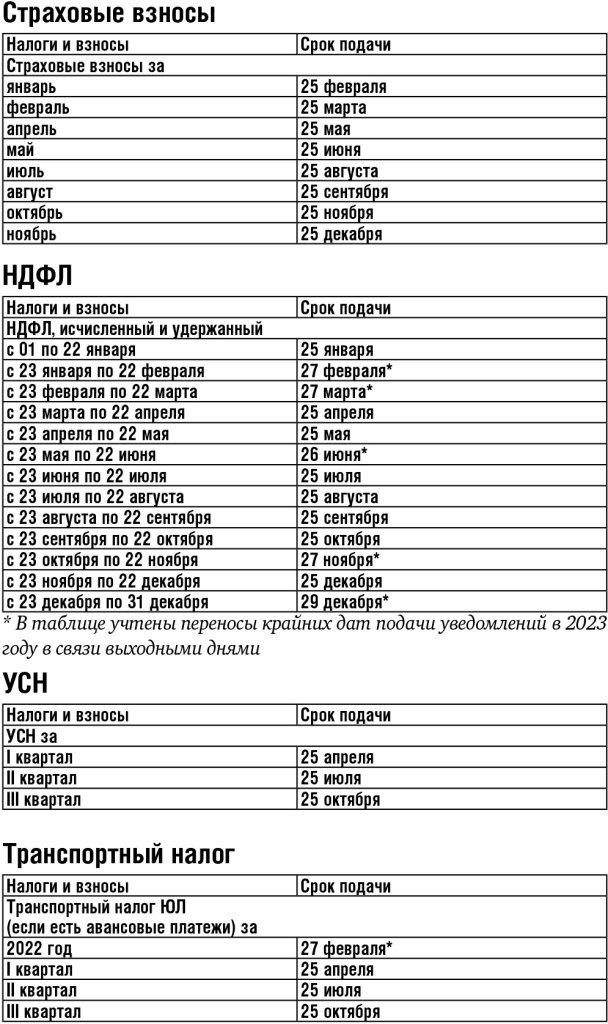

Сроки подачи уведомления по основным налогам в 2023 году для СРО и застройщиков

Новые сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в 2023 году

В 2023 году почти все налоги и взносы платятся в новый единый срок — не позднее 28 числа, а отчетность сдается до 25 числа. Все налогоплательщики будут платить налоги в Тулу. Тульское УФК станет в России «налоговым хабом».

Сроки уплаты основных налогов и страховых взносов в 2023 году представлены в таблице:

В следующий раз поговорим об изменениях по НДФЛ, существенных изменениях по страховым взносам, о персотчетности, работе единого Социального фонда России, объединившего ПФР и ФСС.

Для проведения аудиторской проверки можно обратиться в «АудитАрте» по e-mail auditarte-director@mail.ru, через сайт www.auditarte.ru или Telegram-канал «Консультации для бухгалтеров СРО, застройщиков и НКО»

Авторы: Надежда КЛАКЕВИЧ, директор ООО «АудитАрте»

Номер публикации: №01 13.01.2023

Желание жителя — закон: Евгений Михайленко о том, чем опасны для российских городов «человейники»

Жилищное строительство в России из года в год бьет рекорды. При этом люди, решающие «квартирный вопрос», все чаще обращают внимание не только на доступность, но и на качество жилья. О том, как образуются «человейники», есть ли в России гетто и как градостроительная политика влияет на преступность в городах, «Стройгазете» рассказал декан факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Евгений МИХАЙЛЕНКО.

Евгений Константинович, как вообще связаны социологические исследования с принятием градостроительных решений?

Социологические исследования в классическом понимании являются оптимальным инструментом учета общественного мнения, что, безусловно, важно для принятия правильных градостроительных решений. Результаты соцопросов при возведении очередного объекта недвижимости помогут не только удовлетворять интересы застройщика, но и учитывать пожелания будущих жильцов: все равно в итоге все решает потребитель. Именно поэтому для создания успешного проекта важно обладать информаций о запросах и пожеланиях этого потребителя.

Расскажите о конкретных случаях, когда результаты исследований напрямую повлияли на решения о застройке? Как эти исследования изменили судьбу территорий?

Один из наиболее ярких примеров — это конфликт вокруг строительства храма в сквере в Екатеринбурге в 2019 году: после нескольких дней протестов именно с помощью соцопроса было принято решение отказаться от возведения там храма.

Такие случаи периодически возникают, но не все из них переходят в плоскость конфликта и становятся громкими и публичными. Исследования, необходимые для разрешения конфликтов, проводятся, но 99% из них просто не выносятся на публику.

Часто риелторы используют понятие «неблагополучный район». Что это такое с точки зрения социологии?

Как правило, имеется в виду район, где человек не может реализовать свои пожелания, поскольку набор городских услуг там либо отсутствует, либо очень скуден. Обычно это окраины.

Вместе с тем, качество городской среды, наличие разнообразных элементов, востребованных жителями, безусловно, влияет и на состав населения района. Если район удален от центра или в нем бедная социальная инфраструктура, в дефиците элементы городской среды, ниже стоимость квадратного метра, то это создает риск появления окраинных районов массовой жилой застройки, получивших в народе название «человейники».

В таких жилых комплексах могут позволить себе приобрести жилье, как правило, люди с невысоким достатком. Это, в свою очередь, будет влиять и на качество социальных коммуникаций, складывающихся в этом районе.

А может ли грамотная градостроительная политика снизить уровень преступности в городах?

Конечно, может. Но есть ведь и разные типы преступности — кражи, разбойные нападения, убийства. И, как правило, реализуются они в разной городской среде. Можно, например, сделать сверхбезопасный туристический город, но в нем все равно будут преобладать характерные для него преступления — карманные кражи, мошенничество.

Из классических ответов на этот вопрос можно привести теорию Джейн Джекобс (Jane Jacobs), которая в своей книге «Смерть и жизнь больших американских городов» (The Death and Life of Great American Cities) пишет, что за улицами должен быть социальный контроль — они должны символически принадлежать местным жителям, которые будут следить за правопорядком.

Продолжая тему: что такое гетто и почему они появляются в больших городах?

Нередко понятие «гетто» тесно связано в сознании граждан с этническими и мигрантскими характеристиками, но это совсем необязательно: это моноэтническая история. Гетто — это как раз и есть неблагополучные районы, характеризующиеся дефицитом услуг, отсутствием привычных городских благ. И речь не только о магазинах, но, по большей части, и о базовых социальных услугах — школах, больницах. Отличительная важная особенность гетто — это всегда достаточно закрытая территория: люди из гетто не ездят в город, и наоборот.

И как с этим быть?

Опасность для города, в котором есть гетто, имеет свою особенность: с такими территориями очень сложно бороться. Здесь, например, не будет работать способ простого расселения, размазывания населения гетто ровным слоем по городу. Зачастую такой способ не просто не помогает, но еще и снижает цену на жилье в районах переселения. В борьбе с гетто может сработать только комплексный подход по повышению благополучия всего района.

Так что же делать?

Вообще, у каждой такой территории своя специфика, поэтому и решения должны быть разные. Если территория считается неблагополучной не из-за статистики преступлений, а просто из-за ее криминального образа, то одним из решений может стать внутригородской туризм.

В некоторых городах практикуют такую политику: горожан начинают возить на экскурсии в гетто, а жителей гетто — на экскурсии в другие части города, чтобы показать, что везде живут одинаковые люди и с ними можно общаться.

Есть еще решения, связанные со школьным образованием, когда в первую очередь за счет качественного школьного обучения район становится более привлекательным, в нем начинают расти цены на жилье. То есть, как видите, универсального ответа на вопрос, как бороться с гетто, нет — каждая ситуация индивидуальна.

В российских городах есть такие неблагополучные районы и гетто?

Сразу подчеркну: для российских городов термин «гетто» некорректен, в России нет и не может образоваться гетто в его укоренившемся понимании. Есть термин «геттоизация», и в какой-то мере он может в России применяться к жилой застройке без инфраструктуры. Именно такие районы и получили в народе название «человейники».

Да и исторических предпосылок нет, ведь градостроительная политика СССР практически не создавала геттоизированных территорий из-за того, что многие обязательства на себя брал город: например, территории при застройке всегда обеспечивались школами и детскими садами.

Однако, надо признать, сложная ситуация, действительно, складывалась в городах или районах, которые изначально строились вокруг крупных заводов, впоследствии закрывшихся, и там, где большая часть населения в один момент осталась без работы. Но даже и в этом случае все равно надо понимать, что в России не может быть контрастно бедных и неблагополучных районов, как, например, в западных городах. Они там строились в другой парадигме, поэтому там может наблюдаться ощутимая разница между благополучными и неблагополучными районами.

Почему же тогда сегодня формируются «человейники»?

Причин на самом деле много. Например, окраинные районы города часто могут рассматриваться как способ закрепиться в нем, а в дальнейшем переехать поближе к центру. А когда человек воспринимает свое жилье в отдаленном районе за МКАД как временное пристанище, он не особо заинтересован активно участвовать в развитии этого района, а запрос на инфраструктуру у него невысок. Девелоперы, кстати, подхватывают подобные настроения и не обеспечивают инфраструктурой такие районы. В какой-то мере это порочный круг.

В России часто обсуждается судьба моногородов. Насколько серьезна эта проблема?

Проблема развития и существования моногородов захлестнула Россию в период кризиса 2008 года. Сейчас слово «моногород» ассоциируется с экономической уязвимостью и с целым рядом социальных проблем.

При этом значительная часть монопрофильных населенных пунктов (а всего в России более 300 моногородов) не обладает характеристиками кризисных. Вопрос же их модернизации, то есть перепрофилирования и диверсификации, непосредственно связан с переходом к экономике инноваций.

В чем социологические проблемы таких населенных пунктов?

Действительно, в кризисных моногородах отмечается обострение социальных проблем. Конечно, не существует двух одинаковых городов, трудности каждого из них требуют индивидуальных решений. Но большинство моногородов сталкиваются со стабильным отъездом населения, в основном трудоспособного, что дополняется и его естественной убылью. Уезжают специалисты с высшим профильным образованием и высококвалифицированные работники, как правило, в крупные города. Кроме того, в социальной сфере также отмечается дефицит врачей «узких» специальностей.

Еще одна очень важная проблема — ограниченные ресурсы бюджета на развитие объектов городского хозяйства и, как следствие, отсутствие в шаговой доступности дошкольных учреждений, досуговых, спортивных объектов и пр.

Каков же рецепт решения проблем моногородов?

Проблемы моногородов вполне понятны и решаемы. В мировой практике, например, применяется комплексный подход к развитию моногородов, включающий в себя реализацию государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также программ переобучения работников градообразующих предприятий.

Развитие и модернизация моногородов в перспективе тесно увязаны с оптимизацией системы расселения жителей и размещения производств, а значит, и с социально-экономическим развитием округов и регионов.

Сейчас в России активно продвигаются программы создания в моногородах территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон. Снижению социальной напряженности в моногородах призваны способствовать также меры по повышению мобильности трудовых ресурсов, благодаря которым происходит перемещение населения в экономически более благополучные районы.

Москва реализует сегодня множество градостроительных программ. Какие из них вы выделили бы как наиболее удачные?

Я выделю две самые удачные. Первая — программа комплексного благоустройства территорий общего пользования. Таким образом город как бы формирует свою гостиную. Эти территории предназначены для людей и не подлежат отчуждению, что принципиально меняет представление о качестве городской жизни.

А вторая — это, конечно, программа развития транспортной инфраструктуры, в ходе реализации которой появляются принципиально новые эффективные для всей страны решения. Важно отметить: горожане начинают осознавать, что ограничения в движении транспорта действительно необходимы. Конечно, первоначально реакции москвичей были весьма негативные, я имею в виду и выделение пешеходных улиц, и сужение проезжей части. Но уже сейчас люди увидели результат.

Говоря о Москве, нельзя не спросить о программе реновации. Какие задачи, помимо переселения жителей в новые дома, решает эта программа?

Безусловно, реализация такой масштабной программы влечет за собой решение множества важных сопутствующих задач, например, способствует комплексному развитию всего города. В ходе реновации важно не только строительство нового качественного жилья, но и сбалансированное развитие территорий: проектирование и строительство общественно-деловых, досуговых, рекреационных и культурных объектов. Это не только существенно повышает привлекательность территории, но и формирует новые центры притяжения.

Кстати, на сегодняшний день, согласно результатам последнего исследования нашего факультета, улучшить свои жилищные условия и расширить жилплощадь хотят 47% москвичей, являющихся собственниками жилья, и каждый восьмой из них намерен сделать это с помощью программы реновации.

Еще одной масштабной градостроительной программой стала реорганизация бывших промышленных зон. Какой эффект она будет иметь для города?

Промзоны — это важнейший внутренний резерв развития Москвы, зоны формирования новых центров, новых транспортных узлов, что способствует развитию полицентричности.

В то же время, если часть зон действительно готова к реорганизации, то у других есть потенциал для развития промышленных функций. И их тоже нельзя терять, потому что это вопрос экономической безопасности города, сохранения многообразия мест приложения труда. В этих вопросах необходим дифференцированный и взвешенный подход.

Евгений МИХАЙЛЕНКО, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ:

«Не существует двух одинаковых городов, и проблемы каждого из них требуют индивидуальных решений»

Авторы: Антон МАСТРЕНКОВ

Номер публикации: №01 13.01.2023

Игра на опережение: какие тренды, по мнению специалистов Евроцемента, определят развитие цементной промышленности в 2023 году

Крупнейший в России производитель цемента и строительных материалов Евроцемент подвел итоги 2022 года и определил основные направления своего развития в 2023-м.

За прошедший год предприятия холдинга отгрузили потребителям более 20 млн тонн готовой продукции — это рекорд последних нескольких лет и серьезный рост после сложного «ковидного» 2020-го, когда Евроцемент сумел реализовать порядка 18 млн тонн цемента.

На 2023-й холдинг ставит перед собой не менее амбициозные задачи, однако наступивший год обещает быть непростым: потребление цемента может снизиться в связи с замедлением темпов гражданского строительства и возросшим импортом цемента из третьих стран. Так, по прогнозам аналитиков рынка, в текущем году импорт (прежде всего из Белоруссии и Ирана) может вырасти более чем вдвое — до 5 млн тонн (по сравнению с 2022-м).

Развитие Евроцемента в таких непростых условиях будет зависеть от освоения новых рынков сбыта и поиска способов масштабирования бизнеса за счет потребностей клиента. Эксперты холдинга рассказали «Стройгазете» о трендах цементной промышленности, которые будут особенно актуальны в этом году.

Цемент специального назначения