Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Большая кольцевая: как преображается Москва возле новых станций метро

Большая кольцевая линия метро (БКЛ) — крупнейший в мире проект в области метростроения. Длина ветки составит 70 километров и включит в себя 31 станцию. Новое метрокольцо строят и запускают участками. Первый участок был открыт в 2018 году на северо-западе Москвы. Этот год станет финишной прямой для проекта, в рамках которого столичные власти благоустраивают прилегающие к станциям территории. Как идет обновление пространства рядом с БКЛ, читайте в материале РИА Недвижимость.

Новая атмосфера прежних мест

"Каширская"

Новое кольцо подземки даст москвичам и гостям столицы больший выбор маршрутов передвижения по городу. Помимо того, что это приведет к снижению загруженности линий и сокращению времени поездки, вокруг станций преобразятся многие улицы и пространства.

В случае с окрестностями станции БКЛ "Каширская" это уже произошло. В рамках благоустройства был создан комфортный пешеходный маршрут через сквер от станции до музея-заповедника "Коломенское". Также был приведен в порядок небольшой сквер на другой стороне Каширского шоссе.

Полностью обновили уличное освещение около станции — всего установили более 60 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светодиодными лампами.

Для пассажиров общественного транспорта установили два современных остановочных павильона с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью. На благоустроенных территориях появились лавочки, урны, вазоны с цветами, разбили почти 16 тысяч квадратных метров газонов. В дальнейшем планируется высадить около 2,8 тысячи кустарников.

"Новаторская"

Этой осенью специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) приступили ко второму этапу благоустройства территории возле станции "Новаторская" на юго-западе столицы. В ходе первого этапа обновили улицу Академика Пилюгина и дворовые территории на улице Новаторов. Текущая задача — сделать удобные пешеходные маршруты к станции БКЛ: работы пройдут на улицах Воронцовские Пруды, Кравченко, Новаторов, Крупской.

Будут убраны под землю воздушные кабельные линии, модернизирована водосточная сеть, обновлены тротуары. Также специалисты КГХ заменят асфальтовое покрытие на проезжей части, организуют удобные парковочные карманы и установят 16 современных остановочных павильонов и лавочки по дороге к метро.

На прилегающей к станции территории оборудуют более 200 энергоэффективных фонарей и свыше 150 уличных торшеров. Пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения, которые позволяют пешеходу быть заметнее на "зебре" в темное время суток. Также запланировано создание комфортных общественных пространств. На пересечении улиц Новаторская и Воронцовские Пруды изменится организация движения, благодаря этому там сделают новую зеленую зону отдыха.

"Печатники"

Завершающая фаза работ по благоустройству возле станции "Печатники" проходит на улицах Гурьянова, Кухмистерова, Южнопортовая, а также в Речном проезде. Здесь создаются удобные подходы к станциям БКЛ и МЦД.

Специалисты КГХ проложили кабельную канализацию, куда будут убраны воздушные линии. Это позволит не только очистить небо от проводов, но и сделать эксплуатацию линий электропередачи более безопасной и надежной.

Для развития водосточной системы дополнительно установлено 15 смотровых колодцев ливневой канализации. В ходе благоустройства в порядок приведут тротуары. Для пассажиров общественного транспорта разместят семь остановок с зарядными слотами для мобильных устройств и беспроводной связью. Для автомобилистов обустроят парковочные карманы.

Помимо этого, обновятся семь детских площадок. Старое покрытие на них заменят современным травмобезопасным, а также установят новое спортивное и игровое оборудование. Рядом с площадками появятся четыре зоны тихого отдыха с удобными лавочками, урнами и зелеными насаждениями.

Преображение народных троп

"Электрозаводская"

Завершается благоустройство около станции "Электрозаводская". Работы проводятся на улице Малая Семеновская, в переулках Барабанный, Медовый, Мажоров, Верхний Журавлев и Нижний Журавлев. Там обустроили кабельную канализацию, куда прячут воздушные линии электропередачи. На территории заменили асфальт на проезжей части и тротуарах, а для маломобильных горожан их оборудовали удобными спусками. В Барабанном переулке появился новый наземный пешеходный переход.

На улице Малая Семеновская старый остановочный павильон заменят современным — с зарядными слотами и беспроводной связью. Для автомобилистов обустроили новые парковочные карманы, увеличив количество машино-мест.

Приведут в порядок и сквер Дружбы — одно из любимых мест отдыха проживающих поблизости горожан. В сквере специалисты КГХ обновили покрытие дорожек и сделали новые на месте народных троп, а позже проведут дополнительное озеленение, разместят удобные скамейки и стол для пинг-понга.

В зоне благоустройства установили новые фонари и уличные торшеры с энергоэффективным светодиодным освещением, пешеходные переходы оборудовали опорами контрастного освещения. По дороге к метро появятся удобные лавочки.

"Варшавская"

Возле станции "Варшавская" все работы по благоустройству уже завершены. Они затронули часть Чонгарского бульвара. Теперь там созданы комфортные зоны отдыха, обустроены удобные маршруты от жилых массивов к транспортному объекту. Ранее в рамках программы "От дома до дома" благоустроили участок Чонгарского бульвара от Азовской улицы до Симферопольского бульвара.

Специалисты КГХ убрали под землю воздушные кабельные линии, заменили покрытие тротуаров, расширили пешеходную зону, обновили асфальт на проезжей части и во дворах, сделали парковочные карманы, смонтировали пять остановочных павильонов с зарядными устройствами и беспроводной связью. Обустроили наземные пешеходные переходы с опорами контрастного освещения, установили 138 фонарей и уличных торшеров.

"Давыдково"

Сильно обновилась территория рядом со станцией "Давыдково", где появился современный парк. Он расположился на территории Козловского леса. При разработке проекта стояла задача максимально сохранить природную составляющую, но при этом добавить пространству функциональности.

Специалисты КГХ сделали в парке удобные тротуары и дорожки, часть тропинок выполнили из деревянного настила, разместили скамейки для отдыха, обустроили детские площадки и зоны с уличными тренажерами.

Для безопасности горожан установили более 130 энергоэффективных фонарей. Также дополнительно высадили около 80 деревьев и более 620 кустарников, разбили цветники из многолетников, обновили газон общей площадью свыше 72 тысяч квадратных метров.

В России с 1 декабря повышаются тарифы ЖКХ

В России с 1 декабря повышаются тарифы на коммунальные услуги – второй раз в 2022 году и на семь месяцев раньше запланированного срока, следующая индексация тарифов произойдет уже в июле 2024 года.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что правительство России проведет индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, снабжение водой и теплом 1 декабря текущего года вместо 1 июля 2023 года. За счет этого более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет.

Предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря не превысит 9%. Иными словами, средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц увеличится на 324 рубля. При этом ведомство прогнозирует, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги впоследствии будет расти меньшими темпами. Ожидается, что с 1 июля 2024 года он повысится в среднем по стране на 6,3%, с 1 июля 2025 года - на 5,3%.

Как отмечал в свою очередь Минстрой, индексация тарифов нужна для ремонта коммунальных сетей и других объектов инфраструктуры.

Строительство больницы святого Владимира в Москве завершат в 2023 году

Строительство многопрофильного медицинского комплекса на территории детской городской клинической больницы имени святого Владимира (ДГКБ) в Москве завершат в конце 2023 года, рассказал журналистам в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

ДГКБ святого Владимира была основана в 1875 году и является одним из крупнейших многопрофильных детских стационаров Москвы. Основные корпуса больницы расположены в районе Сокольники.

Мэр Москвы отметил, что строительство нового многопрофильного медкомплекса является одним из крупнейших проектов в сфере здравоохранения, реализуемых в рамках адресной инвестиционной программы Москвы.

"Мы приняли решение построить эту клинику заново, это будет второе рождение. Это будет самая современная клиника в России, оснащенная самыми последними технологиями", — сказал Собянин.

Согласно справке пресс-службы мэра, в новом здании площадью более 55 тысяч квадратных метров будет развернуто 482 койки. Также в нем разместят центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа и обустроят вертолетную площадку для приема экстренных пациентов, эвакуируемых с мест ДТП, техногенных и природных катастроф.

"Стоит задача, чтобы все строительные работы были завершены в конце следующего года", — отметил мэр.

АСИ и "Роскосмос" договорились о совместном развитии инфраструктуры городов

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и "Роскосмос" будут совместно развивать инфраструктуру и сервисы в городах присутствия госкорпорации, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.

Глава АСИ Светлана Чупшева и генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились в том числе о внедрении сервисно-инфраструктурного подхода в городах, где расположены предприятия госкорпорации.

"Сейчас мы формируем новую модель развития территории, которая основана на обеспечении жителей городов с высоким научным потенциалом не только современной инфраструктурой, но и передовыми сервисами. Такой подход ставит во главу угла максимально эффективное удовлетворение потребностей и запросов человека в городе. Поддержка со стороны "Роскосмоса" поможет расширить географию проекта и вывести качество жизни людей на этих территориях на новый уровень", — рассказала глава АСИ Светлана Чупшева.

В число 18 пилотных территорий реализации программы уже попали города присутствия госкорпорации Циолковский, Железногорск и Королёв. Там проводят комплексный анализ по выявлению факторов городского управления и экономики города, разрабатывают комплексный план реализации проектов и мероприятий, сочетающих использование городской инфраструктуры и сервисов для удовлетворения потребностей жителей.

"Подписанное соглашение должно дать мощный импульс развитию городов, где расположены ключевые предприятия "Роскосмоса", а не остаться рамочным документом. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы эти территории стали центрами притяжения для талантливых инженеров и ученых, а для этого необходимо создать комфортную среду проживания, отвечающую всем современным требованиям. В этом вопросе мы рассчитываем и на поддержку местных администраций", — подчеркнул Борисов.

Также стороны займутся повышением престижа инженерно-технических профессий среди молодежи, стимулированием их интереса к сфере инноваций, в том числе через популяризацию промышленного туризма.

ЦБ при сохранении негатива на рынке ипотеки ужесточит ее регулирование

Банк России в случае сохранения негативных тенденций на ипотечном рынке может дополнительно ужесточить регулирование выдачи ипотеки с низким первым взносом закредитованным заемщикам, а также повысить требования к уровню резервов по ипотеке в зависимости от уровня эффективной ставки, говорится в обзоре регулятора.

"В ипотеке наблюдалась тенденция опережающего роста цен на жилье (на 20% с начала года), подкрепленного не увеличением доходов заемщиков, а смягчением финансовых условий ипотеки. Масштабирование программ льготного кредитования увеличивает разницу в ценах на первичном и вторичном рынке жилья. В втором-третьем кварталах 2022 года данная тенденция была усилена реализацией программ "ипотеки от застройщика", — пишет ЦБ.

Также регулятор отметил ухудшение стандартов кредитования на ипотечном рынке: доля кредитов с первоначальным взносом менее 20% выросла с 37 до 48%.

"В случае сохранения этих тенденций Банк России ужесточит регулирование: в части макропруденциальных мер может потребоваться повышение надбавок по ипотечным кредитам с высоким ПДН и низким первоначальным взносом, в части микропруденциальных мер — повышение требований к уровню резервирования ипотечных кредитов в зависимости от уровня эффективной ставки", — указали в ЦБ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина осенью говорила, что ипотечные ставки от банков, близкие к нулю, — так называемые ипотеки от застройщиков — это маркетинговая акция и вводят заемщиков в заблуждение, поэтому Банк России будет принимать меры. Она отмечала, что застройщики, предлагая нулевую ипотеку, завышают стоимость квартир на 20-30%, и часто переплата из-за этого оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту.

На этом фоне регулятор с декабря ужесточил требования к выдаче ипотеки, предоставленной на финансирование по договору участия в долевом строительстве и с первоначальным взносом до 10%, введя "ограничительную" макропруденциальную надбавку в размере 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика.

Доходы от прощения долгов по ипотеке хотят освободить от НДФЛ

Депутаты Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия — За правду") и Ольга Ануфриева ("Единая Россия") внесли в Госдуму законопроект об освобождении от НДФЛ доходов, полученных в связи с прощением банками в 2022-2023 годах долгов заемщиков по ипотеке, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ освобождает об обложения НДФЛ доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу), полученные при полном или частичном прекращении в 2022-2023 годах обязательства заемщика по нему. Это касается кредитов (займов), выданных кредитной организацией, находящейся на территории РФ, налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимым с ней лицом.

В связи с этим обязанность по уплате НДФЛ у гражданина не возникнет вследствие полного или частичного прощения кредитором в 2022-2023 годах обязательств заемщика, вытекающих из ипотечных кредитных договоров, поясняют авторы законопроекта. Это изменение вносится в целях снижения долговой нагрузки на граждан в текущей экономической и геополитической ситуации.

Разработчики обращают внимание, что снижение кредитором размера денежных обязательств заемщика, как правило, является вынужденной мерой и направлено на оказание необходимой помощи заемщику, попавшему в трудную жизненную ситуацию. "При этом необходимость уплаты налога на доходы физических лиц, возникающая в случае прощения кредитором части задолженности, влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на гражданина", — отмечают они.

Правительство РФ поддерживает законопроект.

В случае принятия закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и применяться в отношении доходов физлиц, полученных ими начиная с налогового периода 2022 года.

В Москве провели 600 экзаменов для руководителей управляющих компаний

В Москве за семилетний период лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами проведено 602 экзамена и выдано более 5 тысяч квалификационных аттестатов, сообщила пресс-служба Мосжилинспекции.

"Каждые пять лет лицам, желающим продолжить осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, необходимо подтверждать свой уровень подготовки путем сдачи квалификационного экзамена. Выданные аттестаты действуют на всей территории РФ", — приводятся в пресс-релизе слова начальника ведомства Олега Кичикова.

В нем отмечается, что с начала 2022 года в Москве прошли тестирование и получили аттестаты 435 претендентов.

Кроме того, недавно появилась возможность подать заявление на допуск к экзамену в онлайн-формате на портале mos.ru. Услуга доступна как для действующих руководителей управляющих организаций, так и для тех, кто только планирует работать в этой сфере. За первые три недели через портал госуслуг подано 70 заявлений, добавляется в сообщении.

"Удобство электронной услуги, прежде всего, в экономии времени, поскольку теперь нет необходимости лично приезжать в Мосжилинспекцию и сдавать документы. Кроме того, при онлайн-подаче заявления стало возможно выбрать желаемую дату прохождения экзамена в соответствии с графиком проведения на ближайшие два месяца", — резюмировал Кичиков.

Польская мечта о Западной Украине близка к исполнению

Ирина Алкснис

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал в интервью РИА Новости, что, согласно получаемым его ведомством сведениям, польские власти форсируют подготовку к аннексии Западной Украины.

Сама по себе эта информация, разумеется, не тянет на сенсацию. Стремление Варшавы перекроить политическую карту региона в свою пользу давно уже перестало быть темой обсуждения исключительно для маргинальных конспирологов.

Комментарии Нарышкина интересны иным: едва ли не впервые открыто и на столь высоком уровне обрисован в целостности тот теоретический фундамент, на котором строят свои экспансионистские планы польские элиты. И надо признать, что ими создана стройная и внутренне непротиворечивая теоретическая концепция.

Итак, претензии Польши на Западную Украину, а точнее на Львовскую, Ивано-Франковскую области и большую часть Тернопольской, стоят на убеждении, что это исконно польские земли. "Исконность" — понятие, конечно, относительное, но невозможно спорить, что эти территории действительно весьма длительное время входили в состав польского государства.

Главный польский аргумент в пользу возвращения этих территорий — восстановление справедливости, причем, так сказать, и в историческом контексте, и в более сиюминутно-прагматическом.

Польша не получила от Украины никакой компенсации — и даже просто извинений — за Волынскую резню 1943 года, устроенную украинскими националистами. По сведениям директора СВР, в Варшаве считают, что у них на руках достаточно архивных документов для выдвижения реституционных требований.

Не менее важны современные реалии. Из всех западных стран Польша оказывает едва ли не самую большую (если считать не в виртуальных долларовых миллиардах, а в реальных делах) помощь Украине в настоящий момент. Через нее идет транзит военных грузов, она сама активно поставляет военную помощь Киеву. Польша приняла полтора миллиона украинских беженцев — это второе место после России, принявшей почти 2,5 миллиона человек. Вот только население нашей страны почти 150 миллионов, а у Польши недотягивает до 40. Объективно нагрузка на польскую систему тяжелейшая.

И в итоге за все сделанное для Украины на польскую территорию прилетела украинская ракета, убив двух человек. А Киев мало того что снова не извинился, так еще и попытался сделать вид, что он вообще ни при чем. Варшава, разумеется, была вынуждена это "проглотить" для поддержания общезападной солидарности вокруг Украины. Но можно понять, почему поляки считают, что им по совокупности положена щедрая компенсация. И возвращение некогда польских территорий вполне за таковую сойдет.

Тут, конечно, возникает вопрос: что за меркантильность? А как же общезападная солидарность и "мир, основанный на правилах"?

Но как раз вот тут у Польши нет никаких проблем и противоречий. Варшава не пытается (в отличие от лицемерных западноевропейских товарок, агитирующих собственное население мерзнуть во имя Украины) маскировать реальность, в которой идет очередной глобальный передел. Наоборот, она изо всех сил стремится поучаствовать в нем, в том числе территориальными приобретениями.

Отсюда и форсирование процесса, о котором рассказал Нарышкин. Запад созревает до переговоров с Россией, и если будет достигнута какая-то принципиальная договоренность, то окно экспансионистских возможностей для Варшавы снова закроется на неизвестный период времени. И понятно, что было бы очень обидно упустить удобный шанс.

Правда, польские власти в любом случае находятся в положении "и хочется, и колется", поскольку реальность куда сложнее самых гладких, продуманных и логичных планов. Это отметил и директор СВР, напомнивший о "горьких примерах столкновений польских и украинских националистов".

По сведениям российской разведки, поляки хотели бы использовать российский опыт и присоединить западноукраинские территории с помощью референдума. Вот только вряд ли им приходится рассчитывать на активную поддержку местного населения.

Украинцы хотят в Европу, а не в Польшу. Они прекрасно помнят, что на протяжении веков польские паны обращались с ними как с рабами. Да и современность полна историями о том, что польские хозяева немногим лучше относятся к украинским гастарбайтерам. К тому же незакрытый вопрос Волынской резни в виде польского возмездия современным украинцам, чествующим как героев националистов УПА*, ответственных за зверские массовые убийства поляков, неизбежно встанет на повестке дня. А это, в свою очередь, гарантирует украинскую ответку. Ну и понесется.

Так что при разработке любых планов в отношении Западной Украины польским спецслужбам и властям необходимо учитывать, что с большой вероятностью они обернутся активным сопротивлением местного населения. А учитывая количество закачанного — в том числе Польшей — оружия на Украину, последствия могут оказаться столь тяжелыми и кровавыми, что Варшаве очень быстро станет не до прочих своих великодержавных грез.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

Почему дальневосточники выступили за временную отмену запрета на экспорт кругляка

Инесса Доценко (ДФО)

В правительство России внесено предложение временно разрешить экспорт необработанной древесины дуба и ясеня диаметром более 40 сантиметров. Авторы инициативы - депутаты Законодательного собрания Приморского края. По их мнению, это позволит не только поддержать предприятия лесного комплекса, но и привлечь дополнительно в бюджетную систему Российской Федерации от 300 до 400 миллионов рублей экспортных пошлин. Парламентарии подчеркивают: на долю дуба и ясеня диаметром более 40 сантиметров приходится менее пяти процентов всего объема заготавливаемой в Приморском крае древесины.

Напомним, запрет на вывоз кругляка хвойных и ценных лиственных пород действует с 1 января нынешнего года.

- Мы можем экспортировать тополь, осину, березу. Все остальное запрещено. А тополь, осина и береза на Дальнем Востоке всегда составляли только три процента лесного экспорта, - объясняет председатель ассоциации "Дальэкспортлес" Александр Сидоренко.

Когда запреты вводили, ситуация была другой. Сейчас же международные организации отозвали действия своих сертификатов, и российские лесопромышленники не могут отправлять продукцию переработки, например, в Японию.

- Лесная промышленность вышла на плато в мае. А потом мы перестали запускать новые линии, завозить оборудование - еще в конце весны это можно было сделать по контрактам, заключенным до февраля, - продолжает Сидоренко.

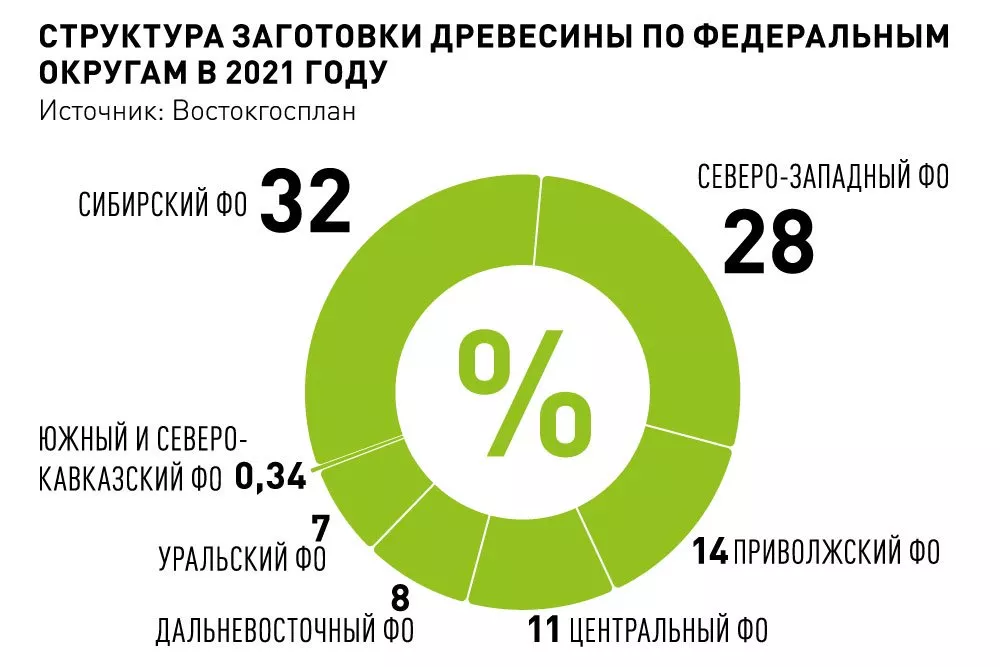

Эксперты подчеркивают: лесная отрасль - инерционная. И пока общие цифры выглядят вполне пристойно. Например, объем переработки круглого леса в Приморье за девять месяцев 2022-го вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30 процентов, при этом выпуск пиломатериалов увеличился более чем на 35. Но вот загрузка мощностей по производству шпона в 2022 году составила около 40 процентов, что вызвано введением временных ограничений на экспорт данной продукции в Японию. Это серьезно ударило по системообразующему предприятию лесопромышленного комплекса Приморского края "Тернейлес". Оно обеспечивает более 45 процентов заготовки и переработки древесины в регионе и 98 процентов производства шпона.

- Лесопромышленный комплекс Приморского края ввиду незначительного спроса на внутреннем рынке и значительной транспортной удаленности от основных рынков европейской части России ориентирован на экспорт своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, - говорит министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов. - Сегодня в силу макроэкономических причин наблюдается падение спроса и снижение цен на продукцию лесопереработки на внешнем рынке. Повлияли укрепление курса рубля и рост логистических издержек, который вызван переориентированием на рынки Китая из-за временных ограничений экспорта в недружественные страны. При сохранении сложившихся тенденций усиливаются риски дальнейшего сокращения объемов заготовки и производства.

В Хабаровском крае в октябре сократила вывоз леса и плановое производство пиломатериалов лесопромышленная компания BM group. Завод перевели на односменный график, людям урезали зарплату.

- За октябрь заготовка и вывоз древесины составили порядка 16,2 тысячи кубометров, что на 53,7 процента меньше, чем месяцем ранее. Наш лесоперерабатывающий завод выпустил около 8,6 тысячи кубометров пиломатериалов, это на 42,6 процента меньше, чем в сентябре, - комментирует консультант BM group Константин Безносюк.

В целом показатели работы предприятия пока превышают прошлогодние. Но сейчас убытки уже составляют до 40 процентов себестоимости кубометра.

Кстати, внутренний спрос не спасет. По словам Александра Сидоренко, емкость дальневосточного рынка древесины - 2,7 миллиона кубометров в год. А производит макрорегион 18 миллионов кубометров. Куда девать остальное?

- Учтите, что плюс к этому мы еще многое привозим - те же пиломатериалы, например, из Иркутской области, их там дешевле сушить и строгать. Мебель тоже доставляем из других регионов, - говорит эксперт.

По его мнению, нельзя обвинять местных производителей, ведь себестоимость производства на Дальнем Востоке неизмеримо выше.

Конечно, государство уже предпринимает некоторые меры.

- В конце октября прошло совещание под председательством Рослесхоза с представителями лесного бизнеса и региональными лесными ведомствами, на котором были одобрены меры поддержки для лесозаготовителей с учетом специфики региона, - рассказывает начальник департамента лесного хозяйства по ДФО Федерального агентства лесного хозяйства Максим Сироткин. - В их числе совершенствование механизма организации и проведения лесных конкурсов в целях заготовки древесины, а также упрощение порядка выдачи разрешения (сертификата) СИТЕС при экспорте лесоматериалов отдельных видов.

Но лесопромышленники убеждены: кардинально изменить ситуацию может только временный отказ от запрета на экспорт кругляка.

- И не только дуба и ясеня, но и хвойных пород, - предлагает пойти дальше Александр Сидоренко, отмечая, что быстрых результатов ждать не приходится.

Даже в этом случае, по его словам, отрасль будет восстанавливаться не меньше года.

Александр Панфилов, замруководителя Рослесхоза:

- Объем заготовки древесины по ДФО в этом году идет с небольшим снижением по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (-3,4 процента). Около 80 процентов заготовки в округе приходится на долю хвойных пород, остальные 20 - на лиственные. Анализ за девять месяцев 2022 года показывает, что снижение объемов заготовки по отношению к 2021 году по мягколиственным породам произошло на 9,8 процента, по хвойным - на 2,2. При этом в отдельных регионах ДФО зафиксировано увеличение объемов заготовки по каждому из этих видов пород. Согласно данным Росстата по итогам 8 месяцев 2022 года на территории округа производство пиломатериалов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 15,6 процента, шпона - на 1,2.

Правительство России принимает ряд мер по поддержке промышленных производств. Уже сегодня есть решение о продлении сроков действия лесных деклараций, что сократило издержки лесопользователей. Кроме того, были сокращены сроки проведения госэкспертизы проектов освоения лесов с 30 до 15 дней. Кстати, в целях снижения административной нагрузки на бизнес отменены плановые проверки лесопромышленников на 2022 и 2023 годы. В условиях моратория альтернативой проверок бизнеса стали профилактические меры. Продлены сроки реализации приоритетных инвестпроектов еще на один год - до 1 сентября 2025 года. Помимо этого инвесторам предоставляются лесные участки в аренду без проведения торгов и льготы по оплате аренды.

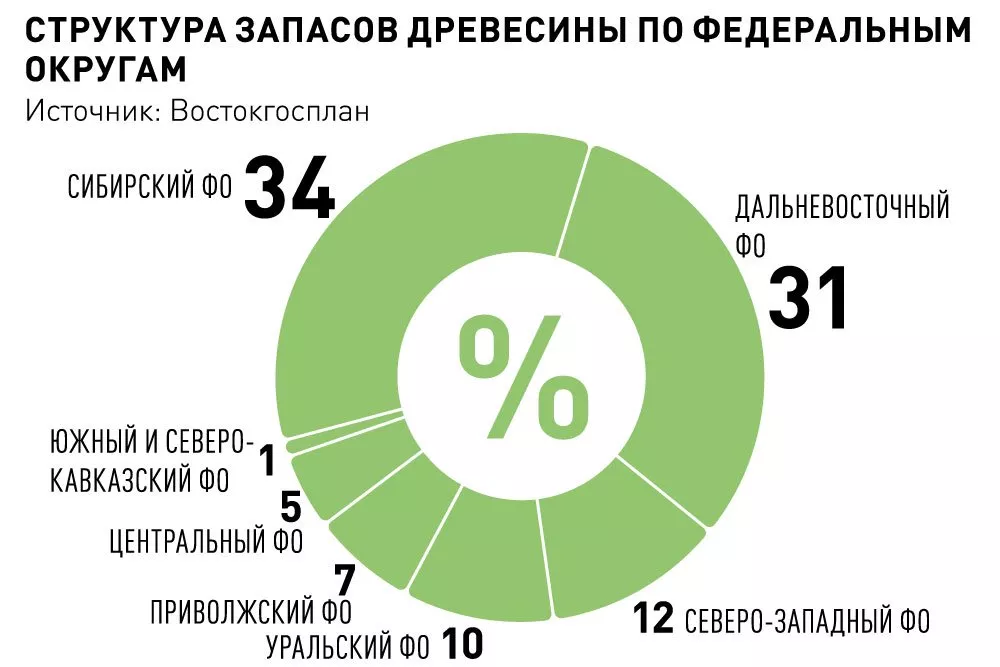

Михаил Кузнецов, директор ФАНУ "Востокгосплан":

- Снижение объемов выпуска лесозаготовительной отрасли, в том числе по причинам, связанным с долгосрочным и сложным характером развития проектов глубокой переработки, - многолетний тренд, он не датируется 2022 годом. Высокая неопределенность вынуждает лесозаготовителей искать пути поддержки падающего уровня рентабельности. Дальневосточный рынок очень ограничен в объемах. Поворот российских лесозаготовителей из других федеральных округов на национальный рынок и смена их зарубежных каналов сбыта, загруженность железнодорожных магистралей и проблемы с обеспечением отрасли производственными фондами в краткосрочном периоде негативно влияют на финансово-экономическое состояние дальневосточных производителей. В этих условиях самым простым и хорошо знакомым для бизнеса ДФО политическим решением стало бы временное снятие ограничений на экспорт необработанной древесины. Однако данное решение не должно препятствовать достижению целей и задач по развитию лесного комплекса макрорегиона, установленных документами стратегического планирования. Смягчение экспортных ограничений должно быть увязано с участием бизнеса в реализации мероприятий, разрабатываемых правительством РФ и направленных на рост объема деревянного домостроения, сокращение выбросов и поглощение парниковых газов, создание мощностей по переработке малоценной древесины и отходов.

Как в Приморье исправительные центры помогают решить кадровые проблемы

Ольга Журман (Приморский край)

Приморский край занимает первое место в России по количеству созданных исправительных участков и рабочих мест для осужденных. Регион успешно выполняет задачу по изменению наказания в виде лишения свободы на так называемые принудительные работы.

Об этом рассказал начальник Главного управления минюста России по Приморскому краю Виктор Храбров на встрече с главой Законодательного собрания Забайкальского края Кон Ен Хва.

Создание таких центров позволяет достичь несколько целей: не дать осужденным "выпасть" из социума, предоставить профессию, быть уверенным в их трудоустройстве после отбывания наказания. И - снизить потребность в рабочих руках на ряде предприятий.

- Для нашего края это тоже очень актуально. Регион испытывает большую потребность в рабочих руках, они нужны в лесозаготовительной, строительной отраслях, в сфере ЖКХ или, например, мусоропереработки. Соглашусь, что гораздо правильней не решать кадровые проблемы за счет привлечения мигрантов, а дать возможность трудоустройства нашим оступившимся согражданам, - сказал Кон Ен Хва по итогам встречи.

В Приморье работает три исправительных центра на базе ГУФСИН и шесть участков - на базе сторонних организаций.

- Принудительные работы - относительно новый вид наказания, его начали применять с 2017 года. Осужденные, как правило, живут в общежитиях на территории предприятия под некоторым контролем, но имеют ряд льгот по передвижению. Могут встречаться с семьями. За неполный 2022 год в Приморье создано 450 рабочих мест для осужденных, а всего начиная с 2017 года - 1115. Поначалу предприниматели, которым предложили участвовать в этом проекте, отнеслись к нему с опаской. Первой была Южноморская база рыбфлота, и ее опыт стал примером для бизнеса, - говорит начальник отдела организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ГУФСИН по Приморскому краю Елена Лушкина.

Один из созданных нынешней осенью исправительных центров работает на территории "Спасскцемента", там осужденные занимаются строительными работами. Есть еще один - в компании "Никольск-Уссурийск", где 51 человек от ГУФСИН трудятся на переработке мяса. Рабочие места по производству пиломатериалов предоставил почти сотне осужденных кооператив "Энергия" в Красноармейском районе, лесопереработкой заняты несколько человек в ООО "Форест Гранд", 76 - работают в КГУП "Приморский экологический оператор".

- Подобные исправительные центры помогают стране трудоресурсами, которых сейчас не хватает. Предприятия получают дисциплинированных работников, а государство снижает расходы на содержание осужденных. А для них самих это возможность более свободно общаться с родными, пользоваться сотовой связью, носить гражданскую одежду. Они получают зарплату, и часто немаленькую, могут повышать свою квалификацию. И есть примеры, когда после окончания срока наказания бывшие осужденные остаются работать на предприятиях, - объясняет начальник ГУФСИН России по Приморскому краю, генерал-майор внутренней службы Вадим Версткин.

В России отбывают наказание в исправительных учреждениях 350 тысяч человек. Около 180 тысяч из них могут быть привлечены к принудительным работам. Такой вид наказания предусмотрен в статье 53.1 УК РФ и применяется как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести.

УК будут следить за работой регоператора даже при прямых договорах жильцов

Татьяна Мишина (Хабаровск)

Более 200 тысяч тонн мусора планирует вывезти до конца года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, начавший деятельность 1 июля этого года в Хабаровске и районе имени Лазо. Работу свою он должен строить в сотрудничестве с управляющими организациями и товариществами собственников жилья. Это взаимодействие оценила Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП "ЖКХ-Групп", объединяющей 98 УК из шести регионов Дальнего Востока.

Ольга Сергеевна, на ваш взгляд, в каких регионах взаимоотношения управляющих компаний с региональными операторами складываются беспроблемно?

Ольга Беленькая: Все регионы на первых этапах реформы сталкивались с одними и теми же трудностями. Это и отладка маршрутов поездок регоператора, и нарушения периодичности вывоза отходов, и споры по поводу отнесения тех или иных отходов к категории крупногабаритного мусора, например, веток, обрезков деревьев и так далее.

Просто другие субъекты ДФО к реформе приступили несколько лет назад, и сейчас механизм уже более или менее отладили, а в Хабаровском крае этот процесс еще идет: продолжается заключение договоров между регоператором и собственниками нежилых помещений, отрабатывается порядок работы с обращениями потребителей.

Какие проблемы у хабаровских УК остались сегодня, после пяти месяцев реализации "мусорной реформы"?

Ольга Беленькая: Конечно, горячим был первый месяц: региональный оператор не справлялся с ежедневным вывозом твердых коммунальных отходов со всех мусорных площадок, и горожане это почувствовали. Жильцы звонили и в управляющие организации, и на "горячую линию" регоператора, на которую не всегда можно было дозвониться. Поэтому обращение принимали и краевое министерство ЖКХ, и администрация города.

Сейчас в целом работа еще отлаживается, завершена маршрутизация поездок мусоровозов. Но все еще нарушается периодичность вывоза мусора, идут споры из-за вывоза веток, отнесения тех или иных отходов к крупногабаритным, до конца еще не отрегулированы взаимоотношения между регоператором и собственниками нежилых помещений.

Кто обязан поддерживать порядок на площадках по сбору мусора?

Ольга Беленькая: За обслуживание контейнерной площадки отвечает управляющая компания либо товарищество собственников жилья. Но если сотрудники или подрядчики регионального оператора при погрузке в мусоровоз просыпали отходы, то это обязанность регоператора - убрать их.

Близ моего дома две контейнерные площадки. На них появились таблички с перечнем МКД-пользователей площадок. Но моего дома нет ни в одном, ни в другом списке…

Ольга Беленькая: В обязательном порядке администрация города ведет реестр мест накопления отходов. Каждый житель может зайти на сайт мэрии и посмотреть привязку контейнерной площадки к своему дому.

Существует проблема для тех домов, где площадка находится в открытом доступе и предназначена для нескольких МКД: здесь любой может принести мусор на эту площадку. И если для нужд жильцов дома контейнеров достаточно, то когда в них отходы начинают сбрасывать соседи - возникает переполнение. Но эта беда по всей стране.

Там, где дворы огорожены либо сама площадка закрывается, конечно, ситуация гораздо лучше.

А еще лучше, по моему убеждению, она может стать при введении системы раздельного сбора мусора и установке баков для сортированных и несортированных отходов. В этом случае люди будут платить за вывоз мусора не по нормативу, а по фактическому объему вывезенных несортированных отходов. А отсортированные будут забирать организации, занимающиеся их переработкой.

Но действовать такая система, на мой взгляд, может только на закрытых контейнерных площадках, на общих она не сработает. Да и от конфликтов на общих площадках, я думаю, мы не скоро избавимся.

С приходом регоператора изменились тарифы на вывоз ТКО. Это сказалось на работе управляющих организаций?

Ольга Беленькая: Тариф на услуги регионального оператора стал регулируемым: установлен общий экономически обоснованный тариф и льготный для населения - пять рублей за "квадрат".

Есть два варианта взаимоотношений между жителями домов и региональным оператором. Первый: общее собрание собственников решает заключить договор с региональным оператором, и граждане платят ему напрямую. Но при этой схеме УК либо товарищество собственников жилья по-прежнему ведут работу с региональным оператором, контролируя качество оказания услуг. Соответственно, даже при прямом договоре жители могут обращаться как в управляющую организацию, так и к региональному оператору.

Я считаю это правильным и поддерживаю схему прямых договоров, когда поставщик услуг напрямую получает деньги от потребителя.

Есть дома, где собственники таких решений не приняли - это второй вариант. В этом случае регоператор выставляет счет-фактуру управляющей компании либо ТСЖ, а они собирают с населения оплату и рассчитываются с региональным оператором.

Повышение тарифов на жилищные и коммунальные услуги чаще всего сопровождается ростом задолженности населения…

Ольга Беленькая: Можно провести аналогию с Фондом капитального ремонта. Когда начал работать этот фонд, на начальном этапе была низкая собираемость платежей. Но в дальнейшем степень собираемости повышалась, и сейчас в Хабаровском крае высокий процент собираемости взносов на капитальный ремонт.

Думаю, то же самое произойдет и с оплатой услуг регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов.

Если человек не платит, потому что не хочет или не согласен с изменившей суммой, это не освобождает его от обязанности по оплате. Просто он накопит задолженность, которая потом будет взыскана в судебном порядке, плюс судебные расходы, пеня и госпошлина.

Если потребитель считает, что услугу ему не оказывают или она ненадлежащего качества, то в этом случае следует написать обращение к региональному оператору либо в государственный жилищный надзор, управляющую компанию, министерство жилищного хозяйства, наконец, - в общем, сообщить о ситуации в ответственные органы, далее составляется акт об оказании услуг ненадлежащего качества, который является основанием для перерасчета за некачественно оказанную услугу.

В Якутии прошел федеральный форум "Цифровой алмаз"

Сергей Набивачев (Республика Саха (Якутия))

Якутия приняла федеральный форум "Цифровой алмаз". Северный регион - один из лидеров среди субъектов нашей страны в развитии высоких технологий. Поэтому неудивительно, что именно здесь два министра РФ, представители региональных властей и сотрудники ведущих IT-компаний говорили о цифровом суверенитете державы.

Условия развития

Пленарное заседание форума получило амбициозное название "Россия №1. Как поверить в сверхмечту и стать технологической державой". Глава минцифры РФ Максут Шадаев считает, что наша страна обладает нужным потенциалом для массового импортозамещения.

- IT-отрасль получила беспрецедентные условия для развития. В том числе налоговые льготы, освобождения от проверок, отсрочки от срочной службы для сотрудников аккредитованных предприятий, - сказал Максут Шадаев. - Если раньше мы думали, как создать дополнительные стимулы для российских заказчиков, чтобы они выбирали отечественные технологии, то сейчас у нас ситуация однозначная: альтернативы нет. Все пустующие ниши будут заняты.

В сферах суверенитета программного обеспечения, информационной инфраструктуры и кибербезопасности работа ведется уже давно. По словам главы минэкономразвития РФ Максима Решетникова, решения, принимаемые для перехода на отечественные разработки, основываются на имеющейся базе.

- Сейчас мы видим, как изменился подход компаний и их отношение к российским разработкам. Причем это касается не только IT, но и широкого спектра отраслей, например, нефтехимии и машиностроения. Компании готовы пользоваться отечественными технологиями и инвестировать в них. При этом имеются и вызовы, которые связаны с оттоком части специалистов. Но мы продолжим выстраивать совместно с бизнесом ту финансовую инфраструктуру, которая будет наиболее благоприятна для отрасли, - заявил Решетников.

По мнению главы Якутии Айсена Николаева, уход западных IT-продуктов с российского рынка открывает большие возможности для местных специалистов. В республике появляются все новые компании, здесь создана целая экосистема инноваций, связанная с вузами, институтами развития, инвесторами.

- Это слияние таких факторов, как хороший человеческий капитал, за который надо бороться, безопасная среда для бизнеса и инновационные экосистемы, поддерживающие проекты с момента появления идеи, - объяснил Айсен Николаев.

Свои достижения якутские компании креативной индустрии продемонстрировали тут же на форуме. Среди проектов - нейросеть, изучающая томографические снимки и экономящая время врачей, система мониторинга лесных пожаров, электронный сервис для оплаты коммунальных услуг, недорогое оборудование для кинотеатров, модульный электровелосипед, переносные рации на коротких волнах для связи в экстремальном арктическом климате. И все это создано в Якутии.

Своя операционка

На "Цифровом алмазе" Якутия подписала ряд важных соглашений. С Ростелекомом договорились о создании системы интеллектуального видеонаблюдения, с АНО "Цифровая экономика" - о внедрении цифровых платформ в социальную сферу. С российским разработчиком программного обеспечения и микроэлектроники в сфере информационной безопасности UserGate пришли к согласию по поводу создания совместных проектов, направленных на укрепление информационной безопасности республики.

- Учитывая, что сегодня наблюдается увеличение нагрузки на безопасность информационных систем и объекты критической инфраструктуры, данное соглашение особенно актуально, - заявил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

Республиканское министерство инноваций подписало соглашение о сотрудничестве с ГК Astra Linux. По словам Анатолия Семенова, для всех этих процессов нужны не только компьютеры, но и трудовые ресурсы. В договоре нашла отражение и кадровая составляющая.

До конца 2023 года на операционку Astra Linux перейдут все органы исполнительной власти республики. Сейчас 11 министерств и ведомств региона уже работают на отечественной системе.

Кромка океана

Львиная доля IT-услуг Дальнего Востока формируется в Якутии. Но на этой огромной территории еще много мест, где отсутствует устойчивая связь. Проблема постепенно решается. В рамках "Цифрового алмаза" торжественно запустили высокоскоростную линию уже во второй арктический район Якутии - Анабарский. Ее протяженность - 311 километров. В очень отдаленном улусе с весьма тяжелыми климатическими условиями появился качественный интернет. В конце года сюда придет и сотовая связь 4G/LTE. Теперь для жителей доступны новые цифровые продукты и сервисы, безлимитные тарифные планы. С появлением хорошего интернета возникают новые возможности и для местного бизнеса.

В 2020 году к волоконно-оптической линии связи был подключен первый арктический район - Оленекский (села Оленек и Харыялах), в 2021-м кабель довели до села Жилинда. Именно из Жилинды линию протянули до Саскылаха Анабарского улуса.

В нынешней церемонии запуска ВОЛС принял участие Максут Шадаев. Он отметил, что цифровизация труднодоступных районов продолжится в рамках совместного проекта республики и минцифры России "Синергия Арктики".

- В ближайшее время к оптическим сетям будет подключено 22 социальных объекта района. Быстрый интернет, устойчивая мобильная связь становятся неотъемлемыми атрибутами жизни северян. Еще через полгода ВОЛС дойдет до села Юрюнг-Хая, к самой кромке Северного Ледовитого океана, - поделился планами Айсен Николаев.

Александр Болотников: Не надо заставлять людей жить в умирающем селе

Александр Болотников (депутат Сахалинской областной думы)

Принятый в Сахалинской области два года назад закон о переселении граждан из малочисленных (не более 20 жителей) населенных пунктов не работает. До сих пор не появился механизм такого переселения, да и средств на реализацию закона недостаточно.

Между тем я убежден: села, у которых нет никаких перспектив, надо закрывать.

Населенные пункты - как люди: рождаются, взрослеют, а бывает, и прекращают свое существование. И это тенденция не только последних лет. В Сахалинской области в свое время был большой Широкопадский район. В его населенных пунктах заготавливали лес, ловили рыбу, производили бочкотару. В 70-е годы прошлого века рыбы и леса стало меньше, поселки закрыли. Людей перевезли в другие села, дали им работу, жилье. Никто не возмущался.

В то время в области существовал перечень перспективных населенных пунктов, неперспективных и с ограниченным развитием. Мы же сегодня порой вкладываем деньги туда, где развития не будет. Ну нет там ни инфраструктуры, ни предприятий. Сразу замечу: малочисленных народов Севера это не касается. У нас есть ряд населенных пунктов, где живут представители КМНС, люди оттуда никогда не уедут, и это хорошо. Они занимаются традиционным хозяйством. Для них надо создать условия, построить нормальное жилье.

Речь о другом. В Александровск-Сахалинском районе есть село Хоэ. На строительство в нем водовода область ассигновала свыше ста миллионов рублей. Хорошее дело. Замечательное. Но многие жители из села хотят уехать. 90 процентов домов там признаны аварийными. Производства нет. Детсада нет. Школу и клуб надо строить заново. Хороших дорог нет. Зачем вкладываться в Хоэ? Логика непонятна. Может, проще переселить людей? Нужно учитывать их желания. И это не единственное такое село.

По моему мнению, при принятии областного бюджета на следующий год и плановый период 2024-2025 годов надо учитывать движение людских ресурсов (в том числе трудовых). Я всегда задаю представителям органов исполнительной власти вопрос: "Целесообразно ли инвестировать средства в данный населенный пункт?".

В России немало сел, которые существуют как административно-территориальные единицы, но в них никто не живет. Я знаю, иногда власти воспринимают закрытие таких деревень как удар по престижу региона. Но это неправильная точка зрения. Зачем заставлять людей жить в умирающем населенном пункте? Зачем распылять большие средства? Мы даже компенсируем часть транспортных расходов предпринимателям, чтобы они завозили продукты в отдаленные села - ведь иначе бизнес не будет этим заниматься, невыгодно. Производство там открыть сложно - для этого опять же нужны люди.

Иногда бывает и так - реально в селах проживает несколько человек, но прописано гораздо больше. А давать жилье при переселении надо всем, кто фактически зарегистрирован. Как только сахалинцы узнали, что готовится областной закон о переселении из умирающих населенных пунктов, в этих селах резко увеличилось число прописанных. И ведь такую "внезапную" регистрацию не запретить. Здесь большой пласт проблем, есть над чем подумать и юристам, и экономистам. Но думать обязательно надо, ведь проблема характерна для многих дальневосточных регионов.

Дальневосточные предприятия переводят производство на "военные рельсы"

Юлия Гарднер (ДФО)

Многие компании Дальнего Востока перестроили работу под нужды СВО и начали производить совершенно новое для себя оборудование.

Дроны с острова

В Сахалинской области и Забайкальском крае стали собирать дроны. В островном регионе цех по их производству открыли на базе конструкторского бюро. До конца года здесь соберут 100 беспилотников, а с января начнут промышленный выпуск. Военные будут применять дроны во время разведки, а также для корректировки огня и доставки грузов.

Специалисты применяют легкий и прочный материал, например, углепластик. Детали печатают на 3D-принтерах, изготавливают на фрезерных и точильных станках.

- Для печати корпусов мы можем использовать пластик, который выбрасывают наши жители - это бутылки, крышки. Получился бы хороший пример замкнутого цикла производства. Сейчас работаем над этим, - отметил заместитель председателя областного правительства Вячеслав Аленьков.

Новое производство помогали создавать специалисты областного министерства цифрового и технологического развития. Инструкторы именно этого ведомства обучают бойцов управлять дронами на полигонах. В будущем организуют учебный класс, где будет проходить подготовка технических специалистов и инструкторов.

- Важная особенность - в цехе собирают именно ту модель квадрокоптера, управлению которой островные бойцы обучаются на сахалинском Успеновском военном полигоне. Эту технику сахалинцы и курильчане возьмут с собой в зону проведения СВО, - отметил губернатор региона Валерий Лимаренко.

В Забайкалье производство дронов наладили на базе одного из промышленных предприятий.

- Подключился минпромторг России, и мы начали создавать беспилотники для наших бойцов. Первая тестовая партия уже передана в армию, в течение месяца будет произведено еще полсотни таких аппаратов, - рассказал вице-премьер правительства Сахалинской области Александр Бардалеев.

Тонны ткани

В Хабаровском крае швейные предприятия начали выпускать для мобилизованных спецодежду. Так, одно из производственно-торговых предприятий по госконтракту с правительством региона сшило шесть тысяч комплектов термобелья для военнослужащих.

На такое количество потребовалось 4,5 тонны черной и темно-синей ткани. Ее заказали в Турции, в России достаточно сложно найти такой объем. На ткани - легкий начес с изнаночной стороны, чтобы людям было тепло. Комплект состоит из брюк и джемпера.

- Мы производим разную продукцию, но во время спецоперации у нас появилось несколько "военных" заказов. Сначала мы сшили спальные мешки, сейчас - термобелье. Это особый вид продукции. Нужно правильно подобрать полотно: должно быть такое сочетание хлопка, шерсти, шелка и искусственных нитей, чтобы белье плотно прилегало к телу и отводило влагу, - говорит руководитель компании, индивидуальный предприниматель Ольга Аюханова.

В выполненном заказе большая размерная сетка: от 42-го до 60-го, в каждом размере по три "ростовки". По словам Ольги, такой заказ достался компании не просто так.

- Это стало возможным благодаря уникальному тандему людей, которые со мной работают долгие годы, и, конечно, субсидии от правительства края. На нее мы купили специальное оборудование - четырехугольную плоскошовную шестиниточную машину. Она выполняет специальные швы, не натирающие кожу при носке. Таких машин в крае немного.

Пусть солдатам будет тепло

В Якутии местный котловой завод разработал печи длительного горения специально для обогрева армейских палаток. Топливом для них могут служить дрова, уголь, прессованные брикеты. Длительность горения на дровах - до трех часов, а на угле - до шести. Печи рассчитаны на помещения площадью от 40 до 60 квадратных метров. Ежемесячно компания планирует выпускать до 350 изделий. Все они будут отправлены в зону специальной военной операции.

Как пояснил директор завода Пуд Тимофеев, в перспективе производство может быть увеличено до 600 котлов в месяц.

Другая якутская компания изготавливает укрывные тенты, палатки и спальные мешки, которые сохраняют тепло даже в экстремальные морозы. Изделия из многослойного комбинированного материала эргономичны и обеспечивают низкую теплопроводность в использовании.

- Мы уже отправили первую партию мобилизованным, находящимся в зоне специальной военной операции. Всего передано 890 спальных мешков и шесть больших военных палаток, - рассказал генеральный директор Афанасий Махатыров.

К слову, сотрудницам предприятия помогает молодежь. Практику здесь, например, прошли учащиеся Якутского колледжа технологии и дизайна. Они, разделившись на пять групп, работали посменно, это позволило быстрее закончить первую партию заказов для мобилизованных.

А в Чите компания-производитель котельного оборудования выпускает для военнослужащих походные печи. Их одновременно сделали прочными и легкими. Примерный вес печей - 12 килограммов, тогда как, к примеру, стандартная буржуйка, в пять раз тяжелее.

- Когда поступил заказ на производство походных печей для бойцов СВО, мы отнеслись к нему очень внимательно, потому что знаем, что такая продукция необходима на фронте, - сказал директор завода Николай Арапов.

Улан-Удэнское приборостроительное объединение перешло на круглосуточный режим работы. Сотрудники здесь трудятся в три смены.

- Мы по контракту с министерством обороны выпускаем ряд изделий. Объем работ достаточно большой. Предприятие с заказами успешно справляется, - рассказал журналистам генеральный директор объединения Владимир Лучников. - Сейчас оборудование расконсервировано и приведено в рабочее состояние. Коллектив предприятия с пониманием отнесся к такому решению, ведь все это на благо страны. К тому же доход сотрудников увеличился пропорционально выработке.

Как создать в Арктике благоприятные условия для жизни людей

Ольга Журман (ДФО)

Сегодня в Якутске завершает работу IV Северный форум по устойчивому развитию, который проходит в рамках программы председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

Форум - постоянно действующая ежегодная международная экспертная площадка для разговора о проблемах и перспективах устойчивого развития Севера. В прошлом году участники обсуждали изменения климата и главные экологические вызовы, два года назад - транспортную инфраструктуру и механизмы управления арктическими территориями. Тема нынешнего заседания - "Энергия Арктики: новые вызовы - новые решения и технологии". В нынешнем году форум собрал более 700 участников, 400 из них работали в очном формате. Эксперты прибыли из Казахстана, Индии, КНР, Исландии и Монголии. Онлайн подключились специалисты из Южной Кореи, Америки, Швейцарии, Италии и Финляндии.

Участники форума говорили о видах энергии, которые будут наиболее востребованы в Арктике, об обеспечении и повышении жизнестойкости этих территорий и о том, как привлечь молодежь на Север.

Одним из обсуждаемых предложений стало сооружение плавучих или наземных атомных реакторов небольшой мощности. В то же время нельзя недооценивать потенциал возобновляемой энергии в регионе. Так, в Якутии действует 27 солнечных электростанций, а также один ветродизельный комплекс в заполярном поселке Тикси, который не имеет аналогов в России. На форуме шли споры о солнечной энергетике, газогидратах и двигателях на основе свободного водорода. А еще - о таянии арктического льда.

- Очень важным направлением являются исследования по проблематике деградации вечной мерзлоты. Важно понять, насколько этот процесс глобален, и принимать меры по защите зданий и сооружений. Технологии, разработанные в республике, позволяют вечную мерзлоту под зданиями сохранить, - сказал на пленарном заседании форума глава Якутии Айсен Николаев.

В Арктическом регионе мира проживают около четырех миллионов человек, из них более 2,5 миллиона - в российской Арктике. Как подчеркнули на форуме, основными направлениями деятельности нашего государства в этой зоне должны стать совершенствование инфраструктуры, решение социальных проблем коренного населения, развитие традиционной и агропромышленной отраслей, поддержка предпринимательства и туризма. Необходимо обеспечить и занятость на рынке труда.

- Сделать Арктику привлекательной можно лишь создавая благоприятные условия для жизни, трудовой деятельности и культурного развития, - считает проректор по образовательной деятельности Северо-Восточного федерального университета Алексей Голиков.

К числу первоочередных научных интересов отнесены освоение ресурсов арктического шельфа, моделирование эффективных сред обитания в районах Крайнего Севера, арктическая медицина и экология человека в экстремальных климатических условиях.

Арктика - это и про туризм тоже. В рамках форума состоялось первое мероприятие рабочей группы по развитию туризма, созданной по инициативе Чукотского автономного округа. Участники заседания, заинтересованные в развитии этой отрасли на территории Севера, говорили о том, как развивать туризм с учетом защиты окружающей среды.

Владимир Васильев, исполнительный директор Северного форума:

- Концепция устойчивого развития стала ключевой, и для регионов Севера и Арктики - это вызов глобального уровня. С одной стороны, в будущем хозяйственное освоение Арктического региона может стать перспективным. С другой - регион обладает хрупкой экосистемой, заботиться о которой должны не только приполярные государства, но и неарктические страны, так как изменения, происходящие в Арктике, влияют на жизнь людей во всем мире.

Ретейл предложил уральским фермерам новые форматы сотрудничества

Татьяна Казанцева (Свердловская область)

Торговые сети объявили о долгосрочном тренде - переходе на отечественные продукты и сотрудничестве с местными производителями. Причем, как уверяют представители ретейла, в зоне особого внимания - мелкие хозяйства. Когда ждать массового появления на прилавках фермерских продуктов, выяснял корреспондент "РГ".

"Дешевое. Качественное. Свое" - похожим девизом все чаще руководствуется торговля. Чтобы удовлетворить спрос и обеспечить продовольственную безопасность, крайне важно уделять особое внимание локальным местным производителям, заявляют ретейлеры. Например, в магазинах "Магнит" доля отечественных продуктов уже превышает 90 процентов.

- Сейчас у компании более 5,5 тысячи внутренних поставщиков, из них 4,2 тысячи - местные производители. Причем значительная их часть - небольшие, в том числе фермерские хозяйства. В Свердловской области доля местных товаров в общем ассортименте наших магазинов - более 23 процентов. Мы успешно работаем со 170 местными поставщиками, - подчеркнула руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами розничной сети в УрФО Дарья Маршук.

Много лет торговые сети критиковали за "невнимание к маленьким". Сейчас ретейл уверяет, что их поддержка - одна из важных его задач. По словам Маршук, для этого в прошлом году был разработан специальный "договор фермера": он написан более понятным языком и предусматривает самые короткие сроки оплаты товара - до пяти дней. Есть и другие послабления. Нужно только, чтобы производитель соответствовал ряду критериев: доход не выше 200 миллионов рублей в год, производство конкретных видов сельхозпродукции и т. д. В помощь фермерам - упрощенные шаблоны документов, подробные инструкции, как заполнить и отправить заявку. Предусмотрены также консультации менеджеров. Впрочем, те, кто не соответствуют статусу фермера, могут сотрудничать и в статусе поставщика.

По мнению экспертов минагропрома Свердловской области, на потребительском рынке сегодня происходят заметные изменения: появляются новые игроки, возникают новые форматы. Одна из тенденций - коллаборация производителей, розничной торговли и потребителей.

- Осенью в компании произошли существенные изменения. Мы стали ближе к поставщикам, ближе к покупателям. И делегировали большинство функций на уровень директоров магазинов, - подтверждает руководитель направления по работе с госорганами компании X5 Retail Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток" и другие) Денис Сухоруков. - Раньше у них была лишь обязанность заполнять полки, менять ценники и так далее, а сейчас есть возможность напрямую влиять на ассортимент. Бывают моменты, когда категорийный менеджер говорит: "Нам это не интересно", однако директор магазина, понимая важность и востребованность той или иной позиции, готов начать закупки.

"Особым партнером" в этой сети называют крестьянско-фермерские хозяйства: компания уже полтора года развивает новый проект, так называемые фермерские островки. Формат понятный: торговая сеть предлагает в аренду специальную площадку в своем магазине, которую могут занять хозяйства с небольшим оборотом, но с уникальной продукцией. "Островки" востребованы там, где производители не могут попасть со своим товаром на обычную полку из-за недостаточных объемов, требований компании, сложностей документооборота и т. д.

- Недавно мы открыли такой "островок" в Сургуте. В начале будущего года они появятся и на Среднем Урале. Площадь от 6 до 30 квадратных метров передают оператору, который предлагает продукцию фермеров, либо сам фермер может стать оператором "островка". Наполнение разное, например, дары леса. Главное - чтобы товары на "островке" не пересекалась напрямую с нашей продукцией. Иначе мы будем отбивать клиентов друг у друга, - отметил Сухоруков.

"Островки" могут открываться в любых магазинах сети, на любых площадках - конкретное место выбирают ретейлер и будущий оператор. Арендная ставка зачастую ниже рыночной, потому что задача другая - "зарабатывать не на аренде, а на трафике".

Похожий формат предлагают и другие федеральные сети, скажем, "Магнит" развивает "фермерские лавки" и "фермерские дворики". "Лавки" - небольшие точки продаж площадью 17 квадратов - чаще всего предлагают оформить в прикассовой зоне. За прилавок может встать сам производитель.

- Фермерские лавки предполагается открывать как в магазинах у дома, так и на площадках большого формата - это обсуждается, и арендная ставка варьируется в зависимости от потенциала и трафика торговой точки, - сообщила Маршук.

А "фермерским двориком" называют продажу премиальной продукции в самом торговом зале. Производитель отвечает за "суперкачество" товара, ретейлер - за организацию приоритетной выкладки. Правда, торговые сети предупреждают, что даже у небольшого фермера должен быть сертификат качества, готовность к обязательной маркировке товаров, "прослеживаемости" и электронному документообороту. И добавляют, что важно проявлять инициативу и самим выходить на контакт.

Однако далеко не все потенциальные партнеры об этом знают и не все хотят и могут сотрудничать.

- Тому, кто покрупнее, "лавка" не нужна. А маленькому развозить свою продукцию по точкам - себе дороже. Считаю, каждый должен заниматься своим делом: один - производить, другой - торговать, ведь это тоже нужно уметь. А реализовать выращенное намного проще через кооператив, - убежден исполнительный директор Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Свердловской области Иван Сысолятин.

Многие его коллеги, кажется, придерживаются того же мнения.

- Если честно, я не вижу примеров улучшения ситуации со сбытом фермерской продукции. По крайней мере, члены нашего союза с этим не встречались. Понятно, что фермер фермеру рознь - у кого-то десять коров, у кого-то - 150, и объемы выращенного картофеля у всех разные. Однако, на мой взгляд, сегодня зайти в торговые сети и тем, и другим так же непросто, как и раньше. Масса жалоб со стороны производителей. Хотя нам всегда есть что предложить ретейлу: урожай овощей неплохой, изобилие молочных продуктов, - рассуждает глава Союза крестьянских хозяйств и потребкооперативов Свердловской области Андрей Аникьев.

Понятно, что фермерская продукция не всегда подпадает под жесткий стандарт. Например, один уральский производитель безуспешно предлагает сетям "негабаритные" кабачки - массой не 300 граммов, а целых полкило. Ретейлеры обещают "подумать", но процесс грозит затянуться до следующего урожая. Увы, пока торговля и местные производители все-таки не могут наладить продуктивный диалог, констатируют и в минагропроме региона. И дело не только в кабачках-гигантах.

- Мы провели исследование, суть которого такова: Иванов, Петров, Сидоров пришли на торгово-закупочную сессию, оставили свои координаты и ждут, когда их позовут, чтобы сразу попасть на полки. Такого не будет. Есть определенные требования, начиная с необходимости оставить заявку на сайте. Мы готовы помогать налаживать контакт в ручном режиме. Часто говорят: "Мы производители, наша задача - вырастить, а не продать". Но все меняется, надо договариваться. У розничных сетей жесткие требования, особенно у федеральных. Но это не догма. Все готовы идти на конструктивный диалог. Тем более что ситуация подталкивает к этому, и торговля уже идет к производителю, - считает заместитель министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская.

Тот же "Магнит" для производителей овощей открытого грунта и фруктов запустил агроконтрактацию: крестьянско-фермерские хозяйства получают целевое авансирование - до 30 процентов от объема будущих поставок. Этот проект работает и в Свердловской области, но его ведет головная компания сети: заявки с мест передаются туда.

А поставщики массово "заявляться" не спешат. Прежняя практика отношений с сетями породила у них глубокий скептицизм. Изменить ситуацию может только реальное движение навстречу друг другу - с обеих сторон.

На Урале сайт проиграл суд автору использованного фотоснимка

Михаил Пинкус (Челябинская область)

Точку в рассмотрении дела о фотографии, авторство которой с интервалом в один год было нотариально подтверждено за двумя разными людьми поставил 18-й арбитражный апелляционный суд.

Как следует из материалов дела, в декабре прошлого года индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги фотографа, обнаружил на сайте интернет-компании в ЗАТО Снежинск одно из своих произведений. Это было изображение костра, который он запечатлел еще в 2007 году. Снимок создавал определенное настроение и иллюстрировал текст под названием: "Засентябрило за окном, или как справиться с осенней депрессией". И, хотя на сайте фото существенно обрезали, никаких сомнений в том, что использован именно его труд, у фотографа не возникло.

Он обратился к юристам, которым ранее передал в доверительное управление права на фото, и попросил их разобраться в ситуации. Они направили провайдеру письменную претензию с требованием компенсации, а не получив на нее ответа, обратились в арбитражный суд. В качестве доказательств нарушенного авторского права представили скриншоты публикации с сайта и нотариальный протокол: нотариус из Волгограда, изучив полноразмерный оригинал фотографии, подтвердил, что в свойствах файла указаны данные фотографа, разрешение - 6000 на 4502 пикселя, а также дата и время съемки - 5 августа 2007 года.

Естественно, никаких сомнений в правоте фотографа у суда не возникло, и он признал снежинский сайт виновным сразу в двух нарушениях исключительных прав на изображение - его переработку путем обрезки по краям и публикацию в свободном доступе без согласия автора. За каждое с виновника взыскали компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Изначально юристы фотографа требовали 100 тысяч, так что ответчик против решения суда не возражал. Но затем все-таки обжаловал его в вышестоящей инстанции. Причем потребовал пересмотра дела в связи с появлением еще одного автора фото. Якобы у файла с тем же названием и расширением, но сделанного днем раньше, автором значится совсем другой человек, что также подтверждается нотариальным протоколом осмотра, правда, оформленным почти на год позже. На основании этого документа юристы ответчика заявили, что в оригинал фотографии могли внести изменения, "привязав" нужного автора уже после публикации снимка, а значит, такому доказательству грош цена. Кроме того, нотариального осмотра сайта не проводилось, следовательно, идентичность спорных фотографий тоже вызывает сомнения.

В апелляционной инстанции заявление ответчика приняли, но пришли к выводу, что полное сходство фотографий подтверждается скриншотами со страницы сайта - подключать нотариуса не было необходимости. А сам факт удаления с сайта спорного снимка свидетельствует о признании компанией нарушения.

- Появление еще одного нотариального протокола осмотра с другим автором и датой съемки говорит лишь о наличии технической возможности вносить в исходный файл нужные изменения, - пришли к выводу в суде. - Причем сделали это ответчики, когда иск уже рассматривался в суде.

Стоит отметить, что ранее они сомнений на счет авторства снимка не высказывали. Тогда как обратившийся в суд фотограф изначально настаивал на своих правах на изображение, а его появившийся позже двойник никаких заявлений на этот счет не сделал и самостоятельных требований не заявил.

С учетом всех вновь вскрывшихся обстоятельств в апелляции пришли к выводу, что оснований для пересмотра судебного решения нет. За нарушение авторских прав разместившая чужой снимок компания-провайдер выплатит истцам компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

В Югре запустят производство белка для детских смесей

Ирина Никитина (Югра)

До конца года в Югре в тестовом режиме начнут выпускать лечебно-профилактическое питание для малышей с рождения до полугода. Стартуют с "Иммунокола" в виде сухой субстанции, а апофеозом производства, не имеющего аналогов в России, станет белковый компонент для приготовления детских смесей в объеме тысяча тонн в год. Кроме того, северяне замахнулись на приготовление основы для спортивного питания.

Площадкой комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла, одобренного правительством РФ, выбрали бывший завод "Советское молоко" в поселке Алябьевском Советского района. Какое-то время его цеха были законсервированы, теперь же их решили распечатать, вложив 1,5 миллиарда рублей. Это первое инвестсоглашение, заключенное в рамках окружного закона о господдержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений. Оно будет действовать 10 лет. За это время налоговые поступления в бюджет региона составят более 500 миллионов рублей.

Северяне всерьез намерены потеснить иностранные сыворотки и концентраты молочного белка для детского питания: на первом этапе планируют занять 10 процентов регионального рынка, а к 2025 году - уже 100. Технология по большей части основана на отечественных разработках. Инвестор из Свердловской области. Сырье оттуда же.

- Технологией занимались российские специалисты из разных отраслей, так что она наша, родная. Договор с молочными фермами есть: когда раскрутимся, будем перерабатывать 80 тонн коровьего молока и 400 килограммов молозива в сутки. Логистика выстроена - доставка обещана регулярная. Самое важное - никакой термической обработки перед транспортировкой, - отметил представитель завода Антон Пастухов.

В штат примут 50 сотрудников. Как сообщила на традиционной пресс-конференции с журналистами УрФО губернатор Югры Наталья Комарова, в первую очередь в цехах ждут бывших работников молочного завода.

- Штучных специалистов - химиков, аналитиков, микробиологов, энергетиков - подготовят Сургутский и Югорский университеты. В расходах на обучение кадров участвуют держатели проекта. Вся ответственность за них - на инвесторе, - заявила Комарова.

На Южном Урале выявили продуктовый фальсификат

Евгений Китаев (Челябинская область)

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям установило, что молокоперерабатывающее предприятие из Златоуста при производстве натурального сыра использовало сырье с заменителем молочного жира. С такой подменой в рецептуре выпущено 19 тонн сыра "Тильзитер", 13 тонн "Голландского" и 7 тонн "Пошехонского". Через неделю ситуация повторилась - с тем же пищевым компонентом произведено еще 18 тонн продукции, которую изготовитель успел отправить в Свердловскую область.

Подмену помогли обнаружить электронные ветеринарно-сопроводительные документы, оформленные в федеральной информационной системе "Меркурий". Как отмечают в Россельхознадзоре, производитель нарушил требования двух федеральных законов и правила организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов. Поскольку было использовано не натуральное молоко, то продукция должна была именоваться не сыром, а сырным продуктом. Получателя управление проинформировало о том, что ему поставлены фальсифицированные марки, а компании-производителю направлено предупреждение.

На Урале завод-загрязнитель выделил грант на создание экологической настольной игры

Евгений Китаев (Челябинск)

Челябинские металлурги выделили грант на создание экологической настольной игры, как поясняют инициаторы, для формирования базовых навыков экологической грамотности.

Суть игры - соревнование за звание лучшего эколога. В каждом раунде нужно за минуту записать ассоциации к словам, размещенным на игральных карточках, а в финале сверить ответы. Лидером становится тот, кто по итогам всех раундов наберет больше баллов. При этом задачей составителей было знакомство игроков с экологическими терминами и закрепление базовых знаний, а также развитие воображения, ассоциативного и логического мышления.

- Игра оттачивает коммуникативные навыки, формирует интерес к теме экологии и может повлиять на выбор будущей профессии у детей. За таким занятием интересно проводить время и юным, и взрослым участникам, - отмечают на меткомбинате.

Инициаторы, правда, не уточняют, есть ли на игральных карточках информация о самом спонсоре. В этом случае ассоциации у играющих могут быть не вполне позитивными - напоминающими о сизой дымке над городом и едком запахе, регулярно накрывающем жилые кварталы. Несмотря на программы снижения вреда окружающей среде, комбинат продолжает оставаться крупнейшим загрязнителем в Челябинске.

Пациент бесценен

Елена Денисова (Екатеринбург)

Как повысить уровень оказания амбулаторной помощи в условиях нестабильности, экономических и социальных рисков? Главный рецепт - видеть за тарифами, стандартами и клиническими рекомендациями пациента. К такому выводу пришли участники круглого стола, собравшиеся на днях в Екатеринбурге.

В обсуждении перспектив и подходов к развитию амбулаторной медицинской помощи приняли участие руководители минздрава и территориального фонда обязательного медстрахования (ТФОМС) Свердловской области, а также государственных многопрофильных клиник и крупных частных медцентров, успешно работающих в системе ОМС не только Среднего Урала, но и Москвы, Санкт-Петербурга и других субъектов РФ.

Амбулаторное звено три последних десятилетия переживает серьезные перемены: менялись способы его финансирования и подходы к управлению, предпринимались попытки поставить на рельсы эффективного менеджмента (экономически, кстати, совершенно обоснованные и где-то даже удачные). Но при всем том российская поликлиника осталась наследницей советской "семашковской" модели - в хорошем смысле слова, то есть тем основным ядром, вокруг которого строится национальная система оказания медицинской помощи.

Важно то, что главная проблема здравоохранения - дефицит финансирования - в значительной степени преодолена. Например, в Свердловской области расходы системы обязательного медицинского страхования за последние пять лет выросли на треть и по итогам 2022 года составят почти 26 миллиардов рублей. Это не может не радовать, ведь теперь медучреждения имеют возможность думать не о выживании, а решать другие масштабные задачи.

- Важно формировать преемственность между стационарным и амбулаторным звеньями, чтобы пациент после госпитального лечения не пропадал из поля зрения своего участкового врача, - говорит директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин.

Этап сопровождения пациента в поликлинике по месту жительства после лечения в стационаре или установления диагноза хронического заболевания называется диспансерным наблюдением. В отчетах, формах и нормативных документах он стоит в одном ряду с диспансеризацией и профилактическими осмотрами, но в отличие от них большинству россиян почти не известен. Между тем вовремя начатое наблюдение с коррекцией лечения часто позволяют избежать развития заболевания или его осложнений, а значит, обращения пациента за дорогостоящей, в том числе высокотехнологичной помощью. Это, в частности, касается болезней системы кровообращения и эндокринных патологий.

- Невозможно переоценить важность диспансерного наблюдения - это технологии, объективно снижающие инвалидизацию и смертность населения, - подтверждает заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева. - Очень важно, чтобы терапевт или фельдшер могли выстроить модель сопровождения пациента, были лично заинтересованы в результате этой работы.

Для этого, по мнению Валерия Шелякина, нужно обеспечить финансовую мотивацию как специалистов, оказывающих помощь, так и поликлиник в целом. Но это вопрос непростой: очень важно соблюсти баланс между экономическими стимулами и клинической целесообразностью.

Речь вот о чем. Значительная часть средств ОМС приходит в амбулаторное звено в рамках так называемого подушевого финансирования, то есть на их объем влияет главным образом количество и состав прикрепленного населения (дети и пожилые люди "стоят" дороже). При этом некоторые исследования и виды помощи могут тарифицироваться отдельно. Так, в поликлиниках Свердловской области год от года растут объемы компьютерной и магнитно-резонансной томографии, количество молекулярных исследований для определения характера и типа лечения злокачественных опухолей, увеличивается число ультразвуковых исследований и других высокотехнологичных медуслуг. Это хорошо для пациентов, нуждающихся в такой помощи, но не стимулирует развитие профилактики.

В этом году федеральный минздрав предложил новый подход к повышению мотивации амбулаторного звена: определены около трех десятков параметров (от раннего выявления злокачественных новообразований до охвата населения вакцинацией), при достижении которых учреждение получает дополнительную стимулирующую выплату, которая может достигать десятков миллионов рублей. Специалисты полагают, что результаты такого подхода могут быть заметны уже в ближайшие годы.

Но пока большинство привычно работает в рамках подушевого финансирования. Кстати, многие руководители говорят, что средств на поликлинику выделяется вполне достаточно. Так, полностью частный проект, сеть поликлиник "Полимедика", представленная в четырех регионах России и обслуживающая более 250 тысяч прикрепленного населения, оказывает помощь исключительно по полисам ОМС.

- У нас в принципе нет кассы, нет договоров с пациентами, но при этом "Полимедика" - нормальный и здоровый с точки зрения экономической гигиены инвестпроект, - уверяет руководитель сети, управляющий партнер компании "Мир" Илья Иванов.

При этом он уточняет: у частной компании есть возможность открывать поликлиники с нуля, учитывая реальные потребности населения на территории обслуживания, и самостоятельно регулировать баланс в численности врачей и прочего персонала.