Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Рейтинг девелоперов небоскребов Москвы – 2024

По итогам 2024 года десять крупнейших девелоперов высоток строили в Москве небоскребы общей площадью 4 млн кв. м, подсчитали аналитики «Метриум». Это на 29% больше, чем в конце 2022 года. Новым лидером рейтинга стала компания MR Group, в топ-3 также входят «ПИК» и ГК «ФСК».

Эксперты «Метриум» составили рейтинг девелоперов московских высоток. За основу были взяты три критерия:

1. Традиционно к небоскребам относят здания высотой 100 метров и более (включая корпуса, близкие к этой отметке – от 99,5 метров).

2. Застройщики ранжируются по суммарной жилой площади только тех корпусов, которые превышают 99,5 метров.

3. В рейтинг попали только строящиеся небоскребы, в которых сейчас идут продажи.

По подсчетам аналитиков «Метриум», в 2024 году десять лидеров московского высотного строительства возводят небоскребы общей площадью 4 млн кв. метров, что на 29% больше, чем в 2023 году (3,1 млн кв. метров), и на 81,8% больше, чем в 2017 году, когда был выпущен первый рейтинг (2,2 млн кв. метров). Суммарная площадь всех строящихся небоскребов Москвы в 2024 году составила 6 млн кв. м против 4,3 млн кв. метров годом ранее. Таким образом, этот показатель за год увеличился на 39,3%.

В 2024 году первую позицию в рейтинге впервые заняла компания MR Group. Суммарно этот девелопер возводит 846,3 тыс. кв. метров небоскребов, что на 42,5% больше, чем в 2023 году, когда в его портфеле высоток числилось 594 тыс. кв. метров. Самым высоким строящимся небоскребом этого девелопера стала 56-этажная башня высотой 207 м в ЖК «Павелецкая Сити». Этот проект лидер рейтинга реализует совместно с Level Group. А крупнейший жилой комплекс MR Group по площади жилья в высотках – City Bay (148 044 тыс. кв. метров).

«Для любого девелопера большое количество высотных проектов в портфеле компании всегда означает вызов, – прокомментирует заместитель генерального директора по стратегии и развитию продукта компании MR Group Жанна Махова. – Значительные масштабы строительства, обязательное высокое качество самого продукта и разработка уникальных архитектурных проектов и концепций благоустройства прилегающих территорий постоянно требуют совершенствования опыта и работы с самыми лучшими представителями строительной отрасли по всему миру».

На второй строчке рейтинга оказался прежний лидер – компания «ПИК». Суммарная проектная площадь высотной застройки у этого девелопера за год сократилась на 15,5% – с 884 тыс. кв. м до 747,2 тыс. кв. м. Самым высоким небоскребом этого девелопера стал 50-этажный корпус в проекте «Полар», достигающий 161 метра. Крупнейший жилой комплекс по площади высотной застройки – «Бусиновский парк» (112,4 тыс. кв. метров).

На третьей позиции – ГК ФСК. Застройщик суммарно возводит 464,7 тыс. кв. метров. За прошедший год этот показатель вырос на 45,4%. Из новостроек ФСК самая высокая – ЖК Amber City, достигающая в высоту 208 метров. Крупнейший проект девелопера по площади высотной застройки – Sky Garden (168,4 тыс. кв. метров).

В соответствии с международной классификацией CTBUH статусом сверхвысоких обладают здания высотой более 300 метров. Сейчас в Москве строится всего один подобный небоскреб – 85-этажный премиальный жилой комплекс «Дом Дау» от ГК «Сумма элементов» высотой 340 метров.

«"Дом Дау" – самый высокий строящийся жилой небоскреб в Европе, – рассказал Акоп Киракосян, генеральный директор компании-застройщика МФК «Дом Дау». – Это по-настоящему долгожданный проект, ведь «Дом Дау» – первый комплекс с квартирами на территории «Москва-Сити». Строительство нового 85-этажного небоскреба способствует развитию делового кластера в целом, так как в инновационном здании появится развитая инфраструктура».

«Строительство небоскребов снижает удельные издержки девелоперов, что позволяет предложить более доступное жилье, – указал Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Также этот формат помогает рациональнее использовать земельные ресурсы и качественно благоустраивать придомовые территории. Кроме того, небоскребы традиционно ассоциируются у большинства клиентов с престижем и современными технологиями, что содействует высоким продажам. В результате каждый год число высоток на московском рынке первичного жилья увеличивается. Думаю, что в 2025 году данная тенденция сохранится, однако относительно 2024 года число стартов сократится».

Топ-5 рейтинга девелоперов небоскребов Москвы в 2024 году:

1. MR Group (City Bay, MOD, Symphony 34, JOIS, VEER, SLAVA, SET, Метрополия, Селигер Сити, Cityzen, Famous). Общая жилая площадь корпусов выше 99,5 метров – 846 250 кв. метров.

2. ПИК (Бусиновский парк, Полар, Амурский парк, Первый Дубровский, Сигнальный 16, Плеханова 11, Алтуфьевское 53, Руставели 14, Ютаново, Мичуринский парк, Матвеевский парк, Кутузовский квартал, Кронштадтский 9, Москворечье). Общая жилая площадь корпусов выше 99,5 метров 747 240 кв. метров.

3. ФСК (Sky Garden, Sydney City, Amber City, Rotterdam). Общая жилая площадь корпусов выше 99,5 метров - 464 689 кв. метров.

4. Level Group (Level Мичуринский, Level Южнопортовая, Level Звенигородская, Level Селигерская, Level Нижегородская). Общая жилая площадь корпусов выше 99,5 метров - 453 745 кв. метров.

5. ЛСР (Зиларт, Wave, Обручева 30, Дмитровское небо). Общая жилая площадь корпусов выше 99,5 метров - 355 268 кв. метров.

Авторы: СГ-Онлайн

Итоги ноября 2024 года на первичном рынке недвижимости Московской области

Объем предложения на первичном рынке недвижимости Московской области за месяц вырос на 2,3%. Средневзвешенная цена квадратного метра составила 190 190 рублей (+0,5% за месяц). Такие данные «Стройгазете» сообщили аналитики компании «Метриум», которые подвели итоги ноября в этом регионе.

В ноябре 2024 года на рынке новостроек Московской области экспонировалось 44,9 тыс. лотов (+2,3% за месяц) в 211 проектах, где 43,7 тыс. – квартиры (+2,2% за месяц) и 1,2 тыс. – апартаменты (+5,4% за месяц).

В ноябре 2024 года стартовало четыре новых проекта новостроек в Московской области с квартирами в реализации.

В ноябре 2024 года 51,8% квартир и апартаментов реализовывались без отделки (+1 п.п. за месяц), 34,8% с чистовой отделкой (-0,7 п.п. за месяц) и 13,5% с отделкой white box (-0,2 п.п. за месяц).

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена квадратного метра квартир и апартаментов по итогам ноября 2024 года составила 190 188 рублей. (+0,5% за месяц). Средневзвешенная цена квартир – 190 320 рублей за кв. метр (+0,7% за месяц), апартаментов – 184 250 рублей за кв. метр (-4,2% за месяц).

Рейтинг самых доступных апартаментов в ноябре 2024 года:

– «Дом +» (Воскресенск): апартамент площадью 15,4 кв. метра за 2,3 млн рублей;

– «Волковская 67» (Люберцы): апартамент площадью 17,5 кв. метра за 3,3 млн рублей;

– «Созвездие» (Королев): апартамент площадью 23,7 кв. метра за 3,3 млн рублей.

Рейтинг самых доступных квартир в ноябре 2024 года:

– «Восточный» (Звенигород): квартира площадью 20,3 кв. метров за 2,6 млн рублей;

– «Кашинцево» (Лосино-Петровский г. о.): квартира площадью 21,9 кв. метр за 2,8 млн рублей;

– «Гармония парк» (Ленинский г. о.): квартира площадью 17,7 кв. метров за 3,2 млн рублей.

В ноябре 2024 года на рынке новостроек Московской области было зарегистрировано 3,3 тыс. ДДУ (+18,2% за месяц, -33,2% за полгода, -44,4% за год), с апартаментами было зарегистрировано 109 сделок, с квартирами – 3,2 тыс.

Доля сделок с привлечением ипотечного кредита в ноябре сократилась до 72% (-1 п.п. за месяц). Средняя ставка по рыночной ипотеке в ноябре выросла на 3,8 п.п. и составила 27,3%.

Среди округов по объему сделок в ноябре лидируют Ленинский г. о. (15%), Мытищи (14%) и Красногорск (13%), причем в Красногорске доля объема предложения составляет лишь 7%.

«Объем маятниковой миграции из Подмосковья в Москву за последние 10 лет снизился на 15%, – отметил Григорий Ваулин, управляющий партнер ГК «Ферро-Строй». – Однако показатель все равно остается значительным – 1,1 млн человек ежедневно. Многие выбирают доступное жилье в Московской области, но ездят на работу в столицу. В этом заинтересовано не менее половины клиентов первичного рынка Подмосковья. Поэтому повышенной популярностью пользуются проекты в районах, граничащих со МКАД, например, в Мытищах. Вместе с тем покупатели предпочитают комплексы, реализуемые в рамках КРТ, с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой».

Основные тенденции

В ноябре 2024 года на рынке новостроек Московской области цена кв. метра выросла на 0,5% и составила 190 188 руб. за кв. м. В ноябре было зарегистрировано 3,3 тыс. ДДУ, что на 18,2% превышает показатели октября. На повышенный спрос в ноябре повлияло несколько факторов:

• В период иссякших банковских лимитов по семейной ипотеке росло число желающих воспользоваться льготной программой. После пополнения лимитов сработал фактор отложенного спроса.

• Сезонность. Как правило, в преддверии новогодних праздников рынок демонстрирует положительную динамику спроса.

• Ослабление курса рубля к доллару.

• Скидки от застройщиков. Стагнация цен на фоне инфляции и альтернативы в виде повышенных банковских депозитов приравнивается к скидкам.

• Ожидание вероятного повышения ключевой ставки в декабре.

«Основным драйвером спроса на новостройки в Московской области сегодня служит семейная ипотека, – отметил Руслан Сырцов, управляющий директор компании «Метриум». – Но непосредственно в октябре спрос на жилищные кредиты вырос не только в рамках этой программы. Повышенной популярностью пользовалась также субсидированная ипотека от застройщиков, которая окажется под запретом с начала 2025 года в рамках ипотечного стандарта. Также спрос стимулировало широкое распространение дисконта – скидки выше 5% предлагают уже 17 подмосковных девелоперов».

Авторы: СГ-Онлайн

Каранксы, пагрусы, рыба-лист: российские ученые исследуют уловы в рамках Большой африканской экспедиции

Научно-исследовательское судно «Атлантида» работает в ИЭЗ Гвинейской Республики, проводится донная съемка. За неделю обследована акватория в центральной части района. Уловы изменялись от 3 до 630 кг за одно траление. За неделю добыто 2959 кг водных биоресурсов. В основе уловов ставриды пятнистые, каранксы, пагрусы, сериолы, рыба-лист.

Научно-исследовательское судно «Атлантида» выполняет съемку пополнения в районе Мавритании. Уловы изменялись от 35 до 2715 кг за одно траление. В основе уловов ставриды западноафриканские, скумбрии, сардины. Всего за отчетный период добыто 10647 кг водных биологических ресурсов.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Минстрой России принял участие в подведении итогов деятельности подкомитета по паркам Торгово-промышленной палаты РФ за 2024 год

Развитие общественных пространств в 2024 году обсудили участники заседания подкомитета Торгово-промышленной палаты РФ по управлению городскими парками. Участие в мероприятии принял заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько. Он отметил, что преображение зелёных зон по всей стране является большой и принципиально важной частью работы Минстроя России.

«В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года по всей России благоустроено 8 429 парковых пространств. Благодаря реализации программы развивается производство спортивного и детского игрового оборудования, малых архитектурных форм. При этом в текущем году доля российского оборудования, используемого в процессе благоустройства, составила 99,99 %, иностранное оборудование практически не применяется», - Алексей Ересько.

Сегодня существует большая востребованность зелёных зон и, учитывая государственную политику в области демографии, особое внимание уделяется созданию общественных пространств, для обустройства которых необходимо современное и качественное оборудование.

В ходе заседания участники также обсудили вопросы мер поддержки парков, создание института повышения квалификации их руководителей и подрядных организаций, разработки рекомендаций и планы паркового сообщества на 2025 год.

Более 72 тыс. общественных и дворовых территорий благоустроили в стране с 2019 года

Начиная с 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в российских регионах было благоустроено порядка 31,7 тыс. общественных пространств и более 40,7 тыс. дворов.

«Мы подходим к завершению работы по национальному проекту «Жилье и городская среда», но его подходы сохранятся в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни». В том числе в него войдет и программа благоустройства. Так, перед нами стоит масштабная задача, поставленная Президентом в указе о национальных целях развития страны, по приведению в порядок около 30 тыс. пространств. За время реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» мы добились отличных результатов. Начиная с 2019 года в российских регионах были обновлены более 72,4 тыс. общественных и дворовых территорий. Организация таких пространств помогает не только сформировать уютную, безопасную и привлекательную для людей среду, но и оказывает влияние на разные аспекты жизни людей, среди которых рост местной экономики, развитие туризма и малого бизнеса», – сказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Только за неполный 2024 год удалось привести в порядок более 7 тыс. пространств: из них более 4 тыс. общественных и свыше 3 тыс. дворовых территорий. Ожидается, что эта цифра до конца декабря еще возрастет.

Кроме того, планомерно увеличивается вовлеченность граждан в вопросы формирования комфортной городской среды. В уходящем году состоялось четвертое Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, в котором приняли участие более 17,2 млн человек – на 3 миллиона больше, чем в 2023 году.

«Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который был запущен по решению Президента России, стал поистине народным. Жители, заинтересованные в развитии общественных пространств своих городов, активно принимают участие в решении вопросов создания и благоустройства парков, скверов, набережных, городских площадей, зон отдыха. Таким образом, обновляется визуальный облик городов и населенных пунктов нашей страны и улучшается качества жизни граждан России», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

Также среди регионов проходят конкурсы лучших проектов создания комфортной городской среды. По их итогам с 2019 года реализовано более 800 проектов победителей – в муниципалитетах появились обновленные парки, набережные, аллеи и проспекты.

Например, в текущем году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в станице Казанской Ростовской области преобразилась набережная «Аистов». Там организовали участки как для «тихого», так и для активного отдыха. В Волгоградской области в городе Ленинске обновлена центральная площадь, а также порядка 3,7 км пешеходной зоны на улице Ленина. В Краснодарском крае обновлена территория парка на улице Суворова в станице Терновской площадью более 11 тыс. кв. метров. Достопримечательностью парка стал световой фонтан.

В городе Туймазы Республики Башкортостан на площади Октября появилась памятная стела с часами

В городе Туймазы Республики Башкортостан в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» были благоустроены проспект Ленина и городская площадь. В 2024 году возведена стела, на которой оборудованы часы и подсветка, установлены гранитные плиты.

Работы по благоустройству площади Октября начались в 2023 году. Тогда был запущен фонтан с подсветкой, сама площадь выложена брусчаткой, установлены фонари, а по периметру высажены деревья.

В 2024 году на площади Октября появилась новая памятная стела высотой 12,5 метров с часами на всех четырех сторонах. Установка стелы приурочена в честь достопримечательностей города и района, жителей, внесших значимый вклад в развитие муниципалитета. Стены стелы украшены металлическими барельефами с изображением излюбленных памятных мест, градообразующих предприятий, профессий, славящих город и район.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан

В Кировской области продолжается реализация федпроекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда»

В текущем году в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» построены новые сети водоснабжения в селе Мари-Малмыж и деревне Старый Кокуй, а также в поселке Ганино города Кирова. Кроме того, построены сети водоснабжения в селе Лойно, отремонтирована система водоснабжения в местечке Знаменка Яранского района, модернизирован водопровод в городе Яранске. Чистой водой обеспечены 3,9 тыс. жителей.

В городах Омутнинске, Вятских Полянах и Советске строительство водопроводов продолжается. Работы планируется завершить в 2025 году. Это позволит обеспечить качественной водой еще 19,5 тыс. жителей. Благодаря реализации федерального проекта чистую воду в Кировской области получат 30 тыс. жителей. Для модернизации тепловых сетей в столице области и в городе Кирово-Чепецке было реконструировано 33,5 км сетей, что позволило увеличить надежность подачи тепла в дома двух крупнейших городов области.

Всего в 2024 году в регионе отремонтировано более 40 км тепловых сетей и 16,5 км сетей водоснабжения.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

Конференция «Физика ультрахолодных атомов» работает в Новосибирске

Всероссийская конференция с международным участием, проходящая в Институте физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, собрала специалистов в области квантовой информатики, лазерного охлаждения и спектроскопии ультрахолодных атомов. Практическое применение работ подразумевает создание квантовых компьютеров, атомных часов и квантовых сенсоров.

В работе конференции участвуют более 100 представителей научного сообщества из Москвы, Троицка, Дубны, Менделеево, Сколково, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Снежинска, Красноярска, Иркутска, Новосибирска и Сан-Паулу (Бразилия). С устными докладами выступают и ведущие ученые, и молодые специалисты, представляющие результаты научных групп из ИФП СО РАН, Института лазерной физики СО РАН, Института автоматики и электрометрии СО РАН, Российского квантового центра, Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, Института спектроскопии РАН, Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений и других организаций.

«Физика ультрахолодных атомов» — 2024 организована ИФП СО РАН, ИЛФ СО РАН, ИАиЭ СО РАН, Новосибирским государственным университетом при финансовой поддержке ООО «Специальные системы. Фотоника», ООО «Научные приборы и системы», АО «ЛЛС», ООО «Нордлейз».

Ультрахолодные атомы, температура которых ниже одного милликельвина (что лишь на одну тысячную градуса Цельсия теплее абсолютного нуля) двигаются со скоростью нескольких сантиметров в секунду. В результате атомы можно захватывать и удерживать в оптических ловушках (оптических «пинцетах»), а также создавать их упорядоченные структуры. Такие атомы могут рассматриваться, например, в качестве кубитов квантового компьютера и, соответственно, есть возможность проводить исследования, необходимые для создания квантового компьютера и развития квантовой информатики. С другой стороны, работа с ультрахолодными атомами позволяет уточнять фундаментальные параметры квантовых частиц и систем, создавать атомные часы, квантовые сенсоры, гравиметры — приборы прецизионной точности.

«Сейчас очень популярны квантовые технологии, это большое направление подразделяется на квантовые вычислительные системы, квантовые коммуникации, квантовую сенсорику и метрологию. Исследования во всех перечисленных сферах ведутся в научных учреждениях России. Развитие квантовых вычислительных систем происходит в тесной кооперации с ГК “Росатом”, квантовой криптографии — с ОАО “РЖД”, прогресс в области квантовой сенсорики, метрологии тоже связывают с ГК “Росатом”. ИФП СО РАН, объединив усилия с другими институтами, в частности с ИЛФ СО РАН, под руководством ВНИИФТРИ успешно реализовывал проекты в области квантовой метрологии, сенсорики. Подобные коллаборации могут встроиться в программу дальнейшего развития отрасли. Системы на основе ультрахолодных атомов позволяют проводить точные измерения и вести поиск новых взаимодействий буквально на лабораторном столе, без создания гигантских установок. Квантовые вычисления проявят себя в полной мере, когда будут реализованы на твердотельных платформах. Мы придем к компактности, миниатюрности систем, сможем использовать их в смартфонах, часах и других привычных нам устройствах», — отметил директор ИФП СО РАН академик Александр Васильевич Латышев.

Научный руководитель Института автоматики и электрометрии СО РАН академик Анатолий Михайлович Шалагин добавил, что исследования в области лазерного охлаждения, локализации атомов стали перспективным направлением мировой науки: «Более 40 лет оно не теряет своей актуальности, передовой позиции. Сообщения участников конференции показывают, что в нашей стране достижения в этой сфере весьма серьезны, и в отдельных случаях идут впереди мировой лазерной науки. Статус конференции — “всероссийская, с участием исследователей из других стран”. Она приобрела масштабный характер, остался один шаг, чтобы стать международной, и не приходится сомневаться, что ее участниками будут и дальше получены значимые результаты».

Директор Института лазерной физики СО РАН доктор физико-математических наук Олег Николаевич Прудников напомнил, что именно ультрахолодные атомы позволяют ощутить законы квантовой механики и вытянуть их в классический мир. «В прошлом столетии, когда родилась квантовая физика, она была невообразима для классического понимания. Необъяснимые в то время, а порой и противоречивые результаты, используются сегодня для построения квантовых сенсоров, стандартов частоты. Эти устройства позволят существенно улучшить точность получаемых научных результатов. Физика ультрахолодных атомов позволяет строить новые сенсоры, которые применяются и для фундаментальных, и для прикладных исследований. Новые качественные результаты дают возможность проводить тесты принципов эквивалентности Эйнштейна, принципов эквивалентности свободного падения, гравитационного сдвига, Лоренц-инвариантности пространства. Проверка этих аспектов необходима для построения новой физики. Точность, которую мы получаем с помощью квантовых сенсоров, может открыть нам новую физику», — прокомментировал Олег Прудников.

Председатель конференции заведующий лабораторией нелинейных резонансных процессов и лазерной диагностики ИФП СО РАН член-корреспондент РАН Игорь Ильич Рябцев подчеркнул отличительную особенность мероприятия 2024 года: «На текущей конференции очень много докладов по квантовой информатике — им отведено три секции. Ранее численное преимущество было за докладами по лазерному охлаждению, стандартам частоты. Количество участников в сравнении с прошлым годом выросло в два раза, среди них большая доля молодых ученых. Специалисты в области квантовой информатики делятся результатами не только теоретических, но и экспериментальных исследований».

Конференция «Физика ультрахолодных атомов» собралась в 18 раз с 2003 года, сформировавшись в масштабный симпозиум из небольшого научного семинара, посвященного результатам интеграционных проектов Сибирского отделения РАН. Исторически обусловлены и несколько организаторов, и цикличная смена места проведения — мероприятие проходит три года подряд на базе одного из институтов-организаторов, затем в следующем и так далее.

Пресс-служба ИФП СО РАН

Экосистема Ivideon стала лауреатом премии «Время инноваций-2024»

Платформа умного видеонаблюдения с ИИ-аналитикой Группы «РОСНАНО» была признана «Продуктом года» на Всероссийской премии «Время инноваций-2024».

Ежегодно с 2011 года премия «Время инноваций» отмечает выдающиеся достижения в области технологий и инноваций.

Ivideon – первая отечественная технология, объединяющая видеомониторинг с компьютерным зрением. Она признана лучшим продуктом года в категории «Искусственный интеллект, робототехника и цифровая экономика».

На форуме «Время инноваций» генеральный директор Заур Абуталимов рассказал о том, как современные технологии преобразуют традиционные информационные системы в интеллектуальные инструменты.

Платформа предоставляет возможности для распознавания лиц, анализа потока посетителей, контроля кассовых операций и управления доступом. Видеоаналитика доступна как через облачные, так и через EDGE-решения, что значительно снижает сетевую нагрузку и увеличивает ROI. Интуитивные дэшборды обеспечивают легкий доступ к бизнес-инсайтам.

Сервис умного видеонаблюдения с ИИ-аналитикой поддерживает 10 языков и насчитывает более 6 млн пользователей в 130 странах мира.

СПРАВКА

Ivideon — сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики для удаленного контроля и повышения эффективности бизнеса, услугами которого пользуются 6 млн пользователей в более чем 130 странах мира. По данным исследования TelecomDaily, компания Ivideon является крупнейшей платформой для облачного видеонаблюдения, доля которой составляет почти 2/3 сегмента облачно аналитики в России.

Глава Заполярья предложил запустить нацпроект по Севморпути и Арктике

О необходимости разработки и запуска национального проекта «Северный морской путь и Арктика» заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он подчеркнул, что развитие собственно Севморпути без развития Арктики невозможно.

С этим предложением Андрей Чибис выступил на форуме «Кристалл роста: к русскому экономическому чуду», прошедшем в Общественной палате РФ, сообщает корреспондент Fishnews. Ранее идея «арктического нацпроекта» обсуждалась на заседании рабочей группы при Госсовете по обеспечению транспортно-логистического и социально-экономического развития АЗРФ.

По словам Андрея Чибиса, бывшие международные партнеры переписали стратегии развития Арктики. «Причем они публично направлены на сдерживание нашей страны», — отметил губернатор.

«В этих условиях нам требуется актуализировать стратегические документы и, конечно, доработать и скоординировать инструменты развития Северного морского пути и арктических регионов для того, чтобы капитализировать Арктику и дать новый дополнительный импульс ее развитию. Но для того, чтобы совершить следующий шаг, – это позиция экспертов, регионов, комиссии Госсовета – целесообразно подготовить единый долгосрочный национальный проект «Северный морской путь и Арктика», — сказал глава региона.

Андрей Чибис также подчеркнул, что Северный морской путь — проект, который в том числе можно сделать привлекательным для частных инвестиций и партнеров из дружественных стран.

Fishnews

Флот «Норебо» пополнился новыми судами

Группа «Норебо» выводит на промысел в 2025 г. три новых судна. Это флот, который холдинг построил на отечественных верфях.

Уже в следующем году на промысел выходят три новых судна — «Орион», «Валентин Мантуров» и «Капитан Соколов». При этом «Орион» и «Валентин Мантуров» построены на судостроительном заводе холдинга в Отрадном.

Строительство осуществлялось в рамках механизма инвестиционных квот, предусматривающего создание новых мощностей для отрасли. «Норебо» участвует как в первом этапе программы, так и во втором.

В холдинге отметили, что продолжают реализацию инвестиционных проектов по разным направлениям. Одно из них — это хранение и логистика, рассказали в пресс-службе группы. В марте сдан в эксплуатацию холодильный комплекс на 10 тыс. тонн в Мурманской области: площадка организована в рамках проекта терминала «Ударник». На Камчатке работает аналогичный терминал холдинга — «Сероглазка».

Суда группы ведут промысел в Дальневосточном бассейне, на северо-западе Атлантического океана, в Западной Африке и на юге Тихого океана. Продукция выпускается и для оптового, и для розничного рынка. Производственно-логистический центр холдинга в Клину, который как раз готовит продукцию для отправки розничному потребителю, в этом году отметил пятилетний юбилей. «Концепция наша осталась прежней, мы ее не меняли: работаем только с тем сырьем, которое добывается флотами нашей группы», — рассказал ранее в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» руководитель центра Александр Соколов. Он обратил внимание, что такой подход обеспечивает полную цепочку прослеживаемости товаров.

В холдинге отметили, что продукция поставляется в торговые сети в разных регионах России, а также в страны ближнего зарубежья — Белоруссию, Грузию, Азербайджан, Казахстан.

Fishnews

Бизнес и государство попробуют сообща продвигать рыбу

В 2025 г. отраслевое сообщество продолжит развивать программы популяризации рыбной продукции, отметил председатель Рыбного союза Александр Панин. Ожидается, что работу в этом направлении начнет и агентство по продвижению российской рыбы.

Первое заседание наблюдательного совета АНО «Агентство по продвижению российской рыбной продукции» состоится уже на следующей неделе, рассказал на встрече с журналистами 17 декабря председатель Рыбного союза Александр Панин. Автономная некоммерческая организация была создана в рамках реализации дорожной карты, направленной на повышение потребления рыбы внутри страны.

По словам Александра Панина, входящего в наблюдательный совет АНО, работу агентства планируется запустить со следующего года. «Программа сверстана, но пока эта программа — в первую очередь это исследования, которые в дорожной карте и прописаны. Исследования рынка, исследования потребительских предпочтений, ограничений, барьеров и так далее», — уточнил глава Рыбного союза. Результатом этих исследований должен стать доклад правительству с рекомендациями относительно того, на чём стоит сосредоточить основные усилия, чтобы максимально эффективно использовать меры господдержки, в том числе финансовой.

По информации Рыбного союза, в 2025 г. продолжится развитие отраслевых мероприятий по популяризации рыбы. В их числе дальневосточный фестиваль «О!Мега Вкус» и программа «Дальневосточный минтай», которую реализует Ассоциация добытчиков минтая. Причем Александр Панин не исключил возможности объединения этих проектов. «Сейчас эти переговоры ведутся, — сообщил он. — Если бы это случилось, думаю, это была бы классная коллаборация, потому что когда две крупные компании развивают минтай, каждая по-своему, это немного странно».

Производители рыбной продукции также рассчитывают на продолжение московских фестивалей «Рыбная неделя» и дальнейшее масштабирование формата рыбных рынков «Москва — на волне», в том числе за пределами столицы. «Правительство Москвы прилагает большие усилия с точки зрения продвижения рыбной продукции. «Москва — на волне» — два уже открыты, третий в ближайшее время откроется. На мой взгляд, шикарные проекты, и дай бог, чтобы такие появлялись дальше в городах-миллионниках. Потому что и рыба более доступная точно, чем в федеральном ритейле, и выкладка классная, — выразил мнение Александр Панин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, к организации рыбных фестивалей могут присоединиться и новые регионы. «Обсуждаем с правительством Камчатки проведение фестиваля лососевых рыб «Дальневосточные лососи». Тем более, следующий год у нас рыбный. Посмотрим, что из этого получится», — поделился планами руководитель Рыбного союза.

Особые надежды в отраслевом объединении возлагают на совместные проекты ритейлеров, рыбаков и переработчиков. «Очень хорошая пока, по крайней мере, предполагается программа взаимодействия с ритейлом. В частности, с X5 Retail Group, самые активные ребята с точки зрения рыбы», — отметил Александр Панин.

По его словам, помимо коллаборации РРПК, «Агамы» и Х5 по минтаю сейчас ведутся переговоры о реализации аналогичных проектов с участием других крупных рыбодобывающих компаний Дальнего Востока.

«Будут реализовываться дополнительные такие проекты — двухсторонние, трехсторонние, которые позволят нам улучшать качественное предложение и повышать доступность рыбной продукции, — заявил председатель Рыбного союза. — Когда сокращается количество транзакций, эффект явно виден. И ребята видят, самое главное, экономику друг друга. Раскрывается вся себестоимость — и у рыбака, и у переработчика, и у ритейлера. Соответственно, они договариваются о каких-то правилах игры с тем, чтобы подвинуть конкурентов на полках, а для потребителей сделать более приятное предложение».

Fishnews

Для жителей Камчатки расширились возможности любительской рыбалки

В декабре вступили в силу изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Для Камчатки в том числе расширен перечень мест, где рыболовы-любители могут использовать для добычи лососей сети.

Последние изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна прокомментировали в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края. Это в том числе и новшества для любительского лова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Самое важное для Камчатского края — добавлены рыболовные участки Корякского округа и часть рыболовных участков в Усть-Большерецком районе, на которых можно осуществлять сетное любительское рыболовство», — рассказал референт отдела по рыболовству минрыбхоза Павел Буряк.

Жители отдаленных поселков, таких как Озерновский, Вывенки, Апука, Пенжинский и Каменский, смогут осуществлять любительское рыболовство сетными орудиями лова, обратил внимание представитель министерства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новые места добавлены в приложение № 10 к правилам рыболовства. Оно содержит список рыболовных участков во внутренних водных объектах Камчатского края, в которых разрешается применение ставных и плавных сетей для добычи тихоокеанских лососей. Это места в Пенжинском, Тигильском, Соболевский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский, Мильковский, Алеутский, Карагинский, Олюторский районы.

Fishnews

Кубанское прибрежье очищают от нефтепродуктов

Специалисты Росприроднадзора зафиксировали, что пятна мазута от затонувшего в Керченском проливе танкера достигли береговой линии Анапского региона.

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев провел очередное совещание рабочей группы по ликвидации последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

«Продолжаются работы по ликвидации распространения нефтепродуктов на береговом участке на протяжении 25–30 км от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. Сотрудники Росприроднадзора проводят оценку площади, берут анализы почвы и воды для проведения лабораторных исследований и оценки ущерба для дальнейшей ликвидации загрязнения», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

По информации кабмина, сбором нефтепродуктов занимаются группы регионального отряда «Кубань-СПАС», Морспасслужба, МЧС России. На месте развернута группировка оперативных служб в составе 267 человек и 50 единиц техники.

Fishnews

Уловы России преодолели отметку в 4,7 млн тонн

Российские пользователи с начала года освоили более 4,7 млн тонн водных биоресурсов. Свыше 3,6 млн тонн добыто в Дальневосточном бассейне.

На Дальнем Востоке наловили 1889,6 тыс. тонн минтая (+28,5 тыс. тонн к уровню 2023 г.), 104,2 тыс. тонн трески, 421,9 тыс. тонн тихоокеанской сельди (+44,5 тыс. тонн), 59,8 тыс. тонн камбал, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне освоили 427,3 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Трески поймали 215,3 тыс. тонн, пикши — 61,2 тыс. тонн, мойвы — 51,7 тыс. тонн (+28,6 тыс. тонн).

В Западном бассейне добыли 71,2 тыс. тонн ВБР. Шпрота (кильки) выловили 37,1 тыс. тонн, балтийской сельди — 23,3 тыс. тонн.

Азово-Черноморский бассейн принес рыбакам 2,4 тыс. тонн. Хамсы наловили 12,4 тыс. тонн, что на 0,5 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уловы Волжско-Каспийского бассейна составили 73,3 тыс. тонн. Добыто 23,3 тыс. тонн кильки, 19,9 тыс. тонн частиковых видов рыб.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл более 476,6 тыс. тонн водных биоресурсов.

Fishnews

По северной креветке Японского моря представили меру регулирования

Минсельхоз опубликовал проект приказа о дополнительном сроке запрета северной креветки в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне в 2025 г.

Рыболовство в отношении этого объекта предлагается запретить в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне с 1 по 31 марта 2025 г. Исключение предусмотрено для рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект приказа размещен на портале regulation.gov.ru.

Fishnews

Как победить транспортный коллапс рядом с учреждениями образования Петербурга

Владислав Краев (Санкт-Петербург)

Каждый будний день тысячи петербургских школьников, которых родители не захотели или не смогли отдать в учебные заведения рядом с домом, доставляют к месту учебы на автомобилях. Из-за наплыва автомобилистов с пассажирами-детьми локальные, но зато регулярные транспортные коллапсы возникают на примыкающих к школам улицах и во дворах.

В прошлом году "Российская газета", реагируя на жалобы читателей, поинтересовалась в комитете имущественных отношений (КИО), могут ли районные администрации, директора школ и других соцучреждений обратиться в КИО с просьбой о предоставлении городских земельных участков для обустройства на них парковок для сотрудников и посетителей. Ведь законом установлен заявительный порядок оформления прав на земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

"Государственные учреждения вправе самостоятельно обратиться в комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с соответствующим заявлением о предоставлении земельного участка под уставные цели, - подтвердили тогда в КИО. - При этом, согласно действующему законодательству, государственное учреждение вправе использовать земельный участок, переданный ему на праве постоянного (бессрочного) пользования либо безвозмездного пользования, для организации парковочных мест для сотрудников и посетителей, если уставом учреждения предусмотрена возможность осуществления указанной деятельности".

Отвечая на вопрос о том, есть ли у КИО собственные планы по выделению участков под парковочные пространства вблизи социальных учреждений, в комитете признали, что "специальные программы по предоставлению земельных участков под парковочные пространства вблизи социальных учреждений в настоящее время отсутствуют".

И без этого понятно, что коренным образом изменить положение дел с проездами и парковками в сложившихся микрорайонах вряд ли возможно - во всяком случае, пока до них не дойдет пресловутая реновация. Но, может быть, есть другие способы улучшить транспортную ситуацию? Например, изменить схемы движения рядом со школами или ввести определенные ограничения? Некоторые жители предлагают вообще запретить въезд во дворы для "чужих" машин, как это сделано во многих дворах исторического центра.

Автомобильный эксперт, член Общественной палаты РФ Александр Холодов категорически против подобных инициатив. Он ставит их в один ряд с незаконной установкой механических ограничителей парковки, шлагбаумов на сквозных проездах, попытками выгородить "для себя" общие парковочные места и прочими проявлениями бытового эгоизма. Организацию одностороннего движения собеседник "РГ" также считает бесперспективной, учитывая пиковый объем трафика у школ перед началом уроков и особенности планировки обжитых кварталов.

По его мнению, не решит проблему и выделение новых участков под парковки у школ, даже в тех немногих случаях, когда такие участки физически есть. Это немедленно приведет к тому, что туда по вечерам будут ставить свои машины местные жители. "И к 9 часам утра там уже не будет места, потому что не все к этому времени уедут на работу", - объясняет собеседник "РГ". Кроме того, на больших парковках, где постоянно подъезжающие машины будут высаживать детей, возникнет серьезная угроза для их безопасности.

По мнению эксперта, для школ, рядом с которыми уже существует сквозной или круговой проезд, мог бы пригодиться опыт аэропортов и вокзалов, где заезд, высадка/посадка пассажиров и выезд строго ограничены временным интервалом. Правда, там это зиждется на взимании платы за въезд и штрафа за просрочку. "Но это тоже труднореализуемо, потому что все хотят поставить машину и ребенка за руку довести до входа в школу, проводить. Никто не готов просто высадить и сказать: "Туда иди", - признает Холодов.

По его убеждению, решение проблемы лежит не в сфере транспорта, а в сфере образования, поскольку первопричиной является посещение многими детьми школ, не находящихся рядом с их домом, помноженное на всеобщую автомобилизацию. "Почему у нас из других районов привозят детей, почему они не ходят в школы пешей доступности? Почему родители ищут школы в других районах? Надо разобраться вот с этим в первую очередь", - говорит член Общественной палаты РФ.

Только наличие достаточного количества школ с одновременным выравниванием их профессионального уровня устранит необходимость возить ребенка в другой район, создавая проблемы жителям соседних со школами домов и самим родителям.

Лечение пневмоний в Петербурге затрудняет резистентность к антибиотикам

Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург )

Сейчас все больше петербуржцев, заболевших пневмонией (а число случаев недуга в два раза превышает показатели минувшего года), сталкиваются с тем, что антибиотик, назначенный врачом, не помогает. Назначается другой. Возможно, и третий. Причина - резистентность возбудителя к препаратам. То же касается и других инфекционных недугов. Подобрать действенное лекарство с каждым годом становится все сложнее.

- Проблема резистентности на самом деле отнюдь не нова, она появилась практически с появлением первых антибиотиков, то есть около 80 лет назад. И первым препаратом, к которому микробы стали формировать резистентность, стал пенициллин. Со временем появлялись все новые группы антибиотиков, и каждый раз формировалась и резистентность. Даже к таким современным препаратам, как карбапенемы, она уже есть, - подчеркнул Константин Жданов, главный инфекционист Санкт-Петербурга.

Понятно, что проблема общемировая. Данные статистики радужными не назовешь. От резистентности ежегодно на планете погибает 700 тысяч человек. И если тенденция сохранится, к 2050 году этот показатель составит 10 миллионов. Ровно столько погибает сейчас от онкологии.

Печальную лепту внесла пандемия коронавируса. И не только в плане снижения иммунитета в популяции.

- Всем подряд тогда назначали антибиотик согласно рекомендациям. Хотя потом стало известно, что назначать его нужно было не более чем в 3-5 процентах случаев. Бездумное назначение всем подряд создало огромные сложности в наши дни. Сейчас к большинству этих препаратов при тяжелых инфекциях имеется резистентность у бактерии, - подчеркнул Жданов.

- Правильнее различать устойчивость и резистентность. Резистентность - абсолютная нечувствительность возбудителя к препарату, устойчивость - меньшая чувствительность. При устойчивости все-таки можно эффективно назначать препарат, но при увеличении дозы, продолжительности приема, - отметил Андрей Гоголев, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней СПбГПМУ.

Методов борьбы с резистентностью два: уменьшение использования антибиотиков, а значит замедление формирования нечувствительности возбудителя к препаратам. И - создание принципиально новых лекарств. С разработкой препаратов сложно. Во-первых, антибиотики, которые могли получить достаточно быстро, уже есть. Теперь процесс появления препарата стал долгим, кропотливым и очень дорогостоящим. И фарминдустрия не всегда готова вкладывать деньги в такие разработки. Остается уменьшение использования. Но и здесь все очень проблемно.

- Недавно мы посмотрели, как у нас лечат недоношенных малышей. В среднем такие дети получают в пять раз больше антибиотиков, чем аналогичные в Европе и Северной Америке. А исследования показывают, что применение антибиотиков на ранних этапах жизни во взрослом возрасте чревато появлением метаболических нарушений здоровья, - уверен Сергей Сидоренко, профессор кафедры микробиологии СЗГМУ имени Мечникова.

Неоправданное назначение этих препаратов врачами, а также самолечение граждан только стимулирует развитие резистентности. Ситуацию усугубляет и появление нечувствительных штаммов в стационарах, и употребление в популяции животноводческой продукции (и прежде всего мясной), содержащей антибиотики.

Кстати, как показывает практика, граждане, заболев, назначают сами себе антибиотики, когда нужно срочно выходить на работу или же отправить заболевшего ребенка пораньше в школу или детский сад. Причем по факту в большинстве случаев никакого столь сильнодействующего препарата и не требуется: человек уже в стадии выздоровления.

И, конечно, при инфекционных заболеваниях все-таки желательно проводить анализ на выявление возбудителя и определение его чувствительности к препаратам. Например, в лаборатории Клинической инфекционной больницы имени Боткина, обслуживающей 70 медучреждений как амбулаторной, так и стационарной формы, в день делают порядка 500 определений чувствительности, то есть 200 тысяч ежегодно. Определение чувствительности позволяет точечно назначить препарат, причем в минимальной, но достаточной для эффективного лечения дозе.

Но самое главное: при болезни все-таки обратиться за медицинской помощью и не заниматься назначением себе и детям сильнодействующих препаратов.

Cправка "РГ"

Как правильно принимать антибиотики?

Советы от Андрея Гоголева, ассистента кафедры пропедевтики детских болезней СПбГПМУ:

1.Принимать антибиотики нужно через час после еды. Вариант: разделить лекарство на несколько частей и давать дробно, но за короткий промежуток времени.

2.Существуют антибиотики, которые перед приемом следует растворить в воде: берите небольшой объем жидкости.

3.Для некоторых лекарств удобно для отмеривания дозы пользоваться шприцем. "На глаз" - плохой вариант.

4.Запивать антибиотики нужно водой комнатной температуры.

5.Антибиотики лучше принимать отдельно от других лекарств. Например, вам назначены препараты от давления, для сердца и прочие. Сначала принимаете их (это так называемая базовая, постоянная терапия), а через час - антибиотик (экстренная терапия).

6.Улучшение самочувствия - не повод прерывать курс лекарства. Нужно пропить назначенный курс.

7.На фоне приема антибиотиков обычно требуется и назначение препаратов, нормализующих микрофлору кишечника. Идеальны комбиотики (пребиотики плюс пробиотики).

8.Сейчас все чаще врачи вынуждены назначать два антибиотика сразу из-за того, что у больных обнаруживается микстинфекция. То есть идут в наступление минимум два вида микробов, на каждый из которых нужен свой антибиотик. Принимать только один из двух назначенных антибиотиков в таких случаях нецелесообразно.

9.В ряде случаев врачи вынуждены назначать большие дозировки антибиотика, и продолжительное лечение - это нормальная ситуация.

10.Если вы лечились от какого-то заболевания антибиотиком N, далеко не факт, что он поможет в случае рецидива через какое-то время. Обращайтесь к врачу. Только в случае, если лабораторно доказано: возбудитель инфекции тот же, чувствителен к антибиотику N, это оправданно.

Не назначайте антибиотики сами себе, не меняйте по собственному почину один антибиотик на другой, не изменяйте дозировку и схему приема, рекомендуемые врачом.

Экологические проекты способствуют устойчивому развитию

Евгения Мамонова

Экологическая повестка неразрывно связана как с промышленным ростом, так и с улучшением здоровья нации, повышением ее благосостояния. В нашей стране разработан целый ряд профильных проектов. Один из них - Национальная экологическая инициатива, реализуемая Агентством стратегических инициатив.

Она направлена на совершенствование природоохранного законодательства, строительство инфраструктуры, разработку и внедрение передовых решений. При поддержке агентства уже внедрено более 400 различных решений: сокращение вредных выбросов, улучшение состояния почв, восстановление лесов, сохранение водных объектов, формирование экономики замкнутого цикла.

Один из примеров - лидерский проект Exerger уральской компании "Реиннольц", которая утилизирует промышленные стоки методом многоступенчатой термодистилляции. Он позволяет не просто перерабатывать солесодержащие воды, но и возвращать до 99 процентов в производственный цикл. Благодаря этому удается сократить сброс стоков на 100 процентов, получить чистую воду и кристаллические соли.

В контексте продовольственной безопасности важную роль играет сохранение плодородия почв. По подсчетам экспертов, в России сейчас около 100 миллионов гектаров земли (46,8 процента от всех сельхозугодий) подвергаются опустыниванию. Это связано с целым рядом факторов: нерациональное использование удобрений, выпас скота, недостаточность осадков, глобальное изменение климата. Такой процесс не только сокращает площади пахотных земель, но и нарушает всю экосистему.

Чтобы предотвратить разрушительный процесс и восстановить высокий уровень плодородных земель, при поддержке АСИ разрабатываются технологии производства искусственно созданных почв. Во многих странах с засушливым климатом они уже применяются. России предстоит создать свою технологию с учетом наших климатических особенностей. У нас есть и научные заделы, и разработки, и перспективные исследования. А для того, чтобы работа велась активно и прицельно, будет создан научно-исследовательский центр мирового уровня с распределенной научно-исследовательской и производственной инфраструктурой в ОАЭ и в России. По оценкам экспертов, он может помочь в будущем остановить истощение почв.

Одно из направлений деятельности АСИ посвящено экологической и климатической адаптации. По мнению ученых, даже если в мире будет достигнут баланс выбросов и поглощения парниковых газов, последствия климатических изменений будут оказывать влияние в течение 20-75 лет. Сегодня последствия климатических изменений в России заметно различается по регионам. В северных они связаны с таянием многолетней мерзлоты. В южных регионах - это засухи, природные пожары, пыльные бури, суховеи, ветровая и водная эрозия. Ряд приморских регионов характеризуется изменениями водного режима: повышением уровня Мирового океана, затоплениями и возникающими проблемами с доступом к пресной воде. А урбанизированные территории подвержены опасным погодным явлениям, волнам жары и холода и появлению новых инфекций.

За полвека количество связанных с погодой стихийных бедствий увеличилось в 5 раз, экономические потери выросли в 7 раз. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях таяния мерзлоты важно проводить мониторинг устойчивости зданий и сооружений. Компания "Альфасейсмика" при поддержке АСИ занимается развитием оригинальной технологии компьютерного анализа с использованием искусственного интеллекта. На ее основе оказывает широкий спектр услуг по определению и контролю состояния зданий и сооружений на всех этапах их строительства, эксплуатации, реновации и модернизации. Технология позволяет локализовать аномальные зоны в конструкциях и обеспечить безопасность людей.

Принцип

Максим Евдокимов, директор дивизиона "Экология":

- Экологическое благополучие - ключ к здоровью и устойчивому социально-экономическому развитию нашей страны. Объединив усилия более 4,5 тысячи экспертов и лидеров, мы создали уникальную экосистему, которая позволяет выявлять и тиражировать сотни практических решений, способствующих обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости территорий и развитию системы ценностей, основанных на ответственности за будущее.

Креативные индустрии должны становиться частью экономики

Арина Максимова

Долю креативных индустрий в экономике России к 2030 году предстоит увеличить почти вдвое. Такую задачу ставит перед творцами государство.

Сколько стоит вдохновение

Что такое креативный сектор, из каких индустрий он сегодня состоит? Директор центра развития креативной экономики (ЦРКЭ) АСИ Екатерина Черкес-заде рассказала, что ответ на этот вопрос дает исследование, в котором глубоко проработаны все 16 индустрий креативной экономики. Для его проведения были привлечены эксперты из бизнеса, профессиональных ассоциаций и институтов развития, которые изучили ключевые тренды и международный опыт. Исследование было проведено совместно с НИУ ВШЭ, Росстатом, "Рексофт Консалтингом", а также при экспертной поддержке Universal University. Всего в проекте в качестве консультантов и участников исследования приняли участие более 1500 специалистов креативного сектора.

АСИ разработало 12 дорожных карт. В рамках исследования был проведен всесторонний анализ потенциала всех направлений креативной экономики, определены ключевые драйверы и барьеры. По итогам работы был составлен список кросс-индустриальных инициатив, мероприятий по развитию сектора и программ поддержки.

Помимо разработки дорожных карт создается обновленный классификатор креативных индустрий на базе ОКВЭД, который позволит с большей точностью оценивать вклад сектора в экономику, отслеживать и прогнозировать его динамику.

Основная задача ЦРКЭ - найти точки соприкосновения для всех участников этого сложного процесса, помочь им выстроить продуктивную коммуникацию, создать условия для появления синергии между ними.

Главная ценность креативных индустрий заключена не только и не столько в производстве продуктов, сколько в способности преображать и повышать потенциал всего, с чем они соприкасаются", - считает директор центра.

Пространство для креатива

В 2024 году АСИ был запущен проект "Сети креативной инфраструктуры" для исследования, объединения, создания карт профильных объектов, оказания комплексной поддержки как самим пространствам, так и их резидентам. Сегодня в программу включено более 100 кластеров, более 250 объектов специализированной креативной инфраструктуры.

Среди пространств, которые входят в программу, такие организации, как Пермский музей современного искусства PERMM, Культурный квартал "Брусницын" (Санкт-Петербург), Центр современной культуры "Рельсы" (Тверь), Креативный кластер "На Заводе" (Сысерть).

Творчество по правилам

В этом году принят Федеральный закон "О развитии креативных (творческих) индустрий в РФ", разработанный при участии АСИ. Он вступит в силу в феврале 2025 года. В нем установлены такие основные понятия, как "креативная экономика, индустрия, кластер", закрепляются меры поддержки и инфраструктура. Документ регулирует создание реестров субъектов креативных отраслей на региональном и федеральном уровнях. А также закрепляет финансовую, имущественную, образовательную и информационную меры поддержки.

Закон внес ясность в полномочия органов государственной власти в сфере регулирования направления и закрепил статус субъекта креативных (творческих) индустрий. Он также заложил нормативно-правовую базу для объединения 16 креативных отраслей в новый экономический сектор. Но работа еще не завершена. Документ предусматривает разработку и утверждение целого массива подзаконных нормативных правовых актов.

Закон устанавливает важнейшую роль регионов в развитии креативных индустрий. Одним из ключевых направлений деятельности ЦРКЭ является разработка и внедрение регионального стандарта их развития. Он включает в себя 12 шагов с рекомендациями для ускорения и упрощения развития направления, вовлечения руководства регионов в работу, создания единой системы оценки. Соглашения о внедрении стандарта уже подписали 50 регионов, а в 45 субъектах РФ собраны и областные экспертные группы.

Выйти на мировой уровень

Центр развития креативной экономики (ЦРКЭ) реализует несколько инициатив, направленных на продвижение российских продуктов и услуг на зарубежные рынки. Международное сотрудничество в этой сфере влияет на экспортный потенциал страны, формирует имидж и повышает инвестиционную привлекательность.

Так, в 2023-2024 годах были организованы четыре бизнес-миссии, в которых приняли участие более 40 российских креативных предприятий. Кроме того, ЦРКЭ организовал участие российских компаний в таких международных деловых мероприятиях, как Петербургский международный экономический форум, Муниципальный форум БРИКС, IV Всемирная конференция по креативной экономике в Ташкенте (2-4 октября 2024 года), форум "Мир возможностей" в Дубае (ОАЭ), прошедший в апреле и ноябре 2024 года. В планах ЦРКЭ на 2025 год - проведение профильной международной конференции в Санкт-Петербурге. Также АСИ подписало соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром о продвижении отечественных продуктов за рубеж.

Обмен мнениями

Вовлечь креативных предпринимателей в экономику помогает проект ЦРКЭ АСИ "Клуб продюсеров". Это активное самоорганизующееся сообщество предпринимателей, цель - развитие и поддержка отрасли. Сейчас в обществе более 700 членов из всех регионов России. Они получили доступ к инфраструктуре партнеров, включая площадки для встреч и возможности сотрудничества с крупным бизнесом. Члены клуба активно участвуют в развитии креативных индустрий своих регионов. Вместе с АСИ принимают участие в ключевых бизнес-мероприятиях в России и за рубежом.

В 2024 году "Клуб продюсеров" вышел на международный уровень. Уже прошло две встречи на IV Всемирной конференции по креативной экономике в Ташкенте и форуме "Мир возможностей" в Дубае (ОАЭ).

Фокус

Екатерина Черкес-заде, директор центра развития креативной экономики:

- Ключевой акцент в развитии креативных индустрий в России сделан на экономику и предпринимательство. Для того чтобы двигаться к нашей ключевой цели - росту доли креативного сектора в ВВП с 3,5 процента в 2023 году до 6 процентов в 2030 году, мы должны четко понимать, из чего он состоит и за счет чего растет. Наша работа в ЦРКЭ очень многогранна. Она идет на нескольких уровнях: государственном, региональном, на уровне взаимодействия с малым, средним и крупным бизнесом, с разными сообществами и объединениями.

Малые города и села получат развитие

Евгения Мамонова

Большая часть населения нашей страны - около 75 процентов - живет в городах. Многие из них обеспечивают технологическую независимость, оборону и безопасность государства. Такие центры особенно нуждаются в концентрации и привлечении человеческих ресурсов.

Для того, чтобы это происходило, уровень комфорта в них необходимо повышать: должны совершенствоваться инфраструктура, качество услуг и сервисов, внедряться цифровизация, расширяться мобильность населения. Именно поэтому государство приняло решение сфокусировать внимание на таких городах и в приоритетном порядке создавать проекты их развития.

Часть из них уже реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ). Сегодня определено более двух тысяч опорных населенных пунктов.

В этот перечень входят города, имеющие именно стратегическое значение, независимо от численности их жителей.

"По поручению президента в 2024 году проводится огромная работа, целью которой является разработка новой стратегии пространственного развития Российской Федерации с определением приоритетных территорий развития", - отметила директор дивизиона "Городская экономика" АСИ Ольга Захарова.

По словам эксперта, в ближайшее время будет утвержден итоговый перечень опорных населенных пунктов - территорий, на которые будет направлено особо пристальное внимание со стороны органов федеральной и региональной власти.

Развитие опорных населенных пунктов будет производиться комплексно по таким направлениям, как транспорт, жилье, ЖКХ, культура, здравоохранение, образование и целый ряд других. Агентством уже готовится к запуску несколько программ: "Устойчивая мобильность" (организация транспортного обслуживания населения), "Доступное жилье", "Технологии и практики в ЖКХ".

Помимо этого одним из важных инструментов развития опорных населенных пунктов является туризм. У агентства уже есть ряд успешных проектов в этом направлении. Например, реализуется программа, направленная на создание выездных образовательных путешествий для детей и молодежи, - "Классная страна". Цель - создание детского и юношеского образовательного туризма, который поможет расширять кругозор и повысит мотивацию к учебе, а также даст почву для того, чтобы изучать родной край и гордиться своей страной. Уже 200 школ утвердили планы путешествий, интегрировав их во внеурочное время. Особое место занимает проект "Туристический паспорт школьника", который охватывает 22 региона.

Ведется разработка новой стратегии пространственного развития Российской Федерации с определением приоритетных территорий развития

В них внедрили модели детского образовательного туризма, разработав 103 программы путешествий по пяти ключевым направлениям: история, наука, культура, спорт и экология. Уже в этом году по ним проедет пять тысяч детей.

В этом году программа вышла на международный уровень. К ней подключились 7 стран БРИКС (Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ и ЮАР). Совместно со школой БРИКС+ открыт Международный центр компетенций.

Он должен объединить молодежь, студентов, преподавателей и специалистов со всего мира для освоения ключевых профессий. Слушателям будет доступно две программы: "Образовательный туризм на пространстве стран БРИКС" и "Развитие профессиональных коммуникаций в международном бизнес-пространстве".

По итогам обучения выпускники, показавшие наилучшие результаты, смогут трудоустроиться в международные проекты, где будут реализованы передовые решения в образовательном туризме.

Возможность реализоваться в карьерном плане - еще одна важная часть, которая влияет на качество жизни. На сегодняшний день сложился ложный стереотип о том, что работа на отечественных промышленных предприятиях - это тяжелый труд в сложных условиях, на устаревшем оборудовании. Чтобы развеять миф, сотни заводов по всей стране присоединились к программе АСИ "Открытая промышленность", в цехах для школьников организуют экскурсии.

Ребята, понимая свои перспективы трудоустройства, видя современные помещения с высокотехнологичным оборудованием, смогут принять более взвешенное решение. Возможно, некоторые из них захотят именно там построить свою карьеру.

Ракурс

Ольга Захарова, директор дивизиона "Городская экономика":

- В перечень опорных населенных пунктов войдут города особого стратегического значения, новые точки роста, а также сельские населенные пункты, выполняющие функции опорных. Одним из показателей национальных целей является улучшение качества жизни в таких центрах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году. В настоящее время разрабатывается методология оценки качества жизни. Во всем этом АCИ принимает непосредственное участие. Ценность нашей работы мы видим в разработанных практиках, методиках и алгоритмах принятия решений. Все это становится возможным благодаря вовлечению в процесс профессиональных людей, именно они являются движущей силой изменений. Ведь страну меняют люди!

Социальные проекты АСИ меняют условия жизни людей

Михаил Калмацкий

Повышение качества жизни людей включает множество аспектов и направлений работы. Одно из наиболее важных - улучшения в социальной сфере: повышение качества услуг, создание новых возможностей, поддержка в трудных жизненных ситуациях. Именно эти цели призвана выполнять Национальная социальная инициатива (НСИ), программы которой уже помогли множеству людей.

В структуру НСИ входят несколько элементов: разработка решений по поддержке семьи, рейтинг качества жизни субъектов РФ, региональный социальный стандарт, база управленческих практик и решений "Смартека", сообщество инклюзивного бизнеса "Открыто для всех".

Действительно, сфера особого внимания АСИ - семейная и демографическая политика. Агентство регулярно проводит очные аналитические сессии с властями регионов, посвященные вопросам поддержки родителей. После одной из них Калининградская область отменила критерий нуждаемости для многодетных семей. Теперь они получают помощь независимо от уровня дохода. Сегодня в России от этого критерия отказались около 40 регионов. После другой сессии в Хабаровском крае была подписана дорожная карта, в которой заложен прогрессивный характер поддержки родителей - помощь им будет расти при рождении каждого ребенка.

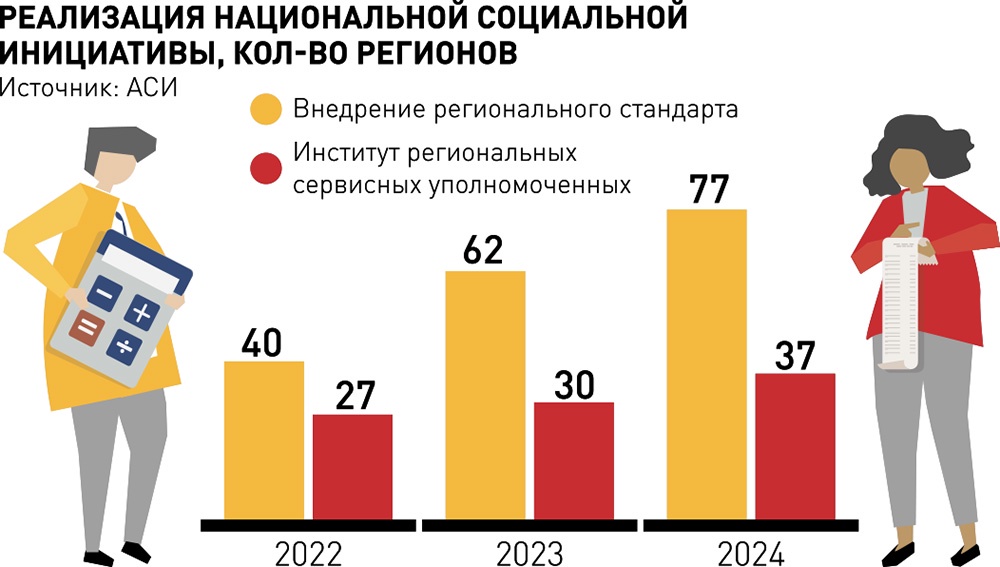

Еще один элемент НСИ - региональный социальный стандарт (РСС). Он содержит перечень рекомендаций по организации услуг в социальной сфере, основанных на лучших управленческих практиках субъектов. Сегодня РСС внедряют 77 регионов. К примеру, в Астраханской области заработала школа социальной адаптации - 12-недельный курс для семей бойцов СВО. В Смоленском регионе созданы деловые центры по профориентации и формированию предпринимательских навыков у детей и молодежи.

У АСИ есть опыт и в организации межобластных медицинских центров на Дальнем Востоке. С 2023 года агентство наладило там взаимодействие между субъектами - во Владивостоке и Хабаровске функционируют межрегиональные центры специализированной (хирургической) помощи детям с редкими и сложными заболеваниями по пяти профилям. Если раньше маленькие пациенты вынуждены были лететь в федеральные центры (в Москве, Санкт-Петербурге), то теперь им могут в кратчайшие сроки оказать всю необходимую помощь в соседнем субъекте.

В России живет более 11 млн граждан с инвалидностью, и только 17 процентов из них не сталкивались с трудностями при получении товаров и услуг, в обучении или работе. Решение этих проблем, внедрение в социальные сервисы и бизнес идей инклюзивности всегда в центре внимания Агентства стратегических инициатив.

"Равенство всех граждан вне зависимости от возможностей их здоровья, - ключевая часть стратегии АСИ, которой мы придерживаемся в работе по социальному направлению, - подчеркивает руководитель АСИ Светлана Чупшева. - Агентство в тесном взаимодействии с правительством России и отдельными федеральными органами исполнительной власти, Федеральным Собранием РФ всегда вело работу по разработке нормативно-правовых актов по созданию качественной среды для жизни граждан".

Региональный социальный стандарт содержит рекомендации по организации социальных услуг, основанных на лучших управленческих практиках

В прошлом году агентство приняло участие в доработке федерального закона о комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Его предложения были призваны объединить различные государственные сервисы в единый механизм, который будет быстро и точечно помогать инвалидам получать необходимую реабилитацию без каких-либо препятствий и неудобств. Поддержка должна оказываться индивидуально, считают в АСИ, чтобы человек чувствовал, что он не один и вокруг есть множество людей, готовых помочь ему.

Агентство также принимает участие в разработке концепции совершенствования законодательства об инклюзивном образовании по решениям II Всероссийского форума "Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка", организованного АСИ в апреле. В конце года будут объявлены результаты отбора инклюзивных практик для программы "Открыто для всех", которая также является частью НСИ. В этом году отбор бьет все рекорды: на него поступило в 3 раза больше заявок, чем в прошлом году, число регионов-участников увеличилось до 79.

Цель программы - вовлечение предпринимателей в создание доступной среды и благоприятных условий: трудоустройства, обучения, предоставление услуг людям с инвалидностью. Сегодня сообщество насчитывает 1,5 тыс. компаний из разных сфер: от ИТ-корпораций до заводов. При их поддержке работу получили более 5700 человек с инвалидностью, создано или адаптировано более 8 тыс. единиц продукции для 3 млн человек с ограничениями по здоровью.

Один из проектов, поддержанных АСИ, - VR GO предлагает использовать виртуальную реальность для реабилитации парализованных людей. Николай Муравьев из Томска создал приложение для VR-очков. "Человек управляет своим цифровым аватаром - движениями головы и шеи, имитируя жесты и походку. Со временем мозг создаст новые связи между нейронами взамен поврежденных", - пояснил графический дизайнер. К идее проекта Николая подтолкнула собственная трагедия. 14 лет назад он получил травму позвоночника и потерял способность ходить.

Российские инженеры из группы компаний "Салют Орто" создали первый бионический протез коленного сустава под брендом Steplife. Интеллектуальная система управления обеспечивает плавную естественную ходьбу и помогает распознавать разные типы движения человека, будь то бег, езда на велосипеде или подъем по ступенькам. А мобильное приложение позволяет переключать режимы работы протеза и отслеживать степень его износа. Генеральный директор "Салют Орто" Иван Худяков рассказал, что сам поменял успешный ИT-бизнес на социальное предпринимательство, а разработанные в компании протезы позволяют человеку вернуться не только к исходному росту, но и увеличить его, а также поделился планами использовать в протезировании искусственный интеллект.

А социальный предприниматель Роман Аранин основал производство инвалидных колясок-вездеходов. С их помощью можно подниматься по ступенькам, не буксовать на песке, взбираться на гору и даже плавать. Компанию Observer бизнесмен основал после того, как сам оказался парализованным. Помимо производства колясок он создал центр реабилитации инвалидов, а также сеть мастерских по ремонту колясок.

Позиция

Григорий Сайфуллин, заместитель директора направления "Социальные проекты":

- АСИ в рамках развития социального направления проводит исследования, обобщает практики и внедряет лучшие технологии. Народосбережение, повышение рождаемости, создание эффективной системы поддержки семей - эти и другие ключевые принципы сквозным образом должны пронизывать любые государственные решения. Показателем нашей результативности должно быть не количество мероприятий или охват участников, а содействие созданию и сохранению семей, рождению и воспитанию детей.

Национальная кадровая инициатива решает проблемы рынка труда

Евгений Семенов

В октябре уровень безработицы в России достиг очередного исторического минимума - 2,3 процента. Обостряющийся дефицит кадров подтверждает необходимость системной работы над механизмами подготовки новых специалистов. Уже в ближайшем будущем они должны сыграть ключевую роль в реализации национальных целей развития, особенно в технологической сфере.

Решения для молодых

В Агентстве стратегических инициатив (АСИ) направление "кадры" - одно из ключевых. Разработанные решения помогают эффективно реализовать национальную кадровую инициативу и создать все необходимые возможности для самореализации молодежи.

"Наши проекты способствуют решению проблем дефицита профессионалов в приоритетных отраслях экономики, вовлечению молодежи в инновационную деятельность и разработку рационализаторских идей, затем внедрению их в отечественные компании", - говорит директор направления "Молодые профессионалы" Александр Вайно.

В соответствии с поручением президента России АСИ разрабатывает флагманский проект "Карьерный навигатор", механизмы которого в ближайшее время пополнят содержание национального проекта "Кадры". Он направлен на создание прямой связи между учебными заведениями и предприятиями, прогнозирование востребованности профессий, а также оценку соответствия образовательных программ потребностям рынка труда.

С помощью платформы "Карьерный навигатор" молодой человек сможет пройти первичную оценку своих компетенций, разработанную совместно с работодателями, и самостоятельно узнать, где он может применить свои знания, полученные за время обучения, а разделы с вакансиями дадут информацию об условиях и перспективах будущей работы.

Сразу после диагностики соискатель попадает в поле зрения нанимателя как наиболее перспективный. Предприятия, в свою очередь, получают качественный инструмент поиска новых талантов и прогнозирования кадровой потребности, так как в платформу будет интегрирован функционал предиктивной аналитики, основанный на данных и машинном обучении. До конца 2024 года будет окончательно завершена техническая подготовка базовых функций платформы. После завершения пилота "Карьерный навигатор" будет масштабирован на всю Россию.

Дополнительно для создания новых перспектив в высокотехнологичной отрасли российской экономики АСИ совместно с Минпромторгом России, Агентством развития навыков и профессий при генеральном партнерстве ГК "Росатом" реализует крупнейший чемпионат профессионального мастерства "Хайтек". С 2014 по 2024 год в отборочных этапах приняли участие свыше 35 тысяч человек от более чем 570 предприятий, совместно с ними было разработано более 70 компетенций. На соревнованиях компании демонстрируют высокий профессионализм и навыки своих работников, обмениваются опытом, а проявившие себя конкурсанты получают возможность карьерного трека или включения в кадровый резерв компаний.

Уровень - международный

Реализация национальных целей России невозможна вне международного контекста, отдельные инициативы АСИ направлены на развитие образовательной и трудовой кооперации с зарубежными коллегами.

Отдельные инициативы АСИ направлены на развитие образовательной и трудовой кооперации с зарубежными коллегами

Эти цели были поставлены при запуске проекта "Точки притяжения: сеть центров развития передовых компетенций", вошедшего в топ-10 инициатив форума "Сильные идеи для нового времени" в 2024 году.

Проект направлен на подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей в России и странах-партнерах через создание сети центров в странах ЕАЭС, БРИКС и других дружественных государствах. Первый центр откроется в декабре 2024 года в Ташкенте на базе технопарка INNO и объединит усилия госструктур, вузов и бизнеса для обучения специалистов с использованием российских технологий.

Технологии успеха

Серьезную ставку эксперты АСИ делают на широкий спектр образовательных инноваций. В их число входят разработки компании "Профилум", которая создает сервисы и методики профориентации и прогнозной аналитики рынка труда. Они позволяют школьникам и студентам пройти комплексную диагностику способностей и интересов, изучить карьерные возможности в родном регионе и сформировать траекторию профессионального развития на местном рынке труда. Компания использует исследования рынка труда и предиктивную аналитику для формирования своих рекомендаций. С ней сотрудничают более 3,5 тысячи школ, диагностику на базе сервисов "Профилум" прошли более трех миллионов человек.

За массовое вовлечение детей в техническое творчество через мобильные игры помогает национальная киберфизическая платформа "Берлога", в запуске и развитии которой задействованы НИУ ВШЭ, Университет 2035 и другие организации. В 2023 году она прошла тестирование в Республике Башкортостан, где был открыт 91 детский кружок, который посетили более 5,5 тысячи школьников. Важно, что проект уже получил интернациональный статус. В рамках международных мероприятий, включая Всемирный фестиваль молодежи в Сочи и Игры Будущего в Казани, "Берлога" была представлена 14 тысячам участников более чем из 30 стран, причем 15 из них уже выразили интерес к тиражированию проекта.

Дух соперничества

Отличные результаты в развитии карьерных и образовательных треков показывают и различные конкурсы. В их числе - запущенный совместно с Корпорацией МСП федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ". Его участниками могут стать бизнесмены в возрасте не старше 28 лет и с деловым стажем, не превышающим два года.

В этом году было подано 5,4 тысячи заявок, 900 проектов прошли в финал, а 30 победителей получили гранты по миллиону рублей на запуск своего бизнеса. В числе победителей оказались проекты кондитерского производства "Горячий калач", выпуска средств против кариеса "Стоматологические гели" и бренд уникальной одежды Abrosimov.

Организаторы мероприятия уверены, что синтез федеральных конкурсов и других образовательных и карьерных технологических проектов позволит достичь всех национальных целей по подготовке высокопрофессиональных кадров.

Подход

Александр Вайно, директор направления "Молодые профессионалы":

- Мы развиваем образовательную и трудовую кооперацию с зарубежными коллегами, уделяя особое внимание деятельности, которая направлена на привлечение иностранных специалистов, поддерживающих наши традиционные ценности, для их профессионального развития в нашей стране.

Образовавшиеся на рынке ниши занимают российские товары

Андрей Кутузов

Доля россиян, предпочитающих покупать товары отечественных производителей, продолжает расти: опросы показывают, что за год показатель вырос до 76 процентов против 62 процентов годом ранее. При этом каждый второй респондент отмечает, что локальные товары стали качественнее, однако каждый третий все еще путается в новых брендах.

Добиться успеха начинающим предпринимателям помогает конкурс растущих российских брендов "Знай наших", который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ. Освободившиеся после ухода иностранных компаний товарные ниши сделали российский рынок более конкурентным, из-за чего качество самих товаров быстро и заметно выросло.

Рыночная конъюнктура тоже существенно поменялась: теперь место крупнейших транснациональных компаний занимают сравнительно небольшие локальные производители. И порой даже самые малые производители фиксируют кратный рост продаж и финансового состояния своих компаний.

Но на фоне более крупных игроков с их огромными рекламными бюджетами малые конкуренты просто не могут пробиться на рынок. Конкурс "Знай наших" сразу стал быстро расти: количество заявок от компаний малого и среднего бизнеса из 87 регионов на участие в нем за два года выросло почти в 2,5 раза - с 5 до 12 тысяч. В итоге сейчас почти 3,3 тысячи компаний получают поддержку от организаторов конкурса и партнеров.

Бизнес идет в гору

Конкурс проводится в 15 номинациях, среди которых самые популярные - "Высокие технологии", "Информационные технологии", "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креативные индустрии".

В 2024 году в число финалистов вошли 2 тысячи компаний, которые уже получают поддержку от 60 партнеров проекта.

Средний показатель роста выручки у финалистов конкурса всего за год вырос на 50 процентов, а у некоторых и вовсе превысил 100 процентов. Некоторые из них даже вышли на международный уровень, нашли партнеров из числа крупнейших компаний и федеральных торговых сетей, а также заключили контракты на поставки продукции с муниципальными организациями.

Например, одним из победителей второго сезона конкурса стал бренд экипировки для бега, велоспорта и триатлона Veter Sport. По итогам участия в конкурсе выручка бренда за год в России выросла на 110 процентов, в 4 раза увеличился объем выручки от реализации продукции в ОАЭ.