Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Летчик-космонавт СССР Борис Волынов - о том, как ждал полета в космос и чуть не погиб при приземлении

Наталия Ячменникова

Сегодня 90 лет дважды Герою Советского Союза, летчику-космонавту СССР Борису Волынову. Не верится! Харизматичный, подтянутый. Последний из ныне живущих легендарного "гагаринского" набора. Корреспонденту "РГ" посчастливилось не раз беседовать с Борисом Валентиновичем. И всегда он очень откровенен. Ничего не скрывает, ничего не приукрашивает. Вот лишь несколько штрихов: не личной истории - истории нашей космонавтики.

Они были первыми

Борис Волынов: Мы пришли в отряд в один день с Юрием Гагариным, 7 марта 1960 года. Сначала нас было двенадцать слушателей, к июню стало двадцать. По хронологии: первый космонавт погиб, второго и третьего космонавтов - Германа Титова и Андрияна Николаева нет уже давно. Ушли четвертый - Павел Попович, пятый - Валерий Быковский, одиннадцатый - Алексей Леонов, двадцать первый - Виктор Горбатко… Волынов - четырнадцатый. Больше живых из первого набора летчиков-космонавтов не осталось.

Поначалу ЦПК помещался лишь в крошечном здании, где были и управление, и столовая, и учебный корпус?

Борис Волынов: На этом месте, где мы сейчас, тогда вообще был только лес. Мы прибыли в Москву. Там часть небольшого двухэтажного здания в районе метро "Динамо" была отдана под классы. Холостяков поместили здесь же.

Вас тоже?

Борис Волынов: Тоже. У меня уже была семья, сыну два годика. Но жену на всякий случай отправил домой. Потому что не знал, какие будут условия, где будем работать. В Москве, или на Кушке, или еще где. Все же секретно. Мы знали одно: предстоит испытательная работа на летательных аппаратах, которые "ходят" на больших скоростях. Но не знали, что в космонавтике.

Режим был строгий?

Борис Волынов: Строгий. В 7 утра - зарядка, занятия заканчивались в 18 часов 12 минут. Но многие задерживались: надо было еще почитать материалы. А они все закрытые, секретные. Поэтому только на служебной территории. Вот тебе папочка, сидишь в классе и читаешь. Если конспектируешь, то тоже только в секретной тетрадочке.

А правда, что курировавший от ВВС космос Николай Петрович Каманин сам не курил и другим не разрешал?

Борис Волынов: Было такое.

Вы не курили?

Борис Волынов: Курил, в рукав. Валерка Быковский тоже курил.

А со спиртным не легче было?

Борис Волынов: Не легче.

Десять суток в сурдокамере

Страшные вещи приходилось читать про сурдокамеру, где будущие космонавты сутками находились в полной изоляции. Вы туда, кажется, вошли вторым?

Борис Волынов: Да. Это было в 1960 году после парашютной подготовки. Позади 35 прыжков. Всем дали отдышаться, 2-3 дня отпуска. А меня раз - и в сурдокамеру, вслед за Валеркой Быковским. Небольшая барокамера. Все заставлено банками, склянками, едой. Когда для сна отбрасываешь спинку кресла, встать уже невозможно, нет места для ног. Когда спинка вертикально, можно "развлекаться" - зарядку делать, бегать, прыгать. Но на одном месте. Я сидел десять суток.

За три недели до полета Гагарина в этой же сурдокамере погиб Валентин Бондаренко. Самый молодой, 24 года. Сгорел из-за собственной неосторожности. Это первая гибель в отряде, которую мы все ощутили. И поняли: то, с чем мы имеем дело, - это дело огромного риска.

На одном из снимков 1962 года, где вы с Николаевым, Поповичем, Гагариным, Быковским и Титовым, обратила внимание: у всех непривычно высоко стриженные затылки. Почему?

Борис Волынов: А здесь датчики для энцефалограммы стояли. Иначе пятаки надо было вырезать.

Когда трещат позвонки

Правда, что космонавтов привлекали к испытаниям космической техники?

Борис Волынов: Правда. Допустим, полетное кресло "Казбек", на котором и до сих пор летают экипажи, мы испытывали вместе с Володей Комаровым. Готовилась бетонная подушка. Потом брался сегмент корабля, на нем укладывались плиты из свинца, чтобы сымитировать вес. На эту площадку устанавливалась ферма, а на нее - сиденье. Укладывался человек. На кране вся эта конструкция поднималась на полтора-два метра. А потом - отпускалась в свободное падение. Удар - на бетонную подушку.

И как?

Борис Волынов: Все обрывалось внутри. Но, слава богу, у нас закончилось благополучно. Хотя у некоторых испытателей трещали позвонки.

Дубль восемь

Первого полета в космос вы ждали несколько лет - восемь раз дублировали. Тяжело быть "запасным"?

Борис Волынов: Очень тяжело. Расскажу историю. В 1963 году мы готовились к полету на корабле "Восток-5" вместе с Валерием Быковским. Одиночный полет. Приезжаем на космодром. Окончательное решение за госкомиссией: Быковский - основной, я - дублирующий. Разместились в "гагаринском домике": две кровати, датчики. Покажут, что плохо спал - в полет не пошлют ни в коем случае.

И вдруг заходит Сергей Павлович Королев. Спрашивает: "Вы не знаете, что сейчас будет? Последний технологический пуск почти такого же ракетоносителя, как у вас завтра". Говорим: "Мы же должны посмотреть!". - "Нет. Никаких нарушений режима". Но время запуска назвал: около 23.00. Конечно, мы ждем. Смотрим: черное-черное небо Байконура, и вдруг всполох. Грохот. Стартует ракета, быстро набирает скорость. Восхищаемся: хорошо идет! И тут как бабахнуло, "боковушки" (боковые блоки. - прим."РГ") в клочья… И все полетело вниз. Представляете наше состояние?

Часа через полтора - опять Королев. Бледный, еще более сутулый. Но предельно собранный. "Видели? Ну и как?". "Авария есть авария" - отвечаем. "То, что авария, вы правильно поняли. Но завтра будет все нормально. Будет старт по плану. Отбой". И мы спали!

А утром Валерку подняли в "Восток". Обнаружились неисправности, и он пять часов сидел в корабле. В принципе медики говорили: два часа нет старта - нужна замена. Два часа прошли. И каждые 15-20 минут я слышал: "Сейчас ты летишь. Готовься". В скафандре жара, "сдохли" все охлаждающие системы. Через пять часов Валерка полетел.

Первая стыковка на орбите

В вашем первом полете впервые в мире стыковались два пилотируемых корабля. Хлебнули экстрима?

Борис Волынов: Интересно, сложно, рискованно. 14 января 1969 года стартовал "Союз-4" с Владимиром Шаталовым, а на следующий день - "Союз-5" с нашим экипажем. Я - командир, Алексей Елисеев - бортинженер и Евгений Хрунов - инженер-исследователь.

16 января корабли подошли друг к другу на расстояние ста метров. Скорость - 8 км в секунду. На расстоянии тридцати метров остановились. Зависли. Когда мы стартовали, нас просили: "Сделайте так, чтобы это увидел весь мир. Вы должны быть в поле зрения антенн советских станций наблюдения".

Позади 35 прыжков. Всем дали отдышаться, 2-3 дня отпуска. А меня раз - и в сурдокамеру...

Глянули на Землю: находимся в районе Африки. Значит, если сейчас будем стыковаться, никто нас не увидит. У Володи (Шаталова - прим. "РГ") топливо заканчивалось. А мы с Лешей (Елисеев - прим. "РГ") думали: сколько у нас, хватит, не хватит? Он говорит: "Пока потяни, а я посчитаю". Мы "топали", удерживая тридцать метров между кораблями, "на руках" - от Африки до нашего Крыма. Когда появилась связь и телекартинка, нам сказали: "Все, ребята, можно!"

Мы обрадованно состыковались: плавненько, аккуратненько, у всех на глазах. То, что просили, все сделали!

А как переходили космонавты?

Борис Волынов: Оба корабля после стыковки были завязаны в единое целое по энергетике. Получилась первая экспериментальная космическая станция. Расскажу маленький эпизод. Когда Леша и Женька (Елисеев и Хрунов - прим. "РГ") одели скафандры, я помогал им, запустил ранцы. Они смотрели, контролировали. Для того чтобы проверить, как работает скафандр, надо сбросить давление.

Когда мы стартовали, нас просили: "Сделайте так, чтобы это увидел весь мир"

Я без скафандра, поэтому ухожу в спускаемый аппарат, закрываю герметично люк. Они остаются, а я немного сбрасываю давление. И слежу: у меня на приборах - медицинские параметры космонавтов. Все нормально. Дальше сообщаю по радио: открываю люк к выходу. Нажимаю кнопку, люк пошел, механизм работает. И как подскочили пульс и давление у моих мальчиков! Как будто они пробежали стометровку.

"Пошатались и поволынили…"

Но вы при приземлении тоже чуть не погибли?

Борис Волынов: Мне дали телефонограмму: проверить перед запуском двигателя, правильно ли стоит корабль относительно Земли. Надо было видеть движущиеся ориентиры, чтобы не запустить двигатель на разгон. Иначе бы ушел на другую орбиту. Приходит время запуска, смотрю в оптический прибор, а на Земле - ночь. Ошиблись в расчете. Куда запускать двигатель? Неизвестно. Тогда решил: автоматическую программу выключить. На Земле подумали, что я уже сажусь: "Байкал, привет!". Я говорю: "Всю посадочную программу выключил". - "А что?" - "Ночь, непонятно, абсолютный ноль". А с Земли: "Елки-палки, извини, Байкал. Теперь вручную, сам".

Крутнул вручную, включил, поехали. Все как по писаному, до миллиметрика. А через шесть секунд после работы двигателя идет команда на разделение. Бах! Была такая взрывная волна, что крышка люка приоткрылась и встала на место: 100 мм давления в спускаемом аппарате исчезло. Бытовой отсек ушел, а приборно-агрегатный отсек остался, солнечные батареи и двигательная установка не отделились. Когда я увидел антенну (она располагается на солнечной батарее), понял: дальше будет примерно как у Комарова.

Что получилось?

Борис Волынов: В спускаемом аппарате днище - наиболее защищенная часть. Он должен идти по вектору скорости днищем вперед. Но не идет. Потому что не отделился приборно-агрегатный отсек, и солнечные батареи срабатывали, как крылышки, - его переворачивает. А, как известно, ворона вперед хвостом не летает. Дальше - крутеж. Автоматика понимает, что это неправильно: его переворачивает снова и снова. Я даже измерял скорость, вел репортаж на магнитофон.

Можно погибнуть, а вы скорость меряете?

Борис Волынов: Я же участвовал в расследовании гибели Комарова. Знал, что нужно испытателям, конструкторам. Поэтому из ситуации надо было выжать все, что можно. Но мне повезло: взорвались раскаленные топливные баки. И три тонны спускаемого аппарата, наконец, отделились. Появился шанс на спасение.

Корабль кувыркается. В иллюминаторе розовые жгуты раскаленного газа. Металл на глазах становится мягким, как тряпочка, жидким, исчезает... Почему? Температура до 6,5 тысячи градусов! Повезло, что открылся парашют. Но удар при приземлении был такой силы, что магнитофон оторвался и полетел, как снаряд. Повезло, что мимо. Стекляшки посыпались с приборной доски. Ну и полетели корни зубов.

Вы перенесли перегрузку в 9 g?

Борис Волынов: Да нет, поболе. Надо сказать, при подготовке на центрифуге весь первый отряд прошел перегрузки 10 g. Что это значит? Вес увеличивается в десять раз. Руку от кресла не поднимешь. При 12 g веки уже не справляются, глаза сами закрываются. Потом все это отменили: ограничились тем, что необходимо - 8 g. Решили, что перебарщивать не нужно.

Это был первый в истории баллистический спуск?

Борис Волынов: Это аварийный спуск. Приземлился в 600 километрах от того места, где меня ждали. Когда меня нашли трое солдатиков, спросил: "Я не седой?". "Нет", - отвечают. А один говорит: "А я про вас анекдот знаю". "Какой?!". "Пошатались-пошатались по космосу, поволынили-поволынили - ни хруна не сделали, еле сели". "Кто ж такой гениальный? - смеюсь. - Автора не найдут".

Про суеверия и цифру 13

Медики говорили, что вы уже никогда не сможете полететь в космос, потому что еще ни один человек на Земле не перешагивал такой психологический барьер. А вы через семь лет полетели еще раз. И это опять был испытательный полет - на новую станцию "Салют-5". И опять очень драматический?

Борис Волынов: Было так. Шли 42-е сутки полета. И тут - авария, станция полностью выключилась. Темнота. В невесомости, где верх, где низ - не поймешь. Сирена завывает. О том, что случилось, было несколько гипотез. Хотя до сих пор толком никто не знает. Где-то за час сорок станцию восстановили. Однако после этого у моего напарника начались серьезные проблемы: перестал спать, сильные головные боли, полная потеря работоспособности. Пришлось выполнять функции и командира, и бортинженера. На земле было принято решение: прекращать полет и садиться. Все пришлось делать одному, аврально: перевести станцию в автономный полет, расконсервировать транспортный корабль, собрать шмотки, все наработанное. Последние сутки вкалывал без сна.

Космонавты - суеверные люди?

Борис Волынов: Когда у нас была парашютная подготовка, никто не хотел прыгать с куполом, у которого был номер 1313. А я сделал на нем около двадцати прыжков. Ни разу не подвел. У корабля "Союз-5", на котором я летал и возвращался после стыковки, заводский номер какой, думаете, был? Тринадцать! Но ведь остался живой. Правда, без зубов.

Как атомной отрасли удалось сохранить научные школы, единство и управляемость

Ветераны атомной отрасли и ее нынешние руководители провели прямой диалог в "РГ"

Александр Емельяненков

Где заточили "ядерный скальпель" и в чьих руках он теперь? Что испытывают создатели стратегических систем вооружения, когда слышат, что атом и наука служат миру? Почему из девяти министерств союзного ВПК сохранить научные школы, единство и управляемость смогли только в атомной отрасли? Могут ли оказаться правы оба ученых-физика, когда один говорит "Да", а другой - "Нет"?

О призвании и долге, учениках и наставниках, надеждах и заблуждениях вели прямой диалог в "Российской газете" известные ученые, конструкторы, академики РАН, ветераны атомной отрасли и ее нынешние руководители - Герои Труда и Герои России.

- Очень редко можно видеть вместе такой состав людей, - подметил в начале встречи доктор технических наук Евгений Адамов, научный руководитель НИКИЭТ, а в 1998-2001 годах - министр РФ по атомной энергии. И он же добавил: чтобы оторвать от рабочего расписания всех, кто приехал в "РГ", надо иметь особый повод. Или - фигуру, имя.

В нашем случае то и другое совпали. В год 300-летия РАН и в канун 80-летия атомной отрасли при участии "Российской газеты" выпущена документально-публицистическая книга "Евгений Аврорин". Ее герой, академик Евгений Николаевич Аврорин, своим именем и судьбой связал два поколения Атомного проекта и два федеральных ядерных центра - Саров и Снежинск, РФЯЦ-ВНИИЭФ и РФЯЦ-ВНИИТФ. А науку фундаментальную соединил с решением первостепенных задач в области обороны и безопасности нашей страны.

Вместе с книгой, вышедшей в серии "Портрет интеллекта", нашим гостям была представлена фотовыставка под тем же названием. Среди героев - выдающиеся ученые-атомщики: академики Юлий Харитон, Яков Зельдович, Анатолий Александров, Евгений Аврорин, Николай Доллежаль, Борис Литвинов, а также Нобелевские лауреаты и лауреаты Демидовской научной премии.

Стоим на плечах гигантов

- Суть и сила Российской академии наук, которой уже триста лет, в научных школах, - выделил главное вице-президент РАН Степан Калмыков. - Мы прекрасно понимаем, что все те свершения, которые есть, это воспроизводство великих школ, которые были заложены еще в Советском Союзе. На портретах рядом с нами академик Александров и академик Харитон. Мы стоим на их плечах.

Сейчас наука нацелена на реализацию нацпроектов, обеспечение технологического суверенитета и технологического лидерства. Но когда вникаешь, приходит понимание, что зачастую это на 90 процентов затыкание текущих потребностей. А вот атомная отрасль - одна из немногих, где такое лидерство есть. И на мировом рынке, в условиях глобализации, мы можем показать действительно конкурентоспособные разработки и подходы. Это и замыкание ядерного топливного цикла, и двухкомпонентная ядерная энергетика, и реакторы на быстрых нейтронах - много всего.

Академик Аврорин не поверил бы: на 24 места в нашу группу физиков-теоретиков подано 680 заявлений! Как в престижный театральный вуз...

- Задач похожего масштаба у Евгения Николаевича Аврорина и его коллег было ничуть не меньше, причем на разных этапах, - продолжил диалог научный руководитель РФЯЦ-ВНИИТФ, академик Георгий Рыкованов. - Выпускник физфака, он в двадцать лет с небольшим оказался в группе разработчиков РДС-37 - первого в СССР термоядерного устройства. И это - традиция "Росатома" со времен Средмаша, когда люди сходу, со студенческой скамьи вступали в бой. Тогда их было просто мало. И стремились использовать на сто процентов их знания, возможности...

Диалогу в медиацентре "РГ" безмолвно внимали с фотографий другие участники атомной эпопеи - коллеги и соратники Евгения Аврорина. Вспоминали и тех, чьи портреты на улицу Правды не доехали, и тех, кто по разным причинам в объектив Сергея Новикова не попал.

- На сцене, как и в жизни, рядом с академиком Аврориным - Борис Васильевич Литвинов, он долгое время был в нашем институте главным конструктором по ядерным зарядам. Тоже академик, Герой Социалистического Труда...

После этих слов Георгий Рыкованов взял паузу на пару секунд - раздумывал. А потом продолжил.

- К ним бы я добавил еще двух человек. Это Лев Петрович Феоктистов - тоже легендарная личность. И - Михаил Петрович Шумаев, под начало которого я попал, когда приехал работать на Урал. Думаю, что за пределами этого зала имя Михаила Петровича Шумаева мало кому известно - он, как принято говорить, широко известен в узких кругах. Но это, если сказать прямо, человек, который сдал на вооружение самое большое количество зарядов...

Школа Аврорина и физфак МГУ

Первый заместитель главы "Росатома" Олег Шубин, который отвечает за положение дел на той стороне атомной госкорпорации, что от посторонних глаз закрыта и называется сокращенно ЯОК (ядерно-оружейный комплекс), начал с признания. Шутливого по форме и глубокого по существу.

- Уважаемые академики, наверное, удивятся, но и у меня есть повод отнести себя к школе Евгения Николаевича Аврорина - даже документ об этом сохранил...

Лица в первом ряду оживились, и Шубин раскрыл эту не государственную тайну.

- Я окончил в Снежинске гимназию номер 127, которая теперь носит имя академика Аврорина. И сейчас, глядя в зал, с удовольствием наблюдаю здесь еще нескольких выпускников с такими же дипломами. То есть мы все из школы Аврорина.

А в теоретическое отделение пришел, когда Евгений Николаевич был уже его начальником. В период испытаний отработал только шесть лет, поэтому чужого себе приписывать не буду. Но хотел бы поделиться общим впечатлением.

Очень много хороших, умных людей встретил за свою жизнь. Пусть на меня никто не обижается, но слово "интеллект" в наибольшей степени применимо к характеристике Евгения Николаевича. И символично, что это же слово - в названии серии, где вышла книга об академике Аврорине. А еще вспоминаю слова академика Доллежаля, он говорил: доброта, честность - понятия относительные. Существует одна величина абсолютная - порядочность. К Евгению Николаевичу Аврорину это относилось в полной мере.

В конце 2000-х годов, уже на новой должности в министерстве, мне пришлось, и не раз, обсуждать с ним вопросы наследия и его применимости в условиях, когда испытания не проводились. Как это влияет на боезапас? Это чисто научная проблема: что мы накопили, что можно использовать, чего нам не хватает? Такие вопросы не единожды поднимались на научно-техническом совете ядерно-оружейного комплекса. Поэтому я выражу общую точку зрения, если скажу: с позиций фундаментальной науки, с учетом тех экспериментов и исследований, которые проводил и на которых настаивал Евгений Николаевич Аврорин в период ядерных испытаний, его вклад оказался наибольшим.

Он стремился сам и призывал коллег проследить, померить во время испытаний что-то сверх того, что относилось непосредственно к типу заряда, его мощности, к каким-то другим физическим характеристикам. Под его руководством и с его участием было проведено несколько так называемых физических опытов. Он их задумал, просчитал и добился проведения. А это, поверьте, было непросто - включить дорогостоящий научный опыт в производственную программу того времени. Когда об этом можно будет подробно и открыто рассказать, люди поймут, что его вклад в нашу специальную науку очень велик.

Академик Аврорин для нас маяк, он все время с нами, мы часто о нем вспоминаем. Да и не только мы. Несколько лет назад обратились на физфак МГУ, который он окончил, с предложением по кадровым вопросам. Сегодня, когда нет обязательного распределения, привести на работу в ядерный центр качественное пополнение - достаточно сложная задача.

Напомню, что в 1955 году, под вновь образованный ядерный центр на Урале, был специальный выпуск на физическом факультете. А еще раньше, в 1945-м, Московский университет пришел на помощь тем научным организациям, с которых начинался Атомный проект СССР. Наверное, половина всего ядерного оружия нашей страны - это выпускники МГУ.

И вот мы снова, уже в 2020-е годы, обратились к МГУ. Что порадовало - там помнят и сами называют уже звучавшие сегодня имена: Аврорин, Феоктистов, Шумаев. И, конечно, тех выпускников, что были направлены на работу в Саров, там себя проявили...

Так вот сегодня мы могли бы Евгению Николаевичу сказать, что в этом году, с 1 сентября, на физфаке приступила к занятиям первая группа будущих физиков-теоретиков, набранная в том числе и в интересах ядерно-оружейного комплекса. И будет соответствующая кафедра - такая договоренность тоже достигнута. Академик Аврорин, наверное, не поверил бы: на 24 места в нашу группу физиков-теоретиков было подано 680 заявлений! Как в престижный театральный вуз...

За экспертизу отвечаю, денег не беру

Когда микрофон передали Евгению Адамову - научному руководителю НИКИЭТ и руководителю проектного направления "Прорыв", он сразу предупредил: если будет длинно и неинтересно, останавливайте. А на просьбу прокомментировать групповое фото с Владимиром Путиным в Снежинске весной 2000 года сообщил (в беглом пересказе) следующее.

- Сейчас об этом редко говорят, а я напомню: когда убивали "девятку" оборонных министерств, уцелела только атомная отрасль. Президента Ельцина в феврале 1992 года убедили побывать в Арзамасе-16 - в Сарове по-нынешнему. Там его познакомили с Виктором Михайловым, который и стал во главе Минатома России.

В марте 2000-го уже Владимир Путин, избранный президентом, но еще не вступивший в должность, приехал в Снежинск и провел там отраслевое совещание, что тоже оказалось событием знаковым. Были сохранены и развиваются, выполняют каждый свои задачи два федеральных ядерных центра - ВНИИЭФ и ВНИИТФ...

Другие подробности опускаю, чтобы дать место словам Евгения Адамова о том, как начинался проект "Прорыв" и какую роль сыграл в тот период академик Аврорин.

- С приходом в "Росатом" Сергея Кириенко мы получили возможность широко заниматься проектом, который сейчас идет и считается основной перспективой ядерной энергетики - это замыкание топливного цикла на базе реакторов на быстрых нейтронах. И уже тогда мы понимали, что нужно иметь экспертизу неангажированную - не из тех людей, которые в проекте.

Академик Пономарев-Степной начинал экспертизу реакторную. Академик Римский-Корсаков из Петербурга - по радиохимии. А Евгений Николаевич Аврорин согласился возглавить экспертизу по другим параметрам будущей установки, которые у него самого вызывали сомнения.

Привлекая уважаемых специалистов к ответственной и кропотливой работе, мы понимали, что она должна быть оплачена. Но когда я сказал об этом Аврорину, он ответил сразу и твердо: "Нет, Евгений Олегович. У меня есть зарплата, я получаю за академическое звание, денег от вас не надо. Экспертизой я буду заниматься бесплатно".

И довольно долго, вместе с Орловым Виктором Владимировичем, он обсуждал и анализировал специфические проблемы реакторной техники будущего. Проведенные с участием академика Аврорина расчеты помогли более убедительно обосновать одну из существенных особенностей нашего проекта.

Вышли мы все из Средмаша

У академика РАН Александра Румянцева, который известен многим как директор Курчатовского института, затем - министр РФ по атомной энергии и глава "Росатома" (2001-2005), а потом еще одиннадцать лет - посол России в Финляндии, первая встреча с Аврориным случилась в середине 90-х.

- Как и многие физики-теоретики, академик Аврорин был человеком с широчайшим физическим кругозором. Пиетет к таким людям у нашего поколения физиков был безусловный. Они казались небожителями, поскольку весь свой талант, всю свою физическую эрудицию отдали для выполнения сугубо практической задачи. Такое редко бывает. Потому что физики-теоретики в подавляющем большинстве случаев не участвуют в конкретном эксперименте. А в этой области ответственным за испытание всегда был физик-теоретик. Специфика такая. Поэтому вопросы воспитания в этой области сохранились, и я считаю, что это правильно. Прерогатива физика с широчайшей эрудицией должна сохраняться. Они были и должны оставаться на первых ролях в создании столь сложных устройств, где цена ошибки чрезвычайно велика.

Во времена первого знакомства с Евгением Аврориным не было принято так свободно, как сейчас, обсуждать особую тематику нашей деятельности. И когда я появился на Ордынке, разговоров на специфические темы мы с Аврориным в открытую не вели - в кабинете министра такое запрещалось. Единственное, что позволяли себе, - обсуждать мирные ядерные взрывы. Тема очень влекла и Евгения Николаевича Аврорина и Бориса Васильевича Литвинова. Вспомнил, потому что это целая эпоха в истории науки и техники.

А вообще атомная отрасль - специфическая семья со своей специфической жизнью. Очень много еще неизученного и для многих не понятого остается в истории того, что долгое время называли Минсредмашем, до этого - Первым главным управлением, а потом Минатомом и "Росатомом" сейчас. Но сама наша отрасль, к счастью, держится на плаву.

Ключевой вопрос

"Изобрести обратно" ядерное оружие невозможно

Евгения Аврорина и Юрия Бармакова, который долгие годы возглавлял ВНИИ автоматики имени Н.Л. Духова, и сейчас там же - первый заместитель научного руководителя, профессиональные отношения связали в середине 70-х годов прошлого века.

- Мы одинаково остро воспринимали то, что происходило со страной в конце прошлого века, особенно в 90-х годах, - поделился Юрий Николаевич. - Потому что и он, и я в это время отвечали за большие коллективы. И обычно наши взгляды с Аврориным совпадали. Но был такой момент, когда мы разошлись в ответе на один и тот же вопрос. Он звучал примерно так: "Могут ли возникнуть обстоятельства, когда ваша страна решится первой возобновить ядерные испытания?" Евгений Николаевич ответил "Уверен, что нет", я сказал "Могут". Это происходило в 2005 году, вопросов подобного рода было пять, и в ответах каждый из нас был по-своему прав. Все, что сейчас происходит, подтверждает такой вывод...

Для диалога с гостями "РГ" и для этой публикации мы выбрали еще две цитаты-максимы - суждения Евгения Аврорина разных лет.

Июнь 2005-го. "Изобрести обратно" ядерное оружие невозможно, поэтому его полное уничтожение опасно. Хотелось бы верить, что человечество проявит достаточно мудрости и "интернационализирует" все ядерные технологии".

2012 год. "Было преувеличенное ожидание от конверсии, сейчас преувеличенные ожидания возлагаются на Академию наук. Но она не способна разрабатывать технологии! А ее заставляют это делать... Можно, конечно, племенного жеребца запрячь в ломовую телегу и заставить его тащить груз. Но ничего хорошего из этого не выходит, как мы уже неоднократно убеждались. Надо изучать опыт прошлого, а не отвергать его".

А под занавес встречи в жанре "блиц-интервью" попросили собеседников "РГ" ответить на общий для них вопрос: "Будь академик Аврорин с нами, что сегодня, в декабре 2024 года, лично вы хотели бы с ним обсудить, о чем посоветоваться, сверить позиции и часы?"

Посольство РФ в Тунисе: У задержанной группы из 11 россиян нет жалоб на условия содержания в тюрьме

В Тунисе задержана группа из 11 россиян, в отношении них идет следствие

Алексей Меркулов (Тунис)

Группа из 11 россиян еще в середине ноября была задержана представителями правоохранительных органов Туниса. В настоящее время граждане нашей страны находятся в тюрьме Морнагия, в отношении них проводятся следственные действия.

На текущий момент известно, что наши соотечественники отправились с "исследовательско-краеведческими" целями в населенный пункт Хайдра в провинции Кассерин, расположенный близ тунисско-алжирской границы. Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности, с учетом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в введении министерства обороны республики. Также в приграничье сохраняется напряженная ситуация в связи с присутствием там террористических ячеек.

Как сообщили "РГ" в посольстве России в Тунисе, российской дипмиссией были предприняты все необходимые шаги по выяснению обстоятельств дела.

"Посольство находится в постоянном контакте со следственными органами и консульской службой местного внешнеполитического ведомства, с представителями которых встретились российские дипломаты", - сообщили "РГ" в дипмиссии.

Ожидается, что в ближайшее время будет назначена дата первого судебного заседания в отношении задержанных. Оно пройдет в закрытом режиме.

Самочувствие россиян удовлетворительное, каких-либо жалоб на условия содержания и возможного проявления дискриминационных отношений к ним со стороны пенитенциарной администрации высказано не было. Это подтвердилось и в ходе встречи вице-консула посольства с задержанными.

В то же время, по имеющейся в российских электронных СМИ информации, один из задержанных в Тунисе россиян, будучи основателем и лидером движения "партизанская правда партизан", в июле 2018 года задерживался российскими правоохранительными органами по подозрению в экстремизме. И, судя по всему, информация соответствует действительности.

Новый год в Тбилиси: путеводитель по безопасности от "РГ"

Игорь Елков (Грузия)

За первые девять месяцев 2024 года Грузию посетили 1,1 млн туристов из России. Это официальные данные НАТГ (Национальной администрации туризма Грузии). Хотя некоторая часть из них никакие не путешественники, а релоканты. Время от времени они возвращаются в Россию: продлить документы, и просто для того, чтобы начался новый отсчет срока их пребывания в Грузии (т.н. визаран). Но туристов все-равно много. И сейчас все самолеты из России полны людей, решивших здесь провести новогодние каникулы. Родители нередко путешествуют с детьми.

Если твердо решили - надо знать некоторые нюансы.

Все слышали, что в Грузии проходят протесты оппозиции. В больших городах - эпизодически, в столице ежедневно. Пока нет оснований считать, что радикалы откажутся от акций даже на Новый год. В Тбилиси протесты проводят в разных частях города, но в конечном итоге демонстранты колоннами всегда идут в центр: на площадь Свободы и проспект Шота Руставели.

Там вы их, увы, и встретите. Обычно они днем в центре не появляются, только под вечер. Но на праздники, боюсь, разбивки по времени не будет. Конечно, первая мысль: а если туда не ходить? Но это как, будучи в Москве, и не побывать на Тверской. Или в Санкт-Петербурге попытаться обойти стороной Невский. Вряд ли получится.

Итак, как побывать в центре столицы Грузии, и привезти домой только светлые впечатления?

Проспект Шота Руставели - это 1,5-километровая транспортная артерия и интересный променад. Если очень упрощенно, дорога идет вдоль реки Кура от метро "Площадь Свободы" и почти до метро "Шота Руставели".

Начнем со Свободы. Самый парадоксальный ракурс, это вид с улицы Пушкина на информационный центр НАТО и ЕС. Пушкин и НАТО, согласитесь, это какой-то оксюморон. На центре висят три исполинских флага, слева направо: Грузии, Евросоюза и НАТО. Как в сказке: налево пойдешь, направо...

Если вы видите этот перекресток с ракурса, как на фото, то налево не пойти: вы оттуда пришли. Направо тоже смысла никакого, НАТО не найдете, я проверял. Там винный магазин, хачапурня и салон тайского массажа.

Что делать? А скосите-ка глаза направо: если там стоят огромные броневики полиции и такого же размера водометы, уходите вниз, к реке.

Просто так технику полиция и спецназ не выводит - только когда есть информация, что протестующие готовят провокации.

Куда к реке? Да просто вниз: от Майдана к Мейдану. Игра слов, но символично. Мейдан - это древняя торговая площадь в Старом городе. Там очень красиво, множество ресторанчиков и кафе, знаменитые серные бани, Сионский храм. В местные трактиры захаживал сам Пушкин, остановившись в Тифлисе по дороге в турецкий Эрзурум.

Да здесь просто хорошо, спокойно. Протестующих никогда не видели, скорее всего, их и не пустят осквернять своей злобой умиротворение этого рая.

А если полицейской техники на площади Свободы нет? Смело выходите на проспект Руставели. Слева - метро, там ничего не происходит. Не знаю почему, возможно, владельцы огромной торговой галереи (внутри театр Грибоедова) имеют какое-то магическое влияние на оппозицию.

Но атмосфера протестов ощущается: торгуют большими флагами, в которые оборачиваются протестующие. Флаг Грузии 10 лари (350 рублей), флаг Евросоюза - 15. Но как сувенир, это так себе. Не берите, найдете поинтереснее. Что-что, а без сувениров из Грузии еще никто не возвращался. Картины, рога для вина, масса прикольных статуэток и т.д.

Кстати, здесь немало обменников с максимально выгодным курсом. Без комиссии и удержаний принимают доллары старого образца.

Идем дальше. Буквально через пару сот шагов он - вечный центр притяжения радикалов. Грузинский парламент. Летом просто загляденье, особенно вечером: подсвеченные фонтаны создают удивительную атмосферу. Зимой, благодаря новогодней ели, тоже неплохо выглядит.

Если стоит толпа людей, то просто проходим. Поверьте, вас никто не тронет. Да, фотографировать можно все и всех, это нормально, все привыкли. В дискуссии не вступаем, на вопросы лучше не отвечать. К тому же, 90% диалогов на грузинском, 9% на английском. Русская речь звучит нечасто.

Если обстановка начинает накаляться (дикие крики, полиция смыкает ряды и прикрывается щитами), то лучше перейти на противоположную сторону проспекта. Не бежать - спокойно перейти. Там и людей меньше, да и агрессии. Если проспект перекрыт, то можно по проезжей части. Если нет, то через подземный переход. Деталь: его как правило мало кто находит из-за неудачного цвета указателя. Я сам несколько раз подсказывал прохожим, где этот переход, стоя в нескольких шагах от него. Вот не видно, и все тут. Как найти? Прошли здание парламента, и метров через 15 - он.

А дальше… Все будет хорошо. Радикалы вымещают злобу на фасадах, рисуют граффити (часто с дерзкими высказываниями о России), бьют витрины. Но прохожих не трогают. Проспект по-человечески жалко, зачем, например, устраивать вандализм на доме, где жил великий гроссмейстер Тигран Петросян?

На тбилисских фасадах и на оградах много милых и оригинальных скульптур. Моя любимая - зеленый музыкант на доме №22, проходящий стену насквозь. Многие убеждены, что это оригинальный памятник Биллу Клинтону, поскольку скульптура Рональду Рейгану в городе есть (но на другом берегу Куры). Музыканта вандалы не тронули, а стену краской из баллончиков изуродовали.

Полиции не опасайтесь. Смело обращайтесь - помогут. Среди россиян есть пострадавшие, но ни одного туриста. Это те, кто нападал на правоохранителей.

В статье всего не опишешь, но целый километр вы будете гулять мимо зданий, каждое из которых отдельная история. Церкви, музеи, театры, гимназии и т.д. Немало кафе, магазинов. И главное, здесь митинговать не принято. Не бойтесь, наслаждайтесь жизнью и очарованием древнего Тбилиси.

Подходя к метро "Руставели", обойдите стороной "Макдональдс". Он хоть он самый первый и большой в Грузии, но это позор - жевать гамбургеры в окружении колоритных ресторанов и кафе самобытной грузинской кухни. Найдите по своему кошельку и наслаждайтесь. Все опасности позади.

Настоящие полярники. Участники первой молодежной антарктической экспедиции вернулись в Москву

Сегодня из Антарктиды вернулись участники Московской молодежной экспедиции

Ирина Огилько

Тринадцать ребят - ученики столичных школ и студенты колледжей, участники первой Московской молодежной антарктической экспедиции - вернулись из Антарктиды в Москву. В аэропорту Внуково их встречали родные, директора школ и колледжей и многочисленные журналисты, в том числе и корреспонденты "РГ".

"В столице стало больше полярников на 13 человек, - сказал собравшимся руководитель экспедиции, известный путешественник Матвей Шпаро. - Эти ребята - настоящие полярники, не только увидевшие своими глазами самый труднодоступный континент, но и активно работавшие на его территории". Матвей Шпаро рассказал, что восемь школьников и пять студентов колледжей плодотворно работали 21 день экспедиции. Установили передвижной лагерь, который назвали в честь любимого города - "Москва", преодолели шесть маршрутов, общей протяженностью более 60 километров.

"Но наша экспедиция не заканчивается здесь, в аэропорту Внуково. Ребята собрали большой материал, привезли почти сто проб воды и воздуха, которые теперь будут изучать вместе с учеными научных центров", - рассказал соорганизатор экспедиции, кандидат биологических наук Иван Смирнов.

Дети сияли от восторга и делились своими впечатлениями. Например, многих поразили пингвины, снег, необычные виды Антарктики. "А еще мы стали большой, дружной командой, - рассказала участница экспедиции Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" Екатерина Курнявцева. - Жили дружно, да и готовили с коллегой вкусно, думаю, что всем понравилось!". Ее коллега Николай Бельков, студент колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента N 23, тоже был счастлив. "Кто поверит? Я побывал на двух полюсах Земли. Это счастье!" - рассказывает Николай Бельков.

Впрочем, после того как ребята отдохнут, им предстоит еще одно ответственное задание. О своих впечатлениях, путешествии и испытаниях, они расскажут ребятам в своих школах. "Мы первопроходцы, но не думаю, что будем единственными, - добавила она из участниц Елизавета Брайловская, ученица школы № 883. - Надеюсь, что в будущем году ребята также побывают на одном из полюсов. Тропинку на оба полюса столичные ученики уже проложили".

Штрафы для фур могут вырасти

Мария Кузнецова

Все владельцы большегрузов обязаны компенсировать вред, наносимый дорогам. За каждый километр, пройденный фурой массой более 12 тонн, нужно перечислять в госбюджет около 3 рублей, однако многие собственники считают, что им выгоднее заплатить штраф. Чтобы этого не происходило, правительство предложило увеличить санкцию за правонарушение с 5 до 20 тыс. рублей. Законопроект с соответствующими поправками в КоАП внесен в Госдуму.

Государственную систему взимания платы с большегрузных автомобилей за проезд по федеральным трассам запустили в 2015 году. Деньги, собранные с владельцев грузовиков по системе "Платон", идут на строительство и ремонт дорог. Сейчас в ней зарегистрировано почти 2 млн транспортных средств и более 850 тыс. грузоперевозчиков. Однако далеко не все предприниматели и компании соблюдают правила. По данным Ространснадзора, за последние три года количество нарушителей выросло на 47%. Когда грузовик проезжает за сутки более 800 км, его владельцу выгоднее заплатить штраф - если прошло менее 20 дней с вынесения постановления, его сумма составит 2,5 тыс. рублей. Проезд оплачивается по ставке 3,05 рубля за километр.

"В 2023 году рост случаев, при которых экономически выгоднее уплачивать штраф, чем вносить плату за пробег, составил 64% к значению за 2022 год", - говорится в пояснении к законопроекту. Авторы инициативы предложили увеличить штраф, предусмотренный ч. 1 ст. 12.21.3 КоАП, с 5 до 20 тыс. рублей.

Повышение штрафов может негативно сказаться на работе и добросовестных грузоперевозчиков

Президент Ассоциации автомобильных грузоперевозчиков и экспедиторов, президент "АвтоГрузЭкс" Вадим Филатов назвал неоднозначным тезис о том, что компаниям выгоднее оплачивать штраф, чем вносить плату за пробег.

"Крупные грузовладельцы и перевозчики до сих пор сталкиваются со сбоями в работе системы взимания платы "Платон". Оборудование (рамки, камеры) некорректно определяет работу бортового устройства, в результате чего компании получают необоснованные штрафы", - отметил он.

Филатов считает, что повышение штрафов приведет к существенному увеличению финансовой и юридической нагрузки на добросовестных перевозчиков, которые будут вынуждены сначала оплачивать их, а затем оспаривать в судебном порядке. Президент "ИТЕКО" Евгений Бабаев тоже считает, что штрафы можно повышать только после того, как будут устранены сбои в работе ГЛОНАСС.

"Наша организация постоянно получает такие штрафы, хотя мы оплачиваем весь пройденный маршрут. В противном случае повышение штрафа приведет к существенным убыткам добросовестных перевозчиков", - подчеркнул он.

Новый тип сервисов заработал на "Госуслугах"

Олег Капранов

О запуске нового сервиса на "Госуслугах" и о планах правительства в сфере цифровизации рассказал вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" на площадке национального центра "Россия".

"Запустили на "Госуслугах" сервис "Начните бизнес онлайн". Все услуги для регистрации бизнеса собрали в одну так называемую жизненную ситуацию. Разом можно выбрать систему налогообложения, зарегистрировать бизнес и создать аккаунт на портале "Госуслуги", - сказал Григоренко. При помощи сервиса, как отметил чиновник в своем выступлении, можно получить лицензию и разрешение, зарегистрировать кассу, товарный знак или выбрать необходимую меру поддержки.

Рассказал вице-премьер и о планах. По словам Григоренко, законопроект о мерах по борьбе с кибермошенничеством планируется внести в Госдуму весной 2025 года. Он добавил, что сейчас разрабатывается и комплекс мер по борьбе с дипфейками. Кроме того, Григоренко сообщил, что законопроект о платформенной экономике обсуждается с представителями бизнеса. Обсуждается возможность проверки продавцов на маркетплейсах при помощи реестра проверки сертификатов и лицензий. "Мы подготовили законопроект, рассчитываем, что в следующем году внесем его", - сказал вице-премьер.

Ранее в минцифры подсчитали, что за 15 лет через "Госуслуги" было подано более 2,3 млн заявлений о браке, сделано более 180 млн записей к врачу и 2,3 млн записей в первый класс. Пользователи провели 623 млн платежей, а Робот Макс - виртуальный помощник, который недавно обзавелся искусственным интеллектом - провел почти 2 млрд консультаций.

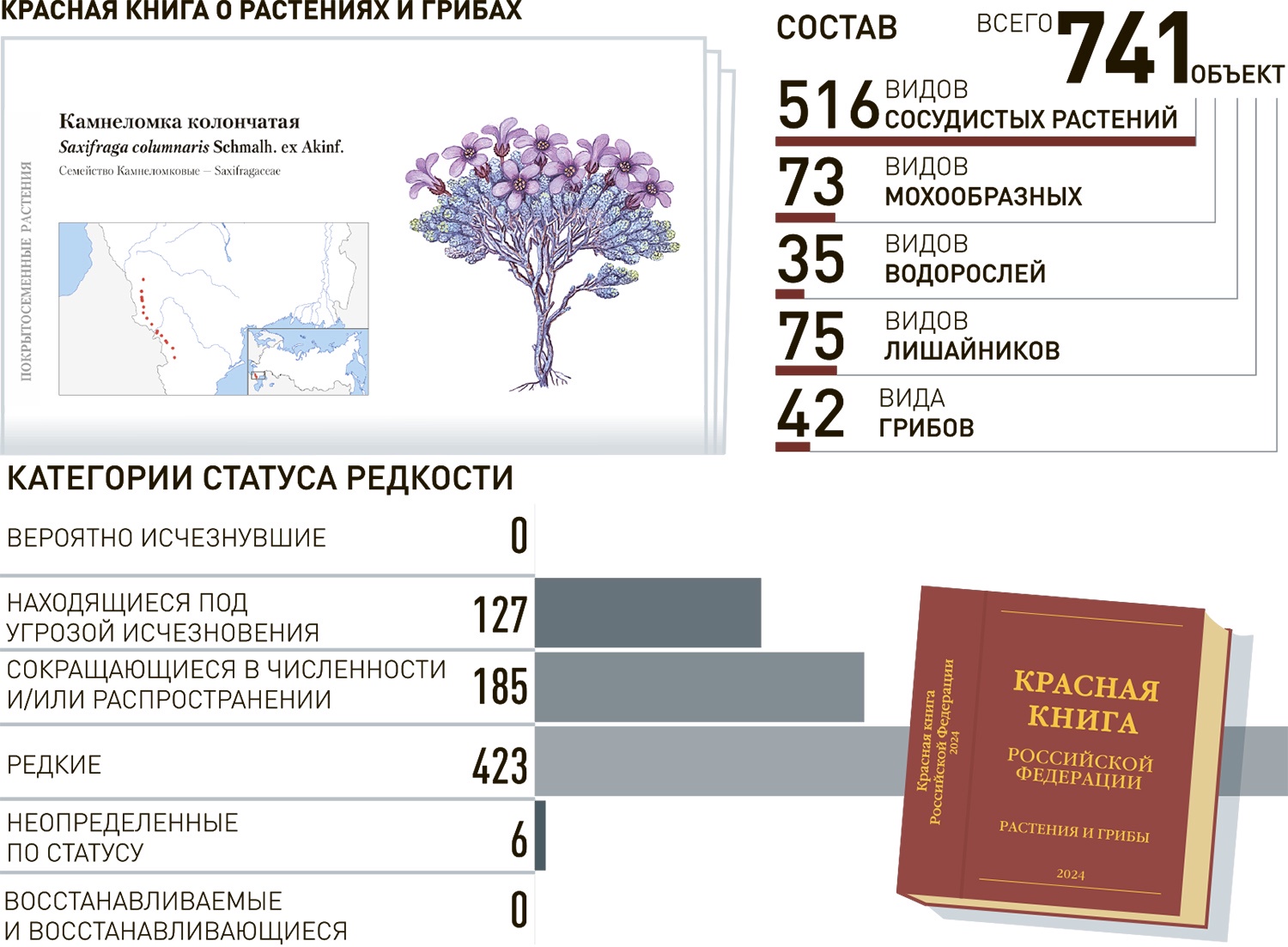

Вышел новый том Красной книги России

Светлана Задера

Вышел новый том Красной книги России "Растения и грибы", в него вошел 741 редкий вид. Копия книги есть в распоряжении "Российской газеты".

"Выходу Красной книги по растениям и грибам предшествовала большая научная работа, так как список редких видов не обновлялся почти 20 лет. После переоценки из прежнего перечня исключены 102 объекта, которые восстановили свои популяции и угроз исчезновения для которых не выявлено, и внесены 167. Всего же том содержит информацию о 741 виде редких растений и грибов", - рассказал глава минприроды Александр Козлов.

Издание состоит из семи разделов: покрытосеменные растения, голосеменные растения, папоротникообразные, мохообразные, водоросли, лишайники и грибы. Предыдущий перечень краснокнижных растений и грибов был утвержден в 2005 году, а первый отдельный том, посвященный объектам растительного мира, издан в 2008 году. Шесть категорий статуса редкости объектов, которые в нем использовались, сохранены в обновленном издании. Особенность нового издания в том, что там дополнительно введены статусы оценки угрозы и исчезновения, а также три категории природоохранного приоритета. I приоритет - требуется незамедлительное принятие комплексных мер, включая разработку и реализацию стратегии по сохранению и/или программы по восстановлению вида, II приоритет - необходима реализация одного или нескольких специальных мероприятий по сохранению вида, III приоритет - достаточно общих мер, уже предусмотренных законами.

Из новой версии книги исключили 102 объекта, так как они восстановили свои популяции

"Часть из 167 объектов растительного мира, внесенных в Красную книгу, произрастает на территории Крыма, Малороссии и Донбасса. Ряд редких видов добавились из центров флористического разнообразия - Северо-Кавказского, Саяно-Алтайского и Приморского. Также в новом томе "Растения и грибы" впервые отмечены три вида, за незаконный сбор и умышленное уничтожение которых предусмотрена уголовная ответственность. Это женьшень настоящий, родиола розовая и рядовка мацутакэ", - рассказал руководитель ФГБУ "ВНИИ Экология" Александр Закондырин.

В создании тома приняли участие 200 авторов из научно-исследовательских институтов и вузов, сотрудники особо охраняемых природных территорий и ботанических садов из всех регионов страны. К каждому из 741 очерка подготовлена ботаническая иллюстрация.

"Сохранение таких видов является частью обязательств страны по международным конвенциям и соглашениям. Красная книга не продается в магазинах. Она бесплатно распространяется среди правоприменителей по всей стране. Именно на них прежде всего ориентируется главная редакционная коллегия, чтобы очерки и картосхемы были удобны и понятны. А ботанические иллюстрации были максимально наглядны для правоохранителей и работников таможни", - рассказал советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, председатель главной редакционной коллегии Красной книги Амирхан Амирханов.

В 2025 году планируется открыть интернет-портал, который позволит широкому кругу читателей получить доступ к актуальной информации о редких и исчезающих видах. В дополнение к очеркам и классическим иллюстрациям на сайте опубликуют фото- и видеоматериалы краснокнижной флоры и фауны.

В апреле 2020 года был обновлен том "Животные" Красной книги России, это было сделано впервые за 23 года. В нее дополнительно включены 14 видов млекопитающих и 29 видов птиц. В числе добавленных в список птиц оказались чернозобая гагара, малая колпица, серый гусь, гуменник, касатка, очковая гага, сибирская гага, камчатский тетеревятник, большой подорлик, большая белая куропатка, чернобрюхий глухарь, исландский песочник, малый веретенник. Среди 14 млекопитающих - плотоядная косатка, сайгак, черношапочный сурок, крапчатый суслик, песец, полосатая гиена, каспийский тюлень, несколько популяций северного оленя, кодарский подвид снежного барана.

Госдума приняла закон о спецсчетах для иноагентов

Татьяна Замахина

Не только гонорары иноагентов будут поступать на специальные счета. Госдума существенно расширила эти нормы. Средства, вырученные от продажи любой недвижимости и транспорта, дивиденды и проценты по вкладам - таких "агентских" доходов тоже коснется новый закон, который единогласно приняла Госдума. Государство сможет делать списания с указанных счетов, уточнили в Госдуме.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Авторами инициативы выступили 429 депутатов во главе с руководством Госдумы и лидерами всех фракций. Принятый закон, как заявил председатель ГД Вячеслав Володин, "запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали". Ведь заработанные в России средства не должны использоваться против нее, уверен спикер.

Документ призван повысить прозрачность всех финансовых операций граждан, признанных иноагентами. В первом чтении документ касался только авторских отчислений от творческой и интеллектуальной деятельности, напомнил председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев,

Почему депутаты решили расширить нормы? "Иноагенты в последнее время стали главным рупором натовской пропаганды против нашей страны, - пояснил парламентарий. - Средства, которые им причитаются, они стали использовать для поддержки киевского режима и их вооруженных сил".

Он пояснил, что деньги иноагента будут находиться на спецсчете до тех пор, пока он сам находится в соответствующем реестре. "С этих счетов могут быть осуществлены списания по долгам перед бюджетами всех уровней - налоги, пени, неустойки и другие обязательные платежи,а также списание алиментных обязательств на поддержку детей", - сообщил депутат.

Списание средств со спецсчета будет осуществляться и в иных случаях, установленных правительством РФ. Так что иноагентам, по его оценке, не удастся уйти от выполнения обязательств по закону, резюмировал Пискарев.

"Фронт, как мы сегодня еще раз убедились, проходит не только на линии боевого соприкосновения, но и внутри страны. Поэтому мы будем и впредь крепить безопасность нашей Родины", - заверил глава профильного комитета.

Депутат ГД Сергей Алтухов обратил внимание в комментарии "РГ", что гражданин будет иметь возможность получить доступ к данному счету в случае, если с него снимут статус иноагента. "Хочу напомнить, что такие случаи есть. Сейчас в реестре иноагентов почти пятьсот физических лиц, - отметил он. - Это преимущественно журналисты, музыканты, блогеры, те, кто декларирует свою деятельность, как общественно-политическую. Часто несмотря даже на отъезд за рубеж они продолжают зарабатывать на российской аудитории. Демонстративно оказывая финансовую поддержку нашим оппонентам".

Депутат ГД, член профильного комитета Джамаладин Гасанов (ЕР) в свою очередь обратил внимание на то, что "в прессе и соцсетях законопроект достаточно живо обсуждается". "С точки зрения законодательных принципов нет никаких нарушений конституционных прав граждан, которые находятся под иностранным влиянием, - подчеркнул он в комментарии "РГ". - В Конституции допустимо ограничение прав граждан, если это связано с безопасностью государства. В данном случае угроза безопасности от действий иноагентов исходит прямая - они поддерживают, в том числе материально, армию противника, диверсии, акции, направленные на подрыв конституционного строя в нашей стране. Это реальная, а не эфемерная угроза. Их не лишают имущества, не депортируют из страны - предложен механизм, позволяющий аккумулировать средства так, чтобы они не несли вред нашей стране".

Прямая речь

Вячеслав Володин - в ходе обсуждения законопроекта об иноагентах:

"Впервые мы законопроект об иностранных агентах, предотвращения иностранного вмешательства приняли в 2012 году. За это время многое изменилось, и в нашем понимании, что это было необходимо делать как можно раньше, и сегодняшние нормы надо было принимать годы назад. Если взять и посмотреть, а как в других странах, особенно тех, кто со своей стороны делает все, чтобы защитить от вмешательств извне.

Такие решения принимались еще в конце 30-х годов, если говорить о Соединенных Штатах Америки. Принято аналогичное решение и в Индии, и в Израиле. Вот Франция принимала решение в этом году. Буквально 25 июля текущего года был принят аналогичный закон, но только норма там намного жестче. Вот вам, пожалуйста, опыт других стран. Его тоже надо изучать, потому что там речь идет о том, что процедуру включения лица, которое не только получает деньги от иностранного государства, но и занимается подстрекательством, включают и распространяют на него статус иностранного агента. Но при этом ответственность намного жестче, чем мы предлагаем в части поправок, за которые только проголосовали.

Потому что среди норм того же французского законопроекта, есть такая, которая относит лицо, имеющее статус иностранного агента, уже в случае, если он совершает любое правонарушение, подпадает в этом случае под отягчающий характер. И норма прямого действия предполагает, что, допустим, если наказание в отношении него 3 года тюремного заключения в случае, если он является иностранным агентом по законодательству Франции, это наказание возрастает ровно двукратно, то есть 6 лет. Если срок в отношении него 20 лет, то наказание пожизненное.

Но при этом, как мы с вами видим, и Вашингтон, и Брюссель делают все для того, чтобы не допустить принятия аналогичных законов в той же Венгрии, Грузии...

Иными словами, сегодня мы с вами рассмотрим законопроект, который позволяет защитить страну граждан от негодяев, предателей, наймитов, тех, кто уехал за счет находящегося здесь имущества, счетов, недвижимости, получает денежные средства, фактически за счет наших граждан, за счет страны, потом эти средства перечисляет вооруженным силам Украины. Либо использует их на разрушение нашего государства.

А мы с вами созерцаем - как пример - законодательство Франции принятое, там очень жесткие есть нормы, до которых нам далеко. И, может быть, правильно было бы профильному комитету по безопасности изучить законодательство Франции?"

Госдума: За продажу сигарет и вейпов детям будут наказывать исправительными работами

Госдума приняла закон об исправительных работах за продажу вейпов детям

Татьяна Замахина

За неоднократную продажу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции будут привлекать к уголовной ответственности. Штрафы дойдут до 80 тысяч рублей, а срок исправительных работ составит до года. Такой закон приняла Госдума.

Сначала нарушителя оштрафуют по КоАП. За второе нарушение он попадет уже под действие Уголовного кодекса. Штраф составит от 50 до 80 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев. Преступнику также могут назначить исправительные работы на срок до одного года.

Один из авторов, председатель ГД Вячеслав Володин пояснил, что речь в новом законе идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах. Он обратил внимание на то, что использование конкретно вейпов и электронных сигарет подростками растет. "Это приводит к проблемам с дыхательной и сердечно-сосудистой системами, другим опасным заболеваниям. Принятый сегодня закон - справедливое решение в отношении тех, кто ради наживы губит здоровье наших детей", - подчеркнул спикер ГД.

Володин привел информацию о результатах проверок: они показывают, что продавцы данной продукции в погоне за прибылью идут на нарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей. За прошлый год было возбуждено почти 6,5 тыс. административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7 процента больше, чем за 2022 год.

Кроме того, авторы инициативы сообщили о результатах опроса среди подростков 11-17 лет. 72% респондентов, приобретающих электронные системы доставки никотина, заявили, что не сталкивались с отказом продавца при покупке такой продукции. Чаще всего дети выбирают вейпы - в силу их наибольшей ценовой и ассортиментной доступности, указали инициаторы. А в целом 26% всех детей в возрастной категории от 11 до 17 лет так или иначе пробовали кальяны, вейпы, подчеркнул первый зампред комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев. "В более старшем возрасте доля таковых составляет как минимум 50%. Это - колоссальные цифры, ведь никотин и никотинсодержащие продукты являются причиной развития онкологических заболеваний, влияют на репродуктивную функцию", - заявил депутат.

Комментарии

Татьяна Дьяконова, депутат Госдумы (ЕР), соавтор законопроекта:

"К сожалению, все чаще можно встретить подростков и даже детей с вейпами. Достаточно пройтись рядом со школами - "парящие" подростки, увы, уже постоянное явление.

Самое страшное - подсаживают их на вейпы взрослые. С прошлого года число точек продажи вейпов выросло на 130%. Половина товаров продается с нарушениями закона.

Даже приблизительные расчеты показывают, что прибыль от продажи вейпов в разы покрывает действующие штрафы. Такими продавцами руководит только жажда наживы. Все призывы к моральным нормам о сохранении здоровья детей в данном случае бесполезны.

Поэтому мы вводим ужесточение наказания в расчете на то, что оно отрезвит головы нарушителей".

Владимир Кошелев, депутат ГД (ЛДПР):

"В Telegram-каналах появляется информация о том, что дети массово скупают аромаингаляторы на маркетплейсах и "кайфуют от них в школе". Дети вдыхают отраву: в школе, на улицах, дома и в общественном транспорте. Родители - например из Национального родительского комитета Казани - уже бьют тревогу и говорят, что проблему нужно решать через психологическое воздействие и воспитание, ведь продажу ингаляторов не запретишь.

От парения жидкости, разлитой в пластик, погибают школьники. Смерть наступает мгновенно и неожиданно. В Саратове умер подросток, попавший в реанимацию из-за вейпа. В Москве подросток умер, выкурив вейп в горячей ванне, то же самое произошло в Щербинке. И таких материалов десятки, если не сотни.

Запрет на продажу подобной продукции и ужесточение наказания остановит распространения вошедшей в моду "заразы". В данном случае это необходимо, чтобы защитить детей от их собственных необдуманных поступков, которые могут серьезно навредить здоровью".

Никита Чаплин, депутат ГД (ЕР):

"Согласно статистике, около 90% курильщиков начинают употреблять табак до 18 лет. Запрет и строгие наказания за продажу никотинсодержащих товаров несовершеннолетним могут существенно снизить доступ молодежи к этим опасным продуктам, тем самым уменьшая риск формирования зависимости и предотвращая связанные с курением заболевания на более поздних этапах жизни.

Во-вторых, установление уголовной ответственности и ввод значительных штрафов за повторное нарушение подчеркивает социальную значимость проблемы и может сдержать недобросовестных продавцов от совершения правонарушений. Это создает общественную норму, при которой продажа таких продуктов детям считается неприемлемой.

Наконец, законопроект также выполняет воспитательную функцию, повышая уровень осведомленности среди молодежи о вреде никотина и о необходимости соблюдения законов. Статистика показывает, что чем позже человек начнет употреблять табачные изделия, тем выше вероятность, что он вообще не станет регулярным курильщиком".

Владимир Сипягин, депутат ГД (ЛДПР):

"Увлечение вейпами и всевозможными "парилками" среди молодежи приобретают ужасающие масштабы. Это отнюдь не безобидные гаджеты, это - яд в яркой, привлекательной упаковке. Необходимо оградить нашу молодежь от этих "ашек", "айкосов" и прочего. Они гробят здоровье подрастающего поколения так же, как и никотин, а возможно, оказывают еще более серьезное негативное влияние на психику, развитие легочных, сердечно-сосудистых заболеваний. Так как явление это довольно новое, исследований о влиянии на здоровье немного, но даже те данные, которыми мы располагаем, позволяют задуматься о необходимости полного запрета этой отравы".

Николай Будуев, депутат ГД (ЕР):

"Состав веществ, которые входят в никотинсодержащие и безникотиновые жидкости для испарителей, недостаточно изучен. Они пропагандируются как безопасная альтернатива табаку, а на самом деле наносят непоправимый вред не только здоровью курильщика, но и окружающей среде. Благодаря последовательной антитабачной политике, в России снижается число курильщиков традиционных сигарет, но в то же время мы видим рост числа любителей вейпов. Более 4 млн человек в России используют электронные сигареты. Самое ужасное, что это количество ежегодно увеличивается за счет подростков, думающих, что это безопасно и модно. По данным Минздрава, число подростков, использующих вейпы, за десять лет выросло в 10 раз. Здоровье молодежи - это здоровье всей страны в будущем. Поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы оградить наших юных граждан от этих опасных гаджетов".

Володин наградил медалями и грамотами семьи из регионов

Галина Мисливская

Одиннадцать семей из разных регионов России получили награды из рук председателя Госдумы Вячеслава Володина. Церемония под названием "Крепкая семья - достояние России" прошла в Москве в рамках Года семьи.

Многодетные семьи, представители трудовых династий, близкие участников СВО были награждены медалями Госдумы, почетными грамотами и - впервые - медалями, учрежденными в память Станислава Говорухина, знаменитого режиссера и депутата ГД.

Встреча совпала с предпоследним в этом году и весьма насыщенным заседанием Госдумы. В соседнем здании Дома Союзов для семей накрыли столы и устроили концертную программу. В том числе - силами депутатов: одним из первых на сцену вышел первый зампред комитета ГД по культуре, народный артист Дмитрий Певцов и вместе с 10-летней гостьей из Астраханской области Эвелиной Плотниковой исполнил романс офицеров из рок-оперы "Юнона и Авось", где Певцов много лет исполнял роль графа Рязанова.

Среди награжденных - многодетные семьи и близкие участников СВО

"Мы вас очень рады видеть, поэтому все дела оставили. Кто где - кто в зале, кто в кабинетах, и посчитали правильным встретиться", - обратился к гостям Вячеслав Володин.

"Мы стараемся, со своей стороны, сделать все для того, чтобы не только оказать внимание, но и через такое общение выйти на обсуждение проблем, а затем найти их решение. Поэтому разговор за каждым столом, а с вами люди не только известные, но и те, кто принимает решения, он значим для нас. И итог этой встречи обязательно будет", - сказал он.

"Нам очень важно сказать вам и тысячам семей нашей страны слова благодарности за то, что вы есть, за то, что вы сохраняете наши традиции, скрепы. Потому что очень важно, когда в нашей стране есть многодетные крепкие семьи. Это достояние России", - подчеркнул спикер Госдумы.

Отдельно он обратился к участникам СВО и их семьям. "Поклон всем вам за то, что вы приняли для себя решение защищать нашу страну", - сказал парламентарий.

"Наша задача вас обеспечить всем необходимым и, конечно, окружить всеми заботой. Это один из наших приоритетов. Мы придерживаемся ему и делаем со своей стороны все зависящее", - заявил он.

Все депутаты Государственной Думы, подчеркнул Вячеслав Володин, едины во мнении: "Только победа, только достижение цели специальной военной операции даст возможность нашей стране чувствовать себя безопасно, развиваться, и вам слова благодарности, вашим семьям, которые ждут защитников Отечества, а мы должны быть достойны вас".

До Нового года осталось всего две недели - и гости не ушли без подарков.

Медали Госдумы получили семья Коломиных из Бурятии (династия инженеров), семья Елисеевых-Сергиенко из ЛНР (глава семьи служит в зоне СВО), семья Бахтдавлатовых из Курской области (родные погибшего участника СВО), Абубакировы из Пермского края (династия педагогов) и Карелины-Гурковы из Архангельской области (многодетная крестьянская семья).

Грамоты от палаты были вручены семье Дворецких из Чувашии (молодые ученые) и семье Бойко из Калининградской области (ветераны РЖД) .

В числе награжденных медалью Станислава Говорухина - Олеся Плотникова, мама 10-летней Эвелины, уверенно исполнившей в начале встречи взрослую арию. Также награду получили: семья Максимовых из Татарстана, Мартыновы из Калужской области и Устиновы из Якутии, все они - музыканты и певцы, хранители традиций народного творчества. В этом гости церемонии убедились уже после награждения, когда лауреаты вышли на сцену Октябрьского зала Дома Союзов.

"В течение короткого времени столько положительных эмоций, которые, наверное, за все предыдущее время мы никогда не получали, были обделены", -сказал Володин, когда все награды и подарки были вручены. "Поэтому приезжайте чаще", - добавил он.

Валентина Матвиенко назвала слабые места модернизации ЖКХ и "мусорной реформы"

Дмитрий Гончарук

Значительная часть вопросов президенту перед "прямой линией" связана с работой системы ЖКХ и обращением с отходами. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая провела заседание Совета законодателей России. По оценке председателя Совета Федерации, надежды на "мусорную реформу" до сих пор не оправдались, а регионы недостаточно эффективно используют средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

В подмосковную Истру приехали не только сенаторы, депутаты Госдумы и региональные парламентарии, но и сразу два профильных министра - главы Минприроды и Минстроя Александр Козлов и Ирек Файзуллин.

Матвиенко напомнила, что на старте реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на нее возлагались большие надежды. Предполагалось, что по всей стране будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов.

"Однако на деле все забуксовало, - констатировала спикер СФ. - Региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны. В итоге то, что должно было стать реформой, оказалось больше похоже на деградацию и регресс".

По ее оценке, после того, как полгода назад вице-премьер Дмитрий Патрушев подключился к проблеме и перезапустил весь процесс, сделано больше, чем за предыдущие шесть лет. Создан федеральный штаб при Минприроды, а в каждом регионе появились штабы во главе с губернаторами. Из полученных данных получилось понять, чего не хватает: 172 тысячи контейнерных площадок, 423 тысячи контейнеров, более 1,5 тысячи единиц спецтехники.

Также политик попросила руководство регионов не "лакировать и заниматься лукавством" при подготовке отчетов, а давать объективную картину.

Дмитрий Патрушев, который вышел на связь с Истрой по телемосту, рассказал, что за годы реформы в пять раз выросли объемы сортировки, появилось 280 объектов для обработки и утилизации мусора.

"Очевидно, что контроля за эффективностью мероприятий на местах не хватало и не хватает, - признал вице-премьер. - На сегодня есть вопросы к финансовой устойчивости регоператоров, качеству их услуг, собираемости платежей, отсутствию достаточного количества спецтехники и контейнеров".

По его словам, межведомственный штаб рекомендовали регионам использовать камеры видеонаблюдения для усиления контроля за состоянием контейнерных площадок, но в некоторых без всякой аргументации отказались это делать.

Пока сортировку проходят 54% отходов, из них только 14% отправляется на переработку

Сейчас сортировку проходят 54 процента отходов, из них только 14 процентов отправляется на переработку. К 2030 году все мусорные отходы должны проходить сортировку, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. "Работа с отходами начинается со сбора. Сейчас в стране почти 2,5 миллиона контейнеров и бункеров. С учетом постоянного износа этого количества недостаточно - дефицит примерно 800 тысяч штук", - уточнил он.

На закупку необходимого количества контейнеров потребуется примерно 14 миллиардов рублей, а на 150 тысяч дополнительных контейнерных площадок - еще более 30 миллиардов. Кроме того, в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" до 2027 года планируется субсидировать лизинг на покупку 4 тысяч мусоровозов.

Валентину Матвиенко доклад главы Минприроды не удовлетворил. Она убеждена, что не обойтись без единой системы управления, которая позволит контролировать все процессы - от сбора и сортировки мусора до переработки или захоронения. "Пожалуйста, выстройте такую систему, или мы не дадим вам покоя, поверьте! Я понимаю, что у министерства много важных задач, нужных, но для населения это одна из острых проблем", - обратилась она к Козлову.

По мнению спикера Совфеда, важно четко прописать обязанности региональных операторов, чтобы избежать ухудшения ситуации. "У нас 800 тысяч контейнеров не хватает. Это что, космические корабли по стоимости? И региональный оператор не смог найти средств за шесть лет, чтобы поменять контейнеры? Да никто с них не спрашивает! Они сами по себе живут так, как хотят", - возмутилась Матвиенко.

Вторая важнейшая и болезненная тема, которую затронули законодатели - модернизация коммунальной инфраструктуры. 40 процентов инженерных коммуникаций в России превысили нормативный срок службы и нуждаются в замене, а в некоторых регионах процент износа достигает 80 процентов. Чтобы исправить ситуацию, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" будет реализован федеральный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры".

"Общий объем его финансирования до 2030 года составит порядка 4,5 триллионов рублей. Средства беспрецедентные, и важно распорядиться ими максимально эффективно - вплоть до копейки, все должно пойти на дело!" - призвала глава верхней палаты парламента.

По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, планируется обновить 1,29 миллиона погонных метров инженерных коммуникаций, что улучшит качество коммунальных услуг для 2,5 миллионов россиян. На цели нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни" привлекут еще более 4,5 триллионов рублей из различных источников, в том числе внебюджетных. "Мы отработали с депутатами, сенаторами, и изменения введены уже в законодательство для привлечения дополнительных инвестиций. Планируется предусмотреть льготное кредитование, и видим заинтересованность регионов в этом направлении", - пояснил Файзуллин.

Еще одна задача минстроя - продолжить создание общей системы учета объектов ЖКХ. "Планируется утверждение коммунальных схем в цифровом формате, которые будут увязаны с градостроительной документацией населенного пункта", - сказал министр. Он добавил, что пока что в единой базе есть сведения об одном миллионе объектов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В свою очередь первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев предложил на площадке Совета законодателей договориться о поправках, которые дадут возможность муниципалитетам сдавать в аренду объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения при любых сроках их ввода в эксплуатацию.

По действующим нормам, если такие объекты введены в эксплуатацию более чем за пять лет до даты публикации извещения о проведении конкурса, передать права владения ими можно только по концессионным соглашениям. "Мы должны найти возможности нормативного регулирования. Концессия - это более длинный механизм, там 30 лет. Аренда - гораздо короче и гораздо гибче", - объяснил сенатор.

Мишустин: Государство гарантирует надежность долгосрочных сбережений граждан

Владимир Кузьмин

Правительство продолжит разрабатывать специальные инструменты для привлечения в экономику длинных денег, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Надежность вложений населения будет защищать государство.

Михаил Мишустин собрал стратегическую сессию, чтобы обсудить развитие финансовых инструментов и платежно-расчетной инфраструктуры в России. Совместно с Банком России правительство продолжает совершенствовать механизмы по насыщению экономики ликвидностью. "Это основа для устойчивого роста ключевых отраслей, крупных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса", - подчеркнул глава кабинета министров.

Весной в правительстве рассматривали подходы к расширению доступности долгосрочных ресурсов для реализации инвестиционных проектов, и многие задачи, по словам премьера, уже выполнены, оформлены в законодательные нормы. В условиях беспрецедентных санкций крайне важными стали вопросы стабильности межбанковских операций внутри страны и эффективное взаимодействие с зарубежными партнерами из дружественных государств.

Вложения граждан, воспользовавшихся долевым страхованием жизни, будут защищаться по аналогии со страхованием вкладов

Векторы финансовой политики правительства на ближайшие шесть лет установлены обновленными национальными целями развития. "Прежде всего по созданию устойчивой и динамичной экономики, в рамках которой главой государства поставлена задача повысить практически вдвое капитализацию фондового рынка. Ее уровень к концу десятилетия должен составить не менее двух третей валового внутреннего продукта", - напомнил Мишустин. Для этого государство намерено дополнительно стимулировать бизнес к активному выходу на рынок капитала для финансирования программ роста и структурных изменений в отраслях.

В 2024 году заработала программа поддержки накоплений граждан, был усовершенствован институт индивидуальных инвестиционных счетов. Программа долевого страхования жизни позволит направлять часть уплаченных средств в выбранные паевые фонды. "Чтобы гарантировать надежность сбережений граждан, такие вложения будут защищены государством по аналогии с системой страхования вкладов", - заметил глава кабмина.

- Продолжим и далее уделять особое внимание разработке специальных инструментов, которые позволяют привлекать в экономику так называемые длинные деньги, - подтвердил Михаил Мишустин намерения. - Чтобы, как и поручил глава государства, довести долю долгосрочных сбережений людей в общем объеме накоплений до 40% к 2030 году.

Весь комплекс мероприятий сведен в новый федеральный проект "Развитие финансового рынка" в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Одним из приоритетов является повышение конкуренции на глобальном уровне, а для этого важно, указал премьер, чтобы движение капитала, платежи базировались на современной инфраструктуре и высокотехнологичных решениях.

Поэтому правительство системно работает над переводом банковских услуг в цифровой формат, расширяет применение передовых технологий и инноваций. Такие сервисы, как система быстрых платежей, удобны, безопасны и экономят много времени, сказал премьер.

Для развития финансовых сервисов и услуг в России совершенствуется правовая база. В этом году вступил в силу закон, разрешающий российским импортерам и экспортерам использовать цифровые активы во внешнеторговых операциях. "И это хорошая альтернатива для бесперебойной оплаты поставок товаров", - уверен Михаил Мишустин. А с ноября началось регулирование майнинговой деятельности и использования криптовалюты в расчетах.

"Необходимо не снижать темпов, продолжить динамичную реализацию проектов и инициатив по развитию платежной инфраструктуры, гибко реагируя на запросы бизнеса и людей", - потребовал председатель правительства. Совместные усилия с Банком России должны быть направлены на создание эффективных инструментов, которые позволят уверенно противостоять как существующим, так и новым вызовам и обеспечат надежные расчеты, заключил премьер.

Между тем

Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволит жителям Донбасса и Новороссии в 2025 году получать бесплатную медицинскую, в том числе высокотехнологичную, помощь в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования. Документ продлевает правила предоставления Федеральным фондом ОМС необходимых межбюджетных трансфертов в территориальные подразделения четырех регионов. Такой порядок действовал в 2024 году в рамках переходного периода.

Медпомощь по ОМС могут получать граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и застрахованные в системе ОМС. В 2025 году на эти цели из бюджета фонда будет выделено более 58 млрд рублей.

По итогам года инфляцию сильно обгонят только цены на премиальный бензин

Сергей Тихонов

Несмотря на приближение новогодних праздников, цены на АЗС вопреки многолетней традиции даже не думают притормаживать. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), только за последнюю неделю в столице они выросли на 24-30 коп. в зависимости от марки бензина. На дизельное топливо (ДТ) повышение составило 39 коп.

По данным Росстата, уже к 9 декабря в некоторых регионах, где цены на бензин традиционно выше, чем в Центральной России, стоимость АИ-95 превысила 70 руб. за литр, а ДТ - 80 руб. за литр. Рекорд поставлен на Сахалине, там литр дизеля продается больше чем за 91 руб. за литр.

Если сравнивать подорожание топлива на АЗС за год с инфляцией (8,76%), то только бензин АИ-98 не вписывается в схему "рост около инфляции". К 9 декабря цена на него выросла на 19,2%, и именно он внес основной вклад подорожания бензина - в среднем на 10,3%. Если осенью казалось, что все марки бензина сильно обогнали рост цен на основные товары в стране, то к концу года наиболее востребованные АИ-92 и АИ-95 почти уложились в средний уровень инфляции: 8,9% и 9,1% соответственно. Дизель так и вовсе отстал - 7%. Здесь, правда, больше заслуга не топливных цен, которые даже ускорились с конца ноября, а других дорожающих товаров. Но говорить о беспрецедентном росте цен по итогам года не приходится, хотя на стоимость топлива всегда обращается повышенное внимание.

Для остановки роста цен на бензин в России нужно увеличить его производство, считают эксперты

Как замечает зампред наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", член экспертного совета конкурса "АЗС России" Дмитрий Гусев, инфляцию считают по шестистам товарам. И если один из них обогнал средний уровень, то ничего страшного в этом нет. Более того, есть многие товары, такие как автомобили, к примеру, цена которых выросла значительно выше инфляции. Но это не означает, что их не перестали покупать.

По его мнению, бензин премиальных марок выше АИ-95 вообще нужно исключить из индексов инфляции. Цены на эти марки должны складываться исключительно рыночным образом и ничем не ограничиваться. Более того, возможно, и АИ-95 не стоит учитывать - в какой-то мере, эта марка является премиальной. Для тех, кому бензин дорогой, есть альтернатива: пропан-бутан и метан.

С точки зрения руководителя направления консалтинга NEFT Research Александра Котова, в 2025 году рост цен продолжится на все виды топлива по причине увеличения топливных акцизов (они вырастут с 1 января). При этом действительно спрос на высокооктановые бензины (АИ-95, АИ-98 и выше) растет опережающими темпами в связи с увеличением доли автомобилей с форсированными и турбированными двигателями в автопарке. Рынок высокооктановых бензинов очень чувствителен к внеплановым остановкам, поскольку баланс производства и предложения высокооктановых топлив не имеет большого запаса (в избытке преимущественно производится бензин АИ-92, который в основном и поставляется на экспорт).

Из этого в том числе напрашивается вывод о необходимости увеличить производство бензина в России. По словам зампреда Комитета Госдумы по энергетике Юрия Станкевича, одной из первейших задач происходящей в стране модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) как раз и является наращивание объемов выпуска топлива. До 2028 года посредством механизма инвестиционных соглашений на сумму более 1 трлн руб. ожидается ввод полусотни технологических установок. Производство бензина и дизельного топлива экологического класса 5 увеличится почти на 4 млн тонн в год и 30 млн тонн в год соответственно.

Замедлить темпы роста цен на бензин будет невозможно без наращивания выпуска топлива, считает генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов OPEN OIL MARKET Сергей Терешкин. Главной проблемой здесь остаются санкции на поставку оборудования для НПЗ, которые были введены в 2022 году Евросоюзом и Японией, и тогда же импорт комплектующих и запчастей стал недоступен из США. Эта проблема всерьез почувствовалась только в 2024 году. Такой лаг связан с тем, что многие российские НПЗ прошли серьезную модернизацию в последнем десятилетии, что снизило риск внеплановых остановок, отмечает эксперт.

По его мнению, основные шансы на торможение цен есть на рынке дизеля, где, несмотря на существенное увеличение внутреннего спроса, сохраняется профицит. В случае бензина стабилизировать цены будет невозможно без наращивания выпуска, а здесь все упирается в санкции.