Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

ФАС держит на паузе газовый тариф для независимых производителей

ФАС не готова менять тариф на прокачку газа для независимых производителей

«Роснефть» просила снизить тариф на транспорт газа для независимых производителей, а «Газпром» — повысить его. ФАС предпочитает все оставить как есть.

Антимонопольная служба не готова брать на себя ответственность за решение судьбы транспортного тарифа для независимых производителей газа. Ставка тарифа пока останется неизменной. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Ранее «Роснефть» просила снизить тариф на транспорт газа для независимых производителей (он не меняется с 2015 года), а «Газпром» — повысить его на 63% — до 106 руб. за 1 тыс. куб. м на 100 км. Судя по всему, решение в этом вопросе должна выносить явно не ФАС, а кто-то существенно выше по рангу.

Самыми крупными независимыми производителями газа являются НОВАТЭК и «Роснефть», они платят «Газпрому» за транспорт голубого топлива, поскольку в его собственности находится Единая система газоснабжения. И тема тарифа за газовый транспорт всегда была спорной, поскольку независимые называют его ставку очень непрозрачной. Из-за критики со стороны независимых правительство просто заморозило тариф, с 2015 года он не меняется — 65 руб. за 1 тыс. куб. на 100 км.

Отраслевые эксперты предполагают, что дальше ситуация с тарифом на транспорт газа не может оставаться в прежней конструкции, потому что положение дел на газовом рынке страны сильно изменилось с 2015 года. Видимо, решение должно быть принято на уровне правительства, со стороны которого пока эта тема не поднималась вообще.

Начал работу сервис для покупки автомобилей у проверенных дилеров - "Селект" от "Авито Авто"

Алексей Стригин (Санкт-Петербург)

В приложении "Авито" заработал бесплатный сервис "Селект". Он помогает купить новый автомобиль или машину с пробегом у проверенных дилеров по фиксированной в объявлении цене. Теперь можно безопасно забронировать автомобиль онлайн и узнать детали о состоянии авто до визита в салон. Сопровождает процедуру оформления покупки автомобиля персональный менеджер платформы.

С помощью сервиса "Селект" пользователи смогут приобрести автомобили от крупнейших автодилеров, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе, Йошкар-Оле, Ижевске, Чебоксарах. До конца 2025 года сервис станет доступен по всей стране.

Идея "Селекта" - представить покупателю специально отобранные автомобили от партнеров, проверенных "Авито Авто". Сервис поможет с выбором и оформлением авто - пользователь бесплатно получает отчет "Автотеки" по выбранному автомобилю, а также поддержку личного менеджера от "Авито" - он возьмет на себя коммуникацию с дилером и организует осмотр будущей покупки в салоне независимым экспертом. На все автомобили "Селекта" действует фиксированная цена. При наличии дополнительных условий информация о них указывается в объявлении.

"Селект" продолжает растущий тренд перехода автомобильного рынка в онлайн-формат. Ежедневно "Авито Авто" посещает более семи миллионов человек, и новый сервис воплощает нашу заботу о пользователях, которые ценят спокойствие, уверенность и надежность в выборе и покупке автомобиля. В 2025 году мы планируем расширить географию присутствия партнеров "Селекта" - автодилеров, на всю территорию России, чтобы сделать покупку проверенных автомобилей доступной для жителей в любом регионе страны", - рассказал Вадим Иванов, директор направления "Автомобили" в "Авито".

Для дилеров в свою очередь сервис предлагает комфортные условия сотрудничества - объявления с автомобилями из "Селекта" будут в большем приоритете в выдаче, а оплата производится за завершенные сделки.

"Запуская "Селект", мы замыкаем цикл покупки и продажи авто для дилеров: сначала в "Авито Аукционе" компания дает возможность дилерам приобрести транспортное средство, а затем в "Селекте" помогает его реализовать. Сервис позволяет дилерам получить дополнительный трафик и увеличить конверсию объявлений в сделки. У покупателя же благодаря использованию сервиса и коммуникации с личным менеджером повышается доверие к выбранному автомобилю и продавцу. Кроме того, клиент приходит к дилеру, уже осведомленный о техническом состоянии машины. "Авито" в данном случае выполняет функцию эксперта в сделке", - отмечает Гор Петросян, директор дилерской компании Expocar.

Согласно результатам опроса, проведенного "Авито Авто" в августе 2024 года, 67 процентов респондентов в СЗФО, планирующих покупку автомобиля, нуждаются в помощи при его выборе. Больше половины опрошенных сомневаются в чистоте истории автомобиля и в надежности продавца или технической исправности покупки, а также испытывают сложности при оформлении документов.

"Мы видим востребованность рынка в таком сервисе, как "Селект". Важно, что весь комплекс сопровождения - и работа менеджера, и отчет "Автотеки" - для покупателя предоставляются бесплатно", - отмечает Эдуард Ефремов, руководитель направления "Транзакционная модель" в "Авито Авто".

Сервис доступен через браузер в смартфоне, а также в приложении на платформах iOS и Android.

Для крупных маркетплейсов ограничат открытие пунктов выдачи заказов

Алексей Стригин (СЗФО)

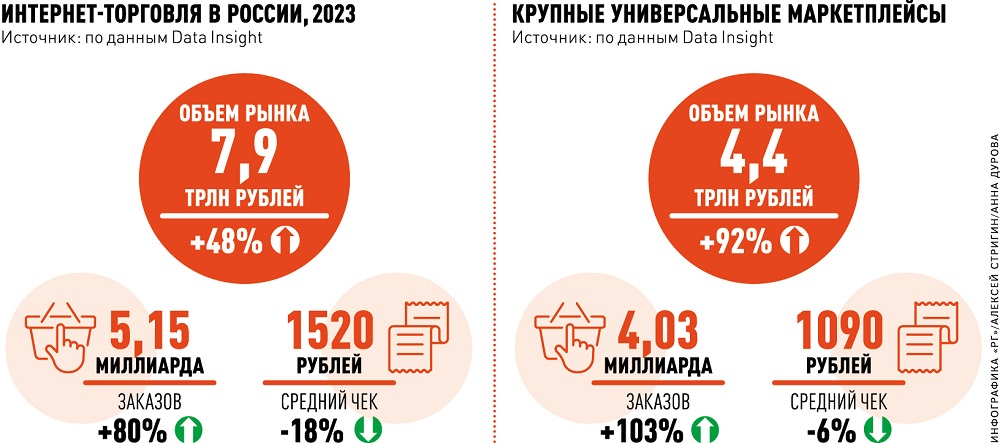

В Совете Федерации обсуждают возможность запрета на открытие новых пунктов выдачи заказов (ПВЗ) для маркетплейсов, чья доля на рынке превышает 25 процентов. Как изменится жизнь покупателей, выяснял корреспондент "РГ".

Рынок онлайн-торговли стремительно растет, его лидеры уже определены и по факту борьба идет только между ними. Как и в ситуации с "живой" торговлей, законодатели стремятся ограничить аппетиты главных игроков, чтобы они в свою очередь не стали диктовать свои условия рынку. Причины ясны - всем известна ситуация с таксмоторными перевозками, где один-единственный игрок сначала купил, а потом в корне изменил ценовую политику в отрасли, лишив удовольствия большого числа соотечественников.

Новая инициатива фактически приравнивает маркетплейсы к торговым сетям, развитие которых также ограничено законом. Однако насколько такое сравнение корректно?

- Маркетплейс - это и не продавец, это торговая площадка, где работают тысячи мелких и крупных продавцов. Равно как и пункт выдачи заказов, это не розничный магазин, а компания, оказывающая услуги по хранению и выдаче заказов для тысяч разных продавцов. И сравнивать ПВЗ с розничной сетью некорректно, - уверена Нина Конюшева, гендиректор MiXBS.

Можно предположить, что обойти новый закон маркетплейсам поможет опыт торговых сетей - легко открыть условно независимую сеть пунктов выдачи под другим брендом, которая будет работать с одним или несколькими игроками. Ведь закон вряд ли будет предусматривать запрет на заключение договоров сотрудничества со сторонними ПВЗ, уточняет Конюшева, а если будет, то тогда как он коснется почты, которая также выступает ПВЗ для маркетплейсов?

Главный же нюанс, на который обращают внимание все эксперты - разница стартовых условий с географической точки зрения. Крупные маркетплейсы располагают развитой межрегиональной логистической инфраструктурой, что позволяет им осуществлять доставку в самые удаленные уголки. Малые же компании не имеют такой инфраструктуры, и если будут введены ограничения на количество ПВЗ, многие районы рискуют остаться без доступа к разнообразной продукции, прогнозирует Екатерина Авдеева, первый вице-президент Союза интернет-торговли.

Так или иначе новые законодательные ограничения способствуют появлению новых подходов в текущей операционной деятельности. Например, в Поднебесной в каждом крупном жилом комплексе есть свои постаматы, по функционалу - большие почтовые ящики, благодаря которым пользователям не нужно тратить время на получение заказов. В Москве такой опыт уже есть - ПВЗ начали устанавливать в жилых комплексах еще в 2023 году, и до 2025 года планируется установить порядка 10 тысяч постаматов. Однако другие города похвастаться такими планами не могут.

Многочисленные курьеры также могли взять на себя новые функции. Однако сейчас они сильно заняты, да и рабочих рук не хватает, кроме того введение новых услуг потребует найма дополнительного персонала и бюджета. Да и чем больше ПВЗ в шаговой доступности у клиента, тем ниже у него спрос на курьерскую доставку, напоминает Алексей Бездеткин, коммерческий директор логистического сервиса Boxberry.

Что же касается самих ПВЗ, у них тоже есть много маневров для развития. В ряде стран они выполняют функцию пунктов заготовки вторичных ресурсов (что логично, при таком объеме бумажных и полиэтиленовых отходов).

Альберт Федотов, основатель бренда интерактивных развивающих игрушек BertToys:

- Несмотря на то что ПВЗ сейчас, действительно, открываются часто и в больших количествах, еще есть районы мегаполисов и целые города, где жители ждут дополнительных точек. При этом не факт, что новые пункты выдачи - от других маркетплейсов - будут открываться на месте старых: грамотные предприниматели не будут вкладываться в точки с потенциально низким оборотом, так как это просто нерентабельно. Стоит иметь в виду, что рост ПВЗ косвенно ограничивается и самими маркетплейсами: например, пункты с низким рейтингом могут подлежать закрытию.

Важно подчеркнуть и следующее: открытие такого количества пунктов выдачи заказов привело к ситуации, когда почти не осталось невостребованных нежилых помещений, будь то подвальные или полуподвальные. Это же касается и невыгодных до недавнего времени мест на первых этажах жилых зданий. Подобная тенденция заметна не только в крупных городах, она распространилась и на регионы, напоминает Денис Зоммер, член центрального совета независимого профсоюза "Новый Труд".

Субсидии на морские перевозки сдержат цены на товары для российского эксклава

Денис Гонтарь (Калининградская область)

Правительство России выделило еще 1,4 миллиарда рублей на субсидирование морской логистики Калининградской области. Таким образом, общий объем дополнительного финансирования отрасли на текущий год с учетом уже вложенных средств составит 2,8 миллиарда рублей. Это поможет бизнесу снизить затраты на доставку грузов и, как следствие, позволит сдержать растущие в регионе цены. Насколько себя оправдает обновленная субсидия, рассказали эксперты.

Дополнительно поддержать грузоперевозчиков решили по поручению президента страны. Распоряжение о субсидировании калининградского направления подписал председатель федерального правительства Михаил Мишустин. После этого упомянутые 1,4 миллиарда рублей направили из резервного фонда Росморречфлоту, который распределит деньги между морскими грузоперевозчиками.

Такая сложная с бюрократической точки зрения процедура позволяет логистам удерживать льготную ставку на фрахт судов, курсирующих между российским эксклавом и Ленинградской областью. В теории дополнительная субсидия позволит увеличить грузооборот: в правительстве региона ожидают, что к концу текущего года он составит почти полмиллиона тонн.

Предпосылки для этого есть, ведь морское направление является для современного Калининграда приоритетным, особенно на волне трудностей с проездом через российско-литовскую границу. Что интересно, ранее на 2024 год региону уже согласовывали субсидию в 1,8 миллиарда рублей. Полученные субсидии Росморречфлот распределил в апреле между 16 логистическими компаниями, работающими на морских линиях.

До этого грузоперевозчики перевозили товары, по сути, в долг, ожидая соответствующей компенсации от государства. Однако поток грузов настолько вырос, что после долгожданного запуска программы субсидирования ее объем "выгребли" практически за три месяца. После этого резонно встал вопрос о выделении дополнительных средств из федерального бюджета.

- Мы регион с особым географическим положением, поэтому, к сожалению, далеко не все товары можно сюда привезти по той же стоимости, как в других субъектах России. Даже для собственной аграрной продукции нужны, например, привозные удобрения. Это дополнительные расходы, - рассказал "РГ" врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. - С точки зрения бизнес-логистики, морской путь для нас превалирует, особенно на фоне снижения на 18 процентов объемов железнодорожных перевозок из-за действующих санкционных ограничений. В то же время грузооборот паромов и сухогрузов за первое полугодие 2024-го, напротив, увеличился на 10 процентов. Выделенные субсидии помогают нам поддерживать баланс цен на ввозимые в регион товары.

Нагрузка на морские линии, правда, существенная. Сегодня Калининградскую и Ленинградскую области связывают 28 паромов и сухогрузов, и практически все заполнены до предела. По этой причине сразу в двух регионах планируют модернизировать железнодорожно-паромные комплексы. По примерным оценкам, это обойдется в 17 миллиардов рублей. Кроме того, президент страны поддержал решение о начале строительства двух дополнительных паромов для Калининградской области. Вопрос по третьему судну будут решать в 2026 году.

Бизнес тем временем отмечает, что, несмотря на очевидные плюсы программы субсидирования, механизм ее реализации по-прежнему сложный и не всегда понятный. Так, одна из федеральных логистических компаний, работающая на калининградском направлении, предложила вовсе разделить выделяемые из федерального центра деньги на две части. Первую можно распределить между всеми заявившимися по конкурсу логистами, а вторую - только между организациями, которые в прошлом году перевезли между эксклавом и "большой" Россией объем грузов, соответствующий конкурсной заявке.

Такой маневр позволит дополнительно поддержать те компании, которые добросовестно выполняют обязательства по субсидированным грузоперевозкам, и одновременно сократить число логистов, не выбирающих должный объем.

Своих коллег дополнили представители Союза промышленников и предпринимателей Калининградской области. Эксперты отмечают, что основные проблемы эксклавной морской логистики вызваны вовсе не механизмом субсидирования, а административными решениями и дефицитом кадров.

- С паромами пока все нестабильно. Постоянные ремонты судов и нехватка рабочих рук в порту делает этот вид транспорта не самым привлекательным для большинства наших резидентов. Хотя, справедливости ради, поставить вагон на паром куда выгоднее, чем везти металл фурой в Петербург и потом перегружать в сухогруз. Надеемся, что строительство новых паромов сделает этот вид перевозки более доступным для всех категорий металлообработчиков, - подчеркнул вице-президента организации Олег Чернов.

Эксперт добавил, что из-за нехватки людей просела работа порта в Балтийске. Отгрузка там может занимать полдня. Есть проблемы и с контейнеровозами: в Калининградской области их немного, и далеко не все суда готовы перевозить 20-футовые контейнеры "на хвосте". Участились также случаи срыва графика вывоза, из-за чего нанятая в субаренду спецтехника может часами простаивать в порту.

Зато с сухогрузами ситуация заметно улучшилась, в том числе благодаря субсидированию. На линию выходят новые суда, уменьшаются сроки ожидания в портах, сокращается процент брака при перевозке металла в трюме. Выравниваются сроки доставки: один из перевозчиков уже сократил их с четырех недель до терпимых 14 дней.

В Арктике начали строить первые модульные гостиницы

Татьяна Сухановская (Архангельская область - НАО)

До конца года в России появятся более 12 тысяч новых мест в глэмпингах и модульных гостиницах: тысяча мест в первой половине года уже сдана. Государственную поддержку получили десятки регионов страны, 13 из них - впервые, в том числе на Северо-Западе. "Гостиничные" средства бюджета осваивают в 2024 году Архангельская и Мурманская области, НАО, Карелия.

В целом на субсидирование модульных средств размещения России из федерального бюджета выделено 18 миллиардов рублей. Строительство "легких" отелей правительство РФ поддерживает потому, что они быстро вводятся в эксплуатацию и не требуют огромного пакета документов: это некапитальные строения, а значит, их не нужно ставить на кадастровый учет.

Сложить "отельный конструктор" строителям удается в сжатые сроки: обычно на это уходит от одной недели до полугода. Модульные жилые блоки доставляются на выделенное муниципалитетом место и соединяются в единый туркомплекс, в дальнейшем их можно точно также разобрать и перебросить на другую территорию. Большой плюс и в том, что современные системы отопления позволяют использовать такие отели круглогодично - даже в Арктике.

Так, первый в истории глэмпинг открылся недавно в НАО - он принимает туристов в поселке Искателей рядом с Нарьян-Маром: местные предприниматели обустроили его на берегу озера при поддержке государства. В этом году в округе планируется поставить еще один "быстрый" отель.

Федеральную помощь получили и предприниматели Архангельской области - глэмпинговая гостиница возводится сейчас в столице Поморья на острове Кего. Здесь, в дельте Северной Двины, создается новая туристическая территория: в перспективе ее планируется дополнить видовыми и спортивными площадками, а также костровой зоной.

По национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" создана также "Лапландская деревня" в Мурманской области, а в Карелии открыты глэмпинги в Лоухском, Кемском районах и в Костомукше. Федеральная господдержка продолжилась также в этом году - средства предусмотрены для модульных гостиниц в Прионежском и Сортавальском районах Карелии.

- Модульные гостиницы сегодня очень популярны, в том числе и в регионах Арктики. На их создание в 2023 и 2024 годах было направлено порядка 700 миллионов рублей. В лидерах - Архангельская область, Красноярский край и Якутия, - отметил в Архангельске на форуме "Артика - регионы" директор департамента развития туризма Минэкономразвития РФ Алимбек Хидзев.

Правда, у быстровозводимых отелей АЗРФ есть специфика: в первую очередь, она связана со сложностью транспортировки модулей в глубинку - это значительно увеличивает итоговую стоимость быстровозводимых отелей. Поэтому регионы Арктики получили право строить модульные конструкции для кемпингов на своих территориях: для этого недавно внесены изменения в государственную программу "Развитие туризма". Теперь инвесторы Арктики и Дальнего Востока могут получать субсидии на возведение некапитальных средств размещения незаводского производства.

- Но с обязательным контролем качества и безопасности размещения туристов, прохождения сертификации - как добровольной, так и дополнительной, в том числе на пожаростойкость и сейсмостойкость, - пояснил Алимбек Хидзев.

В правительстве также учли, что поток путешественников в Арктическую зону вряд ли сравнится с туристическим бумом южных регионов - это важно при распределении средств. Чтобы Арктика не осталась на последнем месте в строчках финансирования туриндустрии, власти провели бюджетные корректировки и увеличили регионам АЗРФ минимальный объем средств единой субсидии (до 30 миллионов рублей). Причем в субъектах Федерации самостоятельно смогут решать, как потратить эти деньги на развитие туриндустрии.

В Минэкономразвития сообщили, что конкурс на единую туристическую субсидию для регионов РФ состоится до конца года. Выделять ее планируют на трехлетний период: с 2025 по 2027 год включительно. Общий объем средств может составить 28,5 миллиарда рублей. Алимбек Хидзев отметил также, что в сфере туризма сегодня предприниматели активно используют программу льготного кредитования - в нее вошли шесть регионов АЗРФ.

Бюджетные инвестиции в региональный туризм призваны оживить малый и средний бизнес - индустрия путешествий увеличивает вливания в бюджеты регионов. Так, в Архангельской области туризм занимает сейчас около трех процентов валового регионального продукта (для сравнения - десять лет назад этот показатель был ниже в два раза). Как рассказала заместитель министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Светлана Елизарова, туризм дает импульс всем сопутствующим отраслям - общепиту, торговле, транспорту. Неслучайно в мастер-планах арктических городов именно туризм занимает сегодня одно из ведущих мест. В Архангельской агломерации за ближайшие десять лет поток путешественников планируется "подрастить" более чем в три раза: если сегодня в агломерацию приезжают 200 тысяч гостей, то к 2035 году цифра может вырасти до 660 тысяч.

На форуме также сообщили, что новые отели и маршруты войдут в межрегиональную туристическую схему Русского Севера и Арктики, которая создается в этом году при поддержке государства. Финальный документ планируется представить в конце года. Частью схемы станут Мурманская и Архангельская области, Коми, НАО, Карелия. По словам одного из авторов проекта, эксперта в сфере туристического мастер-планирования Ксении Титовой, чем севернее территории Арктики, тем активнее необходимо развивать на них дополнительные виды туризма - оздоровительный, круизный, яхтенный, рыболовно-охотничий.

4,8 миллиона туристических поездок ежегодно совершают теперь путешественники в регионы Русского Севера и Арктики на Северо-Западе РФ.

Ученые предложили новые меры поддержки для жителей Калининградской области

Денис Гонтарь (Калининградская область)

Для самого западного региона страны необходимо выработать новую социальную политику и одновременно усилить меры безопасности. К такому выводу в своем научном исследовании пришли калининградские ученые. По их мнению, дополнительные меры поддержки позволят избежать синдрома закрытой территории, который сегодня сформировался у многих жителей российского эксклава.

Это явление, убеждены аналитики, будет только усиливаться. К смене экономических и логистических ориентиров пока до конца не привыкли ни местные жители, ни бизнес.

- После ограничения транзита по понятным причинам возросли социально-экономические потребности нашего региона. Перед страной встала задача ослабить калининградскую эксклавность через развитие современных видов транспорта, в том числе морского, - прокомментировал доктор политических наук, президент БФУ имени Канта Андрей Клемешев. - Сегодня транспортной альтернативой для многих видов грузов является развитие паромных мощностей между портами Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей. Однако в сложившихся условиях важен тщательный мониторинг как политико-правовых, так и военно-политических рисков для российского судоходства на Балтике.

Эксперт добавил, что опасность для российского судоходства на Балтике возросла после вступления Финляндии в НАТО. Эстонские политики тем временем призывают закрыть Финский залив для отечественных судов. В рамках учений Freezing Winds 232 неоднократно отрабатывалась его блокада и захват российских территорий. Поэтому крайне важно ослабить "удавку" Калининградской области. Сделать это можно при помощи дополнительных мер поддержки и новых федеральных законов.

- Сейчас нельзя допускать формирования позиции "осажденной крепости". Необходимо укрепить статус Калининграда как военного форпоста России на Балтике. Для этого, как вы понимаете, нужно укреплять военную группировку в регионе. Это поможет обеспечить нормальное функционирование эксклава. Причем речь идет как об экономических, так и о социально-психологических аспектах, - добавила директор Института геополитических и региональных исследований Яна Ворожеина.

Речь, по словам ученых, идет о банальном балансе сил, чтобы не допустить еще большей закрытости Калининградской области. Однако одной военной мощи недостаточно, необходимо в целом корректировать федеральную эксклавную политику.

До введения санкций и транзитных ограничений самый западный регион страны пытались всячески открыть, если можно так выразиться. На практике это выражалось в свободном проезде через территорию Литвы и в механизмах особой экономической зоны, которой, по сути, является вся территория Калининградской области.

Сегодня многое изменилось и даже таможенных и налоговых преференций недостаточно для успешного ведения бизнеса в условиях территориальной изоляции.

По этой причине исследователи предложили разработать новый закон о Калининградской области как эксклавной территории. Он должен закрепить как существующие, так и новые меры поддержки для местных жителей и предпринимателей.

Реализовывать новую эксклавную политику предлагают через комплексную программу стабилизации и развития региона. В ней будут отражены основные направления деятельности властей по обеспечению энергетической, транспортной и продовольственной безопасности.

Практикующие юристы к таким правовым мерам поддержки калининградцев отнеслись положительно. Эксперты полагают, что подобные нормативные акты смогут упорядочить разбросанные по разным документам льготы и преференции.

- Если речь идет о систематизации, то идея однозначно хорошая. Ведь сегодня у нас, например, действуют отдельные приказы о субсидировании морских и пассажирских перевозок, о таможенных льготах. На территории региона запустили эксперимент по электронной торговле. Список можно продолжать долго. Куда проще собрать хотя бы "нормативку" вместе по типу кодексов. Думаю, работать после этого стало бы проще, - заключил руководитель калининградского юридического бюро Антон Цепин.

Важен и психологический аспект. Здесь, полагают ученые, тоже нужны дополнительные меры поддержки калининградцев. Долгое время регион был открыт в сторону Европы, и местные жители не чувствовали себя взаперти. Быстрое "закрытие" из-за санкций привело к когнитивному диссонансу и психологическому дискомфорту. Этот эффект получил название "эксклавного синдрома". Проще говоря, калининградцы испытывают стресс и переживают из-за оторванности от основной части России в более жестких геополитических условиях.

Справедливости ради, "лечить" этот синдром уже начали: субсидирование морских перевозок и авиасообщений уже укрепило связь с "большой" Россией и позволило жителям региона проще и дешевле выезжать за пределы эксклава. Однако важно также наладить стабильный миграционный поток в саму Калининградскую область как за счет туризма, так и посредством релокации кадров. Это, как отмечают эксперты, позволит "компенсировать естественную депопуляцию".

Калининградская область довольно бедная в плане ресурсов, поэтому региону крайне важно найти свое лицо на экономической карте страны. Основной приоритет исследователи видят в развитии рекреационного комплекса. Туризм поможет заново "открыть" эксклав даже в условиях санкционного давления.

Вторым приоритетом развития области могут стать новые технологии. Речь идет о развитии электротранспорта или, например, рекреационной медицины. Соответствующий опыт у калининградцев уже есть.

Крупнейший производитель яиц в Башкирии возобновил работу

Гульназира Ишбердина (Уфа)

Крупнейший в республике производитель товарного яйца - птицефабрика "Башкирская" - впервые после долгого простоя отгрузил партии товара в торговые сети. Предприятие остановило производство после вспышки птичьего гриппа в августе 2023 года. Тогда пришлось уничтожить все поголовье птицы - 3,2 млн кур (порядка 25 процентов республиканского поголовья на тот период), 18,3 млн яиц, 70 тонн мясной продукции.

Позже Россельхознадзор сообщил, что к вспышке птичьего гриппа могли привести нарушения санитарных требований, которые ранее неоднократно выявлялись на предприятии. К производству были замечания, касающиеся целостности ограждения, отсутствия эффективной защиты от проникновения на территорию предприятия диких птиц и животных. До заражения птицефабрика покрывала почти все потребности жителей республики и выпускала в год 700 млн яиц. 700 млн рублей "Башкирская" потеряла из-за простоя.

По словам генерального директора фабрики Ирины Гаврилкиной, когда работы по дезинфекции фабрики завершились, на предприятии началась реконструкция и модернизация производства.

- Общий объем инвестиций в модернизацию превысил 2 млрд рублей. Чтобы исключить повторения ситуации с распространением инфекции, на птицефабрике установлено новое оборудование и многократно усилены меры биобезопасности, - сообщила Гаврилкина.

Кроме того, введен более жесткий ветеринарно-санитарный режим, а также обновлены системы санитарной обработки оборудования. Усилен контроль за соблюдением персоналом правил работы. Обследовали даже диких птиц, обитающих вблизи предприятия.

В феврале 2024 года на птицефабрику завезли цыплят. Молодняк вырос к концу июня, и по истечении карантинных сроков "Башкирская" уже произвела и отправила первый миллион яиц в торговые сети. До конца этого года предприятие выйдет на мощность 100 млн, и далее обещает наращивать производство. Ранее вице-премьер - министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов заявлял о планах довести производство до 1 млрд штук яиц в год только на этом предприятии.

Процесс пошел: Созданы совет и органы управления содружества "Донбасс"

Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону состоялось первое рабочее заседание содружества "Донбасс". В нем приняли участие главы Донецкой и Луганской народных республик, Ростовской и Воронежской областей, а также представители исполнительной власти, бизнеса и научного сообщества.

На повестке дня - создание и работа органов управления четырехстороннего объединения. Ведь меморандум о формировании содружества "Донбасс" был подписан руководителями регионов в ноябре 2023 года.

Донской губернатор Василий Голубев назвал важнейшие направления работы: уделить внимание комплексному развитию Азово-Черноморского кластера, увеличению внутренних грузоперевозок и развитию туризма. По мнению главы ДНР Дениса Пушилина, важнейшей частью совместной работы должно стать развитие производственной кооперации, чтобы не допустить перенасыщения общего регионального рынка одинаковыми группами товаров.

Созданное в конце прошлого года содружество "Донбасс" уже приносит свои плоды в экономике. Например, торговые сети Луганской Народной Республики активно сотрудничают с крупнейшим продовольственным оптовым рынком Ростовской области "Агромолл". В республике также работает и расширяется воронежская сеть общественного питания "Русский аппетит".

- Приоритетом для Луганщины является угольная промышленность. Один из работающих в ней инвесторов - ростовский торговый дом "Донские угли", который взял в аренду десять перспективных угледобывающих и ряд вспомогательных предприятий. В планах компании за пять лет инвестировать в производство более 40 миллиардов рублей и увеличить добычу до 10,5 миллиона тонн в год, - заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В республике работает 69 шахт и фабрик. За 2023 год в ЛНР было добыто 1,8 миллиона тонн угля.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев считает, что особое внимание следует уделить человеческому капиталу и формированию добрососедских отношений.

- Очень правильная форма - содружество, потому что речь идет не только о взаимовыгодном экономическом сотрудничестве. Мы должны помочь жителям наших регионов стать не просто соседями, а добрыми друзьями. Особое внимание нужно уделять молодым людям, начиная со школьников и студентов, - отметил Александр Гусев.

Представители воронежской делегации выступили с рядом инициатив. Они предлагают создать логистическую инфраструктуру для поставок продукции между регионами содружества "Донбасс", сформировать на базе вузов научно-производственные кластеры в сфере микроэлектроники, фармпроизводства, пищевой промышленности, добычи полезных ископаемых и органического сельского хозяйства.

В ходе заседания был утвержден состав совета содружества "Донбасс", председателем которого на ближайший год избран губернатор Ростовской области Василий Голубев. Подписаны также положения о 13 рабочих группах. Каждая из них будет локально работать в определенной сфере: экономическое развитие, строительство, ЖКХ, здравоохранение, социальная и молодежная политика, наука и образование и другие.

Очередное заседание содружества "Донбасс" пройдет в 2025 году в Воронежской области.

На Кубани взялись за наведение порядка в бесхозных лесозащитных полосах

Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Проблему бесхозных лесополос на Кубани пытаются решить давно. Бесхозяйственность чревата ущербом, особенно от пожаров. По данным краевого минсельхоза, из 58 тысяч гектаров земель, занятых лесополосами, лишь 2,5 процента находятся в аренде у сельхозпроизводителей. Статус остальных по-прежнему неопределенный. В результате насаждения, которые должны защищать посадки от ветра и почву от эрозии, деградируют и становятся источниками пожаров. А порой их поджигают специально.

Так, на минувшей неделе с разницей в один день в двух кубанских муниципалитетах загорелись лесополосы. Поскольку их никто не тушил, выгорело несколько километров мелиоративных насаждений. Первым о ЧП сообщил Иван Бойко из Новопокровского района. Он известный на Кубани краевед. Пару лет назад Иван Константинович рассказал "РГ" о вырубленной для постройки магазина березовой роще, посаженной когда-то станичниками, а теперь забил тревогу по поводу лесных пожаров.

- Это рукотворные леса, появившиеся в 50-х годах прошлого века, - поясняет он. - Я тогда был еще совсем мал, но помню, как отец и старшая сестра собирались по утрам на закладку лесополос. У нас степной район, обдуваемый со всех сторон ветрами, все понимали, что поля надо защищать, поэтому станичники сажали деревья и ухаживали потом за ними. По данным ученых, под защитой лесных насаждений повышается урожай, снижается скорость ветра и повышается влажность воздуха. В советские времена все лесополосы находились на балансе колхозов и совхозов, а после их развала стали бесхозными. Теперь большинство деревьев поражены вредителями и болезнями, под ними образовались горы валежника, которые никто не убирает. Регулярно поступает информация о том, что они горят.

По словам краеведа, очередная беда произошла в Калниболотском сельском поселении.

- Вдоль дороги на станицу Плоскую я насчитал шесть сгоревших лесополос, - продолжает Бойко. - Когда вышел из машины, увидел сожженную стерню на соседних полях. Урожай убрали, а стерню потом подожгли, хотя это запрещено. Скорее всего, с горящих полей огонь перекинулся на лесополосы. А возможно, их кто-то специально поджег. В любом случае надо разбираться.

И не только в Новопокровском, но и в Ленинградском районе, откуда также поступил тревожный сигнал в "РГ". Причем на этот раз о загоревшихся лесополосах нам сообщил руководитель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края (АККОР) Александр Шипулин.

- Хутор Восточный, где я живу, расположен на берегу реки Сосыки, - поясняет Шипулин. - На противоположном никто не живет, он зарос камышом, который в жару часто горит. Об этом я и другие фермеры регулярно информируем пожарную службу, однако возгорание никто не тушит. Но тут я увидел горящую лесополосу уже на нашем берегу, о чем сразу же сообщил в полицию. Причем не просто позвонил, а написал заявление и зарегистрировал его в райотделе МВД. Произошло это утром. Вечером возвращаюсь домой и снова вижу зарево. Только с помощью главы района удалось заставить пожарных выполнять свою работу. Они приехали и буквально в течение получаса все потушили. Неужели нельзя было это сразу сделать?

О плачевном состоянии лесополос фермеры говорят давно на своих съездах, на совещаниях в региональном и федеральном минсельхозе, в чьем ведении сейчас находятся рукотворные леса. До 2020 года за них отвечали чиновники Минприроды, а после внесения поправок в федеральный закон "О мелиорации земли" ответственным за лесополосы стало аграрное ведомство. Согласно закону, содержать и сохранять мелиоративные лесные насаждения должны владельцы земли. А если посадки растут на участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, эти обязанности возлагаются на органы власти. Кубанские чиновники стали уговаривать фермеров взять в аренду лесополосы, примыкающие к их полям.

- Сначала надо их привести в порядок, причем заниматься этим должны специалисты, - считает Шипулин. - Без поддержки государства фермеру не справиться.

Работа действительно сложная, а для большинства фермеров просто разорительная. На Кубани власти обещают максимально упростить оформление защитных полос в аренду, а федеральный Минсельхоз берется субсидировать половину стоимости восстановительных работ: решение по этому поводу уже принято. И, кстати, в крае уже есть достойные примеры для подражания.

По словам руководителя информационно-консультационного центра (ИКЦ) регионального минсельхоза Дениса Ивлева, в Кореновском районе общими усилиями удается наводить порядок в лесополосах.

- Мы проработали нормативно-правовую базу, разъяснили фермерам, как проводить лесомелиоративные мероприятия, нашли подрядные организации, готовые взяться за это. В одном из хозяйств лесополосы теперь выглядят опрятно. В ближайшее время планируем провести здесь семинар, чтобы на конкретном примере продемонстрировать аграриям, что и как нужно делать.

Поскольку специалисты ИКЦ контролируют состояние лесополос, мы сообщили им о случившихся в двух муниципалитетах ЧП. В Новопокровском районе проверка уже прошла, факты полностью подтвердились, сейчас материалы готовятся для передачи в правоохранительные органы. Намечен выезд и в Ленинградский район.

- Порочная практика, когда лесополосы горели, деревья вырубали и никто за это не отвечал, осталась в прошлом, - считает Денис Ивлев. - В прошлом году на основании собранных нами материалов девять человек были осуждены за уничтожение лесных насаждений (ст. 260 УК РФ). Сумма возмещенного ими ущерба составила 23 миллиона рублей. В этом году на нашем счету три вступивших в силу обвинительных приговора с суммой ущерба 16 миллионов рублей.

Усадьбу с первой в мире башней Шухова продали с молотка

Татьяна Ткачёва

Дворец предпринимателя и мецената Юрия Нечаева-Мальцова, до революции входившего в число самых богатых людей России, передадут в частные руки по итогам аукциона. Торги организовал институт развития "Дом.рф". Кроме главного здания, в комплекс усадьбы в селе Полибино Липецкой области входят два флигеля, конюшня и первая в мире Шуховская башня, вывезенная 110 лет назад с Нижегородской ярмарки.

Эта ажурная конструкция - один из главных туристических брендов Липецкой области. Энтузиасты из благотворительного фонда "Усадьба "Полибино" даже готовили заявку на включение башни в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Гиперболоидных вышек, маяков и опор, построенных по проекту инженера Владимира Шухова, сохранилось немало. Но здесь, в Данковском районе, стоит пилотный образец, собранный в 1896 году. Тогда его представили на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Башня, которую сразу стали сравнивать с Эйфелевой, использовалась для подачи воды и как смотровая площадка.

После выставки Нечаев-Мальцов приобрел 37-метровую конструкцию и перевез в разобранном виде к себе в Полибино. В 1913 году, незадолго до смерти мецената, ее заново смонтировали, и с тех пор она почти не претерпела изменений. Разве что утратила некоторые деревянные элементы на верхней площадке. К столетию со дня установки башни на липецкой земле ее отремонтировали: обновили фундамент, почистили, покрасили...

Вход на территорию усадьбы пока открыт, она не огорожена и пользуется популярностью у путешественников. Подъем на смотровую площадку башни по стальной винтовой лестнице доступен всем желающим. Сам дворец под замком - до недавних пор в него можно было попасть по предварительной договоренности с экскурсией от того же фонда "Усадьба "Полибино". Он объединил известных деятелей культуры, краеведов, предпринимателей и чиновников. На средства организации изучают и популяризируют наследие Нечаева-Мальцова, у которого не осталось прямых потомков, проводят в его липецком имении субботники и фестиваль.

В 2024 году фонд заказал решетки и щиты, чтобы закрыть пустые оконные проемы в главном доме. После того, как право распоряжения усадьбой перешло к Росимуществу и началась подготовка к продаже памятника, эти работы приостановили. Дальнейшие действия будут зависеть от воли нового владельца.

"Если необходимости в установке решеток не будет, мы передадим их на другой объект культурного наследия, который нуждается в защите, - пояснили в фонде. - Надеемся, что у усадьбы появится заботливый владелец, ценности которого будут совпадать с ценностями Юрия Степановича Нечаева-Мальцова. Его благородный и яркий пример как нельзя более ко времени нужно вспомнить теперь, когда отечественная культура так нуждается в меценатстве. А мы открыты к сотрудничеству".

На аукционе был разыгран имущественный комплекс (общая площадь зданий - 1,7 тысячи квадратных метров) в Полибино и право аренды земельного участка в 3,33 гектара, где находится бывшая дворянская усадьба - объект культурного наследия федерального значения. В описании лота она датируется началом ХХ столетия. Но на самом деле постройки гораздо старше. По документам это архитектурный ансамбль XVIII-XIX веков. Самые старые здания - двухэтажный главный дом и два флигеля, одновременно с ними был заложен парк и вырыты пруды - они также находятся под охраной государства.

Начальная цена недвижимости составляла 11,4 миллиона рублей. Выиграл участник, поднявший ее до 32,1 миллиона. За аренду земли положили 836,5 тысячи рублей - это плата за 11 месяцев, которую нужно будет внести сразу авансом.

Победителем аукциона стал Александр Богатиков. В сервисе проверки контрагентов Rusprofile значится один предприниматель с такими данными - житель Подмосковья, учредитель нескольких компаний в Санкт-Петербурге и Калининградской области.

Участок с имением в Полибино расположен в границах планируемого историко-культурного заповедника "Куликово Поле". До Липецка - 125 километров.

Состояние усадебных построек (за исключением Шуховской башни) специалисты оценили как неудовлетворительное. Но официального решения об этом не выносилось.

Хозяину предстоит обеспечить сохранность памятников. Строить капитальные объекты или сносить старые, делать какие-либо пристройки или надстройки, копать что бы то ни было без привлечения археологов, даже самовольно рубить или сажать деревья в усадьбе нельзя. Разрешается лишь воссоздавать утраченные элементы ансамбля. Запрещено применять сайдинг, вентилируемые фасады, пластик и другие современные виды отделки, использовать не соответствующие эпохе цветовые решения.

Как сотрудница оборонного завода стала знаменитым сыроваром

Елена Шулепова

В сентябре в Самаре пройдет федеральный конкурс "Лучший в профессии - сыродел". Калужскую область будет представлять тарусский сыродел Динара Аристова, чей авторский сыр "Bre.ARDI" получил золотую медаль на престижном Международном салоне сыра и молочной продукции "Le Mondial du fromage-2021". К тому же Динара Шамилевна - эксперт международного класса.

- Российские сыры уже который год подряд получают призы на престижных международных чемпионатах и конкурсах. Но у нас мало кто об этом знает. В 2022 году, например, о наших победах на Международном салоне сыра и молочной продукции во Франции написала всего одна газета. В прошлом году - а мы взяли семь медалей - вообще ни слова. Не говоря уже о том, что другие команды приезжают с группами поддержки. А для России это еще важнее - ведь это победа на их поле. Речь не про гастрономические изыски - это доказательство нашего экономического прорыва. Это означает, что у нас достаточно молока, что оно высокого качества, что у нас хватает умения и трудолюбия. Элементы еды - как достоинство, как успех технологий. Когда итальянец из небольшого городка взял приз, на его родине это был праздник: мы сделали французов! Это и есть патриотизм, - рассуждает Динара Аристова.

А начиналось все для нее - начальника отдела в "ящике" более десяти лет назад. Ее духовник - батюшка в Боровске, отвечая на жалобу про усталость, посоветовал купить козу. Динара оставила карьеру в оборонке, перебралась из Москвы в Тарусу и купила козу. Так вышло, что купили шесть: приехали покупать одну, а там оказалось еще и пятеро козлят - пожалели и взяли всех.

- Ни доить, ни кормить не умеем, сарая нет. Муж - электронщик. Уволился с должности начальника отдела эксплуатации в крупной корпорации. И никто из нас не задумался, что будем делать с полученным молоком? - вспоминает Динара Шамилевна.

В 2012 году Динара с присущей технарям логикой начала изучать проблему сыроварения: обложилась книгами, в том числе, по биофизике и микробиологии молока, ставила опыты, отучилась на мастера-сыродела во "Всероссийском научно-исследовательском институте маслоделия и сыроделия" в Угличе.

- Молоко ручной дойки, козы в экологически чистом лесу, производство с соблюдением технологии... Но хочется чего-то такого, чтобы было нескучно - не просто варить, а творить, - поясняет мастер свои устремления.

А муж увлекся селекцией, получив в итоге то, что хотел: козочки- чистюли обладают умом и сообразительностью, у них высокие удои (а доиться они предпочитают под Моцарта и Вивальди), а управлять ими можно только с помощью нежности и любви. Теперь таких коз в окрестностях Тарусы немало, их так и зовут: "динаркины козы". Конечно, отрабатывали и рацион питания, чтобы получать сыропригодное молоко, подходящее для изготовления элитных сыров.

В 2021 году оба одновременно подхватили ковид, температура за 40. И это в то время, когда у 17 коз начался окот.

- Выжили благодаря козам. Мы ведь уже в возрасте, - говорит Динара Шамилевна.

В тот же год ей предложили пройти отборочный конкурс российских производителей для участия в Международном салоне сыра и молочной продукции "Mondial du fromage". Международный чемпионат сыра в городе Тур во Франции - знаковое событие в мире сыроделов, которое проходит один раз в два года. В том году на нем было представлено 58 стран и более тысячи образцов сыра. К судейскому жюри привлекаются самые именитые профессионалы Франции, и именно поэтому участие в чемпионате является престижным как для самих производителей, так и для стран-участниц. В рамках "Mondial du fromage" проходят два соревнования - готовой продукции и фромаджоров или, как их называют в России, сырных сомелье. В конкурсе фромаджоров дебютировал Алексей Андреев из Тульской области, почетный член Международной гильдии сыроделов, за плечами которого уже были три золотые медали. У Динары были сомнения - ехать ли, но вновь их развеял батюшка: "Отправляй на конкурс".

Сложно было в ковидный год организовать доставку сыров российской сборной. От Алексея Андреева, который этим занимался, это потребовало огромных усилий. Достаточно сказать, что в Стамбуле сыр Динары застрял на неделю - пришлось возвращаться, срочно собирать новую посылку, искать пути доставки. Помогли неравнодушные люди - и россияне, и голландцы, и армяне.

Любопытен и такой момент: зачастую крупные российские компании для участия в престижном конкурсе нанимают иностранных мастеров, которые варят сыр под заказ. Еще на отборочном туре один из членов жюри - Эрик Ла Прово, отведав Динарин сыр, смутился: "Русские - богатые люди! Сложное задание прописали - сыр с авторским почерком". С ходу вычислить мастера не смог, решив, что жюри из 800 компетентных эеспертов разоблачит "спеца". И лишь после конкурса, увидев немолодую женщину из российской глубинки, признал, что и в России есть достойные мастера. В итоге ее сыр "Bre.Ardi" из козьего молока по типу бри с черным трюфелем стал лучшим в номинации мягких сыров с плесенью. Тогда же в другой номинации золото получил также мягкий коровий сыр с плесенью "Черная пирамидка" из Воронежской области. Бронза международного чемпионата досталась двум видам сыра Алексея Андреева и одному из Ярославской области.

... В калужской Тарусе на субботней ярмарке можно купить бри с черным трюфелем и другие элитные сыры. За обычным прилавком - автор. А покупатели разные - есть и люди с достатком, специально приезжающие сюда, есть и пенсионеры. Как рассказала Динара, каждую неделю к ней приходит женщина, которая покупает один "Камамбер" (все же он не из дешевых). Она делит его на семь кусочков и каждый свой день начинает с этого вкуса. Женщина говорит, что она счастлива, что может себе это позволить: "Для меня это сырная пилюля удовольствия, после нее я весь день живу в хорошем настроении".

Ярославскую реку Согожу планируют очистить для туристического судоходства

Александр Шиханов

Для популяризации речного туризма в Ярославской области строятся современные причалы. Кроме того, проводится разведка для новых туристических маршрутов. Один из них может возникнуть на реке Согоже в Пошехонском районе. Но для того, чтобы возродить здесь судоходство, нужно хорошенько очистить русло.

Хотя в этом случае как нельзя лучше подходит поговорка "новое - это хорошо забытое старое". В былые годы Согожа считалась судоходной вверх от устья на 30 километров, и по ней вплоть до конца 1970-х годов ходил речной теплоход "Меркурий".

Река Согожа берет свое начало на вологодской земле, но большая ее часть - 90 из 125 километров - проходит по Ярославской области. Она протекает по Пошехонскому району и впадает в Рыбинское водохранилище. До его появления Согожа была притоком Шексны и славилась своими разливами - вода весной поднималась на четыре-пять метров и разливалась до семи верст.

В XIX веке вдоль реки располагалось порядка 80 селений, на Согоже стояло 12 мельниц, в том числе пильных, при заводах. По реке долгие годы проводился сплав леса. Это оказало негативное воздействие на экосистему - были повреждены нерестилища, а дно реки замусорено затонувшими стволами.

Течение реки довольно медленное, почти пропадающее в низовьях из-за подпора Рыбинского водохранилища. Согожа принимает много ручьев и рек, ее ширина уже в среднем течении составляет около 30 метров. В нижнем течении после крупнейшего притока Ухтомы ширина увеличивается до 50 метров, а возле устья достигает 200 метров.

В низовьях Согожи, в месте впадения в нее реки Сога расположен город Пошехонье. Его называют ярославской Венецией или городом пяти рек и семи мостов. Кроме Согожи и Соги в Пошехонье протекают Шельша, Пертомка и Троицкий ручей. Создание Рыбинского водохранилища сильно изменило ландшафт города, появились большие водные пространства и возможности для водного сообщения.

Окрестности Пошехонья довольно плотно заселены, выше по течению Согожи есть заросшие лесом участки террас, которые пользуются популярностью у туристов и отдыхающих из Ярославля, Москвы и Санкт-Петербурга. Возможно, скоро у них появится возможность приезжать в эти места по воде.

Глава Пошехонского района Николай Белов рассказал, что специалисты "Управления эксплуатации Рыбинского и Шекснинского водохранилищ" по заявке местных властей исследуют возможность использования реки Согожи для судоходства, в том числе для туристических судов.

- В ходе обследования были замерены глубины реки, определено ее заиливание и загрязнение древесными остатками. Далее будет составлен проект очистки, который предоставят нам для обсуждения и работы, - рассказал Николай Белов.

Местные власти надеются, что разведка русла Согожи поможет развитию туризма в районе. Тем более что по решению губернатора Ярославской области в Пошехонье планируется построить новый причал с благоустроенными подъездными путями.

Подрядчики не выполнили контрактные обязательства при ремонте городских трасс

Александр Шиханов

Ремонт 15 дорог в Ростове Великом Ярославской области практически сорван. Двухлетний контракт на их капитальный ремонт с заменой инженерных коммуникаций заключен в прошлом году между муниципальным ростовским учреждением "Родной город" и компанией "Автодорстрой". Стоимость работ оценили в 489 миллионов рублей. Причем половину подрядчик получил авансом. В результате срок контракта истекает 2 сентября, а до конца не сделаны даже прошлогодние объекты.

- В том году начали, все разломали, и все лежит. Автобус тут ходил. Теперь до остановки далеко. Сложности не столько у меня, как у пешехода, сколько у автомобилистов. И их очень жаль! - говорят жители Пролетарской улицы.

Состояние этой дороги хуже всего. Асфальт на ней сняли, но дальше дорожные работы не двигаются. Новые колодцы для коммуникаций открыты и не огорожены. Машины вынуждены ехать с оглядкой на них, поднимая тучи пыли. На место выехали активисты Народного фронта.

- Проезжая часть в ужасающем состоянии. Тут открытые колодцы, представляющие опасность. Они никак не обозначены, а проезд по улице, судя по отсутствию знаков, разрешен. До окончания контракта осталось мало времени, и мы понимаем, что завершить его в указанные сроки невозможно. Заложниками ситуации стали обычные ростовцы, которые вынуждены передвигаться по дорогам небезопасным способом, - рассказывает член ярославского регионального штаба Народного фронта Темур Абдуллаев.

Второй год тянется ремонт и на Московском шоссе. Сейчас там демонтировали нижний слой, который не прошел лабораторные испытания. Верхний, завершающий, слой уложен только на шести объектах из пятнадцати: на Ярославском шоссе, 2-м и 3-м проездах Толстовской набережной, улицах Коммунальная, Петровичева и Спортивная.

А вот на Советской площади и улице Маршала Алексеева, которые по контракту должны были ремонтироваться в текущем году, работы не начинались совсем.

Представитель организации-заказчика рассказал активистам Народного фронта, что "Родной город" занимается претензионной работой, пытаясь таким образом стимулировать подрядчика. Но несмотря на это техническая готовность по контракту составляет всего 58 процентов, а это означает, что ремонт неминуемо будет сорван, и неудобства ростовцев продолжатся.

Тем временем

Региональное отделение Народного фронта обратилось к губернатору с просьбой принять меры по решению этой проблемы. Ответа общественники пока не получили, а срок окончания контракта все ближе.

Как идет резонансное строительство очистных в Ивановской области

Татьяна Ткачёва

Бурные дискуссии вокруг федерального проекта "Оздоровление Волги" ведутся второй месяц. На устройство очистных сооружений в бассейне реки потратили 127 миллиардов рублей, рассчитывая снизить сброс загрязненных стоков втрое. Но из 121 объекта, проверенного депутатами Госдумы этим летом, нормативным требованиям отвечает шесть. На некоторых предусмотрена только биологическая очистка, которая не справится с химическими соединениями. Также парламентарии указали на неэффективное планирование работ со стороны минстроя РФ. Один из примеров взяли в Ивановской области.

- Хороший объект в Кинешме? Да! В декабре он будет сдан, но не запущен, потому что в минстрое разделили работы на два этапа и коллектор подводящий - убрали. Очистные построили, стока в них нет. Новый объект за 3,6 миллиарда встанет на консервацию. Это как? - публично возмутилась зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева.

"РГ" посмотрела, как строят первые в истории Кинешмы общегородские очистные, и узнала, что нужно, чтобы они все-таки заработали.

Ждали полвека

Пустырь в районе Озерки отвели под комплекс очистки стоков еще в советское время, при разработке генплана. О строительстве говорили с 1969 года, но получить финансирование удалось только в 2021-м.

Первым делом на площадке забетонировали большие резервуары. В них вода будет отстаиваться, освобождаясь от тяжелых примесей, и проходить биологическую обработку. Вокруг емкостей сделали насыпь высотой 10-15 метров, на которой уже возведены основные цеха и служебные постройки (энергоцентр, трансформаторная подстанция, КПП, административный корпус...). Рядом устроены иловые карты. Там будет сушиться органический осадок, который предстоит по мере накопления вывозить на полигон.

За забором - чистое озеро, где любят отдыхать местные жители. Его судьба особенно беспокоила кинешемцев.

- Изначально по проекту озеро должны были засыпать, чтобы поставить на этом месте здания очистных. Документацию переделали, площадка застройки сдвинулась, так что водоем не пострадает, - заверил глава города Вячеслав Ступин.

Комплекс готов более чем на 90 процентов, в помещениях смонтировано оборудование. Установки для механической очистки и дисковые фильтры Huber поставили из Германии еще до санкций - перекроили график исполнения контракта так, чтобы успеть запастись лучшей техникой. Она ждала своего часа в теплом складе.

- Часть оборудования, предусмотренного проектом, в связи с санкциями заменили на российские аналоги. В целом в Кинешме реализована классическая, безотказная схема водоочистки. На входе будет отсеиваться крупногабаритный мусор, затем стоки направят на первичные отстойники, далее - в аэротенки, где вода будет насыщаться кислородом и менять состав под воздействием специальных бактерий. Активный ил с этими бактериями отделят на вторичных отстойниках. Финальная стадия - обеззараживание ультрафиолетом. После этого можно по коллектору сбрасывать воду в Волгу. Все процессы автоматизированы, данные будут выводиться на общий пульт управления. Для обслуживания комплекса потребуется около 30 сотрудников, - рассказал представитель подрядчика, руководитель группы производственно-технического отдела ООО "Энергострой" Артем Паукин.

На территории очистных обустроят площадку для складирования грязного снега, вывезенного с городских улиц. Его будут плавить, воду - очищать вместе с коммунальными стоками. Здесь же предусмотрена сливная станция для ассенизаторов, обслуживающих частный сектор.

Электроэнергию и тепло обеспечат газопоршневые установки, на случай их ремонта сделан резервный источник питания.

Ожидается, что комплекс будет готов в октябре. Дальше его, действительно, законсервируют. Чтобы запустить объект, нужно провести испытания под нагрузкой, обеспечив поступление стоков в объеме не менее семи тысяч кубометров в сутки (полная мощность - не менее 19,7 тысячи). Пока это невозможно: в Кинешме нет единой канализации. И ее создание требует не меньших денег, чем строительство очистных.

- В проект "Оздоровление Волги" мы вошли через три года после ее старта. Поэтому на нас средства буквально выкраивали: за счет экономии и перенаправления с неудачных строек. Приходилось подстраиваться, не понимая до конца, сколько и когда поступит денег. Нам еще повезло, что на все три стадии создания очистных отобрался один подрядчик, адекватный, - пояснил Вячеслав Ступин. - Если бы нас включили в программу с самого начала, то, возможно, и финансирование утверждали бы сразу на оба направления - строительство очистных и коллектора. Мы каждый год просим, чтобы дали денег и на подводящие сети. Но... работаем с тем, что есть, спасибо и за это. Минстрой мог бы разделить "нашу" сумму иначе, чтобы параллельно финансировать сооружения и коллектор. Тогда бы и то, и другое было сейчас недоделано.

Иными словами, разбивка работ на два этапа - схема не идеальная, но в условиях дефицита средств явно не худшая.

Десять в одном

Первый этап, предусмотренный для Кинешмы по проекту "Оздоровление Волги", уже почти завершен. Его стоимость - около 3,6 миллиарда рублей, в том числе 17,5 миллиона на документацию для очистных сооружений (ее разработало нижегородское ООО "Инжкомпроект"). Сами работы ведет уже упомянутый "Энергострой". С ним заключено три контракта со сроком исполнения до декабря 2024 года. Отставания нет, подчеркнули в мэрии.

Второй этап, который оценивают в 4,1 миллиарда рублей, - только начинается. И, по всей видимости, финансировать его предстоит уже по новой госпрограмме "Вода России". Нужно выстроить целостную систему водоотведения, выведя на комплекс в Озерках все стоки из сетей в Кинешме и соседних Наволоках, где тоже нет нормальных очистных. Поэтому ранее из госбюджета выделили 330 миллионов, чтобы соединить два населенных пункта, где проживает в сумме около ста тысяч человек, 10-километровой трубой. Она уже готова и законсервирована. Коллектор из Наволок, как и очистные, "ждет" строительства кинешемских сетей.

Дело в том, что канализация во втором по величине городе в Ивановской области состоит из десяти систем, никак не связанных друг с другом. Жилые дома, учреждения и производственные объекты подключены к локальным очистным комплексам, построенным до начала 1990-х. Оборудование сильно износилось и в лучшем случае обеспечивает минимальную очистку. Некоторые сооружения, по сути, не действуют.

О проблеме говорили много лет. Но на реконструкцию сетей и создание очистных сооружений требовались такие средства, которым в муниципальном бюджете взяться неоткуда.

Между тем канализация - вопрос не только экологии, но и экономики города. В Кинешме сохранился промышленный сектор, и некоторые предприятия, несмотря на все санкционные сложности, наращивают производство. Один завод, работавший с западными лидерами автопрома, начал поставлять запчасти и компоненты на "АвтоВАЗ". Другой - получил мощный оборонный заказ. Третий успешно выпускает электротехнику, четвертый - крупный игрок на рынке химической продукции. На текстильной фабрике новый собственник налаживает отделку тканей. Развитие промышленности немыслимо без нормальной работы городского комплекса очистки стоков.

Сделать первый шаг

Сам проект по строительству 31 километра подводящих сетей одобрен на высшем уровне. В этом году город получил 494 миллиона рублей (по федеральной программе развития территорий и из областной казны), которые направили на один из необходимых участков.

- Выбирали с таким расчетом, чтобы подключить к очистным центральную часть Кинешмы. По возможности задействуем старые сети, но есть места, где это нецелесообразно: трубы плотно забиты. В прошлом году чистили 200 метров коллектора, так восемь КАМазов песка вытащили... Наша первоочередная задача - обеспечить в 2025 году те самые семь тысяч кубометров стоков в сутки, чтобы запустить очистные в рабочем режиме, а не продлевать их консервацию, - отметил Ступин. - Для этого нужно как минимум 2,5 миллиарда на прокладку сетей на втором участке.

Оставшуюся сумму в администрации города предлагают разбить на 2026-2027 годы. Строительство коллектора сложно подготовить (на проектную документацию ушло около 50 миллионов в связи с большим объемом геодезических работ), но ведется оно быстрее. Ведь по договорам субподряда можно пригласить больше бригад, чтобы работать одновременно в нескольких местах.

Сейчас участок сетей прокладывает областное АО "Водоканал". В перспективе ему планируют передать канализационное хозяйство в концессию. По аналогичному соглашению предприятие уже обслуживает водопровод - система объединяет Кинешму и соседний Заволжск.

Заволжск, к слову, когда-то собирались присоединить и к кинешемской канализации.

- На это у коллег нет даже проекта. Они, скорее всего, пойдут по пути создания собственных очистных сооружений малой мощности. Соответственно, в нашем комплексе из 19700 кубометров в сутки три тысячи придется на долю Наволок, остальное - на Кинешму, - заключил глава города. - Этого хватит и на текущий объем стоков, и на перспективу - с учетом развития предприятий.

Что изменилось в работе особых экономических зон

Денис Антипов (генеральный директор ОЭЗ "Доброград-1")

Особые экономические зоны (ОЭЗ) - отличный вариант развития бизнеса, но законы, регламентирующие их работу, меняются так часто, что уследить за ними сложно. В 2024 году в нормативную базу внесли целый ряд положений, упрощающих работу инвесторов и дающих им новые инструменты.

Так, в феврале Минэкономразвития создало инвестиционную карту России: можно рассмотреть участки в разных регионах и сравнить условия развития бизнеса. На сервисе содержатся данные почти о 14 тысячах площадок по всей стране. Среди них готовые промзоны, свободные земельные участки, помещения для малого бизнеса. В том числе - территории с режимом особой экономической зоны.

С помощью карты инвестор может оценить условия запуска проекта: например, наличие в районе полезных ископаемых, других ресурсов или инфраструктуры - вплоть до дорожного покрытия. Имеются в карточках объектов и условия техприсоединения, если подключение к какой-либо сети отсутствует. Также можно определить потенциальные рынки сбыта и сравнить возможности и преимущества режимов различных ОЭЗ.

В конце мая в силу вступил приказ Минэкономразвития, снимающий для потенциальных резидентов ОЭЗ серьезную бумажную проблему. Ранее нужно было представлять подробный бизнес-план - весьма объемный и недешевый в разработке документ. Составление его особенно сложно для венчурного бизнеса: как прогнозировать сбыт товара, который никто еще не выпускал? Теперь вместо сотен страниц нужен лишь паспорт инвестпроекта на 5-10 листов с приложением финансовой модели. Причем в приказе утверждены подробные критерии и методика оценки документов. То есть предприниматели могут сами оценить возможность зайти в конкретную ОЭЗ.

Конкретизированы в этом году и требования к инвестпроектам особых экономических зон. Их вводит постановление правительства РФ N 156 от 14.02.2024 года. Для резидентов там наиболее интересны критерии инвестиций. Направление вложений должно, как и прежде, соответствовать целям создания конкретной ОЭЗ. Но теперь прописаны и дополнительные требования: в частности, минимальные объемы инвестиций - достаточно мягкие. Так, для промышленно-производственной деятельности это 120 миллионов рублей. А если проект собираются воплощать на уже существующих производственных площадях (без передачи инвестору участка земли, строительства и реконструкции помещений), то минимальный объем вложение составит лишь треть данной суммы.

Важный шаг в сторону минимизации административных барьеров перед бизнесом сделан постановлением правительства N 457от 11 апреля 2024 года. Оно упрощает подключение к электросетям. Отныне в ОЭЗ резиденты и инвесторы избавлены от оформления множества документов для технологического присоединения - эту задачу возьмут на себя управляющие компании. Решение позволяет ускорить запуск производства и сокращает финансовые затраты предпринимателей.

Изменены правила предоставления субсидий на развитие к частных индустриальных и технопарков. Технопарки в сфере высоких технологий смогут компенсировать из бюджета часть затрат на создание и развитие инфраструктуры. Упрощена и процедура создания технопарка: минимальный порог софинансирования со стороны субъектов РФ теперь составляет один процент от федеральных вложений.

В Калужской области появился новый кластер

Елена Шулепова

Заявка Агентства инновационного развития региона успешно прошла проверку: новый калужский промышленный кластер по производству микрофильтрационного оборудования и пористых полимерных материалов включен в реестр Минпромторга России. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

Кластер объединяет шесть предприятий. Якорный участник - ГК "Обнинские Фильтры". Как пояснил генеральный директор Агентства инновационного развития Калужской области Павел Гранков, формирование кластера позволит предприятиям получить господдержку до 150 миллионов рублей, а также привлекать инвестиции для реализации инновационных и импортозамещающих проектов.

- Стерилизующие фильтры - новая для отечественной промышленности продукция. Она востребована в фармацевтике и биотехнологиях. Калужские предприятия разработали уникальные решения и выпускают пилотные партии. Участие в кластере поможет запустить промышленные объемы производства и вывести новые продукты на рынок, - пояснил Гранков. - Уже 20 участников калужского фармкластера выразили свою заинтересованность в этой продукции.

Фармкластер Калужской области включает в себя около 70 предприятий. За первое полугодие производство лекарственных средств в регионе, по словам губернатора, показало рост в 128 процентов. К тому же появился новый вектор развития - производство радиофармпрепаратов, направленных на эффективную борьбу с онкологическими заболеваниями. Ключевым инвестором здесь выступает Росатом. Научные организации Росатома в Калужской области уже поставляют на российский рынок микроисточники на основе йода-125, используемые при лечении рака. Причем эта продукция на 30 процентов дешевле иностранных аналогов, специалисты уверяют, что при увеличении объемов производства в Обнинске они способны полностью заместить зарубежную продукцию.

Также третью площадку ОЭЗ "Калуга" в Бабынинском районе планируется полностью отдать под фармацевтические производства. Предполагается, что это будет один из крупнейших фармкластеров в ЦФО. Регион вкладывает средства в инфраструктуру под этот проект. Три российские компании (ООО "Фармасинтез-Калуга", ООО "Б-Фарм Биотех", ООО "Астрафарм Калуга") подтвердили готовность разместить там предприятия. Расширение ОЭЗ позволит привлечь 17 миллиардов рублей и создать более двух тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

- Кластерная политика нашего региона признана одной из успешных в стране. Работаем над созданием новых кластеров. В том числе, строительных материалов, беспилотных авиационных систем. Видим большой интерес инвесторов к сотрудничеству, - отметил Владислав Шапша.

Набор студентов в приграничные курские техникумы продолжается

Анна Скрипка

Приемная кампания в ссузы Курской области проходит в напряженном режиме и отличается тем, что два крупных учебных заведения - Суджанский сельскохозяйственный техникум и Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина, расположенный в Рыльске, несмотря на эвакуацию из опасной приграничной зоны, продолжают вести набор абитуриентов.

Оба учебных заведения - популярные и знаковые на своих территориях. Суджанский сельскохозяйственный техникум имеет несколько филиалов в соседних муниципалитетах, и так исторически сложилось, что получать профессию сюда едут не только куряне, но и белгородцы из близлежащих районов. Аграрные специальности, в том числе востребованные современным агропромышленным комплексом профессии ветеринарного фельдшера, агронома и мастера сельскохозяйственного производства, до известных событий пользовались большим спросом у абитуриентов. Однако, на первый взгляд не связанные непосредственно с аграрной отраслью специальности сварщика, бухгалтера и прочих также были востребованы у вчерашних школьников. За последние годы материальная база учебного заведения улучшилась, студенты отмечали, что учиться становится все интереснее. Ориентация на практические занятия, заинтересованность потенциальных работодателей, развитие института наставничества на конкретном производстве и самое главное - ощущение востребованности выпускников - сделали Суджанский техникум авторитетным учебным заведением. И этого уже не изменить, несмотря на то, что спасшийся от зверств ВСУ коллектив теперь почти весь в Курске.

- В ПВР у нас, наверное, и нет никого, все по родственникам расселились, - говорят в приемной комиссии. - Как в той поговорке: в тесноте да не в обиде.

Но собственное будущее тревожит людей уже меньше, чем в первые дни после экстренной и наряженной эвакуации. Теперь все, кто так или иначе был связан с авторитетным учебным заведением, с горечью рассказывают об атаке ВСУ на светлые корпуса. Разбитые окна, фасады в копоти пожарищ... Директор Суджанского сельскохозяйственного техникума Виталий Жилин отмечает, что, помимо приемной кампании, которая, безусловно, продолжается силами эвакуированных сотрудников, важно восстановить связи и с педагогами, и со студентами. Из 400 обучающихся администрация техникума знает о ситуации почти 270 ребят, из 88 педагогов и сотрудников учебного заведения нет данных о четверых.

Областной многопрофильный колледж имени Даниила Гранина тоже обучает профессиональным премудростям молодежь не только города Рыльска, в котором он расположен. Федеральная программа "Профессионалитет", благодаря сокращенным срокам обучения по нескольким востребованным специальностям, сделала учебное заведение одним из популярнейших в западной части Курской области. И это неудивительно. Ребят привлекает и обучение управлению дронами, и тонкости аграрных технологий для роста урожайности без вреда экологии, и специальности, нужные промышленности и сфере услуг, например, "Торговое дело": в купеческом Рыльске без этой специальности никак. Кроме того, в колледже значим и гуманитарно-педагогический блок. Широкий спектр специальностей и форм обучения и делает этот ссуз многопрофильным. Выбор работодателей, которые предлагают трудоустройство подающим профессиональные надежды выпускникам, велик : в числе партнеров учебного заведения агрофирмы "Южная" и "Рыльская", ООО "Черноземье", предпринимательское сообщество Рыльска и ближайших муниципалитетов и развитая сеть социальных и образовательных учреждений. Но что теперь с самим колледжем? После того, как из Рыльска уехала значительная часть населения, обстановка остается напряженной, но контролируемой. Часть жителей уже вернулась, однако глава муниципалитета, несмотря на некоторую стабилизацию, уже не раз призывал земляков оставаться подальше от границы и пока не возвращаться в родной город. В таких условиях колледж, который, к счастью, остался цел, теперь законсервирован. Часть оборудования оттуда удалось вывезти и разместить в других учебных заведениях подальше от опасной зоны. И хотя в Рыльск все же возвращаются люди, речь об образовательном процессе в прежнем режиме пока не идет.

Приемные комиссии обоих ссузов разместились в здании Курского электромеханического техникума. Спасшиеся от агрессии врага и разместившиеся кто в арендной квартире, кто у родных, сотрудники приемных комиссий возобновили свою работу. Они стараются не показывать эмоций, но и спокойным не остаться, ведь близится начало учебного года. Каким оно будет?

Заместитель министра образования Курской области Александр Кабан отмечает, что первое время студенты не только приграничных ссузов теоретические занятия будут проводить дистанционно: сирена ракетной опасности ревет во всем регионе десятки раз в день. В зависимости от оперативной обстановки и будут выстраивать дальнейший образовательный процесс.

Абитуриентов в комиссии приграничных ссузов пока приходят единицы: не все знают, что приемная кампания, как жизнь, продолжается.

А как у соседей?

В Белгородской области формат обучения также зависит от оперативной обстановки. В учебных заведениях принимают все возможные меры безопасности и спрашивают о предпочтениях самих учащихся. При этом в Белгородском госуниверситете уже определились с тем, что часть студентов будет посещать вуз по индивидуальному плану ради практических и лабораторных занятий.

На Смоленщине восстановят завод по переработке льнотресты

Татьяна Ткачёва

Производство длинного и короткого льноволокна начнет в Починковском районе ООО "Товарищество Ильнец" при поддержке правительства области. Инвестор вложит в возрождение предприятия в деревне Коминтерновского Льнозавода более 800 миллионов рублей. Оно не работало последние полгода, пояснили "РГ" в правительстве Смоленской области.

Здания уже выкуплены, там идет ремонт, приобретается оборудование. Для выращивания льна компания формирует земельный массив, к 2026 году культурой планируют засевать 1,3 тысячи гектаров. Запустить производство обещают в 2025-м. После выхода на проектную мощность завод сможет ежегодно перерабатывать около 4,5 тысячи тонн тресты и получать 1,1 тысячи тонн волокна. Трудиться на нем будет 55 человек.

Фирма, выступившая с такими смелыми планами, создана в июле 2024 года с уставным капиталом девять миллионов рублей. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, половину вложила зарегистрированная в Москве Наталья Белякова, остальное - граждане Китая Ло Чэнсян и Ци Пэйюй. В июле же было заключено соглашение между компанией и правительством региона.

Когда-то в Починковском районе было целых два завода по переработке тресты, местные фермеры сдавали им сырье. Но наладить сбыт волокна не удавалось, одно время растениеводам даже предлагали самим заниматься его продажей.

ООО "Починковский льнозавод" ликвидировано в мае 2024-го.

Коминтерновский льнозавод в последние годы принадлежал ООО "Торговый дом "Беал-Агро", которым руководит смолянин Алексей Беляков. Он также возглавляет фермерское хозяйство, чьим основным профилем является как раз выращивание прядильных культур, и фирму по производству нетканого текстиля "Беал-Агро". В конце 2023 года производство на Коминтерновском льнозаводе было остановлено. По справке из Rusprofile, торговый дом за последние пять лет показывал очень скромную прибыль. Если в 2021-м она составляла 487 тысяч рублей, то в 2023-м упала до двух тысяч. Неустойчивым выглядело и финансовое положение производственной компании.

Между тем

Переработка льна сейчас стала выгодной благодаря экспорту. После введения санкций заводы переключились с Европы на Китай. Дефицит сырья вынуждает переработчиков вкладываться и в сельское хозяйство.

В 2024-м Смоленская область стала лидером в России по севу льна-долгунца.

- Общая площадь посевов достигла 6,2 тысячи гектаров, что на 44 процента больше, чем в прошлом году. В регионе 17 хозяйств занимается выращиванием льна, семь предприятий - его переработкой. Ключевые компании - "Русский лен" и "Товарищество льняная мануфактура" - активно продвигаются как на российском рынке, так и на внешнем. В прошлом году объем экспорта достиг 62 тысяч тонн, в денежном выражении - около 13 миллионов долларов, - сообщил губернатор Василий Анохин.

По его словам, выращивание льна перспективно для фермеров: с учетом господдержки прибыль с одного гектара составляет 17-27 тысячи рублей. Всю тресту стабильно выкупают переработчики.

Новая выставка Музея МХАТ: Почему Станиславский не хотел ставить пьесы Леонида Андреева?

В Москве открылась выставка, посвященная Леониду Андрееву

Наталья Соколова

Эта камерная выставка под белокаменными сводами подклета Дома-музея Станиславского меняет устоявшееся представление о Леониде Андрееве как о писателе мрачном и трудно разгадываемом. Проект создан музеем МХАТ и Орловским объединенным государственным литературным музеем Тургенева, а также частным музеем Леонида Андреева в московском Бутове, о котором мало кто слышал - и это еще одно открытие на выставке.

Ученик и одновременно антагонист Максима Горького, символист и мистик Леонид Андреев - один из самых высокооплачиваемых писателей своего времени, талантливый художник, чьи работы будут высоко ценить Рерих, Серов и Репин, увлеченный фотохудожник, один из пионеров автохрома в России, чьи лиричные снимки будут сравнивать с лучшими пейзажами Левитана, а еще страстный мореплаватель.

Первый писательский опыт Андреева случился от безысходности во время учебы на юридическом факультете. "Я был на первом курсе в петербургском университете, очень серьезно голодал и с отчаяния написал прескверный рассказ "О голодном студенте…", - писал он в автобиографии.

"Мы долго думали, как подать все экспонаты в маленьком пространстве музея, и тогда сам Андреев дал нам направление, - говорит один из кураторов выставки, заместитель директора музея МХАТ Марфа Бубнова. - Достаточно было перечитать письма Андреева о его влюбленности в Художественный театр, которыми наш музей чрезвычайно богат".

В первом зале - автопортрет Андреева в окружении соратников, друзей: Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко, Ольги Книппер-Чеховой, Ильи Саца, и, конечно, маменьки Анастасии Николаевны, которая души не чаяла в своем первенце. Именно она преподала первые уроки живописи шестилетнему Лене - буквально вложила в руки карандаш.