Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Алтайская промышленность показала рекордный рост

Сергей Зюзин (Барнаул)

Минпромэнерго Алтайского края обнародовало первые официальные итоги развития промышленного производства в прошлом году. Его индекс составил 105,8 процента, что является самым высоким показателем в регионе за последние шестнадцать лет.

Данный показатель считается в натуральном выражении - сравнивается количество единиц продукции, произведенной в одном и другом годах, а не их цена. Иными словами, поясняют в профильном региональном ведомстве, при расчете исключается влияние инфляции. А с 2018 года промышленный рост в крае превысил четырнадцать процентов.

Более всего выпуск продукции увеличился в отраслях, связанных с ОПК и импортозамещением (производство электроники, металлоизделий и транс-портных средств). Промышленные предприятия не только наращивают поставки на российский рынок, но и развивают кооперацию внутри региона. Серьезный рост зафиксирован в производстве автотранспорт-ных средств, прицепов и полуприцепов - 45,9 процента.

Так, солидный вклад в положительную динамику обеспечили "Барнаултрансмаш" (выпуск двигателей внутреннего сгорания) и "Алтайский завод прецизионных изделий" (производство авто компонентов). При этом в АЗПИ выпуск продукции в 2023 году составил 133 процента к уровню 2022-го в сопоставимых ценах.

Среди обрабатывающих производств на ведущих позициях находится производство химических веществ и химических продуктов. В первую очередь рост обусловлен увеличением выпуска серной кислоты, минеральных удобрений, пластмасс в первичных формах. Предприятиями, успешно завершившими 2023 год в этом виде деятельности, стали Бийский олеумный завод (филиал ФКП "Завод им. Я. М. Свердлова") и "Алтайский Химпром", который в прошлом году существенно увеличил объемы производства и отгрузки противотурбулентных присадок и диэмульгаторов для крупных российских нефтедобывающих компаний. Рост объемов производства показали предприятия, производящие лакокрасочные изделия.

Зафиксирован рост и в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Это связано в том числе с увеличением поставок на внутрироссийский рынок лекарственных средств предприятиями "Алтайвитамины" и "Эвалар".

В то же время в минпромэнерго региона подчеркивают, что снижение индекса производства резиновых и технических изделий связано с тем, что "Нортек" и "ЯШЗ Авиа" в прошлом году восстанавливали работу после крупного пожара в подготовительном цехе в декабре 2022-го. Сейчас, когда вопрос с поставками сырья (резиновой смеси) на предприятиях полностью решен, "Нортек" и "ЯШЗ Авиа" вышли на полную мощность.

Еще один принципиальный момент в том, что за последние годы ряд крупных промышленных предприятий, используя средства господдержки, завершает либо уже завершил реализацию инвестпроектов по расширению производственных мощностей. В частности, в рамках программы импортозамещения завод "Барнаул РТИ" в декабре 2023-го открыл новую линию изготовления обрезиненных тканей и резиновых пластин. Сейчас ее поэтапно выводят на плановые производственные мощности.

Новая продукция будет использоваться как составная часть при выпуске рукавов высокого давления, спасательного оборудования, мягких контейнеров для транспортировки грузов при морских и железнодорожных перевозках, различных деталей для автомобилей, трамваев и троллейбусов, а также костюмов химзащиты.

Инвестиционный проект стоимостью более 1,5 миллиарда рублей реализуется на Алтайском заводе прецизионных изделий. Завод получил заем федерального Фонда развития промышленности и расширяет выпуск современных топливных систем. Несколько проектов реализует "Барнаульский завод АТИ", выпускающий промышленные уплотнительные и прокладочные материалы из современных материалов.

А "Завод тяжелых колесных дисков" реализует новые этапы проекта по выпуску своей продукции. Сейчас монтируется новая линия покраски, которая значительно улучшит характеристики дисков и их устойчивость к различным грунтам. Общие вложения в организацию производства превысят пятьсот миллионов рублей.

Еще один крупный проект, который планируется завершить в 2024 году, связан с комплексной модернизацией барнаульского меланжевого комбината "Меланжист Алтая". Сейчас реализуется первый этап стоимостью около десяти миллиардов рублей. Предприятие не только увеличит объемы производства, но и начнет выпуск специальных тканей для изготовления рабочих костюмов для различных производственных условий.

В зависимости от требований заказчиков, ткани будут обладать масло-, нефте- и водоотталкивающими свойствами, защищать от огня и статического напряжения. Отдельное направление - ткани с антибактериальной защитой для медперсонала и пациентов стационаров хирургических отделений.

В Новосибирской области восстановят работу почтовых отделений

Наталья Решетникова (Новосибирск)

Власти Новосибирской области рассматривают возможность освободить "Почту России" от транспортного налога и налога на имущество организации. Льготы обойдутся региональной казне в 2024 году в 6,3 миллиона рублей.

Первое чтение на сессии областного парламента законопроект, предусматривающий внесение изменений в региональный закон "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области", уже прошел. Ранее его поддержал комитет Законодательного собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

С предложением ввести налоговые льготы для организаций, выполняющих услуги почтовой связи общего пользования, выступило правительство региона. Объясняя такую позицию, министр цифрового развития и связи области Сергей Цукарь сослался на поручение заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, который, в свою очередь, отметил сложное финансово-экономическое положение "Почты России".

Так, в пояснительной записке к проекту закона указано, что организации почтовой связи играют важную роль в решении социальных проблем сельских территорий. Например, "Почта России" обеспечивает не только бесперебойную доставку почтовых отправлений, денежных переводов, пенсий и социальных выплат, печатных изданий, но и товаров первой необходимости. Также в отделениях почтовой связи можно оплатить "коммуналку" и получить госуслуги. Их роль особенно заметна в отдаленных и труднодоступных территориях, где "Почта России" выступает связующим звеном между государством и населением.

По данным минцифры, в Новосибирской области 716 отделений почтовой связи. Из них временно не работают 49 (в том числе 38 из-за неукомплектованности штата), а в 99 действует сокращенный рабочий режим.

- Зарплата почтальонов - двадцать тысяч рублей с учетом районного коэффициента, - уточнил Сергей Цукарь.

Низкий уровень оплаты труда, недостаточная привлекательность рабочих мест, режим неполной рабочей недели, отсутствие помещений под почтовые отделения - вот лишь некоторые характеристики сложившейся ситуации.

- Проблеме уже много лет. Дошли до того, что одна бригада обслуживает два района: три дня в Коченево, два - в Чулыме. Надо реанимировать работу почтальонов. Люди трудоустроены на четверть ставки и получают копейки. Предприятие убыточное. Не нашли ничего лучше, как снизить убыточность за счет заработной платы, - отметил депутат заксобрания Александр Барсуков.

Предполагается, что в случае перехода на полные ставки, обеспечения 40-часовой рабочей недели и повышения уровня доходов персонала "Почта России" сможет привлечь работников на вакантные места. Сергей Цукарь сообщил, что высвобождаемых за счет налоговых льгот средств достаточно для возобновления работы примерно двадцати отделений.

- Эти средства по соглашению с правительством области "Почта России" должна будет направить на нормализацию работы организаций, выполнение обязательств в малых населенных пунктах на отдаленных и труднодоступных территориях Новосибирской области, - подчеркнул министр.

В прошлом году в двадцати муниципальных районах Новосибирской области "Почта России" отремонтировала тридцать отделений, еще пять восстановлено за счет регионального бюджета. Генеральный директор "Почты России" Михаил Волков на встрече с новосибирским губернатором пообещал, что модернизация отделений продолжится. В этом году на средства регионального и федерального бюджетов планируется отремонтировать помещения еще 32 почтовых отделений.

По мнению некоторых депутатов, работу отделений "Почты России" надо менять кардинально.

- Я время от времени пользуюсь услугой почтовой пересылки. Обязательное условие партнеров - только чтобы это была не "Почта России". Потому что здесь есть вероятность встретиться с хамством или непрофессионализмом. Денег ни на что не хватает. Это все звенья одной цепи. Начнет организация нормально работать - будет самоокупаемой, - уверен депутат Вячеслав Илюхин.

На сессии заксобрания большинство депутатов говорило о том, что государственную почту нужно поддерживать - ни в одной стране почта не является самоокупаемой.

- Журналов и газет сейчас, конечно, меньше выписывают, но получить пенсию, социальные выплаты, отправить посылку, оплатить услуги ЖКХ - за всем этим идут на почту. Небольшая адресная поддержка в виде налоговых льгот даст возможность сохранить много почтовых отделений в сельской местности, - уверен спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

- Жители, особенно сельских территорий, болезненно воспринимают ситуацию, когда почтовые отделения прекращают работу. В прошлом году была обозначена государственная позиция, состоящая в том, что "Почта России" выполняет не только коммерческую работу, но и очень важные социальные функции. Были приняты федеральные решения, которые помогли изменить ситуацию, в том числе и в Новосибирской области, - мы восстанавливаем работу или режим работы многих отделений.

Эксперты минобороны оценили разработки омских военных инженеров

Светлана Сибина (Омск)

На полигоне в Подмосковье успешно прошли испытания современной промышленной и военной робототехники. Экспертам минобороны РФ представили полтора десятка образцов, в том числе коптеры, созданные курсантами Омского автобронетанкового инженерного института.

Роботы выполнены в двух модификациях - самоходные платформы на гусеничном или колесном шасси с дистанционным управлением. Испытания показали, что их можно эффективно применять в любых климатических условиях.

Наземные робототехнические комплексы военного назначения легкого класса "Омич" и "Полигон-1М" уже заслужили высшие оценки Всероссийского конкурса "Изобретатель года - 2023".

- Техника универсальная и благодаря сменным модулям способна выполнять обширный спектр боевых задач, - пояснил корреспонденту "РГ" один из победителей, курсант четвертого курса Даниил Клименок.

В модельном ряду лаборатории института пять универсальных комплексов. На единой платформе, в зависимости от конкретных боевых задач, можно устанавливать самое разное оборудование и вооружение. Роботы способны создавать минные заграждения, эвакуировать с поля боя технику и раненых.

- Использование эффективной дистанционной техники кардинально меняет характер боевых действий.

А главное, сохраняет жизнь наших военнослужащих. Изюминка робота - простые технические решения по установке и смене боевых модулей, собственные методики наведения и ведения огня. Разобраться в них военным будет несложно, и это очень важно. Конечно, за этой простотой стоит точный расчет, ведь на поле боя роботизированная машина должна четко выполнять задачи, метко стрелять. И мы нашли технические решения для всех используемых видов штатного оружия, - пояснил корреспонденту "РГ" руководитель лаборатории, докторант автобронетанкового инженерного института Нуржан Ракимжанов.

По словам военных изобретателей, создание роботизированной установки требует на порядок меньше затрат, чем на подготовку и оснащение военнослужащих. Несколько таких комплексов способно заменить роту солдат и, главное, выполнить боевую задачу без потерь бойцов.

После испытания на полигоне в Московской области два наземных омских комплекса будут доработаны инженерами военного инновационного технополиса "Эра". Им, в частности, предстоит усовершенствовать системы связи, оснастить машины компонентами искусственного интеллекта и техническим зрением.

Справка "РГ"

Омский автобронетанковый инженерный институт - единственное в стране учебное заведение, в котором комплексно готовят специалистов по эксплуатации, обслуживанию и ремонту современной военной техники. По программам высшего образования выпускникам присваиваются квалификация "инженер" и воинское звание "лейтенант", по программам среднего профобразования - квалификация "техник" и воинское звание "прапорщик".

В Новосибирске досрочно завершили первый этап программы расселения ветхого жилья

Наталья Решетникова (Новосибирск)

В Новосибирске в прошлом году расселили 89 многоквартирных домов, признанных аварийными до января 2017 года. Свыше 2,5 тысячи человек, проживавших в них, получили новые квартиры. Таких результатов в городе не было двадцать лет. Это стало возможным в основном благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда".

Опережающим темпам расселения из ветхого и аварийного фонда также способствует областное правительство.

- Два года назад при поддержке правительства региона мы взяли на себя повышенные обязательства и расселили дома, переезд из которых был запланирован на 2025-й. Для выполнения поставленной задачи в течение двух лет за счет бюджета было построено и введено в эксплуатацию два дома, или около трехсот квартир. Помимо этого, удалось договориться с ведущими застройщиками о приобретении более 250 квартир с чистовой отделкой, хотя их стоимость на рынке была несколько выше, чем та, что предлагалась при аукционе, - бюджетная, - сообщил заместитель мэра - начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, подводя итоги реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в 2023 году. - То есть сейчас в городе нет нерасселенных жилых домов, признанных аварийными до января 2017 го-да. По решению президента РФ, эта программа продлена до 2030-го, и сейчас речь идет о жилье, признанном аварийным с 1 января 2017-го по 1 января 2022 года. Таких домов в городе 293, и в них проживает более семи тысяч человек.

Мэрия Новосибирска подготовила необходимые документы для того, чтобы войти в следующий этап нацпроекта в части расселения из ветхого фонда, и рассчитывает начать его реализацию в 2024 году. Документы направлены в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, где будет сформирована заявка на финансирование второго этапа и передана в федеральное ведомство. По предварительной оценке, потребуется двенадцать-тринадцать миллиардов рублей.

На новом этапе планируется как строительство домов муниципалитетом самостоятельно, так и выкуп квартир у застройщиков.

В основном подлежащие расселению дома расположены в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах. Земельные участки под ними предлагается использовать в проектах комплексного развития территорий и привлекать на них застройщиков. Это позволит ускорить процесс расселения и снизить бюджетные затраты, уверены в мэрии. В последние годы строительный комплекс вложил в расселение аварийного жилья около двух миллиардов рублей.

- Национальный проект в части расселения ветхого аварийного фонда выгоден и для города, и для правительства области, так как финансирование из средств федерального бюджета превышает девяносто процентов. Например, строительство большинства школ и детских садов финансируется в основном из областного бюджета, доля федерального значительно ниже, - подчеркнул вице-мэр.

Всего на расселение из ветхого жилья в 2023 году направлено более трех миллиардов рублей бюджетных средств. А общие затраты на капитальное строительство по нацпроектам "Жилье и городская среда", "Демография", "Культура", "Образование" в прошлом году составили 6,7 миллиарда рублей.

По нацпроекту "Образование" в Новосибирске возводят две школы - на улице Тургенева (925 мест) в Октябрьском районе и на улице Кубовой (725 мест) в Заельцовском районе. Ввод объектов в экс-плуатацию запланирован на 2024 год.

В 2023-м по нацпроекту "Культура" началась реконструкция здания Мемориального музея имени Ю. В. Кондратюка. Его сдача также намечена на 2024 год.

В рамках нацпроекта "Демография" в прошлом году завершено строительство детского сада на улице Гребенщикова на 320 мест.

В ближайшее время его смогут посещать ребятишки.

Проверка работы кузбасской ГРЭС привела к аресту бывшего директора

Юлия Потапова (Кемерово)

Минэнерго РФ отозвало паспорт готовности к отопительному сезону у Южно-Кузбасской ГРЭС. Уже третью неделю там работает оперативный штаб, созданный после многочисленных жалоб жителей Калтана и Осинников на качество атмосферного воздуха, воды и теплоснабжения.

Как писала "РГ" (№22 за 01.02.2024), комплексная проверка работы ГРЭС началась в конце января. И ее первые результаты уже привели к уголовным делам.

Так, следствие считает, что один из котлоагрегатов в декабре 2023-го - январе 2024 года остановился из-за плохого состояния технологического оборудования, которое не ремонтировали и не обслуживали должным образом. Это привело к снижению температуры теплоносителя, и батареи в домах Осинниковского городского округа остыли как раз в мороз.

Кроме того, проверяющие установили, что должностные лица станции с января 2017-го по январь 2024 года скрывали достоверные объемы потребления используемой в производственном процессе речной воды. В результате ущерб, который нанесли бюджетной системе РФ, превысил триста миллионов рублей. Плюс около 250 миллионов рублей задолженности по оплате за пользование водным объектом.

Бывшему директору Южно-Кузбасской ГРЭС Андрею Медведеву предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Обвиняемый арестован Центральным райсудом Кемерова до 2 апреля 2024 года.

В январе Андрей Медеведев со станции уволился и собрался выехать за пределы Кузбасса. Его задержали сотрудники следственных органов и ФСБ. На ГРЭС провели обыски с изъятием документов, допросили более двух десятков руководителей и работников предприятия, осмотрели помещения и оборудование. Были получены и образцы топлива.

- Необходим независимый контроль всего процесса - от получения топлива до его розжига в котлах, ведь нарушения на любом этапе приводят к увеличению объемов золы и выбросов в атмосферу, - подчеркнул на очередном заседании оперативного штаба в Калтане губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Слой золы в производственных помещениях ГРЭС еще недавно доходил до метра. Поэтому первым делом компания-собственник закупила пылеочищающую технику, заменила освещение в котельных, а после командировала в Калтан почти семьдесят работников с других предприятий своей группы.

Кстати

Очень важно удержать кадры и привлечь новые. Для этого на ГРЭС с 1 февраля не только повысили зарплаты и пересмотрели принципы премирования, но и ввели частичную компенсацию оплаты питания и медицинского страхования работников. Начальство говорит: "Поменяли всю систему мотивации". По словам управляющего директора станции Алексея Ткачева, приоритеты остаются все теми же: завершить этот отопительный сезон без аварий и начать серьезно готовиться к следующей зиме.

В Омске к работе на общественном транспорте решили привлечь женщин

Светлана Сибина (Омск)

На фоне острого кадрового дефицита омский департамент транспорта ищет способы пополнить штат водителей. В том числе за счет женщин. Согласно соцопросу, более половины горожан одобряет такое решение.

В последнее время парк общественного транспорта Омска активно обновляется. В прошлом году поступило полсотни троллейбусов и автобусов. Вот только ждать их пассажирам приходится долго. Если к трамваям у омичей претензий практически нет, то к графику движения остальных видов транспорта - хоть отбавляй. Например, вместо 373 положенных автобусов на линию выходит на десять процентов меньше.

К чему это приводит, может решить и пятиклассник. Если на городские улицы из гаража и депо не вышли 22 автобуса и шесть троллейбусов, каждый из которых должен выполнять пять рейсов в день, то сколько всего рейсов они не совершили? И сколько пассажиров осталось на остановках, если каждая единица транспорта должна перевозить в среднем пятьдесят человек?

Между тем причиной того, что семь тысяч омичей ежедневно остаются за бортом, теряя личное и рабочее время, стало вовсе не состояние городского транспорта, а острый дефицит кадров. Так, пассажирскому транспортному предприятию №8 не хватает 167 водителей автобусов, не считая других специалистов - мастеров, кондукторов, автослесарей. Ощутимая нехватка сотрудников наблюдается на электротранспорте, а также в сфере маршрутного такси, где штат не укомплектован на двадцать процентов. Такое происходит не только в Омске, но и в других регионах, утверждают в городском департаменте транспорта.

Сегодня зарплата водителя автобуса (при норме 168 часов в месяц) оставляет 55 тысяч рублей, с учетом подработки - 73 тысячи. Учитывая условия труда, такой доход не слишком привлекает не только горожан, но и жителей сельских районов Омской области, где транспортники тоже размещали информацию о вакансиях. Сейчас власти изыскивают возможность увеличить зарплаты.

- Наша задача - при сохранении стандартной нормы выработки поднять заработную плату водителей на 27 процентов уже в этом году, - говорит директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

В ведомстве надеются, что такой доход может привлечь если не мужчин, то хотя бы женщин. Водительские права сегодня имеют многие представительницы слабого пола. Им готовы предоставить индивидуальный график работы, дополнительные льготы, а также организовать бесплатное обучение на категорию Д, необходимую водителям общественного транспорта.

Сегодня в предприятиях общественного транспорта Омска работает немало женщин: более девяноста водят трамваи, свыше шестидесяти - троллейбусы, пять - муниципальные автобусы. Диспетчеры отмечают, что делают это они гораздо аккуратнее мужчин, строго соблюдая дорожные правила и скоростной режим - аварийность, по данным ГИБДД, в шесть раз ниже, чем у водителей-мужчин. Тем более что современные автобусы становятся все более комфортными и "умными".

Минувшей осенью благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" парк городского пассажирского транспорта пополнили два десятка экологичных, вместительных и низкопольных автобусов НефАЗ. В этом году поставки таких машин продолжатся.

Новый автобус оснащен автоматической коробкой передач и удобной для женщин регулировкой кресла. Панорамное ветровое стекло с подогревом обеспечивает полный обзор проезжей части. На планшете - экраны десятка видеокамер. Оптимальное расположение зеркал. Видно все, что происходит в салоне, на остановке и на дороге. Изобилие полезных приборов, шкафчики. Кабину и салон разделяет плотная дверь, что помогает водителю, не отвлекаясь на пассажиров, выполнять свою работу, поясняют специалисты департамента.

- Решила попробовать стать водителем. Много проработала кондуктором, пора менять профессию, тем более что обучают с нуля. Главное требование - после получения прав отработать на предприятии два года. Обещают хорошую зарплату, удлиненный отпуск, все соцгарантии, льготный стаж. Да еще и бесплатный проезд в муниципальном транспорте, - говорит омичка Ирина Кузьмина. - Звучит заманчиво.

Из Новокузнецка впервые за несколько лет вылетел международный рейс

Юлия Потапова (Кемерово)

На днях, впервые за несколько лет, из Новокузнецка отправлен международный авиарейс: Boeing 757-200 с 238 пассажирами на борту вылетел в Таиланд. Чартеры на популярные курорты Паттайя и Пхукет входят в турпакеты партнеров авиакомпании Azur air. Полеты по зимнему расписанию будут совершаться один раз в двенадцать дней, затем пре-рвутся на лето и возобновятся осенью.

- Обслуживание международных чартерных рейсов мы завершили, когда авиакомпании начали испытывать трудности с самолетами, в фокусе остались только аэропорты-миллионники. Но после длительных переговоров с перевозчиком и усилий по восстановлению работы международного пункта пропуска возобновляем сообщение с Таиландом, которое приостановилось из-за пандемии. Продажи билетов были открыты за три недели, и рейсы оказались востребованными, а спрос высоким, - отметил гендиректор новокузнецкого аэропорта имени Б. Волынова Кирилл Ермаков. - Будем вести переговоры о продлении программ. В перспективе возможен выход не только на южно-азиатские, но и на другие популярные курорты.

Речь идет прежде всего о столице ОАЭ. Намерения в не столь отдаленном будущем начать прямые рейсы из Кузбасса в Дубай были озвучены в прошлом году. И связано это с развитием торгово-экономических отношений между ОАЭ и сибирским регионом. Но конкретики относительно даже ориентировочных сроков запуска нового международного авиамаршрута еще нет.

Чего не скажешь о внутрироссийских направлениях. Их список постоянно расширяется. Своеобразным символом можно считать концерт, которым местные фольклорные коллективы встретили пассажиров первого авиарейса из Новокузнецка в Паттайю. Программу назвали "В Таиланде хорошо, а дома лучше".

Действительно, прямых межрегиональных маршрутов становится все больше. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, из южной столицы Кузбасса сегодня можно улететь в Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Казань, Уфу и Сочи. И уже в начале мая компания Nordwind Airline начнет дважды в неделю совершать рейсы из Новокузнецка в столицу Дагестана Махачкалу. Это одно из направлений, субсидируемых по госпрограмме "Развитие транспорта Кемеровской области".

На 2024 год в Кузбассе прошли отбор еще такие авианаправления, как Сургут, Омск и Абакан. В апреле благодаря упомянутой программе начнутся полеты в Казань из Кемерова, а на днях отсюда отправился первый рейс до Минеральных Вод. Авиамаршрут на знаменитые курорты Ставропольского края проходит через Самару либо Уфу и пользуется спросом.

Всего же в расписании кемеровского международного аэропорта имени А. Леонова десять направлений перелетов по стране. А вот зарубежные перевозки после пандемии пока не возобновились, хотя перспективы расширения возможностей воздушной гавани налицо. Учитывая, что здесь завершился первый этап реконструкции взлетно-посадочной полосы, начавшийся в феврале 2023-го. Сдать объект планируют в нынешнем году.

По словам министра туризма Кемеровской области Елены Латышенко, наблюдая заметный рост турпотока, в регионе готовятся к приему еще большего количества гостей. Так, например, заинтересованность в посещении Кузбасса выразили представители стран Юго-Восточной Азии и Китая.

Сергей Рубан, министр транспорта Кузбасса:

- Сеть прямых авиарейсов из Кузбасса получила наибольшее развитие благодаря постановлению правительства РФ №1242 от 25 декабря 2013 года. Если в 2019 году, начиная работать по этой программе, мы закладывали в бюджет 21 миллион рублей, то в 2023-м - уже 300 миллионов. И пассажиропоток вырос с 12 тысяч человек почти до 170 тысяч. В связи с сокращением федерального субсидирования мы приняли решение финансировать эти направления за счет регионального бюджета. Естественно, приоритет будем отдавать маршрутам, которые софинансируются с другими регионами, желающими организовать авиасообщение с Кузбассом.

Алтайским мараловодам угрожает кризис перепроизводства

Татьяна Кузнецова (Барнаул - Горно-Алтайск)

Мараловоды Республики Алтай и Алтайского края испытывают серьезные трудности с экс-портом основной продукции - пантов. Сегодня в хозяйствах двух регионов лежит более половины всего прошлогоднего урожая неокостенелых рогов. Нынешний кризис перепроизводства оленеводы связывают не столько с санкционной политикой, сколько с перегревом рынка в период пандемии и сговором среди скупщиков-импортеров.

До девяноста процентов своей продукции алтайские оленеводы традиционно поставляют на экспорт в Южную Корею. Но в прошлом году спрос на российские панты в странах Юго-Восточной Азии резко упал, а вместе с ним рухнули и цены. Если в 2022-м корейские импортеры скупали неокостенелые рога на Алтае в среднем по 400 долларов за килограмм, а особо качественные - по 500, то в прошлом году давали в среднем только 280-320 долларов.

- Но самое главное, что даже по такой цене мы не можем продать, - сетует руководитель внешнеэкономической производственно-отраслевой ассоциации оленеводческих хозяйств Республики Алтай Владимир Мещеряков. - Обычно наша ассоциация, в которую входит более тридцати хозяйств, одной из первых оформляла сделки на экспортные поставки пантов нового урожая, и потом все ориентировались на наши цены. Но в прошлом году мы долго не могли договориться с корейскими партнерами, поскольку они явно занижали цены и вообще отказывались покупать продукцию. В результате у нас сейчас на складах осталось около 65 процентов пантов прошлогоднего урожая, хотя обычно они расходятся еще осенью. Если и в этом году будут такой спрос и цены, то пантовое оленеводство станет нерентабельным и хозяйства просто откажутся от разведения маралов.

Прямая зависимость от конъюнктуры экспортного рынка уже неоднократно негативно сказывалась на развитии этого экзотического направления животноводства. По словам председателя Союза оленоводов (мараловодов) Сибири Александра Попова, за последние тридцать лет это девятый подобный кризис.

- В этот раз сложности возникли не только из-за санкций, - прокомментировал ситуацию корреспонденту "РГ" глава отраслевого союза. - За два года мы научились работать в санкционных условиях. Тем более особых ограничений на поставку в Южную Корею нет, въезд не ограничен, сохранился и безвизовый режим. Были сложности с расчетами и переводом денег, но мы их решили. Нынешняя ситуация во многом связана с перегревом рынка. В период распространения коронавируса спрос на алтайские панты серьезно вырос, а вслед за ним поднялись и цены. В 2022 году, несмотря на санкции и проблемы с платежными системами, спрос на нашу продукцию тоже был высоким. Скупщики из Южной Кореи изначально предлагали хорошие деньги, а наши мараловоды, учитывая конъюнктуру, просили еще больше.

Но в 2023-м ситуация сложилась прямо противоположная: цены упали на тридцать-сорок процентов, да и не ехали скупщики в Россию. Мы предполагаем, что это сговор с целью уронить цены.

Что будет в этом сезоне, мараловоды боятся даже прогнозировать. Если они не смогут продать до лета урожай 2023 года, то после срезки новых пантов возникнет настоящий кризис перепроизводства. И при сохранении низкого спроса и низких цен некоторым хозяйствам придется сокращать стадо маралов, содержание которых обходится недешево.

- Такие низкие цены уже были, но ситуация складывалась не столь критично, - говорит Александр Попов. - Нас в такие кризисы обычно спасала нестабильность курса рубля. Когда в конце 1990-х рухнул мировой рынок, многие хозяйства не разорились именно из-за резкого падения курса российской валюты - в долларах цены снизились, а в рублях даже выросли. И сейчас вроде бы тоже курс рубля падает, но за последние два года очень серьезно увеличились расходы - прежде всего на солярку. Если в 1990-е килограмм пантов стоил в среднем 900 долларов, а литр дизельного топлива - десять центов, то сейчас соответственно 280-300 долларов и 50-60 центов. Да и все затраты серьезно увеличились - на зарплаты, корма, приобретение техники, обновление и ремонт парковой изгороди. Конечно, ситуация не столь аховая, как в 1997-1998 годах, когда цены рухнули ниже 200 долларов и спроса не было совсем. Но близка к ней. Надо пережить нынешний год, и он покажет, что будет дальше. Остатков пантов много. Даже если мы их постепенно продадим по низким ценам, то возникнут проблемы со сбытом нового урожая. Осенью ситуация может быть еще хуже из-за высокой затоваренности. Но надеемся, что спрос все-таки восстановится.

Поставки на внутрироссийский рынок мараловоды даже не рассматривают в качестве альтернативы экс-порту. Несмотря на все попытки федеральных и региональных властей сформировать устойчивый спрос на пантовую продукцию в стране и развивать собственную переработку, потребление пантов на внутреннем рынке по-прежнему не превышает и десяти процентов от общего объема производства.

- Мы почти не продаем панты внутри страны, поскольку это никому не надо, - сетует Владимир Мещеряков. - У нас нет культуры потребления такой продукции, поэтому ее производство в последние годы сокращается. Если и экспортные поставки прекратятся, то встанет вопрос о существовании отрасли.

Между тем

На Республику Алтай и Алтайский край сегодня приходится больше 80 процентов всего российского поголовья маралов и пантовых оленей. В республике содержится более 58 тысяч голов, в Алтайском крае - свыше 27 тысяч.

Хабаровский край нарастит производство беспилотников

Ирина Троценко (Хабаровский край)

Сегодня в Хабаровском крае работают три инновационных предприятия по выпуску БПЛА. Одно их них недавно освоило производство новых моделей и переехало в более просторный и оснащенный цех. С его работой ознакомилась корреспондент "РГ".

Флот дронов

Представить обстановку внутри производственного помещения легко любителям "Звездных войн" - в киноэпопее так изображали базу повстанцев: большая часть площади отдана под флот дронов. Периодически над ними с механическим жужжанием пролетают "новички" - так сотрудники компании проверяют свои творения в воздухе. Комплектующие для них создают тут же на специальном оборудовании, еще несколько парней что-то сосредоточенно мастерят, не обращая внимания на посетителей. Здесь вручную собирают "полуфабрикаты", из которых потом получатся дроны. Останавливаться и отвлекаться нельзя - на линии фронта ждут их продукцию.

Два крупных ярких "самолета" с размахом крыльев свыше двух метров и десятки более мелких, размером с лист формата А3, беспилотников замерли на полу. Первые называются "Заря", они могут вести за собой стаю маленьких "Пчел". Такое имя дроны получили неспроста - "ужалив" противника, они погибают.

Мне дают подержать "Пчелу" в руках. Легкая - весит около 700 граммов. На себе может утащить до трех килограммов. С такой ношей маленький дрон пролетает до шести километров, набирая высоту до 3,5 километра. К нему крепится боеприпас, сработает он, когда решит пилот - в модели предусмотрено все, чтобы не произошло нештатной детонации.

- Одна "Пчела" собирается за 1,5 часа, - рассказывает Александр Мелека, коммерческий директор "ХабИнноТех". - Быстро, но работа очень ответственная, я каждый день напоминаю нашим сотрудникам, что от малейшей ошибки или неточности зависит чья-то жизнь.

Широкий диапазон задач

Для транспортировки готовые дроны запаивают как соты. Сейчас к отправке собрана партия около 700 штук. Ранее за месяц на предприятии собирали триста единиц, новые площади, куда въехала компания, позволяют увеличить мощности.

- Чем больше БПЛА попадает в зону СВО, тем ближе наша победа, - уверен Александр Мелека. - Мы находимся в постоянном контакте с военнослужащими, учитываем их замечания, дополняем, совершенствуем модели дронов. Беспилотники "Заря" могут выполнять широкий диапазон задач, в том числе выступать ретранслятором, по сути, вести за собой "Пчел". Или производить разведку - подняться на высоту до пяти километров над зоной боевых действий и зависать, собирая сведения. Дальность полета "Зари" - 800 километров, длительность полетного времени - 15 часов, скорость - 90 километров в час.

Такой дрон способен нести груз до 13 килограммов. Ему также найдут применение в сельском хозяйстве либо в поисково-спасательных операциях. С его помощью станет проще отыскать в лесу "потеряшку", вручить ему маячок, фонарь и прочее необходимое, с чем веселее дожидаться подмоги.

Готовь кадры смолоду

- Комплектующие для беспилотников в основном производим сами, разработали программное обеспечение, антенны и радиопередатчики, - перечисляет Александр Мелека. - Все это позволит делать больше дронов, а значит, понадобятся еще опытные кадры.

Специалистов для перспективного направления будут взращивать с младых ногтей - в этом году в 18 школ Хабаровского края направят произведенные в компании дроны, чтобы ученики специализированных классов могли изучать БПЛА.

- Сегодня перед нами стоят задачи по привлечению инвестиций в отрасль, созданию научно-производственного центра, развитию инфраструктуры беспилотной авиационной системы и обеспечению кадрами, а также разработке отечественных систем, - подчеркнул Денис Кирюхин, начальник управления промышленной политики министерства промышленности и торговли Хабаровского края. - Мы поддерживаем предприятия финансово, компенсируем средства, потраченные на закупку оборудования. Регион также подал заявку в Минвостокразвития России на предоставление поддержки наших производителей в рамках ТОР "Патриотическая". Общее финансирование программы - 1,2 миллиарда рублей, 500 миллионов из них приходится на выпуск беспилотников.

Производство БПЛА в Хабаровском крае организовано в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", разработанного правительством РФ по поручению президента страны.

Как модернизируют дорожную инфраструктуру на Дальнем Востоке

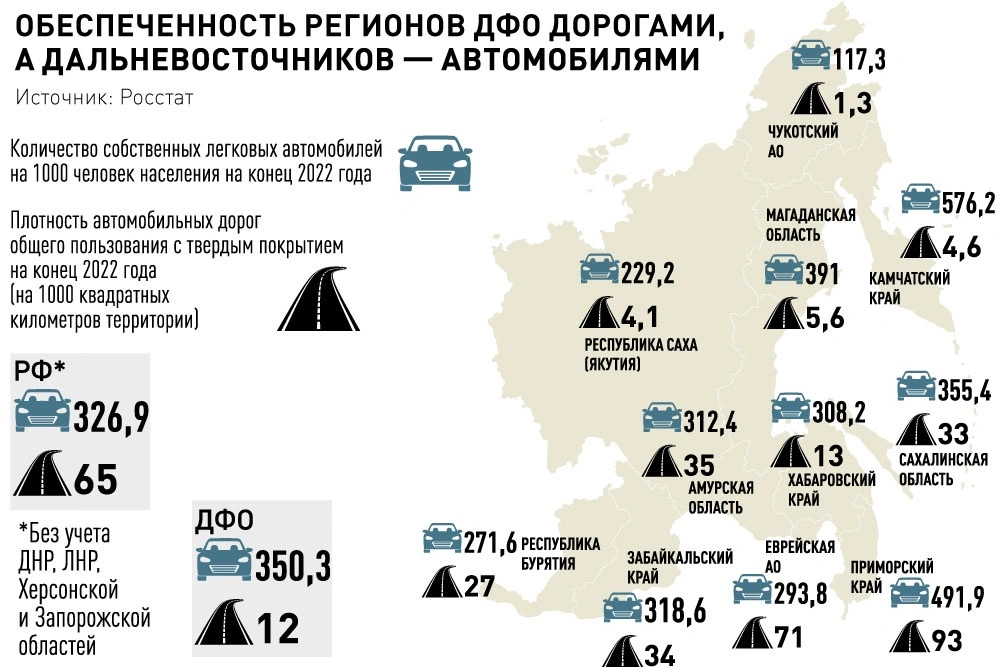

Сергей Набивачев (ДФО)

В регионах Дальнего Востока идет активная модернизация дорожной инфраструктуры. Макрорегиону нужно постараться, чтобы догнать общероссийские показатели по обеспеченности транспортными артериями с твердым покрытием. Пока же, по данным Росстата, на конец 2022 года количество километров в расчете асфальтированных дорог на 1000 квадратных километров территории в ДФО почти в пять с половиной раз меньше, чем в среднем по России.

При этом от субъекта к субъекту дела обстоят по-разному. Например, Приморье серьезно опережает российские показатели, Еврейская автономия - тоже. А вот в северных регионах ДФО дорожная сеть развита слабо, учитывая огромные территории и сложность природно-климатических условий.

Лидер - он же аутсайдер

Дальний Восток - место контрастов. Если касаться автомобильной темы, то лучший пример тому - Камчатка. Именно здесь люди обеспечены личными машинами лучше всех в России. А вот по плотности дорог с твердым покрытием регион на одном из последних мест в стране - 82-й. Тем не менее проблему решают. По нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" с 2019 года в крае активно ведется ремонт дорог, мостов, устанавливаются камеры фиксации нарушений ПДД. Основная цель - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году.

В этом году в Петропавловске-Камчатском планируют привести в порядок участок федеральной трассы от морского порта до выезда из города.

- Это доставит некоторые неудобства автомобилистам, - предупредил губернатор Владимир Солодов. - Сейчас уже продуманы объездные пути, но, конечно, в момент проведения ремонтных работ возникнет непростая дорожная обстановка. Но зато по итогам мы будем иметь капитально перестроенную современную трассу с развязками, пешеходными путями и необходимыми примыканиями.

Ремонт федеральной трассы Морпорт - Аэропорт стартовал в 2020 году, заказчиком выступил "Росавтодор". Загородный участок дороги уже стал четырехполосным: здесь установлены 18,5 километра осевого барьерного ограждения, 18,2 километра стационарного электроосвещения, 23 светофорных объекта на примыканиях и пешеходных переходах, камеры фотовидеофиксации, оборудованы тротуары и 29 остановочных павильонов.

При строительстве применялись современные технологии: верхний слой состоит из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который позволяет сохранить хорошее качество дороги на годы вперед.

Дорога к воздушной гавани

Дорожная инфраструктура развивается и в Амурской области. Так, международный автомобильный мост через Амур, движение по которому открыли в 2022 году, появился не сам по себе - к нему "прилагалась" автодорожная сеть, соединяющая его с федеральной трассой.

Сейчас активно модернизируется благовещенский аэропорт: он уже обзавелся новой взлетно-посадочной полосой, возводится новый пассажирский терминал, расширяется география полетов. Очевидно, что трафик между городом и воздушной гаванью будет только расти. Так называемая "аэропортовская трасса" последние десятилетия считалась аварийно-опасной. Но в ближайшие годы она преобразится. Реконструкция стартует в этом году. Дорога станет четырехполосной, с разделением потоков парапетным ограждением, безопасными развязками и современным освещением.

Как рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Дмитрий Лучников, всего планируется привести в порядок 17 километров трассы Благовещенск - Бибиково. Дорога разбита на пять участков, реконструкция пройдет в несколько этапов. Дорожные работы начнутся со стороны находящегося рядом с аэропортом поселка Игнатьево - первый двухкилометровый отрезок проходит по населенному пункту. Проект этого этапа полностью готов и сейчас находится в завершающей стадии экспертизы. Весной строители планируют приступить к работам и выполнить их до конца года.

Для второго и третьего участков проектно-сметная документация будет готова в 2024-м. В районах поворотов на поселок Чигири и новому микрорайону "Игнатьевская усадьба", где уже ведется малоэтажная застройка, появятся кольцевые развязки.

- Реконструкцию аэропортовской трассы необходимо завершить к концу 2027 года. Это одно из поручений президента страны, которое он дал по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов. На данном этапе очень многое зависит от проектировщиков - необходимо максимально ускориться с подготовкой проектно-сметной документации. Все работы должны быть выполнены качественно и в срок, - подчеркнул губернатор Василий Орлов.

100 километров асфальта

Активнее всех на Дальнем Востоке, если судить по данным Росстата, асфальтированными дорогами покрывается Сахалинская область. С 2006 по 2022 год их плотность увеличилась втрое. А в прошлом году на острове покрыли новым асфальтом ровно 100 километров - 69 километров региональных дорог и 31 - федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха. На этой трассе работы продолжатся и в 2024-м.

Кроме того, в прошлом году начали строить так называемый Западный обход Южно-Сахалинска. Завершить создание совершенно новой дороги протяженностью более 40 километров планируется в 2026-м.

- Автомагистраль обеспечит вывод транзитного грузового транспорта за пределы областного центра, позволит снизить нагрузку на внутригородские улицы, улучшит экологическую ситуацию и в конечном счете создаст более благоприятные условия для жителей, - объяснил руководитель Сахалинавтодора Вадим Думанский.

Какие целебные источники в ДФО бесцельно изливают свои воды

Леонид Тимченко (кандидат сельскохозяйственных наук, Хабаровск)

Приморский и Хабаровский края богаты лечебными минеральными источниками. На базе некоторых функционируют санатории и лечебницы. Но многие, особенно малоизученные, бесцельно изливают свои целебные воды, несмотря на близкое расположение населенных пунктов.

На Дальнем Востоке широко известен Шмаковский санаторий, расположенный в поселке Горные Ключи Кировского района Приморского края. Он знаменит своим нарзаном, излечившим тысячи людей от желудочно-кишечных заболеваний. Но район стал бы более привлекательным для населения, если бы руководство своевременно обратило внимание на другие, не менее ценные источники, расположенные всего в 50 километрах от райцентра Кировский за деревней Марьяновка. Местное название урочища - Кислые Ключи, и здесь не одну сотню лет стихийно оздоравливаются люди с болезнями опорно-двигательного аппарата.

Я стал свидетелем, как встал на ноги мужчина, которого родственники привезли на носилках. Через десять дней лечения он ушел в тайгу корневать женьшень. Чудодейственную силу этих родников испытал на себе: плетью повисла правая рука, но принял десять сеансов по 12 минут в воде цвета охры, и больше она в жизни не беспокоила.

Полезными источниками богат и Хабаровский край. К сожалению, часть из них пока не задействована для укрепления здоровья людей.

В Вяземском районе, буквально в двадцати километрах от федеральной трассы по дороге на поселок Шумный, истекает из-под известняковой скалы Теплый ключ. Так он назван местными жителями из-за своей постоянной температуры во все сезоны. Неглубокий водоем у основания скалы "принимает" пациентов, занимающихся самолечением кожных болезней.

По этой же дороге в двух-трех десятках километров за Шумным, почти на самой границе с Приморским краем - нарзановый источник. Родник в запустении, подход к нему - по болотине, по настилу из редких досок.

К следующему известному, но также заброшенному источнику надо ехать примерно 80 километров за поселок Мухен Лазовского района. Благо, родник находится недалеко от лесовозной дороги. Целительная вода изливается в овраг по проложенной трубе. В конце прошлого века предприниматели привозили мухенскую воду в Хабаровск на завод в огромных автоцистернах. Именовали ее "Столовая №1, №2, №3". Вода пользовалась огромным спросом у населения и отличалась низкой ценой. Но от поставщиков потребовали оплаты полного дебита скважины, то есть платить и за ту воду, которая изливается в овраг в промежутки между заполнением цистерн. В итоге жители города остались без полезной для здоровья минералки.

Вот так получается: природа нас одарила, а мы не смогли достойно оценить и использовать дар. Есть надежда, что в стране найдутся заинтересованные бизнесмены и сделают эти источники полезными для населения.

Сегодня благодаря сложившимся обстоятельствам в экономике России наступила новая эпоха. Природные ресурсы приобретут своих хозяев и станут служить не только улучшению здоровья дальневосточников, но и удержанию их на этой территории.

Как реализовать крупные экономические проекты и не навредить природе Севера

Кузнецов Михаил (директор ФАНУ "Востокгосплан")

Развитие Арктики (а это стратегический приоритет государственной политики РФ) обязательно должно идти в связке с сохранением экосистемы территории. Тезис бесспорный. Другое дело, что четкой дорожной карты действий еще нет. И стоит поторопиться ее создать.

Российская Арктика - это 4,8 миллиона квадратных километров, 28 процентов площади страны, богатейшие запасы природных ископаемых. Ключевой элемент арктической транспортной системы - Северный морской путь, самая короткая дорога из Европы в Азию, дающая возможность доставки углеводородного сырья на отечественный и международный рынки, важный фактор жизнеобеспечения арктических регионов (северный завоз).

Понятно, что арктические недра нужно осваивать, а главный драйвер развития Севморпути - увеличение объема грузоперевозок. То есть расширять масштабы промышленной деятельности необходимо. Но реализация крупных бизнес-проектов, да еще на фоне происходящих и прогнозируемых климатических изменений, может нести риски для хрупкой природы Севера.

При этом нельзя забывать, что Арктика - территория мирового значения. Например, на одной из сугубо "арктических" конференций я встретил делегата из Индии. Спрашивается, что он там делал? Да очень просто: у них от изменений в Арктике зависит урожай.

Экологических рисков в акватории СМП и на прилегающих территориях достаточно много. Вот основные: разлив топлива (нефти, метанола, аммиака, водорода, СПГ), выбросы парниковых газов от судоходства, аварии при реализации проектов по недропользованию и развитию минерально-сырьевой базы, радиационное загрязнение отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами.

Негативное влияние на экологическую безопасность территории оказывают и другие факторы - хозяйственная деятельность человека, рыбный промысел (легальный и нелегальный), световое и химическое загрязнение среды, а также засорение водных объектов микропластиком. Губительными для уникальной арктической фауны могут стать нарушение и сокращение местообитаний зверей и птиц, изменение миграционных стоянок и кормовой базы.

Я уже не говорю о накоплении отходов, формирующихся при осуществлении северного завоза (например, тары и упаковки от завозимых грузов, в том числе топливных).

Риски можно перечислять долго. Важно другое - можно ли их минимизировать?

Можно. Например, надо разработать руководство по ответственному судоходству в акватории СМП. Оно должно включать определение оптимальных маршрутов прохождения судов, требование к снижению их скорости в определенных районах, и даже создание базы данных о встречах с морскими млекопитающими в арктических морях России для обмена этой информацией между судами в режиме реального времени.

В единой системе государственного экологического мониторинга необходимо сформировать подсистему "Государственный мониторинг в акватории СМП". Для утилизации отработавшего ядерного топлива и реабилитации территорий понадобятся суда обслуживания объектов использования атомной энергии в Арктике.

Очень большое значение имеет модернизация флота с переходом на экологически чистое топливо, а также установка мобильных комплексов для ликвидации аварийных разливов нефти и водолазных систем на атомные ледоколы.

Конечно, обязательно, на мой взгляд, совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды. Так, чтобы оно, например, включало требование по распространению мониторинга и системы контроля выбросов загрязняющих веществ не только на объекты I категории, но и на "менее опасные". Кроме того, на федеральном уровне должны быть прописаны и другие требования: по созданию постов наблюдения в зоне перегрузки пылящих грузов, а также по их перевалке и хранению в границах населенных пунктов только закрытым способом. Наконец, надо разработать методику расчета "пыли каменного угля" от стационарных неорганизованных источников выбросов.

Одна из сильнейших климатических угроз для нашей страны - таяние вечной мерзлоты. Процессы изменения климата на Севере идут быстрее, чем в других частях планеты. Ученые отмечают, что за последние 20-30 лет температура мерзлотных грунтов в Арктике поднялась на 0,5-2 градуса, это увеличило глубину подтаивания порой до 40 сантиметров.

Переход вечной мерзлоты в нестабильное состояние (то самое таяние) влечет за собой снижение несущей способности грунтов. По подсчетам экспертов, совокупный экономический ущерб от деформации и разрушения зданий и сооружений в Арктической зоне может достичь пяти триллионов рублей в нынешних ценах.

К сожалению, сегодня у нас недостаточно развита сеть мерзлотных наблюдений для мониторинга температур и свойств грунтов. И что не менее важно - нет межведомственной системы государственного комплексного мониторинга и управления состоянием вечной мерзлоты. А она нужна, очень нужна. И в процессы взаимодействия в такой системе должны быть включены самые разные министерства и ведомства. Эксперты ФАНУ "Востокгосплан" разработали конкретные предложения, как это сделать. Я очень надеюсь, что они будут рассмотрены и приняты.

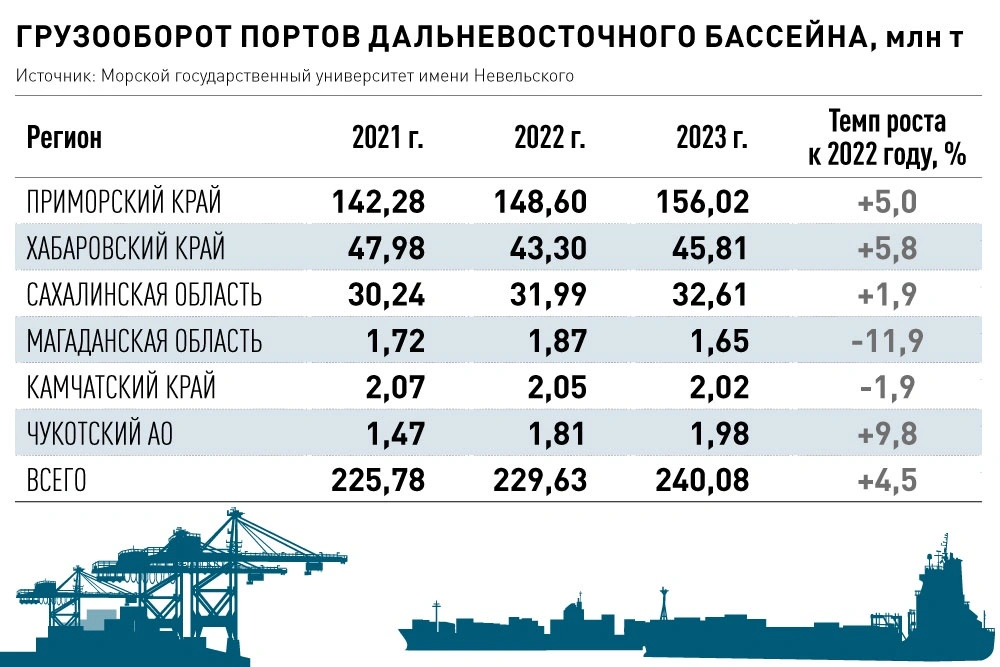

Перевалка грузов портами ДФО в минувшем году превысила 240 миллионов тонн

Ирина Дробышева (ДФО)

По оценке сотрудников Морского государственного университета имени Невельского (Владивосток), за последние пять лет ни пандемия, ни санкции, ни прочие политические потрясения не остановили рост грузооборота Дальневосточного бассейна в целом, в отличие от портов Северо-Западного, Азовско-Черноморского и Каспийского бассейнов.

Объяснимая динамика

Перевалка грузов морскими портами Дальнего Востока выросла по итогам минувшего года на 4,5 процента, превысив 240 миллионов тонн. Главную роль в увеличении общего грузопотока играли внешнеторговые перевозки.

- Динамика в текущих геополитических условиях вполне объяснима. Экспорт традиционно рос за счет сырьевых товаров, импорт - за счет грузов в контейнерах, прочие генеральные, включая грузы ро-ро* (в основном автомобили и спецтехника), сократились. Незначительный спад каботажных перевозок топлива был отчасти компенсирован ростом перевозок в контейнерах, - прокомментировал заведующий лабораторией пространственной логистики морского университета Александр Гаврилов.

В транспортировке наливных грузов, несмотря на санкции, установлен рекорд - 81,1 миллиона тонн. Его обеспечил преимущественно приморский порт Козьмино, через который идет на экспорт сырая нефть, и отдельные терминалы, специализирующиеся на бункеровке нефтепродуктов.

Проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2", пережив сложные времена, восстановили добычу на докризисном уровне. После почти двукратного сокращения перевалки в 2022 году порт Де-Кастри (Хабаровский край) практически вернул утраченные позиции. В Пригородном (Сахалинская область) из-за сокращения экспорта в Японию, выхода из проектов американских инвесторов и ремонтных работ перевалка сырой нефти упала на 19 процентов, СПГ - на девять.

- Через Дальний Восток пошел на экспорт метанол. Первые 150 тысяч тонн отправлены через "Восточный нефтехимический терминал" в 2022 году, в прошлом - порядка 720 тысяч тонн. Основные производители, ранее отгружавшие товар в Европу через порты Северо-Запада, Черного моря и Финляндию, переориентировались на Восток. Специализированный комплекс для перевалки метанола, построенный в Приморье в 2004 году, долгое время работал не по основному проектному назначению, осуществляя перевалку нефтепродуктов. Сегодня рядом с ним строится Находкинский завод минеральных удобрений, где метанол тоже будет производиться, - отметила эксперт лаборатории пространственной логистики морского университета Анна Вороненко.

Долгожданный рост

Перевалка угля традиционно дала рост объемов по совокупности портов, несколько сократили экспорт АО "Дальтрансуголь" (Ванино, Хабаровский край) и порт Посьет (Приморский край). Ключевые причины - традиционные проблемы из-за перегруженности БАМа и Транссиба. По оценке экспертов, свою роль в этом также сыграли рост внутреннего потребления угля в Хакасии, проблемы с выгрузкой вагонов в портах, простои магистральных локомотивов в депо у сервисных компаний, а также резкий отказ Японии от российского угля. Не всем угольщикам удалось диверсифицировать поставки за счет новых партнеров в странах Юго-Восточной Азии.

Долгожданный рост перевалки зерновых грузов дали Владивостокский морской торговый порт и морской порт в бухте Троицы (Зарубино). Экспортные направления - КНР, Республика Корея и Япония.

- Несмотря на отсутствие портовых элеваторов приморские стивидоры давно отгружают пшеницу, кукурузу, рис и сою по прямому варианту (вагон - судно), без складирования на причале. Пропускная способность с использованием этой технологии небольшая, но позволяет осуществить перевалку без специализированных складов, - объяснил Александр Гаврилов.

Больше всего просел экспорт лесных грузов. В 2023 году лесопродукция, включая щепу, клееную фанеру и другие материалы, попала в санкционные списки недружественных стран.

Перевалка генеральных грузов сократилась в первую очередь из-за снижения импорта автомобилей, традиционно ввозимых через порты Приморья. Как известно, Япония и Южная Корея ввели ограничения на экспорт в Россию новых и подержанных машин. А рост импорта техники из КНР обеспечила преимущественно железная дорога. Из-за санкций падение экспорта черных и цветных металлов в Японию и Южную Корею за счет поставок на другие рынки компенсировать пока не удалось.

Пиковые нагрузки

Контейнерные мощности Дальнего Востока, продолжив рост по всем традиционным направлениям, за исключением транзита, не всегда справлялись с пиковыми нагрузками. Порты Дальневосточного бассейна приняли на себя более 52 процентов контейнеров, обработанных в российских портах.

В лидерах - Приморье. Четвертый год подряд растут показатели Владивостокского морского торгового порта. ВМТП обработал почти 860 тысяч TEU, обновив собственный рекорд годичной давности. Стабильное увеличение контейнеропотока показали также Владивостоксий морской рыбный порт и Восточная стивидорная компания (порт Восточный). Положительная динамика у Находкинского рыбного морского порта и у терминала Астафьева, активно развивающего совместно с китайскими морскими перевозчиками контейнерное направление.

Порты Хабаровского края, сосредоточившись на работе с углем и имея проблемы с организацией ритмичного расписания для контейнерных поездов, а также сложную ледовую обстановку по некоторым терминалам, напротив, перевалку контейнерных грузов сократили.

Реальное значение отрасли

Доля морских портов Дальневосточного бассейна в грузообороте портов РФ по итогам минувшего года превысила 27 процентов. По прогнозам экспертов, суммарные мощности портов макрорегиона в ближайшие два года увеличатся почти на 30 миллионов тонн. Прирост ожидается в Приморье, Хабаровском крае и на Камчатке.

Как сообщил замглавы правительства Приморского края Николай Стецко, каждый второй морской контейнер в стране обрабатывается в портах региона. К 2030 году их грузооборот планируется удвоить. Транспортно-логистический комплекс края обеспечивает примерно четверть валового регионального продукта.

- Этот показатель отражает роль транспорта в масштабе микроэкономики и учитывает не все платежи в консолидированный бюджет, генерируемые комплексным обслуживанием внешнеторговых операций. Реальное значение отрасли еще выше, - прокомментировал помощник ректора по научной работе морского университета имени Невельского Михаил Холоша.

Новые проекты

По распоряжению правительства РФ от 10 октября 2023 года морской терминал "Порт Эльга" (проектная мощность - 30 миллионов тонн в год) внесен в границы порта Ванино. Уголь с Эльгинского месторождения в Якутии будет поступать сюда по Тихоокеанской железной дороге, первый балкер планируется обслужить в начале 2025 года.

Разрабатывается проект модернизации Магаданского рыбного порта.

- Опыт этого года, когда двукратно увеличились совокупные издержки при доставке рыбы из районов промысла в центр России, показывает - мы достигли пика, за которым начинается торможение и снижение потребления рыбной продукции. Модернизация логистики, создание опорных точек там, где их не было, или там, где они раньше существовали, а потом пришли в упадок, крайне необходима, - заявил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

На Сахалине планируется увеличить мощности порта Корсаков на 8,25 миллиона тонн в год и построить комплекс по производству СПГ в Поронайске (14 миллионов тонн в год к 2026 году).

Очевидно, что разворот участников ВЭД на Восток России требует ускоренного развития сквозной мультимодальной инфраструктуры, где морские порты - один из элементов транспортно-логистической сферы.

В правительстве идет работа над единым планом развития всех транспортных сегментов. Пока в проект включены шесть федеральных программ, связанных с обеспечением грузопотоков. Итогом нацпроекта "Транспорт-2030" (вероятно, из-за масштаба задачи ее продлят до 2035 года) должно стать создание единой экономически сбалансированной системы перевозок людей и грузов.

* Ро-ро (от англ. roll-on/roll-off, букв. "вкатывать-выкатывать") - разновидность транспортировки грузов, для которой используются ролкерные суда - баржи, грузовые суда, а также паромы.

Плакаты времен войны отреставрируют

Андрей Васянин

Сто плакатов знаменитых "Окон ТАСС", выпускавшихся с 1941 по 1946 год и хранившихся в фондах сначала Центрального музея революции, а сегодня Государственного центрального музея современной истории России, были переданы в реставрационный Центр имени И.Э. Грабаря. А всего их в фондах ГЦМСИР около 1000.

По словам завотделом изобразительного искусства Музея Веры Панфиловой, произведения отбирали по степени сохранности, по именам художников, по хронологии военных действий. Не в последнюю очередь отборщики обращали внимание на оригинальность сюжета и творческий подход.

Так, на реставрацию отправился один из выпусков регулярно выходившей серии "Наша азбука", где на каждую букву писалось актуальное двустишие с картинкой. Вот, например, буква "Д" из "Окна..." N 35: "Дуче тоже в этой куче, не ходи к нам лучше дуче", а над стихом на букву "Д" Маршака - рисунок художника Айвазяна: в змею с головой Муссолини бьет красное перо, летят кровавые брызги. Еще один рукотворный шедевр: кувыркающегося, на ходу превращающегося в живую свастику немца подгоняют красные штыки. И подпись "Дорога до Таганрога". Плакат, сделанный Михаилом и Ниной Черемных, автором текстов к произведениям мужа. Рядом - целые многофигурные "полотна" Кукрыниксов, Милашевского, Саркисяна с текстами Жарова, Брика, Германа...

Редакция-мастерская военно-оборонного плаката "Окно ТАСС" была создана 24 июня, а 27 июня по всей Москве уже был расклеен ее первый плакат "Чего хочет Гитлер и что он получит". Работали лучшие художники той поры - один из создателей "Крокодила" художник Михаил Черемных, карикатурист Борис Ефимов, Кукрыниксы. Слоганы и стихотворные подписи к плакатам придумывали Демьян Бедный, Самуил Маршак, Василий Лебедев-Кумач, Николай Тихонов, Семен Кирсанов, Михаил Исаковский, Константин Симонов... И еще десятки художников и писателей, сотни трафаретчиков и печатников: вряд ли когда-либо в истории агитационно-политического искусства существовал творческий коллектив такой мощи.

"Военное время требовало еще и оперативности - и плакаты, посвященные тому или иному событию, выходили через несколько часов после выхода сводок Информбюро, - вспоминал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов. - Производство шло в три смены, выпуск тиражей вели круглые сутки".

Плакаты "Окон ТАСС" вешали во время войны в лондонском метро, в цехах американских заводов для повышения производительности труда. Всесоюзное общество культурных связей за границей проводило подписку на плакаты "Окон ТАСС" и одним из подписчиков был американский художник Рокуэлл Кент, 16 плакатов были изготовлены лично для генерала Шарля де Голля.

Сегодня плакаты нуждаются в помощи. Рваная, вся в "заломах", пожелтевшая бумага, потекшие краски и чернила, листы с оборота все в бумажных заплатах, посаженных на неизвестного происхождения клей ...Реставраторы Центра Грабаря будут разбирать плакаты на части, очищать, тонировать, подклеивать их, вновь собирать. Серьезная исследовательская и практическая работа с памятниками 80-летней давности займет весь 2024 год.

А был ли Тициан? Что за коллекцию завещали России Нина Молева и ее супруг

Иван Владимиров

Нина Михайловна Молева умерла в Москве, в своей квартире на Никитском бульваре в возрасте 98 лет. Она была писательницей, искусствоведом, женой художника Элия Белютина и наследницей его коллекции картин, скульптур и антиквариата. Молева и Белютин говорили, что в их собрании - более тысячи произведений искусства, включая работы Леонардо да Винчи, Тициана, Эль Греко.

Эту коллекцию сам Белютин завещал государству, но после его смерти в 2012 году выяснилось, что завещать что-то можно только частному или юридическому лицу. Иначе говоря, вы можете завещать собрание даже всему человечеству, но оно должно быть представлено конкретным человеком, который указан в завещании. Поэтому в 2013 году Нина Михайловна Молева, которой на тот момент было 88 лет, завещала коллекцию президенту России Владимиру Путину как представителю страны. Если учесть, что сама Нина Михайловна оценивала их с мужем коллекцию в два миллиарда долларов, то решение это выглядело весьма разумным. После этого, как писал в 2015 году "МК", около квартиры Молевой дежурил специальный наряд полиции.

О самой коллекции Нина Михайловна написала книгу. Она называется "В саду времен. 150 лет фамильной коллекции Элия Белютина" и была издана в 2008 году. Только не подумайте, что перед вами каталог-резоне. Уже аннотация подчеркивала необычность труда: "В ней совмещены научно-аргументированный каталог, биографии художников и живая история считающейся одной из лучших в Европе частных коллекций искусства XV-XVII веков, дополненной разделами Древнего Египта, Древнего Китая, Греции и Рима". Иначе говоря, талантливый рассказчик дал волю перу, переплетая семейные истории рода Белютина, историю его дедушки - художника Конторы императорских театров Ивана Гринева, который считается основоположником коллекции, и рассказ о чудесном обретении семейного собрания в 1968 году в московской коммуналке. Далее в аннотации сообщалось, что коллекцию "ждут для показа музеи Италии, США, Японии, Польши, Литвы, но по воле составителей собрания оно сначала должно стать самостоятельным государственным музеем в качестве собственности России".

Но чтобы стать музеем или быть переданным в музей, собрание должно быть изучено экспертами, должен быть установлен провенанс работ. И тут, собственно, и начались проблемы. Инна Пуликова, специалист по художественному рынку в России, в статье для издания The Art Newspaper Russia приводила слова одного из московских экспертов по поводу коллекции. По его сведениям, "никто по-настоящему коллекцию не изучал, и она не проходила исследования в инфракрасных лучах, а без этого не может быть и речи о подтверждении подлинности работ". Неудивительно, что в этой ситуации ГМИИ им. А.С.Пушкина, которому Белютин и Молева предлагали передать коллекцию, проявил осторожность. Инна Пуликова ссылалась, в частности, на слова хранителя коллекции итальянской живописи, ведущего сотрудника отдела старых мастеров музея, доктора искусствоведения Виктории Марковой (впервые увидевшей каталог коллекции Белютина еще в 1974 году в Италии, где он был опубликован): "В коллекции не оказалось практически ни одного из заявленных владельцами коллекции громких имен, а многие произведения вообще не соответствуют музейному уровню и не представляют никакой исторической и музейной ценности".

Как ни странно, экспонаты из этой частной коллекции не участвовали в больших музейных выставках. Это не значит, что эти работы никто не видел. Но в результате все обсуждения собрания сводятся к рассказам "очевидцев".

Среди этих очевидцев были художники и писатели, видевшие коллекцию еще в советское время. Например, художник Владимир Янкилевский, поэт Генрих Сапгир. Жена Генриха Сапгира Кира вспоминала: "Для Москвы того времени было несколько странно слышать открытое хвастовство коллекцией: вот Тинторетто, а вот Тициан, тут у нас Рубенс и так далее. Картины у них висели везде, даже на потолке. Они жили тогда где-то недалеко от Маяковки в странном большом сером доходном доме в полуподвальной квартире. Нина Молева в то время работала инструктором по вопросам культуры в ЦК КПСС. Все задавали себе вопрос о происхождении коллекции, но никто не осмеливался произнести его вслух. Все заведомо знали, что любой ответ будет враньем. Как только кто-то заводил разговоры о политике, хозяева их тут же пресекали. Супруги Белютин и Молева производили впечатление профессионалов, которые хотят выглядеть любителями".

Среди посетителей были зарубежные независимые эксперты, в частности, известный знаток старой живописи Эрик Тюркен посещал Москву в начале 1990-х. По просьбе одного аукциониста он посмотрел коллекцию. Как пишет TANR, "по его мнению, в ней есть десяток более или менее интересных картин".

В 2011 году, незадолго до смерти Элия Белютина, фильм о нем и его собрании снял известный французский художник и режиссер Клеман Кожитор. Лента "Белютин: Танец в саду времен" была в одной из программ Каннского фестиваля. В 2019 Кожитор рассказывал в интервью Ирине Мак для портала Artandhouse о своих впечатлениях во время съемок: "Несколько картин из тех, что я видел, показались мне выдающимися. Например, "Мария Магдалина" - они говорили, что это Тициан. Мало шансов, это очевидно, что полотно принадлежит кисти Тициана, но сама по себе работа прекрасная. Опять же, я не верю, что "Снятие с креста", виденное мной в этой коллекции, написал Эль Греко, которому его приписывают. Может быть, кто-то из учеников. Или не учеников. Но картина великолепная".

По словам Кожитора, в квартире на Никитском бульваре, где находилась коллекция, присутствовал соответствующий антураж: свечи в старинных подсвечниках и антикварная мебель в сочетании с затемнением создавали мистическую, сказочную атмосферу. "Впечатление, что ты проникаешь в какую-то сказку, открываешь дверь - а за ней другой мир", - вспоминал режиссер.

Этот образ "сказки", в которую попадаешь прямо с московского бульвара, очень показателен. И для хозяев, и для их гостя главным была не оценка коллекции, а тот шлейф волшебства, тайны, который тянулся за ней. "Оба - легенды, живущие в окружении искусства. В фильме спрессованы разные слои - в том числе много всего выдуманного, это явно присутствует в их рассказах. Очень много вымысла", - отмечал кинематографист.

После смерти Нины Михайловны Молевой работы, вероятно, смогут исследовать. Может быть, появится возможность уточнить их провенанс. В любом случае поклонников арт-детективов ждут интересные сюжеты.

Правительство не поддержало проект введения наказания за нарушение тишины

Владислав Куликов

Правительство России не поддержало законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение тишины и покоя граждан хоть днем, хоть ночью. Соответствующие поправки в КоАП предложил внести один из депутатов Госдумы. Однако, на взгляд правительственных экспертов, в единых федеральных нормах нет необходимости: соответствующие правила должны приниматься в каждом регионе отдельно. В зависимости от местных условий.

"Дискуссии о том, надо ли вводить на федеральном уровне ответственность за нарушение тишины, идут достаточно давно, - подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Согласно действующему подходу, ответственность за подобные действия устанавливается на уровне субъектов РФ - в региональных кодексах об административных правонарушениях".

Он отметил, что вопрос защиты граждан от шума имеет высокую социальную значимость, так как речь идет о создании комфортной среды для человеческой жизни.

"Тем не менее пока в правительство не представлены данные, которые бы свидетельствовали о неэффективности действующей модели правового регулирования в рассматриваемой области общественных отношений. Принятие региональных норм позволяет учитывать местную специфику. В то время как соответствующие предложения о внесении изменений в КоАП РФ в большинстве своем содержат массу оценочных норм, что грозит неопределенностью в правоприменении", - подчеркнул Владимир Груздев.

Кстати, весной прошлого года правительственная комиссия по профилактике правонарушений утвердила объемные рекомендации о совершенствовании правил, связанных с защитой граждан от шума. Губернаторам было рекомендовано заняться совершенствованием норм в своих регионах, а также заключить соответствующие договоры с МВД там, где этого еще не сделано. Договоры позволят полиции привлекать к ответственности граждан, нарушающих нормы региональных кодексов.

"В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единое федеральное законодательство, регулирующее правоотношения в области соблюдения покоя граждан и тишины в установленное время, - подчеркивалось в документе. - В связи с отсутствием единого законодательного определения понятий "тишины и покоя граждан" в каждом регионе действуют собственные правила и имеются различные критерии их оценки, в том числе предусматривающие временные рамки".

В законопроекте регионам предлагается в том числе ввести нормы, предусматривающие ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время.

Граждане также могут использовать правовые механизмы для защиты своих прав на тишину. Например, как советуют юристы, можно подавать иски к чиновникам, не принимающим должных мер. Если будет доказана вина чиновника, с него взыщут.

IKEA проиграла в Верховном суде спор о полной неустойке за уход из России

Наталья Козлова

Верховный суд России дал возможность собственнику одного крупного столичного торгово-развлекательного центра взыскать со шведской IKEA максимальную неустойку за то, что иностранный магазин прекратил свою деятельность весной 2022 года.

Тогда шведскому гиганту, который зарабатывал в нашей стране не просто большие, а очень большие деньги, удалось громко и, как им казалось, эффектно "хлопнуть дверью". Но прошло совсем немного времени и такое хлопанье дверьми оказалось крайне дорогим удовольствием.

Верховный суд РФ отменил все решения отечественных нижестоящих судов, которые приняли во внимание аргументы иностранной фирмы и в своих решениях уменьшили финансовые санкции в отношении IKEA в 33 раза. Спор Верховный суд РФ отправил на пересмотр со своими разъяснениями.

В этом споре речь идет о магазине площадью 508 квадратных метров, который открылся в большом московском торгово-развлекательном центре еще в декабре 2021 года. Правда, радовал покупателей он очень недолго. Уже в начале марта следующего года работа IKEA здесь была прекращена. Причину можно даже было бы и не называть - это те самые западные санкции против нас.

Но кроме санкций были и официальные, юридически выверенные бумаги. Так вот, согласно действующему договору, арендатор в лице IKEA был обязан вести коммерческую деятельность в течение всего срока аренды. В противном случае в подписанном сторонами договоре была предусмотрена весьма солидная неустойка - в размере 2/30 части от арендной платы в 2,2 миллиона рублей в месяц.

Магазин IKEA не открылся, но как арендатор фирма вносила плату за помещение в торговом центре. Шведская компания до августа 2022 года не раз направляла заявки на доступ в помещение для вывоза "товарных запасов и другого имущества".

В августе уже следующего 2022 года дочерняя структура IKEA инициировала процедуру ликвидации. А через какое-то время после этого столичный торгово-развлекательный центр отправился в суд, чтобы взыскать договорную неустойку по 148 000 рублей в сутки начиная с 2 июня 2022 года до намеченного открытия гипермаркета.

Вот только IKEA с подобным требованием не согласилась, и нанятые ею юристы пытались доказать, что компания вовремя и аккуратно платила арендные платежи. Арбитражный суд, который слушал дело, удовлетворил требования московского торгово-развлекательного центра. Но только частично. Арбитраж вынес следующее решение - взыскать с IKEA неустойку только с 1 октября 2022 года и главное - суд снизил ее размер аж в 33 раза. В итоге, получилось - до 4400 рублей в день.

Вот такое свое решение Арбитражный суд объяснил следующим образом - арендатору не предоставили доступ в помещение для вывоза товаров и имущества. Торгово-развлекательный центр категорически не согласился с подобными подсчетами и попробовал оспорить это решение. Но и в следующих инстанциях ему не повезло. Апелляция и кассация согласились с мнением нижестоящего суда.

Пришлось хозяину помещений идти и дальше, и выше. Так спор попал на изучение в Верховный суд РФ. Там все материалы внимательно изучили и решили совсем по-другому.

Столичный торгово-развлекательный центр уже в высоком суде еще раз указал на то, что прежние инстанции не учли главного в этом споре - это полное приостановление IKEA коммерческой деятельности в нашей стране. И его судьи ВС услышали.

В общем, итог спора таков - шведская компания потерпела поражение в деле о неустойке, Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций о снижении ее размера и отправил дело на пересмотр.

Москвичи выстраиваются в длинные очереди к музеям

Ангелина Зеленькова

В Москве проходит музейная неделя. До 18 февраля москвичи могут совершено бесплатно посетить около 40 музеев, галерей и выставочных залов столицы.

Несмотря на мороз, жители города бодро выстраиваются в длинные очереди, чтобы попасть на выставки и осмотреть самые интересные экспозиции. Раньше бесплатно посетить московские музеи они могли только в день открытых дверей - в третье воскресенье каждого месяца. В 2019 году учреждения культуры стали доступнее благодаря акции "Московская музейная неделя". Теперь всю третью неделю каждого месяца можно ходить по разным музеям. Для этого достаточно пройти простую регистрацию на mos.ru и получить электронный билет в понравившиеся музеи.

Каждый день двери открывают определенные музеи. К примеру, сегодня можно бесплатно посетить сразу восемь музеев, в том числе великолепный Музей-усадьбу "Кусково", Музей Парка Горького и Биологический музей им. К.А. Тимирязева. В пятницу откроются выставочные залы Государственного музея А.С. Пушкина. Посетители смогут осмотреть основную экспозицию "Пушкин и его эпоха", которая разместилась в 15 залах главного дома усадьбы. В комплексе Конюшенного двора в Музее-заповеднике "Коломенское" можно познакомиться с историей конного дела в России, посетить действующую кузницу и узнать много интересного о русских породах лошадей.

В субботу откроет двери Музей К.Г. Паустовского, а в воскресенье гостей будут ждать сразу семь музеев, в том числе Музей Москвы на Зубовском бульваре. Главная выставка в нем рассказывает об истории Московского края от каменного века до эпохи Петра I. Посетители узнают, когда на территории современной Москвы появились первые поселенцы и историю возникновения Кремля. Макеты демонстрируют, как менялась главная городская крепость с XII по XV век. "В этот день можно посетить и филиалы Музейного объединения - в Центре Гиляровского открыта экспозиция "Конструктивистские тенденции в творчестве Алексея Щусева", а в Музее "Садовое кольцо" проходит выставка "50 лет жилому дому серии П-3", - рассказала Анна Трапкова, генеральный директор музейного объединения "Музей Москвы". - Во время Музейной недели у нас в разы больше гостей - обычно посещаемость экспозиций возрастает почти в два раза".

К слову, не только очереди подтверждают популярность акции, но и цифры - в прошлом году музейные выставки посетили свыше 1,3 миллиона горожан и туристов. Следующую акцию придется ждать три недели, она стартует 11 марта.

В школах с бассейнами появятся уроки плавания

Наталья Звягинцева,Оксана Ильина,Айгуль Камаева,Елена Мелихова,Анна Селезнева,Александр Шестаков

В школах, детсадах и местах детского отдыха введут всеобщее обучение плаванию. Более того, в учебных заведениях с бассейном появятся специальные занятия, а если в школе его нет, ребят на уроки плавания будут возить. Это стало возможным благодаря программе "Плавание для всех", утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным. В регионах нововведению рады, а в некоторых, например, в Ростовской области, детей обучают полезному навыку уже 12 лет.

В ближайшие шесть лет по всей стране плавать научатся 12,5 миллиона ребят. Важно и то, что такие занятия предусмотрены и для детей с ограниченными возможностями здоровья. И уже в первом квартале 2024 года в 14 пилотных регионах программа начнет работать. Если где-то подобная программа уже действует, ее актуализируют. В школах, где уже есть бассейны, со второго класса появится учебный модуль "Плавание". Таким образом, к 2030 году плавать научатся до 80% учеников.

Ростовская область была одним из первых регионов, где решили: плавание жизненно необходимо, и в 2012 году запустили проект "Живешь на Дону - учись плавать". Благодаря чему как рыба в воде себя чувствуют уже более 150 тысяч человек, прошедших всеобуч. Занятия продолжаются и по сей день.