Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония вручения премии "Грэмми"

Александр Алексеев

Главной интригой 66-й церемонии вручения наград "Грэмми", состоявшейся в Лос-Анджелесе, было опасение, что в итоги впервые вмешается искусственный интеллект. С помощью него Пол Маккартни, например, отреставрировал и снабдил актуальной аранжировкой неизвестный трек Джона Леннона для вышедшего в 2023 году последнего битловского альбома Now And Then. Оргкомитет премии даже провел потом пресс-конференцию, сообщив, что рассматриваться по-прежнему будут только записи созданные и записанные людьми, а помощь ИИ возможна лишь минимальная. Поэтому все треки рассматривались "как под микроскопом": песни, музыка, аудиокниги...

Но бояться пока рано - вот и Grammy 2024 подтвердила, что у людей по-прежнему вдоволь идей, свежих музыкальных решений, исполнительского азарта и самобытности. Жаль только, что явного лидера современная музыка снова не выявила.

Зато награды вручались уже в 94 номинации - в духе времени добавились еще три новые: "Лучшее исполнение африканской музыки", "Лучший альтернативный джазовый альбом" и "Лучшая танцевальная поп-запись". Внове оказалось и то, что рэп и хип-хоп утрачивают почти десятилетнюю гегемонию. Награда за "Лучшую запись года" - сингл Flowers - ушла к Майли Сайрус, давно котировавшейся среди фанатов рэпа, но за двадцатилетнюю карьеру не выигравшей ни одной Grammy. Зато ныне получившей их сразу две - за энергичную, евро-дэнс песню для дискотек (еще одну - за "Лучшее сольное поп-исполнение"). Да и певица SZA, выигравшая больше всех - 4 награды - особенно притягательна аудитории уже не напористой читкой, а ломаными электронными ритмами, контрапунктами и танцевальным притяжением неочевидных гармоний. Да и Билли Айлиш в этот раз выиграла в номинациях "Лучшая песня года" и "Лучшая песня для визуальных медиа" уже с треком из фильма "Барби" What Was I Made For?, оказавшимся одновременно и грустным, и задумчивым, тревожащим душу. Тянет к все более разноплановой музыке и Тейлор Свифт. Ее Midnights стал и "Лучшим альбом года", и "Лучшим вокальным альбомом".

Примечательно и то, что вторые-третьи места поделили совсем молодые артисты (чего на премии давно не случалось). По три граммофончика получили рэпер Killer Mike и новая девичья рок-группа Boygenius. Причем красотки забрали награды и за "Лучший альтернативный альбом года", и за "Лучшую рок-песню года", и "За лучшее исполнение в роке". Да, за такими искусственному интеллекту еще долго не угнаться.

Кстати

А в номинации "Лучшее джазовое исполнение" выиграла американская певица Самара Джой, приезжавшая в 2021 году к Игорю Бутману на "Сочи Джаз Фестиваль", да и не раз певшая в России: в Москве, в Саранске...

Мейерхольд не боялся нового зрителя, он старался говорить с ним на одном языке

Михаил Швыдкой: Вперед, вперед, всегда вперед!

Название этих заметок заимствовано из набросков В.Э. Мейерхольда, 150-летие которого мы будем отмечать 9 февраля 2024 года. Он сделал эту запись в 1901 или в 1902 году, когда завершалась его яркая актерская жизнь в Московском Художественном театре. Мейерхольд грезил новым искусством - оно не вмещалось в стены того волшебного, пронизанного творчеством дома, который строили его учителя Вл.И. Немирович-Данченко и К.С. Станиславский. "Мне хочется пламенеть духом своего времени", - строка из письма А.П. Чехову от 18 апреля 1901 года. Мейерхольд всю свою жизнь рвался вперед, нередко "пламенея духом своего времени", но еще чаще опережая настоящее, рвался вперед и вперед, даже предчувствуя опасности, которые сулят крутые повороты истории. Он никогда не был "формалистом", как обозвали его во второй половине 1930-х годов, закрывая Театр Мейерхольда в 1938-м, ведя к аресту в 1939-м и расстрелу 2 февраля 1940-го. Он был театральным пророком, открывая смыслы, а не только их обличья.

При непростых отношениях с Вл.И. Немировичем-Данченко, который был его педагогом, Мейерхольд сыграл на сцене МХТ восемнадцать ролей. В это время он сблизился с А.П. Чеховым, с которым советуется по разным, волнующим его вопросам. И всегда оставляет полную искреннего чувства подпись - "Ваш почитатель, глубоко уважающий Вас", или еще откровеннее - "Горячо любящий Вас, Вс. Мейерхольд".

Его будут укорять за то, что он после Октябрьской революции откажется от кумира своей творческой молодости, уверенный, что искусство А.П. Чехова не в состоянии вместить тех вселенского масштаба перемен, которые обрушились на человечество во втором десятилетии ХХ века. Он заблуждался. Но заблуждался как гений, который всегда стремился уйти от жизнеподобного искусства в горние выси мистерий, соединяющих ад и рай человеческого бытия в их символическом, сакральном и театральном измерениях, желающий освободиться от "кошмара повседневных случайностей", открывая тайный смысл вещности.

Мейерхольд всегда рвался вперед, даже предчувствуя опасности, которые сулят повороты истории

"Балаганчик" А. Блока на сцене Театра им. В.Ф. Комиссаржевской, которая пригласила его в качестве главного режиссера, стал провозвестником нового искусства, - щемяще дерзкого и празднично трагедийного. Через шесть лет после постановки в 1912 году в статье "Балаган" Мейерхольд объяснит свой замысел: "Основное в гротеске - это постоянное стремление художника вывести зрителя из одного только что постигнутого им плана в другой, которого зритель не ожидал". Он ищет при этом новую энергию и способы ее выражения: "Великие открытия и повороты в жизни духа и техники нашего времени снова ускорили темп мирового пульса. Нам не хватает времени. Поэтому во всем мы хотим краткости и точности".

Он провоцировал буржуазную публику, которая, по его мнению, приземляла, опошляла искусство, снижала его до уровня повседневности. Приняв приглашение Александринского театра, он открывал в "эхе прошедшего времени" - в драмах Лермонтова, Пушкина, Мольера, - большие линии истории, которые многое проясняла в современности, беременной "неслыханными мятежами".

Он не боялся нового зрителя, он старался говорить с ним на одном языке

Революционер в искусстве, он принял русские революции как явления, глубоко выстраданные народными массами. Он не боялся нового зрителя, он старался говорить с ним на одном языке. Смена фрака на кожаный комиссарский реглан не была только театральной игрой, - он принял новую власть всем своим существом. Первый режиссер - член ВКП(б), руководитель Театрального отдела Наркомпроса, он понимает множественность измерений того искусства, которому он отдал свою жизнь, - от академических театров до кружков самодеятельности.

Как все люди, близкие власти, он интересовался тем, что происходит на вершине большевистской пирамиды, - но его театральная природа побеждала политическую осторожность. 4 марта 1923 года на премьере спектакля "Земля дыбом" присутствовал Лев Троцкий, которому было посвящено это сценическое сочинение Вс. Мейерхольда и драматурга С. Третьякова. Как вспоминает Ю. Анненков, его краткое эмоциональное выступление, произнесенное с подмостков, придало всему происходящему особый подъем. Благодарность Л. Троцкому во многом была вызвана тем, что режиссер обратился к наркому обороны с просьбой предоставить ему военную технику для постановки. Но эти объяснения не убедили его следователей, которые избивали его резиновыми плетками и ломали руки и ноги, добиваясь признания в троцкизме и шпионаже в пользу Японии.

В повести "Роковые яйца", написанной в 1924-м и опубликованной в 1925 году, М.А. Булгаков, который терпеть не мог Мейерхольда, предсказал ему смерть в 1927 году, когда во время постановки "Бориса Годунова" на режиссера "упала трапеция с голыми боярами". Он ошибся на 13 лет, полных гениальных творческих открытий. Мейерхольдовская биомеханика станет предметом изучения и поклонения в ХХ веке, сохраняя свою востребованность и поныне.

Его любовь к Зинаиде Райх, которая ради Мейерхольда оставит Сергея Есенина, обернется чередой разрывов с близкими ему актерами. Непочтительное письмо З. Райх Сталину, написанное после того, как "вождь народов" выразит свое неудовольствие увиденным им в 1935 году спектаклем "Дама с камелиями", многие считают причиной смертельной трагедии их семьи.

Но, судя по разговору с М. Чеховым в Берлине в 1929 году, когда гениальный актер уговаривал гениального режиссера не возвращаться в Советскую Россию, предрекая его гибель, Мейерхольд уже тогда понимал, что его ждет впереди. И отвечая на предостережения М. Чехова, он сказал, что должен вернуться на родину. "Из честности".

Полина Агурева и Юрий Башмет представили спектакль по роману Лескова "Соборяне"

Игорь Вирабов,Максим Васюнов

За полтора века, что живет в русской литературе роман Лескова "Соборяне", его удалось поставить на театральной сцене всего лишь дважды: в начале 1990-х был спектакль Романа Виктюка в Вахтанговском и пару лет назад в "Мастерской Петра Фоменко" спектакль Евгения Каменьковича. Обе постановки не случайно совпали с ощутимыми общественными переломами смыслов. "Соборяне. Картины русской жизни", премьера которых только что прошла в Театре Гоголя, стали третьей - но совсем не рядовой - попыткой поставить диагноз нашему времени с помощью старого писателя Лескова. Поставила новый спектакль режиссер, актриса той же "Мастерской Петра Фоменко" Полина Агуреева.

Надо напомнить: год назад Агуреева с Юрием Башметом адаптировали для театральной сцены "Живых и мертвых" Симонова.

Вода, в которой плещутся жители вымышленного Старгорода, в спектакле настоящая. Ее не видно, но брызги летят. По берегам реки, разделяющей сцену, деревянные холмы. "Это мостки, - объясняет режиссер, - а еще они символизирует неровные русские дороги". Колдобины, иначе говоря. Вся русская душа, тайне которой посвящен спектакль, в таких колдобинах: то "пиано", то "фортиссимо". Сплошь русские горки.

У главного героя лесковского романа, протоиерея Савелия Туберозова, в дневнике мелькнула поговорка: "Укатали Сивку крутые горки". Чем вдохновлялись Агуреева с художницей Марией Митрофановой, гадать не будем. Но актеры сами называют эту сценографию "агуреевскими горками". По этим горкам герои Лескова скачут два с лишним часа. А исполнитель главной роли Савелия - Илья Шакунов еще и носит по этим опасным склонам свою жену, попадью Наталью, которую играет сама Агуреева.

На холмах повыше Савелий проповедует о том, что надо "жить в ладу со старой сказкой" - памятью, что любовь невозможна без жалости. Пониже, на мостках, учитель-нигилист Варнава трясет мешки с человеческими костями: сварил утопленника из любви к науке (чтобы получить скелет). Но кости растащили - и экспериментатор в крик: в этой России невозможно оставаться! И сливки городского общества поддакивают: вот бы нам создать "литературный гарнизончик", который бы народ "науськивал на патриотов", при этом "государство бы за это еще и платило".

Эти сливки, местные элиты, смотрят только сверху вниз на оппонентов. Только раз - в сцене, которую режиссер называет "русским обедом", - рядом уселись "либералы-прогрессисты" с "консерваторами-патриотами". Сидят, будто на Тайной вечере - и последствия у этого застолья тоже окажутся трагическими. Герои постоянно вспоминают про тургеневский роман "Дым": "Все в России дым". В образах передовых горожан все время проявляются черты известных "бесов" Достоевского. Три этих книги вступили в страшный спор еще тогда, в конце шестидесятых позапрошлого века. Спор не разрешился до сих пор.

В этом застолье на сцене фонтан аллюзий сменяется фейерверком прямых цитат. Спор между либералами и соборянами - "А ты не грусти: чужие земли похвалой стоят, а наша руганью крепчает" - заканчивается вдруг горьковским: "Вся эта европейская мордва никогда не поймет русского дьякона!". Алексей Вертков, играющий наивного и непримиримого дьякона Ахиллу, так смачно и к месту произносит это, что зал, до этого прислушивавшийся аккуратно, лихо срывается в аплодисменты.

Актриса МХТ им. Чехова Наталья Егорова блестяще играет в спектакле помещицу Марфу Плодомасову. В переводе на современные понятия это тот самый "средний класс", на котором строят инженеры душ "общественные умонастроения". Идеалист Савелий с его чистой верой интересен ей ничуть не меньше, чем домашние карлицы и уродцы, которых держат для забавы. Она может быть надменной и коварной, при этом ей не чуждо ничто человеческое. Лукавить и сочувствовать одновременно - чем не искусство?

Но, безусловно, главная женская партия - у самой Агуреевой. Ее героиня, жена протоиерея Наталья, - любит до самоотречения, муж для нее умнее библейского Соломона, детей им бог не дал - она просит его припомнить: вдруг где-то есть на свете его дети - она уже готова их любить.

Мужа по доносу отлучают от церкви. Чьи доносы - а тех самых, прогрессивных, больше всех кричащих, что им жить невыносимо, что вокруг враги и ватники (ну или как их там - в кухфайках?). Героиня Агуреевой хлопочет за него, ради него. Но в нем идея, вера (или же гордыня?) оказывается сильнее, чем в ней - любовь. Все что ей остается - умереть. Не ради себя - все ради мужа. "Жизнь уже кончена; теперь начинается житие".

Жена протоиерея забирается на верхушку башни, стоящей в углу сцены. Башня сложена причудливо из стульев, кресел, этажерок, из земного быта - а кажется таким утесом, какие на иконах изображают горний мир. Или, может, это ветряная мельница, с которой боролись донкихотствующие соборяне? Теперь все они, один за другим, в белых одеждах, забираются на эту башню. Их перемалывает жизнь - необъяснимая, неразрешимая - своими жерновами, которые теперь возносят их в заслуженный рай. Агуреева в тишине начинает монашескую песню "Не унывай", ее подхватывают голоса, потоки голосов и света обволакивают зал. И фоном проступают из тумана лики - как с икон.

Все соборяне, праведники умерли, финал печальный. Кто остался на земле? Те самые носители общественного мнения, доносчики, передовые либералы, карьеристы да исправники. Висят все те же, прежние - который век - вопросы: все-таки что предпочесть земному человеку - совесть или благополучие, мнимые плоды цивилизации или душу, Бога или дьявола?

Маэстро Башмет и музыканты ансамбля "Солисты Москвы" в глубине сцены - в тех же светлых одеждах, похожих на праздничные рясы соборян. Со скрипками, альтами и виолончелями. Музыка их меняет темп и ритм - то ли герои подгоняют их и тормозят, то ли наоборот - они неразделимы. Композитору Валерию Воронову музыка, бесспорно, удалась. Некоторым слышались в ней интонации Шнитке и Щедрина. Все они здесь, наверное, как прописано в программке к спектаклю, из одного "собора блаженных".

Сидят они теперь там на башне, смотрят оттуда на земную суету, поют "не унывай". Нам их, конечно, жаль. Но им оттуда, сверху, кажется, нас, грешных и заблудших, все же жальче.

Дословно

Полина Агуреева:

- Я сейчас психологически испытываю нехватку того, что есть у Лескова. Каких-то страстных, одержимых, в хорошем смысле, людей. Одержимых верой, одержимых идеалами или одержимых любовью. Истовых людей. Людей, в том числе умеющих страдать. Это все очень русское, и это сейчас вымывается. В том числе из театра.

Как говорил мой учитель Петр Наумович Фоменко - мы можем в театре русском отстать в технике, в мастерстве, в форме, но мы никогда не отстанем в страдании. Вот я не хочу отставать в страдании, и наш спектакль, мне кажется, тому подтверждение.

Роман "Соборяне", мне кажется, очень современно сейчас звучит, потому что противостояние между людьми либеральными и людьми, которые проповедуют традиционные ценности, - как никогда обострено. Для меня лично это болезненный вопрос. И на эту тему мне хотелось в своем спектакле честно поразмышлять. Надеюсь, это нам удалось.

У нас с актерами есть кричалка, которую мы произносим перед выходом на сцену, там есть слова: "Русь, как ты прекрасна!". Мы не идеалисты, но в этой кричалке, если хотите, наша позиция. Она абсолютно лесковская.

Афиша

Один из ближайших показов спектакля "Соборяне. Картины русской жизни" состоится на XVII Зимнем международном фестивале искусств в Сочи. 20 февраля, Зимний театр.

На Дальнем Востоке появились новые экскурсии в заповедниках

Ирина Троценко

В Кроноцком заповеднике на Камчатке появился новый тур "Зимняя сказка". За три дня любителям активного досуга предлагают на снегоходах преодолеть около 90 километров, начиная от поселка Таежный или села Лазо.

На Дальнем Востоке заповедники предлагают все больше маршрутов для своих гостей. Однако экскурсии эти для тех, кто не боится мороза и ценит экстрим. Рассчитаны они на разную физическую подготовку и финансовые возможности.

Программа нового тура в Кроноцком заповеднике насыщенная: прогулка в ельнике, экскурсия на снегоходах по тундре, во время которой можно полюбоваться на вулкан Кизимен и искупаться в целебной воде источников Кипелые. Стоимость тура - от 39 до 59 тысяч рублей с человека.

"Наши гости - экотуристы, для которых это не просто вид активного отдыха. Они узнают историю заповедника, им рассказывают о лесных обитателях, достопримечательностях", - сообщил государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Максим Запорожец.

А в Чукотском национальном парке "Берингия" проанонсировали двухдневные туры в район бухты Провидения. Катание на лыжах, подледный лов, купание в термальном источнике с видом на заснеженные сопки - словом, все местные удовольствия в наличии. Есть туры покороче и дешевле. В Хабаровске можно отправиться в поход на горный хребет Хехцир - протяженность маршрута всего шесть километров. В программе - треккинг по лесу и Большехехцирскому заповеднику. Турфирмы предлагают шестичасовой поход за 1700 рублей для взрослых и 1300 - для детей.

А Сихотэ-Алинский заповедник в Приморье зовет желающих пройтись "Тропой тигров" - так называется тур протяженностью 4,8 километра. Он проходит по живописному урочищу Ясная, где могут попасться следы краснокнижного хищника и других животных, а на фотоловушке гостям покажут свежие кадры с обитателями заповедника. Стоимость - от 800 рублей.

Однако к поездке зимой на Дальний Восток надо тщательно готовиться: в Хабаровском крае сильные морозы, в Приморье, на Сахалине и Камчатке теплее, но ветренее. Поэтому в чемодан обязательно стоит положить термобелье, а хлопчатобумажную одежду лучше оставить дома, толку от нее в это время года не будет. "Возьмите горнолыжные очки. На Сахалине без очков даже по улице идти трудно. Они закрывают лицо и дают обзор, иначе снег залепит глаза, - говорит директор хабаровского Центра социальной адаптации молодежи "Грань", мастер спорта по спортивному туризму Михаил Непогодин. - Для комфорта надо быть одетым, как капуста: обувь на мощной подошве, гамаши, чтобы не забился снег, запасные стельки, одноразовые грелки, перчатки, пара варежек, шарф-труба, лыжный костюм, который спасет от ветра. Идешь в лес на день - собирай вещей на неделю. Телефон держите рядом с грелкой и близко к телу, иначе разрядится".

В Тольятти 7 февраля стартует фестиваль гонок на льду

Ольга Дмитренко (Самарская область)

В среду на льду Куйбышевского водохранилища в Тольятти откроется межрегиональный фестиваль гонок на автомобилях и мотоциклах "Жигулевская миля". В соревнованиях примут участие более 120 пилотов со всей России и Беларуси.

Два дня участники будут тестировать трассу и тренироваться, а с 9 до 11 февраля пройдут соревнования. По ожиданиям организаторов, фестиваль посетят более 30 тысяч зрителей. Для них на новой реконструированной набережной в Автограде установили большие экраны, на которых будут транслировать заезды с комментариями экспертов.

- У нас были опасения, что качество и толщина льда на Куйбышевском водохранилище могут не подойти для гонок по замерзшей акватории, - отметил министр туризма Самарского региона Артур Абдрашитов. - По словам организаторов, которые осмотрели и исследовали его, оказалось, что наш лед по структуре даже лучше байкальского.

Участникам соревнований предстоит проехать на большой скорости 1433 метра - дистанцию равную длине первого конвейера АвтоВАЗа. Как отметил организатор международного фестиваля скорости "Байкальская миля" Сергей Мальцев, "Жигулевская миля" - это соревнование не только пилотов, но и конструкторов.

- Мы даем возможность многочисленным Кулибиным со всей страны показать то, что они сделали своими руками. Среди технических средств, которые выйдут на старт, будут как созданные с нуля автомобили и мотоциклы, так и привычные модели машин, способные после глубокой переработки ставить рекорды скорости, - отметил Сергей Мальцев.

Пересадка с МЦД-1 на МЦД-4 на Белорусском вокзале станет проходить втрое быстрее

Любовь Проценко

Более полутора веков Белорусскому вокзалу в столице. Отсюда уходят и сюда приходят поезда дальнего следования, двухэтажные составы "Аэроэкспресса" - в аэропорт Шереметьево, под землей для тысяч горожан и гостей города это место служит пересадкой с двух линий метро. А еще Белорусский вокзал теперь принимает два московских железнодорожных диаметра - МЦД-1 и МЦД-4. Для того чтобы пользоваться ими стало комфортнее, во вторник, 6 февраля, был запущен новый пассажирский вестибюль, что стало, по сути, завершением формирования городского вокзала по новым московским стандартам.

"Белорусский вокзал сегодня один из самых напряженных транспортных узлов, - сказал, открывая его, мэр Москвы Сергей Собянин. - Здесь самое интенсивное движение поездов: каждые две с половиной минуты приходят новые составы. Ведь помимо обычного движения поездов дальнего следования мы ввели Московские центральные диаметры - первый и четвертый. Это, конечно, потребовало переосмысления всей логистики и благоустройства территории вокзала".

Построен вестибюль площадью 1,6 тысячи квадратных метров на месте старого небольшого турникетного павильона. 17 новых турникетов в нем позволят пассажирам в час пик больше не стоять в очереди для прохода к поездам. Все три платформы связал подземный переход, спуски-подъемы оборудованы эскалаторами и лифтами, а также понятной навигацией, с помощью которой легко найти выход к поездам и МЦД-1, и МЦД-4, и "Аэроэкспресса". В результате пересадка с одного диаметра на другой теперь проходит втрое быстрее, к тому же под крышей.

Короче стал путь и до метро. Попасть, например, на "Белорусскую" Замоскворецкой линии стало можно прямо с платформы на "Железнодорожную" МЦД-4, минуя зону досмотра личных вещей в здании Белорусского вокзала, через которую прежде приходилось проходить обязательно. Кроме того, в рамках проекта восстановлен исторический сход на платформы с Тверского путепровода, по которому снова появилась возможность выйти на Ленинградский проспект и 1-ю Тверскую-Ямскую улицу. "Надеюсь, пассажирам, которые прибывают сюда, а их десятки тысяч, будет комфортнее пересаживаться здесь на другие поезда, на метро и приезжать в город", - сказал Собянин.

Мэр поблагодарил "Российские железные дороги" за большую работу по обновлению вокзала. Напомню, модернизацией инфраструктуры Белорусского вокзала столичные власти вместе с железнодорожниками занимались в течение нескольких лет. Эту работу они начали с восстановления исторического сквера на площади Тверской заставы и возвращения на нее памятника Максиму Горькому в 2017 году. Позже без остановки движения поездов провели реконструкцию путей для запуска сначала МЦД-1 Одинцово - Лобня, а минувшей осенью - МЦД-4, связавшего подмосковные города Апрелевку и Железнодорожный. Именно тогда над всеми платформами здесь появились на всю длину навесы, которые защищают пассажиров от непогоды, а также автоматы для продажи билетов.

Ожидается, что пассажиропоток на Белорусском вокзале к 2030 году увеличится с нынешних 130 тысяч человек до 143 тысяч в сутки. Все это стало бы невозможным, если бы под площадью Тверской заставы был реализован проект строительства гигантского торгового центра, который Собянин, став мэром Москвы, отменил одним из первых.

Первая тысяча "Троек" с новым российским чипом внутри тестируется в столичном метро

Александр Мелешенко

Первая тысяча "Троек" с российским чипом нового поколения внутри успешно тестируется в столичном метро. Пока отечественные карты проверяют сотрудники подземки, но скоро они попадут и к пассажирам. В чем преимущества нашей технологии и как они помогут сделать "Тройку" еще удобнее?

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, с помощью российских карт тестировщики совершили уже более 30 тысяч проходов. "Новый российский чип соответствует самым высоким требованиям безопасности, объем памяти у него в три раза больше, - говорит вице-мэр. - В дальнейшем это позволит внедрить новые билетные решения для пассажиров. В прошлом году производство "Тройки" и чипа для нее на 100% локализовали в Москве по задаче мэра Сергея Собянина. Теперь их выпуск не зависит от внешних факторов".

Независимость от зарубежных поставок чипов встала особенно остро после введения международных санкций, однако и без того она имеет большое значение - российские технологии попросту могут быть дешевле зарубежных. Кроме того, сложно переоценить значение "Тройки" - с 2013 года выпущено более 50 миллионов таких карт, они используются уже более чем в 25 регионах кроме Москвы, к тому же открывают доступ к самым разным сервисам.

Например, карту можно привязать в мобильном приложении сервиса проката велосипедов "Велобайк" и использовать ее вместо ввода логина при аренде. На "Тройку" можно оформить и абонемент на парковки со шлагбаумом или заезжать по ней на перехватывающие парковки. А еще ею можно расплатиться в кассах Московского зоопарка, Пушкинском музее, парке "Зарядье" и на канатной дороге, соединяющей Воробьевы горы и олимпийский комплекс "Лужники".

В конце прошлого года в России открыли первую линию по корпусированию микросхем для "Троек". Корпусирование - это один из ключевых процессов производства, когда происходит соединение чипа с антенной. Благодаря этой линии все технологические операции по выпуску транспортных карт стали делаться в Москве: от производства чипа до персонализации готового изделия. Производством занимается совместное предприятие крупнейшего российского производителя и экспортера микроэлектроники "Микрон" и Московского метрополитена. Расположен завод в Зеленограде.

"Очень хорошо, что мы сразу переходим к чипу нового поколения, который даст возможность не только обеспечить столичное метро современными картами, но и двигаться в регионы, у которых другие требования по тарифному меню", - прокомментировал это событие Сергей Собянин. Кроме того, отметил он, освоенная в Зеленограде технология не ограничится производством "Троек". Ее можно использовать для выпуска карт москвича, заграничных паспортов и любых других документов с чипами.

К тому же новый чип позволит продлить срок службы транспортной карты до 10 лет вместо пяти. Кроме того, он лучше защищает данные, а увеличенный объем памяти упростит внедрение карты в других регионах. Уже сегодня "Тройкой" можно расплатиться за проезд не только в Москве и Подмосковье, но и в Воронежской, Саратовской, Ленинградской, Новосибирской областях и многих других регионах страны.

Где купить товары с маркой "Сделано в Москве"

Сергей Жуков

На западе города, в кластере "Ломоносов", открылся первый флагманский магазин проекта "Сделано в Москве". Свои товары, включая одежду, аксессуары, декор для дома, игрушки и сувениры, представили 25 локальных брендов.

В отличие от одноименного онлайн-шоурума, где можно купить даже крупногабаритную мебель, в офлайн-магазине, открывшемся на Раменском бульваре, выбор ограничен. И этому есть объяснение: площадь невелика - всего 90 "квадратов". Собственно, потому здесь выставлена только часть товаров столичного производства - в основном то, что обычно пользуется спросом, и то, что умещается на полках и плечиках. В первую очередь, это одежда: кофты, брюки, футболки, блузки, пальто... Ассортимент, рассказала "РГ" представитель проекта Александра Бондарь, будут обновлять каждый сезон. "С теплой погодой появятся весенне-летние вещи для мужчин и женщин, - говорит она. - Например, легкие платья, верхняя одежда, юбки, джинсы".

Сейчас уже можно купить толстовки с броским принтом - это совместная работа человека и нейросети. Есть эксклюзивные дизайнерские свитера с ретроналетом и советской эстетикой. На полках по соседству - деревянные игрушки, фотоальбомы, льняные салфетки и полотенца, керамические кружки и вазы, поясные сумки, кошельки и другие аксессуары. Имеются также косметика, мыло, гели, скрабы. Часто встречаются товары с приставкой "эко". Вот, например, корзинки и сумки из натуральных волокон, а рядом - многоразовые шоперы и кожаные рюкзаки, которые можно носить вместо пластиковых пакетов.

Цены в магазине, по словам Бондарь, в основном на уровне средних и выше средних. Пробежался по витринам: первая приглянувшаяся толстовка стоит 12 500 рублей, вторая - 7990, а футболка - 1990. В принципе, как и в других магазинах, если учесть, что это вещи с авторским дизайном. Следующие на очереди - различные аромасвечи: разброс цен от 990 рублей до 4900 - столько стоит подарочный вариант из дорогого сырья в красивой упаковке. По словам продавцов, товары, представленные в магазине, выпускаются на небольших производствах и ограниченным тиражом. Этим зачастую и объясняются цены.

До конца года в Москве планируют открыть еще несколько магазинов. Это, считают авторы проекта, поможет брендам стать более узнаваемыми и расширить продажи.

Кстати

Магазин открыт ежедневно с 10.00 до 19.00. Адрес: Раменский бульвар, дом 1, первый этаж (справа от центрального входа).

Рафик Загрутдинов: Город достроит проблемные жилые комплексы, доставшиеся от застройщиков

Любовь Проценко

Более 7 миллионов квадратных метров жилья введено в строй в столице за 2023 год, успешно выполняется и масштабная программа реновации. Но беда многих городов страны - проблема обманутых дольщиков, увы, не обошла стороной и Москву. Как, а главное, когда власти намерены помочь людям, пострадавшим из-за недобросовестных застройщиков? С этого вопроса сегодня в редакции "Российской газеты" начался разговор на "Деловом завтраке" с нашим гостем - руководителем департамента строительства Москвы Рафиком Загрутдиновым.

Рафик Равилович! У департамента строительства Москвы в прошлом году появилось новое направление работы - с обманутыми дольщиками. Судя по карте фонда, работающего с ними, в Москве много жилых комплексов, за квартиры в которых люди заплатили, но жилья в срок так и не получили. Хотелось бы узнать из первых рук, сколько таких объектов? Достроят ли все-таки их?

Рафик Загрутдинов: Действительно, в процессе реорганизации полномочий ряда структур в правительстве Москвы департамент строительства теперь отвечает за работу с объектами, которые включены в так называемый Единый реестр проблемных объектов. Попали они туда после банкротства застройщиков. Кому доверить свои деньги, у кого покупать квартиру, покупатели решали, конечно же, сами. Тем не менее, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что город за свой счет достроит все эти дома.

Сейчас их восемь: три строятся на территории Новой Москвы - это ЖК "Легенда" в городском округе Троицке, ЖК "Марушкино" и ЖК "Воскресенское", расположенные в одноименных поселениях. Еще пять ЖК предстоит достроить в границах Москвы исторической: "Академ Палас" на проспекте Вернадского, "Квартал Триумфальный" в районе Фили-Давыдково, "Терлецкий парк" в Перово, "Малыгина, 12" в Лосиноостровском районе и компенсационный дом для дольщиков ЖК "Мегаполис" в Косино-Ухтомском районе.

Все они, как правило, "бородатые": строительство, например, "Квартала Триумфального" и "Академ Паласа" начиналось еще в начале 2000-х. По собственному опыту, а строим жилья мы ежегодно миллионы квадратных метров, знаю: достраивать всегда намного сложнее, чем строить заново. Тем более, что некоторые "горе-застройщики", того же "Квартала Триумфальный" на Кутузовском проспекте, даже не предприняли мер для консервации недостроя. В таких случаях иногда было бы проще снести. Но принято решение достроить. Поэтому сейчас стоит сложнейшая задача, прежде всего, обследовать эти здания и убедиться, насколько их монолитные конструкции надежны с точки зрения безопасности. Кроме того, нужно привести объекты в соответствие современным требованиям и нормативам, так как за прошедшие годы они во многом изменились. Следовательно, предстоит переоформить огромный объем документации.

Но я уверен: мы справимся. Деньги из бюджета Москвы на завершение работ выделены, "дорожной картой" по каждому ЖК определены сроки. Шесть жилых комплексов должны быть достроены уже в этом, 2024-м году, а еще два - ЖК "Квартал Триумфальный" и "ЖК Воскресенское" обследуем и тогда определим сроки завершения работ. Такую задачу поставил перед нами Сергей Семенович Собянин.

Сейчас обманутых дольщиков часто называют проблемными. Вопрос терминологии?

Рафик Загрутдинов: Обманутыми себя чувствуют люди, которые заплатили деньги, но квартир не получили - отсюда и название в народе пошло. У нас же, строителей, есть понятие "проблемные объекты" - по названию Единого реестра, в котором они учтены, как пострадавшие граждане-соинвесторы.

Все они получат ключи от квартир в домах, которые столица взялась достроить.

И все-таки почему так живуча эта проблема? С 2019- года, когда в России были введены эскроу-счета и застройщики стали получать деньги за построенное жилье только в обмен на ключи, казалось бы, такие ситуации должны были остаться в прошлом. Но идет уже 2024 год, но они по-прежнему возникают.

Рафик Загрутдинов: Все проблемные дома начинали строиться еще по старому законодательству, до 2019 года. Процесс достройки затянулся, в том числе из-за того, что по ряду объектов проходили суды. И вот, наконец, настал час, когда появилась возможность раз и навсегда поставить точку в этом вопросе.

Полный репортаж с "Делового завтрака" с Рафиком Загрутдиновым будет опубликован в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

Аэропорт Саранска возобновил работу после ЧП с лайнером

Валентина Зотикова (Мордовия)

Аэропорт Саранска полностью восстановил работу после инцидента, случившегося в понедельник вечером, когда приземлившийся самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В числе пассажиров лайнера были заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, а также другие тренеры, телекомментаторы и журналисты, прилетевшие в город для работы на первенстве России по фигурному катанию среди юниоров.

Нештатная ситуация с самолетом Superjet авиакомпании "Россия" произошла в 20.34. После посадки воздушное судно, на борту которого находились 87 пассажиров и шесть членов экипажа, съехало с ВПП вправо на десять метров и оказалось в сугробе.

К счастью, никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений. Отстегнуть ремни и покинуть салон пассажиры смогли лишь спустя полчаса, когда спецтехника расчистила снег.

"Красота, хорошая погода. Прилетели в сугроб!" - шутили они, делясь видеокадрами с места происшествия. Тем временем прибыли экстренные службы и правоохранители, которые начали проверку по факту ЧП.

Рузаевский транспортный прокурор Сергей Кривозубов заверил, что ведомство взяло на контроль соблюдение прав пассажиров: в здании аэровокзала была оперативно организована мобильная приемная. "К работе приступила комиссия для выяснения причин произошедшего", - заверил глава Республики Мордовия Артем Здунов.

Предварительную причину случившегося озвучили представители авиакомпании-перевозчика: по их мнению, ЧП произошло из-за ненадлежащего состояния взлетно-посадочной полосы. Сразу после резонансного инцидента аэропорт был временно закрыт, следующий рейс в Москву отменен. Вылететь в столицу саранские пассажиры смогли из пензенского аэропорта, куда их доставили автобусом.

Во вторник аэрокомплекс столицы Мордовии возобновил работу в соответствии с расписанием.

В морозы сельским школам пришла на помощь альтернативная энергия

Гульназира Ишбердина (Уфа - Тюмень),Ирина Горбунова (Уфа - Тюмень)

В Стерлитамакском районе Башкирии из-за проблем с отоплением дети вынуждены были сидеть на уроках в куртках, пока не вмешался глава республики. В Тюменской области тоже были трудности, и там нашли выход: уже во второй сельской школе устанавливают альтернативную систему энергоснабжения - с использованием тепловой энергии земли, которая оказалась гораздо дешевле газа и электричества.

Башкирское село Айгулево находится в 20 км от промышленного центра - города Стерлитамака. А потому его население в отличие от многих других деревень с годами не уменьшается. Люди предпочитают оставаться здесь и при этом не испытывают проблем с работой. Село разрастается, дети рождаются, но школа, где учатся ребята еще из трех ближайших деревень, построена более 50 лет тому назад. В этом году в ней возникли проблемы с отоплением. "В морозы температура в классах всего +7... +13 градусов. Потому что в половине кабинетов нет отопления, и там стоят электрические обогреватели. Этого недостаточно, чтобы согреться. Дети вынуждены учиться в куртках по 7-8 часов в день. О каком качественном образовании может идти речь?" - возмущаются родители школьников.

Ни администрация района, ни школа не принимали никаких мер, пока родители не написали обращение главе республики. На следующий же день в учебное заведение приехала комиссия, подтвердившая жалобы родителей. "Школа имеет электрическое отопление. В котельной работают два электрокотла. Некоторые кабинеты из-за малой циркуляции не прогреваются до нормы. Решено установить циркуляционный насос большей мощности. Дополнительно продолжим утепление входной группы здания. На время проведения работ школьники будут учиться в дистанционном режиме", - сообщила замначальника управления по соцкоммуникациям администрации Стерлитамакского района Регина Спевак. Пока материал готовился в печать, стало известно, что дополнительный насос помог, классы нагрелись, и дети снова учатся в офлайн-режиме. Остался лишь один вопрос: что мешало сделать это раньше, не дожидаясь жалоб от родителей к властям? Впрочем, похожие проблемы сегодня во многих сельских школах.

Между тем в Тюменской области нашли интересное решение: уже во второй школе региона установят альтернативную систему энергоснабжения - с использованием тепловой энергии земли. Гейзеры или горячие термальные источники для этого не нужны. Достаточно тепла, которое накапливает земля под лучами солнца. Первую такую систему установили еще девять лет назад в школе деревни Юрмы. Новое оборудование себя хорошо показало: экономия по сравнению с обычными энергоносителями - более чем в два раза! Сегодня для продолжения эксперимента выбрали школу в селе Крашенинино. Старое деревянное здание снесут и на его месте построят каменное.

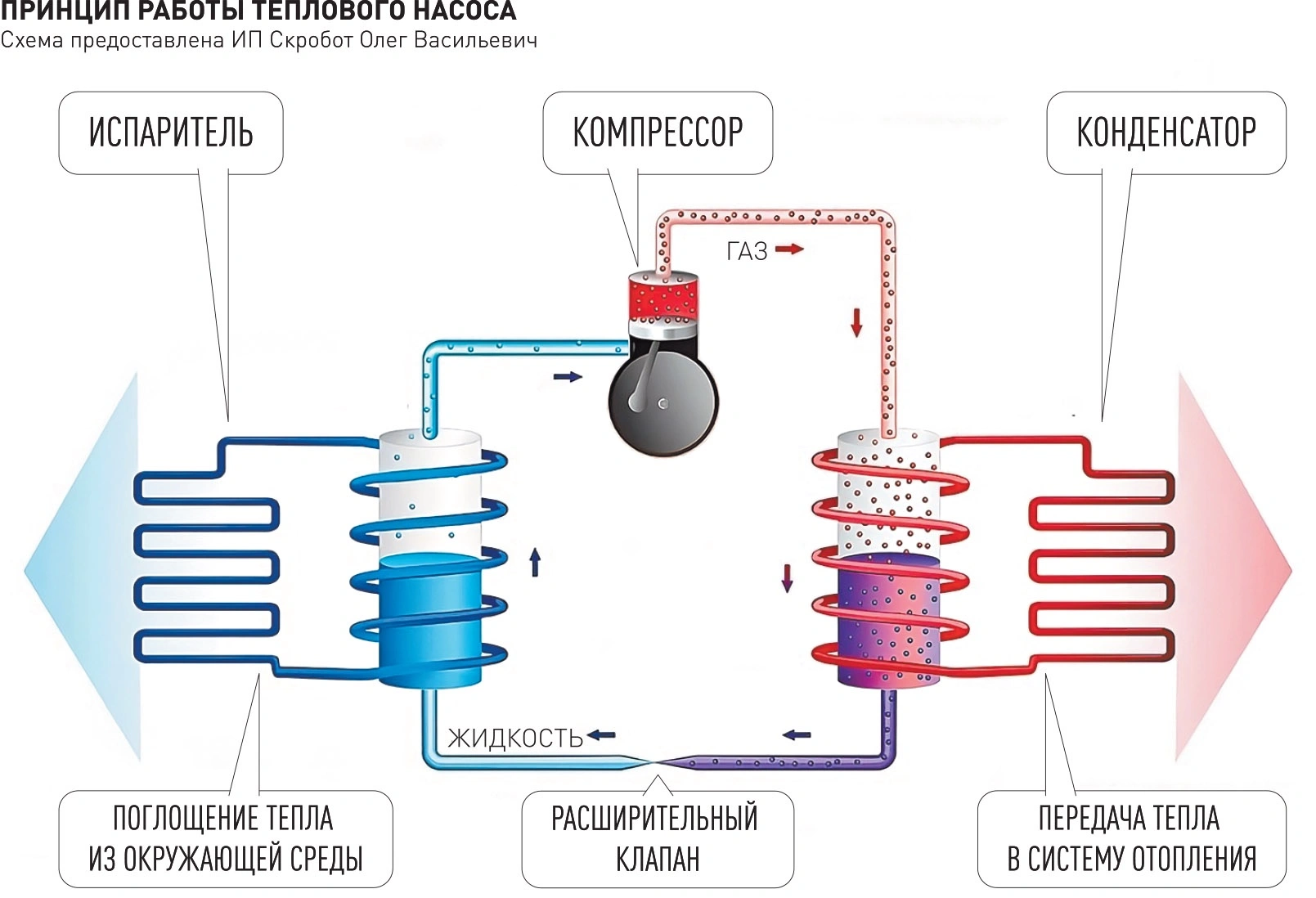

Оба населенных пункта пока не газифицированы. Чем топить? Дровами или углем - хлопотно и неэкологично. С помощью электричества - дорого. И тогда подрядчик, который в 2013 году построил школу в Юрмах, обратился к проектировщикам и предложил использовать альтернативные источники энергии - задействовать то, что находится прямо под ногами. Принцип работы такой системы отопления сравнивают с холодильником, который, по сути, тоже является тепловым насосом: охлаждая морозильную камеру, забирает оттуда теплый воздух и передает излишнюю энергию на трубки радиатора. Только в данном случае, наоборот, идет передача тепла, накопленного грунтом. Оно извлекается из-под земли с помощью теплового насоса и скважин, в которые закачивают смесь воды и антифриза. В скважинах водный раствор пропиленгликоля нагревается и по трубам поступает вначале в испаритель, а затем в компрессор. Далее все происходит по законам физики, которые гласят, что любая жидкость при испарении охлаждается, а при сжатии (например, в компрессоре) - нагревается.

Этот способ теплоснабжения привлекает прежде всего низким расходом электроэнергии - на один киловатт, потраченный на извлечение тепла из земли, получают три. Затраты на обслуживание минимальные.

Комментарий

Сергей Алексеенко, академик РАН, руководитель секции по возобновляемой энергетике Совета по приоритетному направлению "Энергетика" РФ, научный руководитель Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН:

- Сегодня получение тепла от энергоснабжения земли - это распространенный подход экономии топлива, но здесь очень важно, какие в данной местности есть подземные условия - где-то тепло, где-то холодно. Хотя даже в Сибири, например в Тюменской или Новосибирской областях, климат вполне нормальный для использования такой технологии которая позволяет экономить до 50% органического топлива. Только что прошло совещание в Красноярском крае, где собирали ученых и строителей по применению тепловых насосов для отопления зданий ЖКХ и соцобъектов. Следующеее намечено на 15 февраля в рамках "Технопрома" в Новосибирске. Там мы как раз и хотим продемонстрировать тепловой насос, который использовали для отопления двух школ в Новосибирске. Считаем, что это важное и перспективное направление альтернативной энергетики, и готовимся к тому, чтобы была принята большая программа по использованию данного вида энергоснабжения по всей России.

Подготовил Андрей Полынский

Для калининградцев субсидируют авиаперевозки в "большую" Россию

Денис Гонтарь (Калининград)

Из-за дорогих билетов на авиарейсы до Москвы и Санкт-Петербурга власти Калининградской области разрабатывают отдельную программу субсидирования для жителей самого западного региона страны. Соответствующее обращение уже направили в Минтранс России. Идею поддержал президент страны.

Санкции и сложная логистика привели к тому, что самолет остался для калининградцев, по сути, единственным надежным и быстрым способом перемещения между эксклавом и другими российскими регионами. Вот только цены на билеты все больше пугают местных жителей. За прошлый год суммарно по всем направлениям из областного центра они подорожали сразу на 20 процентов и опускаться пока не собираются.

Сегодня маршрут "Калининград - Санкт-Петербург - Калининград" обойдется в среднем в 12 тысяч рублей с багажом. Для многих жителей эксклава это треть месячной зарплаты. Сам перелет до Северной столицы занимает всего один час и сорок минут.

Сэкономить на билетах помогает действующая федеральная субсидия, которая распространяется сразу на несколько территорий. Такие билеты всегда разлетаются словно горячие пирожки и обычно заканчиваются уже в апреле. Проблема заключается в том, что деньги по программе господдержки - около 450 миллионов рублей для калининградского направления - делят на всех россиян. Жителям самого западного региона страны, где проживает один миллион человек, от общей цифры достается около 4-5 процентов от всех субсидируемых из федерального бюджета билетов. Поэтому слетать подешевле в столицу не всегда удается даже инвалидам, пенсионерам и студентам в возрасте до 23 лет.

- Мы попросили, чтобы новую субсидию делили не на 146 миллионов человек, а на всех калининградцев без привязки к льготникам. Федеральное правительство и президент нас в этом вопросе поддержали. Нужно все сделать быстро, поскольку продажи уже стартовали. Учитывая скорость, с которой раскупают субсидированные билеты, сейчас главное - оперативно откорректировать правила, чтобы не пропустить текущий год, - рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Такое перераспределение денежных средств сделает недорогие билеты доступнее и расширит окно для их покупки, убеждены в правительстве региона. Например, слетать по субсидии в Москву можно будет в среднем за 3,8 тысячи рублей в один конец вместо 6-7 тысяч, а в Санкт-Петербург - за 3,5 тысячи рублей вместо 5,5-6 тысяч.

В Минтрансе России сообщили, что объем субсидии на полеты в Калининградскую область для всех россиян в текущем году заметно подрастет. Из федерального бюджета на эти цели выделят 725 миллионов рублей. Программу господдержки разделили на две части: первая будет распространяться на всех жителей страны, вторая - исключительно на льготников.

Число субсидированных маршрутов тоже увеличилось с 15 до 19. Так, слетать напрямую из Калининграда сегодня можно не только в Москву и Петербург, но также в Архангельск, Мурманск, Псков, Иваново, Пермь, Новосибирск, Самару и другие российские города. Всего по льготным направлениям планируют перевезти 210 тысяч пассажиров.

Однако из-за растущего пассажиропотока возникла другая проблема: аэропорт Храброво не справляется с такими объемами. Сегодня его предел - пять миллионов пассажиров в год. Прошлый год оказался рекордным: через воздушные ворота эксклава прошли более четырех миллионов пассажиров. Более половины из них - калининградцы. Запас есть, но места уже не хватает. Поэтому аэропорт решили реконструировать.

- Мы расширим площади, чтобы увеличить возможности по приему постоянно растущего пассажиропотока. Соответствующее техническое задание выдано. В планах - пристроить к работающему терминалу двухэтажное здание. С ним площадь наших регистрационных залов увеличится сразу до десяти тысяч квадратных метров. Благодаря такой пристройке Храброво сможет принимать до семи миллионов пассажиров в год, - прокомментировал генеральный директор калининградского аэропорта Александр Корытный.

Пока в планах подготовить проект до конца текущего года, а в 2025-м - приступить к строительству. Одной пристройкой не ограничатся. За счет средств федерального бюджета аэропорт хотят оборудовать магистральной рулежной дорожкой. Она нужна, чтобы увеличить число рейсов, которые одновременно заходят на посадку или взлетают. Цена такого апгрейда составит 5,5 миллиарда рублей. Деньги на строительство пообещали выделить из федерального бюджета.

В России начат выпуск компонентов для солнечной энергетики

Сергей Тихонов

В России открыли первый завод, выпускающий компоненты для производства модулей для объектов генерации электричества на основе солнечного света. Проще говоря, из них делаются солнечные панели, которые мы часто видим на крышах домов на юге нашей страны и за границей. До этого такие панели у нас могли собирать только из импортных материалов. Теперь сделан шаг к достижению технологического суверенитета в области солнечной энергетики.

Хотя поставки комплектующих в основном шли из дружественных стран, зависимость от импорта была. Сейчас вся совокупная установленная мощность объектов генерации возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России - 6,12 ГВт, а солнечной - 2,19 ГВт. На первом отечественном призводстве уже начали выращивать слитки монокристаллического кремния и выпускать кремниевые пластины для солнечных ячеек. На заводе пояснили "РГ", что именно эти пластины монокристаллического кремния являются основой для ячеек солнечных батарей. Объем производства позволит обеспечить основным компонентом солнечные ячейки суммарной мощностью до 1,3 ГВт в год. Годовой объем производства солнечных модулей в мире - 178 ГВт.

"Новое производство - крупнейший в ЕАЭС производитель компонентов для солнечной энергетики. Его продукция защитит отрасль от конъюнктурных колебаний и откроет дополнительные перспективы развития. Солнечная энергетика может стать гармоничным и быстрым решением проблемы энергодефицита в активно развивающихся промышленных центрах, в том числе на Дальнем Востоке", - говорит сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Виктор Вексельберг.

Помимо классических солнечных парков для централизованного электроснабжения, солнечные элементы активно интегрируются в городскую инфраструктуру. Например, освещение и фасады зданий - такие здания с солнечными фасадами уже есть в Московской области, Екатеринбурге и Уфе. Кроме того, они используются для нужд водного и воздушного электротранспорта. Например, известный путешественник и писатель Федор Конюхов пересек Тихий океан на катамаране с российскими гибкими солнечными элементами. Также высокочистый монокристаллический кремний используется в электронике - как компонент в производстве некоторых видов микропроцессоров.

Но в первую очередь запуск предприятия важен для развития проектов ВИЭ в нашей стране. По словам эксперта по энергетике Кирилла Родионова, солнечная генерация - один из наиболее быстрорастущих сегментов мировой энергетики. Глобальная мощность солнечных генераторов к декабрю 2023 года достигла 551 ГВт, более чем вдвое превысив аналогичный показатель для мазутных электростанций, на долю которых приходится чуть более 3% общемировой выработки электроэнергии.

У нас принято часто недооценивать потенциал ВИЭ. Но в некоторых регионах именно ветровая и солнечная генерация может решить проблему возникающего дефицита энергии. Например, связанного с майнинговыми фермами. Их сейчас фактически ставят перед выбором: покинуть регионы с низкими тарифами на электричество, переехав в профицитные по производству энергии районы, но с более высокими тарифами, уйти в "серую зону", либо прекратить работу.

Как отмечает Родионов, инвестиционный цикл в солнечной энергетике короче, чем в ветровой. Свыше половины реализуемых и запланированных проектов будут завершены к 2030 году. В целом солнечная энергетика будет одной из ведущих отраслей по темпам привлечения инвестиций в ближайшие полтора десятилетия. Если российским компаниям удастся овладеть соответствующими технологическими компетенциями и при этом обеспечить снижение (в сравнении с зарубежными конкурентами) издержек, то их будет ждать экспортный успех.

Пока остаются вопросы только по сырью для работы завода. Для производства монокремния нужен поликремний. В России он производится, но пока в недостаточных количествах. На производстве о поставщиках сырья не рассказывают, ссылаясь на коммерческую тайну. Но источник сырья здесь оказывается очень важным элементом, поскольку о полной независимости от импорта можно говорить только тогда, когда вся цепочка производства будет находиться на территории нашей страны. И дело здесь не в геополитических рисках. Просто в производстве солнечного оборудования моду задает Китай, и если мы хотим всерьез конкурировать с его продукцией, источник сырья не должен быть связан с нашим главным конкурентом на рынке.

Чуть более трети мощности новых солнечных проектов обеспечит Китай, в том числе за счет наличия собственной сырьевой базы, поясняет Родионов. Например, в 2022 году на долю КНР пришлось 68% глобального производства кремния, а также 14% добычи серебра, которое используется для изготовления кремниевых пластин.

Еще четверть мощности новых проектов обеспечат четыре страны: США, Бразилия, Индия и Австралия. Если Россия хочет участвовать в этой гонке, то впору подумать, что еще в Советском Союзе поликремний у нас выпускался в достаточных количествах, по крайней мере, для удовлетворения внутреннего спроса. То есть потенциал есть, а теперь есть еще и достаточно серьезный спрос.

Налоговые выплаты нефтегазовых компаний в бюджет должны вырасти на 30 процентов

Сергей Тихонов

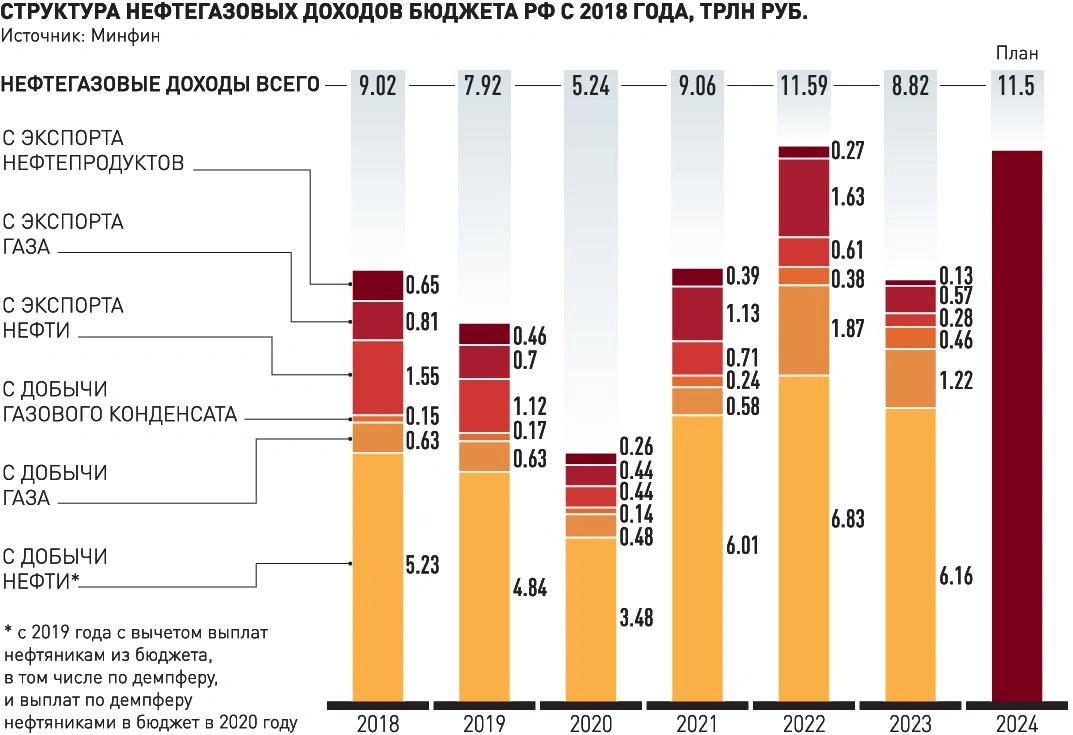

Ожидается, что в 2024 году нефтегазовые компании перечислят в бюджет 11,5 трлн рублей (из 35,06 трлн рублей всех запланированных доходов). Это на 30 процентов больше, чем от них было получено в 2023 году - 8,8 трлн рублей, и сопоставимо с результатами рекордного 2022 года. Тогда в казну из отрасли пришло 11,59 трлн рублей - максимальный показатель за всю историю России.

В 2022 году в этой сумме оказалось 5,1 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов, то есть базовые значения были значительно ниже. В ожидаемом показателе на этот год на дополнительные доходы приходится только 1,8 трлн руб., а увеличение выплат из отрасли относительно 2023 года - 2,7 трлн руб.

Обеспечить такой рост поступлений в казну возможно тремя способами. Первый путь - за счет увеличения объемов добычи, именно с нее платятся основные нефтегазовые налоги. Второй - доходы могут вырасти в результате подорожания котировок барреля, поскольку налоги платятся из расчета стоимости нефти российского сорта Urals. Третий путь - поднять налоги. Есть, конечно, еще вариант с ослаблением курса рубля, но такой сценарий совсем маловероятен.

Особенного роста добычи нефти и газа в следующем году никто не ожидает. Россия продолжает участвовать в сделке ОПЕК+, а ее условия не позволяют неконтролируемо увеличить добычу нефти. Добыча газа и вовсе снизилась из-за падения объемов экспорта в Европу. Базовые ожидания на 2024 год - 666,7 млрд кубометров, что менее чем на 5% превышает показатели 2023 года.

Да и не приносит газовая отрасль таких доходов, чтобы обеспечить запланированный рост. Ее рекорд, поставленный в том же 2022 году, - 1,9 трлн рублей с налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых 1,2 трлн руб. - дополнительные выплаты "Газпрома" со сверхдоходов, полученных в результате рекордных биржевых цен на газ в Европе. Основная нагрузка всегда ложилась на нефть.

Мы потеряли 120 млрд кубометров экспорта газа в Европу с 2021 года, говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. В 2022 году удалось компенсировать потери за счет высоких биржевых цен на газ, которые продержались до середины 2023 года. Сейчас они упали, а "Газпром" с начала 2023 до конца 2025 года ежемесячно платит повышенный НДПИ - на 50 млрд руб. ежемесячно. Больше с него уже не взять, прыгнуть выше головы не получится, считает эксперт.

Что касается мировых котировок нефти, то сейчас они колеблются в диапазоне 75-85 долларов за баррель эталонного сорта Brent. Назвать их высокими никак нельзя. А наша нефть ко всему этому продается с дисконтом к Brent, который в прошлом году колебался от 35 до 10 долларов с барреля.

Как отмечает Симонов, предсказывать цены на нефть - дело неблагодарное, но, по-видимому, в этом году они не будут трехзначными. Причины две. Выборы в США, до них действующая власть в Вашингтоне будет всеми силами сбивать рост котировок. Вторая причина - общая турбулентность мировой экономики на востоке и на западе, что препятствует росту спроса на нефть. В рекордном по доходам бюджета 2022 году цены на нашу нефть были все же достаточно высокими. А сейчас, несмотря на все наши успехи в противодействии западным санкциям, издержки из-за них остаются очень высокими. Да, дисконт на нашу нефть сейчас всего около 15 долларов с барреля, но относительно котировок Brent она торгуется в районе 60-65 долларов за баррель. В бюджете заложена цена 71,3 доллара за баррель.

Налоги для нефтедобывающих компаний с начала этого года и так повысились. Другое дело, что сейчас цена нашей нефти для уплаты налогов формируется исходя из среднего значения сделок по ее покупке-продаже в российских портах Балтики и Черного моря с учетом транспортировки до европейских стран Средиземноморья или Роттердама (Нидерланды). Но мы сейчас возим нефть в Китай и Индию, а в Европу совсем не возим. При поставках в Турцию здесь у поставщиков может быть даже выгода, но в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) из наших западных портов доставка значительно дороже. В прошлом году около 78% экспорта нефти из России пришлось на страны АТР.

С точки зрения Симонова, в нефтянке достигнут уже предельный уровень налоговой нагрузки. Доказательство этому - неудачный эксперимент с демпфером (в сентябре 2023 года был сокращен размер компенсаций из бюджета нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных, что привело к резкому росту стоимости бензина и дизеля в опте и рознице). Чудес не бывает, сейчас любое повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль приведет к росту цен на топливо, считает эксперт.

По его мнению, схожая ситуация с газом. В случае роста налогов "Газпрому" придется лоббировать повышение оптовых цен на газ для промышленности, а возможно, и рост тарифов для населения. Единственная отрасль, которая еще не обложена фискальными выплатами "выше крыши", - производство и экспорт сжиженного природного газа (СПГ), считает эксперт.

Но учитывая, что США объявили санкционную войну нашим новым СПГ-проектам, а расширение производства СПГ - способ монетизировать наши запасы газа после падения трубопроводного экспорта в Европу, решение обложить эту сферу налогами едва ли окажется дальновидным. Отрасль пока не встала твердо на ноги, а планы по ее развитию весьма амбициозные.

Россия сохранила добычу углеводородов на уровне прошлых лет

Сергей Тихонов

Отказ стран Европы покупать нашу нефть, санкции Запада, а также диверсии против российских газопроводов не обрушили производство углеводородов в нашей стране. По итогам прошлого года немного просела по показателям добычи газовая отрасль. Да и то лишь потому, что экспортные поставки газа привязаны к возможностям инфраструктуры, которая оказалась повреждена в результате террористического акта. Нефтяные и угольные отечественные компании сумели найти новых покупателей за границей, перестроить экспортные логистические цепочки и создать новую систему и механизмы торговли нашим сырьем.

Нефть

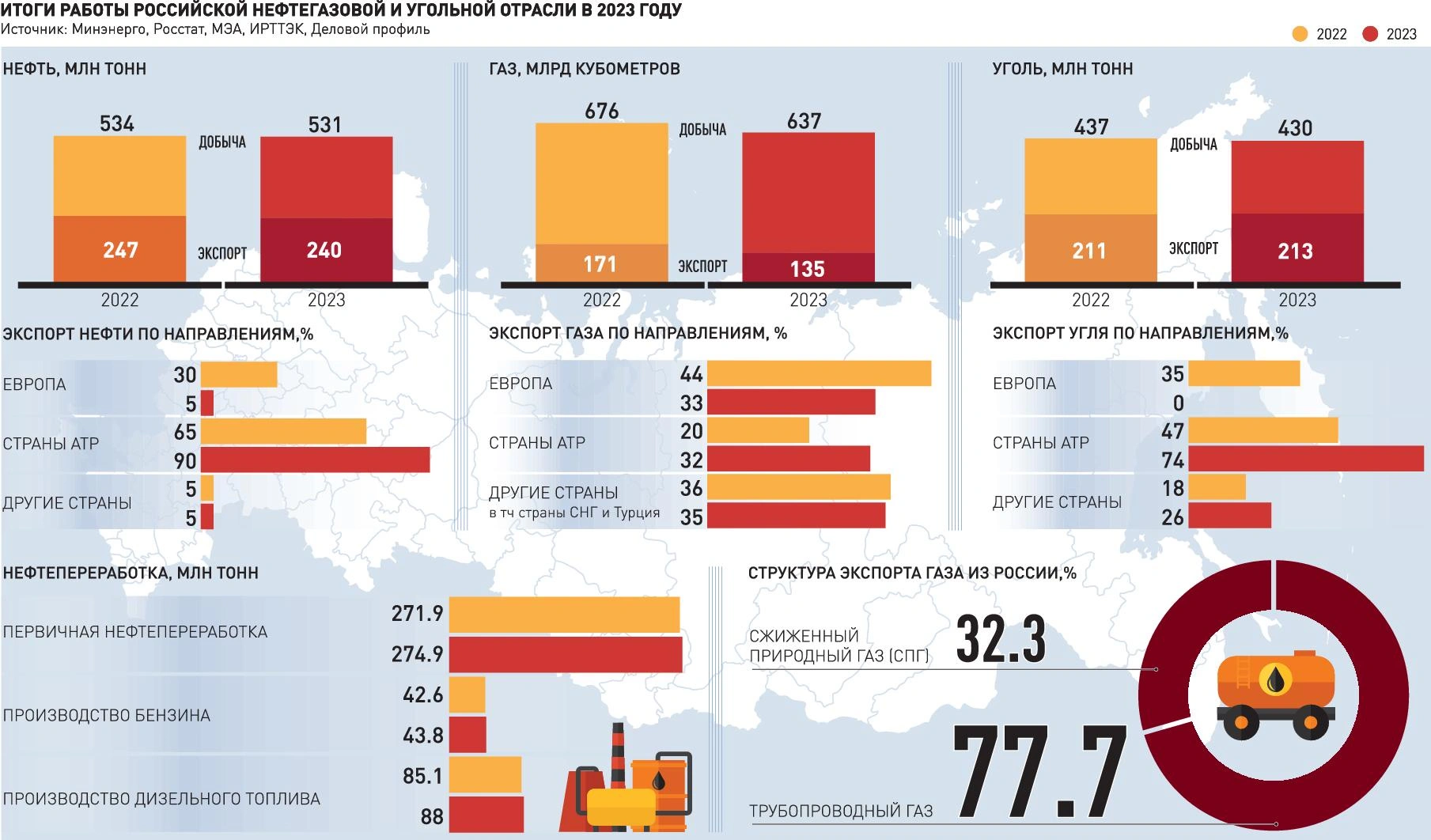

По данным минэнерго, добыча нефти в России в 2023 году составила 531 млн тонн, что менее чем на 1% ниже результата 2022 года (534 млн тонн). Снижение производства связано с дополнительными обязательствами нашей страны по сокращению добычи и экспорта нефти в сделке ОПЕК+.

Отдельно стоит отметить, что часть обязательств Россия приняла на себя добровольно, поскольку сейчас поддержка нефтяных котировок на высоком уровне для пополнения нашего бюджета важнее роста объемов добычи. Поэтому говорить о стагнации в отрасли не приходится. Для роста производства есть ресурсные и технические возможности, готовятся к запуску новые большие проекты. К примеру, "Восток Ойл" в Красноярском крае, где планируется добывать после выхода на полную мощность 100 млн тонн нефти в год.

Официальные данные по экспорту пока не раскрывались, но ранее сообщалось, что он, по-видимому, будет немного ниже уровня прошлого года - 247 млн тонн. В августе прошлого года наша страна добровольно сократила поставки нефти на мировой рынок на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). С сентября до конца года объем сокращения был снижен до 300 тыс. б/с. При этом в презентации первого замминистра энергетики Павла Сорокина было сказано, что Россия в 2023 году отправила на экспорт только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) 193 млн тонн нефти.

В прошлом году впервые с 2018 года в России произошел топливный кризис - осенью биржевые и розничные цены на бензин и дизель резко пошли вверх. Правительству пришлось принимать срочные меры, в том числе временно ограничивать экспорт бензина и дизельного топлива (ДТ). При этом объемы первичной нефтепереработки в стране по сравнению с 2022 годом в прошлом году даже выросли на 1,1%, до 274,9 млн тонн. Производство бензина увеличилось почти на 2,8%, до 43,8 млн тонн, а дизельного топлива - на 3,4%, до 88 млн тонн. Кроме того, по данным Международного энергетического агентства, экспорт нефтепродуктов из России снизился с 2,9 млн б/с в 2022 году до 2,7 млн б/с в 2023 году, примерно на 7%.

Последние цифры подтверждают мнение экспертов, что топливный кризис осени 2023 года был связан не с увеличением экспорта бензина и ДТ, а с корректировкой демпфера в сентябре, из-за которой нефтяным компаниям была снижена в два раза компенсация из бюджета за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. В октябре формулу выплат по демпферу восстановили и цены пошли вниз.

Необходимо отметить и негативные факторы. В 2023 году продолжился рост налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, к чему в том числе относилась попытка скорректировать демпфер. В 2024 году тенденция продолжилась, выросли налоги и топливные акцизы, а также изменились параметры выплат по демпферу. С другой стороны, в рамках налогового маневра в этом году обнулилась экспортная пошлина на нефть. Но налоги платятся со всех объемов добычи, а экспортная пошлина выплачивалась только с объемов, отправляемых за рубеж. По мнению экспертов, рост налоговой нагрузки на отрасль приводит к снижению инвестиций в новые проекты и падению рентабельности добычи.

Газ

Наша газовая отрасль не попала под прямые санкции Запада, но пострадала в 2022 и 2023 году больше всего. Евросоюз не отказывался от импорта российского газа, по отношению к нему не применялись ценовые ограничения. Но подрыв "Северных потоков", остановка из-за невозможности производить расчеты между сторонами за прокачку газа трубопровода "Ямал - Европа", а также вынужденное снижение поставок в Европу через Украину - все это уронило наш экспорт газа и автоматически сократило его добычу.

По данным Росстата, добыча газа в России в 2023 году составила 638 млрд кубометров. В 2021 году она равнялась 763 млрд кубометров, а в 2022 году - 676 млрд кубометров. Вице-премьер Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика" привел данные об экспорте: поставки трубопроводного газа за границу по итогам 2023 года составили 91,4 млрд кубометров, а экспорт сжиженного природного газа (СПГ) - около 43,6 млрд кубометров (32,3 млн тонн). Дальнейшее развитие газовой отрасли будет связано с тремя факторами.

Во-первых, строительством газопроводов в Китай. Сейчас поставки в Поднебесную идут по газопроводу "Сила Сибири", который еще не вышел на максимальный уровень прокачки газа - 38 млрд кубометров (в 2023 году - 22,7 млрд кубометров газа). Уже согласован и заключен контракт по строительству "Дальневосточного маршрута" с Сахалина в Китай на поставки - 10 млрд кубометров в год. Он должен заработать не позднее 2027 года. Но ожидать, что поставки начнутся в 2024 году, не стоит. Ресурсной базой для поставок должно стать морское Южно-Киринское месторождение, запасы которого оцениваются в 814,5 млрд кубометров газа. Разработка месторождения сложна технически и требует больших вложений.

Во-вторых, вводом в строй новых проектов по производству СПГ. Российские компании перестали зависеть от иностранного оборудования при строительстве СПГ-заводов, но США уже применили финансовые санкции в отношении нашего строящегося предприятия "Арктик СПГ-2", что осложняет его работу с покупателями и снижает инвестиционную привлекательность новых СПГ-проектов. В "Арктик СПГ-2" уже работает первая линия, до конца 2026 года должны запуститься еще две.

И третий фактор, который станет стимулом для роста добычи газа, - увеличение его внутреннего потребления. Движущие силы здесь - газохимические проекты и газификация регионов. Газохимические комплексы строятся сейчас на Балтике, в Сибири и на Дальнем Востоке. Что касается газификации, то на нее в 2023 году в 74 субъектах в региональных бюджетах было предусмотрено порядка 6,7 млрд руб. С 2021 года было подано более 1,5 млн заявок на социальную газификацию, заключено более 1,1 млн договоров, до границ участка исполнено более 877 тыс., в 485 тыс. домовладений газ уже подведен.

Ожидается, что в 2024 году экспорт трубопроводного газа увеличится на 11% относительно результатов 2023 года, до 108 млрд кубометров, а благодаря постепенному выходу на проектную мощность газопровода "Сила Сибири", экспорт СПГ - на 14%, до 38 млн тонн.Уголь

Добыча угля по итогам прошлого года составила порядка 438 млн тонн, что немного больше, чем в 2022 году - 437 млн тонн. Экспорт угля в 2023 году достиг порядка 213 млн тонн (в 2022 году - 211 млн тонн). Такие данные привел Александр Новак.

Статистика Росстата по добыче в прошлом году немного отличается - 430 млн тонн. Но картину особенно это не меняет. Уголь самым первым из наших сырьевых экспортных товаров попал под западные санкции. Евросоюз отказался закупать его с августа 2022 года (эмбарго на импорт нефти было введено только в декабре 2022 года, а нефтепродуктов - в феврале 2023 года). Перенаправить пришлось экспортные поставки около 50 млн тонн угля, которые раньше уходили в Европу. И учитывая зависимость угля от пропускной способности железных дорог, дело это было совсем не простым.

Часть поставок продолжала проходить через порты Балтики и Черного моря, но теперь не в Европу, а в страны Ближнего Востока, Африки и в Индию. Основными покупателями российского угля были Китай (поставки выросли на 52%), Индия (на 43%) и Турция. Доля экспорта в страны БРИКС выросла примерно на 46%.

Дальнейшие перспективы отрасли связаны с расширением пропускной способности железных дорог на востоке (Восточный полигон). В перспективе это позволит увеличить экспорт угля через порты Дальнего Востока до 173 млн тонн.

Цитата

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак:

"Прошедший год показал высокую степень стрессоустойчивости энергетического комплекса России. Отечественный ТЭК достойно справился с вызовами, продолжил надежно обеспечивать энергобезопасность страны и выполнять обязательства перед иностранными партнерами".

Россия может выйти из Арктического совета

Александр Гасюк

Усиление военной активности НАТО в Арктике и все громче звучащая со стороны альянса риторика о необходимости подготовки к конфликту с Россией в этом регионе ставят перед нашей страной вопрос о наиболее эффективных способах защиты своих национальных интересов за Полярным кругом. Как заявили в МИД России, одним из них может стать выход из Арктического совета (АС) - клуба из восьми стран, имеющих прямой выход в Заполярье.

Такой сценарий не исключил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. "Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам", - заявил дипломат. Логика российского внешнеполитического ведомства понятна: с вступлением Финляндии в НАТО и ожидаемым присоединением к нему Швеции партнерами России по Арктическому совету станут исключительно страны - члены западного военно-политического блока.

Они под надуманными предлогами ведут дело к милитаризации Арктики и ускоренному превращению этого региона в очередной плацдарм противостояния с нашей страной. Так, в принятой летом 2022 года обновленной стратегической концепции НАТО оправдывало необходимость усиления своей активности в Арктике потенциальными возможностями Москвы "нарушить свободу навигации" в северных широтах.

После начала СВО на Украине работа некогда деполитизированной "арктической восьмерки", где с 1996 года Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция объединяли усилия во имя охраны окружающей среды, обеспечения устойчивого развития приполярных регионов и достижения других гуманитарных целей, оказалась практически полностью парализованной. Это произошло из-за демонстрационного отказа западных стран продолжать сотрудничество в совете во время двухгодичного председательства в нем нашей страны.

Тогда в госдепартаменте США завили, что совет способен реализовать большинство своих проектов без участия РФ. Однако с учетом того, что к России относится порядка 60 процентов территорий Заполярья, по факту западники "изолировали" от Арктики и реализуемых здесь гуманитарных проектов сами себя. В том числе лишили коренных жителей региона возможности решать их проблемы на международной площадке. Пока же, по словам посла Николая Корчунова, на сегодняшний день взаимодействие в рамках Арктического совета идет на "самых малых оборотах".

Автодилеры расчистили склады: скидок больше не будет?

Александр Чупров

В 2024 год российские автодилеры вошли с переполненными складами, что при нынешней ключевой ставке могло обернуться для них большими финансовыми потерями. Поэтому весь январь участники рынка расчищали склады, предлагая значительные скидки.

Щедрость неслыханная

Российский авторынок в наступившем 2024 году продолжает восстановление. Так, за январь россияне приобрели 80,2 тыс. легковых автомобилей - это на 77% выше показателя годичной давности, однако все еще на 7% меньше, чем в первом месяце досанкционного 2022-го (85,9 тыс. шт.), сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. Стоит при этом отметить некоторое снижение темпов роста продаж, которые в прошлом году измерялись кратно.

По словам генерального директора ГК "Аларм-Моторс" Романа Слуцкого, действия Центробанка во втором полугодии 2023-го, как и предполагалось, привели к заметному охлаждению спроса к концу года на авторынке. Ситуация осложнялась еще и тем, что именно к четвертому кварталу прошлого года большинство дистрибьютеров китайских брендов сформировало на рынке весьма значительные запасы автомобилей.

"Начиная с середины ноября и вплоть до конца января авторынок находился на фазе распродажи. Именно благодаря этому рынок января оказался столь успешным с точки зрения объемов продаж. К концу января большинству участников рынка удалось сократить товарные запасы и скорректировать объем поставок на первый квартал", - рассказал "РГ" Роман Слуцкий.

В свою очередь, директор департамента автомобилей с пробегом ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Гришаков отмечает, что активный рост продаж новых автомобилей оказал большое влияние на динамику "вторички". Более 70% покупателей новых автомобилей продавали свои подержанные машины по схеме trade-in или самостоятельно, тем самым насыщая рынок предложениями.

Что касается марочной структуры продаж, первенство на российском авторынке удерживает марка Lada, чья реализация в январе выросла на 26% до 22,3 тыс. машин, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации.

Лидером среди иномарок стал китайский Haval с показателем 9,6 тыс. проданных автомобилей (рост в 2,3 раза). Третье место заняла Geely, реализовавшая около 9 тыс. своих машин (рост в 2,6 раза). Далее следует Chery - автомобили этой марки выбрали 8,8 тыс. покупателей (+60%). Замыкает топ-5 российского авторынка Changan, чьи дилеры реализовали 4,9 тыс. машин против 300 единиц годом ранее.

"В январь 2023 года мы вошли с уходящими брендами и дефицитом автомобилей на рынке, количество китайских марок и их стоки были ограничены. Сейчас совершенно другой январь: наполненные склады у дилеров, как российских, таких и китайских брендов, многообразие выбора автомобилей дают эффект роста", - комментирует директор по развитию сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский.

Цены, назад!

Между тем, большинство автопроизводителей отказалось от традиционного повышения цен в начале года и, более того, даже снизили стоимость некоторых моделей. Согласно данным мониторинга, проведенного сайтом "Цена Авто", в прошлом месяце прайс-листы изменились лишь у пяти брендов, официально работающих на российском рынке.

Так, компания Geely подняла цены на весь свой модельный ряд (в том числе и на кроссовер Belgee X50). Удорожание составило от 10 тысяч до 20 тыс. рублей, что соответствует прибавке в 0,3 - 0,7%. Автомобили УАЗ 2024 года выпуска получили новые цены, которые оказались на 35 тысяч - 105 тыс. рублей (плюс 2,4 - 6,3%) выше по отношению к машинам 2023 года производства. Подорожал еще кроссовер Livan X3 Pro - на 10 тыс. рублей (+0,5%).

Помимо этого, в январе стали дешевле две модели. У Chery кроссовер Tiggo 8 потерял в цене 240 тыс. рублей (-8,1%). А вот Dongfeng дважды за месяц снижал стоимость кроссовера 580, вследствие чего он подешевел на 251 тыс. рублей (-9,1%).

Как считает Александр Шапринский, снижение цен обусловлено наличием предложений на рынке, а также укреплением курса рубля. Данная ситуация может продлиться до середины или конца второго квартала с учетом нынешних заказов, стоков и автомобилей в пути.

Кроме того, на авторынке России за последнее время появилось множество новых брендов, которые подогрели конкуренцию, повлияв на ценовую политику, добавляет руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев.

"Сохранятся ли скидки, определит февраль. В этом месяце в Китае пройдет двухнедельное празднование Нового года, в течение которого логистика из КНР будет затруднена. Поэтому проблема дефицита может снова стать актуальной, что вызовет сокращение количества и размера скидок. К тому же не стоит забывать и об инфляции, которая всегда способствует росту цен на автомобили "завтра", - резюмирует эксперт.

Частные дома чаще всего горят из-за проблем с электропроводкой

Пожары в частных домах чаще всего случаются из-за проблем с электропроводкой. Об этом сообщают страховщики.

За 2023 год число обращений из-за возгораний в частном секторе снизилось в целом по России на 9%, рассказывает управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования "Ренессанс страхования" Артем Искра. В "Росгосстрахе", напротив, отмечают рост обращений клиентов из частного сектора, связанных с пожарами - на пожары пришлось 22,5% заявлений, и это почти на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее.

По данным ЦБ РФ, за 9 месяцев 2023 года по страхованию строений граждан было произведено 40,8 тысячи страховых выплат, это на 3% меньше, чем за тот же период 2022 года. Однако средняя выплата выросла на 9% и составила 118 тыс. руб. против 108 тысяч годом ранее. Снижение количества выплат, скорее всего, связано со снижением количества заключенных договоров: за 9 месяцев 2023 года было заключено 8,1 млн договоров, что на 15% меньше, чем в 2022 году, отмечают во Всероссийском союзе страховщиков. Рост же средней страховой выплаты связан, скорее всего, с ростом средней стоимости застрахованного имущества: если в 2022 году средняя страховая сумма по страхованию строений граждан составляла 800 тыс. руб., то в 2023 г. - уже 1,3 млн руб. Ростом стоимости имущества и, соответственно, подорожанием полиса объясняется и снижение количества заключенных договоров.

По данным Росстата, жилищное строительство в 2023 году не только превысило предыдущие годы, но и достигло абсолютного рекорда, говорит профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Челухина. По ее словам, объемы ипотечного кредитования по итогам 9 месяцев 2023 года также существенно превысили сопоставимый период 2022 года, хотя и не достигли показателей 2021-го.

"По идее, подобная статистика должна бы позитивно отразиться на количестве заключенных договоров страхования. Однако если взглянуть на данные более пристально, можно увидеть, что преимущественно ипотечные кредиты российские граждане брали на приобретение строящегося жилья, а не готового", - пояснила эксперт.

Договоры страхования в отношении строящегося жилья будут заключены только после ввода его в эксплуатацию. Очевидно, что данный факт не мог не повлиять и на размер страховых выплат, добавила она.

Снижение количества страховых выплат также можно объяснить тем фактом, что ипотечные кредиты чаще выдаются на приобретение жилья в новостройках, полагает Челухина.

"Ставки по кредитам на приобретение жилья на вторичном рынке существенно выше. Вероятность реализации страховых рисков для новостроек также значительно меньше, чем для старых домов", - заключила она.

На различные строения (частные дома, дачи, гаражи, бани) приходится в 2,5 раза больше обращений по страховым случаям, чем по квартирам, говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова. По данным компании, самые распространенные случаи в этом сегменте - ущерб строениям из-за природных явлений: стихийных бедствий, сильного ветра, паводков, града. С природными катаклизмами связаны около 62% заявлений (годом ранее - половина всех заявлений по ущербу в частном секторе).

Количество пожаров в загородных домах постепенно должно снижаться из-за обновления частного сектора. Фонд деревянных малоэтажных жилых домов постепенно обновляется, говорит директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев. Владельцы относятся к своим домам более ответственно. Новые дома строятся по качественным проектам, с компаниями "под ключ", которые имеют проверенных субподрядчиков по коммуникациям, включая электриков. Все меньше хозяев делают это своими руками.

Марина Трубилина,Екатерина Свинова

За обман краснодарских медиков ответит столичный бизнесмен

Наталья Козлова

Вчера стало известно, что перед судом в Краснодаре за мошенничество при выполнении государственного контракта будет отвечать начальник производства одной московской фирмы.

- Следственной частью СУ УМВД России по Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного против 36-летнего жителя Москвы, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - сообщили в МВД России.

По данным следствия, гражданин, который теперь сядет на скамью подсудимых, трудился до недавнего времени начальником производства на предприятии, где изготавливали подделки под иностранное вентиляционное оборудование для больниц. В махинациях участвовала цепочка обманщиков.

- При выполнении государственного контракта на установку систем вентиляционного оборудования в строящемся объекте Минздрава Краснодарского края сообщник обвиняемого поставил оборудование, не соответствующее проектно-сметной документации, в актах о приемке выполненных работ отразил недостоверные сведения о производителе, - объясняет следствие. А фигурант уголовного дела на установке "нарисовал" данные, что оно якобы то, что требуется, и произведено заграничным изготовителем. Казна платила им как за дорогое импортное оборудование.

Таким же способом эти люди похитили деньги при поставке вентиляции в строящийся в Саратове областной онкологический диспансер на 200 койко-мест. В диспансере есть поликлиника, отделения реанимации и интенсивной терапии. И здесь фигурант уголовного дела по сговору с директором коммерческой фирмы изготавливал дешевый аналог импортных систем вентиляции, которые его подельник поставлял на объекты Минздрава Краснодарского края.

Следствие объяснило - производимое этими людьми оборудование имело внешнее сходство с аналогом, но обладало ухудшенными характеристиками. Чтобы скрыть это, обвиняемый при помощи компьютерной техники наклеивал на корпус изделий паспортные таблички с наименованием завода, который это оборудование не выпускал. Государству такая деятельность нанесла ущерб на 159 миллионов рублей. По статье, предъявленной обманщику, максимальное наказание - до десяти лет. Дело сообщника ушло в суд осенью 2023 года.

Полиция задержала мошенников, предлагавших услугу по подбору сиделок

Наталья Козлова

МВД России объявило, что сотрудники подмосковной полиции задержали граждан, которых они подозревают в мошенничестве под видом оказания социальных услуг. Этот способ обмана был весьма циничным. Жертвами его становились люди, нуждавшиеся в помощи.

- Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по г.о. Домодедово задержали девять жителей различных регионов России. Они подозреваются в мошенничестве, - объяснили в полицейском ведомстве. Как объяснили полицейские, "бизнес" задержанных был устроен следующим образом. Они размещали на интернет-сайтах объявления по подбору для нуждающихся в уходе граждан квалифицированных сиделок.

Тем людям, которые оставляли заявки, а таких было немало, аферисты перезванивали и предлагали в режиме видеосвязи пообщаться с соискательницей вакансии. Затем клиентам направлялись договоры на оказание услуг и реквизиты счета для оплаты. После получения денег мошенники просто переставали выходить на связь. Обманутые граждане обратились в органы.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при поддержке Росгвардии задержали в Санкт-Петербурге трех женщин и шестерых мужчин. В ходе обысков в офисах изъяты банковские карты, мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение, - уточнили в МВД.