Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Растущие экономики стран ЕАЭС переходят на расчеты в национальных валютах

Екатерина Свинова

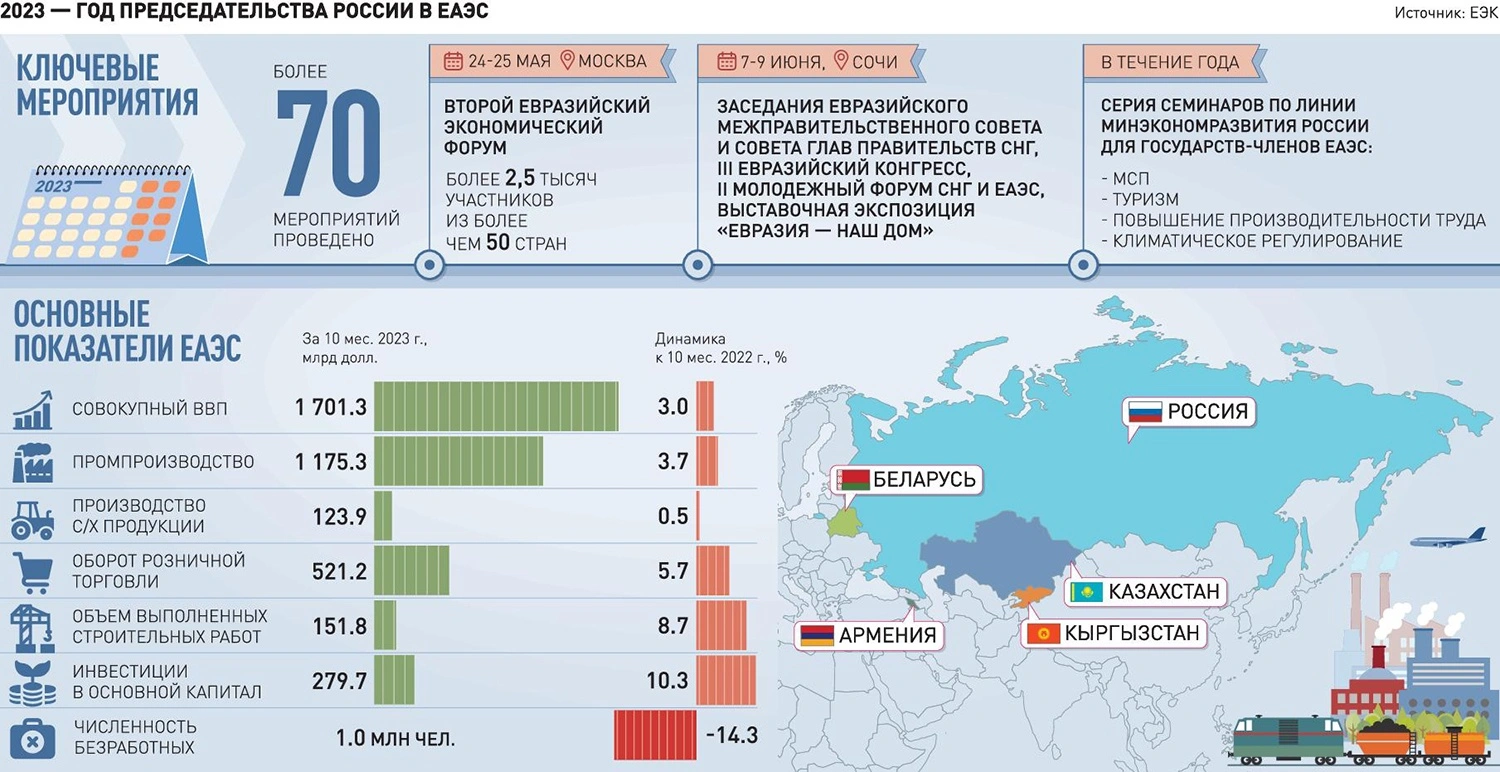

По итогам 2023 года, в течение которого Россия председательствовала в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), удельный вес нацвалют во взаиморасчетах стран объединения достиг 89%. За год показатель вырос на 6 процентных пунктов. Увеличился товарооборот и совокупный ВВП союза. Эксперты пояснили, что стало драйвером роста экономик стран объединения.

С момента создания Союза в 2015 году товарооборот с внешними партнерами увеличился на 340 млрд долл. Внутренняя торговля удвоилась до 85 млрд долл. На долю ведущих экономик России и Беларуси приходится 50 млрд долл. Самое главное, что за девять лет интеграции удалось полностью самообеспечить страны ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами. Если в 2015 году отрицательное сальдо внешней торговли по продовольствию составляло 13 млрд долл., то к концу 2023 года на фоне полной самообеспеченности населения стран ЕАЭС продуктами питания увеличивается их экспорт.

В 2023 год рост ВВП демонстрируют экономики всех стран, входящих в ЕАЭС. За первые три квартала в России ВВП вырос на 3%, в Армении - более 9%, в Казахстане - почти 5%, в Киргизии - более 4%, в Беларуси - 3,5%. Промышленное производство в ЕАЭС в реальном выражении увеличилось на 3,5%, а торговля между пятью странами союза выросла на 8,9%.По мнению заведующей кафедрой Международных экономических отношений РУДН Инны Андроновой, рестрикции, наложенные Западом, в какой-то мере подстегнули развитие экономик стран - участниц евразийского объединения и интеграционные процессы, одним из которых стал переход на расчеты в нацвалютах. "Положительная динамика связана с тем, что в условиях санкций нас вынудили наконец-то принять очень правильное решение, а именно перейти на расчеты в национальных валютах", - отметила эксперт. В свою очередь, переход на нацвалюты привел к росту экономик. "Все это показало эффективность ЕАЭС и санкций, которые имели обратное действие. В данном случае они дали позитивный эффект", - считает эксперт.

В итоге это привело к началу трансформации всей мировой финансовой системы. "Надеюсь, в нашу пользу", - добавляет она.

В 2024 году мы можем ожидать более скромный прирост экономик ЕАЭС, так как эффект восстановительного роста будет исчерпан, говорит заведующая кафедрой Международной коммерции и логистики РАНХиГС Азгануш Мигранян. "Скорее всего, 2024 год будет характеризоваться стабилизацией ситуации. Мы будем наблюдать плавный и пролонгированный прирост нацвалют в расчетах", - полагает эксперт.

В целом рост расчетов в нацвалютах позитивно сказался на экономиках стран - участниц ЕАЭС, считает Мигранян. Играет роль фактор преодоления достаточно высокого уровня рисков по пересчету в иностранных валютах, связанных с волатильностью на валютных рынках, уточняет она. Таким образом, переход на расчеты в национальных валютах позволяет хеджировать эти риски и тем самым снижать коммерческие потери, которые возникают при значительных колебаниях курсов валют. "Двенадцатый пакет санкций содержит по большей части меры, направленные на взаимодействие с российскими контрагентами. То есть вторичные санкции. Использование нацвалют позволяет обходить все эти неконкурентные неэкономические ограничения", - заключила эксперт.

Стоит отметить, что экономический рост стран ЕАЭС положительно сказался и на других аспектах благосостояния государств.

Так, за шесть месяцев 2023 года совокупный объем инвестиций в основной капитал государств - членов ЕАЭС увеличился на 8,1% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. "Объем накопленных взаимных прямых инвестиций между странами ЕАЭС к концу первого полугодия 2023 года составил 28,1 млрд долл.", - рассказал "РГ" руководитель направления Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) Антон Малахов.

По его словам, за последние 7 лет объем взаимных инвестиций увеличился в 1,4 раза. Рост связан в первую очередь с инвестициями в добывающие отрасли, транспорт и логистику, финансовый сектор, агропромышленный комплекс и отрасли обрабатывающей промышленности.

Россия - основной инвестор в ЕАЭС с долей более 80% в общем объеме взаимных инвестиций, добавил он.

С участием российских инвесторов в 2023 году связано 11 из 16 новых проектов на сумму 0,9 млрд долл. Основным реципиентом российских инвестиций является Казахстан, в большей степени за счет проектов в нефтегазовой и логистической отраслях.

Другие новые проекты в регионе - это белорусские инвестиции в России и Казахстане в машиностроительной отрасли, а также казахстанские инвестиции в Кыргызстане в сфере альтернативной энергетики.

"Для экономик стран ЕАЭС интенсификация взаимных инвестиций означает устойчивый рост объемов взаимной торговли, обмен технологиями и знаниями, увеличение возможностей для развития производств новых переделов. На фоне упрощения процедур движения капитала, труда, товаров и услуг в рамках ЕАЭС совместные производства стран региона получают дополнительные конкурентные преимущества", - отметил эксперт.

Алексей Оверчук, заместитель председателя Правительства России:

- Уходящий год был годом российского председательства в ЕАЭС. 25 декабря 2023 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета Президент Российской Федерации В.В. Путин передал председательство в ЕАЭС премьер-министру Республики Армения Н.В. Пашиняну, и мы можем подвести итоги.

Год завершается подписанием предложенной Россией Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь", определяющей, с учетом основных вызовов глобальной повестки, направления экономического развития нашего Союза.

Тут следует обратить внимание на две вещи. Во-первых, наши страны продемонстрировали общее видение своего совместного будущего на довольно длительную перспективу, а, во-вторых, они видят свое будущее вместе с Россией. Все понимают, что в мире происходят очень серьезные многогранные перемены, а близость к России дает странам надежду на экономический рост и развитие ради блага своих народов. При этом все государства сохраняют свою политическую независимость и на равных участвуют в выработке всех решений, принимаемых в рамках Союза. В этом притягательность нашей интеграционной модели.

Пляжный Китай: еще одно туристическое направление становится доступнее для россиян

Татьяна Шмелева

Хайнань - уникальное место в Китае с тропическим климатом, где можно отдыхать круглый год. Принимая во внимание, что там можно найти как бюджетные отели, так и отели класса люкс, наличие прямого рейса наверняка станет большим преимуществом для этого направления и привлечет еще больше туристов, рассказал "Российской газете" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания "Аэрофлот" с 27 декабря запустит прямые регулярные рейсы из Москвы на остров Хайнань на юге Китая. На первоначальном этапе полёты в город Санья будут осуществляться один раз в неделю - по средам на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. В дальнейшем планируется ввести второй еженедельный рейс - по воскресеньям, говорится в сообщении компании.

Остров Хайнань является туристическим центром Поднебесной, куда съезжаются туристы со всего мира. На нем соблюдаются жесткие экологические нормы, а также имеется отлично развитая инфраструктура международного туризма, отдыха и оздоровления.

Хайнань - это Китай, который отличается от нашего привычного восприятия, говорит вице-президент АТОР. Причем здесь идет речь не о городском туризме, а о классическом пляжном туризм. Береговая линия острова простирается в течение длины 1500 километров, есть пляжи и бухты. Причем есть возможность как спокойного, так и более активного пляжного отдыха с различными водными видами развлечений, например, с дайвингом. При этом, если в городе Санье гостиницы преимущественно расположены через дорогу от пляжа, то в других частях острова есть гостиницы со своими непосредственно пляжными территориями. "Есть и гостиницы среднего уровня, ценник на них начинается от 150 тыс. руб. на двоих на десять дней. И есть более премиальные, люксовые отели, где ценники составляют от 400 и выше тыс. руб.", - отметил Мурадян.

Он подчеркнул, что курорт является излюбленным местом отдыха состоятельных китайцев, туда ездят из соседней Азии, так как климат там очень мягкий, а зимой там как раз самый сезон. В среднем туристы туда едут на не менее чем на 10 дней, отметил Мурадян.

"В свое время это место было очень популярным у российских туристов и находилось совершенно в другом ценовом диапазоне - 80-100 тыс. руб. за счет высокой конкуренции субсидий, сейчас же эта цена в среднем сопоставима с теми ценами, которые есть на остальные открытые направления. Там вы можете увидеть и отели Mandarin Oriental, JW Marriott, The Ritz-Carlton, InterContinental, Crowne Plaza и Atlantis, то есть мировые бренды там представлены широко, но и локальные азиатские китайские бренды имеются в достаточном количестве", - сказал вице-президент АТОР.

После того, как будет запущено прямое авиасообщение между Россией и Хайнанем, остров, несомненно, будет привлекать еще больше туристов, уверен Мурадян. Увеличению числа гостей будет способствовать и действующая с марта безвизовая политика острова - для путешественников из 59 государств, включая и Россию.

Вице-мэр Ликсутов: Москвичей ждут беспилотные трамваи, больше электросудов и виртуальная "Тройка"

Ирина Огилько

В этом году общественный транспорт столицы пополнился такими знаковыми объектами, как Большая кольцевая линия метро и участок радиальной "салатовой" ветки "Физтех"- "Яхромская", запуск третьего и четвертого центральных диаметров. О том, какой результат от введенных объектов уже получил город, какие новшества в транспортной системе ждать москвичам в будущем году, рассказал на пресс-конференции заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Москва по показателям развития транспортной системы сейчас является лидером, - сказал Ликсутов. - Суммарный пассажиропоток городского транспорта Москвы в 2023 году увеличился на 5 процентов по сравнению с 2022 годом. В каждый рабочий день рост составил около 800 тысяч поездок".

Как ожидают представители транспортной отрасли, всего в этом году будет совершено 4,6 млрд поездок. Например, в минувший вторник, 26 декабря, был зафиксирован рекорд - на станциях БКЛ совершено 1,3 миллиона поездок. При этом открытие новых станций метро напрямую влияет на улучшение экономической ситуации в прилегающих районах, способствует развитию малого и среднего бизнеса. Загрузка других линий метрополитена и общественного транспорта снижается. Уже зафиксировано, что Кольцевая линия стала свободнее на 20 процентов, а радиальные - на 10 процентов.

Из сюрпризов Ликсутов отметил, что в Москве стало больше пассажиров трамваев. Если в прошлые годы этот вид транспорта терял клиентов, в этом году прирост составил 8 процентов. Причина - в том, что этот рельсовый вид транспорта становится более удобным. На 95 процентов обновлен подвижной состав, почти половина рельс- бесшовные, что снижает шум.

Кроме этого, к работе активно подключают искусственный интеллект. Например, уже сейчас в городе 30 стрелок стали "умными", они "видят" трамваи и перенастраивают работу светофоров, чтобы пропустить этот вид транспорта - соответственно, поездки становятся быстрее. Планируется, что дальнейшее внедрение искусственного интеллекта позволит более точно подстраиваться под запросы пассажиров. Например, заранее просчитывать, что из-за приближения снегопада многие автомобилисты пересядут на общественный транспорт, и потребуется вывести больше трамваев на линии.

"В следующем году мы планируем запуск и сами работаем над технологией автономного хода для трамваев, - сказал Ликсутов. - И задача, которую мы перед собой ставим, - запустить первые беспилотные трамваи, которые будут работать полностью в автономном режиме. Вначале человек будет контролировать ситуацию, однако в будущем трамваи поедут полностью в автономном режиме. Они будут видеть все, что происходит на улично-дорожной сети, предугадывать поведение как пассажиров, так и водителей".

Это становится возможным благодаря тому, что значительная часть трамвайных путей в городе обособлены, что не создает помех для других участников движения.

Развивать столица будет и речной электротранспорт. На этом виде транспорта уже совершено 400 тысяч поездок. Электросуда пользуются популярностью, поэтому город будет наращивать группировку.

"Приступили к строительству собственной верфи, будем сами строить суда для Москвы", - сказал Ликсутов, заметив, что идет проработка вопроса по запуску 3,4,5 маршрутов речных трамвайчиков. И весной будут конкретные данные.

В июне 2024 года виртуальная "Тройка" станет доступна для всех пассажиров. В закрытом контуре ее тестируют в метро, МЦК и наземном транспорте. Как объяснил Ликсутов, виртуальная "Тройка" будет представлена в виде QR-кода, который нужно отсканировать на турникете или валидаторе, при этом носить с собой пластиковую карту не нужно.

Продолжится развитие Системы быстрых платежей (СБП) в городском транспорте. Запустят отечественный платежный сервис на речном и наземном транспорте, к лету подключат СБП к биометрии.

По словам Ликсутова, с популяризацией общественного транспорта количество поездок на личных автомобилях снижается в среднем на 130 тысяч в сутки, или на 5 процентов. На первый взгляд, это небольшая цифра. Однако, как отметил заммэра, это уже привело к снижению числа заторов на отдельных участках дорог на 25-30 процентов. Причем с 2017 года зафиксировано снижение числа грузового транспорта на 40 процентов. Количество грузовиков, перемещающихся за сутки по столице, сейчас составляет 140 тысяч, а вот объем перевозимых ими грузов вырос на 20 процентов. Связано это с тем, что теперь грузовики не ездят полупустые, как раньше.

В Евразийском суде появилась судья от России

Владислав Куликов

Высшим Евразийским экономическим советом принято решение о назначении Натальи Павловой судьей Суда Евразийского экономического союза.

К компетенции Суда ЕАЭС отнесены споры о защите экономических прав государств - участников союза, юридических лиц и предпринимателей, а также трудовых прав служащих ЕАЭС. Например, это могут быть дела об оспаривании таможенных пошлин, которые сегодня устанавливаются единообразно во всех странах-участницах. Допустим: на потребительские товары, промышленное оборудование и т.п.

Россию в Суде ЕАЭС будет представлять не только опытный судья в сфере экономических споров. Наталья Павлова является известным специалистом, ученым в области международного права, права интеграционных объединений, международного гражданского процесса. До назначения она являлась судьей Верховного суда России, работала в Судебной коллегии по экономическим спорам. Она - судья высшего квалификационного класса, кандидат юридических наук, доцент международного права. По инициативе судьи Натальи Павловой принимались важнейшие правовые позиции ВС РФ по таким вопросам, как право на свободу таможенного транзита товаров по территории ЕАЭС, признание приоритета классификации товаров на основе унифицированного международного регулирования (дело о классификации "умных" часов) и т.п.

Многие годы Наталья Павлова является членом рабочей группы по совершенствованию норм Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В состав Суда ЕАЭС входят десять судей, по два представителя от каждой из пяти стран - участниц союза. Кандидатуры на должности судей от России с согласия президента РФ были внесены Генпрокурором РФ по результатам открытого конкурса. Кстати, Высший Евразийский экономический совет состоит из глав пяти государств - участников Евразийского экономического союза. Таким образом, решение о назначении Натальи Павловой подписали сразу пять президентов.

В ближайшее время спрос начнет слабеть, а разгон инфляции вновь заставит граждан проявлять умеренность в тратах

Валерий Выжутович - о том, почему усиливаются потребительские настроения

Потребительские настроения усиливаются. Это происходит на фоне инфляционных ожиданий, медианное значение которых в ноябре, по оценке Центробанка, составило 12,2 процента. В этом месяце, сообщает ЦБ, доля опрошенных, предпочитающих тратить свободные деньги на покупку дорогостоящих товаров, а не откладывать их, возросла до 30,6 процента, прибавив 5,2 процента по отношению к октябрю.

Основной рост инфляционных ожиданий в ноябре пришелся на семьи со сбережениями (39 процентов). Кроме того, после двухмесячной паузы, по данным ЦБ, в ноябре наблюдался и рост индекса потребительских настроений. Помимо этого, в ноябре, по данным опросов ЦБ, до 41 процента (в октябре было 37) выросла доля семей с потребительскими кредитами или займами - прежде всего на покупку непродовольственных товаров или автомобилей.

Потребительские расходы вообще бьют все рекорды. К увеличению потребления подталкивают растущая инфляция, снижающийся курс рубля и ожидаемое снижение доступности кредитов. При этом потребительский спрос заметно переориентировался на рынок непродовольственных товаров. Игорь Поляков, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), считает, что именно потребление непродовольственных товаров росло опережающими темпами. Это объясняется бурным ростом доходов, зафиксированным Росстатом.

По данным опроса, проведенного Росстатом во всех субъектах РФ, индекс потребительской уверенности во втором квартале 2023 года вырос на 3 процентных пункта. Улучшения наблюдались во всех возрастных группах. Однако, по данным "Сбериндекса", расходы домохозяйств на товары и услуги во втором квартале стали расти медленнее, чем в первом.

Что касается инфляционных ожиданий населения, то они, по опросам ИнФОМ, заметно возросли. Рост зафиксирован только у людей без сбережений. У тех же, кто имеет сбережения, ожидания не изменились. Респонденты сообщали о сильном росте цен на услуги ЖКХ, лекарства, чай, кофе и яйца. Чаще стали сообщать о значительном росте цен на сыры и колбасы, одежду, обувь и кожгалантерею. Согласно опросам ИнФОМ, в 2023 году граждане ожидают инфляцию 12,2 процента, в то время как верхняя граница прогнозного коридора ЦБ на 2023 год не превышает 8 процентов, а ориентир на 2024-й предполагает замедление показателя до 4 процентов. "Инфляция по прошлому году у нас 12 процентов, это официальные данные, в реальности она гораздо больше. Из этого вытекает падение реальных доходов населения, - говорит директор Института социально-экономических исследований при Финансовом университете Алексей Зубец. - Кроме того, важным тормозом потребительской активности являются страхи людей..."

Цены в России начали расти еще в 2020 году. В 2021-м инфляция была уже вдвое выше целевого уровня. В 2023 году она, по прогнозам, тоже вряд ли будет низкой. Отсюда изменения в экономическом поведении граждан.

Замедление динамики спроса в рознице макроэкономисты ЦБ не оценивают как негативный фактор. Они отмечают устойчивость потребительской активности на фоне стабильной ситуации на рынке труда и расширения кредитования. Тем не менее, как сообщил Центробанк, потребительские настроения россиян пока застыли на максимуме 2018 года. То же и в отношении сберегательных настроений. По опросам ИнФОМ, проведенным по заказу ЦБ, в июле 2022 года более 70 процентов респондентов не смогли ничего отложить. Здесь особенно неуверенно почувствовали себя предприниматели - о росте доходов в заявили лишь 7 процентов (в первом квартале было 18, во втором 14). Среди пессимистично настроенных потребителей, по данным Росстата, заметную долю составляет молодежь. А вот наемные работники свое материальное положение стали оценивать выше. При этом на 29 процентов выросла доля населения, предпочитающего дорогостоящие товары, что объясняется появлением параллельного импорта.

Траектория потребления стала стремительно меняться уже в марте 2022 года, и в первом квартале наблюдался рост расходов на 4,7 процента. Россияне скупали холодильники, стиральные машины, автомобили, компьютеры. Запасались продовольственными товарами длительного хранения - мукой, крупой, сахаром, солью, консервами. На год вперед заготавливали лекарства. При этом за три месяца реальные располагаемые доходы упали на 1,2 процента. Откуда же взялись деньги на ажиотажные закупки? "Рост расходов был профинансирован за счет изъятия средств из сбережений и структурной перестройки расходов, - объясняют авторы доклада, подготовленного Центром развития ВШЭ. - Использование населением кредитования на создание запасов было сильно ограничено". Рост стратегических расходов (на товары длительного пользования и хранения) сопровождался тактической экономией - переходом на более дешевую еду (покупки свежих овощей уменьшились в марте на 17 процентов, а свежих фруктов - на 13), отказом от привычных услуг и развлечений.

ЦБ зафиксировал снижение потребительских настроений граждан в сентябре к уровню февраля 2023 года. Основная причина тому - рост инфляции. Отсюда - растущая склонность граждан к сбережению. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, возросла к августу до 53,2 процента, а доля предпочитающих тратить, снизилась до 28,4 процента.

В ближайшее время спрос на товары и услуги начнет слабеть, а разгон инфляции вновь заставит граждан проявлять умеренность в тратах.

Хроника СВО: На Донбассе наши зенитчики сбили еще один украинский вертолет Ми-8

Юрий Гаврилов

Похоже, что потеря Марьинки здорово подорвала уверенность генералов ВСУ в возможности надежной обороны своих укрепрайонов на Донецком направлении. Что касается наших бойцов, полное освобождение города только добавило им стремления быстрее очистить Донбасс от националистов.

Чем они сейчас успешно занимаются. К примеру, штурмовики 20-й мотострелковой дивизии только-только взяли под свой контроль еще один важный опорный пункт противника.

В штабе группировки войск "Юг" РИА Новости сказали, что его захват шел при интенсивном вражеском обстреле. Тем не менее наши бойцы выполнили боевую задачу, взяв при этом в плен украинского солдата.

Им также удалось захватить крупный арсенал западного вооружения. Среди трофеев - 10 противотанковых ракетных комплексов NLAW и 5 "Джавелинов".

Кроме того, в руках наших военных оказались четыре шведских гранатомета АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, средства наблюдения и связи, иностранные противогазы.

Все это "хозяйство" теперь будет работать против ВСУ. Отличившиеся в штурме опорного пункта военные вполне заслуженно представлены к орденам Мужества.

А вот украинскому главкому Залужному сейчас не до награждений. Он думает, как бы удержать от падения свой гарнизон в Авдеевке.

Генерал уже публично признал, что у российской армии есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И она может через два-три месяца сделать в Авдеевке то, что ранее произошло с Бахмутом (Артемовском).

Залужный сказал, что ВСУ будут оборонять населенный пункт "ровно столько, сколько будет сил".

Но если сил будет недостаточно, то Авдеевку сдадут, чтобы, как выразился главком, "сохранить людей".

Между тем вчера в Минобороны России сообщили, что в минувшие сутки действующие на Донецком направлении подразделения группировки войск "Юг" с помощью артиллерии отразили у Новгородского две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике противника у Веселого, Красного, Клещеевки, Васюковки, Богдановки и Андреевки.

В общей сложности противник потерял на этом направлении до 280 человек, два бронетранспортера и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы "Мста-Б", две самоходки "Акация", одна САУ "Гвоздика" и пара гаубиц Д-30.

По соседству, на Южно-Донецком направлении, под огонь нашей авиации и артиллерии попали боевики из 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Это произошло около Новомихайловки. Там были уничтожены до 90 украинских военнослужащих и подбиты три их пикапа.

На Купянском направлении штурмовые группы 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ шесть раз пытались атаковать наши позиции под Синьковкой в Харьковской области. Успеха эти атаки не имели. Противник в боях потерял до 45 солдат, два автомобиля, самоходку "Гвоздика" и гаубицу Д-30.

Еще больший урон ВСУ в минувшие сутки был нанесен на Краснолиманском направлении. Там подразделения группировки "Центр" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили в районе Червоной Дибровы в ЛНР две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады специального назначения ВСУ. Да еще ударили по скоплениям живой силы противника в Серебрянском лесничестве.

В итоге украинские командиры недосчитались около 200 человек, танка, двух боевых машин пехоты и гаубицы Д-30.

Под Работино и Вербовым в Запорожской области под нашим огнем оказались живая сила и техника 33-й, 65-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Они потеряли убитыми и ранеными до 45 военнослужащих, две бронемашины, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

На Херсонском направлении этот список пополнился еще двумя десятками украинских солдат, тремя автомобилями, самоходкой "Акация", четырьмя САУ "Гвоздика" и полевым орудием Д-20.

Наши летчики, ракетчики, артиллеристы и операторы БПЛА поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.

Также ликвидированы склад топлива для ВСУ, живая сила и техника противника в 127 районах.

По данным Минобороны России, российские средства ПВО сбили в районе Водяное в ДНР украинский вертолет Ми-8.

Были также перехвачены семь реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, противолокационная ракета HARM и управляемая авиационная бомба JDAM.

Кроме того, на территории ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях уничтожили 17 вражеских беспилотников.

С самого начала спецоперации в нашем военном ведомстве ведут учет пораженной техники противника.

На сегодняшний день эта статистика выглядит так. Менее чем за два года Украина потеряла 560 самолетов, 262 вертолета, 10 121 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса.

Кроме того, уничтожены 14 341 танк и другие боевые бронемашины, 1189 реактивных систем залпового огня, 7527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 765 военных автомобилей.

Куранты над окопами: Как бойцы будут встречать Новый год

Анна Юркова (Донецкая Народная Республика)

Декабрь в степных районах Донбасса неустойчивый - буквально с неделю назад выпавший мокрый снег сковал землю ледяным панцирем, а потом потеплело, и фронтовые дороги раскисли в глубоких лужах. Солдаты не жалуются на погоду - дожди, туманы укрывают их невидимым щитом от засилья вражеских дронов-камикадзе.

В такой благоприятной обстановке мы добираемся до Соледара, где расположены позиции первой добровольческой штурмовой бригады "Волки", подразделений "Редут" и "Невский", выступающих в составе первого добровольческого экспедиционного корпуса России.

Оговорюсь, "благоприятная обстановка" звучит скорее условно - обожженные кварталы пятиэтажек здесь по-прежнему активно обстреливаются ВСУ. От населения в 11 тысяч человек в городе остались лишь несколько жителей - российские военные снабжают их продуктами, водой. В то же время долго находиться на улице небезопасно. Штурмовики признаются: украинцы бьют и по одиночным целям, лишь бы отчитаться о результатах. Так что дворы полностью мертвы. Впопыхах взгляд схватывает лишь груды мусора, в стороне - обугленный каркас автомобиля.

В тусклых коридорах подвалов, где ютятся бойцы, нагретый спертый воздух. Вдоль стен расставлена простая мебель, на полу - линолеум. На громоздком железном ящике в углу зеленеет искусственная елочка - тихий отголосок приближающегося праздника.

"Наверно, с дороги проголодались, у нас на обед очень вкусная солянка!" - приглашает к столу армейский повар. Он уже взялся за половник. К сожалению, времени на обстоятельный перекус у нас совсем нет, поэтому, поблагодарив за гостеприимство, двигаемся дальше. В соседней комнате нас встречает любимец штурмовиков - черно-белый кот Васька. Особое положение усатого выдают его слегка раздобревшие бока. "За хорошую службу ему положен такой же хороший паек", - посмеиваются вокруг бойцы.

В кабинете штаба кипит работа. Всем процессом руководит заместитель командира штурмовой бригады "Волки" с позывным Филин. Он полковник в отставке. Окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище, служил в ВДВ, в разведке. На СВО отправился добровольцем в марте 2022 года. А его сын, старший лейтенант, сейчас штурмует Богдановку рядышком.

"Обстановка на участке, скажем так, стабильно напряженная: противник перешел в оборону, чувствуется недостаток у него и в личном составе, беспилотниках, артиллерии, - рассказывает Филин. - Мы находимся здесь с апреля месяца и за это время не уступили ни одного сантиметра наших территорий".

"А после 25 сентября полностью блокировали возможность продвижения техники ВСУ. Украинцы перемещаются пешком либо на быстроходных автомобилях. Буквально на днях сорвали ротацию двух групп боевиков, выдвинувшихся к переднему краю для подмены своих товарищей. Рассеяли огнем", - лаконично подытоживает офицер.

...Фронтовой госпиталь спрятан в недрах одной из разрушенных многоэтажек. Отодвинув в сторону тяжелое одеяло, прикрывающее вход в палату, глазам предстают двухъярусные нары, на которых полулежат-полусидят бойцы. Можно привыкнуть к снегу, морозу, но пронизывающие ветры выбивают из колеи даже самый здоровый организм. Вышел из натопленного блиндажа в ночное патрулирование, и ОРВИ тут как тут. Сейчас лечатся 40 военных.

"Климат своеобразный, с температурными качелями, ребята легко подхватывают респираторные заболевания, пневмонию, поэтому в сезон резко вырастает потребность в антибиотиках широкого спектра действия, противовирусных препаратах, - делится Валерий, начальник медицинского взвода с позывным Звонарь. - С травмами и ушибами - тоже везут сюда".

В медвзводе служат 13 человек. В дни активных боев рук санитаров катастрофически не хватает - с "красной" зоны в Соледар везут бойцов с ранениями легкой и средней тяжести. Ребят переодевают в чистую одежду, перевязывают, ставят капельницы. Одним словом, стабилизируют общее состояние. Тяжелых "трехсотых", чтобы не терять драгоценное время, сразу доставляют в ближайший госпиталь под Артемовск либо в Луганск.

- На фронте не до праздников, и все же очень хочется пожелать всем мирного неба, - признается Звонарь. - Хочется, чтобы больше людей поддерживали участников СВО, они же помогают всей стране в целом. В мирной жизни чаще оперируешь бытовыми проблемами, а здесь многие вещи переосмысливаешь, и в крайнюю минуту медик также готов броситься вперед с автоматом на защиту товарищей.

Прошлую новогоднюю ночь Звонарь встретил в Центральноафриканской Республике в составе штурмового подразделения. Зимой там, наоборот, жарко и солнечно, да и "каникулы" прошли без происшествий. Хотя, по его словам, на этих территориях тоже работают украинские специалисты, натаскивают местных наемников в совершении диверсий.

"Связи нет, телевидения тоже никакого. Сидим сжав кулаки. И как только пробили куранты, построились во дворе и дали салют трассирующими пулями. Пулеметчики ухитрились вывести в небе цифры "2023", - вспоминает начальник медвзвода. - Не знаю, как получится в этот раз, потому что БПЛА очень плотно летают, лишний раз голову не высунешь".

В свой приезд мы познакомились и с разведчиком бригады "Волки" с позывным Стар. Пока командир отправился за ним, в уме сложился образ закаленного возрастного вояки, тем удивительнее было, когда в проеме появился худенький подвижный паренек лет 25, не больше.

Свой позывной придумал в городе Старице, где проходил обучение. "Сейчас моя задача - разведка обстановки, в том числе с использованием FPV-дронов. Мы их называем "расходниками", потому что летают "одним рейсом". Спастись от них очень сложно. К счастью, "птичек" у нас хватает. Коррективы вносит погода, те же туманы. В заморозки стремительно садятся аккумуляторы, леденеют лопасти", - пояснил боец.

В отличие от Донецка, где на улицах явственно витает праздничное настроение, - оживают кафе, загораются в сумерках гирлянды на окнах автобусов - в окопах бой курантов ждут со сдержанным, но весьма задорным чувством. Естественно, никакого шампанского (за нарушение сухого закона строго наказывают), а вот боевые салюты из орудий вполне возможны. Еще тыловая служба собирает для защитников праздничные наборы, в которые входят шоколад, конфеты, чай и, конечно, мандарины.

- А приезжайте-ка к нам под Новый год, будете Снегурочкой! А то у нас только Дедушки Морозы, - шутят при прощании штурмовики.

В Первой ДРШБр "Волки" смешанное комплектование - в составе мобилизованные, "контрактники", ветераны и так называемая категория Z, то есть бывшие заключенные. Командиры отмечают: разделение формальное и существует только на бумаге, в окопах у всех равные задачи, и осужденные очень мотивированы, потому как закон к ним строже.

"Я не приверженец тюремной романтики и в разговоре с ними подчеркиваю: "Я презираю вашу жизнь до спецоперации, но уважаю в вас солдата", - признается в беседе замкомандира штурмовой бригады Филин. - А гордиться есть чем. В июле этого года наши разведчики нарвались на минное поле: сразу несколько раненых. Отправляю за ними эвакуационную группу, и в ходе переговоров узнаю: один из раненых погибает. Как раз перед ними находились "кашники" (названные так по номеру в личном жетоне, начинавшемся с буквы "К"). И вот они выходят без приказа, в колонне по одному ступают на минное поле и таким образом пробивают дорожку для разведчиков. Подобных случаев самоотверженности очень много. Совсем недавно случился нелицеприятный эпизод: наши "смежники" оставили раненого. Доложили, якобы он скончался, заберут позже. Один из "кашников" не поверил - под разрывами снарядов добежал до этого бойца (застал еще живым), оказал ему помощь, эвакуировал. Правда, спасти его так и не удалось.

Харитонов подал в ЦИК документы на регистрацию кандидатом в президенты РФ

Галина Мисливская

Глава Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, выдвинутый партией КПРФ на выборы президента РФ, сдал документы в Центризбирком. В ближайшее время он намерен начать предвыборные поездки и выступления.

Член ЦИК России Людмила Маркина зафиксировала время начала приема документов - 10.00. Она также отметила, что съезд КПРФ по выдвижению кандидата в президенты прошел в соответствии с законом о выборах главы государства - в присутствии представителей Центризбиркома и минюста.

"Программа готова, команда готова, - заявил Харитонов журналистам по окончании процедуры подачи документов. - Я думаю, что в ближайшие дни начнутся наши поездки, начнутся теледебаты, все вы услышите". Первый зампредседателя КПРФ Юрий Афонин добавил, что у избирательного штаба коммунистов большая программа действий. "Мы начинаем после регистрации (кандидата) с крупных мероприятий на Дальнем Востоке, в Хабаровске", - сообщил он.

Депутат ГД от КПРФ, первый зампред Комитета по международным делам Дмитрий Новиков обозначил внешнеполитические приоритеты партии на ближайшие месяцы: в начале года будут продлены сроки действий меморандумов о сотрудничестве КПРФ с компартиями Вьетнама и Китая.

Напомним, предвыборный съезд КПРФ состоялся 23 декабря в Подмосковье. Все делегаты поддержали предложенную пленумом ЦК партии кандидатуру Николая Харитонова.

"У Николая Харитонова за плечами большой опыт, - отметил лидер партии Геннадий Зюганов. - Он единственный в Госдуме депутат, который избирался еще в советское время в органы власти. В Госдуме - все восемь созывов, причем шесть раз избирался по одномандатным округам".

Кроме того, указал председатель КПРФ, кандидат в президенты от партии в 27 лет возглавил ведущее хозяйство Новосибирской области, прошел все ступеньки от руководителя хозяйства до главы Агропромышленного союза, возглавляет в Госдуме один из важнейших комитетов, а также имеет звание мастера спорта по биатлону.

Добавим, что для регистрации в качестве кандидата в президенты России Николаю Харитонову не придется собирать подписи избирателей, поскольку он выдвинут парламентской партией. Центризбирком в течение пяти дней рассмотрит вопрос о регистрации его уполномоченных лиц и открытии специального избирательного счета, а затем примет решение о регистрации кандидата.

Таким образом, документы в ЦИК подали уже все кандидаты, выдвинутые парламентскими партиями: помимо Николая Харитонова, это также председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди"). "Единая Россия" и "Справедливая Россия - За правду" решили поддержать самовыдвижение действующего главы государства Владимира Путина.

Также вчера истек срок представления в ЦИК России ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидатов на выборы президента РФ. Пока этот этап успешно преодолел только один самовыдвиженец - действующий президент России Владимир Путин. На прошлой неделе Центризбирком зарегистрировал его инициативную группу, которая с 23 декабря приступила к сбору 300 тысяч подписей избирателей, необходимых для регистрации.

До конца года правительство направит деньги на дороги в пять регионов

Валерия Лобко

До конца 2023 года правительство дополнительно направит почти 570 млн рублей на строительство и реконструкцию дорог в пяти регионах страны: в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Крыму, а также в Архангельской и Рязанской областях. Это поможет реализовать туристические проекты в регионах.

В Адыгее, например, дополнительное финансирование позволит продолжить строительство автодороги от поселка Гузерипль до плато Лагонаки, где создается горнолыжный курорт.

В Кабардино-Балкарии продолжится реконструкция трассы Чегем-2 - Булунгу - обновленная дорога даст возможность для развития туризма в районе Чегемских водопадов.

В Архангельской области выделенные средства помогут провести подготовку к капитальному ремонту участка автодороги Карпогоры - Сосновка - Нюхча, граничащего с Республикой Коми с подъездом к деревне Шардонемь. Активная фаза ремонта начнется в 2024 году.

В Крыму и Рязанской области перераспределенные бюджетные средства направят на приведение автодорог в нормативное состояние.

"Проблема транспортной доступности к туристическим объектам на сегодняшний момент выражена достаточно остро. Взять, к примеру, Карелию: там есть древние петроглифы, которым по 5000 лет. Наскальные изображения ежегодно стремится посетить большое количество людей, но дороги до них сейчас просто физически нет, - отмечает автоэксперт Петр Шкуматов. - Поэтому, конечно, дороги к туристическим местам нужно всячески финансировать и развивать, так же как и объездные дороги вокруг городов".

В последнее время активно развивается внутренний туризм - можно говорить о том, что спрос на путешествия по нашей стране растет, отмечает председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Союз развития туризма в РФ" Сергей Кривоносов.

"Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствующих регионах будет способствовать росту востребованности перечисленных туристических направлений. Считаю, что в результате проведения таких работ количество путешественников увеличится, однако не стоит ожидать взрывного роста их популярности. Изменение предпочтений туристов - это длительный процесс", - комментирует Кривоносов.

Помимо дополнительных 570 млн рублей, ещё одним распоряжением из резервного фонда было выделено 709,2 млн рублей на опережающее строительство двух участков автодороги М-7 "Волга". Речь идёт об обходах городов Нижнекамск и Набережные Челны. Решение позволит ускорить строительство этих участков дорог.

Волонтеры поздравили пациентов детского реабилитационного центра "Кораблик"

Ирина Невинная

Федеральный детский реабилитационный центр "Кораблик" Минздрава России был открыт в июне, и за полгода принял почти две тысячи пациентов. В преддверии Нового года к детям прибыл десант Дедов Морозов. Порадовали ребят волонтеры из Московского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей: оделись Дедами Морозами и Снегурочками и при помощи альпинистского снаряжения спустились с крыши к окнам палат. Поздравили ребят, пожелали здоровья, вручили подарки.

Этот центр - уникальный, он стал первым из трех запланированных к строительству детских реабилитационных центров мирового уровня. "На сегодняшний день здесь оказана помощь уже почти двум тысячам детей с тяжелыми заболеваниями. Мы видим впечатляющие результаты работы врачей", - сказала замминистра здравоохранения России Евгения Котова.

"Наш центр - первый, пока не имеющий аналогов, его открыли в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Все лучшие традиции и методики реабилитации, которые в течение почти 40 лет разрабатывались нашими специалистами, теперь применяются здесь", - отметила директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина.

Почти половина пациентов - дети с ДЦП, за полгода центр принял уже почти тысячу таких пациентов. Также помощь получили сотни детей с политравмами, орфанными и онкологическими заболеваниями. "Для каждого маленького пациента команда реабилитологов разрабатывает индивидуальный план с использованием новейших методик, это позволяет отличная оснащенность центра", - пояснила Петряйкина. Например, в центре есть роботизированные тренажеры на основе биологической обратной связи, они возвращают способность двигаться даже в сложных случаях. Любят дети заниматься в бассейне и водолечебнице - там быстрому восстановлению помогает антигравитационный эффект.

Тасе Б. 11 лет. В 3,5 года у ребенка случилось неожиданное кровоизлияние - правая сторона тела стала неподвижной. Ее прооперировали в Морозовской больнице. Девочку удалось спасти, а вот восстанавливать подвижность руки пришлось несколько лет. "Когда мы попали в РДКБ, мы смогли заниматься здесь с помощью экзокисти. Сегодня Тася может держать ложку и вилку, сама ест, играет", - рассказала мама девочки. Курс реабилитации в среднем занимает более двух недель. Чтобы дети не отставали от школьной программы, в свободное от процедур время они учатся в школе "УчимЗнаем".

Как попасть в реабилитационный центр

"Мы принимаем детей от 1 месяца до 18 лет по направлению "Медицинская реабилитация". Госпитализация и консультация - такие же, как в любом федеральном учреждении. Попасть сюда могут те, кому показана реабилитация. Все бесплатно и по ОМС. Нужно обратиться в поликлинику и получить направление. К нам может обратиться как сам родитель на почту со своей проблемой и документами о законном представительстве, так и регион. В РДКБ действуют огромный телемедицинский центр 24/7 и круглосуточный кол-центр", - пояснила Елена Петряйкина.

Центробанк ужесточит требования к ипотеке

Банк России решил с 1 марта повысить надбавки для банков к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это нужно, чтобы ограничить риски закредитованности граждан, отметили в ЦБ.

Так, за два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в третьем квартале 2023 года. Кредиты для покупки жилья с низким (до 20%) первоначальным взносом достигли 50% от всех ипотечных выдач. Около 6,5% выдач в октябре шли с первоначальным взносом, на который заемщики брали потребкредит. Это создает риски чрезмерной долговой нагрузки граждан и снижения качества портфеля для банков, подчеркивают в ЦБ.

Коэффициенты риска по ипотеке с высокими ПДН повышаются, чтобы предотвратить такие практики, ограничить рост ипотеки за счет вовлечения высокозакредитованных граждан, а также стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах заемщика.

Роман Маркелов

Пушков рассказал о разрушении информационной стратегии Запада

Татьяна Замахина

США и другие западные страны предприняли огромные усилия, чтобы создать поле политической и информационной изоляции России. Но по информационной стратегии Запада были нанесены три сильных удара, заявил глава Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на пресс-конференции по итогам года.

Первый удар, по оценке сенатора, - это разрушение образа изолированной России, который был нужен, чтобы создать ощущение безвыходности ситуации для нашей страны. Символом провала в этой сфере для Запада, как считает Пушков, стал визит президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Второй удар - уничтожение образа победоносной Украины. "Я до сих пор нахожусь в некой задумчивости и даже недоумении, из чего исходили западные страны, когда убеждали себя и всех остальных, что Украина может одержать стратегическую победу, а Россия может пережить стратегическое поражение?" - задался вопросом парламентарий. По его оценке, исходить из оптимистического украинского сценария можно было, если бы Россия была в том же состоянии, как и в 90-е годы.

Но сегодня предпосылок для такой позиции нет, отметил Пушков. В частности, западная убежденность была основана на вере в западное чудо-оружие, добавил он. Разрушение этой мифологии, по словам Пушкова, поменяло и тональность иностранных СМИ. "Наблюдаем массовый разворот от сверхоптимизма к оправданному пессимизму", - уточнил сенатор.

Третьим ударом Пушков назвал тот факт, что западная информационная повестка была отторгнута глобальным Югом. "Собственно, от того, куда пойдет глобальный Юг, будет зависеть в значительной степени исход противостояния между Россией и западным альянсом", - считает политик. Глобальный Юг, по оценке Пушкова, понимает роль России в противостоянии со "всем поднадоевшим западным гегемоном". Это означает, что наша страна сохраняет возможность взаимодействия с большей частью человечества, резюмировал представитель Совфеда.

При этом сенатор отметил, что он категорически против выводов о конце западной цивилизации и скорой отмене доллара. Но эта цивилизация все же уже не способна навязывать свою точку зрения.

В развенчании западной информационной повестки огромную роль сыграл конфликт на Ближнем Востоке, добавил Пушков. Эта ситуация показала, что Запад подходит с разными стандартами к тому, что происходит на Украине и в секторе Газа. "Ведь США вместе с другими странами глобального Запада поддерживают Израиль, как бы они ни делали вид, что страдают по поводу гибели мирных палестинцев", - уточнил парламентарий. И все разговоры о том, как "ужасно" ведет себя Россия на Украине, нивелированы поддержкой Тель-Авива с обстрелами мирных жителей в секторе Газа, считает политик. Все это, по его словам, "взрывает" западную систему аргументации. В результате утрачивается способность убеждать другие государства, что необходимо следовать за США - в том числе в сфере поддержки Украины.

Пушков также сделал вывод, что западная ценностная повестка "захлебнулась". Ранее она развивалась в искусственных условиях, то есть в нее втягивались государства, которые хотели принадлежать к западной общности. Но ее оплоты, мягко говоря, оказались под сомнением. Так, идея демократии достаточно сильно дискредитирована самими американцами. Другой столп - идея мультикультурализма - и вовсе провалилась, продолжил Пушков. Ведь уже всем понятно, что интеграция многочисленных мигрантов в западное общество не происходит. Последствия - конфликты и бунты, как недавно в Ирландии и Франции.

Россию же в мире рассматривают в качестве одного из главных оплотов защиты традиционных ценностей, подчеркнул сенатор.

Темой разговора Пушкова с журналистами также стал лингвистический суверенитет. Как напомнил глава комиссии, язык - это путь к мышлению. Поэтому при выборе "лишних" для русского языка англицизмов надо обратить внимание на слова, которые несут идеологическую нагрузку, а также легко заменяются российскими аналогами. Пушков объяснил, что есть англицизмы, которые создают эффект лингвистической зависимости. "Это бомба под современную Россию", - подчеркнул он. Сенатор привел примеры "излишних" заимствований, с которыми следует бороться. Так, "мерчендайзинг"- это продвижение товара, и иностранный термин является излишним. Или, скажем, "абьюзинг" - в разных ситуациях можно использовать термин "злоупотребления", "домогательства" и другие аналоги. То есть без данного англицизма тоже реально обойтись. От такого рода "эксцессов западничества" надо избавляться, подчеркнул Пушков.

Путин в беседе с мальчиком из "Елки желаний" заявил, что победы нужны всем

Айсель Герейханова

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с 11-летним Никитой, участником благотворительной акции "Елка желаний".

Глава государства исполнил мечту мальчика - посетить Эрмитаж. Вместе с родителями и старшей сестрой Никита побывал в музейном комплексе, а также познакомился с основными достопримечательностями Санкт-Петербурга.

Никита живет в Костроме, учится в пятом классе и, несмотря на особенности со здоровьем, ходит в музыкальную школу, увлекается историей. Желание посетить Эрмитаж у него появилось после прослушивания аудиокниги. Описания музея так захватили мальчика, что он загорелся идеей увидеть его своими глазами.

- Ты где находишься сейчас? - поинтересовался Путин. Никита рассказал, что экскурсия в Эрмитаже еще продолжается, и отметил, что в данный момент он находится у елок в Эрмитаже.

Президент также спросил, что мальчику понравилось больше всего. Никита рассказал, что часы "Павлин". Отметим, что они выставлены в Павильонном зале Эрмитажа - одном из самых красивых дворцовых интерьеров Европы. Никита также рассказал, что мечтал посетить тронный зал и царские палаты, и уже смог их осмотреть.

Путин отметил, что одного дня для Эрмитажа мало. "Уверен, что у тебя возникнет желание еще раз сюда приехать", - сказал президент, добавив, что в Санкт-Петербурге вообще есть что посмотреть.

Президент также отдельно пообщался с родителями мальчика. И мама Никиты обратилась с просьбой к главе государства. Она отметила, что в связи с диагнозом ребенка для лечения мышечной дистрофии Дюшенна необходимо иностранное лекарство. "Хотела бы, чтобы вы помогли, чтобы "Круг добра" одобрил этот препарат", - сказала она Путину. Президент попросил передать ему через организаторов экскурсии всю информацию.

В заключение Путин поздравил Никиту и его семью с Новым годом

"Я вам желаю побед!", - сказал в ответ мальчик. "Нам всем нужны победы. Тебе там, где ты находишься, в том, чем ты занимаешься, твоей сестре старшей, маме, папе, ну и нам всем", - сказал Путин. "Это хорошее пожелание", - добавил президент, пожелав Никите всего самого доброго и успехов во всех начинаниях.

Напомним, что ранее на выставке-форуме "Россия" Путин в рамках акции "Елка желаний" снял со специальной елки три открытки с мечтами детей, и среди них было в том числе желание Никиты, которое он пообещал исполнить. Путин также помог исполниться мечте 13-летней Ксюши из Санкт-Петербурга, которая смогла попробовать себя в роли ведущей новостей в "Останкино".

Путин: Труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам

Путин на Госсовете подвел итоги Года педагога и наставника

Айсель Герейханова

Нужно совершенствовать систему оплаты труда педагогов, а также законодательно предусмотреть доплаты наставникам, заявил Владимир Путин в среду, 27 декабря, на заседании Госсовета, подводя итоги Года педагога и наставника. В ходе мероприятия выяснилось, что для многих его участников главный наставник - сам президент.

Открывая Госсовет, Владимир Путин выразил признательность в адрес всех учителей, кто посвящает свою жизнь становлению новых поколений граждан России. По его словам, нужно низко поклониться учителям, вырастившим тех, кто участвует в специальной военной операции (СВО). "Учителя этих ребят вырастили, воспитали настоящих мужчин, героев, научили их помогать товарищам, быть смелыми, честными, порядочными людьми", - сказал он.

Сейчас один из важнейших вопросов в области образования - улучшение условий труда и оплаты педагогов. Путин напомнил, что в 2012 году было принято решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. "Эта мера сыграла определенную роль в повышении статуса учительского труда, вместе с тем нужно совершенствовать и делать справедливыми механизмы оплаты труда педагогов", - сказал президент. Он призвал увеличить доходы учителей в тех регионах, где они существенно ниже, чем в среднем по стране. "Труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам", - сказал Путин, пояснив, что иначе между регионами накапливаются разрывы в качестве обучения, растет дефицит педагогических кадров. В связи с этим Путин поручил правительству разработать системные подходы к оплате труда педагогов.

Президент также подчеркнул, что воспитательная работа не должна быть ограничена рамками школы, и призвал сформировать систему наставничества для молодежи и подключить к ней ветеранов боевых действий. Важно, чтобы наставничество в России не было формальным. "Ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку. Напротив, нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию - передавать опыт, наставлять", - указал глава государства.

Путин также предложил учредить в стране ежегодную премию "Наставник года". Президент отметил, что звание "наставник" должно звучать гордо - для этого пять лет назад в России учредили знак отличия "За наставничество". Наряду с моральными стимулами за наставничество должны существовать и материальные поощрения. "Поэтому возможности начисления доплат за работу наставником нужно предусмотреть законодательно", - поручил Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство разработает поправки в Трудовой кодекс для введения выплат за наставничество. Кроме того, российская трехсторонняя комиссия будет проводить ежеквартальный мониторинг оплаты труда учителей, чтобы сократить дифференциацию в регионах.

Министр просвещения Сергей Кравцов подвел итоги Года педагога и наставника. "Хочу отметить глав субъектов РФ, на вашем уровне было реализовано более 470 мер поддержки педагогов на общую сумму свыше 53 млрд рублей", - сказал он. Министр также отметил, что денежные поощрения за классное руководство выплачиваются без сбоев и в срок. По словам Кравцова, недавние поправки в закон об образовании значительно усилили правовую защиту педагогов, и в законе больше нет такого понятия, как образовательная услуга. В результате этого педагогические специальности вышли на второе по популярности место, конкурс на них в среднем составил 11 человек на место.

Выступавший губернатор Севастополя, председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование" Михаил Развожаев заявил, что сам Владимир Путин - наставник для всех глав регионов. В связи с этим он процитировал главу государства. "Вы сказали эту фразу на встрече с участниками всероссийского форума "Наставник", она лично для меня является понятным целеуказанием в этой работе: "Любой профессионал всегда мечтает о том, чтобы дело, которому он посвятил свою жизнь, оказалось в будущем в надежных руках". Думаю, что в этом сама суть наставничества", - сказал он, обращаясь к президенту.

Старший сержант, участник СВО батальона "Спарта", кавалер Георгиевского креста IV степени, студент Владимирского педагогического колледжа Руслан Захаров начал свое выступление со слов: "Здравствуйте, дорогой мой президент". Он рассказал о своем опыте наставничества. "Народный фронт" пригласил меня в августе на мероприятие, где я работал с молодежью, рассказывал о своем пути, подвигах своих боевых товарищей, о том, на что готовы наши воины ради великой победы", - сказал он. Боец также поблагодарил президента за сильную, крепкую Россию и признался, что Владимир Путин - наставник и лично для него, и для всей страны. "Я планирую после победы заниматься наставничеством", - сообщил Руслан.

Путин в свою очередь отметил, что наставничество - это благородная миссия, но нет ничего более эффективного, чем передача своего знания и опыта "от сердца к сердцу". Президент поблагодарил бойца и пожелал ему успехов как на поле боя, так и в воспитании будущих поколений.

Руководитель Театрального института имени Щукина народный артист России Евгений Князев рассказал о проекте для развития школьных театров как инструменте для воспитания наставничества. Ведь через театр молодое поколение привлекается к изучению классики. Князев рассказал, как после спектакля "Пиковая дама" получил письмо от одной матери с благодарностью. "Она пошла на спектакль ради своего сына, который проходит в школе Пушкина. А он ей сказал, что не пойдет на Пушкина, потому что Пушкин - это старье", - пояснил народный артист. Но мама настояла, и в итоге ребенок так увлекся спектаклем, что сказал: "Пушкин - это клево!"

Путин в ответ заметил, что "Пиковая дама" не входит в школьную программу. "Поэтому, может быть, ему было так интересно. Тройка, семерка, туз, не туз, а... дама", - напомнил произведение президент. "Пиковая дама" Пушкина многому учит нас, в том числе не отыгрываться, а выигрывать и побеждать. Но для того, чтобы побеждать, мы должны еще более внимательно относиться к школе, - сделал вывод глава государства, - потому что именно в школе закладываются все наши победы. Это абсолютно очевидные вещи, и это фундамент, на котором строится все наше общество, вся страна, все государство".

Как получить врачебную помощь в Новый год

Ирина Невинная

Работа системы здравоохранения на новогоднюю декаду будет усилена, люди без врачебной помощи не останутся, заверили в Минздраве России.

"Пациенты должны получать качественную медицинскую помощь и назначенные им лекарства в любое время, поэтому работа всей системы здравоохранения должна быть усилена", - сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на оперативном совещании. Он поручил регионам усилить контроль за работой "скорой". Будет работать и неотложная медицинская помощь - дежурные врачи в поликлиниках.

Единого порядка работы медучреждений в праздничные дни Минздрав России не вводит - за это отвечают региональные власти. Но есть общие правила.

Поликлиники

Они будут работать по графику выходного дня. Правда, без приема узких специалистов.

"Большая часть персонала будет отдыхать, однако в медорганизациях будут работать дежурные службы", - уточнил член совета Общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко.

"Конкретную информацию легко найти на сайте регионального минздрава и на сайтах самих медорганизаций", - отмечает советник генерального директора страховой медицинской организации "Капитал-МС" Михаил Пушков.

Особый режим работы - это, как правило, с 9.00 до 16.00. В поликлиниках будут дежурить врач-терапевт и медсестра. Возможно вызвать терапевта на дом - с 9.00 до 16.00.

1 января и 7 января в поликлиниках - выходные. Однако даже в эти дни здесь будет дежурить терапевт (как правило, до 16 часов).

Больницы

Вся стационарная помощь, включая родовспоможение, оказывается в полном объеме. В праздничные дни будут дежурить не только клинические, но и лабораторные службы - чтобы в случае необходимости стационар был полностью готов к диагностике и лечению.

"В стационар можно обратиться в любое время - они работают круглые сутки, без выходных и перерывов. Если проблемы со здоровьем в каникулы обострились, по направлению дежурного врача поликлиники или по скорой помощи - пациента примут безотлагательно", - отмечает Михаил Пушков.

Исключение - плановые госпитализации. Их в праздничные дни не проводят.

Если пациент оказался в больнице еще до праздника и его состояние не улучшилось настолько, чтобы его выписали, все лечебные процедуры ему должны пвыполнять в полном объеме. "В больницах, как правило, ведутся "журналы наблюдения", куда лечащие врачи вносят фамилии пациентов, требующих повышенного внимания дежурного доктора", - подчеркивает Михаил Пушков.

Роддома

Если плановые роды приходятся на праздничные дни, принимать их будет дежурная бригада. Впрочем, нередко этот вопрос лечащий врач обговаривает с будущей мамой заранее и решает индивидуально.

"Но если у беременной возникли неотложные и экстренные показания, ее отвезут в учреждение, которое будет дежурить в этот день по профилю "акушерство-гинекология". Приказ регионального минздрава или депздрава, как правило, содержит перечень дежурных администраторов по области. Так что при необходимости можно подключить службы скорой медицинской помощи и даже санитарной авиации", - отмечает Пушков.

Травмпункты

Во взрослых травмпунктах помощь оказывается круглосуточно. Что касается детских, они, как правило, работают в выходные до 10 часов вечера. Но если ребенок получил травму позже этого времени, то вы можете обращаться во взрослый травмпункт. Независимо от возраста ребенка.

Стоматологическая помощь

Если случится острая зубная боль - вам обязаны помочь в дежурной стоматологической поликлинике (отделенияи). Принять страдальца должны быстро - в течение двух часов с момента обращения. График работы стоматологов в государственных клиниках вне рамок оказания экстренной и неотложной помощи будет строиться по режиму выходного дня, то есть все работы будут заканчиваться в 16.00.

Лаборатории и частные клиники

Тест на грипп и другие инфекции, если возникнет нужда, можно сдать в частных лабораториях. "1 января мы отдыхаем, а с 2 по 8 января медофисы работают с укороченным днем, но при этом доступен весь спектр лабораторных исследований", - сообщили "РГ" в сети лабораторий "Инвитро". График работы конкретного отделения можно узнать на сайте компании.

А вот частные клиники обещают не только неотложную помощь, но и прием обычных узких специалистов. В частности, в сети клиник "Ниармедик" "РГ" сказали, что в праздники (за исключением 1 января) будет доступен прием у всех основных специалистов - терапевта, педиатра, хирурга, гинеколога, лора, офтальмолога, травматолога. Также будет возможно сдать анализы.

А клиники сети иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic начиная с 3 января предлагают не только "стандартную" медицинскую помощь, но и восстановительные, оздоравливающие процедуры.

Что делать, если не удается получить помощь

Необходимо позвонить в свою страховую медицинскую организацию. "Горячие" телефоны работают там круглосуточно. Номер телефона указан на полисе ОМС.

Путешествовать здорово

В прошлые новогодние праздники Нижегородскую область посетили

155 тысяч туристов. В эти - ожидается больше, как и на других популярных маршрутах. Но даже в такие сказочные дни никто не застрахован от болезни, обострения старого недуга и даже от экстренной операции. "РГ" выяснила, где и на каких условиях гости могут получить помощь медиков.

В Казани, как сообщили в управлении здравоохранения города, взрослые и детские поликлиники будут работать все дни с 31 декабря по 8 января. А 2, 4 и 6 января перейдут на усиленный режим приема пациентов. Вместе с терапевтами и педиатрами планируют дежурство специалистов узкого профиля. Будут открыты рентгенкабинет, лаборатория.

В государственных медучреждениях все это - для туристов бесплатно. Только надо иметь при себе паспорт (если несовершеннолетний, то свидетельство о рождении), полис ОМС и СНИЛС. Кстати, это правило действует во всех регионах. При желании приезжие могут пройти лечение в частных клиниках, но за деньги.

Травмпункты в Казани будут работать круглосуточно. Независимо, где зарегистрирован человек, ему безвозмездно окажут экстренную помощь. А бесплатно получить неотложную стоматологическую помощь с 18.00 до 9.00 взрослые и дети смогут в поликлинике, расположенной в двух шагах от центра Казани. Больницы работают как обычно круглосуточно и принимают больных с любой "пропиской". Как и скорая помощь. Оказание экстренной хирургической помощи тоже входит в ОМС.

Такая схема медпомощи туристам в праздники действует практически во всех регионах. Со своими нюансами, конечно.

В Петербурге, например, обязательно в каждом районе есть дежурная стоматологическая поликлиника, которая работает круглосуточно. При острой боли помогут бесплатно. Всем! Экстренную помощь по другим проблемам иногородним оказывают в поликлинике по месту нахождения гостиницы, хостела, квартиры. Туда же можно вызвать врача "на дом".

В городском комитете по здравоохранению уточнили: бесплатно и в обязательном порядке оказывается только экстренная помощь. Например, если турист тяжело заболел гриппом, сломал руку. Но если вы просто решили, например проверить зрение, - в такой помощи могут отказать. Кстати, при больничный лист можно взять в одном городе, а закрыть - в своем, когда вернетесь домой.

В Нижегородской области туристов примут все основные специалисты: педиатры, терапевты, хирурги, офтальмологи и отоларингологи. Кроме того, в приказе областного минздрава говорится, что предусмотрено дежурство врачей из противотуберкулезного, психиатрического, дерматовенерологического и наркологического диспансеров. 3 и 6 января с 9.00 до 15.00.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края предупредили, что поликлиники со 2 по 6 января работают в обычном режиме, в остальные дни - оказывают только неотложную помощь. На горном курорте "Красная Поляна" в состав медицинской службы входят три медцентра, четыре медпункта и служба скорой помощи с первоклассным персоналом и современным оборудованием.

Здесь оказывают полный комплекс услуг по диагностике, лечению и профилактике. Возможен выезд "на дом" терапевта, педиатра, травматолога и физиотерапевта, сбор анализов и вакцинация. В экстренных случаях - все услуги бесплатные.

На кузбасском курорте "Шерегеш" помощь туристы получают рядом с горнолыжными трассами. Здесь работает травмпункт, есть дневной стационар. В поликлинике принимают педиатр, терапевт, хирург, акушер-гинеколог, невролог, стоматолог и отоларинголог. По ночам работает дежурный врач. Самые простые анализы тоже можно сдать в поселке. Но когда нужно более глубокое и срочное обследование, надо ехать в Таштагол, в центральную районную больницу. Там лабораторная и лечебная базы посерьезнее. Поэтому тяжелых больных, лыжников и сноубордистов, получивших травмы, отправляют туда.

Региональные и городские минздравы составили подробные списки, какие поликлиники, когда, как работают. Например, в Удмуртии детские принимают пациентов каждый день в режиме субботнего или выходного дня, а у взрослых 31 декабря, 1 и 7 января - выходные дни. Так что, как приедете на отдых, загляните на сайты местных медицинских ведомств и изучите расписание. На всякий случай. А вообще - будьте здоровы!

Подготовили Ирина Белова, Оксана Ильина, Ольга Кондрева, Татьяна Павловская, Юлия Потапова, Алена Селезнева, Татьяна Тюменева

Марина Бралюк, главный врач больницы № 8, г. Сочи:

- В новогодней аптечке туриста надо иметь лекарства, которые вы принимает постоянно, обезболивающие и противовоспалительные. Рекомендую взять средства, понижающие артериальное давление, препараты с пищеварительными ферментами, антисептики и лейкопластырь.

Татьяна Коваленко, замминистра здравоохранения Нижегородской области:

- Туристам с хроническими заболеваниями, советую взять еще и рекомендации лечащего врача с выпиской из медкарты. Она всегда должна быть с вами - в поезде, самолете, на экскурсии. На случай экстренного оказания помощи врач будет знать, с каким пациентом имеет дело.

Правительство поддержало законопроект, обязывающий нотариусов предупреждать наследников о долгах

Нотариусов обяжут предупреждать наследников о долгах

Владислав Куликов

Правительство России поддержало законопроект, обязывающий нотариусов уведомлять о долгах покойного перед банками. Соответствующая инициатива сейчас рассматривается в Госдуме.

Известный юридический факт: долги переходят по наследству. Но есть нюансы. Первое: если отказаться от наследства, то не будет и долгов. Второе: сумма долга не может превышать размер наследства. Допустим, человек получил по наследству миллион. Значит, никто не вправе требовать с него больше. Однако когда долги действительно огромны, то, может быть, легче вообще не вступать в наследство. Тогда не придется тратить время на юридические формальности, деньги на адвокатов, нервы на все прочее.

Законопроект предполагает, что нотариус будет обязан в течение трех дней после открытия наследственного дела навести справки о покойном в бюро кредитных историй.

Если обнаружатся долги, надо будет письменно проинформировать наследников.

"На сегодня в действующем законодательстве не определен порядок информирования наследников о кредитных долгах наследодателя", - подчеркивают разработчики проекта. Поэтому, по их словам, на практике часто случаются ситуации, когда наследники узнают о теперь уже своих проблемах постфактум, когда к ним приходят люди из банка. И что-то изменить уже поздно. В случае же принятия предлагаемых норм неприятная информация будет вовремя сообщаться человеку.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что проект направлен на защиту прав граждан и носит ярко выраженный социальный характер.

"Установление обязанности нотариуса информировать наследников о долгах наследодателя будет способствовать обеспечению прав наследников на получение полной и достоверной информации о принимаемом наследстве и поможет им своевременно сделать обоснованный вывод о принятии наследства либо об отказе от наследства", - подчеркнул председатель Правления АЮР.

Вместе с тем в настоящее время не урегулирован вопрос электронного взаимодействия нотариусов и бюро кредитных историй.

"В целях обеспечения возможности направления нотариусами запросов и получения ими сведений из бюро кредитных историй посредством электронного документооборота требуется установление порядка взаимодействия нотариусов с бюро кредитных историй", - отметил Владимир Груздев.

В свою очередь, правительственные эксперты отметили, что законопроектом не урегулирован вопрос оповещения наследников о наличии долгов не перед банками. Но такие долги тоже могут быть, а значит, стоило бы предусмотреть и механизм оповещения и о таких задолженностях. Правда, здесь возникает вопрос, каким образом можно было бы узнать о подобных долгах: в бюро кредитных историй они не отражаются.

Правительство России поддержало проект при условии его доработки с учетом указанных замечаний.

Как рассказывает вице-президент Гильдии российских адвокатов, заведующий Бюро адвокатов "Де-юре" Никита Филиппов, можно отказаться от наследства в целом - как от наследственных долгов, так и от прав на наследство. "Но нельзя отказаться от долгов и принять на себя только активы", - подчеркивает он. Наследник не может сказать, мол, беру машину и квартиру, а от огорода и долгов отказываюсь. Нет, в данном случае либо все, либо ничего.

"При этом здесь есть нюансы, - продолжает Никита Филиппов. - Например, если вы единственный наследник квартиры и продолжаете в ней жить, это будет означать, что вы фактически приняли это наследство. А значит, кредиторы будут вправе требовать от вас и погашения долгов наследодателя в пределах стоимости этой квартиры".

В Федеральной нотариальной палате подчеркнули, что наследственное право - традиционная компетенция нотариата, который предпринимает все предусмотренные законом меры по охране прав участников наследственных правоотношений. Нотариус исследует состав наследственной массы, устанавливает круг наследников, проверяет наличие завещания, рассчитывает доли, принимает меры по охране наследственного имущества и в целом делает все, чтобы права и интересы наследников были защищены в равной степени.

"В рамках наследственного дела нотариус выполняет уникальную исследовательскую, ревизионную и консультационную работу, предотвращает потенциальные споры между наследниками, защищает права каждого из них", - подчеркнул президент ФНП Константин Корсик.

Выданное по итогам правовой экспертизы нотариуса свидетельство о праве на наследство является достоверным и публичным признанием как принадлежности наследственного имущества наследодателю, так и законности перехода этого имущества к наследникам.

Виталий Мутко: Миллион семей купили жилье с помощью господдержки

Спрос на новостройки в этом году достигает рекордного уровня. Об этом рассказал журналистам гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

В 2023 году, по предварительным данным, было проведено около 750 тыс. сделок по покупке жилья в новостройках. Более 90% сделок совершено с ипотекой. Около миллиона семей воспользовалось при покупке жилья госпрограммами. В целом за последние годы с помощью господдержки (это и льготные ипотечные программы, и выплаты в 450 тыс. руб. многодетным семьям) улучшили жилищные условия 3 млн семей, рассказал Мутко. Они оформили кредиты или получили выплаты на погашение на 10 трлн руб.

Росли не только продажи, но и предложение новостроек, отметил Мутко. По оценкам ДОМ.РФ, запуски новых девелоперских проектов по итогам года могут достигнуть максимальной отметки в 47-50 млн кв. м, что на 10% выше прошлогоднего рекорда. Девелоперы увеличили строительную активность, стремясь создать "задел" по продажам до ожидаемого отключения "Льготной ипотеки". В результате объем строящегося жилья обновил максимум с 2019 года - 108 млн кв. м.

Прирост строительства многоквартирных домов идет за счет регионов с небольшими ранее объемами строительства, подчеркнул гендиректор ДОМ.РФ.

До сих пор около 60% жилья строилось в десяти регионах. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Тюменская область и др. И здесь, по словам Мутко, уже были признаки перегрева рынка. Сейчас же прирост многоквартирного жилья практически полностью идет за счет других регионов, где строилось мало.

В декабре была серьезно скорректирована программа льготной ипотеки - верхний лимит кредита опустили до 6 млн руб. (в столичных регионах ранее было 12 млн). Поэтому, по мнению Мутко, активность покупателей сместится в те 75% регионов, где жилье дешевле, а строилось в последние годы мало. Если в этих регионах все будет динамично выводиться, то на рынке будет баланс спроса и предложения, уверен гендиректор ДОМ.РФ

Распроданность строящегося жилья в 33% соответствует нормальной модели проектного финансирования, однако рынок начал двигаться к дефициту предложения, отмечают в ДОМ.РФ. В проектах с плановым вводом в следующем году уже распродана половина площадей, а 70% объема нереализованного жилья будет введено после 2024 г.

Максимальных значений достигла и выдача ипотеки. По оценкам экспертов, по итогам нынешнего года будет выдано более 2 млн кредитов на общую сумму 7,8 трлн руб. Это больше, чем в предыдущем рекордном году - в 2021 году, когда было выдано 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн руб.

В этом году ДОМ.РФ также запустил новый механизм поддержки строительства, в том числе "зеленого" и энергоэффективного. Застройщикам из 39 регионов с высокой себестоимостью строительства и низкой прибылью застройщиков субсидируются процентные ставки по кредитам на проектное финансирование.

Сейчас финансируются уже более двадцати проектов в семи регионах, наибольшее количество таких договоров в Приморье.

В рамках программы ставка по кредиту застройщика снижается до уровня не выше ключевой ставки, а для "зеленых" домов дополнительно снижается на 2% в зависимости от класса энергоэффективности и других параметров.

Поддержка предложения (в виде субсидирования ставок застройщикам) - более правильная схема, чем поддержка спроса (как субсидирование ипотечных ставок), считает Мутко.

В 2022 году ДОМ.РФ утвердил "зеленый" стандарт строительства многоквартирных домов, сейчас ведется разработка аналогичного ГОСТа для индивидуального жилищного строительства. В ноябре был завершен процесс общественного обсуждения "зеленого" ГОСТа для ИЖС. Его планируется утвердить в первом квартале 2024 года.

В следующем же, 2024, году начнется разработка национального стандарта для "зеленого" капитального ремонта.

Как изменятся налоги на жилье и участки за 2024 год

Налог на землю в 2024 году будет рассчитан на базе кадастровой оценки 2022 года, рассказал "Российской газете" президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков.

В 2022 году впервые одновременно по всей стране была проведена переоценка кадастровой стоимости земли. Новая стоимость должна была начать применяться с 2023 года. Однако из-за сложностей в экономике налог за 2023 год было решено рассчитывать из прежней стоимости. Размер налоговых платежей сохранился на уровне 2022 года. "Налоговая политика государства дала компаниям переходный период, что позволило частично демпфировать повышение налога", - отмечает Кулаков.

В начале 2024 года завершается льготный период исчисления и оплаты земельного налога, напоминает он.

Рассчитывая налог на землю в 2024 году, следует опираться на кадастровую стоимость, полученную в результате государственной кадастровой оценки 2022 года, подчеркнул он.

Кулаков уточнил, что данное положение не касается новых регионов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, в которых не проходила кадастровая оценка.

Напомним, что в 2023 году также одновременно по всей стране проводится переоценка кадастровой стоимости зданий и помещений. Ее результаты будут учитываться при расчете налога за 2024 год. То есть осенью 2025 года налогоплательщики получат налоговые квитанции с изменившимися платежами и за землю, и за недвижимость. По предварительным данным, изменение кадастровой стоимости произошло в обе стороны - некоторая недвижимость подорожала, а некоторая (например, торгово-офисная в Москве) подешевела.

Подготовила Марина Трубилина

Марина Трубилина

Павел Крашенинников: Cпоры предпринимателей в судах будут рассматриваться быстрее

Владислав Куликов

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил "РГ", что с нового года будут ускорены процедуры рассмотрения дел в арбитражных судах. Соответствующие поправки внесены в Арбитражный процессуальный кодекс.

"Поправки носят системный характер и нацелены на повышение доступности правосудия для предпринимателей и упрощение производства по экономическим спорам, - подчеркнул Павел Крашенинников. - Речь идет о возможности рассмотрения экономических споров без вызова сторон, без предварительного судебного заседания и с условием немедленного исполнения решения суда". Например, сумма требований граждан, которые можно рассматривать в порядке приказного производства, повышена с 500 тысяч до 750 тысяч рублей. Напомним, приказная процедура предусматривает максимально ускоренное решение вопроса. Истец подает заявление, и ему практически сразу же выдают на руки судебный приказ, с которым можно идти к судебным приставам. Разумеется, такая процедура возможна лишь в бесспорных случаях.

Таким образом, нововведения расширяют применение приказных процедур. Раз нет спора, решить дело можно будет без проволочек.