Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Статья Временного поверенного в делах России на Украине А.П.Лукашика, опубликованная в украинском еженедельнике "2000" №35 (919), август 2019г.

О правде и вымыслах предвоенного периода истории

Несмотря на многочисленные публикации, наглядно и в деталях освещающие события накануне Второй мировой войны, которая стала возможной в результате преступной политики умиротворения агрессора и нежелания ряда ключевых игроков международных отношений создать эффективную систему коллективной безопасности, вновь и вновь приходится сталкиваться с различного рода фальсифицированными интерпретациями предвоенного периода.

Направлены они на создание ложного восприятия того, что на самом деле происходило в 30-х и начале 40-х гг. прошлого века и что было сделано или не сделано, чтобы предотвратить самую кровавую в истории человечества бойню.

Типичным не соответствующим действительности и намеренно продвигаемым недобросовестными историками для дискредитации внешней политики СССР в преддверии Второй мировой войны стал тезис о том, что Москва, подписав в 1939 г. с Германией договор о ненападении, будто бы заключила с Гитлером сделку и должна нести за это ответственность.

Такая трактовка явно не стыкуется с исторической фактологией и не отражает истинных намерений тогдашнего советского руководства, которое во главу угла ставило прежде всего предотвращение войны в условиях, когда т. н. западные демократии делали все возможное, чтобы направить агрессивные замыслы Гитлера в восточном от Германии направлении.

Нельзя не согласиться с мнением авторитетных и незаангажированных исследователей в том, что Вторая мировая война была логическим продолжением созданной по результатам Первой мировой войны Версальской системы. Последняя в своей основе была ущербной и несла в себе полный набор предпосылок для нового широкомасштабного конфликта. К тому же сконструировавшие ее победители не слишком пеклись о том, чтобы обеспечивать выполнение условий ими же навязанных мирных договоренностей.

Уже в октябре 1933 г. Германия вышла из Лиги наций и из Женевской конференции по разоружению и вслед за этим увеличила свои военные расходы на 90%. После серии подписанных в 1933—1934 гг. двусторонних документов с Великобританией, Францией, Италией и Польшей в 1935 г. Берлин на основе всеобщей воинской обязанности приступил к формированию без каких-либо ограничений сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил. Не встретив по сути никакого сопротивления со стороны Великобритании и Франции, Гитлер начал ремилитаризацию Рейнской области, чему западные страны также не противодействовали, хотя и имели вполне достаточный военный потенциал, чтобы не допустить эту идущую вразрез с положениями Версаля дерзкую акцию. Затем последовал аншлюс Австрии и «мюнхенский сговор» 1938 г., которые окончательно убедили Гитлера в безнаказанности. А далее — агрессия против Чехословакии. Это все были звенья одной цепи. Стало очевидным: западные государства твердо встали на путь «умиротворения агрессора».

В этих условиях СССР делал все возможное, чтобы воспрепятствовать экспансионистской политике германских фашистов. В частности, в целях оказания военной помощи Чехословакии к Варшаве был обращен призыв пропустить советские вооруженные формирования через территорию Польши. Однако польское руководство, вынашивающее тайные планы сговора с Берлином против Советского Союза и де-факто само вступившее на путь территориальных захватов, демонстративно ответило отказом.

В Союзе резко осудили и не признали захват Чехословакии и поставили во главу угла достижение договоренности с Лондоном и Парижем. При этом исходили из того, что она имела бы смысл только при условии подключения к ней Варшавы. Нельзя сказать, что в Польше не осознавали угрозу нападения Германии. Однако, несмотря на убедительные доводы СССР относительно участия Польши в обеспечении системы коллективных гарантий, там все же предпочли уклониться от предложений советской стороны, надеясь на поддержку Англии и Франции. Такая близорукая позиция польских руководителей стала одной из главных причин провала трехсторонних англо-французско-советских переговоров.

Впрочем, как показал ход дальнейших событий, Лондон и Париж и сами не горели желанием договариваться с СССР. Они то и дело искали всевозможные предлоги, чтобы уйти от каких-либо конкретных обязательств по отражению надвигавшейся гитлеровской агрессии, надеясь на то, что она их не коснется и им не придется вступать в лобовое столкновение с германской военной машиной.

Отсутствие необходимых полномочий у французских и британских представителей на переговорах, их бесконечные затяжки, дискуссии по второстепенным вопросам сделали бессмысленными дальнейшие контакты. Окончательным аккордом, который поставил крест на переговорном процессе, стали тайные англо-германские договоренности, на которых Гитлеру предлагалось соглашение за счет Польши (на 22—23 августа 1939 г. был намечен визит в Лондон Геринга).

Таким образом, к началу августа 1939 г. у советского руководства не оставалось иного выбора, кроме как пойти на переговоры с Германией. Разумеется, Гитлер преследовал свои интересы, пытаясь перестраховаться перед нападением на Польшу и избежать одновременного начала военных действий на двух фронтах. В то же время СССР, оказавшись в безвыходном положении и перед лицом реальной угрозы столкновения с Германией, пытавшейся обезопасить свои тылы путем договоренностей с Англией и Францией на антисоветской основе, был вынужден прибегнуть к сложному маневрированию. Не следует в этой связи забывать и о складывающейся на тот момент весьма острой ситуации на Дальнем Востоке, о продолжавшихся боях на Халхин-Голе и о напряженных отношениях с Токио.

Советское руководство прекрасно понимало, что Гитлер ведет дело к войне, и стремилось всеми силами оттянуть ее начало, с тем чтобы завершить модернизацию своего военного потенциала, оснастить армию новыми современными вооружениями. В конечном итоге дальнейшие события показали, что расчет оказался правильным. По крайней мере удалось выиграть несколько месяцев накануне великой катастрофы для подготовки к сопротивлению грозному врагу. Между тем на оснащение последнего была поставлена практически вся военная и гражданская промышленность оккупированных европейских стран, а большое число их граждан призваны в ряды вермахта. Кроме того, агрессия против СССР началась с ее более западных рубежей, и в результате ожесточенного отпора гитлеровским полчищам воинов Красной армии, проявляющих чудеса героизма, появились дополнительные возможности для эвакуации оборонных предприятий на восток, передислокации имеющихся резервов частей и соединений, организации защиты Москвы и Ленинграда.

Добавим к этому, что подписание договора с Германией оказало сдерживающее влияние на японских милитаристов, которые не решились на разворачивание военной кампании против СССР на Дальнем Востоке. 15 сентября 1939 г. Япония пошла на заключение перемирия с Россией, а в апреле 1941 г. был подписан советско-японский пакт о нейтралитете.

О дальновидности советского руководства говорит и тот факт, что после вторжения Германии в Польшу Великобритания и Франция бросили ее на произвол судьбы, сделав выбор в пользу т. н. странной войны, — в ожидании, что Германия обрушит всю свою военную мощь на Советский Союз.

Что касается часто воспроизводимых рядом исследователей упреков в адрес Москвы по части вхождения советских войск в Польшу 17 сентября 1939 г., то им следовало бы принять во внимание, что к тому времени польское руководство покинуло страну, а ее вооруженные силы прекратили свое существование. Ввиду этого обстоятельства остро встал вопрос о защите проживавших на востоке тогдашней Польши украинского, белорусского, русского и еврейского народов. При этом были заняты только области, оккупированные Польшей в 1920—1921 гг. Практически повсеместно советские войска вышли на «линию Керзона», которую в 1919-м Верховный совет Антанты предложил считать восточной границей Польши.

Вопреки распространяемым в настоящее время отдельными политиками и публицистами утверждениям, что якобы СССР совершил такую же агрессию против Польши, как и Германия, остается непреложным тот факт, что официальные Лондон и Париж никогда не ставили вопрос подобным образом. Более того, они не видели оснований для того, чтобы рассматривать включение территорий Польши, населенных непольскими этносами, в состав СССР как «казус белли». Другими словами, ими, как и пребывающим в эмиграции польским правительством, признавалось, что Советский Союз не находился с Польшей в состоянии войны.

Не менее сложным образом решались вопросы, связанные с геополитическим положением прибалтийских государств. Выйдя на новые стратегические рубежи в 1939 г., советское руководство утратило отделяющий СССР от Германии и в этом смысле имеющий важное для Союза значение «польский буфер». Однако его роль продолжали в известной степени играть страны Прибалтики. В принципиальном плане Советский Союз был жизненно заинтересован в сохранении независимости Латвии, Литвы и Эстонии. И с самого начала речь шла о заключении с ними пактов о взаимной помощи с вводом на их территорию советских подразделений для защиты государственных границ.

Однако ситуация коренным образом изменилась к лету 1940 г., когда после захвата гитлеровцами почти всей Западной Европы Прибалтика оказалась в ожидании такой же участи. Вопрос был поставлен ребром: либо прибалтийские государства присоединяются к СССР, либо будут оккупированы нацистской Германией.

Разумеется, можно оспаривать безупречность заключенного в 1939 г. российско-германского договора, особенно его секретного протокола «О разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе», согласно которому Советский Союз в случае войны получал свободу действий в Финляндии, Латвии, Эстонии, Восточной Польше (Западной Белоруссии и Украине) и Бессарабии.

Но в то же время было бы верхом несправедливости вырывать его из общего исторического контекста, использовать этот документ как пропагандистский жупел, усматривать в нем доказательство некоей равной ответственности СССР и фашистской Германии за развязывание Второй мировой войны. Такой подход не имеет ничего общего с беспристрастной оценкой исторических фактов и анализом умонастроений главных участников событий той поры.

Предвзятость и идеологическая заряженность не имеют ничего общего с научным методом объективного исследования исторических материалов и документов. В подобном подходе явно просматриваются политический заказ и стремление экстраполировать сфальсифицированную картину прошлого в современность — чтобы путем надуманных исторических параллелей обвинить Россию в неких тайных замыслах.

Также лишено всякого смысла ставить на одну доску сталинизм и гитлеризм с его человеконенавистнической идеологией, которая легла в основу германского государственного курса. Массовое уничтожение нацистами евреев, цыган, славян и всех «недочеловеков» стало величайшим преступлением в истории цивилизации, за которые главари Третьего рейха понесли заслуженное наказание. В заключение хотелось бы также рекомендовать тем, кто намеренно фальсифицирует историческую правду в угоду конъюнктурным целям, не забывать о той роли, которую сыграли народы СССР в разгроме гитлеровской Германии. Десятками миллионов человеческих жизней они заплатили за Великую Победу, за освобождение европейских государств от нацистской чумы.

Главный вывод, который следует сделать по итогам беспристрастного анализа событий предвоенного периода, заключается в необходимости создания равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств, выстраивания эффективных механизмов предотвращения возникновения военных конфликтов и обеспечения твердых гарантий соблюдения принципов и норм международного права, выработки солидарных коллективных ответов на возникающие угрозы и вызовы.

Апология Евровидения-2019

Опыт статистического анализа голосования стран Европы

Л.М. Григорьев – ординарный профессор, заведующий кафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики; главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.

Резюме Зрители не свободны от политики, но все же голосуют за песню, которая им нравится. «Коллективное жюри» живет в своем эстетическом мире и выглядит снобистски.

Итоги голосования по ведущим трем певцам-победителям Евровидения-2019 вызвали достаточно бурную реакцию СМИ. В комментариях к новостям по теме искали роль имиджа певцов, качества песен и возможные заговоры. Главная драма разворачивалась при объявлении результатов голосования. Организаторы (на наш взгляд, неудачно) растягивали интригу того, как голосовали жюри стран-участников, а не зрители шоу. Долго лидировали не те исполнители, которые в конечном итоге победили. Фокус организаторов на жюри стран-участниц не совсем понятен: когда эмоции зрителей были почти исчерпаны, к сумме баллов по голосованию жюри были добавлены баллы телезрителей, которые изменили всю картину. Российские комментарии – журналистов и не только – о политизации Евровидения как явления были, по всей видимости, во многом справедливы. Но нам хочется показать, что не слишком сложный социологический анализ выступает в защиту голосовавшего населения Европы и Австралии: люди, как оказалось, в основном ценят качество и стиль исполнения. Это заставляет нас применить простые методы статистического анализа, чтобы проверить, как же выглядит структура голосования на Евровидении. Мы проследили также структуру предпочтений при выборе песен по уровню развития и региональной принадлежности стран: жюри и зрителей отдельно. Заметим, что специфика года состояла в том, что не было бесспорного хита, песни были неплохие, но перепады качества песен и исполнения были не столь велики, что способствует корректности статистического анализа.

Можно сказать, что, по всей видимости, «народное голосование» за итальянского участника Алессандро Махмуда было наиболее беспристрастным, то есть в наименьшей степени привязано к Средиземноморскому региону (Югу). Голландский певец Дункан Лоуренс имел некоторую фору любимца Центра и Севера Европы, так что Гугл легко и правильно предсказал его победу[1]. Представителю России – Сергею Лазареву или любому другому можно и нужно хорошо петь и выигрывать симпатии зрителей сразу по двум параметрам: собственно пение и стойкость духа. Напомним также, что победителем по сумме зрительских симпатий оказалась группа Кейно из Норвегии. Мы сосредоточимся на конкуренции трех победителей и двух соперников из Швеции и Северной Македонии – Джона Ландвика и Тамары Тодевской.

Средний балл «коллективного жюри» (средняя баллов жюри всех стран) по итальянскому участнику составил 5,48. Слушатели оценили Махмуда, выигравшего в песенном конкурсе Сан-Ремо, победители которого обычно представляют Италию на Евровидении, на 6,33 – разрыв существенный (выше на 16%). У голландского участника средний балл всех жюри 5,93, а от зрителей – 6,53, что выше на 10 процентов. Но неравенство в оценивании особенно заметно по выступлению Сергея Лазарева: «коллективное жюри» дало в среднем 3,15, а зрители 6,1 балла из 12: разрыв почти вдвое. Уже этого достаточно, чтобы заметить: «коллективное жюри» вообще имеет иные вкусы по сравнению с телезрителями.

Государства, участвующие в Евровидении, мы распределили на три региона: Север (Скандинавия, Австралия, Великобритания, Германия и Бенилюкс); Юг (Средиземноморье с Турцией и Израилем); и Восток (бывшие соцстраны, Восточная Европа и постсоветское пространство без бывшей Югославии). Средний ВВП (ППС) на душу в Северном регионе – 51 тыс. долл., в Южном – 28,6 тыс. долл., а в Восточном – 21,75 тыс.

Теперь обратимся к корреляционному анализу. Нам интересно, связано ли голосование населения с некоторыми социально-экономическими факторами: ВВП (ППС) по странам на душу населения, индексом «счастья» (некий расчетный индекс, существенно коррелирует с ВВП – но все-таки интересно) и регионами стран Евровидения. ВВП на душу населения и индекс «счастья» коррелируют по нашему набору стран на 0,85, что вполне очевидно: индекс создан из 12 субиндексов («за все хорошее»), но вокруг ВВП на душу населения. Так что является не опросным индексом счастья, выраженного гражданами стран. Это скорее нормативное представление, от чего жители всех стран должны быть счастливы. Так что: выше ВВП – выше «счастье».

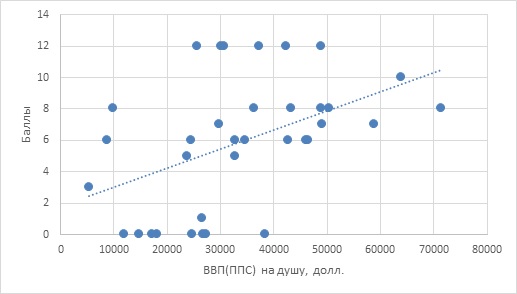

Итак, наша стартовая гипотеза проста: за Лоуренса должны голосовать чуть больше на Севере, более богатые и «счастливые» страны. У победителя из Голландии с композицией «Arcade» все корреляционные связи незначительные – вот он победил по широкой популярности – и корреляция (по странам) между голосами от телезрителей и жюри отрицательная, хотя за него действительно больше голосовали жюри из экономически благополучных и «счастливых» стран (график 1).

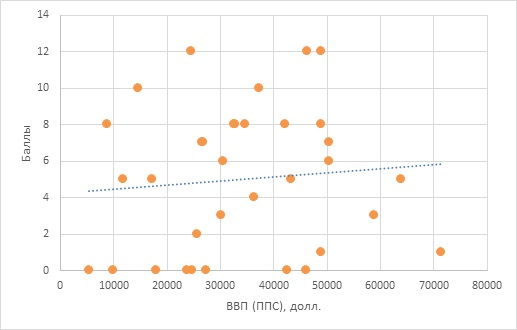

За сладкую итальянскую песню «Soldi» Махмуда, теоретически, должны были голосовать на Юге, где доход скромнее. Действительно, он получил больше голосов слушателей из южных стран, но немногим больше, чем на Севере (график 2). Кстати, только в его случае среди трех победителей существует положительная корреляция между голосами жюри и слушателей.

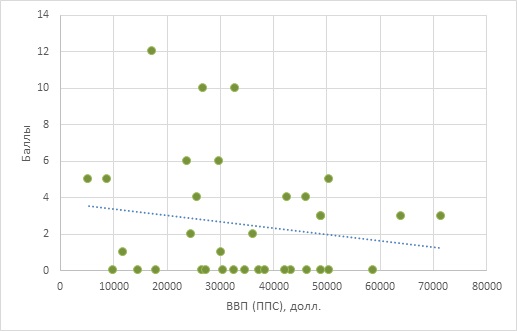

Для России гипотеза полностью оправдалась: за песню Лазарева «Scream» голосовали жюри менее богатых стран и с более низким уровнем «счастья», а по «географии» (график 3). Как мы и полагали - российского певца поддержали страны Восточной Европы и постсоветского пространства.

Любимцами «суммарного жюри» до конца конкурса оставались двое: Джон Ландвик из Швеции и Тамара Тодевска из Северной Македонии. Преимущества этих двух песен и исполнителей в глазах жюри – когнитивная проблема для музыкальных критиков. Здесь социология теряет свой голос в недоумении – социологическая наука пока «не в курсе дела». Но заметно сильное расхождение голосов жюри с подведомственным населением стран Европы – это когнитивный диссонанс.

С точки зрения технологии телевещания, не требует, наверное, обсуждения то обстоятельство, что не надо два часа с помпой объявлять результаты работы малых групп в жюри, а потом разом «мешком» вываливать голосование слушателей. Принимая во внимание, что координация работы страновых жюри практически невозможна, остается предположить, что в большинство жюри входили люди одного круга: консервативные и политически корректные. По части консервативности их выдает голосование за единственную исполнительницу не в сапогах из латекса, а по корректности – голосование за представителя национального меньшинства из Швеции.

Баллы жюри за выступления ведущих участников

|

Север |

Юг |

Восток |

Жюри, |

|

|

Лазарев С. (Россия) |

25 |

61 |

40 |

126 |

|

Махмуд А. (Италия) |

71 |

108 |

40 |

219 |

|

Лоуренс Д. (Нидерланды) |

105 |

66 |

66 |

237 |

|

Ханни Л. (Швейцария) |

80 |

41 |

31 |

152 |

|

Ландвик Дж. (Швеция) |

116 |

60 |

65 |

241 |

|

Кейно (Норвегия) |

28 |

4 |

8 |

40 |

|

Тодевска Т. (С.Македония) |

100 |

63 |

82 |

245 |

Баллы телезрителей за выступления ведущих участников

|

Север |

Юг |

Восток |

Жюри, |

|

|

Лазарев С. (Россия) |

27 |

96 |

121 |

244 |

|

Махмуд А. (Италия) |

88 |

108 |

57 |

253 |

|

Лоуренс Д. (Нидерланды) |

86 |

78 |

97 |

261 |

|

Ханни Л. (Швейцария) |

78 |

76 |

58 |

212 |

|

Ландвик Дж. (Швеция) |

67 |

12 |

14 |

93 |

|

Кейно (Норвегия) |

137 |

69 |

85 |

291 |

|

Тодевска Т. (С.Македония) |

5 |

48 |

5 |

58 |

Не преминем прокомментировать накоротке поведение жюри в региональной разбивке. Жюри южных стран выдвинули вперед итальянца – это очень естественно, но Лазареву дали на уровне шведа и македонской певицы и немного меньше победителя Лоуренса. Жюри стран Восточной Европы выровняли позиции Махмуда и Лазарева, хотя двое больше дали певице из Северной Македонии и шведу (то есть вместе с северными жюри, но в контрасте с собственным населением). Наиболее яркие контрасты – у северных жюри (бескровная «игра тронов»): они дали Лазареву в три-четыре раза меньше, чем целой группе «избранных». Из всех шести групп (жюри и населения) Сергей Лазарев все-таки одно выиграл – население Востока – причем с разгромным отрывом именно против любимцев «восточных жюри».

Заметим, что жители трех стран – победительниц вели себя взаимно довольно дружественно, особенно итальянцы, которые высокие баллы и Лазареву, и Лоуренсу, хотя характер соперничества был всем понятен. Россия немного присудила итальянцу, что можно списать на сюрприз его появления, а нам голландцы не дали ничего, но это дело художественного вкуса. В совокупности (голосование жюри и зрителей) Россия присудила итальянскому участнику 1 балл (0 – жюри, 1 – зрители), голландскому – 5 баллов (0 – жюри, 5 - зрители). Равно как и Италия дала 5 баллов голландскому (0 от жюри) и российскому 8 баллов (0 – жюри). Нидерланды подарили 0 баллов российскому исполнителю и 16 итальянскому (10 – зрители, 6 – жюри). Зрители были добрее всех жюри.

Наши выводы просты: зрители не свободны от политики, но все же голосуют за песню, которая им нравится. «Коллективное жюри» живет в своем эстетическом мире и выглядит снобистски. Оно не дало шансов не только Сергею Лазареву, но и норвежской группе Кейно. Особенно заметны пристрастия «северных» и «восточных» жюри, которые могли стать решающими для победы в конкурсе, если бы не население Юга и Востока. Российский певец, несмотря на все внешние (не песенные) факторы, может рассчитывать на справедливую оценку населения Европы и может выйти на высокое место. Простые телезрители все-таки обращают внимание на трек и его исполнение, хотя их несколько испортил «региональный вопрос».

[1] Google reveals Eurovision 2019 winner predictions – Malta, the Netherlands tipped to win // Independent. URL: https://www.independent.com.mt/articles/2019-05-17/local-news/Google-reveals-Eurovision-2019-winner-predictions-Malta-the-Netherlands-tipped-to-win-6736208258

График 1. ВВП(ППС) на душу и голосование жюри, Нидерланды

График 2. ВВП(ППС) на душу и голосование жюри, Италия

График 3. ВВП(ППС) на душу и голосование жюри, Россия

Британские эксперты размышляют о будущем Гербового сбора

В последние несколько дней Гербовый сбор активно обсуждают в британских газетах, опасаясь того, что обязанность переложат с покупателей на продавцов. Но канцлер эти идеи опровергает.

В последнее время наблюдается рост порога освобождения от Гербового сбора. Особенно полезно это для тех, кто предлагает доступную по цене недвижимость, а также для первых покупателей жилья. Нулевая ставка применяется при сумме €138 080, 2% - до €276 150, 5% - до €1,02 млн, 10% - до €1,7 млн, 12% - более €1,7 млн, сообщает Property Forum.

Некоторые эксперты считают, что настало время увеличить порог нулевого Гербового сбора до €552 300. Если учесть, что в среднем недвижимость в Великобритании стоит около €251 850, а в Лондоне - €504 800, нетрудно предсказать положительное влияние на активность и ликвидность. Тем не менее, для правительства такой ход не очень выгоден, так как государственный доход от налога станет намного ниже.

Кстати, новый премьер-министр Великобритании готов менять рынок жилья. И прежде всего, обязуется пересмотреть ставки Гербового сбора.

Автор: Виктория Закирова

Беседка размером с район

Британские архитекторы разработали для Токио необычный проект городской застройки

В Токио началось строительство общественного центра одного из новых районов города — Торамон-Азабудай (Toramon-Azabudai). Здесь на участке площадью 8 гектаров будут построены три небоскреба, спроектированные американским бюро Pelli Clarke Pelli Architects. Высота одного из них составит 330 метров, это будет самое высокое здание в Японии. Ожидается, что центр станет точкой притяжения и достопримечательностью района, который ежегодно будет посещать около 30 млн человек.

Завершение проекта намечено на март 2023 года.

Общий проект застройки территории разработан британским архитектурным бюро Heatherwick Studio. Помимо уже упомянутых высоток, планируется построить еще несколько зданий, объединенных единым дизайн-кодом. Все постройки будут напоминать увитые зелеными растениями беседки или перголы. Единое фасадное решение позволит визуально объединить разноэтажные здания, которые будут соединены зелеными пространствами на поверхности и закрытым переходом длиной 700 метров под землей.

«Для того чтобы «помирить» город с природой, мы придумали идею садовой беседки, увеличенной до размеров целого района», — объясняет основатель Heatherwick Studio Томас Хезервик. Природа, по мысли архитекторов, должна играть здесь первостепенную роль, только главная зеленая площадь займет 6 тысяч квадратных метров. Зелень будет буквально везде: на земле будут высажены деревья, вьющиеся растения поднимутся по изогнутым фасадам и захватят кровли. Такой плавный переход будет выглядеть очень естественно, считают архитекторы.

Здания, которыми планируется застроить центр района, будут иметь разную высотность и разные функции. Рядом с самым высоким небоскребом запроектировано семиэтажное здание Британской школы в Токио, где будут обучаться 700 студентов. В небольших по высоте зданиях разместятся магазины, офисы, жилые помещения, музей и галерея, отели, спа-центры, храм и даже электростанция. Под землей расположится гастрономическое пространство. По мнению авторов проекта, множество небольших домов создает интригу, делает человека исследователем. Архитекторам же это дает возможность создавать разнообразные ландшафтные решения, включая «тайные сады» и «спрятанные» дворы.

«Работать над проектом было очень интересно, — признается Томас Хезервик. — Мы вышли за привычные рамки проектирования больших общественных пространств, которые во всем мире скучны и одинаковы, и постарались сделать пространство, более ориентированное на человека, озеленив его, добавив цветущих деревьев и других растений, что соответствует и месту — мы строим в долине и решили подчеркнуть это, сделав ее цветущей».

Справочно:

Архитектурное бюро Heatherwick Studio основано Томасом Хезервиком. Миссию студии он сформулировал так: «Мы хотим сделать физический мир вокруг нас лучше. Наша цель — проектировать душевные и интересные места — исходит из человеческого опыта, а не из какой-либо догмы дизайна».

№34 от 30.08.2019

Автор: Оксана САМБОРСКАЯ

Компания Haier открыла индустриальный парк в Набережных Челнах

28 августа состоялась церемония открытия индустриального парка компании Haier и его первого объекта — завода по производству стиральных машин. Открывая церемонию, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров назвал событие «успешным примером российско-китайского сотрудничества».

Общая площадь индустриального парка Haier составляет 127,73 га. Территория поделена на четыре зоны: производственную, транспортно-логистическую, исследовательскую и вспомогательную, где будут сосредоточены банки, супермаркеты и другие объекты.

Первым объектом индустриального парка стал завод по производству стиральных машин Haier, который будет выпускать 500 тыс. машин 13 различных моделей в год. Это уникальные аппараты, оснащенные обеззараживающими устройствами УФ-обработки. После модернизации мощность завода вырастет до 1 млн машин в год.

Уже с сентября в парке Haier будет запущено производство телевизоров, а с января 2020 года — холодильников и морозильных камер.

В ближайшем будущем на территории парка также откроются «умный» завод, металлообрабатывающее производство, фабрика по созданию изделий из пенопласта, центр исследований, склады и т.п.

Инвестиции в парк составят более $ 50 млн. Здесь будут работать порядка 5 тыс. человек. Haier уже открыл учебный центр в Набережных Челнах. Также предусмотрены стажировки персонала в Китае. Средняя заработная плата на челнинских предприятиях Haier составит 42 тыс. рублей.

Haier еще три года назад открыла первый монобрендовый магазин в России. К 2020 году она планирует нарастить сеть российских магазинов Haier до 50.

Подчеркивая важность открытия индустриального парка Haier в Татарстане, Игорь Комаров отметил, что для республики экономическое и торговое сотрудничество с Китаем является важным приоритетом. Благодаря открытию парка в Татарстане будут производить бытовую электронику высочайших стандартов. Полпред также выразил надежду, что партнерство Татарстана с Китаем будет развиваться и углубляться. И индустриальный парк Haier в Челнах станет идеальной матрицей такого сотрудничества.

Компания Haier — один из крупнейших производителей бытовой техники в Китае и в мире. Ее зарубежные доходы составили в 2019 году $6,47 млрд, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Это связано с тем, что недавно Haier за $525 млн приобрела итальянский бренд бытовой техники Candy, увеличив свою долю на рынках Франции, Италии, Великобритании, Ирландии и Испании до 6,5% в первом полугодии 2019 года.

Почти в каждом регионе мира наблюдается резкий рост числа случаев инфицирования корью, подсчитали в ВОЗ. Более того, уже 4 европейские страны в 2018 году перестали считаться «свободными от кори», это Албания, Чехия, Греция и Великобритания, сообщает Reuters.

С января по июль этого года частота заражения корью выросла примерно в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В целом в этом году было подтверждено около 365 тыс. случаев заболевания, всего симптомы кори были выявлены у 6,7 млн человек. Самые крупные вспышки инфекционного заболевания регистрируются в Конго (более 155 тыс. случаев заражения), на Мадагаскаре (более 127 тыс.) и на Украине (более 54 тыс.).

Международные эксперты уверены, что всплеск заболеваемости связан со слабостью систем здравоохранения и распространением антипрививочных настроений — наиболее подвержены инфекции дети школьного возраста, чьи родители отказываются от вакцинации.

Александр Иванов: "Время не сеять, а пахать…"

глава издательства Ad Marginem о нигилизме, литературном процессе и способности жить "для трепета"

Владимир Винников Александр Иванов

"ЗАВТРА". Александр Терентьевич, вы больше четверти века занимаетесь изданием книг. И не просто книг как товара, хотя тоже достаточно успешно это делаете, а книг как факта культуры, культурных артефактов, если можно так выразиться. Даже ваше издательство называется Ad Marginem, латинским словосочетанием, которое в европейской и мировой культуре традиционно означает "заметки на полях", на полях или, если дословно, на краях книжной страницы, где текст граничит и соприкасается с бесконечностью, расширяет себя в неё и вбирает её в себя благодаря тем читателям, которые эту коммуникацию осуществляют. В более широком смысле — на полях культуры, хотя само слово "культура" означает, помимо прочего, "возделывание земли". Это своего рода символ прогресса всей человеческой цивилизации, того непрерывного "фронтира", который расширяет её в пространстве и времени. Нет ли у вас ощущения, что этот прогресс, этот "фронтир" за последние годы останавливается, разрывается, теряется из-за каких-то изменений внутри самого человечества или даже самого человека?

Александр ИВАНОВ. Знаете, последние десять лет я уже не издаю литературу, не участвую в литературном процессе как таковом, но, разумеется, продолжаю за ним наблюдать — он для меня небезразличен. Причём как отечественный, российский, так и международный.

"ЗАВТРА". Но ведь ваше издательство, насколько мне известно, продолжает работать, оно не закрылось?

Александр ИВАНОВ. Да, мы продолжаем работать, но это уже совсем другая история. Здесь огромную роль сыграл кризис 2008-2009 годов и ряд сопутствующих обстоятельств, из-за которых пришлось изменить весь наш, так сказать, функционал.

"ЗАВТРА". Если не секрет, чем эти изменения были вызваны и в чём они заключались? Как это видится вам, можно сказать, "от сохи" — только на культурной и книгоздательской ниве?

Александр ИВАНОВ. Кризис в 2008 году был для книгоиздателей очень тяжёлым, и его последствия в России длятся до сих пор. Общая цена книжного рынка, которая была до 2008 года, равнялась примерно 2 млрд. евро в год. Теперь она сократилась примерно в полтора раза. Для сравнения, немецкий рынок сегодня — это 8 млрд., американский — 20 млрд.

И я бы не сказал, что сегодня есть какие-то существенные различия между странами по этому параметру. По многим позициям цены сравнялись, а если они где-то и отличаются, то ненамного, от 10% до 15% максимум. Тиражи тоже сопоставимы. Я, конечно, не имею в виду рынок бестселлеров, который есть везде, и американский рынок — самый большой в мире, поэтому и бестселлеры там продаются миллионными тиражами.

"ЗАВТРА". Какие издания становятся сегодня бестселлерами?

Александр ИВАНОВ. В художественной литературе, всех жанров, бестселлерами сейчас становятся единицы, никаких закономерностей тут не просматривается, а исключения лишь подтверждают общее правило. А в non-fiction последние лет 15-20 бестселлерами чаще всего являются мемуары "звёзд": Мишель Обамы, например, или Илона Маска. За такие книги идёт издательская борьба, за них платятся многомиллионные авансы. Бестселлерами могут быть книги известного политика, бизнесмена, спортсмена, музыканта или модели, — в общем, "звезды". То есть мемуары сегодня — безусловные лидеры и фавориты рынка. Это даже не "success story", не "история успеха", рассказанная от первого лица, а "star story". "Звезда" — не просто человек, добившийся успеха и популярности, даже в мировом масштабе; сегодня это не просто знаменитость, а человек, участвующий в формировании актуальной, глобальной "повестки дня".

Например, в мире сегодня есть довольно много отличных виолончелистов, но лишь 5-10 из них являются "звёздами", у которых множество концертов на самых престижных площадках мира, с которыми подписываются самые дорогие контракты, мнение которых о музыке и информация о которых транслируется на весь мир в режиме "нон-стоп", — и так далее, и тому подобное: всё, что формирует востребованный и продаваемый медиа-образ "звезды". То же самое касается и литературы. Можно сказать, что сегодня в культур-индустрии есть "экономика звёзд" и вся остальная экономика. Есть, например, "звёздные" галереи типа галереи Gagosyan, галереи Barbara Gladstone или галереи Pace — у них обычно имеются филиалы в Лондоне, Нью-Йорке, Гонконге.

Вот эта "звёздная экономика" сегодня и доминирует, а те, кто сотрудничают со "звёздами", получают максимум, но это очень затратное сотрудничество, поскольку всю эту "звёздную систему" нужно кормить, содержать менеджеров и продюсеров. Эта система разрушает саму грибницу культуры, искусственно "провинциализируя" целые страны и жанры. В музыке это началось раньше всего, и о кризисе там заговорили ещё в начале 90-х годов прошлого века. Но в других сферах культуры идут те же процессы. Литературная сфера — не исключение.

"ЗАВТРА". И вы, так сказать, сменили позиционирование?

Александр ИВАНОВ. Если говорить в самых общих чертах, то издательство "Ad Marginem" специализируется сегодня на литературе non-fiction. Издательство, например, активно занимается со-изданиями. Мы в этом случае не покупаем права, а как бы оплачиваем тираж русского издания как составной части международного проекта, печатающегося, например, в Гонконге. Скажем, британское издательство Thames&Hudson (одно из самых престижных в мире в жанре иллюстрированных книг), с которым мы сотрудничаем, приглашает к со-изданию партнёров из разных стран. Если в книге много цветных иллюстраций, то со-издателям не нужно тратить огромные средства на оплату прав за воспроизводство изображений. Дизайн издания будет единым, и в вёрстку остаётся только "залить" переведенный текст. Такие со-издания даже печатаются в одной типографии, на одной и той же бумаге: идёт общая цветная печать, а чёрно-белая меняется в каждом из национальных тиражей. Себестоимость таких со-изданий примерно одинакова для всех участников проекта — и, соответственно, российская розничная цена на такие книги не сильно отличается от британской или немецкой.

"ЗАВТРА". Очень интересно. Но из ваших слов следует, что сегодня в индустрии книгоиздания налицо феномен, который экономисты называют "глокализмом": глобализмом, применённым к местным, локальным условиям, а политики — "имплементацией" международных соглашений? И не получается ли, что вы, Александр Терентьевич, объективно выступаете в качестве действующего агента этого глокализма в России? Не испытываете никакого внутреннего дискомфорта по этому поводу?

Александр ИВАНОВ. В любой ситуации можно быть чем-то или кем-то недовольным, в том числе — самим собой. Но нельзя не признать того факта, что современная российская культура в планетарном масштабе выглядит ещё меньшей величиной, чем современная российская экономика, которая, кажется, даёт в районе 2% мирового ВВП. И нам сначала нужно создать ту, условно говоря, пашню, в которую можно будет бросать нужные зёрна. Чем мы, собственно, и занимаемся. То есть это во многом культуртрегерская работа.

"ЗАВТРА". То есть вы сейчас — даже не сеятели "разумного, доброго, вечного", но пахари?

Александр ИВАНОВ. Скорее, агрономы, которые признали, что нынче — время не сеять, а пахать.

"ЗАВТРА". Хорошо. Что касается вашего примера из сферы экономики, то здесь, наверное, сначала надо определиться, что и как мы считаем. Например, по паритету покупательной способности доля российской экономики в мировой составит почти 3,5%, это пятое-шестое место в мире, на уровне Германии, но после Китая, США, Индии и Японии. Если же проводить исторические параллели и аналогии, то что-то новое и значимое в сфере отечественной культуры появилось у нас только лет через пятьдесят после того, как Пётр Великий "прорубил окно в Европу". С поправкой на разную скорость изменений: триста лет назад и сегодня, — первые "всходы озимых после холодной войны" уже вот-вот должны проклюнуться, а лет через двадцать, если мы с вами доживём, может состояться и явление "нового Пушкина".

Кстати, Александр Терентьевич, вообще-то, я и хотел начать эту нашу беседу с вопроса о литературе. В 1834 году, при живом Пушкине, В.Г.Белинский в самой первой своей статье заявил, что у нас, в России, "нет литературы". Писатели, мол, есть, а литературы — нет. Ещё нет. Минуло почти два века. Русская литература XIX-ХХ веков признана одним из величайших достояний мировой культуры. Но сегодня у нас, по-вашему, есть литература или её — уже нет?

Александр ИВАНОВ. Мне кажется, главная проблема здесь состоит в том, что всё понимание нашей литературы, — оно из Белинского и вышло. Поэтому "неистовый Виссарион" и сегодня актуален, и завтра будет актуален, и послезавтра тоже. Не знаю, хорошо это или плохо, но это так. Дело в том, что для Белинского литература являлась неким автономным видом деятельности, такой филогенетической линией, в которой один феномен был порождением предшествующих и сам, в свою очередь, порождал последующие. Как в Евангелии от Матфея: "Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова…" И в этом смысле для него существовала отдельная от всего остального культурного пространства история литературы, территория литературы, теория литературы. Это была яркая попытка институционализации литературы как отдельного вида культурной практики.

"ЗАВТРА". А разве это не так? Разве Пушкин — не наше всё? Разве все мы не вышли из гоголевской "Шинели"?

Александр ИВАНОВ. Пушкин окончательно стал общенациональным русским поэтом только в Советском Союзе после 1937 года, в результате мощного влияния системы государственного управления литпроцессом, государственного менеджмента культуры. Это привело к тому, что в нашем обществе не просто возникло, а глубоко укоренилось представление об автономии литературы. Есть академические исследовательские институты литературы, кафедры литературы в вузах, существует даже литературный институт — чисто советское изобретение, которое решились повторить, кажется, только во Вьетнаме… Так что многие элементы нынешнего российского литературного пространства зачастую являются производными от культурной политики советского периода.

"ЗАВТРА". Говорят, что мы вышли не из гоголевской, а из сталинской шинели, так что Иосиф Виссарионович является воплощённым призраком Акакия Акакиевича Башмачкина из гоголевской повести… Но с философской точки зрения, вы же — профессиональный философ, это, по-вашему, восходит к марксистской интерпретации гегельянства? Я понимаю, что Маркс — не марксист, а Гегель — не гегельянец, но всё-таки?

Александр ИВАНОВ. Нет, это не гегельянство. Это, скорее, логика радикальной автономизации, когда весь мир видится состоящим из разных монад: политической, экономической, финансовой, культурной, литературной в том числе… Это как если бы в вашей семье отдельно была ваша история, история вашей жены, история каждого ребёнка, история кошки или собаки, — и они никак не пересекались бы друг с другом. Или если бы вы в своей жизни имели отдельную историю своего чтения книг… Это довольно странная картина мира, согласитесь. Но именно она лежит в основе современной постсоветской культуры и образования…

"ЗАВТРА". А вам не кажется, что здесь очень многое зависит от фокусировки нашего восприятия? И если мы отменим, скажем, автономию литературы, литературного процесса, то просто окажемся внутри другой автономии, "в соседней камере"? И нам тогда придётся говорить уже не об автономии литературы, например, а об автономии книги или текста, как делают те же герменевтики?

Александр ИВАНОВ. Нет, речь здесь идёт об автономии как особом пространстве, в котором действуют свои собственные законы. Как писал Пушкин, нужно оценивать художника по законам, им самим над собой установленным. Это чистой воды манифестация автономии творчества.

"ЗАВТРА". Доведённая до предела и даже до явного абсурда в современном акционизме, например?

Александр ИВАНОВ. Пусть так. Но это очень сильная концепция, связанная с тезисом об изначальной свободе человеческой личности, о свободе человеческой воли. Я хотел бы подчеркнуть, что автономия строится на валоризации, то есть на придании максимальной ценности той субъективности, которая создаёт из себя и вокруг себя некое смысловое пространство.

"ЗАВТРА". То есть литература — это писатели, музыка — музыканты, и так далее?

Александр ИВАНОВ. Если включать в понятие "писатели" или "музыканты" объективированную ими в своих произведениях собственную субъективность, то — да, конечно. Автономия — это очень позитивная, в сущности, вещь. И Кант в своей третьей "Критике…" говорит, что значение гениальных творцов для человечества заключается, прежде всего, в том, что они дают остальным пример того, как следует быть самими собой, как творить по своим собственным законам. Этому, полагал Кант, нужно следовать, именно к этому нужно стремиться, а не к формальному подражанию их произведениям.

Матрица же автономии литературного процесса, искусственно удержанная здесь благодаря государственной идеологии и политике советского периода, конечно, делает современную Россию особенным местом на культурной карте мира. Потому что в институциональном смысле — пусть даже сегодня эти институции очень слабы, разрушены и едва дышат — мы всё равно остаёмся уникальной страной. Нигде в мире нет, например, "толстых журналов" или "союзов писателей" — в том виде, в каком они существуют у нас.

"ЗАВТРА". Причём если при Сталине "мастерам культуры" отводили роль "инженеров человеческих душ", то сейчас культуру считают, похоже, наоборот — таким заповедником или даже зоопарком свободы, где все нуждающиеся граждане могут, что называется, "отвести душу" и "выпустить пар". Правда, и здесь постепенно "наводят порядок".

Александр ИВАНОВ. "Инженерами человеческих душ", насколько я помню, Сталин вслед за Юрием Олешей называл не всех "мастеров культуры", а конкретно писателей. И здесь важна ключевая роль литературы. В анамнезе у нас остаётся память о центральной роли литературы. И, конечно, это резко контрастирует с тем, что происходит сейчас в среде отечественной молодёжи, у "миллениалов", для которых уже не то что литература, а любой текст, чтение как таковое — лишь один из видов коммуникативной практики, и далеко не самый важный.

"ЗАВТРА". То есть ведущим уровнем коммуникации становятся картинки и лайки-смайлики? Стимул-реакция, первая сигнальная система, по Павлову? Связано ли это со сменой физического носителя информации? Из глубины веков до нас дошло множество свидетельств о том, какую роль играла книга в жизни человеческих сообществ. Например, "книги суть реки, напояющие Вселенную" или "книги — зерцало мира" и так далее. Да что там далёкая древность? Совсем недавно, лет сорок назад, при нашей с вами жизни, книги были, если можно так выразиться, статусным активом, в советском обществе царил настоящий культ книги. Все эти собрания сочинений, букинистические отделы книжных магазинов, где "жучки" втридорога продавали "дефицит", отечественный и зарубежный, "самиздат" и "тамиздат", "а ты кафку читал?" и так далее… Это был целый мир, океан книг, в котором стотысячные тиражи были нормой. Мы были "самой читающей" страной мира. Не самой думающей, не самой работящей, но самой читающей. Потом рыночный бум 90-х, в котором детектив явно побеждал классику… Сейчас и те, и другие активно сдаются в макулатуру или лежат аккуратными пачками, перевязанными шпагатом, у мусорных баков, в лучшем случае — в гаражах и подвалах. Такое впечатление, что все библиотеки: и личные, и общественные, — заменил интернет, а наши дети книг вообще не читают, предпочитая "чатиться" в социальных сетях…

Александр ИВАНОВ. Опасения насчёт того, что интернет вытеснит традиционную книгу, были достаточно широко распространены и даже популярны лет 10-15 назад. Тогда ожидался мощный дрейф в сторону электронных и аудио-книг — и Америка была во главе этого процесса. Спрос на эти носители в те годы напоминал геометрическую прогрессию, а потом всё это не то, чтобы остановилось, но замедлилось. Вот прошло столько лет — и что? Даже в США рынок электронных "читалок", на любых носителях, составляет 15-20% общего объёма, а остальное — это по-прежнему, как там говорят, "physical books", то есть обыкновенные бумажные книги. В Европе тот же показатель составляет 5-7%, у нас — в лучшем случае 3-4%. И эти цифры держатся уже несколько лет, без явных признаков роста. Так что бумажные книги более-менее нормально себя чувствуют, и интерес к ним достаточно стабилен. Более того, есть растущие рынки книжной продукции: Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка…

Другой вопрос — что люди вообще стали читать меньше "длинных текстов". Интернет и визуализация — это особый мир, который создаёт совершенно новое пространство коммуникаций и способы извлечения смыслов. Это следствие того, что наша жизнь переполнена информацией, и мы оказываемся в том же положении, что лесковский Гуго Карлович Пекторалис с русскими блинами. Мы её "жустерим", не можем втиснуть в нашу систему координат, да, наверное, и не стоит этого делать, чтобы не отдать концы вследствие неудачной попытки "перевода". Чтение даже одного романа, не говоря уже о его написании, предполагает длительное "ничегонеделание", а для этого нужен определённый образ жизни, со своими скоростями и "замедлениями", которые сейчас редко кто практикует. Наше воображение задавлено потоком визуальных образов, которые удовлетворяют любое наше желание, даже ещё не возникшее. Это другой мир, он не хуже и не лучше — он просто другой…

"ЗАВТРА". Я даже начинаю подозревать, что на известный вопрос: "Почему человечество до сих пор не столкнулось с инопланетянами?" — помимо религиозного ответа, может существовать и другой, состоящий в том, что все цивилизации на определённой фазе развития просто уходят в свой "виртуал", и уже не возвращаются оттуда.

Александр ИВАНОВ. Возможно. Но для своего времени русская литература, особенно русский роман — в том виде, в котором он был изобретён в XIX веке, — был продуктом очень высоких гуманитарных технологий. Там в каком-то смысле произошло то, что, например, у немцев примерно тогда же произошло в философии, а у французов — в искусстве. Очень сложный комплекс приёмов, связанных с отношением между внутренним миром человека и различными феноменами мира внешнего. Любой из этих феноменов обязательно отыгрывается через внутреннее состояние героя, через его внутреннюю речь, как эта практика была позже названа в системе Станиславского. Классический пример — князь Андрей Болконский и старый дуб в "Войне и мире". Или когда у Достоевского в "Идиоте" князь Мышкин спрашивает у другого героя, в каком настроении застал тот Настасью Филипповну, то получает ответ: "В искательном". То есть она мыслями была не здесь, искала что-то иное, более важное для себя. В этом состоит великая загадка, даже тайна… Этого не было нигде в литературе того времени. Даже во Франции, где были такие литературные гиганты, как Бальзак и Стендаль… Хотя Лев Толстой — прямой ученик Стендаля. Но психологическая драма, которая была придумана и технически воплощена русскими писателями XIX века, носила прорывный, оригинальный, инновационный характер и, несомненно, стала важнейшим вкладом в мировую культуру. Потом это, с необходимыми ноу-хау, ушло в театр, в музыку, кинематограф и другие сферы искусства.

Что с этим делать сегодня, когда вся эта топология внутреннего и внешнего радикально изменилась? Вот название издательства Ad marginem — когда оно создавалось, было понятно, что есть центр и есть периферия, мы себя позиционировали как часть периферии и одновременно — "фронтира", о котором вы сказали. Но сейчас эта топология уже нерелевантна, она не работает. Нет ни центра, ни периферии. Культурное поле: хоть национальное, хоть мировое, — сегодня не организуется из какого-то единого центра.

Вся топология внутреннего переживания, внутренней речи вывернута вовне, и наоборот — внутри современного человека всё больше внешнего, границы стёрты… И можно сказать, что в каком-то смысле, а именно — в смысле технологии психологической драмы характеров — "русских романов" сегодня на русском языке почти никто не пишет, просто нет писателей, которые вообще могут выйти на этот уровень психологического письма.

"ЗАВТРА". Для технологий нужны соответствующие материалы. Как для огранки бриллиантов — алмазы…

Александр ИВАНОВ. Сейчас гораздо большее влияние, чем отечественная классика, на современную русскую прозу оказывает, скажем, англо-американский жанровый роман. В то же время технологии классического русского романа широко используются за рубежом, на других языках — по художественной технологии "русского романа" пишут свои книги турок Орхан Памук и американец Джонатан Франзен… Между современной нашей литературой и русской литературой XIX века — даже не пропасть, а целая Вселенная. Русские писатели сегодня — это по характеру своего творческого воображения, скорее, люди бизнеса, люди политики, люди идеологии в большей степени, чем люди слова. Но, как бы то ни было, я верю, что технологии русского романа XIX века и впредь будут актуализироваться — не обязательно на русском языке, но и на нём тоже…

"ЗАВТРА". Вот эти вопросы "критической массы" и стирания границ между "Я" и "не-Я" — они ведь как-то связаны с уже очевидным кризисом современной цивилизации, которая уже не на словах, а на деле столкнулась с "пределами роста"; с заявлениями Путина об исчерпании потенциала либеральной идеологии, которую его собеседники из Financial Times истолковали как "смерть либерализма"; с недавними высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти капитализма" или главы Банка Англии Марка Карни о "смерти доллара" в качестве глобальной валюты?

Александр ИВАНОВ. Понимаете, иногда по-настоящему наследовать традиции можно, только разрывая с ней, отвергая её. Истинный либерализм, как я его понимаю, исходящий из высшей ценности свободы для человека и человеческого общества, принципиально не отвергает свободы класть предел свободе, и так далее. Он в этом отношении достаточно рекурсивен. И полностью соответствует пониманию мира как процесса, действия, события, а не как ряда стабильных состояний и качеств. Литература, как и мир, — это глаголы и наречия, а не существительные и прилагательные. Любой герой важен нам не своими неизменными качествами, а тем, что с ним происходит, его действиями и состояниями, событиями его жизни.

Россия продуктивного либерализма, позитивного либерализма знала мало. Здесь он зачастую оборачивался нигилизмом…

"ЗАВТРА". Есть даже легенда про Отто фон Бисмарка и русское "ничего", якобы поразившее "железного канцлера" Второго рейха, с которым, на пике его успехов и славы, Лесков, кажется, ассоциировал упомянутого вами Гуго Пекторалиса из "Железной воли"…

Александр ИВАНОВ. Путинское высказывание об исчерпанности либеральной идеи, на мой взгляд, носит нигилистический характер. В этом отношении он — один из тех "русских мальчиков" Достоевского, которые нигилизм вроде бы преодолели, но на самом деле нет.

"ЗАВТРА". Получается, что Чубайс, который в своё время заявил, что Достоевский — конечно, гений, но лично ему хочется разорвать писателя на куски из-за представления о русских как избранном, святом народе и предложенного им "ложного выбора", — тоже из "русских мальчиков"-нигилистов?

Александр ИВАНОВ. Скорее всего, да. У каждого есть своё понимание какого-то идеального состояния мира, и часто оно дополняется отрицанием существующего мира как "испорченного", а эта установка не позволяет усмотреть позитивную, продуктивную сторону свободы действий. Вспомним, что у Ницше воля к могуществу — это высший позитив. Представьте себе, что желания возникают не от того, что у вас чего-то не хватает, а наоборот — потому, что у вас всё есть, вы абсолютно счастливы и именно поэтому желаете максимального расширения своего счастья, соединяете всё и вся собственной позитивной энергией, зовёте всех, весь мир присоединиться к вам, разделить с вами это чувство полноты и радости…

"ЗАВТРА". "Комплекс Бога": чего Ему не хватало, если Он мир сотворил?

Александр ИВАНОВ. Свобода: не от чего-то, а для чего-то, — несомненно, позитивная ценность. Кто хочет делать — находит возможности для этого. Но в России существует своя традиция понимания свободы, и об этом нельзя забывать. Она восходит к "Слову о Законе и Благодати", митрополита Илариона, одному из первых русских философских текстов, написанному почти тысячу лет назад. Это совершенно потрясающее произведение, в котором вроде бы повторяется идея апостольских посланий Павла о том, что Закон — это необходимость, и в этом своем модусе он — несвобода, а свобода — это Благодать, незаслуженная милость, дар Божий. Такая свобода не имеет ничего общего с политической или экономической свободой, это свобода внутреннего просветления, близкая к практике исихазма и к мистической традиции в целом.

"ЗАВТРА". Кстати, "Слово о Законе и Благодати" появилось практически в те же годы, когда князь Ярослав Владимирович Мудрый из рода Рюриковичей кодифицировал законодательство для подвластных ему земель в "Русской правде". Это был спор митрополита Илариона с государственной властью или попытка дополнить её, гармонизировать путём "симфонии"?

Александр ИВАНОВ. Почему "или"? Видимо, и то, и другое. Но если свобода — незаслуженная милость, то она может принадлежать кому угодно. Это — не твоё, это подарено тебе свыше. И как ты этот дар воспринял — так, исходя из этого дара, ты себя и ведёшь. То есть свобода — это мистическая, метафизическая сила…

"ЗАВТРА". Которую "Бог дал, Бог взял"?

Александр ИВАНОВ. Эту концепцию можно обсуждать дальше, но главное для меня заключается в том, что она принципиально отличается от концепции свободы, которую мы называем западной и которая присутствует, например, у Канта. Западный либерал — это Кант, который говорит, что если в обществе действуют хорошие законы, то в нём не может быть плохих людей. Зло в этом случае переносится из общественной, публичной территории на территорию частной жизни. Вот понятие либерализма, выраженное Кантом. Путин, мне кажется, не верит в "хорошие законы" и в их позитивную, жизнетворящую силу. По-видимому, закон для него — это форма чистой негативности, которая действует через применение силы или угрозу такого применения. А ведь закон может действовать и без этого — как то, что нас связывает и объединяет. Как в дантовском "Рае", где закон — это "любовь, что движет солнце и светила".

"ЗАВТРА". Есть рассказ о том, как китайские мудрецы отреагировали на сообщение европейцев о существовании законов природы: они якобы "нашли саму идею науки абсурдной, поскольку, хотя повелителю Поднебесной и дано устанавливать законы и требовать их исполнения под угрозой наказания, исполнять законы и подчиняться им дано лишь тем, кто способен эти законы понять, а дерево, вода и камни, очевидно, этим свойством "понятливости" не обладают: им нельзя предписывать законы и от них нельзя требовать их исполнения…"

Александр ИВАНОВ. Но, как бы то ни было, мы можем жить или поэтически (и политически, что близко друг к другу), или технически (и экономически). Исходя или из идеалов, стремясь к ним и в этом стремлении создавая нечто ранее небывалое, или из тяги к техническому совершенству, исполнительскому мастерству. Для многих сегодняшних людей бизнеса и политики главное — это "решать вопросы", добиваться результата, а не открывать новые горизонты возможностей, создавать новые смыслы. В этом отношении русский (по происхождению) нигилизм является духом времени, трендом. Поэтому возвращение в Россию политики вместо "искусства решать вопросы" будет означать и возвращение в нее поэтики (и поэзии) как способности жить "для трепета", если воспользоваться словами поэта-обэриута Леонида Липавского.

"ЗАВТРА". Что ж, от изобретения колеса до изобретения велосипеда прошло несколько тысяч лет. Благодарю вас, Александр Терентьевич, за столь содержательную и во многом неожиданную беседу. Многие "делянки" здесь обозначены, будем теперь их "пахать"…

Главный санитарный врач Великобритании профессор Салли Дэвис заявила, что массовое применение антибиотиков в кормах животных представляет гораздо большую угрозу для людей, чем глобальное потепление, пишет Daily Mail.

Организм человека вырабатывает устойчивость к антибиотикам через супербаги, которые могут производить фермент, ослабляющий антибиотики и создающий заслон, не дающий им попасть в организм и начать действовать.

По словам Дэвис, антибиотики составляют основу современной медицины, без них нельзя провести любую хирургическую операцию. А из-за устойчивости к ним только в Британии ежегодно могут умирать по несколько миллионов человек, уверена профессор. Она отметила, что некоторые инфекции, включая туберкулез, обзавелись иммунитетом к антибиотикам, которые раньше были эффективны против них.

Причиной выработки устойчивости организма к антибиотикам Дэвис назвала применение гармонов роста в животноводстве. Она предостерегла от импорта мяса и рыбы из стран, в которых "злоупотребляют" антибиотиками в сельском хозяйстве, прежде всего, из США. По данным экспертов, до 70% мяса там производится с применением антибиотиков.

Выборов не будет: как Конте переиграл Сальвини

Президент Италии поручит Конте сформировать новое правительство

Александр Братерский

Президент Италии Серджио Маттарелла дал стране шанс избежать новых выборов, поручив подавшему в отставку премьер-министру Джузеппе Конте сформировать новое правительство. В его составе уже не будет главного возмутителя спокойствия — лидера националистической партии «Лига» Маттео Сальвини. Кабмин будет сформирован бывшим партнером политсилы — леворадикальной партией «Пять звезд», а также центристской Демократической партией.

Президент Италии Серджио Маттарелла поручил подавшему в отставку премьер-министру Джузеппе Конте сформировать новый кабмин. О том, что президент «передал мандат» на формирование кабинета Конте, в четверг заявил пресс-секретарь президентской администрации Уго Дзампетти, сообщает ТАСС.

Правительство ранее состояло из коалиции диаметрально противоположных политических сил: националистов из партии «Лига» и леворадикального движения «Пять звезд».

Новый мандат, полученный Конте от президента, позволяет ему сформировать новую коалицию, которая объединить все те же «Пять звезд» с оппозиционной центристской «Демократической партией». Обе политические силы являются антагонистами, однако недавно решили объединить силы.

«Мы любим Италию, и мы считаем не бесполезным попробовать», — заявил глава Демпартии Никола Дзингаретти во время встречи с руководителем «Пяти звезд» Луиджи ди Майо.

Однако старший научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт «Валдайского клуба» Елена Алексеенкова считает, что стремление идеологических противников работать вместе может обернуться против них.

«Готовность партий поступиться идеологическими принципами и желание избежать голосования не добавляют этой коалиции легитимности и доверия в глазах граждан», — считает эксперт.

Маттео Сальвини — человек за бортом

Подобный расклад сил оставляет за бортом «Лигу» Сальвини, который занимал в правительстве Конте должности вице-премьера и главы МВД. В досрочных выборах был заинтересован именно он, для чего инициировал вотум недоверия Конте.

Популярный политик предполагал, что досрочные выборы помогут избавиться от надоевших «Звезд» и сформировать правительство с близкими идеологически группами.

При этом его противники были не слишком заинтересованы в досрочных выборах, особенно учитывая тяжелое экономическое положение Италии. ВВП страны растет медленно и, по прогнозам Еврокомиссии, увеличится лишь на 0,1% в этом году. Растет и число бедняков, которые сегодня составляют 8,4% населения. В условиях относительной бедности находятся еще более 3 млн человек. У Италии также второй по доле после Греции объем госдолга — 132% ВВП.

В случае, если «Пяти звездам» и Демпартии удастся сформировать дееспособное правительство, это подарит Италии возможность найти общий язык с ЕС. Известно, что Демократическая партия поддерживает курс Европейского союза, а «Пять звезд», хотя и является более радикальной политической силой, также настроена на взаимодействие с Брюсселем. Обе партии хотят добиться от ЕС больших уступок в экономической сфере, несмотря на сложное положение страны.

«Перспектива формирования новой администрации во главе с Конте была поддержана рынками, которые делают ставку на то, что Италия получит стабильное правительство, которое избежит конфронтации с Европой», — пишет британская The Guardian.

Для Конте — уважаемого в Италии интеллектуала, который не входит ни в одну из партий — ситуация выглядит выигрышной и демонстрирует победу над Сальвини. Со своим замом Конте уже давно находился в конфронтационных отношения и даже обвинил последнего в пренебрежении интересами Италии. Во время выступления перед парламентом Конте заявил, что решения Сальвини «несут серьезные риски для страны».

В ответ на эти слова вице-премьер отметил, что не боится суда итальянцев и повторил бы все, что сделал.

«Тот, кто боится суда итальянского народа, не является свободным человеком», — подчеркнул Сальвини.

Сложившаяся ситуация бьет по интересам Сальвини, который надеялся на победу на выборах. И не безосновательно. На прошедших недавно выборах в Европарламент его партия получила в два раза больше голосов, чем «Пять звезд». По данным опроса института Noto Sondaggi, движение Сальвини в Италии поддерживают 38% избирателей, на втором месте разместилась Демократическая партия (23%), и лишь затем следует «Движение пяти звезд» (16,5%).

Как отмечает итальянский политолог Марк Бернардини, сегодняшний расклад сил в парламенте страны не отвечает чаяниям итальянцев.

«Если народ пошел вправо, значит, правительство должно быть правым. Объективно, нынешний парламент более не соответствует настроениям электората», — говорит Бернандини.

По мнению эксперта, «еще не факт, что не устраивающее народ правительство сформируется, а если сформируется — не факт, что оно доживет до конца созыва — 2022 года».

Возможное правительство Демократической партии и «Пяти звезд» не будет стабильным, так как в самой Демпартии существуют разногласия, указывает Бернандини. В то время как партийное руководство поддерживает нынешнего главу партии Никола Дзингаретти, большинство депутатов являются сторонниками другого видного партийца — экс-премьера Маттео Ренци.

Старший научный сотрудник Института Европы РАН Елена Алексеенкова считает, что сделке между партиями помогла популярность премьера и президента: Джузеппе Конте обладает высоким рейтингом в 52%, Серджо Матарелла — 57%.

По мнению Алексеенковой, устойчивость коалиции будет зависеть от многих факторов. Один из них — способность найти компромисс при дележе портфелей в новом кабинете, что будет непросто: Демократическая партия претендует на такие направления, как экономика и миграция, лидер партии «Пять Звезд» Ди Майо — на пост вице-премьера, а его коллега, основатель «Звезд» Беппе Грилло, призывает к созданию технического кабинета.

Программы партий тоже сильно различаются. «Ди Майо подчеркивает преемственность курса, а Демпартия — поворот политики как в сфере экономики, так и в сфере миграции. Очевидно, что Демпартия, которая рассчитывает получить пост в ЕС, будет настаивать на свертывании миграционной политики Сальвини и приостановке ряда экономических реформ», — отметила Алексеенкова.

Не исключено, что с учетом все этих противоречий у Сальвини еще появятся шансы сформировать собственное правительство. Алексеенкова полагает, что в этой связи важно понять, «выйдет ли народ на улицу в поддержку Сальвини или примет новую коалицию».

Brexit по-своему: как Джонсон использовал королеву

В Британии оппозиция договорилась не допустить Brexit без сделки

Андрей Чистов

Лидеры оппозиционных партий Великобритании договорились совместными усилиями противостоять выходу Великобритании из ЕС без сделки. При этом после возвращения с каникул парламентарии проработают лишь несколько дней: с 9 сентября их работа будет приостановлена, причем с одобрения королевы Великобритании Елизаветы II.

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил в пятницу, что политсила на следующей неделе начнет новую борьбу против планов премьера Бориса Джонсона выйти из ЕС без сделки. У оппозиции будет несколько дней, чтобы попытаться помешать главе правительства, но сделать это будет трудно: королева Великобритании Елизавета II поддерживает идею премьера о приостановке работы парламента до 14 октября.

Корбин рассказал журналистам, что во вторник, 3 сентября, когда парламентарии вернутся с каникул, лейбористы попытаются «политически остановить» Джонсона.

На стороне Корбина не только лейбористы, но и депутаты от Шотландской национальной партии «Зеленые», Партия Уэльса и Либеральные демократы. Цель политика — заставить премьера добиться приостановления действия статьи 50 договора о Европейском союзе.

Действия Корбина и его сторонников поддерживает и общественность: уже более 1 млн человек подписали петицию против планов премьера приостановить работу парламента.

Шанс сделать то, что они задумали, у Корбина и его союзников есть, однако после возвращения с каникул парламентарии проработают всего лишь несколько дней. С 9 сентября работа парламента будет прекращена, причем с одобрения Елизаветы II.

Фактически это означает, что у противников планов Джонсона почти не остается времени, чтобы отменить Brexit без сделки, который должен произойти 31 октября. Но Джонсон опровергает предположение о том, что приостановка работы парламента продиктована его желанием форсировать выход из ЕС. По его словам, это «совершенно не соответствует действительности».

Джонсона сохранит королева

Королева — глава государства, и вопреки устоявшемуся мнению, ее власть достаточно велика. Как отмечает Foreign Policy, в реальности у нее «тонны» власти.

«Она может отказаться дать свое согласие на принятие любого закона, блокируя его, как президентское вето в Соединенных Штатах. Она назначает премьер-министра. Она может сделать любого гражданина пожизненным пэром, предоставив ему постоянное место в палате лордов», — пишет издание.

Юридически король или королева действительно могут отвергнуть любой закон, который прошел через палаты лордов и общин. Правда, последний раз такое случалось еще в 1707 году. Тогда королева Анна отказалась подписывать билль о шотландской милиции. Ее министры посоветовали ей отклонить закон, так как боялись, что формируемые подразделения не будут лояльны Англии.

Королева обычно утверждает премьер-министра, выбранного партией-победительницей. Но теоретически она, опять же, может выбрать для этой роли любого человека. Однако и такого уже давно не случалось.

В условиях грядущего Brexit ее поддержка курса Джонсона стоит немало. Правда, бывший юридический советник правительства Карл Гарднер рассказал Newsweek, что сам факт действий королевы говорит о том, что правительство «пытается приспособить королеву к своей партийной политике».

Теоретически она имеет право уволить Джонсона с поста, в случае если последнему будет вынесен вотум недоверия в парламенте. Как отмечал в беседе с изданием Huffington Post профессор государственного управления Роберт Хазелл, если в течение двух недель британские парламентарии заявят, что поддержат альтернативного премьера, королева будет иметь право назначить другого кандидата на его место.

Как отмечают британские обозреватели, Джонсон выглядит для королевы предпочтительнее Корбина. Лидер лейбористов называет себя республиканцем и открыто демонстрирует свою оппозицию британской монархии. Во время одного из торжественных мероприятий в сентябре 2015 года он отказался петь гимн страны. Многие были возмущены, увидев, что Корбин демонстративно молчал во время исполнения гимна. На другом приеме политик отказался целовать руку Елизавете II.

О том, что в реальности королева думает о Джонсоне, неизвестно, однако во время первой встречи с премьером она дала понять, что понимает его положение.

«Я не знаю, почему кто-то хочет эту работу», — эти слова она, по утверждению приближенных, произнесла после встречи с ним.

Королева пользуется авторитетом в обществе, и к ее словам прислушиваются представители политических элит. При этом она сама не скрывает своего негативного отношения к сегодняшней британской политической элите.

На такие мысли ее подвигла как раз ситуация с Brexit, писала ранее газета The Sunday Times со ссылкой на источник в королевском дворце. «Мне кажется, что она испытывает неподдельное беспокойство. Я слышал, как она говорила о том, что разочарована тем, что нынешние политики не способны правильно управлять страной», — заявил изданию источник во дворце.

По словам собеседника СМИ, о своем разочаровании королева говорила еще летом 2016 года на закрытом мероприятии, которое прошло вскоре после того, как премьер-министр Дэвид Кэмерон подал в отставку после неудачного для него референдума по Brexit.

«Она выразила свое недовольство и разочарование качеством политического руководства, и за прошедшее время это разочарование только усилилось», — добавил собеседник издания. Как констатирует The Sunday Times, это было одно из самых резких политических заявлений, которые королева сделала за весь период своего 67-летнего правления.

Правда, это не первый случай, когда королева беспокоится за политическое будущее страны в момент серьезных вызовов для Британии. В 2000 году в своей книге «Королева и Ди: Нерассказанная история» эксперт по британскому Королевскому двору Ингрид Сьюард писала, что при правлении Маргарет Тэтчер королева выражала опасения за будущее Британского содружества. Причина лежала в разнице политических подходов.

Британский музей вернул Ираку крупнейшую коллекцию артефактов, ранее похищенных из страны и обнаруженных на территории Великобритании, пишет газета Times.

Как сообщает издание, церемония передачи экспонатов состоялась в четверг в резиденции иракского посла в Лондоне. Переданная коллекция включает в себя 156 глиняных табличек с клинописью (некоторые были созданы более 4 тысяч лет назад), представляющие собой административные документы, письма, школьные тексты и математические исчисления. Большинство экспонатов датируются 2100 и 1800 годами до н.э. и происходят от 3-ей династии Ура или старовавилонской династии.

Как пишет издание, в 2011 году таможенные службы конфисковали груз, ввезенный в Великобританию из ОАЭ. В документах данный груз проходил как "миниатюрная глиняная плитка ручной работы" с заявленной стоимостью в несколько сотен фунтов стерлингов. Обнаруженные экспонаты были переданы в Британский музей для определения их ценности. Считается, что артефакты были разграблены местными жителями в 2003 году и вывезены из Ирака в ОАЭ.

"Мы очень благодарны за сотрудничество Королевской налоговой и таможенной службе Великобритании (HMRC), Британскому музею и министерству иностранных дел Великобритании. Возвращение разграбленных иракских сокровищ является приоритетом для правительства и населения Ирака", - заявил посол Ирака в Великобритании Салих ат-Тамими (Salih al-Tamimi).

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Полу Уилану, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

"Следствие сегодня предъявило Уилану обвинение в окончательной редакции, на следующей неделе должно начаться ознакомление с материалами уголовного дела", - заявил Жеребенков, подчеркнув, что вину Уилан не признает.

По словам адвоката, скорость ознакомления с делом будет зависеть от работы переводчика.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.

Тем не менее, адвокат мужчины Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".

Евростат: больше всего мест для размещения туристов предлагает Франция

Всего в Евросоюзе 31,7 млн точек для краткосрочного проживания.

Аналитики Евростата подсчитали, что уже в 2017 году во Франции было наибольшее количество гостиниц, отелей, кемпингов и других мест, где могут переночевать гости страны. Общее количество таких заведений здесь — около 5,1 млн (16,1% во всём ЕС).

На втором месте с небольшим отрывом расположилась Италия, предложив туристам 5 млн мест (15,9%). Тройку лидеров замыкает Великобритания — там по состоянию на 2017 год было 3,9 млн мест для размещения (12,4%).

Испания в этот же период была готова предложить 3,6 млн вариантов (11,2%), а Германия — 3,4 млн (10,6%). Итого на эти пять стран приходится 66,4% всех вариантов размещения в Евросоюзе.

Также эксперты подсчитали, что в 2017 году продолжало расти количество ночей, которые туристы проводили в гостиницах — на 4,5%. А за время с 2005 по 2017 года этот показатель увеличился на 35%.

Автор: Вероника Галачиева

Производство СУ-35 в Иране сделает Россию глобальным игроком

В Жуковском, в Московской области, сейчас проходит крупнейший авиасалон МАКС 2019. Триста сорок компаний из многих стран мира демонстрируют на этой выставке авиационных вооружений свою продукцию. Одним из активных участников этого мероприятия является Иран, предоставивший свои передовые боевые системы, включающие разные версии БПЛА собственного производства, в том числе модели беспилотников большой и малой дальности, образец учебного самолета, а также разные виды авиационных двигателей. На выставке впервые представлена новая крылатая ракета «Мобин». Она имеет низкое радиолокационное сечение (RCS), обладает высокой радиолокационной способностью и может быть оснащена боеголовками весом до 120 кг. «Мобин» может летать на высоте 13 700 м с дальностью 450 км. Она весит 670 кг и летит со скоростью 900 км / ч.

Иранскую делегацию на авиасалоне в Жуковском возглавляет заместитель министра обороны Ирана и руководитель организации авиакосмической промышленности страны Абдолкарим Банитарафи. В интервью каналу «Россия 24» он намекнул, что после октября 2020 года, когда истечет срок действия санкций против Ирана в вопросах поставок ему вооружений, Исламская Республика намерена провести важные переговоры с российской стороной в области поставок различных видов военной техники.

Очевидно, что американцы и вслед за ними европейцы никогда не снимут санкции с России. Наоборот, они будут расти вширь и вглубь, и скоро станут тотальными. Санкции — это сдерживающий фактор, а сдерживать Россию — это стратегическая задача для США и Запада в целом. Чтобы нивелировать действия санкций, России необходимо создавать свои альянсы, типа свою команду. И первым таким реальным альянсом может стать Россия – Иран – Турция. Между этими странами на сегодня существуют глубокие непреодолимые противоречия, но есть и общность интересов перед лицом современных вызовов. Похоже, эти страны научились сосредотачиваться на общих интересах — борьбе с международным терроризмом, исламским фундаментализмом и экстремизмом, обеспечении собственной и региональной безопасности, отстаивании своих интересов перед давлением США и стран Запада. Ярким примером такого эффективного сотрудничества стала Сирия. Хотя координация действий в альянсе далека от совершенства, тем не менее, даже в ныне существующем виде он стал весомым фактором, реально влияющим на ситуацию в этой стране.

Любой альянс имеет своего лидера, который является центром силы и притяжения. В альянсе Россия – Иран – Турция безусловным лидером является Россия. Чтобы альянс имел притягательную силу, Россия, как лидер призвана усилить позиции других членов альянса, ибо сила и эффективность этого союза в силе каждого из его членов. Кроме того, в любом блоке тончайшей работой является соблюдение баланса отношений между лидером и другими его членами.

Если Россия согласиться с производством СУ-57 в Турции и не даст Ирану СУ-35, то можно будет распрощаться с новоиспеченным альянсом, т.к. в чистом виде Турция является геополитическим оппонентом и экономическим конкурентом Ирана. Одностороннее усиление позиции Турции вызовет отторжения у Ирана. В этой стране итак с большой завистью следят за готовностью России предоставить Турции С-400 по первой ее просьбе, тогда как иранцам в свое время было отказано в этой системе.