Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Украина сможет привлечь больше рыночных инвесторов, если по примеру России объединит фондовые биржи и создаст центральный депозитарий, считает бывший директор ЕБРР, а ныне директор по развитию финансирования в национальных валютах и местных рынков капитала финансового института Андрэ Куусвек.

По словам Куусвека, украинские компании имеют хороший потенциал с точки зрения инвестиций со стороны глобальных инвесторов. Однако для того, чтобы привлечь их на украинский рынок, необходимо провести реформу биржевой инфраструктуры.

"Прежде всего, необходимо консолидировать рыночную и биржевую инфраструктуру. В настоящее время на Украине восемь фондовых бирж и два депозитария. Я думаю, что для страны было бы лучше иметь одну консолидированную и сильную биржу и единый депозитарий, как это было сделано в России. Это облегчит связь с европейским рынком и будет способствовать притоку инвестиций", — сказал РИА Новости Куусвек в кулуарах Ежегодной встречи и бизнес форума ЕБРР, которые начались во вторник на Кипре.

ЕБРР, являясь акционером Московской биржи, оценил значительный синергетический эффект, полученный в результате объединения бирж РТС и ММВБ, а также возможность прямого доступа иностранных инвесторов на российский рынок через Центральный депозитарий, отметил собеседник агентства.

Наталья Копылова.

Памятная акция "Бессмертный полк" в Лондоне стала особенно многочисленной, с портретами родственников и близких, погибших на войне, люди прошли во вторник через весь центр города — от Трафальгарской площади до здания парламента, передает корреспондент РИА Новости.

День Победы в Лондоне во вторник отметили во всех отношениях масштабно — вначале памятной акцией у здания Имперского военного музея, затем шествием по центральным улицам столицы. У здания Имперского военного музея находится Советский военный мемориал, к подножию мемориала представители общественных делегаций и отдельные граждане принесли венки и цветы, мероприятие ежегодно проводит фонд "Советский мемориал" (Soviet Memorial Trust Fund). Собравшимся раздавали "георгиевские ленточки", а после окончания торжественной части предложили "фронтовые сто грамм", с речью к собравшимся обратился посол России в Великобритании Александр Яковенко.

"Бессмертный полк" состоялся пару часов спустя. К акции организаторы готовились заблаговременно, снабжая участников инструкциями по изготовлению плакатов с портретами родственников и указаниями о том, как следует себя вести. Девятое мая в Великобритании – это рабочий день, шествие было санкционировано не по проезжей части, а по тротуарам, поэтому организаторам пришлось сделать все необходимое, чтобы обеспечить порядок с тем, чтобы получить разрешение на проведение акции и в следующем году.

Впервые "Бессмертный полк" в Лондоне прошел 9 мая прошлого года. Как и в прошлом году, так и в этом к участии в ней приглашался каждый желающий – по желанию можно было на листе А4 распечатать фотографию фронтовика из своей семьи и, укрепив ее на специальной дощечке, встать в ряды участников шествия.

В этот раз среди участников было много молодежи и людей с детьми, с георгиевскими ленточками на лацканах пиджаков и курток они несли транспаранты, цветы и флаги, пели песни военных лет. Сама акция прошла в этом году не только в Лондоне, но и в других городах — Кардиффе, Манчестере, Дерби и Мансфилде.

Китайская академия наук сообщила о том, что ученые завершили проект по созданию источника вторичных нейтронов (CSNS), который сами разработчики называют супермикроскопом. Осенью учёные CSNS планируют произвести первый пучок нейтронов. Оборудование, в котором используется такаяя технология, позволяет изучать в деталях самые микроскопические объекты. К настоящему времени, кроме Китая, супермикроскоп есть в США, Великобритании и Японии. Супермикроскоп находится в городе Дунгуань (пров. Гуандун), на его создание было выделено 2,2 млрд. юаней.

На недавней пресс-конференции в Шанхае представители Института перспектив и исследований рассказали о том, что первыми в мире построили настоящий квантовый компьютер, который превосходит существующие на сегодня в мире образцы вычислительной техники. Мощность нового компьютера в 25 000 раз выше, чем у других образцов суперкомпьютеров.

По данным Государственного управления интеллектуальной собственности КНР уже в 2015 году количество заявлений на регистрацию патентов на изобретения достигло 1,102 млн. и, по этому показателю Китай занял первое место в мире. В то же время количество действующих в стране патентов на изобретения превысило 1 млн. ед., и по этому показателю, Китай стал третьей страной в мире после США и Японии.

Монако остается самым дорогим местом для покупки жилья

Жилая недвижимость в Монако является самой дорогой в мире, а средние цены выросли на 180% за десятилетие. Ожидается, что тенденция продолжится.

Рекордный объем продаж в размере €2,7 млрд. был зарегистрирован в 2016 году - третий год, когда общая сумма транзакций превысила €2 млрд. Высокий спрос на ограниченное предложение подталкивает цены к новым более высоким значениям, согласно последнему отчету Savills.

Средняя цена сделки в 2016 году составляла €4,3 млн. или €41 400 за квадратный метр. Темпы роста на 180% с 2006 года практически не наблюдались в других развитых странах. Для сравнения, цены на лондонскую недвижимость премиум-класса выросли на 70% за тот же период, сообщает PropertyWire.

В докладе Monaco insights поясняется, что крупные объекты пользуются большим спросом и предлагаются по более высокой цене. Стоимость квартиры с одной спальней составляла в среднем €36 300 евро за квадратный метр, а с четырьмя спальнями и более - €48 500 евро.

Исследование также показало, что в 2016 году средняя стоимость новостройки в Монако составляла €13,7 млн., что в три раза превышает цену на вторичное жилье. Всего в 2016 году было продано 553 объекта, из них 33 - новостройки, всего 6% рынка. Но с точки зрения стоимости, они составляют 17% рынка.

Монако привлекает широкий круг международных покупателей, стремящихся к безопасности и сохранению капитала. Особенно активны в 2016 году были британские, итальянские, скандинавские и южноафриканские инвесторы. Согласно рейтингу 2016 года, Монако возглавляет ТОП-10 самых дорогих городов для покупки элитной недвижимости.

Спрос на элитное жилье в Эдинбурге подскочил на 31%

Повышение спроса на недвижимость в Эдинбурге подталкивает стоимость жилья вверх, особенно в центре города.

Цены на элитную жилую недвижимость в Эдинбурге выросли на 1,1% в первом квартале 2017 года, и на 3% за год, говорится в исследовании Knight Frank. В центре города квартиры подорожали больше всего – на 1,8% с января по март.

Рост цен был спровоцирован повышением спроса: количество новых заявок от покупателей увеличилось на 31% в годовом исчислении, в то время как число новых домов, выставленных на продажу, было на 38% ниже, чем годом ранее, сообщает PropertyWire.

Растущий спрос говорит о том, что покупатели начинают приспосабливаться к более высоким ставкам налогообложения, хотя затраты на покупку остаются весомым фактором. В целом же цены и продажи жилья в Шотландии остаются стабильными.

Число желающих повторно приобрести жилье в Великобритании падает

Только 13% собственников планируют приобретать больше объектов недвижимости, что является наименьшим показателем за 11 лет.

Такие данные предоставила компания BM Solutions. Среди причин: и недавние налоговые изменения (отмена льготы по ипотечным налогам), и гербовая пошлина в размере 3% на вторые дома, введенная год назад, сообщает PropertyWire.

Влияние оказывает и замедление спроса арендаторов на жилье в первые три месяца года. Около 17% арендодателей сообщили о падении спроса, особенно в центральных и внешних районах Лондона.

Вместе с тем, уверенность в ближайших перспективах у собственников повысилась. Причем доля арендодателей, оптимистично рассуждающих о финансовом рынке Великобритании, за последние 12 месяцев увеличилась более чем в два раза.

Исследование также показало, что меньше арендодателей увеличивают арендную плату: только 48% по сравнению с 53% в четвертом квартале 2016 года. Около 42% увеличили арендную плату на собственные дома, что на 3% меньше, чем в прошлом квартале. А 32% намерены сделать это в течение следующих шести месяцев, что на 5% ниже, чем в предыдущем квартале.

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в I квартале выросла до 13 млрд рублей.

Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2017 года выросла на 8,3% и достигла 13 млрд руб., сообщили в компании. Общая прибыль составила 21 млрд руб. На показатель чистой прибыли значительное негативное влияние, по мнению компании, оказали курсовые разницы от укрепления курса рубля.

Выручка за отчетный период выросла год к году на 34,5% – до 1,41 трлн руб. Показатель EBITDA по итогам I квартала увеличился на 22% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года – до 333 млрд руб.

«В первом квартале 2017 года выручка составила 1,41 трлн руб. ($24,8 млрд). Некоторое снижение доходов в рублевом эквиваленте по сравнению с IV кварталом 2016 года было обусловлено значительным укреплением курса рубля, а также снижением объемов экспорта нефти при действующих внешних ограничениях. В долларовом выражении выручка увеличилась на 2,9% по отношению к IV кварталу 2016 года, а при сравнении с I кварталом 2016 года – более чем в 1,5 раза», – говорится в сообщении компании.

Капитальные затраты «Роснефти» в I квартале 2017 года выросли по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 24,7% – до 192 млрд руб.

«Рост инвестиций по отношению к I кварталу 2016 года составил 24,7% в рублевом выражении, в соответствии с плановыми показателями», – сообщается в пресс-релизе.

«Роснефть» – крупнейшая российская нефтяная компания. Общий объем добычи нефти и конденсата в 2016 году вырос на 3,6%, до 210 млн тонн, газа – на 7,3%, до 67,1 млрд куб. м.

Основные акционеры компании – контролируемый государством «Роснефтегаз» (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP. В декабре 2016 года завершилась приватизационная сделка по продаже 19,5% акций «Роснефти». Покупателем стал консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA).

"Фолл Ривер" зашел в Дананг.

8 мая в ходе морских учений Pacific Partnership 2017 (PP17, "Тихоокеанское партнерство") экспедиционный быстроходный транспортный корабль USNS Fall River (T-EPF 4) ВМС США посетил вьетнамский порт Дананг, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на cpf.navy.mil (8 мая).

В течение 11-летней истории этих учений корабли ВМС США заходят во вьетнамские порты уже в 8-й раз. В этом году в Дананг заходят корабли флотов США, Великобритании, Австралии и Японии.

Определены самые доступные города Великобритании для покупки недвижимости

Лучшими по этому показателю стали Кингстон-апон-Халл, Мидлсбро, Килмарнок и Беркенхед.

По данным исследования компании House Simple, во всех вышеупомянутых городах более 90% недвижимости, выставленной на продажу, имеет цену ниже средней стоимости жилья по Великобритании, равной €257 300. В Кингстон-апон-Халле доля доступных единиц жилья составляет 91,9%, в Беркенхеде и Килмарноке – 91,8%, а в Мидсбро – 90,2%, пишет портал Property Wire.

Отчет показал также, что за пределами Лондона наименее доступными городами для покупки жилья в стране являются Брайтон, Бат, Гилфорд, Танбридж-Уэллс и Кроли. Здесь доля недвижимости, оцененной в сумму менее €257 300, составляет менее 10%.

Кстати, Брайтон, благодаря своему расположению на берегу моря, активной ночной жизни, разнообразным возможностям для шопинга и близости к Лондону стал одним из самых востребованных городов для жизни. Недвижимость за последние 10 лет здесь подорожала на 42%.

Страна «жизненных интересов». Алишер Усманов в списке самых богатых резидентов Великобритании

Российский бизнесмен в рейтинге Sunday Times занял пятую строчку с состоянием в 15 млрд долларов. За год его активы увеличились на пять млрд долларов

Алишеру Усманову принадлежит дорогостоящая недвижимость в Лондоне. В частности, особняк в северной части английской столицы, который бизнесмен приобрел почти за 100 млн долларов.

Кроме того предприниматель — один из самых крупных акционеров английского футбольного клуба «Арсенал». Ранее сообщалось, что Усманов перестал быть налоговым резидентом России.

Для того чтобы это произошло, нужно провести за границей минимум полгода. Осенью 2016 года в USM Holdings Алишера Усманова заявили журналу Forbes, что бизнесмен не является налоговым резидентом России. В компании уточнили, что это связано с зарубежной деятельностью предпринимателя. Он возглавляет международную федерацию фехтования, головной офис которой находится в швейцарской Лозанне.

В конце 2016 года СМИ сообщили, что Усманов вошел в рейтинг самых богатых швейцарцев. Он занял девятое место с состоянием около 12 млрд долларов, немного опередив другого российского бизнесмена Виктора Вексельберга.

Стоит отметить, что Алишер Усманов в 2016 году также входил и в список богатейших британцев. Более того, четыре года назад он был признан самым состоятельным из них. В декабре Усманов заявил «России 24», что намерен снова стать налоговым резидентом России. Он сообщил, что и сейчас им считается, просто находится в международной командировке. При этом бизнесмен отказался назвать свою основную юрисдикцию, но отметил, что это не Швейцария.

Наконец, уже в апреле Усманов заявил «Ведомостям», что хоть и проводит много времени за границей, остается при этом налоговым резидентом России и здесь же платит свои личные налоги. По мнению директора московского офиса компании Tax Consulting UK Эдуарда Савуляка, бизнесмен может быть резидентом сразу трех стран.

Российское налоговое резидентство вроде бы определяется очень просто. Большую часть дней в году провел в России — резидент, за ее пределами — нет. Значит ли это, что бизнесмен не может быть налоговым резидентом Швейцарии или Великобритании? Как ни странно, нет. В Швейцарии я, например, могу заплатить взнос от 400 до миллиона франков за год и буду считаться швейцарским налоговым резидентом. В Великобритании базово смотрят, в первую очередь, на количество дней, как и в России. Но если на мое имя в стране куплена недвижимость, если у меня есть так называемая сфера жизненных интересов: бизнес, учатся дети, находится жена — Великобритания считает, что я ее налоговый резидент. И это несмотря на то, что я имею такой же статус в России. Алишера Усманова минимум три государства могут считать своим налоговым резидентом. Так как между этими странами есть соглашение об избежании, то те налоги, которые предприниматель платит в одной стране, он может зачесть в другой. То есть если в России бизнесмен получил сто рублей и с них взяли 13 %, в Швейцарии и в Великобритании эти 13 % уже не возьмут. Но, если где-то надо заплатить 20 или 30 %, ему придется возместить разницу. Усманов явно переплачивает налоги, хотя, видимо, ему так комфортно».

В список самых богатых британцев кроме Усманова традиционно вошел Роман Абрамович с состоянием примерно в 10 млрд долларов. У него 13-е место. А вторую строчку занял выходец из СССР и бывший совладелец ТНК-ВР Леонард Блаватник. Его состояние английские журналисты оценили в 20 млрд долларов.

Самые обеспеченные налоговые резиденты Британии — братья Шри и Гопи Индуйя, они занимаются торговлей, ресторанным бизнесом и недвижимостью. У них 21 млрд долларов и первое место в рейтинге Sunday Times.

Спасательный буксир проекта 02980 «Полярный конвой» войдет в состав Военно-Морского Флота в конце мая 2017 года

В настоящее время спасательный буксир «СБ-736» «Полярный конвой» проекта 02980 завершает все необходимые испытания в акватории Балтийского моря. Планируется, что в конце мая месяца 2017 года, после подписания Главным командованием ВМФ России приемного акта, на СБ «Полярный конвой» будет торжественно поднят Андреевский флаг и судно приступит к выполнению задач в составе Военно-Морского Флота.

Наименование «Полярный конвой», было присвоено построенному на санкт-петербургском предприятии «Пелла», новейшему спасательному буксиру «СБ-736» приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом Адмирала Владимира Королёва в связи с 75-й годовщиной первого союзного конвоя Великой Отечественной войны «Дервиш». С инициативой увековечить память о полярных конвоях и в наименовании судна обеспечения Военно-Морского Флота выступили многочисленные ветеранские организации ВМФ.

Спасательные буксирные суда проекта 02980, строящиеся для Военно-Морского Флота России, являются судами нового поколения и предназначены для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде. Они могут выполнять функции снабжения морских объектов оборудованием и материалами, доставки спецперсонала и грузов, оказания содействия в проведении технических работ на удаленных в море объектах, участвовать в спасательных операциях, оказании помощи кораблям и судам, терпящим бедствие, поиске, спасении, эвакуации и размещения на своем борту людей, оказания им медицинской помощи. Также, суда этого проекта могут нести дежурство в составе сил поисково-спасательного обеспечения в различных морских районах, обеспечивая тем самым действия группировок сил ВМФ. Кроме этого, суда этого проекта могут эффективно тушить пожары на плавучих и береговых объектах и привлекаться тушения горящего на воде топлива. В круг задач судов проекта 02980 входят задачи ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, обслуживания транспортных операций в пунктах базирования, обеспечения подводно-технических работ, ломки льда толщиной до 1 м на скорости 2÷5 узлов, выполнения эскортных операций на скорости до 10 узлов.

Справочно:

Первый союзный конвой под кодовым названием «Дервиш» отправился из Исландии 21 августа 1941 года и прибыл в Архангельск 31 августа. Караван, состоявший из шести судов под флагами Великобритании и Голландии, доставил в порт важнейшие стратегические грузы, в том числе 3800 глубинных бомб и магнитных мин, 15 истребителей «Харрикейн», вспомогательное судно «Олдерсдейл» с топливом, а также 10 тысяч тонн каучука, 1,5 тонны форменных ботинок, олово, шерсть, инвентарь и оборудование.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Skyscanner: путешествовать в конце мая на 40% выгоднее, чем на праздники

В майские праздники количество вылетов увеличивается в 2,5 раза по сравнению с обычными днями. По популярности они уступают только новогодним каникулам и первым числам июля и августа

В Skyscanner узнали, что делают те, кто не пошел на поводу у тренда и остался дома.

Международный сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner опросил 2000 россиян, и оказалось, что большинство путешественников (39%) в городе держит работа, а треть (29%) опрошенных не устраивают высокие цены на поездки в пиковые даты. При этом 13% респондентов сознательно избегают путешествий по России и загранице в праздничные дни. А 14% опрошенных в качестве альтернативного отдыха на майские выбирают дачу.

«На самом деле остаться на майские дома – решение мудрое, – считает Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России. – Во-первых, вы можете насладиться плюсами праздников в виде более спокойного трафика и меньшего количества людей на улицах и в общественном транспорте. Во-вторых, путешествовать за пределами сезонных пиков – прекрасный способ сэкономить: спрос на отдых в праздники увеличивается, и это учитывают авиакомпании при формировании своей тарифной политики. А значит, если вы не купили билеты заранее, найти бюджетные билеты на майские будет непросто».

Всем, кто никуда не поехал на майские, Skyscanner советует присмотреться ко второй половине месяца. Это один из самых выгодных и приятных периодов для путешествий. В Европе, ближнем зарубежье и большинстве регионов России устанавливается хорошая погода, но летняя пора отпусков еще не наступает, поэтому цены на авиабилеты и проживание в отелях в этот период весьма демократичны. По данным Skyscanner, экономия по сравнению с майскими праздниками или июнем достигает 40% в зависимости от направления.

Например, прекрасные пляжи Алании доступны всего за 6600 руб. туда-обратно из Москвы (аэропорт Газипаша), что на 38% дешевле среднегодовой цены по этому направлению. Билеты на Кипр из столицы обойдутся в 9900 руб. (-31%). А если вы решите поехать на Тенерифе, то заплатить за билеты придется всего 12900 руб. – на 39% меньше, чем в среднем по году. При этом, выбирая для поездки Турцию, Грецию или Кипр, вы сможете насладиться полноценным отдыхом на море на еще свободных пляжах.

А для спонтанных путешественников, которыми является большинство россиян, Skyscanner подобрал пять удачных вариантов, куда можно отправиться на неделю с 6 по 14 мая (туда-обратно для вылетов из Москвы):

Мюнхен – от 12000 руб., Ереван – от 12000 руб., Баку – от 13000 руб., Стамбул – от 13200 руб., Женева – от 15000 руб.

На недавней пресс-конференции в Шанхае представители Института перспектив и исследований рассказали о том, что первыми в мире построили настоящий квантовый компьютер, который превосходит существующие на сегодня в мире образцы вычислительной техники. Мощность нового компьютера в 25 000 раз выше, чем у других образцов суперкомпьютеров.

В прошлом году сетевой ресурс Top500 объявил о том, что за первенство в сфере суперкомпьютеров конкурируют Китай и США, в этих странах по 171 суперкомпьютеру. В Германии - 31, в Японии - 27, во Франции - 20, в Великобритании – 13 суперкомпьютера. Китай первенствует благодаря Sunway TaihuLight, способном выполнять 93 петафлопс и Tianhe-2 производительностью 34 петафлопс.

Недавно China Daily сообщил о том, что в государственном центре суперкомпьютеров в городе Тяньцзинь приступили к разработке суперкомпьютера нового поколения, который должен будет превзойти последние суперкомпьютеры в 10 раз по скорости операций. Прототип компьютера будет готов в начале 2018 года, а в полную силу начнёт функционировать в 2020 году. Компьютер сможет, например, анализировать распределение смога сразу над всем Китаем, а также имитировать землетрясения, вспышки эпидемий, анализировать последовательность генов и белковых структур и прочее.

Первые зарядные станции для электромобилей по технологии «Vehicle-to-grid» прибыли в Италию

«Сегодня мы рассматриваем автомобиль как батарею на колесах, – сообщил Эрнесто Чорра, директор по инновациям и устойчивому развитию Enel. – Технология V2G сможет улучшить производительность электроэнергетического сектора».

Благодаря соглашению, подписанному между компаниями Enel Energia, Nissan Italia и Технологическим институтом Италии (IIT), в штаб-квартире IIT в Генуе запущен совместный пилотный проект корпоративного каршеринга электромобилей с технологией зарядки V2G.

Технология V2G позволяет рассматривать электромобили в качестве настоящих «батареек на колесах», которые могут аккумулировать неиспользованную электроэнергию и отдавать ее обратно в сеть. Все эти функции доступны благодаря двунаправленному управлению зарядной станцией.

Станции зарядки электромобилей, установленные на данный момент на территории IIT и работающие в одном направлении, только для подзарядки, станут предметом экспериментального проекта совместно с IIT, который сейчас находится на стадии определения нормативной базы для развития V2G в Италии.

В качестве каршеринга, Nissan предоставила IIT два электромобиля модели LEAF, а также платформу для управления приложением Glide, кроме того, компания Enel Energia установила две зарядные станции технологии V2G на территории штаб-квартиры IIT в Генуе.

«В рамках подхода «Открытые инновации», которым руководствуется наша компания, Enel также подписала соглашение с IIT по развитию инновационных технологий и решений в сфере энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и распределенной генерации, важной части поиска новых устойчивых альтернатив в сфере электроэнергетики», – прокомментировал Эрнесто Чорра, директор по инновациям и устойчивому развитию Enel.

«Мы по-прежнему полностью привержены развитию интеллектуальной мобильности, которая является устойчивой, безопасной, связанной, и имеет нулевые показатели выбросов и несчастных случаев со смертельным исходом. В связи с этим, в Италии IIT, одним из ведущих мировых технологических центров передовых технологий, был запущен MOV-E, первый проект корпоративного каршеринга компании Nissan, – прокомментировал Бруно Маттуччи, Управляющий директор компании Nissan Italia. – Такое решение в сфере мобильности с нулевым показателем выбросов, имеющее специальную платформу приложения, позволит осуществлять обмен электроэнергией между автомобилем и электросетью путем применения технологии Vehicle-to-Grid, разработанной совместно с Enel».

Роберто Чинголани, научный руководитель IIT прокомментировал: «Мобильность и бытовое потребление - это два приоритетных направления для разработки решений в отношении экологически чистой и эффективной энергии. Современное общество должно придерживаться рационального использования энергетических ресурсов, которые являются необходимым элементом для сохранения здоровья человека и охраны окружающей среды».

В Дании совместно с Nissan, Enel установила 10 станций зарядки электромобилей от сети технологии Vehicle-to-grid (V2G) в центральном офисе компании Frederiksberg Forsyning, которая является крупнейшим поставщиком коммунальных услуг в Дании. Frederiksberg Forsyning также приобрела 10 электромобилей Nissan e-NV200s. Недавно по всей Дании было установлено 17 дополнительных зарядных станций. Когда электромобили не используются, они могут быть подключены к станциям зарядки Enel и смогут получать и отдавать энергию обратно в сеть по необходимости, тем самым превращая электромобили Nissan e-NV200s в мобильные решения в области энергетики.

Подобные мероприятия проводятся в Великобритании, где 9 зарядных станций технологии V2G установлены в Техническом центре Nissan European Technical Centre в Кранфилде и 1 – в Ньюкаслском университете.

Пилотный проект, запущенный в Генуе, является также результатом партнерства между IIT и Enel Energia, которое было закреплено в феврале прошлого года после подписания Меморандума о взаимопонимании в отношении исследований, индустриализации и комплексного использования продукции, услуг и инновационных решений в области энергоэффективности и распределенной генерации. Сферы применения, в основном, касаются производства графеновых батарей, более эффективных фотоэлектрических панелей с использованием графена и новой системы возобновляемых источников энергии, которая позволяет использовать движение морских волн.

Nissan и Enel Energia, помимо партнерства по разработке технологии V2G, подписали соглашение о коммерческом партнерстве в июне прошлого года и в ноябре 2016 г. запустили проект E-go All Inclusive, первое комплексное предложение для электромобилей в Италии. E-go All Inclusive – это готовое предложение, которое включает бытовую станцию для подзарядки (включая установку) за ежемесячную фиксированную плату, Nissan LEAF с аккумулятором 30 КВтч и приложение e-go для отображения всех станций в Италии для зарядки и перезарядки автомобиля.

Мировое производство сои достигнет 348 млн. тонн

Мировое производство сои в 2017/18 МГ составит 348 млн. тонн, что на 3 млн. тонн больше прогнозных показателей 2016/17 МГ (345 млн. тонн). Об этом сообщает International Grains Council (IGC).

Отмечается, что по сравнению с показателем 2015/16 МГ производство сои увеличится на 33 млн. тонн.

Мировая торговля соей в 2017/18 МГ прогнозируется на уровне 146 млн. тонн, что на 5 млн. тонн больше прогнозного показателя 2016/17 МГ (141 млн. тонн).

Конечные запасы сои в следующем сезоне могут сократиться до 38 млн. тонн (-2 млн. тонн), информирует УкрАгроКонсалт.

В Иране открывается крупнейшая международная выставка нефтяной промышленности

Иран готовится провести решающую ежегодную выставку нефтяной промышленности, в которой свои новейшие технические достижения должны продемонстрировать около 1500 иностранных компаний из 37 стран мира, сообщает ILNA.

22-я Международная иранская выставка нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии "Iran Oil Show" откроется в столице Ирана Тегеране в субботу, 6 мая 2017, с общим числом около 4000 участников.

Директор выставки Мохаммад Нассери рассказал, что данное событие считается самым крупным на Ближнем Востоке и пятым по величине в мире.

Нассери добавил, что самая большая выставочная площадь была выделена немецким компаниям, добавив, что китайские компании будут иметь наибольшее количество участников в нефтяной выставке, которая будет продолжаться до 9 мая 2017 года. По его словам, следующие места по количеству участников занимают Италия, Нидерланды, Франция и Великобритания.

Чиновник отметил, что такие страны, как Китай, Германия, Франция, Италия, Испания, Турция, Россия, Япония, Нидерланды, Австрия, Южная Корея и Австралия будут иметь свои собственные павильоны на нефтяной выставке в Тегеране.

Нассери также подчеркнул, что компания из США - "Pall Corporation" - также будет присутствовать на мероприятии.

Среди крупных иностранных компаний, изъявивших желание принять участие в выставке, можно назвать такие, как "Wintershall Holding GmbH" (Германия), "Siemens" (Германия), "Лукойл" (Россия), OMV (Австрия), и ONGC (Индия).

Британское агентство ведет переговоры с Ираном о финансировании продаж самолетов

Заместитель министра транспорта Ирана Асгар Фахрие Кашан рассказал, что UK Export Finance (UKEF) ведет переговоры с Исламской Республикой в целях содействия финансированию продаж самолетов для национального флагманского авиаперевозчика страны "Iran Air", сообщает Tasnim News.

"Мы получили несколько предложений от UKEF, которые находятся под контролем со стороны Ирана", - сказал он в четверг.

Чиновник добавил, что UKEF - это правительственное агентство, ответственное за долю Великобритании в Европейском правительстве по экспортному финансированию для реализации самолетов "Airbus". Оно, в предварительном порядке, предложило поддержку как минимум нескольких самолетов "Airbus", построенных в Великобритании, Франции, Германии и Испании.

Оно также может предложить некоторую поддержку "Airbus" в США для компании "Boeing", добавил иранский чиновник. В таком случае, самолеты "Boeing" смогут иметь двигатели "Rolls-Royce". Согласно имеющемуся заказу, лайнеры "Boeing", заказанные Ираном, имеют двигатели, сделанные американским поставщиком "General Electric" или его французским партнером "Safran".

Канада начинает разведку меди в северо-западных провинциях Ирана

Базирующаяся в Канаде компания "Anglo American Exploration" и Университет Британской Колумбии приступили к операциям по разведке меди в 22 минеральных зонах, расположенных в иранских провинциях Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардебиль и Зенджан, объявил руководитель исследований в Национальной иранской медной промышленной компании (NICICO).

Бабак Бабаи добавил, что операции планируется продолжить до 16 мая, сообщает Financial Tribune. Канадские эксперты впервые посетили эти зоны в августе 2016 года для предварительных исследований.

NICICO является ведущим производителем меди в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, и ее рудники содержат около 14 % меди в Азии и около 3 % мировых запасов. Согласно оценкам Геологической службы Ирана, Иран обладает почти 4 миллиардами тонн запасов меди.

Заместитель Министра транспорта РФ - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта В. Олерский от имени Минтранса России подписал Декларацию "Защита ответственного и поступательно развивающегося судоходства" - результат работы третьей совместной министерской конференции Парижского и Токийского меморандумов о взаимопонимании о контроле судов государством порта.

В Конференции приняли участие представители Министерств, ответственных за безопасность мореплавания в странах - участницах Парижского и Токийского меморандумов, представители международных правительственных и неправительственных организаций.

Основной задачей подписанной декларации является координация совместных усилий, направленных на повышение безопасности, охрану окружающей среды, и улучшение условий жизни и труда моряков, на Межрегиональные действия по ликвидации субстандартного судоходства и обеспечению равных условий в судоходной деятельности.

Первая совместная министерская конференция Парижского и Токийского Меморандумов о взаимопонимании о контроле судов государством порта “Затягивая сеть: межрегиональные действия, направленные на устранение субстандартного судоходства”, состоялась в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада, 24-25 марта 1998 года. Вторая совместная министерская конференция Парижского и Токийского Меморандумов о взаимопонимании о контроле государством порта “Усиление круга ответственности”, состоялась в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада, 2-3 ноября 2004 года. На этих конференциях Министры договорились о мерах, которые следует предпринять Парижскому и Токийскому Меморандумам для улучшения безопасности мореплавания в этих двух регионах и устранения субстандартного судоходства.

Хотя основная ответственность по обеспечению соблюдения судами международных стандартов по безопасности, охране, предотвращению загрязнения с судов и условиям жизни и труда на борту лежит на государстве флага, Министры продемонстрировали свою решимость и далее развивать и предпринимать совместные усилия в построении высокоэффективной системы государственного портового контроля в качестве второй линии обороны против субстандартного судоходства.

В Декларации, в частности, отмечается, что следующие Конвенции вступили в силу в последнее время или будут введены в действие в ближайшем будущем: Конвенция о труде в морском судоходстве 2006 (КТМС-2006), Международная Конвенция о стандартах подготовки, сертификации персонала рыболовных судов и несения вахты (ПДНВ-р) 1995, Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года, Международная конвенция о контроле за вредными противообрастающими системами на судах 2001 года, Найробийская Международная Конвенция об удалении затонувших судов 2007 года, Протокол от 2002 года к Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 года, Протокол от 2003 года к Международной конвенции о создании Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью, Протокол к Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов, Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 года, а также важные и существенные поправки к Приложениям к существующим Конвенциям вступили в силу или введены в действие: Приложение VI к Конвенции MARPOL и последующие редакции к нему, устанавливающее новые требования по содержанию серы в топливе, по нормам выбросов и энергоэффективности, Кодекс внедрения инструментов ИМО (III Code) и связанная с ним схема прохождения обязательного аудита государствами-членами ИМО, как часть Конвенции СОЛАС, Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный кодекс), как часть Конвенций СОЛАС и MARPOL, Международного кодекса безопасности судов, использующих газ или другое топливо с низкой температурой воспламенения (IGF-Code), как часть Конвенции СОЛАС.

В Декларации сформулированы основные задачи для инспекций государственного портового контроля и для региональных соглашений. Наиболее важными являются: применение рискового подхода к проведению инспекций, пересмотр формулы подсчёта эффективности государств флагов, поощрение судов и компаний, которые добились заметного прогресса в повышении безопасности, защиты окружающей среды и условий жизни и труда, исходя из расчетов, основанных на оценке риска судна, применение процедур запрета на заход в порты или включения в список судов с низким уровнем соответствия конвенционным требованиям ко всем судам с многочисленными задержаниями, вне зависимости от позиции их флага в списках Меморандумов, углубить гармонизацию между двумя Меморандумами в целях эффективного и качественного использования региональных ресурсов. Например, признавая проверки друг друга, содействовать более рациональному использованию информации, в том числе обеспечению полного обмена информацией внутри каждого региона, с другими региональными режимами ГПК и Службой береговой охраны США, включая более полное использование ресурсов информационных систем Меморандумом, включая МОТ, Гисис.

В Декларации особо подчеркивается что, Государственный портовый контроль является более эффективным, когда реализуется на региональном уровне. Однако всем сторонам выгодна гармонизация административных и инспекционных процедур государственного портового контроля, которая может быть достигнута на межрегиональном уровне. С этой целью обоим Комитетам рекомендуется информировать друг друга в полной мере обо всех новых инициативах государственного портового контроля, осуществляемых в соответствующих регионах с тем, чтобы проанализировать, могут ли быть предприняты взаимные меры. Двусторонние связи и сотрудничество между государствами-членами обоих Меморандумов должны быть усилены

Новейший фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота прибыл в акваторию Средиземного моря

Сегодня новейший фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота (ЧФ), совершающий межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот, проследовал проливом Гибралтар и прибыл в акваторию Средиземного моря.

Боевой корабль вошел в состав постоянного соединения Военно-Морского Флота (ВМФ) России, действующего в дальней оперативной зоне.

В настоящее время в составе группировки ВМФ России в Средиземном море выполняют задачи два новых однотипных корабля ЧФ «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

Справочно:

«Адмирал Эссен» является вторым фрегатом морской зоны проекта 11356 и первым серийным кораблем этого проекта и назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена. Передача фрегата ЧФ и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 г.

Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. «Адмирал Эссен» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1», артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

Пресс-служба Южного военного округа

Великобритания переработала рекордное количество мукомольной пшеницы

За девять месяцев текущего сезона мукомольная отрасль Великобритании переработала 4,67 млн. т пшеницы, что на 13% больше, чем за аналогичный период в прошлом сезоне, и является самым большим показателем за этот период с момента начала наблюдений в 1997г. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на Министерство окружающей среды, продовольствия и аграрных проблем Великобритании (DEFRA).

Объем переработки мукомольной пшеницы за весь сезон может достичь рекордных 5,35 млн. т.

Сорняк превратил куриный помет в биотопливо

Переработка отходов животноводства важна для предотвращения изменений климата. Домашний скот является одним из основных источников парниковых газов, при этом использование антибиотиков в кормах увеличивает выбросы. Несмотря на неоднократные попытки, надежных технологий переработки таких отходов не существует. Так, биогаз, полученный из помета птиц метановым брожением, обычно содержит низкий уровень углерода и азота при избытке аммиака и не может применяться в промышленных масштабах. Согласно прошлым работам, потенциал помета может повысить сочетание с другим сырьем с высоким содержанием метана, например растениями: просом или кукурузой.

В новой статье специалисты из Университета Ландмарка и Университета Ковенанта описали метод производства биогаза с помощью титонии разнолистной (Tithonia diiversifolia), или мексиканского подсолнуха, — цветкового растения, которое широко распространено в Южной Америке и Западной Африке. Из-за высокой инвазивности T. diiversifolia представляет собой угрозу для других видов, причем механические или химические способы не позволяют ограничить ее рост. Куриный помет и побеги растения перерабатывались метановым брожением совместно с инокулятом желудка жвачных животных (для имитации адекватной микрофлоры). Затем газ оценивали на концентрацию диоксида углерода и метана.

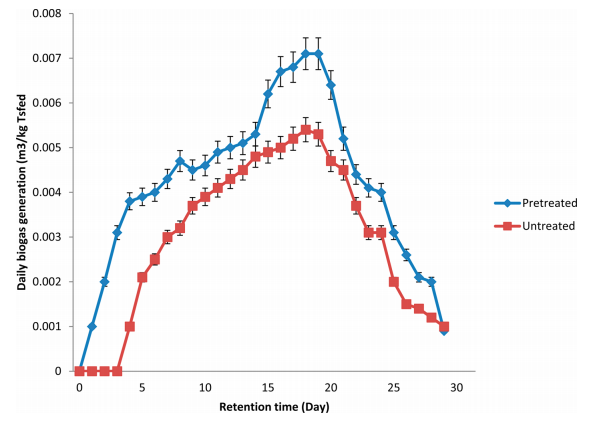

Выработка биогаза из обработанного (синий цвет) и необработанного (красный цвет) сырья. Общий рост показателя у обработанного сырья составил 54,44 процентных пункта относительно необработанного / ©Samuel O. Dahunsi et al., Energy & Fuels, 2017

Газоанализ проводился с помощью хроматографии. Дополнительно авторы изучили полученные образцы на бактериальный, грибковый состав и наличие метаногенов (архей). Результаты показали, что продукция биогаза начинается на второй-пятый день после начала процесса в зависимости от предварительной механической, термической и щелочной обработки сырья. Концентрация метана и диоксида углерода в обоих случаях оказалась сравнительно высокой: 59 ± 2 и 26 ± 2 процента, 66 ± 1 и 25 ± 3 процента. В сумме восемь килограммов помета и сорняка обеспечивали производство около трех кубометров биогаза на килограмм — по словам ученых, этого более чем достаточно для реакции горения.

С точки зрения микробного состава, в биогазе преобладали анаэробные бактерии (Fusobacterium mortiferum, Bacteroides f ragilis) и плесневые грибы (Mucor, Penicillum), тогда как археи были вовлечены в процессы брожения. Таким образом, число аэробов, характерных для нормальной микрофлоры жвачных, в ходе работы сократилось. Результаты эксперимента подтверждают положительный эффект предварительной термической и щелочной обработки сырья при производстве биогаза, отмечают авторы. Помимо конечного продукта в объеме, достаточном, например, для запуска электрогенератора, технология позволила получить твердые частицы — они могут использоваться как кондиционер или удобрение для почвы.

Названы лучшие города мира по качеству жизни

Первое место занял новозеландский Веллингтон. На второй позиции оказался Эдинбург. А «бронзу» завоевала Вена.

Рейтинг лучших городов мира по качеству жизни подготовил Deutsche Bank. Аналитики использовали данные портала Numbeo, чтобы сравнить стоиомость жизни, уровень загрязнения окружающей среды, климат и цены на жилье в разных мегаполисах, пишет Financial Times.

Разные города «отличились» в каждой категории по-своему. Так, общественный транспорт оказался самым дорогим в Лондоне, а самым доступным – в Мумбаи и Нью-Дели. Милан сместил Цюрих с позиции самого дорогого города по путешествиям на выходные, в основном из-за высоких цен в местных отелях. А Цюрих, что неудивительно, лидировал по величине расходов во многих категориях, но при этом именно здесь платят самые высокие в мире зарплаты.

Интересно, что Веллингтон вошел недавно в ТОП-10 городов - лидеров по росту цен на недвижимость в 2016 году.

ТОП-10 лучших городов мира по качеству жизни:

1. Веллингтон, Новая Зеландия

2. Эдинбург, Великобритания

3. Вена, Австрия

4. Мельбурн, Австралия

5. Цюрих, Швейцария

6. Копенгаген, Дания

7. Оттава, Канада

8. Бостон, США

9. Амстердам, Нидерланды

10. Сидней, Австралия

России — быть или не быть!

Да, нам надо готовить собственную противоракетную систему, но она — дорогостоящая, и быстро её не развернуть. Поэтому, чтобы взять территорию США под прицел, необходимо держать группировку кораблей с крылатыми ракетами типа "Калибр" где-то в зоне досягаемости американской территории, а также иметь аналогичную авиационную группировку.

Леонид Ивашов

На VI Московской конференции по международной безопасности первый заместитель начальника Главного оперативного штаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир заявил о том, что американские базы ПРО в Европе и противоракетные корабли вблизи российской территории "создают мощный скрытый компонент" для нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по России. Пентагон для того и развёртывал систему глобальной ПРО и ПРО театра военных действий, чтобы достичь подавляющего военно-стратегического преимущества. На унифицированные установки американской ПРО можно поставить ракеты ПРО предыдущего поколения, а можно — современные крылатые ракеты класса "земля—земля", которые имеют сверхзвуковую скорость, идут с огибанием местности и могут нести ядерный боезаряд. Поэтому в контексте концепции быстрого глобального удара, которая сегодня является стержнем военной стратегии США, противник намерен уничтожить и вывести из строя значительную часть российских стратегических ядерных средств. А если мы остатками своего ядерного потенциала решимся на ответный удар, американцы надеются перехватить наши ракеты на старте и на орбите, даже боевые блоки после разделения головных частей, — и тем самым нейтрализовать удар по США. Такова реальность, и о ней эксперты говорили уже давно, с момента подписания Бушем 18 января 2003 года директивы по стратегии быстрого глобального удара.

Что нужно делать России?

Прежде всего, нужно понять, что превосходство сегодня — на стороне США. Мы четверть века разоружались, поскольку официально считалось, что врагов у нас нет. США же постоянно наращивали свои военные расходы, свою военную мощь. И сегодня мы видим, как американцы обучают лётчиков из не обладающих ядерным оружием стран НАТО применению своих атомных бомб. То есть готовят совместный со своими союзниками удар против России.

Да, нам надо готовить собственную противоракетную систему, но она — дорогостоящая, и быстро её не развернуть. Поэтому, чтобы взять территорию США под прицел, необходимо держать группировку кораблей с крылатыми ракетами типа "Калибр" где-то в зоне досягаемости американской территории, а также иметь аналогичную авиационную группировку.

А самое главное — активнее договариваться с Китаем о системе коллективного предупреждения американского быстрого глобального ядерного удара. С китайцами мы с 90-х годов вели консультации и проводили семинары по этой тематике, поэтому они хорошо понимают опасность. Ещё на "Шанхайской пятёрке", когда мы, военные, образовывали Шанхайскую организацию сотрудничества, были сделаны совместные заявления по американской ПРО. И в китайской газете "Жэньминь жибао" уже не раз публиковались статьи о необходимости ШОС и российско-китайского стратегического союза именно для противостояния военной угрозе со стороны США.

И эта угроза не ограничивается только системой ПРО. Есть ещё и космическая ударная группировка, которая активно наращивается сегодня. А главный компонент — военно-морской. Каждый корабль US Navy несёт до сотни противоракет различной дальности: и средней, и малой, и то, что называется GBI, — это уже стратегические ракеты, которые могут поражать наши боеголовки уже на космической орбите.

В американских планах значится, что к 2020 году число их противоракет сравняется с числом российских носителей, а затем и превзойдёт эту цифру. Сегодня у США 700 развёрнутых носителей ПРО. А к 2020 году на каждую нашу ракету будет нацелена их противоракета. А затем на каждый наш ракетоноситель и даже на каждый боевой блок будет нацелено по нескольку противоракет: и не только на наши, но и на китайские. Поэтому нужно наращивать свои возможности преодоления ПРО. А преодолеть смогут современные крылатые ракеты.

Виктор Познихир подчеркнул, что за последние 15 лет США потратили на ПРО 130 млрд. долл., а в ближайшие пять лет планируют выделить ещё около 55 млрд. долл. Понятно, что мы все эти годы и близко не тратили таких сумм для создания адекватного ответного военного потенциала. При этом в бюджете РФ на 2017 год военных расходов запланировано меньше, чем в 2016 году. Даже меньше, чем у Саудовской Аравии. Это следует понимать так: экономика у нас в провале. Она не обеспечивает даже интересы нашей военной безопасности. Таков объективный результат деятельности правительства, что бы оно ни говорило про санкции, цены на нефть и прочие "объективные" причины.

Значит, сегодня нам нужно изыскивать другие способы для защиты национальных интересов и собственной территории. Прежде всего это — создание угрозы непосредственно для США. Американцы с удовольствием любят воевать в космосе, на отдалённых театрах военных действий, но территория самих Соединённых Штатов слабо защищена от современных крылатых ракет. Вот этот компонент и нужно сегодня наращивать, чтобы мы постоянно держали американские объекты на их территории под прицелом. Это будет главным сдерживающим фактором.

Как в 1962 году, когда мы под бок им подсунули ядерные ракеты. Да, стояли на грани всемирного военного конфликта, но после этого, когда американцы ощутили на себе угрозу уничтожения, начался — не на словах, а на деле — процесс ограничения ядерных испытаний, потом был заключён договор по противоракетной обороне, и дальше уже перешли к договорам по сокращению наступательных вооружений. Сначала было сдерживание, потом ограничение, а затем уже и сокращение.

Вот и сейчас нельзя надеяться на добрую волю США, на какие-то особые отношения между первыми лицами: мол, "Трамп наш", и он пойдёт добровольно на сокращение ядерного потенциала, нацеленного на Россию. Ничего подобного! У США сегодня — военное превосходство над Россией, и они непременно им воспользуются, как только посчитают, что гарантированы от неприемлемого ответного удара.

Да, Китай наращивает силы, и мы наращиваем силы, и Европа бурлит так, что будет или не будет там сохранено НАТО — ещё вопрос. Но сегодня США обладают преимуществом. И у них в Стратегии национальной безопасности (февраль 2015 года) и в Военной доктрине США (июнь 2015 года) прописано: никакого многополярного мира быть не должно и не будет; ради защиты своих интересов возможно применение военной силы в любой точке мира, без оглядок на международное право.

Трамп, придя во власть, не поставил эту стратегию под сомнение. Он следует ей. Второй Карибский кризис неизбежен, поскольку есть вторая "холодная война". Ведь почему мы пошли в 1962 году на развёртывание ракет средней дальности на Кубе? Потому что американцы, в соответствии со своими планами, согласно которым предусматривалось нанесение ядерных ударов по 300 нашим городам, считали, что таким образом можно поставить нашу страну на колени или уничтожить её. Они свои ракеты развернули сначала в Британии, Италии, а потом — уже и в непосредственной близости от наших границ, в Турции. Наше руководство — и политическое, и военное — знало, что нельзя сидеть сложа руки и ждать, когда по нам ударят. Поэтому был сделан ответный ход: наши ракеты появились у них под боком, на Кубе. И этот ход себя оправдал, мы отвели ядерный удар от себя. Сегодня этот опыт уже нужно трансформировать применительно к современным реалиям.

Да, по сравнению с 1962 годом мы сегодня находимся в гораздо худшей ситуации. Властвующая элита советского периода не имела ни счетов в западных банках, ни какой-либо зависимости от США, и тогда мы действовали в своих национальных интересах, а в Восточной Европе у нас была мощная зона безопасности: страны СЭВ и Варшавского договора. Сегодня же прозападная, проамериканская "пятая колонна" пронизывает все ветви российской власти, практически весь бизнес и значительную часть нашего общества. А натовские, американские вояки уже хозяйничают в Прибалтике и на Украине, в считанных сотнях километров от Москвы и Питера. Разве не может случиться так, что, допустим, американцы уничтожат наш стратегический ракетно-ядерный потенциал, а нам сообщат, что вот, президент принял мужественное решение и решил в целях спасения человечества не отвечать на провокацию? Возможна ли просто сдача страны без войны, даже без какой-то попытки ответного удара? Лично я не могу утверждать, что в современных условиях такой вариант развития событий абсолютно невозможен. Но у нашей страны есть стратегические национальные интересы, и на такую угрозу им нужно отвечать. Быстро и адекватно. Сегодня мы должны держать под прицелом все стратегически–важные объекты на территории США и их важнейших союзников: от Европы до Японии и Саудовской Аравии.

Да, на это будут плохо реагировать те "наши" власть предержащие, у которых в западных банках хранятся "кровно заработанные" миллиарды, а на Лазурном побережье, в Лондоне и других престижных местечках стоят особняки. Конечно, они будут выступать против. Но Верховному главнокомандующему нужно проявить решимость в отстаивании национальных интересов, а не интересов компаний, олигархов и чиновников. Нельзя же забывать уроки 1991 года. Армия у нас была мощнейшая. Технические средства, в том числе в стратегических ядерных силах, — превосходные. Но измена, сдача и поражение произошли изнутри. И сейчас враги на это надеются. Удастся им добиться дестабилизации России — окажется ненужным всё равно рискованный ядерный удар. Скажут: зайдём, введём войска НАТО, чтобы взять под охрану наши стратегически–важные, техногенно опасные объекты. Такое вполне возможно, если мы будем слабы: не только в военном отношении, но и в социально-политическом. Стоит вопрос о том, быть или не быть России. Хватит играть в либерализм! Наша власть должна решительно защищать национальные интересы. Если для этого нужны смены в правительстве или смена всего правительства — значит, не нужно этого бояться. Иначе: потеряли одну страну — потеряем и другую.

Секретарь ЦК Сталин и секретарь ЦК Фалин

немного о книге "Второй фронт"

Владимир Бушин

Я с нетерпением и надеждой раскрыл книгу «Второй фронт», что недавно вышла в издательстве «Центрполиграф». Как же! Ведь её написал воспитанник МГИМО Валентин Фалин, бывший секретарь ЦК КПСС, заведующий международным отделом ЦК, наш Чрезвычайный и Полномочный посол в ФРГ, где потом лет десять прожил. Уж он-то, как я был уверен, доподлинно и обстоятельно знает всё, о чём пишет, и, как говорится, по определению своих должностей несомненный советский патриот. В своё время он получил три ордена Трудового Красного знамени, орден Октябрьской революции, Дружбы народов… Я привык уважать советские награды. Есть у него и благодарность президента. К тому же «Литературная газета», которой я тоже хочу верить, на первой полосе под рубрикой «Книга недели» расхвалила и автора, и его сочинение: «Интеллектуал, доктор исторических наук, лично знакомый ссильными мира сего, он столь информирован и образован, что по праву считается одним из крупнейших экспертов в области международной политики». Да, когда-то готовил бумаги ещё для Сталина, составлял речи Хрущёва. Как против всего этого устоять? Я прочитал книгу до конца… И что же? Я закрыл её в тяжком раздумье: что есть ныне интеллектуал? За что при Горбачёве давали большие ордена? Наконец, всегда ли секретарь ЦК– патриот?

Как литератора меня прежде всего озадачил язык интеллектуала. Пишет, например: «они хватаются за спасительные соломинки»… Но хватание за соломинки ещё ни одному утопающему не помогло спастись. В известной поговорке она, соломинка, – символ именно безнадежности положения. «Профессор Буркхардт пронёс через всю жизнь неприязнь не к Советскому Союзу, а именно к России, к россиянам» (с.23). А Советский Союз был ему мил и дорог? «Внешняя политика поднималась над идеологиями, что могло настроить Москву отстранённей(!) воспринимать оголтелый нацистский антикоммунизм на фоне инсинуаций германских правителей в адрес Франции, шедшей за главного врага» (с.36). Умри, Денис! О чём тут?.. А это уж совсем недопустимо в научном историческом труде доктора наук: «президент Рейган лягнул президента Рузвельта»(с.34), который, между прочим, был уже в том состоянии, когда лягнуть в ответ нет возможности.

Впрочем, язык в данном случае – дело второстепенное, терпимое. Хуже то, что в книге немало сомнительных и даже явно неверных суждений, оценок, фактов, цифр, в большинстве своём уже давным-давно замусоленных нашими либералами и опровергнутых документами. Допустим, несущественно и нам не шибко интересно, тем паче без доказательств, что «М.М.Литвинову не нравился Г.В.Чичерин», а сам Литвинов «был склонен к интриганству и не был в чести у В.М.Молотова и ещё меньше – у А.А.Громыко», который к тому же «не благоволил И.М.Майскому» (с.12). Какое нам до этого дело? Мы знаем, что многие не благоволят многим. А повлияли эти личные отношения и характеры на нашу дипломатию? Автор молчит. Тогда зачем нам эти сведения, неизвестно, откуда взятые?

Но есть другие вопросы, действительно важные, серьёзные, существенные. И что в таких случаях? Например, «Литературная газета», с одной стороны, уверяет, что, как, мол, говорится в книге, «Сталин читал американские и английские документы раньше, чем они попадали на стол руководителей США и Англии». Да, это написано на обложке книги, то есть подано так, словно это было постоянно. С другой стороны, ЛГ пишет: «Какие-то суждения Валентина Михайловича могут показаться спорными, но, безусловно, они не относятся к разряду голословных, они подтверждаются фактами». Да, мы знаем, что наша разведка работала великолепно, однако тут, в таком важном и интересном вопросе – ни одного обещанного факта!

Но прежде надо заметить, что автор говорит, конечно, о некоторых негодяйствах Запада во Второй мировой войне и после неё, но уверяет, что и мы, советские, тоже были хороши хотя бы в обращении с документами и архивами: «Пустым и недостойным занятием было бы прихорашивать советскую, а также нынешнюю российскую практику обращения с архивными материалами – собственными и трофейными… Советский Союз старался и невинность соблюсти, и капитал приобрести. А это предполагало сокрытие и препарирование правды, усечение всего негабаритного и обоюдоострого, создание тенденциозных композиций. Как и в других странах, в СССР документы перед публикацией часто подвергались «стилистической правке» и купюрам» (с.11). Допустим, бывало, но если часто, то привёл бы два-три примерчика. Опять – ни единого! Он уверен, что секретарю ЦК, желающему капитал приобрести, все должны верить на слово. Но всё-таки, если о важном и существенном… Разве мы скрыли правду о наших поражениях 1941 и 1942 годов? Разве препарировали речи и приказы Гитлера, напичкав их людоедскими идеями? Разве произвели усечение «негабаритной» правды о наших потерях? О чём речь, сударь? Что вы игру в жмурки-то затеяли?

А если взять другую сторону войны? Какие наши «тенденциозные композиции» можно поставить в один ряд с цинично-назидательной атомной бомбёжкой Хиросимы и Нагасаки, с уничтожением Дрездена, с разрушением Гамбурга? Что англо-американцы могут поставить в один ряд хотя бы со спасением Красной Армией Кракова?

Однако если следовать хронологии, то надо начать с Гражданской войны. Автор уверяет, что это 16 миллионов погибших (с.21). Откуда взял? Разумеется, неизвестно. Вся Красная Армия не превышала 5,5 миллионов бойцов. Человек просто не понимает, что такое 16 миллионов. Да, война была жестокая, но все-таки её потери в два раза меньше – около 8 миллионов. Причём боевые потери Красной Армии – один миллион, остальные семь – жертвы голода, болезней и террора белогвардейцев совокупно с их иностранными хозяевами (Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М. 1983, с.14).

Продолжая показывать, сколь мрачна была Советская эпоха, интеллектуал вытащил замшелую байку о 35 тысячах советских офицеров, репрессированных-де перед войной (с.118). Последний раз скулёж на эту тему мы слышали от кого-то из юных обитателей питомника Жириновского. Ну, что с него взять! Но этот-то – Чрезвычайный и Полномочный, а ныне – почтенный старец. А туда же! Господи, да ведь эту байку мурыжил ещё Троцкий, тоже интеллектуал, в статье под сладостным для него заглавием «Капитуляция Сталина»: «Сталин истребил, расстрелял, сослал около 30 тысяч офицеров». Это было написано ещё в марте 1939 года! Восемьдесят лет тому назад. Через пятьдесят лет её подхватил генерал и дважды доктор наук Д.Волкогонов, сразу после этого почивший в бозе и забытый. У него двадцать лет назад эту дохлятину украл Э.Радзинский... И тогда же была показана её полоумная лживость. Хотите, господин Фалин, я пошлю вам наложенным платежом хотя бы журнал «Молодая гвардия» №9 за 1989 год? Там статья полковника В.Бородина, написанная на основе «Отчёта о работе Управления по начальствующему составу РККА за 1939 год», представленного начальником главного управления кадров Наркомата обороны генерал-лейтенантом Е.А.Щаденко 5 мая 1940 года Сталину, Молотову, Ворошилову и Берии. Из статьи вы узнаете, что 36898 офицеров были не репрессированы, а уволены из армии. Вы понимаете разницу между этими словами и понятиями? А причины увольнения были самые разные, отнюдь не только политические, но и возраст, состояние здоровья, дисциплинарные проступки, моральная неустойчивость, пьянство... Представьте себе, и при социализме были пьяницы, и даже в армии. Не знали? До ЦК при Горбачёве такие сведения не доходили? Так вот, это была необходимая чистка армии.

Однако, как докладывал Щаденко, при увольнении были и несправедливости, и ошибки. Большинство уволенных подали жалобы, а тысяч 5-7, сочтя увольнение справедливым, как говорится, и не рыпались. Для разбора жалоб была создана специальная Комиссия, и 13 тысяч были возвращены в армию, причём большинство из них — 10700 — те, кого первоначально уволили по политическим мотивам. Арестовали же около 8 тысяч, среди которых могли быть и будущие власовы, волкогоновы, жириновские. Да, это была чистка армии. И снова повторяю: из 36898 военнослужащих арестовали, а не расстреляли около 8 тысяч, далее предстоял разбор их дел. Эти сведения были опубликованы в книге «Военные кадры СССР в Великой Отечественной войне» ещё в 1963 году. Где вы тогда были – в МИДе или уже в ЦК?

Развивая и конкретизируя столь желанную тему, Фалин пишет по поводу боёв у озера Хасан, что там царила «полнейшая неразбериха, отсутствие у офицеров элементарных навыков вождения подразделений больше роты или батальона. И это не удивительно, ибо (вследствие расстрела 35 тысяч, да?) полками и дивизиями командовали вчерашние старшие лейтенанты и капитаны, сплошь и рядом без среднего школьного образования» (с.119). И эти бои заодно с боями у Халхин-Гола историк-секретарь называет нашей «победой» в кавычках (с118). И японцы у него тоже «нарушители» границы в кавычках. Да как же так, секретарь? Ведь в обоих случаях, хоть и немалой ценой, но японцы были разбиты и выброшены с захваченной ими территории Монголии. Если это не победа, то что же? А что касается лейтенантов и капитанов во главе полков и дивизий, то ведь за тридцать лет никто не назвал ни одного лейтенанта во главе полка ни одного капитана во главе дивизии. Не назовете ли вы? Хоть бы вспомнили, что ли, изГражданский войны Аркадия Гайдара, который, по слухам, в четырнадцать лет полком командовал, но, кажется, только в то время, пока командир полка в бане парился.

О, эта либеральная побасенка в разных вариантах нам тоже давно знакома, причём о гораздо более важном и несравненном – осамой Великой Отечественной войне: у нас, мол, всёиз рук вон плохо, безобразно, бездарно, а у немцев всё замечательно, великолепно, распрекрасно. И Фалин в таком именно духе: «Немецких солдат отличал более высокий уровень общей, технической и специальной грамотности (с.236). Что, сам видел?.. А в итоге совершенно непонятно, почему всесторонне грамотные немцы подписали безоговорочную капитуляцию. С этой побасенкой особенно поднаторел Даниил Гранин, недавно удостоенный очередной премии Министерства обороны. Он твердил: по всем данным, войну мы должны были проиграть. По всем! По каким – по экономическим? по военно-техническим? Молчит. Иль мало нас? Иль русского вождя уже бессильно слово? Иль русский от побед отвык? Молчит… А за премией из Ленинграда в Москву в 98 лет приехал?

Обратившись к временам более близким, чем Хасан и Халхин-Гол, Фалин пишет, что граница с Финляндией на Карельском перешейке находилась «в неполных 30 километрах от Ленинграда» (с.165) (в действительности – в 32-х.). И хотя напоминает, что мы предлагали финнам в обмен территорию в два раза больше Карельского перешейка, да ещё богатую природными ресурсами, а они отвергли наши предложения, однако бросает камень в наш огород: этот отказ «Сталин использовал как предлог для военной операции против Финляндии» (там же). Предлог… Да у нас после отказа финнов от наших предложений другого выхода не оставалось. В условиях бушевавшей в Европе войны и, зная о большом интересе к Финляндии не только Германии (туда приезжал Геринг), но также французов и англичан, приготовивших 40-тысячный корпус на помощь финнам и планировавших бомбёжку нефтепромыслов в Баку, - в этих условиях мы обязаны были по мере возможности обезопасить вторую столицу страны. Можно представить, в каком положении оказался бы Ленинград в первые же дни немецко-финской агрессии в 1941 году! Например, никакая эвакуация сотен тысяч жителей была бы наверняка невозможна.

А общая оценка Фалиным нашей войны с Финляндией, как не трудно было предвидеть, глумливо-издевательская: «Российское чудо-оружие «авось» отказало. Из лихой прогулки, призванной закрепить славу («славу», да?) Халхин-Гола, получился вселенский скандал» (с.216).

Да, вой был действительно вселенский, вроде нынешнего по поводу Крыма, но кто рассчитывал на прогулку, кто говорил о ней? И наше оружие вовсе не отказало: оно заставило финнов явиться в Москву и подписать мир под нашу диктовку. Красная Армия, хоть и с немалыми потерями, решила все задачи, поставленные перед ней: границу отодвинула, взяли Выборг, получили для военной базы полуостров Ханко и т.д. А ещё – виданное ли для победителя дело! – на севере мы предоставили финнам в аренду Петсамо с большими запасами никеля.

Но вот 22 июня 1941 года. «Момент истины»! (с.214). Советский Союз вовлечён во Вторую мировую войну. Фалин изображает это так: «Советский Союз залез в петлю» (с.217). То естьне был жертвой агрессии, а сам «залез» под бомбы и снаряды, сам «залез» под огонь немецких танков. Для него и после этого Вторая мировая – «символ империалистического расистского вырождения, злодейства, которому нет и не может быть оправдания» (с.14). Ведь это сказано обо всей мировой войне, обо всех её участниках. Значит, и о Великой Отечественной, и о Красной Армии, и о советском народе. И они, отражая гитлеровскую агрессию, освобождая свою землю, истребляя фашизм, будто бы творили злодейства. А на самом деле подлинный «момент истины» не 22 июня 41-го года, а 9 мая 45-го.

И продолжает: «История Второй мировой войны, не в последнюю очередь, - история ханжества, дезинформации и коварства» (с.222). Разумеется, без взаимной дезинформации ни одна война не обходится. Для кого это новость, кроме секретарей ЦК последнего набора? Но вот ханжество и коварство… В Перовой мировой они процветали и между союзниками. Разве не этим самым или чем-то ещё отвратительней было, например, требование Антанты в апреле 1916 года о присылке во Францию 45-тысячного русского корпуса? Что, в 50-миллионой стране и в соседней не менее населенной Англии не было своих солдат? И царь Николай, который был у Франции в долгу, как в шелку, послал…Подумайте только: немцы уже вытеснили наши войска из Польши, заняли почти всю российскую Прибалтику, подбирались к Риге, а в это время у царя находятся лишние войска, чтобы отправить их за море… Недавно по телевидению французы и какие-то наши лица умилялись по поводу сооружения памятника нашим дедам и прадедам,погибшим там, и никто словечка не сказал о подлинной сути этого события: шкурной со стороны Франции и рабски-угодливой со стороны царизма, плевавшего на свой народ. А во Второй мировой войне разве не великим ханжеством, не подлым коварством англичан и американцев были многократные обещания и трёхлетняя волынка с открытием Второго фронта? Не говоря уж о таких вещах, как сокрытие от нас немецкой шифровальной машины «Энигма», раздобытой англичанами.

Но как же мог заведующий Международным отделом умолчать здесь о нашем отношении к просьбам союзников? Вот в декабре 1944 года в связи с катастрофой в Арденнах, когда англо-американцы, высунув язык, драпали от немцев сто вёрст, Черчилль возопил: «Дядя Джо, помоги!». И Сталин помог: мы начали наступление раньше намеченного срока. Как это назвать? Честное выполнение союзнического долга. А в Ялте Стали дал слово: через три месяца после капитуляции Германии мы вступим в войну против Японии, и 9 августа, через три месяца день в день, мы перешли Амур. Вы об этом впервые слышите, Фалин?

А вот ещё суждение общего характера о Второй мировой войне, в том числе о Великой Отечественной: «Сумей Германия обтечь(?) Францию и умаслить Англию, до общеевропейской войны могло бы и не дойти. Нападение на Советский Союз не в счёт(!!!): нацисты выводили(!) его за рамки обычного международного права. Это – конфликт не между государствами, а столкновение двух несовместимых идеологий» (с.53).

И как рука поднялась написать «не в счёт»!… Конечно, идеологии были несовместимы, и фашисты хотели попутно уничтожить нашу идеологию, но не в этом суть. Главное, они жаждали захватить нашу землю, наши богатства, наши просторы –Lebensraum, о котором они мечтали веками. А для этого надо было истребить как можно больше жителей захваченной земли. Вот откуда эта чудовищная цифра – 27 миллионов жизней, которые немцы «вывели» за рамки международного права. Именно об этом сказал Сталин в обращении к народу 9 мая 1945 года: «Вековая борьба славянских народов за своё существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией». За существование! И ни слова об идеологии. В сущности, об этом ещё во время войны по-своему сказал Александр Твардовский: «Бой идёт не ради славы – ради жизни на земле».

А как представляется автору сам ход войны, её начало? Ну, во-первых, «санкция на директиву о приведении войск приграничных округов в боевую готовность была вырвана (!) у Сталина военными в 00.30 22 июня» (с.235). Скучно об этом спорить. Пусть лучше Фалин прочитает, что писал на сей счёт в своих воспоминаниях один из тех «военных», которые «вырывали» у Сталина санкцию, - маршал Жуков (с.233). И все-таки замечу: в 00.30 директива была не «вырвана», а уже передана во все пограничные военные округа, что, конечно, всё равно было поздно. Но зачем даже в таких-то вопросах ловчить!?

Удивительным образом представлен в книге первый день войны в небе: «было уничтожено 1811 советских самолётов при 35 сбитых и 100 повреждённых немецких, а к 30 июня – соответственно – 3143 и 669». Какая осведомлённость! Какая точность! Но откуда? Опять неизвестно! Скорей всего, кто-то из битых немцев нашептал. Но кто ж поверит на слово оратору, уже не раз схваченному за руку? Он смотрит на Великую Отечественную словно из окна редакции «Фёлькишер-Беобахтер» или ведомства на Унтер-ден-Линден.

У нас часто вспоминают, что в первый день войны мы потеряли 1200 самолётов. (Например, М.Н. Кожевников «Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне». М.1977. С.37). Правильно: около 800 на аэродромах и около 400 в боях. Но при всей внезапности и массированности фашистского удара советские лётчики сумели совершить в этот страшный день около 6 тысяч боевых самолётовылетов, более десяти наших лётчиков в этот день таранили вражеские машины, а в итоге было сбито более 200 немецких самолётов, в которых за штурвалом сидели асы, имевшие ничем не заменимый уже двухлетний опыт войны (И.В.Тимохин «В небе войны», М., 1986, с.14).

А именно о первых днях войны в изданной ещё в 1957 году в ФРГ книге «Мировая война 1939-1945 годов» сами немцы признавалось: «Потери немецкой авиации не были такими незначительными, как думают некоторые. За первые 14 дней боёв было потеряно самолётов даже больше, чем в любой из последующих таких же отрезков времени. За две недели с 22 июня по 5 июля немецкие ВВС потеряли 807 самолётов всех типов, а за период с 6 по 19 июля – 477» (с. 472).

Что ж получается? Даже по немецким данным, за первый неполный месяц боёв немцы потеряли почти 1300 машин! В итоге таких действий нашей авиации и зенитчиков к 1 декабря 1941 года, то есть за пять с небольшим месяцев, парк самолётов сократился у немцев на Восточном фронте с 4980 машин до 2830, несмотря на пополнение с Запада, да ещё было у них 295 финских, 165 румынских, 70 итальянских и 50 венгерских самолётов. Но как бы то ни было, а потеряли они 2150 машин (то есть почти половину) и тысячи лётчиков. И ведь такая картина сложилась не только с авиацией, но и с другими родами войск. Так, в «Приложении» к воспоминаниям генерал-лейтенанта танковых войск Н.К. Попеля«В тяжкую пору» составитель книги В. Гончаров, основываясь на ряде исследований, пишет: «Самым тяжёлым для немцев были катастрофические потери танков... С июня по ноябрь 1941 года вермахт безвозвратно потерял 2326 танков (что больше трети всего парка) и около 800 бронемашин». Подтверждение этому можно найти в известном дневнике генерал-полковника Гальдера, начальника Генерального штаба сухопутных войск вермахта. Поинтересуйтесь, Фалин.

Но по его чрезвычайному разумению, дела наши были так плохи, что «по некоторым данным(?), в первые недели нашествия Сталин взвешивал возможность расширенного издания Брестского договора 1918 года. Он как будто(!) поручил Берии вступить в контакт с немецким послом Шуленбургом. Кое-какие(!) следы этого есть, доказательств пока не обнаружено» (с.395). Как не обнаружено? Господь с вами, секретарь! Есть доказательства, есть! Их дал в своих воспоминаниях «Разведка и Кремль» (М. 1994,1996) известный генерал Павел Судоплатов. Во время войны он был начальником Четвёртого (разведывательно-диверсионного) управления НКВД-НКГБ. Да, было дело, но фигурировал тут вовсе не Шуленбург, который, очевидно, уже укатил в Германию. Павел Анатольевич писал: не в первые недели, а «25 июля 1941 года Берия приказал мне связаться с нашим агентом Стаменовым, болгарским послом, который симпатизировал Советскому Союзу и сотрудничал с нами из чисто патриотических побуждений. Я должен был проинформировать его о слухах в дипломатических кругах Германии и СССР, что возможно мирное завершение войны на основе территориальных уступок». Они встретились в ресторане «Арагви». Имелось в виду, что Стаменов сообщит о разговоре царю Борису, а тот – немцам. Это было ничем иным, как «дезинформационной операцией, рассчитанной на то, чтобы выиграть время и усилить позиции немецких военных и дипломатических кругов, не оставлявших надежд на компромиссное завершение войны» (с.174). А ведь такие среди немцев имелись – от Геринга до Риббентропа, уверявших, что они были против войны.

Но Стаменов, уверенный в победе Советского Союза, как было установлено нашей разведкой, никому о разговоре с Судоплатовым не доложил. И Судоплатов повторяет: да, это было санкционировано Сталиным «с целью забросить дезинформацию противнику с целью выиграть время для концентрации сил и мобилизации резервов» (там же). Как сказано, это известно вот уже почти четверть века, а историк войны Фалин всё гадает на кофейной гуще: «как будто»… «по некоторым данным»… «есть кое-какие следы»...Между прочим, у меня два экземпляра воспоминаний Судоплатова. Могу поделиться, тов.Фалин. Дайте точный адресок. Вышлю.

Если после вопросов общего, государственного характера обратиться к конкретным личностям того времени, к их поступкам и судьбам, делам и манерам, то и тут секретарь не даёт читателю скучать. Так, читаем: «13 июня 41 года адмирал Н.Кузнецов попросил у Сталина разрешения отозвать советские суда из портов Германии. «Хозяин,- записал начальник секретариата Сталина А.Поскрёбышев,- выгнал его вон» (с.229).

Ещё хорошо, что не лягнул. Но, во-первых, Н.Г.Кузнецов был наркомом и главнокомандующим военно-морского флота, и, естественно, в его ведении находились только военные корабли, много ли их было тогда в портах Германии? А тут – речь о «советских судах» вообще. С какой стати? Во-вторых, А.Н.Поскрёбышев был тогда не начальником секретариата, а личным секретарём Сталина. В-третьих, где это он сделал такую запись? Неизвестно. В-четвёртых, если бы записал, то не назвал бы Сталина «хозяином», это словцо для пущей услады и ликования придумали Радзинский и компания. Ни в одних воспоминаниях никто так Сталина не называет. В-пятых, 13 июня, как свидетельствует журнал посещений кабинета Сталина, приёма у него не было, что дало основание тому же великому прозорливцу Радзинскому заявить, что в этот день Сталин во Львове пил на брудершафт с Гитлером.

Мороз продирает по коже, когда читаешь то, что взбрело на ум Фалину написать о Б.Ванникове, наркоме вооружения, потом – боеприпасов. Он был ошибочно или по ложному доносу злонамеренно арестован за несколько дней до войны – 7 июня. В июне же, пишет Фалин, когда началась война, «из камеры смертников на Лубянке он был доставлен в кабинет диктатора в Кремле». Что такое камера смертников, он не понимает, но пужает ею. В эту камеру можно угодить только после вынесения смертного приговора, а над Ванниковым никакого суда не было. И в кабинете Сталина он оказался не в июне, а 20 июля, и беседа продолжалась 45 минут, потом – 24 июля, когда беседа продолжалась час с четвертью. На другой день Ванников был освобождён.

А что пишет цековский прозорливец? Сталин потребовал от Ванникова тут же в приёмной составить план эвакуации на восток оборонных предприятий, что было, конечно, совершенно невозможно, и Сталин не мог не понимать это. Но автор уверяет, что Сталин рассчитывал этот план использовать, «и затем пустить Ванникова в расход» (с. 118), то бишь расстрелять. Фалину, видите ли, ведомы даже тайные помыслы и намерения Сталина.

Ну, был ли составлен план, неизвестно. Но мы достоверно знаем, что сразу после освобождения Ванников был назначен заместителем наркома вооружений, а потом – наркомом вооружений, наркомом боеприпасов. Столь же достоверно известно, что в 1942-м, в 1949-м годах, то есть при Сталине он получил две Звезды Героя социалистического труда, а в 1951-м и в 1953-м, опять же при жизни тирана, – Сталинские премии первой степени. В 1954 году получил и третью Звезду. Вот такой «расход». В отличие от многих других комических эпизодов в данном случае указан источник: «Эпизод с Б.Ванниковым сообщен автору И.Ильичевым». А кто это? Ведь тот, который тоже был секретарём ЦК и заведовал Отделом агитации и пропаганды, был вовсе не И., а Леонидом Фёдоровичем. Неужели Фалин просто ошибся с инициалом и имеет в виду всё-таки именно его? Какая жестокость по отношению к покойнику – свалить на него чушь собственного досужего изготовления!

В иных случаях очень желательно всё-таки знать источник. Например: «В Ялте диктатор представил Рузвельту и Черчиллю наркома внутренних дел Берию лапидарно и ясно: «Наш Гиммлер» (с.118). Увы, у этого тупого юмора есть одна закавыка: Берия на Ялтинской конференции не был. Интересно, а если бы на эту конференцию попал Фалин, как бы диктатор мог представить его –наш новый Троцкий? братан Горбачёва? старший брат Жириновского?