Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В соответствии с данными, представленными в обзоре компании Knight Frank, в 2012 году Дубай занял второе место в мире по скорости роста цен на элитную недвижимость. Как сообщает IMEXre.com со ссылкой на издание Arabian Business, в 2012 году стоимость элитной недвижимости эмирата выросла, в среднем, на 20%. Такое же повышение цен на недвижимость класса «люкс» зарегистрировано на острове Бали. Пальма первенства среди городов мира, элитная недвижимость которых в 2012 году подорожала наиболее стремительно, досталась столице Индонезии Джакарте, где рост цен в секторе элитной недвижимости составил 38.1%. По мнению специалистов компании Knight Frank, столь стремительное повышение стоимости элитной недвижимости объясняется, в первую очередь, закрепившимся за Дубаем статусом делового и культурного центра со стабильной геополитической и экономической обстановкой. Заинтересованность богатых инвесторов всего мира в приобретении жилой недвижимости в Дубае способствует активному росту цен на элитное жилье эмирата. В обзоре отмечается, что элитная недвижимость Дубая пользуется популярностью, в том числе, у россиян, а высокий уровень спроса на данную категорию недвижимости среди жителей Северной Африки, Пакистана, Индии и Ирана создает условия для дальнейшего роста цен в элитном секторе недвижимости. Напомним, что после мирового экономического кризиса цены на недвижимость Дубая снизились, в ряде случаев, на 60%, и восстановление сектора недвижимости эмирата началось только в прошлом году.

Стоимость эксклюзивного жилья в эмирате выросла на 20% за 2012 год, что эквивалентно ценовому приросту на острове Бали и отстает только от индонезийской столицы, Джакарты, где цены на недвижимость взлетели на 38,1% за год.

Согласно данным компании Knight Frank, увеличение цен в Дубае было вызвано стремлением иностранных инвесторов найти места для безопасного вложения средств в период глобального финансового кризиса.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на недвижимость в Дубае, тем более что многие очень состоятельные люди с Ближнего Востока и Африки уже заявили о том, что собираются приобрести себе жилье в эмирате в ближайшем году. Об этом сообщает портал Arabian Business.

Отметим, что не в первый раз бьют рекорды по росту цен, например, апартаменты, расположенные в Dubai Marina. Кроме того, этот район лидирует в ОАЭ по количеству совершенных сделок с недвижимостью.

Угрозы реальные и мнимые

Алексей Арбатов – академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской Академии наук, в прошлом участник переговоров по Договору СНВ-1 (1990 г.), заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы (1994–2003 гг.).

Резюме Значение ядерного сдерживания в обеспечении безопасности великих держав будет и далее снижаться, вопреки нынешним попыткам России придать ему более значительную роль и несмотря на тупиковую ситуацию в ядерном разоружении.

Данная статья развивает и дополняет тезисы автора, изложенные в его выступлении на международной конференции «Россия в мире силы XXI века», приуроченной к 20-летию СВОП и 10-летию журнала «Россия в глобальной политике». Генеральный спонсор конференции – Внешэкономбанк.

Сила оружия, иначе говоря – роль военной силы в политике и войне, более всего определяется характером прогнозируемых и реальных вооруженных конфликтов; военно-техническим прогрессом и доступными для нужд обороны экономическими ресурсами; амбициями и фобиями государственных руководителей и оборонно-промышленных комплексов и их подрядчиков в научных центрах и СМИ.

Предчувствие войны

Вопреки широко распространенным в российской военно-политической элите ощущениям, по объективным показателям угроза большой войны ныне меньше, чем когда-либо в новейшей истории. И дело вовсе не в наличии у ведущих держав ядерного оружия (ЯО). В годы холодной войны его было намного больше, но вероятность глобального вооруженного столкновения оставалась неизмеримо выше.

За последние два десятилетия число международных конфликтов и их масштабы значительно уменьшились по сравнению с любым из 20-летних периодов холодной войны (условно датируемой с конца 40-х до конца 80-х гг. прошедшего века). Достаточно напомнить о войне в Корее, двух войнах в Индокитае, четырех на Ближнем Востоке, войне в Афганистане, индо-пакистанской и ирано-иракской войнах, не говоря уже о многочисленных пограничных и гражданских конфликтах в Азии, Африке и Латинской Америке зачастую с внешним вмешательством. По разным подсчетам, в конфликтах времен холодной войны погибли не менее 20 млн человек. Только Соединенные Штаты потеряли в те годы около 120 тыс. человек – столько же, сколько в Первой мировой войне.

Великие державы прошли через череду кризисов, которые в биполярной системе отношений угрожали вылиться в глобальную войну. К счастью, катастрофы удалось избежать. Многие считают это демонстрацией эффективности ядерного сдерживания, другие (в том числе автор этой статьи) – просто везением, особенно когда речь идет о Карибском кризисе 1962 года.

С начала 1990-х гг. и по сей день по масштабам жертв и разрушений с теми событиями можно сопоставить только две войны США и их союзников с Ираком, гражданские войны с внешним вмешательством в Югославии, Таджикистане, Афганистане и Ливии. При этом в последние два десятилетия великие державы не вступали даже в скрытой форме в вооруженные конфликты друг с другом (как было в Корее, Индокитае, на Ближнем Востоке) и не оказывали помощь государствам и негосударственным боевым формированиям, против которых воевали другие великие державы.

После 1991 г. не было ни одного кризиса, который поставил бы великие державы на грань вооруженного столкновения. Теперь даже при несогласии с действиями друг друга никому не приходит в голову замышлять глобальную войну или грозить ядерным оружием из-за военной акции Вашингтона в Ираке, стран НАТО в Ливии, России в Грузии и даже в случае удара Израиля или Соединенных Штатов по Ирану. Многие государства проводят модернизацию вооруженных сил и военные реформы, но нет ничего даже отдаленно сопоставимого с гонкой ядерных и обычных вооружений в годы холодной войны.

Распространенное ощущение опасности объясняется более всего контрастом между прошлыми надеждами и нынешними реалиями. После окончания холодной войны и устранения угрозы глобальной ядерной катастрофы во многих странах, которые десятилетиями стояли на передовой линии конфронтации, появились наивные ожидания всеобщей гармонии. Международное сообщество попросту забыло, насколько опасным и насыщенным кровавыми столкновениями был мир до холодной войны – даже если не считать две мировые войны XX века.

Не многие задумывались о том, сколь трудным и полным коварных ловушек окажется переход от биполярности к полицентричному миру. Отсутствовали новые механизмы глобального управления. Сохраняются накопленные арсеналы ядерного оружия, материалов, технологий и знаний. Изменились финансово-экономические и социально-политические условия. Происходит информационная революция, быстрый технический прогресс способствует развитию массовых коммуникаций.

В годы холодной войны над человечеством постоянно тяготела угроза ядерной катастрофы в результате вооруженного столкновения Востока и Запада. На этом фоне региональные и локальные конфликты воспринимались как неизбежные и периферийные проявления соперничества сверхдержав. Они считались «наименьшим злом», поскольку удавалось избегать масштабного столкновения СССР и США, к которому интенсивно готовились оба лагеря.

После окончания холодной войны главная угроза отошла на второй план, но всеобщей гармонии и мира не наступило. После эйфории конца 1980-х и начала 1990-х гг. на авансцену международной безопасности вышли новые многоплановые угрозы и вызовы: этнические и религиозные конфликты, распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и его носителей, международный терроризм и др. Вместо идеологического противостояния капитализма и коммунизма во всех их вариациях пришло столкновение национализмов и религий.

Ощущение опасности особенно сильно в России, поскольку переход от биполярного к полицентричному миру совпал с распадом Советского Союза и всеми его последствиями. Россия более не занимает одной из лидирующих позиций по большинству критериев национальной мощи (кроме количества ядерного оружия, площади территории и запасов природного сырья).

Глобальная расстановка сил

После прекращения борьбы двух коалиций за мировое господство значительно уменьшились и желание, и возможности великих держав выделять большие ресурсы ради контроля событий на региональном уровне. В 1990-е и начале 2000-х гг. эту роль попытались взять на себя Соединенные Штаты и Североатлантический альянс, но кампании в Ираке и Афганистане обошлись им слишком дорого по сравнению с достигнутыми результатами. В условиях начавшегося в 2008 г. экономического кризиса они отошли от этой утопической идеи.

В 1990-е гг. имел место небывалый всплеск миротворческой деятельности ООН. В течение десятилетия предприняты 36 таких операций. Ныне ООН осуществляет 17 миротворческих миссий с участием более 100 тыс. военнослужащих, полицейских и гражданских лиц. Такие операции оказались намного результативнее и дешевле, чем односторонние действия США и НАТО, несмотря на превосходящий военно-технический уровень последних. На основе этого опыта мог сложиться новый механизм взаимодействия великих держав и региональных государств по предотвращению и урегулированию конфликтов. Но он не появился.

Силовой произвол стран Запада во время операций, проводившихся с санкции Совбеза ООН в Югославии в 1999 г. и в Ливии в 2011 г., привел к разочарованию. В 2012 г. проблемы Сирии и Ирана вновь раскололи и парализовали Совет Безопасности. Причем в последнем случае это произошло после нескольких лет взаимодействия, которое выразилось в шести единогласных резолюциях и санкциях против военных аспектов иранской ядерной программы. Новая многосторонняя система миротворчества и предотвращения ядерного распространения оказалась заморожена из-за растущих противоречий членов Совбеза.

После выборов 2011–2012 гг. в России и Соединенных Штатах великие державы вновь вступили в период отчуждения, что пагубно отразится на перспективах их сотрудничества по всему диапазону проблем международной безопасности. При администрации Барака Обамы США и их союзники более не желают брать на себя бремя поддержания международной безопасности. Вашингтон стремится действовать через Совет Безопасности, но не готов поставить военную мощь НАТО, способную выполнять функцию миротворчества, под эгиду ООН, ее норм и институтов. Военные ресурсы Москвы ограничены и направлены на другие задачи. Логика российских внутриполитических процессов не соответствует идеям сотрудничества с Западом. Китай на мировой арене действует весьма сдержанно и исключительно исходя из своих прагматических, прежде всего экономических, интересов.

В отличие от «Концерта наций» XIX века нынешние центры силы не равноудалены, среди них нет согласия о разделе «сфер влияния». Более того, сами прежние «сферы влияния» активно «возмущают» региональную и глобальную политику, огромную роль играют экономические и внутриполитические факторы.

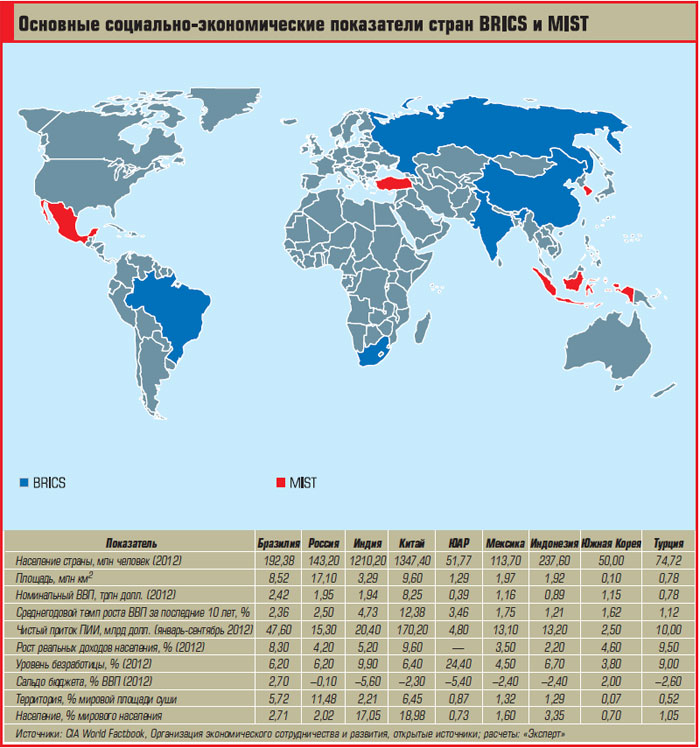

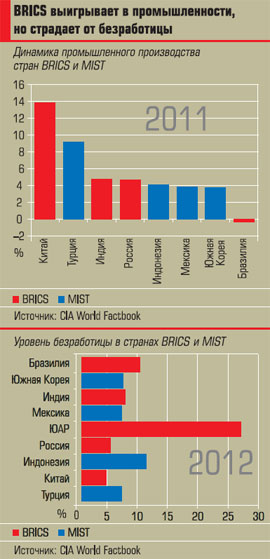

В полицентричном мире вновь наметились линии размежевания. Одна проходит между Россией и НАТО по поводу расширения альянса на восток, соперничества за постсоветское пространство, вокруг применения силы без санкций СБ ООН, по программе ЕвроПРО и использованию жестких санкций против Сирии и Ирана. Другая линия обозначилась между Китаем, с одной стороны, и Соединенными Штатами и их азиатскими союзниками – с другой. Это подталкивает Москву и Пекин к более тесному союзу, подспудно стимулирует ОДКБ/ШОС/БРИКС на создание экономического и политического противовеса Западу (США/НАТО/Израиль/Япония).

Подъем исламского радикализма по идее должен был бы объединить Запад, Россию и Китай. Однако в отличие от конца прошлого и начала нового столетия, ознаменованного терактами в Америке и Европе, а также коалиционной антитеррористической операцией в Афганистане, обострение противоборства суннитов и шиитов в мире ислама внесло дополнительное напряжение в отношения России и Китая с Западом. Первые по политическим и экономическим причинам тяготеют к шиитам, а Запад – к суннитам.

Впрочем, эти тенденции едва ли выльются в новую биполярность. Экономические связи основных членов ШОС/БРИКС с Западом и их потребность в получении инвестиций и новейших западных технологий намного шире, чем взаимосвязь, существующая у них между собой. Внутри ОДКБ/ШОС/БРИКС есть более острые противоречия, чем между государствами этих сообществ и Западом (Индия и Китай, Индия и Пакистан, Казахстан и Узбекистан, Узбекистан и Таджикистан).

Россия: синдром отката

Россия занимает в этой системе отношений уникальное положение. В отличие от всех других государств определение превалирующей внешней ориентации для Москвы – далеко не решенный вопрос, во многом связанный с внутренней борьбой вокруг политической и экономической модернизации. Термин «откат» стал универсальным в определении raison d’etre государственной политики и экономики России. В последнее время это понятие распространилось в определенном смысле и на внешнеполитическую сферу. Начался откат от идеи европейской идентичности России к «евразийству» с сильным националистическим и авторитарно-православным духом в качестве идеологической доктрины.

Концепция партнерства (с Западом) «ради модернизации» заменяется лозунгом опоры на собственные силы – «реиндустриализации», где локомотивом выступала бы «оборонка», а идейным багажом – «положительный опыт» СССР 1930-х годов. (Не уточняется, правда, какой именно опыт: пятилеток, коллективизации, массовых репрессий?) Во внешней политике и экономике заложен крутой поворот от Европы к Азиатско-Тихоокеанскому региону (видимо, забыли, что помимо Китая ведущие страны АТР – Соединенные Штаты, Япония, Южная Корея – тот же Запад).

Скорее всего, это диктуется преимущественно внутренними мотивами: стремлением постсоветской номенклатуры оградить сложившуюся экономическую и политическую систему от давления зарождающегося гражданского общества, ориентированного на пример и содействие Запада в контексте «европейского выбора» России. Однако наметившийся курс ведет к обособлению от передового демократического сообщества, превращению в сырьевой придаток новых индустриальных государств (Китай, Индия, страны АСЕАН), влечет за собой растущую экономико-технологическую и социально-политическую отсталость от динамично развивающегося мира.

Тем не менее диалектика этой темы такова, что под влиянием внутренних и внешних факторов в России довольно скоро может произойти перелом тенденции отката на «круги своя», поскольку такая колея абсолютно противоположна интересам развития страны и магистральному пути современной цивилизации. Осознание подобного императива есть и на самом верху. Так, президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию от 2012 года: «Для России нет и не может быть другого политического выбора, кроме демократии. При этом хочу сказать и даже подчеркнуть: мы разделяем именно универсальные демократические принципы, принятые во всем мире… Демократия – это возможность не только выбирать власть, но и постоянно эту власть контролировать…» Что касается экономического развития, президент и тут вполне недвусмысленно декларировал: «Убежден, в центре новой модели роста должна быть экономическая свобода, частная собственность и конкуренция, современная рыночная экономика, а не государственный капитализм».

Остается претворить прекрасные, хотя и совсем не новые концепции развития в жизнь. Это будет нелегко, учитывая, что сегодня Россия очень далека от провозглашенных принципов. И в то же время совершенно ясно, что откат «на круги своя» уведет страну еще дальше от заявленных идеалов. Оговорки относительно особого национального пути России к демократии сколь бесспорны, столь и тривиальны, поскольку любая другая демократическая страна шла к нынешнему положению своим путем – будь то Испания, Швеция или Япония. Декларации президента – не дань моде, а отражение единственно перспективного пути развития великой державы. А значит – скорее раньше, чем позже линия отката будет пересмотрена нынешним или будущим российским руководством.

Военное соперничество

Вероятность вооруженных конфликтов и войн между великими державами сейчас мала, как никогда ранее. Углубляющаяся в процессе глобализации экономическая и социально-информационная взаимозависимость ведущих субъектов мировой политики сделает ущерб в таком конфликте несоизмеримым с любыми политическими и иными выигрышами. Вместе с тем между ними продолжается соперничество с использованием косвенных средств и локальных конфликтов за экономическое, политическое и военное влияние на постсоветском пространстве, в ряде регионов (особенно богатых сырьем) Азии, Африки и Латинской Америки. Также имеют место попытки получения военных и военно-технических преимуществ в целях оказания политико-психологического давления на другие государства (ПРО, высокоточное обычное оружие, включая суборбитальное и гиперзвуковое).

Военная сила используется, чтобы заблаговременно «застолбить» контроль над важными географическими районами и линиями коммуникаций (Восточное Средиземноморье и Черноморье, Ормузский, Малаккский и Тайваньский проливы, Южно-Китайское море, морские трассы Индийского океана, продолжение шельфа и коммуникации Арктики и др.). Интенсивное соперничество с использованием политических рычагов и с политическими же последствиями идет на рынках поставок вооружений и военной техники (в первую очередь в странах Ближнего и Среднего Востока, Азии, Латинской Америки и Северной Африки).

Среди конфликтов великих держав наибольшую опасность представляет столкновение КНР и США из-за Тайваня. Есть вероятность обострения кризиса вокруг островов Южно-Китайского моря, в котором Соединенные Штаты поддержат страны ЮВА против Китая. В целом соперничество Вашингтона и Пекина за доминирование в АТР становится эпицентром глобального военно-политического противостояния и соревнования.

Срыв сотрудничества великих держав и альянсов в борьбе с общими угрозами безопасности (терроризм, распространение ОМУ и его носителей) вполне вообразим, и результат этого – неспособность противостоять новым вызовам и угрозам, нарастающему хаосу в мировой экономике и политике.

Относительно более вероятны конфликты между крупными региональными державами: Индией и Пакистаном, Израилем (вместе с Соединенными Штатами или без них) и Ираном, Северной и Южной Кореей. Опасность всех трех конфликтов усугубляется возможностью их эскалации вплоть до применения ядерного оружия. В этом плане наибольшую угрозу представляет военно-политическое противостояние в Южной Азии.

Локальные конфликты и миротворчество

За последнее десятилетие (2000–2012 гг.) только три из 30 крупных вооруженных конфликтов были межгосударственными (между Индией и Пакистаном, Эфиопией и Эритреей и вооруженная интервенция США в Ираке в 2003 году). Все остальные носили смешанный характер с прямым или косвенным вмешательством извне. Главная угроза международной стабильности будет и впредь проистекать из подобных всплесков насилия. Речь идет о внутренних конфликтах этнической, религиозной или политической природы в нестабильных странах, в которые будут втягиваться другие государства и блоки. При этом целью вмешательства будет как поддержка повстанцев против центрального правительства (Ливия, Сирия), так и помощь центральному правительству в подавлении вооруженной оппозиции (Ирак, Афганистан, Бахрейн). Нередко за спиной локальных конфликтующих сторон стоят крупные державы и корпорации, соперничающие за экономическое и политическое влияние, получающие доход от поставок наемников, вооружений и боевой техники.

На протяжении 1990-х гг. российские военные действовали в 15 миссиях ООН. Однако после 2000 г. участие России в международной миротворческой деятельности стало существенно сокращаться. По численности персонала в миротворческих операциях ООН Россия занимает сегодня 48-е место в мире (в 1990 г. СССР был на 18-м месте, Россия в 1995 г. – на четвертом, а в 2000 г. – на 20-м). В известной степени это стало ответом на проявления неконструктивного курса Соединенных Штатов и их союзников (военные акции против Югославии и Ирака, поддержка «бархатных революций» в Грузии, Украине и Киргизии). Кроме того, снижение миротворческой активности России объясняется тем, что в ее военной политике все больший акцент делается на противостояние и соперничество с США и НАТО. Это пока не вызвало масштабной реакции с их стороны – наоборот, на Западе всячески подчеркивается, что перспективные военные программы (ПРО, высокоточное обычное оружие) не направлены против России. Однако подспудно вызревают концепции и технические проекты, которые могут быть обращены и на противостояние с Москвой.

Несоответствие статуса и международной роли, на которые претендует Россия, и степени ее участия в миротворчестве ООН существенно ослабляет позиции державы как мирового центра силы и субъекта управления процессами международной безопасности. Заметно снижается престиж и влияние страны на мировой арене и в отношениях с другими ведущими державами и союзами, несмотря на запланированное наращивание российской военной мощи.

Военная сила нового типа

Военная сила останется инструментом политики, но в условиях глобализации, растущей экономической и гуманитарно-информационной взаимозависимости стран ее роль относительно уменьшилась по сравнению с другими («мягкими») факторами силы и национальной безопасности. К последним относятся финансово-экономический потенциал и диверсифицированные внешнеэкономические связи, инновационная динамика индустрии и прогресс информационных технологий, инвестиционная активность за рубежом, вес в международных экономических, финансовых и политических организациях и институтах.

Правда, в последние годы военная сила опять стала играть более заметную роль в качестве инструмента прямого или косвенного (через политическое давление) воздействия. Тем не менее «жесткая» военная мощь, оставаясь политическим инструментом, не способна восполнить дефицит «мягкой» силы в качестве фактора международного престижа и влияния. Даже ядерное сдерживание, гарантируя государство от угрозы прямой масштабной агрессии, имеет убывающую ценность в качестве актива, обеспечивающего престиж, статус, способность воздействия на международную безопасность.

К тому же эффективный военный потенциал – это не традиционные армии и флоты, а сила иного качества – прежде всего информационно-сетецентрического типа. Ее определяют финансово-экономические возможности государств, инновационная динамика их индустрии и прогресс информационных технологий, качество международных союзов и стран-союзников.

В применении силы будет и дальше возрастать доля быстротечных локальных военных операций и точных неядерных ударов большой дальности («бесконтактных войн»), а также действий мобильных воинских соединений и частей высокого качества подготовки и оснащенности для специальных операций. К ним относятся: оказание политического давления на то или иное государство, лишение его важных экономических или военных активов (включая атомную промышленность или ядерное оружие), применение санкций, нарушение коммуникаций и блокада.

Операции по принуждению к миру, предотвращению гуманитарных катастроф предстоят и в дальнейшем. С прогнозируемым ростом международного терроризма и трансграничной преступности соответственно будут расширяться вооруженные силы и операции по борьбе с ними. Отдельным направлением станет применение силы для предотвращения распространения ядерного оружия и пресечения доступа к нему террористов.

Реальные угрозы

Десять с лишним лет мирной передышки, которую получила Россия после второй чеченской кампании (прерванной на пять дней конфликтом с Грузией в августе 2008 г.), заканчиваются, безопасность страны может снова оказаться под угрозой, причем вполне реальной. Уход миротворческих сил ООН и контингента НАТО из Афганистана после 2014 г., скорее всего, повлечет реванш движения «Талибан» и захват им власти с последующим наступлением на Центральную Азию на севере и Пакистан на юге. Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, а затем и Казахстан окажутся под ударом исламистов, и России придется вступить в новую продолжительную борьбу против воинственного мусульманского фундаментализма. Такая война, наряду с дестабилизацией Пакистана и последующим вовлечением Индии, превратит Центральную и Южную Азию в «черную дыру» насилия и терроризма. Эта зона расширится, если сомкнется с войной внутри и вокруг Ирака и конфронтацией Израиля с Ираном. Не исключен новый конфликт на Южном Кавказе, который перекинется на Северный Кавказ.

В ближне- и среднесрочной перспективе дестабилизация Южной и Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока и Кавказа – это самая большая реальная угроза России, в отличие от мифов, порожденных политическими, ведомственными и корпоративными интересами.

Конечно, желательно, чтобы в борьбе с этой угрозой Россия опиралась на сотрудничество с США, другими странами НАТО, Индией и Китаем. Однако в свете последних трений между великими державами это не выглядит очень вероятным. России нужно готовиться к опоре на собственные силы, и потому оптимальное распределение ресурсов становится вопросом национального выживания. Похоже, однако, что к названной угрозе Россия, как бывало нередко в ее истории, не готова ни в военном, ни в политическом отношениях, отдавая приоритет подготовке к войне с Америкой и Североатлантическим альянсом на суше, на море и в воздушно-комическом пространстве.

В развитии военной силы и систем оружия качественно нового типа Россия все более отстает от Соединенных Штатов, их союзников, а в последнее время – даже от Китая. Нет уверенности в том, что реальные (в отличие от декларативных) плоды военной реформы 2008–2012 гг. и грандиозная государственная программа перевооружения (ГПВ-2020) способны переломить эту тенденцию. Запрограммированный вал производства бронетанковой техники, боевой авиации, кораблей и подводных лодок, ракет и антиракет вовсе не обязательно выведет российские Вооруженные силы на качественно новый уровень.

Нынешняя критика этой реформы, звучащие предложения о ее коррекции в ряде случаев могут усугубить проблемы: нивелировать положительные элементы новой военной политики и возродить негативные стороны прежней системы. К последним относится увеличение срока службы по призыву, отход от контракта, призыв в армию женщин, ослабление роли объединенных стратегических командований в пользу командований видов ВС, возврат к дивизионной структуре и пр.

Делая растущий упор на ядерном сдерживании США (в т.ч. начав программу разработки новой тяжелой МБР), Россия все больше отстает в развитии информационно-управляющих систем, необходимых для боевых операций будущего, координации действий разных видов и родов войск, применения высокоточных оборонительных и наступательных неядерных вооружений. Развертывая малоэффективную воздушно-космическую оборону против НАТО, Россия не обретет надежной защиты от ракетных и авиационных ударов безответственных режимов и террористов с южных азимутов.

Наращивание атомного подводного флота и прожекты строительства атомных авианосцев могут подорвать возможность ВМФ в борьбе с браконьерством, пиратством, контрабандой (наркотиков, оружия, материалов ОМУ), поддержания контроля над морскими коммуникациями и экономическими зонами. Российские ВВС будут обновляться многочисленными типами боевых самолетов, для которых нет дальнобойных высокоточных средств ударов извне зон ПВО противника. Новая бронетехника сухопутных войск не имеет эффективной противоминной защиты, а ракетно-артиллерийские системы не обладают достаточной дальностью и точностью стрельбы.

Поддерживая большую по численности (1 млн человек) и паркам оружия армию, Россия катастрофически проигрывает в стратегической мобильности, которая необходима ввиду размера ее собственной территории и прилегающих зон ответственности в СНГ/ОДКБ. Готовясь к масштабным региональным войнам в Европе, страна демонстрирует низкую эффективность в неожиданных быстротечных локальных конфликтах (как в августе 2008 года). Внедрению новых сложных систем оружия и боевой техники, методам ведения интенсивных операций не соответствует план сохранения более 30% личного состава на базе призывников с 12-месячным сроком службы.

Все это может подорвать возможности России по эффективному применению силы в вероятных конфликтах на южных и восточных рубежах страны, в дальнем зарубежье для миротворческих задач и борьбы с угрозами нового типа. Россия в очередной раз рискует потратить огромные ресурсы, готовясь к прошлым войнам, и окажется неприспособленной к реальным вооруженным конфликтам будущего.

Реформа и техническое перевооружение армии и флота в огромной мере диктуются ведомственными и корпоративными интересами, мотивами символического характера (тяжелая МБР уязвимого шахтного базирования, новый дальний бомбардировщик, истребитель пятого поколения, авианосцы и пр.). Объявляются заведомо нереальные планы технического переоснащения, невыполнение которых в очередной раз повредит национальному престижу. Но есть опасность, что даже реализованная модернизация Вооруженных сил повлечет огромные затраты и накопление гор ненужных вооружений и военной техники, но, вопреки надеждам Сергея Караганова, не обеспечит «парирование вызовов безопасности и подкрепление международно-политического статуса России…», не возвратит ей «роль ключевого гаранта международной безопасности и мира».

Ядерное оружие

За прошедшие два десятилетия после окончания холодной войны запасы этого оружия в количественном отношении сократилось практически на порядок – как в рамках договоров между Россией и США, так и за счет их (а также Британии и Франции) односторонних мер. Однако число стран – обладательниц ЯО увеличилось с семи до девяти (в дополнение к «ядерной пятерке» и Израилю ядерное оружие создали Индия, Пакистан и КНДР, а ЮАР отказалась от него).

Отметим, что за сорок лет холодной войны вдобавок к Соединенным Штатам возникло шесть ядерных государств (семь, если считать атомное испытание Индии в 1974 году). А за 20 лет после холодной войны образовалось еще три ядерных государства (два, если не считать Индию). Добровольно или насильно ядерного оружия либо военных ядерных программ лишились девять стран: Ирак, Ливия, Сирия, ЮАР, Украина, Казахстан, Белоруссия, Бразилия, Аргентина. Более 40 государств присоединилось к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая две ядерные державы (Франция и КНР). В 1995 г. ДНЯО стал бессрочным и самым универсальным международным документом помимо Устава ООН – за его рамками остаются всего четыре страны мира. Таким образом, вопреки общепринятому заблуждению, темпы распространения ЯО после холодной войны снизились. Но они могут резко ускориться в будущем в зависимости от решения проблемы Ирана.

В период холодной войны главным дипломатическим способом предотвращения ядерной катастрофы было ядерное разоружение (СССР и США), а нераспространение играло подчиненную роль. Теперь основным направлением становится ядерное и ракетное нераспространение, а разоружение все больше выполняет функцию вспомогательного стимула и условия сотрудничества великих держав.

Практически все государства признают, что распространение ядерного оружия, критических материалов и технологий превратилось в серьезнейшие новые угрозы международной безопасности XXI века. Однако приоритетность их в восприятии разных держав не одинакова. Так, Соединенные Штаты ставят их на первое место, а Россия отдает приоритет опасности глобализации операций и расширения военной инфраструктуры и контингентов НАТО вблизи российских границ, созданию систем стратегической противоракетной обороны, милитаризации космического пространства, развертыванию стратегических неядерных систем высокоточного оружия. А распространение ядерного оружия и терроризм, с точки зрения Москвы, расположены намного ниже в списке военных опасностей. Указанная асимметрия в восприятии безопасности во многом проистекает из исторической специфики условий и последствий окончания холодной войны. Но она ощутимо затрудняет сотрудничество в борьбе с новыми угрозами.

В обозримый период прогнозируется значительный абсолютный рост атомной энергетики, который имеет самое непосредственное отношение к вероятности распространения ЯО. Всего в мире (по данным на апрель 2011 г.) эксплуатируется 440 энергетических реакторов, строится – 61, запланировано – 158, предложены проекты – 326. К новым угрозам, сопряженным с атомной энергетикой, относится стирание грани между «военным» и «мирным атомом», прежде всего через технологии ядерного топливного цикла. Расширение круга государств – обладателей атомных технологий двойного назначения и запасов ядерных материалов создает в обозримой перспективе новый тип «виртуального распространения» по иранской модели. А именно: формально оставаясь в ДНЯО и под контролем МАГАТЭ, страны могут подойти к «ядерному порогу», т.е. иметь и материалы, и технологии для быстрого (несколько месяцев) перехода к обладанию ядерным оружием.

Таким образом, при глубоком общем сокращении мировых ядерных арсеналов происходит процесс перераспределения военного и мирного «ядерного фактора» с центрального и глобального на региональный уровень отношений третьих стран между собой и с великими державами. Еще большая угроза связана с приобретением ядерных материалов террористическими организациями (например, «Аль-Каидой»), которые могут использовать их в актах «катастрофического терроризма».

Роль ядерного сдерживания в обеспечении безопасности великих держав будет и далее снижаться, вопреки нынешним попыткам России придать ему более значительную роль и несмотря на тупиковую ситуацию в ядерном разоружении. Во-первых, это снижение обусловлено уменьшением вероятности большой войны, тогда как в противодействии другим угрозам роль ЯО весьма сомнительна. Во-вторых, не очевидна эффективность сдерживания против возможных новых стран – обладателей ЯО в силу их политико-психологических и военно-технических особенностей. Тем более ядерное сдерживание не может пресечь действия ядерных террористов. В-третьих, ядерное оружие утрачивает свой статусный характер, все более становясь «оружием бедных» против превосходящих обычных сил противников.

Среди всех крупнейших держав Россия из-за своего геополитического положения, новых границ и внутренней ситуации подвергается наибольшей угрозе ядерного удара в случае распространения ЯО в странах Евразии, как и наибольшей опасности атомного терроризма. Поэтому Москва, по идее, должна была бы стать лидером в ужесточении режимов ядерного и ракетного нераспространения, сделать эти задачи приоритетом своей стратегии безопасности. Однако на практике такая тема стоит отнюдь не на первом месте.

Вопреки расхожим доводам о том, что ядерное разоружение не влияет на нераспространение, которые приводятся вот уже много десятилетий, опыт 1990-х гг. лучше всяких теорий демонстрирует такую взаимосвязь. Самые крупные прорывы в разоружении и мерах укрепления нераспространения имели место в 1987–1998 годах. Негативный опыт 1998–2008 гг. по-своему тоже подтвердил такую взаимосвязь доказательством «от обратного».

Новый Договор по СНВ между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в апреле 2010 г. в Праге, возобновил прерванный на десятилетие процесс договорно-правового взаимодействия двух ядерных сверхдержав в сокращении и ограничении вооружений. Благодаря этому относительно успешно в том же году прошла Обзорная конференция по рассмотрению ДНЯО. Объективно Москва и Вашингтон должны быть заинтересованы в дальнейшем взаимном понижении потолков СНВ. Этого требуют как необходимость укрепления режима ядерного нераспространения, так и возможность экономии средств России и США на обновление стратегических арсеналов в 2020–2040 годах. Из всех третьих ядерных держав препятствием этому может стать только Китай ввиду полной неопределенности относительно его нынешних и будущих ядерных сил и огромного экономико-технического потенциала их быстрого наращивания.

Однако в государственных структурах и политических элитах двух держав эти идеи пока не обрели широкой опоры. После 2010 г. камнем преткновения стал вопрос сотрудничества России и Соединенных Штатов (НАТО) в создании ПРО в Европе для защиты от ракетной угрозы третьих стран (прежде всего Ирана).

Новейшие высокоточные вооружения

Окончание холодной войны, процессы распространения ракет и ядерного оружия, технический прогресс повлекли переоценку роли противоракетной обороны в военной политике и военном строительстве США. Их программы переориентировались на неядерный, контактно-ударный перехват (один из успешных проектов СОИ) для защиты от ракетных ударов третьих стран и, возможно, по умолчанию – от ракетно-ядерных сил Китая. Россия восприняла это как угрозу своему потенциалу сдерживания в контексте двустороннего стратегического баланса. С задержкой на несколько лет она последовала данному военно-техническому примеру со своей программой Воздушно-космической обороны (ВКО), но открыто с целью защиты не от третьих стран, а от средств воздушно-космического нападения Соединенных Штатов.

Современный этап характеризуется тем, что, потерпев неудачу в согласовании совместной программы ПРО, стороны приступили к разработке и развертыванию собственных систем обороны национальной территории (и союзников). В обозримый период (10–15 лет) американская программа с ее глобальными, европейскими и тихоокеанскими сегментами предоставит возможность перехвата единичных или малочисленных групповых ракетных пусков третьих стран (и, вероятно, при определенном сценарии – Китая). Но она не создаст сколько-нибудь серьезной проблемы для российского потенциала ядерного сдерживания. Точно так же российская программа ВКО, которая по ряду официально заявленных параметров превосходит программу США/НАТО, не поставит под сомнение ядерное сдерживание со стороны Соединенных Штатов. Этот вывод справедлив как для стратегического баланса держав в рамках нового Договора СНВ от 2010 г., так и для гипотетической вероятности снижения его потолков примерно до тысячи боезарядов при условии поддержания достаточной живучести стратегических сил обеих сторон.

Парадокс нынешней ситуации состоит в том, что Россия гораздо более уязвима для ракетной угрозы третьих стран, чем США, но при этом всецело ориентирована на двусторонний стратегический баланс, возможные опасности его дестабилизации и получения Соединенными Штатами военно-политического превосходства. Кроме того, нельзя не признать, что непомерное преувеличение вероятного влияния американской ПРО на российский потенциал сдерживания имеет внутриполитические причины. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что в диалоге с Россией в 2006–2008 гг. и 2010–2011 гг. Вашингтон не проявлял достаточной гибкости и понимания того, что единство с Россией по проблемам нераспространения намного важнее тех или иных технико-географических параметров программы ПРО.

Несмотря на неудачу в налаживании сотрудничества России и НАТО в области противоракетной обороны, в обозримый период будут возрастать как императивы, так и объективные возможности такого взаимодействия. Продолжается развитие ракетных технологий Ирана, КНДР, Пакистана и других государств, отличающихся внутренней нестабильностью и вовлеченностью во внешние конфликты. Одновременно ускоряется распространение технологий и систем ПРО, которые до недавнего времени имелись только у СССР/России и США. Национальные и международные программы ПРО разрабатываются в рамках НАТО, в Израиле, Индии, Японии, Южной Корее, Китае. Эта тенденция, несомненно, является крупнейшим долгосрочным направлением мирового военно-технического развития.

Важнейшей тенденцией (где лидером тоже выступают Соединенные Штаты) является подготовка высокоточных ударных ракетных средств большой дальности в неядерном оснащении, опирающихся на новейшие системы управления и информационного обеспечения, в том числе космического базирования. В обозримой перспективе вероятно создание частично-орбитальных, ракетно-планирующих высокоточных ударных систем.

Ядерное сдерживание в обозримом будущем, скорее всего, останется важным элементом стратегических отношений великих держав и гарантий безопасности их союзников. Но его относительное значение станет уменьшаться по мере появления неядерных высокоточных оборонительных и наступательных систем оружия. В том числе возрастет роль этих новых систем в отношениях взаимного сдерживания и стратегической стабильности между ведущими державами.

Поскольку сдерживание предполагает нацеливание на комплекс объектов другой стороны, постольку обычные системы будут впредь способны частично замещать ядерные вооружения. Важно, однако, чтобы это не создавало иллюзии возможности «экологически чистого» разоружающего удара. Во взаимных интересах устранить такую вероятность как посредством ПРО/ПВО и повышения живучести ядерных сил, так и путем соглашений по ограничению вооружений (прецедент создан новым Договором СНВ, по которому баллистические ракеты с обычными боеголовками засчитываются наравне с ядерными ракетами).

Силы общего назначения

Процесс сокращения ядерного оружия, особенно оперативно-тактического назначения, неизбежно упирается в проблему ограничения и сокращения обычных вооруженных сил и вооружений. Некоторые ядерные и «пороговые» государства (Россия, Пакистан, Израиль, КНДР, Иран) могут рассматривать ядерное оружие как «универсальный уравнитель» превосходства вероятных противников по обычным вооружениям и вооруженным силам общего назначения (СОН).

В настоящее время есть два больших договора по СОН. Это Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ от 1990 г. и Адаптированный ДОВСЕ – АДОВСЕ от 1999 г.) и Договор об ограничении вооруженных сил и вооружений в зоне советско-китайской границы (от 1990 года). Еще есть Договор открытого неба (1992 г.) для Евроатлантического пространства, позволяющий контролировать с воздуха деятельность вооруженных сил стран-участниц, а также Венский документ (2011 г.) по обмену военной формацией в зоне ОБСЕ. Они воплотили идею стратегической стабильности применительно к силам общего назначения, ограничив на паритетной основе количество наступательных тяжелых вооружений и военной техники и уменьшив их концентрацию в зоне соприкосновения союзных вооруженных сил. В рамках этих договоров масштабное нападение сторон друг на друга стало невозможно не только в политическом, но и в военном плане.

Поскольку страны НАТО необоснованно затянули ратификацию АДОВСЕ, Россия в 2007 г. объявила мораторий на его соблюдение. Тупик был закреплен кавказским конфликтом 2008 года. В 2011 г. Договор формально перестали соблюдать страны НАТО. Никаких политических дивидендов ни одна из сторон не получила – только проигрыши. Данный пример (как и выход США из Договора по ПРО в 2002 г.) должен послужить уроком всем, кто склонен лихо и безответственно обращаться с документами об ограничении вооружений.

Удовлетворяющего все стороны решения проблемы в ближайшее время не просматривается именно в силу политических, а не военных факторов: проблем статуса Южной Осетии и Абхазии (независимость которых признали только Россия, Венесуэла и Никарагуа). Но в перспективе всеобщая ратификация Адаптированного ДОВСЕ с рядом существенных поправок стала бы огромным прорывом в укреплении европейской безопасности.

Периодические кампании об «угрозе» Запада или России, подстегиваемые крупными военными учениями, показали, что большие военные группировки не могут просто мирно соседствовать и «заниматься своими делами», если стороны не являются союзниками и не развивают военное сотрудничество. Политические процессы и события, военно-технический прогресс регулярно дают поводы для обострения напряженности.

В частности, если Россия всерьез обеспокоена военными последствиями расширения НАТО, то АДОВСЕ эффективно решает эту проблему с некоторыми поправками. Важнейшим стимулом достижения соглашения может стать начало диалога по ограничению нестратегического ядерного оружия, в котором заинтересованы страны НАТО – но на условиях, реализуемых на практике и приемлемых для Российской Федерации.

* * *

Исходя из вышеизложенного, общую схему стратегии укрепления российской безопасности на обозримый период можно представить следующим образом:

Первое: разумная и экономически посильная военная реформа и техническое переоснащение Вооруженных сил России для сдерживания и парирования реальных, а не надуманных военных угроз и не для того, чтобы, по словам Сергея Караганова, «компенсировать относительную слабость в других факторах силы – экономических, технологических, идейно-психологических». Во-первых, такой компенсации не получится, скорее указанная слабость будет усугублена. Во-вторых, без наращивания других факторов силы не удастся создать современную и эффективную оборону, отвечающую военным вызовам и тем самым укрепляющую престиж и статус России в мире, ее позиции по обеспечению международной безопасности, ограничению и сокращению вооружений.

Второе: сотрудничество великих держав и всех ответственных государств в предотвращении и урегулировании локальных и региональных конфликтов, в борьбе с международным терроризмом, религиозным и этническим экстремизмом, наркобизнесом и другими видами трансграничной преступности. Прекращение произвола больших держав в применении силы, и в то же время существенное повышение эффективности легитимных международных норм и институтов для проведения таких операций, когда они действительно необходимы.

Третье: взаимодействие в пресечении распространения ядерного оружия и других видов ОМУ и его носителей, опасных технологий и материалов. Укрепление норм и институтов ДНЯО, режимов экспортного контроля, ужесточение санкций к их нарушителям.

Четвертое: интенсификация переговоров по ограничению и сокращению ядерных вооружений, стратегических средств в неядерном оснащении, включая частично-орбитальные системы, придание этому процессу многостороннего формата, сотрудничество великих держав в создании систем ПРО.

И все-таки она вертится. Вокруг денег

Почему экономика сильнее войны

С.К. Дубинин – доктор экономических наук.

Резюме: Растущая национальная экономика и есть сила, которая сегодня открывает возможности перед теми, кто способен сконцентрировать у себя инвестиции, а стало быть, определять правила игры.

Данная статья развивает и дополняет тезисы автора, изложенные в его выступлении на международной конференции «Россия в мире силы XXI века», приуроченной к 20-летию СВОП и 10-летию журнала «Россия в глобальной политике». Генеральный спонсор конференции – Внешэкономбанк.

Уже более 200 лет, со времени начала промышленного переворота, большинство стран, входящих в европейский цивилизационный ареал, преследуют в качестве цели своей политики создание благоприятных внешних условий для экономического роста. Существует понимание того, что национальные элиты должны бороться за доступ к ресурсам и рынкам сбыта, чтобы экономика собственной страны динамично развивалась, избегая кризисов и спадов. Однако методы и основные инструменты достижения этой цели радикально изменились. Достаточно долго сила оружия, этот «последний довод королей», ставилась в центр международной жизни. Сегодня сила денег обеспечивает необходимые результаты гораздо эффективнее.

Прощай, оружие

На протяжении первых 150 лет после начала промышленного переворота ведущим великим державам казалось наиболее выгодным устанавливать контроль над территориями, рынками, ресурсами путем создания империй. Имперская политика была направлена на военный захват, а затем административный контроль над территорией и населением чужих стран. Агрессии подвергались более слабые соперники. Некоторые из них еще не сложились как государства, иные сохраняли традиционный социокультурный феодальный уклад. Поэтому национальные государства, первыми совершившие переход к промышленному капитализму, получили долговременное военно-техническое преимущество.

Все европейские страны так или иначе втянулись в круговорот глобальной имперской политики. Традиционные империи, такие как Российская, Китайская, Османская, чье возникновение не связано с промышленным переворотом, стремились изо всех сил не отстать от уходящего вперед поезда Британской империи. И Англия, и все, кто ей подражал, включая Россию, в какой-то степени Францию, Германию, Италию, взяли на вооружение идеологию передела чужих территорий в свою пользу. Как следствие, с небольшим интервалом одна за другой вспыхнули Первая и Вторая мировые войны.

Однако именно в ходе мировых войн элиты и проигравших, и победивших стран убедились в том, что имперская политика настолько затратное дело, а войны между ведущими мировыми игроками столь разрушительны, что продолжение подобной политики в прежних формах просто невозможно. Война сводит на нет ту цель, ради которой ее затевали. Что может дать контроль над выжженными после бомбежек территориями, которые приходится восстанавливать из руин, спасать от голода и эпидемий? И элиты, и общество осудили политику агрессии как слишком опасную и затратную. На этой почве возникли ограничения, заработала сила идей. Изменилась нравственная и этическая парадигма, наложившая запрет на возможность применения насилия.

Изменения коснулись и политики, проводимой Советским государством. Советская империя распалась именно потому, что наступил перелом в отношении общества к тому, что можно, а чего нельзя делать силовыми методами. Я не буду приводить многочисленные примеры. Но мы все понимаем, что если бы в Афганистане советские войска действовали так же, как все страны действовали в Европе во время мировой войны и применяли такой же масштаб разрушений при нанесении ударов, то, наверное, им все-таки удалось бы установить контроль над этим «восточным перекрестком истории». Та же самая дилемма стоит сейчас перед НАТО в Афганистане. По чисто этическим соображениям уже невозможно позволить себе войну на уничтожение людей и выжигание пространства.

Мир радикально изменился после Второй мировой войны. И продолжает преображаться. Глобализация в форме имперского раздела мира на экономически и политически противостоящие друг другу блоки ушла в прошлое. Хотя соперничество советского лагеря с союзом государств под эгидой США выглядело весьма схожим с классическим многосторонним противоборством великих держав, по существу это соревнование социальных систем явилось переходным периодом к новой форме глобализации. Необходимость противостоять СССР мощнейшим образом стимулировала объединение, а не разделение мировых рынков товаров, капиталов, информационных и финансовых услуг. Политики постоянно напоминали бизнесменам – нельзя давать социализму аргументы против рыночного строя, основанного на частной собственности. Соперничество подстегивало появление новых целевых ориентиров и пределов дозволенного, победа Запада в холодной войне подтвердила рациональность такой стратегии.

Как же определяются правила игры на международной арене, регулируется доступ к рынкам и ресурсам, как современные государства решают задачи своей внешней политики? Ответ лежит на поверхности – силой денег. Речь, разумеется, не идет о запасах на счетах в банках или в ценных бумагах. Тем более о золотых запасах – золото сегодня драгоценный металл в ряду всех иных видов сырьевых товаров. Решающее значение имеет накопленное и продолжающее расти общественное богатство. Растущая национальная экономика сама по себе благо, расширяющиеся рынки обещают любому экономическому партнеру выгодные контракты. Так, именно спрос на внешние ресурсы сырья со стороны стран «золотого миллиарда» позволил запустить производство по извлечению и переработке этих запасов в странах с развивающимися рынками. Здоровая экономика, умножение богатства – это главное, а вовсе не то, сколько денег напечатано в любой форме.

Поэтому растущая национальная экономика и есть сила, которая сегодня открывает широкие возможности перед теми, кто способен сконцентрировать у себя инвестиции, а стало быть, определять правила игры. Причем речь идет об инвестициях не столько бюджетных, сколько прежде всего частных. Ограниченность ресурсов государственных бюджетов сегодня особенно хорошо видна. Необходимо убедить обладателей сбережений превратить их в инвестиции в собственной экономике, а не где-либо еще.

Таким образом, страны, которые быстро растут экономически или где риски для бизнеса оцениваются как низкие, экономически привлекательны для инвесторов и диктуют правила игры. Вследствие того, что формирование национального совокупного спроса, потребления (частного и государственного) и инвестиций сегодня практически оторвано от создания сбережений в национальной экономике, каждая страна вынуждена конкурировать на глобальном рынке за право трансформировать последние в инвестиции. Национальные сбережения накапливаются, выходят на глобальный рынок и инвестируются в сделки с финансовыми инструментами. Приобретение прав на акционерный капитал или долговые обязательства предприятий реального сектора собственной страны – лишь один из вариантов помещения средств в финансовые инструменты наряду с приобретением производных (деривативов), акций корпоративного сектора или государственных облигаций, эмитируемых в любых странах.

Экономика Соединенных Штатов обеспечила создание такой изощренной финансовой системы, которая открыла двери наиболее мощному потоку финансовых ресурсов в мире. Использование глобального рынка для привлечения вложений в долговые обязательства, получения кредитов частным сектором (корпорации и домохозяйства) и государственным сектором США оказалось важнейшим методом финансирования потребления и инвестиций в этих секторах, несмотря на снижение уровня сбережений вплоть до нулевой отметки.

История развития современной глобальной финансовой системы в течение последних четырех десятилетий, целый ряд мировых финансовых кризисов в сочетании с попытками выработать международные методы регулирования и прибегнуть к помощи наднациональных институтов – наглядный пример того, как действует сила денег сегодня.

Современная финансовая система возникла как результат соединения двух потоков инноваций. С одной стороны, информационные технологии создали сеть для передачи данных о финансовых сделках; потоки этой информации приняли невиданные ранее масштабы. С другой стороны, предложение новых финансовых инструментов отражало нарастающий спрос на услуги финансового рынка. В течение ряда десятилетий устойчиво увеличивались объемы сбережений, которые трансформировались в инвестиции, в рынок ценных бумаг, что породило предложение финансовых инноваций.

Инвестиции на финансовых рынках, с одной стороны, канализировали колоссальные денежные потоки и трансформировали сбережения в виртуальные ценности, которые приносят тем не менее доходы инвесторам. С другой – наполнение международных каналов финансовых транзакций денежными потоками ликвидности автоматически создает массированный платежеспособный спрос для новых выпусков и акций, и облигаций с фиксированной доходностью. «Поднять» деньги для инвестиционного проекта стало задачей в значительной степени чисто технической. Обслуживание новых эмиссий финансовых рыночных инструментов – основной бизнес глобальных инвестиционных банков.

Вместе с тем общеизвестно, что глобальный экономический спад начался в 2007–2008 гг. с финансового кризиса. На протяжении всех этих лет широко ведется дискуссия о перестройке архитектуры мировой финансовой системы. В эти годы на семи саммитах Группы-20 центральными были именно проблемы оздоровления финансовой системы. Аналогичное место они займут и на встрече в Санкт-Петербурге 5–6 сентября 2013 года. Однако не появилось ни новых теоретических идей, ни предложений по поводу организационных и регулирующих мер.

Глобальный характер современного финансового рынка и общемировой размах кризиса, казалось бы, предопределяют необходимость придать регулированию межгосударственный характер. Однако кризис показал, что при глобальном объекте регулирования (мировой финансовый рынок) реальным действующим лицом – регулятором может выступать только национальный субъект (правительства национальных государств).

Такие международные форумы, как G20, встречи глав «восьмерки», лидеров стран БРИКС, ежегодные собрания Международного валютного фонда, Мирового банка, Европейского банка реконструкции и развития – все эти многочисленные собрания являются площадками для переговоров. На этих платформах правила жизни могут согласовываться и утверждаться в предварительном порядке. Согласно договору, Всемирная торговая организация обладает, например, возможностью контролировать исполнение ранее принятых обязательств и возбуждать процесс по рассмотрению и обсуждению допущенных нарушений. Проекты создать наднациональные регулирующие органы для глобального финансового рынка даже не обсуждаются.

Только Европейская комиссия и Парламент Европейского союза претендуют на право принимать решения, обязательные для стран-участниц. Опыт кризисных лет показал, что весь комплекс надгосударственных органов ЕС также не в состоянии действовать без согласования с национальными правительствами. Хотя соглашение о зоне евро предусматривает нечто близкое к наднациональному регулятору – Европейский центральный банк (ЕЦБ), последний таковым не стал. Его функции достаточно ограниченны, они гораздо уже, чем у национальных центральных банков стран, не входящих в еврозону. ЕЦБ эмитирует евро, устанавливает свою ставку при предоставлении кредитов коммерческим банкам, имеет право выкупать у банков пакеты ценных бумаг. Прямые операции ЕЦБ на финансовом рынке не допускаются. Предложение денег и дисконтная ставка являются единственными методами регулирования.

Стремление придать ЕЦБ функции надзора и регулятора банковских систем в еврозоне, наделить его правом вводить обязательные для коммерческих банков нормативы и решения частично одобрено, но не реализовано. Проект Европейского банковского союза далек от воплощения в жизнь.

Неудачные попытки надежно оценивать риски кредитования и инвестиций привели к стремлению повысить надежность балансов банковских учреждений. Эти вопросы мировое банковское сообщество пытается решить путем принятия стандартов требований, согласованных в рамках Базельского комитета по банковскому надзору при Банке международных расчетов (Базель-2 и Базель-3). Применение таких требований в период кризиса привело к констатации серьезного дефицита капитала и сверхнормативного уровня левериджа. Работа Базельского комитета по банковскому надзору позволила нацелить депозитные коммерческие банки на то, чтобы ввести повышенную норму резервирования по активам, размещаемым в производных инструментах с учетом взвешивания активов по оценке их рисков. Эта позитивная работа также представляет собой результат продолжительных многосторонних переговоров.

Если невозможно создать механизм однозначного принятия решений большинством голосов, работает только принцип консенсуса, даже при том что на бумаге записаны другие правила. Это обрекает участников на бесконечные переговоры (например, как помогать Греции). Как следствие, механизм принятия многостороннего решения обнаруживает свою неэффективность.

Реальные решения принимают национальные государства, которые способны контролировать ситуацию. И, в частности, на финансовых рынках такие решения естественно принимаются, прежде всего в Соединенных Штатах. Сорок лет назад, в 1973 г., американское руководство решило отказаться от какой-либо, даже виртуальной, привязки доллара США к золотому обеспечению. Наступила эпоха чисто кредитных денег, обеспеченных самим потенциалом экономики государства-эмитента. В 1976 г. на конференции МВФ данный подход был оформлен в качестве многостороннего соглашения. Возникла так называемая Ямайская валютная система. Рыночные методы определения обменных курсов оказались успешными. За несколько десятилетий, которые прошли с этого момента, глобальная экономика продемонстрировала беспрецедентный рост.

Парадокс текущего финансового кризиса заключается в том, что доллар и евро сохранили всеобщее доверие и соответствующую им роль основных резервных валют. На начало 2011 г. аналитики ФРС оценивали общий объем предложения денег (агрегат М2) в мировой экономике, т.е. объем предложения свободно конвертируемых мировых валют в долларовом эквиваленте, примерно в 20 трлн долларов. Из этой суммы около 9 трлн долл. приходилось непосредственно на американскую валюту, чуть более 2 трлн долл. – на долю евро.

Учитывая тот факт, что в международных расчетах в системе финансового рынка на долю доллара США как ведущей конвертируемой валюты приходится не менее 70%, а на евро и иные конвертируемые валюты – менее 30% расчетов, ведущим игроком в сфере глобального финансового регулирования стали Соединенные Штаты. Точнее, государственные законодательные и исполнительные органы власти, а также ФРС (Центробанк).

Задачи преодоления последствий кризиса и устойчивого развития финансового сектора решаются в рамках принятия Закона Додда–Фрэнка. Основные его требования были посвящены вопросам corporate governance, compliance, а также информационной прозрачности и правилам консолидированного бухгалтерского учета. Частью закона явилось «правило Уолкера», вводящее ограничения размеров спекулятивных активов на банковском балансе. В 2013 г. в США вступает в силу закон «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA). Его действию фактически придан характер экстерриториальности. В том же направлении развиваются события с применением закона «О противодействии коррупции за рубежом» (FCPA). Применение его на практике значительно расширилось в годы после кризиса 2007–2009 гг. и приняло экстерриториальный характер.

Примеру Соединенных Штатов последовали все ведущие игроки на финансовом рынке. Страны–члены ОЭСР добились соглашений с офшорными юрисдикциями по полному раскрытию информации о владельцах активов и их доходах с целью пресечения уклонения от налогообложения. Таким образом, усилия по реформе регулирования финансового рынка оказались сосредоточены на нескольких самостоятельных направлениях. Во-первых, укрепление банковской системы, достаточности капитала банков. Принципиальное значение приобретает внутрибанковская система оценки принимаемых рисков и создания резервов. Во-вторых, реорганизация рынков производных финансовых инструментов. Вопрос не сводится к правилам торговли, но включает в себя ряд ограничений для финансовых учреждений на участие в сделках с такими инструментами. В-третьих, самостоятельное значение приобрело обсуждение вопросов налогообложения финансовых операций и доходов от них.

Российский путь к выходу из финансового кризиса

В контексте борьбы за усиление международного влияния России развитие финансового сектора будет иметь принципиальное значение. Сегодняшняя позиция весьма неоднозначна.

Рынок ценных бумаг Российской Федерации накопил опыт работы в течение последних двух десятилетий. Однако масштабы операций с акциями и облигациями остаются ограниченными. Финансовый рынок испытывает хронические проблемы с предъявляемым спросом, ликвидностью рынка. Капитализация российского фондового рынка в отношении к объему ВВП составила в конце 2010 г. 71%, т.е. в два и более раза ниже уровня аналогичного показателя в таких странах БРИКС, как Индия (142%) или Китай (209%). В развитых экономиках соответствующий уровень «глубины финансовых рынков» составляет более 400% ВВП. Потенциальные эмитенты корпоративных ценных бумаг предпочитают проводить первичные размещения (IPO) одновременно на Московской бирже и на биржах Лондона или Гонконга.

Российская банковская система быстро развивалась на протяжении последнего десятилетия. Кризисный период 2008–2009 гг. не привел к обрушению ее устойчивости. В самой острой его фазе, в ноябре-декабре 2008 г., для стабилизации ситуации понадобилось активное вмешательство правительственных органов и Банка России. Речь шла и о предоставлении государственных гарантий, выкупе государственными банками банков-банкротов и о кредитовании банковской системы Центральным банком под залог активов самого невысокого качества.

Активы банковского сектора в 2001–2010 гг. выросли в 10,6 раза до 33,8 трлн руб., капитал возрос в 9,4 раза до 4,7 трлн рублей. По данным Банка России, рост банковских активов продолжился быстрыми темпами. В послекризисный период спрос на кредит со стороны российских предпринимателей и домохозяйств вновь стал расти, хотя и не так интенсивно, как перед спадом 2008 года. Ежегодный прирост кредитования домохозяйств составил 25–30%, юридических лиц – около 20%. В 2011 г. он составил в целом 23,1%, в 2012 г. оценивается как 10,2%. Отношение банковских активов к ВВП составило в 2011 г. 75%. Непосредственно объем банковских кредитов к ВВП повысился в указанные годы в 2,7 раза и достиг уровня 40%. Наиболее динамично растет активность государственных банков.

Кредитный портфель госбанков, по оценке год к году, в 2012 г. увеличился на 19,7%, тогда как частные банки наращивали свое кредитование на 11,9%. Ускоренно увеличивается кредитование населения (домохозяйств). Рост составил 47,9% у госбанков и 36,2% у частных банков. Кредиты российских банков на срок три и более года составляют в настоящее время около трети их общего объема, однако крупнейшие корпоративные заемщики России стремятся также использовать ресурсы глобального рынка. Крупный российский бизнес систематически выходит на глобальный финансовый рынок для размещения облигационных займов или обращается за кредитами к международным банковским группам. Доля зарубежных кредитных институтов в общем объеме средне- и долгосрочных кредитов, привлекаемых российскими заемщиками, превышает 50%.

Международные позиции российских банков также укрепляются. 16 из них входят сегодня в число тысячи крупнейших банков мира по версии журнала The Banker. Из примерно тысячи существующих в России банков 356 имеют уставной капитал свыше 300 млн рублей. По данным Банка России, иностранные активы российских банков превысили уровень 200 млрд долларов. В 111 российских банках 50% и более акционерного капитала принадлежит иностранным инвесторам.

Кризисная ситуация в глобальной экономике явно не способствует процветанию экономики российской. Устойчивый послекризисный рост цены барреля нефти с минимального значения около 40 долл. в 2008 г. до сегодняшнего уровня более чем в 100 долл. не сопровождается увеличением спроса на энергоносители. Из фактора стимулирования развития экспорт нефти и газа превращается в ресурс простой балансировки текущего платежного баланса. Неудивительно, что картина, наблюдаемая в экономике России, вызывает тревогу.

Рост ВВП в 2013 г. официально оценивается в 3,6%. Стабилизация и желательно ускорение экономической динамики будут зависеть от роста инвестиций. При планировании экономической политики на ближайшие годы российскому руководству предстоит ясно определить подходы к методам стимулирования инвестиционной активности. Важнейшую роль начинает играть оценка инвесторами российского странового риска, в частности – качества функционирования российских юридических и экономических институтов. Согласно общему мнению, инвестиционный климат в России остается малопривлекательным для частных инвесторов даже на фоне продолжающихся финансовых перипетий и неприятностей в зоне евро и раздувания государственного долга в Америке.

Разумеется, российская экономика соперничает за привлечение инвестиций, отечественных и зарубежных, не столько с указанными странами, сколько с Китаем, Индией, Бразилией. В этом контексте наши проблемы смотрятся еще более выпукло. Данная группа государств сумела воспользоваться ресурсами мирового финансового рынка и своими конкурентными преимуществами для сохранения высокой динамики роста.

В соответствии с данными Конференции ООН по торговле и развитию, Россия в последнее десятилетие добилась значительного прогресса в привлечении прямых иностранных инвестиций. В состав показателя включаются инвестиции в акционерный капитал, реинвестиции прибыли, внутрикорпоративные займы. Доля России в мировом объеме прямых инвестиций достигла максимума перед кризисом, составив 4%, затем стала снижаться – до 3,4% в 2011 г. и 2,4% в 2012 году. Все же Россия удерживается в первой десятке стран мира по этому показателю.

На протяжении последних двух десятилетий российская экономика генерирует объем сбережений, превышающий масштабы внутренних инвестиций. Накануне кризиса в 2008 г. доля сбережений в ВВП России составляла 31,5%, а инвестиций – 21%. Сегодня российская экономика по-прежнему формирует сбережения в крупном масштабе. Вместе с тем они не находят должного применения непосредственно в самой национальной экономике.

В результате чистый отток капитала в 2011 г. составил 80,5 млрд долларов. Оценка чистого оттока капитала в 2012 г. колеблется от 70 до 80 млрд долларов. Россия является, таким образом, участником глобального баланса покрытия дефицитов правительственных и частных корпоративных бюджетов в качестве кредитора. Превышение вывоза капитала над его ввозом наблюдается на протяжении последних двух десятилетий, оно, видимо, продолжится в предстоящие несколько лет. Разворот данной тенденции к чистому притоку кредитов и инвестиций, желательно в форме прямых инвестиций (сегодня доля прямых инвестиций не более 10% прихода капитала в Россию), представляет собой важную стратегическую задачу. Она не может быть решена административными методами. В то же время прямые иностранные инвестиции в российскую экономику излишне жестко контролируются правительством. Законодательно установлено, что в 42 отраслях российской экономики, признанных стратегическими, потенциальный зарубежный инвестор должен получать предварительное одобрение своего участия в инвестиционном проекте от правительственной комиссии, если такое участие предусмотрено в доле свыше 10%.

Однако главным препятствием для наращивания прямых вложений капитала в России остается недостаточно благоприятный инвестиционный климат. Опыт развития многих стран показывает, что оценка странового риска для иностранных инвесторов базируется на анализе успехов или неудач национальных предпринимателей. Иностранные вложения придут только тогда, когда российское предпринимательское сообщество продемонстрирует историю своего успеха.

Российский бизнес проявляет осторожность при определении своей инвестиционной политики. Согласно статистике, в 2012 г. доля депозитов, т.е. ликвидных денег в совокупных средствах предприятий, достигла 47,2%. В октябре в течение месяца объем таких средств на депозитных счетах вырос на 2,5%, что составило прирост год к году 14,1%. Доля рублевых остатков в общих средствах предприятий за год снизилась с 75,3% до 74,7%.

Попытки ряда российских экономистов предложить в качестве альтернативы улучшению инвестиционного климата усиленную эмиссионную денежную накачку, дабы сформировать дешевый кредит для дальнейшего финансирования инвестиций, представляются крайне рискованными и неплодотворными. Как пишет журнал «Эксперт», Сергей Глазьев выступил с «новой денежной политикой»: Центральному банку предлагается, во-первых, установить ставку рефинансирования на уровне ниже текущей инфляции по краткосрочным кредитам, которые должны направляться в коммерческие банки. Во-вторых, институты развития должны предоставлять реальному сектору долгосрочные деньги непосредственно для финансирования инвестиционных проектов по ставке в 2% годовых, при инфляции свыше 6%. Поскольку денег в федеральном бюджете для этих инвестиций заведомо нет, их предлагается, видимо, получать из ЦБ за счет эмиссии. В-третьих, в этой схеме необходима «система стратегического планирования», которая и будет назначать цену денег и выбирать проекты для льготного кредитования, следить за реализацией проектов. В-четвертых, предлагается отказаться от свободной конвертируемости российского рубля и вернуться к практике валютного контроля. Автор этих предложений и целый ряд сторонников директивного определения кредитного процента не хотят учитывать важный факт. Цена заемных средств определяется не столько путем складывания затрат и маржи операторов (инфляция + чистый процент на депозит + процент на кредит + затраты банка), сколько отражает в себе оценку риска кредитора в данной сделке и в данной экономике.

Ничего нового в этих идеях, разумеется, нет. Так, проведение Банком России массированной денежной эмиссии в 1993 г. для осуществления взаимозачета долгов между предприятиями стало причиной взлета инфляции на потребительском рынке до уровня более 1500% в год. Есть опыт использования эмиссионной денежной накачки для финансирования «сверхиндустриализации» в конце 1920-х и первой половине 1930-х годов. Сама идея была заимствована Иосифом Сталиным у его внутрипартийных соперников – Троцкого, Преображенского, Пятакова. Последствия никто из них, видимо, не просчитывал до конца. В условиях отказа от свободного рыночного ценообразования в СССР таким последствием стало исчезновение товаров из магазинов и введение карточной системы, призванной обеспечить население товарами первой необходимости.

В данном контексте рассуждения о недостаточной монетизации (соотношении агрегата денежного обращения М2 и ВВП) в России в сравнении с другими странами заслуживают отдельного рассмотрения. Действительно, это отношение в российской экономике составляло в ноябре 2012 г. 45,3%. Если вспомнить, что в конце 1990-х гг. данный показатель находился на отметке около 12%, при уровне инфляции по товарам потребительского рынка в 11,5%, то такой естественный, а не форсированный рост монетизации – показатель позитивный. При этом объем агрегата М2 в 2010 г. вырос до 28,5%, а в 2011–2012 гг. (ноябрь к ноябрю) составил 15,8% при показателе роста цен около 6% в год. Это означает, что экономика предъявляет достаточный спрос на деньги. Разбалансировка спроса и предложения денег ничего кроме инфляции не дает.

Ссылки на опыт денежного количественного смягчения (в Соединенных Штатах) при сохранении инфляции ниже 2% в год не работают, так как игнорируется принципиально иная функция доллара в качестве основной валюты глобального финансового рынка. Кроме того, в Америке темп прироста агрегата М2 равнялся 3,9% в год в тот же период последних двух лет.

Несмотря на три стадии количественного смягчения (QE-1, 2, 3), монетизация в США составила в 2011 г. 75%. По оценке ФРС, в середине 2012 г. на один доллар в составе агрегата М2 этой страны приходится свыше трех долларов так называемых первоклассных ценных бумаг, чья стоимость выражается в американской валюте. Таким образом, при массовом сбросе этих ценных бумаг в случае обвала рынка долларовая ликвидность окажется недостаточной.

В настоящее время эмиссионная денежная накачка долларов и евро в значительной степени поглощается процессом пополнения собственного капитала банковских систем Соединенных Штатов и еврозоны. При применении критериев достаточности капитала банков, заложенных в стандарте Базель-3, с учетом оценки качества и рисковости активов банков банковские системы ведущих стран требуют дальнейшего значительного пополнения собственного капитала. Вряд ли в этих условиях есть основания говорить об «агрессивной и чрезмерной эмиссии доллара и евро».

Выводы

Перед предпринимателями России и регулирующими правительственными учреждениями стоит задача не только привлечения средств с мирового финансового рынка, повышения объема доступной ликвидности, но эффективного использования самых сложных финансовых инструментов в целях выгодного включения в этот рынок. При этом речь идет в первую очередь об оптимизации уже сложившихся каналов включения российской экономики в глобальный финансовый контекст, а далее – о наращивании собственного потенциала России в качестве одного из мировых финансовых центров. Российским регулирующим и денежным властям необходимо активно вести переговоры по согласованию методов подключения к механизмам глобального финансового рынка. И делать это более интенсивно, чем до финансового кризиса. В противном случае отечественной финансовой системе угрожает перспектива маргинализации в результате того, что неизбежно будут расти оценки рисков финансовых операций с российскими участниками.

Российские активы отнесены к высокорисковым, хотя в целом макроэкономическая ситуация в России устойчива. Федеральный бюджет на протяжении последних трех лет находится в профиците. Объем государственного долга составляет около 11% ВВП. Вместе с тем сохраняется зависимость доходов бюджета от экспорта нефти и газа. Ненефтяной дефицит федерального бюджета равняется примерно 10% ВВП.

Перечень позитивных факторов, способных поддержать рост ВВП России, достаточно убедителен: начиная со стабильного состояния бездефицитного государственного федерального бюджета в 2012 г. до ускорения роста кредитования экономики российскими банками. Вопрос в том, способна ли современная российская система хозяйства обеспечить динамику экономического роста и международную позицию, которые повысят возможности российской элиты оказывать реальное влияние на глобальные рынки и правила игры на международной арене.

Кластеромания

Создание «русских кембриджей» и прочих «силиконовых долин» обычно начинается с девелопмента. И, как правило, им же и заканчивается

В России начинается еще одна «стройка века» — в подмосковном Домодедове появится мощный образовательный кластер. Планируется, что туда переедут сразу несколько именитых московских вузов. Для студиозусов там построят буквально все — от учебных корпусов и лабораторий до кампусов, спортивных баз и дискотек. Всех сомневающихся инициаторы проекта отсылают к опыту британского Кембриджа — научного и университетского центра мирового уровня.

Между тем, как показывает практика, любое инновационное строительство в России начинается девелопментом. И как правило, им же и заканчивается. «Итоги» попытались выяснить, почему кластер так ласкает чиновничий слух.

Кембриджево

Итак, пяти лучшим московским вузам — МИСиС, МИРЭА, РЭУ имени Плеханова, МИУ и МИФИ — предложено разместиться на единой территории. Определено и место: 40 гектаров в районе поселений Барыбино и Ильинское, что на трассе М4 «Дон». Обозначена цена вопроса: 45—60 миллиардов рублей на возведение учебных корпусов и переезд вузов, не считая сопутствующей инфраструктуры. Рядом должны разместиться тренировочные спортивные базы, строительство которых предусмотрено бюджетом, заложенным на чемпионат мира по футболу в 2018 году (еще 30—40 миллиардов рублей). Аргументация в пользу территориального объединения пяти вузов пока лишь одна: создание мировой научной кузницы наподобие Кембриджского университета. Правда, с домодедовской идеей британский центр имеет мало общего.

«Само понятие «образовательный кластер» в научном мире не совсем устойчиво, — пояснил «Итогам» старший научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Василий Абашкин. — Один из основных критериев кластера — это способность торговать своей продукцией на международных рынках. Думаю, что сам по себе переезд московских вузов вряд ли этому поспособствует и даже может подорвать исторически сложившиеся связи. Кластером сейчас ошибочно называют любое скопление чего-либо, что, конечно, не так. Многие такие начинания заканчиваются масштабной стройкой, но с безжизненными зданиями. Достаточно посмотреть на тот же остров Русский после саммита АТЭС».