Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Российская сторона ждет форель из иранской провинции Мазендеран

Директор Организации промышленности, рудников и торговли провинции Мазендеран Мохаммед Мохаммадпур Омран в интервью агентству ИРНА сообщил о просьбе российской стороны подписать контракт на поставки форели из провинции Мазендеран.

Как уточнил М.М.Омран, российская сторона хотела бы импортировать до 10 тыс. т форели, и провинция Мазендеран заявляет о своей готовности поставить такое количество названной продукции.

По словам М.М.Омрана, провинция Мазендеран отличается гористой местностью (на ее территории находятся отроги горного массива Альборз), и по ее территории протекает 13 рек. Это создает весьма благоприятные условия для разведения здесь рыбы холоднолюбивых видов.

Согласно официальным данным, в провинции Мазендеран примерно в 260 рыбоводческих хозяйствах ежегодно производится до 19 тыс. т форели. Кроме того, на данный момент в провинции насчитывается 20 центров, в которых разводятся мальки форели.

Объем товарооборота между Ираном и Италией превышает 7 млрд. долларов

Генеральный директор Иранской компании по проведению международных выставок Хосейн Эсфахбоди на церемонии открытия 2-ой специализированной итальянской выставки в Тегеране заявил, что объем товарооборота между Ираном и Италией в некоторые годы превышает 7 млрд. долларов и есть все основания надеяться на то, что в будущем этот показатель может стать еще больше.

По словам Хосейна Эсфахбоди, Италия считает крупнейшим торговым партнером Ирана среди европейских стран. В текущем году Иран посетили 146 торговых делегаций из разных стран, и самой представительной среди них оказалась делегация из Италии, которая состояла из 380 человек.

Как известно, 1-ая специализированная итальянская выставка проводилась в Тегеранском выставочном центре 5-8 января 2015 года. Италия относится к числу стран, которые в период санкций сохранила свои отношения с Ираном.

Экспорт инженерно-технических услуг в области электроэнергетики может стать в Иране альтернативой экспорту нефти и газа

Заместитель министра энергетики Хушанг Фелахатиян в ходе встречи с журналистами на полях 12-ой международной энергетической выставки заявил, что потенциальный объем экспорта инженерно-технических услуг в области электроэнергетики в стоимостном выражении оценивается в 30 млрд. долларов в год и, таким образом, этот вид экспорта может стать альтернативой экспорту нефти и газа.

Как уточнил Хушанг Фелахатиян, за последние годы возможности страны в плане экспорта инженерно-технических услуг выросли примерно в 10 раз. Многие электростанции Иране в период санкций построены силами отечественных специалистов, что позволило обеспечить потребности населения в электроэнергии. В постсанкционный период имеющийся потенциал следует использовать в еще больших масштабах.

Частному сектору в этой связи следует устанавливать более тесные контакты с зарубежными компаниями с тем, чтобы иметь возможность наряду с развитием производства выйти на региональные рынки и даже на рынки более отдаленных стран.

Следует отметить, что 12-ая международная энергетическая выставка проводится на острове Киш и ее работа продлится до 14 января. В ней принимают участие около 160 иранских и 35 зарубежных компаний.

В Иране опровергли новость о демонтаже реактора в Араке

Заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана опроверг информацию о демонтаже ядра почти готового тяжеловодного реактора в Араке и наполнении его бетоном, как сообщалось ранее.

В одном из телевизионных интервью Али Асгар Зарин в своем выступлении на одном из государственных телеканалов опроверг распространенную агентством Farsnews информацию о демонтаже ядра реактора в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. По его словам, Иран должен заключить договор с Китаем о преобразовании реактора, и сделка, как ожидается, состоится на следующей неделе.

Iran.ru напоминает, что в рамках ядерного соглашения Иран обязуется модернизировать и преобразовать тяжеловодный ядерный реактор в Араке, лишаясь возможности производить оружейный плутоний.

В 2015 году в организациях концерна "Беллесбумпром" завершена реализация пяти инвестиционных проектов по модернизации производства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"В 2015 году были введены в эксплуатацию три производства по выпуску древесно-волокнистых плит МДФ/ХДФ, фанерное производство и производство бумаги. На реализацию этих пяти проектов в течение 5 лет было направлено 464,3 млн евро", - отметили в пресс-службе.

В ОАО "Гомельдрев", ОАО "Витебскдрев" и ОАО "Мостовдрев" был организован выпуск ламинированных древесно-волокнистых плит МДФ/ХДФ с объемом производства 440 тыс. куб.м в год. При этом из собственных плит предприятия наладили выпуск 15 млн кв.м напольных ламинированных покрытий.

В "Беллесбумпроме" также рассказали, что в ОАО "Речицадрев" введены в эксплуатацию два пусковых комплекса фанерного производства мощностью 42 тыс. куб.м в год. "В 2016 году третьим пусковым комплексом здесь будут достроены вспомогательные помещения и доукомплектовано некоторое оборудование", - пояснили в концерне.

Бумажная фабрика "Красная звезда" (филиал ОАО "Светлогорский ЦКК") завершила модернизацию бумагоделательной машины БП-54 и технологического потока массоподготовки. Производственная мощность данного оборудования увеличена в 2,4 раза - до 80 т бумаги в сутки. Кроме того, повышено качество и расширен ассортимент выпускаемой продукции. Технологический поток массоподготовки после модернизации позволяет обеспечивать производство качественной макулатурной массой в объеме до 140 т в сутки. "Запуск данного участка позволил уйти от индивидуальной подготовки макулатурной массы на каждой машине и оптимизировать численность персонала, а также существенно улучшить условия труда работников", - подчеркнули в пресс-службе.

Все производства являются экспортоориентированными. Древесные плиты поставляются на рынки 25 стран. Наибольшие объемы отгружаются в Россию, Иран, Польшу, Литву и Эстонию. Потребителями фанеры являются 37 стран, большая часть из которых - дальнего зарубежья. В них поставляется более 90% от всего экспорта фанеры. Бумага экспортируется в 10 стран, наибольшие объемы - в Россию, Литву, Молдову и Эстонию.

"С учетом того, что продукция новых производств является не только экспортоориентированной, но и импортозамещающей, увеличивается объем ее отгрузки и на внутренний рынок. Так, за 11 месяцев 2015 года внутри страны было реализовано древесно-волокнистых плит на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года", - сообщили в концерне.

Концерн "Беллесбумпром" объединяет 45 предприятий различных форм собственности, которые являются самым крупным потребителем заготавливаемой в стране древесины. В настоящее время на заводах и фабриках концерна перерабатывается почти 4 млн куб.м древесины. По прогнозам, к 2017 году объемы потребляемой древесины превысят 7,8 млн куб.м. Деятельность организаций концерна делится на три сектора: лесозаготовок (включает заготовку и вывоз древесины, производство лесоматериалов, пиловочника, фанерного, спичечного, технологического сырья, добычу живицы), целлюлозно-бумажной промышленности (выпускается более 20 видов бумаги и картона), деревообработки и производства мебели. Предприятия концерна являются крупнейшими изготовителями мебели в Беларуси.

Проблемы крупного калибра

Каспийское море в центре всеобщего внимания

Станислав Притчин – кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН.

Резюме Из-за использования Россией против ИГИЛ боевой мощи Каспийской флотилии водоем оказался вовлечен в острый международный кризис. Это заставляет по-новому взглянуть на правовой статус Каспия и региональную безопасность вообще.

Каспийское море неожиданно попало в фокус интереса не только пяти прибрежных стран и заинтересованных в нефте- и газодобыче кругов, но и политических и военных участников конфликта в Сирии. 7 октября и 20 ноября 2015 г. корабли Каспийской флотилии ВМФ России применили крылатые ракеты «Калибр» против «Исламского государства». Россия продемонстрировала, что располагает высокоточным оружием, способным наносить удары на удаленном театре военных действий силами ограниченной региональной группировки, которую раньше никто всерьез не рассматривал. Переброска в Сирию подразделений Вооруженных сил РФ, а также использование кораблей Каспийской флотилии показало, что Россия в сжатые сроки в состоянии договариваться с региональными соседями Азербайджаном, Ираном и Ираком.

Активное вовлечение Российской Федерации в сирийский конфликт привело к изменению расстановки сил на Каспии. Заметно укрепился альянс России и Ирана – как основных союзников режима Башара Асада и главных внешних противников «Исламского государства». Вероятнее всего, это сблизит позиции сторон или по крайней мере улучшит их взаимопонимание на Каспии. С другой стороны, использование Россией воздушного пространства и акватории моря для удара по Сирии напугало остальные прибрежные страны. Российско-турецкий конфликт из-за сбитого российского бомбардировщика и вовсе поставил Казахстан, Азербайджан и Туркмению, имеющих тесные связи с Турцией, в трудное положение.

Неожиданное вовлечение Каспия в один из самых острых международных кризисов заставляет по-новому взглянуть на ситуации с выработкой правового статуса водоема и обеспечением региональной безопасности. Последние 18 лет переговоры пяти прикаспийских государств – Азербайджана, Исламской Республики Иран, Казахстана, России и Туркменистана – о международно-правовом статусе Каспия ведутся системно на двух уровнях: диалог заместителей министров иностранных дел – Специальная рабочая группа (СРГ), а также встречи глав прикаспийских государств. В активе Каспийской пятерки – ряд важных соглашений и деклараций. Согласовано 90% текста Конвенции о международно-правовом статусе Каспийского моря. После саммита в Тегеране (2007 г.) переговорный процесс ускорился. Удалось договориться о ключевых принципах обеспечения безопасности в регионе, о сотрудничестве в борьбе с региональными невоенными угрозами, начать решать проблемы экологии. В Астрахани прошлой осенью, по официальным заявлениям, переговорщики «вплотную подошли» к подписанию Конвенции.

Поделенные богатства и не поделенное море

Каспийское море – крупнейший в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с Мировым океаном. Каспий богат уникальными биологическими ресурсами, здесь сосредоточено около 90% мирового генофонда осетровых, это один из крупнейших центров добычи энергоресурсов, а также важный логистический узел в центре Евразийского материка с широкой сетью судоходных рек. Неудивительно, что поделить море в сжатые сроки после распада СССР не удалось. В мировой практике были прецеденты раздела между двумя и более субъектами международного права богатого нефтью и газом участка моря. Также случались многосторонние разделы внутренних водоемов. Но не встречалось такого сложного объекта, когда пять субъектов пытаются найти взаимоприемлемое решение по разделу крупнейшего внутреннего водоема с богатыми ресурсами. Ситуация усугубляется еще и невозможностью применить нормы Конвенции ООН по морскому праву, так как Каспий не является частью Мирового океана, а его размеры не позволяют каждому из участников получить по 200 миль прибрежной зоны, так как ширина моря всего 300 миль.

В мировой практике нет универсальных принципов раздела спорных участков, главный принцип – поиск компромисса, выработка взаимоприемлемой формулы раздела. В случае с Каспием пока не удалось найти формат раздела и совместного использования, который устроил бы все прибрежные страны.

Наиболее сложным и конфликтным периодом были первые годы после распада Советского Союза. Стороны озвучивали порою самые крайние и конфликтные идеи. Для России и Ирана как правопреемников прежних советско-иранских соглашений было важно сохранить статус ведущих держав в регионе. Москва и Тегеран настаивали на совместном использовании моря по принципу кондоминиума. Для освоения ресурсов предполагалось создание пятисторонней компании с равными долями. Перед новыми же независимыми государствами – Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном – задача стояла по сути противоположная. Они старались обеспечить свою суверенность, в том числе за счет получения прав на освоение энергоресурсов в прилегающих зонах Каспийского моря. Наиболее активным игроком был Азербайджан, руководство которого сделало ставку на привлечение иностранных инвесторов и обеспечение правовой базы их работы в республике. В итоге, как признаются в кулуарах дипломаты, активность Баку кардинальным образом повлияла на определение статуса Каспийского моря. На ходе переговоров даже в меньшей степени сказалось подписание Азербайджаном «контракта века» с консорциумом западных компаний в сентябре 1994 г. об освоении нефтяных месторождений «Азери–Чираг–Гюнешли». Поворотной же точкой стало принятие новой Конституции Азербайджанской Республики в ноябре 1995 года. Пункт второй Статьи 11 этого документа гласит: «Внутренние воды Азербайджанской Республики, принадлежащий Азербайджанской Республике сектор Каспийского моря (озера), воздушное пространство над Азербайджанской Республикой – составные части территории Азербайджанской Республики». Таким образом, любые переговоры о поиске альтернативных форматов совместного использования моря теперь наталкивались на необходимость изменения Азербайджаном его Конституции, что существенным образом осложнило поиск компромисса на предложенных Москвой и Тегераном принципах.

Российские интересы и подходы

Россия изначально была заинтересована в сохранении «закрытого» статуса моря и совместного освоения ресурсов, существующего в рамках советско-иранских договоренностей от 1921 и 1940 годов. Изменение геополитической ситуации в регионе, начало работы крупных западных компаний по добыче нефти и газа повлияли на позицию Москвы. С целью нахождения компромиссных формул в 1996 г. было предложено утвердить 45-мильную прибрежную зону – исключительной экономической зоной, а остальную часть моря, за исключением уже работающих месторождений, объявить общей территорией. Инициатива не нашла понимания у соседей, ее поддержал только Иран. В итоге появился принцип «дно делим, вода общая». 6 июня 1998 г. Российская Федерация и Республика Казахстан подписали Соглашение «О разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование». В документе использовано понятие «модифицированная серединная линия», подразумевающее разграничение дна северной части Каспийского моря по равноудаленной от берегов двух стран линии. Кроме того, предусмотрено совместное освоение месторождений «Хвалынское», «Центральное» и «Курмангазы». Соглашение де-юре не разделяло Каспий на сектора, а лишь разграничивало дно для определения прав на недропользование.

23 сентября 2002 г. Россия и Азербайджан подписали Соглашение о разграничении сопредельных участков дна Каспийского моря. 14 мая 2003 г. заключено Соглашение между РФ, Республикой Азербайджан и Республикой Казахстан о точке стыка линий разграничения сопредельных участков дна Каспийского моря. Ранее, в феврале 2003 г., Азербайджан и Казахстан подписали Соглашение о разграничении дна Каспийского моря. Таким образом, к маю 2003 г. три прибрежных государства разделили дно и соответственно природные ресурсы северной части Каспия.

Иран выступил категорически против двух- и трехсторонних договоренностей. Тегеран объявил незаконными соглашения своих северных соседей и продолжил линию на продвижение правомерности советско-иранских договоров. Туркменистан занял нейтральную позицию. Не выступая официально против раздела дна по серединной модифицированной линии, но и не форсируя договоренности с соседями в первую очередь из-за спора о пограничном месторождении «Сердар» («Кяпаз» в азербайджанском варианте).

Несколько слов следует сказать о российской энергетической стратегии и подходах к освоению и транспортировке нефти и газа в каспийском регионе. После распада СССР Россия была главным и единственным государством для транзита энергоресурсов каспийских соседей. Именно на вопросе доставки сырья из региона на международные рынки и сосредоточилась основная геополитическая борьба. России не удалось отстоять свои монопольные позиции. Построены обходящие ее территорию нефтепроводы Баку–Супса, Баку–Тбилиси–Джейхан, газопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум. Тем не менее РФ остается главным транзитером казахстанской нефти через нефтепроводы Тенгиз–Новороссийск и Атырау–Самара, альтернативным направлением газового экспорта для Азербайджана и Туркменистана.

Хотя по общероссийским масштабам запасы нефти и газа в российской зоне ответственности Каспийского моря не столь значительны, в силу ряда причин регион важен для правительства и бизнеса. Одна из них – геостратегическое положение этого крупнейшего внутреннего мирового водоема на стыке Центральной Азии, Южного Кавказа и Среднего Востока. Для отечественных нефтяных компаний Каспий представляет относительно благоприятный полигон обкатки офшорных способов добычи, имея в виду масштабные планы освоения Арктики. Но хотя прогнозные запасы нашей зоны ответственности на море сопоставимы с ресурсами соседей в регионе, российские компании за редким исключением пока здесь не очень активны. Ситуация постепенно меняется, и ведущие мейджоры рассматривают возможность развития региональных проектов.

Итоги саммитов и промежуточные результаты

Политические баталии вокруг Каспийского моря приобрели сегодня в отличие от горячей стадии в 90-е гг. прошлого века формат достаточно принципиального, но конструктивного диалога сразу на нескольких площадках и уровнях. С 1996 г. активно и регулярно ведутся пятисторонние переговоры в рамках Специальной рабочей группы по определению международно-правового статуса Каспийского моря. Последняя встреча состоялась в начале июня этого года в Тегеране. Каждую из прибрежных стран здесь представляют заместители министров иностранных дел или спецпредставители глав государств. В настоящее время Россию в СРГ представляет спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации государственной границы Игорь Братчиков. Основная работа: согласование принципов взаимодействия в регионе, режимов использования моря. Здесь же происходит выработка положений Конвенции о статусе моря. СРГ – ключевой механизм подготовки встреч на высшем уровне, ставших регулярными после тегеранского саммита осенью 2007 года.

В иранской столице тогда приняли Декларацию из 25 пунктов. Важным итогом встречи стало признание Каспия «морем мира». Стороны согласились не использовать вооруженные силы для решения споров и не предоставлять свою территорию третьим странам для агрессии против соседей по морю. В Баку в ноябре 2010 г. президенты подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, регламентирующее взаимодействие пятерки по обеспечению невоенной безопасности: борьбе с трансграничной преступностью, браконьерством, наркотрафиком и др. В активе Каспийской пятерки также рамочная конвенция о защите морской среды Каспия, своеобразная экологическая «дорожная карта».

По итогам четвертого каспийского саммита в Астрахани в сентябре прошлого года подписаны три отраслевых соглашения по защите биоресурсов, предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, а также сотрудничеству в гидрометеорологии.

Ключевым же результатом встречи стало политическое заявление глав государств, закладывающее основные принципы взаимодействия на Каспии и его раздела. Прибрежные страны обязуются сохранять в регионе атмосферу добрососедства и конструктивного сотрудничества. Как отметил Владимир Путин, благодаря выработке данного заявления подписание Конвенции может состояться уже на следующем саммите. В частности, определена ширина исключительной экономической зоны, на которую распространяются суверенные права прибрежных государств, размер ее составит 25 миль. Подтверждены предыдущие договоренности об использовании Каспия судами только прибрежных стран и о недопущении размещения в регионе военных сил третьих стран.

Чего ждать от пятого саммита?

Пятый саммит пройдет в Астане в 2016 году. Во многом это будет определяющая встреча. Во-первых, в речах президентов по результатам встречи в Астрахани звучали многообещающие заявления о том, что в Астане процесс определения статуса может быть завершен. Как отмечают близкие к переговорам дипломаты, документы по Конвенции и другим вопросам находятся в высокой стадии готовности и нужна лишь политическая воля лидеров для окончательного разрешения.

Во-вторых, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в силу опыта и политической активности старается любое международное мероприятие в республике организовать с максимальной отдачей и результатом. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что казахстанская дипломатия будет изо всех сил стараться достичь значимого результата.

Остаются и серьезные трудности. Главное препятствие – позиция ИРИ. Тегеран по-прежнему настаивает, что море в случае секторального раздела нужно делить на равные доли по 20 процентов. Как это осуществить с уже осваиваемыми азербайджанскими месторождениями, сказать сложно. Остается еще азербайджано-туркменский спор вокруг пограничного месторождения «Кяпаз»/«Сердар». Стороны по-разному смотрят и на транскаспийские инфраструктурные проекты. Россия и Иран настаивают на том, что любые трансграничные проекты на море должны учитывать мнения всех сторон, так как экологически Каспий очень уязвим и последствия любой техногенной катастрофы затронут всех. Туркменистан последовательно отстаивает возможность строительства транскаспийской трубы без согласования с соседями. На встрече в Астрахани туркменский президент Бердымухаммедов дважды – во время переговоров в узком и расширенных составах – обозначал свою принципиальную позицию по этому вопросу.

Если не получится

Неудача в Астане скорее всего отложит окончательное разрешение вопроса статуса моря на неопределенный срок. Но даже если Каспийская пятерка не сделает финальный рывок в работе над Конвенцией о статусе, от встречи можно ждать важных решений по активизации регионального сотрудничества.

Во-первых, экология была, остается и будет одной из ключевых тем. В рамках переговорного процесса согласован и утвержден ряд документов, и важнейший из них – Конвенция о защите биоразнообразия, так называемая Тегеранская декларация. Кроме того, страны самостоятельно реализуют программы по разведению мальков осетровых для поддержания популяции этих уникальных рыб, но ситуация остается крайней тяжелой и положительной динамики нет. На заре нового этапа освоения энергоресурсов Каспия эксперты и ученые предлагали заморозить планы по активной добыче нефти и газа, чтобы создать условия для долгосрочного освоения биологических ресурсов моря. По подсчетам российского ученого Аждара Куртова, финансовая отдача от вылова рыбы и добычи икры сопоставима с прибылью от добычи нефти и газа. Но после запуска около двадцати крупных проектов по освоению энергоресурсов в разных частях моря, в том числе с изменением естественных геологических ландшафтов, вернуться к этой точке бифуркации невозможно. Так, при освоении крупнейшего в регионе месторождения Кашаган в казахстанской части моря были созданы искусственные острова. Кардинальным образом ухудшилась экологическая ситуация. Даже самые современные технологии не могут обеспечить так называемый «нулевой выброс» при бурении, добыче, транспортировке нефти. Кроме того, при активном освоении природных ресурсов нарушаются привычные ареалы обитания и маршруты нереста, сезонного передвижения рыб и морских млекопитающих. Увы, из-за того что экологическая тематика в некоторой степени связывает руки освоению энергоресурсов, ей отводится второстепенное значение.

Идеальным решением стало бы создание пятисторонней постоянно действующей комиссии в рамках экологической конвенции, имеющей серьезные права и возможности наказывать нефтяные и транспортные компании за нарушение экологических норм. Но даже на национальном уровне все обстоит очень плохо. Представители надзорных экологических органов России говорят, что у них нет ресурсов для системного отслеживания ситуации в российской зоне ответственности на Каспии. В случае же выявления нарушений и загрязнений штрафы, предусмотренные российским законодательством, носят символический характер. Кроме того, нет механизмов и ресурсов для нейтрализации последствий загрязнений. Схожая ситуация и в целом по региону. Если положение не изменится, через 15–20 лет море может лишиться биоразнообразия и погибнуть от загрязненности.

Во-вторых, в фокусе внимания в Астане будут вопросы экономического сотрудничества. С одной стороны, успехи Евразийского экономического союза, в который входят две из пяти прикаспийских стран – Россия и Казахстан, по-новому ставят вопрос о привлечении остальных каспийских соседей к диалогу. Так, Иран уже проявил заинтересованность в создании зоны свободной торговли с ЕАЭС и даже начал переговоры. Осторожная позиция Азербайджана во многом объясняется членством в объединении Армении и неразрешенным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, но в последнее время изменяется в сторону более прагматичного подхода. Официальный Баку, если судить по многочисленным публикациям в азербайджанской прессе, готов рассматривать экономические выгоды сотрудничества с ЕАЭС. В такой ситуации перед президентами стоит вопрос создания платформы региональной экономической интеграции с использованием наработок и институтов ЕАЭС. Усиливает ожидание от экономического блока на саммите в Астане разворот Ирана к региону. После прихода в июле 2013 г. президента Хасана Роухани северное направление внешней политики Исламской Республики стало одним из приоритетов. В двух (России и Казахстане) из четырех каспийских соседей Иран сменил послов, отправив опытных специалистов. Так, в Москву приехал Мехди Санаи, один из главных иранских специалистов по России. Как результат, стороны имеют несколько договоренностей, в том числе возобновление сотрудничества в ВПК, планы по строительству новых АЭС в Иране. Также начал работу новый важный железнодорожный маршрут Иран–Туркменистан–Казахстан, который позволяет напрямую поставлять грузы из России в Иран и обратно. На финальной стадии обсуждения – аналогичный железнодорожный маршрут на западном побережье через Азербайджан. Ну и, пожалуй, ключевым моментом должна стать отмена санкций против Ирана, что снимет серьезные ограничения, реально мешающие активизации экономического сотрудничества.

И заключительная, третья, но наиболее актуальная сегодня сфера безопасности, особенно в контексте участия России в сирийском конфликте и использования кораблей Каспийской флотилии для удара по «Исламскому государству». Помимо России еще два прикаспийских государства – Иран и Туркменистан – непосредственно соприкасаются с этой проблемой, гранича с зонами влияния ИГИЛ. Причем ИРИ является главной реальной контрсилой, которая успешно противодействует новой угрозе в Ираке и Сирии. Все остальные каспийские страны имеют проблемы другого порядка. Многие их граждане, поддавшись на грамотно построенную пропаганду, отправляются воевать под знаменами ИГИЛ.

«Исламское государство» признано всеми в качестве одной из самых серьезных угроз. А действия России объективно серьезно ударяют по ИГИЛ и снижают его популярность среди потенциальных рекрутов из региона. Но даже в такой ситуации никто из прикаспийских соседей, за исключением, конечно, Ирана, официально не поддержал вовлечение России в сирийский конфликт. Уж тем более речи не идет о каком-либо содействии в военном плане. Хотя есть примеры участия вооруженных сил Казахстана в операции в Ираке, а азербайджанских миротворцев не только в Ираке, но и Афганистане.

Более того, использование Россией акватории Каспия для нанесения ударов по ИГИЛ вызвало официально высказанные вопросы. Так, на встрече с Владимиром Путиным в Тегеране в ноябре президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал следующее: «И якобы наши казахские коллеги очень обеспокоены вопросами, которые происходят над уровнем Каспийского моря. Это связано с военными вопросами. Поэтому там возникают вопросы, связанные с гражданским международным авиасообщением, надо ли менять авиасообщение, эшелоны движения. Не знаю, в курсе Вы дела или не в курсе, но казахские наши коллеги этим вопросом обеспокоены». Ссылка на казахстанских коллег, судя по всему, оказалась не случайной. Каких-либо опровержений со стороны официальной Астаны на слова туркменского президента не последовало, хотя еще совсем недавно мы наблюдали дипломатическую пикировку между двумя столицами из-за слов Нурсултана Назарбаева о напряженности на туркменско-афганской границе. Владимир Путин, пообещав минимизировать возможные неудобства, сказал: «Что касается озабоченности наших друзей в регионе по поводу использования воздушного пространства над Каспийским морем – нам казахстанские друзья пока ничего не говорили, но мы будем иметь это в виду. Мы понимаем, что неудобства некоторые создаются, но мы с вами знаем, что все усилия, которые предпринимает Россия по борьбе с терроризмом, они ложатся бременем прежде всего на Российскую Федерацию».

Реакция соседей на действия России лишь подтверждает тот факт, что на сегодняшний день у прикаспийских государств нет действенных совместных механизмов ответа на случай появления реальных военных вызовов в регионе. Каждая из стран развивает свои силы самостоятельно, самостоятельно их использует. Поэтому одной из насущных потребностей является создание механизмов совместного обеспечения региональной безопасности. В перспективе целесообразно создание координационного штаба командующих флотов или представителей министерств обороны каспийской пятерки либо аналога ситуационного центра для обмена информацией и выработки общих подходов в борьбе с потенциальными рисками.

И все же, несмотря на напряженность, которую привнесла российская активность на море, есть и позитивные сдвиги. Растет понимание, что необходимы более тесная кооперация и взаимодействие в вопросах обеспечения безопасности. Так, 26 ноября командование Южного военного округа МО РФ заявило, что в 2016 г. «приоритетной задачей для моряков Каспийской флотилии станет участие в трехстороннем международном военно-морском казахстанско-азербайджанско-российском учении под руководством главнокомандующего ВМФ РФ». За всю современную историю становления статуса Каспийского моря, начиная с 1991 г., это будут первые международные военные учения в регионе. Остается надеяться, что напряженная международная ситуация и наличие целого комплекса общих рисков и вызовов поможет в конечном итоге каспийским странам перейти от взаимных претензий и озабоченностей к координации и тесному сотрудничеству.

Затяжная азартная игра

Российская интервенция в Сирии и ее последствия для Ближнего Востока

Мустафа Эль-Лаббад – директор Центра региональных и стратегических исследований Аль-Шарк (г. Каир).

Резюме Благодаря подавляющему преимуществу в воздухе, Россия изменила баланс сил в Сирии. Но это достижение трудно конвертировать в успехи на земле. Чтобы добиться своего, Москва критически нуждается в поддержке Ирана, а в определенной степени и Израиля.

После вторжения США в Ирак в 2003 г. баланс сил в регионе, где Багдад традиционно играл роль геополитического противовеса Тегерану, резко изменился. Присутствие американских войск в Ираке в 2003–2011 гг. помешало формированию новой региональной системы во главе с Ираном и Турцией, поскольку Соединенные Штаты не позволили Ирану заполнить образовавшиеся ниши в Ираке, а Турции – вторгнуться в иракский Курдистан. Однако взрыв арабской весны в 2010–2011 гг. совпал с выводом войск США из Ирака, и на Ближнем Востоке снова образовался вакуум власти – в таких масштабах, каких еще не знала современная история.

Арабская весна вскрыла структурные изъяны в Ираке и Сирии (12 млн сирийских и 5 млн иракских беженцев) и спровоцировала гражданские войны в Ливии, Сирии и Йемене. Также обострилась конкурентная борьба Турции и Ирана. Каждая сторона претендовала на то, чтобы стать моделью развития для Туниса, Египта, Ливии. Это соперничество еще обострилось, когда «весна» перекинулась на Сирию, где Иран поддерживал правящий режим, а Турция – вооруженную оппозицию.

Баланс, как его видели раньше

В годы холодной войны США внесли вклад в создание противовесов на Ближнем Востоке и примыкающих к нему областях. Индия против Пакистана, Эфиопия против Сомали, а внутри Большого Ближнего Востока – Иран против Ирака, Израиль против арабских стран. СССР воздействовал на эти региональные двухполюсные соотношения, поддерживая с разной степенью преданности и усердия одну из сторон. Логика заключалась в формировании системы, в которой сравнительно равные по силе страны не дают друг другу возможности стать «ведущей региональной державой». Впоследствии эта конструкция поэтапно разрушилась. Сначала из-за превосходства Индии над Пакистаном, а Эфиопии – над Сомали. Затем Иран взял под контроль Ирак, Израиль же давно и бесповоротно превзошел арабские страны по военному потенциалу.

Вскоре после подписания ядерного соглашения «три плюс три» Обама пожелал добавить в число союзников Иран – наряду с Турцией, Израилем, Саудовской Аравией и Египтом. Оправдайся ставка Обамы, Вашингтон смог бы контролировать регион из-за океана. Это позволило бы ему завершить смену приоритетов в направлении Азии, где США собираются конкурировать в Южно-Китайском море с усиливающимся Китаем, создавая новые противовесы Пекину в лице Японии, Тайваня, Южной Кореи, Вьетнама и других стран Восточной Азии. В последние два года Соединенные Штаты сколотили международную коалицию для борьбы с ИГИЛ, координируя усилия с действиями в небе истребителей-бомбардировщиков государств Персидского залива и иракских войск на суше. Цель состояла в том, чтобы побудить самых разных конкурирующих между собой региональных игроков поучаствовать в борьбе с ИГИЛ не только в Сирии и Ираке, но и за их пределами для создания нового баланса сил. Согласно этому плану, разные акторы, действующие на Ближнем Востоке, будут сдерживать друг друга под присмотром США, а им в таком случае не придется осуществлять сухопутную операцию.

Россия считает воплощение в жизнь американского плана ударом по ее международным амбициям. Путем военной интервенции в Сирии Москва решила вынудить Тегеран занять более приемлемую для нее позицию. Стратегическая заинтересованность России в Иране, по сути, предполагает две взаимоисключающие вещи. С одной стороны, Россия не желает, чтобы трения между Вашингтоном и Тегераном привели к военному противостоянию, потому что Иран – главный партнер России на Ближнем Востоке (помимо Израиля). С другой стороны, Москва пытается не допустить существенного улучшения отношений между США и Ираном, поскольку это могло бы привести к стратегическому договору между ними. В этом случае Россия лишится доступа к Персидскому заливу и «теплым морям». Видя обостряющуюся региональную конкуренцию между Тегераном и Тель-Авивом, Россия помогла Ирану двигаться параллельным курсом с Израилем. Прежде чем начать сирийскую кампанию, Путин провел в Москве встречу с Нетаньяху и де-факто договорился о разделении сирийского неба.

Говоря языком геополитики, Россия начала интервенцию в Сирии, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся после вывода американских войск из Ирака, а также чтобы нарушить планы Соединенных Штатов по продвижению своих интересов в регионе.

Россия, Турция и Иран в геополитическом контексте

В годы холодной войны и Турция, и Иран сыграли важную роль в геополитической осаде СССР. Анкара контролировала проливы Босфор и Дарданеллы, а Тегеран – Ормузский пролив в Персидском заливе. Доступ России к морским путям зависит от этих стран. Их претензии к России уходят корнями еще в царские времена. Этот факт был главным мотивом, по которому шахский Иран и Турция стали союзниками США и тем самым внесли вклад в падение Советского Союза. Так им было проще справиться с историческими угрозами, связанными с Москвой.

Распад СССР избавил Турцию и Иран от советской угрозы. После холодной войны Турция осталась в НАТО, а Тегеран начал сближаться с Москвой, поскольку вступил в конфликт с Западом после Исламской революции 1979 года. Страны треугольника Россия–Турция–Иран очень подозрительно относятся друг к другу в силу исторического опыта и никогда не могли прийти к общему пониманию или координации усилий. Более того, Турция и Иран всегда находились по разные стороны баррикад, если не считать непродолжительного периода холодной войны, когда они оказались союзниками Запада против СССР. Этот период закончился с падением шаха в 1979 году. С учетом соперничества двух стран в последние пять веков и короткого периода сотрудничества между ними можно предположить, что Тегеран и Анкара – противоборствующие стороны.

Примечательно, что исторически конфликт между Турцией и Ираном обостряется при двух условиях. Во-первых, отсутствие великих держав на Ближнем Востоке (исторический опыт с великими имперскими державами, такими как Португалия, царская Россия, Англия и США). Во-вторых, технологическое превосходство Турции над ее южными соседями или превосходство Ирана над Ираком – можно привести множество примеров, начиная с древней истории. Оба условия были налицо в конце сентября 2015 г. перед началом российской интервенции в Сирии.

Расчеты России

Военные успехи сирийской оппозиции весной и летом 2015 г. поставили под угрозу существование сирийского режима. Американо-турецкое соглашение в июле 2015 г., позволившее ВВС США использовать военно-воздушную базу Инджирлик для нанесения ударов по ИГИЛ, заставило Россию задуматься. Будут ли Соединенные Штаты использовать эту базу исключительно для борьбы против ИГИЛ или расширят свою деятельность для ударов по сирийскому режиму, как это было в 2011 г. в Ливии? Кроме того, прямую угрозу для России представляет относительная географическая близость к Ближнему Востоку и присутствие в ИГИЛ джихадистских группировок из республик Северного Кавказа и стран Центральной Азии. Оценки угроз в Москве отличаются от тех, которыми руководствуются США и их западные союзники. Кроме того, Путин был обеспокоен тем, что Турция, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива могут убедить Обаму принять более жесткие меры против сирийского режима.

С другой стороны, после подписания ядерного соглашения между Ираном и «три плюс три» 15 июля 2015 г. Москва держала в уме возможность того, что американцы могут стремиться к падению Асада, чтобы переломить тенденцию к установлению иранской гегемонии. Хотя Обама воздержался от прямой военной интервенции против сирийского режима, Путин не видел достаточных гарантий того, что американцы не передумают. Но появление российских военно-космических сил исключило возможность нанесения американцами ударов по силам официального Дамаска.

Сегодня все указывает на то, что Россия намерена надолго оставить своих военных в Сирии: количество, качество и масштабы российских вооружений выходят далеко за рамки объявленной войны с терроризмом. Укрепление обороны сирийского побережья дает России идеальные перспективы на востоке Средиземного моря и отличную позицию для влияния на расклад сил на Ближнем Востоке. Политические издержки и риски показались Москве вполне приемлемыми, поскольку она отслеживала политику США на Ближнем Востоке на протяжении последних лет и почувствовала желание Вашингтона вывести армейские подразделения из этого региона после создания там новой системы сдержек и противовесов. Что же касается рисков усугубления экономических санкций против России, то опыт доказывает, что Москва готова их терпеть, если видит достаточные геополитические выгоды для себя.

Российский план политического решения в Сирии

Путин знает, что авиаудары по сирийской оппозиции ограничены по времени и зависят от достижения политического решения. Россия также понимает, что переговоры о политическом урегулировании могут потерпеть крах, поскольку требуется согласие всех участвующих в конфликте сторон. Москве нужна общая платформа с Вашингтоном для диалога о судьбах своего «ближнего зарубежья». С другой стороны, США для политического решения не обойтись без России, Ирана и сил, поддерживающих режим. Чем больше Америка нуждается в Москве на сирийских переговорах, тем убедительнее российская геополитическая логика и тем выше шансы использовать эти рычаги для давления на Соединенные Штаты. Таким образом, присутствие российской армии в Сирии позволяет Москве сохранить свое место на Ближнем Востоке и в Северной Африке в случае провала переговоров. В обозримом будущем российское присутствие не позволяет надеяться на свержение режима Башара Асада военными средствами, что обернулось бы колоссальным политическим уроном для России. Кроме того, дислокация ее ВМС и ВКС на средиземноморском побережье подкрепляет позицию Москвы на переговорах.

Башар Асад дает российским военным «козырь» легитимности для продолжения операции, поэтому русские будут защищать его до достижения приемлемого для всех решения. Москва начала ощущать на себе давление после того, как Турция сбила российский военный самолет. Военные успехи на суше до последнего времени не соответствовали превосходству России в небе. Определенную роль в этом, вероятно, сыграло использование сирийской оппозицией американских противотанковых ракетных комплексов TOW. Следовательно, если сирийская оппозиция получит доступ к современным средствам противовоздушной обороны, она сможет нанести ощутимый урон и российской авиации.

России нужно такое политическое решение, которое обезопасит ее интересы и в то же время удовлетворит противоборствующие стороны в регионе. Этим объясняется, почему на венских переговорах обсуждали «переходный период», на протяжении которого нынешний президент Сирии Башар Асад сохранит свои позиции. Путин хорошо понимает, что после пяти лет гражданской войны, унесшей жизни сотен тысяч сирийцев и вынудившей миллионы мирных жителей покинуть родные места, Асад не может оставаться у власти бесконечно. Россия отказывается принять предварительное условие относительно отставки сирийского президента, но готова обеспечить, что по истечении переходного периода он уйдет, не подвергаясь судебному преследованию.

Расчеты США

С точки зрения Вашингтона, переговоры без предварительных условий – слишком большой подарок России. Не требуя немедленного ухода Асада, они хотят четко ограничить срок его пребывания у власти: полгода, год или полтора. В соответствии с этими условиями Вашингтон заинтересован в расширении формата переговоров, чтобы они стали международной встречей, а не диалогом Москвы и Вашингтона, как желала Россия. Примечательно, что, несмотря на возражения сирийской оппозиции, США пригласили к участию Иран, чтобы обострить споры между Москвой и Тегераном по поводу того, кто должен играть главную роль в Сирии и у кого в руках окажется «козырная карта режима». Вашингтон знает, что Россия и Иран координируют свои усилия, но он отдает себе отчет в том, что их интересы не всегда будут совпадать.

Теоретически у Вашингтона были следующие варианты.

Первый – не предпринимать никаких серьезных действий, способных склонить чашу весов на суше в ту или иную сторону. В случае продолжения военных операций сирийский режим при поддержке России и Ирана способен победить оппозицию, и это положит конец гражданской войне.

Второй – союз с Ираном и сирийским режимом для борьбы с ИГИЛ, особенно после терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Этот выбор чреват большими издержками в смысле негативной реакции ближневосточных союзников США. Более того, подобный подход трудно продавить в Белом доме, и такая позиция существенно снизит шансы кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2016 года.

Третий – американские ВВС начинают атаковать сирийский режим, а на суше объединенные турецко-саудовские войска наступают вплоть до свержения Асада. Обама никогда не рассматривал такую возможность на протяжении пятилетней гражданской войны в Сирии, даже когда Дамаск нарушил все «красные линии». Российская военная интервенция сделала такой выбор маловероятным, так как это означало бы прямую военную конфронтацию между Соединенными Штатами и Россией.

Четвертый – непрерывная поддержка вооруженной оппозиции, что приведет к затягиванию гражданской войны и истощению ресурсов Москвы. Этот вариант подразумевает множество подвариантов – от недопущения того, чтобы превосходство России в воздухе превратилось в завоевания на суше, до продолжения военных операций против ИГИЛ вместо предоставления сирийского неба России, как это происходит сейчас. Кроме того, США могли бы действовать более агрессивно, снабдив сирийскую оппозицию ПЗРК, чтобы она начала охоту за российскими истребителями.

Можно предположить, что Вашингтон остановится на последнем из вариантов, поскольку это расширяет поле его дальнейших действий, будь то планирование приемлемого политического урегулирования или руководство военной эскалацией через доверенных лиц.

Выводы

Выбор в пользу продолжения конфликта – скользкий путь, потому что всегда очень трудно предсказать исход. Однако за внешним хаосом стоит попытаться разглядеть порядок и понять, какие тенденции мог бы вызвать к жизни сирийский кризис для создания противовесов на Ближнем Востоке и в мировом порядке.

Путь к окончательному урегулированию представляется долгим. Мы видим в Сирии переполненный театр военных действий, где участниками затяжного конфликта являются местные, региональные и мировые игроки. Меняющийся военный расклад в разных городах и областях всегда может быть обращен вспять противниками, стремящимися создать благоприятные исходные условия для политического торга. Даже окончательное урегулирование конфликта неизбежно создаст новые региональные противовесы. Российский вызов США также будет измеряться по конечному результату.

В сирийской гражданской войне есть три измерения: мировое, региональное и местное. В заключение обсудим первые два, поскольку происходящее может многое изменить в глобальном раскладе сил, тогда как логика местных вооруженных формирований не столь важна.

1. Гражданская война не закончится после нескольких встреч и раундов переговоров. Политическое урегулирование потребует больше времени, поскольку конкурирующие стороны всегда будут пытаться обратить баланс «на земле» в свою пользу.

2. Сирийская армия даже с помощью России и Ирана не способна успешно подавить оппозицию и завершить войну. С другой стороны, оппозиционные фракции не в состоянии свергнуть режим Асада вот уже пять лет, а после российского вмешательства это будет еще труднее. Вряд ли военное противостояние выявит победителя.

3. В небе над Сирией уже тесно, поскольку ее воздушное пространство поделено многими державами – Россия, Соединенные Штаты, Франция, Израиль, Турция, в последнее время к ним присоединились Великобритания и даже Германия. Деэскалация в небе, на которую рассчитывает Путин, не может быть гарантирована. Об этом свидетельствует нежелание США и региональных государств, таких как Турция и Саудовская Аравия, признавать российское превосходство в небе. Уничтожение российского бомбардировщика возле сирийской границы может стать прецедентом. Повторение Афганистана – маловероятный сценарий для Москвы, но исключить его нельзя.

4. Территория Сирии уже поделена между разными акторами (правительственные войска, «Хезболла», шиитские подразделения Ирака и Афганистана, Свободная сирийская армия, ИГИЛ, «Аль-Нусра», «Ашар Эль-Шам», бригады Фатих и др.). Если взглянуть на военную карту, то можно увидеть, что на востоке Сирии в настоящее время доминирует ИГИЛ, запад – от Латакии на побережье и южнее до Дамаска и Эс-Сувейды – контролируется правительством с отдельными очагами сопротивления внутри этой территории. На севере курды занимают четыре зоны, простирающиеся от границы с Сирией и Ираком до Кобани с вакуумом посередине. «Зона безопасности», предложенная Турцией, призвана разорвать целостность территорий, находящихся под контролем курдов.

5. Политическое урегулирование логично выльется в перераспределение сил между действующими лицами, религиозными течениями, этносами и полевыми командирами.

6. Даже если удастся добиться политического решения, вряд ли мы увидим единую Сирию с центральным правительством и аппаратом власти. Более вероятно разделение на автономии.

7. С учетом трансграничных племенных, этнических и религиозных связей соседей в Леванте и мозаичной структуры иракского и ливанского обществ расчленение Сирии вызовет эффект домино в Ираке и Ливане, поскольку внутренние конфликты в этих странах вызваны практически тем же религиозным расколом и разногласиями.

8. В свою очередь, с этими последствиями будет трудно справиться в краткосрочной перспективе, и они отражают комплексный характер гражданской войны в Сирии. Речь не только о Сирии, но и обо всем Леванте и его новых структурах.

9. Региональные альянсы на Ближнем Востоке очень подвижны, а власть и сила раздроблены, и сирийская гражданская война в этом смысле не стала исключением. Турция и Саудовская Аравия жаждут уравновесить влияние Ирана, свергнув режим Асада. Помимо этой общей цели, между двумя нынешними союзниками существуют многочисленные разногласия и соперничество. Асад – хороший связующий компонент и раздражитель для укрепления альянса Турции и Саудовской Аравии. Обе суннитские державы стремятся стать лидерами в регионе. Турция хотела бы видеть в Дамаске умеренную исламистскую фракцию, такую как «Братья-мусульмане», тогда как Саудовская Аравия предпочла бы более радикальные альтернативы. Противоречия выйдут на поверхность, как только Асад будет отстранен от власти.

10. Анкара, по-видимому, преуспеет в создании «безопасной зоны» на севере Сирии вдоль границы с Турцией, а также в укреплении пояса своего влияния от Алеппо до Идлиба. Создание зоны безопасности во многом будет зависеть от альянса Турции с Вашингтоном. Воображаемая «безопасная зона», предлагаемая Анкарой, призвана нарушить целостность курдских территорий. Но растущая роль курдов в Сирии по окончании гражданской войны представляется неизбежной, поскольку они уже контролируют области компактного расселения вдоль турецкой границы.

Если к автономной курдской провинции в Сирии добавить иракский Курдистан, то курдский фактор просто невозможно игнорировать в новой структуре Леванта. Это вызов Турции, с которым ей непросто будет справиться.

11. Саудовская Аравия стремится перекрыть сухопутное сообщение между Ираном и Ливаном, чтобы уменьшить влияние Ирана. Для этого нужно, чтобы ее союзники и впредь контролировали территории в Восточной Сирии, граничащие с западным Ираком и населенные преимущественно суннитами. Включение этих земель, в настоящее время контролируемых ИГИЛ, в состав укрупненного Хашимитского Королевства Иордания – не столь уж маловероятно. Это произойдет, если на смену ИГИЛ здесь придет другая группа, лояльная Саудовской Аравии и признанная мировым сообществом. Главное препятствие для подобного исхода – духовное родство ваххабизма и ИГИЛ.

12. Иран в настоящее время вынужденно заключил союз с Россией, чтобы удержать преимущества в Сирии. Урегулирование, вытекающее из нынешней ситуации – не катастрофа для Ирана, поскольку сирийский режим контролирует «полезную Сирию», то есть стратегические области на западе – от Латакии на побережье и на юг до Дамаска, а также некоторые окрестности на юге до Эс-Сувейды с несколькими очагами сопротивления внутри этой территории. Если сирийская армия с помощью России и Ирана продолжит географическую экспансию до конца войны, Иран сохранит влияние на значительной части сирийской территории. Иран доминирует в Ираке и Ливане, и подобный исход в Сирии сведет к минимуму тот факт, что смена режима Асада сократит возможность Тегерана контролировать Дамаск.

13. У Израиля свое видение будущего порядка в Сирии. Разделенная и ослабленная Сирия едва ли может представлять для него угрозу. Велика вероятность того, что урегулирование в Сирии будет гарантией того, что Иран или преданные ему силы не смогут превратить ее территорию в антиизраильский фронт. Правительство Нетаньяху попытается использовать ситуацию для «откусывания» Голанских высот, оккупированных с 1967 г., попытавшись на этот раз добиться международного признания их статуса как северной территории Израиля.

14. Для России сирийская кампания подобна азартной игре с непредсказуемым исходом. Вакуум власти на Ближнем Востоке и уход Соединенных Штатов вдохновили Москву на этот шаг. Цель России – достичь после политического урегулирования в Сирии взаимопонимания с США по разным вопросам – может оказаться недостижимой. Нарушение баланса сил в Сирии с помощью превосходящей военно-воздушной мощи может быть чем-то существенным, но России совсем не обязательно удастся претворить превосходство в воздухе в преимущества на суше. Россия в большей степени зависит от поддержки Ирана и в меньшей – от сотрудничества с Израилем, чтобы склонить чашу весов в региональном раскладе сил в свою пользу и получить однозначное превосходство над Турцией и Саудовской Аравией. Иран сблизился с Россией в контексте нынешнего конфликта, но явно не намерен ограничиваться сотрудничеством исключительно с ней. Израиль – стратегический союзник США, поэтому координация его действий с Москвой в Сирии ограничена по времени и масштабу. С другой стороны, Турция – член НАТО и важный партнер европейских стран в решении кризиса с беженцами. Саудовская Аравия – мощная держава в финансовом плане, способная долго поддерживать оппозиционные суннитские группировки в Сирии. Ее влияние на мировом рынке нефти бесспорно, и она может умышленно занижать цены на нефть, а это тяжелый удар для российского бюджета.

15. Несмотря на все оговорки, сомнения и соображения относительно исхода азартной игры, затеянной Москвой, нелогично было бы полагать, будто действия России в Сирии продиктованы исключительно стремлением добиться политического урегулирования и получить козырь на переговорах с США по другим вопросам. Давайте проигнорируем все вышеупомянутые сомнения и оговорки и даже предположим, что Россия настоит на своем в переговорах о политическом урегулировании. Кроме того, будем исходить из того, что удастся достичь международного сотрудничества в борьбе с ИГИЛ и мировым терроризмом. Скажет ли Россия в этом случае: наша задача выполнена, прощай, Сирия?!

Нет никаких гарантий, что с трудом завоеванные преимущества не будут утрачены в случае самоустранения Москвы. Это означает, что России придется надолго остаться на сирийском побережье. В этом случае необходимо дать ответ на следующие вопросы: как быть с обустройством Сирии после окончания военных действий? Кто будет финансировать восстановление экономики и кто получит выгодные подряды? Как будет обеспечиваться безопасность окружающих областей? Как управлять запасами природного газа вдоль сирийского побережья? Какие газопроводы и маршруты поставок газа из Ирана или Катара пересекут границу Сирии? Легких ответов на эти вопросы нет и быть не может.

Не очень умные санкции

Провал западных ограничений против России

Эмма Эшфорд – внештатный научный сотрудник Института Катона.

Резюме Если оценивать санкции по самому значимому показателю – ведут ли они к смене политической линии Кремля, мы видим полный провал. Между тем они наносят ущерб экономическим и геополитическим интересам США.

Когда Россия в марте 2014 г. захватила Крым, администрация Обамы ответила адресными санкциями, которые сегодня стали дежурным инструментом внешней политики. Соединенные Штаты заморозили активы и запретили въезд более чем сотне человек, в основном из окружения президента Владимира Путина, Евросоюз ввел ограничения еще против 100 человек. Масштабы санкций были значительными: у банка «Россия», пользующегося кремлевскими привилегиями, оказались заморожены 572 млн долларов. Позже, в июле 2014 г., когда над восточной Украиной предположительно силами, поддерживаемыми Россией, был сбит рейс MH17 Malaysia Airlines, США ввели более жесткие санкции против ключевых секторов российской экономики, затронувшие производителей вооружений, банки и госкомпании. Чтобы ударить Кремль побольнее, было блокировано финансовое и техническое сотрудничество с российскими нефтегазовыми компаниями, которые обеспечивают более половины госдоходов.

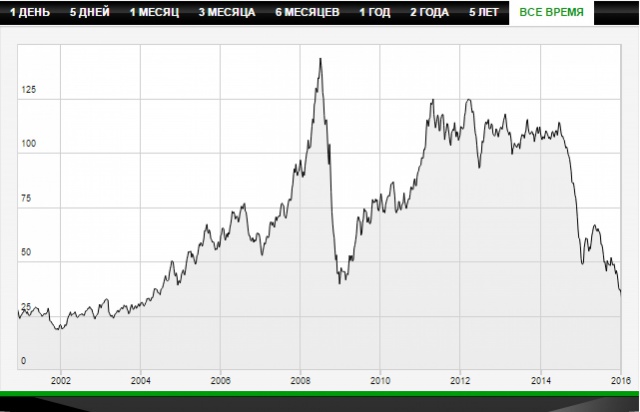

Учитывая плачевное состояние российской экономики, казалось, что эти меры могут быть эффективны. Курс рубля к доллару упал на 76%, а инфляция цен на потребительские товары достигла 16%. В 2015 г. ВВП России, по оценкам МВФ, должен сократиться более чем на 3%.

Однако, на самом деле, западным политикам просто повезло: введение санкций совпало со снижением мировых цен на нефть, усугубив экономический спад в России, но не вызвав его. Курс рубля отражает динамику нефтяных котировок, а не действие санкций, при этом многие шаги российского правительства, включая сокращение бюджета, аналогичны мерам, принятым при падении цен на нефть во время финансового кризиса 2008 года.

Лишившись доступа к западному финансированию, российские банки обратились за помощью к правительству. Золотовалютные резервы стали сокращаться, и властям пришлось пойти на нетрадиционные финансовые маневры, в том числе позволив госкомпании «Роснефть» провести рекапитализацию за счет госказны. Правительство выдержало удар, предоставив средства банкам, отправив рубль в свободное плавание и проведя точечные сокращения бюджета, налоговое стимулирование обеспечено через увеличение расходов на пенсии. По прогнозам МВФ, даже при сохранении низких цен на нефть экономика России вновь начнет расти в 2016 г., пусть и на уровне 1,5%.

Санкции не стали очень болезненными и для российской элиты. Конечно, ассортимент Prada и Tiffany в Москве не так широк, рынок элитной недвижимости обескровлен, а запрет на въезд исключает уик-энд на Манхэттене, тем не менее эти ограничения вряд ли можно назвать невыносимыми.

Один из объектов санкций, советник Путина Владислав Сурков посчитал санкции безвредными: «В США меня интересуют Тупак Шакур, Аллен Гинзберг и Джексон Поллок. Для доступа к их произведениям виза не нужна».

А если оценивать санкции по самому значимому показателю – ведут ли они к смене политической линии, – то здесь мы видим полный провал. Россия не отступила на Украине, и нет оснований ожидать этого в ближайшее время. Между тем санкции наносят ущерб экономическим и геополитическим интересам Соединенных Штатов. Если западные лидеры действительно хотят урегулировать украинский кризис и обуздать Россию, им следует отказаться от провалившейся политики санкций и сосредоточиться на других мерах, например, экономической помощи Украине, препятствовании военной модернизации России и увеличении энергетической независимости Европы.

Непредвиденные последствия

Какой бы ущерб ни нанесли санкции, они не стали инструментом сдерживания. Администрация Обамы, по-видимому, ожидала, что это уже должно было произойти: в феврале 2015 г. Кристин Уормут, замминистра обороны США, признала, что санкции «пока не изменили действия России, и это вызывает серьезную обеспокоенность».

После первого раунда санкций агрессивность Кремля только возросла: Россия официально присоединила Крым и увеличила финансовую и военную поддержку пророссийских сил на востоке Украины (в том числе тех, кто, возможно, сбил малайзийский самолет). Не исключено, что санкции удержали Россию от более агрессивных действий на Украине, но, быть может, она хотела лишь создать там медленно тлеющий конфликт. В любом случае санкциями не удалось заставить Россию уйти из Крыма и прекратить участие в конфликте на востоке Украины. И это неудивительно: как показало самое масштабное исследование санкций, в 66% случаев они не достигают поставленных целей и в 79% случаев не препятствуют военному авантюризму.

Агрессивная политика Кремля не изменилась во многом потому, что адресные санкции Запада столкнулись с проблемой, характерной для традиционных всеобъемлющих санкций, – преследуемый режим находит способ защитить своих приближенных, а страдает все остальное население. Должно было быть иначе. Современные санкции нацелены на то, чтобы не повторять пороков всеобъемлющего эмбарго против Ирака в 1990-х гг., которое обогатило режим Саддама Хусейна и разорило иракский народ. В случае с Россией Соединенные Штаты не запрещали торговлю в целом, а прибегли к замораживанию активов и финансовым ограничениям против конкретных политиков и компаний. Теоретически путинское окружение должно было использовать свое влияние, чтобы убедить президента пересмотреть агрессивную политику на Украине.

На практике санкции имели непредвиденные последствия, превратившись в наказание для российской экономики и населения. Ограничение доступа к международным финансам во время рецессии добавилось к падению цен на нефть, в результате Москва была вынуждена урезать расходы на здравоохранение, инфраструктуру, зарплаты бюджетникам, что создало экономические трудности для обычных россиян. Крах рубля не только уничтожил сбережения, но и резко поднял ежемесячные платежи по валютной ипотеке. Правительство заставляет российские банки – и без того испытывающие сложности – конвертировать такие долги в рубли и нести убытки; это спасает владельцев жилья от банкротства, но капитал банков истощается.

Ситуацию усугубило решение российского правительства ввести ответные санкции – запретить импорт западных продовольственных товаров. Этот шаг действительно ударил по фермерам и экспортерам из Восточной Европы, но одновременно создал дефицит продуктов питания и вызвал рост цен в самой России. Затем произошел неожиданный кризис банковских карт, затронувший обычных потребителей. Опасаясь правовых последствий, многие американские и европейские банки прекратили обслуживание не только миллиардеров, но и обычных клиентов. В марте 2014 г. Visa и MasterCard приостановили все транзакции по четырем российским банкам, против владельцев которых были введены санкции, в результате пострадали обычные держатели карт. Властям США пришлось вмешаться, чтобы убедить компании возобновить операции.

Санкции наказали население в целом, в то время как Кремль защитил своих ключевых сторонников. Например, с марта по декабрь 2014 г. компании, связанные с приближенными к президенту Аркадием Ротенбергом и Геннадием Тимченко, получили на 12% больше госзаказов, чем за весь предыдущий год. Кроме того, правительство лишило Альфа-банк, крупнейший российский частный банк, контракта на обслуживание рынка электроэнергии, передав его банку «Россия».

Кремль решил компенсировать последствия санкций, повернувшись в сторону Китая. В ходе визита Путина в КНР в мае 2014 г. было заключено газовое соглашение на 400 млрд долларов сроком на 30 лет, которое должно продемонстрировать, что у России есть альтернатива европейскому газовому рынку. В октябре того же года Москва и Пекин подписали своп-соглашение на 150 млрд юаней, позволяющее таким компаниям, как «Газпром», вести торговлю в рублях и юанях, не придерживаясь американских финансовых требований. Даже в Европе России удалось найти лазейки, чтобы обойти санкций: для получения доступа к оборудованию и технологиям арктического бурения «Роснефть» приобрела 30% в буровых проектах в Северной Атлантике, принадлежащих норвежской Statoil.

Конечно, можно надеяться, что санкции в конечном итоге сработают – скажем, через несколько лет, – но это самообман. Переговоры Соединенных Штатов и Европы с Россией сфокусированы на ближайшем будущем, включая реализацию соглашения «Минск-2» и перемирие в декабре 2015 года. И это вполне обоснованно: затяжной конфликт – наихудший сценарий для Украины и ее западных союзников. Санкции должны были заставить Россию сотрудничать в рамках международного дипломатического процесса и покинуть Крым; если этого не произошло до срока выполнения Минских соглашений, вряд ли это случится в будущем. Как показывают исследования, чем дольше действуют санкции, тем меньше шансов, что они приведут к изменению политики. В случае с Россией, если цены на нефть вырастут в ближайшие несколько лет, что весьма вероятно, эффект от санкций уменьшится еще больше.

Цена сдерживания

Санкции позволили администрации Обамы утверждать, что Соединенные Штаты что-то предпринимают в связи с агрессивностью России. С точки зрения Белого дома, это приемлемый довод в политике, пока не проявятся негативные аспекты. Однако санкции несут серьезные экономические и политические потери для США и их европейских союзников.

Основная нагрузка легла на Европу – по оценкам Еврокомиссии, в 2015 г. из-за санкций рост сократится на 0,3% ВВП. По данным Австрийского института экономических исследований, сохранение антироссийских санкций обойдется в 90 млрд евро недополученных доходов от экспорта и 2 млн рабочих мест в ближайшие несколько лет. Санкции оказались особенно болезненными для стран, имеющих прочные торговые связи с Россией. Германия, крупнейший партнер России в Европе, может лишиться почти 400 тыс. рабочих мест. Ряд европейских банков, включая французский Société Générale и австрийский Raiffeisen Zentralbank, выдали крупные кредиты российским компаниям, поэтому существуют опасения, что положение банков станет нестабильным или им потребуется финансовая помощь в случае дефолта заемщиков.

В Соединенных Штатах основной удар приняли на себя банки. Американские финансовые учреждения в соответствии с законом заморозили многомиллионные активы физлиц, против которых были введены санкции. В результате банкам пришлось дополнительно нанять юристов и технический персонал, чтобы следить не только за своими счетами, но и за финансовыми операциями с российскими компаниями. Невыполнение санкций может стоить очень дорого: всего одна ошибка, например, проведение одного платежа от человека из санкционного списка, и можно нарваться на штраф до 250 тыс. долларов, а меры давления могут быстро множиться. В 2010 г. голландский банк ABN AMRO был оштрафован на 500 млн долларов за нарушение режима санкций против Кубы, Ирана, Ливии и Судана.

Американские энергетические компании отказались от совместных проектов в России, лишившись доступа к многомиллиардным инвестициям. Из-за запрета на предоставление технологий и услуг российским партнерам западные фирмы оказались за бортом нетрадиционных буровых проектов в Арктике и других регионах. ExxonMobil, например, пришлось выйти из всех 10 совместных предприятий с «Роснефтью», включая проект стоимостью 3,2 млрд долларов в Карском море. Поскольку проект находился на начальной стадии, его отмена не скажется на оперативной прибыли ExxonMobil. Однако доступ к новым проектам по освоению месторождений в России будет ограничен, под угрозой будущая прибыль компании и котировки ее акций, а уже инвестированные средства, вероятно, полностью потеряны.

Аналогичное развитие ситуации может нанести вред энергетической безопасности Европы. Поскольку санкции запрещают западным фирмам финансировать крупнейшие российские энергетические компании, Россия сворачивает разведку и освоение новых месторождений. В этом аспекте ограничения могут достичь поставленной цели, сократив госдоходы, но произойдет это в результате недопоставок энергоресурсов. Эксперты IHS Cambridge Energy Research Associates прогнозируют, что если санкции сохранятся, производство нефти в России сократится с 10,5 млн баррелей в день до 7,6 млн баррелей в день к 2025 г. – это плохая новость для европейцев, которые получают треть нефти из России. Еще в большей степени они зависят от российского газа, который поступает по трубопроводам, поэтому найти ему замену будет сложнее.

Но наиболее контрпродуктивными санкции оказались в отношении российской политики. Они дали эффект «объединения под национальным флагом», поскольку россияне винят во всех своих бедах Запад.

По данным «Левада-Центра», рейтинг Путина вырос с 63% в период вторжения в Крым до 88% в октябре 2015 года. По данным другого опроса, более двух третей респондентов заявили, что считают главной целью санкций ослабление и унижение России. Государственная пропаганда, разумеется, играет роль, но Путину стало проще продвигать антизападную политику благодаря санкциям. Они позволяют ему отмести обвинения в плохом управлении, объясняя проблемы экономики тем, что он называет «внешним фактором».

Санкции также имели обратный эффект, позволив Путину еще больше консолидировать власть, поскольку он вознаграждает самых близких соратников за счет других элит. По данным Forbes, в 2014 г. 15 богатейших граждан России потеряли в среднем 20% своего состояния, но вернули 12% за первое полугодие 2015 г. после стабилизации рынка. Эти колебания отражают ситуацию в российской экономике в целом, но если детально изучить данные, можно выявить серьезную диспропорцию. В среднем миллиардеры, имеющие долю в компаниях, попавших под санкции, потеряли менее 3% своего состояния с января 2014 г. по июнь 2015 г., в то время как другие лишились 9%. Нет нужды выстраивать длинные логические цепочки, чтобы прийти к выводу, что Кремль защищает тех, кто связан с ним, перекладывая бремя санкций на других.

Санкции также помогли России приступить к созданию собственных финансовых институтов, которые в долгосрочной перспективе окажутся вне зоны влияния США. После того как американские сенаторы и некоторые европейские правительства предложили отключить Россию от международной межбанковской системы платежей SWIFT, Центробанк объявил о намерении начать переговоры о создании альтернативы с другими странами БРИКС – Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР. Для уменьшения зависимости от Visa и MasterCard Россия предпринимает шаги по налаживанию собственной системы расчетов по банковским картам. Кроме того, удалось добиться прогресса в создании Банка развития БРИКС, который будет дублировать функции Всемирного банка и МВФ.

Хотя ни одна из этих инициатив пока не реализована, возникла тревожная вероятность того, что однажды Соединенным Штатам станет гораздо сложнее использовать экономические рычаги воздействия. В случае с Россией санкции провалились, но они могут сработать против небольших государств, которые из-за нехватки денежных резервов и отсутствия возможности активизировать внутреннее производство не смогут так легко компенсировать сокращение внешней торговли и инвестиций. Однако в мире, где все больше институтов находятся вне зоны влияния США и их союзников, таким государствам будет проще обойти санкции. Недавние меры против Ирана, связанные с его ядерной программой, вряд ли заставили бы Тегеран сесть за стол переговоров, будь у него была возможность обратиться к альтернативным организациям для получения банковского обслуживания и финансовой поддержки. Точно также постепенный отказ России от торговли в долларах в будущем сделает американские санкции менее эффективными, поскольку транзакции, оформленные в валютных свопах, не требуют доступа к финансовой системе Соединенных Штатов.

Принять провал

Если США по-прежнему будут настаивать, что для достижения эффекта от антироссийских санкций нужно больше времени, издержки продолжат расти, а вероятность изменений политики Кремля уменьшится. Запад должен отвечать на авантюризм Москвы, но другими средствами.

Для начала администрации Обамы следует предпринять последнюю попытку извлечь выгоду из санкций, предложив снять самые тяжелые ограничения для российского финансового и энергетического секторов в обмен на выполнение Москвой Минских договоренностей. Если предложение будет принято, это в лучшем случае станет небольшим успехом американской политики санкций: Минские соглашения главным образом являются результатом дипломатических усилий лидеров Франции и Германии, а целью американских санкций было не только обеспечение мира на востоке Украины, но и безусловный уход России из Крыма. Однако, поскольку ранее Кремль отказывался от компромиссов, предложение скорее всего будет отвергнуто. В этом случае Соединенным Штатам придется списать понесенные убытки и в одностороннем порядке снять большую часть санкций.

Менее затратные санкции, имеющие конкретные, узконаправленные цели, можно оставить. Запрет на въезд для представителей элиты следует продлить на несколько лет. Такие ограничения менее затратны – основное бремя ложится на правительственные структуры, а не на бизнес. Кроме того, представители элиты, близкие к Путину, будут ощущать неудобства, что, возможно, в некоторой степени удержит Москву от агрессивных действий. Санкции против компаний, напрямую связанных с аннексией Крыма, следует сохранить, поскольку они направлены не на сдерживание, а на препятствование получению прибыли от захвата территории, и достичь этой цели вполне реально.

Санкции, затрудняющие процесс модернизации Вооруженных сил России, тоже могут сыграть свою роль. США и Европа должны не только продолжить длительное замораживание активов и финансовые запреты, введенные против производителей оружия; необходимо также ввести новые ограничения на импорт вооружения из Западной Европы, в особенности на крупные закупки, такие как вертолетоносцы «Мистраль», которые Россия намеревалась приобрести у Франции, но в августе 2015 г. соглашение было аннулировано. Эти меры вряд ли заставят российское руководство изменить политику на Украине, но затруднят новые военные авантюры.

После прореживания санкций американским дипломатам следует приступить к работе с российскими коллегами по вопросам, не связанным с украинским кризисом. Вашингтон и Москва работали вместе над достижением соглашения по Ирану, и, несмотря на недавно начатую операцию России в Сирии, по-прежнему есть пространство для сотрудничества, чтобы прекратить гражданскую войну в этой стране. Хотя два государства по-разному видят будущее режима Асада, они заинтересованы в предотвращении дальнейшей экспансии «Исламского государства» (ИГИЛ), и это веская причина, чтобы попытаться найти многостороннее политическое решение для урегулирования. Вовлечение России в диалог по этому и другим вопросам, не связанным с Украиной, позволит избежать ее дипломатической изоляции, и не допустить создания Москвой альтернативных международных институтов или вступление в них.

Соединенные Штаты также должны предоставить дополнительную экономическую помощь Украине. Следует учитывать давние проблемы Киева с коррупцией и госуправлением, тем не менее увеличение поддержки поможет стране преодолеть экономические трудности, восстановиться после конфликта и в конечном итоге стать менее зависимой от России.

Наконец, чтобы урезать доходы России в долгосрочной перспективе, Вашингтону стоит попытаться обеспечить Европу альтернативным источником энергии. Хотя Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире производителем нефти и природного газа, американские федеральные законы сейчас запрещают экспорт сырой нефти, а министерству энергетики требуется специальное разрешение на экспорт сжиженного газа. В октябре Палата представителей проголосовала за снятие этих ограничений, но президент пригрозил наложить вето. Это прискорбно, поскольку такой шаг не только принес бы выгоду американским компаниям и потребителям, но и помог европейским странам слезть с российской нефтяной и газовой иглы. Если российские энергетические компании потеряют потребителей, доходы государства упадут. И в отличие от санкций такая политика будет способствовать энергетической безопасности Европы, а не наносить ей вред.

Принять провал выбранной политики трудно. К чести администрации Обамы, она сделала это в случае с Кубой – возобновив дипломатические отношения, и с Ираном – выбрав путь переговоров. Пора признать провал и в случае с Россией.

Потому что высокие издержки от западных санкций нельзя оправдать их ограниченным эффектом. Соединенным Штатам стоит попробовать политику с меньшим количеством недостатков и с большими шансами на успех.

Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 1, 2016 год. © Council on Foreign Relations, Inc.

Распад или переустройство?

Фёдор Лукьянов - главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Профессор-исследователь НИУ ВШЭ. Научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник.

Резюме Мировые события развиваются так, что от каждого начинающегося года впору ожидать очередного революционного слома или переворота в расстановке сил. 2016-й не станет исключением. Точнее – процесс глобального переустройства, вступивший в решающую фазу в начале десятилетия, продолжится с нарастающей скоростью и во все большем масштабе.

Мировые события развиваются так, что от каждого начинающегося года впору ожидать очередного революционного слома или переворота в расстановке сил. 2016-й не станет исключением. Точнее – процесс глобального переустройства, вступивший в решающую фазу в начале десятилетия, продолжится с нарастающей скоростью и во все большем масштабе.

Все внимание по понятным причинам привлечено к Ближнему Востоку, и наши авторы продолжают изучать последствия бурных событий в регионе. Мустафа Эль-Лаббад рассматривает перспективы российской военной операции в Сирии, выражая сомнения в способности достичь явного успеха. Станислав Притчин обращает внимание на резко возросшую, благодаря активности российской флотилии, роль Каспийского моря. Для этого водоема 2016 г. может стать решающим в долгой эпопее урегулирования его юридического статуса. Дэнил Домби анализирует особенности политики турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, отмечая его сильные и слабые стороны.

Ближний Восток, конечно, поражает остротой и драматизмом происходящего. Но, с точки зрения долгосрочного воздействия на мировую ситуацию, более существенными представляются другие процессы. Подписание соглашения о Транстихоокеанском партнерстве открывает следующую главу в выработке правил мировой торговли и экономического взаимодействия. Как подчеркивают специалисты, ТПП и подобные ему структуры не отменяют ВТО, но отодвигают ее на второй план, что будет иметь серьезное воздействие на отношения между крупными странами. Алексей Портанский призывает внимательно проанализировать меняющиеся принципы глобального управления, инициатором которых выступают США. Сергей Афонцев предлагает спокойно относиться к переменам, однако готовиться к очередному раунду переустройства экономических реалий. Игорь Макаров отмечает изменения в подходе к установлению экологических норм, которые проявились в ходе подготовки и проведения Парижского саммита. По мнению автора, доминирование в этой сфере перешло от Евросоюза к Соединенным Штатам.

Чем крупные незападные страны ответят на то, что США подтверждают лидерство в сфере установления глобальных норм? Вань Цинсун полагает, что китайский проект Экономического пояса Шелкового пути способен стать прообразом формата на будущее – гибкого и направленного не на конкуренцию, а на совместное развитие. Виталий Воробьёв раздумывает над тем, как укрепить Шанхайскую организацию сотрудничества, чтобы она соответствовала изменившимся обстоятельствам и способствовала развитию России.